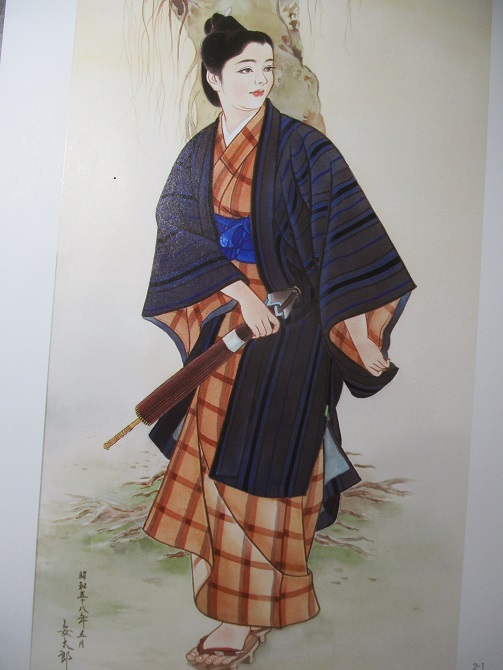

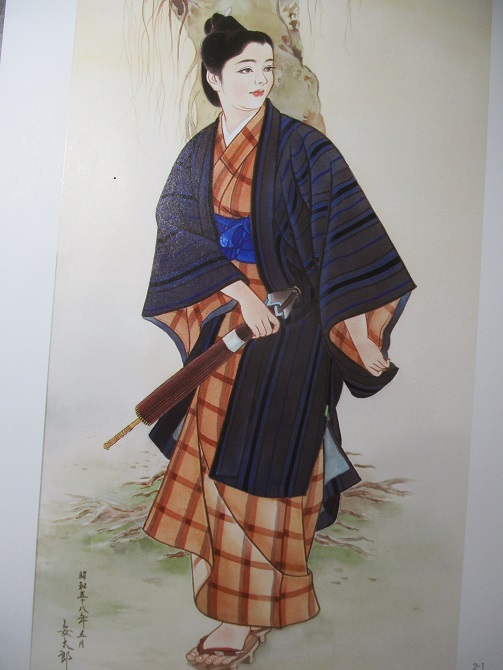

03/08: ウチナー美の森「描かれたジュリ」③

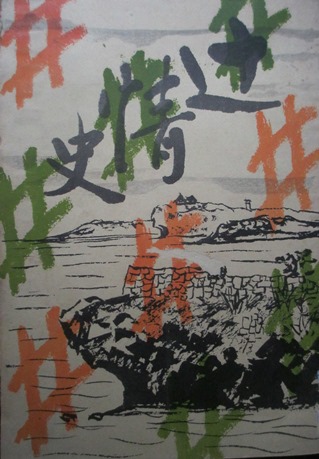

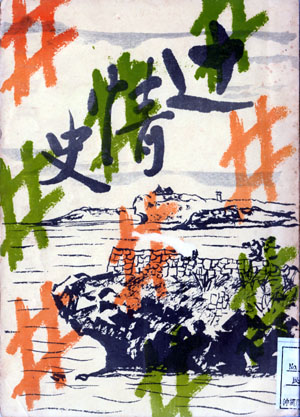

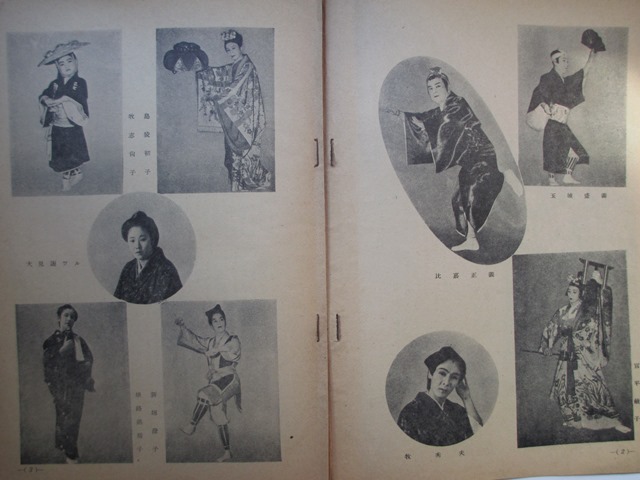

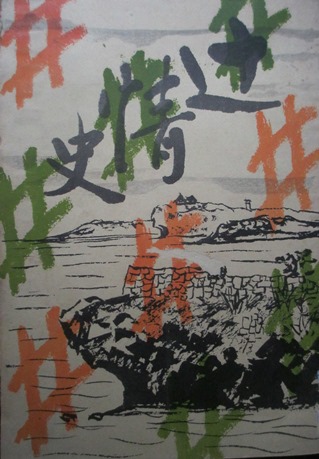

1966年12月ー神山邦彦『辻情史』神山青巧舎

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

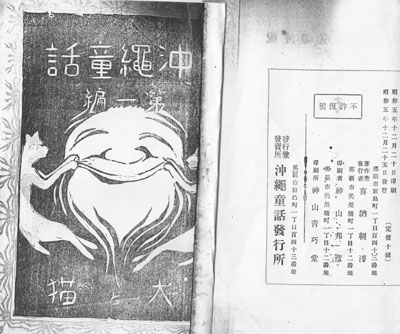

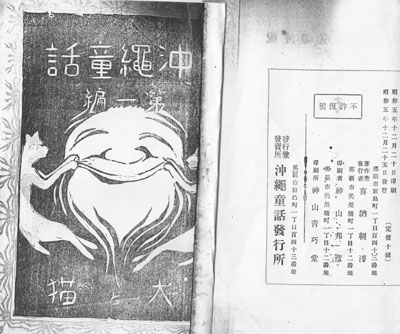

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

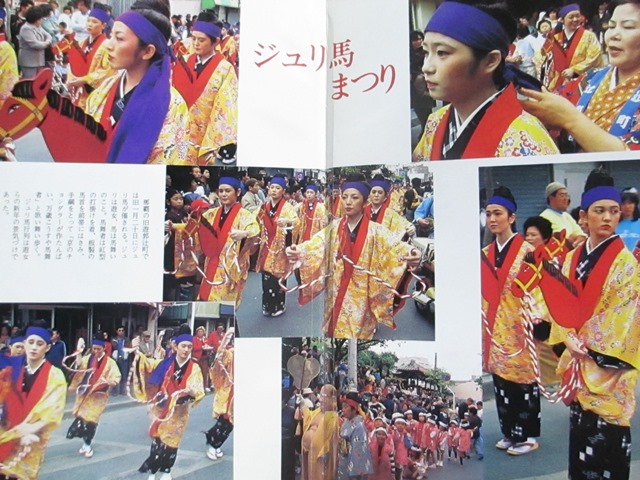

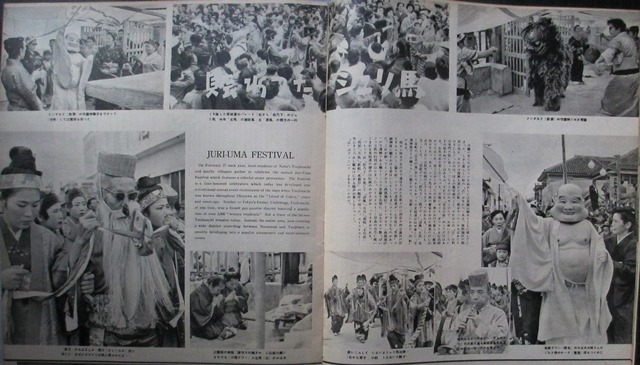

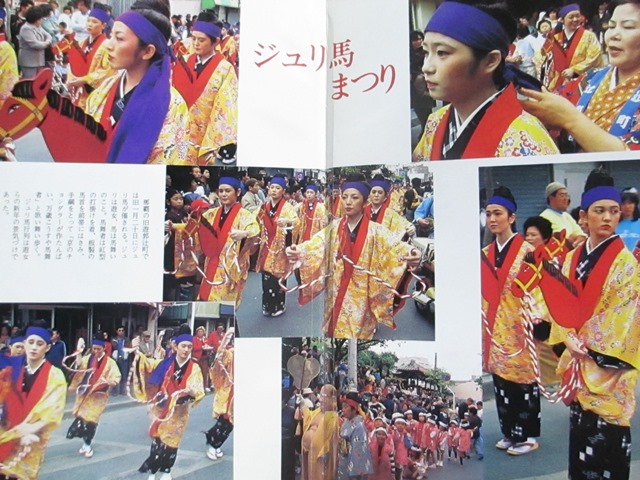

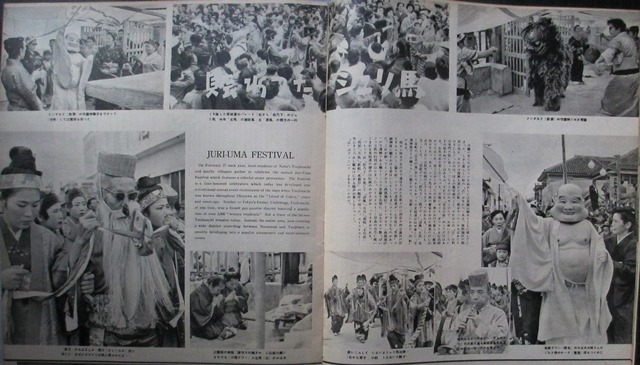

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

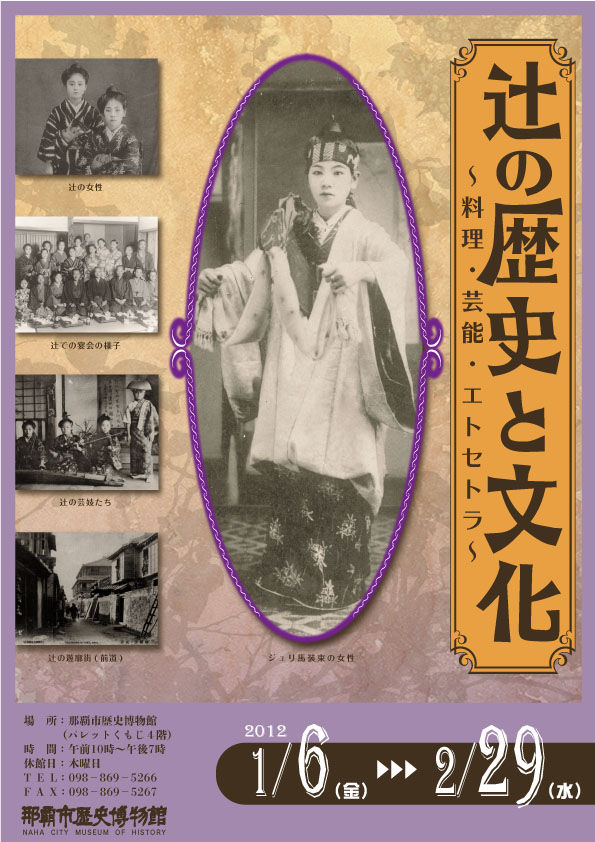

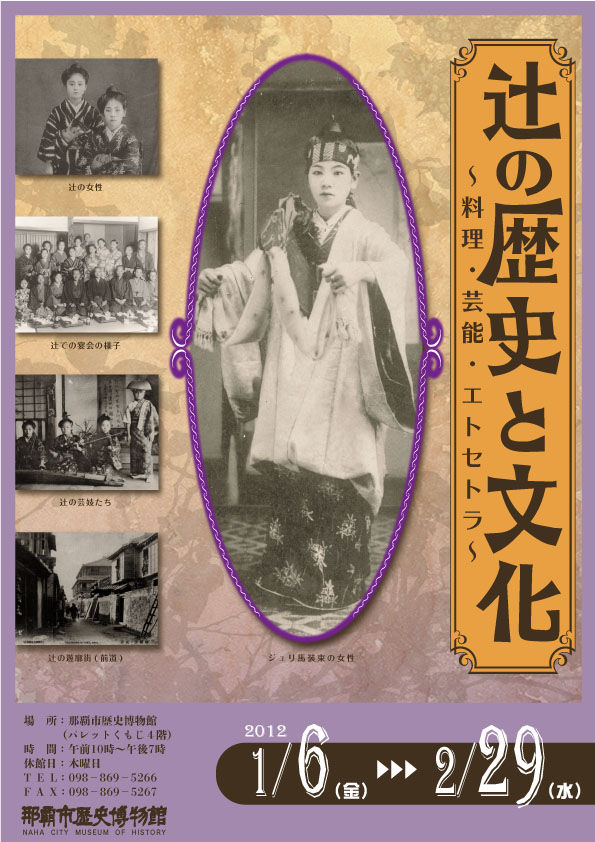

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

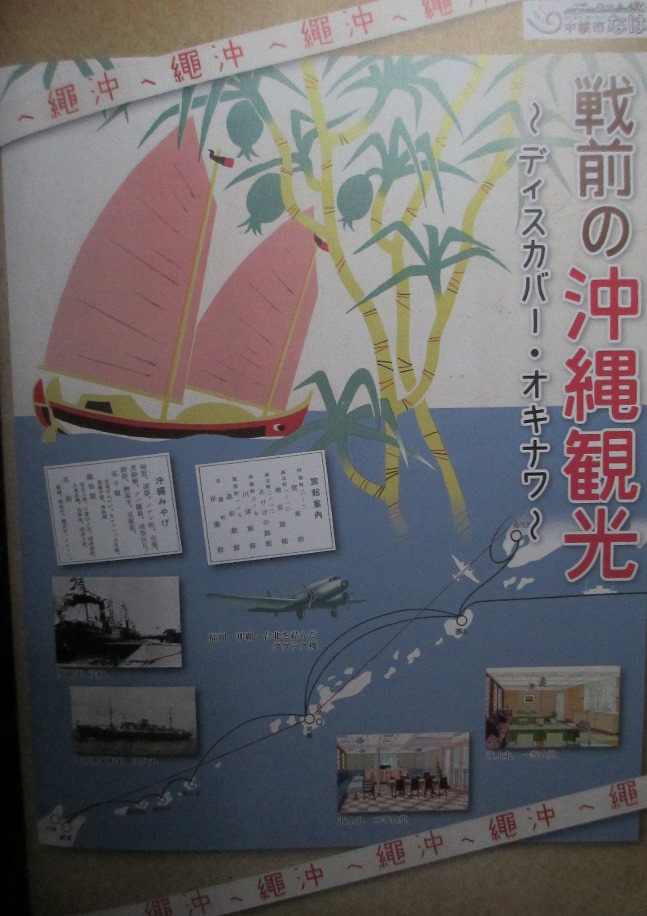

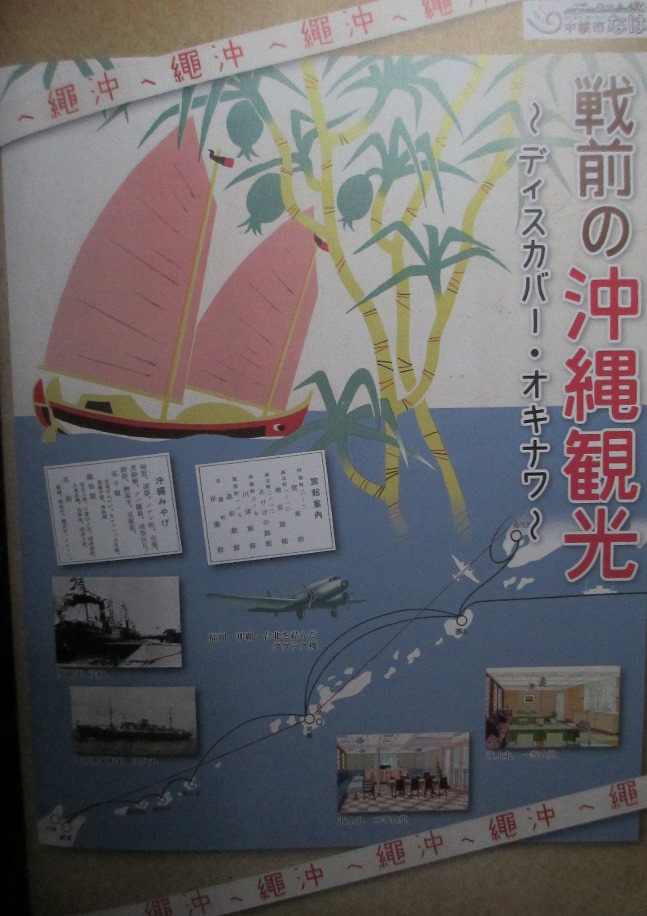

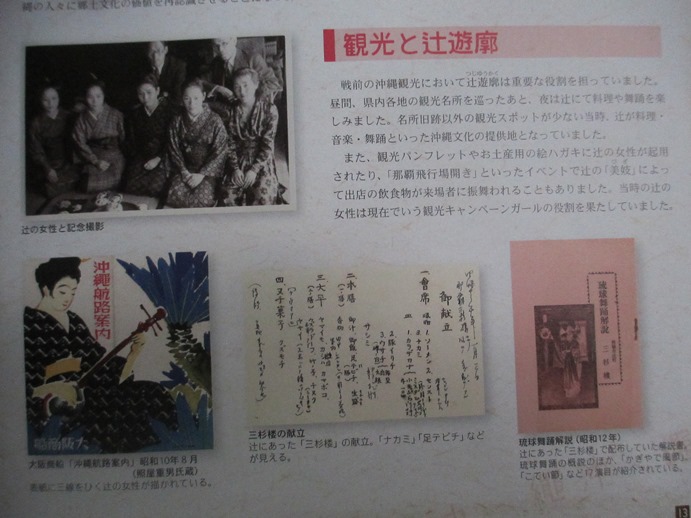

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

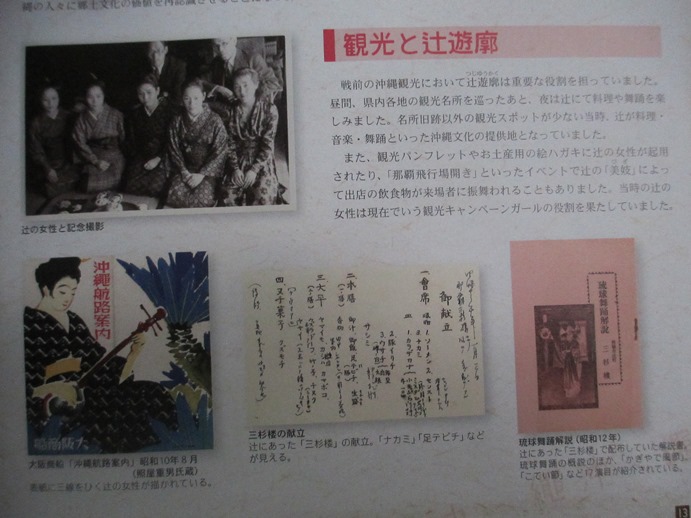

辻遊廓

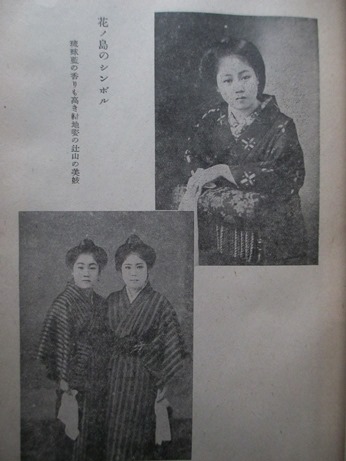

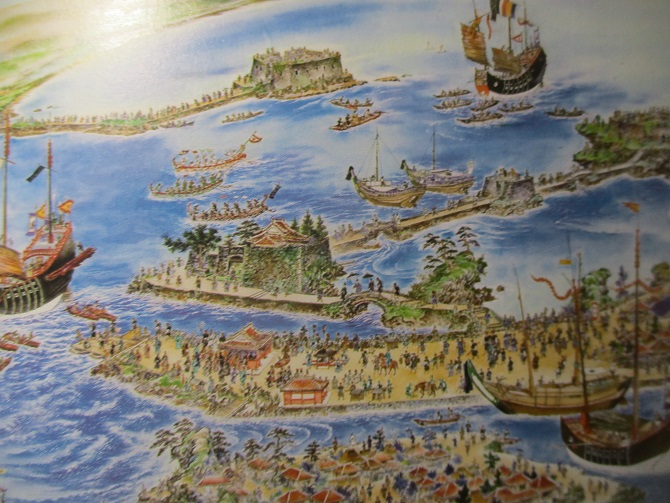

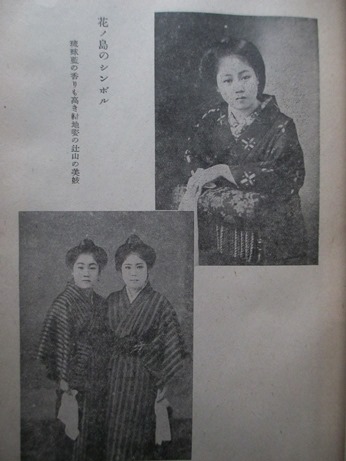

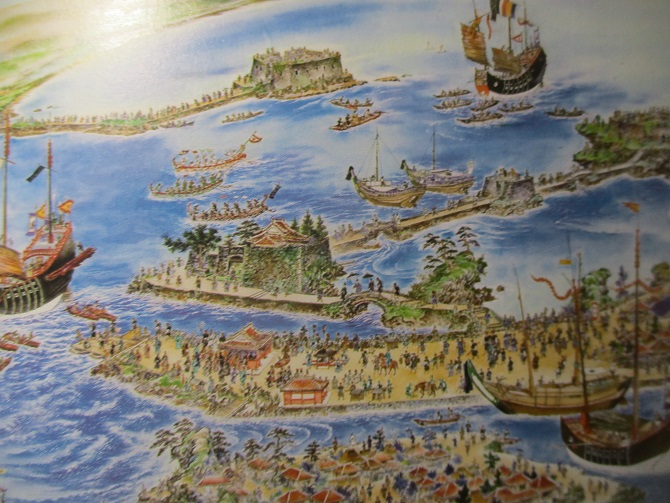

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

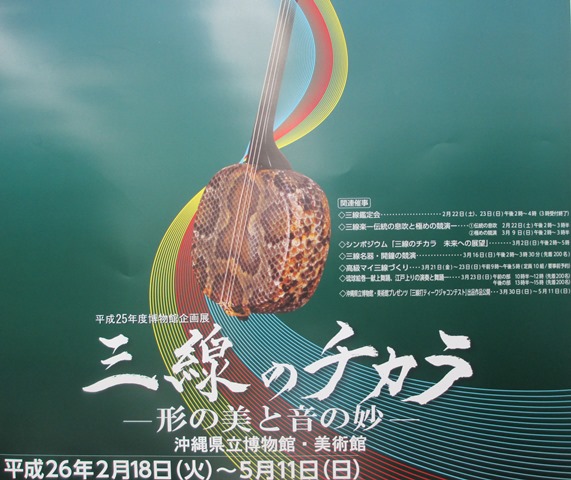

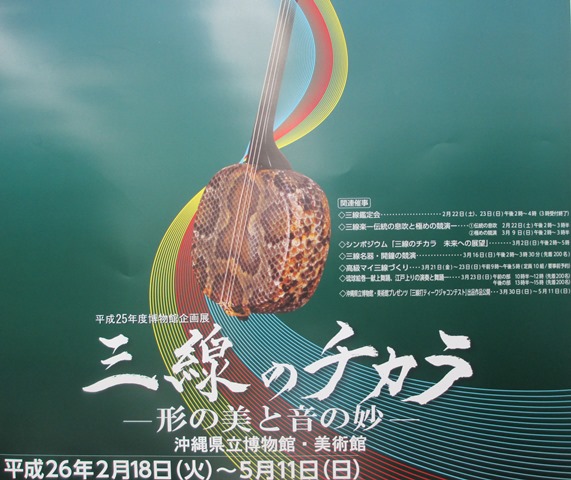

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

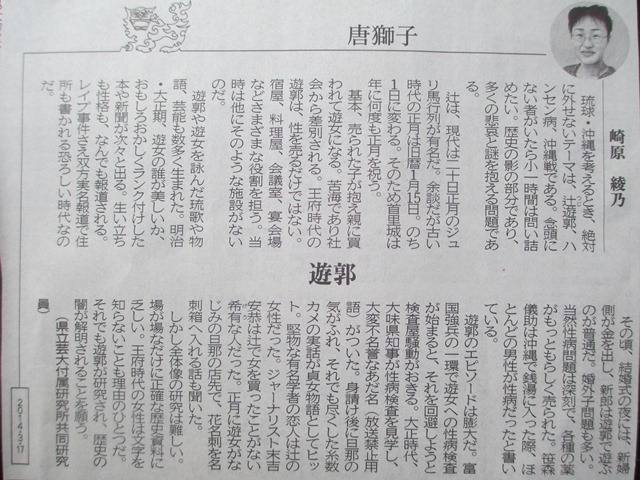

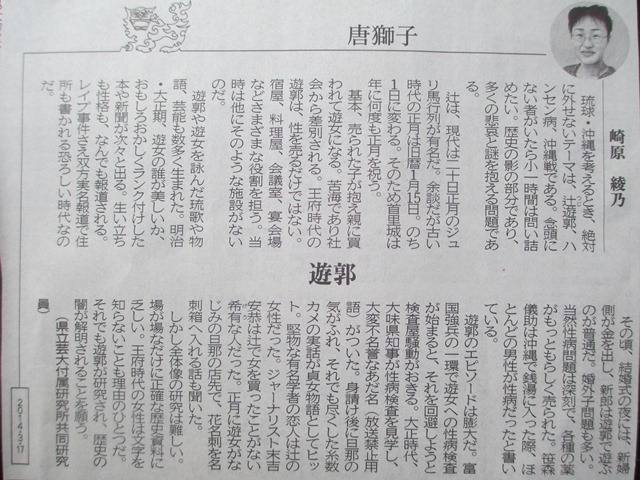

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

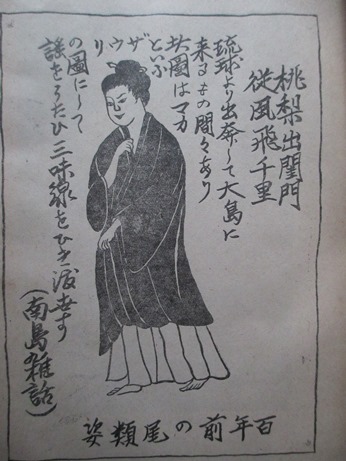

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

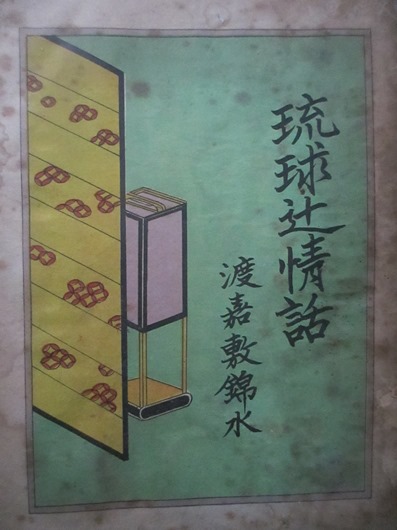

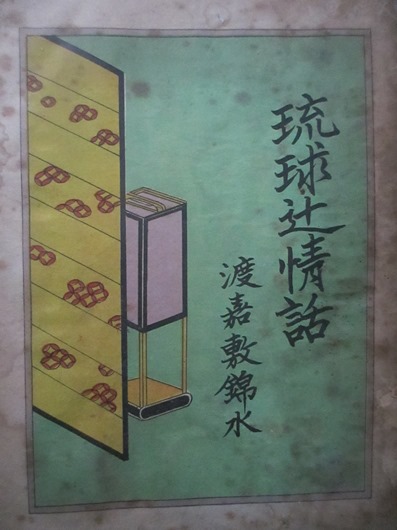

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

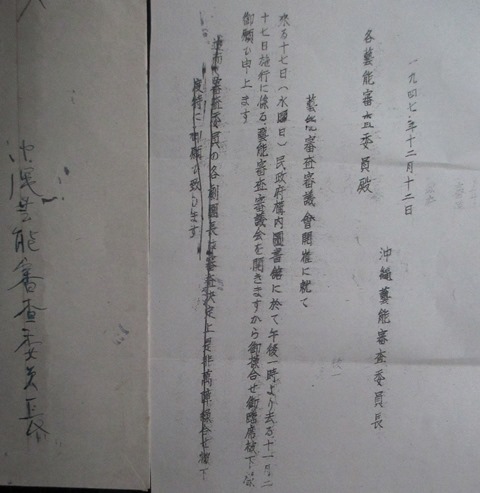

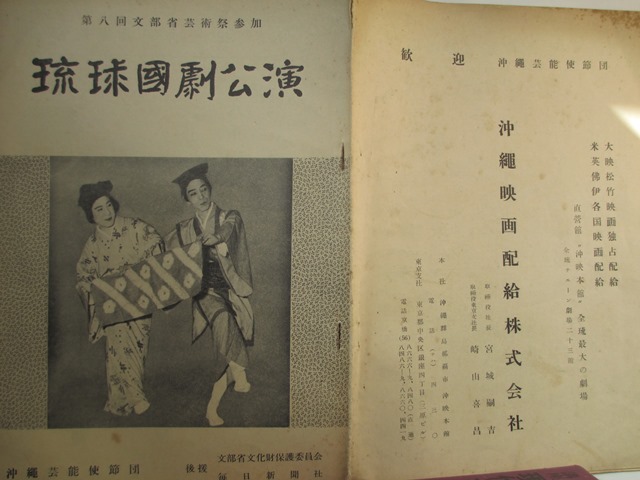

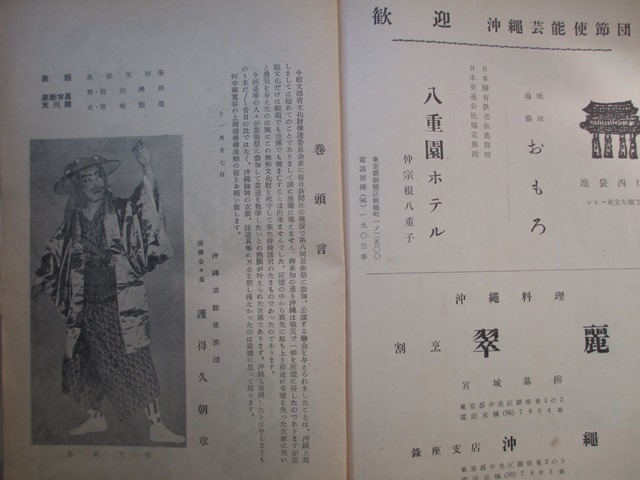

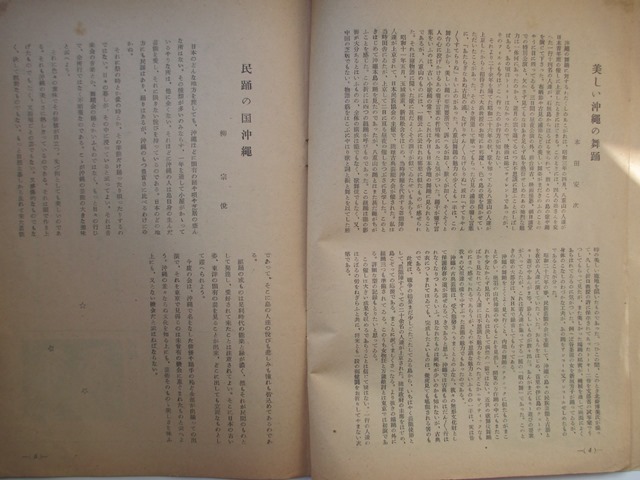

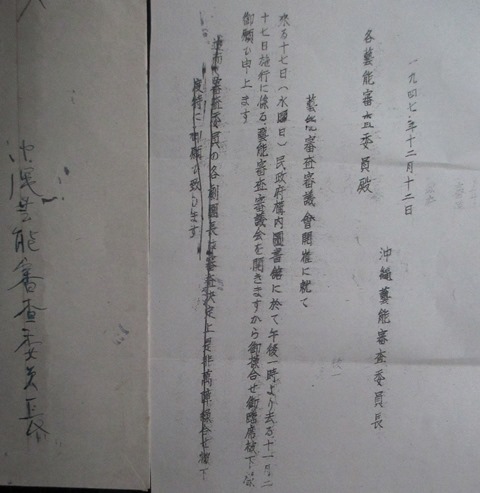

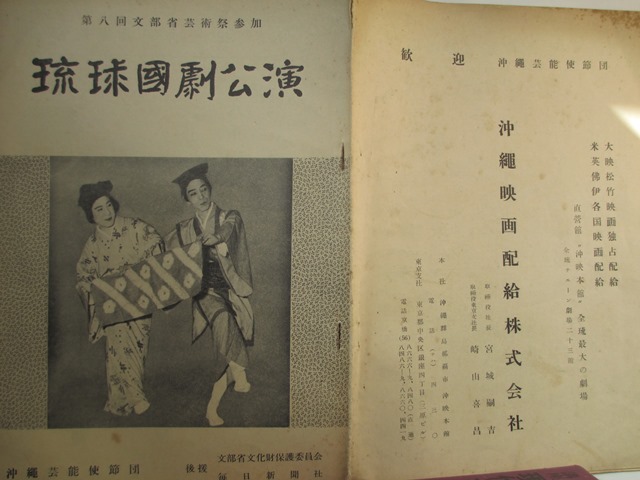

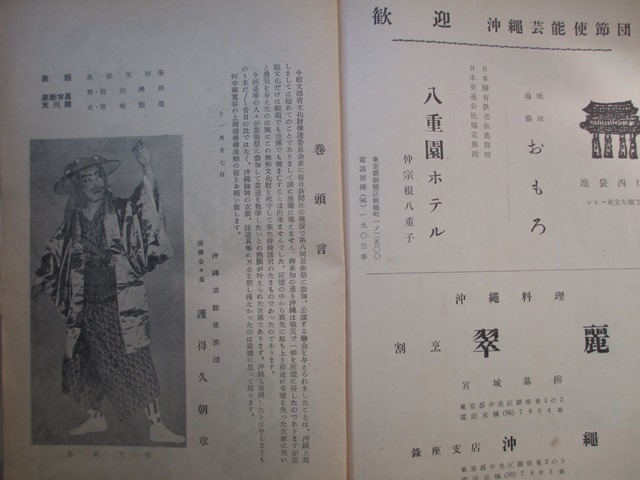

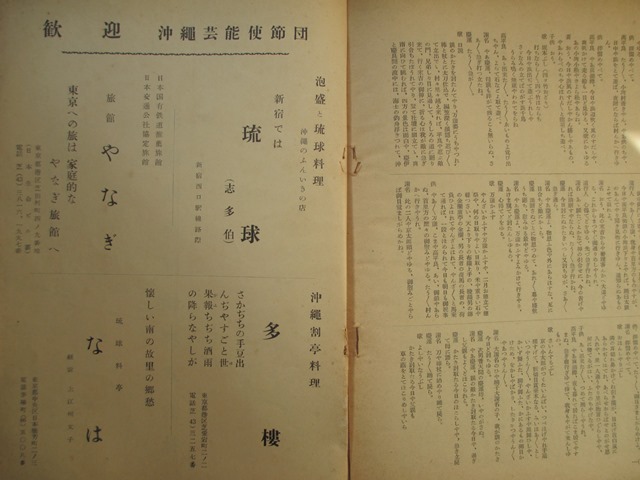

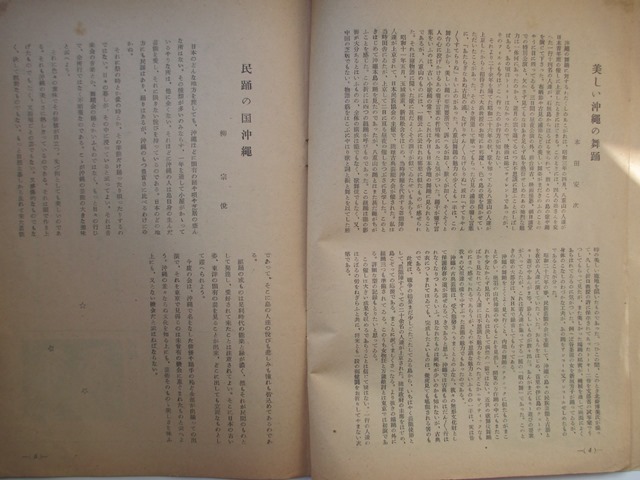

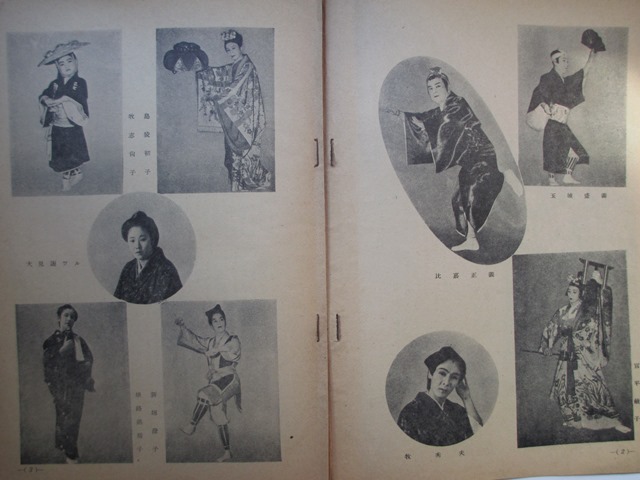

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

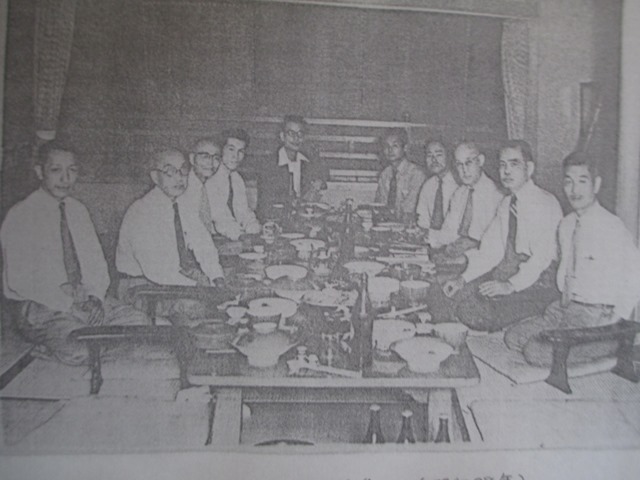

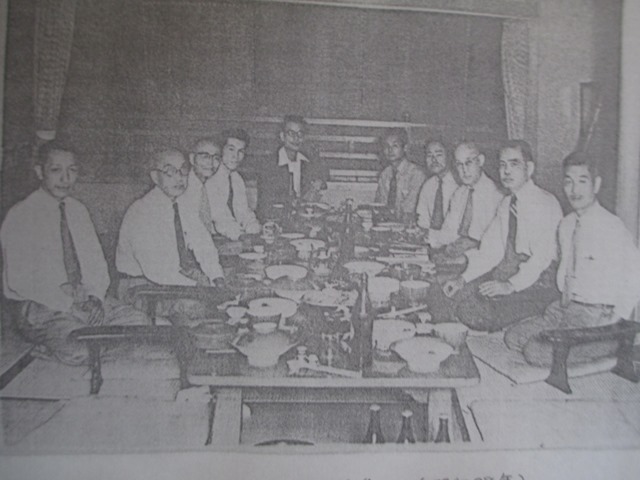

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

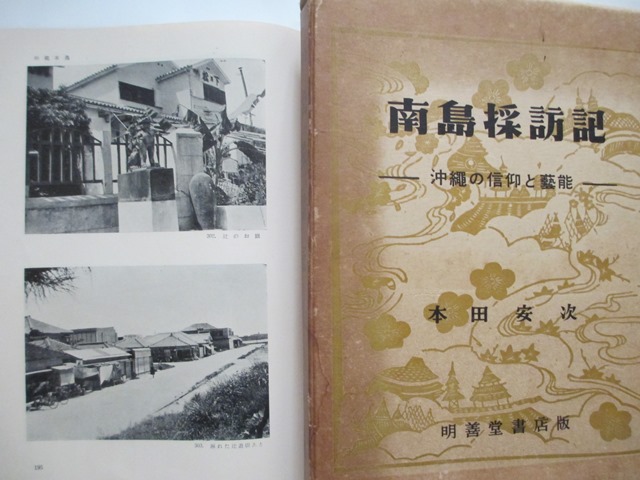

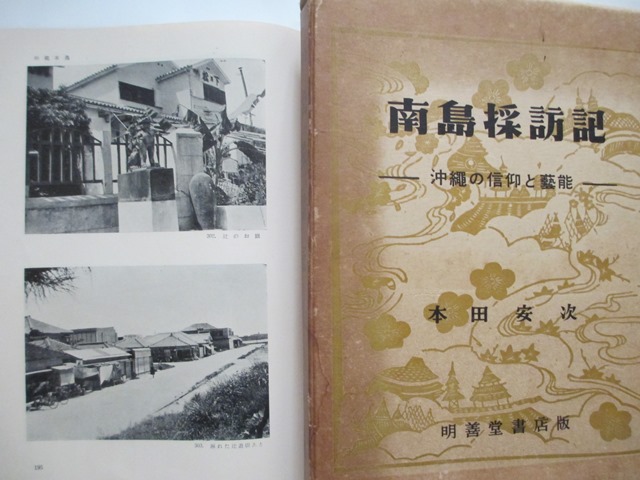

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

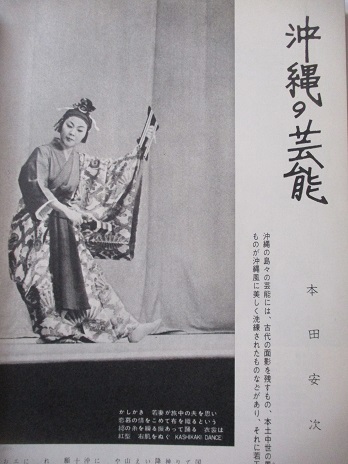

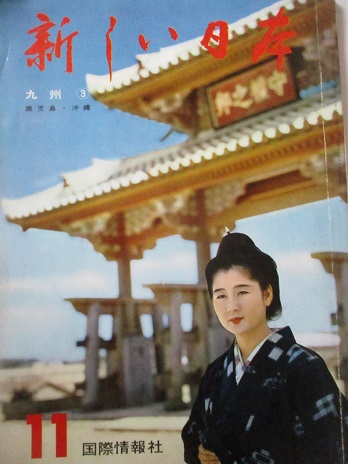

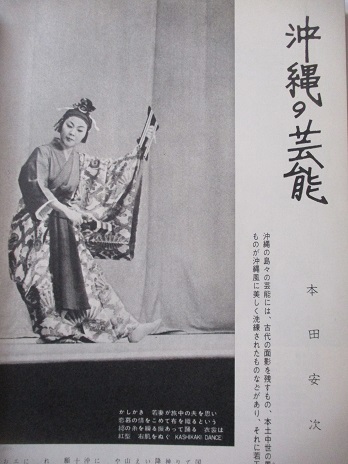

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

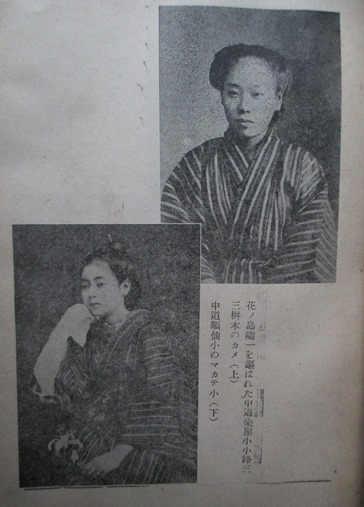

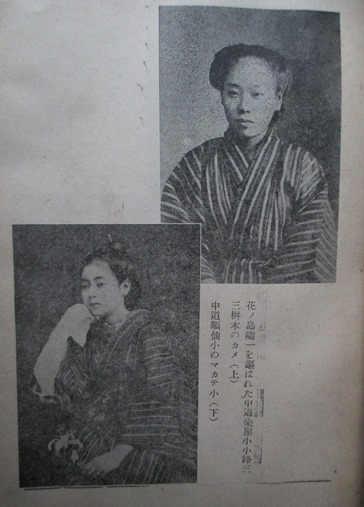

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

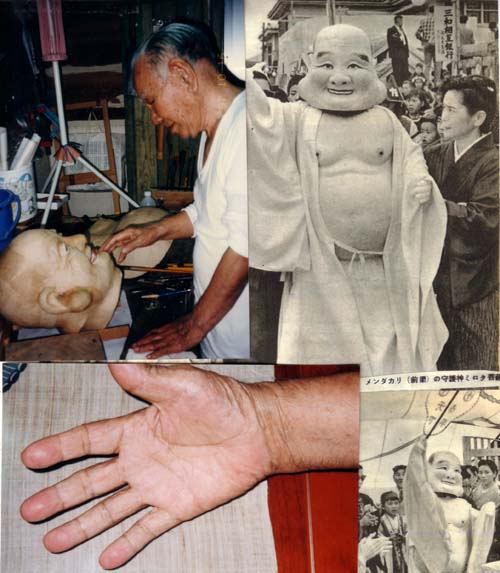

金城安太郎の仕事

1956年7月28日『沖縄タイムス』「料亭『松の下』の守礼門完成。金城安太郎氏の考証設計により」

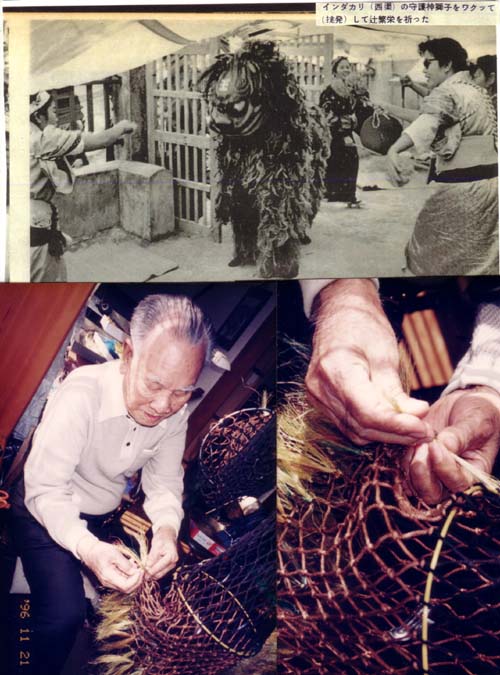

1958年2月24日『琉球新報』「辻町の守り神、獅子頭とミロクの二つが日本画家の金城安太郎さんの手で完成」

新城栄徳□日本画家の金城安太郎さんに師の山田真山について話をきいたことがある。『山田先生はよくチージへ行かれ酔えば安来節で踊り、空手の突きなどを連発して周囲を辟易させておられた。今回、那覇市が購入した作品は大変珍しいもので、私も当時の作品は目にしたことはありませんが、彫刻については那覇・開洋会館にあったダバオ開拓の父といわれた大城孝蔵像は先生の作品で私も手伝いました。また先生から教わって仏像を作ったこともあります』、ちなみに現在チージにある獅子頭とミルク面は安太郎さんの作品である。

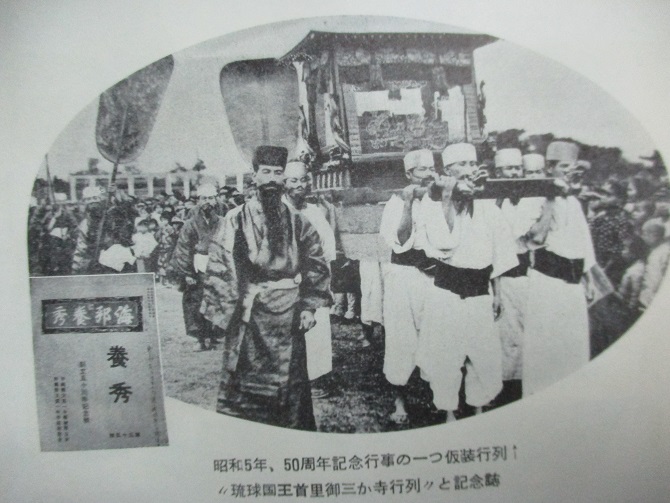

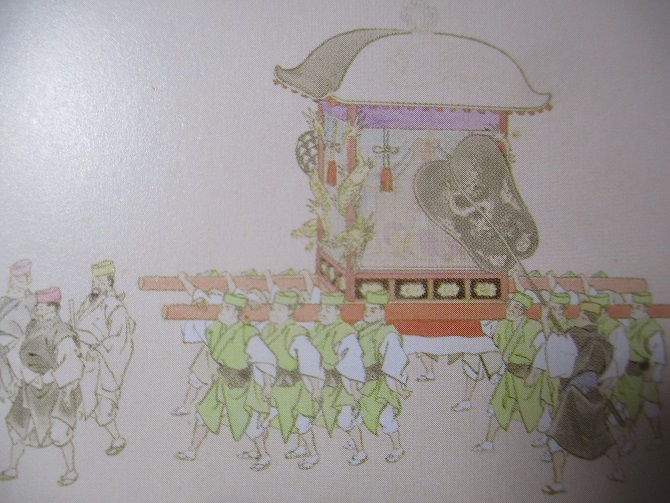

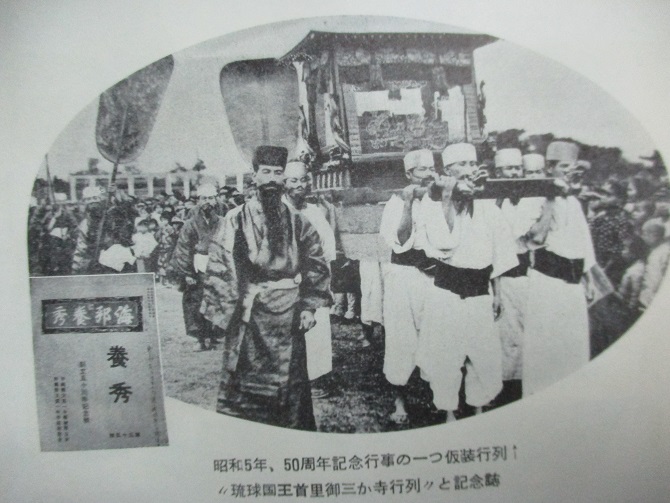

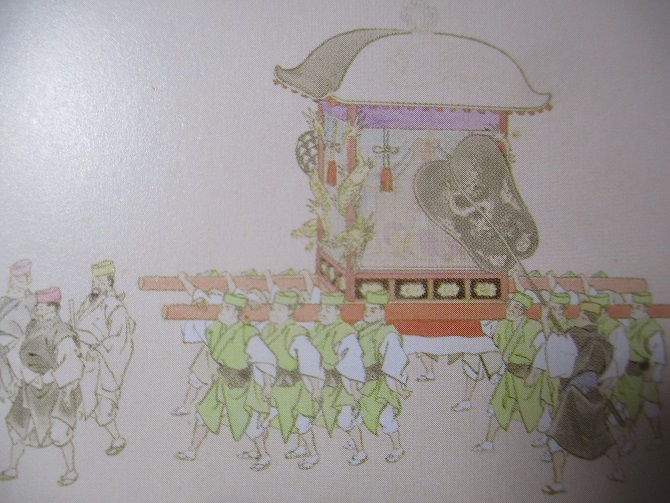

『朝日新聞』2021-3-29「続 よみがえる沖縄 日本から琉球へ」「県立第一中学校(現・首里高校)の教職員や生徒が創立50周年記念運動会で再現した旧琉球国王の「御三ケ寺参詣行列」。実際に国王が使ったかごや傘が、尚家から貸し出されたという。参加者は「ハチマチ」と呼ばれる冠をかぶり、琉球王国の役人に扮している=1930年12月12日、沖縄県首里市(現・那覇市)

首里高校の記念誌

画家のの行列金城安太郎さんはこに付き添ってスケッチしていた。戦後、行列図を手掛けたが未完成に終わった。金城さんは大多数の人を描くのは全く苦にならなかった。完成は若い画家たちに委ねよう。

1957年

栄町「左馬」、辻に移転

○2014年2月ー下地隆司氏から「料亭・左馬」資料をもらった。YとかMとかの人名で「辻」出身の関係者が出てくる。辻関係の文化人、事業家も多いが遺族とかは話題にもしない。私も色んな人物を知っているがあえて触れない。

1959年

1959年3月『アサヒグラフ』「沖縄を現地に見るー夫は空手、妻は琉舞」

1959年5月『オキナワグラフ』「賑わったジュリ馬」

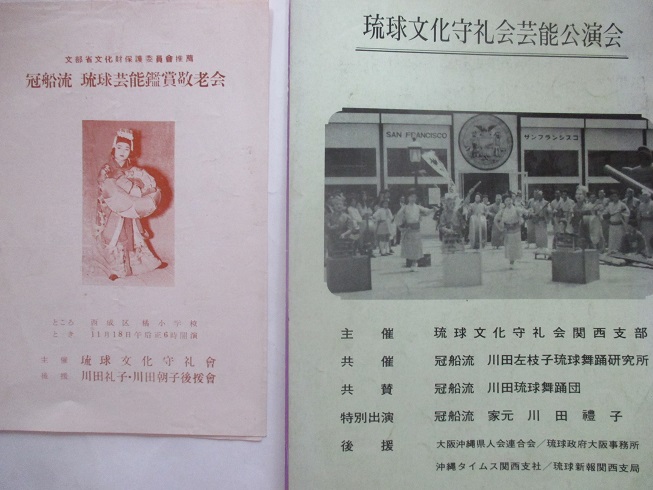

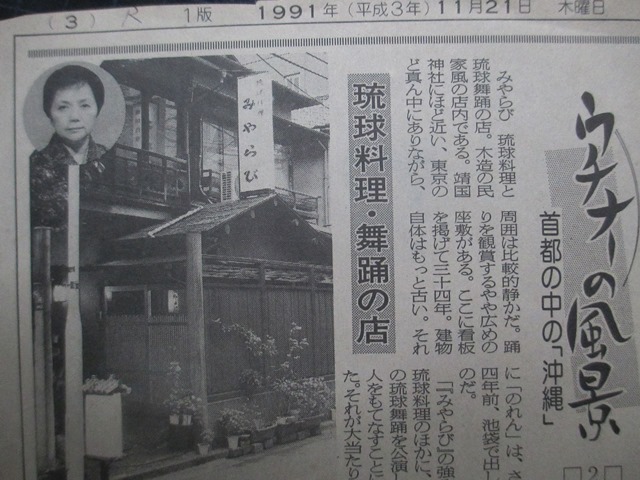

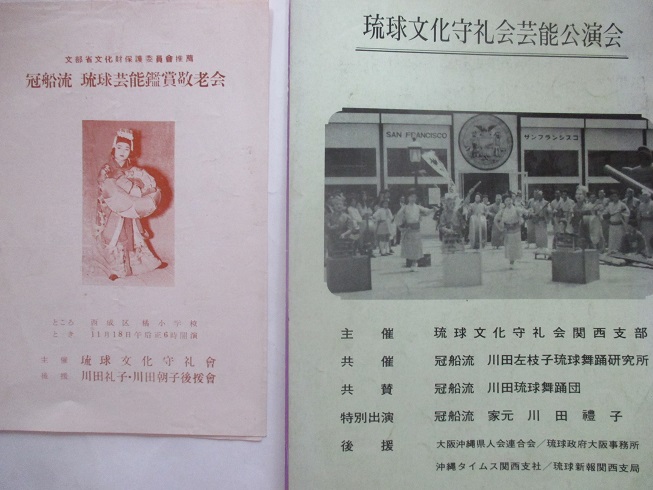

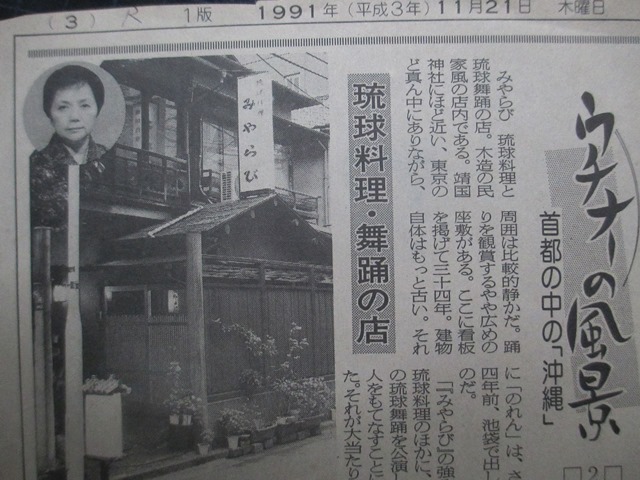

1959年11月『オキナワグラフ』「沖縄ブームにのった東京の舞姫ー児玉清子、川田礼子、佐久川昌子、平良リエ子、宮城章子、山口一子」

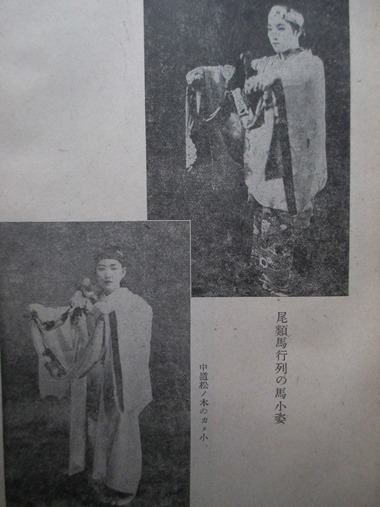

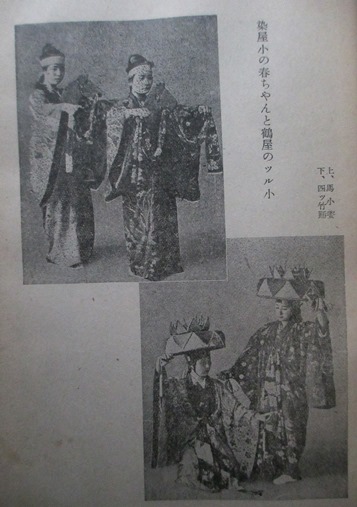

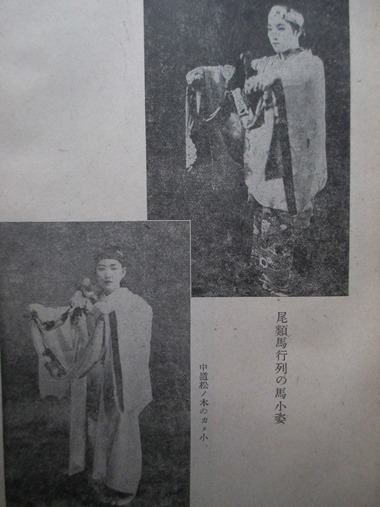

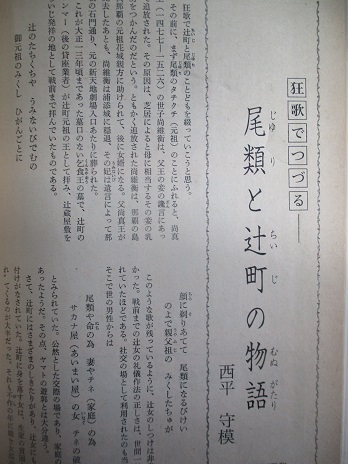

1973年10月『青い海』27号 西平守模「尾類と辻町の物語」

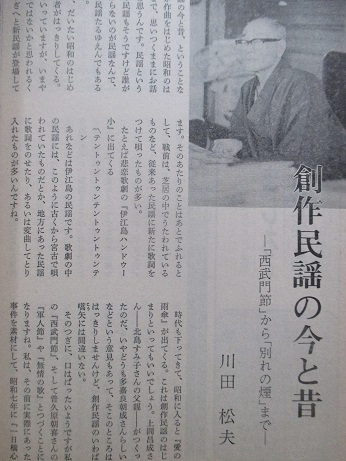

1974年12月 沖縄の雑誌『青い海』38号 川田(嘉数)松夫「新作民謡の今と昔」

1953年3月21日『球陽新報』「関西芸能界の一異彩たる川田礼子姉妹は先般の日劇”日本民謡集”で東都にデビューすることになった」

2003年3月28日『沖縄タイムス』

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

辻遊廓

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

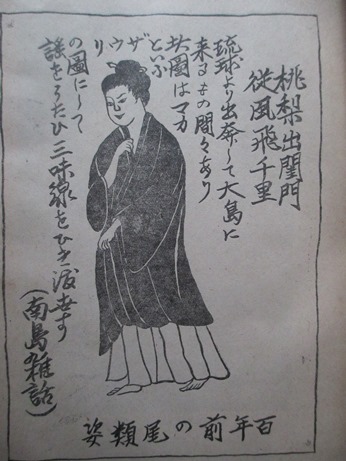

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

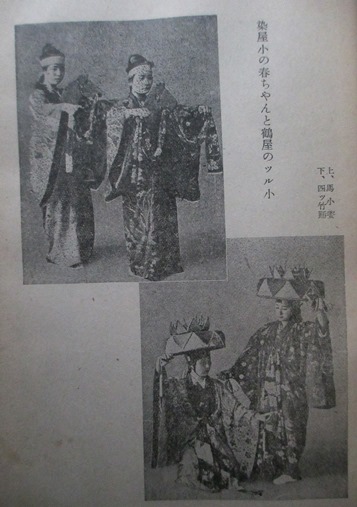

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

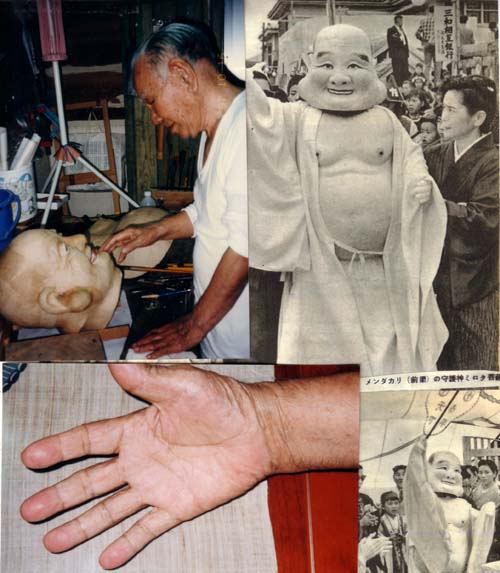

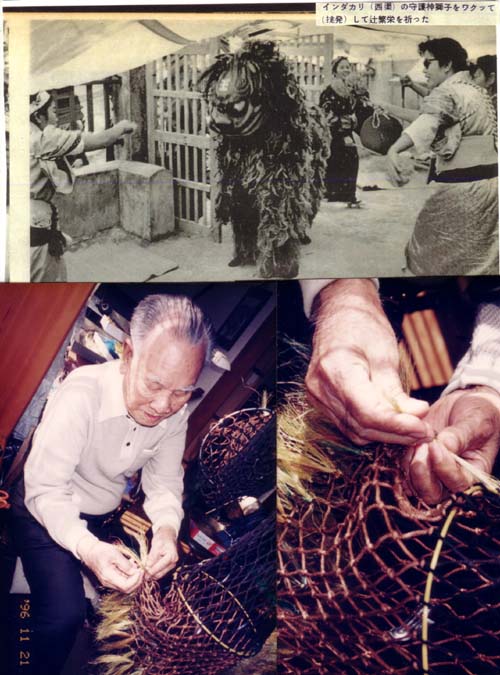

金城安太郎の仕事

1956年7月28日『沖縄タイムス』「料亭『松の下』の守礼門完成。金城安太郎氏の考証設計により」

1958年2月24日『琉球新報』「辻町の守り神、獅子頭とミロクの二つが日本画家の金城安太郎さんの手で完成」

新城栄徳□日本画家の金城安太郎さんに師の山田真山について話をきいたことがある。『山田先生はよくチージへ行かれ酔えば安来節で踊り、空手の突きなどを連発して周囲を辟易させておられた。今回、那覇市が購入した作品は大変珍しいもので、私も当時の作品は目にしたことはありませんが、彫刻については那覇・開洋会館にあったダバオ開拓の父といわれた大城孝蔵像は先生の作品で私も手伝いました。また先生から教わって仏像を作ったこともあります』、ちなみに現在チージにある獅子頭とミルク面は安太郎さんの作品である。

『朝日新聞』2021-3-29「続 よみがえる沖縄 日本から琉球へ」「県立第一中学校(現・首里高校)の教職員や生徒が創立50周年記念運動会で再現した旧琉球国王の「御三ケ寺参詣行列」。実際に国王が使ったかごや傘が、尚家から貸し出されたという。参加者は「ハチマチ」と呼ばれる冠をかぶり、琉球王国の役人に扮している=1930年12月12日、沖縄県首里市(現・那覇市)

首里高校の記念誌

画家のの行列金城安太郎さんはこに付き添ってスケッチしていた。戦後、行列図を手掛けたが未完成に終わった。金城さんは大多数の人を描くのは全く苦にならなかった。完成は若い画家たちに委ねよう。

1957年

栄町「左馬」、辻に移転

○2014年2月ー下地隆司氏から「料亭・左馬」資料をもらった。YとかMとかの人名で「辻」出身の関係者が出てくる。辻関係の文化人、事業家も多いが遺族とかは話題にもしない。私も色んな人物を知っているがあえて触れない。

1959年

1959年3月『アサヒグラフ』「沖縄を現地に見るー夫は空手、妻は琉舞」

1959年5月『オキナワグラフ』「賑わったジュリ馬」

1959年11月『オキナワグラフ』「沖縄ブームにのった東京の舞姫ー児玉清子、川田礼子、佐久川昌子、平良リエ子、宮城章子、山口一子」

1973年10月『青い海』27号 西平守模「尾類と辻町の物語」

1974年12月 沖縄の雑誌『青い海』38号 川田(嘉数)松夫「新作民謡の今と昔」

1953年3月21日『球陽新報』「関西芸能界の一異彩たる川田礼子姉妹は先般の日劇”日本民謡集”で東都にデビューすることになった」

2003年3月28日『沖縄タイムス』