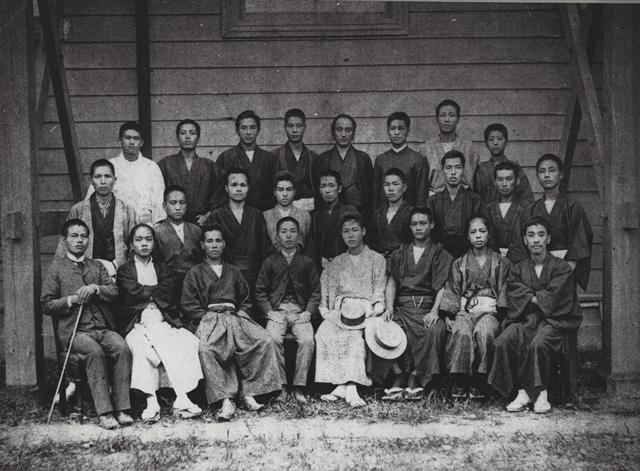

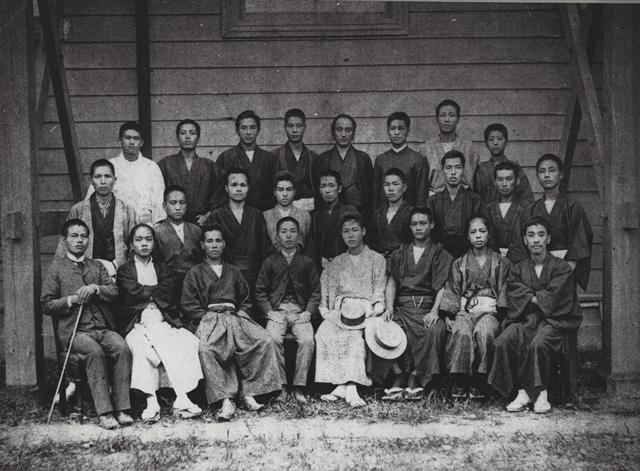

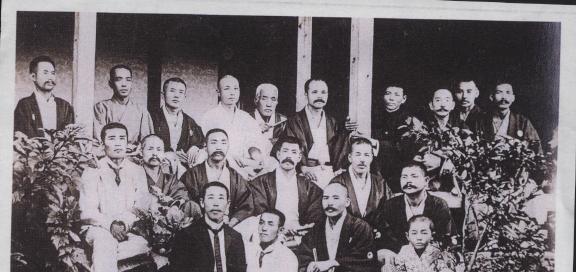

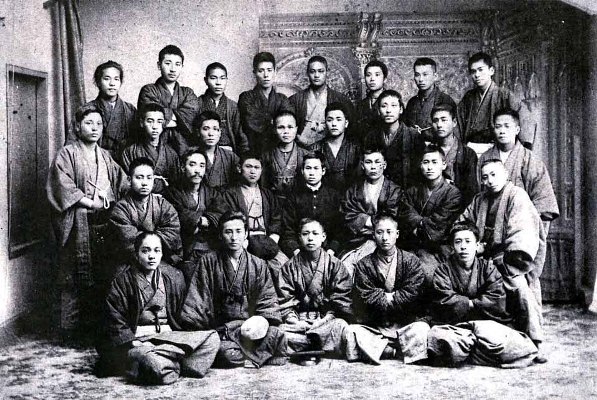

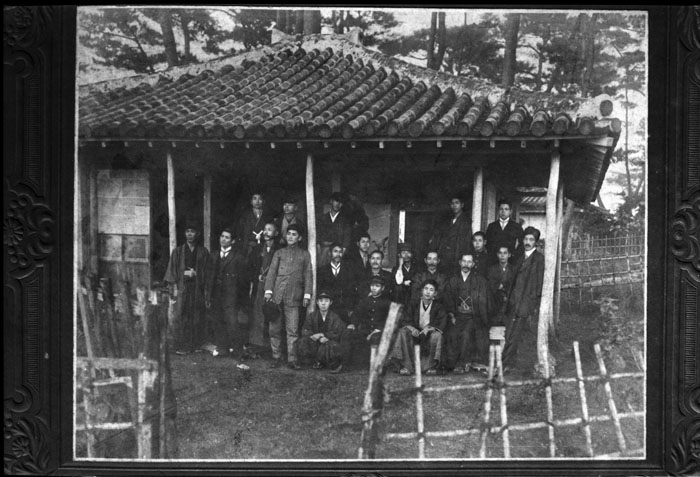

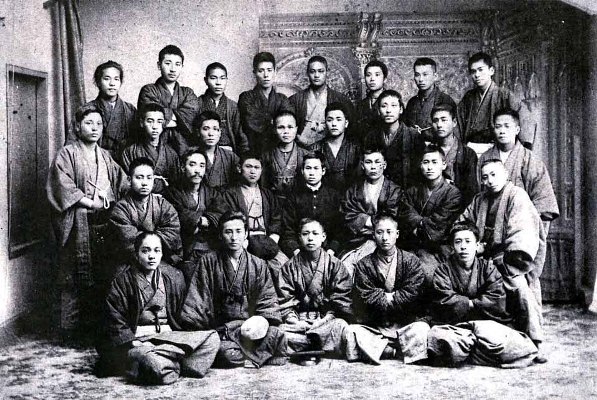

01/08: 1886年11月 在京沖縄学生「勇進社」結成

1886年11月 在京沖縄学生「勇進社」結成。(1888年3月沖縄学生会と改称)

前列向かって右から宮平良応、大宜見朝英、小橋川朝重、渡慶次柴起。2列目ー和宇慶良忠、仲吉朝助、高宮城朝文、花城長清、新城安定、高嶺朝教、諸見里朝鴻、比嘉。3列目ー富永實益、富島良功、糸満盛三郎、富川盛睦、岡崎、嘉数詠清、花城、山口全述。後列ー真境名安宏、大田朝敷、渡久地政勗、護得久朝惟、桃原良得、高嶺朝申、百名朝申、百名朝計、謝花昇

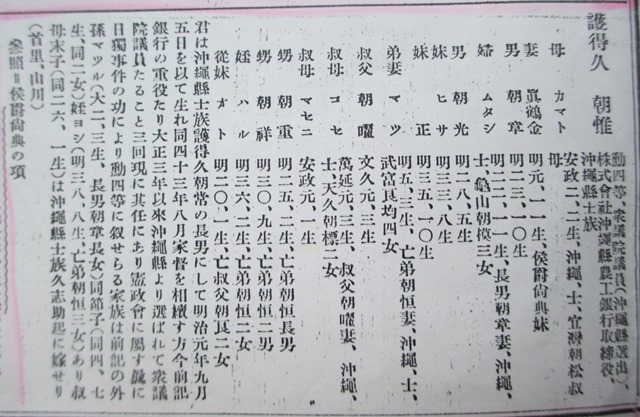

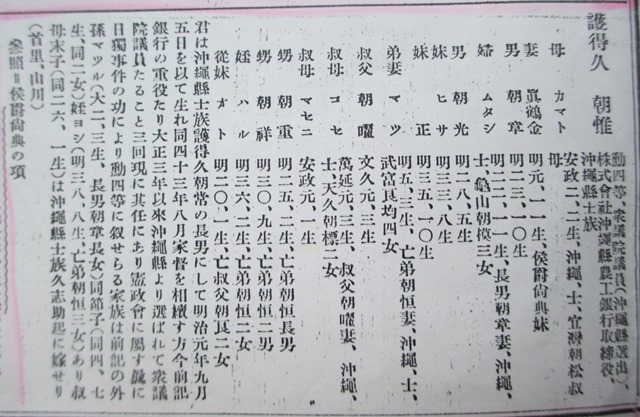

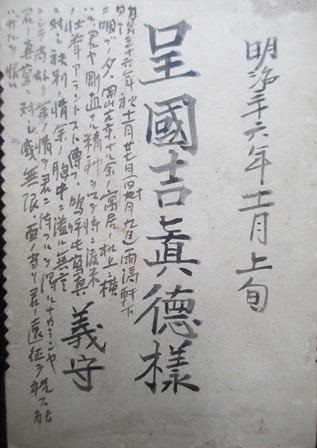

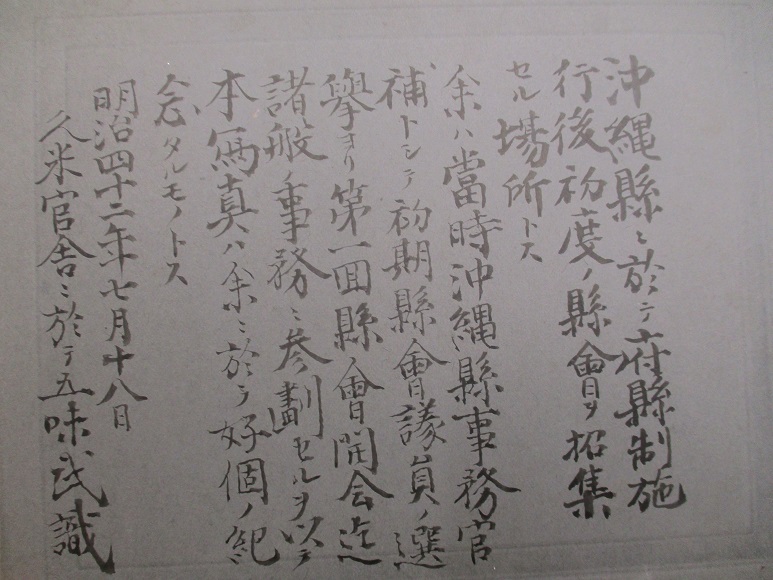

護得久朝惟(1868・9・5~1923・7・30)

中学時代、大田朝敷、仲吉朝助とともに又吉全道に漢学を学ぶ。中学を中退し上京。慶応義塾で学ぶ。1887年旧藩王尚泰の長女と結婚。89年帰郷。93年5月『琉球新報』を義兄弟の尚順を発起人代表にし、奈良原県知事から「目付」として送りこまれた野間五造を主筆に発足。専従の編集人には護得久一門の大田朝敷をすえた。野間が退社すると自ら主筆となって経営し、公同会(愛国協会)運動を展開する。その挫折後は尚家の財政的支柱である丸一商店、広運会社の経営に専念。1914年衆議院議員。

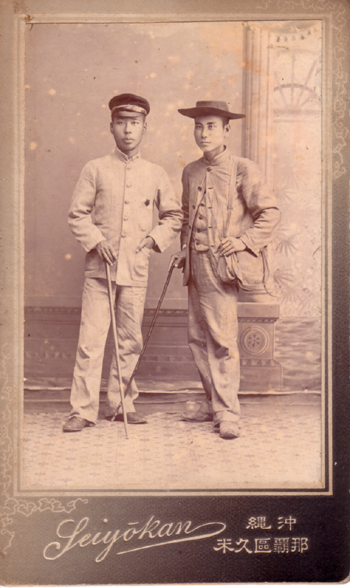

富川盛睦(1869~1930)

琉球王府最後の三司官富川盛奎(1882年中国亡命し90年没す)の4男として首里儀保に生まれる。1886年17歳で慶応義塾に学び、帰郷して『琉球新報』記者。1911年に渡口政成、仲里朝敦らと共同経営する丸三活版所から『古今琉歌集』を再刊。12年ごろ琉球新報社を退社。41歳で妻と5人の子供を残して渡米。皿洗いなどで生活しながら毎月家族に送金。ロサンゼルスでは邦字新聞記者の仲吉良光に会い、ニューヨークでは小橋川朝重に写真を撮ってもらっている。アメリカで死去。

前列向かって右から宮平良応、大宜見朝英、小橋川朝重、渡慶次柴起。2列目ー和宇慶良忠、仲吉朝助、高宮城朝文、花城長清、新城安定、高嶺朝教、諸見里朝鴻、比嘉。3列目ー富永實益、富島良功、糸満盛三郎、富川盛睦、岡崎、嘉数詠清、花城、山口全述。後列ー真境名安宏、大田朝敷、渡久地政勗、護得久朝惟、桃原良得、高嶺朝申、百名朝申、百名朝計、謝花昇

護得久朝惟(1868・9・5~1923・7・30)

中学時代、大田朝敷、仲吉朝助とともに又吉全道に漢学を学ぶ。中学を中退し上京。慶応義塾で学ぶ。1887年旧藩王尚泰の長女と結婚。89年帰郷。93年5月『琉球新報』を義兄弟の尚順を発起人代表にし、奈良原県知事から「目付」として送りこまれた野間五造を主筆に発足。専従の編集人には護得久一門の大田朝敷をすえた。野間が退社すると自ら主筆となって経営し、公同会(愛国協会)運動を展開する。その挫折後は尚家の財政的支柱である丸一商店、広運会社の経営に専念。1914年衆議院議員。

富川盛睦(1869~1930)

琉球王府最後の三司官富川盛奎(1882年中国亡命し90年没す)の4男として首里儀保に生まれる。1886年17歳で慶応義塾に学び、帰郷して『琉球新報』記者。1911年に渡口政成、仲里朝敦らと共同経営する丸三活版所から『古今琉歌集』を再刊。12年ごろ琉球新報社を退社。41歳で妻と5人の子供を残して渡米。皿洗いなどで生活しながら毎月家族に送金。ロサンゼルスでは邦字新聞記者の仲吉良光に会い、ニューヨークでは小橋川朝重に写真を撮ってもらっている。アメリカで死去。

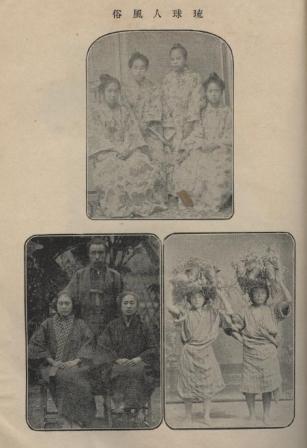

03/01: 1903年3月ー「学術人類館」開館

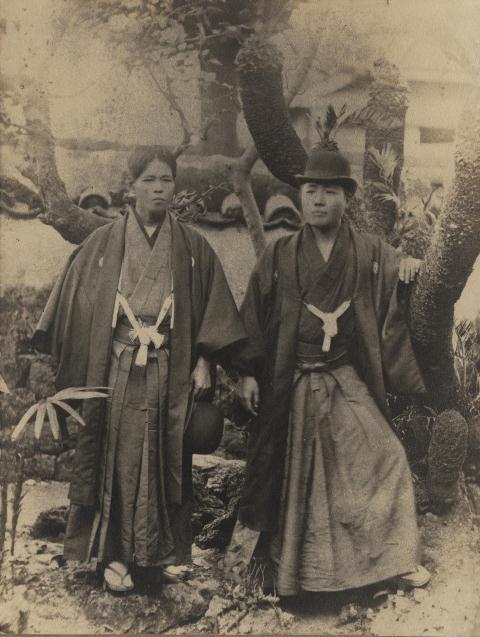

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

[『沖縄タイムス』大田昌秀「『人類館』事件は、当時、日本において沖縄及び沖縄人をどう考えていたかを示す一つの象徴的な出来事だ。写真があったとはこれまでの調べで分からなかった。大きな事件を裏付けるデータとして、貴重なものだ。具体的なとっかかりが得られた。人間を一つの動物として見せ物にし、金をかせごうとは基本的人権上許しがたいことだ。明治36年は、沖縄の土地整理事業が完了し、税も物納から貨幣にかわるなど、夜明けの時期だった。また本土においては、堺利彦らが平民主義、社会主義を主張した年だ。日本の思想が、きわめて偏り、アンバランスであったことを露呈した事件だった。」

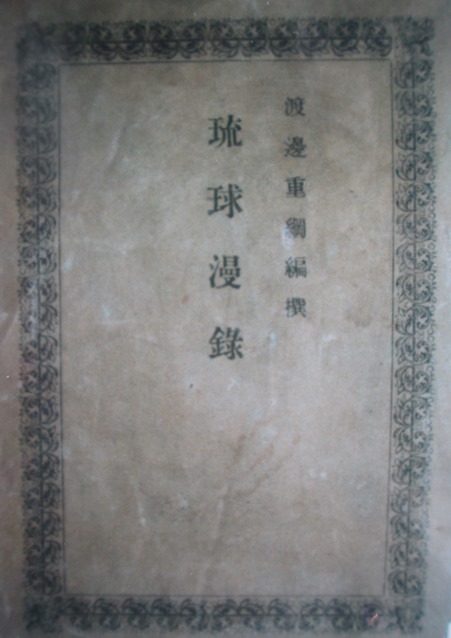

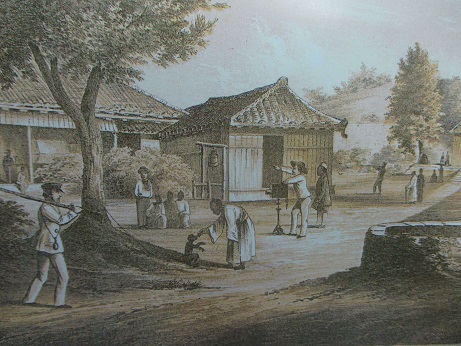

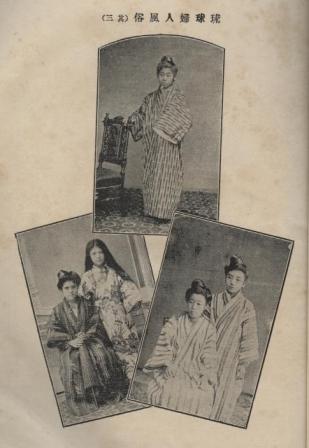

1879年2月 渡邊重綱『琉球漫録』小笠原美治

うつくしい日本のイメージとしてステレオタイプであるが「ゲイシャ、富士山、桜」が浮かび世界的にも古くから著名である。イギリスのカメラマン)ハーバート・G・ポンティングが明治時代に『この世の楽園 日本』という写真集を発行し「ゲイシャ」を紹介している。私は小学4年生のときに粟国島から出て那覇安里の映画館「琉映本館」の後にある伯母宅に居候していた。だから東映時代劇の総天然色映画は小学生ということで映写技師にも可愛がられ映写室でフィルムの切れ端を貰って遊び、映画は殆どタダで見た。東映時代劇には「ゲイシャ、富士山、桜」がフルに取り込まれていた。特に京都を舞台にした片岡知恵蔵(日本航空社長の植木義晴は息子)や市川歌右衛門(俳優北大路 欣也は息子)主演「忠臣蔵」や「新撰組」も見た。片岡や市川が顔で演技するのは今の世代は理解できるであろうか。美空ひばりが歌いながら男役もこなし縦横に活躍していた。

討ち入りを決意した大石内蔵助が、一力茶屋で豪遊したという話や、幕末には大和大路通りに営業していた「魚品」の芸妓、君尾が志士たちを新撰組の目から逃れさせたことは有名だ。近藤勇の愛妾と言われた深雪太夫(お幸)も。明治時代には「加藤楼」のお雪が、アメリカの実業家ジョージ・モルガンと結婚し、現在なら1億円ともいわれる高額で身受けされたことも伝わる。ほかに芸妓幾松(いくまつ)として維新三傑・桂小五郎(後の木戸孝允)の妻「木戸松子」も有名。西郷隆盛が奄美大島に流されたおり、愛加那(あいかな)との間にもうけた子供西郷菊次郎(後に京都市長)がいる。同じく妹に大山誠之助(大山巌の弟)の妻となる菊子(菊草)がいる。何れも明治の元勲たちは青春時代は明日も知れぬ身なので、愛人の出自には拘らない様であった。似たタイプに大田朝敷がいる。大田は連れあいに旅館を運営させている。旅館と似た業種に「料理屋・飲食店」がある。

1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。この年に名妓小三が鳥取藩士松田道之(後の琉球処分官)と祇園下河原の大和屋お里との間に生まれている。

仲里コレクション「友寄喜恒」

司馬江漢写(?)

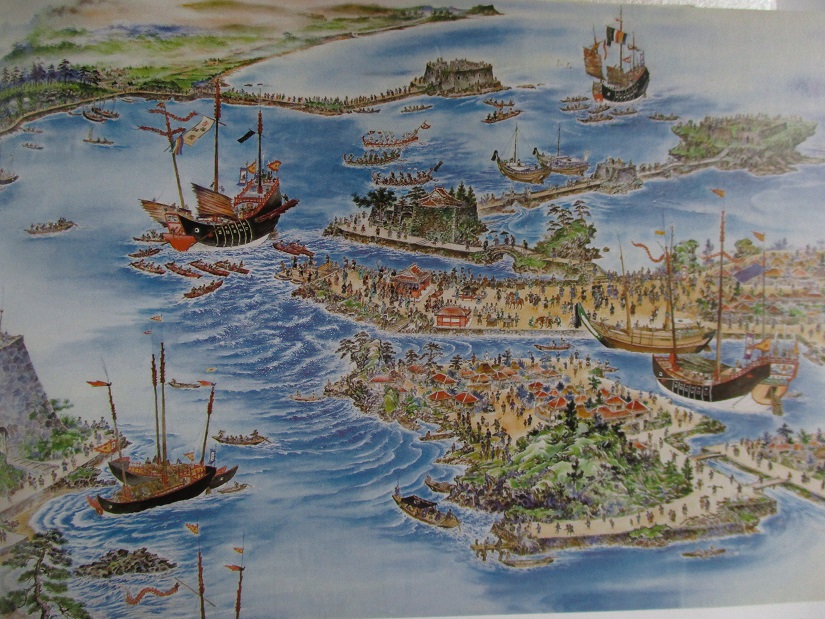

兼城昌興

金城安太郎「王朝時代の那覇港風景」

○琉球の泡盛は何時の頃より醸造せしか記録の微すべきなけれども、薩摩に齎らされしは天正十三年四月なりとす。薩人伊地知季安①著南聘紀考に「二十九日琉使祖庭、導信房、訪観貞第、為尚永王饋織物二端、大平布十端、焼酒一器、己亦進織物十端、竹心香、蝋燭二十挺、焼酒一器」とあり、其の以前には焼酒の名なきのみならず、更に島津義久が諸臣を集め聯歌の会を催し「飲之焼酒莫不珍賞焉」と云ふことあればなり。泡盛の琉球にて醸造を創めたるもこれより遠き以前のことにあらざるべし。焼酒が今云ふ泡盛のことなるは勿論なり。

①伊地知季安 いじち-すえやす

1782-1867 江戸時代後期の武士。

天明2年4月11日生まれ。薩摩(さつま)鹿児島藩士。文化5年藩の政変,近思録崩れで遠島となり,ゆるされたのち鹿児島で謹慎中に藩の史料を収集,おおくの著作をあらわした。嘉永(かえい)5年記録奉行,のち用人。その仕事は「薩藩旧記雑録」で有名。慶応3年8月3日死去。86歳。本姓は伊勢。初名は季彬(すえひで)。字(あざな)は子静。通称は小十郎。号は潜隠。 →コトバンク

国立文楽劇場の資料展示室をのぞいたことがある。三味線の歴史の説明に「三味線は、永禄年間(1558-1570)琉球から大阪の堺港に渡来したといわれ、型は三弦の蛇皮胴のものであったと推定されます」とあった。近代以前の琉球ロマンはおいおい後述するとして、ここでは「さまよへる琉球人」のイメージがつきまとう近代における琉球人の歩みを抽象的ではなく具体的に述べることとする。

○1918年9月1日 『日本及日本人』麦生(末吉安恭)「琉球三味線に就いて」

東儀鐵笛氏は嘗て三味線が琉球より渡来せしといふ旧説は真っ赤な嘘にて、慶長の頃には琉球にてもまだ用をなさざりし様なりと云はれたり、(日本及日本人548号参照)非三味線渡来説には如何なる有力なる憑■あるや知らずと雖も、慶長の頃には琉球でもまだ用をなさざりとは真っ赤な嘘にて、定西法師伝、御先祖記(松屋筆記引抄)等にも明らかなるが、琉球の記録に依れば、喜安日記慶長十五年四月十六日川内新田八幡に参詣の條にて「静に法施参らせ人々三絃の秘曲を弾しかば、宮中もすみわたり、誠に面白かりければ、神明も感激に堪ずやおぼしけん」とあり、薩摩三界まで三味線を携へ行ける程なれば、本国に於いて今だ用をなさざりしとは云ひ雖し。・・・・

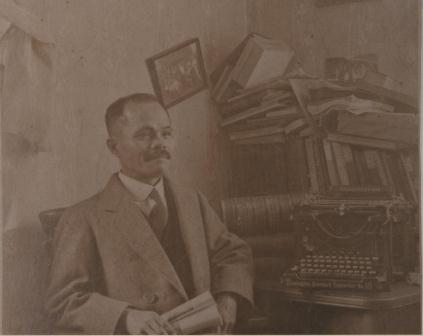

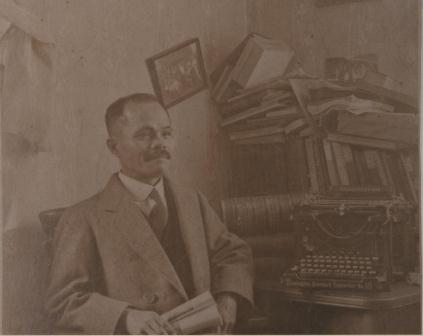

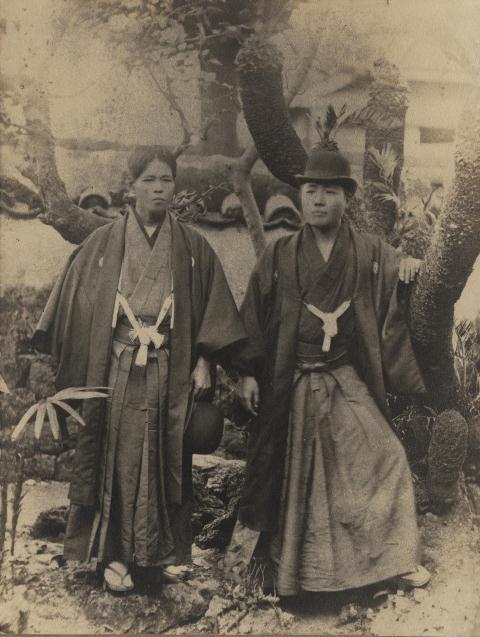

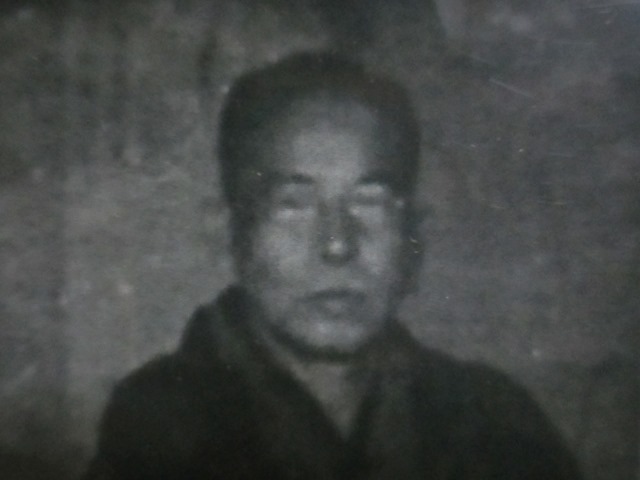

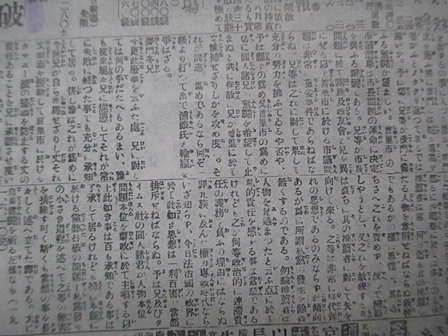

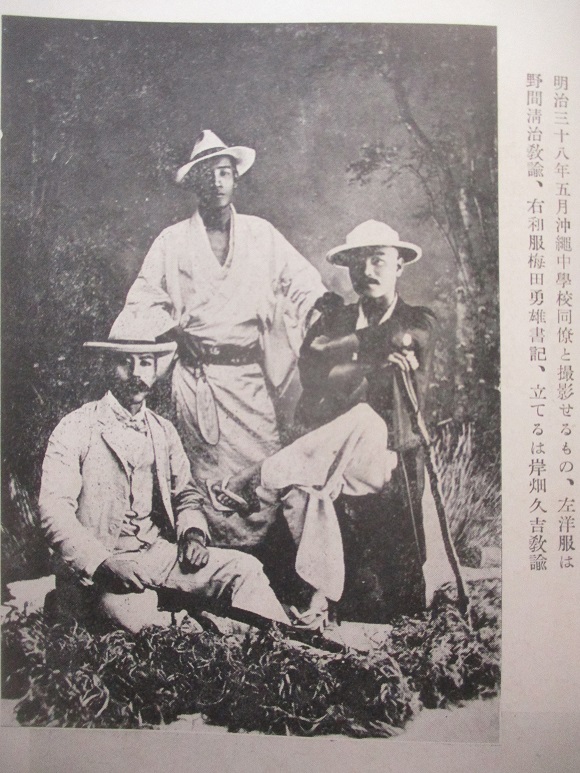

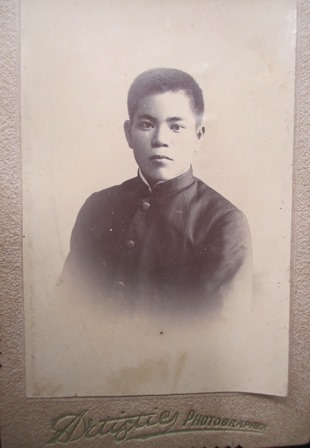

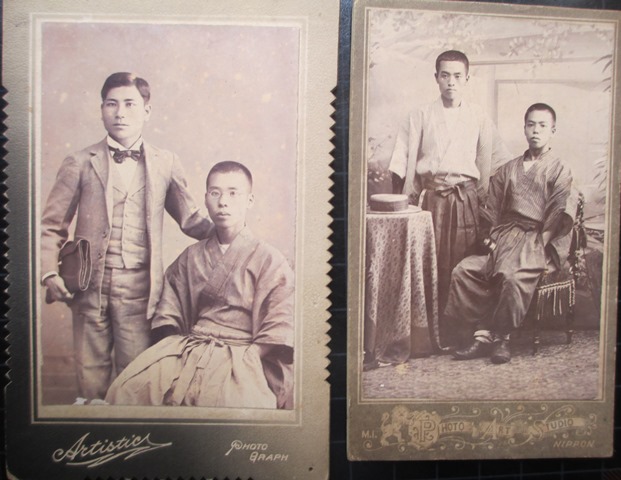

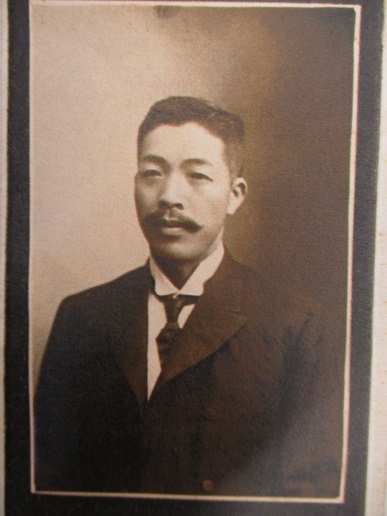

写真ー小橋川朝重

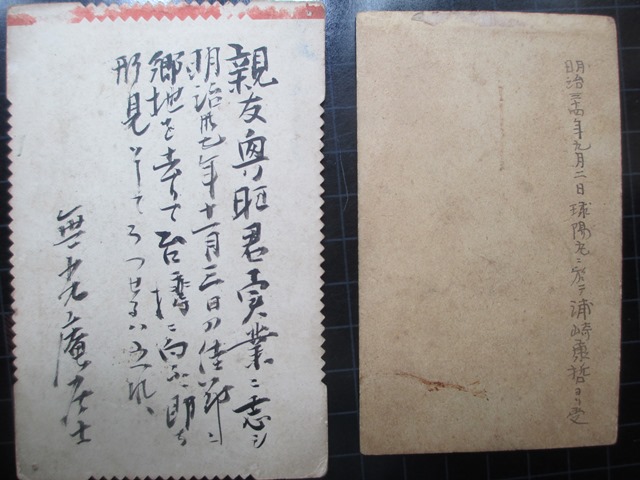

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(小橋川朝重撮影)

1922年9月15日『沖縄タイムス』広告「出張写真開業ー那覇市山下町1-22 小橋川朝重」

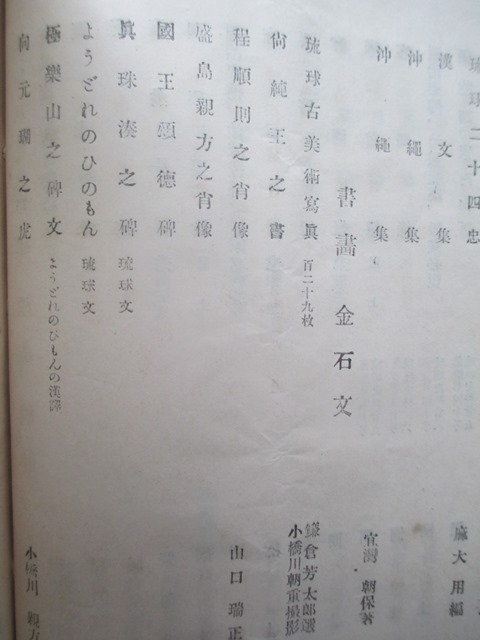

1924年2月 沖縄県立沖縄図書館『琉球史料目録』

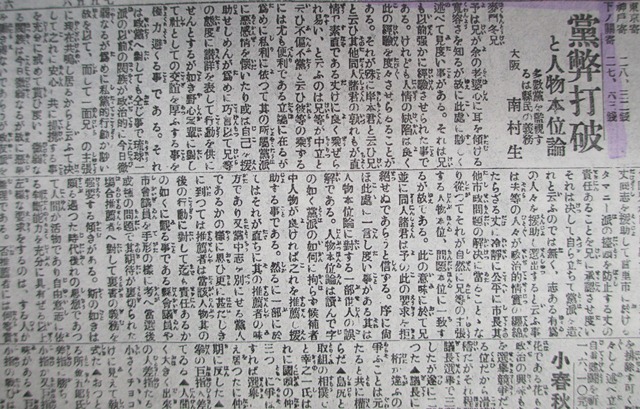

麦門冬と南村・小橋川朝明

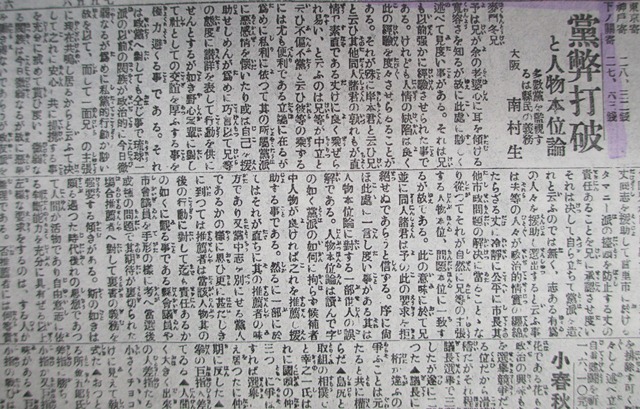

1921年6月18日『沖縄タイムス』小橋川南村(大阪)「黨弊打破と人物本位論 多数黨を監視するは県民の義務」

1933年4月『沖縄教育』沖縄県教育会(島袋源一郎)印刷・向春商会印刷部(小橋川朝明)

小橋川南村「春のこころ」

○われも、また/老にけるかや/つくろひて/人にもの言ふ/昨日今日かな□折々は、/子供のやうに屋根裏に/登りて空を/眺めたりする□神の子よ、生れずあらば/かくまでに/物思ふ身に/あらざらましを(乳児紀逝く)□大聲に、/わめき狂はば/このこころ/癒えなんと思ひ/海濱に行く

2004年『沖縄県図書館協会誌』弟8号 新城栄徳

○私は南村・小橋川朝明の子息・朝二氏から話を聞き『近代日本社会運動史人物大事典』(1997年)の小橋川朝明について「琉球王府絵師・向元瑚や、琉歌人・小橋川朝昇を祖に持つだけあって、『沖縄毎日新聞』記者の時、『スバル』『創作』などに歌を投稿し文芸・美術評論もやる」と記した。麦門冬は南村に対し親友以上の関係を作ろうと、その兄・小橋川朝重の息子と自分の妹を結婚させた。が、この若い夫婦、我が儘育ちゆえ喧嘩ばかり。すぐ別れた。慌てた麦門冬、南村に「こんなことで僕らの友情は変わらない」と念を押した。麦門冬が水死したときの追悼式案内に南村は名を連ねているが、追悼文は書いていない。それだけ悲痛に暮れた。後に家族に「親友は持つものではない」と云うたという。

写真左からー麦門冬・末吉安恭、儀間泉南、小橋川朝重、真境名安興

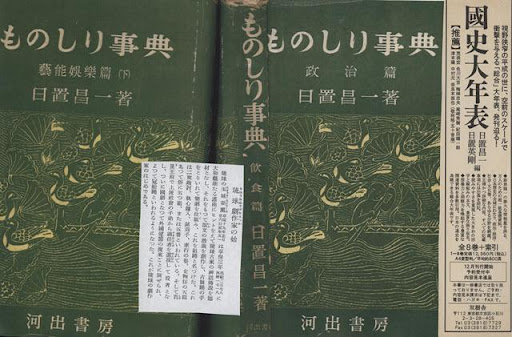

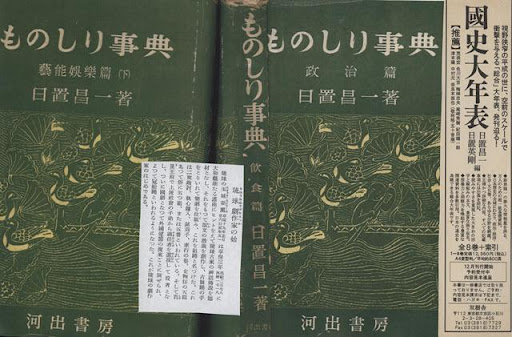

日置昌一 ひおき-しょういち 1904-1960 大正-昭和時代の日本文化史研究家。明治37年10月27日生まれ。小学校卒業後東京にでてはたらきながら,17年間上野の帝国図書館にかよいつづけて膨大な書物を読破。その博覧強記ぶりから「ものしり博士」といわれ,「国史大年表」「日本系譜綜覧」「ものしり事典」などおおくの著書を刊行。昭和35年6月9日死去。55歳。岐阜県出身。→コトバンク

①伊地知季安 いじち-すえやす

1782-1867 江戸時代後期の武士。

天明2年4月11日生まれ。薩摩(さつま)鹿児島藩士。文化5年藩の政変,近思録崩れで遠島となり,ゆるされたのち鹿児島で謹慎中に藩の史料を収集,おおくの著作をあらわした。嘉永(かえい)5年記録奉行,のち用人。その仕事は「薩藩旧記雑録」で有名。慶応3年8月3日死去。86歳。本姓は伊勢。初名は季彬(すえひで)。字(あざな)は子静。通称は小十郎。号は潜隠。 →コトバンク

国立文楽劇場の資料展示室をのぞいたことがある。三味線の歴史の説明に「三味線は、永禄年間(1558-1570)琉球から大阪の堺港に渡来したといわれ、型は三弦の蛇皮胴のものであったと推定されます」とあった。近代以前の琉球ロマンはおいおい後述するとして、ここでは「さまよへる琉球人」のイメージがつきまとう近代における琉球人の歩みを抽象的ではなく具体的に述べることとする。

○1918年9月1日 『日本及日本人』麦生(末吉安恭)「琉球三味線に就いて」

東儀鐵笛氏は嘗て三味線が琉球より渡来せしといふ旧説は真っ赤な嘘にて、慶長の頃には琉球にてもまだ用をなさざりし様なりと云はれたり、(日本及日本人548号参照)非三味線渡来説には如何なる有力なる憑■あるや知らずと雖も、慶長の頃には琉球でもまだ用をなさざりとは真っ赤な嘘にて、定西法師伝、御先祖記(松屋筆記引抄)等にも明らかなるが、琉球の記録に依れば、喜安日記慶長十五年四月十六日川内新田八幡に参詣の條にて「静に法施参らせ人々三絃の秘曲を弾しかば、宮中もすみわたり、誠に面白かりければ、神明も感激に堪ずやおぼしけん」とあり、薩摩三界まで三味線を携へ行ける程なれば、本国に於いて今だ用をなさざりしとは云ひ雖し。・・・・

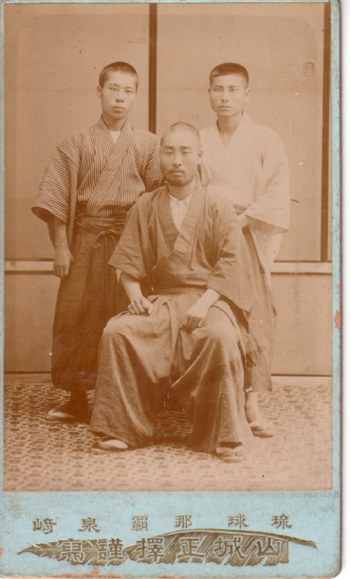

写真ー小橋川朝重

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(小橋川朝重撮影)

1922年9月15日『沖縄タイムス』広告「出張写真開業ー那覇市山下町1-22 小橋川朝重」

1924年2月 沖縄県立沖縄図書館『琉球史料目録』

麦門冬と南村・小橋川朝明

1921年6月18日『沖縄タイムス』小橋川南村(大阪)「黨弊打破と人物本位論 多数黨を監視するは県民の義務」

1933年4月『沖縄教育』沖縄県教育会(島袋源一郎)印刷・向春商会印刷部(小橋川朝明)

小橋川南村「春のこころ」

○われも、また/老にけるかや/つくろひて/人にもの言ふ/昨日今日かな□折々は、/子供のやうに屋根裏に/登りて空を/眺めたりする□神の子よ、生れずあらば/かくまでに/物思ふ身に/あらざらましを(乳児紀逝く)□大聲に、/わめき狂はば/このこころ/癒えなんと思ひ/海濱に行く

2004年『沖縄県図書館協会誌』弟8号 新城栄徳

○私は南村・小橋川朝明の子息・朝二氏から話を聞き『近代日本社会運動史人物大事典』(1997年)の小橋川朝明について「琉球王府絵師・向元瑚や、琉歌人・小橋川朝昇を祖に持つだけあって、『沖縄毎日新聞』記者の時、『スバル』『創作』などに歌を投稿し文芸・美術評論もやる」と記した。麦門冬は南村に対し親友以上の関係を作ろうと、その兄・小橋川朝重の息子と自分の妹を結婚させた。が、この若い夫婦、我が儘育ちゆえ喧嘩ばかり。すぐ別れた。慌てた麦門冬、南村に「こんなことで僕らの友情は変わらない」と念を押した。麦門冬が水死したときの追悼式案内に南村は名を連ねているが、追悼文は書いていない。それだけ悲痛に暮れた。後に家族に「親友は持つものではない」と云うたという。

写真左からー麦門冬・末吉安恭、儀間泉南、小橋川朝重、真境名安興

日置昌一 ひおき-しょういち 1904-1960 大正-昭和時代の日本文化史研究家。明治37年10月27日生まれ。小学校卒業後東京にでてはたらきながら,17年間上野の帝国図書館にかよいつづけて膨大な書物を読破。その博覧強記ぶりから「ものしり博士」といわれ,「国史大年表」「日本系譜綜覧」「ものしり事典」などおおくの著書を刊行。昭和35年6月9日死去。55歳。岐阜県出身。→コトバンク

05/12: 琉米誌

1899年1月20日ー勝海舟、旧主君徳川慶喜の10男・精(くわし/11歳)を養子婿に迎える

「勝海舟」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会

1902年5月19日ー兒玉源太郎台湾総督、井上勝ら福岡丸にて来沖

同年1月に日英同盟条約調印。兒玉源太郎台湾総督(1875年にも来沖)、井上勝ら福岡丸にて来沖。那覇の潟原で那覇首里の小学校の運動会を見る。また首里を遊覧。風月楼で2区の有志及び各役所の高等官60名「歓迎会」。

児玉源太郎 こだまげんたろう

1852(嘉永5)~1906(明治39) 明治時代の陸軍軍人(大将)

徳山藩士児玉半九郎忠碩の長男。戊辰戦争に藩の献功隊士として参加。のち陸軍に入り、佐賀の乱・神風連の乱・西南戦争に従軍して頭角をあらわした。 1887(M20)陸大校長としてドイツの軍制・戦術の移入紹介につとめ、91ヨーロッパ視察。 92~98陸軍次官兼軍務局長、日清戦争で大本営参謀、功により男爵。96中将に昇進し、長州軍閥の1人として重きをなした。 98台湾総督。1900第4次伊藤内閣・桂内閣で陸相、一時内相と文相を兼任。 04大将に累進して日露戦争に出征し、満州軍総参謀長、戦功により子爵。06参謀総長に就任。南満州鉄道株式会社創立委員長。没後、伯爵。 (はてなキーワード)

日本の近代的交通網を整えた「鉄道の父」

井上 勝 ( いのうえ まさる ) ●天保14年(1843)-明治43年(1910)

勝は天保14年(1843)、藩士井上小豊後勝行の三男として、土原浜坊筋に生まれました。長崎でオランダ士官に兵学を学び、江戸では砲術を修行して、さらに箱館へ行って英国領事館員に英語を学びました。その後航海術習得のため、伊藤博文や井上馨らと英国へ密航してロンドン大学に留学し、鉱山学および鉄道の実業を研究して、明治元年(1868)に帰国しました。明治4年(1871)に鉱山頭兼鉄道頭となり、新橋―横浜間に日本最初の鉄道を開通させて以来、工部大輔・鉄道庁長官等を歴任して、全国各地の近代的交通網を整備しました。明治22年(1889)には、東京―神戸間の東海道線を全通させています。同43年(1910)に鉄道院顧問となり、欧州を視察しましたが、ロンドンで病死しました。享年68歳。

墓は、沢庵和尚を開山として、寛永15年(1625)に3代将軍徳川家光によって創建された品川の東海寺墓地にありますが、ここはJR東海道線と山手線とが分岐するところとなっています。また東京駅頭には、大正3年(1914)に銅像が建てられ、戦時中の金属供出によって台座のみとなっていましたが、没後50周年の昭和34年(1959)に再び銅像が建てられました。(city.hagi.lg.jp)■ちなみに井上勝の娘は松方正義の9男義輔に嫁いでいる。松方の3男幸次郎(元川崎造船社長)は松方コレクションで知られる。

1910年3月9日ー勝精伯爵、農務省水産講習船「雲鷹丸」で来沖。岡雷平やまと新聞記者が同行

1911年6月8日 尚昌、神山政良、イギリス留学の途次サンフランシスコ着、安仁屋政修(沖縄県人会会長)らが出迎える。

1911年11月11日、ブール、シュワルツとともに来沖。→1991年1月 ①伊佐眞一『アール・ブール 人と時代』

1912年3月27日にポトマック公園で、ヘレン・タフト大統領夫人と珍田日本大使夫人によって桜(ソメイヨシノ種)が植えられた、という。桜の穂木は東京荒川の桜並木だが、台木は兵庫県東野村で育てたものという。詳しくはネット検索で見てほしい。最近、アメリカの首都は何処にあるかと検索したら前記の桜の話が出てきた。アメリカ合衆国の首都はワシントン・コロンビア特別区(Washington,District Of Columbia)で1790年7月16日に設立。

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(ニューヨークで小橋川朝重撮影)

1913年 山田有登、大阪市聖バルナバ病院に勤務。→『沖縄県人録』(1937年)に「山田有登君は那覇市の出身。明治17年1月22日を以て生まれる。沖縄県立中学校を経て金沢医学専門学校に学び、明治42年同校を卒業するや、直ちに石川県立病院に勤務して研鑽を積み同44年6月に愛知県渥美郡田原病院に転じて更に其の蘊奥を極め、大正2年聘せられて大阪市聖バルナバ病院に勤務。同9年転じて久原鉱業経営の鉱山病院に勤務。同11年退職帰県して久米大道りに開業。昭和11年、那覇市に逓信診療所開設されると其の初代所長となり今日に至る。なお君は学生時代野球選手たりしだけに野球に趣味あり」とある。→2011年9月23日、以前から気になっていた天王寺の聖バルナバ病院をのぞく。受付で病院の案内パンフレットをもらう。それによると、同病院は1873年にアメリカ聖公会により派遣された宣教医師Henry Laningが大阪川口居留地に米国伝道会施療院を開設したのに始まる。1923年に川口から天王寺細工谷の現在地に移転しているから、写真家の山田實さんの父・有登は同病院に1913年から1920年まで勤務。その時の場所は川口ということになる。

□川口が貿易港として継続的発展をなしえなかったのは、安治川河口から約6km上流に位置する河川港であるため水深が浅く、大型船舶が入港出来なかったことによる。そのため、外国人貿易商は良港を有する神戸外国人居留地へと移住していった。彼らに代わってキリスト教各派の宣教師が定住して教会堂を建てて布教を行い、その一環として病院、学校を設立し経営を行った。平安女学院、プール学院、大阪女学院、桃山学院、立教学院、大阪信愛女学院といったミッションスクールや聖バルナバ病院等はこの地で創設されたのである。それら施設も高度な社会基盤が整備されるに従い、大阪の上町エリア(天王寺区・阿倍野区など)へ次々と移転して川口は衰退への道をたどることになる。対照的に大型外国船が集まるようになった神戸港は、1890年代には東洋最大の港へと拡大していった。(→ウィキペディア)

1914年5月9日『沖縄毎日新聞』伊波月城「日光浴ー新文明の先駆者たる北米合衆国の平民詩人ワルトホヰットマン②は3、40年これを実行したのである。・・・」

②ウォルター・ホイットマン はアメリカ合衆国の詩人、随筆家、ジャーナリスト、ヒューマニスト。超越主義から写実主義への過渡期を代表する人物の一人で、作品には両方の様相が取り込まれている。アメリカ文学において最も影響力の大きい作家の一人でもあり、しばしば「自由詩の父」と呼ばれる。→ ウィキペディア

1914年6月26日『沖縄毎日新聞』「粗枝大葉ー19世紀の偉大なるアメリカ人ワルト、ホイットマンは大いなる都会とは・・・・」

1915年8月ー前暁鐘社の野里朝淳がマウィ島カフルイ港で写真屋開業

1916年6月9日『琉球新報』平良生(在ロスアンゼルス)「米国通信」

1917年9月、山入端隣次郎、アメリカよりT型フォードを3台導入し沖縄自動車商会を開業、運転手は福井県出身の大宮孝太郎。大宮は沖縄県「運転手免許証」(大正6年10月8日発行)第一号である。12月、布哇沖縄海外協会(當山善真)『会報』□表紙「汎太平洋と布哇」、大城幸之一「沖縄県の疲弊と之が対応策」、比嘉静観「沖縄県救済策」、大田朝敷「沖縄本島巡講行脚」、新城北山「布哇沿岸の琉球民族」/沖縄県海外協会(又吉康和)『南鵬』第1巻第2号□大田朝敷「ハワイと沖縄の関係」

1917年11月23日『琉球新報』「64年前ペリーと琉球を経て浦賀に上陸したハーデー翁が17日来日」

名護朝助

慶応義塾入社名簿に/名護朝助 本籍地 沖縄県首里當蔵35 戸主 士族

明治11年3月生 明治30年5月入社 証人 岸本賀昌

アメリカに渡米、10年余滞在

大正元年10月ー西洋料理「美理軒」(名護朝助経営、コック永田亀寿・元シュワルツ家コック)饒平名病院隣、一味亭跡に開業/11月ー『琉球新報』□食道楽君のピリケンの解釈は違っている。ピリケンとは福の神の意味で寺内総督にピリケンの名を冠したのは惑新聞が七福神の似顔を募った時、総督の三角頭が七福神の一つに及第したことがあるからピリケンのアダ名も蓋し之に出たのであろう。洋食屋の美理軒なるほど語呂はよくないが来る御客様を福の神と見立てたものであるとすれば語呂ぐらいは我慢が出来る。アテ字の美は美味の美、理は料理の理と見れば何れにしても結構じゃないか。

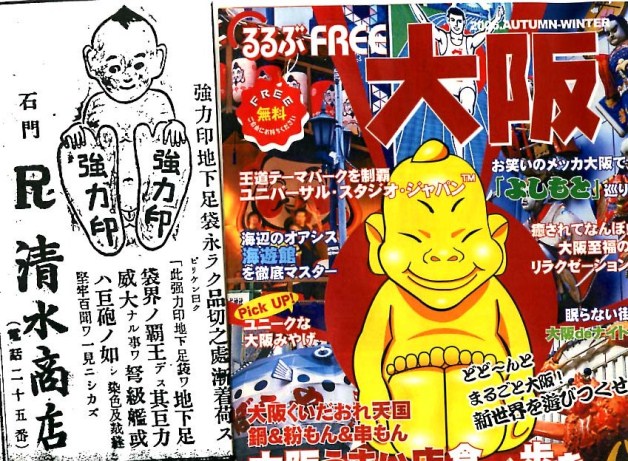

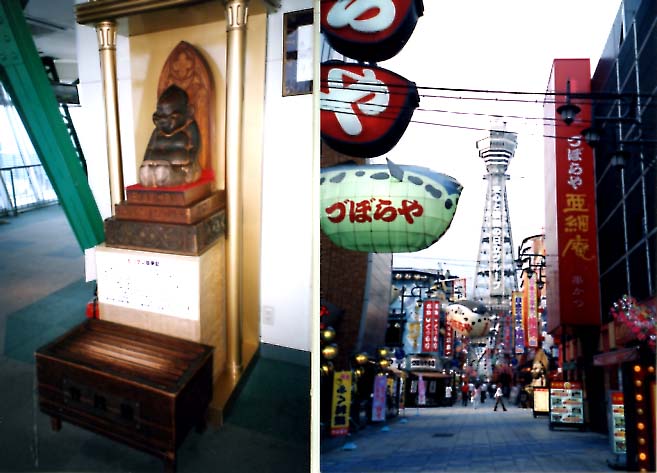

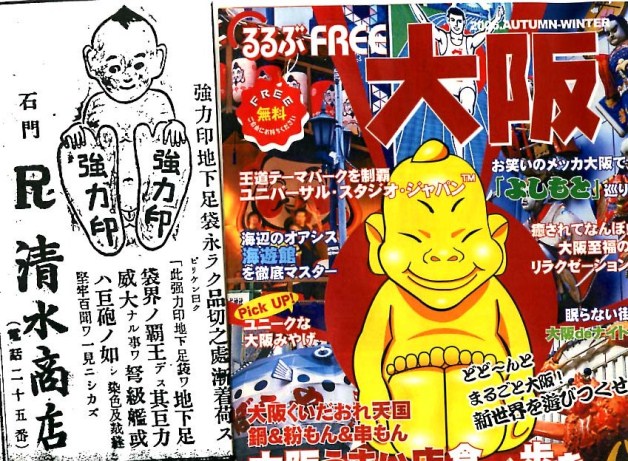

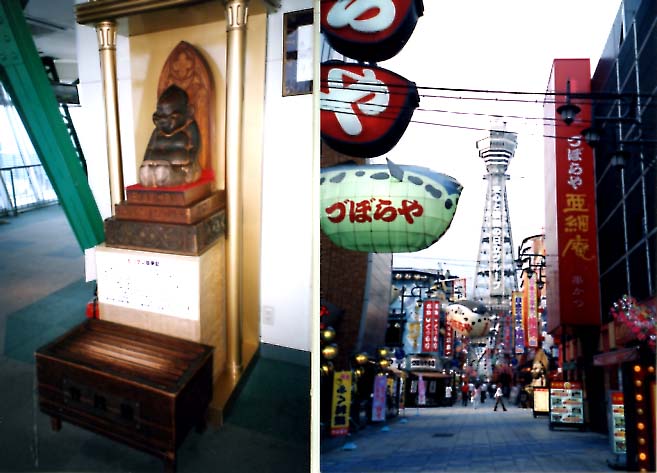

1918(大正7)年3月の『琉球新報』広告/2006年9月『JTBパプリッシング』表紙

左ー通天閣のビリケンさん/通天閣の見える右下にビリケンさんが見える

□通天閣の展望台で、真っ先に迎えてくれるのが、幸運の神様「ビリケン像」。

合格祈願・縁結びなどあらゆる願いを聞いてくれる、なんでもござれの福の神なんです。通天閣の「ビリケン」は、5階の展望台の立派な台座にちょこんと座っています。

笑っているのか怒っているのか。不思議な表情と、愛敬あるポーズが人気で、いつもお願いする人が絶えません。

ビリケン(BILLIKEN)は、1908年(明治41年)アメリカの女流美術家 フローレンス・プリッツという女性アーティストが、夢で見たユニークな神様をモデルに制作したものと伝えられています。トンガリ頭につりあがった目という、どこかしらユーモラスな姿は、たちまち「幸福のマスコット」「福の神」としてアメリカを始め世界中に大流行しました。

日本でも花柳界などで縁起物として愛されていました。

世界的な流行を受けて、1912年(明治45年)オープンした「新世界」の遊園地「ルナパーク(月の園)」では、さっそく「ビリケン堂」を造りビリケンを安置。これは大当たりし、新世界名物としてその名をとどろかせ、ビリケン饅頭やビリケン人形などのみやげ物まで作られました。また「福の神・ビリケン」を七福神に加え、「八福神めぐり」なども流行したと伝えられています。しかしビリケンは、ルナパークの閉鎖と共に行方不明になってしまいました。

オイルショックが去り、通天閣の灯が復活して新世界に活気がよみがえった1979年〈昭和54年〉、浪速文化の拠点をめざした「通天閣ふれあい広場(現・3階イベントホル)」ができました。その後、1980年(昭和55年3月30日)に新世界に馴染みの深い「ビリケン」の復活も決まりました。しかし、資料になるべき写真が見つからず。思案にくれている時、田村駒株式会社が版権を持っていることが判明。田村駒さんのご好意で、同社の「ビリケン」をもとに木彫で復元したのです。像の彫刻は伊丹市在住の安藤新平さん。(→通天閣)

1919年 宮城与徳、父与正の呼び寄せで渡米→1921年ー屋部憲傳、又吉淳、幸地新政らと「黎明会」結成。

「勝海舟」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会

1902年5月19日ー兒玉源太郎台湾総督、井上勝ら福岡丸にて来沖

同年1月に日英同盟条約調印。兒玉源太郎台湾総督(1875年にも来沖)、井上勝ら福岡丸にて来沖。那覇の潟原で那覇首里の小学校の運動会を見る。また首里を遊覧。風月楼で2区の有志及び各役所の高等官60名「歓迎会」。

児玉源太郎 こだまげんたろう

1852(嘉永5)~1906(明治39) 明治時代の陸軍軍人(大将)

徳山藩士児玉半九郎忠碩の長男。戊辰戦争に藩の献功隊士として参加。のち陸軍に入り、佐賀の乱・神風連の乱・西南戦争に従軍して頭角をあらわした。 1887(M20)陸大校長としてドイツの軍制・戦術の移入紹介につとめ、91ヨーロッパ視察。 92~98陸軍次官兼軍務局長、日清戦争で大本営参謀、功により男爵。96中将に昇進し、長州軍閥の1人として重きをなした。 98台湾総督。1900第4次伊藤内閣・桂内閣で陸相、一時内相と文相を兼任。 04大将に累進して日露戦争に出征し、満州軍総参謀長、戦功により子爵。06参謀総長に就任。南満州鉄道株式会社創立委員長。没後、伯爵。 (はてなキーワード)

日本の近代的交通網を整えた「鉄道の父」

井上 勝 ( いのうえ まさる ) ●天保14年(1843)-明治43年(1910)

勝は天保14年(1843)、藩士井上小豊後勝行の三男として、土原浜坊筋に生まれました。長崎でオランダ士官に兵学を学び、江戸では砲術を修行して、さらに箱館へ行って英国領事館員に英語を学びました。その後航海術習得のため、伊藤博文や井上馨らと英国へ密航してロンドン大学に留学し、鉱山学および鉄道の実業を研究して、明治元年(1868)に帰国しました。明治4年(1871)に鉱山頭兼鉄道頭となり、新橋―横浜間に日本最初の鉄道を開通させて以来、工部大輔・鉄道庁長官等を歴任して、全国各地の近代的交通網を整備しました。明治22年(1889)には、東京―神戸間の東海道線を全通させています。同43年(1910)に鉄道院顧問となり、欧州を視察しましたが、ロンドンで病死しました。享年68歳。

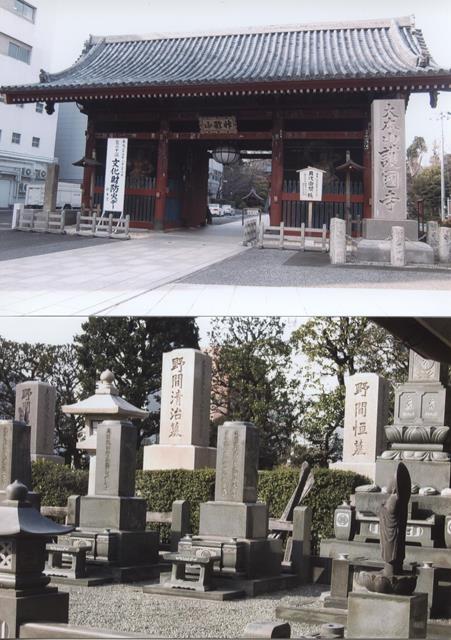

墓は、沢庵和尚を開山として、寛永15年(1625)に3代将軍徳川家光によって創建された品川の東海寺墓地にありますが、ここはJR東海道線と山手線とが分岐するところとなっています。また東京駅頭には、大正3年(1914)に銅像が建てられ、戦時中の金属供出によって台座のみとなっていましたが、没後50周年の昭和34年(1959)に再び銅像が建てられました。(city.hagi.lg.jp)■ちなみに井上勝の娘は松方正義の9男義輔に嫁いでいる。松方の3男幸次郎(元川崎造船社長)は松方コレクションで知られる。

1910年3月9日ー勝精伯爵、農務省水産講習船「雲鷹丸」で来沖。岡雷平やまと新聞記者が同行

1911年6月8日 尚昌、神山政良、イギリス留学の途次サンフランシスコ着、安仁屋政修(沖縄県人会会長)らが出迎える。

1911年11月11日、ブール、シュワルツとともに来沖。→1991年1月 ①伊佐眞一『アール・ブール 人と時代』

1912年3月27日にポトマック公園で、ヘレン・タフト大統領夫人と珍田日本大使夫人によって桜(ソメイヨシノ種)が植えられた、という。桜の穂木は東京荒川の桜並木だが、台木は兵庫県東野村で育てたものという。詳しくはネット検索で見てほしい。最近、アメリカの首都は何処にあるかと検索したら前記の桜の話が出てきた。アメリカ合衆国の首都はワシントン・コロンビア特別区(Washington,District Of Columbia)で1790年7月16日に設立。

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(ニューヨークで小橋川朝重撮影)

1913年 山田有登、大阪市聖バルナバ病院に勤務。→『沖縄県人録』(1937年)に「山田有登君は那覇市の出身。明治17年1月22日を以て生まれる。沖縄県立中学校を経て金沢医学専門学校に学び、明治42年同校を卒業するや、直ちに石川県立病院に勤務して研鑽を積み同44年6月に愛知県渥美郡田原病院に転じて更に其の蘊奥を極め、大正2年聘せられて大阪市聖バルナバ病院に勤務。同9年転じて久原鉱業経営の鉱山病院に勤務。同11年退職帰県して久米大道りに開業。昭和11年、那覇市に逓信診療所開設されると其の初代所長となり今日に至る。なお君は学生時代野球選手たりしだけに野球に趣味あり」とある。→2011年9月23日、以前から気になっていた天王寺の聖バルナバ病院をのぞく。受付で病院の案内パンフレットをもらう。それによると、同病院は1873年にアメリカ聖公会により派遣された宣教医師Henry Laningが大阪川口居留地に米国伝道会施療院を開設したのに始まる。1923年に川口から天王寺細工谷の現在地に移転しているから、写真家の山田實さんの父・有登は同病院に1913年から1920年まで勤務。その時の場所は川口ということになる。

□川口が貿易港として継続的発展をなしえなかったのは、安治川河口から約6km上流に位置する河川港であるため水深が浅く、大型船舶が入港出来なかったことによる。そのため、外国人貿易商は良港を有する神戸外国人居留地へと移住していった。彼らに代わってキリスト教各派の宣教師が定住して教会堂を建てて布教を行い、その一環として病院、学校を設立し経営を行った。平安女学院、プール学院、大阪女学院、桃山学院、立教学院、大阪信愛女学院といったミッションスクールや聖バルナバ病院等はこの地で創設されたのである。それら施設も高度な社会基盤が整備されるに従い、大阪の上町エリア(天王寺区・阿倍野区など)へ次々と移転して川口は衰退への道をたどることになる。対照的に大型外国船が集まるようになった神戸港は、1890年代には東洋最大の港へと拡大していった。(→ウィキペディア)

1914年5月9日『沖縄毎日新聞』伊波月城「日光浴ー新文明の先駆者たる北米合衆国の平民詩人ワルトホヰットマン②は3、40年これを実行したのである。・・・」

②ウォルター・ホイットマン はアメリカ合衆国の詩人、随筆家、ジャーナリスト、ヒューマニスト。超越主義から写実主義への過渡期を代表する人物の一人で、作品には両方の様相が取り込まれている。アメリカ文学において最も影響力の大きい作家の一人でもあり、しばしば「自由詩の父」と呼ばれる。→ ウィキペディア

1914年6月26日『沖縄毎日新聞』「粗枝大葉ー19世紀の偉大なるアメリカ人ワルト、ホイットマンは大いなる都会とは・・・・」

1915年8月ー前暁鐘社の野里朝淳がマウィ島カフルイ港で写真屋開業

1916年6月9日『琉球新報』平良生(在ロスアンゼルス)「米国通信」

1917年9月、山入端隣次郎、アメリカよりT型フォードを3台導入し沖縄自動車商会を開業、運転手は福井県出身の大宮孝太郎。大宮は沖縄県「運転手免許証」(大正6年10月8日発行)第一号である。12月、布哇沖縄海外協会(當山善真)『会報』□表紙「汎太平洋と布哇」、大城幸之一「沖縄県の疲弊と之が対応策」、比嘉静観「沖縄県救済策」、大田朝敷「沖縄本島巡講行脚」、新城北山「布哇沿岸の琉球民族」/沖縄県海外協会(又吉康和)『南鵬』第1巻第2号□大田朝敷「ハワイと沖縄の関係」

1917年11月23日『琉球新報』「64年前ペリーと琉球を経て浦賀に上陸したハーデー翁が17日来日」

名護朝助

慶応義塾入社名簿に/名護朝助 本籍地 沖縄県首里當蔵35 戸主 士族

明治11年3月生 明治30年5月入社 証人 岸本賀昌

アメリカに渡米、10年余滞在

大正元年10月ー西洋料理「美理軒」(名護朝助経営、コック永田亀寿・元シュワルツ家コック)饒平名病院隣、一味亭跡に開業/11月ー『琉球新報』□食道楽君のピリケンの解釈は違っている。ピリケンとは福の神の意味で寺内総督にピリケンの名を冠したのは惑新聞が七福神の似顔を募った時、総督の三角頭が七福神の一つに及第したことがあるからピリケンのアダ名も蓋し之に出たのであろう。洋食屋の美理軒なるほど語呂はよくないが来る御客様を福の神と見立てたものであるとすれば語呂ぐらいは我慢が出来る。アテ字の美は美味の美、理は料理の理と見れば何れにしても結構じゃないか。

1918(大正7)年3月の『琉球新報』広告/2006年9月『JTBパプリッシング』表紙

左ー通天閣のビリケンさん/通天閣の見える右下にビリケンさんが見える

□通天閣の展望台で、真っ先に迎えてくれるのが、幸運の神様「ビリケン像」。

合格祈願・縁結びなどあらゆる願いを聞いてくれる、なんでもござれの福の神なんです。通天閣の「ビリケン」は、5階の展望台の立派な台座にちょこんと座っています。

笑っているのか怒っているのか。不思議な表情と、愛敬あるポーズが人気で、いつもお願いする人が絶えません。

ビリケン(BILLIKEN)は、1908年(明治41年)アメリカの女流美術家 フローレンス・プリッツという女性アーティストが、夢で見たユニークな神様をモデルに制作したものと伝えられています。トンガリ頭につりあがった目という、どこかしらユーモラスな姿は、たちまち「幸福のマスコット」「福の神」としてアメリカを始め世界中に大流行しました。

日本でも花柳界などで縁起物として愛されていました。

世界的な流行を受けて、1912年(明治45年)オープンした「新世界」の遊園地「ルナパーク(月の園)」では、さっそく「ビリケン堂」を造りビリケンを安置。これは大当たりし、新世界名物としてその名をとどろかせ、ビリケン饅頭やビリケン人形などのみやげ物まで作られました。また「福の神・ビリケン」を七福神に加え、「八福神めぐり」なども流行したと伝えられています。しかしビリケンは、ルナパークの閉鎖と共に行方不明になってしまいました。

オイルショックが去り、通天閣の灯が復活して新世界に活気がよみがえった1979年〈昭和54年〉、浪速文化の拠点をめざした「通天閣ふれあい広場(現・3階イベントホル)」ができました。その後、1980年(昭和55年3月30日)に新世界に馴染みの深い「ビリケン」の復活も決まりました。しかし、資料になるべき写真が見つからず。思案にくれている時、田村駒株式会社が版権を持っていることが判明。田村駒さんのご好意で、同社の「ビリケン」をもとに木彫で復元したのです。像の彫刻は伊丹市在住の安藤新平さん。(→通天閣)

1919年 宮城与徳、父与正の呼び寄せで渡米→1921年ー屋部憲傳、又吉淳、幸地新政らと「黎明会」結成。

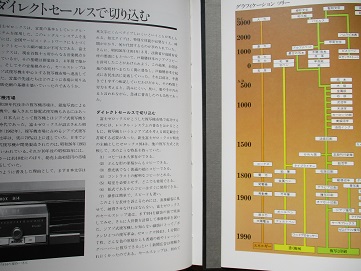

03/01: 出版/企業研究/<講談社>

左から『現代』創刊号 梶山季之「日本を操る悪徳政商の正体」/2004年1月「外務省の犯罪Ⅱ」

2004年9月『月刊現代』有森隆「カルロス・ゴーン『経営神話』の自壊ー数字のマジックだった 国内販売は苦戦、借金はまだ3兆円、コストカットの代償 4期連続の最高益ーだが、急激な改革のツケは確実に表面化しつつある。ゴーン日産の死角を暴く」、佐々木実「日米同盟の変貌に沖縄の漂流は続くー在日米軍については、アジア太平洋地域の司令塔の役割を負わせるプランがあるようだ。米国の構想では、ワシントン州の陸軍第一軍司令部を神奈川県のキャンプ座間に移すほか、グアムの第13空軍司令部を横田基地の第5空軍司令部に統合させるなどとなっている」

2005年9月「元NHK経理職員が告発『受信料乱費の実態』」/2006年2月 高杉良「小泉・竹中『亡国コンビ』への退場勧告」、枝野幸男・立松和平・中村彰彦「『同郷・同好・同朋』を語る」

1966年12月に週刊誌『週刊現代』の兄弟誌『現代』として、『少年マガジン』創刊編集長で『週刊現代』を軌道に乗せた牧野武朗編集長によって創刊された。2002年1月号から誌名を『月刊現代』と改める。『週刊現代』『小説現代』とともに「現代トリオ」として刊行されていた。創刊当初は総合月刊誌として、男性サラリーマンの生活に密着した政治、経済、社会、メディア、スポーツ、健康、教育、夫婦関係など幅広い分野を扱う。 1967年から1968年にはマーシャル・マクルーハンを集中的に取り上げ、1970年代から1980年代半ばにかけては田中角栄の記事を繰り返し掲載した。1976年8月号からは堺屋太一の近未来小説『団塊の世代』が連載され、団塊の世代という造語が定着することになった。→ウィキ

フライデー』(FRIDAY)は、講談社が発行、1984年(昭和59年)11月9日創刊の毎週金曜日発売(原則)の写真週刊誌。

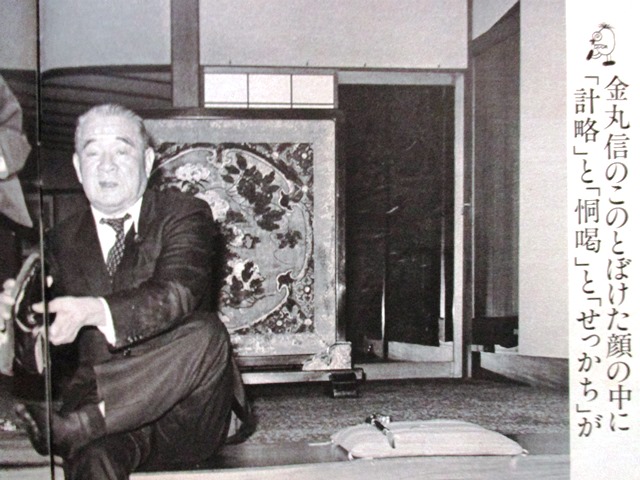

野間清治

生年: 明治11.12.7 (1878)

没年: 昭和13.10.16 (1938)

大正昭和期の出版事業経営者。群馬県山田郡新宿村(桐生市)の生まれ。明治33(1900)年尋常師範学校を卒業し,教師になったが,35年東京帝大文科大学臨時教員養成所に入学。卒業後,沖縄中学校教諭を経て,40年東京帝大法科大学職員となる。折からの雄弁術流行の先頭に立っていた緑会弁論部の創立を助力した。学生の弁論を筆記し活字化する企画をたて,自ら大日本雄弁会を設立,43年雑誌『雄弁』を創刊。44年講談社を創立し,同年講談落語などの寄席芸能を筆記活字化した雑誌『講談倶楽部』を発刊し,大きな成功をおさめた。以後,『少年倶楽部』『少女倶楽部』『婦人倶楽部』などの雑誌を創刊し,雑誌王国を築いた。なかでも,『キング』は,「おもしろくて,ためになる」のキャッチフレーズ通り娯楽と修養を兼備した大衆雑誌として100万部を突破する部数を誇った。「講談社文化」という言葉も生まれたほど,その出版物が大衆の意識に与えた影響は大きい。<著作>『自叙伝』<参考文献>野間清治伝記編纂会編『野間清治伝』 →コトバンク

後に講談社を興す沖縄県視学の野間清治が沖縄を去るとき(1907年9月)の記念写真、中央に野間清治、後列右から5人目が富川盛睦、同じく2人目が横内扶。他の写真には同僚だった岸畑久吉らと撮った写真も伝記に収録されている。講談社が発足するとき参加したのが安元実発(元『沖縄新聞』記者)で、これも写真が講談社史にある。また野間の沖縄中学時代の教え子の森田孟睦も講談社にいた。□→検索「森田孟睦」。

1944年10月『野間淸治傳』野間淸治傳記編纂會

1938年11月ー『大阪球陽新報』□野間清治氏の葬儀ー大日本雄弁会講談社社長、報知新聞社社長の野間清治氏は去る16日東京小石川区関口台町の自邸に於いて狭心症のため急逝した享年61、葬儀は20日午後1時から佛式により講談社で同社並びに報知新聞社合同により社葬が行われた(略)報知新聞社社員の渡嘉敷唯錦氏の本社(大阪球陽新報社)に宛てた通信に、今更の如く故野間先生の偉大なる人物であったことに敬服した森田孟睦君を始め一中出身の講談社員4名と小生も葬儀委員を勤めた。沖縄県人で葬儀に参列し入口に立っている私の目についたのは読谷山朝宜(医師)、国吉真俊、久高将吉、冨名越義珍、宮里良保、恩河朝健の諸氏であったが勿論混雑の際とて他にも多数参列者があったことと思う。

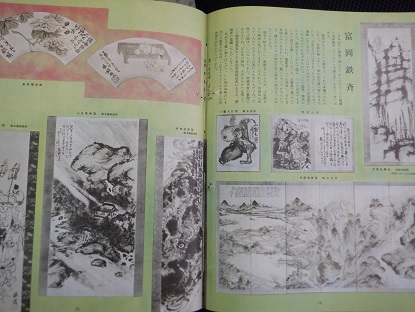

講談社野間記念館は、講談社創業90周年事業の一環として 2000年4月に設立されました。展示品は、講談社の創業者・野間清治が、大正期から昭和初期にかけて収集した美術品を主体とする「野間コレクション」。明治から平成にわたり蓄積されてきた貴重な文化遺産ともいえる「出版文化資料」。さらに、講談社とゆかりの深い画家、村上豊画伯の画業が見てとれる「村上豊作品群」の3つに大別されます。

写真ー野間清治の墓(島袋和幸・撮影)護国寺(ごこくじ、東京都文京区大塚五丁目にある真言宗豊山派の寺。神齢山悉地院大聖護国寺と称する。

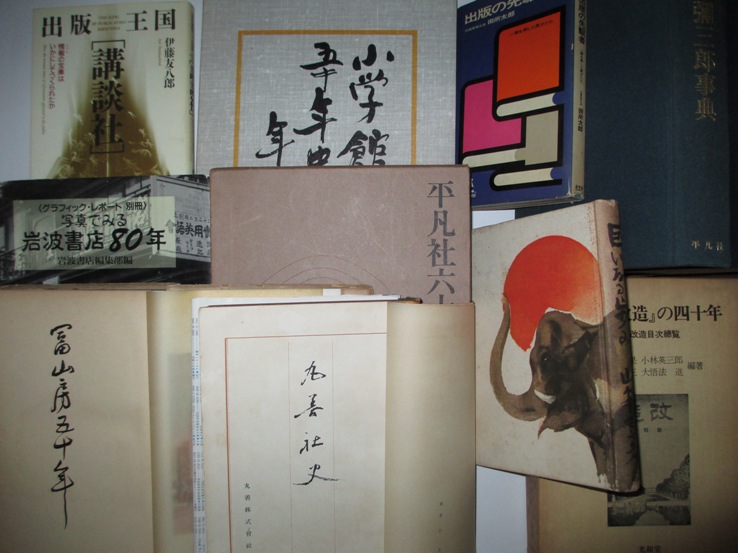

出版社の社史

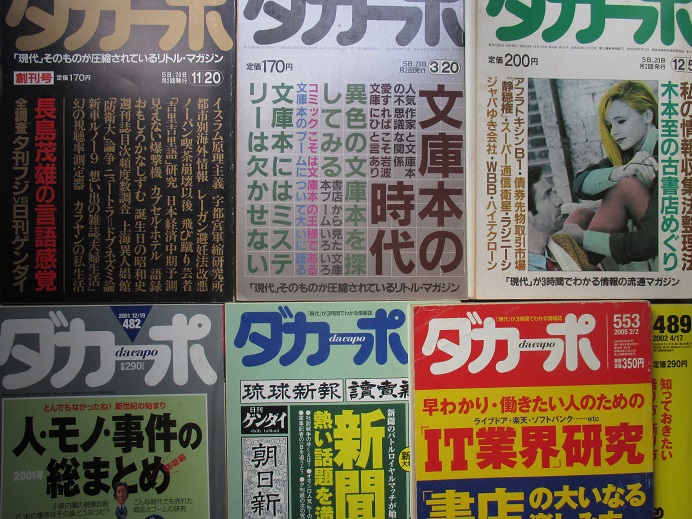

1981年11月 『ダカーポ』創刊号○ダカーポは現代ジャーナリズムの索引の役目を果たします/専門誌、ミニコミ誌、PR誌などの中には、そのままにしておいては惜しい貴重な情報がたくさん含まれています。それらの情報を積極的に発掘、魅力を伝える。/夕刊フジ・日刊ゲンダイ、このようなメディアの個性の違いを楽しむ。

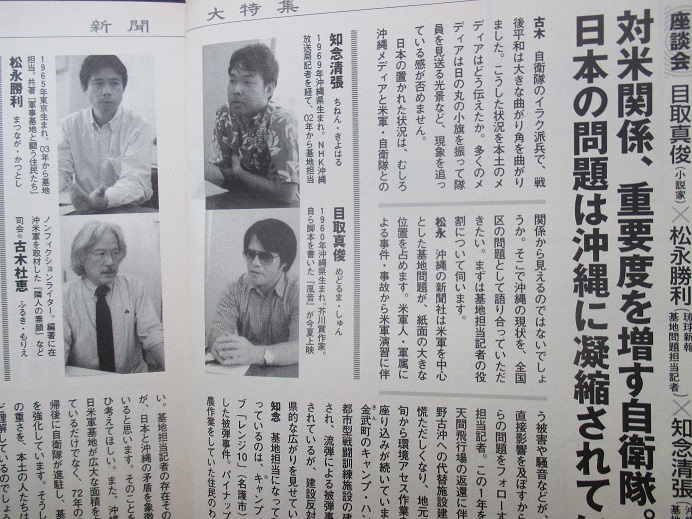

2004年6月 『ダカーポ』「いま、新聞がおもしろい!」

2007年12月『ダカーポ』「中国新世紀」/「このままじゃ、雑誌はダメになるー頑張れ!雑誌 頑張れ!『週刊現代』」○新聞は”社会の木鐸〟を忘れて、記者クラブ経由で官製情報の垂れ流し。広告収入に依存したテレビ局は、視聴率競争に明け暮れて週刊誌の後追い。(略)生々しさは週刊誌の現場が一番持っているかもしれない。かつて朝日新聞の深代惇郎さんや読売新聞の本田靖春さんがいた頃の、古き良き時代の社会部のようなDNAの尾っぽは、週刊誌に流れ込んでいるんじゃないかな。公権力の情報操作が巧みになったいまこそ、その公権力のウソを看破するのは週刊誌しかない。

1945年 - 凡人社創立、11月に雑誌「平凡」を創刊

1954年 - 「平凡出版株式会社」に組織変更

1955年 - 「平凡」発行部数140万部を突破

1959年 - 「週刊平凡」創刊。

1960年 - 「週刊平凡」100万部突破

1964年 - 「平凡パンチ」創刊。若者向けの雑誌として一世を風靡する。

1965年 - 「平凡パンチデラックス」(隔月刊)創刊。

1966年 - 「平凡パンチ」100万部突破。

1968年 - 「ポケットパンチOh!」(月刊)創刊。

1970年 - 「an・an」創刊。大型女性誌としてスタート。フランスの「エル ELLE」誌と提携した。集英社の「non-no」とともに人気雑誌となる。

1974年 - 「スタア」(月刊)創刊。

1976年 - 「ポパイ」創刊 "Magazine for City Boys"というサブタイトルでスタート。男性週刊誌のさきがけといわれる。

1977年 - 「クロワッサン」創刊。ニューファミリー生活誌として創刊。

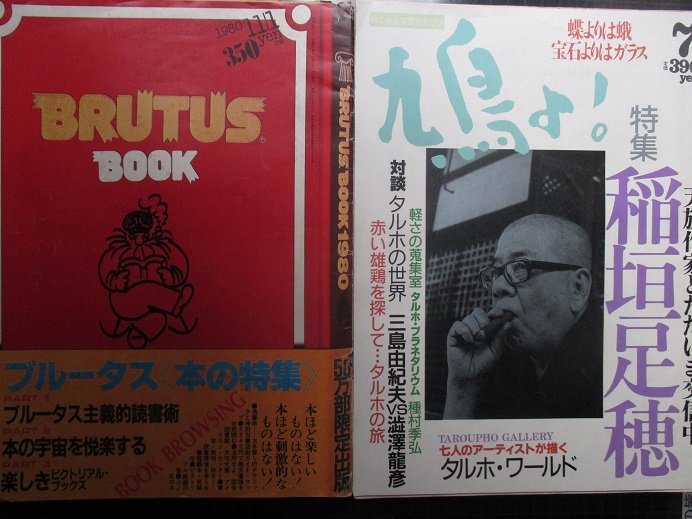

1980年 - 「ブルータス」創刊。「男として生きる術を心得た、あらゆる男たちのために」が合言葉であった。

1981年 - 「ダカーポ」創刊。「現代」が3時間でわかる情報誌としてスタートした。

1982年 - 「エル・ジャポン」創刊。「Olive」創刊。"Magazine for Romantic Girls"というサブタイトルを使用した。

1983年 - 会社名を「株式会社マガジンハウス」(〒104-8003東京都中央区銀座3丁目13-10)に変更。ニュージャーナリズム誌「鳩よ!」創刊。→ウィキ

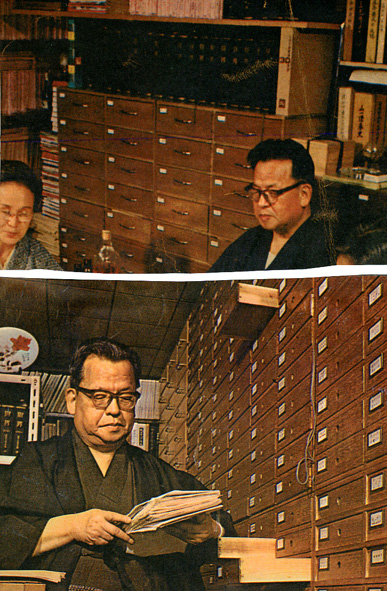

マスコミの怪物とも云われた週刊誌、ことに古本屋に並んでいる雑誌・週刊誌は安い。入手し、切り抜いて手帖にスクラップするのが唯一の娯楽であった。スポーツは見るのも好きではないが、古本屋に雑誌・週刊誌を求めて一日中歩き回るのは苦にならない。当時のスクラップは今は殆ど残っていないが三鬼陽之助の「スクラップ箱」の書斎の写真が載っているグラフ誌のスクラップなどはある。

三鬼陽之助の書斎

11/01: 1893年9月15日『琉球新報』創刊

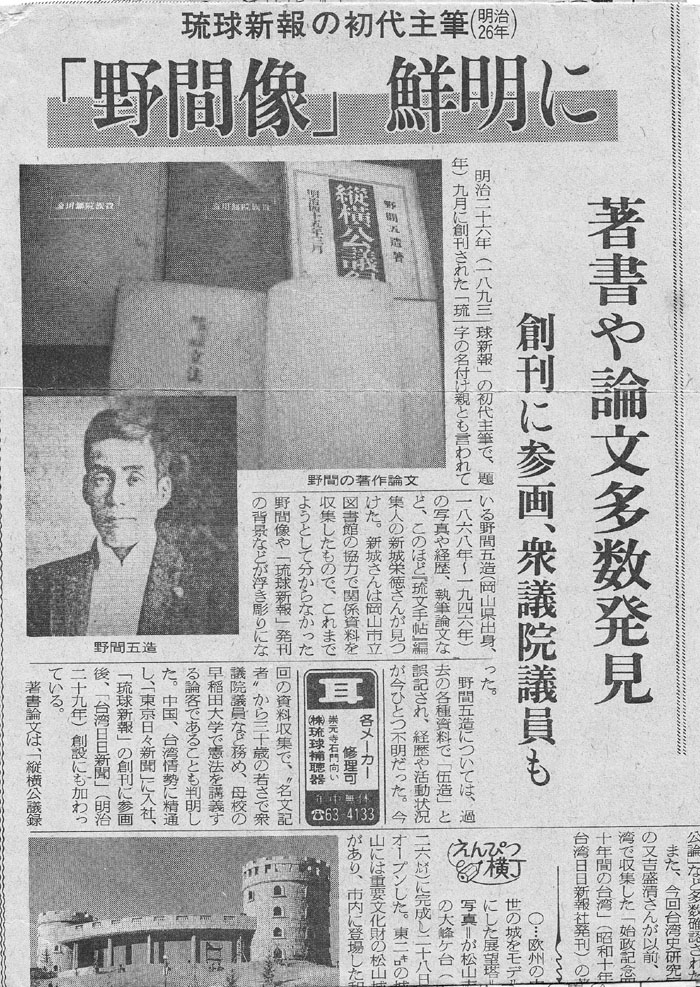

1989年11月30日『琉球新報』松島弘明「琉球新報初代主筆・野間五造の著書や論文発見」

私は1989年11月に、琉球新報初代主筆の野間五造の経歴を発掘したことがある。大阪府立中之島図書館で、たまたま講談社創立者の野間清治のカードを繰っていたら、琉球新報の野間五造を思い出しカードで調べた。著書が次々出てきた。『縦横公儀録』(1912年)、『日支合邦論』(1913年)、『立法一元論ー貴族院無用論』(1926年)などがあった。岡山県出身ということも分かった。岡山市立中央図書館に岡本月村(画家)と共に問い合わせると野間の写真、新聞記事、人名簿などのコピーを送ってくれた。

『中国新聞』によると、「桜痴時代の新聞記者として健筆をふるった五造は、若い血潮にまかせてシナ、琉球、タイワン、満州ととびまわり巨万の富を築いた実業家でもあった」とある。五造は1898年、30歳のとき、若さと金にものをいわせ木堂派の憲政党公認で衆議院に出て当選した。1900年から01年にかけて欧米、インド、北津、ロシアなどを視察して帰国。次いで02年の衆議院にも再選された。政界を引退し満州にわたり水運公司をおこし財をなして07年に帰国。銀座や明石海岸に大邸宅を構え政界を放浪し日夜、遊里で大尽遊びを続けていた。

1911年1月発行の雑誌『グラヒック』に美人論と題し「今日のように新橋全盛の世と移りかわっている。その新橋でも江戸っ子芸者から名古屋の金城美人の全盛を迎え、今は北越種を加味し来り。此のぶんで進めば台湾の生蕃や琉球のアンガが飛び出す時代もくるであろうと思われる」と書いている。五造の女性の好みは知らないが、最近のテレビなどに毎日のように沖縄のアンガが出ていることを

教えてあげたいものだ。

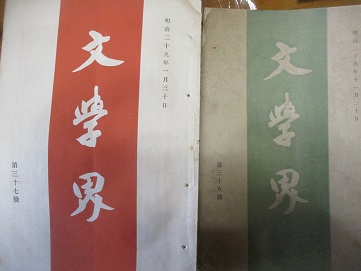

『文學界』(ぶんがくかい)は、1893年(明治26年)1月から1898年(明治31年)1月まで58冊発行された、明治期のロマン主義の月刊文芸雑誌。ほかに、臨時増刊の『うらわか草』(1896年5月)が1冊ある。北村透谷、島崎藤村、平田禿木、樋口一葉、上田敏、田山花袋らが書いた。/創刊時の同人は、星野天知(当時31歳)・戸川秋骨(22歳)・島崎藤村(21歳)・平田禿木(20歳)らで、間もなく馬場孤蝶(24歳)・上田敏(19歳)が加わり、北村透谷(25歳)・樋口一葉(21歳)・戸川残花(38歳)、遅れて、田山花袋・松岡国男・大野洒竹らも書いた。経営・編集には星野天地が当たり、弟の星野夕影が手伝った。→ウィキ

1893年、寺内某が来沖し、料理屋「東家」の協力を得て沖縄芝居の俳優らを雇い関西興行をなす(7月・大阪角座、8月・京都祇園座、9月・名古屋千歳座)。俳優のひとり真栄平房春は病没し大阪上町の了性寺に葬られた。9月15日に『琉球新報』が創刊された。発起人代表が尚順で、護得久朝惟、高嶺朝教、豊見城盛和、芝原佐一(京都出身、京都名産会社経営)、野間五造(岡山県出身、後に衆議院議員)は主筆、宮井悦之輔(元京都養蚕会社支配人、後に大阪の興信社に勤める)、大田朝敷、伊奈訓(新潟出身、県庁役人)、諸見里朝鴻の以上のメンバーで発足した。

1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。

コルシカ島生まれのナポレオンは、新聞一紙は5千の兵に匹敵するとし新聞統制を計り活用した。駅逓頭・前島密が指導した『郵便報知新聞』が創刊された1872年、川崎正蔵は大蔵省の命で琉球物産調査に赴き「経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島に認められて日本政府郵便蒸気船会社の副頭取に就任し、琉球との郵便航路を開設。73年には海軍大佐柳楢悦らが測量で来琉した。川崎は後に川崎造船所を興し神戸又新日報社、神戸新聞社にかかわる。郵便報知は後に報知新聞となり読売新聞と合併する。

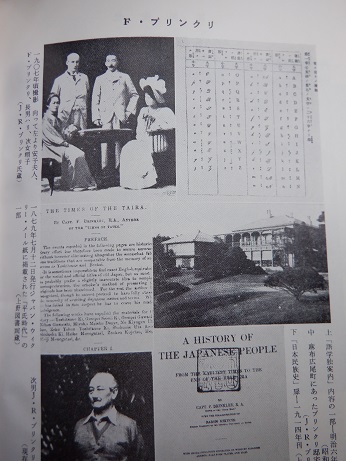

1972年3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書13』「石川啄木 田岡嶺雲 F・ブリンクリ 鹽井両江 木村正辞」

◇フランシス・ブリンクリー(Francis Brinkley、1841年11月9日 - 1912年10月22日)は、イギリスのジャーナリスト、海軍軍人。1841年、アイルランドのミーズ県の名門貴族の家に生まれた。1867年に香港を経由して日本駐屯イギリス砲兵中尉として横浜に来日すると、勝海舟らに見いだされて海軍省のお雇い軍人となった。日本の海軍砲術学校の教師に就任、1871年には『語学独案内』(Guide to English self-taught、1875)という本を著述、好評を博した。ブリンクリーはのちに工部大学校の数学教師となっている。その後、ジャーナリストに転じ、1881年にはジャパンウィークリーメール紙(1870年創刊)を買収、経営者兼主筆となって、以降、親日的な態度により日本の立場を擁護しつつ、海外に紹介している。また、寄書家に広く紙面を解放していた。→ウイキ

1875年9月、日本国郵便蒸気汽船会社解散にともない明治政府は大有丸を琉球藩に下付。11月、郵便汽船三菱会社が琉球航路を開始した。1876年8月27日の『朝野新聞』に「沖縄は他県からの商人50人、陸軍省派遣の職工138人、女性1人」と報じられた。同年、琉球正史『球陽』の書き継ぎが終わっている。

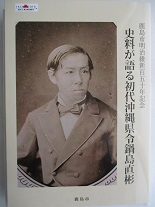

1879年3月、松田道之琉球処分官が、後藤敬臣ら内務官僚42人、警部巡査160人余(中に天王寺公園に銅像がある後の大阪市長・池上四郎も居た)、熊本鎮台分遣隊400人をともない来琉し琉球藩を解体、沖縄県を設置した。この時、内務省で琉球処分事務を担当したのが西村捨三であった。5月には沖縄県令として鍋島直彬が長崎出身官僚32人をともない着任した。前後して、琉球藩王・尚泰は東海丸で那覇港を出帆。6月4日には神戸で2泊。6月6日に新潟丸で東京に向けて神戸港を出帆。

2018年12月 鹿島市民生涯学習・文化振興財団『史料が語る初代沖縄県令鍋島直彬』鹿島市/2018年11月 鹿島市民生涯学習・文化振興財団『鍋島直彬と鹿島の蔵書文化』鹿島市

1880年6月に、郵便汽船三菱会社の貫効丸が琉球、鹿児島・大島、神戸間を運航をはじめた。翌1881年3月に東京上野で開催の第二回内国勧業博覧会に沖縄からも織物、陶器、漆器が出品された。1881年5月18日に上杉茂憲が沖縄県令として赴任してきた。7月の大阪『朝日新聞』に「沖縄県泡盛酒」の広告が載った。翌1882年の『朝日新聞』には、「琉球カスリ-西平筑登之」の広告も載った。

1882年11月16日、第1回沖縄県費留学生の大田朝敷、謝花昇、岸本賀昌、高嶺朝教、今帰仁朝蕃が那覇港から平安丸で上京、29日には神戸に寄っている。1883年4月に岩村通俊が沖縄県令として赴任した。12月には西村捨三が沖縄県令となる。1884年2月6日、大阪中之島の自由亭で尚典新婚帰郷の饗応に岩村通俊、西村捨三、建野郷三らが参加した。3月12日に大阪西区立売堀に鹿児島沖縄産糖売捌所が設立された。5月12日には大阪北区富島町で大阪商船会社が開業。8月、尚泰侯爵、西村捨三と同行し大有丸で那覇港に着く。

1885年2月、尚泰侯爵、西村捨三と同行し金毘羅宮参詣。西村は中井弘滋賀県令と計り尚泰に近江八景遊覧にさそう。8月には元彦根藩士で西村と同士であった横内扶が沖縄県七等属として赴任する。9月、郵便汽船三菱会社、共同運輸会社と合併し日本郵船会社となる。1886年3月、山県有朋内務大臣、益田孝、西村捨三らと同行し来沖。4月には大迫貞清が沖縄県令として赴任。11月、在京沖縄県学生会・勇進社が結成された。

西村捨三

生年: 天保14.7.29 (1843.8.24)

没年: 明治41.1.14 (1908)

明治期の官僚。父は彦根藩(滋賀県)作事奉行西村又治郎,母は貞。幼君井伊愛麿(直憲)に仕え,藩校弘道館に学んだのち同館国学方教授長野義言(主膳)の推薦を得て藩命により江戸に留学,塩谷宕陰に学んだ。この留学中の放蕩に対し,父が幼名の得三郎を捨三に改めると訓戒したのが名の由来。のち一代限騎馬徒士,藩校教授となる。その間京都周旋方として情報収集に当たり,大政奉還後は朝旨遵奉という藩の方針の下で東山道征討に参加した。明治5(1872)年旧藩主直憲に従い欧米を視察,10年内務省に出仕し,警保局長,土木局長などを歴任した。22年大阪府知事に転じ淀川改修,上水道整備に尽力し,次いで農商務次官のとき平安神宮創建に参画。大阪築港にも貢献した。 (コトバンク・長井純市)

1887年2月、森有礼文部大臣が来沖した。6月、尚家資本の広運社が設立され球陽丸を那覇-神戸間に運航させる。11月に伊藤博文総理大臣、大山巌陸軍大臣が軍艦で画家の山本芳翠、漢詩人の森槐南を同行して来沖した。1888年4月に大阪西区立売堀南通5丁目に琉球物産会社「丸一大阪支店」を設置する。9月18日に丸岡莞爾が沖縄県知事として赴任。10月には塙忠雄(塙保己一曾孫)が沖縄県属として赴任した。

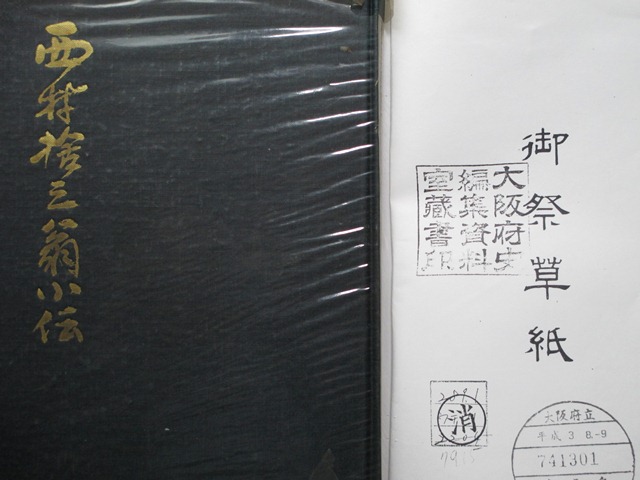

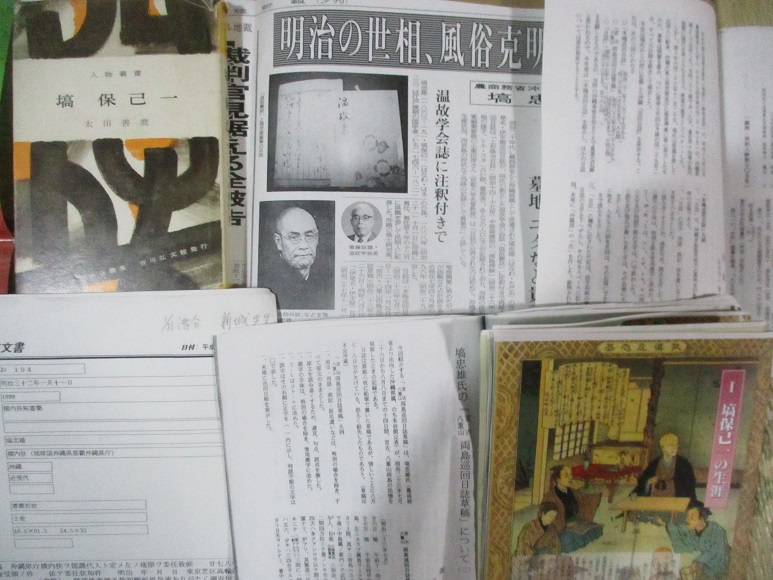

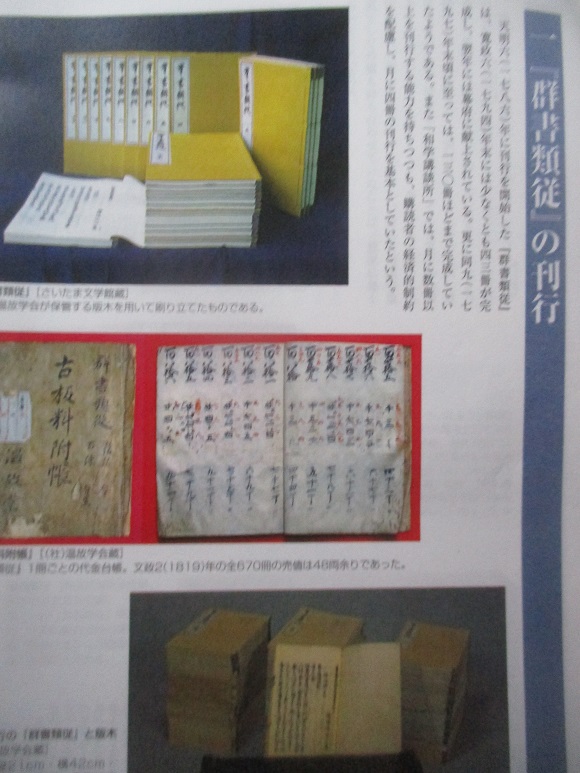

塙保己一については『群書類従』『続群書類従』の編纂者として余りにも著名で「塙保己一史料館・温故学会ホームページー公益社団法人 温故学会〒150-0011 東京都渋谷区東2-9-1」を見てもらうことにして沖縄に関りがある保己一の曾孫・塙忠雄についてふれる。1996年8月26日『琉球新報』に「明治の世相、風俗克明に」と紹介され、斎藤政雄温故学会長が温故学会誌に注釈つきで発表したコメントしている。祖父・塙忠宝は、江戸幕府老中安藤信正の命で、前田夏蔭と共に寛永以前の幕府による外国人待遇の式典について調査するも、孝明帝を廃位せしめるために「廃帝の典故」について調査しているとの誤った巷説が伝えられ、勤皇浪士達(伊藤博文と山尾庸三)を刺激。12月21日、幕臣中坊陽之助邸(駿河台)で開かれた和歌の会から帰宅したところ、自宅兼和学講談所の前で知人の加藤甲次郎と共に襲撃され、翌日死去した。→ウィキ。伊藤博文のテロリストの側面が伺える。

父塙忠韶 (はなわ-ただつぐ)1832-1918 幕末-明治時代の国学者。天保(てんぽう)3年生まれ。塙保己一(ほきいち)の孫。塙忠宝(ただとみ)の子。文久2年父が暗殺されたため家をつぎ,幕府の勘定格,和学講談所付となる。維新後は修史局御用掛などをつとめた。大正7年9月11日死去。87歳。江戸出身。初名は保忠。通称は敬太郎,太郎。またチェンバレンが自己の蔵書整理をあたらせたこともある。那覇市歴史博物館の横内家古文書には塙忠雄書簡がある。

写真ー『群書類従』『続群書類従』

写真ー那覇市歴史博物館の横内家古文書

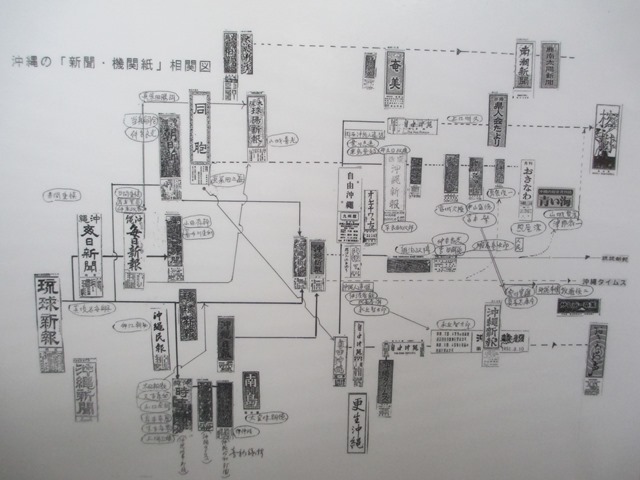

『琉球新報』の創刊は一八九三(明治二十六)年九月十五日だが、実はそれ以前にも新聞発行の動きがあったことが分かっている。一八九〇(明治二十三)年十二月十三日の『官報』に「沖縄新聞、隔日、琉球国泉崎村九番地、沖縄新聞社」と記されているが、この新聞は計画だけで終わった(新城栄徳「琉球新報」九三年四月二十日)。

■明治23年7月6日『九州日日新聞』「沖縄県に一新聞起るー行なきより近来時勢の進歩に連れて其必要を感する者日に増加し先頃来頻りに計画奔走中の者ありし由なるが今度同県庶務課属華族戸田敬義氏等の発起にて準備○○は整頓したるに依り愈々近日より一新聞を発行す○の○合なるが主筆には戸田氏自ら當る筈なりといふ」→國吉まこも氏提供

1890年9月、東京で『沖縄青年雑誌』が創刊される。編集員は富川盛睦、仲吉朝助、謝花昇、諸見里朝鴻であった。1893年、寺内某が来沖し、料理屋「東家」の協力を得て沖縄芝居の俳優らを雇い関西興行をなす(7月・大阪角座、8月・京都祇園座、9月・名古屋千歳座)。俳優のひとり真栄平房春は病没し大阪上町の了性寺に葬られた。9月15日に『琉球新報』が創刊された。発起人代表が尚順で、護得久朝惟、高嶺朝教、豊見城盛和、芝原佐一(京都出身、京都名産会社経営)、野間五造(岡山県出身、後に衆議院議員)は主筆、宮井悦之輔(元京都養蚕会社支配人、後に大阪の興信社に勤める)、大田朝敷、伊奈訓(新潟出身、県庁役人)、諸見里朝鴻の以上のメンバーで発足した。

琉球新報創刊を報じたヤマトの新聞を見ることにする。9月15日の『東京朝日新聞』に「琉球新報の発刊-琉球新報は日刊として沖縄県那覇より本日十五日初号を発刊することとなり主任は同地名族護得久朝惟、高嶺朝教両氏(共に久しく慶応義塾に留学せし人)又東京にても岸本賀昌、今西恒太郎の両氏は同社の成立に尽力せりと」。同日に『時事新報』『郵便報知新聞』『毎日新聞』も同じように報じた。

同年9月22日、『大阪朝日新聞』は「琉球新報-廃藩置県の日浅く他県に比して一層の啓発を要するの地宜なる哉此新報の発刊を見るや新報は隔日刊にして初号には琉球年代記を附録せり」。京都『日出新聞』は「琉球新報-混沌たる暗黒の幕を破りて五百余万の王民に対し閃山一道光燈来の光景を与へんと期する琉球新報は本月十五日を以って第一号を発刊せり紙幅体裁固より内地の発達したる諸新聞紙に比すべくもあらざれど邦人をして琉球に於ける政治社会経済上の事実を知らしめ沖縄県民をして旧慣陋習を破り文明の空気に触れしむるの機関として裨益する処少なからざるべし発行所は那覇西村百二十三番地にして隔日刊行する由」と報じた。

同年9月23日、『読売新聞』は「琉球新報-かねて噂ありたる琉球新報は去十五日第一号を発兌せり吾人は之より琉球が社会上の問題として並びに経済上の問題として天下に紹介さるるを喜ぶ」と報じる。 同年9月26日、『朝野新聞』は「琉球に新報起れリ-昔は絶海の孤島、今は沖縄県の奔蒼裡に、喜ぶべし開明の一機関なる新聞は起これり。今や計画準備全く整頓して、琉球新報と題名し、去る十五日を以って第一号を発兌したりという。発起人は尚順氏の代表者、島按司護得久朝惟、商人芝原佐一、按司高嶺某、同親方豊見城某、宮井悦之助、野間五造の人々にて、発行兼印刷人は伊奈訓氏、編集人は太田朝敷氏、校正は諸見里朝鴻氏なり。印刷機械は従来沖縄県庁に備え付けありしものを七万圓にて払い下げ、維持費には同県庁の公布式を引き受けし年額二千圓余を充つるはずなりとぞ。因に記す、新聞の発行は当分隔日なる由」。27日の『国民新聞』は「琉球新報は去る十五日那覇西村琉球新報に由て発刊せられたり曾て慶応義塾に遊学しつつありたる琉球人の筆になる云ふ」と報じられた。

1917年9月24日『琉球新報』「本紙創刊第一號」

1893年9月15日『毎日新聞』 『郵便報知新聞』

1893年9月15日『時事新報』 『東京朝日新聞』

1893年9月22日『日出新聞』

1893年9月26日『朝野新聞』

11/01: 沖縄写真史散歩

1992年9月16日ー『沖縄タイムス』

講談社の『日本写真年表』に「1853年(嘉永6)年、5月アメリカのペリー艦隊の従軍写真師Eブラウン.Jr琉球を撮影する」とあり、また那覇のニライ社から刊行された『青い眼が見た「大琉球」』の中にその撮影状況の石版刷りが掲載されている。

1875年(明治8)年に松田道之と琉球処分で来琉した河原田盛美の『琉球紀行』に「写真は既に垣田孫太郎なるもの創めたれとも之を内地に輸送せさるは亦全き利を得るに至らさるなり」とあり、垣田という鹿児島商人の手によって沖縄での写真屋は始められたが短命であったようだ。

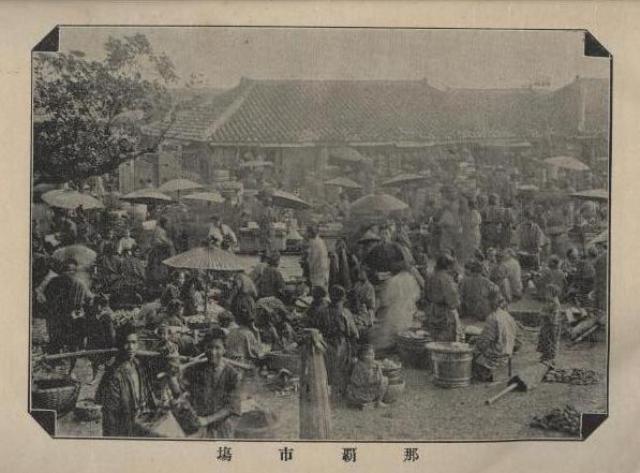

現時点で見られる沖縄写真屋の最初の広告は、1895(明治28)年の『袖珍沖縄旅行案内』所載の「岩満写真場ー那覇東村上の倉」で後の上之倉写真館である「那覇東村上の倉・岩満写真場「写真ー琉球絶景の眞趣を穿つは写真なり弊店写真中優等なる者は首里城、中城殿、師範学校、崇元寺、波の上、墓所、辻遊廓、市場、通堂浜、那覇市街、吾妻館、奥武山、港口、三重城中島海岸、蓬莱山なり琉球の眞景を知り度き人は続々御注文を乞う」とある。この沖縄旅行案内には旅店遊廓及び割烹店も紹介されている「遊廓ー辻を第一とし中島渡地之に次ぐ辻にて」有名なるものは荒神の前大福渡名喜伊保柳香々小新屋染屋小等とし又内地芸妓を養ひ宴会の席に侍せしむる所を通堂とし辻中島渡地を通じて貸座敷631戸娼妓1442人芸妓辻9人中島4人又通堂の貸座席兼割烹店は東屋芸妓21人を有し常盤芸妓9人小徳芸妓10人海月3人合計46人」、演劇場は「本演芸場中毛演芸場壬辰座及び首里演芸場等なり開場は毎日午后2時より6時半より12時迄木戸銭は晝四銭夜三銭場代とてはなし」とある。同書発行5年前の1890年『沖縄県統計』を見ると写真師のところに那覇2人となっている。

沖縄青年会卒業生送別会記念写真ー1896年4月2日/前列右2人目・宮里良盛、4人目・渡久地政勗、2列右から4人目・高良隣徳、3列右2人目・山城正擇(後に写真師)、5人目・富川盛睦ー沖縄県立図書館所蔵

1900年2月 『太陽』第6巻第2号 山城正澤撮影「琉球風景」

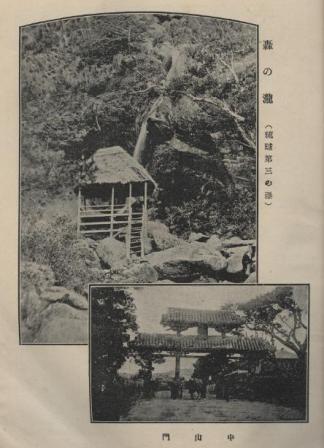

1901年2月ー写真集『旅野家都登』第35号(琉球之巻・中山門、守礼門)□発行所は光村利藻。光村は1893年に慶応義塾入学、そこで渡部乙羽、巌谷小波と親しく交わる。

1901年6月『東京人類学会雑誌』加藤三吾「沖縄通信(をがん、仮面、舞踊、丸木弓、古鏡、曲玉等の)ー1月27日の日曜に小生は那覇写真師・山城正澤並に琉球新報主筆・太田天南(両人とも沖縄人にて太田氏は慶応義塾出身に侯)同道にて参り山城は其外面一部を撮影致候」

1901年11月ー田山花袋『琉球名勝地誌ー琉球之部』博文館

山城正擇写真館/清容館(吉村貞)

1900年4月28日ー写真左から小嶺幸得、渡久地政勗、小嶺幸慶、前列左から渡久地政憑、小嶺幸秀、幸厚(山城正擇謹写)

〇那覇上之倉春華園謹製「沖縄縣會議場」(山梨県甲府市の五味武子孫より公文書館の久部良和子さんに贈られたもの)

2011年『琉球新報』伊佐眞一「沖縄と日本の間でー伊波普猷・帝大卒論への道」10月25日(39回)に、伊波普猷夫妻、金城朝永夫妻と山之口貘、伊波普哲らの写っている写真を金城朝永関連で琉文21から引用している。

11月29日(43回)に「伊波の『海の沖縄人』ー『海上王国』を喚起 沖縄人の自覚、矜持示す」とし伊波を高く評価していることに意表を突かれた。この連載は確か伊波批判が主題ではなかったか。本人に聞くと「いや、見るべきものはチャント見ている」と言うことらしい。

写真家・????宮城昇探求

宮城昇は沖縄j県第二中学校を卒業、1924年に東京高等工芸学校に入学した。

在学中の昇は1926年11月、表調社主催の写真展に「白衣を着たる少女」を出品する。27年11月には表調社第3回展覧会に「詠子さんの像」「MaKe up」を出品。同年、東京写真研究会主催の第16回展覧会に「ひろ子さん」出品し入選する。28年3月、東京写真専門学校()卒業。同年、第3回日本写真美術展覧会(大阪毎日新聞社・東京日日新聞社主催)で特選を受賞。このころ写真雑誌『フォトタイムス』に論考を発表していると思われる。

1930年10月、秀英舎(現・大日本印刷)を退社し帰郷。31年、那覇で「昇スタヂオ」開業する。

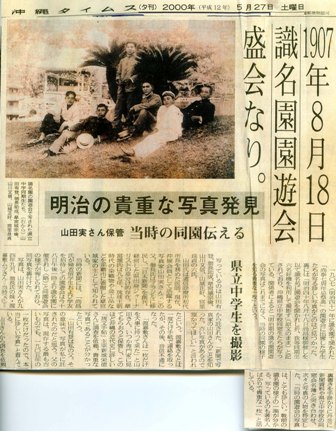

2000年5月27日『沖縄タイムス』写真人物、右から山田有登(写真家・山田實の父)、翁長助成、????宮城宗倫(写真家・????宮城昇の父)、山川文信、山城正好、宮里良貞

1912年2月ー太平洋画会の吉田博、石川寅治、中川八郎と丹青協会ー前列右端に座っているのが山城正綱。真ん中の柱の中列右が瑞雨。左端が比嘉崋山、右へ一人おいて兼城昌興

1

沖縄青年会卒業生送別会記念写真ー1896年4月2日/前列右2人目・宮里良盛、4人目・渡久地政勗、2列右から4人目・高良隣徳、3列右2人目・山城正擇(後に写真師)、5人目・富川盛睦ー沖縄県立図書館所蔵

富名腰義珍『琉球拳法 唐手』の処女出版は武侠社から発行された。装幀は小杉未醒、山城正綱が挿絵。山城正綱の父は山城正澤。

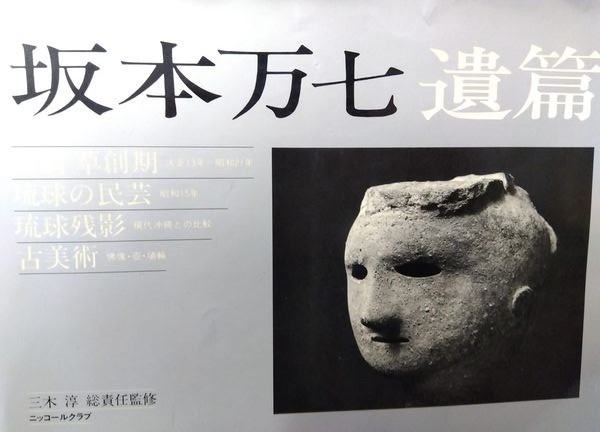

坂本万七(さかもと まんしち、1900年1月13日 - 1974年4月19日)は、日本の写真家。特に民藝品や仏像の撮影に才能を発揮した。その遺作「沖縄・昭和10年代」は戦前の沖縄各地で撮影した貴重な写真が掲載されており、テレビ放送等で資料として使用されている。

1961年 (昭和36年) 61歳 細川コレクションの中国清代文房具の撮影。水戸山上コレクションの撮影と編集。京都、奈良、島根などの美術品の撮影。円空上人彫刻資料撮影のため愛知、岐阜をまわる。戦後初の沖縄訪問をし、その変わり様に驚く。「古備前名品図譜」(河出書房新社)、「船箪笥」(日本民藝協会)。→ウィキ

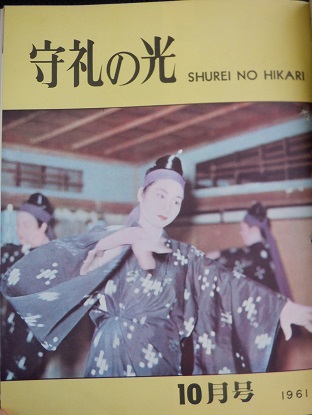

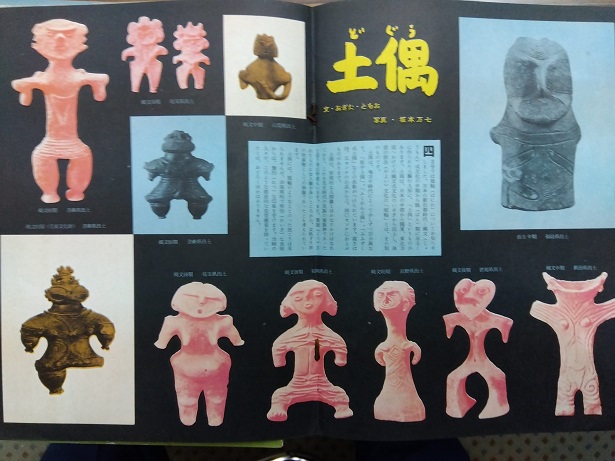

※坂本万七は1960年3月から『守礼の光』に写真を載せている。〇1961年10月『守礼の光』表紙「おどる琉球美人」

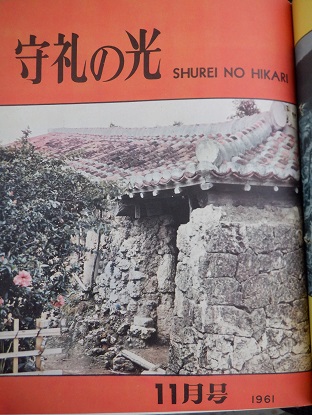

〇1961年11月 『守礼の光』表紙「ぶっそうげのある風景」

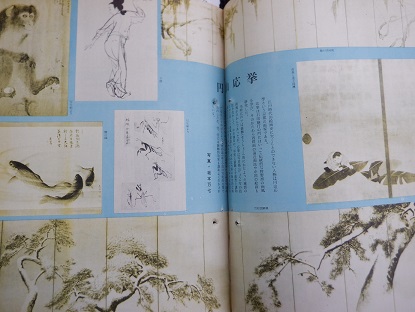

1961年2月 『守礼の光』坂本万七「淡路人形」

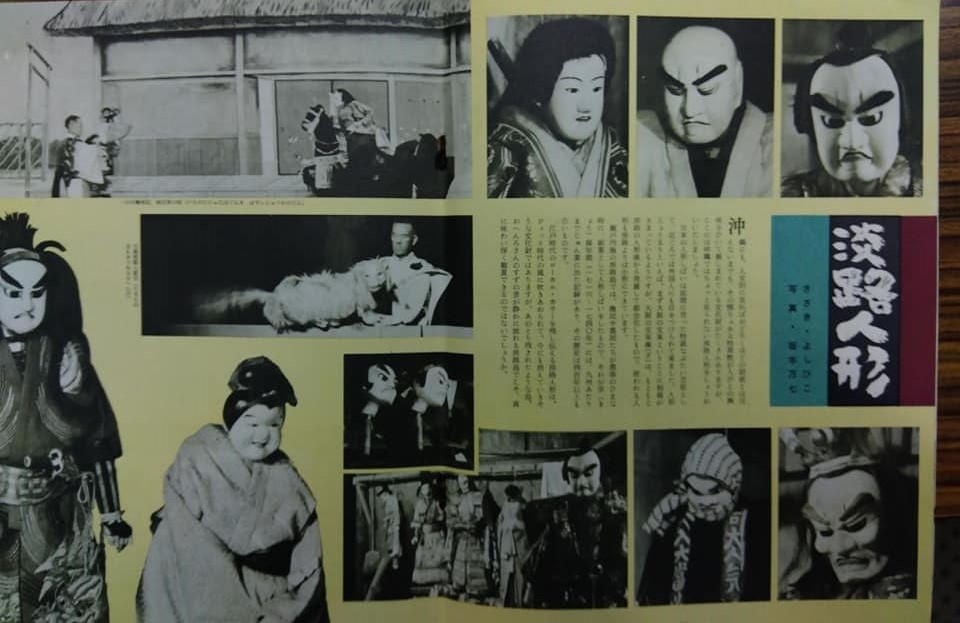

1961年5月 『守礼の光』坂本万七「土偶」

1961年8月 『守礼の光』坂本万七「高麗の水注」

1961年9月 『守礼の光』坂本万七「人形さまざま」

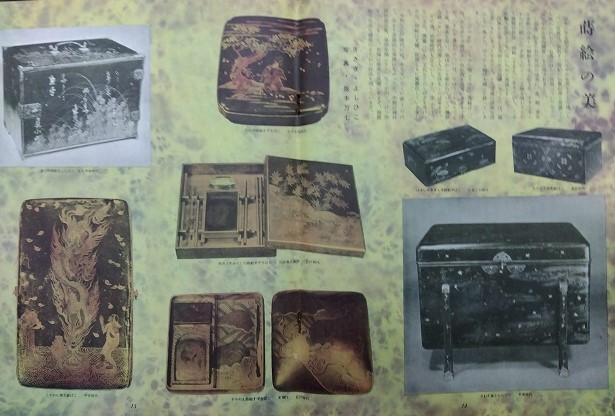

1961年10月 『守礼の光』坂本万七「蒔絵の美」

1985年3月 『写真集「坂本万七遺篇」』ニッコールクラブ

1978年4月『アサヒカメラ』平良孝七「日溜まり 沖縄の早春」

1983年4月『富士ゼロックス20年の歩み』

戦後写真集ー1979年2月『ゼロからの時代 戦後沖縄写真集』那覇出版社/1979年3月『アメリカ世の10年 沖縄戦後写真史』月刊沖縄社/1986年5月『写真集 沖縄戦後史』那覇出版社

1998年12月 杵島隆『裸像伝説』書苑新社

杵島隆 きじま-たかし

1920-2011 昭和後期-平成時代の写真家。

大正9年12月24日アメリカのカリフォルニア州生まれ。植田正治(しょうじ)にまなび,昭和28年ライトパブリシティに入社。コマーシャル写真を手がけ,31年フリー。29年第1回朝日広告賞,31年毎日広告写真賞,51年日本写真協会年度賞。平成23年2月20日死去。90歳。日大卒。旧姓は渡辺。写真集に「蘭」「義経千本桜」など。 →コトバンク

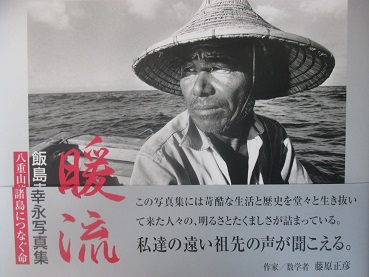

2017年11月 『暖流ー飯島幸永写真集』彩流社