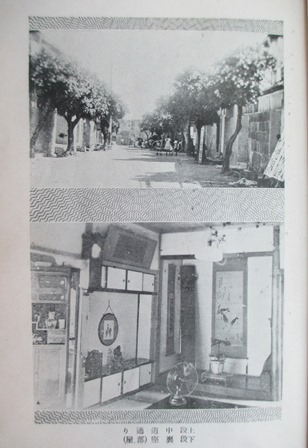

辻遊廓

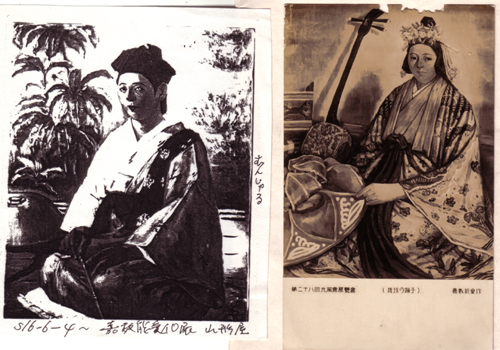

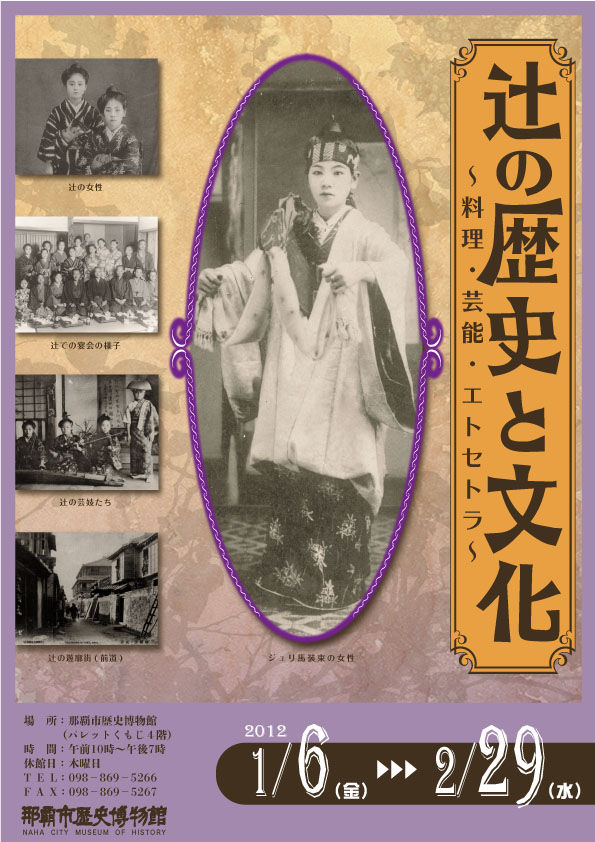

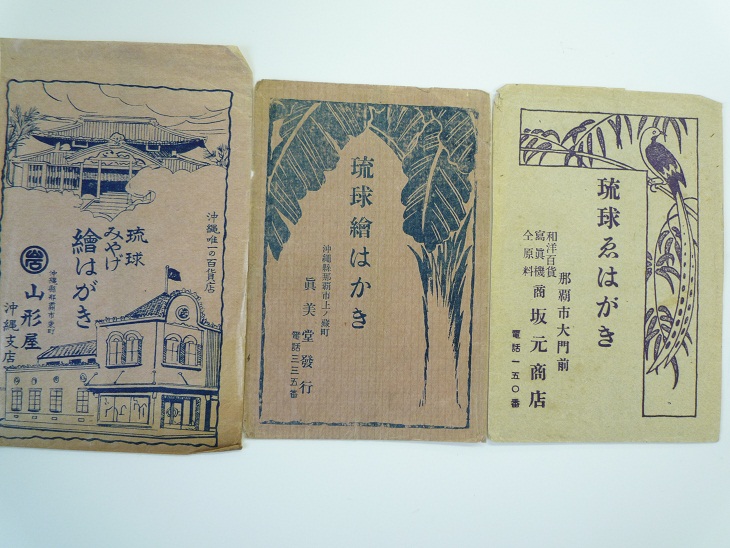

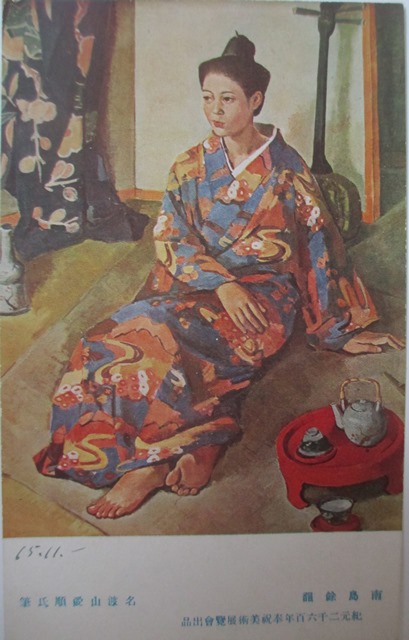

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。→2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

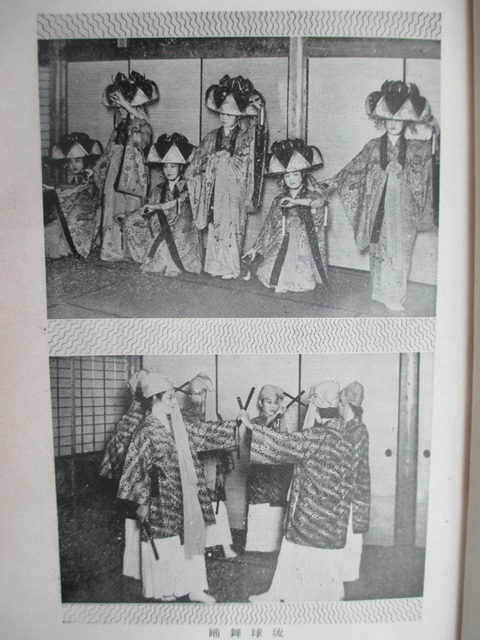

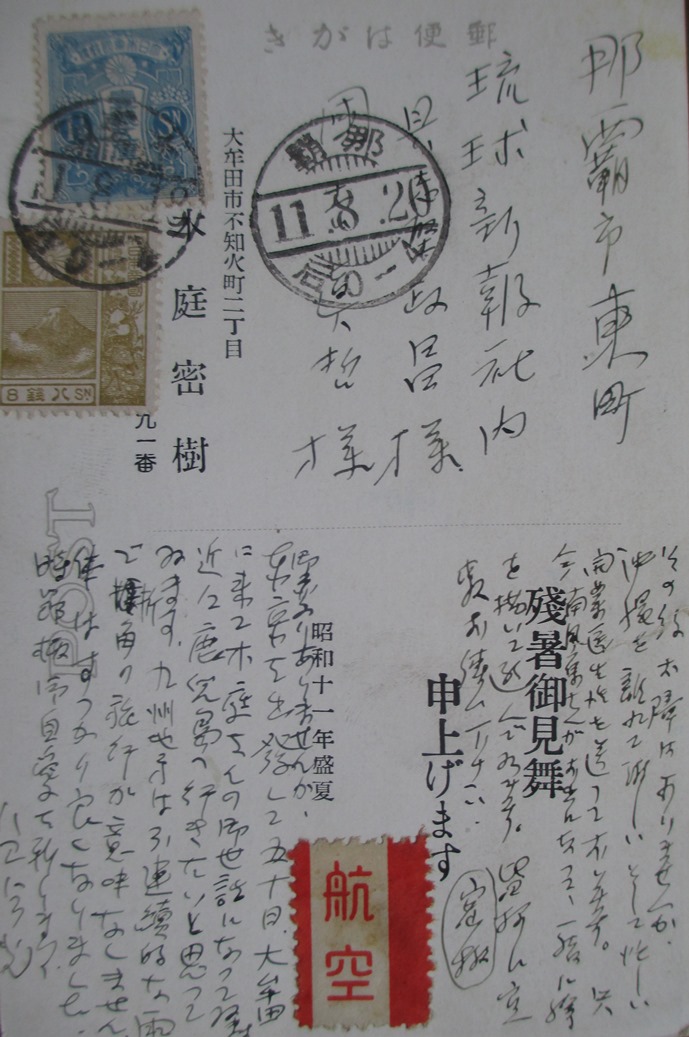

琉球絵はがき

1938年9月15日『大阪球陽新報』

□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。

家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。

県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。

辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である

01/28: 辻/1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

○一向宗の法難と廓

王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。

また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。

明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。

備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。

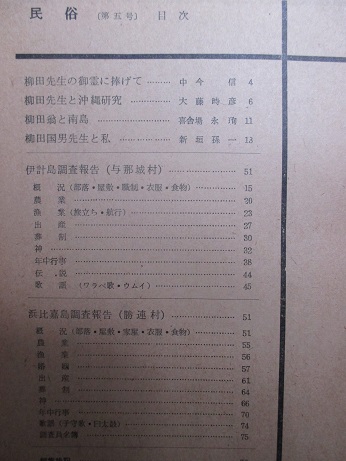

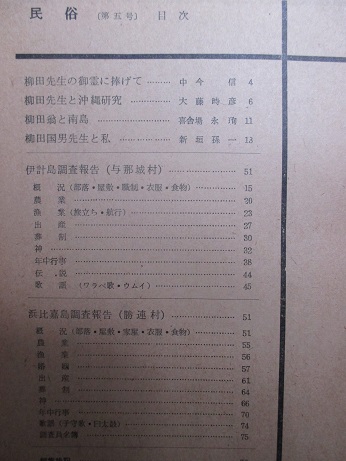

目次

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

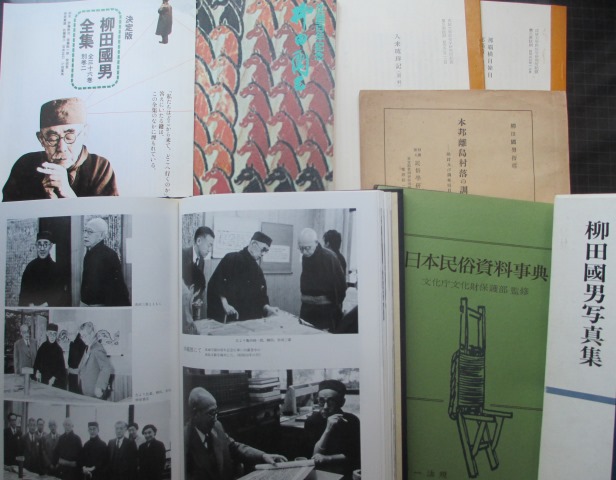

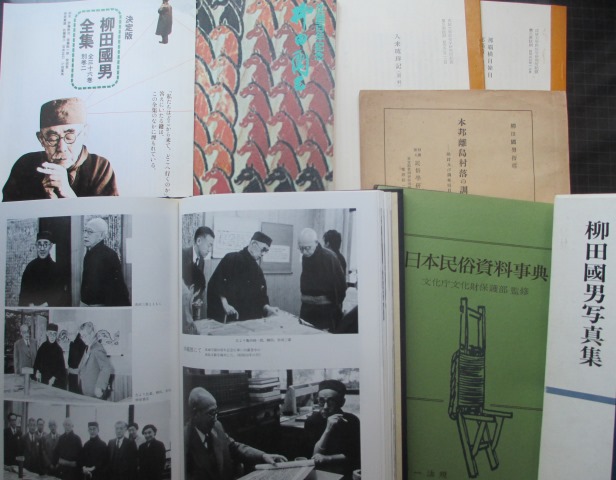

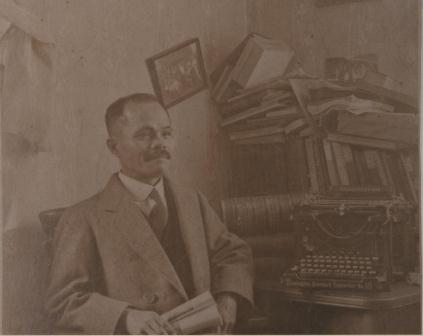

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

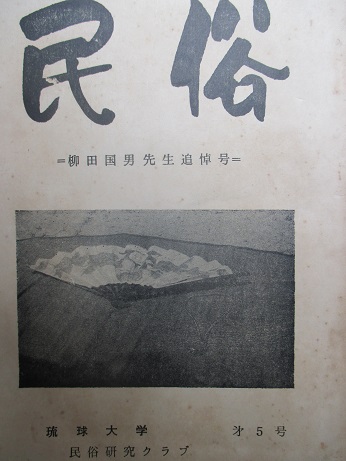

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

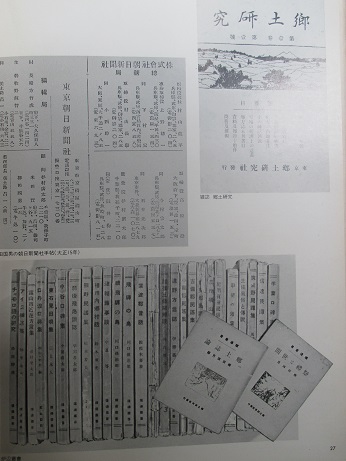

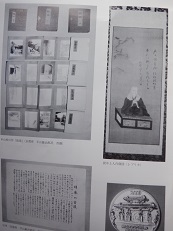

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

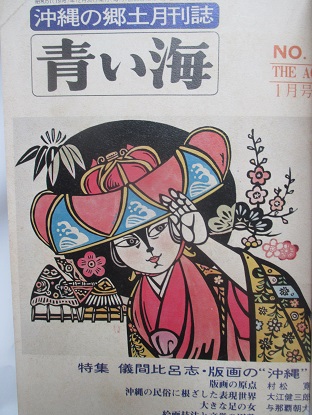

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

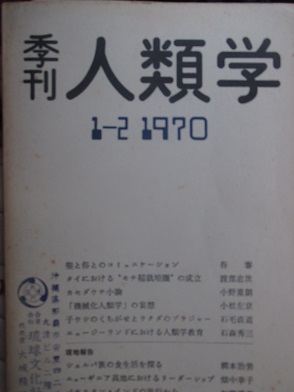

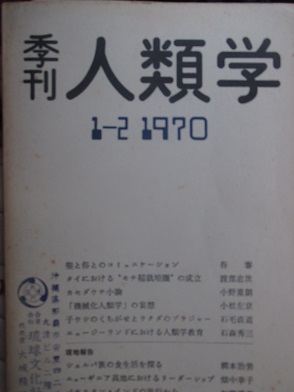

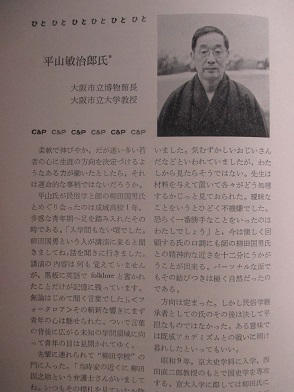

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

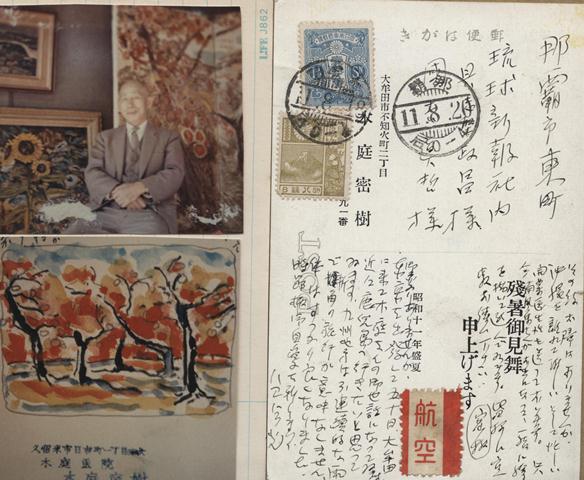

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

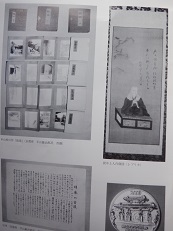

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

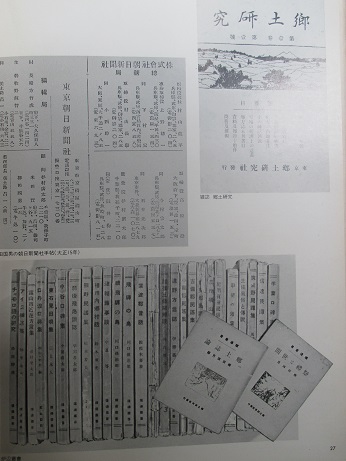

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

01/26: 島袋百恵・画「仲宗根政善」

1932年2月 太田朝敷『沖縄県政五十年』「普通語奨励にも意義はあるが、この奨励が公式的に方言禁止の傾向を帯びることが往々あるのは考えものだ。余り普通語を強いるやうになると、私は県人の性格に不純の変化を生ずる恐れがあると思ふ。母の乳房をいじりながら頭に沁みこんだ方言には、いふにいはれぬ微妙の力がある・・・・・普通語の奨励より今日最も必要とするのは『趣味の一致』である。」

1934年7月 『養秀ー創立五十周年記念』第35号 仲宗根政善「思い出ー母の懐から習ひ覚えた方言は忘れようしても忘れられるものでもなく更に覚えようともよし只其れ以上に標準語を習得すること是れが普通語奨励ではなかろうか。」

仲宗根政善の本

仲宗根政善 略年譜(沖縄言語研究センター)

1942年(昭和17年)

女子師範付属国民学校主事に任命される。

1943年(昭和18年)

新制師範沖縄師範学校女子部教授兼予科主事に任命される。

1945年(昭和20年)

沖縄,戦場と化す。

3月24日晩,貴重資料の中から方言ノート2冊をリュックサックにおしこみ,城岳の家を出,そのまま,女生徒を引率して,南風原陸軍病院に向かう。第1外科に配属。

5月25日,米軍,南風原陸軍病院近くまで侵攻,南部へ移動しなければならなくなり,方言ノートを壕の奥の抗木におし込み,壕脱出。島尻摩文仁村波平第1外科壕に入る。

6月18日晩,軍は解散命令を発して,学徒動員を解く。第1外科勤務の生徒は伊原の壕で解散。

6月19日未明伊原道路上で負傷。砲弾の破片はまだ首筋に残る。

6月23日,喜屋武海岸で米軍に包囲され,生徒12名と一緒に捕虜となる。

8月15日,ポツダム宣言受諾。終戦。東恩納にあった教科書編集所で,戦後の小中高校の教科書編集に従事。

1946年(昭和21年)

沖縄文教部(東恩納在,部長・山城篤男)編集課長に任じられる。

金城和信夫妻が中心となり,摩文仁に集まっていた真和志村民によって,「ひめゆりの塔」が建立された。7日に除幕式と第1回の慰霊祭を挙行。戦死した生徒たちを弔った「いはまくらかたくもあらむやすらかにねむれとぞいのるまなびのともは」の歌をささげる(4月)。後に真和志村民によってその歌碑が建てられた。

沖縄師範健児之塔(建立,昭和21年3月)に,「いはまくら」と同日詠んだ「みんなみのいはをのはてまでまもりきてちりしたつのこくもまきのぼる」の歌が後に刻まれる。

写真-[]いわまくらの碑(山田實氏撮影)

仲宗根政善『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』(角川文庫)「真新しい塔に祭られた二百余名の御霊の前にぬかずいて、仲宗根はとぶらいの歌をささげた。 いはまくらかたくもあらむやすらかにねむれとぞいのるまなびのともは この歌を真和志村民がきざんで歌碑を建てた。」「まえがきー原子爆弾で人類は破滅へとすすみつつある。核戦力増強による核抑止力では戦争はなくならない。地上から戦争をなくすことはとうてい不可能である。生命は尊い。こうした厳粛な事実をもっと深く考えるのでなければ永遠の平和は望めない。」

□2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(上間常道氏寄贈)

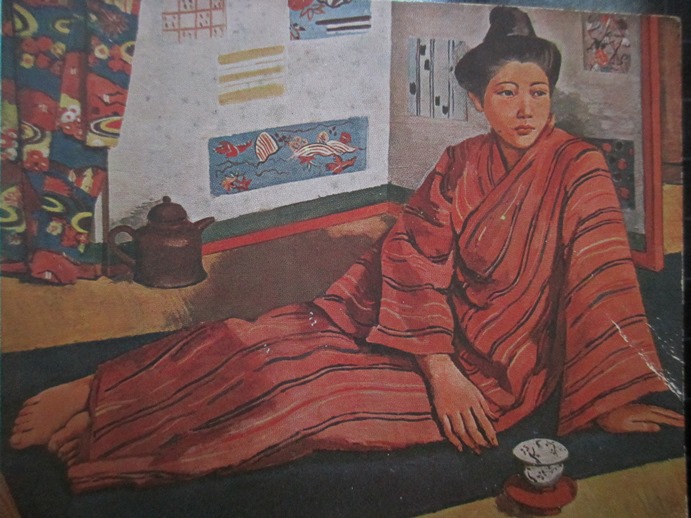

01/24: 名度山愛順②

01/24: 名渡山愛順①

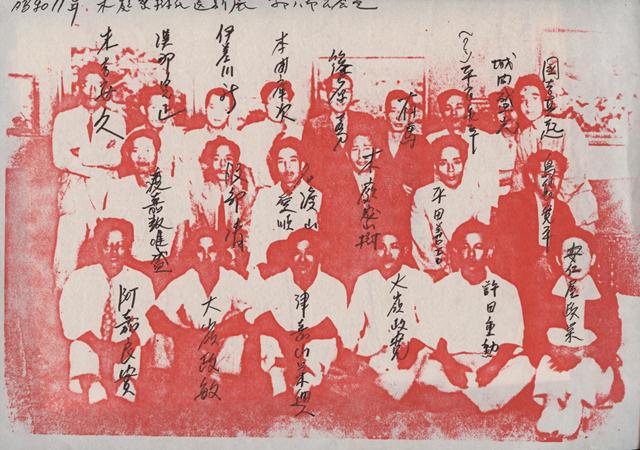

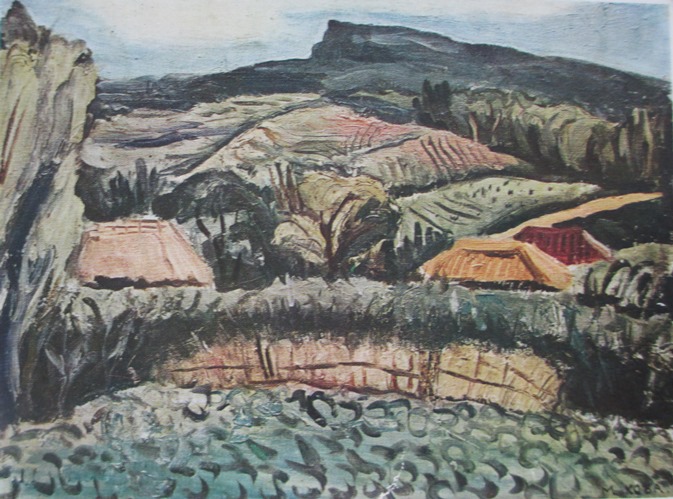

昭和11年 木庭密樹氏送別展 那覇市公会堂

木庭密樹のハガキ

写真ー窪徳忠御夫妻を囲んで、石垣繁氏、石垣博孝氏

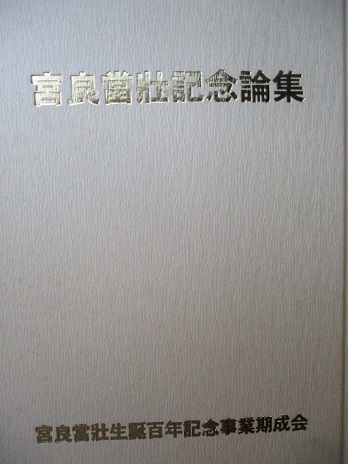

2000年11月『宮良當壯記念論集』宮良當壯生誕百年記念事業期成会(石垣繁)

2014年1月1月『沖縄タイムス』「うちなぁタイムス」

左ー石垣繁氏、新城栄徳

01/21: 大城皓也

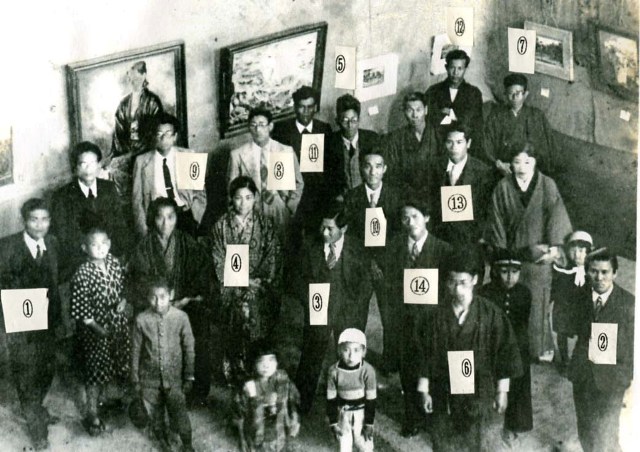

1935年4月「第一回沖縄洋画協会展」①大嶺政寛 ②大嶺政敏 ③大城皓也 ④大城皓也夫人 ⑤末吉安久 ⑥具志堅以徳 ⑦桃原思石 ⑧山田有昂 ⑨西銘生一 ⑩國吉眞喜 ⑪宮平清一⑫許田重勲 ⑬渡嘉敷唯盛 ⑭安仁屋政栄

大城皓也(山田實さん撮影)

昭和50年7月 『大城皓也の世界』同編集委員会

題字ー兼次市長書 表紙ー徳村政雄氏宅 左から木麻黄、手前はバナナ、中央が椰子 右が黒木、裏はガジュマル

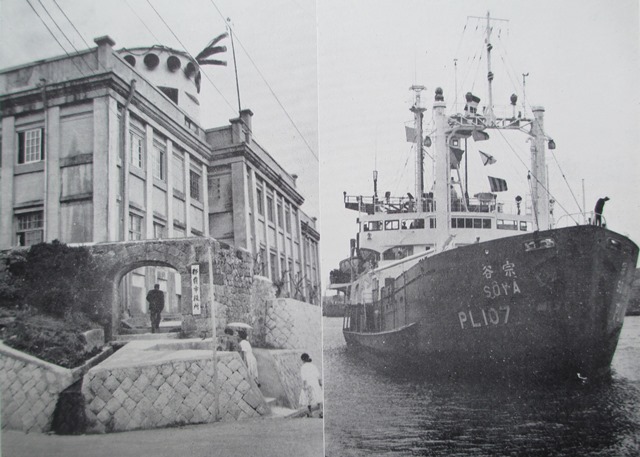

那覇市役所屋上の「やまびこの鐘」は兵庫県民の友愛の贈物/4月16日午後1時 那覇港に立寄った南極観測船「宗谷」

泊港

上之屋外人住宅

東京銀座通り会から贈られた国際通りの柳

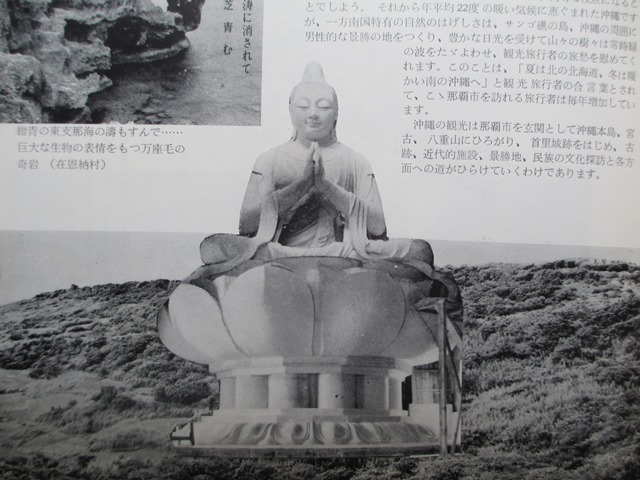

首里「末吉公園」ー熱帯植物の群生する首里末吉公園社壇は、那覇市を一眺におさめる景勝の地として、公園指定が急がれており、また世界平和を祈願して、近く建立される山田真山画伯の「平和慰霊象」が建てられると、いよいよ那覇市の近郊をかざることになります。

末吉安允氏、ひろみ

2018年11月21日 ニシムイー末吉宮、ひろみ

じゅり馬行列の獅子舞

若狭市営住宅

メーデー

那覇市商工祭でにぎわう広告カーニバル

安里上空から見た国際中央大通り

01/14: 泊小学校界隈の花

01/10: 嘉数能愛

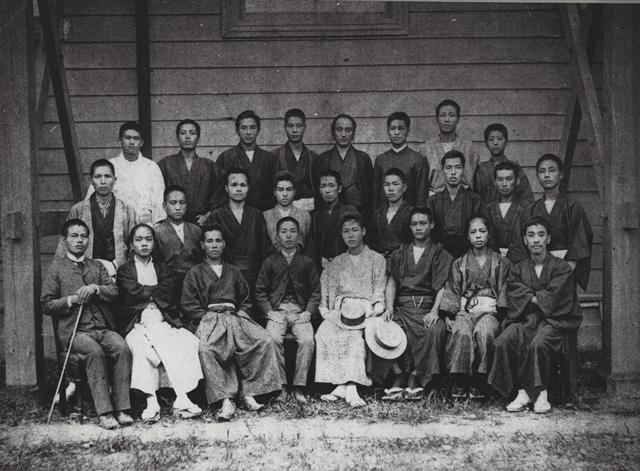

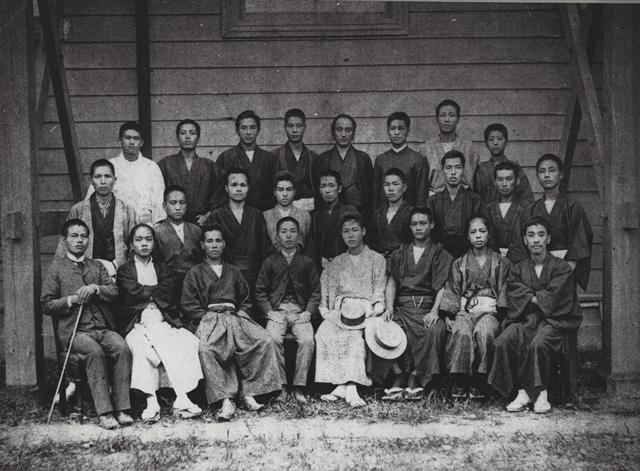

01/08: 1886年11月 在京沖縄学生「勇進社」結成

1886年11月 在京沖縄学生「勇進社」結成。(1888年3月沖縄学生会と改称)

前列向かって右から宮平良応、大宜見朝英、小橋川朝重、渡慶次柴起。2列目ー和宇慶良忠、仲吉朝助、高宮城朝文、花城長清、新城安定、高嶺朝教、諸見里朝鴻、比嘉。3列目ー富永實益、富島良功、糸満盛三郎、富川盛睦、岡崎、嘉数詠清、花城、山口全述。後列ー真境名安宏、大田朝敷、渡久地政勗、護得久朝惟、桃原良得、高嶺朝申、百名朝申、百名朝計、謝花昇

護得久朝惟(1868・9・5~1923・7・30)

中学時代、大田朝敷、仲吉朝助とともに又吉全道に漢学を学ぶ。中学を中退し上京。慶応義塾で学ぶ。1887年旧藩王尚泰の長女と結婚。89年帰郷。93年5月『琉球新報』を義兄弟の尚順を発起人代表にし、奈良原県知事から「目付」として送りこまれた野間五造を主筆に発足。専従の編集人には護得久一門の大田朝敷をすえた。野間が退社すると自ら主筆となって経営し、公同会(愛国協会)運動を展開する。その挫折後は尚家の財政的支柱である丸一商店、広運会社の経営に専念。1914年衆議院議員。

富川盛睦(1869~1930)

琉球王府最後の三司官富川盛奎(1882年中国亡命し90年没す)の4男として首里儀保に生まれる。1886年17歳で慶応義塾に学び、帰郷して『琉球新報』記者。1911年に渡口政成、仲里朝敦らと共同経営する丸三活版所から『古今琉歌集』を再刊。12年ごろ琉球新報社を退社。41歳で妻と5人の子供を残して渡米。皿洗いなどで生活しながら毎月家族に送金。ロサンゼルスでは邦字新聞記者の仲吉良光に会い、ニューヨークでは小橋川朝重に写真を撮ってもらっている。アメリカで死去。

前列向かって右から宮平良応、大宜見朝英、小橋川朝重、渡慶次柴起。2列目ー和宇慶良忠、仲吉朝助、高宮城朝文、花城長清、新城安定、高嶺朝教、諸見里朝鴻、比嘉。3列目ー富永實益、富島良功、糸満盛三郎、富川盛睦、岡崎、嘉数詠清、花城、山口全述。後列ー真境名安宏、大田朝敷、渡久地政勗、護得久朝惟、桃原良得、高嶺朝申、百名朝申、百名朝計、謝花昇

護得久朝惟(1868・9・5~1923・7・30)

中学時代、大田朝敷、仲吉朝助とともに又吉全道に漢学を学ぶ。中学を中退し上京。慶応義塾で学ぶ。1887年旧藩王尚泰の長女と結婚。89年帰郷。93年5月『琉球新報』を義兄弟の尚順を発起人代表にし、奈良原県知事から「目付」として送りこまれた野間五造を主筆に発足。専従の編集人には護得久一門の大田朝敷をすえた。野間が退社すると自ら主筆となって経営し、公同会(愛国協会)運動を展開する。その挫折後は尚家の財政的支柱である丸一商店、広運会社の経営に専念。1914年衆議院議員。

富川盛睦(1869~1930)

琉球王府最後の三司官富川盛奎(1882年中国亡命し90年没す)の4男として首里儀保に生まれる。1886年17歳で慶応義塾に学び、帰郷して『琉球新報』記者。1911年に渡口政成、仲里朝敦らと共同経営する丸三活版所から『古今琉歌集』を再刊。12年ごろ琉球新報社を退社。41歳で妻と5人の子供を残して渡米。皿洗いなどで生活しながら毎月家族に送金。ロサンゼルスでは邦字新聞記者の仲吉良光に会い、ニューヨークでは小橋川朝重に写真を撮ってもらっている。アメリカで死去。

1973年5月14日ー大阪『朝日新聞』「守れ!沖縄の心と自然ー埋もれた文化掘起す」

去年の暮、部屋の掃除で古い戸籍謄本を見つけた。懐かしい。

本日正午、新都心上空を思いやり予算でオスプレイ1機がヨタヨタ飛んでいた。

●沖縄の自然破壊に狂奔する日本政府。オスプレイ1危100億円とともに押し付けるアメリカのオバマ大統領(黒人奴隷の末裔ー自民党の丸山和也参院議員)。□→瀬長瞳『生きてさえいれば』沖縄タイムス社2010年7月に□はじめにー1945年8月、日本はアメリカの原子爆弾で、一瞬にしてたくさんの人が殺されました。地震や津波よりも多い大量殺人でした。アメリカでは、今も、国内外で人殺しが行われています。アメリカ人は、百人中九十人が武器(ピストル等)を常時携帯しているといわれています。寝るときも寝室に武器を隠し持っているといいます。人を殺す人は『何故殺したのか』と、いつも何らかの理由を述べます。しかし殺された人は理由を述べることはありません。いや、理由など必要ないのです。何故なら死んだ人は、もう二度と生き返ることが出来ないからです。大量に人を殺せる人は、法律で保障された国家元首です。国の指導者が堂々と胸を張って、あたりまえのように、勝手に自分の都合のいい理由を作って大量殺人(戦争)を行ないます。それは歴史が証明しています。日本では昭和天皇(15年間に何千万人ものアジア人、日本人を死に追いやりました)、アメリカでは、歴代大統領(広島、長崎の原爆投下、朝鮮戦争、ベトナム、イラク、アフガンなど)が思い浮かびます。

一昨日の新報に共産党の赤嶺政賢沖縄県委員長が「仲井真県政が『辺野古断念を』と明言しないことに沖縄県民には不信感がある。高江ヘリパット建設、那覇軍港の移設は認めており、基地のたらい回しにつながる」とカジノチジの優柔不断さを述べ、普天間飛行場は「直ちに閉鎖し撤去すべきだ」と明快だ。しかし辺野古移設で目を奪われている最中ヤマトの岩国、佐世保、横須賀といった在日米軍基地にも注目することは重要だ。これはヤマトの新聞の力量が問われる。安倍首相の靖国参拝で中国、韓国は何やら怒っているが、それを容認しているアメリカに対して抗議すべきだ。アメリカ、黒人大統領の指導がなってないからで、アメリカは属国日本への指導力を発揮してもらいたいものだ。ま、余り文句をいうと「思いやり予算」を減らされるのも怖い。次に「美しい意日本」の安倍首相がアメリカに要求するのは国連の常任理事国入りだ。これは敗戦国の日本にとって悲願だが不可能に近い。

2015年4月記●1月30日の地元紙「防衛省がヘリ発注せず東京高裁が富士重工業に国が350億賠償命令」。関連して、桜林美佐『誰も語らなかった防衛産業』(並木書房2010年8月)に「コンビニ市場より小さい日本の防衛産業」と題しストックホルム国際平和研究所による2005年~2009年の世界の通常兵器輸出上位国は、1位がアメリカ、2位ロシア、3位ドイツ、4位フランス、5位イギリス、オランダ6位イタリア、スペイン9位が中国、スウェーデンで、アメリカの輸出は70億ドル以上で、世界市場の30%を占めている。と記されている。

2010年7月『自然と人間』「辺野古逆戻りに沖縄県民の怒り沸騰」自然と人間社 ー人間を取り巻く自然と社会状況の総合誌。世界の出来事から環境問題、食文化や子供たちの情報まで、豊富な写真とエッセイやコラムでタイムリーな社会状況をわかりやすく掲載。 2019-7-31-独製薬・化学大手バイエルは30日、第2四半期(4~6月)の純利益が4億400万ユーロとなり、前年同期比49.1%減少したと発表した。フットケアブランドの売却や事業再編などに伴い8億5,900万ユーロの特別損失を計上したことが響いた。昨年買収した米農業化学大手モンサントの除草剤「ラウンドアップ」の発がん性を巡る米国での訴訟件数は、これまでに1万8,400件に達している。

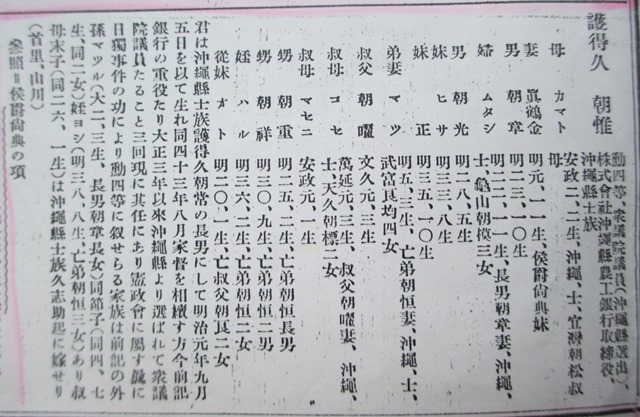

01/05: 豊川忠進(1888年10月3日~1979年4月25日)

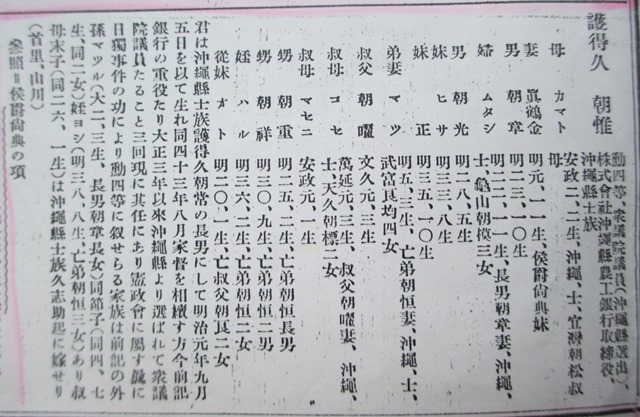

伊姓安冨祖家譜ー五世良顕奥川親雲上忠祐第三子・忠則ー長男・忠頼ー長男・忠邦ー長男・忠良ー長男・正方=正懿ー長男・正元ー三男・正憲ー忠恵ー豊川忠進→□1992年5月ー屋部憲次郎『伊姓安冨祖家譜訳注』(那覇市歴史博物館所蔵)

1937年9月 『沖縄県人事録』沖縄朝日新聞社

1939年1月15日ー『大阪球陽新報』豊川忠進「普通語の励行を」

1839年5月1日ー『大阪球陽新報』「新郎新婦ー沖縄県東風平小学校長・安冨祖忠亮氏長男、現広島県向島小学校訓導・安冨祖忠清(28)氏は今回国頭郡名護町生まれ第三高女学校出身の宮城靖子(21)嬢と婚約整い4月30日北区天満宮で華燭の典を挙げたが新夫婦は同日の夜行列車で相携えて廣島に出発した。なお安冨祖氏は豊川弁護士の甥である」

1945年1月14日ー『沖縄新報』死亡広告「靖子儀 永々病気中のところ昨日死去ー夫・安冨祖忠清 男・忠雄 父・忠亮」

1950年11月 仲井間宗裕・伊佐栄二『沖縄と人物』

1965年ごろ/左から、名嘉正成(大都設備工業代表)、豊川忠進(1928年、関西沖縄県人会長。39年、沖縄生活更新協会大阪後援会会長。45年、関西沖縄人連盟会長)、奥間錫(大阪沖縄県人会連合会5代目会長)、翁長良孝(1946年、沖縄人連盟西淀川支部会長)。撮影・西平守晴

1968年1月『オキナワグラフ』「1967年10月ー豊川忠進、大阪沖縄県人有志から胸像を贈られる」

1989年8月23日ー『琉球新報』西平守晴「士(さむれー)の誇りー豊川忠進氏は明治21年10月3日、沖縄県首里市赤平の名門安冨祖家の二男として生まれたが、廃藩置県後の凋落する厳しい士族の中で育ち、幼少期は豊見城の美しい自然の中で成長した。生来の向学と進取の気質は豊川少年をして沖縄で安閑と過ごすことを許さず、1906年弱冠16歳で単身ハワイへ渡航。苦学力行の末、語学力を完全に修得し、1916年早稲田大学に進み、1922年司法試験の難関を突破し国際的司法人として活躍するのだが、この豊川少年をこうして育て上げた陰に母堂の薫育が大きな影響を与えたもので、常に『さむれーぬ、かどう、とうすな』と口喧しくしつけられたとのことだった。そして16歳の吾が子を未知の国ハワイへ送り出す時、琉歌を書いた紙片『いかに月むらす、あばらやに居てん、肝や十尋家ぬ金ぬ座敷』を手渡されたのが、豊川忠進氏の生涯の座右の銘となり、古風なまでに『士の誇り』を守り通した最後の人だった。」

1937年9月 『沖縄県人事録』沖縄朝日新聞社

1939年1月15日ー『大阪球陽新報』豊川忠進「普通語の励行を」

1839年5月1日ー『大阪球陽新報』「新郎新婦ー沖縄県東風平小学校長・安冨祖忠亮氏長男、現広島県向島小学校訓導・安冨祖忠清(28)氏は今回国頭郡名護町生まれ第三高女学校出身の宮城靖子(21)嬢と婚約整い4月30日北区天満宮で華燭の典を挙げたが新夫婦は同日の夜行列車で相携えて廣島に出発した。なお安冨祖氏は豊川弁護士の甥である」

1945年1月14日ー『沖縄新報』死亡広告「靖子儀 永々病気中のところ昨日死去ー夫・安冨祖忠清 男・忠雄 父・忠亮」

1950年11月 仲井間宗裕・伊佐栄二『沖縄と人物』

1965年ごろ/左から、名嘉正成(大都設備工業代表)、豊川忠進(1928年、関西沖縄県人会長。39年、沖縄生活更新協会大阪後援会会長。45年、関西沖縄人連盟会長)、奥間錫(大阪沖縄県人会連合会5代目会長)、翁長良孝(1946年、沖縄人連盟西淀川支部会長)。撮影・西平守晴

1968年1月『オキナワグラフ』「1967年10月ー豊川忠進、大阪沖縄県人有志から胸像を贈られる」

1989年8月23日ー『琉球新報』西平守晴「士(さむれー)の誇りー豊川忠進氏は明治21年10月3日、沖縄県首里市赤平の名門安冨祖家の二男として生まれたが、廃藩置県後の凋落する厳しい士族の中で育ち、幼少期は豊見城の美しい自然の中で成長した。生来の向学と進取の気質は豊川少年をして沖縄で安閑と過ごすことを許さず、1906年弱冠16歳で単身ハワイへ渡航。苦学力行の末、語学力を完全に修得し、1916年早稲田大学に進み、1922年司法試験の難関を突破し国際的司法人として活躍するのだが、この豊川少年をこうして育て上げた陰に母堂の薫育が大きな影響を与えたもので、常に『さむれーぬ、かどう、とうすな』と口喧しくしつけられたとのことだった。そして16歳の吾が子を未知の国ハワイへ送り出す時、琉歌を書いた紙片『いかに月むらす、あばらやに居てん、肝や十尋家ぬ金ぬ座敷』を手渡されたのが、豊川忠進氏の生涯の座右の銘となり、古風なまでに『士の誇り』を守り通した最後の人だった。」

01/03: 2014年1月の山田實さん

「富士山」撮影・山田勉氏□(社)日本写真家協会会員〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-1-14 電話098-868-3841

1937年10月の『月刊琉球』の葉書回答に山田有登の返事がある。「子供たちの名をお尋ねですが、夫々生まれた土地とも関係します。長女は石川県金沢市で宿し三州田原町の生まれ、女は貞操が第一と貞子、長男は三河武士家内の里が勝の通り名ゆえ有勝。次女は兵庫県鳴尾生まれ信子、次男も鳴尾(現・西宮市鳴尾町)で10月生まれ宅の前が一面稲田が實っていたので實。

1月3日ー山田實さん、自宅にて

1月12日ー山田實さん、自宅にて左ー島袋和幸氏

2013年12月 鳥原学『日本写真史』(上)中央公論新社□沖縄人の沖縄ー戦後の沖縄では1950年代からアマチュア団体の結成など、活発な活動がはじまっていた。その中心人物のひとりが山田實(1918年~)である。・・・