06/06: 龍脈/沖縄の大本系の教団

私は1999年5月発行の『沖縄近代文化年表』(琉文手帖4号)に「1916(大正5)年9月10日ー暁烏敏来沖」と記した。このときは琉球新報が11日に「暁烏敏先生を訪ふ」が載っている。公文書館が収集した1925(大正14)年3月4日『沖縄朝日新聞』に「暁烏敏 昨日来県、西新町南陽旅館へ」が載っている。

暁烏敏 あけがらす-はや

1877-1954 明治-昭和時代の僧,仏教学者。

明治10年7月12日生まれ。清沢満之(まんし)に師事して浩々洞(こうこうどう)にはいり,明治34年雑誌「精神界」を発刊,精神主義をとなえる。のち生家の石川県真宗大谷派明達寺の住職となり,布教と著述につとめた。昭和26年同派宗務総長。昭和29年8月27日死去。77歳。真宗大(現大谷大)卒。法名は恵祐。著作に「歎異抄講話」など。

【格言など】人が自分を軽蔑して居るというて憤慨するのは自分自らが軽蔑しているのだ。→コトバンク

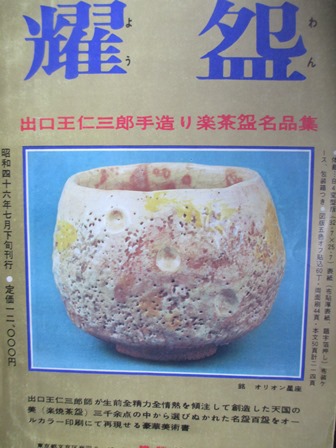

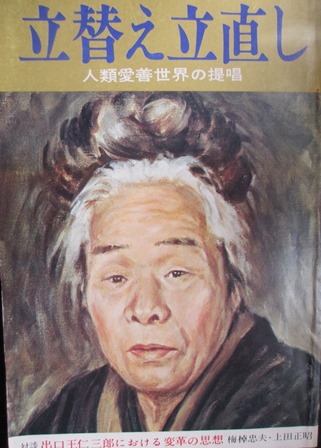

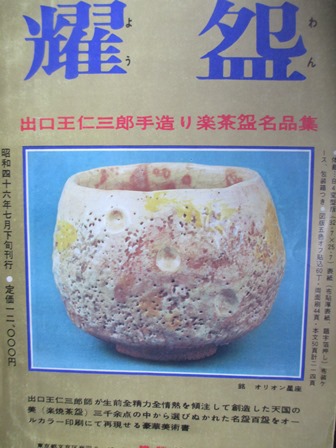

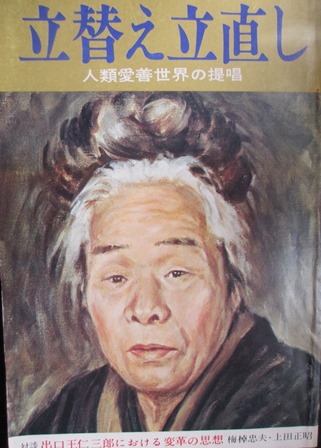

1971年5月 『建替え建直しー人類愛善世界の提唱』出口王仁三郎生誕百年記念会

2003年正月 沖縄県護国神社に行くと鳥居に日本民主同志会/松本明重とあった。懐かしい名前である。平良盛吉翁の『関西沖縄開発史 : 第二郷土をひらく 』1971を援助し日本民主同志会本部名で発行していた。松本氏は世界救世教外事対策委員長、祇園すえひろ会長だが、沖縄に関わり、「京都の塔」「小桜の塔」に碑を建てている。この人とダブって思い出したのが、「元祖スエヒロ」という「しゃぶしゃぶ」の店を経営している大阪日本工芸館長の三宅忠一氏である。この人も沖縄民芸などに力を入れていた。

松本氏は東本願寺紛争にも名が出てくる。相対する西本願寺と云えば弟22世門主・大谷光瑞が思い出される。戦前沖縄の新聞に、光瑞来沖かと云う記事を見たことがあるが、結局来なかったようである。その代わりというか弟の大谷尊由が1918年2月に来沖し相当に歓迎されたようである。光瑞と同じく宗教界の怪物と知られる人物に大本の出口王仁三郎が居る。その大本宣教場の亀岡「天恩郷」は明智光秀の居城跡で、そこに沖縄から奉仕活動に来ていた金城ひろこさんを大城敬人(現名護市会議員)氏に紹介されて遊びによく行った。

虎瀬公園は、モノレール儀保駅から歩いて15分くらいの ところにある公園。 遊具は滑り台や幼児遊具があるので小さい子でも 楽しく遊ぶことが出来る。 園内には、緑が多くとても見ているだけでも気持 ちいい。 公園の隣りには世界救世教の建物がある。

蘇鉄

佐藤惣之助詩碑。1959年五月、惣之助の出身地である川崎市民の厚意によって建立されたものである。当初、首里当之蔵町、旧琉球大学構内(現首里城公園)にあったものを、公園の整備に伴い、当地へ移築したものである。建立に際しては、同じ神奈川県出身の陶芸家浜田庄司の手による陶板が用いられている。碑の文言は「宵夏」。

○せかいきゅうせいきょう 【世界救世教】

岡田茂吉(一八八二~一九五五)が開いた大本教系の新宗教。もと大本教布教師だった岡田が、岡田式神霊指圧療法を始めて大日本観音会を一九三五年に発足させたのが始まり。宇宙の主神を大光明真神とし、岡田の掌から放射する観音力で浄霊が行われ、万病が治るとする。のち大日本健康協会・世界メシヤ教などと変わり現名に。岡田は信者から「お光様」と呼ばれた。所在地・静岡県熱海市桃山町。MOA美術館 創立者の「熱海にも世界的な美術館を建設し、日本の優れた伝統文化を世界の人々に紹介したい」との願いを継承し、1982年にMOA美術館を開館しました。その成り立ちは、昭和32年にまず、熱海市に熱海美術館を開き、昭和57年の創立者生誕百年の年に、現在の美術館を開館、「Mokichi Okada Association」の頭文字を冠するMOA美術館と改め、財団の中心拠点として、美術品の展観をはじめ、いけばな、茶の湯、芸能、児童の創作活動などを通して、幅広い文化活動を展開。

那覇市泊の光明会館(生長の家沖縄県教化部)の蘇鉄

○生長の家は、大本で機関紙の編集主幹をしていた谷口雅春が起こした教団です。生長の家は岡田茂吉の系統と違い、大きな分裂もなく現在に至っています。この教団の特徴は、設立の経緯が同人雑誌だったので現在でも機関紙を定期購読することが信者の勤めとなっていること、またメディア・マスコミには非常に敏感です。マスコミの取材に対してまともに答えを出さない(出せない)新宗教団体が多い中、生長の家だけは毎度ながらもっとも丁寧に回答を出します。生長の家のホームページにも、教義から組織から歴史から沿革その他にいたるまで、丁寧に解説されています。(はてなキーワード)

暁烏敏 あけがらす-はや

1877-1954 明治-昭和時代の僧,仏教学者。

明治10年7月12日生まれ。清沢満之(まんし)に師事して浩々洞(こうこうどう)にはいり,明治34年雑誌「精神界」を発刊,精神主義をとなえる。のち生家の石川県真宗大谷派明達寺の住職となり,布教と著述につとめた。昭和26年同派宗務総長。昭和29年8月27日死去。77歳。真宗大(現大谷大)卒。法名は恵祐。著作に「歎異抄講話」など。

【格言など】人が自分を軽蔑して居るというて憤慨するのは自分自らが軽蔑しているのだ。→コトバンク

1971年5月 『建替え建直しー人類愛善世界の提唱』出口王仁三郎生誕百年記念会

2003年正月 沖縄県護国神社に行くと鳥居に日本民主同志会/松本明重とあった。懐かしい名前である。平良盛吉翁の『関西沖縄開発史 : 第二郷土をひらく 』1971を援助し日本民主同志会本部名で発行していた。松本氏は世界救世教外事対策委員長、祇園すえひろ会長だが、沖縄に関わり、「京都の塔」「小桜の塔」に碑を建てている。この人とダブって思い出したのが、「元祖スエヒロ」という「しゃぶしゃぶ」の店を経営している大阪日本工芸館長の三宅忠一氏である。この人も沖縄民芸などに力を入れていた。

松本氏は東本願寺紛争にも名が出てくる。相対する西本願寺と云えば弟22世門主・大谷光瑞が思い出される。戦前沖縄の新聞に、光瑞来沖かと云う記事を見たことがあるが、結局来なかったようである。その代わりというか弟の大谷尊由が1918年2月に来沖し相当に歓迎されたようである。光瑞と同じく宗教界の怪物と知られる人物に大本の出口王仁三郎が居る。その大本宣教場の亀岡「天恩郷」は明智光秀の居城跡で、そこに沖縄から奉仕活動に来ていた金城ひろこさんを大城敬人(現名護市会議員)氏に紹介されて遊びによく行った。

虎瀬公園は、モノレール儀保駅から歩いて15分くらいの ところにある公園。 遊具は滑り台や幼児遊具があるので小さい子でも 楽しく遊ぶことが出来る。 園内には、緑が多くとても見ているだけでも気持 ちいい。 公園の隣りには世界救世教の建物がある。

蘇鉄

佐藤惣之助詩碑。1959年五月、惣之助の出身地である川崎市民の厚意によって建立されたものである。当初、首里当之蔵町、旧琉球大学構内(現首里城公園)にあったものを、公園の整備に伴い、当地へ移築したものである。建立に際しては、同じ神奈川県出身の陶芸家浜田庄司の手による陶板が用いられている。碑の文言は「宵夏」。

○せかいきゅうせいきょう 【世界救世教】

岡田茂吉(一八八二~一九五五)が開いた大本教系の新宗教。もと大本教布教師だった岡田が、岡田式神霊指圧療法を始めて大日本観音会を一九三五年に発足させたのが始まり。宇宙の主神を大光明真神とし、岡田の掌から放射する観音力で浄霊が行われ、万病が治るとする。のち大日本健康協会・世界メシヤ教などと変わり現名に。岡田は信者から「お光様」と呼ばれた。所在地・静岡県熱海市桃山町。MOA美術館 創立者の「熱海にも世界的な美術館を建設し、日本の優れた伝統文化を世界の人々に紹介したい」との願いを継承し、1982年にMOA美術館を開館しました。その成り立ちは、昭和32年にまず、熱海市に熱海美術館を開き、昭和57年の創立者生誕百年の年に、現在の美術館を開館、「Mokichi Okada Association」の頭文字を冠するMOA美術館と改め、財団の中心拠点として、美術品の展観をはじめ、いけばな、茶の湯、芸能、児童の創作活動などを通して、幅広い文化活動を展開。

那覇市泊の光明会館(生長の家沖縄県教化部)の蘇鉄

○生長の家は、大本で機関紙の編集主幹をしていた谷口雅春が起こした教団です。生長の家は岡田茂吉の系統と違い、大きな分裂もなく現在に至っています。この教団の特徴は、設立の経緯が同人雑誌だったので現在でも機関紙を定期購読することが信者の勤めとなっていること、またメディア・マスコミには非常に敏感です。マスコミの取材に対してまともに答えを出さない(出せない)新宗教団体が多い中、生長の家だけは毎度ながらもっとも丁寧に回答を出します。生長の家のホームページにも、教義から組織から歴史から沿革その他にいたるまで、丁寧に解説されています。(はてなキーワード)

09/24: 新城栄徳・編「伊波普猷年譜(抄)」

伊波普猷(1876年3月15日~1947年8月13日)に対して私は麦門冬・末吉安恭を通じてのみ関心があっただけであった。1997年8月、那覇市が「おもろと沖縄学の父 伊波普猷ー没後50年」展を開催したとき私も協力した。関連して伊波普猷の生家跡に表示板が設置されたが、その表示板の伊波の写真は私の本『古琉球』(1916年9月)から撮ったものである。伊波展の図録作成も手伝った。その間に沖縄県立図書館比嘉春潮文庫や比嘉晴二郎氏の蔵書、法政大学の伊波普猷資料に接し感無量であった。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

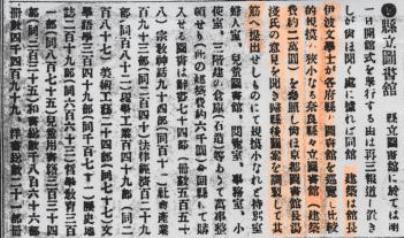

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

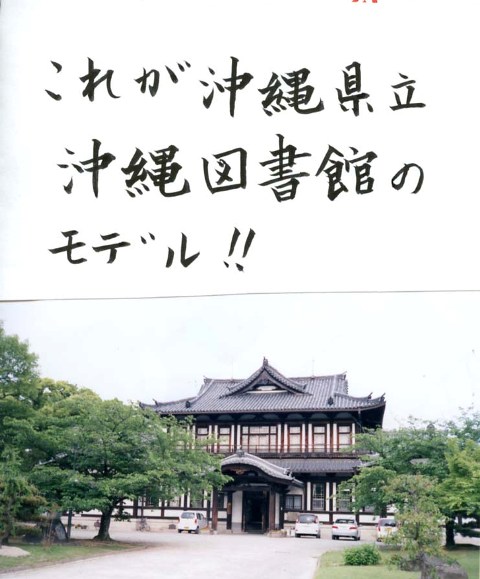

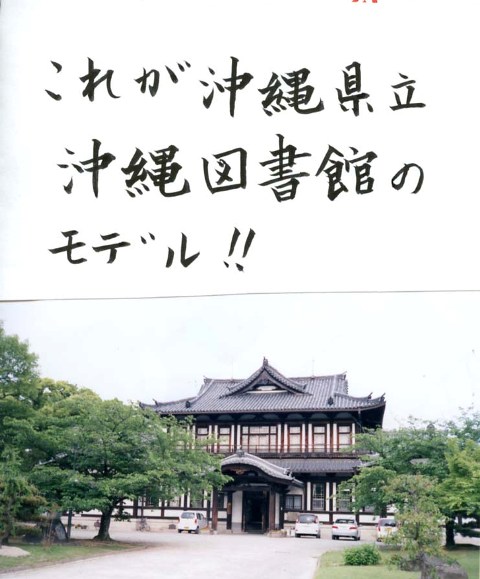

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

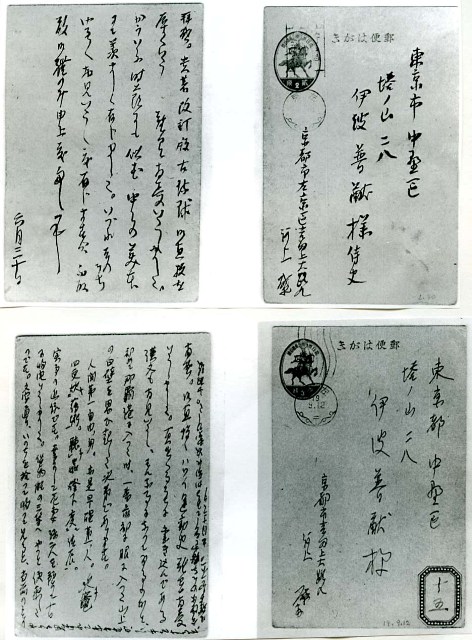

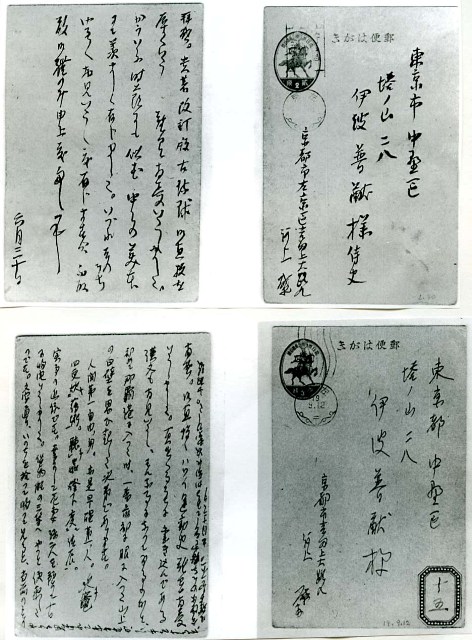

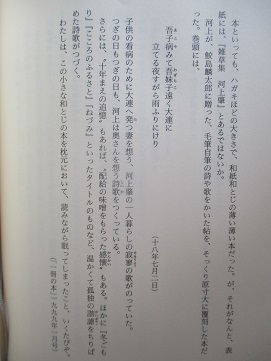

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

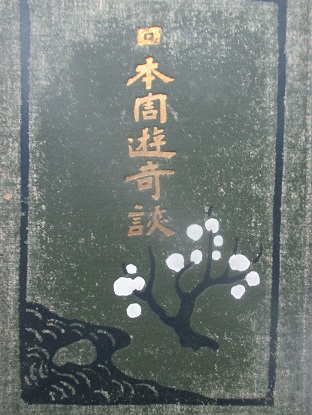

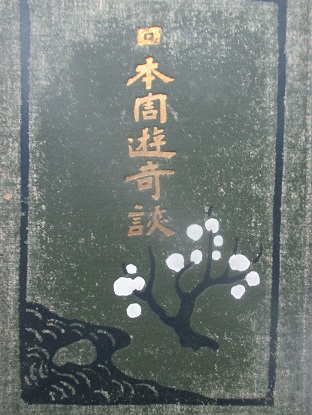

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

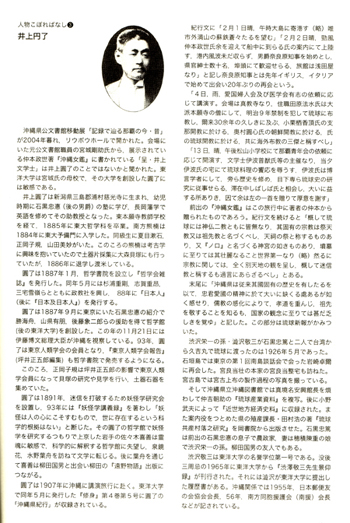

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

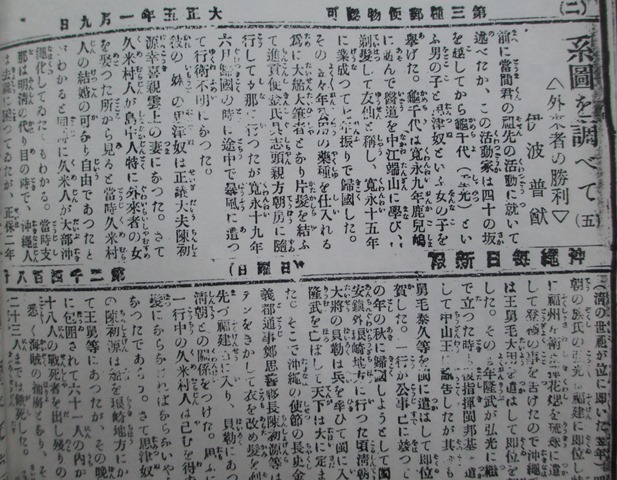

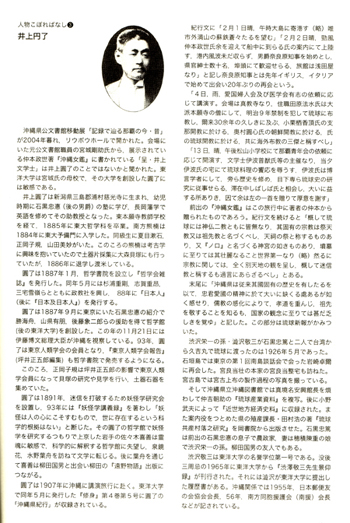

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

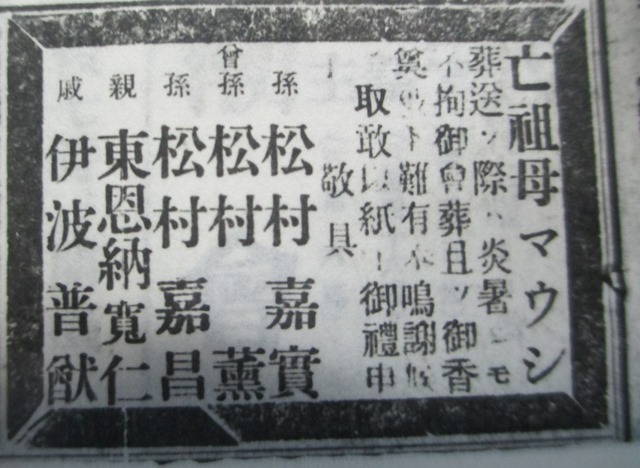

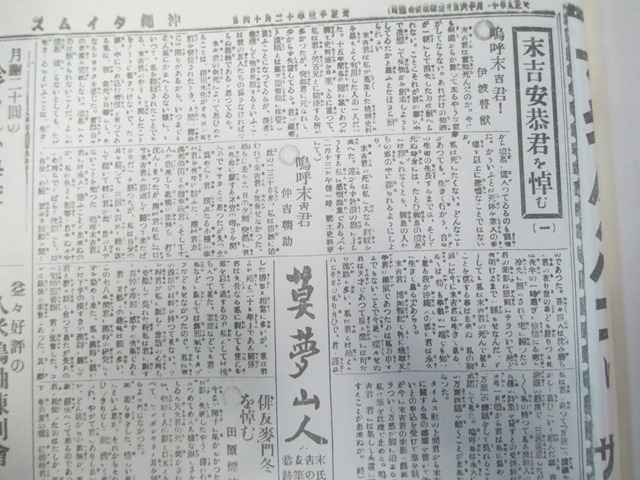

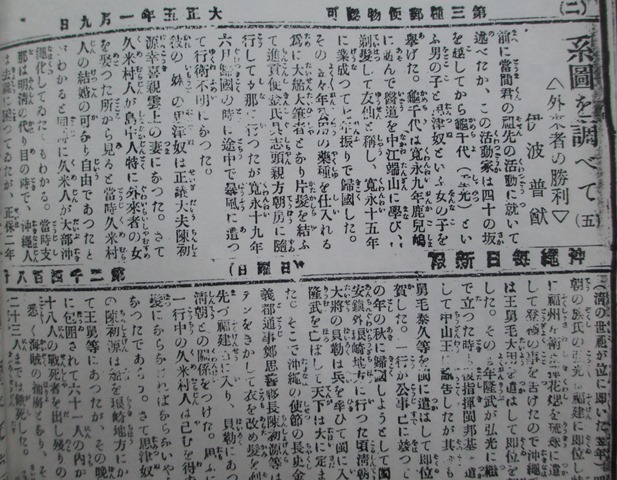

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

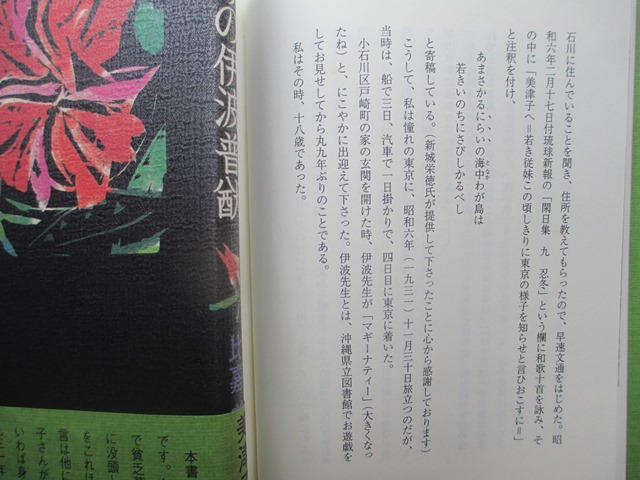

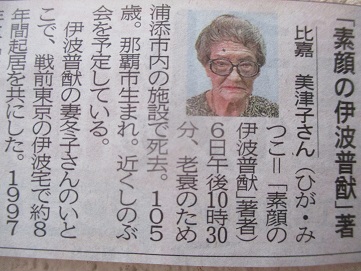

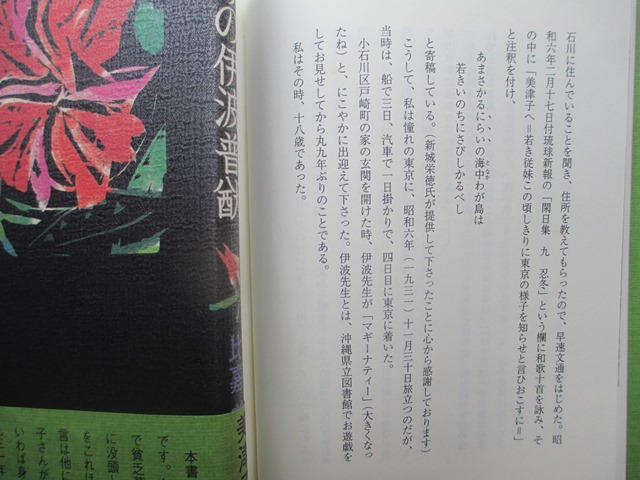

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

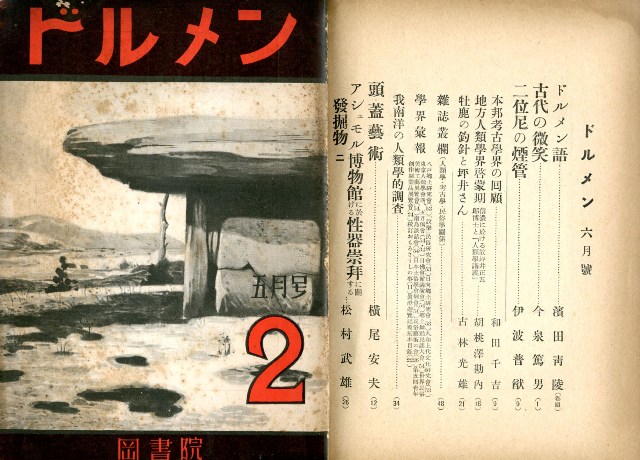

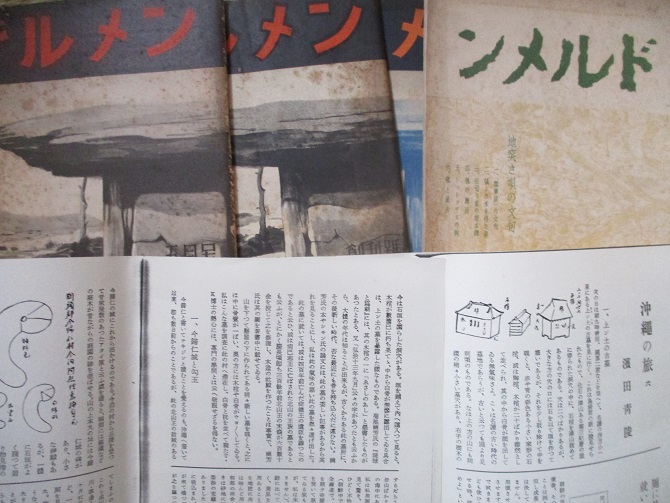

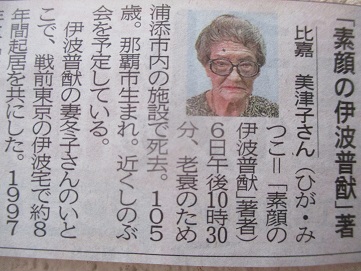

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

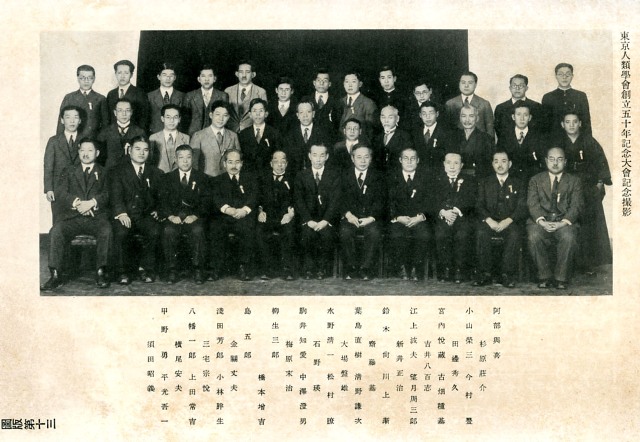

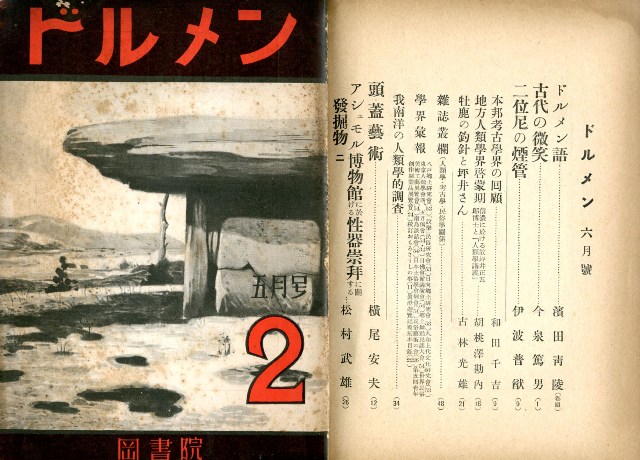

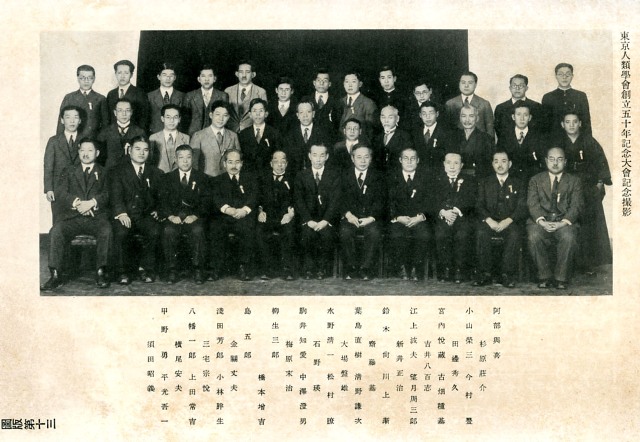

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

04/02: 1940年の東京沖縄県人会②ーその周辺

戦前・戦後、常に東京沖縄県人会の指導者であった神山政良氏が1966年3月に『年表ー沖縄問題と在京県人の動き』を琉球新報社東京総局から発行している。その年表によると東京で沖縄県人会という名称は、1921年1月23日に明正塾にあった沖縄県青年会を改称した沖縄県人会が最初のものである。戦前の東京沖縄県人会①には在京の県人会幹部名を列記したが今回は個人別に紹介する。出典は1940年の東京沖縄県人会名簿。

安次富松蔵(済美中学校)ー杉並区方南町、安次富長英(森野商店東京支店)ー四谷区愛住町、安良城盛英(本郷元町小学校)ー板橋区練馬南町、安次富武集(専売局)ー葛飾区本田立石町、安谷屋長治ー(自動車修理製作)ー京橋区湊町、安仁屋政成(洋服商)ー淀橋区東大久保、安谷屋正伯(専売局)ー葛飾区上小松、有銘與明(文化工業所)ー浅草区壽町、安座間喜政(日本橋区箱崎尋常小学校)、安次富松山(警視庁)、安次富武雄(明治鉱業長井海水試験場)ー神奈川県三浦郡長井町、安次富福介(小原光学)、芝田町

伊波普猷(千代田女子専門学校講師)ー中野区塔ノ山、伊波興一(日暮里警察署)ー下谷区下根岸、伊波南哲(丸の内警察署)ー淀橋区角筈、伊江朝助(男爵、貴族院議員)ー中野区高根町、伊江朝睦(小菅刑務所所長)ー葛飾区小菅町、伊禮肇(弁護士、代議士)ー品川区大井山中町、伊元富爾(中外商業新報政治部次長)ー本郷区いが林町、伊集治宗(帝国無尽株式会社)ー世田谷区赤堤、石川正通(武蔵野女子学院教授、京華中学校教諭)ー本郷区浅嘉町、石原三覧(医師)ー渋谷区原宿、石原守規(中野第5小学校)、石原昌栄(警視庁)ー小石川区茗荷谷、石嶺傳亮(歯科医)ー赤坂区青山北、石垣永助(改造社)ー大森区馬込町東、糸嶺篤栄ー神田区松永町、石川正治(山口自転車工場販売部)ー日本橋区小傳馬町、伊志嶺朝良(東亜海運株式会社)ー大森区調布嶺町

上原恵道(三菱航空株式会社、海軍機関中佐)ー市外吉祥寺、上原健男(日本大学講師、弁護士)ー本郷区真砂町、上原隨昌(警視庁)、上原眞清ー板橋区板橋町、上江洲由英(下谷高等小学校)ー豊島区池袋、上間清享ー本所区小梅町、上間助三(東京地方専売局芝工場)、上里朝秀(成城学園高等女学校主事)ー世田谷区祖師ヶ谷、上里参治ー中野区打越町、宇久里清(板橋第二小学校)、浦崎永錫(美術界記者)ー埼玉県大宮町、内間仁徳(芝区三光小学校)ー芝区二本榎西町、内盛唯夫ー世田谷区太子堂

大濱信泉(早稲田大学教授)ー杉並区和田本町、大濱信恭(東京市厚生局)、大濱晧(帝京商業学校教諭)、大濱潔ー江戸川区小岩町、大濱孫詳(東京湾汽船株式会社)、大濱善勤ー淀橋区角筈、大濱正忠ー世田谷区鳥山町、翁長助俊(東京市総務局文書課)ー中野区昭和通り、翁長良保(旭硝子株式会社総務部長)ー杉並区馬橋、翁長長助(蒲田矢口東小学校)、翁長長圭(呉服商)、大塚長昌(東京府総務部人事課)、大城朝申(東京地方裁判所判事)ー杉並区松庵代町、大城兼義(東京無尽合名会社)ー世田谷区上北沢、大城兼眞(医師)ー小石川区下富坂町、大城仁輔(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、大城助十(城東区浅間小学校)ー豊島区巣鴨、大城盛隆ー麹町区平河町

大城幸清(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町、大城幸助(東京光学機械株式会社)ー板橋区志村本蓮沼町、大城川次郎(農林省林業試験場)ー荏原区戸越、大城太郎(榎本光学株式会社)ー豊島区長崎東町、大城永茂(豊島生田第二小学校)、大城源次郎ー渋谷区幡ヶ谷本町、大城孝清(板橋開進第二小学校)、大城幸英(小原光学株式会社)ー芝区田町、大城梅春(漢方医)ー荏原区下神明町、大城久栄(専売局)ー本所区横川橋、大城藤徳郎(専売局)ー品川区西品川、大城藤太郎(専売局)ー品川区西品川、大城伸夫(日本製鉄株式会社)ー品川区大井瀧王子町、大嶺三郎ー小石川区表町、大嶺詮次(京橋郵便局)ー豊島区池袋、大嶺英意ー麹町区永田町、大嶺英徳ー足立区千住柳町、大村寛康(小石川青柳小学校)

大宜味朝徳(海外研究所主宰)ー本郷区駒込蓬莱町、大浦英美ー深川区千田町、大谷次良(大村自動車商会主)ー麹町区麹町、大盛英意ー麹町区永田町、奥島憲仁(弁護士)ー小石川区柳町、奥間徳一(芝区南海小学校)ー荒川区日暮里町、奥平秀(大審院)ー蒲田区女塚、奥本養善(淀橋天神小学校)、親泊朝輝ー目黒区鷹番町、親泊朝省(陸軍参謀本部勤務少佐)、親泊康永(出版業)ー神田区小川町、恩河朝健(計理士)ー芝区白金今里町

漢那憲和(海軍少将、代議士)ー小石川区林町、漢那朝常(沖縄食品会社専務取締役)ー本郷区台町、神山政良(国際通運株式会社取締役)ー本郷区西片町、我謝秀裕(株式会社三省堂)ー杉並区成宗、我謝盡義(板橋第五小学校)、我部政達ー北多摩郡小金井、我部政任(小石川柳小学校)ー杉並区高円寺、我喜屋良喜(王子尋常高等小学校)、嘉手川重政(株式会社北辰電機製作所)ー荏原区戸越、嘉手川重國(簡易保険局)ー大森区雪ヶ谷町、嘉手苅信世(南方倶楽部専務理事)ー四谷区番衆町、嘉数詠勝つー淀橋区上落合、嘉数詠秀(世田谷深沢小学校)、嘉数英一(東京市水道局)、嘉味田朝武(淀橋第六小学校)、川上親助(京橋昭和小学校)ー蒲田区蒲田町、亀島靖治(泡盛商)ー神田区五軒町、垣花昌林ー渋谷区幡ヶ谷原町、亀川盛要(保健局)ー麻布区富士見町、柏常隆(横川橋梁株式会社)

金城時男(泡盛商)ー豊島区巣鴨町、金城紀昌(医師、鉄道病院)ー四谷区西信濃町、金城俊雄(品川小学校)ー品川区大井金子町、金城成宜ー豊島区豊島町、金城朝永(株式会社三省堂)ー豊島区西巣鴨町、金城唯温(東京地方専売局芝販売所)ー中野区昭和通り、金城清義(浅草田中小学校)、金城栄吉ー蒲田区糀谷町、金城待敬(英和商工社)ー麹町区永田町、金城武雄(荏原京陽小学校)、金城順隆(農林省)ー中野区昭和通り、金城珍網(杉並第六小学校)、金武朝睦(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、喜納朝徳(神田小学校)ー牛込区若宮町

喜納昌隆(蒲田区羽田第二尋常高等小学校)、喜友名成規(下谷黒門小学校)、儀間新(十五銀行)ー下谷区竹町、宜保友厚(泡盛商)ー京橋区槙町、宜保盛顕(板橋小学校)ー王子区稲付西町、木村春茂ー足立区千住町、許田善三郎ー足立区千住町、岸本賀勝(安田生命保険株式会社中野出張所)ー杉並区阿佐ヶ谷、喜久村潔秀(東京市電気共済組合)ー本郷区田町

國吉良寶(弁護士)ー杉並区馬橋、國吉眞俊(中外電業合資会社)ー芝区白金三光町、國吉眞禮ー本郷区金助、國吉眞文(大洋海運会社機関長)ー世田谷区三軒茶屋、國原賢徳(弁護士・弁理士)ー市外吉祥寺、具志堅實成(電機学校教授)ー杉並区大宮前、具志堅興實(警視庁)、久志助起(きくや書店主)ー神田区小川町、久志安彦ー本郷区、久高将吉(弁理士)ー世田谷区新町、久高朝清、久高清志ー滝野川区瀧野川、具志川朝著ー大森区入新井、具志幸慶(牛込高等小学校)ー牛込区若松町、具志川朝芳ー大森区大森、桑江文雄ー本所区東両国

東風平玄宗(警視庁警部補)ー蒲田区下丸子町、呉屋愛永(東京地方専売局)、呉屋芳春(深川元加賀小学校)、小嶺伸(荏原杜松小学校)ー荏原区中延、古謝盛義(板橋第五小学校)、小嶺幸和(警視庁)ー牛込区田町、幸地朝績(第百銀行神田支店)、幸地良昌(東京市厚生局)ー本郷区田町・喜久村方、鴻田康隆(東京市電気局電燈部)

呉屋博嗣(東京府経済部農林課)ー杉並区高円寺□→1938年『大阪球陽新報』「苦学力行の呉屋博嗣君ー大阪職業紹介所で職員として活動す。島尻郡西原村の出身、今年24歳の青年である。中央大学在学中、八幡一郎の世話で東京市役所職業課に入り、なお家庭教師もやりつつ卒業した」

崎原當升(東京鉄道局)ー市川市八幡宮ノ内、崎原淑人ー杉並区方南町、崎原成功ー葛飾区本田川端町、崎山用貴(警視庁)、佐久本嗣吉(下谷区西町小学校)、佐久田昌章(泡盛卸売商)ー神田区西神田町、澤田朝序(杉並桃井第五小学校)ー杉並区柿ノ木町、座間味朝永(エビス電球株式会社)ー杉並区天沼町

尚裕(侯爵)ー渋谷区南平臺、尚亘ー渋谷区南平臺、尚暢(日本勧業銀行)ー杉並区西荻窪、島袋源七(立正中学校教諭)、島袋盛繁(西巣鴨第二小学校)、島袋盛敏(成城高等女学校教諭)ー世田谷区成城町、島袋憲英(淀橋第一小学校)、島袋貞吉(中野野方東小学校)、島袋嘉英(東京市農会)ー足立区龍田町、島袋欣吉ー京橋区月島西月島通り、島袋欣章ー京橋区月島通り、島袋全吉(東京市財務局主税課)ー小石川区大塚坂下町

城間恒春(京橋明正小学校)、城間盛蒲(東中野小学校)、城間文徳(東京市厚生局衛生課)ー淀橋区下落合、城間朝宏(荒川第四峡田小学校)、城間義盛(警視庁)ー滝野川区西ヶ原町、識名盛亮(足立第七千寿小学校)、謝花寛廉(本所柳島小学校)、新城朝功ー淀橋区大久保、志賀進ー小石川区大塚坂下町、新屋敷幸繁(出版業)ー目黒区上目黒、末広幸次郎(日本曹達株式会社常務取締役)ー大森区馬込町

高嶺朝慶(株式会社島津製作所)ー淀橋区百人町、高嶺元英(高嶺製作所)ー荏原区中延町、高嶺元照(内閣印刷局)ー深川区石原町、高嶺朝和(葛飾上平井小学校)、高嶺朝詳(芝鞆絵小学校)ー淀橋区大久保、高良憲福(旭硝子株式会社工務部労務課長)ー板橋区練馬南町、高安正英(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、高江洲伸(浅草育英小学校)、高江洲朝和(本所高等小学校)ー荒川区日暮里町、嵩原安智(泡盛商)ー麹町区九段、嵩原安徳ー麹町区九段、高木玄栄ー小石川区関口台町、田港朝明(東京市女学校教諭)、田港景俊(本所区菊川小学校)、田里丕顕(料理業・沖那)ー芝区芝浦

田崎朝盛(医師)ー横浜市鶴見区潮田町、平良眞吉(医師)ー城東区亀戸町・平良医院、平良眞英(医師)ー城東区北砂町、平良治良(大井川電力株式会社)ー平塚市机浜町、平良兼路(本所区江東小学校)、平良恵序(深川区臨海小学校)、高里良英ー王子区堀舟町、多田喜導(専修商業学校教諭)ー杉並区上荻窪、玉那覇兼松(泡盛商)ー深川区森下町、玉盛栄八(シンセン本舗)、玉盛貫一(川崎菓子組合内)-川崎市宮前町、玉城正一(城東区第二大島小学校)、玉寄兼平(東京地方専売局芝工場)ー江戸川区西小松川町、谷口文雄(杉並区高井戸第四小学校)ー中野区江古田

知念亀千代(京橋区月島第一小学校)ー渋谷区代々木初台町、知念誠文ー渋谷区千駄ヶ谷、知念宏栄ー日本橋区茅場町、知念正次郎(東京アルミニウム工業株式会社)ー渋谷区景丘町、知念福永(日本電気株式会社)ー麻布区飯倉、知念武次郎(東京市厚生局)ー品川区下大崎、知念周章(栃元制作所)ー品川区東品川

津波古義正(小原光学株式会社)ー荏原区戸越町、津波古充計(東京府立第四中学校教諭)ー牛込区東五軒町、津波古正雄(東京本廠)ー荏原区戸越町、津嘉山朝弘(本所区菊川小学校)、津嘉山浩(荏原区延山小学校)ー荏原区中延町、津波富永(東海鉛管株式会社)ー荏原区戸越町、津堅房永ー横浜市鶴見区豊岡町、鶴初太郎(沖縄物産斡旋所長)ー淀橋区柏木、辻野誠一(旅館業)ー横浜市中区花咲町

照屋林仁(泡盛商)ー目黒区上目黒、照屋健六-芝区三田豊岡町、照屋南岸ー品川区大井小神町、照屋林明ー京橋区月島東仲通、照屋哲郎(東京ライト工業社)ー世田谷区世田谷、照屋清昌ー杉並区阿佐ヶ谷

渡口精鴻(医学博士・渡口研究所)ー蒲田区本蒲田、渡口精秀(医学博士・渡口研究所)、渡口精眞(東京市技師)ー渋谷区幡ヶ谷本町、渡口精勤(医師)ー蒲田区新宿、渡口政信(警視庁)ー京橋区新佃島東町、渡名喜守定(海軍中佐)ー中野区江古田町、渡名喜守雄ー豊島区駒込、渡嘉敷眞順(本郷元町小学校)ー豊島区千早町、渡嘉敷昧球ー荏原区戸越町、當山寛(弁護士)ー小石川区宮下町、當山武久(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町

當山清香ー淀橋区戸塚町、當間恵栄(錦城中学生徒監長)ー川崎市生田、當間嗣珍(京橋郵便局)ー深川区古石場町、當眞正二(海軍省航空本部)ー芝区桜田町、當銘盛蒲ー目黒区下目黒、富盛寛孟(赤坂小学校)、富原守摸(深川区扇橋小学校)、友寄喜仁(弁護士)ー板橋区中新井、友寄英勝(目黒月光小学校)ー目黒区富士見台、友寄隆徳(東京市電気局)ー本郷区駒込神明町、友寄英成(東京地方専売局我孫子販売所長)ー千葉県我孫子、徳田安貞(本郷区昭和小学校)-豊島区長崎南町、徳田耕作ー杉並区阿佐ヶ谷、徳永朝益(西多摩郡南檜原小学校)ー西多摩郡檜原村、徳永盛和(東京地方専売局)ー浅草区三筋町、遠山眞信ー麻布区新綱町、豊川善包(本所牛島小学校)ー向島区寺島町、飛岡正信(陸軍省)、桃原昌一(東京市水道局)

仲原善忠(成城高等学校教授)ー世田谷区祖師谷、仲原善徳ー世田谷区祖師谷、仲宗根玄愷(昭和生命保健相互会社常務取締役)ー中野区桜山、仲宗根玄康(東京市厚生局)ー滝野川区滝野川町、仲里文英(世田谷区多聞小学校)、仲村常樽(台東小学校)ー淀橋区東大久保町、仲村専義(建築設計業)ー下谷区入谷町、仲本盛行(東京市財務局主税課)ー京橋区新佃島東町、仲本朝愛ー本郷区田町・喜久村方、仲本吉一郎ー渋谷区神山町、仲本宗厚ー渋谷区幡ヶ谷本町、仲本川原ー大森区久ヶ原、仲本徳英ー本郷区駒込千駄木町、仲田多聞ー荏原区羽田町麹谷、仲田新雄ー渋谷区笹塚町、仲尾次清正(東京憲兵隊本部)ー麹町区竹平町、仲井間宗一(文部参与官)ー麹町区平川町、仲井間宗祐(税務懇話会)ー滝野川区上中里町、仲吉良光(東京日々新聞記者)ー横浜市鶴見区鶴見町、仲村渠直和(市ヶ谷刑務所勤務)、仲野廉松ー世田谷区太子堂町

仲兼久長太郎(東京地方専売局蔵前分工場)ー江戸川区小岩町、仲地唯一(東京市電気局)ー渋谷区代々木初台、仲松弥男(荒川区第五峡田小学校)、長嶺善進(糧秣廠)ー下谷区上根岸、長嶺晃(城東区第一亀戸小学校)、長嶺朝昭(東京地方専売局)、長嶺朝英(川越税務署)ー川越市宮下町、長嶺将繁(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、名護朝徳ー荏原区荏原町、名城政教(日本起重機製作所)ー蒲田区糀谷、名城嗣亨(京橋月島第三小学校)ー京橋区月島東河岸町通、長嶺亀助(陸軍少将、軍需会社顧問)ー神奈川県茅ヶ崎、長濱三郎(大森区馬込第一小学校)ー大森区馬込町東、名嘉山徳温(東京市財務局会計課)ー板橋区上板橋、長濱眞詳(石神井西小学校)ー中野区新井町、永島可昌(下谷区竹町小学校)、名嘉繁雄(南武鉄道株式会社技術課)ー品川区北品川町、永井長雄(東京市総務局)ー中野区桜山町

安次富松蔵(済美中学校)ー杉並区方南町、安次富長英(森野商店東京支店)ー四谷区愛住町、安良城盛英(本郷元町小学校)ー板橋区練馬南町、安次富武集(専売局)ー葛飾区本田立石町、安谷屋長治ー(自動車修理製作)ー京橋区湊町、安仁屋政成(洋服商)ー淀橋区東大久保、安谷屋正伯(専売局)ー葛飾区上小松、有銘與明(文化工業所)ー浅草区壽町、安座間喜政(日本橋区箱崎尋常小学校)、安次富松山(警視庁)、安次富武雄(明治鉱業長井海水試験場)ー神奈川県三浦郡長井町、安次富福介(小原光学)、芝田町

伊波普猷(千代田女子専門学校講師)ー中野区塔ノ山、伊波興一(日暮里警察署)ー下谷区下根岸、伊波南哲(丸の内警察署)ー淀橋区角筈、伊江朝助(男爵、貴族院議員)ー中野区高根町、伊江朝睦(小菅刑務所所長)ー葛飾区小菅町、伊禮肇(弁護士、代議士)ー品川区大井山中町、伊元富爾(中外商業新報政治部次長)ー本郷区いが林町、伊集治宗(帝国無尽株式会社)ー世田谷区赤堤、石川正通(武蔵野女子学院教授、京華中学校教諭)ー本郷区浅嘉町、石原三覧(医師)ー渋谷区原宿、石原守規(中野第5小学校)、石原昌栄(警視庁)ー小石川区茗荷谷、石嶺傳亮(歯科医)ー赤坂区青山北、石垣永助(改造社)ー大森区馬込町東、糸嶺篤栄ー神田区松永町、石川正治(山口自転車工場販売部)ー日本橋区小傳馬町、伊志嶺朝良(東亜海運株式会社)ー大森区調布嶺町

上原恵道(三菱航空株式会社、海軍機関中佐)ー市外吉祥寺、上原健男(日本大学講師、弁護士)ー本郷区真砂町、上原隨昌(警視庁)、上原眞清ー板橋区板橋町、上江洲由英(下谷高等小学校)ー豊島区池袋、上間清享ー本所区小梅町、上間助三(東京地方専売局芝工場)、上里朝秀(成城学園高等女学校主事)ー世田谷区祖師ヶ谷、上里参治ー中野区打越町、宇久里清(板橋第二小学校)、浦崎永錫(美術界記者)ー埼玉県大宮町、内間仁徳(芝区三光小学校)ー芝区二本榎西町、内盛唯夫ー世田谷区太子堂

大濱信泉(早稲田大学教授)ー杉並区和田本町、大濱信恭(東京市厚生局)、大濱晧(帝京商業学校教諭)、大濱潔ー江戸川区小岩町、大濱孫詳(東京湾汽船株式会社)、大濱善勤ー淀橋区角筈、大濱正忠ー世田谷区鳥山町、翁長助俊(東京市総務局文書課)ー中野区昭和通り、翁長良保(旭硝子株式会社総務部長)ー杉並区馬橋、翁長長助(蒲田矢口東小学校)、翁長長圭(呉服商)、大塚長昌(東京府総務部人事課)、大城朝申(東京地方裁判所判事)ー杉並区松庵代町、大城兼義(東京無尽合名会社)ー世田谷区上北沢、大城兼眞(医師)ー小石川区下富坂町、大城仁輔(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、大城助十(城東区浅間小学校)ー豊島区巣鴨、大城盛隆ー麹町区平河町

大城幸清(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町、大城幸助(東京光学機械株式会社)ー板橋区志村本蓮沼町、大城川次郎(農林省林業試験場)ー荏原区戸越、大城太郎(榎本光学株式会社)ー豊島区長崎東町、大城永茂(豊島生田第二小学校)、大城源次郎ー渋谷区幡ヶ谷本町、大城孝清(板橋開進第二小学校)、大城幸英(小原光学株式会社)ー芝区田町、大城梅春(漢方医)ー荏原区下神明町、大城久栄(専売局)ー本所区横川橋、大城藤徳郎(専売局)ー品川区西品川、大城藤太郎(専売局)ー品川区西品川、大城伸夫(日本製鉄株式会社)ー品川区大井瀧王子町、大嶺三郎ー小石川区表町、大嶺詮次(京橋郵便局)ー豊島区池袋、大嶺英意ー麹町区永田町、大嶺英徳ー足立区千住柳町、大村寛康(小石川青柳小学校)

大宜味朝徳(海外研究所主宰)ー本郷区駒込蓬莱町、大浦英美ー深川区千田町、大谷次良(大村自動車商会主)ー麹町区麹町、大盛英意ー麹町区永田町、奥島憲仁(弁護士)ー小石川区柳町、奥間徳一(芝区南海小学校)ー荒川区日暮里町、奥平秀(大審院)ー蒲田区女塚、奥本養善(淀橋天神小学校)、親泊朝輝ー目黒区鷹番町、親泊朝省(陸軍参謀本部勤務少佐)、親泊康永(出版業)ー神田区小川町、恩河朝健(計理士)ー芝区白金今里町

漢那憲和(海軍少将、代議士)ー小石川区林町、漢那朝常(沖縄食品会社専務取締役)ー本郷区台町、神山政良(国際通運株式会社取締役)ー本郷区西片町、我謝秀裕(株式会社三省堂)ー杉並区成宗、我謝盡義(板橋第五小学校)、我部政達ー北多摩郡小金井、我部政任(小石川柳小学校)ー杉並区高円寺、我喜屋良喜(王子尋常高等小学校)、嘉手川重政(株式会社北辰電機製作所)ー荏原区戸越、嘉手川重國(簡易保険局)ー大森区雪ヶ谷町、嘉手苅信世(南方倶楽部専務理事)ー四谷区番衆町、嘉数詠勝つー淀橋区上落合、嘉数詠秀(世田谷深沢小学校)、嘉数英一(東京市水道局)、嘉味田朝武(淀橋第六小学校)、川上親助(京橋昭和小学校)ー蒲田区蒲田町、亀島靖治(泡盛商)ー神田区五軒町、垣花昌林ー渋谷区幡ヶ谷原町、亀川盛要(保健局)ー麻布区富士見町、柏常隆(横川橋梁株式会社)

金城時男(泡盛商)ー豊島区巣鴨町、金城紀昌(医師、鉄道病院)ー四谷区西信濃町、金城俊雄(品川小学校)ー品川区大井金子町、金城成宜ー豊島区豊島町、金城朝永(株式会社三省堂)ー豊島区西巣鴨町、金城唯温(東京地方専売局芝販売所)ー中野区昭和通り、金城清義(浅草田中小学校)、金城栄吉ー蒲田区糀谷町、金城待敬(英和商工社)ー麹町区永田町、金城武雄(荏原京陽小学校)、金城順隆(農林省)ー中野区昭和通り、金城珍網(杉並第六小学校)、金武朝睦(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、喜納朝徳(神田小学校)ー牛込区若宮町

喜納昌隆(蒲田区羽田第二尋常高等小学校)、喜友名成規(下谷黒門小学校)、儀間新(十五銀行)ー下谷区竹町、宜保友厚(泡盛商)ー京橋区槙町、宜保盛顕(板橋小学校)ー王子区稲付西町、木村春茂ー足立区千住町、許田善三郎ー足立区千住町、岸本賀勝(安田生命保険株式会社中野出張所)ー杉並区阿佐ヶ谷、喜久村潔秀(東京市電気共済組合)ー本郷区田町

國吉良寶(弁護士)ー杉並区馬橋、國吉眞俊(中外電業合資会社)ー芝区白金三光町、國吉眞禮ー本郷区金助、國吉眞文(大洋海運会社機関長)ー世田谷区三軒茶屋、國原賢徳(弁護士・弁理士)ー市外吉祥寺、具志堅實成(電機学校教授)ー杉並区大宮前、具志堅興實(警視庁)、久志助起(きくや書店主)ー神田区小川町、久志安彦ー本郷区、久高将吉(弁理士)ー世田谷区新町、久高朝清、久高清志ー滝野川区瀧野川、具志川朝著ー大森区入新井、具志幸慶(牛込高等小学校)ー牛込区若松町、具志川朝芳ー大森区大森、桑江文雄ー本所区東両国

東風平玄宗(警視庁警部補)ー蒲田区下丸子町、呉屋愛永(東京地方専売局)、呉屋芳春(深川元加賀小学校)、小嶺伸(荏原杜松小学校)ー荏原区中延、古謝盛義(板橋第五小学校)、小嶺幸和(警視庁)ー牛込区田町、幸地朝績(第百銀行神田支店)、幸地良昌(東京市厚生局)ー本郷区田町・喜久村方、鴻田康隆(東京市電気局電燈部)

呉屋博嗣(東京府経済部農林課)ー杉並区高円寺□→1938年『大阪球陽新報』「苦学力行の呉屋博嗣君ー大阪職業紹介所で職員として活動す。島尻郡西原村の出身、今年24歳の青年である。中央大学在学中、八幡一郎の世話で東京市役所職業課に入り、なお家庭教師もやりつつ卒業した」

崎原當升(東京鉄道局)ー市川市八幡宮ノ内、崎原淑人ー杉並区方南町、崎原成功ー葛飾区本田川端町、崎山用貴(警視庁)、佐久本嗣吉(下谷区西町小学校)、佐久田昌章(泡盛卸売商)ー神田区西神田町、澤田朝序(杉並桃井第五小学校)ー杉並区柿ノ木町、座間味朝永(エビス電球株式会社)ー杉並区天沼町

尚裕(侯爵)ー渋谷区南平臺、尚亘ー渋谷区南平臺、尚暢(日本勧業銀行)ー杉並区西荻窪、島袋源七(立正中学校教諭)、島袋盛繁(西巣鴨第二小学校)、島袋盛敏(成城高等女学校教諭)ー世田谷区成城町、島袋憲英(淀橋第一小学校)、島袋貞吉(中野野方東小学校)、島袋嘉英(東京市農会)ー足立区龍田町、島袋欣吉ー京橋区月島西月島通り、島袋欣章ー京橋区月島通り、島袋全吉(東京市財務局主税課)ー小石川区大塚坂下町

城間恒春(京橋明正小学校)、城間盛蒲(東中野小学校)、城間文徳(東京市厚生局衛生課)ー淀橋区下落合、城間朝宏(荒川第四峡田小学校)、城間義盛(警視庁)ー滝野川区西ヶ原町、識名盛亮(足立第七千寿小学校)、謝花寛廉(本所柳島小学校)、新城朝功ー淀橋区大久保、志賀進ー小石川区大塚坂下町、新屋敷幸繁(出版業)ー目黒区上目黒、末広幸次郎(日本曹達株式会社常務取締役)ー大森区馬込町

高嶺朝慶(株式会社島津製作所)ー淀橋区百人町、高嶺元英(高嶺製作所)ー荏原区中延町、高嶺元照(内閣印刷局)ー深川区石原町、高嶺朝和(葛飾上平井小学校)、高嶺朝詳(芝鞆絵小学校)ー淀橋区大久保、高良憲福(旭硝子株式会社工務部労務課長)ー板橋区練馬南町、高安正英(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、高江洲伸(浅草育英小学校)、高江洲朝和(本所高等小学校)ー荒川区日暮里町、嵩原安智(泡盛商)ー麹町区九段、嵩原安徳ー麹町区九段、高木玄栄ー小石川区関口台町、田港朝明(東京市女学校教諭)、田港景俊(本所区菊川小学校)、田里丕顕(料理業・沖那)ー芝区芝浦

田崎朝盛(医師)ー横浜市鶴見区潮田町、平良眞吉(医師)ー城東区亀戸町・平良医院、平良眞英(医師)ー城東区北砂町、平良治良(大井川電力株式会社)ー平塚市机浜町、平良兼路(本所区江東小学校)、平良恵序(深川区臨海小学校)、高里良英ー王子区堀舟町、多田喜導(専修商業学校教諭)ー杉並区上荻窪、玉那覇兼松(泡盛商)ー深川区森下町、玉盛栄八(シンセン本舗)、玉盛貫一(川崎菓子組合内)-川崎市宮前町、玉城正一(城東区第二大島小学校)、玉寄兼平(東京地方専売局芝工場)ー江戸川区西小松川町、谷口文雄(杉並区高井戸第四小学校)ー中野区江古田

知念亀千代(京橋区月島第一小学校)ー渋谷区代々木初台町、知念誠文ー渋谷区千駄ヶ谷、知念宏栄ー日本橋区茅場町、知念正次郎(東京アルミニウム工業株式会社)ー渋谷区景丘町、知念福永(日本電気株式会社)ー麻布区飯倉、知念武次郎(東京市厚生局)ー品川区下大崎、知念周章(栃元制作所)ー品川区東品川

津波古義正(小原光学株式会社)ー荏原区戸越町、津波古充計(東京府立第四中学校教諭)ー牛込区東五軒町、津波古正雄(東京本廠)ー荏原区戸越町、津嘉山朝弘(本所区菊川小学校)、津嘉山浩(荏原区延山小学校)ー荏原区中延町、津波富永(東海鉛管株式会社)ー荏原区戸越町、津堅房永ー横浜市鶴見区豊岡町、鶴初太郎(沖縄物産斡旋所長)ー淀橋区柏木、辻野誠一(旅館業)ー横浜市中区花咲町

照屋林仁(泡盛商)ー目黒区上目黒、照屋健六-芝区三田豊岡町、照屋南岸ー品川区大井小神町、照屋林明ー京橋区月島東仲通、照屋哲郎(東京ライト工業社)ー世田谷区世田谷、照屋清昌ー杉並区阿佐ヶ谷

渡口精鴻(医学博士・渡口研究所)ー蒲田区本蒲田、渡口精秀(医学博士・渡口研究所)、渡口精眞(東京市技師)ー渋谷区幡ヶ谷本町、渡口精勤(医師)ー蒲田区新宿、渡口政信(警視庁)ー京橋区新佃島東町、渡名喜守定(海軍中佐)ー中野区江古田町、渡名喜守雄ー豊島区駒込、渡嘉敷眞順(本郷元町小学校)ー豊島区千早町、渡嘉敷昧球ー荏原区戸越町、當山寛(弁護士)ー小石川区宮下町、當山武久(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町

當山清香ー淀橋区戸塚町、當間恵栄(錦城中学生徒監長)ー川崎市生田、當間嗣珍(京橋郵便局)ー深川区古石場町、當眞正二(海軍省航空本部)ー芝区桜田町、當銘盛蒲ー目黒区下目黒、富盛寛孟(赤坂小学校)、富原守摸(深川区扇橋小学校)、友寄喜仁(弁護士)ー板橋区中新井、友寄英勝(目黒月光小学校)ー目黒区富士見台、友寄隆徳(東京市電気局)ー本郷区駒込神明町、友寄英成(東京地方専売局我孫子販売所長)ー千葉県我孫子、徳田安貞(本郷区昭和小学校)-豊島区長崎南町、徳田耕作ー杉並区阿佐ヶ谷、徳永朝益(西多摩郡南檜原小学校)ー西多摩郡檜原村、徳永盛和(東京地方専売局)ー浅草区三筋町、遠山眞信ー麻布区新綱町、豊川善包(本所牛島小学校)ー向島区寺島町、飛岡正信(陸軍省)、桃原昌一(東京市水道局)

仲原善忠(成城高等学校教授)ー世田谷区祖師谷、仲原善徳ー世田谷区祖師谷、仲宗根玄愷(昭和生命保健相互会社常務取締役)ー中野区桜山、仲宗根玄康(東京市厚生局)ー滝野川区滝野川町、仲里文英(世田谷区多聞小学校)、仲村常樽(台東小学校)ー淀橋区東大久保町、仲村専義(建築設計業)ー下谷区入谷町、仲本盛行(東京市財務局主税課)ー京橋区新佃島東町、仲本朝愛ー本郷区田町・喜久村方、仲本吉一郎ー渋谷区神山町、仲本宗厚ー渋谷区幡ヶ谷本町、仲本川原ー大森区久ヶ原、仲本徳英ー本郷区駒込千駄木町、仲田多聞ー荏原区羽田町麹谷、仲田新雄ー渋谷区笹塚町、仲尾次清正(東京憲兵隊本部)ー麹町区竹平町、仲井間宗一(文部参与官)ー麹町区平川町、仲井間宗祐(税務懇話会)ー滝野川区上中里町、仲吉良光(東京日々新聞記者)ー横浜市鶴見区鶴見町、仲村渠直和(市ヶ谷刑務所勤務)、仲野廉松ー世田谷区太子堂町

仲兼久長太郎(東京地方専売局蔵前分工場)ー江戸川区小岩町、仲地唯一(東京市電気局)ー渋谷区代々木初台、仲松弥男(荒川区第五峡田小学校)、長嶺善進(糧秣廠)ー下谷区上根岸、長嶺晃(城東区第一亀戸小学校)、長嶺朝昭(東京地方専売局)、長嶺朝英(川越税務署)ー川越市宮下町、長嶺将繁(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、名護朝徳ー荏原区荏原町、名城政教(日本起重機製作所)ー蒲田区糀谷、名城嗣亨(京橋月島第三小学校)ー京橋区月島東河岸町通、長嶺亀助(陸軍少将、軍需会社顧問)ー神奈川県茅ヶ崎、長濱三郎(大森区馬込第一小学校)ー大森区馬込町東、名嘉山徳温(東京市財務局会計課)ー板橋区上板橋、長濱眞詳(石神井西小学校)ー中野区新井町、永島可昌(下谷区竹町小学校)、名嘉繁雄(南武鉄道株式会社技術課)ー品川区北品川町、永井長雄(東京市総務局)ー中野区桜山町

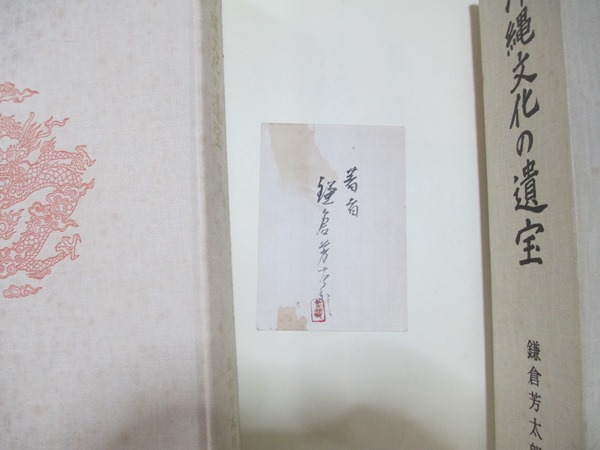

「鎌倉芳太郎顕彰碑」甥御さんの鎌倉佳光氏案内/「アートギャラリーかまくら 南米珈琲」鎌倉芳太郎生家(島袋和幸提供)

2014年5月 図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』

沖縄県立博物館・美術館ミュージアムショップ「ゆいむい」電話:098-941-0749 メール:yuimui@bunkanomori.jp

図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』 販売価格(税込): 1,620 円

図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁く」

図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」

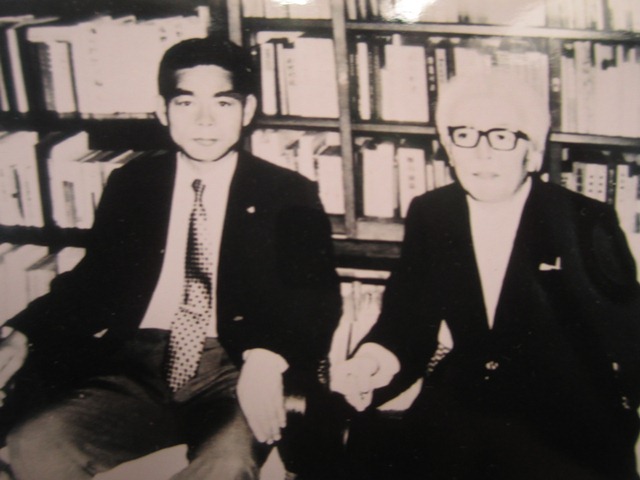

高草茂氏と新城栄徳

2015年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所『沖縄芸術の科学』第27号 高草茂「琉球芸術ーその体系的構造抄論」

「麗しき琉球の記憶-鎌倉芳太郎が発見した“美”-」関連催事

【日時】5月31日(土)14:00~ 15:30 (開場13:30)

特別講演会/クロストーク

鎌倉芳太郎氏の大著『沖縄文化の遺宝』の編集者である高草茂氏による編集当時のエピソードなどを交えた講演と、「鎌倉ノート」の編集・刊行に携わる波照間永吉氏とのクロストークから、鎌倉氏の沖縄文化に寄せた情熱や思いなどを聞く機会とします。

【講師】高草茂 氏(元岩波書店 顧問)

波照間永吉 氏(沖縄県立芸術大学附属研究所 教授)

「首里那覇泊全景図」慎思九筆だが印章は慎克熈

沖縄文化工芸研究所□図録の内容を紹介します。

ご遺族や鎌倉自身と交流のあった方、鎌倉資料整理(沖縄県立芸術大学所蔵)に直接に関わった方々が文章を寄せています。記録資料としては将来価値のある図録だと思います。

*波照間永吉「芳太郎収集の沖縄文化関係資料」

*高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」

*佐々木利和「鎌倉芳太郎氏<琉球芸術調査写真>の指定」

*西村貞雄「鎌倉芳太郎がみた琉球の造形文化」

*柳悦州「鎌倉芳太郎が寄贈した紅型資料」

*波照間永吉「古琉球の精神を尋ねてー鎌倉芳太郎の琉球民俗調査ー」

*粟国恭子「鎌倉芳太郎が残した琉球芸術の写真」

*謝花佐和子「鎌倉芳太郎と<沖縄>を取り巻くもの」

*鎌倉秀雄「父の沖縄への思い」

*宮城篤正「回想「50年前の沖縄・写真でみる失われた遺宝」展

*新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁くー」

*三木健「<鎌倉資料>が世に出たころ」

○図版

○年譜

○主要文献等一覧

○写真図版解説

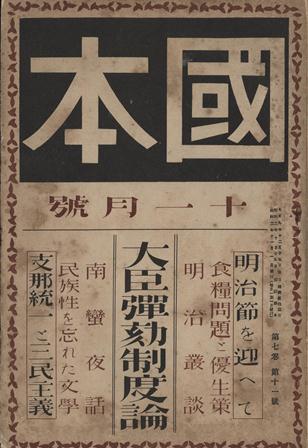

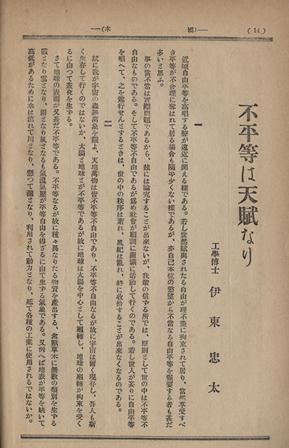

1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」

1893年、京都で平安神宮の地鎮祭が行われ西村捨三が記念祭協賛会を代表し会員への挨拶の中で尚泰侯爵の金毘羅宮参詣時の和歌「海山の広き景色を占め置いて神の心や楽しかるらん」を紹介し、平安神宮建設に尚家から五百圓の寄附があったことも報告された。ちなみに、この時の平安神宮建築技師が伊東忠太。

1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」

□翻って考ふれば、宇宙の諸現象は皆不平等、不自由なるが為に生ずるので、一現象毎に一歩づつ平等と自由とに近づくのである。斯くて幾億劫の後には絶対の平等自由が実現されて宇宙は亡びるのである。社会の現象も亦た不平等、不自由の力に由て起こるので、一現象毎に一歩づつ平等自由に近づくのである。斯くて幾万年の後には絶対の平等自由が実現されて社会は滅亡するのである。個人の一生も亦不平等不自由の為に支配せられて活動して居るのである。吾人の一挙一動毎に一歩づつ平等自由に近づくのを以て原則とする。斯くて百年の後絶対の平等自由が得られた時は即ち吾人の死んだ時である。

人は生まれた瞬間より一歩づつ死に向かって進むので、同時に又自由平等に向かって進むのである。絶対の平等自由を強要するのは即ち死を強要する所以である。要するに吾人は各自の職貴を竭して社会文化の向上に貢献すれば善いので社会の安寧秩序を保つべき条件の下に吾人の平等自由が適当に制限さるべきことを認容しなければならぬ。制限なき平等自由は假令之が與えられても吾人は之を受けることを欲せぬものである。何となれば之を與ふる者は悪魔であり、之を受くる者は之が為に身を亡ぼすからである。

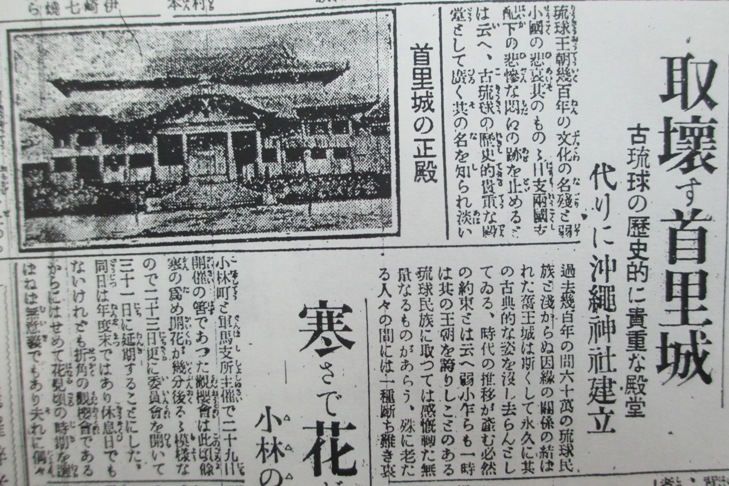

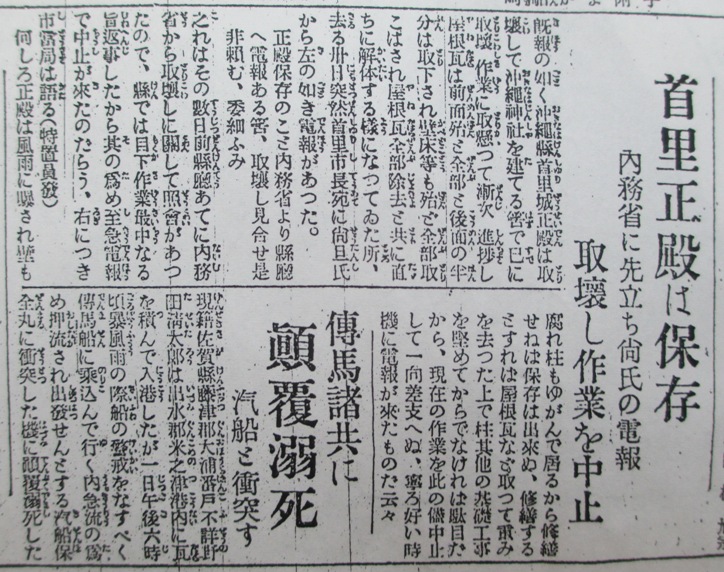

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

1924年

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

①『科学知識』「琉球紀行」□余は沖縄到着の第五日目の晩に脚の関節に鈍痛を覚えたので、テッキリやられたと直覚して寝に就いたが、夜半過ぎから疼痛が全身の関節に瀰漫し来り、朝になって見ると起きかえることは愚、寝返りも出来ぬ程の痛さである。(略)兼ねて東京を出発する時、琉球に悪疫の流行して居ることを聞知して居たので、入澤達吉博士に注意事項を問うた処が、博士は若しも沖縄で病気に罹ったら金城医学士の診療を受けるがよいと教えて呉れた。そこで早速同学士の来診を求めた所が、学士は直ちに来て呉れた。一診してこれは軽いデング熱である、2,3日で快癒すると事もなげに断言して呉れたので大いに安心した。(略)金城学士の話によれば、那覇市では殆ど毎戸に患者があって、一家一人も残らず感染した例も珍しくない。那覇6万の人口中、少なくともその三分の二は感染したものと思われるが死者は今の所43人である。夫は何れも嬰児で脳膜炎を併発したのであると云う。余が全治した頃は那覇の方は下火になり、追々田舎の方へ蔓延する模様であった。土地ではこれを「三日熱」と唱えて居る。夫は熱が大抵三日位で去るからである。

8月20日午後3時 大阪商船の安平丸で鹿児島へ。8月22日ー『沖縄タイムス』伊東忠太「琉球を去るに臨みて」。8月25日に東京着□→1925年1月~8月『科学知識』に琉球紀行を連載□1928年5月ー伊東忠太『木片集』萬里閣書房(写真・首里城守礼門)

1925年

1月ー鎌倉芳太郎、沖縄の新聞に啓明会から発行予定の「琉球芸術大観」発表。□(イ)序論ー分布の範囲、遺存の概況、調査物件の項目 (ロ)総論ー史的考察、時代分期

(ハ)各論①建築ー1王宮建築、2廟祠建築、3寺院建築、4住宅建築、5陵墓建築、6橋梁建築 ②琉球本島の部ーイ純止芸術(美術)篇ー1紋様、2絵画、3彫刻 ロ応用芸術(工芸)篇ー1漆工、2陶磁、3織工、4染工、5金工鋳造、6雑工 ③宮古八重山の部 ④奄美大島の部

1925年2月 坂口総一郎『沖縄写真帖』第一輯 画・伊東忠太

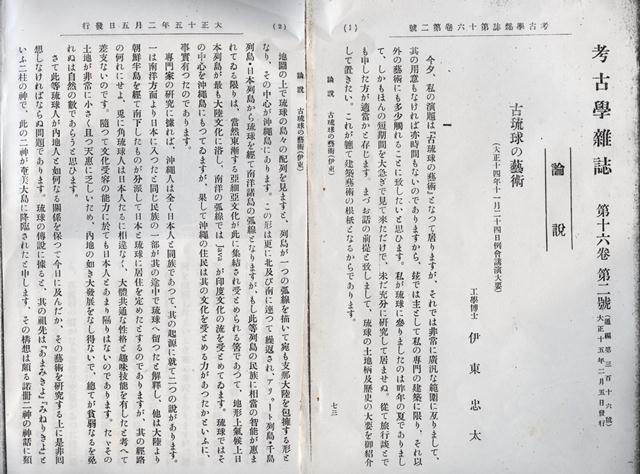

1926年2月『考古学雑誌』第16巻第2号 伊東忠太「古琉球の芸術」

1929(昭和4)年

『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」

□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」

2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)

1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社

1929年

2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」

3月ー新光社『日本地理風俗体系』第12巻(カラーの守礼門)□伊波普猷「守礼門ー首里府の第一坊門を中山門と言ひ、王城の正門に近い第二坊門を守礼門と言ふ。前者は三山統一時代の創立で、『中山』の扁額を掲げたが、一時代前に毀たれ、後者はそれより一世紀後の創立で、待賢門と称して『首里』の扁額を掲げたが、万暦八年尚永即位の時、明帝の詔勅中より『守礼之邦』の四字を取って『首里』に代えた。以後守礼は首里の代りに用ひられる」

10月ー鎌倉芳太郎・田邊孝次『東洋美術史』玉川学園出版部

04/01: 京都沖縄青年グループ(都沖青)

私たちの京都沖縄青年グループ(都沖青)は京都三条河原町にある松田祐作さん経営「琉球料理・守禮」に連絡所を置き、表札や名簿も作ってもらった。近くの三条大橋で鴨川を渡るとエイサーの元祖、袋中上人が開創した檀王法林寺がある。

1970年12月、私は京都鳴滝にある沖縄学生たち(同志社大・立命館大)の借家のひとつ、山口浤一さんの部屋に居た。沖縄から帰ったばかりの山口さんの婚約者が興奮さめやらぬ口振で語る「コザ騒動」の話を学生たちと聞いていた。沖縄学生たちの機関誌は、1964年、京都在学沖縄県学生榕樹の会『がじゅまる』、65年、同志社大学大学沖縄県人会『珊瑚礁』、67年、関西沖縄県学生会『新沖縄』などがあった。

1973年 福木, 詮『沖縄のあしおと―1968-72年』 (岩波書店)儀間比呂志「表紙版画」

1974年4月、司馬遼太郎が沖縄関係資料室に来室、西平守晴と対談 司馬遼太郎『街道をゆく6』朝日新聞社

○大阪の都島本通で、篤志でもって「沖縄関係資料室」をひらいていおられる西平守晴氏にもきいてたしかめることができた。西平氏は、「そうです、そんな話があります」といって、南波照間の「南」を、パイと発音した。ついでながら本土語の南風(はえ)は沖縄でも「南」の意味につかう。本土語の古い発音では、こんにちのH音が古くはF音になり、さらに古くはP音になる。つまり花はパナである。八重山諸島の言葉はP音の古発音を残していて、南(ハエ)が南(パイ)になるらしい。西平氏はこのまぼろしの島を、「パイ・ハテルマ」と、いかにもその島にふさわしい発音で言った。

〇石垣島の石垣という以上、島主だった家なのかと思って、その家の中年婦人(末吉麦門冬の娘・石垣初枝)にきくと、「もとは大浜という姓だったそうです。何代か前に石垣と変えたときいています」ということだった。家の人の説明によると、「このお庭は、文政2(1819)年の作だということです。庭師は首里からきました。方式ですか、日本の枯山水です」ということだった。枯山水というのは池もなく遺水もなしに石組だけで山水を表現する作庭形式だが、滋賀県の園城寺金堂の庭園などを見ると、平安期からこの思想はあったらしい。しかし完成したのはよく知られるように室町期からで、この様式が江戸期に八重山諸島にまで及んでいたということは、不覚にも知らなかった。/ごく最近、古美術好きの私の友人(鄭 詔文)が、沖縄へ行った。かれは在日朝鮮人で、齢は五十すぎの、どういうときでも分別のぶあつさを感じさせる人物である。

写真左/1999年5月11日沖縄ハーバービューホテルで神坂次郎氏(作家・熊野の生き字引で司馬遼太郎の文学仲間)、新城栄徳。末吉麦門冬の取材を終えての祝盃。撮影・末吉安允

写真右/1974年4月、司馬遼太郎が沖縄関係資料室に来室、西平守晴と対談。

京都市美術館「第49回 京展」新城さやか「キジムナー」

06/08: 新城栄徳「落ち穂/資料室運動」

石川正通「布袋腹に酒杯乗せて踊りたる麦門冬の珍芸懐ふ」

1983年9月14日『琉球新報』新城栄徳「落ち穂/資料室運動」

写真は左から西平守晴、真喜志康忠夫妻、河井寛次郎夫妻

府の〇印は大阪府立中之島図書館

山城明(うるま市)

1月4日、今日は「石の日」という。沖縄県立図書館の階下に仲島の大石がある。(石川正通は1945年の東京空襲で自宅と5万冊の蔵書全焼している)そのそばに那覇市名誉市民・石川正通歌碑[橋内の 誇りも髙き 泉崎 昔も今も 人美しく](写真左)がある。

石川正通が1979年の新聞元旦号に書いた随筆、今でも通用する。

〇徳富蘇峰は、終戦の詔勅を拝して、「八十三年非なり」と、自分の史観の誤りを、五言律の漢詩に托して懺悔した。伊江朝助男爵が、ヤガテユヤ暮リテ、行クン先ヤ見ラン六十六タンメ、ドゥゲイクルビ と、琉歌に盛った心境と同工異曲の挽歌である。歴史書きの歴史知らずは論語読みの論語知らずより哀れなりけり。人類の発生から絶滅まで、過渡期でない瞬間は無い。時々刻々、革新へ革新へと、動いてやまないのである。世界の列強が軍備拡張に明け暮れている今の今々、第三次世界戦争の勃発を想定して見るのも狂人の狂態ではあるまい。→『琉球新報』石川正通「憂時立砲と沖縄」

〇写真右→京都(大石橋の東にある陶化小学校の校庭)・大阪(住吉大社)にある石敢當。右端のこの写真は旅館の前にあった石敢當、現在は御津八幡宮にある。心斎橋駅の南西、御堂筋と西横堀に挟まれた西心斎橋のうち、御津公園(通称、三角公園→グーグル画像「アメリカ村三角公園」)を中心にアメリカ村と言われる。近くの御津八幡宮(祭神・応神天皇、仲哀天皇、神功皇后)の左側狛犬の傍にソテツ、梅石筆「石敢當」(→画像グーグル・ヤフー)入り口付近に建っている。

大阪府立中之島図書館ー住友家により建築、寄贈され、1904年に「大阪図書館」として開館した。設計は野口孫市、日高胖。同年2月25日、開館式を挙行。大阪図書館は、開館直後の1906年に「大阪府立図書館」と改称。以来、長らく唯一の府立図書館であったが、1945年に大原社会問題研究所から蔵書の寄贈を受けたことで、1950年、同研究所跡地に天王寺分館を建設し蔵書の管理・収集に充てた。1974年に大阪府立図書館は「大阪府立中之島図書館」に、天王寺分館は「大阪府立夕陽丘図書館」に名称を変更している。中之島図書館が国の重要文化財に指定されたのはこの年である。 1996年、東大阪市に大阪府立中央図書館が開館。これに伴い、中之島図書館の一般蔵書の大半と夕陽丘図書館の蔵書約60万冊(特許資料関係を除く)を中央図書館に移設。両図書館で収集してきた内外特許資料・科学技術資料は、閉館した夕陽丘図書館の建物を流用して新設された大阪府立特許情報センターに移された。 2004年から、中之島図書館はビジネスマンに様々な情報を提供する「ビジネス支援サービス」を開始。→ウィキ

『大阪府立中之島図書館だより なにわづ』(1958年10月 №1~)

1979年11月 №75 竹中郁「青銅屋根ー(略)この美しい青いドーム。市民社会のシンボルのような円屋根が、片や日本経済の中の有力な銀行の屋根と向かいあって在ることにわれわれは或る誇りを感じつつ見守っていきたい。一国の経済もおろそかにはできないものだが、それと向かいあってある図書館が表徴する文化の広さや深さが、もっともっと大切だということを誇りとするのだ。そのいつも新鮮な色彩でこころにしみ入る或る暗示を、われわれ民衆は片時も忘れてはならないのだ。」

1981年1月 №80 小笠原「カード箱ーわが国の図書館においては、従来図書(本)が中心で、逐次刊行物(雑誌・新聞・研究紀要・年報等)が副次的に取り扱われ、その受入管理や利用者サービスも余り重要視されていませんでした。しかし、図書館が情報センター的機能を負わされてくると、情報の主たる源である逐次刊行物は、図書とその立場が入れ替わり、だんだん主役の座にのし上がってきたように感じられます。」

1993年3月 №119 大谷晃一 「中之島と私ー(前略)中之島にいて空襲警報が鳴った。地下鉄の淀屋橋駅に駆け込む。やがて、ぐあーんと地を響かす爆発音が不気味につづく。そんな空襲の中で、図書館をはじめ中之島の建物は多く生き残った。奇跡に近い。(略)三高生の武田麟太郎は、ここで田山花袋の『西鶴小論』を筆写した。プロレタリア作家として行き詰まったとき、西鶴を思い出し市井事物で立ち直る。三好達治はここへ通ってファーブルの『昆虫記』を翻訳し、帰りに梶井基次郎を見舞う。織田作之助は夜にここの前の公園のペンチで女といて、風俗紊乱の現行犯で派出所に連行された。私が中之島図書館を守りたいのは、建物が美的で文化財のゆえだけではない。」

2004年10月 №138 石崎重雄「古典籍の活用とビジネス支援について(略)全てにわたって、供給過剰な日本の経済で一番の需要不足が労働力であり、それも若手である。フリーターと称してマスコミの話に乗っている場合ではない。バラエティー番組の後ろの観客席に座っている場合でもない。産業社会の中で、せめて自分の分の付加価値を働いて生み出す仕事を自分で見つける仕掛けを用意しなければと思う。」

→「なにわづ 大阪府立中之島図書館だより」

1983年9月14日『琉球新報』新城栄徳「落ち穂/資料室運動」

写真は左から西平守晴、真喜志康忠夫妻、河井寛次郎夫妻

府の〇印は大阪府立中之島図書館

山城明(うるま市)

1月4日、今日は「石の日」という。沖縄県立図書館の階下に仲島の大石がある。(石川正通は1945年の東京空襲で自宅と5万冊の蔵書全焼している)そのそばに那覇市名誉市民・石川正通歌碑[橋内の 誇りも髙き 泉崎 昔も今も 人美しく](写真左)がある。

石川正通が1979年の新聞元旦号に書いた随筆、今でも通用する。

〇徳富蘇峰は、終戦の詔勅を拝して、「八十三年非なり」と、自分の史観の誤りを、五言律の漢詩に托して懺悔した。伊江朝助男爵が、ヤガテユヤ暮リテ、行クン先ヤ見ラン六十六タンメ、ドゥゲイクルビ と、琉歌に盛った心境と同工異曲の挽歌である。歴史書きの歴史知らずは論語読みの論語知らずより哀れなりけり。人類の発生から絶滅まで、過渡期でない瞬間は無い。時々刻々、革新へ革新へと、動いてやまないのである。世界の列強が軍備拡張に明け暮れている今の今々、第三次世界戦争の勃発を想定して見るのも狂人の狂態ではあるまい。→『琉球新報』石川正通「憂時立砲と沖縄」

〇写真右→京都(大石橋の東にある陶化小学校の校庭)・大阪(住吉大社)にある石敢當。右端のこの写真は旅館の前にあった石敢當、現在は御津八幡宮にある。心斎橋駅の南西、御堂筋と西横堀に挟まれた西心斎橋のうち、御津公園(通称、三角公園→グーグル画像「アメリカ村三角公園」)を中心にアメリカ村と言われる。近くの御津八幡宮(祭神・応神天皇、仲哀天皇、神功皇后)の左側狛犬の傍にソテツ、梅石筆「石敢當」(→画像グーグル・ヤフー)入り口付近に建っている。

大阪府立中之島図書館ー住友家により建築、寄贈され、1904年に「大阪図書館」として開館した。設計は野口孫市、日高胖。同年2月25日、開館式を挙行。大阪図書館は、開館直後の1906年に「大阪府立図書館」と改称。以来、長らく唯一の府立図書館であったが、1945年に大原社会問題研究所から蔵書の寄贈を受けたことで、1950年、同研究所跡地に天王寺分館を建設し蔵書の管理・収集に充てた。1974年に大阪府立図書館は「大阪府立中之島図書館」に、天王寺分館は「大阪府立夕陽丘図書館」に名称を変更している。中之島図書館が国の重要文化財に指定されたのはこの年である。 1996年、東大阪市に大阪府立中央図書館が開館。これに伴い、中之島図書館の一般蔵書の大半と夕陽丘図書館の蔵書約60万冊(特許資料関係を除く)を中央図書館に移設。両図書館で収集してきた内外特許資料・科学技術資料は、閉館した夕陽丘図書館の建物を流用して新設された大阪府立特許情報センターに移された。 2004年から、中之島図書館はビジネスマンに様々な情報を提供する「ビジネス支援サービス」を開始。→ウィキ

『大阪府立中之島図書館だより なにわづ』(1958年10月 №1~)

1979年11月 №75 竹中郁「青銅屋根ー(略)この美しい青いドーム。市民社会のシンボルのような円屋根が、片や日本経済の中の有力な銀行の屋根と向かいあって在ることにわれわれは或る誇りを感じつつ見守っていきたい。一国の経済もおろそかにはできないものだが、それと向かいあってある図書館が表徴する文化の広さや深さが、もっともっと大切だということを誇りとするのだ。そのいつも新鮮な色彩でこころにしみ入る或る暗示を、われわれ民衆は片時も忘れてはならないのだ。」

1981年1月 №80 小笠原「カード箱ーわが国の図書館においては、従来図書(本)が中心で、逐次刊行物(雑誌・新聞・研究紀要・年報等)が副次的に取り扱われ、その受入管理や利用者サービスも余り重要視されていませんでした。しかし、図書館が情報センター的機能を負わされてくると、情報の主たる源である逐次刊行物は、図書とその立場が入れ替わり、だんだん主役の座にのし上がってきたように感じられます。」

1993年3月 №119 大谷晃一 「中之島と私ー(前略)中之島にいて空襲警報が鳴った。地下鉄の淀屋橋駅に駆け込む。やがて、ぐあーんと地を響かす爆発音が不気味につづく。そんな空襲の中で、図書館をはじめ中之島の建物は多く生き残った。奇跡に近い。(略)三高生の武田麟太郎は、ここで田山花袋の『西鶴小論』を筆写した。プロレタリア作家として行き詰まったとき、西鶴を思い出し市井事物で立ち直る。三好達治はここへ通ってファーブルの『昆虫記』を翻訳し、帰りに梶井基次郎を見舞う。織田作之助は夜にここの前の公園のペンチで女といて、風俗紊乱の現行犯で派出所に連行された。私が中之島図書館を守りたいのは、建物が美的で文化財のゆえだけではない。」

2004年10月 №138 石崎重雄「古典籍の活用とビジネス支援について(略)全てにわたって、供給過剰な日本の経済で一番の需要不足が労働力であり、それも若手である。フリーターと称してマスコミの話に乗っている場合ではない。バラエティー番組の後ろの観客席に座っている場合でもない。産業社会の中で、せめて自分の分の付加価値を働いて生み出す仕事を自分で見つける仕掛けを用意しなければと思う。」

→「なにわづ 大阪府立中之島図書館だより」

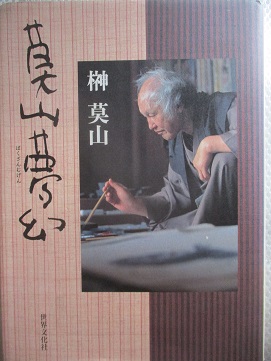

07/28: 2001年3月 榊莫山『莫山夢幻』世界文化社

2001年3月 榊莫山『莫山夢幻』世界文化社〇秘蔵の一冊/戦争に敗れた昭和20年(1945年)。沖縄へ行くはずで、九州の伊集院で運ばれる船を待っていた。船がなかなかこないうちに、戦争に敗れ、命ながらえて郷里・伊賀の家に帰った。世の中のすべて、価値観はひっくりかえって、しばらく呆然と暮らしていた。(略)その夏、京都の友人から一冊の本がとどいた。本といっても、ハガキほどの大きさで、和紙和とじの薄い本だった。が、それがなんと、表紙には、『雑草集 河上肇』とあるではないか。/〇芭蕉に想う、芭蕉わーるど、芭蕉の句碑

河上肇・資料ー右に1946年6月 河上肇『詩集・雑草集』大雅堂

河上肇ー経済学者・社会思想家。山口県生。東大卒。ヨーロッパに留学中法学博士号を受け、帰国後京大教授となる。またマルクス主義の研究と紹介に努め、青年層に多大の影響を及ぼした。のち大山郁夫らと実践運動に入り新労農党を結成したが、理論的誤りを認め大山らと別れた。獄中生活の後、自叙伝等の執筆に専念した。昭和21年(1946)歿、68才。

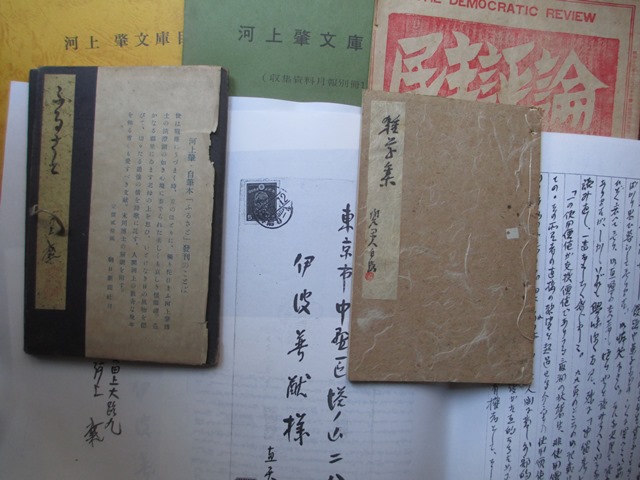

1966年1月 儀間比呂志『版画風土記 沖縄』題字/榊莫山 編集/高橋亨

南洋群島ー日本の委任統治

第一次世界大戦での敗退によってドイツは海外植民地をすべて失い、連合国であった日本は1922年、ヴェルサイユ条約によって赤道以北の旧ドイツ領ニューギニアの地域を委任統治することとなった(赤道以南の旧ドイツ領ニューギニアの地域はオーストラリアおよびニュージーランドが委任統治)。日本は南洋諸島獲得後、開拓のため南洋庁を置き、国策会社の南洋興発株式会社を設立して島々の開拓、産業の扶植を行った。南洋諸島では時差があり、東部標準時(ヤルート・ポナペ地区)が日本標準時+2時間、中部標準時(トラック・サイパン地区)で日本標準時+1時間、西部標準時(ヤップ・パラオ地区)は日本標準時と同じであった。また、国際連盟脱退後はパラオやマリアナ諸島、トラック諸島は海軍の停泊地として整備し、それらの島には軍人軍属、軍人軍属相手の商売を行う人々が移住した。また、新天地を求めて多くの日本人が移住し、その数は10万人に上った。日本人の子供たちのために学校が開かれ、現地人の子供にも日本語による初等教育を行った。1941年(昭和16年)にはパラオ放送局が開局し、ラジオ放送が開始された。→Wikipedia

比律賓群島

左から諸隈彌策①(太田興業社長)、木原副領事、内山総領事/鈴木不二男、中村直三郎(大同貿易マニラ支店支配人)、太宰正伍(横浜正金銀行マニラ支店支配人)/澤松守順、森繁吉、宮崎新吉/望月音五郎、森貞蔵、山本鶴次郎

大阪毎日新聞 1935.11.9(昭和10)

本社機マニラ訪問に欣喜雀躍の二万の在留邦人 マニラ本社無線電話 八日

肩身が一層広い思い 比島日本人聯合会長 ①諸隈弥策氏談

本社の日比親善飛行の壮図を前にして本社は八日午後四時四十五分(マニラ時間午後三時四十五分)比島日本人聯合会長諸隈弥策氏と国際電話で談話を交換したが諸隈氏は非常に感激に満ちた口調でつぎのごとく語った

比島コンモンウェルス政府樹立の記念すべき日を卜し大阪毎日東京日日両社が日比両国の親善を目的に空からの祝賀使節を御派遣下さるとの報に接し在留邦人一同はまさに欣喜雀躍し人気は沸くがごときものがあります、二万余の在留邦人を代表しまず貴社の御壮挙に対し衷心から御喜びと御礼を申上げます、今回のこの計画は両国の関係を一層親密にする意味から申しても非常な効果をもたらすでありましょうが、在留邦人としても一層肩身が広く感ぜられるわけであります、フィリッピン政府および日本官憲側としてすでに非常な意気込みのもとにそれぞれ歓迎凖備に着手しているようでありますが在留邦人の民間側として大々的な歓迎凖備に着手しております、飛行機到着の際には多数の在留邦人が挙ってお出迎えするはもちろん邦人小学生、児童も喜んでお迎えする凖備をしております、もう数日のうちに福本親善使節、大蔵飛行士、布施機関士の一行を歓迎申上げることを衷心から喜ぶとともに重ねてフィリッピンの在留邦人一同が非常な感激をもって飛行機到着の日をお待ちしていることを貴社の皆様からお伝えして戴きたいと思います 。→神戸大学図書館

河村雅次郎 三豊中学 、大正3年ー神戸高等商業学校卒 三井物産(豪洲メルボルン支店)、 三井物産(マニラ支店)

左から渡邊薫、大谷純一、筒井新/金ケ江清太郎、村瀬茂、北島庄平/山本亀彦、稲田繁造、上脇辰也/森誠之、永富麻夫、早川豊平

左から田中藤作、松本勝司、古川義三/原瀬宗介、村上忠二、田熊虎太郎/吉田圓茂、大森文樹、高山辰次郎/只隈與三郎、川上武雄、服部龍造

左から愛甲武男、崎谷襄一、村上寅吉/伊藤卯太郎、村田榮一、森長英/龍頭鉄次、仁木眞一、藤井熊太郎/内海安次郎、花田善太郎、高橋利一

左から星篤比古、蒲原廣一、岡崎平治/宮下鶴、西村五郎、拍原達象/宮坂清一、三原文雄、右高剣一/松尾菅平、小林千尋、大本徳太郎

第一次世界大戦での敗退によってドイツは海外植民地をすべて失い、連合国であった日本は1922年、ヴェルサイユ条約によって赤道以北の旧ドイツ領ニューギニアの地域を委任統治することとなった(赤道以南の旧ドイツ領ニューギニアの地域はオーストラリアおよびニュージーランドが委任統治)。日本は南洋諸島獲得後、開拓のため南洋庁を置き、国策会社の南洋興発株式会社を設立して島々の開拓、産業の扶植を行った。南洋諸島では時差があり、東部標準時(ヤルート・ポナペ地区)が日本標準時+2時間、中部標準時(トラック・サイパン地区)で日本標準時+1時間、西部標準時(ヤップ・パラオ地区)は日本標準時と同じであった。また、国際連盟脱退後はパラオやマリアナ諸島、トラック諸島は海軍の停泊地として整備し、それらの島には軍人軍属、軍人軍属相手の商売を行う人々が移住した。また、新天地を求めて多くの日本人が移住し、その数は10万人に上った。日本人の子供たちのために学校が開かれ、現地人の子供にも日本語による初等教育を行った。1941年(昭和16年)にはパラオ放送局が開局し、ラジオ放送が開始された。→Wikipedia

比律賓群島

左から諸隈彌策①(太田興業社長)、木原副領事、内山総領事/鈴木不二男、中村直三郎(大同貿易マニラ支店支配人)、太宰正伍(横浜正金銀行マニラ支店支配人)/澤松守順、森繁吉、宮崎新吉/望月音五郎、森貞蔵、山本鶴次郎

大阪毎日新聞 1935.11.9(昭和10)

本社機マニラ訪問に欣喜雀躍の二万の在留邦人 マニラ本社無線電話 八日

肩身が一層広い思い 比島日本人聯合会長 ①諸隈弥策氏談

本社の日比親善飛行の壮図を前にして本社は八日午後四時四十五分(マニラ時間午後三時四十五分)比島日本人聯合会長諸隈弥策氏と国際電話で談話を交換したが諸隈氏は非常に感激に満ちた口調でつぎのごとく語った

比島コンモンウェルス政府樹立の記念すべき日を卜し大阪毎日東京日日両社が日比両国の親善を目的に空からの祝賀使節を御派遣下さるとの報に接し在留邦人一同はまさに欣喜雀躍し人気は沸くがごときものがあります、二万余の在留邦人を代表しまず貴社の御壮挙に対し衷心から御喜びと御礼を申上げます、今回のこの計画は両国の関係を一層親密にする意味から申しても非常な効果をもたらすでありましょうが、在留邦人としても一層肩身が広く感ぜられるわけであります、フィリッピン政府および日本官憲側としてすでに非常な意気込みのもとにそれぞれ歓迎凖備に着手しているようでありますが在留邦人の民間側として大々的な歓迎凖備に着手しております、飛行機到着の際には多数の在留邦人が挙ってお出迎えするはもちろん邦人小学生、児童も喜んでお迎えする凖備をしております、もう数日のうちに福本親善使節、大蔵飛行士、布施機関士の一行を歓迎申上げることを衷心から喜ぶとともに重ねてフィリッピンの在留邦人一同が非常な感激をもって飛行機到着の日をお待ちしていることを貴社の皆様からお伝えして戴きたいと思います 。→神戸大学図書館

河村雅次郎 三豊中学 、大正3年ー神戸高等商業学校卒 三井物産(豪洲メルボルン支店)、 三井物産(マニラ支店)

左から渡邊薫、大谷純一、筒井新/金ケ江清太郎、村瀬茂、北島庄平/山本亀彦、稲田繁造、上脇辰也/森誠之、永富麻夫、早川豊平

左から田中藤作、松本勝司、古川義三/原瀬宗介、村上忠二、田熊虎太郎/吉田圓茂、大森文樹、高山辰次郎/只隈與三郎、川上武雄、服部龍造

左から愛甲武男、崎谷襄一、村上寅吉/伊藤卯太郎、村田榮一、森長英/龍頭鉄次、仁木眞一、藤井熊太郎/内海安次郎、花田善太郎、高橋利一

左から星篤比古、蒲原廣一、岡崎平治/宮下鶴、西村五郎、拍原達象/宮坂清一、三原文雄、右高剣一/松尾菅平、小林千尋、大本徳太郎

08/10: 明治・大正/沖縄からの修学旅行『京都』

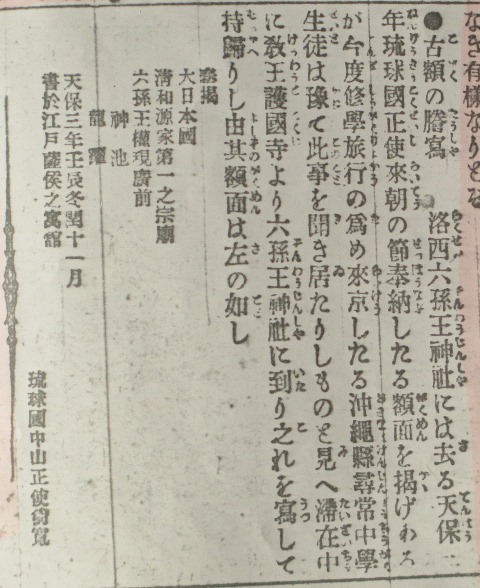

1894年2月、那覇の南陽館で第8回九州沖縄八県連合共進会が開催された。5月、沖縄尋常中学校生徒(伊波普猷、真境名安興、渡久地政瑚ら)が下国良之助教頭の引率で関西に修学旅行。下国は20歳のとき滋賀の学校に勤めていて中井弘①の薫陶も受けているので関西には知人が多く、どこでも歓迎された。京都滞在中に学生数人は六孫王神社②を訪ねて、天保三年の江戸上りの時に正使が奉納した額を書き写している。

1894年5月20日『日出新聞』

〇1832年(天保3)6月8日、那覇港を立ち江戸に赴く。7月21日、琉球国尚育王即位の謝恩のための使節(正使尚氏豊見城王子朝春副使毛氏澤岻親方安度)らの一行、鹿児島着。8月27日、正使豊見城王子死去。讃議官の向氏普天間親雲上朝朝典を正使として9月1日鹿児島を立つ。11月16日、江戸着、江戸城に登城し朝覲の礼を行う。12月13日、江戸を立ち帰路に就く。1833年(天保4)4月8日、江戸上り使節一行那覇に帰還。

豊見城王子(普天間親雲上朝朝典)の歌→『通航一覧続輯』

※わた津海の底より出て日のもとのひかりにあたる龍の宮人

□①5代京都府知事 中井弘(なかいひろし)

就任期間:明治26年(1893)11月~明治27年10月

天保9年(1838)、鹿児島生まれ。幕末と明治のはじめに二度にわたり欧州に留学、西郷隆盛に従軍したこともあった。工部大学校書記官、滋賀県知事、貴族院議員を経て京都府知事となる。滋賀県時代は時の北垣京都府知事とともに琵琶湖疎水建設にあたった。京都府知事在任中は「京都三大問題」(遷都千百年記念祭、第四回内国勧業博覧会、京都舞鶴間鉄道の建設)に力を尽くしたが、在任中脳出血で倒れ、これらの完成を見ずして亡くなった。(京都府)中井弘の胸像は円山公園内にある。

②六孫王神社

大城弘明氏撮影

□六孫王は、清和天皇の六男を父として生まれ、経基と名づけられたが、皇室では六男の六と天皇の孫ということで六孫王と呼ばれていた。十五才にて元服、源の姓を賜わり、先例に従い臣籍に加えられたとある。承平・天慶の乱に東国・西国の追討使を承り、現地に赴き凱旋の後、鎮守府将軍に任じられた。王は現在の社地に住居を構え、臨終に臨み「霊魂滅するとも龍(神)となり西八条の池に住みて子孫の繁栄を祈るゆえにこの地に葬れ」と遺言された。王の長子満仲公は遺骸を当地に埋葬され(本殿後方に石積の神廟がある)その前に社殿を築いたのが、六孫王神社の始まりである。(平安時代中期)

境内中央の池を神龍池といい、その側に満仲誕生のおり井戸上に琵琶湖の竹生島より弁財天を勧請し、安産を祈願し産湯に使ったと云う、誕生水弁財天社がある。(6月13日弁財天御開帳祭)

江戸時代五代将軍綱吉の時代に現在の本殿・拝殿等建物が再建された。毎年十月体育の日に例祭(再興が元禄より始まり宝永年間に完成したゆえ別名“宝永祭”とも謂われる)が行われる。

王の後裔には源義家・頼光・頼政・木曽義仲・頼朝等、また足利・新田・細川・島津・山名・今川・明智・小笠原・徳川等の武将が多数輩出され、それぞれ子孫繁栄されている。

昔は、六ノ宮権現とも呼ばれ、今昔物語に「六の宮」それを基に芥川龍之介が「六の宮の姫君」にも載せている。小泉八雲著の「怪談」には、「弁天の同情」と題して不思議な夫婦の出会いの話が紹介されている。

「小泉八雲」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会

1909年4月『琉球新報』□師範中学旅行生の消息ー4月6日、火曜日、神戸、京都 午前9時半汽車にて神戸駅を発し12時京都に着。直ちに東本願寺に参詣致し建築の壮大な に驚き入り候。これより途中耳塚を右に見立て豊国神社に詣で旧伏見桃山殿の唐門大仏殿、国家安康の大鐘を見て博物館に入り歴史美術上の珍品に知囊を養い三十三間堂を経て桃山御殿に詣で血天井を見。妙法院西大谷を過ぎて清水寺に詣で候・・・。

1917年4月『琉球新報』□沖縄師範旅行たよりー午前8時、軽装して比叡山登りの道すがら、本能寺の信長墓を弔った。五尺ばかりの石塔で手向ける人とてもなくあはれ物寂しい。御所を拝して大学の裏道より、田圃の間にいで右に吉田の山を見つつ銀閣寺にいった。庭園の美、泉石の趣、形容も及び難いが義政将軍風流三昧をつくしたところかと思うと折角の美景も興がさめてしまう。狩野元信の筆や、弘法大師の書などは珍しいものである。ここから大文字山の森の下道を通ってその名もゆかしい大原白河口に出た。比叡山の登り口である。流汗淋満として瀧なす泉に咽喉を濕し息もたえだえに登ると境は益々幽邃である。ラスキンが山を讃美して、宗教家には聖光を付与す・・・。

1925年8月 『琉球新報』□女子師範二部旅行便り・夏の旅ー7月17日、2日目の京都見物に8時頃宿を出発して京津電車に乗って浜大津に着く。(略)高く聳える比叡山を後にして瀬多の唐橋を潜りときに名高い石山寺に詣づ。紫式部の源氏の間はかたく閉ざされて、ありし昔を物語る如く墨黒々と書かれて居るここに天然記念物に指定されたるけい灰岩あり、其処を引き返して又船に乗る。粟津の晴嵐を右手に眺め三井寺に参拝して疎水下りにつく流れ清き水に行く船の淡き灯の中より歌の聲もれて暗きトンネルの天井に反響して周囲の空気をゆるがし流れを波立たす。トンネルを出ると眩ゆい光線に小波はプラチナのように光り輝いて其の美しさはたとえ様もない夏の事とて海水浴をする人や釣をする人が多い。疎水を下り終ってインクラインを見てから知恩院に向かう。左甚五郎の荒れ傘や鶯張廊下を見る3百間もある長い廊下である。ここより清水寺に行き方広寺、三十三間堂に詣ず。恩賜の京都博物館を眺め黄昏の町を電車で宿に帰り又10時に宿を出発して岡崎公園に至り、平安神宮に詣で桓武天皇当時の昔を忍ぶ、公会堂の前を通り西本願寺に行って電車で駅に向かう。

京都妙心寺の板絵「蘇鉄と山羊」/円山公園の蘇鉄

1894年5月20日『日出新聞』

〇1832年(天保3)6月8日、那覇港を立ち江戸に赴く。7月21日、琉球国尚育王即位の謝恩のための使節(正使尚氏豊見城王子朝春副使毛氏澤岻親方安度)らの一行、鹿児島着。8月27日、正使豊見城王子死去。讃議官の向氏普天間親雲上朝朝典を正使として9月1日鹿児島を立つ。11月16日、江戸着、江戸城に登城し朝覲の礼を行う。12月13日、江戸を立ち帰路に就く。1833年(天保4)4月8日、江戸上り使節一行那覇に帰還。

豊見城王子(普天間親雲上朝朝典)の歌→『通航一覧続輯』

※わた津海の底より出て日のもとのひかりにあたる龍の宮人

□①5代京都府知事 中井弘(なかいひろし)

就任期間:明治26年(1893)11月~明治27年10月

天保9年(1838)、鹿児島生まれ。幕末と明治のはじめに二度にわたり欧州に留学、西郷隆盛に従軍したこともあった。工部大学校書記官、滋賀県知事、貴族院議員を経て京都府知事となる。滋賀県時代は時の北垣京都府知事とともに琵琶湖疎水建設にあたった。京都府知事在任中は「京都三大問題」(遷都千百年記念祭、第四回内国勧業博覧会、京都舞鶴間鉄道の建設)に力を尽くしたが、在任中脳出血で倒れ、これらの完成を見ずして亡くなった。(京都府)中井弘の胸像は円山公園内にある。

②六孫王神社

大城弘明氏撮影

□六孫王は、清和天皇の六男を父として生まれ、経基と名づけられたが、皇室では六男の六と天皇の孫ということで六孫王と呼ばれていた。十五才にて元服、源の姓を賜わり、先例に従い臣籍に加えられたとある。承平・天慶の乱に東国・西国の追討使を承り、現地に赴き凱旋の後、鎮守府将軍に任じられた。王は現在の社地に住居を構え、臨終に臨み「霊魂滅するとも龍(神)となり西八条の池に住みて子孫の繁栄を祈るゆえにこの地に葬れ」と遺言された。王の長子満仲公は遺骸を当地に埋葬され(本殿後方に石積の神廟がある)その前に社殿を築いたのが、六孫王神社の始まりである。(平安時代中期)

境内中央の池を神龍池といい、その側に満仲誕生のおり井戸上に琵琶湖の竹生島より弁財天を勧請し、安産を祈願し産湯に使ったと云う、誕生水弁財天社がある。(6月13日弁財天御開帳祭)

江戸時代五代将軍綱吉の時代に現在の本殿・拝殿等建物が再建された。毎年十月体育の日に例祭(再興が元禄より始まり宝永年間に完成したゆえ別名“宝永祭”とも謂われる)が行われる。

王の後裔には源義家・頼光・頼政・木曽義仲・頼朝等、また足利・新田・細川・島津・山名・今川・明智・小笠原・徳川等の武将が多数輩出され、それぞれ子孫繁栄されている。

昔は、六ノ宮権現とも呼ばれ、今昔物語に「六の宮」それを基に芥川龍之介が「六の宮の姫君」にも載せている。小泉八雲著の「怪談」には、「弁天の同情」と題して不思議な夫婦の出会いの話が紹介されている。

「小泉八雲」2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会

1909年4月『琉球新報』□師範中学旅行生の消息ー4月6日、火曜日、神戸、京都 午前9時半汽車にて神戸駅を発し12時京都に着。直ちに東本願寺に参詣致し建築の壮大な に驚き入り候。これより途中耳塚を右に見立て豊国神社に詣で旧伏見桃山殿の唐門大仏殿、国家安康の大鐘を見て博物館に入り歴史美術上の珍品に知囊を養い三十三間堂を経て桃山御殿に詣で血天井を見。妙法院西大谷を過ぎて清水寺に詣で候・・・。

1917年4月『琉球新報』□沖縄師範旅行たよりー午前8時、軽装して比叡山登りの道すがら、本能寺の信長墓を弔った。五尺ばかりの石塔で手向ける人とてもなくあはれ物寂しい。御所を拝して大学の裏道より、田圃の間にいで右に吉田の山を見つつ銀閣寺にいった。庭園の美、泉石の趣、形容も及び難いが義政将軍風流三昧をつくしたところかと思うと折角の美景も興がさめてしまう。狩野元信の筆や、弘法大師の書などは珍しいものである。ここから大文字山の森の下道を通ってその名もゆかしい大原白河口に出た。比叡山の登り口である。流汗淋満として瀧なす泉に咽喉を濕し息もたえだえに登ると境は益々幽邃である。ラスキンが山を讃美して、宗教家には聖光を付与す・・・。

1925年8月 『琉球新報』□女子師範二部旅行便り・夏の旅ー7月17日、2日目の京都見物に8時頃宿を出発して京津電車に乗って浜大津に着く。(略)高く聳える比叡山を後にして瀬多の唐橋を潜りときに名高い石山寺に詣づ。紫式部の源氏の間はかたく閉ざされて、ありし昔を物語る如く墨黒々と書かれて居るここに天然記念物に指定されたるけい灰岩あり、其処を引き返して又船に乗る。粟津の晴嵐を右手に眺め三井寺に参拝して疎水下りにつく流れ清き水に行く船の淡き灯の中より歌の聲もれて暗きトンネルの天井に反響して周囲の空気をゆるがし流れを波立たす。トンネルを出ると眩ゆい光線に小波はプラチナのように光り輝いて其の美しさはたとえ様もない夏の事とて海水浴をする人や釣をする人が多い。疎水を下り終ってインクラインを見てから知恩院に向かう。左甚五郎の荒れ傘や鶯張廊下を見る3百間もある長い廊下である。ここより清水寺に行き方広寺、三十三間堂に詣ず。恩賜の京都博物館を眺め黄昏の町を電車で宿に帰り又10時に宿を出発して岡崎公園に至り、平安神宮に詣で桓武天皇当時の昔を忍ぶ、公会堂の前を通り西本願寺に行って電車で駅に向かう。

京都妙心寺の板絵「蘇鉄と山羊」/円山公園の蘇鉄

09/15: 新城栄徳「関西日誌2011-10」

東北関東大震災後の関西に出てみた。(東日本大震災 2011年3月11日午後2時46分、三陸沖で発生したマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震により引き起こされた大災害。最大震度7の強い揺れと国内観測史上最大の津波を伴い、東北・関東地方を中心とする広い範囲に甚大な被害をもたらした。また、東京電力福島第一原子力発電所が被災し、放射性物質が漏れ出す深刻な事態になった。→知恵蔵)〇2019年(令和元年)7月9日時点で、震災による死者・行方不明者は1万8429人、建築物の全壊・半壊は合わせて40万4890戸が公式に確認されている。震災発生直後のピーク時においては避難者は40万人以上、停電世帯は800万戸以上、断水世帯は180万戸以上等の数値が報告されている。復興庁によると、2019年7月30日時点の避難者等の数は5万271人となっている。→ウィキ

新城栄徳「関西日誌2011-10」

私の本格的な古本屋巡りは1965年から始まっている。何ぼネット時代と言ってもこの身に染み付いた古本屋巡礼の快楽は、バーチャル(仮想空間)なネット世界では絶対に味わえないものだ。第一、歩くことによって運動にもなる。古本屋がどんな場所にあるのか訪ねるのも楽しみの一つである。本、新聞もネットで読めるとよく若い人は言うが、持ち時間が余り無い初老には馴染む気力も体力も無い。

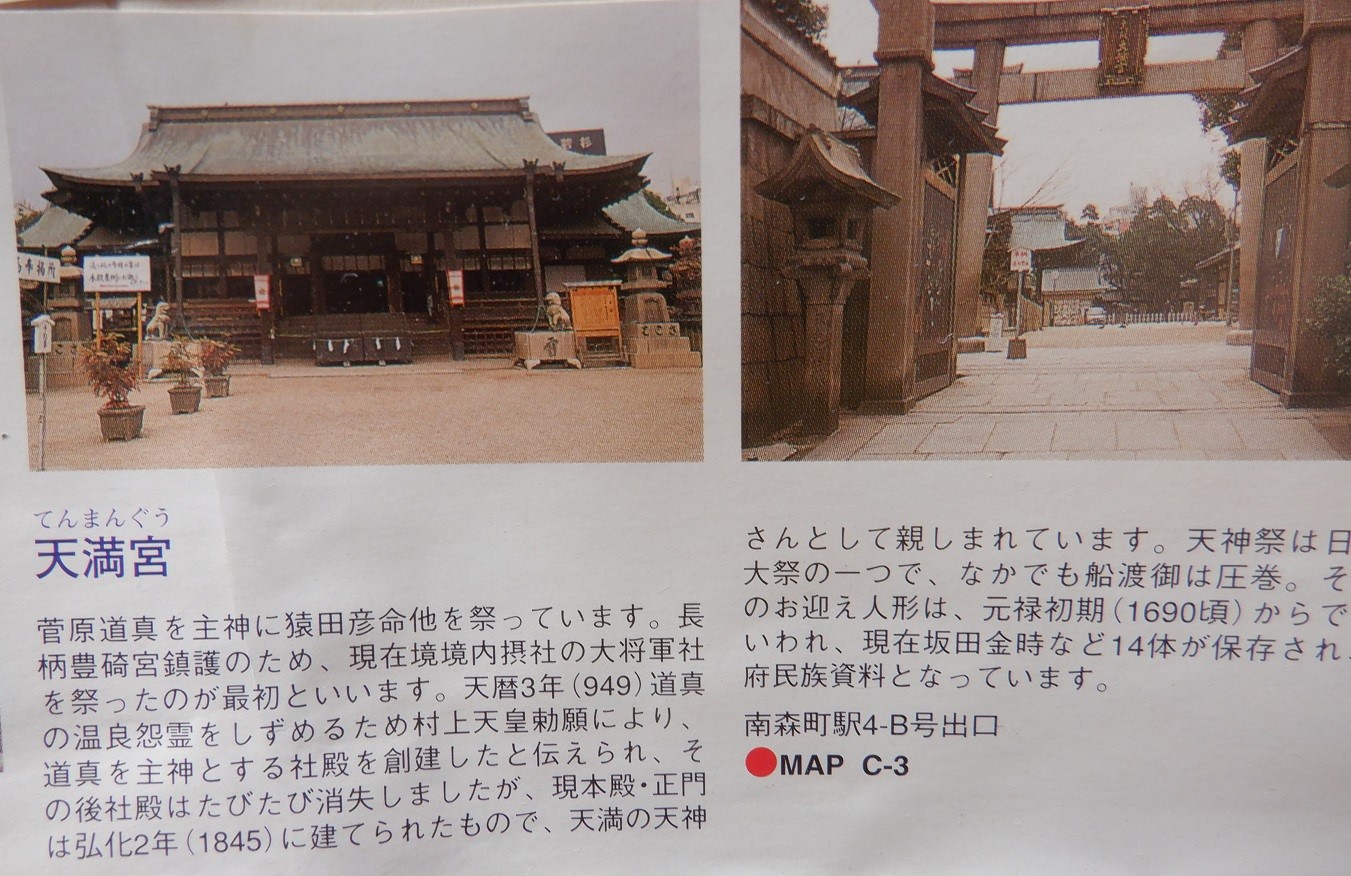

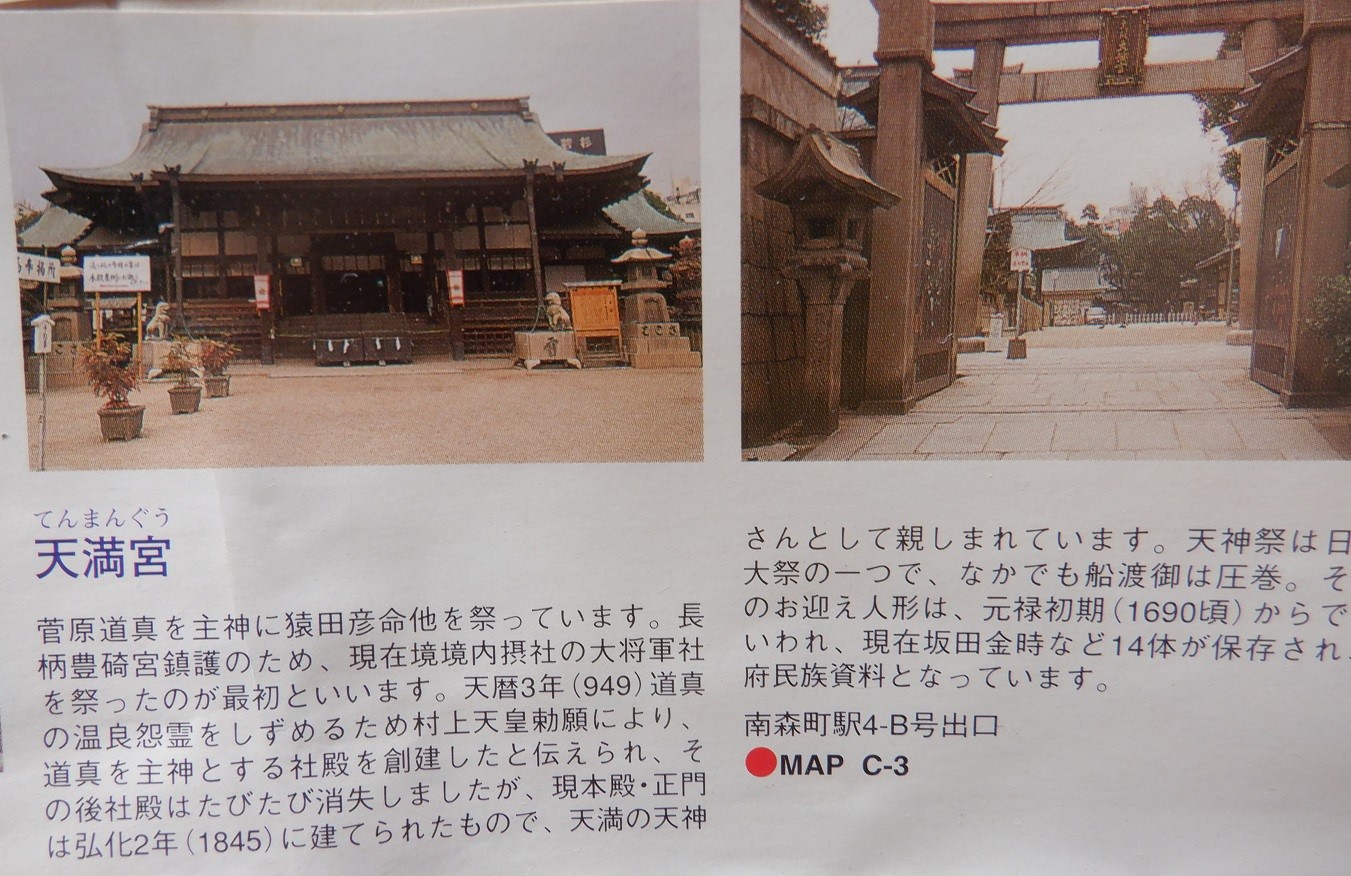

午前10時に布施の自宅を出て、JR永和駅から乗り大阪天満宮に行く。電車賃は170円、那覇市内バス210円より安い。天満宮で「天神さんの古本まつり」(大阪古書古書研究会主催)がある。天気も良く参拝客も多い。5冊1000円コナーで、W・A・スウォンバーグ/木下秀夫『アメリカ新聞界の巨人・ピュリツァー』(早川書房1978)、小糸忠吾『超大国米国ソ連のマスメディア』(理想出版社1981)、高橋康雄『物語・萬朝報』(日本経済新聞社1989)、木村愛二『読売新聞・歴史検証』(汐文社1996)、雑誌は『人物往来』「昭和重大事件の真正報告ーあの時の証人は語る」1955年の復刻版を買った。

100円コーナーで、『醍醐寺の研究』(飛鳥園1930)は中にチラシ「出雲大寺薬師」や長崎、大宰府天満宮近くの飲食店の箸袋が挟まれていた。平凡社発行(1929~31)『世界美術全集』21巻、27巻、別巻「宗教図像篇」、最後の巻には週刊朝日チラシ「ワーナー・ブラザース映画『百萬長者』/フエアリイランド/秋の画廊」「日本古墳と安南の墳墓」「古代朝鮮文化の粋」「古今東西女性美名作物語ー上野府美術館」(数点の戦前の新聞切り抜き)が挟まれていた。新村出『広辞苑』(岩波書店1960)、雑誌は、『話の特集』第191号(1981-12)には今話題の島田紳助らの「とことんやったれ!ツッパリ漫才爆走中」が載っている。たしか今の琉球新報社長の富田詢一氏もかつて『話の特集』編集部にいたことがある。『芸術新潮』「ナチスが捺した退廃芸術の烙印」(1992-9)、「悪趣味のパワー」(93-6)、「天災と闘った美術」(95-5)、「『東寺』よ開け!」を買った。

天満宮を天六方面に行けば末広町の「成正寺」がある。入口に「中斎大塩平八郎墓所」の石碑がたっていて、奥にソテツがある。。東の方も散策。天満東寺町の龍海寺(緒方洪庵墓所がある)に寄る。ここは門が来るたび閉まっている。『大阪春秋』(2006-10)にT・M生が「寺町と掃苔ー著名人の墓碑は文化遺産」を書いていて「それよりも緒方一家といえば、いまも家運隆盛で良識ある優秀な方ばかり(略)戦後緒方家の墓地を整備なさったとき、無縁となられた中家の墓域ぐらい購入されて洪庵先生と並べて眠らせてあげれば、洪庵もさぞかし喜ばれたと思うのですが残念

新城栄徳日記メモー1995年1月1日ー奈良東大寺大仏初詣/1月17日午前5時過ぎに京都で大きな揺れ。東大阪の息子に電話。午後2時23分電車で京阪淀から近鉄経由で布施。/1月24日、尼崎市の兵庫沖縄県人会事務所。沖縄県からのビニールシートが届いていたので配送を手伝う。息子名義で見舞金を贈ったとき宮城幹夫氏も来所し見舞金を贈られた。挨拶をした。1月30日、西宮からバスで三宮。午後8時に帰宅。1月31日、大正区へよって、阪神青木から東灘区へ。その後、息子も神戸へ。

10・10那覇大空襲の日である。1944年7月のサイパン陥落。10月、アメリカ軍はフィリピンへの進攻作戦を準備。これに先立って、後方の南西諸島から台湾方面に散在する日本軍の拠点を、空母艦載機をもって攻撃した。10日の沖縄の大空襲はこの一環として行われたものとされている。このとき那覇市内の9割が消失して壊滅した。死者は255人以上にのぼった。大阪は翌年45年3月13日から深夜から翌日未明にかけてに最初の大阪空襲が行なわれた。同年3月23日には粟国島空襲、26日には慶良間諸島にアメリカ軍が上陸し沖縄戦が始まった。大阪ではその後、6月から8月にかけて空襲が行なわれた。これらの空襲で一般市民 10,000人以上が死亡したと言われる。それから60数年。未だにアメリカ軍は「トモダチ」としてオキナワ・日本に居座っている。何ら疑問も感じない日米両政府。それを容認する国民の感覚も分からない。今日まで核の傘、原発も容認してきた国民。これからも<しょうがないにゃあ>。

大阪の本・雑誌

午後から大阪市天王寺区生玉町界隈を見学。法音寺は天王寺区の北部、建物は南面している。新しい本堂だが、古い屋根瓦がよく目立っている。1612年創建。1945年ー大阪大空襲により焼失。戦後再建された。画家上田公長の墓所でソテツもある。浄土宗圓通寺には俳匠の大江丸墓所。ソテツもある。大江は大坂出身。飛脚問屋・嶋屋の主人で、家業上諸国を旅したので、交際がきわめて広く、またたいへん筆まめで、そのうえ長寿でもあったので、残した紀行文や随筆、そして発句などは莫大な数にのぼる。作風としては京都の蕪村派の影響を受けているが、西山宗因や上島鬼貫の模倣をした作品もある。のちに江戸の大島蓼太に私淑し、著書においても蓼太を師として敬っている。

生魂山齢延寺には幕末に私塾・泊園書院を興して活躍した儒者の藤澤東咳・南岳父子や、画家の鍋井克之、名刀鍛冶師の左行秀の墓がある。また、緒方洪庵、斉藤方策と並ぶなにわの3名医のひとり・原老柳ゆかりの老柳観音がある。やがて「いくたまさん」と呼ばれる難波大社 生國魂神社北門入り口に着く。鳥居をくぐって生玉北門坂をのぼる。神社本殿の脇には11社の境内社がある。一番右側の鳥居は「浄瑠璃神社」で、近松門左衛門や竹本義太夫など人形浄瑠璃(文楽)に成立に功のあった『浄瑠璃七功神』をはじめ文楽および女義太夫の物故者を祭神として祀られている。

境内社の1つ「鴫野神社」。大坂城外鴫野弁天島にあった「弁天社」は淀君の崇敬が厚く、後に「淀姫神社」として祀られるようになったが、1877年に現在地に移転された。家造祖神社は、家造の祖神を祀り、建築関係者の崇敬が篤い。鞴神社は、鞴(ふいご)の神・鍛治の神を祀り、製鉄などの金物業界の崇敬が篤い。

境内に井原西鶴像がある。西鶴は1680年、「生玉神社南坊」で一昼夜独吟四千句を興行した。後ろの碑は「南坊」の所在跡を示す石碑、「南坊」は明治初期の神仏分離の折、現在の中央区島之内に移転した法案寺の前身である。「米澤彦八の碑」に京都で露五郎兵衛によって始められた上方落語は、大阪では当社境内を舞台に米澤彦八が広めたとある。「八雲琴の碑」には「二つ緒の八雲の琴に神の世の しらべを移し伝え来にけり」と記され中山琴主(愛媛の人、文政年間出雲大社に参拝し神事を得て完成したと伝えられる、琴は二弦で「八雲琴」)を顕彰。

1496年、本願寺八世蓮如上人が生國魂神社に接して『石山御坊(後の石山本願寺)』を建立したが、1580年、織田信長に屈し灰燼に帰した。1583年、豊臣秀吉が石山本願寺(現在の大阪城の二の丸周辺にあった)跡に大阪城を築城。そのため、神社に社領を寄進し社殿を造営。1585年に現在の鎮座地に遷されたと伝えられている。明治維新の廃仏毀釈によって境内にあった神宮寺が境外へ分散するなど境内は著しく変化したが、1871年、官幣大社に加列された。社殿は(明治45年)『南の大火』、1945年の戦災による消失、1950年の『ジェ―ン台風』による倒壊など幾度も被災と造営を繰り返し、現在の社殿は1956年(昭和31年)に建立されたものである。10月22日から神社参集殿で「出口王仁三郎耀琓展」が開かれるという。

近松門左衛門の墓は菩提寺、尼崎・広済寺と、妻側の菩提寺の大阪・法妙寺に建てられ、共に夫婦の戒名が刻まれた比翼墓である。法妙寺は大空襲で焼失し大東市に再建され、後に墓だけが元の場所に戻された。近松の墓を見て、西鶴の墓がある誓願寺を訪ねる。戦災で本堂も繰りも焼けたため、一時途絶えた時期もあったが、毎年9月には「西鶴忌」が行われる。西鶴の墓は1887年を前後する頃、誓願寺境内の無縁墓に押し込められていたのが発見された。境内には、大坂に於ける私立学問所「懐徳堂」を140年余にわたり経営し、江戸時代大坂の文教の発展に貢献した、中井一族の墓がある。→稲垣國三郎にも『中井竹山と草茅危言』(大正洋行1943)の著がある。

大阪の本・雑誌

誓願寺門前にプロレタリア文学を経て、転向。西鶴の浮世草子の作風に学んだ「市井事もの」を著し、時代の庶民風俗の中に新しいリアリズムを追求する独自の作風を確立した 武田麟太郎文学碑がある。この文学碑は武田の小説『井原西鶴』の一節が刻まれている。大阪市中央区上本町「東平公園」にある薄田泣菫の『金剛山の歌』の碑。詩は、作者が本長寺に仮住まいしていた頃、散歩の途中、朝日に輝く金剛山を見て、詠んだと言う。薄田泣菫(1877~1945)は岡山県生れ、24歳で大阪に出て文芸雑誌、詩集を刊し、象徴派詩人として名声を得た。 午後ー近鉄布施駅から鶴橋。近鉄駅改札のまん前にある「高坂書店」では数多くの在日コリアン関連の書籍が売られている。いわゆる「嫌中本」「嫌韓本」も意外に数多く揃えてあり「マンガ嫌韓流」といった山野某の本もある。私はブックオフで買った山野「在日の地図」で、日本の中のコリアンを見つめなおしている。鶴橋商店街はいつも見慣れているが、面白いのは、ガード下にも広がる市場の存在。闇市の世界をそのままに、という風景で八百屋、魚屋、肉屋、乾物屋、そしてキムチ屋、ありとあらゆる韓国食材が揃う、まさに日本の中の朝鮮。大阪の東の玄関口として戦前から発展してきた下町、鶴橋。大阪府は全国で最も在日韓国・朝鮮人が多く、人口は15万人。その多くが大阪市東部の生野区を中心としたエリアに住んでいる。生野区の人口14万人の4分の1に当たる、3万人程度が住んでいると言われる。

明治、大正時代の大阪は、日本の急激な工業化に伴い大量の労働者が必要となり受け入れた。大阪は大大阪となる。現在の生野区や東大阪市、八尾市あたりには、朝鮮半島から出稼ぎをした人間が大勢住む事となった。終戦直後には210万人程度居たと言われている。その多くが京阪神に住んでいた。現在も在日韓国・朝鮮人の人口は60万人程度居るが、今では在日二世・三世がほとんどで、中には帰化をして日本人になっているものも多く、その実態を掴むのは不可能だ。

鶴橋商店街を通っていつもは通らない反対の方向に行く。やがて大阪市生野区弥栄神社に出る。秋祭りの地車(ダンジリ)の手入れの最中であった。傍で子どもらが鐘と太鼓の練習をしていた(→「秋祭り」画像検索)。彌栄神社とはバス道ひとつ隔てて鎮座しているのが御幸森天神宮。仁徳天皇を主祭神とし、昔の東成郡猪飼野村の氏神、天皇崩御の後、この森に社殿を建立し、天皇の御神霊を奉祀して、御幸森と称したという。このバス道がかっては百済川だった。猪飼野は猪甘津と呼ばれ、 百済川には日本最初の橋が架けられたと言う。天神宮に沿って御幸通商店街がある。反対側に韓国式の立派な門、沖縄の守礼門と似かよっている。商店街は東西で3つの区画に分かれており、コリアタウン色が強いのが御幸通中央商店街。ほとんどの店舗がキムチ屋や肉屋、韓国料理店や屋台料理、民族衣装、それに韓国の音楽CDやDVDを売る店舗となっている。この商店街は大阪に永いこと住んでいるが初めて来た。

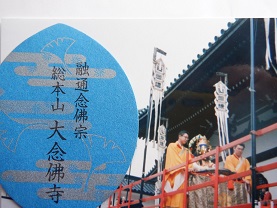

大念佛寺 大阪市平野区平野上町1丁目7-26

毎年5月1日 - 5日に行われる「万部おねり」は大阪市指定無形民俗文化財に指定されている。 25人の菩薩が娑婆(外側)から極楽浄土(本堂)に練り歩き、絢爛豪華な来迎の世界を体現している。

新城栄徳「関西日誌2011-10」

私の本格的な古本屋巡りは1965年から始まっている。何ぼネット時代と言ってもこの身に染み付いた古本屋巡礼の快楽は、バーチャル(仮想空間)なネット世界では絶対に味わえないものだ。第一、歩くことによって運動にもなる。古本屋がどんな場所にあるのか訪ねるのも楽しみの一つである。本、新聞もネットで読めるとよく若い人は言うが、持ち時間が余り無い初老には馴染む気力も体力も無い。

午前10時に布施の自宅を出て、JR永和駅から乗り大阪天満宮に行く。電車賃は170円、那覇市内バス210円より安い。天満宮で「天神さんの古本まつり」(大阪古書古書研究会主催)がある。天気も良く参拝客も多い。5冊1000円コナーで、W・A・スウォンバーグ/木下秀夫『アメリカ新聞界の巨人・ピュリツァー』(早川書房1978)、小糸忠吾『超大国米国ソ連のマスメディア』(理想出版社1981)、高橋康雄『物語・萬朝報』(日本経済新聞社1989)、木村愛二『読売新聞・歴史検証』(汐文社1996)、雑誌は『人物往来』「昭和重大事件の真正報告ーあの時の証人は語る」1955年の復刻版を買った。

100円コーナーで、『醍醐寺の研究』(飛鳥園1930)は中にチラシ「出雲大寺薬師」や長崎、大宰府天満宮近くの飲食店の箸袋が挟まれていた。平凡社発行(1929~31)『世界美術全集』21巻、27巻、別巻「宗教図像篇」、最後の巻には週刊朝日チラシ「ワーナー・ブラザース映画『百萬長者』/フエアリイランド/秋の画廊」「日本古墳と安南の墳墓」「古代朝鮮文化の粋」「古今東西女性美名作物語ー上野府美術館」(数点の戦前の新聞切り抜き)が挟まれていた。新村出『広辞苑』(岩波書店1960)、雑誌は、『話の特集』第191号(1981-12)には今話題の島田紳助らの「とことんやったれ!ツッパリ漫才爆走中」が載っている。たしか今の琉球新報社長の富田詢一氏もかつて『話の特集』編集部にいたことがある。『芸術新潮』「ナチスが捺した退廃芸術の烙印」(1992-9)、「悪趣味のパワー」(93-6)、「天災と闘った美術」(95-5)、「『東寺』よ開け!」を買った。

天満宮を天六方面に行けば末広町の「成正寺」がある。入口に「中斎大塩平八郎墓所」の石碑がたっていて、奥にソテツがある。。東の方も散策。天満東寺町の龍海寺(緒方洪庵墓所がある)に寄る。ここは門が来るたび閉まっている。『大阪春秋』(2006-10)にT・M生が「寺町と掃苔ー著名人の墓碑は文化遺産」を書いていて「それよりも緒方一家といえば、いまも家運隆盛で良識ある優秀な方ばかり(略)戦後緒方家の墓地を整備なさったとき、無縁となられた中家の墓域ぐらい購入されて洪庵先生と並べて眠らせてあげれば、洪庵もさぞかし喜ばれたと思うのですが残念

新城栄徳日記メモー1995年1月1日ー奈良東大寺大仏初詣/1月17日午前5時過ぎに京都で大きな揺れ。東大阪の息子に電話。午後2時23分電車で京阪淀から近鉄経由で布施。/1月24日、尼崎市の兵庫沖縄県人会事務所。沖縄県からのビニールシートが届いていたので配送を手伝う。息子名義で見舞金を贈ったとき宮城幹夫氏も来所し見舞金を贈られた。挨拶をした。1月30日、西宮からバスで三宮。午後8時に帰宅。1月31日、大正区へよって、阪神青木から東灘区へ。その後、息子も神戸へ。

10・10那覇大空襲の日である。1944年7月のサイパン陥落。10月、アメリカ軍はフィリピンへの進攻作戦を準備。これに先立って、後方の南西諸島から台湾方面に散在する日本軍の拠点を、空母艦載機をもって攻撃した。10日の沖縄の大空襲はこの一環として行われたものとされている。このとき那覇市内の9割が消失して壊滅した。死者は255人以上にのぼった。大阪は翌年45年3月13日から深夜から翌日未明にかけてに最初の大阪空襲が行なわれた。同年3月23日には粟国島空襲、26日には慶良間諸島にアメリカ軍が上陸し沖縄戦が始まった。大阪ではその後、6月から8月にかけて空襲が行なわれた。これらの空襲で一般市民 10,000人以上が死亡したと言われる。それから60数年。未だにアメリカ軍は「トモダチ」としてオキナワ・日本に居座っている。何ら疑問も感じない日米両政府。それを容認する国民の感覚も分からない。今日まで核の傘、原発も容認してきた国民。これからも<しょうがないにゃあ>。

大阪の本・雑誌

午後から大阪市天王寺区生玉町界隈を見学。法音寺は天王寺区の北部、建物は南面している。新しい本堂だが、古い屋根瓦がよく目立っている。1612年創建。1945年ー大阪大空襲により焼失。戦後再建された。画家上田公長の墓所でソテツもある。浄土宗圓通寺には俳匠の大江丸墓所。ソテツもある。大江は大坂出身。飛脚問屋・嶋屋の主人で、家業上諸国を旅したので、交際がきわめて広く、またたいへん筆まめで、そのうえ長寿でもあったので、残した紀行文や随筆、そして発句などは莫大な数にのぼる。作風としては京都の蕪村派の影響を受けているが、西山宗因や上島鬼貫の模倣をした作品もある。のちに江戸の大島蓼太に私淑し、著書においても蓼太を師として敬っている。

生魂山齢延寺には幕末に私塾・泊園書院を興して活躍した儒者の藤澤東咳・南岳父子や、画家の鍋井克之、名刀鍛冶師の左行秀の墓がある。また、緒方洪庵、斉藤方策と並ぶなにわの3名医のひとり・原老柳ゆかりの老柳観音がある。やがて「いくたまさん」と呼ばれる難波大社 生國魂神社北門入り口に着く。鳥居をくぐって生玉北門坂をのぼる。神社本殿の脇には11社の境内社がある。一番右側の鳥居は「浄瑠璃神社」で、近松門左衛門や竹本義太夫など人形浄瑠璃(文楽)に成立に功のあった『浄瑠璃七功神』をはじめ文楽および女義太夫の物故者を祭神として祀られている。

境内社の1つ「鴫野神社」。大坂城外鴫野弁天島にあった「弁天社」は淀君の崇敬が厚く、後に「淀姫神社」として祀られるようになったが、1877年に現在地に移転された。家造祖神社は、家造の祖神を祀り、建築関係者の崇敬が篤い。鞴神社は、鞴(ふいご)の神・鍛治の神を祀り、製鉄などの金物業界の崇敬が篤い。

境内に井原西鶴像がある。西鶴は1680年、「生玉神社南坊」で一昼夜独吟四千句を興行した。後ろの碑は「南坊」の所在跡を示す石碑、「南坊」は明治初期の神仏分離の折、現在の中央区島之内に移転した法案寺の前身である。「米澤彦八の碑」に京都で露五郎兵衛によって始められた上方落語は、大阪では当社境内を舞台に米澤彦八が広めたとある。「八雲琴の碑」には「二つ緒の八雲の琴に神の世の しらべを移し伝え来にけり」と記され中山琴主(愛媛の人、文政年間出雲大社に参拝し神事を得て完成したと伝えられる、琴は二弦で「八雲琴」)を顕彰。

1496年、本願寺八世蓮如上人が生國魂神社に接して『石山御坊(後の石山本願寺)』を建立したが、1580年、織田信長に屈し灰燼に帰した。1583年、豊臣秀吉が石山本願寺(現在の大阪城の二の丸周辺にあった)跡に大阪城を築城。そのため、神社に社領を寄進し社殿を造営。1585年に現在の鎮座地に遷されたと伝えられている。明治維新の廃仏毀釈によって境内にあった神宮寺が境外へ分散するなど境内は著しく変化したが、1871年、官幣大社に加列された。社殿は(明治45年)『南の大火』、1945年の戦災による消失、1950年の『ジェ―ン台風』による倒壊など幾度も被災と造営を繰り返し、現在の社殿は1956年(昭和31年)に建立されたものである。10月22日から神社参集殿で「出口王仁三郎耀琓展」が開かれるという。

近松門左衛門の墓は菩提寺、尼崎・広済寺と、妻側の菩提寺の大阪・法妙寺に建てられ、共に夫婦の戒名が刻まれた比翼墓である。法妙寺は大空襲で焼失し大東市に再建され、後に墓だけが元の場所に戻された。近松の墓を見て、西鶴の墓がある誓願寺を訪ねる。戦災で本堂も繰りも焼けたため、一時途絶えた時期もあったが、毎年9月には「西鶴忌」が行われる。西鶴の墓は1887年を前後する頃、誓願寺境内の無縁墓に押し込められていたのが発見された。境内には、大坂に於ける私立学問所「懐徳堂」を140年余にわたり経営し、江戸時代大坂の文教の発展に貢献した、中井一族の墓がある。→稲垣國三郎にも『中井竹山と草茅危言』(大正洋行1943)の著がある。

大阪の本・雑誌

誓願寺門前にプロレタリア文学を経て、転向。西鶴の浮世草子の作風に学んだ「市井事もの」を著し、時代の庶民風俗の中に新しいリアリズムを追求する独自の作風を確立した 武田麟太郎文学碑がある。この文学碑は武田の小説『井原西鶴』の一節が刻まれている。大阪市中央区上本町「東平公園」にある薄田泣菫の『金剛山の歌』の碑。詩は、作者が本長寺に仮住まいしていた頃、散歩の途中、朝日に輝く金剛山を見て、詠んだと言う。薄田泣菫(1877~1945)は岡山県生れ、24歳で大阪に出て文芸雑誌、詩集を刊し、象徴派詩人として名声を得た。 午後ー近鉄布施駅から鶴橋。近鉄駅改札のまん前にある「高坂書店」では数多くの在日コリアン関連の書籍が売られている。いわゆる「嫌中本」「嫌韓本」も意外に数多く揃えてあり「マンガ嫌韓流」といった山野某の本もある。私はブックオフで買った山野「在日の地図」で、日本の中のコリアンを見つめなおしている。鶴橋商店街はいつも見慣れているが、面白いのは、ガード下にも広がる市場の存在。闇市の世界をそのままに、という風景で八百屋、魚屋、肉屋、乾物屋、そしてキムチ屋、ありとあらゆる韓国食材が揃う、まさに日本の中の朝鮮。大阪の東の玄関口として戦前から発展してきた下町、鶴橋。大阪府は全国で最も在日韓国・朝鮮人が多く、人口は15万人。その多くが大阪市東部の生野区を中心としたエリアに住んでいる。生野区の人口14万人の4分の1に当たる、3万人程度が住んでいると言われる。

明治、大正時代の大阪は、日本の急激な工業化に伴い大量の労働者が必要となり受け入れた。大阪は大大阪となる。現在の生野区や東大阪市、八尾市あたりには、朝鮮半島から出稼ぎをした人間が大勢住む事となった。終戦直後には210万人程度居たと言われている。その多くが京阪神に住んでいた。現在も在日韓国・朝鮮人の人口は60万人程度居るが、今では在日二世・三世がほとんどで、中には帰化をして日本人になっているものも多く、その実態を掴むのは不可能だ。

鶴橋商店街を通っていつもは通らない反対の方向に行く。やがて大阪市生野区弥栄神社に出る。秋祭りの地車(ダンジリ)の手入れの最中であった。傍で子どもらが鐘と太鼓の練習をしていた(→「秋祭り」画像検索)。彌栄神社とはバス道ひとつ隔てて鎮座しているのが御幸森天神宮。仁徳天皇を主祭神とし、昔の東成郡猪飼野村の氏神、天皇崩御の後、この森に社殿を建立し、天皇の御神霊を奉祀して、御幸森と称したという。このバス道がかっては百済川だった。猪飼野は猪甘津と呼ばれ、 百済川には日本最初の橋が架けられたと言う。天神宮に沿って御幸通商店街がある。反対側に韓国式の立派な門、沖縄の守礼門と似かよっている。商店街は東西で3つの区画に分かれており、コリアタウン色が強いのが御幸通中央商店街。ほとんどの店舗がキムチ屋や肉屋、韓国料理店や屋台料理、民族衣装、それに韓国の音楽CDやDVDを売る店舗となっている。この商店街は大阪に永いこと住んでいるが初めて来た。

大念佛寺 大阪市平野区平野上町1丁目7-26

毎年5月1日 - 5日に行われる「万部おねり」は大阪市指定無形民俗文化財に指定されている。 25人の菩薩が娑婆(外側)から極楽浄土(本堂)に練り歩き、絢爛豪華な来迎の世界を体現している。

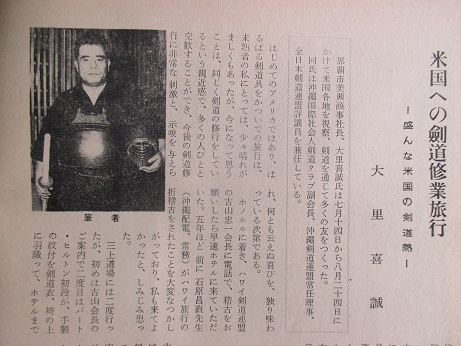

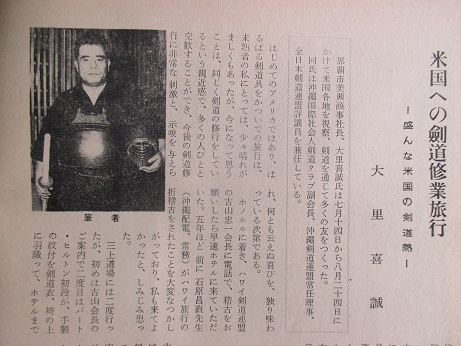

大里喜誠

1966年12月『今日の琉球』大里喜誠「米国への剣道修業旅行ー盛んな米国の剣道熱」

1975年10月『琉球新報』大里喜誠「『童景集』出版のころ」

1977年3月25日『沖縄タイムス』大里喜誠「ベトナム人の著した幻の『琉球血涙新書』」

1978年4月20日『琉球新報』大里喜誠「『童景集』『羽地仕置』出版の思い出」

1984年4月14日『沖縄タイムス』大里喜誠「富川」盛武の功績」

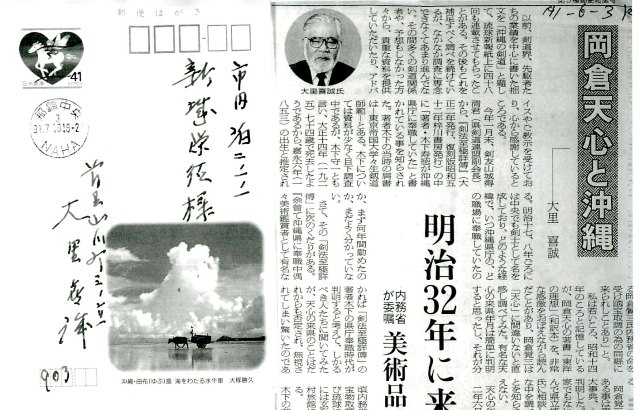

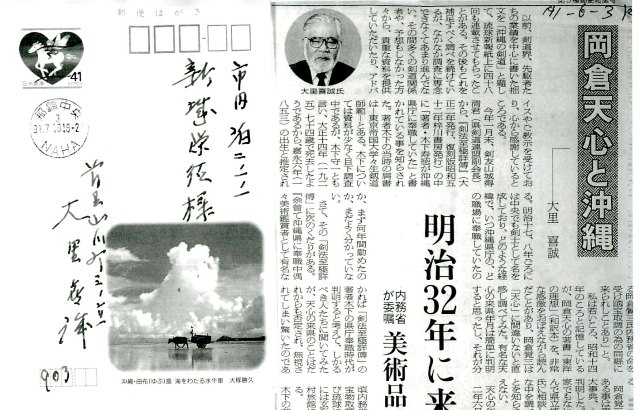

左ー新城栄徳宛の大里喜誠氏ハガキ/1991年6月3日『琉球新報』大里喜誠「岡倉天心と沖縄」

斎藤 陽子 2024-11-27 父との繋がりで、1960年から二ヶ年間、新宿信濃町の大里様の家(お隣が時の総理池田勇人家が有りました)に身を寄せておりました。当時は興南社最後の頃で、出勤前の大里さんは毎朝庭で竹刀を振っていたいらしゃいました。

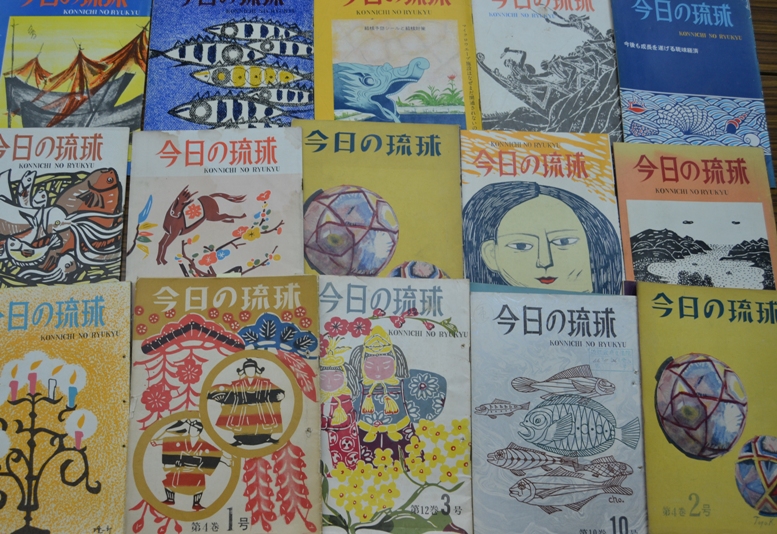

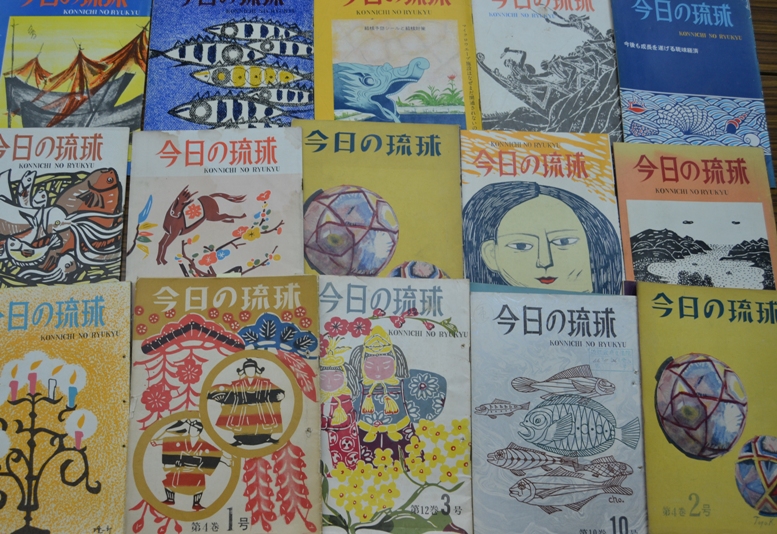

1957年10月 米国民政府渉外報道局出版課『今日の琉球』第1巻第1号

1957年12月『今日の琉球』□表紙(狛犬)・・・・山田真山

1958年3月、『今日の琉球』表紙(風景)・・・大嶺政寛/10月6日『琉球新報』『総仕上げ急ぐ守礼門ー四百年前の姿を再現/楼門に彩色をする琉大生」/10月16日『琉球新報』「きのう盛大に落成式!感激に涙する老婆も」(琉大生の一人が宮城篤正沖縄県立芸術大学学長)。

1959年2月 『今日の琉球』□表紙(樹木)・・・山田真山

1965年1月、『今日の琉球』(表紙写真・守礼門と琉装の女性)/9月、『守礼の光』「琉球文化財はかく保護されたー守礼門」

1969年12月 第13巻第12号□表紙(ブッソウゲ)・・・宮城健盛

1970年1月 第14巻第1号□表紙(イヌ年)・・・大嶺政寛

□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『今日の琉球』」

1959年1月 米国高等弁務官府『守礼の光』創刊号

1963年2月、『守礼の光』「琉球の文化財ー守礼門」

1964年10月、『守礼の光』「ナンシーさんの墨絵修行」(金城安太郎)

1967年1月、『守礼の光』(表紙・守礼門)/5月,『守礼の光』川平朝申「琉球の結核予防対策」(予防シール守礼門)/7月、『今日の琉球』(表紙・紅型模様の守礼門)

1968年1月、『守礼の光』川平朝清「全住民に奉仕する沖縄放送協会」

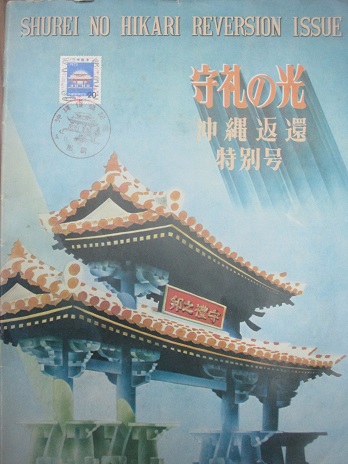

1972年5月、『守礼の光』「沖縄返還特別号」(表紙・守礼門)「琉球政府立博物館ー1966年当時のポール・W・キャラウェー高等弁務官の個人的関心と援助で設立された琉球政府立博物館がなかったとしたら、これらの多くは失われたかあるいは忘れ去られてしまったであろう。この美しい時代建築(博物館)は、那覇市の我那覇昇氏の設計、キャラウェー高等弁務官がこのためわざわざ招いた米国内務省の博物館設計の専門家による技術援助で建てられた」

1972年4月 第159号/1972年5月 最終号

□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『守礼の光』」

1966年12月『今日の琉球』大里喜誠「米国への剣道修業旅行ー盛んな米国の剣道熱」

1975年10月『琉球新報』大里喜誠「『童景集』出版のころ」

1977年3月25日『沖縄タイムス』大里喜誠「ベトナム人の著した幻の『琉球血涙新書』」

1978年4月20日『琉球新報』大里喜誠「『童景集』『羽地仕置』出版の思い出」

1984年4月14日『沖縄タイムス』大里喜誠「富川」盛武の功績」

左ー新城栄徳宛の大里喜誠氏ハガキ/1991年6月3日『琉球新報』大里喜誠「岡倉天心と沖縄」

斎藤 陽子 2024-11-27 父との繋がりで、1960年から二ヶ年間、新宿信濃町の大里様の家(お隣が時の総理池田勇人家が有りました)に身を寄せておりました。当時は興南社最後の頃で、出勤前の大里さんは毎朝庭で竹刀を振っていたいらしゃいました。

1957年10月 米国民政府渉外報道局出版課『今日の琉球』第1巻第1号

1957年12月『今日の琉球』□表紙(狛犬)・・・・山田真山

1958年3月、『今日の琉球』表紙(風景)・・・大嶺政寛/10月6日『琉球新報』『総仕上げ急ぐ守礼門ー四百年前の姿を再現/楼門に彩色をする琉大生」/10月16日『琉球新報』「きのう盛大に落成式!感激に涙する老婆も」(琉大生の一人が宮城篤正沖縄県立芸術大学学長)。

1959年2月 『今日の琉球』□表紙(樹木)・・・山田真山

1965年1月、『今日の琉球』(表紙写真・守礼門と琉装の女性)/9月、『守礼の光』「琉球文化財はかく保護されたー守礼門」

1969年12月 第13巻第12号□表紙(ブッソウゲ)・・・宮城健盛

1970年1月 第14巻第1号□表紙(イヌ年)・・・大嶺政寛

□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『今日の琉球』」

1959年1月 米国高等弁務官府『守礼の光』創刊号

1963年2月、『守礼の光』「琉球の文化財ー守礼門」

1964年10月、『守礼の光』「ナンシーさんの墨絵修行」(金城安太郎)

1967年1月、『守礼の光』(表紙・守礼門)/5月,『守礼の光』川平朝申「琉球の結核予防対策」(予防シール守礼門)/7月、『今日の琉球』(表紙・紅型模様の守礼門)

1968年1月、『守礼の光』川平朝清「全住民に奉仕する沖縄放送協会」

1972年5月、『守礼の光』「沖縄返還特別号」(表紙・守礼門)「琉球政府立博物館ー1966年当時のポール・W・キャラウェー高等弁務官の個人的関心と援助で設立された琉球政府立博物館がなかったとしたら、これらの多くは失われたかあるいは忘れ去られてしまったであろう。この美しい時代建築(博物館)は、那覇市の我那覇昇氏の設計、キャラウェー高等弁務官がこのためわざわざ招いた米国内務省の博物館設計の専門家による技術援助で建てられた」

1972年4月 第159号/1972年5月 最終号

□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『守礼の光』」

02/06: 2020年2月 屋部公子『歌集 遠海鳴り』砂子屋書房

「くにんだなかみち」の標識と龍柱たつ路をうりずんの雨濡らしてゆけり

2020年2月 屋部公子『歌集 遠海鳴り』砂子屋書房(〒101-0047 千代田区内神田3-4-7 ☎03-3256-4708)

謹啓 那覇は台風17号の真っ最中ですが、ご清祥のことと存じます。

この度、土佐高知の石川啄木父子歌碑建立10周年記念短歌大会に応募いたしましたところ、9月14日、佳作受賞となりました。

「 沖縄の 明日をめぐりて いさかいし 父子の日々の悲しき記憶 」

米軍統治下にあった60年代、沖縄返還の運動にはまった私や弟を心配した親心も知らず、親父とぶつかった学生時代。復帰後間もなく親孝行らしいこともせずに60歳の若さで逝かれてしまった苦い思い出。同じことが辺野古新基地や自衛隊配備などで今なお分断対立が繰り返され続けている沖縄の怒りと悲しみを詠ったつもりです。受賞はこの8月で後期高齢になった記念となりましたが、子孫の時代を思うと、縄が穏やかな平和の島になるよう引き続き頑張って行かねばと思う昨今です。 ご笑覧ください。 2019年9月20日 真栄里 泰山 拝

2019年啄木忌・茶話会4月13日午前11時~那覇市西・真教寺

4月13日は、歌人石川啄木(1912年(明治45年)4月13日午前9時30分頃、小石川区久堅町にて肺結核のため死去。妻、父、友人の若山牧水に看取られている。26歳没。戒名は啄木居士→ウィキ)がその短い生涯を閉じた啄木忌。そして、1977年、故国吉真哲氏が那覇市西町の真教寺境内に啄木歌碑を建立、沖縄啄木同好会が発足して42年となります。つきましては久方ぶりに啄木忌を開催したいと存じます。何かと忙しい4月ですが、「私の啄木」をテーマに啄木の歌に関わる思い出やお手持ちの本や資料を紹介し合う茶話会を持ちますので、どうぞ親しい方々お誘い合わせてご参集ください。

場所 那覇市西・真教寺 啄木歌碑前・本堂 〒900-0036 那覇市西2-5-21 電話098-868-0515

会費千円 本や資料など当日ご持参下さい。

主催 沖縄啄木同好会 屋部公子 喜納勝代 宮城義弘 新垣安子 芝憲子

事務局連絡先 真栄里泰山携帯 090-6863-3035

※ 球陽山真教寺は、〒900-0036沖縄県那覇市西2-5-21

電話・fax 098-868-0515 住職 田原法順

宗祖 親鸞聖人 宗派 浄土真宗大谷派 本山 東本願寺(京都府)

本尊 阿弥陀如来

読経 お話ー真宗大谷派真教寺住職 田原大興師

主催者あいさつー沖縄啄木同好会会長・屋部公子さん

1932年4月13日 伊禮肇代議士(屋部公子さんの父)、啄木20年忌(本郷団子坂「菊そば」)に参加

右ー動画撮影する宮城義弘氏ー沖縄県那覇市の真教寺で石川啄木忌が行われました。なぜ沖縄で!?『明星』時代の啄木の友人で沖縄出身の山城正忠が、岩手の1号歌碑 やはらかに柳あおめる 北上の岸邊目に見ゆ 泣けとごとくに

1号歌碑の翌年1923年、沖縄に2号歌碑が建立される計画でした。資金が集まらず実現できませんでした。山城正忠の弟子国吉真哲とその仲間たちが1977年、那覇市の真教寺の境内に建立した啄木歌碑に刻まれたのが冒頭の歌です。歌は1923年時点で、山城正忠と国吉真哲が〝碑に刻むべき歌〟として決めていたものです。

1985年以来の啄木忌となりました。県内外から60人近い啄木研究者・愛好家が参加し、大事な一日となりました。「碓田のぼる氏の大胆な仮説<東海の小島の磯の白砂に>の舞台は沖縄」と題し、私も報告者の1人として立ちました。市民と野党の共闘!啄木が渇望した「新しき時代」!日本国民はいま、確実に手繰り寄せているのではないでしょうか。(宮城義弘)

山城正忠の短冊を手にする平山良明氏、山城正忠自画像を持つ屋部公子さん/左から喜納勝代さん、新城良一氏、平山良明氏

2019年4月14日『盛岡タイムス』「啄木忌法要 宝徳寺で献歌、献吟も」「渋民駅副駅名『啄木のふるさと』産声」

2012年3月『3.11 私たちは忘れない 震災のかたりべ』東北エンタープライズ〇名幸幸照「序文ー・・・ここに謹んで東北の沿岸で亡くなられた多くの御霊とご遺族に啄木の想いを捧げます。 東海の小島の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる・・・」

1900年10月20日ー『東京人類学会雑誌』加藤三吾「沖縄の『オガミ』并に『オモロ』双紙に就て」

1941年10月ー加藤三吾『琉球之研究』文一路社

泰山エッセイ№16(2011年4月)

今年は沖縄のいくつかの小学校で、創立130年記念事業があるようだ。1881年(明治14年)沖縄に小学校が設置された。日本の教育制度は1872年(明治5年)8月3日の学制発布で始まったが、沖縄はそれから9年の遅れだ。沖縄の統合は1879年(明治12年)3月27日の廃藩置県令によるが、それは廃琉置県という近代日本国家初の植民地の獲得であったといえる。中国との朝貢関係にあった沖縄では士族たちの抵抗もあり、入学拒否もあった。

1880年(明治13年)には、アメリカのグラント元大統領の斡旋で、琉球列島を分割して、南島(宮古八重山)は清国に、沖縄本島(中島)以北は日本に帰属させるとの分島改約案で妥結したが、清国の都合で締結にいたらず、沖縄の統合は日清戦争での日本の勝利により決着する。それまでは沖縄では旧慣温存政策がとられた。しかし、教育は急がれた。日本国民としての意識醸成、教化、風俗改良などが統合には必要だったわけだ。それは沖縄の歴史・文化を否定する流れでもあった。以来、方言札、三線や琉歌のなど琉球芸能への偏見と蔑視政策が続き、人類館事件に至った。異国情緒あふれる島・沖縄のイメージは戦後まで続いた。

沖縄の近代教育は、まず学校で沖縄の子どもたちに劣等意識、卑屈さを育てることとなった。歴史家比嘉春潮は、教員時代に「沖縄人に沖縄の歴史を教えるのは危険だ」と聞いたと伝えている。日露戦争を経て昭和の日中戦争のころ、中国系の後裔の久米村出身の若者が「チャンコロ、チャンコロ」といって中国を馬鹿にしたら、長老が「ワッターウヤファーウジどぅやんどう(私たちの祖先だぞ)」とたしなめたという笑えぬ話もある。

沖縄の近代教育はいわる皇民化教育と総括されているが、にもかかわらずその結末が、沖縄戦中の日本軍による虐殺や自決強要があり、戦後27年間の米軍統治下への分離となった歴史も忘れてはなるまい。現在では、沖縄ブームともいえるほどに沖縄の人気が高い。三線の日、しまくとぅばの日の条例化など、沖縄差別や異民族視されることをむしろ地域個性として強調するまでになっている。その底流にあるのは、米軍統治や日米両政府に抗して自らの力で歴史を克服し成長してきたことへの自覚自負、自決権への意志である。それを沖縄のマグマという人もいる。沖縄の近代教育は、こうした苦闘の歴史にこそ意味がある。小学校創立130年記念を単なる祝賀行事に終わらせることなく、こうした底の深い沖縄の教育史を振り返り、共有する機会ともしたいものだ。

真栄里泰山「はがきエッセイ№10」

今日2月3日は旧暦元旦、旧正月。私の旧正年賀状も20年になる。明治のご一新で日本は太陽暦を採用して「脱亜入欧」の近代化をしたが、今でも中国、韓国、台湾、ベトナム、モンゴルなど日本の周辺諸国はほとんどが旧正月(春節)を祝う。この時期アジアでは故郷に向かう十数億人もの人口移動現象が起る。ベトナム戦争のころは「テト(旧正)攻勢」もあった。

沖縄では西暦正月を「大和正月」といった。日本最初の植民地として近代化を大和化として受け止めたわけだ。戦後の米軍統治下でもそれが{祖国日本の文化}として新正月運動が強化され、旧正月はじめ旧暦文化が否定されてきた。しかし、今なお沖縄はお盆、十六日、清明、部落行事など旧暦文化が根強い。今度糸満市では旧暦文化体験隊が誕生し、旧正月の若水とりが復活した。白銀堂での御拝みも多かった。

旧暦はアジアのリズムである。その一員としての沖縄の旧暦文化をもう一度見直したいものだ。

真栄里泰山はがきエッセイ

№21(4月13日) 新しき明日の来るを信ず

四月十三日は啄木忌。今年は石川啄木が逝って百年。岩手の啄木記念館では没後百年記念啄木忌資料展も始まった。啄木は、北海道から沖縄まで全国各地に一六六もの歌碑が建立されており、多くの人に愛されている。苦悶する魂の純粋で率直な表現、志を果たせず屈折する心など、その歌の魅力は誰しもが共感する青春の心そのものだからなのだろう。啄木のみずみずしい感受性は、大逆事件や社会主義への関心、閉塞状況の時代への鋭い批判精神となったが、啄木の魅力は、やはりふるさとへの思いを歌った歌にある。

啄木が「ふるさとの山に向かひて言ふことなし、ふるさとの山はありがたきかな」と歌ったふるさと東北は、今、東日本大震災で未曾有の被害を受け、福島原発災害に苦闘している。災害に黙々と耐え、互いに支え合う東北の人々には国内外から尊敬や賛辞も寄せられているが、愛するふるさとを追われるように避難民として出ていく人、出ていくことができない人など、その揺れ動く心は察するに余りある。しかし、今はこの試練に耐え、乗り越え、未来を見つめていきたい。

一九七七年に建立された日本最南端の沖縄の啄木歌碑には「新しき明日の来るを信ずといふ 自分の言葉に嘘はなけれど―」の歌が刻まれている。この歌は啄木と同人であった山城正忠と国吉真哲(灰雨)の沖縄短歌史における友情と決意の記念の歌であるが、今度は、この啄木の歌を沖縄から東北へのメッセージにしたいと思った次第である。(沖縄啄木同好会)

□写真左から新城栄徳、喜納昌吉氏、中里友豪氏(2021-4-17 南風原の病院で死去、84歳)、詩人花田英三氏、屋部公子さん

2020年2月 屋部公子『歌集 遠海鳴り』砂子屋書房(〒101-0047 千代田区内神田3-4-7 ☎03-3256-4708)

謹啓 那覇は台風17号の真っ最中ですが、ご清祥のことと存じます。

この度、土佐高知の石川啄木父子歌碑建立10周年記念短歌大会に応募いたしましたところ、9月14日、佳作受賞となりました。

「 沖縄の 明日をめぐりて いさかいし 父子の日々の悲しき記憶 」

米軍統治下にあった60年代、沖縄返還の運動にはまった私や弟を心配した親心も知らず、親父とぶつかった学生時代。復帰後間もなく親孝行らしいこともせずに60歳の若さで逝かれてしまった苦い思い出。同じことが辺野古新基地や自衛隊配備などで今なお分断対立が繰り返され続けている沖縄の怒りと悲しみを詠ったつもりです。受賞はこの8月で後期高齢になった記念となりましたが、子孫の時代を思うと、縄が穏やかな平和の島になるよう引き続き頑張って行かねばと思う昨今です。 ご笑覧ください。 2019年9月20日 真栄里 泰山 拝

2019年啄木忌・茶話会4月13日午前11時~那覇市西・真教寺

4月13日は、歌人石川啄木(1912年(明治45年)4月13日午前9時30分頃、小石川区久堅町にて肺結核のため死去。妻、父、友人の若山牧水に看取られている。26歳没。戒名は啄木居士→ウィキ)がその短い生涯を閉じた啄木忌。そして、1977年、故国吉真哲氏が那覇市西町の真教寺境内に啄木歌碑を建立、沖縄啄木同好会が発足して42年となります。つきましては久方ぶりに啄木忌を開催したいと存じます。何かと忙しい4月ですが、「私の啄木」をテーマに啄木の歌に関わる思い出やお手持ちの本や資料を紹介し合う茶話会を持ちますので、どうぞ親しい方々お誘い合わせてご参集ください。

場所 那覇市西・真教寺 啄木歌碑前・本堂 〒900-0036 那覇市西2-5-21 電話098-868-0515

会費千円 本や資料など当日ご持参下さい。

主催 沖縄啄木同好会 屋部公子 喜納勝代 宮城義弘 新垣安子 芝憲子

事務局連絡先 真栄里泰山携帯 090-6863-3035

※ 球陽山真教寺は、〒900-0036沖縄県那覇市西2-5-21

電話・fax 098-868-0515 住職 田原法順

宗祖 親鸞聖人 宗派 浄土真宗大谷派 本山 東本願寺(京都府)

本尊 阿弥陀如来

読経 お話ー真宗大谷派真教寺住職 田原大興師

主催者あいさつー沖縄啄木同好会会長・屋部公子さん

1932年4月13日 伊禮肇代議士(屋部公子さんの父)、啄木20年忌(本郷団子坂「菊そば」)に参加

右ー動画撮影する宮城義弘氏ー沖縄県那覇市の真教寺で石川啄木忌が行われました。なぜ沖縄で!?『明星』時代の啄木の友人で沖縄出身の山城正忠が、岩手の1号歌碑 やはらかに柳あおめる 北上の岸邊目に見ゆ 泣けとごとくに

1号歌碑の翌年1923年、沖縄に2号歌碑が建立される計画でした。資金が集まらず実現できませんでした。山城正忠の弟子国吉真哲とその仲間たちが1977年、那覇市の真教寺の境内に建立した啄木歌碑に刻まれたのが冒頭の歌です。歌は1923年時点で、山城正忠と国吉真哲が〝碑に刻むべき歌〟として決めていたものです。

1985年以来の啄木忌となりました。県内外から60人近い啄木研究者・愛好家が参加し、大事な一日となりました。「碓田のぼる氏の大胆な仮説<東海の小島の磯の白砂に>の舞台は沖縄」と題し、私も報告者の1人として立ちました。市民と野党の共闘!啄木が渇望した「新しき時代」!日本国民はいま、確実に手繰り寄せているのではないでしょうか。(宮城義弘)

山城正忠の短冊を手にする平山良明氏、山城正忠自画像を持つ屋部公子さん/左から喜納勝代さん、新城良一氏、平山良明氏

2019年4月14日『盛岡タイムス』「啄木忌法要 宝徳寺で献歌、献吟も」「渋民駅副駅名『啄木のふるさと』産声」

2012年3月『3.11 私たちは忘れない 震災のかたりべ』東北エンタープライズ〇名幸幸照「序文ー・・・ここに謹んで東北の沿岸で亡くなられた多くの御霊とご遺族に啄木の想いを捧げます。 東海の小島の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる・・・」

1900年10月20日ー『東京人類学会雑誌』加藤三吾「沖縄の『オガミ』并に『オモロ』双紙に就て」

1941年10月ー加藤三吾『琉球之研究』文一路社

泰山エッセイ№16(2011年4月)

今年は沖縄のいくつかの小学校で、創立130年記念事業があるようだ。1881年(明治14年)沖縄に小学校が設置された。日本の教育制度は1872年(明治5年)8月3日の学制発布で始まったが、沖縄はそれから9年の遅れだ。沖縄の統合は1879年(明治12年)3月27日の廃藩置県令によるが、それは廃琉置県という近代日本国家初の植民地の獲得であったといえる。中国との朝貢関係にあった沖縄では士族たちの抵抗もあり、入学拒否もあった。

1880年(明治13年)には、アメリカのグラント元大統領の斡旋で、琉球列島を分割して、南島(宮古八重山)は清国に、沖縄本島(中島)以北は日本に帰属させるとの分島改約案で妥結したが、清国の都合で締結にいたらず、沖縄の統合は日清戦争での日本の勝利により決着する。それまでは沖縄では旧慣温存政策がとられた。しかし、教育は急がれた。日本国民としての意識醸成、教化、風俗改良などが統合には必要だったわけだ。それは沖縄の歴史・文化を否定する流れでもあった。以来、方言札、三線や琉歌のなど琉球芸能への偏見と蔑視政策が続き、人類館事件に至った。異国情緒あふれる島・沖縄のイメージは戦後まで続いた。

沖縄の近代教育は、まず学校で沖縄の子どもたちに劣等意識、卑屈さを育てることとなった。歴史家比嘉春潮は、教員時代に「沖縄人に沖縄の歴史を教えるのは危険だ」と聞いたと伝えている。日露戦争を経て昭和の日中戦争のころ、中国系の後裔の久米村出身の若者が「チャンコロ、チャンコロ」といって中国を馬鹿にしたら、長老が「ワッターウヤファーウジどぅやんどう(私たちの祖先だぞ)」とたしなめたという笑えぬ話もある。

沖縄の近代教育はいわる皇民化教育と総括されているが、にもかかわらずその結末が、沖縄戦中の日本軍による虐殺や自決強要があり、戦後27年間の米軍統治下への分離となった歴史も忘れてはなるまい。現在では、沖縄ブームともいえるほどに沖縄の人気が高い。三線の日、しまくとぅばの日の条例化など、沖縄差別や異民族視されることをむしろ地域個性として強調するまでになっている。その底流にあるのは、米軍統治や日米両政府に抗して自らの力で歴史を克服し成長してきたことへの自覚自負、自決権への意志である。それを沖縄のマグマという人もいる。沖縄の近代教育は、こうした苦闘の歴史にこそ意味がある。小学校創立130年記念を単なる祝賀行事に終わらせることなく、こうした底の深い沖縄の教育史を振り返り、共有する機会ともしたいものだ。

真栄里泰山「はがきエッセイ№10」

今日2月3日は旧暦元旦、旧正月。私の旧正年賀状も20年になる。明治のご一新で日本は太陽暦を採用して「脱亜入欧」の近代化をしたが、今でも中国、韓国、台湾、ベトナム、モンゴルなど日本の周辺諸国はほとんどが旧正月(春節)を祝う。この時期アジアでは故郷に向かう十数億人もの人口移動現象が起る。ベトナム戦争のころは「テト(旧正)攻勢」もあった。

沖縄では西暦正月を「大和正月」といった。日本最初の植民地として近代化を大和化として受け止めたわけだ。戦後の米軍統治下でもそれが{祖国日本の文化}として新正月運動が強化され、旧正月はじめ旧暦文化が否定されてきた。しかし、今なお沖縄はお盆、十六日、清明、部落行事など旧暦文化が根強い。今度糸満市では旧暦文化体験隊が誕生し、旧正月の若水とりが復活した。白銀堂での御拝みも多かった。

旧暦はアジアのリズムである。その一員としての沖縄の旧暦文化をもう一度見直したいものだ。

真栄里泰山はがきエッセイ

№21(4月13日) 新しき明日の来るを信ず

四月十三日は啄木忌。今年は石川啄木が逝って百年。岩手の啄木記念館では没後百年記念啄木忌資料展も始まった。啄木は、北海道から沖縄まで全国各地に一六六もの歌碑が建立されており、多くの人に愛されている。苦悶する魂の純粋で率直な表現、志を果たせず屈折する心など、その歌の魅力は誰しもが共感する青春の心そのものだからなのだろう。啄木のみずみずしい感受性は、大逆事件や社会主義への関心、閉塞状況の時代への鋭い批判精神となったが、啄木の魅力は、やはりふるさとへの思いを歌った歌にある。

啄木が「ふるさとの山に向かひて言ふことなし、ふるさとの山はありがたきかな」と歌ったふるさと東北は、今、東日本大震災で未曾有の被害を受け、福島原発災害に苦闘している。災害に黙々と耐え、互いに支え合う東北の人々には国内外から尊敬や賛辞も寄せられているが、愛するふるさとを追われるように避難民として出ていく人、出ていくことができない人など、その揺れ動く心は察するに余りある。しかし、今はこの試練に耐え、乗り越え、未来を見つめていきたい。

一九七七年に建立された日本最南端の沖縄の啄木歌碑には「新しき明日の来るを信ずといふ 自分の言葉に嘘はなけれど―」の歌が刻まれている。この歌は啄木と同人であった山城正忠と国吉真哲(灰雨)の沖縄短歌史における友情と決意の記念の歌であるが、今度は、この啄木の歌を沖縄から東北へのメッセージにしたいと思った次第である。(沖縄啄木同好会)

□写真左から新城栄徳、喜納昌吉氏、中里友豪氏(2021-4-17 南風原の病院で死去、84歳)、詩人花田英三氏、屋部公子さん

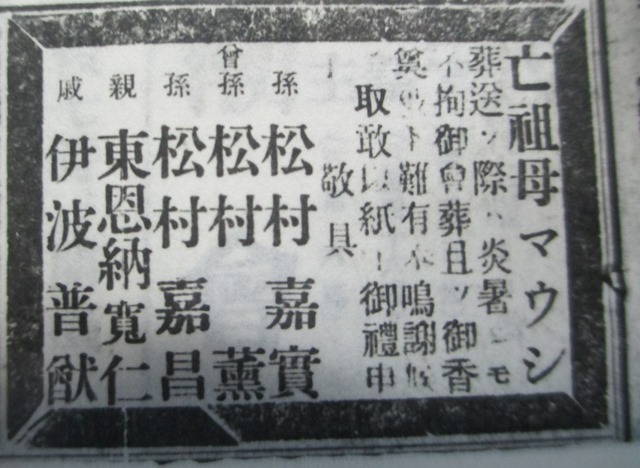

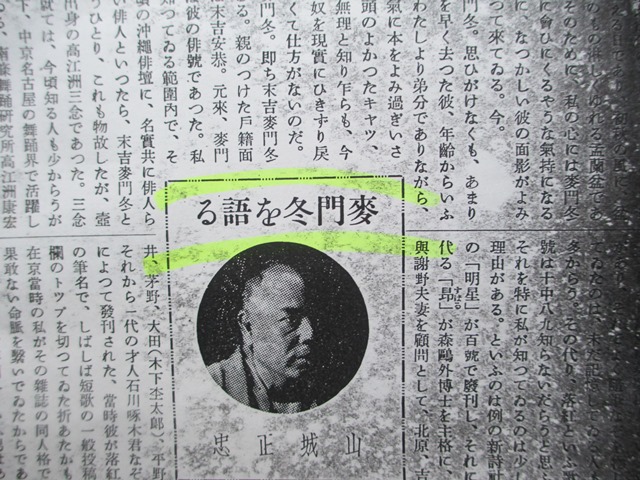

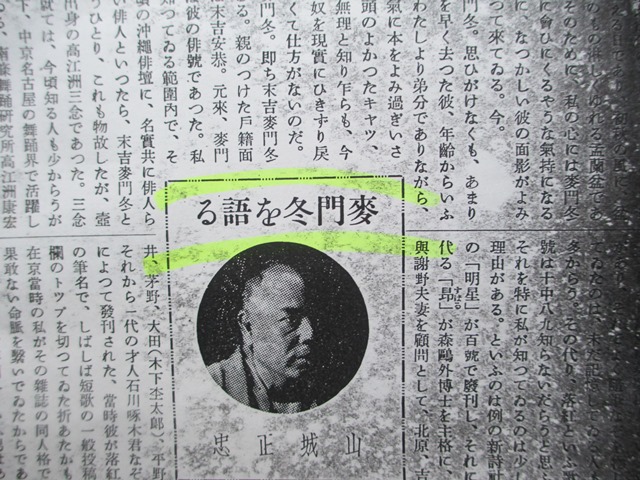

05/27: 1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」

1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」

○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。

その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)

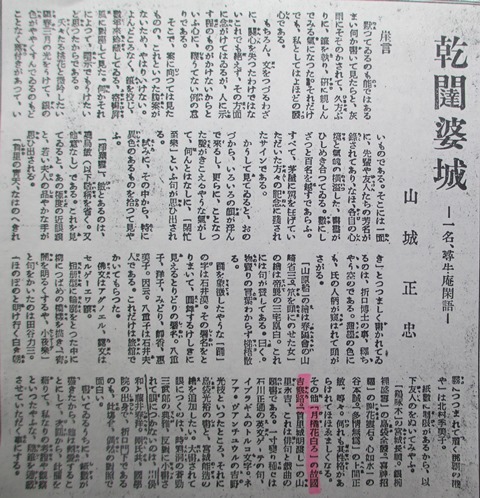

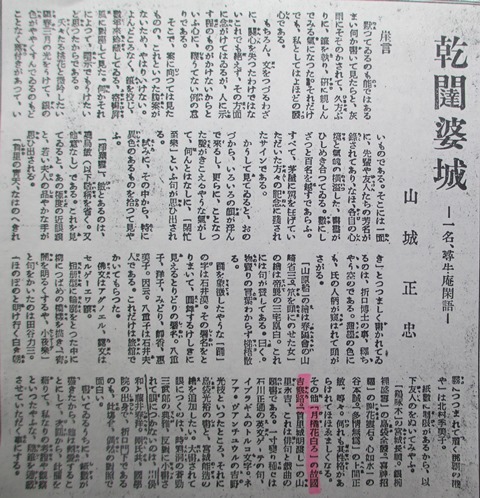

山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」

○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。

①灰雨ー國吉眞哲

夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。

「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。

②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア

③山崎省三 やまざき-しょうぞう

1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。

明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク

④石井漠いしいばく

[生]1886.12.25. 秋田,下岩川

[没]1962.1.7. 東京

舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク

⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長

短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。

書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。

1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」

○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。

文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。

同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。

以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)

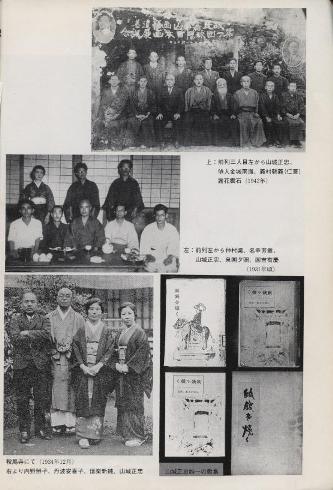

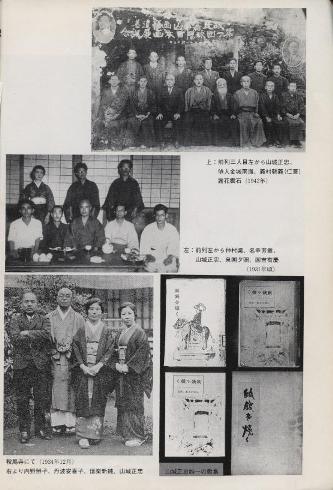

写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝

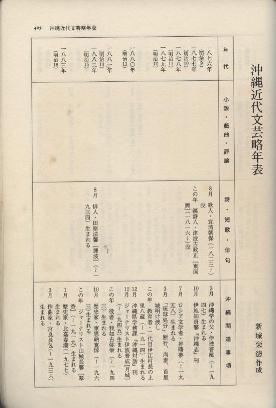

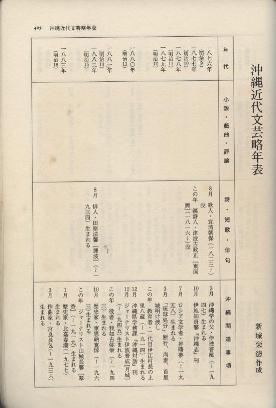

1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」

1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。

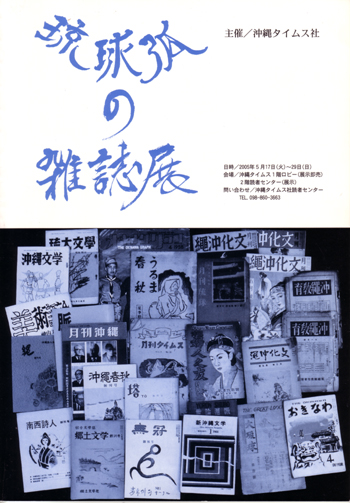

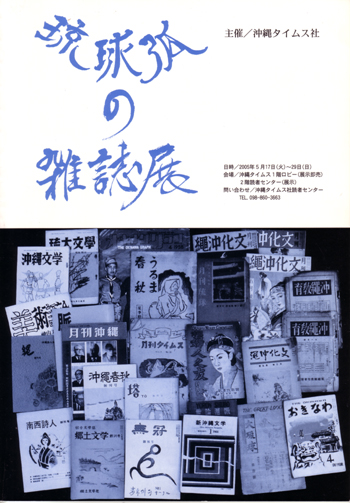

2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。

本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。

○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。

その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)

山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」

○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。

①灰雨ー國吉眞哲

夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。

「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。

②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア

③山崎省三 やまざき-しょうぞう

1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。

明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク

④石井漠いしいばく

[生]1886.12.25. 秋田,下岩川

[没]1962.1.7. 東京

舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク

⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長

短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。

書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。

1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」

○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。

文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。

同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。

以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)

写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝

1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」

1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。

2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。

本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。

09/02: 世相ジャパン㊼/【温故知新】

コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com

Sputnik 日本2016年3月21日 米NASAの学者達が出した結論によれば、2075年に氷河が溶けるレベルが危機的な境界線を越え、世界の大洋の水位が2メートル上昇するとの事だった。しかし、今回の新しい調査によれば、ニューヨークやロンドンは、今後数十年の間に水中に没してしまう可能性があることが分かった。新聞「デイリー・メイル(Daily Mail)」は、次のように伝えている-「今後50年の間に、世界の大洋の水位は、およそ6から9メートル上昇するかもしれない。ニューヨークが水没するためには、たった1,8メートルの水位の上昇で十分だ。そうなれば上海やベネチア、モルジブやバハマ諸島も当然、間もなく姿を消す事になる。」

2020-9-2 ウークイ、紙銭を燃やす

映画ー1960年10月21封切り 那覇若松国映 国映館「タイムマシン」

左ー2002年の映画『タイムマシン』(The Time Machine)は、2002年のアメリカ映画で、SF映画。ワーナー・ブラザーズ製作。H.G.ウェルズの小説『タイム・マシン』を原作とした映画であるが、物語には大幅な脚色がされている。また、本作は1959年にアメリカで製作されたSF映画『タイム・マシン 80万年後の世界へ』のリメイク作品である。(ウィキ)

1984年1月 ノーマン&ジーン・マッケンジー 村松仙太郎訳『時の旅人―H・G・ウエルズの生涯』早川書房

1983年10月11日ー『琉球新報』新城栄徳「落ち穂『未来』」〇当時の平和美術展で対馬丸遭難の絵に「イカダが多すぎる」と新聞紙上にあった。

中学3年のころ、写真左下のアーサー・C・クラーク 福島正美・川村哲郎訳『未来のプロフィル』早川書房をよく読んだ。このクラークの科学エッセイ集は1958年から1962年にかけてアメリカの『ホリディ』『ホライズン』『サイエンス・ダイジェスト』『プレイボーイ』などに書いた記事をまとめたもの。中に、バートランド・ラッセルの挽歌を引いて「・・・・・あらゆる時代のあらゆる労働も、あらゆる献身も、あらゆる霊感も、あらゆる天才の白昼のごとき明晰さも、太陽系の死と同時に滅亡の運命にあること、そして人類の建設したすべての寺院が滅びゆく宇宙の廃墟の下に埋もれてしまわねばならぬということーこれらすべてのことが、かりにまったく論議の余地がないわけではないにしても、ほとんど確定的であるため、それらを否定しようとするいかなる哲学も存立する望みは持てないのである。 これはまさしく真実であるかもしれない。が、それにもかかわらず、宇宙の滅亡は、思量すべくもない遠い未来に属するので、われわれ現代の種の直接的な関心の対象とはなりえないのだ。」原子に就いて、「物質のエネルギーを解放するために必要だったのは、化学的燃焼に相当する原子の”火”だった。そして、ウラニウムの核分裂こそ、それだったのである。一度、これが発見されれば、原子力の利用は時間の問題だったーただし、もし戦争という圧力がなかったならば、その開発に、ほぼ一世紀はかかったかもしれないけれども。」

アーサー・C・クラークの本

1969年4月ー安田寿明『頭脳会社ーシステム産業のパイオニア』ダイヤモンド社

1970年9月ー野口悠紀雄『シンク・タンク』東洋経済

株式会社ダイケイ 大阪市西区 1997年1月にゼンリングループの一員/ダイケイは伊藤彰彦が1961年に設立した株式会社大阪計算センター(大阪市東区)が1979年8月に株式会社ダイケイに社名変更。

「宇宙船地球号(Spaceship Earth)」という言葉は、20世紀アメリカの建築家・思想家、バックミンスター・フラー(Buckminster Fuller)によって有名になった。彼は1963年、『宇宙船地球号操縦マニュアル(Operating manual for Spaceship Earth)』を著し、宇宙的な視点から地球の経済や哲学を説いた。フラーはその生涯を通して、人類の生存を持続可能なものとするための方法を探りつづけた。

フラーは、地球の歴史とともに蓄えられてきた有限な化石資源を燃やし消費し続けることの愚を説いた。これらの資源は自動車で言えばバッテリーのようなものであり、メイン・エンジンのセルフ・スターターを始動させるために蓄えておかねばならないとした。メイン・エンジンとは風力や水力、あるいは太陽などから得られる放射エネルギーなどの巨大なエネルギーのことであり、これらのエネルギーだけで社会や経済は維持できると主張し、化石燃料と原子力だけで開発を行うことはまるでセルフ・スターターとバッテリーだけで自動車を走らせるようなものだと述べた。彼は人類が石油やウランといった資源に手を付けることなく、地球外から得るエネルギーだけで生活できる可能性がすでにあるのに、現存する経済や政治のシステムではこれが実現不可能であると述べ、変革の必要性を強調した。

宇宙船地球号とは、地球上の資源の有限性や、資源の適切な使用について語るため、地球を閉じた宇宙船にたとえて使う言葉。バックミンスター・フラーが提唱した概念・世界観である。またケネス・E・ボールディング(クエーカー教徒でもあり、今日でいう平和学に大きな関心を寄せていた。妻は平和研究者、平和運動家のエリース・ボールディング)は経済学にこの概念を導入した。 ウィキペディア□戦後の日本においてGHQのボナー・フェラーズ准将が熱心なクエーカー教徒で日本でのクエーカーの布教活動に精力を注いだ。また、信徒のエリザベス・ヴァイニングは後に天皇となる皇太子・明仁の家庭教師を務めた。

新城□2010年12月28日ー妻の実家の読谷楚辺へ行った。父を見舞った帰途、赤犬子宮を訪ねると管理されていないのか入口を車が塞いでいた。釈渚善さんの言うていた大湾の真常寺を思い出し訪ねた。そこで京都全体マップで親鸞聖人ゆかりの地が載っている近畿日本ツーリスト発行の「親鸞聖人ーお念仏の道をたずねて」「大谷光真パンフ」を貰った。(去年暮れに書いたものを移動)

1972年11月 沖青友の会機関誌『石の声』10号〇上原良三「初秋の京都北山へーそもそも諸準備の為、京都に勤める新城君の職場(某食事処食堂)で米や、スープンの調達のついで、コーラやコーヒーを御馳走になったのも一原因かも知れない。」

京都駅 右に蘇鉄/「新福采館本店」「本家第一旭」

帰途、何時ものように京都駅近くの塩小路の中華そば屋による。京都から帰宅する前は必ずよるのが慣わしとなっている。22,3歳のころもよく食べにいった。「新福采館本店」と「本家第一旭」はまだ健在だ。当時は駅前でも中華そばの屋台があった。屋台の暖簾には「贈・中島連合会(→現会津小鉄会)」の文字があったのが今でも印象に残っている。最近では新福も第一旭もネットで賑やかだ。新福はHPも開いて全国展開している。どちらも1947年に店舗を構えた。新福は休みだったので第一旭に入った。青春時代の懐かしい味だ。腹ごしらえも済み、京都市南区東九条にかつて間借していた家を訪ねた。家はそのままだが、冷やし飴を売っていた店はとっくに壊されビルになっていた。向かいに図書館ができていた。

寮は南区/近鉄京都駅の近鉄名店街京風喫茶「紅屋」が職場 寮近くの通り、正面に見えるのが新幹線京都駅

東本願寺

西本願寺 御影堂前の天然記念物「逆さ銀杏」(樹齢推定約380年)幹周/6.5m、樹高/7.0m。大銀杏の木は、低い位置から枝が横にのびていて、根っこを天に広げたような形から「逆さ銀杏」と呼ばれています。1636年に植えられたそうで、1788年の天明の大火や1864年の大火のときには、木から水を吹き出して、大火の前に立ちはだかったことから、「水吹き銀杏」とも呼ばれます。