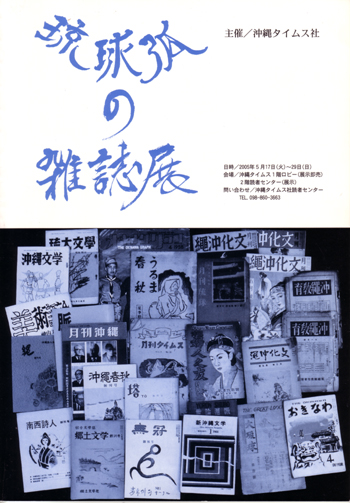

12/02: 沖縄県立沖縄図書館

私にとって、絵本は保育園や幼稚園を連想する。敗戦前の那覇市内の幼稚園をみる。1876年に東京に官立の「東京女子師範学校附属幼稚園」が設立されている。那覇では遅れて、1893年に天妃尋常高等小学校附属幼稚園が設立された。1907年4月、真教寺の田原法馨らが真教幼稚園を設立している。同年1月の『琉球新報』に森柳子が「愛花幼稚園生に就いて」を書いている。翌年11月の『琉球新報』には「森柳子主宰になれる那覇区内字久米安仙坂の善隣幼稚園は元愛花幼稚園の改称せしもの」とある。1930年に永田ツルが愛泉幼稚園、32年に那覇市が上山幼稚園を設立した。33年には八重山でヤエマ幼稚園が設立されている。

□→2004年1月 斎木喜美子『近代沖縄における児童文化・児童文学の研究』風間書房

沖縄県立沖縄図書館の初代館長は言うまでもなく伊波普猷であるが、厳密には嘱託館長で正式な館長になったのは12年後である。伊波の図書館には当時としては画期的な児童室があった。ここで、その背景をみてみる。1874年、新島襄がアメリカでの修行と勉学を終えて帰国。故郷の群馬県安中に一時帰郷した。そこでアメリカ文化やキリスト教の話を若者たちにした。その中に16歳の湯浅半月も居た。1875年11月、新島襄は山本覚馬、J・D・ディヴィスと協力して「同志社英学校を」を設立した。1877年、半月は同志社に入学。

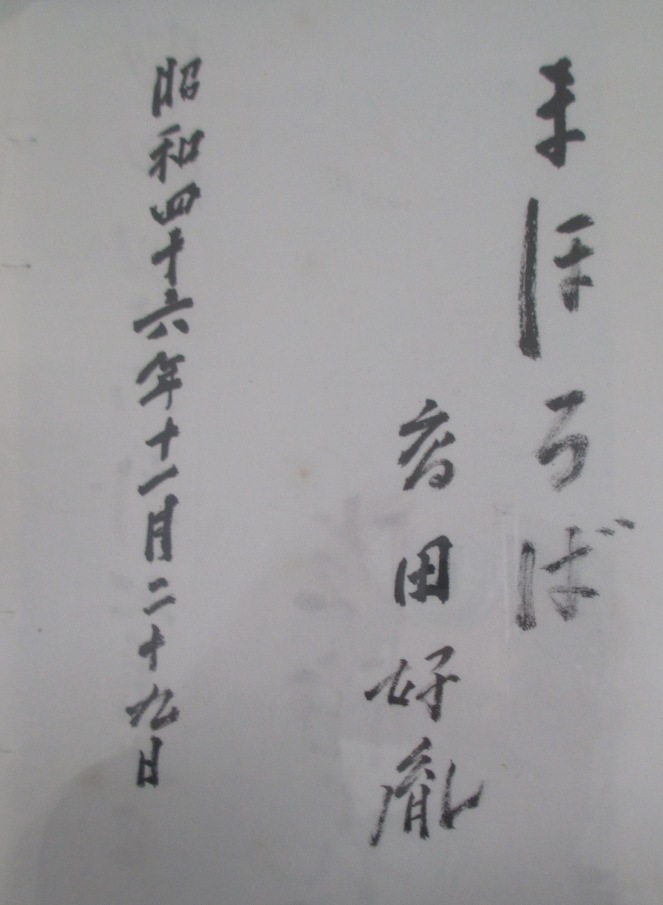

1885年10月 湯浅半月(本名吉郎)『十二の石塚』(一大長編叙事詩)湯浅吉郎

1885年に渡米しオハイオ州オペリン大学神学科やエール大学で学んだ。1891年、帰国し直ちに母校同志社の教授。1899年に平安教会の牧師。1901年に新設の京都帝大法学部講師となり大学附属図書館事務にも従事した。

1900年9月、伊波普猷は京都の第三高等学校に入学。01年夏に京都でコレラ流行、伊波は一時東京に避難したという。このころ極度の神経衰弱で、気を散らすため考古学会に入り宇治辺りまで出かけた。また西本願寺の仏教青年会主催の講義や平安女学園音楽講師だったオルドリッチ女史のバイブルクラスにも出入りした。伊波は03年7月に第三高等学校を卒業し9月、東京帝大文科大学に入学した。

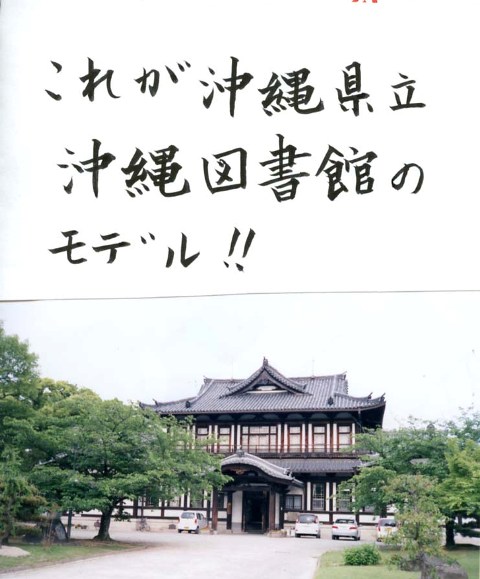

1902年、湯浅半月(44歳)はアメリカへ図書館事業調査のため旅立った。アメリカではシカゴ大学図書館学校、オルバニー市の図書館学校で貸出の必要性と児童室の必要性を学んだ。1904年、半月は京都府立図書館長に就任。京都府は09年に岡崎公園内に工費15万円を投じ、図書館本館を完成(□→武田五一)。そこには日本最初の児童閲覧室が設けられた。また半月はM・デューイの「十進分類法」を取り入れ「和漢図書分類目録」(美術工芸編、歴史地誌編等10分類全16冊)を刊行した。このときの蔵書は現在、京都府立総合資料館にある。因みに京都府立図書館の一部と、奈良県立図書館( http://www.library.pref.nara.jp/index.html )の建物は移築され今も残っている。

京都府立図書館長

1906年、宮古の比嘉財定が第五高等学校を終え東京帝大法科大学に入学した。在学中、柳田國男に出会い、比嘉は柳田に「比嘉村の話」をする。比嘉は10年7月に東京帝大を卒業。農商務省勤務を経て1915年にアメリカ留学。17年にカリフォルニア州立スタリント病院で死去。

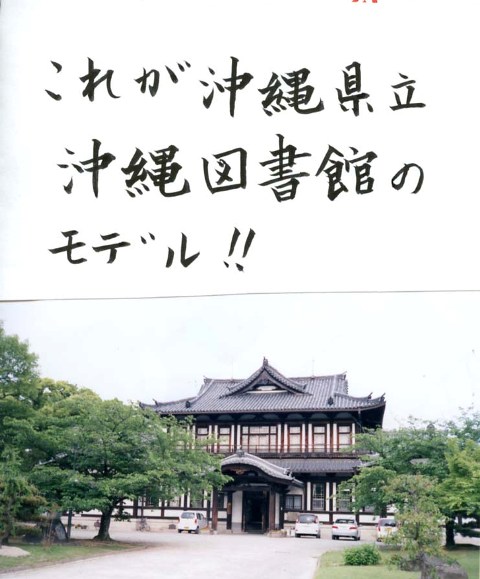

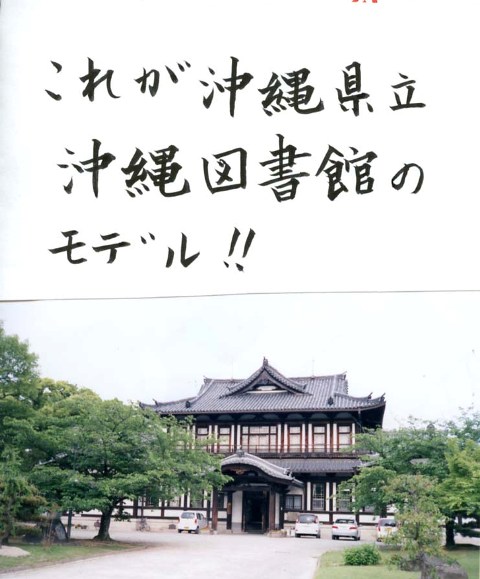

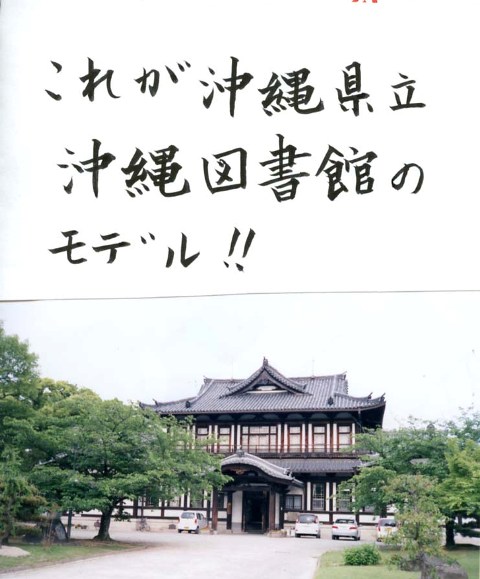

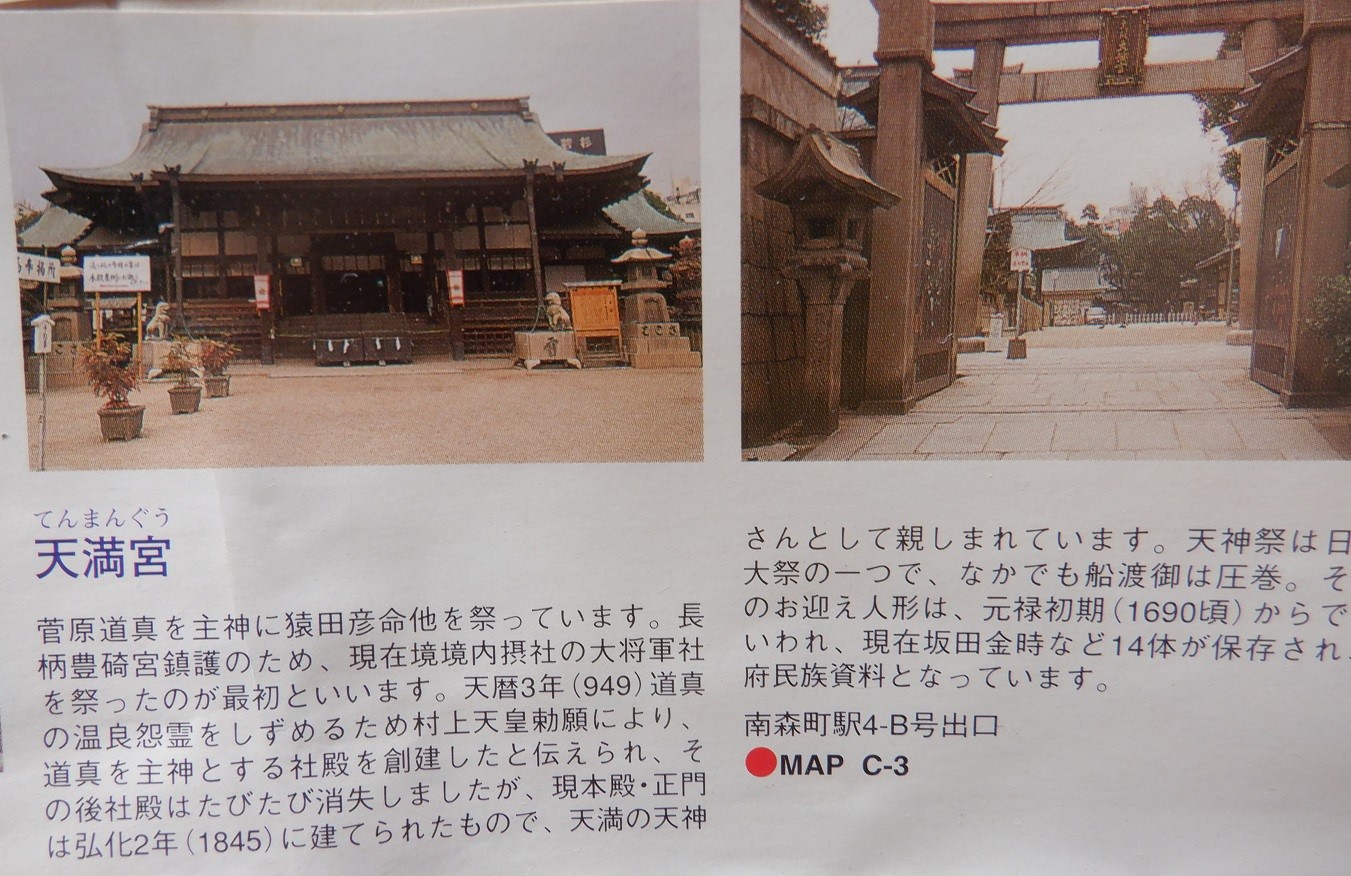

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。 1909年8月、伊波普猷は3週間にわたって鹿児島、山口、大阪、京都、奈良の図書館を視察する。そこで伊波は財政的規模を奈良図書館に求め、運営に関しては湯浅半月京都図書館長のアドバイスを受けた。

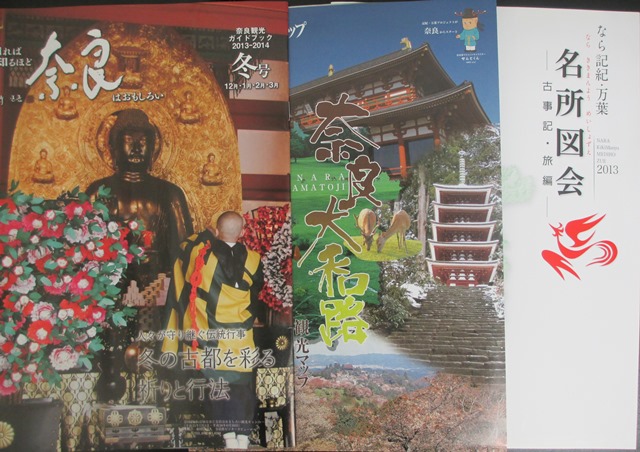

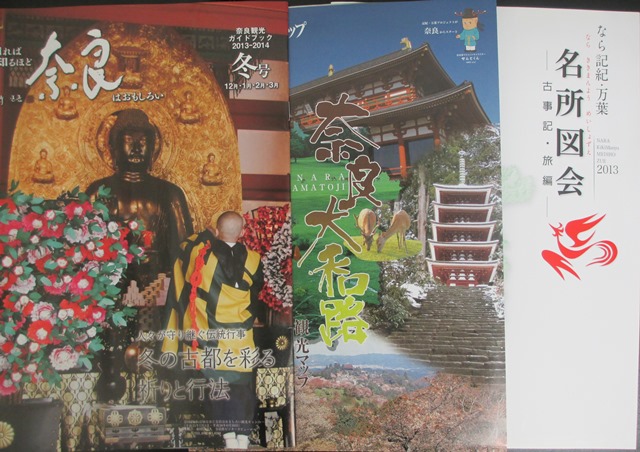

2014年1月8日~20日 沖縄県立図書館「奈良県立図書情報館交流展示」

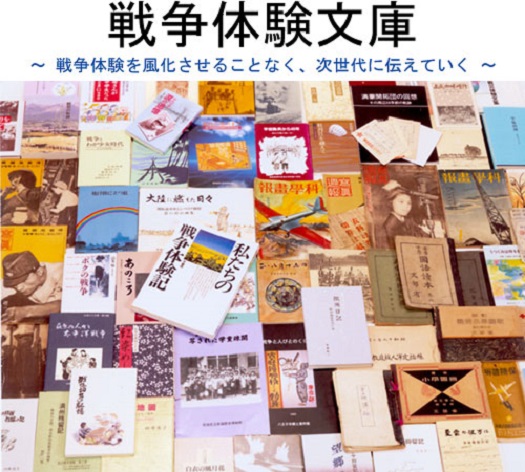

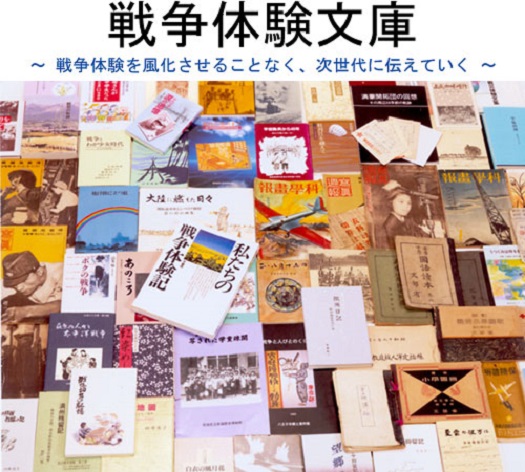

「戦争体験文庫」は、奈良県立図書情報館3Fの戦争体験文庫コーナーで公開。戦中戦後の体験に関する資料群で、全国の方々からの寄贈によって成り立っています。現在約5万点の資料を収集しています。 「戦争体験文庫」が当時の人々の思いや生活を知る手がかりになることを願っています。→奈良県立図書情報館

□1910年7月、伊波普猷は関西において比較的規模の狭小なる奈良県立図書館を視察し、湯浅京都図書館長のアドバイスを受けて沖縄県立沖縄図書館の図案を調製し其の筋へ提出したと、新聞に報じられた。私は、2008年5月8日に奈良県立図書情報館を初めて訪ねた。2Fで「Yahoo!」と「Google」の日本、アメリカでのサービス開始時期をみる。いずれも1990年代である。3Fで司書の人をわずらわして同図書情報館の前身で1909年に開館した奈良県立図書館の建物の写真を調べた。建物は戦後も図書館として使われたが、奈良県文化会館・図書館建設にともない。大和郡山城内に移築された。図書情報館の帰途、郡山城を訪ね、旧図書館の建物が今も健在で教育施設になっている。初期のころの奈良県立図書館長は奈良県内務部長が兼任していて、初代館長が小原新三、2代目が川越壮介であった。川越はのちに沖縄県知事となる。伊波普猷がアドバイスを受けた湯浅京都図書館長は湯浅吉郎(半月)といい明治・大正期の一流の文化人であったことは、1998年10月発行の京都府立『総合資料館だより』に詳しい。1909年4月に京都府立図書館の新館が岡崎に開館した。設計者は武田五一で湯浅館長は早くから児童閲覧室を設けていた。

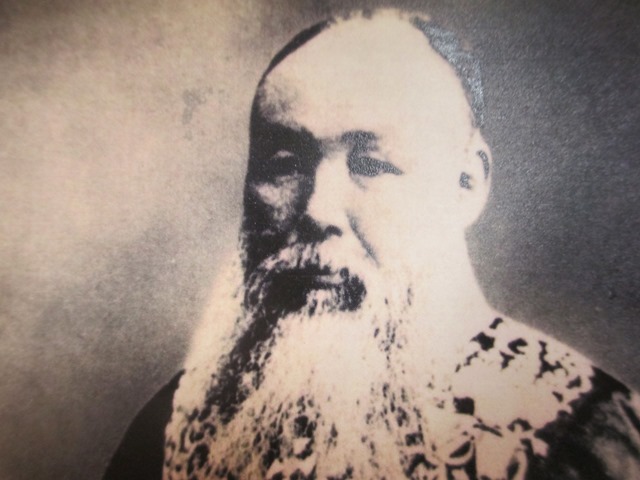

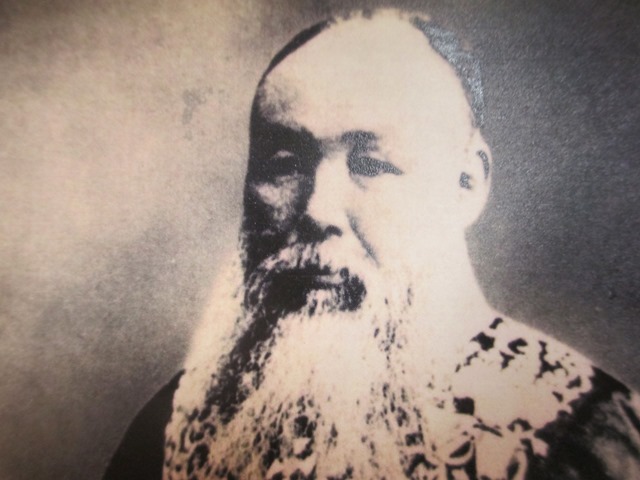

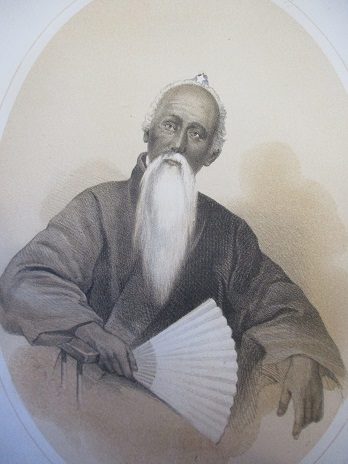

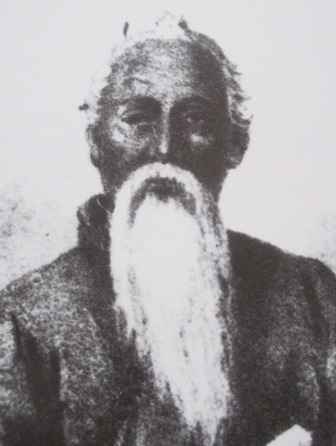

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1910年5月、伊波の友人、八重山の岩崎卓爾が図書館に新渡戸稲造『英文武士道』など、漢那憲行が薄田泣菫『二十五弦』ほか、浦添朝忠は『資治通鑑』など700冊を寄贈。6月には末吉麦門冬が『俳句の研究』『蜀山人全集』などを寄贈している。かくして琉球学センターとも云うべき沖縄県立沖縄図書館は8月1日、那覇の南陽館で開館式を迎えた。折りしも8月22日は「日韓併合」があった。沖縄図書館の児童書は「中学世界、少女世界、少女之友、少年之友、日本少年、少年、少女、幼年之友、幼年画報」などがあった。

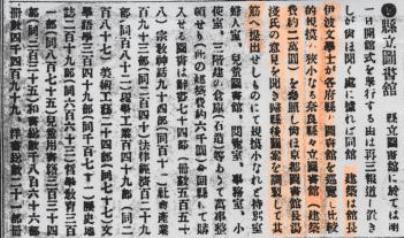

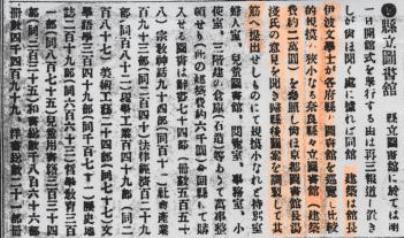

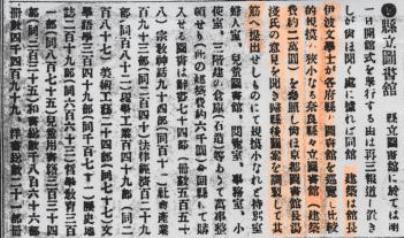

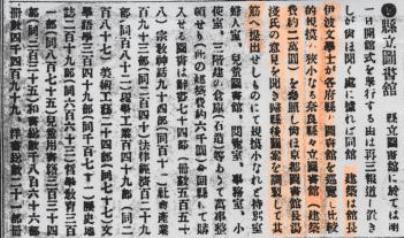

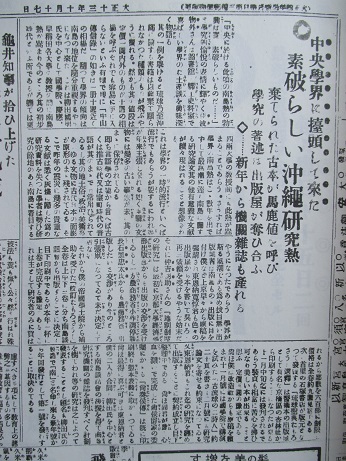

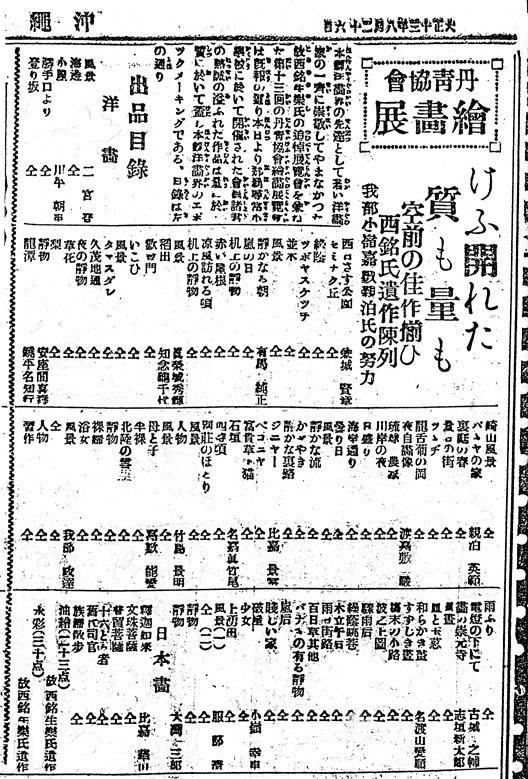

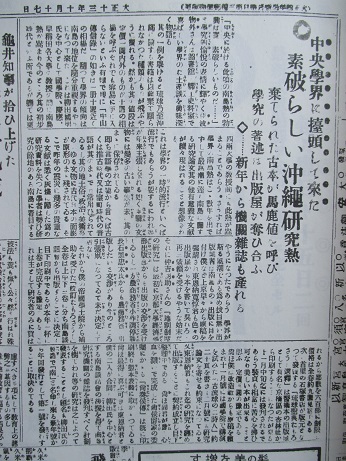

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

丸岡莞爾と「琉球史料」

丸岡莞爾1836-1898 幕末-明治時代の官僚,歌人。

天保(てんぽう)7年5月28日生まれ。鹿持雅澄(かもち-まさずみ)に国学をまなび,坂本竜馬(りょうま)らとまじわり脱藩して長崎にすむ。維新後,内務省社寺局長などをへて沖縄県知事,高知県知事となる。明治31年3月6日死去。63歳。土佐(高知県)出身。本姓は吉村。字(あざな)は山公。通称は三太,長俊。号は建山,掬月,蒼雨など。歌集に「蒼雨余滴」。(コトバンク)

1887年2月、森有礼文部大臣が来沖した。6月、尚家資本の広運社が設立され球陽丸を那覇-神戸間に運航させる。11月に伊藤博文総理大臣、大山巌陸軍大臣が軍艦で画家の山本芳翠、漢詩人の森槐南を同行して来沖した。1888年4月に大阪西区立売堀南通5丁目に琉球物産会社「丸一大阪支店」を設置する。9月18日に丸岡莞爾が沖縄県知事として赴任。10月には塙忠雄(塙保己一曾孫)を沖縄県属として赴任させる。丸岡知事在任中、琉球塗の監獄署にての改良、夫人による養蚕の奨励、歌人として護得久朝置、朝惟らと歌会での交友。そして「琉球史料」の編纂をさせた。1892年7月 沖縄県知事を解任され、故郷の高知県知事に転出。

<資料>1992年4月 南西印刷出版部『地域と文化』第70号 池宮正治「丸岡莞爾沖縄県知事の演説(速記録)」

1992年8月 南西印刷出版部『地域と文化』第72号 望月雅彦「丸岡莞爾関係資料にについて」

□丸岡桂 まるおか-かつら

1878-1919 明治-大正時代の歌人,謡曲研究家。

明治11年10月17日生まれ。丸岡莞爾(かんじ)の長男。歌誌「あけぼの」「莫告藻(なのりそ)」を創刊する。明治36年板倉屋書房を創立し,義弟松下大三郎と「国歌大観」を刊行。のち謡曲研究に専心,観世流改訂本刊行会を設立し,大正3年「謡曲界」を創刊した。大正8年2月12日死去。42歳。東京出身。号は月の桂のや,小桜など。→コトバンク

□丸岡明 まるおか-あきら

1907-1968 昭和時代の小説家。

明治40年6月29日生まれ。丸岡桂(かつら)の長男。昭和5年「三田文学」に「マダム・マルタンの涙」を発表。戦後「三田文学」復刊につくす。能楽の普及と外国への紹介にもつとめた。昭和43年8月24日死去。61歳。東京出身。慶大卒。著作に「生きものの記録」,「静かな影絵」(41年芸術選奨)など。→コトバンク

薬師寺:奈良市ホームページ

1971年11月ー琉球新報社、沖縄、那覇、名護の青年会議所と共催で文芸評論家・村岡剛と薬師寺管主・高田好胤を招き「文化講演会」開催。

高田好胤と真喜志康徳

高田好胤 たかだ-こういん

1924-1998 昭和-平成時代の僧。

大正13年3月30日生まれ。昭和10年12歳で奈良の薬師寺にはいり,橋本凝胤(ぎょういん)に師事。戦後薬師寺参観者のガイド役をつとめ,修学旅行生らに説教をつづける。42年同寺管主,43年法相宗管長。金堂の再建を計画し,100万巻般若心経写経勧進をおこす。51年落慶,のち西塔も再建。平成10年6月22日死去。74歳。大阪出身。竜谷大卒。著作に「心」「愛に始まる」など。

【格言など】やたらに忙しいのはどんなものでしょう。「忙」という字は「心が亡びる」と書きます。→コトバンク

薬師如来、右が日光菩薩、左が月光菩薩

□→2004年1月 斎木喜美子『近代沖縄における児童文化・児童文学の研究』風間書房

沖縄県立沖縄図書館の初代館長は言うまでもなく伊波普猷であるが、厳密には嘱託館長で正式な館長になったのは12年後である。伊波の図書館には当時としては画期的な児童室があった。ここで、その背景をみてみる。1874年、新島襄がアメリカでの修行と勉学を終えて帰国。故郷の群馬県安中に一時帰郷した。そこでアメリカ文化やキリスト教の話を若者たちにした。その中に16歳の湯浅半月も居た。1875年11月、新島襄は山本覚馬、J・D・ディヴィスと協力して「同志社英学校を」を設立した。1877年、半月は同志社に入学。

1885年10月 湯浅半月(本名吉郎)『十二の石塚』(一大長編叙事詩)湯浅吉郎

1885年に渡米しオハイオ州オペリン大学神学科やエール大学で学んだ。1891年、帰国し直ちに母校同志社の教授。1899年に平安教会の牧師。1901年に新設の京都帝大法学部講師となり大学附属図書館事務にも従事した。

1900年9月、伊波普猷は京都の第三高等学校に入学。01年夏に京都でコレラ流行、伊波は一時東京に避難したという。このころ極度の神経衰弱で、気を散らすため考古学会に入り宇治辺りまで出かけた。また西本願寺の仏教青年会主催の講義や平安女学園音楽講師だったオルドリッチ女史のバイブルクラスにも出入りした。伊波は03年7月に第三高等学校を卒業し9月、東京帝大文科大学に入学した。

1902年、湯浅半月(44歳)はアメリカへ図書館事業調査のため旅立った。アメリカではシカゴ大学図書館学校、オルバニー市の図書館学校で貸出の必要性と児童室の必要性を学んだ。1904年、半月は京都府立図書館長に就任。京都府は09年に岡崎公園内に工費15万円を投じ、図書館本館を完成(□→武田五一)。そこには日本最初の児童閲覧室が設けられた。また半月はM・デューイの「十進分類法」を取り入れ「和漢図書分類目録」(美術工芸編、歴史地誌編等10分類全16冊)を刊行した。このときの蔵書は現在、京都府立総合資料館にある。因みに京都府立図書館の一部と、奈良県立図書館( http://www.library.pref.nara.jp/index.html )の建物は移築され今も残っている。

京都府立図書館長

1906年、宮古の比嘉財定が第五高等学校を終え東京帝大法科大学に入学した。在学中、柳田國男に出会い、比嘉は柳田に「比嘉村の話」をする。比嘉は10年7月に東京帝大を卒業。農商務省勤務を経て1915年にアメリカ留学。17年にカリフォルニア州立スタリント病院で死去。

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。 1909年8月、伊波普猷は3週間にわたって鹿児島、山口、大阪、京都、奈良の図書館を視察する。そこで伊波は財政的規模を奈良図書館に求め、運営に関しては湯浅半月京都図書館長のアドバイスを受けた。

2014年1月8日~20日 沖縄県立図書館「奈良県立図書情報館交流展示」

「戦争体験文庫」は、奈良県立図書情報館3Fの戦争体験文庫コーナーで公開。戦中戦後の体験に関する資料群で、全国の方々からの寄贈によって成り立っています。現在約5万点の資料を収集しています。 「戦争体験文庫」が当時の人々の思いや生活を知る手がかりになることを願っています。→奈良県立図書情報館

□1910年7月、伊波普猷は関西において比較的規模の狭小なる奈良県立図書館を視察し、湯浅京都図書館長のアドバイスを受けて沖縄県立沖縄図書館の図案を調製し其の筋へ提出したと、新聞に報じられた。私は、2008年5月8日に奈良県立図書情報館を初めて訪ねた。2Fで「Yahoo!」と「Google」の日本、アメリカでのサービス開始時期をみる。いずれも1990年代である。3Fで司書の人をわずらわして同図書情報館の前身で1909年に開館した奈良県立図書館の建物の写真を調べた。建物は戦後も図書館として使われたが、奈良県文化会館・図書館建設にともない。大和郡山城内に移築された。図書情報館の帰途、郡山城を訪ね、旧図書館の建物が今も健在で教育施設になっている。初期のころの奈良県立図書館長は奈良県内務部長が兼任していて、初代館長が小原新三、2代目が川越壮介であった。川越はのちに沖縄県知事となる。伊波普猷がアドバイスを受けた湯浅京都図書館長は湯浅吉郎(半月)といい明治・大正期の一流の文化人であったことは、1998年10月発行の京都府立『総合資料館だより』に詳しい。1909年4月に京都府立図書館の新館が岡崎に開館した。設計者は武田五一で湯浅館長は早くから児童閲覧室を設けていた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1910年5月、伊波の友人、八重山の岩崎卓爾が図書館に新渡戸稲造『英文武士道』など、漢那憲行が薄田泣菫『二十五弦』ほか、浦添朝忠は『資治通鑑』など700冊を寄贈。6月には末吉麦門冬が『俳句の研究』『蜀山人全集』などを寄贈している。かくして琉球学センターとも云うべき沖縄県立沖縄図書館は8月1日、那覇の南陽館で開館式を迎えた。折りしも8月22日は「日韓併合」があった。沖縄図書館の児童書は「中学世界、少女世界、少女之友、少年之友、日本少年、少年、少女、幼年之友、幼年画報」などがあった。

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

丸岡莞爾と「琉球史料」

丸岡莞爾1836-1898 幕末-明治時代の官僚,歌人。

天保(てんぽう)7年5月28日生まれ。鹿持雅澄(かもち-まさずみ)に国学をまなび,坂本竜馬(りょうま)らとまじわり脱藩して長崎にすむ。維新後,内務省社寺局長などをへて沖縄県知事,高知県知事となる。明治31年3月6日死去。63歳。土佐(高知県)出身。本姓は吉村。字(あざな)は山公。通称は三太,長俊。号は建山,掬月,蒼雨など。歌集に「蒼雨余滴」。(コトバンク)

1887年2月、森有礼文部大臣が来沖した。6月、尚家資本の広運社が設立され球陽丸を那覇-神戸間に運航させる。11月に伊藤博文総理大臣、大山巌陸軍大臣が軍艦で画家の山本芳翠、漢詩人の森槐南を同行して来沖した。1888年4月に大阪西区立売堀南通5丁目に琉球物産会社「丸一大阪支店」を設置する。9月18日に丸岡莞爾が沖縄県知事として赴任。10月には塙忠雄(塙保己一曾孫)を沖縄県属として赴任させる。丸岡知事在任中、琉球塗の監獄署にての改良、夫人による養蚕の奨励、歌人として護得久朝置、朝惟らと歌会での交友。そして「琉球史料」の編纂をさせた。1892年7月 沖縄県知事を解任され、故郷の高知県知事に転出。

<資料>1992年4月 南西印刷出版部『地域と文化』第70号 池宮正治「丸岡莞爾沖縄県知事の演説(速記録)」

1992年8月 南西印刷出版部『地域と文化』第72号 望月雅彦「丸岡莞爾関係資料にについて」

□丸岡桂 まるおか-かつら

1878-1919 明治-大正時代の歌人,謡曲研究家。

明治11年10月17日生まれ。丸岡莞爾(かんじ)の長男。歌誌「あけぼの」「莫告藻(なのりそ)」を創刊する。明治36年板倉屋書房を創立し,義弟松下大三郎と「国歌大観」を刊行。のち謡曲研究に専心,観世流改訂本刊行会を設立し,大正3年「謡曲界」を創刊した。大正8年2月12日死去。42歳。東京出身。号は月の桂のや,小桜など。→コトバンク

□丸岡明 まるおか-あきら

1907-1968 昭和時代の小説家。

明治40年6月29日生まれ。丸岡桂(かつら)の長男。昭和5年「三田文学」に「マダム・マルタンの涙」を発表。戦後「三田文学」復刊につくす。能楽の普及と外国への紹介にもつとめた。昭和43年8月24日死去。61歳。東京出身。慶大卒。著作に「生きものの記録」,「静かな影絵」(41年芸術選奨)など。→コトバンク

薬師寺:奈良市ホームページ

1971年11月ー琉球新報社、沖縄、那覇、名護の青年会議所と共催で文芸評論家・村岡剛と薬師寺管主・高田好胤を招き「文化講演会」開催。

高田好胤と真喜志康徳

高田好胤 たかだ-こういん

1924-1998 昭和-平成時代の僧。

大正13年3月30日生まれ。昭和10年12歳で奈良の薬師寺にはいり,橋本凝胤(ぎょういん)に師事。戦後薬師寺参観者のガイド役をつとめ,修学旅行生らに説教をつづける。42年同寺管主,43年法相宗管長。金堂の再建を計画し,100万巻般若心経写経勧進をおこす。51年落慶,のち西塔も再建。平成10年6月22日死去。74歳。大阪出身。竜谷大卒。著作に「心」「愛に始まる」など。

【格言など】やたらに忙しいのはどんなものでしょう。「忙」という字は「心が亡びる」と書きます。→コトバンク

薬師如来、右が日光菩薩、左が月光菩薩

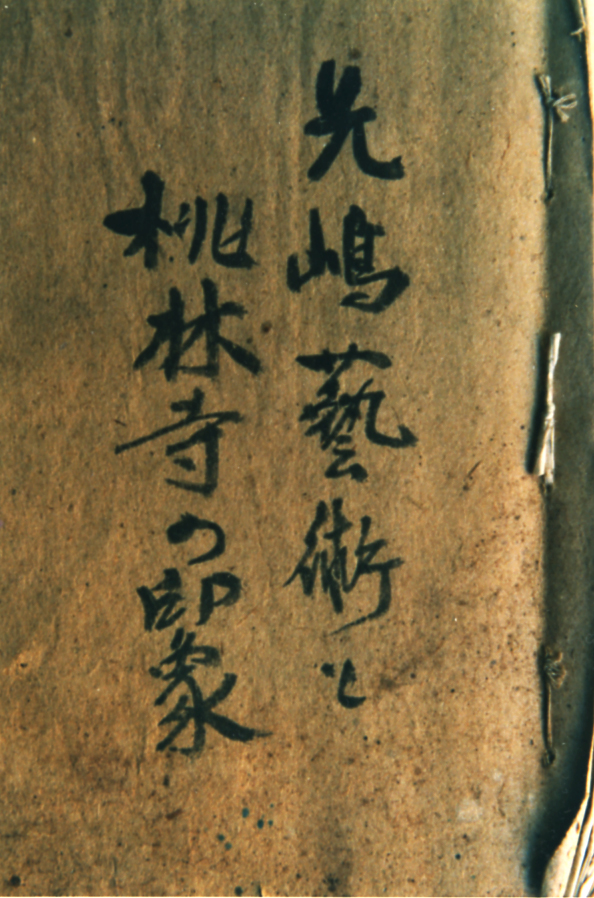

06/22: 鎌倉芳太郎①

鎌倉芳太郎年譜

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男

1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業

1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。

1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。

○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。

①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)

な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)

1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。

②平田松堂 ひらた-しょうどう

1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。

明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)

③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)

東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)

④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)

美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)

1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立

赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。

①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ

1853-1904 明治時代の実業家。

嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)

②赤星鐵馬

1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。

1901年(明治34年) 東京中学卒。

渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。

1910年(明治43年) 帰国。

1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。

1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。

1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)

③平山成信 ひらやま-なりのぶ

1854-1929 明治-大正時代の官僚。

嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)

1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。

鎌倉芳太郎、首里の座間味家に

□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄

1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。

9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。

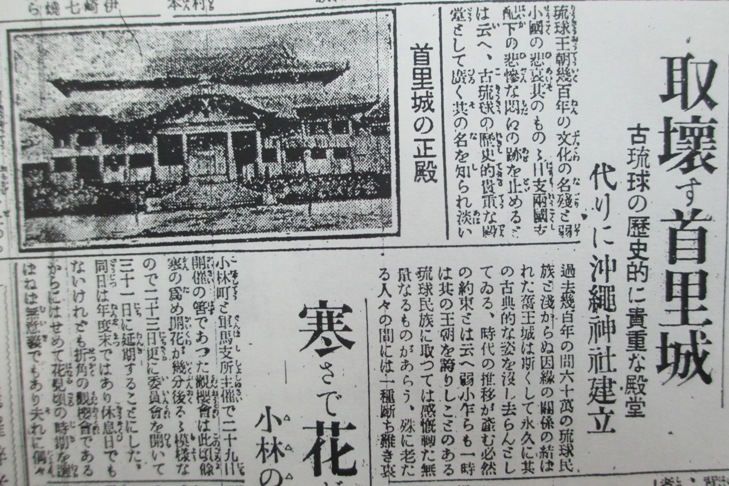

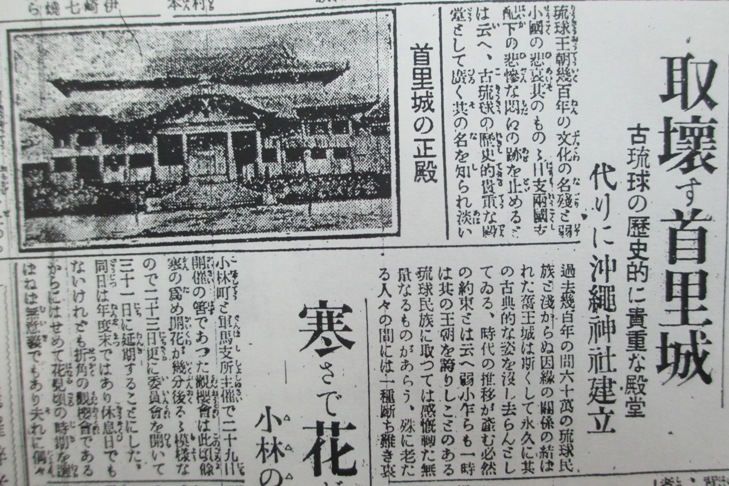

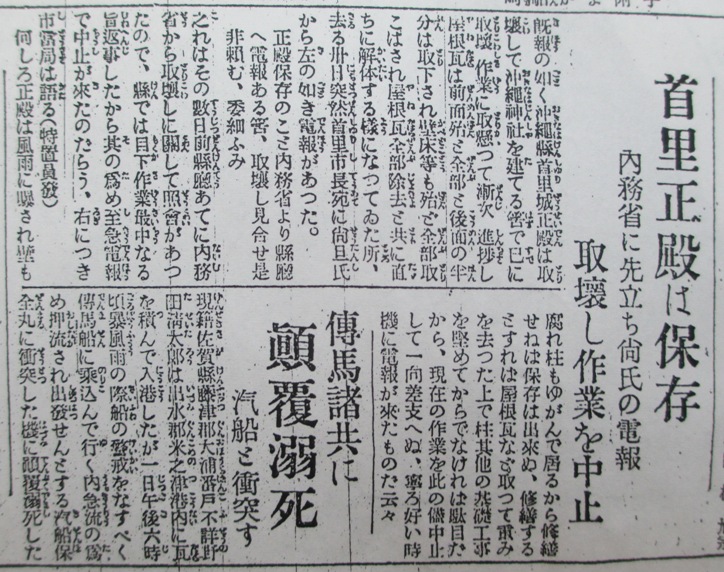

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

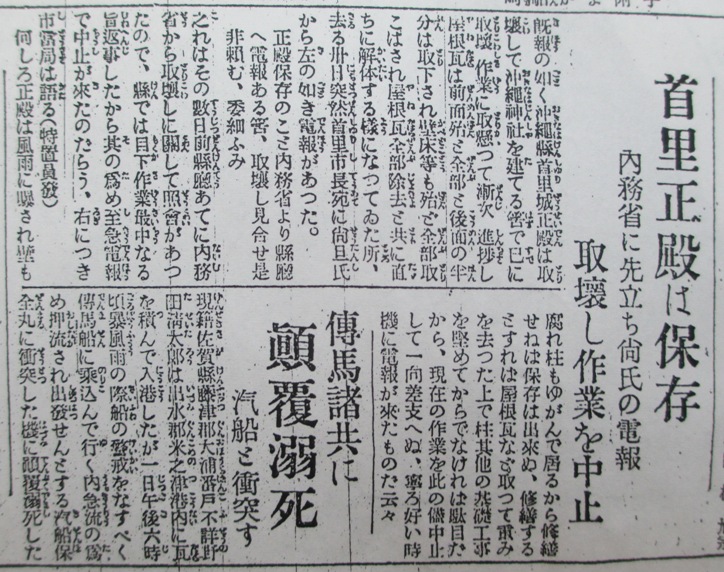

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

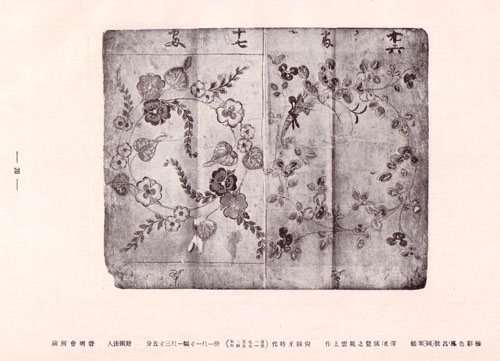

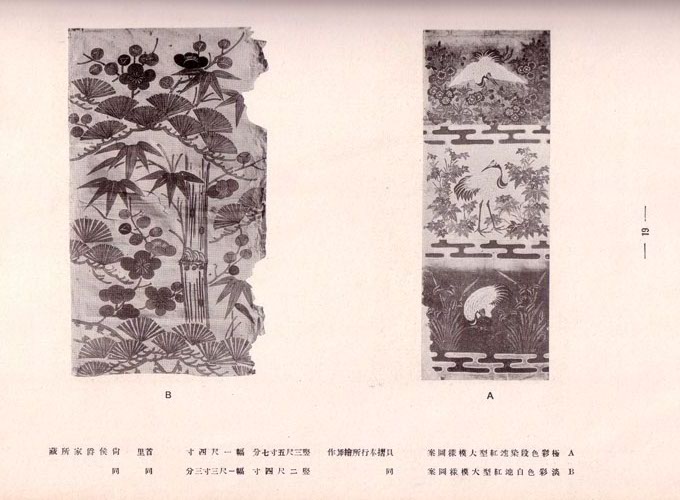

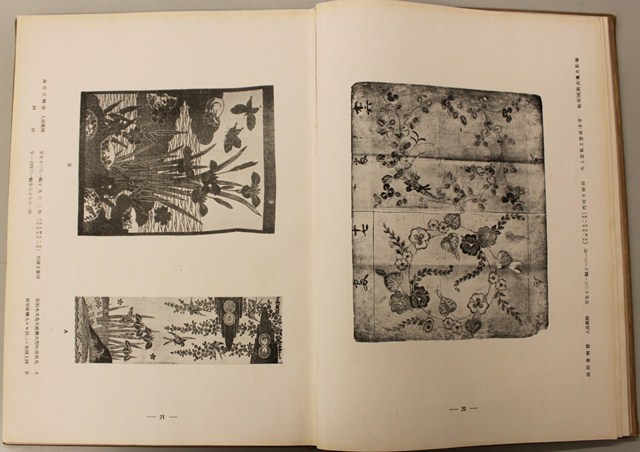

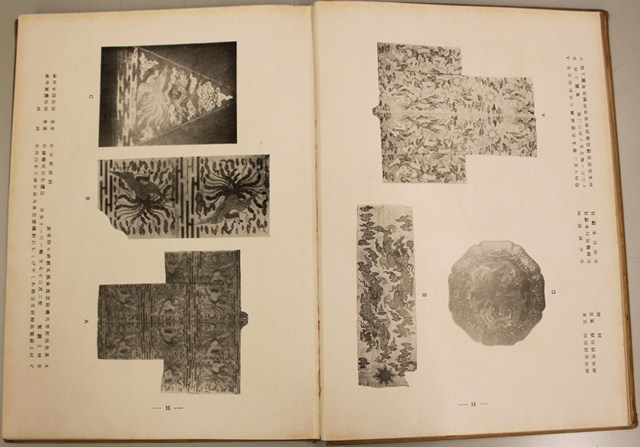

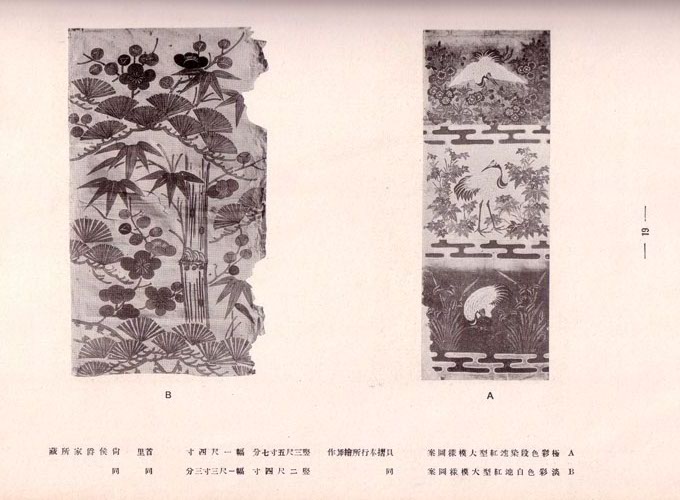

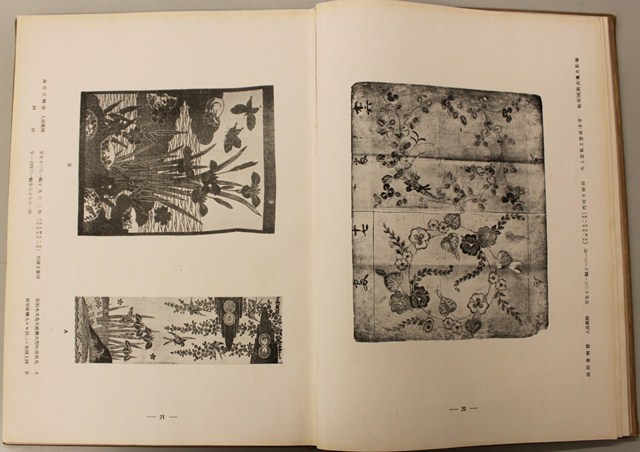

4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。

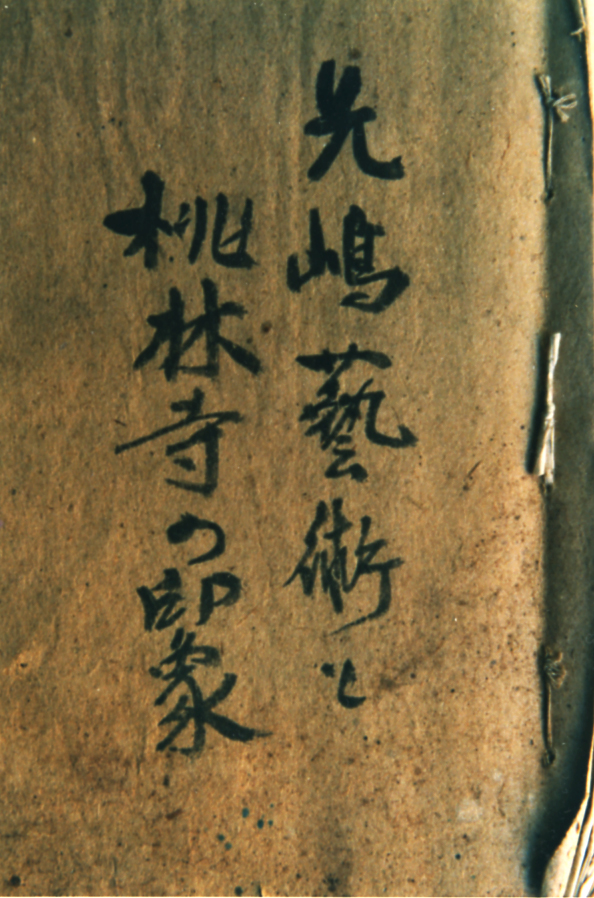

1924-4

1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。

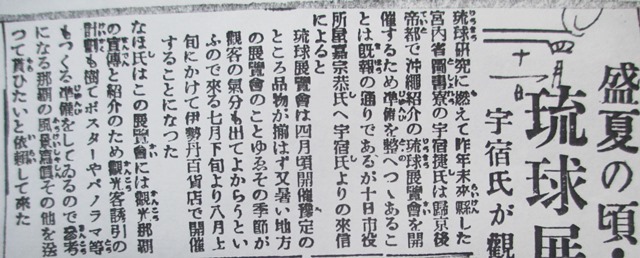

1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」

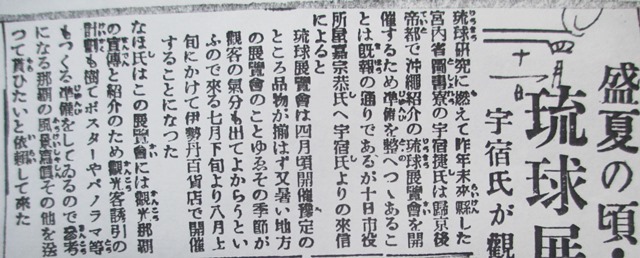

1925(大正14)年

9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)

12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて

12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」

1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」

1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。

9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。

12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」

1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。

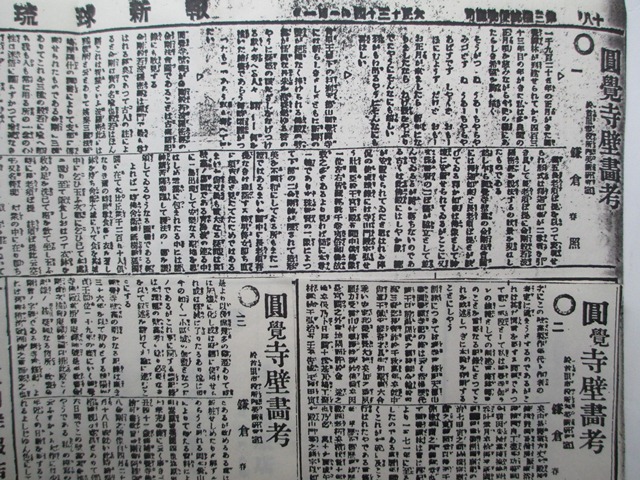

1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」

1927年

9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。

1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」

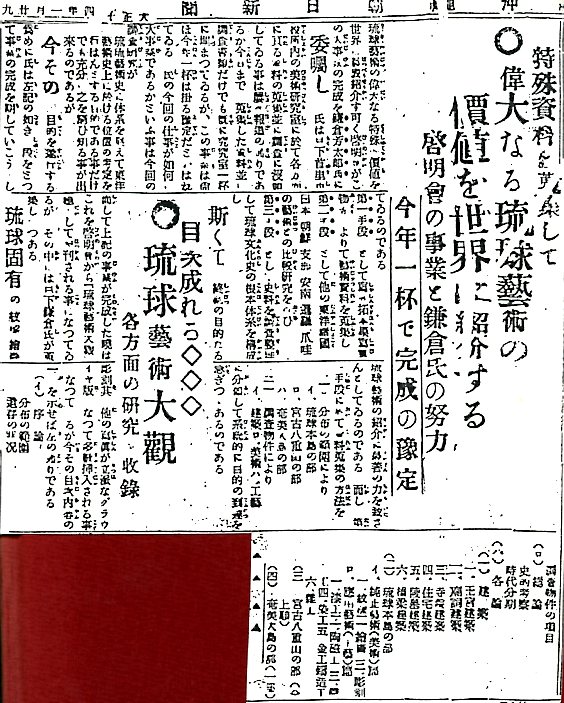

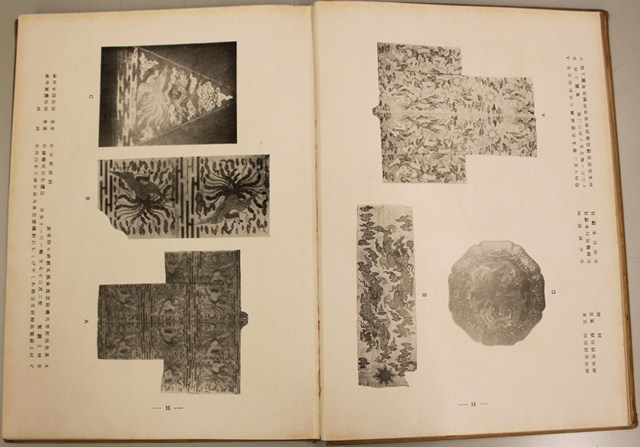

1928-12 『東洋工藝集粋』

『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」

1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」

1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部

1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』

1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)

(粟国恭子所蔵)

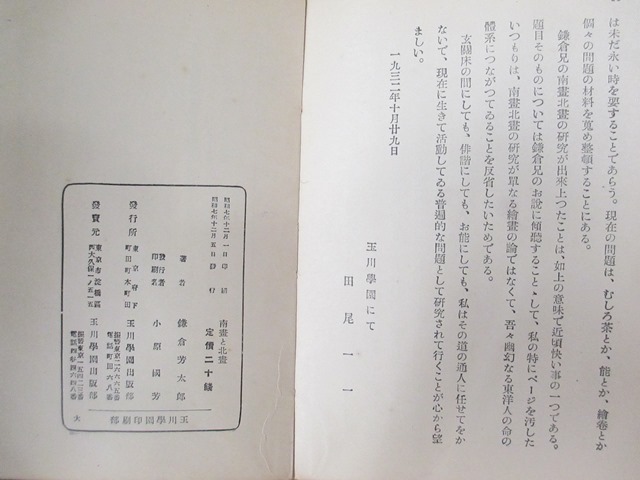

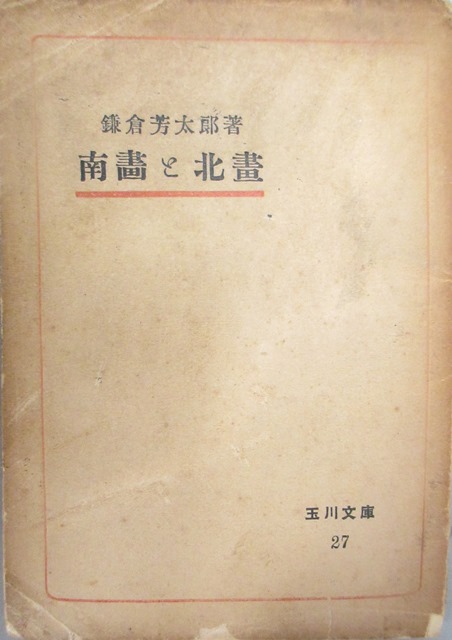

1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫

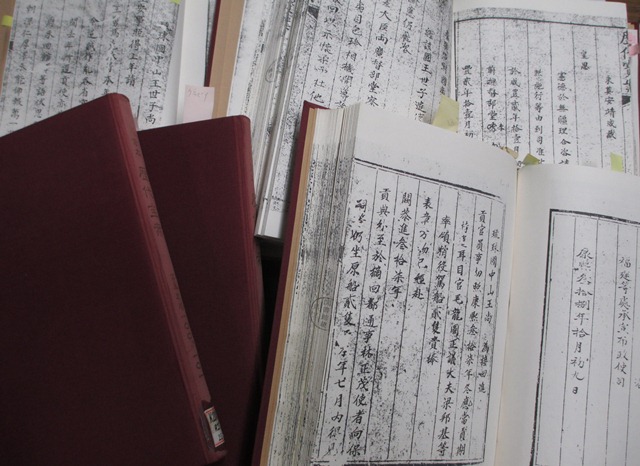

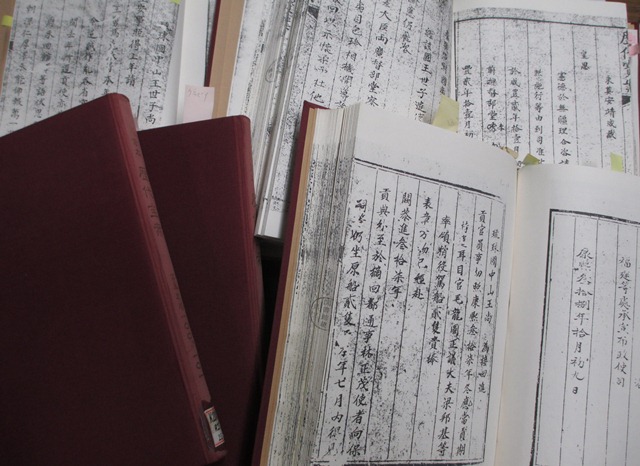

1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。

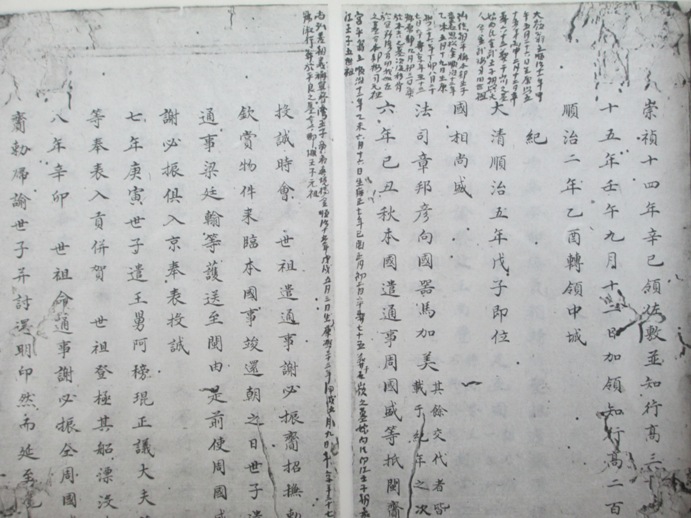

れきだいほうあん【歴代宝案】

琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)

1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」

1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』

1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」

1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖

1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。

1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)

1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。

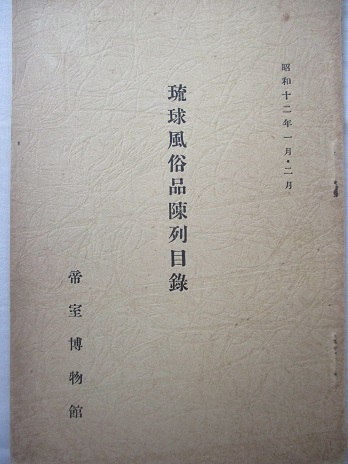

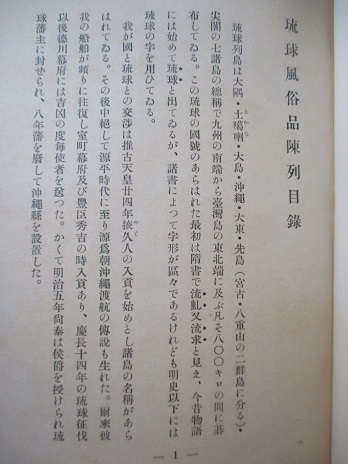

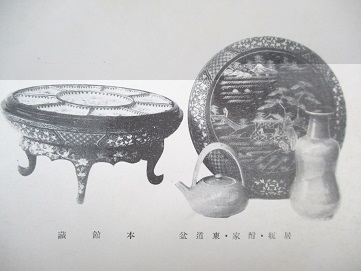

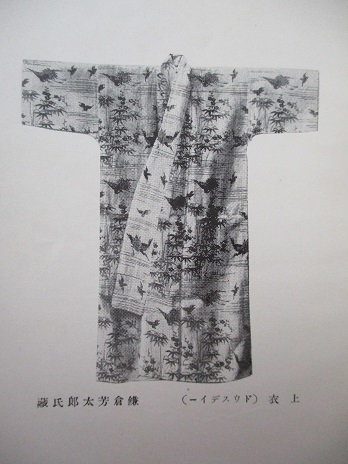

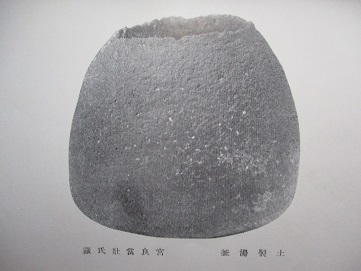

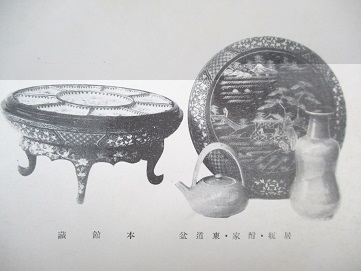

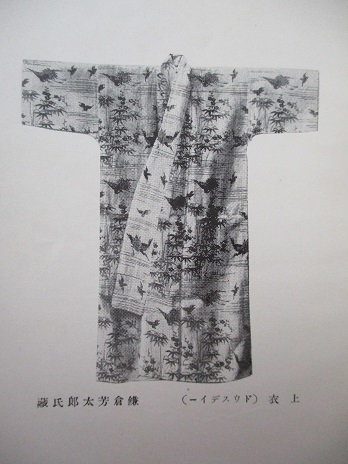

1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』

1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』

○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男

1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業

1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。

1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。

○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。

①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)

な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)

1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。

②平田松堂 ひらた-しょうどう

1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。

明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)

③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)

東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)

④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)

美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)

1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立

赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。

①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ

1853-1904 明治時代の実業家。

嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)

②赤星鐵馬

1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。

1901年(明治34年) 東京中学卒。

渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。

1910年(明治43年) 帰国。

1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。

1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。

1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)

③平山成信 ひらやま-なりのぶ

1854-1929 明治-大正時代の官僚。

嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)

1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。

鎌倉芳太郎、首里の座間味家に

□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄

1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。

9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。

1924-4

1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。

1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」

1925(大正14)年

9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)

12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて

12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」

1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」

1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。

9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。

12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」

1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。

1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」

1927年

9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。

1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」

1928-12 『東洋工藝集粋』

『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」

1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」

1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部

1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』

1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)

(粟国恭子所蔵)

1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫

1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。

れきだいほうあん【歴代宝案】

琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)

1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」

1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』

1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」

1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖

1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。

1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)

1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。

1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』

1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』

○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

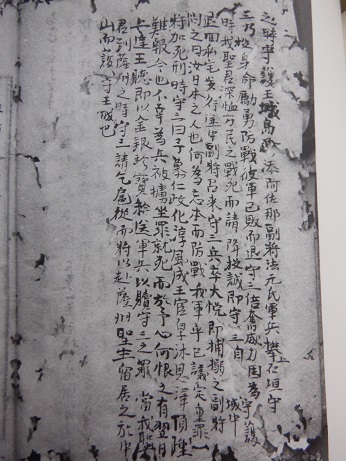

○琉球の泡盛は何時の頃より醸造せしか記録の微すべきなけれども、薩摩に齎らされしは天正十三年四月なりとす。薩人伊地知季安①著南聘紀考に「二十九日琉使祖庭、導信房、訪観貞第、為尚永王饋織物二端、大平布十端、焼酒一器、己亦進織物十端、竹心香、蝋燭二十挺、焼酒一器」とあり、其の以前には焼酒の名なきのみならず、更に島津義久が諸臣を集め聯歌の会を催し「飲之焼酒莫不珍賞焉」と云ふことあればなり。泡盛の琉球にて醸造を創めたるもこれより遠き以前のことにあらざるべし。焼酒が今云ふ泡盛のことなるは勿論なり。

①伊地知季安 いじち-すえやす

1782-1867 江戸時代後期の武士。

天明2年4月11日生まれ。薩摩(さつま)鹿児島藩士。文化5年藩の政変,近思録崩れで遠島となり,ゆるされたのち鹿児島で謹慎中に藩の史料を収集,おおくの著作をあらわした。嘉永(かえい)5年記録奉行,のち用人。その仕事は「薩藩旧記雑録」で有名。慶応3年8月3日死去。86歳。本姓は伊勢。初名は季彬(すえひで)。字(あざな)は子静。通称は小十郎。号は潜隠。 →コトバンク

国立文楽劇場の資料展示室をのぞいたことがある。三味線の歴史の説明に「三味線は、永禄年間(1558-1570)琉球から大阪の堺港に渡来したといわれ、型は三弦の蛇皮胴のものであったと推定されます」とあった。近代以前の琉球ロマンはおいおい後述するとして、ここでは「さまよへる琉球人」のイメージがつきまとう近代における琉球人の歩みを抽象的ではなく具体的に述べることとする。

○1918年9月1日 『日本及日本人』麦生(末吉安恭)「琉球三味線に就いて」

東儀鐵笛氏は嘗て三味線が琉球より渡来せしといふ旧説は真っ赤な嘘にて、慶長の頃には琉球にてもまだ用をなさざりし様なりと云はれたり、(日本及日本人548号参照)非三味線渡来説には如何なる有力なる憑■あるや知らずと雖も、慶長の頃には琉球でもまだ用をなさざりとは真っ赤な嘘にて、定西法師伝、御先祖記(松屋筆記引抄)等にも明らかなるが、琉球の記録に依れば、喜安日記慶長十五年四月十六日川内新田八幡に参詣の條にて「静に法施参らせ人々三絃の秘曲を弾しかば、宮中もすみわたり、誠に面白かりければ、神明も感激に堪ずやおぼしけん」とあり、薩摩三界まで三味線を携へ行ける程なれば、本国に於いて今だ用をなさざりしとは云ひ雖し。・・・・

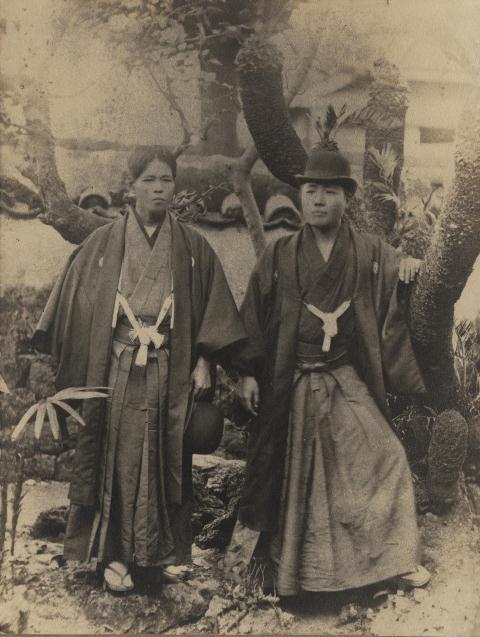

写真ー小橋川朝重

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(小橋川朝重撮影)

1922年9月15日『沖縄タイムス』広告「出張写真開業ー那覇市山下町1-22 小橋川朝重」

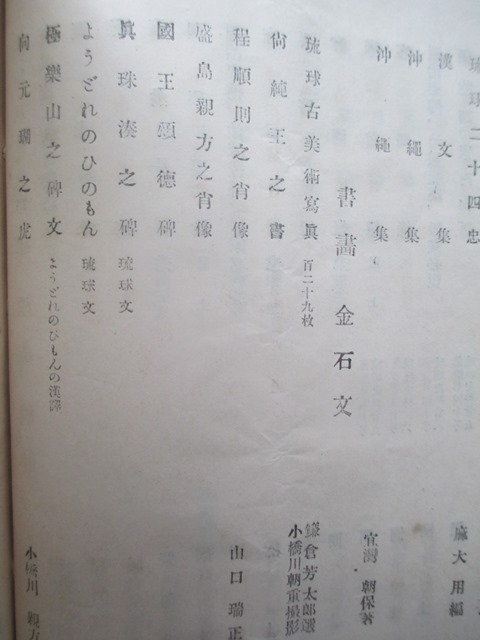

1924年2月 沖縄県立沖縄図書館『琉球史料目録』

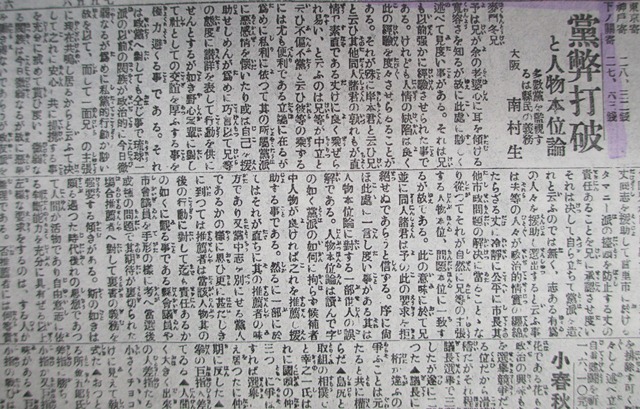

麦門冬と南村・小橋川朝明

1921年6月18日『沖縄タイムス』小橋川南村(大阪)「黨弊打破と人物本位論 多数黨を監視するは県民の義務」

1933年4月『沖縄教育』沖縄県教育会(島袋源一郎)印刷・向春商会印刷部(小橋川朝明)

小橋川南村「春のこころ」

○われも、また/老にけるかや/つくろひて/人にもの言ふ/昨日今日かな□折々は、/子供のやうに屋根裏に/登りて空を/眺めたりする□神の子よ、生れずあらば/かくまでに/物思ふ身に/あらざらましを(乳児紀逝く)□大聲に、/わめき狂はば/このこころ/癒えなんと思ひ/海濱に行く

2004年『沖縄県図書館協会誌』弟8号 新城栄徳

○私は南村・小橋川朝明の子息・朝二氏から話を聞き『近代日本社会運動史人物大事典』(1997年)の小橋川朝明について「琉球王府絵師・向元瑚や、琉歌人・小橋川朝昇を祖に持つだけあって、『沖縄毎日新聞』記者の時、『スバル』『創作』などに歌を投稿し文芸・美術評論もやる」と記した。麦門冬は南村に対し親友以上の関係を作ろうと、その兄・小橋川朝重の息子と自分の妹を結婚させた。が、この若い夫婦、我が儘育ちゆえ喧嘩ばかり。すぐ別れた。慌てた麦門冬、南村に「こんなことで僕らの友情は変わらない」と念を押した。麦門冬が水死したときの追悼式案内に南村は名を連ねているが、追悼文は書いていない。それだけ悲痛に暮れた。後に家族に「親友は持つものではない」と云うたという。

写真左からー麦門冬・末吉安恭、儀間泉南、小橋川朝重、真境名安興

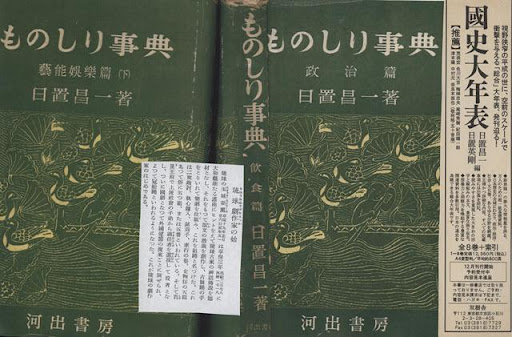

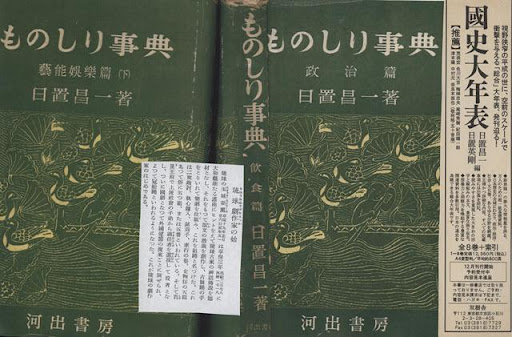

日置昌一 ひおき-しょういち 1904-1960 大正-昭和時代の日本文化史研究家。明治37年10月27日生まれ。小学校卒業後東京にでてはたらきながら,17年間上野の帝国図書館にかよいつづけて膨大な書物を読破。その博覧強記ぶりから「ものしり博士」といわれ,「国史大年表」「日本系譜綜覧」「ものしり事典」などおおくの著書を刊行。昭和35年6月9日死去。55歳。岐阜県出身。→コトバンク

①伊地知季安 いじち-すえやす

1782-1867 江戸時代後期の武士。

天明2年4月11日生まれ。薩摩(さつま)鹿児島藩士。文化5年藩の政変,近思録崩れで遠島となり,ゆるされたのち鹿児島で謹慎中に藩の史料を収集,おおくの著作をあらわした。嘉永(かえい)5年記録奉行,のち用人。その仕事は「薩藩旧記雑録」で有名。慶応3年8月3日死去。86歳。本姓は伊勢。初名は季彬(すえひで)。字(あざな)は子静。通称は小十郎。号は潜隠。 →コトバンク

国立文楽劇場の資料展示室をのぞいたことがある。三味線の歴史の説明に「三味線は、永禄年間(1558-1570)琉球から大阪の堺港に渡来したといわれ、型は三弦の蛇皮胴のものであったと推定されます」とあった。近代以前の琉球ロマンはおいおい後述するとして、ここでは「さまよへる琉球人」のイメージがつきまとう近代における琉球人の歩みを抽象的ではなく具体的に述べることとする。

○1918年9月1日 『日本及日本人』麦生(末吉安恭)「琉球三味線に就いて」

東儀鐵笛氏は嘗て三味線が琉球より渡来せしといふ旧説は真っ赤な嘘にて、慶長の頃には琉球にてもまだ用をなさざりし様なりと云はれたり、(日本及日本人548号参照)非三味線渡来説には如何なる有力なる憑■あるや知らずと雖も、慶長の頃には琉球でもまだ用をなさざりとは真っ赤な嘘にて、定西法師伝、御先祖記(松屋筆記引抄)等にも明らかなるが、琉球の記録に依れば、喜安日記慶長十五年四月十六日川内新田八幡に参詣の條にて「静に法施参らせ人々三絃の秘曲を弾しかば、宮中もすみわたり、誠に面白かりければ、神明も感激に堪ずやおぼしけん」とあり、薩摩三界まで三味線を携へ行ける程なれば、本国に於いて今だ用をなさざりしとは云ひ雖し。・・・・

写真ー小橋川朝重

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(小橋川朝重撮影)

1922年9月15日『沖縄タイムス』広告「出張写真開業ー那覇市山下町1-22 小橋川朝重」

1924年2月 沖縄県立沖縄図書館『琉球史料目録』

麦門冬と南村・小橋川朝明

1921年6月18日『沖縄タイムス』小橋川南村(大阪)「黨弊打破と人物本位論 多数黨を監視するは県民の義務」

1933年4月『沖縄教育』沖縄県教育会(島袋源一郎)印刷・向春商会印刷部(小橋川朝明)

小橋川南村「春のこころ」

○われも、また/老にけるかや/つくろひて/人にもの言ふ/昨日今日かな□折々は、/子供のやうに屋根裏に/登りて空を/眺めたりする□神の子よ、生れずあらば/かくまでに/物思ふ身に/あらざらましを(乳児紀逝く)□大聲に、/わめき狂はば/このこころ/癒えなんと思ひ/海濱に行く

2004年『沖縄県図書館協会誌』弟8号 新城栄徳

○私は南村・小橋川朝明の子息・朝二氏から話を聞き『近代日本社会運動史人物大事典』(1997年)の小橋川朝明について「琉球王府絵師・向元瑚や、琉歌人・小橋川朝昇を祖に持つだけあって、『沖縄毎日新聞』記者の時、『スバル』『創作』などに歌を投稿し文芸・美術評論もやる」と記した。麦門冬は南村に対し親友以上の関係を作ろうと、その兄・小橋川朝重の息子と自分の妹を結婚させた。が、この若い夫婦、我が儘育ちゆえ喧嘩ばかり。すぐ別れた。慌てた麦門冬、南村に「こんなことで僕らの友情は変わらない」と念を押した。麦門冬が水死したときの追悼式案内に南村は名を連ねているが、追悼文は書いていない。それだけ悲痛に暮れた。後に家族に「親友は持つものではない」と云うたという。

写真左からー麦門冬・末吉安恭、儀間泉南、小橋川朝重、真境名安興

日置昌一 ひおき-しょういち 1904-1960 大正-昭和時代の日本文化史研究家。明治37年10月27日生まれ。小学校卒業後東京にでてはたらきながら,17年間上野の帝国図書館にかよいつづけて膨大な書物を読破。その博覧強記ぶりから「ものしり博士」といわれ,「国史大年表」「日本系譜綜覧」「ものしり事典」などおおくの著書を刊行。昭和35年6月9日死去。55歳。岐阜県出身。→コトバンク

2019年5月 後田多敦(神奈川大学准教授)『救国と真世ー琉球・沖縄・海邦の史志』(株)Ryukyu企画(琉球館)☎098-943-6945 FAX:098-943-6947

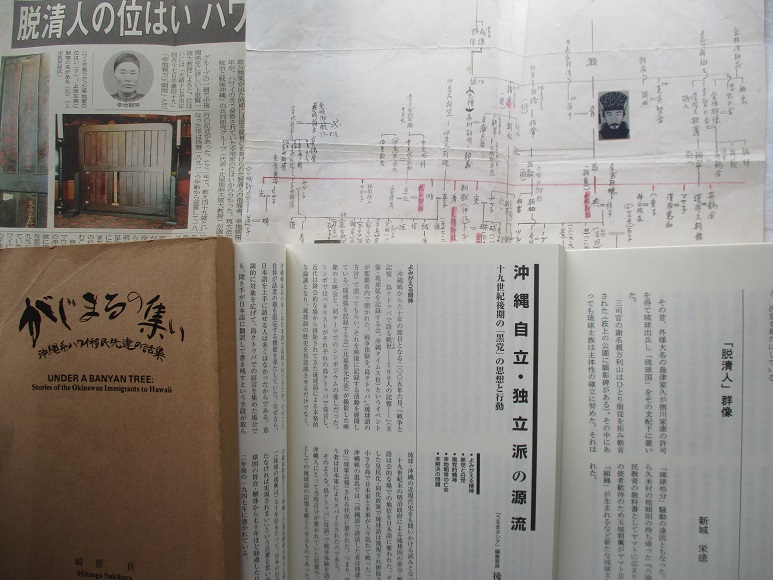

上記の著に後田多氏が2013年に『うるまネシア』16号に載せた「幸地朝常(向徳宏)の『帰郷』の意味」、2012年『地域研フォーラム』29号の「全国版『人事興信録』のなかの幸地朝瑞」も収録されているので関連/新城栄徳「尚家と幸地家の関係図」/1980NENN0月 崎原貢『がじまるの集い 沖縄系ハワイ移民先達の話集』「幸地朝則」/2001年11月8日『沖縄タイムス』「脱清人の位はい ハワイに」/2005年10月『現代の理論』後田多敦「沖縄自立・独立派の源流ー十九世紀後期の『黒党』の思想と行動」/2005年1月『うるまネシア』6号 新城栄徳「『脱清人』群像」

2019年5月『月刊琉球』№66 後田多敦「百四十年を耐えた『堅忍因循の気質の土人』」/當間文信「農業の現場からー私の『ドラバタ』はホップ・ステップ・ジャンプ㊤」/しもじけいこ「宮古IN-バブル狂騒曲~住民の暮らし破壊?~」/与那嶺功「沖縄振興ー『明治維新150年』を問う 大東亜・植民政策・ナショナリズム⑩」

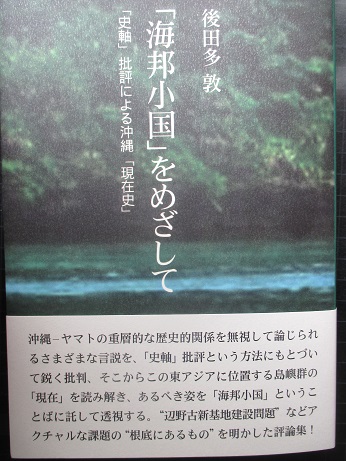

2016年7月 後田多敦『「海邦小国」をめざして「史軸」批評による沖縄「現在史」』出版舎Ⅿugen(〒900-0013 那覇市牧志1-4-31-2F ☎FAX:098-863-2562)

まえがき 「海邦小国」の記憶と現在

第1章 「海邦小国」をめざして

第2章 「海邦小国」思想の源流

第3章 「海邦小国」を拒むもの 批判論集

小説「テンペスト」の比喩と歴史像 歴史修正主義批判

沖縄の批評における「史軸」の重要性 ヤマトに立脚する内外の言説批判

沖縄とヤマトの歴史は「真逆」である 「冊封儀礼」再現に関する新聞投稿への批判

「ミスリード」の仕掛け 森宣雄氏の仲井眞知事擁護論批判

沖縄の歴史文化を否定する動き 二つの住民訴訟の持つ意味

問われる沖縄の主体性 沖縄の主権を簒奪するヤマトとそれに迎合する沖縄人批判

「差別」「植民地」をめぐる沖縄知識人の言説 高良倉吉氏批判

第4章 「海邦小国」をめぐる諸相

(1)沖縄「現在史」

(2)沖縄人の生きざま

2013年12月27日『琉球新報』「関係者によると、仲井真知事が(辺野古埋め立て)承認を表明する27日の記者会見の発表文や想定問答は、高良倉吉副知事を中心にまとめられている。」

2013/04/28 -アベ 政権は、サンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日を「主権回復の日」と位置づけ式典を開いた。県民にとって「屈辱の日」とされる4・28に「主権回復」の式典を開くことは「再び沖縄切り捨てを行うものだ」と、県民は怒っているが、仲井眞県政は、その式典に副知事を送り込んだ。○「差別」「植民地」をめぐる沖縄知識人の言説 高良倉吉氏批判)ー副知事だった高良氏は、仲井眞沖縄県知事の名代として式典に参加している。(略)この場の体験は高良氏にとって「差別」を「思い知る場面」ではなかったようだ。氏が歴史家であることを考えれば、これは衝撃的な告白である。/「ミスリード」の仕掛け 森宣雄氏の仲井眞知事擁護論批判(2016年7月 後田多敦『「海邦小国」をめざして「史軸」批評による沖縄「現在史」』出版舎Ⅿugen

2005年12月『うるまネシア』第7号□後田多敦「記憶の風景を訪ねて(1)ー鄭迵謝那親方利山顕彰碑ー」

鄭迵・謝名親方利山顕彰碑 と神坂次郎氏○鄭氏の門中(一族)によって1983年3月に建てられた顕彰碑が元の久米村に近い那覇市若狭の旭ヶ丘公園にある。

写真左から後田多敦さん、出版社社長、神坂次郎氏、新城栄徳

山之口泉さんと後田多敦氏

今はネット時代である。国家公務員などの経歴は検索すればすぐ分かる。□沖縄県警本部長の村田隆(むらた・たかし)は東大卒。1984年警察庁。警視庁第1方面本部長、警察庁国際テロリズム対策課長などを経て、2009年10月から大阪府警刑事部長。50歳。福岡県出身とある。沖縄県警本部長になったのは警察庁国際テロリズム対策課長の経歴が買われたかも知れない。□松井一郎は、競艇場の照明など電気設備の利権を一手に握っている笹川グループの一員 。競艇利権は、松井知事の父親である元府議会議長の松井良夫元府議から引き継いだもの。 父親の良夫元府議会議長は、知る人ぞ知る故笹川良一の直系の子分だった人物 。父親の良夫元府議会議長は笹川良一払い下げの超豪華なキャデラックを乗りまわしていたぞな、もし。

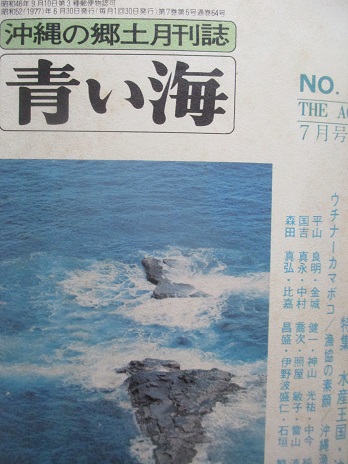

1979年 沖縄の雑誌『青い海』6月号 伊高浩昭「社大党ユートピアーメキシコ政党からの連想ー」

伊高浩昭ージャーナリスト。東京都出身。1967年からラテンアメリカ(ラ米)全域を取材。元共同通信記者。2005年から立教大学ラテンアメリカ研究所「現代ラ米情勢」担当講師。ラ米、スペイン、沖縄、南アなどについての著書多数。最新の著書は『ラ米取材帖』(2010年ラティーナ社)。最新の翻訳書は『フィデル・カストロ みずから語る革命家人生』(上下、2011年岩波書店)。→「伊高浩昭ブログ」

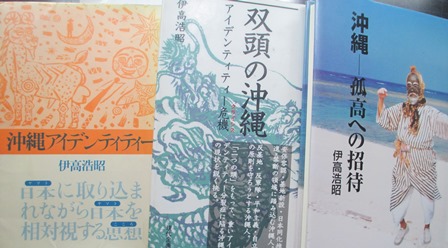

1986年10月 伊高浩昭『沖縄アイデンティティー』マルジュ社

○10、沖縄のマスメディアー新沖縄文学/雑誌は、タイムス刊行の季刊『新沖縄文学』と、青い海出版社の月刊(年10回)『青い海』が有力である。新沖縄文学は文学雑誌として発足したが、いまでは「文化と思想の総合誌」と銘打つ総合雑誌となっている。43、44両号では「八〇年代・沖縄は生き残れるか」という興味深い特集を組んだ。当時の編集者は、かつての反復帰論者として名高い新川明だった。新沖縄文学は『朝日ジャーナル』と『世界』の性格を合わせもったような思想誌である。『青い海』は「沖縄の郷土月刊誌」と形容通り、豊かな沖縄の自然、民俗、社会などのテーマをやさしい文章で綴る「市民誌」である。沖縄の文化人は、タイムス、新報両紙の文化面で主張するように、、新沖縄文学、青い海両誌を重要な活動の場にしている。両紙と両誌は「沖縄の良心」を守るため苦悩している。

○11、琉球処分 沖縄語 共通語ー沖縄国会に爆竹/1971年10月19日午後の衆議院本会議で首相佐藤栄作が所信表明演説をしていたとき、超満員の傍聴席で突然、爆竹が鳴り、煙がたちこめた。そしてビラが舞った。その場でつかまった男性二人、女性一人の三人は、いずれも沖縄出身で、「沖縄青年同盟」を名乗った。小さな、ガリ版刷りのビラには、「沖縄青年同盟行動隊」の名で、次のような文章があった。「すべての在日沖縄人よ、団結して決起せよ。沖縄は明治以来、ドレイ的な扱いをされてきた。沖縄返還協定は、沖縄を併合しようとするものである。いまこそ勇気を持って立ち上がれ。祖国への幻想を捨てよ。解放への道は、日本大和への反逆と米帝との闘いである」 爆竹事件裁判/爆竹事件の裁判は、72年2月16日、東京地裁で始まった。検察は、真久田正(22)、本村紀夫(23)、島添久子(21)の沖縄出身の三被告を、「建造物侵入」と「威力業務妨害」で起訴していた。(略)

○14、三三回忌後の人びと/浦崎康華

2001年4月 伊高浩昭『双頭の沖縄 アイデンティティーの危機』現代企画室

○「沖縄イニシアティブ」論争ー高良倉吉らの登場は以前から予感されたものだったが、日本の思想的先兵と沖縄の内側に明確な姿を現し、沖縄の一層の日本同化を促すため沖縄のアイデンティティーを壊しつくり変えていこうとしはじめたところが、以前にはなかった現象だ。(略)高良は、大城立裕らとともに沖縄海洋博の理念作りに参画したり、首里城復元に歴史家として関与したり、「琉球の風」というNHK大河ドラマの歴史考証をしたりしているが、これらの仕事を実績として強調している。大田県政時代には保守陣営の知事候補の1人だとうわさされ、稲嶺恵一が知事選に出馬するころから稲嶺のブレーンになっていた。(略)高良倉吉は、安保支持と歴史見直し主義を掲げ政府と強調する立場を明確にしたことで、自ら学者生命に見切りをつけたかに見える。

2002年11月 伊高浩昭『沖縄ー孤高への招待』海風書房

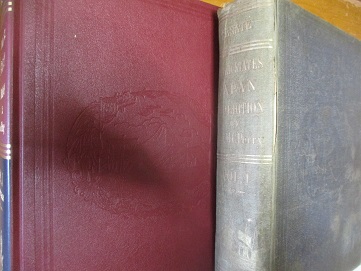

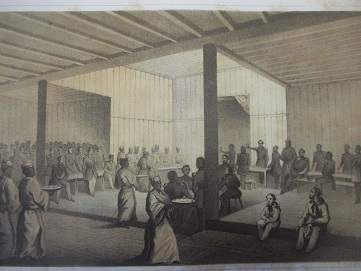

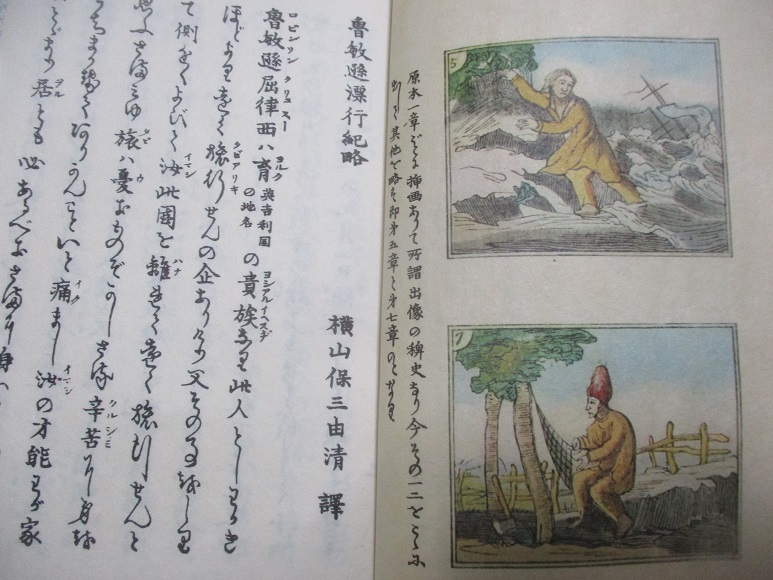

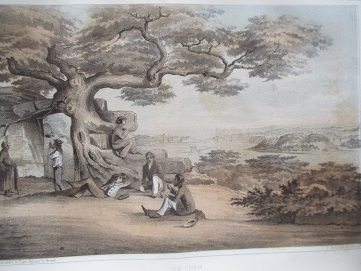

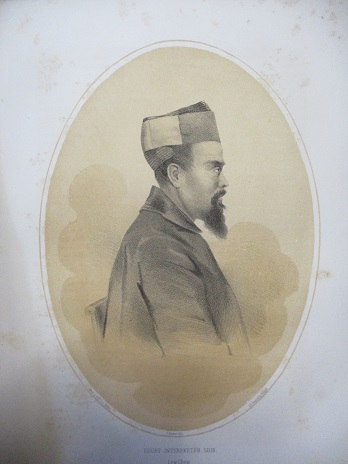

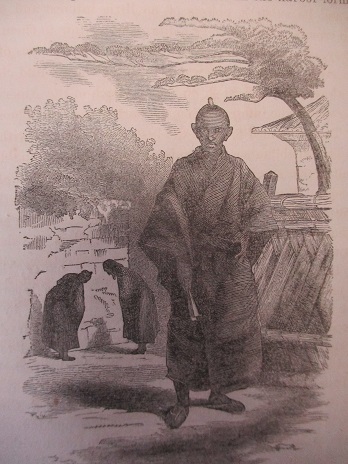

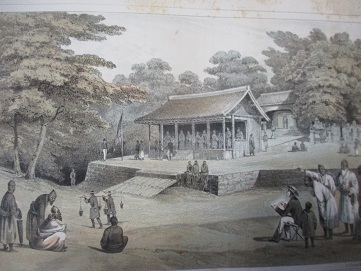

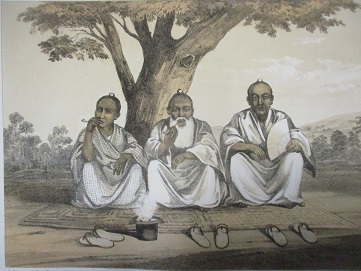

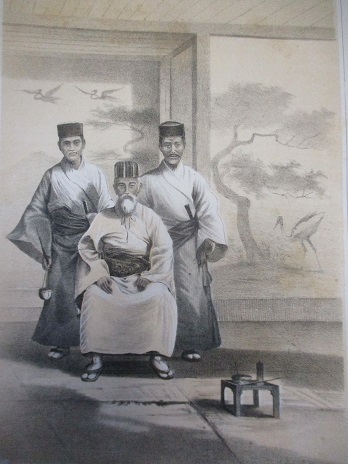

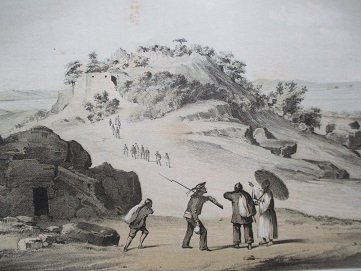

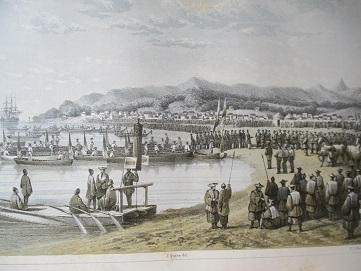

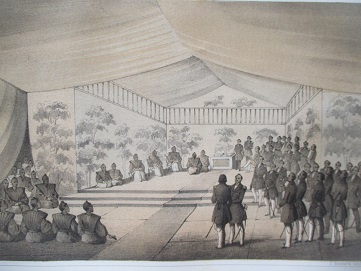

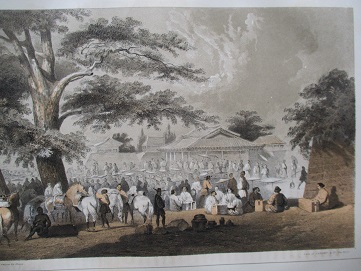

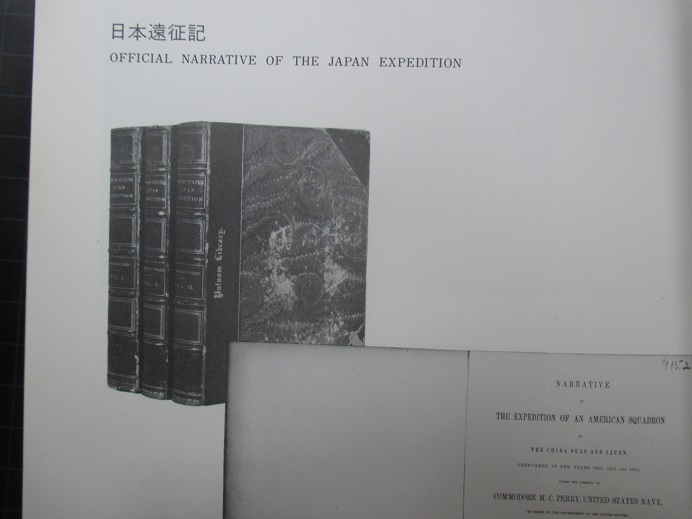

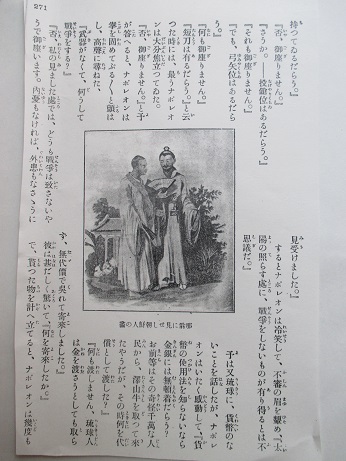

04/10: 『ペリー提督日本遠征記 』1856年アメリカ政府発刊

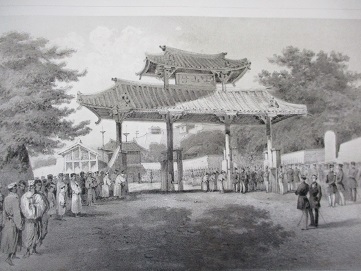

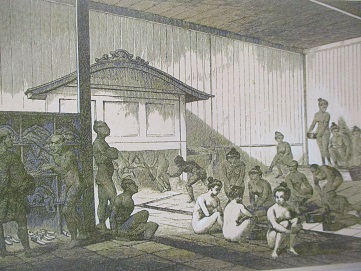

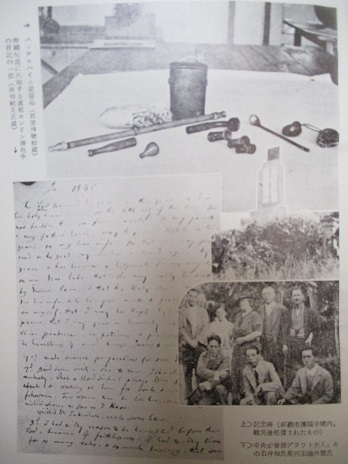

『ペリー提督日本遠征記』はペリー提督自身の日記とその部下の日誌や報告書などから編集された記録。同書には、琉球や小笠原諸島、浦賀や横浜、下田や箱館での様々な出来事が記され、多くの石版画や木版画の挿絵が掲載されている。挿絵は、艦隊に従軍した写真家のエリファレット・ブラウン・ジュニアが撮影したダゲレオタイプや、画家のウィリアム・ハイネらが描いた絵をもとに作成されたもの。エリファレットが当時撮影したダゲレオタイプは数枚の現存が確認できるのみで、ほとんどがいまだに発見されていない。石版画や木版画には、ダゲレオタイプをもとに作成された鮮明な画像が描かれている。→JCIIフォトサロン2019年7月

左、復刻版、右、『ペリー提督日本遠征記 』1856年アメリカ政府発刊

講談社の『日本写真年表』に「1853年(嘉永6)年、5月アメリカのペリー艦隊の従軍写真師Eブラウン.Jr琉球を撮影する」とあり、また那覇のニライ社から刊行された『青い眼が見た「大琉球」』の中にその撮影状況の石版刷りが掲載されている。

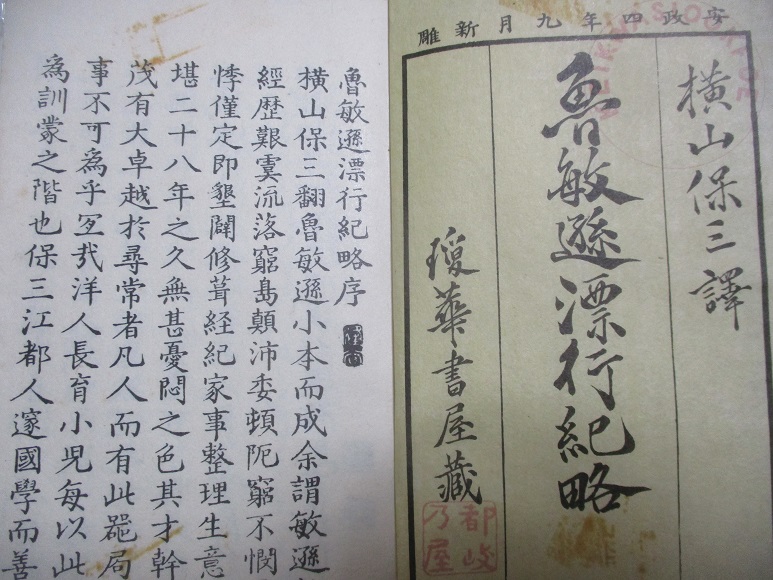

1857年年9月、横山由清訳『魯敏遜漂行紀略』。川上冬崖の色刷木版挿絵

ミシシッピ号(USS Mississippi)は、米国海軍の蒸気外輪フリゲート艦である。名前はミシシッピ川に由来する。マシュー・ペリー代将の個人的な監督の下、フィラデルフィア海軍工廠で起工。1841年12月に就役した。嘉永6年(1853年)のペリーの日本来航の際の四隻の黒船の1隻。 →ウィキ

□左の石版画より右の方が末吉安扶に似ていると思われる。

1981年9月 山口栄鉄『異国と琉球』本邦書籍□付録「琉球を語る」ー師弟交信録より(外間政章先生との往復書簡)

外間ー私は先日首里儀保在住の末吉安久氏を訪ねました。氏は元首里高校の美術の先生だった方で、この方の祖父が毛玉麟のようであります。那覇長官を勤めた人は安久氏の祖父安扶だったとのこと。(略)安久氏の長兄安恭は麥門冬と号し新聞記者で有名な作家でしたが、那覇港での事故で溺死された方です。安恭氏は存命中、ブラウン(ペルリ提督一行)の描いたあの威厳のある琉球人の肖像画を見て、これは自分達のタンメーを描いたものといつも話していたそうです。(1901年6月ー末吉安扶没)

末吉麦門冬の甥で「江戸上り」研究家・佐渡山安治氏は本邦書籍発行の『江戸期琉球物資料集覧』第4巻に「琉球使節使者名簿」で1850年(嘉永3)の琉球使節の正使・玉川王子尚愼、副使・野村親方 向元模、儀衛正・魏國香ら99名の一人賛渡使・末吉親雲上を安扶としている。中に後の三司官・与那原良傑も居る。

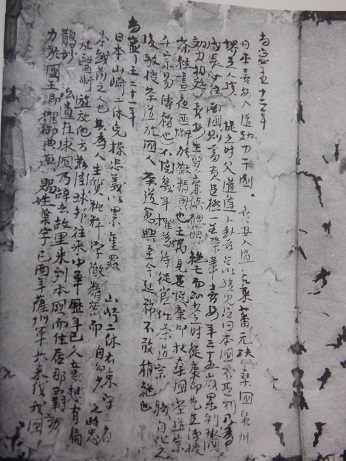

牧志朝忠 生年:尚灝15(1818)没年:尚泰15.7.19(1862.8.14)幕末期の琉球国末期の首里士族。当初は板良敷,次いで大湾,のちに牧志と称した。中国語や英語に堪能で異国通事となる。開化路線を展開した薩摩藩主島津斉彬 から目をかけられ,尚泰10(1857)年には軽輩出ながら表十五人(首里王府の評議機関)の内の日帳主取にまでのぼった。しかし,斉彬の死(1858)を契機に,首里王府内の守旧派は斉彬によって罷免された三司官座喜味盛普の後任人事をめぐる疑獄事件の首謀者として牧志,御物奉行恩河朝恒,三司官小禄良忠を逮捕・投獄した(牧志・恩河事件)。事件は牧志が鹿児島で座喜味を誹謗したことや,その後任選挙において贈賄などによる画策を図ったとの風聞に端を発していた。首里王府の守旧派は,フランス艦船購入の対外政策や斉彬路線に難色を示す座喜味の追放,国王廃立の陰謀を企てたものとの嫌疑をかけたが,明白な証拠をあげることができず,すべて牧志の自白によって審理が展開された。その結果,牧志は久米島へ10年の流刑,小禄は伊江島の照泰寺へ500日の寺入れ,恩河は久米島へ6年の流刑とされた。だが恩河は尚泰13年閏3月13日に獄死。牧志は薩摩藩によって英語教授役とするため保釈されたが,鹿児島への途上,伊平屋島沖合いで投身自殺したとされる。<参考文献>金城正篤「伊江文書牧志・恩河事件の記録について」(『歴代宝案研究』2号) (豊見山和行)

金武番所/

→琉球切手

画家ハイネが実景から写生したものを、黄・淡藍・墨の3色刷の砂目石版に複製した「下田の公衆浴場の図」

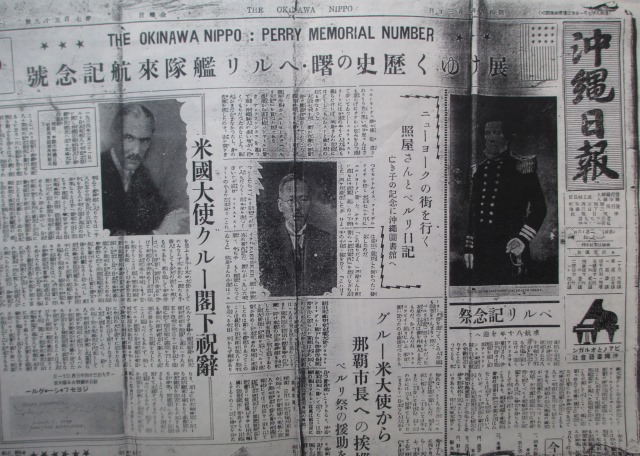

1934年3月30日ー『沖縄日報』「展けゆく歴史の曙・ペルリ艦隊来航記念号」/沖縄日報主催「ペルリ日本来航80年記念祭」講演/神田精輝・島袋源一郎

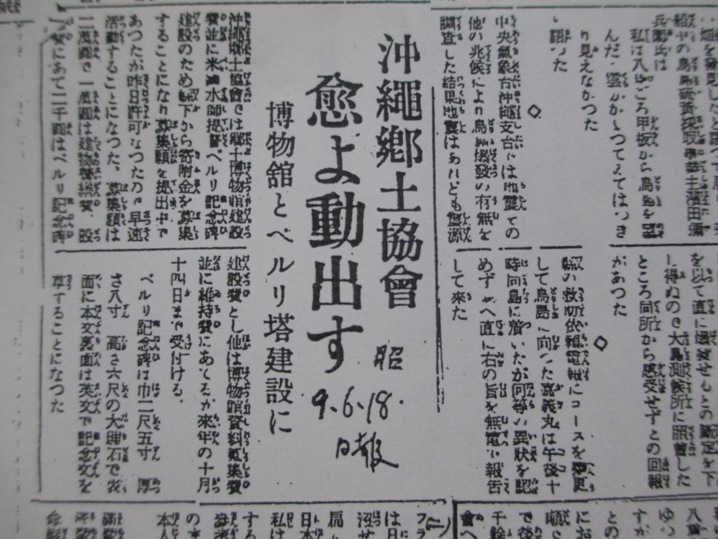

1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。

関連○2015年3月 『記憶と忘却のアジア』青弓社 泉水英計「黒船来航と集合的忘却ー久里浜・下田・那覇」

1982年3月 『ペリー来航関係資料図録』横浜開港資料普及協会

1982年3月『沖縄県史料 前近代2 ペリー来航関係記録1』沖縄県教育委員会

2003年5月30日『琉球新報』「ペリー来琉150周年」

1849年に始まる”ゴールドラッ シュ”に唯一、日本人として足 跡を残したのはジョン万次郎 だといわれる。1841年、14歳の とき漁に出て足摺岬沖で漂流、 鳥島に漂着し、幸運にも米捕鯨 船に救出されその後、捕鯨船長 他の庇護もありアメリカ暮らしと なる。当時は鎖国政策のため、 うかつに本国に戻れなかった時 代だ。望郷の念、止みがたく、帰国 に必要な資金を稼ぎ出すため ゴールドラッシュの噂を耳にし た万次郎はカリフォルニアを目 指した。金鉱で働き二カ月余り で600ドル(当時)の金を得て 1 8 5 2 年 に 首 尾 よく 帰 国 を 果 た す 。

アメ リ カ 移 民 の日 本 女 性 第 1 号ー 同じころの日本、1868年秋、 会津藩が薩摩藩・土佐藩を中心とする明治新政府軍に攻め入られ 鶴ヶ城が陥落した。翌年の春、会津に見切りをつけ、新天地カリフォルニアに渡った藩の一団があっ た。当時、会津藩に使えていたオランダ国籍のヘンリー・シュネル という人物が、農園をつくるため カリフォルニアに土地を購入「Wakamatsu Tea & Silk Farm Colony」と名付け、養蚕やお茶な どの栽培を計画したのだ。藩士と 家族37名が、開拓団に加わった。 長らく知られていなかったが、こ の一団にシュネルとその子どもの 世話係として加わった”おけい”と呼ばれる少女がいた。横浜から米船籍のチャイナ号という船に乗った 一行は、サンフランシスコに到着。 そこからは蒸気船でサクラメント 川を遡り、さらに荷馬車でゴールド ラッシュに沸くコロマ村のゴールド ヒルという原野に落ち着いた。天候 不順(干ばつ)や資金不足から、わずか2年でこの事業は失敗し解体に至る。一説には鉱山作業の影響 で近くの水源が「鉄分と硫黄」に 汚染されていたためともいわれる。

若松コロニーの存在の風化とともに人々の記憶から遠ざかる。コ ロニーも消滅して40年余が過ぎ た1915年(大正4年)の初夏、現地で農園を経営する日本人と邦字新聞「日米新聞」の記者によって, この墓が発見される。最初はなぜこんなところに19歳 の日本人女性の墓があるのか分か らなかったが、近くに住むビーアカ ンプ家を訪ねたところ、そこでおけいの存在と若松コロニーのことを知る。コロニーがなくなった後、おけいはこのビーアカンプ家に引き 取られ働き、同じように引き取られた日本人の桜井松之助らが、おけいのために現地に墓を建てたこ ともわかった。翌年、日系新聞の記 事が掲載され、大きな反響を呼び 世間の知るところとなった。訪れる人もいない墓には、「OKEI」と刻まれていた。「In Memory of OKEI Died 1871, Aged19 years, (A Japanese Girl)おけいの墓 行年一九才」。 2014年 12月、友人とコロマを訪ねた折におけいの墓のある ゴールドヒルに立ち寄った。 コロマから南に8キロほどか。

関連右〇おけいは、会津藩軍事顧問のプロシア人、ヘンリー・スネル家の子守役でした。戊辰戦争後、スネルをリーダーとする会津藩士らとともにカリフォルニアに入植しましたが、開拓に失敗、移民団は離散してしまいました。残されたおけいは、アメリカ人に引き取られましたが、熱病にかかり、19歳の短い生涯を終えました。カリフォルニア州ゴールドヒルと同様の墓が背あぶり山にたてられています。 →会津若松観光ナビ

ゴールドラッシュ時代、数多い絞首刑が行われたので、「ハングタ ウン」とも呼ばれるプラサビルへ の途中の田園地帯だ。移民団入植 から100周年を迎えた1969年には、 当時カリフォルニア州知事だった ロナルド・レーガンが若松コロ ニーの跡地をカリフォルニア州の歴史史跡に指定。同年、ゴールド・ トレイル小学校に隣接する敷地に 「日本移民百周年記念碑」が建立された。カリフォルニア州エルドラ ド郡の小学4年生は読書プログラ ムの一環で、日本からカリフォルニ アに来たおけいの生涯を伝える本 「Okei-san: A Girl’s Journey, Japan to California, 1868-1871」を読むという。 記念碑を訪ねた後、すぐ先のゴー ルドヒルに向かった。入口には倉庫 と思しき大きな木造の家があり、 Okeiに因んだフェスティバル開催 のポスターがあちこちに貼られてい た。30代ぐらいの青年と行きあっ たので”地元の方か?”と聞くと” ここに土地を借りて住んでいるが、 特段おけいとのつながりでここに いるわけではない”とのことだった。 さぁ、だいぶ先に見える丘の上まで30分とみて頂上に向かった。途中、ぬかるみや藪道もあったがのんびり歩き進むうちに丘の上についた。

丘の上にある大木は、元は150年前 に、若松コロニー開拓団が日本から 持参し植えたケヤキの苗木が育っ たものだという。西に向かって遥か 先にサンフランシスコ湾、太平洋を 挟んでその向こうが会津だ。サン フランシスコ湾まで200-300キロか。 晴れていれば海を望めるだろう。 おけいはビーアカンプ家に世話に なっていた時にもこの丘の上まで 足を運んだ。ひとしきり登り道を歩 いて汗をかいた。四方を見渡して 150年前も今もこのあたりの風景は あまり変っていないのかも知れな いと思った。 補遺;2019-6-19日本から最初 にアメリカ本土に入植した移民団 がカリフォルニア州北部ゴールド ヒルにアメリカ本土初の日本人入 植地「若松コロニー」を形成してから8日で150年を迎えた。同日、跡地では記念式典が行われ、日米にいる移民団の末裔や関係者らが 出席。会津松平家の末裔も日本から訪れた。→『鍍金の世界』2019年11月号 屋良朝信「旅の記憶」

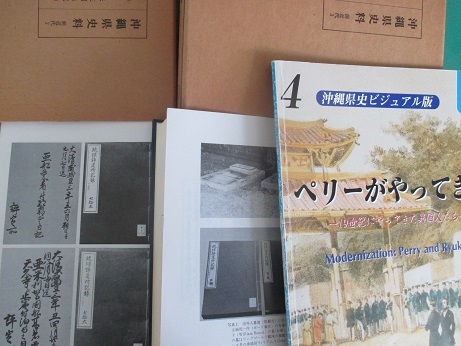

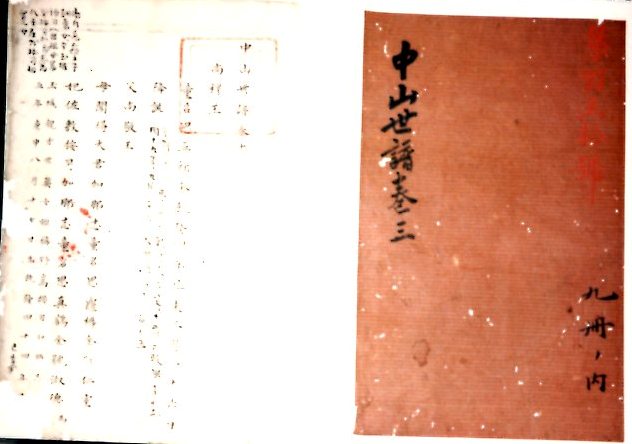

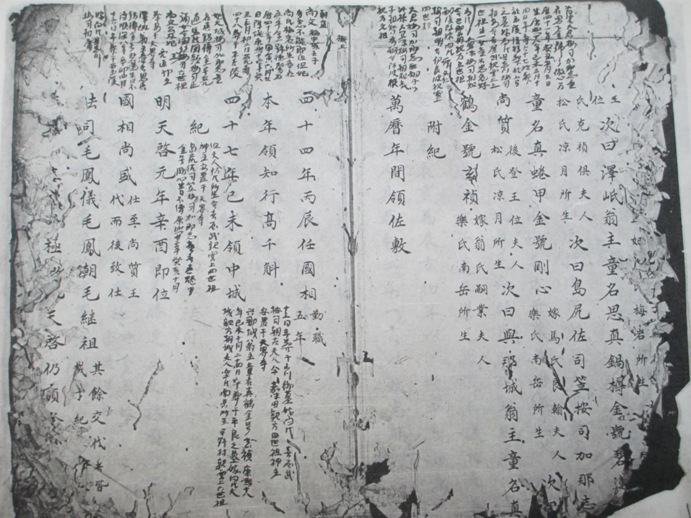

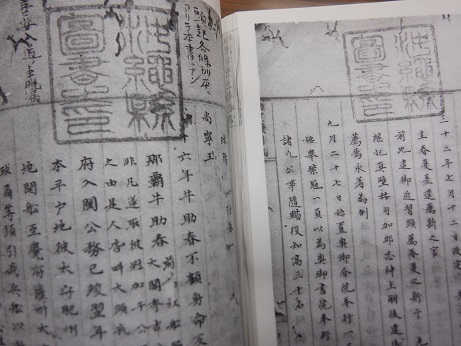

04/28: 末吉麦門冬旧蔵の『中山世譜』写本

麦門冬の書き込みが見える(岸秋正文庫所蔵)

1901年6月ー末吉安扶没

1912年2月ー柳田国男、伊波普猷より『古琉球』3冊寄贈される。

1913年4月ー沖縄県庁でこの程、筆耕に令し『中山世譜』の筆写をなさしめつつある。

1913年7月ー『沖縄教育』(親泊朝擢)桑村生「中山世譜」(1)

1913年8月ー『沖縄教育』(親泊朝擢)桑村生「中山世譜」(2)

1914年7月ー沖縄県知事より、伊波普猷、真境名安興ら沖縄県史編纂委員拝命

1915年1月ー沖縄県史編纂事務所が沖縄県庁より沖縄県立沖縄図書館に移される(真境名安興主任)

1917年7月15日ー『日本及日本人』709号□末吉麦門冬「十三七つに就いて」「雲助」「劫の虫より経水」(南方熊楠と関連)

1918年2月12日ー東京日本橋区本町三丁目博文館・南方熊楠殿、末吉安恭書簡「拝啓 先生の御執筆の十二支伝説は古今東西に渡りて御渉猟のこととて毎年面白く拝読いたし候(略)琉球にも馬に関する伝説、少なからず候み付、茲に小生の存知の分を記録に出でたるものは原文の侭、然らざるは、簡単に記述いたし候間、御採択なされ候はば幸甚に候。失礼には候へど、御ねがひいたし度きこと沢山これあり候につき御住所御知らせ下さるまじくや(略)」(『球陽』『琉球国旧記』引用)

1917年9月1日ー『日本及日本人』712号□末吉麦門冬「楽屋の泥亀汁」

1918年4月ー『日本及日本人』728号より、三田村鳶魚らによる「東海道中膝栗毛輪講」が連載される。

1818年6月1日ー『日本及日本人』732号□末吉麦門冬「支那のあやつり」「琉球の鬼餅」

1918年7月ー末吉麦門冬、南方熊楠に『球陽』贈る

12/02: 莫夢忌/島袋全発

1920年代、琉球史随筆で大衆を喜ばせた新聞人、末吉麦門冬が24年11月に水死した。その追悼文で島袋全発は「友人麦門冬」と題し「私共の中学時代 客気に駆られ一種の啓蒙運動をなしつつあった頃 麦門冬は蛍の門を出でず静かに読書に耽って居た。あの頃の沖縄は随分新旧思想の衝突が激しかったが物外さんを初め私共の応援家も頗る多かった。氏も恐らく隠れたる同情者の1人であったに違いない。其後私が高等学校に入ってから氏と交わる様になったが一見旧知の如くやはり啓蒙運動家の群の1人たるを失わなかった。私共は苦闘して勝った。啓蒙運動とは何ぞと問われたら少し困る。文化運動と云ってもいい。それを近いうちに麦門冬氏が書くと云っていたそうだが遂に今や亡し。該博なる智識そのものよりも旺盛」なる智識欲が尊い。そして旺盛なる智識欲よりも二十年諭らざる氏の友情は更に尊い。私は稀にしか氏とは会わなかった。喧嘩もした。然し淡々たること水の如くして心底に流動する脉々たる友情はいつでも触知」されていたのである。去年の今頃は私の宅で忘年会をした。そして萬葉集今年の山上憶良の貧窮問答「鼻ひしひしに」や「しかとあらぬひげかきあげし」やに笑い した後 矢張り啓蒙運動の話に夢中になった。今年の春は大根の花咲くアカチラを逍遥し唐詩選の句などを口吟、波之上の茶亭に一夜の清遊を試み歓興湧くが如くであった。せめて晩年の往来をしたので良かったと思う。麦門冬氏の如き詩人は多い。氏の如き郷土史家は少ない。氏の如き友情に至っては今の世極めて稀。今や忽焉として亡し。噫」。

全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。

1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。

1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。

濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。

島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。

また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。

1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。

1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。

全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。

1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。

1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。

濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。

島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。

また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。

1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。

1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。

12/23: 莫夢忌/『日本及日本人』誌上での末吉麦門冬と南方熊楠

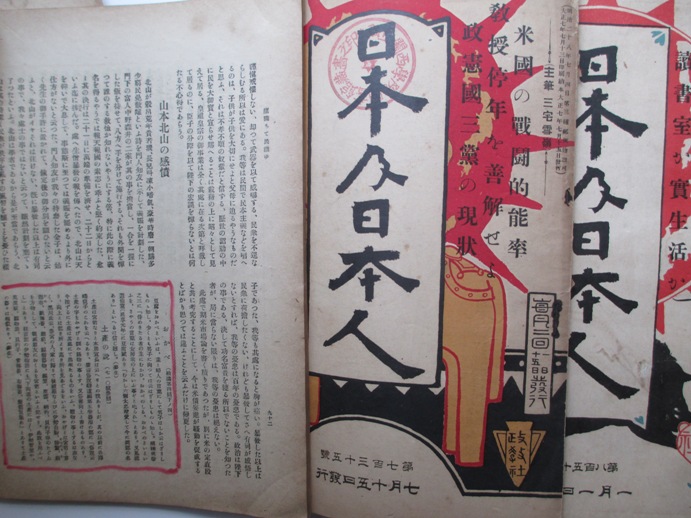

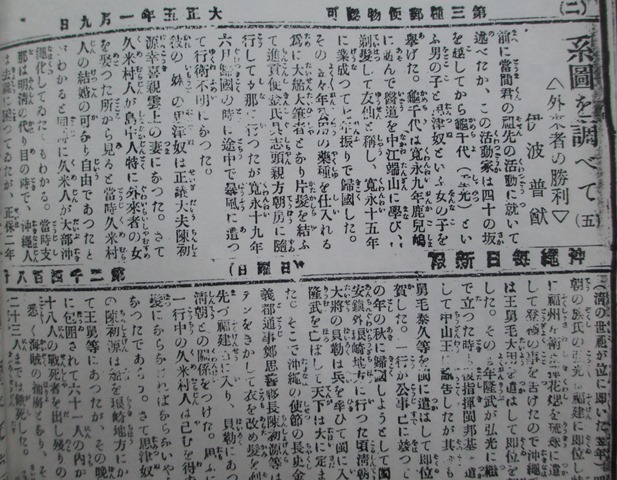

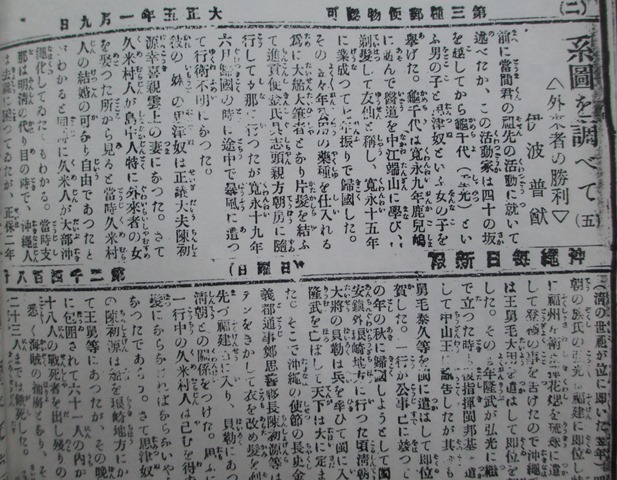

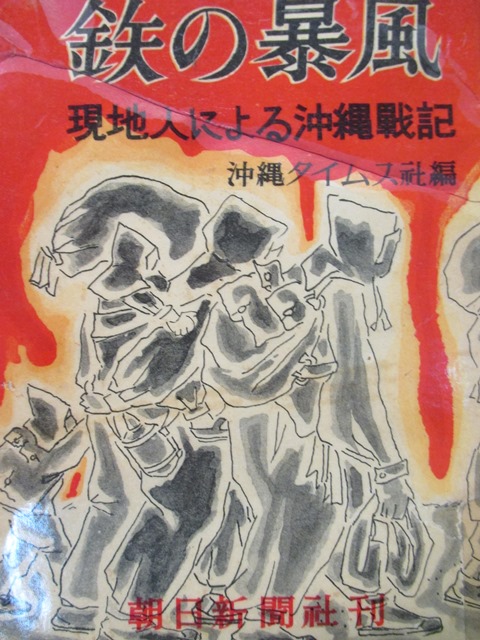

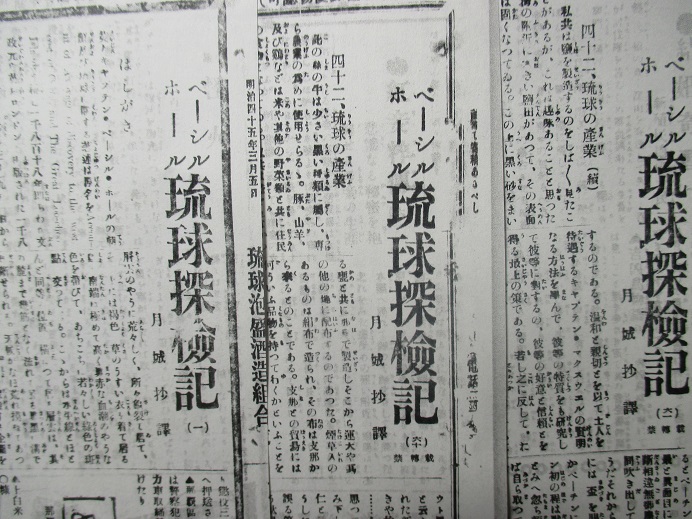

『日本及日本人』赤線内が麦門冬執筆

○この雑誌は、政教社の日本人誌と陸羯南の日本新聞とを継いでいる。これらは元々兄弟のような間柄だったが、1906年、日本新聞社の後任社長伊藤欽亮の運営を不服として、社員12人が政教社に移り、三宅雪嶺が『日本人』誌と『日本新聞』との伝統を継承すると称して、翌年元日から『日本人』誌の名を『日本及日本人』と変え、彼の主宰で発行したのである。創刊号の号数も、『日本人誌』から通巻の第450号だった。雪嶺は1923年(大正12年)秋まで主筆を続けたが、関東大震災後の政友社の再建を巡る対立から、去った。それまでが盛期だった。雪嶺は、西欧を知り、明治政府の盲目的な西欧化を批判する開明的な国粋主義者で、雑誌もその方向に染まっていた。題言と主論説は雪嶺、漢詩の時評の『評林』は日本新聞以来の国分青崖、時事評論の『雲間寸観』は主に古島一雄、俳句欄は内藤鳴雪、和歌欄は三井甲之が担当し、一般募集の俳句欄『日本俳句』は河東碧梧桐が選者で、彼は俳論・随筆も載せた。ほかに、島田三郎、杉浦重剛、福本日南、池辺義象、南方熊楠、三田村鳶魚、徳田秋声、長谷川如是閑、鈴木虎雄、丸山幹治、鈴木券太郎らの在野陣が執筆した。月2回刊、B5より僅か幅広の判だった。たびたび発禁処分を受けた。大正期に入ってからは、三井甲之の論説が増え、中野正剛、五百木良三、植原悦二郎、安岡正篤、土田杏村、布施辰治、寒川鼠骨らが書いて、右翼的色彩も混ざった。1923年(大正12年)の関東大震災に、発行所の政教社は罹災した。雪嶺と女婿の中野正剛とは、社を解散し新拠点から雑誌を継続発行すべきとし、他の同人が反対し、碧梧桐・如是閑が調停したが、雪嶺は去った。以降の『日本及日本人』は、同名の無関係の雑誌とする論もある。1924年年初、政教社が発行し直した『日本及日本人』は、体裁はほぼ以前通りだったが、内容は神秘的国粋論が多くなった。1930年(昭和5年)、五百木良三が政教社社長となって『日本及日本人』を率いた、1935年からは月一回発行になった。(ウィキペディア)

1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」

1912年2月ー柳田国男、伊波普猷より『古琉球』3冊寄贈される。

1913年4月ー沖縄県庁でこの程、筆耕に令し『中山世譜』の筆写をなさしめつつある。

1914年7月ー沖縄県知事より、伊波普猷、真境名安興ら沖縄県史編纂委員拝命

1915年1月ー沖縄県史編纂事務所が沖縄県庁より沖縄県立沖縄図書館に移される(真境名安興主任)

1917年7月15日ー『日本及日本人』709号□末吉麦門冬「十三七つに就いて」「雲助」「劫の虫より経水」(南方熊楠と関連)

1917年9月1日ー『日本及日本人』712号□末吉麦門冬「楽屋の泥亀汁」

1918年2月12日ー東京日本橋区本町三丁目博文館・南方熊楠殿、末吉安恭書簡「拝啓 先生の御執筆の十二支伝説は古今東西に渡りて御渉猟のこととて毎年面白く拝読いたし候(略)琉球にも馬に関する伝説、少なからず候み付、茲に小生の存知の分を記録に出でたるものは原文の侭、然らざるは、簡単に記述いたし候間、御採択なされ候はば幸甚に候。失礼には候へど、御ねがひいたし度きこと沢山これあり候につき御住所御知らせ下さるまじくや(略)」(『球陽』『琉球国旧記』引用)

1918年8月15日ー『日本及日本人』737号□末吉麦門冬/しなだれ(輪講第二回中)第70号141にしなだれの解出づるも、その語源に就いては更に考ふべきものなきか、松屋筆記に日本霊異記等を引きて詳しく解釈せり、霊異記の■(門+也)は訓註に「シナダリクボ」と見ゆ「シナダリ」はシナダリの通音也。婬汁はしシタダリナガル、物なればシタダリと云ひ、クボ」は玉門のことにいへりとし、又今昔物語の婬もシナダリと訓むべしと云へり、これに依ればしなだれかかると云ふ語も、■れかかる義には相違なけれど、其の出所の元は婬汁のシナダリよりせしとすべきか。/焼餅の値(輪講参照)竹田出雲の小栗判官車街道(元文3年)に、桔梗屋の常陸といふ女郎が千二百両で身請けされたと聞き、二条樋の口の焼餅屋曰く「千二百両の金目を二文賣の焼餅の数に積って見れば、百五十四萬五千六百といふ焼餅が買われるげな」とあり、焼餅の値が二文づつなりしことが知らる。

1918年10月1日ー『日本及日本人』741号□末吉麦門冬/おかべ(輪講第四回下ノ四)豆腐をおかべといふは、素の婦人の言葉にして男子はしか云はざりしものの如し、少なくとも男子に向かっては云はざりしものの如し。醒睡笑巻之三に「侍めきたる者の主にむかひ、おかべのしる、おかべのさいといふを、さやうの言葉は女房衆の上にいふ事ぞと叱られ」とあり。又風流遊仙窟(延び享元年)に豆腐賦あり「むかし六弥田忠澄愛して今に岡部の名あり」といへるは信じ難し。/土産の説(七一〇号参照)土産は宮笥なりと本居宣長は云へりとの説ありしが、其の以前に井澤幡龍子①のこれを云へるあり、廣益俗説辯遺編第五巻期用の部に「俗説云土産の字をみやげと訓み賜物の事とす、又俗書向上と書けるものあり、今按ずるに土産は其処にて出来たるものをいふ、贈物の事とするは非なり、向上とは低き所より高き所を見あぐるをいふ、みやげとは宮笥と書く、黒川氏云、参宮の人、家に帰りて後祓箱ならびに伊勢白粉、陟のり、弱海布、麩海苔、鰹節、鯨髯器物、編笠、笙笛、柄杓、貝柄杓等のたぐいを方物として、親戚朋友におくるを宮笥といふと記せり、此説を用ふべし」とあり、狂言記の伊勢物語にも「下向道の土産には土産には伊勢菅笠や、萬度祓、鯨物差、貝柄杓、青海苔、布海苔、笙笛買集め」とありて土産の品々は相似たり。

①井沢 蟠竜『廣益俗説辨コウエキ ゾクセツベン 』 広益俗説弁, 序目1巻正編20巻後編5巻遺編5巻附編7巻殘編8巻

1919年1月1日ー『日本及日本人』747号□末吉麦門冬「再び琉球三味線に就いて」/「小ぢよくー近松の栬狩劔本地に『親をだしに遺ふは、物どりの奥の手、ヤイ小童今度は是を喰ふかと、杵振上れば』とあり、小童と云はれたのは男の子なり」/「かんから太鼓ー八笑人三編追加上の巻、頭武『イヨイヨヤンヤヤンヤのお声がたよりぢやァ、是はカンカラ太鼓をかりて行かうか』とあり、此編文政7年の作なりと云へば、その以前既にカンカラ太鼓ありと知るべし。安政3年よりも三十三年前なり。」(吉田芳輝氏提供)

1919年4月ー『日本及日本人』□末吉麦門冬「無筆の犬ー無筆の犬といふ話は早く醒睡笑(元和9年)に出づ。曰く『人喰ひ犬のある処へは何とも行かれぬなど語るに、さる事あり、虎といふ字を手の内に書いて見すれば、喰はぬと教ゆる。後犬を見、虎といふ字を書きすまし、手をひろげ見せけるが、何の詮もなく、ほかと喰ふたり。悲く思ひ、或僧に語りければ、推したり、其犬は一圓文盲にあったものよ』云々」

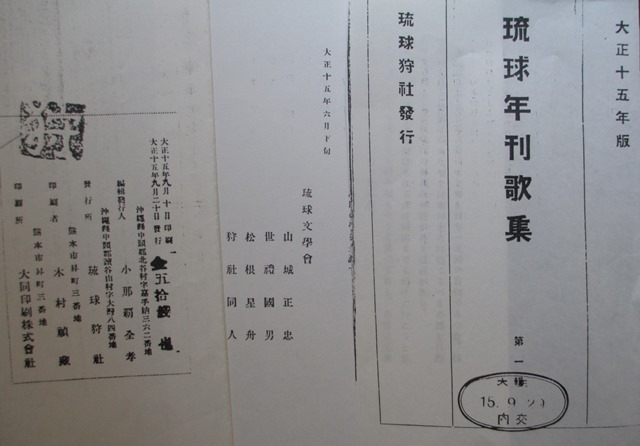

08/08: 1926年9月 小那覇全孝『琉球年刊歌集』琉球狩社

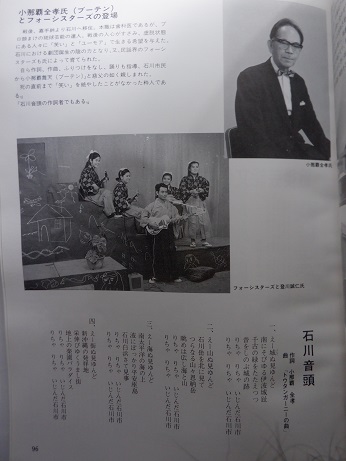

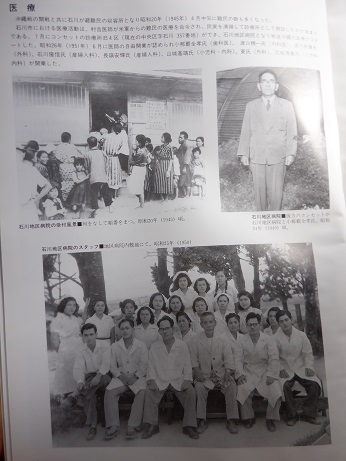

1990年9月 市制45周年記念『『いしかわ』沖縄県石川市

1926年9月 『琉球年刊歌集』琉球狩社

□山城正忠「序に代へて」/琉球文学会ー山城正忠、世禮国男、松根星舟、狩社同人「琉球年刊歌集発刊之辞」

□當間黙牛/北村白楊/島袋九峯/伊豆味山人/伊竹哀灯/宮里潮洋/國吉瓦百/名嘉元浪村/照屋一男/上里堅蒲/比嘉泣汀/池宮城寂泡/新田矢巣雄/間國三郎/川島涙夢/島袋哀子/漢那浪笛/山里端月/又吉光市路/美津島敏雄/江島寂潮/西平銀鳴/山城正斉/大山潮流/池宮城美登子/星野しげる/小栗美津樹/禿野兵太/新島政之助/小林寂鳥/梅茂薫村/水野蓮子/松根星舟

□国吉真哲翁は1924年4月、山城正忠を会長に、上里春生、伊波普哲、山口三路(貘)らで琉球歌人連盟を発足させた。国吉翁はこのころ、貘と一緒に歌人連盟顧問の麦門冬を訪ねた。同年暮れに麦門冬は急死した。連盟の団結は後に『琉球年刊歌集』として結実した。25年9月の『沖縄教育』(又吉康和編集)は山城正忠が表紙題字、カット(獅子)は山口重三郎である。同年11月、真境名安興が沖縄県立沖縄図書館長に就任したころ、国吉翁は又吉康和の後任の『沖縄教育』編集人となる。又吉は沖縄県海外協会に転じた。海外協会の機関誌『南鵬』には国吉翁の詩歌が載っている。琉球新報連載「むかし沖縄」285回に国吉翁撮影の写真がある。真栄田一郎の墓前で池宮城秀意、瀬長亀次郎、城間得栄、上原美津子が写っている。真哲翁は真栄田一郎が死んだ時、姉の冬子から「弟の死顔でも良いから写真に撮って送ってほしい」との依頼を受け、棺を開け写真を撮った。戦後、瀬長はうるま新報の社長、池宮城はうるま新報専務となる。瀬長と池宮城は沖縄人民党結成に参加する。その人民党誕生の瞬間を国吉翁が記録することになる。

□1897年、今帰仁村に生まれました。本名は小那覇全孝といい、彼の本業は歯科医で、県立二中の第一期卒業生にして日本歯科医大学を卒業した秀才です。愛称を「ブーテン」で呼ばれます。第二次世界大戦の戦後復興の時代に、弟子の照屋林助と村々を回って、「命の御祝事さびら」(生きていることを祝いましょう)と呼びかけ、戦禍の傷が癒えない人々に生きる力と勇気を与えました。沖縄の漫談の祖です。三味線に乗せて世相を風刺する抱腹絶倒の漫談は天歳的です。代表作には「石川小唄」「スーヤーヌパァパァ」「盗ドゥ万才」「百歳の花風」があります。1969年に亡くなりました。享年72歳でした。 →(小那覇舞天 おなはぶーてん / ラジカル・ビスケット)

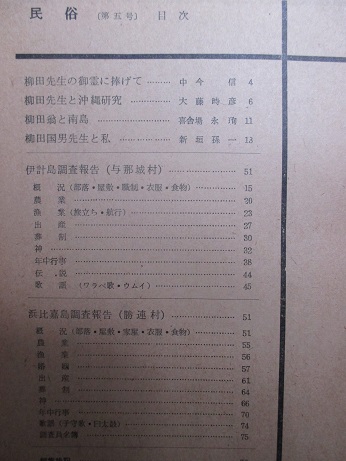

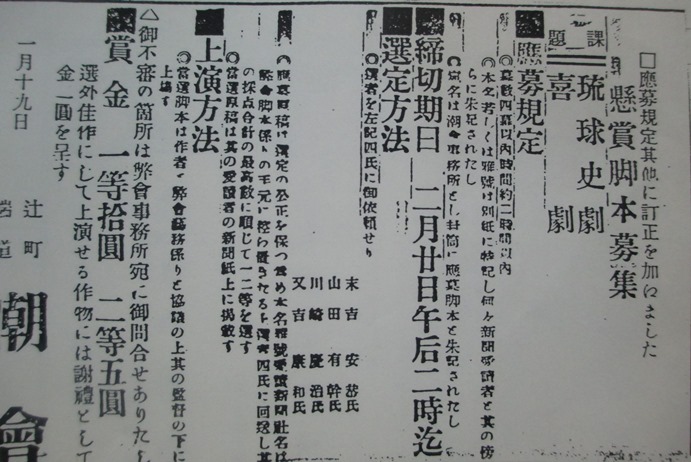

目次

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

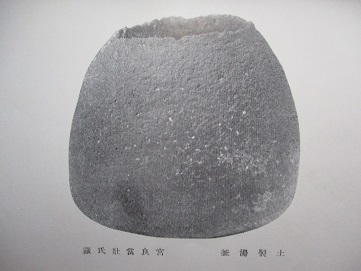

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

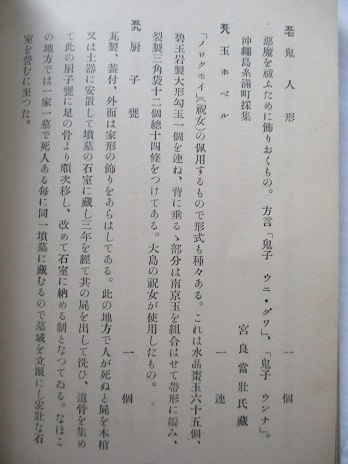

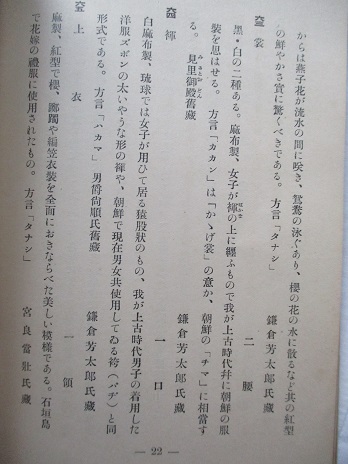

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

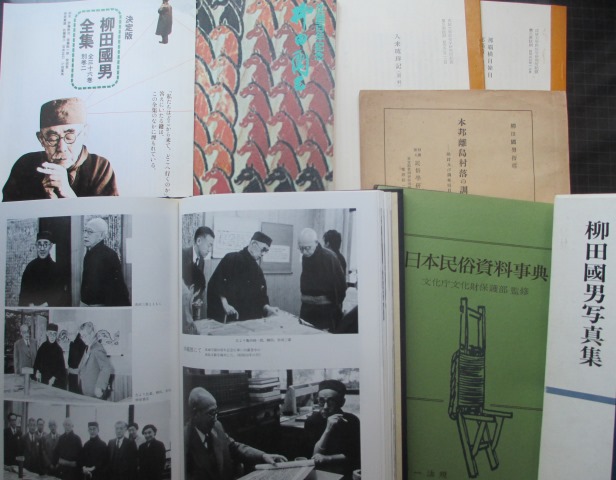

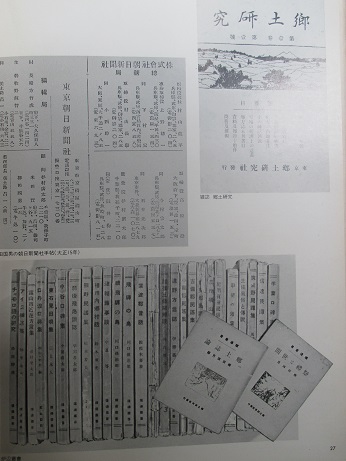

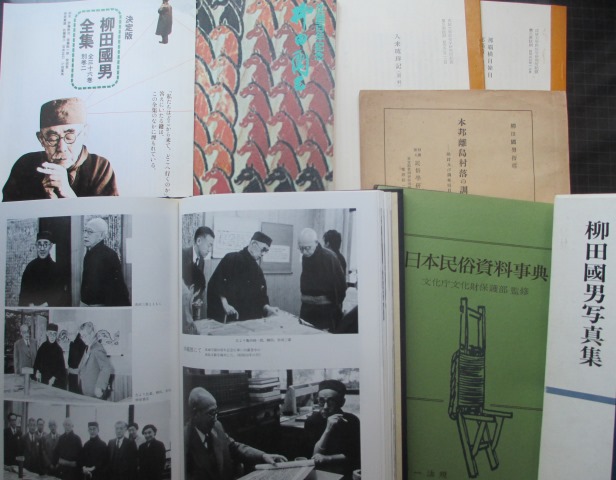

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

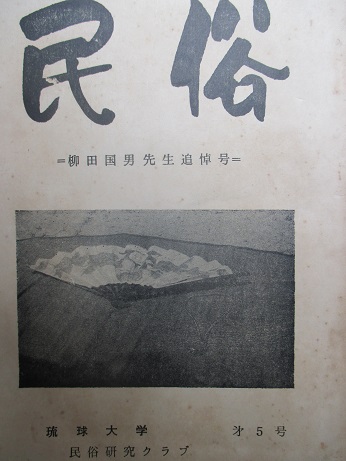

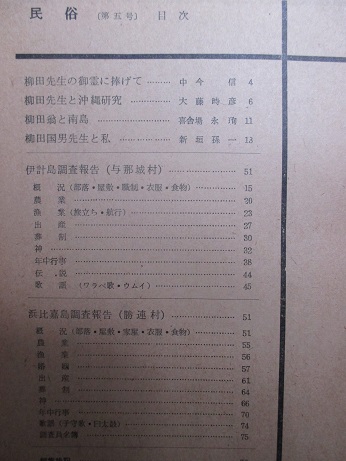

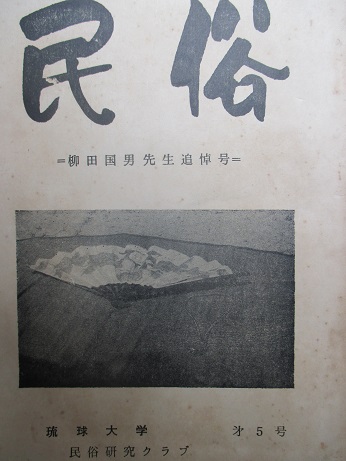

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

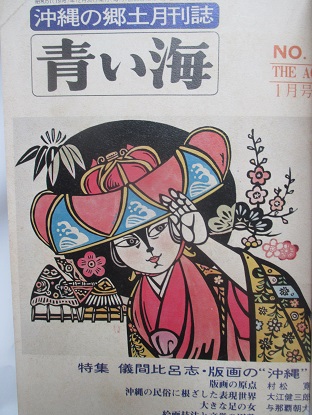

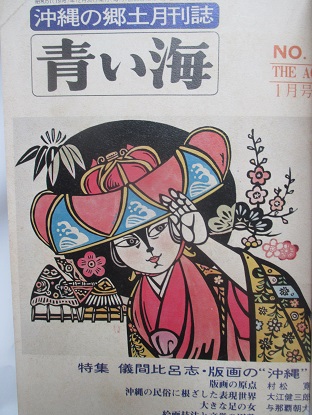

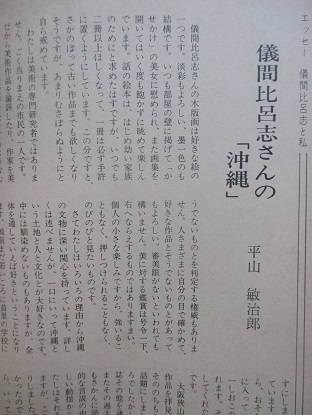

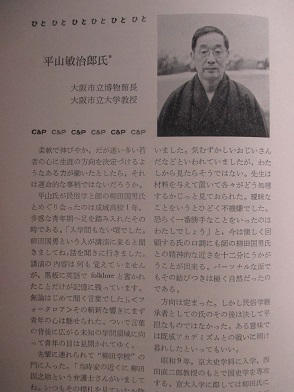

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

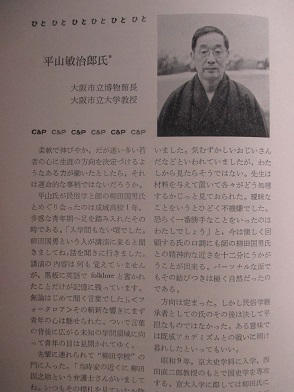

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

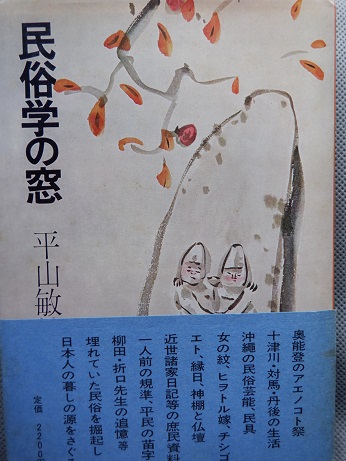

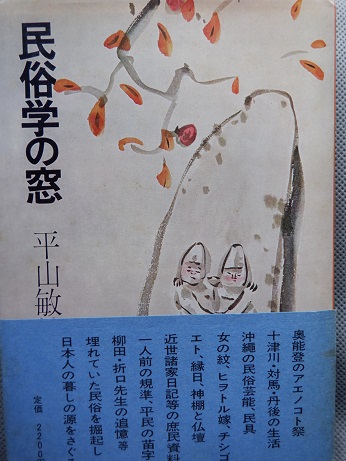

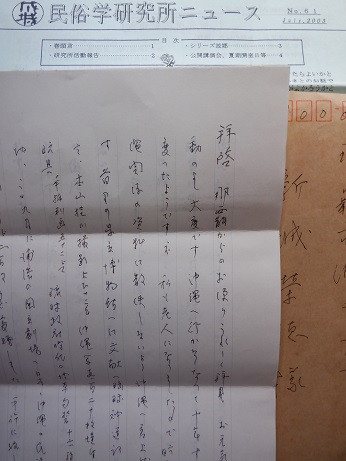

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

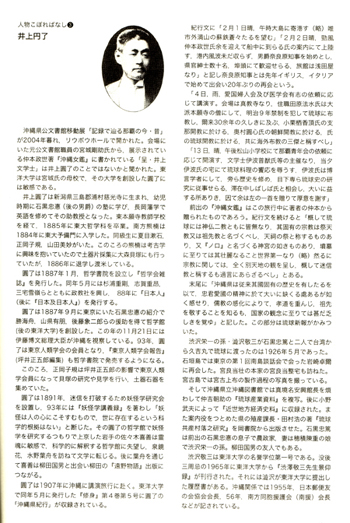

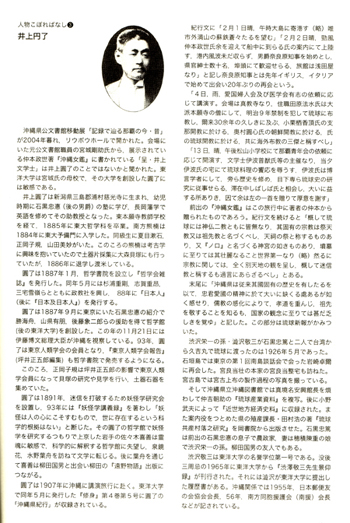

09/24: 新城栄徳・編「伊波普猷年譜(抄)」

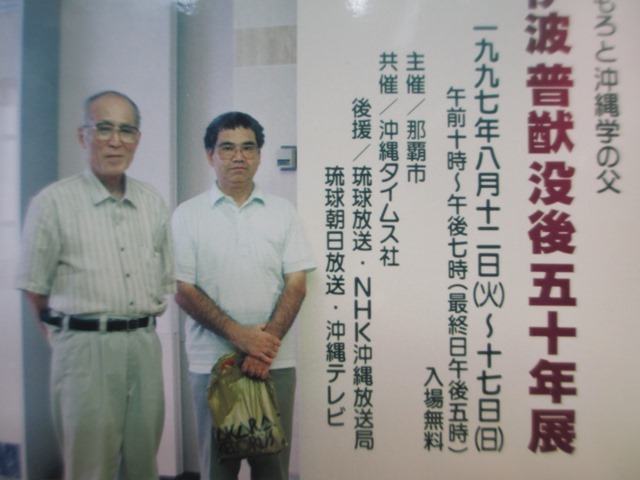

伊波普猷(1876年3月15日~1947年8月13日)に対して私は麦門冬・末吉安恭を通じてのみ関心があっただけであった。1997年8月、那覇市が「おもろと沖縄学の父 伊波普猷ー没後50年」展を開催したとき私も協力した。関連して伊波普猷の生家跡に表示板が設置されたが、その表示板の伊波の写真は私の本『古琉球』(1916年9月)から撮ったものである。伊波展の図録作成も手伝った。その間に沖縄県立図書館比嘉春潮文庫や比嘉晴二郎氏の蔵書、法政大学の伊波普猷資料に接し感無量であった。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

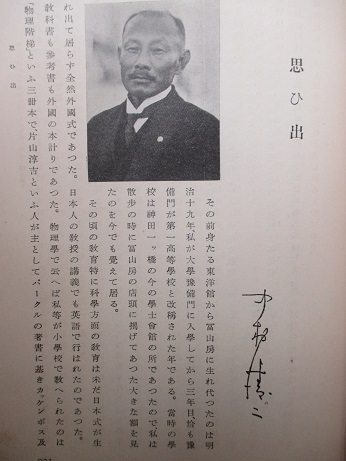

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

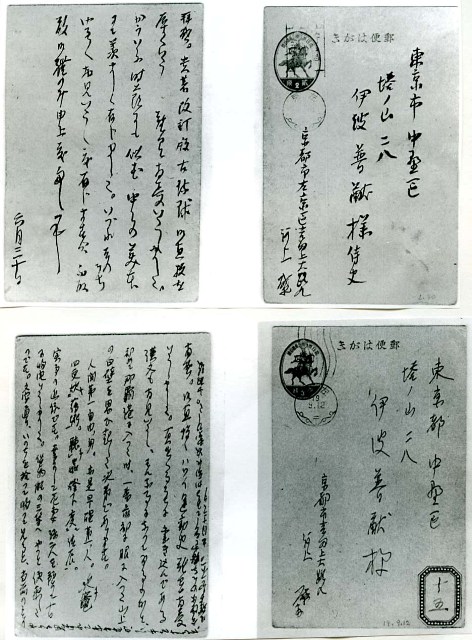

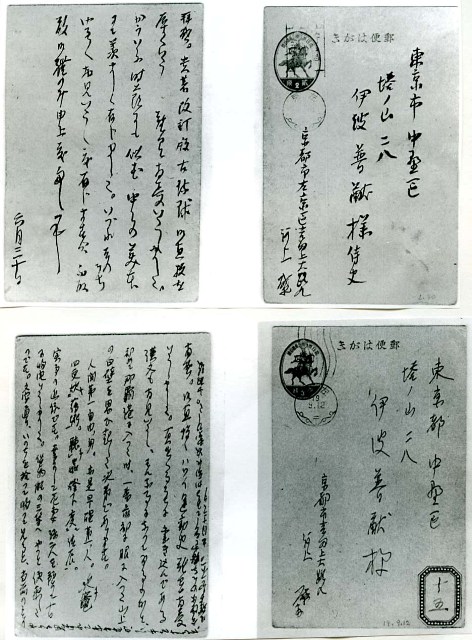

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

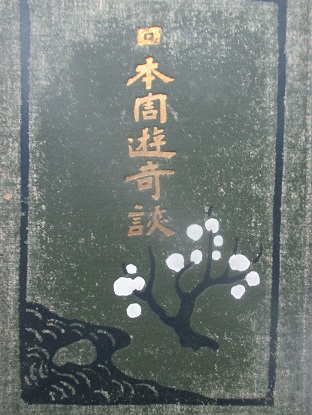

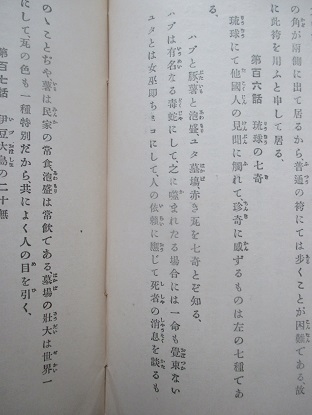

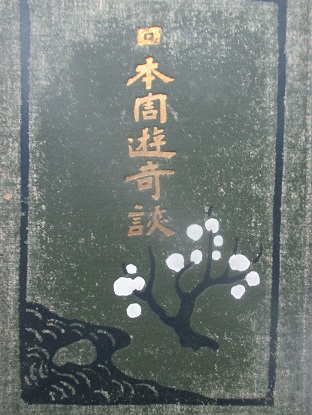

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

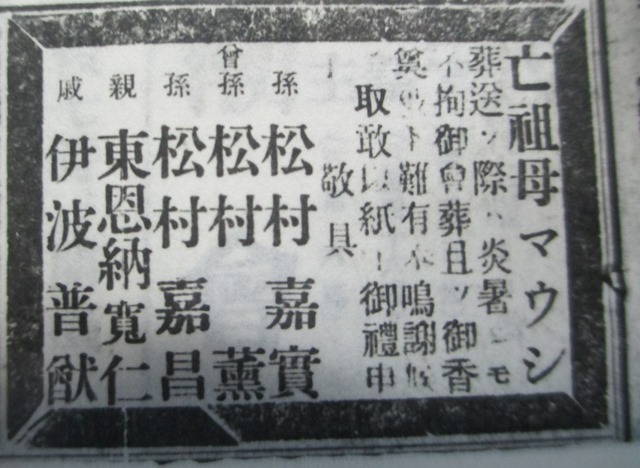

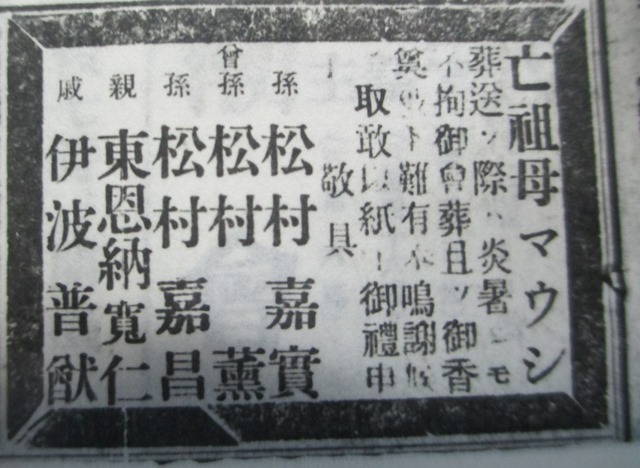

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

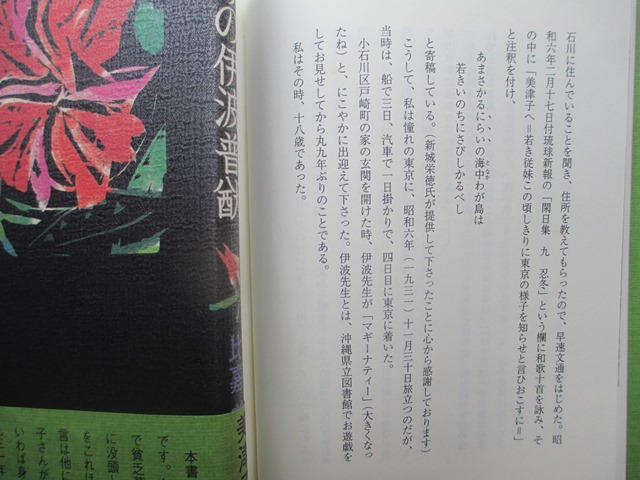

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

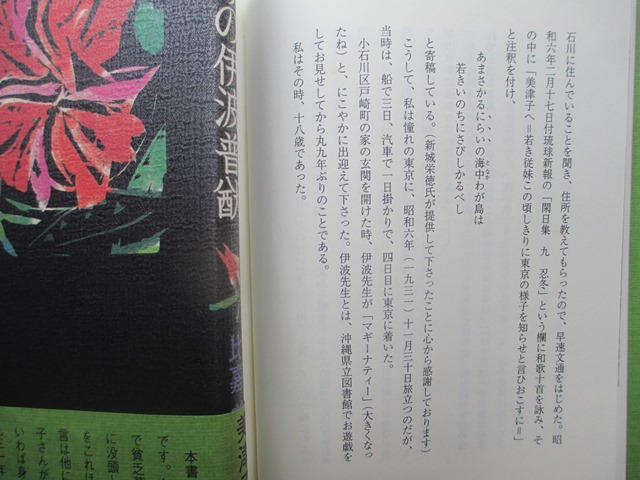

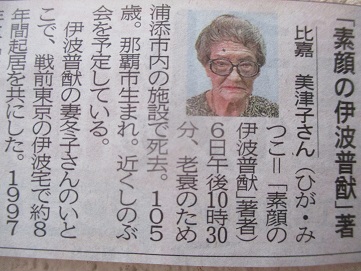

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

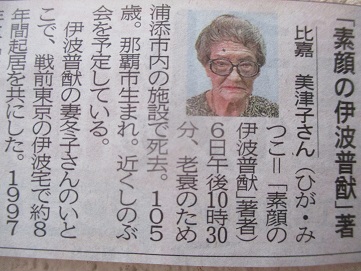

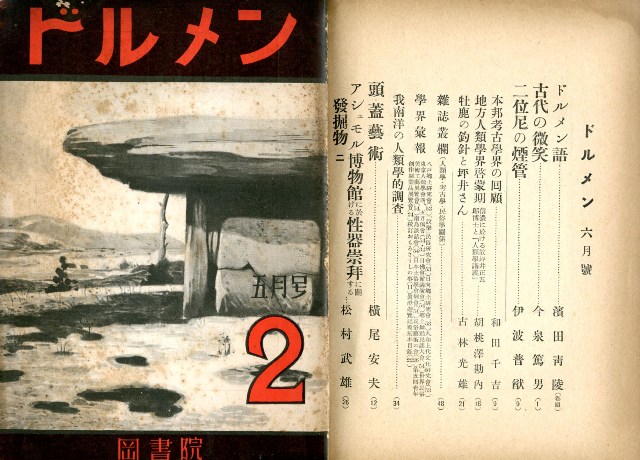

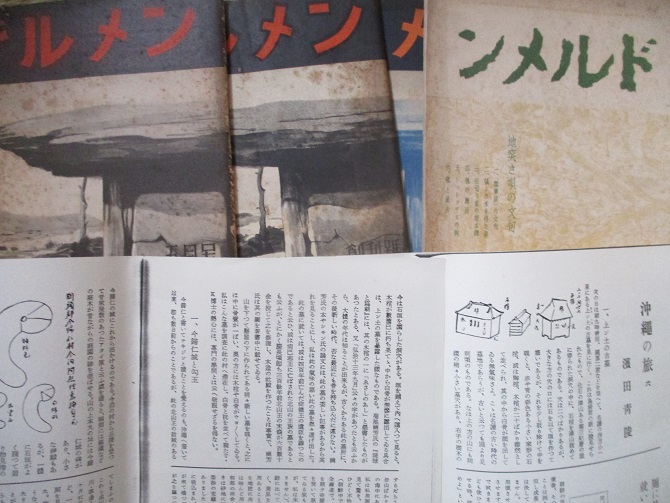

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

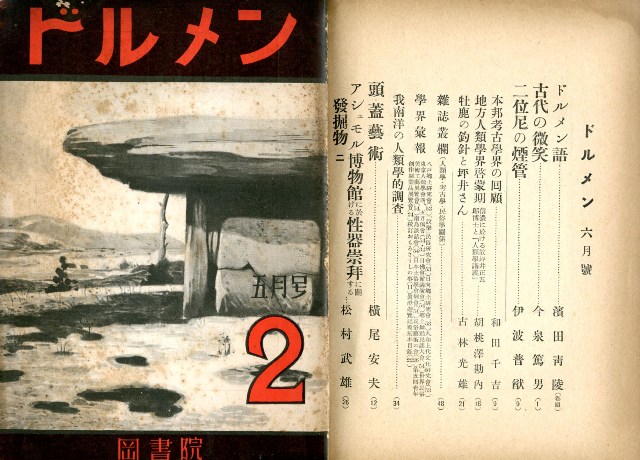

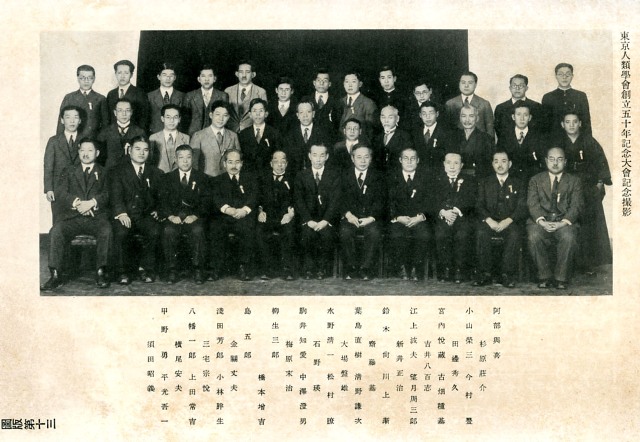

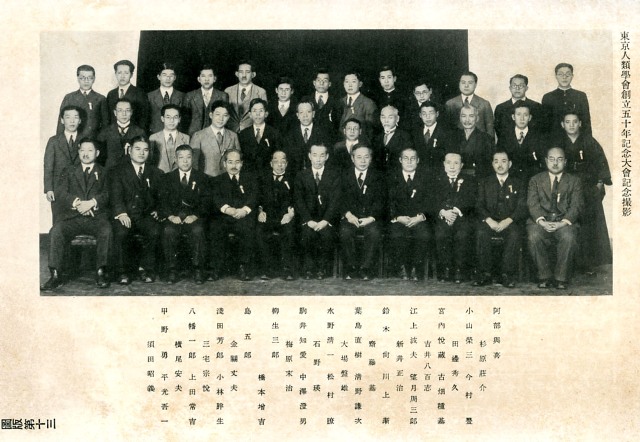

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年

1917年(大正6)

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

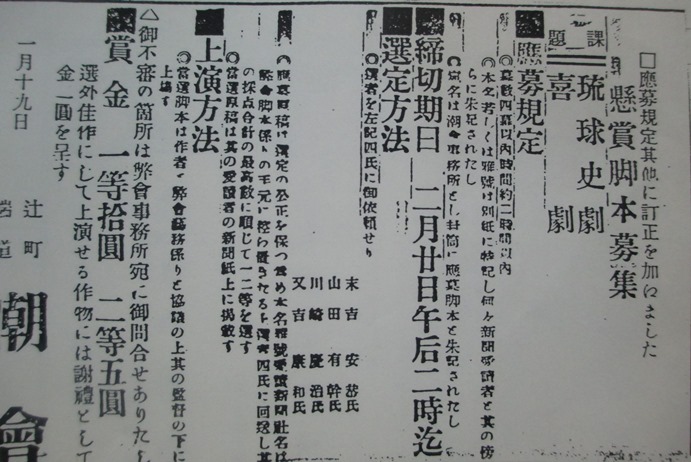

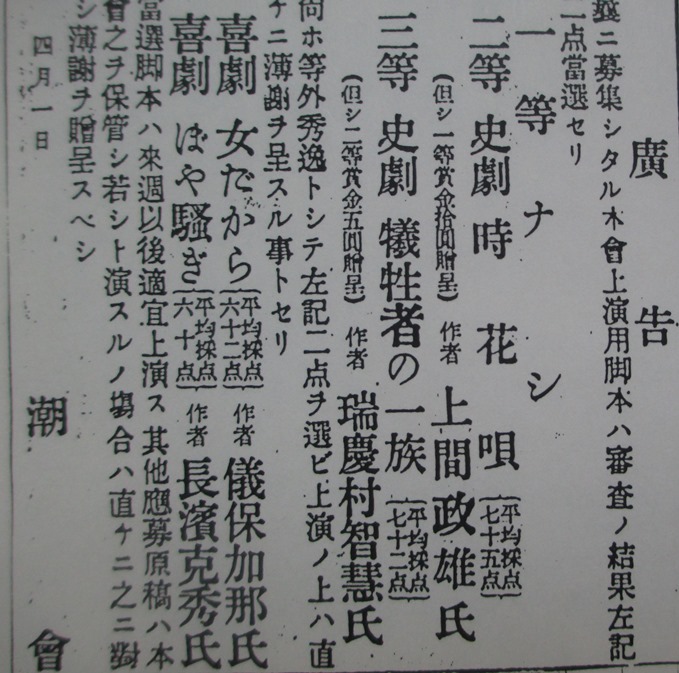

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

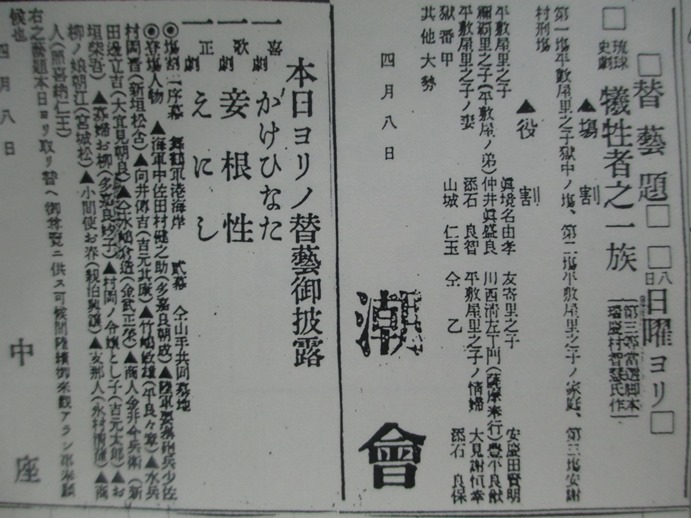

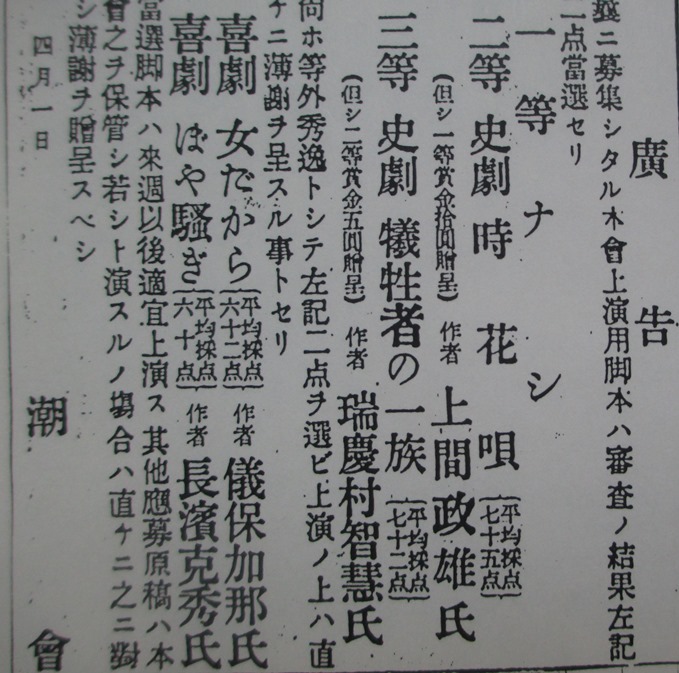

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

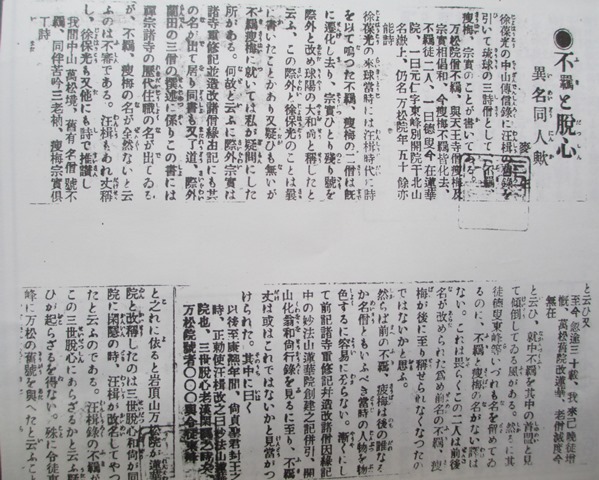

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

11/08: 年譜・末吉麦門冬/1924(大正13)年 ①

2月 関西沖縄県人会結成

2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行

2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

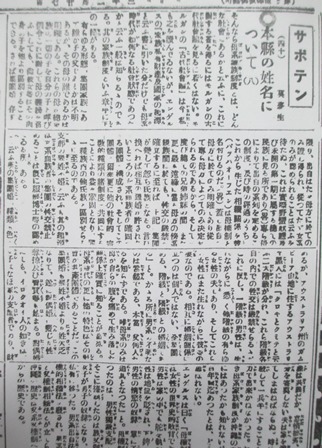

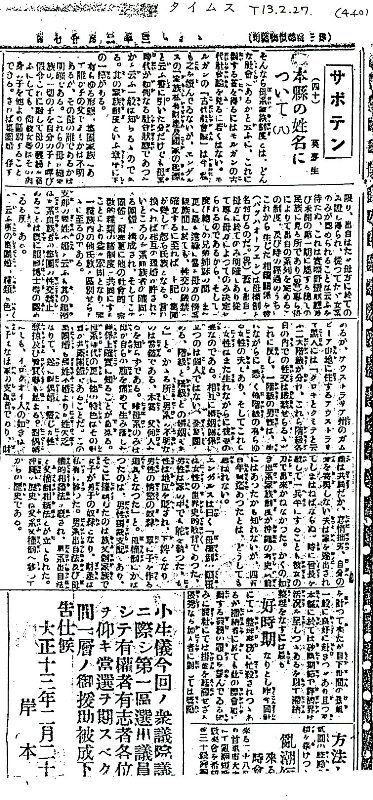

2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)

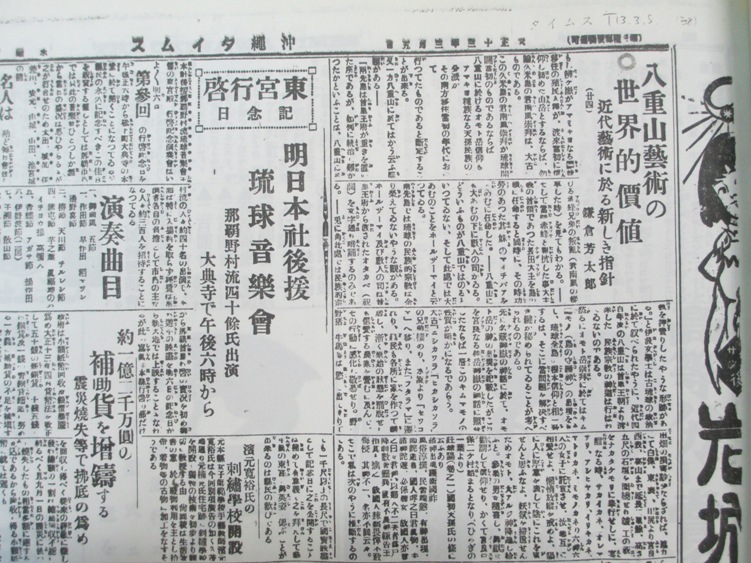

2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」

3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。

1924-3

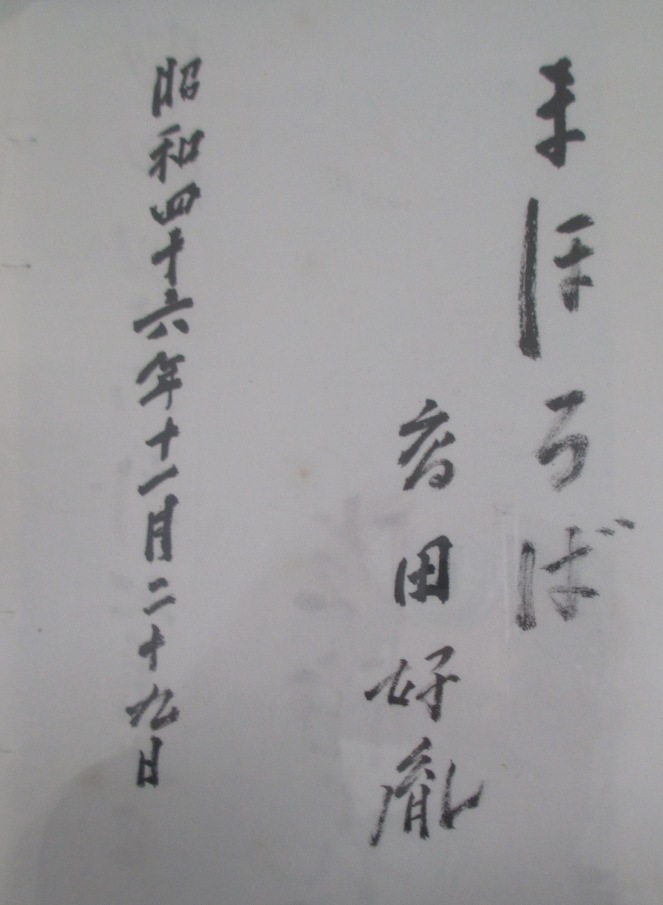

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)

5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」

6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演

7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店

7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地

7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」

7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港

7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」

7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状

7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。

7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会

8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)

8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京

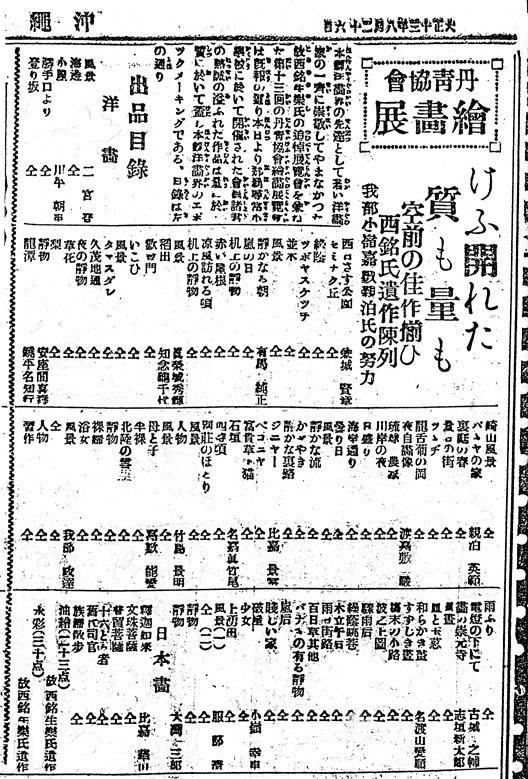

1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会

1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)

2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。

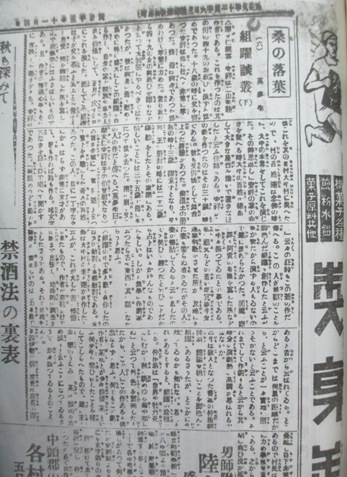

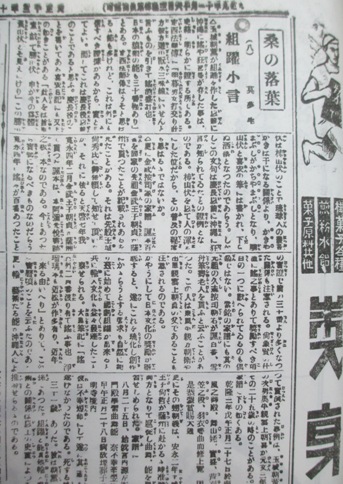

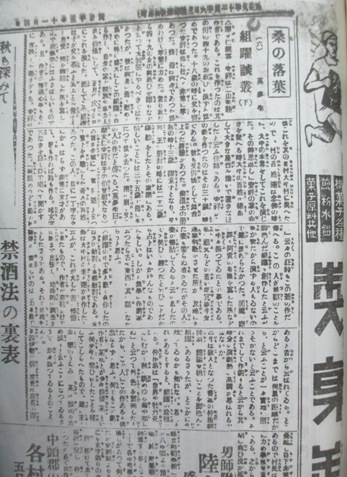

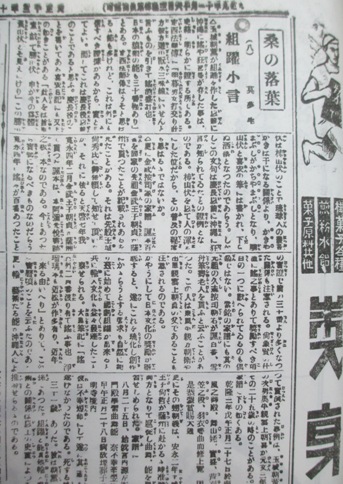

1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。

莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。

〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。

1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」

□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)

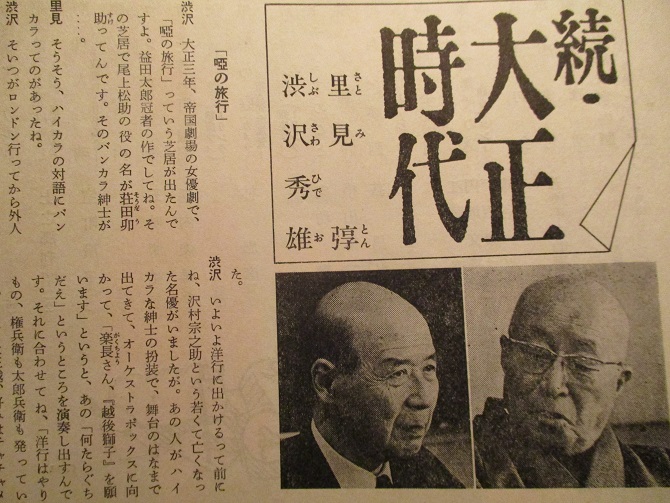

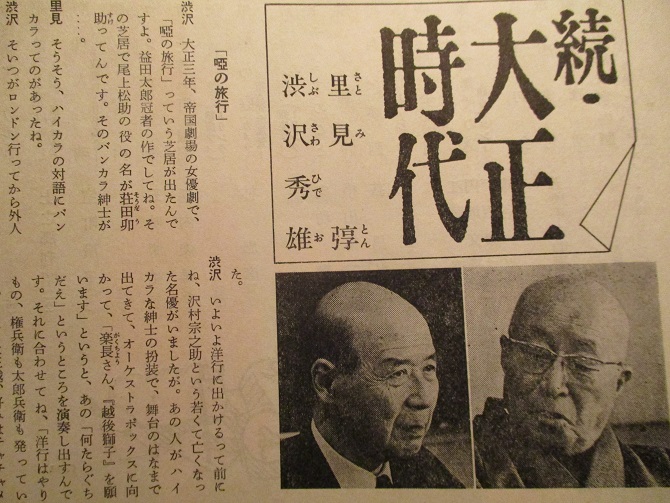

2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」

2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行

2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)

2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」

3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。

1924-3

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)

5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」

6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演

7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店

7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地

7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」

7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港

7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」

7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状

7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。

7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会

8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)

8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京

1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会

1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)

2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。

1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。

莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。

〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。

1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」

□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)

2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」

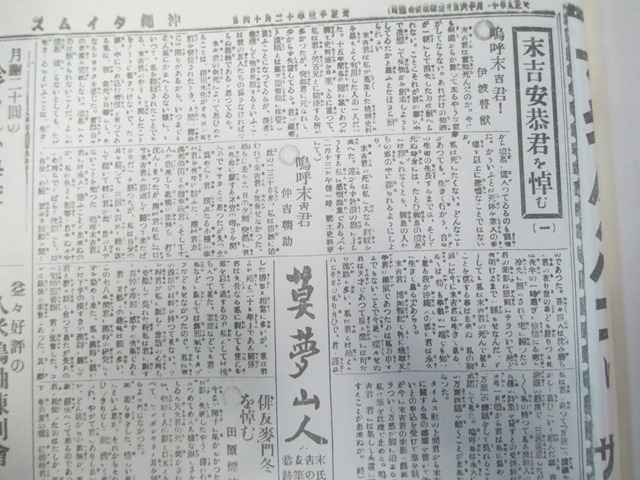

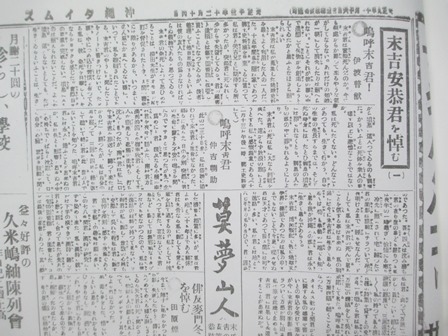

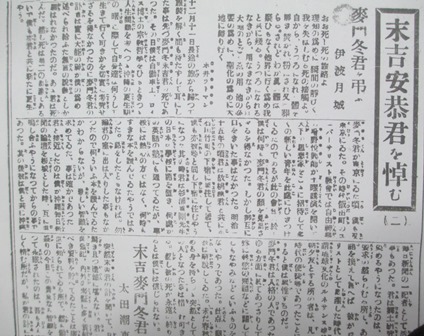

11/09: 末吉麦門冬没後90年/11月25日は「莫夢忌」①

1925年11月15日『沖縄タイムス』

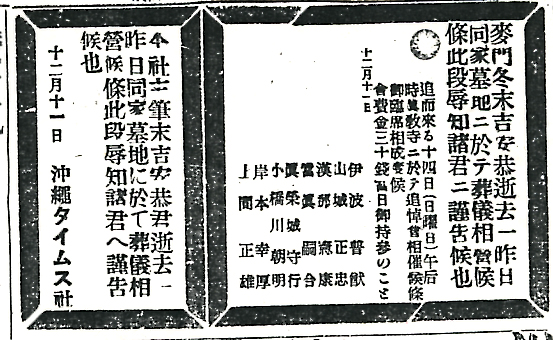

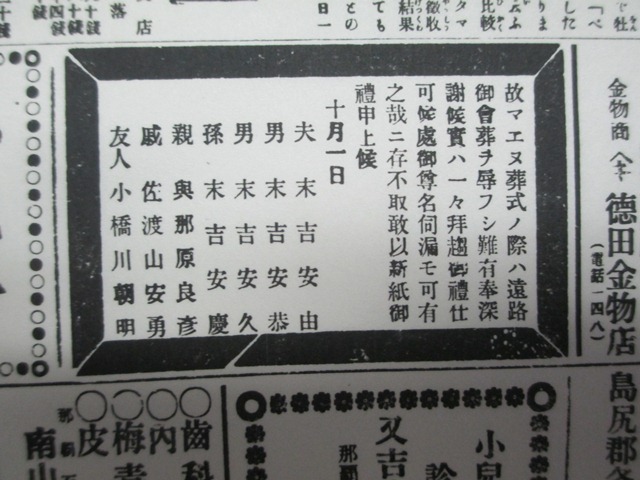

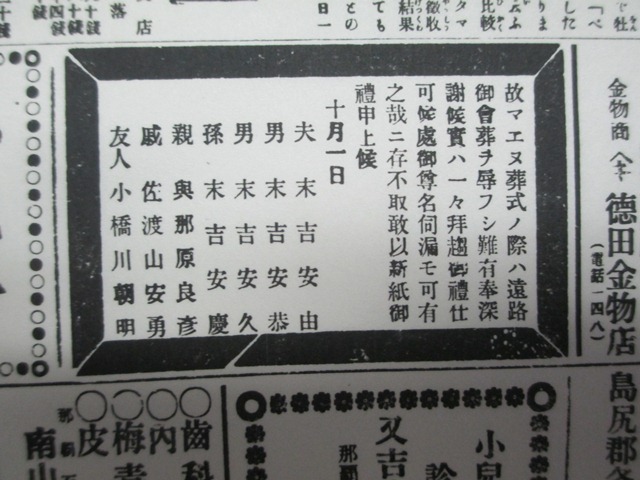

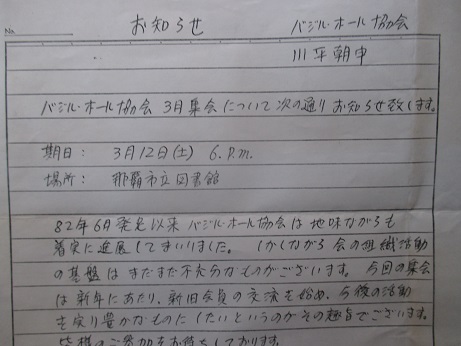

1924年12月11日『沖縄タイムス』「麦門冬末吉安恭逝去一昨日同家墓地ニ於テ葬儀相営候此段辱知諸君ニ謹告候也 追而来る14日(日曜日)午後時眞教寺ニ於テ追悼会相催候條御臨席)相成度候 会費金30銭当日御持参のこと/伊波普猷、山城正忠、漢那憲康、眞栄城守行、小橋川朝明、岸本幸厚、上間正雄」

1924年12月15日『沖縄朝日新聞』「麦門冬・末吉安恭氏の追悼会は既報の如く昨14日午後2時より眞教寺佛堂に於いて執行されたが故人の知己友人等相会する者両市各方面の階級を網羅して百数十名に上り、主催者代表として岸本タイムス社長挨拶を述べ次いで田原法馨師以下役僧の讀経があり故人と近かった仲吉朝助、川平朝令の両氏は交々悲痛なる弔辞を述べ終わって参会者一同順次に焼香を済まし同4時散会した。清く咲き誇れる梅花を■に淋しくも法灯に護られたる『莫夢釈安居』の法名の白木の位牌は故人の在りし日の面影を偲ばせ人々の悲しみを新たならしめた。」

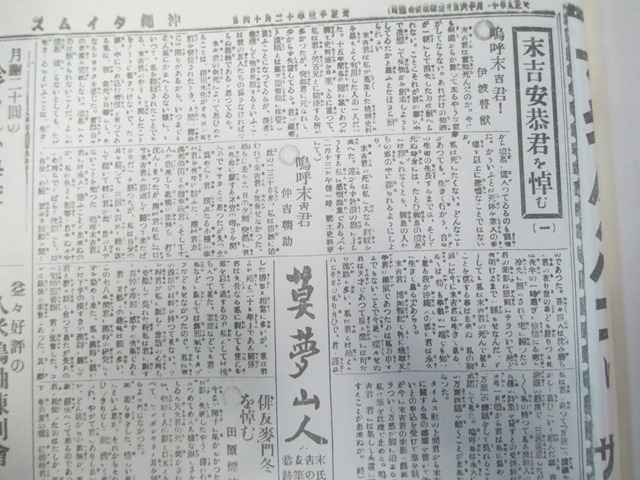

12月14日 『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(1)ー伊波普猷、仲吉朝助、田原煙波」

○伊波普猷ー末吉君は実際死んだのか。今にも何処からか帰って来るやうな気がしてならない。あれだけの知識が一朝にして消失したのは耐へられない。ことにそれが彼の頭の中で温醸して何物かを創造しょうとしていたかと思ふとなほさら耐へられない。末吉君は私が蒐集した琉球史料を最もよく利用した人の一人だった。15年間私の隠れ家であった郷土史料室を見棄てるに当って、私は君と笑古兄に期待する所が多かったが、突然君に死なれて、少からず失望している。君の蔵書と遺稿とは県立図書館に保管して貰ふことになっているが、後者を整理して他日出版するといふことは彼の友人たちの為さなければならぬ義務であると思っている。

1924年12月15日ー『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む」(2)

□伊波月城「麦門冬君を弔ふ」

おお死ー死の旅路よ

理知の為めに瞬間の静けく

我を愛し失はしむる死の接触よ。

自ら、うつろになれ 體を

解き焚かれ粉にされ又 葬らる。

されどわが眞の體は

疑いもなく他界に行く為我と共に残る。

うつろになれるなきがら。

用なきなきがらは大 のとご いの用 他の必要

の為に、聖化の為に大地に帰り行く

ホイットマン

12月11日長途の旅から帰って旅装を解く間も待たずして耳にした事は先ず麦門冬末吉君の死であった。その日僕は自働車上 ロイス博士の宗教哲学をひもときつつ人生問題を考えつつ沖縄の更生期の曙に際して自分達は如何して生きて行く可きかを切実に考究せざるを得なかったのに麦門冬君の訃音は実に大能の神が僕の為 述べられ給うた無言の説教としか思われなかったのだ。ああ君は死んだ。然し死は第二の出産である。いで僕も亦君と共に新たな更生しよう。

麦門冬君が東京にいた頃、僕も又東京にいた。その時代飯田町のユニバーサリスト教会では自由神学の増野悦興師が土曜講演を開いて天下の思想家をここに招待して多くの新しい青年を此処ににひきつけていたのであるが此の会合に於いて僕は何時も麦門冬君の顔を見出さざるを得なかった。しかしお互いに口をきいた事はなかった。明治35年の頃君は故桃原君と共に小石川竹町の下宿に居住していて、僕も亦彼等と同じ下宿に住むようになった。其の時君は杉浦重剛先生の日本中学校に籍を置き、何処かの英語の塾にも通っていたが、学校には熱心の方ではなく、何時もすきな本を読んでいたようではあった。話をしたこともなければ勿論君の室に出入りした事もなかったので何ういう本を読んでいたかわからないが、新しい智識を求めていた事は確かであった。

君と接近したのは僕が沖縄毎日新聞の論壇を根拠とした時、互いに共鳴し合うようになってからの事であった。其の後彼は僕と共に沖縄毎日新聞の一記者として活動した事もあった。君は郷土研究に指を染めるようになったのは、時代の要求の然らしむ所であって、語を換えて言へば、彼がジアナリストとして出産した時代は、所謂琉球文化のルネサンス時代 其の朝夕友とする所の者は、凡て新時代の使徒等であったことに起因すると僕は思惟するのだ。

麦門冬君は人格の人であった。あらゆる方面に於いてあっさりしている。殊に性欲の問題などに関しては少しも悩みなどというものを知らないようであった。この点に関して彼は解脱していた。未だ春秋に富める身を持ちつつ突然として他界の人となった事は惜しむ可きである。然し彼の死が永遠に終わりであるとは僕には信じられない。

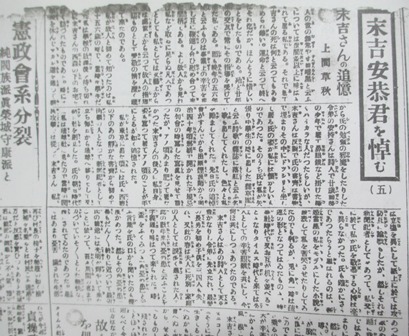

12月18日『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(5)ー上間草秋、眞境名笑古」

12月20日『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(7)ー東恩納寛敷、長浜瓊州」

12月26日『沖縄タイムス』東恩納寛惇「野人麦門冬の印象」

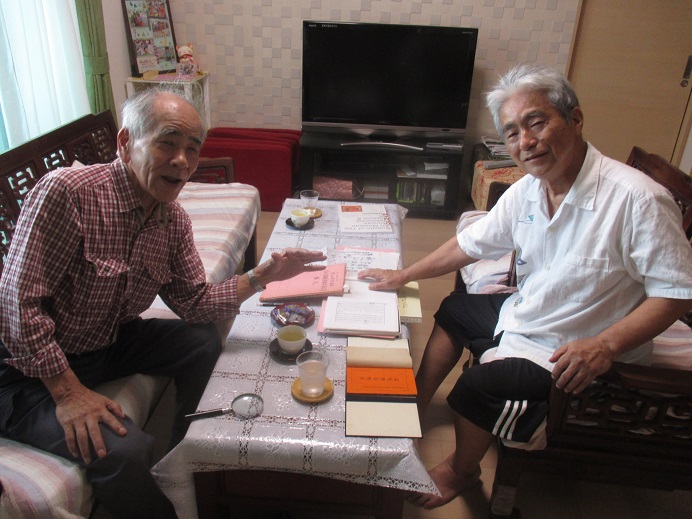

伊波廣定氏と新城栄徳

伊波廣定

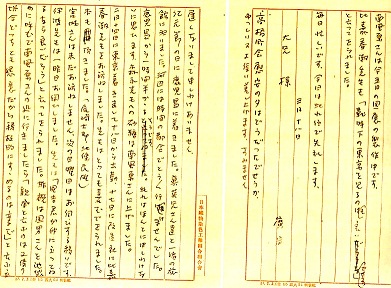

伊波廣定から國吉眞哲宛ハガキ

写真ー左から伊波広定氏(元沖縄人民党文化部長)、古波蔵保好氏、新城栄徳/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳

伊波廣定から國吉眞哲宛書簡

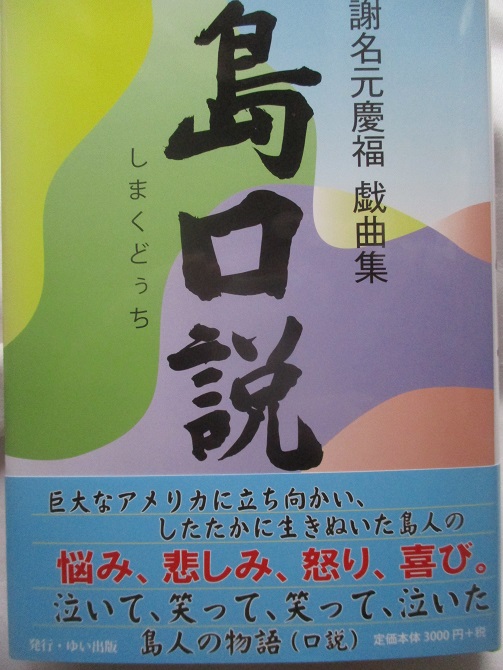

2019/8/13 謝名元 慶福 『謝名元慶福戯曲集 島口説 』ゆい出版

1977年7月 『青い海』64号 謝名元慶福「『レクイエム沖縄』を聴く」

1978年6月 『青い海』74号 謝名元慶福「子ども文化の胎動の中で―沖縄の子どもたちと文化を考えるー」

1978年12月 『青い海』79号 謝名元慶福「沖縄県民の特性と背景 NHK全国県民意識調査から」

1984年1月 『青い海』129号 謝名元慶福「島口説」「『島口説』雑感」、北島角子「島口説とのめぐりあい」

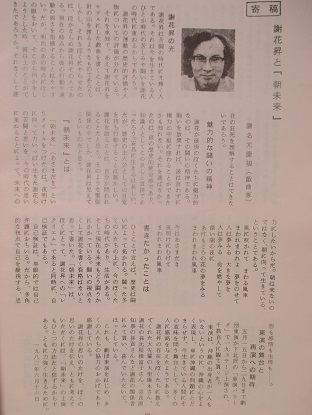

1984年3月 『青い海』130号 謝名元慶福「『朝未来』と『たねだ賞』」

1987年3月 『新沖縄文学』71号 謝名元慶福「チェロ二題」

謝名元慶福ー1942年、沖縄県出身。コザ高校卒業。東京のテレビドラマ研究所に学ぶ。琉球放送、NHK等の放送局勤務と並行し、劇作家として活動を開始。明治から復帰後までの沖縄を舞台に、天皇制や米国といった権力と向き合う民衆の姿を描いた戯曲を数多く発表する。

1983年9月23日ー『沖縄民権』第20号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)

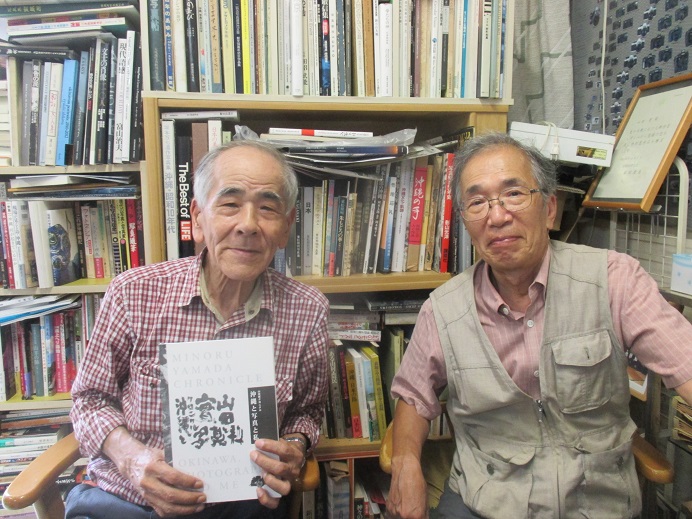

2016年7月30日 写真左が新城良一氏、山田勉氏

2016年7月30日 左から玉城よし子さん、呉屋周子さん、新城良一氏、輝広志氏

2016年7月24日 末吉家にて左が末吉安允氏、新城良一氏

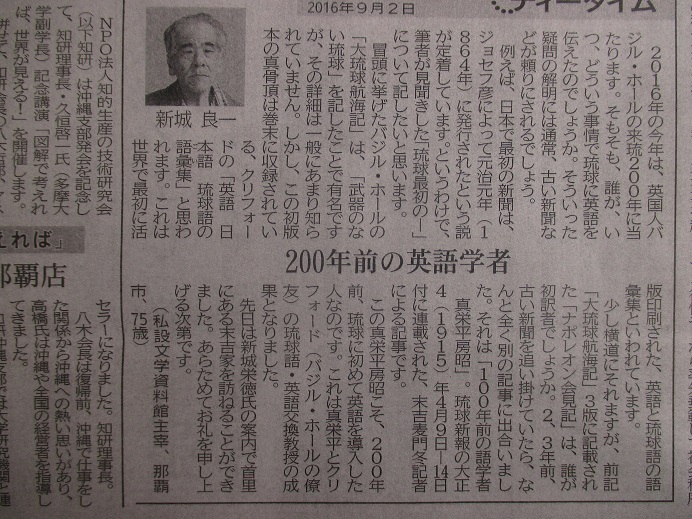

2016年9月2日『琉球新報』新城良一「ティータイム/200年前の英語学者」

1915年4月9日『琉球新報』麦門冬「眞栄平房昭ー百年前の語学者」

1928年ー市河三喜編輯『岡倉先生記念論文集』に豊田實が「沖縄英学史稿」を寄せている。豊田は沖縄県の依頼で1928年3月22日から28日まで英語講習のため那覇に滞在した。そこで沖縄県立沖縄図書館長の真境名安興などの協力を得て沖縄英学史を調べたのが前出の沖縄英学史稿として結実した。中に末吉麦門冬の「百年前の英語通」も引用し真栄平房昭の家譜を書いている。(2011年11月)

2016年7月24日 屋部家にて右が屋部憲次郎氏(夢華書道・琉訳聖書教室主宰)、新城良一氏

○1996年5月11日 リウボウ「おきなわ聖書展」ミニ講演会/屋部憲次郎

ベッテルハイム「琉訳聖書」と琉球語ー沖縄の伝統文化の一つである組踊の中に、キリスト教あるいは聖書と何らかの意味でひじょうに関係のある作品が一編ありまして、ここでご紹介したいと思います。『大川敵討』(忠孝婦人またはムラバルーとも称する)と題する組踊(戯曲)でありますが、これから興味深い台詞を二つ引用します。まず満納という悪役の台詞「はあ、面付もかはて悪魔やな女、夫喰ゆる悪生切支丹。鬼見ちやる人の此の世界にをゆめ。是ど鬼やゆる。・・・」(読み方「ハー、ツィラツィチンカワティ アクマ ヤナイナグ、ウトゥクヮユル アクショー キリシタ。ウニンーチャルフィトゥヌ クヌシケーニ ウユミ。クリドゥウニヤユル」)でして、キリシタン、悪魔、鬼などの語に注目されます。この組踊は1838年、尚育王冊封の重陽の宴で演じられましたが、当時の異国船がひんぱんに渡来したいわば不安な世相をよく反映しているといえましょう。ベッテルハイムが来沖したのは実にその十年後でした。・・・

1969年3月 昭和女子大学近代文学研究室『増訂 近代文学叢書』「B・J・ベッテルハイム」第一巻 昭和女子大学

1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」

「華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽とか雪舟とか趙子昂とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代」もあったと安恭は記しているが、この美術家の夢は弟の安久によって実現された。

また大正末期、沖縄県立沖縄図書館長の伊波普猷がスキャンダルの最中、麦門冬の友人たちは後継館長に麦門冬と運動していた。山里永吉の叔父・比嘉朝健は最も熱心で、父の友人で沖縄政財界に隠然たる影響を持つ尚順男爵邸宅に麦門冬を連れていった。かつて麦門冬が閥族と新聞で攻撃した当人である。しかし麦門冬の語る郷土研究の情熱を尚順も理解を示し料理で歓待し長男・尚謙に酌をさせるなど好意を示した。それらは麦門冬の不慮の死で無に帰した。これも弟・安久が戦後、沖縄県立図書館の歴代図書館長に名を連ねている。

麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安久(1904年4月26日~1981年3月31日)

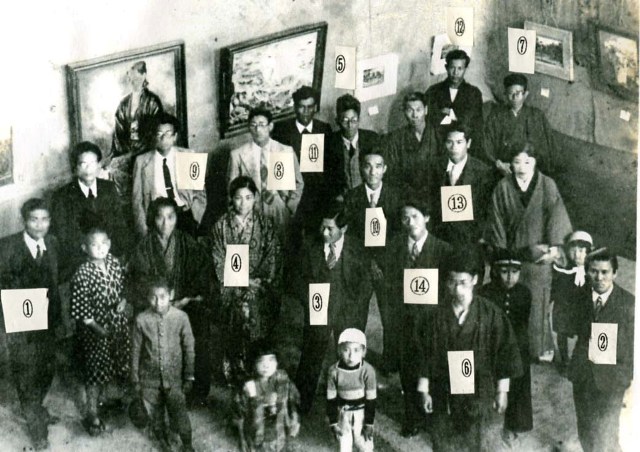

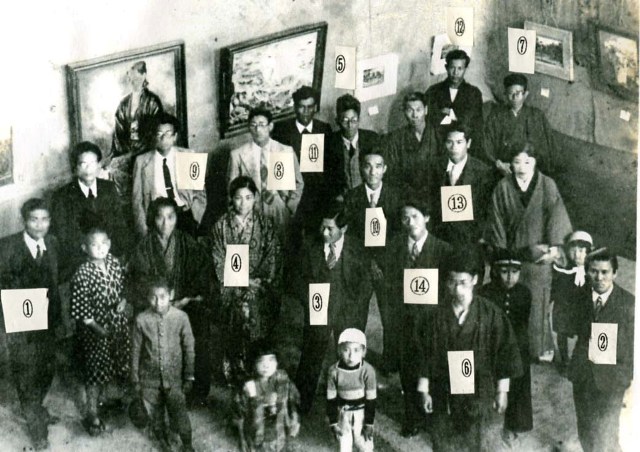

1935年4月「第一回沖縄洋画協会展」①大嶺政寛 ②大嶺政敏 ③大城皓也 ④大城皓也夫人 ⑤末吉安久 ⑥具志堅以徳 ⑦桃原思石 ⑧山田有昂 ⑨西銘生一 ⑩國吉眞喜 ⑪宮平清一⑫許田重勲 ⑬渡嘉敷唯盛 ⑭安仁屋政栄

写真左から末吉安久、桃原思石、許田重勲

1944年ー夏 学童疎開の引率で宮崎に

1946年ー秋 首里高校美術科教官に就任するや沖縄民政府文教局にデザイン科の設置を要請し首里に伝わる紅型の復活を図りたい」と嘆願し実現に導いた。

右端が末吉安久

1949年3月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」

1949年4月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」

1949年5月 『月刊タイムス』№4□末吉安久「表紙・カット」

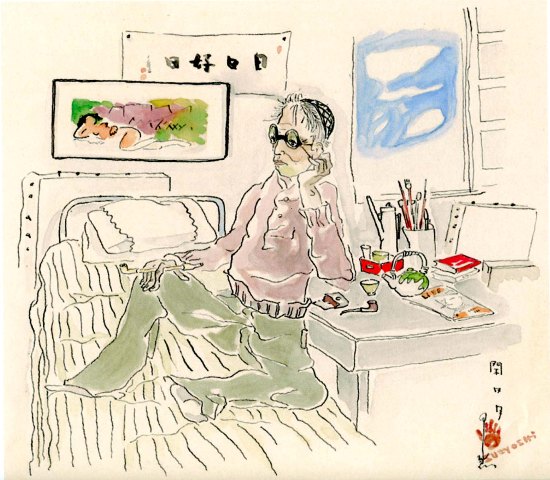

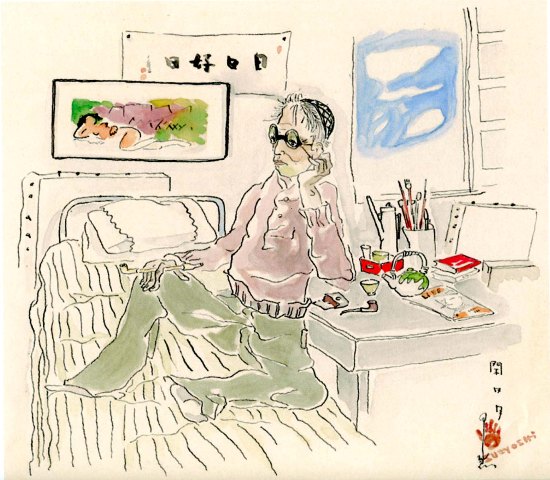

末吉安久「閑日月」

末吉安久「子供達」

1950年8月 朝日新聞社『鉄の暴風』末吉安久「装幀」/牧港篤三「挿絵」

1950年9月 末吉安久、首里図書館長就任(1957-4)

1951年11月 琉米文化会館「第3回沖縄美術展覧会」末吉安久「子供達」/金城安太郎「楽屋裏」

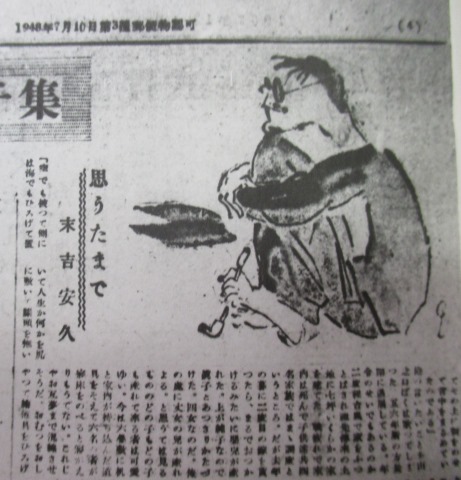

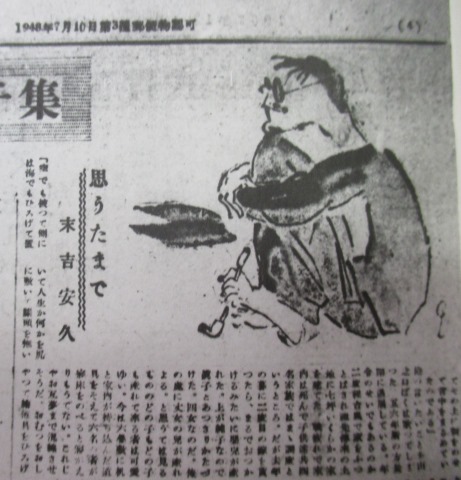

1952年1月1日『沖縄タイムス』末吉安久「思うたまで」

1952年1月1日『琉球新報』末吉安久(Q)「漫画漫詩」

1953年1月1日『沖縄タイムス』「漫画アンデパンダン展」末吉安久「乾かすのか掲げるのか」

1954年12月に写真集『基地沖縄』が東京新宿市ヶ谷加賀町の大日本印刷で印刷され沖縄タイムス社から発行された。編集は豊平良顕、上間正諭、牧港篤三、金城久重で、装幀が南風原朝光、末吉安久であった。零よりの出発と題して農夫の写真が掲載されていて、説明文に「戦争の破壊は、とにかく地上の人間の営みを根こそぎ奪い去った。戦後の復興はすべて零よりの出発と云ってよい。この老農夫の姿そのままが、零のスタート・ラインに立った終戦直後のオキナワを象徴している」とある。

1955年3月 第7回沖展に末吉安久「花」「サバニ」「静物」「金魚」

1956年3月 第8回沖展に末吉安久「黄色の部屋」「魚」「静物」

1956年8月15日 『沖縄タイムス』末ひさし「居タ居タ鳩ダ」

1956年8月19日 『沖縄タイムス』末ひさし(Q)「静かなデモ」

左から真境名安興、伊波普猷、末吉麦門冬(末吉安久画)

1956年11月 『沖縄タイムス』島袋盛敏「新遺老説傳 沖縄むかしばなし」末吉安久(Q)・絵

1957年3月 第9回沖展に末吉安久「静物」

1958年3月 第10回沖展に末吉安久「黒い月」「漁師たち」

1959年3月 第11回沖展に末吉安久「魚」「月」「大学の丘」「死せる生物」

1960年3月 第12回沖展に末吉安久「石」「根」「花」「珊瑚礁」

1961年3月 第13回沖展に末吉安久「作品」「墓場」

1961年3月 『養秀』養秀同窓会□養秀「表紙装丁カット」「金城紀光氏に聞くー聞き手/末吉安久」

1962年3月 第14回沖展に末吉安久「墓地A」「墓地B」「墓地C」

末吉安久/表紙絵 1962年8月『今日の琉球』58号「琉球の玩具」

写真ー末吉安久氏と大城皓也画伯

沖縄県立図書館の左側には「安冨祖流楽祖之碑」がある。安冨祖流絃聲会が1964年1月18日に建立しものだが、設計は末吉安久である。ちなみに、揮毫は島袋光裕、刻字が安里清謙、施行が安里清福である。沖縄県立図書館の館長室には歴代図書館長の一人として末吉安久の写真も飾られている。

1969年2月 『新沖縄文学』第12号 末吉安久「貘さんに る幻想」

1975年1月28日 山之口貘詩碑建立期成会発足(宮里栄輝会長、末吉安久副会長)

1975年7月23日 与儀公園で山之口貘詩碑除幕式

1975年9月7日 那覇文化センターで山之口貘記念会発足

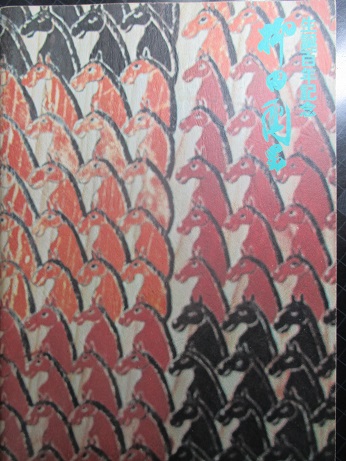

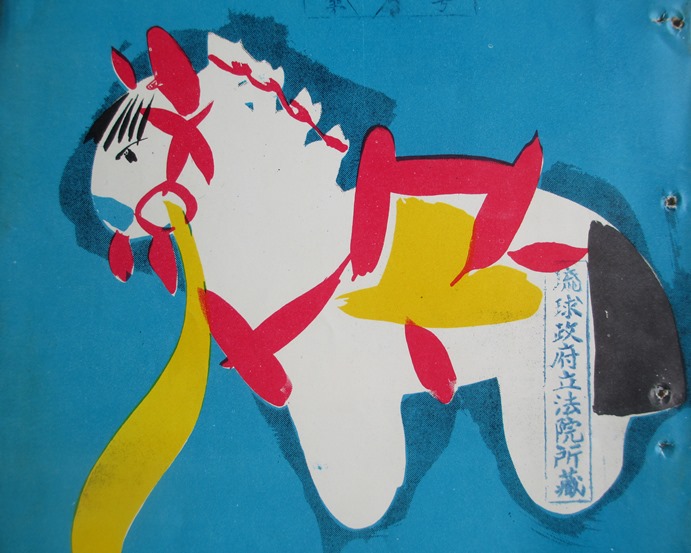

1976年12月 『沖縄風俗絵図』月刊沖縄社□末吉安久「ケンケンパー」「足相撲」「ビー玉」「イットゥガヨー」「ジュークーティ」「クールーミグラセー」「クールーオーラセー」□末吉安久紅型「醜童舞い」「浜千鳥」「馬」「桃売りアングヮー」「カンドーフ売り」

1977年11月29日『沖縄タイムス』「佐渡山安健『名馬・仲田青毛』末吉安久宅に」

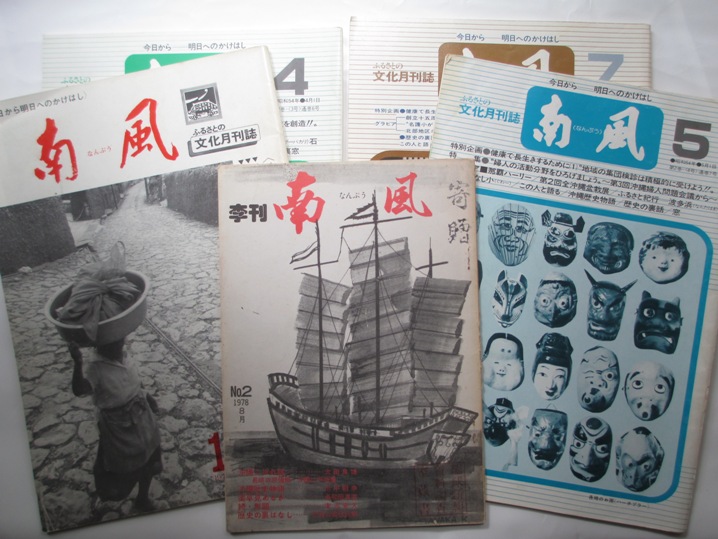

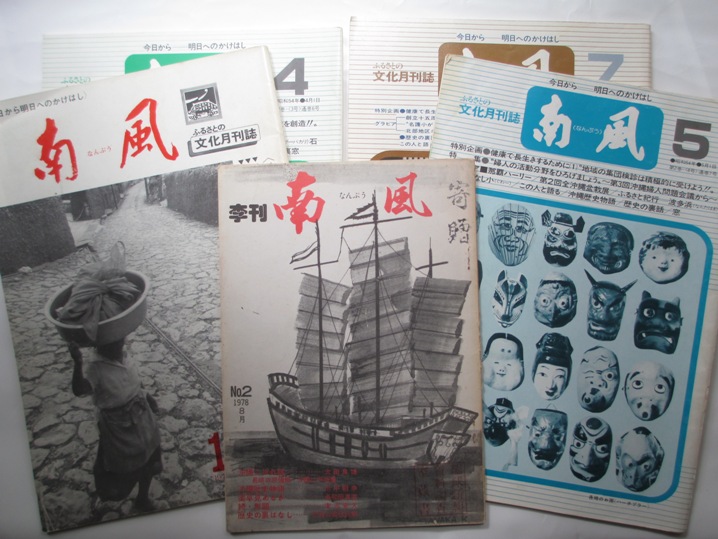

1978年8月 『季刊 南風』№2 末吉安久・絵と文「続・無題」

2015年10月16日『沖縄タイムス』大城冝武「沖縄マンガ史34(末ひさし)末吉安久/大嶺信一」

「華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽とか雪舟とか趙子昂とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代」もあったと安恭は記しているが、この美術家の夢は弟の安久によって実現された。

また大正末期、沖縄県立沖縄図書館長の伊波普猷がスキャンダルの最中、麦門冬の友人たちは後継館長に麦門冬と運動していた。山里永吉の叔父・比嘉朝健は最も熱心で、父の友人で沖縄政財界に隠然たる影響を持つ尚順男爵邸宅に麦門冬を連れていった。かつて麦門冬が閥族と新聞で攻撃した当人である。しかし麦門冬の語る郷土研究の情熱を尚順も理解を示し料理で歓待し長男・尚謙に酌をさせるなど好意を示した。それらは麦門冬の不慮の死で無に帰した。これも弟・安久が戦後、沖縄県立図書館の歴代図書館長に名を連ねている。

麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安久(1904年4月26日~1981年3月31日)

1935年4月「第一回沖縄洋画協会展」①大嶺政寛 ②大嶺政敏 ③大城皓也 ④大城皓也夫人 ⑤末吉安久 ⑥具志堅以徳 ⑦桃原思石 ⑧山田有昂 ⑨西銘生一 ⑩國吉眞喜 ⑪宮平清一⑫許田重勲 ⑬渡嘉敷唯盛 ⑭安仁屋政栄

写真左から末吉安久、桃原思石、許田重勲

1944年ー夏 学童疎開の引率で宮崎に

1946年ー秋 首里高校美術科教官に就任するや沖縄民政府文教局にデザイン科の設置を要請し首里に伝わる紅型の復活を図りたい」と嘆願し実現に導いた。

右端が末吉安久

1949年3月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」

1949年4月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」

1949年5月 『月刊タイムス』№4□末吉安久「表紙・カット」

末吉安久「閑日月」

末吉安久「子供達」

1950年8月 朝日新聞社『鉄の暴風』末吉安久「装幀」/牧港篤三「挿絵」

1950年9月 末吉安久、首里図書館長就任(1957-4)

1951年11月 琉米文化会館「第3回沖縄美術展覧会」末吉安久「子供達」/金城安太郎「楽屋裏」

1952年1月1日『沖縄タイムス』末吉安久「思うたまで」

1952年1月1日『琉球新報』末吉安久(Q)「漫画漫詩」

1953年1月1日『沖縄タイムス』「漫画アンデパンダン展」末吉安久「乾かすのか掲げるのか」

1954年12月に写真集『基地沖縄』が東京新宿市ヶ谷加賀町の大日本印刷で印刷され沖縄タイムス社から発行された。編集は豊平良顕、上間正諭、牧港篤三、金城久重で、装幀が南風原朝光、末吉安久であった。零よりの出発と題して農夫の写真が掲載されていて、説明文に「戦争の破壊は、とにかく地上の人間の営みを根こそぎ奪い去った。戦後の復興はすべて零よりの出発と云ってよい。この老農夫の姿そのままが、零のスタート・ラインに立った終戦直後のオキナワを象徴している」とある。

1955年3月 第7回沖展に末吉安久「花」「サバニ」「静物」「金魚」

1956年3月 第8回沖展に末吉安久「黄色の部屋」「魚」「静物」

1956年8月15日 『沖縄タイムス』末ひさし「居タ居タ鳩ダ」

1956年8月19日 『沖縄タイムス』末ひさし(Q)「静かなデモ」