05/07: 琉米誌/ハワイ②

パンチボウルの丘(国立太平洋記念墓地)ー7万5千年から10万年前の火山活動によって形成された高台のクレーター、パンチボウルは、古代ハワイで「Puowaina(犠牲の丘)」と呼ばれていました。タブーを犯した罪人をいけにえとしてハワイ古代宗教の神に捧げる祭壇が高台に置かれていたのです。国立太平洋記念墓地としてオープンしたのは1949年。第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争で母国のために自らを「犠牲」にした4万6千以上の兵士が眠る丘となりました。。→ハワイナビ/アーニー”アーネスト・テイラー・パイル(Ernest Taylor "Ernie" Pyle, 1900年8月3日 - 1945年4月18日伊江島で戦死)は、アメリカ合衆国のジャーナリストやショージ・オニヅカ(Ellison Shoji Onizuka, 日本名:鬼塚 承次, 1946年6月24日 - 1986年1月28日)は、アメリカ空軍の大佐で、日系人初のアメリカ航空宇宙局宇宙飛行士である。の墓石。

1949年12月 セブンスデーの屋比久孟吉は平信徒でありながら華府本部から特別伝道者の任命を受けて伝道者の資格で沖縄へ赴くことになった。

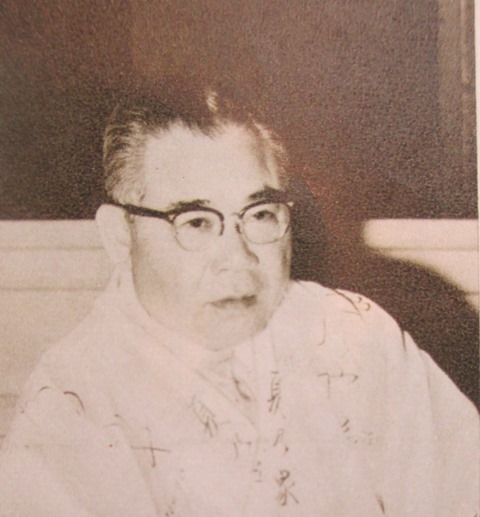

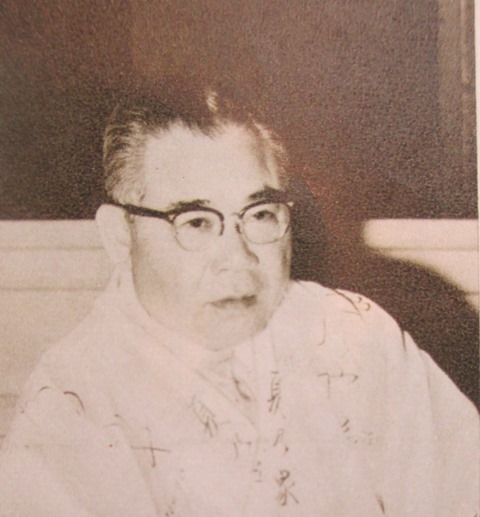

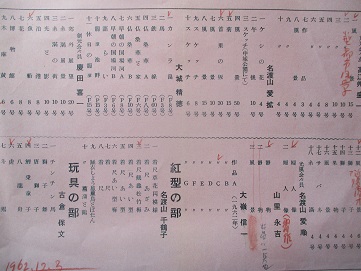

1950年12月 慈光園教団発足ー顧問・小波津幸秀、上原与吉 相談役・伊芸長吉、村岡敏恵、桜田漸、福本元蔵、伊波幸繁、大嶺発市、仲真良樽金、宮城栄吉、大兼久秀一、石川元真、大城太郎、宜野座太郎、伊佐松 名誉教団長・・・与世盛智郎 教団長・山里慈海 理事長・宮里平昌 副・瑞慶覧智珍、仲嶺真助 書記・神谷益栄、上地安宏 会計・真喜志康輝、豊見里友義、監査・宮城麗栄、高良牛、宮城亀盛

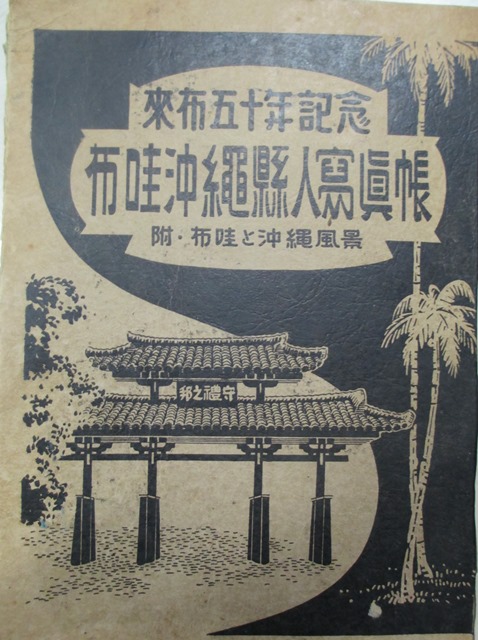

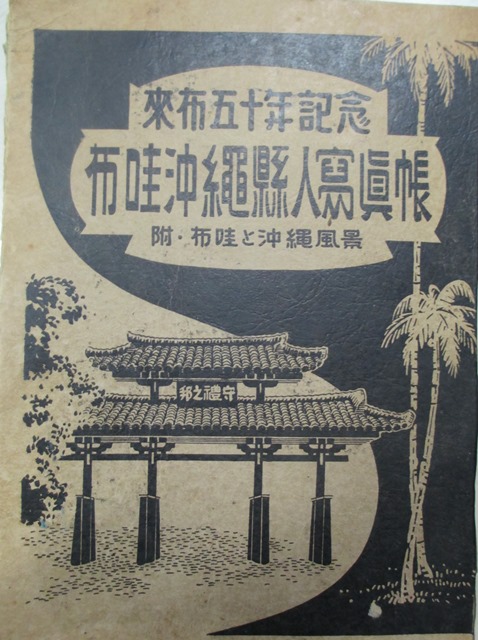

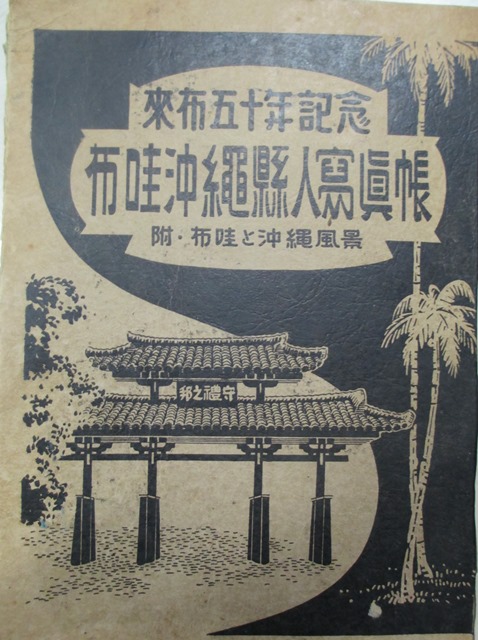

1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』

1951年2月 乙姫劇団が来布公演

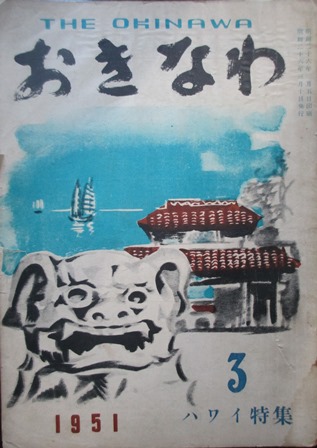

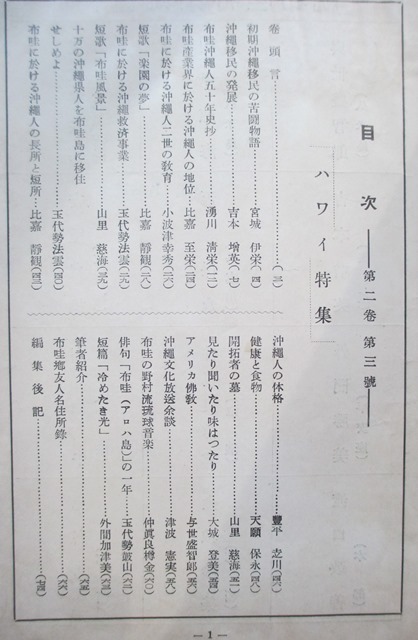

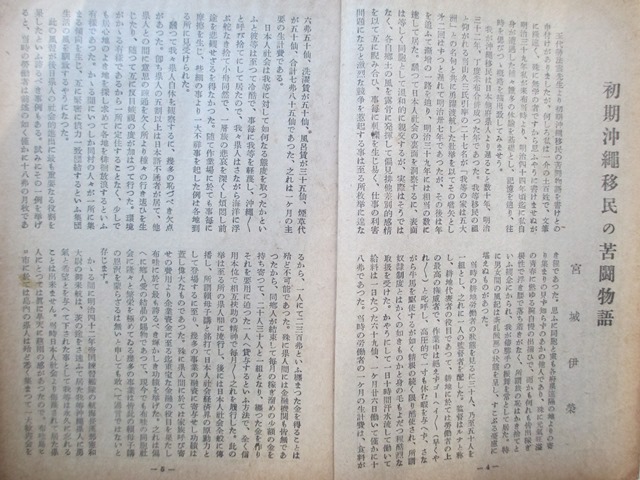

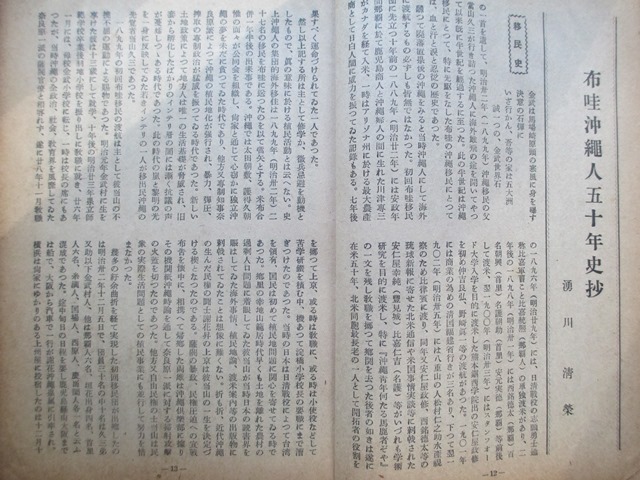

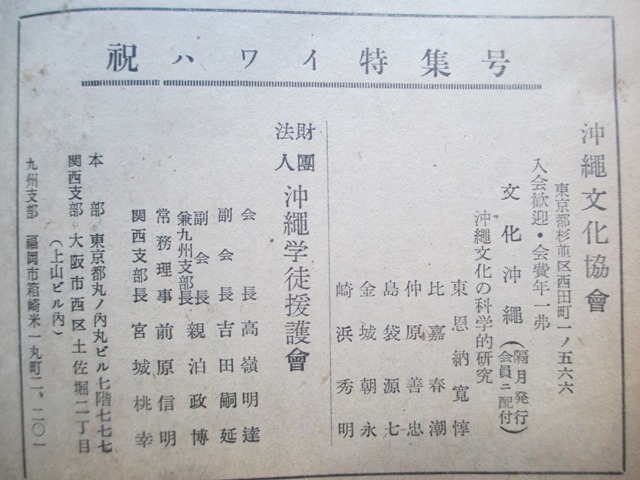

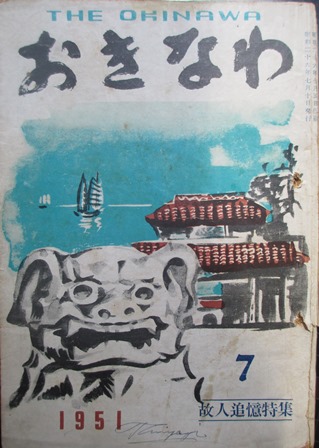

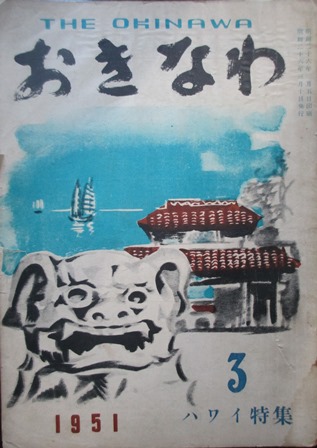

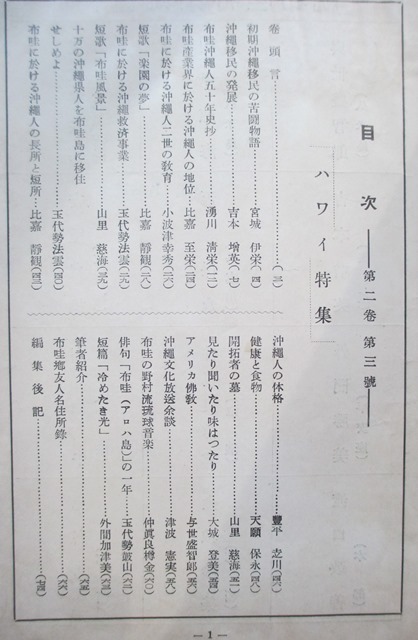

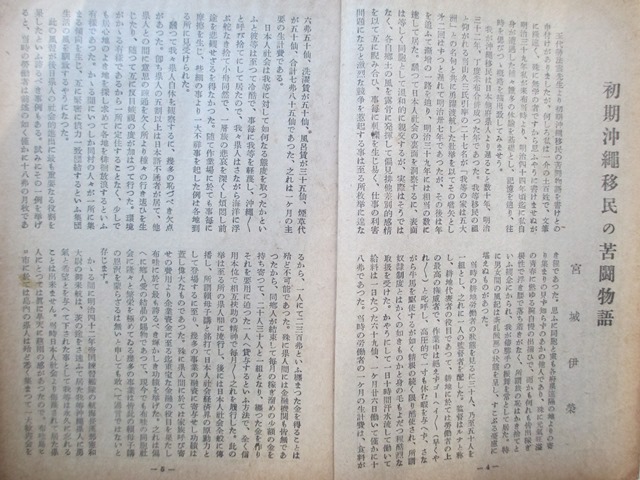

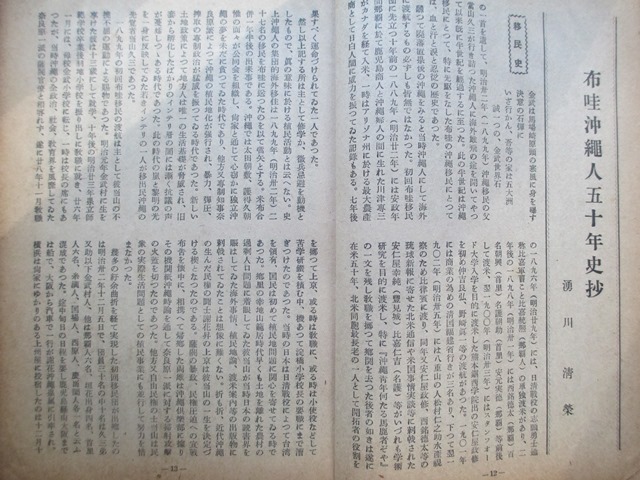

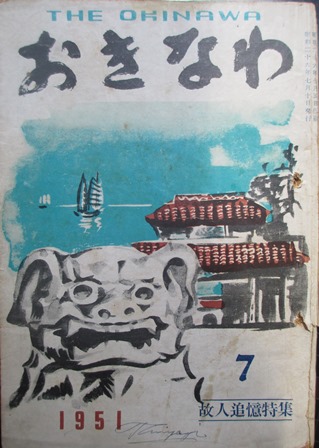

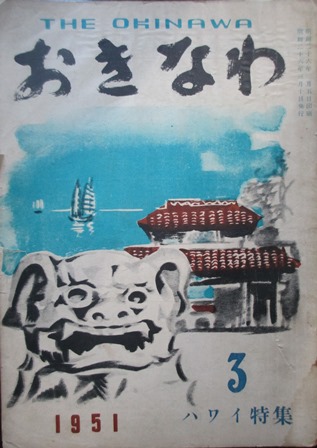

1951年3月 雑誌『おきなわ』<ハワイ特集>

1951年3月 雑誌『おきなわ』湧川清栄「布哇沖縄人五十年史抄」」

1951年3月 雑誌『おきなわ』大城登美「見たり聞いたり味はったり」

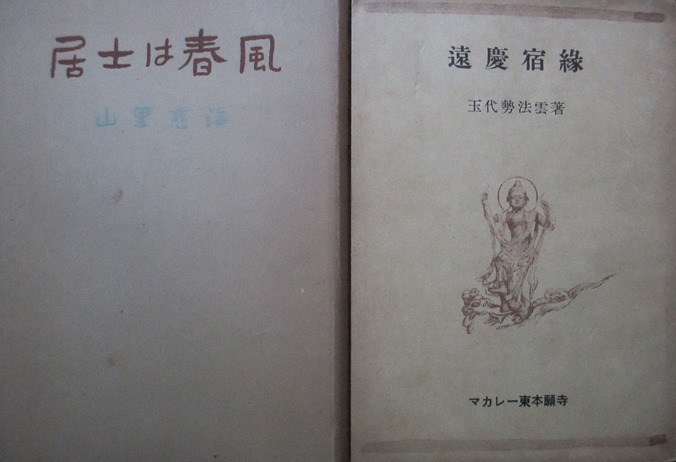

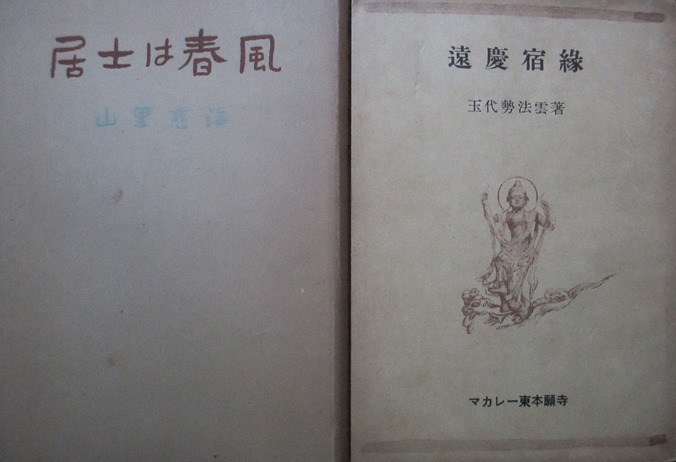

1951年10月 山里慈海『居士は春風』/1953年3月 玉代勢法雲『遠慶宿縁』

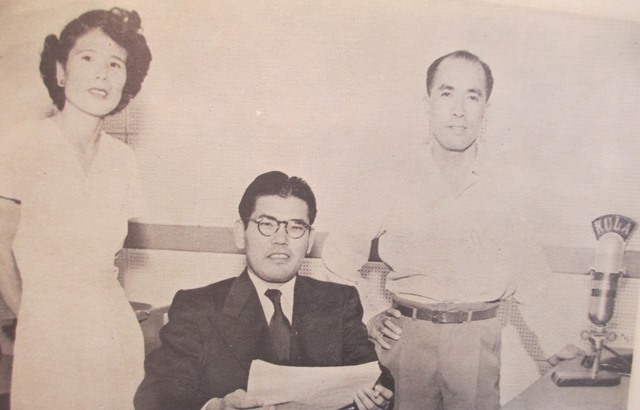

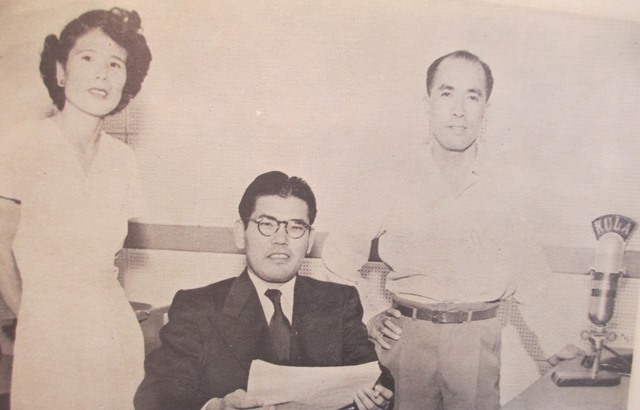

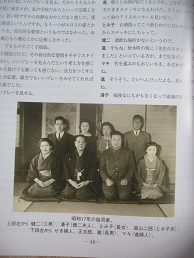

クラ放送局沖縄文化放送部デイゴメロデー/左から大城とみ子、津波實重、山川喜信→1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』

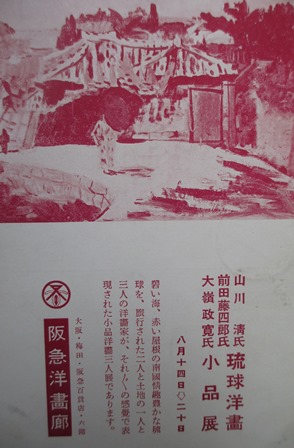

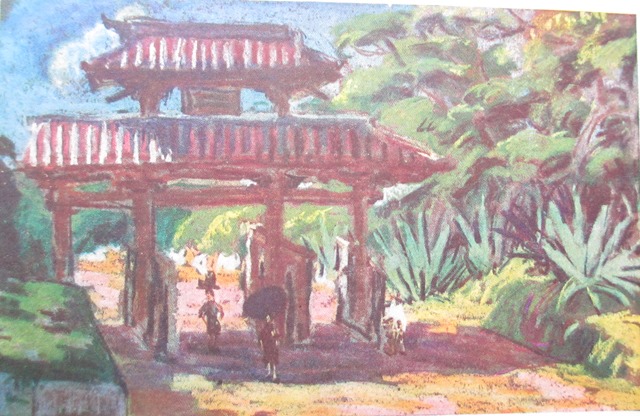

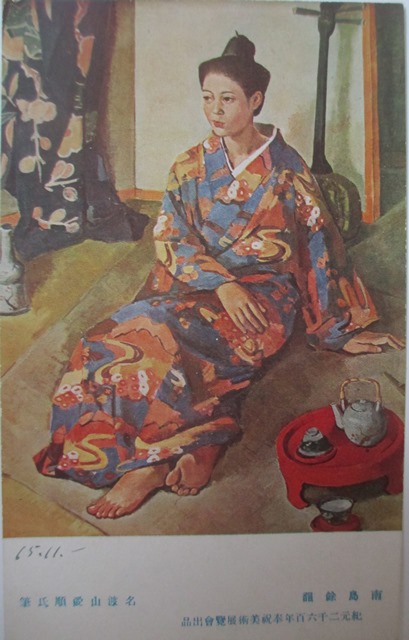

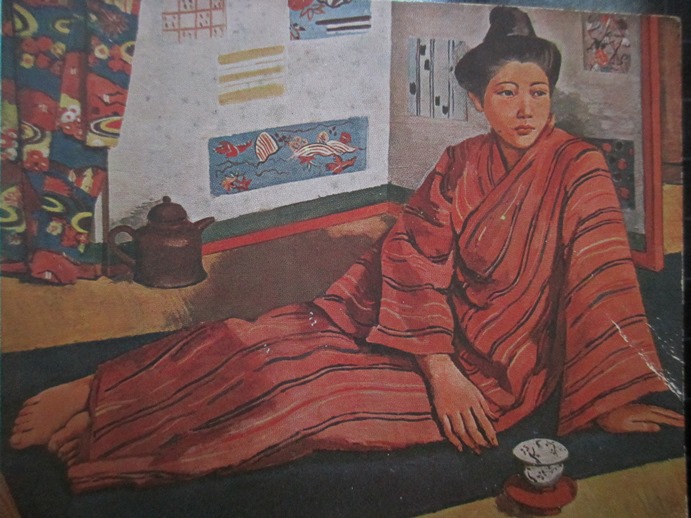

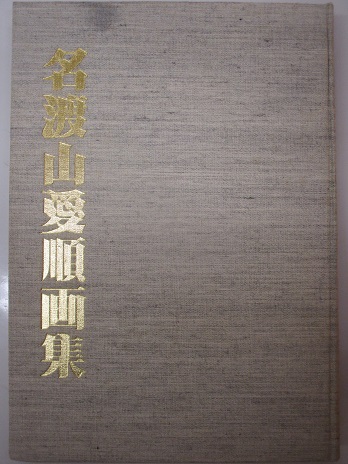

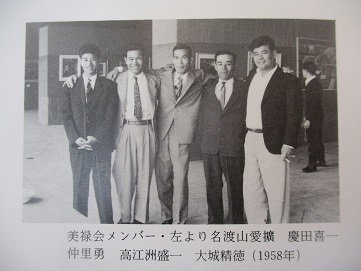

1951年3月 遣米第二回国民指導員来布□志喜屋孝信、大城つる、城間政善、上江洲由道、渡口政義、永山盛三郎、当銘正順、上間亀政、翁長俊郎、大嶺政寛、名渡山愛順、松岡政保、中江実孝、屋田甚助、森敬道、林哲雄、財部つさえ 名渡山愛順「私は終戦後、青年将校の肖像画を五百枚以上も画きました。20数点持参してニューヨークで展覧会を開きますが出来たら帰路にハワイでも開き、又ハワイのカラーも描いて見たいと願っています。」

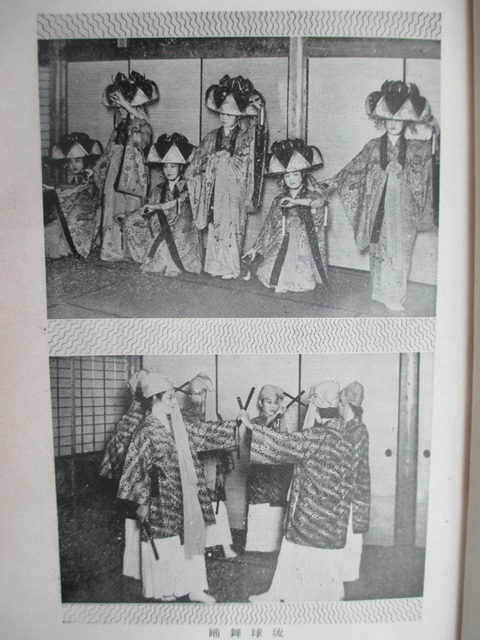

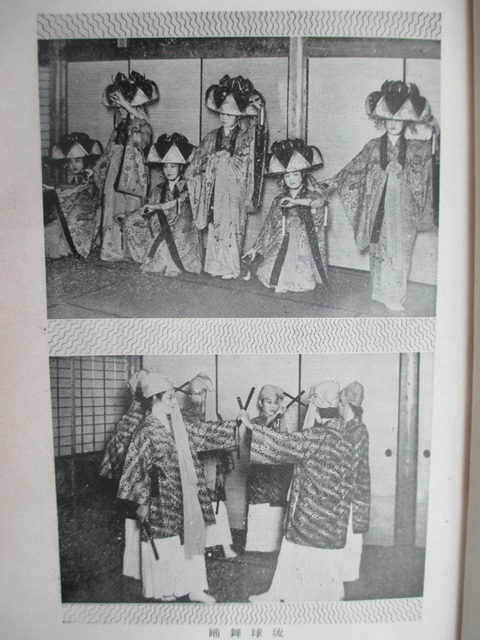

1951年6月 東京大阪合同琉球芸能団一行8名は渡口政善、金城常盛、上江洲安雄、安谷屋政信の招聘で来布□渡嘉敷守良(我如古安子の叔父)、池宮城喜輝、奥間英五郎、奥間清子、佐久間昌子、渡嘉敷信子、渡嘉敷利秋、島正太郎

1951年6月 南加大学の招聘で琉球音楽を講義しに行く東京沖縄音楽舞踊研究会会長の山内盛彬はツル夫人同伴寄港。

1951年7月 宮里辰彦(第三回沖縄国民指導員)ホノルル郊外ヒッカム飛行場着。此の飛行場は例の日本軍の真珠湾攻撃の際、真っ先に叩かれた所である。

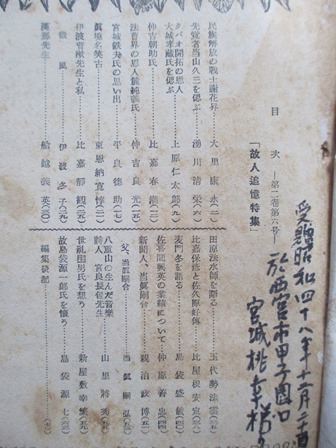

1951年7月 雑誌『おきなわ』<故人追憶特集>

大里康永「民族解放の戦士 謝花昇」/湧川清栄「先覚者 当山久三を偲ぶ」/上原仁太郎「ダバオ開拓の恩人 大城孝蔵氏を偲ぶ」/比嘉春潮「仲吉朝助氏」/仲吉良光「法曹界の恩人 麓純義氏」/平良徳助「宮城鉄夫氏の思い出」/東恩納寛惇「真境名笑古」/比嘉静観「伊波普猷先生と私」/伊波冬子「微風」/船越義英「漢那先生」/玉代勢法雲「田原法水師を語る」/比屋根安定「比嘉保彦と佐久原好傳」/島袋盛敏「麦門冬を語る」/仲原善忠「佐喜間興英の業績について」/親泊政博「新聞人、当眞嗣合」/当眞嗣弘「父、当眞嗣合」/山里将秀「八重山の生んだ音楽詩人 宮良長包先生」/新屋敷幸繁「世礼国男氏を想う」/島袋源七「故 島袋源一郎氏を懐う」/編集後記

1951年8月 ハワイ沖縄連合会発足(理事長・儀間真福)

1953年2月 慈光園で柳宗悦、浜田庄司、バーナード・リーチ講演会「琉球文化を語る」。沖縄紹介映画、幻燈などがあった。

1953年12月 雑誌『おきなわ』№33「ハワイのうつりを語る座談会」

出席者ー平良牛助、玉代勢法雲、比嘉静観、小波津幸秀、金城珍栄、山里慈海、天願保永(おきなわ布晆支局長)

1954年4月 平良リエ子来布/5月 安谷屋政量・琉球工業連合会長「ハワイ第四十九州共進会」に参加で来布。慈光園で「琉球特産品展示会」、6月からハワイ各島で展示する。/12月 金井喜久子来布

1954年4月 雑誌『おきなわ』「ハワイ同胞事業家座談会ー慈光園ホール」

出席者ー仲宗根蒲助(越来)、天願加那(具志川)、上原正義(本部)、伊芸良吉(宜野座)、仲嶺真助(与那原)、山里慈海(久米島)、天願保永(具志川)、平真輔(石川)、長堂嘉吉(真和志)、島袋萬吉、速記ー津嘉山朝吉、瀬長清吉

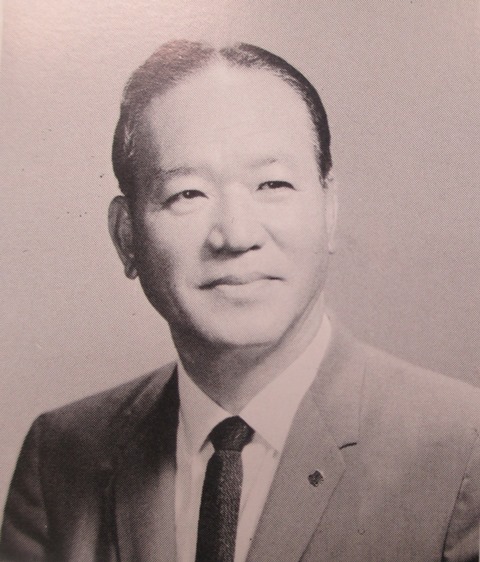

上原正義(エバーグリン・レストラン社長) 天願保永(ハワイ沖縄人連合会)

儀間真福(ハワイ沖縄人連合会) 沢岻千恵子(名護市出身)

安里貞雄(ハワイ沖縄人連合会) 上江洲智綸

右ー池宮喜輝送別演芸の夕に開演を宣する司会者の仲嶺眞助、ドクトル上原與吉(ホノルル1952年)

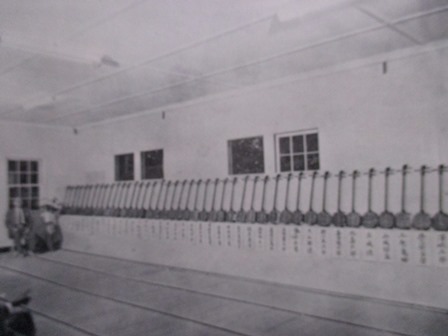

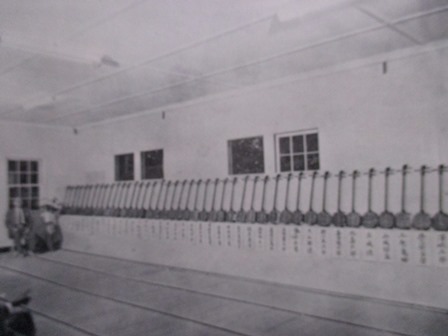

布哇ホノルルに於ける三味線祭 焼香する池宮喜輝、左が開教師の山里慈海(1952年2月)

馬哇島ワイルクに於ける三味線展と池宮喜輝(1952年4月)

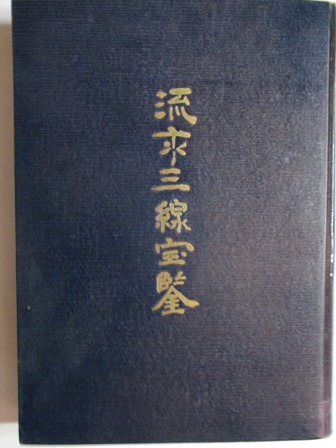

1954年7月 池宮喜輝『琉球三味線寶鑑』東京沖縄芸能保存会(比嘉良篤)

1955年5月 玉代勢法雲(マッカリー東本願寺住職)逝去/8月 写真業の屋比久孟吉は1953年3月、訪沖し那覇市崇元寺近くにベストソーダ合資会社創立したが、ニューヨーク市に機械購入の途次寄港。/8月 日航機で根路銘房子来布。イオラニ高校で開催の聖公会大会に参加で川平朝申来布。/11月 大浜信泉、国際大学連盟会議出席の後、欧米視察を経てパンナム機で来布、夫人英子は目下アメリカ国務省の招聘でアメリカ滞在中。/12月 高原芳子結婚来布。

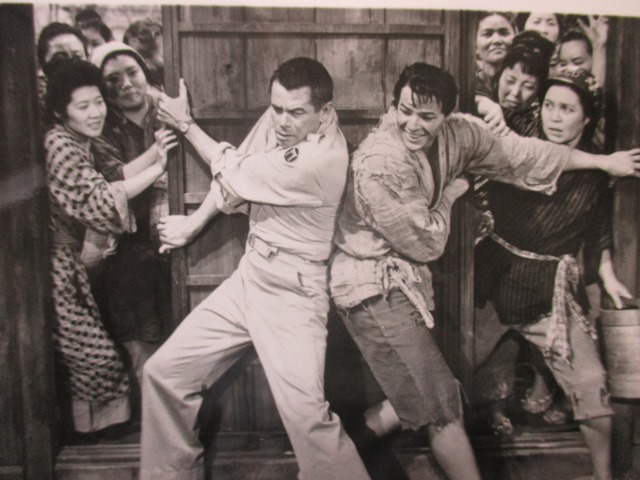

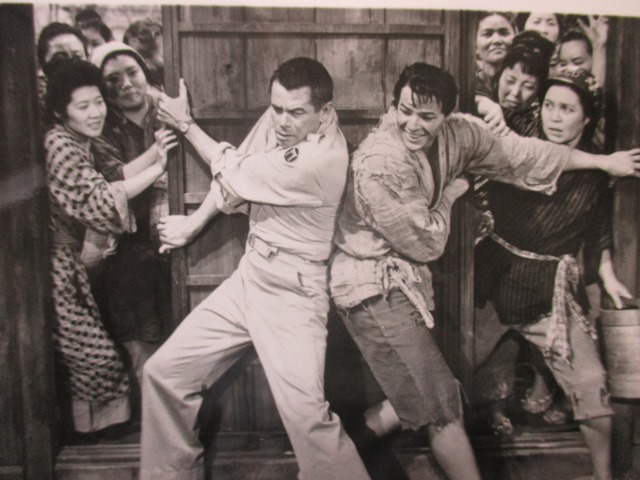

1956年4月 ビショップ博物館で初の「琉球古典文化展」。/6月 大伸座長期興行。/8月 MGM社の「八月十五夜の茶屋」の撮影は大成功、同劇に出演して帰国の途にある大映スター根上淳、清川虹子および沢村みち子らの土産話にあったが、芸者(京マチ子)が沖縄舞踊を踊るとき地方になって蛇皮線を弾いた内間ハル子は儀間真福の妹。

12月 比嘉悦雄はペプシコーラ日本総販売権を獲得し、日本政府の認可で日本飲料株式会社創立。

1958年11月 真境名由康父娘来布

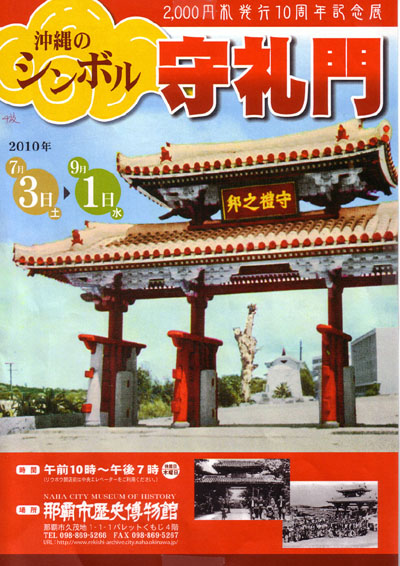

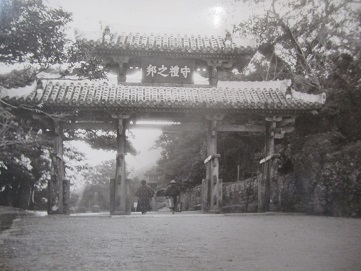

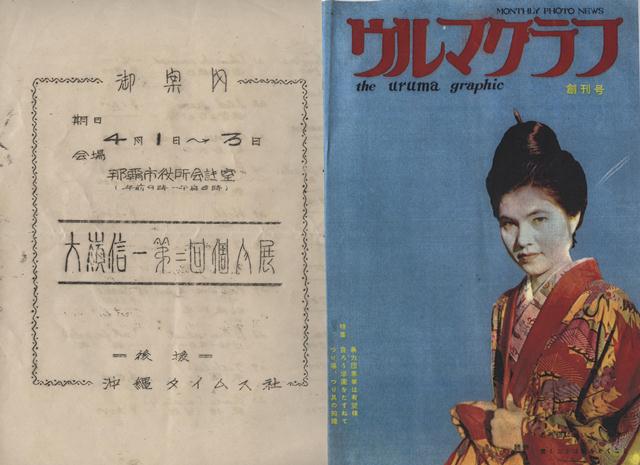

1959年1月 『守礼の光』創刊号(表紙・崎山さん)「写真ー守礼門」、納富浪連子「原子力を平和へ」

1959年6月 ヒロ市の浦崎政致の息子・政一は18ヶ月ぶりで両親見舞いで帰布、1945年8月28日、情報本部附民間人、そしてアメリカ人として最初に東京に入って通訳。琴に東条大将とは死せし約一ヶ月半寝食を共にし世話したので大将から軍服を貰った。

1961年2月 『オキナワグラフ』「沖縄へのアドバイスーホノルル夏の家快談」出席者ー当山哲夫(月刊「市民」社長)、仲嶺真助(2002年7月『仲嶺真助自伝』新報出版)、上原正治(エバーグリン・レストラン社長)、ワーレン比嘉(中央太平洋銀行モイリリ支店長)、安里貞雄(ハワイ沖縄人連合会顧問)、コンラッド赤嶺(元ホノルル日本人青年商工会頭)

1961年3月 『守礼の光』「姉妹都市ー那覇とホノルル」

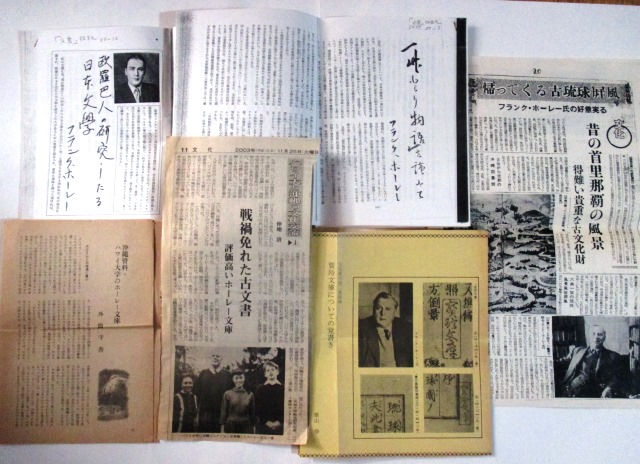

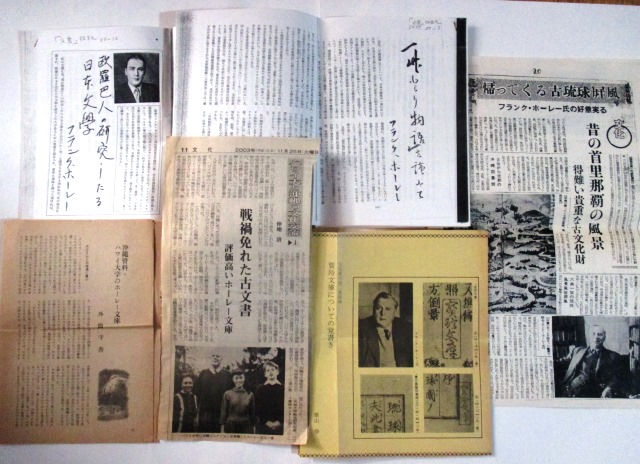

フランク・ホーレー資料

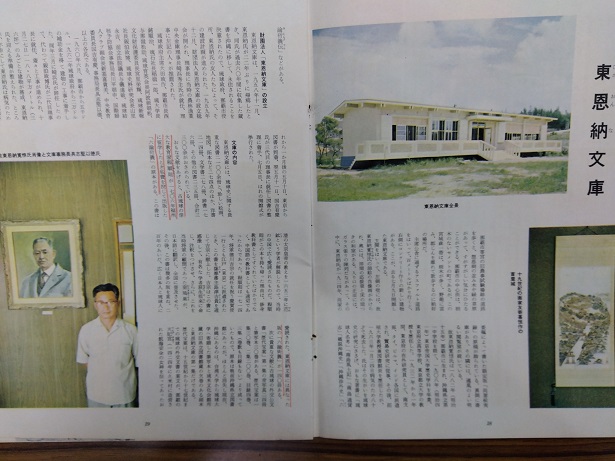

1961年4月 「ホーレー文庫」が布大の手に入り、東西文化センター内に「沖縄文庫」を開設し陳列された。/5月 仲原善忠、比嘉春潮来布

1961年6月 『守礼の光』「東西両文化の新しいかけ橋ーハワイ大学東西文化センター」

1961年8月4日 オバマ・バラク・、ハワイ州ホノルルにある病院(英語版)で生まれる。 実父のバラク・オバマ・シニア(1936年 - 1982年)は、ケニアのニャンゴマ・コゲロ出身(生まれはニャンザ州ラチュオニョ県Kanyadhiang村)のルオ族、母親はカンザス州ウィチタ出身の白人、アン・ダナムである。 父のオバマ・シニアは奨学金を受給していた外国人留学生であった。2人はハワイ大学のロシア語の授業で知り合い、1961年2月2日に周囲の反対を押し切って結婚、 アンは妊娠しており、半年後に、オバマ・ジュニアを出産する。→ウィキペディア

1962年5月 『守礼の光』「立法院議員ハワイを見るーキャラウエイ高等弁務官のあっせんにより、琉球立法院議員の当銘由憲氏、嘉陽宗一氏、真栄城徳松氏、平良幸市氏の一行4人は、このほど6週間にわたり、とこ夏の国ハワイをおとずれました。」

1962年6月 『守礼の光』「ハワイに学ぶ営農の近代化」

1962年6月 宇良啓子がラジオKTRG局より電波に乗せて「沖縄貴族階級の方言で小咄を創作して」放送。

1962年7月 『守礼の光』「ハワイ同胞の警告『あわてて復帰は損』ーハワイ島のヒロ市で、内科と外科の開業医をしているマタヨシ・ゼンコウ博士は、琉球の古い友人や親類の人たちに会うため、このほど23年ぶりに、琉球をおとずれました。」/ヘンリー・ナカソネ(ハワイ大学付属農業試験場)「琉球の園芸の現状と可能性(1)」

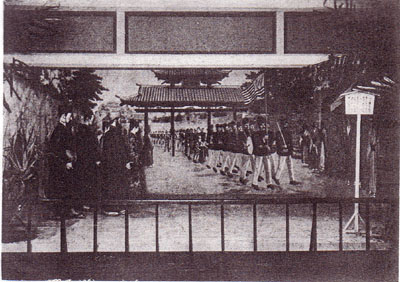

1962年10月 『守礼の光』外間政章「1854年に結ばれた琉米条約

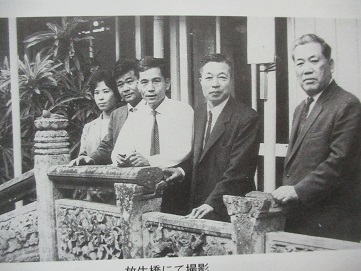

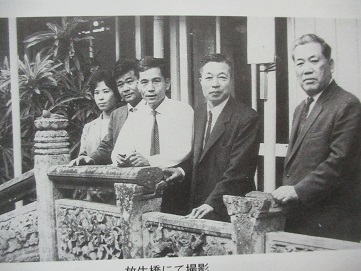

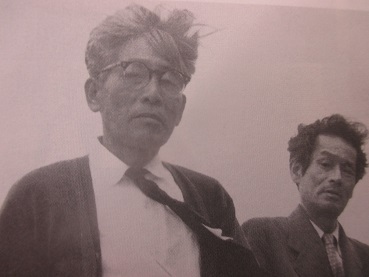

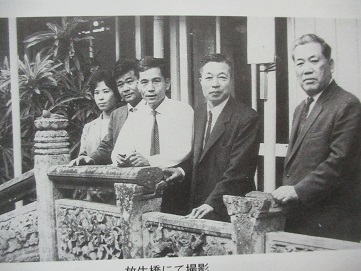

1963年 東京ー金城珍栄を囲んで、右から比嘉春潮、比嘉良篤、瀬長良直、當間重剛、金城珍栄、島清、仲原善忠

1963年5月 仲嶺真助、日本人連合協会会長に選出。/10月 琉球国民党総裁の大宜味朝徳は米軍用機で来布。

1963年7月 国際興行の小佐野賢治、ハワイのプリンセス・カイウラニ・ホテル買収□12月、モアナ、サーフライダー2ホテル買収/1974年9月 ワイキキ・シェラトン、マウイ・シェラトン、ロイヤル・ハワイアン3ホテル買収

1949年12月 セブンスデーの屋比久孟吉は平信徒でありながら華府本部から特別伝道者の任命を受けて伝道者の資格で沖縄へ赴くことになった。

1950年12月 慈光園教団発足ー顧問・小波津幸秀、上原与吉 相談役・伊芸長吉、村岡敏恵、桜田漸、福本元蔵、伊波幸繁、大嶺発市、仲真良樽金、宮城栄吉、大兼久秀一、石川元真、大城太郎、宜野座太郎、伊佐松 名誉教団長・・・与世盛智郎 教団長・山里慈海 理事長・宮里平昌 副・瑞慶覧智珍、仲嶺真助 書記・神谷益栄、上地安宏 会計・真喜志康輝、豊見里友義、監査・宮城麗栄、高良牛、宮城亀盛

1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』

1951年2月 乙姫劇団が来布公演

1951年3月 雑誌『おきなわ』<ハワイ特集>

1951年3月 雑誌『おきなわ』湧川清栄「布哇沖縄人五十年史抄」」

1951年3月 雑誌『おきなわ』大城登美「見たり聞いたり味はったり」

1951年10月 山里慈海『居士は春風』/1953年3月 玉代勢法雲『遠慶宿縁』

クラ放送局沖縄文化放送部デイゴメロデー/左から大城とみ子、津波實重、山川喜信→1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』

1951年3月 遣米第二回国民指導員来布□志喜屋孝信、大城つる、城間政善、上江洲由道、渡口政義、永山盛三郎、当銘正順、上間亀政、翁長俊郎、大嶺政寛、名渡山愛順、松岡政保、中江実孝、屋田甚助、森敬道、林哲雄、財部つさえ 名渡山愛順「私は終戦後、青年将校の肖像画を五百枚以上も画きました。20数点持参してニューヨークで展覧会を開きますが出来たら帰路にハワイでも開き、又ハワイのカラーも描いて見たいと願っています。」

1951年6月 東京大阪合同琉球芸能団一行8名は渡口政善、金城常盛、上江洲安雄、安谷屋政信の招聘で来布□渡嘉敷守良(我如古安子の叔父)、池宮城喜輝、奥間英五郎、奥間清子、佐久間昌子、渡嘉敷信子、渡嘉敷利秋、島正太郎

1951年6月 南加大学の招聘で琉球音楽を講義しに行く東京沖縄音楽舞踊研究会会長の山内盛彬はツル夫人同伴寄港。

1951年7月 宮里辰彦(第三回沖縄国民指導員)ホノルル郊外ヒッカム飛行場着。此の飛行場は例の日本軍の真珠湾攻撃の際、真っ先に叩かれた所である。

1951年7月 雑誌『おきなわ』<故人追憶特集>

大里康永「民族解放の戦士 謝花昇」/湧川清栄「先覚者 当山久三を偲ぶ」/上原仁太郎「ダバオ開拓の恩人 大城孝蔵氏を偲ぶ」/比嘉春潮「仲吉朝助氏」/仲吉良光「法曹界の恩人 麓純義氏」/平良徳助「宮城鉄夫氏の思い出」/東恩納寛惇「真境名笑古」/比嘉静観「伊波普猷先生と私」/伊波冬子「微風」/船越義英「漢那先生」/玉代勢法雲「田原法水師を語る」/比屋根安定「比嘉保彦と佐久原好傳」/島袋盛敏「麦門冬を語る」/仲原善忠「佐喜間興英の業績について」/親泊政博「新聞人、当眞嗣合」/当眞嗣弘「父、当眞嗣合」/山里将秀「八重山の生んだ音楽詩人 宮良長包先生」/新屋敷幸繁「世礼国男氏を想う」/島袋源七「故 島袋源一郎氏を懐う」/編集後記

1951年8月 ハワイ沖縄連合会発足(理事長・儀間真福)

1953年2月 慈光園で柳宗悦、浜田庄司、バーナード・リーチ講演会「琉球文化を語る」。沖縄紹介映画、幻燈などがあった。

1953年12月 雑誌『おきなわ』№33「ハワイのうつりを語る座談会」

出席者ー平良牛助、玉代勢法雲、比嘉静観、小波津幸秀、金城珍栄、山里慈海、天願保永(おきなわ布晆支局長)

1954年4月 平良リエ子来布/5月 安谷屋政量・琉球工業連合会長「ハワイ第四十九州共進会」に参加で来布。慈光園で「琉球特産品展示会」、6月からハワイ各島で展示する。/12月 金井喜久子来布

1954年4月 雑誌『おきなわ』「ハワイ同胞事業家座談会ー慈光園ホール」

出席者ー仲宗根蒲助(越来)、天願加那(具志川)、上原正義(本部)、伊芸良吉(宜野座)、仲嶺真助(与那原)、山里慈海(久米島)、天願保永(具志川)、平真輔(石川)、長堂嘉吉(真和志)、島袋萬吉、速記ー津嘉山朝吉、瀬長清吉

上原正義(エバーグリン・レストラン社長) 天願保永(ハワイ沖縄人連合会)

儀間真福(ハワイ沖縄人連合会) 沢岻千恵子(名護市出身)

安里貞雄(ハワイ沖縄人連合会) 上江洲智綸

右ー池宮喜輝送別演芸の夕に開演を宣する司会者の仲嶺眞助、ドクトル上原與吉(ホノルル1952年)

布哇ホノルルに於ける三味線祭 焼香する池宮喜輝、左が開教師の山里慈海(1952年2月)

馬哇島ワイルクに於ける三味線展と池宮喜輝(1952年4月)

1954年7月 池宮喜輝『琉球三味線寶鑑』東京沖縄芸能保存会(比嘉良篤)

1955年5月 玉代勢法雲(マッカリー東本願寺住職)逝去/8月 写真業の屋比久孟吉は1953年3月、訪沖し那覇市崇元寺近くにベストソーダ合資会社創立したが、ニューヨーク市に機械購入の途次寄港。/8月 日航機で根路銘房子来布。イオラニ高校で開催の聖公会大会に参加で川平朝申来布。/11月 大浜信泉、国際大学連盟会議出席の後、欧米視察を経てパンナム機で来布、夫人英子は目下アメリカ国務省の招聘でアメリカ滞在中。/12月 高原芳子結婚来布。

1956年4月 ビショップ博物館で初の「琉球古典文化展」。/6月 大伸座長期興行。/8月 MGM社の「八月十五夜の茶屋」の撮影は大成功、同劇に出演して帰国の途にある大映スター根上淳、清川虹子および沢村みち子らの土産話にあったが、芸者(京マチ子)が沖縄舞踊を踊るとき地方になって蛇皮線を弾いた内間ハル子は儀間真福の妹。

12月 比嘉悦雄はペプシコーラ日本総販売権を獲得し、日本政府の認可で日本飲料株式会社創立。

1958年11月 真境名由康父娘来布

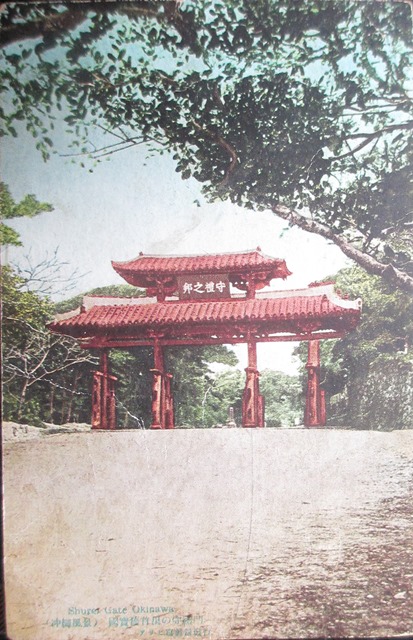

1959年1月 『守礼の光』創刊号(表紙・崎山さん)「写真ー守礼門」、納富浪連子「原子力を平和へ」

1959年6月 ヒロ市の浦崎政致の息子・政一は18ヶ月ぶりで両親見舞いで帰布、1945年8月28日、情報本部附民間人、そしてアメリカ人として最初に東京に入って通訳。琴に東条大将とは死せし約一ヶ月半寝食を共にし世話したので大将から軍服を貰った。

1961年2月 『オキナワグラフ』「沖縄へのアドバイスーホノルル夏の家快談」出席者ー当山哲夫(月刊「市民」社長)、仲嶺真助(2002年7月『仲嶺真助自伝』新報出版)、上原正治(エバーグリン・レストラン社長)、ワーレン比嘉(中央太平洋銀行モイリリ支店長)、安里貞雄(ハワイ沖縄人連合会顧問)、コンラッド赤嶺(元ホノルル日本人青年商工会頭)

1961年3月 『守礼の光』「姉妹都市ー那覇とホノルル」

フランク・ホーレー資料

1961年4月 「ホーレー文庫」が布大の手に入り、東西文化センター内に「沖縄文庫」を開設し陳列された。/5月 仲原善忠、比嘉春潮来布

1961年6月 『守礼の光』「東西両文化の新しいかけ橋ーハワイ大学東西文化センター」

1961年8月4日 オバマ・バラク・、ハワイ州ホノルルにある病院(英語版)で生まれる。 実父のバラク・オバマ・シニア(1936年 - 1982年)は、ケニアのニャンゴマ・コゲロ出身(生まれはニャンザ州ラチュオニョ県Kanyadhiang村)のルオ族、母親はカンザス州ウィチタ出身の白人、アン・ダナムである。 父のオバマ・シニアは奨学金を受給していた外国人留学生であった。2人はハワイ大学のロシア語の授業で知り合い、1961年2月2日に周囲の反対を押し切って結婚、 アンは妊娠しており、半年後に、オバマ・ジュニアを出産する。→ウィキペディア

1962年5月 『守礼の光』「立法院議員ハワイを見るーキャラウエイ高等弁務官のあっせんにより、琉球立法院議員の当銘由憲氏、嘉陽宗一氏、真栄城徳松氏、平良幸市氏の一行4人は、このほど6週間にわたり、とこ夏の国ハワイをおとずれました。」

1962年6月 『守礼の光』「ハワイに学ぶ営農の近代化」

1962年6月 宇良啓子がラジオKTRG局より電波に乗せて「沖縄貴族階級の方言で小咄を創作して」放送。

1962年7月 『守礼の光』「ハワイ同胞の警告『あわてて復帰は損』ーハワイ島のヒロ市で、内科と外科の開業医をしているマタヨシ・ゼンコウ博士は、琉球の古い友人や親類の人たちに会うため、このほど23年ぶりに、琉球をおとずれました。」/ヘンリー・ナカソネ(ハワイ大学付属農業試験場)「琉球の園芸の現状と可能性(1)」

1962年10月 『守礼の光』外間政章「1854年に結ばれた琉米条約

1963年 東京ー金城珍栄を囲んで、右から比嘉春潮、比嘉良篤、瀬長良直、當間重剛、金城珍栄、島清、仲原善忠

1963年5月 仲嶺真助、日本人連合協会会長に選出。/10月 琉球国民党総裁の大宜味朝徳は米軍用機で来布。

1963年7月 国際興行の小佐野賢治、ハワイのプリンセス・カイウラニ・ホテル買収□12月、モアナ、サーフライダー2ホテル買収/1974年9月 ワイキキ・シェラトン、マウイ・シェラトン、ロイヤル・ハワイアン3ホテル買収

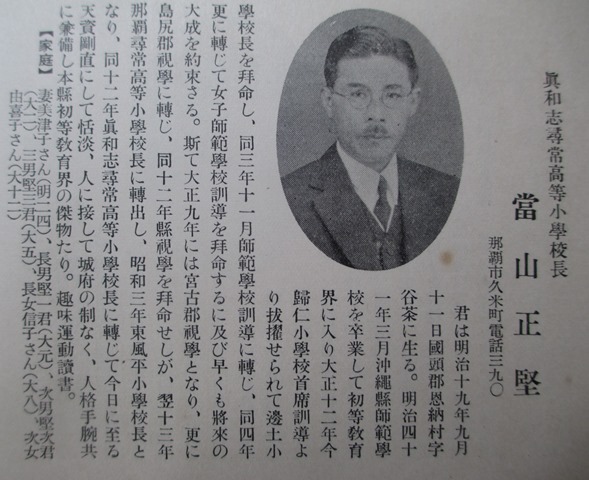

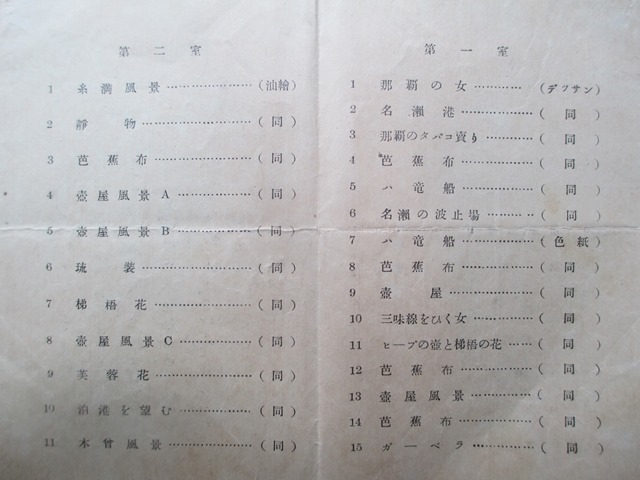

編輯発行兼印刷人・馬上太郎

月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳

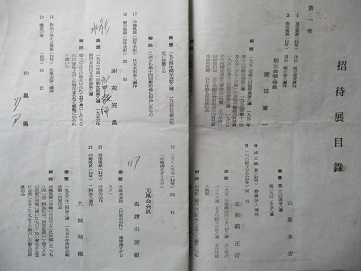

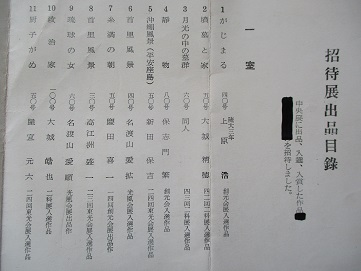

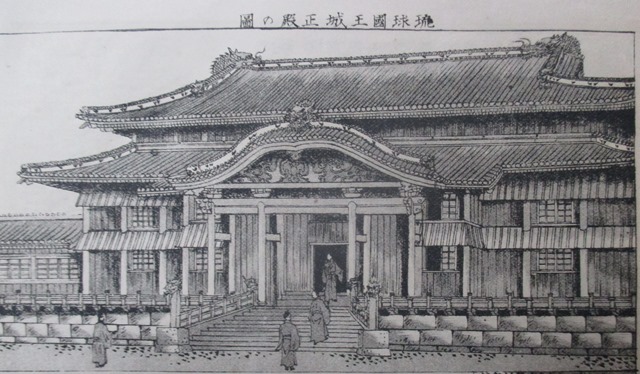

首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11

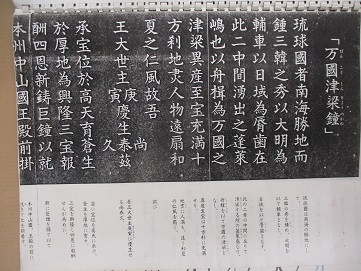

○国難が愈々具体化し、学徒出陣の強い羽搏ちは洵に歴史的壮観であり、全国民の覚悟を新たにした。此の時、此の島に於いて由緒深い首里城正殿の巨鐘を元の御城に迎へ郷土博物館に安置することが出来たのは戦勝の前兆であり、大東亜共存共栄圏建設の暗示であらねばならない。

荒井警察部長が仲吉市長と鐘銘に三嘆したと云ふ晩、偶々或る会場で一緒になり、部長は余程感激したと見へ重ねて大鐘の由来を諮かれたから、親泊政博君と二人で交々その経緯までもお話し、尚ほ国民精神の昂揚に資すべく眞教寺から首里城内に還元するやう御尽力を願ったところ、数日の後親泊壮年団長の案内で実物実見に及び一入感銘を深くし、早速非公式に交渉したら、田原住職を始め信徒総代も快諾された。(略)東恩納先生が喜ぶであらう。源一郎君が生きて居たらと全発君等と話し合って法悦に浸た。回顧すれば昭和8年東恩納教授は英独佛に調査研究を命じられたが、希望して支那及び南洋諸国に変更されたことは一大見識であらねばならない。その鹿島立に際し「私は之から祖先の偉大なる魄を迎へにまなんばんへ参ります」と郷土の人々にメッセーヂーを送られた、其の偉大なる魂は此の鐘銘にも躍動している。

追記 伊江男と東恩納教授から左記の如き祝辞と感謝の御芳書を戴いた。

鐘を無事に元の御城に美御迎へしたことは近来の大快亊ですから尽力せられし各位に衷心より感謝と敬意を表します。(伊江朝助)

豫々念願の大鐘漸く旧棲に戻り候趣落花流水其根源に帰し候段本懐至極偏に御尽力の責と感謝に不耐第一回の御書面は17日落手その為に祝意間に不合遺憾に存居候何卒諸君へもよろしく御伝声被下度願上候(東恩納寛惇)

梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26

月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳

首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11

○国難が愈々具体化し、学徒出陣の強い羽搏ちは洵に歴史的壮観であり、全国民の覚悟を新たにした。此の時、此の島に於いて由緒深い首里城正殿の巨鐘を元の御城に迎へ郷土博物館に安置することが出来たのは戦勝の前兆であり、大東亜共存共栄圏建設の暗示であらねばならない。

荒井警察部長が仲吉市長と鐘銘に三嘆したと云ふ晩、偶々或る会場で一緒になり、部長は余程感激したと見へ重ねて大鐘の由来を諮かれたから、親泊政博君と二人で交々その経緯までもお話し、尚ほ国民精神の昂揚に資すべく眞教寺から首里城内に還元するやう御尽力を願ったところ、数日の後親泊壮年団長の案内で実物実見に及び一入感銘を深くし、早速非公式に交渉したら、田原住職を始め信徒総代も快諾された。(略)東恩納先生が喜ぶであらう。源一郎君が生きて居たらと全発君等と話し合って法悦に浸た。回顧すれば昭和8年東恩納教授は英独佛に調査研究を命じられたが、希望して支那及び南洋諸国に変更されたことは一大見識であらねばならない。その鹿島立に際し「私は之から祖先の偉大なる魄を迎へにまなんばんへ参ります」と郷土の人々にメッセーヂーを送られた、其の偉大なる魂は此の鐘銘にも躍動している。

追記 伊江男と東恩納教授から左記の如き祝辞と感謝の御芳書を戴いた。

鐘を無事に元の御城に美御迎へしたことは近来の大快亊ですから尽力せられし各位に衷心より感謝と敬意を表します。(伊江朝助)

豫々念願の大鐘漸く旧棲に戻り候趣落花流水其根源に帰し候段本懐至極偏に御尽力の責と感謝に不耐第一回の御書面は17日落手その為に祝意間に不合遺憾に存居候何卒諸君へもよろしく御伝声被下度願上候(東恩納寛惇)

梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26

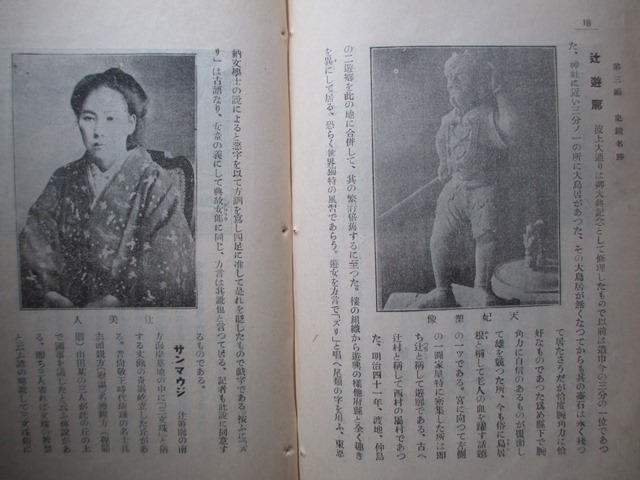

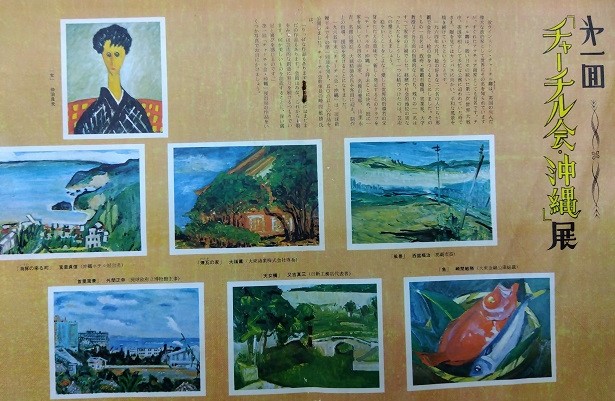

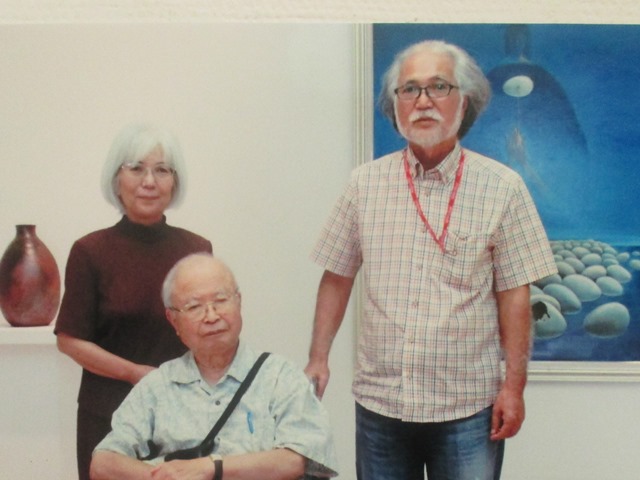

2015年7月『月刊琉球』新城栄徳「芸術、芸能復興の先駆者、金隥・屋部憲」

□『月刊琉球』はジュンク堂那覇店でもバックナンバーで揃っています。

2015年7月『月刊琉球』 <500円+消費税> Ryukyu企画〒901-2226 宜野湾市嘉数4-17-16 ☎098-943-6945 FAX098-943-6947

中央・屋部憲

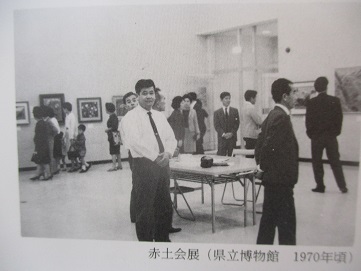

1947年7月 「沖縄美術家協会」設立。会長に屋部憲氏が選ばれた。

1947年ー沖縄美術家協会/沖縄民主主義文化連盟(瀬長亀次郎、屋部憲、池宮城秀意、名渡山愛順、仲村渠)/沖縄文芸家協会 (山城正忠、仲泊良夫、仲村渠、國吉眞哲ら)

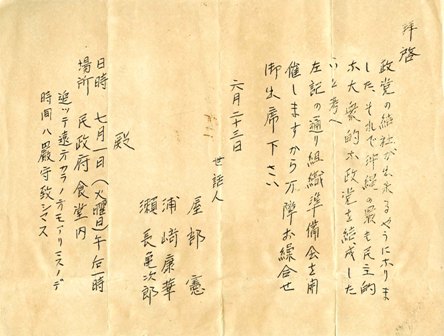

1947年6月-沖縄人民党結成ビラ

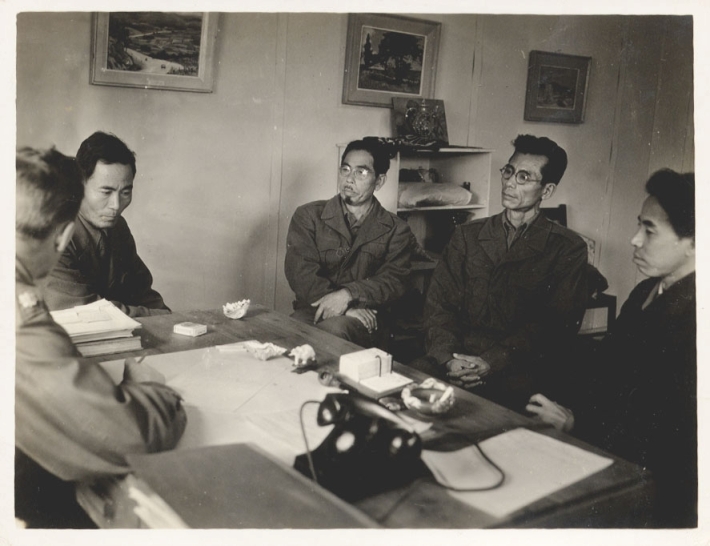

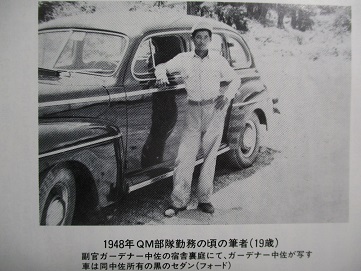

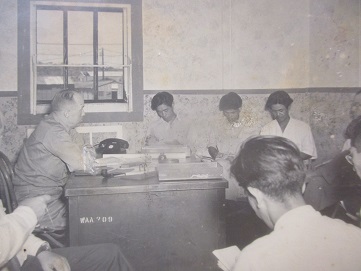

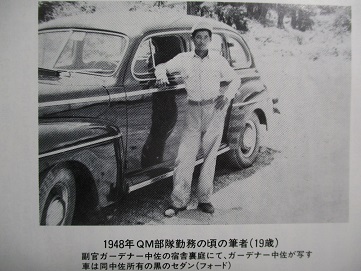

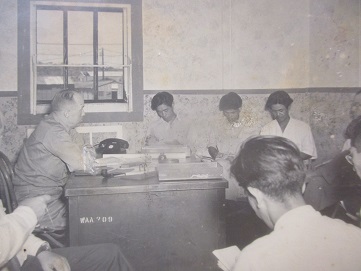

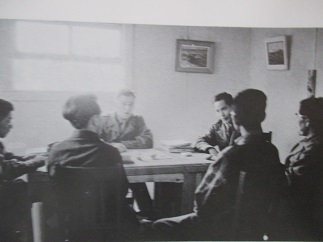

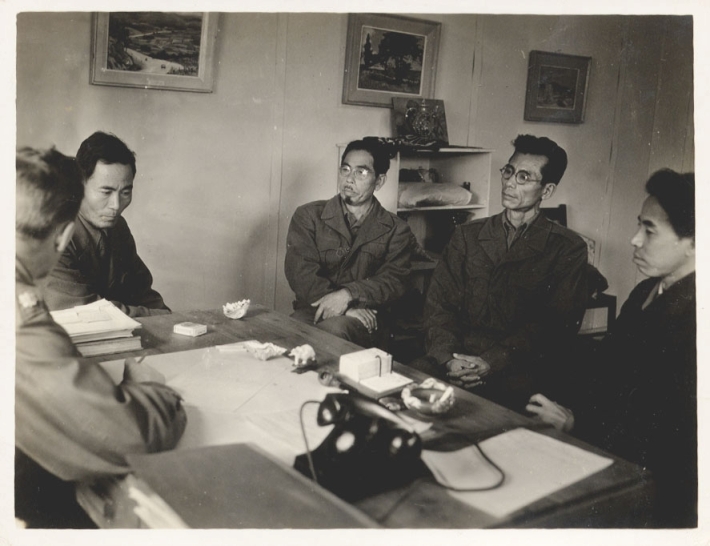

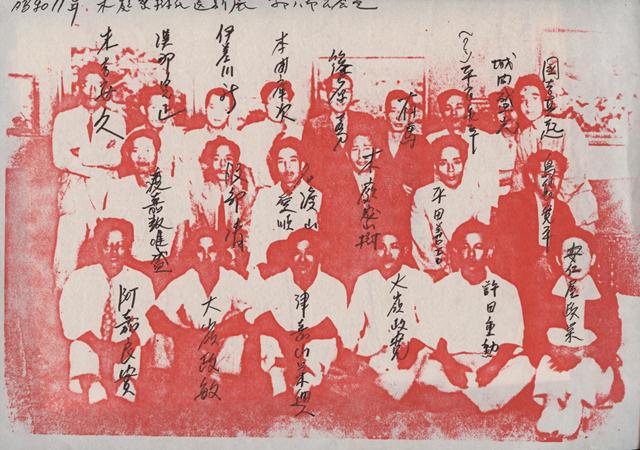

1948年 左からー後向きがアクトン少佐、松岡政保、山田真山、屋部憲、名渡山愛順

屋部憲ー沖縄美術家協会宛ー近く民政府も機構替へになると伝えられ美術家協会も従来の立場で他の部に合併されては事業遂行上色々な不便を来たすことが多いので、それが決定しないうちにと思ひ取急ぎ美術面に対する私見を書いて副知事を通じて知事に1協会員としての意見を述べるものであるが、これに就いて更に協会員に諮り良く論旨を纏めて正式に陳情する必要がある。(略)(1)美術振興の急務 (2)美術行政機関の設置ー従来美術家協会は文化部に所属していた為め軍政府の指令は民政府に来て民政府の指令は更に文化部を経て美術家協会に来ると云ふ調子で2段、3段を経るため不自由を来たす(略)例えば沖縄美術院(仮称)の如きものを創設して自由活発なる動きをするとか大切である。(3)美術教育機関の設置 (7)商業美術の振興 (8)産業面と連絡して図案部設置ー沖縄の陶器業、漆器業の発展を計るため伝統の図案を生かすのも必要であるが、尚新時代に即する図案を出し美術工芸品の海外移出を計るために図案部を設置して研究をなす。其他紅型、織物等とも関連して商業工芸美術の振興を計る。 (9)美術家協会の集団生活

1949年8月『芝居と映画』屋部憲「戦争と藝能」

○終戦当時国頭羽地大川のほとり、川上の山宿で始めて仲嶺盛竹氏の琴を聴いた時、何とはなしに熱ひものが頬を伝はるのを覚えた。別に悲しいのではない。さりとて歓びの感激でもない。勿論生延びた喜びはあるが、それのみの為めじやない。又戦禍に斃れし人々のことを考へた時悲痛の思いはするが、それのみののためでもない。亦死に勝る戦争中の飢餓と労苦を考えた時、血がにじみ出るやうな思ひ出はあるが、然し、その追憶のためでもなひ。今私はこの名状すべからざる感激の詮索に隙を假すことを憚り乍ら、筆を持ちなほしていく。

艦砲に追はれて山から山に逃れつつ、じめじめする防空壕の中で明け暮れ希ったものは何であったか、それは只、平和への一途ではなかったか。そしてその平和こそは今将に来たのではないか。この歌こそは琉球民族が永い間求めて来た世界ではなかったか。実に琉球の平和は余韻蕭條たる音楽によって序幕が開かれたのである。

その後間もなく諮詢会が誕生し、私も川上の山宿と別れて石川に行き文化部の芸能関係の仕事をするやうになった。当時の文教隊長はハンナ少佐で実に親切な方であった。兵隊というと四角張った人間のやうに思うが、ハンナさん(皆がハンナさんハンナさんと親しむ)は召集前迄大学教授で日本語も相当使い、沖縄歴史の研究に没頭し、尚戦争のために散在した古美術工芸品を拾集して博物館を建設した功労者である。序にハンナさんの人格の一端を紹介すると戦後のことで、大抵の兵隊は珍しいものを探して土産に持って帰ったがハンナさんはそんなことは絶対にしない。人々が骨董品でも贈ろうとすると頭を横に振って、沖縄は戦争のために凡てを失ったからこんな貴重な品は沖縄に保存した方がよいと云うてなかなか受取らない。こう云う性格だから文化関係の仕事には熱意をもって援助して呉れた。

沖縄芸能聯盟が設立されたのもこの頃で会長に護得久朝章氏、幹事に仲嶺盛竹氏、島袋光裕氏及び私の三名であったが、ハンナさんは芸能聯盟のために衣裳や幕を整えて呉れたり、又稽古場を建てて呉れたりした。あの石川病院裏の演劇研究所(現在は入院室に使用している由)もハンナさんの記念の建物である。

芸能聯盟の事業としては色々あるが当時最も必要な仕事は米軍の希望による部隊慰問が重なるもので、約半ヶ年間は各地区の部隊廻りに急しかった。ところが相手が軍隊であるから約束した日には雨の日でも寒い晩でもトラックの上で凍え乍ら出かけたのである。今から云うと何でもないやうに聞こえるが、あの頃は終戦当時で凡てが殺気立ち、黒人の襲撃事件等が頻々とあった頃だから絶えず憲兵が小銃を携えてトラックの前後に付添い、小用にも一人歩きは危険で引率して行く始末であった。しかも上演物は音楽の歌詩に至る迄、凡て翻訳しt説明を附し、尚試演の際も一々検閲するのであるが中にも一番困る事は上演の時幕あいの時間がなく次から次と連続で演り、少ない人数で入り替り、立替りするのであるが、その間に化粧もしなければならんし、着付もしなければならん。然も少ない着物を多くの人数で使用するのであるから、大急ぎで着替えなければならんと云う目の廻るやうな急がしさは役者自身は固よりタイムを取るマネーヂヤー迄気を揉むこと夥しい。それに定った時間がきた時にはどんな良い出物でも遠慮なくカットしていくのであるから折角苦労して稽古したものでも当日になって時間の関係で中止になった事が時折あった。平素楽屋の中でゆっくり化粧や着付をやりつけている役者が2,3日の不自由な 兎も角も永い間文句一つ云はずに愉快に働いたことは、如何に緊張していたかがわかる。

役者の中には今度の戦争で大切な夫を亡くしたのも居れば、可愛い子供を失ったのも居るが骨肉を失った深い悲しみと悩みを胸に秘めて各地区の部隊を廻り、俄造りの舞台や、或いは露天の下でで、しめやかに響く楽の音に合せて踊り抜く姿は、心ある者を泣かせたであろう・・・・凡ては平和のためだ。吾々は平和のためには如何なる不自由も犠牲も厭はないであろう。

米軍慰問が終る頃には住民の生活も段々落付いて来て各地の疎開者から上演申込みがあるやうになったが、その頃には吾々も美術家協会を計画して私は其の方面で働く様になった。その後芸能聯盟も色々変化して来たやうであるが、今から考えると、あの終戦当時が最も張り切っていた様に思はれる。(1949、7,10 於西森墨荘)

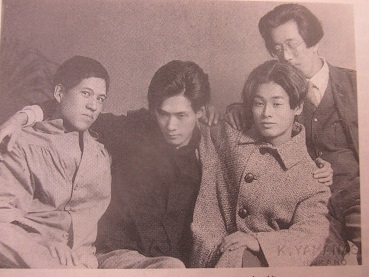

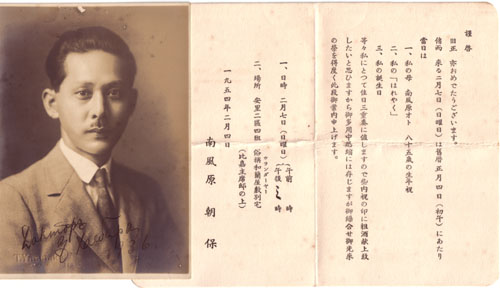

『南風原朝光遺作画集』の年譜は夫人敏子さんのメモの外に、阿波根朝松、有銘興昭、國吉景祉、名渡山愛順、大城光也、金城精栄氏らの記憶によって叙述補正された。これを出来るだけ当時の資料によ基づいて裏付けしたい。

2004年9月 『新生美術』13号「日本美術学校時代ー前列右端 南風原朝光」

1923年(大正12年)9月1日11時58分関東大震災発生

1925年秋 ????宮城昇、仲泊良夫(白金三光町の明治学院文科の寄宿舎)や伊波文雄(小石川の伊波普猷宅に寄宿)に連れられて中野の山里永吉下宿を訪ねる。仲泊の同級生に仲村渠、渡辺修三、平川泰三、矢島などがいた。またダダイストの辻潤、詩人サトウハチロー、後藤寿夫(林房雄)らと交遊していた。

1926年 南風原朝光、日本美術学校へ入学

1929年 南風原朝光、日本美術学校卒業

1930年3月 南風原朝光、仲本敏子と結婚、上京。

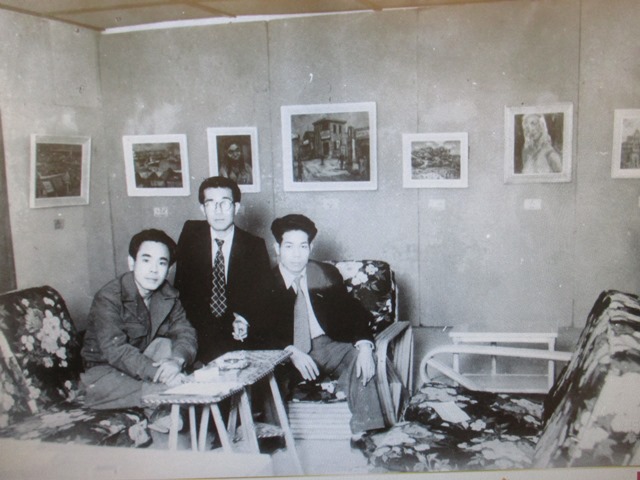

1930年5月 神田神保町「五人展」同人は南風原朝光、星野一夫、大橋信一、伊倉普、加治屋隆二

1932年8月『フオトタイムス』????宮城昇「低気圧ースタヂオを建ててしまった。未だ半年にしかならないのに、この猛烈な風に会い、写場の壁紙の北側は台無しになった。北風のすごい事は知っていたが、しかしスタヂオのスラントも北向きが良いとは皮肉だった。(略)少なくとも、写真に対する人心の覚醒をする為には、我々の低気圧を必要とする土地、那覇である。」/圓谷英二(後に特撮の神様といわれゴジラやウルトラマンをつくった)「ホリゾント法に拠るセツテングの研究(1)」

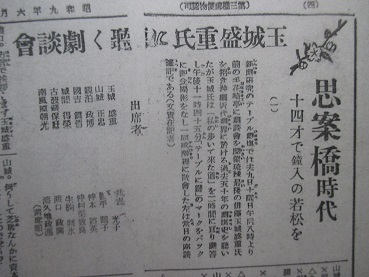

1934年6月11日『琉球新報』/1934年9月7日『琉球新報』

1934年 南風原朝光、家族を残して上京。池袋に居住。

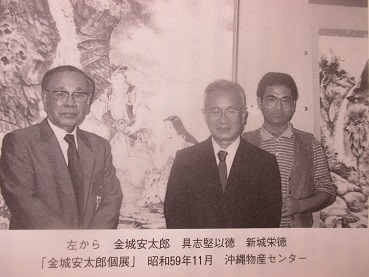

1934年 東京神田の東京堂「沖縄美術協会」展ー後列左から渡嘉敷唯信(?)・新川唯盛・仲嶺康輝・西村菊雄 前列左から 兼城賢章・南風原朝光・大城皓也・山元恵一

1985年3月 米城律・伊藝滋『石川正通追想集』□渡嘉敷唯信(石川澄子は姉)

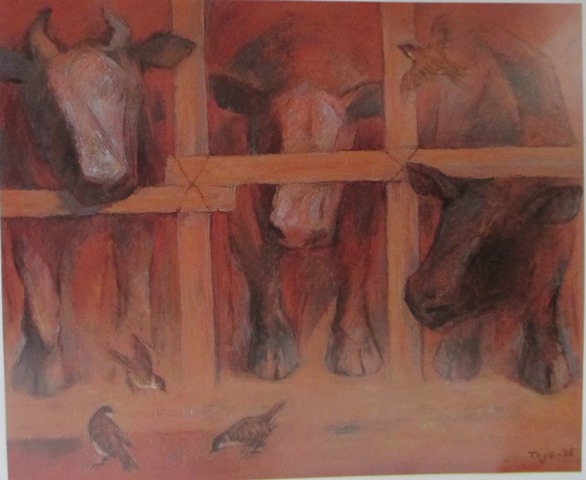

渡嘉敷唯信「牛と雀」1986年

1985年3月 米城律・伊藝滋『石川正通追想集』□渡ケ敷唯信(石川澄子は姉)

「1935年 長崎町の友人のアトリエ 南風原朝光」/ 1936年4月 第二回沖縄県洋画協会展

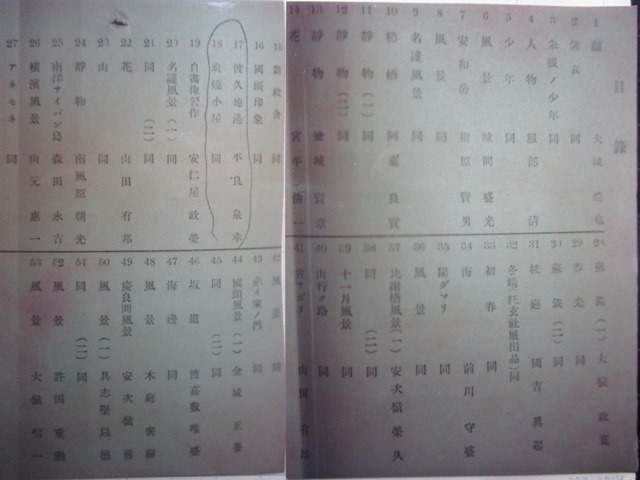

宮平清一「花」「新校舎」「国頭印象」/南風原朝光「静物」/山元恵一「横浜風景」「アネモネ」

1938年 山元恵一、東京美術学校卒業。宮森俊三の紹介で東宝映画(トーキーシステムの開発を行う写真化学研究所(Photo Chemical Laboratory、通称 PCLは、1937年関連会社JOと合併)にて円谷栄二の下でしばらくアルバイト。同年12月、東京市役所勤務の大浜信恭(大浜信泉弟で作家志望)の紹介で東京市厚生局勤務。これ以降、東京では殆ど絵を描く時間がなかった。

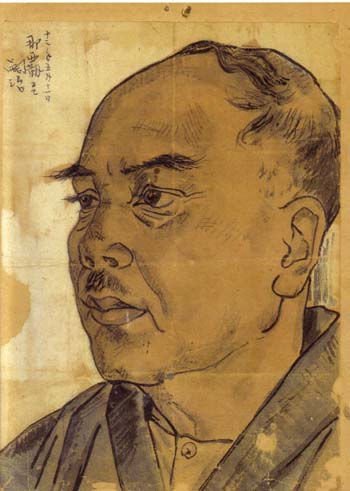

1938年4月ー世界のフジタ、二科会の重鎮・藤田嗣治が加治屋隆二、竹谷富士雄、南風原朝光を伴って浮島丸で来沖。那覇港には比嘉景常、名渡山愛順、大城皓也らが出迎えた。加治屋は東京の小学校での比嘉景常の教え子。南風原と琉球新報記者の國吉眞哲とは同じ泊出身、親友であった。琉球新報は藤田の講演会、座談会を企画し、藤田作品鑑賞会を後援するなど抱え込んだ。

藤田嗣治の来沖の経緯は、国吉真哲さんが「絵かき仲間の加治屋隆二さん、竹谷不二雄さんと南風原朝光君3人で沖縄へ行こうという話になり、その旅費のことなど打ちあわせている所へ、藤田画伯が来て『おもしろそうな話をしているなあ、ボクも行こう』ということになって沖縄を訪れた」と『南風原朝光遺作画集』の中で述べている。

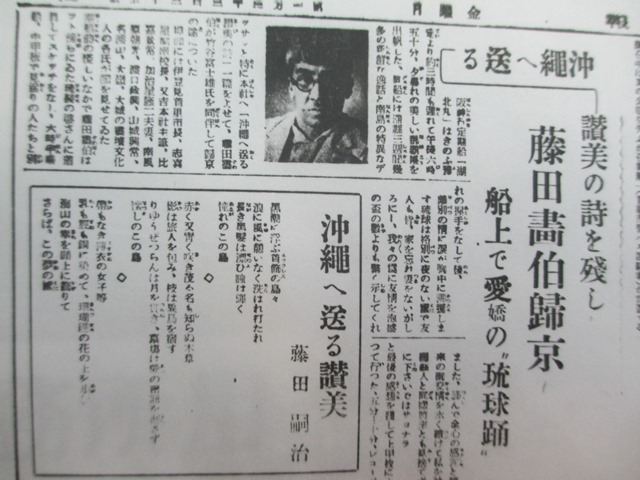

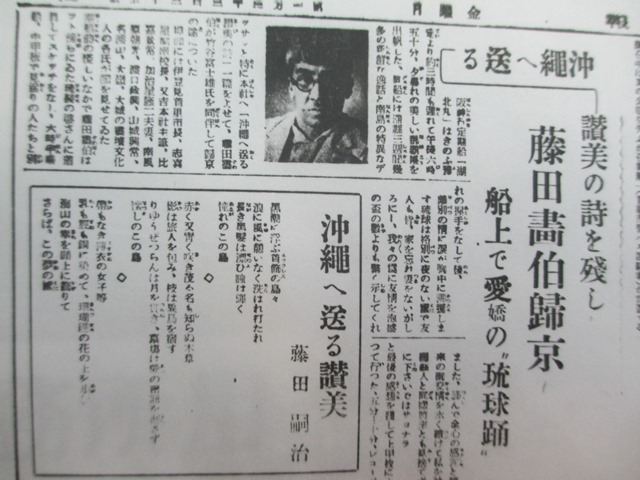

1938年5月20日『琉球新報』「藤田帰京」

□藤田嗣治「沖縄へ送る讃美」

黒潮に浮ぶ首飾の島々/浪に風に憩いなく洗はれ打たれ/長き黒髪は漂ひ瞳は輝く/憧れのこの島

◇

赤く又青く咲き茂る名も知らぬ木草/影は旅人を包み、枝は異鳥を宿す/りゅうぜつらんは月を貫き、墓場は愛の密語を漏さず/懐しのこの島

◇

帯もなき薄衣の女子等/乳も脛も銅に染めて、珊瑚礁の花の上を歩む/海山の幸を頭上に飾りて/さらば、この夢の國

1940年秋 このころ南風原朝光、豊島区椎名町に居住。ここはパルテノンと称し、いわゆるアトリエ村であった。

1941年春 南風原朝光、豊島区千早町に居住。

1943年(昭和18年)

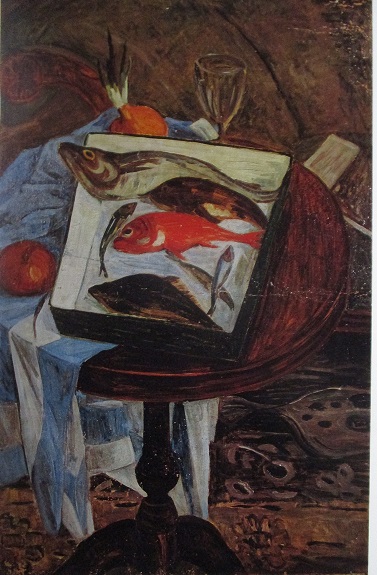

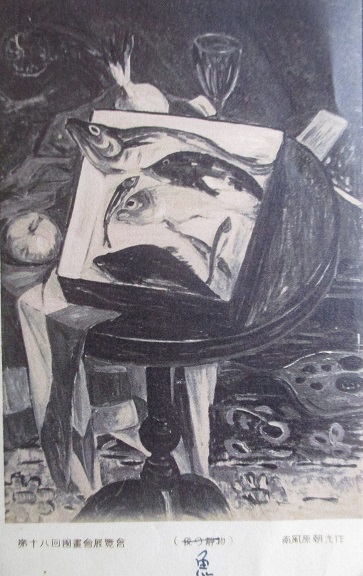

4月 第18回展(東京府美術館、22日~5月2日。大阪市立美術館、5月)

同人制を廃止して会員会友制を復活する。搬入 絵画1362点、版画230点、工芸420点、

写真192点。入選 絵画167点(118名)、版画42点(32名)、工芸73点(58名)、

写真35点(28名)。陳列 絵画237点、版画54点、工芸108点、写真43点。

授賞、会員・会友推薦

国画奨学賞:宗像逸郎、合田好道、南風原朝光(絵)加藤安(版)

山田テツ(工)故・光村利払(写)。

褒状:川村滋,福留章太(絵)森一正・富岡伸吉・古山英司・林二郎・吉本寿(工)。

F夫人賞:宗像逸郎(絵。)

会員推薦:澤野岩太郎(絵)増田三男(工)畦地梅太郎・下澤木鉢郎・前田政雄(版)。

会友推薦:松木満史・中村茂好・渋川駿二・上田清一・宇治山哲平・久本弘一・山田千秋

・橋本三郎・合田好道・鈴木正二・宗像逸郎・松田正平・福井敬一・南風原朝光

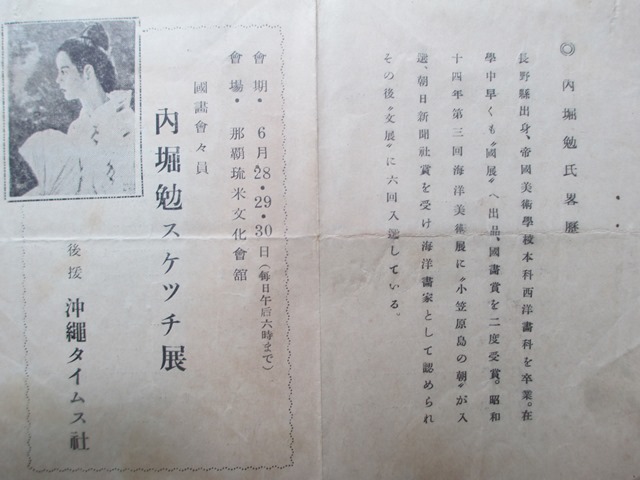

・尼川尚達・内堀勉・東克己(絵)。

笹島喜平・関野準一郎・山口源(版)山田テツ・森一正・古山英司(工)。→「国画会展覧会略史」

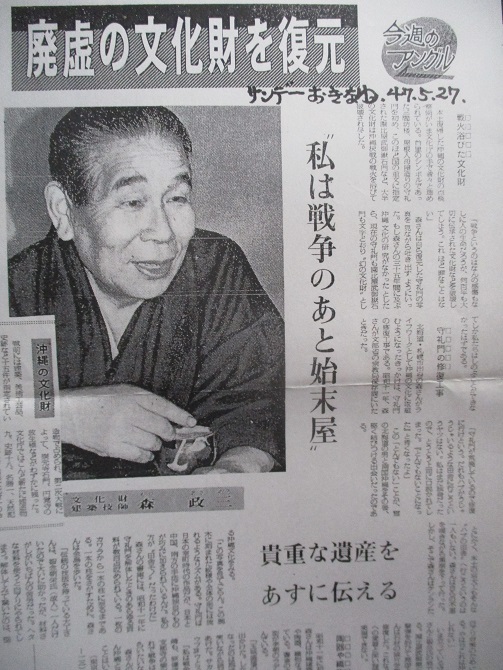

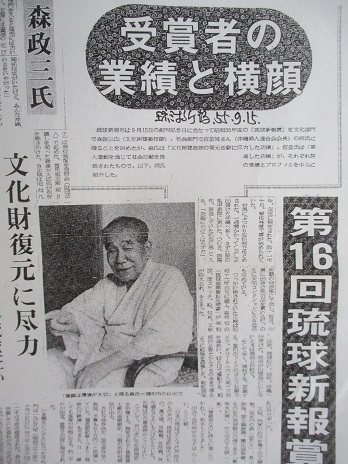

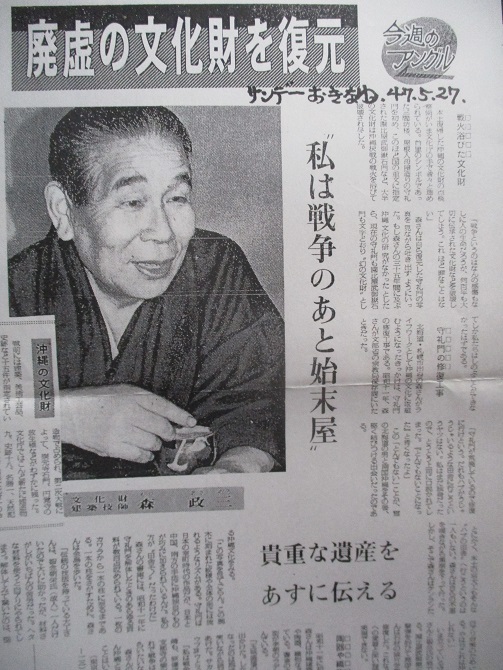

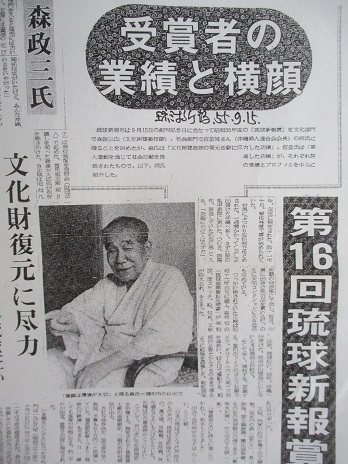

07/21: 森政三(1895年4月17日~1981年1月6日)

新城栄徳 2020-4-15 私の敬愛する編集者に上間常道氏が居た。氏は大阪生まれの今帰仁2世。東京大学文学部卒。『現代の理論』編集部、その発売元の河出書房新社に無試験で入社。『ドストエーフスキー全集』『トルストイ全集』などを編集する。復帰を機に沖縄に移住。出版社などを経て沖縄タイムスに入る。沖縄タイムス発刊35周年記念で『沖縄大百科事典』(上中下の3巻別刊1巻、約17000項目を収録)の編集を担当、同社より83年5月刊行。06年より出版舎Mugenを主宰。私は河出書房の話は聞いたかもしれないが記憶にない。

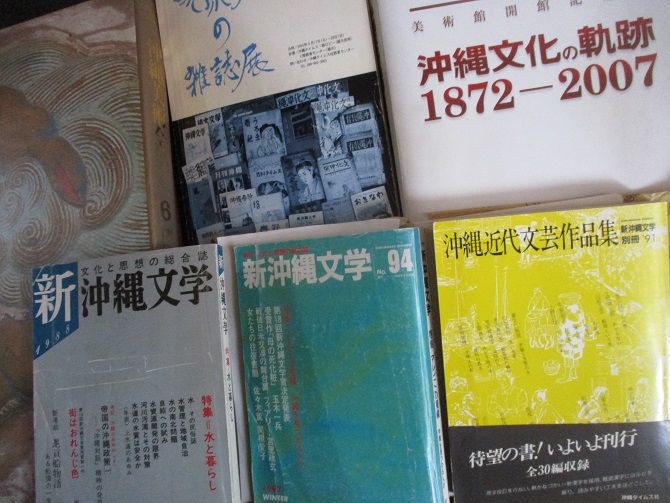

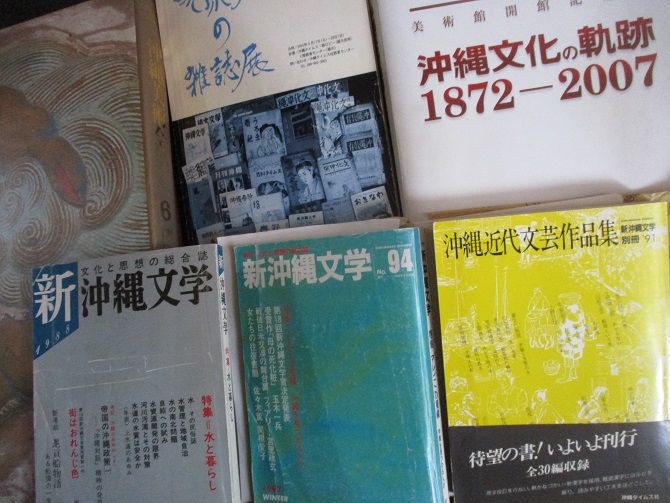

新城栄徳と上間常道氏の共同作業『沖縄美術全集』「年表」/『沖縄近代文芸作品集』/『琉球弧の雑誌展』

森政三ー北海道札幌市に生まれる。東京の中学を終え、蔵前高専工業図案科入学。療養のため中退。1925年、東京美術学校建築学科卒業。歌舞伎座、都美術館、明治生命ビルの設計者・岡田信一郎①早稲田大学教授に師事して和洋建築の実技を習得。和風建築に興味をもち1929年「国宝保存法」の制定にともない文部省技官となる。国宝、重要文化財の調査、記録、修復を担当。1936年に国宝首里城正殿の解体修理工事を担当、1937年、初めて来沖し仲座久雄らと工事に従事。以後、毎年来沖して国宝、重要美術品の指定申請を提出、約20件が指定される。1945年から18年間ー日光東照宮修復の技師長になったほか、二荒山神社、神王寺や長崎の大浦天主堂、出羽三山の建造物などの修復を手掛けた。1955年、戦災沖縄文化財の実情調査と復興計画案を立てる。1956年、園比屋武御嶽石門設計監督、翌年竣工。1957年、守礼門復元工事の設計工事の設計監督委嘱、翌年竣工。泰子夫人との間に1男1女。

①岡田信一郎 おかだ-しんいちろう

1883-1932 明治-昭和時代前期の建築家。

明治16年11月20日生まれ。大正元年大阪市中之島中央公会堂の設計競技で1等当選。ニコライ堂修復のほか,歌舞伎座,東京府美術館,明治生命ビルなど,おおくの洋式建築を設計した。東京美術学校(現東京芸大)教授。昭和7年4月4日死去。50歳。東京出身。東京帝大卒。→コトバンク

2004年2月 沖縄県立博物館・美術館[企画展] 図録『戦前・戦後の文化財保護 ~仲座久雄の活動をとおして~ |』

写真右から国吉真哲、亀川正東、森政三、名渡山愛順、仲座久雄

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

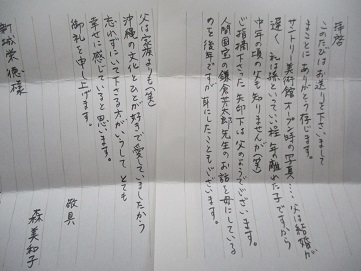

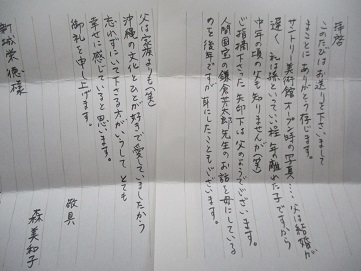

□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

日光東照宮でー中央に森政三、その右へ仲座久雄、一人置いて又吉眞三

1980年9月15日『琉球新報』

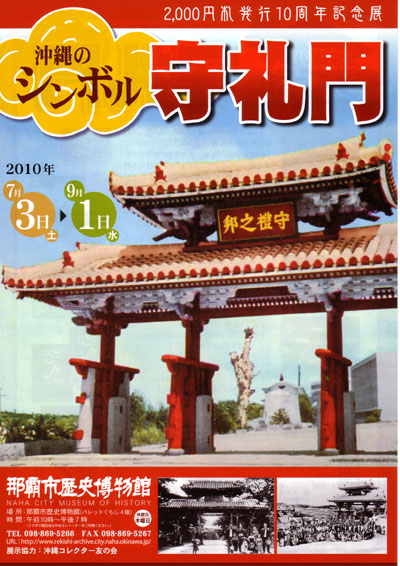

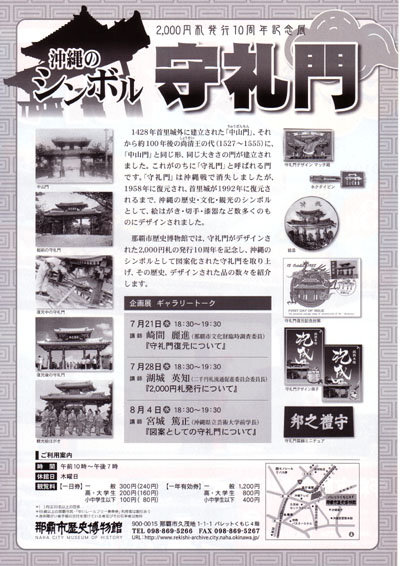

2010年7月28日那覇市歴史博物館「沖縄のシンボル 守礼門」展〇ギャラリートーク 湖城英知「2、000円札発行について」写真・左から、新城栄徳、渡口彦邦氏、講師の湖城英知氏(沖縄海邦銀行元頭取、沖縄都市モノレール元社長)、大城宗憲氏(株式会社南都会長)、那覇市民文化部の島田さん。会場には湖城氏の幼馴染の渡口万年筆の渡口彦邦氏や、南都社長の大城宗憲氏も居られコメントも出た。

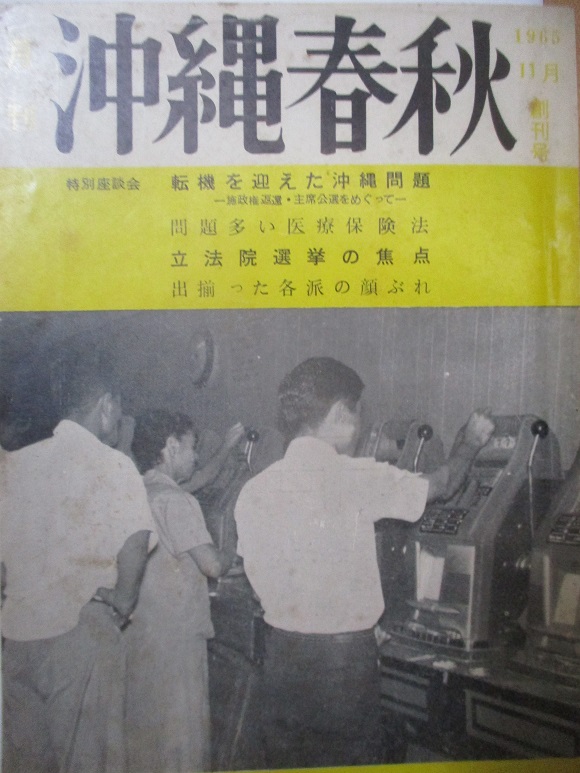

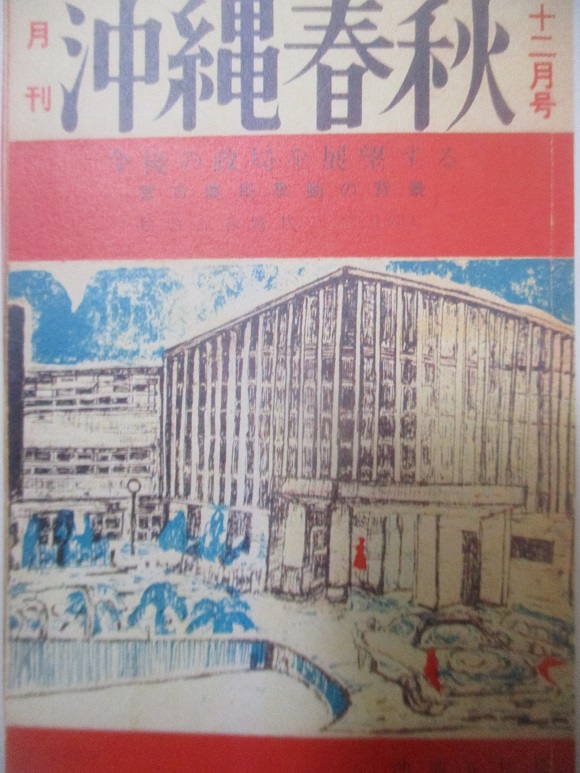

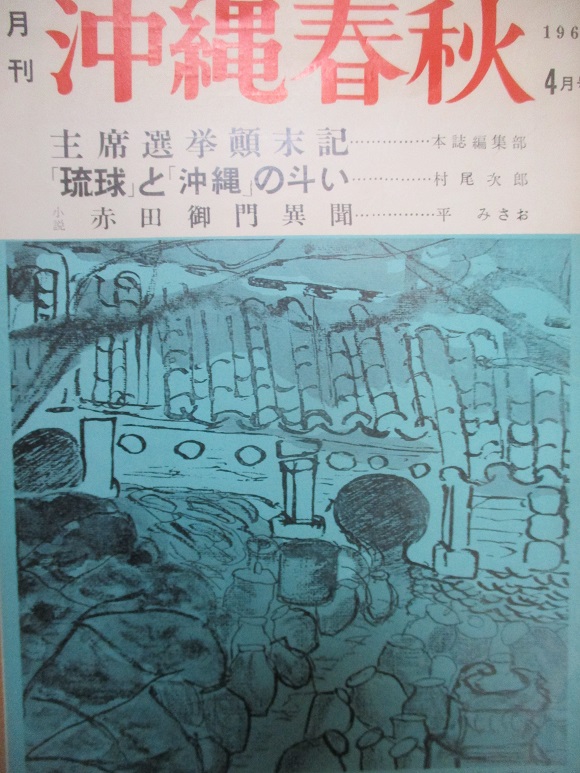

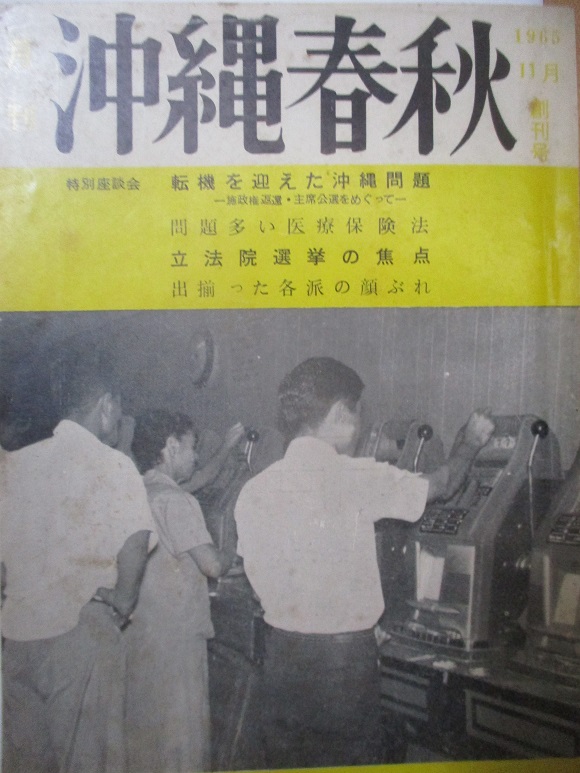

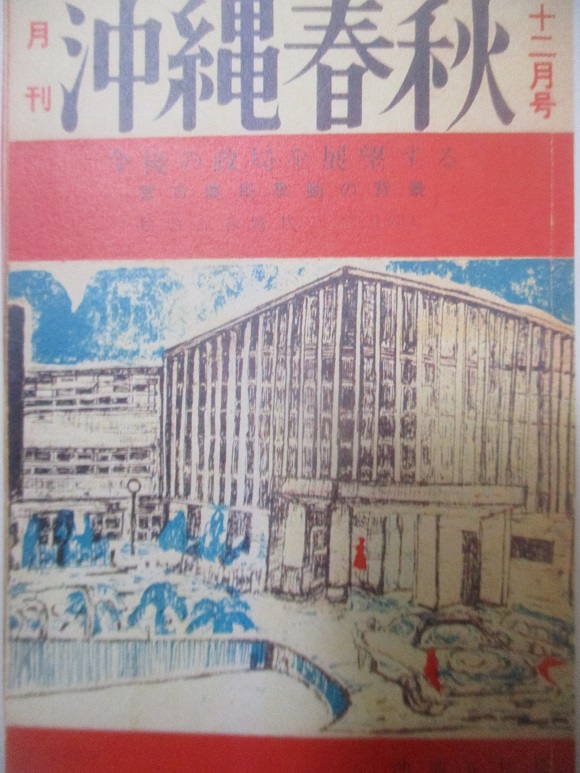

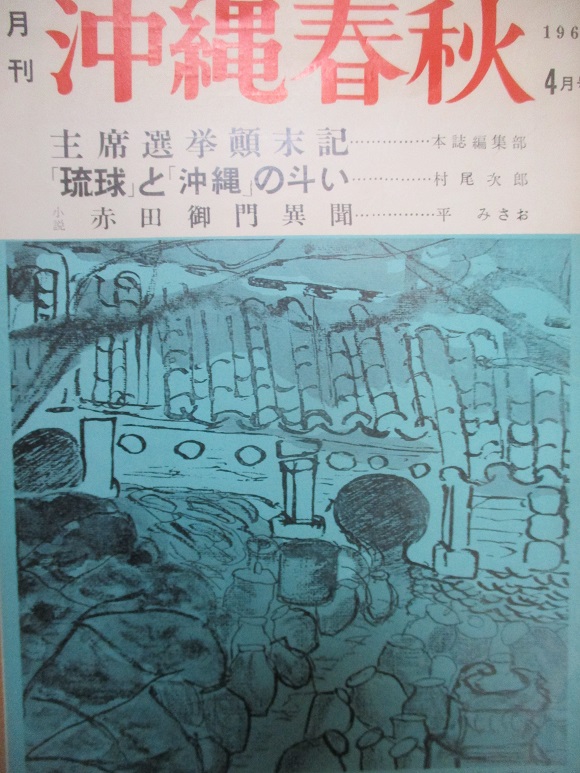

講演終了後、大城氏はかつて松尾書店を経営して居られたのと『沖縄春秋』の話をするとパレット地下の日本料理店・彦に誘われた。何を注文するかと聞かれたので、大城さんと同じものでいいですよ、大城さんは年配だしそう食べないだろうと思ったら2段重ねの膳で出てきた。松尾書店から1965年4月に真境名安興『沖縄1千年史』を新城安善作成の索引をつけて発行している。同年11月には雑誌『沖縄春秋』も創刊。

創刊号には「特別座談会・転機を迎えた沖縄問題」が組まれ小渕恵三、宇野宗祐、中村晄兆、翁長助裕が参加、司会が比嘉幹郎であった。『沖縄春秋』第2号にはカメラマンの岡村昭彦氏が来社した記事がある。日本料理屋には湖城英知氏と夫人も居られた。2000円札は沖縄観光のシンボルでもある。これを活かさない手はない。大城宗憲氏も沖縄観光を産業化にして居られる。

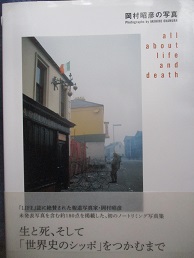

2014年7月 東京都写真美術館(金子隆一、藤村里美 他)『岡村昭彦の写真 生きること死ぬことのすべて』美術出版社

1965年11月『沖縄春秋』第1号 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲

1965年12月『沖縄春秋』第2号「戦争報道写真家の岡村昭彦氏 本社を訪問」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲5丁目

1966年4月『沖縄春秋』第2巻第2号 徳田安周「小説・写真記者物語<2>(宝くじ50万円当たって)悪いけれども亡き親友の弟、山川岩美君に行ってもらうことにした。彼は沖縄から上京したばかりであったが、この話を聞くとフントーナーサイ(ほんとですか)とはじめは信用しなかった。(略)」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲

新城栄徳と上間常道氏の共同作業『沖縄美術全集』「年表」/『沖縄近代文芸作品集』/『琉球弧の雑誌展』

森政三ー北海道札幌市に生まれる。東京の中学を終え、蔵前高専工業図案科入学。療養のため中退。1925年、東京美術学校建築学科卒業。歌舞伎座、都美術館、明治生命ビルの設計者・岡田信一郎①早稲田大学教授に師事して和洋建築の実技を習得。和風建築に興味をもち1929年「国宝保存法」の制定にともない文部省技官となる。国宝、重要文化財の調査、記録、修復を担当。1936年に国宝首里城正殿の解体修理工事を担当、1937年、初めて来沖し仲座久雄らと工事に従事。以後、毎年来沖して国宝、重要美術品の指定申請を提出、約20件が指定される。1945年から18年間ー日光東照宮修復の技師長になったほか、二荒山神社、神王寺や長崎の大浦天主堂、出羽三山の建造物などの修復を手掛けた。1955年、戦災沖縄文化財の実情調査と復興計画案を立てる。1956年、園比屋武御嶽石門設計監督、翌年竣工。1957年、守礼門復元工事の設計工事の設計監督委嘱、翌年竣工。泰子夫人との間に1男1女。

①岡田信一郎 おかだ-しんいちろう

1883-1932 明治-昭和時代前期の建築家。

明治16年11月20日生まれ。大正元年大阪市中之島中央公会堂の設計競技で1等当選。ニコライ堂修復のほか,歌舞伎座,東京府美術館,明治生命ビルなど,おおくの洋式建築を設計した。東京美術学校(現東京芸大)教授。昭和7年4月4日死去。50歳。東京出身。東京帝大卒。→コトバンク

2004年2月 沖縄県立博物館・美術館[企画展] 図録『戦前・戦後の文化財保護 ~仲座久雄の活動をとおして~ |』

写真右から国吉真哲、亀川正東、森政三、名渡山愛順、仲座久雄

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

日光東照宮でー中央に森政三、その右へ仲座久雄、一人置いて又吉眞三

1980年9月15日『琉球新報』

2010年7月28日那覇市歴史博物館「沖縄のシンボル 守礼門」展〇ギャラリートーク 湖城英知「2、000円札発行について」写真・左から、新城栄徳、渡口彦邦氏、講師の湖城英知氏(沖縄海邦銀行元頭取、沖縄都市モノレール元社長)、大城宗憲氏(株式会社南都会長)、那覇市民文化部の島田さん。会場には湖城氏の幼馴染の渡口万年筆の渡口彦邦氏や、南都社長の大城宗憲氏も居られコメントも出た。

講演終了後、大城氏はかつて松尾書店を経営して居られたのと『沖縄春秋』の話をするとパレット地下の日本料理店・彦に誘われた。何を注文するかと聞かれたので、大城さんと同じものでいいですよ、大城さんは年配だしそう食べないだろうと思ったら2段重ねの膳で出てきた。松尾書店から1965年4月に真境名安興『沖縄1千年史』を新城安善作成の索引をつけて発行している。同年11月には雑誌『沖縄春秋』も創刊。

創刊号には「特別座談会・転機を迎えた沖縄問題」が組まれ小渕恵三、宇野宗祐、中村晄兆、翁長助裕が参加、司会が比嘉幹郎であった。『沖縄春秋』第2号にはカメラマンの岡村昭彦氏が来社した記事がある。日本料理屋には湖城英知氏と夫人も居られた。2000円札は沖縄観光のシンボルでもある。これを活かさない手はない。大城宗憲氏も沖縄観光を産業化にして居られる。

2014年7月 東京都写真美術館(金子隆一、藤村里美 他)『岡村昭彦の写真 生きること死ぬことのすべて』美術出版社

1965年11月『沖縄春秋』第1号 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲

1965年12月『沖縄春秋』第2号「戦争報道写真家の岡村昭彦氏 本社を訪問」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲5丁目

1966年4月『沖縄春秋』第2巻第2号 徳田安周「小説・写真記者物語<2>(宝くじ50万円当たって)悪いけれども亡き親友の弟、山川岩美君に行ってもらうことにした。彼は沖縄から上京したばかりであったが、この話を聞くとフントーナーサイ(ほんとですか)とはじめは信用しなかった。(略)」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲

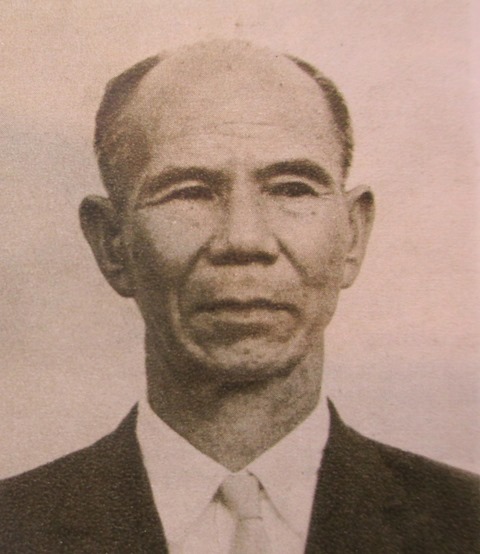

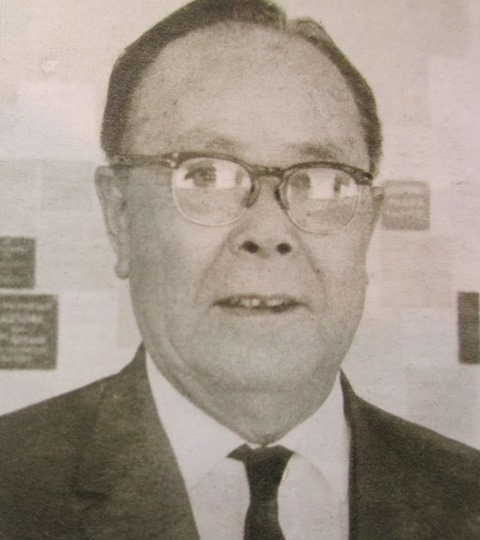

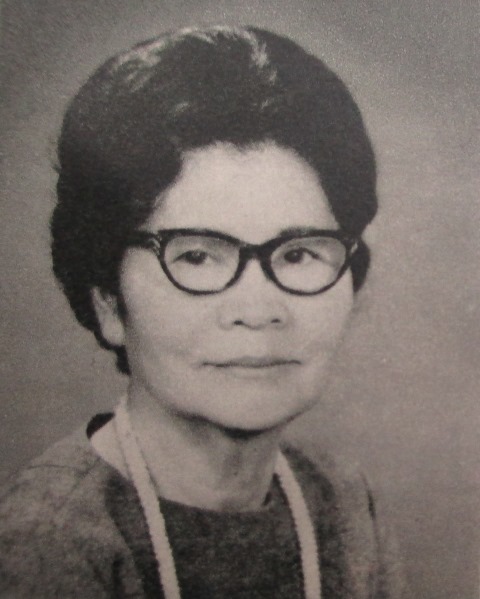

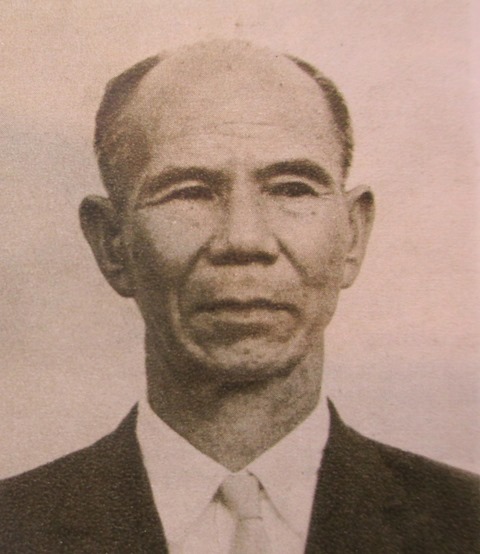

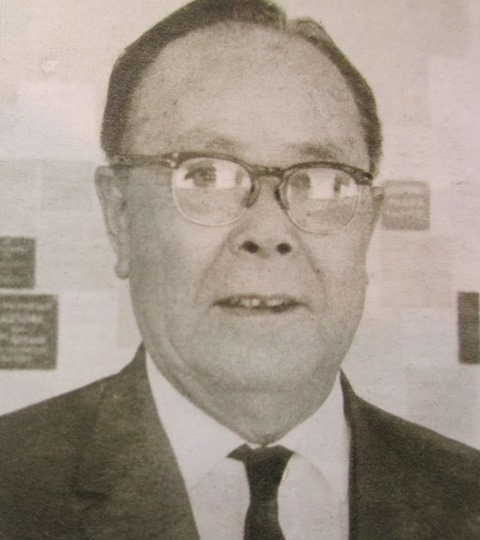

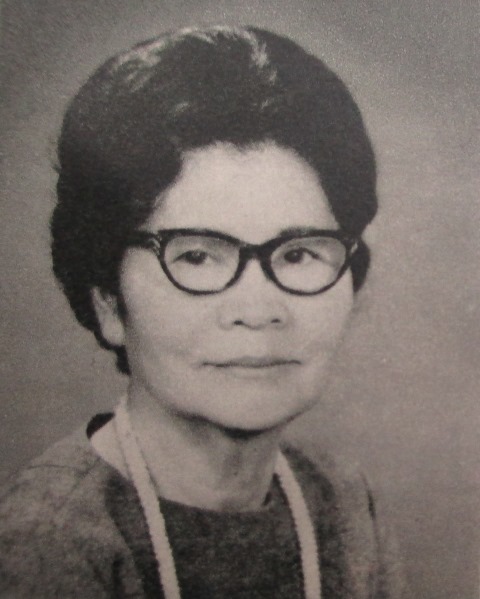

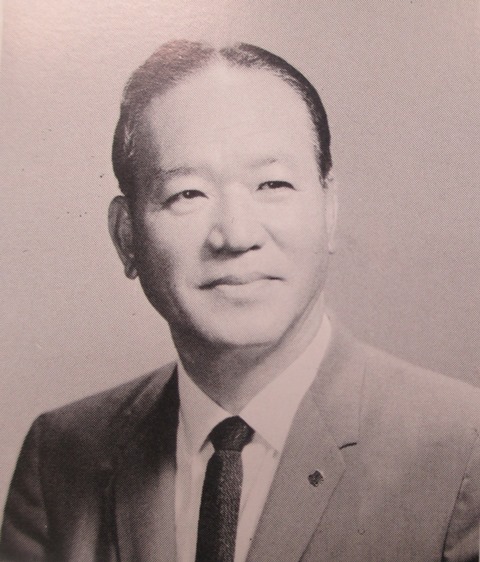

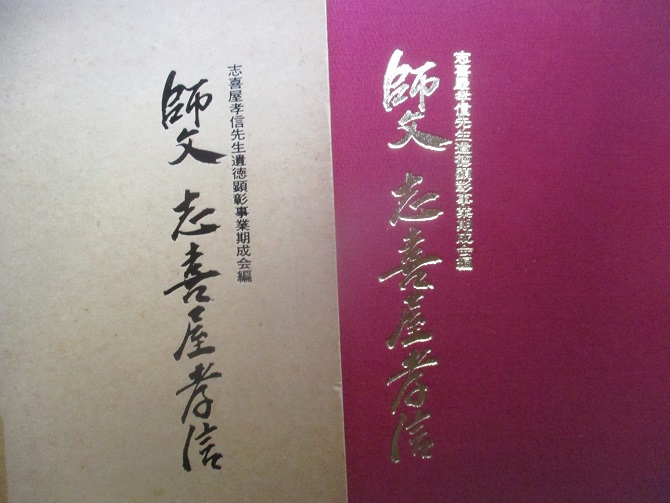

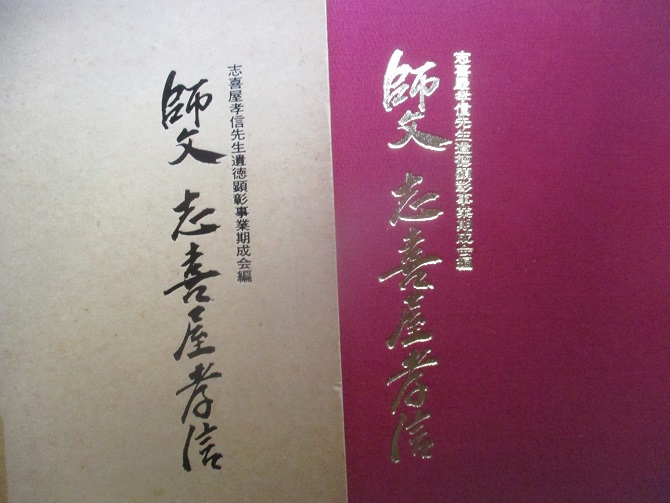

写真ー1983年4月 『師父 志喜屋孝信』志喜屋孝信先生遺徳顕彰事業期成会 志喜屋孝信(1884年4月19日~1955年1月26日)〇1904年3月、沖縄県立中学校卒業、志喜屋孝信、川平朝令、山川文信、久高将旺、山田有登。4月ー志喜屋孝信、広島高等師範学校(数物化学科)入学。このころ内村鑑三を愛読。玉川学園の創始者小原国芳と親交。1908年3月卒業。4月、岡山県金光中学校に奉職。岡山出身の山室軍平の思想に親近感を抱く。12月、熊本県立鹿本中学校に転任。1911年12月、沖縄県立第二中学校に赴任。1924年3月、校長に就任。1936年3月、二中校長辞し、私立開南中学校を創設、理事長兼校長となる。

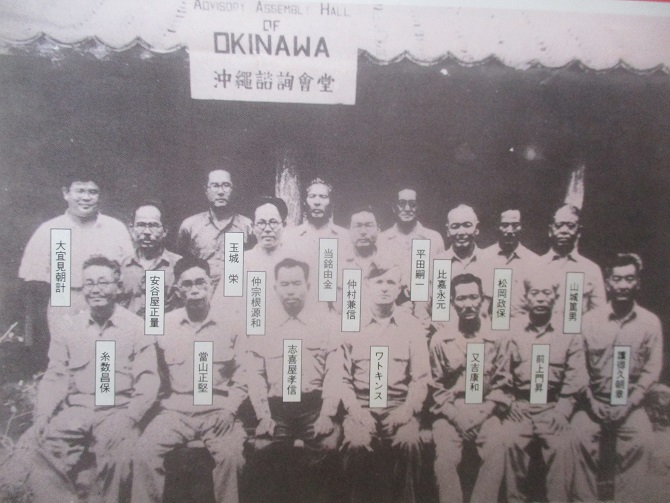

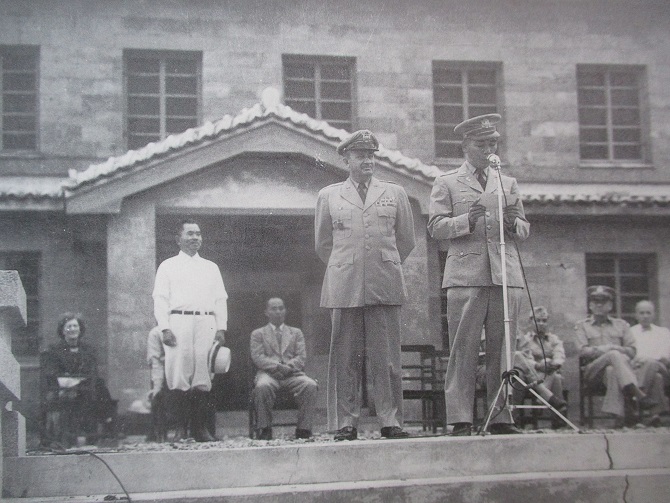

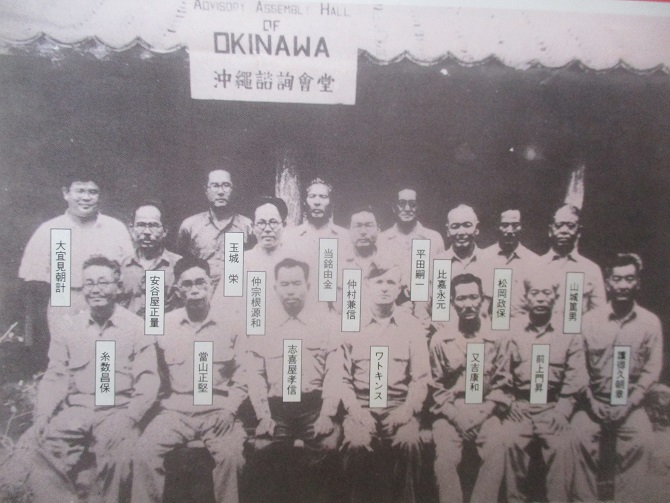

写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。

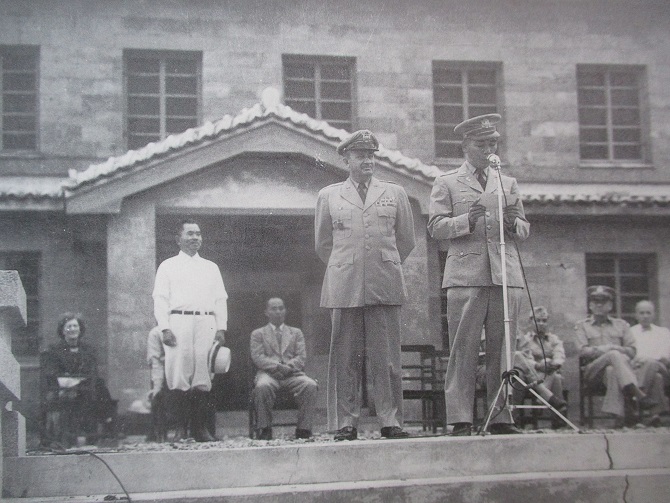

写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳

写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

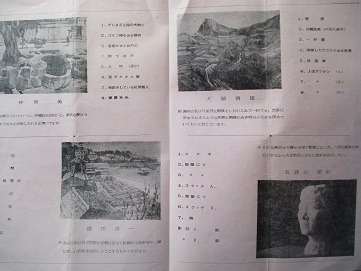

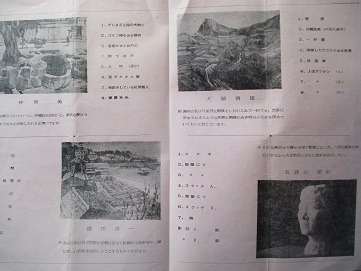

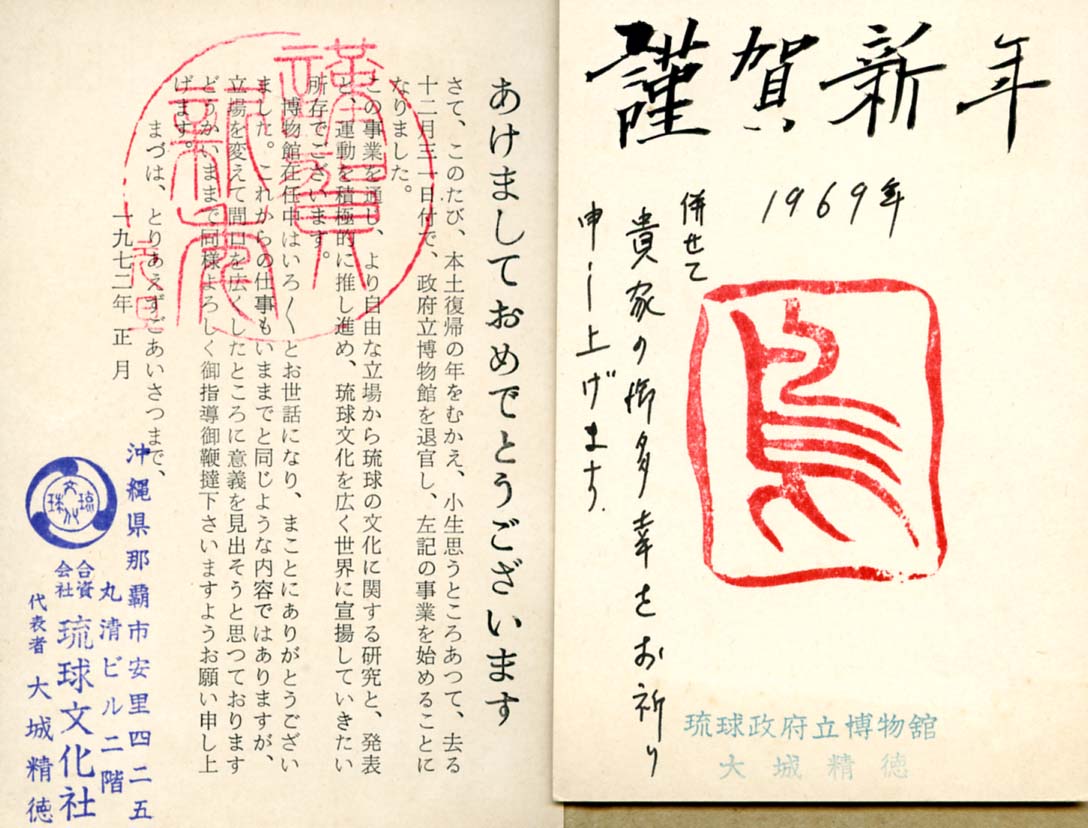

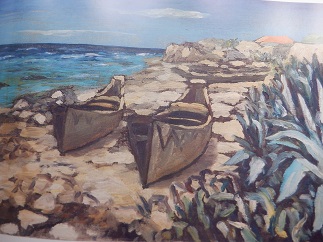

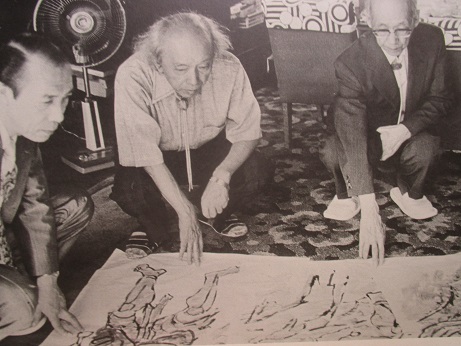

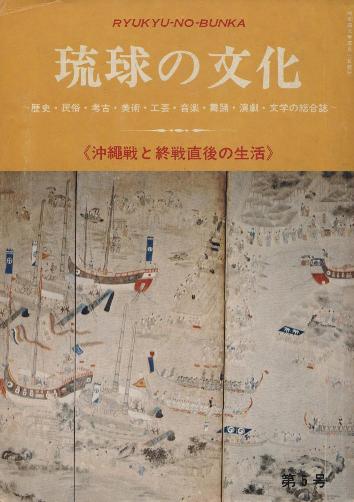

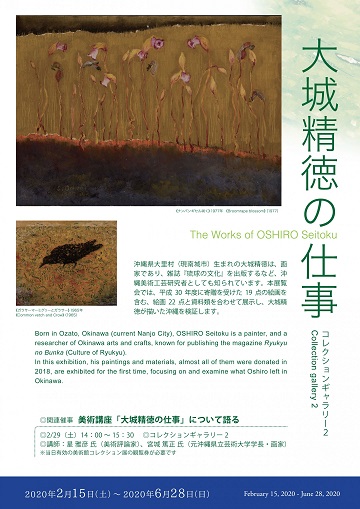

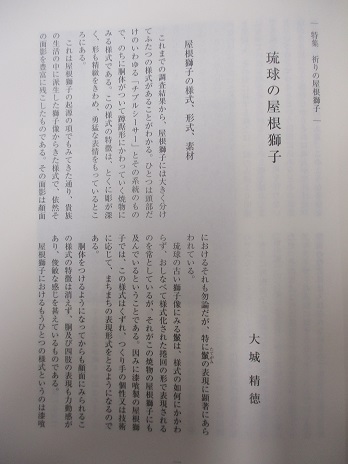

本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。

昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。

1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。

1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。

1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」

1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。

1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号

〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。

1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

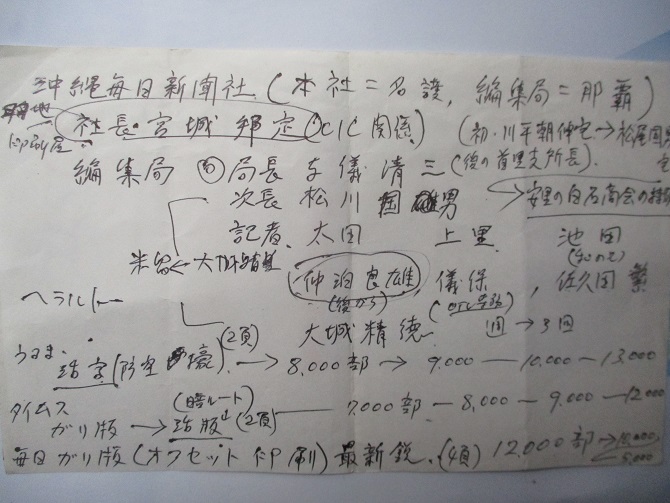

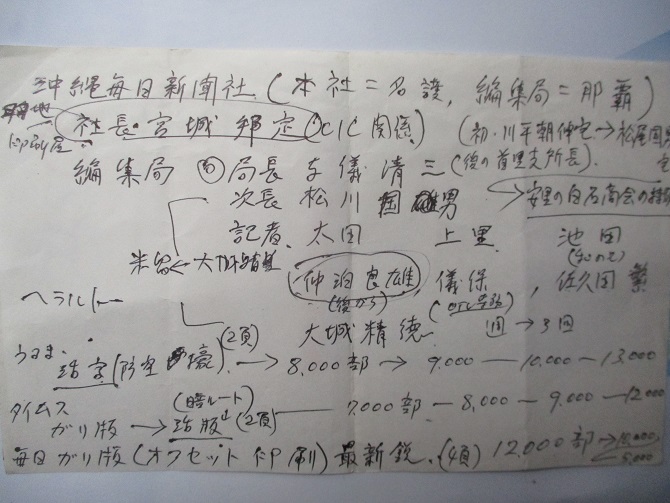

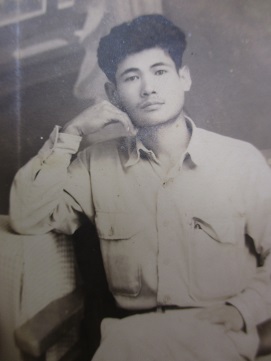

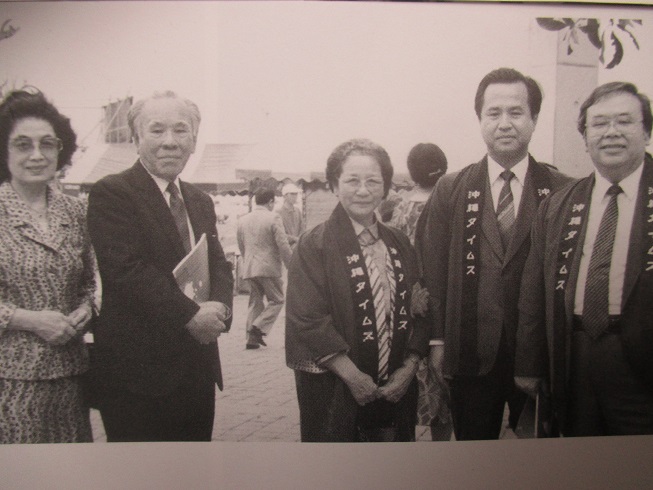

写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて

1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号

1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。

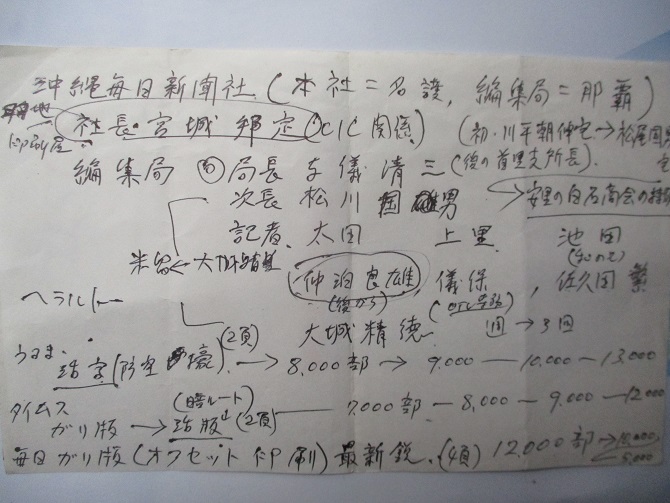

大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ

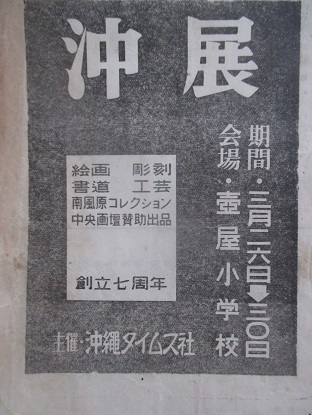

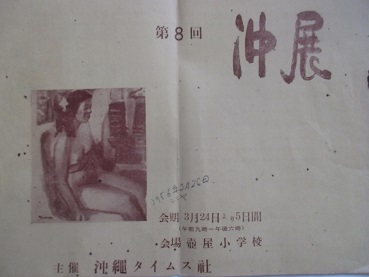

1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展

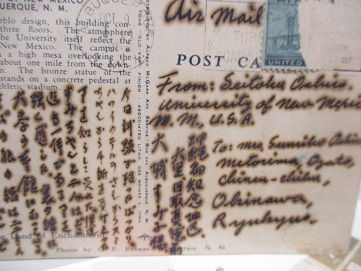

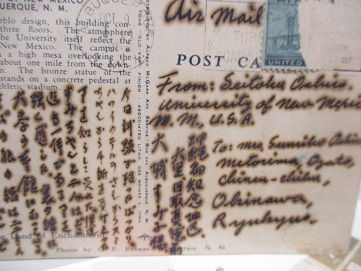

1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。

写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳

1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順

ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」

1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。

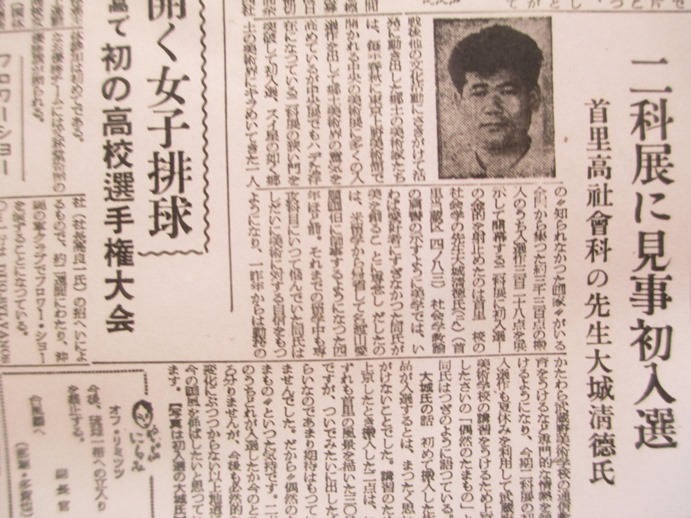

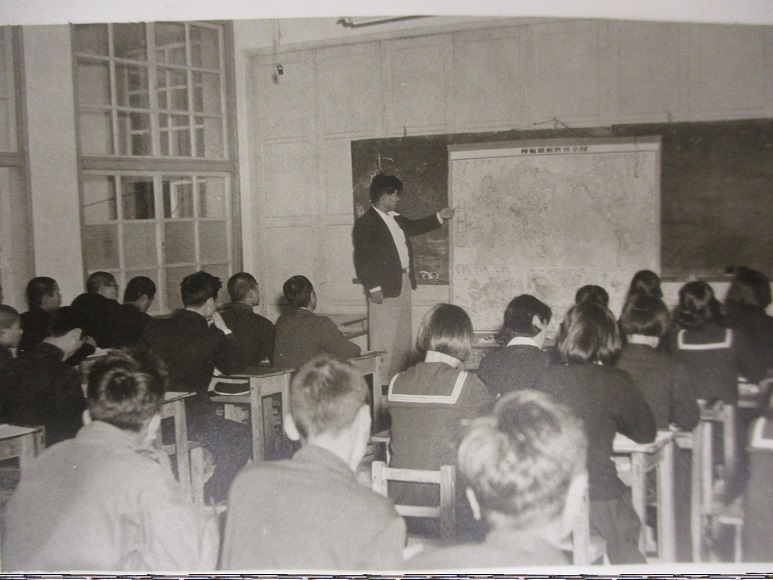

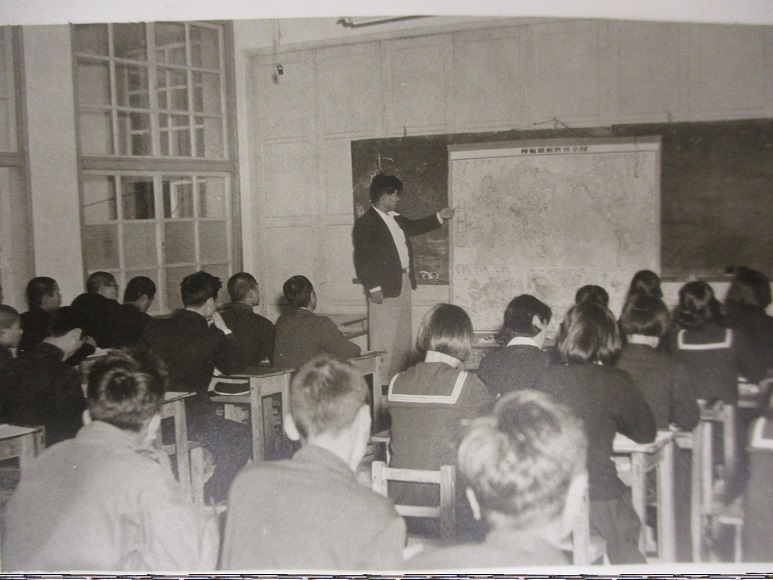

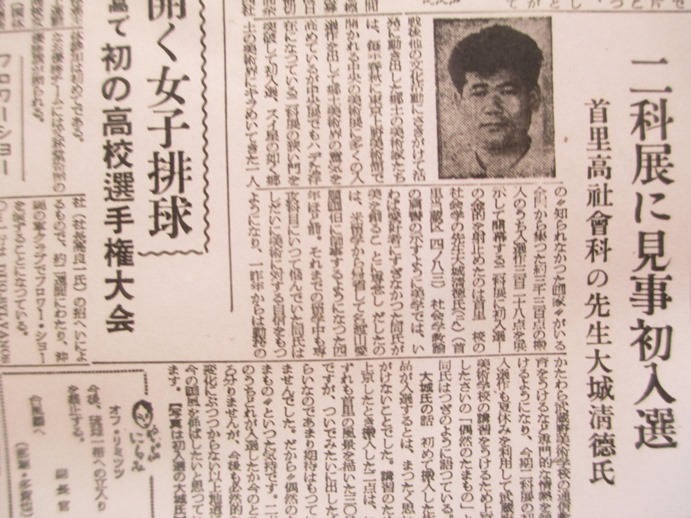

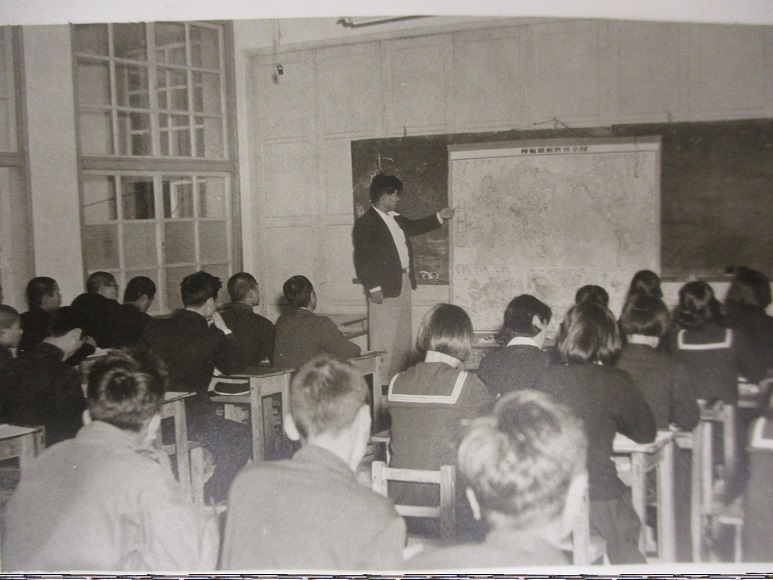

1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任

1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。

1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品

1956年 津野創一、首里高等学校卒

1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品

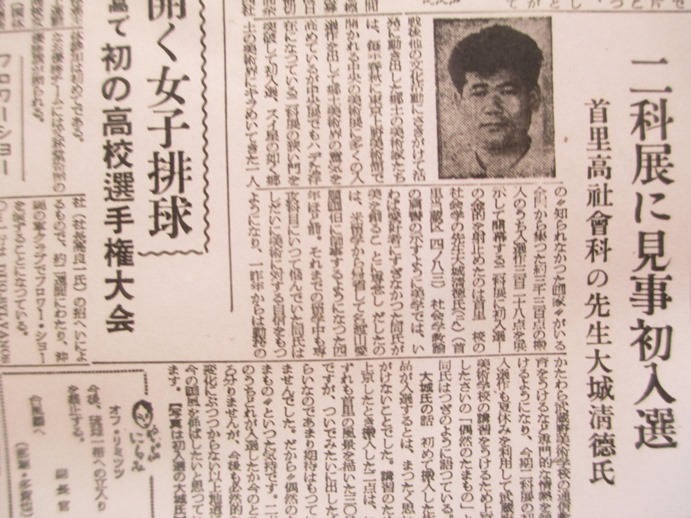

1956年9月1日『琉球新報』

首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク

1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任

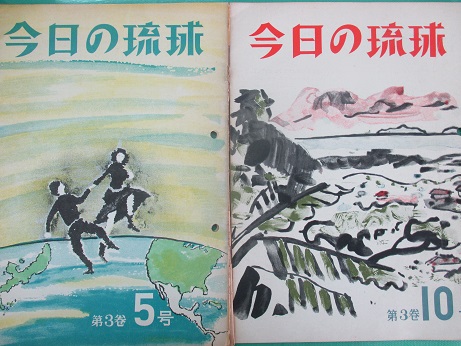

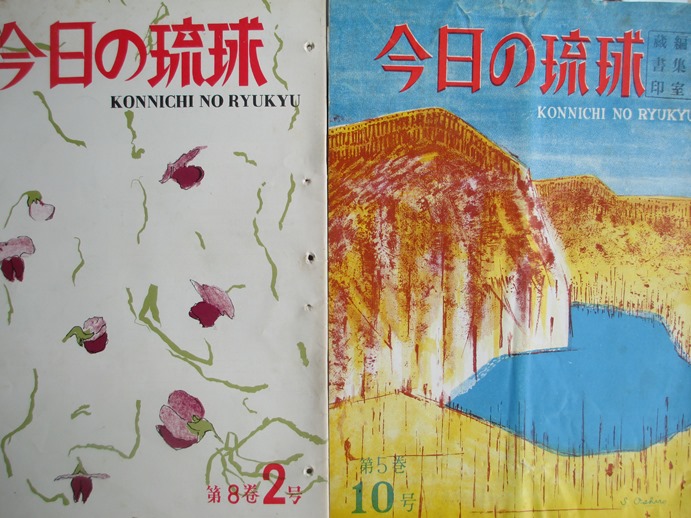

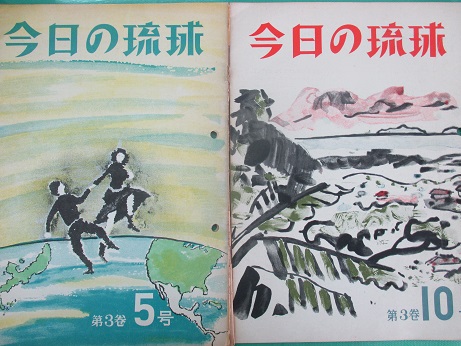

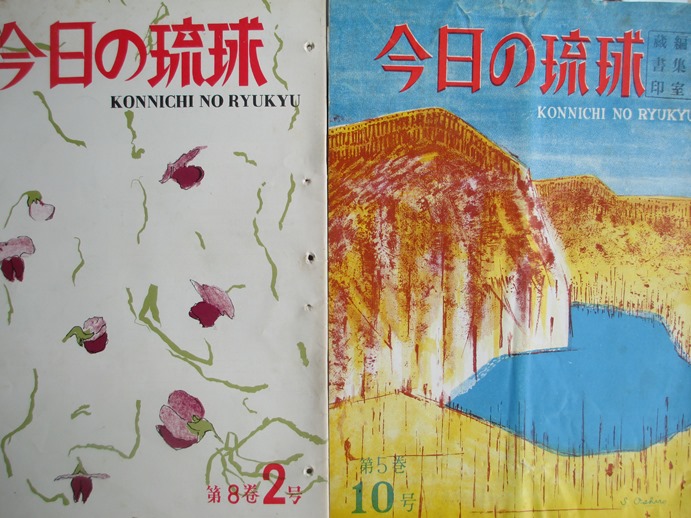

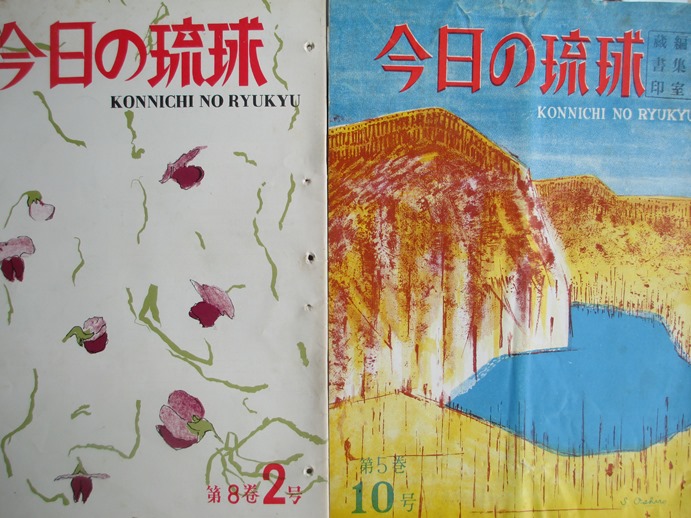

1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」

1958年 宮城篤正、首里高等学校卒

1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄

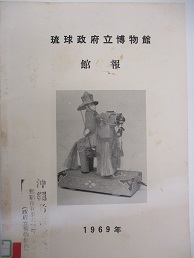

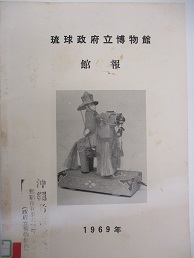

1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』

1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール

1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

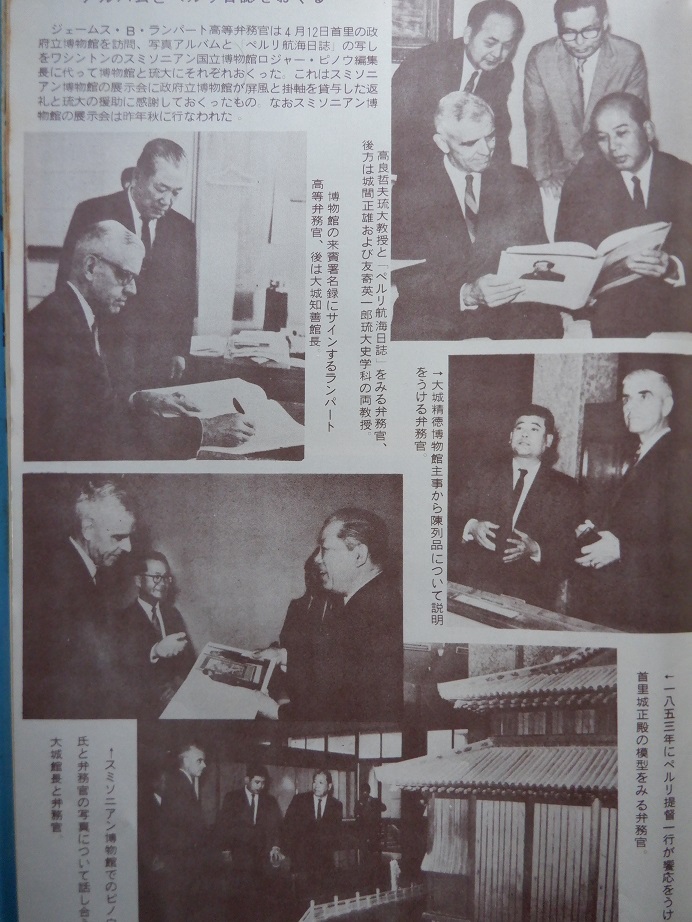

1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて

1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。

1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)

1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」

1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。

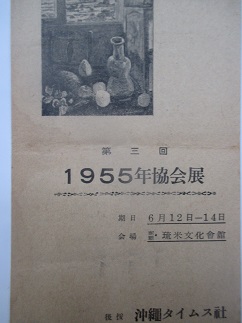

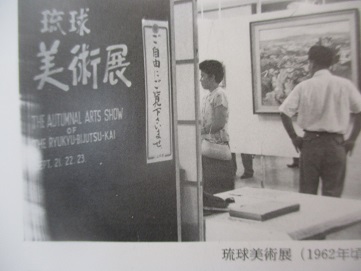

1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館

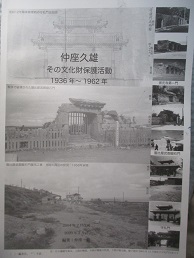

1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。

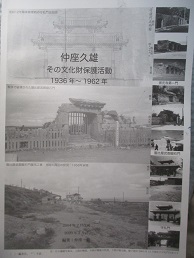

【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』

【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」

大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」

1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」

1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。

1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

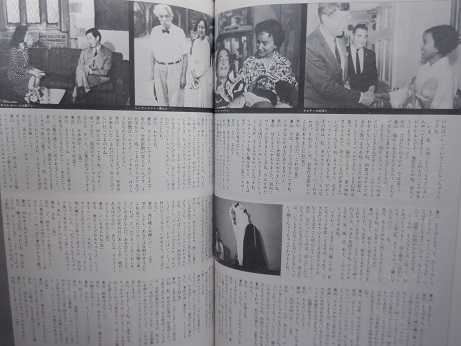

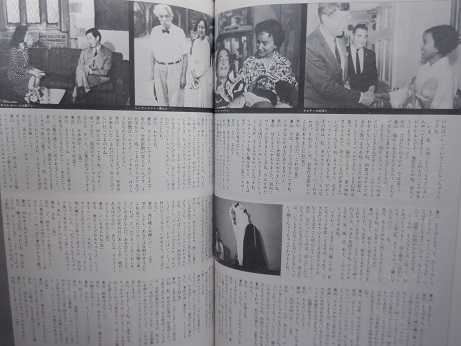

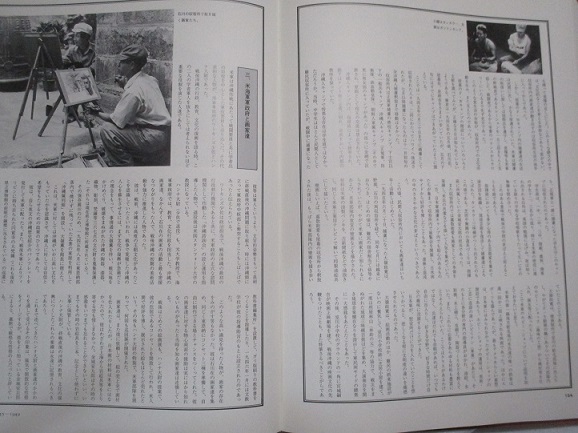

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士

○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。

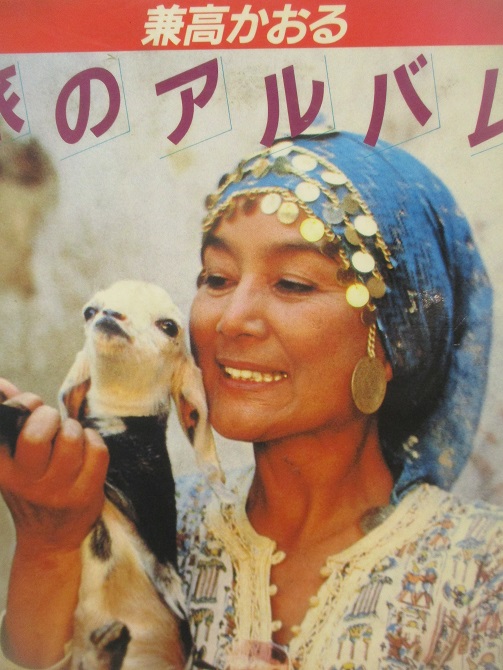

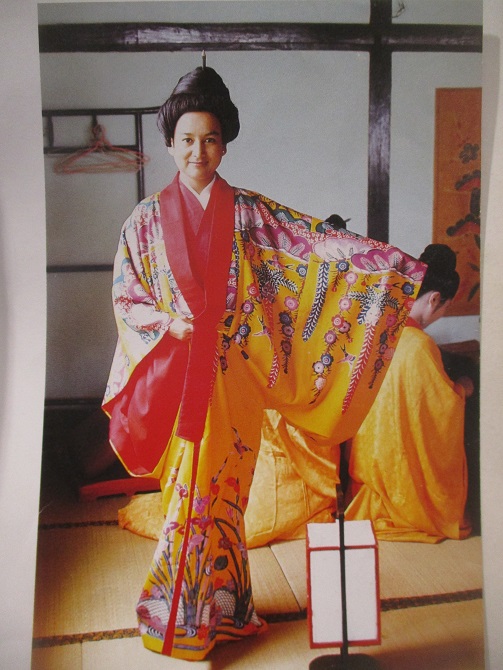

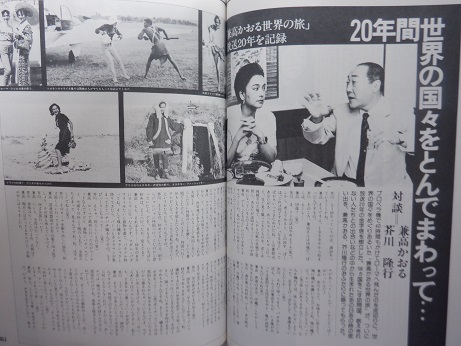

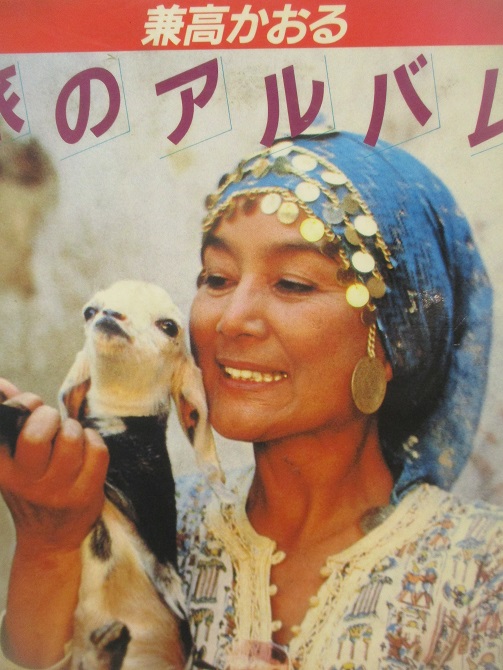

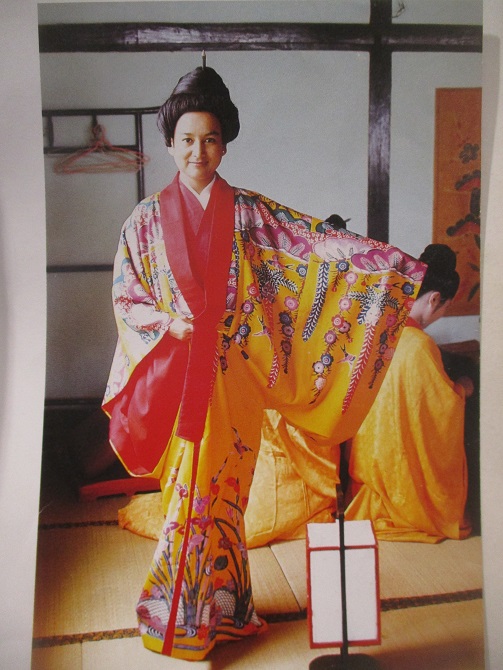

1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社

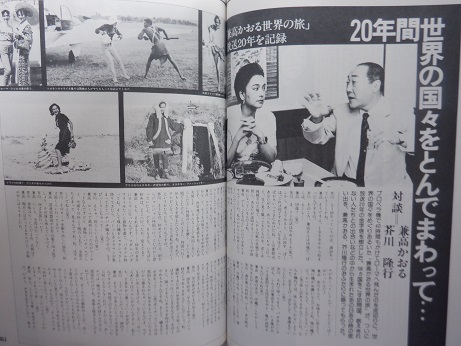

1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号

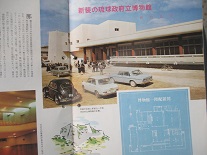

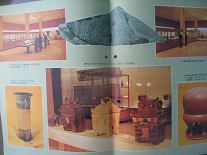

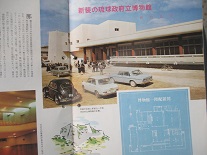

1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」

1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。

1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会

1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足

1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社

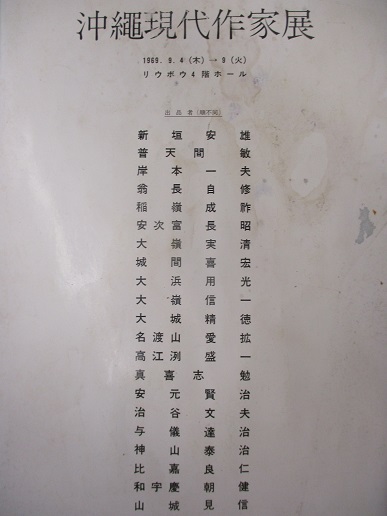

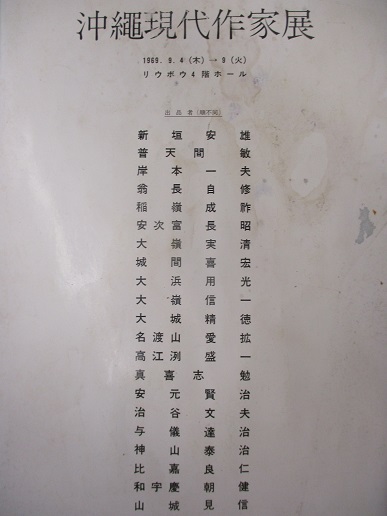

1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」

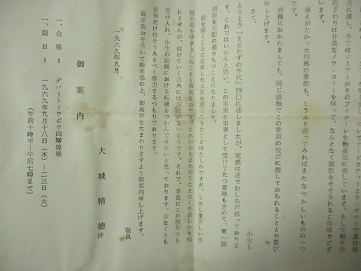

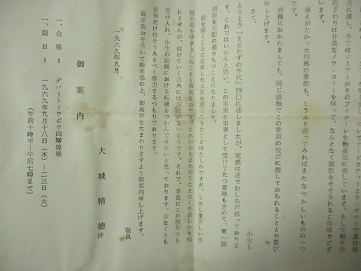

1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」

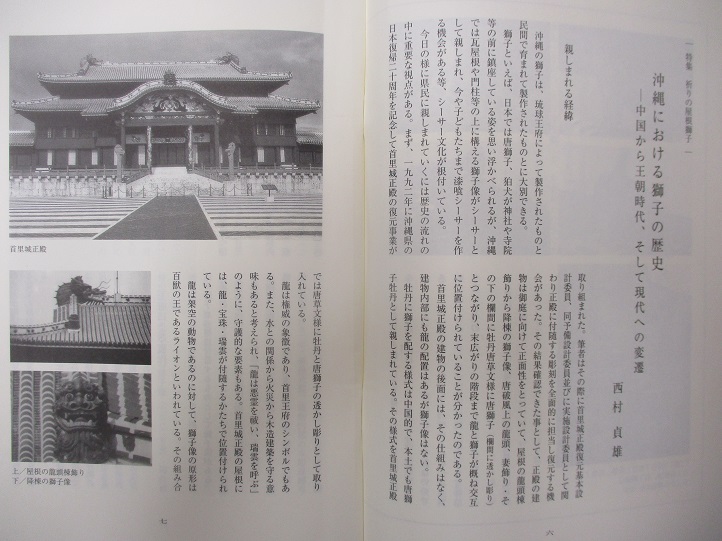

1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」

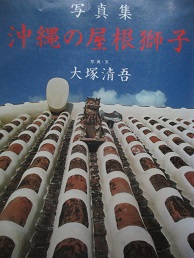

1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社

写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。

写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳

写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。

昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。

1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。

1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。

1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」

1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。

1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号

〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。

1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて

1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号

1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。

大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ

1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展

1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。

写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳

1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順

ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」

1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。

1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任

1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。

1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品

1956年 津野創一、首里高等学校卒

1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品

1956年9月1日『琉球新報』

首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク

1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任

1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」

1958年 宮城篤正、首里高等学校卒

1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄

1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』

1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール

1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて

1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。

1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)

1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」

1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。

1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館

1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。

【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』

【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」

大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」

1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」

1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。

1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士

○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。

1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社

1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号

1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」

1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。

1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会

1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足

1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社

1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」

1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」

1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」

1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社

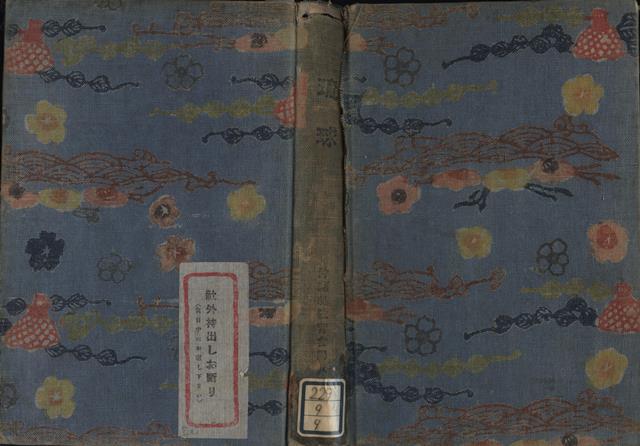

02/26: 観光文化/「描かれたジュリ」②

1913年6月5日、岡田雪窓 那覇港から鹿児島へ

1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り

□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」

1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」

1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」

1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」

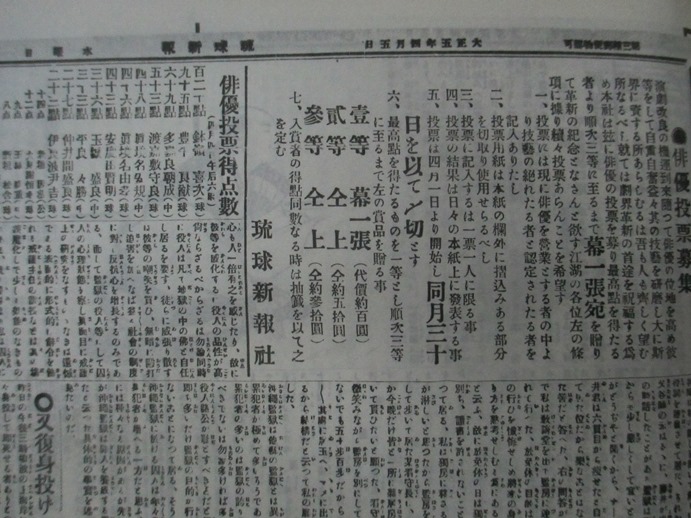

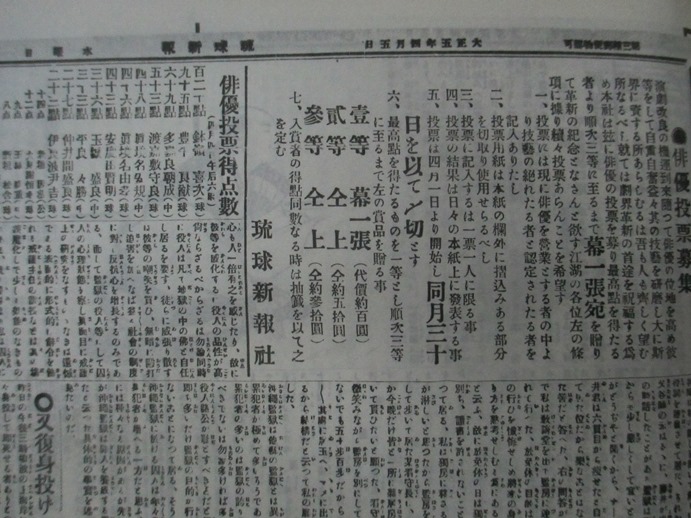

1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」

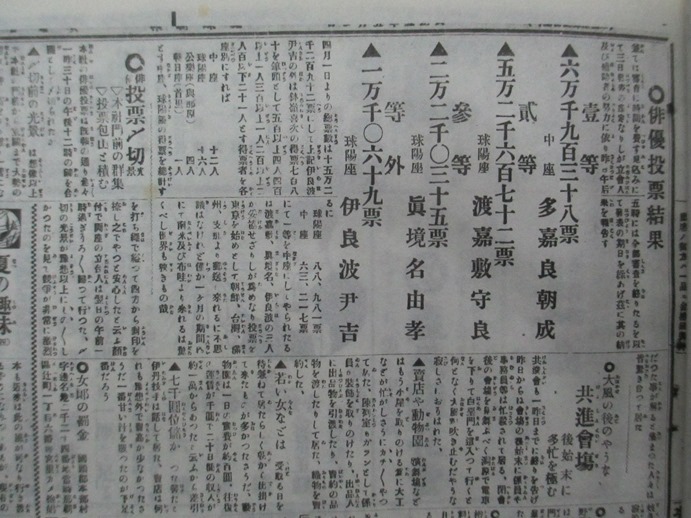

1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」

1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会

1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」

1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店

□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

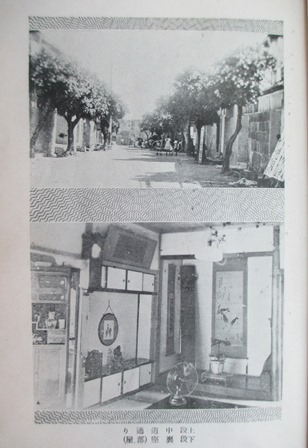

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」

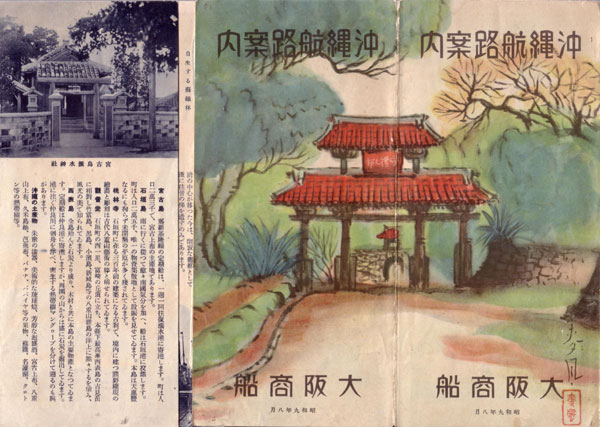

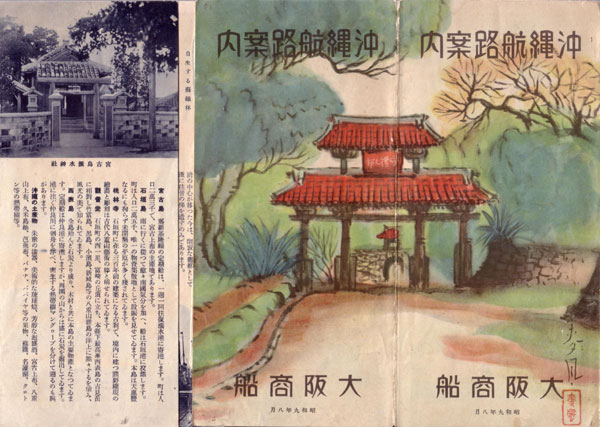

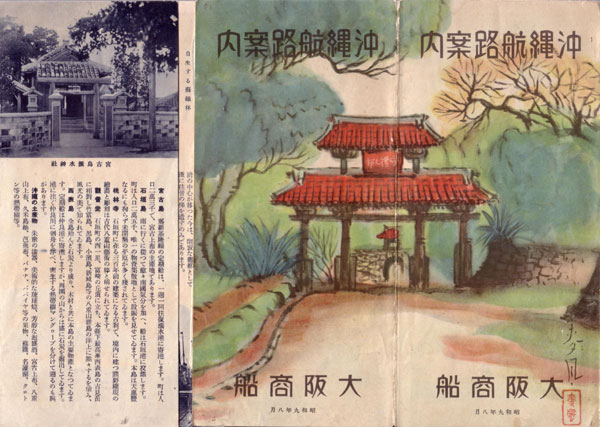

1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)

有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)

1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店

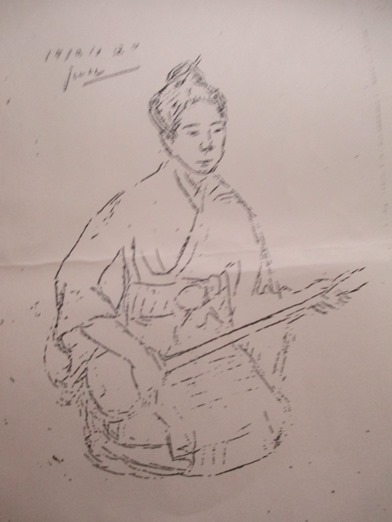

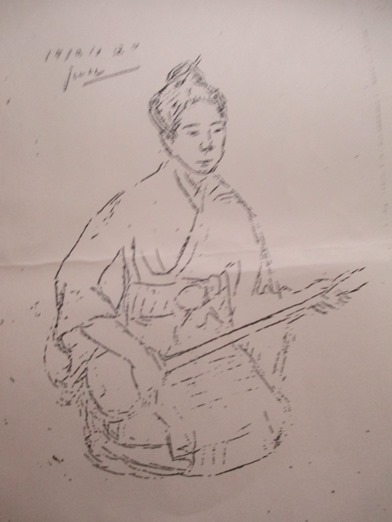

○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」

○ひなた、他九篇

ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。

○佛さま、他十篇

佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。

○母と子、他八篇

○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)

1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

○一向宗の法難と廓

王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。

また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。

明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。

備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。

1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。

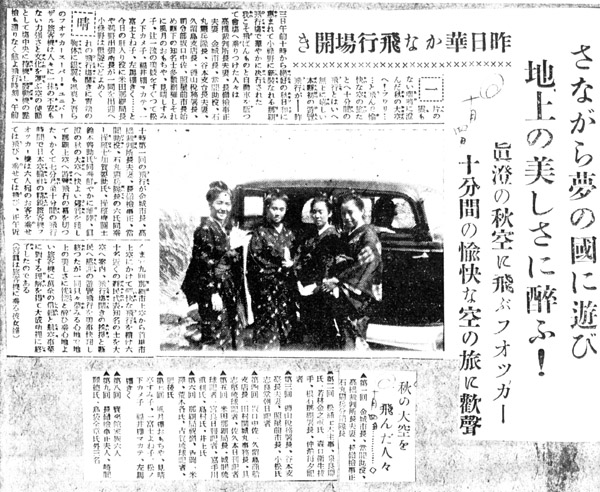

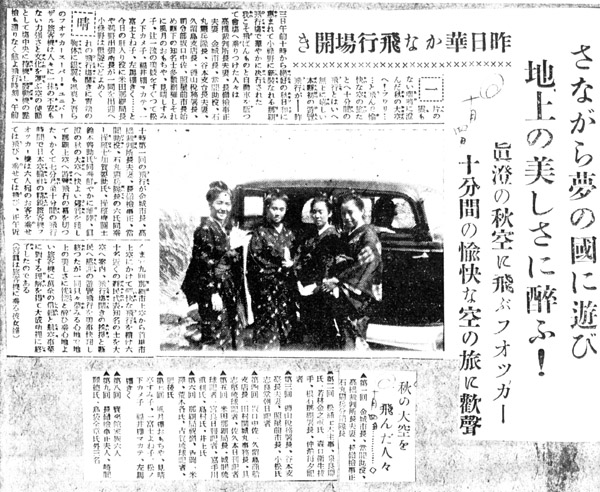

1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行

1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」

1938年9月15日『大阪球陽新報』

□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。

家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。

県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。

辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。

1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り

□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」

1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」

1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」

1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」

1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」

1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」

1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会

1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」

1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店

□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」

1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)

有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)

1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店

○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」

○ひなた、他九篇

ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。

○佛さま、他十篇

佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。

○母と子、他八篇

○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)

1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

○一向宗の法難と廓

王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。

また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。

明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。

備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。

1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。

1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行

1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」

1938年9月15日『大阪球陽新報』

□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。

家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。

県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。

辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。

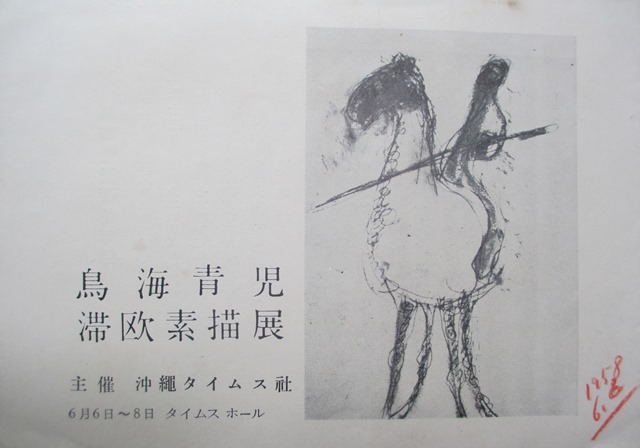

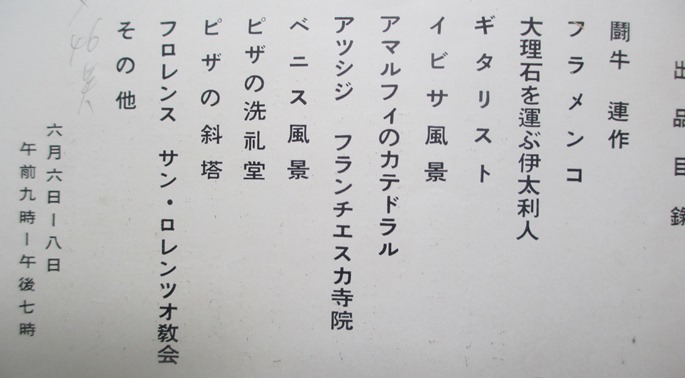

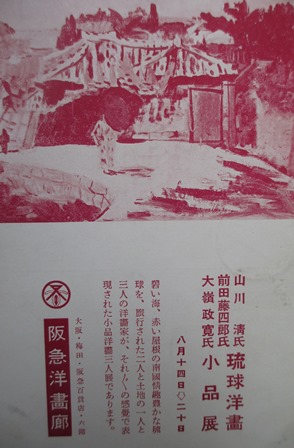

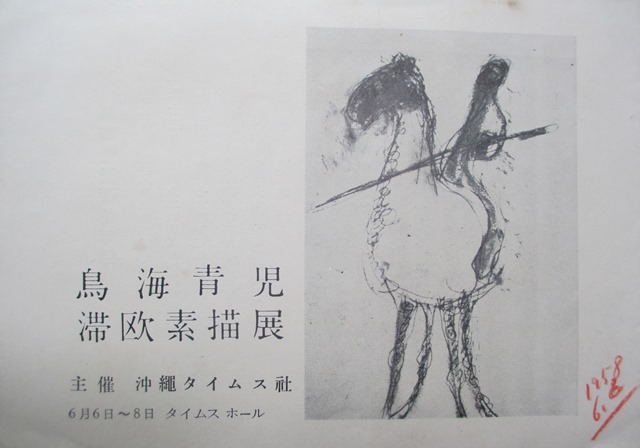

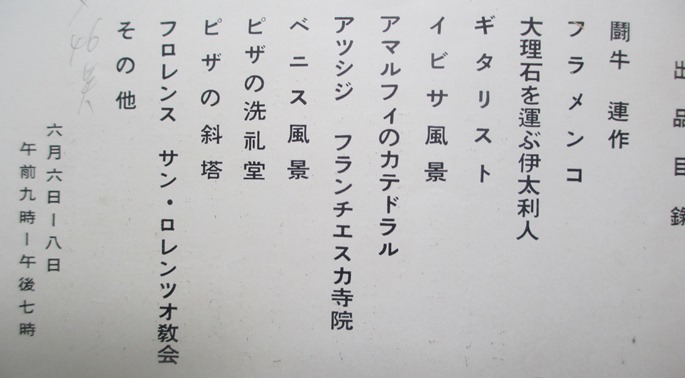

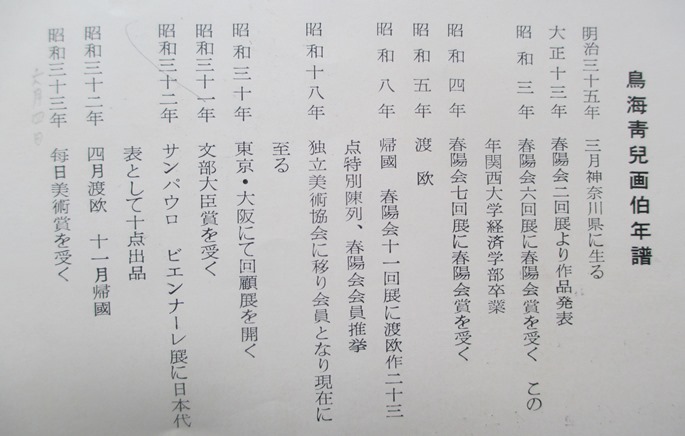

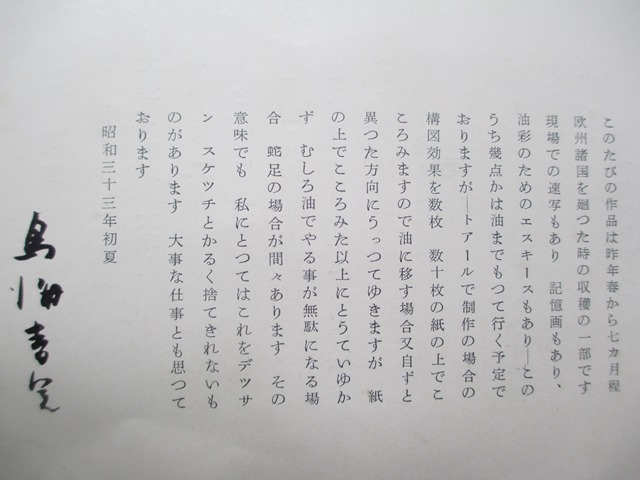

1939年8月3日 春陽会の鳥海青児①、山川清②、前田藤四郎③、浮島丸で来沖 大嶺政寛が出迎え

①鳥海青児

1939年(昭和14)37歳

1月15日、美川きよと結婚し、新居を麹町区六番町1-5にさだめる。

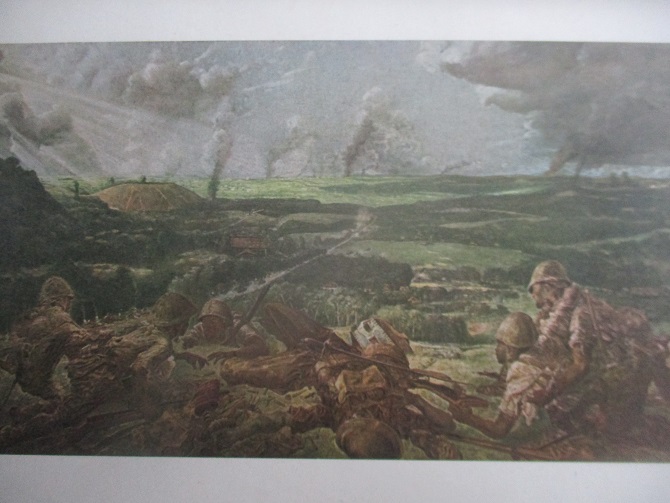

3月、第17回春陽会展に《蘇州風景》《塹壕のある風景》《楊子江と漢陽の街》《支那の家》《蘇州風景》《蘇州小景》を出品。

7月、神戸から那覇、首里、糸満と沖縄旅行。山川清同行。滞在中は春陽会の大嶺政寛の世話をうける。沖縄からかえって数カ月後、二度日の中国旅行で北京、天津、張家口、熱河などへ。

この頃から日本の古美術の収集をはじめ、まづ初期肉筆浮世絵に興味をもつ。

*琉球の墓の立派な事は聞いて居たが、そのすばらしさには驚嘆した。日本のどこを歩いても、こんな堂々としたリズムカルな、しかもプラスチックな強い風景には行きあたれない。画家も随分行つて居るはずだが、どうして手をつけないのだらう。(略)内地のお化臭いしめつぽいお塞から推してはまるで想像出来ない。ローマの遺跡にでも立つて居る様な景観であつた。(「琉球風物記」)

*僕は昨年あたりから、どんな風の吹きまわしか浮世絵にこりだしました。我家の珍宝は今の所これ一つ、これからうんと集めたいと思つて居ります。(《十家十宝録》で初期肉筆寛文舞踊図について、『第十八回春陽会パンフレット』)→「三重県立美術館」

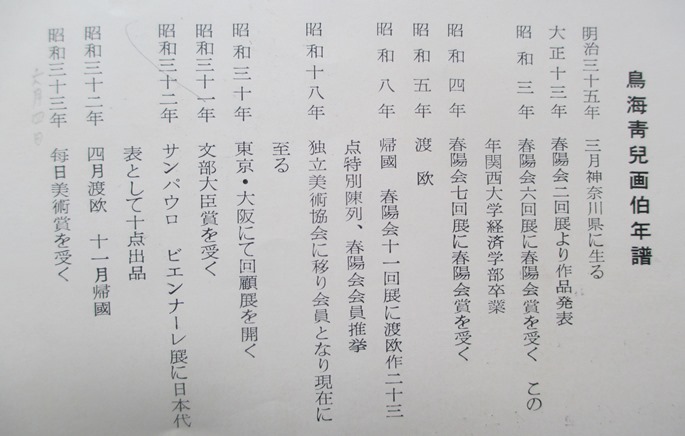

ちょうかいせいじ【鳥海青児】 1902‐72(明治35‐昭和47)

洋画家。神奈川県平塚市に生まれる。本名正夫。関西大学在学中の1923年,第2回春陽会展に初入選し,三岸好太郎,横堀角次郎らと麓人社を結成して絵画修業にはげむ。岸田劉生の感化をうけて草土社スタイルの土着的な作品を描くが,30年に渡欧し,おもにモロッコ,アルジェリアに滞在,その体験とゴヤの作品に魅了されて画風を一変する。《闘牛》をはじめ滞欧作23点を33年第11回春陽会に出品。その後,38,39年に中国旅行を試み,日本の古美術に対する関心を深め,鑑識眼の高い蒐集家としても知られる。 →コトバンク

②山川清

没年月日:1969-11-09

春陽会会員の洋画家山川清は、11月9日腸ヘイソクのため阪大病院で死去した。享年66才。明治36年6月14日大阪市に生まれた。大阪府立北野中学在学中から赤松麟作に石膏デッサンの指導を受け、同中学先輩の佐伯祐三につれられて初めて油絵の道具を買いそろえたという。

4年生2学期から兵庫県西宮市今津町に新設された私立甲陽中学に転校し、同校を卒業した。まもなく美術学校受験のため上京、川端画学校に学んだが病気になり中断し、以後滝の川に画室を建て独学した。大正12年大震災を機に東京を引き払い京都山科に住み周辺の古美術に接する。続いて同14年奈良に転居、仏教美術に親しむ。昭和3年5月渡仏し、同9年帰国後春陽会展に穏健な写実的作品を出品しつづけ昭和23年春陽会会員となった。訳著に「ゆもりすと咄(フランス小咄)」<昭和23年12月、ぴーこっく書房刊>がある。→「東京文化財研究所」

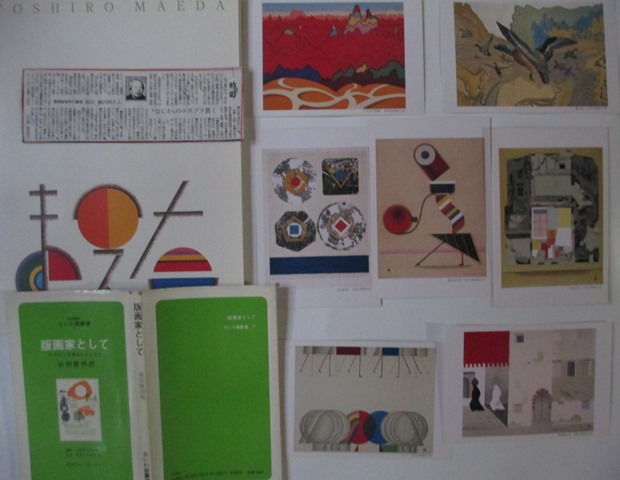

③前田藤四郎 まえだ-とうしろう

1904-1990 昭和時代の版画家。

明治37年10月18日生まれ。神戸高商(現神戸大)卒業後,松坂屋宣伝部につとめるかたわら版画を独習。昭和6年大阪で羊土社を結成するなど関西を拠点に活動。14年春陽会賞。32年大阪府芸術賞。リノリウム版,シルクスクリーン,写真製版などを併用し,木版画の領域をひろげた。平成2年5月19日死去。85歳。兵庫県出身。→コトバンク

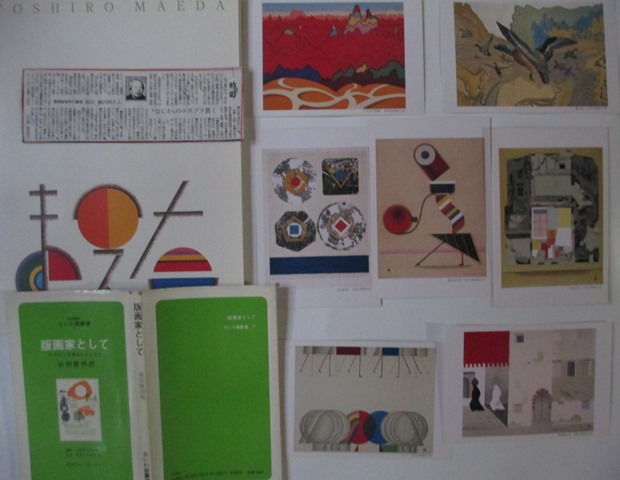

1982年9月 前田藤四郎『版画家としてースペインで考えたことなど』共同ブレーンセンター/1994年10月 枚方市民ギャラリー「前田藤四郎展」

①鳥海青児

1939年(昭和14)37歳

1月15日、美川きよと結婚し、新居を麹町区六番町1-5にさだめる。

3月、第17回春陽会展に《蘇州風景》《塹壕のある風景》《楊子江と漢陽の街》《支那の家》《蘇州風景》《蘇州小景》を出品。

7月、神戸から那覇、首里、糸満と沖縄旅行。山川清同行。滞在中は春陽会の大嶺政寛の世話をうける。沖縄からかえって数カ月後、二度日の中国旅行で北京、天津、張家口、熱河などへ。

この頃から日本の古美術の収集をはじめ、まづ初期肉筆浮世絵に興味をもつ。

*琉球の墓の立派な事は聞いて居たが、そのすばらしさには驚嘆した。日本のどこを歩いても、こんな堂々としたリズムカルな、しかもプラスチックな強い風景には行きあたれない。画家も随分行つて居るはずだが、どうして手をつけないのだらう。(略)内地のお化臭いしめつぽいお塞から推してはまるで想像出来ない。ローマの遺跡にでも立つて居る様な景観であつた。(「琉球風物記」)

*僕は昨年あたりから、どんな風の吹きまわしか浮世絵にこりだしました。我家の珍宝は今の所これ一つ、これからうんと集めたいと思つて居ります。(《十家十宝録》で初期肉筆寛文舞踊図について、『第十八回春陽会パンフレット』)→「三重県立美術館」

ちょうかいせいじ【鳥海青児】 1902‐72(明治35‐昭和47)

洋画家。神奈川県平塚市に生まれる。本名正夫。関西大学在学中の1923年,第2回春陽会展に初入選し,三岸好太郎,横堀角次郎らと麓人社を結成して絵画修業にはげむ。岸田劉生の感化をうけて草土社スタイルの土着的な作品を描くが,30年に渡欧し,おもにモロッコ,アルジェリアに滞在,その体験とゴヤの作品に魅了されて画風を一変する。《闘牛》をはじめ滞欧作23点を33年第11回春陽会に出品。その後,38,39年に中国旅行を試み,日本の古美術に対する関心を深め,鑑識眼の高い蒐集家としても知られる。 →コトバンク

②山川清

没年月日:1969-11-09

春陽会会員の洋画家山川清は、11月9日腸ヘイソクのため阪大病院で死去した。享年66才。明治36年6月14日大阪市に生まれた。大阪府立北野中学在学中から赤松麟作に石膏デッサンの指導を受け、同中学先輩の佐伯祐三につれられて初めて油絵の道具を買いそろえたという。

4年生2学期から兵庫県西宮市今津町に新設された私立甲陽中学に転校し、同校を卒業した。まもなく美術学校受験のため上京、川端画学校に学んだが病気になり中断し、以後滝の川に画室を建て独学した。大正12年大震災を機に東京を引き払い京都山科に住み周辺の古美術に接する。続いて同14年奈良に転居、仏教美術に親しむ。昭和3年5月渡仏し、同9年帰国後春陽会展に穏健な写実的作品を出品しつづけ昭和23年春陽会会員となった。訳著に「ゆもりすと咄(フランス小咄)」<昭和23年12月、ぴーこっく書房刊>がある。→「東京文化財研究所」

③前田藤四郎 まえだ-とうしろう

1904-1990 昭和時代の版画家。

明治37年10月18日生まれ。神戸高商(現神戸大)卒業後,松坂屋宣伝部につとめるかたわら版画を独習。昭和6年大阪で羊土社を結成するなど関西を拠点に活動。14年春陽会賞。32年大阪府芸術賞。リノリウム版,シルクスクリーン,写真製版などを併用し,木版画の領域をひろげた。平成2年5月19日死去。85歳。兵庫県出身。→コトバンク

1982年9月 前田藤四郎『版画家としてースペインで考えたことなど』共同ブレーンセンター/1994年10月 枚方市民ギャラリー「前田藤四郎展」

1994年3月 沖縄県立博物館友の会『博友』第8号 翁長良明「幻の中山通寳を追いかけてー私の古銭夢譚ー」<

〇(略)私が古銭を集め始めたのは、小学校の1年生の時でした。古銭との出会いは、自宅の机の引き出しからみつけた4,5枚の古銭であったと思います。それは、寛永通寳と明治の2銭銅貨、それに昭和のアルミ貨だったと記憶しています。その時手にした古銭を通して、私はある種の感慨を催しました。それ以後、古銭を単なる金以上の別のものとして、興味を持ち、少しずつ集めるようになりました。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。

期間中は、台風による悪天候ではあったものの多くの親子や普段のワンダーミュージアムでは見られない層の人達が多く来場しており、大盛況で終わることができました。

☆「沖縄のお金、世界のお金展」の主なトピックス

9月13日 宜野湾市教育文化課(同市博物館長兼務)和田敬悟氏来場

9月16日 沖縄タイムス朝刊掲載

9月18日 琉球新報朝刊掲載

9月20日 外国人が多く、翁長氏が片言の英語で古銭について説明

9月21日 こども童謡教室の宮城葉子先生が、昔の沖縄のお金について、こどもたちに伝えるため来館

9月21日 同日、NHKニュース放送

☆「沖縄のお金、世界のお金展」について

ワンダーミュージアムにおいては、那覇市に在住の”古銭・古美術なるみ堂”(TEL:098-987-5530)の翁長良明氏のご協力をいただき、古き時代に思いを馳せる古銭の企画展を開催。

琉球時代からアメリカ、本土復帰に至る沖縄の歴史の変遷に伴うお金の変化と、それに対比させる形で世界の国々のお金、また世界最古のお金、世界で一番大きいお札、一番重いお金など、翁長氏の貴重なコレクションの中から厳選して企画展を組み立てた。

お金は時代・歴史を映す鏡であることをこどもたちに伝えると同時に、世界の1年間の軍事費と飢えに苦しむ人々を1年間救う費用を対比させ、お金の大切さ→金銭教育にも視野に入れたものとした。

2013年1月30日ー左から翁長良明氏、不二出版の船橋治氏と細田哲史氏

〇(略)私が古銭を集め始めたのは、小学校の1年生の時でした。古銭との出会いは、自宅の机の引き出しからみつけた4,5枚の古銭であったと思います。それは、寛永通寳と明治の2銭銅貨、それに昭和のアルミ貨だったと記憶しています。その時手にした古銭を通して、私はある種の感慨を催しました。それ以後、古銭を単なる金以上の別のものとして、興味を持ち、少しずつ集めるようになりました。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。

期間中は、台風による悪天候ではあったものの多くの親子や普段のワンダーミュージアムでは見られない層の人達が多く来場しており、大盛況で終わることができました。

☆「沖縄のお金、世界のお金展」の主なトピックス

9月13日 宜野湾市教育文化課(同市博物館長兼務)和田敬悟氏来場

9月16日 沖縄タイムス朝刊掲載

9月18日 琉球新報朝刊掲載

9月20日 外国人が多く、翁長氏が片言の英語で古銭について説明

9月21日 こども童謡教室の宮城葉子先生が、昔の沖縄のお金について、こどもたちに伝えるため来館

9月21日 同日、NHKニュース放送

☆「沖縄のお金、世界のお金展」について

ワンダーミュージアムにおいては、那覇市に在住の”古銭・古美術なるみ堂”(TEL:098-987-5530)の翁長良明氏のご協力をいただき、古き時代に思いを馳せる古銭の企画展を開催。

琉球時代からアメリカ、本土復帰に至る沖縄の歴史の変遷に伴うお金の変化と、それに対比させる形で世界の国々のお金、また世界最古のお金、世界で一番大きいお札、一番重いお金など、翁長氏の貴重なコレクションの中から厳選して企画展を組み立てた。

お金は時代・歴史を映す鏡であることをこどもたちに伝えると同時に、世界の1年間の軍事費と飢えに苦しむ人々を1年間救う費用を対比させ、お金の大切さ→金銭教育にも視野に入れたものとした。

2013年1月30日ー左から翁長良明氏、不二出版の船橋治氏と細田哲史氏

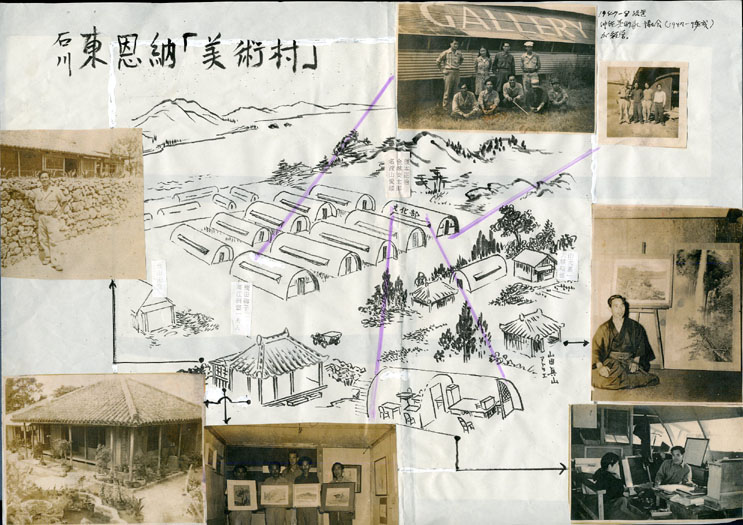

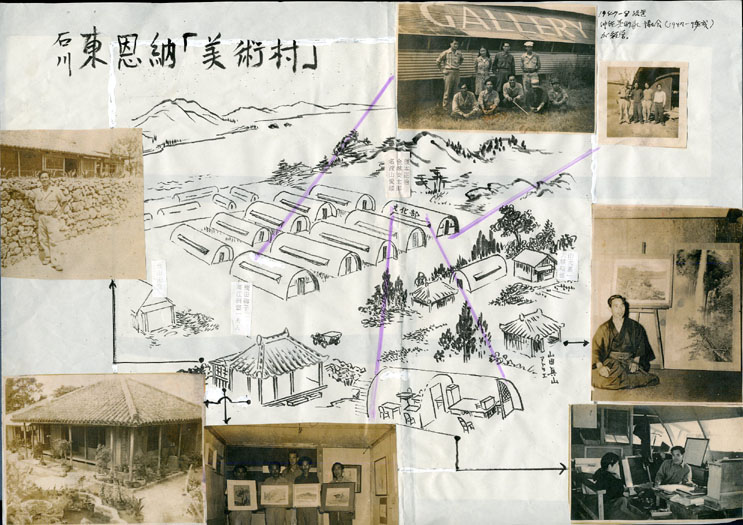

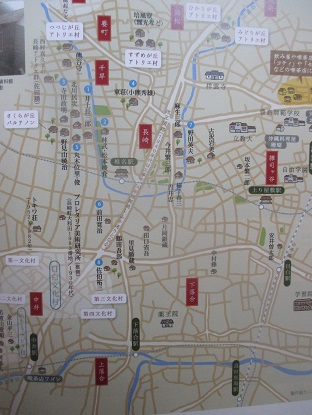

01/04: 石川 東恩納「美術村」

□1947年ー沖縄美術家協会/沖縄民主主義文化連盟(瀬長亀次郎、屋部憲、池宮城秀意、名渡山愛順、仲村渠)/沖縄文芸家協会 (山城正忠、仲泊良夫、仲村渠、國吉眞哲ら)

1947年7月ー沖縄美術家協会結成

1947年8月ーギャラリー設置

沖縄美術家協会会則

1949年7月2日、3日ー沖縄タイムス社コンセット社屋「沖縄美術展覧会(沖展)」

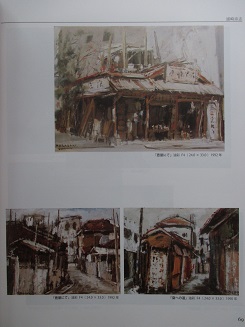

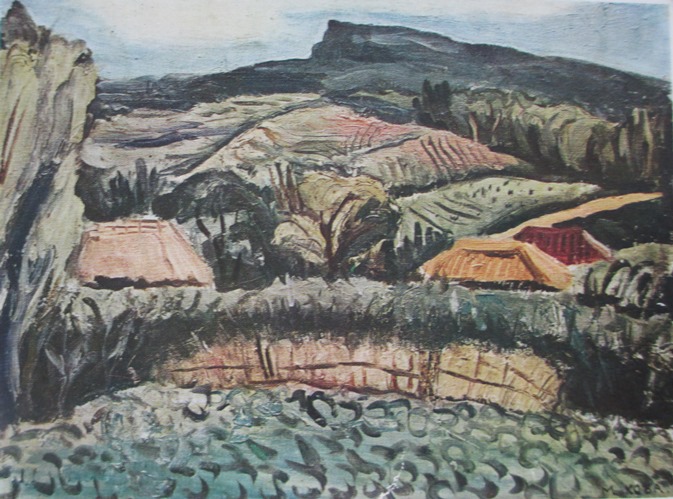

山元恵一 作品

1947年7月ー沖縄美術家協会結成

1947年8月ーギャラリー設置

沖縄美術家協会会則

1949年7月2日、3日ー沖縄タイムス社コンセット社屋「沖縄美術展覧会(沖展)」

山元恵一 作品

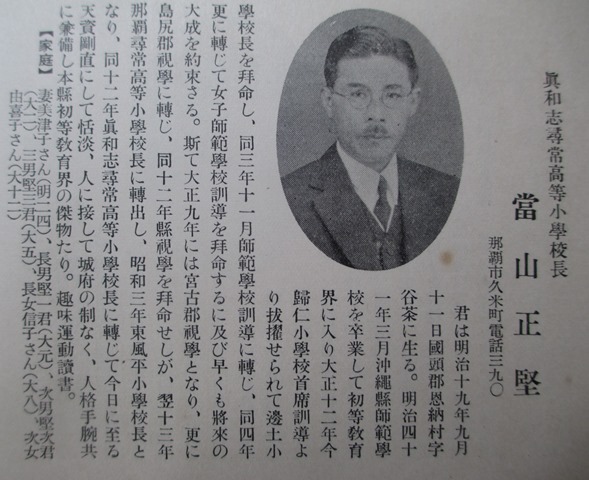

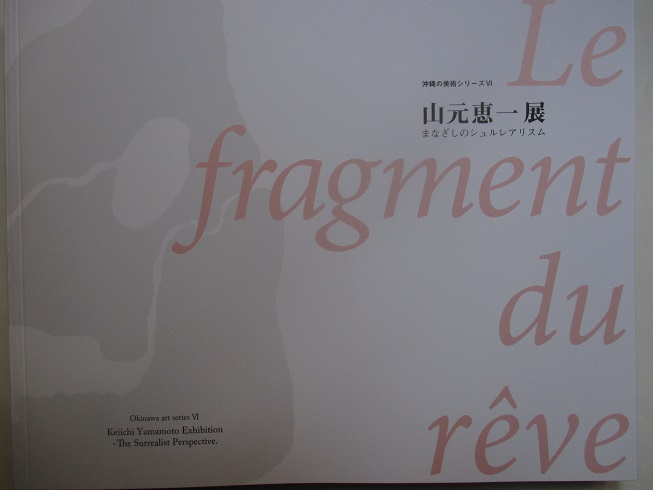

03/04: 山元恵一②

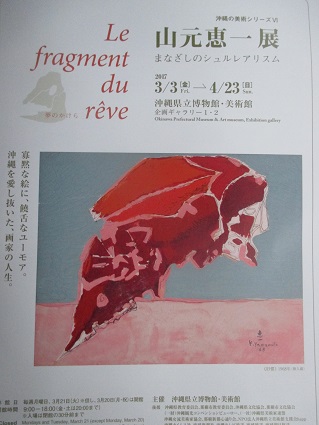

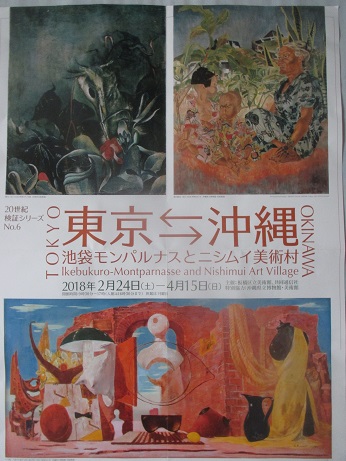

2017年3月 沖縄県立博物館・美術館『山元恵一展 まなざしのシュルレアリスム』

2017年2月8日沖縄県立博物館・美術館で左から新城栄徳、板橋区立美術館の弘中智子さん、豊見山愛さん

1956年2月 金城唯恭 編『新沖縄文化史』郷土誌研究会□山元恵一「古琉球の絵画」

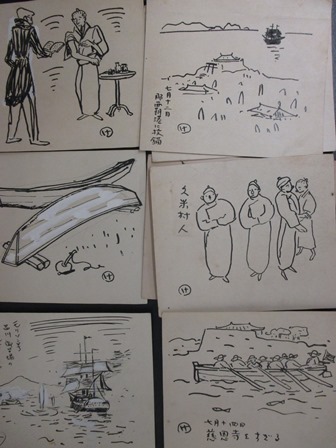

1957年3月『琉球新報』森英夫「夢いつわらず」(画・山元恵一)

1957年3月『琉球新報』森英夫嘉陽安男「異本 運玉義留」(画・龍界寺惠=山元惠一)

写真前列右端が山元恵一

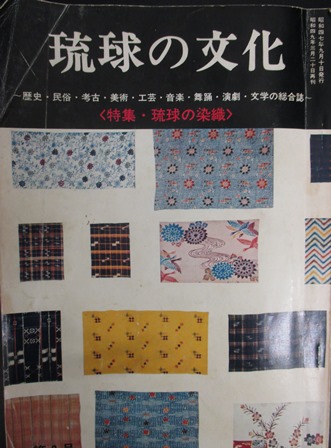

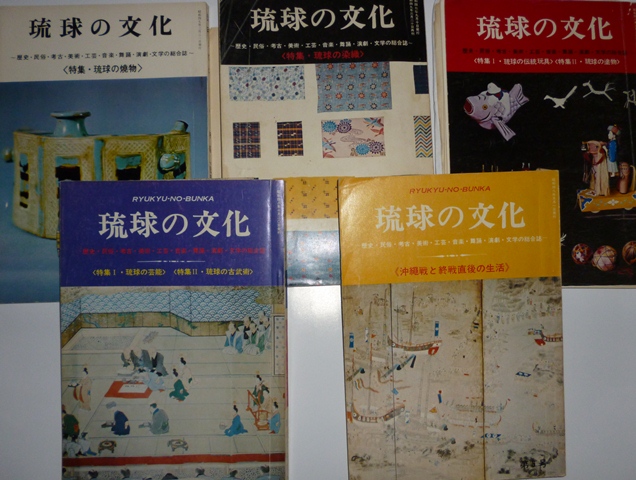

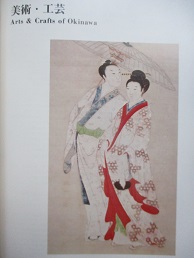

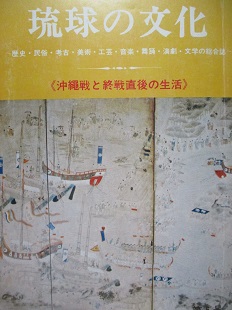

1972年9月 『琉球の文化~歴史・民俗・考古・美術・工芸・音楽・舞踊・演劇・文学の総合誌~』琉球文化社

1993年10月 『山元恵一作品集』那覇市文化振興課

星雅彦「山元恵一の軌跡」/「作品図版」/「俳句と随筆」/「山元恵一写真アルバム」/「山元恵一年譜」/「山元恵一作品目録」

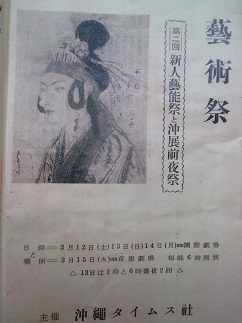

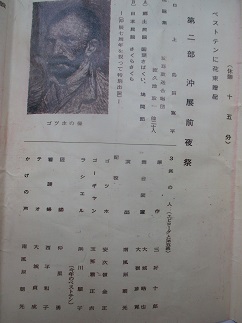

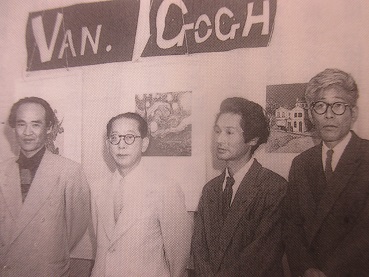

1955年3月12日ー沖縄タイムス主催「芸術祭」ゴッホ劇、現代版「中城若松」

1955年3月ー写真向かって右から 前列 大城皓也、大嶺信一、安次嶺金正、安谷屋正義 後列 大城貞成、南風原朝光、島田寛平、榎本政治、大嶺政寛、豊平良顕、山元恵一 南風原朝保

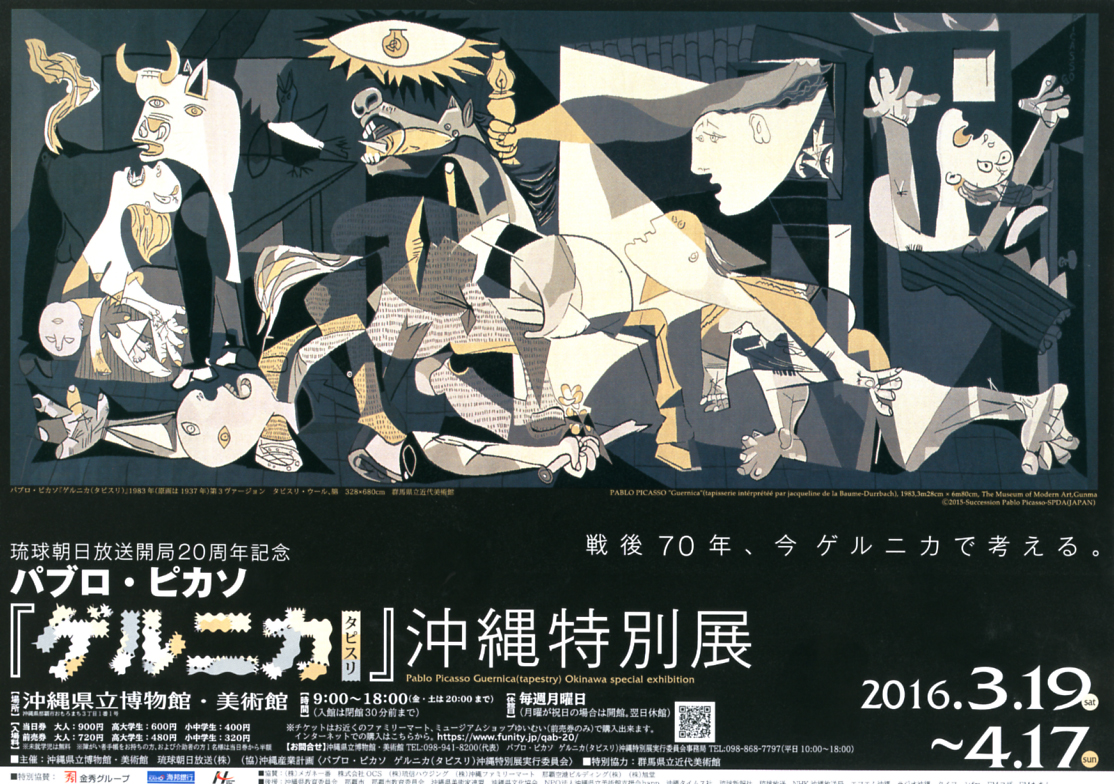

2016年3月19日~4月17日 沖縄県立博物館・美術館「パブロ・ピカソ『ゲルニカ タピスリ』沖縄特別展」

1973年4月14日『沖縄タイムス』山元恵一○パブロ・ピカソが8日、南仏ムージャンの画室でなくなられた。世紀の巨匠がついにその偉大な生涯を閉じられた。91歳という高齢で、世界中の芸術家が悲しんでいるだろう。カメレオンのように画風の変わる作家ともいわれた。父もマラガの州立工芸学校の美術教師で、ピカソは14歳から無類の天才ぶりを発揮しはじめた。パリに出た頃ロートレックの影響をうけ、次にグレゴの影響をうけながら有名な青の時代(23歳頃まで)、赤の時代(35歳位まで)、つづいてマチスと会い野獣派(フォーヴ)の時代が始まる。日本の萬鉄五郎らも影響をうける。翌年ブラックに会い28歳頃から立体派の時代が始まる。この運動はイタリーに入ってマリネッティらの未来派運動、ドイツ、ロシアの表現派。青騎派(ミュヘン)の運動には自身も加わる。フランスでは立体派と並んでピュリズム(ル・コルヴィジェの名で建築家でもあったジジャンヌレの主唱)、レジエ等の力動派」(エモーショナリズム)、音楽主義(アンリ・ヴァランシ)等20世紀初のこれらの一連の新運動はピカソとブラックの立体派宣言に端を発したものと言っても過言ではない。(略)1930年頃からシュール・レアリズムの一連の作品を残し、ピカシズムと呼ばれる。眼が顔の片側に集まる例のデフォルマシオンの時代が始まる。「ゲルニカ」まで続いていく。

8日は私はタイムス・ホールの「現代の幻想絵画展」を見た。福沢一郎先生の「牧神とニンフ」の大作がいきなり眼にとびこんで来る。美しい。福沢先生も日本に於けるシュール・レアリズムの最初の紹介者の一人である。私は東京に出た翌年、春鳥会で偶然この展示会を見た。エルンストの灰色の中のオレンジの線の抽象的な作品を忘れることが出来ない。(略)香月泰男兄も2期先輩である。古沢岩美、麻生三郎氏らも池袋では、色々歓談したものである。それで今回の催しに非常な感激を覚えたのだが、引き続いて翌日ピカソの訃報である。何とも落ちつかない。

1973年4月 沖縄=タイムス主催 後援=朝日新聞社

福沢一郎「牧神とニンフ」

古沢岩美「コルドバの朝の幻想」

麻生三郎「ある群像」

香月泰男「業火」

1973年4月12日『沖縄タイムス』城間喜宏「『幻想絵画展』を見て<1>懐かしい出会い 福沢一郎『牧神とニンフ』」

1973年4月13日『沖縄タイムス』安次嶺金正「『幻想絵画展』を見て<2>すばらしい展覧会」

1973年4月15日『沖縄タイムス』安次富長昭「幻想絵画展への招待ー幻想絵画展が示す現代絵画の一つの方向」

1973年4月23日『沖縄タイムス』山元惠一「大ピカソ展」

1973年4月24日~5月6日 沖縄三越「大ピカソ展」

1925年 秋ー????宮城昇、仲泊良夫(白金三光町の明治学院文科の寄宿舎)と伊波文雄(小石川の伊波普猷宅に寄宿)に連れられて中野の山里永吉下宿を訪ねる。仲泊の同級生に仲村渠、渡辺修三、平川泰三、矢島などがいた。またダダイストの辻潤、詩人サトウハチロー、後藤寿夫(林房雄)らと交遊していた。

沖縄/ 1933年7月 『詩誌 闘魚』第貮輯 カット・装・ジュン

仲泊良夫「抽象の魔術ー(略)言語は残酷な死刑執行人である。私は自分の書きたいと思う事を書いていない。脳髄を全部露出することは醜悪なる猿である。創造を現実的に考えることは私には不可能である。凡ての現実は凡ての箴言に過ぎない。私は箴言を信じないように精神を信じない。抽象を精神的に考える人間は浪漫的な猫に過ぎない。抽象は異常なる砂漠の花に等しい。抽象は夢想ではない。私は私の創造に就ては極端に孤独なタングステン電球である。人間の馬鹿げた文學活動それはインク瓶をさげた犬の活動にすぎない。どうして諸兄は対象に向かって本能的批判をするのか。詩人のスタイルは本能の鎖をたちきった時に開くバラである。・・・」

闘魚消息ー 山之口貘氏・通信は東京市本所区東両国4ノ56吉川政雄気付/與儀二郎氏・6月10日出覇/仲泊良夫氏・島尻郡与那原2080/比嘉時君洞氏・6月初め久米島より出覇/泉國夕照氏・5月下旬退院/山里永吉氏・『戯曲集』新星堂書房より近く刊行さる、目下印刷中/國吉眞善氏・第参輯より闘魚同人加盟/イケイ雅氏・病気療養中。

沖縄/1933年9月 『詩誌 闘魚』第参輯 カット・装・ジュン

仲泊良夫「世界の創造ー或ひは観念への革命ー乾燥した時間に於て生誕する救世主/循環する世界それは革命する世界である/透明な詩人の純粋の夢/海底の少女と海底の美少年の戦争」

馬天居士『おらが唄』石敢當社(豊見城高良)ー著者馬天居士氏は、ゴミゴミした都会に住んでいる人ではない。そして世に謂う文藝人ではない。氏はあくまでも土に生きる人であり、野に遊ぶ人である。この”おらが唄〝の一巻を愛誦してみたまえ。俳句あり、川柳あり、短歌あり、そして軍歌あり、更に琵琶歌がある。だがそれらの作品はわれわれに何を考えさせるか。われわれは文藝意識に縛られている自分らのいぢけた存在をふりかえってにるにちがいない。それだけにおらが唄の一巻は、野性的な香りを放ち、自由な奔放さに流れ、また一面には辛辣すぎる皮肉さがある。社会のあらゆる階級的の上に端座したる馬天居士氏の八方睨みの静けさを愛する。

闘魚消息ー 與儀二郎氏・7月御祖母死去謹んで哀悼を表す/ 外山陽彦氏・島尻郡久米島仲里村役場気付/新屋敷幸繁・8月10日帰省。8月28日上鹿/南青海氏・与那原216/宮里靜湖氏・島尻郡久米島仲里校/川野逸歩氏・島尻郡具志川村役場/伊波南哲氏・東京市淀橋区淀橋643/志良堂埋木氏・朝日新聞社主催の文芸懇談会を風月樓にて7月22日開催す/イケイ雅氏・休暇中は中頭郡与那城村字饒邊3へ滞在/山里永吉氏・『山里永吉集』出づ大衆小説「心中した琉球王」文芸春秋社オール読物号8月号へ所載。

沖縄/ 1933年11月 『詩誌 闘魚』第四輯 カット・装・ジュン

闘魚消息ー與儀二郎氏・名護町字名護801山入端方へ転居/宮良高夫氏・現在沖縄日報社内/花城具志氏・闘魚社内気付/外山陽彦氏・土木工事多忙の為休稿/有馬潤氏・菓子店「ひなた屋」開業/原神青醉・歌誌「みちしほ」編輯せる氏は同誌一周年紀念号発刊に際し原神青醉歌集を近刊/山里永吉氏・「永吉集」好評。9月上旬 幸楽亭に於いて刊行祝賀会。出席者50名盛況

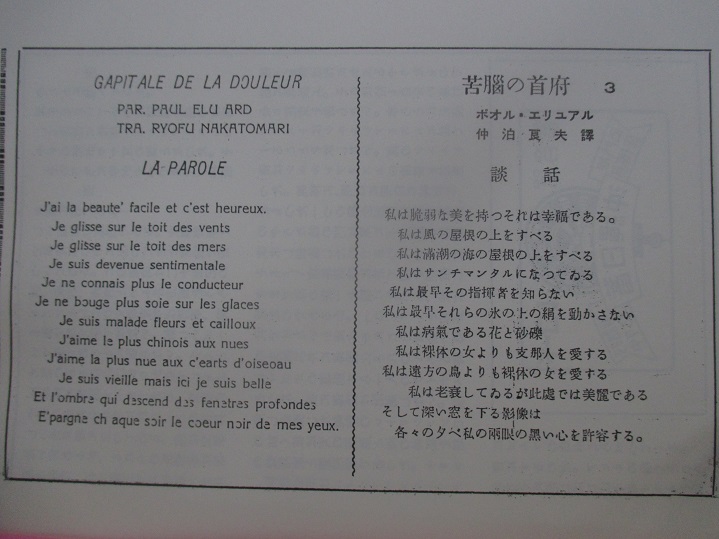

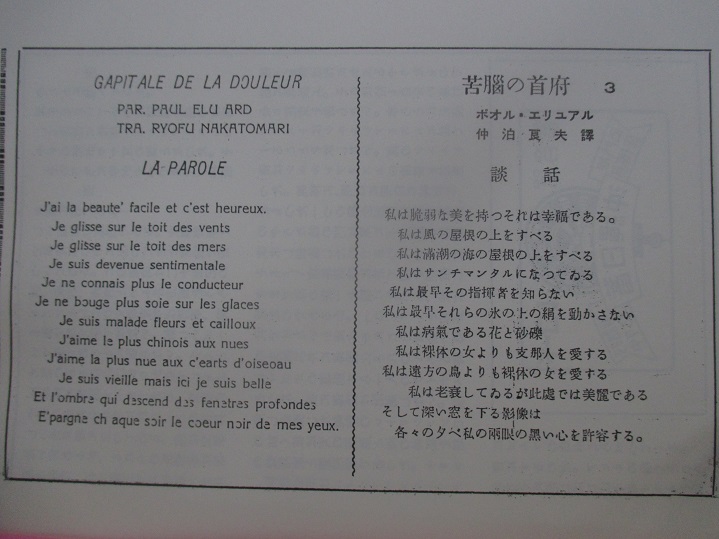

1936年5月『沖縄教育』第237号 仲泊良夫 訳「苦悩の首府」

写真1935年頃辻ー後列右からー山里永吉、仲泊良夫 前列中央が松田枕流(賀哲の弟)

沖縄/ 1933年7月 『詩誌 闘魚』第貮輯 カット・装・ジュン

仲泊良夫「抽象の魔術ー(略)言語は残酷な死刑執行人である。私は自分の書きたいと思う事を書いていない。脳髄を全部露出することは醜悪なる猿である。創造を現実的に考えることは私には不可能である。凡ての現実は凡ての箴言に過ぎない。私は箴言を信じないように精神を信じない。抽象を精神的に考える人間は浪漫的な猫に過ぎない。抽象は異常なる砂漠の花に等しい。抽象は夢想ではない。私は私の創造に就ては極端に孤独なタングステン電球である。人間の馬鹿げた文學活動それはインク瓶をさげた犬の活動にすぎない。どうして諸兄は対象に向かって本能的批判をするのか。詩人のスタイルは本能の鎖をたちきった時に開くバラである。・・・」

闘魚消息ー 山之口貘氏・通信は東京市本所区東両国4ノ56吉川政雄気付/與儀二郎氏・6月10日出覇/仲泊良夫氏・島尻郡与那原2080/比嘉時君洞氏・6月初め久米島より出覇/泉國夕照氏・5月下旬退院/山里永吉氏・『戯曲集』新星堂書房より近く刊行さる、目下印刷中/國吉眞善氏・第参輯より闘魚同人加盟/イケイ雅氏・病気療養中。

沖縄/1933年9月 『詩誌 闘魚』第参輯 カット・装・ジュン

仲泊良夫「世界の創造ー或ひは観念への革命ー乾燥した時間に於て生誕する救世主/循環する世界それは革命する世界である/透明な詩人の純粋の夢/海底の少女と海底の美少年の戦争」

馬天居士『おらが唄』石敢當社(豊見城高良)ー著者馬天居士氏は、ゴミゴミした都会に住んでいる人ではない。そして世に謂う文藝人ではない。氏はあくまでも土に生きる人であり、野に遊ぶ人である。この”おらが唄〝の一巻を愛誦してみたまえ。俳句あり、川柳あり、短歌あり、そして軍歌あり、更に琵琶歌がある。だがそれらの作品はわれわれに何を考えさせるか。われわれは文藝意識に縛られている自分らのいぢけた存在をふりかえってにるにちがいない。それだけにおらが唄の一巻は、野性的な香りを放ち、自由な奔放さに流れ、また一面には辛辣すぎる皮肉さがある。社会のあらゆる階級的の上に端座したる馬天居士氏の八方睨みの静けさを愛する。

闘魚消息ー 與儀二郎氏・7月御祖母死去謹んで哀悼を表す/ 外山陽彦氏・島尻郡久米島仲里村役場気付/新屋敷幸繁・8月10日帰省。8月28日上鹿/南青海氏・与那原216/宮里靜湖氏・島尻郡久米島仲里校/川野逸歩氏・島尻郡具志川村役場/伊波南哲氏・東京市淀橋区淀橋643/志良堂埋木氏・朝日新聞社主催の文芸懇談会を風月樓にて7月22日開催す/イケイ雅氏・休暇中は中頭郡与那城村字饒邊3へ滞在/山里永吉氏・『山里永吉集』出づ大衆小説「心中した琉球王」文芸春秋社オール読物号8月号へ所載。

沖縄/ 1933年11月 『詩誌 闘魚』第四輯 カット・装・ジュン

闘魚消息ー與儀二郎氏・名護町字名護801山入端方へ転居/宮良高夫氏・現在沖縄日報社内/花城具志氏・闘魚社内気付/外山陽彦氏・土木工事多忙の為休稿/有馬潤氏・菓子店「ひなた屋」開業/原神青醉・歌誌「みちしほ」編輯せる氏は同誌一周年紀念号発刊に際し原神青醉歌集を近刊/山里永吉氏・「永吉集」好評。9月上旬 幸楽亭に於いて刊行祝賀会。出席者50名盛況

1936年5月『沖縄教育』第237号 仲泊良夫 訳「苦悩の首府」

写真1935年頃辻ー後列右からー山里永吉、仲泊良夫 前列中央が松田枕流(賀哲の弟)

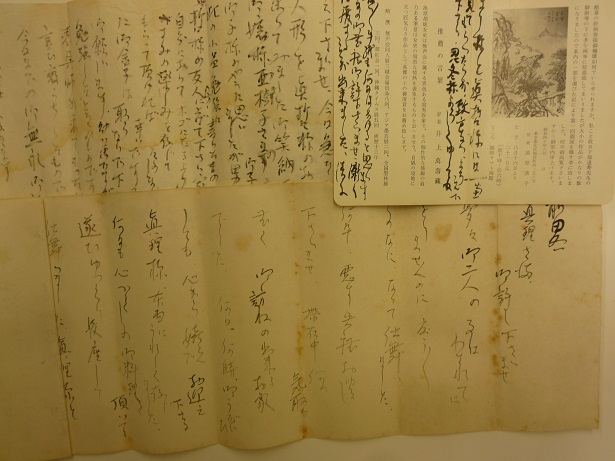

真哲宛1945年ー南風原朝光の手紙「・・此の手紙書き終へてすぐ渡口政興氏 死去の通知あり残念。手紙出されたし。奈良県磯城郡纒向村巻ノ内 坂口方 渡口杜子(長女)」/1947年「・・6月の連合展が終へたら早急に帰へるつもりですからその節 ゆっくり沖縄文化の為に語りませう。書籍も城間得栄君も一緒に良いのを集めつつたります。現代作家の美術品もなるべく沢山集めて沖縄に〇る現代美術館を作りたい念願で居ります。近日その活動を開始します・・」東京都豊島区長崎3丁目25 南風原朝光

1946年5月、国吉眞哲宛、灰原(南風原)朝光、山城善光書簡

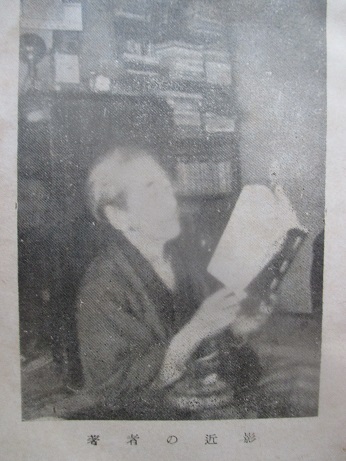

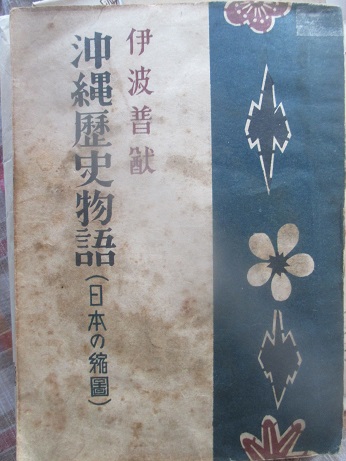

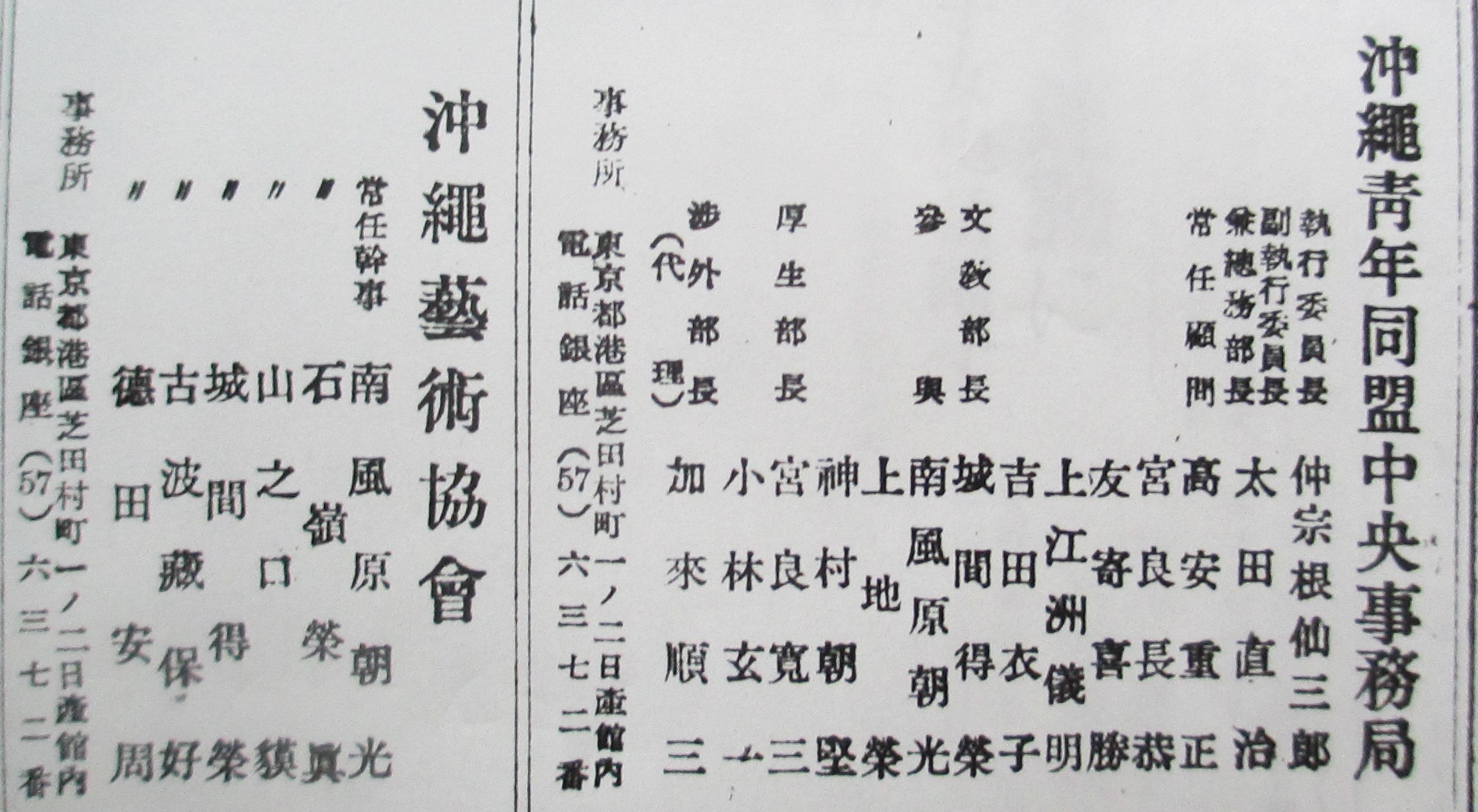

1946年11月 伊波普猷『沖縄歴史物語(日本の縮図)』<南風原朝光 装幀>沖縄青年同盟中央事務局

1948年3月15日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第3号

1968年4月 『南風原朝光遺作画集』同刊行会(豊平良顕 代表)

交遊記

緒方昇「双眼の色」/里見勝蔵「朝光君と琉球歌」/佐藤英男「朝光の想い出」/具志堅聖児「南風原朝光さんの思い出」/檜山義夫「南風原朝光と沖縄」/桑原実「南風原朝光君を憶う」/木内岬「先輩」/里見陽文「南風原朝光氏を憶う」/今井滋「空白の時代」

彼のひとがら

比嘉良篤「故南風原朝光君の憶い出」/内堀勉「珍しく純粋な人」/大城皓也「南風原朝光という人」/松本三益「南風原君をおもう」/国吉景祉「南風原朝光追憶記」/阿波根朝松「あの時代の南風原君」/池原清子「朝光様の思い出」

内堀勉

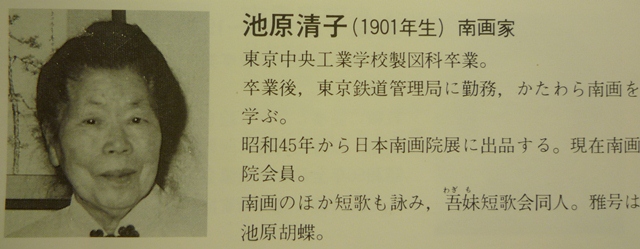

池原清子1987年3月 那覇市企画部文化振興課『明治・大正生まれの作家たち』

1985年4月4日『沖縄タイムス』「喫茶室」

□池原清子さん(83)は、県人には珍しい南画家。日本南画院会員で、現在、京都で開催中の第25回記念日本南画院に「私のすきな山水」=150号=を出品している。昨年は、石垣市川平で取材した「私の川平湾」=(150号)=を出品した。両作品とも秀作賞を受賞「この年で、好きな絵を描き、賞がもらえるのはうれしいですね」と笑顔で感想を述べた。独り暮らしだが、自宅のアトリエで絵も教えている「この道40年」のベテラン。雅号は池原胡捷(蝶)。

池原さんは、那覇市の生まれ。詩人の国吉真哲氏夫妻とは小学校時代からの友人で、今も交際を続けている。「私が短歌や絵に親しむようになったのも、国吉氏の感化です。沖縄に旅行すると、お訪ねして旧交を温めています」とうれしそうだ。

東京にあこがれ、19歳で上京、東京中央工業校製図科に学んだ。卒業後、国鉄の東京鉄道管理局に入る。仕事は、鉄道の線路、駅などの製図担当。課内では、文字通りの紅一点で、職業婦人の草分け。「自分で製図または設計した駅などをみるとやりがいを感じました」と、なつかしそうだ。結婚し子供もできたが、3歳で死亡。その後、一人になり独身を通している。

40歳過ぎから、南画と短歌を始め、定年後は本格的に取り組んだ。「絵と短歌は、私の生きがい。おかげでボケにもなりません」とくったくがない。目も耳も達者で、年齢より若くみえる。南画は心象画で、自分の美意識を素直に表現できるのが気に入っているとか。15年前から日本南画院展の常連。短歌歴も長く吾妹(わぎも)短歌会同人。同会40周年記念歌集(昭和38年発行)には、20数首収録されている。「やりたいのがたくさんある。がんばらなくちゃあ」と胸を張った。

彼と沖縄文化

本田安次「南風原氏を思う」/新崎盛敏「朝光さんの思い出」/山之口貘「縁の下の文化功労者」/伊波南哲「懐しい思い出」/古田重郎「朝光さんの想い出」/比嘉春潮「幸福な芸術家」

作品について

原精一「南風原君のこと」/上野維信「南風原さんの思い出」 /中村哲「南風原朝光の生地ー戦前に何回か会ってはいるが、とくに戦後のつき合いが深い。池袋の「おもろ」の常連として、山之口貘氏とコンビといっていい人で、山之口氏と切り離して考えられない。私は戦後、毎週、立教大学の講義に行ったので、池袋で顔を合わせる機会がつづいた。・・・」/立石鉄臣「遺作に輝く」喜多村知「南風原朝光について」

座談会ー南風原朝光・人と作品 国吉真哲/末吉安久/大嶺政寛/伊波広定/新垣盛市/司会 真栄城玄裕

作品目録 刊行のことばー豊平良顕、崎原当保 経過報告・後記ー佐田勝

年譜

1951年3月 池袋おもろで、親友、貘(右)と/1953年 文部省主催 第八回日本芸術祭 第一回沖縄芸術使節団を迎えて 左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇(『貘のいる風景』)

2004年9月 『新生美術』13号「プラットホームの見送りー左より不詳、山之口貘、南風原朝光」「左から南風原朝光、山城善光」

左から三羽烏の山之口貘、南風原朝光、末吉安久(『貘のいる風景』)/1953年 中央に山之口貘、前列左から末吉安久、不詳、国吉真哲、南風原朝光、

1954年2月14日 「火野葦平先生招待記念」

前列右から南風原朝光、真境名由康、火野葦平、平良リヱ子、仲嶺盛竹、真境名由祥。中列右から山里永吉、真境名澄子、真境名由苗、宮里春行。後列右から国吉真哲、一人おいて豊平良顕、真境名由乃、真境名佳子、勝連盛重。/1955年 第10回文部省芸術祭公演参加のメンバー(那覇・世界館)前列右から大嶺政寛、玉那覇正吉、國吉眞哲、山本義樹、豊平良顕、南風原朝光、末吉安久、田島清郷。後列右から宮里春行、識名盛人、眞境名由乃、眞境名由苗、牧志尚子、平良雄一、眞境名由康、勝連盛重、宮平敏子、屋嘉宗勝、眞境名佳子、喜納幸子、南風原逸子、仲嶺盛竹、嘉手苅静子、屋嘉澄子、仲嶺盛徳。

1954年9月5日 石川画塾開塾で左から国吉真哲、新樹子、南風原朝光/藤田嗣治の「那覇の客人」女性に抱かれている子は新樹子がモデル

1955年3月 壺屋小学校『第7回 沖展』「南風原朝光」

2004年9月 『新生美術』13号写真左よりー豊平良顕、南風原朝保、南風原朝光、末吉安久/「末吉安久、南風原朝光」

1956年3月 壺屋小学校『第8回 沖展』「南風原朝保コレクション」「招待ー内堀勉、中川伊作」

南風原朝保/1957年2月21日 南風原朝保没

06/14: 大城精徳と『琉球の文化』②

1979年3月 『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳

1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて

大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ

1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任

1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品

1956年 津野創一、首里高等学校卒

1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品

1956年9月1日『琉球新報』

首里高等学校同僚

1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任

1958年 宮城篤正、首里高等学校卒

2019年10月 『浦添健 作品集』↓

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄

1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール

1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室

第1回 美緑会展 /1962年12月 「琉球美術展」琉米文化会館

前列左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳

1996年 『沖縄県立博物館50年史』〇大城精徳・主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年

1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」

大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」

1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士

○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。

○ワシントン市のスミソニアン博物館(The Smithsonian lnstitution)-ここの巡回展示部の主催で、先年、琉球の古文化財がおよそ全米に紹介されたり、また最近では文化人類学室のアジア・ホールに沖縄関係資料陳列ケース(紅型、織物および玩具数点)を新たに加えるなど、沖縄とも関係の深い機関である。筆者はここで4週間の視察研修を受けたが、毎日が驚きの連続であった。(略)スミソニアンは国立になっているが、連邦政府のどの省にも属さず、大統領、副大統領、大審院首席判事、それに大統領の閣僚を会員とする特別な機関である。その運営の最高機関はスミソニアン理事会で、これには副大統領、大審院首席判事、上下両院の議員各々3名、そして国会から任命された一般市民6名の計14名からなっている。一般市民6名のうち、2人は首都ワシントン居住者で、他の4名は各々違った州から任命され同州から2名任命することはできない。アメリカの博物館は公共私立を問わず、ほとんどがこの理事会制度をもって運営されている。

○公立の博物館ー代表的なものとして、筆者が訪ねた中ではミルウォーキー公立博物館とオークランド公立博物館がある。ミルウォーキー公立博物館は自然史博物館の性格に、その地方の歴史資料を加えたもので、ここも総工費6百万ドルを投じて1963年4月に新館が落成したばかりである。陳列場以外は殆ど旧館からの移動も終わり、活気に溢れていたが、陳列場の移動は3割程度で、年次計画で1971年までかかるとのことであった。(略)博物館に対する寄付は多くの場合「博物館の友」を通じてなされ、また、この種の寄付に対しては、学校や教会に対するそれと同じように、年間所得の30パーセントまでは免税されるという特典があたえられていた。このような免税制度は、もてる国アメリカよりも、むしろ沖縄のようなところで、絶対に施されるべき性質のものではないかと考えられた。

カリフォルニア州のオークランド市では、現在歴史博物館と自然科学博物館、それに2カ所に分設された美術館があるが、これらを1カ所にまとめようとやはり6百万ドルの建築費を投じて新館を建設中であった。館長の説明によると、完成のあかつきには博物館活動のみでなく、オークランド市のあらゆる文化活動の中心になる一大文化センターになるということだった。オークランド市はオークランド湾をはさんで、サンフランシスコと向かい合っている人口約40万の都市である。建設の過渡期にある那覇市としては、これまで文化事業面に力を入れる余裕がなかったと思われるが、そろそろ文化面に市政を反映させてもいいころではなかろうか。

私立のボストン美術館は、中国、日本、インド、メソポタミア、エジプト、ギリシャ、ローマ、ヨーロッパ諸国およびアメリカの美術工芸品をアメリカで最も多く所蔵している世界屈指の美術館の一つである。今少し具体的にいうと、同美術館の東洋部(岡倉天心と最もゆかりが深い)の収蔵品数が約40万点でアメリカで最大、西洋画部は、12世紀のフレスコ画、14,15,16世紀のパネル画、そして17世紀から今日に至るキャンバス画、総計約2千点、そのうちの印象派の作品数がアメリカで最大、たとえば印象派の巨匠モネーの作品が陳列されているだけでも60余点に及んでいた。(略)同美術館についてどうしても言及しなければならないものに、教育普及活動がある。特に同博物館は、教育活動の先駆者といわれるだけあって、大変な力の入れようであった。

■関連・1997年7月 電通総研『情報ビッグバン・日本の挑戦ー「日本と日本人の未来を描く」フォーラムからの提言』○文化だけが社会づくりの求心力であるとすれば、社会は過去に引きずられてしまいます。社会を新しい変化の側に引き寄せていく求心力は、来るべき社会へのイメージの共有と、次なる変化への合意形成の中から生まれます。/情報ネットワーク社会が、インターネットや携帯電話、多チャンネル放送などによって、その姿を現すにつれ、日本でも海外でも、負の側面が観察され指摘されるようになりました。そのひとつが、社会から孤立した「孤人化」「オタク化」の現象。個人情報がハッカーなどの手によって漏れ、匿名で悪意に満ちたウワサを流し、マネーカード暗証番号の流用などのリスクの問題も出てきた。

スミソニアン博物館ー1848年、イギリス人の科学者ジェームズ・スミソンが「知識の向上と普及に」と委託した遺産を基金としてにつくられた。スミソニアン協会が運営する19の博物館並びに研究センターの施設群であり、多くはワシントンD.C.の中心部にあるナショナル・モールに設けられているが、ニューヨーク市、バージニア州、アリゾナ州、メリーランド州や海外(パナマのスミソニアン熱帯研究所(英語版))に置かれたものも含まれる。収集物は1億4200万点にも及ぶ。

運営資金はアメリカ合衆国連邦政府の財源及び寄付、寄贈、ミュージアムショップ、出版物からの利益で賄われているため、入場料は無料である。

世界各国の本物の航空機を展示している国立航空宇宙博物館は特に有名で、月の石の展示や、広島の原爆展を企画したことでも知られている(後者は実際には展示できなかった)。他に、国立アメリカ歴史博物館、産業・技術史の博物館や国立アメリカ・インディアン博物館などもある。それら9つの博物館とナショナル・ギャラリー(国立美術館。スミソニアン協会とは別)は、国会議事堂前に展開する広い道路「ナショナル・モール」の両脇に配置され、一帯は広大な博物館地域となっている。国立動物園等はワシントンD.C.の他地域に、クーパー・ヒューイット国立デザイン博物館、国立アメリカ・インディアン博物館が管轄するジョージ・グスタフ・ヘイ・センターはニューヨーク市にある。これに類する博物館群は他の国ではほとんど例をみず、ドイツのベルリン美術館も複数の美術館、博物館群だが規模が比較の対象にならない。→ウィキ

カリフォルニア・オークランド博物館(OMCA)ーカリフォルニアの過去・現在・未来を称え、そのハイライトを紹介する心躍るようなギャラリーを備え、参加型のアクティビティ、教育プログラム、コミュニティイベントを行っているこの博物館は、オークランドのレイクメリットに近い中心的な文化施設です。1969年に設立された「人々のための博物館」であるOMCAは、芸術、歴史、自然科学のコレクションが、美しいテラス付きの庭園に囲まれた建物に集結しています。

ミルウォーキーへようこそ!

シカゴから北へ90マイル(145キロ)、五大湖で2番目に大きな美しいミシガン湖のほとりにたたずむミルウォーキー。街並みを楽しく散策できるフレンドリーでクリーンなミルウォーキーには、アメリカ中西部の魅力がぎっしりと詰まっています。印象的な建築物、さまざまなタイプのホテル、全米屈指のレストラン、美しいリバーウォークへと繋がる活気あふれる街角、そして夏中繰り広げられるフェスティバルなど、ミルウォーキーは、気軽にアクセスできるユニークなアトラクションの宝庫です。

ミルウォーキー公立博物館では、コスタリカの熱帯雨林の展示と、一年中蝶々が舞うバタフライガーデンを探訪してください。世界最大の恐竜の頭蓋骨や、神秘的なエジプトのミイラも注目です。「古きミルウォーキーのストリート(Streets of Old Milwaukee)」をそぞろ歩けば、ガスランプに照らされた石畳の舗道にタイムスリップ。伝統を感じさせるお店や住宅などを目にすることができます。

ボストン美術館は、1870年に地元の有志によって設立され、アメリカ独立百周年にあたる1876年に開館した。王室コレクションや大富豪のコレクションが元になった美術館と異なり、ゼロからスタートし、民間の組織として運営されてきた点は、ニューヨークのメトロポリタン美術館と類似している。所蔵品は50万点を数え、「古代」、「ヨーロッパ」、「アジア、オセアニア、アフリカ」、「アメリカ」、「現代」、「版画、素描、写真」、「染織、衣装」および「楽器」の8部門に分かれる。エジプト美術、フランス印象派絵画などが特に充実している。2010年には北中南米の芸術を展示するアメリカウィングが増築され、28%の増床となった。ボストン美術館は、仏画、絵巻物、浮世絵、刀剣など日本美術の優品を多数所蔵し、日本との関係が深いことでも知られる。20世紀の初めには、岡倉天心が在職しており、敷地内には彼の名を冠した小さな日本庭園「天心園」が設けられている。→ウィキ

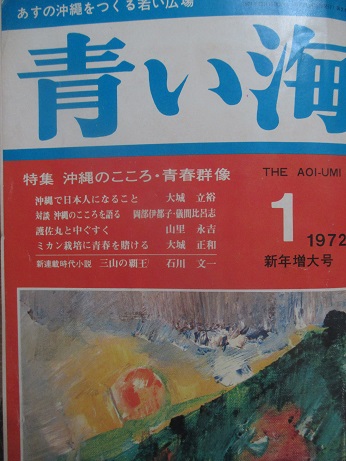

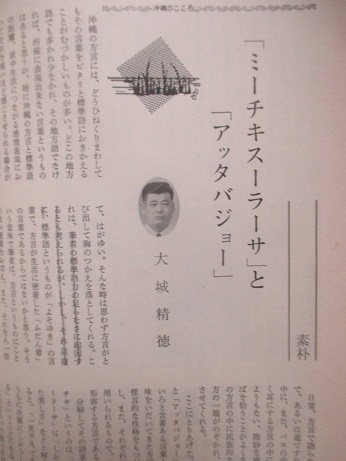

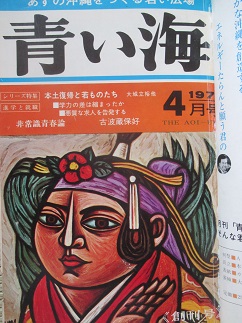

1972年1月 沖縄の雑誌『青い海』9号 大城精徳「ミーチキスーラーサー」と「アッタバジョー」

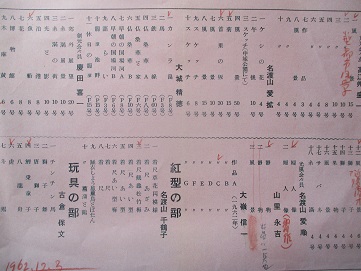

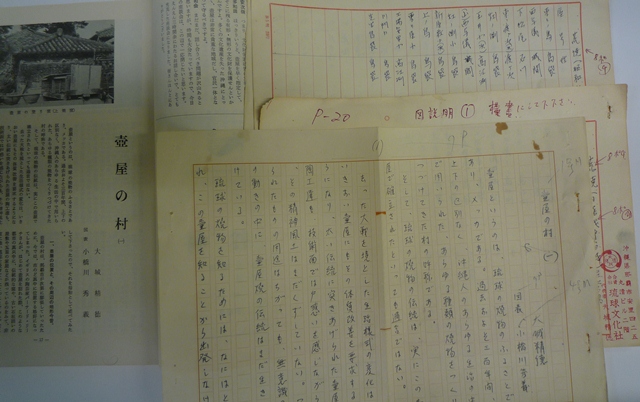

1972年3月 『琉球の文化』創刊号<特集・琉球の焼物>琉球文化社

□大城精徳/小橋川秀義・図表「壷屋の村(1)」(原稿・翁長良明コレクション)

『琉球の文化』1号~5号

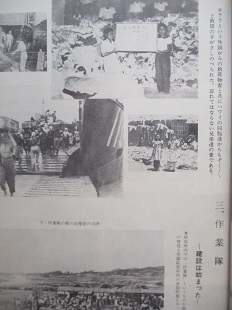

ネットで『琉球の文化』を検索すると読谷村立図書館蔵書で出てきた。『琉球の文化』は大城精徳元沖縄県立博物館副館長が1972年3月に創刊した。創刊号の特集は<琉球の焼物>、72年9月・第二号は<琉球の染織>、73年3月・第三号は<琉球の伝統玩具・琉球の塗物>、73年10月・第四号は<琉球の芸能・琉球の古武術>、74年5月・第五号は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。私と発行人の大城精徳琉球文化社社長とは、72年に又吉眞三氏の建築設計事務所に大阪の西平守晴沖縄関係資料室主宰と同行し訪ねた折、そこに大城精徳氏が出来たばかりの『琉球の文化』創刊号を持参したときに出会った。

翌日、安里の琉球文化社事務所を訪ねると意気投合し琉球文化社関西支局を引き受けることになった。このときは私はまだ筆不精で文章を書いたことがない。結局、『琉球の文化』には書く機会がないまま休刊を迎えた。その後、大城精徳も関わっていた『新生美術』には美術史らしきものを書くようになった。今、東京発の「沖縄文化論」がテレビ・雑誌などを通じて沖縄に侵蝕。それらが今、沖縄の新聞紙上を占めている。そういうことを予見し危機感を持っていた大城精徳は「日本人としての誇りを得るために、沖縄人としての誇りを捨ててはいけない」とし日本復帰前に『琉球の文化』を創刊した。その初心に立ちかえりネット上で『琉球の文化』活動を復活し新たに補足・改訂を加え立体的に「琉球の文化」を捉えなおしてみたい。(2010-7-8-15時記)

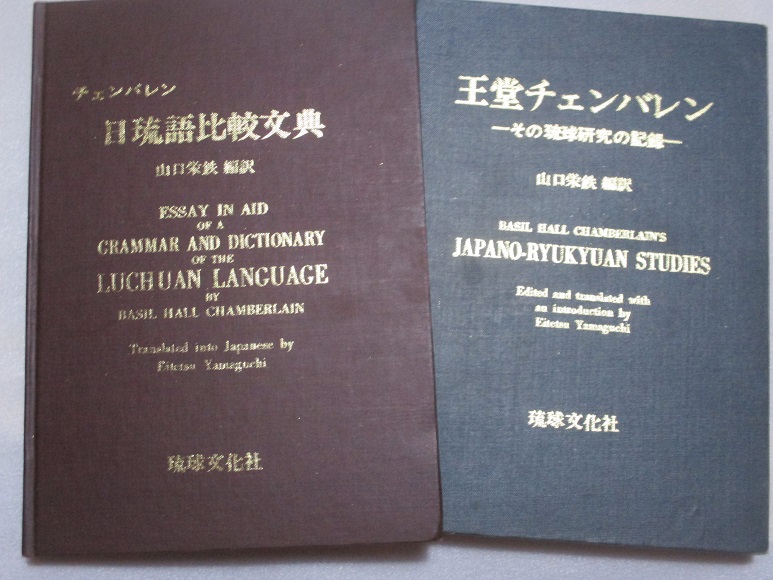

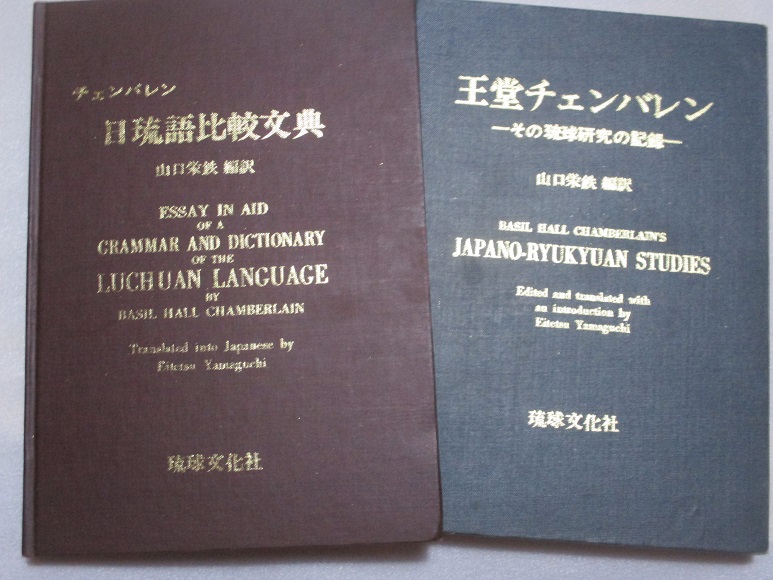

1976年3月 山口栄鉄『チェンバレン 日琉語比較文典』琉球文化社/1976年5月 山口栄鉄『王堂チェンバレンーその琉球研究の記録ー』琉球文化社

1979年11月『新沖縄文学』43号 大城精徳「工芸のありかたを探るー沖縄工芸界のゆくえ」

1973年5月 沖縄の雑誌『青い海』23号 名嘉正八郎「破壊される文化財/」先人との対話を 未来の創造を

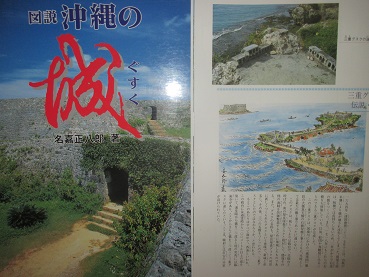

1996年10月 名嘉正八郎『図 沖縄の城』那覇出版社/左ー名嘉正八郎氏、真栄平房昭氏、新城栄徳

2003年8月、私が沖縄県史料編集室で奥里将建の書いたものが載っている新聞を見ているところに、名嘉正八郎氏、神戸の真栄平房昭氏も来室された。話は自然と奥里将建が話題となった。1976年発行の『新沖縄文学』33号は<特集・「沖縄学」の先覚者群像>で留宇宙亭・渡口眞清さんが「奥里将建論ー研究の覚書」を書かれている。それには奥里将建の蔵書は国語関係は琉大図書館に、歴史関係は沖縄史料編集所にそれぞれ奥里文庫として収められていると書かれている。1966年11月、渡口眞清、名嘉正八郎の両氏が世話し奥里将建著『沖縄に君臨した平家』が刊行された。

余談だが、1934年の『琉球新報』に「麗人を描く」として名士の20前後のお嬢様を顔写真付きで紹介されている。そのうち古波倉正子、大久保睦子、南風原りり子、国吉美津子、千原綾子、渡口靖子、浜松民子は医者の娘たちで、大久保睦子は後の渡口眞清夫人である。

沖縄県人事録/楢原翠邦編(大正5)「大久保孝三郎」

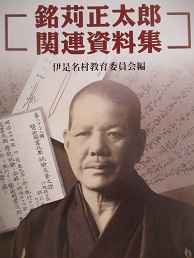

2005年3月 伊是名村教育委員会・名嘉正八郎『銘苅正太郎関連資料集』伊是名村教育委員会

仲田清一郎 2020-2良く存じ上げています。沖映寮で3年ほど一緒でした。浦添のお宅にお邪魔したこともあります。早く亡くなられたのは残念です。「中山世鑑」の研究にも造詣が深かったのではと思っています。正八郎さんの「図説沖縄の城」もいただいています。

国吉 多美子 わたしも少しお手伝いをしたのですが、名嘉さんがいらっしゃらなかったら、「歴代宝案」は世に出ませんでした。名嘉さんの企画です。その後、名嘉さんにはいろいろお世話になりました。「歴代宝案」の件で一緒に(4名)中国に行ったことも今は懐かしい思い出です。面倒見の良い方でしたね。

2019年7月 真栄平房昭『旅する琉球・沖縄史』ボーダーインク

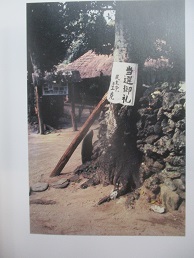

01/13: 「沖縄のシンボル 守礼門」

二千円札 「二千円札大使認定証」二千円札流通促進委員長・湖城英知/サンクス平尾(平尾本通商店街)。リトル沖縄として有名な大正区平尾の商店街

『あまから手帖』1993年6月号

大阪の沖縄関係資料室に守礼門の扁額「守禮之邦」の拓本がある。沖縄学の祖、伊波普猷は1932年10月『琉球新報』「『首里』の語源は結局わからないー東恩納学士の浦添旧都説を裏書きすべき一史料」の中で、尚眞王以前は瑞泉門が正門、守礼之邦の最初の意味は「首里親国」「しよりくに」とする。

改訂前のチラシ

2010年7月28日ーギャラリートーク 湖城英知「2、000円札発行について」写真・左から、新城栄徳、渡口彦邦氏、講師の湖城英知氏(沖縄海邦銀行元頭取、沖縄都市モノレール元社長)、大城宗憲氏(株式会社南都会長)、那覇市民文化部の島田さん。/2010年8月4日ーギャラリートーク 宮城篤正氏を囲んで。

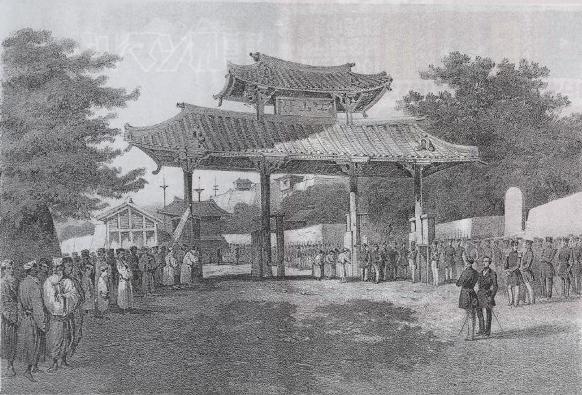

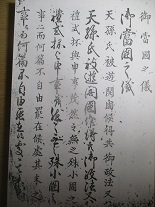

1428(尚巴志7)年ー国門を創建す。傍に曰く、中山と(旧記に曰く、中山の2字は内官柴山進めて以って額と為すと)

1477年ー歓会門創建

1534年ー陳侃『使琉球録』「是の日黎明、世子、衆官をして館門の外に候たしめ、詔勅を導引して国に之く。国門は、館を距たる路三十里、山海の間に介在す。険側高卑斉しからず。砥の如く矢の如く能はず。将に国に至らんとす。五里の外に牌坊一座有り。扁して中山と曰ふ。此れより以往、路皆平坦にして九軌を容るべし。旁に石墻を壘ね、亦百雉の制の若し。世子、此に候つ。龍亭至りて、五拝三叩頭の礼を行い、之を国門に導く。門は歓会曰ふ」

1561年ー郭汝霖、李際春渡琉□『重編使琉球録』「国につくとき、その五里外に、一座あり、『中山』の額がかけられている。これから先は、道はすべて平坦で、九軌をいれることができる。道のかたわらは、石垣をつみあげて、百雉の制ににている。世子はそこ(中山坊の所)で待っていた」

1606年ー夏子陽『使琉球録』「吉日を卜して万暦三十四年七月二十一日に封王礼を挙行した。この日の明け方、世子は衆官をしてすべて吉服せしめ、天使館の外へ出迎えさせた。私は詔勅をささげて龍亭の中に安置したてまつり、国王と妃へ頒賜される服と物とを取って彩亭の中に置いた。儀注通りに国へ前導した。路の両側はすべて兵を並べて儀衛とし、隊伍を整えて立っていた。国は一里ばかりで、坊があり、その額に『中山』とある。ここから進むと首里坊である。現在は『守礼之邦』の額である。わが中国の声数の及んだことを記したのである。天使館から東へ行き、ここにつくと、地勢はやっと平坦となる。世子は守礼坊の下で出迎え、龍亭の到着を見るや五拝三拝叩頭の礼をおこない、国門へ案内した。門は『歓会』という」(原田

1719年ー徐葆光、海宝が冊封で渡琉→□『中山伝信録』「中山王府ー坊牓があって『中山』という。道の南に安国寺がある。その向い側の町並の、切石を積んで削いだような石垣があるのが世子邸である。道の両側は、すべて切石の低い石垣で、高さは三,四である。道の真ん中に、蘇鉄の一叢があり、まわりを石で囲っている。更に進むと半里ばかりで坊牓があり、『守礼之邦』とある。中山王は、平伏して、詔をこの坊の下の道のかたわらで迎えた」(原田訳)

1731年11月ー『琉球国旧記』「坊楼ー1392年、閩人三十六姓を賜り、文教は大いに明らかとなり、礼楽は日々に新たとなり、中国同様の世となり、礼楽制度は中華とちがわなくなった。太祖皇帝は、これをおほめになり、『守礼之邦』と申された。後に、改めてこの額をかけた《昔は、いつもは『首里』の額をかけており、勅使がお出でになった時だけ、改めて『守礼之邦』の額をかけていた。近頃から、常時『守礼之邦』の額をかけている》。」(原田訳)

1756年ー周煌『琉球国志略』「世子は、衆官を従えて、守礼坊の外で平伏して(勅使を)迎える。龍亭はしばらくとどまる。世子と衆官は立ち上がる。天使は、前へゆき、龍亭の左右に分かれて立つ。引礼官が『排班』と唱える。世子は衆官を従えて、三跪九叩頭の接詔礼を行う。世子は前導して国門(歓会)を入り、正殿の下に立つ」

1853年6月ーペルリ、首里城訪問□→1926年10月ー神田精輝『ペルリ提督琉球訪問記』/1935年3月ー土屋喬雄『ペルリ提督日本遠征記』弘文荘/1947年2月ー大羽綾子『ペルリ提督遠征記』酣燈社/1962年6月ー外間政章『対訳ペリー提督沖縄訪問記』研究社/1985年10月ー金井圓『ペリー日本遠征日記』雄松堂

1879年2月ー渡邊重綱『琉球漫録』「首里ハ主府ニシテ中頭省南隅ニアリ其地高燥十丁方余十七ヶ村ニ分ツ王城中央ニアリ西ニ面ス墻壁橋梁石ヲ畳ンデ造ル第一門ヲ中山ト曰フ(毎門名号ノ扁額アリ)第二守禮(守禮之邦明帝ヨリ贈ル)第三歓会第四瑞泉ー」

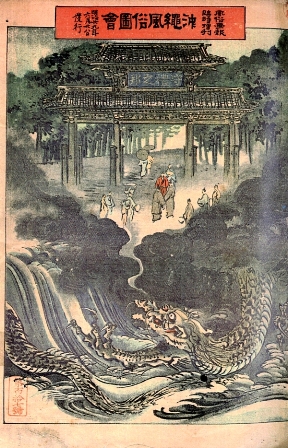

1896年6月ー『風俗画報臨時増刊/沖縄風俗図会』東陽堂

1905年4月22日ー『琉球新報』籠城夫「嗚呼中山門ー嗚呼首里の生命」

4月27日ー『琉球新報』放浪生「嗚呼中山門」

1907年

12月18日ー『琉球新報』東恩納寛惇「守礼門考ー坦々たる首里街道の正面に千古の翠色を堪えて立っている守礼門は、今尚暗黙の裏に中山の古い歴史を語って居るが、其のささやきに耳傾けたものはいない。曾つて其下をくぐった長袖寛帯の支那人も、碧眼黄髪の西洋人も、乃至は肩で風切った薩人も、甚だしきは沖縄の物識先生も、皆此の活きた歴史に就いて表面の解釈を下しているに過ぎない。それが物数奇な旅行者の日記に書きこまれて諸方に撒き散らされ、沖縄を誤り伝ふる一の材料となっているー」

1908年6月4日ー『琉球新報』「中山門の入札の結果ー仝門は一昨日正午十二時頃額面及び敷石を除くの外全部入札を挙行したるが入札者七名にて(略)首里区字寒川水旧三十七番地宮里加那が五十二圓二十七銭にて落札したる由」

1909年7月11日~12日『琉球新報』東恩納寛惇「歴史的遺物の保存に就いて識者に協るー(略)吾々は昔中山王国の正門で有った処の中山門を、僅かに三十弐円の薪として売り払った者の罪を、天下後世に鳴らす積もりである。諸君、吾々は上下幾千年に亙る郷土の歴史を調べて、吾々が誠に優秀な国民で有ると曰ふ自覚の上に立って、自ら琉球人たる事を天下に名乗るを矜りとする者であるー」

12月ー東恩納寛惇『大日本地名辞書』(第二 琉球)「中山門跡」「守礼門ー中山門は、当初板葺なりしを、康煕二十二年瓦を以て覆ひたり、守礼門も同様なるべきか。○山里親雲上系譜云、康煕二十二年辛酉三月八日、修補中山門、任惣奉行職、此時改版木蓋以工瓦。-」

1917年8月ー親泊朝擢『沖縄県写真帖』(守礼門)

1919年8月ー『琉球案内』沖縄實業時報社(守礼門)

1920年9月ー親泊朝擢『沖縄県案内』(写真・首里守礼門)

1923年6月ー眞境名安興・島倉龍治『沖縄1千年史』日本大学□「中山門ー球陽に云ふ宣宗使を遣はし、皮弁冠を賜ひ、並に生漆及び各色磨石を買はしむ。宣徳三年(尚巴志即位七年)創めて國門を建て、榜して中山と云ふと」「守禮之邦ー球陽天正七年の條に首里坊門の榜字を易へて守禮の邦といふとあり。蓋し本國支那に通じてより職を修め、貢を入れ、書を読み、禮を学ばしむ。仍って明の太祖称して禮義の邦と為す。嘉靖年間禮部奏して曰く、琉球は海中の諸國に在りて頗る守禮と称す。又尚永王封を受くるとき、制詔に云ふあり、世々職貢を修め、守禮の邦と称するに足ると。是に由り、王法司に命じ、始めて守禮之邦の四字を以て額と為す。然れども平常はただ首里の二字を用ひ、冊使賁臨に会する毎に守禮之邦の四字を以てするを例とすと。康煕二年(寛文三年皇紀二三二三)癸卯始めて榜字を定め守禮之邦と曰ふとあり」

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」、写真・ペルリ提督の首里城訪問のジオラマ

1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社

1932年6月 『婦人公論』久志冨佐子「滅びゆく琉球女の手記」(カット・守礼門)1940年

2月ー大阪戎座で「中山門建築史/ターバーゼーク」

10月ー日本民芸協会『工芸』百三号 柳宗悦□守禮門ー首里城の第2の坊門である。姉妹であった中山門が哀れにも破壊せられて了った今日、此の門が守護を受けて保存せらるるに至ったことは感謝の至りである。構造は支那に発するであろうが、よく咀嚼して独自の風格を示した。結構、均等甚だよく、特に4個の脚柱に用いられた石材の形は見事である。此の門、最初は「賢待門」と呼ばれ、後に「首里門」とも称へられ、又俗間「上の鳥居」とも「上綾門」とも云われた。前の大通りを此の門に因んで綾門大路と名づけた。美しく彩られた門のある大通りとの意であろう。尚清王時代の建立と云うから、今から四百年を越える。中山王国の幾多の歴史的場面は、此の門の前で行われた。一国の威厳を示した國門であって、幾度か冊封使は此の大門をくぐった。かのペルリー一行を接し迎えたのも茲である。「守禮之邦」と題した扁額は、琉球の心を語るように見える。此の門を通して遠く首里城の正門を臨む。繁栄な昔は去った。併し此の門が佇む限り日々新たなる遠来の客を集めるであろう。歴史は変わるとも文化の跡を慕る心は人間あら消えない。首里城が保護せられ、修理せられ、整備せられるなら、此の古都に新な繁栄が来ないと誰が云い得よう。

1935年9月 東洋文化協會『幕末・明治・大正回顧八十年史 』「五姓田芳柳 藩使東上の図」

1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)

詳細不明だがネット上に次の書籍が見える。富安路葭, 岡茂政著『筑後本吉清水観世音東山名所図会』昭和堂書店, 1931.5

1941年10月ー加藤三吾著・早川孝太郎校訂『琉球の研究』文一路社□「中山門といふのは首里城の第一坊で、下のアエヂョウと呼び、明の宣徳三年に欽差正使柴山が尚巴志を冊封した時に、中山といふ扁額を携へて来て此門に掲げたのであったが、今は門と共に撤去された。守禮門は第二坊で、上のアエヂョウと呼び、明の嘉靖七年に尚清王が封を請うた時の創建で、初は扁額に『待賢』の二字を掲げてあったが、中頃に『首里』の二字に改め、冊封使の来る時のみは『守禮之邦』といふ金字の額を懸けて、左右の門柱には

嘉慶丑年歳次庚申桂秋 廿有王承冊命 三十六島環中山 錦州李鼎元題

といふ聯床を垂れたのであった。しかし後には『守禮之邦』の大額を其儘に掲げて置くことになったので、今も観光者の最も嘱目するものの一になっている」

1947年11月ー日本民芸協会・沖縄人連盟主催「沖縄工芸展」日本民藝館

1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』/1951年3月 雑誌『おきなわ』<ハワイ特集>

1951年11月12日ー『沖縄タイムス』石野径一郎「守禮の國」(金城安太郎の守礼門の挿絵)

1954年1月ー社団法人「沖縄観光協会」設立(事務所・那覇市勧業課内)。□→57年4月ー琉球政府工交局内。

1956年2月ー金城唯恭編『新沖縄文化史』仲座久雄「郷土の国宝建築・首里城守礼門ー1953年5月、ペルリ記念祭に際し仲座久

雄、知念朝英により5分の1の模型が造られ首里城正殿と共に首里博物館ペルリ記念館に陳列」

1958年10月6日ー『琉球新報』「総仕上げ急ぐ守礼門ー4百年前の姿を再現」 12月15日ー『琉球新報』伊波南哲「十字架の下に」(カット・守礼門)

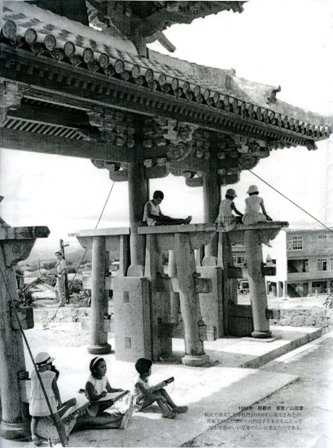

写真・守礼門と少女たち/山田實・撮影

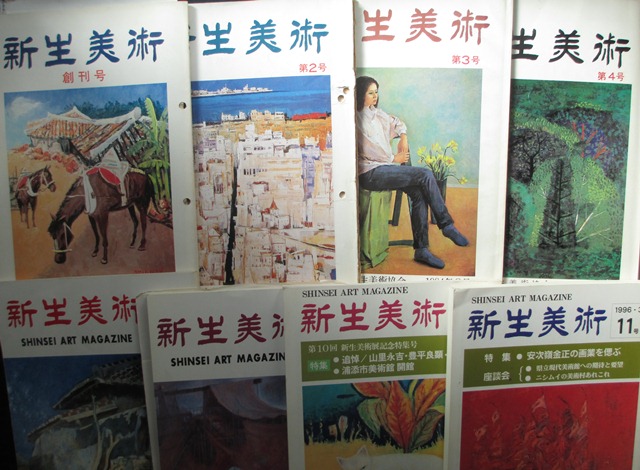

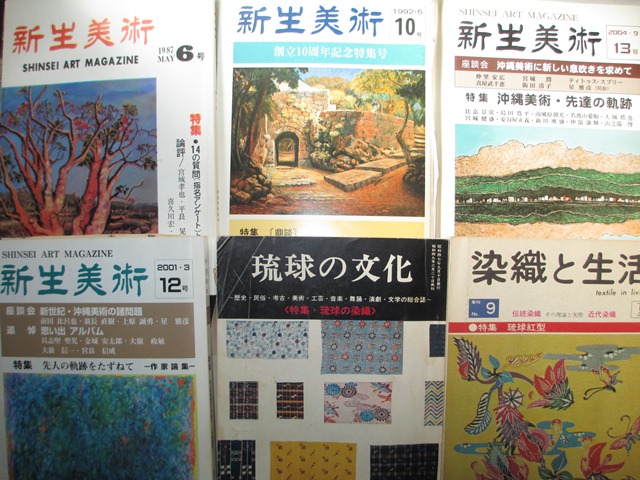

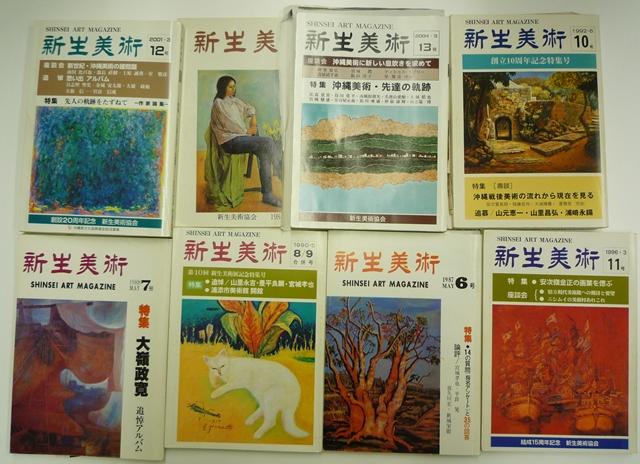

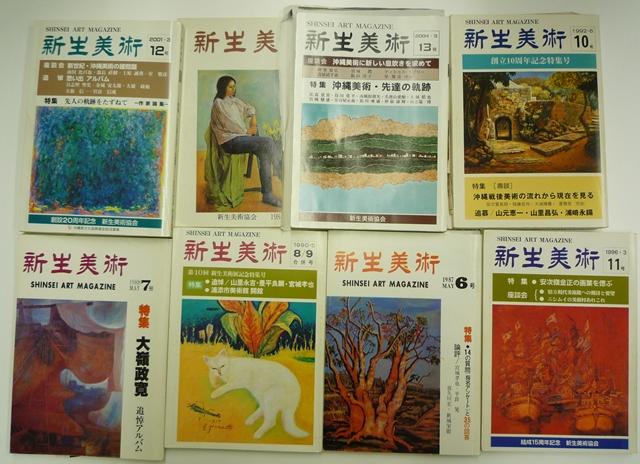

12/01: 新生美術

1984年8月 『新生美術』<特集・玉那覇正吉>

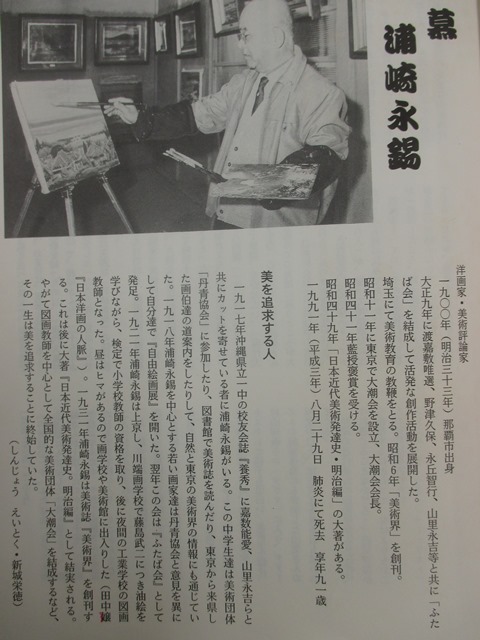

1987年5月 『新生美術』6号□新城栄徳「『浦崎永錫画伯』美術史を語る」

1988年5月 『新生美術』7号<特集・大嶺政寛 追悼アルバム>

1990年5月 『新生美術』8/9合併号<特集・山里永吉・豊平良顕・宮城孝也

1992年6月 『新生美術』10号<追慕・山元恵一・山田昌弘・浦崎永錫>

□新城栄徳「浦崎永錫ー美を追求する人」

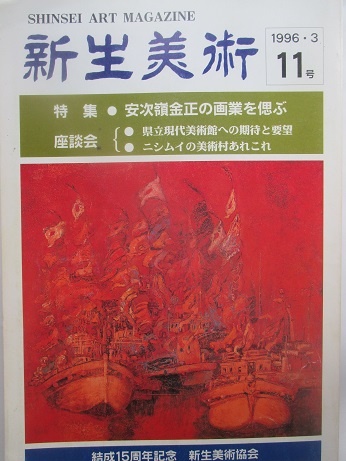

1996年3月 『新生美術』11号<特集・安次嶺金正の画業を偲ぶ>

2001年3月 『新生美術』12号<特集・追悼 思い出 アルバムー具志堅聖児・金城安太郎・大嶺政敏・大嶺信一・宮良信成>

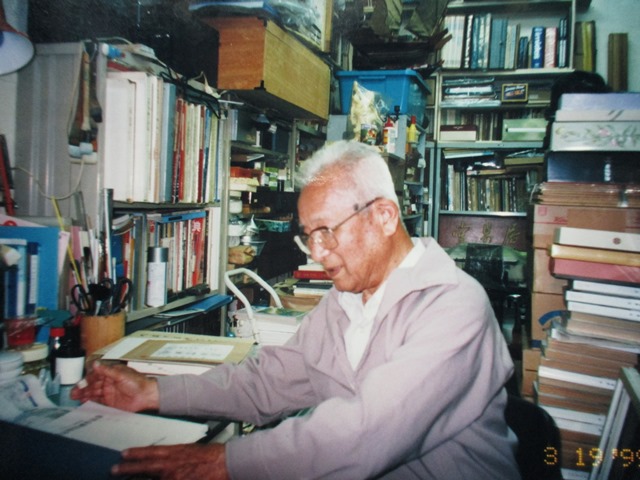

□新城栄徳「金城安太郎さん」

1996年 『大嶺政敏作品集』ぶろじぇくとT&R

2004年9月 『新生美術』13号<特集・比嘉景常・島田寛平・南風原朝光・名渡山愛順・大城皓也・宮城健盛・安谷屋正義・新川唯盛・仲嶺康輝・山之端一博>

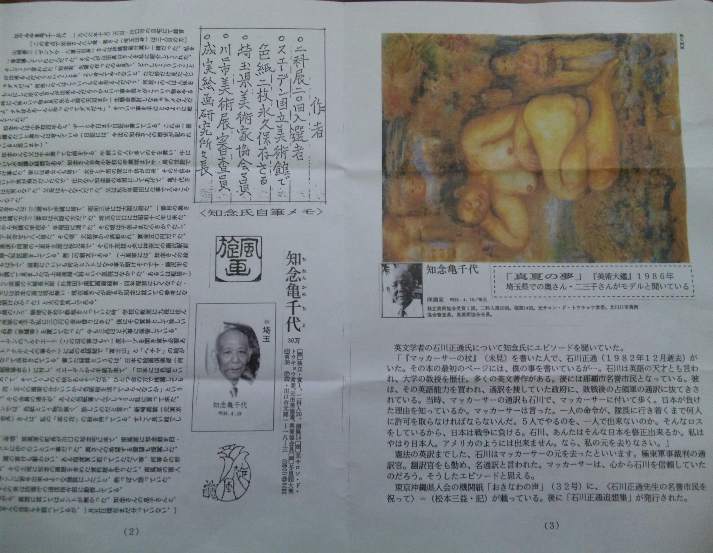

知念亀千代(1899年4月19日~1991年2月9日)

島袋和幸『沖縄の軌跡』84号□東京都葛飾区四つ木4-18-10 電話03-3695-9276

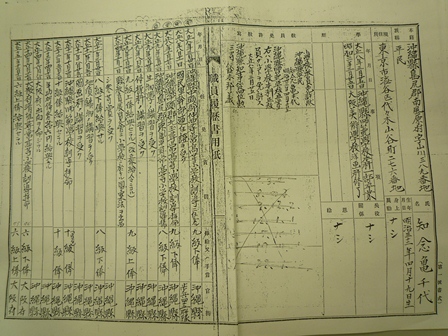

知念亀千代「履歴書」

1988年12月 知念亀千代『生命の行先』(沖縄県立図書館所蔵)

1991年2月11日『琉球新報』

知念亀千代(ちねん・かめちよ=洋画家)9日午前零時10分、胃かいようのため埼玉県川口市の川口市民病院で死去、91歳。南風原町出身。自宅は川口市元郷1-18-3.告別式は12日午後零時半から東京都板橋区舟渡4-15-1、戸田葬祭場で。喪主は妻二三子(ふみこ)さん。二科会所属。日展7回、二科会23回各入選。

2012年7月10日『沖縄の軌跡』86号「画家・浦崎永錫

」 島袋和幸 〒124-0011 葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952

星雅彦氏と新城栄徳/2014年2月5日 星雅彦氏

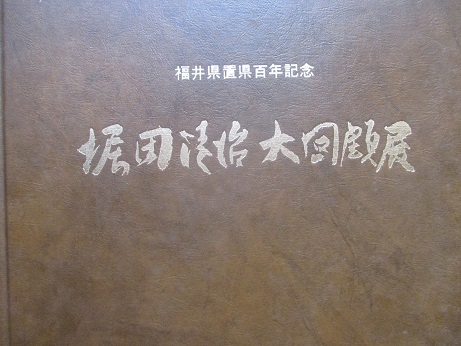

1981年4月 福井県立美術館「堀田清治 大回顧展」

昭和53年6月『美の沖縄』琉球新報社

□1941年11月来沖ー堀田清治(日展参与・新槐樹社代表)

堀田清治 ほった-せいじ

1898-1984 大正-昭和時代の洋画家。

明治31年12月6日生まれ。東京で高間惣七にまなび,大正11年故郷福井の北荘画会の創立にくわわる。15年帝展初入選。昭和8年「炭坑夫」で特選。33年新槐樹社を創立。はじめははたらく人々を,のちに「磨崖不動」など仏像をおおくかいた。昭和59年2月17日死去。85歳。福井中学卒。(→コトバンク)

沖縄県立図書館に堀田清治画伯の「磨崖威徳明王」F150号が展示されている。画伯は戦前1941年の沖縄取材をもとに守礼門などを戦後に描いている。

1980年4月 沖縄の雑誌『青い海』92号「青い海ギャラリー/大浜佳津子ーパビョン・ドゥ・アゼール・リドゥ」

1996年3月 大浜佳津子『水辺の春ーフランスの古い橋やムーランなど』築地書館

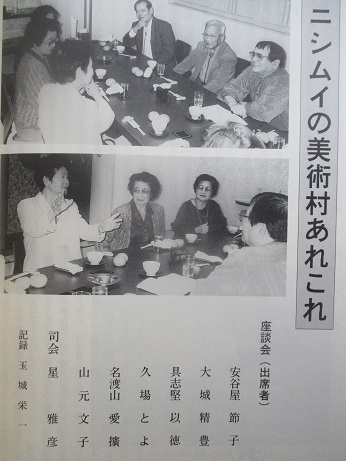

1996年3月 『新生美術』11号 「座談会・ニシムイの美術村あれこれ」星「仲嶺康輝さんの話やその記録では、昭和初期の東京の下落合には、有名な画家たちのアトリエがあって、その中に愛順さんは美校時代、一軒家のアトリエを借りていたそうですね。・・・」

1948年 アクトン少佐、松岡政保、山田真山、屋部憲、名渡山愛順ー首里ニシムイ建設で米軍部長をまじえて話しあう松岡工務部長→1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社

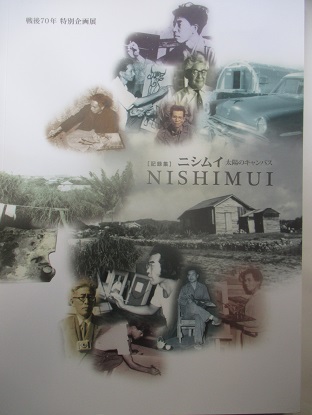

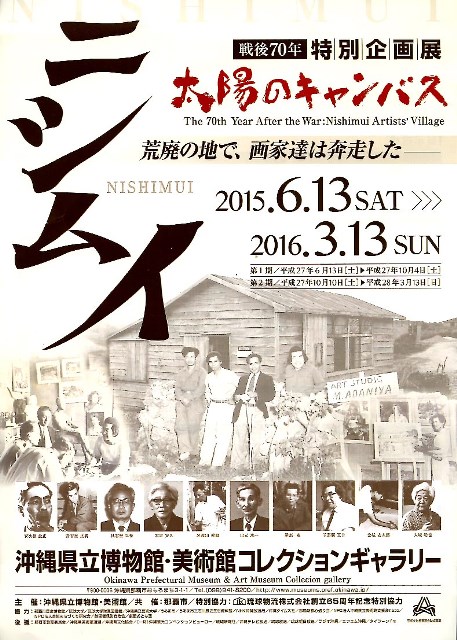

2016年1月 沖縄県立博物館・美術館『ニシムイ 太陽のキャンバス』

2015年6月13日~2016年3月13日 沖縄県立博物館・美術館「ニシムイ 太陽のキャンバス」

写真ー金城安太郎氏と石垣さん親子(末吉麦門冬娘)

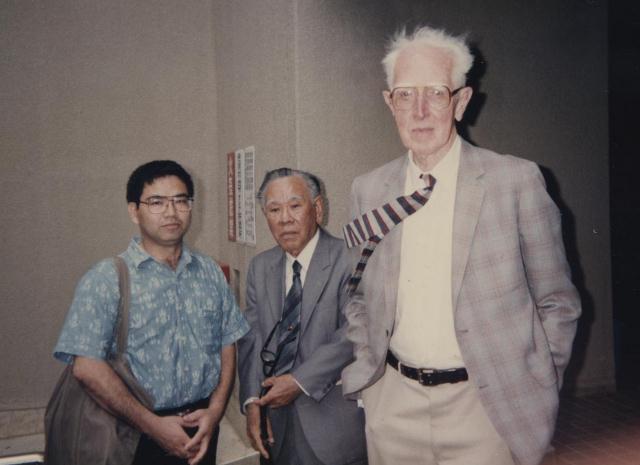

右から新城栄徳、金城安太郎氏、ハンナ博士

県立博物館・美術館×県立図書館 コラボ企画「ニシムイ展 太陽のキャンバス」関連展示、『金城安太郎』琉文手帖1号もあった。

2016年2月2日~2月7日 那覇市民ギャラリー「那覇市収蔵品展ーニシムイ関連と那覇市出身作家」

1984年頃、私は沖縄の近代美術史に関心があって、金城安太郎さんや、具志堅以徳さんに聞き書きをしていた。その時に浦崎彦志氏がニシムイについて調査していることは知っていた。当方は現代美術には関心が薄かったので、画廊などで浦崎氏に会っても余り会話はしなかった。それでも少しは雑談で彫刻などの話は記憶に残っている。本書には写真が多用しているので、写真・現代美術史ともなっている。惜しむらくはキャプションの無いのが多い。これは沖縄県立美術館の学芸員の宿題になっている。

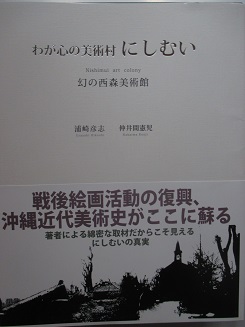

2015年6月 浦崎彦志・仲井間憲児『わが心の美術村 にしむい 幻の西森美術館』浦崎彦志

写真左から画家の久場とよさん、画家の金城安太郎氏、芭蕉布の平良敏子さん、著者で医者・画家の浦崎彦志氏、画家の城間喜宏氏

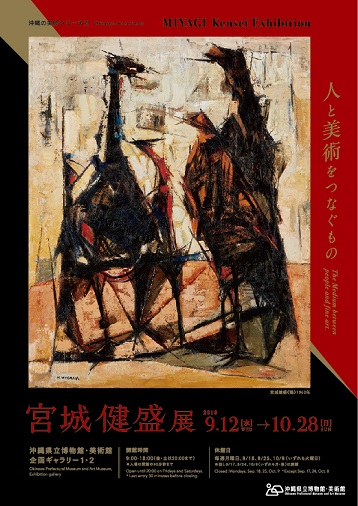

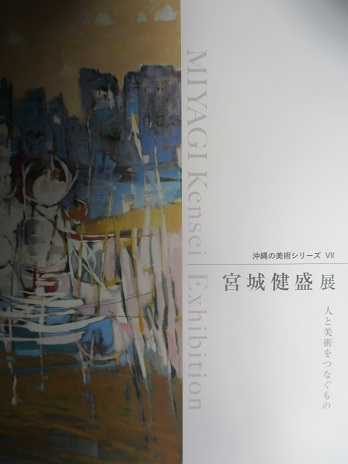

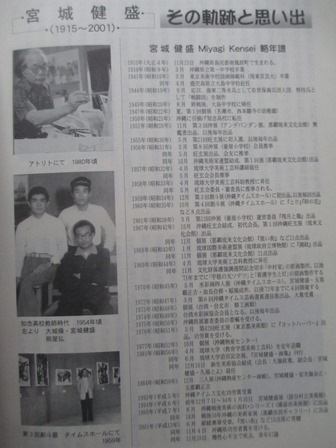

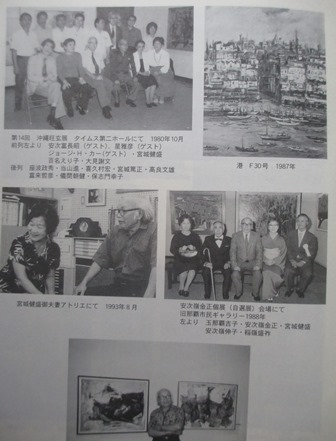

2018年9月12日~ 10月28日 沖縄県立博物館・美術館」「宮城健盛展」

宮城健盛(みやぎ・けんせい1915-2001)はユーモア溢れる親しみやすい人物である一方、指導者としての功績は基より沖縄画壇に尽力した人物でした。独自の創作活動に対しては柔軟で真摯に挑み続け、型にはまらず、画風が変化し続けた稀な画家です。この宮城独特の作風はどこから来たのか。宮城の変遷をたどりながら、その全貌と絵画活動を紹介。

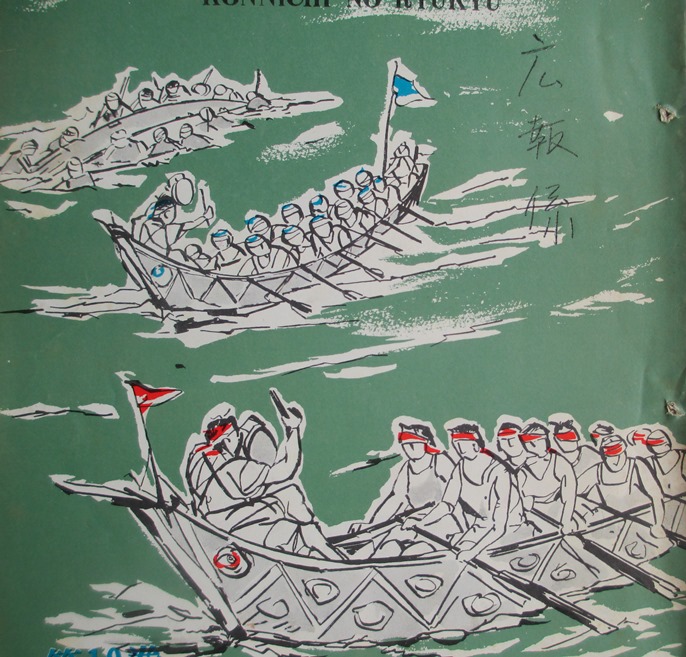

宮城健盛/表紙絵 1966年6月『今日の琉球』104号「ハーリー」

2004年9月 『新生美術』13号<特集・比嘉景常・島田寛平・南風原朝光・名渡山愛順・大城皓也・宮城健盛・安谷屋正義・新川唯盛・仲嶺康輝・山之端一博>

宮城健盛画伯、新城栄徳

2018年9月15日ーひより親子で「宮城健盛展」

2016年5月17日梅雨入り2日目、小雨のなか久方ぶりに琉球新報に遊びに行く。新報の隣に現在病院が建っているが、以前はその敷地に琉球東急ホテルがあった。私はそのホテルの中華部に17歳のとき働いていたので懐かしい場所である。帰途、那覇市民ギャラリーで「小谷武彦写真展 PART5」「桑江良健絵画展」「新生美術展」をみる。

小谷武彦氏ー後ろの写真には彫刻家の金城実さんが写っている。

石垣博孝氏 作品「まち」

当山進氏 作品「深緑を抜けて」

谷口正人氏 作品「識名園」

2022年3月 沖縄県立博物館・美術館『美術館紀要』第10号 豊見山愛「藤田嗣治《辻美人》解題ー沖縄美術史研究を通して」

1971年4月 沖縄の雑誌『青い海』創刊号 大城皓也「藤田嗣治先生の想い出」

2014年5月24日~9月15日 沖縄県立博物館・美術館「コレクション展/『沖縄美術の流れ』」で、藤田嗣治の「辻美人」「海辺の墓地」が展示されている。下記の頃に描いたものだ。

1938年4月ー世界のフジタ、二科会の重鎮・藤田嗣治が加治屋隆二、竹谷富士雄、南風原朝光を伴って浮島丸で来沖。那覇港には比嘉景常、名渡山愛順、大城皓也らが出迎えた。加治屋は東京の小学校での比嘉景常の教え子。南風原と琉球新報記者の國吉眞哲とは同じ泊出身、親友であった。琉球新報は藤田の講演会、座談会を企画し、藤田作品鑑賞会を後援するなど抱え込んだ。

藤田嗣治の来沖の経緯は、国吉真哲さんが「絵かき仲間の加治屋隆二さん、竹谷不二雄さんと南風原朝光君3人で沖縄へ行こうという話になり、その旅費のことなど打ちあわせている所へ、藤田画伯が来て『おもしろそうな話をしているなあ、ボクも行こう』ということになって沖縄を訪れた」と『南風原朝光遺作画集』の中で述べている。

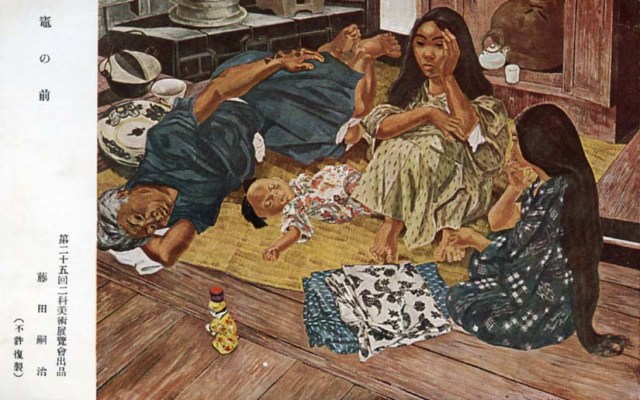

藤田は1910年に東京美術学校を卒業、同級生には岡本一平(岡本太郎の父)、近藤浩一路などがいた。30年、藤田は世界恐慌の最中に北米に旅立つ。そして南米に廻りブラジル、アルゼンチンなどで多くの沖縄人にも出会う。メキシコで『週刊日墨新聞』を創刊した平田忠義もその一人で平田はその出会いを自伝に書いている。それ以来、藤田は沖縄に関心を持ちつづけていたようだ。沖縄県が購入した藤田作「孫」は38年9月の第25回二科会展覧会(東京府美術館)に出品されたものだ。

藤田が沖縄で描いた作品「山城正忠像」

1938年5月14日『琉球新報』辻井浩太郎(三重県立上野中学校教諭)「沖縄観光の思ひ出ー有名な辻の女を見、独特の舞踊も見た。彼女らの生活内部も只見るだけは見て、いい話の種にはなった。今度行ったら古典劇をゆっくり見たいと思ふ。・・・」

1938年5月15日『琉球新報』「藤田展覧会」ー辻美人も描いている。

1938年5月20日『琉球新報』「藤田帰京」

□藤田嗣治「沖縄へ送る讃美」

黒潮に浮ぶ首飾の島々/浪に風に憩いなく洗はれ打たれ/長き黒髪は漂ひ瞳は輝く/憧れのこの島 ◇

赤く又青く咲き茂る名も知らぬ木草/影は旅人を包み、枝は異鳥を宿す/りゅうぜつらんは月を貫き、墓場は愛の密語を漏さず/懐しのこの島 ◇

帯もなき薄衣の女子等/乳も脛も銅に染めて、珊瑚礁の花の上を歩む/海山の幸を頭上に飾りて/さらば、この夢の國

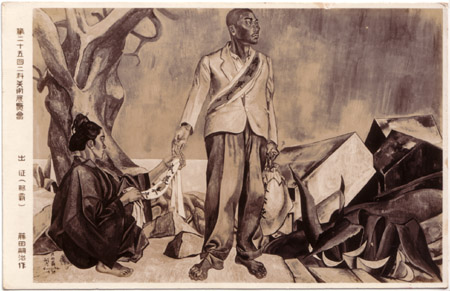

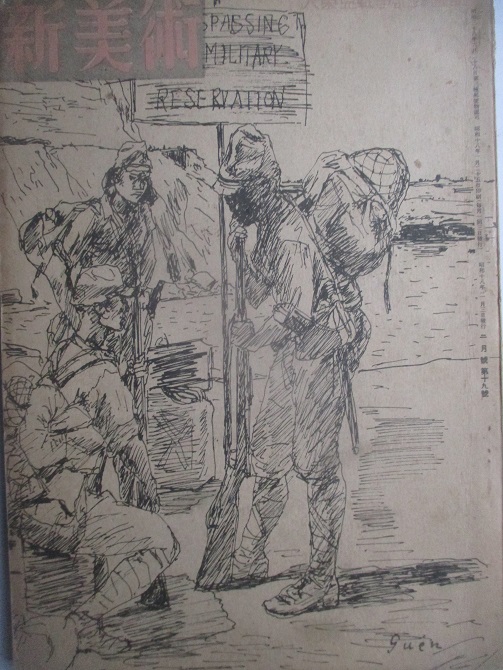

1943年2月 『新美術』春鳥會 藤田嗣治「戰爭画に就いて」

現地に於ける藤田嗣治氏、田村孝之助氏

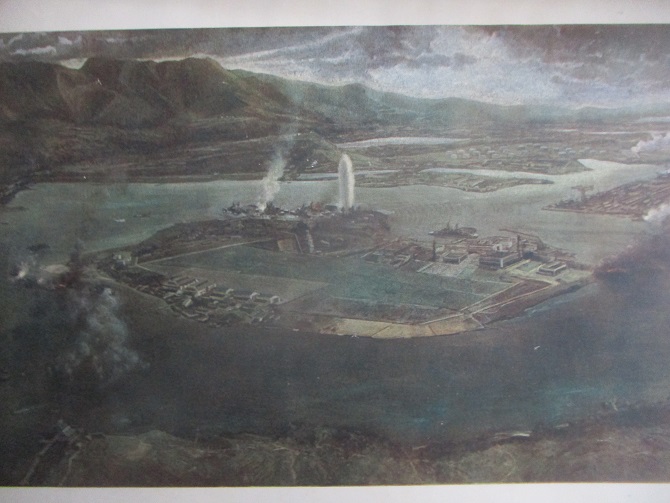

藤田嗣治「12月8日の真珠湾」

藤田嗣治「シンガポール最後の日」

03/08: 沖縄コレクター友の会③

諸見民芸館ー〒904-0031沖縄市諸見里3-11-10

写真左ー諸見民芸館で、左が伊禮吉信館長、与儀達憲氏(沖縄コレクター友の会)。写真右ー沖縄コレクター友の会メンバーと伊禮吉信氏

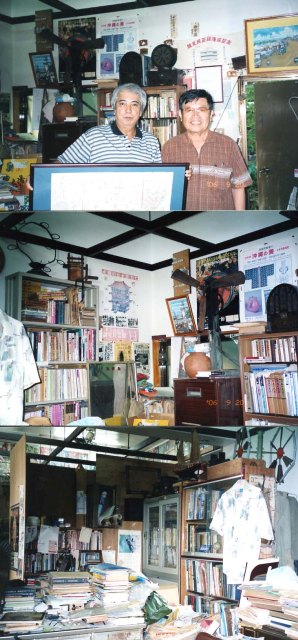

書斎探訪ー諸見民芸館 電話090-9789-9289

『琉球新報』2012年6月22日

故名渡山氏の油絵発見 石澤さん、米国から入手

【東京】戦前戦後を通し、沖縄の文化の復興に大きな功績を残した画家、故名渡山愛順氏の作品とみられる油絵1点がこのほど米国で見つかった。発見したのは沖縄郵便史研究家の石澤司さん(39)=豊島区、那覇市出身。戦後、生活を維持するため依頼を受けた肖像画などを多数描いていた当時の画家の状況を伝える一枚で、石澤さんは「戦後復興期の沖縄の画家の様子を伝える貴重な作品だ」と話した。作品はハンチング帽をかぶった米国人男性を描いた肖像画で、保存状態は良好。石澤さんがインターネットのオークションで6月までに入手した。石澤さんは「米国の実業家に依頼を受け、描いた絵ではないか」と推測。「当時、沖縄にいた米国人がどのような服装をしていたのか、雰囲気も分かる」と話した。

名渡山氏は1906年、那覇市生まれ。東京美術学校(現東京芸大)で学び、32年に帰沖し、第二高等女学校で教職に就いた。戦後間もなく他の画家と共に那覇市首里儀保町にできた通称「ニシムイ美術村」を創立。琉装の女性や裸婦画を多く残した。絵には右下部に「A・NaToyama Okinawa 1950」という署名が残されている。「名渡山」の「渡」の部分を「To」としているのが特徴だ。美術評論家で、前県立博物館・美術館副館長の翁長直樹さんは「渡米する前年に沖縄で描かれたものだ。署名やタッチ、雰囲気が名渡山氏のものであることは間違いない」と評価した。

01/24: 名渡山愛順①

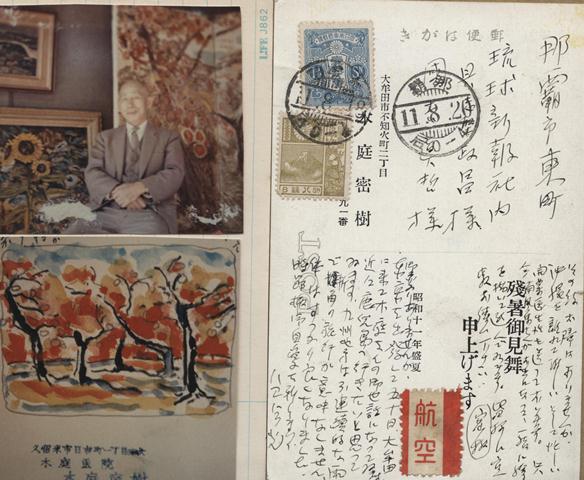

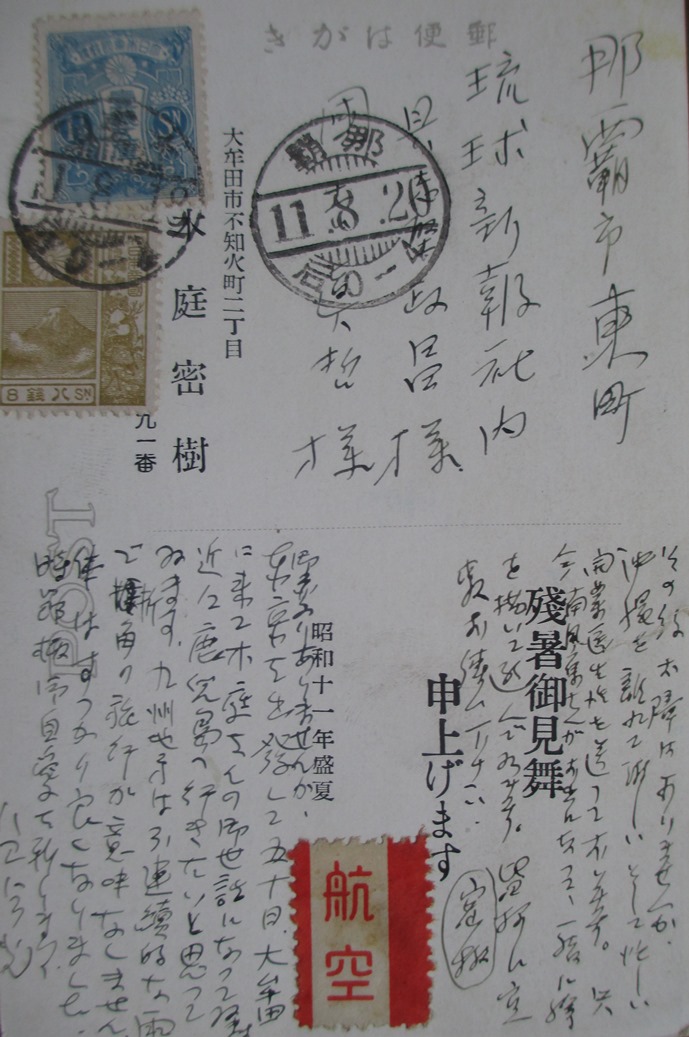

昭和11年 木庭密樹氏送別展 那覇市公会堂

木庭密樹のハガキ

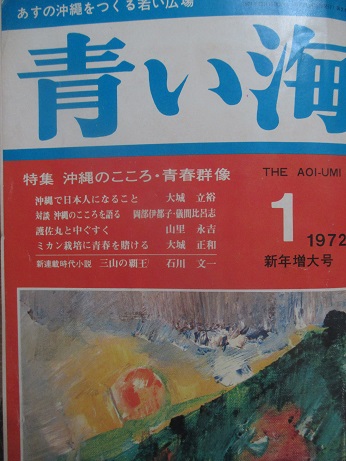

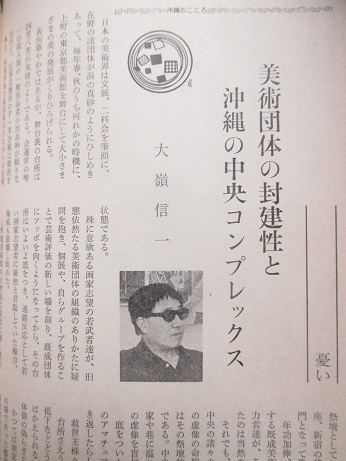

1972年1月 沖縄の雑誌『青い海』9号 大嶺信一「美術団体の封建性と沖縄の中央コンプレックス」

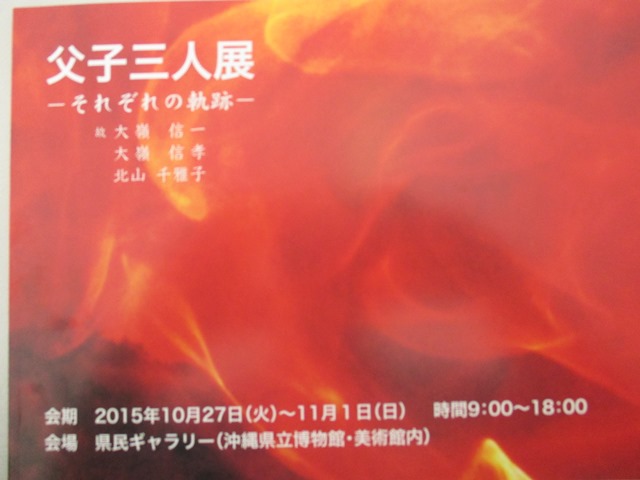

2015年10月27日~11月1日 沖縄県立博物館・美術館「父(大嶺信一)子(大嶺信孝/北山千雅子)三人展」

北山千雅子さんと作品「2014」

大嶺信孝氏と作品「繁殖の季節」/左 大嶺信一「繁殖の季節」

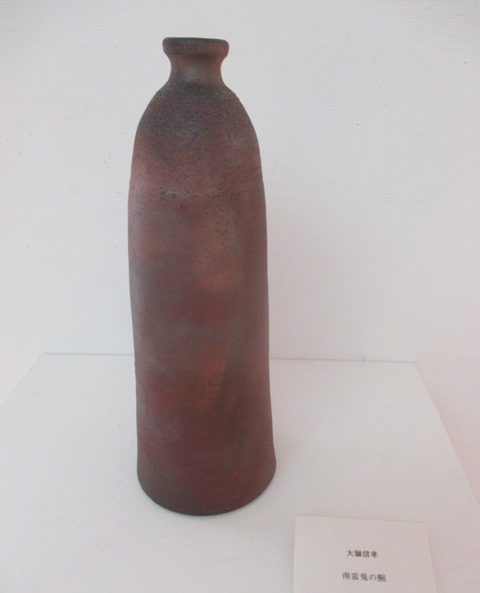

大嶺信孝氏作品「南蛮鬼の腕〕→浄心窯 〒905-0427 今帰仁村字兼次817-2 ☏098-056-3365

2015年9月、山田實さんの所に遊びに行くと

大城立裕『レールの向こう』川端康成文学賞受賞記念の短篇集があった。沖縄に生きて、その風土を呼吸しながら創作を続けてきた八十九歳の作家の、初の私小説。時の移ろいを生き抜く老年の日常。妻の入院をきっかけに、出会ってきた人々の面影とともに、遠い記憶が鮮明に蘇り、いまを生きる私を、強く激しく揺り動かす――川端康成文学賞を受賞した表題作と新作『病棟の窓』を収録したもの。山田さんも大城さんも県立二中で、 山田さんに中樹緑会の写真を見せてもらった。

1933年 二中樹緑会ー写真中央が志喜屋孝信校長、その左が名渡山愛順で、その右は大嶺政寛。1列右端は荒木遼一、その左が益田信行、2列右端は山田實、その後ろが大嶺政敏、その後ろは具志堅以徳。後列左から7人目が大嶺信一.3列目左2人目が伊波國男。この他に同期として、太田良博、渡口武彦、奥田良寛春らがいる。私の余り知らない大嶺信一の名前が出てきた。帰り那覇市民ギャラリーをのぞくと「父子三人展ーそれぞれの軌跡ー」の案内ハガキがあった。三人とは故 大嶺信一、長男の大嶺信孝、長女の北山千雅子で、大城立裕氏が信孝作品に感想を寄せているのは大城氏と大嶺信一が二中の先輩後輩の関係ということもあるだろうか。

写真左から北山千雅子さん、大城立裕氏、大嶺信孝氏

その展覧会には90歳という高齢をおして観覧し「お父様の肖像写真を見ていると、そのナーファムニーの語り口や笑い声を思い浮かべました」と図録の感想を寄せている。。2015年9月『沖縄タイムス』に大城冝武氏が「沖縄マンガ史」のなかで大嶺信一のマンガを紹介している。

写真左から仲原弘哲氏(今帰仁村歴史文化センター館長)、大嶺信孝氏

那覇市歴史資料室収集写真には/大嶺信一氏(真中)、金城安太郎氏(左側)/(1950頃)がある。

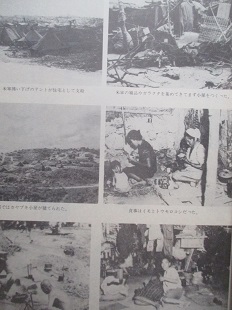

1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスバの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。

資料・金城五郎

1961年9月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 沖縄公論社(那覇市前島)大嶺信一表紙画、「マンガ ラ大使につづけ」/船越義彰「あきかぜの塔」大嶺信一・画

1961年10月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画 マンガ「ゴ―ホーム派遣医師」「禁じられた遊び」/船越義彰「壕」大嶺信一・画

1961年11月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画/「秋の沖縄画壇ー二科展に大城皓也、山里昌弘『福木』、城間喜宏『殻』、行動展に儀間比呂志、一陽会に与儀達治」「琉米文化会館『晃孝見敏展』山城見信、平良晃、比嘉敏夫、前田孝允、石川初子、上原浩、永山信春の琉大グループ」「南風原朝光 交通事故で急逝」/嘉陽安男「尚徳とくにちゃさ」大嶺信一・画

1961年12月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画「表紙のことば」/仲本政基「壕の中で作られた新聞」①大嶺信一・画

1962年1月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画「表紙のことば」/山里永吉「完備した図書館を」/仲本政基「壕の中で作られた新聞」②大嶺信一・画

1962年2月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 沖縄公論社(那覇市美栄橋) 大嶺信一表紙画、仲本政基「壕の中で作られた新聞」③写真使用

1962年3月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画/「美術ー神山泰治、永山信春、安元賢治 三人展」/大田昌秀「自殺断崖」①大嶺信一画

1962年6月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことばー突然に妻子を失って」

1962年7月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことば」/大田昌秀「自殺断崖」④大嶺信一画

1962年8月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことば」/大田昌秀「自殺断崖」⑤大嶺信一画

1962年9月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことば」/大田昌秀「自殺断崖」⑥大嶺信一画、亜吐里武(大嶺信一)「悲しみよ こんにちわ」「音を出さない音楽界」

1962年11月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことば」/大田昌秀「自殺断崖」⑦大嶺信一、画亜吐里武(大嶺信一)「ボカブンド」

1962年12月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことば」/「НHK交響楽団来演」/大田昌秀「自殺断崖」⑧大嶺信一、画亜吐里武(大嶺信一)「乏しい宣伝美術」「新劇と私」

1963年1月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことば」/「НHK交響楽団来演」/大田昌秀「自殺断崖」⑨大嶺信一画、亜吐里武(大嶺信一)「サクラ坂人生劇場」/「文化ー欲しい政府立の美術館」「外地での正月ー稲嶺ひろみ、川平ワンダリー」

1963年2月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことば」、亜吐里武(大嶺信一)「不審尋問」

1963年3月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことば」、亜吐里武(大嶺信一)「散髪無精」

1963年4月 『沖縄公論』編集発行・金城五郎 大嶺信一表紙画、「表紙のことば」、亜吐里武(大嶺信一)「喫茶店閑話」/嘉陽安男「疑獄」大嶺信一画/中島蕉園「俳句漫言ー旧来の観念から脱皮」

1965年3月『ウルマグラフ』大嶺信一「暴力団事業は有望株かー暴力団という商売は随分モウかる事業のようである。コザ派に手入れがあったとき、親分なるものがポンと1万ドルの保釈金を積んで社会復帰したのにはド肝を抜かれた。そんなにモウかる仕事なら真面目に働いても借金ばかり残る絵描き商売などサラリと捨ててこちらも暴力団へ商売替えしょうかと真剣に考えたものだ。コザ派、那覇派に総手入れがあったのは確か金融検査部の簡清手入れとほとんど時を同じくして行われたと記憶している。・・・」

2019年5月 後田多敦(神奈川大学准教授)『救国と真世ー琉球・沖縄・海邦の史志』(株)Ryukyu企画(琉球館)☎098-943-6945 FAX:098-943-6947

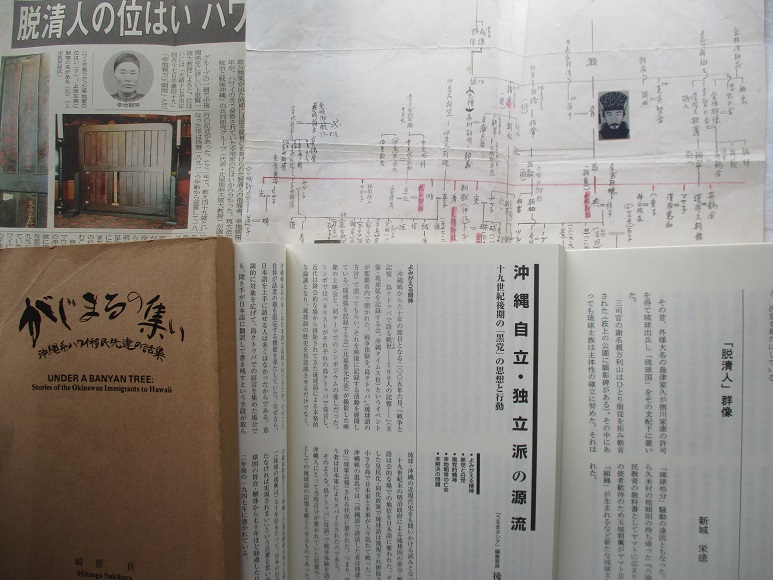

上記の著に後田多氏が2013年に『うるまネシア』16号に載せた「幸地朝常(向徳宏)の『帰郷』の意味」、2012年『地域研フォーラム』29号の「全国版『人事興信録』のなかの幸地朝瑞」も収録されているので関連/新城栄徳「尚家と幸地家の関係図」/1980NENN0月 崎原貢『がじまるの集い 沖縄系ハワイ移民先達の話集』「幸地朝則」/2001年11月8日『沖縄タイムス』「脱清人の位はい ハワイに」/2005年10月『現代の理論』後田多敦「沖縄自立・独立派の源流ー十九世紀後期の『黒党』の思想と行動」/2005年1月『うるまネシア』6号 新城栄徳「『脱清人』群像」

2019年5月『月刊琉球』№66 後田多敦「百四十年を耐えた『堅忍因循の気質の土人』」/當間文信「農業の現場からー私の『ドラバタ』はホップ・ステップ・ジャンプ㊤」/しもじけいこ「宮古IN-バブル狂騒曲~住民の暮らし破壊?~」/与那嶺功「沖縄振興ー『明治維新150年』を問う 大東亜・植民政策・ナショナリズム⑩」

2016年7月 後田多敦『「海邦小国」をめざして「史軸」批評による沖縄「現在史」』出版舎Ⅿugen(〒900-0013 那覇市牧志1-4-31-2F ☎FAX:098-863-2562)

まえがき 「海邦小国」の記憶と現在

第1章 「海邦小国」をめざして

第2章 「海邦小国」思想の源流

第3章 「海邦小国」を拒むもの 批判論集

小説「テンペスト」の比喩と歴史像 歴史修正主義批判

沖縄の批評における「史軸」の重要性 ヤマトに立脚する内外の言説批判

沖縄とヤマトの歴史は「真逆」である 「冊封儀礼」再現に関する新聞投稿への批判

「ミスリード」の仕掛け 森宣雄氏の仲井眞知事擁護論批判

沖縄の歴史文化を否定する動き 二つの住民訴訟の持つ意味

問われる沖縄の主体性 沖縄の主権を簒奪するヤマトとそれに迎合する沖縄人批判

「差別」「植民地」をめぐる沖縄知識人の言説 高良倉吉氏批判

第4章 「海邦小国」をめぐる諸相

(1)沖縄「現在史」

(2)沖縄人の生きざま

2013年12月27日『琉球新報』「関係者によると、仲井真知事が(辺野古埋め立て)承認を表明する27日の記者会見の発表文や想定問答は、高良倉吉副知事を中心にまとめられている。」

2013/04/28 -アベ 政権は、サンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日を「主権回復の日」と位置づけ式典を開いた。県民にとって「屈辱の日」とされる4・28に「主権回復」の式典を開くことは「再び沖縄切り捨てを行うものだ」と、県民は怒っているが、仲井眞県政は、その式典に副知事を送り込んだ。○「差別」「植民地」をめぐる沖縄知識人の言説 高良倉吉氏批判)ー副知事だった高良氏は、仲井眞沖縄県知事の名代として式典に参加している。(略)この場の体験は高良氏にとって「差別」を「思い知る場面」ではなかったようだ。氏が歴史家であることを考えれば、これは衝撃的な告白である。/「ミスリード」の仕掛け 森宣雄氏の仲井眞知事擁護論批判(2016年7月 後田多敦『「海邦小国」をめざして「史軸」批評による沖縄「現在史」』出版舎Ⅿugen

2005年12月『うるまネシア』第7号□後田多敦「記憶の風景を訪ねて(1)ー鄭迵謝那親方利山顕彰碑ー」

鄭迵・謝名親方利山顕彰碑 と神坂次郎氏○鄭氏の門中(一族)によって1983年3月に建てられた顕彰碑が元の久米村に近い那覇市若狭の旭ヶ丘公園にある。

写真左から後田多敦さん、出版社社長、神坂次郎氏、新城栄徳

山之口泉さんと後田多敦氏

今はネット時代である。国家公務員などの経歴は検索すればすぐ分かる。□沖縄県警本部長の村田隆(むらた・たかし)は東大卒。1984年警察庁。警視庁第1方面本部長、警察庁国際テロリズム対策課長などを経て、2009年10月から大阪府警刑事部長。50歳。福岡県出身とある。沖縄県警本部長になったのは警察庁国際テロリズム対策課長の経歴が買われたかも知れない。□松井一郎は、競艇場の照明など電気設備の利権を一手に握っている笹川グループの一員 。競艇利権は、松井知事の父親である元府議会議長の松井良夫元府議から引き継いだもの。 父親の良夫元府議会議長は、知る人ぞ知る故笹川良一の直系の子分だった人物 。父親の良夫元府議会議長は笹川良一払い下げの超豪華なキャデラックを乗りまわしていたぞな、もし。

1979年 沖縄の雑誌『青い海』6月号 伊高浩昭「社大党ユートピアーメキシコ政党からの連想ー」

伊高浩昭ージャーナリスト。東京都出身。1967年からラテンアメリカ(ラ米)全域を取材。元共同通信記者。2005年から立教大学ラテンアメリカ研究所「現代ラ米情勢」担当講師。ラ米、スペイン、沖縄、南アなどについての著書多数。最新の著書は『ラ米取材帖』(2010年ラティーナ社)。最新の翻訳書は『フィデル・カストロ みずから語る革命家人生』(上下、2011年岩波書店)。→「伊高浩昭ブログ」

1986年10月 伊高浩昭『沖縄アイデンティティー』マルジュ社

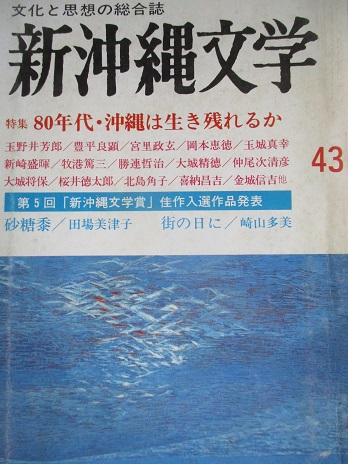

○10、沖縄のマスメディアー新沖縄文学/雑誌は、タイムス刊行の季刊『新沖縄文学』と、青い海出版社の月刊(年10回)『青い海』が有力である。新沖縄文学は文学雑誌として発足したが、いまでは「文化と思想の総合誌」と銘打つ総合雑誌となっている。43、44両号では「八〇年代・沖縄は生き残れるか」という興味深い特集を組んだ。当時の編集者は、かつての反復帰論者として名高い新川明だった。新沖縄文学は『朝日ジャーナル』と『世界』の性格を合わせもったような思想誌である。『青い海』は「沖縄の郷土月刊誌」と形容通り、豊かな沖縄の自然、民俗、社会などのテーマをやさしい文章で綴る「市民誌」である。沖縄の文化人は、タイムス、新報両紙の文化面で主張するように、、新沖縄文学、青い海両誌を重要な活動の場にしている。両紙と両誌は「沖縄の良心」を守るため苦悩している。

○11、琉球処分 沖縄語 共通語ー沖縄国会に爆竹/1971年10月19日午後の衆議院本会議で首相佐藤栄作が所信表明演説をしていたとき、超満員の傍聴席で突然、爆竹が鳴り、煙がたちこめた。そしてビラが舞った。その場でつかまった男性二人、女性一人の三人は、いずれも沖縄出身で、「沖縄青年同盟」を名乗った。小さな、ガリ版刷りのビラには、「沖縄青年同盟行動隊」の名で、次のような文章があった。「すべての在日沖縄人よ、団結して決起せよ。沖縄は明治以来、ドレイ的な扱いをされてきた。沖縄返還協定は、沖縄を併合しようとするものである。いまこそ勇気を持って立ち上がれ。祖国への幻想を捨てよ。解放への道は、日本大和への反逆と米帝との闘いである」 爆竹事件裁判/爆竹事件の裁判は、72年2月16日、東京地裁で始まった。検察は、真久田正(22)、本村紀夫(23)、島添久子(21)の沖縄出身の三被告を、「建造物侵入」と「威力業務妨害」で起訴していた。(略)

○14、三三回忌後の人びと/浦崎康華

2001年4月 伊高浩昭『双頭の沖縄 アイデンティティーの危機』現代企画室

○「沖縄イニシアティブ」論争ー高良倉吉らの登場は以前から予感されたものだったが、日本の思想的先兵と沖縄の内側に明確な姿を現し、沖縄の一層の日本同化を促すため沖縄のアイデンティティーを壊しつくり変えていこうとしはじめたところが、以前にはなかった現象だ。(略)高良は、大城立裕らとともに沖縄海洋博の理念作りに参画したり、首里城復元に歴史家として関与したり、「琉球の風」というNHK大河ドラマの歴史考証をしたりしているが、これらの仕事を実績として強調している。大田県政時代には保守陣営の知事候補の1人だとうわさされ、稲嶺恵一が知事選に出馬するころから稲嶺のブレーンになっていた。(略)高良倉吉は、安保支持と歴史見直し主義を掲げ政府と強調する立場を明確にしたことで、自ら学者生命に見切りをつけたかに見える。

2002年11月 伊高浩昭『沖縄ー孤高への招待』海風書房

09/15: 2015年9月の山田實さん

2015年9月1日、自宅書斎で原稿用紙に「大嶺政寛画伯」の思い出を書く

○私が沖縄県立二中に入学したのが昭和六年(1931年)で満州事変が勃発した年である。当時の二中の美術の先生は比嘉景常先生で、卒業生には名渡山愛順、大嶺政寛、大城皓也、山元恵一、具志堅以徳の諸氏で著名な画家たちが居た。その先輩たちが樹緑会をつくっていた。私もその会に参加したが、会員に伊波國男、大城貞成もいた。

伊波國男。

1933年 二中樹録会ー写真中央が志喜屋孝信校長、その左が名渡山愛順で、その右は大嶺政寛。1列右端は荒木遼一、その左が益田信行、2列右端は山田實、その後ろが大嶺政敏、その後ろは具志堅以徳。後列左から7人目が大嶺信一.3列目左2人目が伊波國男。この他に同期として、太田良博、渡口武彦、奥田良寛春らがいる。

(略)

1982年6月23日、那覇市主催による初の沖縄平和美術展の実行委員長は政寛氏であった。政寛氏は個人的に交際するのではなく、皆の相談相手、何時も大衆の中に居た。

2015年11月16日 自宅で池宮城洋氏から沖縄満州会『沖縄それぞれの満州ー語り尽くせぬ記憶』を受けとる山田實さん

2003年7月13日 沖縄満州会第3回総会 上段右から8人目が山田實さん

左が山田實撮影の真山

2015年11月17日~2016年2月21日 沖縄県立博物館・美術館「巨匠 真山がみつめた平和のいろとかたち」

写真右から高安広子さん(理学博士)、山田實さん

01/23: 写真/2016年1月の山田實さん

2016年1月24日 ニッコールクラブ沖縄支部「第51回 写真展」会員に囲まれた山田實さん(旗の後)

中山良哲氏と作品「路地のヒーロー」「路地の哀愁」

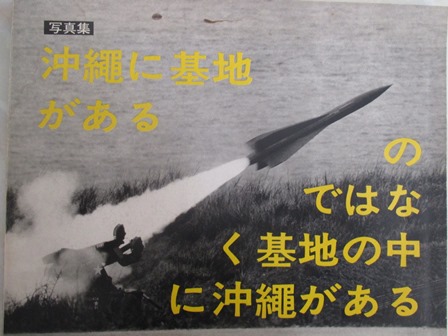

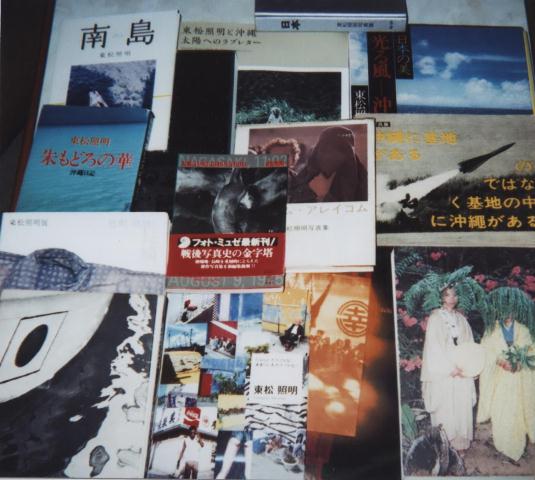

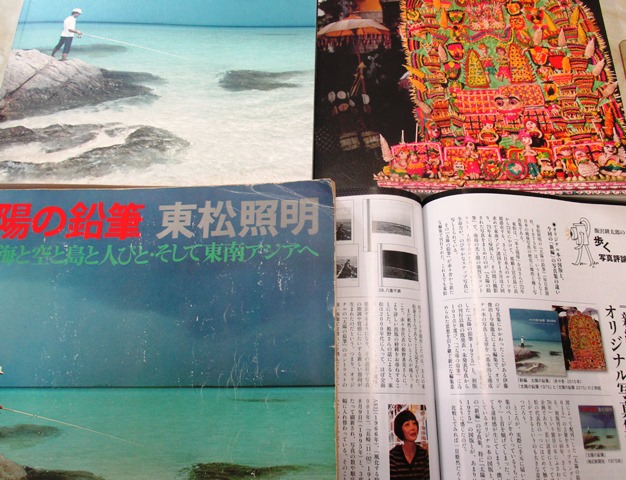

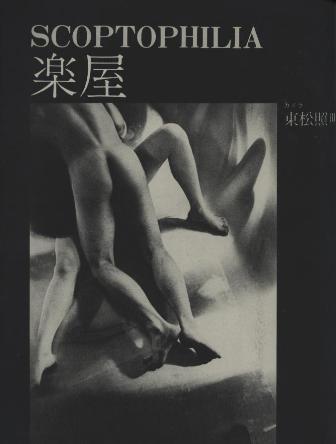

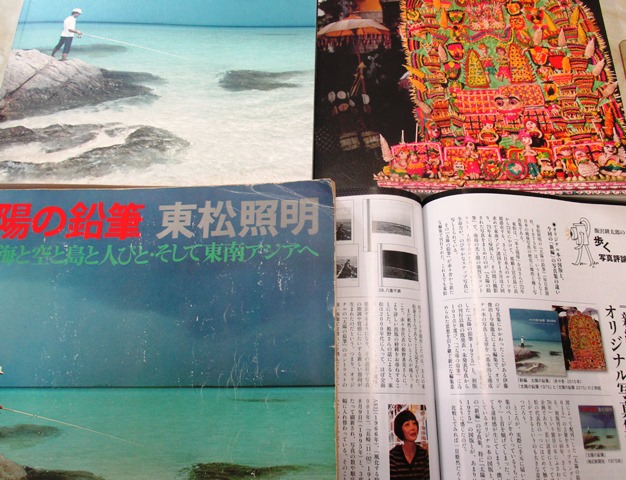

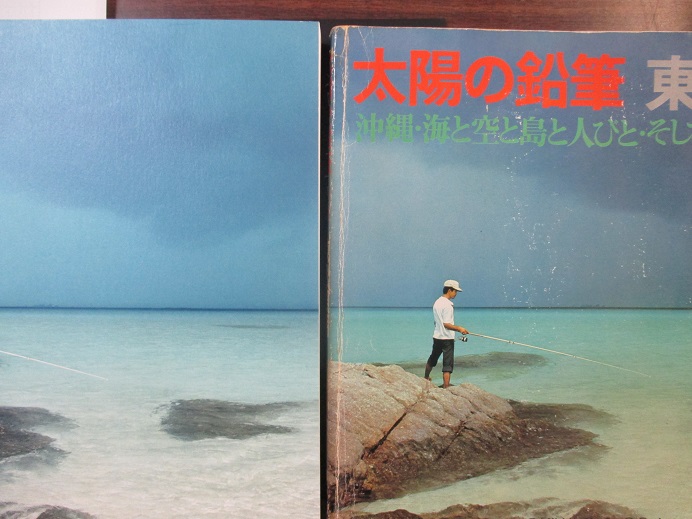

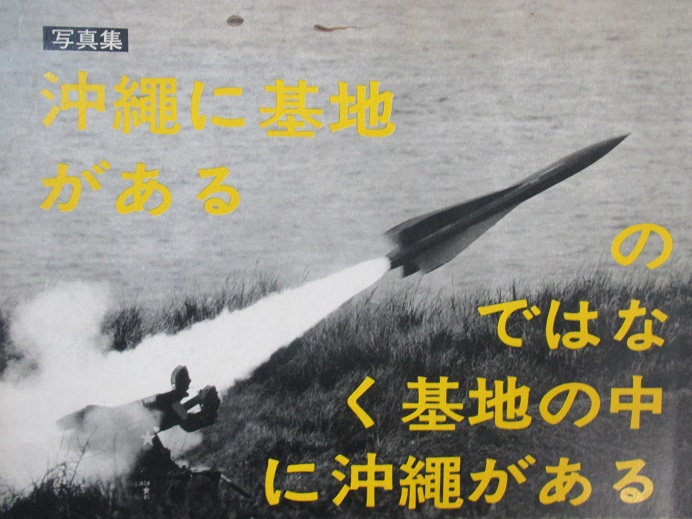

写真/1969年8月 東松照明『OKINAWA沖縄OKINAWA』

東松照明の本

東松照明 とうまつ-しょうめい

1930- 昭和後期-平成時代の写真家。

昭和5年1月16日生まれ。昭和29-31年岩波写真文庫のスタッフ。34年奈良原一高らとVIVOを結成。社会派カメラマンとして戦後の日本を記録し,次世代の写真家に影響をあたえた。50年日本写真協会年度賞。51年毎日芸術賞,芸術選奨。平成11年日本芸術大賞。愛知県出身。愛知大卒。本名は照明(てるあき)。写真集に「太陽の鉛筆」「光る風―沖縄」など。(→コトバンク)

私が東松照明作品に出会ったのは1969年3月発行の『血と薔薇』(澁澤龍彦編集)所載「楽屋」であった。同誌には当然ながら澁澤の魔道の先達・稲垣足穂も執筆している。

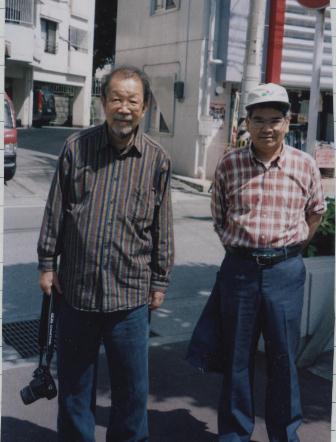

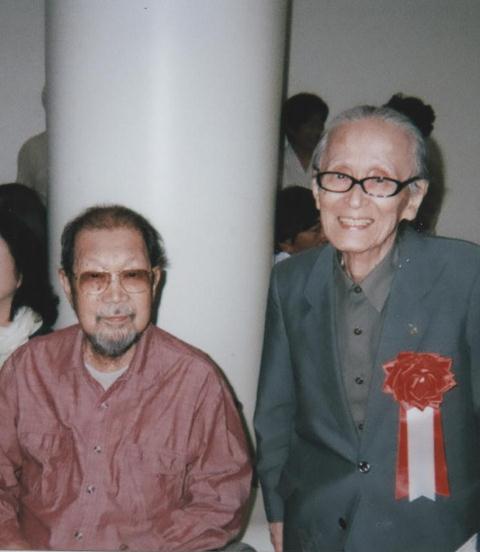

右が東松照明氏、新城栄徳/左が東松照明氏、新城栄徳

2012年9月11日「山田實展」で左が東松照明氏、山田實さん〈/b

2011年9月 『東松照明と沖縄ー太陽へのラブレター』沖縄県立博物館・美術館

7日午後4時、山田實さんのところに行くと新報・タイムスの記者が東松さんの思い出を聞いていた。

2015年12月17日『週刊ほーむぷらざ』「夫の遺志を継ぎ技術も次世代にー写真家・東松照明を支え、後進の育成も 東松泰子さん」

東松照明(2012年12月14日午後0時50分、肺炎のため那覇市の病院で死去)

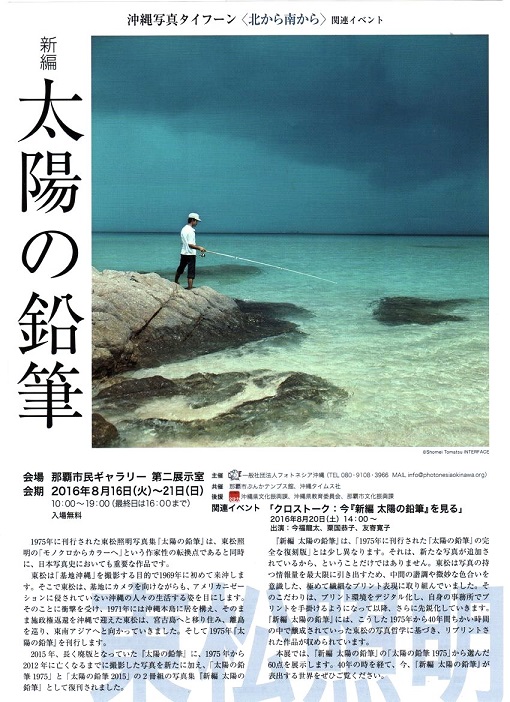

2016年8月16日~21日 那覇市民ギャラリー「東松照明ー新編 太陽の鉛筆」主催・フォトネシア沖縄

2016年8月16日 写真左から東松泰子さん、東松照明像、新城栄徳

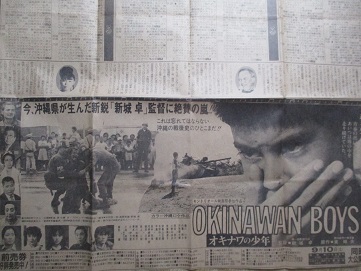

1969年8月 東松照明『OKINAWA沖縄OKINAWA』

2016年8月16日 泊小学校近郊

01/09: 沖縄県立博物館・美術館「大城精徳の仕事」

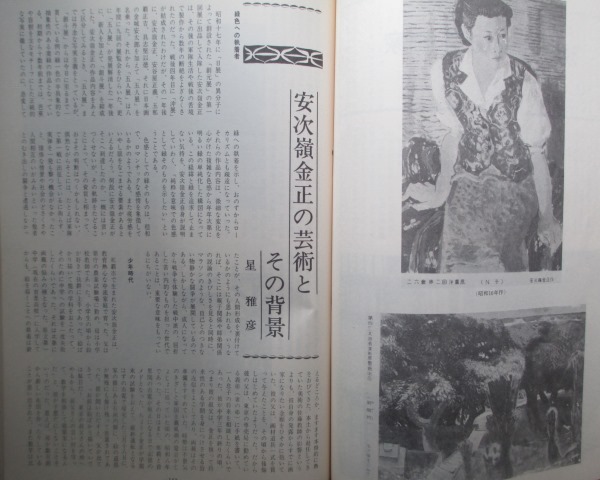

1974年5月ー『琉球の文化』第五号 星雅彦「安次嶺金正の芸術とその背景」

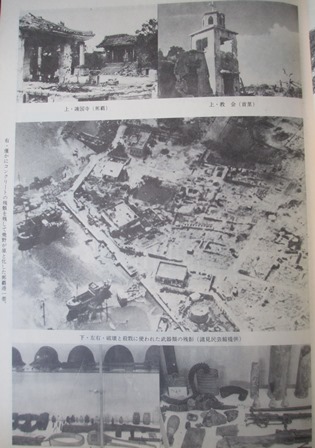

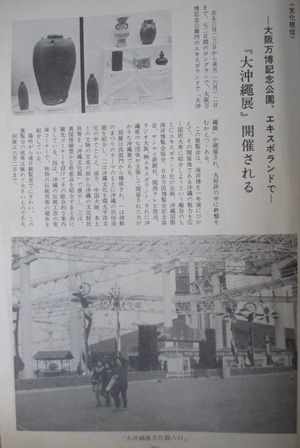

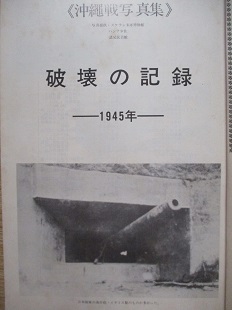

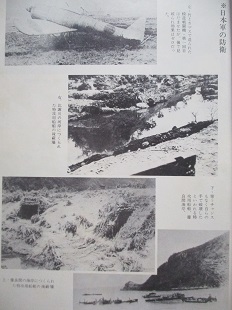

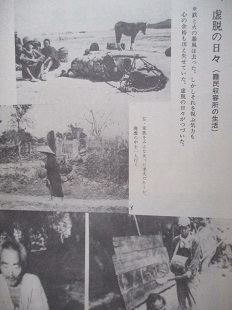

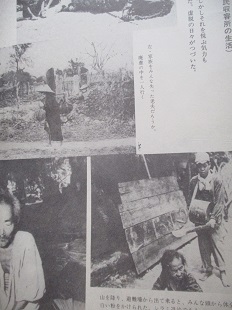

1974年5月ー『琉球の文化』第五号<沖縄戦と終戦直後の生活>

琉球文化社(編集発行人・大城精徳)本社〒那覇市牧志町1-944-6 編集局〒902那覇市安里425丸清ビル2階

関西連絡所ー大阪市東淀川区西中島町5-62青い海出版社内(新城栄徳)

1975年6月 沖縄県立博物館『博物館あんない』琉球文化社

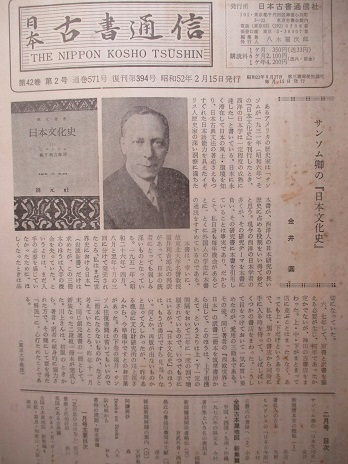

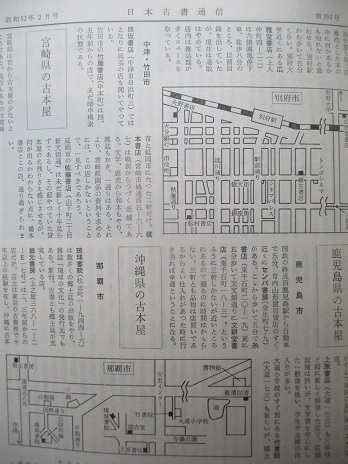

1975年6月1日『沖縄読書新聞』「琉球書院」/1981年6月『全国古本屋地図』「沖縄県の古本屋」

1976年3月 山口栄鉄『チェンバレン 日琉語比較文典』琉球文化社 1976年5月 山口栄鉄『王堂チェンバレンーその琉球研究の記録ー』琉球文化社/写真・1978年8月ー那覇市一銀通りの琉球書院(琉球文化社)と青い海出版社の看板が見える。

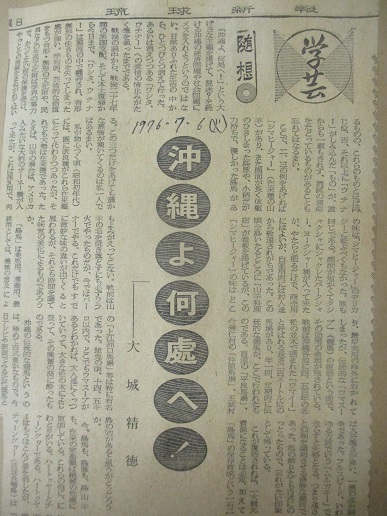

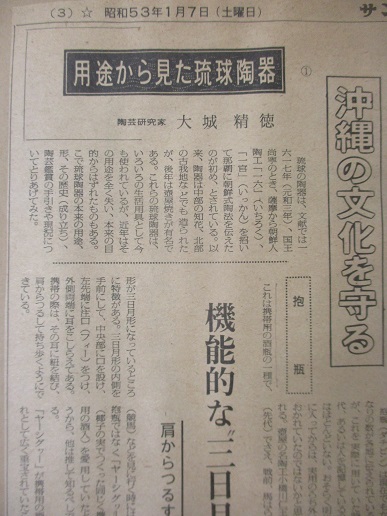

1976年7月9日『琉球新報』大城精徳「沖縄よ何處へ!」/1978年1月7日『サンデーおきなわ』大城精徳「沖縄の文化を守るー用途から見た琉球陶器①」

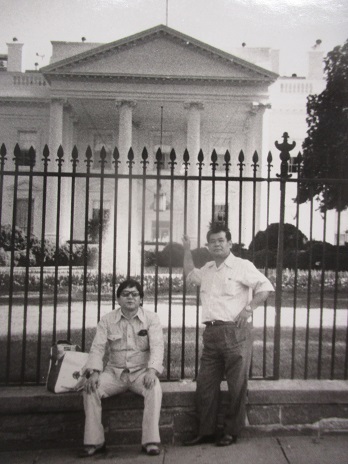

佐久田繁ー沖縄戦の写真、あなたでも買えます/琉球文化社の大城精徳君によると、『金さえ出せば、ペンタゴンでは誰でも買えるんだ』というのである。そして大城君が注文した写真が二か月後に、ペンタゴンから郵送されてきた。その写真をもとに私は、1977年8月『日本最後の戦い・沖縄戦記録写真集』を出版、沖縄三越で写真展もやった。/佐久田繁さんにはアメリカ行きの資金がありません。そのとき、たまたま琉球文化社(出版社)の大城精徳氏が渡米するという話を小耳に挟み、佐久田さんが同氏の描いた絵を買い取ることを条件に旅費の一部を負担して、資料収集を依頼しました。大城氏なら沖縄戦の資料価値を適切に判断できると踏んだのです。→藤田修司(新日本教育図書社長)「異能の人、逝くー出版人佐久田繁氏との思い出」『沖縄県産本ニュース』2005年9月

ワシントンⅮ,Ⅽホワイトハウス/18世紀当時の歴史深い建物に囲まれた、ミシシッピ川沿いのジャクソンスクエアは、特に音楽、アート好きなら絶対立ち寄りたい、現代文化と歴史がうまく調合した、活気あふれた公園です。公園内に入ると、ここをアートスタジオとする、公園中に見られるアーティストたちの才能にも絶句ものです。ご自分へのお土産に、ポートレイトやカリカチュアを描いてもらうのもいいです。

1977年5月

1979年7月 『名渡山愛順画集』琉球新報社〇刊行委員会ー池宮城秀意、石野朝季、大城精徳、久場トヨ、高江洲盛一、田積友吉郎、名渡山愛擴、比嘉良勝、又吉真三、宮城篤正、山元文子」

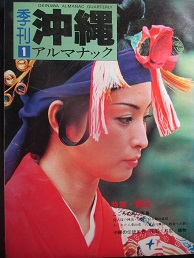

1979年10月『沖縄アルマナック』大城精徳「沖縄の伝統工芸ー焼き物」社会経済研究所

1979年11月『新沖縄文学』43号 大城精徳「工芸のありかたを探るー沖縄工芸界のゆくえ」

1980年 琉球文化社の前でー大城修くん、澄子さん、藤子さん

1981年 「沖縄の12人の画家たち」(國場組創立50周年カレンダー)大城精徳「島の浜辺」F60号(金城竹治氏所蔵)

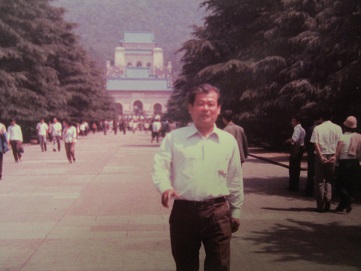

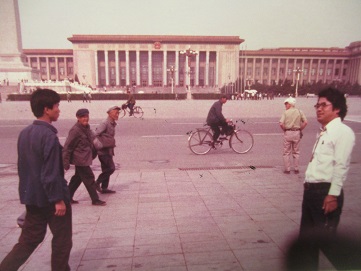

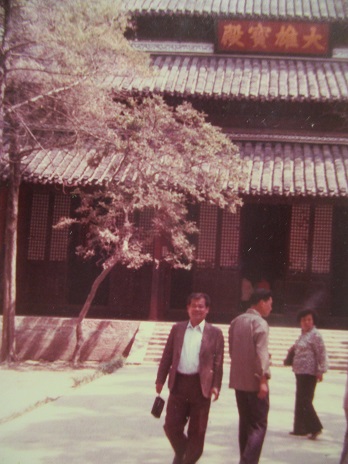

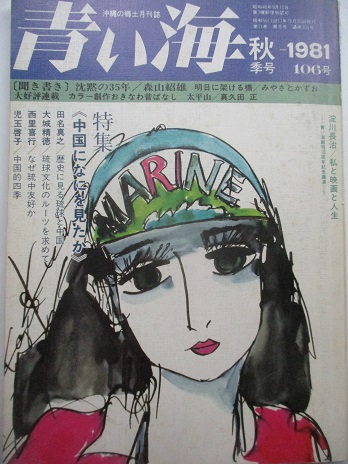

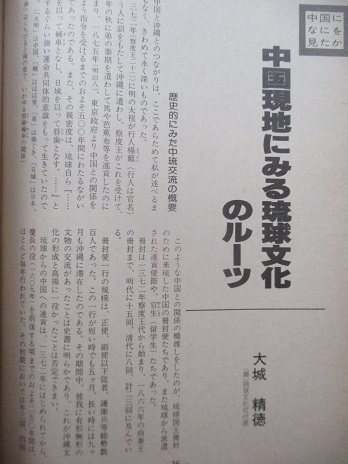

1981年9月 沖縄の雑誌『青い海』106号 大城精徳「中国現地にみる 琉球文化のルーツ」

1982年1月10日 「新生美術協会」発足(大嶺政寛会長)

1982年3月 『琉球刊本 御教条・太上感応大意・童子摭談』(沖縄県立図書館資料叢書 第三巻)発売元・琉球文化社

1982年3月 『大里村史』(通史編 資料編)編集委員・大城精徳

1982年9月『新生美術』創刊号 事務局・沖縄県那覇市牧志1-12-6 琉球文化社

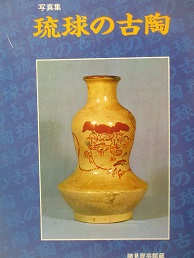

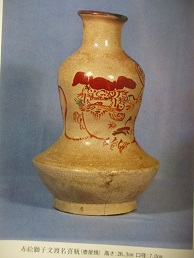

1982年5月 『琉球の古陶』大城精徳「琉球の焼物について」諸見民芸館

1982年5月 新城栄徳、天久宮近くの関西沖縄県人会運動の先駆者・浦崎康華翁を訪ねる。同年9月の八汐荘の大里康永氏の出版祝賀会に同行。帰りも同行し、国吉真哲翁の家の前で「ここは親友の家」と紹介された。のちに国吉家にも出入りする。

1982年9月18日~21日 浦添市民会館中ホール『宮城篤正展』大城精徳「学術と武術と芸術の調和の上に築かれた宮城篤正の世界」/9月17日『沖縄タイムス』大城精徳「宮城篤正展に寄せて」

1982年11月 島袋捷子『沖縄現代画家78人』月刊沖縄社

1988年6月28日「われら同期会」沖縄県立農林学校旧校舎の一角/出版祝賀会

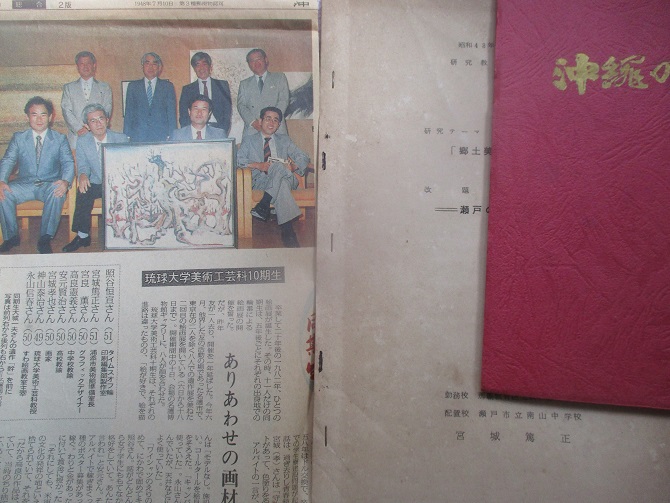

1989年6月15日『沖縄タイムス』「われら同期生ー琉球大学美術工芸科10期生/照屋恒宣、宮城篤正、宮良薫、高良憲義、安元賢治、宮城孝也、神山泰治、永山信春ー同期生大城一夫さんの遺作『幹』を前に」/1968年12月宮城篤正『沖縄の美術』

1982年12月『新沖縄文学』54号 「座談会・食文化の交流ー大城精徳・高良倉吉、比嘉政夫、又吉盛清、宮城篤正」

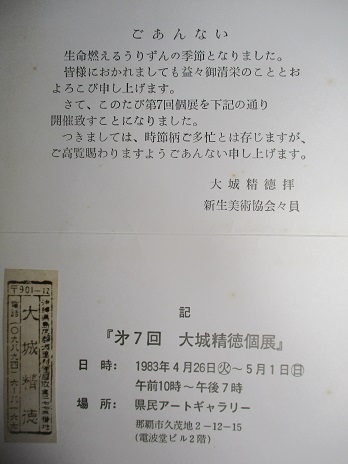

1983年4月26日~5月1日 県民アートギャラリー(電波堂ビル2階)「第7回 大城精徳個展」/2019年12月25日「古美術なるみ堂」にてー「房指輪」「ジーファー」を見る店主の翁長良明氏、哲楽家・紀々さん→紀々の公式サイト「首里城が出来た時の龍のモチーフを見て生まれた『龍神伝説』という曲」。→ 電波堂☆沖縄ソニー坊や博物館

1983年8月21日『琉球新報』

1984年3月『新沖縄文学』59号 大城精徳「沖縄工芸産業における問題点と将来の展望」

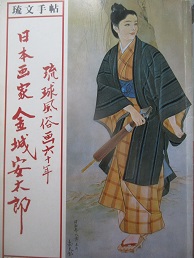

1984年4月 新城栄徳『琉文手帖』1号「琉球風俗画六十年 日本画家 金城安太郎」津野創一/大城精徳「序」、宮城篤正「沖縄における日本画家の系譜抄」

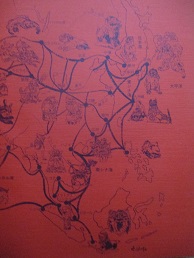

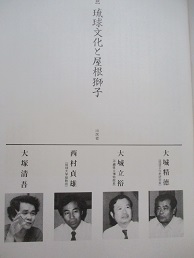

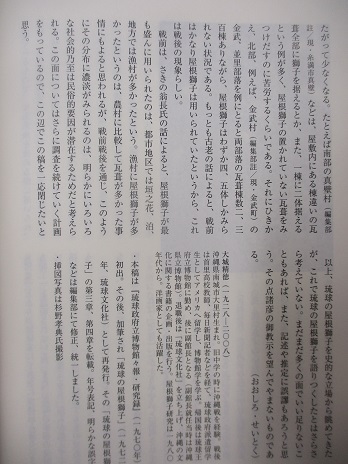

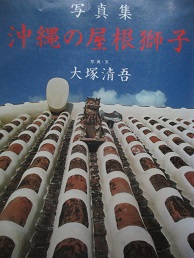

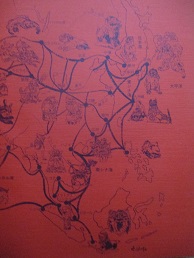

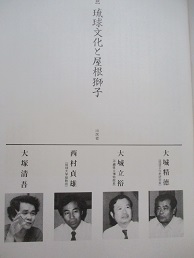

1984年4月 大塚清吾『写真集 沖縄の屋根獅子』「座談ー琉球文化と屋根獅子/大城精徳・大城立裕・西村貞雄・大塚清吾」葦書房(福岡市)

1984年6月『琉球新報』大城精徳「中国のシーサー探訪記」/大城精徳「大交易時代の遺産と現代ー獅子像」「中国文化と沖縄―シーサー様式」

1985年11月『琉文手帖』3号「歌人 山城正忠」「歌人・山城正忠」の題字は彦根の井伊文子さん。

1986年5月『写真集 沖縄戦後史』那覇出版社 大城精徳「焦土の中から甦った画家たち」

1988年4月 『沖縄文化財百科』「監修者・又吉真三、富島壮英、宮城篤正、大城精徳、名嘉真宜勝、大城志津子、糸数兼治、嵩元政秀、当間一郎、宜保栄治郎、池原貞雄、多和田真淳」那覇出版社

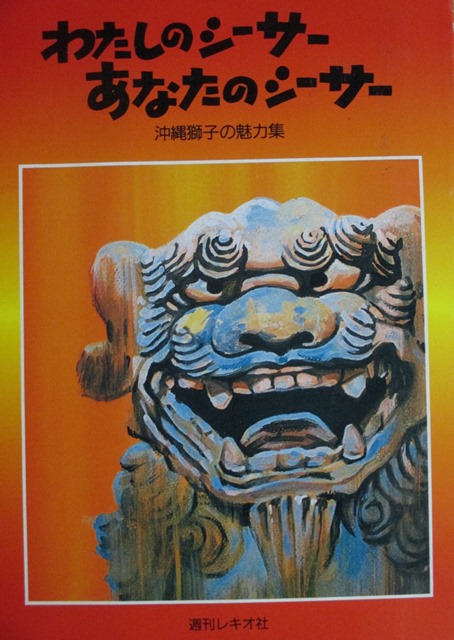

1989年2月 『わたしのシーサー あなたのシーサー 沖縄獅子の魅力集』週刊レキオ社

大城精徳□獅子が中国伝来のことばであることはいうまでもないが、先に述べた日本語のシシとは違い、中国語ではライオンを意味することばなのである、しかし中国には元来ライオンは棲息していないので、この中国語も外来語だった。中国人がライオンに接したのは西域との交易を通してであった。時代は漢代であよそ2千年前である。西暦76年には今のアフガニスタンとイラン東部に興った「安息」(パルティア帝国)という国から獅子が献上品としてもちこまれたこともあった。この地方の当時のことばではライオンのことを「シ」(SHI)といった。この「シ」という音に中国では、はじめ「師」という漢字を当て、のちに犭偏をつけて「獅」になったとのことである。獅子の「子」については中国語によくみうけられる接尾語で特別な意味はない。

1989年11月 『沖縄美術全集』沖縄タイムス社 宮城篤正「琉球の陶器」/大城精徳「近・現代沖縄の焼物」

左から新城栄徳、宮城篤正氏、大城精徳氏

1974年5月『琉球の文化』第五号 《沖縄戦と終戦直後の生活》

琉球文化社(編集発行人・大城精徳)本社〒那覇市牧志町1-944-6 編集局〒902那覇市安里425丸清ビル2階

関西連絡所ー大阪市東淀川区西中島町5-62青い海出版社内(新城栄徳)

大城精徳1957年「墓と家」/大城精徳1983年「貝がらとヤシの実」

大城精徳1983年「御願所幻想」