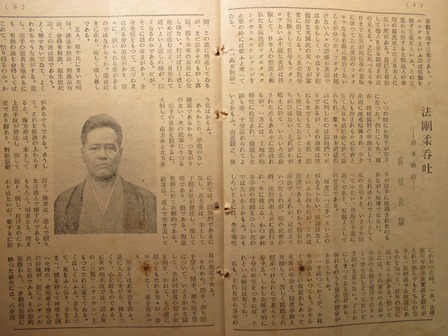

07/27: 山田真山②

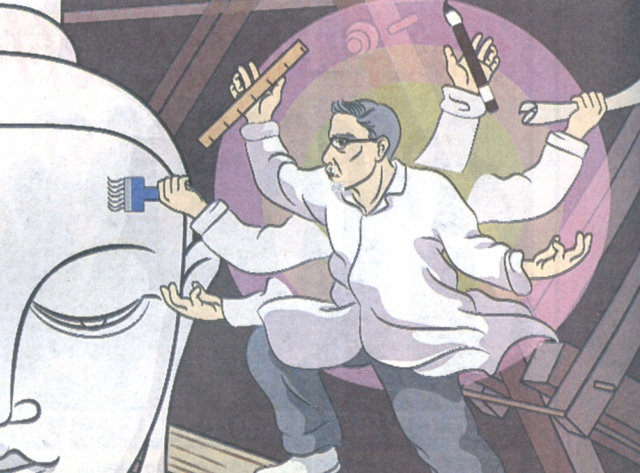

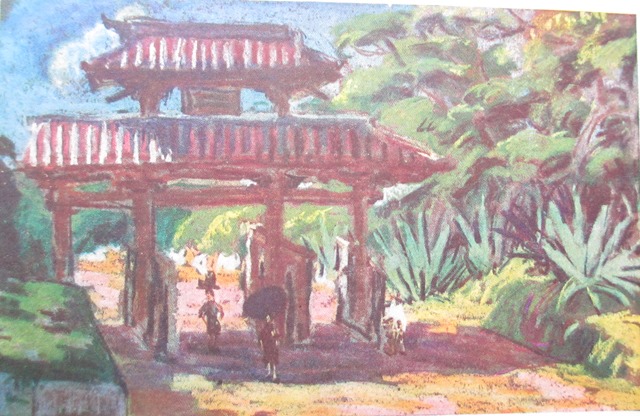

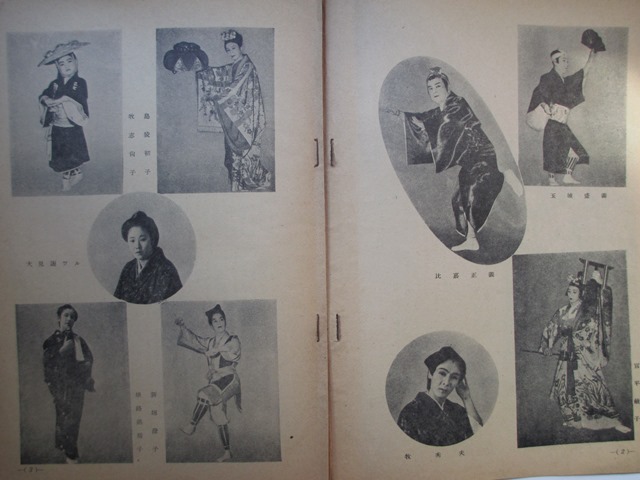

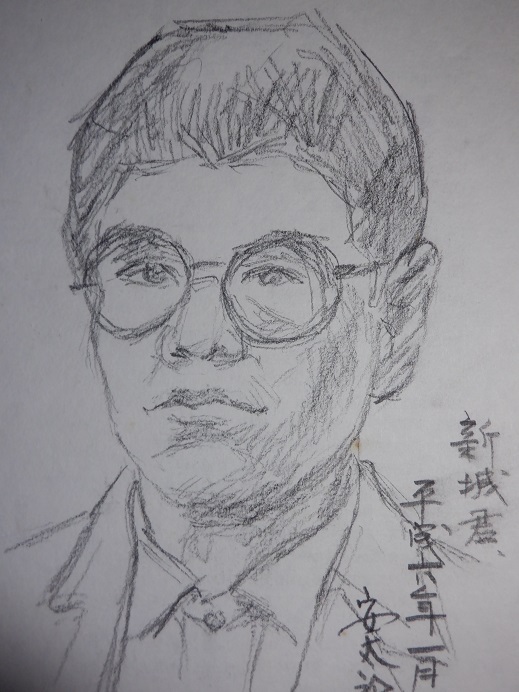

島袋百恵・画「山田真山」

私は一宮市図書館で戦前の写真集を見た。仏像三体の写真があるではないか、しかも阿弥陀仏は戦後バラバラにされ公園に放置されていたのを犬山成田山の裏山に安置したこと、脇仏は岐阜県の谷汲山華厳寺山門前に安置したことが記されていた。早速、現地に赴いたのはいうまでもない。犬山成田山では当時誰が寄贈したのかは教えられないと言う。そこを、芸術研究で是非とも知らないと困ると交渉するとしぶしぶ教えてくれた。しかも電話番号まで。(木村さんという人だが今はネットで姓名も明らかになっている)

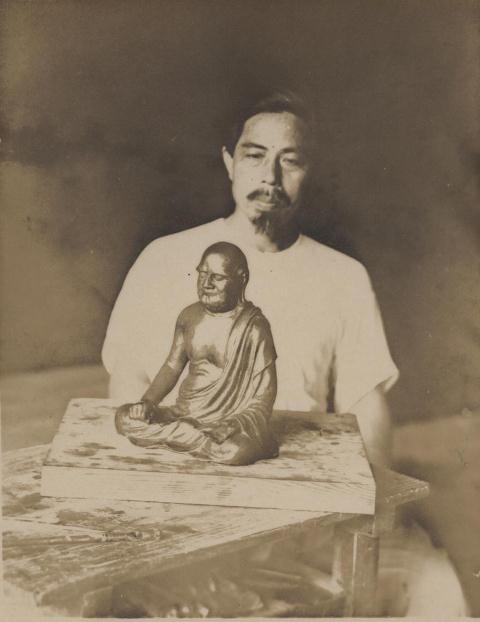

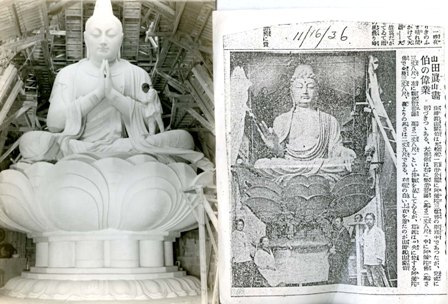

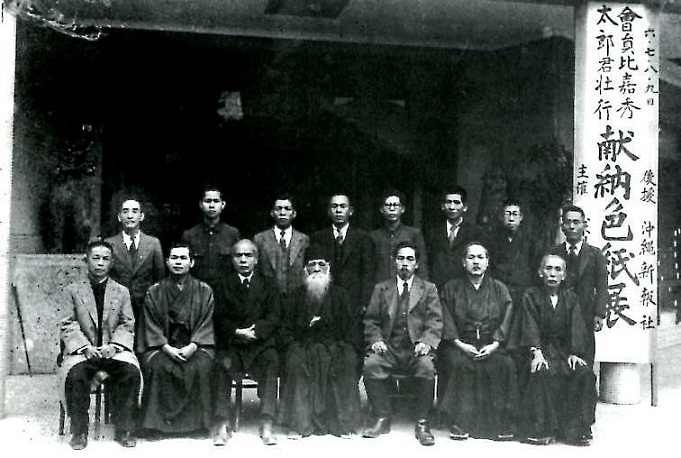

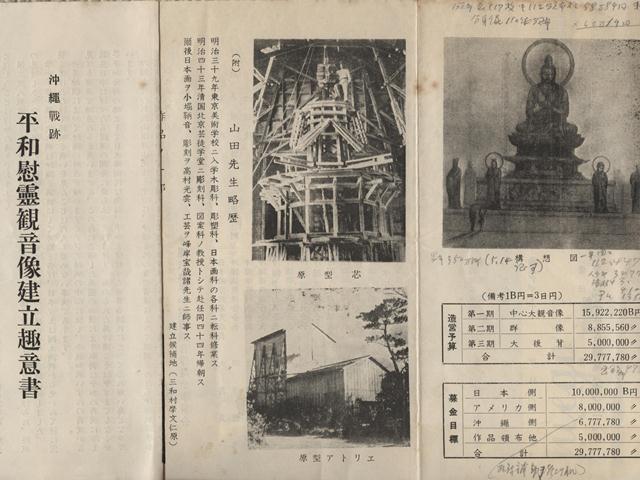

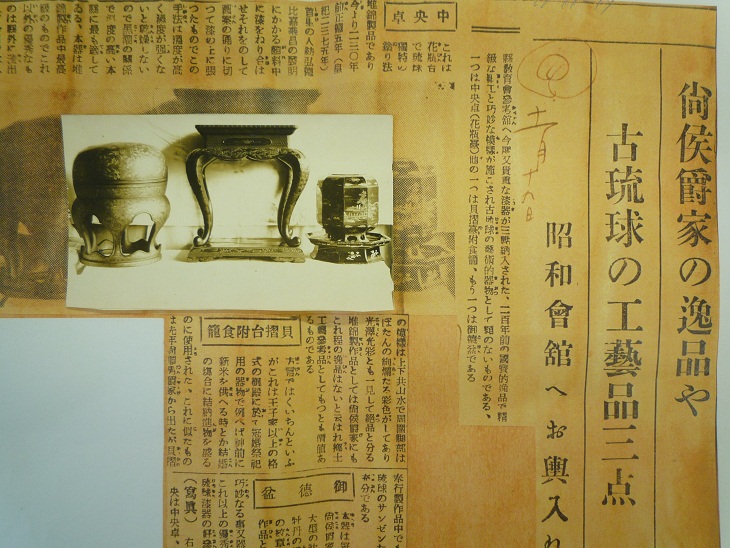

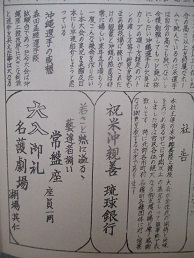

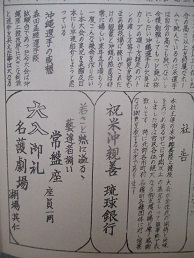

山田真山の彫刻のあゆみは村田保像、帝国劇場の孔雀の彫刻、1919年の帝展出品の「審判の来る日」が入選したころ山田真山後援会が出来て彫刻作品などが頒布された。那覇市が購入したのはこのときのものであろう。1920年の第二回帝展に彫刻「自覚」が入選。1936年に愛知県一宮市公園の阿弥陀仏、勢至観音、観世音菩薩の原型を夫婦で赴いて製作したが、これを新たに原型から作り始めて鋳造完成させたのは木村鐵工所主の木村小佐衛門である。1938年には琉球新報社長の太田朝敷像も手がけた。

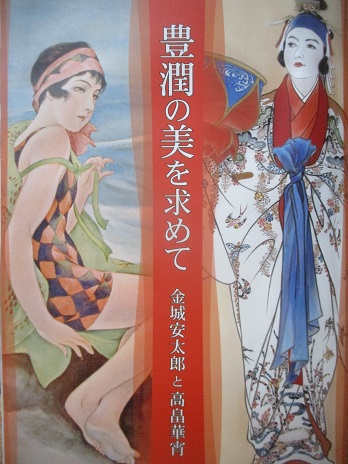

真山作品が那覇市民ギャラリーで公開されたとき、私は説明文「9メートルの幻の大仏」も書いた。日本画家の金城安太郎さんに師の山田真山について話をきいたことがある。『山田先生はよくチージへ行かれ酔えば安来節で踊り、空手の突きなどを連発して周囲を辟易させておられた。今回、那覇市が購入した作品は大変珍しいもので、私も当時の作品は目にしたことはありませんが、彫刻については那覇・開洋会館にあったダバオ開拓の父といわれた大城孝蔵像は先生の作品で私も手伝いました。また先生から教わって仏像を作ったこともあります』、ちなみに現在チージにある獅子頭とミルク面は安太郎さんの作品である。

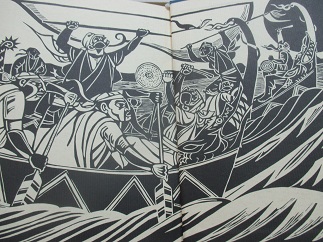

山田真山「極楽」(部分)

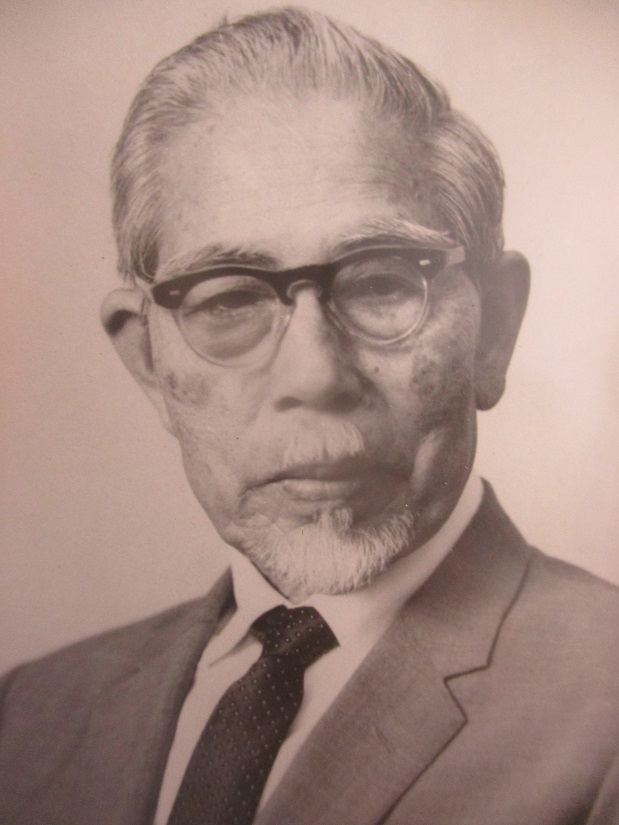

山田真山

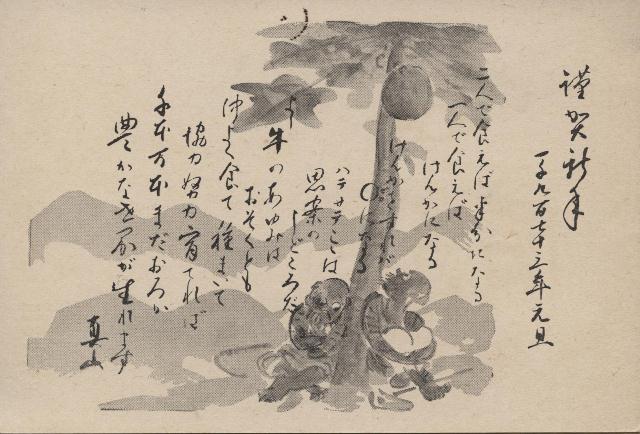

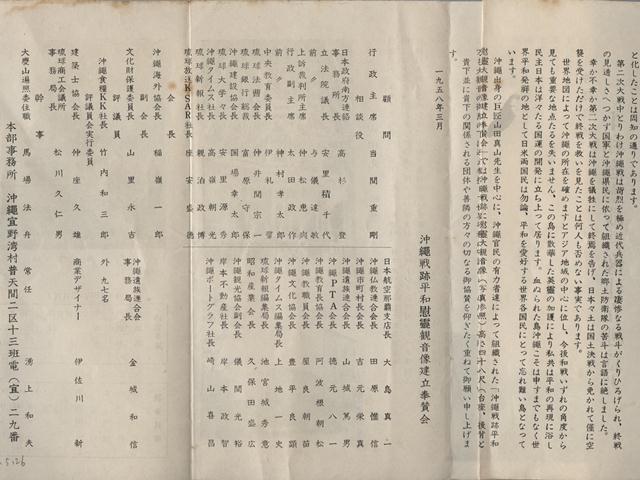

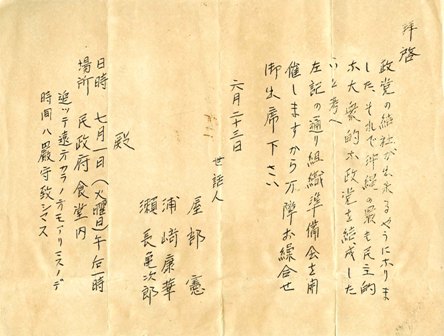

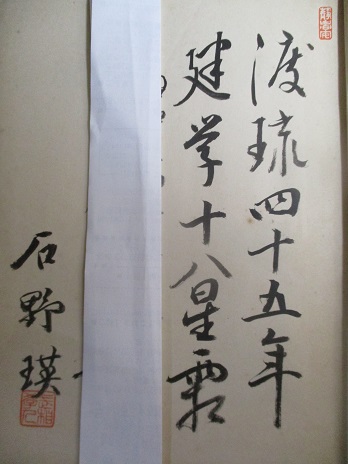

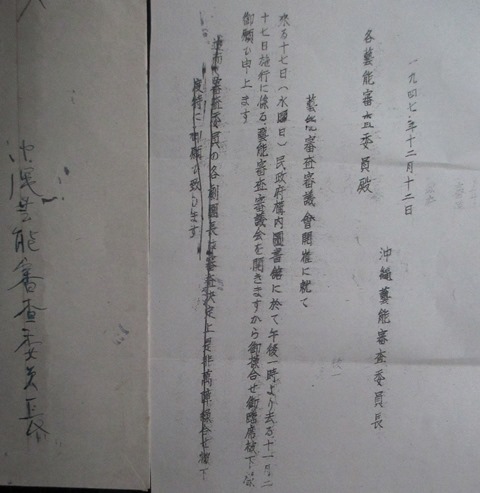

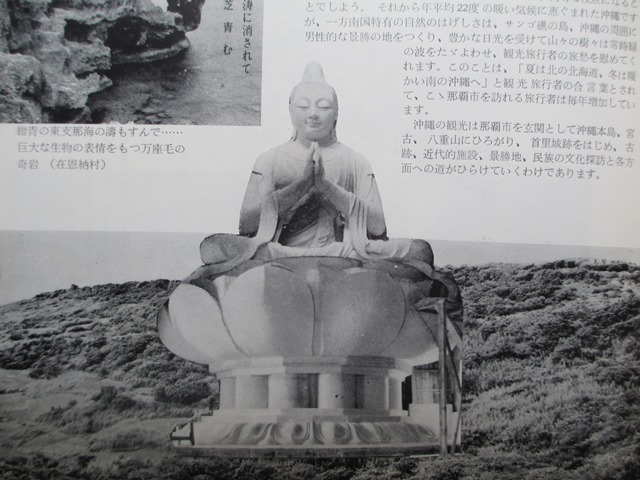

1958年3月 「沖縄戦跡 平和慰霊観音像建立趣意書」

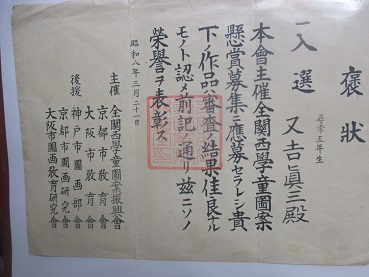

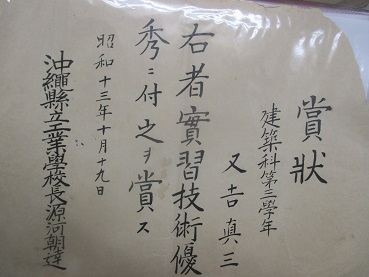

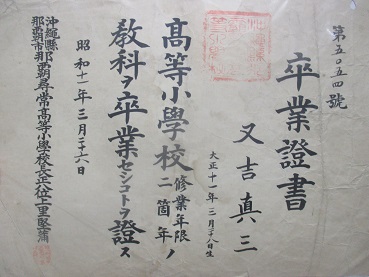

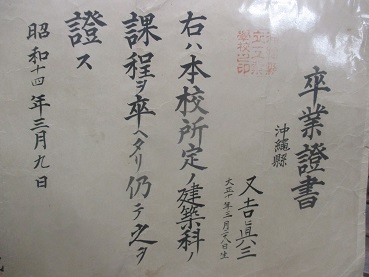

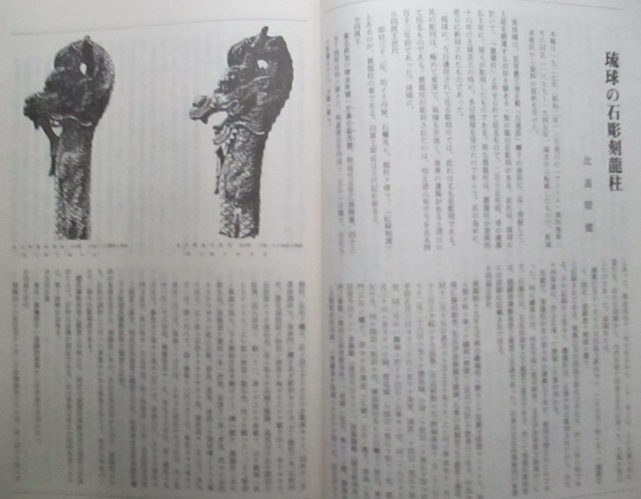

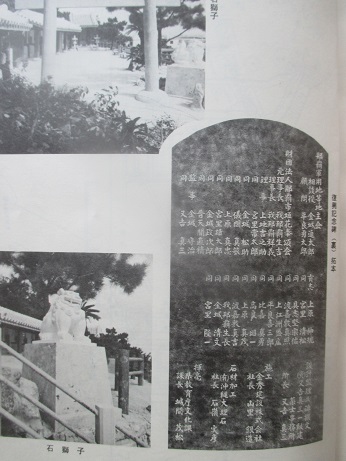

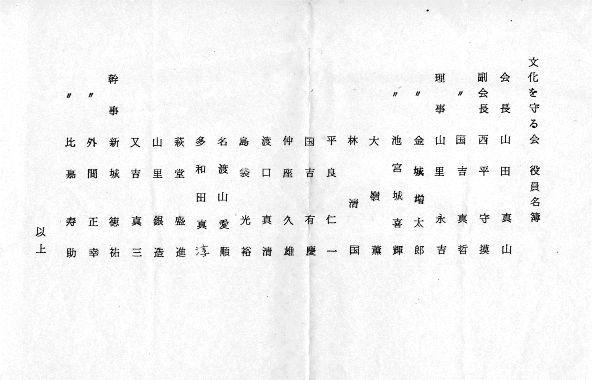

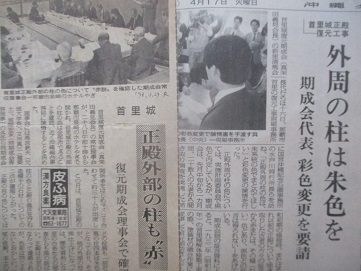

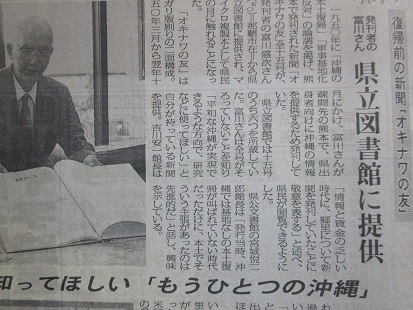

11/01: 琉球建築史家・又吉眞三

(翁長良明コレクション)

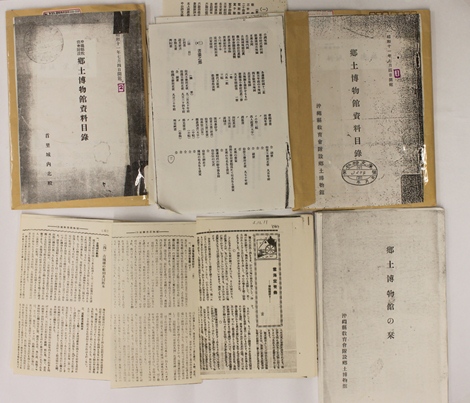

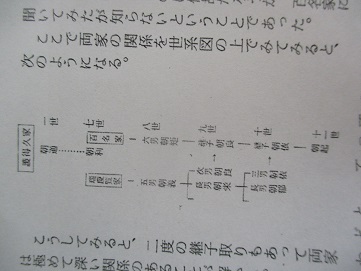

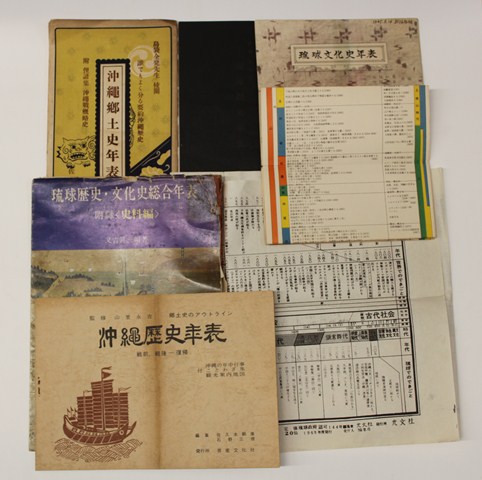

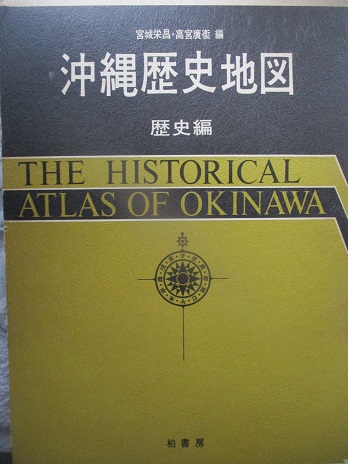

1973年12月ー又吉眞三『琉球歴史・文化史総合年表』琉球文化社

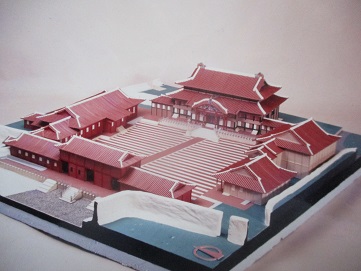

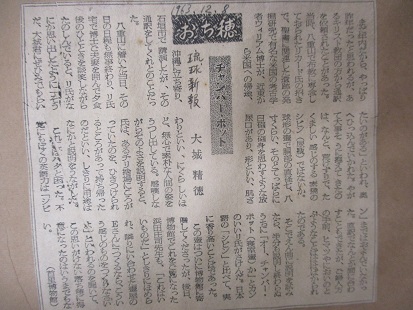

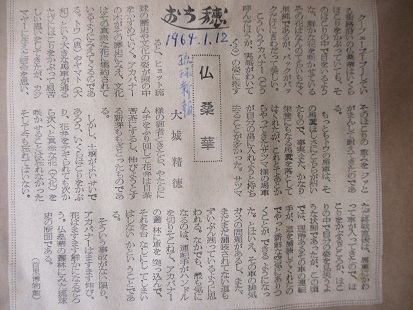

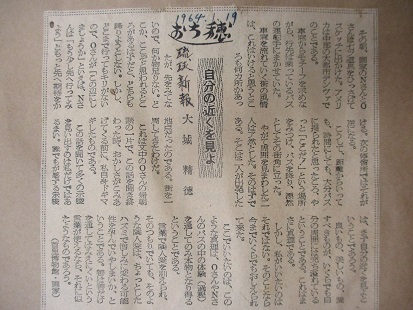

この年表は一級建築士の著者より署名入りで贈られた。首里城復元に関わった人で、崎間麗進氏や大阪の沖縄関係資料室主宰の西平守晴、琉球文化社の大城精徳社長とは親交があった。私も色々とお世話になった。 →□ 郷土史年表

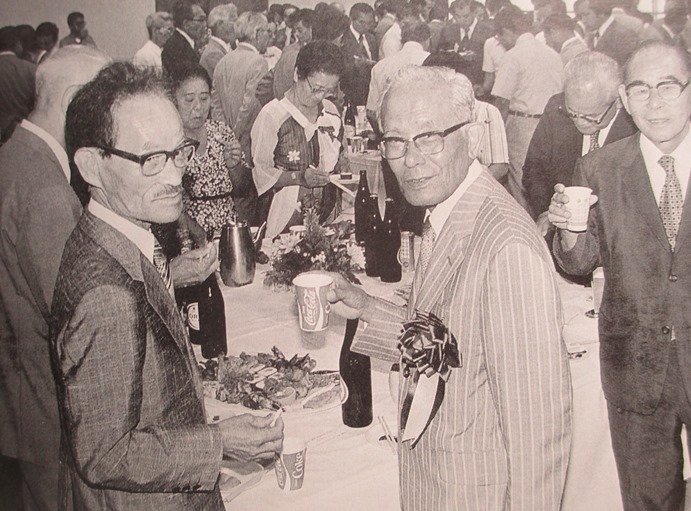

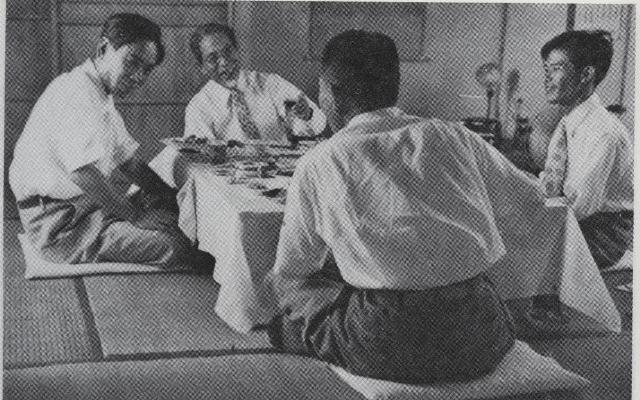

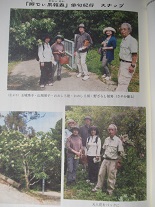

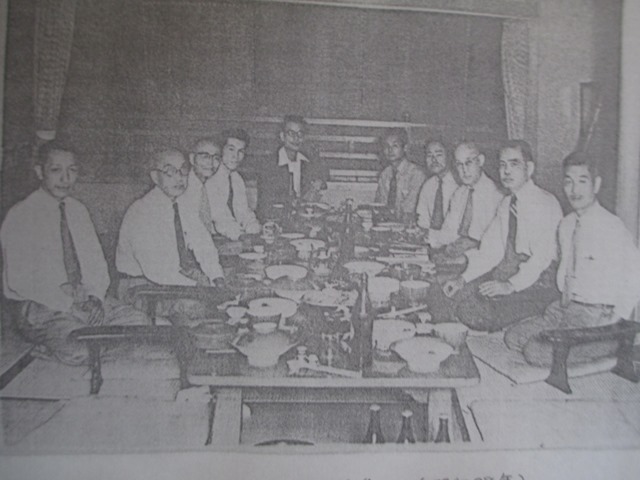

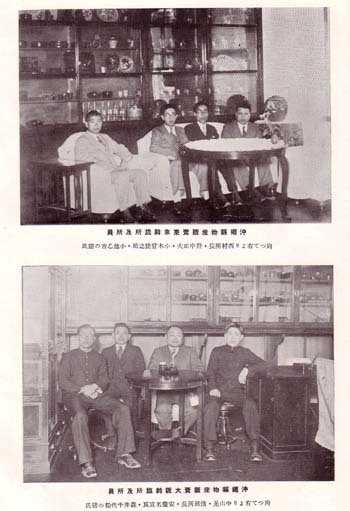

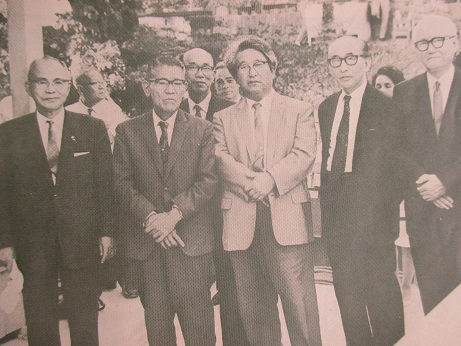

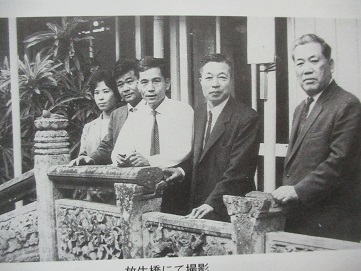

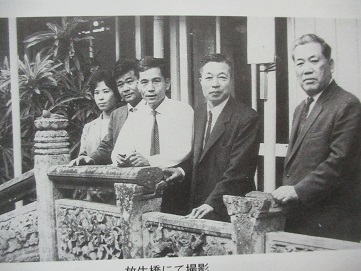

写真左から、又吉眞三氏、新城栄徳、伊敷勝美さん、武石和実氏

又吉眞三氏を囲んでー右から3人目が又吉眞三氏、左奥から西村貞雄氏、新城栄徳

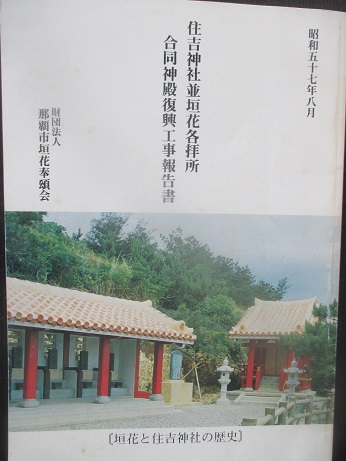

1982年8月 又吉真三『住吉神社並垣花各拝所合同神殿復興工事報告書』那覇市垣花奉頌会

02/05: 大城精徳と『琉球の文化』③

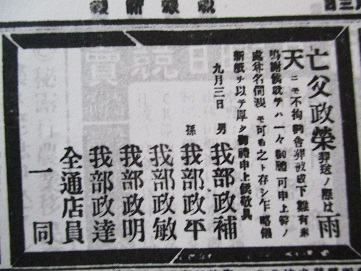

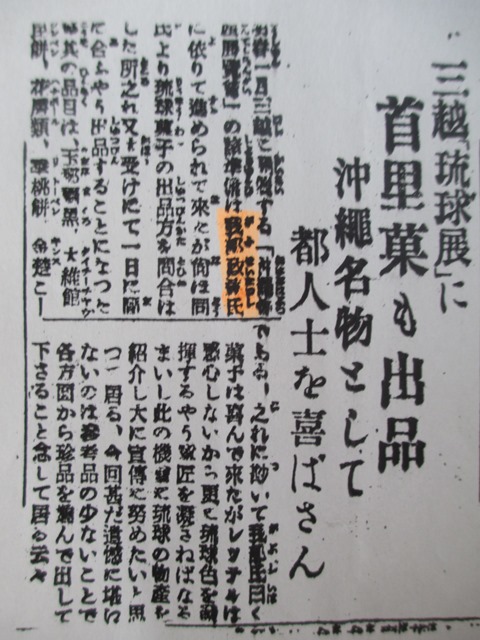

1908年9月ー愼氏我部家7代目・我部政榮葬儀/1929年9月1日『沖縄朝日新聞』「昭和5年1月、三越において本県物産の展覧会を開催することについては斡旋者たる我部政達氏・・・」(この頃、三越に1919年入店の瀬長良直が居る。1934年、銀座支店長。1937年、大阪支店長)

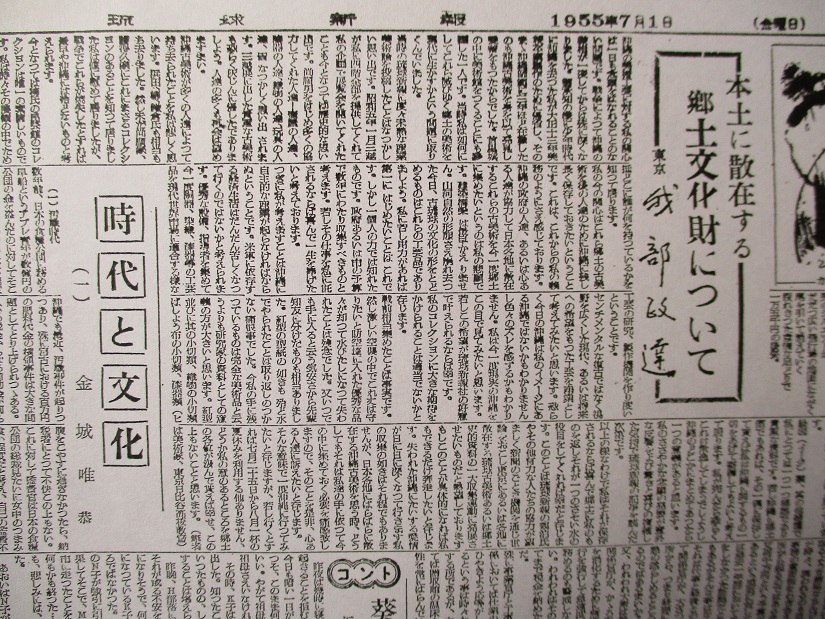

1955年7月1日『琉球新報』我部政達「本土に散在する郷土文化財について」

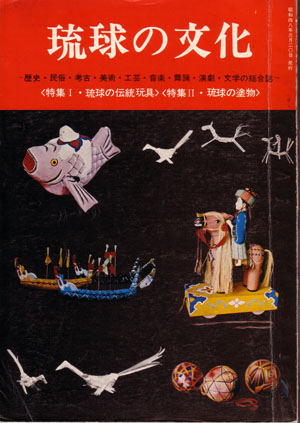

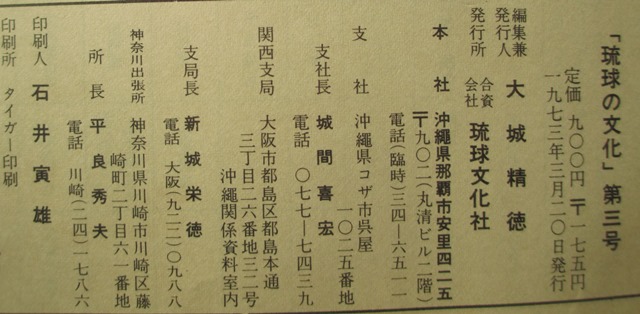

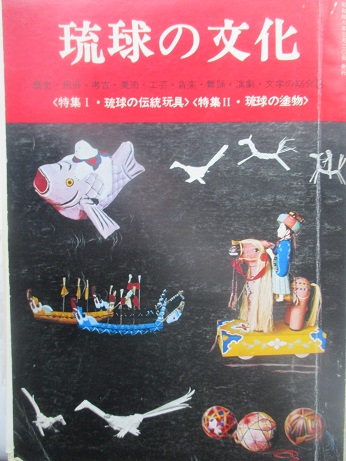

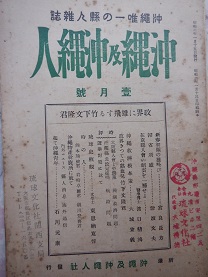

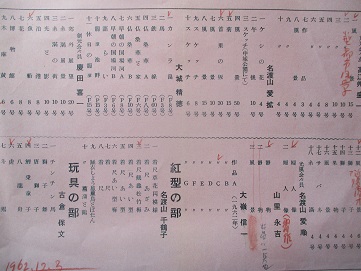

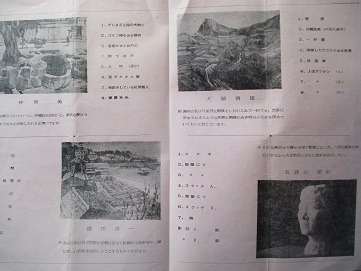

1973年3月ー『琉球の文化』第三号<特集・琉球の伝統玩具/琉球の塗物>□琉球文化社〒902那覇市安里425丸清ビル2階/コザ支社(城間喜宏)/関西支局(沖縄関係資料室・新城栄徳)/神奈川出張所(平良秀夫)

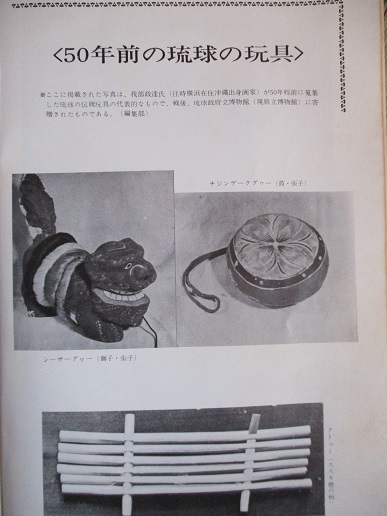

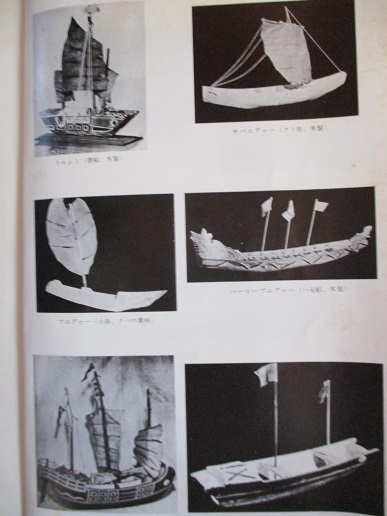

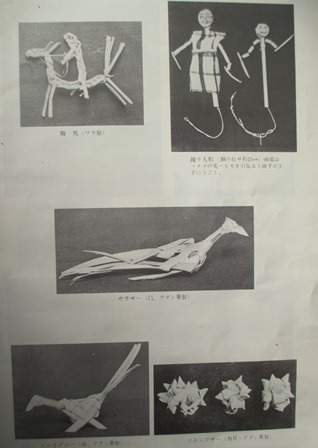

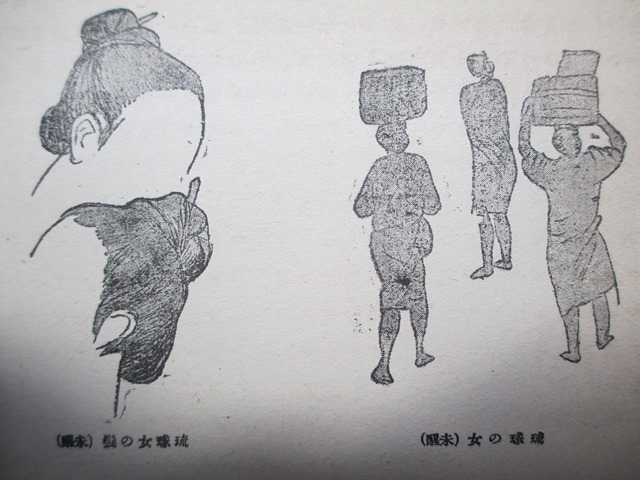

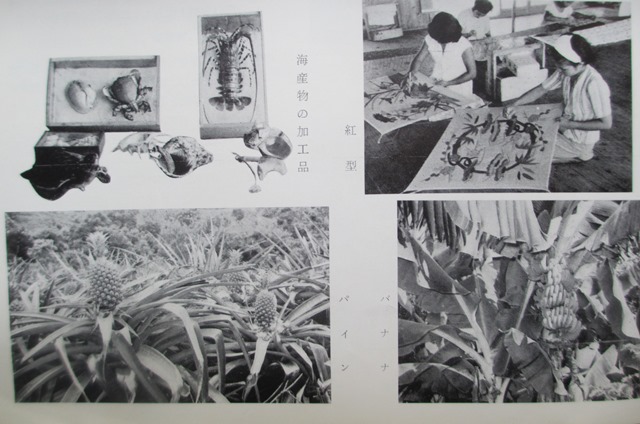

<50年前の琉球の玩具>我部政達が1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」に出品したもの。

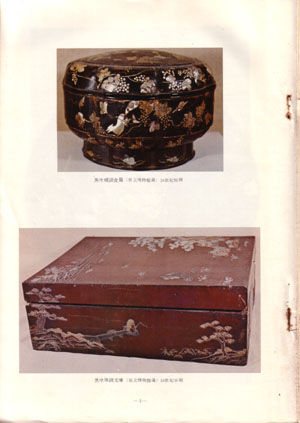

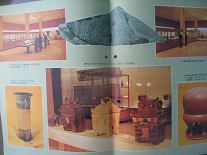

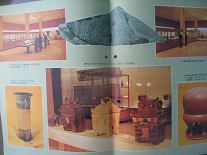

特集Ⅱ・琉球の漆器

琉球漆器考(再録)ー石沢兵吾

文献にみる琉球漆器の古さー山里永吉

漆に魅せられてー前田孝允

琉球独得の漆芸「堆錦」についてー編集部

沖縄漆工芸の現状と将来を考えるー伊差川新

沖縄の漆器素材と漆料の問題ー多和田眞淳

琉球の漆工芸・郷土玩具に関する文献ー新城安善

現代沖縄の工芸家ー漆芸家・前田孝允さん

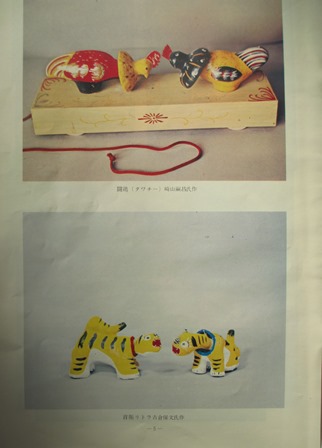

左のカラー図は、崎山嗣昌「闘鶏」/古倉保文「首振りトラ」、

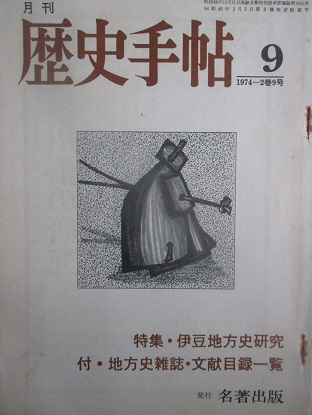

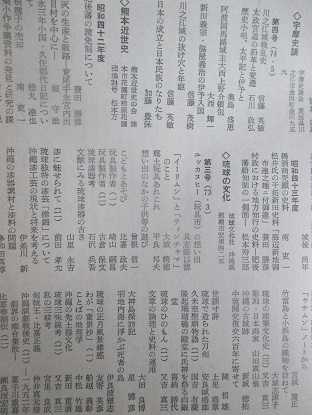

1974年9月 『月刊 歴史手帖』名著出版「地方史雑誌・文献目録ー◇琉球の文化 第三号」

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」

沖縄県立図書館出品の「程順則肖像」が見える

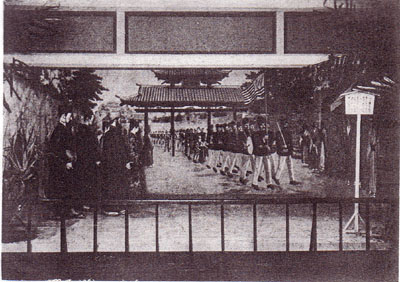

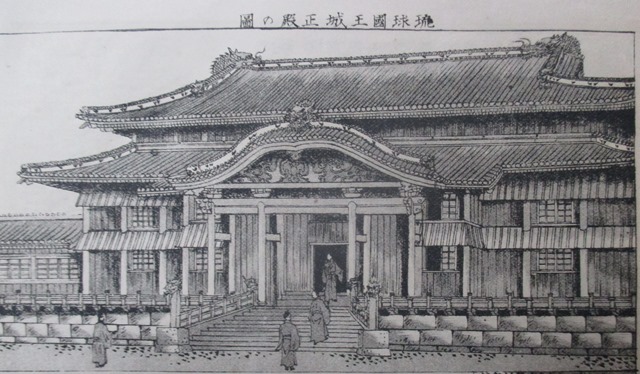

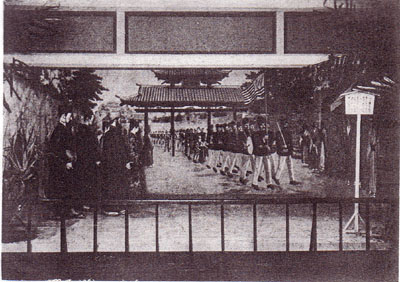

1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」、写真・ペルリ提督の首里城訪問のジオラマ

「二十日正月踊」のジオラマ

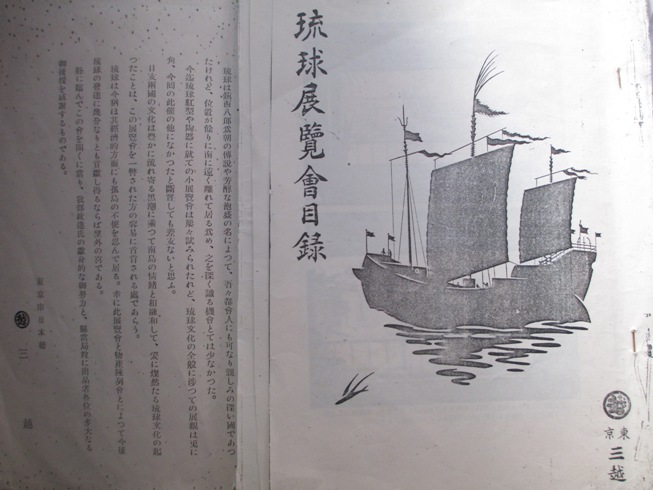

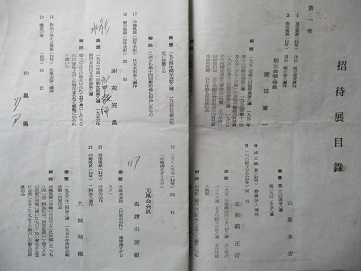

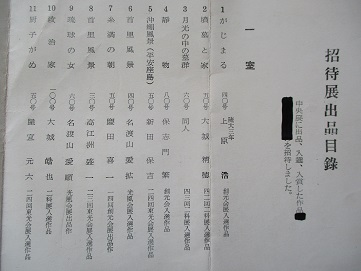

1月ー『琉球展覧会出品目録』□永見徳太郎ー琉球女日本男遊楽の図、琉球船競漕の図、琉球人行列/島田佳矢ー琉球木彫聯、琉球木彫額、琉球竹花生、琉球細麻衣(笠、片袖、秋夏模様)、新月型酒入、龍模様花瓶/銘苅正太郎ー東道盆

山村耕花ー麻紅格子衣裳、麻茶地縦格子衣裳、麻紺地蝶梅模様衣裳、麻紺地花笠模様衣裳、麻紺地茄子模様衣裳、麻薄藍地松梅紅葉模様衣裳、木綿薄藍地牡丹鳳凰模様衣裳、木綿白地ドジン、麻風呂敷(三ツ巴に一紋付柳にのし模様)、鼈甲 (廃藩以前婦人使用のもの)、蛇皮線(爪付)、琉球胡弓(弓付)/啓明会ー琉球風俗絵、唐船渡来図、古代紅型裂地(300余年前のもの)、焼物製作に関する証書、紅型型紙図案(15枚)、紅型型紙(11枚)、絣図案(16枚)、絣図案(19枚)、手拭図案(2枚)、墨すり紅型図案(5枚)、風呂敷図案集(2枚)、紅型衣裳(3枚)、古代面 能面(4面)・・・比嘉華山は唐船入港ノ図、尚順は「神猫の絵」、富名腰義珍は唐手軸物、唐手本、唐手写真貼、巻藁(板付)、木刀、十手、唐手術写真、六尺棒などを出品している。①杉浦非水は琉球壺(芳月窯・唐草彫)、琉球壺(南蛮模様彫)を出品。

①杉浦非水 すぎうら-ひすい 1876-1965 明治-昭和時代の図案家。

明治9年5月15日生まれ。グラフィックデザインの開拓者のひとり。地下鉄(昭和2年の開通時)や三越のポスター,たばこのパッケージなどを手がける。図案家の団体「七人社」を設立。昭和10年多摩帝国美術学校(現多摩美大)校長。30年芸術院恩賜賞。光風会会員。昭和40年8月18日死去。89歳。愛媛県出身。東京美術学校(現東京芸大)卒。本名は朝武(つとむ)。(→コトバンク)/日本のデザイン史に燦然と輝くモダンポスターの傑作『三越呉服店 春の新柄陳列会』です。描いたのは、三越の図案部員として次々と傑作ポスターを世に送り出し、「三越の非水か、非水の三越か」と言われるほどの名声を得た近代グラフィックデザインの父・杉浦非水。日本で最初に商業美術という分野を切り拓き、多摩美術学校の初代校長兼図案科主任教授として日本にデザインを根付かせる為に生涯尽力した人物です。(→美の巨人たち)

ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

山田真山・住所変遷

山田泰雲君は元篆刻てんこく師の弟子であったが、芦野楠山先生の世話で師の許しを得て私の門下となった。大分出来て来て、これからという処で病歿しました。→青空文庫/高村光雲「幕末維新懐古談・その後の弟子の事」

1916年 東京府下日暮里谷中本1017

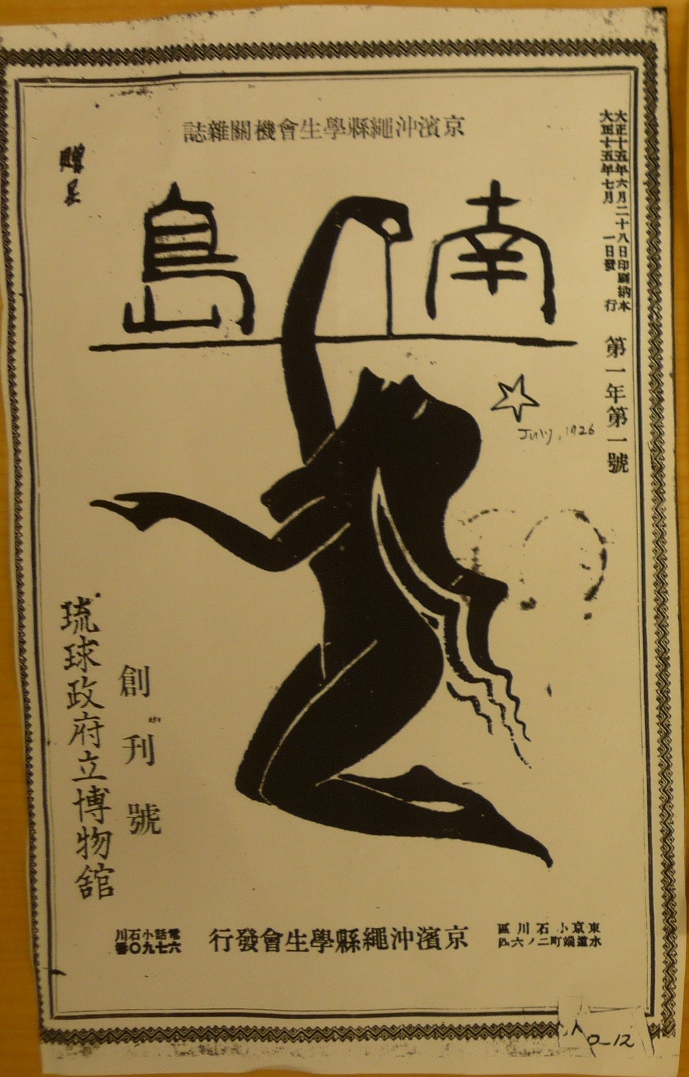

□石野瑛『南島の自然と人』表紙・山田真山画「オメントー」

1918年 東京市下谷区三崎南町60

1929年 東京市外井萩町上荻窪963

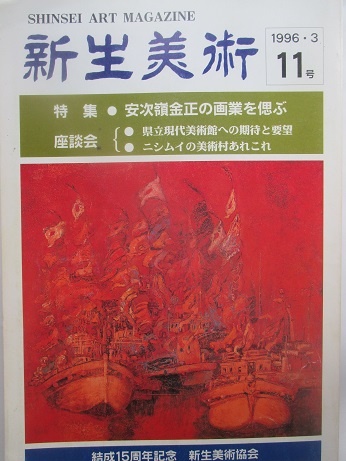

□2001年3月『新生美術』山田博「具志堅(聖児)先生の思い出」

□真山家族ー妻・博子(小堀鞆音の娘)、長男・真、次男・博、長女・栄子、3男・光三

小堀鞆音 こぼり-ともと

1864-1931 明治-昭和時代前期の日本画家。

文久4年2月19日生まれ。川崎千虎(ちとら)にまなび,歴史画を得意とした。明治31年日本美術院の創立に参加。41年東京美術学校(現東京芸大)教授。大正8年帝国美術院会員。門下に安田靫彦(ゆきひこ),川崎小虎(しょうこ)ら。昭和6年10月1日死去。68歳。下野(しもつけ)(栃木県)出身。旧姓は須藤。本名は桂三郎(けいざぶろう)。作品に「宇治橋合戦」「武士」など。(→コトバンク)

1937年 名古屋市中区米野町居屋敷52

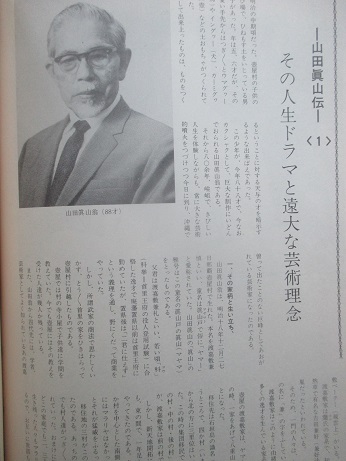

1937年7月18日『琉球新報』「工房を開放し太田翁の胸像 本日、一般へ観覧さす」

山田真山、太田朝敷像制作

比島移民翁・大城孝蔵立像

先月、芸大の小林純子准教授研究室に遊びに行くと山田真山資料がまとまってあった。沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館には真山の下絵、スケッチ、平和祈念像の構想図が、1986年に遺族から寄贈された。今回、その整理が終わったので報告を書いているのだと小林さんは言う。小林純子「山田真山による下絵資料について」に真山の略歴がある。私も以前、那覇市が真山の日本画、彫刻作品を購入するにあたって参考資料を提供したことがある。

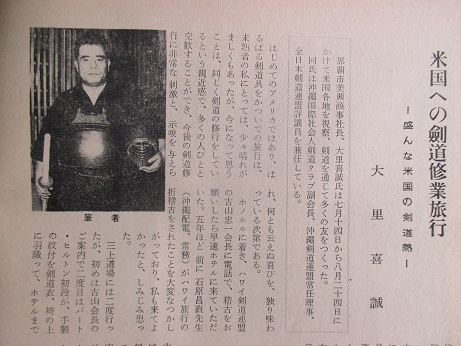

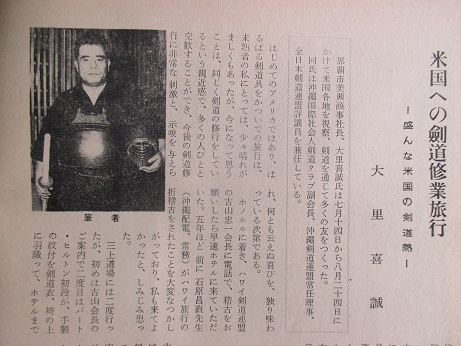

大里喜誠

1966年12月『今日の琉球』大里喜誠「米国への剣道修業旅行ー盛んな米国の剣道熱」

1975年10月『琉球新報』大里喜誠「『童景集』出版のころ」

1977年3月25日『沖縄タイムス』大里喜誠「ベトナム人の著した幻の『琉球血涙新書』」

1978年4月20日『琉球新報』大里喜誠「『童景集』『羽地仕置』出版の思い出」

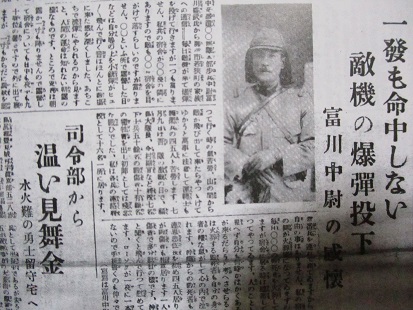

1984年4月14日『沖縄タイムス』大里喜誠「富川」盛武の功績」

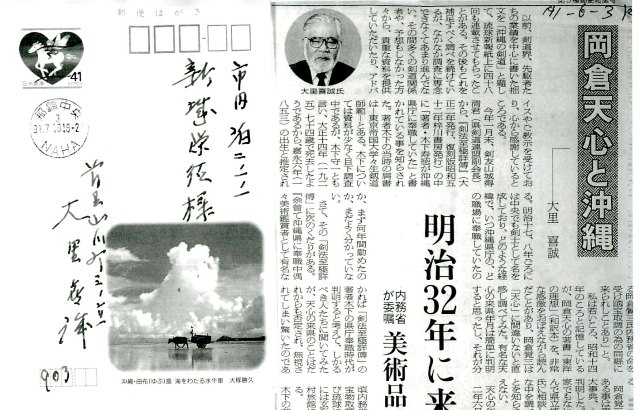

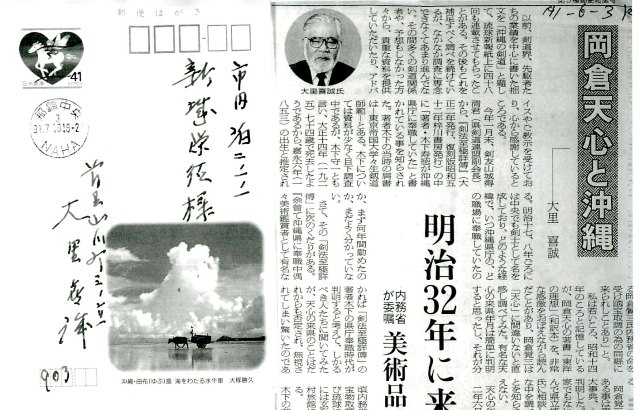

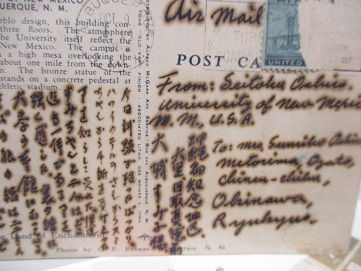

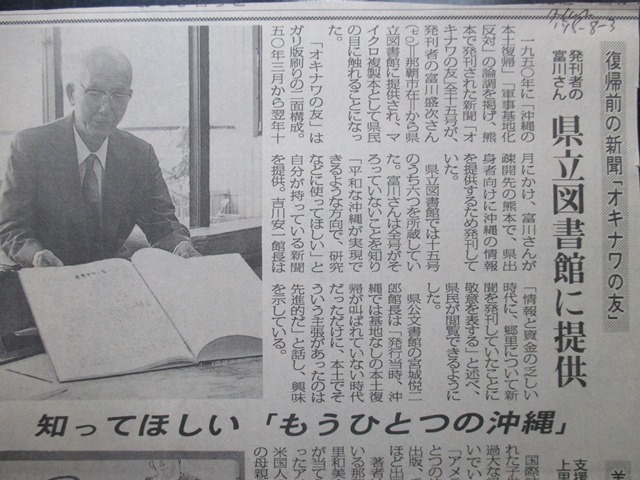

左ー新城栄徳宛の大里喜誠氏ハガキ/1991年6月3日『琉球新報』大里喜誠「岡倉天心と沖縄」

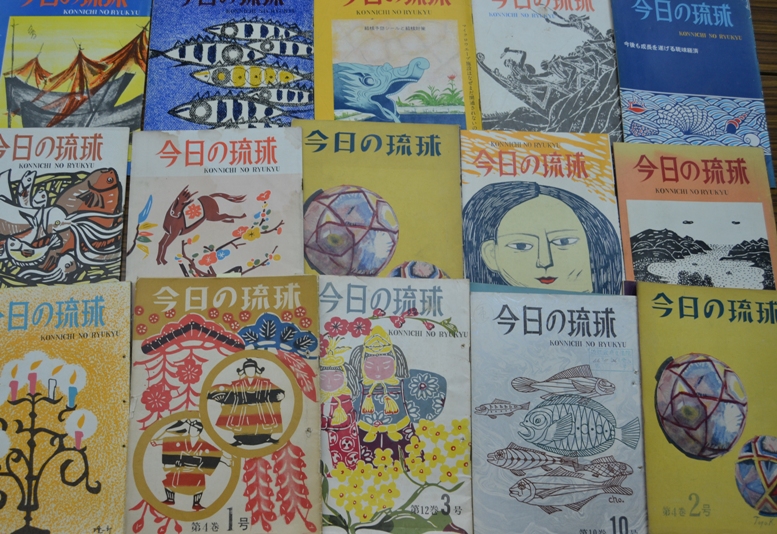

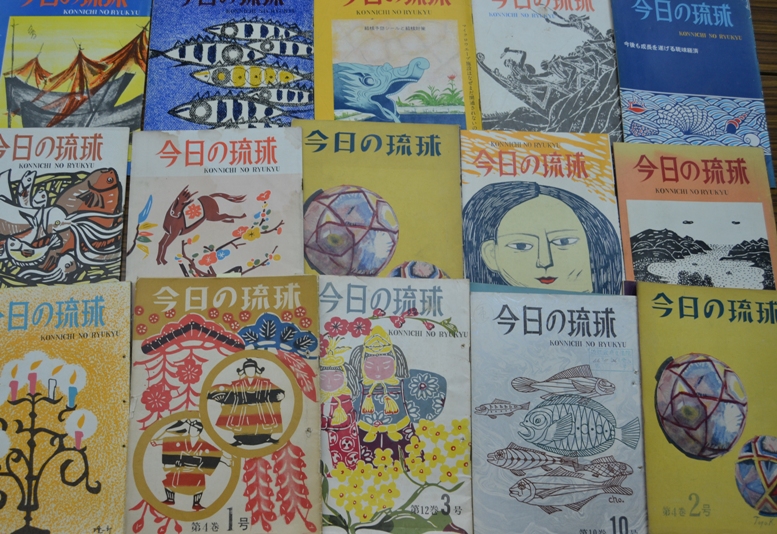

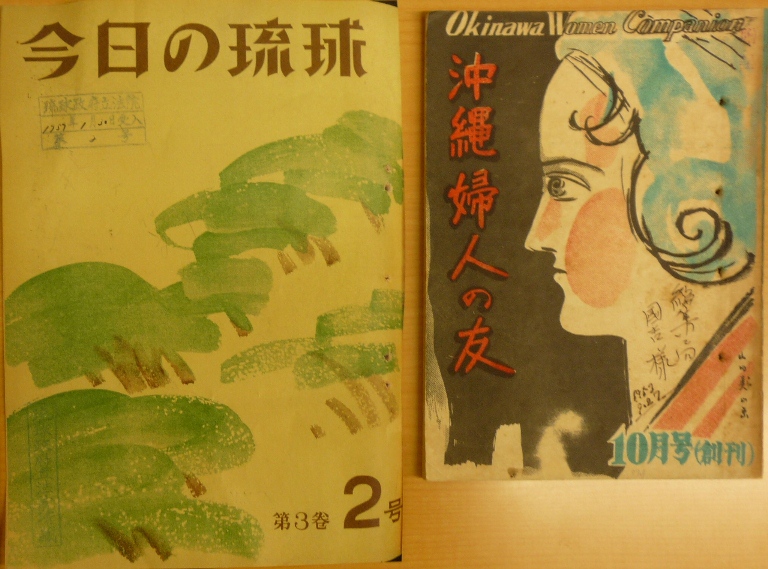

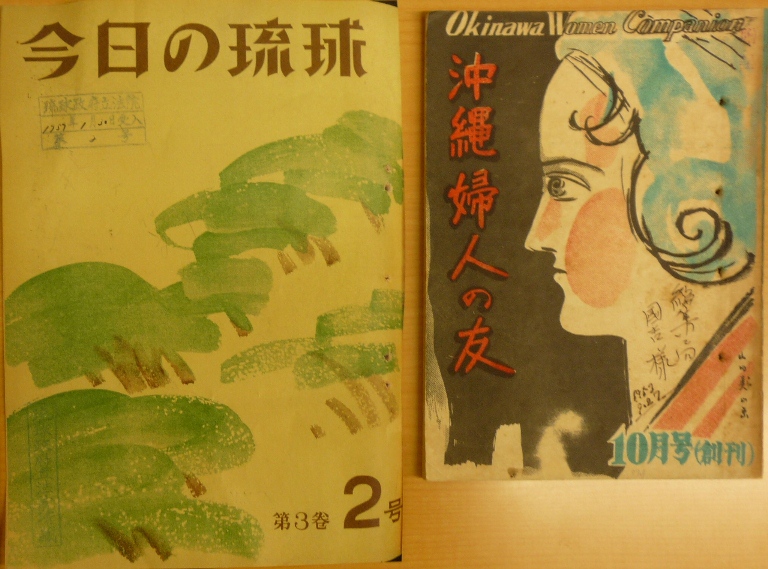

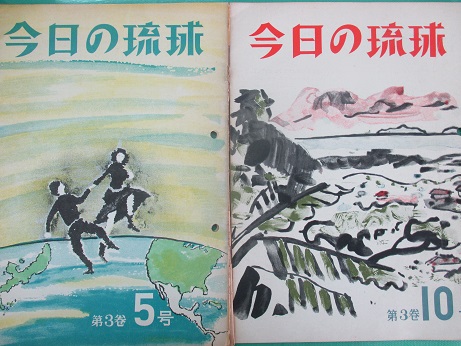

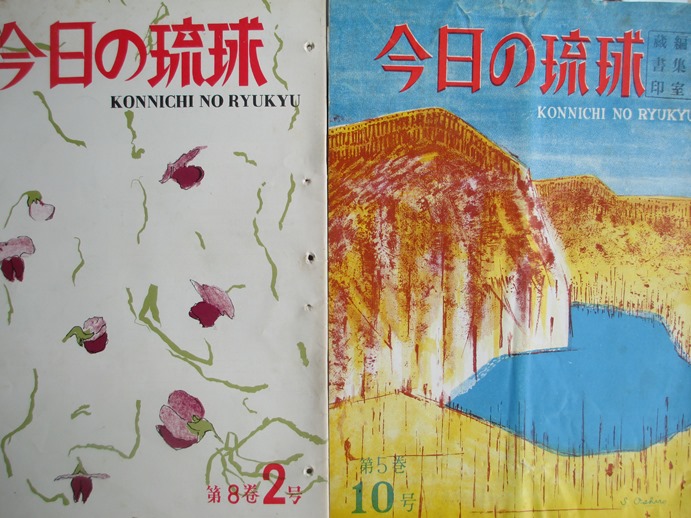

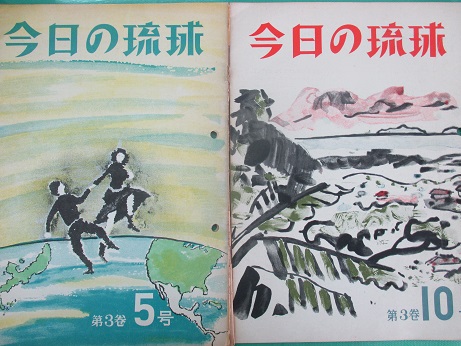

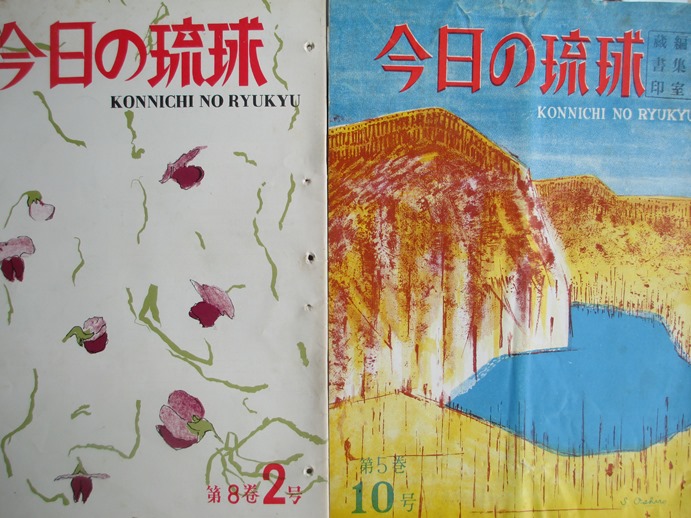

1957年10月 米国民政府渉外報道局出版課『今日の琉球』第1巻第1号

1957年12月『今日の琉球』□表紙(狛犬)・・・・山田真山

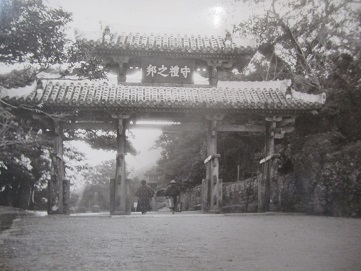

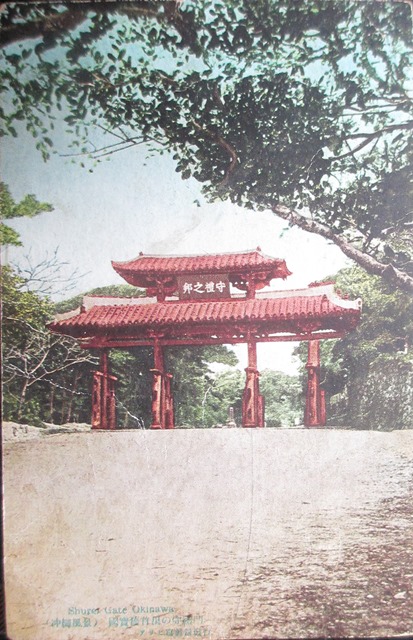

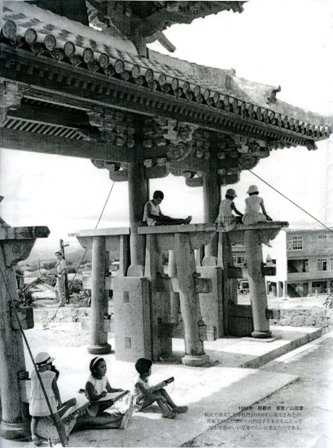

1958年3月、『今日の琉球』表紙(風景)・・・大嶺政寛/10月6日『琉球新報』『総仕上げ急ぐ守礼門ー四百年前の姿を再現/楼門に彩色をする琉大生」/10月16日『琉球新報』「きのう盛大に落成式!感激に涙する老婆も」(琉大生の一人が宮城篤正沖縄県立芸術大学学長)。

1959年2月 『今日の琉球』□表紙(樹木)・・・山田真山

1965年1月、『今日の琉球』(表紙写真・守礼門と琉装の女性)/9月、『守礼の光』「琉球文化財はかく保護されたー守礼門」

1969年12月 第13巻第12号□表紙(ブッソウゲ)・・・宮城健盛

1970年1月 第14巻第1号□表紙(イヌ年)・・・大嶺政寛

□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『今日の琉球』」

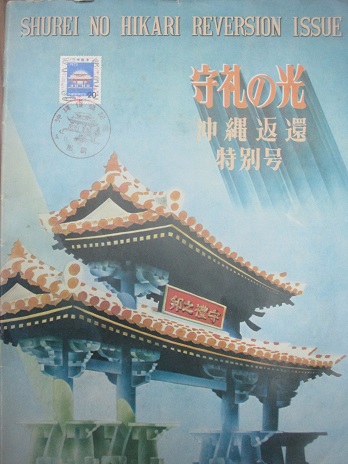

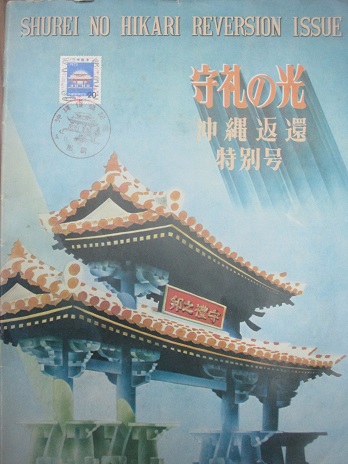

1959年1月 米国高等弁務官府『守礼の光』創刊号

1963年2月、『守礼の光』「琉球の文化財ー守礼門」

1964年10月、『守礼の光』「ナンシーさんの墨絵修行」(金城安太郎)

1967年1月、『守礼の光』(表紙・守礼門)/5月,『守礼の光』川平朝申「琉球の結核予防対策」(予防シール守礼門)/7月、『今日の琉球』(表紙・紅型模様の守礼門)

1968年1月、『守礼の光』川平朝清「全住民に奉仕する沖縄放送協会」

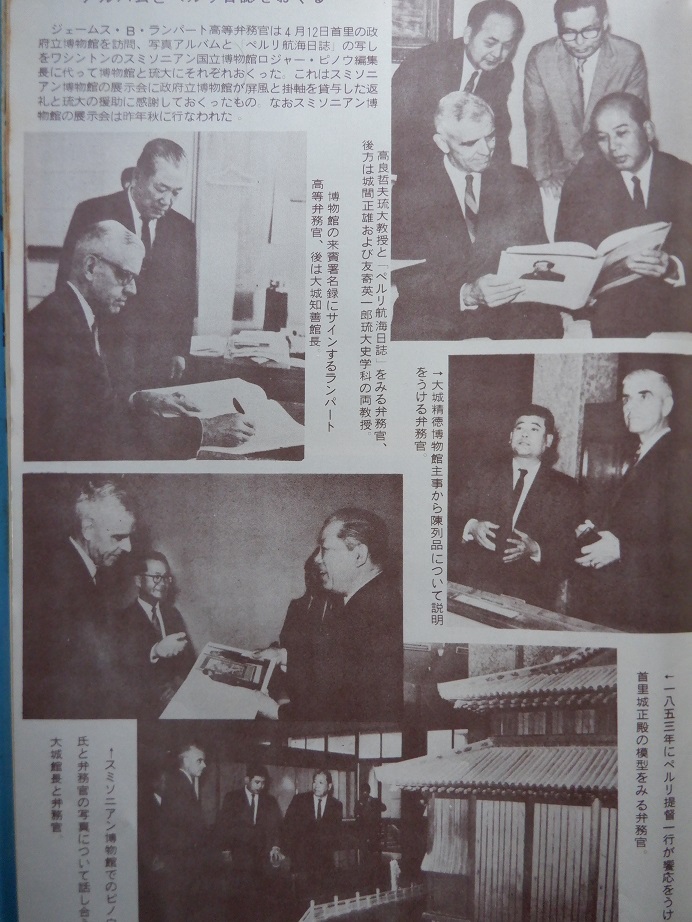

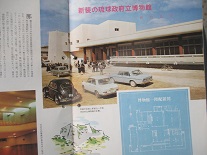

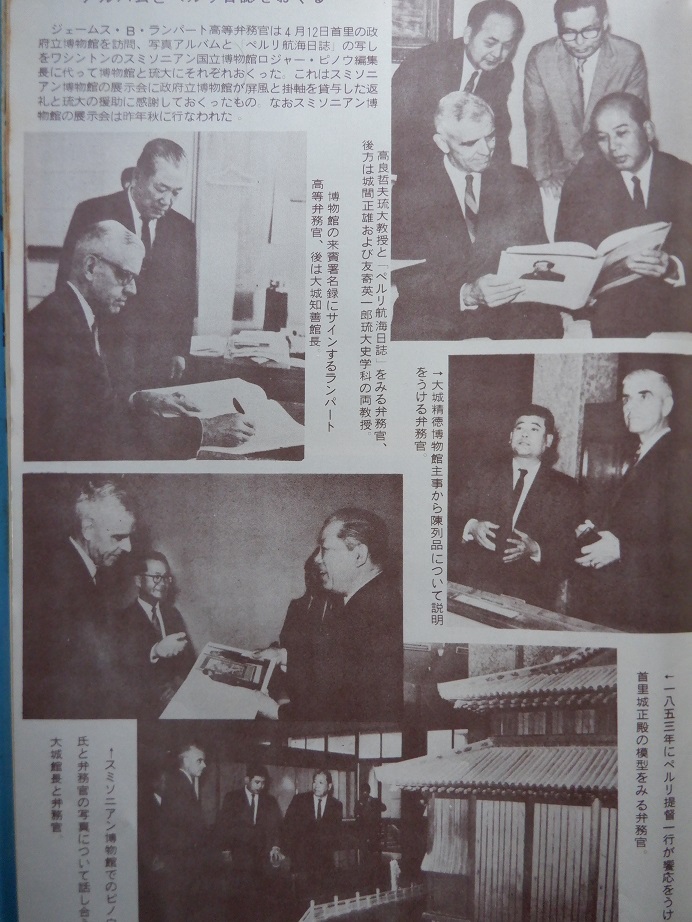

1972年5月、『守礼の光』「沖縄返還特別号」(表紙・守礼門)「琉球政府立博物館ー1966年当時のポール・W・キャラウェー高等弁務官の個人的関心と援助で設立された琉球政府立博物館がなかったとしたら、これらの多くは失われたかあるいは忘れ去られてしまったであろう。この美しい時代建築(博物館)は、那覇市の我那覇昇氏の設計、キャラウェー高等弁務官がこのためわざわざ招いた米国内務省の博物館設計の専門家による技術援助で建てられた」

1972年4月 第159号/1972年5月 最終号

□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『守礼の光』」

1966年12月『今日の琉球』大里喜誠「米国への剣道修業旅行ー盛んな米国の剣道熱」

1975年10月『琉球新報』大里喜誠「『童景集』出版のころ」

1977年3月25日『沖縄タイムス』大里喜誠「ベトナム人の著した幻の『琉球血涙新書』」

1978年4月20日『琉球新報』大里喜誠「『童景集』『羽地仕置』出版の思い出」

1984年4月14日『沖縄タイムス』大里喜誠「富川」盛武の功績」

左ー新城栄徳宛の大里喜誠氏ハガキ/1991年6月3日『琉球新報』大里喜誠「岡倉天心と沖縄」

1957年10月 米国民政府渉外報道局出版課『今日の琉球』第1巻第1号

1957年12月『今日の琉球』□表紙(狛犬)・・・・山田真山

1958年3月、『今日の琉球』表紙(風景)・・・大嶺政寛/10月6日『琉球新報』『総仕上げ急ぐ守礼門ー四百年前の姿を再現/楼門に彩色をする琉大生」/10月16日『琉球新報』「きのう盛大に落成式!感激に涙する老婆も」(琉大生の一人が宮城篤正沖縄県立芸術大学学長)。

1959年2月 『今日の琉球』□表紙(樹木)・・・山田真山

1965年1月、『今日の琉球』(表紙写真・守礼門と琉装の女性)/9月、『守礼の光』「琉球文化財はかく保護されたー守礼門」

1969年12月 第13巻第12号□表紙(ブッソウゲ)・・・宮城健盛

1970年1月 第14巻第1号□表紙(イヌ年)・・・大嶺政寛

□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『今日の琉球』」

1959年1月 米国高等弁務官府『守礼の光』創刊号

1963年2月、『守礼の光』「琉球の文化財ー守礼門」

1964年10月、『守礼の光』「ナンシーさんの墨絵修行」(金城安太郎)

1967年1月、『守礼の光』(表紙・守礼門)/5月,『守礼の光』川平朝申「琉球の結核予防対策」(予防シール守礼門)/7月、『今日の琉球』(表紙・紅型模様の守礼門)

1968年1月、『守礼の光』川平朝清「全住民に奉仕する沖縄放送協会」

1972年5月、『守礼の光』「沖縄返還特別号」(表紙・守礼門)「琉球政府立博物館ー1966年当時のポール・W・キャラウェー高等弁務官の個人的関心と援助で設立された琉球政府立博物館がなかったとしたら、これらの多くは失われたかあるいは忘れ去られてしまったであろう。この美しい時代建築(博物館)は、那覇市の我那覇昇氏の設計、キャラウェー高等弁務官がこのためわざわざ招いた米国内務省の博物館設計の専門家による技術援助で建てられた」

1972年4月 第159号/1972年5月 最終号

□1976年3月 那覇市役所企画部市史編集室『沖縄の戦後資料(1945-1972)第1集・逐次刊行物目次集』「『守礼の光』」

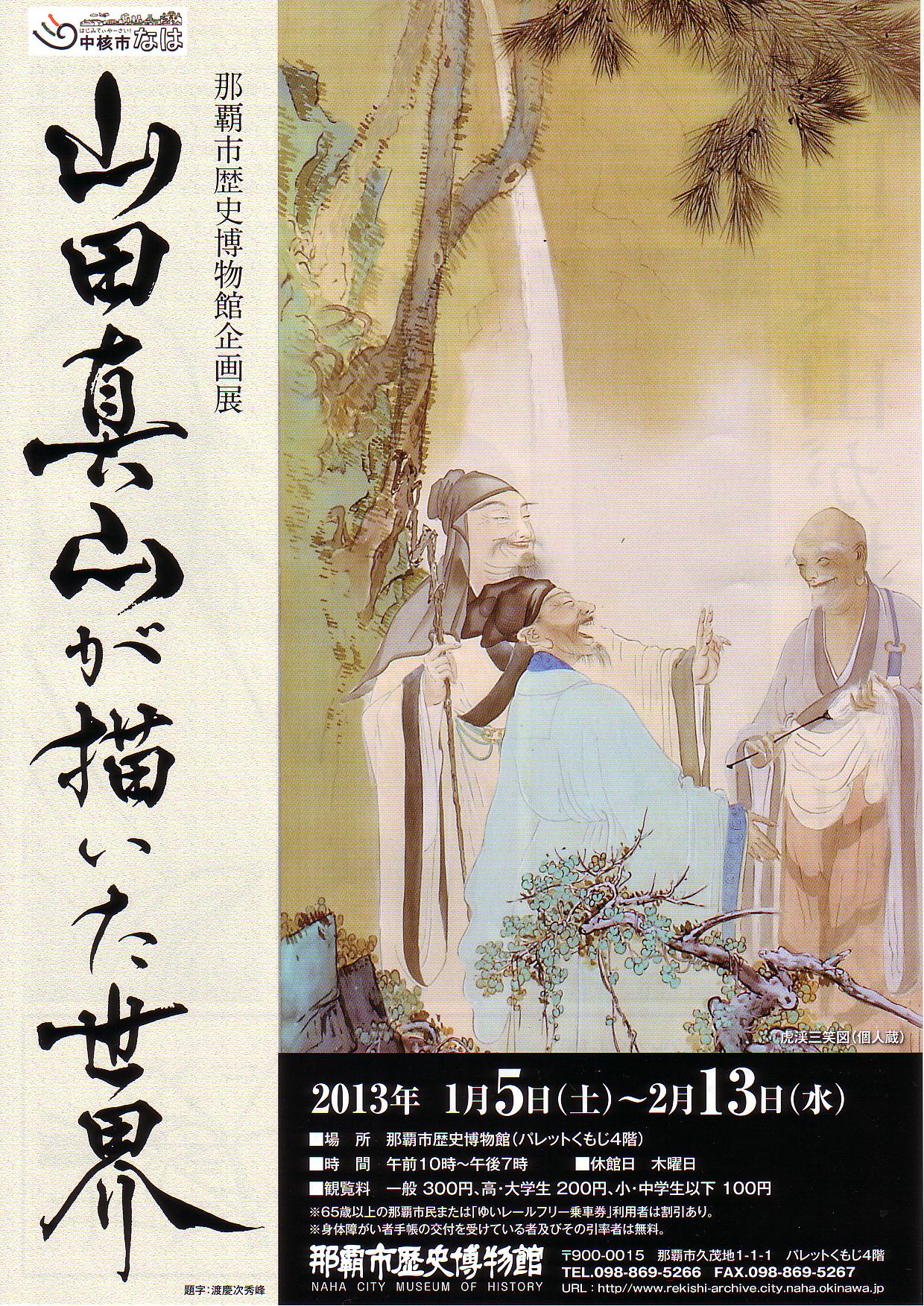

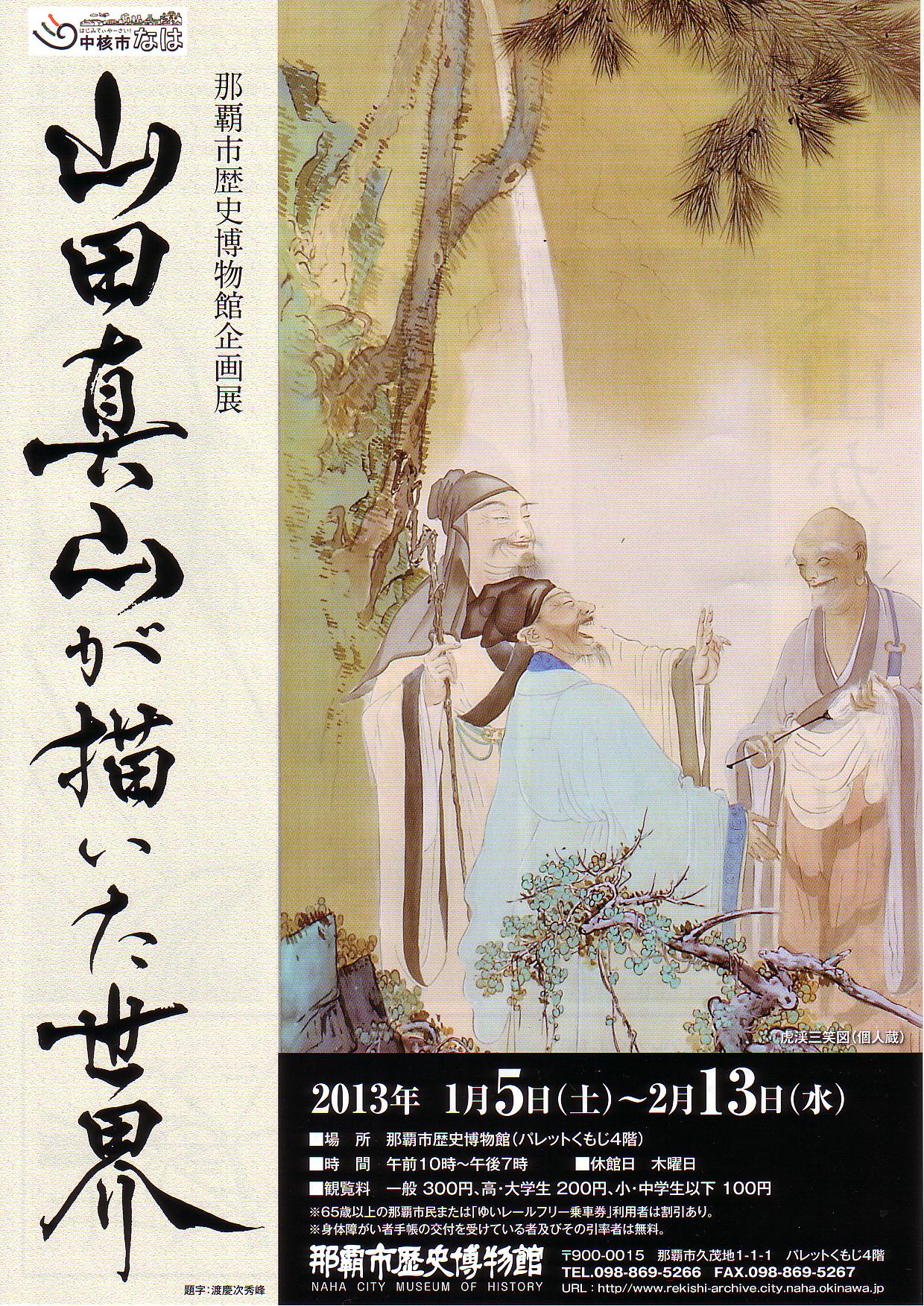

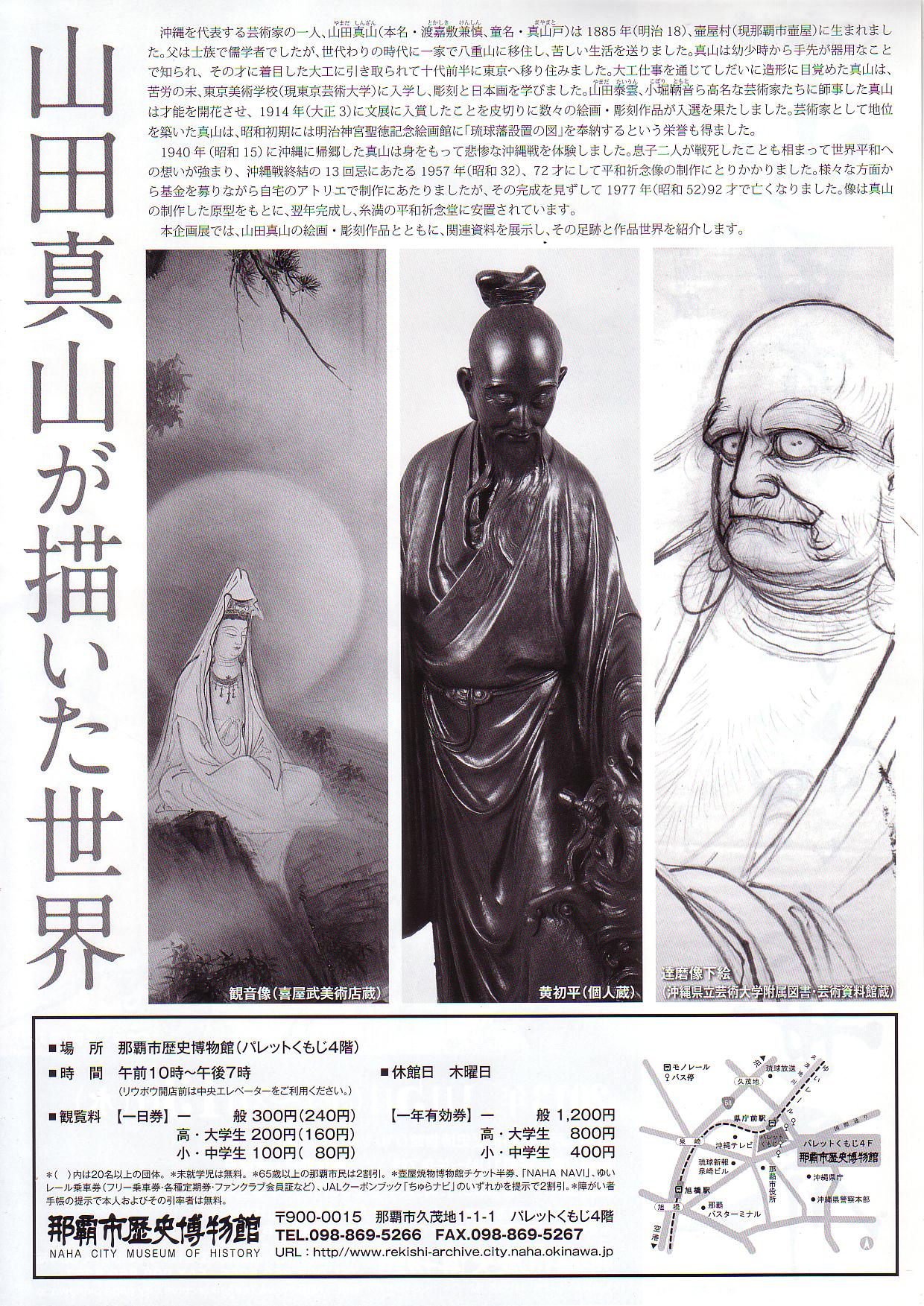

山田真山(本名・渡嘉敷兼慎、童名・真山戸)は 1885年(明治18)、壺屋村(現那覇市壺屋)に生まれました。父は儒学者でしたが、世替わりの時代に一家で八重山に移住し、苦しい生活を送りました。真山は幼少時から手先が器用なことで知られ、その才に着目した大工に引き取られて十代前半に東京に移り住みました。大工仕事を通じてしだいに造形に目覚めた真山は、苦労の末、東京美術学校(現東京芸術大学)に入学し、彫刻と日本画を学びました。山田泰雲、小堀鞆音ら高名な芸術家たちに師事した真山は才能を開花させ、1914年(大正3)に文展に入賞したことを皮切りに数々の絵画・彫刻作品が入選を果たしました。芸術家として地位を築いた真山は、昭和初期には明治神宮聖徳記念絵画館の「琉球藩設置」(首里市奉納)描きました。

本企画展では、山田真山の絵画・彫刻とともに、関連資料を展示し、その足跡と作品世界を紹介します。

「詳細はこちら」ここをクリック

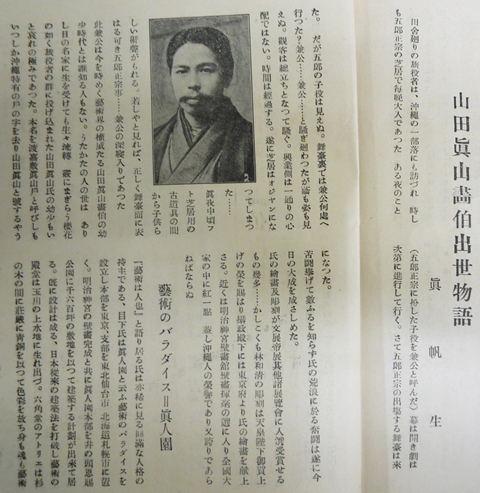

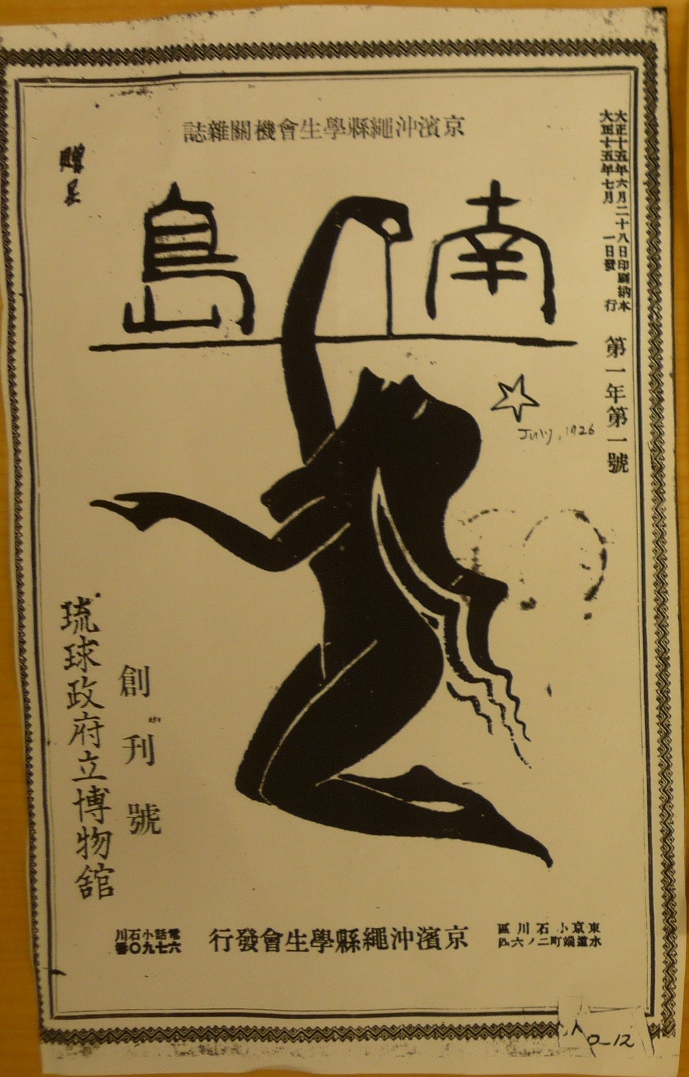

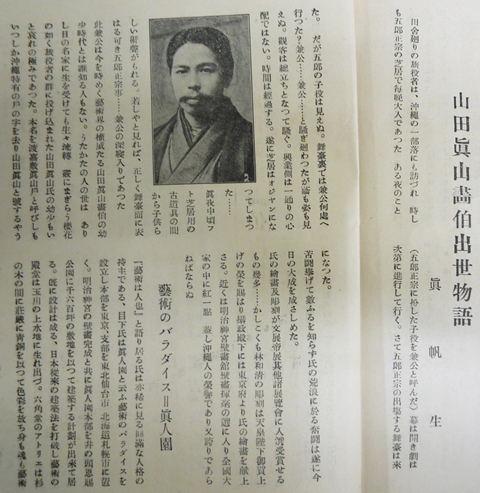

1926年6月『沖縄及沖縄人』眞帆「山田眞山画伯出世物語」

山田真山表紙絵

2013年1月16日 RBCiラジオ「民謡で今日拝なびら」で上原直彦氏が東恩納の文化部の絵の技官の話で山田真山、金城安太郎らにふれ、沖縄美術家協会から首里のニシムイ美術村、沖展まで話が展開していた。民謡は「梅の香り」を聴いた。→「梅の香り」

2013年1月19日ー写真左から山田昇作氏、波照間三蔵氏(金城安太郎弟子/全九州水墨画協間会常任理事・審査員)

本企画展では、山田真山の絵画・彫刻とともに、関連資料を展示し、その足跡と作品世界を紹介します。

「詳細はこちら」ここをクリック

1926年6月『沖縄及沖縄人』眞帆「山田眞山画伯出世物語」

山田真山表紙絵

2013年1月16日 RBCiラジオ「民謡で今日拝なびら」で上原直彦氏が東恩納の文化部の絵の技官の話で山田真山、金城安太郎らにふれ、沖縄美術家協会から首里のニシムイ美術村、沖展まで話が展開していた。民謡は「梅の香り」を聴いた。→「梅の香り」

2013年1月19日ー写真左から山田昇作氏、波照間三蔵氏(金城安太郎弟子/全九州水墨画協間会常任理事・審査員)

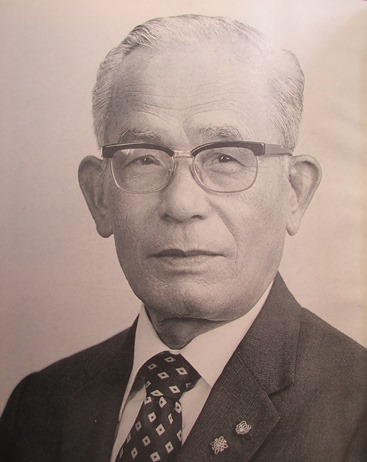

03/24: 平良幸市

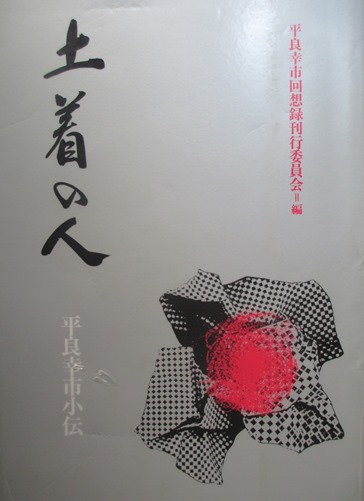

1994年12月 『土着の人ー平良幸市小伝』平良幸市回想録刊行委員会(代表・瑞慶覧長方)

平良幸市 たいら-こういち

1909-1982 昭和時代後期の政治家。

明治42年7月23日生まれ。戦後,生地沖縄県西原村の村長をへて,昭和25年沖縄社会大衆党結成に参加し,初代書記長,のち委員長をつとめる。また27年より琉球立法院議員。47年の沖縄の日本復帰後,県議会議長をつとめ,51年県知事となった。昭和57年3月5日死去。72歳。沖縄師範卒。→コトバンク

家族写真

1950年ごろー左から西銘順治、平良幸市、平良辰雄夫妻

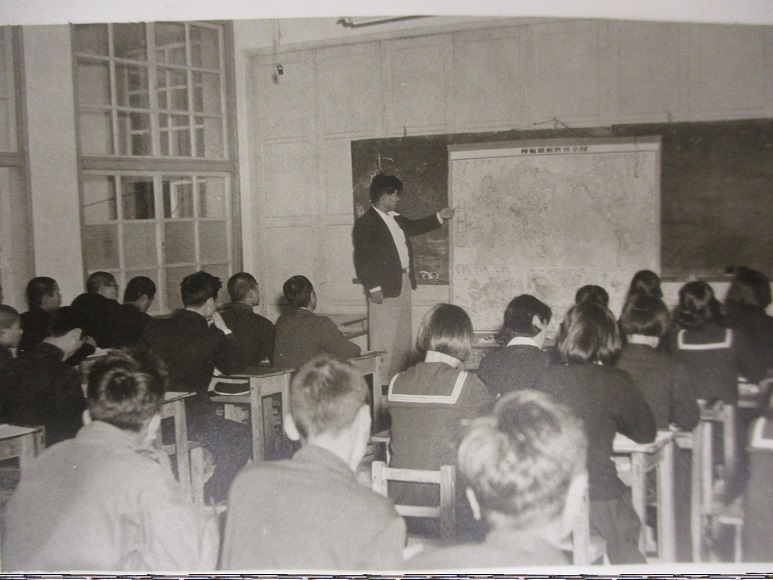

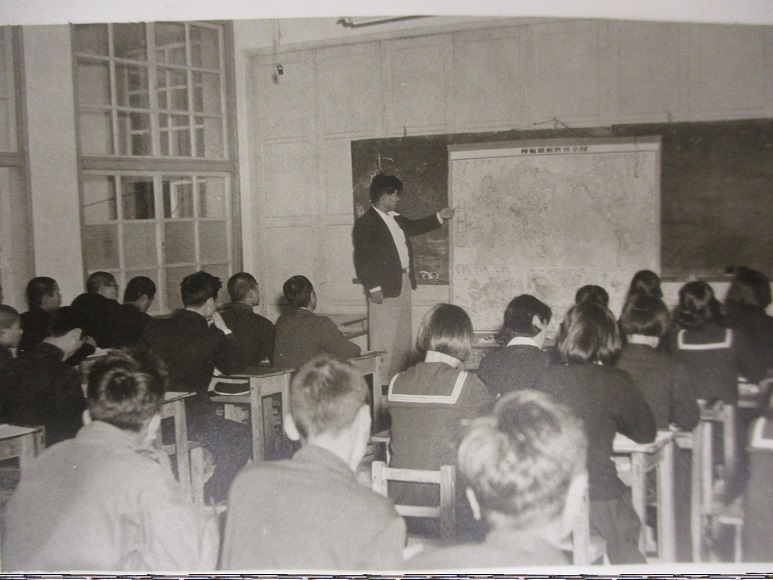

1958年ごろー山田真山激励訪問、前列左から安里積千代、山田真山、平良幸市、山城善光

1959年1月『オキナワグラフ』「社大党ー中央に平良幸市」

1960年6月ーアイゼンハワー米大統領来沖、握手する平良幸市

1962年10月ーキャラウエイ高等弁務官①と

①第三代高等弁務官

ポール・W・キャラウェイ中将1961年2月-64年7月

【プロフィール】

1905年アンカーソー州ジョンスボロー生まれ。

陸軍省参謀本部、中国戦線の米軍部隊の計画部長などを務めた後、同部隊の副参謀長、軍事司令官に就任。戦後、ワシントンD・Cの陸軍本部では作戦担当の参謀次長室計画部部長、韓国在留の米第七歩兵師団の軍事司令官、東京の在日国連軍並びに米極東軍総司令部の参謀長補佐等を歴任し、58年、ワシントンD・Cに戻り米統合参謀本部と統合戦略調整委員会の陸軍側委員を務める。

【主な仕事】

最も長期に渡り在任した。キャラウェイ旋風と呼ばれるほど強烈な個性を印象づける。

この時期、日本政府の沖縄への関わりが目立ちはじめるほか、住民の自治権拡大の要求、復帰運動が高まる。しかし、弁務官は離日政策に終始したため住民から反発を招く。また、金融機関や政界に幾度となく介入し、峻厳な施策を執る。→「沖縄県公文書館」

比嘉春潮を迎えて

青島幸男②と

②青島幸男 あおしま-ゆきお

1932-2006 昭和後期-平成時代の放送作家,政治家。

昭和7年7月17日生まれ。テレビ放送の草創期に放送作家,俳優などとして活躍。昭和43年参議院全国区で2位当選(当選4回)。二院クラブに属し,庶民の視点から金権政治を批判。56年「人間万事塞翁(さいおう)が丙午(ひのえうま)」で直木賞。平成7年東京都知事となる。11年退任し,以後タレント活動を再開。平成18年12月20日死去。74歳。東京出身。早大卒。→コトバンク

瀬長亀次郎と

2015年7月『月刊琉球』新城栄徳「芸術、芸能復興の先駆者、金隥・屋部憲」

□『月刊琉球』はジュンク堂那覇店でもバックナンバーで揃っています。

2015年7月『月刊琉球』 <500円+消費税> Ryukyu企画〒901-2226 宜野湾市嘉数4-17-16 ☎098-943-6945 FAX098-943-6947

中央・屋部憲

1947年7月 「沖縄美術家協会」設立。会長に屋部憲氏が選ばれた。

1947年ー沖縄美術家協会/沖縄民主主義文化連盟(瀬長亀次郎、屋部憲、池宮城秀意、名渡山愛順、仲村渠)/沖縄文芸家協会 (山城正忠、仲泊良夫、仲村渠、國吉眞哲ら)

1947年6月-沖縄人民党結成ビラ

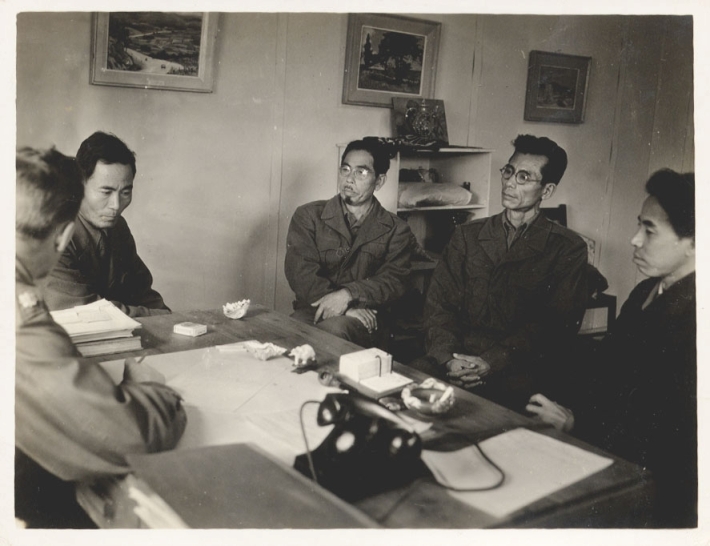

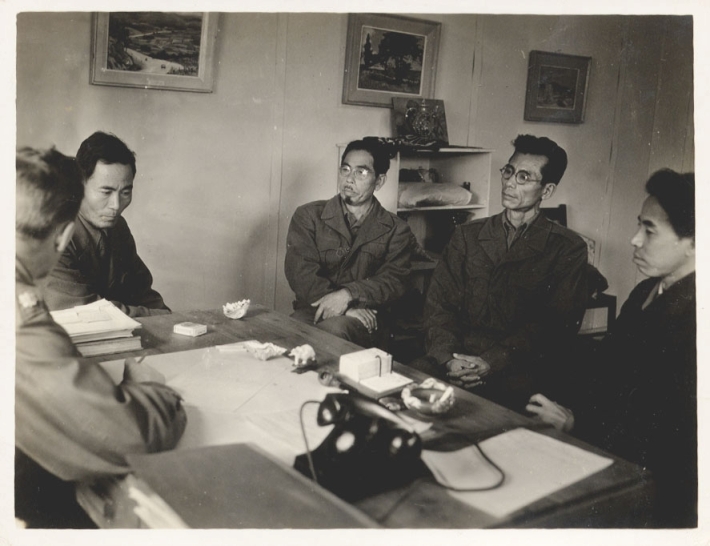

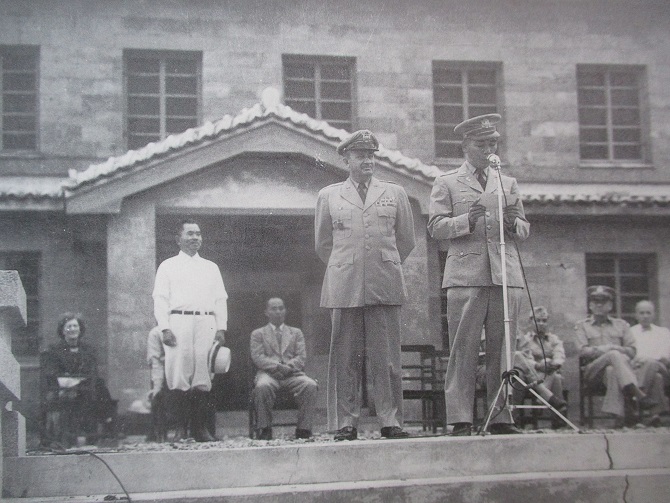

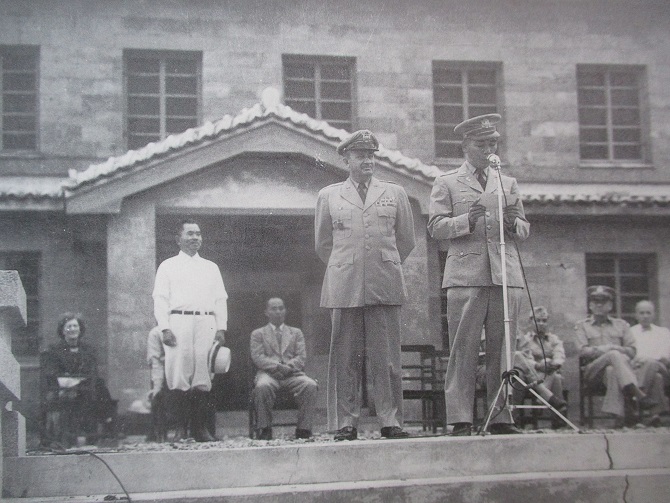

1948年 左からー後向きがアクトン少佐、松岡政保、山田真山、屋部憲、名渡山愛順

屋部憲ー沖縄美術家協会宛ー近く民政府も機構替へになると伝えられ美術家協会も従来の立場で他の部に合併されては事業遂行上色々な不便を来たすことが多いので、それが決定しないうちにと思ひ取急ぎ美術面に対する私見を書いて副知事を通じて知事に1協会員としての意見を述べるものであるが、これに就いて更に協会員に諮り良く論旨を纏めて正式に陳情する必要がある。(略)(1)美術振興の急務 (2)美術行政機関の設置ー従来美術家協会は文化部に所属していた為め軍政府の指令は民政府に来て民政府の指令は更に文化部を経て美術家協会に来ると云ふ調子で2段、3段を経るため不自由を来たす(略)例えば沖縄美術院(仮称)の如きものを創設して自由活発なる動きをするとか大切である。(3)美術教育機関の設置 (7)商業美術の振興 (8)産業面と連絡して図案部設置ー沖縄の陶器業、漆器業の発展を計るため伝統の図案を生かすのも必要であるが、尚新時代に即する図案を出し美術工芸品の海外移出を計るために図案部を設置して研究をなす。其他紅型、織物等とも関連して商業工芸美術の振興を計る。 (9)美術家協会の集団生活

1949年8月『芝居と映画』屋部憲「戦争と藝能」

○終戦当時国頭羽地大川のほとり、川上の山宿で始めて仲嶺盛竹氏の琴を聴いた時、何とはなしに熱ひものが頬を伝はるのを覚えた。別に悲しいのではない。さりとて歓びの感激でもない。勿論生延びた喜びはあるが、それのみの為めじやない。又戦禍に斃れし人々のことを考へた時悲痛の思いはするが、それのみののためでもない。亦死に勝る戦争中の飢餓と労苦を考えた時、血がにじみ出るやうな思ひ出はあるが、然し、その追憶のためでもなひ。今私はこの名状すべからざる感激の詮索に隙を假すことを憚り乍ら、筆を持ちなほしていく。

艦砲に追はれて山から山に逃れつつ、じめじめする防空壕の中で明け暮れ希ったものは何であったか、それは只、平和への一途ではなかったか。そしてその平和こそは今将に来たのではないか。この歌こそは琉球民族が永い間求めて来た世界ではなかったか。実に琉球の平和は余韻蕭條たる音楽によって序幕が開かれたのである。

その後間もなく諮詢会が誕生し、私も川上の山宿と別れて石川に行き文化部の芸能関係の仕事をするやうになった。当時の文教隊長はハンナ少佐で実に親切な方であった。兵隊というと四角張った人間のやうに思うが、ハンナさん(皆がハンナさんハンナさんと親しむ)は召集前迄大学教授で日本語も相当使い、沖縄歴史の研究に没頭し、尚戦争のために散在した古美術工芸品を拾集して博物館を建設した功労者である。序にハンナさんの人格の一端を紹介すると戦後のことで、大抵の兵隊は珍しいものを探して土産に持って帰ったがハンナさんはそんなことは絶対にしない。人々が骨董品でも贈ろうとすると頭を横に振って、沖縄は戦争のために凡てを失ったからこんな貴重な品は沖縄に保存した方がよいと云うてなかなか受取らない。こう云う性格だから文化関係の仕事には熱意をもって援助して呉れた。

沖縄芸能聯盟が設立されたのもこの頃で会長に護得久朝章氏、幹事に仲嶺盛竹氏、島袋光裕氏及び私の三名であったが、ハンナさんは芸能聯盟のために衣裳や幕を整えて呉れたり、又稽古場を建てて呉れたりした。あの石川病院裏の演劇研究所(現在は入院室に使用している由)もハンナさんの記念の建物である。

芸能聯盟の事業としては色々あるが当時最も必要な仕事は米軍の希望による部隊慰問が重なるもので、約半ヶ年間は各地区の部隊廻りに急しかった。ところが相手が軍隊であるから約束した日には雨の日でも寒い晩でもトラックの上で凍え乍ら出かけたのである。今から云うと何でもないやうに聞こえるが、あの頃は終戦当時で凡てが殺気立ち、黒人の襲撃事件等が頻々とあった頃だから絶えず憲兵が小銃を携えてトラックの前後に付添い、小用にも一人歩きは危険で引率して行く始末であった。しかも上演物は音楽の歌詩に至る迄、凡て翻訳しt説明を附し、尚試演の際も一々検閲するのであるが中にも一番困る事は上演の時幕あいの時間がなく次から次と連続で演り、少ない人数で入り替り、立替りするのであるが、その間に化粧もしなければならんし、着付もしなければならん。然も少ない着物を多くの人数で使用するのであるから、大急ぎで着替えなければならんと云う目の廻るやうな急がしさは役者自身は固よりタイムを取るマネーヂヤー迄気を揉むこと夥しい。それに定った時間がきた時にはどんな良い出物でも遠慮なくカットしていくのであるから折角苦労して稽古したものでも当日になって時間の関係で中止になった事が時折あった。平素楽屋の中でゆっくり化粧や着付をやりつけている役者が2,3日の不自由な 兎も角も永い間文句一つ云はずに愉快に働いたことは、如何に緊張していたかがわかる。

役者の中には今度の戦争で大切な夫を亡くしたのも居れば、可愛い子供を失ったのも居るが骨肉を失った深い悲しみと悩みを胸に秘めて各地区の部隊を廻り、俄造りの舞台や、或いは露天の下でで、しめやかに響く楽の音に合せて踊り抜く姿は、心ある者を泣かせたであろう・・・・凡ては平和のためだ。吾々は平和のためには如何なる不自由も犠牲も厭はないであろう。

米軍慰問が終る頃には住民の生活も段々落付いて来て各地の疎開者から上演申込みがあるやうになったが、その頃には吾々も美術家協会を計画して私は其の方面で働く様になった。その後芸能聯盟も色々変化して来たやうであるが、今から考えると、あの終戦当時が最も張り切っていた様に思はれる。(1949、7,10 於西森墨荘)

いつ降りるの?いまでしょ!一即一切・一切即一○分かりやすい例としてー個人は父母2人、さらに父母併せて4人の親が居る。10代前にさかのぼると2×2×2×2×2×2×2×2×2×2=1024人となる。/三千大世界=須弥山世界は小世界と云う。小世界が千集まれば小千世界。小千世界が千集まれば中千世界。中千世界が千集まれば大千世界。これらを総称して三千大世界という。

おのおのがかけがいのない個になればなるほど、互いに関係しあい、豊かな世界が成立する(竹村牧男)

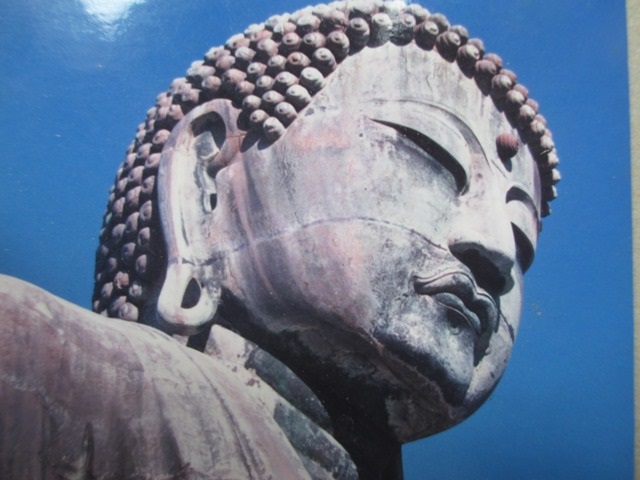

かまくら‐の‐だいぶつ 【鎌倉の大仏】

神奈川県鎌倉市高徳院にある、高さ3丈5尺(約11.39メートル)の阿弥陀如来の銅の鋳像。建長4年(1252)造立。室町期に仏殿が倒壊し、今日まで露座のままである。長谷の大仏。ほぼ造立当初の像容を保ち、我が国の仏教芸術史上ひときわ重要な価値を有しています。→コトバンク

1916年1月22日『琉球新報』「山田画伯と語る」

○昨日朝日の寂泡、民報の尚球両君と共に山田画伯を其の寄寓せる徳田氏宅に訪ねた。山田氏は一見美術家らしい容貌を具え或る理想に憧れたような瞳を動かしつつ慇懃に語られるよう▲赤い瓦と常盤木が当地へ参った第1の印象です。上京してから支那に行く途中一度はチト寄った事がありますが七年前の事ではあるし今度始めてのような感じします、気候は随分変わりますがそれとて又冬装束も出来ますし、外套も着られます識名へ参りますと蛍が居ました、-年中育ち居ると見えます、マァ▲五月でも咲きそうな気候ですね。材料ですか実に豊富ですな私は彫刻と絵と両方やる積りです始めは彫刻の方から入りました、帝劇の鳩ですか、はい私がやったのです私は従来の日本の彫刻を甚だ貧弱に考えまして殊に洋館には不調和なることを感じましたので▲募集が有りましたから応じましたら私がやることになりました、鳩が五十羽孔雀が二羽それに花が溢れる所を彫刻したのであります。絵の方も始めは想像的でありましたが、今は進んで来て古墳を研究し西・や希臘等を参酌して描く事になって居ます例えば▲神武天皇を描きにしても今迄の神武天皇でなく希臘の古武士に見るようなものです。(略)岡倉覚三氏は沖縄は平安朝時代の▲絵巻物を見る心地がすると申して居ります、小学校の時琉球人と云うので随分恥も掻きましたが芸術家に着目されてからは歴史に於いて沖縄人たる事を誇りにして居ります。

1953年 左から金城安太郎、山田眞山、柳光観

1954年1月 米国民政府情報教育部『新沖縄』「琉球の山田(真山)画伯ー山田眞山氏は沖縄が生んだ最も卓越した画家の一人である。画風は古典派で古琉球とその優秀なる文化を主材にしている。彼の偉大なる技能は永い間国際的名声を博し、特に彼の作品である明治神宮の壁画”琉球藩設置”は画界に於ける呼物となっている。・・・・・彼は沖縄の首里に生まれ、その後幼年期は八重山で育ち、後に日本で教を受けた。」

1959年2月 『今日の琉球』山田真山「表紙・樹木」

1969年12月『オキナワグラフ』

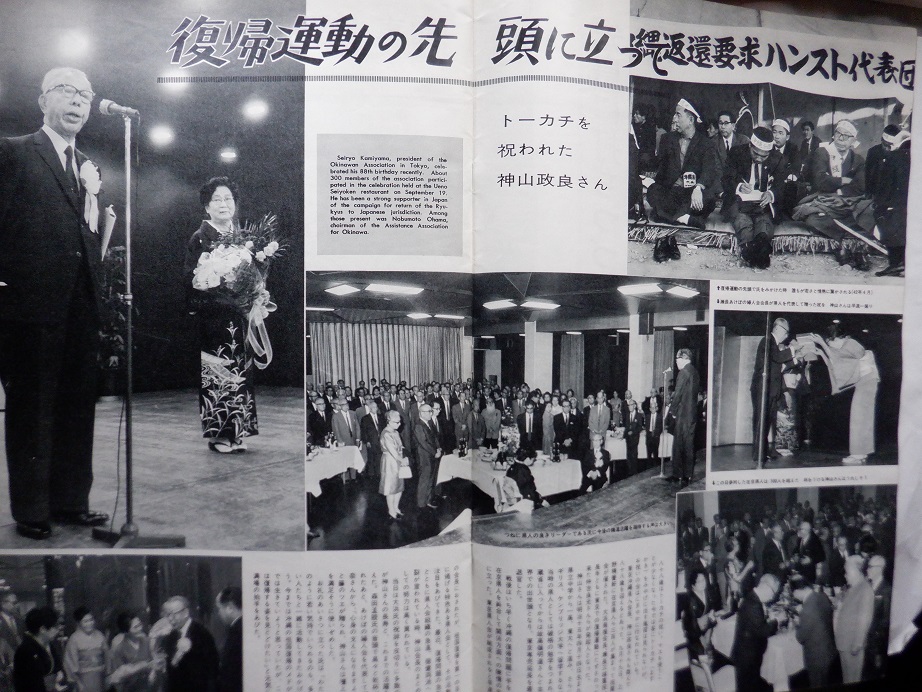

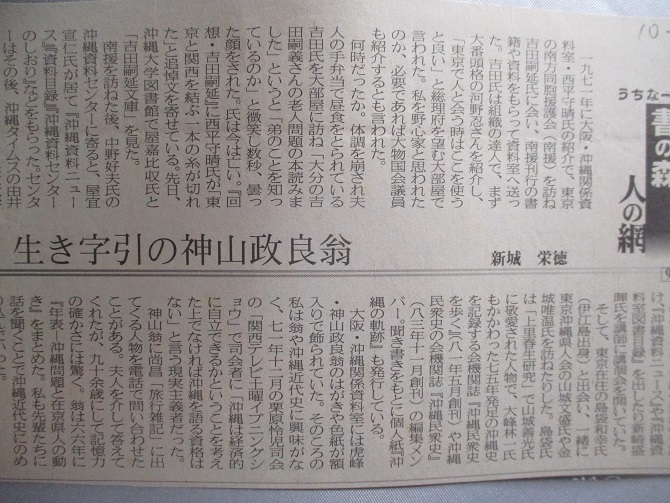

2003年10月25日『沖縄タイムス』新城栄徳「うちなー書の森 人の網⑨ー生き字引の神山政良翁」

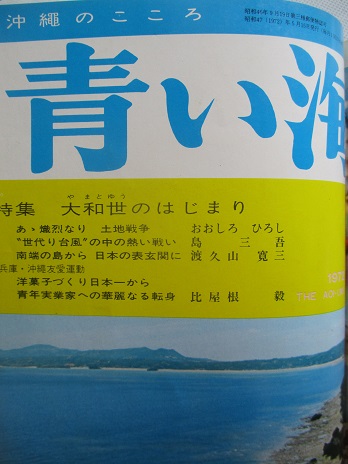

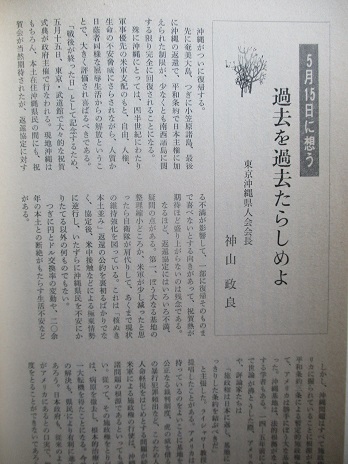

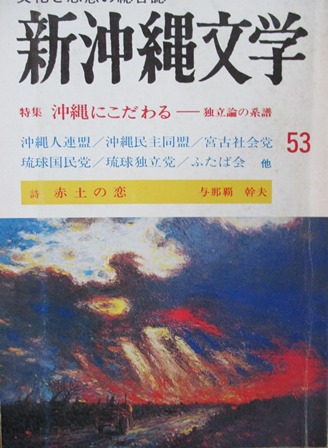

1972年5月『青い海』13号 神山政良(東京沖縄県人会会長)「5月15日に想う 過去を過去たらしめよ」

1940年の東京沖縄県人会『会員名簿』の東京沖縄県人会の沿革によればその歩みはつぎのようになる。京浜沖縄県学生会の会報で補足する□b

1886年ー在京沖縄出身の青年間に勇進社を組織す

1888年ー沖縄学生会と改称

1890年ー沖縄青年会と改称す

1899年ー照屋宏により学生の寄宿舎設立計画さる

1899年ー沖縄青年会仮事務所を麹町区富士見町2ノ7、尚侯爵邸家構内に置く

1909年ー創立20周年記念会を上野精養軒に開き朝野の名士を招待す。来会者3百余名空前の盛事なり 当時会長は護得久朝惟

1910年ー仮事務所廃止

1910年ー護得久朝惟会長提案による沖縄青年会会友会発会式を風月において挙行す

1910年ー護得久朝惟会長辞任、後任会長に漢那憲和

1911年ー寄宿舎設置補助交付の件が沖縄県会を通過、翌年より2ヵ年に亘り金壹萬円也下付せらる。当時日比重明知事、高嶺朝教県会議長、岸本賀昌学務課長

1912年ー沖縄青年会会友会を社団法人とし沖縄育英会と改称す

1913年ー寄宿舎落成式挙行。沖縄県明正塾と命名す 東恩納寛惇舎監に推薦さる

その後1923年に東恩納寛惇、舎監を辞任、神山政良が常任管理委員に推挙さる

1928年、神山政良、舎監を辞任、比嘉良篤、後任に推挙さる

東京沖縄県人会と改称す、役員を理事制度に改め漢那憲和理事長に推薦さる

□1925年5月ー京浜沖縄県学生会結成

1927年ー役員を会長制に改め、新城朝功が会長に当選し神山政良、奥島憲仁が副会長に当選す 神山副会長辞任

1928年

11月11日ー京浜沖縄県秋季総会、会長に尚謙(慶応大学)、副会長に赤嶺康成(高等師範)

□1929年

5月ー京浜沖縄県学生会秋季総会を新宿白十字堂に開く。伊波普猷「方言に現れたる土俗」講演。役員改選で会長に小嶺幸雄(早稲田大学)、副会長に福地唯義(慶応大学)。

6月2日ー京浜沖縄県学生会春期総会を新宿白十字堂ホールに開く、佐藤惣之助の「琉球旅行」の話

1929年ー役員改選さる 会長に渡口精鴻、副会長に比嘉春潮、翁長良保

□1930年

7月ー小川町の多賀羅で在ハワイ同胞母国観光団歓迎会、主賓の金城珍栄以下10余名、県人出席者30余名。

11月9日ー京浜沖縄県学生会秋季総会を神田駿河台下白井喫茶部2階で開く、渡口精鴻、比嘉春潮の談話、女子部の会長に豊川とみ

□1931年

3月19日ー漢那憲和代議士、移民会館建設の準備成功し帰国

4月29日ー大蔵省参事の神山政良、名古屋専売局長に栄転さる。

5月17日ー神楽坂福寿倶楽部で東京沖縄県人会春季総会、役員改選 会長に渡口精鴻留任、副会長に奥島憲仁、恩河朝健

1932年ー明正塾廃止

1936年ー5月、本会沿革及び名簿を謄写す

1936年ー役員改選さる 会長に神山政良、副会長に大濱信泉、八幡一郎

1937年ー東京沖縄県人会(芝区虎ノ門会館 久高特許事務所内)『会員名簿』作成頒布

1938年ー役員改選さる 会長に神山政良、副会長に大濱信泉、八幡一郎

1940年ー東京沖縄県人会『会員名簿』

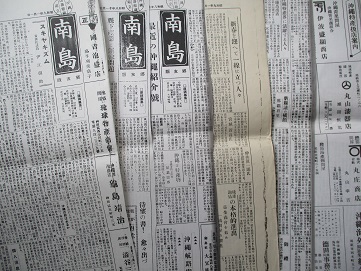

大宜味朝徳は海外研究所を設立し『我が統治南洋群島案内』『最近のペルー事情』『最近の布哇事情』などを発刊した。1933年1月に南島社(東京市本郷区蓬莱町5)から郷友版『南島』紙を発行する。3号(1933年3月)に「東京琉球泡盛商一覧」が載っているのを始め平敷本舗主人の平敷安用の「「東京に於ける琉球泡盛の今昔」、東京での泡盛委託販売30年の入江藤五郎の「泡盛の黄金時代」、「泡盛界に躍進する三島本舗主・川村禎二君」が載っている。また泡盛商広告に崎山商店(崎山喜昌),うるま本店(金城時男)、琉球古代焼・花瓶置物・琉球漆器・琉球玩具も扱う仲本商店(仲本宗厚)がある。

『南島』4号に「知念松一君、沖縄写真帖計画」が出ている。知念松一は8号の個人消息で「大阪市港区八雲町4で関西沖縄新聞創刊」とある。また空手講習会、南島談話会、泡盛組合、東京沖縄県人会の集会も紹介されている。1934年2月『南島』10号の集会欄に「名古屋県人会(比嘉康進)が神山政良顧問で万歳三唱、舞踊、空手あり」と報じられ、8月の『南島』13号には稲垣国三郎氏の義挙として「大阪稲垣愛日小学校長は6ヵ年間沖縄師範主事として勤務したことがあるが久松五勇士の快挙につき種々尽力、公にし且つ映画化して南島男子の意気を顕揚せしめた。この義挙に対し在阪県人有志の我喜屋宗信、山城興善、下地玄信、平尾喜代松、真栄田勝朗、幸地長堅らが大いに協力した」が載っている。ほかに『南島』の個人消息欄には上原美津子(中央電話局教師)、伊波普猷長男國男君目出度本年度二中に入学、また久志芙沙子の随筆がある。

1936年10月27日午後5時から、神田区小川町の多賀羅亭で東京沖縄県人会臨時総会が開かれた。定刻までに90人が集まった。先ず神山政良会長が開会を宣した後、会則改正の必要を説明。そして新会則案を提出し、副会長の八幡一郎がこれを朗読し審議に入った。神山政良が会長に再選。あと会食。その後に漢那憲和、渡口精鴻の旧会長、幹部の労を謝し、大城兼義がパンフ「沖縄県回生の要訣」を手に憂郷の熱弁を振う。午後10時、大城兼義の音頭とりで「東京沖縄県人会万歳」を三唱して和気藹々のうちに散会した。

1937年

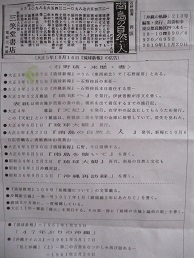

東京沖縄県人会会則

第1条 東京沖縄県人会は東京府下在住の沖縄県人を以って組織す但し府外在住者又は沖縄県に縁故を有する他府県人にして入会を希望する者は之を会員となすことを得

第2条 本会は会員相互の懇親を図り且つ沖縄県人の向上発展に貢献するを以って目的となす

第3条 本会は下の事業を行う

1、会報の発行

2、会員の慶弔

3、県出身優良学生並びに篤行者の奨励表彰

4、県人会館の建設

5、其の他第2条の目的達成上必要と認むる事項

東京沖縄県人会役員

会長ー神山政良 副会長ー大濱信泉、八幡一郎

幹事ー安次富松蔵、伊元富爾、伊豆見元永、井上寛令、我謝秀裕、久高将吉、高嶺明達、高良憲福、仲吉良光、仲原善忠、比嘉良篤、比嘉春潮、船越義英、真玉橋朝起、宮城清、饒平名智太郎

顧問ー伊江朝助、伊波普猷、伊禮肇、大城兼義、漢那憲和、渡口精鴻、東恩納寛惇、尚亘、長嶺亀助、仲宗根玄愷、銘苅正太郎、花城永渡、山本實彦

評議員ー石原三覧、石嶺傳亮、石川正通、池城安信、大城兼真、大城朝申、大宜味朝徳、奥島憲仁、奥間徳一、翁長良保、親泊朝輝、恩河朝健、嘉手苅信世、金城時男、国吉良實、久志助起、国吉真俊、崎原當升、志村宗徳、島袋全達、平敷安川、津波古充計、仲里朝章、仲兼久長太郎、新田宗盛、比屋根安定、宮城幸安、宮城新昌、山川朝賢、山内朝常、山川政功、森田孟睦、読谷山朝宣

東京葛飾区在住の島袋和幸氏の調査によれば、1886年、アメリカ船ゲーリック号でサンフランシスコに到着しミシガン大学準備のため友人らと下宿していた粕谷義三が、友人たちと協同で週刊邦文新聞『第十九世紀』を発行した。後に粕谷は大学を終えて帰国、板垣退助の日本自由新聞社の主筆をつとめた。第5回総選挙で衆院議員に当選、立憲政友会に所属し埼玉支部長もつとめた。粕谷は埼玉県入間市藤沢の出身、その市民会館前に銅像がある。その粕谷義三の知遇を得たのが沖縄美里出身の大宜味朝徳で、粕谷の協力の下で1922年12月に週刊『埼玉公論』紙を創刊する。大宜味が1926年に『沖縄及沖縄人』を発行したのは前回記した。

1921年10月ー沖縄協会創立

沖縄協会創立趣意書

本県は地理上の関係よりして古来本土との交通稀疎にして制度習俗亦従って異なるものあり明治維新後他府県同様法治の制を布かれしも猶各種の関係に於いて特殊の点在するものありしも今や県勢の振興発展は制度に於いて特例なく各般の施設亦他に比し敢えて遜色ありと言ふに非らざるも只だ本県事情の正当なる紹介を得ざる為め較もすれば他の誤解を招き惹いて損失を蒙ることすくなしとせざるものあり更に遺憾とする所は本県関係の重要懸案にして中央と連繋を要するもの益々繋きを加ふべきに而も之に処する何等機関用意の設けなきこと之れなり為めに凡ての企図策応によるべきなく且つ機を逸するの憾みあり之を以って吾が沖縄を広く江湖に紹介し且つ中央との連繋を採る機関の必要は久しく唱導されしも機の熟せざるものありしが機運の際会は之が創立を県内外在住の識者諸賢に提唱するの急に迫るものあり冀くは各位の賛同を得て本県将来の振興発展に資せんことをー大正十年十月。

役員

総裁・床次竹二郎 会長・和田潤 副会長・我如古楽一郎 理事・金城清松、黒木一二、崎浜秀主、銘苅正太郎、伊江朝助、大濱用要、山城五郎、宮城栄喜、伊仲浩、大城亀作、新垣牛一、盛島明長

1922年8月24日、沖縄県庁会議室で沖縄協会第4回理事会ー和田会長挨拶。東京市に沖縄協会支部設置並びに平和紀念東京博覧会の沖縄売店(出品者ー丸山漆器店、米次漆器店、漆器組合、太原漆器店、黒田理平庵、渡久地商店、新西商店、津嘉山商店、西田商店、渡慶次商店、食品会社、古賀商店、酒造組合、水産組合、上運天令儀、時志商店)の状況報告□会議参加者・和田会長、我如古副会長、理事は崎浜秀主、黒木一二、金城清松、山城五郎、宮城栄喜、桑原一郎、新垣牛一

沖縄協会在京会員

安慶名徳潤ー淀橋町柏木、新崎康ジョー小石川区下富坂、安谷屋繁ー小石川区茗荷谷、千原成梧ー青山原宿、東恩納寛惇ー小石川区水道橋、国吉良名ー麻布区、銘苅正太郎ー麻布区六本木、仲宗根玄愷カイー小石川区関口台、仲村政人ー牛込区原町、高山徹ー下渉、上運天令儀ー神田区今川小路

1932年 東恩納寛惇、年末までに首里侯爵邸に通い2000冊の文献を読破

1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。

1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」

1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。

1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>

1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学

1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く

1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足

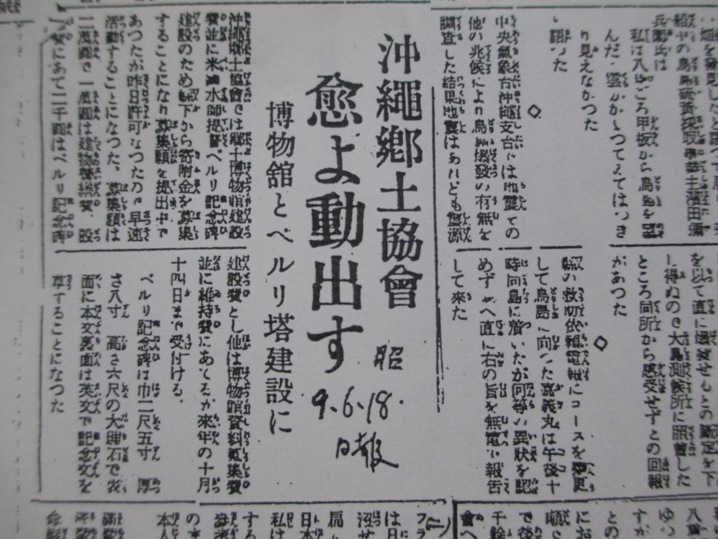

1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。

1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社

1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式

1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。

□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社

1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)

1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観

1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観

1935年10月 『沖縄教育』第230号

□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部

安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、

1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観

1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」

1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会

1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ

11月19日

1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」

1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観

1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。

1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」

1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。

1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)

1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事

4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

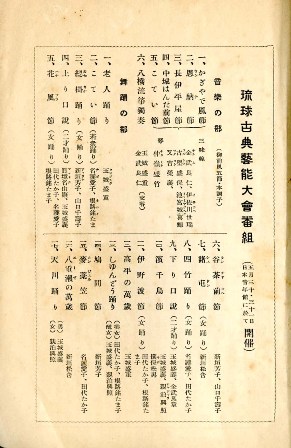

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)

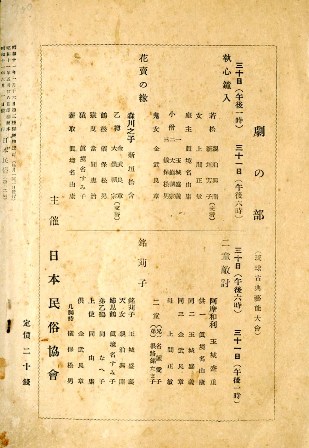

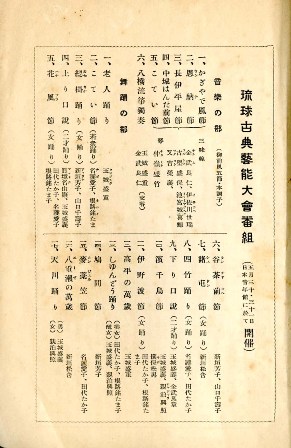

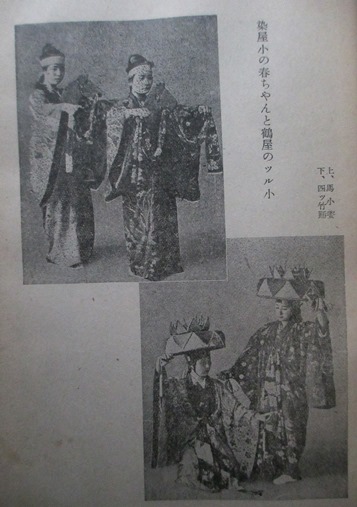

1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館

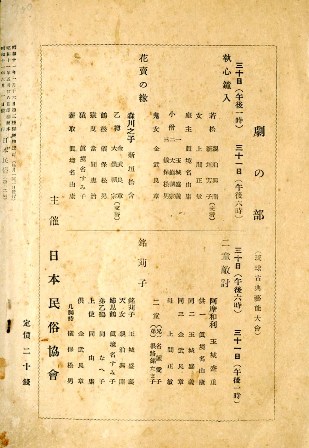

1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁

1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。

公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。

又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。

1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」

1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転

1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」

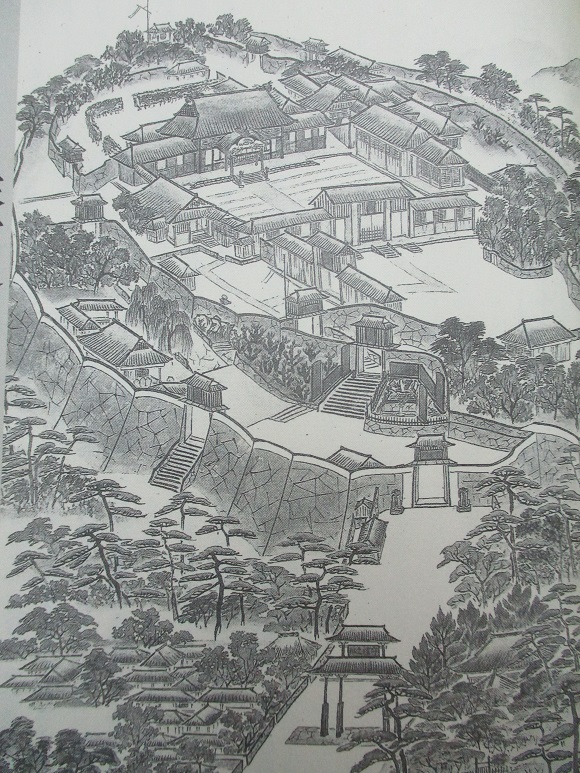

1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」

1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」

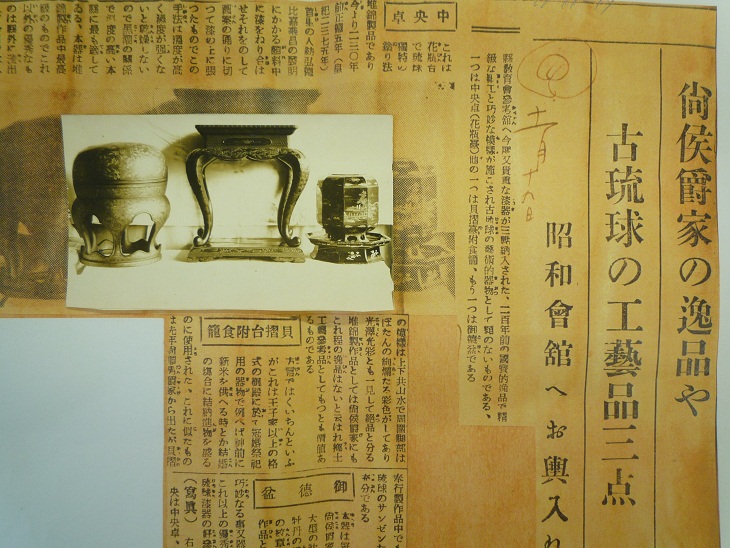

沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台

□図表之部

喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図

1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房

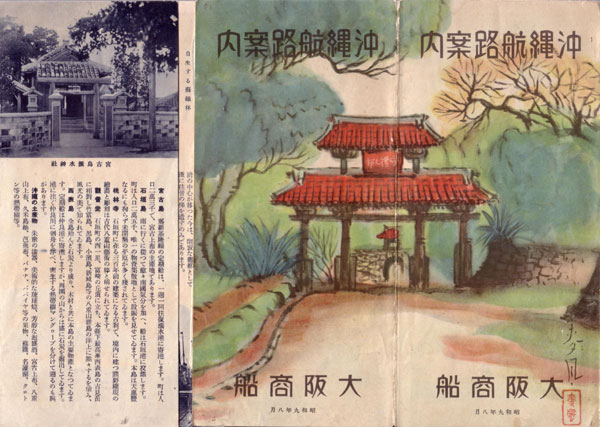

1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。

1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔

1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平

1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」

1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆

1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶

1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」

1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通

1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館

1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」

1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。

1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」

□

1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師

1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式

1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」

1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席

1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列

1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」

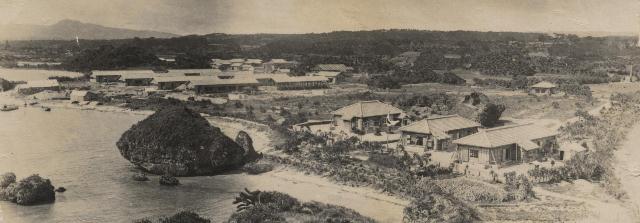

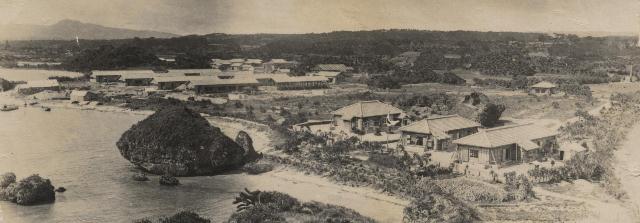

1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」

1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」

1939年8月5日

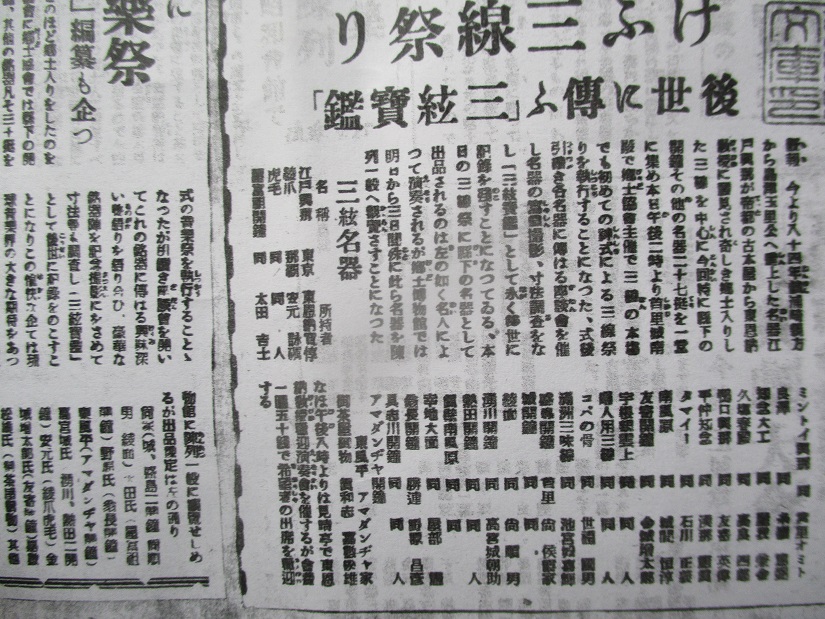

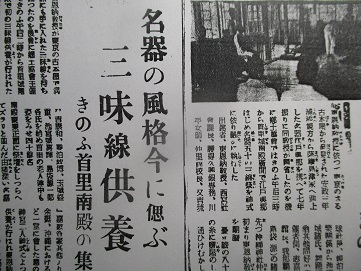

1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」

1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」

〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。

1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。

1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」

1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。

1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>

1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学

1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く

1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足

1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。

1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社

1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式

1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。

□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社

1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)

1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観

1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観

1935年10月 『沖縄教育』第230号

□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部

安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、

1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観

1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」

1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会

1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ

11月19日

1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」

1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観

1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。

1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」

1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。

1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)

1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事

4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)

1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館

1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁

1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。

公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。

又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。

1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」

1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転

1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」

1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」

1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」

沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台

□図表之部

喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図

1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房

1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。

1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔

1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平

1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」

1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆

1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶

1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」

1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通

1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館

1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」

1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。

1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」

□

1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師

1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式

1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」

1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席

1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列

1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」

1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」

1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」

1939年8月5日

1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」

1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」

〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。

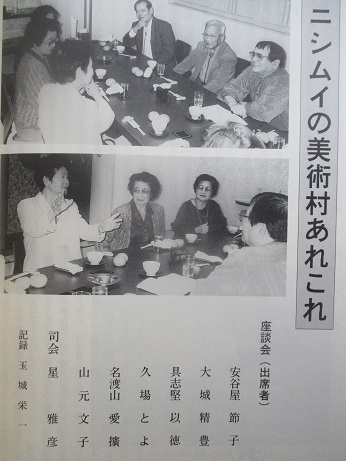

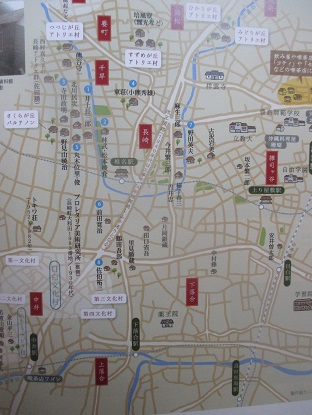

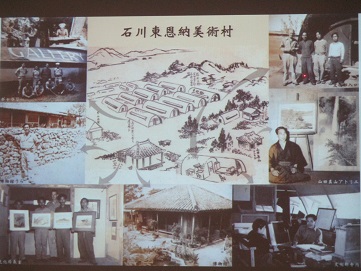

1996年3月 『新生美術』11号 「座談会・ニシムイの美術村あれこれ」星「仲嶺康輝さんの話やその記録では、昭和初期の東京の下落合には、有名な画家たちのアトリエがあって、その中に愛順さんは美校時代、一軒家のアトリエを借りていたそうですね。・・・」

1948年 アクトン少佐、松岡政保、山田真山、屋部憲、名渡山愛順ー首里ニシムイ建設で米軍部長をまじえて話しあう松岡工務部長→1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社

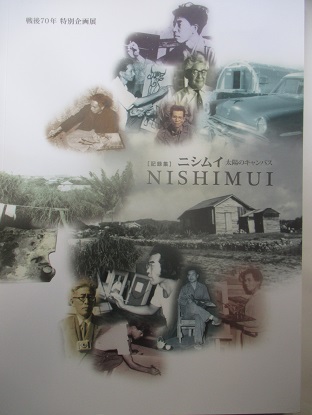

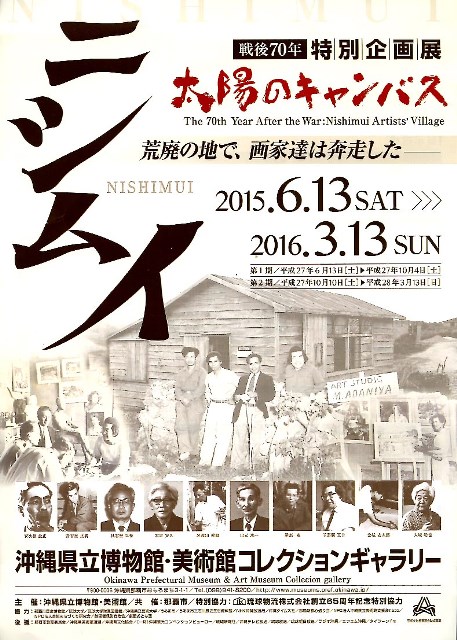

2016年1月 沖縄県立博物館・美術館『ニシムイ 太陽のキャンバス』

2015年6月13日~2016年3月13日 沖縄県立博物館・美術館「ニシムイ 太陽のキャンバス」

写真ー金城安太郎氏と石垣さん親子(末吉麦門冬娘)

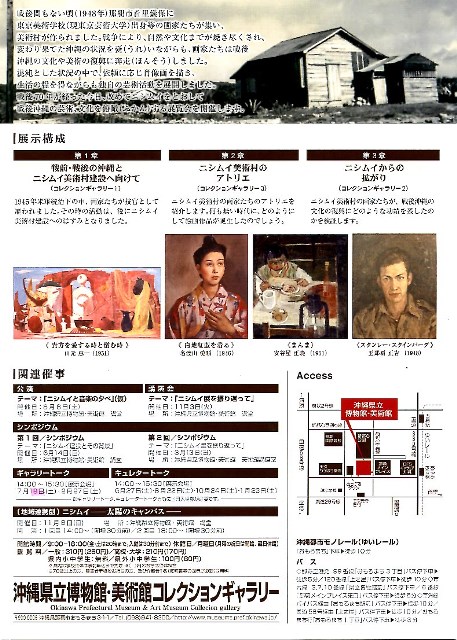

右から新城栄徳、金城安太郎氏、ハンナ博士

県立博物館・美術館×県立図書館 コラボ企画「ニシムイ展 太陽のキャンバス」関連展示、『金城安太郎』琉文手帖1号もあった。

2016年2月2日~2月7日 那覇市民ギャラリー「那覇市収蔵品展ーニシムイ関連と那覇市出身作家」

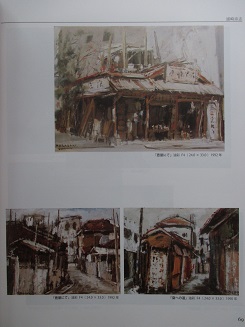

1984年頃、私は沖縄の近代美術史に関心があって、金城安太郎さんや、具志堅以徳さんに聞き書きをしていた。その時に浦崎彦志氏がニシムイについて調査していることは知っていた。当方は現代美術には関心が薄かったので、画廊などで浦崎氏に会っても余り会話はしなかった。それでも少しは雑談で彫刻などの話は記憶に残っている。本書には写真が多用しているので、写真・現代美術史ともなっている。惜しむらくはキャプションの無いのが多い。これは沖縄県立美術館の学芸員の宿題になっている。

2015年6月 浦崎彦志・仲井間憲児『わが心の美術村 にしむい 幻の西森美術館』浦崎彦志

写真左から画家の久場とよさん、画家の金城安太郎氏、芭蕉布の平良敏子さん、著者で医者・画家の浦崎彦志氏、画家の城間喜宏氏

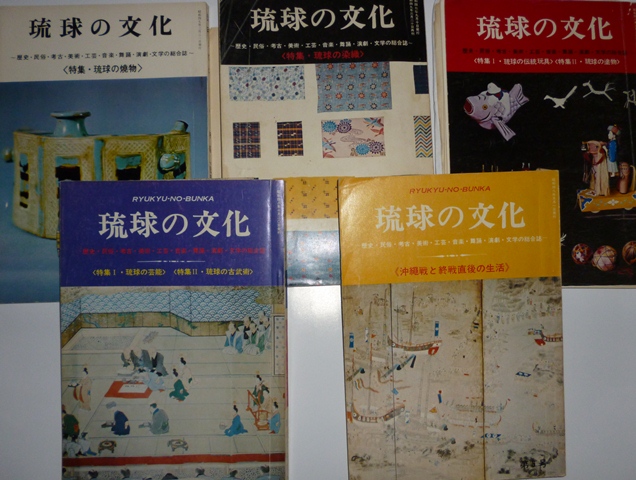

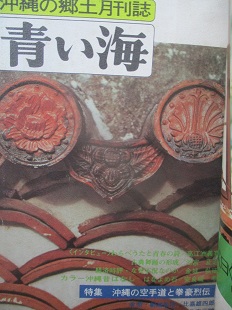

『琉球の文化』1号~5号

ネットで『琉球の文化』を検索すると読谷村立図書館蔵書で出てきた。『琉球の文化』は大城精徳元沖縄県立博物館副館長が1972年3月に創刊した。創刊号の特集は<琉球の焼物>、72年9月・第二号は<琉球の染織>、73年3月・第三号は<琉球の伝統玩具・琉球の塗物>、73年10月・第四号は<琉球の芸能・琉球の古武術>、74年5月・第五号は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。私と発行人の大城精徳琉球文化社社長とは、72年に又吉眞三氏の建築設計事務所に大阪の西平守晴沖縄関係資料室主宰と同行し訪ねた折、そこに大城精徳氏が出来たばかりの『琉球の文化』創刊号を持参したときに出会った。

翌日、安里の琉球文化社事務所を訪ねると意気投合し琉球文化社関西支局を引き受けることになった。このときは私はまだ筆不精で文章を書いたことがない。結局、『琉球の文化』には書く機会がないまま休刊を迎えた。その後、大城精徳も関わっていた『新生美術』には美術史らしきものを書くようになった。今、東京発の「沖縄文化論」がテレビ・雑誌などを通じて沖縄に侵蝕。それらが今、沖縄の新聞紙上を占めている。そういうことを予見し危機感を持っていた大城精徳は「日本人としての誇りを得るために、沖縄人としての誇りを捨ててはいけない」とし日本復帰前に『琉球の文化』を創刊した。その初心に立ちかえりネット上で『琉球の文化』活動を復活し新たに補足・改訂を加え立体的に「琉球の文化」を捉えなおしてみたい。(2010-7-8-15記)

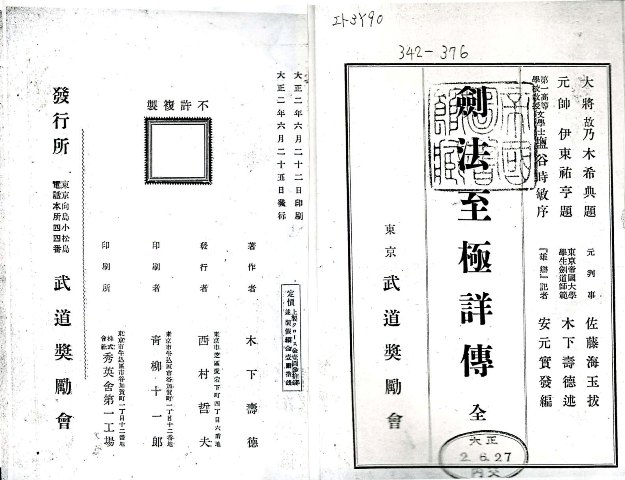

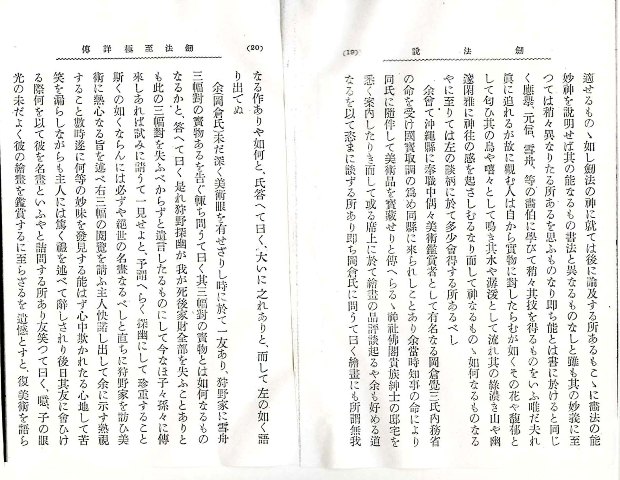

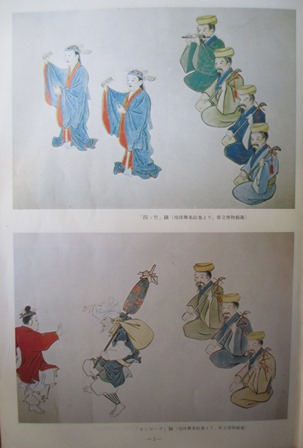

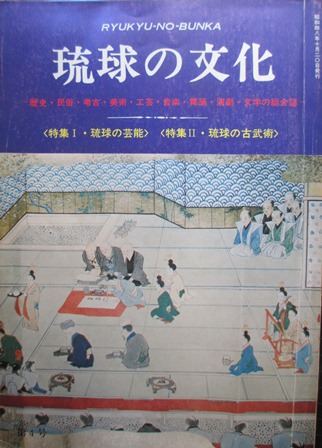

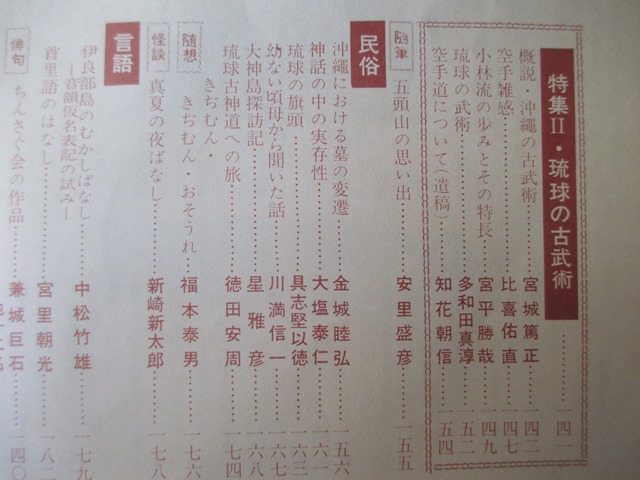

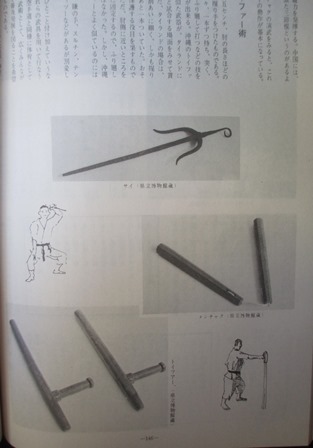

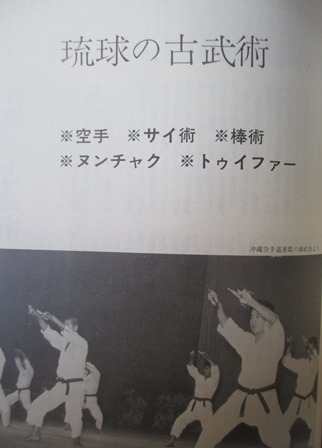

1973年10月 季刊誌『琉球の文化』第四号<特集Ⅰ・琉球の芸能><特集Ⅱ・琉球の古武術>

松濤 船越義珍『愛蔵版空手道一路』榕樹書林2004年12月

○・・・そのために、三〇有余年にわたる教員生活に別れをつげたのである。が、そのかわり、それまでの経験を生かして御奉公をしようというつもりで、当時(後)の県立図書館長の眞境名笑古(安興)、沖縄タイムス編集長(主筆)の末吉麦門冬の両君と相談して、沖縄学生後援会を組織しその経営に当ることになった。一方、先輩や友人とも語り合って、空手道を一本化するために沖縄尚武会を作り、その代表者として働くことにもなったのである。

船越義彰「義珍翁外伝」

富名腰(船越)義珍が末吉麦門冬に贈った写真

1922(大正11)年

4月24日 『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「陽春雑筆<35>ー唐手の伝来」(『大島筆記』)/「禁止された琉球歌劇が復活の傾向」

4月27日 『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「陽春雑筆<37>ー唐手の伝来」

○どうも面映ゆい話だが、私の若い日の修行の一端について、少し書いてみたいと思う。まず、台風の中で稽古をした話は同門の作家・戸川幸夫君①が作品として書いているので・・・

①戸川幸夫ー経歴生後まもなく若松市の実業家の養子となる。大正12年一家で上京。東京日日新聞(現・毎日新聞)記者、社会部副部長などを務める傍ら、長谷川伸主宰の新鷹会に入り、動物小説を書き始める。昭和29年「高安犬物語」で直木賞受賞、以後単行本は二百冊を超える。動物文学という新しい小説の分野を開拓し、小説を書くために世界各地を旅行している。40年沖縄・西表島のイリオモテヤマネコを発見したことで有名。子供向け読み物も執筆。日本動物愛護協会理事、世界野生生物基金委員などとしても活躍。俳人としては「渋柿」系俳人関谷嘶風の手ほどきを受け、「渋柿」所属。他の著書に「野生への旅」(全5巻)「人間提督山本五十六」「けものみち」、「戸川幸夫動物文学全集」(全10巻 冬樹社)、「戸川幸夫動物文学全集」(全15巻 講談社)がある。→コトバンク

○小杉放庵(未醒)画伯②の応援

1916年1月12日朝ー小杉未醒、横山健堂を訪ねて琉球への添書を頼む。

1月13日ー小杉未醒、太平洋画会脱会の通知を出す。

2月6日午後7時ー小杉未醒、丹青協会の歓迎会に赴く、山田真山、末吉麥門冬、20人参加。

②小杉放庵 こすぎ-ほうあん→「小杉放菴 文献目録 - 小杉放菴記念日光美術館」

1881-1964 明治-昭和時代の画家。

明治14年12月30日生まれ。小杉二郎の父。小山正太郎にまなぶ。明治40年「方寸(ほうすん)」同人。渡欧後,大正3年日本美術院に洋画部を設立,11年春陽会を結成した。後年油彩から日本画にうつり,独自の水墨画をえがいた。昭和39年4月16日死去。82歳。栃木県出身。本名は国太郎。初号は未醒(みせい)。代表作に「水郷」「山幸彦」,著作に「放庵画論」など。 【格言など】頂の岩に尻据ゑ足指にまさぐらむとす越の国原(歌集「山居」)→コトバンク

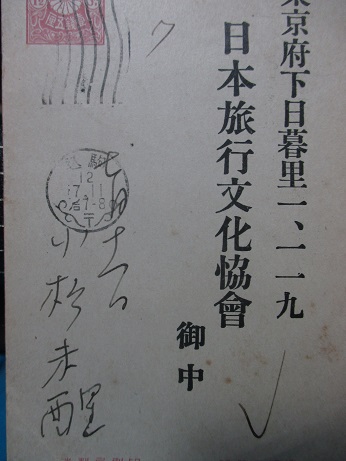

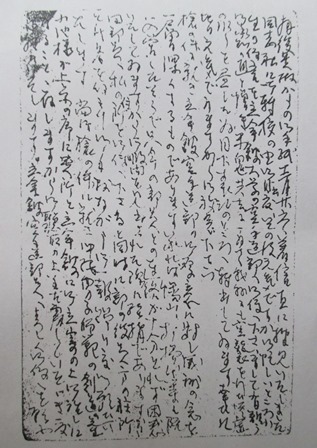

小杉放庵(未醒)葉書(新城栄徳蔵)

1910年8月25日 琉球新報・沖縄新聞・沖縄毎日新聞主催「近畿地方観光団」出発→1911年8月25日・26日『琉球新報』松濤「観光団員として」

1912年11月 『琉球新報』松濤「鄭嘉訓の半面」

1913年1月9日『琉球新報』松濤「唐手は武芸の骨髄なり」

1913年7月 『琉球新報』松濤「菊...

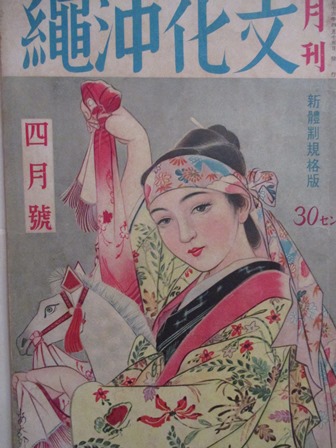

1941年4月『月刊文化沖縄』富名腰義珍「空手物語」

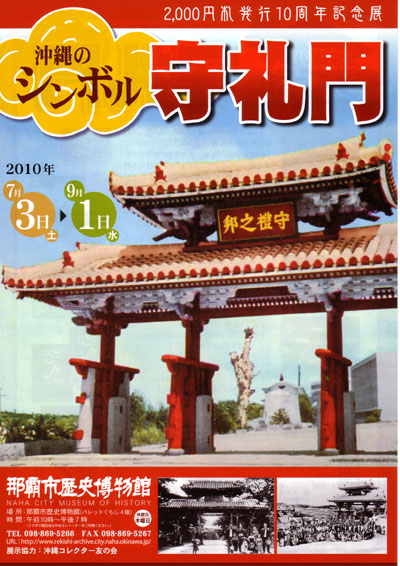

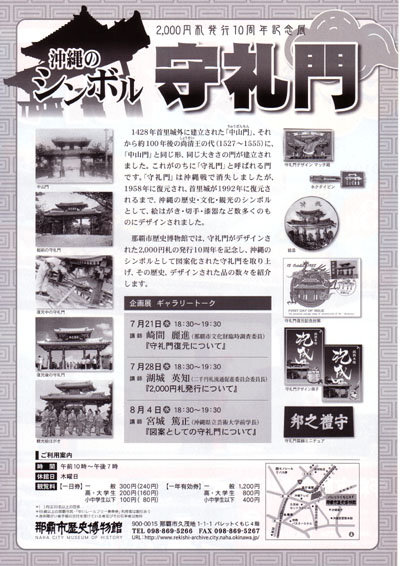

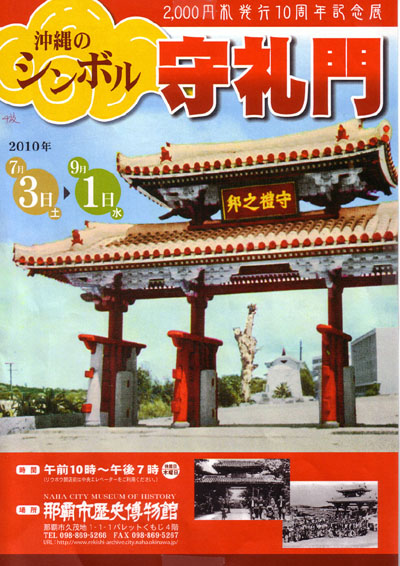

01/13: 「沖縄のシンボル 守礼門」

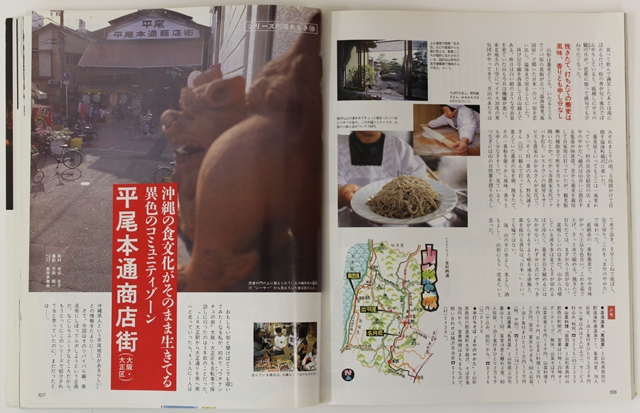

二千円札 「二千円札大使認定証」二千円札流通促進委員長・湖城英知/サンクス平尾(平尾本通商店街)。リトル沖縄として有名な大正区平尾の商店街

『あまから手帖』1993年6月号

大阪の沖縄関係資料室に守礼門の扁額「守禮之邦」の拓本がある。沖縄学の祖、伊波普猷は1932年10月『琉球新報』「『首里』の語源は結局わからないー東恩納学士の浦添旧都説を裏書きすべき一史料」の中で、尚眞王以前は瑞泉門が正門、守礼之邦の最初の意味は「首里親国」「しよりくに」とする。

改訂前のチラシ

2010年7月28日ーギャラリートーク 湖城英知「2、000円札発行について」写真・左から、新城栄徳、渡口彦邦氏、講師の湖城英知氏(沖縄海邦銀行元頭取、沖縄都市モノレール元社長)、大城宗憲氏(株式会社南都会長)、那覇市民文化部の島田さん。/2010年8月4日ーギャラリートーク 宮城篤正氏を囲んで。

1428(尚巴志7)年ー国門を創建す。傍に曰く、中山と(旧記に曰く、中山の2字は内官柴山進めて以って額と為すと)

1477年ー歓会門創建

1534年ー陳侃『使琉球録』「是の日黎明、世子、衆官をして館門の外に候たしめ、詔勅を導引して国に之く。国門は、館を距たる路三十里、山海の間に介在す。険側高卑斉しからず。砥の如く矢の如く能はず。将に国に至らんとす。五里の外に牌坊一座有り。扁して中山と曰ふ。此れより以往、路皆平坦にして九軌を容るべし。旁に石墻を壘ね、亦百雉の制の若し。世子、此に候つ。龍亭至りて、五拝三叩頭の礼を行い、之を国門に導く。門は歓会曰ふ」

1561年ー郭汝霖、李際春渡琉□『重編使琉球録』「国につくとき、その五里外に、一座あり、『中山』の額がかけられている。これから先は、道はすべて平坦で、九軌をいれることができる。道のかたわらは、石垣をつみあげて、百雉の制ににている。世子はそこ(中山坊の所)で待っていた」

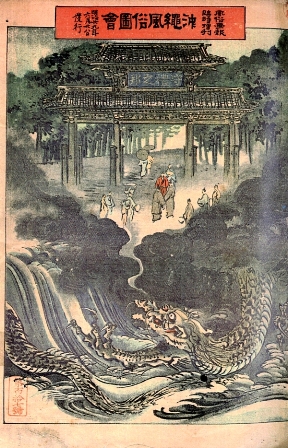

1606年ー夏子陽『使琉球録』「吉日を卜して万暦三十四年七月二十一日に封王礼を挙行した。この日の明け方、世子は衆官をしてすべて吉服せしめ、天使館の外へ出迎えさせた。私は詔勅をささげて龍亭の中に安置したてまつり、国王と妃へ頒賜される服と物とを取って彩亭の中に置いた。儀注通りに国へ前導した。路の両側はすべて兵を並べて儀衛とし、隊伍を整えて立っていた。国は一里ばかりで、坊があり、その額に『中山』とある。ここから進むと首里坊である。現在は『守礼之邦』の額である。わが中国の声数の及んだことを記したのである。天使館から東へ行き、ここにつくと、地勢はやっと平坦となる。世子は守礼坊の下で出迎え、龍亭の到着を見るや五拝三拝叩頭の礼をおこない、国門へ案内した。門は『歓会』という」(原田

1719年ー徐葆光、海宝が冊封で渡琉→□『中山伝信録』「中山王府ー坊牓があって『中山』という。道の南に安国寺がある。その向い側の町並の、切石を積んで削いだような石垣があるのが世子邸である。道の両側は、すべて切石の低い石垣で、高さは三,四である。道の真ん中に、蘇鉄の一叢があり、まわりを石で囲っている。更に進むと半里ばかりで坊牓があり、『守礼之邦』とある。中山王は、平伏して、詔をこの坊の下の道のかたわらで迎えた」(原田訳)

1731年11月ー『琉球国旧記』「坊楼ー1392年、閩人三十六姓を賜り、文教は大いに明らかとなり、礼楽は日々に新たとなり、中国同様の世となり、礼楽制度は中華とちがわなくなった。太祖皇帝は、これをおほめになり、『守礼之邦』と申された。後に、改めてこの額をかけた《昔は、いつもは『首里』の額をかけており、勅使がお出でになった時だけ、改めて『守礼之邦』の額をかけていた。近頃から、常時『守礼之邦』の額をかけている》。」(原田訳)

1756年ー周煌『琉球国志略』「世子は、衆官を従えて、守礼坊の外で平伏して(勅使を)迎える。龍亭はしばらくとどまる。世子と衆官は立ち上がる。天使は、前へゆき、龍亭の左右に分かれて立つ。引礼官が『排班』と唱える。世子は衆官を従えて、三跪九叩頭の接詔礼を行う。世子は前導して国門(歓会)を入り、正殿の下に立つ」

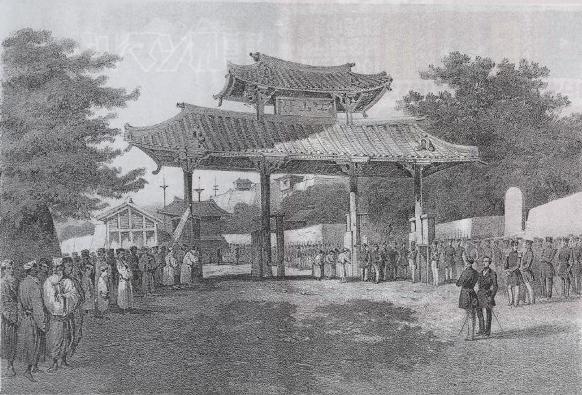

1853年6月ーペルリ、首里城訪問□→1926年10月ー神田精輝『ペルリ提督琉球訪問記』/1935年3月ー土屋喬雄『ペルリ提督日本遠征記』弘文荘/1947年2月ー大羽綾子『ペルリ提督遠征記』酣燈社/1962年6月ー外間政章『対訳ペリー提督沖縄訪問記』研究社/1985年10月ー金井圓『ペリー日本遠征日記』雄松堂

1879年2月ー渡邊重綱『琉球漫録』「首里ハ主府ニシテ中頭省南隅ニアリ其地高燥十丁方余十七ヶ村ニ分ツ王城中央ニアリ西ニ面ス墻壁橋梁石ヲ畳ンデ造ル第一門ヲ中山ト曰フ(毎門名号ノ扁額アリ)第二守禮(守禮之邦明帝ヨリ贈ル)第三歓会第四瑞泉ー」

1896年6月ー『風俗画報臨時増刊/沖縄風俗図会』東陽堂

1905年4月22日ー『琉球新報』籠城夫「嗚呼中山門ー嗚呼首里の生命」

4月27日ー『琉球新報』放浪生「嗚呼中山門」

1907年

12月18日ー『琉球新報』東恩納寛惇「守礼門考ー坦々たる首里街道の正面に千古の翠色を堪えて立っている守礼門は、今尚暗黙の裏に中山の古い歴史を語って居るが、其のささやきに耳傾けたものはいない。曾つて其下をくぐった長袖寛帯の支那人も、碧眼黄髪の西洋人も、乃至は肩で風切った薩人も、甚だしきは沖縄の物識先生も、皆此の活きた歴史に就いて表面の解釈を下しているに過ぎない。それが物数奇な旅行者の日記に書きこまれて諸方に撒き散らされ、沖縄を誤り伝ふる一の材料となっているー」

1908年6月4日ー『琉球新報』「中山門の入札の結果ー仝門は一昨日正午十二時頃額面及び敷石を除くの外全部入札を挙行したるが入札者七名にて(略)首里区字寒川水旧三十七番地宮里加那が五十二圓二十七銭にて落札したる由」

1909年7月11日~12日『琉球新報』東恩納寛惇「歴史的遺物の保存に就いて識者に協るー(略)吾々は昔中山王国の正門で有った処の中山門を、僅かに三十弐円の薪として売り払った者の罪を、天下後世に鳴らす積もりである。諸君、吾々は上下幾千年に亙る郷土の歴史を調べて、吾々が誠に優秀な国民で有ると曰ふ自覚の上に立って、自ら琉球人たる事を天下に名乗るを矜りとする者であるー」

12月ー東恩納寛惇『大日本地名辞書』(第二 琉球)「中山門跡」「守礼門ー中山門は、当初板葺なりしを、康煕二十二年瓦を以て覆ひたり、守礼門も同様なるべきか。○山里親雲上系譜云、康煕二十二年辛酉三月八日、修補中山門、任惣奉行職、此時改版木蓋以工瓦。-」

1917年8月ー親泊朝擢『沖縄県写真帖』(守礼門)

1919年8月ー『琉球案内』沖縄實業時報社(守礼門)

1920年9月ー親泊朝擢『沖縄県案内』(写真・首里守礼門)

1923年6月ー眞境名安興・島倉龍治『沖縄1千年史』日本大学□「中山門ー球陽に云ふ宣宗使を遣はし、皮弁冠を賜ひ、並に生漆及び各色磨石を買はしむ。宣徳三年(尚巴志即位七年)創めて國門を建て、榜して中山と云ふと」「守禮之邦ー球陽天正七年の條に首里坊門の榜字を易へて守禮の邦といふとあり。蓋し本國支那に通じてより職を修め、貢を入れ、書を読み、禮を学ばしむ。仍って明の太祖称して禮義の邦と為す。嘉靖年間禮部奏して曰く、琉球は海中の諸國に在りて頗る守禮と称す。又尚永王封を受くるとき、制詔に云ふあり、世々職貢を修め、守禮の邦と称するに足ると。是に由り、王法司に命じ、始めて守禮之邦の四字を以て額と為す。然れども平常はただ首里の二字を用ひ、冊使賁臨に会する毎に守禮之邦の四字を以てするを例とすと。康煕二年(寛文三年皇紀二三二三)癸卯始めて榜字を定め守禮之邦と曰ふとあり」

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」、写真・ペルリ提督の首里城訪問のジオラマ

1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社

1932年6月 『婦人公論』久志冨佐子「滅びゆく琉球女の手記」(カット・守礼門)1940年

2月ー大阪戎座で「中山門建築史/ターバーゼーク」

10月ー日本民芸協会『工芸』百三号 柳宗悦□守禮門ー首里城の第2の坊門である。姉妹であった中山門が哀れにも破壊せられて了った今日、此の門が守護を受けて保存せらるるに至ったことは感謝の至りである。構造は支那に発するであろうが、よく咀嚼して独自の風格を示した。結構、均等甚だよく、特に4個の脚柱に用いられた石材の形は見事である。此の門、最初は「賢待門」と呼ばれ、後に「首里門」とも称へられ、又俗間「上の鳥居」とも「上綾門」とも云われた。前の大通りを此の門に因んで綾門大路と名づけた。美しく彩られた門のある大通りとの意であろう。尚清王時代の建立と云うから、今から四百年を越える。中山王国の幾多の歴史的場面は、此の門の前で行われた。一国の威厳を示した國門であって、幾度か冊封使は此の大門をくぐった。かのペルリー一行を接し迎えたのも茲である。「守禮之邦」と題した扁額は、琉球の心を語るように見える。此の門を通して遠く首里城の正門を臨む。繁栄な昔は去った。併し此の門が佇む限り日々新たなる遠来の客を集めるであろう。歴史は変わるとも文化の跡を慕る心は人間あら消えない。首里城が保護せられ、修理せられ、整備せられるなら、此の古都に新な繁栄が来ないと誰が云い得よう。

1935年9月 東洋文化協會『幕末・明治・大正回顧八十年史 』「五姓田芳柳 藩使東上の図」

1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)

詳細不明だがネット上に次の書籍が見える。富安路葭, 岡茂政著『筑後本吉清水観世音東山名所図会』昭和堂書店, 1931.5

1941年10月ー加藤三吾著・早川孝太郎校訂『琉球の研究』文一路社□「中山門といふのは首里城の第一坊で、下のアエヂョウと呼び、明の宣徳三年に欽差正使柴山が尚巴志を冊封した時に、中山といふ扁額を携へて来て此門に掲げたのであったが、今は門と共に撤去された。守禮門は第二坊で、上のアエヂョウと呼び、明の嘉靖七年に尚清王が封を請うた時の創建で、初は扁額に『待賢』の二字を掲げてあったが、中頃に『首里』の二字に改め、冊封使の来る時のみは『守禮之邦』といふ金字の額を懸けて、左右の門柱には

嘉慶丑年歳次庚申桂秋 廿有王承冊命 三十六島環中山 錦州李鼎元題

といふ聯床を垂れたのであった。しかし後には『守禮之邦』の大額を其儘に掲げて置くことになったので、今も観光者の最も嘱目するものの一になっている」

1947年11月ー日本民芸協会・沖縄人連盟主催「沖縄工芸展」日本民藝館

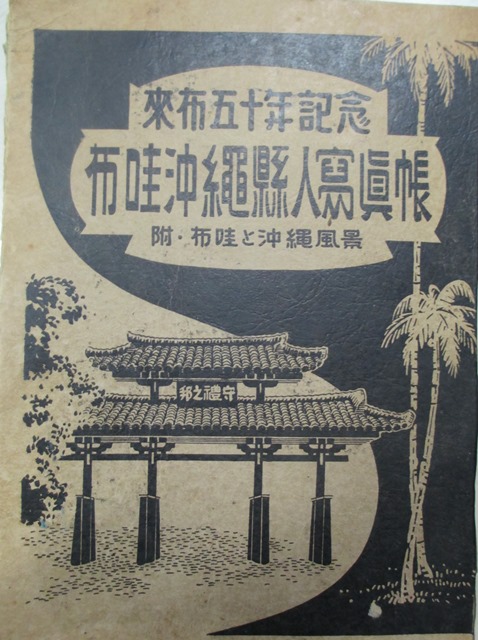

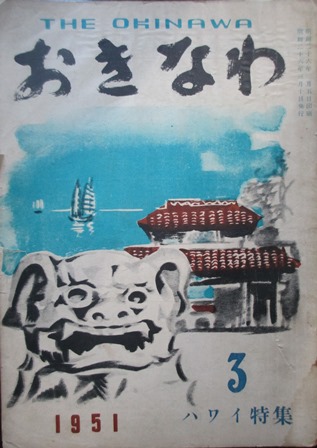

1951年1月 比嘉武信『布哇沖縄県人写真帳ー来布五十年記念』/1951年3月 雑誌『おきなわ』<ハワイ特集>

1951年11月12日ー『沖縄タイムス』石野径一郎「守禮の國」(金城安太郎の守礼門の挿絵)

1954年1月ー社団法人「沖縄観光協会」設立(事務所・那覇市勧業課内)。□→57年4月ー琉球政府工交局内。

1956年2月ー金城唯恭編『新沖縄文化史』仲座久雄「郷土の国宝建築・首里城守礼門ー1953年5月、ペルリ記念祭に際し仲座久

雄、知念朝英により5分の1の模型が造られ首里城正殿と共に首里博物館ペルリ記念館に陳列」

1958年10月6日ー『琉球新報』「総仕上げ急ぐ守礼門ー4百年前の姿を再現」 12月15日ー『琉球新報』伊波南哲「十字架の下に」(カット・守礼門)

写真・守礼門と少女たち/山田實・撮影

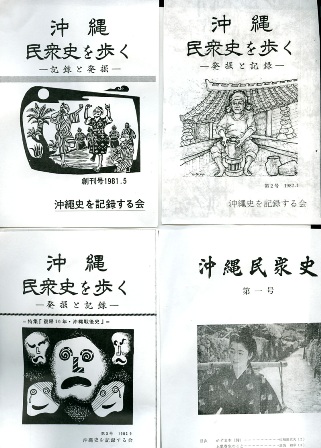

01/30: 東京/1975年9月29日ー沖縄史を記録する会が発足

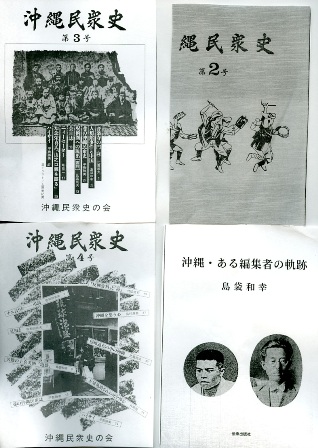

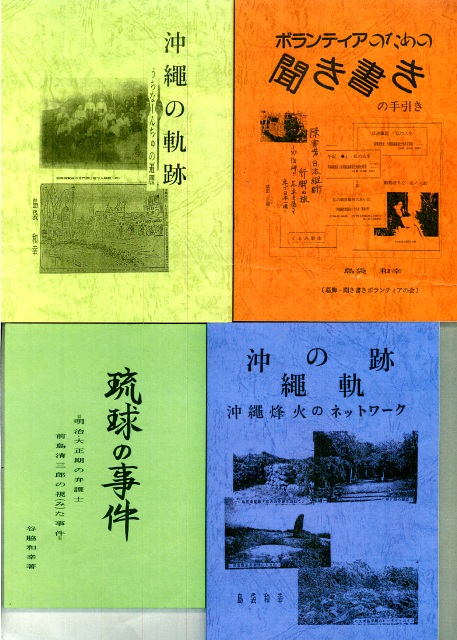

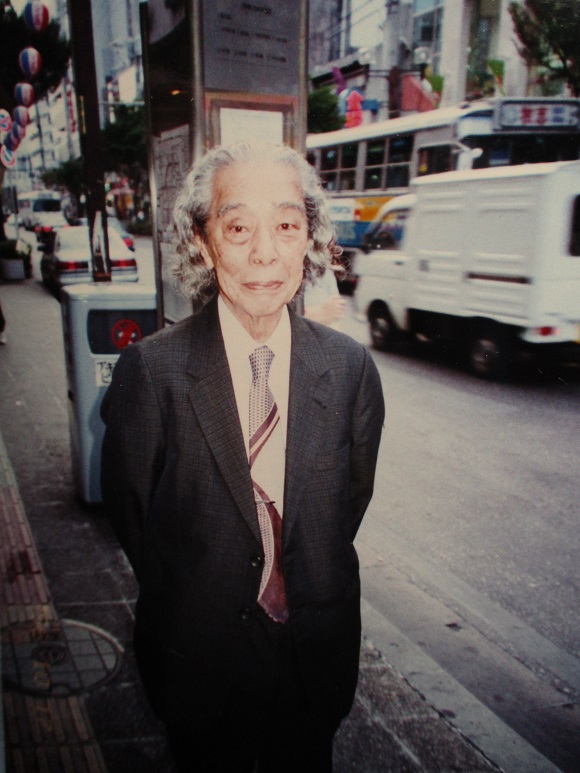

東京の島袋和幸氏から近著『沖縄の軌跡ー沖縄烽火のネッワーク』が贈られてきた。島袋氏が最初に書いた『青い海』(1983年6月)の「沖縄烽火考」も収録されている。私は『青い海』大阪本社で島袋氏を知り東京に会いにいった。1975年9月29日、東京で沖縄史を記録する会が発足した。81年5月、機関誌『沖縄民衆史を歩くー記録と発掘』が創刊された。82年1月発行『沖縄民衆史を歩く』第2号に島袋氏は「沖縄烽火考」を書き、書評『むらの輝ける日々』も書いている。82年9月発行の第3号に氏は「戦後沖縄史研究の手引書」を書いている。

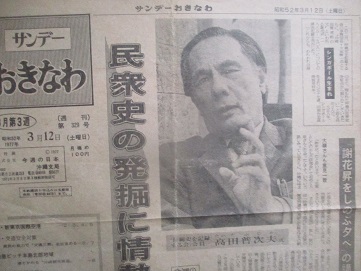

1977年3月12日『サンデーおきなわ』「高田普次夫ー民衆史の発掘に情熱」/名護で宮城与徳の事跡を訪ねて、左から新城、大峰林一氏、屋嘉比収氏

1983年11月、島袋和幸宅を事務局に沖縄民衆史の会機関誌『沖縄民衆史』第1号が発行された。島袋氏は「上里春生のこと」を書いている。島袋氏は85年1月から個人紙『沖縄の軌跡』を発行するようになる。『沖縄民衆史』第2号は85年3月発行で島袋氏は「南洋の足跡ー沖縄県人の生きた島」を書いている。同号に『琉文手帖』の広告がある。第3号の発行は86年3月、私が提供した人類館事件の写真が表紙に用いられ、島袋氏は「人類館事件と中国」を書いている。同号にも『琉文手帖』の広告が載っている。86年12月発行の『沖縄民衆史』第4号に島袋氏は「苦難の上京美酒『泡盛』」を書いている。

1986年、このころ島袋氏は故郷・伊江島と沖縄島との架橋運動も展開している。氏の故郷関連の著作でまとまったものに1985年発行の『浮亀山物語』がある。2009年11月には『伊江島人(チュ)ミーチリサンダーの一生』を発刊。1996年1月、氏は永年の宮里良保、安元実発、佐々木笑受郎の調査(聞き書き)をまとめ『沖縄・ある編集者の記録』を出している。これは沖縄の新聞書評で新川明、伊佐真一が取り上げた。2000年4月に弁護士・前島清三郎のことをまとめ『琉球の事件』を出版。これは鹿児島の山下欣一氏にも送った。01年には詩人・上里春生、国頭三奇人らをまとめ『沖縄・山原の二才達』を出版。

2007年1月、島袋氏は『沖縄タイムス』の唐獅子を担当、聞き書きボランティアについてj書いた。葛飾区の聞き書きボランティアの会の一員として3月には『ボランティアのための聞き書きの手引き』を出した。今回は新たに「沖縄・烽火ネットワーク連絡会」(〒124-0011東京都葛飾区四つ木4-18-10 電話03-3695-9276 携帯090-4920-6952)を立ち上げている。

島袋さんは昨年6月に「沖縄の軌跡」を集大成した『沖縄の軌跡』を発行している。その中には人類館事件の写真も載っているが、人物も多く紹介され、「来沖した太平洋画会/吉田博・中川八郎・石川寅治」「大久保孝三郎」「加藤松男」「大城朝詮」「飛行家・奈良原三次」「小田栄・俊与兄弟」「豊川善曄」「中尾捨吉」「津曲兼綜・鴻巣盛雄」「木下寿徳」「大宜味朝徳」「漢詩人・渡辺重綱」「佐々木笑受郎」「上里参治」「内間静雄」「新城朝功」「江里口武次」「渡辺重綱」「佐々木笑受郎と一族」「伊江島三兄弟」「金城時男」「前島清三郎」「安元実発」「塙忠雄」「仲原善徳」「松下之基」「石野瑛」「浦添為宗」「宮里良保」「山田真山」「横山健堂」「上里春生」などが取りあげられた。本書刊行後も「沖縄の軌跡」は発行されているので、さらに2冊目も期待できる。→2010-4記

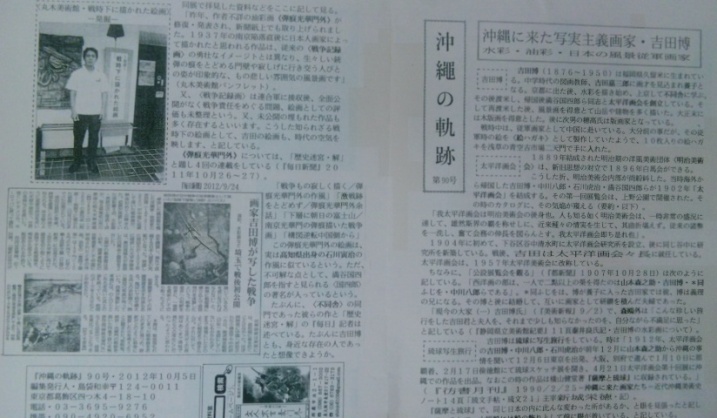

2012年10月5日 島袋和幸『沖縄の軌跡』第90号「沖縄に来た写実主義画家・吉田博」

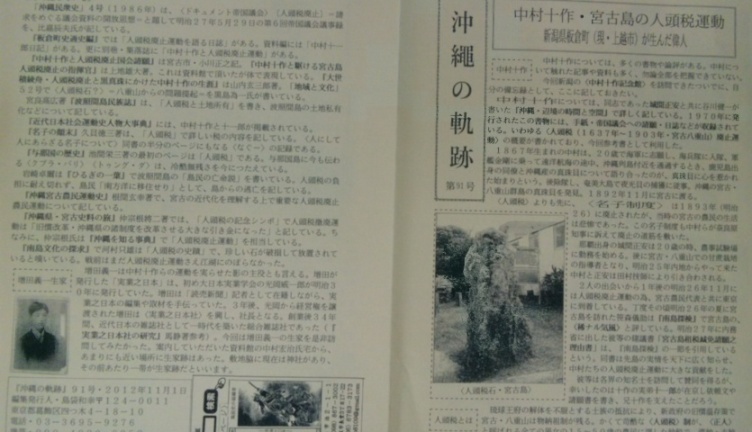

2012年11月1日 島袋和幸『沖縄の軌跡』第91号「中村十作・宮古島の人頭税運動」

1977年3月12日『サンデーおきなわ』「高田普次夫ー民衆史の発掘に情熱」/名護で宮城与徳の事跡を訪ねて、左から新城、大峰林一氏、屋嘉比収氏

1983年11月、島袋和幸宅を事務局に沖縄民衆史の会機関誌『沖縄民衆史』第1号が発行された。島袋氏は「上里春生のこと」を書いている。島袋氏は85年1月から個人紙『沖縄の軌跡』を発行するようになる。『沖縄民衆史』第2号は85年3月発行で島袋氏は「南洋の足跡ー沖縄県人の生きた島」を書いている。同号に『琉文手帖』の広告がある。第3号の発行は86年3月、私が提供した人類館事件の写真が表紙に用いられ、島袋氏は「人類館事件と中国」を書いている。同号にも『琉文手帖』の広告が載っている。86年12月発行の『沖縄民衆史』第4号に島袋氏は「苦難の上京美酒『泡盛』」を書いている。

1986年、このころ島袋氏は故郷・伊江島と沖縄島との架橋運動も展開している。氏の故郷関連の著作でまとまったものに1985年発行の『浮亀山物語』がある。2009年11月には『伊江島人(チュ)ミーチリサンダーの一生』を発刊。1996年1月、氏は永年の宮里良保、安元実発、佐々木笑受郎の調査(聞き書き)をまとめ『沖縄・ある編集者の記録』を出している。これは沖縄の新聞書評で新川明、伊佐真一が取り上げた。2000年4月に弁護士・前島清三郎のことをまとめ『琉球の事件』を出版。これは鹿児島の山下欣一氏にも送った。01年には詩人・上里春生、国頭三奇人らをまとめ『沖縄・山原の二才達』を出版。

2007年1月、島袋氏は『沖縄タイムス』の唐獅子を担当、聞き書きボランティアについてj書いた。葛飾区の聞き書きボランティアの会の一員として3月には『ボランティアのための聞き書きの手引き』を出した。今回は新たに「沖縄・烽火ネットワーク連絡会」(〒124-0011東京都葛飾区四つ木4-18-10 電話03-3695-9276 携帯090-4920-6952)を立ち上げている。

島袋さんは昨年6月に「沖縄の軌跡」を集大成した『沖縄の軌跡』を発行している。その中には人類館事件の写真も載っているが、人物も多く紹介され、「来沖した太平洋画会/吉田博・中川八郎・石川寅治」「大久保孝三郎」「加藤松男」「大城朝詮」「飛行家・奈良原三次」「小田栄・俊与兄弟」「豊川善曄」「中尾捨吉」「津曲兼綜・鴻巣盛雄」「木下寿徳」「大宜味朝徳」「漢詩人・渡辺重綱」「佐々木笑受郎」「上里参治」「内間静雄」「新城朝功」「江里口武次」「渡辺重綱」「佐々木笑受郎と一族」「伊江島三兄弟」「金城時男」「前島清三郎」「安元実発」「塙忠雄」「仲原善徳」「松下之基」「石野瑛」「浦添為宗」「宮里良保」「山田真山」「横山健堂」「上里春生」などが取りあげられた。本書刊行後も「沖縄の軌跡」は発行されているので、さらに2冊目も期待できる。→2010-4記

2012年10月5日 島袋和幸『沖縄の軌跡』第90号「沖縄に来た写実主義画家・吉田博」

2012年11月1日 島袋和幸『沖縄の軌跡』第91号「中村十作・宮古島の人頭税運動」

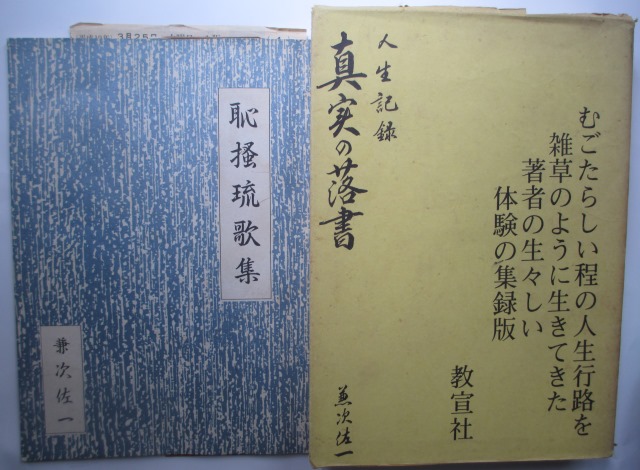

10/13: 第17代那覇市長・兼次佐一

第17代那覇市長・兼次佐一

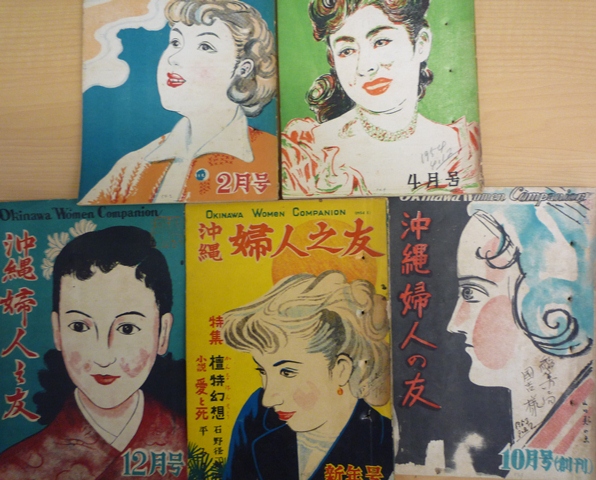

1953年9月『沖縄婦人の友』創刊(表紙画・山田真山)。社長・兼次佐一、編集兼発行人・比嘉寿助

1953年11月『沖縄婦人の友』2号

1954年1月

1954年2月

1955年『沖縄婦人之友』新春号□大宜味朝徳(沖縄出版協会長)/沖縄婦人之友の発展を祝すー出版事業は難事業の一つである。これ位、体力・智力を使うなら他にいくらでも楽な仕事はある筈だ。智識階級を相手の仕事だけに一寸でもヘマをやるともう相手にされない。沖縄における出版業は全く宿命の仕事である。これは過去の出版受難史が雄弁に物語っている。

永続した雑誌と云うのは今まで皆無の状態である。三号雑誌は良い方で一号でつぶれたものや計画だけで本の姿を見せず流産するのが多い。この難事業を比嘉君がコツコトと継続し、逐年発展の一途を辿りつつあることは比嘉君の信念と情熱の然らしむるものとして敬意を表するものである。今度更に新年度を期し編集方針を改革し誌面を公開し、雑誌文化を通じて沖縄の発展に寄与したいということは非常に意のあることでその発展に期待している次第である。

私が比嘉君を知ったのは昨年彼が那覇市会議員に落選したとき、私の事務所を訪ねて会ったときが始めてである。そのときの言草がふるっている。「どうも那覇市民は私の人物を知らぬようだ。どうか権威のある沖縄興信所発行の『琉球人物名鑑』に私の経歴を紹介してくれ」ということであった。

比嘉寿助(□1915年2月10日~1978年6月27日)代書業サイン社

本籍・那覇市西新町 住所・那覇市二区九/大正3年2月10日生 南大東島尋常高等学校卒。 趣味・一人で夜道を歩いて考えること。/家族・妻豊子、長女祥子、二女美津子、三女小夜子、四女市子。昭和8年あの有名な琉球天一坊事件をまきおこし後に日刊沖縄新聞記者。23歳の時に沖縄批判社を創立、初版で解散となり、24歳の時上京すべく鹿児島から土方をやりつつ1年がかりで25歳の暮れの鐘を東京新宿の安酒屋で聞くという放浪の旅をなし、26歳の時サンゴ座脚本部に入り、戦争と共に徴用され八重山飛行場の作業班長となる。終戦後はPT船大工、МGメスホールコック、『八重山文化誌』記者。現在前記場所にて代書業をなす。年3月、那覇市会議員に立候補し惜敗。比嘉和志のペンネームで雑文を書く。であった。

終わりに乞わるるままに『沖縄婦人之友』に忌憚のない希望を述べてみたい。沖縄の出版界の現状として、枕の代用にするような数百頁の雑誌をつくることは無理な話である。・・・・とすれば頁を少なくして質でゆくほかはない。同時に特色を持たせることが必要である。しからば『沖縄婦人之友』の特色をどこに置くか?という問題であるが、これには私は漫画(現在もやっているが)と婦人、子どもの読物に重点をおくことだと思う。漫画は立派なニュースであり、社会評論であり目に訴える読物として高く評価してよい。婦人子どもには最初に飛びつくのは漫画である。

1954年『向姓仲吉家之家譜』沖縄婦人之友社

1976年5月ー『政経情報』創刊/編集発行・兼次佐一 発行所・政経情報社(那覇市古波蔵)

1976年5月『政経情報』創刊号□「伊波普猷生誕百年記念 おもろと沖縄学の父」、沖映演劇「那覇大綱挽き基金募集特別公演・裁判劇女よ強くあれ」

1976年6月『政経情報』№2

1976年8月『政経情報』№3□「浜比嘉出身の彫刻家(金城実)本土で大気炎」「沖縄ヒューム管工業所・仲本幸智」

1976年9月『政経情報』№4□「小佐野賢治の摩手 沖縄にも延びていた」「沖縄電力の発電所建設に地元民反対」「NHK受信料徴収率最下位の沖縄」「天災と人災ー中国の地震と玉城村の陥落」

1976年10月『政経情報』№5□「毛主席の死を悼む」「防衛施設庁の態度」を糾弾せよ」、「安里徳仁ー米寿を迎えて」「(有)嘉栄産業・赤嶺嘉栄」

1976年11月『政経情報』№6□「海洋博の犠牲・琉海倒産」「大阪商人 生肉牛輸入」「国会議事堂のトラパーチンを切った粟国太郎翁の話」「暴力による組合弾圧(オリオンビール)」、島庄吉「関東地区における北山会 8年ぶりに復活ー平光雄、上間実、春山国生(夫人は岸本賀昌の二女とよ)、宮城栄昌」→№12島庄吉「うちなーんちゅ物語」

1976年12月『政経情報』№7

1977年1月『政経情報』№8

1977年2月『政経情報』№9□「観光立県に奇抜な着想が欲しい」「大阪のロンボックチーム優勝(平岡行秀)」

1977年4月『政経情報』№10□「集団就職の少年少女を守れ(がじまる会)」、屋良朝四郎「努力格差を是正せよ」「大阪便り」、仲井真元楷「狂歌雑記」、安里徳仁「琉歌」

1977年5月『政経情報』№11□「「大阪で沖縄の観光物産展/がじゅまる会総会/金城実氏の解放会館彫塑」

尚泰侯爵、玉陵に葬られるー1901-8-19 尚泰侯爵、急性カタルで東京にて死去/8-23 尚泰侯爵遺骸、午後7時に東京本邸出発、沖縄青年会が新橋駅まで代表の諸見里朝鴻が神戸まで同行/8-24 尚泰遺骸、午後5時に梅田駅通過、送迎に商業興信社の宮井悦之助、/沖縄広運会社支店長の野里朝義ら参加/同夜、遺骸は球陽丸で那覇向け神戸出帆/8-28 尚泰遺骸、午前7時半に那覇港着。午前10時に大中邸/8-29 尚泰侯爵、午後2時に出棺、玉陵に葬られた。会葬者2万人/1905-2-7 故尚泰侯、尚家邸内から円覚寺に御入廟。

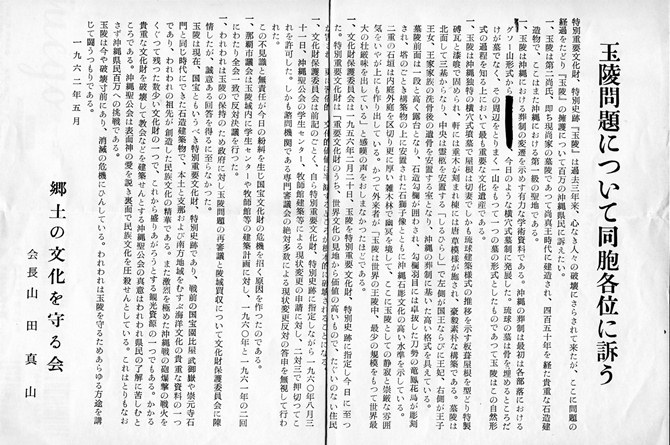

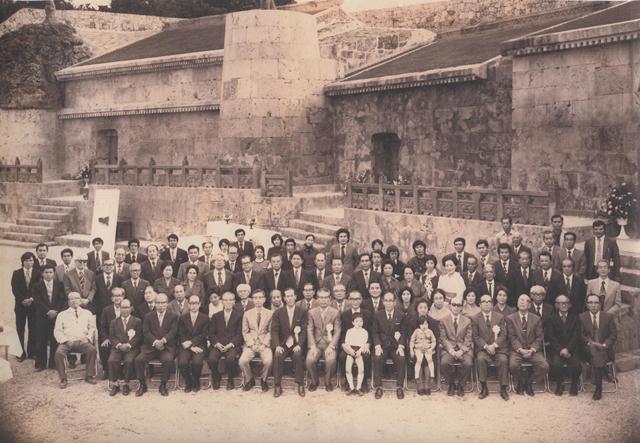

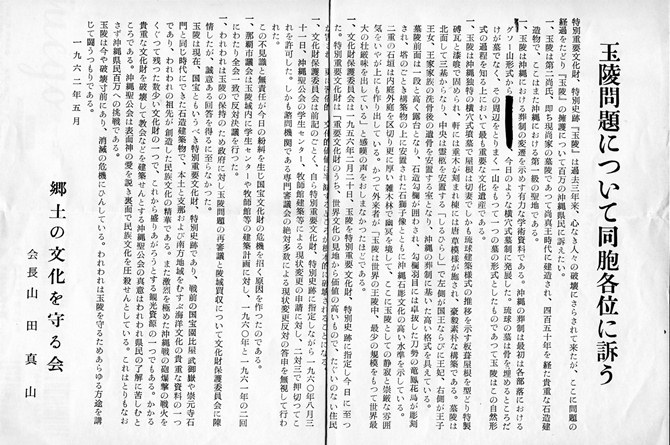

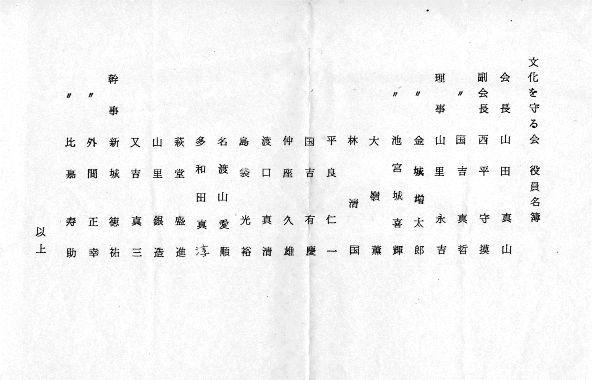

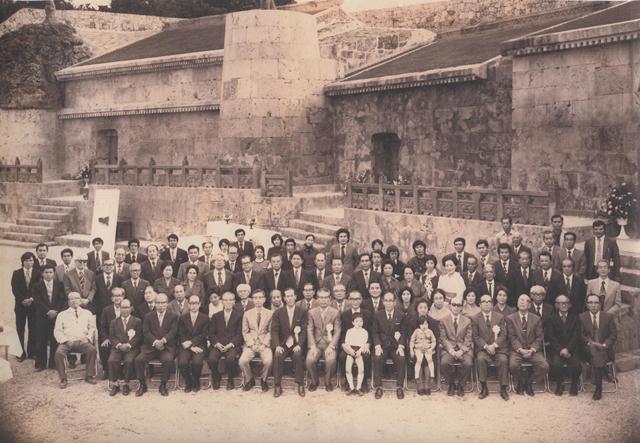

1962年5月 郷土の文化を守る会(会長・山田真山)

1977年11月24日ー重要文化財「玉陵」修理工事竣工記念

『朝日新聞』2018年10月19日ー文化審議会は19日、琉球王家の陵墓「玉陵(たまうどぅん)」(那覇市)を国宝に指定するよう文部科学相に答申した。沖縄県では首里城正殿などが国宝だったが太平洋戦争で焼失し、戦後できた文化財保護法のもとでは県内の建造物として初めての国宝指定となる。玉陵は首里城を居城とした琉球第二尚(しょう)王統の歴代の陵墓で、1501年に築造された。首里城跡などとともに世界文化遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」を構成する。石垣で囲まれた敷地の奥に3棟の墓室が並び、遺体を安置して白骨になった後に洗ってから納骨する琉球の葬送慣習を伝える。東アジアで独自の発展をした琉球の建築や葬墓制を象徴し、深い文化史的意義があると評価された。

1962年5月 郷土の文化を守る会(会長・山田真山)

1977年11月24日ー重要文化財「玉陵」修理工事竣工記念

『朝日新聞』2018年10月19日ー文化審議会は19日、琉球王家の陵墓「玉陵(たまうどぅん)」(那覇市)を国宝に指定するよう文部科学相に答申した。沖縄県では首里城正殿などが国宝だったが太平洋戦争で焼失し、戦後できた文化財保護法のもとでは県内の建造物として初めての国宝指定となる。玉陵は首里城を居城とした琉球第二尚(しょう)王統の歴代の陵墓で、1501年に築造された。首里城跡などとともに世界文化遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」を構成する。石垣で囲まれた敷地の奥に3棟の墓室が並び、遺体を安置して白骨になった後に洗ってから納骨する琉球の葬送慣習を伝える。東アジアで独自の発展をした琉球の建築や葬墓制を象徴し、深い文化史的意義があると評価された。

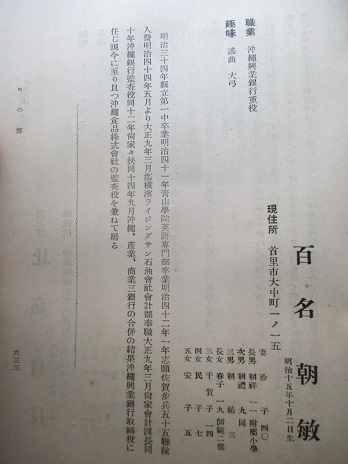

2019年8月30日『沖縄タイムス』文化欄「百名朝敏の人物像判明 北里蝋管収録『茶屋節』演奏」→言語学者の北里闌(たけし)(1870~1960年)が1920(大正9)年に沖縄本島や宮古、八重山で歌謡を中心に採録された「北里録音蝋管(ろうかん)」

『大典記念 沖縄人事興信録』「百名朝敏」(タイトルに県はない)装画・山田真山

那覇市史だより11世 百名朝起/写真 11世百名朝起ー十二世 五男・朝盛=オトの養子に朝敏。六男・朝計

1922年5月6日『沖縄朝日新聞』「家扶 伊是名朝睦、内事課長 伊波興庭は老体の故もって辞職、総監督の尚順男は引退。今後は護得久朝惟、会計課長百名朝敏が尚家家政を掌ることとなる。」

鎌倉方太郎第1回「琉球芸術調査事業」(1924[大正13]年5月~1925[大正14]5月]ー伊東忠太との共同事業で、財団法人啓明会から1か年3000円の補助を受けてのもので、その内の1000円でドイツ製写真機タゴールを入手した。 東京美術学校写真科主任であった森芳太郎教授の特別指導を受け写真技術を習得。 「琉球芸術調査事業」の開始―「鹿児島経由で南航し、三日目の早朝那覇着、早速首里市役所に出頭して、市長高嶺朝教氏に会い、市役所内に写真の暗室を作って貰うことを願い出て許可を受けた」。毎日昼間は写真を撮影して歩き、夜は乾板を現像、首里城の龍樋から水を引いた師範学校の浴場で一晩中水洗いし、翌日乾かした。

尚家(中城御殿)を初めとする首里・那覇の旧家に所蔵される美術・工芸品の調査。中城御殿については「家扶百名朝敏氏に会い、(中略)各種芸術の写真の撮影、文献の調査等についても侯爵家資料の公開が重要なのでこれを願い出て協力を依頼した」(『沖縄文化の遺宝』276頁)。真栄平房敬氏によると「ウグシク(首里城)を救ったということで、仲座ゲンタツ氏―尚侯爵家の侍従役―の先導で野嵩御殿―中城王子妃―と会った」こともあるという(1999年1月29日談)。

この調査の期間中、沖縄県師範学校の「図画科教諭の西銘生楽氏の後任の役を引き受け、特に上級四年生のためには毎週二時間の沖縄美術史を講義。この「組の級長が屋良朝苗氏であった」。(波照間永吉2018-11-15鎌倉方太郎生誕120周年顕彰例会)

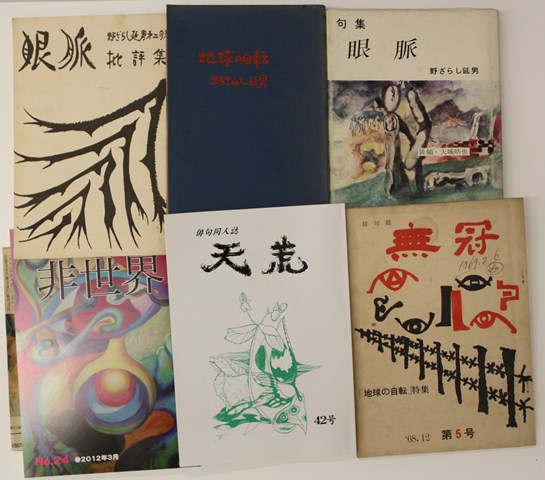

09/10: 2019年9月 俳句同人誌『天荒』64号 野ざらし延男

2019年9月 俳句同人誌『天荒』64号 編集・発行人 野ざらし延男 〒904-0105 北谷町字吉原726番地の11 電話・FAX098-936-2536

〇編集後記ー地球温暖化による異常気象が続いている。フランスでは過去最高温度の45・9度を記録。アフガニスタン、南アフリカ、モザンビークなどの世界各地(日本も)で、豪雨、洪水、土砂崩れ、サイクロンなどの被災が拡大している。地球温暖化の原因は二酸化炭素の排出。石油や天然ガスに比して多く排出するのが石炭。カナダ・英国・フランス・ドイツなどは廃絶の方向性を打ち出したが、日本は石炭への依存度が強く、建築中の火力発電所が17基もある。日本は世界の地球温暖化対策に逆行している。(延男)

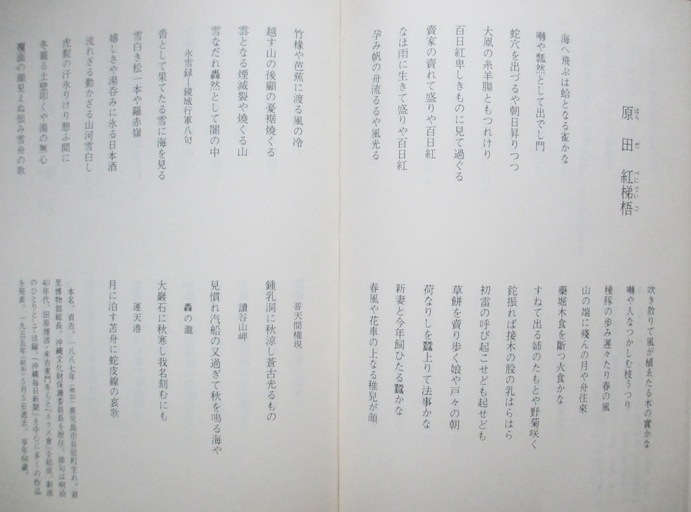

1981年4月 野ざらし延男『沖縄俳句総集』「末吉麦門冬」/「原田紅梯梧」/「山田真山」

野ざらし延男(同人)の本

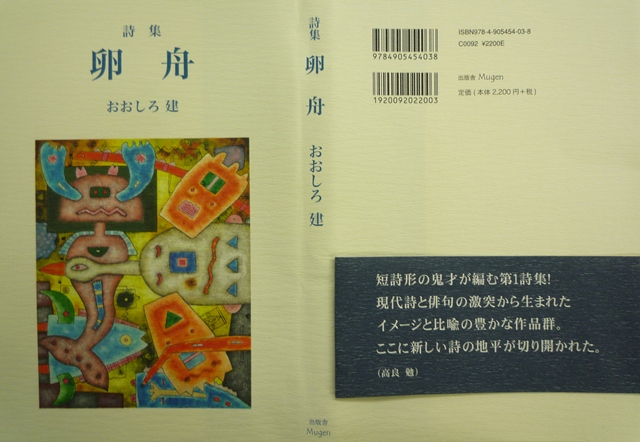

出版舎Mugen 那覇市牧志1-4-31-2F ℡&fax098-863-2562

2012年8月11日午後6時半~「おおしろ建・詩集出版祝賀会」八汐荘(℡ 098-867-1191)会費 本代込4,000円/会費のみ3,000円 お問合せ 090-9788-1414(高良勉)

2019年11月20日 『沖縄の軌跡』〔『琉球大観』著者・石野瑛の沖縄〕213号 編集発行人・島袋和幸(葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952

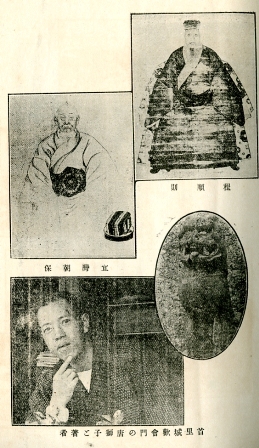

石野瑛

1914年12月 石野瑛『琉球へ』三笑堂書店

左1915年6月『琉球大観』(表紙・石野隆)三笑堂書店/1916年4月『南島の自然と人』(表紙・山田真山)三笑堂書店

『琉球大観』太田朝敷〇序ー琉球大観の発行大いに好し矣。歴史の概要、風土・気候・人口戸数より産業・交通・経済・娯楽等に至るまで、誠実に事実を集蒐せるは更に好し矣。元来外来者にして正しきレンズを以て琉球の正体を見たるもの至って稀なり。是畢竟弓張月、竜宮物語の如き極端なる浪漫的レンズを透して眺むる故、見るもの聞くもの殆ど奇談怪説に化せざるものなし。我輩之を遺憾とすること久し。今琉球大観の著あり。現在の事実を集蒐分類して来遊者の栞と為さんとす。今後本県に遊ぶもの、此の正しきレンズを透して見ば、自ら本県の正体を知るを得ん。/伊江朝助〇序/伊波普猷〇序

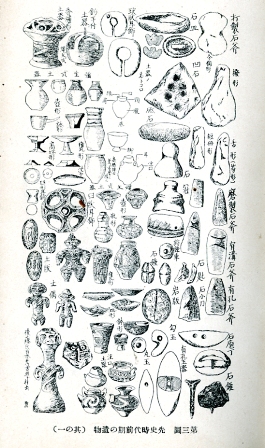

1928年10月ー石野瑛『考古要覧』横浜文化協会

武相中学校・高等学校ー1942年(昭和17年)、考古学者で歴史家でもあった石野瑛が、青少年教育の重要性を感じ、神奈川県横浜市港北区篠原町富士塚に旧制武相中学校創立。その後、生徒と共に原野であった松風台(現・武相台)を開拓し移転。当時この場所は見晴らしが良く、旧国名の武蔵国と相模国が一望できたことからその頭文字を一字ずつ取って校名にした。校名の由来ともなっている高台(武相台)は昭和17年当時非常に見晴らしが良く、横浜港はもちろん、遠く丹沢や富士山、房総半島も望むことができ、文字通り武・相両州が一望できたという。→ウィキ

1952年ー1961 石野瑛『神奈川県大観』(「自然と人文」、「横浜・川崎」、「鎌倉・三浦・湘南」、「湘東・湘中」、「湘西・湘北」)武相出版社

1960年1月 石野瑛『沖縄大観』武相学園

10/04: 岸秋正文庫

1997年8月、沖縄県公文書館で「岸秋正文庫の世界」展が開かれるにあたって比嘉晴二郎氏に新城栄徳を介して展評を依頼した。沖縄タイムス8月5日に掲載された。

比嘉晴二郎(梯梧の花短歌会会長)「沖縄文献を長年研究ー岸秋正氏と収集品」

岸秋正という人は、その没後のことし1月、朝子夫人が夫の長い年月をかけて収集した貴重な沖縄関係の古文書を含む文献資料のすべてを沖縄県公文書館へ寄贈して話題になった人である。もっとも自分自身で多少とも沖縄関係の古文書に関心のある人、あるいは図書館、公文書館の職員ならいざ知らず、普通の人は新聞紙上で岸秋正氏を知るくらいであろう。

数ヶ月前に朝子夫人から、秋正氏の遺稿集『わが青春の思い出』という本が贈られてきた。第1章は、わが青春の思い出、陸軍士官学校(予科)を経て、同学校を卒業、終戦までという副題がついている。第2章は、第2の人生ー。この章は朝子さんの筆になるものである。第3章は、研究発表一覧ー。琉球関係古文文書収集の楽しみ(岸秋正)となっており、北斎の「琉球八景について」「琉球の希書について」「続・琉球の希書について」等となって本編には琉球の希書に対する秋正氏の独自の書誌的な研究が載っている。

ここで秋正氏の夫人朝子さんの父・宮城新昌さんのことを書いておきたい。沖縄の農林学校を卒業してアメリカの西海岸の高等園芸学校に入学、カキの養殖を学んだ。西海岸のオリンピアやカナダに養殖場を持ったりしたが、帰国後は、宮城県下で養蠣(れい)業をおこし、アメリカに種カキ輸出の道を開いたり、垂下式養れい法を考案した。岸氏も宮城県で養れい業に従事。昭和27年秋、長男を一夜にして失ったので養れい業を宮城県の人に譲り、岸一家は東京の麹町に移った。それは昭和28年のことだった。

沖縄の実業家、宮城仁四郎氏は新昌さんのいとこである。仁四郎氏は、灰燼と化した沖縄で、機械製塩、製糖業と生産業を通じて、また、タバコ、パイン、セメント等の製造で沖縄復興に貢献した人である。仁四郎氏の経営する大東糖業株式会社が東京に出張所をつくることになり、秋正氏に責任者になってほしいという話があり、日本橋の小さな事務所を借り、女性一人を入れた二人だけでささやかなスタートであった。

さて、秋正氏が、沖縄関係の古文書を収集する動機についてふれたい。大東糖業の専務・大嶺薫氏が、ときどき上京し、骨董趣味のある同氏は、岸氏を同道して、骨董商や古書店をよく回ったらしい。これが秋正氏の沖縄関係古文書収集の発端になったようだ。

沖縄県内にも沖縄関係古文書の収集家がいて、秋正氏も多くの知己を得たらしい。故人となった天野鉄夫さん、私もその小さい収集家の一人であった。私も秋正氏と数回会い、私の乏しい蔵書も一回は見てもらったことがあった。秋正氏は軍人上がりだが、会って話した感じでは誠実な感じのする人であった。

1999年5月『琉文手帖』「沖縄近代文化年表」

○附録Ⅰ、わが琉球学の先達たちー岸秋正氏

岸氏の名前を最初に見たのは1977年の「末吉麦門冬の資料提供申し出る」と言う新聞記事であった。1988年4月、東京古書会館の城北展で、根元書房の佐藤善五郎さんに岸氏を紹介してもらった。この時の事を氏は「沖縄から上京中の新城栄徳氏に会いコーヒーをのみながら種々懇談す。新城氏は『琉球の文化』編集にたづさわっていた人で琉球資料をよく調べられており且つ比嘉晴二郎氏や天野鉄夫氏等よく知っておられる方だ」と記しておられる。お会いしたのはこの時が最初で最後、この時に戴いた氏の名刺が今もある。

岸氏は1917年10月、愛知県一宮市で生まれて、1935年一宮中学校を卒業し陸軍士官学校に入学。この頃、東京の山田真山が名古屋に移り住んで、一宮市公園に9メートルの阿弥陀仏や勢至観音、観世音菩薩を制作(岸文庫に1918年刊の山田真山作品図録がある)。岸氏は1941年9月に陸軍砲工学校卒業、12月の香港攻略戦に参加し、その武功が朝日新聞、満州日日新聞、読売報知など全国の新聞で報道され話題となる。1942年、ガダルカナル島攻略戦に参加。

1943年12月に宮城新昌の次女・朝子と結婚。1946年6月、義父宮城新昌の勧めで宮城県萩の浜にて養蛎業を学ぶ。1947年、千葉県五井町にて養蛎業を始める。1955年5月に大東糖業株式会社東京連絡事務所長となり、本社の大嶺薫専務の骨董屋廻りに同道するうちに琉球関係古文献蒐集に興味をもった。1979年8月、神山政良蔵書の沖縄史料編集所への寄贈に立ち会い、9月の『南島史学』に「琉球の稀書について」と題し発表。

岸氏は1995年12月8日に逝去、78歳であった。その膨大なコレクションは、夫人の朝子さんにより沖縄県公文書館に寄贈された。1977年8月に主な文献を展示した特別展「沖縄へのまなざしー岸秋正文庫の世界ー」が開催された。その図録に展示の資料評価・選定の協力者として私の名前も記されている。

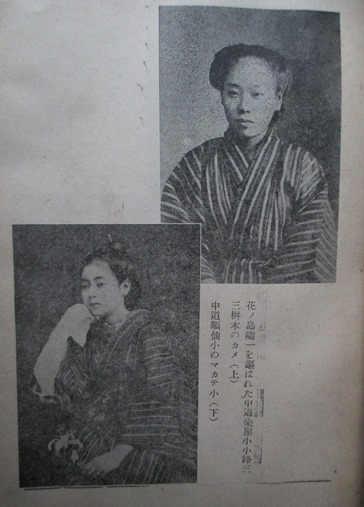

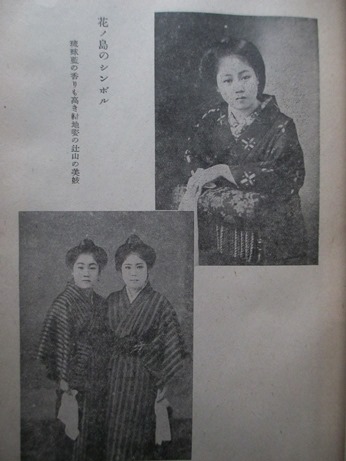

03/08: ウチナー美の森「描かれたジュリ」③

1966年12月ー神山邦彦『辻情史』神山青巧舎

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

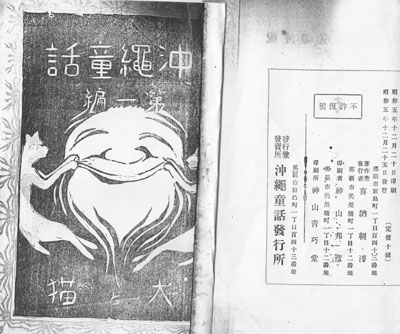

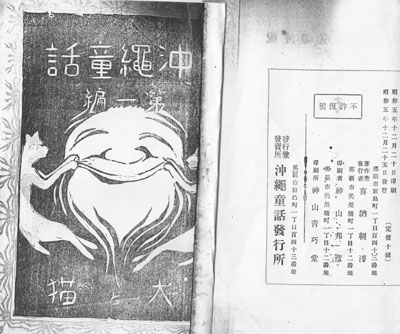

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

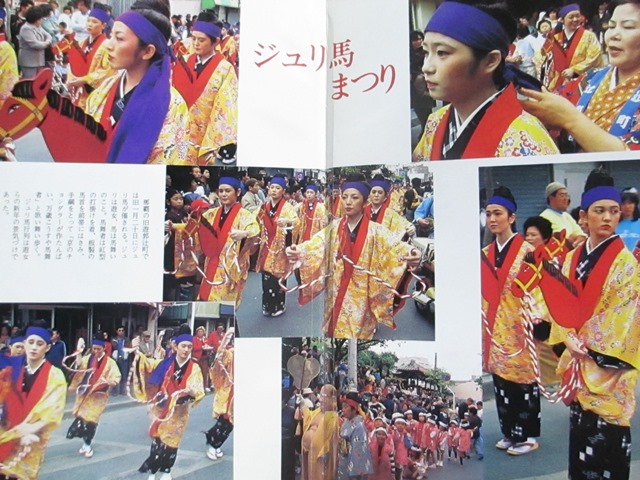

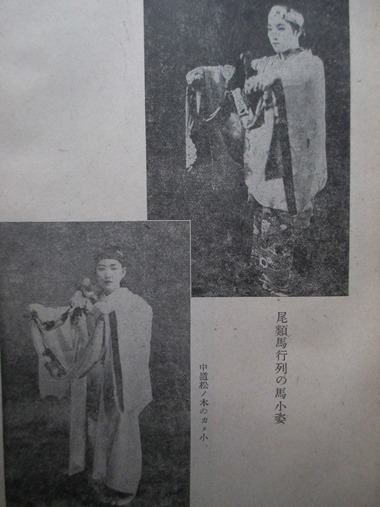

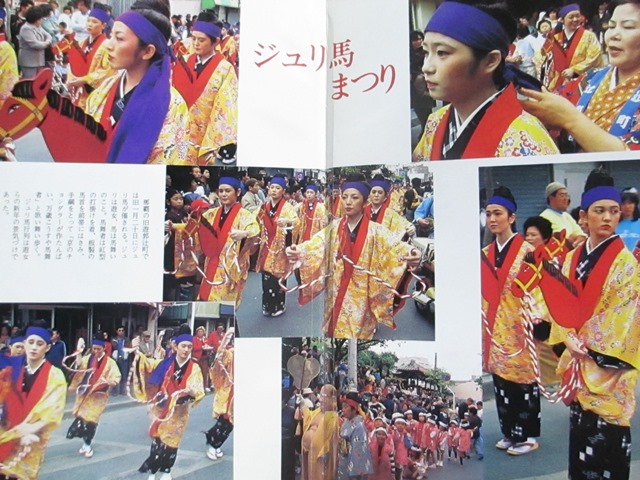

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

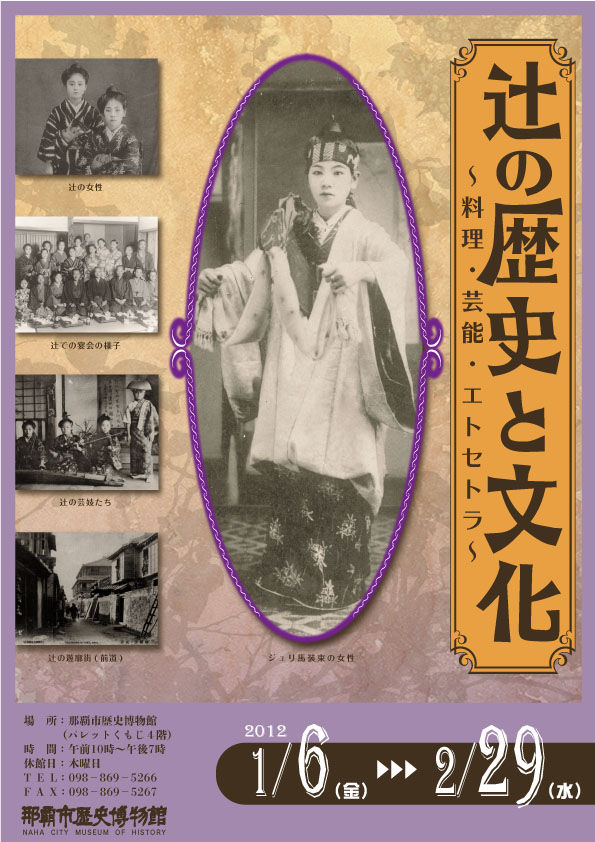

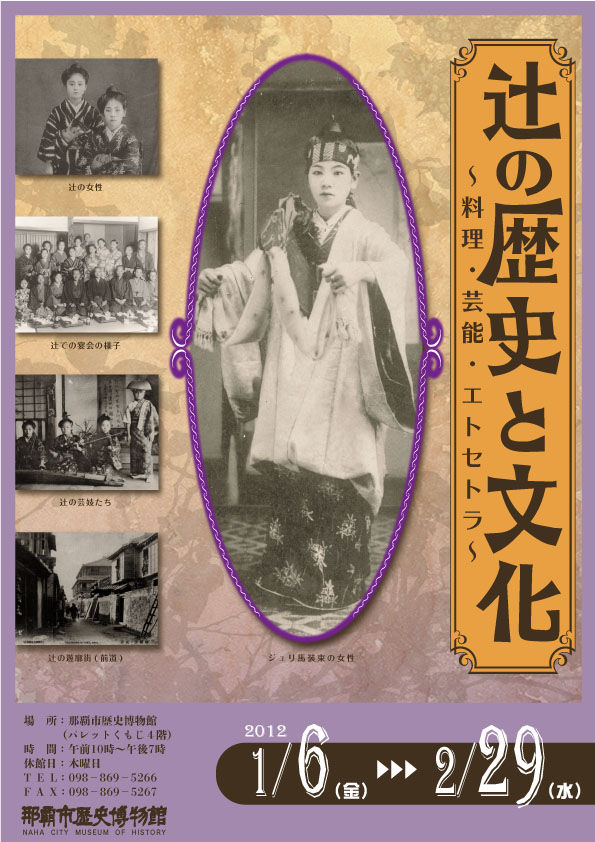

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

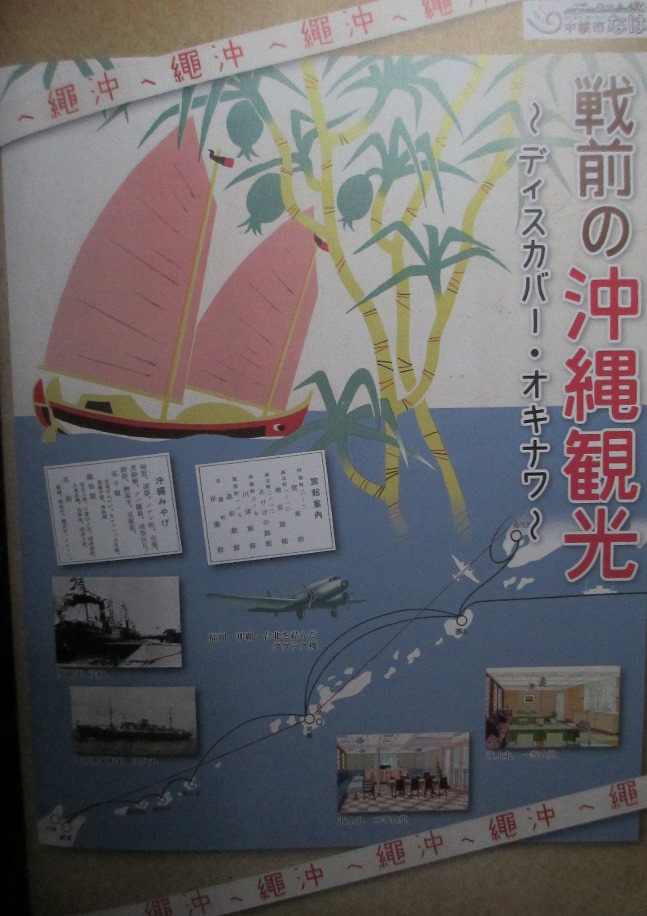

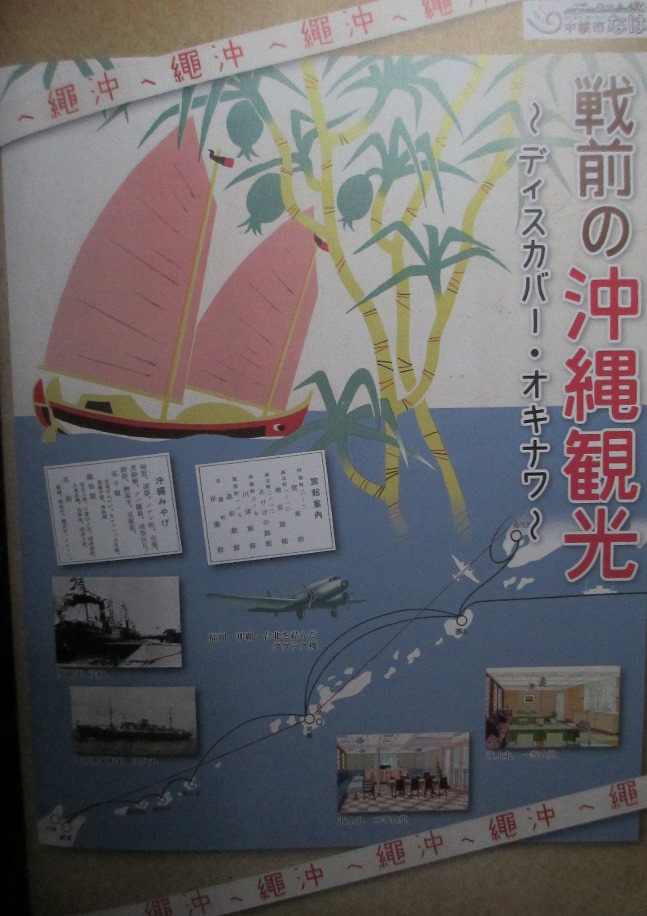

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

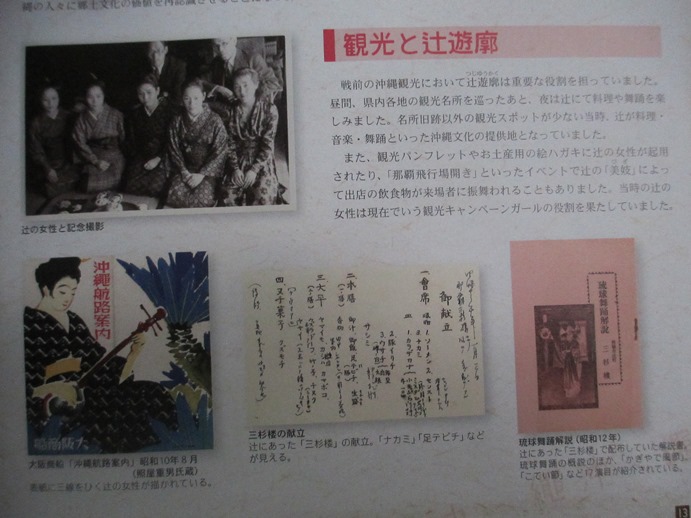

辻遊廓

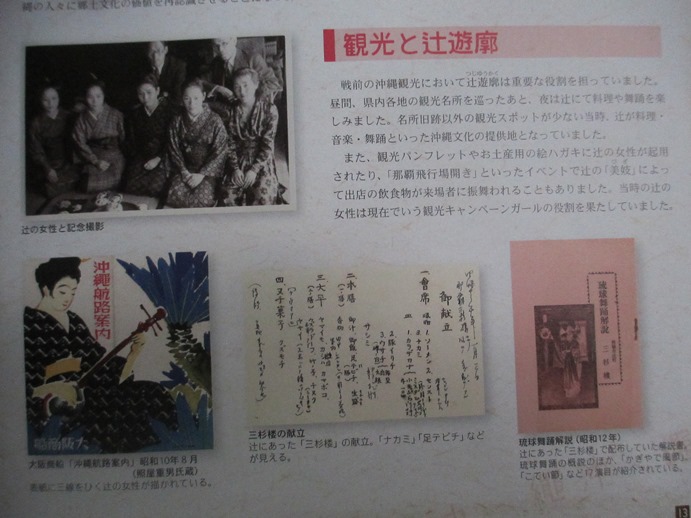

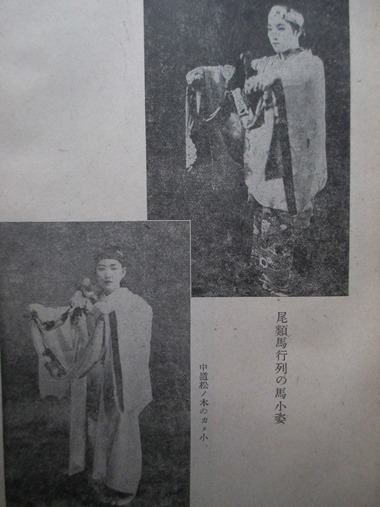

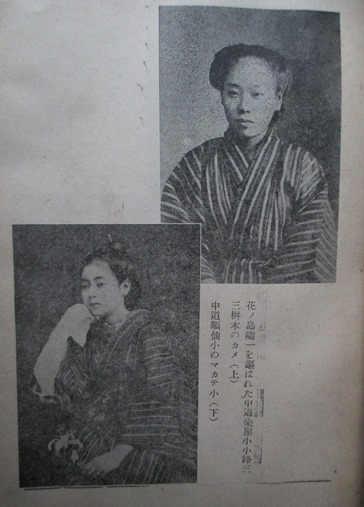

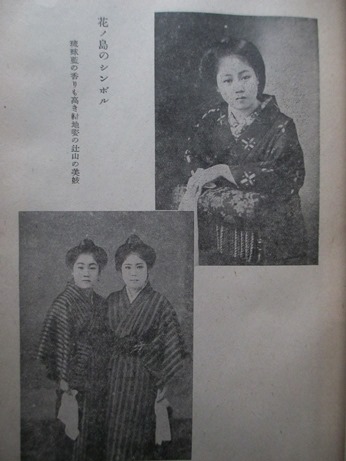

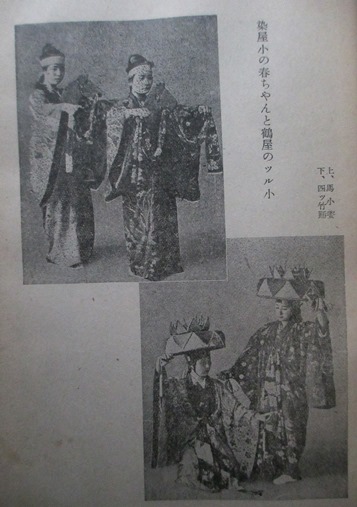

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

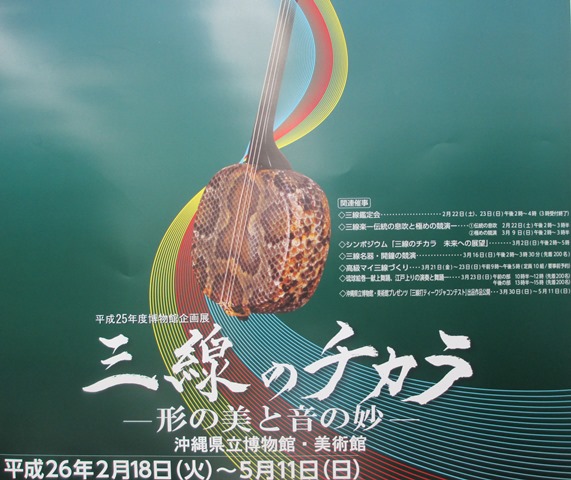

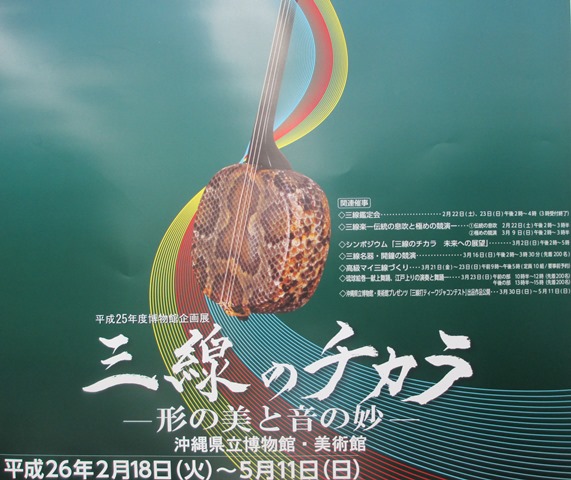

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

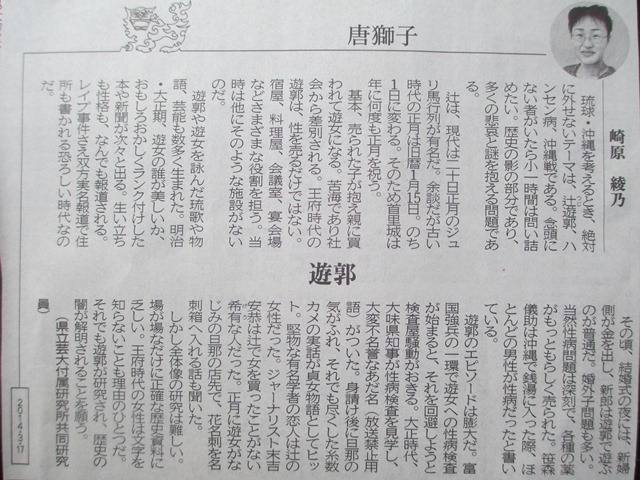

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

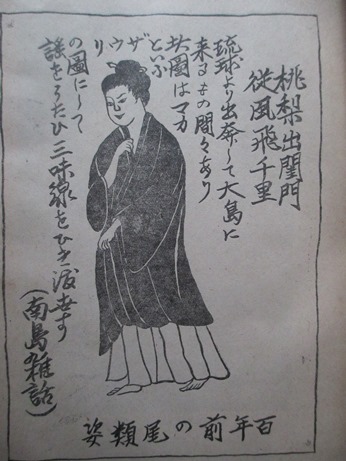

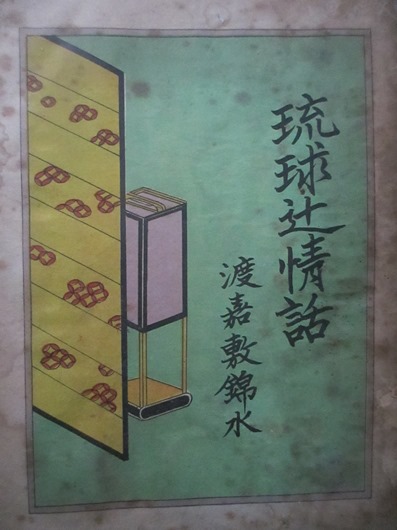

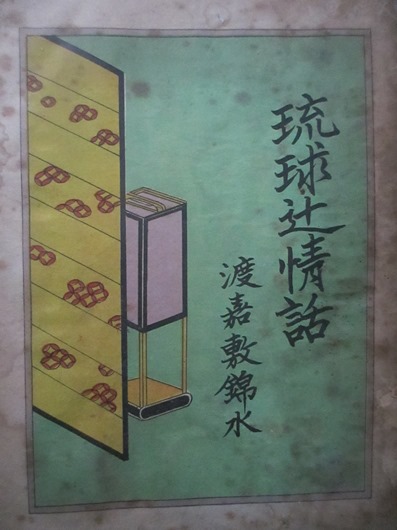

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

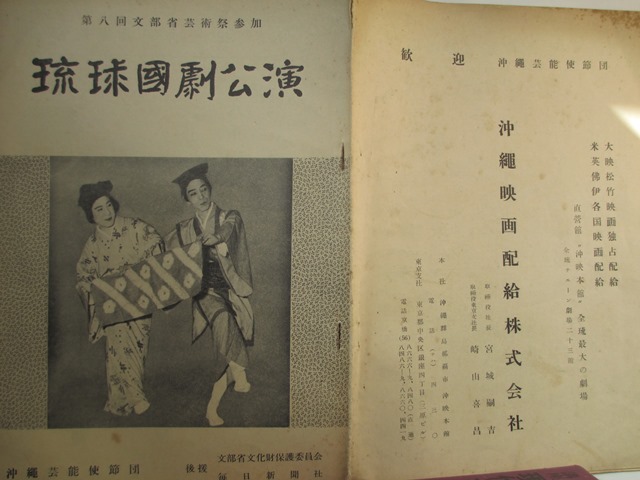

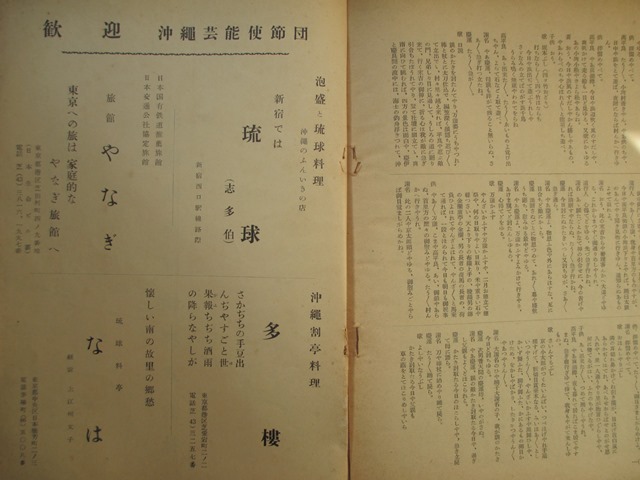

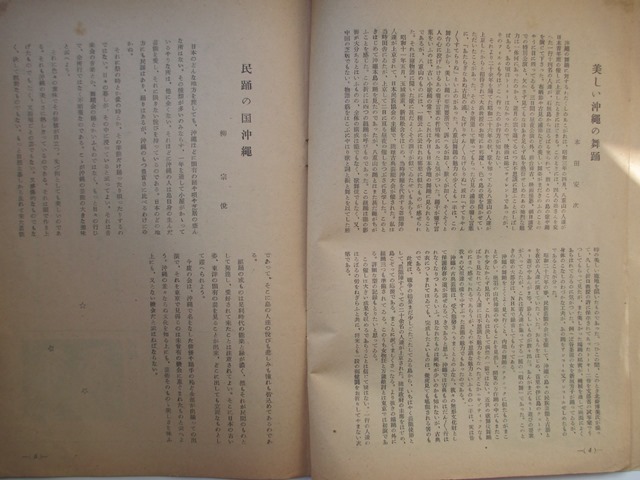

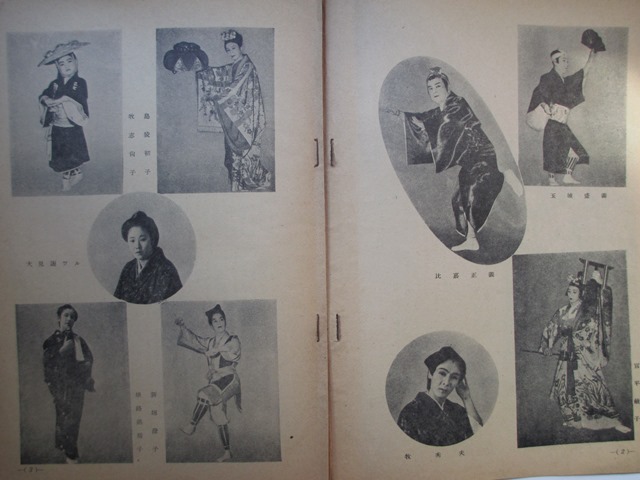

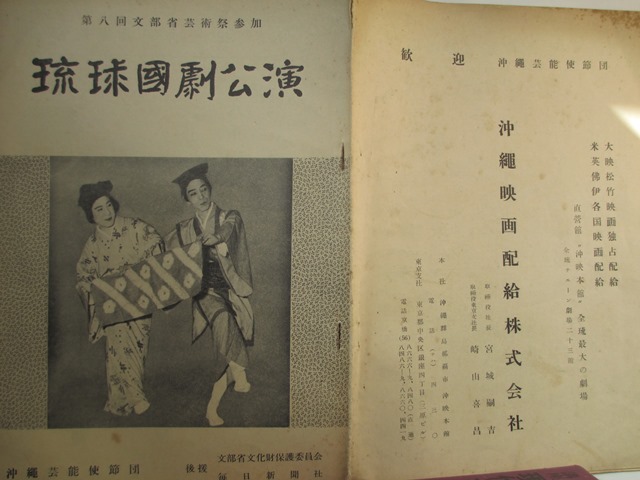

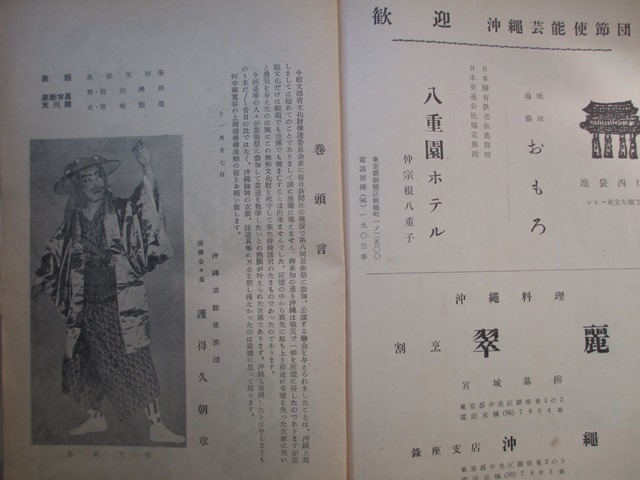

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

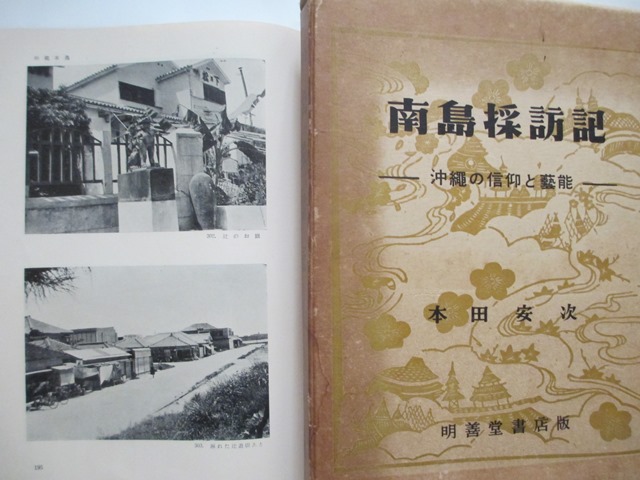

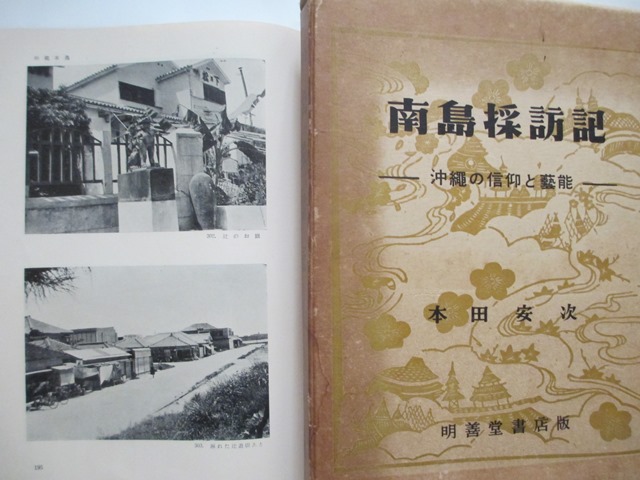

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

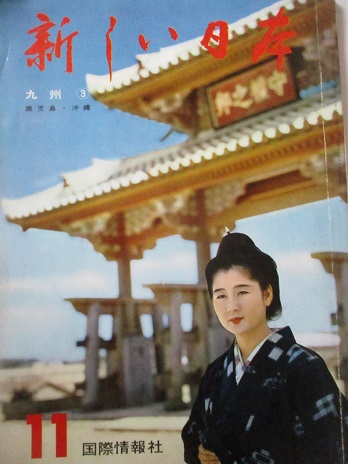

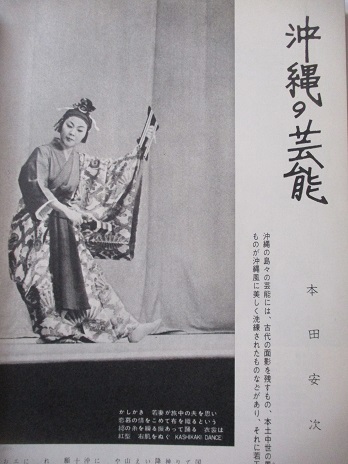

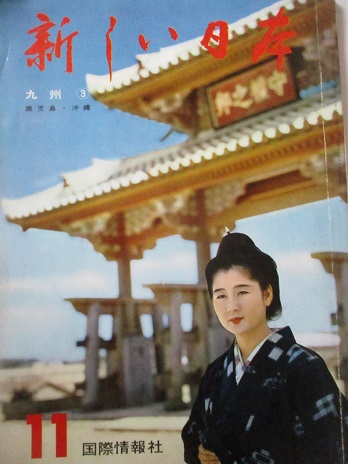

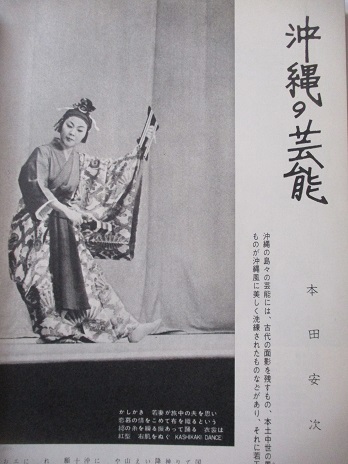

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

辻遊廓

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

浦添市美術館連続講座「近代沖縄の美術・工芸」

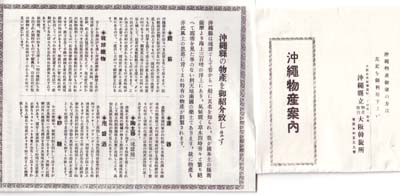

沖縄県物産販売斡旋所と沖縄県工業指導所

1926(大正15)年

10月1日ー沖縄県大阪物産斡旋所・東京物産斡旋所設置

1930年3月7日ー沖縄県大阪物産斡旋所で「漆器宣伝会」

沖縄県物産販売東京斡旋所(西村所長)東京駅前丸の内ビルディング内

1934年3月20日ー沖縄県大阪物産斡旋所が神戸大丸百貨店で「沖縄県漆器見本展示会」

1937年9月1日ー『大阪球陽新報』安慶名宜良「本県物産斡旋所の沿革と事業に就いて」

1938年11月1日ー『大阪球陽新報』「沖縄県漆工藝組合が11月1日より阪急百貨店6階で琉球漆器陳列会」

1939年

4月1日ー『大阪球陽新報』「大阪物産斡旋所主任、安慶名宜良氏が本県糖業主事として栄転」

11月1日ー『大阪球陽新報』奥里将建「美術館の創設と沖縄の工藝政策」連載

1940年

3月1日ー『大阪球陽新報』「漆の配給は見込みが薄いー屋嘉那覇市勧業課長談」

6月20-『大阪球陽新報』「6月25日から三越大阪支店で山田真山画伯陶作即売会」

8月15日ー『大阪球陽新報』「去る14日から南海高島屋7階で沖縄民芸品と物産即売会並びに古芸品展」

沖縄県工業指導所

1926年8月14日ー『琉球新報』「商工省助成費の看板は工業指導所/計画の試験場は取止め、大蔵省は無事通過か」

1927年8月ー沖縄県工業指導所、島尻郡真和志村に設置。組織は所長事務取扱の井田憲次、窯業部の金沢武雄、染色部の光安源次郎、漆器部の生駒弘、機織部の4部門で構成。

1929年

赤間文三所長□(1899年5月31日生まれ。福岡県出身。1925年、東京帝国大学独法科卒業、岡山、山梨、愛知大阪各府県勤務。徳島県経済部長、商工省、大臣官房から燃料局醸造工業部長を経て1947年4月から3期12年にわたって大阪府知事を皆勤12年。1951年2月15日の北恩加島小学校で開かれた沖縄諸島日本復帰要望大会(豊川忠進会長)では熱弁を振う。

8月10日ー『琉球新報』「所員間の醜き暗闘をー赤間所長戒む/明るく正しくあれと工業指導所刷新に着手」

9月3日ー『沖縄朝日新聞』「芭蕉布団地ー県外に販路拡張」

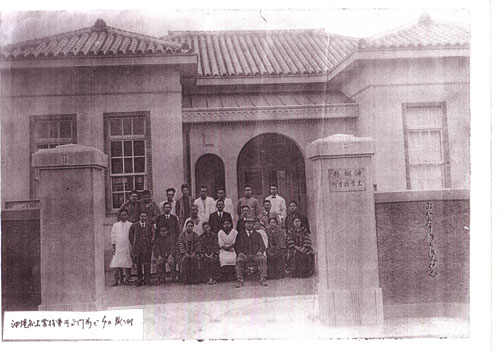

沖縄県工業指導所門前。戦前、工業指導所に居られた具志堅以徳氏、牧港篤三氏によれば、門から入って本館があってそこには陳列室があり左側には所長室があった。それを通って行くと、右には宿直室、その隣には漆器の模様入れの作業場、向かいの左側に漆器部がある。その裏側に紅房が出来る。さらに奥のほうの左側に染織部、図案部があり、その右側に窯業部があり煙突がついていた。

1930年

8月6日ー『沖縄朝日新聞』生駒弘「琉球塗の特質」

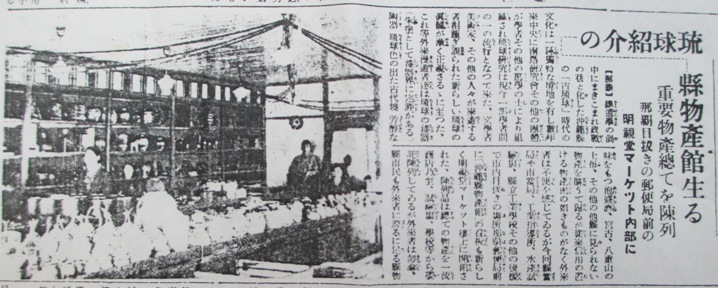

1930年2月18日『大阪朝日新聞附録九州朝日』「琉球紹介の沖縄県物産館生る」

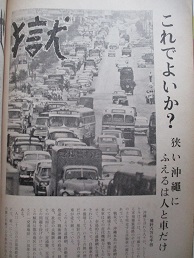

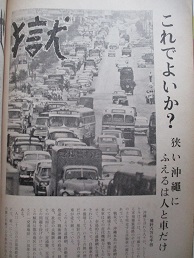

題字ー兼次市長書 表紙ー徳村政雄氏宅 左から木麻黄、手前はバナナ、中央が椰子 右が黒木、裏はガジュマル

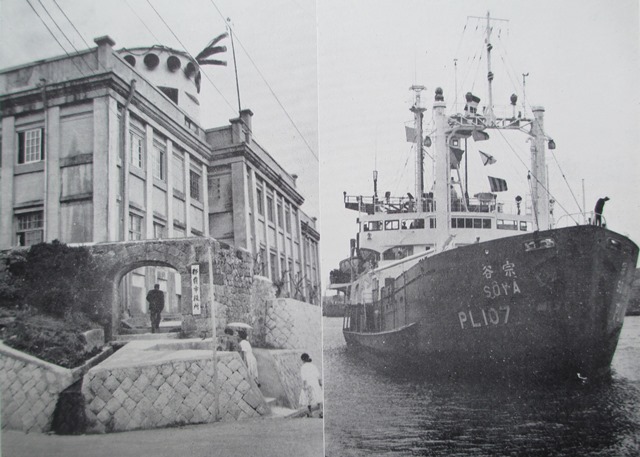

那覇市役所屋上の「やまびこの鐘」は兵庫県民の友愛の贈物/4月16日午後1時 那覇港に立寄った南極観測船「宗谷」

泊港

上之屋外人住宅

東京銀座通り会から贈られた国際通りの柳

首里「末吉公園」ー熱帯植物の群生する首里末吉公園社壇は、那覇市を一眺におさめる景勝の地として、公園指定が急がれており、また世界平和を祈願して、近く建立される山田真山画伯の「平和慰霊象」が建てられると、いよいよ那覇市の近郊をかざることになります。

末吉安允氏、ひろみ

2018年11月21日 ニシムイー末吉宮、ひろみ

じゅり馬行列の獅子舞

若狭市営住宅

メーデー

那覇市商工祭でにぎわう広告カーニバル

安里上空から見た国際中央大通り

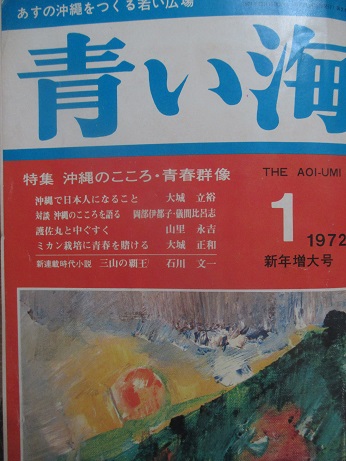

1972年1月 沖縄の雑誌『青い海』9号 山里永吉「沖縄の史跡 護佐丸と中ぐすく」

1982年(昭和57) 9月 「山里永吉瞥見」『新沖縄文学』第53号 沖縄タイムス社

【内容】 石鼓 教科書問題の本質 (特集)沖縄にこだわる -独立論の系譜 独立論の位相 川満信一著. 沖縄人連盟 新崎盛暉著.沖縄民主同盟 仲宗根勇著. 宮古社会党 平良好児著. 不発の独立論 大田静男著. 琉球国民党 島袋邦著. 琉球独立党 平良良昭著. ふたば会 太田良博著. 琉球巴邦・永世中立国構想の挫折 仲程昌徳著. 山里永吉暼見 岡本恵徳著.コラム 帰属問題めぐり街の声を聴く/ /反映させよ住民の希望 沖縄自立・独立論関係図書目録 潮流 私学問題と官尊民卑(教育) 「一坪反戦地主会」の発足(住民運動) 多様化する反戦運動(社会) 検定に対する検定を(文化) 沖縄史そぞろある記(10) 嘉手納宗徳著. 動物の鳴き声 儀間進著. 日本人の沖縄人像 親泊寛信著. 琉球の地頭性(3) 宮城栄昌著. 海外ジャーナル 話題ふたつ(アメリカ) 宮城悦二郎著. 新聞とのつきあい(フランス) 大下祥枝著. 香港の漁村にて(東南アジア) 比嘉政夫著. 書評 「地図の風景」 「蝶の島」 「聞書西表炭坑」 「ある二世の轍」 「石扇回想録」 「ふるさとばんざい」 「沖縄の悲哭」 「瞳詩篇」「芝憲子詩集」 「沖縄-戦争と平和」 「沖縄の戦記」 「対馬丸」 「句集琉球切手」 「わが沖縄ノート」 「琉球文学小見」 「琉球の言語と文化」 「沖縄行政機構変遷史料」 「生贄は今」 「沖縄資料センター目録」 第8回「新沖縄文学賞」予選発表 詩 赤土の恋 与那覇幹夫著※与那覇幹男1939年11月26日~2020年1月20日。『赤土の恋』で1983年、第七回山之口貘賞。与那嶺さんは新報でよく出会ったが、2019年に初めての長い電話をくれた。お別れのつもりだっただろう。晶子夫人から僕のことを聞いていたからであろうか。亡くなられたのを知ったのは森口豁さんのFacebook2020-9であった。

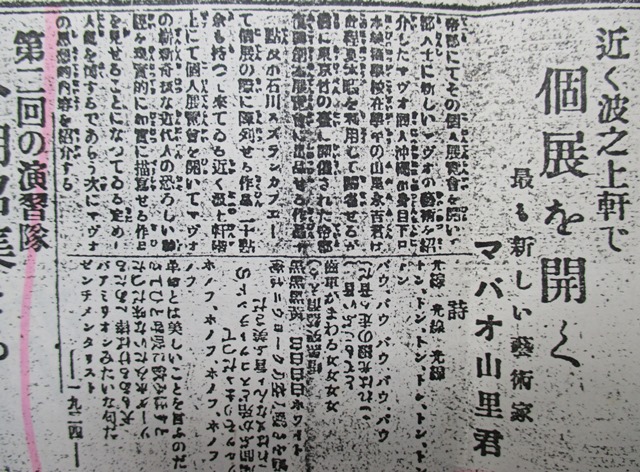

1924年7月18日『沖縄タイムス』

山里永吉が1924年、那覇の波之上軒で開いた個展には「村山知義によって踊られたるワルツ」「インペコーフェンの踊り」もあった。山里永吉自伝□東京では『マヴォ』の雑誌が発売禁止になり、同人は全員、警察の身元調査を受けていて、警視庁からの連絡で私の家にも那覇署員がやってきた。息子の身元調査に親父はびっくりしたらしい。幸い私はその時東京に帰っており行きちがいであった。そんなことがあって親父は東京にいた山田真山先生へ手紙を出し息子を預かってくれと依頼した。真山先生は那覇で展覧会を開いたとき、私の家に泊まっていたので父とは旧知の間柄だった。早速、使いがきて、私は荻窪の先生の家へ引き取られ、お預けの身になった。一年そこら御世話になったが、父が死んで、東京にいてもつまらないので、沖縄へ引き揚げた。昭和2年4月のことである。

1926年9月 『沖縄教育』156号 山里永吉「小説ゆめ」

1933年5月 『沖縄教育』201号 山里永吉「明治神宮壁画『琉球藩設置』」

大火で辻にあった貸家は全部まる焼け、保険金は一文もかけていない。それで父は農工銀行を辞めて生前、漆器店(丸山漆器店ー那覇市上ノ蔵町・電話441番)を始めており、兄貴は勧業銀行の那覇支店に勤めて高給をとっているので辞めようとしない。「お前店番をしろ」というわけで東京から帰った私に申しつけたが、私はそういう仕事は向かない。店のことはいい加減にして、脚本や評論などを新聞に発表したりしていた。

丸山漆器

それからしばらくして伊良波尹吉、真境名由康、島袋光裕の俳優3人が、顔をそろえてやってきて「芝居の脚本を書いてくれ」と懇請された。沖縄芝居はそのころ衰退気味で、新聞を読むほどの人なら芝居を見にいかない。「これじゃ、どうにもならん、ひとつ協力してくれ」と持ちかけてきたものである。最初に書いたのが「一向宗法難記」だった。2作目が「首里城明け渡し」で大当たりに当たった。

.jpg)

1960年3月30日ー崇元寺調査、黒板、杢、中央の顔が隠れているのが山里永吉

□1960年3月28日ー琉球文化財保護のため文部省文保委会「第一次琉球文化財調査団」の黒板昌夫調査官、杢正夫技官が来沖。

写真左から具志堅宗精復旧期成会長、真栄田義見、川平朝申、不詳、山里永吉

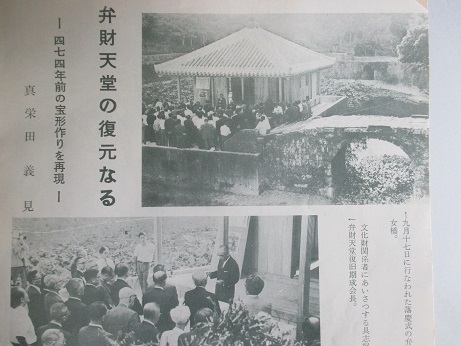

1968年11月『今日の琉球』真栄田義見「弁財天堂の復元なるー474年前の宝形作りを再現」

1971年1月6日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー中央集権とも関連 半世紀の内乱にこりる」<上>

1971年1月7日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー撤廃は歴史家の定説 『反戦平和』の思想思い起こせ」<下>

□1972年9月ー『佛教藝術』88<沖縄の文化と美術特集> 毎日新聞社

沖縄の歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新屋敷幸繁

沖縄文化史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・比嘉 春潮

沖縄の宗教・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・源 武雄

おもろ十首・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外間 守善

沖縄の梵鐘と金石文・・・・・・・・・・・・・外間 正幸

琉球漆器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡田 譲

沖縄の陶芸史・・・・・・・・・・・・・・・・・・山里 永吉

琉球紅型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鎌倉芳太郎

沖縄の舞踊と楽器・・・・・・・・・・・・・・・仲井真元楷

琉球の建築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田辺 泰

沖縄文化財建造物等の復旧事業・・・杢 正夫

口絵解説・殷元良筆「鶉図」・・・・・・・・真保 亨

沖縄の重要文化財

1960年6月6日 伊野波節石くびれ 左より池宮喜輝、国吉真哲(山里永吉文化財保護委員長・撮影)

.jpg)

石くびりと山里永吉

1989年5月8日『琉球新報』川平朝申「山里永吉氏の逝去を悼む」

1989年5月8日『沖縄タイムス』船越義彰「追悼ー那覇人に徹した山里氏」

「ふりむん随筆 未完成公共学(一)」□私は自由の月である。フリームーンである。現在は順天堂大学医科大学教授で英語と文学(国語漢文を含む)の主任教授であるが、学生はわたしのことを「シュセキキョウジュ」と呼んで親しんだりこわがったりしているが「首席教授」の意味だが「酒席狂需」の意味だか、忙しくて辞書を引く暇がないので自分でもよくわからない。どんな辞書を引いたらよいか沖縄隋一の学聖否全日本でも無類の碩学 東恩納寛惇(有名人敬称略、御免)に質してからゆっくり調べることにする。

昔から「金持ち暇無し」と言う通り、事実私は暇がないのである。アルバイトとして桐葉予備校、文京予備校、国際予備校の3校の英語主任も兼務して居り、日本英学院で英文学も講じて居り、丁度目下那覇の大宝館で上映中のグレイアム・グリーンの「落ちた偶像」の原作を英語で講義中である。ささやかながら自分の石川英語学院も手離せない。二つの出版会社の編集顧問も引き受けている関係で原稿依頼も多い。

「ありが英語小や、ゆくしぬうふさぬ、わー英語小けんそーれー」と日夜歌っている身になってごらんなさい。英語ニコヨンはつらいです。ウランダ口アチョールドウは悲しいです。「大和口使て、ウランダ口ならーち、唐書物読むる沖縄二才我身や」と大日本帝国はなやかなりし頃、那覇の一角、中島小掘のほとりでき門の望に明け暮れる母に琉歌を送ってなぐさめた、我が厚顔の青年の日が、昨日や今日のように思い出されて胸がうずく。「日本語も英語も知らぬアンマーはワッター次郎を故郷に待つ」と涙ながらに和琉ちゃんぼの忍び泣きに異郷滞在の不孝の罪を心にわびたのもその頃である。

「ふりむん随筆 未完成公共学(七)」□「大傷繃帯日」も私の予言である。大東亜戦争が天皇の名で宣せられ「大詔奉載日」が制定されるや、私が愛国の至情から国難を予言した)「大傷繃帯日」は物の見事に的中した敗戦直後(終戦という言葉でごまかすな)伊波普猷の家で会ったとき松本三益に「石川先生は徹底的に敗戦論者でしたね」と妙なことを覚えられていて、比嘉春潮も「そうだったか」と私を見直した。「そてつ(蘇鉄)地獄」と沖縄の窮乏をなげき、「ブーサー極楽」と故郷の退廃を憂えていたとき「人口過剰の無人島」と人物缺乏を痛嘆した40年前の私の寸鉄は今日の日本に対する予言となって実現している。「天ぴ大和口」という奇語も私の発明だったかどうか忘れたが、今沖縄ではどんな標準はずれの標準語を使って金をもうけ、恋を語って居るであろうか。

キヤメルを鹿小と呼び、ラッキー・ストライキを旗小と称し、フィリップモリスを黒ん坊と唱えている由、私はふるさと人の語感を頼もしく思い、既に天下をのんでいるその意気に敬意を表して頭を下げる。パチンコと競輪にうつつをぬかして夢中になっている知性の無い今の大和民族にはそんな意気やゆとりのかけらも無い。一度は政治的に亡んだこの国は、今精神的亡国の寸前にある。だからいつまでもまずい煙草をのまされているのだ。煙草から立ち登る煙にすらレジスタンスをしめす気力がないのである。

「竹島は明らかに韓国領土だ。その証拠にはあの島にはパチンコ屋は一軒も無い」と李承晩大統領にすらなめられているていたらくである。日本の大学生はパチンコをしたついでに学校に通う。李承晩ラインの故智にならったわけでもあるまいが、沖縄の周囲に精神的愛郷の比嘉秀平ラインを張りめぐらして人生冒涜の亡国遊戯パチンコの神聖なる沖縄侵入を断固排していると聞く我が同僚沖縄民政府主席比嘉秀平の明智と良しきと勇気に対して在京沖縄人全体ではなく私一人を代表して厚く謝辞を述べて益々その健闘を祈らずには居られない。

「ふりむん随筆 未完成公共学(九)」□(略)当間重剛を語る門外不出の材料も一中、三高、京大、司法官時代と沢山ある。唯彼に一つの欠点がある。それは私に話しかけるとき、パリー語や那覇語を使わないで最初大和口を使うことである。それはよろしくない。今度彼が東京に出て来たら、大いに叱ってやろうと思っている。飲む前に叱るのだ。「石川正通 当間重剛を叱るの図」これは素敵な画題だ。山田真山の麗筆に触れれば雪舟、応挙の塁を摩し、金城安太郎の絹布に上れば、歌麿、写楽を彷彿させ、嘉数能愛のパレットに踊っては関屋敬次の風格と画風を再現し大城皓也のカンバスに現れては曽太郎、龍三郎の域に迫り、渡嘉敷唯夫の画用紙に捕らわれは、近藤日出造、池部均をしのぐ傑作となr山里永吉の画板に乗ればピカソかマチスかマボーあたりを顔色なからしめる旋風を起こすであろう。更にまた瀬名波良持の紅型に染めぬかれれば鳥羽僧正の遺風を伝えて永久に博物館を飾る国宝に指定されるであろう。

波之上神社の鳥居と那覇市役所の馬鹿塔と当間重禄の医者の看板を那覇の三大不用物と指摘したのは崎山嗣朝の余りにも有名な警句で政争の激しかった大正末期の名残を留めて如何にも泊人らしい気概に満ちている。和辻哲郎の「偶像再建」を読むまでもなくヨーロッパの中世思想に抗して興った近代ヨーロッパのアイコノクラズム(偶像破壊)の思想も今日では思想史の数頁をかろうじて占める哲学の足跡に過ぎない。わがふるさとも偶像再建の機運に近づきつつあることと思う。波之上神社の鳥居はカンプーサバチでどうなったか知らないが、前よりも大きな鳥居を建てたらどうだろう。もし神社が残っていたら。それは神の家の門として建ててもやがては那覇の風物詩の一つとなるであろうから。

昔から「金持ち暇無し」と言う通り、事実私は暇がないのである。アルバイトとして桐葉予備校、文京予備校、国際予備校の3校の英語主任も兼務して居り、日本英学院で英文学も講じて居り、丁度目下那覇の大宝館で上映中のグレイアム・グリーンの「落ちた偶像」の原作を英語で講義中である。ささやかながら自分の石川英語学院も手離せない。二つの出版会社の編集顧問も引き受けている関係で原稿依頼も多い。

「ありが英語小や、ゆくしぬうふさぬ、わー英語小けんそーれー」と日夜歌っている身になってごらんなさい。英語ニコヨンはつらいです。ウランダ口アチョールドウは悲しいです。「大和口使て、ウランダ口ならーち、唐書物読むる沖縄二才我身や」と大日本帝国はなやかなりし頃、那覇の一角、中島小掘のほとりでき門の望に明け暮れる母に琉歌を送ってなぐさめた、我が厚顔の青年の日が、昨日や今日のように思い出されて胸がうずく。「日本語も英語も知らぬアンマーはワッター次郎を故郷に待つ」と涙ながらに和琉ちゃんぼの忍び泣きに異郷滞在の不孝の罪を心にわびたのもその頃である。

「ふりむん随筆 未完成公共学(七)」□「大傷繃帯日」も私の予言である。大東亜戦争が天皇の名で宣せられ「大詔奉載日」が制定されるや、私が愛国の至情から国難を予言した)「大傷繃帯日」は物の見事に的中した敗戦直後(終戦という言葉でごまかすな)伊波普猷の家で会ったとき松本三益に「石川先生は徹底的に敗戦論者でしたね」と妙なことを覚えられていて、比嘉春潮も「そうだったか」と私を見直した。「そてつ(蘇鉄)地獄」と沖縄の窮乏をなげき、「ブーサー極楽」と故郷の退廃を憂えていたとき「人口過剰の無人島」と人物缺乏を痛嘆した40年前の私の寸鉄は今日の日本に対する予言となって実現している。「天ぴ大和口」という奇語も私の発明だったかどうか忘れたが、今沖縄ではどんな標準はずれの標準語を使って金をもうけ、恋を語って居るであろうか。

キヤメルを鹿小と呼び、ラッキー・ストライキを旗小と称し、フィリップモリスを黒ん坊と唱えている由、私はふるさと人の語感を頼もしく思い、既に天下をのんでいるその意気に敬意を表して頭を下げる。パチンコと競輪にうつつをぬかして夢中になっている知性の無い今の大和民族にはそんな意気やゆとりのかけらも無い。一度は政治的に亡んだこの国は、今精神的亡国の寸前にある。だからいつまでもまずい煙草をのまされているのだ。煙草から立ち登る煙にすらレジスタンスをしめす気力がないのである。

「竹島は明らかに韓国領土だ。その証拠にはあの島にはパチンコ屋は一軒も無い」と李承晩大統領にすらなめられているていたらくである。日本の大学生はパチンコをしたついでに学校に通う。李承晩ラインの故智にならったわけでもあるまいが、沖縄の周囲に精神的愛郷の比嘉秀平ラインを張りめぐらして人生冒涜の亡国遊戯パチンコの神聖なる沖縄侵入を断固排していると聞く我が同僚沖縄民政府主席比嘉秀平の明智と良しきと勇気に対して在京沖縄人全体ではなく私一人を代表して厚く謝辞を述べて益々その健闘を祈らずには居られない。

「ふりむん随筆 未完成公共学(九)」□(略)当間重剛を語る門外不出の材料も一中、三高、京大、司法官時代と沢山ある。唯彼に一つの欠点がある。それは私に話しかけるとき、パリー語や那覇語を使わないで最初大和口を使うことである。それはよろしくない。今度彼が東京に出て来たら、大いに叱ってやろうと思っている。飲む前に叱るのだ。「石川正通 当間重剛を叱るの図」これは素敵な画題だ。山田真山の麗筆に触れれば雪舟、応挙の塁を摩し、金城安太郎の絹布に上れば、歌麿、写楽を彷彿させ、嘉数能愛のパレットに踊っては関屋敬次の風格と画風を再現し大城皓也のカンバスに現れては曽太郎、龍三郎の域に迫り、渡嘉敷唯夫の画用紙に捕らわれは、近藤日出造、池部均をしのぐ傑作となr山里永吉の画板に乗ればピカソかマチスかマボーあたりを顔色なからしめる旋風を起こすであろう。更にまた瀬名波良持の紅型に染めぬかれれば鳥羽僧正の遺風を伝えて永久に博物館を飾る国宝に指定されるであろう。

波之上神社の鳥居と那覇市役所の馬鹿塔と当間重禄の医者の看板を那覇の三大不用物と指摘したのは崎山嗣朝の余りにも有名な警句で政争の激しかった大正末期の名残を留めて如何にも泊人らしい気概に満ちている。和辻哲郎の「偶像再建」を読むまでもなくヨーロッパの中世思想に抗して興った近代ヨーロッパのアイコノクラズム(偶像破壊)の思想も今日では思想史の数頁をかろうじて占める哲学の足跡に過ぎない。わがふるさとも偶像再建の機運に近づきつつあることと思う。波之上神社の鳥居はカンプーサバチでどうなったか知らないが、前よりも大きな鳥居を建てたらどうだろう。もし神社が残っていたら。それは神の家の門として建ててもやがては那覇の風物詩の一つとなるであろうから。

かつての京都沖縄青年会同志・中根修氏

右が当真嗣一氏(『沖縄のグスクめぐり』当真嗣一監修、2001年、むぎ社)と西村貞雄氏

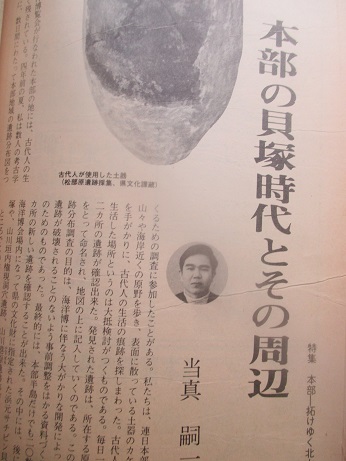

1976年3月 沖縄の雑誌『青い海』51号 当真嗣一「本部の貝塚時代とその周辺」

□2013年7月12日『週刊金曜日』島田健弘「頻発するメディア幹部と安倍首相の会食・会談ー記者の筆がにぶらないわけがない」で示されるようにネットでは「NHKマスゴミ」「ネトウヨ 百田尚樹」「ワタミ ブラック」などが飛び交っている。その中で「嫌中・嫌韓」は「在日人脈と安倍」とも絡んで目立っている。こういったものは匿名なので信頼性に疑問があるが「マンガ」「タレントグラビア」と同様に読み捨てのものと考えてよい。2014年5月『琉球新報』「岐路の憲法ーかすみゆく未来図」に雑誌が「嫌中・嫌韓」特集が目立ってきたという。その中で「タブーに切り込む」が売りの月刊『宝島』が世の雑誌の嫌韓特集に遅れ馳せながら昨年メーン特集で「嫌韓」を組み売り上げを伸ばしているという。ますます新聞雑誌が消える未来図がたち現れてくる。

05/16: 親泊朝擢と『沖縄教育』

2018年6月10日『沖縄タイムス』伊佐眞一「歴史を刻んだ沖縄人③親泊朝省(軍人) 日本従属の精神体現」

2003年11月8日 『沖縄タイムス』新城栄徳「うちなー 書の森 人の網⑩親泊朝擢」

戦後、一家心中した「親泊大佐」のことを大城立裕氏や豊川善一氏、井川良久氏、澤地久枝さんが書かれているので、私はその祖父と父について紹介する。『沖縄大百科事典』の親泊朝擢はかつて台湾に居た川平朝申氏が執筆している。1916年の『沖縄県人事録』に朝擢が北谷尋常高等小学校長として掲載され、1937年の『沖縄県人事録』には無く弟の朝輝が小樽市助役として掲載されている。

朝擢は1875年、父朝啓、母ウトの二男として首里大中に生まれる。父の朝啓は伊江朝助の随筆に「時の評定所は浦添朝昭の大虎の下に、虎小(グワー)と称する秀才があった。外間完薫、親泊朝啓、諸見里朝奇、比屋根安栄である」と出てくる。このうち浦添と朝啓は設置されたばかりの沖縄県庁に勤務。朝啓が丸岡莞爾知事死去に際しての追悼歌「月花につくす心はいく千代もふみのかかみに見ゆる君かな」。

笹森儀助『南島探検』に「1893年9月2日、県庁編纂主任掛親泊朝啓(琉球人)来訪ス、談、武器及其沿革ニ及フ」と朝啓のことだ出ている。ちなみに同書は琉球新報創刊にもふれている「9月23日、去ル15日ヨリ『琉球新報』ヲ発兌セリ、東京ヨリ記者2名来リ(略)開筵ノ式ニ招待状アルヲ以テ、本日答礼セリ」。

幣原坦は、1894年に来沖し、その著『南島沿革史論』の「南遊史話」に「沖縄県旧慣取調嘱託員親泊朝啓君には多く質問を試み」と出てくる。朝啓は旧慣に精通している。だから97年、佐々木笑受郎が公同会運動を復藩党として『大阪毎日新聞』に運動が成功したあかつきの「内閣名簿」に朝啓の役割を司法大臣に、内閣総理が尚順で太田朝敷を書記官長と準えて通信している。

朝擢は沖縄県師範学校を卒業後、仲吉ウシと結婚。北谷、首里の小学校の訓導を経て1901年、大宜味尋常高等小学校の校長となる。この年に朝啓が死去。2年後、長男の朝省(親泊大佐)が生まれている。11年、県学務課に勤務傍ら『沖縄教育』編輯主幹となる。このころから『沖縄毎日新聞』に蓬莱庵の名前で「人物月旦」を連載した。→『沖縄教育』誌上のペンネーム/素位学人、沖の島人、しののめ生、幻、編輯子

朝擢は『沖縄教育』編輯主幹を第60号(11年4月)から102号(15年7月)まで担当した。11年8月の64号は「偉人傳」で、巻頭には「汝の立つところを深く掘れ、そこには泉あり」と記され、岸本賀昌が「我琉球」とあいさつで始まり、当真嗣合の「琉球人の胸中に蘇生して・・・」で終わっている。

朝擢は『琉球見聞録』『沖縄県案内』『沖縄県写真帖』も刊行した。その功績は大宜味小学校の像とともに刻印され消えることはない。

1911年8月 親泊朝擢・編集発行『沖縄教育』第64号 本会創立二十五記念<偉人伝>

巻頭「汝の立つところを深く掘れ、そこには泉あり。ニーチェ」

○序・・・・・岸本賀昌・沖縄私立教育会長「我琉球廣袤小なりと・・・」

○口絵「首里城趾」「中城趾」「護佐丸之墓」「大和御神」「蔡温筆跡」「宜湾朝保肖像及筆跡」「宜湾朝保筆跡」「程順則筆跡」「儀間真常之墓」「野國總管之墓」「總管野國由来記」「自了筆」「殷元良筆」

○沖縄の代表的政治家ー向象賢 蔡温 宜湾朝保・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

○産業界の二大恩人ー儀間真常 野國總管・・・・・・・・・・・・・・・・・眞境名安興

○名護聖人程順則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・當眞嗣合

○二大画伯-自了と殷元良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・眞境名安興

○劇詩家玉城朝薫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・眞境名安興

○三山統一の英主尚巴志王・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・親泊朝擢

○南島の忠臣護佐丸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・當眞嗣合

○1917年8月 親泊朝擢『沖縄県写真貼』小沢書店

□名筆ー蔡温 程順則 宜湾朝保 尚温王 尚育王

□名画ー自了 殷元良 小橋川朝安 筆山

1913年ー写真中央が横山健堂,、右より伊波普猷、当真嗣合、伊江朝助、親泊朝擢、太田朝敷、崎浜秀主

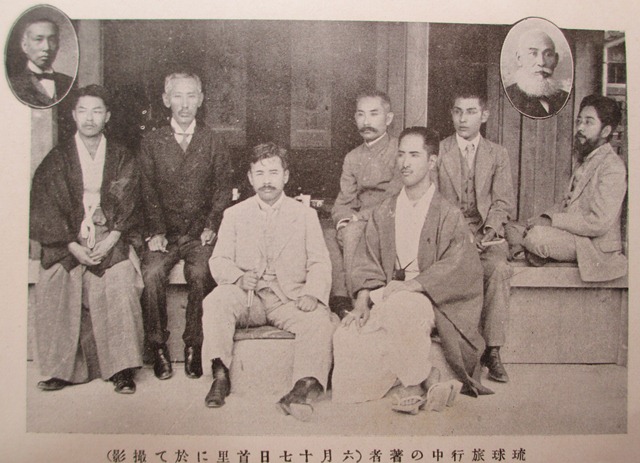

前列右から、嵩原安冝、神山政良、漢那憲和、尚昌、太田朝敷。他に親泊朝擢、東恩納寛惇、上運天令儀、山田真山らが居る。1915年「尚昌侯爵帰朝祝賀会」東京沖縄県人会

1920年、親泊朝擢上京し、東京高等師範附属小学校書記。

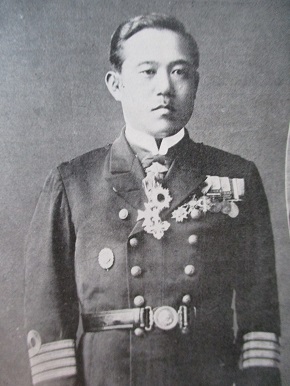

1933年7月 仲宗根源和『沖縄縣人物風景寫眞』同刊行会〇写真左から親泊朝省陸軍騎兵中尉、漢那憲和海軍少将、長嶺亀助陸軍大佐

1934年、親擢の子が朝省である。第一子の長女ツルは、 テレビなどで活躍した料理研究家の岸朝子の母と書けば親泊家もその時代もすこし身近に感 じられるだろうか。朝省と朝子は叔父と姪の間柄になる。長女ツルが嫁いだ宮城新昌(しんしょう)は、国頭(くにがみ)農学校卒。移民を引率してアメ リカに渡り、カキの養殖を志しカナダで日英合弁の水産会社をおこして重役になるなど、事業 家肌の人であった。1913年に帰国し、カキの養殖で「世界のカキ王」とも呼ばれた。 垂下式カキ養殖法を考案し、宮城県石巻市で実用化に成功し、種ガキの生産と技術者の養 成につくした。宮城の産み出した垂下式は、縦に長く吊り下げる事により深海での養殖も可能 となり狭い海域でも大量の生産が出来る事から東北のリアス式海岸にマッチした養殖法は全 国にも広がった。沖縄の実業家、宮城仁四郎氏は新昌の従弟にあたる。

岸秋正と岸文庫(県公文書館)

20歳になったばかりの宮城朝子は、叔父朝省の肝いりで、朝省の香港攻略戦以来の仲で あった、岸秋正と見合いに続き朝省・英子が仲人をつとめ結婚した。(朝省はガダルカナルで の岸秋正の中隊長としての行為に感服・感動していた。) 岸秋正は愛知県出身、陸士51期。宮城朝子は東京高等師範附属小学校から府立第三高 女に進み、女子栄養学園で学んだ。 岸秋正は戦後、沖縄関係資料の収集家として知られ、1995年に没したが、1997年、妻の朝子により、蔵書11,000冊が沖縄県公文書館に寄贈された、岸文庫と命名された蔵書には『琉球神道記』や『中山伝信録』『沖縄法制史』など希書が多数含まれている。

みどり風通信「親泊朝省の生い立ち」「みどり印刷」←iここをクリック

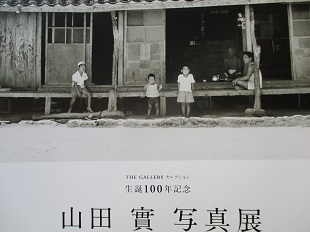

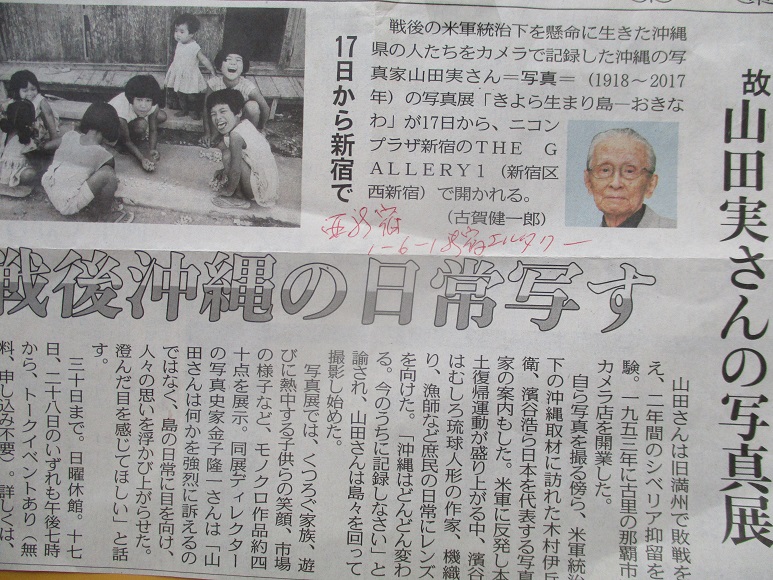

新宿 THE GALLERY 1(〒163-1528新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 ニコンプラザ新宿内) 2018年7月17日(火)~7月30日(月)「生誕100年記念 山田實写真展『きよら生まり島 -おきなわ』 」

トークイベント: ※申込不要・参加費無料

2018年7月17日(火)19:00~20:30

仲嶺絵里奈(写真史家)×鳥原 学(写真評論家)

2018年7月28日(土)19:00~20:30 金子隆一(写真史家)

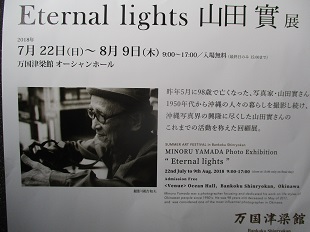

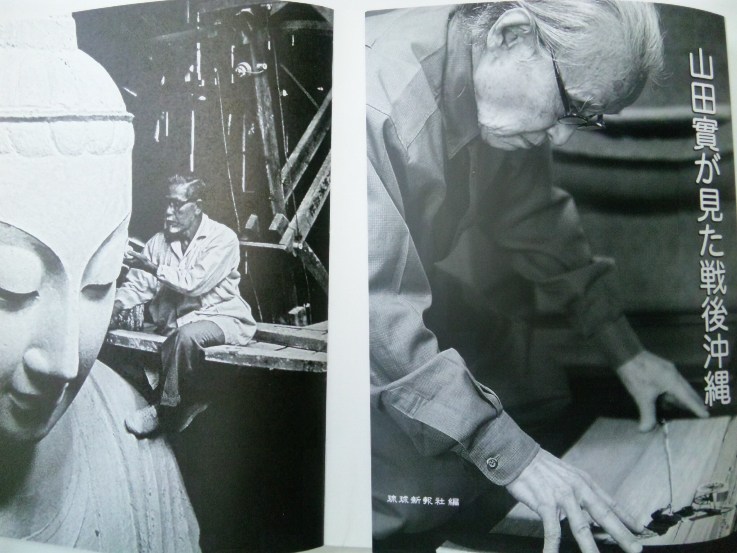

山田實(1918~2017年)は、いま世界的にも注目されている沖縄写真の礎を作った写真家である。

沖縄戦で命も歴史も失われ、真っ白になって始まった「アメリカ世」の沖縄でカメラを持った山田實が見たものは、普通に生きている沖縄の男や女そして子どもたちであった。そのまなざしは、なにものにもとらわれない清々しくまっすぐなものである。そして山田の写真は、社会的な何ごとかを強く訴えるものではなく、表現として強固なスタイルを構築することや目指すものでもなく、あまりにも普通のことを普通に無造作に写し出している。それは山田實というカメラを持った人間が生きてきた沖縄という日常を等価に現しているといえよう。

今あらためて山田實の写真を見ることは、占領から復帰を経てイメージ化された「美しい南の島・沖縄」に織り込まれ見えなくなった沖縄の日常の襞を掘り起こすだけでなく、山田實という写真家の「きよら」なまなざしを経験することとなるにちがいない。(ディレクター:金子隆一/写真史家)

2017年9月22日『沖縄タイムス』仲嶺絵里奈「展評ー山田實展」/2014年3月ー左から豊里友行氏、山田實さん、金子隆一氏、仲嶺絵里奈さん

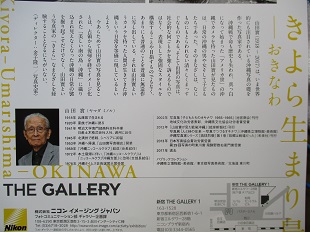

山田實(やまだ みのる)氏プロフィール

1918年 兵庫県で生まれる

1920年 家族と沖縄に渡る

1941年 明治大学専門部商科本科卒業。日産土木株式会社入社、満州に赴任

1945年 北満州で終戦、シベリアに抑留

1952年 沖縄へ帰還、「山田實写真機店」開業

1959年 「沖縄ニッコールクラブ」結成(会長就任)

1972年 本土復帰に伴い、「沖縄ニッコールクラブ」は「ニッコールクラブ沖縄支部」に改称(支部長就任)

1978年 沖縄タイムス芸術選賞大賞受賞

2002年 写真集『子どもたちのオキナワ 1955-1965』刊行、地域文化功労者表彰、沖縄県文化協会功労者賞受賞

2012年 『山田實が見た戦後沖縄』刊行、写真展「人と時の往来 -写真でつづるオキナワ」(沖縄県立博物館・美術館)

2013年 第29回写真の町東川賞 飛騨野数右衛門賞受賞

2017年 逝去

パブリックコレクション 沖縄県立美術館、東京都写真美術館、北海道 東川

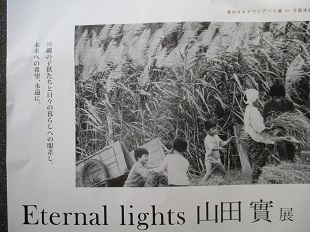

2018年7月22日(日)から 8月19日(日)までの夏休み期間、名護市喜瀬の万国津梁館では沖縄の新旧の芸術文化・作品に触れることが できる2つの展覧会、「山田 實(みのる)写真展」並びに「粋な名工展」を開催。

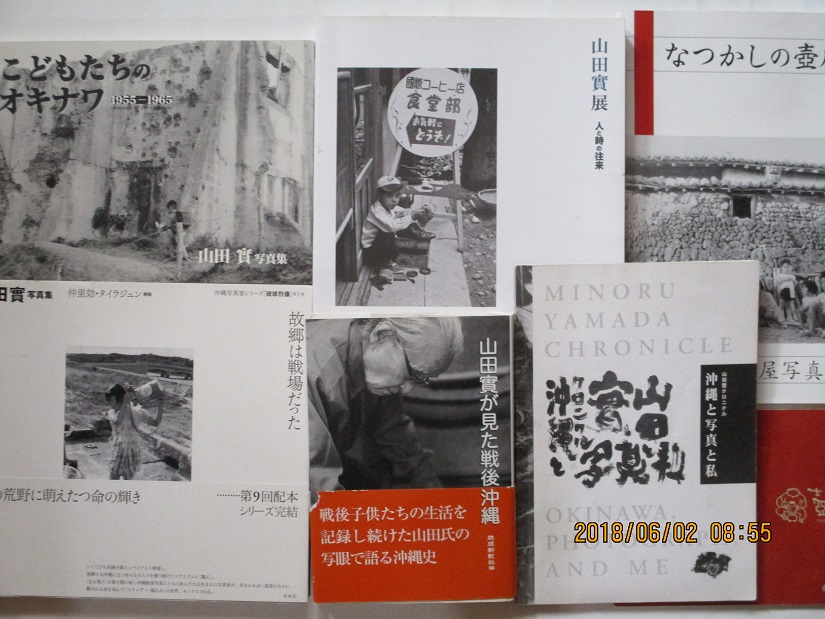

山田實の本

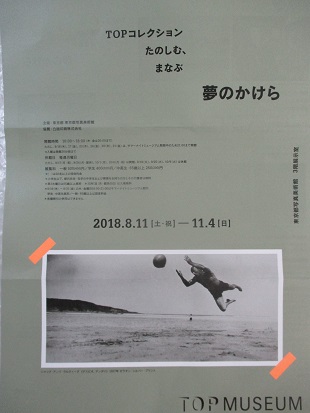

2018年8月11日ー11月4日 東京都写真美術館「夢のかけら」〇山田實作品も展示されている。

TOP コレクションは、東京都写真美術館の収蔵作品を紹介する展覧会です。今年のテーマは「たのしむ、まなぶ」。この展覧会は、大人と子供、さまざまな立場の人たちが見たものや感じたことを自由に語りあって、作品の見方を深めていく、そんな光景が自然と生まれてくることを目指しています。本展では、「大人+ 子供×アソビ」、「なにかをみている」、「人と人をつなぐ」、「わからないことの楽しさ」、「時間を分割する/積み重ねる」、「ものがたる」、「シンプル・イズ・ビューティフル」、「時間の円環」という8 つのセクションに分けて34,000点以上におよぶコレクションの中から選りすぐった古今東西の名品をご紹介していきます。

出展アーティスト: ジャック・アンリ・ラルティーグ、林ナツミ、井上孝治、ロベール・ドアノー、山田實、井手傳次郎、 W.ユージン・スミス、本城直季、フェリーチェ・ベアト、ナダール、岩合徳光、ハロルド・ユージン・エジャートン、石田尚志、瑛九、竹村嘉夫、今道子、篠山紀信、川田喜久治、宮崎学 ほか→東京都写真美術館は、1995年、目黒区三田一丁目にある恵比寿ガーデンプレイス内に総合開館した、国内唯一の写真と映像専門の公立美術館。改修による2年間の休館の後、2016年秋にリニューアル・オープンした。

左ー戦没者の追悼と平和を祈る平和祈念像を彫る故・山田真山氏ー宜野湾市(山田實さん撮影)

06/24: 1926年5月ー大冝味朝徳、埼玉で『沖縄及沖縄人』を創刊

1998年5月『沖縄の軌跡』第21号 編集発行人・島袋和幸(葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952)

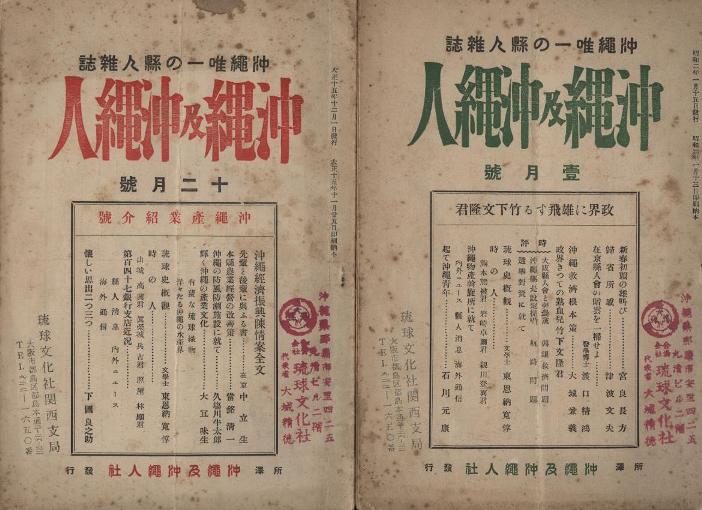

1926年5月ー『沖縄及沖縄人』<沖縄救済問題号>創刊号□埼玉公論社・埼玉県所沢町

□「沖縄及沖縄人の使命」・・・・・・・・・2-3

「より良き沖縄を建設せよ」・・伊波学人・13

○斯ふ云ふ見地からして、相互ひに同じ風俗習慣、生活を持っている人々が、それ自身の生活拡充のためにモンロー主義を主張すると共に各個人にあっては、自我の権威を飽迄認識すると共に、之が拡充せんことを乞ひ願ふのは自然である。人類がモンロー主義、自我への自覚のプロセスを辿り然してより自然な、より真実なる競争闘争する所謂生存競争が生ずることに依って不自然なものが倒れ、よりよい意味のものが創造され、成長するのである。人類の進歩向上は自覚するに 上の事実を要約したものを称するのである。

沖縄モンロー主義、沖縄スピリットの依って立つ処の基調なり概念は沖縄県人が、排他的、偏狭な立場を固執せんとするのでなくして、全日本をよりよくする前提として、先づ沖縄県に生まれたものは先づ、よりよき沖縄を作り、延て其気運を普遍化し他に及ぼさんとするに他ならぬのである。

「沖縄及沖縄人の発刊を祝す」・・渡口精鴻・・13-14

「貴族院議員・伊江男爵訪問記」、「京浜学生会近況」、「沖縄県の新聞界」、「郷土通信ー名護公園計画、警部合格者、海外発展の県人、矢作博士講演、阪神那覇直航、憲政支部活動、東宮記念碑、沖縄青年同盟」、「在京県人動静」、「発刊に至る迄」、「京浜沖縄県人名簿」、「読者の叫び」、「編集後記」

○同誌は沖縄朝日新聞東京支局長の小那覇三郎も事業部主任として参加。同年6月号には山田真山の弟子真帆による「山田真山画伯出世物語」、「東京美術骨董界の重鎮」として三槐堂上運天令儀が紹介されている。のちにハワイ・ホノルルに在住する幸地朝則は一時、母の妹の夫が経営する三槐堂につとめていて、この頃のことを崎原貢『がじまるの集いー沖縄系ハワイ移民先達の話集』で述べている。

1926年6月『沖縄及沖縄人』埼玉公論社(大宜味朝徳)

1926年『沖縄及沖縄人』7月号

『沖縄及沖縄人』9月号

沖縄救済より新郷土文化の建設へ・・・・・・・・3

十人十色・・・・・・・・・・・・渡口精鴻・・・・・・4-5

沖縄救済問題概論・・・・伊元富爾・・・・19-23

早老亡国論・・・・・・・・・・徳山浩一・・・・6-8

関西に於ける県人と事業へ・・・・・・・・・・12-13

琉球史概観・・・・・・・・東恩納寛惇・・・・・・・9-11

野島

郷土思慕と先輩に就て・・・宮里定顕・・・・・5-6

東京球陽倶楽部生る・・・・・・・・・・23-24

県内外事情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16-18

他府県事情・・・・・・・・・・・・・・・・・15-16

在京県人名簿(二)・・・・・・・・・・・・・28-29

『沖縄及沖縄人』12月号

1927年1月 『沖縄及沖縄人』埼玉公論社(大宜味朝徳)

1932年1月ー大宜味朝徳『最近の秘露事情』東京・海外研究所

1933年『南島』(第一号、2,3,4,6,7,8号)/1934年『南島』(第9号、10,11,13,14号)

1934年1月1日『南島』弟9号 石川正通「比嘉俊成を語る 琉友素描・その1」

(略)潤一郎対春夫の諸相は不思議にも俊成対正通のそれに似通って居る。幸田露伴の如き老大家はさておき、今の文壇の中堅大家のうちで最も漢学の素養の深いのは志賀直哉、谷崎潤一郎、佐藤春夫の3人である。死んだ芥川龍之介も死んだ末吉麦門冬のやうによく漢文が読めた。沖縄には真境名図書館長や京都の崎山先生のやうな漢学の大家が居られる。

1934年8月1日『南島』弟13号 石川正通「友の首途を祝して故郷を語る=武元朝朗・国吉休微 両君を叱咤する=」

朝朗君、休微君 御互に鉄砲丸の様に御無沙汰を続けて居たね、不精は吾々にとっては遺伝なんだからせいぜい筆不精の限りを尽して居る事が先祖に忠なる所以かも知れない。(略)最近出た某書店の百科辞典を引いて見たが、おもろ、蔡温、程順則、尚泰侯等も出て居ない。澤田正二郎、田健次郎等は写真まで出て居る。土田杏村が第二の萬葉集と言った『おもろ』も国語国文学校の士にすら全般的に知れ亘って居ない。沖縄はまだまだ紹介しなければならない、風物も文化も県人が思って居るほど知られていない、いい気になっては駄目だ、それにつけても人物の欲しさよ。君達は君達の方面で第一人者に成ってくれ、自愛自重せよ、頼む。

1933年8月ー大宜味朝徳『我が統治地南洋群島案内』東京・海外研究所

1937年ー大宜味朝徳『現代沖縄県人名鑑』東京・海外研究所

12月ー大宜味朝徳『海外人事録』東京・海外研究所

1938年

8月ー大宜味朝徳『沖縄振興と精神作興』南島社

左から 仲宗根源和、大宜味朝徳、兼次佐一、瀬長亀次郎

1954年

4月ー大宜味朝徳『琉球案内』沖縄興信所

1963年

7月ー大宜味朝徳『目で見る琉球写真案内』沖縄興信所

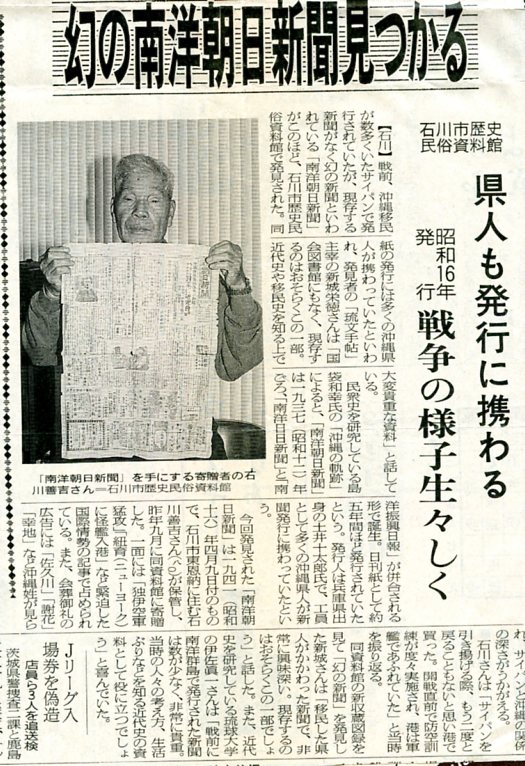

1993年11月30日『琉球新報』「幻の南洋朝日新聞見つかる」

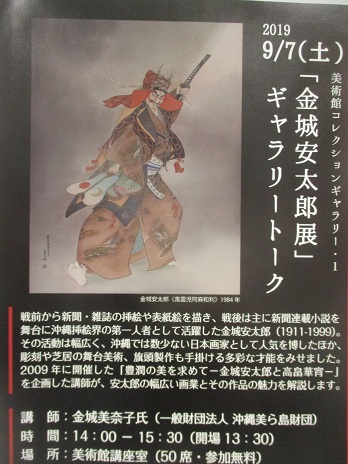

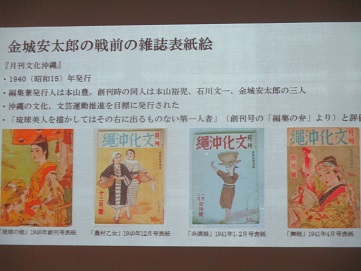

2019年9月7日14:00~15:30 沖縄県立博物館・美術館 美術館講座室 講師・金城美奈子「金城安太郎展 ギャラリートーク」

入口で名古屋の阪井芳貴さん(左)と出会う。/金城美奈子「金城安太郎展 ギャラリートーク」

金城安太郎画「新城栄徳」

11/15: 世相ジャパン⑬/猛火とフェイクに耐えた大龍柱

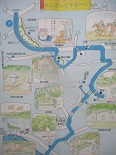

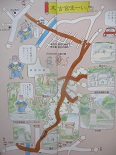

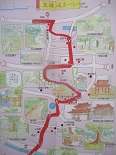

1987年9月 「歴史散歩マップ 首里マーイ」(イラスト・新里堅進)那覇市教育委員会文化課

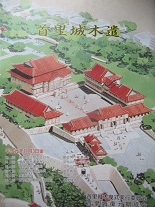

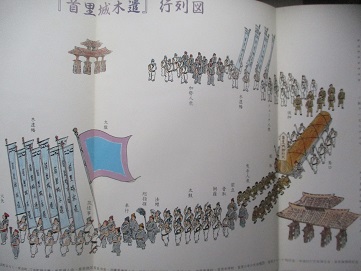

1989年11月3日「首里城木遣」

1991年7月 日本旅文庫『琵琶湖・若狭湾』昭文社

1992年10月 『月刊建築仕上技術』「首里城再建と沖縄の建築文化」工文社

久能山東照宮- 国宝 拝殿・本殿 〈静岡県静岡市〉 /朝鮮ソテツと鼓楼(ころう) →行って見たい神社とお寺

斎藤 陽子(Walnut, California)2019-11-24 10年物のソテツです、こちらは乾燥しているので水やりが欠かせません。

2016年1月8日 若狭の龍柱

安田浩一2018-11-3「沖縄の龍柱は、沖縄のものです」若狭の「龍柱」のデザイン日本列島は龍の形をを担当したのは、沖縄美術界の大家として知られる琉球大学名誉教授の西村貞雄さんだ。「私も『中国の手先』などと直接に面罵されたこともあります。一部で龍柱の意味がまったく理解されていないのが本当に残念です」そう言って、西村さんは悔しそうな表情を見せた。「沖縄の龍柱は、沖縄のものですよ。だいたい、中国各地に存在する龍柱とは形状からして違います」たとえば、中国特有の「龍柱」は、那覇市内の中国式庭園「福州園」に足を運べば目にすることができる。(略)中国式「龍柱」は、龍が柱に巻き付いた形状となっているのに対し、沖縄の「龍柱」は、龍の胴体そのものが柱となっている。そう、デザイン的にはまったくの別物なのだ。

福州園は中国福建省福州市(ふっけんしょう・ふくしゅうし)と那覇市の友好都市締結10周年と、那覇市市制70周年を記念して、1992年に完成しました。園内は中国の雄大な自然と福州の名勝をイメージして造られている。

「私はアジア各国を回って龍柱を見てきましたが、中国の影響を受けつつも、それぞれの国がそれぞれの龍柱を持っている。爪の数にしても同様です。属国の龍柱は5本爪であってはならないというのが通説ですが、私から言わせれば、これも怪しい。モンゴルには3本爪、4本爪、5本爪の三種の龍柱がありましたし、韓国には6本爪の龍柱がありました。私が若狭の龍柱を4本爪にしたのは、単に沖縄の伝統的な龍柱が4本爪だったからにすぎません。歴史どおりに、伝統に基づいてデザインしただけです。そこには中国への忠誠だの、そんな意図が含まれているはずがない。仮に批判を受けいれて5本爪にしたら、それは歴史を無視した、きわめて政治的なデザインとなってしまうではないですか」西村さんによれば、若狭の龍柱には、沖縄の歴史と未来への思いが込められているという。

「一対の龍は向き合っているのではなく、海の方角を向いています。つまり、尾の部分は首里城までつながっているという想定です」西村さんは、これを「龍脈」と呼んでいる。龍のからだは首里城から国際通りの地中をくぐり、海岸線で地中から垂直に飛び出る、といったイメージだ。首里城は沖縄の源流であり、国際通りは戦後復興の象徴である。そして若狭の港は外に開ける海の玄関だ。つまり、この「龍脈」は沖縄の歴史を意味する展開軸、導線なのだ。「龍の頭が海を向いているのは、その先の未来を見ているからなのです。水平線の先にあるニライカナイ(理想郷)ですよ」「龍脈」は過去と未来を結ぶ。中国とも侵略とも関係ない。龍の目玉はニライカナイの海を望む。

2019年9月 琉球新報編集局『琉球新報が挑んだファクトチェック・フェイク監視』高文研

写真左よりー安田浩一氏、平良肇氏、島袋和幸氏、長嶺福信氏

2017年11月3日13:00 なは市民活動支援センター第三会議室「〔検見川事件を語る会〕学習会」

2017年10月 朝日新聞出版『一冊の本』安田浩一「沖縄の右派と〔プロ市民〕7 人々を虐殺に向かわた回路」

安田 浩一(やすだ こういち、1964年(昭和39年)9月28日 - )は日本のジャーナリスト。日本労働組合総評議会(総評)系の機関誌『労働情報』編集委員。静岡県出身。千葉県在住。慶應義塾大学経済学部卒業。伊豆半島の温泉地帯に生まれた。日本経済新聞など様々な新聞社、出版社の記者を経て『週刊宝石』の記者だった1999年(平成11年)前後に、同誌にて創価学会の批判記事を書いていた。『サンデー毎日』時代は名誉毀損で訴えられ、証言台に立った。→ウィキ2014年9月 佐野眞一『あんぽん 孫正義伝』小学館文庫 解説・安田浩一

御菓子御殿 国際通り松尾店ー私が奥原崇典氏(首里城の瓦を手掛けた。1950年-2014年3月12日)を最後に見たのがこの柱の龍を仕上げているときである。

2014年5月20日~6月22日 沖縄県立博物館・美術館「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した美」

同時期開催/6月3日~8日 西村貞雄主催「復元のあゆみー琉球王朝造形文化の独自性を求めてー」

石川和男氏、松島弘明氏

1991年4月19日『レキオ』

末吉安允氏(末吉麦門冬の甥)と西村貞雄氏〇11月5日の沖縄タイムス文化欄に、大城立裕さんが焼けた首里城について「当時の持ち主であった首里市は、取り壊しにかかったが、識者の末吉麦門冬の注進で、建築家の伊東忠太が文部省(当時)に掛け合って温存され、2年後に国宝に指定された」と書いておられるが、結果論としては合っているが、具体的な経緯は別にある。

平良昭隆氏、平良知二氏、新城栄徳、宮城篤正氏

2019年11月12日『沖縄タイムス』宮城篤正「視点 焼けた首里城」

2014年6月5日ー左から伊佐眞一氏、西村貞雄氏、亀島靖氏

1991年1月 伊佐眞一『アール・ブール 人と時代』伊佐牧子〇編集後記に下の新聞記事の解説

新城栄徳、西村貞雄さん

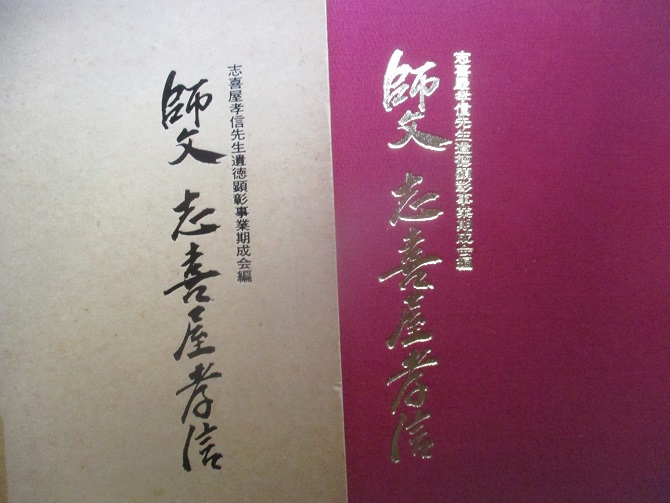

写真ー1983年4月 『師父 志喜屋孝信』志喜屋孝信先生遺徳顕彰事業期成会 志喜屋孝信(1884年4月19日~1955年1月26日)〇1904年3月、沖縄県立中学校卒業、志喜屋孝信、川平朝令、山川文信、久高将旺、山田有登。4月ー志喜屋孝信、広島高等師範学校(数物化学科)入学。このころ内村鑑三を愛読。玉川学園の創始者小原国芳と親交。1908年3月卒業。4月、岡山県金光中学校に奉職。岡山出身の山室軍平の思想に親近感を抱く。12月、熊本県立鹿本中学校に転任。1911年12月、沖縄県立第二中学校に赴任。1924年3月、校長に就任。1936年3月、二中校長辞し、私立開南中学校を創設、理事長兼校長となる。

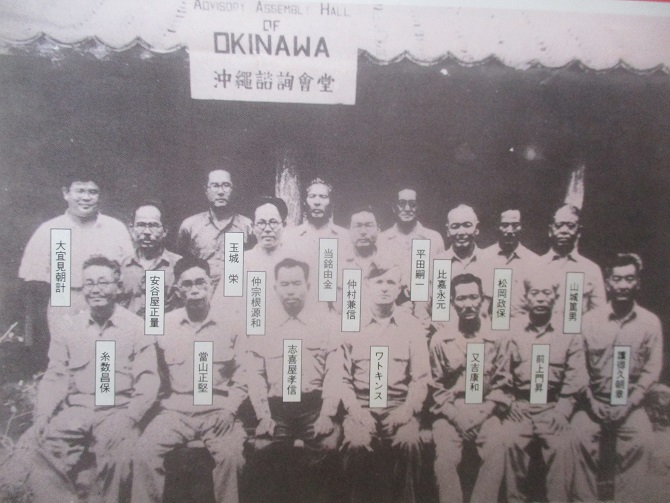

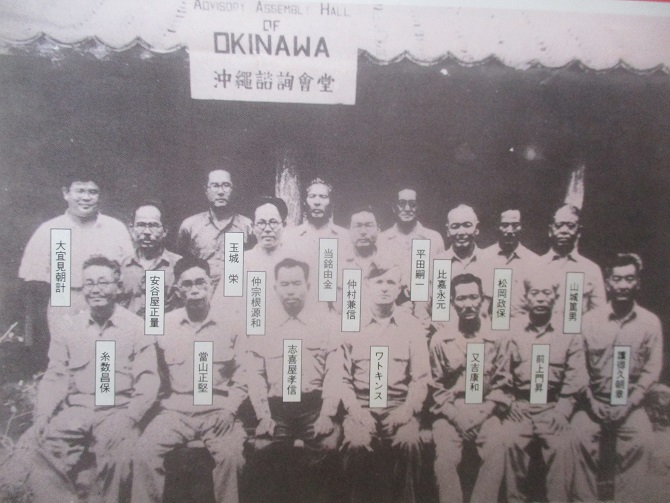

写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。

写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳

写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。

昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。

1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。

1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。

1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」

1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。

1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号

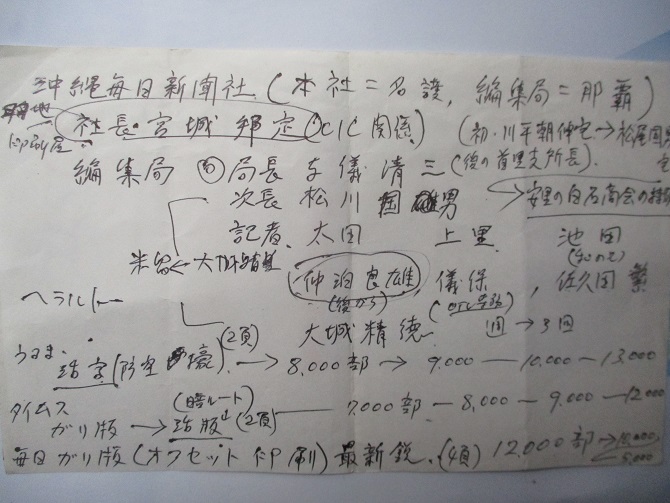

〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。

1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

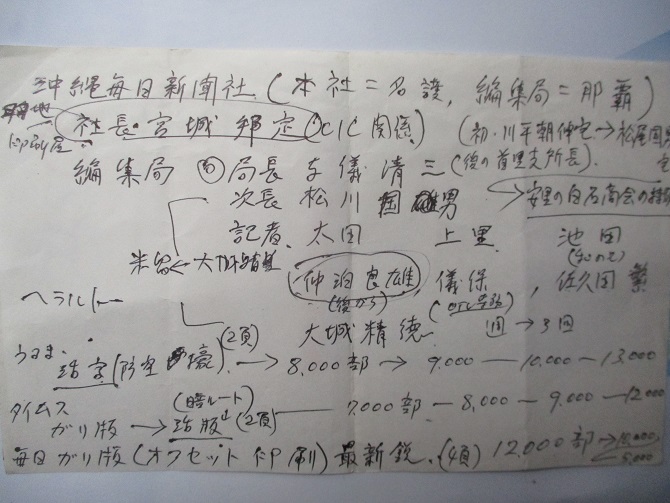

写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて

1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号

1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。

大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ

1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展

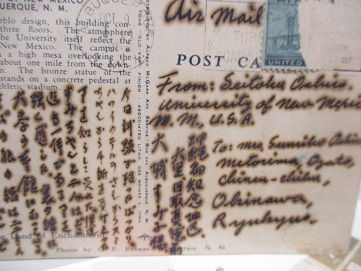

1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。

写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳

1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順

ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」

1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。

1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任

1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。

1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品

1956年 津野創一、首里高等学校卒

1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品

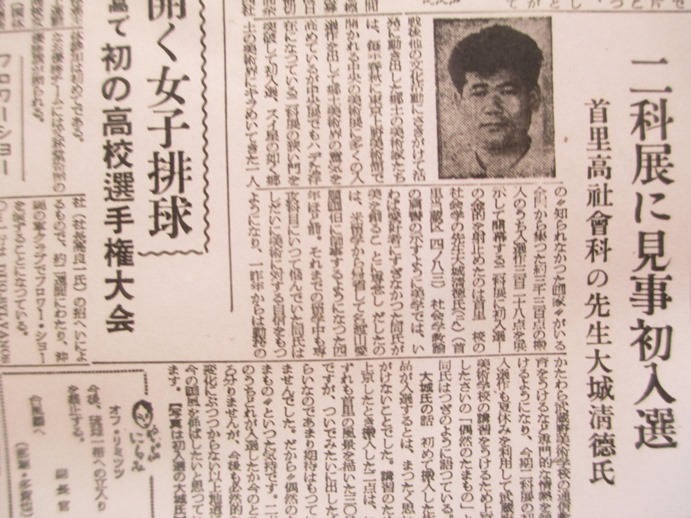

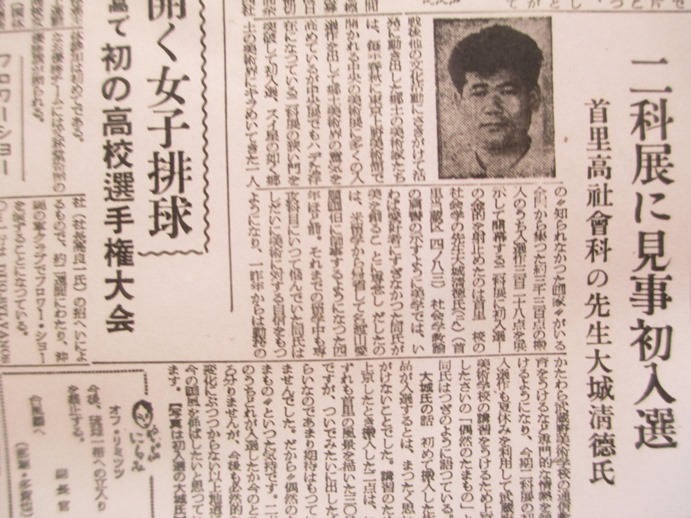

1956年9月1日『琉球新報』

首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク

1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任

1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」

1958年 宮城篤正、首里高等学校卒

1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄

1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』

1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール

1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて

1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。

1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)

1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」

1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。

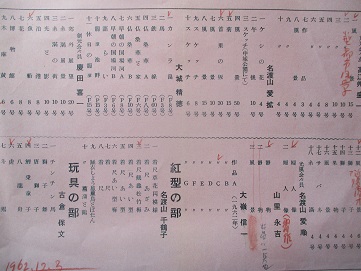

1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館

1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。

【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』

【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

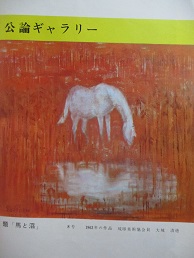

1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」

大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」

1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」

1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。

1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士

○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。

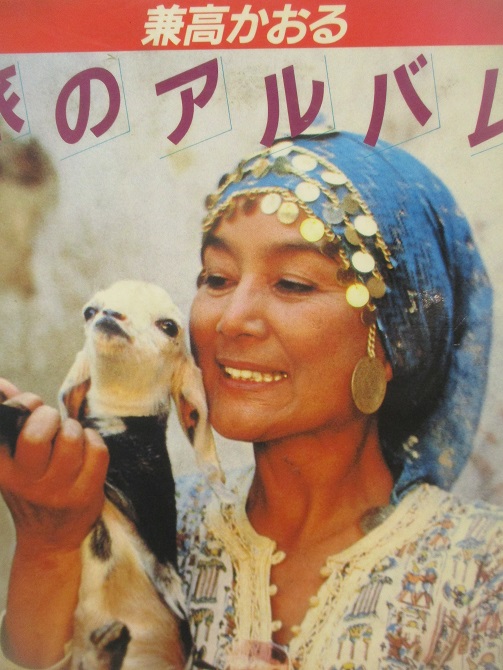

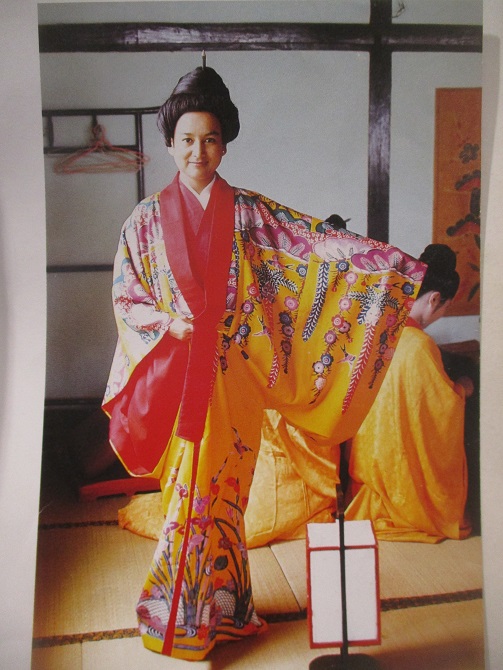

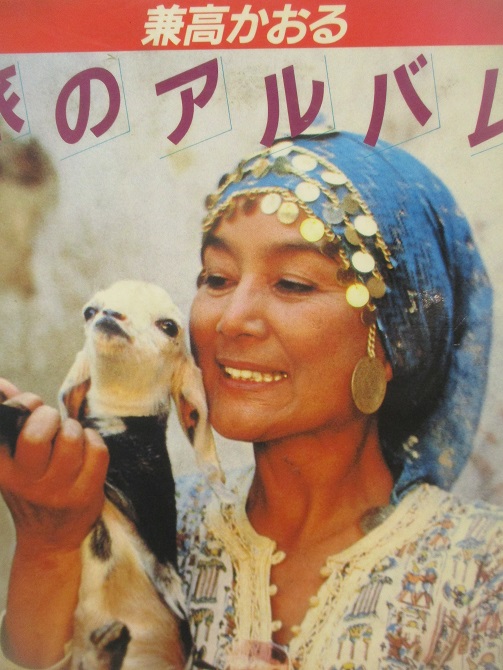

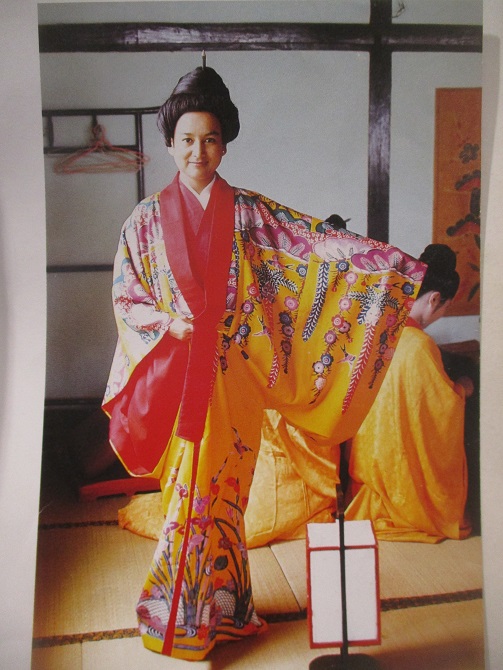

1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社

1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号

1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」

1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。

1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会

1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足

1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社

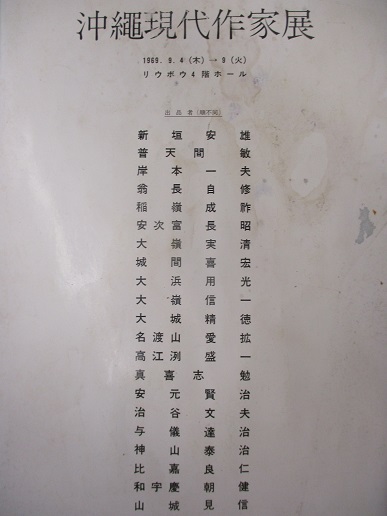

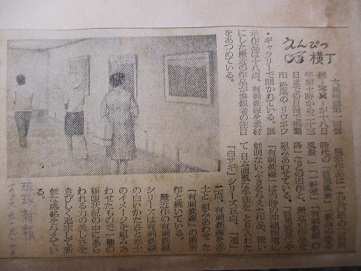

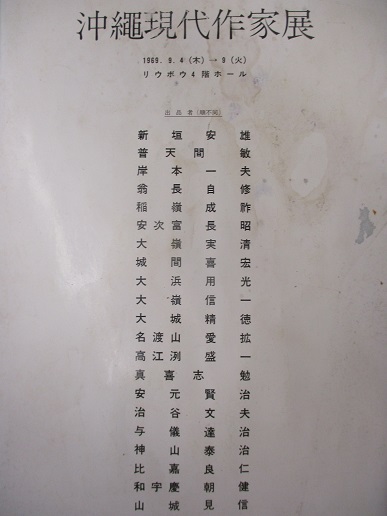

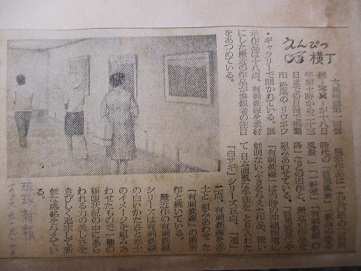

1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」

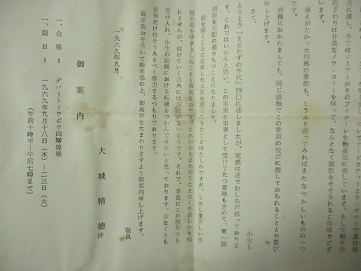

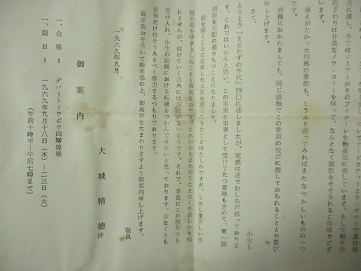

1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」

1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」

1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社

写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。

写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳

写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。

昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。

1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。

1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。

1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」

1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。

1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号

〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。

1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて

1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号

1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。

大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ

1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展

1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。

写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳

1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順