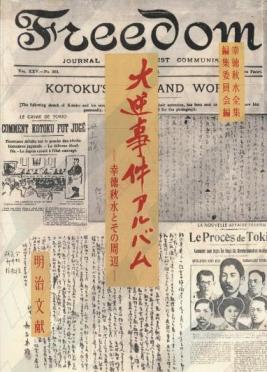

07/27: 萩原正徳と『旅と伝説』

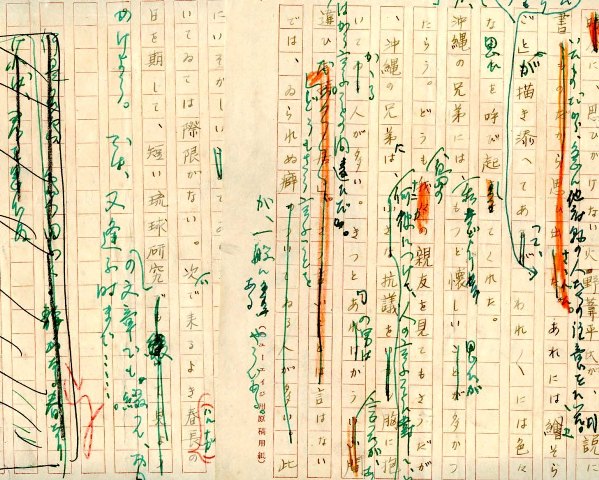

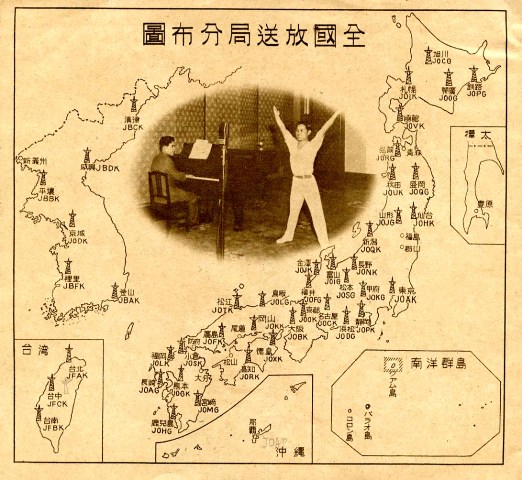

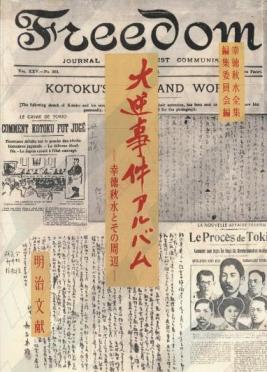

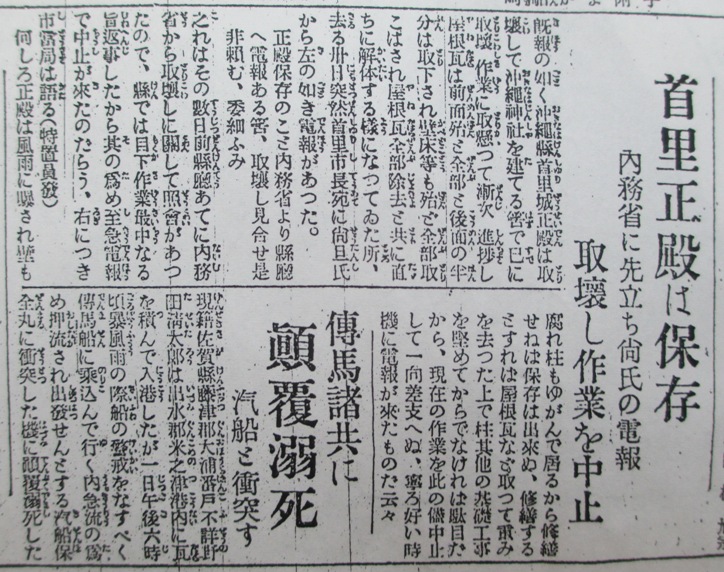

今は亡き岡本恵徳先生は私の顔を見るたび「もっと奄美資料に注目してくれ」が口癖であった。私は伯父や伯母の連れ合いが奄美出身であったから特に奄美を意識したことがないが、琉球文化には当然に奄美も入っていると思っている。奄美の図書館には島尾敏雄氏に会ってみたいと2回ほど行ったが何時も休館日だった。島尾敏雄氏には会えなかったが、その代わりといっていいか分からないが山下欣一氏に出会った。

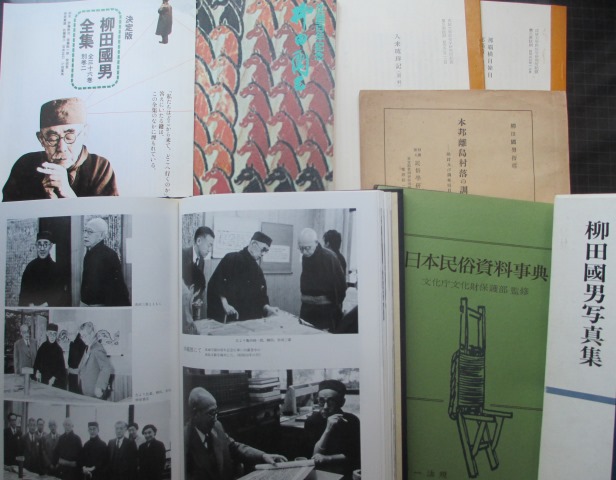

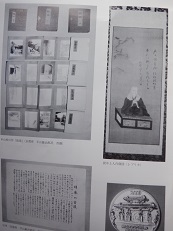

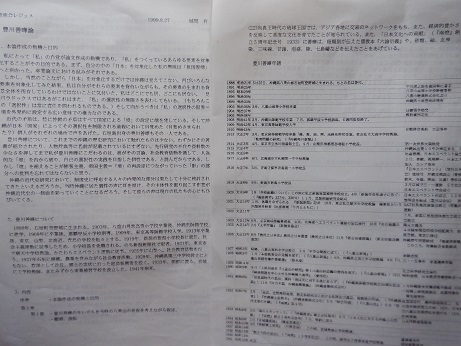

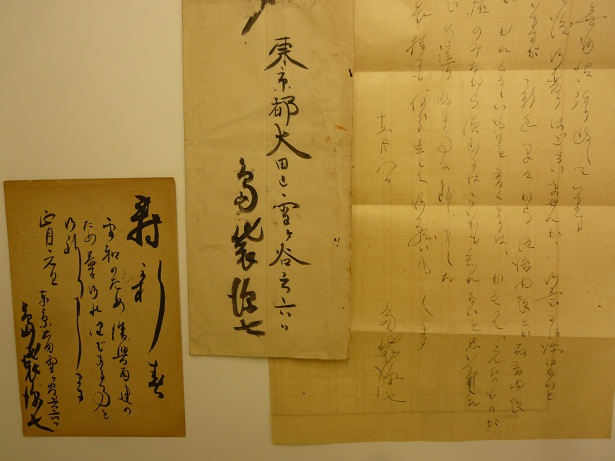

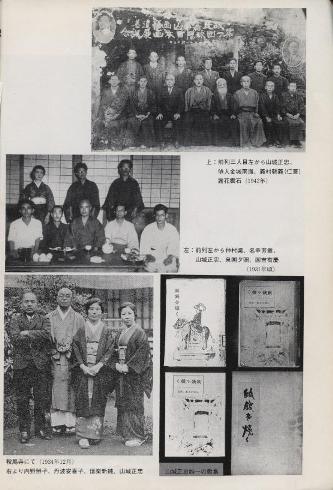

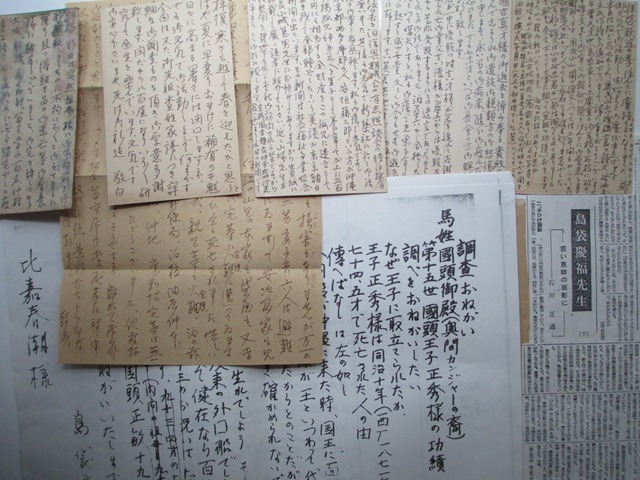

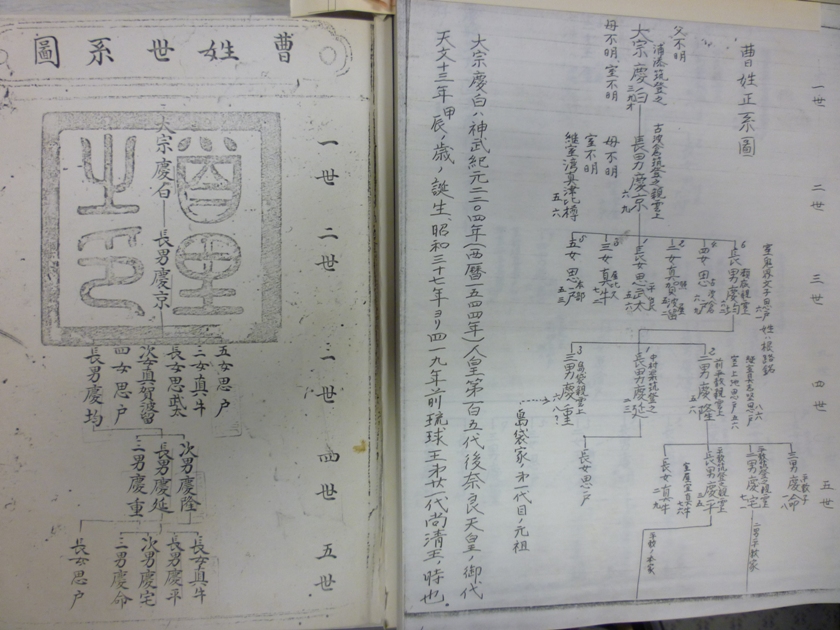

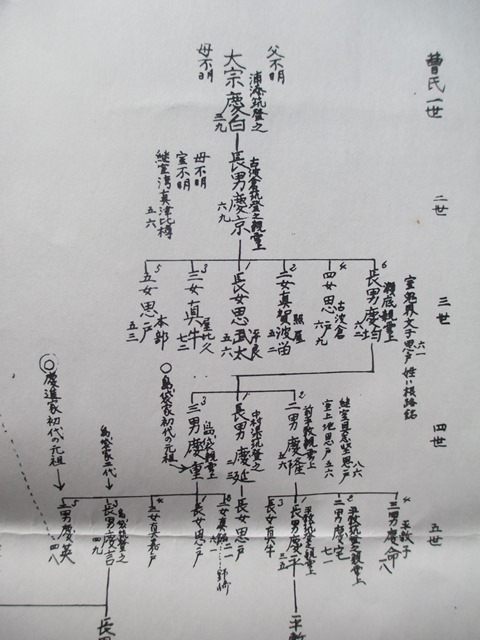

喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下欣一氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの萩原資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。山下氏も萩原正徳を当然と言えば当然だが色々と紹介して居られた。それに用いた資料だが次に紹介する。

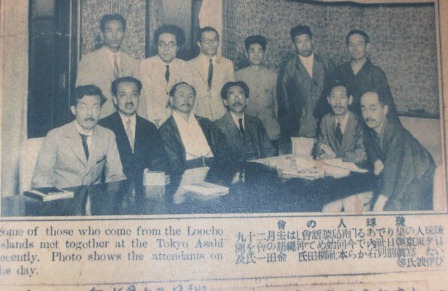

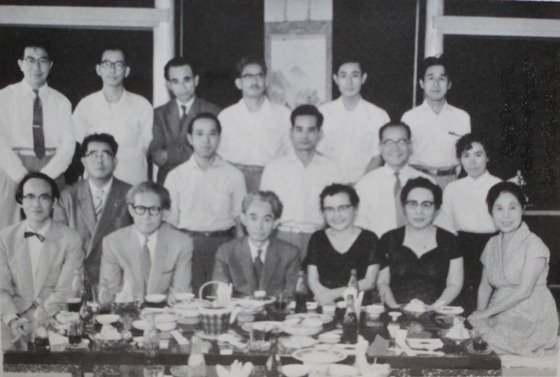

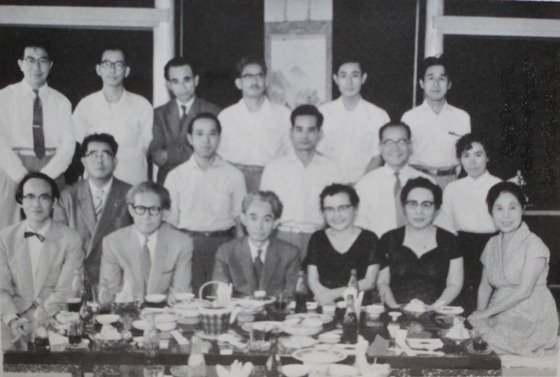

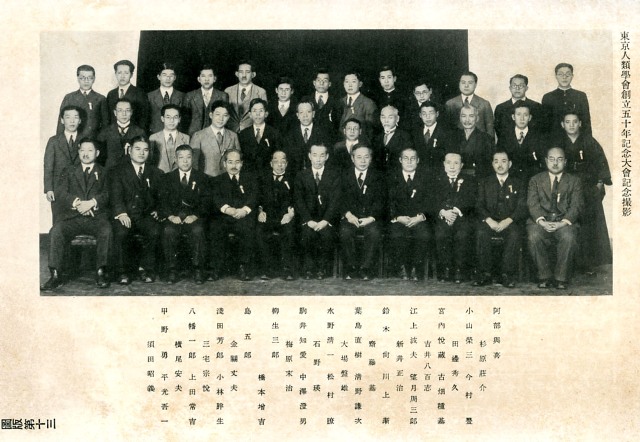

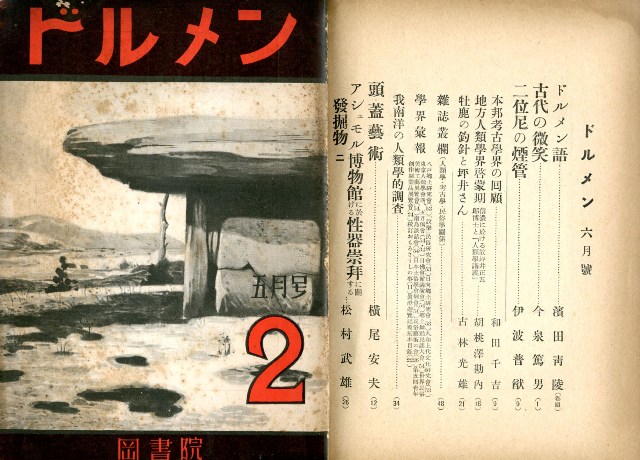

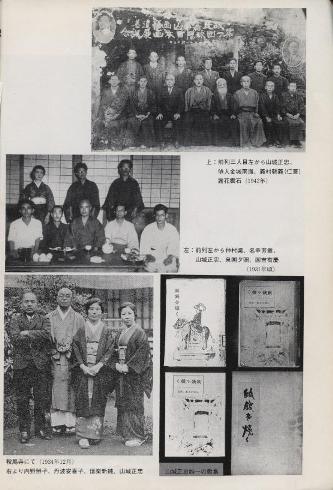

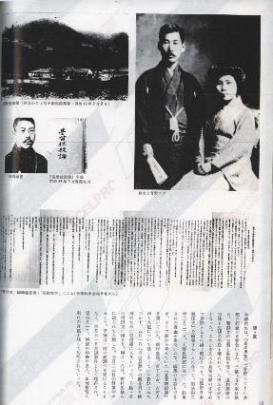

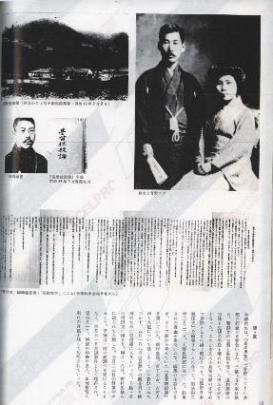

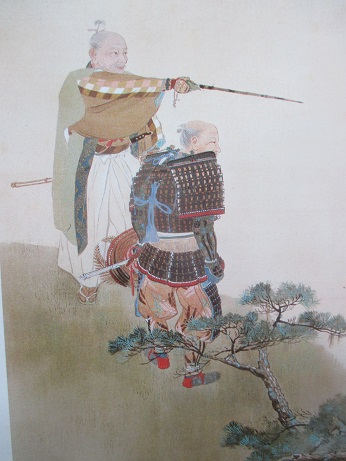

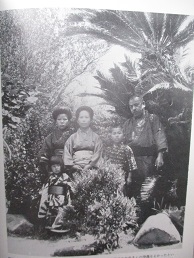

前列右端が柳田国男、左端が比嘉春潮/後列右から萩原正徳、大藤時彦、瀬川清子

1944年3月『民間伝承』柳田国男「『旅と伝説』について」□(略)改めてもう一度、初めから読み返して見たい気がする。公平に批判してどの部分、一ばん後世に役立つ仕事だったかを、考へ且つ説いて見たくもなる。

私の処にはもう主要記事の索引も出来て居るのだが、この判定は実はさう容易な業では無い。しかし先ず大まかに考へて、婚礼誕生葬祭その他の特集号を出し、又昔話を二度まで出した頃などが、全盛期だったと言へるかもしれない。こんなにまで多数の同志があったのかと、驚くほどの人々が全国の各地から、何れも好意づくだけでよい原稿を寄せ、所謂陣容を輝かしてくれたのみならず、此時を境にそれぞれの問題に対する理解常識が、目に見えて躍進したので、之を読んで居ない人の云ふことが、あれから以後は何だかたより無いもののやうに感じられるやうになった。つまりは民俗資料といふものは、集めて比較して見なければ価値が無いといふことを、実地に証明してくれたのである。

その以外に今一つ承認しなければならぬことは、萩原君は故郷の奄美大島の為に、この雑誌を通して中々よく働いて居る。それには同郷知友の共鳴支援といふことも条件ではあったが、とにかくに全十六巻を通じて、奄美大島に関する報告は多く、又清新な第一次の資料が多かったことは争へない。その一つの例として手近に私の心づいたことをあげると、第一巻のたしか二号か三号に、島の先輩の露西亜学者昇曙夢さんが、アモレヲナグ即ち天降女人の事を書いて、我々に大きな印象を与へ、又より多くを知りたがらせて居たのだが、それが約十六年を隔てて最終号の中に、今度は金久正君といふ若い同志が、それを詳しく書いて我々の渇望を医して居る。もう「旅と伝説」さへ大切に保存して置けばこの世界的興味のある一問題は、永久に学問の領分からは消えないのである。或ひはそれほどまで大きな問題だと思はぬであらう人たちの為に、出来るだけ簡単に前後二ヶ所に出て居る天降女人の事を書き伝へ、出来るならば此上にももっと豊富な資料の、集まって来る機縁を促したい。(略)

奄美大島といふところは、私の知る限りでも、内部歴史の珍しく豊かな島であった。書いた記録がといふものは僅かしか残らぬが、近い百年二百年の間にも避ければ避けたかった実に色々な経験をしてゐる。さうして全体に今は古い拘束から解き放たれて、新時代のあらゆる機会を利用し、すぐれた人物が輩出して居るのである。住民自身としては忘れた方がよいやうな、外の者からは是非参考の為に聴いて置きたいやうな、無数の思ひ出をかかへて、まだ其処理を付けずに居るといふ感じがある。此数からいふと、萩原君の如き人がもっと辛抱強く、古い埋もれたことを尋ね出さうとする知友を糾合して居てくれたらと思はずには居られぬのだが、それをもう謂って見ても仕方が無い。それよりも雑誌をその時々の慰みなどとは考へずに、いつまでも之を精読する者の、是から日本にも多くなるやうに、我々もどうかして残るやうな雑誌を作って行きたい。

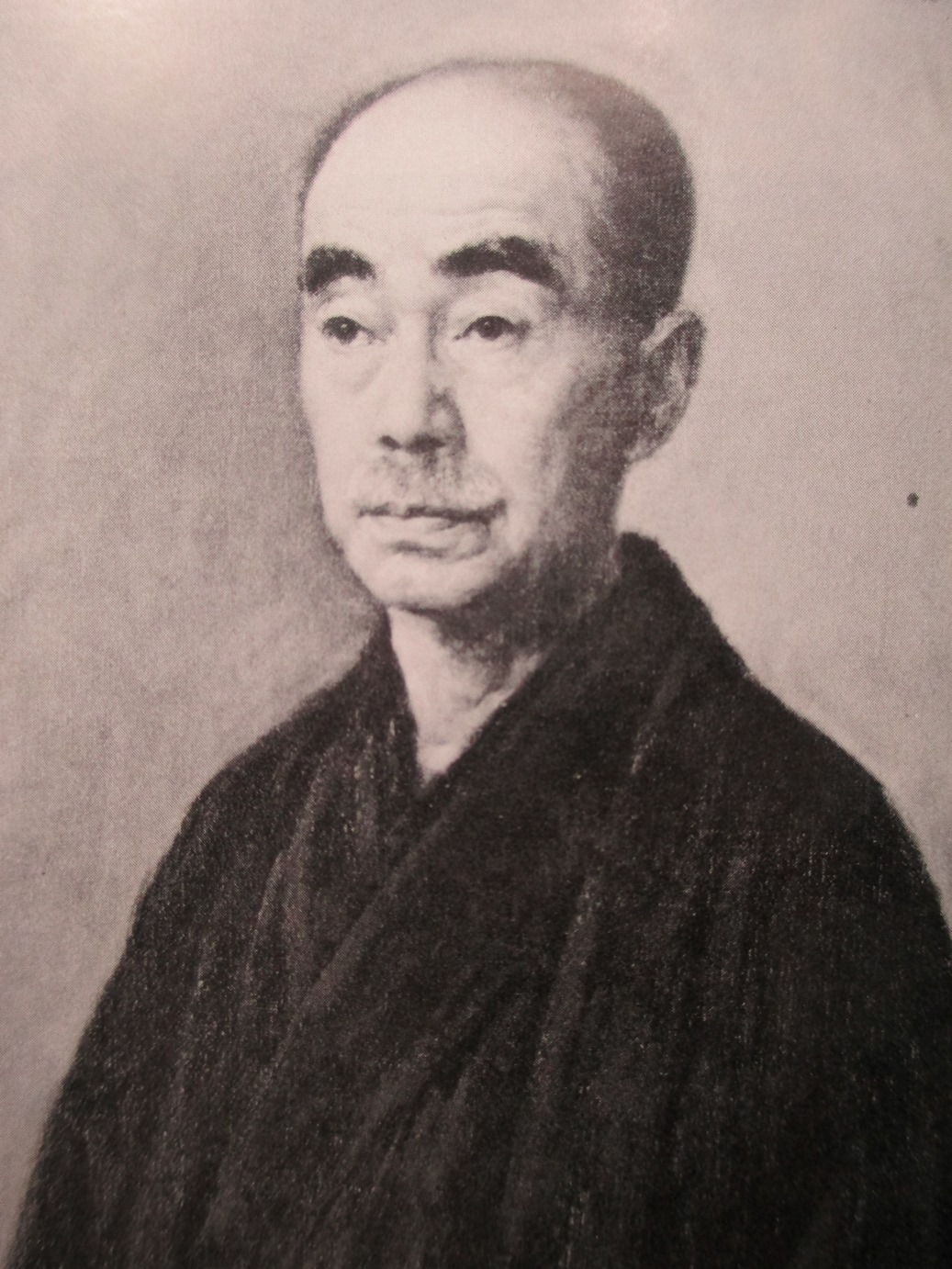

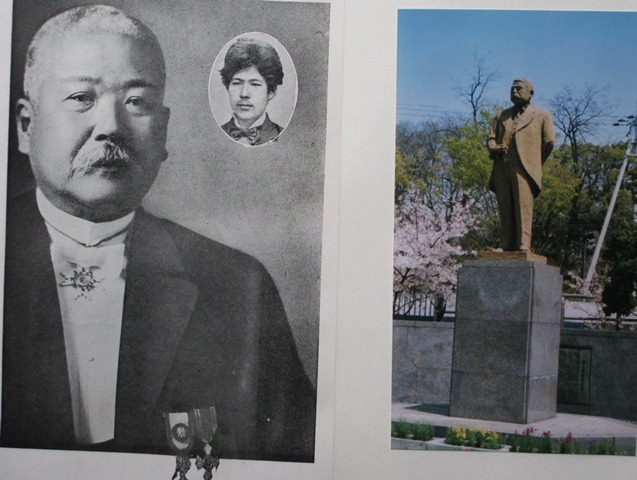

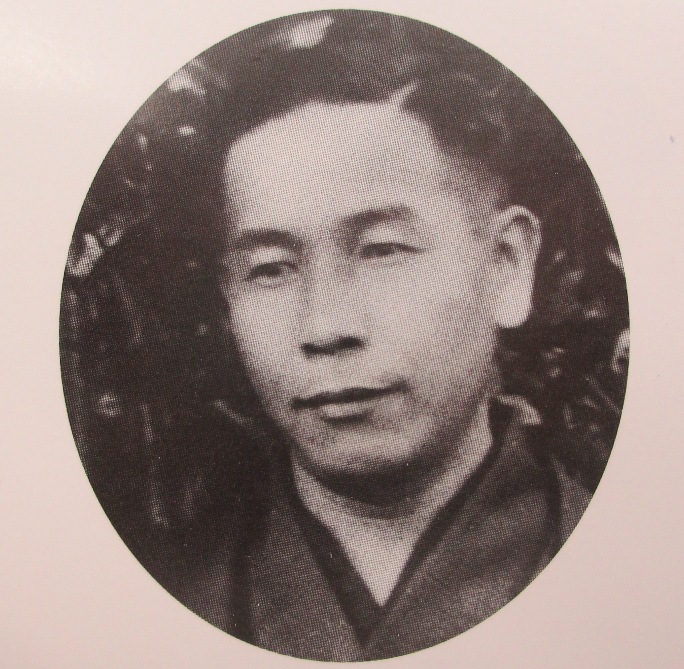

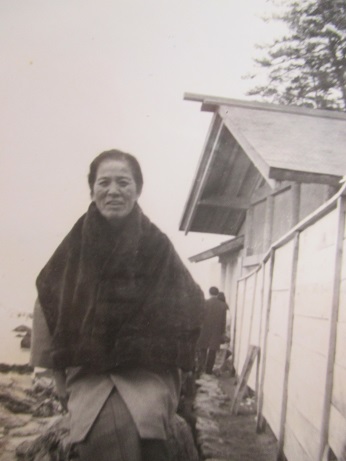

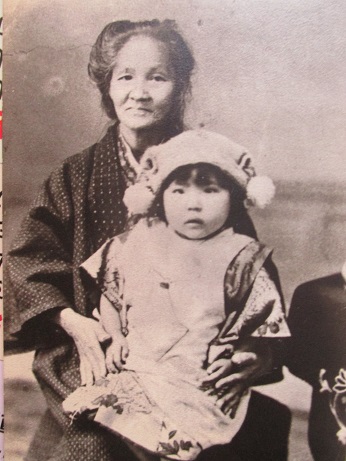

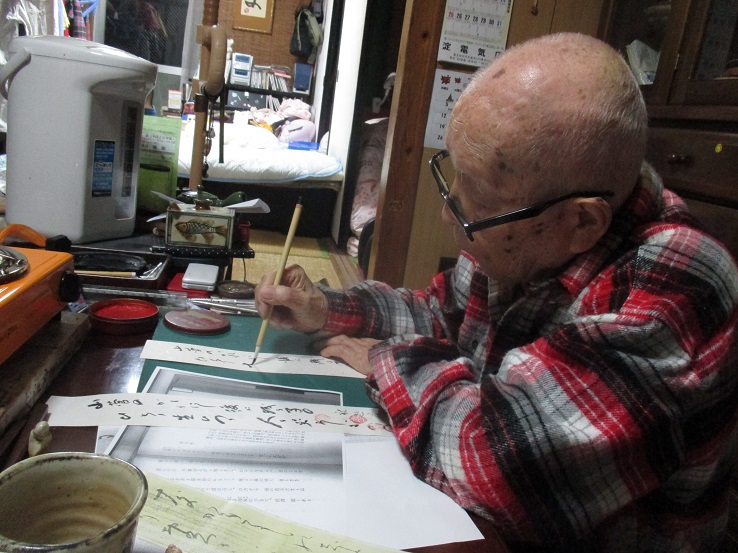

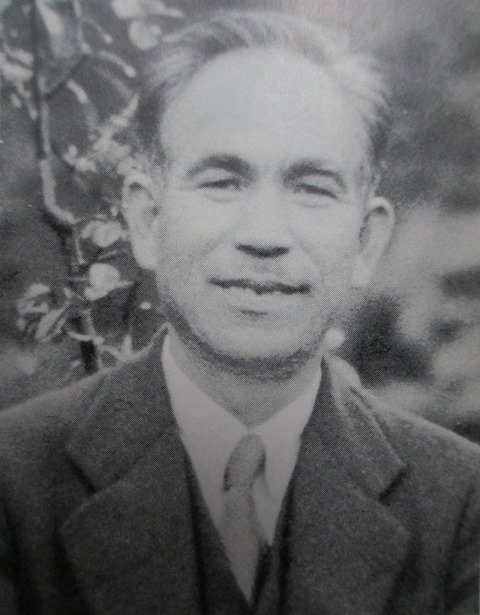

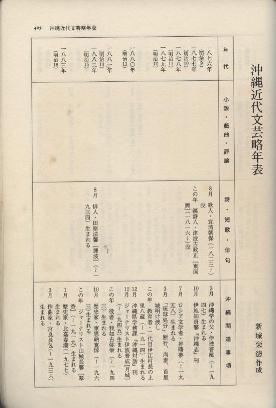

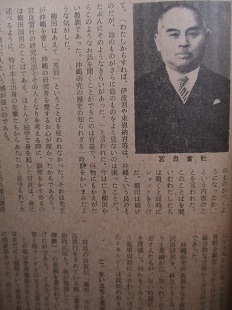

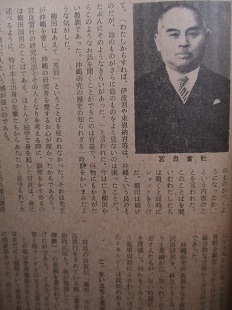

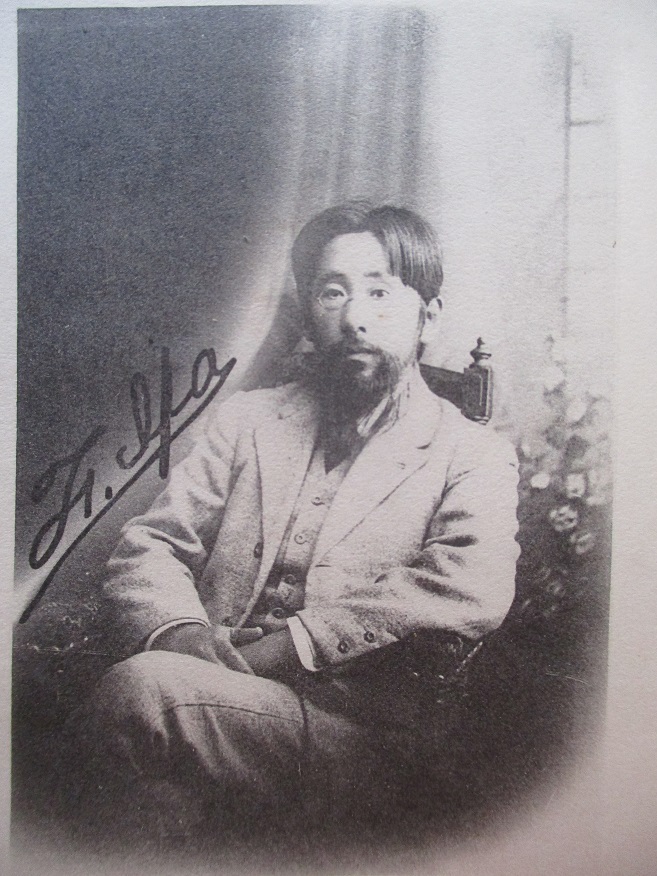

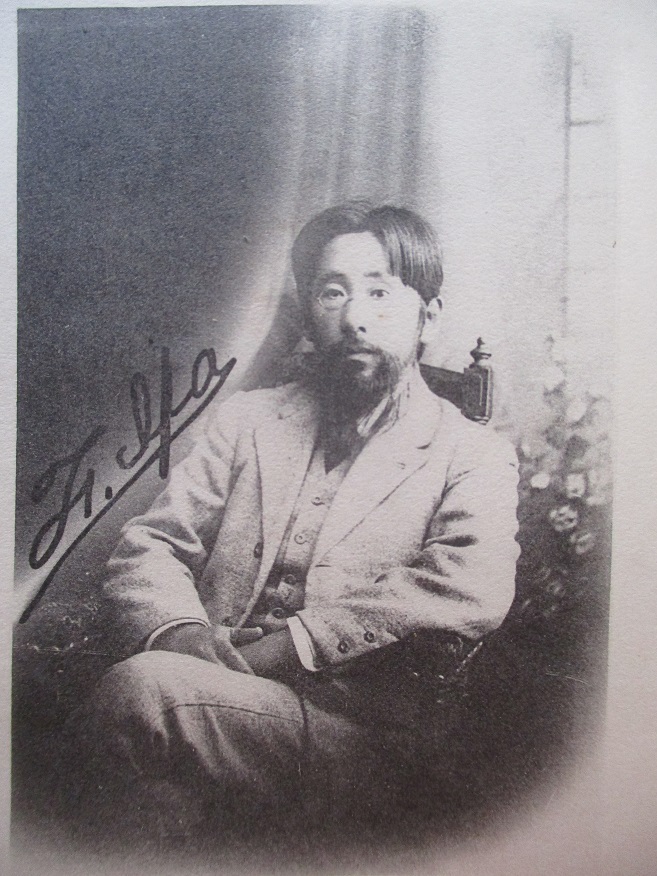

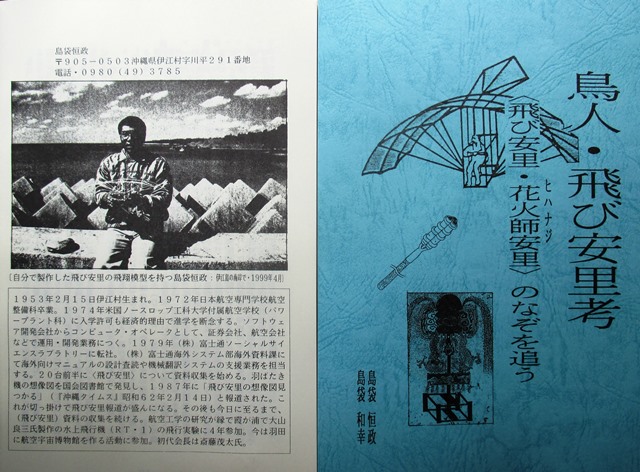

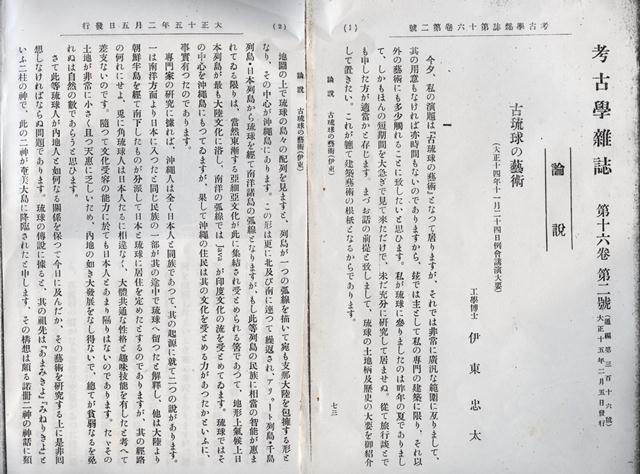

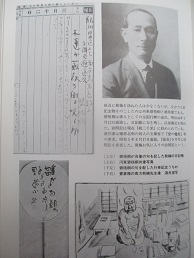

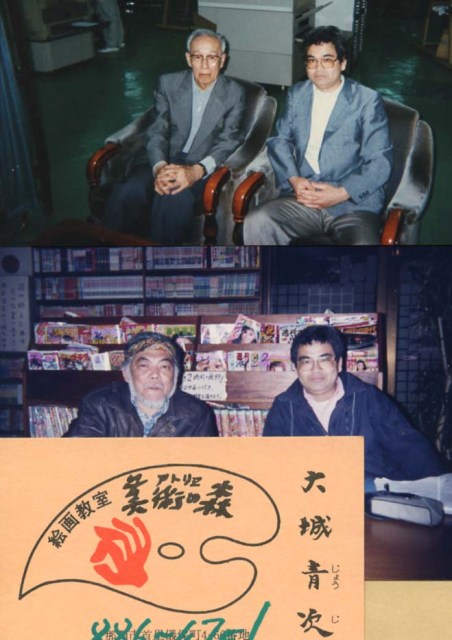

1981年7月『道之島通信』83号「民俗学開拓に貢献 萩原正徳(1896~1950)」□はじめに 1928年(昭和3年)から1944年(昭和19年)まで、東京で『旅と伝説』という月刊雑誌を発行、日本民族学の発展に著しく貢献したのが萩原正徳である。正徳は、1896年(明治29年)名瀬市金久に生まれ、若くして上京、東京高等工芸学校を卒業、27歳の時夫人ウメさん(千葉県出身)を娶った。弟に利用と厚生がおり、厚生は鹿児島一中から一高、東大へ進んだ奄美の秀才として名を馳せた人である。酒と島うたが好きで、子供が喧嘩して泣いて帰ると「泣かされて帰る奴がいるか、相手を泣かして来い」と、一人息子の正道を叱るくらいの気骨の持ち主でもあった。三元社という写真製版の会社を経営する一方、柳田国男らの民俗研究グループに参加、奄美をはじめ、各地の研究報告を『旅と伝説』に掲載、記録を歴史に残した。「若い頃から頭は、はげていましたので、年の割に老けて見えましたよ」と八十歳になったウメさんは話す。耳が悪かったため、兵役を免れ、柳田国男にどなられても笑っていたという。

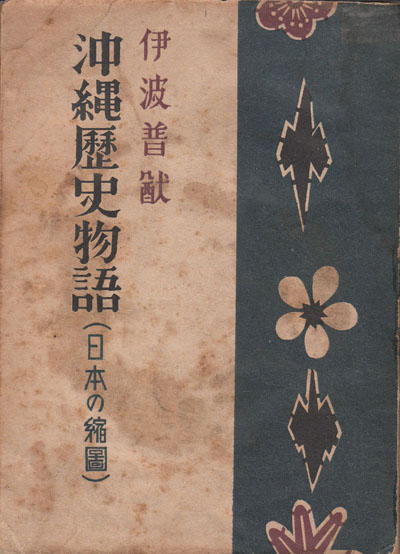

1998年10月『柳田國男全集 第6巻 月報13』山下欣一「『海南小記』ー奄美の旅前後」□(略)最初の伊波普猷の奄美来訪は1918年(大正7)1月であった。これは私立大島郡教育会・二部研究会(瀬戸内・宇検)による招聘である。この時の中心になったのは二部研究会長で古仁屋小学校長永井龍一と当時篠川農学校教諭竹島純(沖縄師範卒)であった。この2名は伊波普猷・比嘉春潮を出迎えのために名瀬へ出張するが、船待ちのため十数日滞在を余儀なくされ、その間、奄美の文献資料を調査したりしている。この時『奄美大島史』の著者である坂口徳太郎も鹿児島県立大島中学校に勤務していたので、その指導も受けたと考えられる。

伊波普猷は、この第1回の旅で『南島雑話』、『奄美史談』などを沖縄へ借用し、筆写させ、沖縄県立図書館へ収蔵し閲覧に供したのである。(略)伊波普猷の奄美招聘の中心にいた竹島純は伊波普猷の講演記録を伊波の「序に代へて」を付して1931年(昭和6)に大島郡教育会から『南島史考』としてまとめている。また後で永井龍一は鹿児島に居を移し、『南島雑話』、『補遺篇』、『奄美史談』などの文献資料の自費刊行を試みている。この『南島雑話』刊行に刺激された永井龍一の兄亀彦(博物学者)は『南島雑話』の編著者を薩摩藩上士名越左源太時敏と確認し、また名越家で『遠島日記』をも発見し、これらを自費刊行している。これらは、昭和初年から、終戦直後に及んだ作業であった。永井兄亀・龍一兄弟は名瀬の与人役政家の一族である。父永井長昌喜は漢学者で教育者であった。

亀彦・龍一の姉よしは萩原家に嫁し、その子息が正徳・利用・厚生の兄弟である。叔父に『奄美史談』の著者都成植義(南峰)がいる。亀彦・龍一の甥に当る萩原正徳は上京し、東京高等工業学校で学び、海軍省水路部をへて写真製版業を営み、三元社を興した。柳田国男の指導を受けて『旅と伝説』を刊行した。これには昇曙夢・岩倉市郎・金久正などの奄美の研究者が登場しているのは故なしとしないのである。

喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下欣一氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの萩原資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。山下氏も萩原正徳を当然と言えば当然だが色々と紹介して居られた。それに用いた資料だが次に紹介する。

前列右端が柳田国男、左端が比嘉春潮/後列右から萩原正徳、大藤時彦、瀬川清子

1944年3月『民間伝承』柳田国男「『旅と伝説』について」□(略)改めてもう一度、初めから読み返して見たい気がする。公平に批判してどの部分、一ばん後世に役立つ仕事だったかを、考へ且つ説いて見たくもなる。

私の処にはもう主要記事の索引も出来て居るのだが、この判定は実はさう容易な業では無い。しかし先ず大まかに考へて、婚礼誕生葬祭その他の特集号を出し、又昔話を二度まで出した頃などが、全盛期だったと言へるかもしれない。こんなにまで多数の同志があったのかと、驚くほどの人々が全国の各地から、何れも好意づくだけでよい原稿を寄せ、所謂陣容を輝かしてくれたのみならず、此時を境にそれぞれの問題に対する理解常識が、目に見えて躍進したので、之を読んで居ない人の云ふことが、あれから以後は何だかたより無いもののやうに感じられるやうになった。つまりは民俗資料といふものは、集めて比較して見なければ価値が無いといふことを、実地に証明してくれたのである。

その以外に今一つ承認しなければならぬことは、萩原君は故郷の奄美大島の為に、この雑誌を通して中々よく働いて居る。それには同郷知友の共鳴支援といふことも条件ではあったが、とにかくに全十六巻を通じて、奄美大島に関する報告は多く、又清新な第一次の資料が多かったことは争へない。その一つの例として手近に私の心づいたことをあげると、第一巻のたしか二号か三号に、島の先輩の露西亜学者昇曙夢さんが、アモレヲナグ即ち天降女人の事を書いて、我々に大きな印象を与へ、又より多くを知りたがらせて居たのだが、それが約十六年を隔てて最終号の中に、今度は金久正君といふ若い同志が、それを詳しく書いて我々の渇望を医して居る。もう「旅と伝説」さへ大切に保存して置けばこの世界的興味のある一問題は、永久に学問の領分からは消えないのである。或ひはそれほどまで大きな問題だと思はぬであらう人たちの為に、出来るだけ簡単に前後二ヶ所に出て居る天降女人の事を書き伝へ、出来るならば此上にももっと豊富な資料の、集まって来る機縁を促したい。(略)

奄美大島といふところは、私の知る限りでも、内部歴史の珍しく豊かな島であった。書いた記録がといふものは僅かしか残らぬが、近い百年二百年の間にも避ければ避けたかった実に色々な経験をしてゐる。さうして全体に今は古い拘束から解き放たれて、新時代のあらゆる機会を利用し、すぐれた人物が輩出して居るのである。住民自身としては忘れた方がよいやうな、外の者からは是非参考の為に聴いて置きたいやうな、無数の思ひ出をかかへて、まだ其処理を付けずに居るといふ感じがある。此数からいふと、萩原君の如き人がもっと辛抱強く、古い埋もれたことを尋ね出さうとする知友を糾合して居てくれたらと思はずには居られぬのだが、それをもう謂って見ても仕方が無い。それよりも雑誌をその時々の慰みなどとは考へずに、いつまでも之を精読する者の、是から日本にも多くなるやうに、我々もどうかして残るやうな雑誌を作って行きたい。

1981年7月『道之島通信』83号「民俗学開拓に貢献 萩原正徳(1896~1950)」□はじめに 1928年(昭和3年)から1944年(昭和19年)まで、東京で『旅と伝説』という月刊雑誌を発行、日本民族学の発展に著しく貢献したのが萩原正徳である。正徳は、1896年(明治29年)名瀬市金久に生まれ、若くして上京、東京高等工芸学校を卒業、27歳の時夫人ウメさん(千葉県出身)を娶った。弟に利用と厚生がおり、厚生は鹿児島一中から一高、東大へ進んだ奄美の秀才として名を馳せた人である。酒と島うたが好きで、子供が喧嘩して泣いて帰ると「泣かされて帰る奴がいるか、相手を泣かして来い」と、一人息子の正道を叱るくらいの気骨の持ち主でもあった。三元社という写真製版の会社を経営する一方、柳田国男らの民俗研究グループに参加、奄美をはじめ、各地の研究報告を『旅と伝説』に掲載、記録を歴史に残した。「若い頃から頭は、はげていましたので、年の割に老けて見えましたよ」と八十歳になったウメさんは話す。耳が悪かったため、兵役を免れ、柳田国男にどなられても笑っていたという。

1998年10月『柳田國男全集 第6巻 月報13』山下欣一「『海南小記』ー奄美の旅前後」□(略)最初の伊波普猷の奄美来訪は1918年(大正7)1月であった。これは私立大島郡教育会・二部研究会(瀬戸内・宇検)による招聘である。この時の中心になったのは二部研究会長で古仁屋小学校長永井龍一と当時篠川農学校教諭竹島純(沖縄師範卒)であった。この2名は伊波普猷・比嘉春潮を出迎えのために名瀬へ出張するが、船待ちのため十数日滞在を余儀なくされ、その間、奄美の文献資料を調査したりしている。この時『奄美大島史』の著者である坂口徳太郎も鹿児島県立大島中学校に勤務していたので、その指導も受けたと考えられる。

伊波普猷は、この第1回の旅で『南島雑話』、『奄美史談』などを沖縄へ借用し、筆写させ、沖縄県立図書館へ収蔵し閲覧に供したのである。(略)伊波普猷の奄美招聘の中心にいた竹島純は伊波普猷の講演記録を伊波の「序に代へて」を付して1931年(昭和6)に大島郡教育会から『南島史考』としてまとめている。また後で永井龍一は鹿児島に居を移し、『南島雑話』、『補遺篇』、『奄美史談』などの文献資料の自費刊行を試みている。この『南島雑話』刊行に刺激された永井龍一の兄亀彦(博物学者)は『南島雑話』の編著者を薩摩藩上士名越左源太時敏と確認し、また名越家で『遠島日記』をも発見し、これらを自費刊行している。これらは、昭和初年から、終戦直後に及んだ作業であった。永井兄亀・龍一兄弟は名瀬の与人役政家の一族である。父永井長昌喜は漢学者で教育者であった。

亀彦・龍一の姉よしは萩原家に嫁し、その子息が正徳・利用・厚生の兄弟である。叔父に『奄美史談』の著者都成植義(南峰)がいる。亀彦・龍一の甥に当る萩原正徳は上京し、東京高等工業学校で学び、海軍省水路部をへて写真製版業を営み、三元社を興した。柳田国男の指導を受けて『旅と伝説』を刊行した。これには昇曙夢・岩倉市郎・金久正などの奄美の研究者が登場しているのは故なしとしないのである。

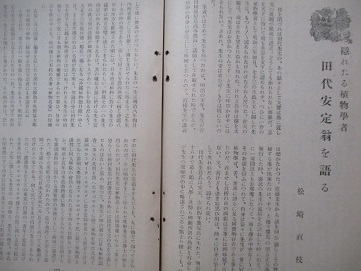

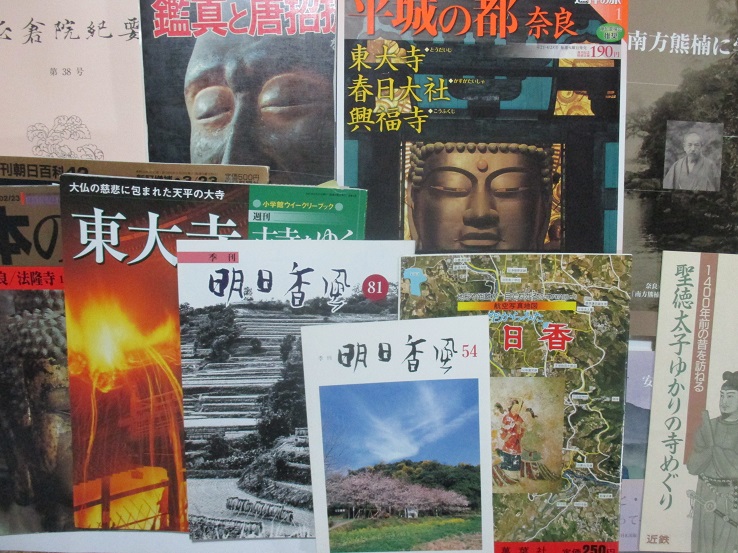

1974年2月号 雑誌『青い海』30号 大城立裕「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」

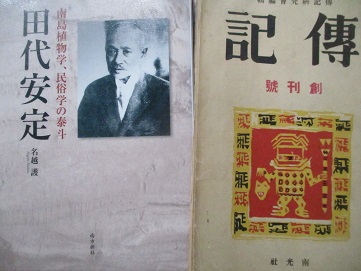

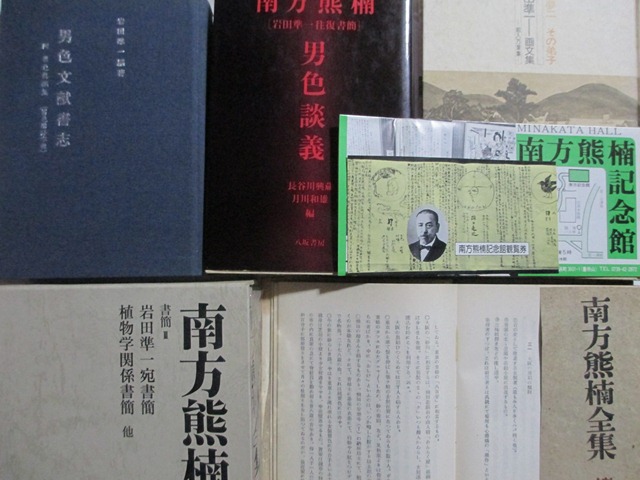

2017年3月 名越護『南島植物学、民俗学の泰斗 田代安定』南方新社/1934年年10月 南光社『傳記』創刊

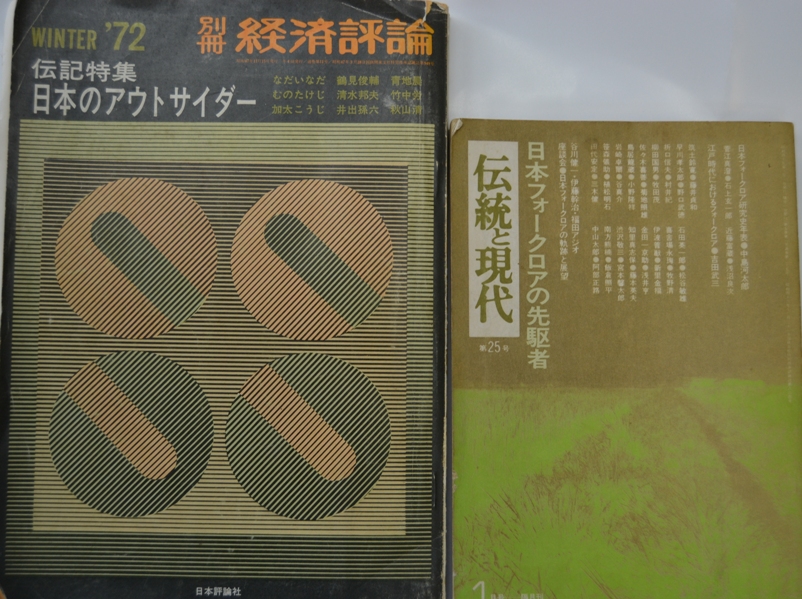

1974年1月『伝統と現代』谷真介「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」

1974年1月『伝統と現代』「日本フォークロアの先駆者」

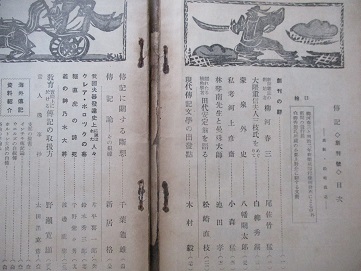

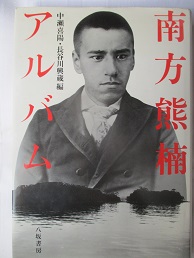

田代安定(三木健)/笹森儀助(植松明石)/岩崎卓爾(谷真介)/鳥居龍蔵(小野隆祥)/佐々木喜善(菊池照雄)/柳田国男(牧田茂)/折口信夫(村井紀)/早川孝太郎(野口武徳)/筑土鈴寛(藤井貞和)/中山太郎(阿部正路)/南方熊楠(飯倉照平)/渋沢敬三(宮本馨太郎)/金田一京助(浅井亨)/知里真志保(藤本英夫)/伊波普猷(新里金福)/喜捨場永珣(牧野清)/石田英一郎(松谷敏雄)/菅江真澄(石上玄一郎)/近藤富蔵(浅沼良次)

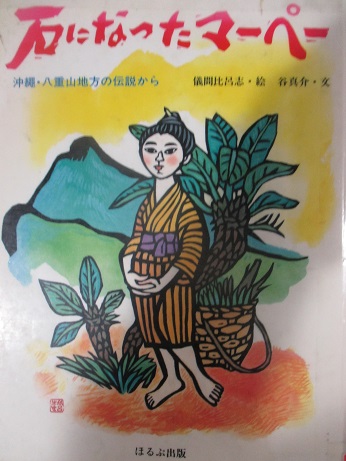

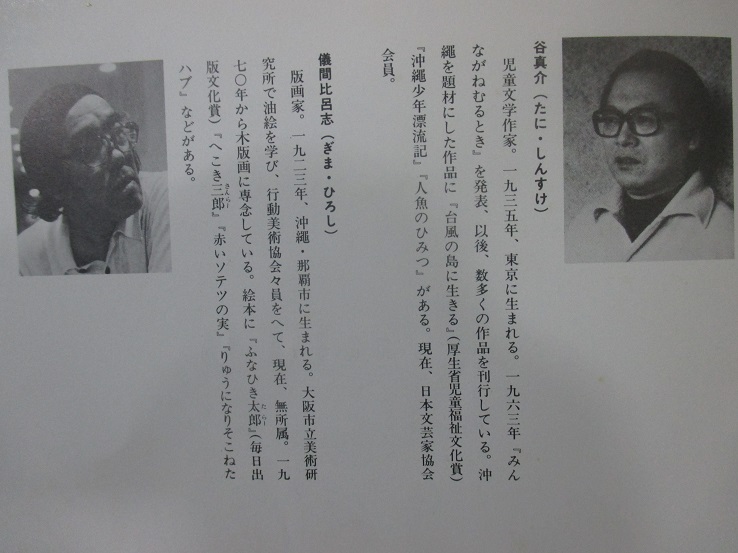

1985年5月 儀間比呂志・絵 谷真介・文『石になったマーペー 沖縄・八重山地方の伝説から』ほるぷ出版

1974年6月 『岩崎卓爾一巻全集』伝統と現代社

ひるぎの一葉/八重山研究/やえまカブヤー/石垣島気候篇/新撰八重山月令/気候雑纂/作品(俳句・短歌・詩)・その他。

註(語彙註)・・・西平守晴・沖縄関係資料室/岩崎卓爾と気候・・・畠山久尚・元気象庁長官/岩崎卓爾と八重山・・・谷川健一・民俗学者/岩崎卓爾翁のことども・・・瀬名波長宣・元石垣島測候所長/父・岩崎卓爾・・・菊池南海子・岩崎卓爾次女/年譜・書誌・・・谷真介①/後記

①谷真介 たに-しんすけ

1935- 昭和後期-平成時代の児童文学作家。

昭和10年9月7日生まれ。子どもの遊びから生まれた冒険世界を多彩な手法でえがき,作品に「みんながねむるとき」「ひみつの動物園」など。「沖縄少年漂流記」,「台風の島に生きる」(昭和51年児童福祉文化奨励賞)など,ノンフィクションも手がける。東京出身。中央大中退。本名は赤坂早苗。→コトバンク

岩崎卓爾年譜(抄録)ー谷真介

1882年ー8月、上杉茂憲、沖縄県令として八重山(石垣島)を巡回。この年、鹿児島の植物学者・田代安定が農商務省官吏として最初の八重山踏査を行う。

1891年ー10月、岩崎卓爾、第二高等中学校を退学し、北海道庁札幌一等測候所に気象研究生として入所。

1893年ー11月、岩崎卓爾、根室一等測候所に配属。この年、青森の笹森儀助が沖縄本島・先島諸島の民情踏査に赴く。

1894年ー5月、笹森儀助『南島探険』刊。8月、日清戦争始まる。

1897年ー6月、岩崎卓爾、富士山頂の測候を命じられる。10月、岩崎卓爾、中央気象台附属石垣島測候所勤務を拝命。12月、石垣島測候所長心得となる。

1899年ー4月、大島測候所長心得として奄美大島名瀬へ赴く。6月、妻・貴志子が仙台より来る。9月、石垣島測候所長として石垣島に帰任。

1900年ー5月、古賀辰四郎は、黒岩恒、宮島幹之助に協力を仰いで尖閣列島を調査。(尖閣列島の命名は黒岩恒)

1902年ーこの年の末、266年にわたって八重山島民を搾取しつづけていた人頭税廃止となる。

1904年ー2月、日露開戦。7月、鳥居龍造、川平仲間嶽貝塚を発掘調査。

1906年ー2月、菊池幽芳、川平大和墓発掘調査。春、岩崎卓爾、蝶の標本として「アカタテハ」「ヤマトシジミ」を岐阜の名和昆虫研究所へ送る。この年、岩崎卓爾、台北より来島した田代安定と会う。

1910年ーこの年。石垣島に白蟻の被害拡がる。イギリスのノルス来島。

1911年ー1月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻に関する通信」、6月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻群飛」。6月、強度の地震あり。岩崎卓爾、名蔵川良峡で「イワサキコノハチョウ」発見。

1912年ー4月、岩崎卓爾『八重山童謡集』刊。5月、岩崎卓爾、粟、稲、麦など害する夜盗虫(アハノヨトウムシ)の駆除法を名和昆虫研究所に問い合わせる。

1913年ー2月、貴志子夫人 7人の子を連れて仙台へ帰る。岩崎卓爾、「イワサキゼミ」「イワサキヒメハルゼミ」の新種発見。

1914年ー3月、岩崎卓爾、八重山通俗図書館を創設。5月、御木本幸吉が石垣島富崎で真珠養殖事業を始める、卓爾に協力を仰ぐ。

1916年ー8月、武藤長平七高教授が来島。

1920年ー9月ごろ岩崎卓爾、台風観測中に右眼を失明す。この年、岩崎卓爾『ひるぎの一葉』刊。

1921年ー岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに柳田国男を石垣港桟橋に迎える。

1922年ー4月17日、岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに上京、柳田国男を訪ねる。4月21日、一ツ橋如水館で開かれた「南島談話会」、出席者、岩崎卓爾、喜舎場永珣、上田万年、白鳥庫吉、三浦新七、新村出、幣原坦、本山桂川、移川子之蔵、中山太郎、折口信夫、金田一京助、東恩納寛惇、松本信広、松本芳夫その他。8月1日、暴風警報が出ているなかを田辺尚雄が民謡研究のため来島。

1923年ー2月、鎌倉芳太郎、桃林寺権現堂の芸術調査で来島。7月、岩崎卓爾、『やえまカブヤー』を八重山通俗図書館から刊行。8月、折口信夫が民俗採集のため来島。

1924年ー9月、岩崎卓爾、文芸同人結社セブン社を主宰、同人誌『せぶん』を創刊。本山桂川、民俗採集で来島、卓爾のすすめに応じて与那国島踏査に赴く→1925年『南島情趣』『与那国島図誌』『与那国島誌』刊行。

2016年6月 備仲臣道『紙碑ー本の周辺 坂本篤 艶本狂詩曲』皓星社〇1926(大正15・昭和元)年、坂本書店出版部から、民俗学者であり文学碑研究家でもある本山桂川を編集者に据えて、南方熊楠の『南方閑話』を発刊したのを手はじめに、中山太郎の『土俗私考』にはじまる「閑話叢書」を刊行

〇2017年3月 『平成27年度 市立市川歴史博物館館報』三村宜敬(市川歴史博物館学芸員)「本山桂川の足跡を探る」

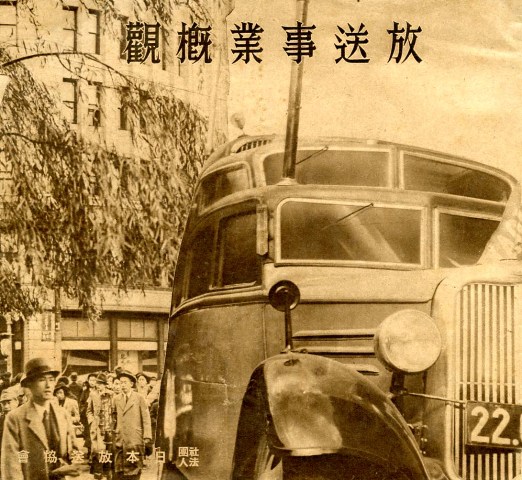

1926年ー1月、八重山に始めてラジオ受信器設置。

1928年ー4月13日、東京代々木の日本青年館、18日が朝日新聞講堂で初めて八重山芸能(第三回郷土舞踊大会)が公演。

□1974年3月 大城立裕『風の御主前 小説・岩崎卓爾伝』日本放送出版協会

□岩崎卓爾 いわさき-たくじ

1869-1937 明治-昭和時代前期の気象技術者,民俗学者。

明治2年10月17日生まれ。32年沖縄石垣島初代測候所長となる。気象観測のかたわら,八重山の民俗,歴史,生物などを研究。退職後も石垣島にとどまり,「天文屋の御主前(うしゆまい)」としたしまれた。昭和12年5月18日死去。69歳。陸前仙台出身。第二高等学校中退。著作に「ひるぎの一葉」「八重山研究」など。→コトバンク

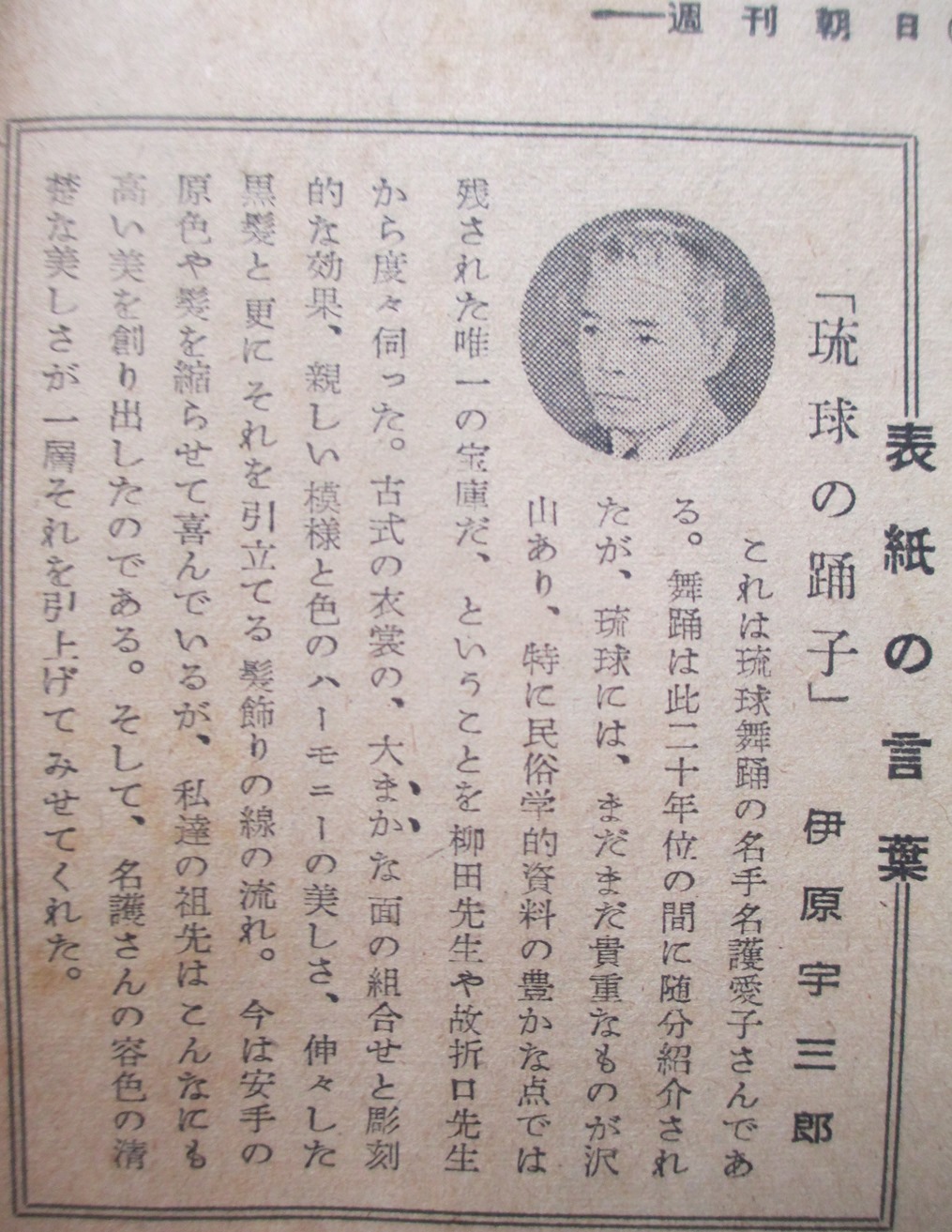

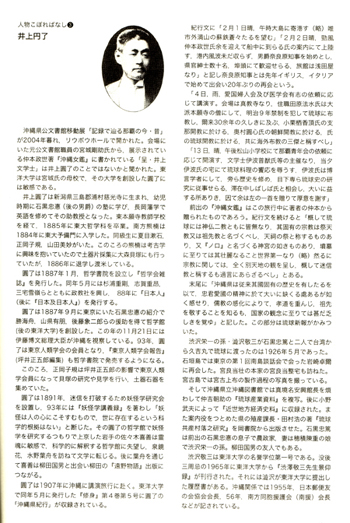

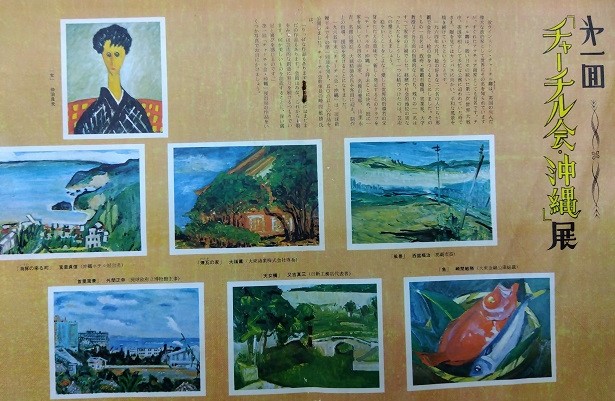

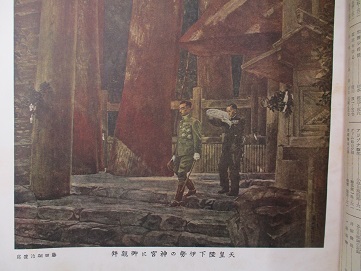

06/24: 人物カタログ/伊原宇三郎

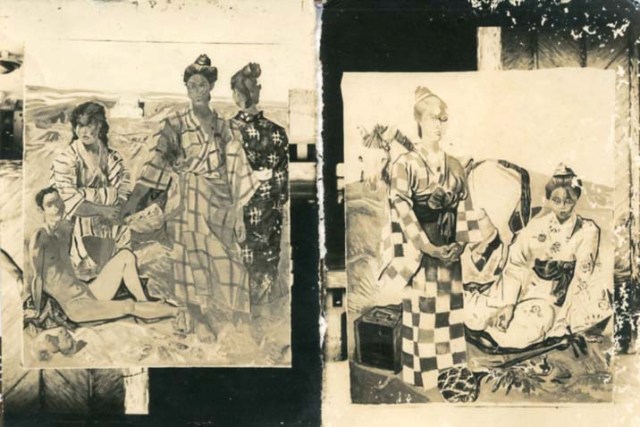

1954年3月『別冊週刊朝日』伊原宇三郎「琉球の踊子(名護愛子)」

伊原宇三郎「柳田国男」(現在は飯田美術博物館蔵)

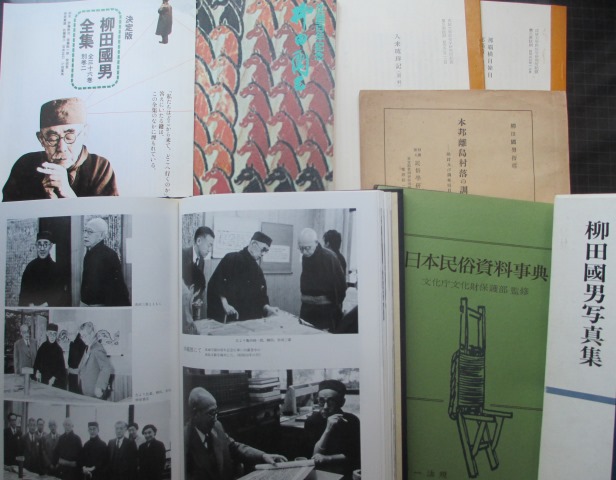

柳田国男 資料

伊原宇三郎「折口信夫」

伊原宇三郎ー洋画家。徳島市生。東美校卒。藤島武二に師事。卒業後渡仏し、帰国して帝展で特選を受賞する等活躍。帝国美術学校(現武蔵野美大)教授、母校助教授をつとめるかたわら戦時中は従軍画家として中国、東南アジアへ赴く。戦後日本美術家連盟創立と同時に委員長となり、美術家の社会的環境の整備に尽力した。フランス政府芸術文化勲章受章。日展参与・審査員。昭和51年(1976)歿、81才。 →コトバンク

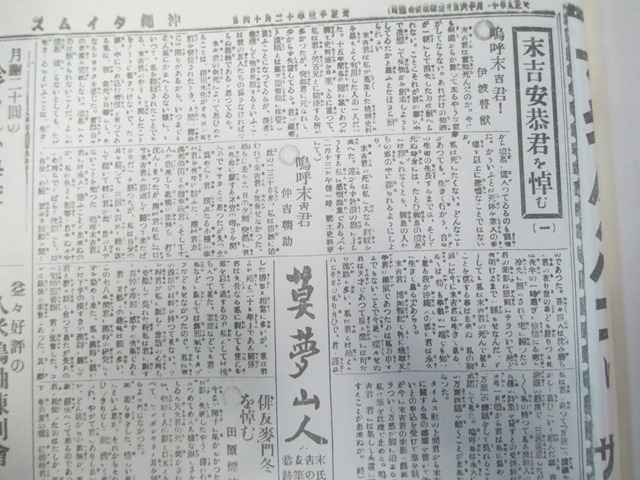

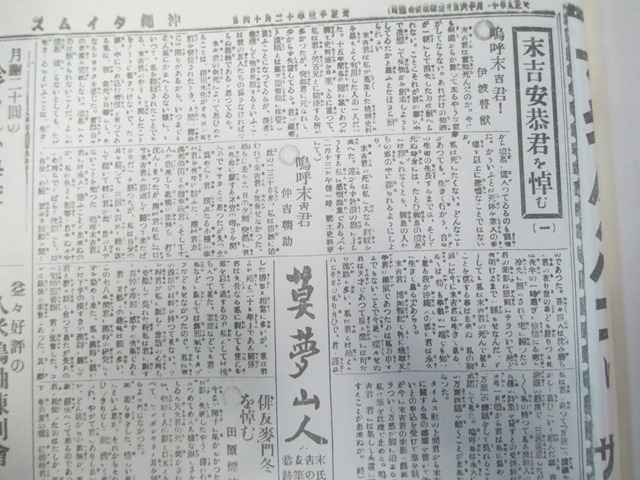

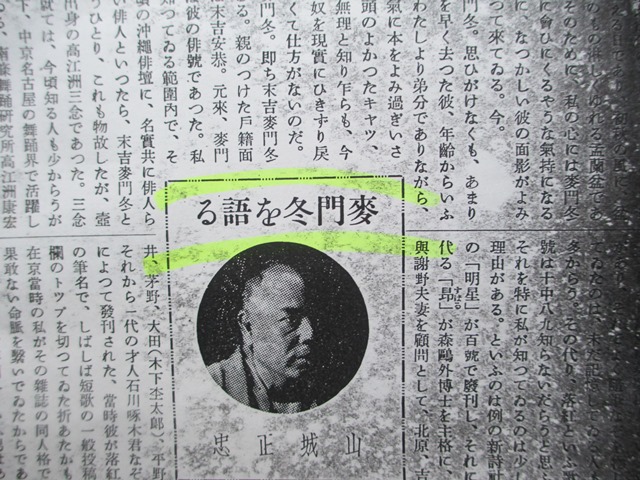

11/23: 麦門冬と折口信夫

□1921年7月ー折口信夫、第1回沖縄採訪。折口はカメラを持参し写真を多く撮った。

折口信夫「組踊り以前」(青空文庫)

親友としての感情が、どうかすれば、先輩といふ敬意を凌ぎがちになつてゐる程睦しい、私の友伊波さんの「組み踊り」の研究に、口状役を勤めろ、勤めようと約束してから、やがて、足かけ三年になる。其間に、大分書き貯めた原稿すら、行き方知れずなる位、長い時の空費と、事の繁さが続いた。今日になつて、書きはじめる為のぷらんを立てゝ見ると、何もかも、他人の説でも受けつぐ様な気分がするばかり、興味の鈍つて了うてゐるのに気がついた。こんな無感興・認識未熟の文章が、友の本の情熱に水をさしはすまいか、と案じながら、ほんのぷらんを詞に綴つたと言ふだけの、組踊り成立案を書いて見る。さうせねば時間のない位、もう板行の時が迫つてゐるのを知り乍ら、うか/\してゐた事は、申し訣もない。

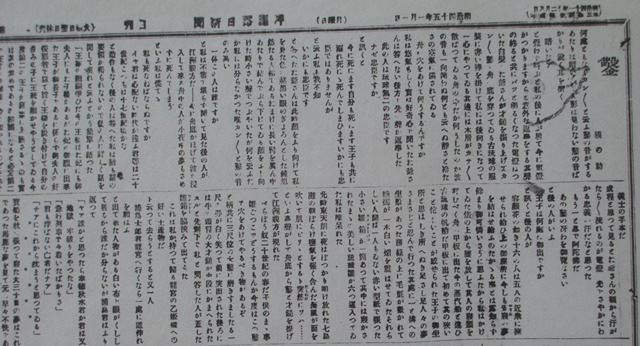

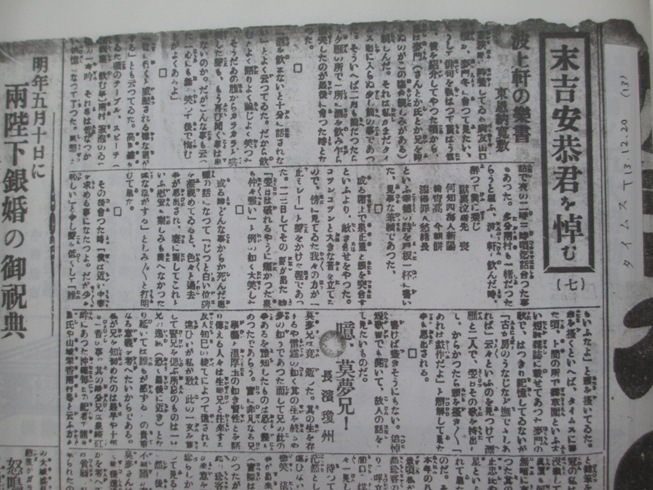

かうした解説文も、今六年以前なら、別に其仁があつたのである。亡くなつた麦門冬 末吉安恭さんである。大正十三年の末、那覇港大桟橋の下に吸ひつけられてゐた、なき骸を発見したとの知らせを聞いて、琉球芸能史を身を以て、実証研究する学者は、これで空に帰したのだ、と長大息した事であつた。此文章が、伊波さんの本の役に立つ傍、亡き南島第一の軟流文学・風俗史の組織者――たるべき――末吉さんの為の回向にもなれば、この上なく嬉しいと思ふ。

沖縄演劇史の探究の効果は、決して、東の海の波が西に越え、西の浪が東の磯にうち越える、と言つた孤島を出ないものではない。必、日本の歌舞妓芝居や、小唄類の発達過程を示すことになると言ふ自信だけは持つて居る。それでかうした文章も、この友の誂へをしほとして書いたのである。

南島における演劇関係の書物は、大抵、伊波館長時代の県立図書館の沖縄部屋とも称すべき室に、一週間籠つてゐる間に、そこに蒐められてゐたゞけの物は読んだ。だがもう、其記憶も薄れて来てゐる。それが、首里・那覇の学問の権威の、この本の為に、提供せられた資料の前には、星の光りにも値せぬ事を恥ぢるし、又沖縄人の嫌ふ、他府県人のいらざる世話やきにもなつて、島の彼方で苦笑する人々の、俤の浮ぶのも堪へられぬから、さうした引用や、伊波さんから貰うた、沢山の抜き書きなどは、勝手ながら下積みにさせて頂いて、今の場合、忙しい概念だけを綴る事にした。(以下略)

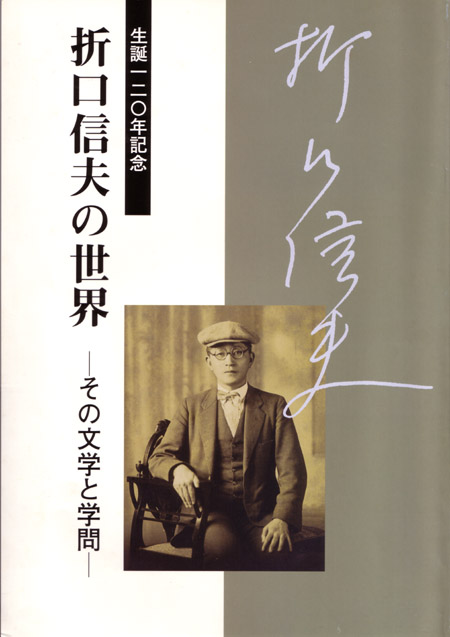

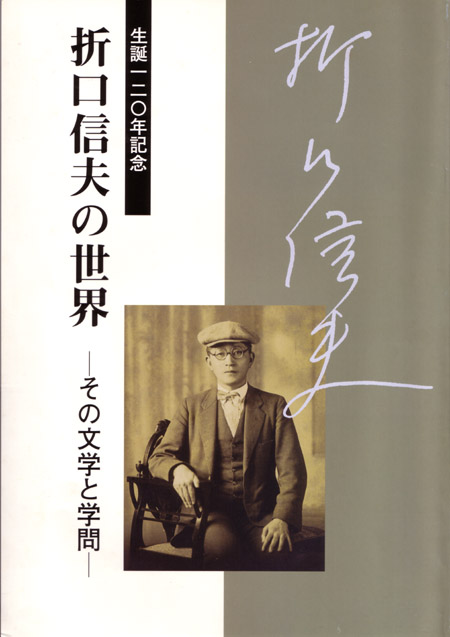

『折口信夫の世界ーその文学と学問』白根記念渋谷区郷土館・文学館、国学院大学学術フロンティア事業委員会・折口博士記念古代研究所

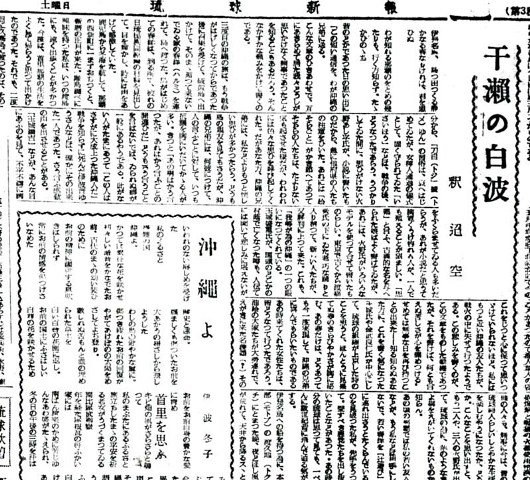

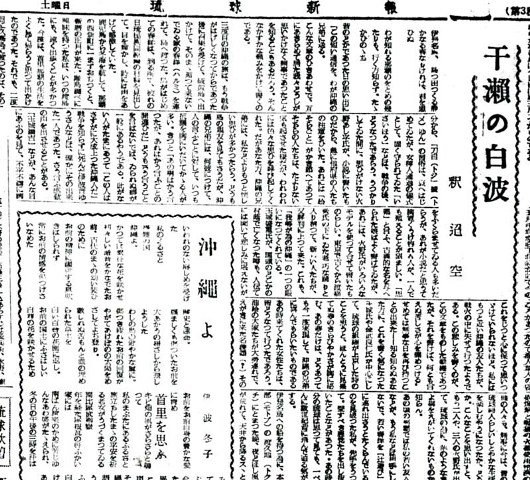

1952年1月5日『琉球新報』釈迢空「千瀬の白波」

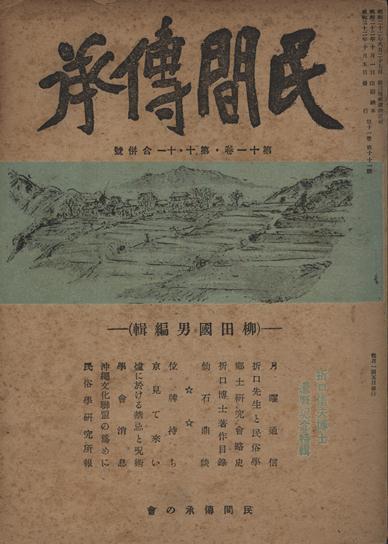

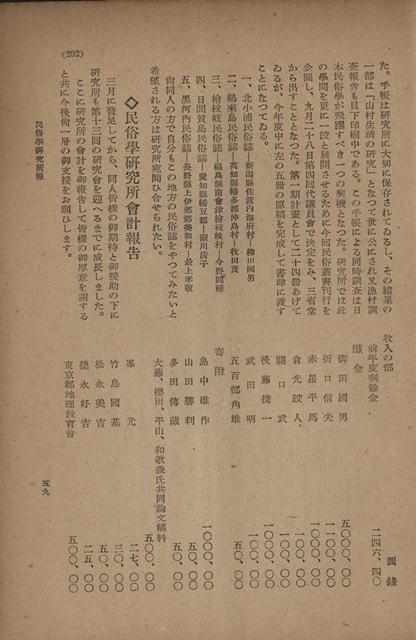

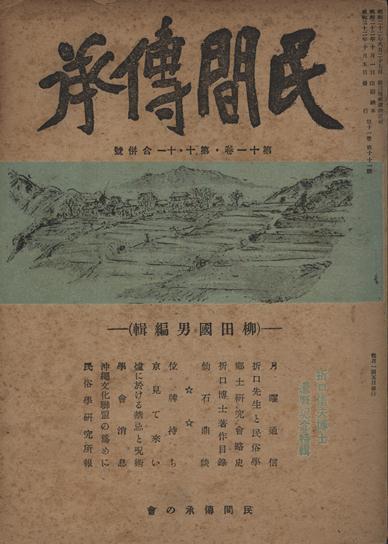

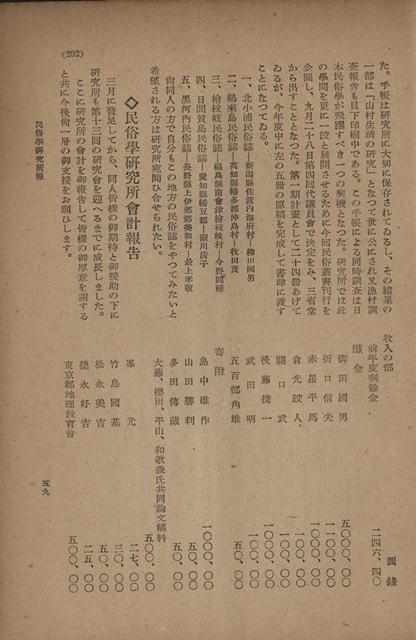

1957年10月 柳田國男編輯『民間傳承』<折口信夫博士還暦記念特輯>

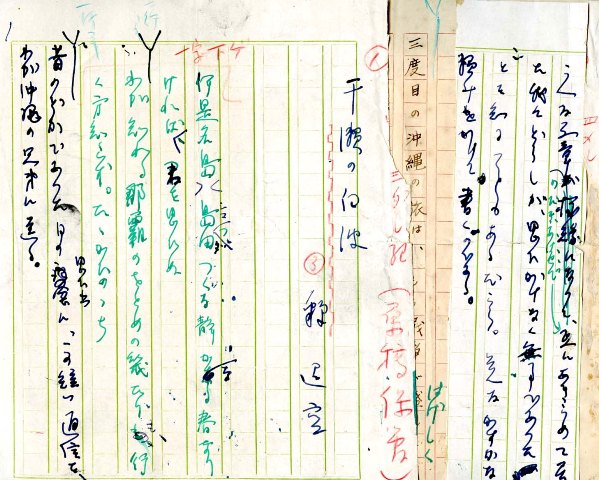

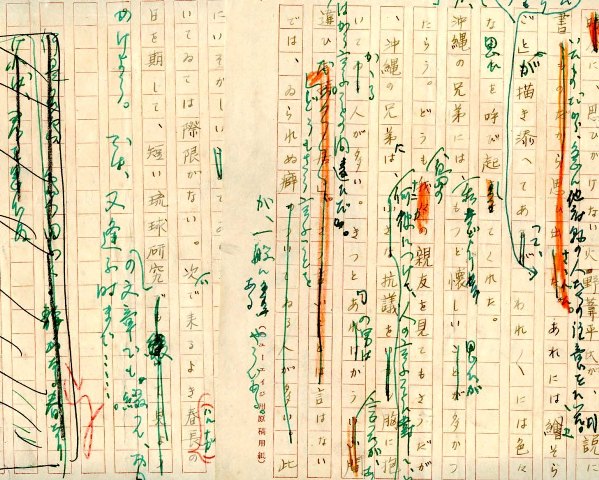

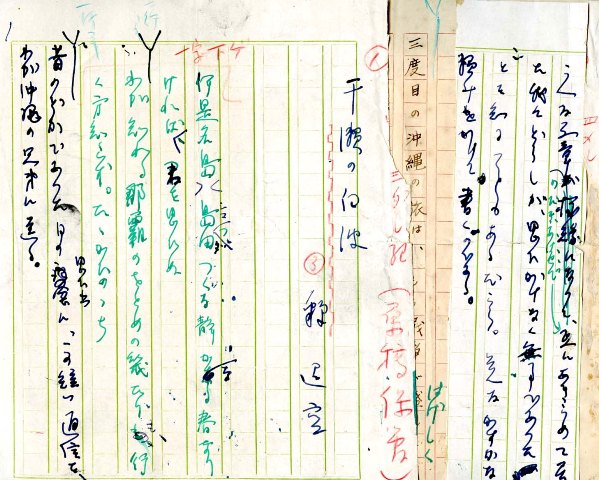

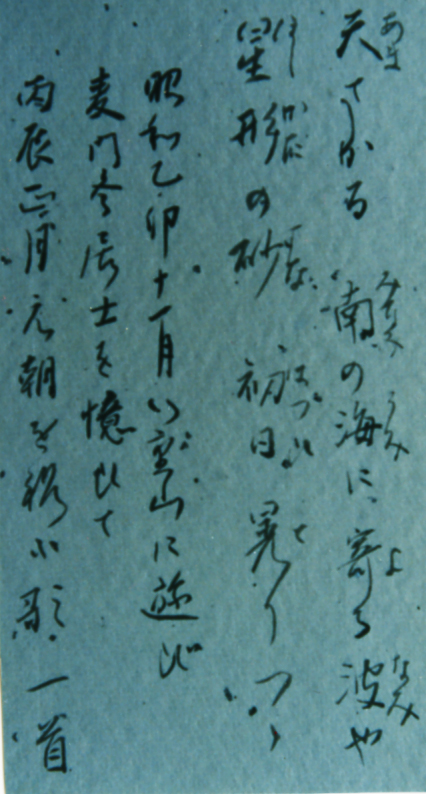

「千瀬の白波」原稿

折口信夫「組踊り以前」(青空文庫)

親友としての感情が、どうかすれば、先輩といふ敬意を凌ぎがちになつてゐる程睦しい、私の友伊波さんの「組み踊り」の研究に、口状役を勤めろ、勤めようと約束してから、やがて、足かけ三年になる。其間に、大分書き貯めた原稿すら、行き方知れずなる位、長い時の空費と、事の繁さが続いた。今日になつて、書きはじめる為のぷらんを立てゝ見ると、何もかも、他人の説でも受けつぐ様な気分がするばかり、興味の鈍つて了うてゐるのに気がついた。こんな無感興・認識未熟の文章が、友の本の情熱に水をさしはすまいか、と案じながら、ほんのぷらんを詞に綴つたと言ふだけの、組踊り成立案を書いて見る。さうせねば時間のない位、もう板行の時が迫つてゐるのを知り乍ら、うか/\してゐた事は、申し訣もない。

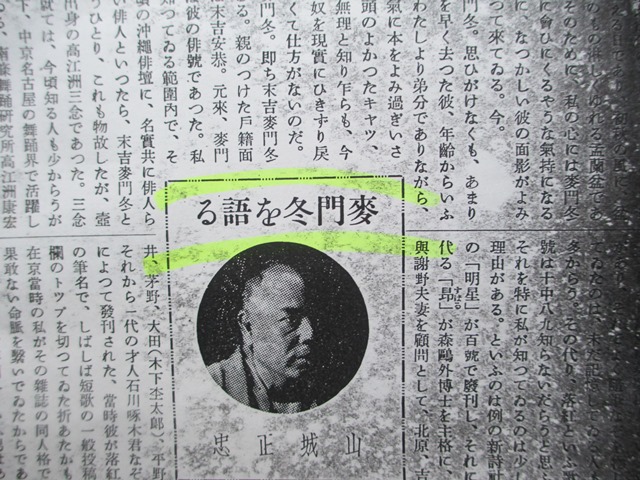

かうした解説文も、今六年以前なら、別に其仁があつたのである。亡くなつた麦門冬 末吉安恭さんである。大正十三年の末、那覇港大桟橋の下に吸ひつけられてゐた、なき骸を発見したとの知らせを聞いて、琉球芸能史を身を以て、実証研究する学者は、これで空に帰したのだ、と長大息した事であつた。此文章が、伊波さんの本の役に立つ傍、亡き南島第一の軟流文学・風俗史の組織者――たるべき――末吉さんの為の回向にもなれば、この上なく嬉しいと思ふ。

沖縄演劇史の探究の効果は、決して、東の海の波が西に越え、西の浪が東の磯にうち越える、と言つた孤島を出ないものではない。必、日本の歌舞妓芝居や、小唄類の発達過程を示すことになると言ふ自信だけは持つて居る。それでかうした文章も、この友の誂へをしほとして書いたのである。

南島における演劇関係の書物は、大抵、伊波館長時代の県立図書館の沖縄部屋とも称すべき室に、一週間籠つてゐる間に、そこに蒐められてゐたゞけの物は読んだ。だがもう、其記憶も薄れて来てゐる。それが、首里・那覇の学問の権威の、この本の為に、提供せられた資料の前には、星の光りにも値せぬ事を恥ぢるし、又沖縄人の嫌ふ、他府県人のいらざる世話やきにもなつて、島の彼方で苦笑する人々の、俤の浮ぶのも堪へられぬから、さうした引用や、伊波さんから貰うた、沢山の抜き書きなどは、勝手ながら下積みにさせて頂いて、今の場合、忙しい概念だけを綴る事にした。(以下略)

『折口信夫の世界ーその文学と学問』白根記念渋谷区郷土館・文学館、国学院大学学術フロンティア事業委員会・折口博士記念古代研究所

1952年1月5日『琉球新報』釈迢空「千瀬の白波」

1957年10月 柳田國男編輯『民間傳承』<折口信夫博士還暦記念特輯>

「千瀬の白波」原稿

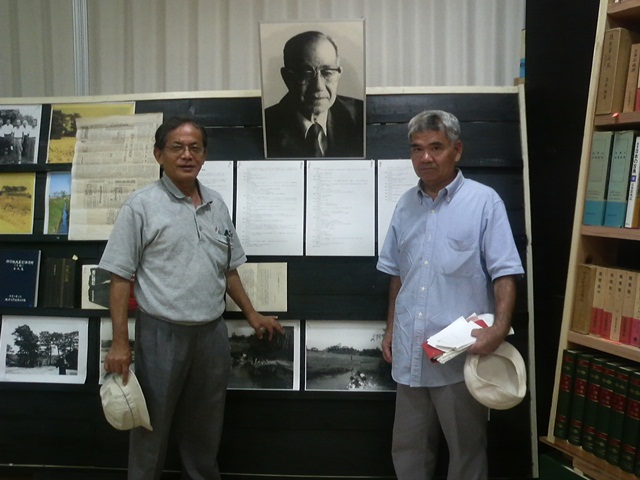

今帰仁村歴史文化センターでー左が館長・仲原弘哲氏と新城栄徳(渚さん撮影)

本日、文化の杜の渚さん運転のクルマで今帰仁と本部を廻った。渚さんは本部生まれで北山高校出身。今帰仁村教育委員会で、今帰仁城発掘や『百按司墓木棺修理報告書』編集にも関わっていて今帰仁に詳しい。今帰仁村歴史文化センターで館長の仲原弘哲氏が出迎えた。仲原氏は渚さんとも旧知の間柄。2012年8月22日寄贈された仲宗根政善の資料・本(100箱余.り)が地下書架に並んでいた。ガラスケースにある『琉球国由来記』(「1946年、山城善光氏帰沖,伊波先生からの手紙と『琉球国由来記』の写本,服部四郎氏から米語辞典が届けられる」と略年譜にある)には仲宗根宛の伊波普猷の署名がある。東江長太郎『通俗琉球北山由来記』(1935年11月)もある。□→1989年3月、東江哲雄、金城善編により那覇出版社から『古琉球 三山由来記集』が刊行された。

全集類は『比嘉春潮全集』(新聞スクラップが貼りこまれている。)『宮良當壮全集』『仲原善忠全集』『琉球史料叢書』などが目についたが、とくに日本図書センターの『GHQ日本占領史』はかなりの巻数である。安良城盛昭『天皇制と地主制』上下もある。

今帰仁関係を始めとして国文学雑誌や、琉球大学関係資料、同僚であった大田昌秀の著書も多数。また伊波普猷との関連で那覇女トリオの新垣美登子、金城芳子、千原繁子の署名入りの贈呈本もある。平山良明の論文原稿①、仲程昌徳『お前のためのバラード』、我部政男、渡邊欣雄、池宮正治、比屋根照夫、野口武徳、川満信一などの本も署名入りが並んでいた。娘婿が編集した『島田寛平画文集 1898-1967」 寛平先生を語る会1994年11月も目についた。

①

□

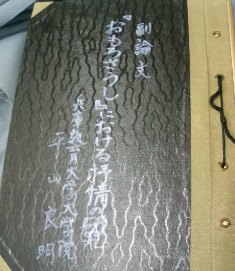

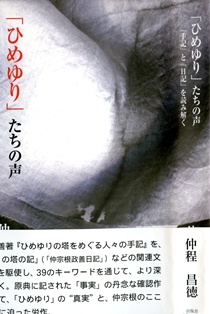

□ □2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)

□2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)天皇関係、大学紛争を特集した雑誌もある。マクルーハン②の本もあった。マクルーハンは、もともとは文学研究者として出発したが、その後メディア論を論じる(挑発的にして示唆に富んだ)社会科学者として名を成した。60年代後半~80年代前半にかけて爆発的な影響力を誇った。「内容ではなく、むしろそのメディア自身の形式にこそ、人びとに多くをつたえているのだ」と訴えることをつうじて、それまでの活字文化と、ラジオ文化、テレビ文化 相互のあいだにかれが差異線をひいたことは、いまだに重要である。 (ウィキペディア)

②

沖縄言語研究センターの「仲宗根政善 略年譜」を見ながら今帰仁村歴史文化センター書架に並んでいる本を思いつくまま記していくことにする。()内・写真・□は新城追加。

1907年(明治40年4月26日)

沖縄県国頭郡今帰仁村字与那嶺にて,父仲宗根蒲二,母カナの長男として生まれる 。生家は農業を営む。母カナは,名護の町を一度見たいというのが夢であったが,終生ついにかなえられなかった。祖父政太郎は,謝花昇(1908年死亡)に私淑していた。謝花は近在まで出張してくる都度,仲宗根家に宿をとった。

□1913年

9月5日 今帰仁村字与那嶺715番地に、父島袋松次郎(教師)、母静子(教師)の長男として霜多正次生まれる。→書架には霜多作品もある。

1914年~1919年(大正3年~8年)

兼次尋常小学校(大正8年4月1日,高等科併置,校名を兼次尋常高等小学校と改名する)に入学。桃原良明校長(4代),安里萬蔵校長(5代),安冨祖松蔵校長(6代),上里堅蒲校長(7代),当山美津(正堅夫人)等から直接教えを受ける。32歳の若さで赴任してきた上里校長に出会ったことによって,生涯を決定される。伊波普猷「血液及び文化の負債」の民族衛生講演で兼次小を訪れる。

1920年(大正9年)

沖縄県立第一中学校に入学。大宜見朝計(書架に1979年発行『大宜見朝計氏を偲ぶ』これに政善は「二人でたどった道」を書いている。川平朝申の文章もある。),島袋喜厚,上地清嗣等, 国頭郡から7名。中城御殿(現博物館)裏にあった駕籠屋新垣小に最初下宿。

母カナ死亡(享年40歳)。14歳になるまで,一晩中目がさえて一睡もできなかったということは一度もなかったが,虫のしらせか母の亡くなった夜だけは,蚊帳の上をぐるぐる飛んでいるホタルが妙に気になって,とうとう一睡もできなかったという経験をする。

泉崎橋の近くで,初めて伊波普猷の姿に接する。4年から5年にかけて,英語を担当していた胡屋朝賞先生の感化を受ける。

1926年(大正15,昭和元年)

福岡高等学校文科乙類に入学。沖縄から最初の入学者であった。級友から珍しがられ,親切にされる。翌27年には,大宜見朝計が入学。

伊波普猷著『孤島苦の琉球史』と『琉球古今記』を買い求め貧り読む。

安田喜代門教授から『万葉集』の講義を聞き,万葉の中に,日常用いている琉球方言がたくさん出て来るのに興味を覚える。また,考古学の玉泉大梁教授から,日本史の中ではじめて琉球史の概要を聞く。ドイツ語担当白川精一教授の感化を受け,ドイツ語に興味を持つ。

1929年(昭和4年)

東京帝国大学文学部国文学科入学。同年入学者に林和比古,永積安明, 吉田精一,犬養孝,岩佐正,西尾光雄等がいた。

本郷妻恋町に最初下宿。2年の時から国語学演習で,橋本進吉教授に厳しく鍛えられる。同ゼミに先輩の服部四郎,有坂秀世氏等がいた。服部氏が,今帰仁村字与那嶺方言のアクセントを調査し整理して,法則を示してくれたことによって, 郷里の方言に一層興味を持つようになる。金田一京助助教授のアイヌ語の講義,佐々木信綱講師の万葉集の講義を受ける。

伊波普猷先生宅に出入りするようになる。

1931(昭和6年)

第二回南島談話会で,はじめて柳田国男,比嘉春潮,仲原善忠, 金城朝永,宮良当壮に会う。

1932(昭和7年)

東京帝国大学文学部国文学科卒業。世は不況のどん底にあって,町にはルンペンがあふれていた。就職口もなく,朝日新聞に広告を出しても家庭教師の口すら年の暮れまで見つけることができないというような状況であった。

たまたま,県視学の幸地新蔵氏から,郷里の第三中学校に来ないかとの手紙があって,伊波普猷先生に相談。「東京でいくら待っても職はないし,2,3年資料でも集めて来てはどうか」と言われ,帰郷する気になる。

★「語頭母音の無声化」(『南島談話』第5号)。

★「今帰仁方言における語頭母音の無声化」(『旅と伝説』)。

1933年(昭和8年)

名護の沖縄県立第三中学校に教授嘱託として赴任。伊波普猷先生から,蚕蛹の方言を調査してほしい旨の手紙を受け,さっそく生徒126名を対象に,国頭郡の各部落の方言を調査し報告する。方言使用禁止の風潮の中で,方言を調べ研究するのを,生徒たちから不思議に思われる。伊礼正次,サイ夫妻の長女敏代と結婚。

1934年(昭和9年)

★「国頭方言の音韻」(『方言』第4巻第10号)。

1936年(昭和11年)

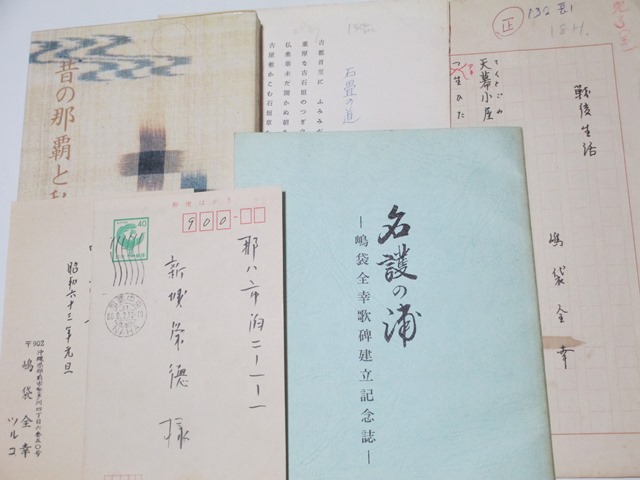

折口信夫先生を嶋袋全幸氏と共に案内。正月を名護で迎える。北山城趾見学の帰り,与那嶺の実家に立ち寄る。

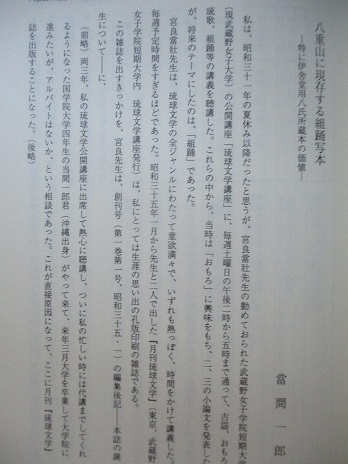

三中から沖縄女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校に転勤を命ぜられる。『姫百合のかおり』(沖縄県女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校,30周年記念号)の編集委員を勤める。

★「加行変格『来る』の国頭方言の活用に就いて」(『南島論叢』)。

1937年(昭和12年)

川平朝令校長から「国民精神文化研究所」に研修に行くことをすすめられ,あまり気のりがしなかったが, 東京へ転ずるきっかけをつかむことができるかも知れないとの希望があって,目黒長者丸にあった同研究所へ入所する。

伊波先生を塔の山の御宅に訪ね,入所報告をすると「紀平正美などが,『神ながらの』道を講じているようだが,あんなのを学問だと思っては大間違いだ。研究所に通うより,うちに来て勉強するがよい」と注意を受けて近くに宿を貸りる。先生に励まされ,研究意欲に燃えて,夏の終わりに帰省。

目次

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

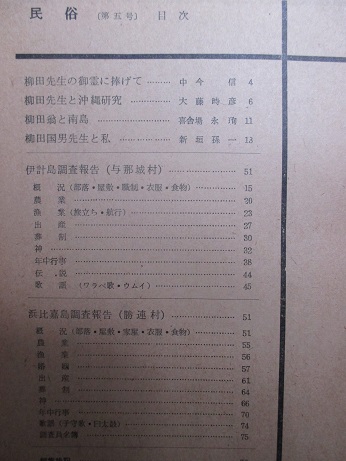

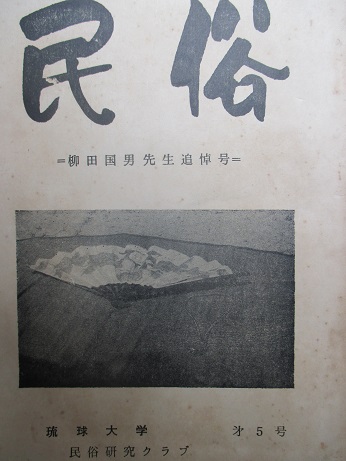

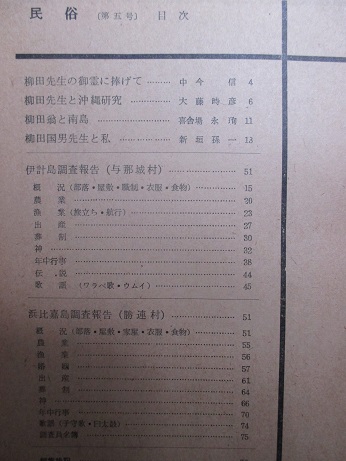

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

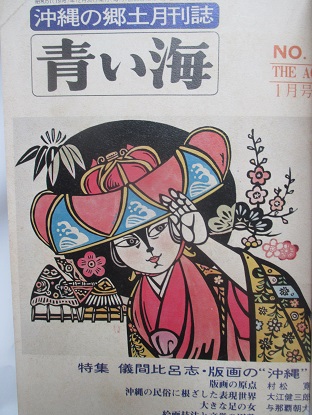

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

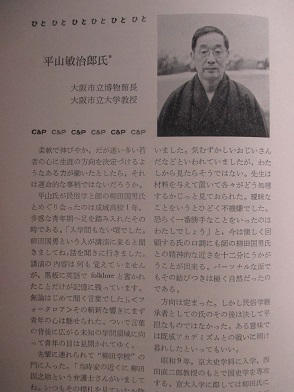

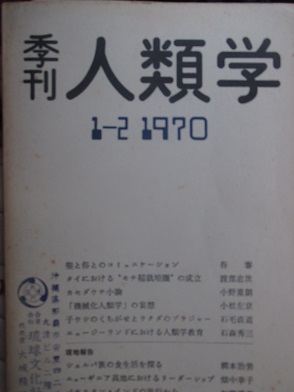

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

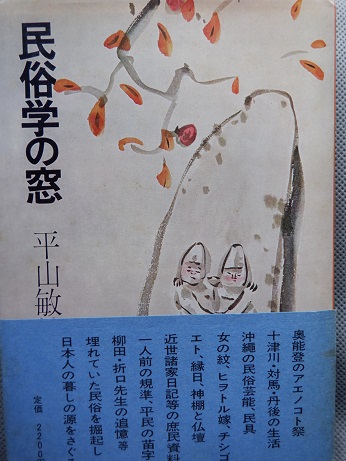

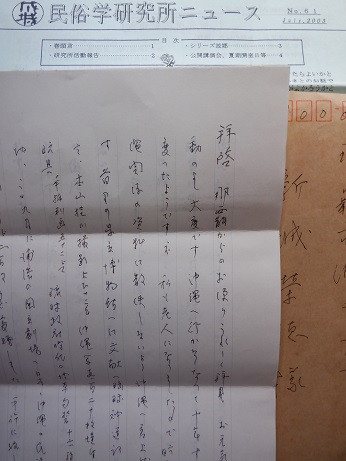

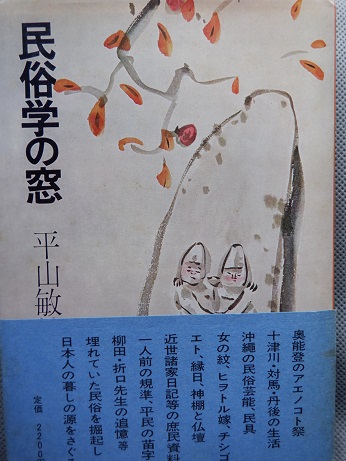

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

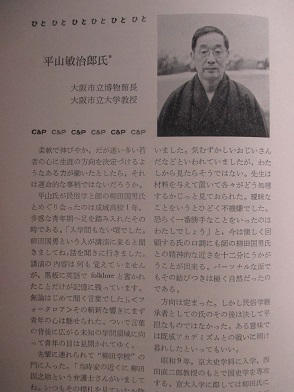

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

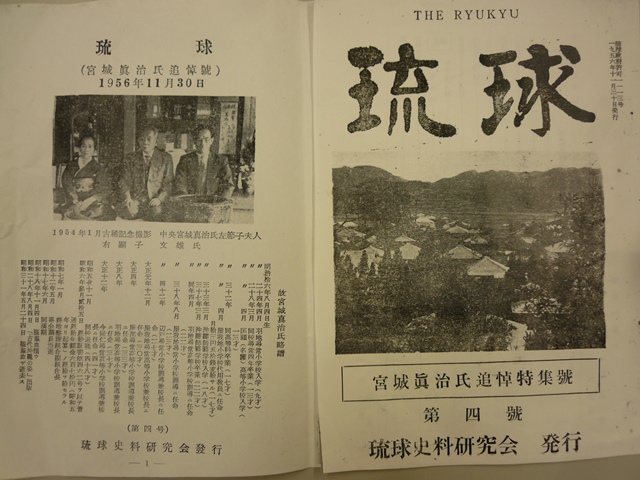

12/04: 宮城眞治

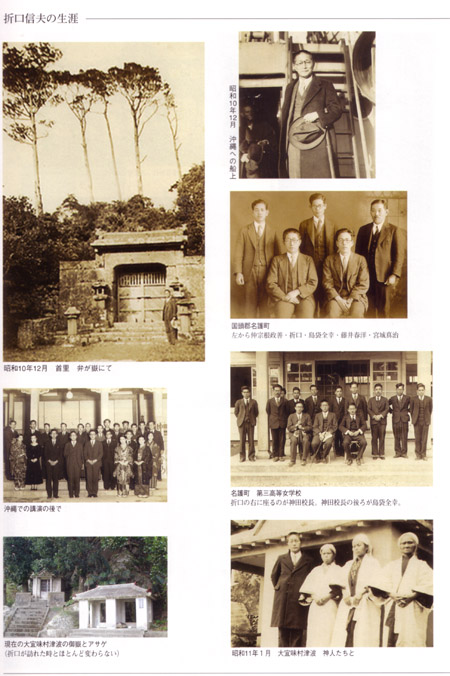

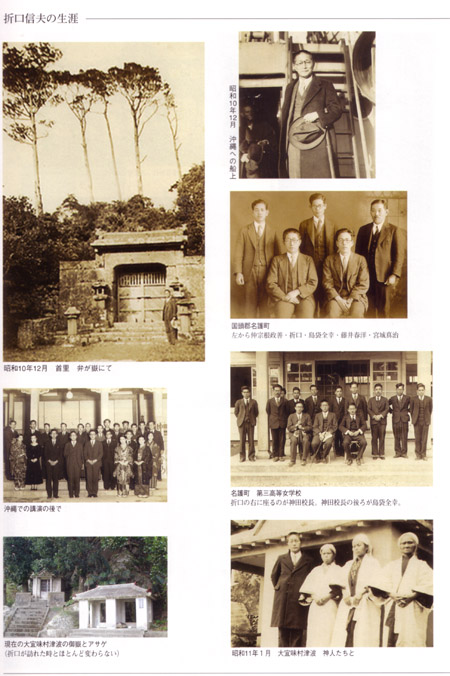

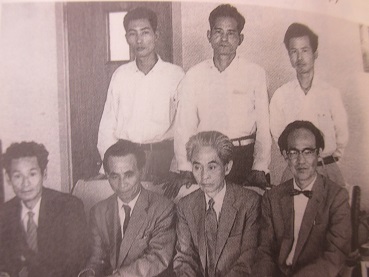

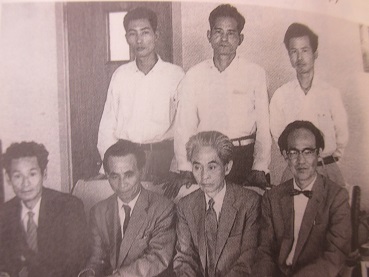

写真左から仲宗根政善、折口信夫、島袋全幸、藤井春洋、宮城眞治

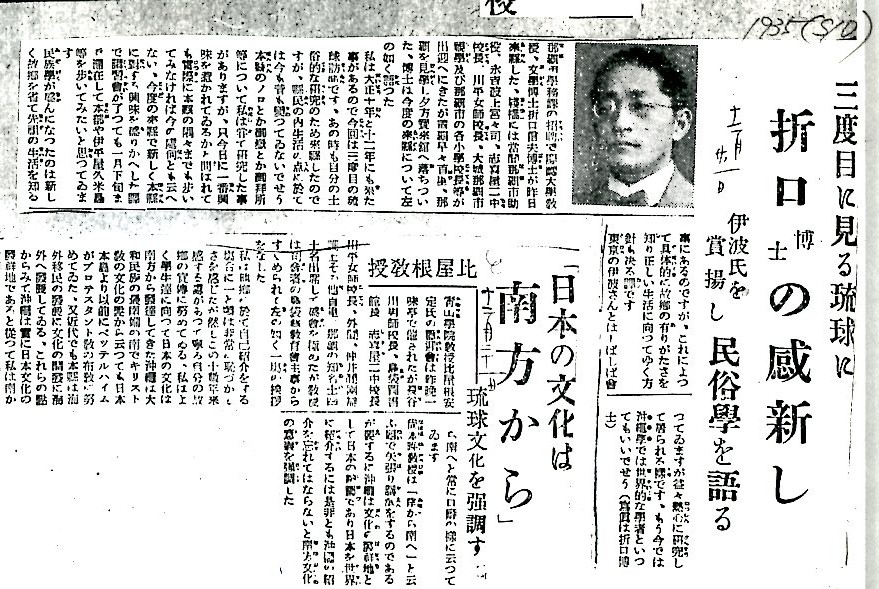

→2006年10月 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館『生誕120年記念 折口信夫の世界ーその文学と学問ー』

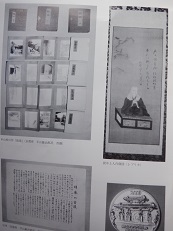

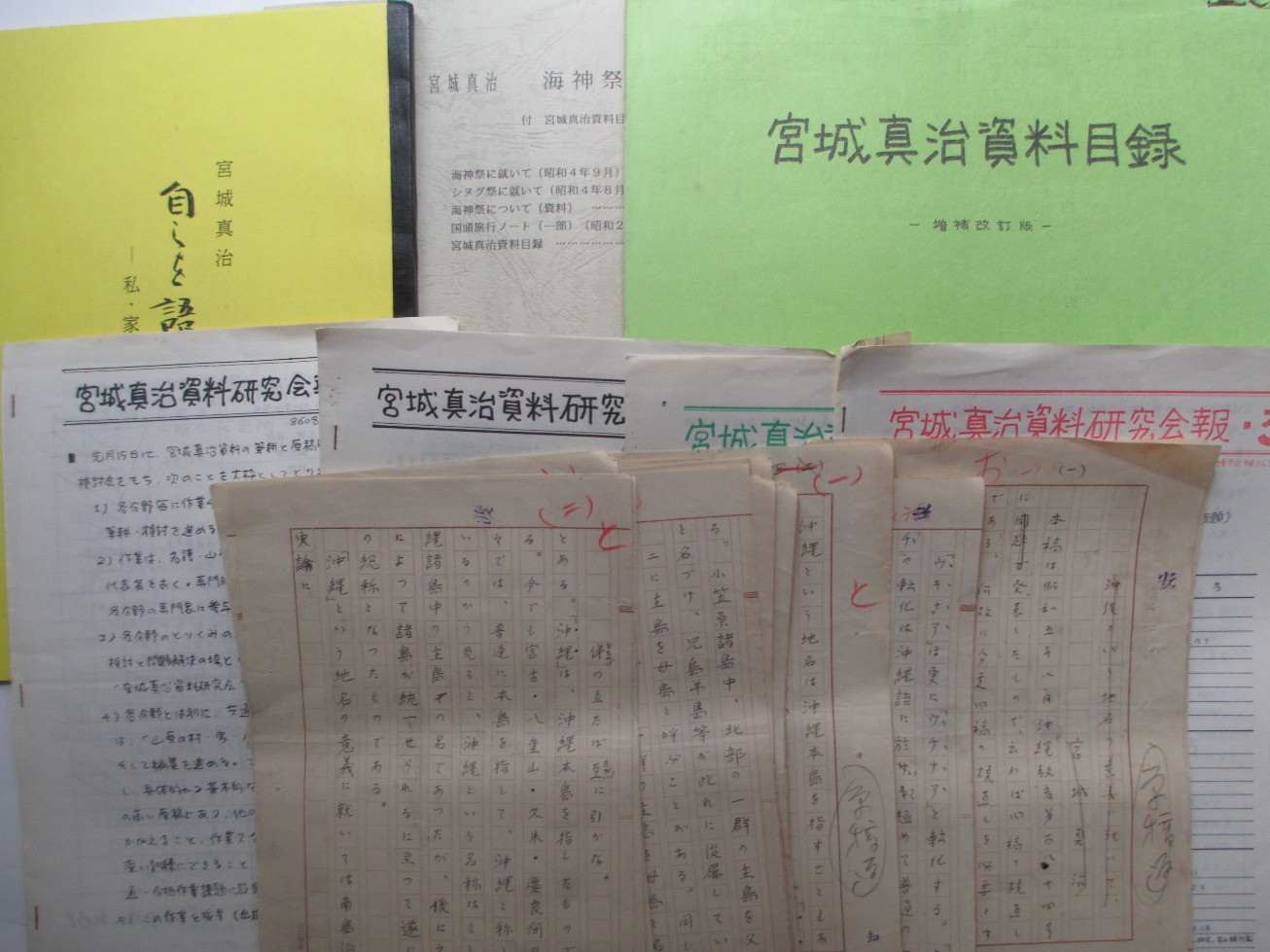

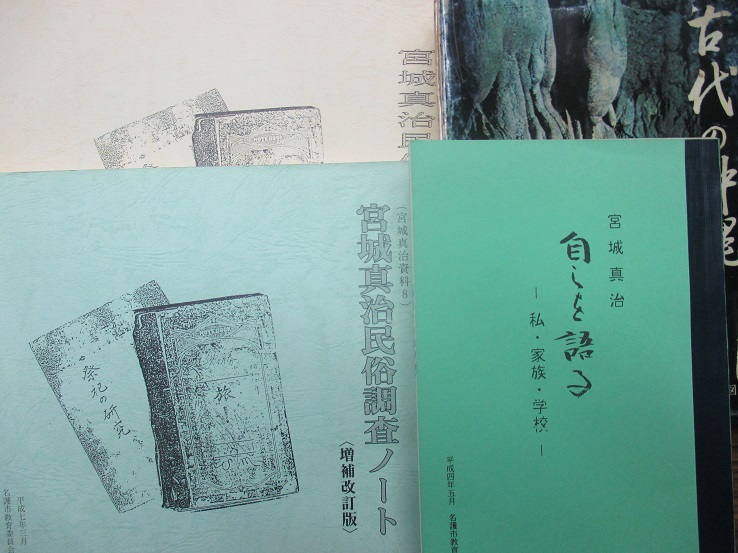

宮城眞治資料(新城栄徳所蔵)

那覇市歴史博物館所蔵の宮城眞治資料

01/11: 新城栄徳「琉球文化史散歩」(豊川善曄)⑥

2000年8月21日『沖縄タイムス』「知られざる歴史上の写真ー軍医・渡辺重鋼、教育者・豊川善曄」(島袋和幸)/5月27日『沖縄タイムス』「明治の貴重な写真発掘ー山田実さん保管、新城栄徳さん調査」/10月2日『琉球新報』新城栄徳「近代沖縄観光文化史ノートー沖縄に来た画家たち」/12月3日『琉球新報』新城栄徳「書評ー野々村孝男『写真集・懐かしき沖縄』/2001年10月9日『おきなわ写真の歩み』新城栄徳「沖縄写真史散歩」

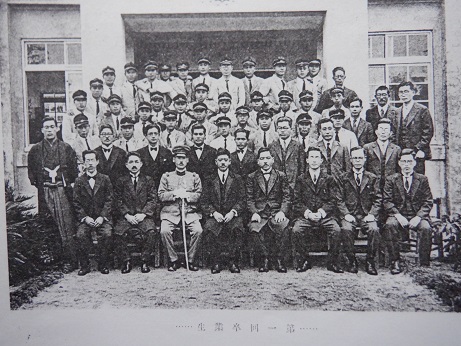

沖縄県立第三中学校 第一回卒業式/前列右から4人目が豊川善曄

1933年6月 『南燈』豊川善曄「日本文化に對する沖縄人の貢献」

1998年1月 島袋和幸『沖縄の軌跡』17号 「放浪の教育者 豊川善曄について」

1998年8月 城間有「勉強会レジュメー豊川善曄論」

2001年10月ー沖縄県写真協会『おきなわ写真の歩み』新城栄徳「沖縄写真史散歩」

1609年、フィリピン臨時総督ドン・ロドリゴを乗せたサン・フランシスコ号が千葉の御宿沖で座礁、上総国岩和田の村人によって317名が救助されたという。その千葉県御宿には鹿野政直氏が住んでおられる。氏の著『近代日本の民間学』(岩波新書1983年)、『近代日本思想案内』(岩波文庫1999年)がある。何れの本にも私が関心をもっている柳田国男、折口信夫、南方熊楠、柳宗悦、伊波普猷が登場する。2008年2月に岩波書店から『鹿野政直思想史論集』第4巻が刊行された。沖縄特集ということで私も著者から贈られた。中の追記に「末吉麦門冬については、のちに新城栄徳氏から、同氏編・刊『文人・末吉麦門冬』(『琉文手帖』2号、1984年12月)の出ていることを教えられた。小冊ながら、彼の写真・筆蹟・随筆選に、伊佐眞一編の「末吉麦門冬と新聞」「著作目録(抄)」などを収めており、麦門冬研究の基礎文献をなす」と書かれている。また沖縄学について私が提供した新聞にもふれている。

2001年10月ー沖縄県公文書館『写真にみる近代の沖縄』

2006年6月 『山田實クロニカルー沖縄と写真と私』□仲里効「はじめに」、東松照明「戦後写真史の幕開けに立ち会う」、洲鎌朝夫「写真機を操る人。操られる人」

2008年9月 朝日新聞社『アジアとヨーロッパの肖像』(9月11日~国立民族学博物館/国立国際美術館)

2009年1月 沖縄県立博物館・美術館『移動と表現ー変容する身体・言語・文化』

2010年3月 壷屋町民自治会『なつかしの壷屋』(山田實/森幸次郎)

今、『琉球新報』に「山田實が見た戦後沖縄」が連載されている。それを見て思うのは、10・10空襲を得て沖縄戦で灰燼と帰した那覇での写真を始め幼馴染の伊波國男(伊波普猷の次男)の写真と卒業証書や辞令書などが残っていることに驚く。これなどは肉親が県外に住んでいた結果であろう。山田さん本人もシベリア抑留から生還し健在だからこそ、これらの写真、資料が活きている。(2010-3-30)

同年に岩宮武二が『日本の工芸』別巻・琉球の取材で来沖。琉球新報の依頼で山田さんが案内をつとめた。別巻・琉球は外間正幸文で淡交社から刊行された。同著には岩宮のサインがある。69年2月に那覇栄町の栄亭でニッコールクラブの沖縄有志による東松照明歓迎の集合写真もある。74年11月の八汐荘での「沖縄写真学校」は山田さんの写真館が窓口であった。そのときのポースタが山田さんのところにあるが講師の荒木経惟、東松照明、森山大道、深瀬昌久、細江英公の全員のサインがある。

2010年11月 沖縄県立博物館・美術館『母たちの神ー比嘉康雄展』(1968年11月19日未明のB52爆撃機が嘉手納空軍基地で墜落炎上。この事件を転機に嘉手納警察署を退職し、東京写真専門学院報道写真科入学。)

2011年1月 沖縄県立博物館・美術館『安谷屋正義展ーモダニズムのゆくえ』山田實「エッセイ・沖縄美術界の逸材、早い別れ」

2001年3月ー那覇市歴史博物館『????宮城昇の写した世界ー埋もれていた昭和モダン』

2010年3月6日午後1時にパレットくもじ前で「豊前海一粒かき」の試食があった。リウボウ6階では「第12回青森県物産と観光展」が開かれていた。アップルジュースを飲み会場を見る。梅干しもある。梅干は和歌山県というイメージが覆された。和歌山県には秦の徐福の墓があるが、青森県の小泊には徐福の里公園があり徐福像もある。いま巷では坂本龍馬がブームである。その出生地の土佐は南国とも云われている。青森などは北国である。

午後2時、那覇市歴史博物館で「本土人が見た1950年代の沖縄」の撮影者・小野田正欣氏ご本人による当時の状況解説の講演を聞く。展示写真の中に、1953年完成したばかりのペルリ記念館(戦前の首里城北殿に似ている)や、沖縄民政府立首里博物館、東恩納博物館の写真もある。私は沖縄滞在のときの小野田氏の写真と、話をされている小野田氏を比べていた。その当時、私は5,6歳であった。

写真左から仲宗根政善、折口信夫、島袋全幸、藤井春洋、宮城眞治

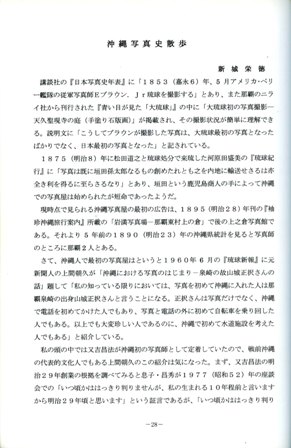

島袋全幸『昔の那覇と私』「折口信夫先生と沖縄と・折口先生と伊波先生・東恩納寛惇先生・比嘉春潮先生・宮城栄昌さん・獏さんと泉さん・那覇および那覇人・市史こぼればなし・電車の開通・ありしひの那覇・那覇の女・むかし那覇の正月風景」昭和61年2月ー若夏社発行

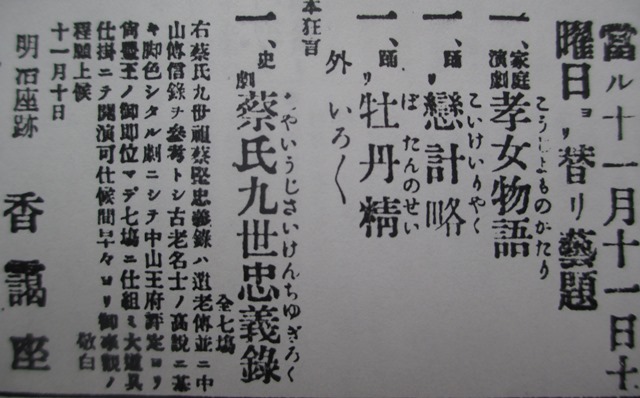

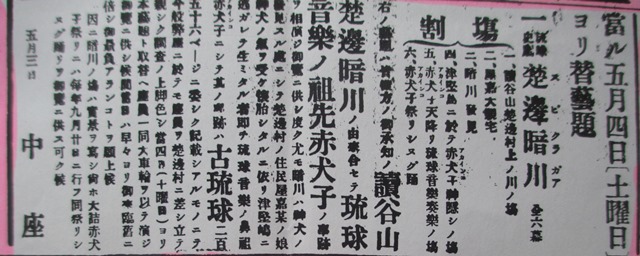

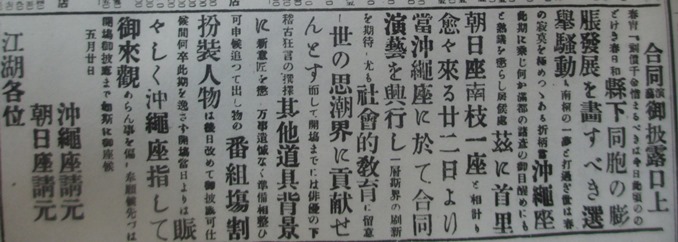

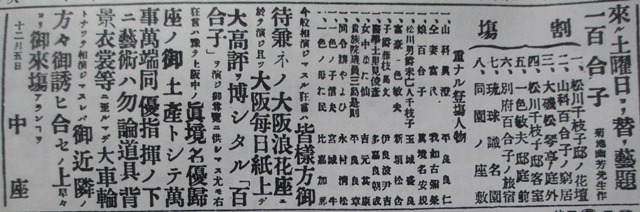

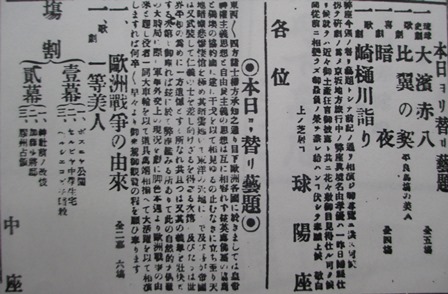

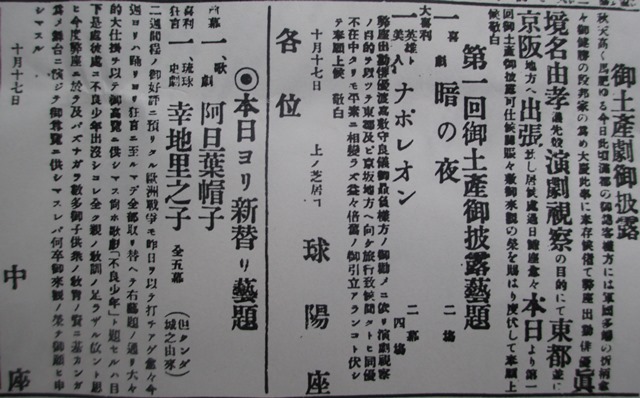

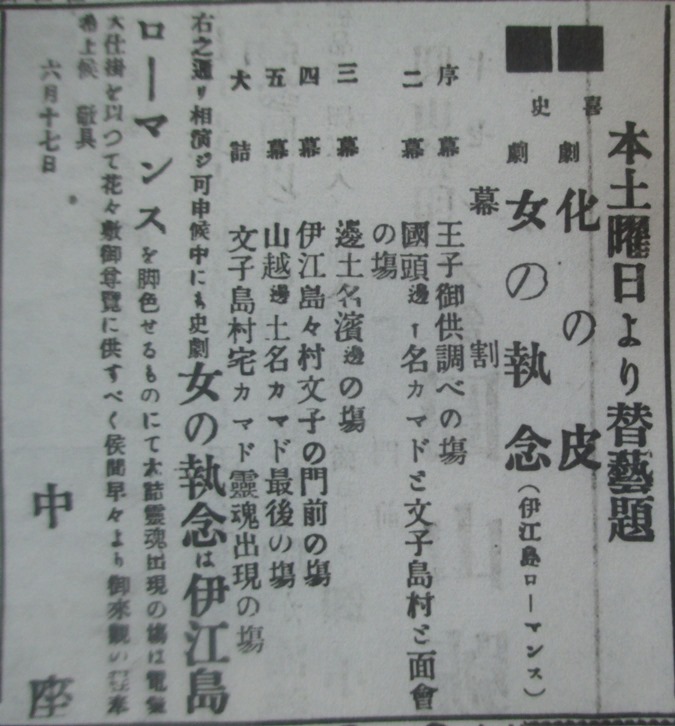

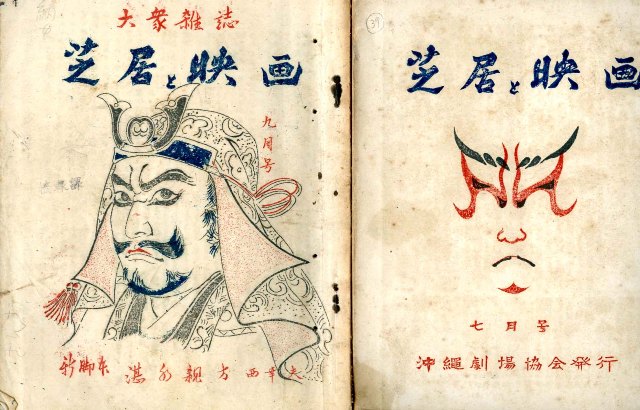

06/02: うちなー芝居・映画史②

1911年11月『琉球新報』□「蔡氏九世忠義録ー尚豊王御即位マデ七場ニ仕組ミ大道具仕掛ニテ開演可仕候ー」

1912年5月『沖縄毎日新聞』「中座 琉球史劇 楚辺暗川ー琉球音楽ノ祖先 赤犬子」

1912年5月20日『琉球新報』

1913年10月15日ー那覇の香靄座、大阪杉本商会特約で活動写真常設館「パリー館」開設

1917年4月『琉球新報』□沖縄師範旅行たよりー午前8時、軽装して比叡山登りの道すがら、本能寺の信長墓を弔った。五尺ばかりの石塔で手向ける人とてもなくあはれ物寂しい。御所を拝して大学の裏道より、田圃の間にいで右に吉田の山を見つつ銀閣寺にいった。庭園の美、泉石の趣、形容も及び難いが義政将軍風流三昧をつくしたところかと思うと折角の美景も興がさめてしまう。狩野元信の筆や、弘法大師の書などは珍しいものである。ここから大文字山の森の下道を通ってその名もゆかしい大原白河口に出た。比叡山の登り口である。流汗淋満として瀧なす泉に咽喉を濕し息もたえだえに登ると境は益々幽邃である。ラスキンが山を讃美して、宗教家には聖光を付与す・・・。

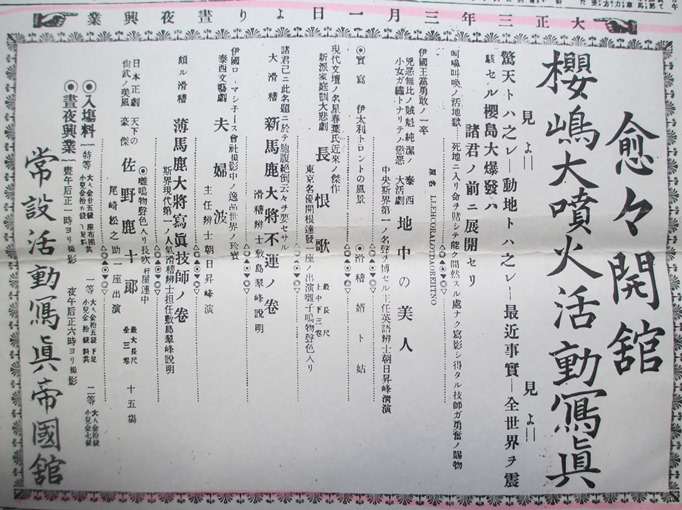

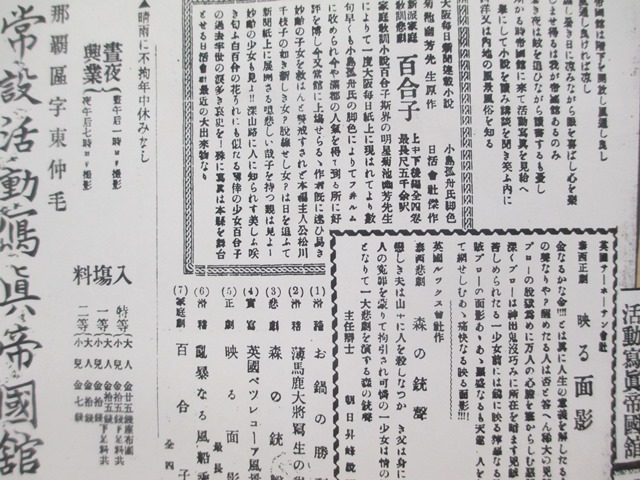

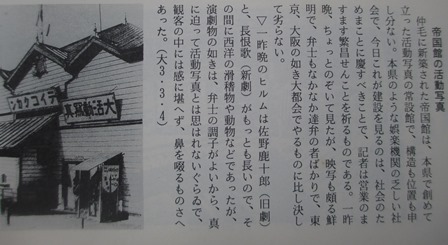

1914年3月1日ー那覇区字東仲毛で「常設活動写真帝国館」開館

1914年3月 那覇の常設活動写真帝国館で「百合子」上映

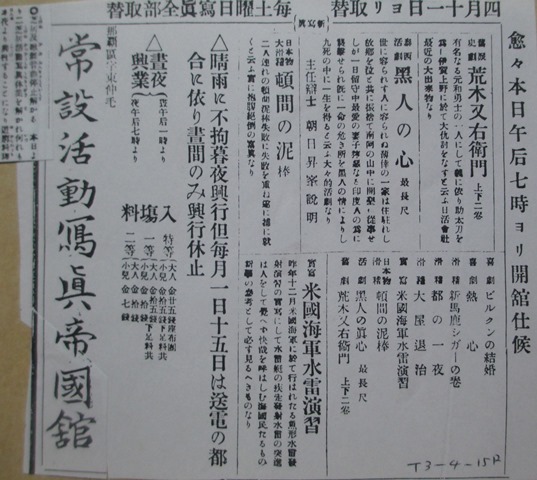

1914年4月 「米国海軍水雷演習」

1914年6月『琉球新報』

1914年10月『琉球新報』

1916年6月16日『琉球新報』

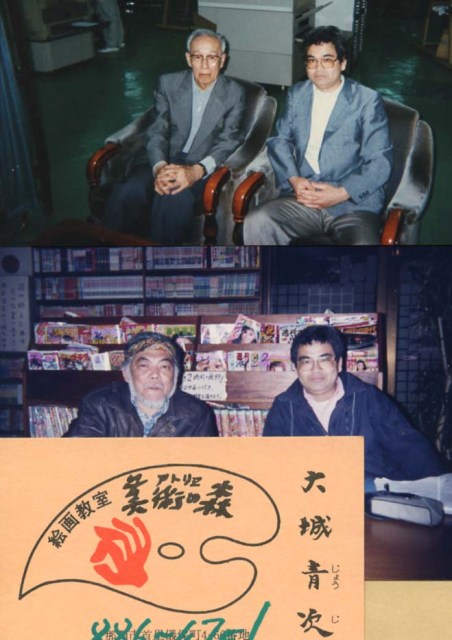

写真ー左・松本(真栄田)三益さん、右・新城栄徳と真栄田三益さん

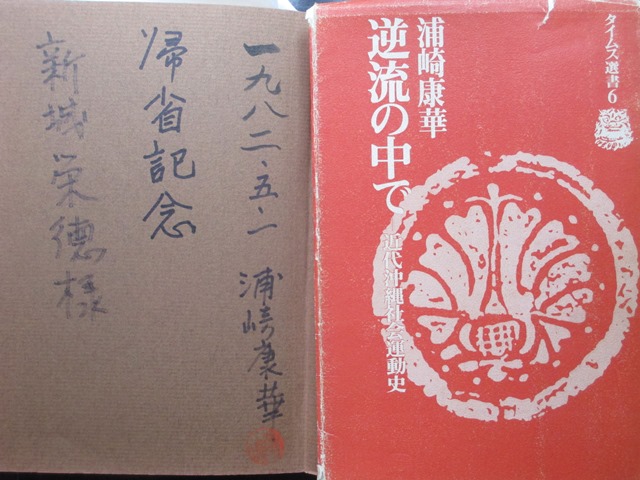

写真ー左・松本(真栄田)三益さん、右・新城栄徳と真栄田三益さん浦崎康華『逆流の中でー近代沖縄社会運動史』(沖縄タイムス社1977年11月)

『同胞』を詳細に紹介した最初の本は、浦崎康華『逆流の中でー近代沖縄社会運動史』(沖縄タイムス社1977年11月)である。浦崎翁は関西沖縄県人会の創立メンバーで当時を知る有力な人物である。私は1982年5月に浦崎翁を那覇市泊に訪ねて、関西沖縄青年の運動のことを聞いた。浦崎翁は社会運動だけでなく文化全般に通じている。前出の著は国吉真哲翁の序文がある。偶然なことに私は浦崎翁から国吉翁も紹介されることになる。

浦崎康華『逆流の中でー近代沖縄社会運動史』(沖縄タイムス社1977年11月)

〇国吉真哲□序ー沖縄は慶長年間のの薩摩の武力侵入にはじまり、明治政府の琉球処分、それに第二次世界大戦によるアメリカの軍事占領と大きな惨禍と犠牲を強いられてきた。明治政府の沖縄に対する植民地政策により明治、大正をつうじて沖縄のこうむった打撃は大きく、明治末年には首里、那覇の中産階級はほとんど凋落し、地方農村も荒廃し沖縄人の生活は窮乏のどん底になげこまれた。ことに明治政府は日清、日露と二度にもわたって戦争を強行し大正に入ってからは第一次世界大戦が1914年(大正3年)8には米騒動が起こって全国的に波及し社会不安が高まって行った。浦崎氏の思想運動・社会運動への出発もこのあたりから始まっている。(略)

沖縄の第一回メーデーは1921年(大正10年)5月1日に行われている。中央メーデーに、わずか1年おくれて行われていることは沖縄の置かれている地位が中央の政治的、社会的諸条件に類似するためであろう。メーデーは無政府主義者の城田徳隆らと社会主義者の山田有幹らの共催によるものであるが、このころはまだアナーキズムとボルシェヴィーズムの対立は生じてなかったようだ。

〇浦崎康華□うるわしい同志愛ー沖縄の初期社会運動家はみんな童名をもっていた。特に首里、那覇出身は本名(名乗)はあまり用いないで、泉正重はカマデー、伊是名朝義はヤマー、座安盛徳はカミジュー、辺野喜英長はマツー、城間康昌はジルー、渡久地政憑はサンルー、東恩納寛敷はタルー、宜保為貞はサンルー、阿波連之智はカミー、松本三益はタルー、比嘉良児はサンルーといった。相手が年長であればヤッチー(兄)をつけてマツー・ヤッチー(マツー兄)と呼んでいたので、非常になごやかで同志愛で結ばれていた。ときにはアナ・ボル論争もあることはあったが目くじらを立てて口論することはなかったし、みんな生存中の友好関係は変わらなかった。われわれからいえばソ連や中国などで、ときどき起こる指導権争いや権力闘争に類したようなことは全くなかった。これは社会運動の分野ばかりでなく新聞人同志もそうであった。

1923年9月1日 関東大震災

この年 普久原朝喜、来阪

1926年10月 沖縄県大阪物産斡旋所設置

1927年3月 宮城清市、来阪

1929年4月4日 照屋林助、大阪で生まれる

照屋林助・林賢資料/2005-5-12『沖縄タイムス』「照屋林助さん追悼特集(2005-3-10没・75歳)」

1935年5月 大正区沖縄県人会結成(宮城清市会長)

この頃、嘉手苅林昌来阪

1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔

1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平

1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」

1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆

1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶

1937年 大里喜誠、彦根高等商業学校(現滋賀大学)卒業

1940年11月8日『沖縄日報』

1941年5月7日ー舞踊家・玉城節子、那覇辻町で生まれる。3ヶ月目に父・友盛の仕事で大阪へ。(1946年、帰沖し石川市に住む)

パリー館「アルジェリア カンタラの風景」

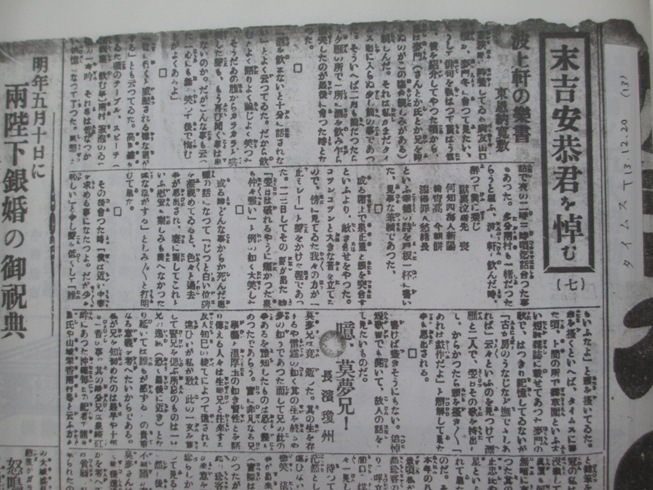

11/06: 年譜・末吉麦門冬/1923(大正12)年

1923年1月1日ー『日本及日本人』852号□末吉麦門冬「月徘徊」

3月 島倉龍治ら内務省より沖縄神社創立許可を得る

3月 嘉数南星『赤光』地響詩社(ホノルル市)

春 本部朝基、関西大学、警察などで空手を指導

5月 高嶺朝光、沖縄朝日新聞社に記者として入社

6月 眞境名安興、島倉龍治『沖縄一千年史』日本大学

1923年6月15日ー『日本及日本人』864号□末吉麦門冬「黒坊ー近松門左衛門作、天鼓にー」「助兵衛(1)」(南方熊楠と関連)

1923年7月1日ー『日本及日本人』865号□末吉麦門冬「色情狂の所為」「遠目鏡(1)」(南方熊楠と関連)

1923年7月15日ー『日本及日本人』866号□末吉麦門冬「遠目鏡」「支那人と豚」(南方熊楠と関連)

7月 折口信夫、第二回沖縄採訪(~8月28日)

□沖縄採訪記ー末吉安恭「ふうる」「豚の化けた話」「赤身と白身との話」「かわかまぢぃ?」「火玉」「幽霊」「城人」「馬交を見せた話ー馬をつるませて、女たちに見せた話は、尚灝王にもある。」(●安恭の話は1918年5月の熊楠宛書簡でもふれている。)「うすぢ」「ならびち・くくんざけ」「蚤の船」「三比等のとんち」「<人の犯す事ある動物

1923年8月1日ー『日本及日本人』867号□末吉麦門冬「助兵衛(2)」(南方熊楠と関連)

8月11日『沖縄タイムス』莫夢生「老榕の鬚ー俳諧に現はれたあらぬ戀」

9月1日 関東大震災

下地玄信、高安重正、普久原朝喜ら来阪

10月1日『沖縄タイムス』莫夢生「安楽椅子ー」

10月 又吉康和、『沖縄教育』編集専任幹事

10月 山城善三、大阪市堀江小学校教員

10月 岩元禧、沖縄県知事(1933年、鹿児島市長)

10月27日 柳田国男、ジュネーブのエスペラントの会で沖縄の話をする

11月15日『沖縄タイムス』莫夢生「おもろに現はれた中頭の四人衆(10)」

12月27日 摂政裕仁、難波大助に狙撃される

12月31日 下國良之助、来沖

3月 島倉龍治ら内務省より沖縄神社創立許可を得る

3月 嘉数南星『赤光』地響詩社(ホノルル市)

春 本部朝基、関西大学、警察などで空手を指導

5月 高嶺朝光、沖縄朝日新聞社に記者として入社

6月 眞境名安興、島倉龍治『沖縄一千年史』日本大学

1923年6月15日ー『日本及日本人』864号□末吉麦門冬「黒坊ー近松門左衛門作、天鼓にー」「助兵衛(1)」(南方熊楠と関連)

1923年7月1日ー『日本及日本人』865号□末吉麦門冬「色情狂の所為」「遠目鏡(1)」(南方熊楠と関連)

1923年7月15日ー『日本及日本人』866号□末吉麦門冬「遠目鏡」「支那人と豚」(南方熊楠と関連)

7月 折口信夫、第二回沖縄採訪(~8月28日)

□沖縄採訪記ー末吉安恭「ふうる」「豚の化けた話」「赤身と白身との話」「かわかまぢぃ?」「火玉」「幽霊」「城人」「馬交を見せた話ー馬をつるませて、女たちに見せた話は、尚灝王にもある。」(●安恭の話は1918年5月の熊楠宛書簡でもふれている。)「うすぢ」「ならびち・くくんざけ」「蚤の船」「三比等のとんち」「<人の犯す事ある動物

1923年8月1日ー『日本及日本人』867号□末吉麦門冬「助兵衛(2)」(南方熊楠と関連)

8月11日『沖縄タイムス』莫夢生「老榕の鬚ー俳諧に現はれたあらぬ戀」

9月1日 関東大震災

下地玄信、高安重正、普久原朝喜ら来阪

10月1日『沖縄タイムス』莫夢生「安楽椅子ー」

10月 又吉康和、『沖縄教育』編集専任幹事

10月 山城善三、大阪市堀江小学校教員

10月 岩元禧、沖縄県知事(1933年、鹿児島市長)

10月27日 柳田国男、ジュネーブのエスペラントの会で沖縄の話をする

11月15日『沖縄タイムス』莫夢生「おもろに現はれた中頭の四人衆(10)」

12月27日 摂政裕仁、難波大助に狙撃される

12月31日 下國良之助、来沖

12/20: 1972年11月『別冊経済評論』「日本のアウトサイダー」

1972年11月『別冊経済評論』「日本のアウトサイダー」

桐生悠々(むのたけじ)/宮武外骨(青地晨)/伊藤晴雨(石子順造)/高橋鐵(竹中労)/沢田例外(森長英三郎)/安田徳太郎(安田一郎)/田中正造(田村紀雄)/菊池貫平(井出孫六)/山口武秀(いいだもも)/北浦千太郎(しまねきよし)/古田大次郎(小松隆二)/平塚らいてぅ(柴田道子)/高群逸枝(河野信子)/長谷川テル(澤地久枝)/宮崎滔天(上村希美雄)/橘撲(髙橋徹)/西田税(松本健一)/謝花昇(大田昌秀)/南方熊楠(飯倉照平)/出口王仁三郎(小沢信男)/山岸巳代蔵(水津彦雄)/尾崎放哉(清水邦夫)/添田唖蝉坊(荒瀬豊)/辻潤(朝比奈誼)/稲垣足穂(折目博子)/天龍(秋山清)/淡谷のり子(加太こうじ)/谷川康太郎(猪野健治)

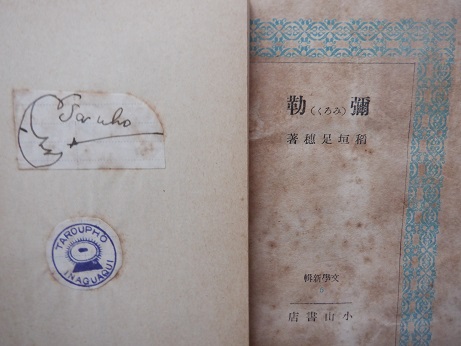

タルホ

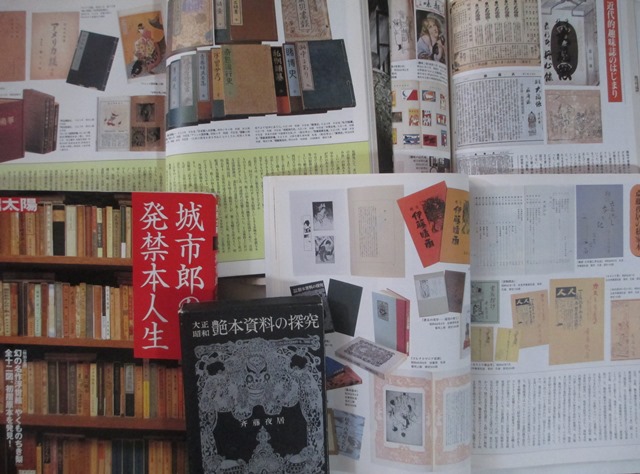

「発禁本」資料

現代筆禍文献大年表

明治28年3月 沖縄県私立教育会雑誌(沖縄県 安井宗明)

明治33年10月 沖縄青年会会報(渡久地政瑚)

大正5年 沖縄民報6月15日第677号

大正10年2月 不穏印刷物2枚「沖縄庶民会創立委員発行」

大正13年11月 沖縄タイムス「11月13日14日亘る難波大助に係る不敬事件判決言渡に関する記事」

大正14年5月 地方行政5月号 神山宗勲「燃え立つ心」

1978年、桃源社発行の酒井潔『愛の魔術』に澁澤龍彦が解説で「酒井潔は堅苦しい学者ではなく、何よりもまず、面白く語って読者を楽しませようとする、根っからのエンターティナーがあった。それは本書をお読みになれば、誰にでも十分に納得のいくことであろう。明治の南方熊楠ほどのスケールの大きさは望むべくもないが、彼自身も南方に傾倒していたように、その方向の雑学精神の系統をひく人物であったことは間違いあるまい」と書いている。

麦門冬ー熊楠ー岩田準一ー乱歩

1931年6月には竹久夢二が元北米の邦人新聞記者・翁久充の企画で、サンフランシスコに入り、1年余にわたり米国に滞在し、ロスを中心に展示会や在米見聞記「I CAME I SAW」の題で新聞連載、スケッチ旅行などをしている。アワビ漁で成功した小谷源之助はポイント・ロボスの海岸に来客用の別荘を建て芸術家や文人、政治家らを宿泊させていた。夢二研究家の鶴谷壽(神戸女子大教授)が夢二と宮城与徳(画家・ゾルゲ事件に連座)が小谷家の方と一緒に写っている写真を発表している。夢二は翁と新聞社のストのことで喧嘩別れをし、気の合う若い与徳としばらく一緒に生活しながら絵を描いていたようである。夢二は翌年の10月にはヨーロッパへと足をのばし、欧州各地を渡り歩き、ドイツの邦人グループと一緒になってユダヤ人救済運動に関わっている。彼は平民社の幸徳秋水とも交流し、医師の安田徳太郎とのつながりもある。彼の反戦のコマ絵をみると、夢二の美人画はもの悲しい憂いにみち、放浪とロマンを追い続けた夢二の後ろ姿に重なる。(大城良治)

夢二の弟子に岩田準一が居る。□岩田準一 いわた-じゅんいち 1900-1945 昭和時代前期の挿絵画家,民俗研究家。明治33年3月19日生まれ。中学時代から竹久夢二と親交をもつ。江戸川乱歩の「パノラマ島奇譚」「鏡地獄」などに挿絵をかく。郷里三重県志摩地方の民俗伝承の研究や,男色の研究でも知られ,南方熊楠(みなかた-くまぐす)との往復書簡がある。昭和20年2月14日死去。46歳。文化学院卒。旧姓は宮瀬。著作に「志摩のはしりかね」など。(コトバンク)□→「岩田準一と乱歩・夢二館(鳥羽みなとまち文学館」(.所在地〒517-0011三重県鳥羽市鳥羽2丁目 交通アクセス鳥羽駅から徒歩で10分 ..お問合わせ0599-25-2751) .

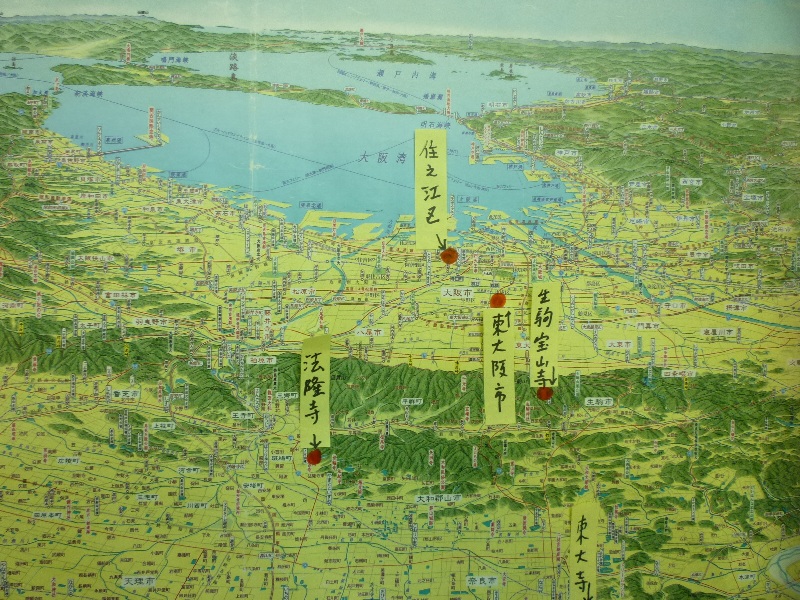

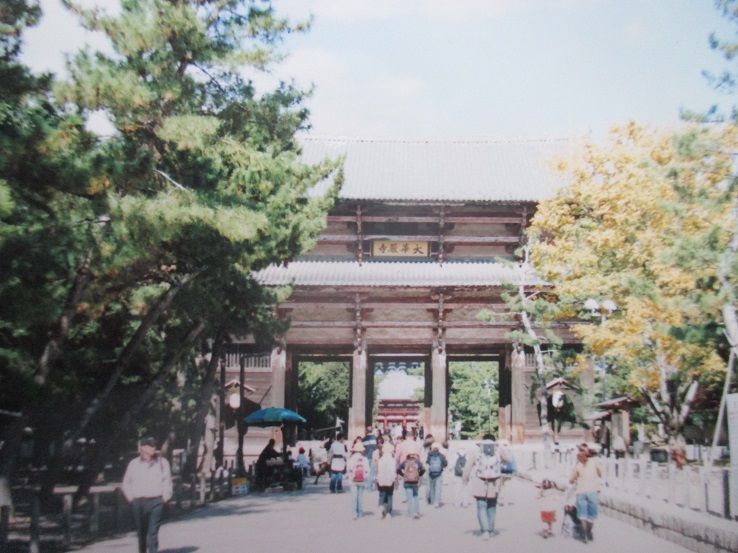

今年3月15日にJR西日本「おおさか東線」が開業した。5月26日、息子の家(布施)から近い真新しい長瀬駅から乗る。久宝寺駅で乗り換え王子経由で9時前に法隆寺に着く。法隆寺は日本仏教の始祖といわれている聖徳太子を祀っている。日本最初の世界文化遺産でもある。法隆寺には和歌山有田の修学旅行生がバス3台で見学に来ていた。このときは夢殿とその周辺を見て帰った。那覇に帰る前日の6月6日、あけみと一緒に改めて法隆寺見学、金堂は改修工事中で上御堂で御本尊の金銅釈迦三尊像を拝観。1998年に完成した大宝蔵院には百済観音像玉虫厨子などが安置されている。出てすぐの所の大きな蘇鉄の前で、あけみを立たせて記念写真。法輪寺、法起寺の三重塔も見学した。

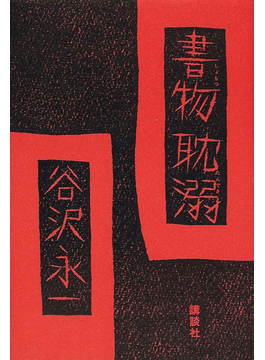

辛口批評家の谷沢永一氏著『聖徳太子はいなかった』新潮新書によると、柳田国男は聖徳太子が虚構であることを知っていた。古事記や日本書紀について書くのは柳田は慎重であったという。柳田が自分の見るところ信じられるところにしたがって記紀をいじれば、なにしろあの時代においてのことであるから、かならずヤケドするとわかっていた。とくに民俗学は理論をおしすすめてゆくと、当時やかましかった国体の問題につきあたる。折口信夫」も微妙に避けた。現代の学者がおのれの創見であるといなないているテーマのいくつかは、知られていたけど書けなかった、という。俳人・末吉麦門冬も南方熊楠宛の書簡で「小生も嘗て『古事記を読む』の題にて古代人の恋愛問題を論じヨタを飛ばし過ぎた為か、これを載せた新聞の編集人が、検事局に呼出されて叱られた」と書いている。

契沖の出家した妙法寺(今里)

息子の家からほど近いところに司馬遼太郎記念館と、契沖の出家した妙法寺(今里)がある。契中は水戸光圀と出会い『万葉代匠記』をまとめた。本居宣長は契中を「古學の祖」と位置付けた。今里駅から大阪市内に入ると天王寺公園がある。琉球処分のとき警官で来琉したのが池上四郎、大阪の礎を築いた関一市長は著名だが、その関を呼び寄せたのが池上6代目大阪市長である。池上の銅像が天王寺公園にあるが池上の曾孫が沖縄に何かと縁がある秋篠宮紀子さん。北上し中之島に出る。その昔、豊臣秀吉が大阪城築城のときに全国から巨石が集められた。川に落ちたのも多数にのぼる。中之島公会堂近くに豊国神社があった。神社は大阪城内に移された。その跡に木村長門守重成表忠碑がある。碑は元沖縄県令で大阪府知事を退いていた西村捨三と、大阪北の侠客小林佐兵衛が発起し安治川口に沈んでいた築城用の巨石を引きあげ建立したもの。毛馬公園には那覇港築港にも関わった工学士・沖野忠雄の胸像がある。

木邨長門守重成表忠碑(彦根西邨捨三譔 日下部東作書)

【日下部鳴鶴】書家。近江彦根の人。名は東作,字は子暘。彦根藩士日下部三郎右衛門の養子となったが,桜田門の変で父は殉死した。1869年(明治2)東京に出て太政官大書記となったが,後年は書をもって身をたてた。はじめ巻菱湖(まきりようこ)の書風を学ぶが,80年に来朝した楊守敬の影響を受けて六朝書道を研究,のち清国にも遊学して見聞を広め,深い学識と高古な人柄とによって彼の書名は一世を風靡した。現代書道発展の先駆者として,その功績は高く評価されている。→コトバンク

池上四郎

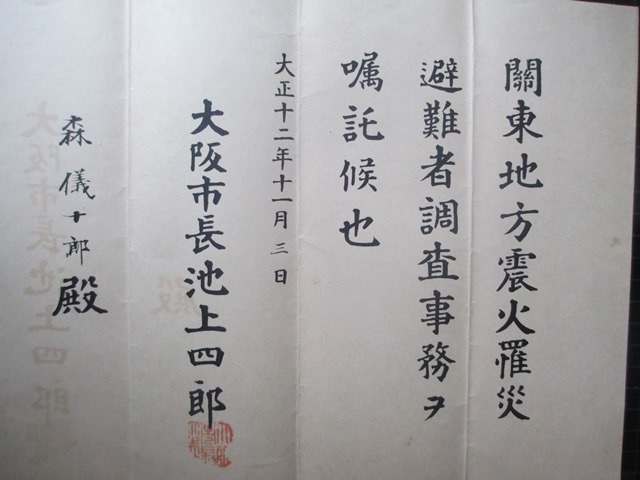

□池上四郎ー1877年、池上は警視局一等巡査として採用され、間もなく警部として石川県に赴任した。その後、富山県などの警察署長、京都府警部などを歴任し、1898年からは千葉県警察部長、兵庫県警察部長を務めた。1900年には大阪府警察部長となり、その後13年間に渡って大阪治安の元締めとして活躍した。その清廉で、自ら現場に立ち責任を果たす働きぶりと冷静な判断力は、多くの市民からの信頼を集めた。1913年、市政浄化のため、池上は嘱望されて大阪市長に就任した。財政再建を進める一方、都市計画事業や電気・水道事業、さらには大阪港の建設などの都市基盤を整備し、近代都市への脱皮を図った。御堂筋を拡張し大阪のメインストリートとする計画は池上の市長時代に立案され、続く関一市長時代に実現を見た。また、市庁舎の新築、博物館や図書館などの教育施設や病院の整備など、社会福祉の充実にも注力した。池上は1915年に天王寺動物園を開園させ、1919年に全国初の児童相談所・公共託児所を開設した。1923年には大阪電燈株式会社を買収し、電力事業を市営化した。また1923年9月に発生した関東大震災では、いち早く大阪港から支援物資を東京に送り、被災者の救済を行った。(ウィキメディア)

1879年3月、松田道之琉球処分官が、後藤敬臣ら内務官僚42人、警部巡査160人余(中に天王寺公園に銅像がある後の大阪市長・池上四郎も居た)、熊本鎮台分遣隊400人をともない来琉し琉球藩を解体、沖縄県を設置した。この時、内務省で琉球処分事務を担当したのが西村捨三であった

1918年、富山県魚津で火蓋を切った米騒動は、瞬く間に全国を席巻し、軍隊の動員を待たねば沈静化せず、ために時の寺内内閣は総辞職した。大阪では、その米騒動の収拾のために米廉売資金が集められていた。その残金を府・市で折半したのであるが、府(林市蔵知事)では発足したばかりの方面委員制度のために利用した。市(池上四郎市長ー秋篠宮妃紀子曽祖父)では「中産階級以下の娯楽機関として市民館創設資金」27万7千円弱が市に指定寄附されたのを受けて、1921年6月20日、天神橋筋六丁目(天六)に日本初の公立セツルメント「市立市民館」を開設したのである。これが、1982年12月に閉館を迎えるまで62年間にわたって、大阪ばかりでなく全国の社会福祉界に歴史的シンボルとして存在した「大阪市立北市民館」(1926年の天王寺市民館開設とともに改称)の始まりであった。

□小林佐兵衛 生年: 文政12 (1829) 没年: 大正6.8.20 (1917)

明治期の侠客。大坂生まれ。通称は北の赤万(明石屋万吉)。年少から侠気を発揮し,幕末には大坂の警備に当たった一柳 対馬守に請われて捕吏頭を務めながら,禁門の変(1864)で敗れた長州藩士の逃亡を助けたりする。維新後に大阪の消防が請負制度になると,渡辺昇知事に頼まれ北の大組頭取として活躍した。米相場で成した資産を投じ,小林授産所を営み,多数の貧民に内職を教え,子どもは小学校へ通わせた。明治44(1911)年9月,米相場の高騰で苦しむ貧民のため,取引所へ乗り込んで相場を崩す。貧民700人の無縁墓を高野山に建立。浪速侠客の典型として,司馬遼太郎の小説『俄』のモデルになる。 (コトバンク)

1932年 東恩納寛惇、年末までに首里侯爵邸に通い2000冊の文献を読破

1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。

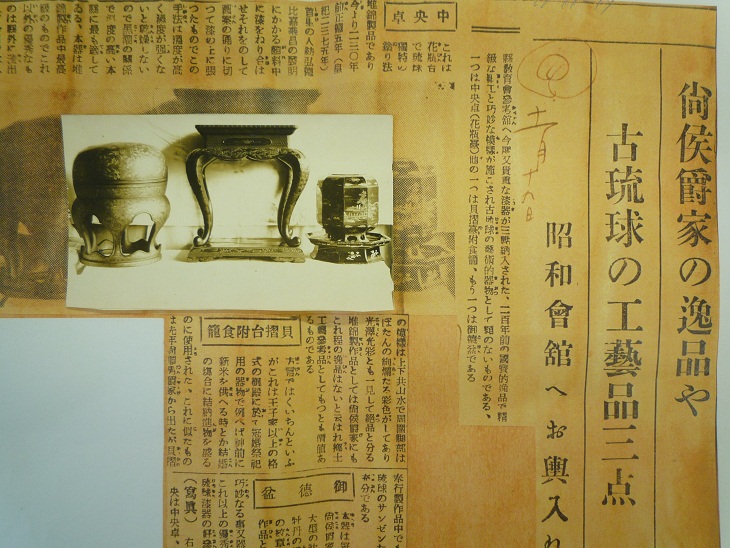

1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」

1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。

1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>

1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学

1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く

1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足

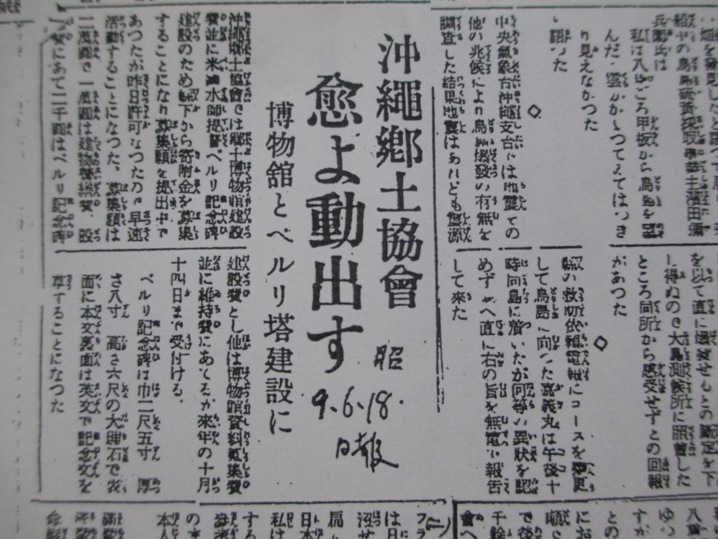

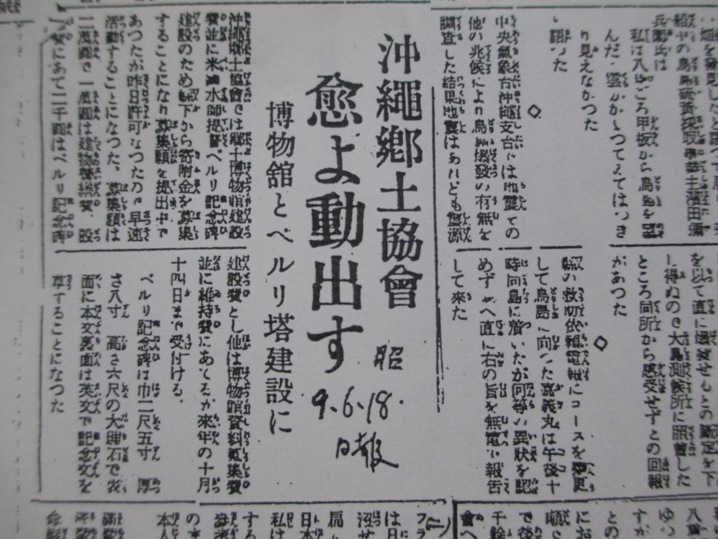

1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。

1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社

1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式

1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。

□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社

1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)

1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観

1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観

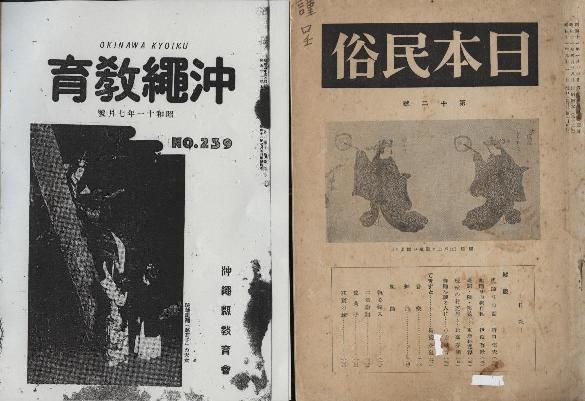

1935年10月 『沖縄教育』第230号

□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部

安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、

1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観

1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」

1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会

1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ

11月19日

1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」

1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観

1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。

1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」

1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。

1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)

1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事

4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

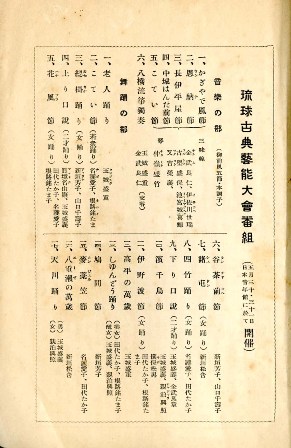

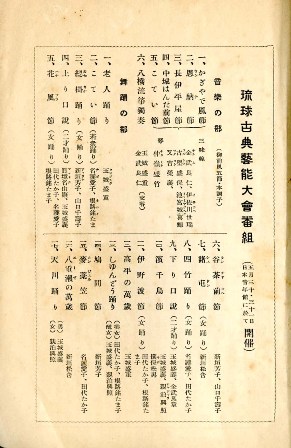

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)

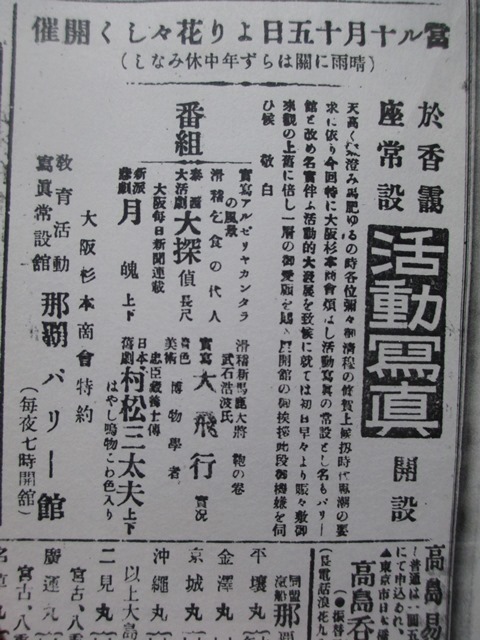

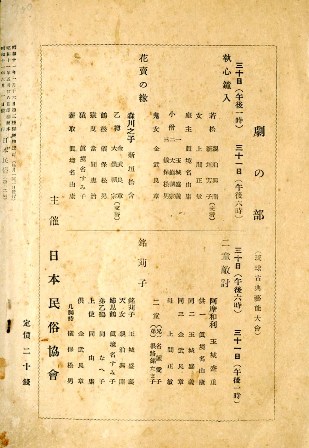

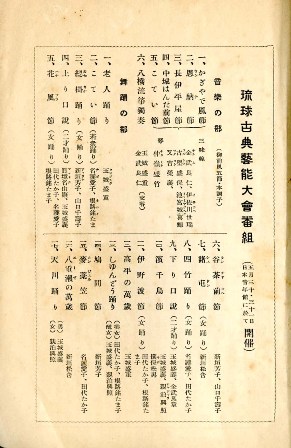

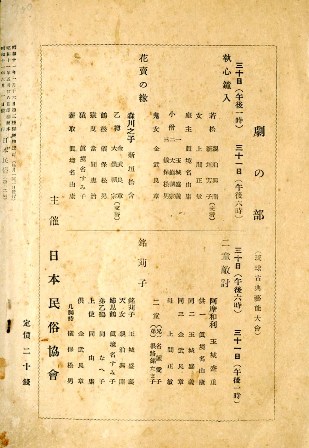

1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館

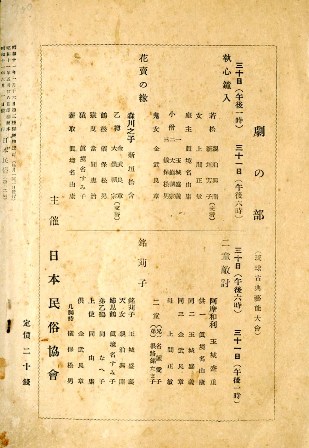

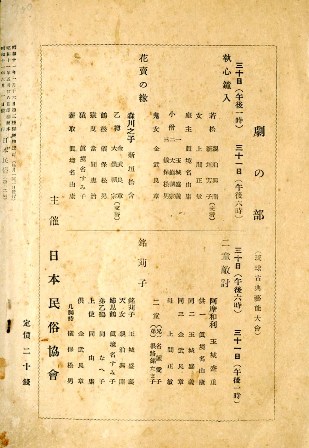

1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁

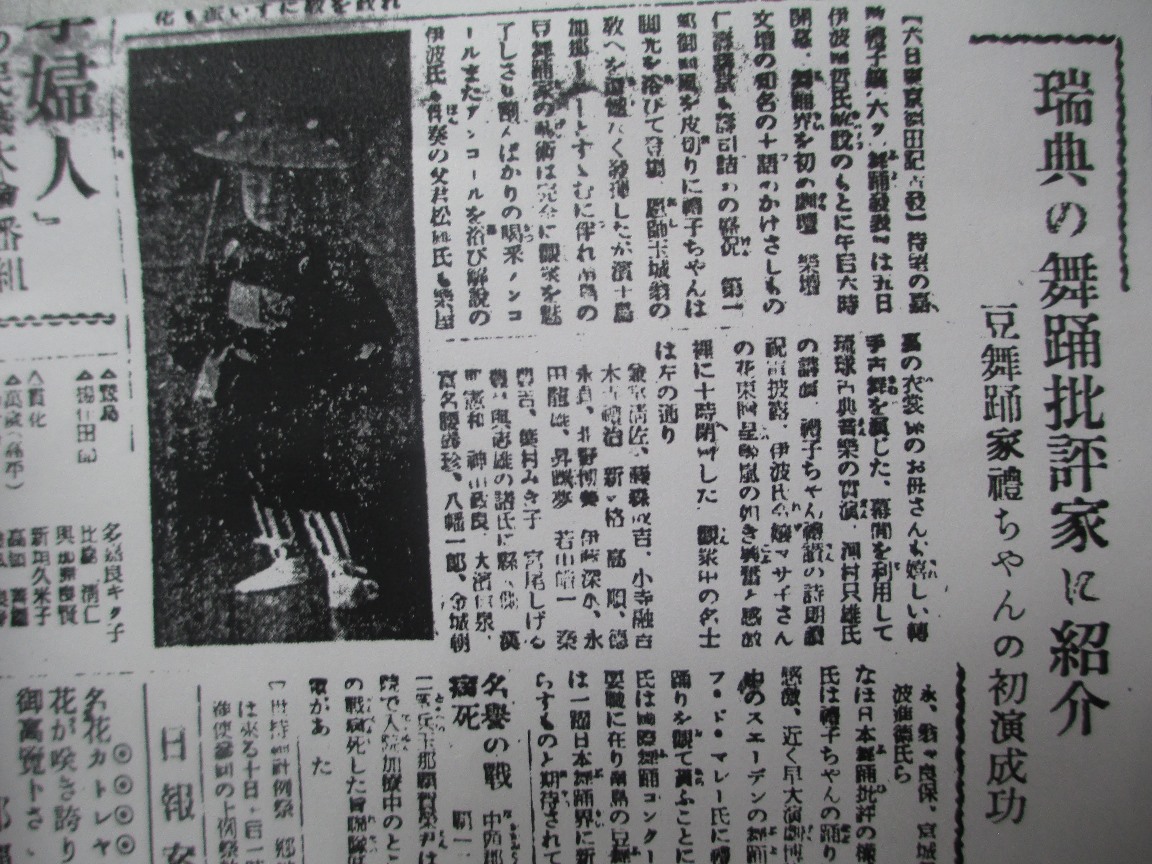

1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。

公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。

又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。

1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」

1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転

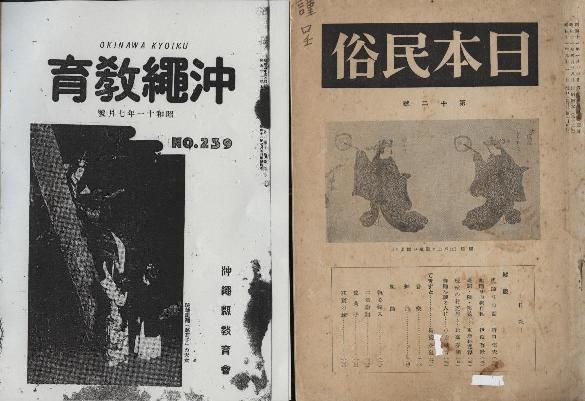

1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」

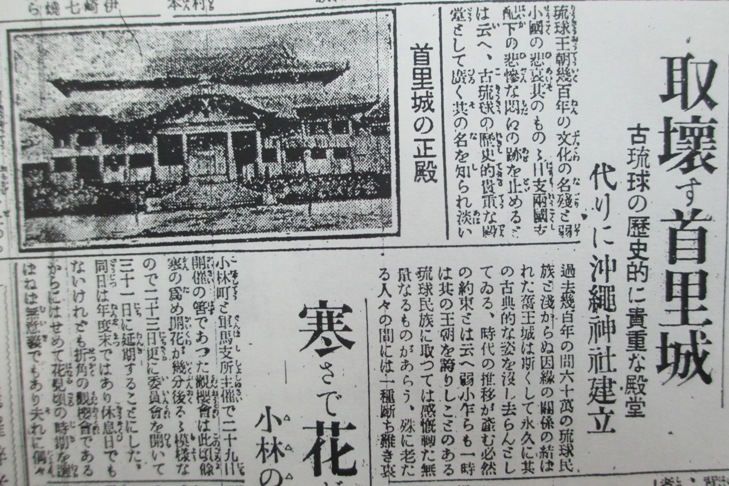

1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」

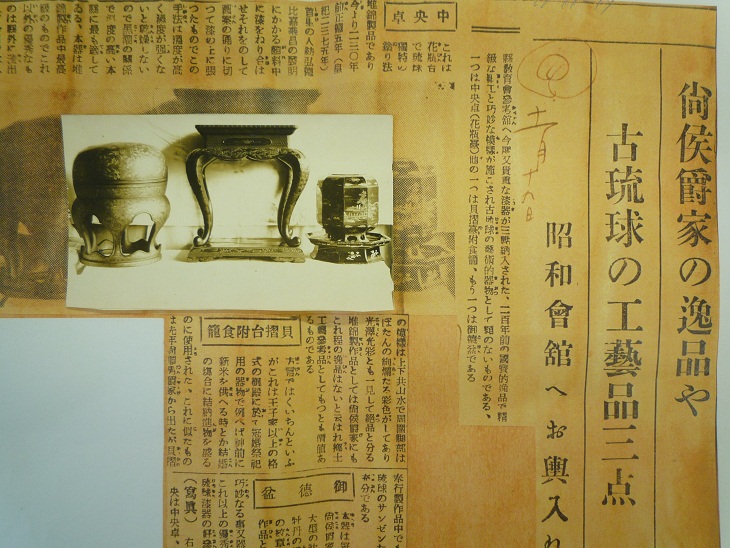

1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」

沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台

□図表之部

喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図

1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房

1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。

1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔

1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平

1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」

1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆

1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶

1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」

1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通

1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館

1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」

1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。

1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」

□

1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師

1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式

1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」

1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席

1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列

1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」

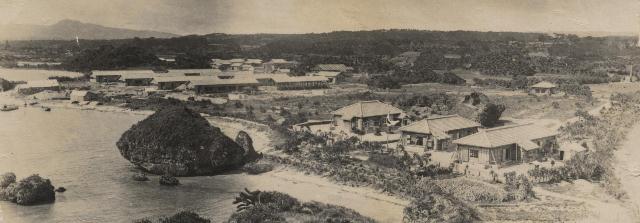

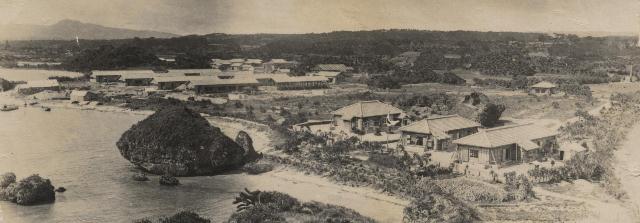

1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」

1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」

1939年8月5日

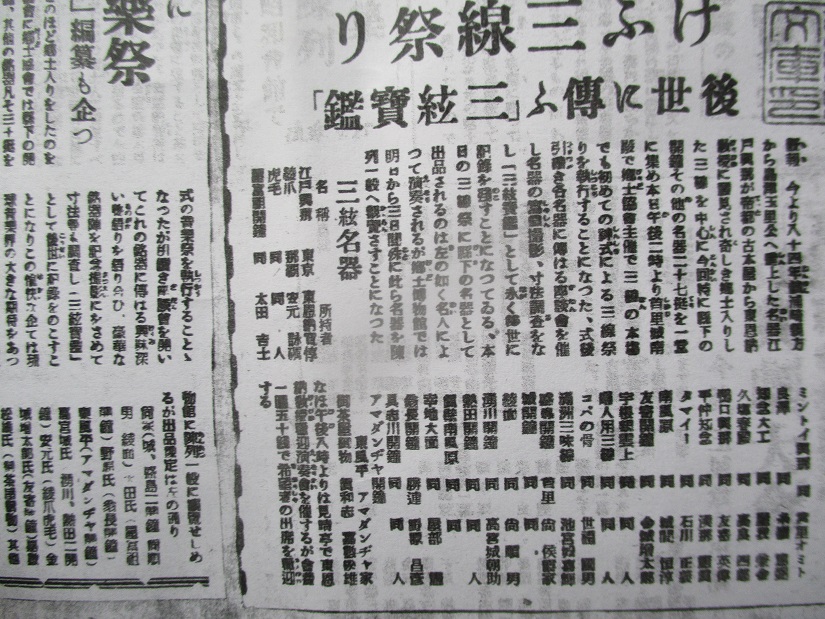

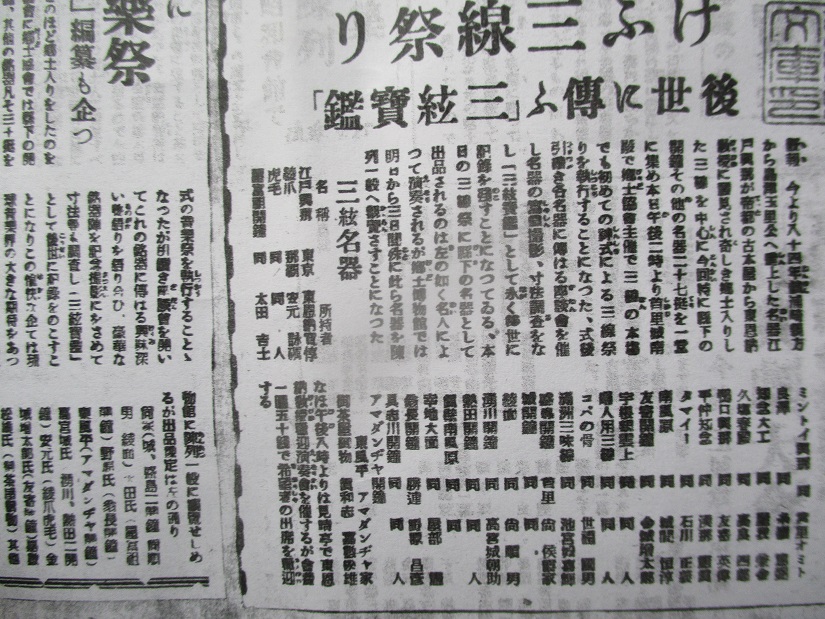

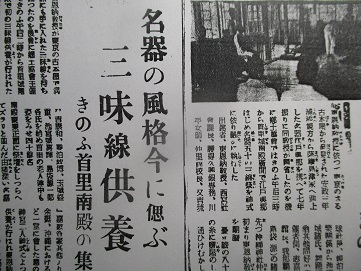

1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」

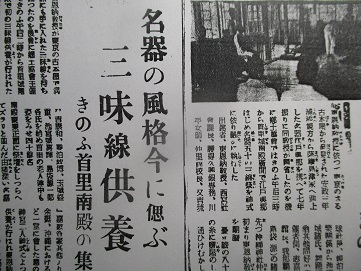

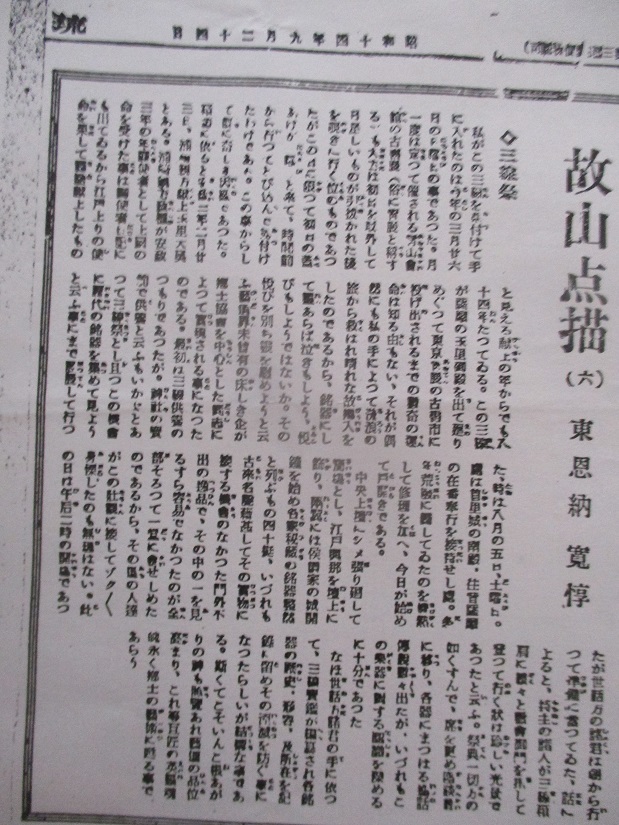

1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」

〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。

1933年 東恩納寛惇、元旦に琉球音楽家の伊佐川、池宮城、太田、仲本の演奏を聞き、翌日は金武良仁の演奏を聞く。

1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□島袋源一郎昭和会館主事「昭和会館の建設に際して」/西田直二郎「歴史と琉球の史蹟」/喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」/島袋全発沖縄県立第二高女校長「おもろさうしの読方」/宮里正光「国語読本に現れた古事記の神話及伝説」

1933年1月23日 東恩納寛惇、箱根丸で横浜港出港。

1933年2月 『沖縄教育』第百九十九号<郷土史特集号>

1933年8月16日 東京美術学校講師鎌倉芳太郎、教育参考館見学

1933年8月128日 昭和会館で謝花昇に関する座談会開く

1934年4月27日 昭和会館で沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体し沖縄郷土協会発足

1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。

1934年12月 島袋源一郎『林政八書』沖縄郷土協会/沖縄書籍株式会社

1935年3月11日 三重城金比羅宮鎮座奉祝祭並竣工式

1935年5月13日 沖縄MTL(MISSION.TO.LEPERS)結成。

□青木恵哉の話で那覇東町救世軍の花城武男大尉が、救らいに関心が深い日本キリスト教会の服部団次郎牧師、那覇日基の野町牧師、那覇メソジスト教会の北村健司牧師、首里パプテスト教会の照屋寛範牧師などに呼びかけ運動を開始。沖縄MTLが結成された。理事長にクリスチャンで沖縄教育界の重鎮、島袋源一郎が就任した。→川平朝申『沖縄庶民史』月刊沖縄社

1935年8月 『沖縄教育』第228号 島袋源一郎「教育参考館施設の経路」(1)

1935年9月14日 井上友一郎、昭和会館参観

1935年9月25日 尚文子、昭和会館参観

1935年10月 『沖縄教育』第230号

□教育参考館資料目録二 金石文拓本の部

安國山樹花記、真珠湊碑、國王頌徳碑、万歳嶺記、官松嶺記、円覚禅寺記、頌徳植樹碑、松尾碑文、大道松尾碑文、下馬碑、一翁寧公碑、新築石垣記、やらざ森城碑、浦添城碑、太平橋、廣徳寺親方碑、極楽山碑、津嘉山森墓、王舅達魯金大人、本覚山墓碑、毛國鼎墓、菊隠和尚墓碑、池城墓、金剛嶺、津屋口墓、

1935年10月30日 安部金剛、昭和会館参観

1935年11月 『沖縄教育』第231号(表紙・島袋寛平) 「教育参考館資料目録五 染織工の部」

1935年12月6日 昭和会館で藤山一郎独唱会

1935年12月20日 島袋源一郎、折口信夫を案内して首里へ

11月19日

1936年1月 『沖縄教育』第233号 「教育参考館資料目録六 漆器及家具の部」

1936年3月17日 岡田弥一郎博士、昭和会館参観

1936年3月18日 京都市檀王法林寺信ケ原良哉住職、昭和会館参観/島袋源一郎、世持神社の用件で台中丸で上京。

1936年2月 『沖縄教育』第235号(表紙・宮平清一) 「教育参考館資料目録八 陶磁器之部」

1936年3月ー沖縄県『史蹟名勝天然記念物一覧』を発行した。

1936年4月 『沖縄教育』第236号(表紙・中川伊作)

1936年4月10日 仲吉朝宏、教育参考館幹事

4月ー那覇市公会堂で「南島美術展」

5月ー東京で折口信夫斡旋の「琉球古典芸能大会」開かれる。写真ー3列目右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照(雅叙園で)

1936年5月30日・31日ー折口信夫の斡旋で「琉球古典芸能大会」日本青年館

1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁

1936年6月11日 沖縄の新聞□帝都の芸術家達、沖縄に憧るー東京で催された琉球芸能団一行の監督として上京中だった沖縄県教育会主事島袋源一郎氏は昨日帰県、未曽有の感激を帝都の人士に与えた帝都公演の模様を左の如く語った。 私共は初め難しい本県の古典芸術を東京の人士が分かってくれるか何うか非常に危く思った、然しながら二日間4回に亘っての上演の結果は大変な盛況で而も東都に於ける芸能界は勿論、学術、音楽、美術等、凡ゆる文化層の人々に予想外の人気を以て迎えられ非常な反響を与えたのであった。琉球芸能を通じて古琉球の文化を紹介し併せて沖縄県を新しく認識せしめたのは今回の最も大きな成果である、私共は主催者たる民族協会や、資金を提出して下さった、文化聯盟の松本學氏並びに凡ての斡旋に努めて下さった折口信夫博士に心からなる感謝の辞を送らなければならない。

公演が終わってから雅叙園で在京県人有志により一行に対す感謝の会が催されたが、伊江朝助男の開会の挨拶ののち伊波普猷氏やその他の人々から大大次のような感想が述べられた。我々は沖縄県人として是まで何ものも誇るものはなかったが今回の公演によって帝都に於いても誇るに足る琉球芸能を紹介し今後は県人として肩身の狭い思いをしなくてすむようになった。

又東京では琉球の団十郎が来たというので本家の市川三升及び奥さんの市川翠扇(団十郎の娘)さん等は揃って観劇にきたが幕間に楽屋へきて衣服、調度、髪飾り等を熱心に手にとってみるという程であった。その他美術界のそうそう藤島武二、岡田三郎助氏其他4,5名の方々がきて若衆踊や女踊をスケッチしたりした。そしてこれまで沖縄を忘れていたのは残念である是非近い中に遊びにいきたいと話していた。それからこの様な立派な芸術を育てて下さったのは尚侯爵家御祖先の賜物であると一同、侯爵家へ挨拶に上り御礼を申し述べた。

1936年6月13日 沖縄県教育会主催「山田耕作講演会」

1936年6月22日 参考館参考品、首里城北殿に移転

1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」

1936年7月4日、首里城北殿内に郷土博物館が開館。沖縄県教育会と沖縄郷土協会のコンビにより往時の荘厳な姿を再現した由緒ある首里城内北殿は本県唯一の郷土博物館としてまた首里市の新名物として輝かしく誕生し午後5時から隣接の首里第一小学校に於いてその落成式・開館式は島袋源一郎の挨拶ではじまった。来賓として県より清水谷総務部長、平山裁判所長、古思司令官、金城那覇市長ら官民3百名が列席。祝電ー東恩納寛惇「新シキ力ハ古キ栄ヨリ生レン 遥ニ祝ス」/伊波普猷「開館ヲ祝ス」/下地玄信「県ノ為メ偉大ナル功績ヲタタエ御盛典ヲ祝ス」

1936年7月4日 沖縄県教育会附設博物館落成・開館式。1936年8月 『沖縄教育』第240号<博物館開館紀念> 仲吉朝宏「開館するまで」「雲海空青録」/「沖縄郷土博物館資料紹介(1)皇室御関係の御宝物 (2)古琉球の漆器」

沖縄県教育会附属「郷土博物館」が開館。所蔵目録□漆器之部ー螺鈿/硯屏(文房具衝立)琉球国王御愛用の品、食籠(方言クイチクン)聞得大君御使用品、食籠(台付)郷土協会出陳、料紙文庫、五段御重箱、御菓子皿(薔薇模様入大皿)、御菓子器(支那製厚貝象)、鏡台、茶盆、香箱、印籠(山水図案)、印籠(山水寿老人)、印籠(梅花)、三方(唐草模様)、煙草盆、御椀(冊封使歓待様、伊江男爵寄贈)、御酒盃台。堆錦/中央卓(郷土協会出陳)、料紙文庫、四段御重(流水に桜花模様)、四段御重(水に貝)、東道盆、印籠(山水朱塗)、印籠(獅子黒塗)、菓子器(海草に金魚の図案)。沈金/料紙文庫、御徳盆・御米盤(祭祀用、元侯爵家御蔵品)、御米盤(かつぎ御米盤、玉貫瓶一対外箱共)、御椀、菓子器(六角形)、サシクイー(小道具入)、朱塗(菜飯ゆつぎ用)、毛彫沈金(名工新垣の作)。蒔絵/印籠(山水)、木盃(金蒔絵)、硯蓋、四段御重(草花に轎車)、四段御重(唐子絵山水)、四段御米盆(唐草模様)、大型四段御重(琉球蒔絵)、東道盆(支那製箔絵)、香箱(唐子絵、唐草模様)、弁当(亀甲紋)、弁当(山水、唐子絵)、弁当(山水、外間カメ子寄贈)、小道具箱(女持、支那製唐子絵)、御盆(長方形、支那製唐子絵)、東道盆、野弁当、折盆(三方、支那製唐子絵、唐草金模様入)、御酒盃台

□図表之部

喜屋武村古地図、島尻郡村図、大日本全図、台湾地図、幕府時代学校図、薩摩琉球古地図、支那全図、北京城内図、鍼灸図解、日本城閣の図、旧藩生理巻物、旧藩庭作手本、旧藩弓術手本、琉球歴代対照表(歴代王統表)、治家捷経(蔡温著作表解)、那覇泉崎古地図、石鼓山全景、唐船設計図、接貢船設計図

1936年7月18日 中村清二、首里市見物。北殿の郷土博物館見学「宜湾朝保短冊、天王寺仏壇の抽戸の彫刻、野外遊楽用の携帯道具、燭火を反射する目的の凹面鏡、古陶器、官吏の冠及び帕、婦人の衣裳、紅型染め標本、漏刻などを見る。/7月26日、一行は集合地たる波上神社鳥居際で同所からバスに乗って午前8時出発した。同行は新垣氏の外に谷本氏と沖縄教育会主事の島袋源一郎氏と工業指導所の窯業部の鈴木利平氏と余と其他の人と併せて一行9人であった。→1947年1月 中村清二『硬と軟』要書房

1936年8月28日、昭和会館で沖縄観光協会の設立協議会も島袋源一郎の挨拶ではじまった。観光協会の会長に那覇市長が就任した。協会趣意書に「空にはダグラス機が就航しました。福岡台湾は勿論東京、大阪、朝鮮、満州からも沖縄に一と飛びに行ける便利な時代になりました。海には大阪商船の新造船が愈々来春から配船せられ大阪那覇間の航程が三日に短縮されようとしています。空に飛行機、海に優秀船、陸に無線電話があれば沖縄ほど旅行の好適地は他になかろうと思われます」とある。

1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔

1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平

1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」

1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆

1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶

1936年12月25日 昭和会館で「空手道振興協会発会式」

1937年2月 沖縄空手道振興協会(昭和会館内)会長ー蔵重久知事、副会長ー古思了聯隊区司令官陸軍大佐、副会長ー金城紀光那覇市長、総務部長ー平野薫学務部長、宣伝部長ー島袋源一郎教育会主事、指導部長ー屋部憲通

1937年3月5日 比嘉朝健、郷土博物館に来館

1937年3月19日 『大阪朝日新聞』「日本最初の聖書 ベッテルハイム琉球語バイブル写本 アメリカの宣教師ブール氏から沖縄県教育会主事島袋源一郎氏に贈られた。早速県立図書館の珍書として所蔵」

1937年4月27日、午後7時入港の首里丸でベッテルハイム孫ベス・プラット夫人がルーズベルト米大統領の親書を持参来沖。宝来館で休息、波上宮参拝、護国寺、善興堂病院を訪問。午後は金城那覇市長を訪問、又吉康和の案内で泊の仲地紀晃宅、天久寺、外人墓地。/5月2日、金城那覇市長公舎で晩餐会、来賓として北村、阿嘉、野町の3牧師、山田有登、島袋源一郎、屋冨祖徳次郎、親泊政博ら。、プラット夫人作の油絵「ベッテルハイム像」を那覇市に贈呈。

1937年4月28日~30日 昭和会館で「袋中上人、尚寧王、儀間真常顕彰展覧会」

□

1937年 沖縄MTLのメンバーの愛楽園敷地視察ー写真左から当山正堅、4人目・當間重剛、山田有登、島袋源一郎、8人目・野町牧師

1937年11月3日 粟国校二宮尊徳像銅像除幕式

1937年11月4日 那覇尋常高「河村只雄講演会」

1937年11月10日 島袋源一郎、世持神社鎮座祭出席

1937年11月7日 首里市図書館開館式、島袋源一郎参列

1937年11月17日 昭和会館で「トラウツ博士、二見孝平、下地玄信講演会」

1938年8月下旬 沖縄県衛生課撮影「屋我地癩療養所 愛楽園全景」

1939年4月11日~13日 昭和会館で琉球新報主催「琉球民芸品展」

1939年8月5日

1939年8月「首里城南殿で沖縄郷土協会主催『三線祭』」

1939年8月6日『琉球新報』「永久に郷土の藝術に甦れ 名器『與那』迎え三線祭/沖縄郷土協会の主催で5日午後2時から首里城南殿において神式による本県初めての三線祭が執行された」「三線名器を6日から3日間、郷土博物館で展示」「後世に伝える『三絃宝鑑』計画」

1939年9月24日『琉球新報』東恩納寛惇「故山点描(6)三線祭」

〇2019年2月、沖縄県立博物館に行くと、久部良さんが東恩納寛惇の子息らの写真を見せてくれた。子息の洋氏は故人、夫人の文江さん、孫の裕一さんはアーティストとしてネットにも登場している。

コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com

2016年8月15日 美栄橋駅 右上にジュンク堂書店の看板が見える

2016年8月15日(今日オキナワは旧盆ウンケー。ヤマトは敗戦忌。ヤマトの重大なエポックの日のはずだが休日ではない それにしても戦勝国アメリカ軍基地の今なお増殖活発のオキナワ アメリカ軍基地維持費は何故かヤマトの負担 辺野古新基地には大手ゼネコン) 美栄橋駅

2016-10-28 前島から中の橋方面を望む。手前で工事中

2016年8月15日 美栄橋駅 右上にジュンク堂書店の看板が見える

2016年8月15日(今日オキナワは旧盆ウンケー。ヤマトは敗戦忌。ヤマトの重大なエポックの日のはずだが休日ではない それにしても戦勝国アメリカ軍基地の今なお増殖活発のオキナワ アメリカ軍基地維持費は何故かヤマトの負担 辺野古新基地には大手ゼネコン) 美栄橋駅

2016-10-28 前島から中の橋方面を望む。手前で工事中

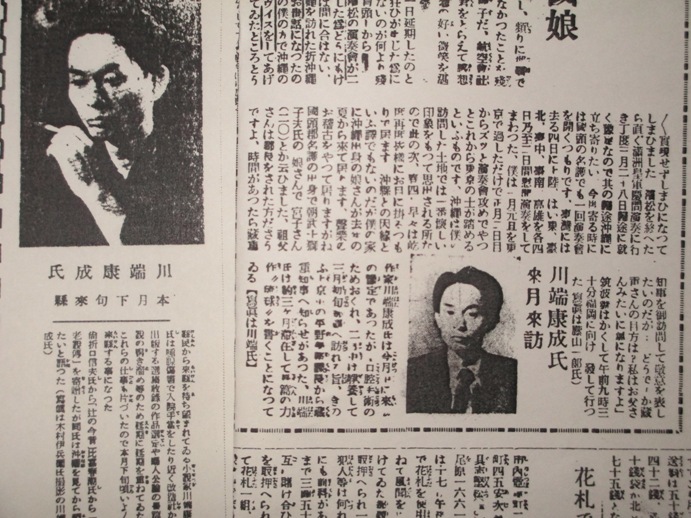

03/29: 作家・川端康成 ①

□笹川良一の父・鶴吉はかねてよりの碁敵川端三八郎(天保12<1841>年4月10日生まれ)を招き、碁盤を挟んで睨み合っていた。三八郎の孫が康成である。(略)ときに川端康成は、第四代日本ペンクラブ会長として国際ペンクラブ大会の招聘などに奔走し、資金調達に大いに腐心していた。そんな折、竹馬の友は進んで資金援助を申し出ている。(2010年10月 工藤美代子『悪名の棺 笹川良一伝』幻冬舎)

1938年2月」19日『沖縄日報』「懐しの歌手 藤山一郎君きのふ思出の那覇へ/川端康成氏来月来訪」

1938年3月『琉球新報』□東京の比嘉春潮から國吉眞哲に「川端康成が沖縄に行く予定で、折口信夫からは『辻の今昔』、比嘉春潮から『遺老説傳』を寄贈された。川端氏は沖縄を見てから読みたい、との話を知らせてきた。が、何らかの事情で来沖は実現しなかった。

1938年4月2日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(2)

1938年4月5日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(4)

1938年4月13日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(3)

1938年4月14日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(4)

1938年4月26日『琉球新報』「簪献納運動に悲鳴の金細工達」

石川正通□「ふりむん随筆」

「雪国」の作者川端康成は、その姉妹篇として沖縄に取材した南国物を書こうと意図して、在京の沖縄知名人に集まってもらって一夕の会談で沖縄に関する予備知識を得ようと会合を催した。何に怖気づいたのか、新感覚派で売り出した「伊豆の踊り子」のこの作家は沖縄行を思い止まって、現地における「沖縄の踊り子」を見る機会を自ら捨てた。

1958年6月3日『琉球新報』「川端康成氏きのう来島」

1958年6月3日『沖縄タイムス』「川端康成氏きのう来島ー誕生日は沖縄で」

1958年6月4日『沖縄タイムス』「二人の作家は沖縄を見るー川端康成氏、内村直也氏」

1958年6月5日『琉球新報』「川端康成氏ー民芸はすばらしい 身をもって沖縄を吸収」

1958年6月8日『沖縄タイムス』「座談会・川端康成氏を囲んでー川端康成、豊平良顕、宮城」聡、南風原朝光、牧港篤三、大城立裕、池田和、太田良博」(上)

1958年6月9日『沖縄タイムス』「々々」(下)

1958年6月9日 「川端康成氏を囲んで(座談会)川端康成、仲宗根政善、中今信、亀川正東、池宮城秀意、上原記者」→6月20日『琉球新報』

1958年6月10日『沖縄タイムス』「琉舞の粋に感慨 川端、鳥海氏ら迎え鑑賞会」

1958年6月11日『沖縄タイムス』「川端、鳥海、沢田、横山4氏の講演会」

昭和53年9月 千原繁子『随想集 カルテの余白』□1958年6月11日ー前列左から豊平良顕、山里永吉、川端康成、千原繁子、新垣美登子。中列左から具志頭得助、仲本政基、太田良博、牧港篤三。後列左から亀川正東、当真荘平、宮城聡、池宮城秀意、嘉陽安男、船越義彰/写真ー山里永吉案内で糸満の門中墓を見学する川端康成(右)

2004年9月 『新生美術』13号「写真前列左よりー南風原朝光、宮城聰、川端康成、豊平良顕/後列左よりー池田和、太田良博、大城立裕」

1958年6月12日『琉球新報』「鳩笛ー川端康成氏は今日のノース・ウェスト機で帰京ーきのうはたまたま川端氏の59回目の誕生日で波上”新鶴”(我那覇文・佐久本嗣子)で、沖縄ペンクラブ主催の別パーティを兼ねた誕生祝」

1958年6月13日『沖縄タイムス』「すばらしい沖縄の踊り 川端氏帰る」/『琉球新報』「川端氏"沖縄独自の美しさ"」

1958年8月『オキナワグラフ』「ペンをかついだお客様ー川端康成氏 来島」

○篤之介のペンネームと感覚的な詩で知られる文学頭取、沖相銀具志頭得助氏の数次にわたる交渉の熱意が実を結び、国際ペンクラブ副会長、日本ペンクラブ会長の川端康成氏が6月2日ひる3時40分、那覇空港着のノースウエスト機で来島した。今回の来島は沖縄ペンクラブの招きによるものであったが、「伊豆の踊子」「雪国」などの作者として文壇でも特異な存在にある同氏の来島は今まで期待されながら不可能視されていただけに、沖縄文化人の喜びは大きく、ペンクラブ会員多数が出迎えた。滞在中はペンクラブの山里、亀川氏や具志頭氏に案内されて、沖縄視察を続けられたが、6月11日、はからずも沖縄で誕生日を迎えたペンの賓客は、ペンクラブ会員、具志頭氏、沖相銀、紅房、那覇薬品、沖縄火災の関係者多数に囲まれ、「私はこんなに誕生日を祝ってもらったのは初めてでしてねエ」と島人達の温かい心づくしにその喜びを語っていた。・・・・

1938年2月」19日『沖縄日報』「懐しの歌手 藤山一郎君きのふ思出の那覇へ/川端康成氏来月来訪」

1938年3月『琉球新報』□東京の比嘉春潮から國吉眞哲に「川端康成が沖縄に行く予定で、折口信夫からは『辻の今昔』、比嘉春潮から『遺老説傳』を寄贈された。川端氏は沖縄を見てから読みたい、との話を知らせてきた。が、何らかの事情で来沖は実現しなかった。

1938年4月2日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(2)

1938年4月5日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(4)

1938年4月13日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(3)

1938年4月14日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(4)

1938年4月26日『琉球新報』「簪献納運動に悲鳴の金細工達」

石川正通□「ふりむん随筆」

「雪国」の作者川端康成は、その姉妹篇として沖縄に取材した南国物を書こうと意図して、在京の沖縄知名人に集まってもらって一夕の会談で沖縄に関する予備知識を得ようと会合を催した。何に怖気づいたのか、新感覚派で売り出した「伊豆の踊り子」のこの作家は沖縄行を思い止まって、現地における「沖縄の踊り子」を見る機会を自ら捨てた。

1958年6月3日『琉球新報』「川端康成氏きのう来島」

1958年6月3日『沖縄タイムス』「川端康成氏きのう来島ー誕生日は沖縄で」

1958年6月4日『沖縄タイムス』「二人の作家は沖縄を見るー川端康成氏、内村直也氏」

1958年6月5日『琉球新報』「川端康成氏ー民芸はすばらしい 身をもって沖縄を吸収」

1958年6月8日『沖縄タイムス』「座談会・川端康成氏を囲んでー川端康成、豊平良顕、宮城」聡、南風原朝光、牧港篤三、大城立裕、池田和、太田良博」(上)

1958年6月9日『沖縄タイムス』「々々」(下)

1958年6月9日 「川端康成氏を囲んで(座談会)川端康成、仲宗根政善、中今信、亀川正東、池宮城秀意、上原記者」→6月20日『琉球新報』

1958年6月10日『沖縄タイムス』「琉舞の粋に感慨 川端、鳥海氏ら迎え鑑賞会」

1958年6月11日『沖縄タイムス』「川端、鳥海、沢田、横山4氏の講演会」

昭和53年9月 千原繁子『随想集 カルテの余白』□1958年6月11日ー前列左から豊平良顕、山里永吉、川端康成、千原繁子、新垣美登子。中列左から具志頭得助、仲本政基、太田良博、牧港篤三。後列左から亀川正東、当真荘平、宮城聡、池宮城秀意、嘉陽安男、船越義彰/写真ー山里永吉案内で糸満の門中墓を見学する川端康成(右)

2004年9月 『新生美術』13号「写真前列左よりー南風原朝光、宮城聰、川端康成、豊平良顕/後列左よりー池田和、太田良博、大城立裕」

1958年6月12日『琉球新報』「鳩笛ー川端康成氏は今日のノース・ウェスト機で帰京ーきのうはたまたま川端氏の59回目の誕生日で波上”新鶴”(我那覇文・佐久本嗣子)で、沖縄ペンクラブ主催の別パーティを兼ねた誕生祝」

1958年6月13日『沖縄タイムス』「すばらしい沖縄の踊り 川端氏帰る」/『琉球新報』「川端氏"沖縄独自の美しさ"」

1958年8月『オキナワグラフ』「ペンをかついだお客様ー川端康成氏 来島」

○篤之介のペンネームと感覚的な詩で知られる文学頭取、沖相銀具志頭得助氏の数次にわたる交渉の熱意が実を結び、国際ペンクラブ副会長、日本ペンクラブ会長の川端康成氏が6月2日ひる3時40分、那覇空港着のノースウエスト機で来島した。今回の来島は沖縄ペンクラブの招きによるものであったが、「伊豆の踊子」「雪国」などの作者として文壇でも特異な存在にある同氏の来島は今まで期待されながら不可能視されていただけに、沖縄文化人の喜びは大きく、ペンクラブ会員多数が出迎えた。滞在中はペンクラブの山里、亀川氏や具志頭氏に案内されて、沖縄視察を続けられたが、6月11日、はからずも沖縄で誕生日を迎えたペンの賓客は、ペンクラブ会員、具志頭氏、沖相銀、紅房、那覇薬品、沖縄火災の関係者多数に囲まれ、「私はこんなに誕生日を祝ってもらったのは初めてでしてねエ」と島人達の温かい心づくしにその喜びを語っていた。・・・・

04/15: 沖縄コレクター友の会②

2007年10月、第4回沖縄コレクター友の会合同展示会が9月25日から10月7日まで西原町立図書館で開かれた。会員の照屋重雄コレクションの英字検閲印ハガキが『沖縄タイムス』の9月29日に報道され新たに宮川スミ子さんの集団自決証言も報道された。10月4日の衆院本会議で照屋寛徳議員が宮川証言を紹介していた。重雄氏は前にも琉球処分官の書簡で新聞で話題になったことがある。

照屋重雄さん

合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。

ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。

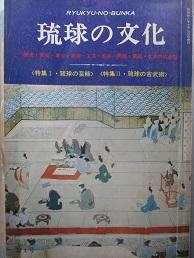

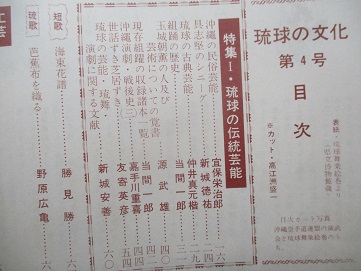

1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。

同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。

2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。

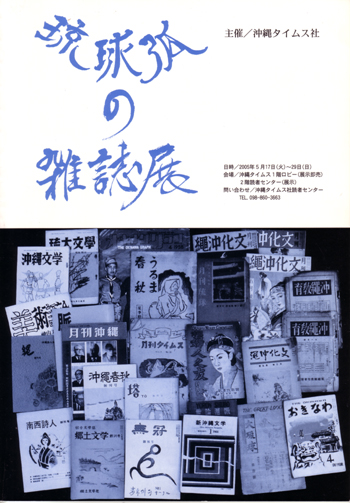

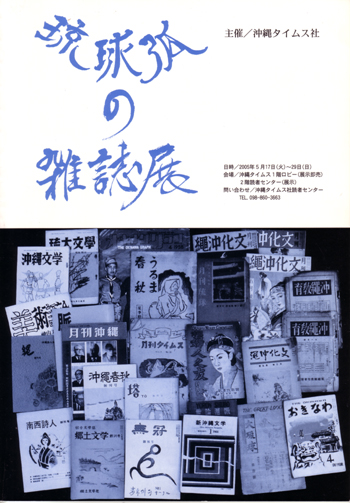

2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。

2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。

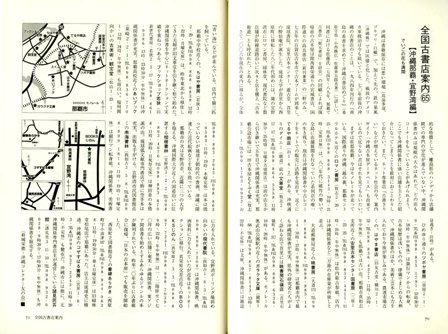

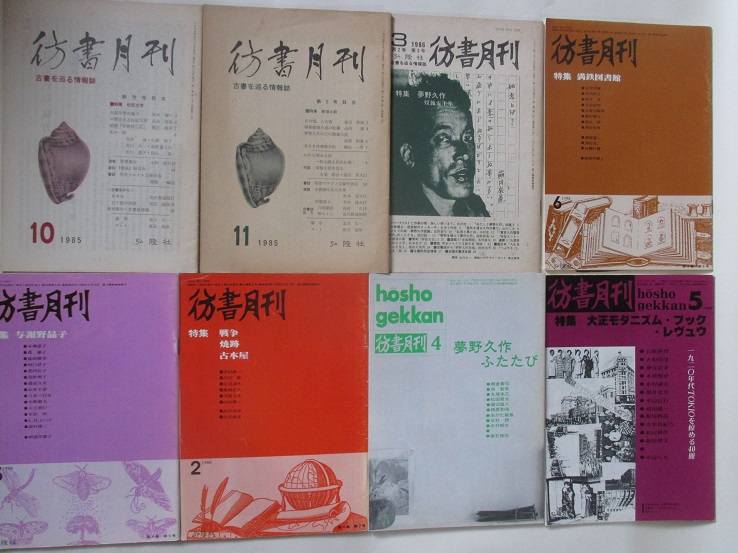

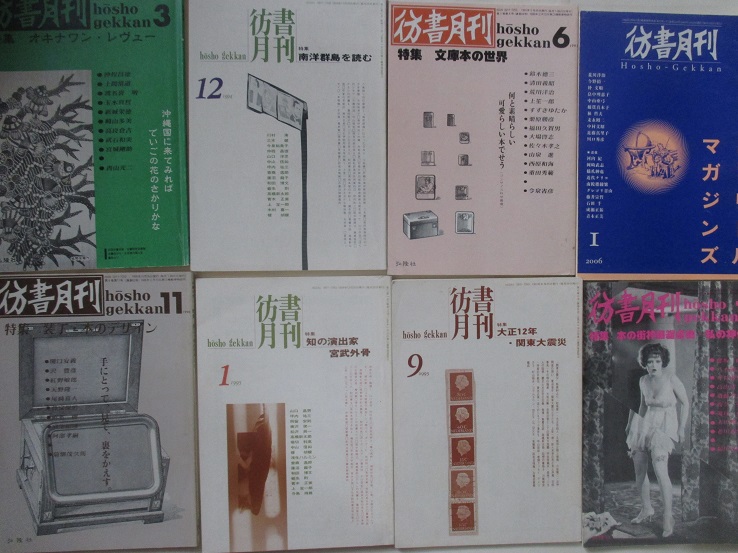

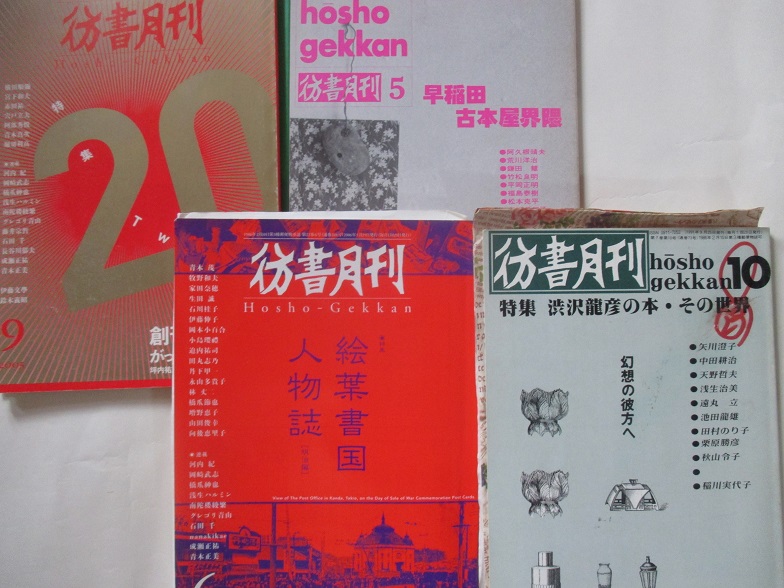

沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。

2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。

那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

照屋重雄さん

合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。

ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。

1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。

同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。

2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。

2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。

2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。

沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。

2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。

那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

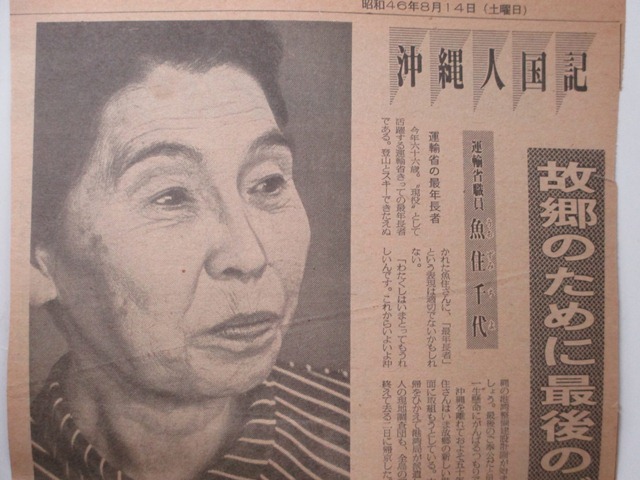

魚住惇吉

○大正13年(1924年)魚住惇吉校長の後を受けて建学当初から教鞭をとられた志喜屋孝信先生が第四代校長に就任した。

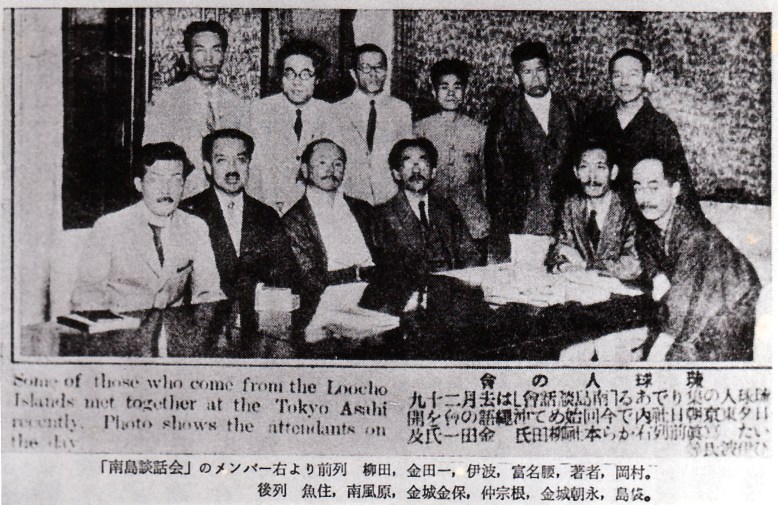

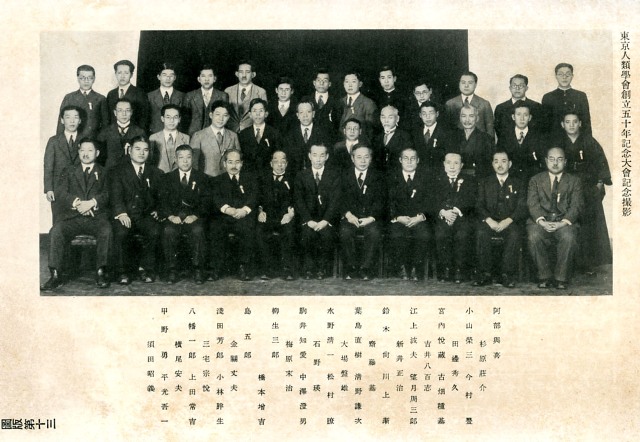

『アサヒグラフ』1927年7月13日号□南島談話会のメンバー/前列右より柳田国男・金田一京助・伊波普猷・富名腰義珍・岡村千秋 後列右より魚住惇吉・南風原驍・金城金保・仲宗根源和・金城朝永・島袋源七

1924年夏 小石川植物園で、向かって右から魚住惇吉、永田千代、

1987年8月 関川夏央・谷口ジロー『「坊っちゃん」の時代』双葉社

1988年8月 日本エッセイスト・クラブ『思いがけない涙』文藝春秋□魚住速人(三菱鉱業セメント副社長)「漱石と隻腕の父ー(略)実をいうと、私の父が、その左手のない学生である。名前は惇吉という。(略)私の父は東大を卒業したあと、中学の英語教師になり、沖縄県立第二中学校の校長を最期に、台湾旅行のとき罹ったマラリアの持病もあって、42歳で早々と引退、自適の生活に入った。ふたたび東大に通い、英文学やラテン語の研究をしていたことを覚えている。(略)私の息子が東大野球部に入り、法政の江川投手を4打数3安打で打ち破ったことがあるのを父が知ったら、さぞかし喜んだことであろう。」

09/24: 新城栄徳・編「伊波普猷年譜(抄)」

伊波普猷(1876年3月15日~1947年8月13日)に対して私は麦門冬・末吉安恭を通じてのみ関心があっただけであった。1997年8月、那覇市が「おもろと沖縄学の父 伊波普猷ー没後50年」展を開催したとき私も協力した。関連して伊波普猷の生家跡に表示板が設置されたが、その表示板の伊波の写真は私の本『古琉球』(1916年9月)から撮ったものである。伊波展の図録作成も手伝った。その間に沖縄県立図書館比嘉春潮文庫や比嘉晴二郎氏の蔵書、法政大学の伊波普猷資料に接し感無量であった。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

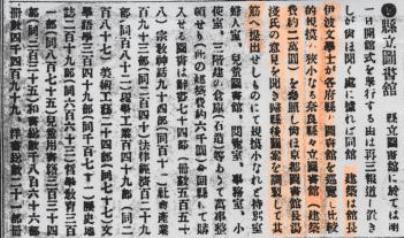

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

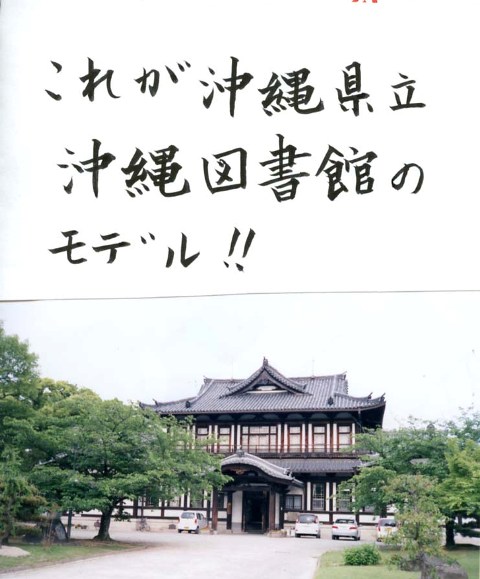

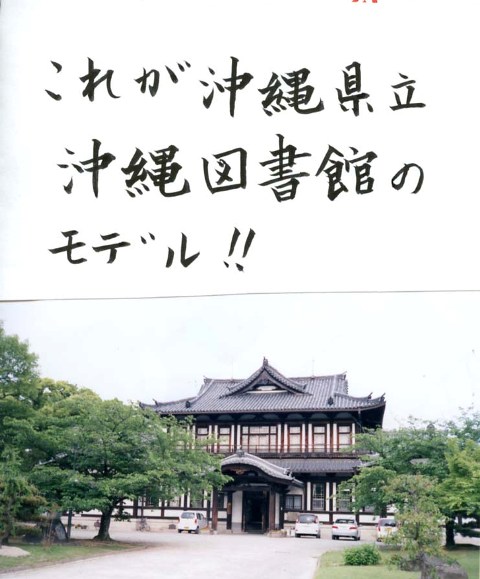

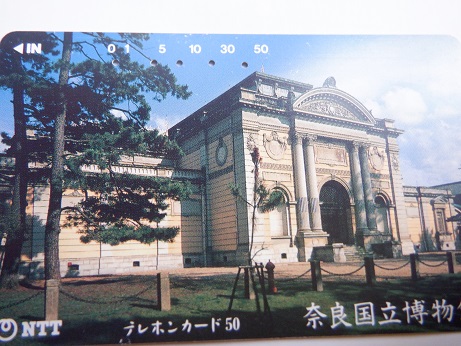

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

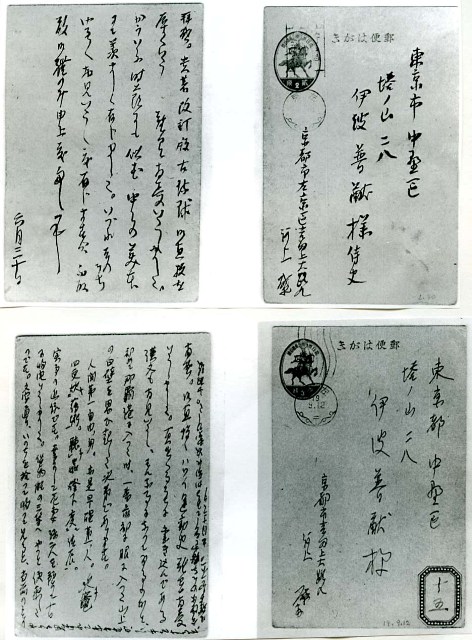

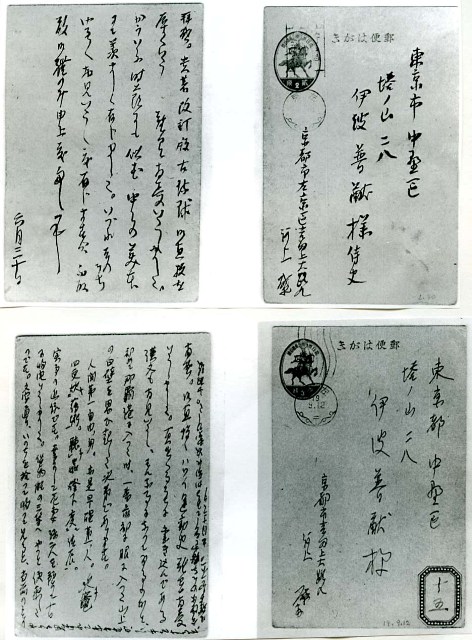

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

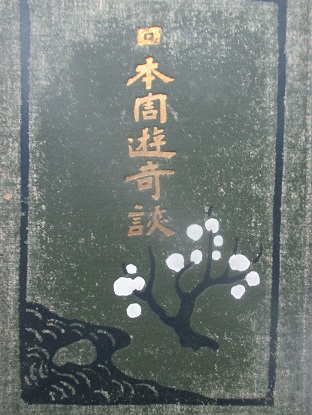

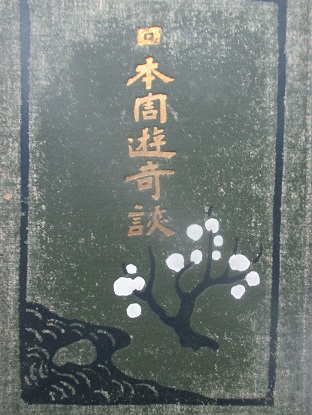

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

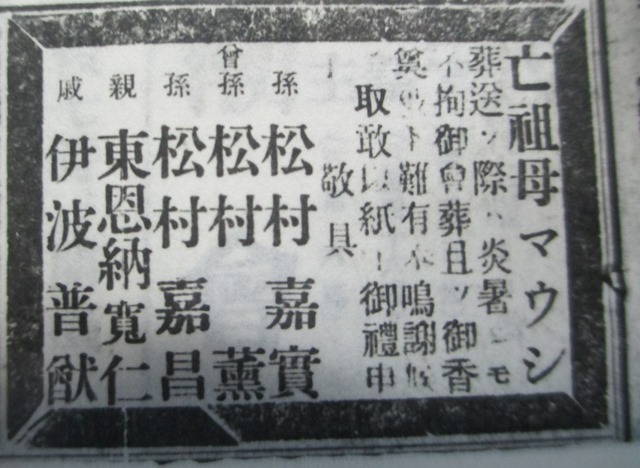

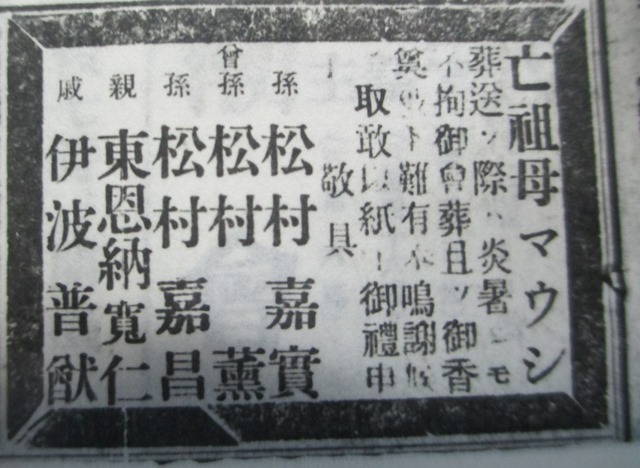

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

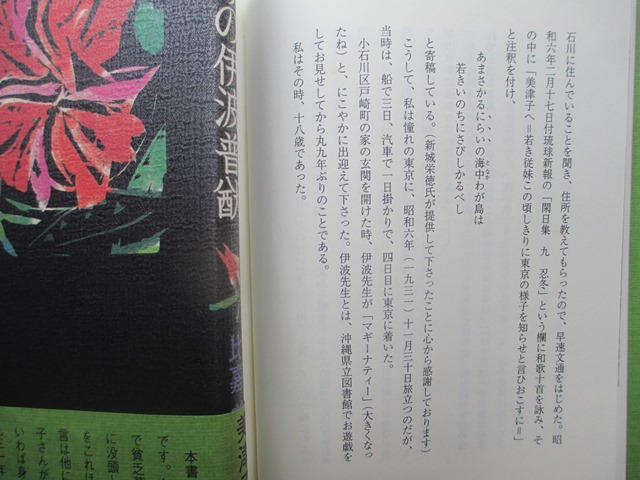

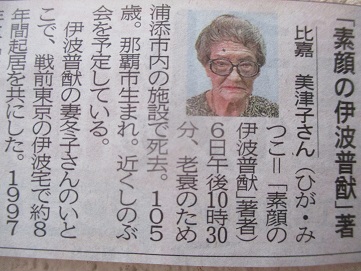

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

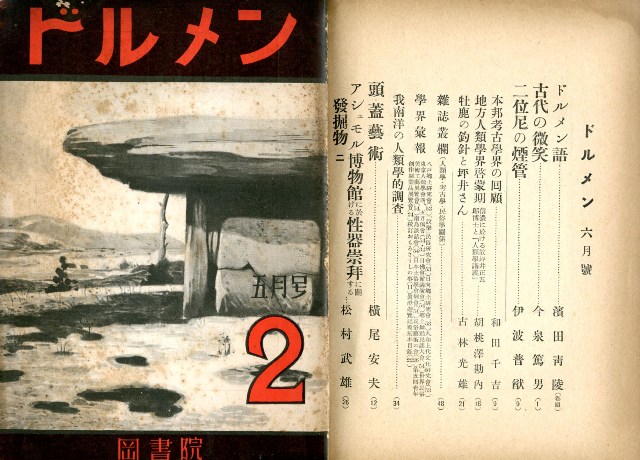

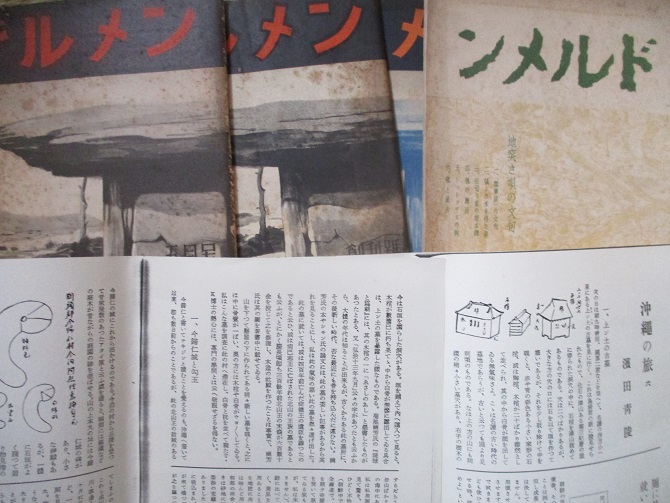

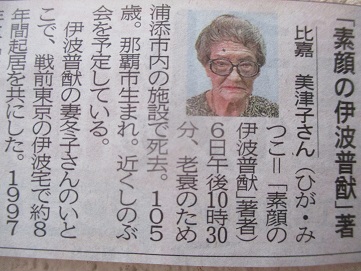

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年

1917年(大正6)

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

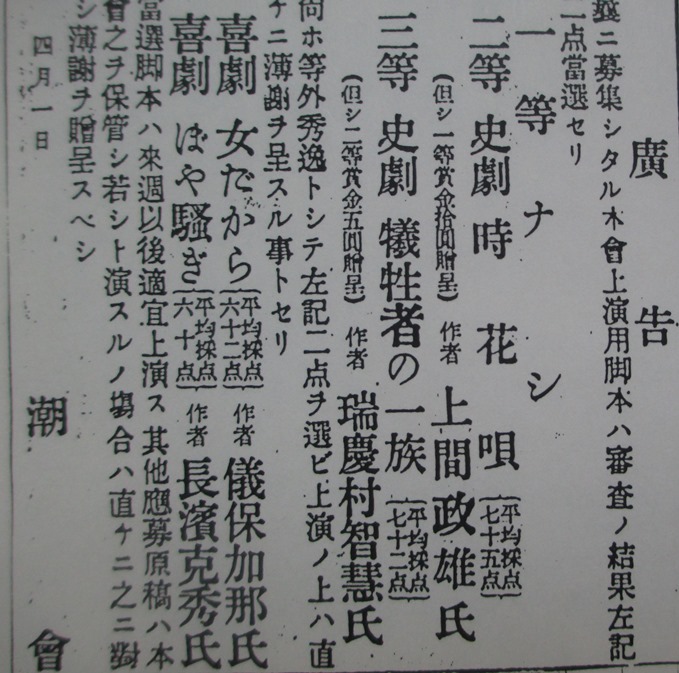

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

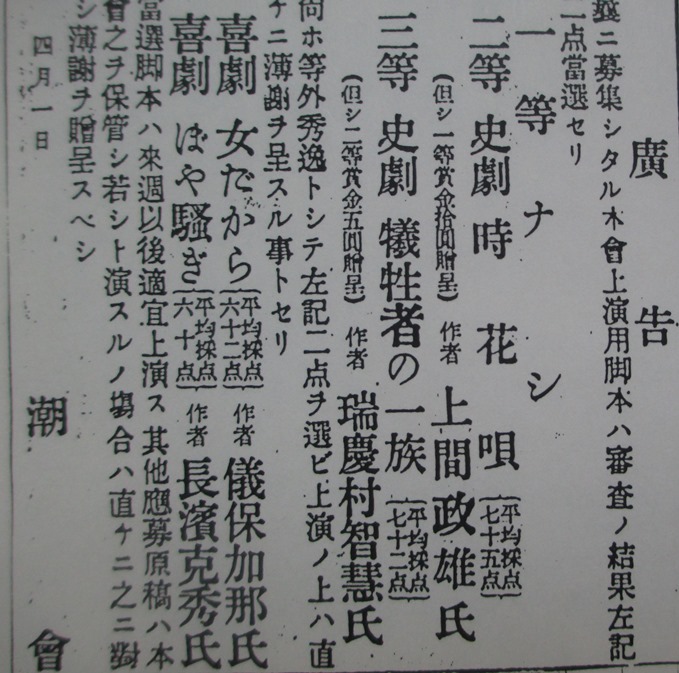

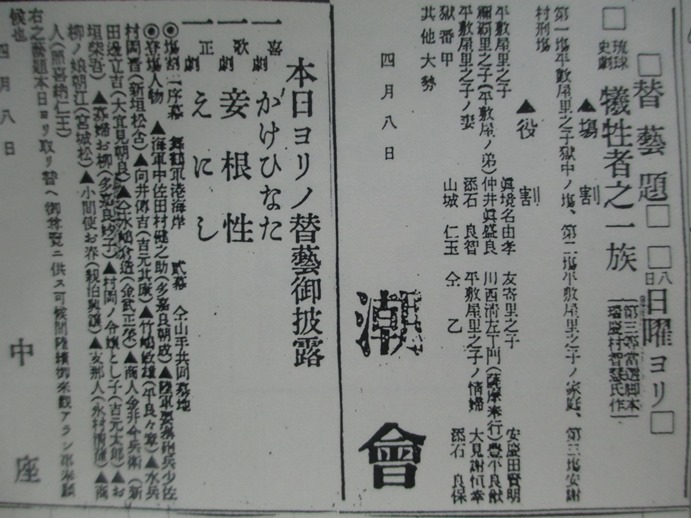

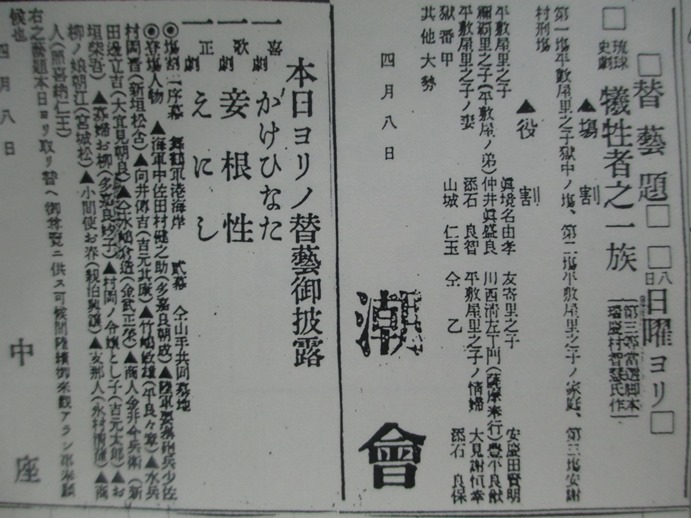

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

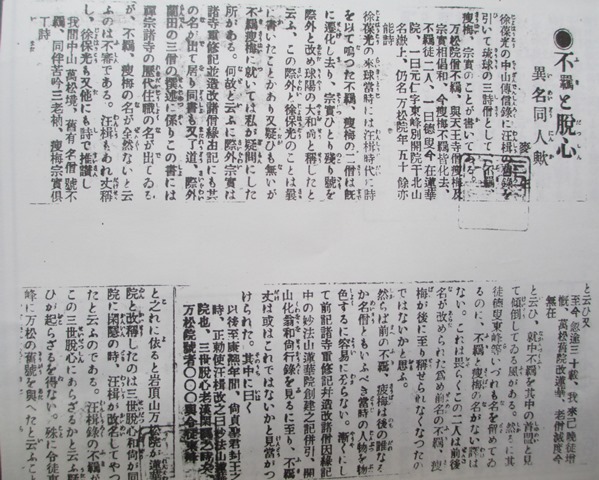

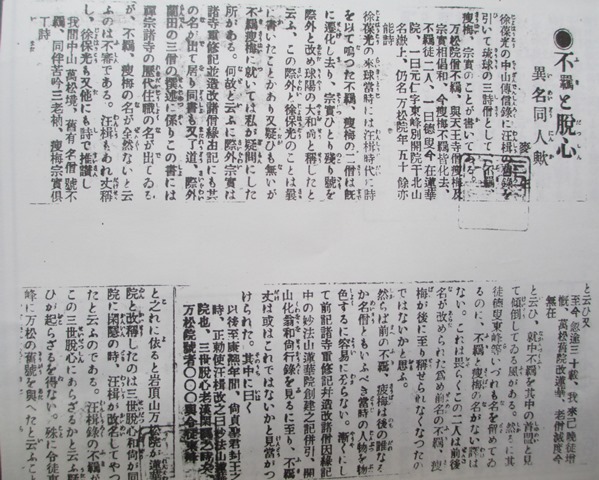

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

麦門冬妹ウト/貞とパーパー

佐渡山安治御夫妻、二宮忠男・貞御夫妻、末吉麦門冬長女・石垣初枝さん/二宮貞さん

2016年8月18日3時 伊佐眞一氏と首里の万松院通夜室に同行/伊佐氏と共同で作った『琉文手帖』麦門冬特集と、『日本古書通信』「バジル・ホール来琉200周年」をお土産にするという。

2016年8月19日12時 いなんせ斎苑で荼毘

「貞心妙寿信女」 遺族、参列者

2016年8月19日15時 万松院で納骨式

“一握の土”(握り地蔵プロジェクト)二宮貞さん(92)参加

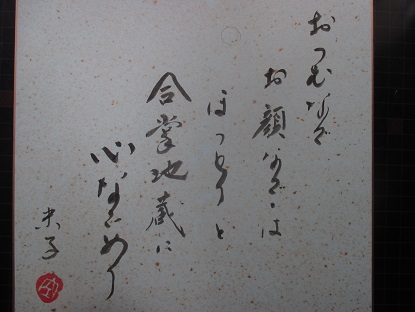

二宮貞の姪であり、麦門冬の孫にあたる石垣市在の、石垣米子詠む

今は亡き 面影しのびつ 捧げなむ

伯母安らかにと 祈る朝夕

今年は二宮貞の姉であり、且つ末吉麦門冬の長女、石垣初枝の25回忌に当たり、その夫である石垣長夫の27回忌を併せて、法要を執り行うとして、麦門冬弟の末吉安久長男で、陶芸家の末吉安允に、法要のお返しとして、お地蔵さんを注文した。そのお地蔵さんを見て米子詠む

おつむなで お顔なでては ほっこりと

合掌地蔵に 心なごめり

末吉安允作「合掌じぞう」/石垣米子・詠 城谷初治・書

2017年8月16日11時 万松院で「二宮貞1周忌」

2014年12月5日 首里の末吉安允宅で、安久作成「麦門冬著作・資料」を見る

『琉文手帖』麦門冬特集に富島壮英氏が、麦門冬特集を祝すで「東恩納寛惇の著作・論文などのカード目録を作成していた頃、東恩納文庫の戦前の新聞切抜き帳や各種の目録類に麦門冬の著作・創作などを散見して、彼への関心をもちだしてから10年余になろうか。その頃、元気な宮里栄輝先生から戦前の図書館のこと、研究者のことなどを拝聴している時も麦門冬の話がしばしば出た。このように形成された、おぼろげな麦門冬像は、東恩納寛惇の『野人麦門冬の印象』と相俟って、ますます増長される一方、未知の不思議な人物像の魅力へとつかれていった。7,8年前、麦門冬の末弟の故末吉安久氏が著作集を出すというので、数度東恩納文庫に足を運ばれ、若干の著作のコピーもさし上げたが、ついに日の目を見ずに今日に至っている。おそらく、麦門冬が著作の発表の場とした明治・大正期の雑誌や晩年の30代の新聞が殆どないために、収集に困難をきたしたものと思われる。(後略)」

鎌倉芳太郎が1975年11月、八重山に遊び麦門冬の娘・初枝さんと感激の再会。翌年の元旦に詠んだものを書いて石垣市の初枝さんに贈ったもの。

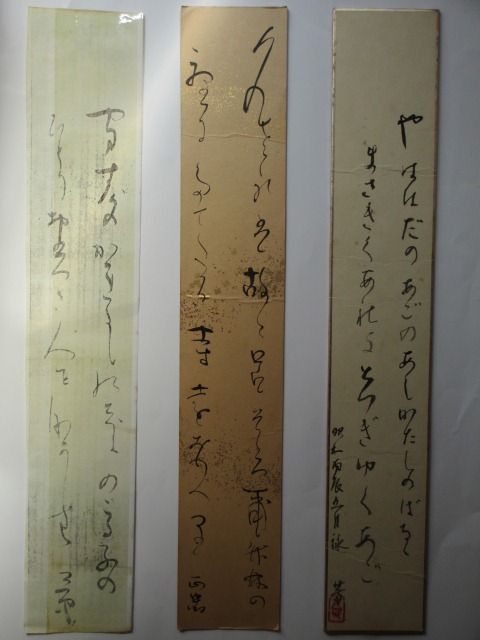

左から折口信夫(複製)短冊ー麦門冬の娘・初枝さんに贈ったもの。/山城正忠/鎌倉芳太郎短冊ー麦門冬のことを聞いた新城栄徳に鎌倉氏が贈ったもの。娘の嫁ぐ日に詠んだ歌だが、その娘の名が恭子さんであるのは偶然なのか。

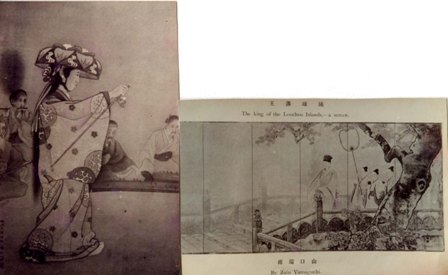

沖縄風俗踊図(1903年)/琉球藩王図(1912年)

1908年5月 菊池幽芳『琉球と為朝』

1911年 那覇尋常高等小学校卒。卒業後香港に渡りイギリス人の会社に就職。5年ほど滞在。

1918年 趣味は琉球古典音楽、古典舞踊、組踊。幼少のころから父・盛輝と祖父・盛矩から影響を受ける。この頃から玉城盛重に琴を師事。さらに三味線を伊佐川世瑞に師事。

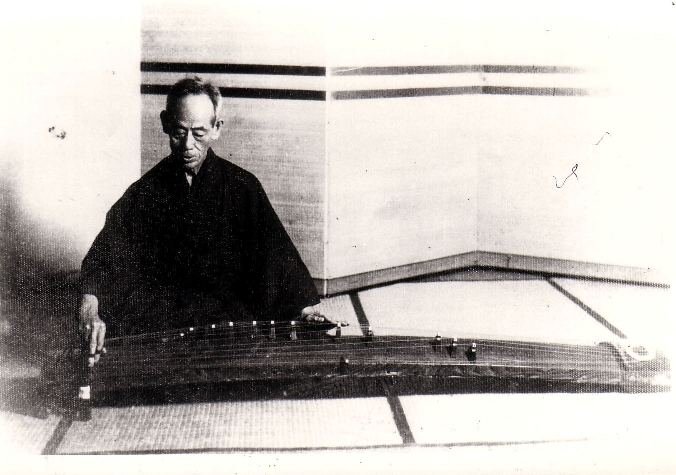

写真ー玉城盛重

□1923年2月24日『沖縄タイムス』田邉尚雄「音楽史上の参考資料ー琉球の琴八橋流 徳川初期のもので今は内地では消滅」

○玉城盛重氏は舞踊の外に八橋流の琴曲も奏せられたが私はここに此の八橋流の琴について一言したいと思ふ、八橋流と云ふのは勿論徳川の初めに京都で八橋検校が開いた箏であって、我が俗箏の開祖である。内地では八橋流は元禄時代に生田流が起こり文化文政時代に江戸で山田流が出たために今では生田や山田に圧倒されて八橋流は全く消えてしまった。然るに琉球には此の八橋流のみが伝わって生田流や山田流はあめり入って居ないのは頗る面白いことであると共に、又内地で滅びたものが琉球に残っていると云ふ点に於いて非常に音楽史上貴重なる材料であると云はなければならぬ。・・・

1922年~1946年 沖縄県鉄道局管理所経理課勤務。

玉城盛重師と仲嶺盛竹(→2013年5月 仲嶺貞夫『琉球箏曲の研究』)

1936年6月1日ー日本民俗協会『日本民俗』第12号□解説ー折口信夫「組踊りの話」、伊波普猷「組踊りの独自性」、東恩納寛惇「台詞・隈・服装」、比嘉春潮「琉球の村芝居」、小寺融吉「舞踊を観る人に」/島袋全発「てきすと」ー昔楽、舞踊、組踊「執心鐘入、二童敵討、銘刈子、花売の縁

1936年7月ー沖縄県教育会『沖縄教育』№239□島袋盛敏「琉球芸能感想記」、上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」

右ー音楽の部に琴・仲嶺盛竹

写真ー前列右から」仲嶺盛竹、玉城盛義、折口春洋、新垣松含、眞境名澄子、玉城盛重、眞境名苗子、伊佐川世瑞、古堅盛保、池宮城喜輝、渡口政興。中央右から眞境名由康、上間正敏、名護愛子、田代タカ、根路銘千鶴子、新垣芳子、二人おいて二代目宜保松男。後列右から島袋源一郎、金武良章、伊波普猷、親泊興照一人おいて山口ちづ子。(雅叙園で)

映画「オヤケアカハチ」制作・東京発声映画製作所/配給・東宝映画/監督・重宗務、豊田四郎/脚本・八田尚之/原作・伊波南哲/撮影・小倉金弥/音楽・大村能章/美術・河野鷹思/録音・奥津武/出演・大日方伝、藤井貢、三井秀男、市川春代、山口勇

写真ー上右から八木明徳、3人目・山城正樹、13人目・山田有登、田代タカ子、玉城盛重、17人目・護得久朝章、19人目・上間朝久、渡口政興、22人目・國場世保、23人目・仲嶺盛竹。中列左端・山田有昴、3人目・奥津。前列左から4人目・藤井貢、監督、8人目・大日方伝、高江洲康享、上間郁子1937年

那覇市歴史資料室収集写真/閑院宮春仁王殿下御前演芸記念写真 /同写真1枚あり/氏名記載あり/前列右より古堅盛保、金城幸吉、玉城盛重、仲嶺盛竹、与世田朝保。後列右より浦崎康華、金城隹子(現在真境名隹子)、渡口政興、国場世保、国場徳八、高嶺てる子。(1941/03/07)

1949年8月『芝居と映画』屋部憲「戦争と藝能」

○終戦当時国頭羽地大川のほとり、川上の山宿で始めて仲嶺盛竹氏の琴を聴いた時、何とはなしに熱ひものが頬を伝はるのを覚えた。別に悲しいのではない。さりとて歓びの感激でもない。勿論生延びた喜びはあるが、それのみの為めじやない。又戦禍に斃れし人々のことを考へた時悲痛の思いはするが、それのみののためでもない。亦死に勝る戦争中の飢餓と労苦を考えた時、血がにじみ出るやうな思ひ出はあるが、然し、その追憶のためでもなひ。今私はこの名状すべからざる感激の詮索に隙を假すことを憚り乍ら、筆を持ちなほしていく。

1954年2月14日 「火野葦平先生招待記念」

前列右から南風原朝光、真境名由康、火野葦平、平良リヱ子、仲嶺盛竹、真境名由祥。中列右から山里永吉、真境名澄子、真境名由苗、宮里春行。後列右から国吉真哲、一人おいて豊平良顕、真境名由乃、真境名佳子、勝連盛重。

1955年 第10回文部省芸術祭公演参加のメンバー(那覇・世界館)前列右から大嶺政寛、玉那覇正吉、國吉眞哲、山本義樹、豊平良顕、南風原朝光、末吉安久、田島清郷。後列右から宮里春行、識名盛人、眞境名由乃、眞境名由苗、牧志尚子、平良雄一、眞境名由康、勝連盛重、宮平敏子、屋嘉宗勝、眞境名佳子、喜納幸子、南風原逸子、仲嶺盛竹、嘉手苅静子、屋嘉澄子、仲嶺盛徳。

仲嶺盛竹(→2013年5月 仲嶺貞夫『琉球箏曲の研究』)□箏は竜になぞらえて作られたと言われ、各部の名称に竜の字が多く使われている。

稽古風景ー仲嶺盛竹師と仲嶺貞夫氏(→2013年5月 仲嶺貞夫『琉球箏曲の研究』)

元氏 仲嶺本家の墓

1993年3月『沖縄芸能史研究会会報』第190号 「第190回研究報告/仲嶺盛竹師を語るー仲嶺貞夫」

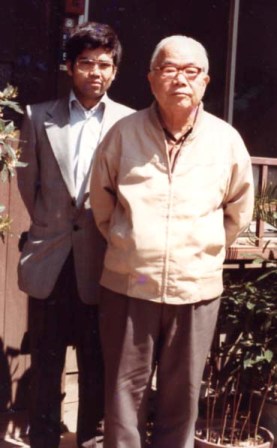

写真左が仲嶺貞夫氏(仲嶺盛竹の嗣子)、新城栄徳

写真左が仲嶺貞夫氏(仲嶺盛竹の嗣子)、姪の仲嶺絵里奈さん

本日12月8日未明 (アメリカ時間で7日)の1941年に日本海軍が行なったハワイ真珠湾軍港への奇襲攻撃で太平洋戦争が始った日である。

2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑭<この世は遊びに来たところ あの世は休みに行くとこ>

この世は遊びに来たところ あの世は休みに行くところ

これをモットーに生きたので、私にとっては仕事とは遊びでした。嫌なことは一切しない私ですが、戦争のときには、陸軍特別幹部候補生第一期生としての経験もあります。18歳で入隊し、航空兵としての訓練も受けましたが着陸に失敗、大怪我で九死に一生を得ての特攻失格でした。

敗戦の翌日、広島、長崎の出身者は早々に復員を命じられ8月20日、地獄と化した長崎に帰りました。翌日から知友人を尋ねまわりました。熱いので川に飛び込むと、神経を失ったか大きな魚がドスンドスンとぶつかって来ます。はじめは魚とは知らず驚きました。

人に「2,3日前までは川に遺体がたくさん浮いていたよ」と教えられました。今は原爆公園になっている刑務所では全員が死亡と聞きましたので、あの平和記念像には強い思いがあります。

2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑮<一茶と去来>

知た名の らく書見へて 秋の暮 一茶 文政句帖 文政五年

文政5年8月29日、60歳の一茶が善光寺を訪れ、ふと本堂の柱を見ると、そこには2日前の日付で長崎の旧友の名前がある。この句を初めて知りました。長崎の旧友とあれば、長崎出身の私が気になるのは当然です。一茶が長崎滞在中に詠んだ句に 君が世や唐人(からびと)も来て冬ごもり(寛政5年)。当時の長崎の俳人といえば去来しか居りません。

私は2度、善光寺の参詣に行きましたが、このらく書を知らず、柱を探すこともありませんでしたので残念です。でも嵯峨野の可愛い去来の墓標に手を合わせたことがあります。両手で抱けるほどの小さな墓石でした。→落柿舎(京都市右京区嵯峨小倉山緋明神町20)の北側に墓はひっそりと佇む。

2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑯<團伊玖磨さんのこと>

福岡時代、私のギャラリーは西鉄ホテルの近くだったので、團伊玖磨さんが来福時には必ず一度はギャラリーにお見えになった。團さんは代々福岡県の人ですが、当時、團さんは八丈島に住んで居られたので野草について色々と詳しい方でした。(1962年、恩師の山田耕筰さんとともに来島、翌年八丈島の樫立に仕事場を作り、以来そこが團さんの「創造の場」となった/八丈島観光 ポータルサイト)。ある時、色紙をあげようと、色紙に線を沢山引かれました。何と「象さん」の楽譜でした。團さんは、自宅に来る手紙で団宛てでくるものは、封を切らず棄てていたそうです。

團さんは朝から必ず机上の硯の墨をすっておく習慣があるだけに、今の陶工たちは水滴を作る人が居ないと嘆いておられたので、そこで私の水滴作りが始まったのですが、私の水滴が出来た時、團さんは黄泉に旅立たれました。

2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑰<信州巡り>

飛騨高山は大好きで幾回と出かけました。高速を中津川で降りて高山までの道が春秋を楽しませてくれました。中津川から高山市の中間に熊谷守一美術館⓵があって、そこでの一休みが楽しかったのです。高山市内には、飛騨の匠達が遺したものが沢山ありますし、川沿の朝市には切花には勿体ない花木が並びました。

朝早く起きると、円空佛63体の千光寺に行けるし、乗鞍の中腹まで車で登れます。私の仕事は有名陶芸家の展示会なので、高山の次は松本市で催しますので、上高地では一泊します。槍ヶ岳のの影を浮かべる大正池、そして河童橋、芥川龍之介の「河童」は愛読書ですので河童橋を渡ると河童の聖地のように思われて、この橋を向こうに渡ったことはありません。信州は蕎麦が美味しいところでした。

①熊谷守一つけち記念館は、岐阜県中津川市付知町にある美術館である。 2015年9月、熊谷守一の生まれ故郷の恵那郡付知村に、熊谷守一作品の収集家である小南佐年が私財を投じて設立した。 →ウィキ

2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑱<唐津焼の起源>

文禄の役は別名「やきもの戦争」と言われますが、それは朝鮮の陶工を沢山連れ帰りました。その陶工たちが唐津焼、萩焼、薩摩焼、そして有田焼を焼き上げて日本の陶芸史上に輝しい頁を開いたのです。日本の陶芸が世界に高く評価されたことについて、彼ら、李朝の陶工に対する感謝を忘れてはならないと思います。

萩、薩摩の陶工たちは藩に保護されたのですが、鍋島藩の陶工たちは悲惨でした。始め唐津で焼いたのですが、この唐津の土は可塑性が無く、良土を求めて次々と窯を移動しました。その窯跡は延々と有田まで続いたのです。その結果、有田泉山で祖国李朝の白磁に出逢ったのです。

それまであった陶器は美しい有田焼(白磁)に市場を追われたのです。可塑性の悪い唐津焼が生き残れたのは当時勃興した利休の茶道に必要な茶碗や水指が、この土が適合したことと、唐津の名護屋城にいた古田織部の指導があって、茶陶として一楽、二萩、三唐津と評価されるまでになったのです。

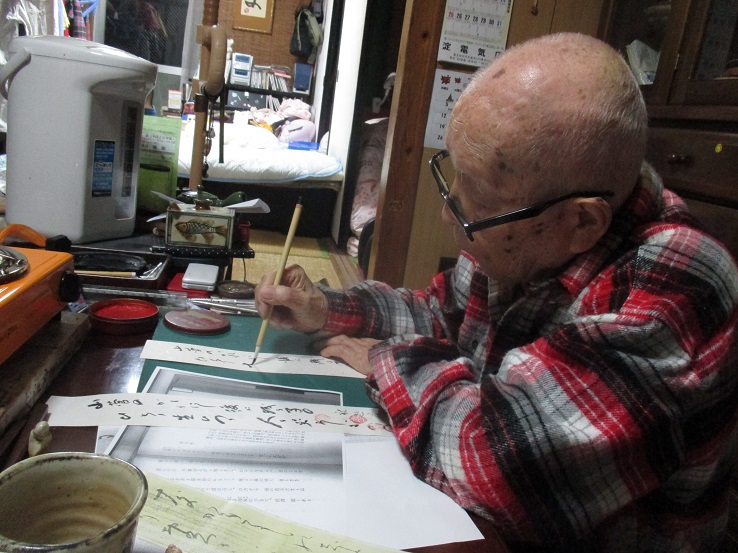

2016年12月7日 折口信夫の歌を短冊に書く城谷翁

2016年12月 城谷一草「春秋庵雑筆⑲<釈超空と沖縄>

友人の末吉氏が新城氏と共に我が家に遊びに来た。新城氏の手には文庫本の『折口信夫全集・第21巻 作品1短歌』。新城氏は末吉氏に紹介されて半年しかならないが、釈超空のファンだと知り驚いたが嬉しくもあった。そして末吉氏から「これを書いてほしい」と示されたのが釈超空の歌。

山菅の かれにし後に残る子の ひとり生ひつつ、人を哭かしむ