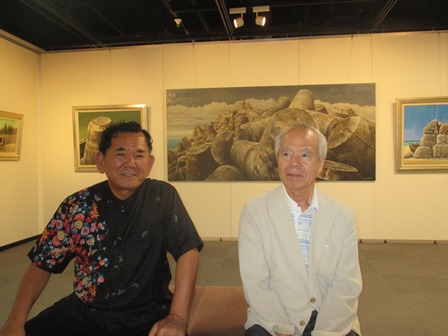

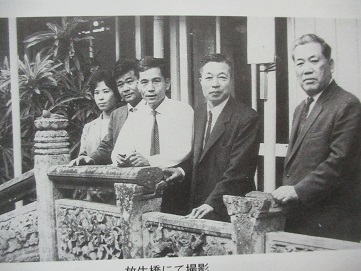

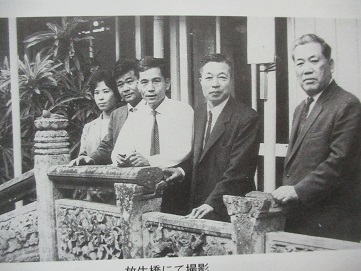

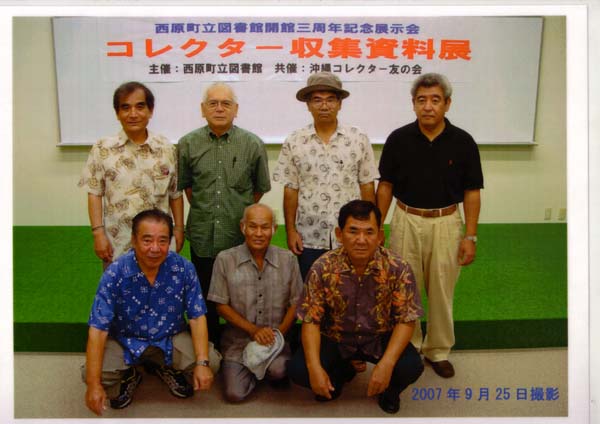

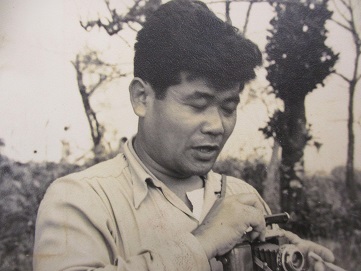

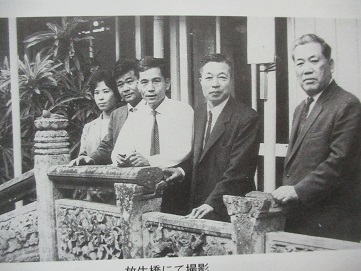

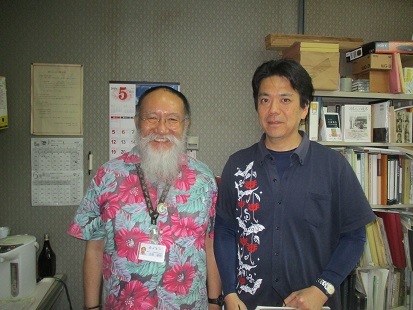

01/20: 沖縄コレクター友の会顧問・宮里朝光さん

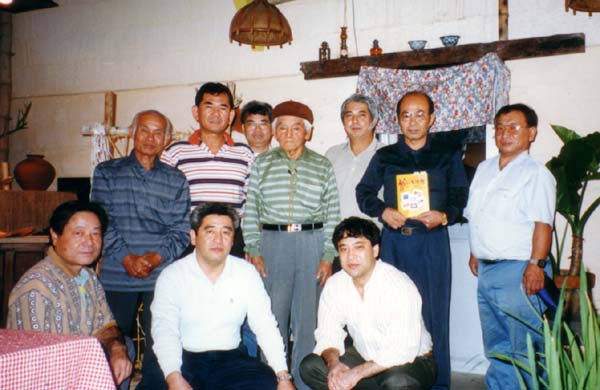

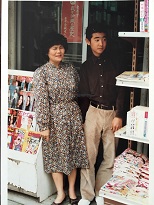

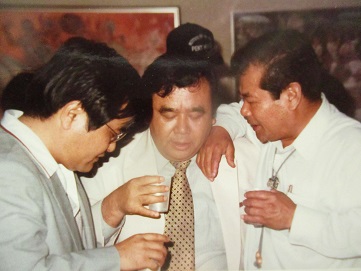

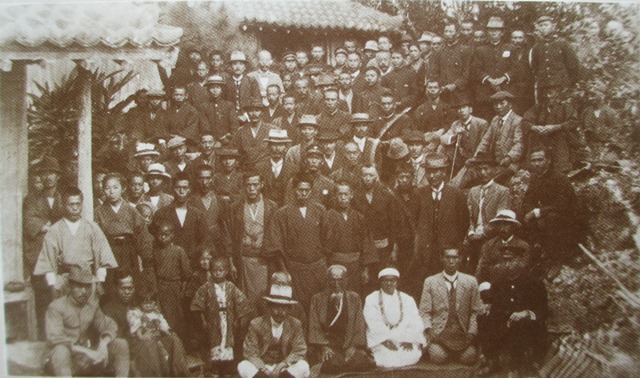

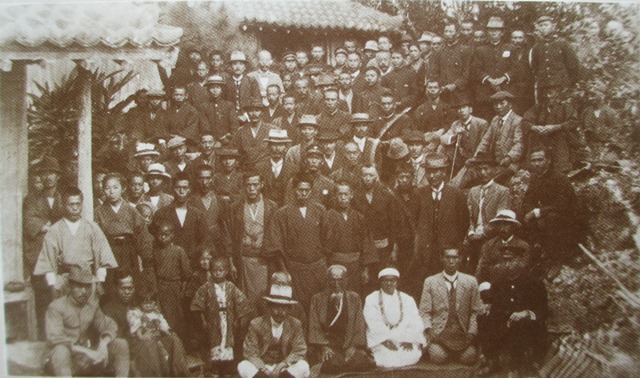

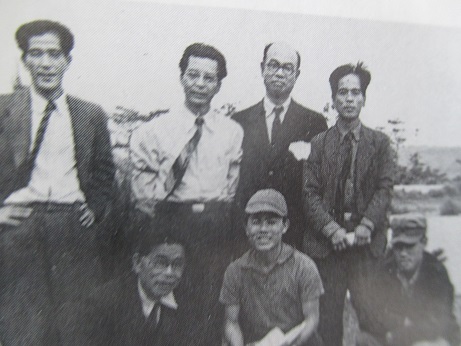

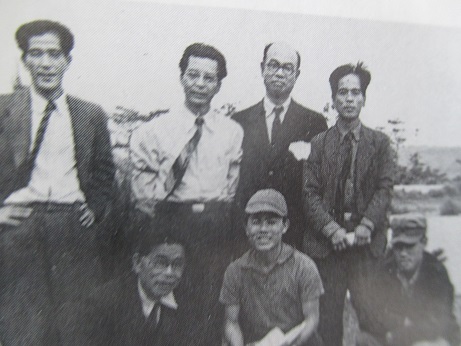

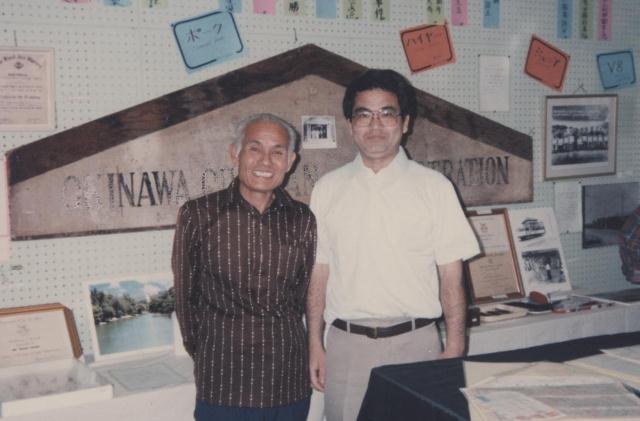

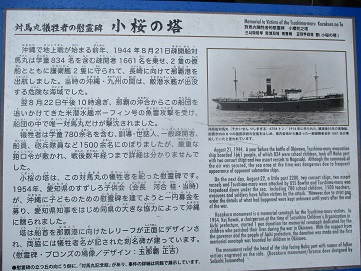

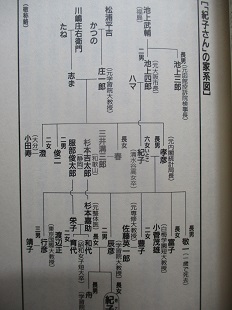

沖縄コレクター友の会メンバーと宮里さん(新城栄徳撮影)

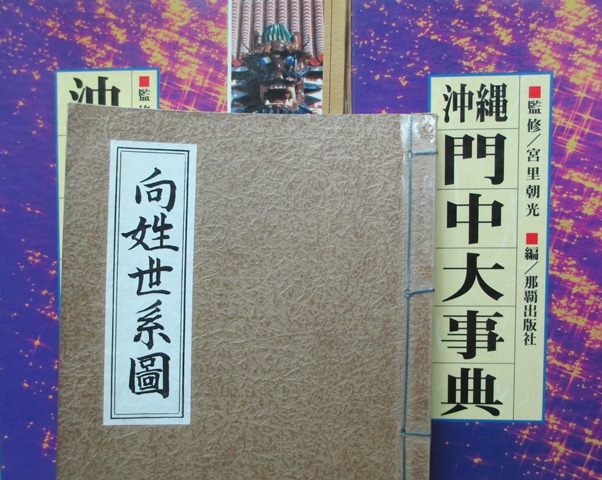

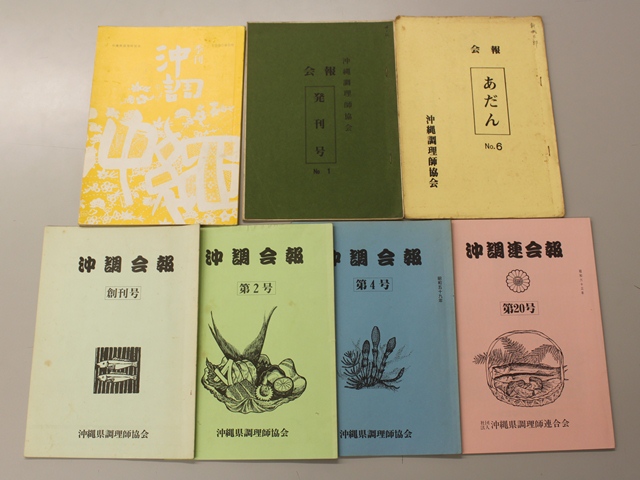

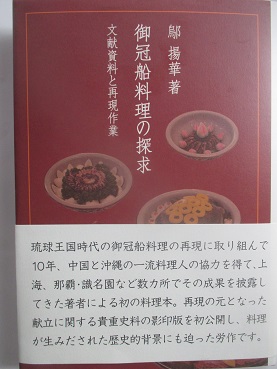

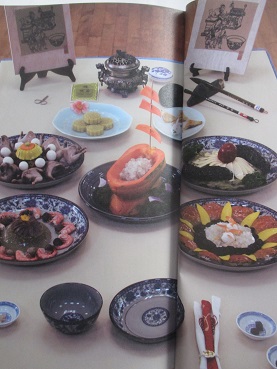

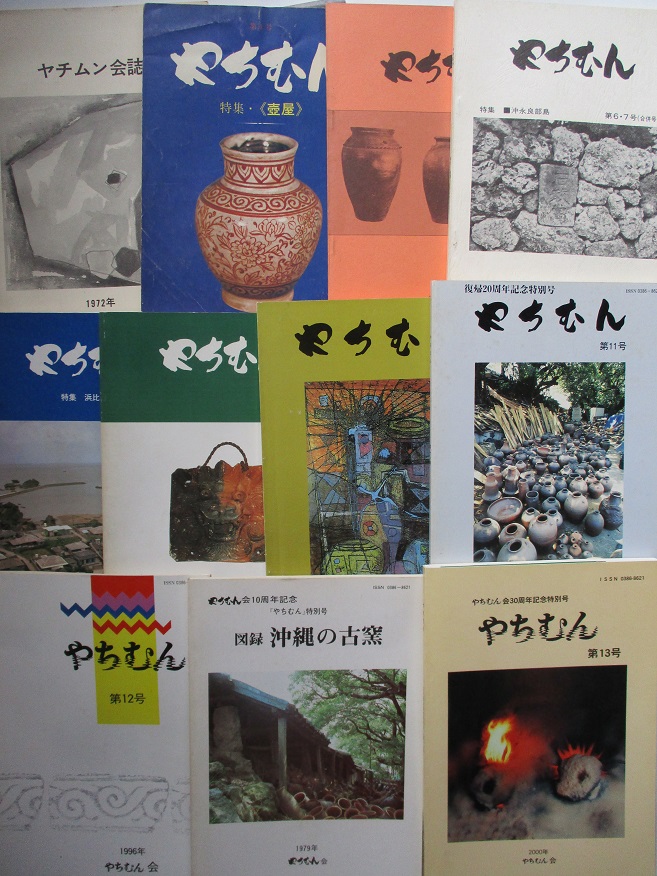

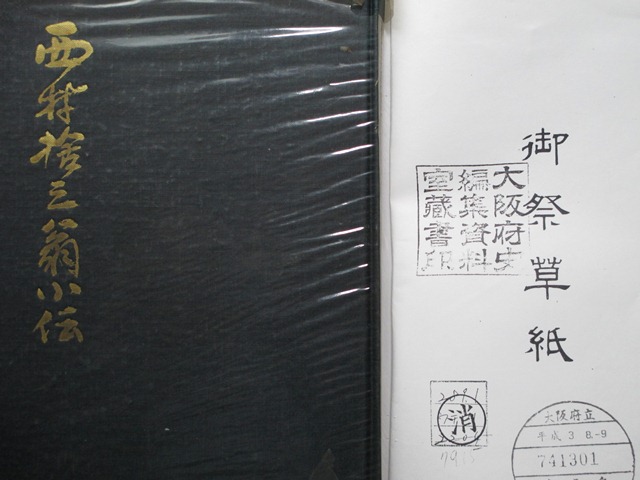

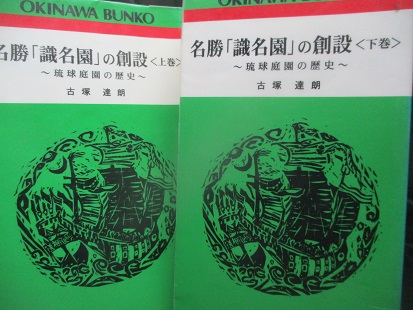

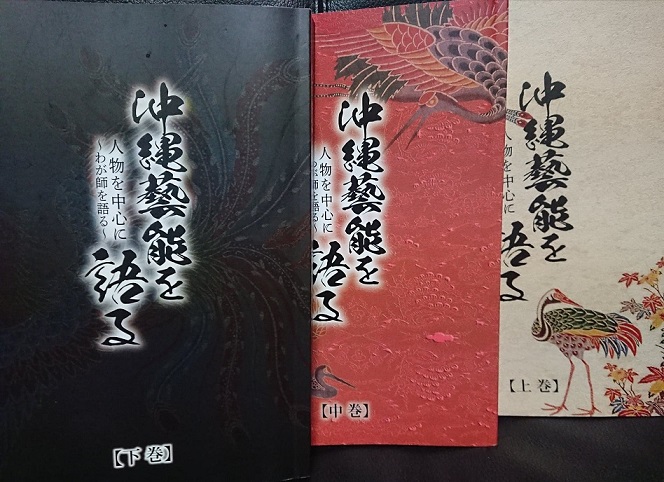

宮里朝光の本

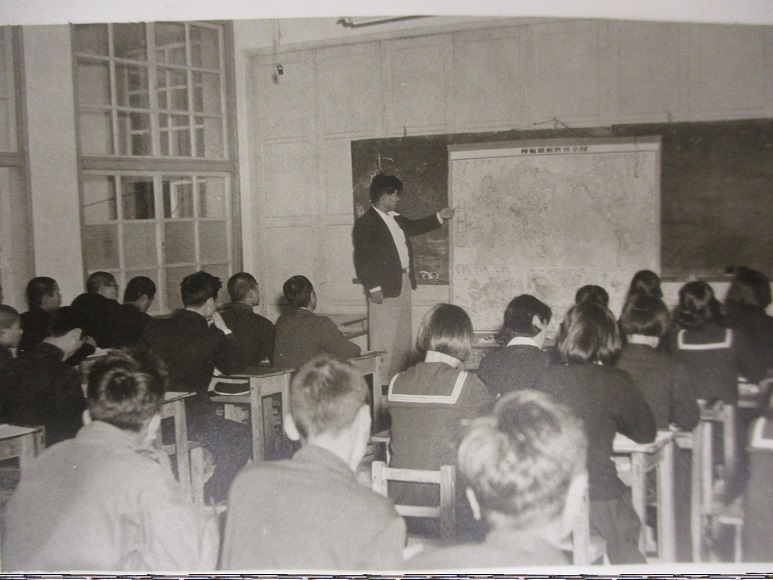

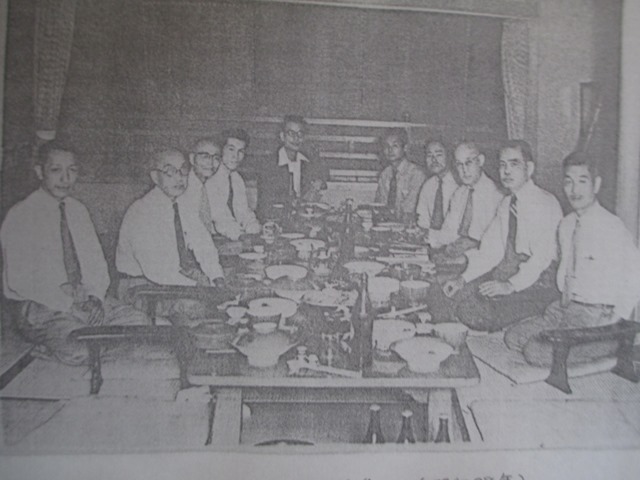

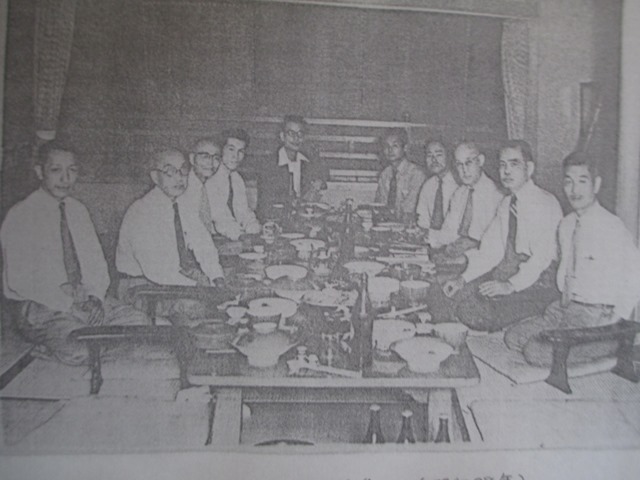

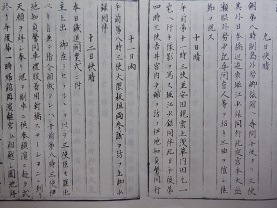

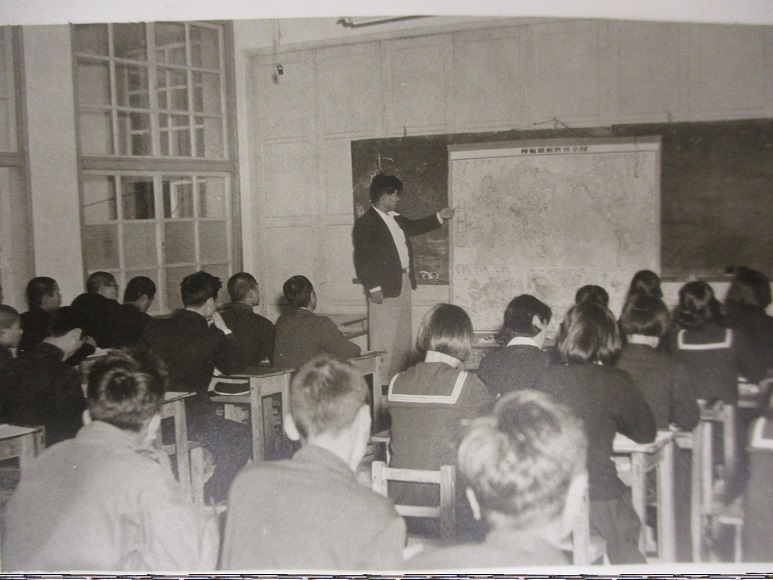

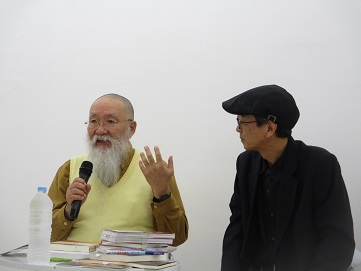

2013年5月18日、南風原レストランで沖縄コレクター友の会例会

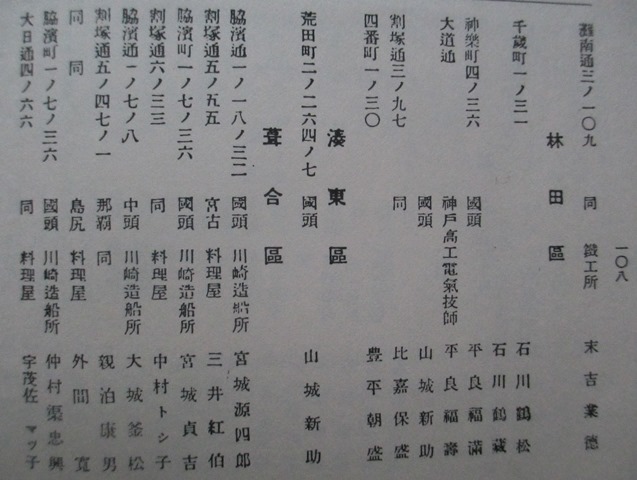

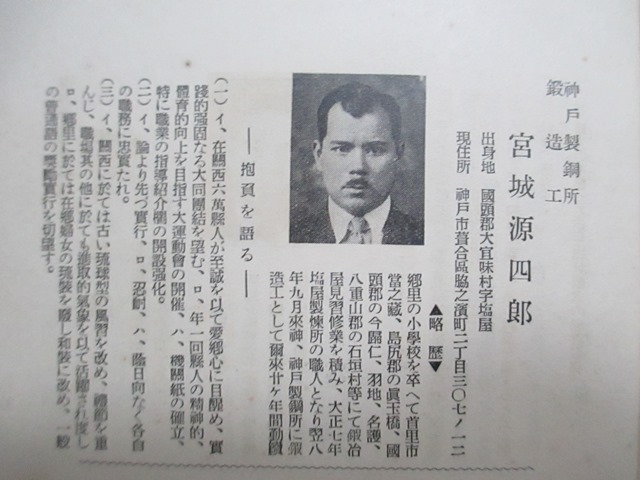

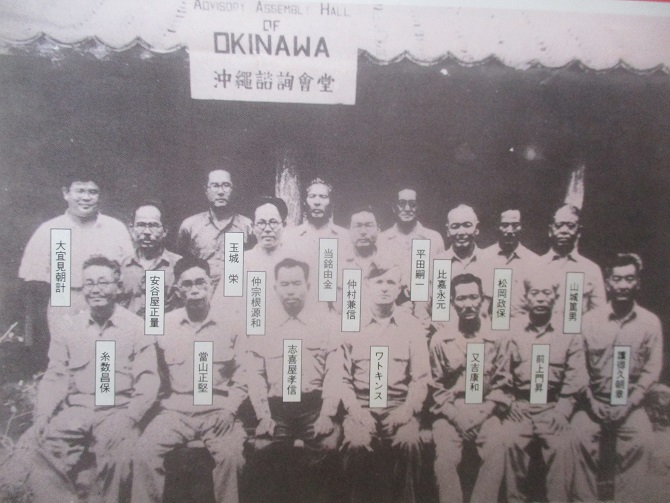

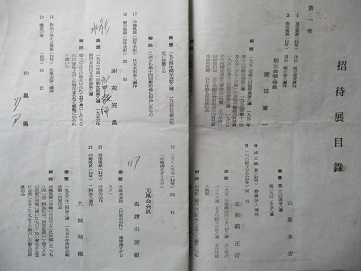

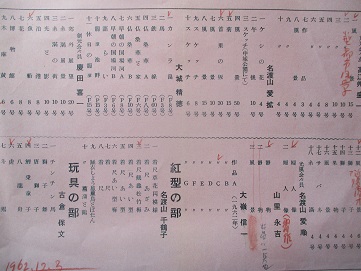

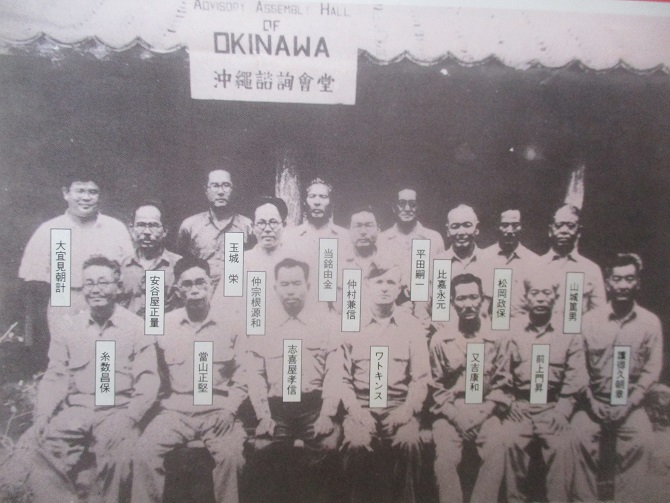

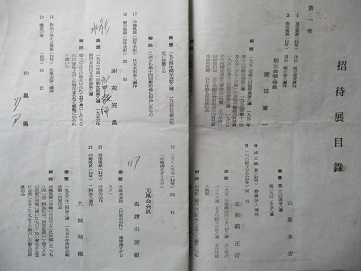

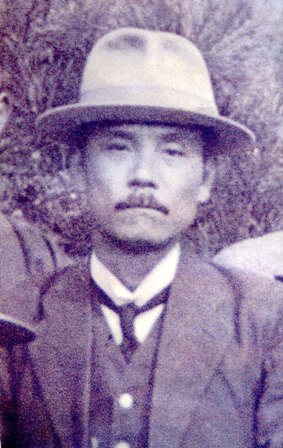

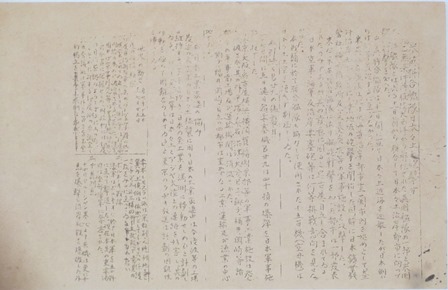

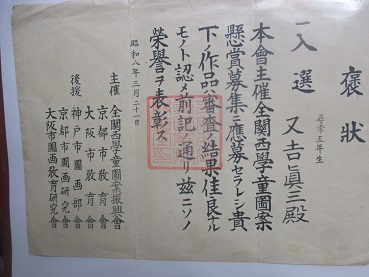

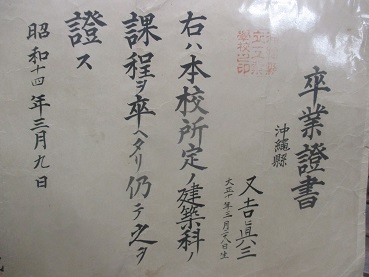

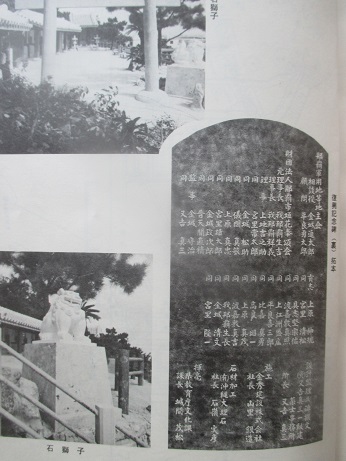

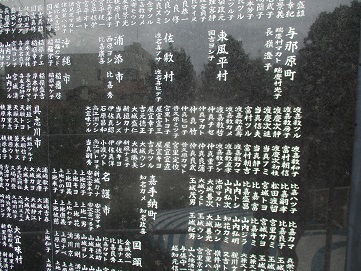

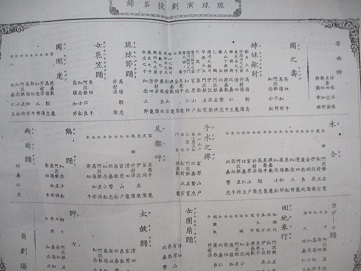

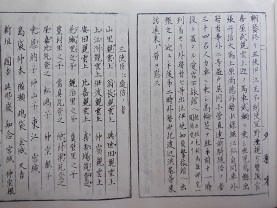

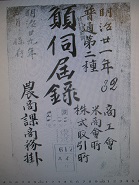

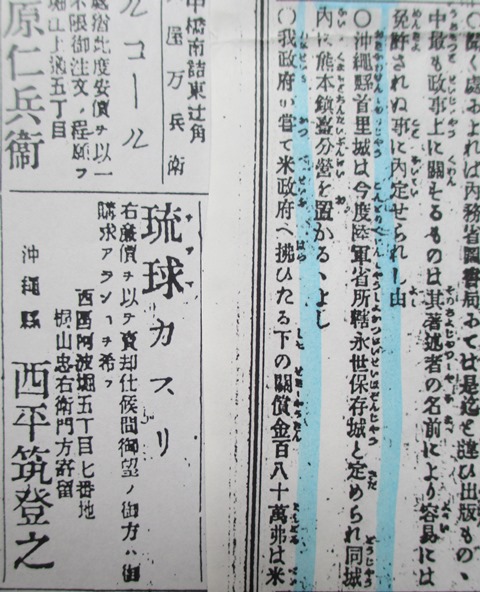

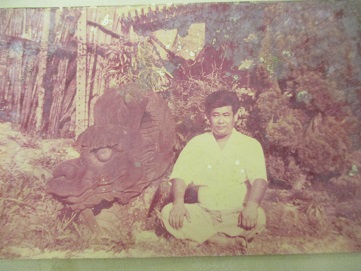

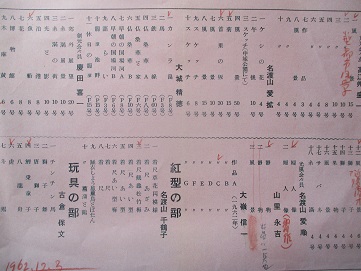

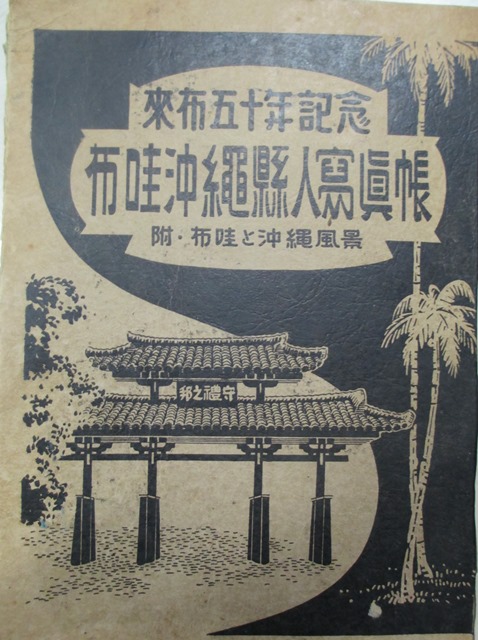

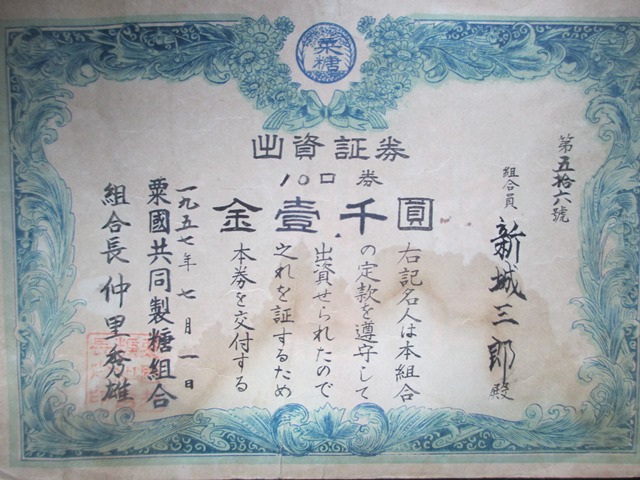

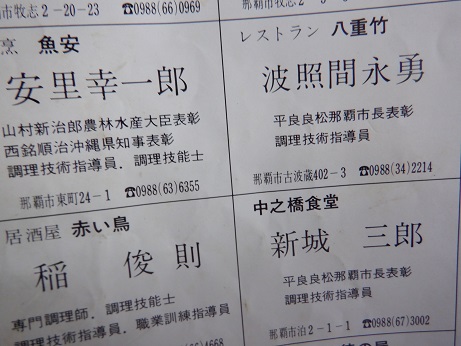

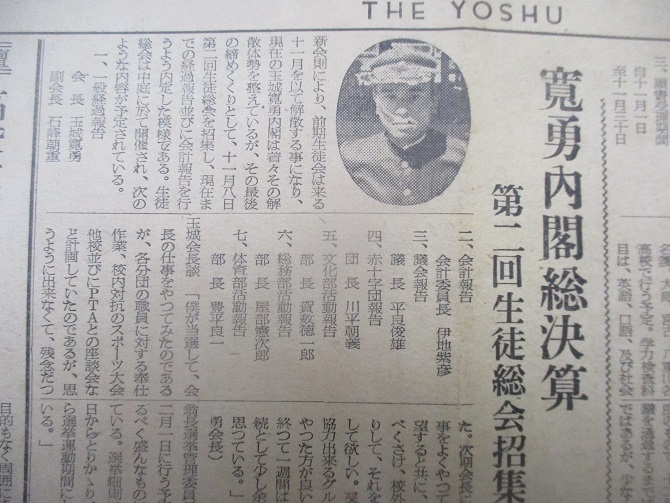

左から9番目に宮城源四郎(大宜味村字塩屋)の名がある。宮城保氏の父である。

沖縄コレクター友の会ー前列右から二人目ー宮城保氏

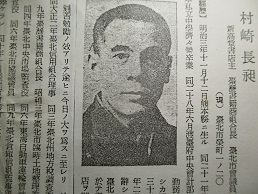

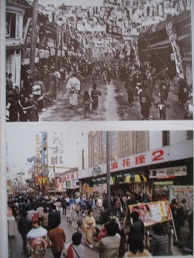

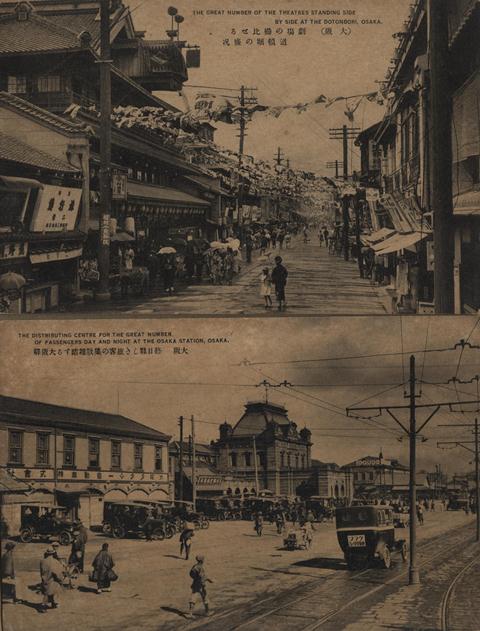

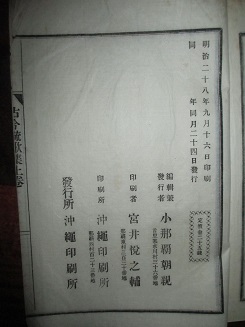

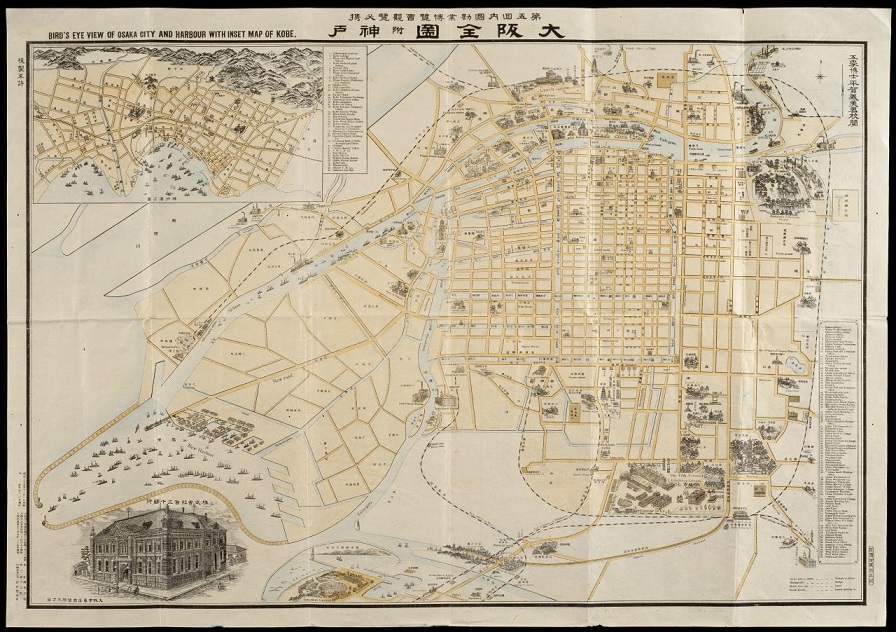

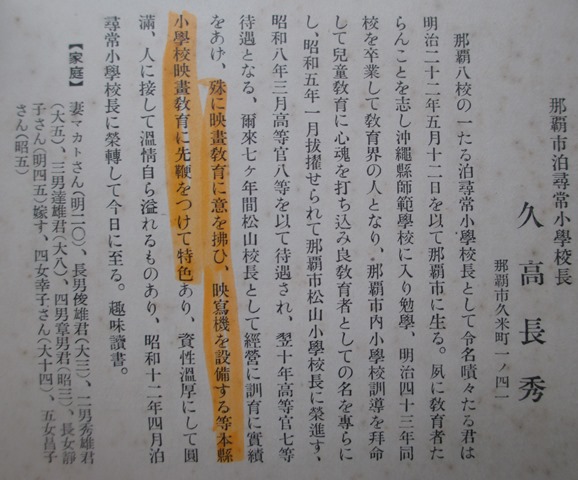

大阪は1923年に関東大震災を機に沖縄青年たちの赤琉会が結成された。それを母体にして24年に関西沖縄県人会(渡口精鴻会長)が結成された。28年には『(関西)沖縄県人住所案内』が発行された。1935年8月には大阪市西成区鶴見橋通り6ノ4の関西沖縄興信社から『関西沖縄興信名鑑」』が発刊された。同社の顧問、編集同人に豊川忠進、眞栄田勝朗、下地玄信、山城興善、翁長良孝、古波蔵太郎、比嘉繁雄、古波蔵加壽が居る。

本名鑑の序文「関西地方は大阪市を中心として我国産業都市の中心地であると共に又最大の経済都市である。就中大阪市は人口三百有余人を擁し近代的文化施設は施され世界第三位の大都市である。殊に関西地方を理想郷に求めて来阪する県民は其数実に5万人と註されて居る。学者、弁護士、医師、実業家、学生、労働者、紡績女工等ありて各方面に亘りて各々其の職業生線(ママ)に健闘しつつあるは刮目に値する。近時我が県民が各方面に著々として地位を確保し成功しつつあるは吾人の意を強うして祝福せざるを得ない。然るにいまだ県民の消息近況を知るに完全なる機関なきは甚だ遺憾とする所である。茲に於いて吾人は『関西沖縄興信名鑑』を上梓し県民の頒布状態並びに活動状態及び職業、居所を詳細に記述して県民諸氏の座右に供せんとす。幸いに本名鑑が県民多数の連絡機関と徒然の好伴侶として聊かなりとも裨益する所あらば幸甚である。」とする。

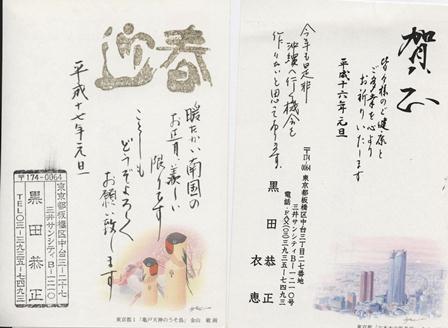

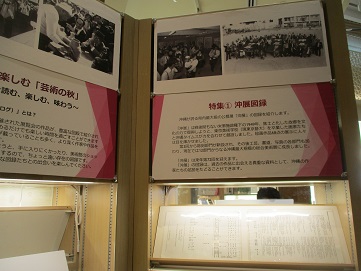

2014年1月30日 おもろまち

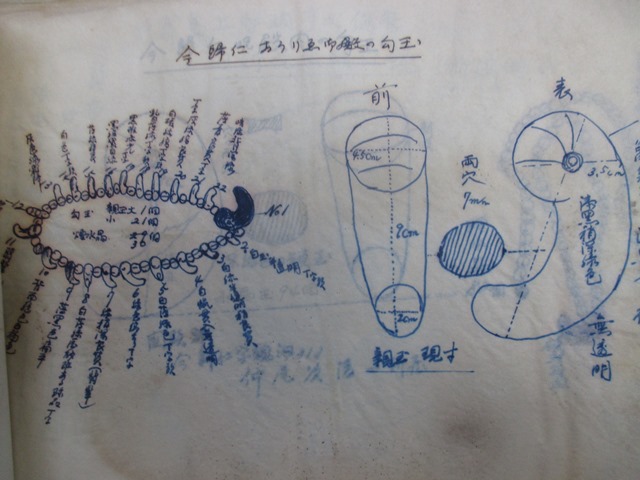

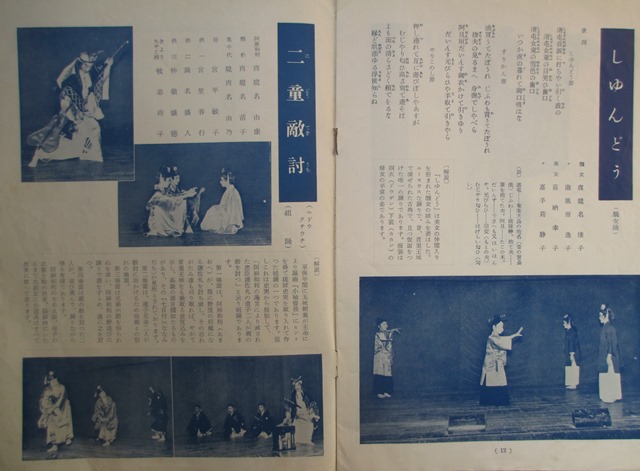

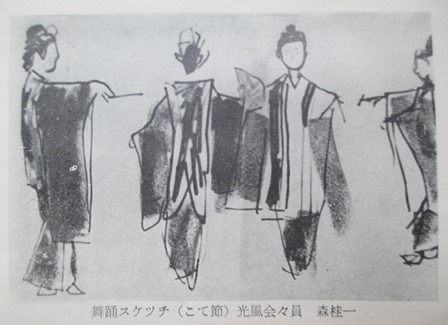

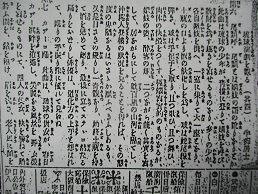

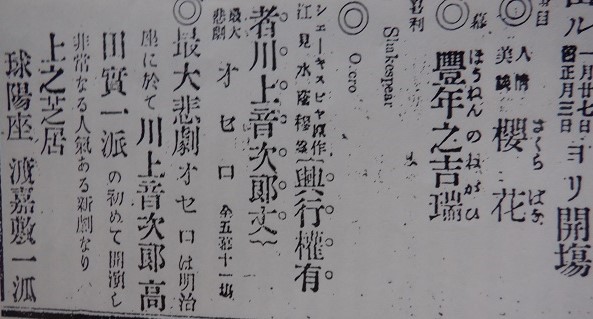

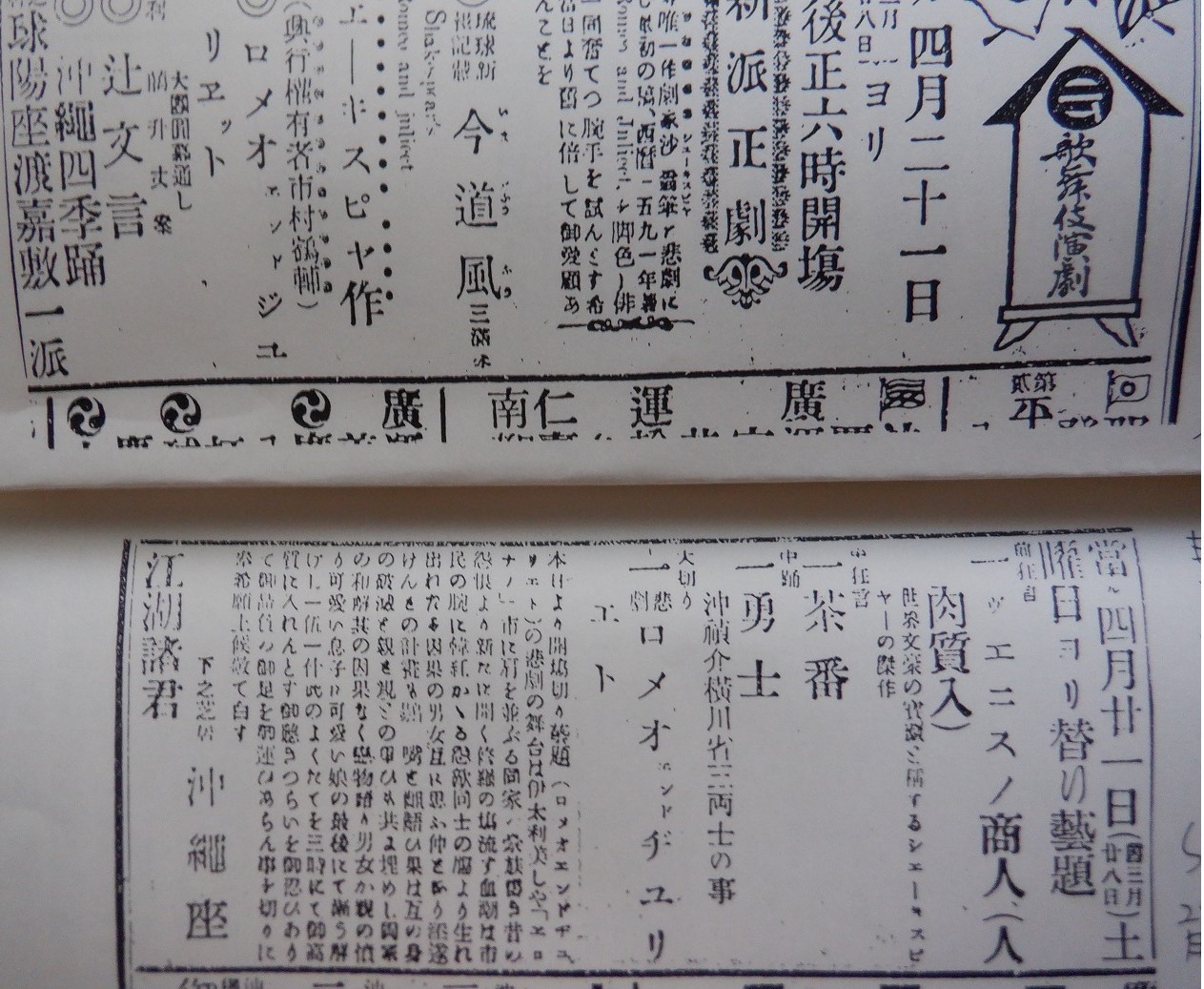

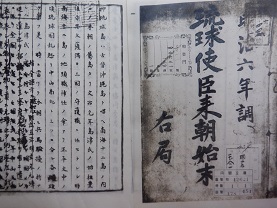

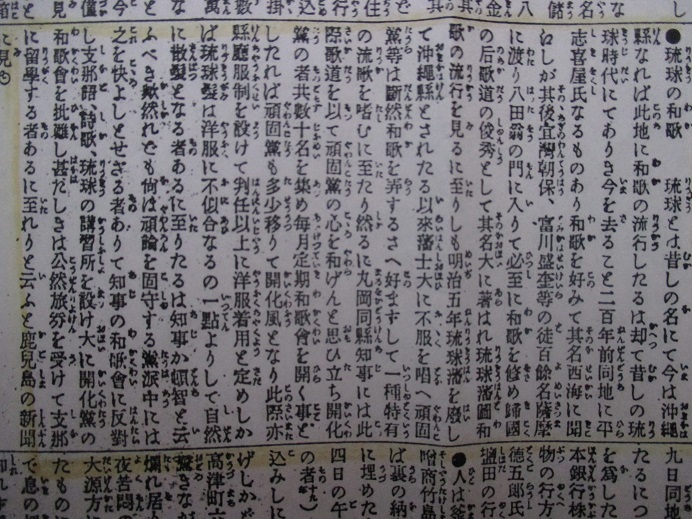

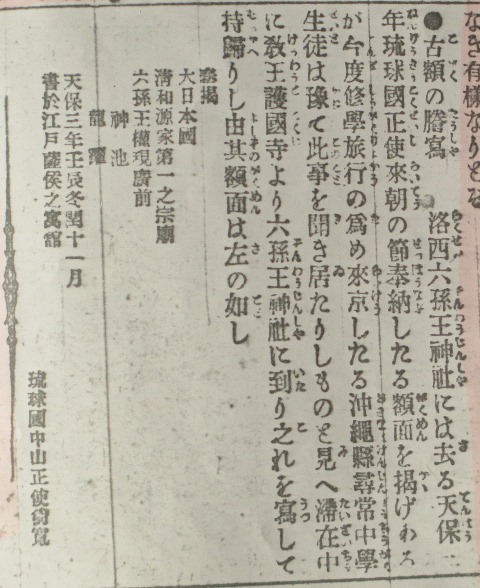

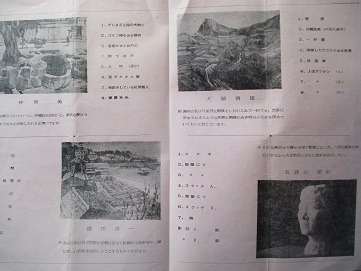

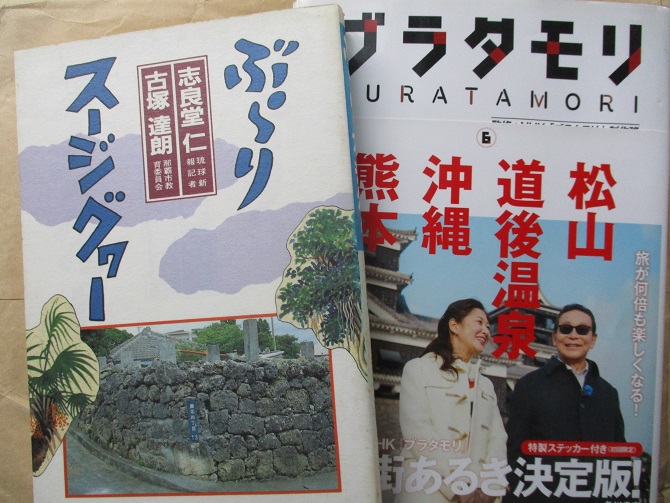

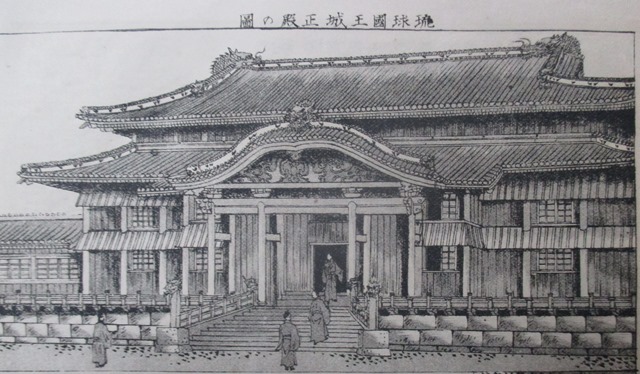

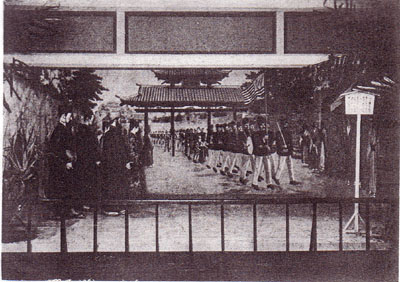

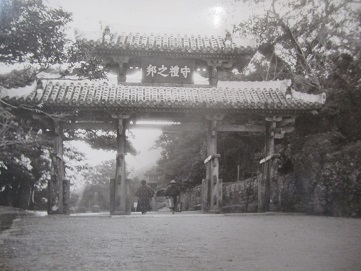

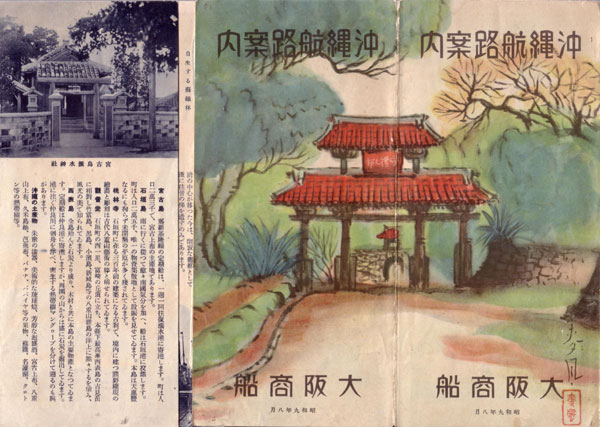

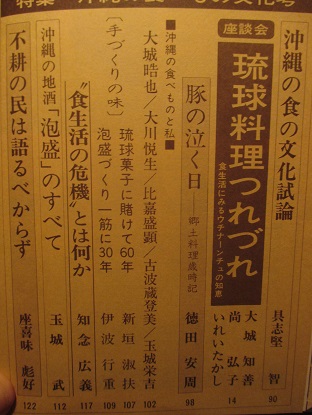

04/19: 琉球芸能史散歩③

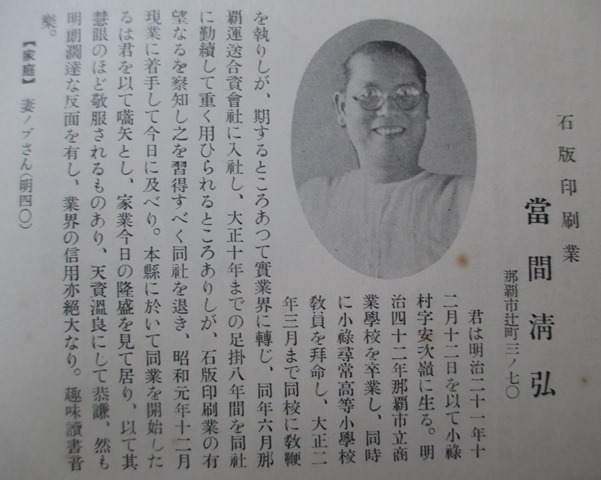

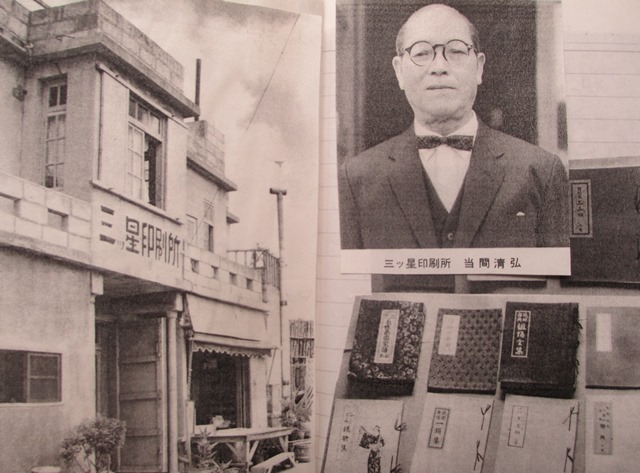

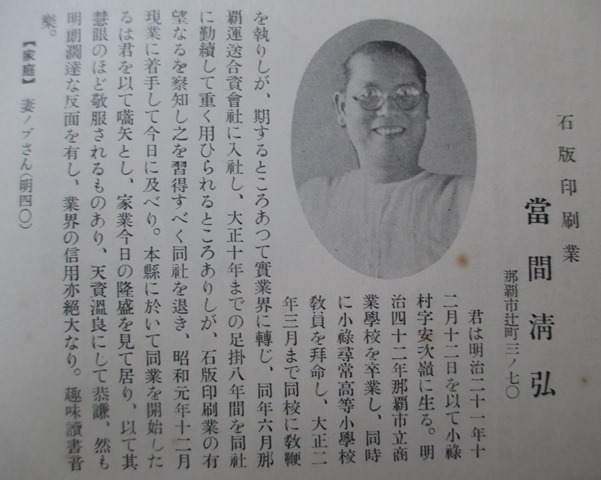

2003年10月11日『沖縄タイムス』新城栄徳「うちなー書の森 人の網⑧當間清弘」

郷土史へ導いてくれた當間清弘氏

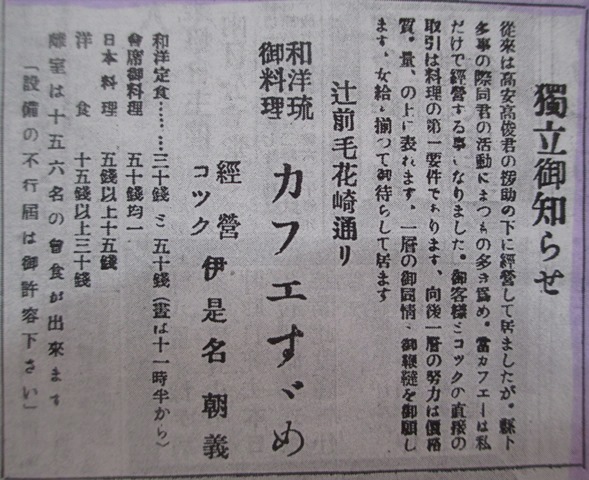

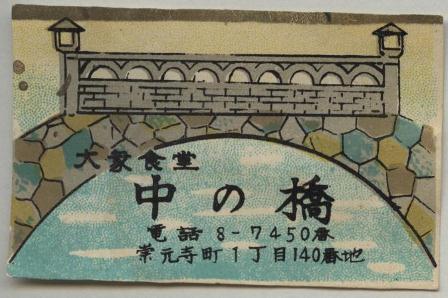

母方の伯父や伯母の連れ合いが奄美大島の出身だから、小学生のころから奄美大島は琉球の一部だと理解していた。父・三郎の出会いはちょっと違っていた。1947年、父が那覇の栄町「栄亭」のコック長のとき、用心棒代を店に要求にきた大島ヤクザに立腹し包丁で一人の鼻先を削いでしまった。父はグループの報復を恐れ糸満の親戚の所に身を隠した。翌年に生まれた私の名前の「栄」は、栄町からも来ている。

名瀬市は1972年前後3回、訪ねたが図書館はいつも休館日。だから島尾敏雄とついに出会うこともなかった。しかし、私にとってそれに匹敵する出会いが山下欣一氏だった。氏の『奄美のシャーマニズム』はもう古典的存在である。私も義母がユタをしていたので、それにまつわる話には関心がある。氏が私に資料を贈る義理は無いが気を使ってくださる。

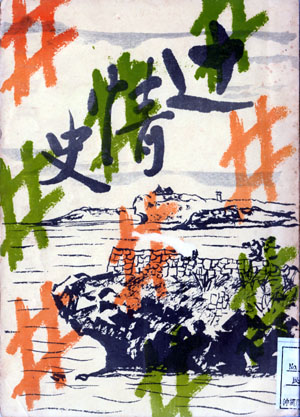

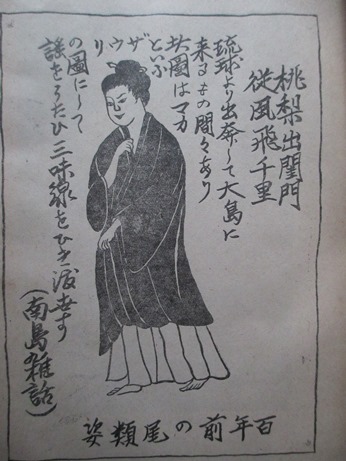

喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。印刷者の神山邦彦は久米蔡氏で元警察官、戦後『辻情史』をまとめ発行し1977年83歳で亡くなった。

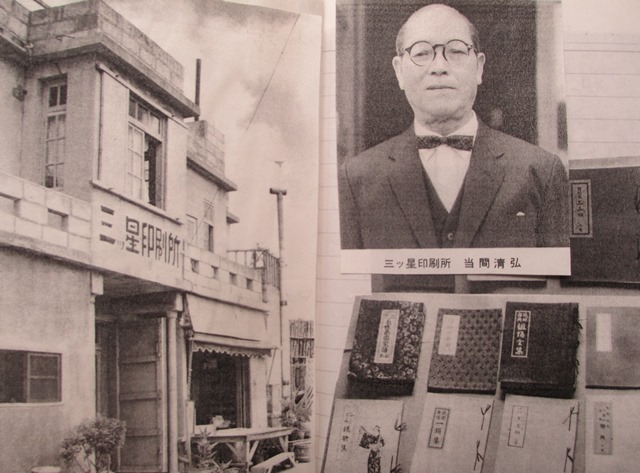

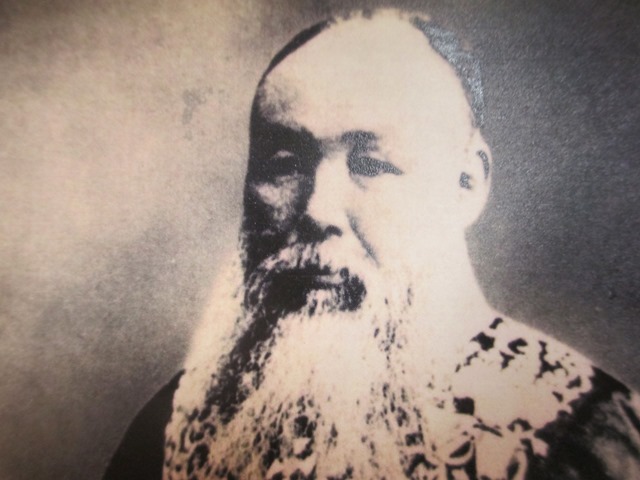

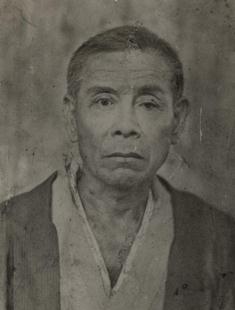

當間清弘

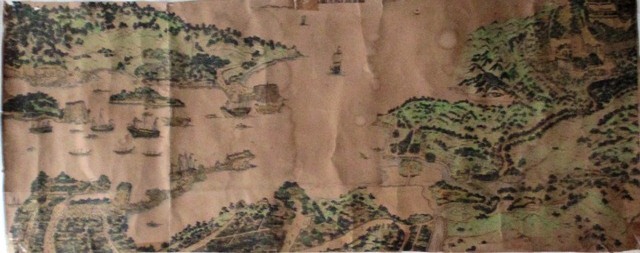

小学4年のころ、首里の琉潭池側の琉球政府立博物館へ「首里那覇港図」をよく見にいった。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

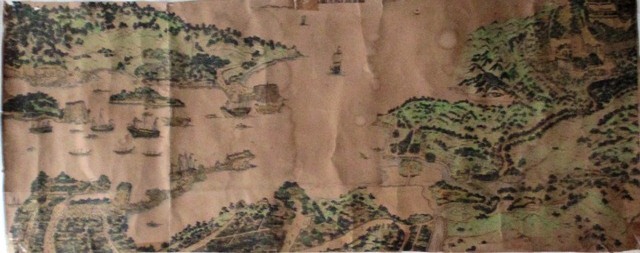

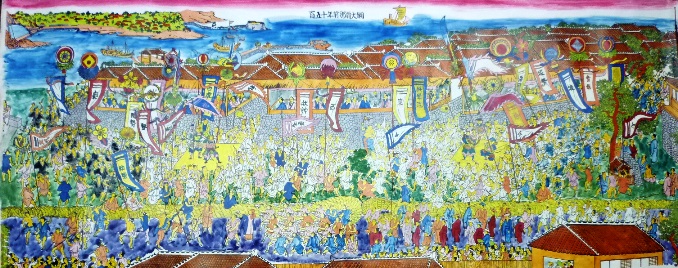

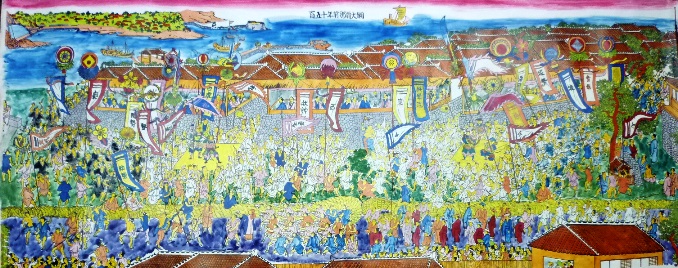

「昭和初期の那覇絵地図」(昭和石版印刷所 辻町3ノ70)

「首里那覇鳥瞰図」氏作成

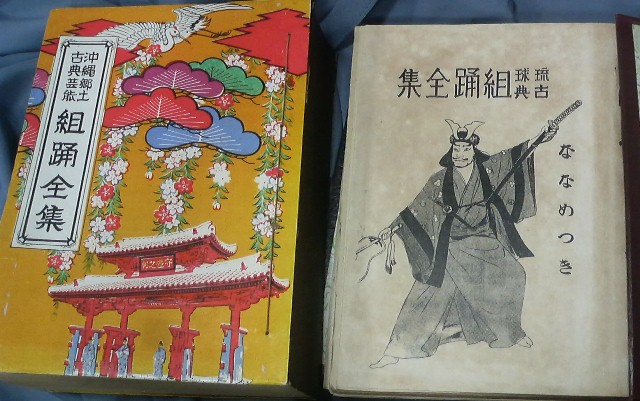

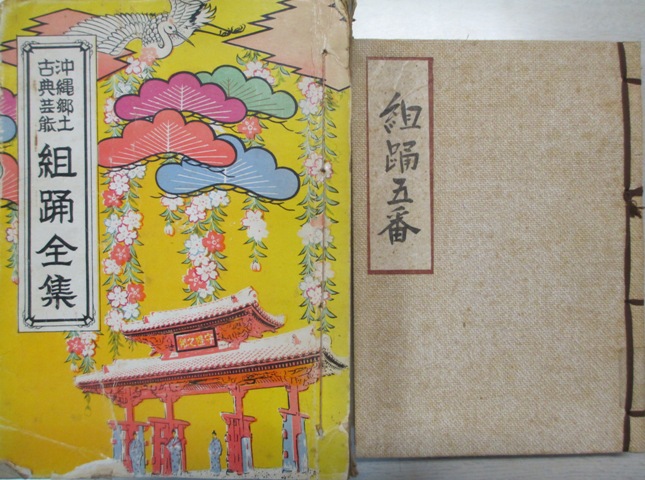

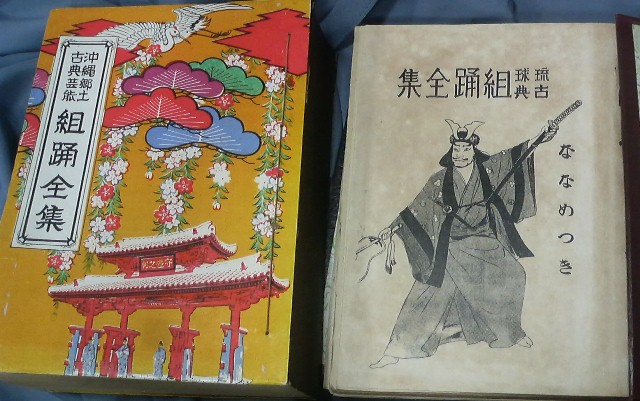

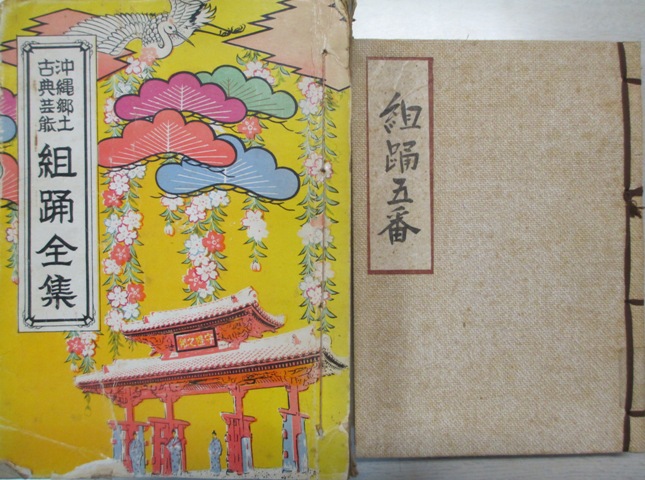

□8月 『琉球古典組踊全集』當間清弘(三ツ星印刷所)→左の本・1965年9月『沖縄郷土古典芸能 組踊全集』

沖縄県立博物館の裏手に「みどり印刷」がある。開業したのは石川逢正氏で、氏はミルクイシチャーと呼ばれる一門の家に生まれた。1955年に開業した当初は首里バスの切符、伝票、名刺などを印刷していた。石川氏は戦前、嘉味田朝春の向春印刷所から始まって戦後は新聞などを印刷していた中丸印刷所を経て独立。今は、息子の石川和男氏が業務をこなす。「みどり印刷」←iここをクリック

2014-9-5 沖縄県立博物館・美術館にて「くしの日 美ら姿 結い遊び(主催:玉木流 琉装からじ結い研究所)」がありました。

モデル・仲里なぎささん

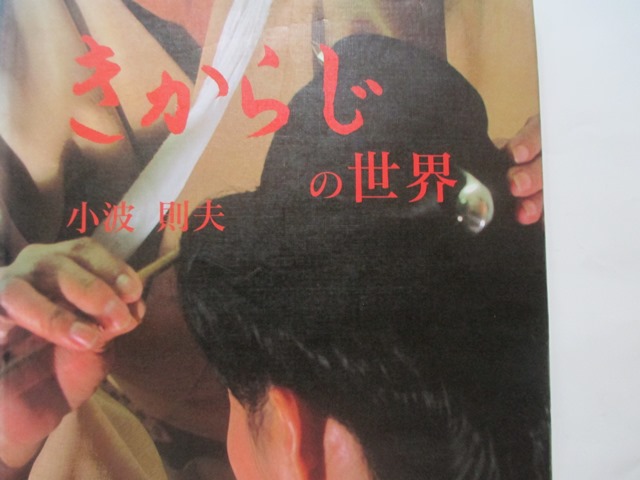

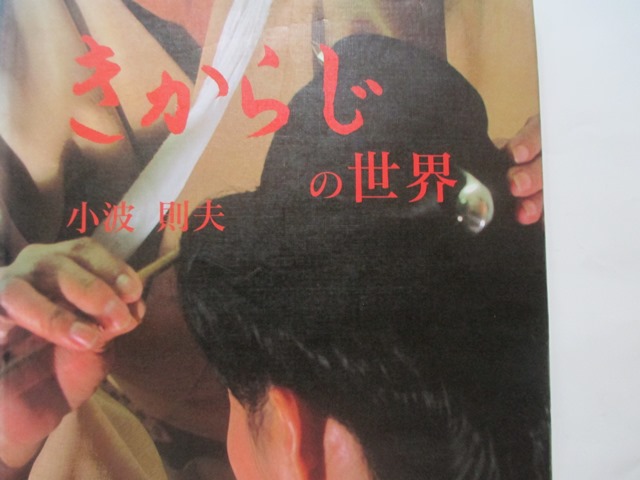

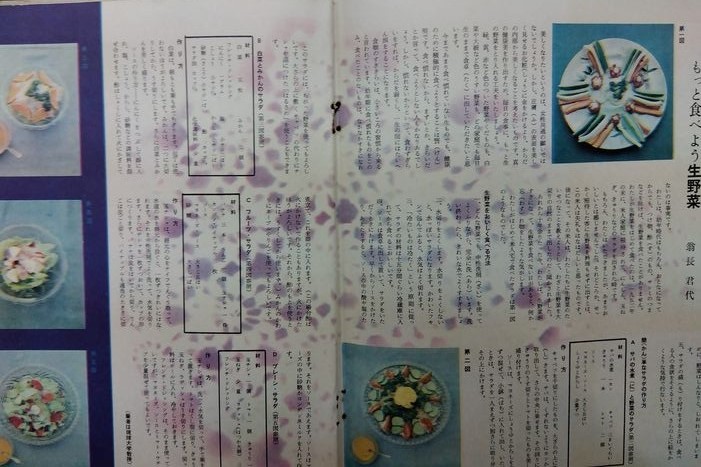

1995年10月 小波則夫/宜保榮治郎『きからじの世界』小波則夫

○グラビア/第一章ー実技編1、小波式琉髪の結い方 2、歌劇にみる髪型 /第二章ー髪型・資料編1、琉球風俗絵図 2、諸外国にみる髪型 3、琉髪と簪の歴史概説 /第三章ー対談1、小波則夫の足跡2、小波則夫の芸談 小波則夫・年譜

○写真ー金武良章、志田房子、佐藤太圭子、親泊興照、真境名由康、宮城能造、島袋光裕、宜保榮治郎、ウミングヮ役の小波則夫、久高将吉、比嘉清子、与座つる、浜元澄子・朝保、比嘉正義、玉城盛重、前田幸三郎、翁長小次郎、小山明子

2013年12月21日 沖縄県立博物館文化講座「『きからじ』と『ジーファー』」

写真左から写真家の山田實さん、牧野浩隆氏、沖縄髪結いの小波則夫氏

郷土史へ導いてくれた當間清弘氏

母方の伯父や伯母の連れ合いが奄美大島の出身だから、小学生のころから奄美大島は琉球の一部だと理解していた。父・三郎の出会いはちょっと違っていた。1947年、父が那覇の栄町「栄亭」のコック長のとき、用心棒代を店に要求にきた大島ヤクザに立腹し包丁で一人の鼻先を削いでしまった。父はグループの報復を恐れ糸満の親戚の所に身を隠した。翌年に生まれた私の名前の「栄」は、栄町からも来ている。

名瀬市は1972年前後3回、訪ねたが図書館はいつも休館日。だから島尾敏雄とついに出会うこともなかった。しかし、私にとってそれに匹敵する出会いが山下欣一氏だった。氏の『奄美のシャーマニズム』はもう古典的存在である。私も義母がユタをしていたので、それにまつわる話には関心がある。氏が私に資料を贈る義理は無いが気を使ってくださる。

喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。印刷者の神山邦彦は久米蔡氏で元警察官、戦後『辻情史』をまとめ発行し1977年83歳で亡くなった。

當間清弘

小学4年のころ、首里の琉潭池側の琉球政府立博物館へ「首里那覇港図」をよく見にいった。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

「昭和初期の那覇絵地図」(昭和石版印刷所 辻町3ノ70)

「首里那覇鳥瞰図」氏作成

□8月 『琉球古典組踊全集』當間清弘(三ツ星印刷所)→左の本・1965年9月『沖縄郷土古典芸能 組踊全集』

沖縄県立博物館の裏手に「みどり印刷」がある。開業したのは石川逢正氏で、氏はミルクイシチャーと呼ばれる一門の家に生まれた。1955年に開業した当初は首里バスの切符、伝票、名刺などを印刷していた。石川氏は戦前、嘉味田朝春の向春印刷所から始まって戦後は新聞などを印刷していた中丸印刷所を経て独立。今は、息子の石川和男氏が業務をこなす。「みどり印刷」←iここをクリック

2014-9-5 沖縄県立博物館・美術館にて「くしの日 美ら姿 結い遊び(主催:玉木流 琉装からじ結い研究所)」がありました。

モデル・仲里なぎささん

1995年10月 小波則夫/宜保榮治郎『きからじの世界』小波則夫

○グラビア/第一章ー実技編1、小波式琉髪の結い方 2、歌劇にみる髪型 /第二章ー髪型・資料編1、琉球風俗絵図 2、諸外国にみる髪型 3、琉髪と簪の歴史概説 /第三章ー対談1、小波則夫の足跡2、小波則夫の芸談 小波則夫・年譜

○写真ー金武良章、志田房子、佐藤太圭子、親泊興照、真境名由康、宮城能造、島袋光裕、宜保榮治郎、ウミングヮ役の小波則夫、久高将吉、比嘉清子、与座つる、浜元澄子・朝保、比嘉正義、玉城盛重、前田幸三郎、翁長小次郎、小山明子

2013年12月21日 沖縄県立博物館文化講座「『きからじ』と『ジーファー』」

写真左から写真家の山田實さん、牧野浩隆氏、沖縄髪結いの小波則夫氏

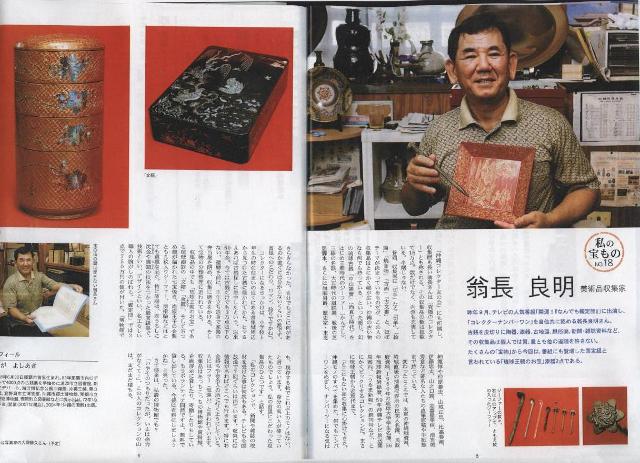

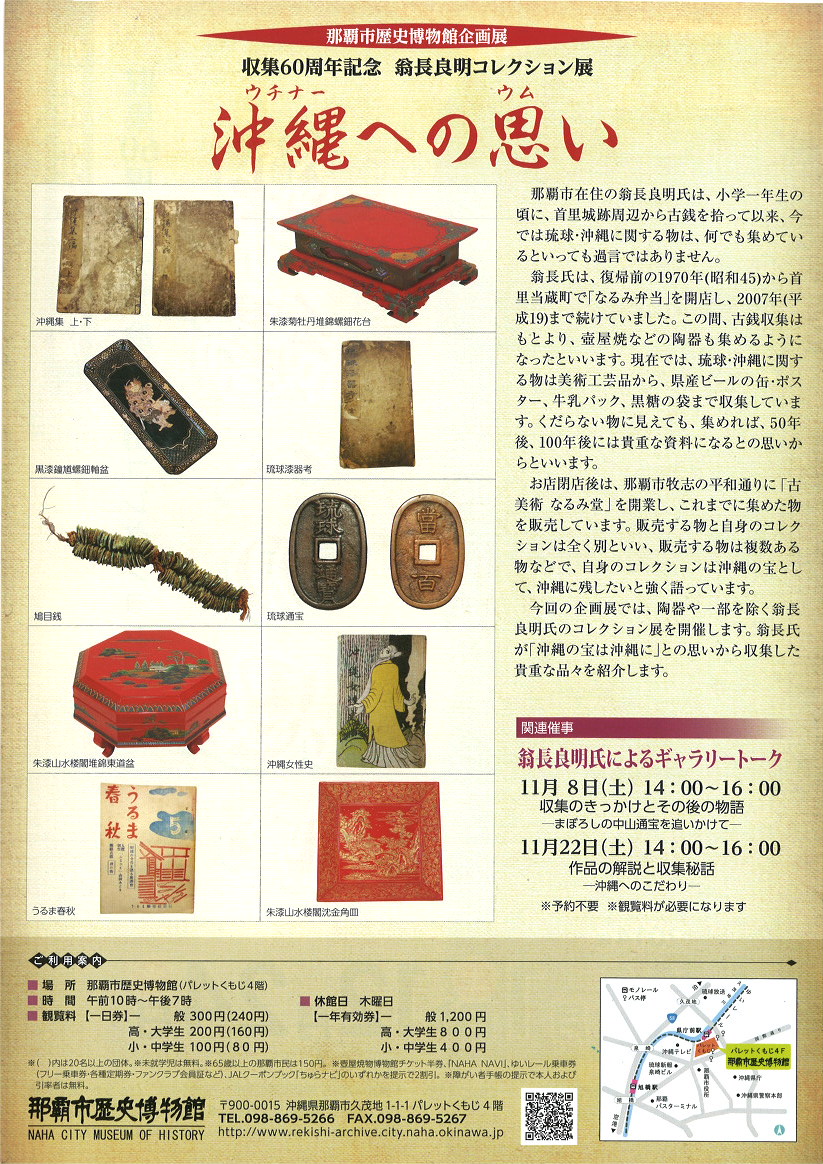

1994年3月 沖縄県立博物館友の会『博友』第8号 翁長良明「幻の中山通寳を追いかけてー私の古銭夢譚ー」<

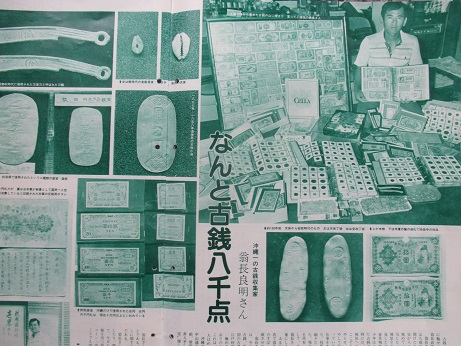

〇(略)私が古銭を集め始めたのは、小学校の1年生の時でした。古銭との出会いは、自宅の机の引き出しからみつけた4,5枚の古銭であったと思います。それは、寛永通寳と明治の2銭銅貨、それに昭和のアルミ貨だったと記憶しています。その時手にした古銭を通して、私はある種の感慨を催しました。それ以後、古銭を単なる金以上の別のものとして、興味を持ち、少しずつ集めるようになりました。

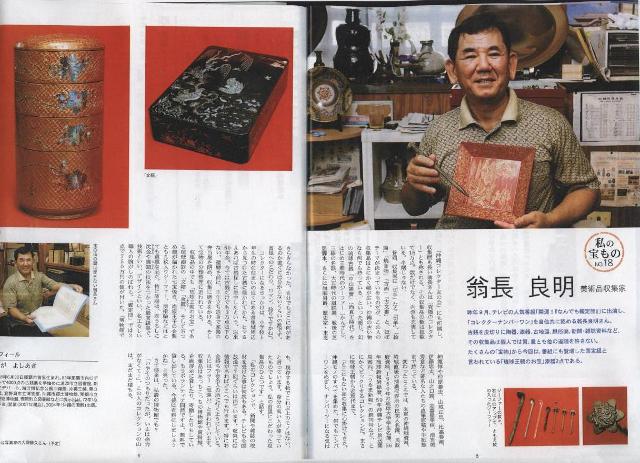

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。

期間中は、台風による悪天候ではあったものの多くの親子や普段のワンダーミュージアムでは見られない層の人達が多く来場しており、大盛況で終わることができました。

☆「沖縄のお金、世界のお金展」の主なトピックス

9月13日 宜野湾市教育文化課(同市博物館長兼務)和田敬悟氏来場

9月16日 沖縄タイムス朝刊掲載

9月18日 琉球新報朝刊掲載

9月20日 外国人が多く、翁長氏が片言の英語で古銭について説明

9月21日 こども童謡教室の宮城葉子先生が、昔の沖縄のお金について、こどもたちに伝えるため来館

9月21日 同日、NHKニュース放送

☆「沖縄のお金、世界のお金展」について

ワンダーミュージアムにおいては、那覇市に在住の”古銭・古美術なるみ堂”(TEL:098-987-5530)の翁長良明氏のご協力をいただき、古き時代に思いを馳せる古銭の企画展を開催。

琉球時代からアメリカ、本土復帰に至る沖縄の歴史の変遷に伴うお金の変化と、それに対比させる形で世界の国々のお金、また世界最古のお金、世界で一番大きいお札、一番重いお金など、翁長氏の貴重なコレクションの中から厳選して企画展を組み立てた。

お金は時代・歴史を映す鏡であることをこどもたちに伝えると同時に、世界の1年間の軍事費と飢えに苦しむ人々を1年間救う費用を対比させ、お金の大切さ→金銭教育にも視野に入れたものとした。

2013年1月30日ー左から翁長良明氏、不二出版の船橋治氏と細田哲史氏

〇(略)私が古銭を集め始めたのは、小学校の1年生の時でした。古銭との出会いは、自宅の机の引き出しからみつけた4,5枚の古銭であったと思います。それは、寛永通寳と明治の2銭銅貨、それに昭和のアルミ貨だったと記憶しています。その時手にした古銭を通して、私はある種の感慨を催しました。それ以後、古銭を単なる金以上の別のものとして、興味を持ち、少しずつ集めるようになりました。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。

期間中は、台風による悪天候ではあったものの多くの親子や普段のワンダーミュージアムでは見られない層の人達が多く来場しており、大盛況で終わることができました。

☆「沖縄のお金、世界のお金展」の主なトピックス

9月13日 宜野湾市教育文化課(同市博物館長兼務)和田敬悟氏来場

9月16日 沖縄タイムス朝刊掲載

9月18日 琉球新報朝刊掲載

9月20日 外国人が多く、翁長氏が片言の英語で古銭について説明

9月21日 こども童謡教室の宮城葉子先生が、昔の沖縄のお金について、こどもたちに伝えるため来館

9月21日 同日、NHKニュース放送

☆「沖縄のお金、世界のお金展」について

ワンダーミュージアムにおいては、那覇市に在住の”古銭・古美術なるみ堂”(TEL:098-987-5530)の翁長良明氏のご協力をいただき、古き時代に思いを馳せる古銭の企画展を開催。

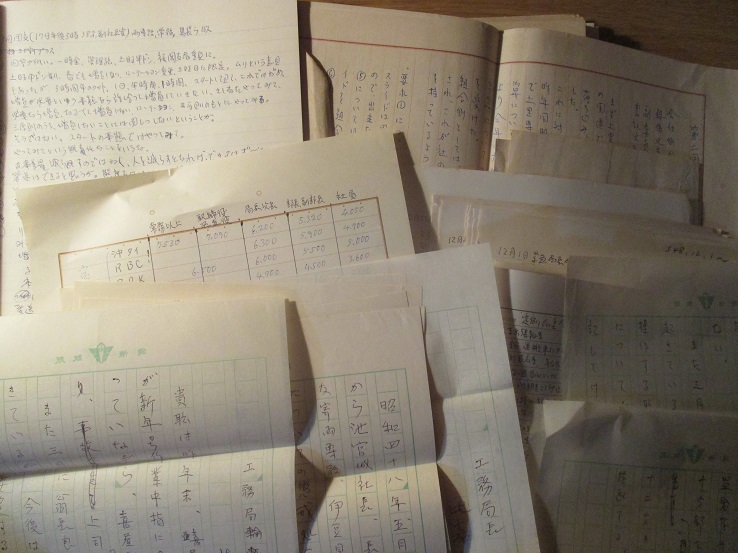

琉球時代からアメリカ、本土復帰に至る沖縄の歴史の変遷に伴うお金の変化と、それに対比させる形で世界の国々のお金、また世界最古のお金、世界で一番大きいお札、一番重いお金など、翁長氏の貴重なコレクションの中から厳選して企画展を組み立てた。

お金は時代・歴史を映す鏡であることをこどもたちに伝えると同時に、世界の1年間の軍事費と飢えに苦しむ人々を1年間救う費用を対比させ、お金の大切さ→金銭教育にも視野に入れたものとした。

2013年1月30日ー左から翁長良明氏、不二出版の船橋治氏と細田哲史氏

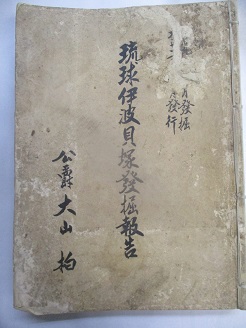

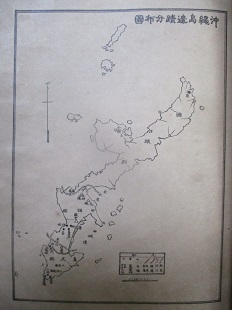

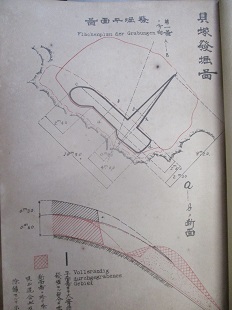

03/09: "1894年来沖ー伊藤篤太郎"

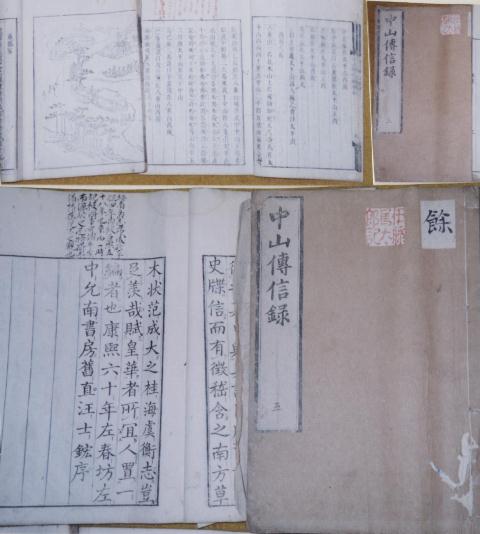

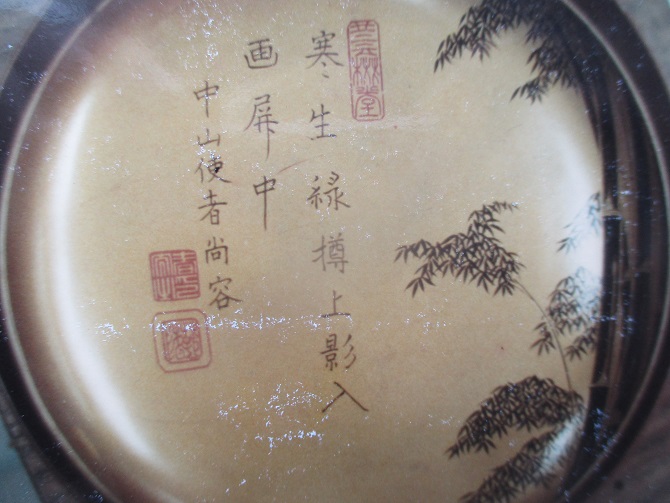

伊藤篤太郎蔵書印がある『中山傅信録』(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)

1997年3月 沖縄県教育委員会『沖縄県史研究紀要』第3号 当山昌直・小野まさ子「伊藤篤太郎琉球八重山列島動植物採集雑記の翻刻と解題」

伊藤篤太郎 いとう-とくたろう

1866*-1941 明治-昭和時代前期の植物学者。

慶応元年11月29日生まれ。伊藤圭介(けいすけ)の孫。明治17年イギリスに留学。28年鹿児島高等中学造士館教授,大正10年東北帝大講師となる。博物会の雑誌「多識会誌」を編集した。昭和16年3月21日死去。77歳。尾張(おわり)(愛知県)出身。著作に「大日本植物図彙(ずい)」など。(→コトバンク)

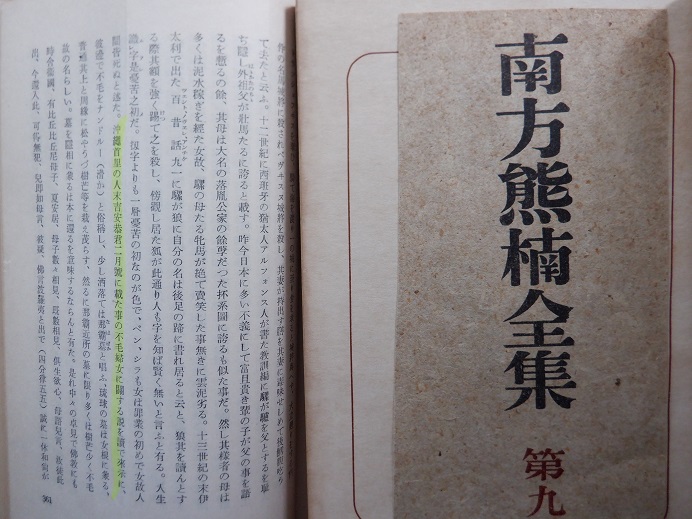

2017年4月『熊楠WORKS』№49 郷間秀夫「南方熊楠と同時代人 伊藤篤太郎について」

1984年11月『オキナワグラフ』「なんと古銭8千点ー沖縄一の古銭収集家・翁長良明さん」

JTA機内誌『Coralway』「情熱あふれる沖縄屈指のコレクター 翁長良明」

2012年5月ー『オキナワグラフ』「翁長良明コレクション」

2015年4月15日9時 NHK総合「ニュースウオッチ9」に翁長コレクション登場

自宅(泊)屋上のソテツ

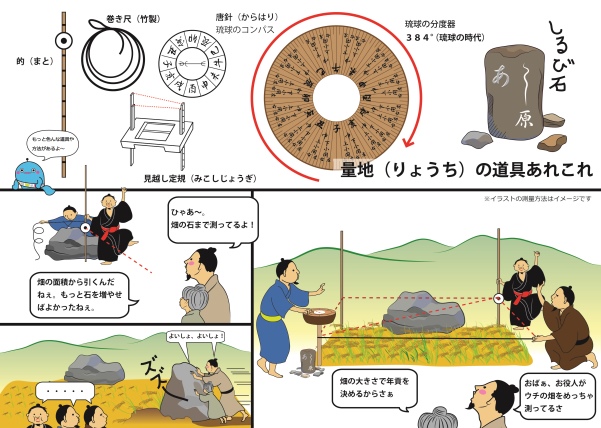

2014年月11月30日『新報小中学生新聞ーりゅうPON!』島袋百恵 絵「琉球の測量技術」

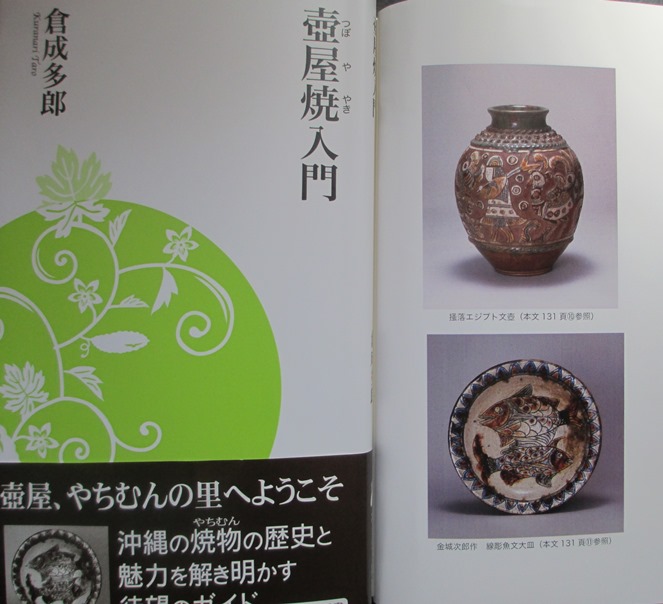

2014年月10月5日『新報小中学生新聞ーりゅうPON!』島袋百恵 絵「壺屋焼」

2014年7月 倉成多郎『壺屋焼入門』ボーダーインク

2014年6月14日ー写真左から岡本亜紀さん(浦添美術館)、粟国恭子さん(沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員)、倉成多郎氏(壺屋焼物博物館)、新城栄徳

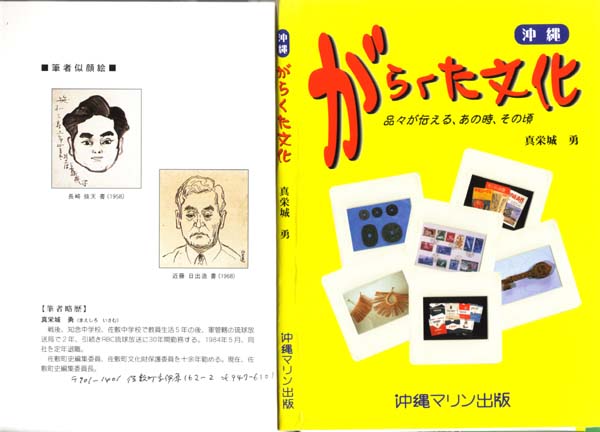

2001年11月ー「沖縄コレクター友の会発足」佐敷町ちゃんくすば中央が真栄城勇会長

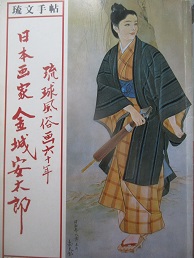

私は1984年4月発行の『琉文手帖』1号の金城安太郎特集で東恩納を紹介した。うるま市にある石川歴史民俗資料館は戦後沖縄行政の出発点、沖縄諮詢会、沖縄県立博物館の前身の東恩納博物館、戦後初の小学校、終戦直後の松竹梅劇団、米軍服、HBTの更生衣料、2×4の材木でつくった規格住宅、カンカラ三線などを資料、写真で展示している。

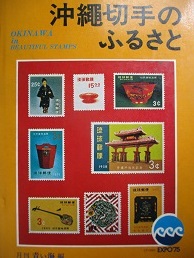

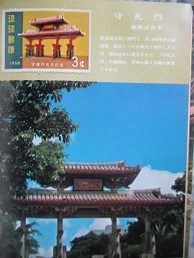

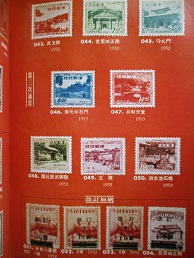

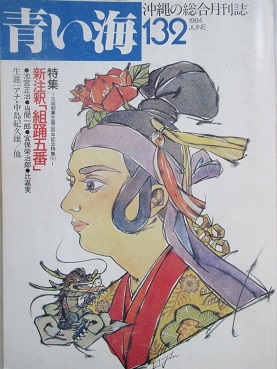

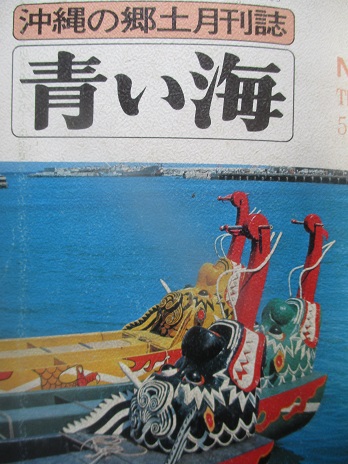

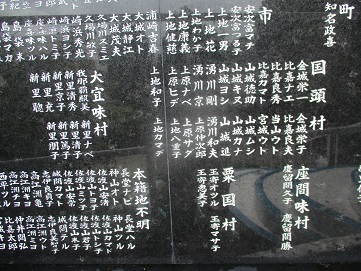

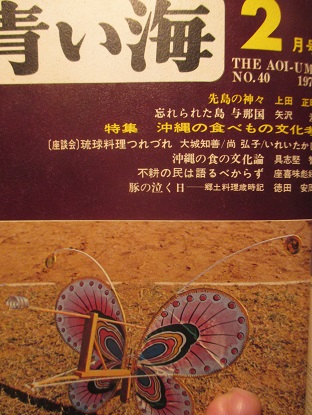

1972年11月発行の雑誌『青い海』に園山精助(日本郵趣協会理事)が「琉球切手は語りつづける」と題し「沖縄切手のアルバムをひろげてみると、動物、魚、植物、風景、民俗、古文化財とよくもこれだけそろえられたものだと思う。こうしてみると、沖縄の歴史、文化の、ミニ百科事典ではないか」と記している。切手、古銭はコレクターの定番である。

1973年3月 月刊青い海編『沖縄切手のふるさと』高倉出版会

2000年の10月、切手のコレクターとしても著名な真栄城勇氏の「勇のがらくた展」が佐敷町のちゃんくすばガーデンで開かれた。

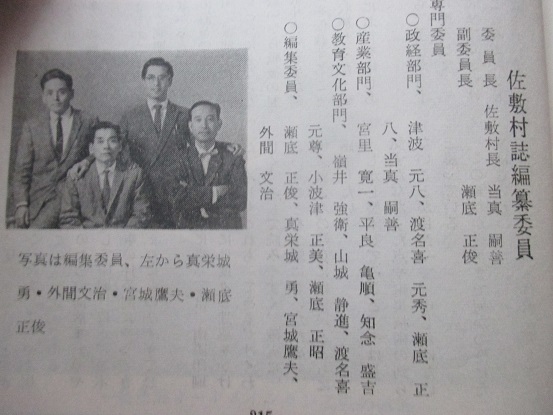

1964年3月 『佐敷村誌』佐敷村

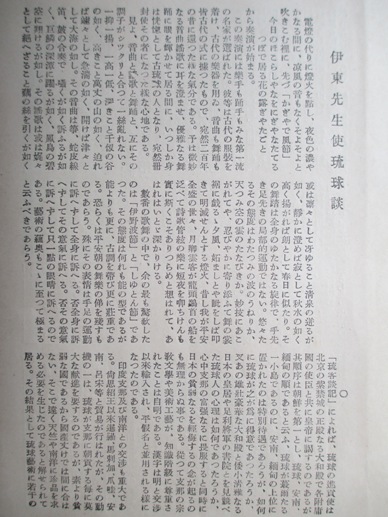

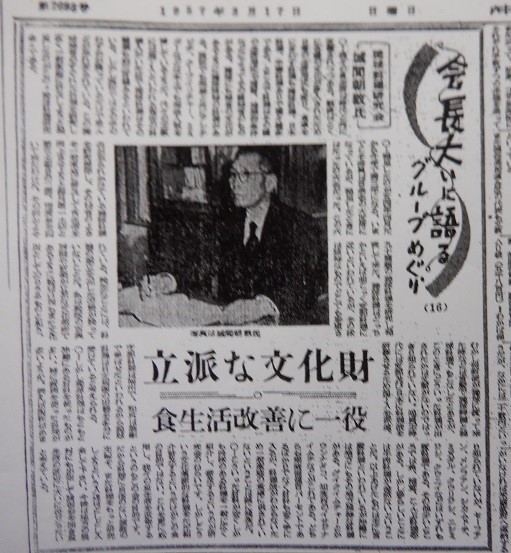

1984年5月 雑誌『青い海』132号 中島紀久雄「”生涯一アナ〟」

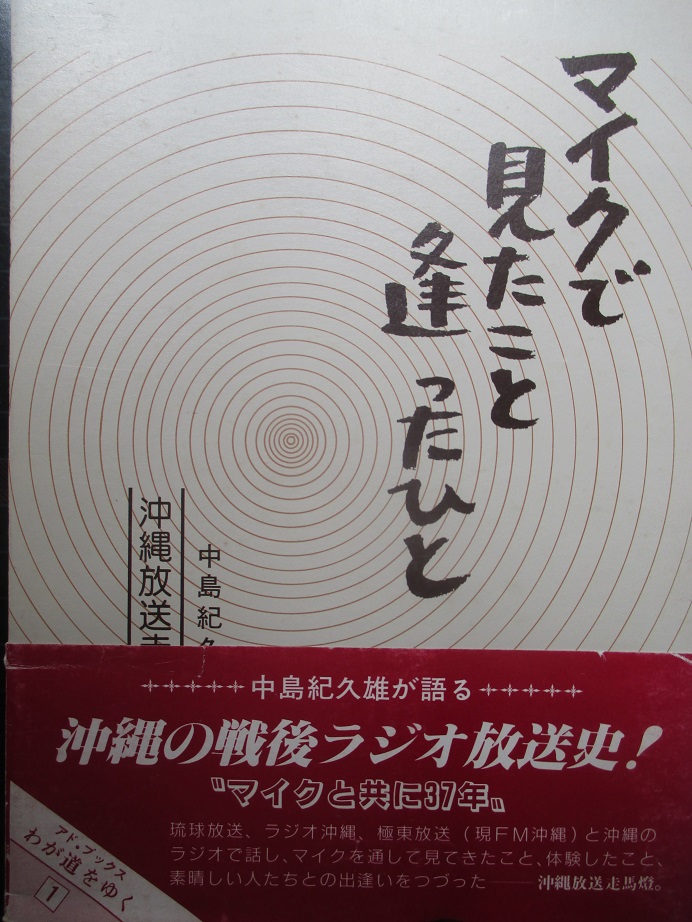

1989年10月 中島紀久雄『マイクで見たこと逢った人ー沖縄放送走馬燈』アドバイザー(西江弘孝)

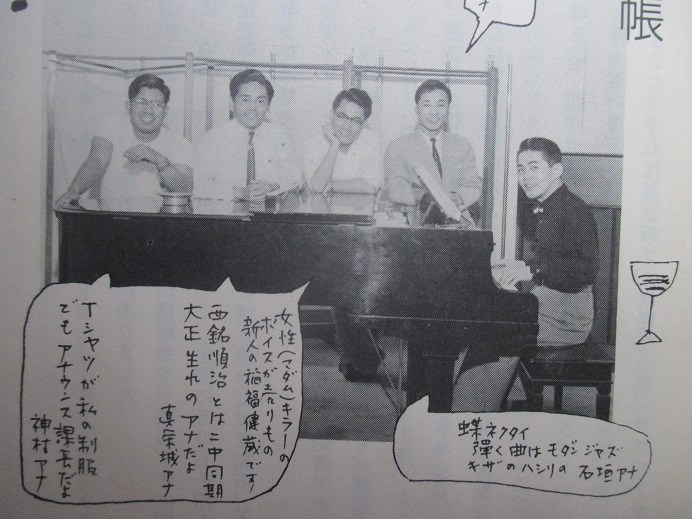

左から神村孝栄、真栄城勇、稲福健蔵、中島紀久雄、石垣正夫

眞栄城勇(琉球郵趣理事)ー南城市佐敷字伊原162-2 ℡946-6101

2001年8月ー眞栄城勇『がらくた文化ー品々が伝える、あの時、その頃』沖縄マリン出版/この本が切っ掛けで沖縄コレクター友の会が発足した。

2001年4月、前回と同じ場所で真栄城氏は「真栄城勇コレクション新聞号外展」を開いた。8月には沖縄マリン出版から真栄城勇著『沖縄がらくた文化ー品々が伝える、あの時、その頃』が出版された。私は、『沖縄タイムス』にその書評を書いたのが切っ掛けで2001年11月の佐敷町ちゃんくすばでのコレクター友の会発足に何となく参加した。

新城栄徳(左)、真栄城勇氏

新城栄徳、真栄城勇氏、鳥山やよいさん

沖縄県立博物館・美術館

2023-3 ライブハウスの一角に「あいち沖縄文庫」誕生 800冊、渡久地政司さん、阪井芳貴さんらが寄贈

1971年8月 雑誌『青い海』4号 渡久地政司「角を磨け、素っ裸になれー選挙・議会・若者のことなどー」

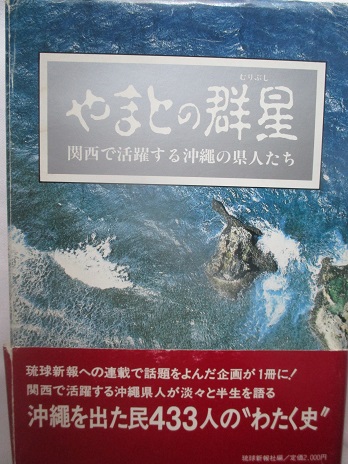

1987年8月 『やまとの群星/関西で活躍する沖縄の県人たち』琉球新報社 「渡久地政司」→本書は元『青い海』編集発行人で作家の津野創一が編集協力した。

愛知の中の沖縄 事柄覚 渡久地政司作成

愛知沖縄県人会連合会総会・ゆんたく会・敬老会■ 2019年3月10日 豊田市鴛鴨町・鴛鴨公民館

最長老の屋嘉比信子さん(95)と比嘉俊太郎さん(80)屋嘉比さんは名古屋市今池で沖縄料理「糸満」を30~50年前に経営されていた方です。比嘉さんは、那覇高→名古屋工業大学→愛知工業大学名誉教授→愛知沖縄県人会連合会会長をなさった方です。お二人ともお元気でした。

1986年3月、琉球新報の松島弘明記者から、名古屋、三重のウチナーンチュの取材で大阪に来るという葉書(中城城跡)をもらった。後に琉球新報大阪支社に行き、私も旧知の人たちに会いたく名古屋に同行した。名古屋の県事務所の職員は大阪の県事務所でなじみのある人たちばかりであったので名古屋、三重のウチナーンチュ情報はすぐに得られた。

松島記者は取材過程で、「愛知県沖縄県人会会員名簿」「でいごの会会員名簿」(1974年10月)、「三重県沖縄県人会名簿」(1974年)、「沖縄県名古屋経営者会名簿」(1985年)などを入手した。麦門冬・末吉安恭の甥の佐渡山安正、佐渡山安治さん兄弟、粟国の末吉和一郎さんの取材には同行した。大濱皓氏は病気で会えなかった。

2010年1月31日、沖縄文化の杜で仲村顕さんから愛知の沖縄の話を聞いた。豊橋市に田島利三郎、犬山市には久志富佐子の墓があるという(後日、墓の写真も見た)。

1965年7月 名城大学沖縄県人会『南端』(責任者・糸数哲夫)

糸数哲夫

昭和36年ー那覇高校卒。昭和44年ー名城大学大学院法学研究科修、商学修士、法学修士。昭和44年ー名古屋在加茂会事務所入所。昭和50年ー那覇市にて税理士事務所開業→現在は沖縄県宜野湾市字我如古。

大阪・沖縄関係資料室で『阿姓家譜』(阿姓南風原按司守忠 7世西平親雲上守安4男)の原本を見たことがある。資料室主宰の西平守晴氏が実兄から譲られたものである。複製本が那覇市歴史博物館にある。『氏集』を見ると、阿氏には前川、渡名喜、西平、小濱、渡嘉敷、宮平、瀬良垣、伊舎堂、與儀、喜瀬、山元、安和、佐久田、眞謝、江田、金城、照屋の諸家がある。

名古屋の渡久地政司(とぐち まさしー1937(昭和12)年6月2日、大阪市で生れる。豊田市で育つ。73歳、第3の人生のスタート。体と思考を「解す」だけでなく鍛える。)氏のブログに氏の調査で「○ 太田守松 父渡名喜守重、母なべの長男として沖縄県那覇市東町1丁目20番地で明治35年(1902)生まれる。泉崎小学校、沖縄1中卒、神戸高等商業学校卒。滋賀県立彦根商業学校教諭(大正14年4月)。昭和3年短歌会『国民文学』に入社・植松寿樹に師事。以後、短歌運動。昭和22年3月、日本キリスト教団彦根教会で洗礼。1947年(昭和22年10月)、渡名喜姓を先祖が使用していた太田姓に改名。昭和23年、彦根市立西中学校校長。昭和27年、彦根YWCA創立理事長。昭和34年、井伊大老開国百年祭奉賛会事務局次長。昭和38年、原水爆禁止彦根市協議会会長。昭和45年1月、脳溢血で逝去(67)。

○ 太田菊子 父豊見山安健、母オト(1882年生まれ)の長女として 1905年(明治38)沖縄県那覇市で生まれる。沖縄県立第1高等女学校卒業1921年(大正10)、東京山脇高等女学校卒業1924年(大正13)。大正14年12月、渡名喜守松と結婚。平成5年(1993)逝去(88)・1962年(昭和37年2月)。長年同居の母オト逝去(80歳)。」と太田守松と夫人が紹介されている。守松氏も阿氏である。

2019年3月5日 寒緋桜 満開■沖縄・名護市の農事試験場をルーツにする寒緋桜が満開となりました。場所は宮上公園東側とその後方。3月5日、青空をもピンクにしかねないくらいの勢い、通行中の人々は「まぁ奇麗」の歓声をあげていました。

「渡久地政司ブログ」(略記)2005年7月28日

■ 愛知の中の沖縄 事柄覚 ■

● 名古屋市東区徳川町にある徳川美術館には、琉球王国の文化財が多く収蔵されている。…徳川美術館に20点の琉球楽器、むかし御座楽(うざがく)に使われた楽器が保存

…、寛政8(1796)年に江戸上がりの使者から贈られたという記録が残って…出自がはっきりしているのは、日本中で徳川美術館の楽器だけ…。

大野道雄「徳川美術館の琉球楽器」から抜粋。

● 琉球王国賀慶使・恩謝使(琉球国使江戸上がり)が1610年から1872年までの間、18回おこなわれている。上がり、下がりを入れると約34回、愛知の土地を通過している。

1610(慶長15)年の場合、上がり…8月2日美濃大垣泊、3日尾張清州・成興寺泊、5日岡崎泊、6日吉田(豊橋)泊。下り…9月22日木曽福島泊、24日美濃路落合泊、27日岐阜本誓寺泊…であった。

佐渡山安治(詳細は後記)の調査によれば、寛延(1749)年の江戸上がりの時に殉死した「麻氏渡嘉敷親雲上真厳玄性居士之墓」(古塚達朗「江戸上りの足跡」96-4-2沖縄タイムスでは墓は行方不明とある。しかし、佐渡山安治資料「寛延2年の墓碑」76-3-28沖縄タイムスでは、所在地を発見、と写真入りの記事がある。)と天保3(1832)年に殉死した富山親雲上の墳墓が名古屋市緑区鳴海の瑞泉寺にある。佐渡山安治資料昭和54-12-14沖縄タイムスには、…11月4日、26年ぶりで待望の琉球行列を名古屋に迎える段になって「琉球人通行朝7ツ(午前4時)より本町通京町其外通りに提灯をだし賑合、此日薩摩五ツ過(午前8時)頃御通行、琉球人の行列に先立って、稲葉宿から棺桶が一つ、ひっそりと運ばれて…」。

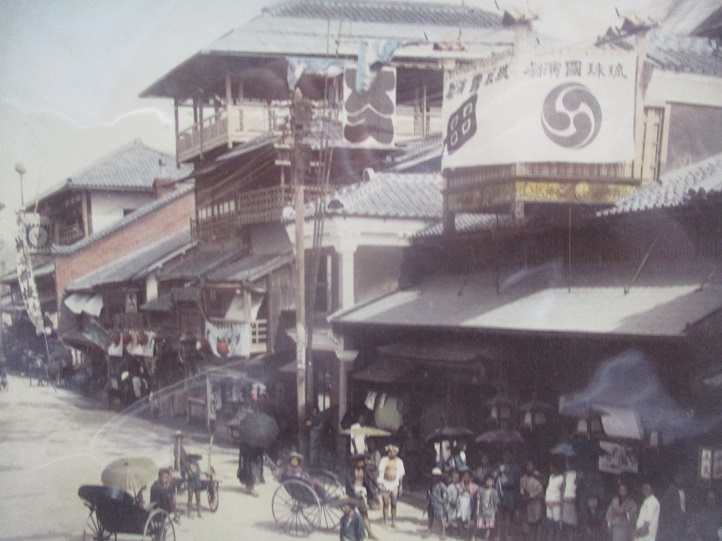

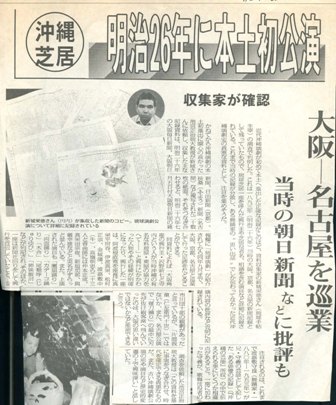

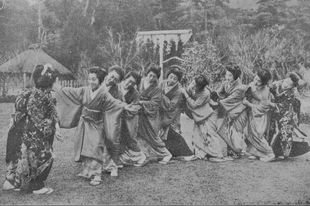

● 明治26(1893)年9月1日から10日ま で名古屋市で沖縄芝居の興行が行われている。御園座の近くにあった千歳座(広小路南桑名町)。出し物は女花笠踊、上りの口説、下りの口説、女団扇踊、国頭(クンジャン)さばくいなど…、全部ウチナーグチで演じ、客の入りはよくなかったようで、入場料の値引きをしている。明治30(1897)年6月13日、再び名古屋を訪れ、南伏見町の音羽座で公演している。 大野道雄資料から抜粋。

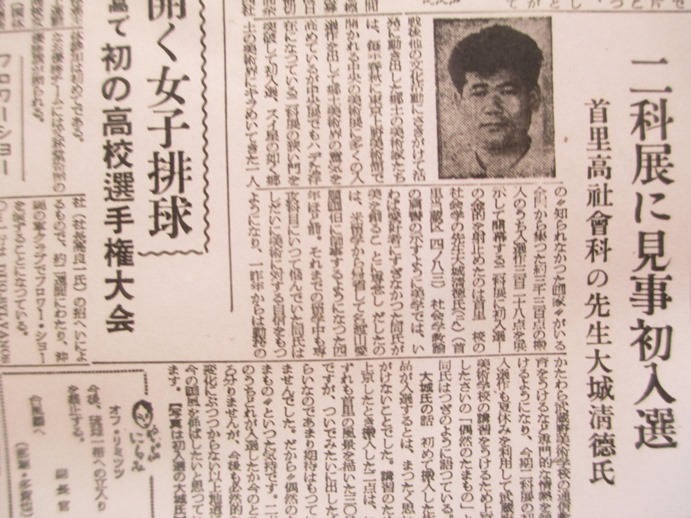

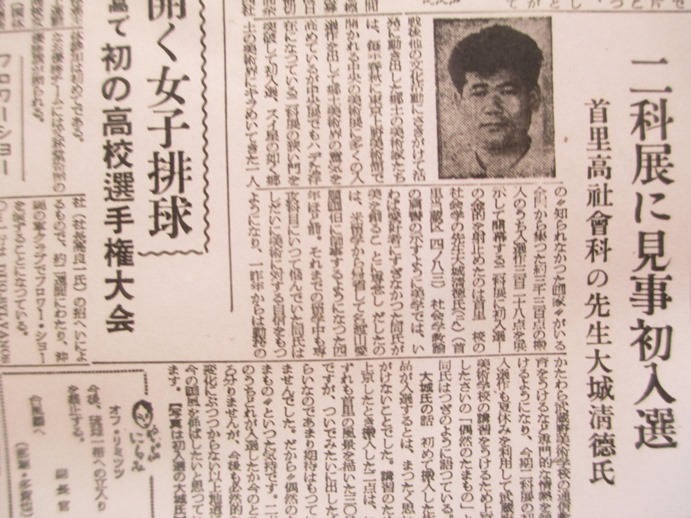

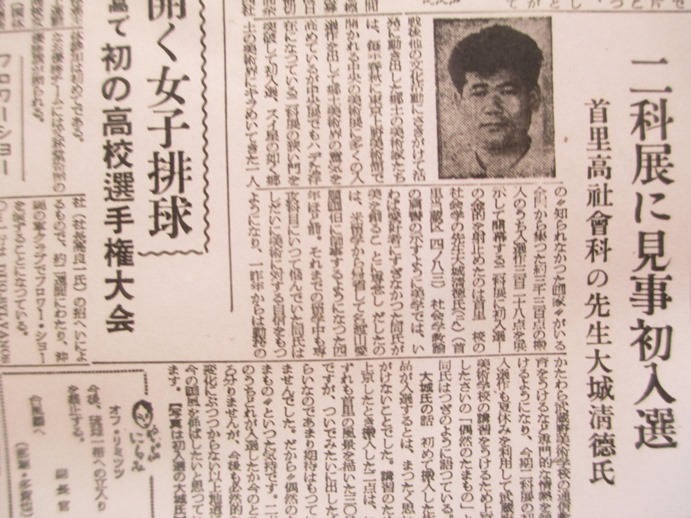

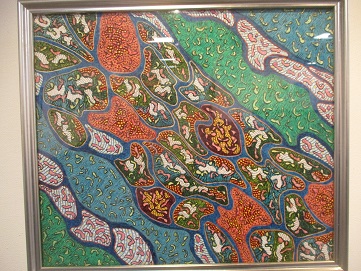

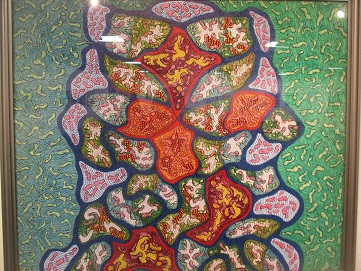

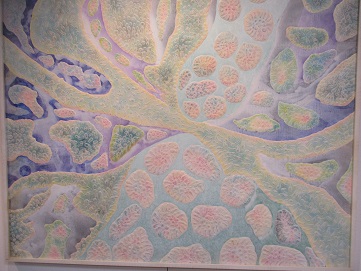

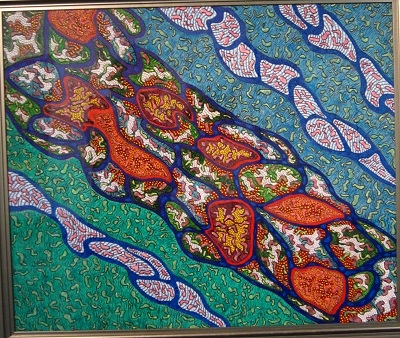

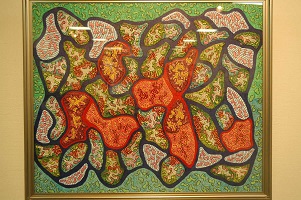

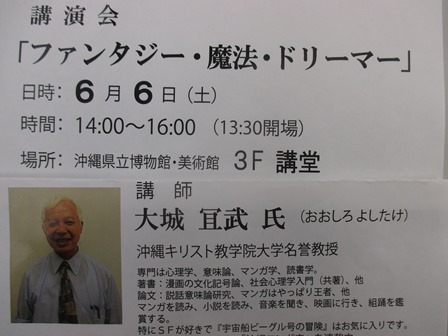

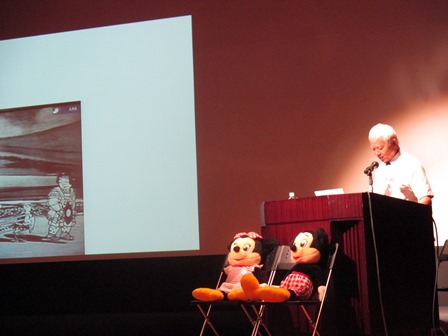

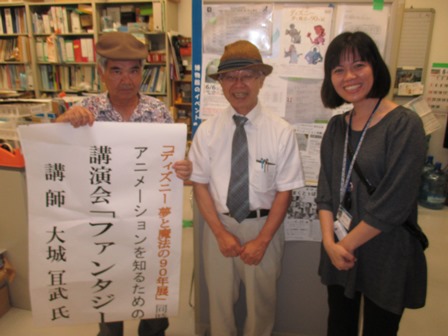

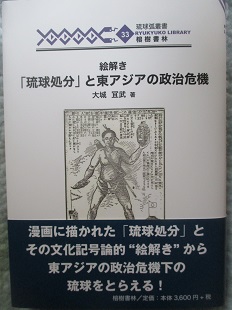

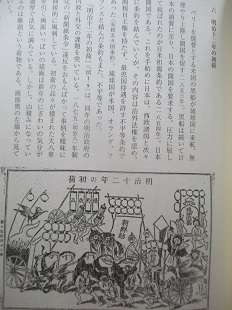

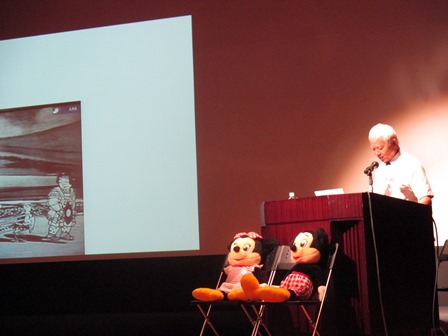

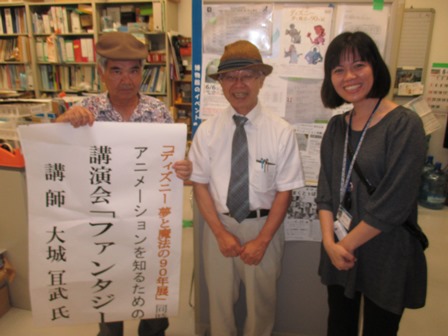

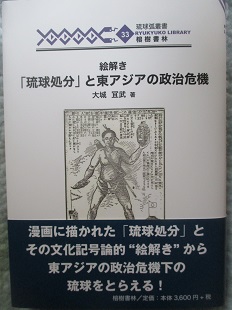

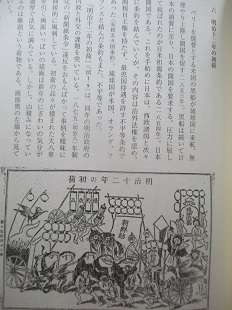

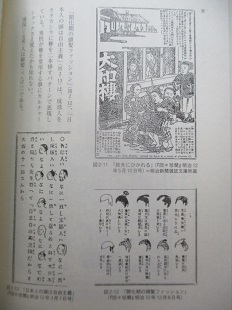

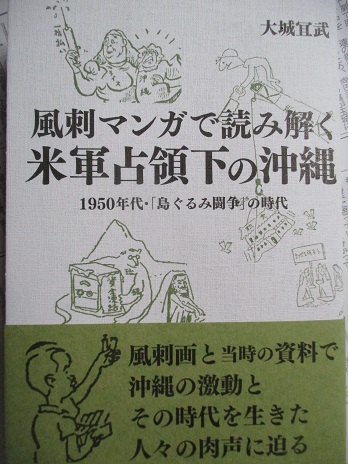

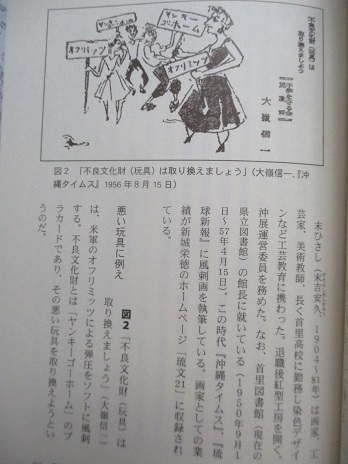

01/09: 沖縄県立博物館・美術館「大城精徳の仕事」

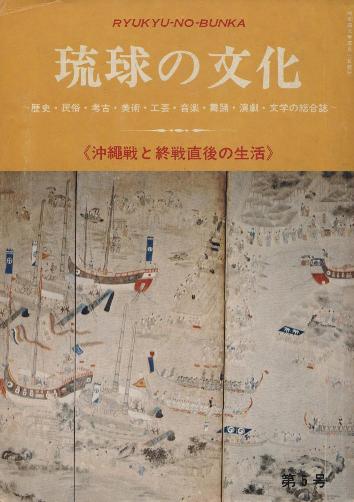

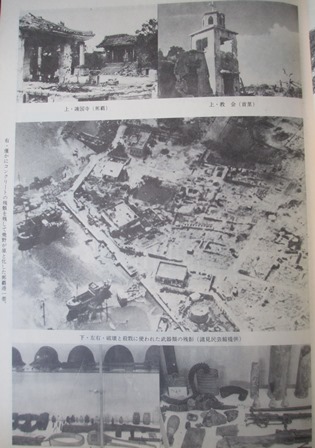

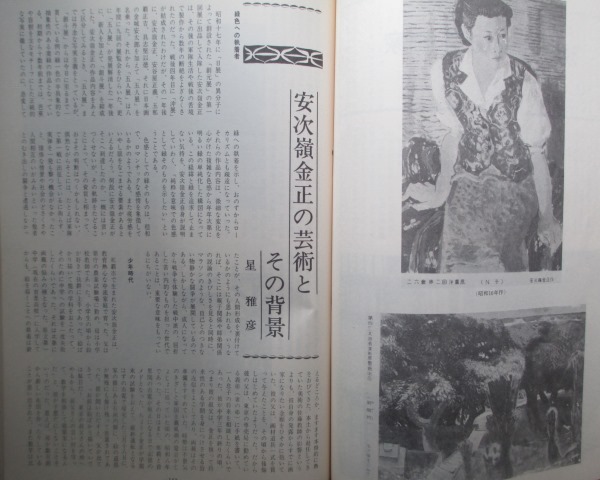

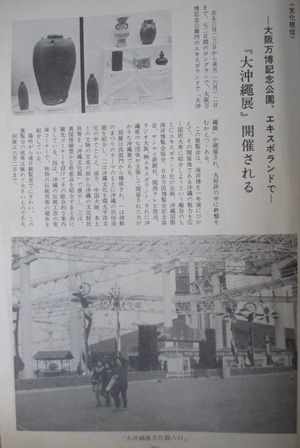

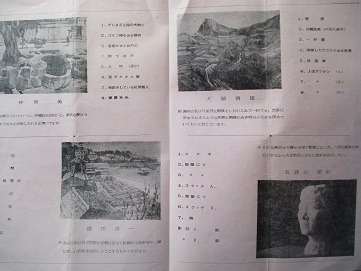

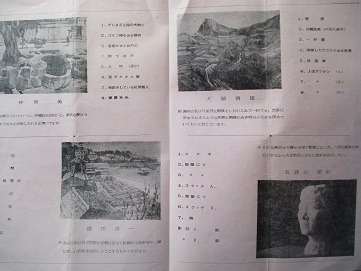

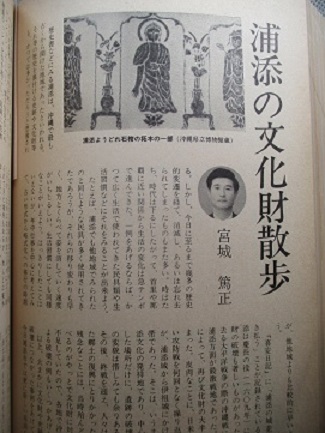

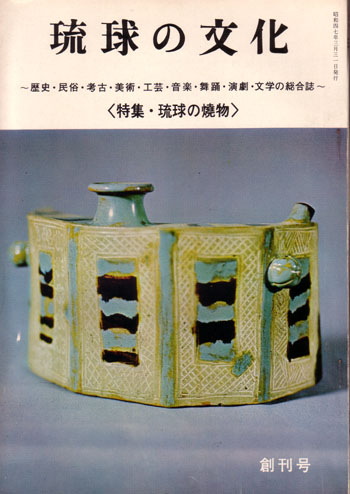

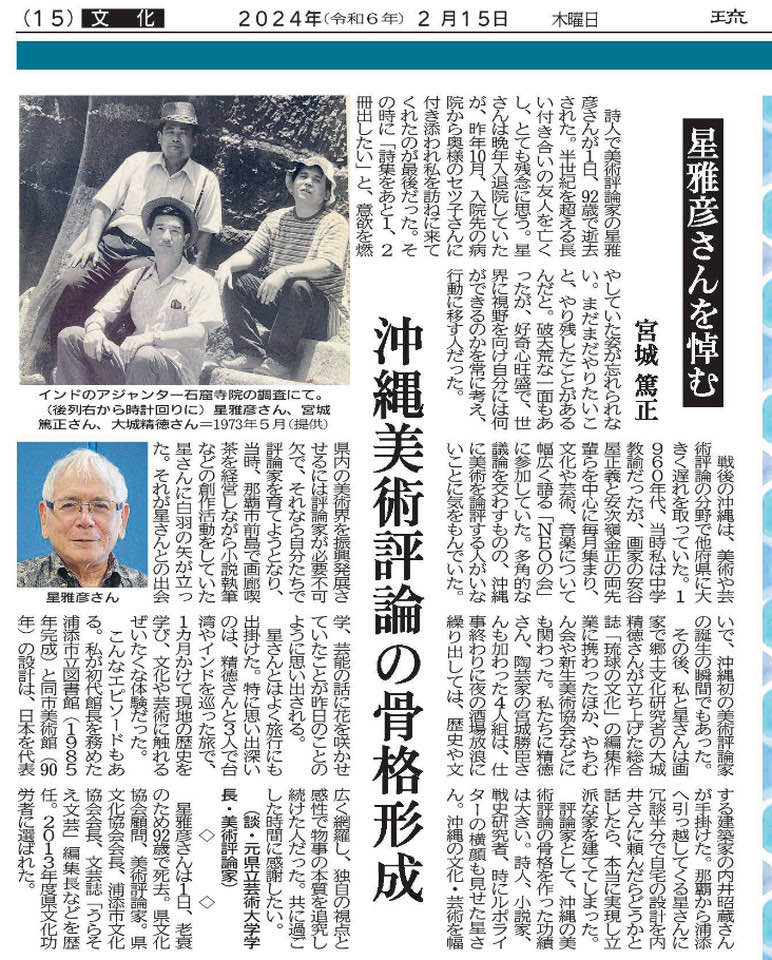

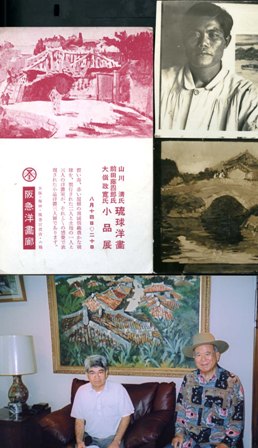

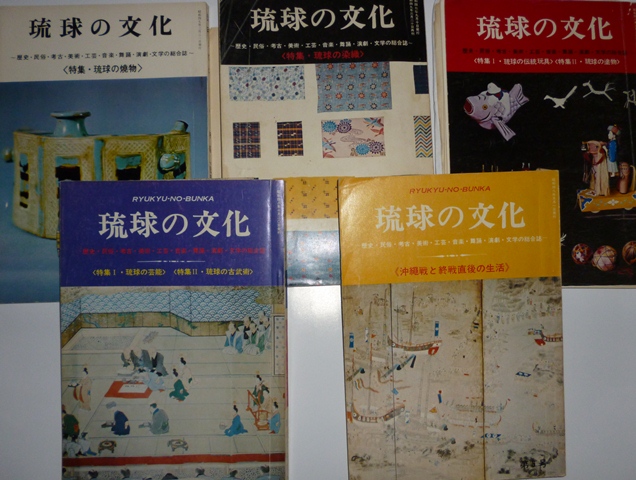

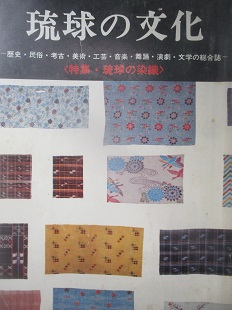

1974年5月ー『琉球の文化』第五号 星雅彦「安次嶺金正の芸術とその背景」

1974年5月ー『琉球の文化』第五号<沖縄戦と終戦直後の生活>

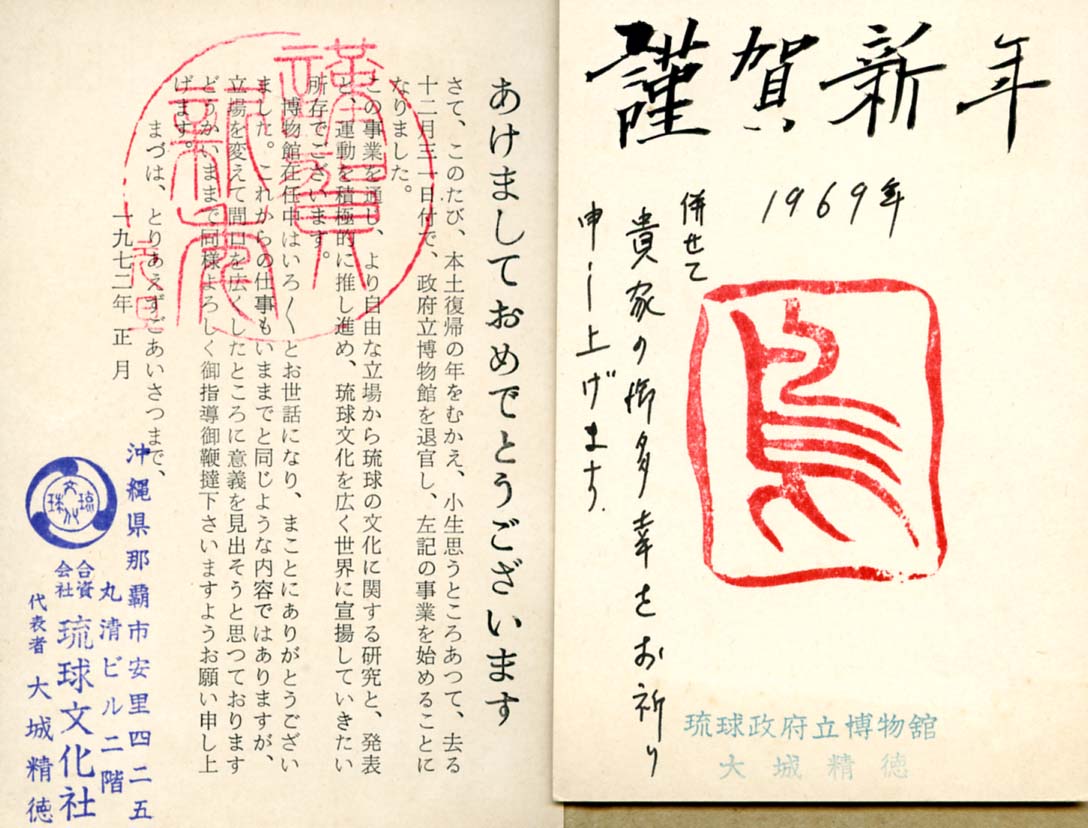

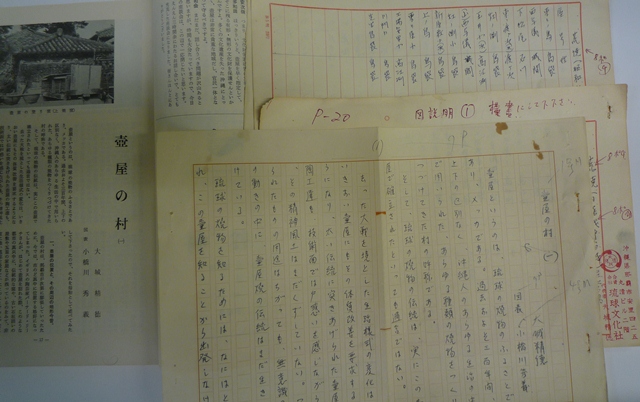

琉球文化社(編集発行人・大城精徳)本社〒那覇市牧志町1-944-6 編集局〒902那覇市安里425丸清ビル2階

関西連絡所ー大阪市東淀川区西中島町5-62青い海出版社内(新城栄徳)

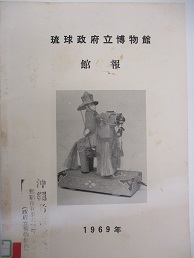

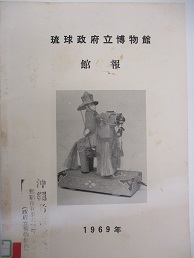

1975年6月 沖縄県立博物館『博物館あんない』琉球文化社

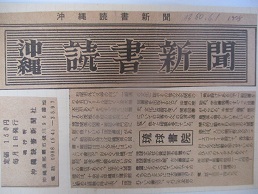

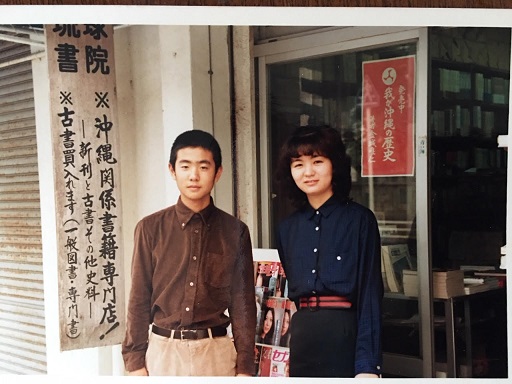

1975年6月1日『沖縄読書新聞』「琉球書院」/1981年6月『全国古本屋地図』「沖縄県の古本屋」

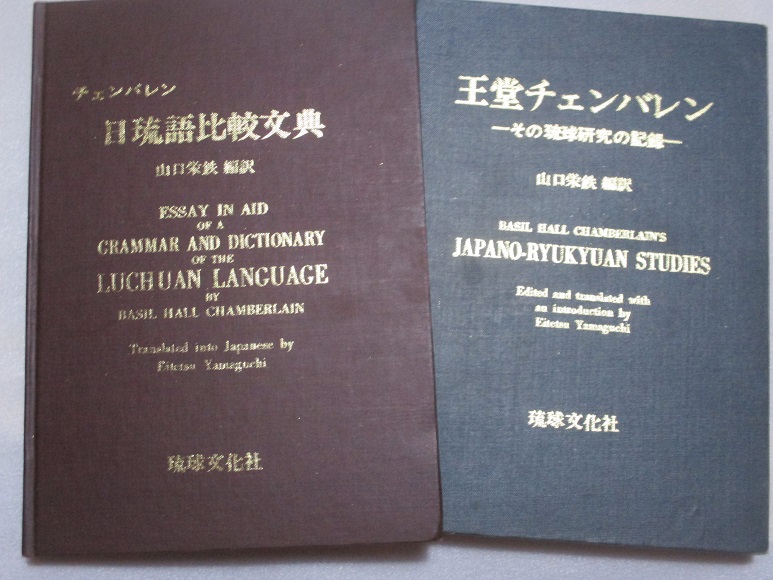

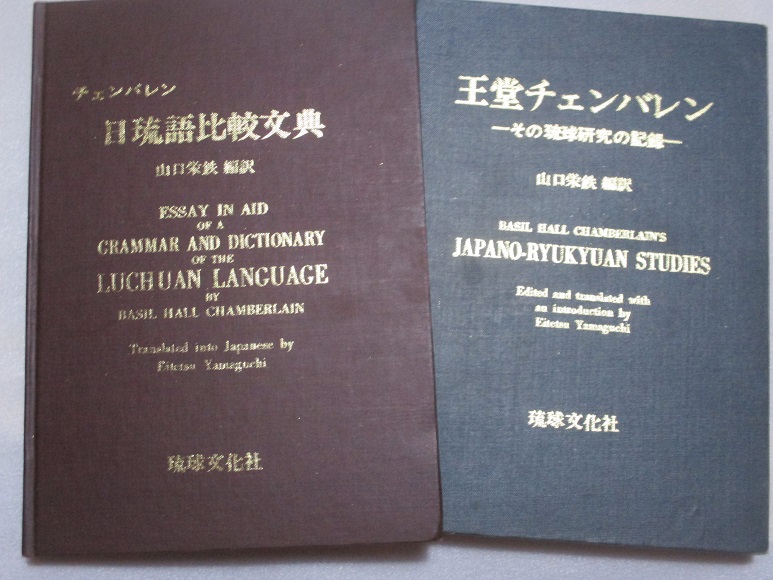

1976年3月 山口栄鉄『チェンバレン 日琉語比較文典』琉球文化社 1976年5月 山口栄鉄『王堂チェンバレンーその琉球研究の記録ー』琉球文化社/写真・1978年8月ー那覇市一銀通りの琉球書院(琉球文化社)と青い海出版社の看板が見える。

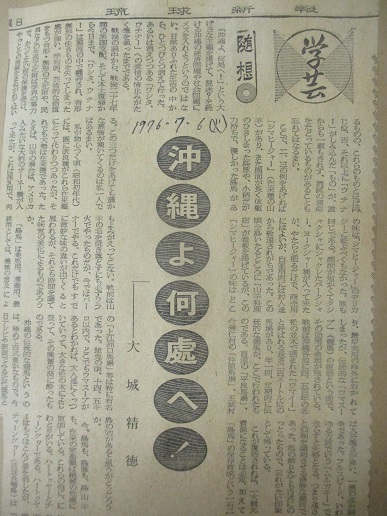

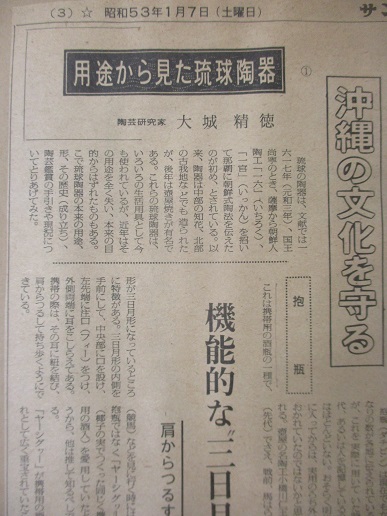

1976年7月9日『琉球新報』大城精徳「沖縄よ何處へ!」/1978年1月7日『サンデーおきなわ』大城精徳「沖縄の文化を守るー用途から見た琉球陶器①」

佐久田繁ー沖縄戦の写真、あなたでも買えます/琉球文化社の大城精徳君によると、『金さえ出せば、ペンタゴンでは誰でも買えるんだ』というのである。そして大城君が注文した写真が二か月後に、ペンタゴンから郵送されてきた。その写真をもとに私は、1977年8月『日本最後の戦い・沖縄戦記録写真集』を出版、沖縄三越で写真展もやった。/佐久田繁さんにはアメリカ行きの資金がありません。そのとき、たまたま琉球文化社(出版社)の大城精徳氏が渡米するという話を小耳に挟み、佐久田さんが同氏の描いた絵を買い取ることを条件に旅費の一部を負担して、資料収集を依頼しました。大城氏なら沖縄戦の資料価値を適切に判断できると踏んだのです。→藤田修司(新日本教育図書社長)「異能の人、逝くー出版人佐久田繁氏との思い出」『沖縄県産本ニュース』2005年9月

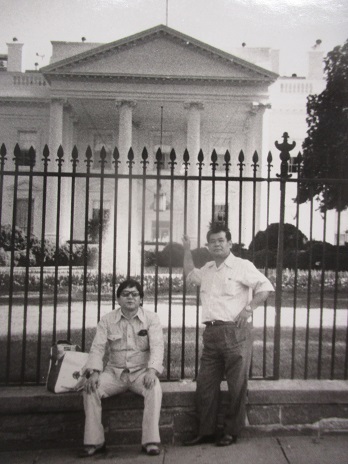

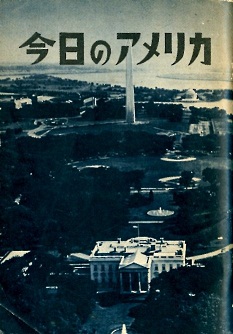

ワシントンⅮ,Ⅽホワイトハウス/18世紀当時の歴史深い建物に囲まれた、ミシシッピ川沿いのジャクソンスクエアは、特に音楽、アート好きなら絶対立ち寄りたい、現代文化と歴史がうまく調合した、活気あふれた公園です。公園内に入ると、ここをアートスタジオとする、公園中に見られるアーティストたちの才能にも絶句ものです。ご自分へのお土産に、ポートレイトやカリカチュアを描いてもらうのもいいです。

1977年5月

1979年7月 『名渡山愛順画集』琉球新報社〇刊行委員会ー池宮城秀意、石野朝季、大城精徳、久場トヨ、高江洲盛一、田積友吉郎、名渡山愛擴、比嘉良勝、又吉真三、宮城篤正、山元文子」

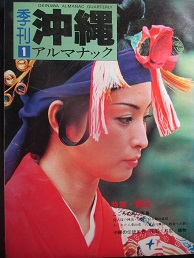

1979年10月『沖縄アルマナック』大城精徳「沖縄の伝統工芸ー焼き物」社会経済研究所

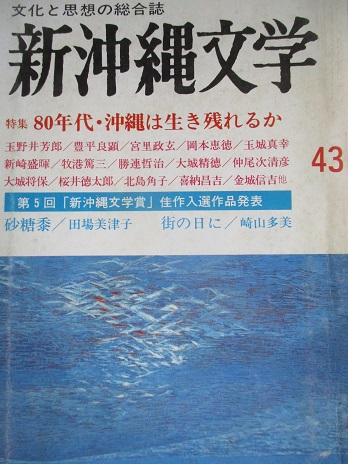

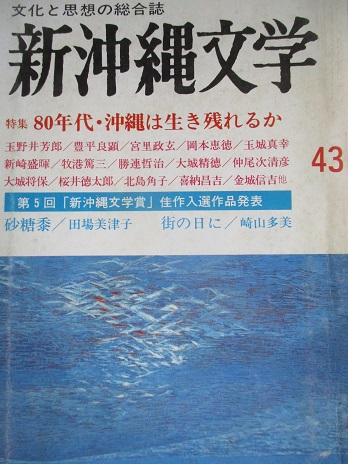

1979年11月『新沖縄文学』43号 大城精徳「工芸のありかたを探るー沖縄工芸界のゆくえ」

1980年 琉球文化社の前でー大城修くん、澄子さん、藤子さん

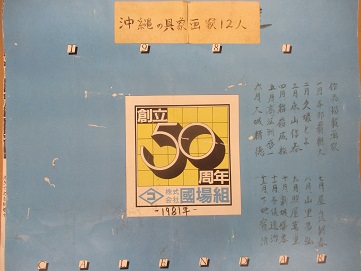

1981年 「沖縄の12人の画家たち」(國場組創立50周年カレンダー)大城精徳「島の浜辺」F60号(金城竹治氏所蔵)

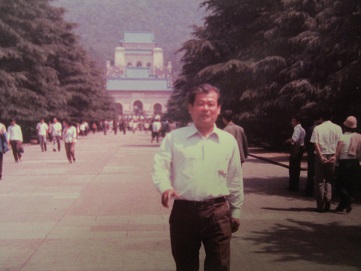

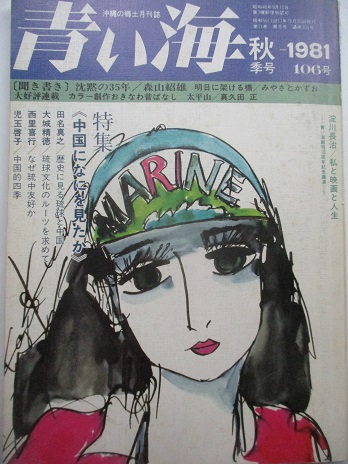

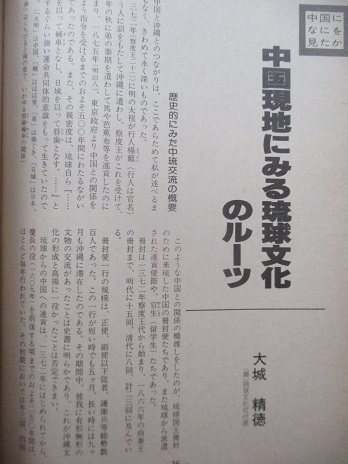

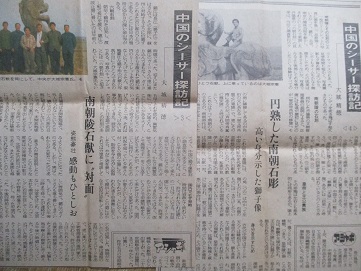

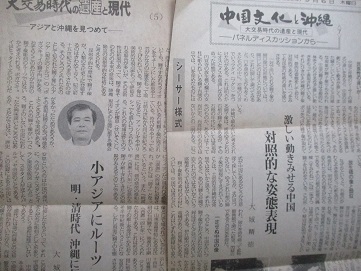

1981年9月 沖縄の雑誌『青い海』106号 大城精徳「中国現地にみる 琉球文化のルーツ」

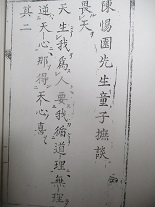

1982年1月10日 「新生美術協会」発足(大嶺政寛会長)

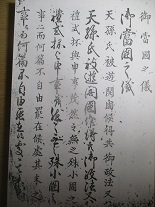

1982年3月 『琉球刊本 御教条・太上感応大意・童子摭談』(沖縄県立図書館資料叢書 第三巻)発売元・琉球文化社

1982年3月 『大里村史』(通史編 資料編)編集委員・大城精徳

1982年9月『新生美術』創刊号 事務局・沖縄県那覇市牧志1-12-6 琉球文化社

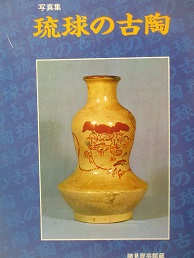

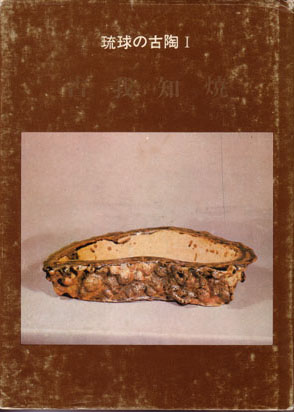

1982年5月 『琉球の古陶』大城精徳「琉球の焼物について」諸見民芸館

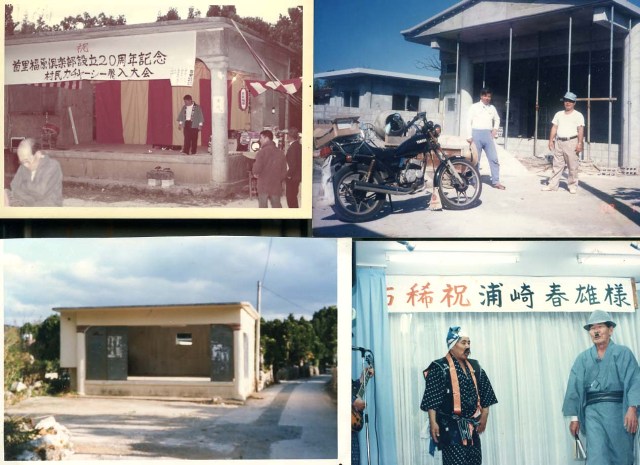

1982年5月 新城栄徳、天久宮近くの関西沖縄県人会運動の先駆者・浦崎康華翁を訪ねる。同年9月の八汐荘の大里康永氏の出版祝賀会に同行。帰りも同行し、国吉真哲翁の家の前で「ここは親友の家」と紹介された。のちに国吉家にも出入りする。

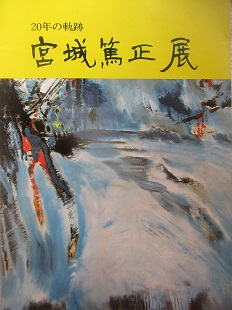

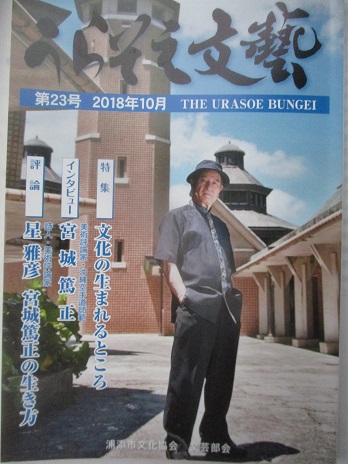

1982年9月18日~21日 浦添市民会館中ホール『宮城篤正展』大城精徳「学術と武術と芸術の調和の上に築かれた宮城篤正の世界」/9月17日『沖縄タイムス』大城精徳「宮城篤正展に寄せて」

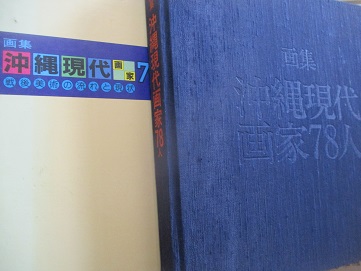

1982年11月 島袋捷子『沖縄現代画家78人』月刊沖縄社

1988年6月28日「われら同期会」沖縄県立農林学校旧校舎の一角/出版祝賀会

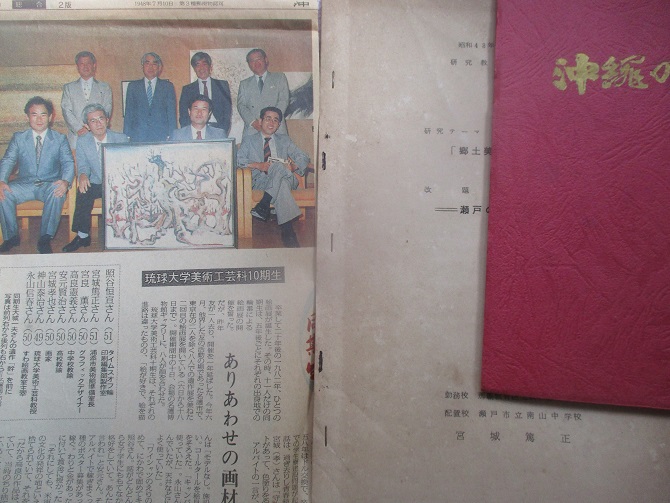

1989年6月15日『沖縄タイムス』「われら同期生ー琉球大学美術工芸科10期生/照屋恒宣、宮城篤正、宮良薫、高良憲義、安元賢治、宮城孝也、神山泰治、永山信春ー同期生大城一夫さんの遺作『幹』を前に」/1968年12月宮城篤正『沖縄の美術』

1982年12月『新沖縄文学』54号 「座談会・食文化の交流ー大城精徳・高良倉吉、比嘉政夫、又吉盛清、宮城篤正」

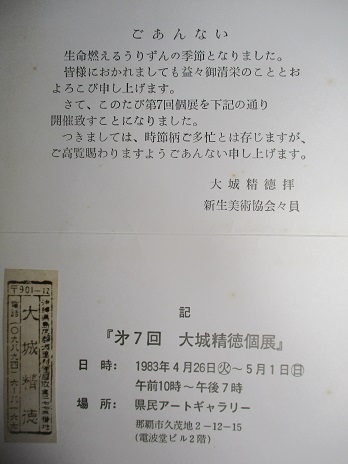

1983年4月26日~5月1日 県民アートギャラリー(電波堂ビル2階)「第7回 大城精徳個展」/2019年12月25日「古美術なるみ堂」にてー「房指輪」「ジーファー」を見る店主の翁長良明氏、哲楽家・紀々さん→紀々の公式サイト「首里城が出来た時の龍のモチーフを見て生まれた『龍神伝説』という曲」。→ 電波堂☆沖縄ソニー坊や博物館

1983年8月21日『琉球新報』

1984年3月『新沖縄文学』59号 大城精徳「沖縄工芸産業における問題点と将来の展望」

1984年4月 新城栄徳『琉文手帖』1号「琉球風俗画六十年 日本画家 金城安太郎」津野創一/大城精徳「序」、宮城篤正「沖縄における日本画家の系譜抄」

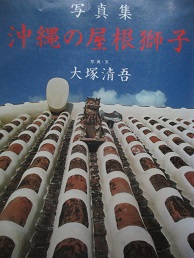

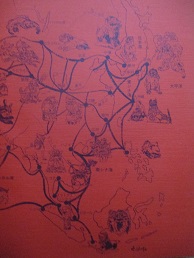

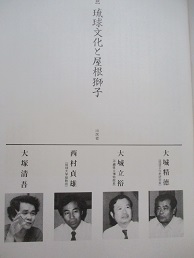

1984年4月 大塚清吾『写真集 沖縄の屋根獅子』「座談ー琉球文化と屋根獅子/大城精徳・大城立裕・西村貞雄・大塚清吾」葦書房(福岡市)

1984年6月『琉球新報』大城精徳「中国のシーサー探訪記」/大城精徳「大交易時代の遺産と現代ー獅子像」「中国文化と沖縄―シーサー様式」

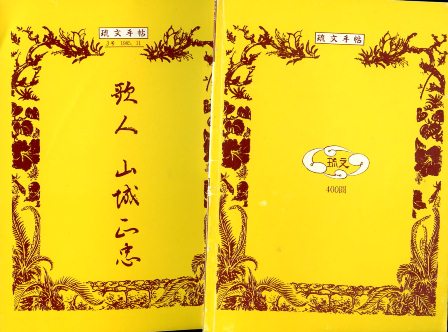

1985年11月『琉文手帖』3号「歌人 山城正忠」「歌人・山城正忠」の題字は彦根の井伊文子さん。

1986年5月『写真集 沖縄戦後史』那覇出版社 大城精徳「焦土の中から甦った画家たち」

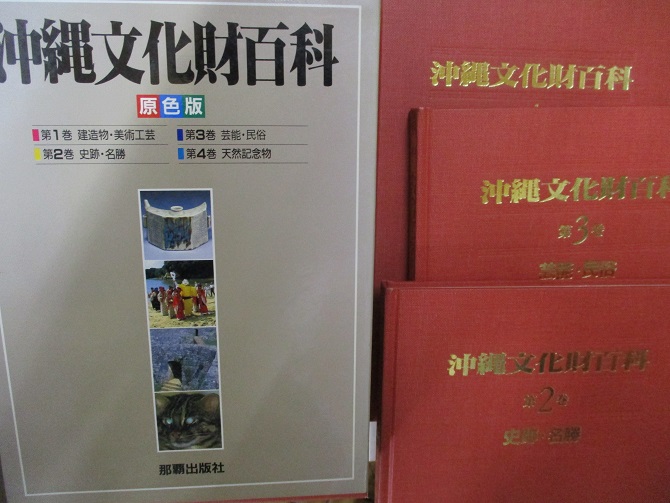

1988年4月 『沖縄文化財百科』「監修者・又吉真三、富島壮英、宮城篤正、大城精徳、名嘉真宜勝、大城志津子、糸数兼治、嵩元政秀、当間一郎、宜保栄治郎、池原貞雄、多和田真淳」那覇出版社

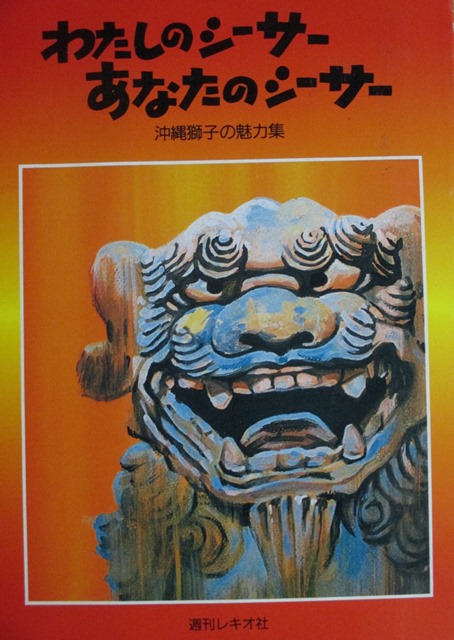

1989年2月 『わたしのシーサー あなたのシーサー 沖縄獅子の魅力集』週刊レキオ社

大城精徳□獅子が中国伝来のことばであることはいうまでもないが、先に述べた日本語のシシとは違い、中国語ではライオンを意味することばなのである、しかし中国には元来ライオンは棲息していないので、この中国語も外来語だった。中国人がライオンに接したのは西域との交易を通してであった。時代は漢代であよそ2千年前である。西暦76年には今のアフガニスタンとイラン東部に興った「安息」(パルティア帝国)という国から獅子が献上品としてもちこまれたこともあった。この地方の当時のことばではライオンのことを「シ」(SHI)といった。この「シ」という音に中国では、はじめ「師」という漢字を当て、のちに犭偏をつけて「獅」になったとのことである。獅子の「子」については中国語によくみうけられる接尾語で特別な意味はない。

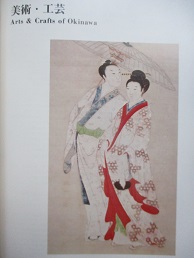

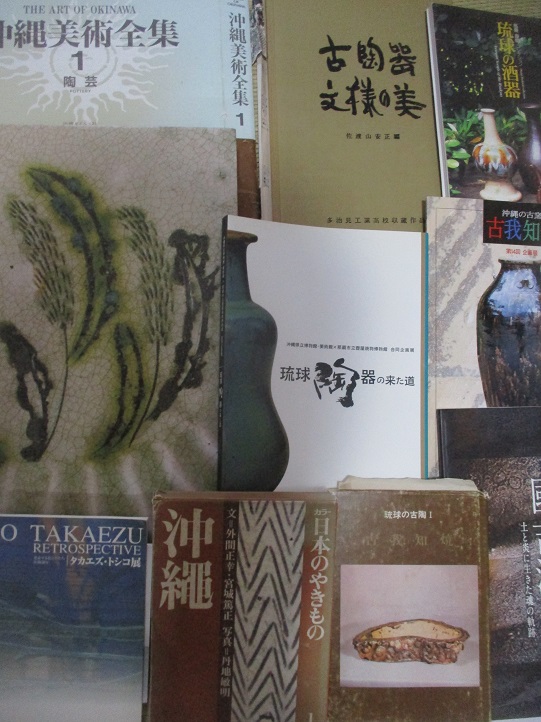

1989年11月 『沖縄美術全集』沖縄タイムス社 宮城篤正「琉球の陶器」/大城精徳「近・現代沖縄の焼物」

左から新城栄徳、宮城篤正氏、大城精徳氏

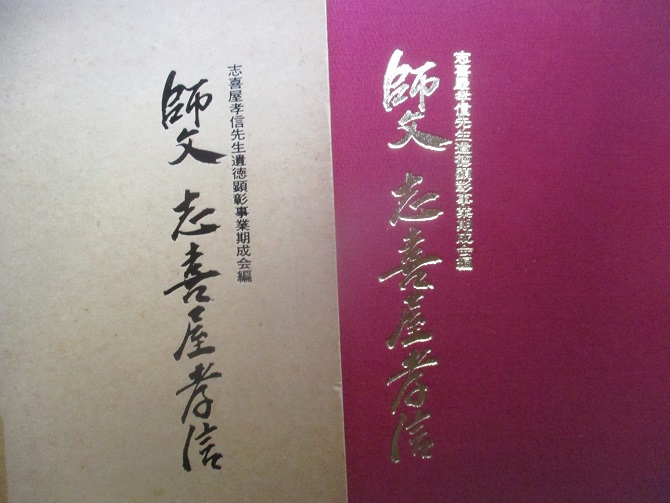

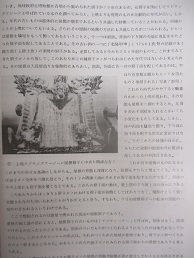

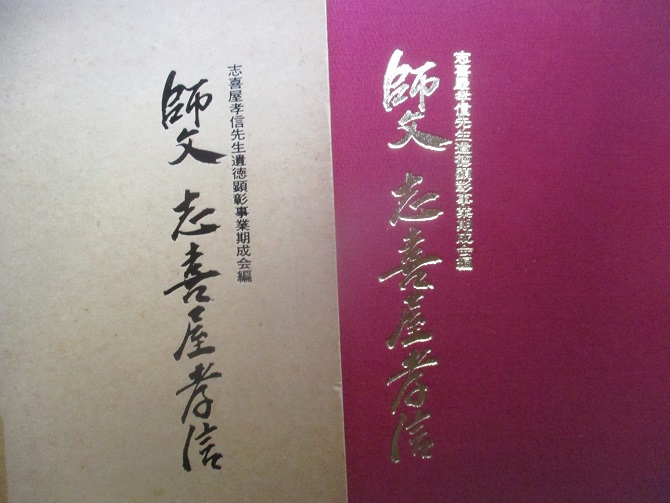

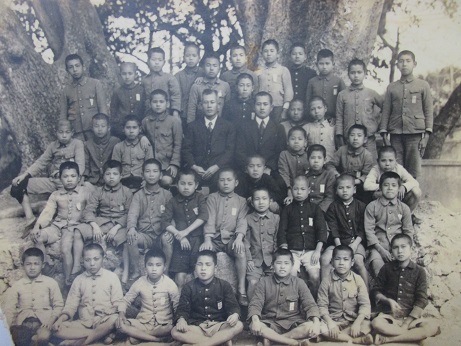

写真ー1983年4月 『師父 志喜屋孝信』志喜屋孝信先生遺徳顕彰事業期成会 志喜屋孝信(1884年4月19日~1955年1月26日)〇1904年3月、沖縄県立中学校卒業、志喜屋孝信、川平朝令、山川文信、久高将旺、山田有登。4月ー志喜屋孝信、広島高等師範学校(数物化学科)入学。このころ内村鑑三を愛読。玉川学園の創始者小原国芳と親交。1908年3月卒業。4月、岡山県金光中学校に奉職。岡山出身の山室軍平の思想に親近感を抱く。12月、熊本県立鹿本中学校に転任。1911年12月、沖縄県立第二中学校に赴任。1924年3月、校長に就任。1936年3月、二中校長辞し、私立開南中学校を創設、理事長兼校長となる。

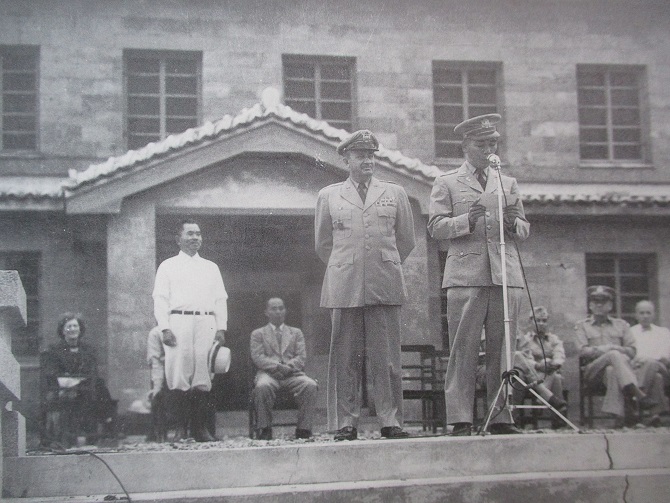

写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。

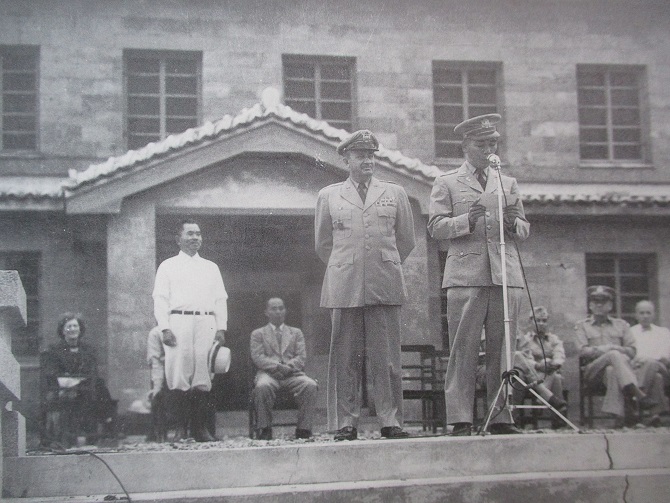

写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳

写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

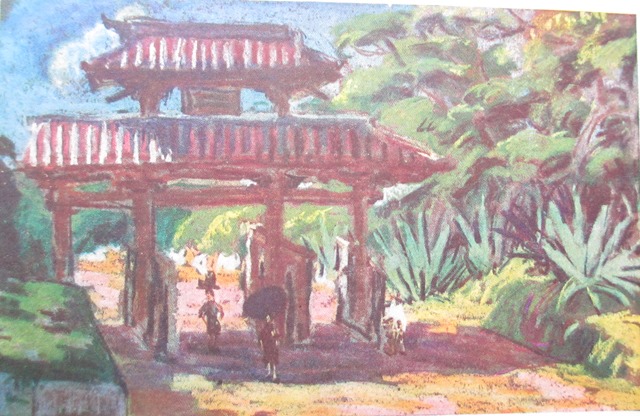

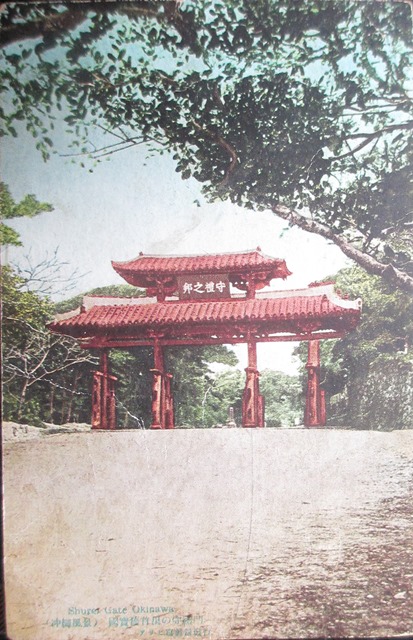

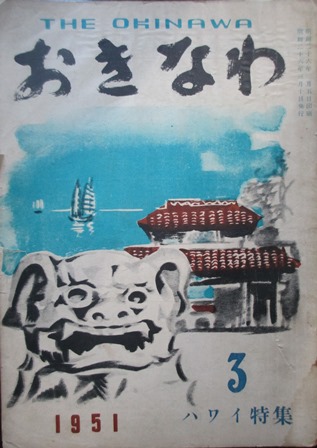

本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。

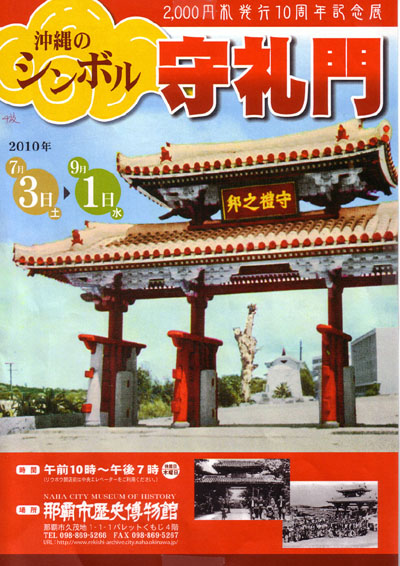

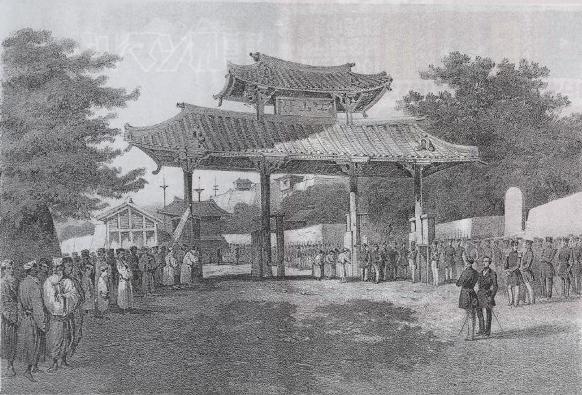

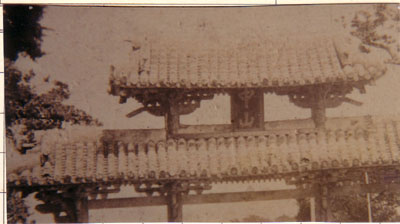

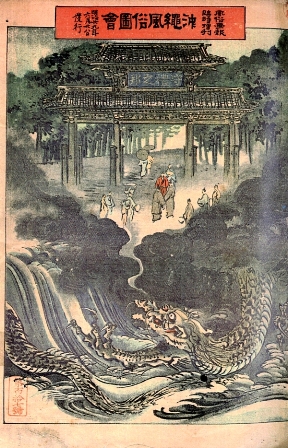

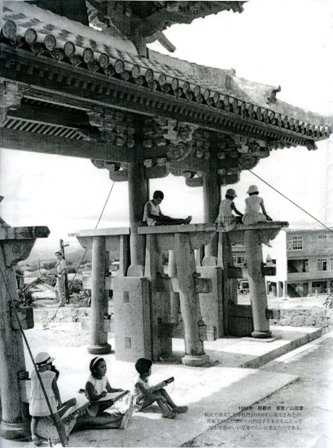

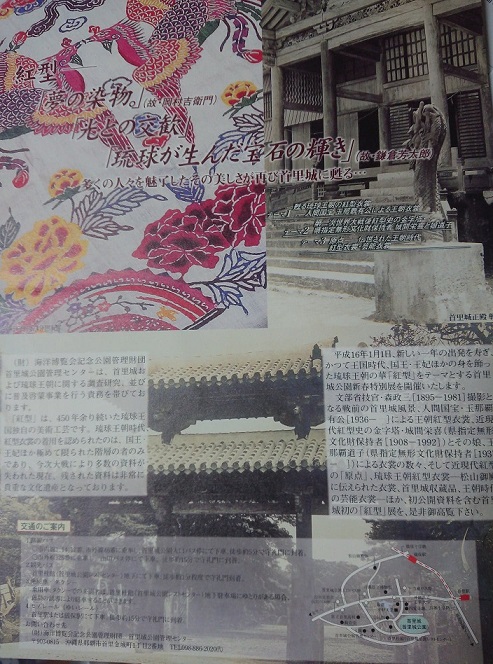

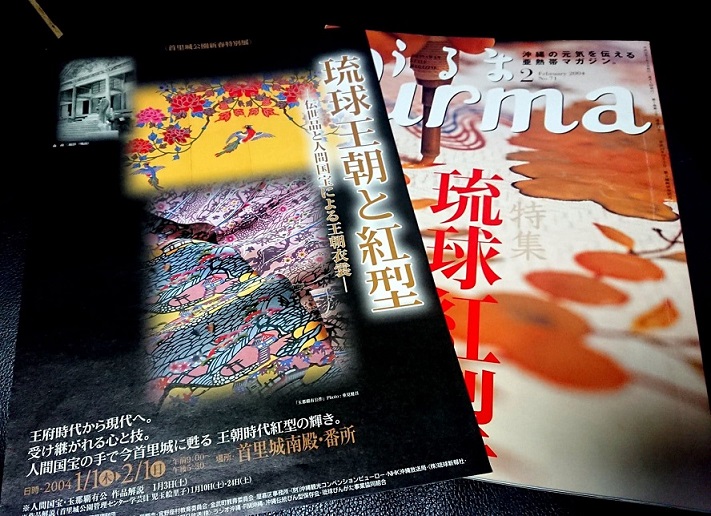

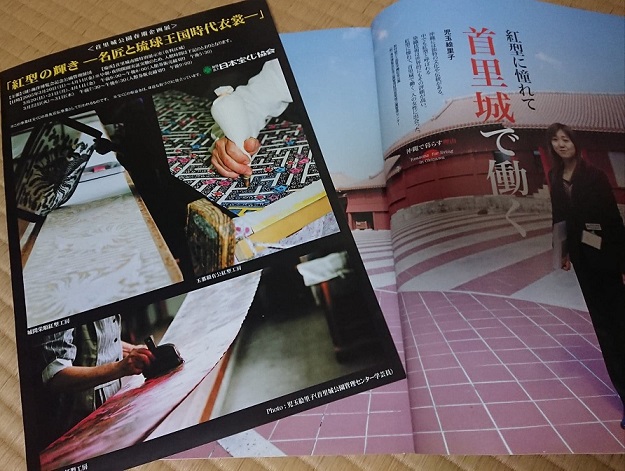

昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。

1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。

1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。

1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」

1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。

1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号

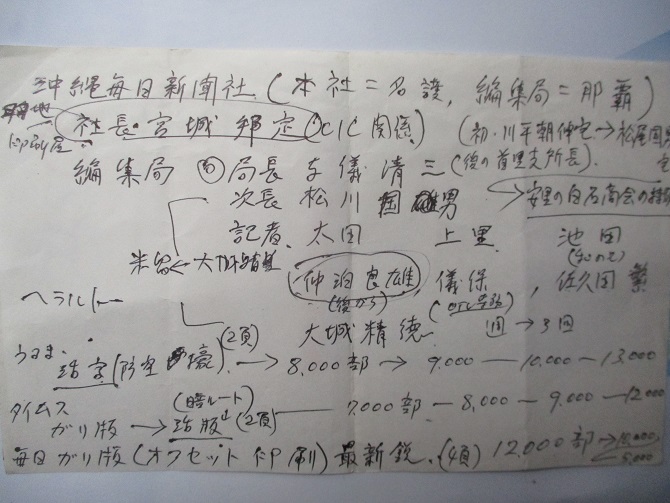

〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。

1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

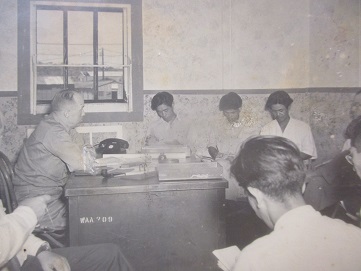

写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

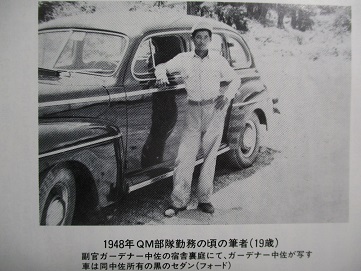

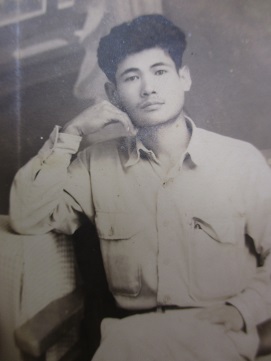

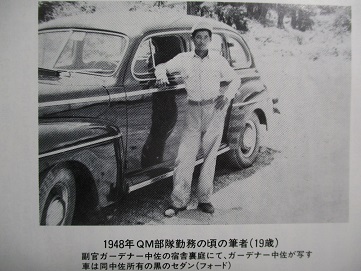

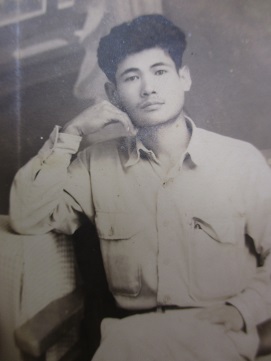

1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて

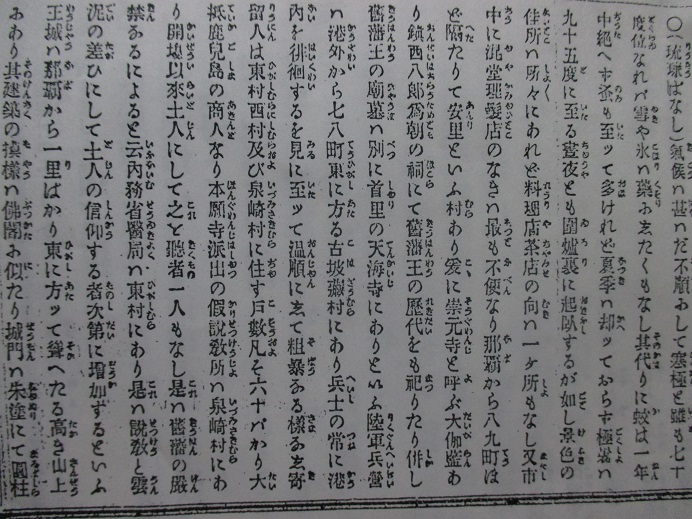

1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号

1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。

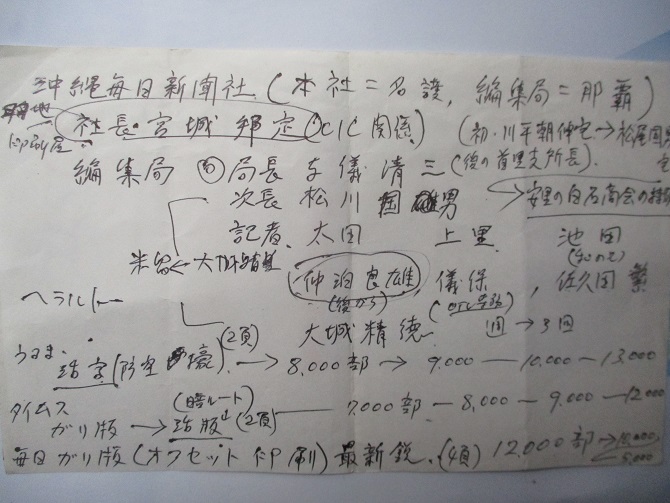

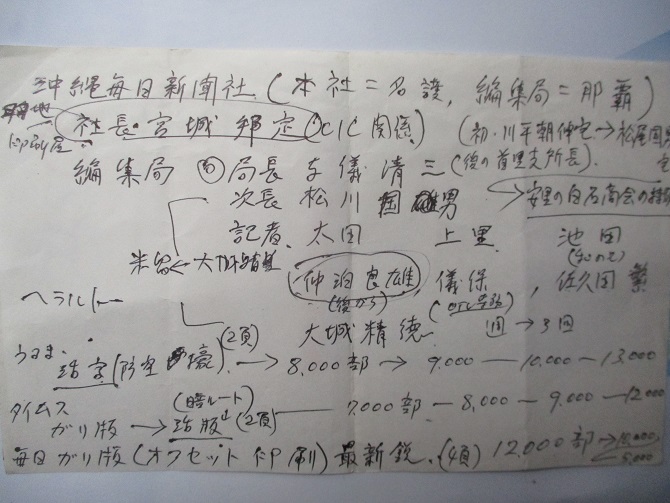

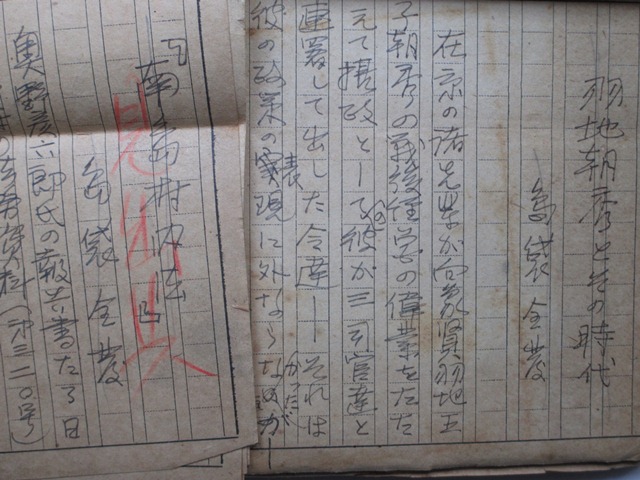

大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ

1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展

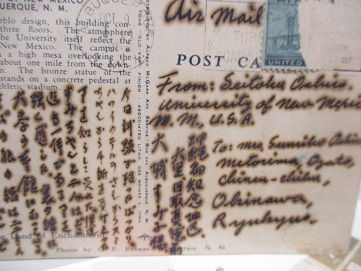

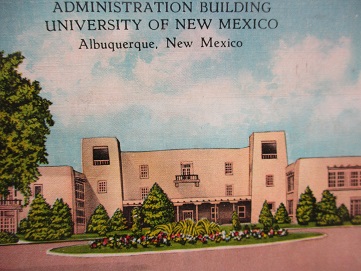

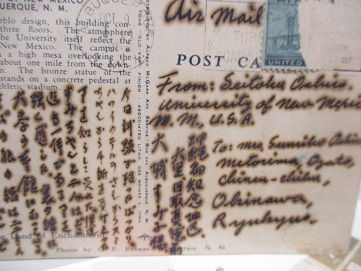

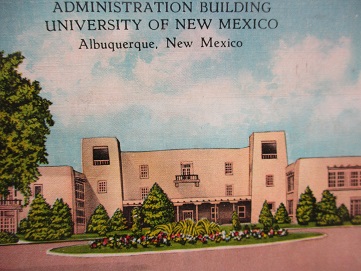

1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。

写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳

1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順

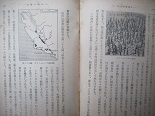

ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」

1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。

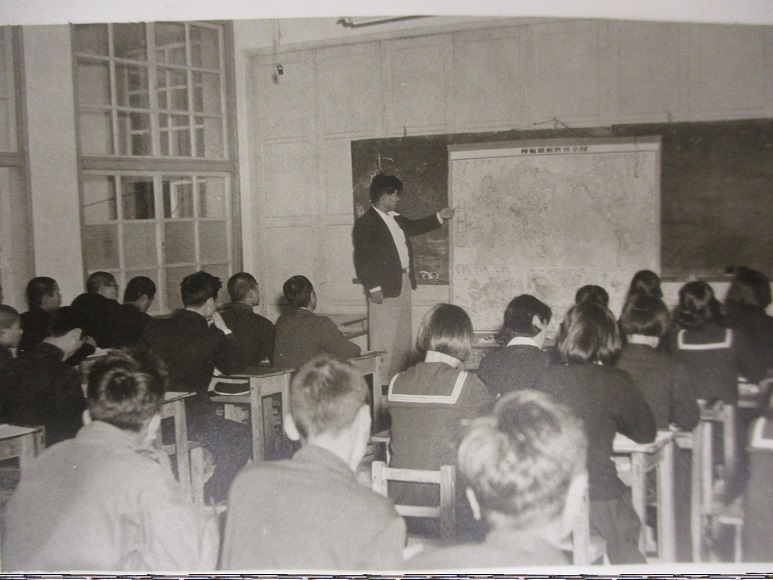

1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任

1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。

1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品

1956年 津野創一、首里高等学校卒

1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品

1956年9月1日『琉球新報』

首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク

1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任

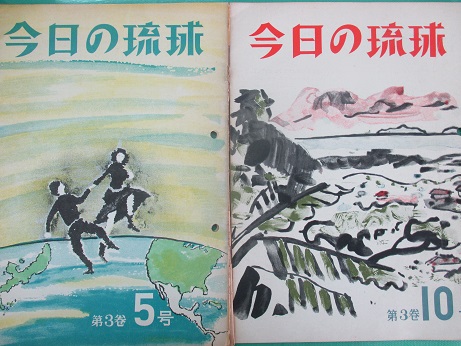

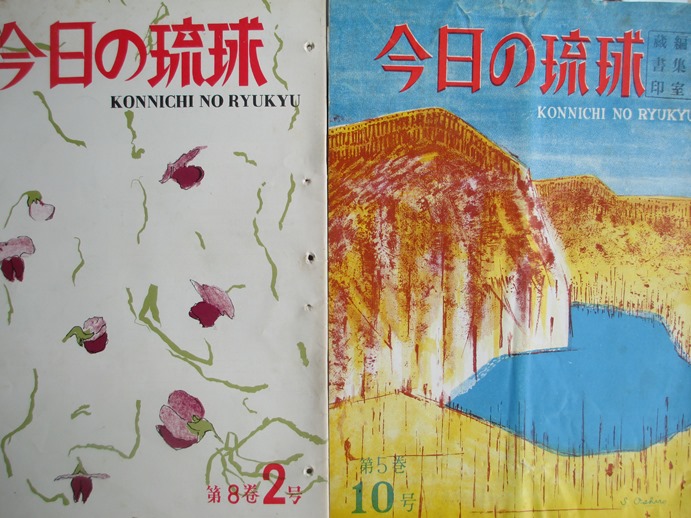

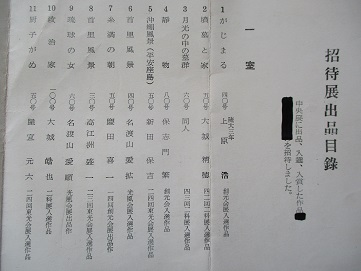

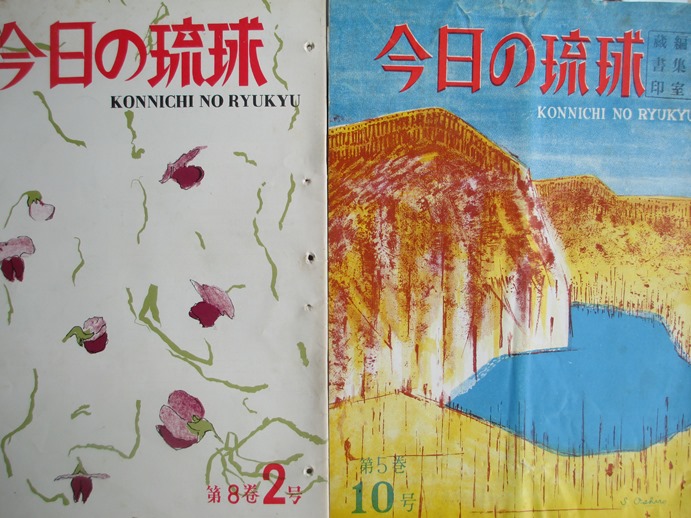

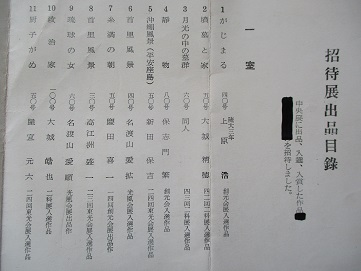

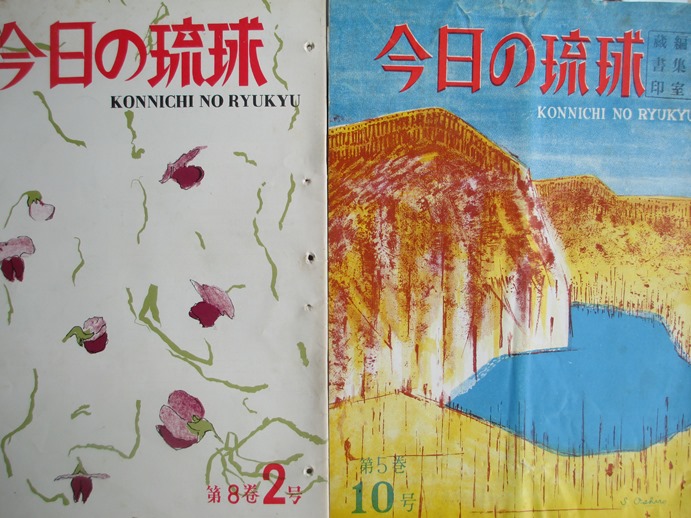

1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」

1958年 宮城篤正、首里高等学校卒

1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄

1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』

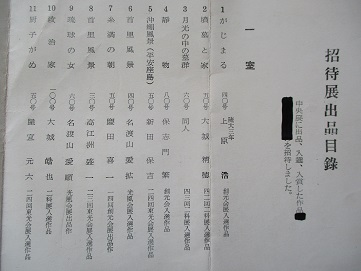

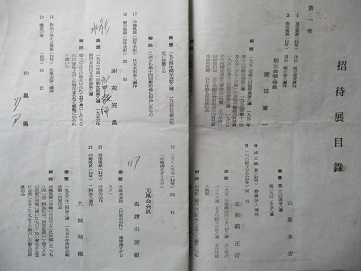

1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール

1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

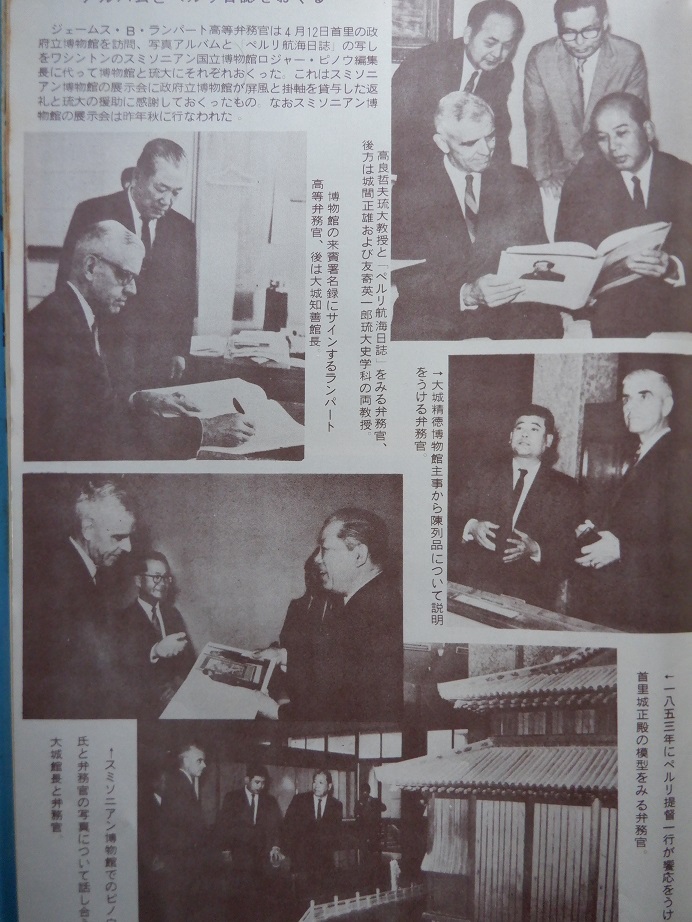

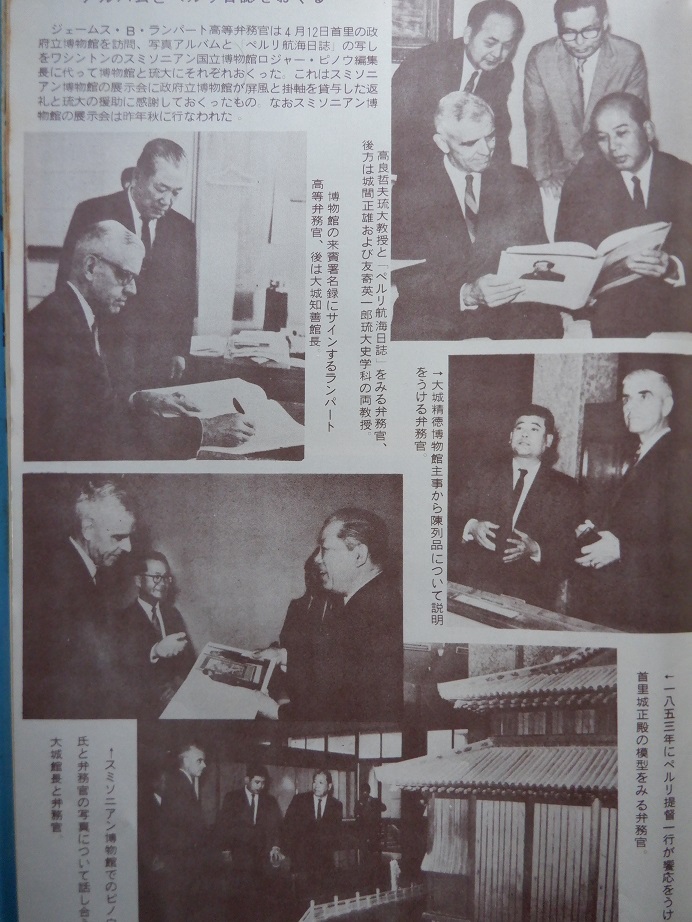

1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて

1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。

1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)

1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」

1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。

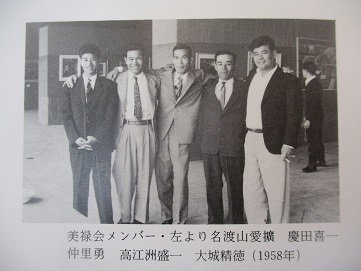

1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館

1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。

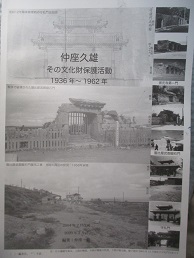

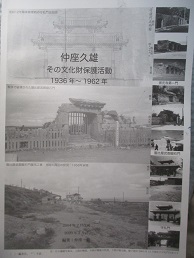

【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』

【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

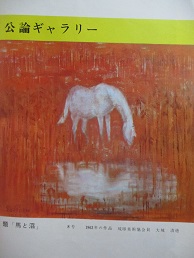

1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」

大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」

1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」

1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。

1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士

○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。

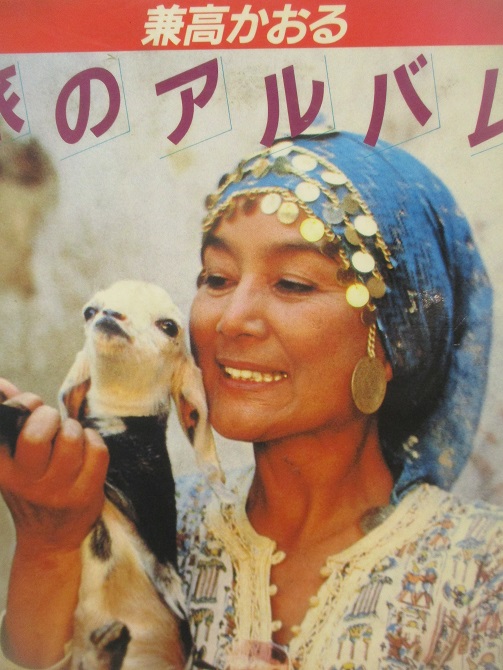

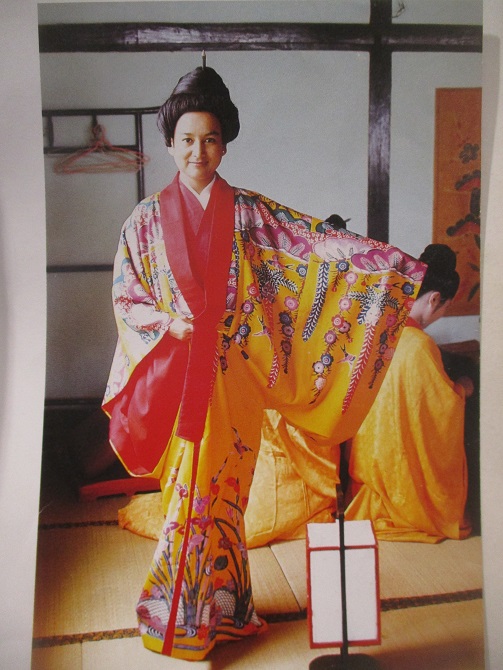

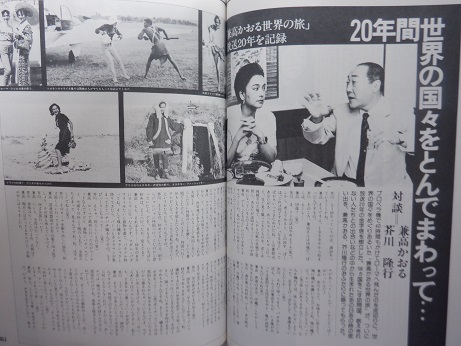

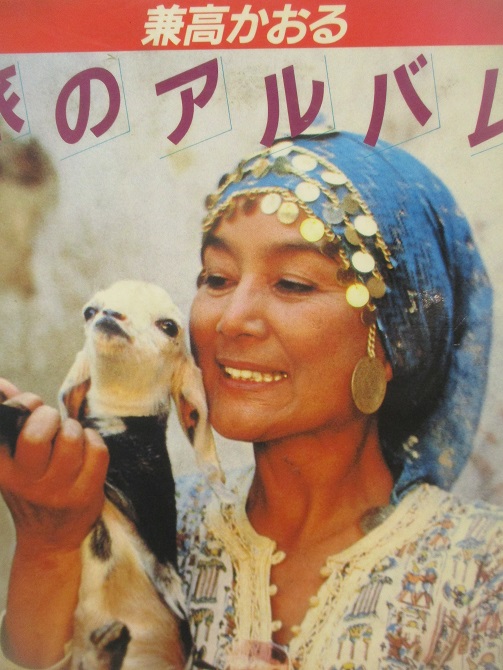

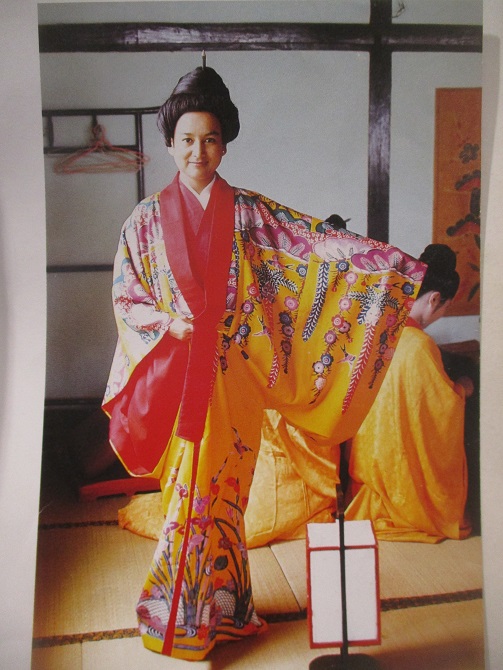

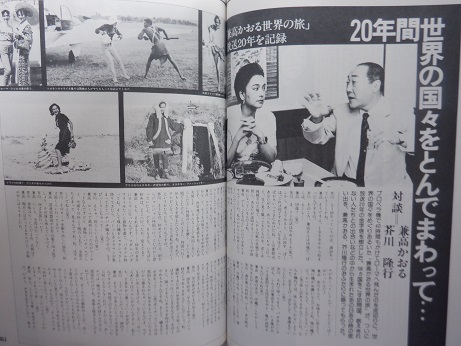

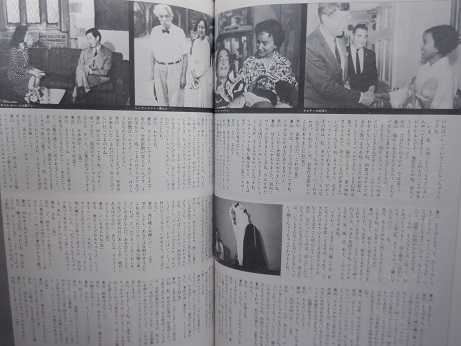

1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社

1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号

1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」

1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。

1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会

1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足

1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社

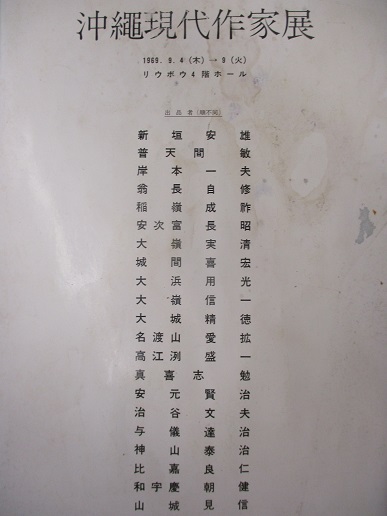

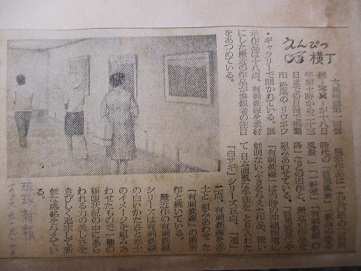

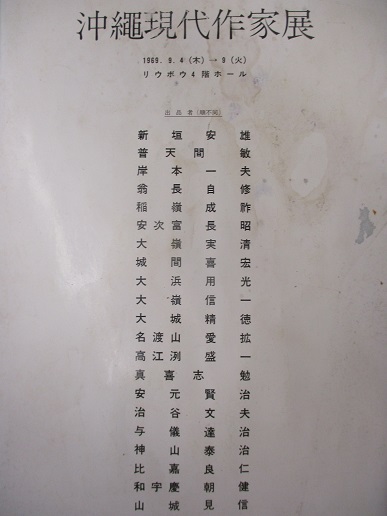

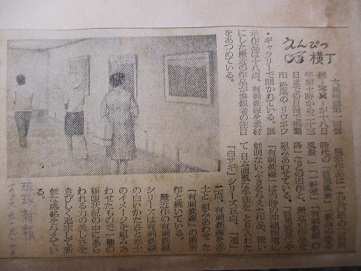

1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」

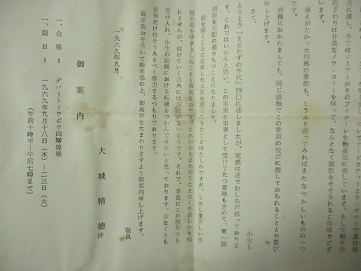

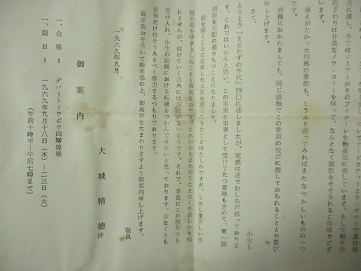

1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」

1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」

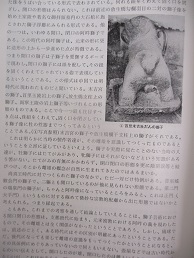

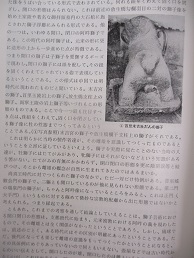

1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社

写真ー1945年8月、石川で沖縄諮詢会発足、志喜屋孝信委員長。

写真ー1948年2月1日の戦後初の選挙で選ばれた市町村長と沖縄民政府首脳

写真ー1951年2月12日 琉球大学開学式、初代学長に志喜屋孝信

本展は、大城精徳(おおしろ・せいとく 1928年9月14日~2007年12月17日)の絵画と資料群が一堂に会する展覧会。大城は、名渡山愛順に師事し琉球美術展をはじめ、戦後草創期のグループ展に名を重ね、琉球政府立博物館を辞してからは琉球文化社を設立し、雑誌『琉球の文化』を刊行、美術工芸論の発展に寄与した。

昨年は「琉球文化」のシンボル首里城の大火。YouTubeでは大量に首里城に関する動画が展開されている。私(新城栄徳)は首里城は何時でも見られると思って5回しか見てなかったので、有難く拝見し琉球文化を再認識した。今のようにネットなどが手軽でない時に、「琉球文化」普及に尽力した琉球文化史研究家・大城精徳の足跡を私事を交えて見る。

1928年9月14日 沖縄県島尻郡大里村字目取真に父・大城蒲戸(屋号・大屋3男)の長男として生まれる。

1932年1月5日 星山吉雄、那覇市久米町で生まれる。

1945年4月3日、観音寺(金武)本殿広場に集合、指揮班の安里源秀教頭から鉄血勤皇隊農林隊の解散の伝達。3か月間にわたる沖縄戦逃避行の末、捕虜になり屋嘉のP・Wキャンプに収容された(3か月)。→1996年6月『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』大城精徳「沖縄戦逃避行ーメモランダム」〇1943年 沖縄県立農林学校40期ー新城安善1945年3月/沖縄県立農林学校41期―1渡口彦信/1945 沖縄県立農林学校42期―大城精徳、諸喜田達雄『比謝の流れは とこしえにー県立農林四十二期回想録ー』「わが半世の記」

1945年11月 大城精徳、久志村瀬嵩の難民収容所で家族と合流。一つ屋敷の隣人に山田真山が居た。

1988年5月『新生美術』大城精徳「40年前のことどもー大嶺政寛先生との出逢い」7号

〇1948年8月『沖縄毎日新聞』創刊。

1948年12月 新城栄徳、粟国島に生まれる。

写真中央が宮城邦貞社長、その右が与儀清三編集局長、左が松川久仁男業務局長、後列右端が大城精徳→1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社/知念軍政府に於ける定例の新聞記者会見ー左よりタール、比嘉(沖縄タイムス)、大城精徳(沖縄毎日)、平良(民政府情報部)

1949年 名護にて /1949年10月25日那覇写真館にて

1949年11月19日『沖縄毎日新聞』第66号

1949年 大城精徳、記者兼通訳として沖縄毎日新聞に入社。新聞は週刊で、印刷は普天間の米軍のオフセット印刷工場を利用させてもらった。その工場の南側に隣接して、戦災を免れた大きな瓦ぶきの家屋に山田真山一家が住んでおられた。その住宅の一部を新聞の臨時編集室として使わしてもらったこともある。

大城精徳が書いてくれた『沖縄毎日新聞』メモ

1949年7月、沖縄タイムス社は創刊1周年を記念して「沖縄美術展覧会」(第4回から「沖展」と改称)を開催した。→沖展オフィシャルサイト 沖縄県内最大の総合美術展

1950年 大城精徳、米国留学ニューメキシコ大学に学ぶ。

写真左から大城精徳、澄子さん/1950年6月 出発前ー前列左から二人目が大城精徳

1950年11月23日 感謝祭 右から二人目が大城精徳

1950年9月 ハリウッドの野外音楽堂/ホッドジン・ホールの裏山

1950年12月 ニューメキシコ大学寄宿舎にて/1952年 ニューメキシコ大学訪問 左端-大嶺政寛、そのつぎ大城精徳、右端・名渡山愛順

ニューメキシコ大学〇1889年2月28日に設立され、2019年に130周年を迎えた。ニューメキシコ州最大の研究・教育機関でセメスター制の総合大学。略称は「UNM」。教職員数は約6,900人。学生数は約26,000人。ネイティブ・アメリカンやヒスパニック系の教職員と学生が多い。 アルバカーキ校は、約800エーカーの広大なキャンパス。周辺にはサンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、そして空軍研究所(カートランドエアフォース)がある。近年は産学連携活動と技術移転活動に力を入れている。地域医療、看護学、原子力工学、写真、多言語・多文化教育、異文化コミュニケーション研究で世界的に知られている。 留学生数は約1,500人。日本の早稲田大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、関西学院大学、京都光華女子大学等と交換留学プログラムがある。 →ウィキ

1952年 大城精徳、崇元寺・琉米文化会館職員→1969年9月『琉球新報』大嶺信一「大城精徳個展によせて」

1952年~57年 大城精徳、名渡山愛順に師事。

1952年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師就任

1954年 翁長良明、首里城跡周辺で古銭を拾って以来、古銭収集に取りつかれる。

1955年3月 大城精徳、第7回沖展に「静物」出品

1956年 津野創一、首里高等学校卒

1956年3月 大城精徳、第8回沖展に「首里風景」出品

1956年9月1日『琉球新報』

首里高等学校同僚(左から/森田永吉、岡本恵徳、仲吉朝祐、津留健二、饒平名健爾)/2014年11月 津留健二『教職の道に生きて 出会いに学ぶ』ボーダーインク

1957年4月 大城精徳、首里高等学校社会科教師退任

1957年7月 『今日の琉球』(表紙 金城安太郎「旗頭」)川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史」

1958年 宮城篤正、首里高等学校卒

1958年 新城栄徳、祖父が亡くなったので、粟国島から家族で父の居る那覇に出る。父の勤める料亭「新風荘」近くの寄宮、楚辺と変わり、崇元寺に落ち着く。私は最初、琉映本館後ろの伯母宅に居候。なので、紫煙けぶる映写室で何故かゴロゴロしフィルムのひとコマを貰って遊んでいた。東映の総天然色映画は殆ど見た。崇元寺に移ってから、前島小学校4年在学中に首里の龍潭傍の博物館、図書館(今の県立図書館の前身)はよく歩いて行った。図書館で嘉手納宗徳氏と出会う。/首里の琉潭池側の琉球政府立博物館は「首里那覇港図」「首里城正殿模型」(縮尺10分の1。1953年知念朝栄制作)などよく見た。博物館の入口付近に「三ツ星印刷所」(1926年に辻町で昭和石版として開業)がある。その売店に『毛姓系図家譜』『組踊全集』などが並んでいた。中を覗き「筑登之」「○王」など読めない字に悩んでいると、主人の當間清弘氏が買いもしない子供に読み方を教えてくれた。氏は1968年に80歳で亡くなった。

1958年12月16日 二科会員・井上賢三を迎えて壺屋の料亭「幸楽」で「二科会沖縄支部」発会式。支部責任者・大城皓也。写真会員ー水島源光、山田實、親泊康哲、名渡山愛誠、島耕爾、備瀬和夫、豊島貞夫、永井博明、八幡政光、当真嗣祥、鹿島義雄。絵画会員ー大城皓也、大城精徳、山里昌弘、塩田春雄、大城栄誠、金城俊、榎本正治、友利寛、下地寛清、水田虎雄、安仁屋政栄、松川剛、浦添健、具志堅誓雄

1959年、大城精徳、琉球政府博物館に学芸員として勤務(主事補・1959年~1968年/学芸課(美術)1969年~1971年)

左端が大城精徳/左から2人目が大城精徳 1996年 『沖縄県立博物館50年史』

1957年9月 「招待美術展」タイムスホール /1958年10月 第2回 「招待美術展」タイムスホール

1959年5月『今日の琉球』大城精徳「琉米親善」/10月 名渡山愛順「風景」

1960年5月25日スミソニアンへ送る文化財選定委員会-政府会議室/1969年 首里博物館にて

1960年夏 新城栄徳、上の蔵の「琉球史料研究会」を訪ね、『琉球事始舊記』製本中の比嘉寿助氏と雑談。

1961年 大城精徳、第1回琉球国際美術展出品(~第8回展まで出品)

1961年11月『今日の琉球』大城精徳「ワトソンさんとバブ君のこと―ある日曜日の午後の出来事」

1962年 新城栄徳、近所の島袋慶福翁に郷土史を学ぶ。郷土史の古書は開南の「みやぎ書店」「琉球史料研究会」が扱っていた。

1962年11月24日~27日「第1回 美緑会展」 那覇琉米文化会館/1962年12月 「琉球美術展」那覇琉米文化会館

1962年12月17日 建築家・仲座久雄(58)死去。

【資料】2020-2 仲座巌『仲座久雄 その文化財保護活動1936~1962年』

【関連】高松塚古墳/首里城正殿模型/大龍柱/琉球文化社・琉球書院

1963年6月『家庭公論』第2号 大城精徳「馬と沼」

大城精徳・表紙絵 1964年2月『今日の琉球』76号「赤えんどうの花」/1961年10月『今日の琉球』48号「真昼の屋良ムルチー」

1964年4月12日 沖配ホールで「第18回日本民芸協会宣告大会」

1964年4月 新城栄徳、集団就職で白雲丸に乗船、那覇港から上京、晴海桟橋に着く。後に知るが芥川賞作家・東峰夫も乗船していた。途中、暴風で船は和歌山の串本に避難したのが熊野との出会いである。錦糸町駅から御茶ノ水駅で降りてニコライ堂の傍を通りながら神田古書街にも近い神田錦町三丁目の錦城商業高校夜間部に通う。神保町には新刊書店もあるが何故か古書店や古書展が面白い。古書店に積まれている雑誌は安く、主に週刊誌を買って切り抜いて手帳に貼っていた。この頃の週刊誌を切り抜かず、そのまま保存出来たらミニ大宅壮一文庫となっていた。しかし手帳は残っていない。

1965年10月~12月『今日の琉球』大城精徳「アメリカの博物館と美術館」

スミソニアン博物館のフランクA・テーラー館長に琉球絣を贈る琉球政府立博物館の大城精徳(右)、左が八重山琉米文化会館の長田信一、中央が文化人類学課のユージン・ネズ博士

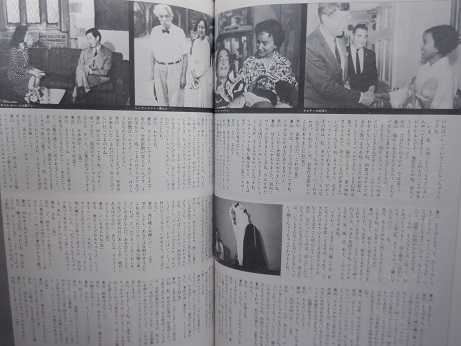

○去る5月16日から8月14日の3か月間、米民政府派遣の技術研修員として、アメリカ各地の博物館や美術館などを八重山琉米文化会館館長の長田信一氏とともに視察してきた。(略)アメリカの博物館は1930年代から急速な発展を遂げ、現在では大小合わせて、全米で4千館近くもあるといわれている。これは、現在のアメリカの人口約2億人とみて、約5万人に一つの博物館という割り合いになる。この中には美術館はもちろん児童博物館や大学付属博物館、それに記念館などが含まれている。というのはアメリカでは資料を所蔵し、その調査、展示および普及教育を行っている施設は、その固有の名称がどうであれ”Ⅿuseum〟と考えられているからである。

1966年 兼高かおる来沖、紅型衣装すがた→1985年5月 兼高かおる『旅のアルバム』講談社

1991年2月 JNN全国27局ネットワーク誌『LOVELÝ』100号記念特別号

1967年2月『守礼の光』第97号 仲泊良夫「新装の琉球政府立博物館」/星雅彦、画廊喫茶「詩織」開業。こけら落としに「グループ耕・三人展(大浜用光・大嶺実清・城間喜宏)」開催。→2003年7月『星雅彦 詩集』土曜美術社出版販売

1967年10月4日『琉球新報』大城精徳「名渡山愛順氏個展によせて」

1969年2月 新城栄徳、南紀白浜の 南方熊楠記念館を訪ねる。東京に行くつもりが京都駅で所持金が無くなり、京都駅近鉄名店街でコック募集の貼り紙を見て「紅屋」に就職。オーナーは京都国立博物館の国宝修理所に勤めていた。

1969年3月14日 りゅたん三味線会1周年発表会

1969年4月 大阪城公園で「沖青友の会」発足

1969年6月 『今日の琉球』沖縄浦添村琉球列島米国民政府広報局出版部/印刷・沖縄時報社

1969年9月4日~9日 リウボウ4階ホール「沖縄現代作家展」

1969年9月18日~23日 デパートリウボウ4階「第一回 大城精徳個展」

1969年6月 『琉球政府立博物館館報』第2号 大城精徳「琉球の唐獅子雌雄考」

1970年3月 『琉球政府立博物館館報』第3号 大城精徳「琉球の屋根獅子」→1972年 増補版「琉球の屋根獅子」発行・琉球文化社

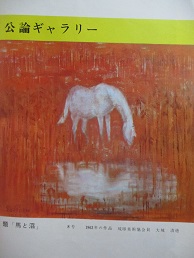

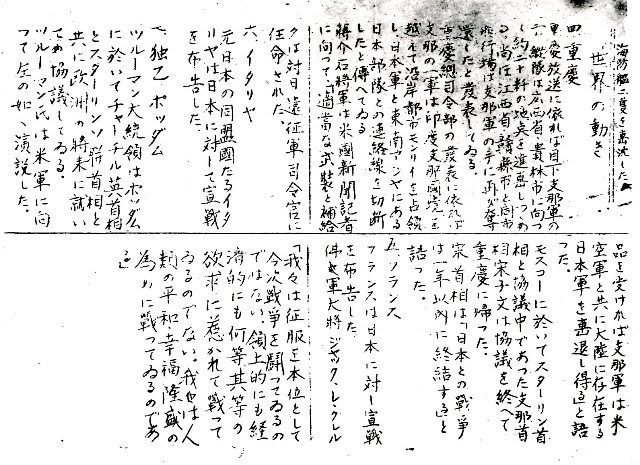

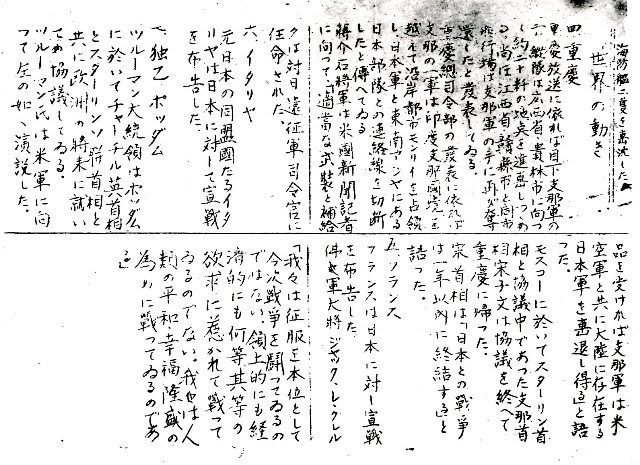

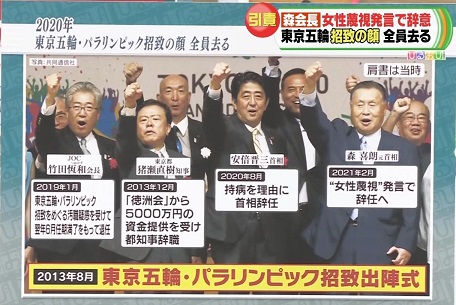

04/01: 世相ジャパン

コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com

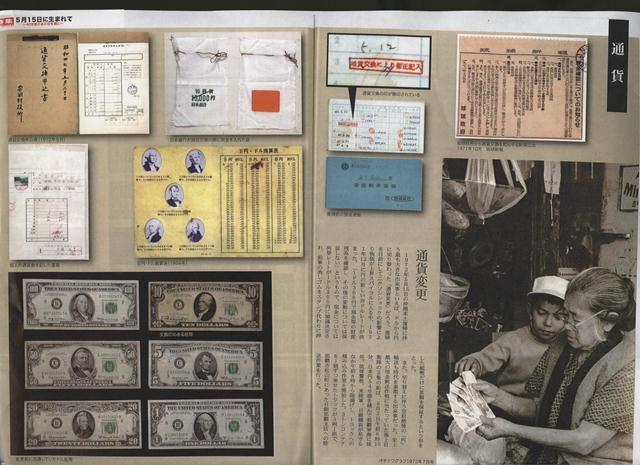

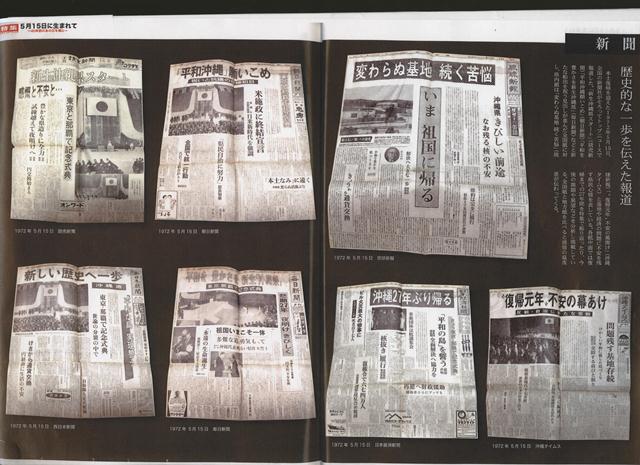

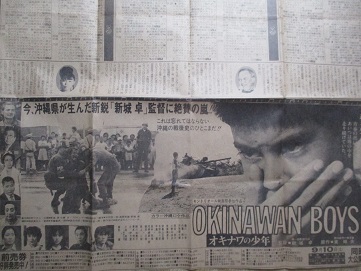

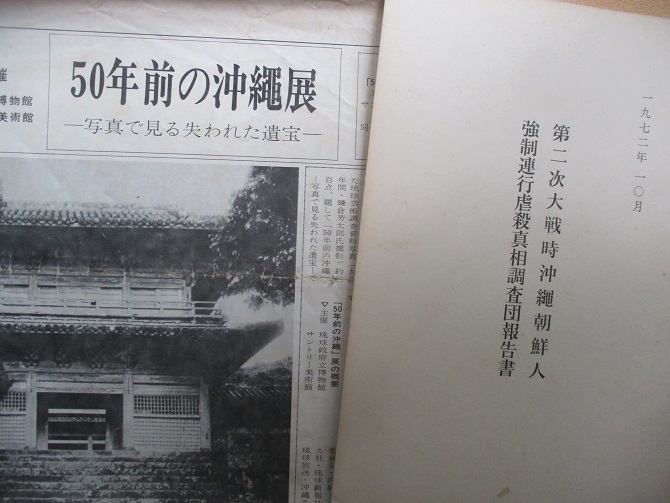

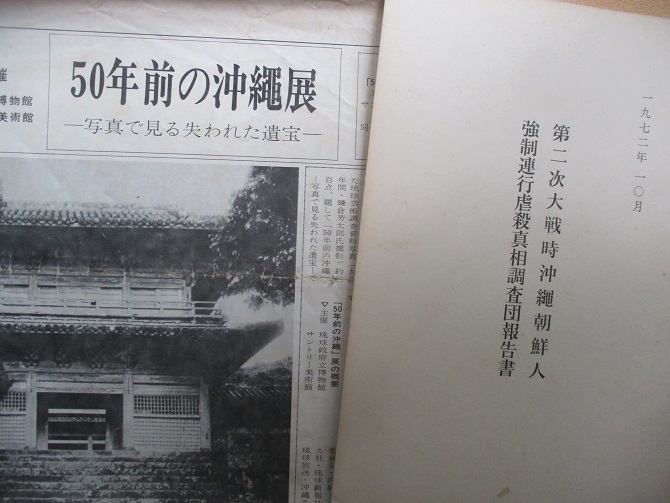

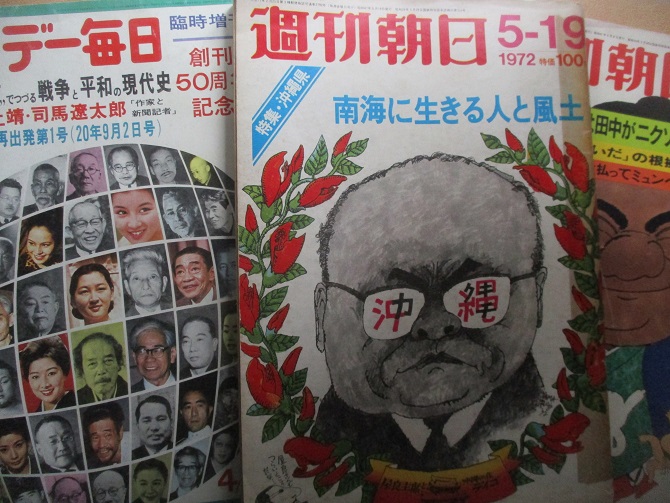

密約復帰の年1972年の資料袋から新聞、週刊誌を出してみた。ほとんど忘れていたが見ると思い出すものだ。1972-4-3『琉球新報』新崎盛敏「王衣の竜」、佐木隆三「『オキナワの少年』の漂着地は?」/1972-5-15『赤旗』「大阪・千日デパート火災」「沖縄の燃える青年 高江洲義寛氏(29)」/1972-2 琉球政府立博物館「50年前の沖縄展」「1972-10『第二次大戦沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団報告』 」/1972 『週刊朝日』 1972-4『サンデー毎日』臨時増刊」〇1972年5月13日ー大阪『日本経済新聞』「民芸品・図書を守ろうー都島の『沖縄資料室』」□密約によりアメリカ軍の占領意識が露骨に見えても、体制順応主義の国民(沖縄も含む)が多いので異を唱えない。しかもコロナ禍にも関わらずアメリカ詣ではするは、国民監視のデジタル庁は熱心なアベそのまま内閣。

1972年10月13日『週刊朝日』/1976年9年24日『週刊朝日』

「AERA」4-20 大阪府の吉村洋文知事は4月20日にも新型コロナウイルス感染急増を受け、政府に緊急事態宣言の再発令を要請する。菅義偉首相が週内に見極めて最終判断するという。だが、政府関係者は大阪の蔓延を「人災」と憤る。「とにかく大阪の病床はもう持ちません。今週中と言わず、大阪には一刻も早く宣言を発出すべきです。実際、大阪ではコロナ病床が埋まってしまったことで入院できず、亡くなられた方も出ています。これはこんな状況なのに呑気に訪米をしていた菅首相と日米首脳会談が終わるまで我慢し、“忖度”していた吉村知事による人災です。吉村知事は菅首相の帰国を待って19日にようやく要請を表明しました」一方、東京都の小池百合子知事は吉村知事より1日早い18日夜、緊急事態宣言を要請する方針を表明していた。

「くろねこの短語」2021年4月19日 やってる感を強調するためのコピーが思いつかなくなったのか、フリップ小池君が緊急事態宣言再要請の検討をしてるってね。「先手先手の対応が不可欠だ。緊急事態宣言の要請も視野に入れて、スピード感を持って検討するよう、職員に指示した」とさ。何が先手先手だ。そもそも、オリンピック開催にこだわって、コロナ対策をほったらかしにして、あげくに開催延期が決定したとたん「ロックダウン」だのと喚き散らしたのはどこのどいつだ。

そもそも、オリンピック開催延期が決定した時の国内のコロナ感染者数って、1000人いくかいかないか程度だったんだよね。それがいまでは1日当たり4000人超なんだから、なんでオリンピック中止の声が出てこないのか。まさに、不思議の国ニッポンとしか言いようがない。カス総理がスルーした「公衆保健の専門家らが準備できていないと話す状況でオリンピックを推進するのは無責任ではないのか」というロイターの記者の質問は、まさに世界の常識なんだね。そこにもってきての緊急事態宣言となれば、これはもうオリンピック中止に向けて雪崩を打って政局は動いて行くんじゃないのかねえ。

最後に、カス総理とバイデンのハンバーガー付き会談が面白おかしくネットを駆け巡っている。京都では帰ってほしい客に「ぶぶ漬けどうどすか」という言い回しがあるそうだが、それと同じですね。20分くらいの首脳会談にハンバーガーなんか普通は出さないだろう。鳩山ポッポ君が、「夕食会を断られハンバーガー付きの20分の首脳会談では哀れ」とツイートしていたが、今は亡き小松の親分さんならさしずめ「みじめみじめ」と退場するところか。

「くろねこの短語」2021年4月18日 不要不急の訪米は、予想通りに何の成果もなく終わったようだ。それどころか、「東シナ海や南シナ海などの問題で中国の挑戦を受けて立つ」というバイデンの喧嘩買ってやろうじゃないの発言にまんまと乗せられて、「強制や脅迫で現状を変えようとするいかなる試みにも反対する」ってカス総理は提灯持ちする始末だ。

案の定、中国はざけんじゃねえって強く反発しているようで、へたして台湾有事なんてことになったら自衛隊派遣なんてこともあるかもしれない。ていうか、訪米の見返りに自衛隊派遣を約束させられたりしてないだろうねえ。・日本「厚遇」の裏で軍事リスク共有? 対中強硬一致で高まる緊張<日米首脳会談>でもって、おそらく今回の訪米の重要なテーマのひとつであったろうオリンピックについて、バイデンからは色よい返事が得られなかったようですね。苦し紛れに共同宣言にこんなコメントを加えてもらっただけなんだね。

「バイデン大統領は、安心・安全なオリンピック及びパラリンピック競技大会を今夏開催するために菅首相が行っている努力を支持する。両首脳はこれら大会のためにトレーニングに励み、両競技に参加して最良の形で五輪精神の伝統を体現せんとする日米双方の選手たちへの誇りを表明した」ようするに、「開催への努力を支持する」って言ってるだけで、「開催を支持する」とは一言も言ってない。こういうのを、適当にあしらわれたと世間では言います。でもって、会談後の共同記者会見で、海外メディアの記者の質問をガン無視するという非礼を働いてくれちゃいました。ロイターの記者とのやり取りがそれなんだが、ハフポストによればこんな具合です。

1965年5月 鈴木幸夫『閨閥ー結婚で固められる日本の支配者集団』光文社〇白洲次郎は、神戸の綿布問屋の息子で、夫人正子は、随筆家、能研究家として知られている。元枢府顧問官樺山愛輔伯は、正子の父である。樺山は薩摩出身である。だから、かねがね岳父の関係から薩摩に因縁浅からぬものを感じ、かつ樺山を崇拝していた吉田茂とは、あい通じ合うものがあった。また、吉田も、近衛元首相とは接触があったが、白洲も近衛グループの一人だった。この点、二人は、おたがいに似たような政治コースをたどっていた。白洲は幣原内閣当時、外相だった吉田と親交を深め、終戦連絡部長、貿易庁長官を歴任し、ますます吉田と堅く結びついた。ちなみに白洲は、父の財力でケンブリッジに遊学したことがあるが、このときの後輩が麻生太賀吉である。その関係からも、白洲が吉田の次女和子と麻生太賀吉の仲人になった。(略)吉田が麻生との閨閥によって、政治活動の台所をまかなったように、白洲は、麻生との関係を軸に、思う存分、政・財界街道を泳ぎ回ったのである。

「くろねこの短語」2021年4月17日 愛知県知事へのリコール偽造事件で、とうとうリコール活動団体の事務局幹部が関与を認め、事務局長の指示だったと証言したってね。事務局長は田中孝博と言って、日本維新の会愛知5区支部長だった男で、リコール偽造事件が発覚して支部長を辞任している。おそらく、維新の会に火の粉がかからないように言い含められてのことなのだろう。リコール偽造事件には、イソジン吉村君もかなり熱心に関わっていたようで、維新の会はけっこう大きな影響力を持ってたんじゃないのかねえ。でも、リコール偽造ってのは民主主義を否定する前代未聞の事件で、維新の会の関与を疑われる前に事務局長の首を切ったってことなのだろう。

それにしても、メディアは、この事件にあまり関心がないのはどうしたわけだろう。維新の会が深く関わっていることを知った上で、何らかの忖度してるってことか。そう考えれば、メディアの報道で事務局長のキャリアから元日本維新の会って事実がスッポリ抜け落ちているのも頷けるというものだ。リコール運動のリーダーのひとりでもあった。名古屋市長のエビフリャー河村君は「勇気を出して真相をしゃべった。(活動団体事務局長の)田中氏も話をしないといけない」なんて他人事のようにコメントしてるけど、関与を認めた事務局幹部だけに罪をおっかぶせてトカゲの尻尾切りで逃げおおせると思ってるのかもね。

事務局長への逮捕状が出るかどうかで愛知県警のやる気度がわかるだろうから、そうなればエビフリャー河村君だけでなくイエス高須君もお縄になる可能性が高いんじゃないのかねえ。是非ともそのシーンを見てみたい今日この頃なのだ。

古美術なるみ堂 〒900-0013那覇市牧志3-2-40 翁長良明・携帯090-3793-8179

山城 明いいねうるま市 4月1日(木)おはようございます!コロナ感染者の急増で今日から21日迄飲食店などへ営業時間短縮の要請が出ましたよ。感染しない、させないで感染対策を万全にして自分の命は自分で守りましょうネ

『女性自身』4-16 3月の緊張事態宣言解除時、会見で感染抑止のために「できることはすべてやり抜く」と語っていた菅首相。しかし、目立った陣頭指揮も見られないままの“バイデン詣で”に、SNS上では批判の声が多くあがった。《第4波の非常事態に 渡米してる場合じゃないだろう》《菅首相が今日の国会で第4波聞かれ、否定。専門家も認めている。明日から渡米。何しに行くの。》《コロナ禍を放置して訪米の菅首相。バイデンとの親密さを誇示し、オリンピックにこだわる。国民の生命は二の次といわざるを得ない》《菅総理の無責任さには腹がたっています。こんな状況下で明日からは訪米》

E・K 4-14 佐倉の歴博で、海の帝国とか、スターウオーズみたいなタイトルの沖縄の展覧会「海の帝国琉球-八重山・宮古・奄美からみた中世-開催期間2021年3月16日(火)~5月9日(日)」/天才夢来山 「東京に来ないで下さい」と言ってる国が世界各国から五輪選手とその関係者の6万人を招くという笑い話(笑)。

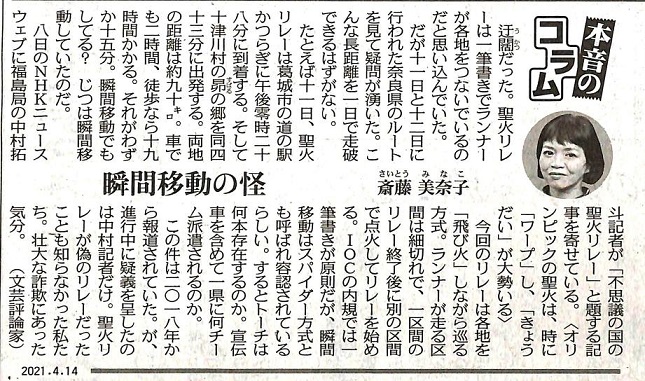

斎藤美奈子

「くろねこの短語」2021年4月15日 コロナ感染者が4000人/日を超え、大阪は過去最多の1130人、兵庫も遂に500人を上回り、東京も591人と順調に(?)感染者が増えている中、褌締め直すの尾身シェンシェイが「いわゆる『4波』と言っても差し支えない」と国会で答弁。・コロナ変異株、急速に置き換わり 感染者、1月28日以来4千人超

感染爆発と言っても過言ではない状況だと言うのに、聖火リレーは相変わらずで、それに加えて東京オリンピック100日前のセレモニーでフリップ小池君は満面の笑みを浮かべ、それがテレビのニュースで流れるんだから、この国のメディアは何考えてるんだか。「オリンピック観戦はオリンピック感染」の危険が囁かれる中、そんな日本のメディアに呆れたわけではなかろうが、とうとう世界のメディアが警告を発し始めた。

米ニューヨーク・タイムズは「ワクチン接種が遅れている日本では聖火リレーが大阪などで中止になったが、東京五輪はパンデミックと医療危機という最悪のタイミングで強行される。3週間の大会は日本全土に死と病気をもたらす一大感染イベントになる可能性がある」と指摘。英ガーディアンも「日本とIOCは五輪開催を本当に正しいと言えるのか自問する必要がある」「中止による経済的損失なども、五輪がパンデミックを悪化させるリスクと合わせて検討されなければならない」と社説で警告している。

共同通信はこうした海外メディアの報道を配信しているけど、本当ならこういう声は日本のメディアから上がってこなければけないんだよね。でも、メディアはオリンピックのスポンサーでもあるから、どうしても腰が引けちゃって、コロナとオリンピッをリンクした報道ができない。・海外から五輪中止の声も…政府と組織委は“五輪選手だけ守る”コロナ対策で乗り切り画策! 数億円の療養施設、パラ選手を口実にワクチン優先

そんなんだから、IOCのコーツごときに「大会は開催され、可能な限り最も安全なものとなるだろうと躊躇なく言える」と恫喝まがいの発言されちゃうんだね。国民の80%が反対か延期と言ってるってのに、IOCの委員がこんな発言するんだから、舐められたものです。もし東京ではなく、たとえばパリでの開催だったら、コーツがこんな発言しただろうか。強気な姿勢の背景には、人種的な差別意識が匂ってくるのは穿ち過ぎと言うものだろうか。・IOCコーツ調整委員長 五輪開催を断言それはともかく、第4波がジワジワと広がる中で、オリンピックなんてできるのか。ひょっとしたら、今日からのカス総理の訪米って、オリンピック開催に向けて選手団派遣をお願いしに行ったんじゃないのか。でもって、基地経費の肩代わりの見返りを約束されたんじゃ、たまったもんじゃありません・・・妄想だけど。

〇4-14 新型コロナウイルスの感染が再拡大する中、日本全国を回っている聖火リレー。その運営経費は全国の自治体が負担しているが、その総額が少なくとも約116億円に及ぶことが、「週刊文春」の取材でわかった。

2021年4月9日 中の橋/沖縄県立博物館・美術館民家/金城美奈子さん

あけみさんからの『近鉄ニュース』新年号、『ホッと!HANSHIN』新年号。近鉄ニュースを検索すると「新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2021年3月号より発行を休止させていただきます」と、ある。

「くろねこの短語」2021年4月9日 (前略)では、まんえん防止措置で具体的にどんな対策をするかっていうと、これが飲食店への時短要請がメインってんだから、バッカじゃなかろかなのだ。これまでさんざん時短要請してきてもコロナの猛威を抑えきることはできなかったのに、ちったあ考え方を切り替えるくらいの知恵はないのかねえ。

たとえば、PCR検査を「いつでも、どこでも、誰でも」受けられるようにして、陽性者を隔離保護した上で、陰性者で経済を回す・・・そのくらいのことはシロートだって考えつくけどねえ。そう言えば、オリンピック警備の警察官宿舎を軽症の感染者用に改修したのに、結局は使うことなくまた元の状態に戻すそうで、その費用は40億円だとさ。そんな無駄遣いしておいて、緊急事態宣言だ、まんえん防止措置だで国民に自粛をお願いすることしかできないんだから、何をかいわんやなのだ。それにしても、感染爆発してるってのに、いまさらまんえん防止等重点措置なんて、間が抜けてますよ、ったく。ま、これでオリンピック中止が、ようやく現実味を帯びてきたというものだ。

密約復帰の年1972年の資料袋から新聞、週刊誌を出してみた。ほとんど忘れていたが見ると思い出すものだ。1972-4-3『琉球新報』新崎盛敏「王衣の竜」、佐木隆三「『オキナワの少年』の漂着地は?」/1972-5-15『赤旗』「大阪・千日デパート火災」「沖縄の燃える青年 高江洲義寛氏(29)」/1972-2 琉球政府立博物館「50年前の沖縄展」「1972-10『第二次大戦沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団報告』 」/1972 『週刊朝日』 1972-4『サンデー毎日』臨時増刊」〇1972年5月13日ー大阪『日本経済新聞』「民芸品・図書を守ろうー都島の『沖縄資料室』」□密約によりアメリカ軍の占領意識が露骨に見えても、体制順応主義の国民(沖縄も含む)が多いので異を唱えない。しかもコロナ禍にも関わらずアメリカ詣ではするは、国民監視のデジタル庁は熱心なアベそのまま内閣。

1972年10月13日『週刊朝日』/1976年9年24日『週刊朝日』

「AERA」4-20 大阪府の吉村洋文知事は4月20日にも新型コロナウイルス感染急増を受け、政府に緊急事態宣言の再発令を要請する。菅義偉首相が週内に見極めて最終判断するという。だが、政府関係者は大阪の蔓延を「人災」と憤る。「とにかく大阪の病床はもう持ちません。今週中と言わず、大阪には一刻も早く宣言を発出すべきです。実際、大阪ではコロナ病床が埋まってしまったことで入院できず、亡くなられた方も出ています。これはこんな状況なのに呑気に訪米をしていた菅首相と日米首脳会談が終わるまで我慢し、“忖度”していた吉村知事による人災です。吉村知事は菅首相の帰国を待って19日にようやく要請を表明しました」一方、東京都の小池百合子知事は吉村知事より1日早い18日夜、緊急事態宣言を要請する方針を表明していた。

「くろねこの短語」2021年4月19日 やってる感を強調するためのコピーが思いつかなくなったのか、フリップ小池君が緊急事態宣言再要請の検討をしてるってね。「先手先手の対応が不可欠だ。緊急事態宣言の要請も視野に入れて、スピード感を持って検討するよう、職員に指示した」とさ。何が先手先手だ。そもそも、オリンピック開催にこだわって、コロナ対策をほったらかしにして、あげくに開催延期が決定したとたん「ロックダウン」だのと喚き散らしたのはどこのどいつだ。

そもそも、オリンピック開催延期が決定した時の国内のコロナ感染者数って、1000人いくかいかないか程度だったんだよね。それがいまでは1日当たり4000人超なんだから、なんでオリンピック中止の声が出てこないのか。まさに、不思議の国ニッポンとしか言いようがない。カス総理がスルーした「公衆保健の専門家らが準備できていないと話す状況でオリンピックを推進するのは無責任ではないのか」というロイターの記者の質問は、まさに世界の常識なんだね。そこにもってきての緊急事態宣言となれば、これはもうオリンピック中止に向けて雪崩を打って政局は動いて行くんじゃないのかねえ。

最後に、カス総理とバイデンのハンバーガー付き会談が面白おかしくネットを駆け巡っている。京都では帰ってほしい客に「ぶぶ漬けどうどすか」という言い回しがあるそうだが、それと同じですね。20分くらいの首脳会談にハンバーガーなんか普通は出さないだろう。鳩山ポッポ君が、「夕食会を断られハンバーガー付きの20分の首脳会談では哀れ」とツイートしていたが、今は亡き小松の親分さんならさしずめ「みじめみじめ」と退場するところか。

「くろねこの短語」2021年4月18日 不要不急の訪米は、予想通りに何の成果もなく終わったようだ。それどころか、「東シナ海や南シナ海などの問題で中国の挑戦を受けて立つ」というバイデンの喧嘩買ってやろうじゃないの発言にまんまと乗せられて、「強制や脅迫で現状を変えようとするいかなる試みにも反対する」ってカス総理は提灯持ちする始末だ。

案の定、中国はざけんじゃねえって強く反発しているようで、へたして台湾有事なんてことになったら自衛隊派遣なんてこともあるかもしれない。ていうか、訪米の見返りに自衛隊派遣を約束させられたりしてないだろうねえ。・日本「厚遇」の裏で軍事リスク共有? 対中強硬一致で高まる緊張<日米首脳会談>でもって、おそらく今回の訪米の重要なテーマのひとつであったろうオリンピックについて、バイデンからは色よい返事が得られなかったようですね。苦し紛れに共同宣言にこんなコメントを加えてもらっただけなんだね。

「バイデン大統領は、安心・安全なオリンピック及びパラリンピック競技大会を今夏開催するために菅首相が行っている努力を支持する。両首脳はこれら大会のためにトレーニングに励み、両競技に参加して最良の形で五輪精神の伝統を体現せんとする日米双方の選手たちへの誇りを表明した」ようするに、「開催への努力を支持する」って言ってるだけで、「開催を支持する」とは一言も言ってない。こういうのを、適当にあしらわれたと世間では言います。でもって、会談後の共同記者会見で、海外メディアの記者の質問をガン無視するという非礼を働いてくれちゃいました。ロイターの記者とのやり取りがそれなんだが、ハフポストによればこんな具合です。

1965年5月 鈴木幸夫『閨閥ー結婚で固められる日本の支配者集団』光文社〇白洲次郎は、神戸の綿布問屋の息子で、夫人正子は、随筆家、能研究家として知られている。元枢府顧問官樺山愛輔伯は、正子の父である。樺山は薩摩出身である。だから、かねがね岳父の関係から薩摩に因縁浅からぬものを感じ、かつ樺山を崇拝していた吉田茂とは、あい通じ合うものがあった。また、吉田も、近衛元首相とは接触があったが、白洲も近衛グループの一人だった。この点、二人は、おたがいに似たような政治コースをたどっていた。白洲は幣原内閣当時、外相だった吉田と親交を深め、終戦連絡部長、貿易庁長官を歴任し、ますます吉田と堅く結びついた。ちなみに白洲は、父の財力でケンブリッジに遊学したことがあるが、このときの後輩が麻生太賀吉である。その関係からも、白洲が吉田の次女和子と麻生太賀吉の仲人になった。(略)吉田が麻生との閨閥によって、政治活動の台所をまかなったように、白洲は、麻生との関係を軸に、思う存分、政・財界街道を泳ぎ回ったのである。

「くろねこの短語」2021年4月17日 愛知県知事へのリコール偽造事件で、とうとうリコール活動団体の事務局幹部が関与を認め、事務局長の指示だったと証言したってね。事務局長は田中孝博と言って、日本維新の会愛知5区支部長だった男で、リコール偽造事件が発覚して支部長を辞任している。おそらく、維新の会に火の粉がかからないように言い含められてのことなのだろう。リコール偽造事件には、イソジン吉村君もかなり熱心に関わっていたようで、維新の会はけっこう大きな影響力を持ってたんじゃないのかねえ。でも、リコール偽造ってのは民主主義を否定する前代未聞の事件で、維新の会の関与を疑われる前に事務局長の首を切ったってことなのだろう。

それにしても、メディアは、この事件にあまり関心がないのはどうしたわけだろう。維新の会が深く関わっていることを知った上で、何らかの忖度してるってことか。そう考えれば、メディアの報道で事務局長のキャリアから元日本維新の会って事実がスッポリ抜け落ちているのも頷けるというものだ。リコール運動のリーダーのひとりでもあった。名古屋市長のエビフリャー河村君は「勇気を出して真相をしゃべった。(活動団体事務局長の)田中氏も話をしないといけない」なんて他人事のようにコメントしてるけど、関与を認めた事務局幹部だけに罪をおっかぶせてトカゲの尻尾切りで逃げおおせると思ってるのかもね。

事務局長への逮捕状が出るかどうかで愛知県警のやる気度がわかるだろうから、そうなればエビフリャー河村君だけでなくイエス高須君もお縄になる可能性が高いんじゃないのかねえ。是非ともそのシーンを見てみたい今日この頃なのだ。

古美術なるみ堂 〒900-0013那覇市牧志3-2-40 翁長良明・携帯090-3793-8179

山城 明いいねうるま市 4月1日(木)おはようございます!コロナ感染者の急増で今日から21日迄飲食店などへ営業時間短縮の要請が出ましたよ。感染しない、させないで感染対策を万全にして自分の命は自分で守りましょうネ

『女性自身』4-16 3月の緊張事態宣言解除時、会見で感染抑止のために「できることはすべてやり抜く」と語っていた菅首相。しかし、目立った陣頭指揮も見られないままの“バイデン詣で”に、SNS上では批判の声が多くあがった。《第4波の非常事態に 渡米してる場合じゃないだろう》《菅首相が今日の国会で第4波聞かれ、否定。専門家も認めている。明日から渡米。何しに行くの。》《コロナ禍を放置して訪米の菅首相。バイデンとの親密さを誇示し、オリンピックにこだわる。国民の生命は二の次といわざるを得ない》《菅総理の無責任さには腹がたっています。こんな状況下で明日からは訪米》

E・K 4-14 佐倉の歴博で、海の帝国とか、スターウオーズみたいなタイトルの沖縄の展覧会「海の帝国琉球-八重山・宮古・奄美からみた中世-開催期間2021年3月16日(火)~5月9日(日)」/天才夢来山 「東京に来ないで下さい」と言ってる国が世界各国から五輪選手とその関係者の6万人を招くという笑い話(笑)。

斎藤美奈子

「くろねこの短語」2021年4月15日 コロナ感染者が4000人/日を超え、大阪は過去最多の1130人、兵庫も遂に500人を上回り、東京も591人と順調に(?)感染者が増えている中、褌締め直すの尾身シェンシェイが「いわゆる『4波』と言っても差し支えない」と国会で答弁。・コロナ変異株、急速に置き換わり 感染者、1月28日以来4千人超

感染爆発と言っても過言ではない状況だと言うのに、聖火リレーは相変わらずで、それに加えて東京オリンピック100日前のセレモニーでフリップ小池君は満面の笑みを浮かべ、それがテレビのニュースで流れるんだから、この国のメディアは何考えてるんだか。「オリンピック観戦はオリンピック感染」の危険が囁かれる中、そんな日本のメディアに呆れたわけではなかろうが、とうとう世界のメディアが警告を発し始めた。

米ニューヨーク・タイムズは「ワクチン接種が遅れている日本では聖火リレーが大阪などで中止になったが、東京五輪はパンデミックと医療危機という最悪のタイミングで強行される。3週間の大会は日本全土に死と病気をもたらす一大感染イベントになる可能性がある」と指摘。英ガーディアンも「日本とIOCは五輪開催を本当に正しいと言えるのか自問する必要がある」「中止による経済的損失なども、五輪がパンデミックを悪化させるリスクと合わせて検討されなければならない」と社説で警告している。

共同通信はこうした海外メディアの報道を配信しているけど、本当ならこういう声は日本のメディアから上がってこなければけないんだよね。でも、メディアはオリンピックのスポンサーでもあるから、どうしても腰が引けちゃって、コロナとオリンピッをリンクした報道ができない。・海外から五輪中止の声も…政府と組織委は“五輪選手だけ守る”コロナ対策で乗り切り画策! 数億円の療養施設、パラ選手を口実にワクチン優先

そんなんだから、IOCのコーツごときに「大会は開催され、可能な限り最も安全なものとなるだろうと躊躇なく言える」と恫喝まがいの発言されちゃうんだね。国民の80%が反対か延期と言ってるってのに、IOCの委員がこんな発言するんだから、舐められたものです。もし東京ではなく、たとえばパリでの開催だったら、コーツがこんな発言しただろうか。強気な姿勢の背景には、人種的な差別意識が匂ってくるのは穿ち過ぎと言うものだろうか。・IOCコーツ調整委員長 五輪開催を断言それはともかく、第4波がジワジワと広がる中で、オリンピックなんてできるのか。ひょっとしたら、今日からのカス総理の訪米って、オリンピック開催に向けて選手団派遣をお願いしに行ったんじゃないのか。でもって、基地経費の肩代わりの見返りを約束されたんじゃ、たまったもんじゃありません・・・妄想だけど。

〇4-14 新型コロナウイルスの感染が再拡大する中、日本全国を回っている聖火リレー。その運営経費は全国の自治体が負担しているが、その総額が少なくとも約116億円に及ぶことが、「週刊文春」の取材でわかった。

2021年4月9日 中の橋/沖縄県立博物館・美術館民家/金城美奈子さん

あけみさんからの『近鉄ニュース』新年号、『ホッと!HANSHIN』新年号。近鉄ニュースを検索すると「新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2021年3月号より発行を休止させていただきます」と、ある。

「くろねこの短語」2021年4月9日 (前略)では、まんえん防止措置で具体的にどんな対策をするかっていうと、これが飲食店への時短要請がメインってんだから、バッカじゃなかろかなのだ。これまでさんざん時短要請してきてもコロナの猛威を抑えきることはできなかったのに、ちったあ考え方を切り替えるくらいの知恵はないのかねえ。

たとえば、PCR検査を「いつでも、どこでも、誰でも」受けられるようにして、陽性者を隔離保護した上で、陰性者で経済を回す・・・そのくらいのことはシロートだって考えつくけどねえ。そう言えば、オリンピック警備の警察官宿舎を軽症の感染者用に改修したのに、結局は使うことなくまた元の状態に戻すそうで、その費用は40億円だとさ。そんな無駄遣いしておいて、緊急事態宣言だ、まんえん防止措置だで国民に自粛をお願いすることしかできないんだから、何をかいわんやなのだ。それにしても、感染爆発してるってのに、いまさらまんえん防止等重点措置なんて、間が抜けてますよ、ったく。ま、これでオリンピック中止が、ようやく現実味を帯びてきたというものだ。

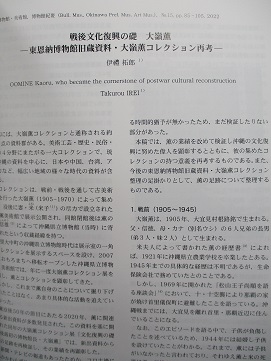

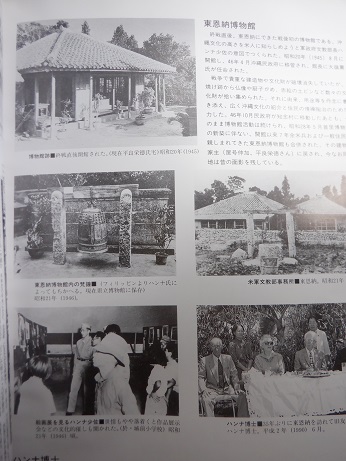

2022年3月 沖縄県立博物館・美術館『博物館紀要』第15号 伊禮拓郎「戦後文化復興の礎 大嶺薫ー東恩納博物館旧蔵資料・大嶺薫コレクション再考ー」

1990年9月 市制45周年記念『『いしかわ』沖縄県石川市

1921年 沖縄県立農林学校卒

)

)

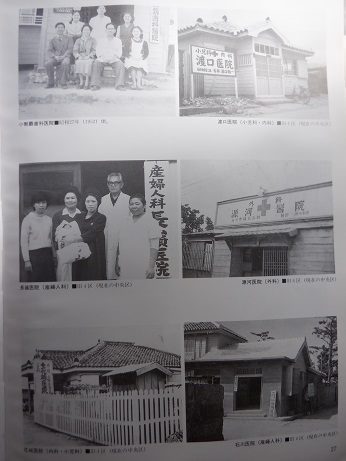

1969年11月 デパートリウボウ・琉球新報社「南蛮古陶展」で、左から外間正幸(1969年~1981年ー琉球政府立博物館館長)、大嶺薫(1946年~53年ー東恩納博物館長)、山里永吉(1955年~58年ー琉球政府立博物館館長/写真中央が朝潮、左が大嶺薫

朝潮 太郎(あさしお たろう、1929年(昭和4年)11月13日 - 1988年(昭和63年)10月23日)は、本名・米川 文敏、鹿児島県徳之島出身(出生地は兵庫県武庫郡、現在の神戸市)で、高砂部屋に所属していた大相撲第46代横綱。→ウィキペディア

1945年8月 石川市東恩納にアメリカ軍政府「沖縄陳列館」設立

□今秋、那覇新都心に沖縄県立博物館・美術館がオープンする。外見からも最高の文化施設になると確信するのは私一人ではないと思う。「沖縄の戦後は石川から始まった」とよく聞くが、戦後初の博物館が石川市にあったことを知る人は少なくなってきている。東恩納の民家を使っての博物館で民家は今も健在で2005年3月に石川市の文化財として指定を受けている。民家は沖縄市から石川に向け国道329号の栄野比の坂を上がり切ったところの交差点を右に入った住宅地にある。

1945年8月に米国海軍政府のハンナ少佐らが中心となり、石川市東恩納の軍政府コンセット群の一隅残っていた民家(平良栄徳宅)を転用し沖縄陳列館が設立された。大宜味村に避難していた大嶺薫が招かれハンナ少佐の下で陳列館の資料収集に駆け回る。大嶺は琉球の古美術、歴史、考古学に幅広い知識を持った研究者でもあり戦前から古美術品を収集していた。私のコレクションに東恩納博物館当時の事務資料がまとまってある。紙面の都合上主なものを紹介する。

(2007年10月7日『琉球新報』翁長良明(携帯090-3793-8179)「戦後の象徴『石川』旧東恩納博物館」)

1970年10月12日『琉球新報』山里永吉「シュープ大将と大嶺薫」

テレビの取材を受ける翁長良明氏/田名真之氏、人間国宝の照喜名朝一氏、大城學氏

2019年2月17日 琉球三線楽器保存・育成会「三線ゆんたく会」ー左から上江洲義昭氏、銘苅春政氏、岸本尚登氏/銘苅春政氏(1934年 玉城村生まれる。沖縄県指定工芸士(三線部門)。現代の名工。胡弓奏者としても県から沖縄伝統芸術の技能保持者)

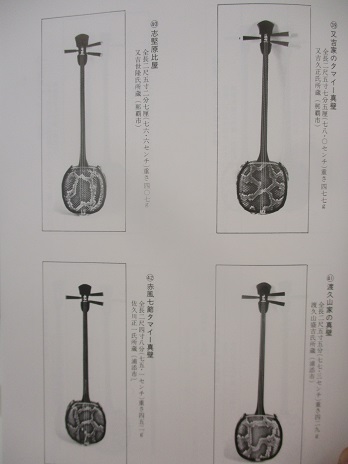

1988年10月30日『琉球新報』宮里春行「私と三線ー名器100挺に寄せて①」、31日 玉栄昌治②、11月2日 比嘉常俊③、11月3日 比嘉常俊④、11月4日 宜保栄治郎⑤)

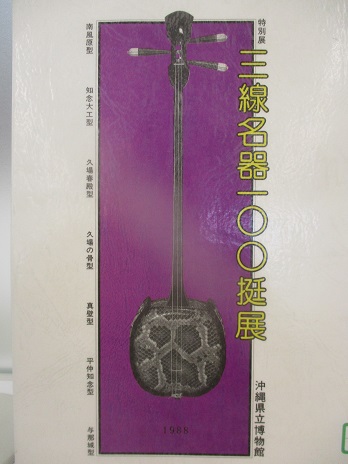

1988年11月 沖縄県立博物館「特別展『三線名器100挺展』」

2019年1月 沖縄タイムス販売店『ウチナー昔たび』第128号「沖縄を愛するコレクター 古美術なるみ堂 翁長良明さん(前編)」/2019年2月『ウチナー昔たび』第129号「沖縄を愛するコレクター 古美術なるみ堂 翁長良明さん(後編)」

コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com

2020-4-18昼 沖映通り/国際通り

2020-4-18昼 市場本通り/むつみ橋通り/平和通り/古美術なるみ堂

メジロかごの名工/友寄英春・、宮城宏友

2012年1月7日『沖縄タイムス』堀川幸太郎「復帰40年 うちなぁ時の旅③メジロかご」

宮城宏友/連絡先・翁長良明 ☏090-3793-8179

2011年4月12日ー普天間返還合意から15年

1973年4月 『米軍基地関係資料~基地と沖縄経済~』沖縄開発庁沖縄総合事務局 総務部

地元紙は東北・関東大震災の対応で追いまくられているのか肝心要の自分の頭の蝿(アメリカ基地)の問題を普天間合意という些細な問題にすり替えた論調を展開している。要は沖縄・日本から異民族の基地を撤廃させるのが本来の目標でなかったか。今回の「原発事故」でも解るように来るべき「核戦争」に対し如何に米軍が無能であることがハッキリした。核攻撃や自爆はテロリストでもできるが、逆に攻撃されたらなす術が無いのが今のアメリカ軍の実態である。

今、アメリカ海軍の佐世保基地に横須賀基地配備の空母などが相次ぎ寄港している。原発事故に伴う横須賀入港の回避措置だが、原発事故は収束のめどが立たず、あろうことか、横須賀の在日アメリカ海軍司令部が放射能をさけるため佐世保に移転という笑えない情報もある。早くアメリカへ避難した方が良い。放射能が怖い軍隊は無用の長物だ。

4月13日の地元紙は辺野古テント村での、世界の国が軍事費を直面する危機のために使うように求めたグローバル行動の一環として「思いやり予算を被災地支援に」の訴えを小さく扱っていた。また真に国防が必要なら「思いやり予算」でアメリカ青年の失業対策に使うでなしに、自国の青年や中年の失業対策の一環としても、国防に担ってもらいながら純粋に国防のための機器(兵器ではない)を開発しながら、防災に強い国土造成も重要な任務として膨大な予算をつぎ込まなければならない。その際、戦後の日米軍事利権に関わった自衛隊幹部の粛清はいうまでもない。

2010年12月17日ー沖縄県庁前でのカン総理への抗議集会プラカード

2020-4-18昼 沖映通り/国際通り

2020-4-18昼 市場本通り/むつみ橋通り/平和通り/古美術なるみ堂

メジロかごの名工/友寄英春・、宮城宏友

2012年1月7日『沖縄タイムス』堀川幸太郎「復帰40年 うちなぁ時の旅③メジロかご」

宮城宏友/連絡先・翁長良明 ☏090-3793-8179

2011年4月12日ー普天間返還合意から15年

1973年4月 『米軍基地関係資料~基地と沖縄経済~』沖縄開発庁沖縄総合事務局 総務部

地元紙は東北・関東大震災の対応で追いまくられているのか肝心要の自分の頭の蝿(アメリカ基地)の問題を普天間合意という些細な問題にすり替えた論調を展開している。要は沖縄・日本から異民族の基地を撤廃させるのが本来の目標でなかったか。今回の「原発事故」でも解るように来るべき「核戦争」に対し如何に米軍が無能であることがハッキリした。核攻撃や自爆はテロリストでもできるが、逆に攻撃されたらなす術が無いのが今のアメリカ軍の実態である。

今、アメリカ海軍の佐世保基地に横須賀基地配備の空母などが相次ぎ寄港している。原発事故に伴う横須賀入港の回避措置だが、原発事故は収束のめどが立たず、あろうことか、横須賀の在日アメリカ海軍司令部が放射能をさけるため佐世保に移転という笑えない情報もある。早くアメリカへ避難した方が良い。放射能が怖い軍隊は無用の長物だ。

4月13日の地元紙は辺野古テント村での、世界の国が軍事費を直面する危機のために使うように求めたグローバル行動の一環として「思いやり予算を被災地支援に」の訴えを小さく扱っていた。また真に国防が必要なら「思いやり予算」でアメリカ青年の失業対策に使うでなしに、自国の青年や中年の失業対策の一環としても、国防に担ってもらいながら純粋に国防のための機器(兵器ではない)を開発しながら、防災に強い国土造成も重要な任務として膨大な予算をつぎ込まなければならない。その際、戦後の日米軍事利権に関わった自衛隊幹部の粛清はいうまでもない。

2010年12月17日ー沖縄県庁前でのカン総理への抗議集会プラカード

山田真萬

2020年7月20日 京一郎氏(右)、店主の翁長良明氏

古美術なるみ堂 ☏098-987-5530

1階

首里西森焼のシーサー

「古美術 なるみ堂」ここをクリック

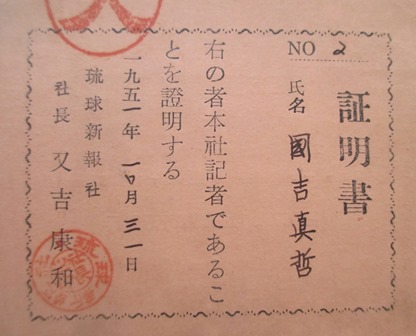

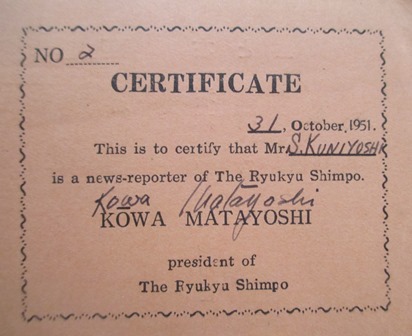

2008年12月 なるみ堂「沖縄のメディア展 新聞・ラジオ・テレビ」

沖縄の新聞

<2008年11月9日「新聞資料研究会」琉球新報新聞博物館

琉球新報本社には新聞博物館(http://ryukyushimpo.jp/info/page-129.html ) (2005年4月開館)がある。その機関紙『あめく通信』9号(2008年)に新聞収集家として著名な羽島知之氏の琉球新報での講演「新聞と私ー新聞収集研究60年」と、羽島氏が新聞博物館に寄贈した新聞原紙の目録が載っている。2008年11月9日に新聞博物館で「新聞資料研究会第19回大会」があった。会長の羽島氏以下15人が県外から参加した。沖縄側から岡田館長、新聞研究家の下地智子さん、沖縄コレクター友の会から会長の上原実、副会長の翁長良明、新城栄徳が参加した。新城は羽島会長から『スタンプマガジン』(2008年10月)を恵まれた。同誌には羽島会長の「号外コレクションが語る近現代史」が連載されている。なお横浜にある日本新聞博物館には羽島コレクションが10万点収蔵されている。

左から、上原実(沖縄コレクター友の会会長)、羽島知之(新聞資料研究会会長)、新城栄徳(沖縄コレクター友の会)、翁長良明(沖縄コレクター友の会副会長)。□→琉文手帖通信①

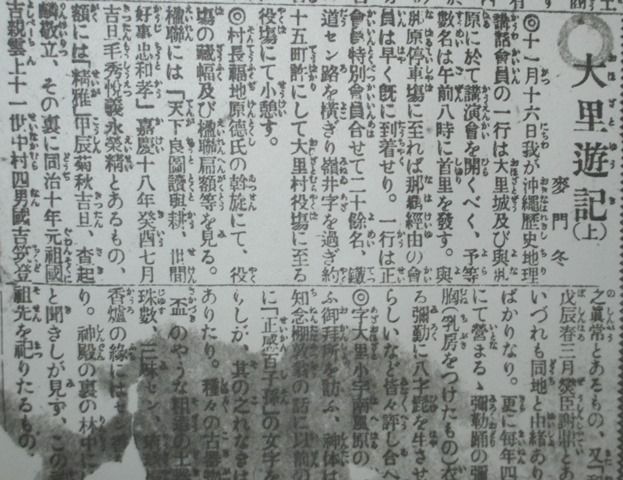

12/17: 年譜・末吉麦門冬/1919(大正8)年①

1919年1月1日ー『日本及日本人』747号□末吉麦門冬「再び琉球三味線に就いて」「小ぢよく」「かんから太鼓」(吉田芳輝氏提供)

1919年6月ー末吉麦門冬『沖縄時事新報』創刊に参画

1919年6月『日本及日本人』759号 末吉麦門冬□「経済ーエコノミーを経済と譯するの適否は如らず、會澤正志の新論に「或毛擧細故、唯貨利是談、自称経済之學」云々とあり、政治が今日謂ふ所の経済に重きを置くことが、近世的傾向たるにより、訳者をして此の語を選ばしめ、敢て不適当を感ぜしめざるに至りしやも知るべからず。又支那にも後世に至り経済を倹約の意に用ひしことありや。清朝の詩人舒位の詩に「一屋荘厳妻子佛、六時経済米鹽花」とあり、猶ほ考ふべし。」□南方熊楠□「夜啼松ー佐夜の中山より十町斗りを過て夜啼の松あり、此松をともして見すれば子供の夜啼を止るとて往来の人削り取きり取ける程に、其松遂に枯て今根斗りに成けりと、絲亂記より六十二年前に成た東海道名所記三に見ゆ。其頃早く枯れ居たのだ。」

1919年7月15日ー『日本及日本人』761号□末吉麦門冬「琉球風と王子の歌」

1919年8月15ー『日本及日本人』763号□南方熊楠「ストライキー麦生君は自笑の常世誰が身の上に依って、徳川幕府の中葉既にストライキが多少本邦で行われたと立証されたー」

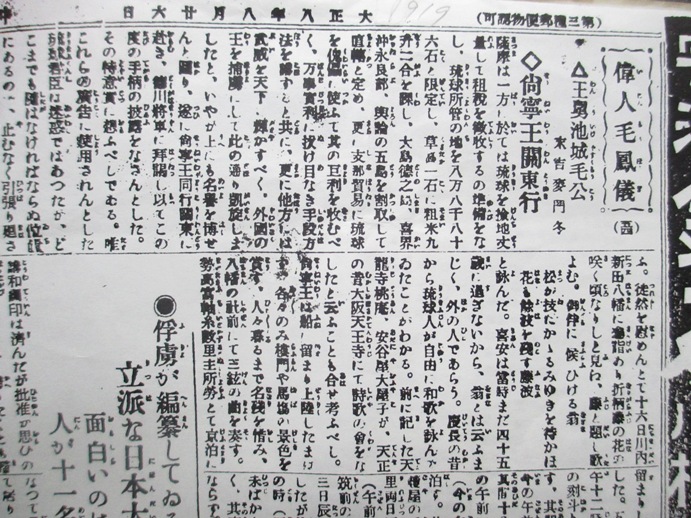

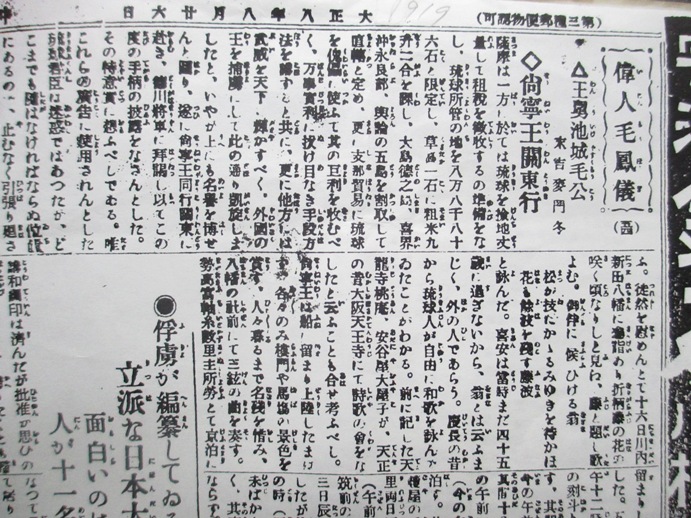

1919年8月26日 『沖縄朝日新聞』末吉麦門冬「偉人 毛鳳儀ー王舅池城毛公」」(喜安日記)

1919年9月 『沖縄時事新報』麦門冬「南山俗語考を見て(下)」

▲古賀精里の序文にも南山主人の跋文にもなくして、今一つの重要なる事があって、薩摩をして支那語研究をなさしむる動機となり目的となった。それが又南山俗語考を作らしむる動機ともなり目的ともなった。それは琉球を仲介としての支那貿易をなしている特殊の関係が薩摩にあったことだ。この特殊の関係がある故に彼等は色々の詭計を設けて、例えば藩士に琉装せしめ、琉球人と共に支那に派したりしたこともある従って支那語に堪能ならなければならぬ必要は琉球に劣らざるものがあった。23歳の一青年たる南山主人をして俗語考を著はす考を起さしめたのもこれが重大であらうと思ふ武藤長平氏の説に依ると、流石に大名が金をかけ長い年月を費やして作ったものだけありて、長崎辺から出た支那語の辞書などとは比較にならぬ程、この辞書は正確なものであるとの事だ。薩摩よりも官話ならこっちが本場だと思はれた、琉球人までがこの書を官話研究の唯一の手引としたのも又偶然にあらずと思ふ。

▲これより彼と琉球との関係の片影を一寸紹介して見たい、彼は延享2年の生まれであるから琉球の読谷山王子朝憲とは同庚である。それも一つの原因であったのだらう読谷山王子とは甚だ懇意であったらしい。明和元年11月21日「琉球國読谷山王子を携えて営に上る」と寛政重修諸家譜に出ている。其時に貰ったのか其後かは知らないが、読谷山家に彼の書が遺蔵されている「萬世之寶」と書いて南山主人の落款がついているとのことだが私はまだ拝見せぬ。南聘紀考に依ると安永2年当時太子であった中城王子尚温も、15歳に及びたるにより恒例の如く薩摩に往訪した。その時にも読谷山王子は随行した。文化3年に尚灝王は又読谷山王子を使して江戸に入貢すとあるから、同王子と重豪とは会する機会が多かったことが知られる。

▲武藤長平氏は其の目下琉球紙上に連載されている薩藩の琉球統治の中に「歴代の薩藩主中最も学問的に琉球を利用したのが、島津重豪で之を学問的にも、将た又経済的にも、利用したのが島津斉彬である」と云はれた。それは当っているだらうが、重豪は単に学問的ばかりでなく彼は又経済的にも琉球及び琉球人を利用している事実がある。利用し得たと云ふ程のものでなければ利用せんとしていた事実は明らかである。それは稿を改めて書こう。

1919年9月8日『沖縄時事新報』麦門冬「首里の製紙業ー其の隆替と変遷」

1919年9月14日ー『沖縄時事新報』末吉麦門冬「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人」(~9月22日)

○1990年3月 『新琉球史ー近世編(下)』琉球新報社

池宮正治「和文学の流れ」□さきに、『小門の汐干』に入集している、渡久山政順と渡久山政規の関係について、「親子か兄弟といった近い関係かと思われるが、琉歌集にも心あたりの人はいない。あるいは『沖縄集』の玻名城親方政順かとも考えられるが詳細は不明」と述べておいた。すると早速特異な資料ハンター新城栄徳氏から連絡があり、名護市立博物館に収蔵されている宮城真治氏の新聞切抜きにある、末吉麦門冬(1886~1924)が「沖縄時事新報」(1919~1925)に発表した「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人ー」のコピーを恵まれた。宮城真治切抜き資料については、沖縄県の組踊調査のさい見ているが、組踊関係の資料を収集しただけで、見過ごしてしまったようだ。この麦門冬論文は、私の積年の宿題を一挙に解消してくれるものであった。

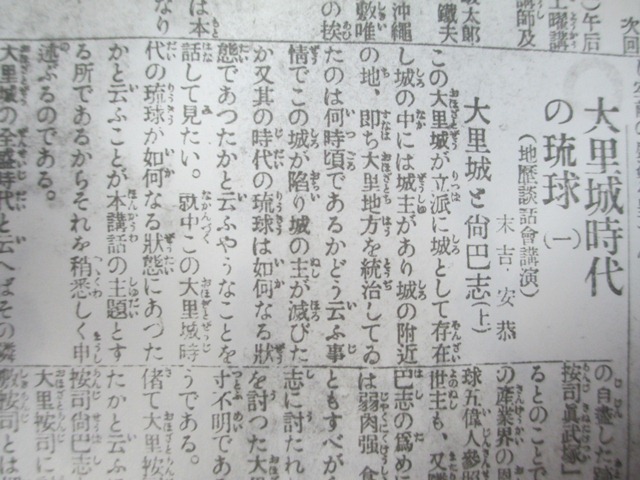

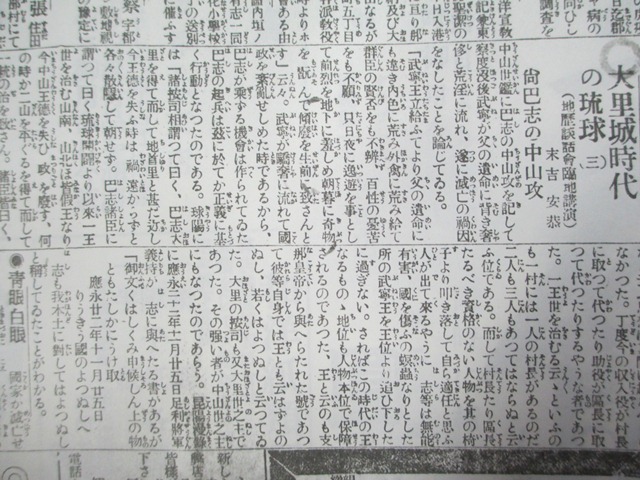

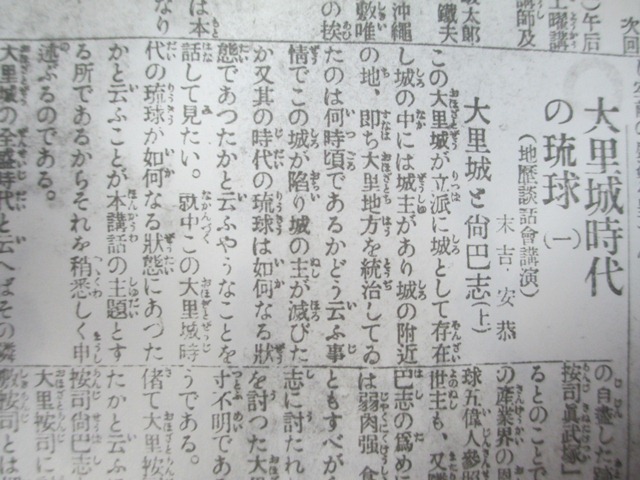

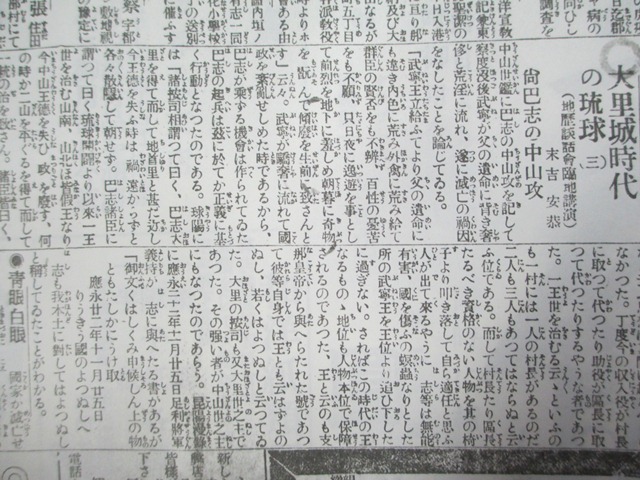

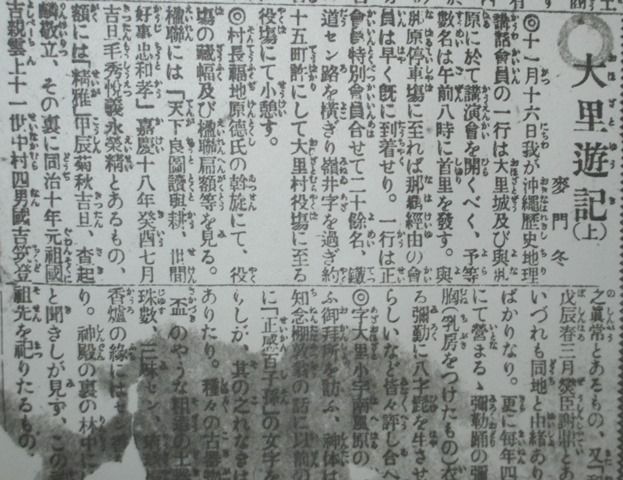

1918年11月16日 大里村で「沖縄歴史地理講話会」

○この三山分裂に就いては説をなす者あり、もと方々に部落をなした住民が地勢によりて、山北は山北で一団、中山は中山で一団、南山は南山で一団になりて次第に発達して、その勢力が対敵行為をなすようになったので、嘗て中山に統一されたものが分離したものでないと。地勢によりて住民が割拠の勢いをなしたと云ふことは私も承認する、(略)英祖王の時代、遠く大島までが服従した位だから既にこのときは国内を漸く統一していたことが知れる。それが玉城王の時に中央の勢力が衰微に乗じて瓜分割拠の勢いを呈したのではあるまいか。

当日の真境名安興/末吉安恭

11月22日『沖縄時事新報』安良城盛雄(上海)「田島先生」(1)

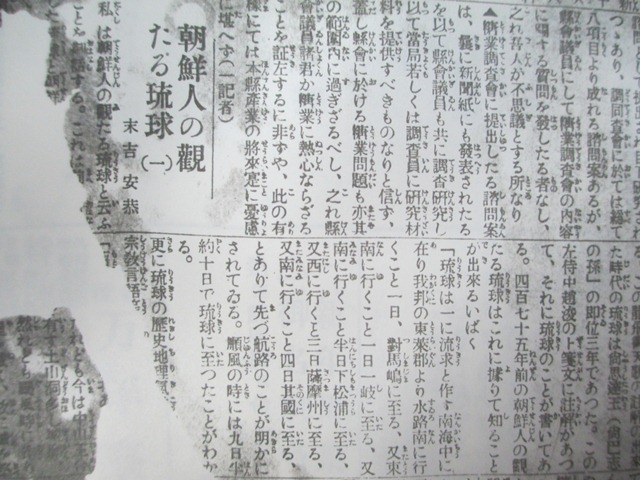

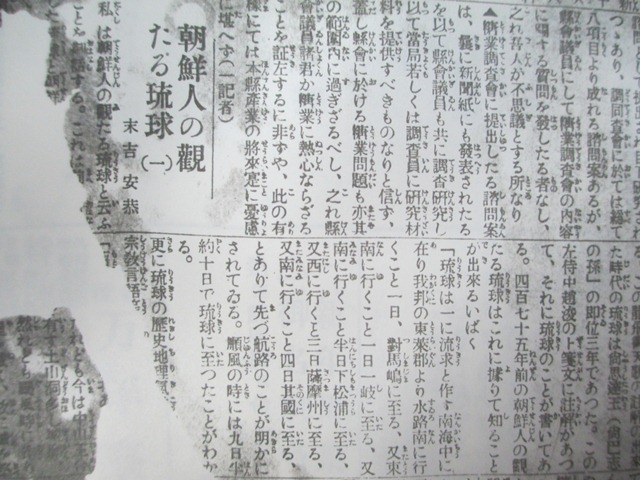

1919年12月8日 『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」

12月12日『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」(4)

12月 『沖縄時事新報』広告「神村朝忠薬店(首里儀保町酒ヤ知念小ノ向)ー1、諸売薬特ニ眼病ト梅毒ノ1、名薬/一枚コヨミト畧本暦/1、北斗中正暦ト柱コヨミ/1、東京神誠館発行御寿寶/1、易者一般ノ必要各種」

1919年6月ー末吉麦門冬『沖縄時事新報』創刊に参画

1919年6月『日本及日本人』759号 末吉麦門冬□「経済ーエコノミーを経済と譯するの適否は如らず、會澤正志の新論に「或毛擧細故、唯貨利是談、自称経済之學」云々とあり、政治が今日謂ふ所の経済に重きを置くことが、近世的傾向たるにより、訳者をして此の語を選ばしめ、敢て不適当を感ぜしめざるに至りしやも知るべからず。又支那にも後世に至り経済を倹約の意に用ひしことありや。清朝の詩人舒位の詩に「一屋荘厳妻子佛、六時経済米鹽花」とあり、猶ほ考ふべし。」□南方熊楠□「夜啼松ー佐夜の中山より十町斗りを過て夜啼の松あり、此松をともして見すれば子供の夜啼を止るとて往来の人削り取きり取ける程に、其松遂に枯て今根斗りに成けりと、絲亂記より六十二年前に成た東海道名所記三に見ゆ。其頃早く枯れ居たのだ。」

1919年7月15日ー『日本及日本人』761号□末吉麦門冬「琉球風と王子の歌」

1919年8月15ー『日本及日本人』763号□南方熊楠「ストライキー麦生君は自笑の常世誰が身の上に依って、徳川幕府の中葉既にストライキが多少本邦で行われたと立証されたー」

1919年8月26日 『沖縄朝日新聞』末吉麦門冬「偉人 毛鳳儀ー王舅池城毛公」」(喜安日記)

1919年9月 『沖縄時事新報』麦門冬「南山俗語考を見て(下)」

▲古賀精里の序文にも南山主人の跋文にもなくして、今一つの重要なる事があって、薩摩をして支那語研究をなさしむる動機となり目的となった。それが又南山俗語考を作らしむる動機ともなり目的ともなった。それは琉球を仲介としての支那貿易をなしている特殊の関係が薩摩にあったことだ。この特殊の関係がある故に彼等は色々の詭計を設けて、例えば藩士に琉装せしめ、琉球人と共に支那に派したりしたこともある従って支那語に堪能ならなければならぬ必要は琉球に劣らざるものがあった。23歳の一青年たる南山主人をして俗語考を著はす考を起さしめたのもこれが重大であらうと思ふ武藤長平氏の説に依ると、流石に大名が金をかけ長い年月を費やして作ったものだけありて、長崎辺から出た支那語の辞書などとは比較にならぬ程、この辞書は正確なものであるとの事だ。薩摩よりも官話ならこっちが本場だと思はれた、琉球人までがこの書を官話研究の唯一の手引としたのも又偶然にあらずと思ふ。

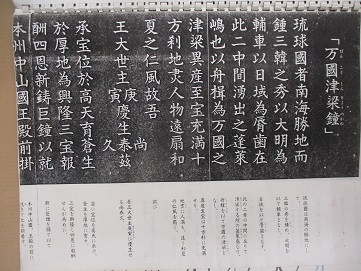

▲これより彼と琉球との関係の片影を一寸紹介して見たい、彼は延享2年の生まれであるから琉球の読谷山王子朝憲とは同庚である。それも一つの原因であったのだらう読谷山王子とは甚だ懇意であったらしい。明和元年11月21日「琉球國読谷山王子を携えて営に上る」と寛政重修諸家譜に出ている。其時に貰ったのか其後かは知らないが、読谷山家に彼の書が遺蔵されている「萬世之寶」と書いて南山主人の落款がついているとのことだが私はまだ拝見せぬ。南聘紀考に依ると安永2年当時太子であった中城王子尚温も、15歳に及びたるにより恒例の如く薩摩に往訪した。その時にも読谷山王子は随行した。文化3年に尚灝王は又読谷山王子を使して江戸に入貢すとあるから、同王子と重豪とは会する機会が多かったことが知られる。

▲武藤長平氏は其の目下琉球紙上に連載されている薩藩の琉球統治の中に「歴代の薩藩主中最も学問的に琉球を利用したのが、島津重豪で之を学問的にも、将た又経済的にも、利用したのが島津斉彬である」と云はれた。それは当っているだらうが、重豪は単に学問的ばかりでなく彼は又経済的にも琉球及び琉球人を利用している事実がある。利用し得たと云ふ程のものでなければ利用せんとしていた事実は明らかである。それは稿を改めて書こう。

1919年9月8日『沖縄時事新報』麦門冬「首里の製紙業ー其の隆替と変遷」

1919年9月14日ー『沖縄時事新報』末吉麦門冬「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人」(~9月22日)

○1990年3月 『新琉球史ー近世編(下)』琉球新報社

池宮正治「和文学の流れ」□さきに、『小門の汐干』に入集している、渡久山政順と渡久山政規の関係について、「親子か兄弟といった近い関係かと思われるが、琉歌集にも心あたりの人はいない。あるいは『沖縄集』の玻名城親方政順かとも考えられるが詳細は不明」と述べておいた。すると早速特異な資料ハンター新城栄徳氏から連絡があり、名護市立博物館に収蔵されている宮城真治氏の新聞切抜きにある、末吉麦門冬(1886~1924)が「沖縄時事新報」(1919~1925)に発表した「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人ー」のコピーを恵まれた。宮城真治切抜き資料については、沖縄県の組踊調査のさい見ているが、組踊関係の資料を収集しただけで、見過ごしてしまったようだ。この麦門冬論文は、私の積年の宿題を一挙に解消してくれるものであった。

1918年11月16日 大里村で「沖縄歴史地理講話会」

○この三山分裂に就いては説をなす者あり、もと方々に部落をなした住民が地勢によりて、山北は山北で一団、中山は中山で一団、南山は南山で一団になりて次第に発達して、その勢力が対敵行為をなすようになったので、嘗て中山に統一されたものが分離したものでないと。地勢によりて住民が割拠の勢いをなしたと云ふことは私も承認する、(略)英祖王の時代、遠く大島までが服従した位だから既にこのときは国内を漸く統一していたことが知れる。それが玉城王の時に中央の勢力が衰微に乗じて瓜分割拠の勢いを呈したのではあるまいか。

当日の真境名安興/末吉安恭

11月22日『沖縄時事新報』安良城盛雄(上海)「田島先生」(1)

1919年12月8日 『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」

12月12日『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」(4)

12月 『沖縄時事新報』広告「神村朝忠薬店(首里儀保町酒ヤ知念小ノ向)ー1、諸売薬特ニ眼病ト梅毒ノ1、名薬/一枚コヨミト畧本暦/1、北斗中正暦ト柱コヨミ/1、東京神誠館発行御寿寶/1、易者一般ノ必要各種」

03/03: 日米誌②

1940年1月、在米沖縄県人会『琉球』7号□幸地新政「太平洋の危機と在米同胞ー第一次世界大戦の終わりと共に、来るべき世界制覇の舞台は、周知の如く太平洋に移動したのである。(略)若し、日米間に万一のことがあれば、その直接の発火点は疑いもなく蘭印問題であろう。(略)米国政府は1939年7月26日に日本政府に向かって日米通商航海条約の廃止を通告した。これは日支事変に対する米国の日本への抗議の一形態であり、さらに軍需品禁輸断行の事前工作である。米国にも日米開戦論があると同時に又、日米非戦論即ち日米親善論も決して侮るべからざるものを内包している」

1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。

アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)

1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官

1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。

□731部隊 - Wikipediaja

初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。

原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)

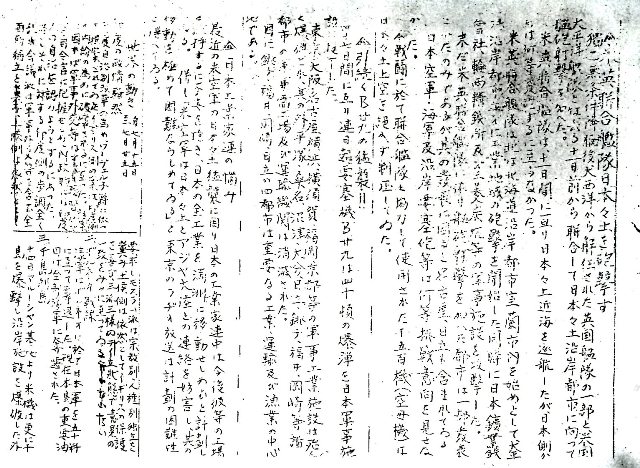

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年

1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ

1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸

1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ

1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。

1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」

1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)

1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」

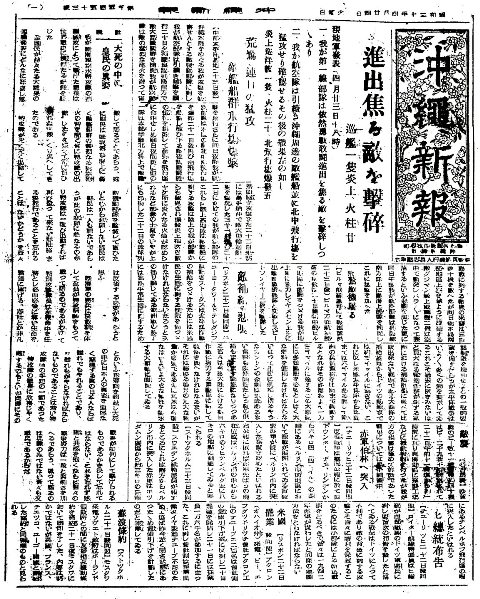

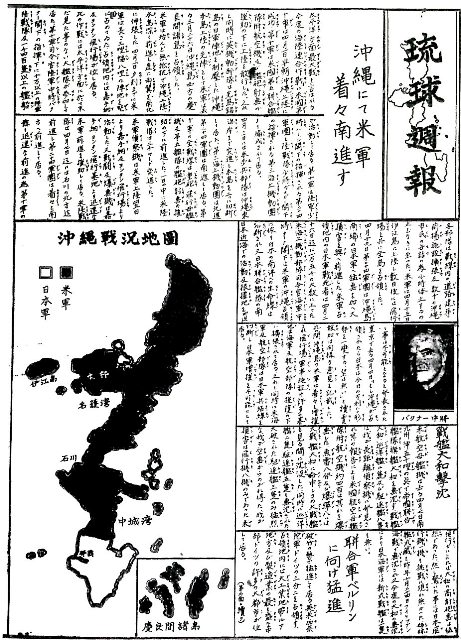

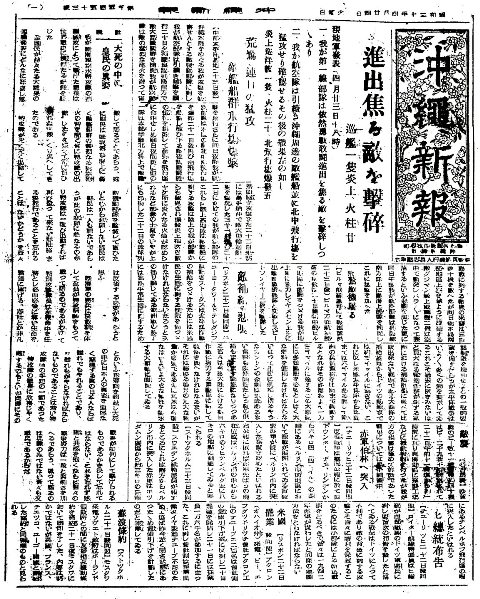

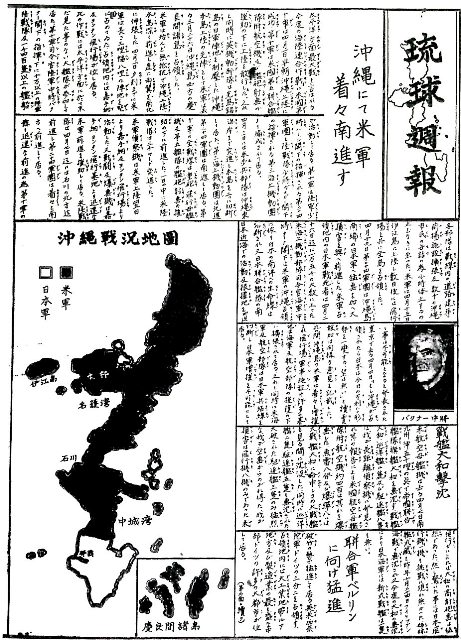

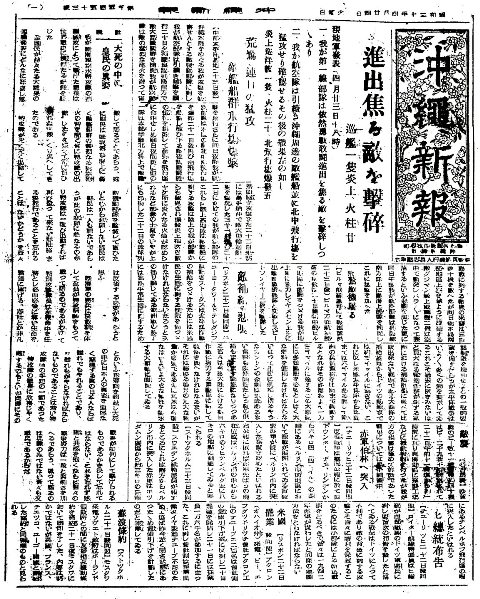

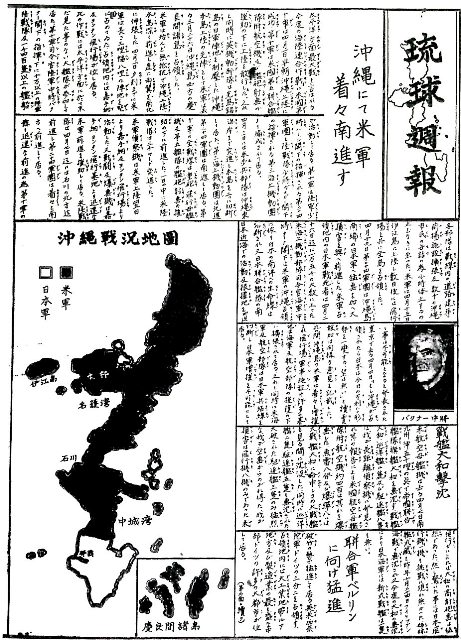

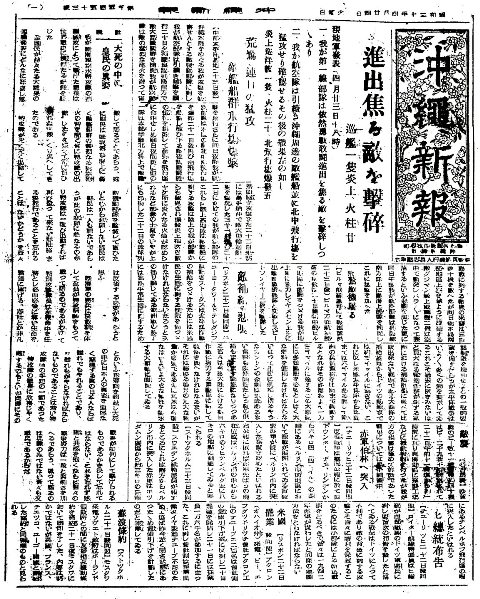

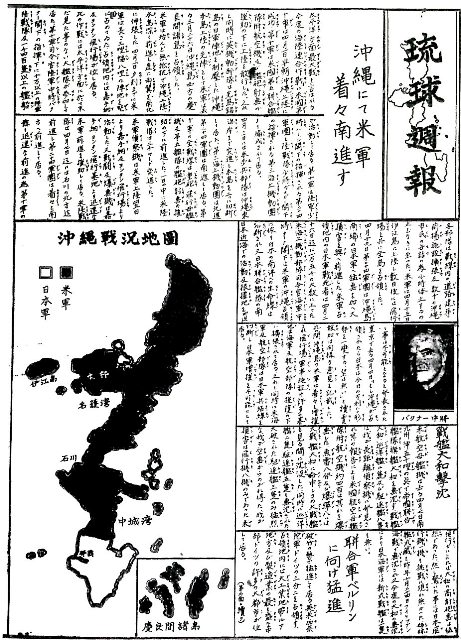

1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号

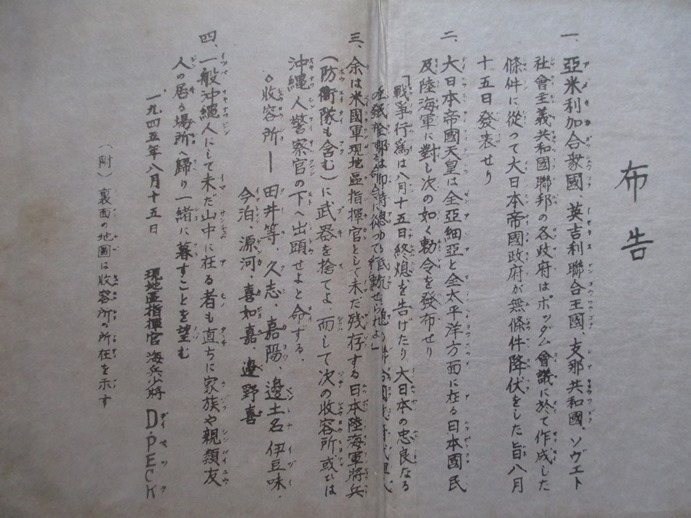

□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。

□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』

参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店

1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア

1945年5月7日 石川に城前初等学校開校

1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」

1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動

1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」

1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人

1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」

1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」

1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足

1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」

1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)

1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」

1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」

NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。

ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ

参考資料ー

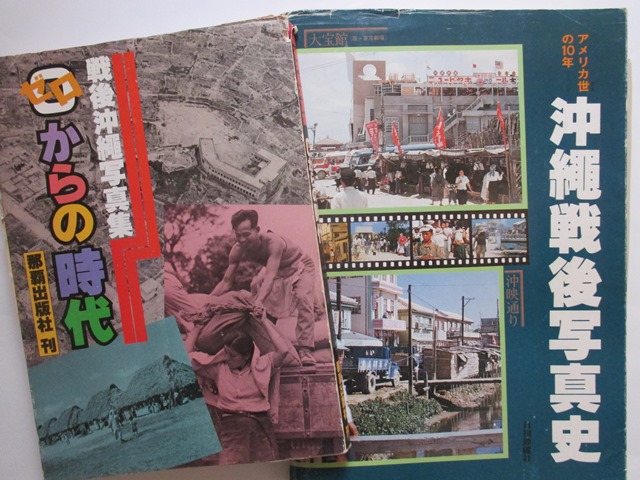

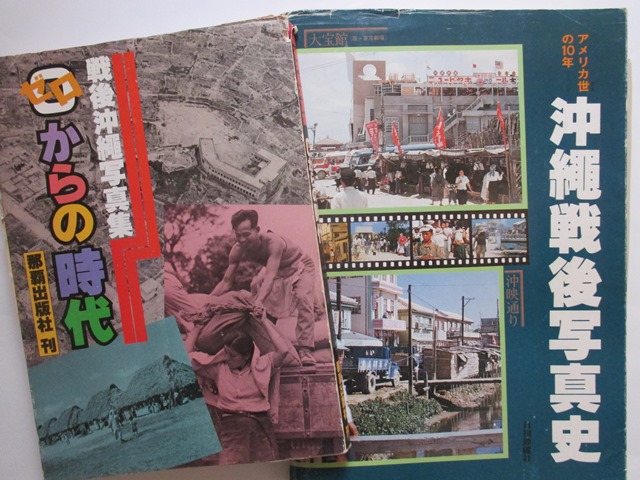

1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社

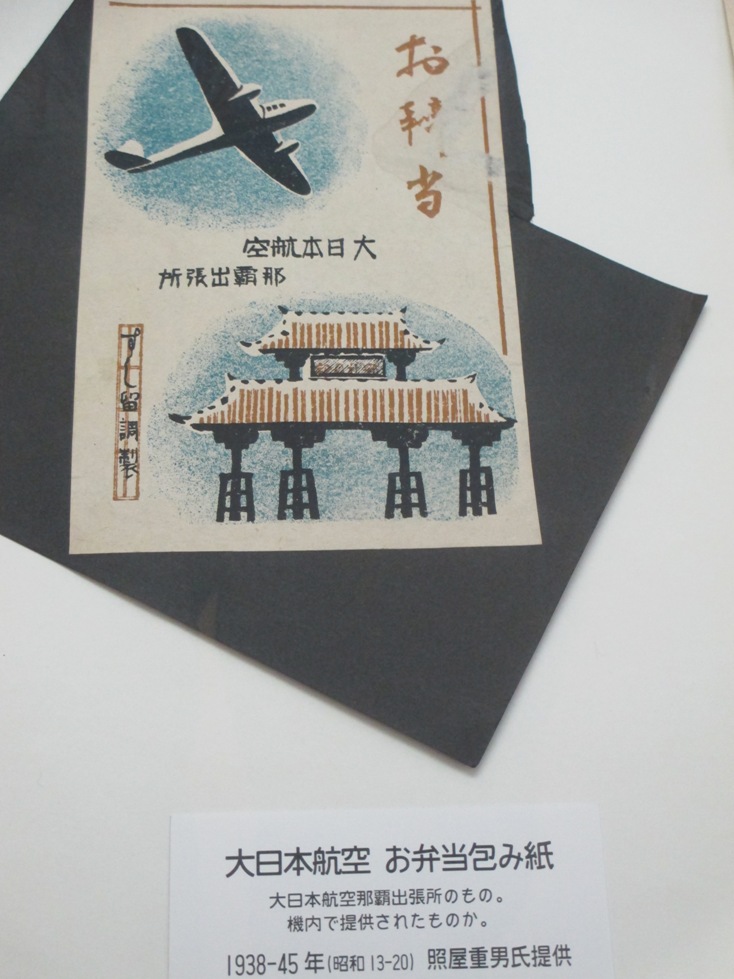

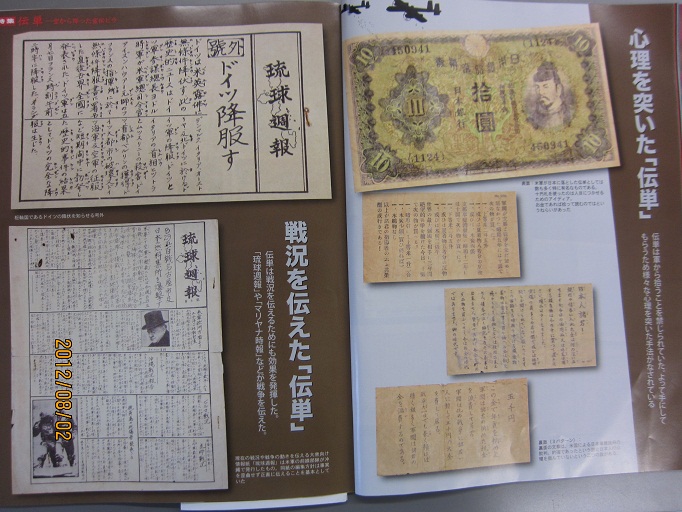

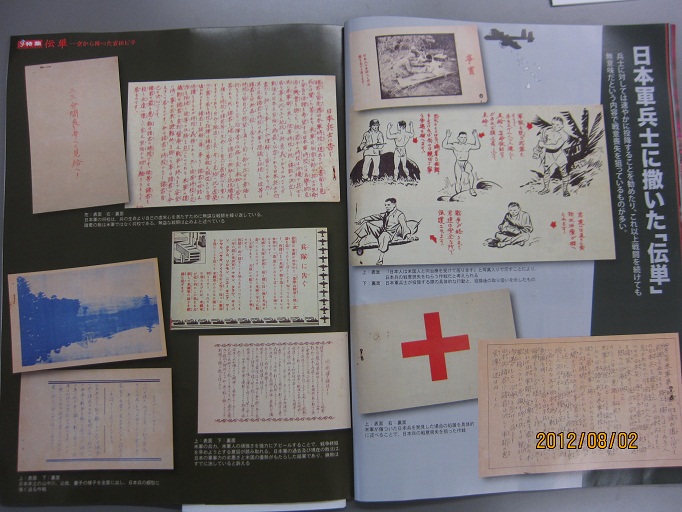

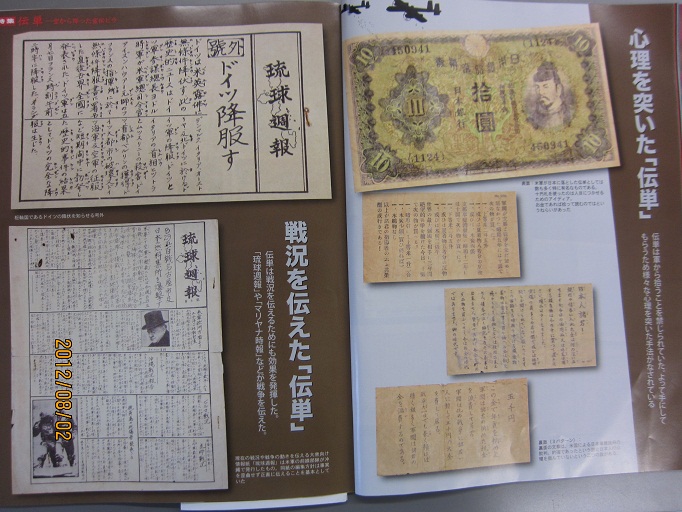

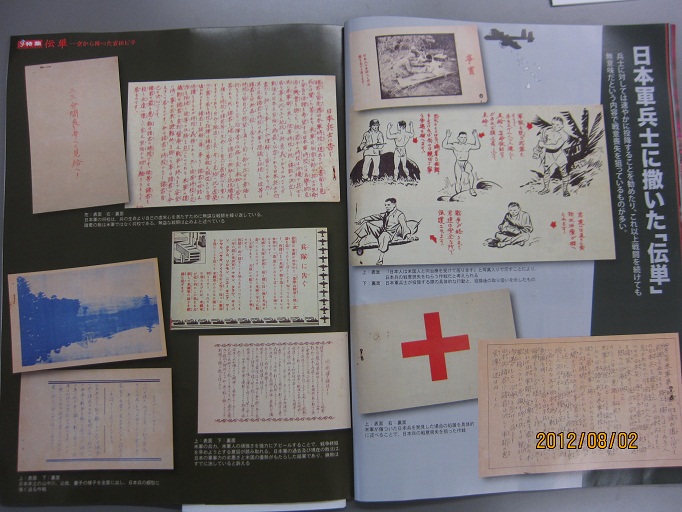

2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」

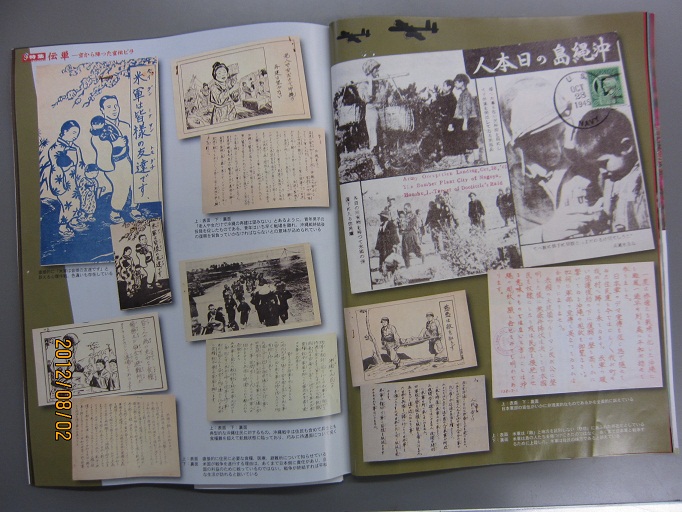

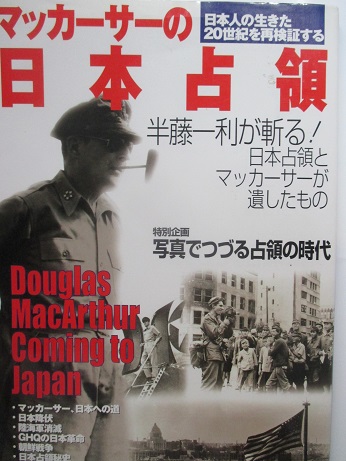

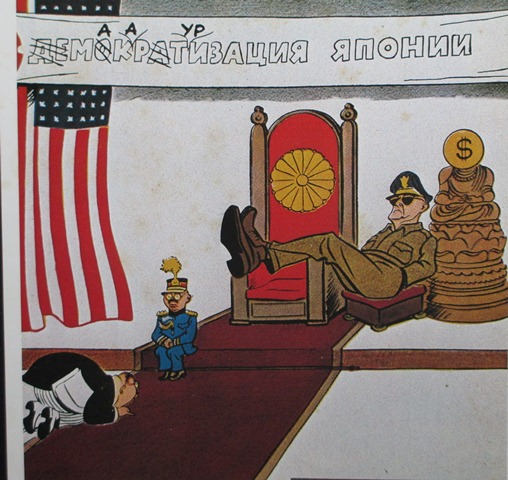

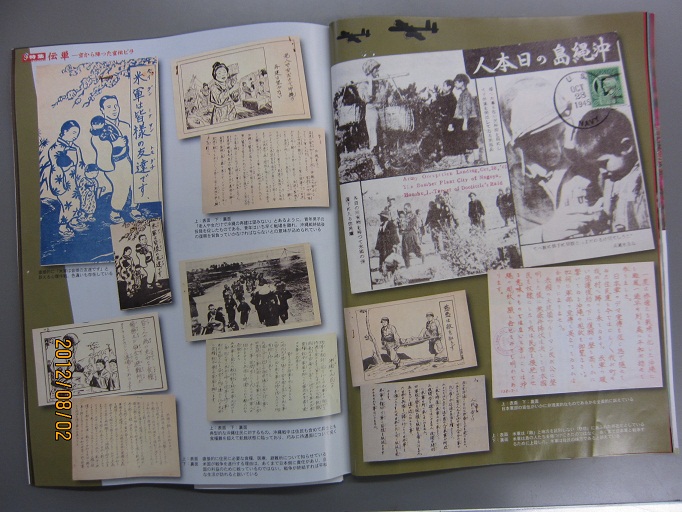

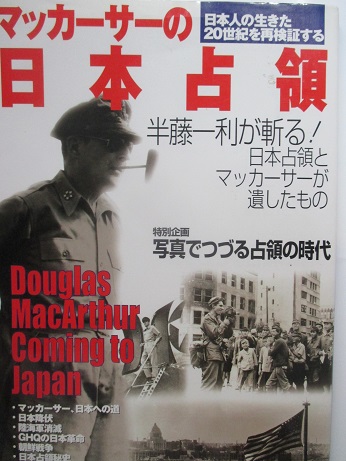

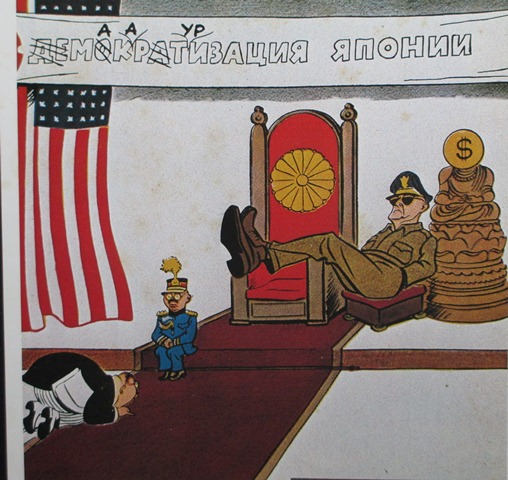

2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社

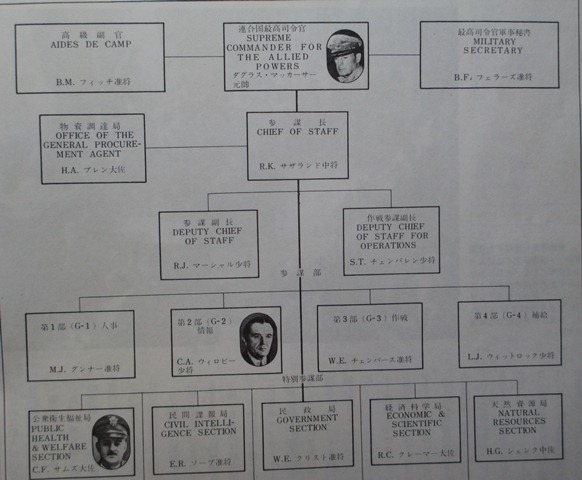

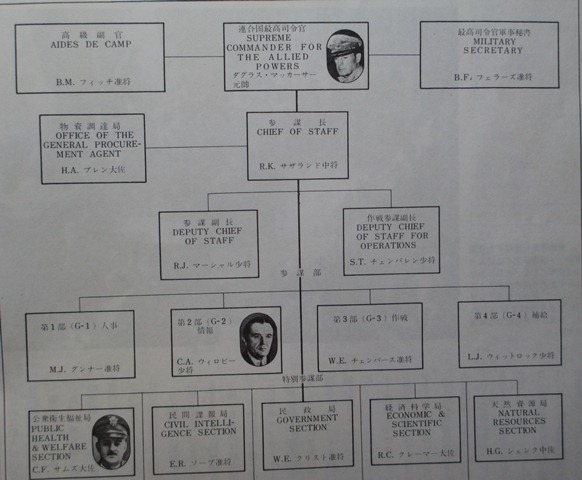

マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月

。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)

○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。

1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。

1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。

石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」

1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ

1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺

1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝

1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。

アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)

1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官

1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。

□731部隊 - Wikipediaja

初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。

原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年

1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ

1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸

1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ

1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。

1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」

1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)

1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」

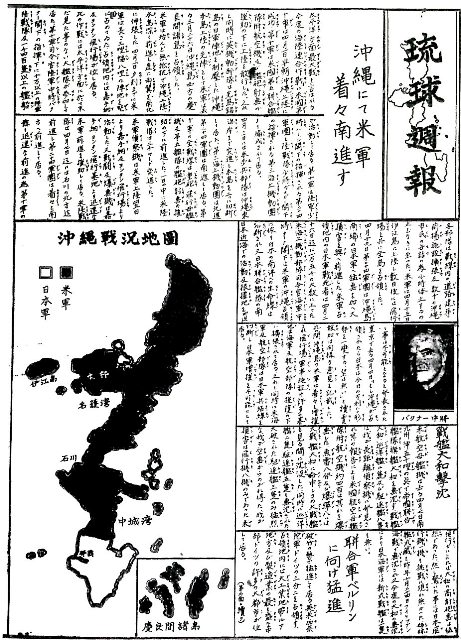

1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号

□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。

□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』

参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店

1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア

1945年5月7日 石川に城前初等学校開校

1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」

1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動

1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」

1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人

1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」

1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」

1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足

1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」

1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)

1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」

1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」

NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。

ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ

参考資料ー

1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社

2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」

2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社

マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月

。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)

○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。

1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。

1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。

石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」

1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ

1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺

1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝

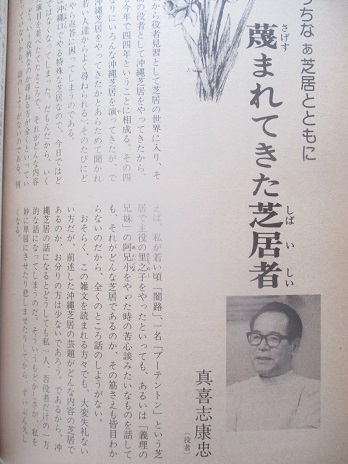

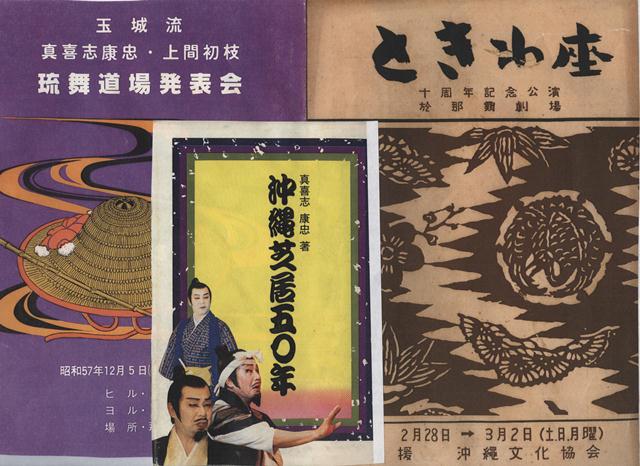

1978年 雑誌『青い海』5月号 真喜志康忠「うちなぁ芝居とともにー蔑まれてきた芝居者」

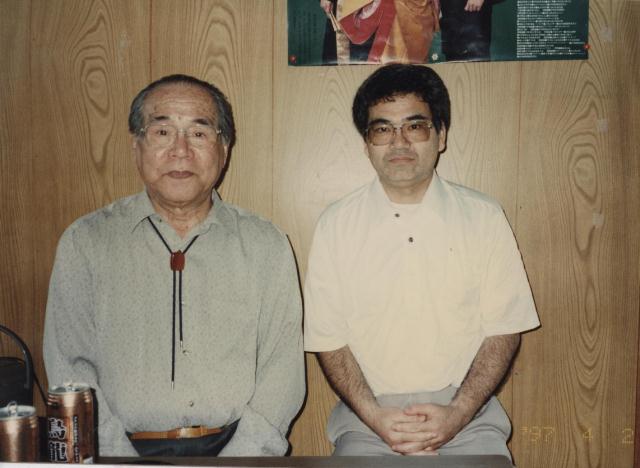

真喜志康忠・上間初枝琉舞道場で真喜志康忠優(左)に山之口貘の思い出を聞く新城栄徳

1996年11月19日ー國吉眞哲翁告別式で芝憲子さんと話す真喜志康忠優

2003年5月 眞喜志康忠宅で、右から平良リエ子さん、平良次子さん、康忠優、眞喜志康徳さん(撮影・新城栄徳)。

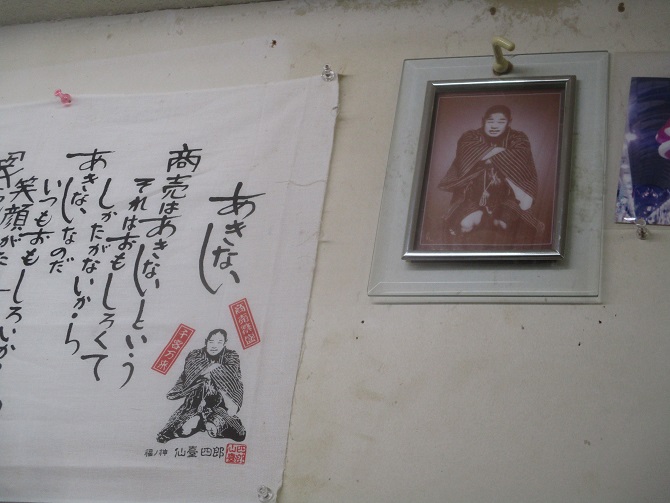

眞喜志康忠「原稿」翁長良明氏所蔵

写真右ー真喜志康忠優(左)、新城栄徳/浜比嘉島・あまみこ神の足跡を訪ねて(真喜志康徳・撮影)

山城 明 2021-6-23 浜比嘉島浜 左手の小さな岩の島がアマミチューの墓ですよ!

1910年4月『スバル』落紅・末吉安恭「親の親の遠つ親より伝へたるこの血冷すな阿摩彌久の裔」

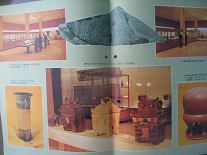

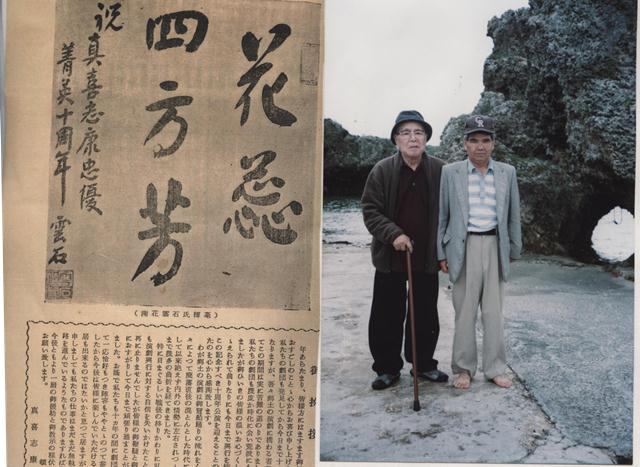

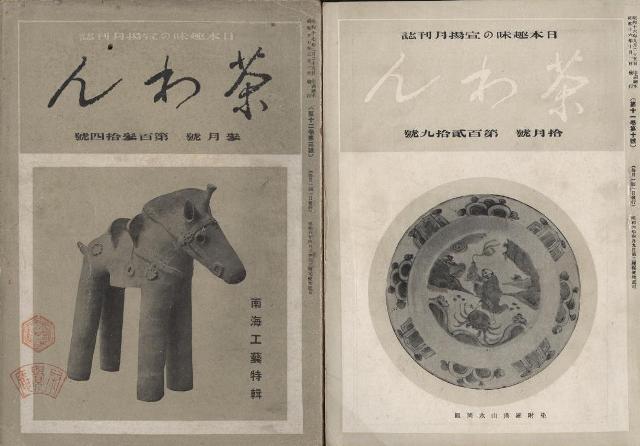

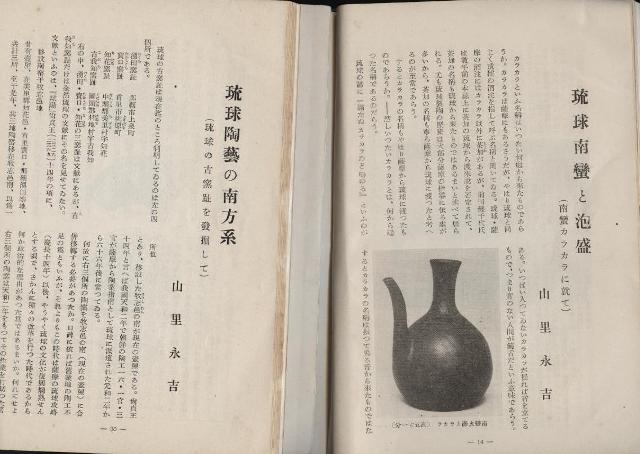

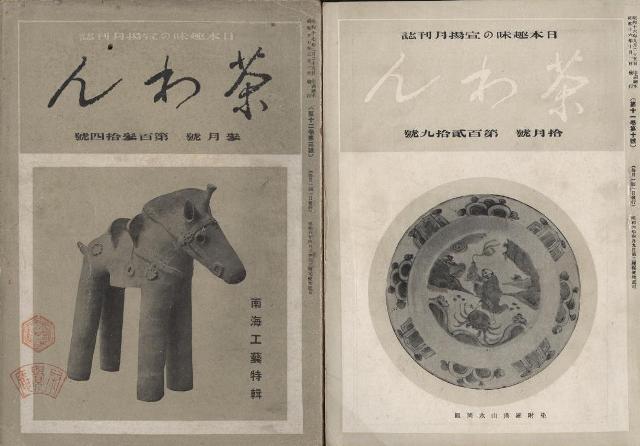

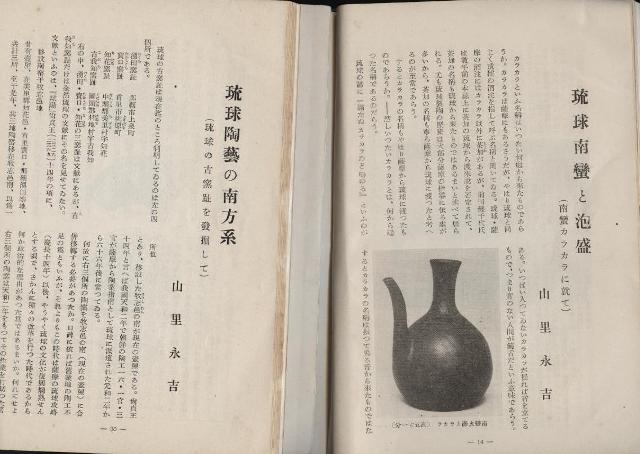

06/12: 山里永吉と古陶

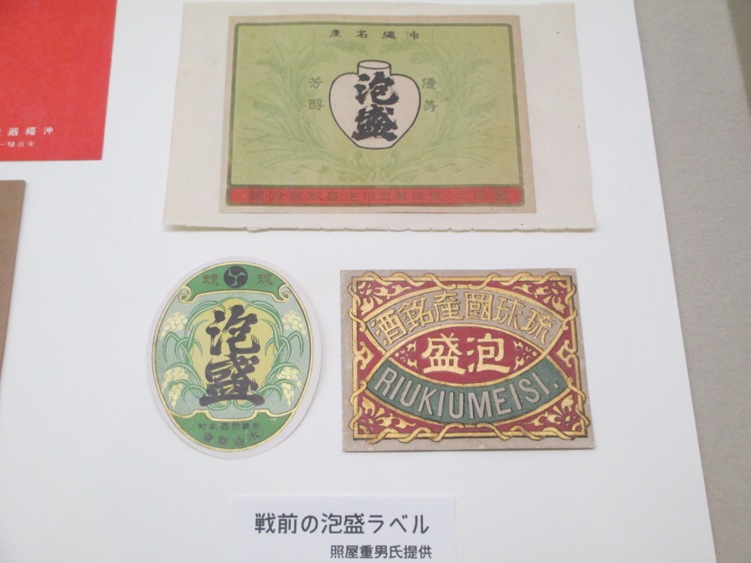

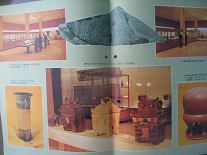

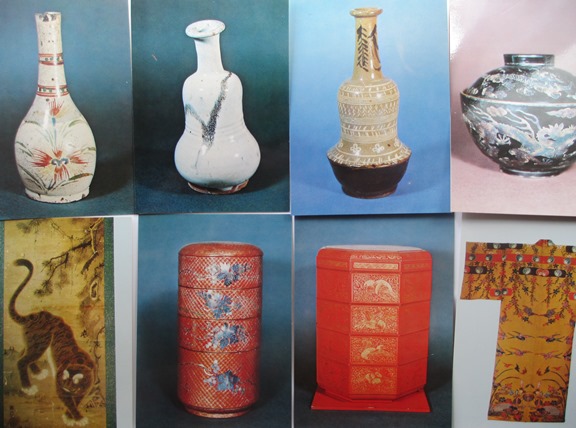

翁長良明コレクション

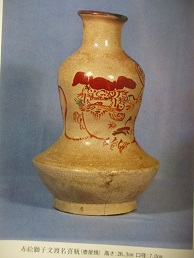

〇山里永吉編『松山王子尚順遺稿』(1969年8月)に「古酒の話」が載っているが、上記の山里永吉「琉球南蛮と泡盛」には尚順の泡盛古酒壺の写真がある。

古美術なるみ堂 ☏098-987-5530

〇山里永吉編『松山王子尚順遺稿』(1969年8月)に「古酒の話」が載っているが、上記の山里永吉「琉球南蛮と泡盛」には尚順の泡盛古酒壺の写真がある。

古美術なるみ堂 ☏098-987-5530

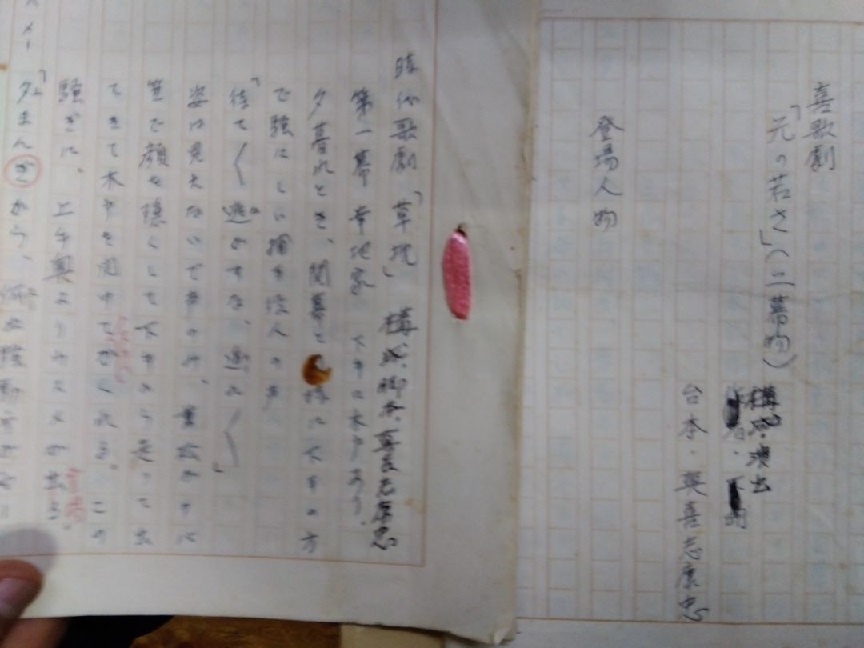

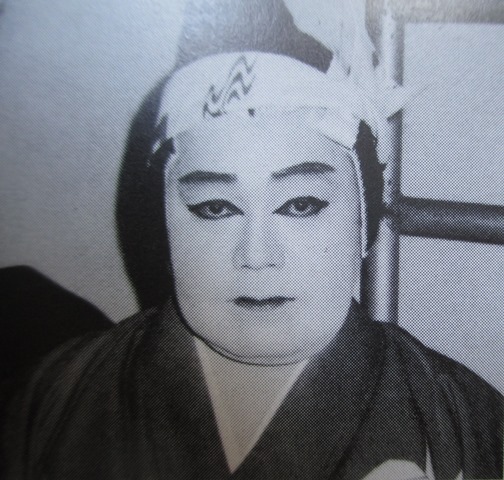

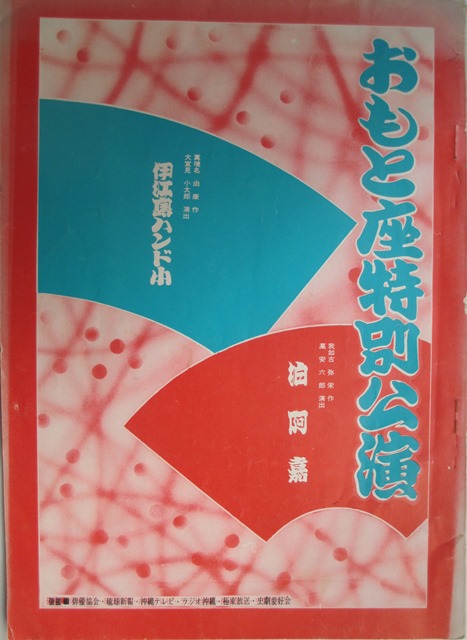

08/15: 芸能/松村宏

松村宏優

(翁長良明コレクション)

資料の大半を提供している翁長良明氏(携帯090-3793-8179)なるみ堂主人、左・新城栄徳

2013年7月29日 玉那覇展江さん(沖縄タイムス社ミニコミ紙担当記者)と翁長良明氏

2013年7月28日~8月31日 平和通り三越側入口「平和通りアーカイブス展」

山田實 写真コーナー

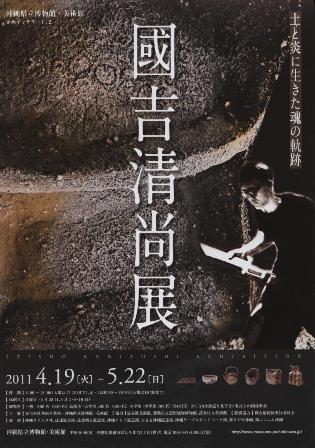

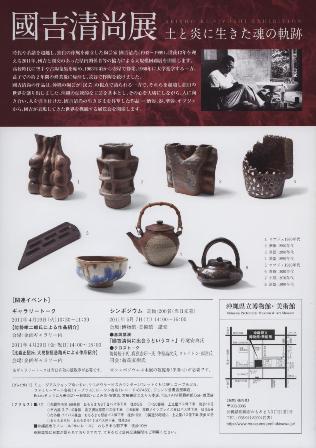

2011年4月19日-5月22日「國吉清尚展」沖縄県立博物館・美術館

3月23日ー放射能騒ぎの東京から奥間政作氏が大震災前からの予定していた帰省で帰沖。3時すぎ那覇市歴史博物館で志村学芸員と共に会った。そして写真家の山田實氏のところに寄った。平和通りの古美術なるみ堂に寄ると店主の翁長良明氏、画家の新城喜一氏が居られた。六時前に沖縄文化の杜で金城さん、謝花さん、仲里さん、國吉さんと会う。元琉大教授の西村貞雄氏も居られた。奥間氏は2006年7月に早稲田大学で開催された「沖縄の壺体 國吉清尚」展にも関わったこともある。後、私の家を案内した。

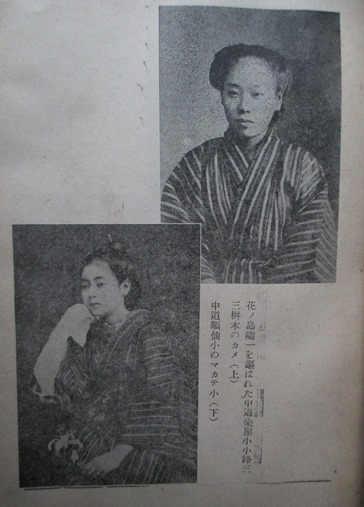

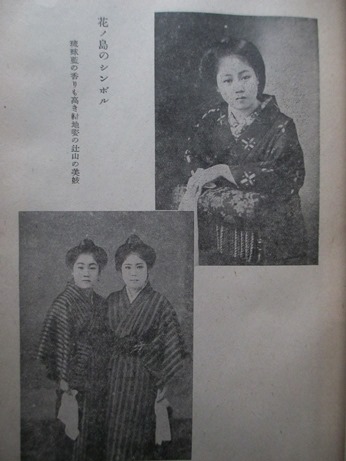

03/08: ウチナー美の森「描かれたジュリ」③

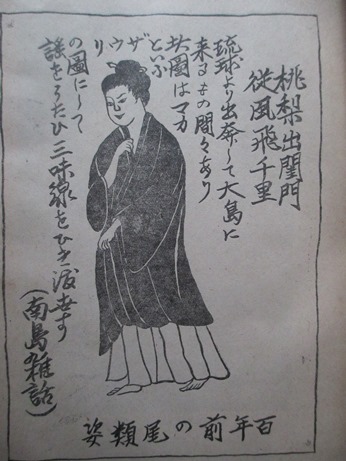

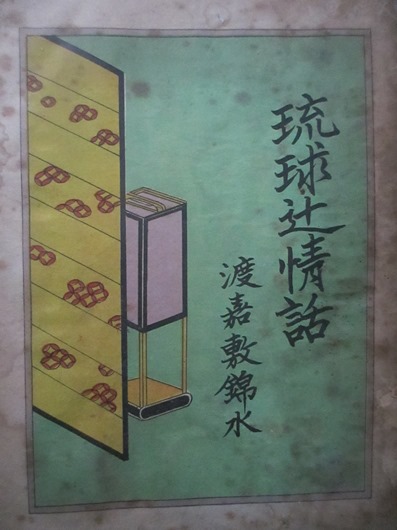

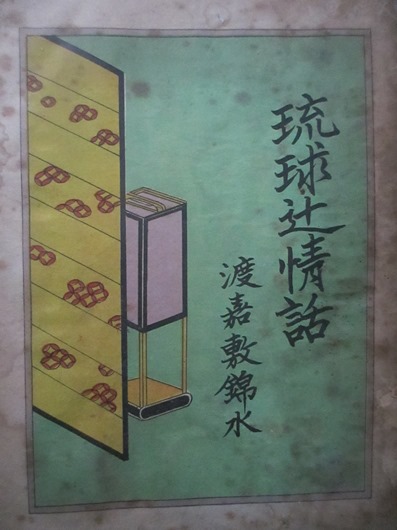

1966年12月ー神山邦彦『辻情史』神山青巧舎

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

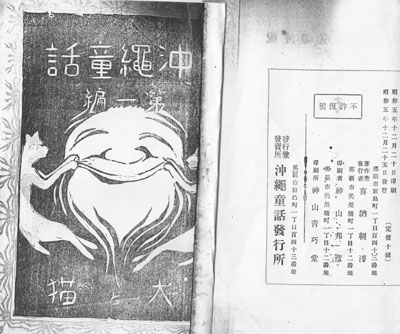

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

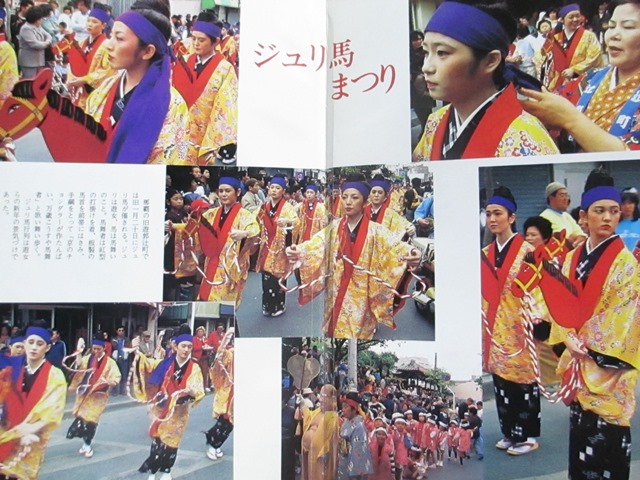

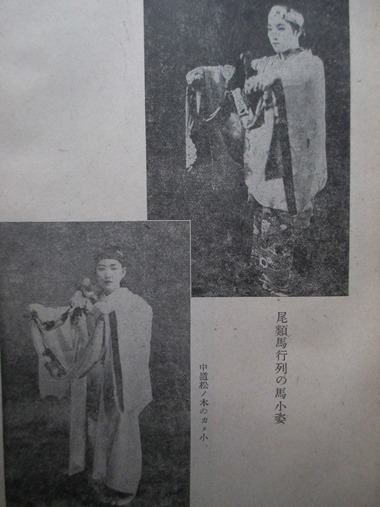

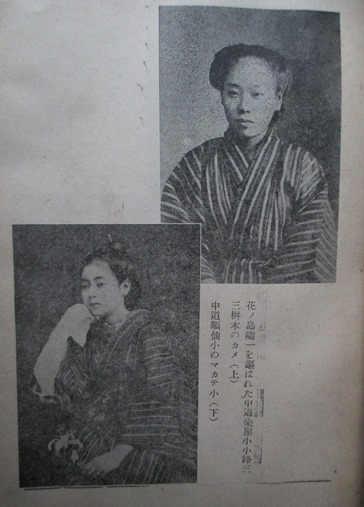

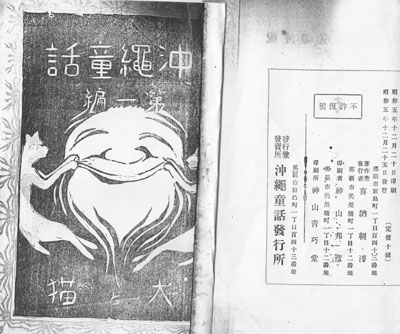

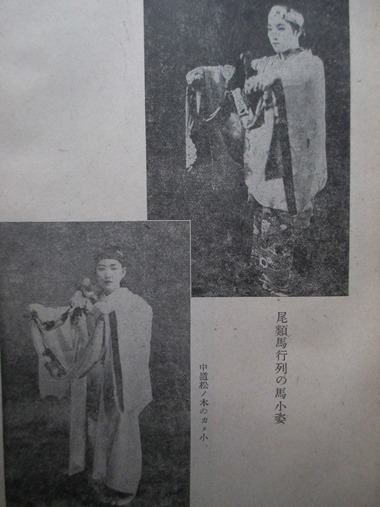

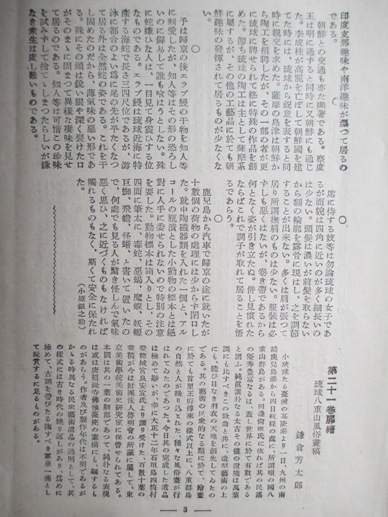

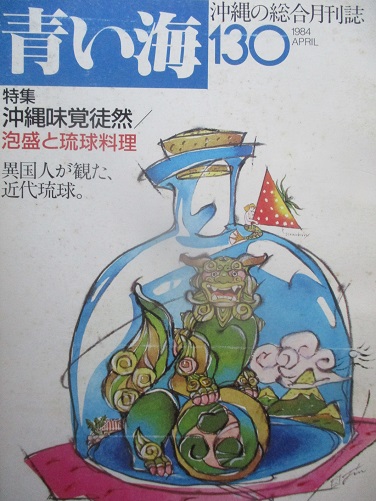

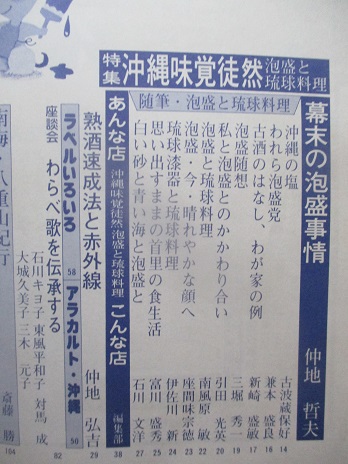

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

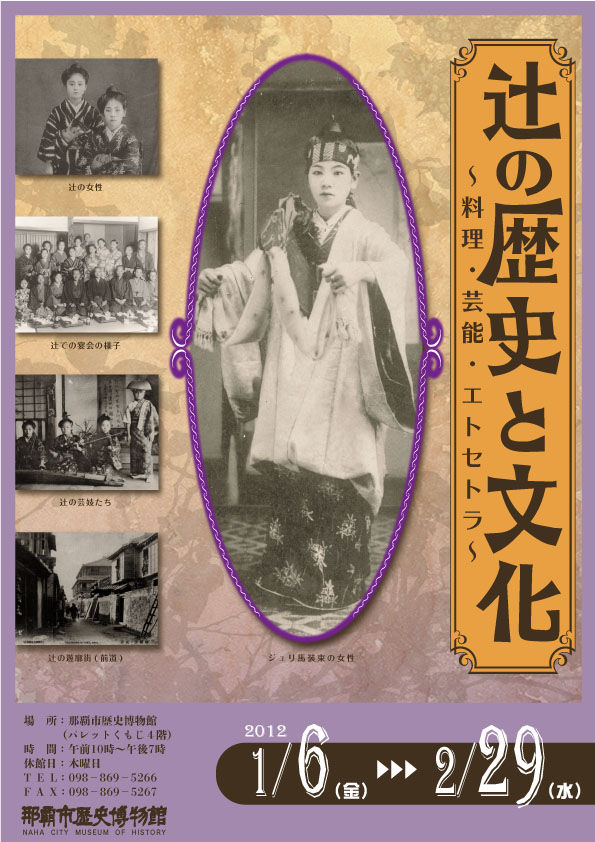

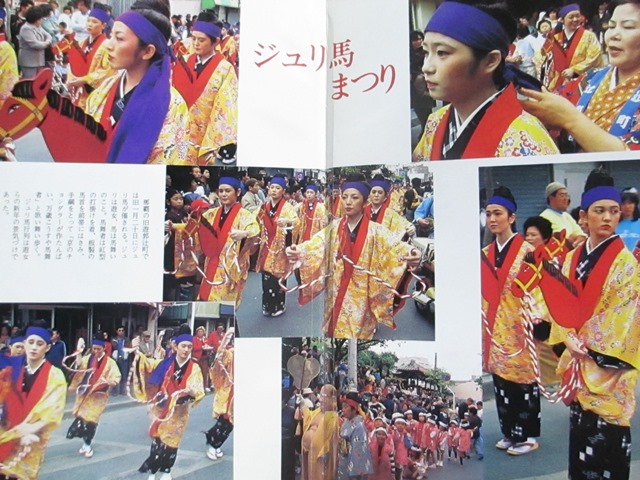

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

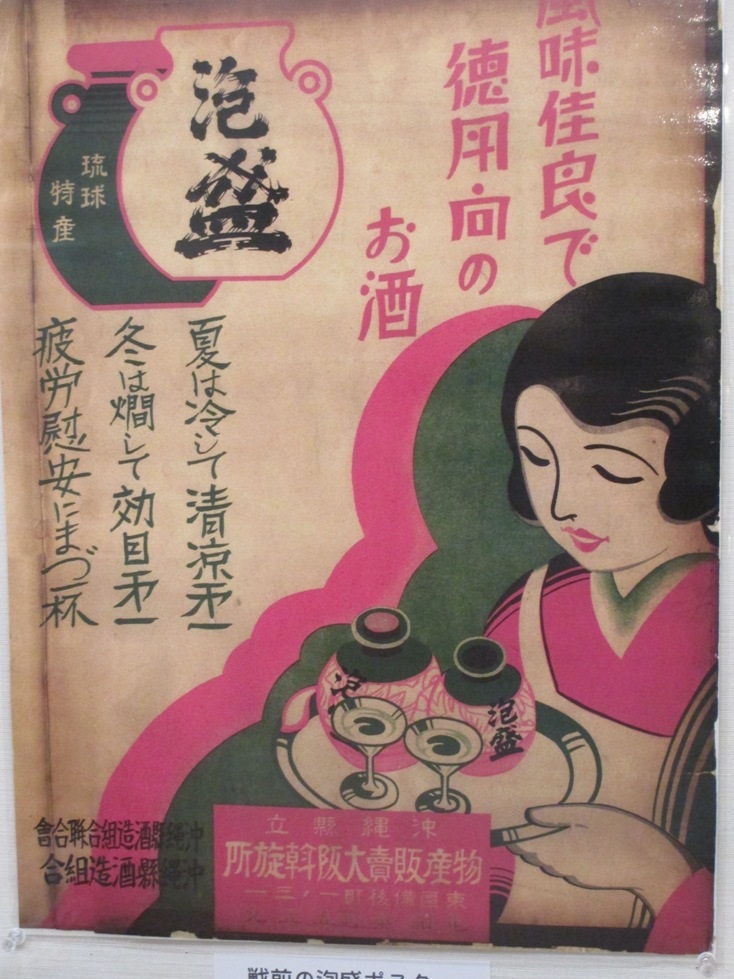

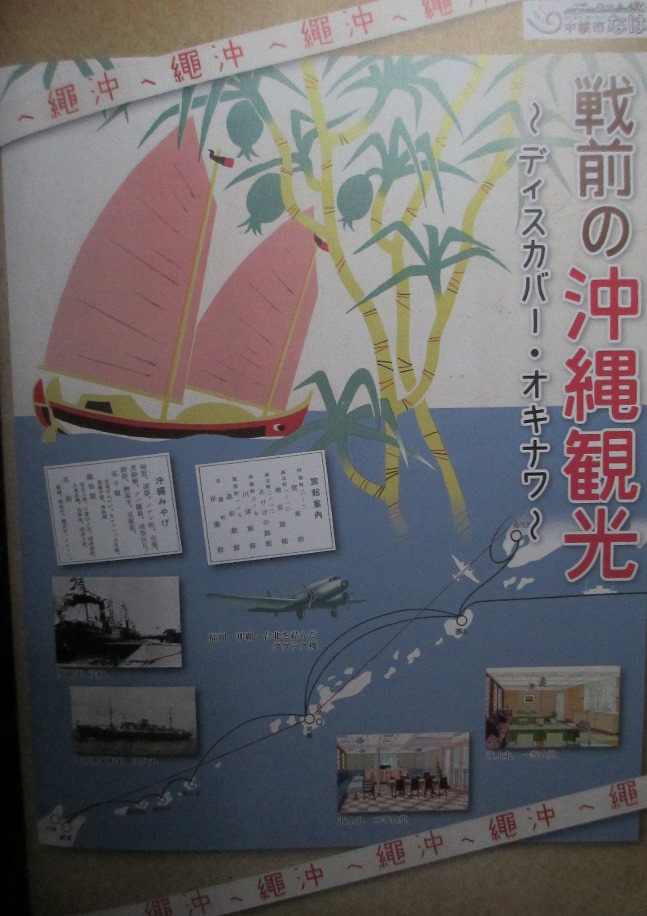

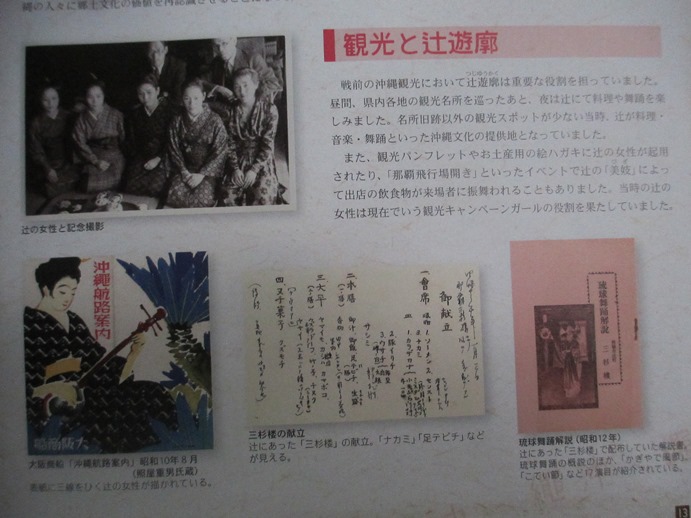

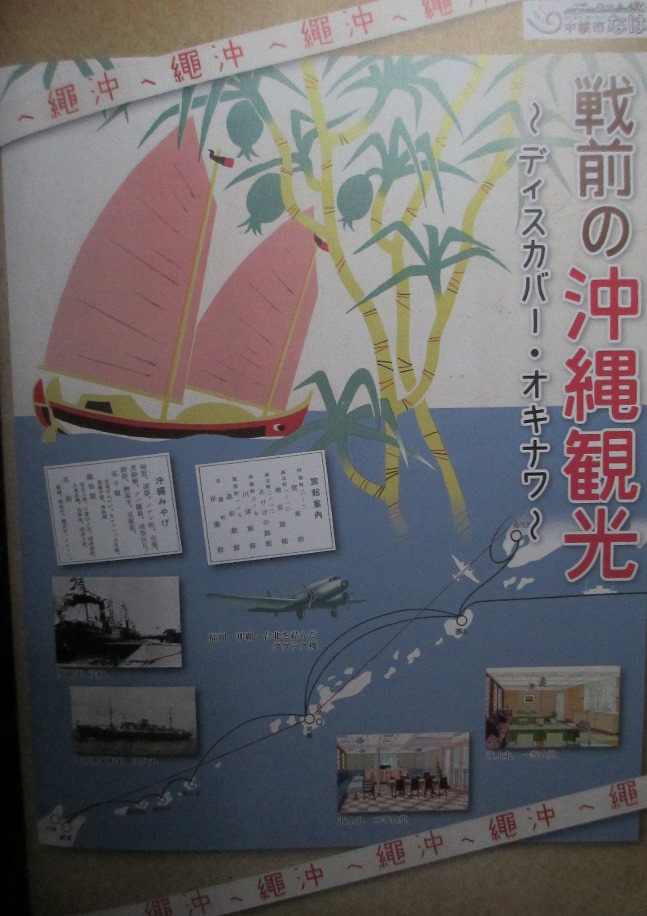

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

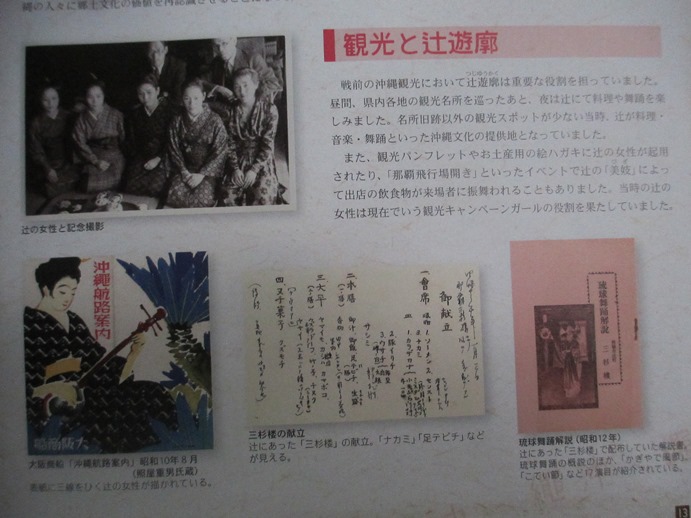

辻遊廓

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

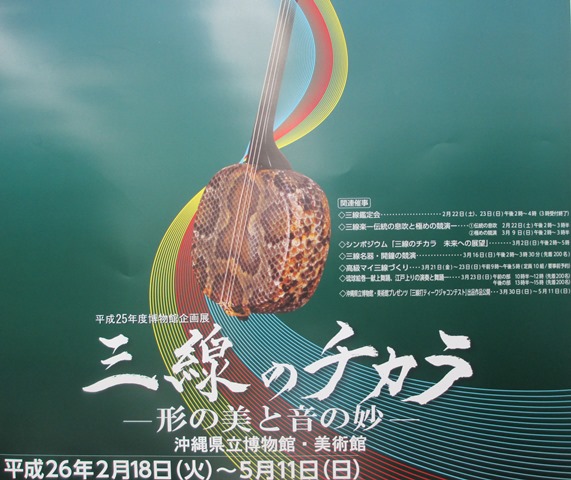

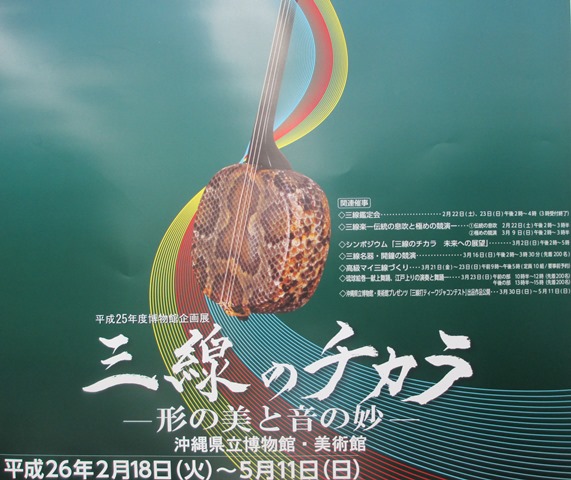

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

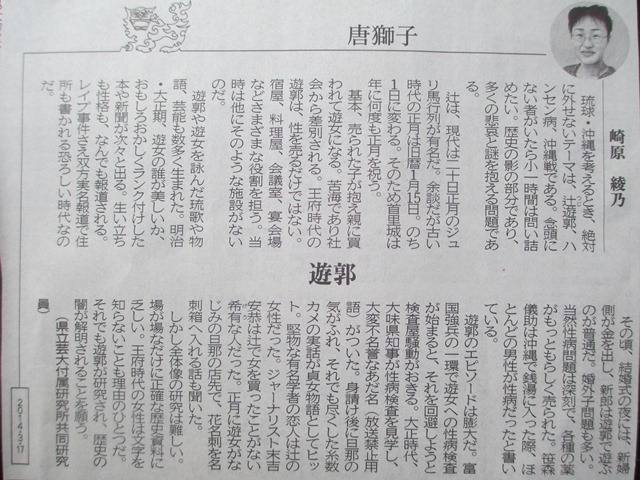

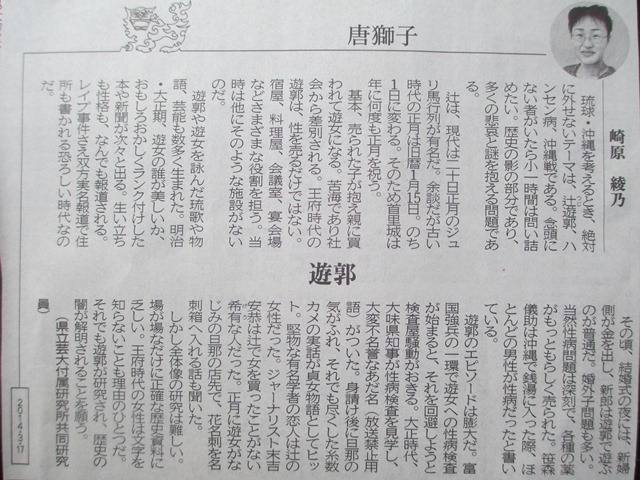

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

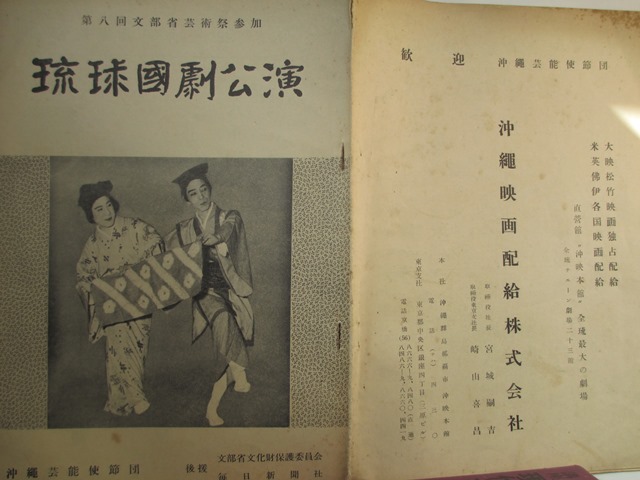

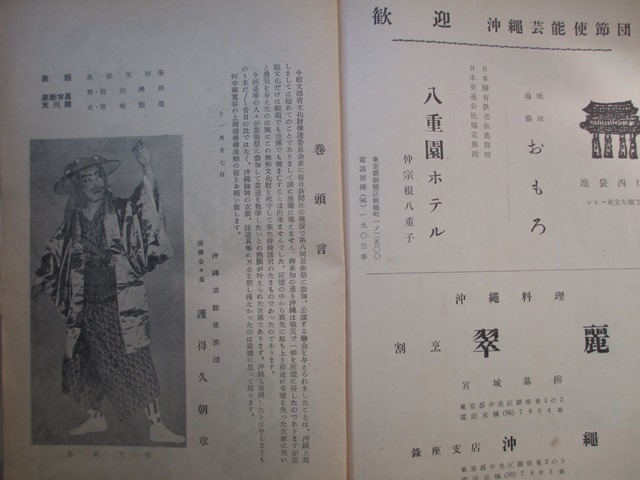

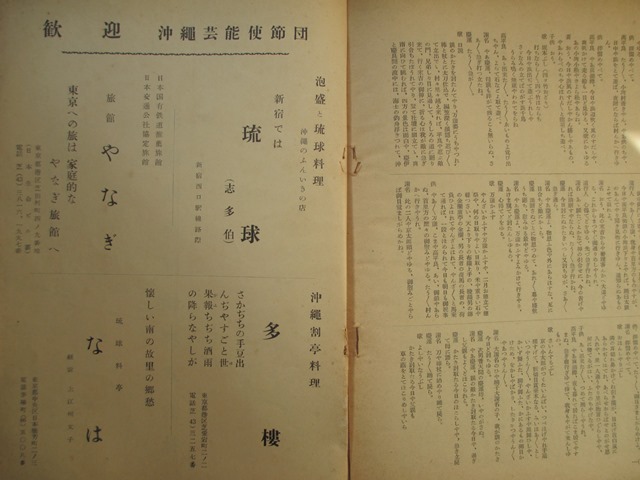

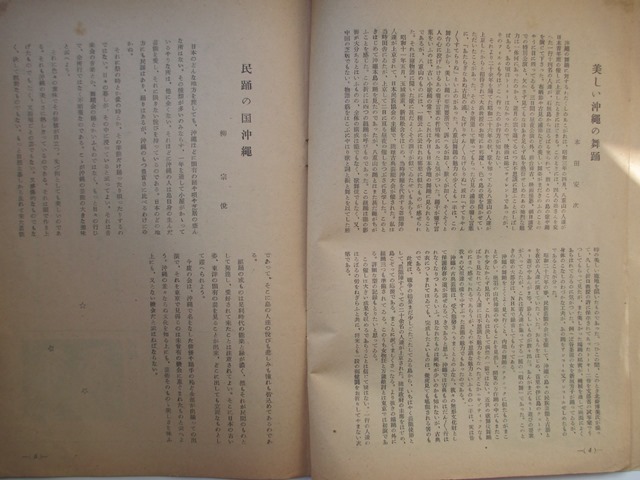

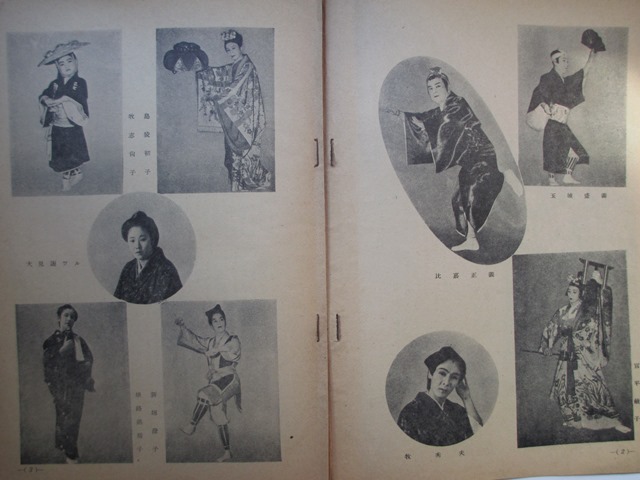

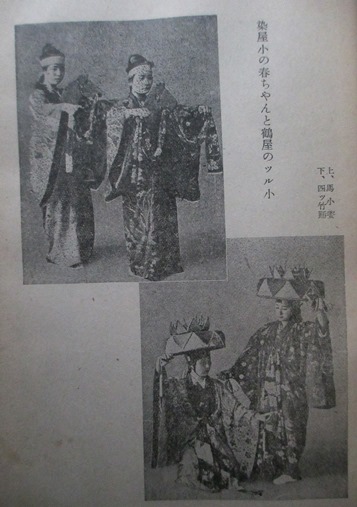

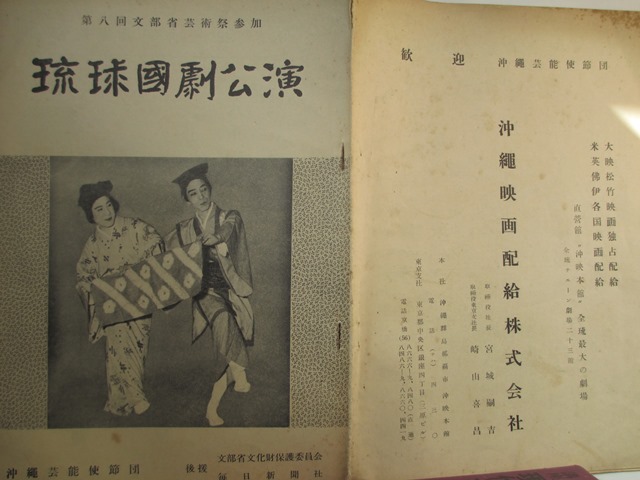

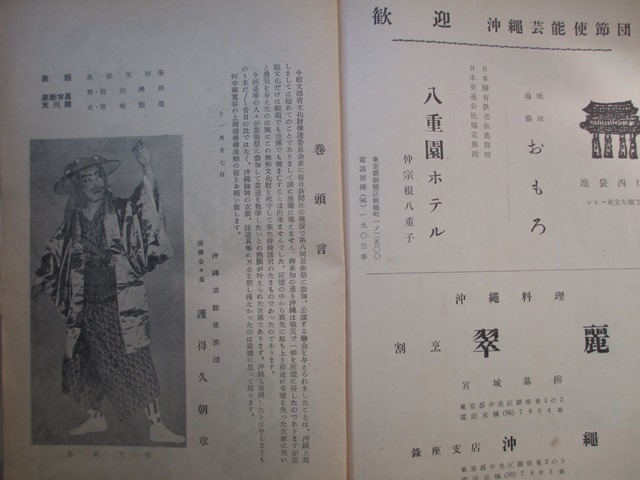

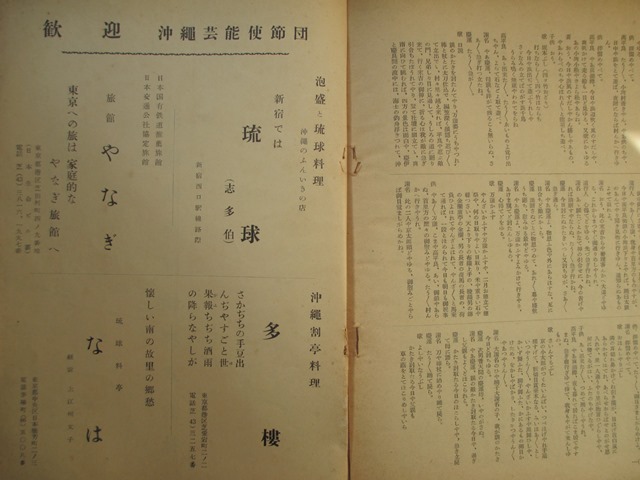

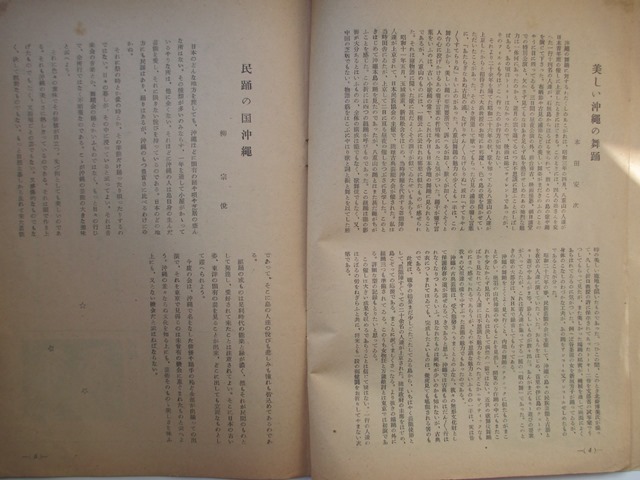

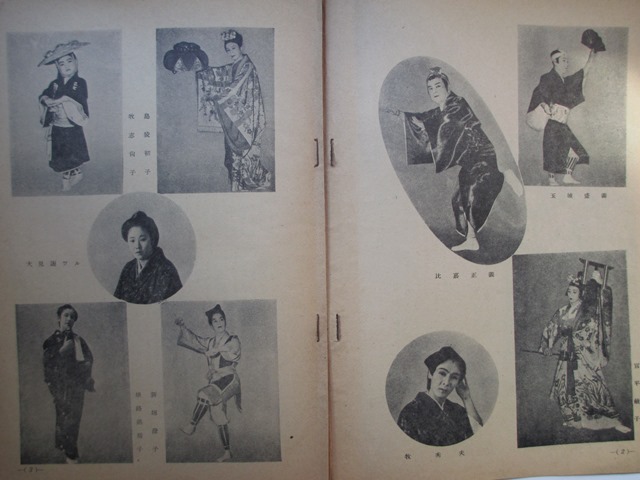

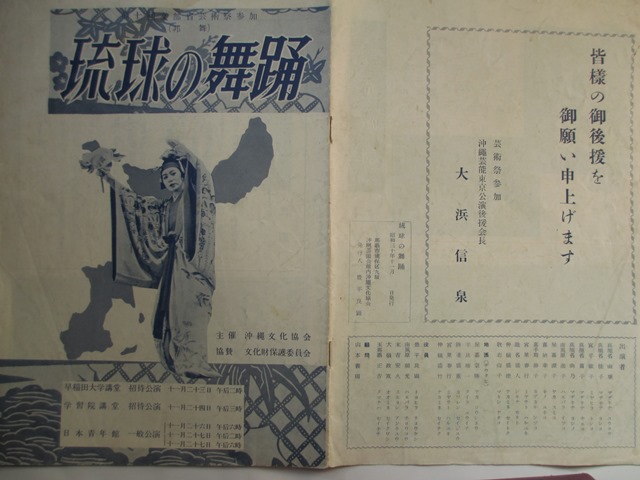

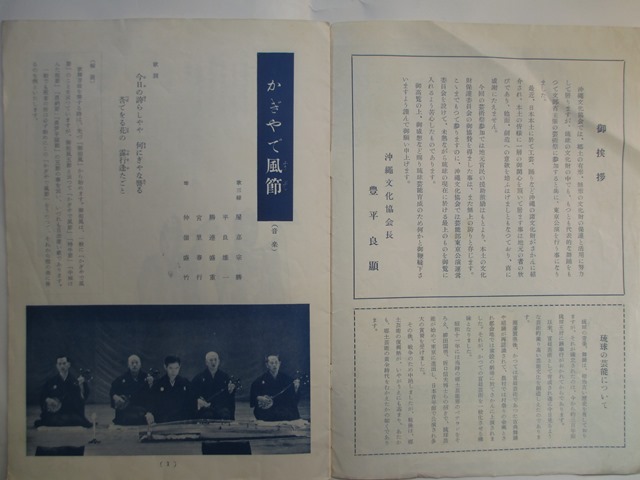

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

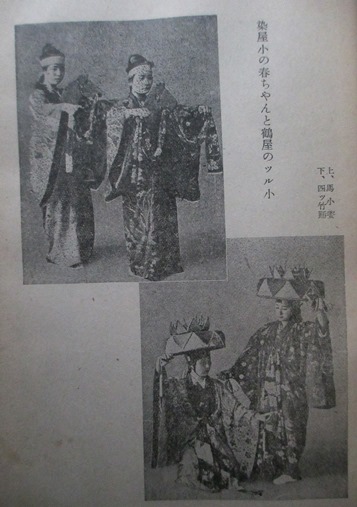

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

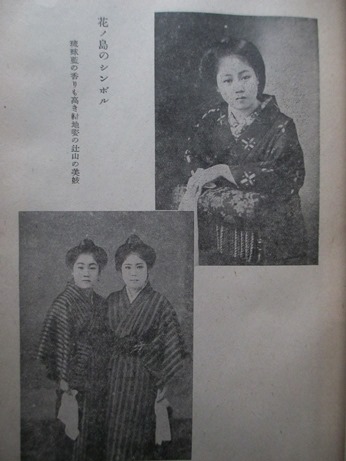

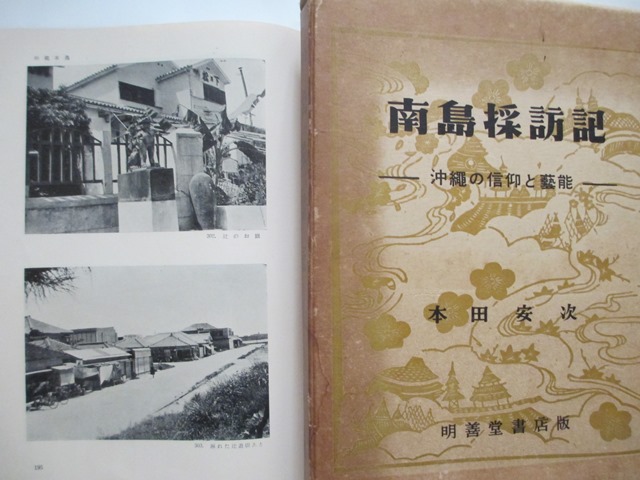

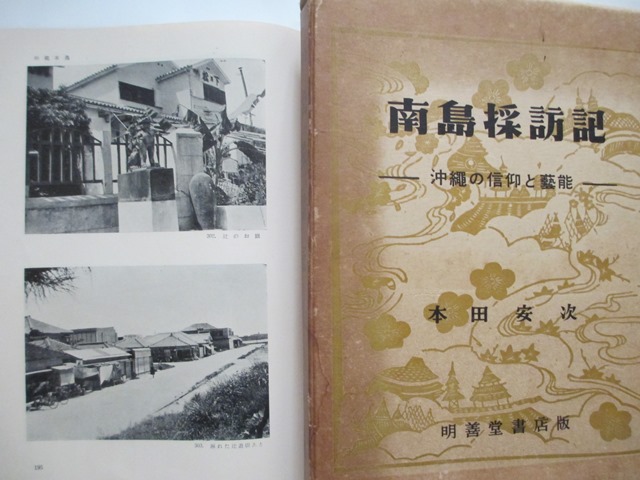

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

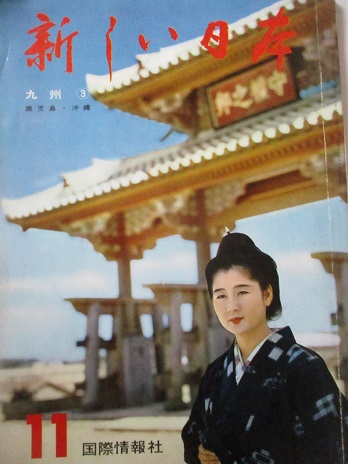

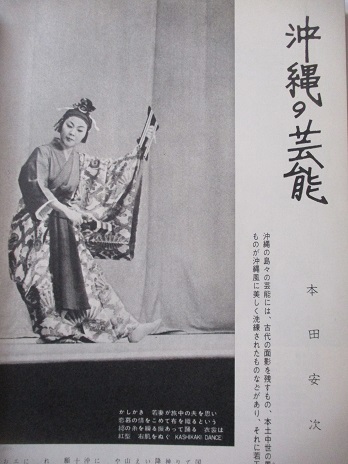

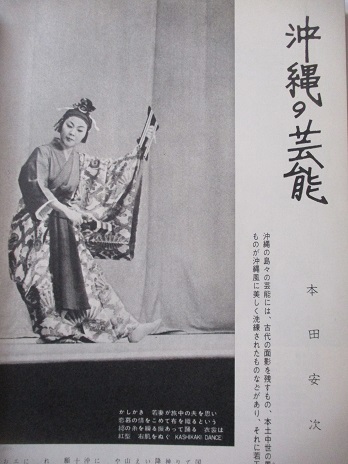

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

辻遊廓

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

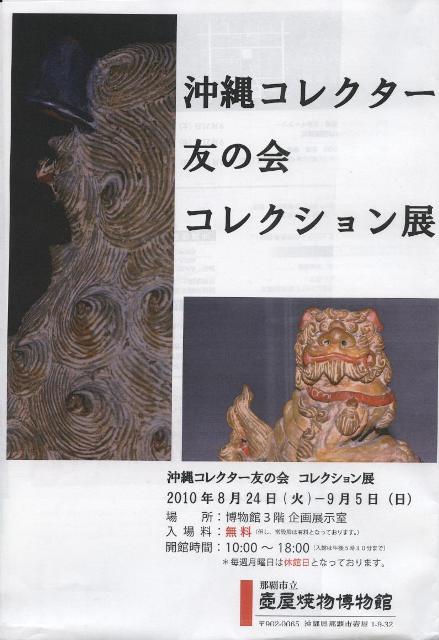

04/15: 沖縄コレクター友の会②

2007年10月、第4回沖縄コレクター友の会合同展示会が9月25日から10月7日まで西原町立図書館で開かれた。会員の照屋重雄コレクションの英字検閲印ハガキが『沖縄タイムス』の9月29日に報道され新たに宮川スミ子さんの集団自決証言も報道された。10月4日の衆院本会議で照屋寛徳議員が宮川証言を紹介していた。重雄氏は前にも琉球処分官の書簡で新聞で話題になったことがある。

照屋重雄さん

合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。

ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。

1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。

同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。

2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。

2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。

2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。

沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。

2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。

那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

照屋重雄さん

合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。

ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。

1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。

同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。

2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。

2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。

2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。

沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。

2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。

那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

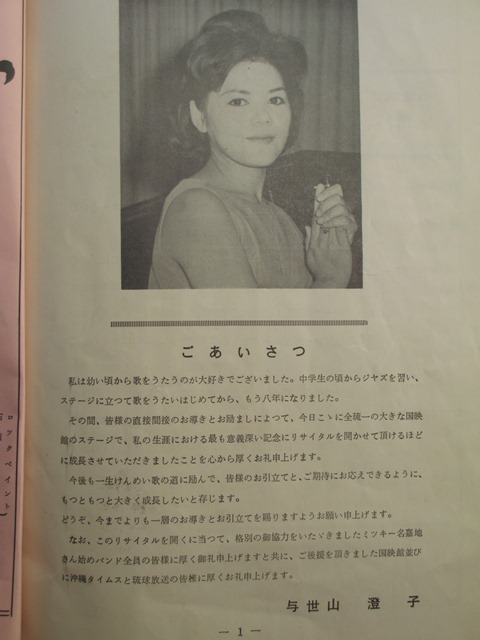

08/04: 芸能/与世山澄子

与世山澄子

ジャズシンガー、1940年生まれ、沖縄県八重山郡の小浜島出身

ビリー・ホリデイをほうふつとさせる歌声で知られるジャズ・シンガー、マル・ウォルドロンとの共演作もあり、20年ぶりの新作「インタリュード」では菊池成孔、南博、安カ川大樹がバックをつとめ、パードン木村がプロデューサーとしてZAKがエンジニアとして参加した。→はてなキーワード

(翁長良明コレクション)

沖縄コレクター友の会

南風原レストラン「沖縄コレクター友の会例会」

眞喜志康徳(郷土歴史研究会眞玉会)ー南風原町字与那覇79 ℡889-4261

『オキナワグラフ』2009年8月号

会長兼事務局

上原実ー糸満市西崎1-33-6 ℡090-1941-5268

『オキナワグラフ』2008年9月号

会員

伊禮吉信(諸見民芸館館長)ー沖縄市諸見里3-11-10 ℡090-9789-9289

与儀達憲(壺屋焼物博物館友の会会長)ー那覇市古島1-5-6 ℡090-4470-3738

和田正義(古文書収集家)ー那覇市上間344-1-804 ℡831-6257

□2009年12月8日『琉球新報』高良由加利「松田道之の書簡発見/那覇市の和田正義さん、1872年『滋賀新聞』も」

2010年8月25日『琉球新報』高良由加利「はと笛ー『人とモノの物語 沖縄コレクター友の会会員コレクション展』が24日、那覇市立壺屋焼物博物館で始まった。-」

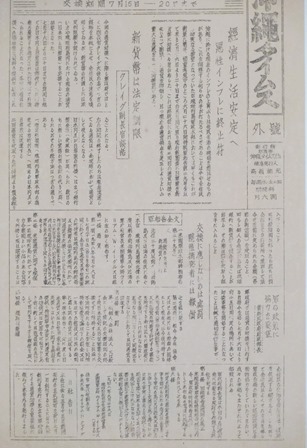

1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号

1948年6月29日『沖縄タイムス』創刊前に号外「通貨切り換え」

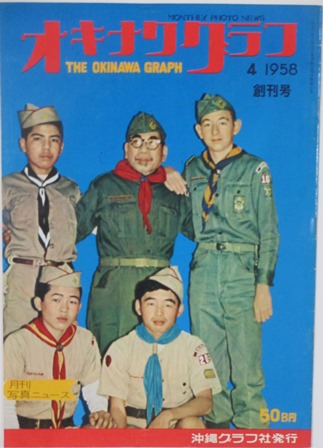

1958年4月『オキナワグラフ』創刊号

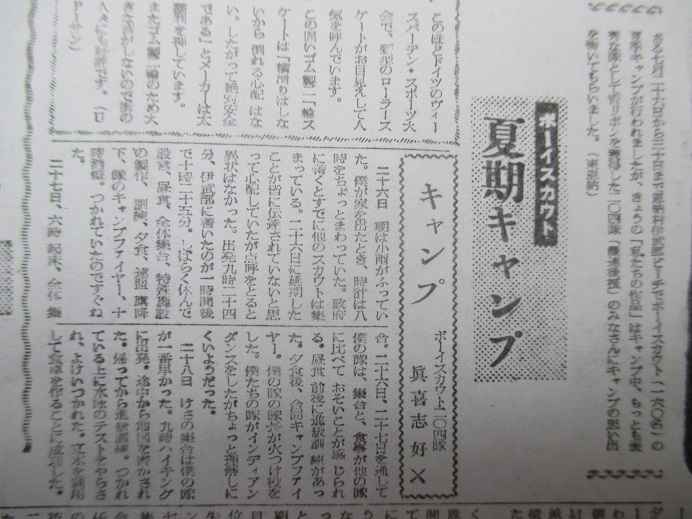

1958年8月21日『琉球新報』真喜志好一「キャンプ」

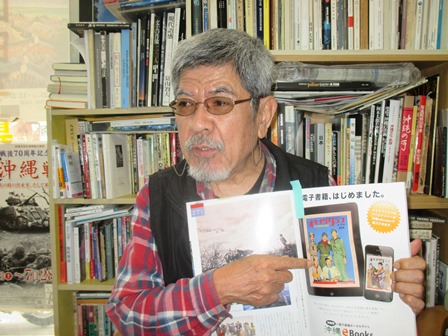

グラフ表紙左上が真喜志好一氏/2016年3月15日 山田写真機店で左から、新城栄徳、山田勉氏、真喜志好一氏

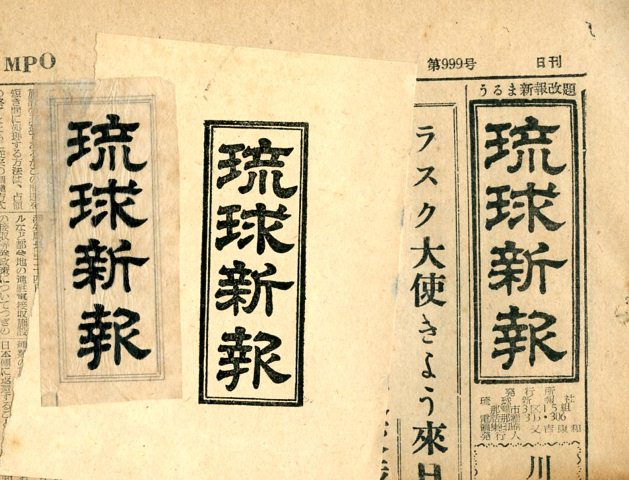

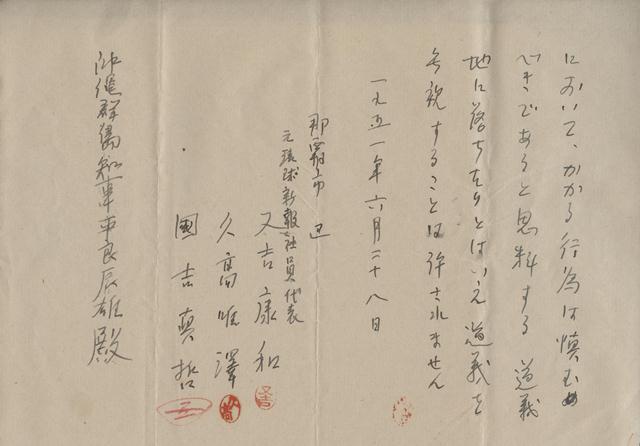

11/02: 『琉球新報』略史②

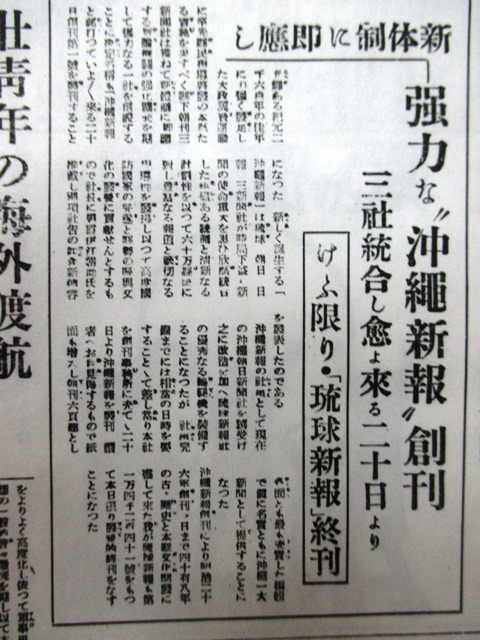

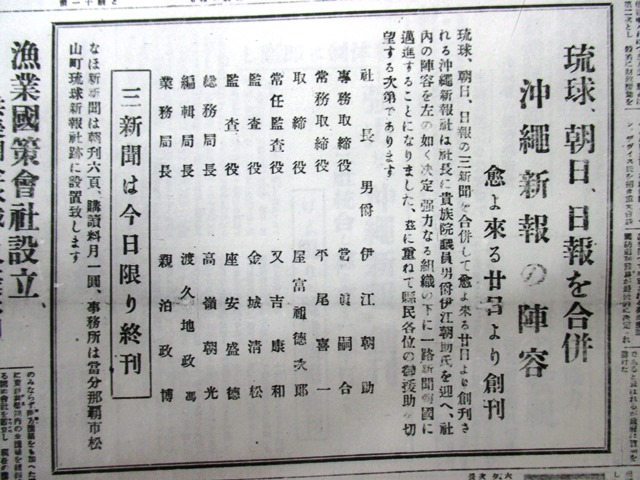

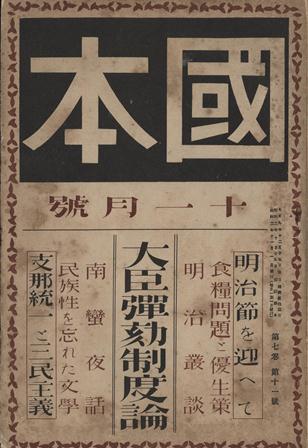

1940年12月6日『琉球新報』□共同声明ー光輝ある紀元二千六百年を迎へ大政翼賛運動の力強き発足に當り県下朝刊三新聞社は新体制に即応して来る12月15日より新たに沖縄新報を創刊し三新聞社は欣然その傘下に合同することになりました。新しい沖縄新報は組織ある統制と清新なる計画性を以って県民に対し豊富」なる報道と適切なる指導を以って、高度国防国家の建設へ微力を尽くし、併せて県勢の振興と文化の発展に貢献しやうとするものであります。県民各位もまた本県文化史上この画期的、新新聞の誕生を歓迎しこの快挙を絶対に支持して下さるものと信じて疑ひません 右声明致します 12月6日

琉球新報社 沖縄朝日新聞社 沖縄日報社

1940年12月14日『琉球新報』本山裕児「美しき争ひー映画の魅力 上」15日 下

1940年12月16日『琉球新報』「母カメ 83歳で昨日死去 男 金城松 金城山吉(在南米) 孫 金城安太郎」

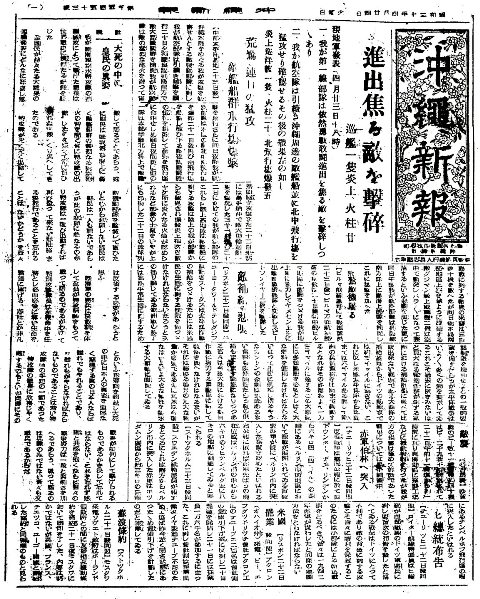

1945年4月

1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』

□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。 参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店

1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号

□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。

1945年9月ー外間政彰、ウルマ新報記者

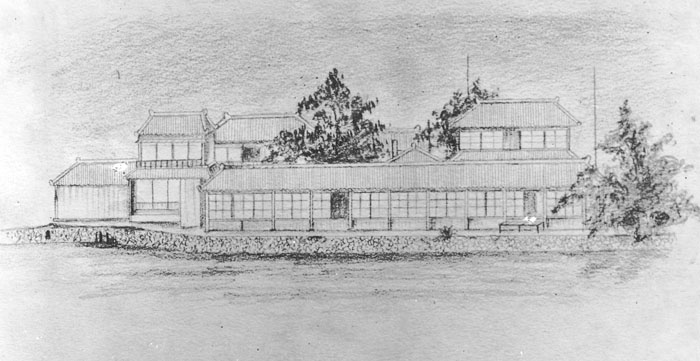

石川時代の琉球新報本社社屋、2階が編集、階下が業務。右の平屋が工務。

1946年ー前列中央・瀬長亀次郎社長、右が池宮城秀意編集長、2列中央・外間政彰

1948年7月ーうるま新報社、那覇市三区に新築移転

1950年 仲地米子、うるま新報記者

1951年3月 外間政彰、琉球契約学生として上智大学入学→4月 外間政彰、早稲田大学新聞学科転入

この年、『琉球学生新聞』、日月社『祖国なき沖縄』に関わる

中央ー又吉康和

1951年9月8日 対日平和条約・日米安全保障条約調印→1952.4.28発効

『うるま新報』は講和会議の締結を機に9月10日『琉球新報』と改題した。

□1951年6月26日『うるま新報』國吉眞哲「声・新聞名改題について」□琉球日報社は6月23日付の同紙紙上に社移転の社告を掲載しその中に「琉球日報」を「琉球新報」に改めて新発足すると述べ6月25日付のうるま新報、沖縄タイムス、沖縄新聞に掲載し同様「琉球新報」として新しく発足する旨述べている。琉球日報が何故「琉球新報」に改題するかの理由については何も述べていないのでその企図は不明である。

(略)

又吉康和、平尾喜一の両氏を始め当時の社員が20数名健在で新聞または他の職場に活動しているが何れも元「琉球新報社員」ということが経歴の重要部をなしまた社会信用の中心にもなっている。又吉康和先生その他旧社員に関係のない琉球日報が「琉球新報」を称することは快いものではない。新聞人の信頼に訴えて琉球日報社長及び同人に再考をお願いしたいと思う。(那覇市三原三区)

来る5月15日は「密約復帰の日」である。那覇市歴史博物館は4月21日から「あれから40年~Okinawaから沖縄へ~」、沖縄県立博物館は9月28日から「本土復帰40周年記念『Okinawaから沖縄へ(仮称)』」が開催される。何れも沖縄の現実を見れば祝賀とは縁遠い。それで、「あれから40年」とか、「Okinawaから沖縄へ」という表記になるのだろう。5月15日には野田首相も来沖するというが冗談としか思えない。

1951年6月28日 元琉球新報社員の沖縄群島知事平良辰雄への陳情書(解決したので使われなかった)

『琉球新報』1953年1月ー中央・又吉康和社長、左・島袋全発主筆、又吉社長から右一人おいて國吉眞哲。

島袋全発筆跡

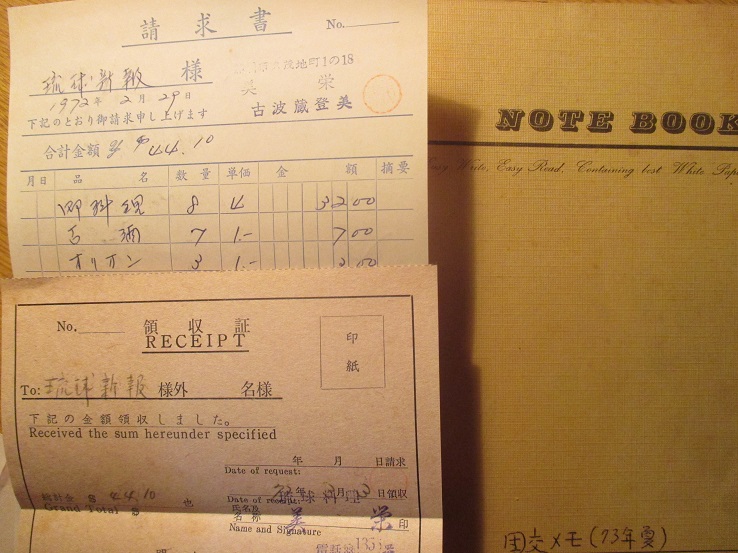

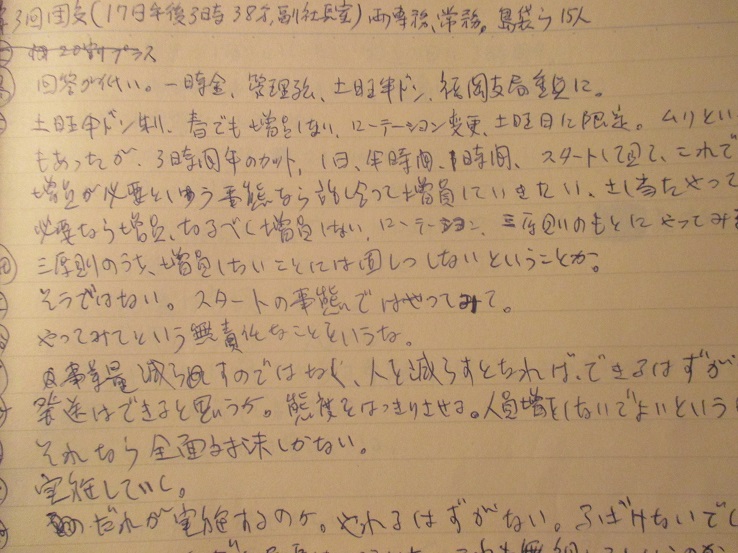

1972、73年局長団交メモ

1978年9月13日~18日 琉球新報社 東京大学・明治新聞雑誌文庫 主催「明治の新聞・雑誌展ー近代日本ジャーナリズムの源流ー」デバート・リウボウ

1986年8月13日ー『琉球新報』「『ウルマ新報』創刊号見つかるー故大嶺薫さんが保存。大嶺コレクションを整理していた富島壮英資料課長が発見」

1993年9月『琉球新報百年史』

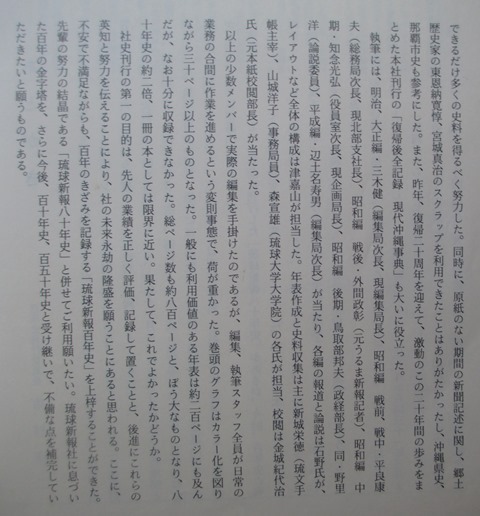

新城栄徳作成「1893年9月『琉球新報』創刊から現在までの新聞・機関紙相関図」

2012年1月3日ー『琉球新報』友寄貞丸「辰年に寄せてー『竜頭蛇尾』の民主党」

2012年1月4日ー『琉球新報』「対談 大城立裕さん×知念ウシさん」

2012年1月12日ー『琉球新報』矢部宏治「落ち穂ー米軍基地観光ガイド」

2012年3月4日ー『琉球新報』「新琉球考今沖縄を語るー古謝美佐子(民謡歌手)『母から沖縄戦のことをしょっちゅう聞かされていた。日本軍に対して、いいことは言ってなかった。目の前で見たみたいですよ、沖縄の人を銃剣で殺しているのを。・・・』(共同通信那覇支局)」

2012年3月6日ー『琉球新報』矢部宏治「落ち穂ー基地と原発④前回、米軍機は日本の航空法の適用除外になっているので、どんな『無法な』飛行もできる。(略)それと全く同じ。日本には汚染を阻止するための立派な法律があるのに、放射性物質はその適用除外となっているのだ!」

2012年3月13日『琉球新報』「社説ー公金返還知事謝罪ー不正の付け県民が払うのか」

2012年3月14日『琉球新報』「社説ー思いやり予算ー被災地の復興に充てよ」

2012年3月14日『琉球新報』「社説ー高江着陸帯訴訟ー沖縄に基地を押し付け続ける国の不正義と住民負担の深層に背を向けた、木を見て森を見ない判断と言えよう。(略)これ以上住民の声を封じる愚を重ねてはならない。」

2012年3月17日『琉球新報』「社説ー『捨て石』削除ー沖縄戦の本質から目を覆う暴挙だ」

2012年3月18日『琉球新報』「社説ー改正沖振法ー(略)1972年の日本復帰後、10兆1千億円を超える沖縄関係予算が投入され、道路や公共施設などの社会基盤が整備された。半面、投下された資金の多くは本土に還流した。沖縄関係予算が県内にとどまり地域の発展に直接結び付く仕組みをつくらねばならない。」/27面ー32軍壕・緊急学習会ー消される沖縄戦(上)山内栄さん「軍隊の本質考える場、捨て石は沖縄戦の肝」

2012年3月25日『琉球新報』1面「32軍司令部 説明板、沖縄県が設置」

所感→□誰に対してお調子者のカジノチジは受けを狙っているのだろうか知らないがこれでチジと「沖縄のこころ」は相いれないことが証明された。とにかくも沖縄電力時代の弱みを国に握られているのは間違いない。

1928年7月 『南島研究』第三輯

口絵「琉球の結婚風俗」

編輯者より・・・西平賀譲

▽研究・雑録△

禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)

▽資料△

1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆

通信

奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿

①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没

写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)

1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」

1928年11月 『南島研究』第四輯

口絵「進貢船の那覇港解纜」

▽史論・雑録△

北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治

▽資料△

1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆

通信

奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ

○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。

1929年3月 『南島研究』第5輯

口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」

▽史論・研究△

名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響

▽資料△

1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆

通信と寄贈雑誌

○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)

1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社

1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」

1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告

1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」

1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東

口絵「琉球の結婚風俗」

編輯者より・・・西平賀譲

▽研究・雑録△

禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)

▽資料△

1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆

通信

奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿

①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没

写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)

1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」

1928年11月 『南島研究』第四輯

口絵「進貢船の那覇港解纜」

▽史論・雑録△

北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治

▽資料△

1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆

通信

奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ

○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。

1929年3月 『南島研究』第5輯

口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」

▽史論・研究△

名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響

▽資料△

1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆

通信と寄贈雑誌

○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)

1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社

1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」

1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告

1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」

1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東

07/04: 麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安持(1887年~1907年)

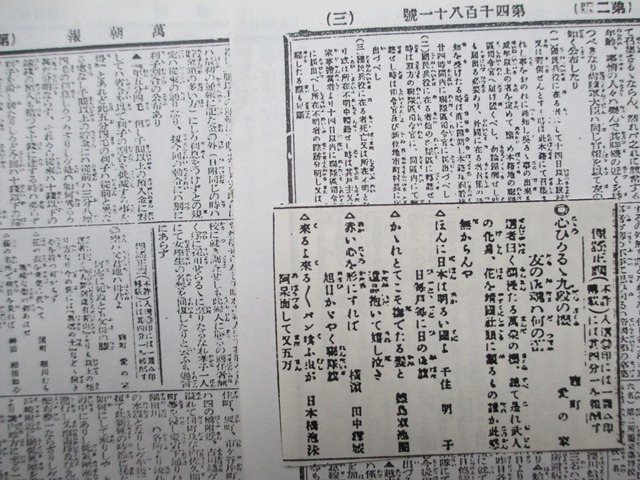

1905年3月25日『萬朝報』愛の家・末吉安持「心ひかるる九段の櫻 友の御魂は何の蕾」

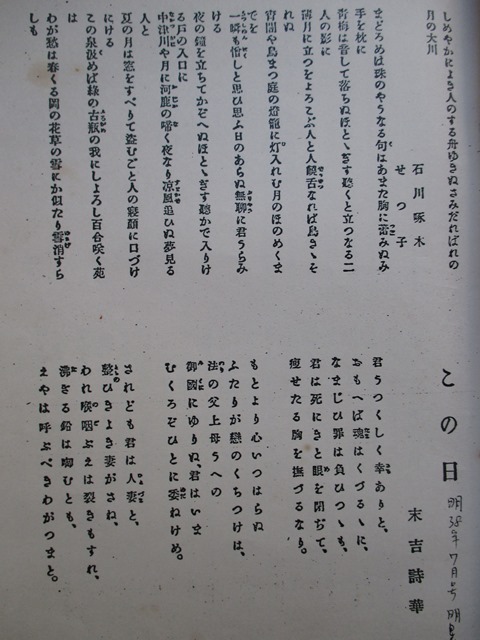

1905年『明星』7月号○下ー末吉詩華「この日」/上に石川啄木せつ子夫妻の歌

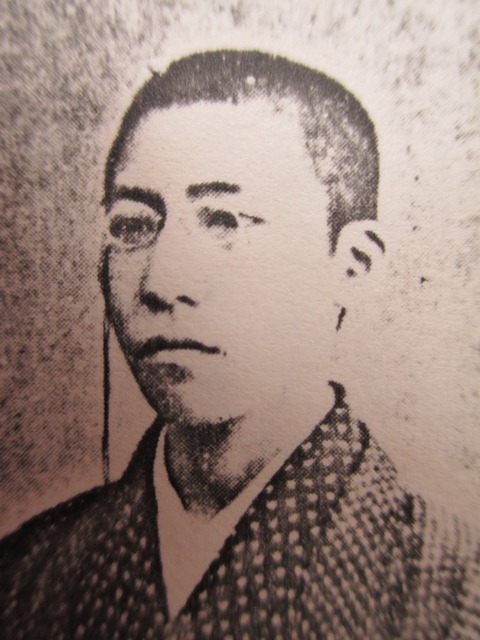

1907年『明星』3月号「故末吉安持」

与謝野寛○余は佐々木秀道を亡くして一箇月の後に、また新詩社同人末吉安持をうしなった。秀道の死も意外であったが、安持の死は突然であると共に、まことに語るに忍びざる程悲惨であった。氏は二月の九日に藝苑社の講演を聴いて飯田町の下宿に帰ったが、翌十日の午前三時頃、どうしたはづみか、机上の洋燈が落ち掛かり、全身三分の二を火傷して人事不省となり、同家の友人に送られて神保院と云ふ病院に入院した。医師は種々の治術を施したが、立会った友人等は皆な目を掩うて之を見るに忍びなかった。三日の後、氏は仰臥の儘身じろぎの成らぬに拘わらず非常に元気を回復したが、併し医師は其れを却て危険なる兆候だと云った。果たして十六日の夜から昏睡にに陥り、十七日の午前五時終に不帰の人と成った。享年二十一.このうら若い、将来のある詩人を、突然と過失のために、斯かる悲惨な最期に終わらしめたのは、痛嘆至極、何と慰むる言葉も無い。

氏は沖縄県首里区字儀保の素封家末吉安由氏の二男であった。中学にあった頃は常に優等の成績を示したと云ふ。父兄が文学の嗜好を以って居る所から、その感化を受けて文学を好むだが、父兄も氏が文学者となることを望み、氏も其積もりで三十七年の二月に出京し、爾来英語を国民英学会に学んで居た。初め長詩を前田林外氏等の雑誌『白百合』や『天鼓』に投じて居たが、三十八年の三月に新詩社に加わり、其後は専ら『明星』にのみ作物を載せた。氏は短歌を作らず、長詩のみの作者で、毎月必ず二三篇を余の手許に送った。十六歳から詩を作り始めたといふが、確かに詩人たる情熱と、独創の力と、物事に対して一種他人と異なった睨みかたとが有って、漫に先人の模倣を事とする無定見者流とは選を異にして居った。三十七年頃は児玉、平木二氏の詩風を慕ひ、三十八以後は薄田、蒲原二家の詩集を愛読し、殊に上田氏の『海潮音』に由って詩眼を開くことを得た一人であった。また能く余が厳格なる批判に聴いて『明星』に採録する氏の詩が、その所作の十が一にも過ぎざるに拘わらず、毫も不満に思ふ色なく、之に激励せられて益々慎重の心掛を加へ、精苦の作を試みた。その詩は昨年に入って頓に進境が見え出したが、本年三月の『明星』に載せた「ねたみ」一篇が、図らずも絶筆と成った。(以下略)

山城正忠○ああ、僕が詩歌の交際に於いて親しい友の一人なる詩華末吉安持君は、本年二月十七日二十一歳を一期に、燃ゆるやうな青春の希望を抱いて、空しく白玉楼中の人となってしまった。回顧すれば、僕が君を知ったのは、三十六年の夏の頃で、或友の紹介を得て、初めて君をその邸宅に訪ふたが、白百合を紫色した薬瓶に活けた氏の書斎に通され、親しくその風丰に接することを得た。『僕は山城といふものですが、以後どうぞ宜しく』と挨拶をすると、君は優しい眉根を、こころもち上げて『あ、さうですか・・・・・・』と云ったきり、何とも言って呉れぬ。そこで、僕は何だか気にくはなかった。少し横柄な人だなと、心中密かに氏の人格を疑った。併し、だんだん話して見ると、思ったよりはさばけた人で、僕の考は全く邪推に過ぎなかった。其日は面白く君の気焔にまかれて、帰ったが、それが縁となって、逢ふことが度かさなるにつれ、互いに胸襟を開いて話すやうになった。

時には徹夜して酒を飲みながら詩を語り、或る時は深夜奥の山公園の松林で月を賞して、清興を共にした。又或時は、たわいもない事から口論をやることもあったが、それもほんの一時で、直ぐあとは光風雲月といふ塩梅に、一笑に附して了った。君は情の人で意志」の人ではなかった。その情の厚かったことは、友達が一度困厄して居るのを見ると、実に萬腔の同情を以って之を慰籍し、且つ救護したのである。それから酒を飲むとなかなか面白い男で、いつでも団十郎や菊五郎の假色をつかふのが十八番であったらしい。その頃から君は新詩社の詩風に私淑して居って、詩の話になると、すぐ『紫』や『みだれ髪』を持出し、言葉を極めて賞讃した。それに僕も与謝野氏の歌は『東西南北』『天地玄黄』時代から、ひそかに景仰して居ったのであるから、互いに負けぬ気になって、讃辞を交換すると云ふ風であった。それからもう一人君の敬慕して居た詩人は薄田泣菫氏で、その『行く春』『暮笛集』は、いつ行っても氏の机の上に飾られてあった。その為め僕も君に感化せられては又泣菫氏の詩を愛読するやうになり愈愈両人は趣味が一致した。

これが僕等の交際をして益々親密ならしめた楔子である。泰国の詩人では、君はバイロンとダンテを称揚し、僕はアナクレオンを賛美した。今一人我国では、故人樗牛氏を崇拝して居たらしい。併し近頃は何う変わって居たか、琉球と東京と隔って居たから僕には分からない。なんでも夏目氏と上田敏氏とに大層私淑して居たといふことを外から聞いた。さうかうする内、君は突然上京して了ったので、僕は何だか離れ小島に独りとり残された思がした。爾来音信を絶つこと殆ど二年、時々友人からその消息の一端を聞くばかりで、氏からは端書一枚をも寄越してくれない。随って互いに疎遠に成って居た。然るに三十八年の四月、僕は補充兵で上京し、青山の第四聯隊に入営することになった。毎日練兵が忙しくって、つい君を尋ねることも出来ず、直ぐ近所の与謝野氏の御宅にさへ伺ふことが出来ぬと云ふ始末、それが殆ど七箇月に亘って、十月の中頃、病気に罹って召集解除となり、再び故山の人となった。

兵営を出て明日帰郷すると云ふ晩、神田の或る本屋の店頭で『天鼓』といふ雑誌を見た。何心なく披いて見ると、末吉詩花として『平和の歌』(たしかさうであったとおもふ)といふ新體詩が出ているので急になつかしい思がした。併し尋ねるにも君の下宿が分からないから終に其儘逢はずに帰国して了ったのは、今から思ふと実に遺憾である。それから僕が琉球に帰って、初めて末吉君は近来『明星』に筆を執って居るといふことを聞いて、愈愈素志の如くやり出したなと、密かに氏の努力を羨んだ。昨年の夏君は帰省したので、久し振りに某酒亭に会して、親しく新詩社の現状を聞き且つ与謝野氏の御話なども受売して貰った。その時氏の語る所によると『与謝野氏は一見何だかコハイやうな方だが、詩に就いては至極親切に指導して下さるから有難い。君も新詩社の一人に加わって真面目に詩を作りたまへ』とのことであった。併し、僕はまだ早からうと述べた。その日は月の佳い夜であった。その月の光が、君と僕と此世で一緒に浴びる最終のものだとは、両人ともつゆ想ひ及ばなかった。ああその夜の光景と君が音容とは、今猶ありありと想ひ泛べ得るのに、君は既に世に居ないのであらうか。僕はまだ何うも君が死を信じ得られない

○1987年8月『沖縄県図書館協会誌』弟12号 仲程昌徳「新詩社同人・詩崋の作品ー末吉安持ノートー」

1988年5月 仲程昌徳『伊波月城ー琉球の文芸復興を夢見た熱情家』リプロポート

宮平敏子

(翁長良明コレクション)

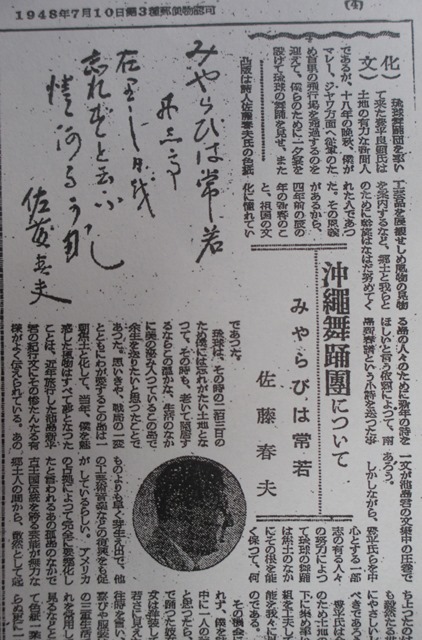

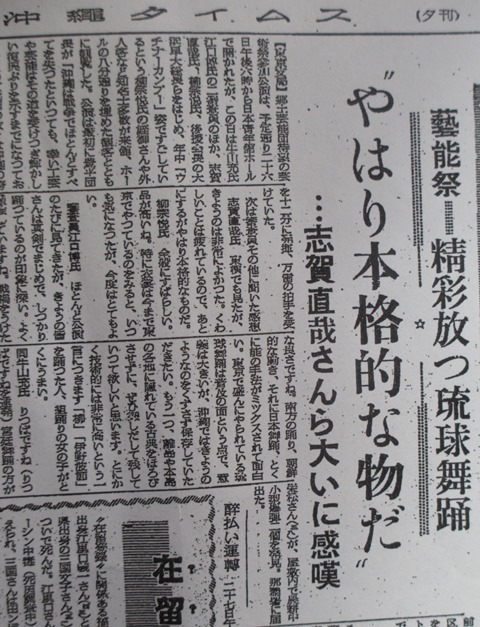

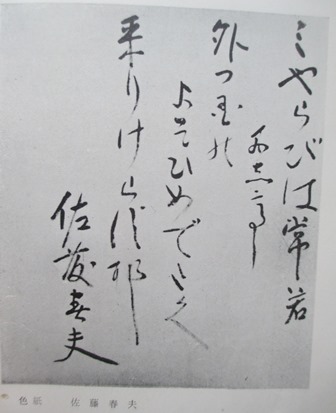

1955年12月11日『沖縄タイムス』佐藤春夫「沖縄舞踊団についてーみやらびは常若」/11月27日『沖縄タイムス』「芸能祭」

12月15日『沖縄タイムス』「文部省主催の芸術祭ー沖縄舞踊が団体入賞」

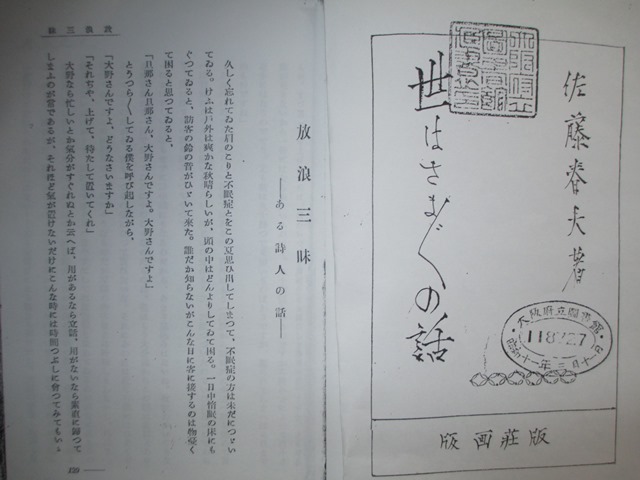

1933年1月 佐藤春夫作「世はさまざまの話」

青山恵昭 2021-8-31 佐藤春夫は山之口貘がお世話になった等々、沖縄通としても知られていますね。1929年28歳の時、台湾基隆社寮島(現和平島)の琉球人集落を訪ねたことを記した短編随筆「社寮島旅情記」があります。友人2人して舢舨(サンパン)で島へ渡り、琉球料亭で一席をもうけて泡盛を嗜み、三線、琉舞に興じた様子が軽妙に描かれています。湾生として興味深々読みました。

森 桂一モリ ケイイチ

昭和期の洋画家 千葉大学名誉教授;明徳短期大学名誉学長。

生年明治37(1904)年8月10日没年昭和63(1988)年3月16日

出身地岐阜県恵那市 別名号=林人子

学歴〔年〕東京美術学校〔昭和3年〕卒

主な受賞名〔年〕勲三等旭日中綬章〔昭和49年〕

経歴昭和3年帝展初入選。27年から45年まで千葉大教授。50年から56年まで明徳短大学長。美術教育を研究するかたわら、日展委嘱洋画家としても活躍。著書に「美術教育概説」など。→コトバンク

小糸源太郎 こいと-げんたろう

1887-1978 大正-昭和時代の洋画家。

明治20年7月13日生まれ。東京美術学校(現東京芸大)在学中に文展入選,昭和5年,6年に帝展で連続特選となる。官展の審査員,光風会会員として活躍し,29年「春雪」などで芸術院賞。40年文化勲章。昭和53年2月6日死去。90歳。東京出身。作品はほかに「山粧ふ」「繚乱(りょうらん)」など。 →コトバンク

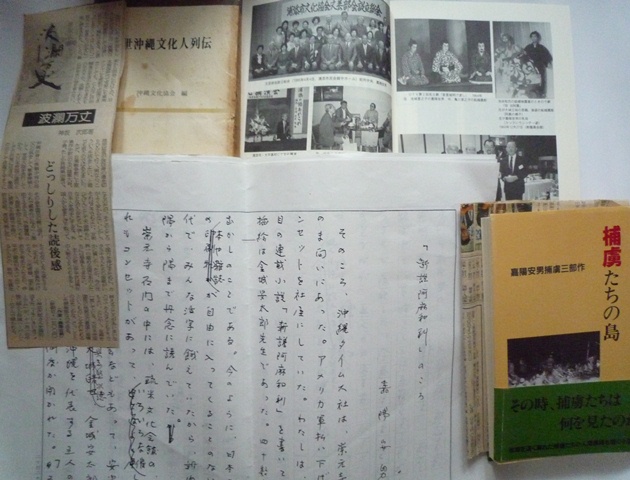

05/05: 嘉陽安男

写真左から星雅彦氏、嘉陽安男氏、新城栄徳

写真左から嘉陽安男氏、新城栄徳、亀島靖氏

1959年3月『船越義彰詩集』南陽印刷所

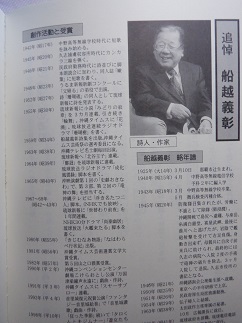

2008-5 『うらそえ文藝』<船越義彰を語る>第13号

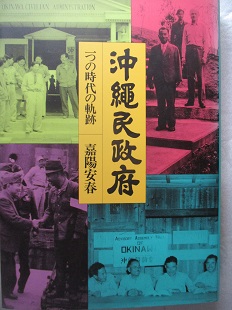

1986年12月 嘉陽安春『沖縄民政府―一つの時代の軌跡』久米書房

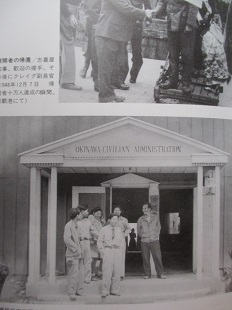

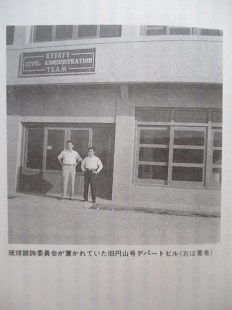

写真ー1989年6月1日、泊の自宅で民政府の表示板をバックにして國吉眞哲翁/1991年1月30日『琉球新報』

11/01: 琉球建築史家・又吉眞三

(翁長良明コレクション)

1973年12月ー又吉眞三『琉球歴史・文化史総合年表』琉球文化社