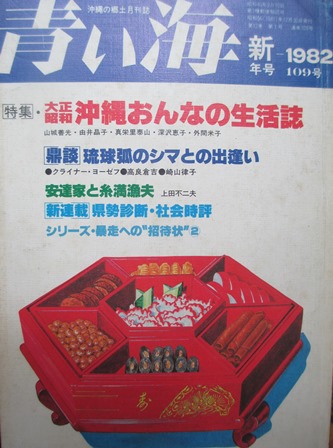

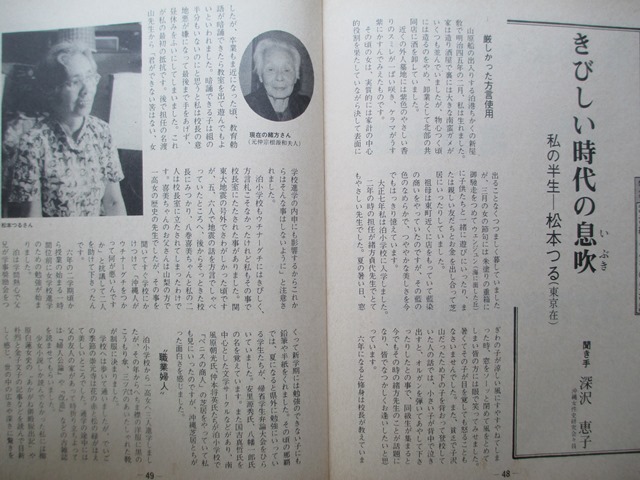

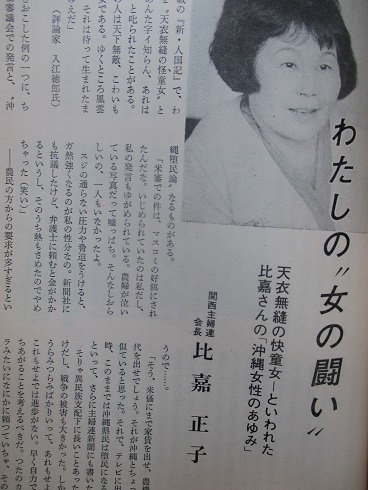

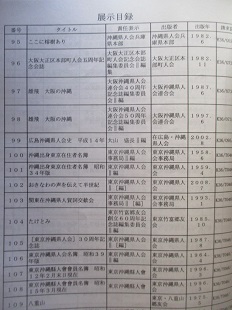

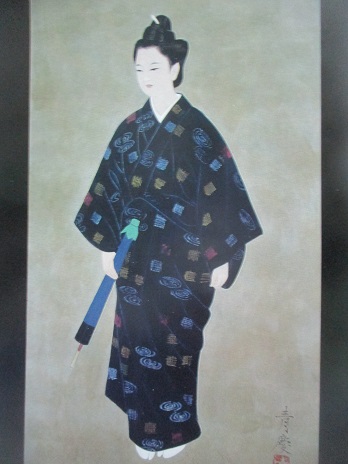

1982年『青い海』新年号 109号 深沢恵子「松本つるーきびしい時代の息吹」

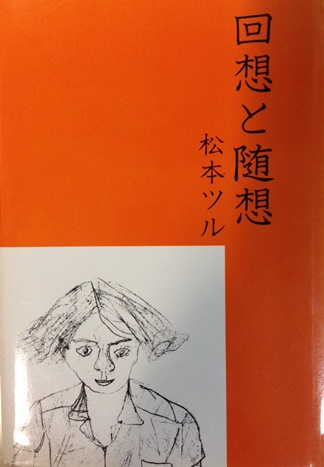

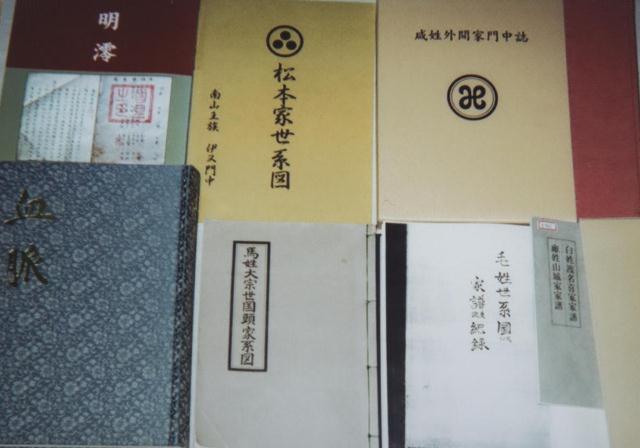

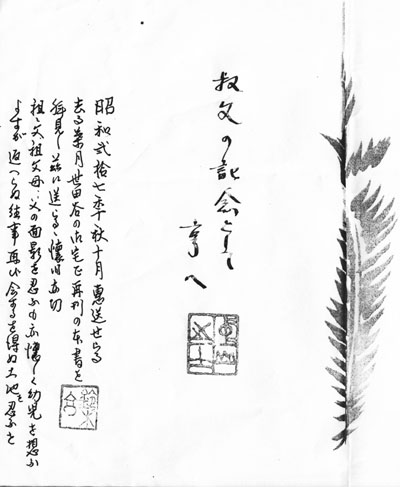

□1995年10月 松本ツル『回想と随想』

1876年12月 王命により向徳宏、林世忠、林世功ら清へ密航

1879年旧8月 蔡大鼎、林世功、毛精長ら北京へ陳情に向かう

1880年11月20日 林世功、中国の態度に憤慨自害する。

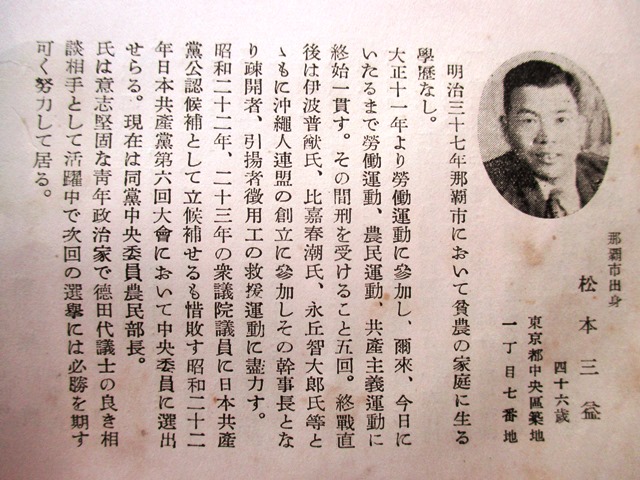

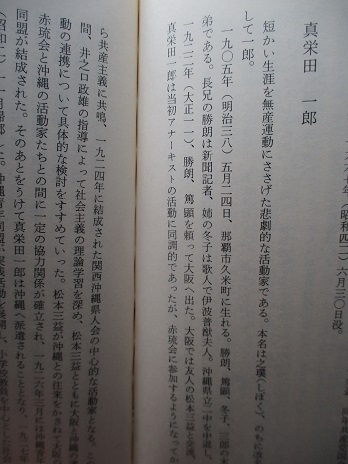

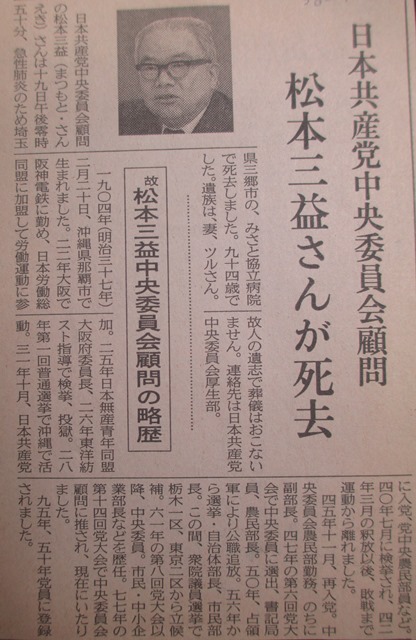

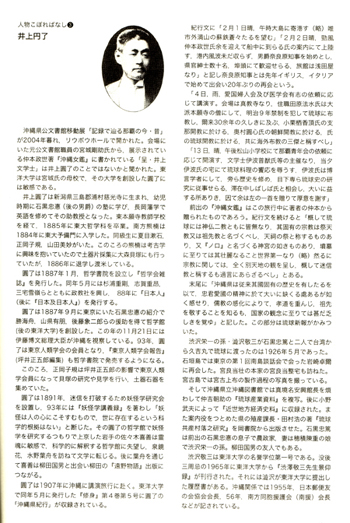

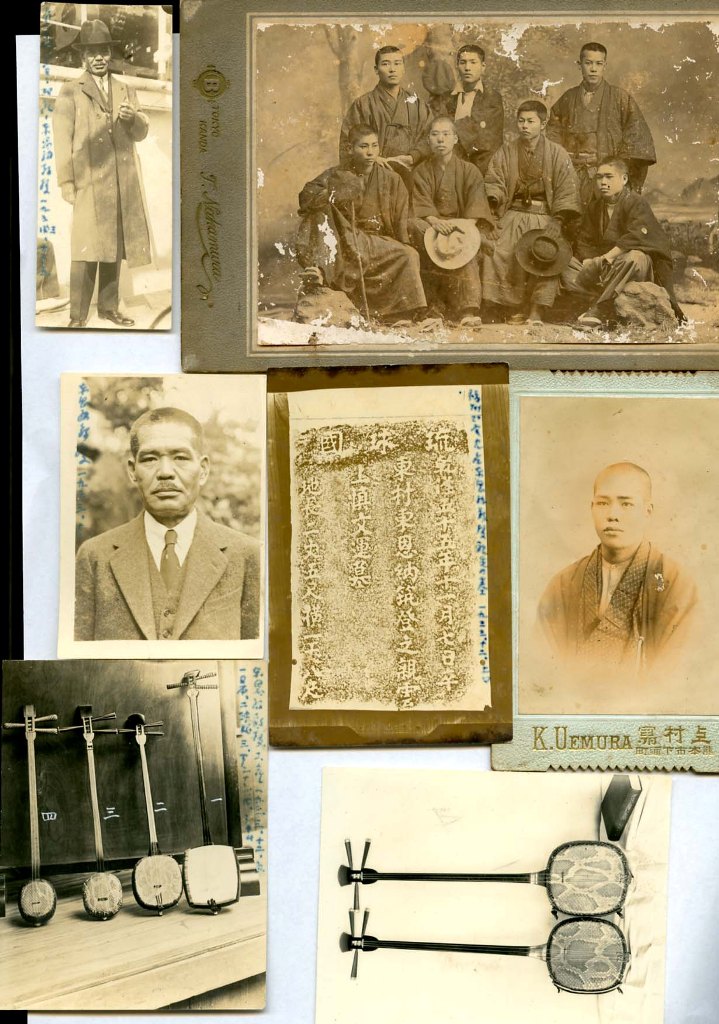

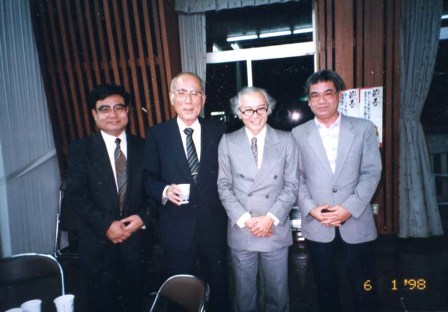

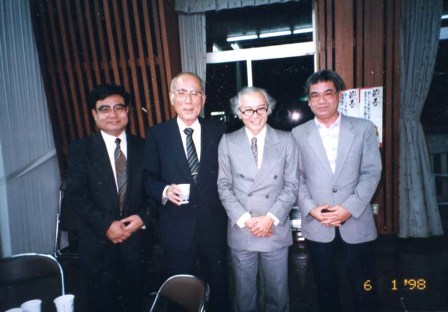

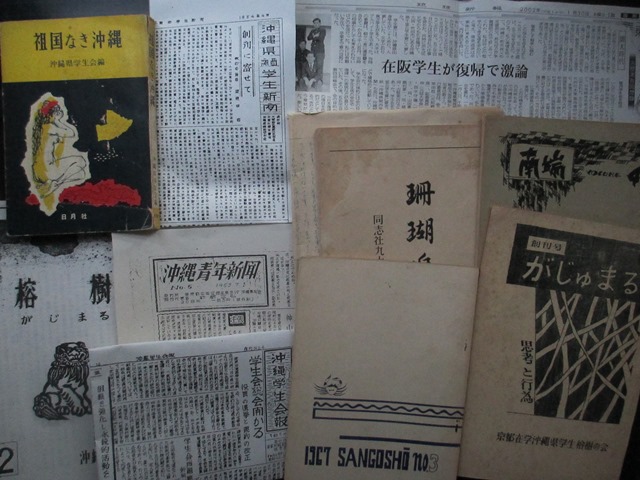

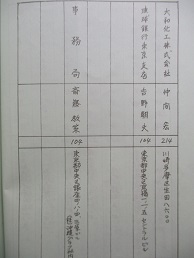

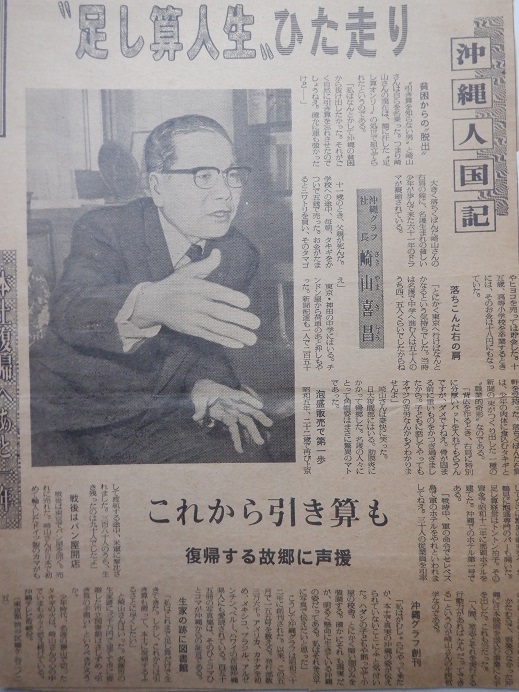

松本三益(1904年2月20日~1998年7月19日)

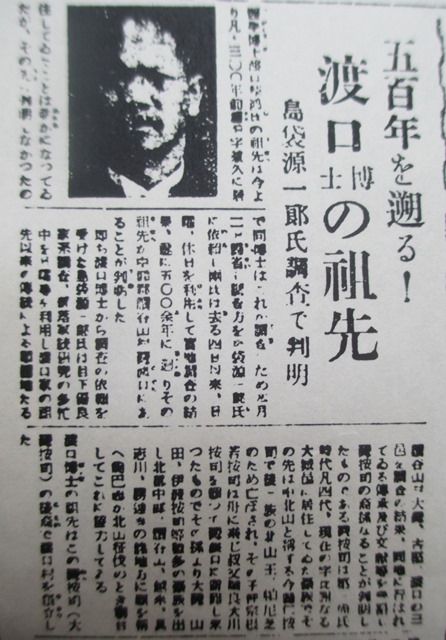

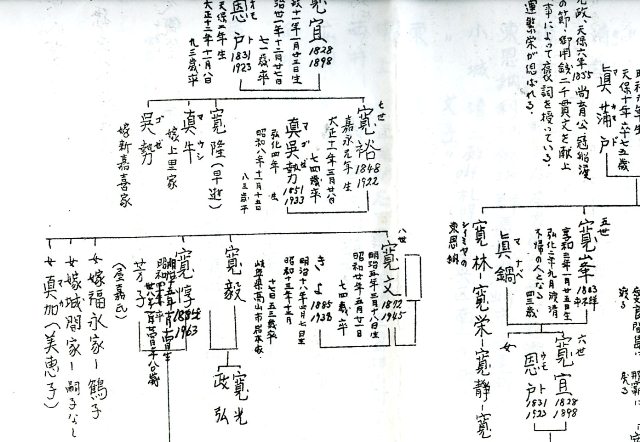

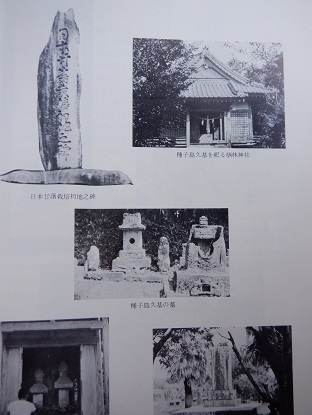

1904年(明治37年)2月20日、那覇市松山町2丁目57番地に生まれる。父正栄(本家の三男 林氏十世)、母ウトの長男、系図によれば林氏久米三十六姓、旧姓真栄田。八世。林世功は武装力による琉球処分に抗議し、明治13年旧10月20日北京で自決した。

1913年11月15日 林氏三十三年祭 久米平安座(大宗諱□芾 八世・世爵 美里郡大村渠地頭職 名称は松本)氏方ー眞栄田正隆は同氏を代表し来会者を歓待、遺墨書等を展観せしめ供物を配った。岸本代議士、知花朝章、仲吉朝助、伊波普猷文学士及び3新聞記者が来会した。

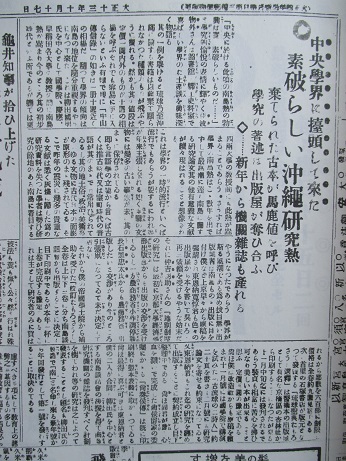

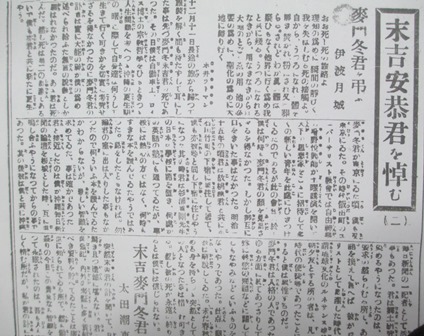

1913年11月16日『琉球新報』「故林世功追悼詩歌(1)伊江朝眞、兼島景福、仲濱政摸」

1913年11月17日『琉球新報』「故林世功追悼詩歌(2)伊是名朝睦、仲里朝衡」

1913年11月18日『琉球新報』「故林世功追悼詩歌(3)高相杰、名嘉山大昌」

1913年11月19日『琉球新報』「故林世功追悼詩歌(4)琉歌ー湧川朝升、高江洲昌壮、和歌ー山里永昌、屋嘉部政呈」

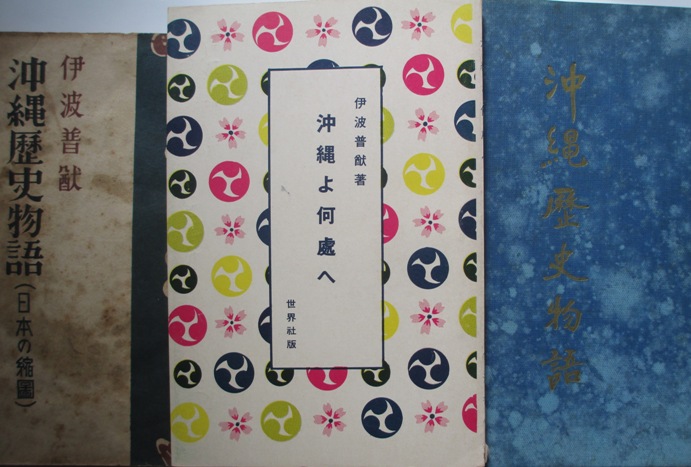

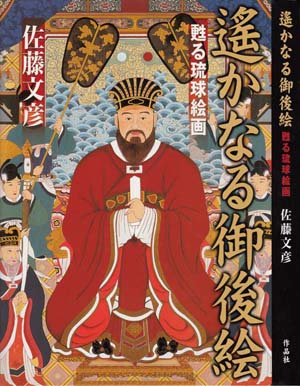

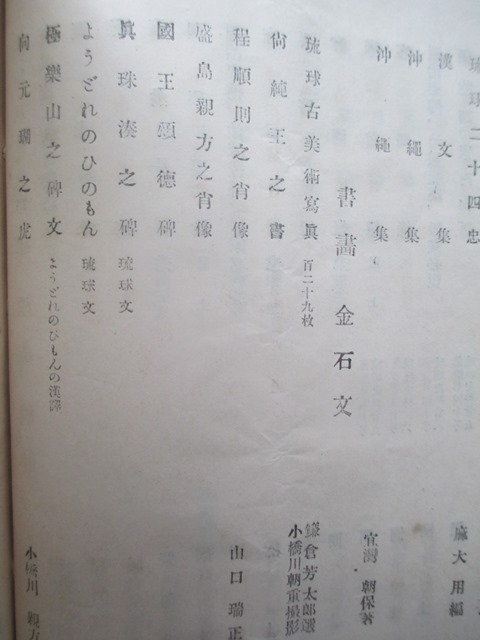

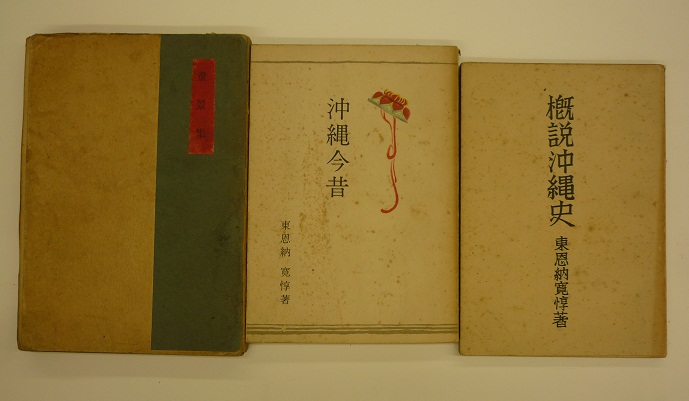

伊波普猷『沖縄歴史物語』

『沖縄歴史物語』には東京版(左・1947年)とハワイ版(右・1948年)がある。東京版とハワイ版は、本文、小序、凡例、内容、写真などすべて同じものであるが、ハワイ版に総ルビがつけられていることと、附録が、東京版一篇に対してハワイ版が三篇であること、ハワイ版に玉代勢法雲による『後記』がついていることの三点の違いがみられる。本書は1928年の秋から翌年の春にかけ、ハワイおよび北米在住の沖縄人のために講演漫遊したときのテキスト『沖縄は何処へ』を参照して執筆したものである。(平凡社『伊波普猷全集』第二巻)/なほ明治13年の10月20日に、志士林世功が北京で自殺したのも清朝を動かすに与つて力があった、と伝へられているが、その当否は暫くおき、当時の思潮を窺ふたよりにもと、左に彼の自決して経緯を略述することにしよう。林世功(名城里之子親雲上、普通、官生新垣といふ)は久米村の人で、25歳の時官生科に及第し、北京の国子監に学び、明治7年業を卒へて帰国し、世子の時侍講にまでなつた人だが、明治9年の末、(略)時世の詩が2首ある。古来忠孝幾人生、憂国思家巳五年、一死猶期存社稷、高堂専頼弟兄賢。廿年定省半違親、自認乾坤一罪人、老涙憶児雙白髪、又聞噩耗更傷神。

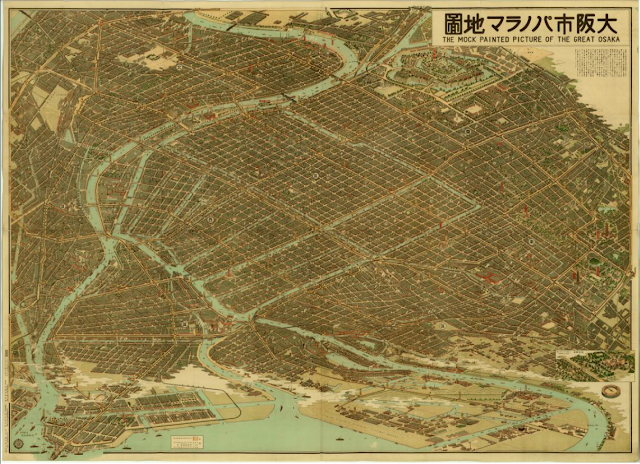

1923年『大阪市パノラマ地圖』図の作者は美濃部政治郎、発行者は日下伊兵衛(大阪、日下わらじ屋)

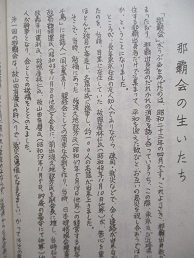

1994年3月 松本三益『自叙』「沖縄青年同盟結成と活動」

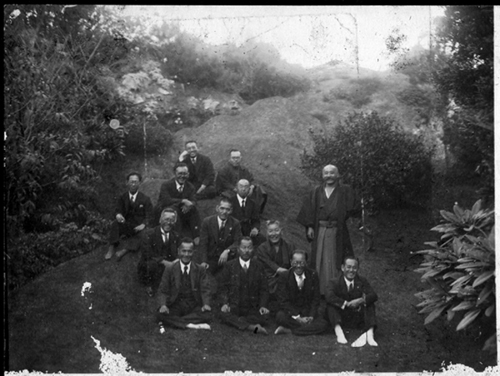

わたしは沖縄青年同盟を結成すべく1926年(大正15年)2月ごろ沖縄に帰郷した。沖縄県民は天皇制政府の植民地支配と本土の独占資本、寄留商人(本土から移住した商人)に収奪され、低賃金と失業におびやかされていた。沖縄青年同盟は京阪神で出稼ぎにいき、労働組合に参加した経験のある進歩的労働者と社会主義的傾向の山田有幹、渡久地政馮、東恩納寛敷ら新聞記者、教員、事務職員を中心に1926年(大正15年)3月14日 那覇市公会堂で創立大会を開催した。公会堂の座席は満員になるほどの盛況であった。(略)同盟の創立大会に屋部憲氏が「さまよへる琉球人」の掲載された『中央公論』3月号を持参し、大会の決議による抗議の必要を提案された。大会運営委員会は全員賛成したので緊急動議として屋部憲氏が提案し、満場一致で採択された。抗議文は新役員に一任された。新聞記者の東恩納寛敷氏が原案を起草し新聞記者の渡久地政馮氏宅で10名位の起草委員会が討議して決定した。わたしも最後まで参加し、それを広津和郎氏に送る手はずまで助言した。

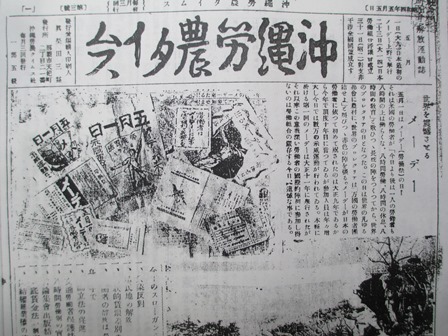

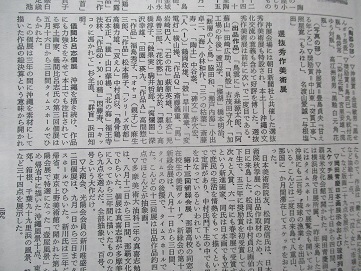

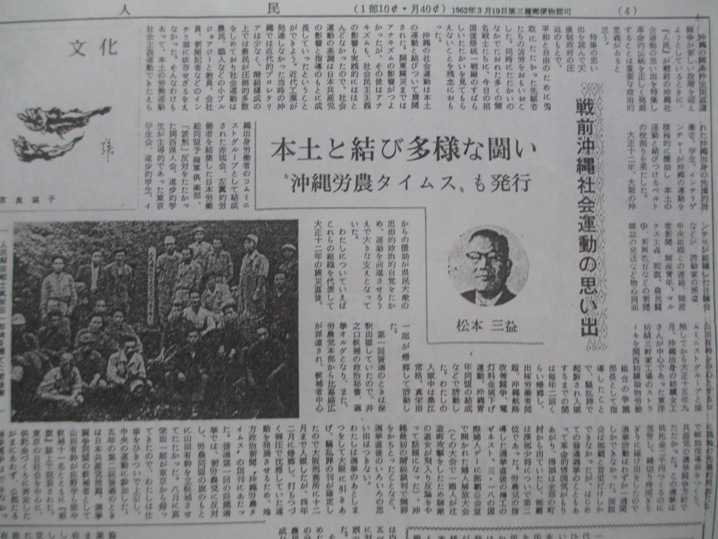

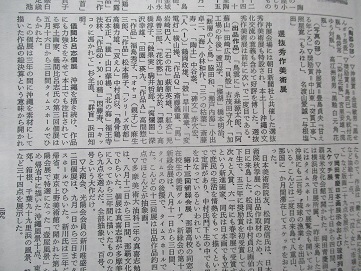

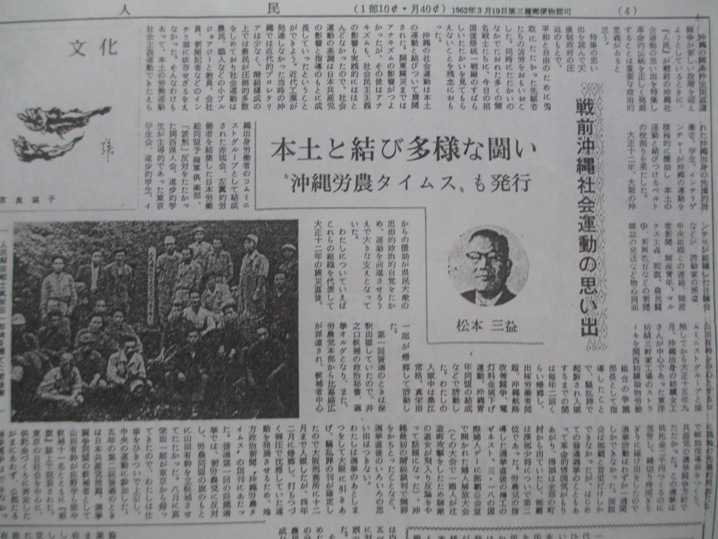

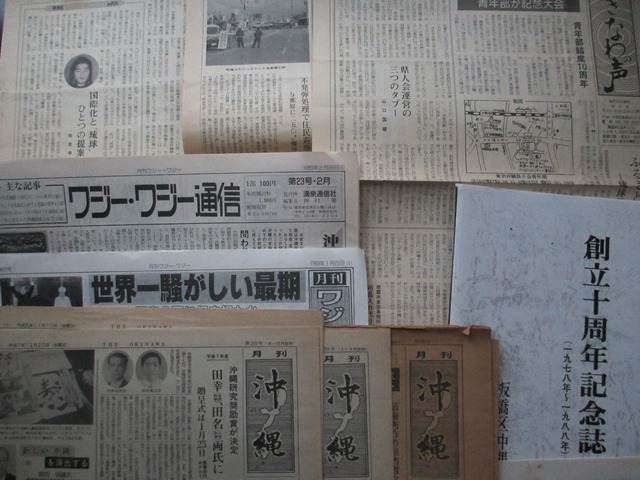

1929年 『沖縄労農タイムス』沖縄労農タイムス社(眞榮田三益)

1928年(昭和3年)2月に第1回普通選挙のさなか労働農民党の地方組織として労農党那覇支部が結成されたが弾圧され、翌年その再建をめざして創刊された沖縄最初の無産者の新聞。

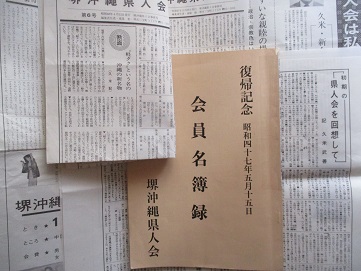

1945年8月、国吉真哲・宮里栄輝・源武雄が早く帰還できるよう「県人会」結成を相談。宮里栄輝、熊本沖縄県人会長になる。/女子挺身隊救済で尼崎沖縄県人会結成。

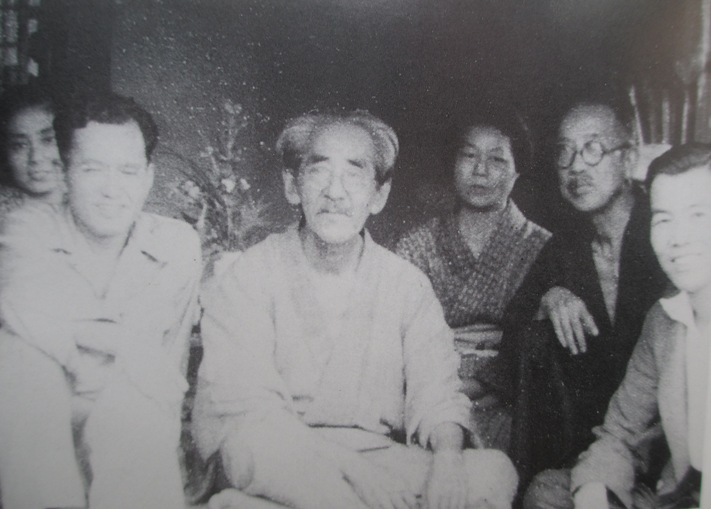

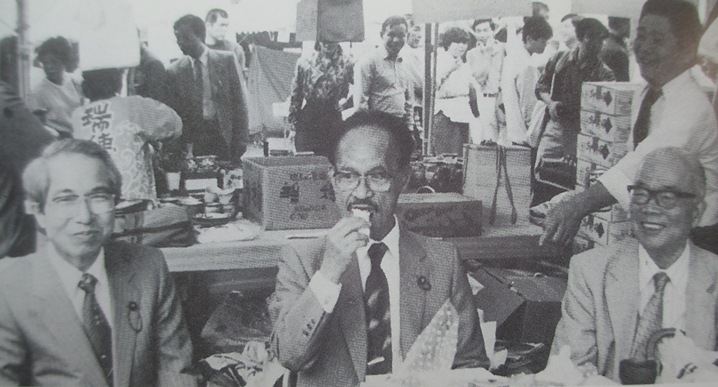

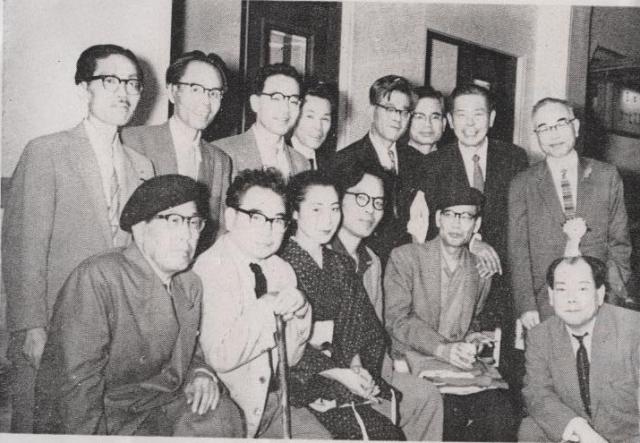

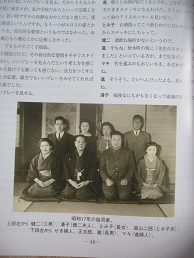

1945年 9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。比嘉春潮宅で、左端松本ツル、中央・伊波普猷、右隣りへ冬子夫人、比嘉春潮、松本三益

11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎

11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山 の県人会

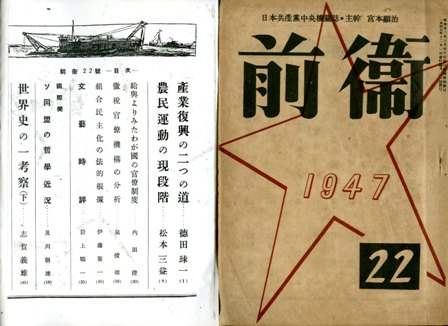

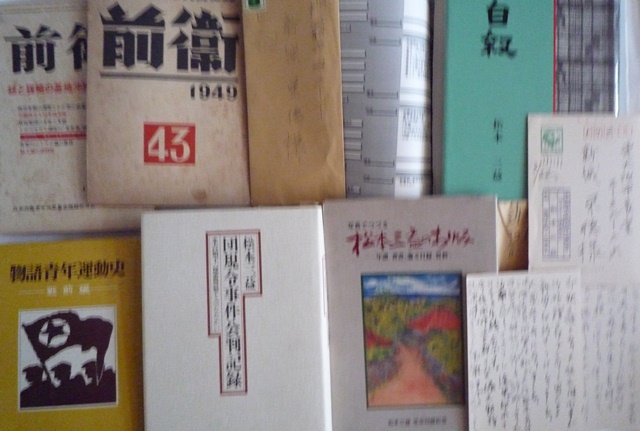

1947年12月ー『前衛』徳田球一「産業復興の二つの道」、松本三益「農民運動の現段階」」

1950年11月 仲井間宗裕・伊佐栄二『沖縄と人物』

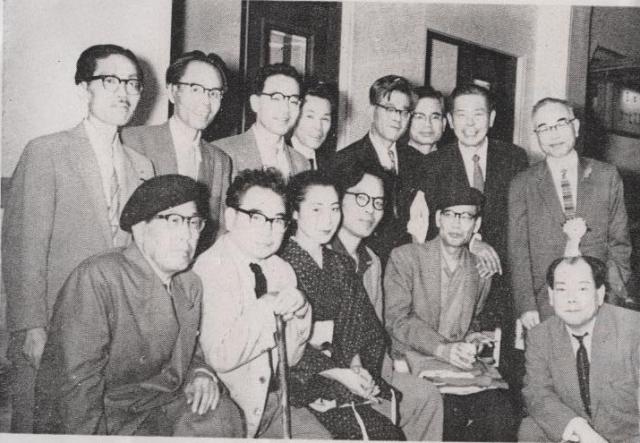

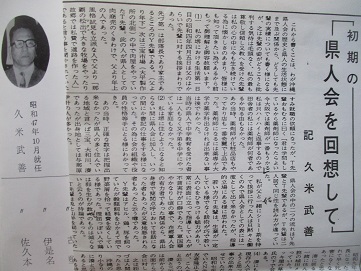

写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/1955年8月 警視庁正門、左から宮本顕治、紺野与次郎、志田重男、志賀義雄、2列目中央に松本三益

1956年 四原則貫徹・県民代表として本土渡航の瀬長亀次郎沖縄人民党書記長を羽田空港で出迎える松本三益(瀬長の右)、志多伯克進(瀬長の左)/1967年11月 新宿・酒礼門で「瀬長亀次郎歓迎会」中央に瀬長亀次郎、その左が松本三益、右隣りに比嘉春潮

1974年7月15日 那覇市民会館「日本共産党創立52周年記念集会」で中央委員会を代表して講演する松本三益/1987年10月 東京調布市で第28回「赤旗まつり」の沖縄物産店で懇談する、左より古堅美吉、瀬長亀次郎、松本三益

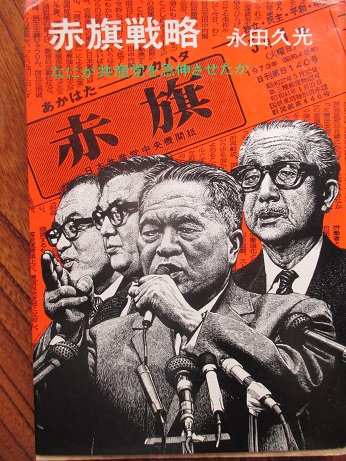

1975年10月 藤原美津雄『怪物民商の大戦略』国際商業出版(同書は永田 久光に依頼する予定であったようだ。)

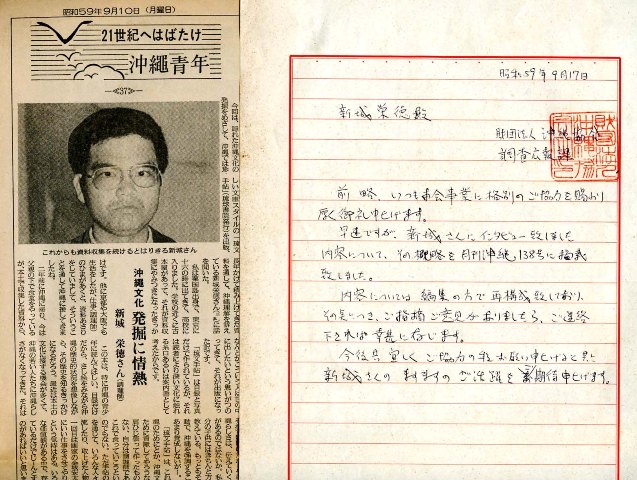

○松本三益(日本共産党 市民・中小企業部長)に取材

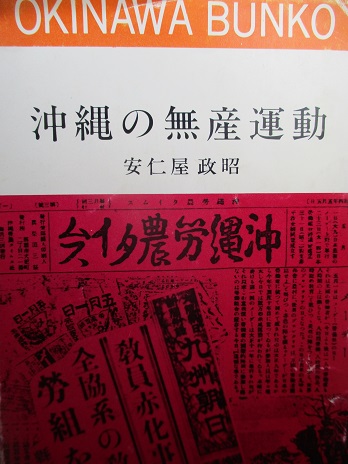

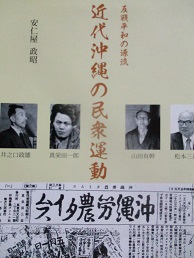

1983年4月 安仁屋政昭『沖縄の無産運動』ひるぎ社

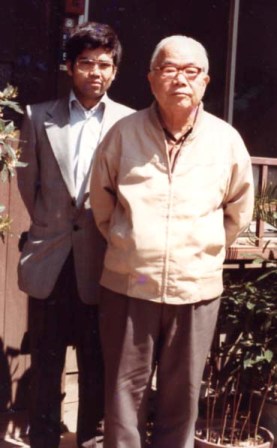

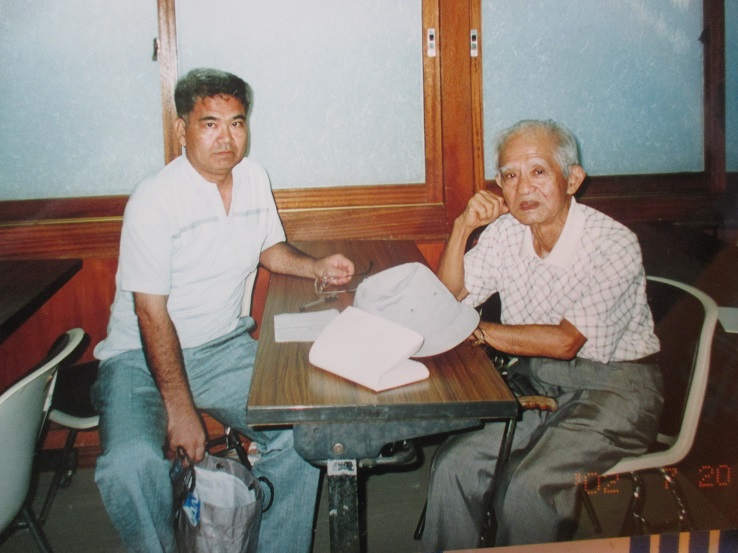

東京築地の松本三益氏の家の前で、左・新城栄徳、右・松本三益氏。撮影・松本ツルさん。

1998年7月20日『しんぶん赤旗』

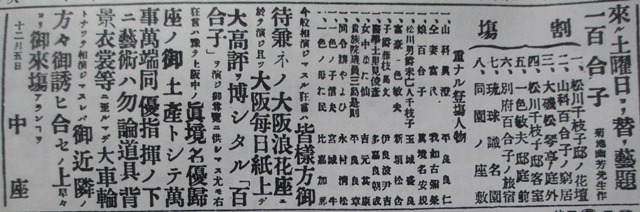

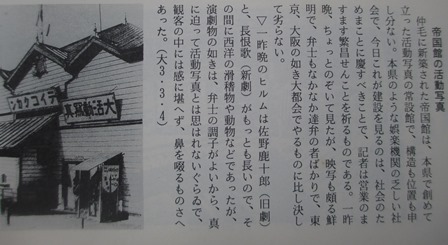

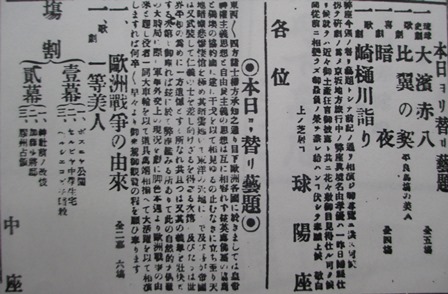

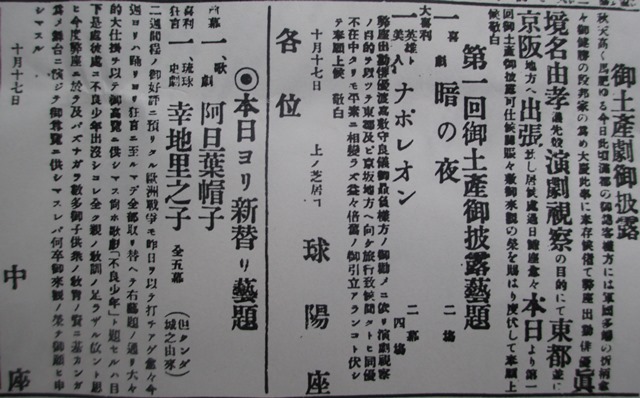

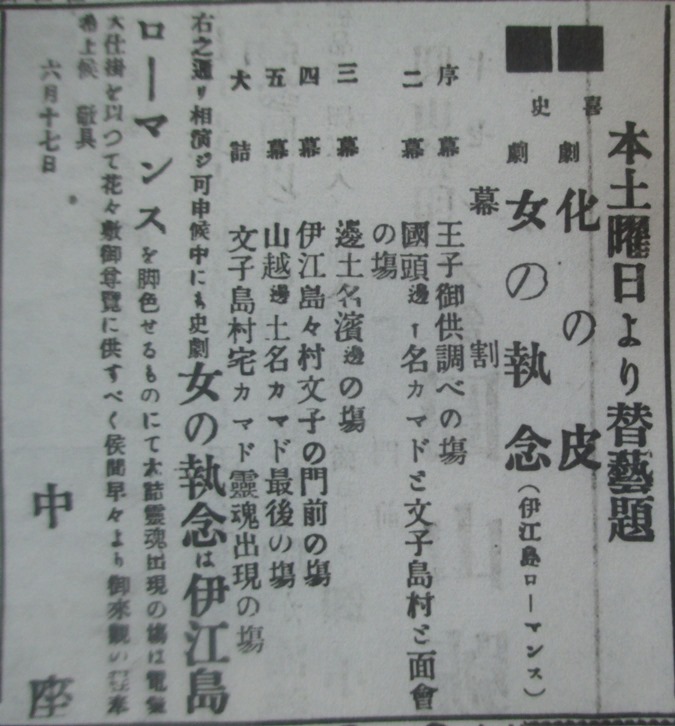

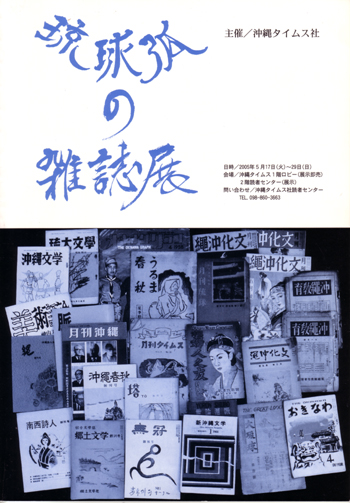

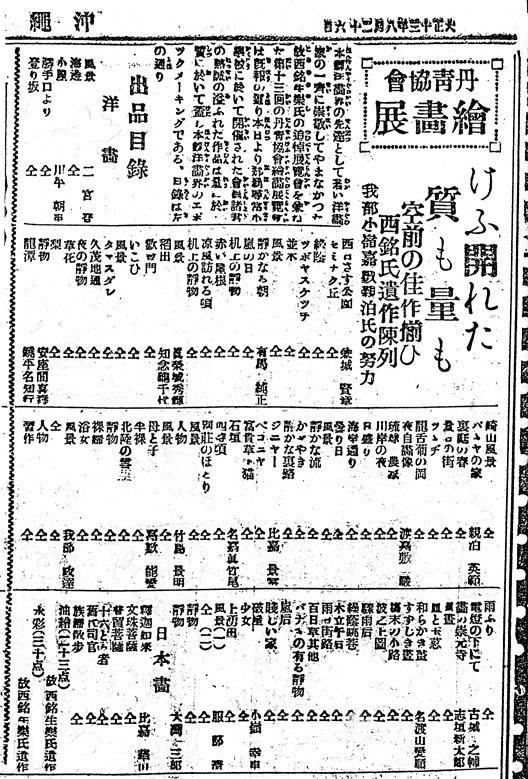

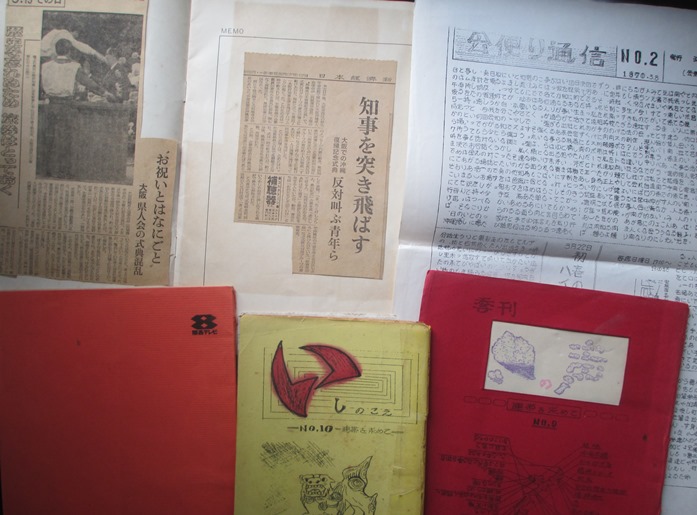

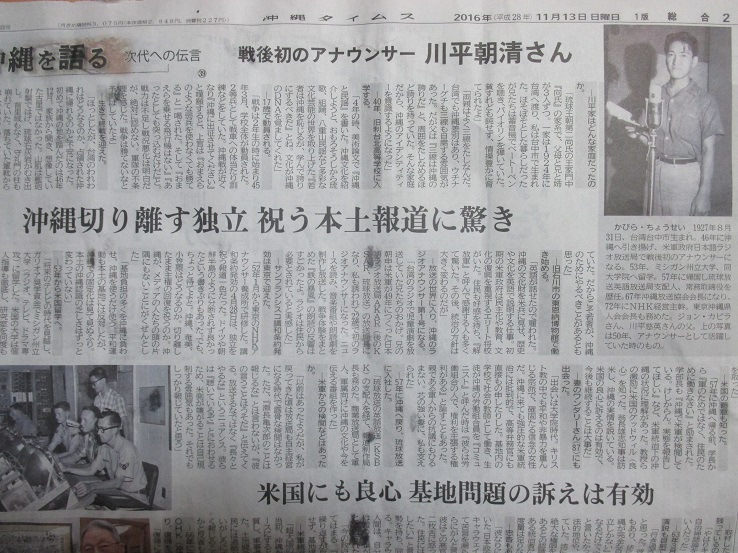

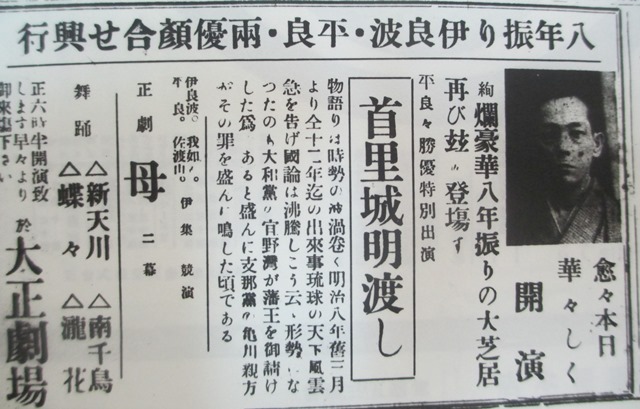

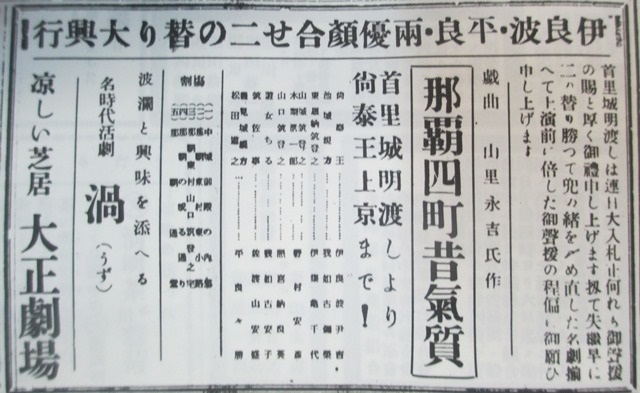

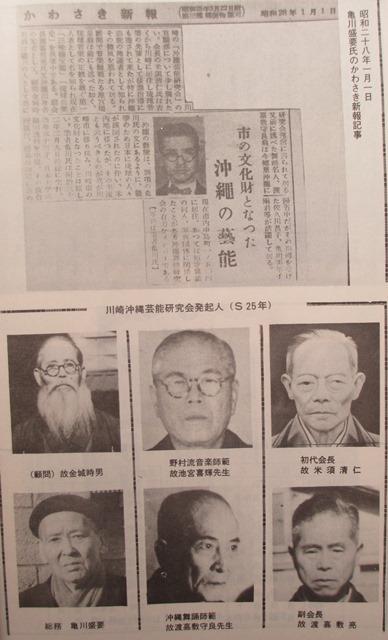

06/02: うちなー芝居・映画史②

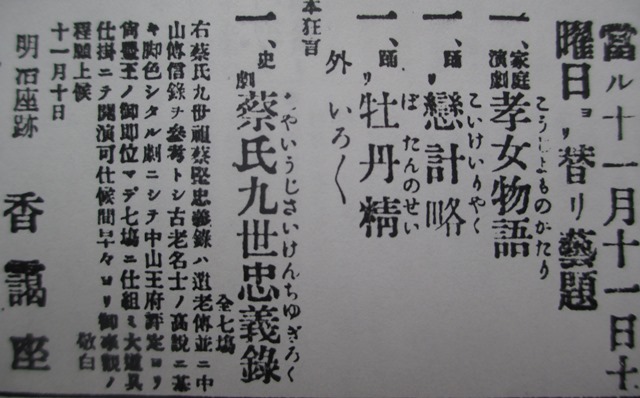

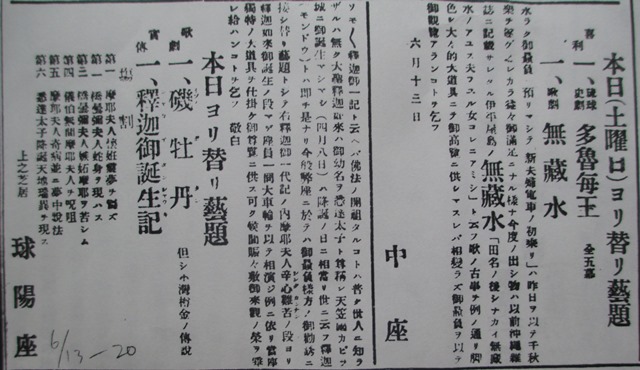

1911年11月『琉球新報』□「蔡氏九世忠義録ー尚豊王御即位マデ七場ニ仕組ミ大道具仕掛ニテ開演可仕候ー」

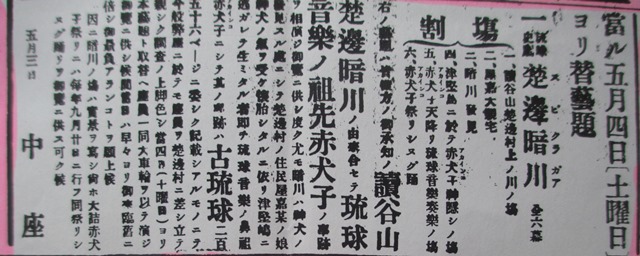

1912年5月『沖縄毎日新聞』「中座 琉球史劇 楚辺暗川ー琉球音楽ノ祖先 赤犬子」

1912年5月20日『琉球新報』

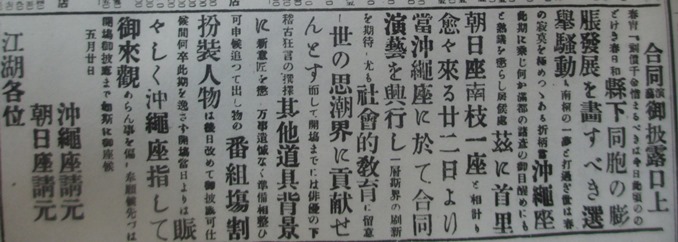

1913年10月15日ー那覇の香靄座、大阪杉本商会特約で活動写真常設館「パリー館」開設

1917年4月『琉球新報』□沖縄師範旅行たよりー午前8時、軽装して比叡山登りの道すがら、本能寺の信長墓を弔った。五尺ばかりの石塔で手向ける人とてもなくあはれ物寂しい。御所を拝して大学の裏道より、田圃の間にいで右に吉田の山を見つつ銀閣寺にいった。庭園の美、泉石の趣、形容も及び難いが義政将軍風流三昧をつくしたところかと思うと折角の美景も興がさめてしまう。狩野元信の筆や、弘法大師の書などは珍しいものである。ここから大文字山の森の下道を通ってその名もゆかしい大原白河口に出た。比叡山の登り口である。流汗淋満として瀧なす泉に咽喉を濕し息もたえだえに登ると境は益々幽邃である。ラスキンが山を讃美して、宗教家には聖光を付与す・・・。

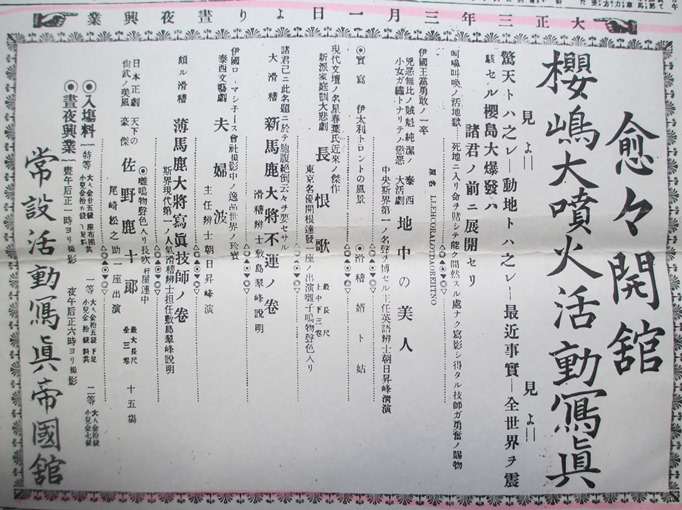

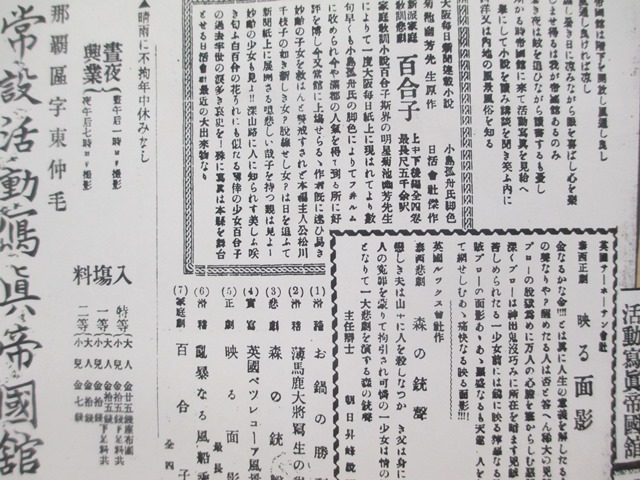

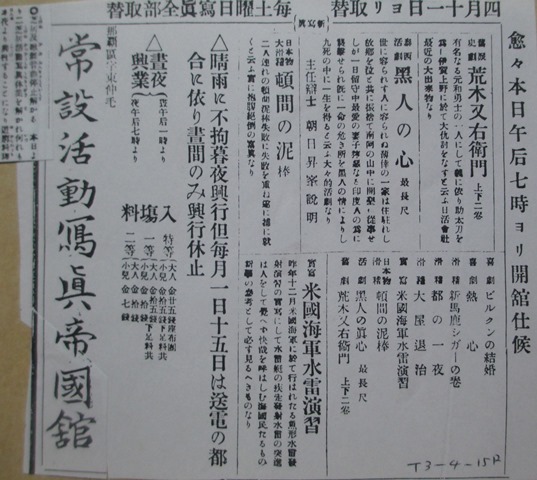

1914年3月1日ー那覇区字東仲毛で「常設活動写真帝国館」開館

1914年3月 那覇の常設活動写真帝国館で「百合子」上映

1914年4月 「米国海軍水雷演習」

1914年6月『琉球新報』

1914年10月『琉球新報』

1916年6月16日『琉球新報』

写真ー左・松本(真栄田)三益さん、右・新城栄徳と真栄田三益さん

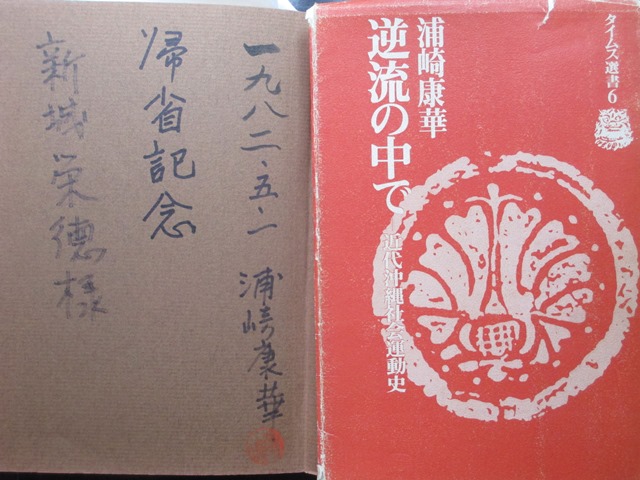

写真ー左・松本(真栄田)三益さん、右・新城栄徳と真栄田三益さん浦崎康華『逆流の中でー近代沖縄社会運動史』(沖縄タイムス社1977年11月)

『同胞』を詳細に紹介した最初の本は、浦崎康華『逆流の中でー近代沖縄社会運動史』(沖縄タイムス社1977年11月)である。浦崎翁は関西沖縄県人会の創立メンバーで当時を知る有力な人物である。私は1982年5月に浦崎翁を那覇市泊に訪ねて、関西沖縄青年の運動のことを聞いた。浦崎翁は社会運動だけでなく文化全般に通じている。前出の著は国吉真哲翁の序文がある。偶然なことに私は浦崎翁から国吉翁も紹介されることになる。

浦崎康華『逆流の中でー近代沖縄社会運動史』(沖縄タイムス社1977年11月)

〇国吉真哲□序ー沖縄は慶長年間のの薩摩の武力侵入にはじまり、明治政府の琉球処分、それに第二次世界大戦によるアメリカの軍事占領と大きな惨禍と犠牲を強いられてきた。明治政府の沖縄に対する植民地政策により明治、大正をつうじて沖縄のこうむった打撃は大きく、明治末年には首里、那覇の中産階級はほとんど凋落し、地方農村も荒廃し沖縄人の生活は窮乏のどん底になげこまれた。ことに明治政府は日清、日露と二度にもわたって戦争を強行し大正に入ってからは第一次世界大戦が1914年(大正3年)8には米騒動が起こって全国的に波及し社会不安が高まって行った。浦崎氏の思想運動・社会運動への出発もこのあたりから始まっている。(略)

沖縄の第一回メーデーは1921年(大正10年)5月1日に行われている。中央メーデーに、わずか1年おくれて行われていることは沖縄の置かれている地位が中央の政治的、社会的諸条件に類似するためであろう。メーデーは無政府主義者の城田徳隆らと社会主義者の山田有幹らの共催によるものであるが、このころはまだアナーキズムとボルシェヴィーズムの対立は生じてなかったようだ。

〇浦崎康華□うるわしい同志愛ー沖縄の初期社会運動家はみんな童名をもっていた。特に首里、那覇出身は本名(名乗)はあまり用いないで、泉正重はカマデー、伊是名朝義はヤマー、座安盛徳はカミジュー、辺野喜英長はマツー、城間康昌はジルー、渡久地政憑はサンルー、東恩納寛敷はタルー、宜保為貞はサンルー、阿波連之智はカミー、松本三益はタルー、比嘉良児はサンルーといった。相手が年長であればヤッチー(兄)をつけてマツー・ヤッチー(マツー兄)と呼んでいたので、非常になごやかで同志愛で結ばれていた。ときにはアナ・ボル論争もあることはあったが目くじらを立てて口論することはなかったし、みんな生存中の友好関係は変わらなかった。われわれからいえばソ連や中国などで、ときどき起こる指導権争いや権力闘争に類したようなことは全くなかった。これは社会運動の分野ばかりでなく新聞人同志もそうであった。

1923年9月1日 関東大震災

この年 普久原朝喜、来阪

1926年10月 沖縄県大阪物産斡旋所設置

1927年3月 宮城清市、来阪

1929年4月4日 照屋林助、大阪で生まれる

照屋林助・林賢資料/2005-5-12『沖縄タイムス』「照屋林助さん追悼特集(2005-3-10没・75歳)」

1935年5月 大正区沖縄県人会結成(宮城清市会長)

この頃、嘉手苅林昌来阪

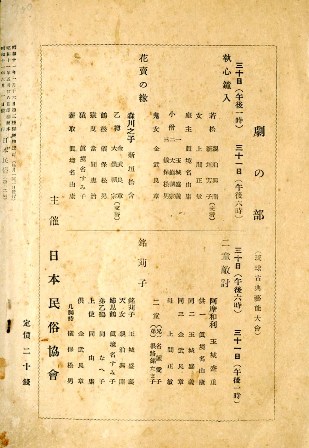

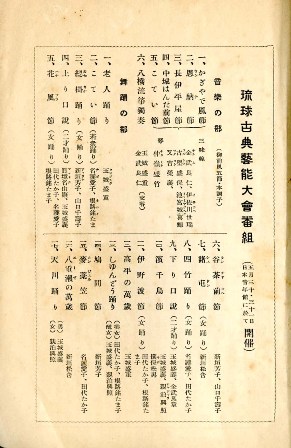

1936年9月ー日本民俗協会『日本民俗』第14号□琉球古典芸能を語るー伊波普猷、伊原宇三郎、片山春帆、佐藤惣之助、坂本雪鳥、清水和歌、谷川徹三、鳥居言人、中山晋平、昇曙夢、比嘉春潮、松本亀松、塩入亀輔

1936年10月ー日本民俗協会『日本民俗』第15号□琉球の古典芸能を語るー伊波普猷、比嘉春潮、塩入亀輔、中山晋平

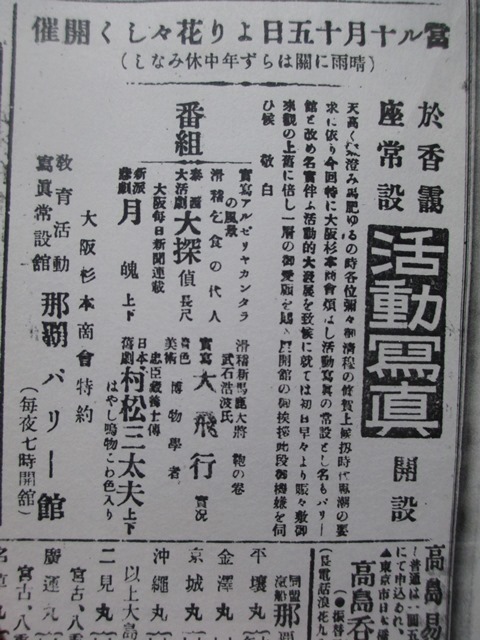

1936年10月16日 昭和会館で「山崎延吉農事講習会」

1936年11月ー日本民俗協会『日本民俗』第16号□琉球の古典芸能を語るー坂本雪鳥、松本亀松、谷川徹三、清水和歌、昇曙夢、原田佳明、伊原宇三郎、片山春帆

1936年12月ー日本民俗協会『日本民俗』第17号□琉球の古典芸能を語るー鳥居言人、松本亀松、片山春帆、伊波普猷、比嘉春潮、北野博美、折口信夫、小寺融吉、西角井正慶

1937年 大里喜誠、彦根高等商業学校(現滋賀大学)卒業

1940年11月8日『沖縄日報』

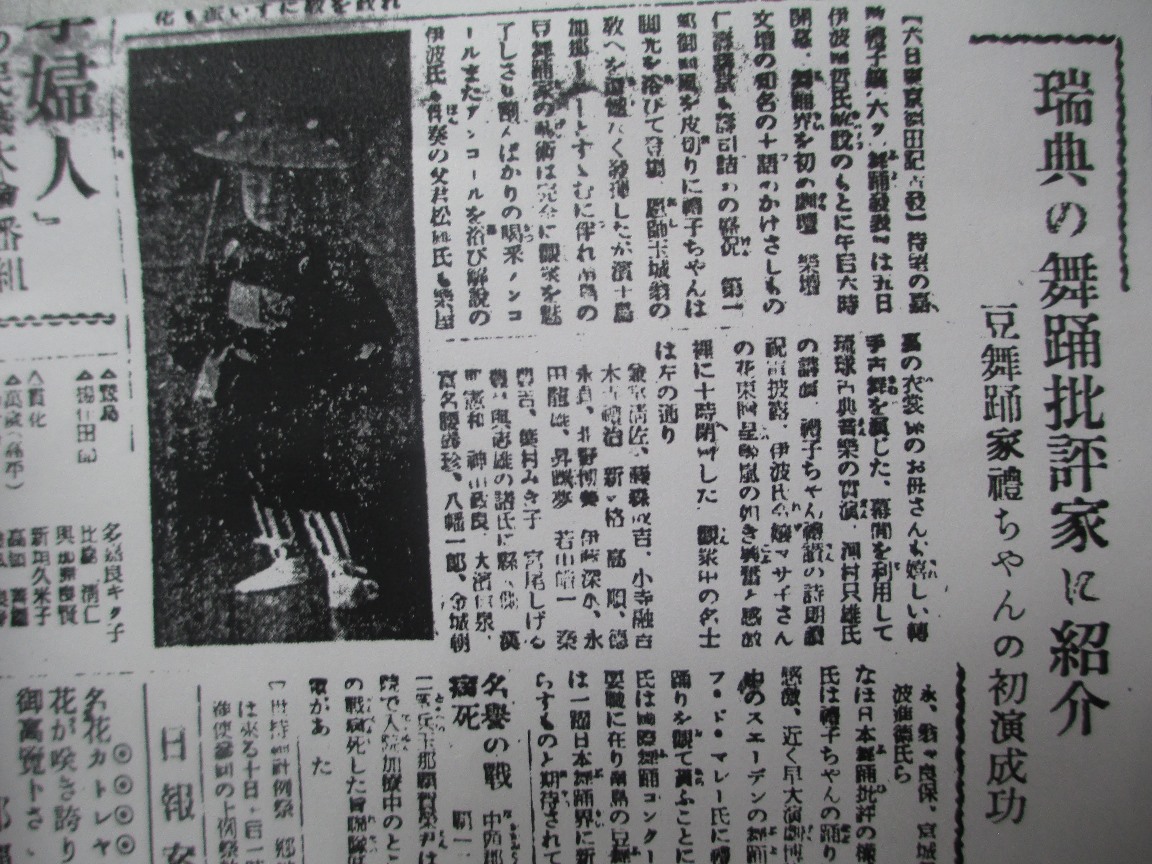

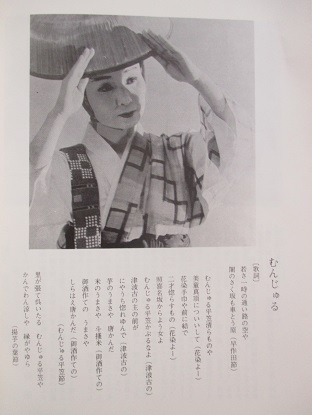

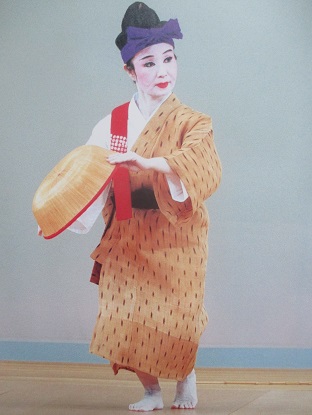

1941年5月7日ー舞踊家・玉城節子、那覇辻町で生まれる。3ヶ月目に父・友盛の仕事で大阪へ。(1946年、帰沖し石川市に住む)

パリー館「アルジェリア カンタラの風景」

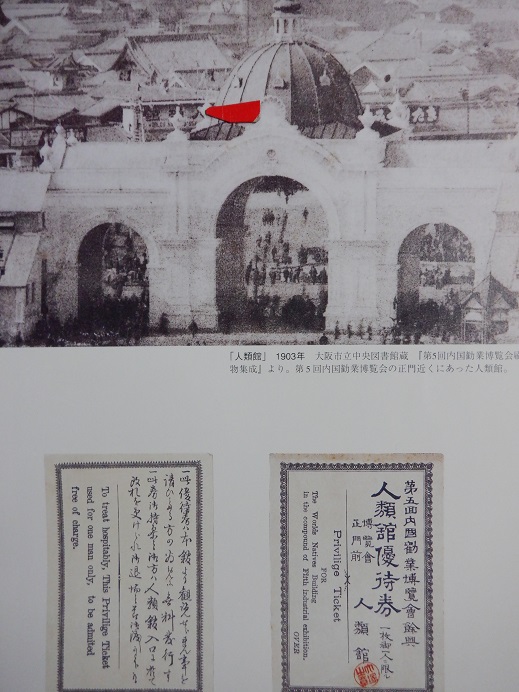

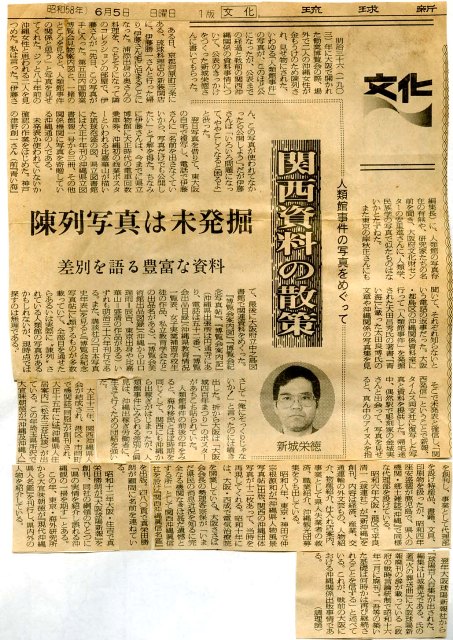

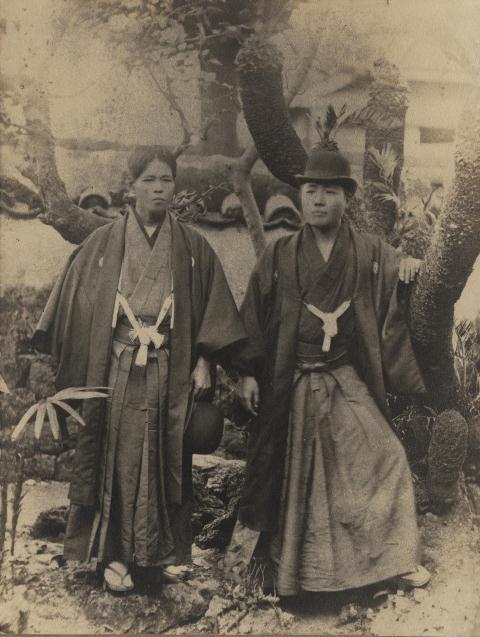

1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

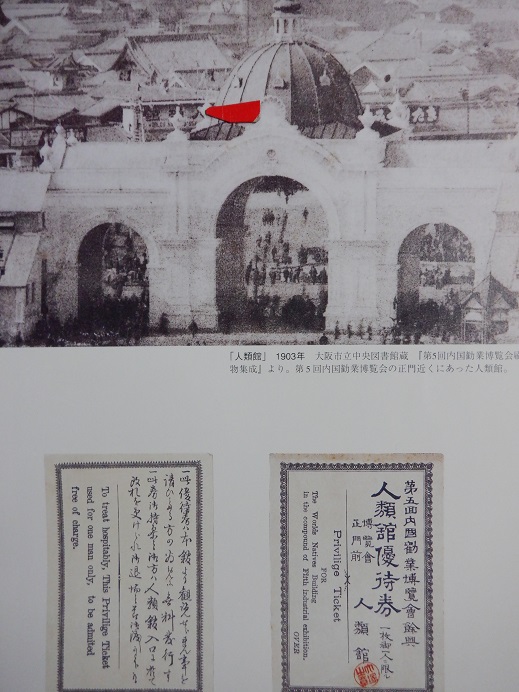

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

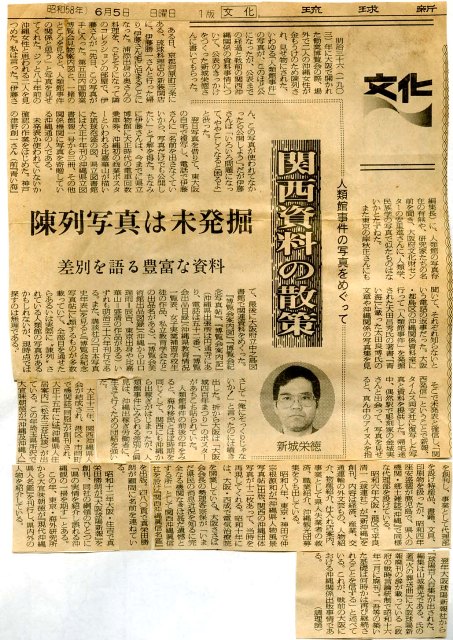

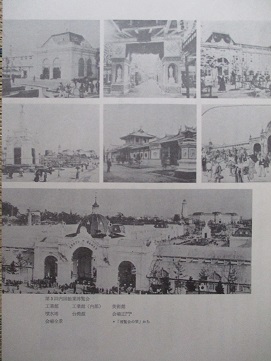

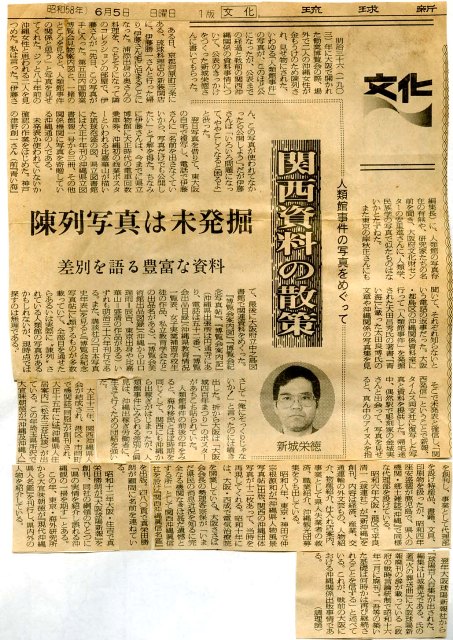

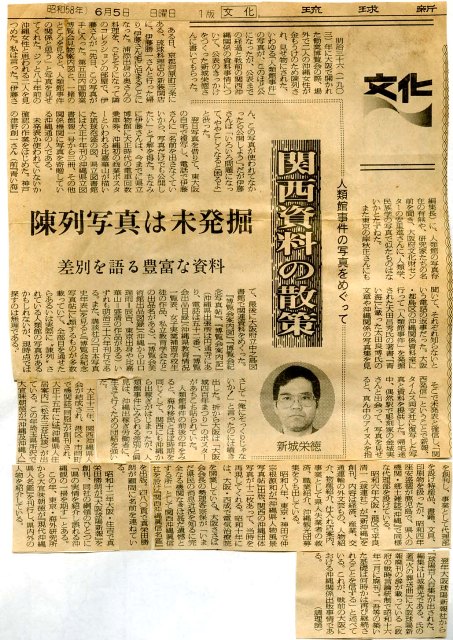

□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」

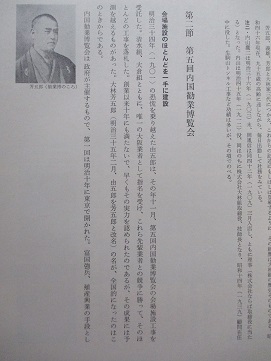

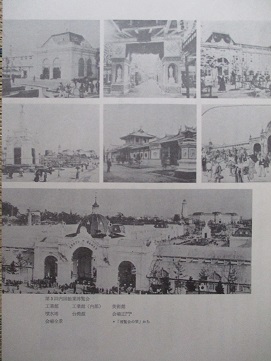

1972年10月『大林組八十年史』「第二節 第五回内国勧業博覧会 会場施設のほとんどを一手に建設」

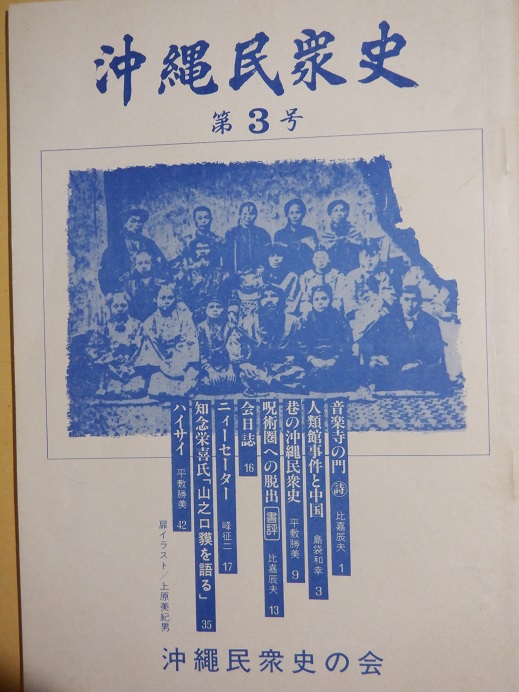

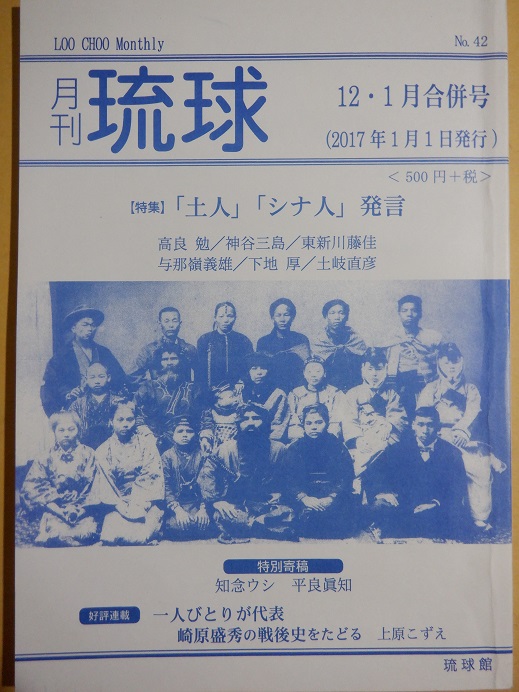

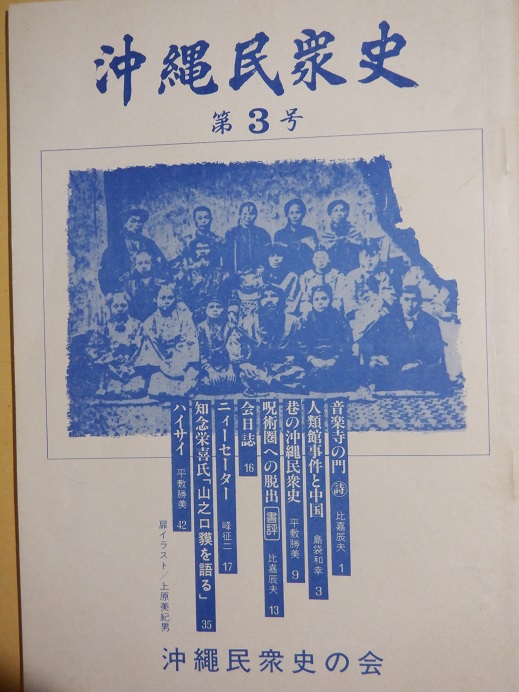

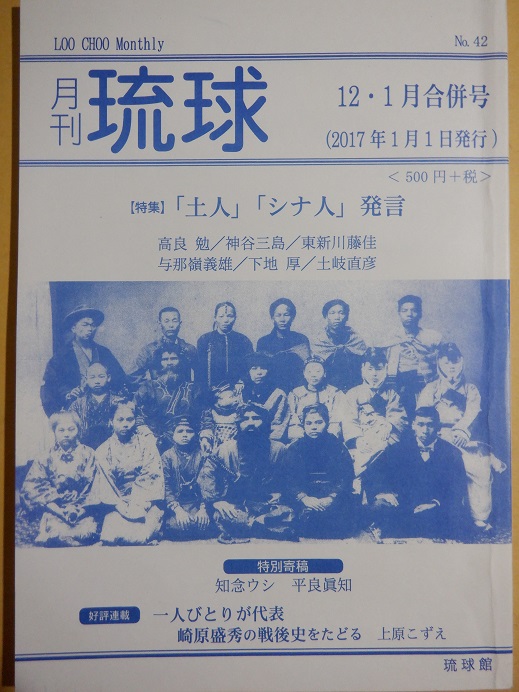

1986年3月 沖縄民衆史の会『沖縄民衆史』第3号/2017年1月 Ryukyu企画『琉球』

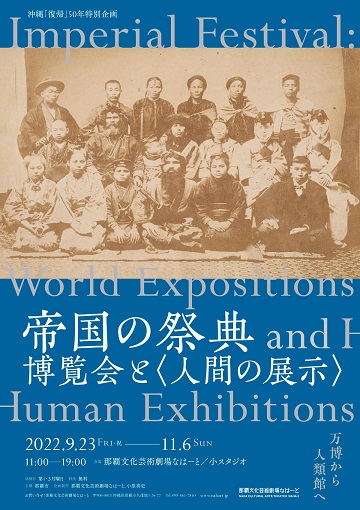

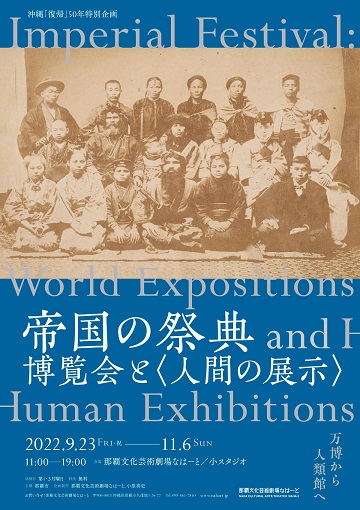

2000年4月 大阪人権博物館『博覧会 文明化から植民地化へ』/帝国の祭典――博覧会と〈人間の展示〉☆日 程:開催中~ 11月6日(日)※休館日第1.3月曜日/時 間:11時〜19時/会 場:那覇文化芸術劇場なはーと 小スタジオ、ロビー

1923年12月ー赤琉會(日本労働総同盟予備軍倶楽部)発足

1924年3月ー関西沖縄県人會機関誌『同胞』創刊

大阪人権歴史資料館の学芸員・仲間恵子が1994年6月『季刊・リバティ』に「関西沖縄県人会機関誌『同胞』創刊号ー関西に生きるウチナーンチュ(沖縄人)の第一歩ー」と題して『同胞』を翻刻、紹介している。2003年3月の『水平社博物館研究紀要』第五号にも仲間は「1920年代の在阪沖縄青年の運動」と題し『同胞』を紹介している。『同胞』は「沖縄県人同胞会」の機関誌として1924年3月に大阪市北区西野田吉野町で発行された。『同胞』は五号を数えると謄写版刷からタブロイド版印刷となった。

1924年5月ー真栄田三益らが中心となって日本労働総同盟予備軍倶楽部(赤琉会)を結成。大阪市電、私鉄の労働争議の応援などに旗を持って参加。大阪天王寺公園でー大阪のメーデーに参加した関西沖縄県人会の活動家。前列右から2人目が上里春生、4人目が眞榮田三益、その後が眞榮田之璞、後列右の旗手は宜保為貞

1925年 前列右から2人目が阿波連之智、4人目が眞榮田之璞、前列左から2人目が浦崎康壮、後列右端が浦崎康慶、3人目が眞榮田三益

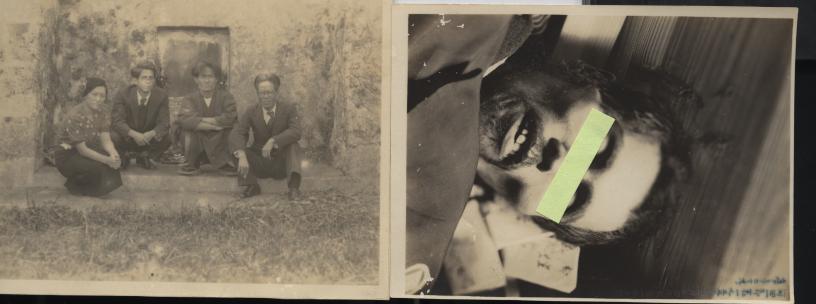

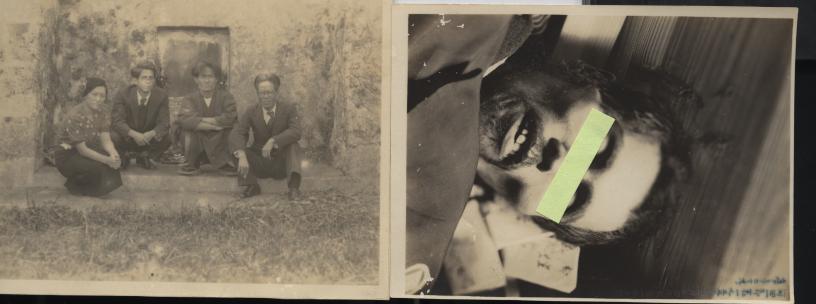

真栄田一郎については安仁屋政昭氏が『沖縄大百科事典』に詳細に記しておられる。林世功の一族である。本名は之璞、写真はその墓の前で左から姪の上原美津子、池宮城秀意、瀬長亀次郎、城間得栄(国吉真哲撮影)。右は国家権力により弾圧された真栄田一郎の遺体写真(国吉真哲撮影)。真栄田家・8世は世佐、9世が傳詩、10世が正隆で一郎はその4男。兄に之琛(真栄田勝朗)、之璟、之か、姉の冬子(まかと)は伊波普猷の妻。関西沖縄県人会、沖縄人連盟を組織した真栄田(松本)三益は親戚である。

1933年5月ー『琉球新報』桑江常格□同志前田一郎を悼む/歴史上の一人物としてー(略)同志前田は理論家ではなかった。彼の長所は頭の中で理論をデッチ上げるのではなくして自身の信ずるところを行動において現すところにあった。(略)彼が16、7歳のころから沖縄のアナーキストたちと行動を共にし後にマルクス主義に転向して大正13年から14年にかけての関西沖縄県人会草創期を経て××党沖縄支部結成時代から死ぬまでの彼の行動の中によく現れている。彼がマルクス主義者としての活動は大正14年の春に当時関西沖縄県人会の仕事をしていた真栄田三益の紹介で県人会事務所に来たときから始まる」

松本(真栄田)三益資料

1927年ー渡口精鴻『呼吸器病の知識ー付肺結核の臓器療法』南江堂

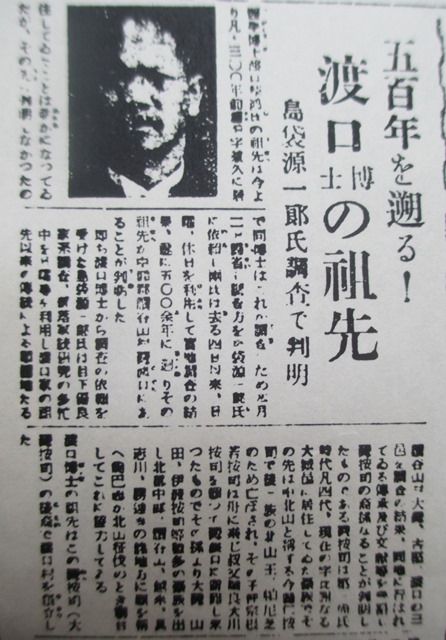

国民新聞 1921.11.17(大正10)「百日咳の世界的新療法」

○百日咳に対する世界的の新療法が警視庁細菌検査所の渡口精鴻氏に依って発見せられた始め動物試験に於て成功したる同氏はそれを自分から自分の家族に試み更に最近に至って済生会病院の豊福博士慶応病院の唐沢博士神田の藁科小児科病院等に於て患者に之を試みたが何れも大なる好成績を挙げていると云うことである新療法とは百日咳に対するアンタゴニスムス(拮抗菌)の発見である・・・・□→神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫 衛生保健(3-182)

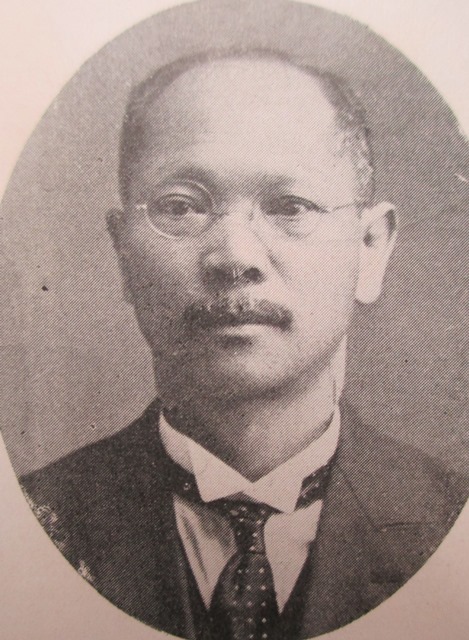

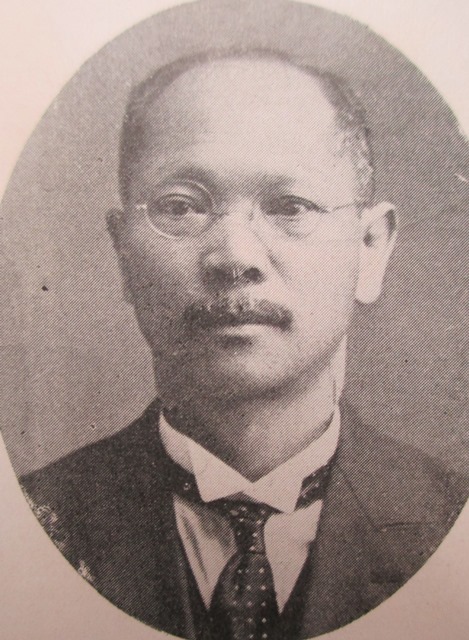

関西沖縄県人会初代会長・渡口精鴻

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」

1972年10月『大林組八十年史』「第二節 第五回内国勧業博覧会 会場施設のほとんどを一手に建設」

1986年3月 沖縄民衆史の会『沖縄民衆史』第3号/2017年1月 Ryukyu企画『琉球』

2000年4月 大阪人権博物館『博覧会 文明化から植民地化へ』/帝国の祭典――博覧会と〈人間の展示〉☆日 程:開催中~ 11月6日(日)※休館日第1.3月曜日/時 間:11時〜19時/会 場:那覇文化芸術劇場なはーと 小スタジオ、ロビー

1923年12月ー赤琉會(日本労働総同盟予備軍倶楽部)発足

1924年3月ー関西沖縄県人會機関誌『同胞』創刊

大阪人権歴史資料館の学芸員・仲間恵子が1994年6月『季刊・リバティ』に「関西沖縄県人会機関誌『同胞』創刊号ー関西に生きるウチナーンチュ(沖縄人)の第一歩ー」と題して『同胞』を翻刻、紹介している。2003年3月の『水平社博物館研究紀要』第五号にも仲間は「1920年代の在阪沖縄青年の運動」と題し『同胞』を紹介している。『同胞』は「沖縄県人同胞会」の機関誌として1924年3月に大阪市北区西野田吉野町で発行された。『同胞』は五号を数えると謄写版刷からタブロイド版印刷となった。

1924年5月ー真栄田三益らが中心となって日本労働総同盟予備軍倶楽部(赤琉会)を結成。大阪市電、私鉄の労働争議の応援などに旗を持って参加。大阪天王寺公園でー大阪のメーデーに参加した関西沖縄県人会の活動家。前列右から2人目が上里春生、4人目が眞榮田三益、その後が眞榮田之璞、後列右の旗手は宜保為貞

1925年 前列右から2人目が阿波連之智、4人目が眞榮田之璞、前列左から2人目が浦崎康壮、後列右端が浦崎康慶、3人目が眞榮田三益

真栄田一郎については安仁屋政昭氏が『沖縄大百科事典』に詳細に記しておられる。林世功の一族である。本名は之璞、写真はその墓の前で左から姪の上原美津子、池宮城秀意、瀬長亀次郎、城間得栄(国吉真哲撮影)。右は国家権力により弾圧された真栄田一郎の遺体写真(国吉真哲撮影)。真栄田家・8世は世佐、9世が傳詩、10世が正隆で一郎はその4男。兄に之琛(真栄田勝朗)、之璟、之か、姉の冬子(まかと)は伊波普猷の妻。関西沖縄県人会、沖縄人連盟を組織した真栄田(松本)三益は親戚である。

1933年5月ー『琉球新報』桑江常格□同志前田一郎を悼む/歴史上の一人物としてー(略)同志前田は理論家ではなかった。彼の長所は頭の中で理論をデッチ上げるのではなくして自身の信ずるところを行動において現すところにあった。(略)彼が16、7歳のころから沖縄のアナーキストたちと行動を共にし後にマルクス主義に転向して大正13年から14年にかけての関西沖縄県人会草創期を経て××党沖縄支部結成時代から死ぬまでの彼の行動の中によく現れている。彼がマルクス主義者としての活動は大正14年の春に当時関西沖縄県人会の仕事をしていた真栄田三益の紹介で県人会事務所に来たときから始まる」

松本(真栄田)三益資料

1927年ー渡口精鴻『呼吸器病の知識ー付肺結核の臓器療法』南江堂

国民新聞 1921.11.17(大正10)「百日咳の世界的新療法」

○百日咳に対する世界的の新療法が警視庁細菌検査所の渡口精鴻氏に依って発見せられた始め動物試験に於て成功したる同氏はそれを自分から自分の家族に試み更に最近に至って済生会病院の豊福博士慶応病院の唐沢博士神田の藁科小児科病院等に於て患者に之を試みたが何れも大なる好成績を挙げていると云うことである新療法とは百日咳に対するアンタゴニスムス(拮抗菌)の発見である・・・・□→神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫 衛生保健(3-182)

関西沖縄県人会初代会長・渡口精鴻

1931年、瀬長亀次郎は神奈川で井之口政雄宅に下宿をしていた。井之口夫人は日本赤色救援神奈川地区の活動家で瀬長は大分お世話になった。飯場生活の瀬長は「全協日本土建神奈川支部」を朝鮮人の金一声らと結成、京浜地区の責任者になった。そして横須賀町久里浜の平作川改修工事に従事していた朝鮮人労働者350人と労働条件改善、全員に仕事をよこせの要求をかかげてストライキに突入、瀬長も、金一声も検挙され一ヶ月投獄された。

墓の前の写真は城間得栄氏も大事に所蔵。1978年11月の『琉球新報』の「むかし沖縄」に掲載し解説も書いた。城間得栄□戦争前夜の沖縄県・オイル事件の犠牲者弔うー軍国主義時代の悪法「治安維持法」により、獄中生活を強制された池宮城秀意と瀬長亀次郎の両兄が昭和10年、相前後して久しぶりに娑婆へ帰ってきた。その2,3年前まで那覇署と首里署の留置場を引きずり回されていた私も、昭和9年にようやく琉球新報に拾われ記者の末席を汚していた。またこの写真を撮した国吉真哲さん(紙面に姿の見えないのは残念だが)は、すでに警察の追及からのがれ、琉球新報の編集室で孤塁を守りながら紙面作成に励んでいた。4人の志を同じくする仲間が期せずして顔を合わせたので、ある日、教員組合(オイル)事件で過酷な拷問を受け保釈中に狂死した真栄田之璞(通称一郎)の霊を弔うため、姪の上原美津子さん(沖縄の婦人記者第一号)の案内で那覇市外松尾の真栄田家の墓へ出かけた。まさに日中戦争から第二次大戦へ突入しようとする前夜のことである。

1944年2月 『沖縄県産業組合聯合會三十年史』編集人・瀬長亀次郎/発行人・平良辰雄/発行所・沖縄県産業組合聯合會

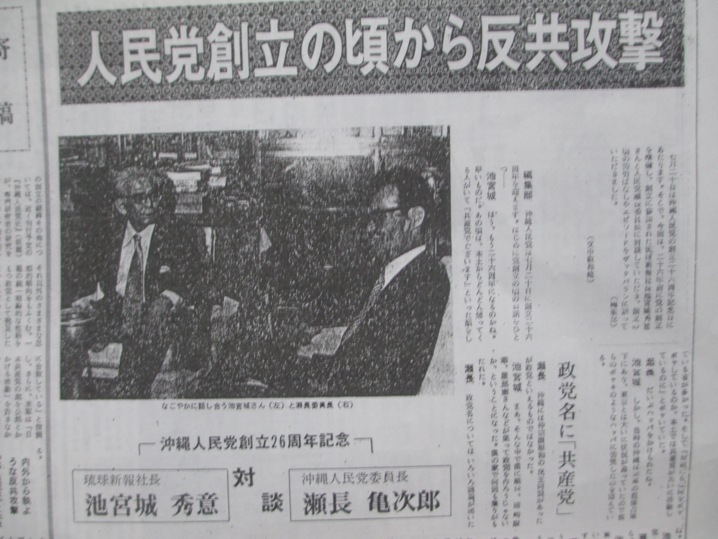

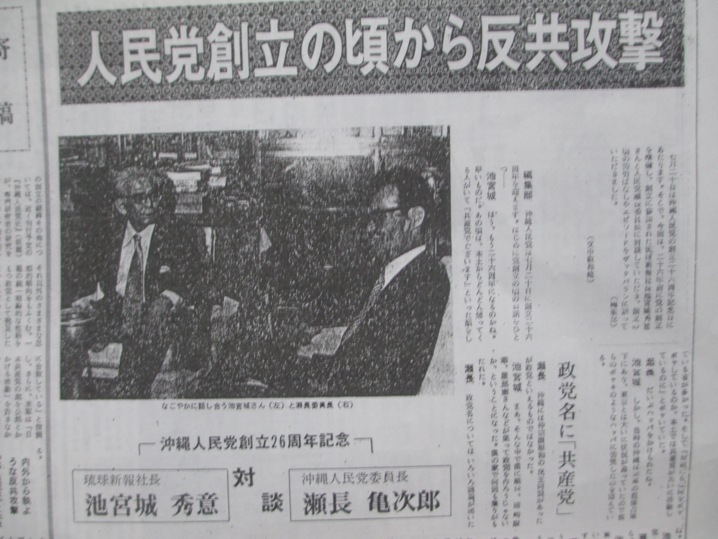

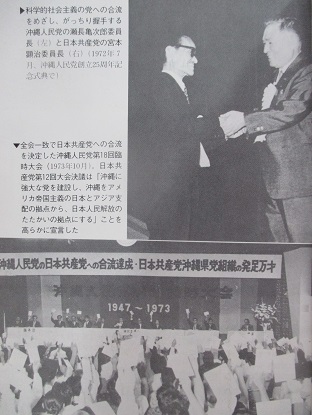

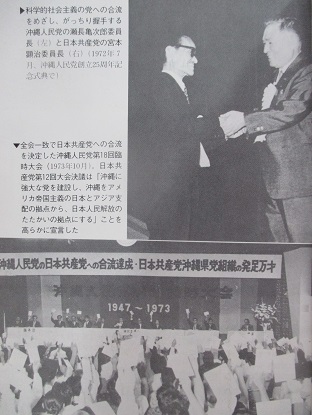

1973年7月21日『人民』 「対談・池宮城秀意×瀬長亀次郎ー人民党創立の頃から反共攻撃 池宮城ー共産党との合流予想した」。新里恵二「沖縄人民党創立の歴史的意義と今後の展望」/1964年の池宮城秀意一家

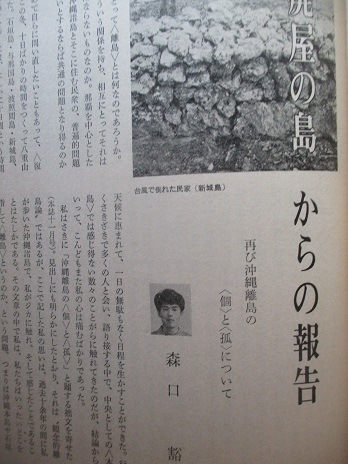

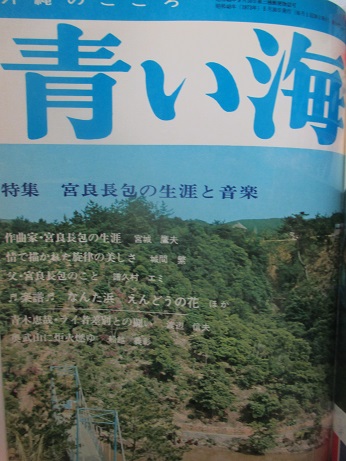

1972年4月『青い海』14号 森口豁「廃屋の島からの報告」

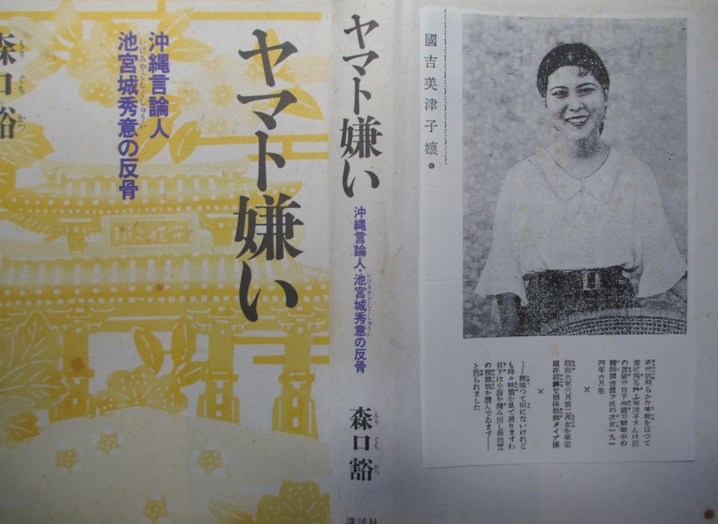

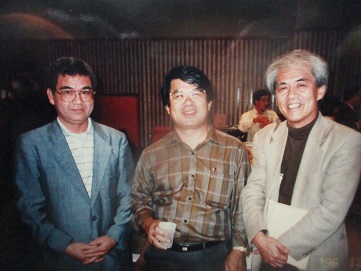

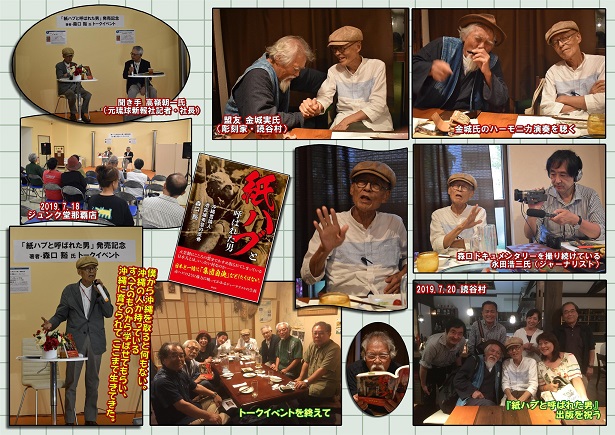

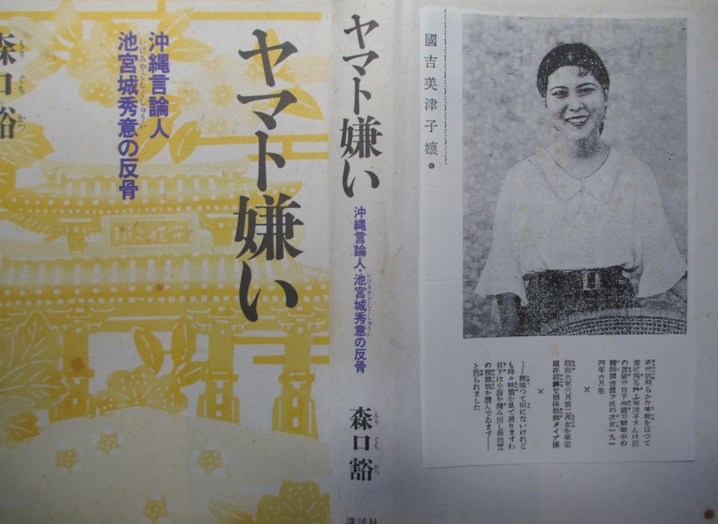

森口豁『ヤマト嫌いー沖縄言論人・池宮城秀意の反骨』講談社1995年9月/左から新城栄徳、又吉盛清氏、森口豁氏

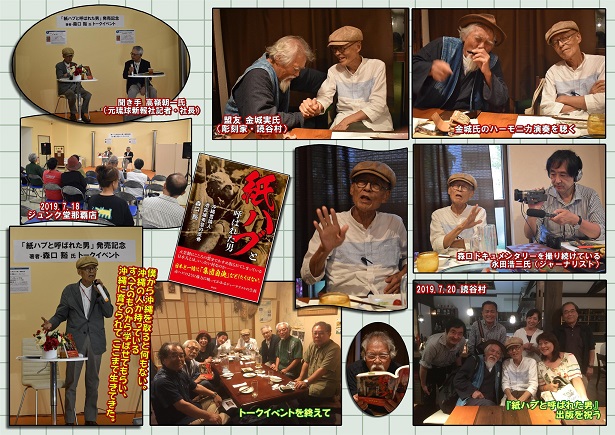

2019年7月22日 大濱聡「森口豁」

墓の前の写真は城間得栄氏も大事に所蔵。1978年11月の『琉球新報』の「むかし沖縄」に掲載し解説も書いた。城間得栄□戦争前夜の沖縄県・オイル事件の犠牲者弔うー軍国主義時代の悪法「治安維持法」により、獄中生活を強制された池宮城秀意と瀬長亀次郎の両兄が昭和10年、相前後して久しぶりに娑婆へ帰ってきた。その2,3年前まで那覇署と首里署の留置場を引きずり回されていた私も、昭和9年にようやく琉球新報に拾われ記者の末席を汚していた。またこの写真を撮した国吉真哲さん(紙面に姿の見えないのは残念だが)は、すでに警察の追及からのがれ、琉球新報の編集室で孤塁を守りながら紙面作成に励んでいた。4人の志を同じくする仲間が期せずして顔を合わせたので、ある日、教員組合(オイル)事件で過酷な拷問を受け保釈中に狂死した真栄田之璞(通称一郎)の霊を弔うため、姪の上原美津子さん(沖縄の婦人記者第一号)の案内で那覇市外松尾の真栄田家の墓へ出かけた。まさに日中戦争から第二次大戦へ突入しようとする前夜のことである。

1944年2月 『沖縄県産業組合聯合會三十年史』編集人・瀬長亀次郎/発行人・平良辰雄/発行所・沖縄県産業組合聯合會

1973年7月21日『人民』 「対談・池宮城秀意×瀬長亀次郎ー人民党創立の頃から反共攻撃 池宮城ー共産党との合流予想した」。新里恵二「沖縄人民党創立の歴史的意義と今後の展望」/1964年の池宮城秀意一家

1972年4月『青い海』14号 森口豁「廃屋の島からの報告」

森口豁『ヤマト嫌いー沖縄言論人・池宮城秀意の反骨』講談社1995年9月/左から新城栄徳、又吉盛清氏、森口豁氏

2019年7月22日 大濱聡「森口豁」

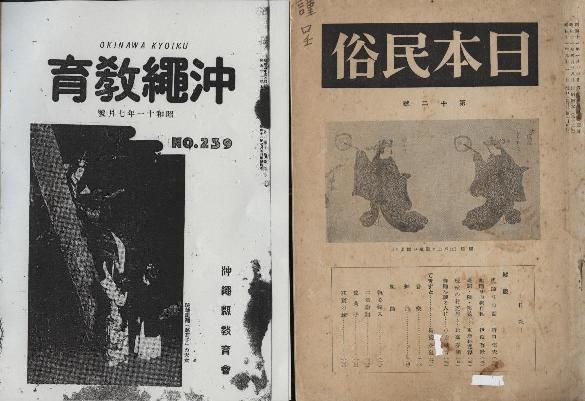

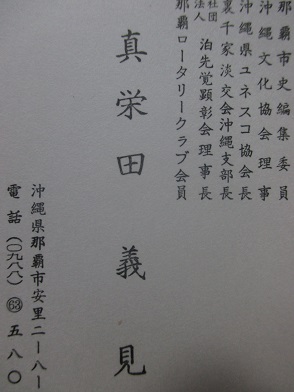

1936年9月『沖縄教育』第241号 真栄田義見「漢字は隠退すべきか」

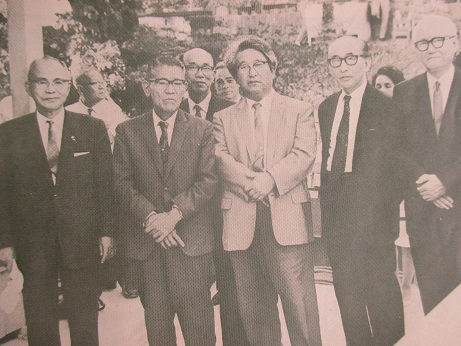

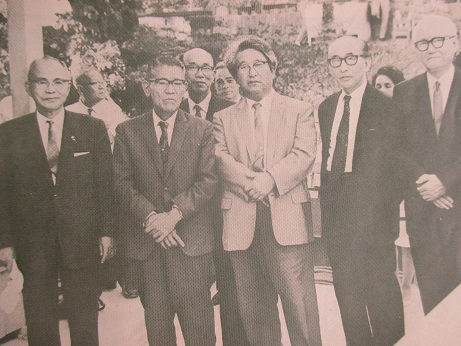

写真左から具志堅宗精復旧期成会長、真栄田義見、川平朝申、不詳、山里永吉

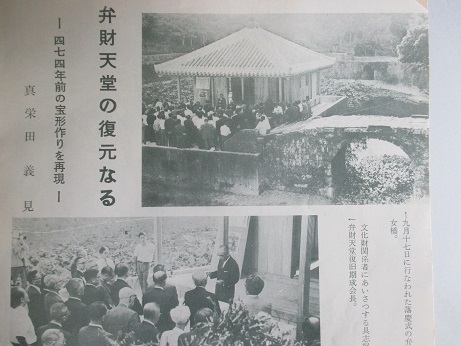

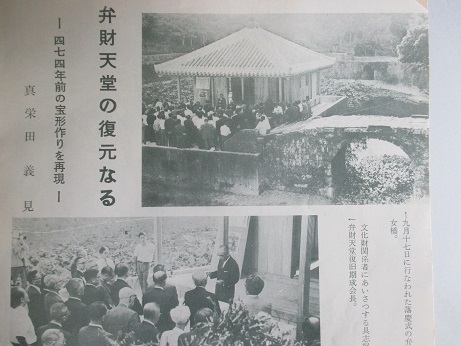

1968年11月『今日の琉球』真栄田義見「弁財天堂の復元なるー474年前の宝形作りを再現」

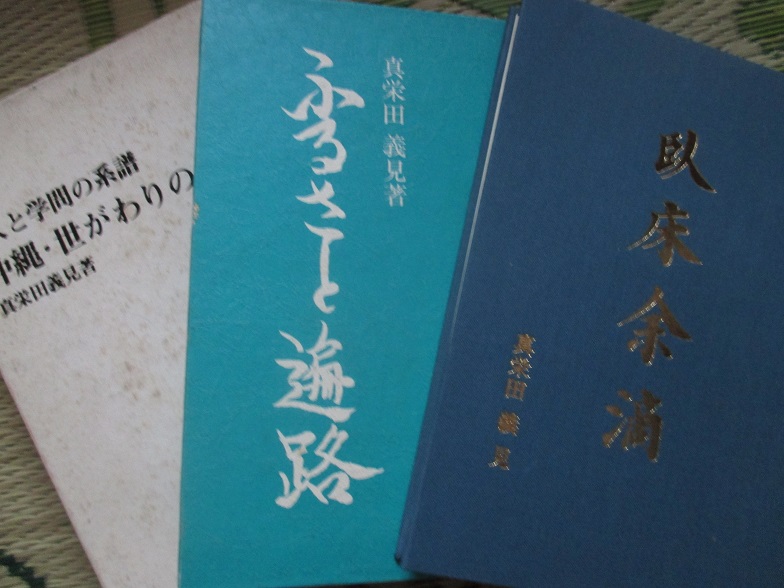

真栄田義見の本

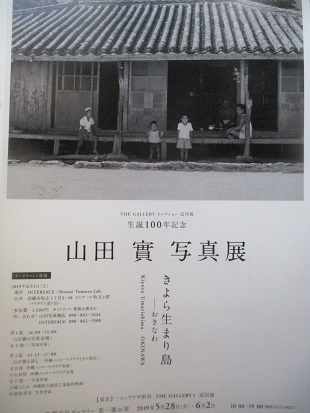

10/24: 2015年12月の山田實さん

写真前列左から仲尾次政補、山田實、仲尾次、山田豊、山田有登、その前が山田保、山田昭、山田。後列左が山田實姉の貞子、右が山田實母 1929年10月 山田家の庭で

2015年12月7日、山田写真機店に遊びに行く。山田勉氏に山田さんの親族を尋ねてみた。山田さんの姉は仲尾次家に嫁いだが,娘に片岡道子①さんが居る。→「片岡マンドリン研究所 » 片岡道子の日記」

①片岡 道子 Michiko Kataoka

マンドリンを比留間きぬ子氏に師事し、児童アンサンブルを経て比留間マンドリンアンサンブルの一員として演奏活動を始める。

1968年「第1回日本マンドリン独奏コンクール」で第1位入賞。1970年第1回リサイタルを東京ほか各地で開催し、独奏活動を本格的に始め、放送、室内楽、オペラなど幅広い活動に取り組む。1978年トリオノーボを結成、数多くのリサイタル、サロンコンサートで活躍し、1998年CD「さくら/SAKURA」をリリース。1987年比留間賢八生誕120周年記念演奏会でコンサートマスターをつとめる。アメリカマンドリン講習会(1996,1997)、神戸国際音楽祭(1998、2005)、ヨーロッパ国際撥弦楽器フェスティヴァル(1998)、ドイツ国際撥弦楽器フェスティヴァル(2000)に招待され参加。香川県・瀬戸内国際ギター・マンドリンフェスティヴァル&ゼミナール(1997、1999、2001、2003、2006)、ドイツ・ヴァイカースハイム国際音楽祭&講習会(2005)の各講師をつとめるとともに片岡マンドリンアンサンブルとして、また独奏、二重奏などで演奏し好評を得る。演奏活動とともに数々の演奏会の企画も手掛け、片岡マンドリン研究所その他で後進の指導にも力をそそいでいる。

山田さんの弟・保氏は最近亡くなられたが、歯医者で兄のバトラー歯科医院につとめた。長女に山田美保子②が居る。

②山田 美保子 (1957-)

"山田 美保子"(やまだ みほこ、1957年5月4日 - )は、東京都世田谷区出身の放送作家・芸能コラムニストである。ホリプロに所属していた。 [来歴] *歯科医の家庭に生まれる。青山学院初等部から青山学院中等部・青山学院高等部を経て青山学院大学文学部日本文学科卒業。TBSラジオの「954情報キャスター」を務めた。 *その後は現在にかけて放送作家として活動する一方、テレビ・ラジオのコメンテーターとして出演している。競輪ファン。 *特に日本テレビのワイドショーに出演している芸能レポーターや梨元勝と親交がある。

1999年7月ー山田美保子『ヘンだと思ってたけど やっぱりヘンだった あのヒトたち』双葉社

2005年『週刊新潮』1/27号□山田美保子「秘密の花園(135回)」/「『尖閣諸島』のオーナーは政界フィクサー『菅原通済』の元秘書だった』」

1963年1月、筑摩書房『世界ノンフィクション全集38』に「人買い伊平治自伝」が「夜の大統領カポネ」と共に収録されている。この自伝は戦前台湾に居た河合譲が自宅で伊平治に確認していたもので、戦後に金関丈夫の世話で再び入手。そして1954年の『文芸春秋』別冊(8月号)に発表。また1959年10月に平凡社『日本残酷物語』第一巻に寄稿している。1964年には菊田一夫脚色で森繁劇団が東宝劇場で公演した。學藝書林『ドキュメント日本人6 アウトロウ』でも伊藤晴雨らと共に取りあげられていた。

1987年に松永伍一が『経済往来』に「交流史の序曲3南洋の金さん村岡伊平治」を発表。神坂次郎氏も講談社文庫から『おれは伊平次』を出しておられる。そのカバーには「村岡伊平次。故郷の島原を逃げ出し、南方で女衒として名を馳せ、女郎屋に賭博場、からゆき貿易で財を築き、3千有余の妓たちを連れ新天地を拓き、あげくは南洋の美姫を妻とし、珊瑚礁の島の国王となった男。幾多の伝説に彩られたその生涯を雄渾に描く。明治の時代に、こんな痛快に行きぬいた日本人がいた!」とある。

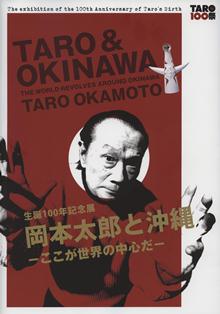

1980年6月 雑誌『青い海』94号 「広告ー岡本太郎の世界ー芸術は爆発だ。-」

1980年7月 沖縄山形屋設立30周年記念『芸術は爆発だー岡本太郎の世界』

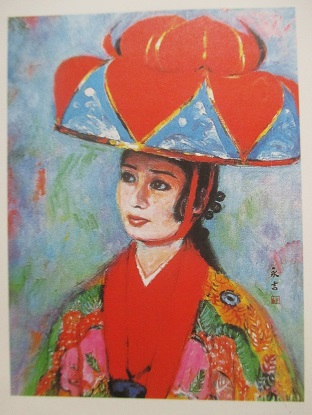

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

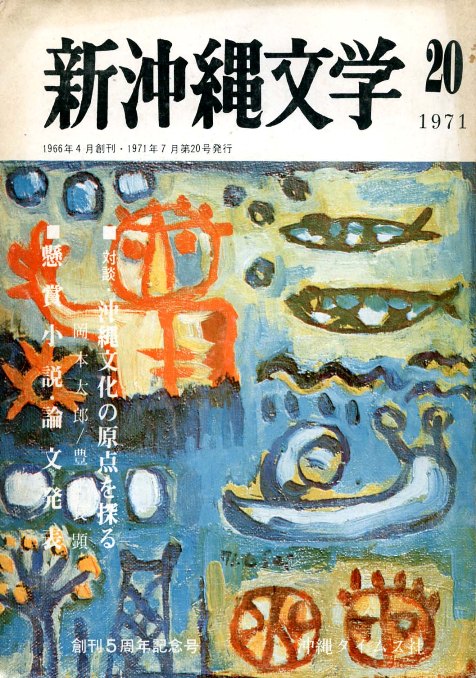

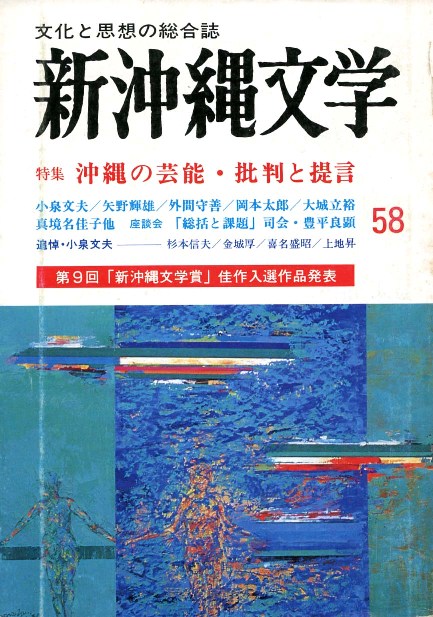

『新沖縄文学』と岡本太郎

超タイフー「タロウ」オキナワに上陸か

山田實撮影1963-浜田庄司と豊平良顕/1966-岡本太郎

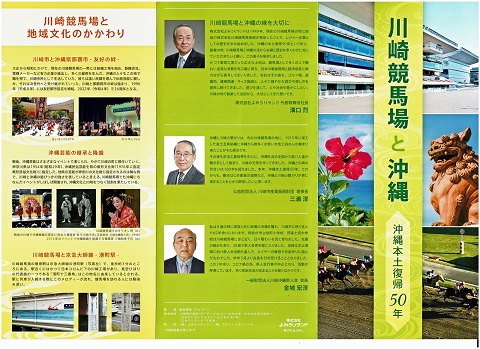

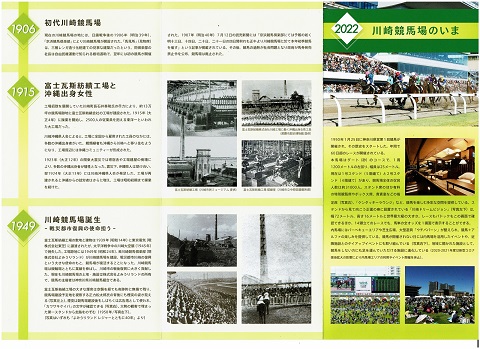

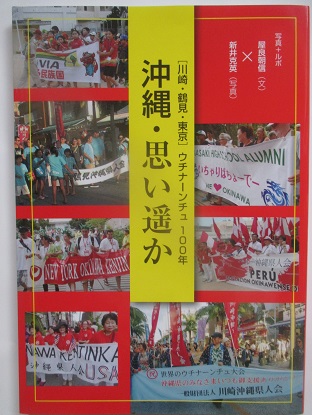

2008年4月ー川崎市市民ミュージアム「オキナワ/カワサキー二つの地をつなぐ人と文化」展

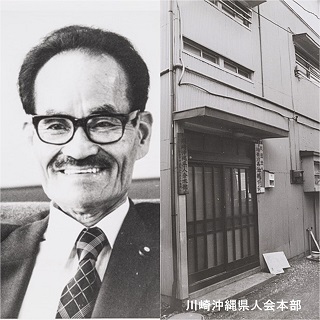

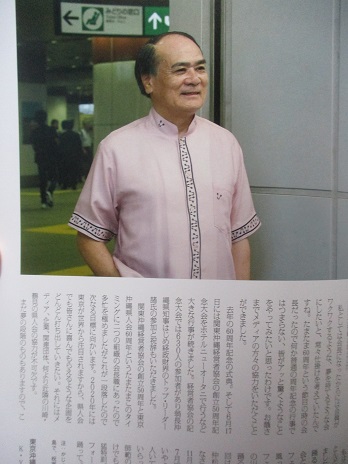

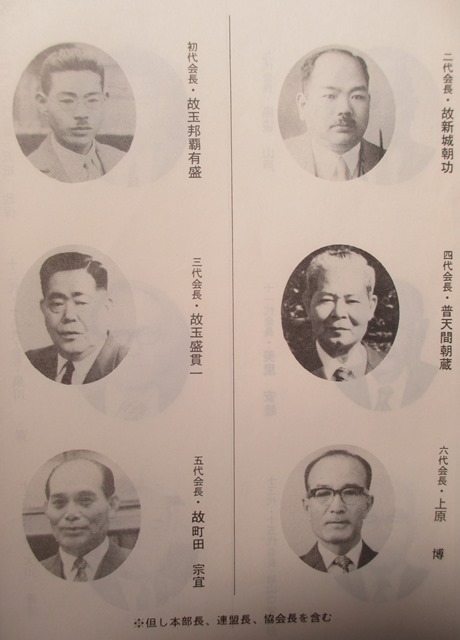

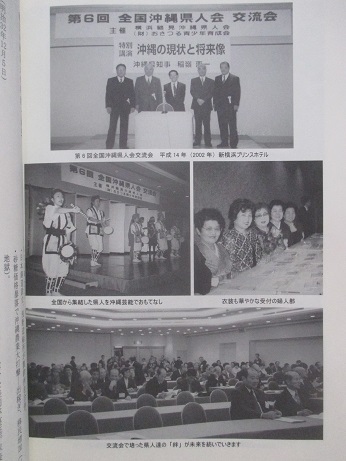

□ごあいさつ・川崎市には戦前から多くの沖縄出身者が在住し、川崎市の産業発展の一翼を担われてきました。大正13(1924)年の発足から84年という長い歴史を有し、戦後すぐから沖縄芸能の保存にも大きく貢献してきました。

川崎市出身の陶芸家・濱田庄司や詩人・佐藤惣之助などは、沖縄の文化と深い関わりを持ったことが知られています。濱田庄司は、自身の作風を確立する上で、沖縄の壺屋の焼物だけでなく、沖縄の風土・生活様式から大きな影響を受けました。佐藤惣之助も沖縄に魅せられた一人で、「おもろさうし」などに刺激され、詩集を出版しています。戦後には、岡本太郎が占領下の沖縄を訪れ、その文化と伝統に触れて強い衝撃を受けています。このように、川崎と沖縄のつながりはきわめて深いものがあり、市民ミュージアムにも壺屋焼の陶器や琉球政府から贈られた石敢当などの沖縄関連資料が収蔵されています。

そこで本展では、沖縄と川崎、この二つの地のつながりをテーマに、沖縄の伝統的な芸術文化を伝える資料と、それらに影響を受けて創造された美術工芸品などを紹介します。琉球文化の美と魅力に触れていただき、人々の手で長年にわたり築きあげられてきた沖縄と川崎の絆を感じ取っていただけば幸いです。 川崎市市民ミュージアム

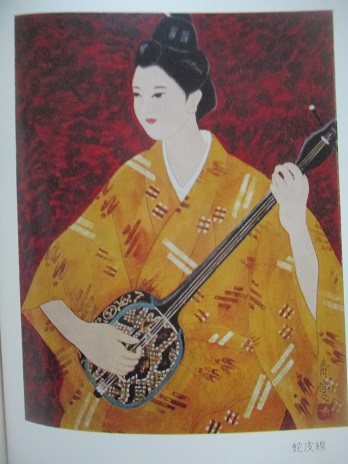

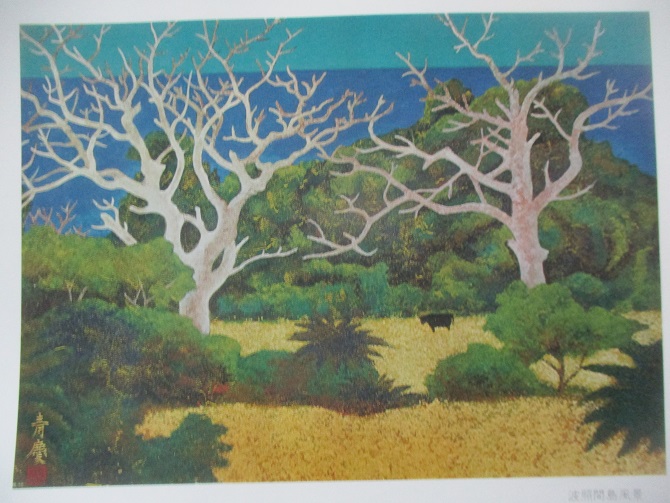

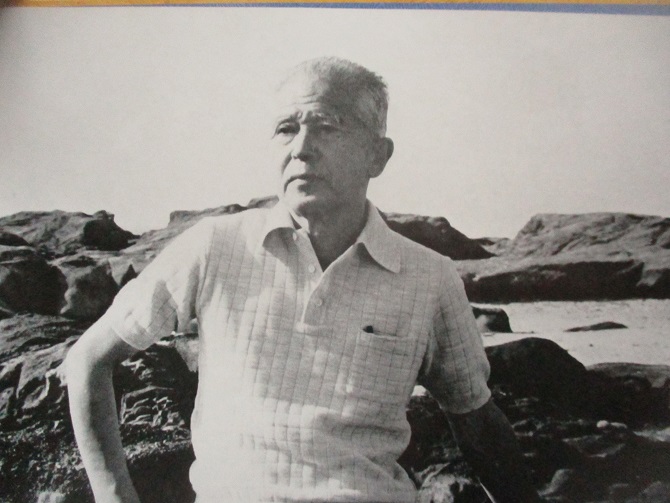

□川崎市出身の芸術家と沖縄・佐藤惣之助と沖縄/濱田庄司と沖縄/岡田青慶と沖縄/岡信孝と沖縄/岡本太郎と沖縄

□川崎の工場と沖縄県出身労働者

1966年1月10日ー『琉球新報』「川崎市でビル火災ー沖縄出身者4人が焼死」

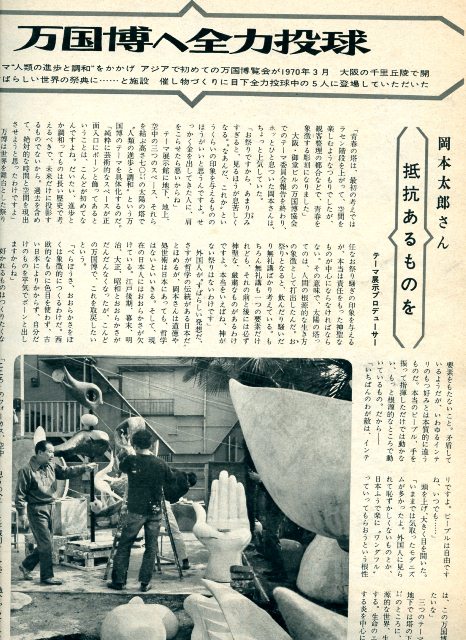

1968年1月5日ー『毎日グラフ』「本土の中の沖縄(南風サークル/大城真栄/普久原朝喜/金城良明)」「万国博へ全力投球(岡本太郎「抵抗あるものを」)」

1969年12月30日ー『沖縄タイムス』真栄田義見「古江亮仁(川崎民家園長)氏と語る」

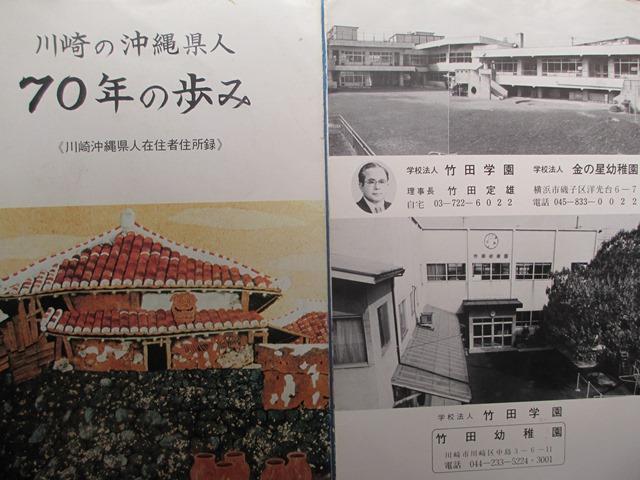

1983年2月10日ー『琉球新報』「川崎の沖縄県人 70年の歩みー2年がかりで完成」、11日ー『沖縄タイムス』「県人の苦難の歴史綴る『七十年の歩み』出版」

1983年8月1日ー『沖縄タイムス』「川崎沖縄青少年京浜会館」「川崎沖縄県人会」

1984年2月11日ー『琉球新報』福地嚝昭「女工哀史(関東大震災)ー富士瓦斯紡績川崎工場の名簿について」

1984年

10月19・20日ー川崎市立労働会館で川崎市制60周年記念「全国地名シンポジウム」開かれる。□谷川健一/仲松弥秀対談「沖縄地名の特色」、山下欣一「奄美のシャーマニズム」、宮田登「ミロク信仰と黒潮」

10月26日ー『琉球新報』「黒潮の流れに沿って 南島と本土の交流史探る」、『沖縄タイムス』「黒潮の流れに沿って沖縄・奄美と川崎結ぶ」「話題ー古江亮仁さんー1957年には県人の古波津英興氏とはかって沖縄文化同好会を作る。月一回、東恩納寛惇(歴史)、比嘉春潮(同)、仲原善忠(同)、芹沢圭介(紅型)、濱田庄司(陶芸)、柳悦孝(織物)等々多彩な沖縄研究者を講師に文化の灯をともした。土地問題で沖縄の大衆運動が燃えていた。」

06/03: 那覇市史編集室(那覇市歴史博物館)

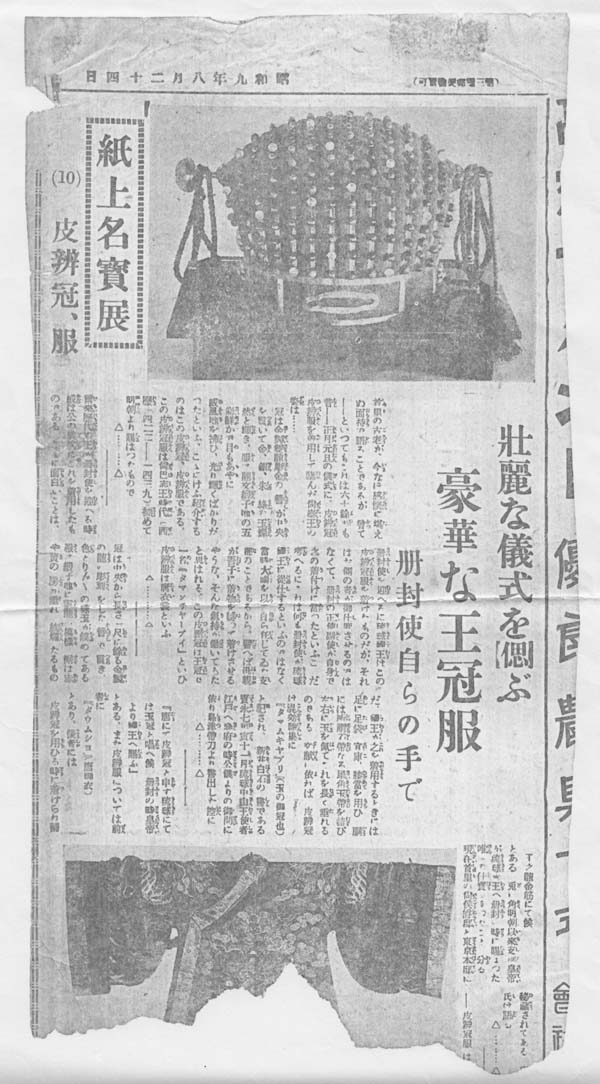

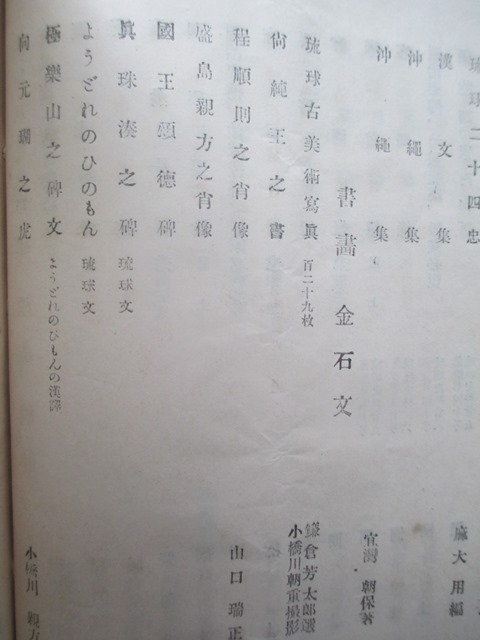

鎌倉芳太郎撮影「王冠」正面

佐野本に、「琉米歴史研究会」の喜捨場静夫インタビューで「(真栄平房敬によると)首里の尚家には那覇市歴史博物館に飾ってあるものより、ずっと立派な王冠があったそうです。(略)」と首里の尚家にあった王冠について述べている。鎌倉芳太郎の『沖縄文化の違宝』にはその首里にあった王冠の後面、横面の写真がある。幸いなことに鎌倉芳太郎は写真撮影メモを残してくれていてそれに王冠の寸法が記されていて王冠高さが18,9cm、ヘリは20、7cm、簪は31,8cmとなっている。上の前面と合わせてほぼイメージが出来ることになる。

那覇市立歴史博物館所蔵は高さが18,4cm、長径21,8cm、簪31,8cm、重さ605グラムとなっている。

□→1938年4月21日ー『大阪毎日新聞』「紙上琉球展覧会①」にも同様な記事がある。

王冠と皮弁服

2011年8月21日、那覇市歴史博物館に遊びに行くと、志村絵里奈学芸員が鎌倉芳太郎の『沖縄文化の遺宝』を前に王冠や衣裳の話をしてくれた。先ず、遺宝にある王冠の写真は正面と説明されているがこれは後面だという。正面は上左の新聞に載っているもの。また尚真王御後絵に「方心曲領」は明冊封使の記録には無いが清にはある。皮弁服は尚貞王から石帯をしなくなる。清からは反物でしか領賜されなかったので紋様がある。

2011年5月1・11日『新美術新聞』光田ゆり「新美術時評・震災後の美術」に「美術は非常時に無力ではないか、という言葉は、阪神大震災のときにも発されていた。しかし被災地のがれきのなかに人々が一心に探したのが、家族の写真や記念の品だったことをテレビで知ったとき、人が生きた歴史と記憶を証するものがどれほど大切かを改めて教えてもらえた。(略)個人の記憶は地域の記憶と相互に織り込みあい、時代や歴史をつくる。そこから人は引き剥がせない。人が考え求めたことを証する物品や情報を失うことは、人の存在を損ないかねない欠落をもたらしてしまうことなのだと思える。(略)今こそ大型展覧会中心主義を見直し、美術作品と資料・情報の蓄積の場としての美術館像を提示する時ではないだろうか。地域の文化の記憶を共有し新しい活動につなげていくー」と、人が考え求めたことを証する物品や情報を失うことは、人の存在を損ないかねないと強調している。

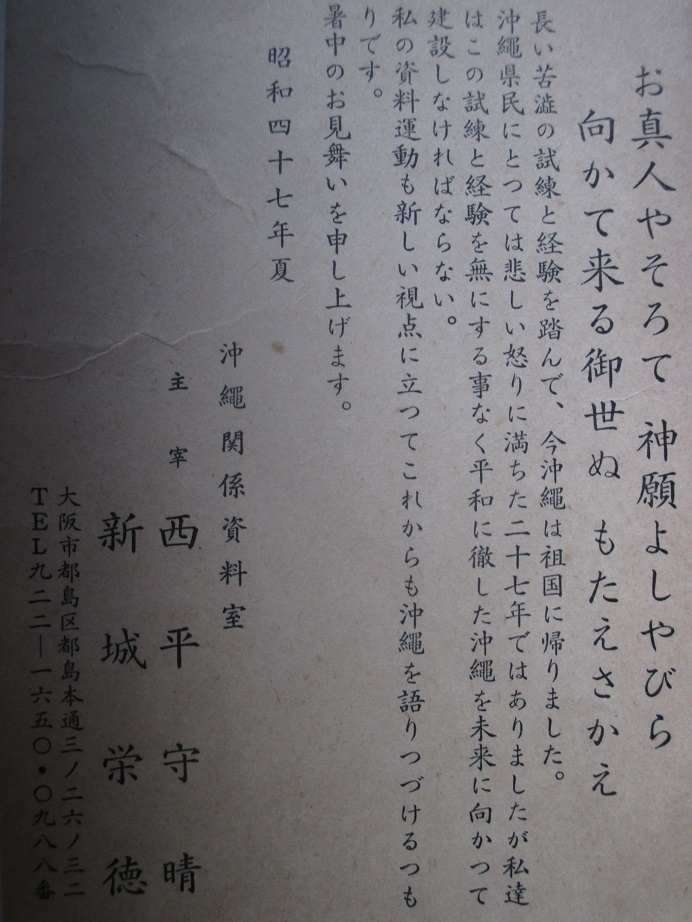

人は今、現在起こっていることは余り気にしないものである。無くなって初めて気づくものが多い。そこで記憶が薄れないうちに那覇市史編集室について回想してみる。

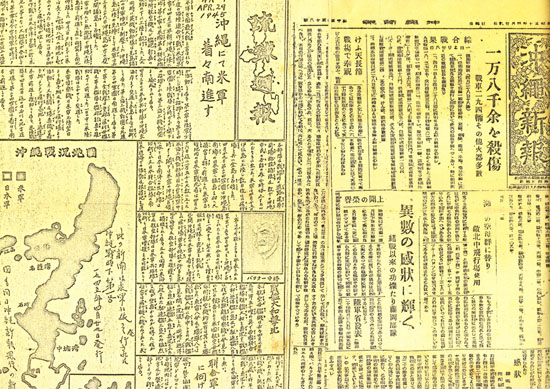

1945年4月ー『沖縄新報』『琉球週報』

1961年5月20日ー那覇・首里市制施行40周年を記念して市史編集を企画。担当は企画部企画室広報係(嘱託1人)

9月29日ー那覇市史編集委員会発足(委員15人)

1966年10月30日ー初の『那覇市史』刊行。『資料編第2巻上(近代新聞集成)』。

1967年7月15日ー那覇市史の編集、課相当の総務部市史編集室で本格的にスタート

1968年4月12日ー那覇市史編集室、家譜のマイクロ撮影を始める

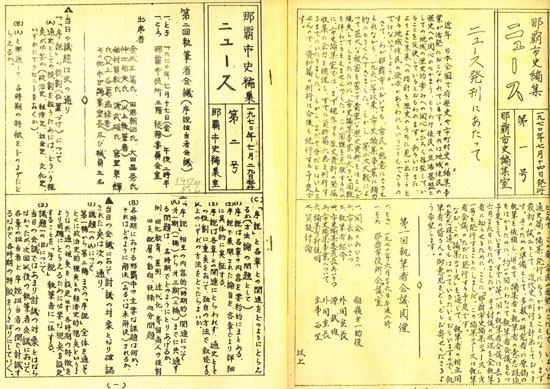

1970年3月ー那覇市史編集室「市立那覇史料館」構想/史料館は、歴史博物館と文書館の両方の性格をかねた綜合資料館とし、設立時期は「那覇市制施行50周年を記念して市史編集室内に設立し、72年の復帰の時点で独立した建物をつくり移転」とある。建設経費として20万ドルを見込んでいた。主要事業に機関誌(市販)の発行をあげている。

1970年7月ー『那覇市史ニュース』第一号/第二号

1970年ー『那覇市史ニュース』第五号

1971年5月28日ー那覇市制50年記念「歴史民俗資料展」を那覇市民会館、琉球政府立博物館で開催

1974年3月4日ー新城栄徳、那覇市役所内の那覇市史編集室を初めて訪ね大阪で戦前に出された雑誌『新沖縄』を見る

1977年3月

1977年5月ー『那覇の民俗編集ニュース』№17

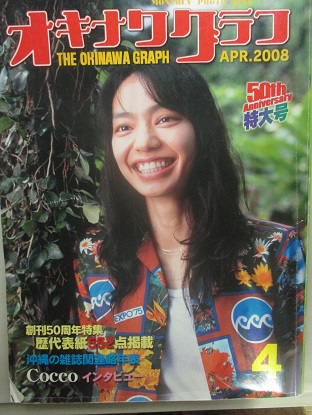

1969年12月『オキナワグラフ』

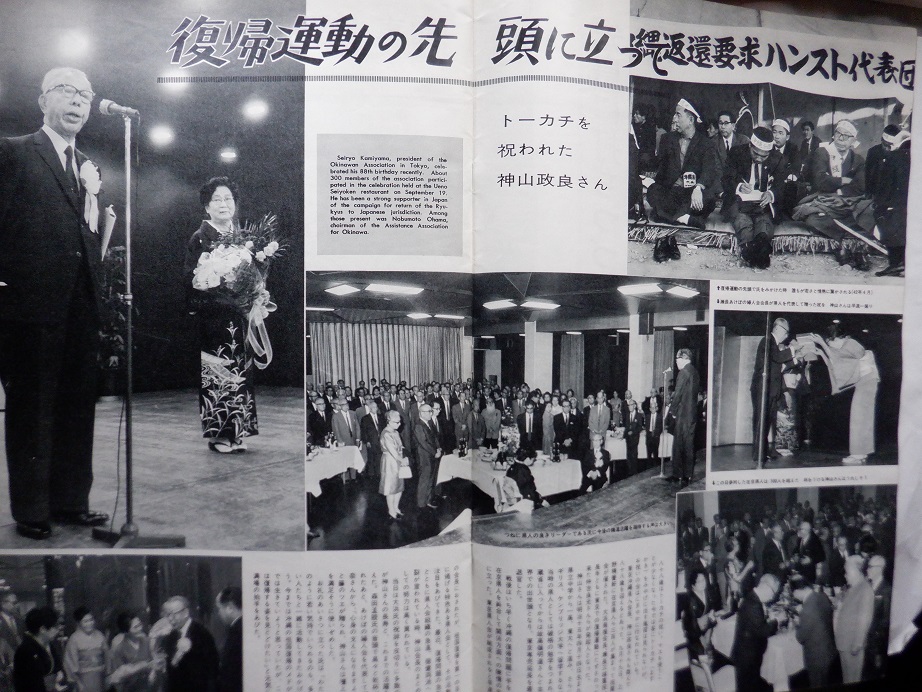

2003年10月25日『沖縄タイムス』新城栄徳「うちなー書の森 人の網⑨ー生き字引の神山政良翁」

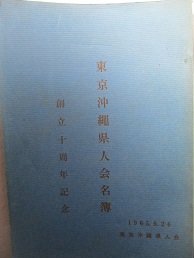

1972年5月『青い海』13号 神山政良(東京沖縄県人会会長)「5月15日に想う 過去を過去たらしめよ」

1940年の東京沖縄県人会『会員名簿』の東京沖縄県人会の沿革によればその歩みはつぎのようになる。京浜沖縄県学生会の会報で補足する□b

1886年ー在京沖縄出身の青年間に勇進社を組織す

1888年ー沖縄学生会と改称

1890年ー沖縄青年会と改称す

1899年ー照屋宏により学生の寄宿舎設立計画さる

1899年ー沖縄青年会仮事務所を麹町区富士見町2ノ7、尚侯爵邸家構内に置く

1909年ー創立20周年記念会を上野精養軒に開き朝野の名士を招待す。来会者3百余名空前の盛事なり 当時会長は護得久朝惟

1910年ー仮事務所廃止

1910年ー護得久朝惟会長提案による沖縄青年会会友会発会式を風月において挙行す

1910年ー護得久朝惟会長辞任、後任会長に漢那憲和

1911年ー寄宿舎設置補助交付の件が沖縄県会を通過、翌年より2ヵ年に亘り金壹萬円也下付せらる。当時日比重明知事、高嶺朝教県会議長、岸本賀昌学務課長

1912年ー沖縄青年会会友会を社団法人とし沖縄育英会と改称す

1913年ー寄宿舎落成式挙行。沖縄県明正塾と命名す 東恩納寛惇舎監に推薦さる

その後1923年に東恩納寛惇、舎監を辞任、神山政良が常任管理委員に推挙さる

1928年、神山政良、舎監を辞任、比嘉良篤、後任に推挙さる

東京沖縄県人会と改称す、役員を理事制度に改め漢那憲和理事長に推薦さる

□1925年5月ー京浜沖縄県学生会結成

1927年ー役員を会長制に改め、新城朝功が会長に当選し神山政良、奥島憲仁が副会長に当選す 神山副会長辞任

1928年

11月11日ー京浜沖縄県秋季総会、会長に尚謙(慶応大学)、副会長に赤嶺康成(高等師範)

□1929年

5月ー京浜沖縄県学生会秋季総会を新宿白十字堂に開く。伊波普猷「方言に現れたる土俗」講演。役員改選で会長に小嶺幸雄(早稲田大学)、副会長に福地唯義(慶応大学)。

6月2日ー京浜沖縄県学生会春期総会を新宿白十字堂ホールに開く、佐藤惣之助の「琉球旅行」の話

1929年ー役員改選さる 会長に渡口精鴻、副会長に比嘉春潮、翁長良保

□1930年

7月ー小川町の多賀羅で在ハワイ同胞母国観光団歓迎会、主賓の金城珍栄以下10余名、県人出席者30余名。

11月9日ー京浜沖縄県学生会秋季総会を神田駿河台下白井喫茶部2階で開く、渡口精鴻、比嘉春潮の談話、女子部の会長に豊川とみ

□1931年

3月19日ー漢那憲和代議士、移民会館建設の準備成功し帰国

4月29日ー大蔵省参事の神山政良、名古屋専売局長に栄転さる。

5月17日ー神楽坂福寿倶楽部で東京沖縄県人会春季総会、役員改選 会長に渡口精鴻留任、副会長に奥島憲仁、恩河朝健

1932年ー明正塾廃止

1936年ー5月、本会沿革及び名簿を謄写す

1936年ー役員改選さる 会長に神山政良、副会長に大濱信泉、八幡一郎

1937年ー東京沖縄県人会(芝区虎ノ門会館 久高特許事務所内)『会員名簿』作成頒布

1938年ー役員改選さる 会長に神山政良、副会長に大濱信泉、八幡一郎

1940年ー東京沖縄県人会『会員名簿』

大宜味朝徳は海外研究所を設立し『我が統治南洋群島案内』『最近のペルー事情』『最近の布哇事情』などを発刊した。1933年1月に南島社(東京市本郷区蓬莱町5)から郷友版『南島』紙を発行する。3号(1933年3月)に「東京琉球泡盛商一覧」が載っているのを始め平敷本舗主人の平敷安用の「「東京に於ける琉球泡盛の今昔」、東京での泡盛委託販売30年の入江藤五郎の「泡盛の黄金時代」、「泡盛界に躍進する三島本舗主・川村禎二君」が載っている。また泡盛商広告に崎山商店(崎山喜昌),うるま本店(金城時男)、琉球古代焼・花瓶置物・琉球漆器・琉球玩具も扱う仲本商店(仲本宗厚)がある。

『南島』4号に「知念松一君、沖縄写真帖計画」が出ている。知念松一は8号の個人消息で「大阪市港区八雲町4で関西沖縄新聞創刊」とある。また空手講習会、南島談話会、泡盛組合、東京沖縄県人会の集会も紹介されている。1934年2月『南島』10号の集会欄に「名古屋県人会(比嘉康進)が神山政良顧問で万歳三唱、舞踊、空手あり」と報じられ、8月の『南島』13号には稲垣国三郎氏の義挙として「大阪稲垣愛日小学校長は6ヵ年間沖縄師範主事として勤務したことがあるが久松五勇士の快挙につき種々尽力、公にし且つ映画化して南島男子の意気を顕揚せしめた。この義挙に対し在阪県人有志の我喜屋宗信、山城興善、下地玄信、平尾喜代松、真栄田勝朗、幸地長堅らが大いに協力した」が載っている。ほかに『南島』の個人消息欄には上原美津子(中央電話局教師)、伊波普猷長男國男君目出度本年度二中に入学、また久志芙沙子の随筆がある。

1936年10月27日午後5時から、神田区小川町の多賀羅亭で東京沖縄県人会臨時総会が開かれた。定刻までに90人が集まった。先ず神山政良会長が開会を宣した後、会則改正の必要を説明。そして新会則案を提出し、副会長の八幡一郎がこれを朗読し審議に入った。神山政良が会長に再選。あと会食。その後に漢那憲和、渡口精鴻の旧会長、幹部の労を謝し、大城兼義がパンフ「沖縄県回生の要訣」を手に憂郷の熱弁を振う。午後10時、大城兼義の音頭とりで「東京沖縄県人会万歳」を三唱して和気藹々のうちに散会した。

1937年

東京沖縄県人会会則

第1条 東京沖縄県人会は東京府下在住の沖縄県人を以って組織す但し府外在住者又は沖縄県に縁故を有する他府県人にして入会を希望する者は之を会員となすことを得

第2条 本会は会員相互の懇親を図り且つ沖縄県人の向上発展に貢献するを以って目的となす

第3条 本会は下の事業を行う

1、会報の発行

2、会員の慶弔

3、県出身優良学生並びに篤行者の奨励表彰

4、県人会館の建設

5、其の他第2条の目的達成上必要と認むる事項

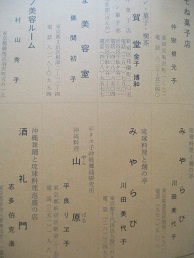

東京沖縄県人会役員

会長ー神山政良 副会長ー大濱信泉、八幡一郎

幹事ー安次富松蔵、伊元富爾、伊豆見元永、井上寛令、我謝秀裕、久高将吉、高嶺明達、高良憲福、仲吉良光、仲原善忠、比嘉良篤、比嘉春潮、船越義英、真玉橋朝起、宮城清、饒平名智太郎

顧問ー伊江朝助、伊波普猷、伊禮肇、大城兼義、漢那憲和、渡口精鴻、東恩納寛惇、尚亘、長嶺亀助、仲宗根玄愷、銘苅正太郎、花城永渡、山本實彦

評議員ー石原三覧、石嶺傳亮、石川正通、池城安信、大城兼真、大城朝申、大宜味朝徳、奥島憲仁、奥間徳一、翁長良保、親泊朝輝、恩河朝健、嘉手苅信世、金城時男、国吉良實、久志助起、国吉真俊、崎原當升、志村宗徳、島袋全達、平敷安川、津波古充計、仲里朝章、仲兼久長太郎、新田宗盛、比屋根安定、宮城幸安、宮城新昌、山川朝賢、山内朝常、山川政功、森田孟睦、読谷山朝宣

東京葛飾区在住の島袋和幸氏の調査によれば、1886年、アメリカ船ゲーリック号でサンフランシスコに到着しミシガン大学準備のため友人らと下宿していた粕谷義三が、友人たちと協同で週刊邦文新聞『第十九世紀』を発行した。後に粕谷は大学を終えて帰国、板垣退助の日本自由新聞社の主筆をつとめた。第5回総選挙で衆院議員に当選、立憲政友会に所属し埼玉支部長もつとめた。粕谷は埼玉県入間市藤沢の出身、その市民会館前に銅像がある。その粕谷義三の知遇を得たのが沖縄美里出身の大宜味朝徳で、粕谷の協力の下で1922年12月に週刊『埼玉公論』紙を創刊する。大宜味が1926年に『沖縄及沖縄人』を発行したのは前回記した。

1921年10月ー沖縄協会創立

沖縄協会創立趣意書

本県は地理上の関係よりして古来本土との交通稀疎にして制度習俗亦従って異なるものあり明治維新後他府県同様法治の制を布かれしも猶各種の関係に於いて特殊の点在するものありしも今や県勢の振興発展は制度に於いて特例なく各般の施設亦他に比し敢えて遜色ありと言ふに非らざるも只だ本県事情の正当なる紹介を得ざる為め較もすれば他の誤解を招き惹いて損失を蒙ることすくなしとせざるものあり更に遺憾とする所は本県関係の重要懸案にして中央と連繋を要するもの益々繋きを加ふべきに而も之に処する何等機関用意の設けなきこと之れなり為めに凡ての企図策応によるべきなく且つ機を逸するの憾みあり之を以って吾が沖縄を広く江湖に紹介し且つ中央との連繋を採る機関の必要は久しく唱導されしも機の熟せざるものありしが機運の際会は之が創立を県内外在住の識者諸賢に提唱するの急に迫るものあり冀くは各位の賛同を得て本県将来の振興発展に資せんことをー大正十年十月。

役員

総裁・床次竹二郎 会長・和田潤 副会長・我如古楽一郎 理事・金城清松、黒木一二、崎浜秀主、銘苅正太郎、伊江朝助、大濱用要、山城五郎、宮城栄喜、伊仲浩、大城亀作、新垣牛一、盛島明長

1922年8月24日、沖縄県庁会議室で沖縄協会第4回理事会ー和田会長挨拶。東京市に沖縄協会支部設置並びに平和紀念東京博覧会の沖縄売店(出品者ー丸山漆器店、米次漆器店、漆器組合、太原漆器店、黒田理平庵、渡久地商店、新西商店、津嘉山商店、西田商店、渡慶次商店、食品会社、古賀商店、酒造組合、水産組合、上運天令儀、時志商店)の状況報告□会議参加者・和田会長、我如古副会長、理事は崎浜秀主、黒木一二、金城清松、山城五郎、宮城栄喜、桑原一郎、新垣牛一

沖縄協会在京会員

安慶名徳潤ー淀橋町柏木、新崎康ジョー小石川区下富坂、安谷屋繁ー小石川区茗荷谷、千原成梧ー青山原宿、東恩納寛惇ー小石川区水道橋、国吉良名ー麻布区、銘苅正太郎ー麻布区六本木、仲宗根玄愷カイー小石川区関口台、仲村政人ー牛込区原町、高山徹ー下渉、上運天令儀ー神田区今川小路

1929年8月16日『沖縄朝日新聞』知念武雄「タゴールの印象」

1936年11月『沖縄教育』243号 源武雄「記紀の神名、思金及麻良に就て」

〇はしがきー此の一篇の論旨から述べてみたい。南島の命名の民俗及び人名の原義を研究する為めに私は各地方各島々の人名、童名を出来るだけ採集した。それを採集しているうちに古事記及日本書紀、萬葉集、風土記を始め我国の古典に出て来る神名や人名の「名の本義」を独自の立場から研究してみることにした。その結果はどうであるか。先づ私を最も驚かしたことは吾々南島人の珍妙な童名は嘗て吾が日本民族が広く愛用したもので決して琉球人独特の珍名ではないことを看破したことである。何れこれに就ては稿を改めて報告したい。次に名の本義を研究していると、之迄発表されている古典研究者国文学者などの説に疑問を持つに至ったのである。そうして、之はどうしても吾々民俗学を研究しているものの仕遂げねばならぬ研究だと思い、ここに民俗学徒の立場から記紀の神名人名を考察することにした。先づその手始めに記紀の天岩戸の所に出て来る思金神及天津麻羅の名の本義を明らかにし世上流布されている古典研究者国文研究者の見解に再吟味を煩わしたいと思う。

(略)

以上記紀の神名、思金神及天津麻羅の名の本義に就て在来の学者の説を批判し検討した結果その誤なるを指摘し、南島民俗の資料を以て之が再吟味をなし、自己の新しき説を提示したのであるが、振り返って何故に之迄の国文研究者が之等神名の本義をつかむことが出来なかったかに就てよく考えてみる必要がある。私は在来の学者が記紀の物語を批判する心構えが不足している結果ではないかと思う。即ち記紀にある民俗をもっとも古いものとして、それ以前の考察を怠っている結果ではないか。記紀が決して古いものでない証拠には神名に沢山の民間語源説がつきまとうて、それで物語を構成している民間語源説話の出来る時代には既にそのものの原義が不明になっていた時代になっていたことを意味している。記紀の物語はそんな時代に生まれたものであって、決して原始的な本然の姿を吾々には伝えていない。故にこれら神名の原義を突き止めるには先づ記紀の物語に脚色を打破し、民間語源説話を全然離れて独自の自由な立場からその真相をつかむようにすべきであろう。

1942年5月『沖縄教育』309号 源武雄〇棺を蓋ふてその人を知るー(略)いつ会っても盛沢山の計画を胸中に描いて居られたことである。その計画を聞くことだけでも愉快であった。部落調査の話をよく聞かされたが、実はあの仕事は大変なものであった。私も二三ぺん実地指導らしいものを受けたがいや実に骨の折れる、そのうえ頭を使う仕事であった。之を一二箇所の部落でなしに全県下に及ぼそうといふ遠大な計画で実は命が一つ二つでは足りないと心配していた。しかし、之が出来上がれば沖縄の癌であるユタ、三世相は徹底的に沈黙させることが出来るのだといふのが、源一郎さんの悲壮な決意であった。ユタ、三世相を根本的に駆逐するには部落調査によって各氏族の系図を正さねばならぬ。といふのがその意図する所であった。部落調査をやっているうちに、沖縄歴史の記録に対しても意見があったらしく新しい沖縄歴史を書いてみたいと洩らしてゐられた。鬱勃たる念が胸中を去来していたのであった。こんな忍耐を要する、しかも金にならぬ仕事は源一郎さんの外にはちょっと手が出ない(以下略)

1958年3月 東恩納寛惇『沖縄今昔』南方同胞援護会「著者近影ー自宅にて郷土史研究家・源武雄君と」(外間正幸君撮影)

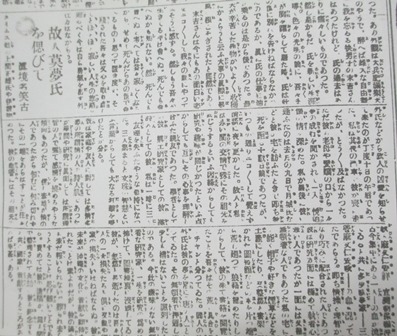

1965年2月 源武雄『琉球歴史夜話』月刊沖縄社□上の挿絵は金城安太郎/末吉安久(麦門冬弟)「表紙画」

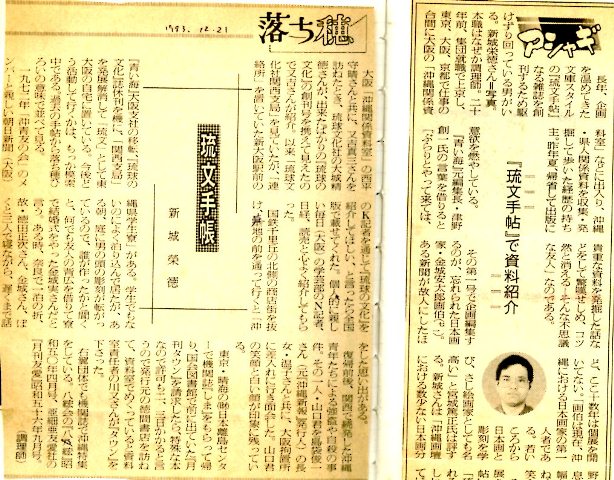

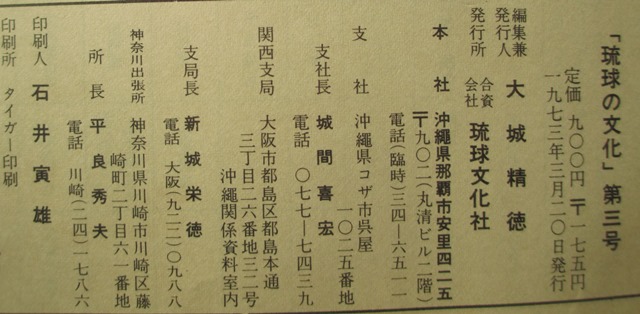

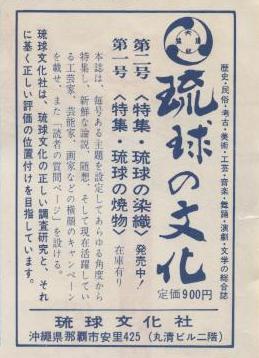

1972年3月 『琉球の文化』創刊号 源武雄「結婚と貞操」

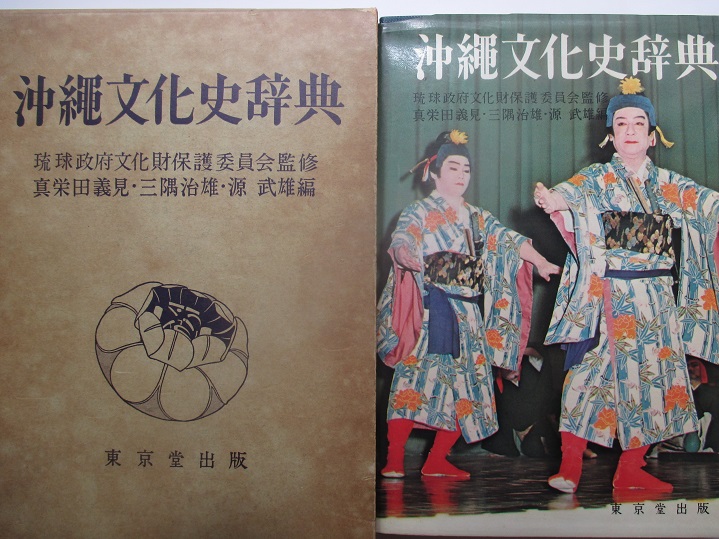

1972年3月 真栄田義見・三隅治雄・源武雄 編『沖縄文化史辞典』東京堂出版

1973年10月 『琉球の文化』第四号 源武雄「朝薫の人及び芸術についての覚書」

1981年3月3日~5日『琉球新報』源武雄「首里城復元とその意義」

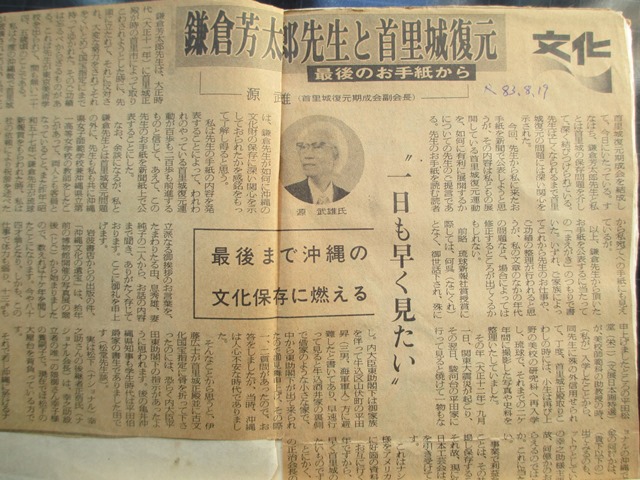

1983-8-19『琉球新報』源武雄「鎌倉芳太郎先生と首里城復元」

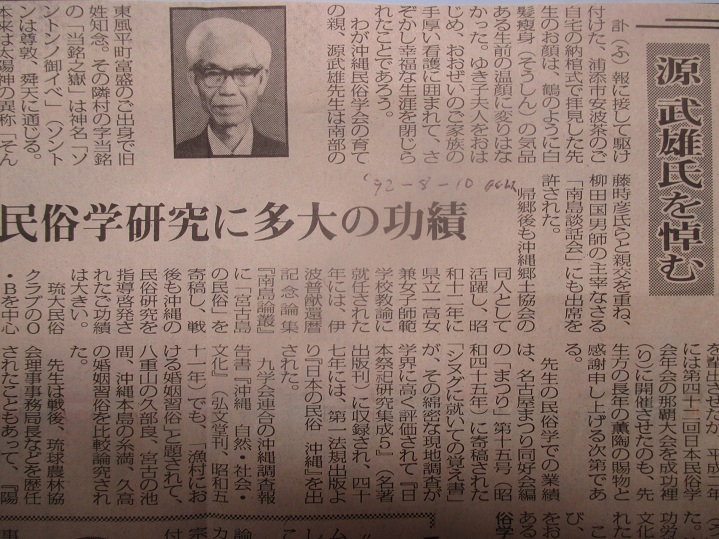

1992年8月10日 『沖縄タイムス』湧上元雄「源武雄氏を悼む」

沖縄県立芸術大学でー湧上元雄氏(右)

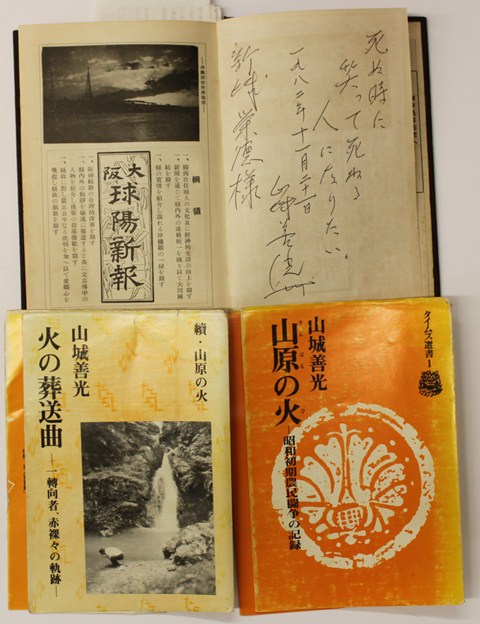

写真左が山城善光氏、新城栄徳

1930年 県立二中『みどり』山城善光「思ひ出の帰省」「太郎」

1938年6月 山城善光『球陽ー百人百言集』大阪球陽新報社

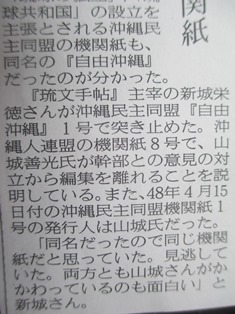

1975年10月 山城善光『山原の火ー昭和初期農民闘争の記録』沖縄タイムス社

1978年12月 山城善光『火の葬送曲ー続・山原の火』

山城善光氏が死去/「山原の火」著す( 2000年4月1日 『琉球新報』 )

戦前の民主化や財政経費節減などを求めた大宜味村政革新農民運動でリーダーとして活躍し、同運動を記録した著書「山原の火」で知られる元立法院議員の山城善光(やましろ・ぜんこう)氏が31日午前3時20分、肺がんのため、浦添市の病院で死去、89歳。大宜味村出身。自宅は那覇市首里寒川町一ノ23。告別式は1日午後3時から4時、那覇市首里寒川町一ノ二、安国寺で。喪主は妻初枝(はつえ)さん。

大宜味村喜如嘉出身。県立第二中学校を卒業後、大阪球陽新報記者などを経て、沖縄協会職員、沖縄人連盟東京総本部事務局次長を務めて帰省した。政治運動に身を投じ、農民運動のリーダーの一人。その後、沖縄民主同盟・沖縄社会大衆党の創設に尽力した。1958年立法院議員に初当選、一期務めた。復帰後は出身の大宜味村の地域活性化に貢献。立法院議員を経て、レストラン経営に転じ、村に古くから伝わる精霊ブナガヤ(キジムナー)に熱中し、「ブナガヤ実在証言集」を82年に出版した。

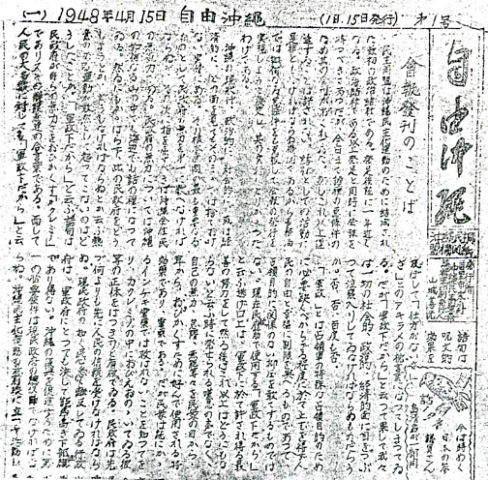

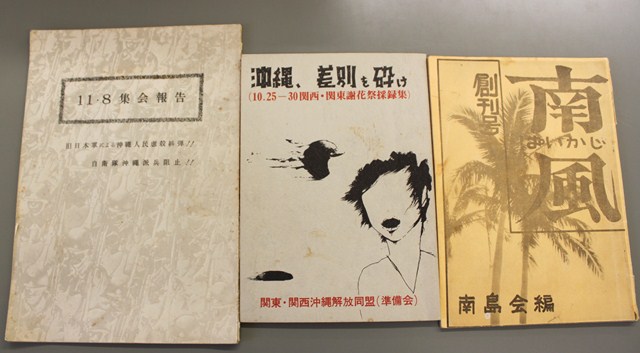

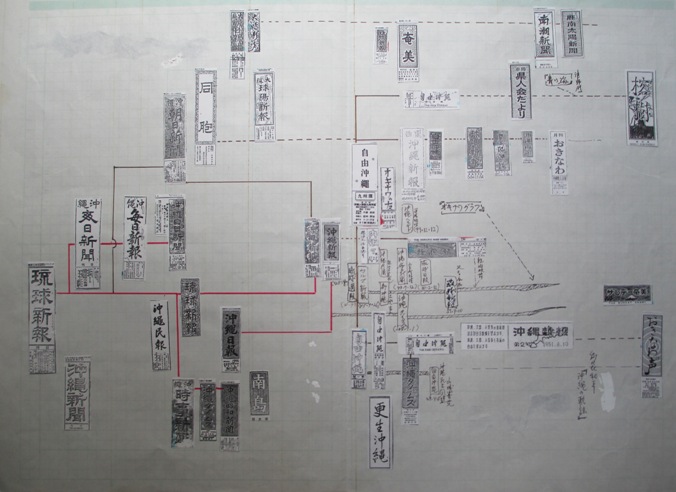

沖縄民主同盟機関紙『自由沖縄』(編集発行人・山城善光)山城は東京の沖縄人聯盟の機関紙『自由沖縄』の元編集発行人。

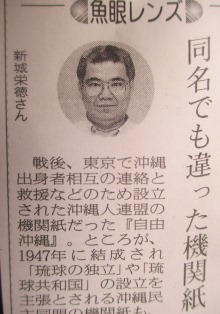

2003年3月5日 『沖縄タイムス』「魚眼レンズー同名でも違った機関紙」

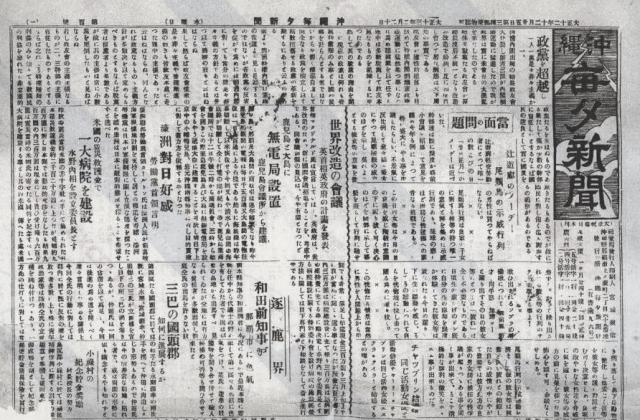

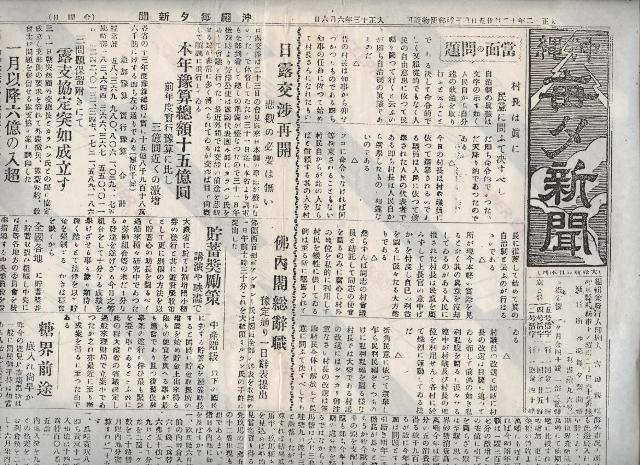

1945年、仲宗根源和は米国海軍及び政府諮詢会委員社会事業部長を経て47年6月、沖縄最初の政党「沖縄民主同盟」を石川市宮森小学校で旗揚げした。委員長に源和、総務部長が桑江朝幸、組織部長が山城善光、青年部長・上原信夫であった。ほかに同志として平良辰夫、桃原茂太、當間重剛などがいた。48年4月、東京から持ち帰った謄写版印刷で機関紙「自由沖縄」を発行。6月、「自由沖縄」が布令違反だとし編集発行人の山城善光や桑江朝幸が逮捕され23日間も知念署留置場に入れられた。沖縄民主同盟は弾圧され、野に下った源和は高良一の『琉球新聞』、仲宗根仙三郎の『沖縄日報』の相談役として政治評論を書いている。

屋良とものぶ2020-2-3「雲のいろいろ。節分会に招福の雲のあり。」

屋良とものぶ 「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」2020-1-17 シネマハウス大塚(山手線大塚駅から7分 折戸通り沿いの小さな小屋。さまざまな表現と出会う広場)戦後、占領下の沖縄で米軍の圧政と戦った政治家・瀬長亀次郎の生き様を描いたドキュメンタリーの第2弾。

第二次大戦後、米軍統治下の沖縄で唯一人"弾圧"を恐れず米軍にNOと叫んだ日本人がいた。沖縄のヒーロー、瀬長亀次郎(以下、瀬長)。語られる功績については前作及び今作品の中で詳しいのでここでは控える。瀬長が演説会を開けば常に万余の人々が集い、群衆を熱狂させたという。その魅力は党派、組織、宗教や思想の枠を超えて民衆を虜にしたというからよほど魅力ある人物だったことが窺える。戦後の瀬長の活躍ぶりは広く世に知られるところだが、瀬長が昭和初年に鶴見、川崎に住んでいたことは意外に知られていない。後の瀬長の反骨/不屈の魂がより強く形成されたであろうこの時期について少し触れてみたい。

川崎沖縄県人会70周年史-序文の中で瀬長は“青年時代を精一杯生き抜いた川崎、鶴見は私にとって第二のふるさとであり、また労働運動に参加し、戦争に反対し、働く人びとの立場にたって活動する中で生涯にわたり平和運動、政治、社会運動の道を歩む決心をしたのも当時であった”と語っている。 瀬長は沖縄県立二中(現、沖縄県立那覇高等学校)、東京・順天中学(現、順天中学校・高等学校)を経て旧制第七高等学校(現、鹿児島大学)に進んだので、1920年前後、多感な青春期を内地で過ごしている。

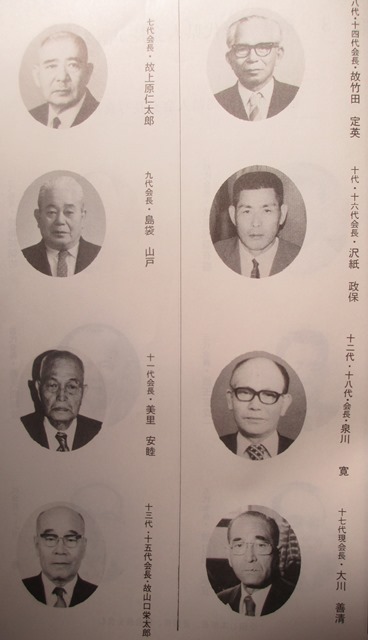

川崎では多摩川で砂利取り人夫をやりながら、全協日本土木建築労働組合神奈川支部にはいり、職場の朝鮮人労働者と一緒に労働争議に参加したとあるように当時、朝鮮人労働者と沖縄出身者は似たような労働環境に置かれていた。お互いに差別される側の者たちとして同朋意識があった。瀬長は1932年(昭和7年)に丹那トンネル労働争議を指導して治安維持法違反で検挙され、懲役3年の刑を受け、横浜刑務所に収監された。丹那トンネル完成までには20年を要し、その間67名もの死者を出した一大工事だったことから補償問題や労使間での紛争も多かったに相違ない。この神奈川時代に経験した懲役刑を初めとしてその後1954年沖縄から退去命令を受けた人民党員をかくまった容疑で逮捕/投獄されて以降、”不屈”の闘争家を貫いてゆく。前述の川崎沖縄県人会70周年史は1983年(昭和58年)2月の発行でこの時の県人会長(17代)は大川善清氏だが瀬長が序文を寄せていることから昭和初年〜戦後にかけて大川氏始め編集委員/近隣の沖縄出身者の方々とも交流があったことは疑いがない。我が幼年期に親の世代の会話の端々に瀬長亀次郎の名を聞いた記憶がある。

「カタブイ KATABUI 〜沖縄に生きる〜」2020-1-17 シネマハウス大塚「沖縄を想う 映画特集」

「カタブイ」沖縄の方言-漢字にすれば"片降い”。沖縄方言では大和言葉ラ行リのrが脱落してイ音となることがある-ri⇒i 近年、本土でいうゲリラ豪雨を指す言葉しても使われるが、元々は短時間で一部の地域のみ降る通り雨のこと。自分のいる場所は陽が差して晴れているのに、道路を隔てた反対側は大雨が降っているという局地的な降り方をする気象現象だ。沖縄方言で好きな言葉はと訊かれたら私的にはカタブイと答えるが、沖縄の夏の気象を表す言葉として特徴的だからだと思う。「カタブイ」も好きだが大和言葉の片時雨(かたしぐれ)もいい響きだ。昨年、コザから那覇に戻るときに少し時間に余裕があったので散髪屋に寄った。店員さんと世間話に興じるうちに30-40分ほどで散髪が終わったが、店員さんが窓の外を見て”あい!カタブイしてるさぁ、兄さん、傘はあるの?”

「カタブイ KATABUI 〜沖縄に生きる〜」はスペイン系スイス人の映像作家/写真家のダニエル・ロペス監督初の長編ドキュメンタリー作品だ。世界中を旅する中で訪れた沖縄に惹かれたロペス監督は、2003年に沖縄に移住した。カメラは時代のはざまで日々失われてゆく沖縄の伝統と文化を捉える。片や根強く継承される習俗-沖縄位牌継承文化(とーとーめー)や拝み(うーとーとぅ)にもカメラを向ける。嘉手苅林昌-時代の流れ “唐の世から大和の世 大和の世からアメリカ世 ひるまさ変わたるこの沖縄”ではあるが・・。“こっちは雨だけどあっちは晴れているわけさぁ・・”といったところか?旧盆や祖父の100歳の誕生日を祝う家族、空手や琉球舞踊を継承する人々、様々な人物が登場する。中でもラップをにぎやかな栄市場で歌う中年の女性グループ”おばぁラッパーズ”が何とも魅力的だ。ボーカルを務める“かめぇおばぁ”こと新城カメさん。サングラスをかけてラップを演じる、いいねぇ。存在感がハンパじゃない。歌えマチグァー!

川崎-大島劇場 2020-1-27

戦後の復興途上の頃、1950年(昭和25年)、川崎に大島劇場が創業した。当時、川崎近辺に18軒ほどの芝居小屋があったという。テレビもなかった時代、庶民にとっては唯一といってもいいほどの娯楽の場だった。街頭テレビが出現したのが日本テレビ放送開始後の1953年(昭和28年)だからその3年前のことだ。大島劇場は長屋住まいの我が自宅から歩いて15分ほどの距離にあり子供時代(昭和30年前後)に両親や近所の人たちに交じって何度か通った。生活に手一杯の時代だから庶民の娯楽とはいえ、そうそう毎度というわけではなかったろう。30年以上前、若き日の梅沢富美男がよく出ていた芝居小屋として知られる。渡辺美佐子は1982年に始まる一人芝居”化粧”で大衆演劇の女座長を演じるに当たり、梅沢富美男劇団で学び、大島劇場に出演する梅沢を訪ねたとある。2020年、創業70年を迎える。演芸場が淘汰されて残存者利益ということもあろうが今でも根強いファンが訪れる人気の芝居小屋だ。

補遺;川崎駅前にはその頃、今のモアーズの辺りに寄席(川崎演芸場)があった。おぼろげな記憶だが階段で3階くらいまで上がったところに寄席があった。ここにも落語好きな父親の後について行った。昭和30年代は落語の黄金時代、演者で覚えているのは爆笑王-柳家金語楼、林家三平、名人・志ん生等々。調べてみると川崎演芸場は 1952年(昭和27年)川崎駅前の川崎第二ビル(5階建て)3階に開場した。同ビルにはダンスホールの川崎フロリダが入っていた。寄席の面積は70坪、全席畳敷き定員271名。1階のパチンコ店の店内を横切って奥のテケツ(切符売り場)で料金を支払いエレベータで3階まで上がるとある。当時、切符はテケツと呼んでいたのか? 父親の後について3階まで上がったという記憶は当たっているがエレベータに乗った記憶はない。テレビ全盛の時代と共に娯楽も増え、昭和30年代末に川崎演芸場はその幕を閉じた。2代目桂小文治が開場時のこけら落とし公演のトリ・最終公演のトリ共に務め、最後の演目は「たちきり」だったという。現在、首都圏の演芸場は、木馬館大衆劇場(浅草)、篠原演芸場(十条)、立川けやき座(立川)、三吉演芸場(横浜)そして大島劇場のわずか5軒という貴重な存在となっている。

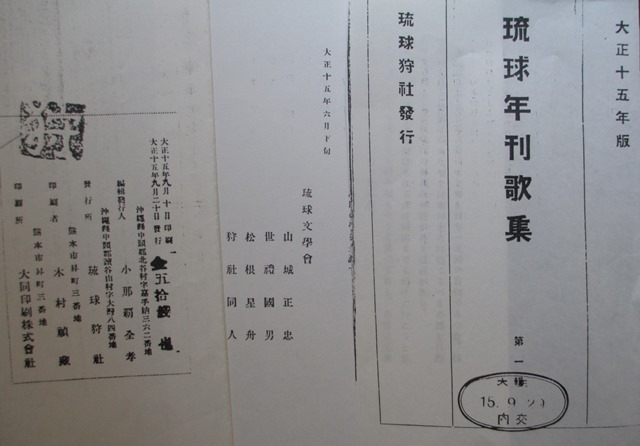

08/08: 1926年9月 小那覇全孝『琉球年刊歌集』琉球狩社

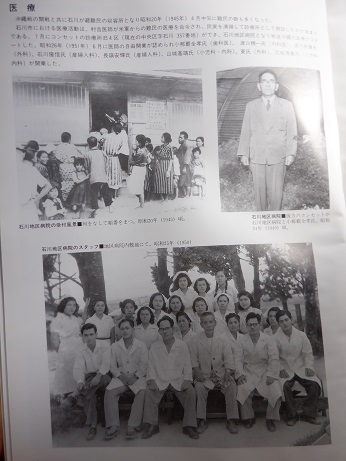

1990年9月 市制45周年記念『『いしかわ』沖縄県石川市

1926年9月 『琉球年刊歌集』琉球狩社

□山城正忠「序に代へて」/琉球文学会ー山城正忠、世禮国男、松根星舟、狩社同人「琉球年刊歌集発刊之辞」

□當間黙牛/北村白楊/島袋九峯/伊豆味山人/伊竹哀灯/宮里潮洋/國吉瓦百/名嘉元浪村/照屋一男/上里堅蒲/比嘉泣汀/池宮城寂泡/新田矢巣雄/間國三郎/川島涙夢/島袋哀子/漢那浪笛/山里端月/又吉光市路/美津島敏雄/江島寂潮/西平銀鳴/山城正斉/大山潮流/池宮城美登子/星野しげる/小栗美津樹/禿野兵太/新島政之助/小林寂鳥/梅茂薫村/水野蓮子/松根星舟

□国吉真哲翁は1924年4月、山城正忠を会長に、上里春生、伊波普哲、山口三路(貘)らで琉球歌人連盟を発足させた。国吉翁はこのころ、貘と一緒に歌人連盟顧問の麦門冬を訪ねた。同年暮れに麦門冬は急死した。連盟の団結は後に『琉球年刊歌集』として結実した。25年9月の『沖縄教育』(又吉康和編集)は山城正忠が表紙題字、カット(獅子)は山口重三郎である。同年11月、真境名安興が沖縄県立沖縄図書館長に就任したころ、国吉翁は又吉康和の後任の『沖縄教育』編集人となる。又吉は沖縄県海外協会に転じた。海外協会の機関誌『南鵬』には国吉翁の詩歌が載っている。琉球新報連載「むかし沖縄」285回に国吉翁撮影の写真がある。真栄田一郎の墓前で池宮城秀意、瀬長亀次郎、城間得栄、上原美津子が写っている。真哲翁は真栄田一郎が死んだ時、姉の冬子から「弟の死顔でも良いから写真に撮って送ってほしい」との依頼を受け、棺を開け写真を撮った。戦後、瀬長はうるま新報の社長、池宮城はうるま新報専務となる。瀬長と池宮城は沖縄人民党結成に参加する。その人民党誕生の瞬間を国吉翁が記録することになる。

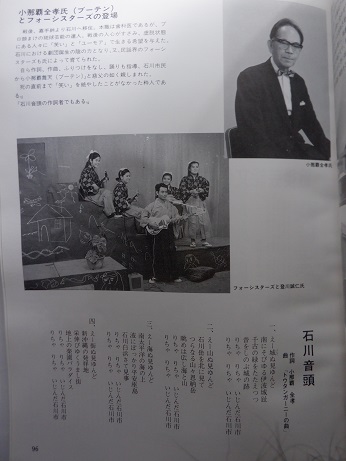

□1897年、今帰仁村に生まれました。本名は小那覇全孝といい、彼の本業は歯科医で、県立二中の第一期卒業生にして日本歯科医大学を卒業した秀才です。愛称を「ブーテン」で呼ばれます。第二次世界大戦の戦後復興の時代に、弟子の照屋林助と村々を回って、「命の御祝事さびら」(生きていることを祝いましょう)と呼びかけ、戦禍の傷が癒えない人々に生きる力と勇気を与えました。沖縄の漫談の祖です。三味線に乗せて世相を風刺する抱腹絶倒の漫談は天歳的です。代表作には「石川小唄」「スーヤーヌパァパァ」「盗ドゥ万才」「百歳の花風」があります。1969年に亡くなりました。享年72歳でした。 →(小那覇舞天 おなはぶーてん / ラジカル・ビスケット)

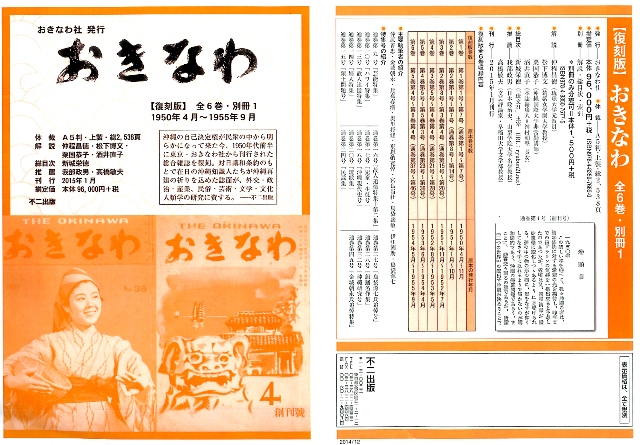

03/06: 雑誌『おきなわ』/稲垣國三郎

1935年5月ー稲垣國三郎『敵艦見ゆ-沖縄五勇士』盛運堂□→1935年8月『琉球新報』稲垣國三郎「『敵艦見ゆ』の上演されるまでー曾我廼家五郎と沖縄五勇士劇」

1935年12月ー『琉球新報』「在阪沖縄県人3万の指導へ南島会の奮起!稲垣校長も激励ー在阪教育家を以って組織する南島会では去る7日午後7時から此花区宮居町ときわ亭で忘年会を兼ねて第6回総会を開いた。愛日校長稲垣國三郎氏、関西球陽会より豊川忠進、我喜屋宗信、真栄田勝朗らが招待された」

1936年1月22日、稲垣國三郎が台南丸で来沖。

先日の『琉球新報』に琉球大学図書館で沖縄芸能写真が出た記事。その中にドイツのトラウツ博士夫妻が宮古の「博愛碑建立60周年式典」で1936年に来沖したとき那覇の安慶名徳潤宅での集合写真が掲載されていた。のちに『大阪球陽新報』を創刊する真栄田勝朗も居る。ほかに下地玄信、又吉康和、島袋源一郎、新垣松含、新垣芳子らが居る。安慶名徳潤(1954年1月15日没)、又吉康和は後の那覇市長である。

ここでトラウツ博士夫妻の来沖の経緯を記す。大阪の愛日小学校校長の稲垣國三郎が1936年1月下旬、久松五勇士慰問のため宮古に赴いた。そのとき博愛記念碑を見て、博愛碑が60年になることで何かこの美談を世上に紹介しようと思いついた。期せずして沖縄の宣伝と日独親善にも寄与すると考えた。大阪に帰り、宮古出身の下地玄信に協力を求めた。下地は当時国際親善協会大阪本部の責任者でもあったので4月中旬に上京、この参事の肩書でドイツ大使館、外務省、参謀本部、陸海軍、文部の関係機関を訪ねた。大々的に挙行せよと外務省後援の承認と激励を受けて19日帰阪した。

4月22日、野村ビル有恒倶楽部に在阪沖縄県人有志、豊川忠進、我喜屋宗信、平尾、稲垣らが参加し意見交換をした結果、主催者を沖縄県、宮古教育部会とし外務省、東京、大阪の日独協会、日独文化協会、日独文化研究所などを後援者にして小委員に稲垣、下地、豊川、阿嘉、真栄田勝朗が推挙された。この日はオブザーバーとして来阪中の又吉康和琉球新報主筆、座安盛徳沖縄朝日新聞記者も参加した。5月下旬、稲垣、下地は相携えてカシワの会理事長の有沢博士、日独協会会長の佐多博士に協力を求めると即座に予算を書面で示せと好意的な対応。即日、堂ビル清交社で稲垣、下地、真栄田が記念事業9項目、壹万圓の予算を編成した。

6月中旬、下地玄信は再び上京、関係官庁並びに地方長官会議で上京中の蔵重知事、伊江男爵、仲宗根玄 らを訪問。6月19日に下地事務所で協議会、主催者を宮古郡教育部会にとどめ、沖縄県ほかは後援者と正式決定する。この後も下地は5度目の上京。東京のドイツ文化研究所から文化資料提供、また神戸のドイツ国立観光局からは観光宣伝フイルムとポスターが貸与された。安慶名宜良も寄付金集めの功労者である。10月26日夕刻に委員一同が阿倍野斎場前の石屋に行き竣工の石碑を見る。次いで阿部野橋の富士屋食堂で最後の打合せを行い特派委員、歓迎方法の決定をした。

10月31日、京都からトラウツ博士夫妻が来阪、午後12時半に堂ビル清交社で神戸のドイツ副領事シュマルツ、日独協会の佐多博士、カシワの会の有沢理事長、大阪総領事館廣江通訳官、大阪朝日新聞、大阪毎日新聞記者、委員側7人が出席し午餐会。

1936年11月11日『琉球新報』「海と空から力漲らせ/日独親善の使節来県/トラウツ博士一行を迎えて飛行場に歓呼の嵐」□10日トラウツ博士夫妻を迎える「空の港」那覇飛行場は日独親善に密接な関係を持つ外務省の二見孝平、沖縄県知事代理の佐藤学務長、那覇市長代理の當間助役、横田特高課長、鈴木兵事課長、照屋前那覇市長、山城二中、粟屋水産校長、又吉康和琉球新報主筆、真栄田勝朗ら女性たちも交じって午後1時から次々と自動車で集まった。更に日の丸旗、ハーゲン・クロイツ旗を持った小禄尋常高等小学校児童も参集、飛行場は近来にない賑わいを呈した。午後2時にダグラス機が到着、トラウツ博士、続いて下地玄信、トラウツ夫人が飛行機から降りてきた。

11日、トラウツ夫妻、下地玄信、真栄田勝朗、外務省の二見事務官が同行し島袋源一郎、古川体育主事の案内で午前中は那覇市役所、沖縄県庁訪問。午後2時は首里城視察、晩は風月楼で知事、首里・那覇両市長、沖縄教育会長発起による官民合同歓迎会。12日に宮古へ出発した。

1936年11月17日『海南時報』(石垣町)□13日大濱記者宮古発ー国際愛の金字塔!日章旗とナチス旗/感激と興奮のるつぼ/隣郡宮古の盛儀・13日朝、有田外相代理外務省文化事業第3課事務官・二見幸平氏、駐日独逸大使代理トラウツ博士、ヘルダ夫人、通訳・津田松苗氏、知事代理・佐藤学務部長一行を案内して明知支庁長、在阪計理士の下地玄信氏が湖北丸で午前9時来郡した。漲水港は萬船飾の発動機船が歓迎をなし発動機競争をなしつづいている。那覇より平山裁判所長、照屋前那覇市長、山城二中・崎浜商業・脇屋水産各校長、仲里視学、照屋林顕、大舛警部、与那原那覇市収入役、比嘉大毎、豊平大朝、仲宗根沖朝、志良堂毎日、佐々木沖縄日刊、真栄田琉球各新聞記者、天野春吉諸氏の顔も見え桟橋は郡内官衛長官、各校長、有志六百余名が出迎え。

201110・10那覇大空襲の日である。近松門左衛門の墓は菩提寺、尼崎・広済寺と、妻側の菩提寺の大阪・法妙寺に建てられ、共に夫婦の戒名が刻まれた比翼墓である。法妙寺は大空襲で焼失し大東市に再建され、後に墓だけが元の場所に戻された。近松の墓を見て、西鶴の墓がある誓願寺を訪ねる。戦災で本堂も繰りも焼けたため、一時途絶えた時期もあったが、毎年9月には「西鶴忌」が行われる。西鶴の墓は1887年を前後する頃、誓願寺境内の無縁墓に押し込められていたのが発見された。境内には、大坂に於ける私立学問所「懐徳堂」を140年余にわたり経営し、江戸時代大坂の文教の発展に貢献した、中井一族の墓がある。→稲垣國三郎にも『中井竹山と草茅危言』(大正洋行1943)の著がある。

1935年12月ー『琉球新報』「在阪沖縄県人3万の指導へ南島会の奮起!稲垣校長も激励ー在阪教育家を以って組織する南島会では去る7日午後7時から此花区宮居町ときわ亭で忘年会を兼ねて第6回総会を開いた。愛日校長稲垣國三郎氏、関西球陽会より豊川忠進、我喜屋宗信、真栄田勝朗らが招待された」

1936年1月22日、稲垣國三郎が台南丸で来沖。

先日の『琉球新報』に琉球大学図書館で沖縄芸能写真が出た記事。その中にドイツのトラウツ博士夫妻が宮古の「博愛碑建立60周年式典」で1936年に来沖したとき那覇の安慶名徳潤宅での集合写真が掲載されていた。のちに『大阪球陽新報』を創刊する真栄田勝朗も居る。ほかに下地玄信、又吉康和、島袋源一郎、新垣松含、新垣芳子らが居る。安慶名徳潤(1954年1月15日没)、又吉康和は後の那覇市長である。

ここでトラウツ博士夫妻の来沖の経緯を記す。大阪の愛日小学校校長の稲垣國三郎が1936年1月下旬、久松五勇士慰問のため宮古に赴いた。そのとき博愛記念碑を見て、博愛碑が60年になることで何かこの美談を世上に紹介しようと思いついた。期せずして沖縄の宣伝と日独親善にも寄与すると考えた。大阪に帰り、宮古出身の下地玄信に協力を求めた。下地は当時国際親善協会大阪本部の責任者でもあったので4月中旬に上京、この参事の肩書でドイツ大使館、外務省、参謀本部、陸海軍、文部の関係機関を訪ねた。大々的に挙行せよと外務省後援の承認と激励を受けて19日帰阪した。

4月22日、野村ビル有恒倶楽部に在阪沖縄県人有志、豊川忠進、我喜屋宗信、平尾、稲垣らが参加し意見交換をした結果、主催者を沖縄県、宮古教育部会とし外務省、東京、大阪の日独協会、日独文化協会、日独文化研究所などを後援者にして小委員に稲垣、下地、豊川、阿嘉、真栄田勝朗が推挙された。この日はオブザーバーとして来阪中の又吉康和琉球新報主筆、座安盛徳沖縄朝日新聞記者も参加した。5月下旬、稲垣、下地は相携えてカシワの会理事長の有沢博士、日独協会会長の佐多博士に協力を求めると即座に予算を書面で示せと好意的な対応。即日、堂ビル清交社で稲垣、下地、真栄田が記念事業9項目、壹万圓の予算を編成した。

6月中旬、下地玄信は再び上京、関係官庁並びに地方長官会議で上京中の蔵重知事、伊江男爵、仲宗根玄 らを訪問。6月19日に下地事務所で協議会、主催者を宮古郡教育部会にとどめ、沖縄県ほかは後援者と正式決定する。この後も下地は5度目の上京。東京のドイツ文化研究所から文化資料提供、また神戸のドイツ国立観光局からは観光宣伝フイルムとポスターが貸与された。安慶名宜良も寄付金集めの功労者である。10月26日夕刻に委員一同が阿倍野斎場前の石屋に行き竣工の石碑を見る。次いで阿部野橋の富士屋食堂で最後の打合せを行い特派委員、歓迎方法の決定をした。

10月31日、京都からトラウツ博士夫妻が来阪、午後12時半に堂ビル清交社で神戸のドイツ副領事シュマルツ、日独協会の佐多博士、カシワの会の有沢理事長、大阪総領事館廣江通訳官、大阪朝日新聞、大阪毎日新聞記者、委員側7人が出席し午餐会。

1936年11月11日『琉球新報』「海と空から力漲らせ/日独親善の使節来県/トラウツ博士一行を迎えて飛行場に歓呼の嵐」□10日トラウツ博士夫妻を迎える「空の港」那覇飛行場は日独親善に密接な関係を持つ外務省の二見孝平、沖縄県知事代理の佐藤学務長、那覇市長代理の當間助役、横田特高課長、鈴木兵事課長、照屋前那覇市長、山城二中、粟屋水産校長、又吉康和琉球新報主筆、真栄田勝朗ら女性たちも交じって午後1時から次々と自動車で集まった。更に日の丸旗、ハーゲン・クロイツ旗を持った小禄尋常高等小学校児童も参集、飛行場は近来にない賑わいを呈した。午後2時にダグラス機が到着、トラウツ博士、続いて下地玄信、トラウツ夫人が飛行機から降りてきた。

11日、トラウツ夫妻、下地玄信、真栄田勝朗、外務省の二見事務官が同行し島袋源一郎、古川体育主事の案内で午前中は那覇市役所、沖縄県庁訪問。午後2時は首里城視察、晩は風月楼で知事、首里・那覇両市長、沖縄教育会長発起による官民合同歓迎会。12日に宮古へ出発した。

1936年11月17日『海南時報』(石垣町)□13日大濱記者宮古発ー国際愛の金字塔!日章旗とナチス旗/感激と興奮のるつぼ/隣郡宮古の盛儀・13日朝、有田外相代理外務省文化事業第3課事務官・二見幸平氏、駐日独逸大使代理トラウツ博士、ヘルダ夫人、通訳・津田松苗氏、知事代理・佐藤学務部長一行を案内して明知支庁長、在阪計理士の下地玄信氏が湖北丸で午前9時来郡した。漲水港は萬船飾の発動機船が歓迎をなし発動機競争をなしつづいている。那覇より平山裁判所長、照屋前那覇市長、山城二中・崎浜商業・脇屋水産各校長、仲里視学、照屋林顕、大舛警部、与那原那覇市収入役、比嘉大毎、豊平大朝、仲宗根沖朝、志良堂毎日、佐々木沖縄日刊、真栄田琉球各新聞記者、天野春吉諸氏の顔も見え桟橋は郡内官衛長官、各校長、有志六百余名が出迎え。

201110・10那覇大空襲の日である。近松門左衛門の墓は菩提寺、尼崎・広済寺と、妻側の菩提寺の大阪・法妙寺に建てられ、共に夫婦の戒名が刻まれた比翼墓である。法妙寺は大空襲で焼失し大東市に再建され、後に墓だけが元の場所に戻された。近松の墓を見て、西鶴の墓がある誓願寺を訪ねる。戦災で本堂も繰りも焼けたため、一時途絶えた時期もあったが、毎年9月には「西鶴忌」が行われる。西鶴の墓は1887年を前後する頃、誓願寺境内の無縁墓に押し込められていたのが発見された。境内には、大坂に於ける私立学問所「懐徳堂」を140年余にわたり経営し、江戸時代大坂の文教の発展に貢献した、中井一族の墓がある。→稲垣國三郎にも『中井竹山と草茅危言』(大正洋行1943)の著がある。

09/24: 新城栄徳・編「伊波普猷年譜(抄)」

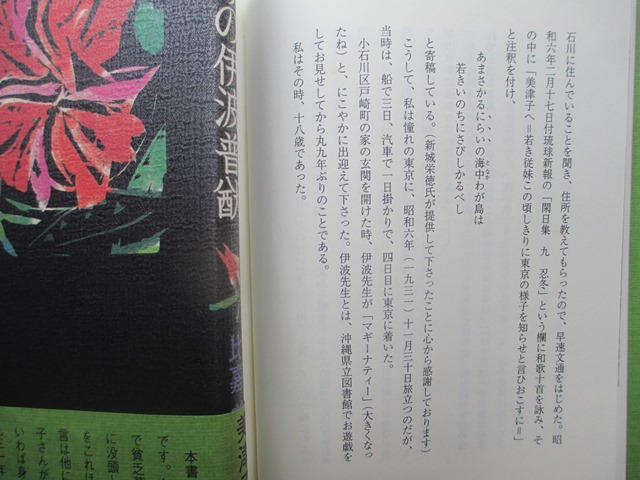

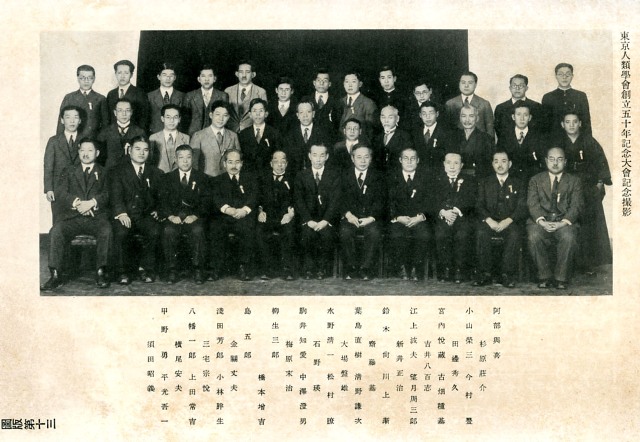

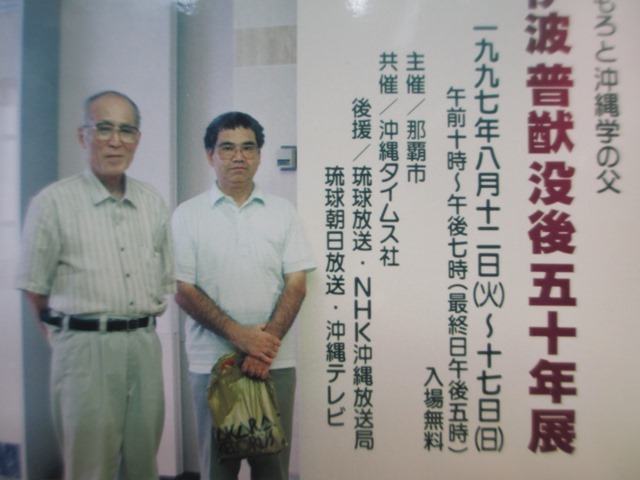

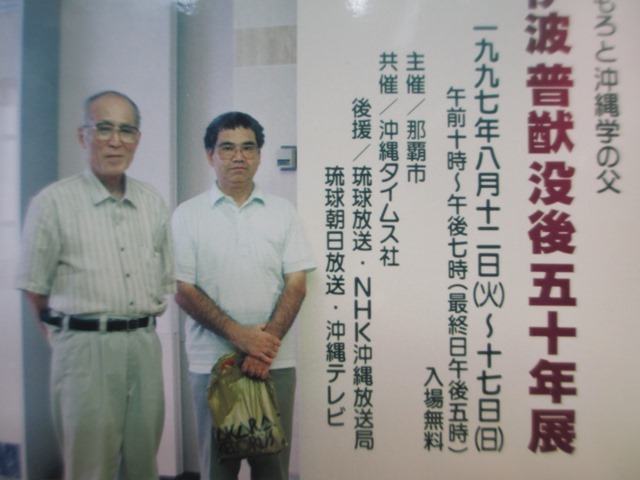

伊波普猷(1876年3月15日~1947年8月13日)に対して私は麦門冬・末吉安恭を通じてのみ関心があっただけであった。1997年8月、那覇市が「おもろと沖縄学の父 伊波普猷ー没後50年」展を開催したとき私も協力した。関連して伊波普猷の生家跡に表示板が設置されたが、その表示板の伊波の写真は私の本『古琉球』(1916年9月)から撮ったものである。伊波展の図録作成も手伝った。その間に沖縄県立図書館比嘉春潮文庫や比嘉晴二郎氏の蔵書、法政大学の伊波普猷資料に接し感無量であった。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

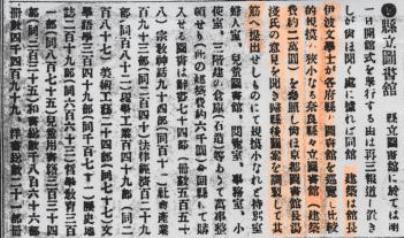

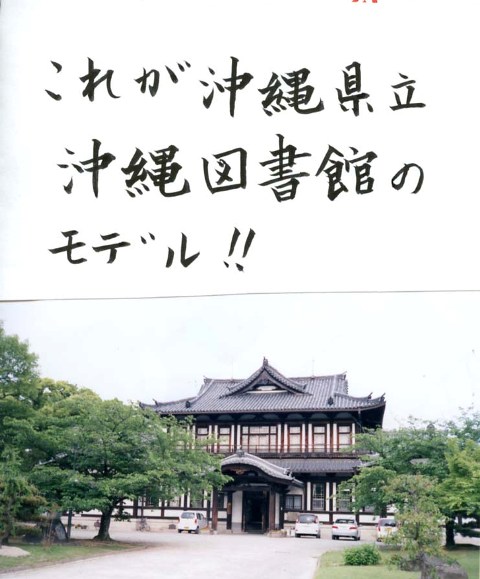

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

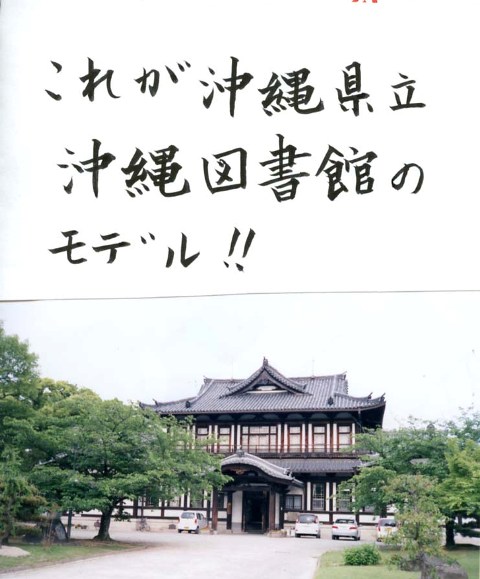

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

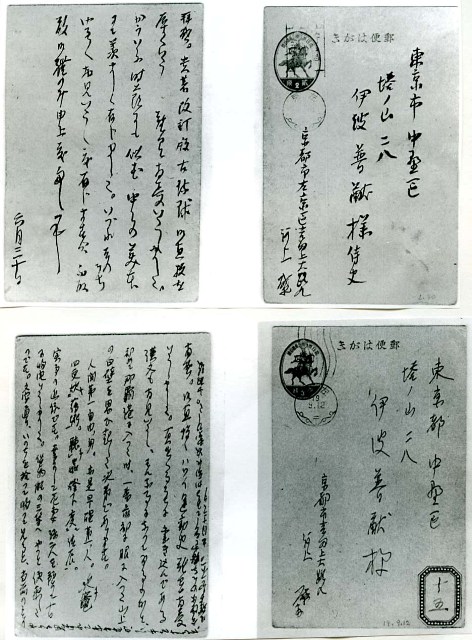

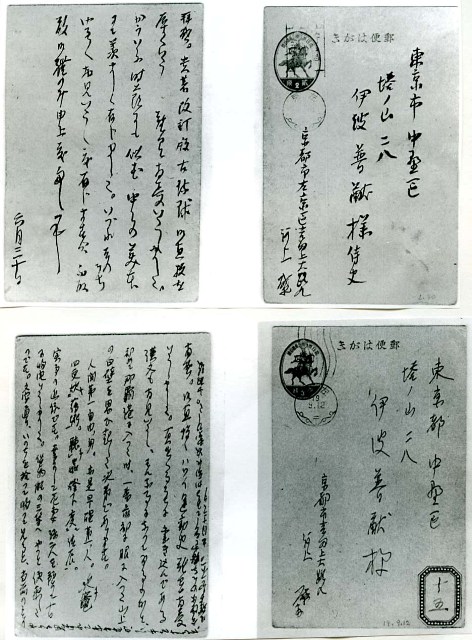

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

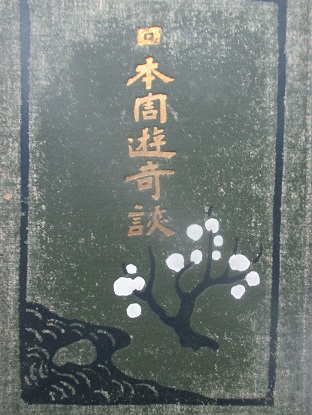

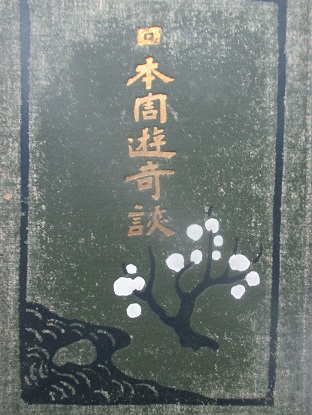

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

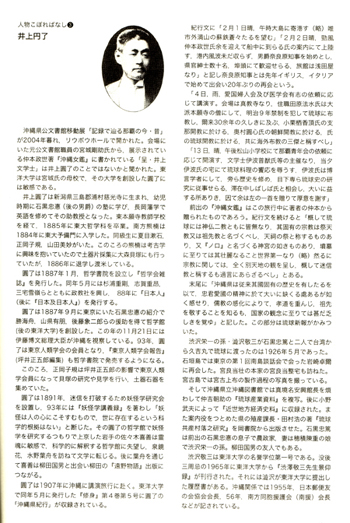

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

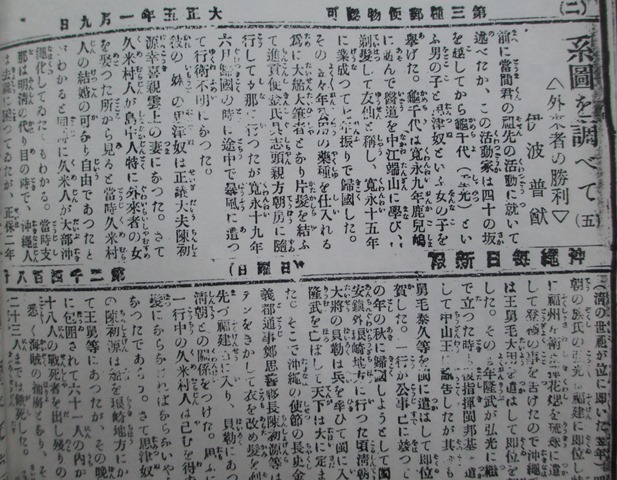

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

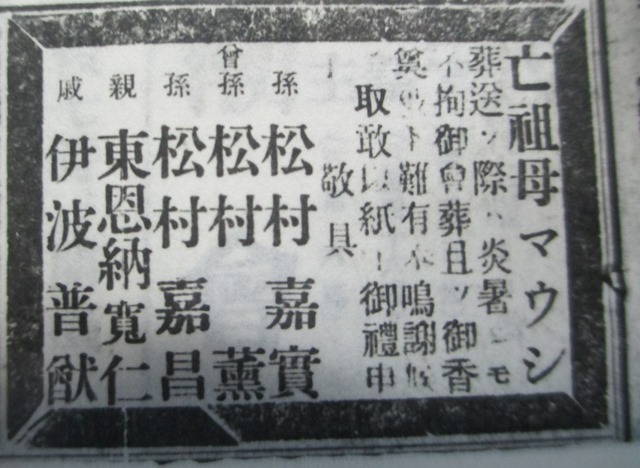

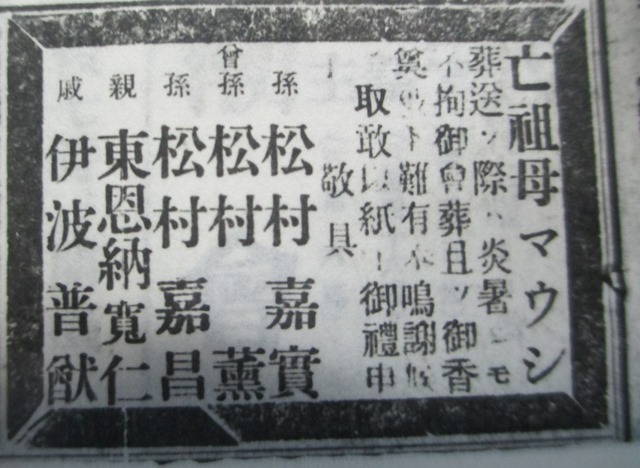

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

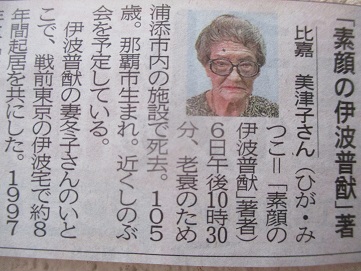

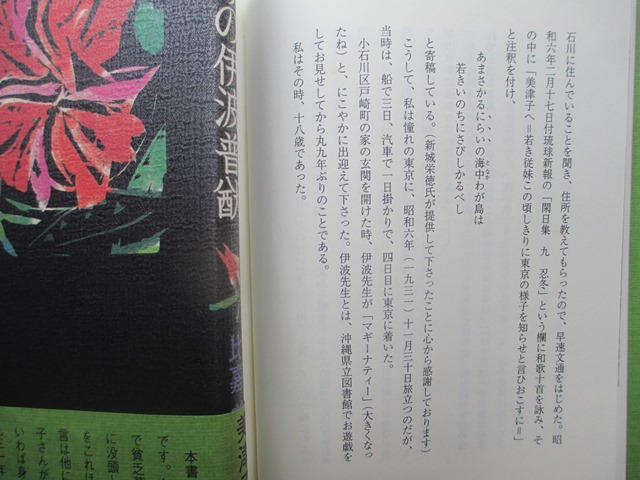

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

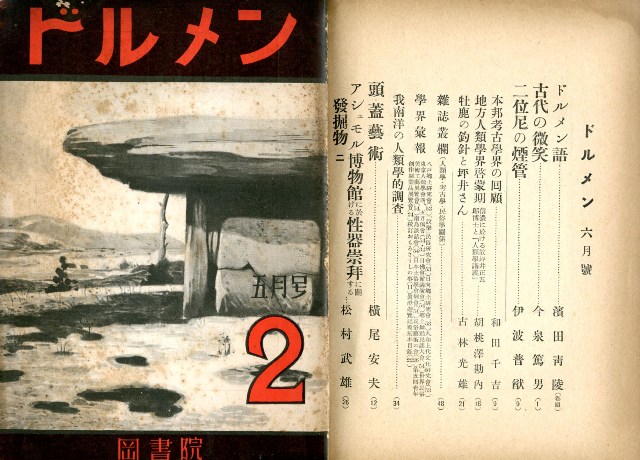

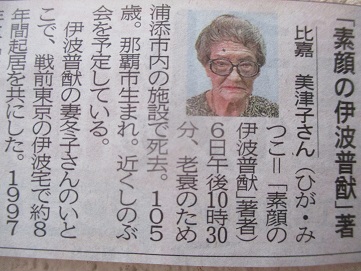

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

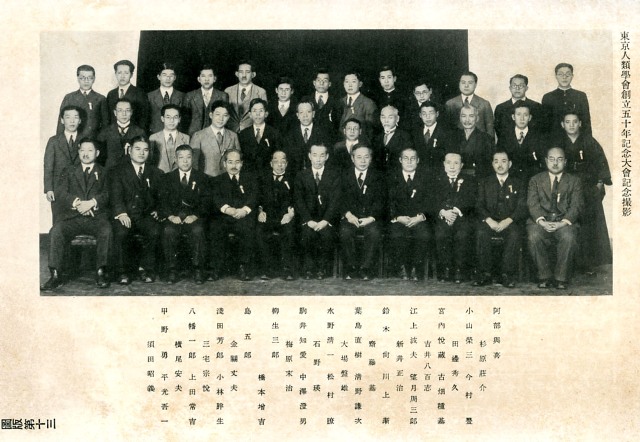

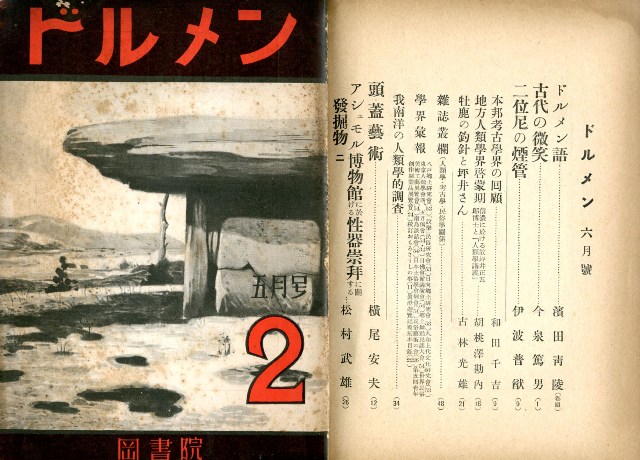

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

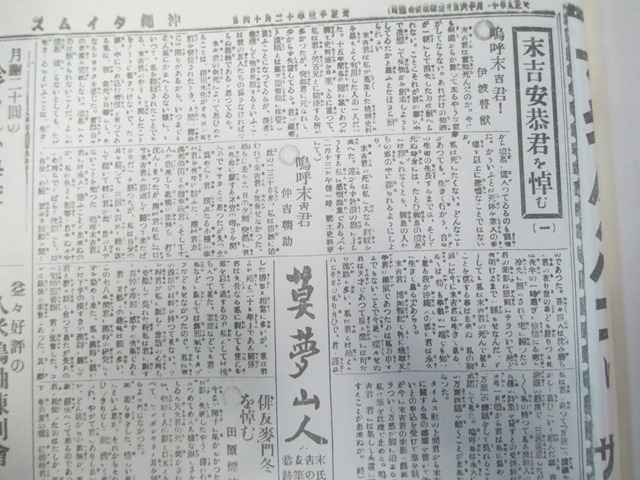

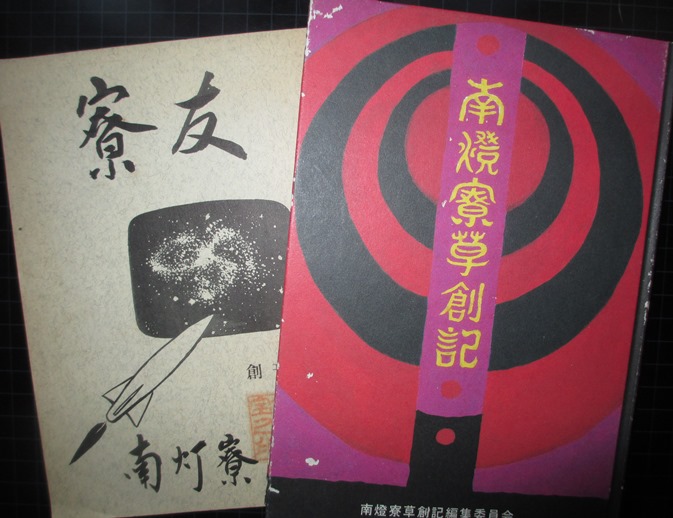

11/08: 年譜・末吉麦門冬/1924(大正13)年 ①

2月 関西沖縄県人会結成

2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行

2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

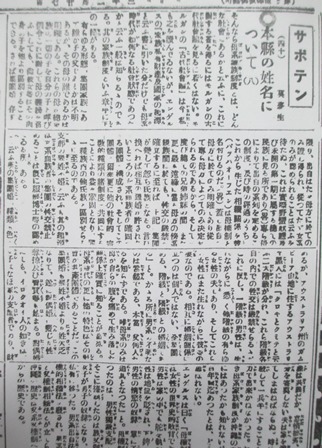

2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)

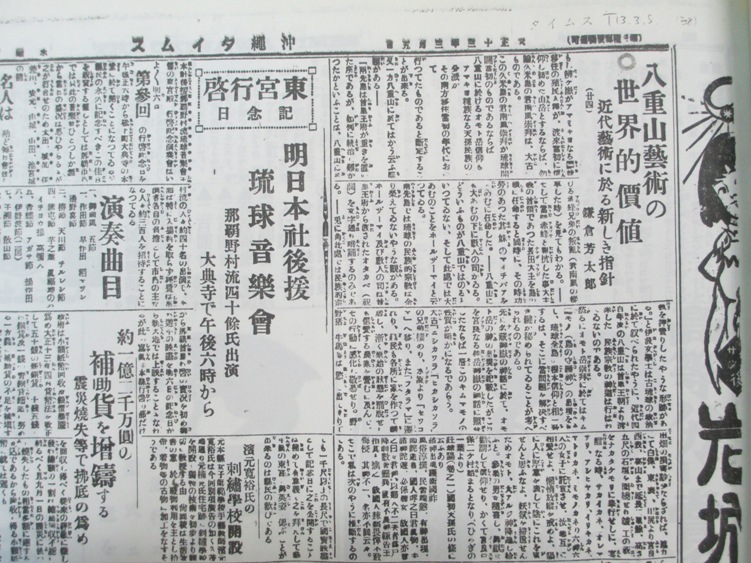

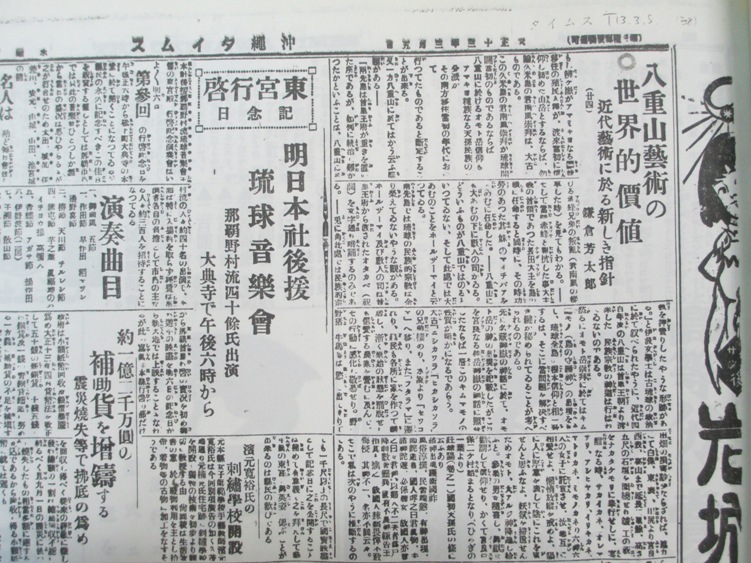

2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」

3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊

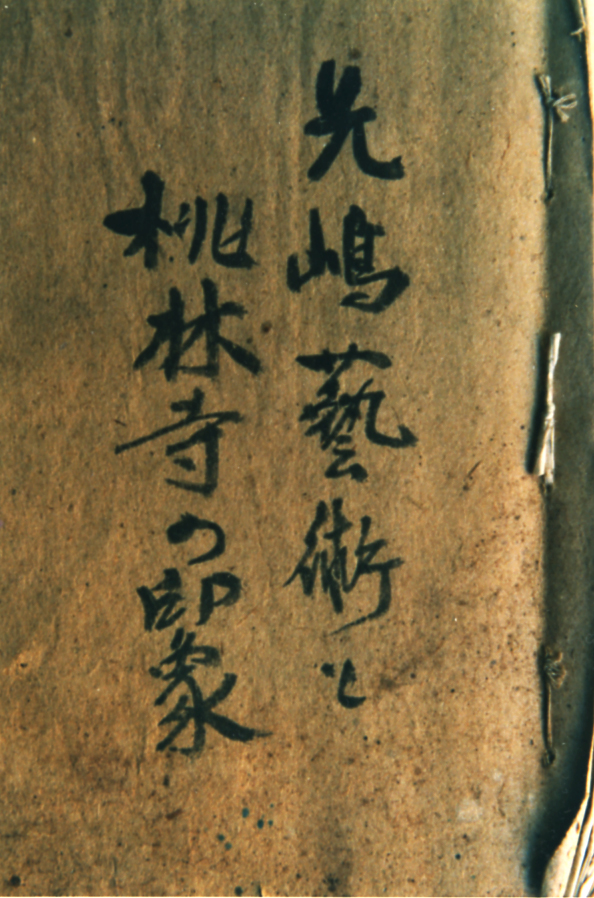

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。

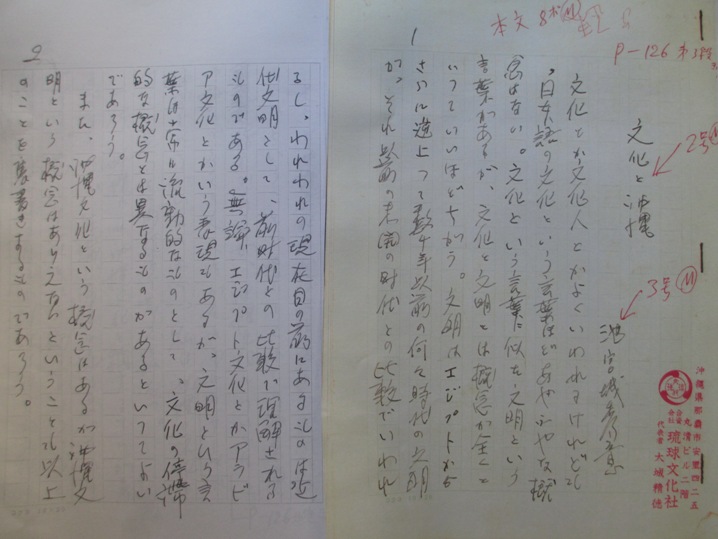

1924-3

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)

5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」

6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演

7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店

7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地

7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」

7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港

7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」

7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状

7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。

7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会

8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)

8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京

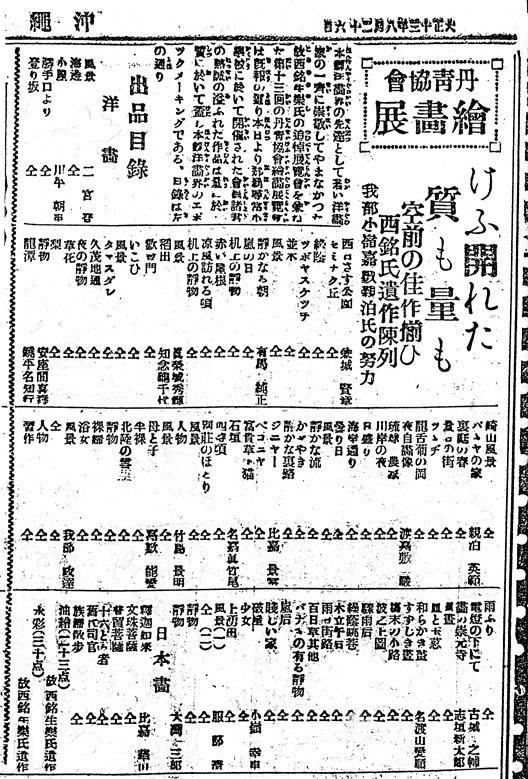

1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会

1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)

2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。

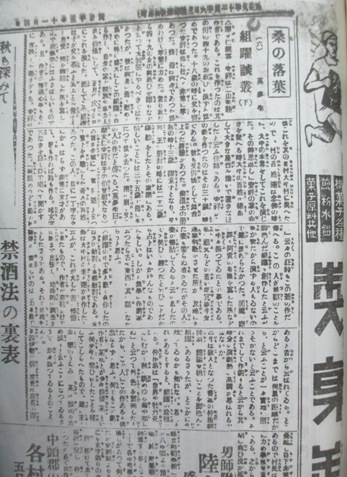

1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。

莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。

〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。

1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」

□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)

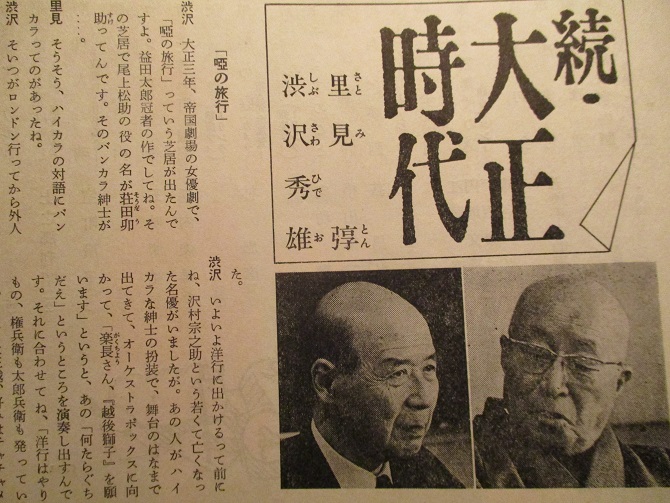

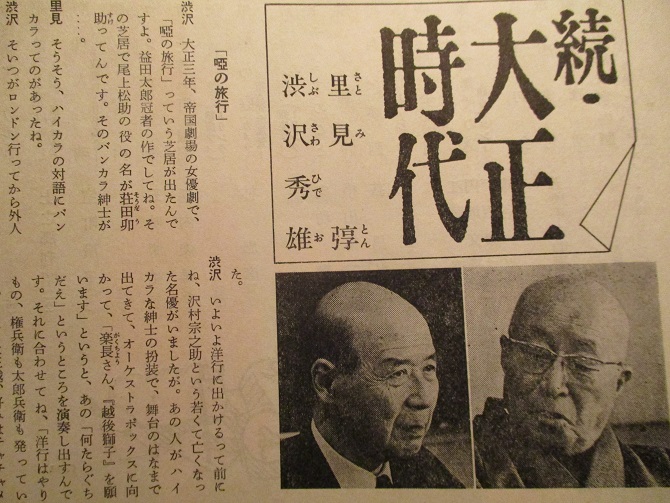

2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」

2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行

2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)

2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」

3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。

1924-3

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)

5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」

6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演

7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店

7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地

7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」

7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港

7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」

7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状

7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。

7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会

8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)

8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京

1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会

1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)

2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。

1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。

莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。

〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。

1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」

□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)

2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」

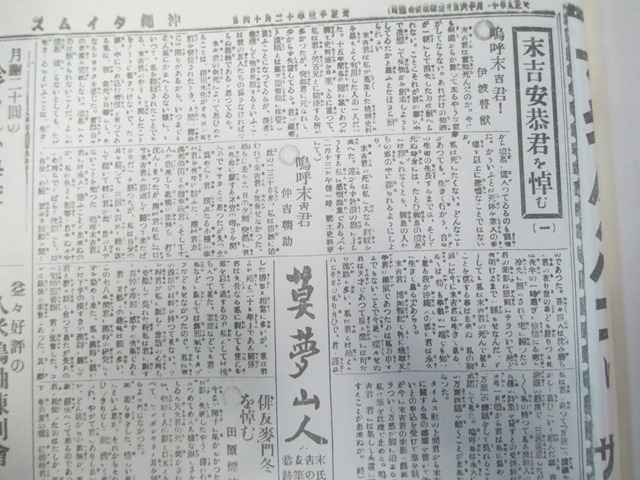

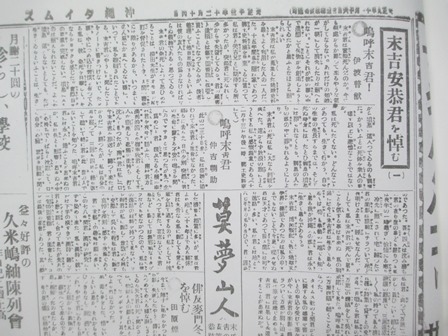

11/09: 末吉麦門冬没後90年/11月25日は「莫夢忌」①

1925年11月15日『沖縄タイムス』

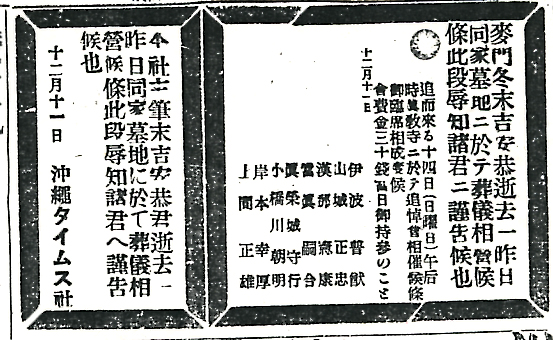

1924年12月11日『沖縄タイムス』「麦門冬末吉安恭逝去一昨日同家墓地ニ於テ葬儀相営候此段辱知諸君ニ謹告候也 追而来る14日(日曜日)午後時眞教寺ニ於テ追悼会相催候條御臨席)相成度候 会費金30銭当日御持参のこと/伊波普猷、山城正忠、漢那憲康、眞栄城守行、小橋川朝明、岸本幸厚、上間正雄」

1924年12月15日『沖縄朝日新聞』「麦門冬・末吉安恭氏の追悼会は既報の如く昨14日午後2時より眞教寺佛堂に於いて執行されたが故人の知己友人等相会する者両市各方面の階級を網羅して百数十名に上り、主催者代表として岸本タイムス社長挨拶を述べ次いで田原法馨師以下役僧の讀経があり故人と近かった仲吉朝助、川平朝令の両氏は交々悲痛なる弔辞を述べ終わって参会者一同順次に焼香を済まし同4時散会した。清く咲き誇れる梅花を■に淋しくも法灯に護られたる『莫夢釈安居』の法名の白木の位牌は故人の在りし日の面影を偲ばせ人々の悲しみを新たならしめた。」

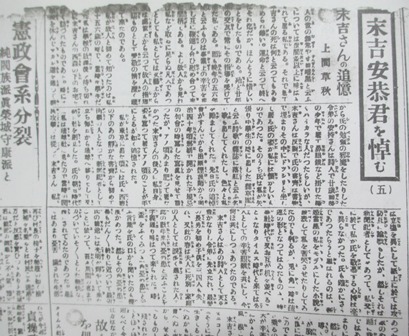

12月14日 『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(1)ー伊波普猷、仲吉朝助、田原煙波」

○伊波普猷ー末吉君は実際死んだのか。今にも何処からか帰って来るやうな気がしてならない。あれだけの知識が一朝にして消失したのは耐へられない。ことにそれが彼の頭の中で温醸して何物かを創造しょうとしていたかと思ふとなほさら耐へられない。末吉君は私が蒐集した琉球史料を最もよく利用した人の一人だった。15年間私の隠れ家であった郷土史料室を見棄てるに当って、私は君と笑古兄に期待する所が多かったが、突然君に死なれて、少からず失望している。君の蔵書と遺稿とは県立図書館に保管して貰ふことになっているが、後者を整理して他日出版するといふことは彼の友人たちの為さなければならぬ義務であると思っている。

1924年12月15日ー『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む」(2)

□伊波月城「麦門冬君を弔ふ」

おお死ー死の旅路よ

理知の為めに瞬間の静けく

我を愛し失はしむる死の接触よ。

自ら、うつろになれ 體を

解き焚かれ粉にされ又 葬らる。

されどわが眞の體は

疑いもなく他界に行く為我と共に残る。

うつろになれるなきがら。

用なきなきがらは大 のとご いの用 他の必要

の為に、聖化の為に大地に帰り行く

ホイットマン

12月11日長途の旅から帰って旅装を解く間も待たずして耳にした事は先ず麦門冬末吉君の死であった。その日僕は自働車上 ロイス博士の宗教哲学をひもときつつ人生問題を考えつつ沖縄の更生期の曙に際して自分達は如何して生きて行く可きかを切実に考究せざるを得なかったのに麦門冬君の訃音は実に大能の神が僕の為 述べられ給うた無言の説教としか思われなかったのだ。ああ君は死んだ。然し死は第二の出産である。いで僕も亦君と共に新たな更生しよう。

麦門冬君が東京にいた頃、僕も又東京にいた。その時代飯田町のユニバーサリスト教会では自由神学の増野悦興師が土曜講演を開いて天下の思想家をここに招待して多くの新しい青年を此処ににひきつけていたのであるが此の会合に於いて僕は何時も麦門冬君の顔を見出さざるを得なかった。しかしお互いに口をきいた事はなかった。明治35年の頃君は故桃原君と共に小石川竹町の下宿に居住していて、僕も亦彼等と同じ下宿に住むようになった。其の時君は杉浦重剛先生の日本中学校に籍を置き、何処かの英語の塾にも通っていたが、学校には熱心の方ではなく、何時もすきな本を読んでいたようではあった。話をしたこともなければ勿論君の室に出入りした事もなかったので何ういう本を読んでいたかわからないが、新しい智識を求めていた事は確かであった。

君と接近したのは僕が沖縄毎日新聞の論壇を根拠とした時、互いに共鳴し合うようになってからの事であった。其の後彼は僕と共に沖縄毎日新聞の一記者として活動した事もあった。君は郷土研究に指を染めるようになったのは、時代の要求の然らしむ所であって、語を換えて言へば、彼がジアナリストとして出産した時代は、所謂琉球文化のルネサンス時代 其の朝夕友とする所の者は、凡て新時代の使徒等であったことに起因すると僕は思惟するのだ。

麦門冬君は人格の人であった。あらゆる方面に於いてあっさりしている。殊に性欲の問題などに関しては少しも悩みなどというものを知らないようであった。この点に関して彼は解脱していた。未だ春秋に富める身を持ちつつ突然として他界の人となった事は惜しむ可きである。然し彼の死が永遠に終わりであるとは僕には信じられない。

12月18日『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(5)ー上間草秋、眞境名笑古」

12月20日『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(7)ー東恩納寛敷、長浜瓊州」

12月26日『沖縄タイムス』東恩納寛惇「野人麦門冬の印象」

12/02: 莫夢忌/島袋全発

1920年代、琉球史随筆で大衆を喜ばせた新聞人、末吉麦門冬が24年11月に水死した。その追悼文で島袋全発は「友人麦門冬」と題し「私共の中学時代 客気に駆られ一種の啓蒙運動をなしつつあった頃 麦門冬は蛍の門を出でず静かに読書に耽って居た。あの頃の沖縄は随分新旧思想の衝突が激しかったが物外さんを初め私共の応援家も頗る多かった。氏も恐らく隠れたる同情者の1人であったに違いない。其後私が高等学校に入ってから氏と交わる様になったが一見旧知の如くやはり啓蒙運動家の群の1人たるを失わなかった。私共は苦闘して勝った。啓蒙運動とは何ぞと問われたら少し困る。文化運動と云ってもいい。それを近いうちに麦門冬氏が書くと云っていたそうだが遂に今や亡し。該博なる智識そのものよりも旺盛」なる智識欲が尊い。そして旺盛なる智識欲よりも二十年諭らざる氏の友情は更に尊い。私は稀にしか氏とは会わなかった。喧嘩もした。然し淡々たること水の如くして心底に流動する脉々たる友情はいつでも触知」されていたのである。去年の今頃は私の宅で忘年会をした。そして萬葉集今年の山上憶良の貧窮問答「鼻ひしひしに」や「しかとあらぬひげかきあげし」やに笑い した後 矢張り啓蒙運動の話に夢中になった。今年の春は大根の花咲くアカチラを逍遥し唐詩選の句などを口吟、波之上の茶亭に一夜の清遊を試み歓興湧くが如くであった。せめて晩年の往来をしたので良かったと思う。麦門冬氏の如き詩人は多い。氏の如き郷土史家は少ない。氏の如き友情に至っては今の世極めて稀。今や忽焉として亡し。噫」。

全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。

1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。

1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。

濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。

島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。

また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。

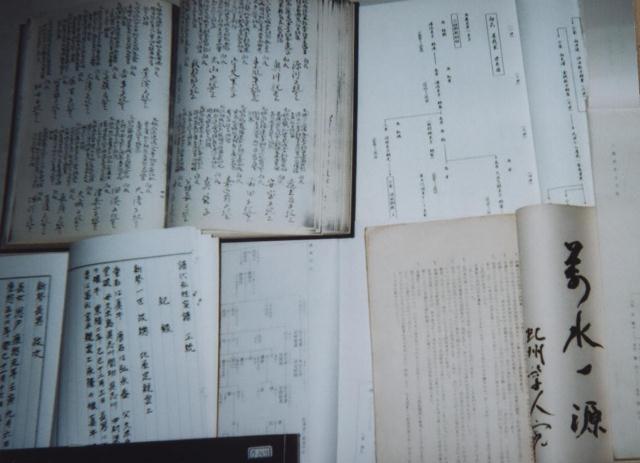

1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。

1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。

全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。

1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。

1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。

濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。

島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。

また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。

1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。

1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。

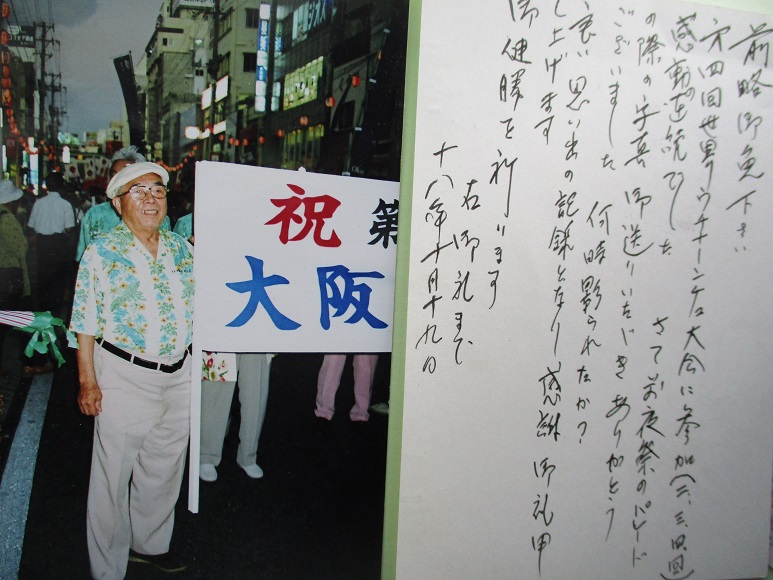

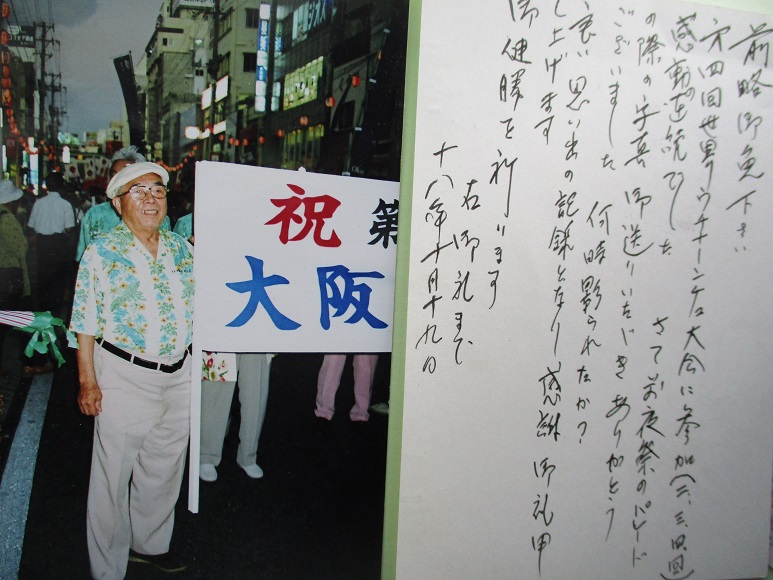

大正区の「エイサー祭り」に行くため、午前10時に新城あけみと東大阪の自宅を出て地下鉄で難波。南海ナンバのキタムラで「写ルン」を買う。難波バス停から大正区行きのバスに乗る。大正区役所前に着いたのが11時であった。千島公園グランドでは正午から開催だが、すでに大勢の人が参集していた。グランド周辺にはもう大勢の見物人がつめかけ、バザー出店も多くが店開きをしていた。

会場の一角「ところで沖縄広場」は私の息子も展示に関わっている。関西沖縄県人会(県人会リーダー真栄田三益の写真)の歴史や、エイサーの第一回からのパネル、「慰安婦」問題の資料や「国際人権法から見た沖縄基地」、普天間、辺野古の米軍基地などが展示されていた。また沖縄の「なるみ堂」の絵はがき(むかし沖縄)パネルも展示していた。今回エイサーは「東日本大震災復興祈念」と銘打っている。

エイサーの演舞は地元の大正沖縄子どもエイサー団、西成でいごの会、宝塚のレキオ、大阪沖縄かりゆし会、関西やいまー会、京都琉球ゆう遊会、名古屋から愛知琉球エイサー太鼓連、沖縄から名桜エイサー、平敷屋エイサーたもつ会ら多くの団体が参加していた。、会場の周辺には旧友たちも居た。諸見里宗博、芳美夫妻、その息子の太志君もいて伯母さんや玉城利則夫妻のところに案内され再会をした。屋良朝光、金城勇、フジコ、垣花ら諸氏とも久しぶりに会った。

屋良朝光さん

会場の一角「ところで沖縄広場」は私の息子も展示に関わっている。関西沖縄県人会(県人会リーダー真栄田三益の写真)の歴史や、エイサーの第一回からのパネル、「慰安婦」問題の資料や「国際人権法から見た沖縄基地」、普天間、辺野古の米軍基地などが展示されていた。また沖縄の「なるみ堂」の絵はがき(むかし沖縄)パネルも展示していた。今回エイサーは「東日本大震災復興祈念」と銘打っている。

エイサーの演舞は地元の大正沖縄子どもエイサー団、西成でいごの会、宝塚のレキオ、大阪沖縄かりゆし会、関西やいまー会、京都琉球ゆう遊会、名古屋から愛知琉球エイサー太鼓連、沖縄から名桜エイサー、平敷屋エイサーたもつ会ら多くの団体が参加していた。、会場の周辺には旧友たちも居た。諸見里宗博、芳美夫妻、その息子の太志君もいて伯母さんや玉城利則夫妻のところに案内され再会をした。屋良朝光、金城勇、フジコ、垣花ら諸氏とも久しぶりに会った。

屋良朝光さん

1972年1月 沖縄の雑誌『青い海』9号 山里永吉「沖縄の史跡 護佐丸と中ぐすく」

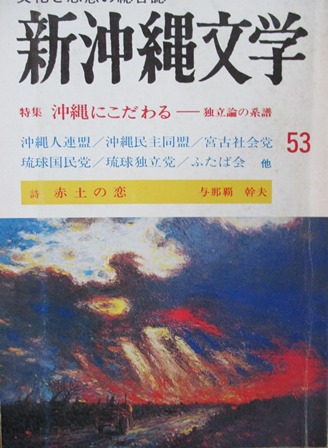

1982年(昭和57) 9月 「山里永吉瞥見」『新沖縄文学』第53号 沖縄タイムス社

【内容】 石鼓 教科書問題の本質 (特集)沖縄にこだわる -独立論の系譜 独立論の位相 川満信一著. 沖縄人連盟 新崎盛暉著.沖縄民主同盟 仲宗根勇著. 宮古社会党 平良好児著. 不発の独立論 大田静男著. 琉球国民党 島袋邦著. 琉球独立党 平良良昭著. ふたば会 太田良博著. 琉球巴邦・永世中立国構想の挫折 仲程昌徳著. 山里永吉暼見 岡本恵徳著.コラム 帰属問題めぐり街の声を聴く/ /反映させよ住民の希望 沖縄自立・独立論関係図書目録 潮流 私学問題と官尊民卑(教育) 「一坪反戦地主会」の発足(住民運動) 多様化する反戦運動(社会) 検定に対する検定を(文化) 沖縄史そぞろある記(10) 嘉手納宗徳著. 動物の鳴き声 儀間進著. 日本人の沖縄人像 親泊寛信著. 琉球の地頭性(3) 宮城栄昌著. 海外ジャーナル 話題ふたつ(アメリカ) 宮城悦二郎著. 新聞とのつきあい(フランス) 大下祥枝著. 香港の漁村にて(東南アジア) 比嘉政夫著. 書評 「地図の風景」 「蝶の島」 「聞書西表炭坑」 「ある二世の轍」 「石扇回想録」 「ふるさとばんざい」 「沖縄の悲哭」 「瞳詩篇」「芝憲子詩集」 「沖縄-戦争と平和」 「沖縄の戦記」 「対馬丸」 「句集琉球切手」 「わが沖縄ノート」 「琉球文学小見」 「琉球の言語と文化」 「沖縄行政機構変遷史料」 「生贄は今」 「沖縄資料センター目録」 第8回「新沖縄文学賞」予選発表 詩 赤土の恋 与那覇幹夫著※与那覇幹男1939年11月26日~2020年1月20日。『赤土の恋』で1983年、第七回山之口貘賞。与那嶺さんは新報でよく出会ったが、2019年に初めての長い電話をくれた。お別れのつもりだっただろう。晶子夫人から僕のことを聞いていたからであろうか。亡くなられたのを知ったのは森口豁さんのFacebook2020-9であった。

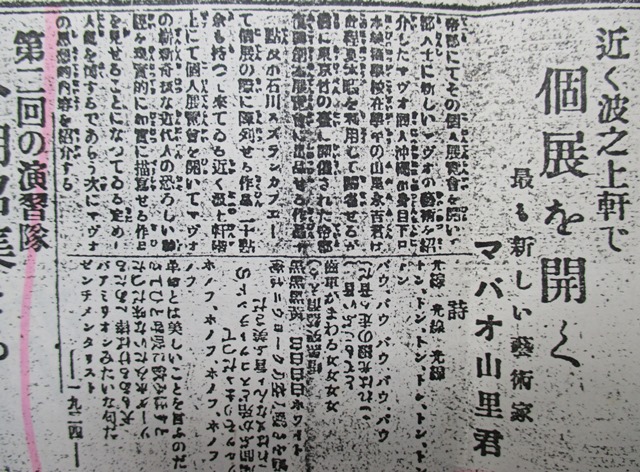

1924年7月18日『沖縄タイムス』

山里永吉が1924年、那覇の波之上軒で開いた個展には「村山知義によって踊られたるワルツ」「インペコーフェンの踊り」もあった。山里永吉自伝□東京では『マヴォ』の雑誌が発売禁止になり、同人は全員、警察の身元調査を受けていて、警視庁からの連絡で私の家にも那覇署員がやってきた。息子の身元調査に親父はびっくりしたらしい。幸い私はその時東京に帰っており行きちがいであった。そんなことがあって親父は東京にいた山田真山先生へ手紙を出し息子を預かってくれと依頼した。真山先生は那覇で展覧会を開いたとき、私の家に泊まっていたので父とは旧知の間柄だった。早速、使いがきて、私は荻窪の先生の家へ引き取られ、お預けの身になった。一年そこら御世話になったが、父が死んで、東京にいてもつまらないので、沖縄へ引き揚げた。昭和2年4月のことである。

1926年9月 『沖縄教育』156号 山里永吉「小説ゆめ」

1933年5月 『沖縄教育』201号 山里永吉「明治神宮壁画『琉球藩設置』」

大火で辻にあった貸家は全部まる焼け、保険金は一文もかけていない。それで父は農工銀行を辞めて生前、漆器店(丸山漆器店ー那覇市上ノ蔵町・電話441番)を始めており、兄貴は勧業銀行の那覇支店に勤めて高給をとっているので辞めようとしない。「お前店番をしろ」というわけで東京から帰った私に申しつけたが、私はそういう仕事は向かない。店のことはいい加減にして、脚本や評論などを新聞に発表したりしていた。

丸山漆器

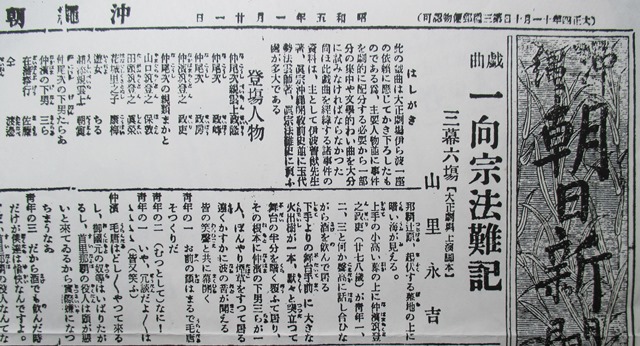

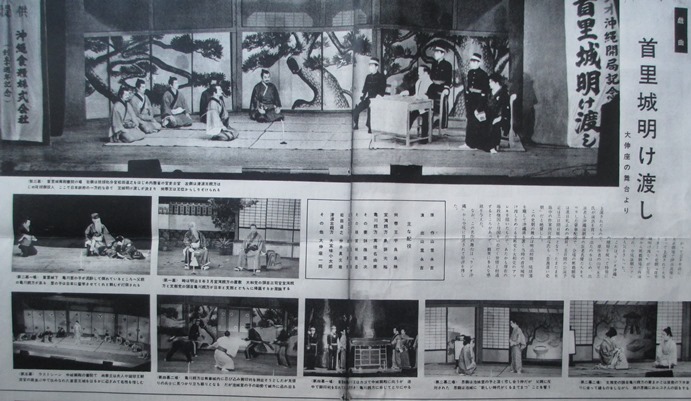

それからしばらくして伊良波尹吉、真境名由康、島袋光裕の俳優3人が、顔をそろえてやってきて「芝居の脚本を書いてくれ」と懇請された。沖縄芝居はそのころ衰退気味で、新聞を読むほどの人なら芝居を見にいかない。「これじゃ、どうにもならん、ひとつ協力してくれ」と持ちかけてきたものである。最初に書いたのが「一向宗法難記」だった。2作目が「首里城明け渡し」で大当たりに当たった。

.jpg)

1960年3月30日ー崇元寺調査、黒板、杢、中央の顔が隠れているのが山里永吉

□1960年3月28日ー琉球文化財保護のため文部省文保委会「第一次琉球文化財調査団」の黒板昌夫調査官、杢正夫技官が来沖。

写真左から具志堅宗精復旧期成会長、真栄田義見、川平朝申、不詳、山里永吉

1968年11月『今日の琉球』真栄田義見「弁財天堂の復元なるー474年前の宝形作りを再現」

1971年1月6日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー中央集権とも関連 半世紀の内乱にこりる」<上>

1971年1月7日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー撤廃は歴史家の定説 『反戦平和』の思想思い起こせ」<下>

□1972年9月ー『佛教藝術』88<沖縄の文化と美術特集> 毎日新聞社

沖縄の歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新屋敷幸繁

沖縄文化史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・比嘉 春潮

沖縄の宗教・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・源 武雄

おもろ十首・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外間 守善

沖縄の梵鐘と金石文・・・・・・・・・・・・・外間 正幸

琉球漆器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡田 譲

沖縄の陶芸史・・・・・・・・・・・・・・・・・・山里 永吉

琉球紅型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鎌倉芳太郎

沖縄の舞踊と楽器・・・・・・・・・・・・・・・仲井真元楷

琉球の建築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田辺 泰

沖縄文化財建造物等の復旧事業・・・杢 正夫

口絵解説・殷元良筆「鶉図」・・・・・・・・真保 亨

沖縄の重要文化財

1960年6月6日 伊野波節石くびれ 左より池宮喜輝、国吉真哲(山里永吉文化財保護委員長・撮影)

.jpg)

石くびりと山里永吉

1989年5月8日『琉球新報』川平朝申「山里永吉氏の逝去を悼む」

1989年5月8日『沖縄タイムス』船越義彰「追悼ー那覇人に徹した山里氏」

○琉球の泡盛は何時の頃より醸造せしか記録の微すべきなけれども、薩摩に齎らされしは天正十三年四月なりとす。薩人伊地知季安①著南聘紀考に「二十九日琉使祖庭、導信房、訪観貞第、為尚永王饋織物二端、大平布十端、焼酒一器、己亦進織物十端、竹心香、蝋燭二十挺、焼酒一器」とあり、其の以前には焼酒の名なきのみならず、更に島津義久が諸臣を集め聯歌の会を催し「飲之焼酒莫不珍賞焉」と云ふことあればなり。泡盛の琉球にて醸造を創めたるもこれより遠き以前のことにあらざるべし。焼酒が今云ふ泡盛のことなるは勿論なり。

①伊地知季安 いじち-すえやす

1782-1867 江戸時代後期の武士。

天明2年4月11日生まれ。薩摩(さつま)鹿児島藩士。文化5年藩の政変,近思録崩れで遠島となり,ゆるされたのち鹿児島で謹慎中に藩の史料を収集,おおくの著作をあらわした。嘉永(かえい)5年記録奉行,のち用人。その仕事は「薩藩旧記雑録」で有名。慶応3年8月3日死去。86歳。本姓は伊勢。初名は季彬(すえひで)。字(あざな)は子静。通称は小十郎。号は潜隠。 →コトバンク

国立文楽劇場の資料展示室をのぞいたことがある。三味線の歴史の説明に「三味線は、永禄年間(1558-1570)琉球から大阪の堺港に渡来したといわれ、型は三弦の蛇皮胴のものであったと推定されます」とあった。近代以前の琉球ロマンはおいおい後述するとして、ここでは「さまよへる琉球人」のイメージがつきまとう近代における琉球人の歩みを抽象的ではなく具体的に述べることとする。

○1918年9月1日 『日本及日本人』麦生(末吉安恭)「琉球三味線に就いて」

東儀鐵笛氏は嘗て三味線が琉球より渡来せしといふ旧説は真っ赤な嘘にて、慶長の頃には琉球にてもまだ用をなさざりし様なりと云はれたり、(日本及日本人548号参照)非三味線渡来説には如何なる有力なる憑■あるや知らずと雖も、慶長の頃には琉球でもまだ用をなさざりとは真っ赤な嘘にて、定西法師伝、御先祖記(松屋筆記引抄)等にも明らかなるが、琉球の記録に依れば、喜安日記慶長十五年四月十六日川内新田八幡に参詣の條にて「静に法施参らせ人々三絃の秘曲を弾しかば、宮中もすみわたり、誠に面白かりければ、神明も感激に堪ずやおぼしけん」とあり、薩摩三界まで三味線を携へ行ける程なれば、本国に於いて今だ用をなさざりしとは云ひ雖し。・・・・

写真ー小橋川朝重

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(小橋川朝重撮影)

1922年9月15日『沖縄タイムス』広告「出張写真開業ー那覇市山下町1-22 小橋川朝重」

1924年2月 沖縄県立沖縄図書館『琉球史料目録』

麦門冬と南村・小橋川朝明

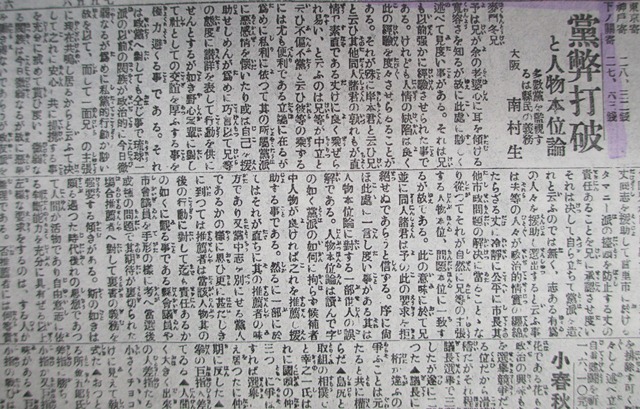

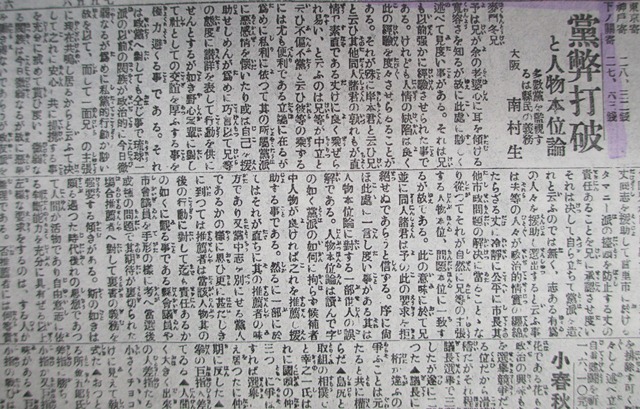

1921年6月18日『沖縄タイムス』小橋川南村(大阪)「黨弊打破と人物本位論 多数黨を監視するは県民の義務」

1933年4月『沖縄教育』沖縄県教育会(島袋源一郎)印刷・向春商会印刷部(小橋川朝明)

小橋川南村「春のこころ」

○われも、また/老にけるかや/つくろひて/人にもの言ふ/昨日今日かな□折々は、/子供のやうに屋根裏に/登りて空を/眺めたりする□神の子よ、生れずあらば/かくまでに/物思ふ身に/あらざらましを(乳児紀逝く)□大聲に、/わめき狂はば/このこころ/癒えなんと思ひ/海濱に行く

2004年『沖縄県図書館協会誌』弟8号 新城栄徳

○私は南村・小橋川朝明の子息・朝二氏から話を聞き『近代日本社会運動史人物大事典』(1997年)の小橋川朝明について「琉球王府絵師・向元瑚や、琉歌人・小橋川朝昇を祖に持つだけあって、『沖縄毎日新聞』記者の時、『スバル』『創作』などに歌を投稿し文芸・美術評論もやる」と記した。麦門冬は南村に対し親友以上の関係を作ろうと、その兄・小橋川朝重の息子と自分の妹を結婚させた。が、この若い夫婦、我が儘育ちゆえ喧嘩ばかり。すぐ別れた。慌てた麦門冬、南村に「こんなことで僕らの友情は変わらない」と念を押した。麦門冬が水死したときの追悼式案内に南村は名を連ねているが、追悼文は書いていない。それだけ悲痛に暮れた。後に家族に「親友は持つものではない」と云うたという。

写真左からー麦門冬・末吉安恭、儀間泉南、小橋川朝重、真境名安興

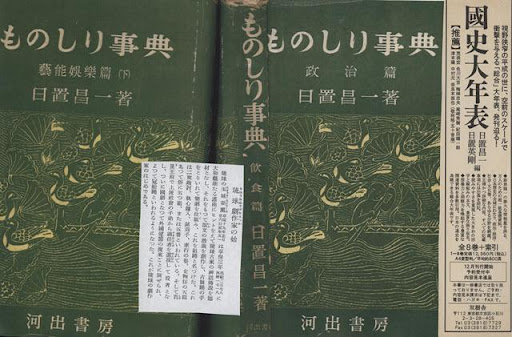

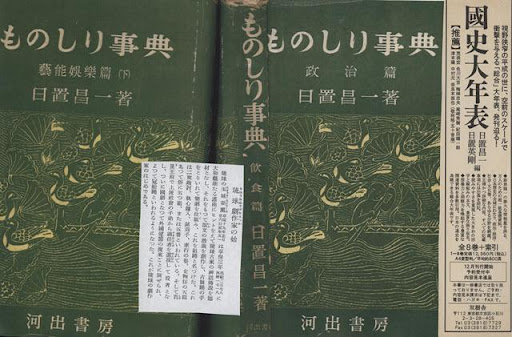

日置昌一 ひおき-しょういち 1904-1960 大正-昭和時代の日本文化史研究家。明治37年10月27日生まれ。小学校卒業後東京にでてはたらきながら,17年間上野の帝国図書館にかよいつづけて膨大な書物を読破。その博覧強記ぶりから「ものしり博士」といわれ,「国史大年表」「日本系譜綜覧」「ものしり事典」などおおくの著書を刊行。昭和35年6月9日死去。55歳。岐阜県出身。→コトバンク

①伊地知季安 いじち-すえやす

1782-1867 江戸時代後期の武士。

天明2年4月11日生まれ。薩摩(さつま)鹿児島藩士。文化5年藩の政変,近思録崩れで遠島となり,ゆるされたのち鹿児島で謹慎中に藩の史料を収集,おおくの著作をあらわした。嘉永(かえい)5年記録奉行,のち用人。その仕事は「薩藩旧記雑録」で有名。慶応3年8月3日死去。86歳。本姓は伊勢。初名は季彬(すえひで)。字(あざな)は子静。通称は小十郎。号は潜隠。 →コトバンク

国立文楽劇場の資料展示室をのぞいたことがある。三味線の歴史の説明に「三味線は、永禄年間(1558-1570)琉球から大阪の堺港に渡来したといわれ、型は三弦の蛇皮胴のものであったと推定されます」とあった。近代以前の琉球ロマンはおいおい後述するとして、ここでは「さまよへる琉球人」のイメージがつきまとう近代における琉球人の歩みを抽象的ではなく具体的に述べることとする。

○1918年9月1日 『日本及日本人』麦生(末吉安恭)「琉球三味線に就いて」

東儀鐵笛氏は嘗て三味線が琉球より渡来せしといふ旧説は真っ赤な嘘にて、慶長の頃には琉球にてもまだ用をなさざりし様なりと云はれたり、(日本及日本人548号参照)非三味線渡来説には如何なる有力なる憑■あるや知らずと雖も、慶長の頃には琉球でもまだ用をなさざりとは真っ赤な嘘にて、定西法師伝、御先祖記(松屋筆記引抄)等にも明らかなるが、琉球の記録に依れば、喜安日記慶長十五年四月十六日川内新田八幡に参詣の條にて「静に法施参らせ人々三絃の秘曲を弾しかば、宮中もすみわたり、誠に面白かりければ、神明も感激に堪ずやおぼしけん」とあり、薩摩三界まで三味線を携へ行ける程なれば、本国に於いて今だ用をなさざりしとは云ひ雖し。・・・・

写真ー小橋川朝重

1913年2月2日ー琉球新報記者だった富川盛睦(小橋川朝重撮影)

1922年9月15日『沖縄タイムス』広告「出張写真開業ー那覇市山下町1-22 小橋川朝重」

1924年2月 沖縄県立沖縄図書館『琉球史料目録』

麦門冬と南村・小橋川朝明

1921年6月18日『沖縄タイムス』小橋川南村(大阪)「黨弊打破と人物本位論 多数黨を監視するは県民の義務」

1933年4月『沖縄教育』沖縄県教育会(島袋源一郎)印刷・向春商会印刷部(小橋川朝明)

小橋川南村「春のこころ」

○われも、また/老にけるかや/つくろひて/人にもの言ふ/昨日今日かな□折々は、/子供のやうに屋根裏に/登りて空を/眺めたりする□神の子よ、生れずあらば/かくまでに/物思ふ身に/あらざらましを(乳児紀逝く)□大聲に、/わめき狂はば/このこころ/癒えなんと思ひ/海濱に行く

2004年『沖縄県図書館協会誌』弟8号 新城栄徳

○私は南村・小橋川朝明の子息・朝二氏から話を聞き『近代日本社会運動史人物大事典』(1997年)の小橋川朝明について「琉球王府絵師・向元瑚や、琉歌人・小橋川朝昇を祖に持つだけあって、『沖縄毎日新聞』記者の時、『スバル』『創作』などに歌を投稿し文芸・美術評論もやる」と記した。麦門冬は南村に対し親友以上の関係を作ろうと、その兄・小橋川朝重の息子と自分の妹を結婚させた。が、この若い夫婦、我が儘育ちゆえ喧嘩ばかり。すぐ別れた。慌てた麦門冬、南村に「こんなことで僕らの友情は変わらない」と念を押した。麦門冬が水死したときの追悼式案内に南村は名を連ねているが、追悼文は書いていない。それだけ悲痛に暮れた。後に家族に「親友は持つものではない」と云うたという。

写真左からー麦門冬・末吉安恭、儀間泉南、小橋川朝重、真境名安興

日置昌一 ひおき-しょういち 1904-1960 大正-昭和時代の日本文化史研究家。明治37年10月27日生まれ。小学校卒業後東京にでてはたらきながら,17年間上野の帝国図書館にかよいつづけて膨大な書物を読破。その博覧強記ぶりから「ものしり博士」といわれ,「国史大年表」「日本系譜綜覧」「ものしり事典」などおおくの著書を刊行。昭和35年6月9日死去。55歳。岐阜県出身。→コトバンク

03/02: 吉田東吾と東恩納寛惇

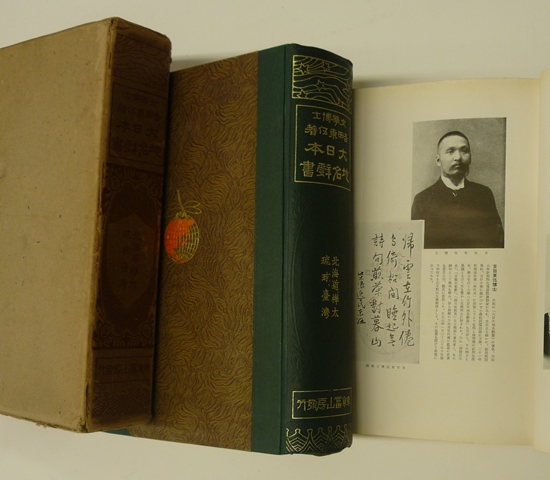

写真ー左、吉田東吾『大日本地名辞書』「北海道、樺太、琉球、臺灣」冨山房/右、『冨山房五十年』

吉田東伍【よしだ・とうご】

生年: 元治1.4.10 (1864.5.15)

没年: 大正7.1.22 (1918)

明治大正期の先駆的な歴史学・歴史地理学者。4月14日誕生説もある。越後(新潟県)蒲原郡の旗野家の3男に生まれ,小学校卒業後,小学校教員になり,大鹿新田(新津市)の吉田家の養子となった。この間北海道に渡り,読書に励んだ成果などを新聞・雑誌に「落後生」などの筆名で投稿,特に『史海』への投書論考は,主筆田口卯吉の注目をひき,学界への登竜門となった。また親戚の市島謙吉に紹介され「徳川政教考」を『読売新聞』に連載し,日清戦争に記者として従軍。また『日韓古史断』を書いて,学界での地位を固めた。その研究は日本歴史の全分野にわたり,歴史地理学の分野で『大日本地名辞書』(全11冊),『日本読史地図』などが先鞭をつけている。社会経済史の分野では『庄園制度之大要』が,近代史の分野では『維新史八講』があり,現代より過去にさかのぼるという歴史的視野の問題を含む通史『倒叙日本史』(全12巻)もある。また『世阿弥十六部集』の発見は学界を刺激した。『海の歴史』『利根川治水論考』や,論文集『日本歴史地理之研究』の問題提起は今日でも注目される。<参考文献>高橋源一郎編『吉田東伍博士追懐録』 (松島榮一)

(→コトバンク)

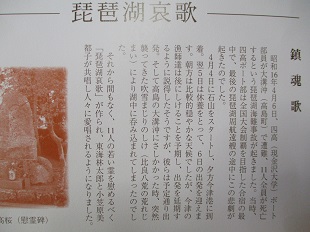

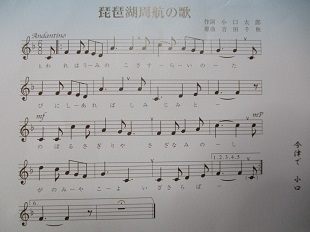

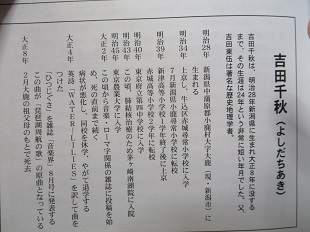

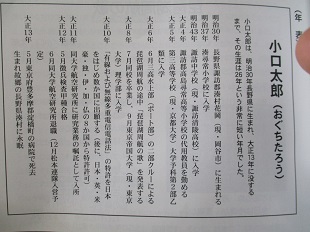

「琵琶湖周航の歌」の基礎知識 小口太郎の出身地、長野県岡谷市の諏訪湖畔の釜口水門河川公園に小口太郎像と歌碑(江崎玲於奈の筆による)がある。昭和63年 太郎生誕90年を記念し岡谷市が建造した。地元では小口太郎顕彰碑等保存会を結成して顕彰に努力されている。/吉田千秋の出身地、新潟市秋葉区(合併前の新津市)では「ちあきの会」を結成して活動している。千秋の父・吉田東伍の記念博物館(阿賀野市保田)でも千秋コーナーを設け資料を展示している。→滋賀県高島市

2016年2月 『月刊琉球』比嘉克博「神々の後裔たちー元祖志向の精神史ー」

2016年2月 『月刊琉球』№32 比嘉克博「神々の後裔たちー元祖志向の精神史ー」(1)

2016年3月 『月刊琉球』№33 比嘉克博「神々の後裔たちー元祖志向の精神史ー」(2)

2016年4月 『月刊琉球』№34 比嘉克博「神々の後裔たちー元祖志向の精神史ー」(3)

大宜味朝徳の『南島』第4号(1933年)に上原美津子(沖縄日日新聞元記者)が清明祭と題して「琉球人は祖先崇拝の民族です」と書いている。琉球学の巨人・東恩納寛惇は祖先崇拝を「現在の殺風景な世態に寛容の情味を注ぎ込み、世界平和の基盤をつくるものとも云える」と書き、系図については「男系を本旨とし、女系には及んでいない。その欠点を補う」ものに内系図(編集本)があると記している。

先日、写真家の山田實氏から山田一門の山田有銘編集『霊前備忘録』(1930年)を借りた。前記の内系図の一種である。平姓家譜から説きおこし、新聞の死亡広告を貼り付けた系図補遺、拝所の読谷残波岬、屋敷や庭園、位牌、墓所などを図示、着色されビジュアルだ。實氏の父有登は医者で、兄の有勝は詩人。洋画家の有邦、社会福祉の有昴、社会運動家の有幹、教育者の有功などが山田一門から出ている。

漢那憲和の家系については那覇市歴史資料室が出している『那覇市史』「家譜資料(4)那覇・泊系」の人名索引で、憲和の父や祖父の経歴、昴氏であることが分かる。憲和の婿兄弟の神山政良の東氏では、昴氏が同門だという伝えもある。先日、中野利子さんと松居州子さん(憲和の孫)が見えられ同門の憲一郎作成「昴姓世系図」と「戸籍謄本」を恵まれた。これで憲和の母親の旧姓が玉那覇と分かる。

東恩納家系図

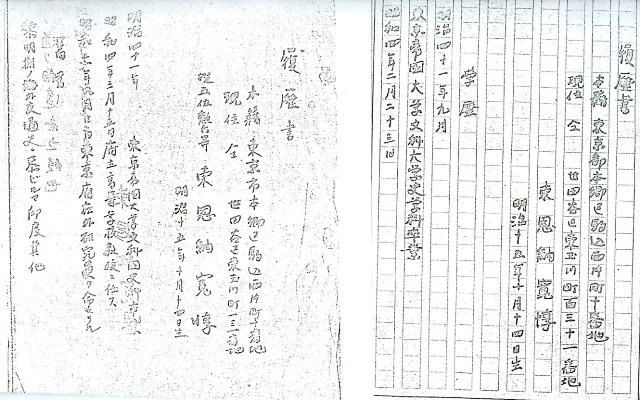

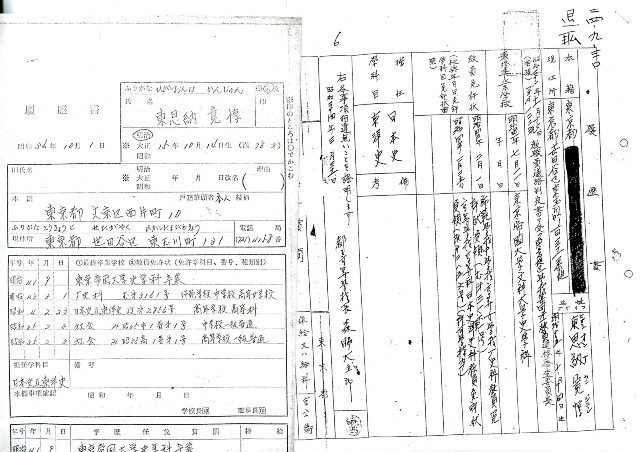

東恩納寛惇自筆履歴書

公的機関が作成した東恩納寛惇の経歴書

写真上右ー1901年1月4日東京神田小川町・写真館美影堂(中村董)で沖縄中学校の同級生たち前の右から東恩納寛惇、崎浜秀主、国吉真徳、伊波興旺、後列右から赤嶺武太、小嶺幸慶、与那覇政敷。

写真中ー福州において東恩納寛惇が発見した5代目祖先の墓碑。その右ー1901年5月13日熊本市下通町上村嘉久次郎・写真裏に「地上の友なる国吉真徳大兄へー寛惇」

写真下ー1933年12月に東恩納寛惇が安南および福建より持ち帰った三味線、昭和会館に寄贈した。(1)ヤマト、(2)琉球、(3)安南、(4)安南

1933年12月ー東恩納寛惇は一中時代の同級生の比嘉盛珍(元内務省土木技師)、島袋慶福(陸軍少尉)、漢那憲英(海外協会)、崎浜秀主(商校長)、糸数青盛(那覇市税務課)、及び旧友の照屋那覇市長、島袋二高女校長、志喜屋二中校長、胡屋一中校長、當間那覇市助役、城間恒淳、千原成悟、山田有登、古波倉博士、新嘉喜倫篤らの諸氏と、久米蔡氏堂に立ち寄り仲良くカメラに収まって後、波の上医院のよ平名さんの案内で那覇でも1,2位を争うという自慢のよ平名家の庭で談話に耽った。

寛惇が『童景集』を瀬長佳奈と甥の鈴木亨に贈ったもの。

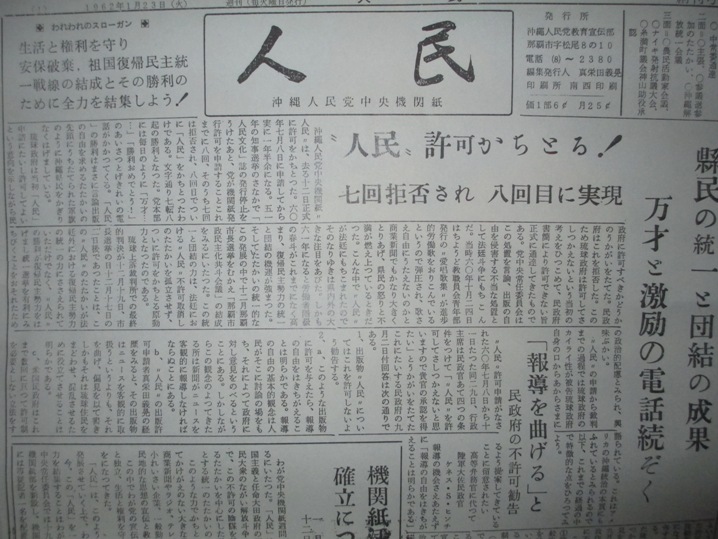

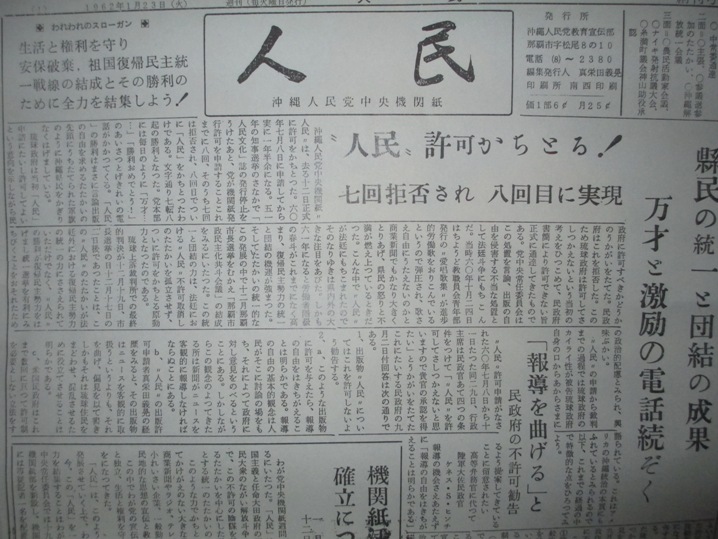

01/10: 沖縄人民党中央機関紙『人民』

1931年、瀬長亀次郎は神奈川で井之口政雄宅に下宿をしていた。井之口夫人は日本赤色救援神奈川地区の活動家で瀬長は大分お世話になった。飯場生活の瀬長は「全協日本土建神奈川支部」を朝鮮人の金一声らと結成、京浜地区の責任者になった。そして横須賀町久里浜の平作川改修工事に従事していた朝鮮人労働者350人と労働条件改善、全員に仕事をよこせの要求をかかげてストライキに突入、瀬長も、金一声も検挙され一ヶ月投獄された。

瀬長亀次郎は戦後も沖縄人民党行事としてこの碑(人民解放戦士真栄田一郎君に捧ぐ)の前に集い団結を誓った。瀬長亀次郎「弾圧は抵抗を呼ぶ 抵抗は友を呼ぶ」→1991年8月『瀬長亀次郎回想録』新日本出版社

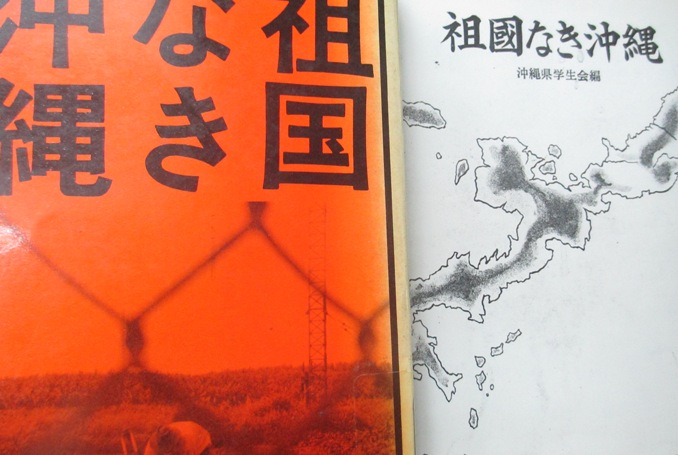

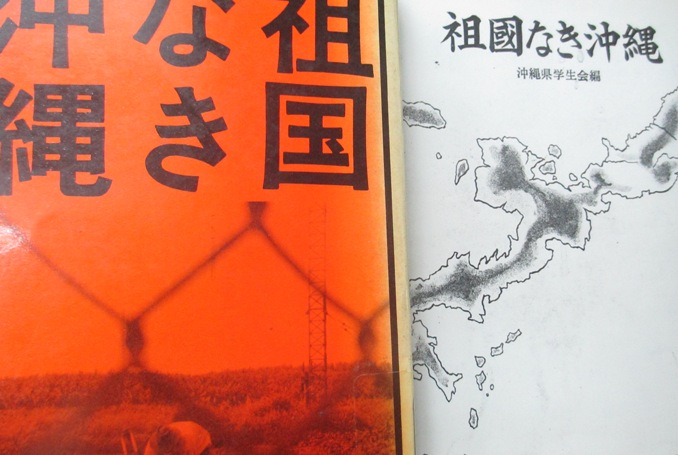

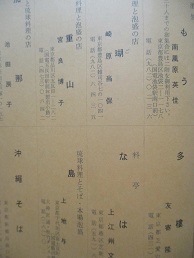

1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社

ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ

写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。

悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫

○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。

郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長

善意の記録として・・・・沖縄県学生会

○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。

第一部

拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人

第二部

土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道

島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永

あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光

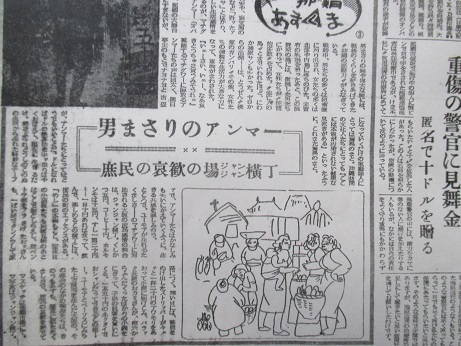

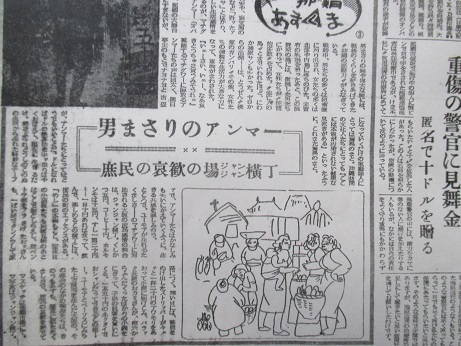

1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」

1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』

1963年

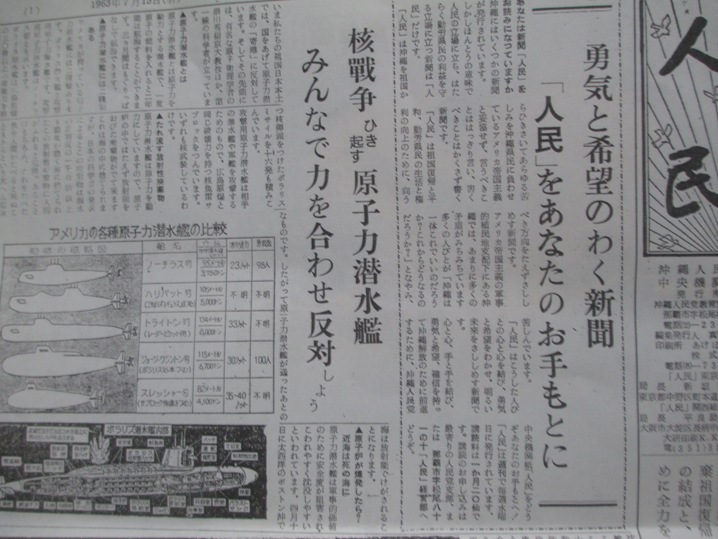

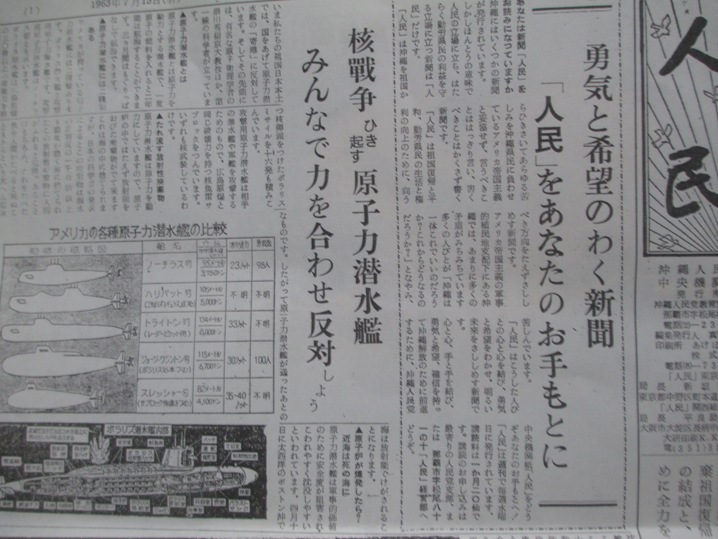

7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」

1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」

1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社

○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫

○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫

○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの

○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二

○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光

○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会

1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」

1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」

2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」

7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)

7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」

9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社

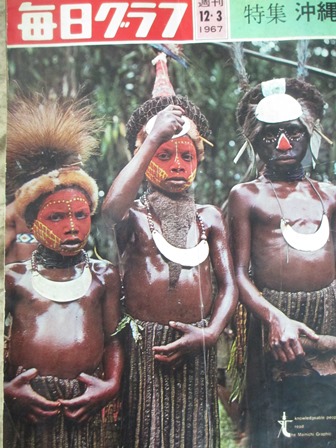

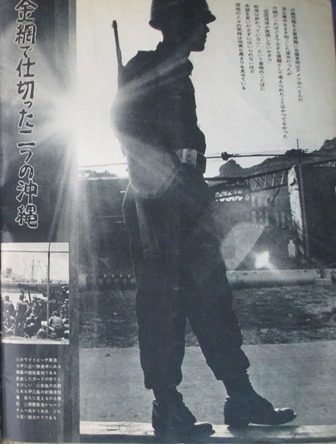

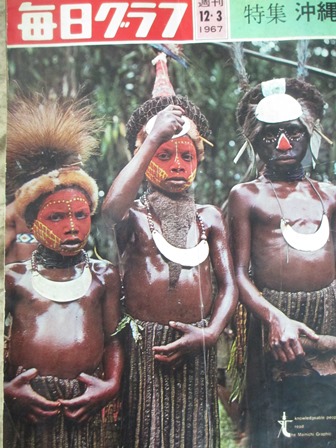

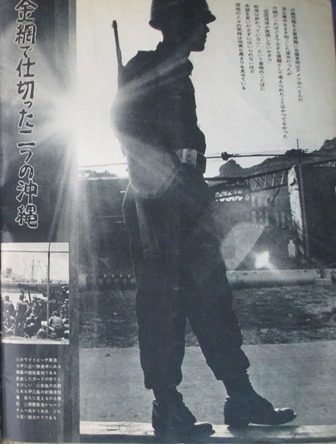

12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」

1968年

6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」

1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」

1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)

伊波廣定氏と新城栄徳

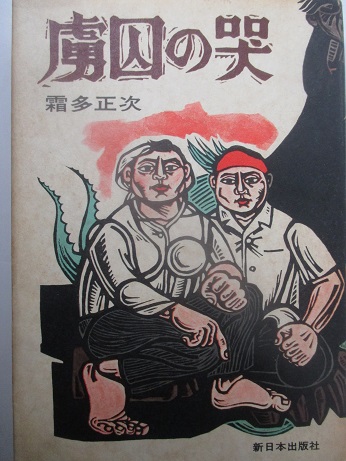

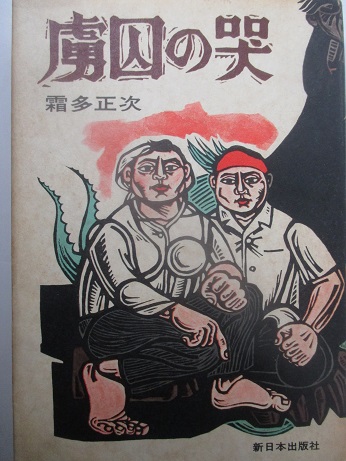

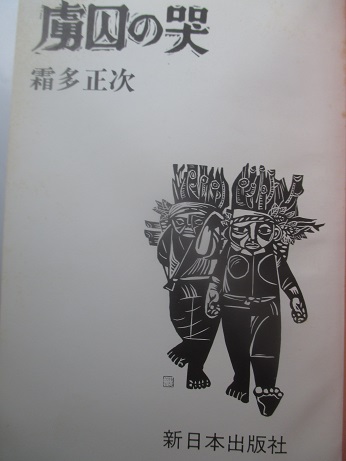

1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」

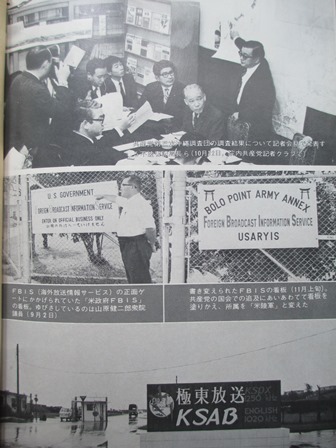

5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)

8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」

①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)

9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』

□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために

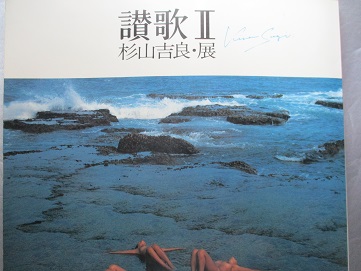

1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』

1971年

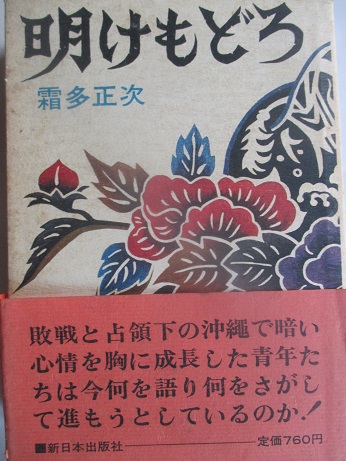

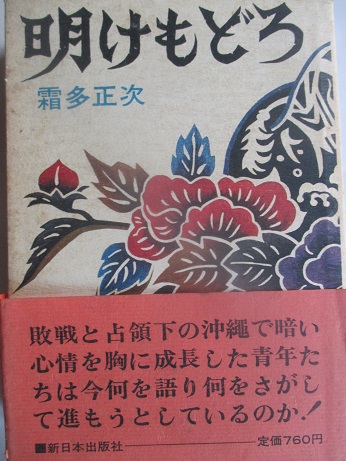

1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」

1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」

1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」

1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」

1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」

2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」

2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」

4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」

5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」

5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④

5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」

6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」

6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」

7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」

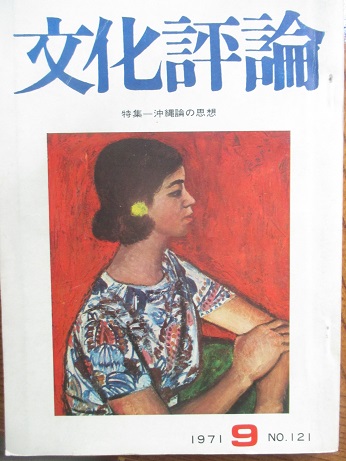

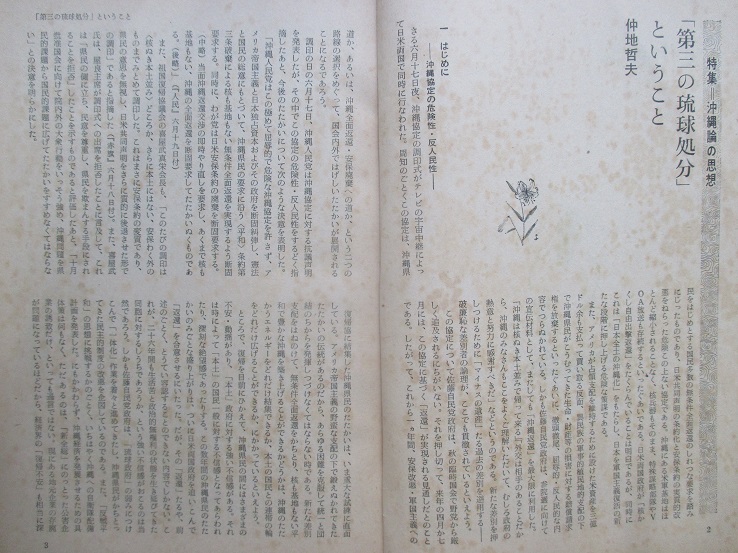

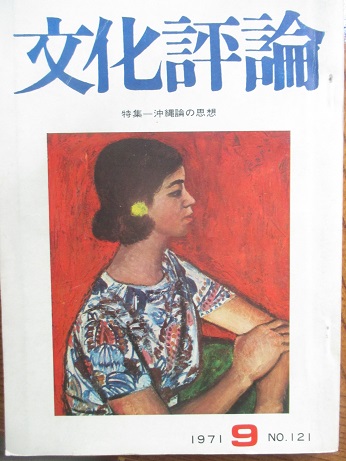

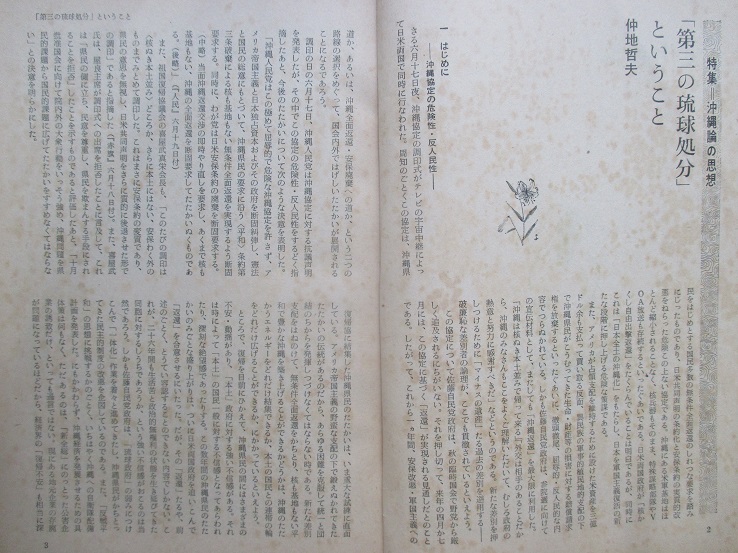

1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳

10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」

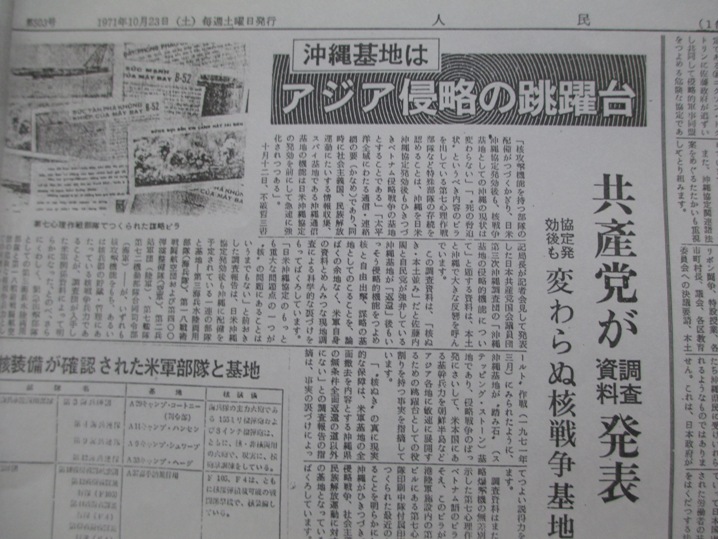

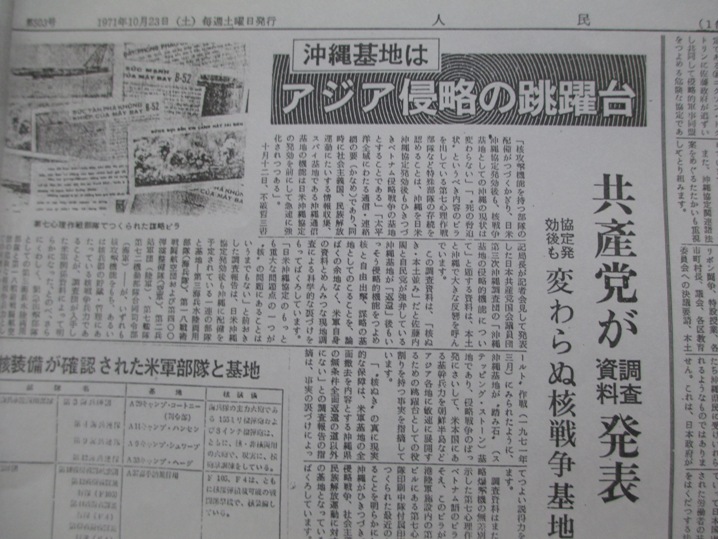

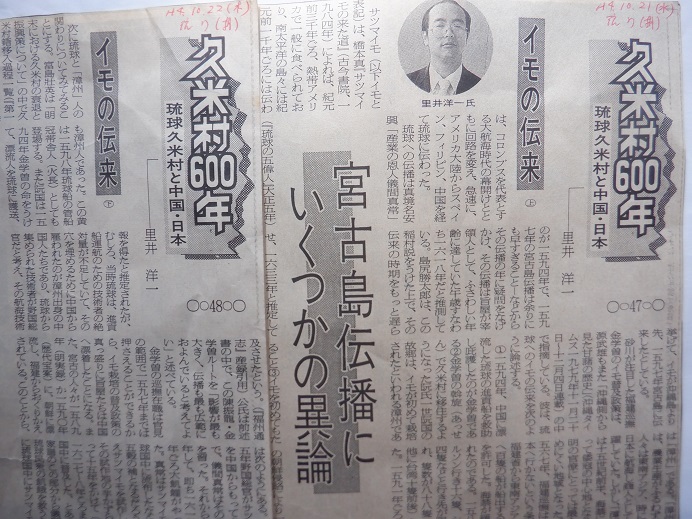

10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」

写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益

12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」

12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」

1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」

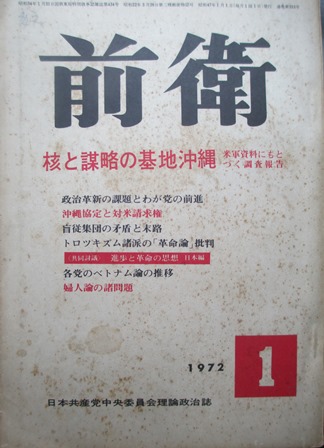

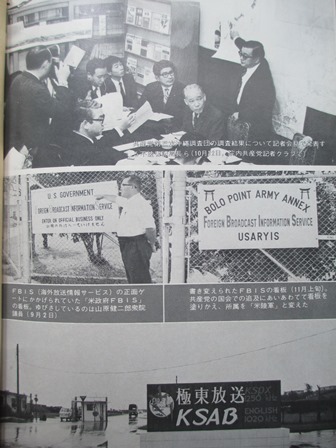

1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>

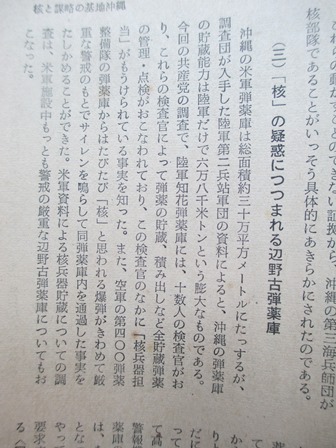

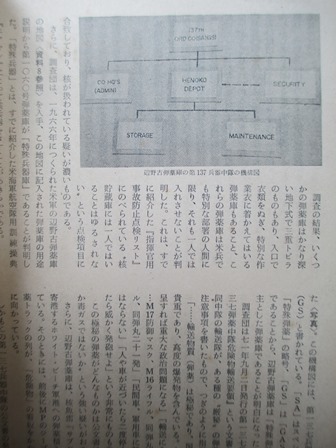

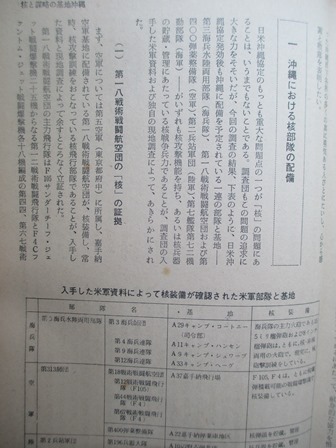

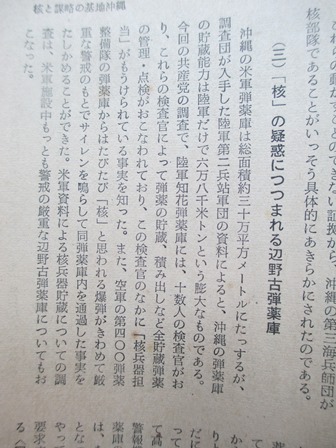

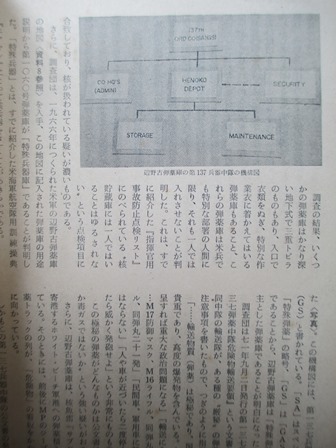

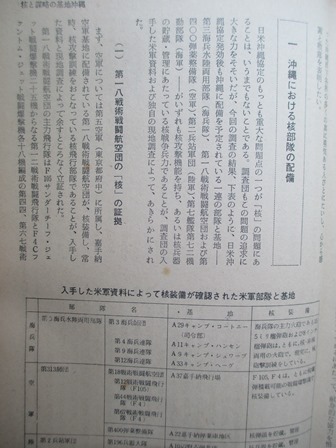

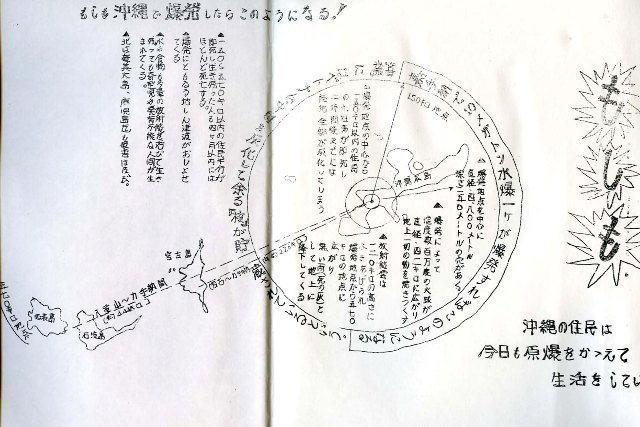

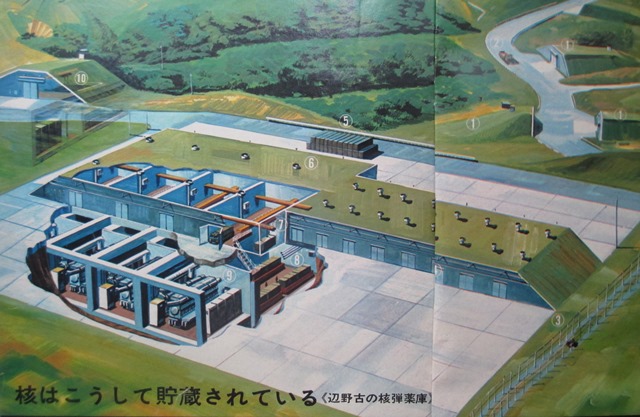

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫

1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」

1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」

2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」

1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」

1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

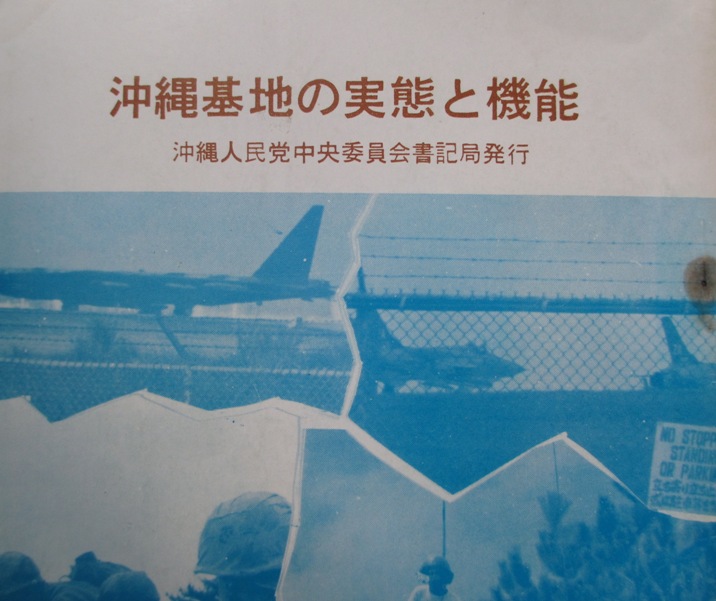

写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』

1973年

1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」

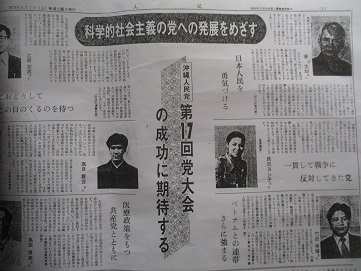

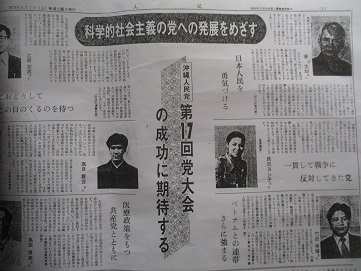

4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」

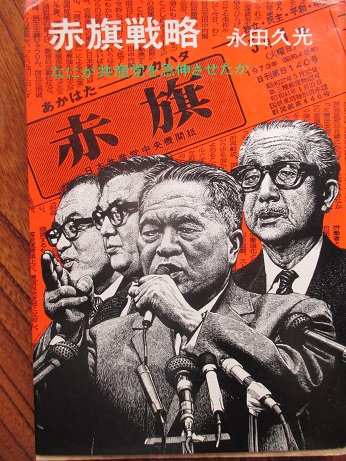

1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社

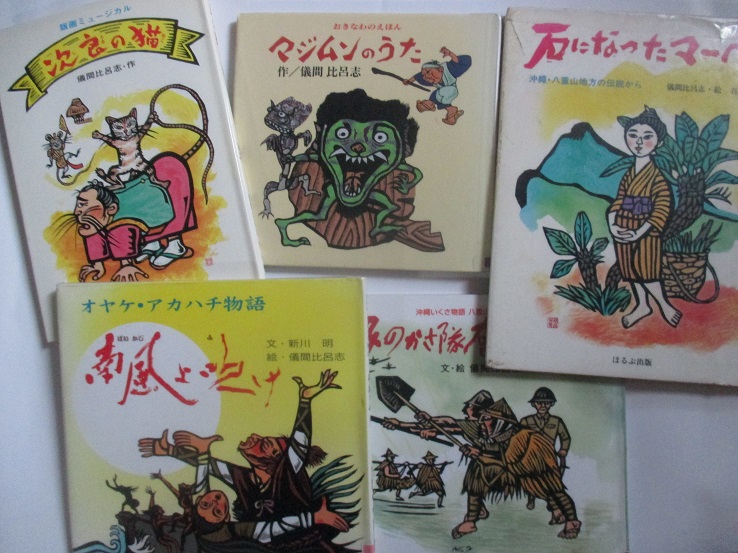

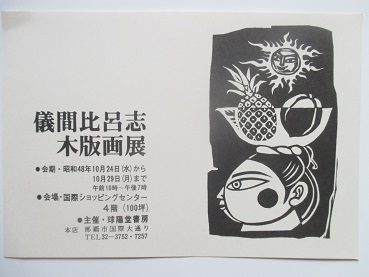

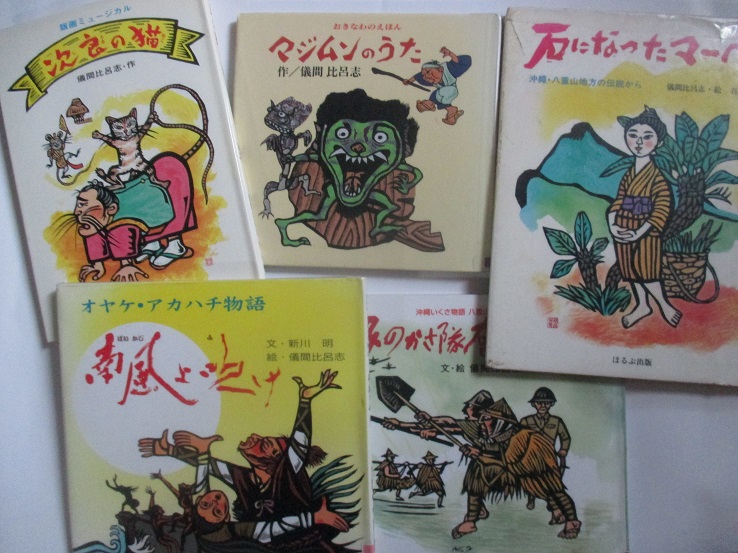

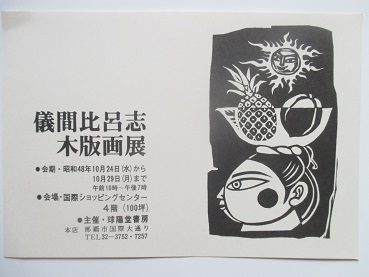

右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房

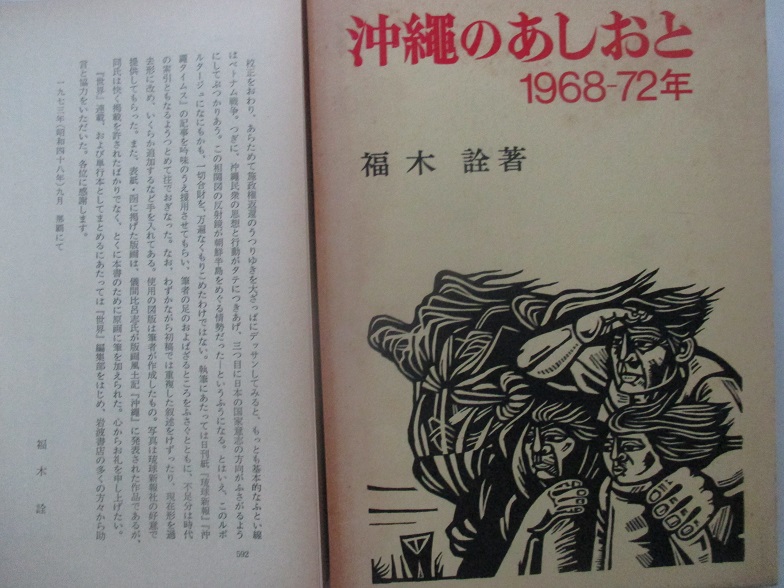

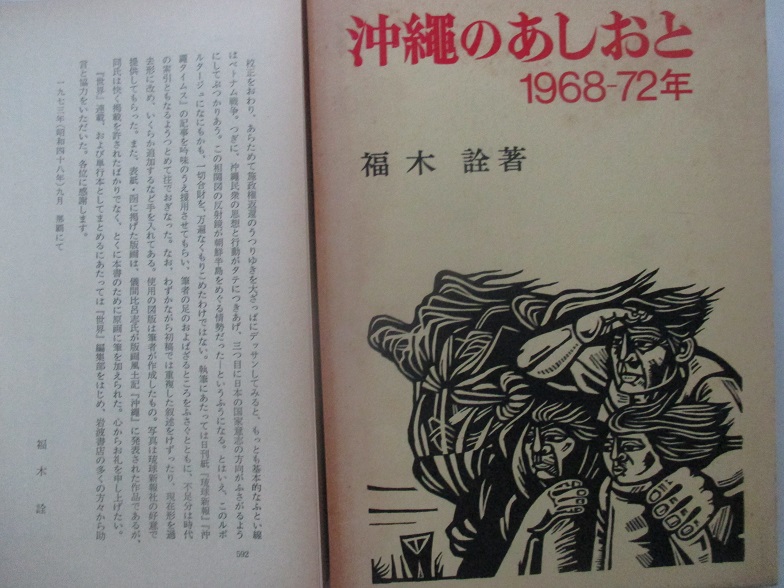

1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。

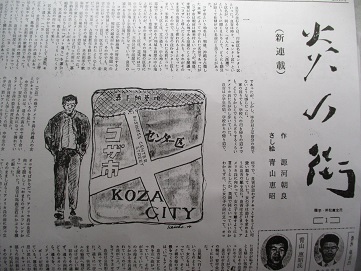

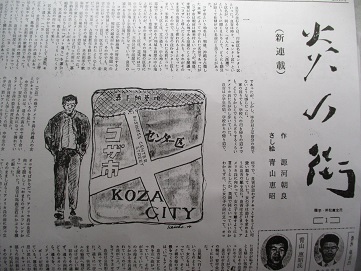

『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭

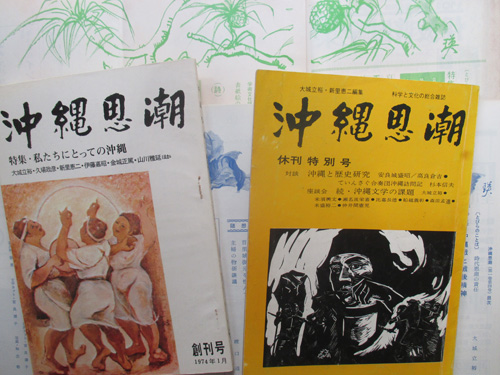

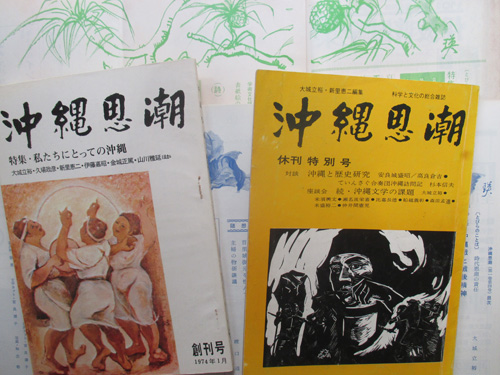

1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」

☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。

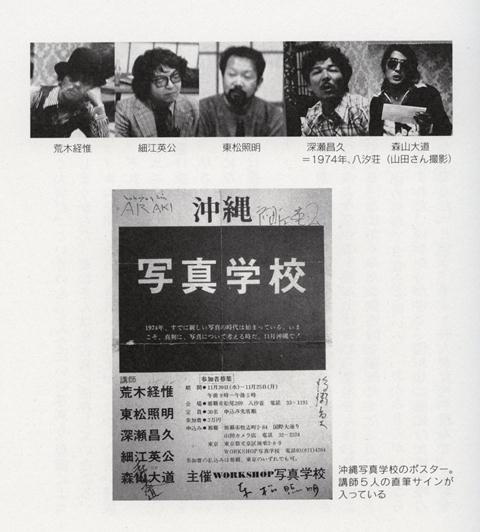

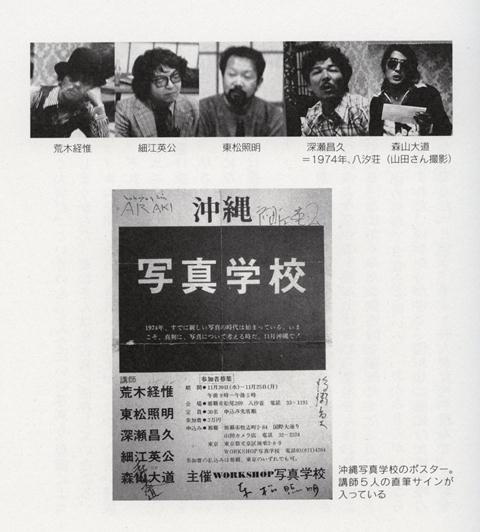

1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」

1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」

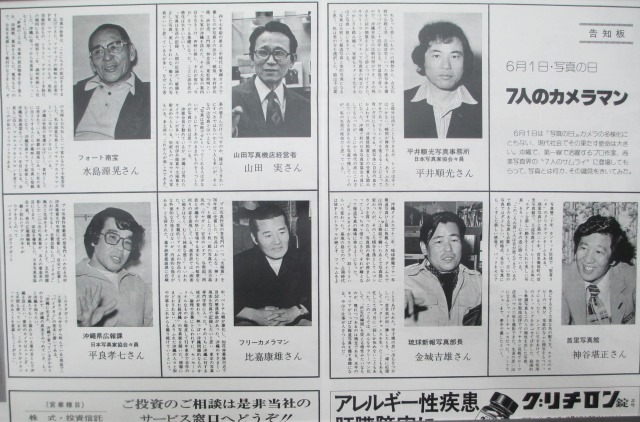

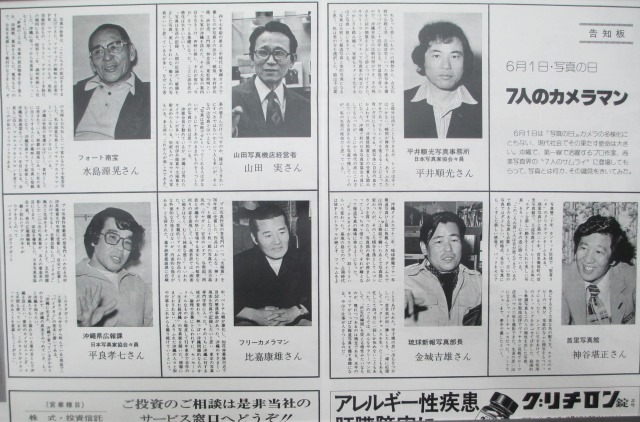

1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」

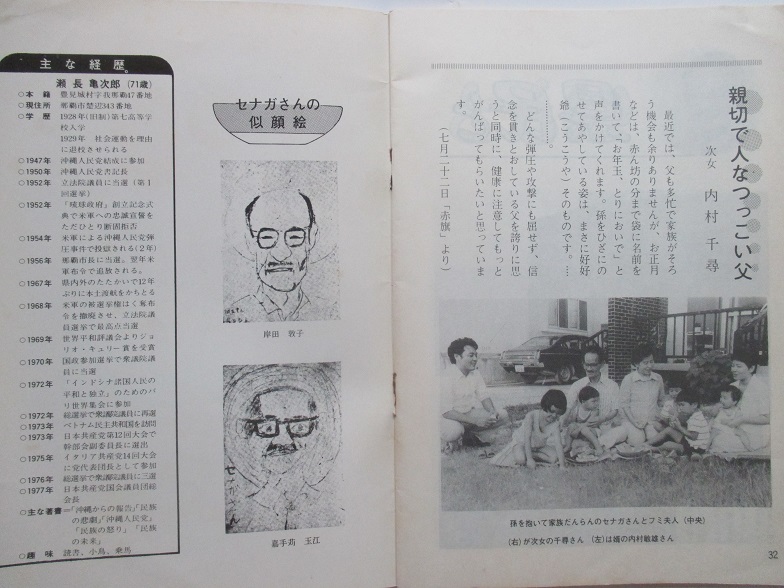

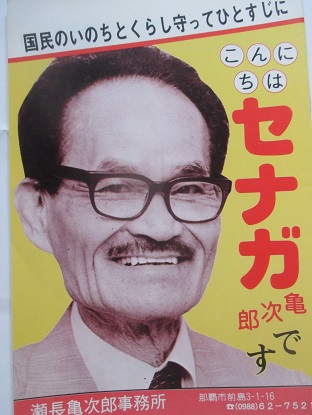

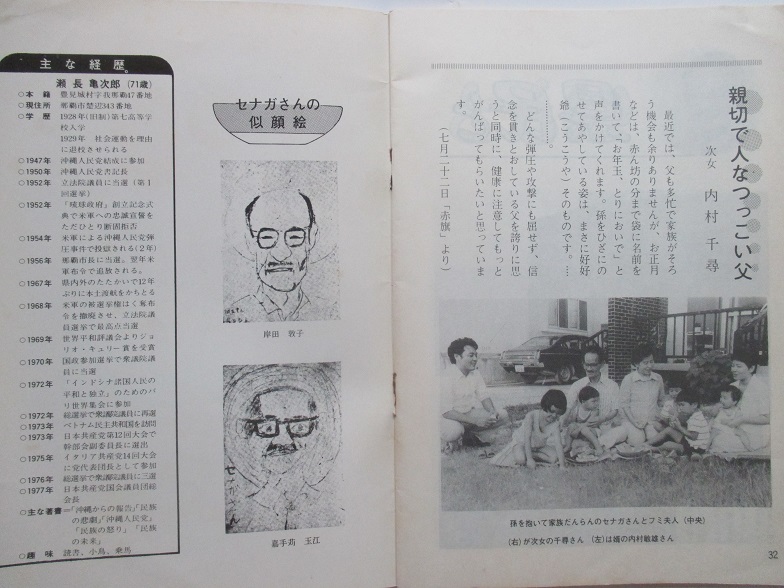

1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会

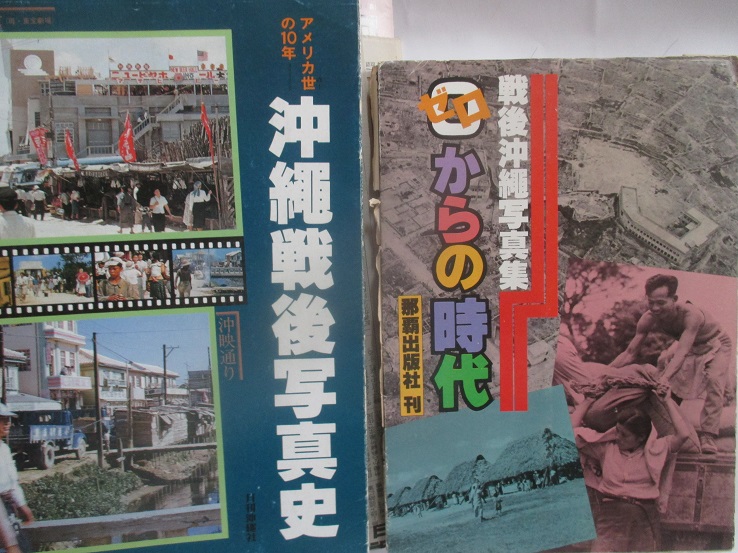

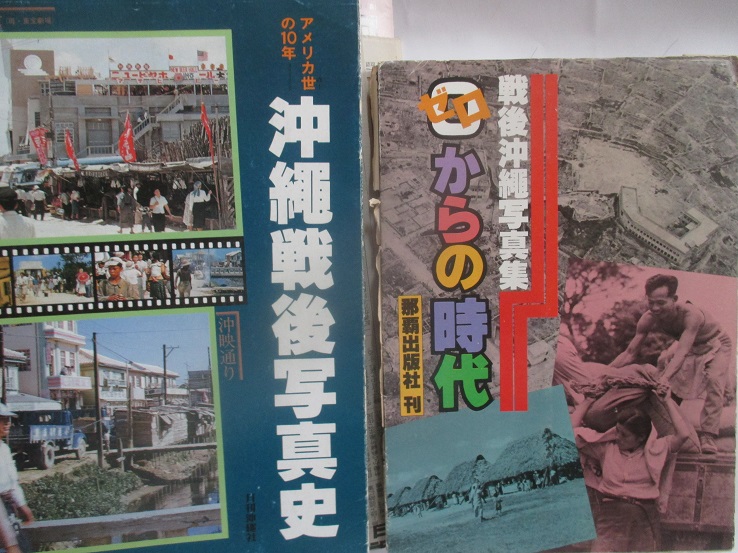

1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社

☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」

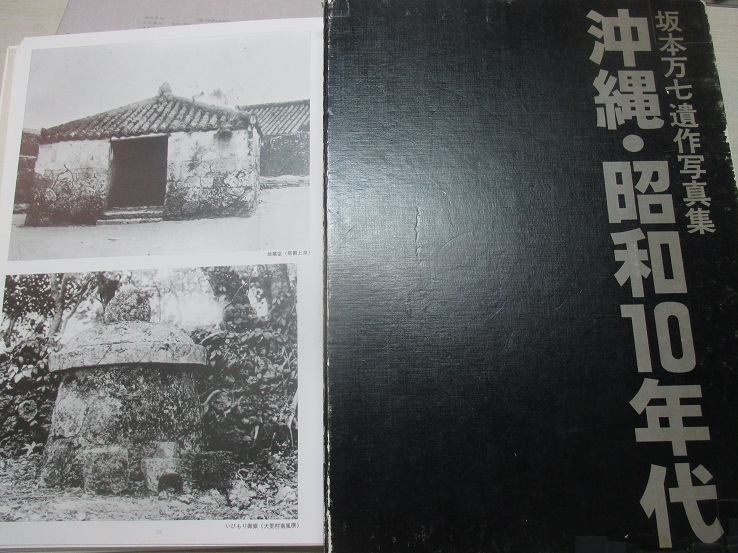

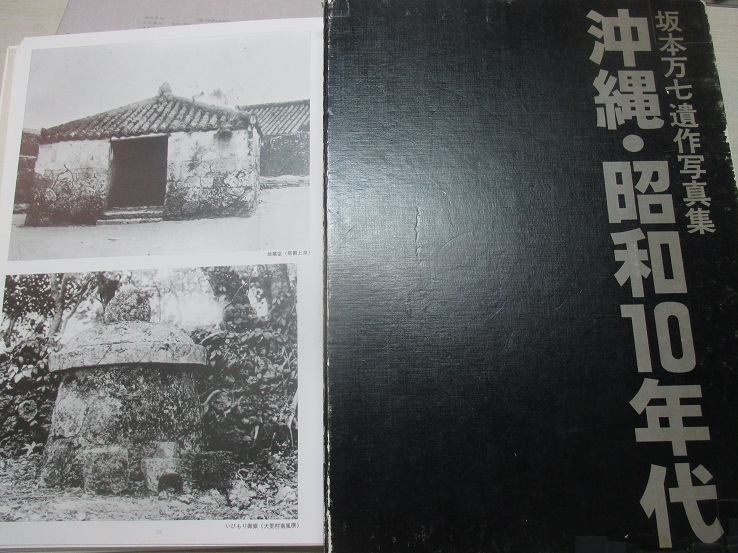

1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書

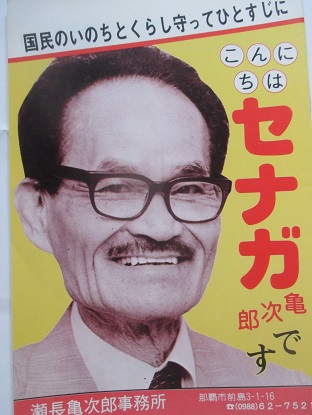

1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所

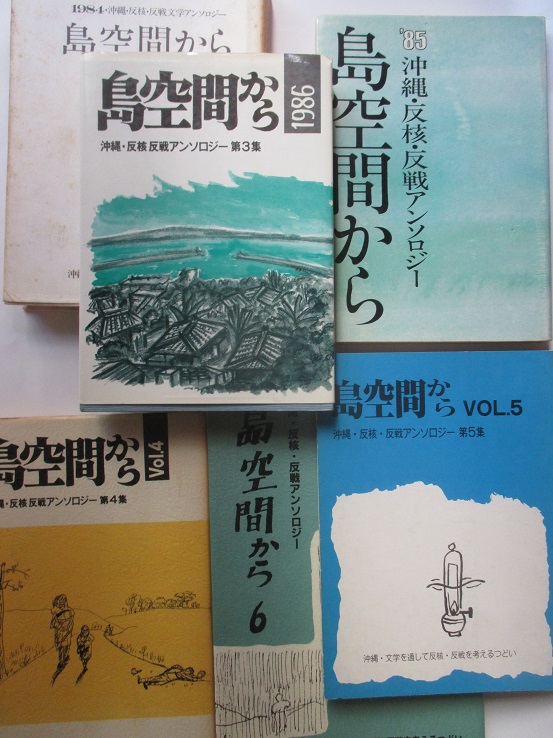

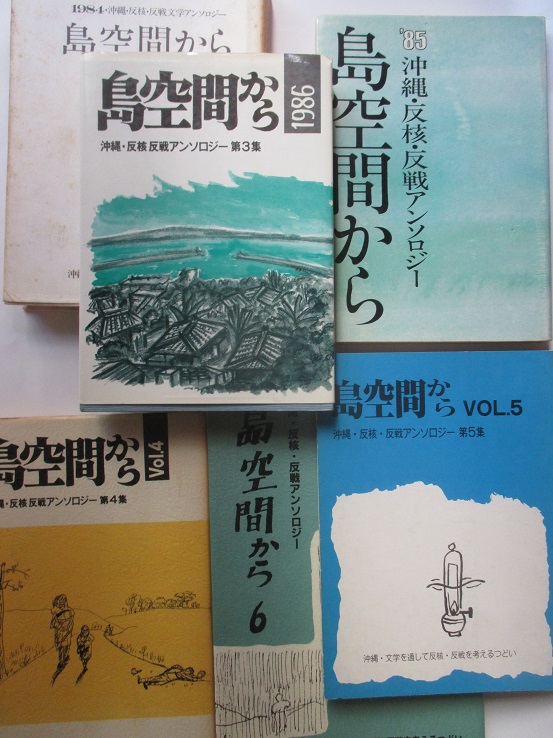

1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)

〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。

いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。

文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。

米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。

1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』

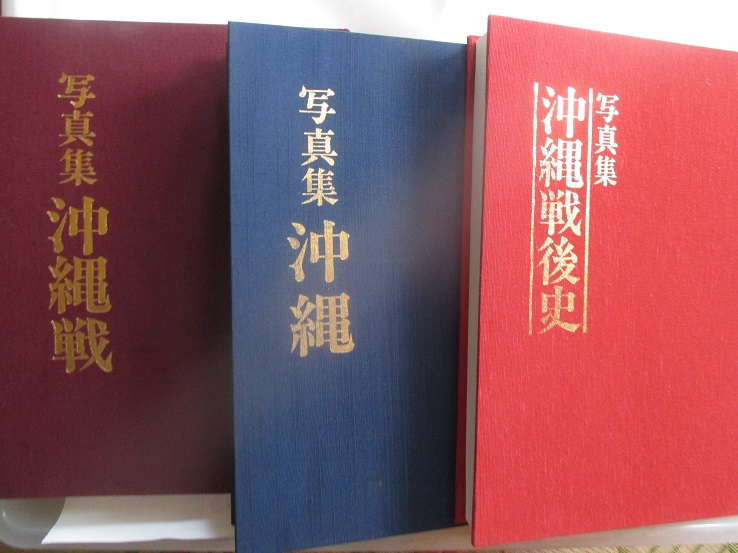

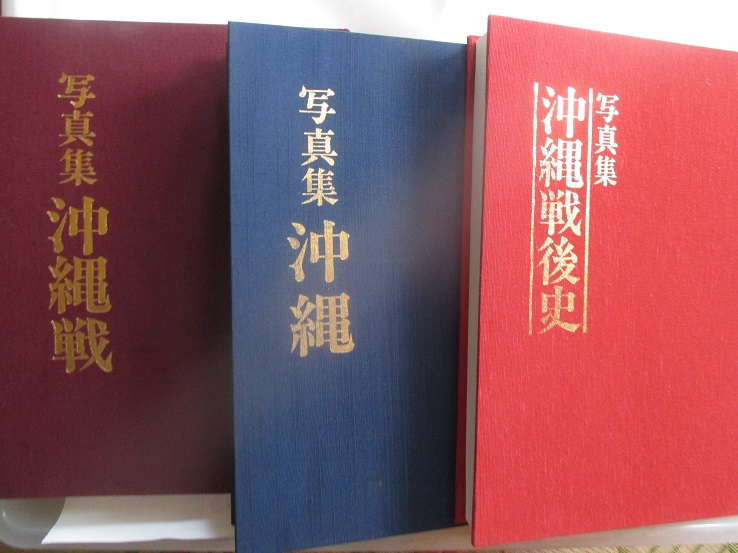

那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實

1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」

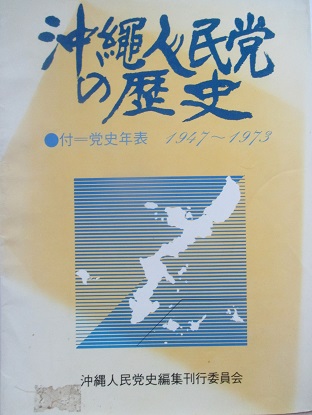

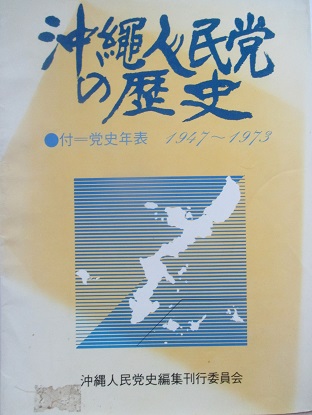

1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会

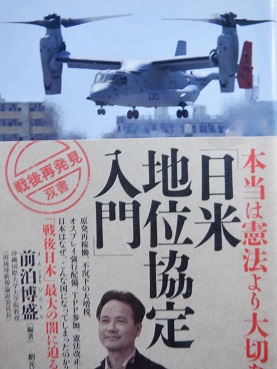

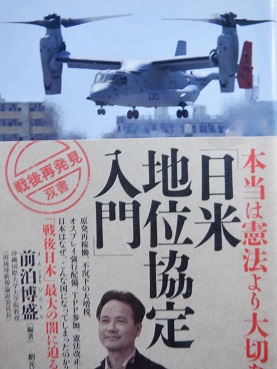

2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社

瀬長亀次郎は戦後も沖縄人民党行事としてこの碑(人民解放戦士真栄田一郎君に捧ぐ)の前に集い団結を誓った。瀬長亀次郎「弾圧は抵抗を呼ぶ 抵抗は友を呼ぶ」→1991年8月『瀬長亀次郎回想録』新日本出版社

1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社

ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ

写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。

悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫

○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。

郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長

善意の記録として・・・・沖縄県学生会

○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。

第一部

拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人

第二部

土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道

島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永

あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光

1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」

1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』

1963年

7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」

1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」

1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社

○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫

○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫

○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの

○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二

○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光

○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会

1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」

1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」

2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」

7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)

7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」

9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社

12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」

1968年

6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」

1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」

1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)

伊波廣定氏と新城栄徳

1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」

5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)

8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」

①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)

9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』

□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために

1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』

1971年

1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」

1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」

1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」

1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」

1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」

2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」

2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」

4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」

5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」

5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④

5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」

6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」

6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」

7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」

1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳

10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」

10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」

写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益

12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」

12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」

1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」

1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫

1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」

1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」

2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」

1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」

1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』

1973年

1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」

4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」

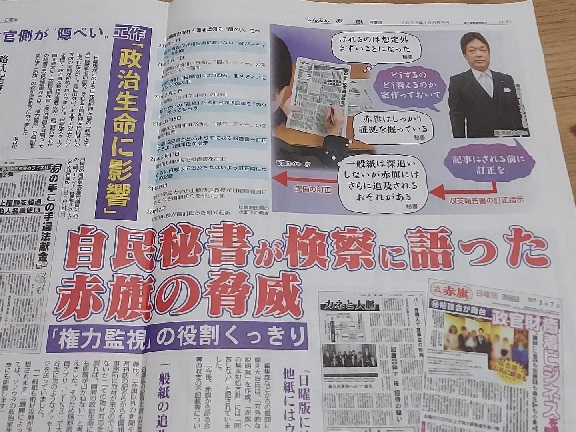

1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社

右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房

1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。

『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭

1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」

☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。

1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」

1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」

1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」

1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会