07/27: 萩原正徳と『旅と伝説』

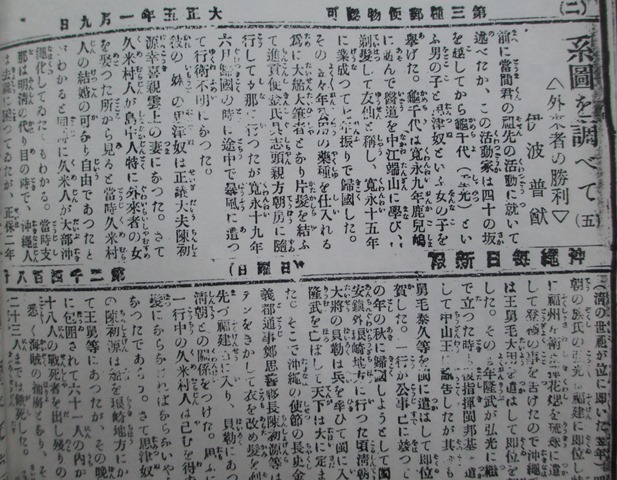

今は亡き岡本恵徳先生は私の顔を見るたび「もっと奄美資料に注目してくれ」が口癖であった。私は伯父や伯母の連れ合いが奄美出身であったから特に奄美を意識したことがないが、琉球文化には当然に奄美も入っていると思っている。奄美の図書館には島尾敏雄氏に会ってみたいと2回ほど行ったが何時も休館日だった。島尾敏雄氏には会えなかったが、その代わりといっていいか分からないが山下欣一氏に出会った。

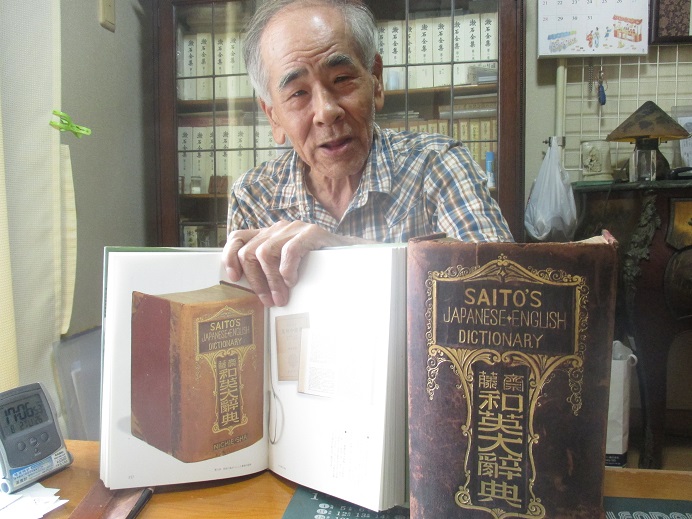

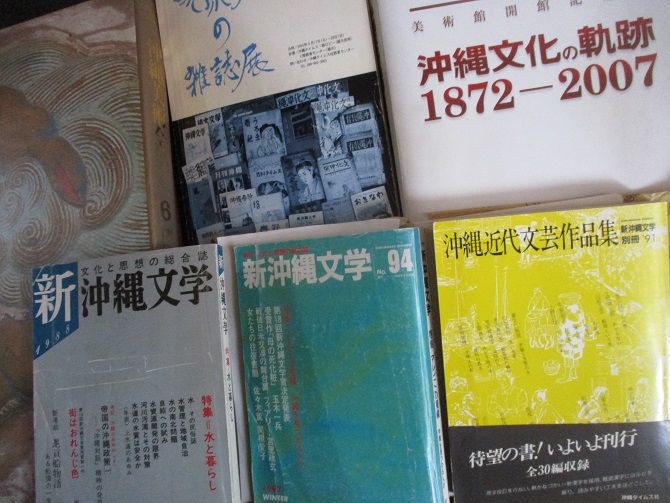

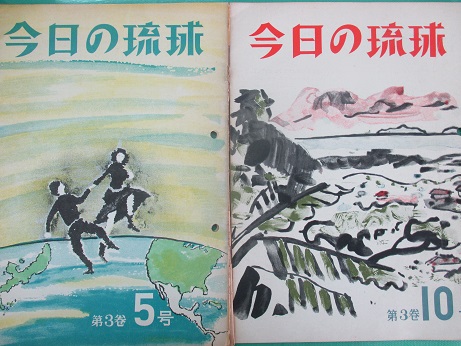

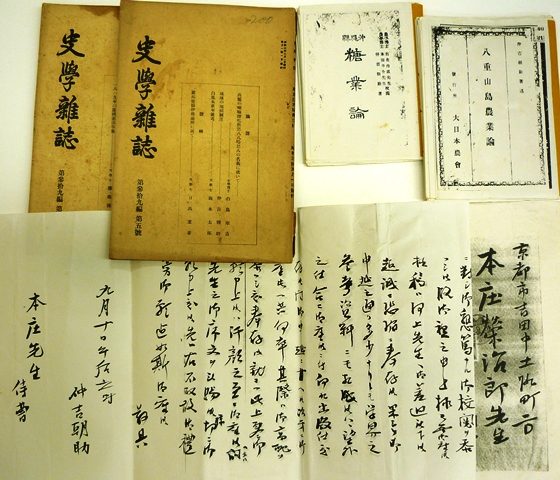

喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下欣一氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの萩原資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。山下氏も萩原正徳を当然と言えば当然だが色々と紹介して居られた。それに用いた資料だが次に紹介する。

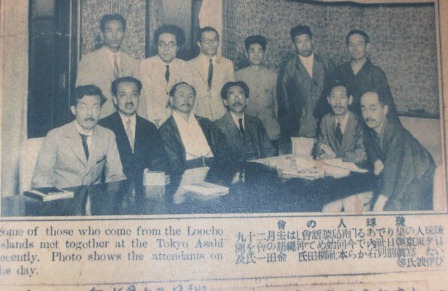

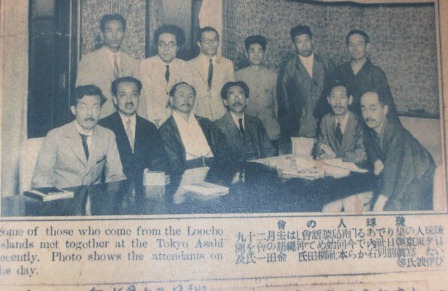

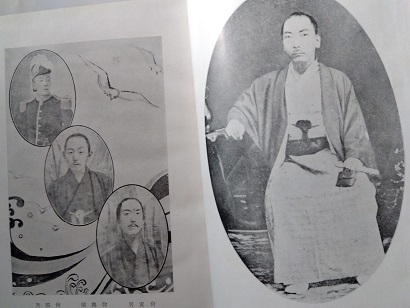

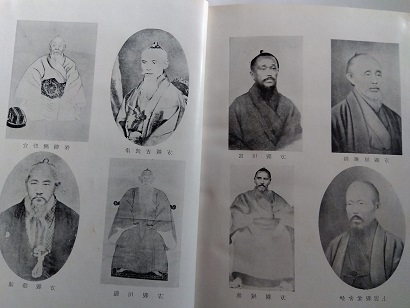

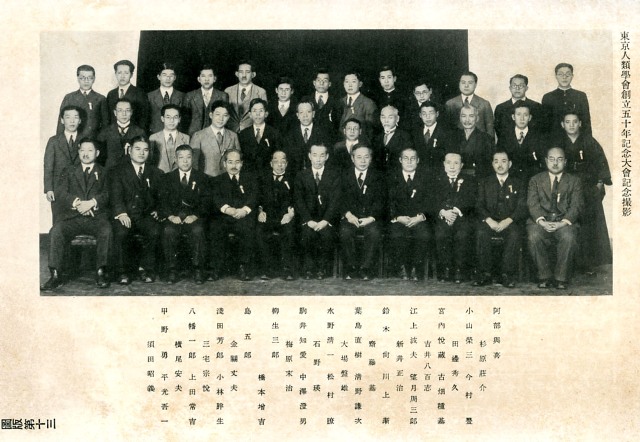

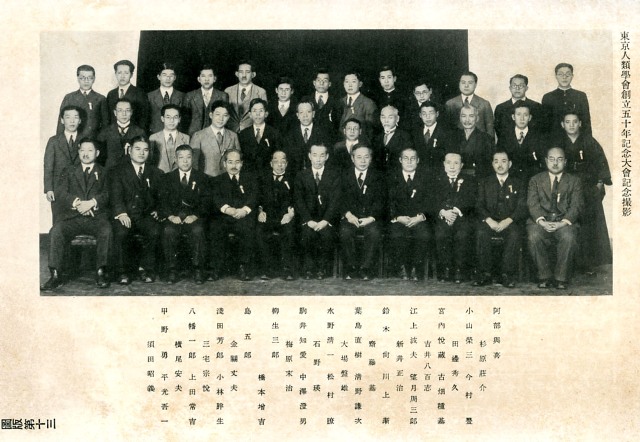

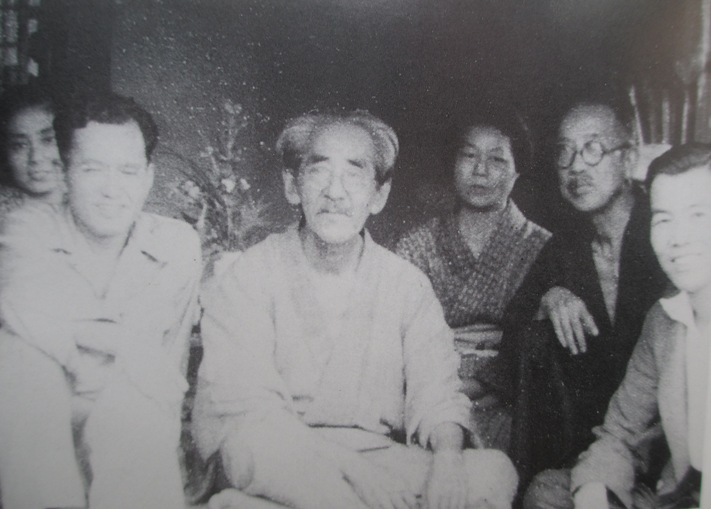

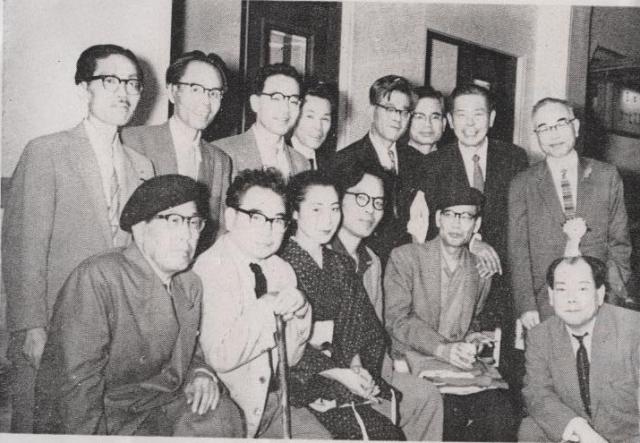

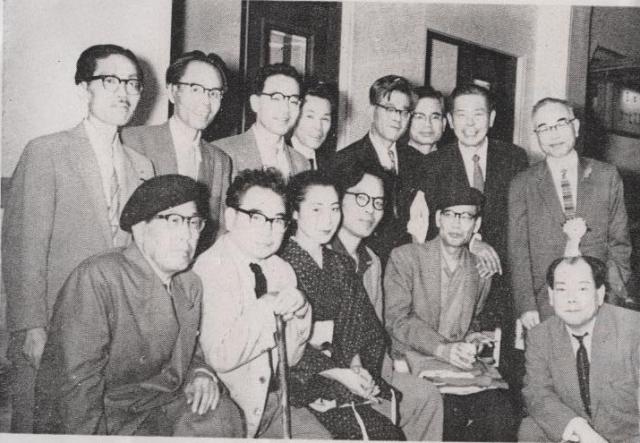

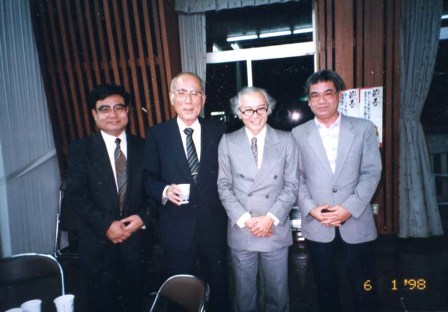

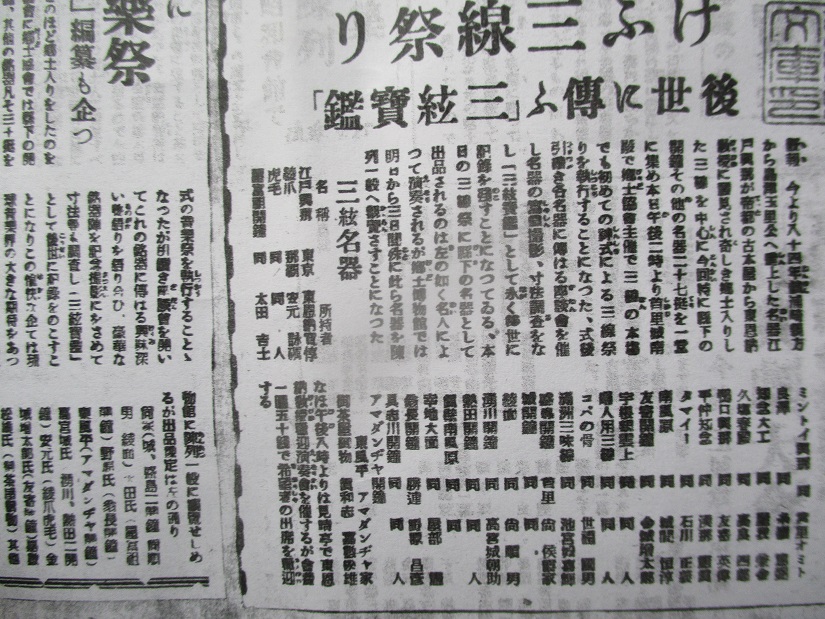

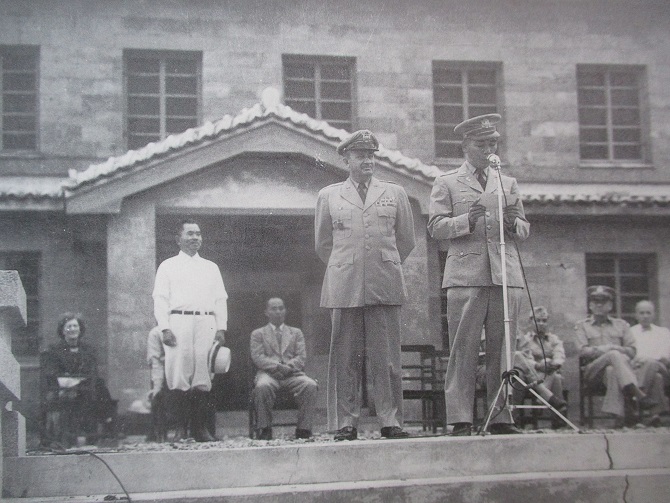

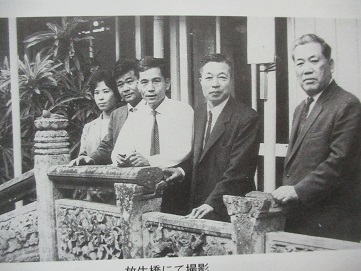

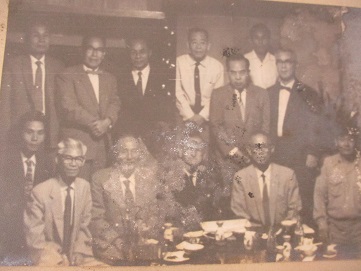

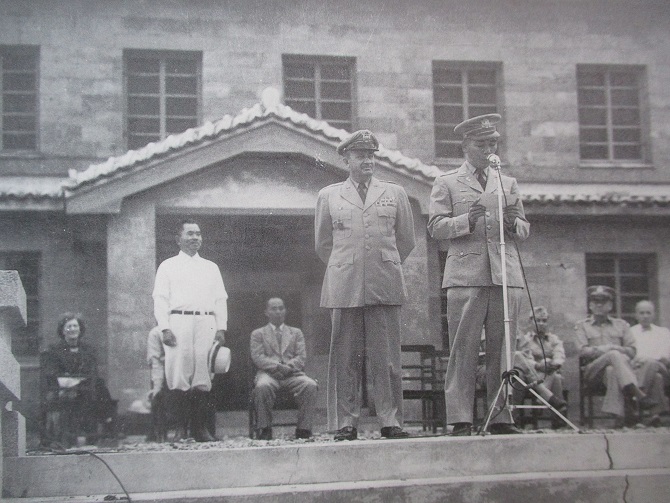

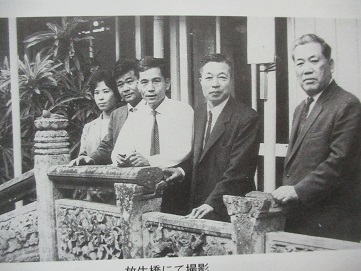

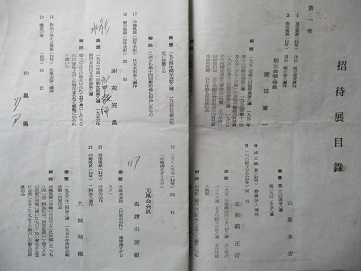

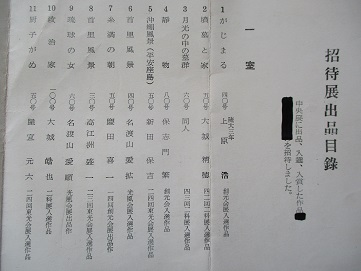

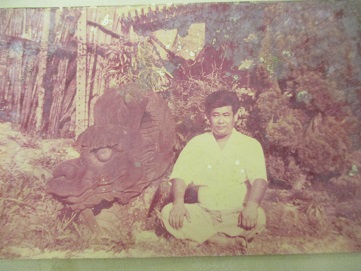

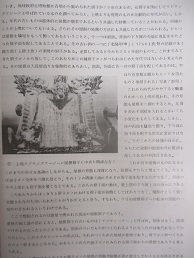

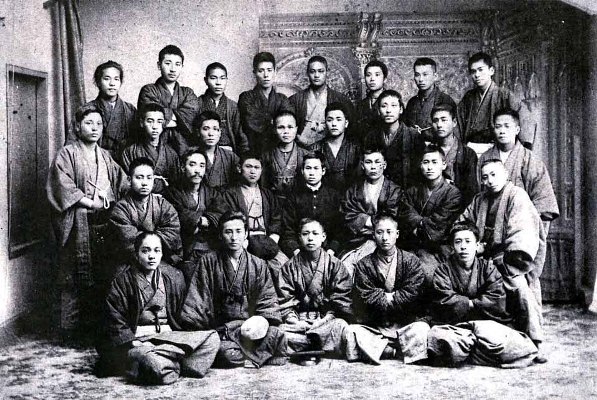

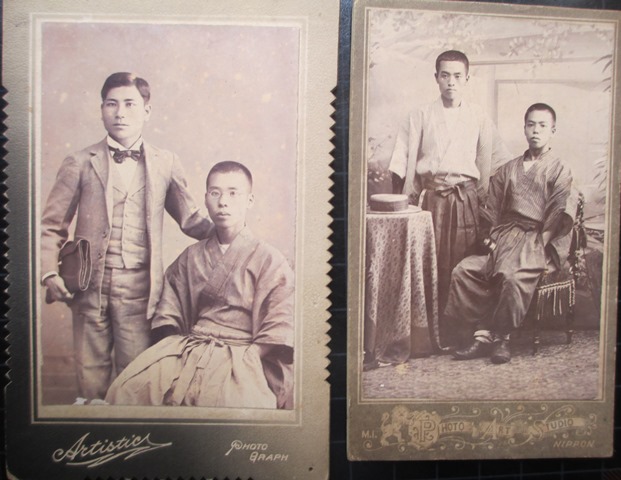

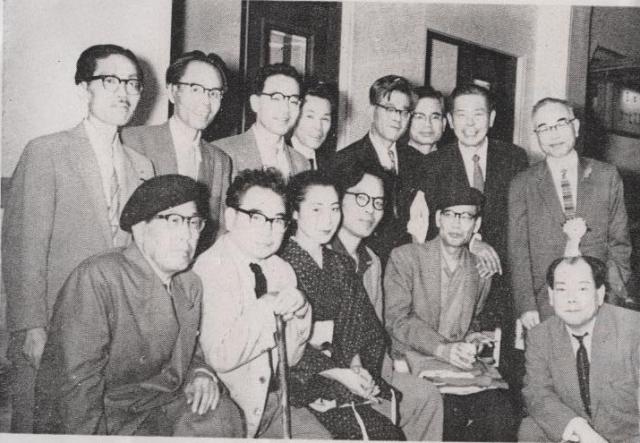

前列右端が柳田国男、左端が比嘉春潮/後列右から萩原正徳、大藤時彦、瀬川清子

1944年3月『民間伝承』柳田国男「『旅と伝説』について」□(略)改めてもう一度、初めから読み返して見たい気がする。公平に批判してどの部分、一ばん後世に役立つ仕事だったかを、考へ且つ説いて見たくもなる。

私の処にはもう主要記事の索引も出来て居るのだが、この判定は実はさう容易な業では無い。しかし先ず大まかに考へて、婚礼誕生葬祭その他の特集号を出し、又昔話を二度まで出した頃などが、全盛期だったと言へるかもしれない。こんなにまで多数の同志があったのかと、驚くほどの人々が全国の各地から、何れも好意づくだけでよい原稿を寄せ、所謂陣容を輝かしてくれたのみならず、此時を境にそれぞれの問題に対する理解常識が、目に見えて躍進したので、之を読んで居ない人の云ふことが、あれから以後は何だかたより無いもののやうに感じられるやうになった。つまりは民俗資料といふものは、集めて比較して見なければ価値が無いといふことを、実地に証明してくれたのである。

その以外に今一つ承認しなければならぬことは、萩原君は故郷の奄美大島の為に、この雑誌を通して中々よく働いて居る。それには同郷知友の共鳴支援といふことも条件ではあったが、とにかくに全十六巻を通じて、奄美大島に関する報告は多く、又清新な第一次の資料が多かったことは争へない。その一つの例として手近に私の心づいたことをあげると、第一巻のたしか二号か三号に、島の先輩の露西亜学者昇曙夢さんが、アモレヲナグ即ち天降女人の事を書いて、我々に大きな印象を与へ、又より多くを知りたがらせて居たのだが、それが約十六年を隔てて最終号の中に、今度は金久正君といふ若い同志が、それを詳しく書いて我々の渇望を医して居る。もう「旅と伝説」さへ大切に保存して置けばこの世界的興味のある一問題は、永久に学問の領分からは消えないのである。或ひはそれほどまで大きな問題だと思はぬであらう人たちの為に、出来るだけ簡単に前後二ヶ所に出て居る天降女人の事を書き伝へ、出来るならば此上にももっと豊富な資料の、集まって来る機縁を促したい。(略)

奄美大島といふところは、私の知る限りでも、内部歴史の珍しく豊かな島であった。書いた記録がといふものは僅かしか残らぬが、近い百年二百年の間にも避ければ避けたかった実に色々な経験をしてゐる。さうして全体に今は古い拘束から解き放たれて、新時代のあらゆる機会を利用し、すぐれた人物が輩出して居るのである。住民自身としては忘れた方がよいやうな、外の者からは是非参考の為に聴いて置きたいやうな、無数の思ひ出をかかへて、まだ其処理を付けずに居るといふ感じがある。此数からいふと、萩原君の如き人がもっと辛抱強く、古い埋もれたことを尋ね出さうとする知友を糾合して居てくれたらと思はずには居られぬのだが、それをもう謂って見ても仕方が無い。それよりも雑誌をその時々の慰みなどとは考へずに、いつまでも之を精読する者の、是から日本にも多くなるやうに、我々もどうかして残るやうな雑誌を作って行きたい。

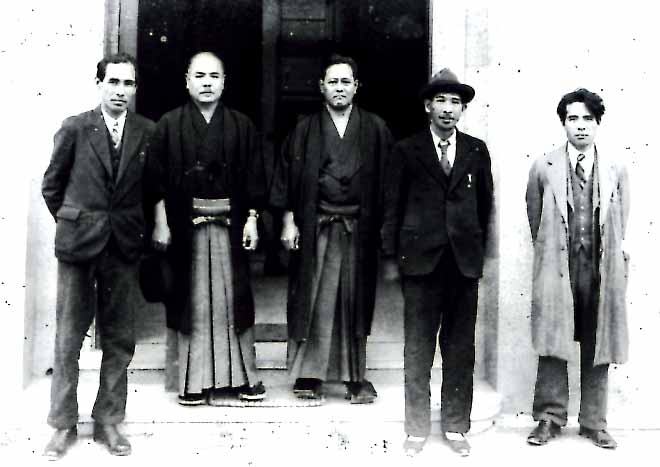

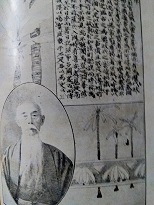

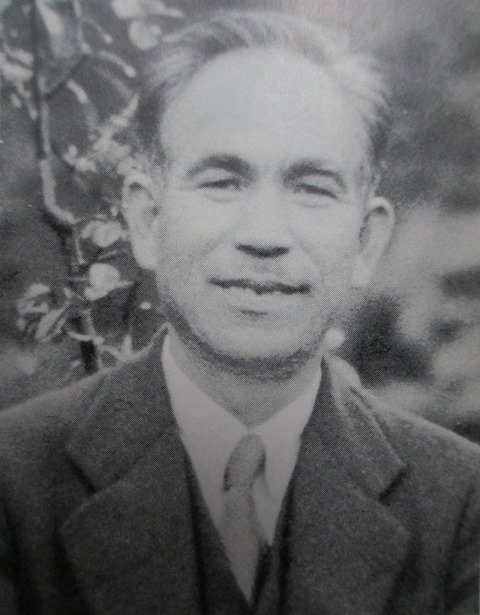

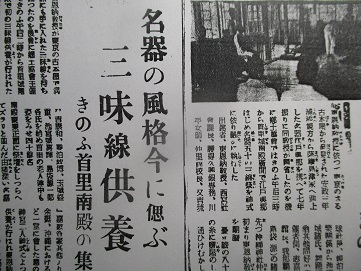

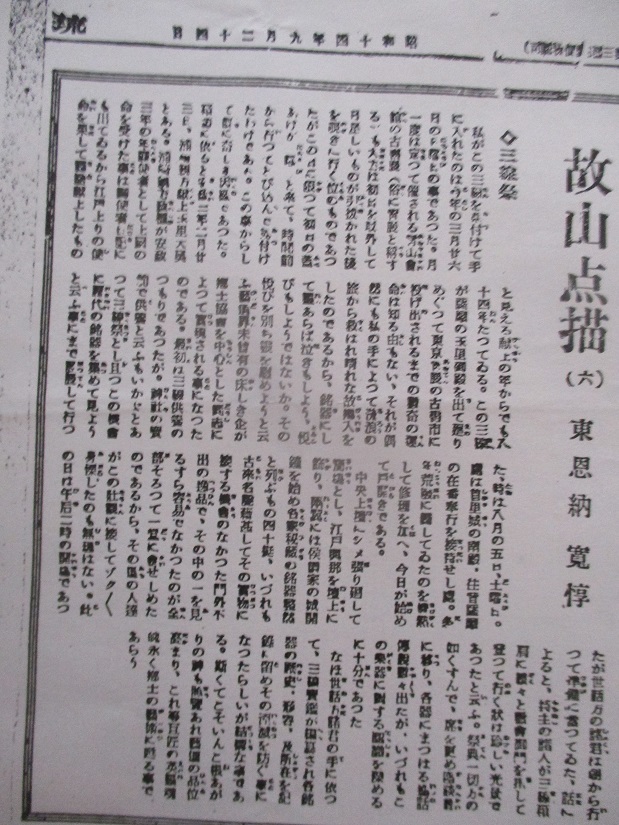

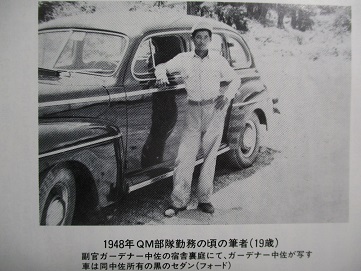

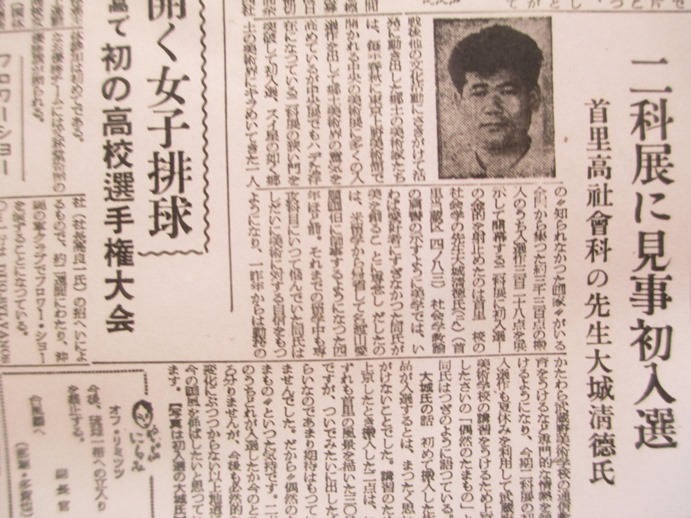

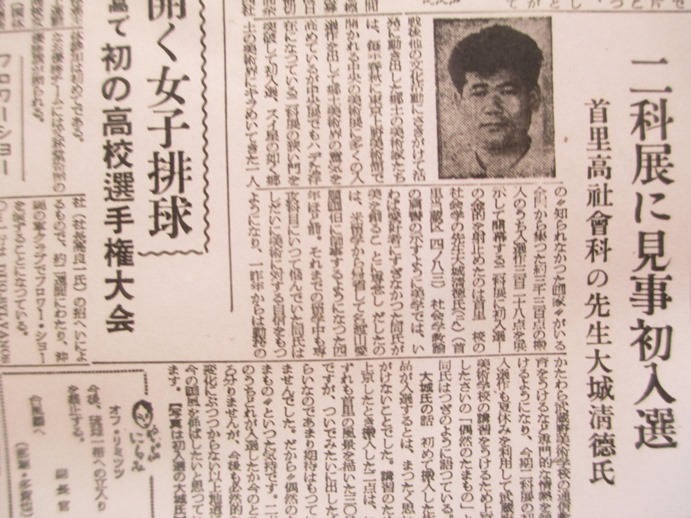

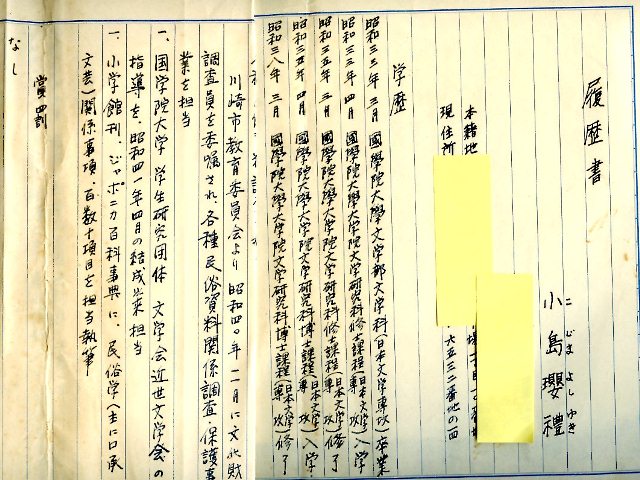

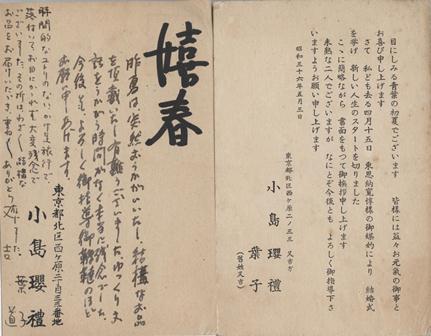

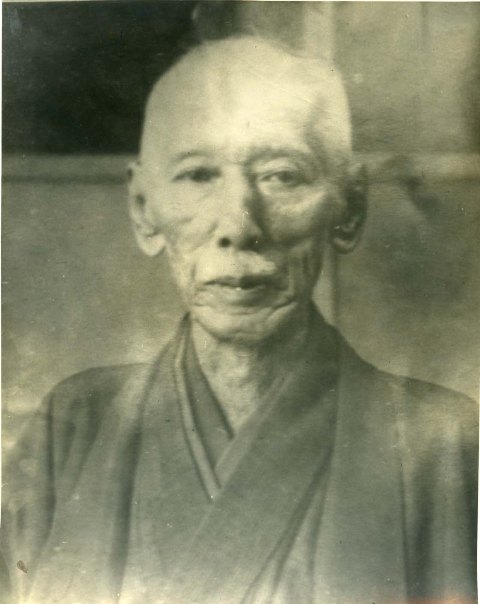

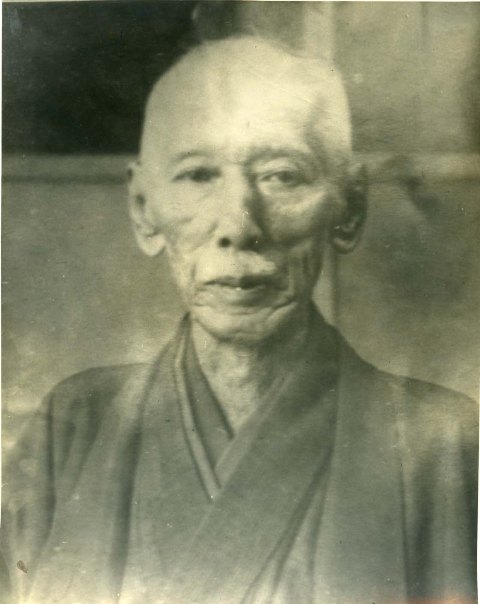

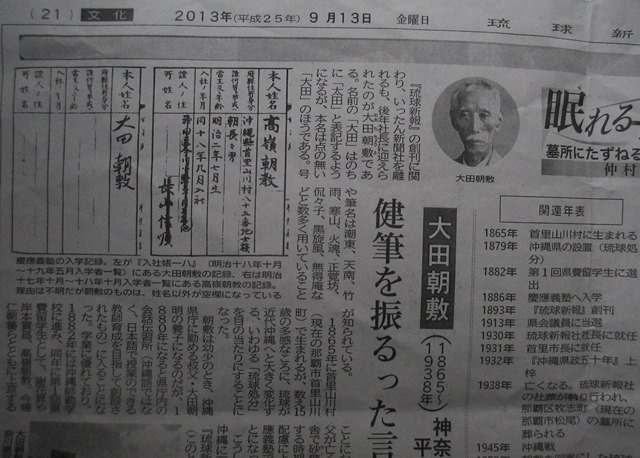

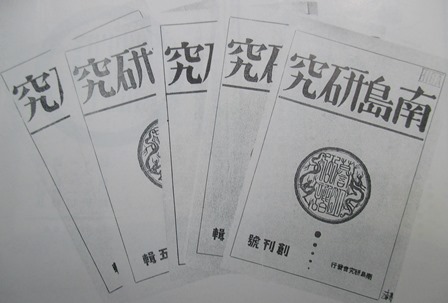

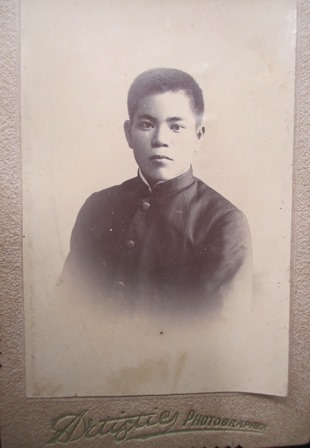

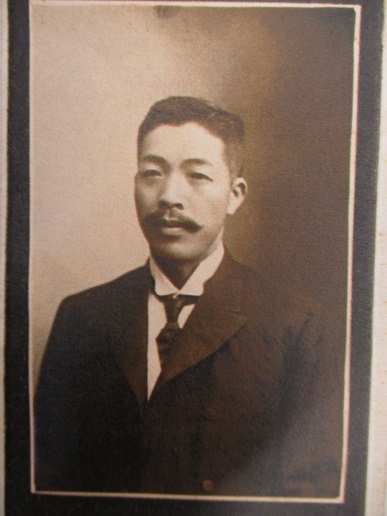

1981年7月『道之島通信』83号「民俗学開拓に貢献 萩原正徳(1896~1950)」□はじめに 1928年(昭和3年)から1944年(昭和19年)まで、東京で『旅と伝説』という月刊雑誌を発行、日本民族学の発展に著しく貢献したのが萩原正徳である。正徳は、1896年(明治29年)名瀬市金久に生まれ、若くして上京、東京高等工芸学校を卒業、27歳の時夫人ウメさん(千葉県出身)を娶った。弟に利用と厚生がおり、厚生は鹿児島一中から一高、東大へ進んだ奄美の秀才として名を馳せた人である。酒と島うたが好きで、子供が喧嘩して泣いて帰ると「泣かされて帰る奴がいるか、相手を泣かして来い」と、一人息子の正道を叱るくらいの気骨の持ち主でもあった。三元社という写真製版の会社を経営する一方、柳田国男らの民俗研究グループに参加、奄美をはじめ、各地の研究報告を『旅と伝説』に掲載、記録を歴史に残した。「若い頃から頭は、はげていましたので、年の割に老けて見えましたよ」と八十歳になったウメさんは話す。耳が悪かったため、兵役を免れ、柳田国男にどなられても笑っていたという。

1998年10月『柳田國男全集 第6巻 月報13』山下欣一「『海南小記』ー奄美の旅前後」□(略)最初の伊波普猷の奄美来訪は1918年(大正7)1月であった。これは私立大島郡教育会・二部研究会(瀬戸内・宇検)による招聘である。この時の中心になったのは二部研究会長で古仁屋小学校長永井龍一と当時篠川農学校教諭竹島純(沖縄師範卒)であった。この2名は伊波普猷・比嘉春潮を出迎えのために名瀬へ出張するが、船待ちのため十数日滞在を余儀なくされ、その間、奄美の文献資料を調査したりしている。この時『奄美大島史』の著者である坂口徳太郎も鹿児島県立大島中学校に勤務していたので、その指導も受けたと考えられる。

伊波普猷は、この第1回の旅で『南島雑話』、『奄美史談』などを沖縄へ借用し、筆写させ、沖縄県立図書館へ収蔵し閲覧に供したのである。(略)伊波普猷の奄美招聘の中心にいた竹島純は伊波普猷の講演記録を伊波の「序に代へて」を付して1931年(昭和6)に大島郡教育会から『南島史考』としてまとめている。また後で永井龍一は鹿児島に居を移し、『南島雑話』、『補遺篇』、『奄美史談』などの文献資料の自費刊行を試みている。この『南島雑話』刊行に刺激された永井龍一の兄亀彦(博物学者)は『南島雑話』の編著者を薩摩藩上士名越左源太時敏と確認し、また名越家で『遠島日記』をも発見し、これらを自費刊行している。これらは、昭和初年から、終戦直後に及んだ作業であった。永井兄亀・龍一兄弟は名瀬の与人役政家の一族である。父永井長昌喜は漢学者で教育者であった。

亀彦・龍一の姉よしは萩原家に嫁し、その子息が正徳・利用・厚生の兄弟である。叔父に『奄美史談』の著者都成植義(南峰)がいる。亀彦・龍一の甥に当る萩原正徳は上京し、東京高等工業学校で学び、海軍省水路部をへて写真製版業を営み、三元社を興した。柳田国男の指導を受けて『旅と伝説』を刊行した。これには昇曙夢・岩倉市郎・金久正などの奄美の研究者が登場しているのは故なしとしないのである。

喜納緑村『琉球昔噺集』を発行した三元社の萩原正徳が奄美関係者らしいと前々から気になっていた。山下欣一氏に問い合わせると家系図、『道之島通信』、『定本・柳田國男集』の月報などの萩原資料をたくさん贈ってこられた。緑村は1930年に『沖縄童話集第一編ー犬と猫』(津嘉山栄興挿絵)を神山青巧堂印刷で刊行した。山下氏も萩原正徳を当然と言えば当然だが色々と紹介して居られた。それに用いた資料だが次に紹介する。

前列右端が柳田国男、左端が比嘉春潮/後列右から萩原正徳、大藤時彦、瀬川清子

1944年3月『民間伝承』柳田国男「『旅と伝説』について」□(略)改めてもう一度、初めから読み返して見たい気がする。公平に批判してどの部分、一ばん後世に役立つ仕事だったかを、考へ且つ説いて見たくもなる。

私の処にはもう主要記事の索引も出来て居るのだが、この判定は実はさう容易な業では無い。しかし先ず大まかに考へて、婚礼誕生葬祭その他の特集号を出し、又昔話を二度まで出した頃などが、全盛期だったと言へるかもしれない。こんなにまで多数の同志があったのかと、驚くほどの人々が全国の各地から、何れも好意づくだけでよい原稿を寄せ、所謂陣容を輝かしてくれたのみならず、此時を境にそれぞれの問題に対する理解常識が、目に見えて躍進したので、之を読んで居ない人の云ふことが、あれから以後は何だかたより無いもののやうに感じられるやうになった。つまりは民俗資料といふものは、集めて比較して見なければ価値が無いといふことを、実地に証明してくれたのである。

その以外に今一つ承認しなければならぬことは、萩原君は故郷の奄美大島の為に、この雑誌を通して中々よく働いて居る。それには同郷知友の共鳴支援といふことも条件ではあったが、とにかくに全十六巻を通じて、奄美大島に関する報告は多く、又清新な第一次の資料が多かったことは争へない。その一つの例として手近に私の心づいたことをあげると、第一巻のたしか二号か三号に、島の先輩の露西亜学者昇曙夢さんが、アモレヲナグ即ち天降女人の事を書いて、我々に大きな印象を与へ、又より多くを知りたがらせて居たのだが、それが約十六年を隔てて最終号の中に、今度は金久正君といふ若い同志が、それを詳しく書いて我々の渇望を医して居る。もう「旅と伝説」さへ大切に保存して置けばこの世界的興味のある一問題は、永久に学問の領分からは消えないのである。或ひはそれほどまで大きな問題だと思はぬであらう人たちの為に、出来るだけ簡単に前後二ヶ所に出て居る天降女人の事を書き伝へ、出来るならば此上にももっと豊富な資料の、集まって来る機縁を促したい。(略)

奄美大島といふところは、私の知る限りでも、内部歴史の珍しく豊かな島であった。書いた記録がといふものは僅かしか残らぬが、近い百年二百年の間にも避ければ避けたかった実に色々な経験をしてゐる。さうして全体に今は古い拘束から解き放たれて、新時代のあらゆる機会を利用し、すぐれた人物が輩出して居るのである。住民自身としては忘れた方がよいやうな、外の者からは是非参考の為に聴いて置きたいやうな、無数の思ひ出をかかへて、まだ其処理を付けずに居るといふ感じがある。此数からいふと、萩原君の如き人がもっと辛抱強く、古い埋もれたことを尋ね出さうとする知友を糾合して居てくれたらと思はずには居られぬのだが、それをもう謂って見ても仕方が無い。それよりも雑誌をその時々の慰みなどとは考へずに、いつまでも之を精読する者の、是から日本にも多くなるやうに、我々もどうかして残るやうな雑誌を作って行きたい。

1981年7月『道之島通信』83号「民俗学開拓に貢献 萩原正徳(1896~1950)」□はじめに 1928年(昭和3年)から1944年(昭和19年)まで、東京で『旅と伝説』という月刊雑誌を発行、日本民族学の発展に著しく貢献したのが萩原正徳である。正徳は、1896年(明治29年)名瀬市金久に生まれ、若くして上京、東京高等工芸学校を卒業、27歳の時夫人ウメさん(千葉県出身)を娶った。弟に利用と厚生がおり、厚生は鹿児島一中から一高、東大へ進んだ奄美の秀才として名を馳せた人である。酒と島うたが好きで、子供が喧嘩して泣いて帰ると「泣かされて帰る奴がいるか、相手を泣かして来い」と、一人息子の正道を叱るくらいの気骨の持ち主でもあった。三元社という写真製版の会社を経営する一方、柳田国男らの民俗研究グループに参加、奄美をはじめ、各地の研究報告を『旅と伝説』に掲載、記録を歴史に残した。「若い頃から頭は、はげていましたので、年の割に老けて見えましたよ」と八十歳になったウメさんは話す。耳が悪かったため、兵役を免れ、柳田国男にどなられても笑っていたという。

1998年10月『柳田國男全集 第6巻 月報13』山下欣一「『海南小記』ー奄美の旅前後」□(略)最初の伊波普猷の奄美来訪は1918年(大正7)1月であった。これは私立大島郡教育会・二部研究会(瀬戸内・宇検)による招聘である。この時の中心になったのは二部研究会長で古仁屋小学校長永井龍一と当時篠川農学校教諭竹島純(沖縄師範卒)であった。この2名は伊波普猷・比嘉春潮を出迎えのために名瀬へ出張するが、船待ちのため十数日滞在を余儀なくされ、その間、奄美の文献資料を調査したりしている。この時『奄美大島史』の著者である坂口徳太郎も鹿児島県立大島中学校に勤務していたので、その指導も受けたと考えられる。

伊波普猷は、この第1回の旅で『南島雑話』、『奄美史談』などを沖縄へ借用し、筆写させ、沖縄県立図書館へ収蔵し閲覧に供したのである。(略)伊波普猷の奄美招聘の中心にいた竹島純は伊波普猷の講演記録を伊波の「序に代へて」を付して1931年(昭和6)に大島郡教育会から『南島史考』としてまとめている。また後で永井龍一は鹿児島に居を移し、『南島雑話』、『補遺篇』、『奄美史談』などの文献資料の自費刊行を試みている。この『南島雑話』刊行に刺激された永井龍一の兄亀彦(博物学者)は『南島雑話』の編著者を薩摩藩上士名越左源太時敏と確認し、また名越家で『遠島日記』をも発見し、これらを自費刊行している。これらは、昭和初年から、終戦直後に及んだ作業であった。永井兄亀・龍一兄弟は名瀬の与人役政家の一族である。父永井長昌喜は漢学者で教育者であった。

亀彦・龍一の姉よしは萩原家に嫁し、その子息が正徳・利用・厚生の兄弟である。叔父に『奄美史談』の著者都成植義(南峰)がいる。亀彦・龍一の甥に当る萩原正徳は上京し、東京高等工業学校で学び、海軍省水路部をへて写真製版業を営み、三元社を興した。柳田国男の指導を受けて『旅と伝説』を刊行した。これには昇曙夢・岩倉市郎・金久正などの奄美の研究者が登場しているのは故なしとしないのである。

11/13: 1933年1月 金城朝永『異態習俗考』六文館

1934年7月 金城朝永『異態習俗考』成光館書店

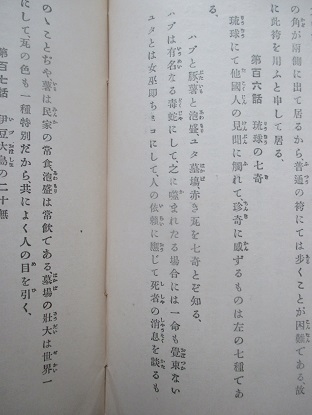

□琉球の遊女ー(略)琉球の遊女に関連しては尚多くの書くべき事柄が本稿には取り残されてている。その琉球史上に於ける詳細な文献學的考証と論究は前記の『沖縄女性史』の御一読を御勧めするとして、その外でも、琉球の農村と遊女との関係、今一つ廓内の「尾類馬行列」に就いては書いて見る積りであった。殊に後者は、遊廓の行事と云ふよりも那覇の町にとってもその年中行事の大きなものの一つに数えてもよい位で是は旧正月廿日に挙行されるので、土地では「廿日正月」と云へば「尾類馬行列」を意味している程有名なものであるが、その詳細に就いて述べるには、本文と等しい紙数を要さねばならないから止むなく割愛することにした。それから本稿に於いては平易なものの外は引用文献の再録を避けて単に摘意に止めたり、又はその書名をも二三除いては省略して置いたが、之は故意に先人の功を閑却した訳ではなく、可なり型ぐるしい記述を採用しなかった為めであるから、切に読者諸賢の寛怒を請ふ次第である。

1932年1月 『犯罪科学』金城朝永「頭蓋骨崇拝」

1931年2月 『デカメロン』創刊号 金城朝永「琉球の遊女」

□裏表紙に原浩三『ポムペイの美術』風俗資料刊行会の広告。「ポムペイ!この名に籠っている響の強さはどうだ。其処は2千年の長い間 地下に葬られていた都市であり、特別な女郎屋とか淫祠でなく普通の家庭の寝間に春画が飾られ、妙な彫刻が置かれてあった処である」と刊行の辞がある。

□戦後の1969年10月発行『愛苑』は髙橋鐵監修だが巻頭にカラーで「古代人の愛 ポンベイ壁画集」が載っている。

1933年1月 『人情地理』創刊号 金城朝永「迷信のろーかる・からー」

金城朝永の手紙

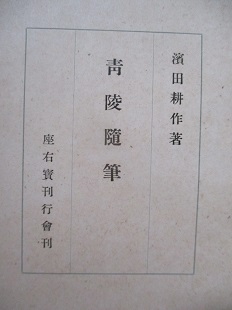

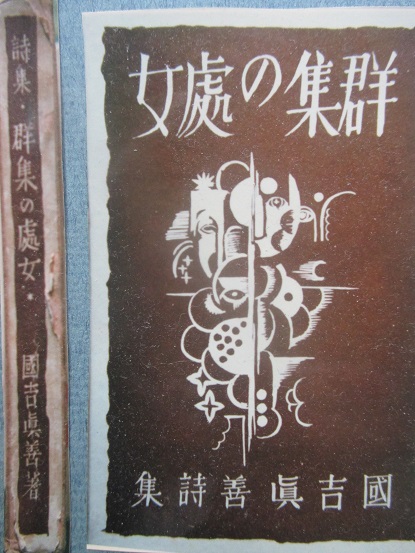

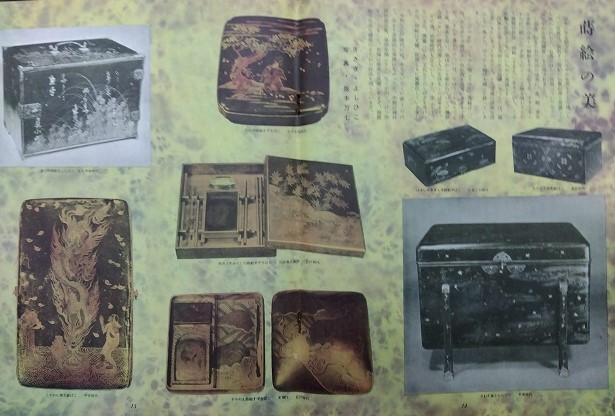

金城朝永の本

金城芳子の本

1996年10月 阿部達彦『沖縄の遊女についてー宗教社会学ー』近代文芸社

○沖縄の遊女についてー沖縄の遊女/旅行者(渡辺重剛、バジル・ホール・チェンバレン、笹森儀助、加藤三吾、リヒャルト・ゴールドシュミット)の見た遊女たち/信心と生きるための智慧

○浩々洞と精神主義運動ー清沢満之を中心にー

2014・8/不二出版「『犯罪科學』解説・総目次・索引」

「『犯罪科學』解説・総目次・索引」の執筆者索引を見て、沖縄に関わりのある人物を紹介する。

安藤盛は戦前、来沖した人物で、ジュンク堂那覇店で青木澄夫『放浪の作家ー安藤盛と「からゆきさん」』(風媒社)を入手した。私の知らない安藤の沖縄関連の著作もその目録にあった。本誌に収録されてない琉球新報の1938年6月の記事を紹介する「南洋及び支那通として知られていた著述家安藤盛氏は21日東京の自宅において逝去した。氏は昭和11年、同12年の2回に亘り本県に来遊し週刊朝日其他の雑誌で紀行文を発表、本県紹介に努め県人から親しまれていた。なほ生前本社へ長編小説(琉球新報に連載「紅雀」絵・西銘生一)を寄せたが未発表のうちに急逝し遂に遺稿となった享年41」とある。

関連資料ー2001年9月『けーし風』第32号「特集 旧南洋群島のウチナーンチュ」

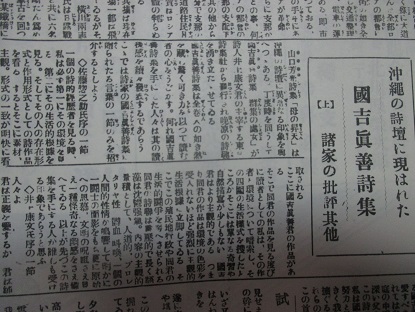

伊東忠太、伊波普猷、岩田準一(琉球の男色を調査)、巌谷小波、大宅壮一、喜田貞吉(1933年1月 『沖縄教育』第百九十八号<昭和会館落成記念>□喜田貞吉「琉球民族の研究に就いて」)金城朝永、東郷青児、西村眞次、宮尾しげを、①饒平名紀芳らが居る。

①

1938年4月19日『琉球新報』「饒平名紀芳氏 7年振に帰る」

コメントはメールにお願いします→shinjo8109@gmail.com

石川正通 1934年1月1日 今人生の峠に立って 夜明けを待つ身に鬼気は迫る 過去の夢は貘に食わそう 未来は神に預けておこう さあ現在だ永劫の現在だ 全き憩いに若水を汲もう

1929年9月1日『沖縄朝日新聞』「昭和5年1月、三越において本県物産の展覧会を開催することについては斡旋者たる我部政達氏・・・」(この頃、三越に1919年入店の瀬長良直が居る。1934年、銀座支店長。1937年、大阪支店長)

1930年 世界恐慌が波及

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」

1930年6月 『犯罪科学』1巻6号 伊波普猷「古琉球貴族の性生活」

1931年2月 『デカメロン』創刊号 金城朝永「琉球の遊女」

1931年7月 『犯罪科学』別巻2巻8号 伊波普猷「布哇物語」

1931年9月 『犯罪公論』2巻1号 伊波普猷「布哇産業史の裏面」

1931年9月 満州事変おこる

1932年1月 『犯罪科学』金城朝永「頭蓋骨崇拝」

1932年3月 『犯罪科学』3巻3号 伊波普猷「性に関する南島の民謡」

1932年3月 満州国建国

1932年5月15日 海軍将校ら首相官邸など襲撃、犬養毅首相を射殺

1933年1月1日 大宜味朝徳『南島』創刊

1933年1月 『人情地理』創刊号 金城朝永「迷信のろーかる・からー」

1933年1月 金城朝永『異態習俗考』六文館 伊波普猷「序に代へてー八重山のまくた遊び」

1933年3月 日本、国際連盟脱退

1933年6月ー仲原善徳『大南洋評論』第1巻第2巻(仲原善徳編集)□金城朝永「南洋関係図書目録」

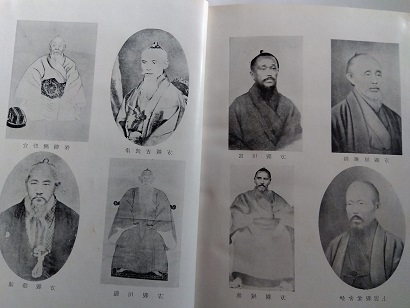

1933年7月 仲宗根源和『沖縄縣人物風景寫眞帖』沖縄縣人物風景寫眞帖刊行會

唐手ー冨名腰義珍

昭和8年 東京琉球泡盛商組合(金城時男会長)発会式/東京八重山郷友会

1933年3月5日 大宜味朝徳『南島』第3号/4月5日 大宜味朝徳『南島』第4号

東京江戸川 伊江島郷友会/鶴見沖縄会館

東京沖縄県人会/在京首里人会

横浜市鶴見沖縄県人同志会/富士瓦斯紡績株式会社川崎工場 沖縄県人女工

1933年8月5日『南島』第7号 久志芙沙子「若葉から拾った哲学」/1934年1月1日『南島』第9号 久志芙沙子「無題」

1934年1月1日 大宜味朝徳『南島』第九号 久米仙「わが郷里の人々・東京県人会ーかつて筆者は自分の事を『俺は琉球人だ』と謂ったことに対して叱られ、『俺は芋を喰って育った』と書いたので絶交を宣告された経験がある・・・恩河朝健、は副会長で計理士を職業とする。元来計数的智能に乏しい郷土の人々に、近来計理士の多く出る微候の見えるのは喜ばしい事である。」

1934年2月10日 大宜味朝徳『南島』第十号 久米仙「わが故郷の人々・学者ー教育者ー文士」

1934年7月 金城朝永『異態習俗考』成光館書店 伊波普猷「序に代へてー八重山のまくた遊び」

1935年10月 上原永盛『沖縄縣人物風景寫眞大観』沖縄通信社

県外篇ー長嶺亀助、神山政良、仲宗根玄愷、渡口精鴻、東恩納寛惇、伊波普猷、翁長良保、銘苅正太郎、大濱信泉、伊豆味元永、比嘉良篤、伊元富爾、八幡一郎、大城盛隆、高嶺明達、宮城新昌、富名腰義珍、翁長良奎、宮城仁勇、奥島憲仁、當山寛、上原健男、島袋全達、田崎昌亮、久高將吉、田崎朝盛、多嘉良憲秀、大城兼眞、仲吉朝敏、仲地昌元、我謝秀裕、安次富長英、

眞玉橋朝起、國吉眞俊、比嘉春潮、仲本興正(サイパン沖縄縣人會々長)、饒平名智太郎、宮城清、安村師福、仲原善忠、嘉手刈信世、恩河朝健、大宜味朝徳、多田喜導、宮里良保、當間惠榮、親泊康永、島袋源七、山盛哲、宮城出隆、石川元康、多嘉良憲福、漢那朝常、與座弘晴、宮里興保、東風平玄宋,、與世山彦士、我喜屋宗信(大阪湯浅商店代表社員)、平尾喜代松(大阪平尾商店主)、豊川忠進(大阪沖縄県人会会長)、山城興善(益榮商会主)、玉城克巳、下地玄信、翁長良孝

1936年2月26日 皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官・兵を率いて起こした日本のクーデター未遂事件。 この事件の結果、岡田内閣が総辞職し、後継の廣田内閣が思想犯保護観察法を成立させた。

1936年11月 『訓練』仲原善徳「フィリッピン観光記(上)」

1937年1月 帝室博物館「琉球風俗品陳列」

1937年3月ー仲原善徳『南洋千一夜一夜物語』日本書房

1937年3月ー『国際パンフレット通信』第998号 仲原善徳「蘭領ニューギニアの実相」

1937年4月ー『改造』仲原善徳「蘭領ニューギニア」

1937年7月 新宿伊勢丹で「琉球と薩摩の文化展覧会」

1938年4月 国家総動員法公布(5月5日施行)日中戦争に際し、国家の総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和13年(1938)制定、同20年廃止。

1938年12月ー『比律賓年鑑』仲原善徳「比律賓群島の諸民族」

石川正通 1934年1月1日 今人生の峠に立って 夜明けを待つ身に鬼気は迫る 過去の夢は貘に食わそう 未来は神に預けておこう さあ現在だ永劫の現在だ 全き憩いに若水を汲もう

1929年9月1日『沖縄朝日新聞』「昭和5年1月、三越において本県物産の展覧会を開催することについては斡旋者たる我部政達氏・・・」(この頃、三越に1919年入店の瀬長良直が居る。1934年、銀座支店長。1937年、大阪支店長)

1930年 世界恐慌が波及

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」

1930年6月 『犯罪科学』1巻6号 伊波普猷「古琉球貴族の性生活」

1931年2月 『デカメロン』創刊号 金城朝永「琉球の遊女」

1931年7月 『犯罪科学』別巻2巻8号 伊波普猷「布哇物語」

1931年9月 『犯罪公論』2巻1号 伊波普猷「布哇産業史の裏面」

1931年9月 満州事変おこる

1932年1月 『犯罪科学』金城朝永「頭蓋骨崇拝」

1932年3月 『犯罪科学』3巻3号 伊波普猷「性に関する南島の民謡」

1932年3月 満州国建国

1932年5月15日 海軍将校ら首相官邸など襲撃、犬養毅首相を射殺

1933年1月1日 大宜味朝徳『南島』創刊

1933年1月 『人情地理』創刊号 金城朝永「迷信のろーかる・からー」

1933年1月 金城朝永『異態習俗考』六文館 伊波普猷「序に代へてー八重山のまくた遊び」

1933年3月 日本、国際連盟脱退

1933年6月ー仲原善徳『大南洋評論』第1巻第2巻(仲原善徳編集)□金城朝永「南洋関係図書目録」

1933年7月 仲宗根源和『沖縄縣人物風景寫眞帖』沖縄縣人物風景寫眞帖刊行會

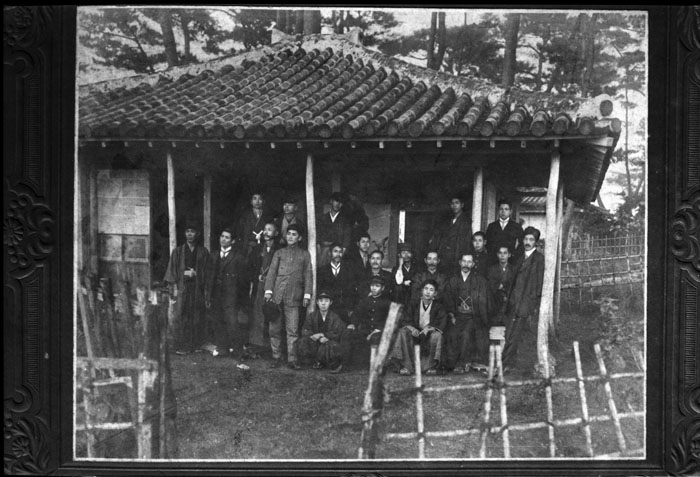

唐手ー冨名腰義珍

昭和8年 東京琉球泡盛商組合(金城時男会長)発会式/東京八重山郷友会

1933年3月5日 大宜味朝徳『南島』第3号/4月5日 大宜味朝徳『南島』第4号

東京江戸川 伊江島郷友会/鶴見沖縄会館

東京沖縄県人会/在京首里人会

横浜市鶴見沖縄県人同志会/富士瓦斯紡績株式会社川崎工場 沖縄県人女工

1933年8月5日『南島』第7号 久志芙沙子「若葉から拾った哲学」/1934年1月1日『南島』第9号 久志芙沙子「無題」

1934年1月1日 大宜味朝徳『南島』第九号 久米仙「わが郷里の人々・東京県人会ーかつて筆者は自分の事を『俺は琉球人だ』と謂ったことに対して叱られ、『俺は芋を喰って育った』と書いたので絶交を宣告された経験がある・・・恩河朝健、は副会長で計理士を職業とする。元来計数的智能に乏しい郷土の人々に、近来計理士の多く出る微候の見えるのは喜ばしい事である。」

1934年2月10日 大宜味朝徳『南島』第十号 久米仙「わが故郷の人々・学者ー教育者ー文士」

1934年7月 金城朝永『異態習俗考』成光館書店 伊波普猷「序に代へてー八重山のまくた遊び」

1935年10月 上原永盛『沖縄縣人物風景寫眞大観』沖縄通信社

県外篇ー長嶺亀助、神山政良、仲宗根玄愷、渡口精鴻、東恩納寛惇、伊波普猷、翁長良保、銘苅正太郎、大濱信泉、伊豆味元永、比嘉良篤、伊元富爾、八幡一郎、大城盛隆、高嶺明達、宮城新昌、富名腰義珍、翁長良奎、宮城仁勇、奥島憲仁、當山寛、上原健男、島袋全達、田崎昌亮、久高將吉、田崎朝盛、多嘉良憲秀、大城兼眞、仲吉朝敏、仲地昌元、我謝秀裕、安次富長英、

眞玉橋朝起、國吉眞俊、比嘉春潮、仲本興正(サイパン沖縄縣人會々長)、饒平名智太郎、宮城清、安村師福、仲原善忠、嘉手刈信世、恩河朝健、大宜味朝徳、多田喜導、宮里良保、當間惠榮、親泊康永、島袋源七、山盛哲、宮城出隆、石川元康、多嘉良憲福、漢那朝常、與座弘晴、宮里興保、東風平玄宋,、與世山彦士、我喜屋宗信(大阪湯浅商店代表社員)、平尾喜代松(大阪平尾商店主)、豊川忠進(大阪沖縄県人会会長)、山城興善(益榮商会主)、玉城克巳、下地玄信、翁長良孝

1936年2月26日 皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官・兵を率いて起こした日本のクーデター未遂事件。 この事件の結果、岡田内閣が総辞職し、後継の廣田内閣が思想犯保護観察法を成立させた。

1936年11月 『訓練』仲原善徳「フィリッピン観光記(上)」

1937年1月 帝室博物館「琉球風俗品陳列」

1937年3月ー仲原善徳『南洋千一夜一夜物語』日本書房

1937年3月ー『国際パンフレット通信』第998号 仲原善徳「蘭領ニューギニアの実相」

1937年4月ー『改造』仲原善徳「蘭領ニューギニア」

1937年7月 新宿伊勢丹で「琉球と薩摩の文化展覧会」

1938年4月 国家総動員法公布(5月5日施行)日中戦争に際し、国家の総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和13年(1938)制定、同20年廃止。

1938年12月ー『比律賓年鑑』仲原善徳「比律賓群島の諸民族」

1928年7月 『南島研究』第三輯

口絵「琉球の結婚風俗」

編輯者より・・・西平賀譲

▽研究・雑録△

禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)

▽資料△

1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆

通信

奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿

①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没

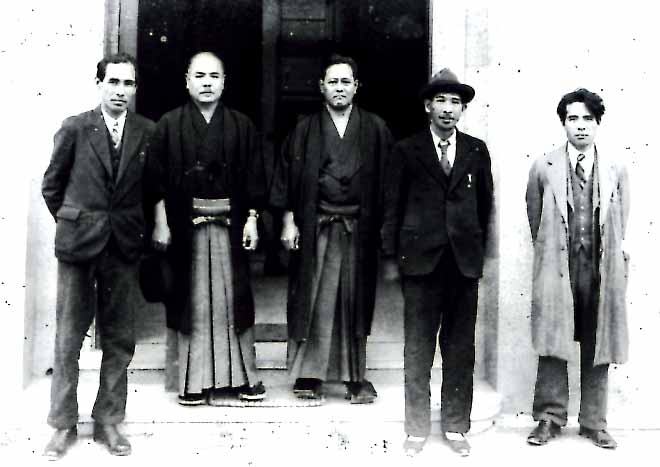

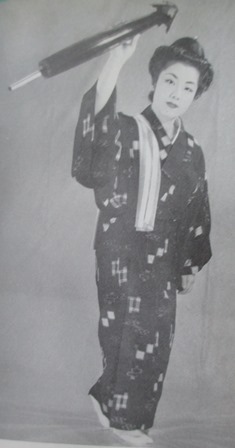

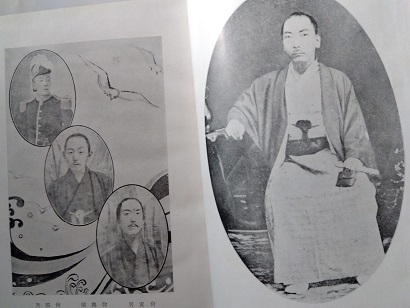

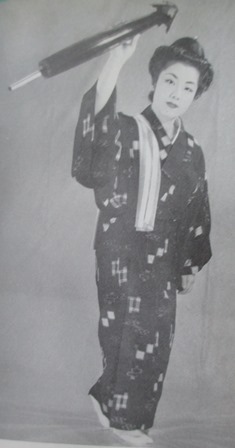

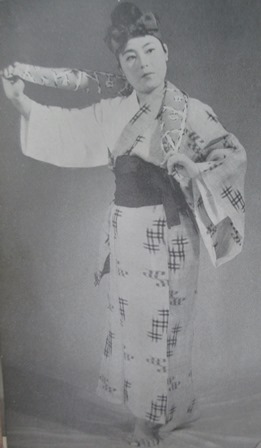

写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)

1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」

1928年11月 『南島研究』第四輯

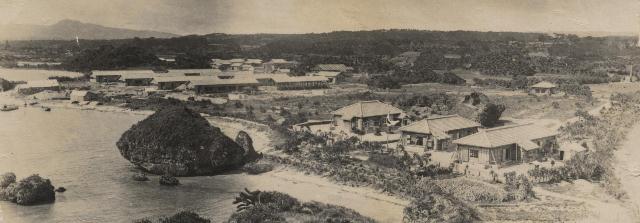

口絵「進貢船の那覇港解纜」

▽史論・雑録△

北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治

▽資料△

1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆

通信

奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ

○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。

1929年3月 『南島研究』第5輯

口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」

▽史論・研究△

名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響

▽資料△

1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆

通信と寄贈雑誌

○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)

1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社

1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」

1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告

1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」

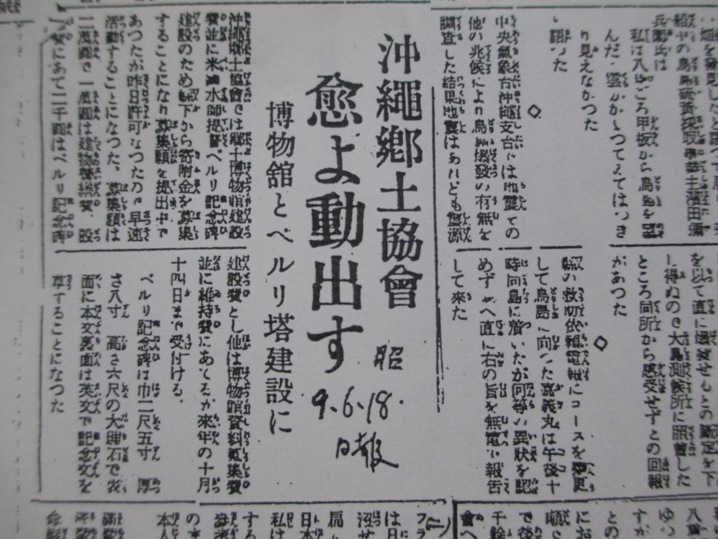

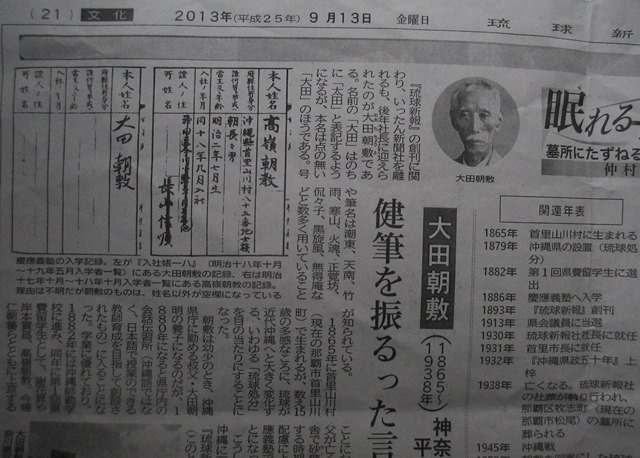

1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東

口絵「琉球の結婚風俗」

編輯者より・・・西平賀譲

▽研究・雑録△

禊祓の形式に就いて・・・島袋全発/那覇の婚姻風俗・・・①渡口政興/首里貴族の婚礼記録(摩文仁御殿所蔵)/御評定所の定・王子衆以下娘婚礼之時衣類並諸道具定(県立図書館蔵)/伊江島の結婚風俗・・・名嘉原幸吉/金武の結婚風俗ー字金武並里の部・・・宜里座清英/婚姻とチレームン/伊平屋島の結婚・・・知念正英/国頭郡羽地村字源河地方・・・山城宗雄/外人の琉球婚姻観ーチャンバアレン博士の著書に現れたる琉球人の婚姻風俗ー(渡口政興・記)/萬葉歌と琉歌(下)・・・エス、エス生/郷土研究者の取るべき態度(青年と学問より 柳田国男)/「いも」の語源に関する宮良氏の論文/奥野彦六郎氏送別座談会ー本会会員判事奥野彦六郎氏の送別会を兼ね婚姻土俗の座談会が同人発起で5月29日午後2時から第二高女内で開催された。太田朝敷氏、眞境名図書館長、伊礼代議士、神田主事及び第二高女職員などが集まって静かな話の会であった。(略)

▽資料△

1、琉球國中山世譜/1、球陽遺老説伝/1、東汀随筆

通信

奥野氏より島袋全発氏へ/其他、大久保恒次氏(大阪)山田次郎氏(羽地)アグノエル氏(日仏会館)等からの来信がありました。/会員名簿

①渡口政興(1945年4月17日、奈良県で没

写真左より渡口政興、山城正忠、宮城長順、祥雲・糸数昌運/國吉眞哲(翁長良明コレクション携帯090-3793-8179)

1935年1月1日『沖縄日報』渡口政興「舞踊おぼえがき」

1928年11月 『南島研究』第四輯

口絵「進貢船の那覇港解纜」

▽史論・雑録△

北谷親方一件・・・東恩納寛惇/琉球語より見たる結婚の習俗・・・宮城眞治

▽資料△

1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆

通信

奥野氏より島袋全発へ/中山太郎氏より西平氏へ/小松原敏氏より西平氏へ

○中山太郎の書簡「老生儀今春以来『日本婚姻史』の執筆を思ひ立ち漸く最近脱稿致し書肆春陽堂より発行の予定にて原稿手交少閑を得たるまま湘南地方へ遊びに参り帰宅致し候処『南島研究』第三輯に接手し拝見(略)南島の婚姻に関しては在京中の伊波普猷、東恩納寛惇、金城朝永、島袋源七、比嘉春潮の各先輩より承り、これに故学友佐喜真興英氏の著作等により一通り記之置き候が、更に貴誌を拝見するに及んで大いに発明もし更に訂正すべき点も発見致し候。校正の折りには出来るだけ御好意に添うべく期し居候」が載っている。

1929年3月 『南島研究』第5輯

口絵「名護の墳墓」「籾摺り」「米搗き」

▽史論・研究△

名護城考・・・島袋源一郎/出産の儀礼・・・島袋全発/琉球語の特権階級に於ける儒教の影響

▽資料△

1、琉球國中山世譜/2、球陽遺老説伝/3、東汀随筆

通信と寄贈雑誌

○島袋源一郎氏より島袋全発氏へ/慶應義塾図書館より本会へ/○本年中本会への寄贈雑誌は左の通りでありました。厚く御礼を申上げておきます。民俗研究(其社) 旅と伝説(三元社) あく趣味(文献研究会) 岡山文化資料(改題1号 文献研究会)

1930年8月 島袋全発『那覇変遷記』(協力:世界社の饒平名智太郎・南島研究会同人・比嘉時君洞、装幀:渡口政興・原義人、校正:金城朝永)沖縄書籍株式会社

1931年1月6日 眞境名安興ら発起による沖縄郷土研究会「第一回研究座談会」

1932年1月18日 第七回郷土研究座談会(第二高女)で濱田耕作「沖縄を考古学的に大観して」と題して講演/3月 國吉眞哲琉球新報記者と浦崎康華沖縄日日新聞記者が崎樋川の畑地で数個の磨石斧、土器を見つけ眞境名安興に報告

1933年3月 沖縄郷土研究会「劇聖・玉城朝薫二百年祭」を首里城漏刻門前で開催。/4月 琉球新報連載小説「熱帯魚」山里永吉・作 金城安太郎・挿絵/4月 東京で第14回南島談話会、参加者・喜納緑村、森田永吉、久志芙沙子ら/6月 『大南洋評論』2号(編集人・仲原善徳、編集発行人・仲宗根源和)金城朝永「南洋関係図書目録」/7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』/12月28日 眞境名安興死去。東恩納寛惇弔電「学界の為め哀惜に堪へず」

1934年4月27日 皇太子殿下御降誕記念事業を目的に沖縄郷土研究会と沖縄文化協会が合体「沖縄郷土協会」を結成、会長に太田潮東

魚住惇吉

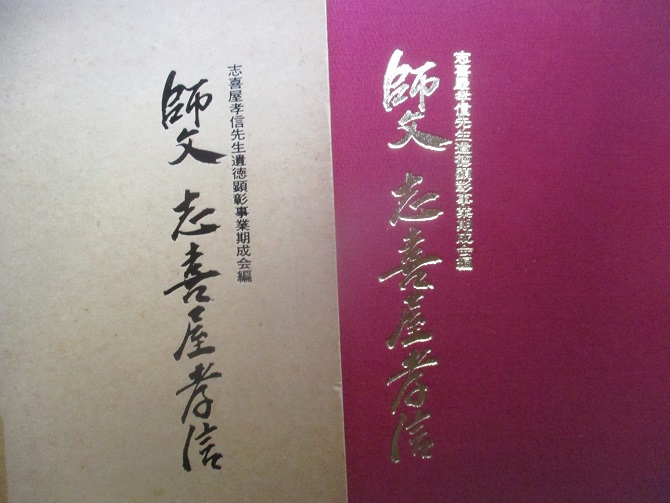

○大正13年(1924年)魚住惇吉校長の後を受けて建学当初から教鞭をとられた志喜屋孝信先生が第四代校長に就任した。

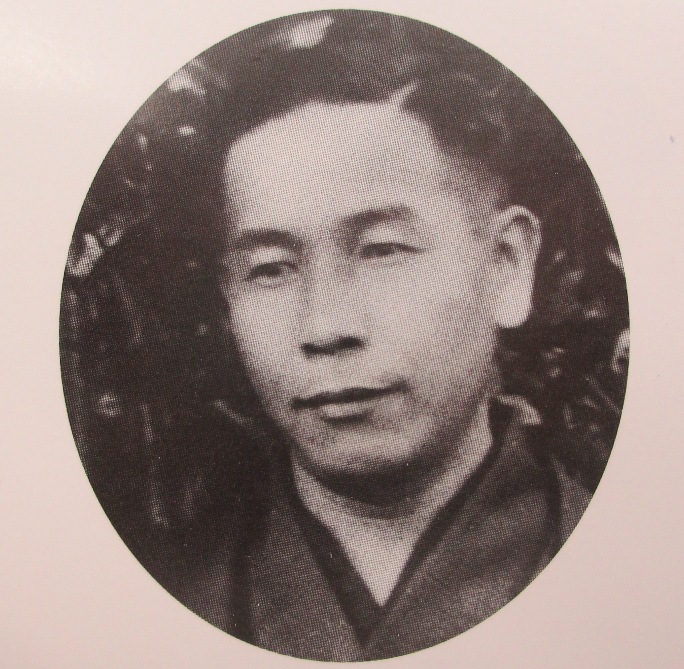

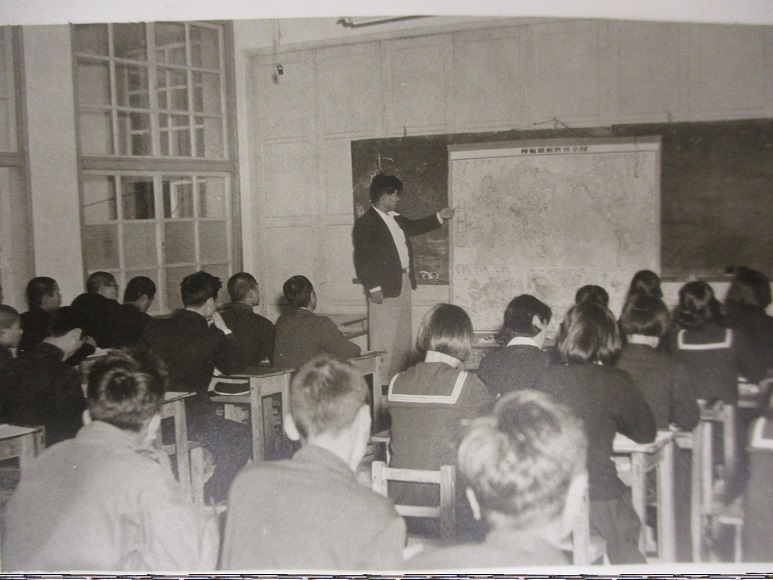

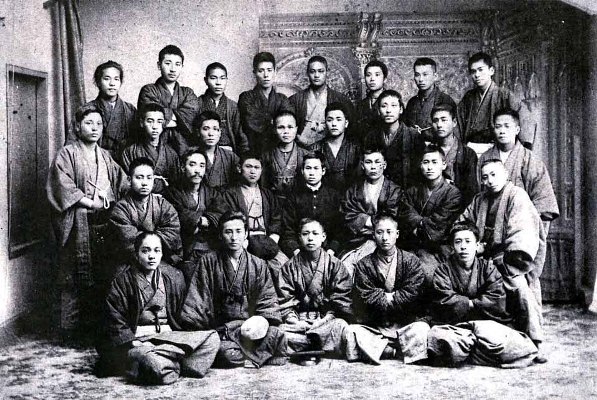

『アサヒグラフ』1927年7月13日号□南島談話会のメンバー/前列右より柳田国男・金田一京助・伊波普猷・富名腰義珍・岡村千秋 後列右より魚住惇吉・南風原驍・金城金保・仲宗根源和・金城朝永・島袋源七

1924年夏 小石川植物園で、向かって右から魚住惇吉、永田千代、

1987年8月 関川夏央・谷口ジロー『「坊っちゃん」の時代』双葉社

1988年8月 日本エッセイスト・クラブ『思いがけない涙』文藝春秋□魚住速人(三菱鉱業セメント副社長)「漱石と隻腕の父ー(略)実をいうと、私の父が、その左手のない学生である。名前は惇吉という。(略)私の父は東大を卒業したあと、中学の英語教師になり、沖縄県立第二中学校の校長を最期に、台湾旅行のとき罹ったマラリアの持病もあって、42歳で早々と引退、自適の生活に入った。ふたたび東大に通い、英文学やラテン語の研究をしていたことを覚えている。(略)私の息子が東大野球部に入り、法政の江川投手を4打数3安打で打ち破ったことがあるのを父が知ったら、さぞかし喜んだことであろう。」

02/19: 神村朝堅 雑誌『おきなわ』創刊への道

1945年8月、国吉真哲・宮里栄輝・源武雄が早く帰還できるよう「県人会」結成を相談。宮里栄輝、熊本沖縄県人会長になる。/女子挺身隊救済で尼崎沖縄県人会結成。

9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。

11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎

11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会

11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行

12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)

1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦

1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。

2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」

3月、『関西沖縄新報』創刊

4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳

4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇

8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久

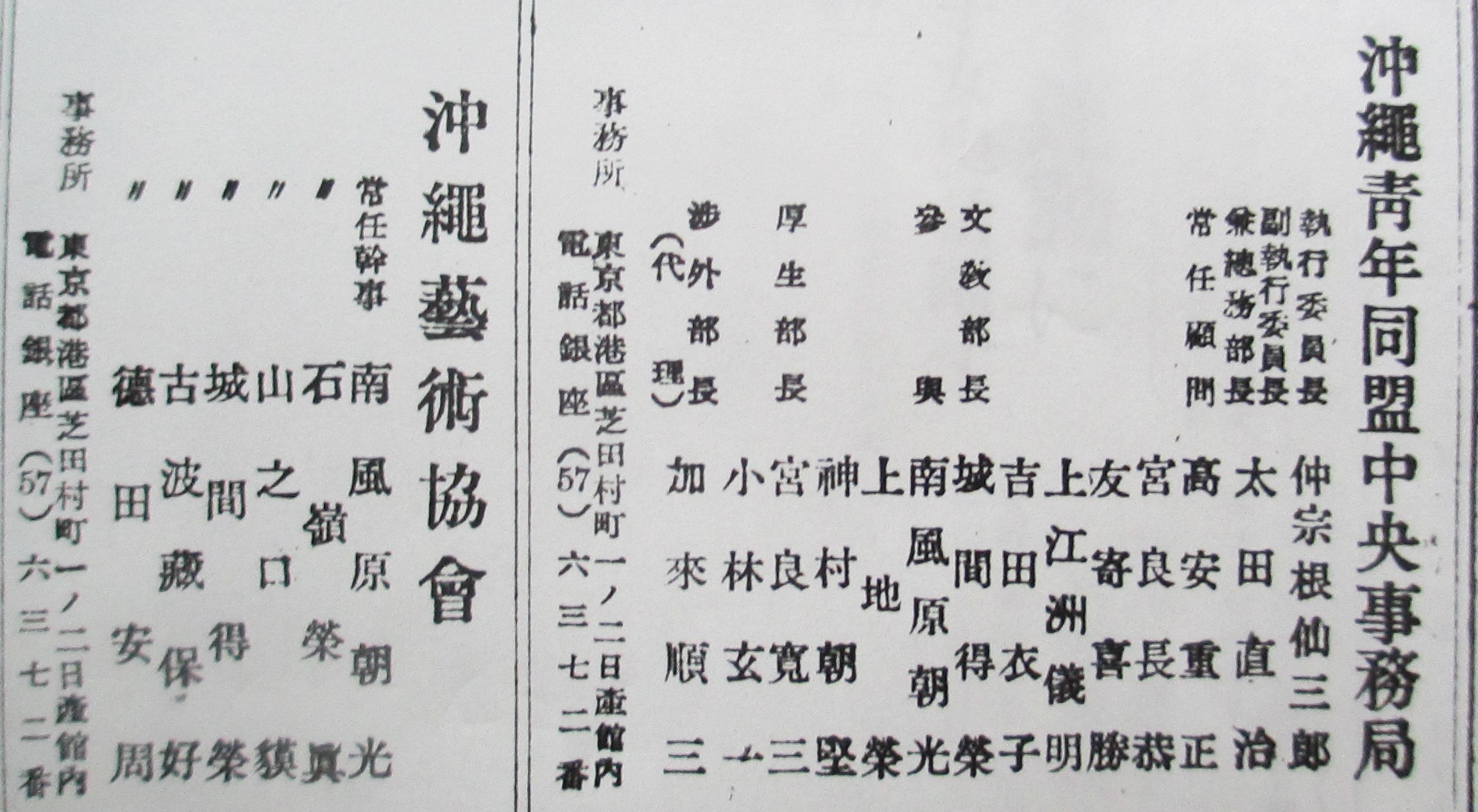

1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正

1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称

1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮

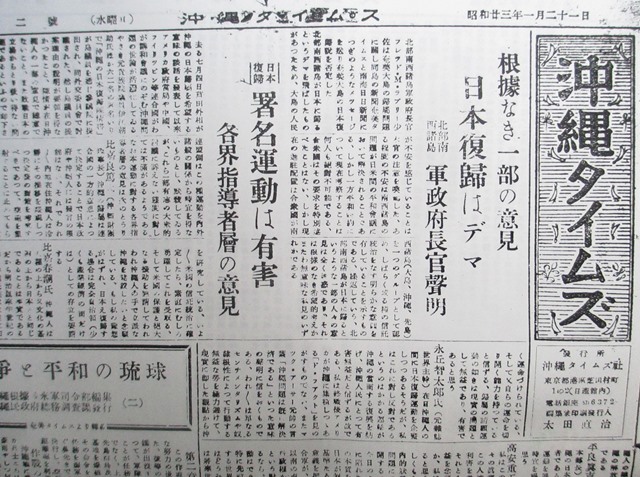

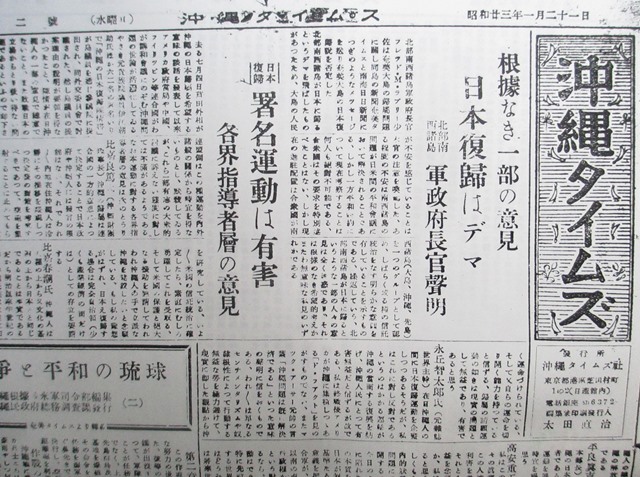

1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。

1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」

1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。

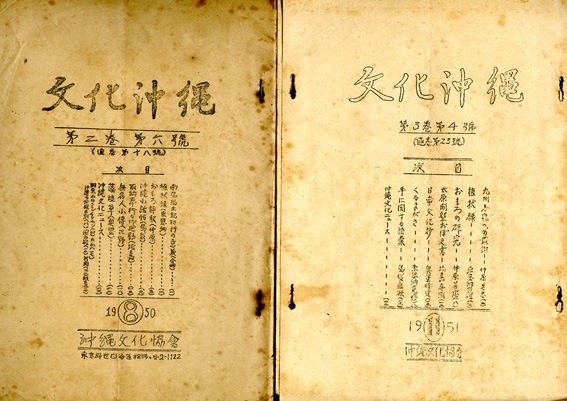

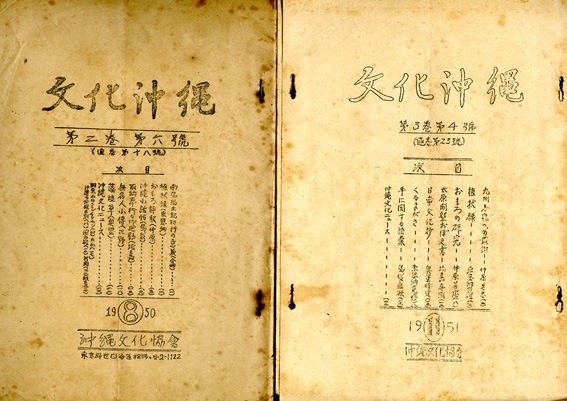

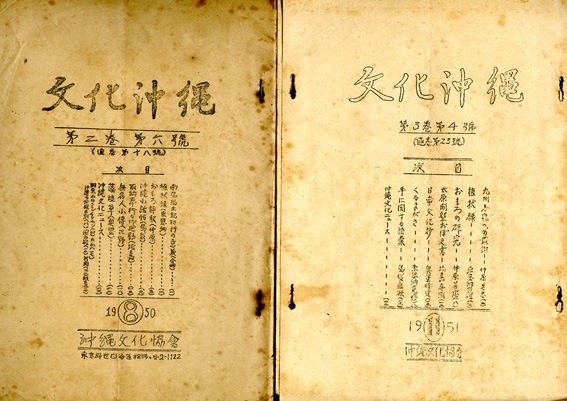

この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝

1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号

1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号

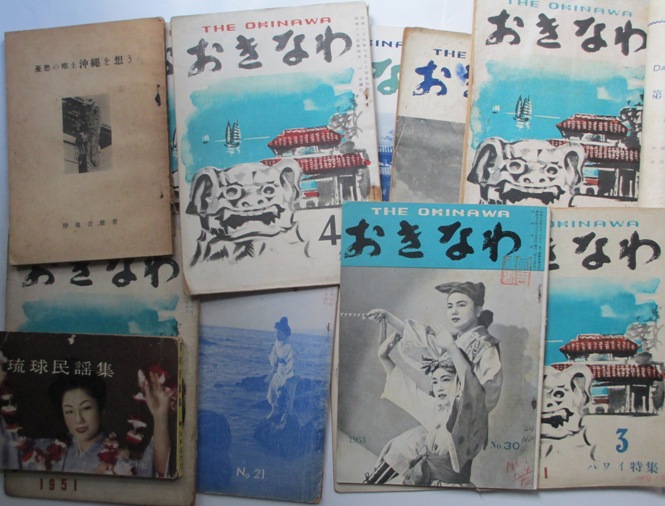

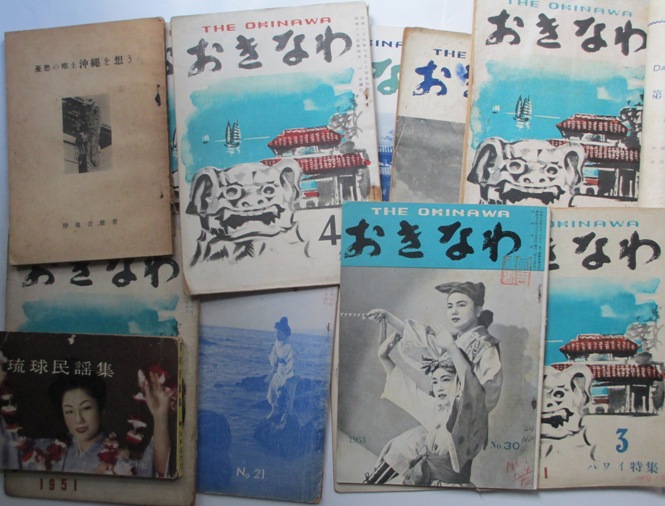

1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。

②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。

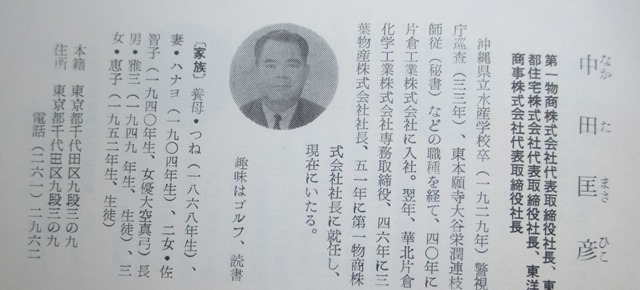

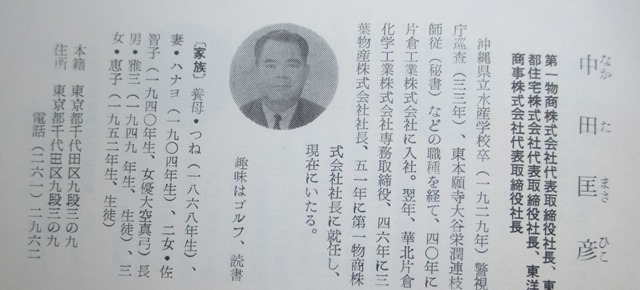

1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

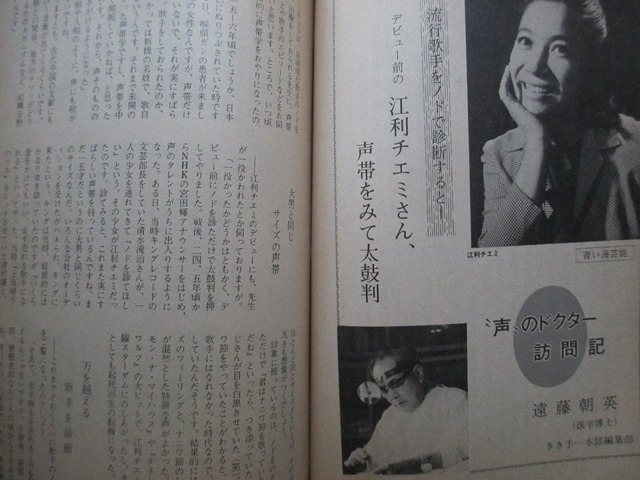

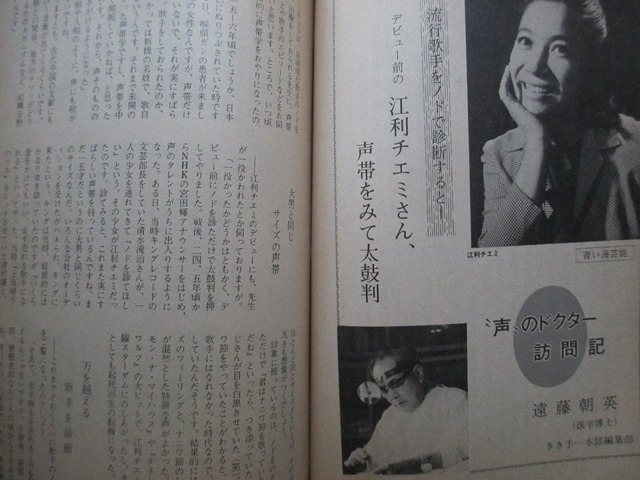

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。

『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士

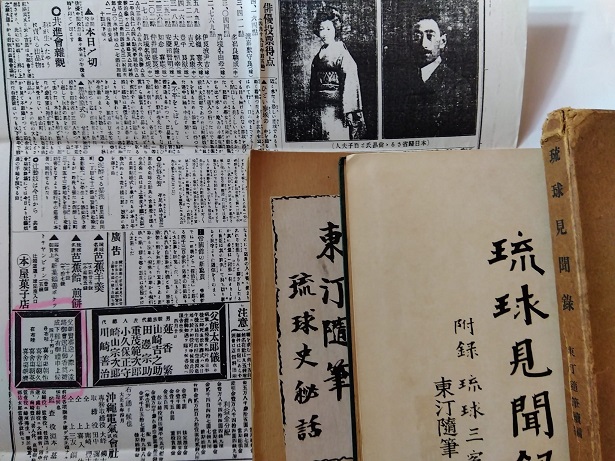

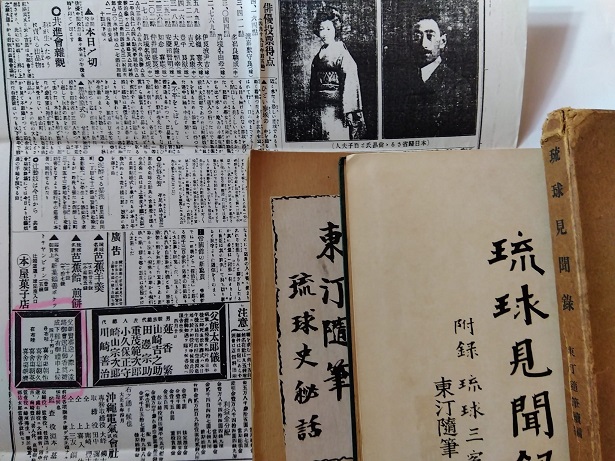

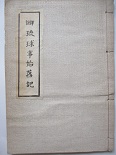

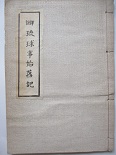

『琉球見聞録』東汀遺著刊行会、1952年11月。

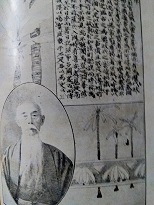

喜舎場 朝賢(きしゃば ちょうけん、1840年〈天保11年〉 - 1916年〈大正5年〉4月14日)は、琉球王国末期の官僚。琉球処分の過程を琉球側の視点で記録し、『琉球見聞録』を著した。童名は次郎。唐名は向(しょう)延翼。号は東汀。

晩年の1914年(大正3年)、琉球処分時の記録を『琉球見聞録』として出版したが、これには沖縄学の父として知られる伊波普猷が「序に代えて 琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文を、巻末には発行者の親泊朝擢が「喜舎場朝賢翁小伝」をそれぞれ寄せている。波平恒男は、『琉球見聞録』の文章の大部分は1879年の末には出来上がっていたと指摘しており、発刊が30年以上も遅れた理由として、当時は多くの関係者が健在で、差し障りがあったのではないかと推測している。→ウイキ

1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』

大空真弓 おおぞら-まゆみ

1940- 昭和後期-平成時代の女優。

昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。

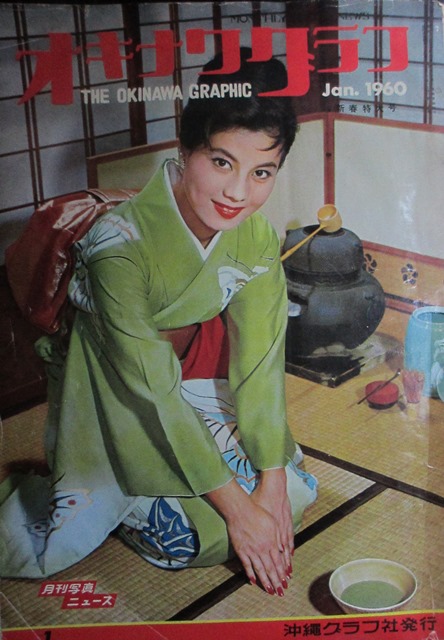

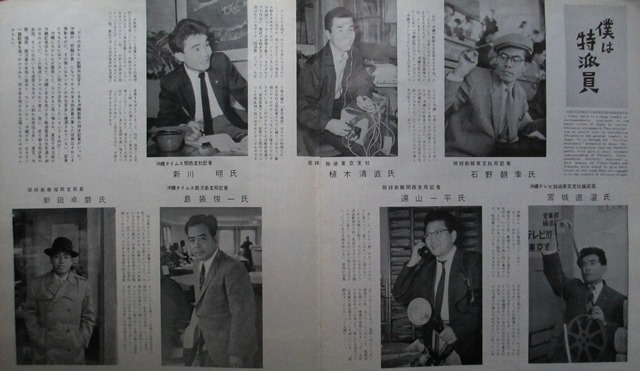

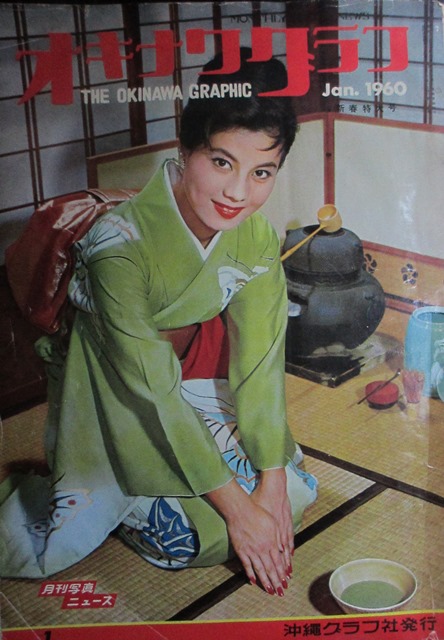

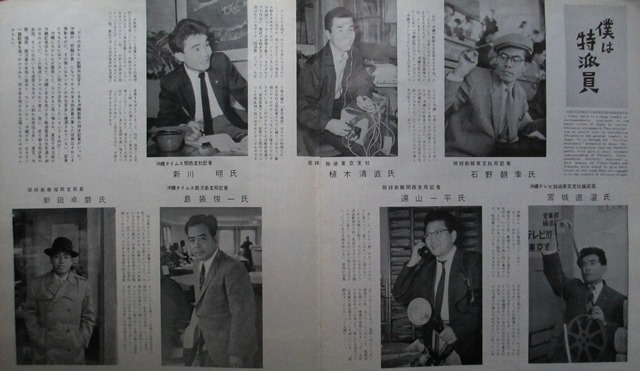

『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。

1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社

1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅

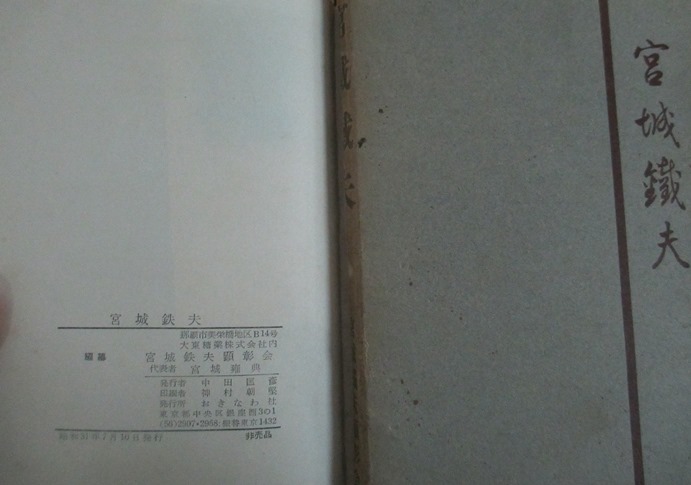

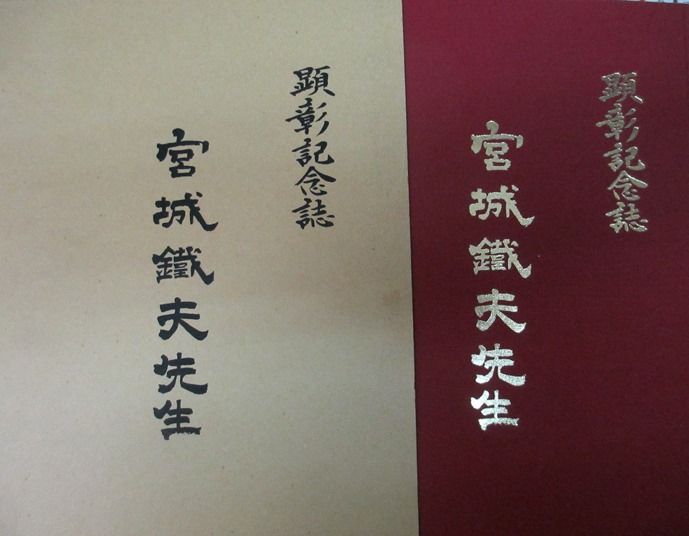

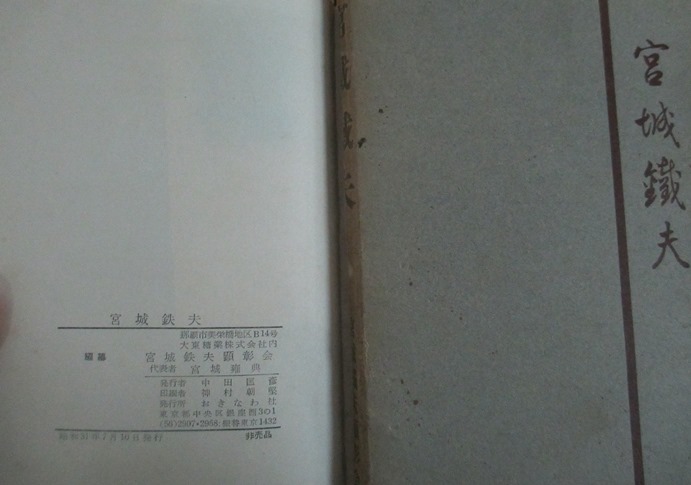

1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社

(BOOKSじのん在庫)

(BOOKSじのん在庫)

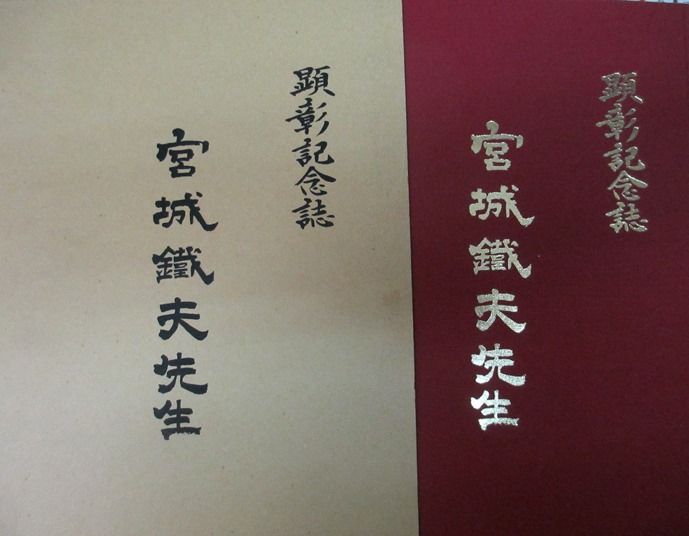

平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)

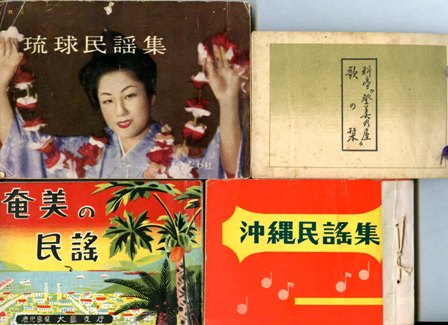

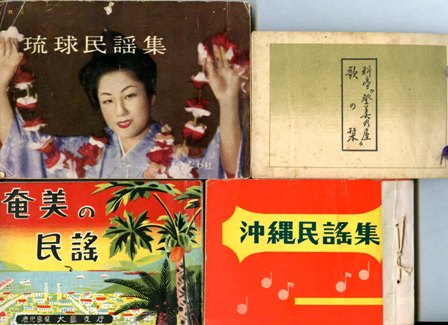

1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)

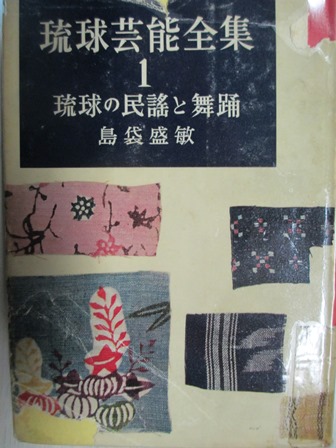

1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅

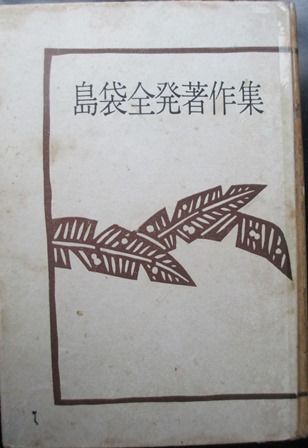

1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社

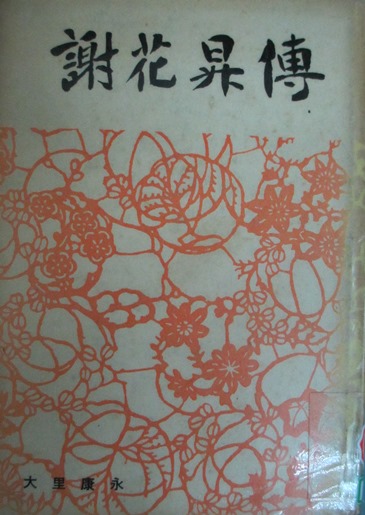

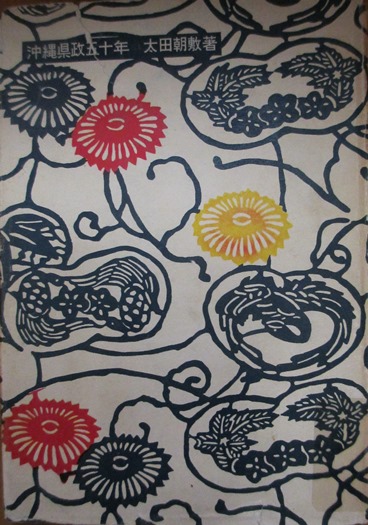

1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社

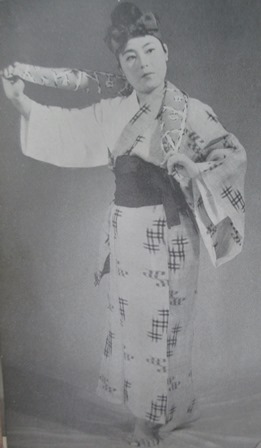

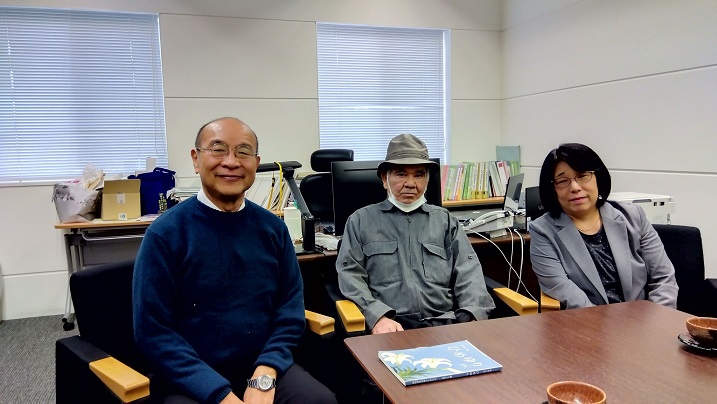

2025-2-5 沖縄県立博物館・美術館館長室:里井洋一館長、新城栄徳、大里知子法政大学沖縄文化研究所 准教授・専任所員

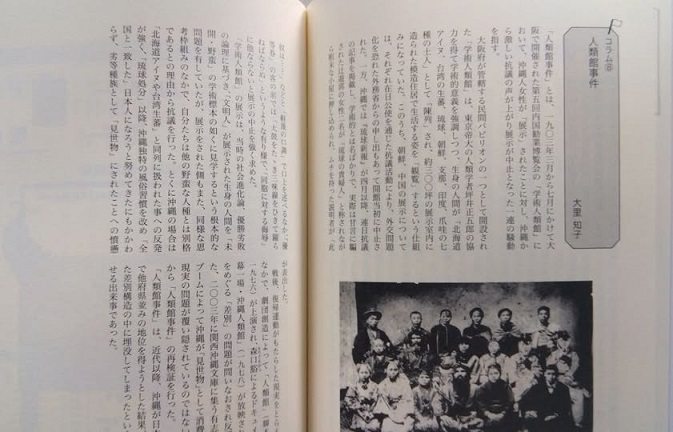

2021-11 『沖縄近現代史』ボーダーインク 大里知子「人類館事件」

1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社

1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」

○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。

巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。

数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。

「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。

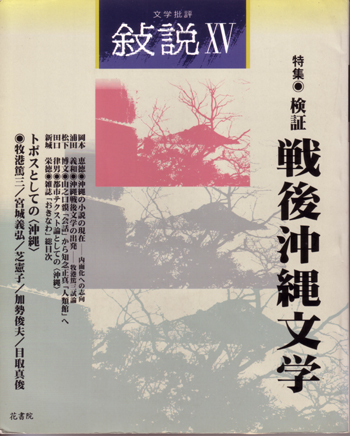

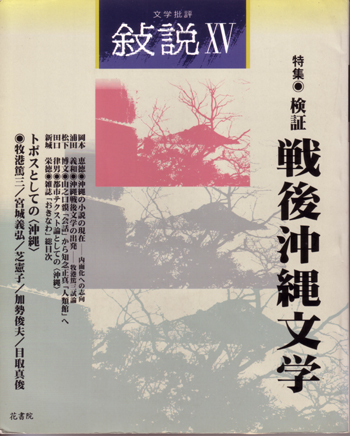

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」

雑誌『おきなわ』

9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。

11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎

11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会

11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行

12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)

1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦

1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。

2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」

3月、『関西沖縄新報』創刊

4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳

4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇

8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久

1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正

1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称

1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮

1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。

1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」

1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。

この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝

1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号

1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号

1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。

②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。

1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。

『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士

『琉球見聞録』東汀遺著刊行会、1952年11月。

喜舎場 朝賢(きしゃば ちょうけん、1840年〈天保11年〉 - 1916年〈大正5年〉4月14日)は、琉球王国末期の官僚。琉球処分の過程を琉球側の視点で記録し、『琉球見聞録』を著した。童名は次郎。唐名は向(しょう)延翼。号は東汀。

晩年の1914年(大正3年)、琉球処分時の記録を『琉球見聞録』として出版したが、これには沖縄学の父として知られる伊波普猷が「序に代えて 琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文を、巻末には発行者の親泊朝擢が「喜舎場朝賢翁小伝」をそれぞれ寄せている。波平恒男は、『琉球見聞録』の文章の大部分は1879年の末には出来上がっていたと指摘しており、発刊が30年以上も遅れた理由として、当時は多くの関係者が健在で、差し障りがあったのではないかと推測している。→ウイキ

1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』

大空真弓 おおぞら-まゆみ

1940- 昭和後期-平成時代の女優。

昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。

『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。

1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社

1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅

1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社

(BOOKSじのん在庫)

(BOOKSじのん在庫)

平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)

1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)

1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅

1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社

1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社

2025-2-5 沖縄県立博物館・美術館館長室:里井洋一館長、新城栄徳、大里知子法政大学沖縄文化研究所 准教授・専任所員

2021-11 『沖縄近現代史』ボーダーインク 大里知子「人類館事件」

1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社

1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」

○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。

巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。

数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。

「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」

雑誌『おきなわ』

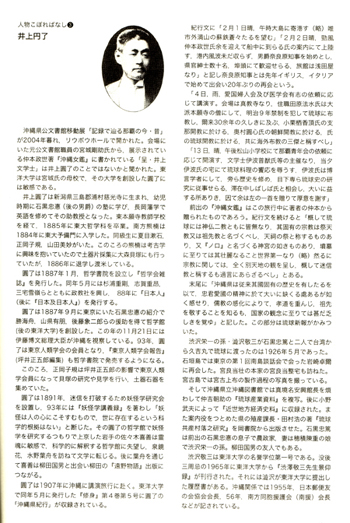

09/24: 新城栄徳・編「伊波普猷年譜(抄)」

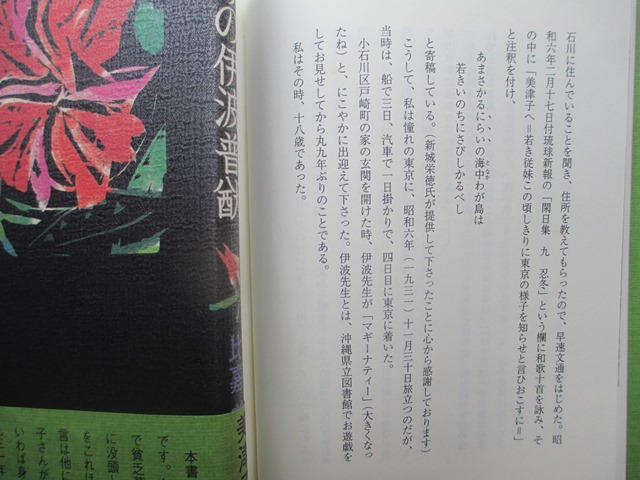

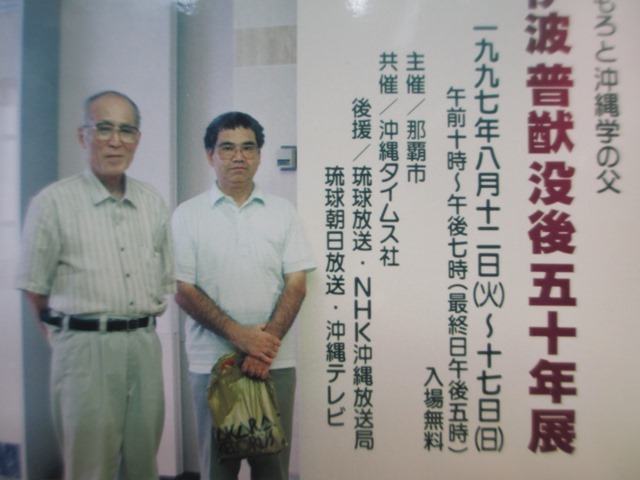

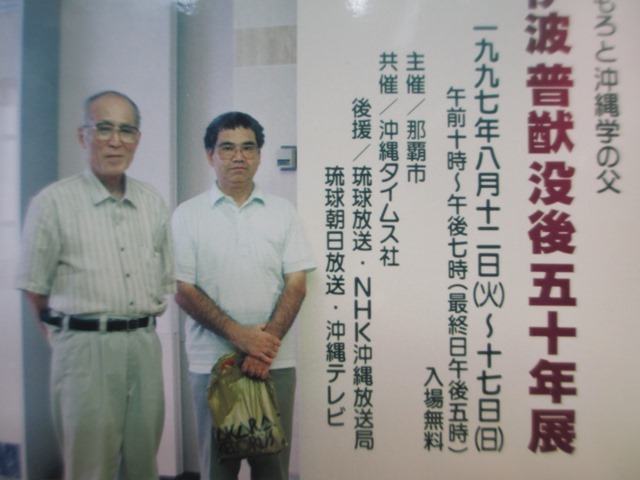

伊波普猷(1876年3月15日~1947年8月13日)に対して私は麦門冬・末吉安恭を通じてのみ関心があっただけであった。1997年8月、那覇市が「おもろと沖縄学の父 伊波普猷ー没後50年」展を開催したとき私も協力した。関連して伊波普猷の生家跡に表示板が設置されたが、その表示板の伊波の写真は私の本『古琉球』(1916年9月)から撮ったものである。伊波展の図録作成も手伝った。その間に沖縄県立図書館比嘉春潮文庫や比嘉晴二郎氏の蔵書、法政大学の伊波普猷資料に接し感無量であった。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

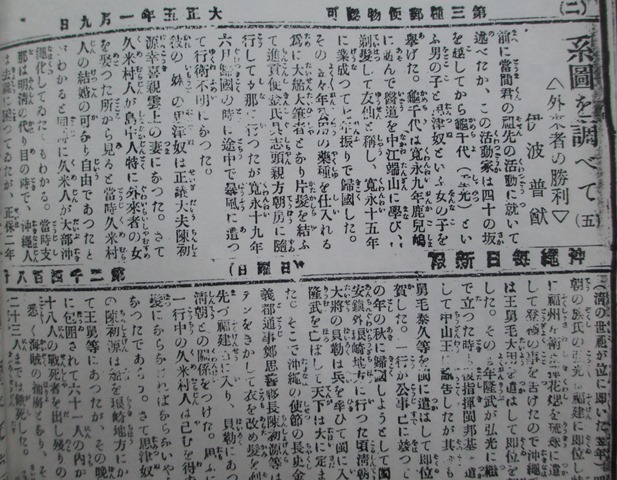

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

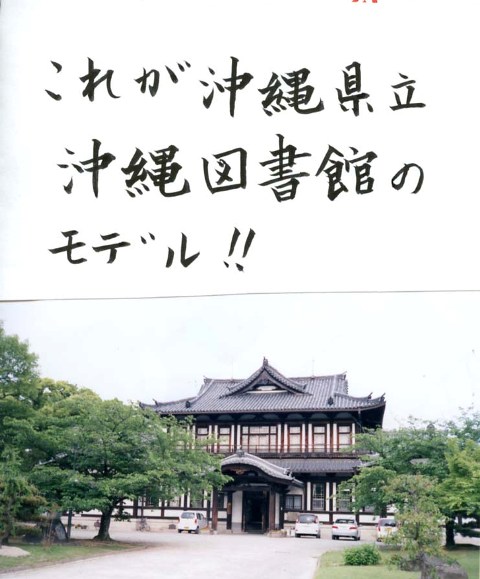

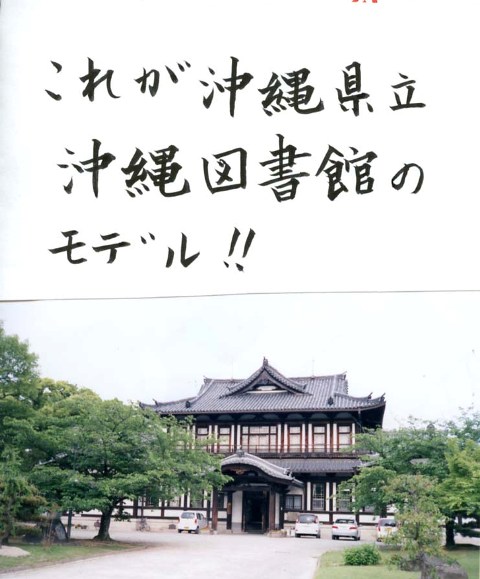

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

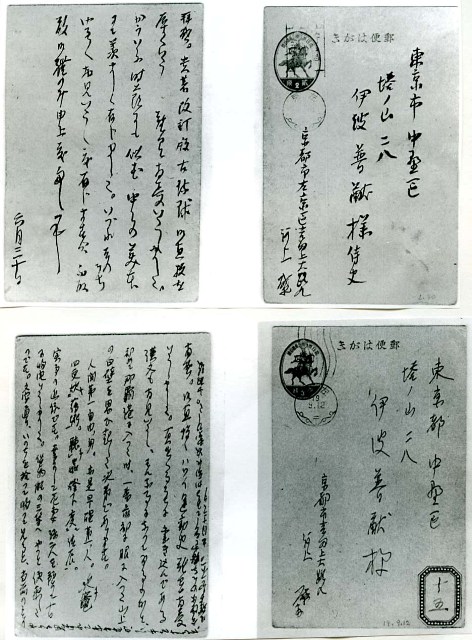

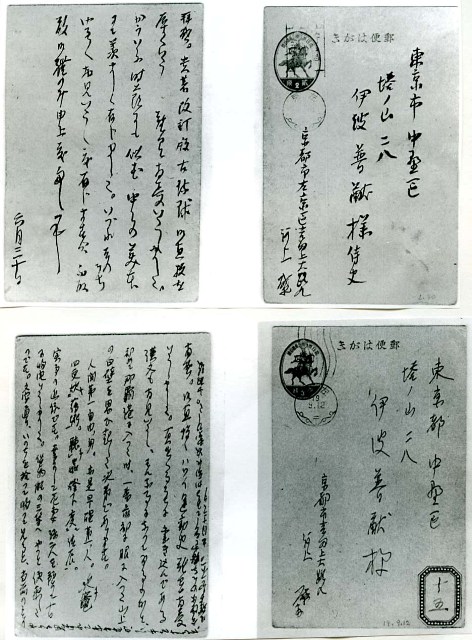

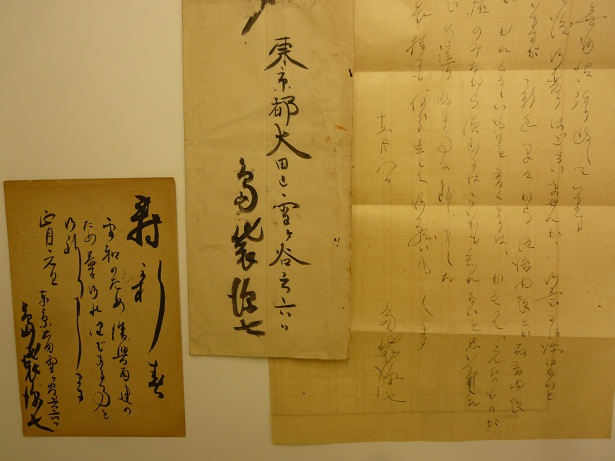

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

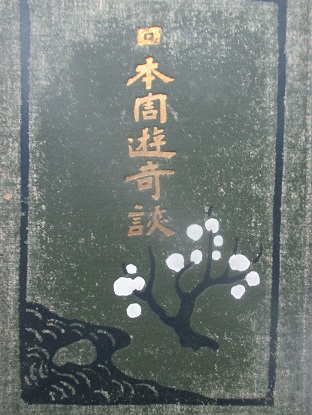

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

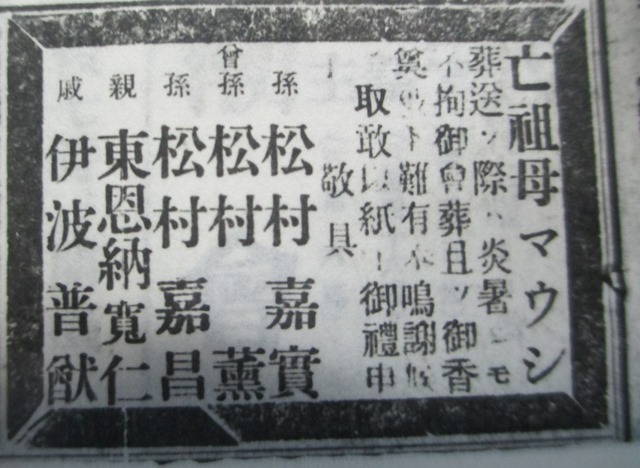

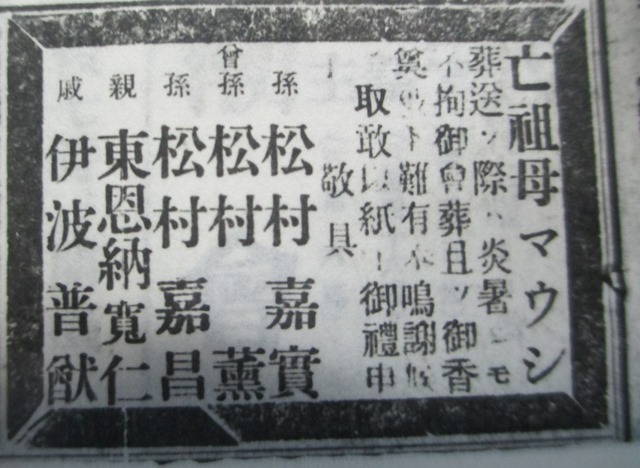

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

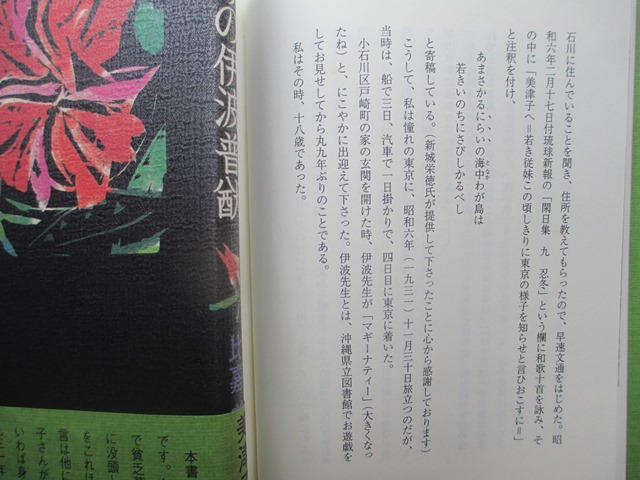

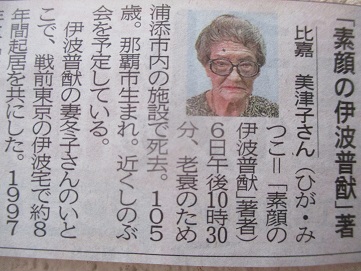

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

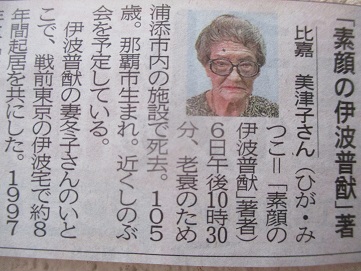

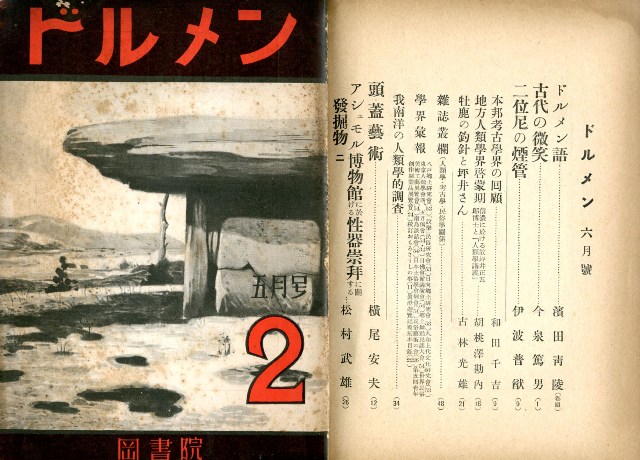

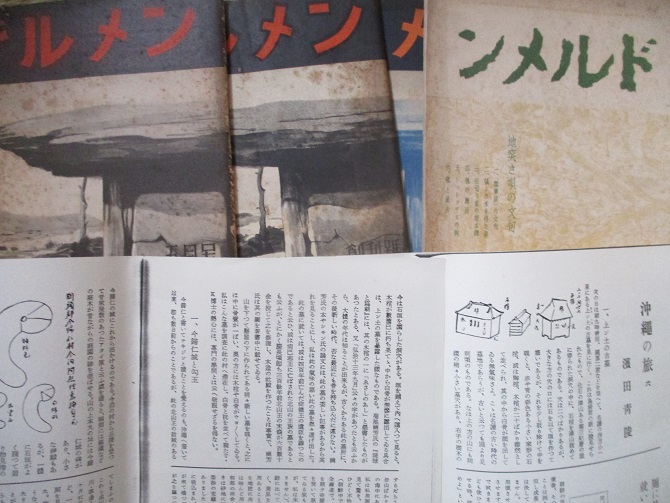

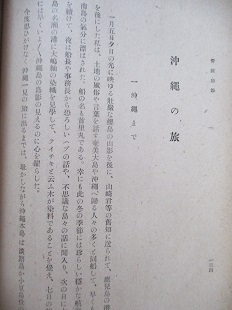

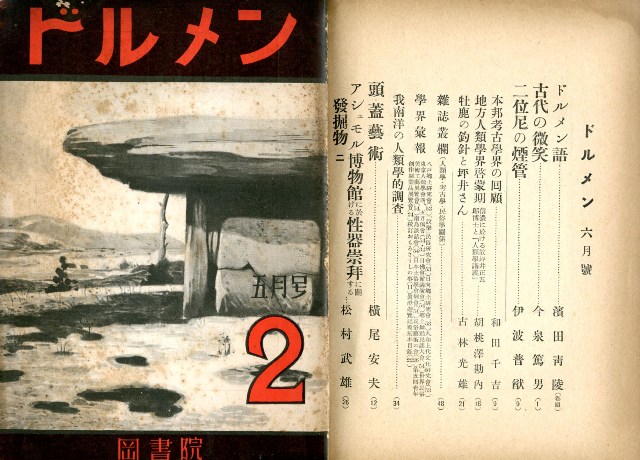

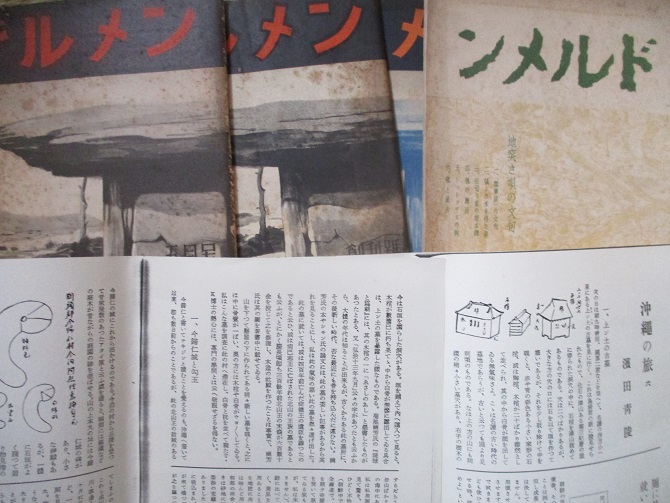

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

1891年

4月ー沖縄県尋常中学校入学。学友に漢那憲和、照屋宏、真境名安興、当間重慎、渡久地政瑚、金城紀光、西銘五郎(徳太)

1900年

9月ー京都第三高等学校入学。入学保証人の一人、下国良之助(大阪在住)。この頃、西本願寺仏教青年会やキリスト教会に出入りする。

1903年

9月ー東京帝国大学文科大学入学。この頃、片山潜宅に出入りして田島利三郎の影響もあって英文の『社会主義小史』を共に読む。

1904年

7月ー鳥居龍蔵、伊波普猷を同行し来沖。

1905年

8月6日~8日ー伊波普猷、遠藤万川(出雲国生まれ)と富士登山。

1906年

7月ー千駄ヶ谷の下宿をたたんで帰沖。

1910年8月ー沖縄県立沖縄図書館創立

1910年7月31日『沖縄毎日新聞』

奈良県立図書館ー1908年に奈良公園内に建てられたもの。昭和43年に郡山城内に移築された。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館のモデルを奈良県立図書館に求めた。

湯浅半月京都図書館長。伊波普猷は沖縄県立沖縄図書館創設にあたって半月のアドバイスを受けている。京都図書館は1909年2月落成した。現在は外観だけ残して、後ろにガラス張りのビルが新築された。

1911年

4月1日ー河上肇来沖、伊波普猷と親交を結ぶ。

■河上肇の伊波普猷宛ハガキ(国吉真哲翁旧蔵。新城栄徳を介して現在、沖縄県立図書館・那覇市歴史博物館所蔵)

8月3日『沖縄毎日新聞』「昨今県下に於いて美術趣味が勃興しおれる折柄過般、県立図書館に於いても大枚を投じて雪舟山水帖及び大長巻、ミレー名画集等は何れも東京審美書院の発行に係り版刻鮮明にして美麗、殆ど原画の神韻を伝ぶるものあり・・・」

1911年10月 井上圓了『日本周遊奇談』博文館

1912年

4月ー岩崎卓爾『八重山民謡集』序文・伊波普猷□印刷・仙台国分町

1913年

3月ー伊波普猷、那覇西の自宅を開放し「子供の会」を始める。参加者・金城朝永、山里永吉、金城唯温、新垣美登子、知念芳子、永田千代

1913年

3月29日ー伊波普猷、来沖のエドモンド・シモンと歓談。

5月ー『民俗』第1年第1報□日本民俗会員・井上円了、巌谷小波、伊波普猷

井上円了

『貝寄風』の主宰者の中瀬喜陽氏は南方熊楠研究家、現在・南方熊楠顕彰館の館長である。『貝寄風』にも「南方熊楠と正岡子規」といった熊楠関連の資料を紹介しておられる。私も同誌にときおり「琉球の風」を書かせてもらっている。『天荒』36号にその抜粋が載っている。私は平成17年7月の『貝寄風』には井上円了と渋沢敬三について書いた。□1926年、渋沢栄一の孫・渋沢敬三が石黒忠篤と台湾から来沖。沖縄県沖縄図書館で仲吉朝助の『琉球産業資料』を複写、これは後に小野武夫によって『近世地方経済史料』に収録される。渋沢は案内役をつとめた沖縄県殖産課長・田村浩の著『琉球共産村落之研究』を岡書院から出版させた。同行した石黒は石黒忠悳の息子、妻は穂積重陳の娘で渋沢栄一の孫娘。渋沢敬三は南方同胞援護会(現・沖縄協会)の初代会長で、また東洋大学名誉学位第1号でもある。

大正14年7月『週刊朝日』伊東忠太□化けものー故井上円了博士は有名な妖怪学者であったが、博士は化け物の有無については徹底的に断案を下しておらない。

□井上円了

生年: 安政5.2.4 (1858.3.18)

没年: 大正8.6.5 (1919)

明治大正期,東西の思想を統合しようとした哲学者。新潟県の真宗大谷派慈光寺の井上円悟,いくの長男。京都東本願寺の教師学校の留学生として東京大学の哲学科に入学。明治17(1884)年に哲学会を発足させた。18年東大を卒業。20年に哲学書院をつくり,『哲学会雑誌』を創刊。さらに同年,哲学館(東洋大学)を創設し,哲学を中心とする高等教育を大衆が学ぶことができるようにした。また21年政教社をつくり,『日本人』を発行し,西洋の長所を認めながらも,日本固有のものを保存しようと主張した。著書は,哲学関係では諸学の基礎として純正哲学を説く『純正哲学講義』,それを集大成して宇宙の全体を示す『哲学新案』,宗教関係では進化論に基づいてキリスト教を批判し,仏教に西洋哲学からみた真理が真如という形で存在すると説く『真理金針』(1886~87),『仏教活論序論』『仏教活論本論』,心理関係では『心理摘要』,仏教の心理説を西欧の心理学の立場からまとめた『東洋心理学』『仏教心理学』,わが国最初の『心理療法』,また学際的な分野では民間の迷信をなくし,近代化をはかるための科学概論ともいうべき『妖怪学講義』(1894)がある。井上は多くの分野において先駆的な業績を開拓している。好奇心のきわめて強い人であり,学問を社会に役立てようとしたことは注目に値する。<参考文献>井上円了記念学術センター編『井上円了選集』全11巻

(恩田彰) →コトバンク

8月20日ー伊波普猷、久米島で1週間滞在。「三島問答」を発見。

9月ー『おきなは』第1巻題号□伊波普猷「私の子供の時分」、写真「許田普益」→1922年11月『龍文』伊波普猷「私の子供時分」

1916年

1月ー『沖縄毎日新報』伊波普猷「系図を調べて」(当間重慎家)

3月ー伊波普猷、比嘉賀秀らと共に沖縄組合教会を設立。参加者・比嘉賀盛、浦崎永錫ら

1917年7月8日『琉球新報』「亡祖母マウシ葬送御礼/孫・松村嘉實、曾孫・松村薫、孫・松村嘉昌、親戚・東恩納寛仁、伊波普猷」

1918年

3月ー『日本エスペラント』第13年題号□伊波普猷、比嘉春潮らの写真

1919年

7月ー島袋源一郎編『沖縄県国頭郡志』□伊波普猷「序文」

1920年

岩崎卓爾『ひるぎの一葉』□伊波普猷「序文」

1921年

5月27日ー伊波普猷、沖縄県立図書館長嘱託から図書館長。

1924年

3月23日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「琉球文芸叢書に序す」

3月30日ー『沖縄タイムス』伊波普猷「『帆かげ』の序に代へて」→1924年6月『沖縄教育』伊波普猷「序文二則」

5月ー『沖縄教育』伊波普猷「琉球民族の精神分析」

12月ー『養秀』31号「図書館長伊波文学士中学時代の思出」→1934年7月『養秀』35号「在学時代の思い出」

1925年

2月ー上京し小石川戸崎町に真栄田冬子と同居。

7月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「京太良詞曲集につきー比嘉盛章君に」

1926年

1月18日ー『琉球新報』伊波普猷「クワイナの語義その外」(1)~

1月30日ー『琉球新報』伊波普猷「南島の歌謡に現れた為朝の琉球落」~(31)

8月10日ー『琉球新報』伊波普猷「琉球古代の裸舞」(1)~

9月ー帰沖、那覇市教育部会にて「随書に現れたる琉球」と題して講演□後の写真家・山田實が同級生の伊波國男の家に遊びに行き2階で読書中の伊波普猷を見る。

1927年

4月ー嘉手かる信世の『学芸講演通信社パンフレット』№46に「南島の歌謡に就きて」

1928年

10月ー春洋丸でハワイ着

1929年

2月ー山城亀雄飛行士が操縦する飛行機でロサンゼルス上空を飛ぶ

8月ー『科学画報』13巻2号□伊波普猷「布哇の自然と人」、伊波普猷、帰沖(折口信夫と同行予定が折口体調不良のため伊波一人の帰沖となった)。10日ー真境名安興と共催で「琉球古典劇研究座談会」、19日『琉球新報』伊波普猷「孟蘭盆の新意義」、25日ー『琉球新報』伊波普猷「五ツ組の用語と詩形」、30日ー伊波普猷、上里朝秀ら台中丸で帰京(途次、喜界島で講演)。11月23日ー京浜沖縄県学生会秋季総会で「方言に現れたる土俗」と題し講演

1930年

伊波普猷、冬子夫妻、右端にバクと肩組む伊波文雄(本名ー普哲)魚住惇吉、千代夫妻、金城朝永・芳子夫妻

小石川の伊波宅に甥の文雄、山之口貘が居候

1931年

6月ー伊波の母(知念)マツル死去

12月ー小石川の伊波宅に上原美津子が同居

比嘉美津子『素顔の伊波普猷』ニライ舎1997年8月/『沖縄タイムス』2019-10-10

写真。東急ホテルでー左から上里祐子さん、新城栄徳、大城道子さん、比嘉美津子さん、大峰林一氏、伊佐真一氏

平良次子さん、比嘉美津子さん、比嘉梨香さん

1932年

1月ー『沖縄朝日新聞』伊波普猷「蚕蛹の琉球語」(2)~

1932年6月『ドルメン』濱田青陵「ドルメン語」、伊波普猷「二位尼の煙管」

1934年5月『ドルメン』第3巻第5号東京人類学会創立50年記念大会

1933年

1月ー琉球新報で「航空大ページェントー瀬長島上空から関口飛行士操縦の複葉機から宮森美代子嬢がパラシュートで飛び降りた」記事を見て、伊波が飛行機と題しオモロ「紫の綾雲、おし分けて出じへたる、ふへの鳥の舞ひ、如何し来る鳥が、常世の大ぬしの御使者は有らにやー大和世は物事変て、殊に工学のひろましや、珍しや算知らぬー沖縄御間切心一つならば、苦世す甘世なさめ。直り世は実に是からど始まる」

1934年

7月ー金城朝永『異態習俗考』伊波普猷「序文」

1936年ー『沖縄日報』伊波普猷「塔の山よりー改姓のこと」(4)。この年ー1月29日『沖縄朝日新聞』第6989号/10月14日『琉球新報』第12779号/11月3日『沖縄日報』第1674号

1937年

1月ー『犯罪実話』第4巻第1号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件ー天才日系市民の公判記録」、2月ー『犯罪実話』第4巻第2号□伊波普猷「布哇日系移民の殺人事件(完結編)

1939年

12月18日ー『沖縄日報』「若き日の琉球の友を探すー池田前蔵相の友情 今は亡き許田普益氏と推定ー伊波普猷談」

1941年

3月ー伊波普猷妻マウシ死去

2010年7月25日ー『琉球新報』「伊波普猷の卒論発見」□伊佐眞一氏が最近静かだと思ったら卒論を追い求めていた。コメントで鹿野政直早稲田大学名誉教授が「私自身も含め、伊波の卒論にこれまで誰も言及しなかった点で、今回の発見は伊波研究の不十分さも明らかにした。100年以上前の卒論の現物を発見したことは今後の伊波研究にとって実に画期的なことだ」と述べた。来月は物外忌、皇太子来沖で今月27日、28日は交通規制だということに合わせたわけではなかろうが伊波の「沖縄人は広い意味で日本人と根を同じくする民族である」に異議をとなえる伊佐氏らしく新聞を派手にさわがしている。

02/26: 雑誌『おきなわ』/島袋源七

島袋源七

島袋源七 略年譜

1897年(明治30年)

6月11日、沖縄県国頭郡今帰仁間切(村)勢理客に生まれる。

1917年(大正6年)20才

3月、沖縄県立師範学校卒業

4月、北玉尋常小学校を皮切りに、辺野喜、喜如嘉、稲嶺各校を歴任する。

1921年(大正10年)24才

折口信夫が来県したさいに国頭地方を案内。このとき折口に啓発され、以後、精力的に山原(国頭地方)の民俗調査を行う。ウンジャミ・シヌグなどの祭祀習俗を詳細に記録。

1922年(大正11年)25才

柳田国男が組織し多くの民俗・民族・言語学者が参加した南島談話会が創立。創立当初からの会員となる。他に折口信夫、伊波普猷、比嘉春潮、仲原善忠、金城朝永、宮良当壮、仲宗根政善らが会員として名をつらねており、多くの会員との親交・知遇を受ける。

1925年(大正14年)28才

『山原の土俗』と題して民俗誌をまとめる。

1927年(昭和2年)30才

上京、杜松小学校に勤務するかたわら立正大学高等師範部地歴科に学ぶ。

1929年(昭和4年)32才

『山原の土俗』が炉辺叢書の1冊として郷土研究社から出版される。

1931年(昭和6年)34才

3月、立正大学高等師範部地歴科卒業

1934年(昭和9年)37才

立正中学校(旧制)に勤務。

1937年(昭和12年)40才

『今帰仁を中心とした地名の1考察』(「南島論叢)」

1947年(昭和22年)50才

立正高等学校(新制)兼任。その後、教頭として勤務する。

8月、沖縄人連盟内に沖縄文化協会成立。仲原善忠、宮良当壮、比嘉春潮、金城朝永、島袋盛敏、崎濱秀明氏らとおもろ研究会を持つ(戦前からの研究会の復活)。

12月、「阿児奈波の人々」(「沖縄文化叢説」)

1948年(昭和23年)51才

9月、沖縄文化協会が組織再編成し、新たに発足。 11月、会報「沖縄文化」創刊。

1950年(昭和25年)53才

『沖縄の民俗と信仰』(「民族学研究」15巻2号)

1952年(昭和27)55才

ウイーンの世界民俗研究学会より発表の招待を受く。

8月、『沖縄の古神道』を集大成するため、50日余沖縄本島を始め離島各地を踏査する。その折りの疲労が重なり病床に伏す。

1953年(昭和28年)55才

1月15日、昭和医大病院にて気管支喘息心臓麻痺のため逝去。

1月28日、立正大学にて学校葬 (→琉大図書館)

1974年1月 雑誌『青い海』29号 比嘉春潮「この頃のことなど」

2006年9月『比嘉春潮顕彰』/2006年2月『篤学の沖縄研究者 比嘉春潮』

1945年8月、国吉真哲・宮里栄輝・源武雄が早く帰還できるよう「県人会」結成を相談。宮里栄輝、熊本沖縄県人会長になる。/女子挺身隊救済で尼崎沖縄県人会結成。

1945年 9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。比嘉春潮宅で、左端松本ツル、中央・伊波普猷、右隣りへ冬子夫人、比嘉春潮、松本三益

11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎

11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山 の県人会

1945年12月6日『自由沖縄』第1号(編集・比嘉春潮)/1947年2月20日『自由沖縄』(城間得栄・編)、1947年12月25日『自由沖縄』(上原永盛・編)

1945年12月9日ー東京神田教育会館で「引揚民救済沖縄県人大会」、伊波普猷が沖縄人聯盟代表として「無謀な戦争の為に国民はあるいはたおれ、あるいは傷つきー」と演説した。

1946年8月5日沖縄人聯盟九州本部『自由沖縄 九州版』(大嶺政和・編)、1948年2月15日『自由沖縄 大阪版』(城間盛雄・編)

1947年

8月19日ー『朝日新聞』「伊波普猷氏(沖縄人連盟会長)13日午後2時杉並区西田町1ノ566比嘉氏方でノウイッ血で死去、73歳、沖縄出身者の言語、民俗学者、おもろ研究の権威であった」、8月22日『自由沖縄』「先覚!今は亡し」(伊波普猷追悼特集)、9月26日『うるま新報』「われ等の先覚伊波氏逝く」

比嘉春潮と沖縄文化協会

1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。

この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝

我部政男教授から頂いた『沖縄文化』資料

2007年3月 沖縄県『史料編集室紀要』納富香織「比嘉春潮論への覚書」/我部政男「比嘉春潮先生著作ノート」

06/26: 神奈川大学(後田多 敦)

2022年3月 『非文字資料研究センター News Letter』№47 後田多 敦「新作組踊『塩売』ー『新作』から『組踊』を考える」

2022年3月 『神奈川大学史紀要』第7号 後田多 敦「コロナ禍2020年度の神奈川大学の教員と学生ー教員の対応と『日本文化史B』のレポートから」

2022年4月 『神奈川大学評論』後田多 敦「『神奈川大学評論』創刊100号に寄せて」

2021-9 『非文字資料研究センター News Letter』№46 神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター ◇後多田 敦(神奈川大学国際日本学部歴史民俗学科教授)「ギルマール写真と伊藤勝一収集首里城正殿写真」

2021年9月 神奈川大学人文学会『人文研究』第203号 後田多 敦「資料紹介・土屋寛信『琉球紀行 全』ー沖縄県設置直後のコレラ感染と政治の記録」□新設沖縄県の初代トップは木梨精一郎(1879年3月11日、内務省出張所長に沖縄県令心得の辞令)である。1879年8月29日、土屋寛信・遠藤達那覇着。鍋島沖縄県令が7月下旬にコレラ感染、尚泰夫人(平良按司)は8月26日コレラで死去。/1879年の置県後、人口およそ33万人余の沖縄で、この年のコレラで6千人を超える人々が亡くなった。〇1910年5月6日『沖縄毎日新聞』「木梨精一郎男薨去」

2014年10月26日 沖縄県立博物館・美術館「神奈川大学常民文化研究所非文字資料研究センター『日本近世生活絵引』奄美・沖縄編」

今帰仁村歴史文化センターでー左が館長・仲原弘哲氏と新城栄徳(渚さん撮影)

本日、文化の杜の渚さん運転のクルマで今帰仁と本部を廻った。渚さんは本部生まれで北山高校出身。今帰仁村教育委員会で、今帰仁城発掘や『百按司墓木棺修理報告書』編集にも関わっていて今帰仁に詳しい。今帰仁村歴史文化センターで館長の仲原弘哲氏が出迎えた。仲原氏は渚さんとも旧知の間柄。2012年8月22日寄贈された仲宗根政善の資料・本(100箱余.り)が地下書架に並んでいた。ガラスケースにある『琉球国由来記』(「1946年、山城善光氏帰沖,伊波先生からの手紙と『琉球国由来記』の写本,服部四郎氏から米語辞典が届けられる」と略年譜にある)には仲宗根宛の伊波普猷の署名がある。東江長太郎『通俗琉球北山由来記』(1935年11月)もある。□→1989年3月、東江哲雄、金城善編により那覇出版社から『古琉球 三山由来記集』が刊行された。

全集類は『比嘉春潮全集』(新聞スクラップが貼りこまれている。)『宮良當壮全集』『仲原善忠全集』『琉球史料叢書』などが目についたが、とくに日本図書センターの『GHQ日本占領史』はかなりの巻数である。安良城盛昭『天皇制と地主制』上下もある。

今帰仁関係を始めとして国文学雑誌や、琉球大学関係資料、同僚であった大田昌秀の著書も多数。また伊波普猷との関連で那覇女トリオの新垣美登子、金城芳子、千原繁子の署名入りの贈呈本もある。平山良明の論文原稿①、仲程昌徳『お前のためのバラード』、我部政男、渡邊欣雄、池宮正治、比屋根照夫、野口武徳、川満信一などの本も署名入りが並んでいた。娘婿が編集した『島田寛平画文集 1898-1967」 寛平先生を語る会1994年11月も目についた。

①

□

□ □2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)

□2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)天皇関係、大学紛争を特集した雑誌もある。マクルーハン②の本もあった。マクルーハンは、もともとは文学研究者として出発したが、その後メディア論を論じる(挑発的にして示唆に富んだ)社会科学者として名を成した。60年代後半~80年代前半にかけて爆発的な影響力を誇った。「内容ではなく、むしろそのメディア自身の形式にこそ、人びとに多くをつたえているのだ」と訴えることをつうじて、それまでの活字文化と、ラジオ文化、テレビ文化 相互のあいだにかれが差異線をひいたことは、いまだに重要である。 (ウィキペディア)

②

沖縄言語研究センターの「仲宗根政善 略年譜」を見ながら今帰仁村歴史文化センター書架に並んでいる本を思いつくまま記していくことにする。()内・写真・□は新城追加。

1907年(明治40年4月26日)

沖縄県国頭郡今帰仁村字与那嶺にて,父仲宗根蒲二,母カナの長男として生まれる 。生家は農業を営む。母カナは,名護の町を一度見たいというのが夢であったが,終生ついにかなえられなかった。祖父政太郎は,謝花昇(1908年死亡)に私淑していた。謝花は近在まで出張してくる都度,仲宗根家に宿をとった。

□1913年

9月5日 今帰仁村字与那嶺715番地に、父島袋松次郎(教師)、母静子(教師)の長男として霜多正次生まれる。→書架には霜多作品もある。

1914年~1919年(大正3年~8年)

兼次尋常小学校(大正8年4月1日,高等科併置,校名を兼次尋常高等小学校と改名する)に入学。桃原良明校長(4代),安里萬蔵校長(5代),安冨祖松蔵校長(6代),上里堅蒲校長(7代),当山美津(正堅夫人)等から直接教えを受ける。32歳の若さで赴任してきた上里校長に出会ったことによって,生涯を決定される。伊波普猷「血液及び文化の負債」の民族衛生講演で兼次小を訪れる。

1920年(大正9年)

沖縄県立第一中学校に入学。大宜見朝計(書架に1979年発行『大宜見朝計氏を偲ぶ』これに政善は「二人でたどった道」を書いている。川平朝申の文章もある。),島袋喜厚,上地清嗣等, 国頭郡から7名。中城御殿(現博物館)裏にあった駕籠屋新垣小に最初下宿。

母カナ死亡(享年40歳)。14歳になるまで,一晩中目がさえて一睡もできなかったということは一度もなかったが,虫のしらせか母の亡くなった夜だけは,蚊帳の上をぐるぐる飛んでいるホタルが妙に気になって,とうとう一睡もできなかったという経験をする。

泉崎橋の近くで,初めて伊波普猷の姿に接する。4年から5年にかけて,英語を担当していた胡屋朝賞先生の感化を受ける。

1926年(大正15,昭和元年)

福岡高等学校文科乙類に入学。沖縄から最初の入学者であった。級友から珍しがられ,親切にされる。翌27年には,大宜見朝計が入学。

伊波普猷著『孤島苦の琉球史』と『琉球古今記』を買い求め貧り読む。

安田喜代門教授から『万葉集』の講義を聞き,万葉の中に,日常用いている琉球方言がたくさん出て来るのに興味を覚える。また,考古学の玉泉大梁教授から,日本史の中ではじめて琉球史の概要を聞く。ドイツ語担当白川精一教授の感化を受け,ドイツ語に興味を持つ。

1929年(昭和4年)

東京帝国大学文学部国文学科入学。同年入学者に林和比古,永積安明, 吉田精一,犬養孝,岩佐正,西尾光雄等がいた。

本郷妻恋町に最初下宿。2年の時から国語学演習で,橋本進吉教授に厳しく鍛えられる。同ゼミに先輩の服部四郎,有坂秀世氏等がいた。服部氏が,今帰仁村字与那嶺方言のアクセントを調査し整理して,法則を示してくれたことによって, 郷里の方言に一層興味を持つようになる。金田一京助助教授のアイヌ語の講義,佐々木信綱講師の万葉集の講義を受ける。

伊波普猷先生宅に出入りするようになる。

1931(昭和6年)

第二回南島談話会で,はじめて柳田国男,比嘉春潮,仲原善忠, 金城朝永,宮良当壮に会う。

1932(昭和7年)

東京帝国大学文学部国文学科卒業。世は不況のどん底にあって,町にはルンペンがあふれていた。就職口もなく,朝日新聞に広告を出しても家庭教師の口すら年の暮れまで見つけることができないというような状況であった。

たまたま,県視学の幸地新蔵氏から,郷里の第三中学校に来ないかとの手紙があって,伊波普猷先生に相談。「東京でいくら待っても職はないし,2,3年資料でも集めて来てはどうか」と言われ,帰郷する気になる。

★「語頭母音の無声化」(『南島談話』第5号)。

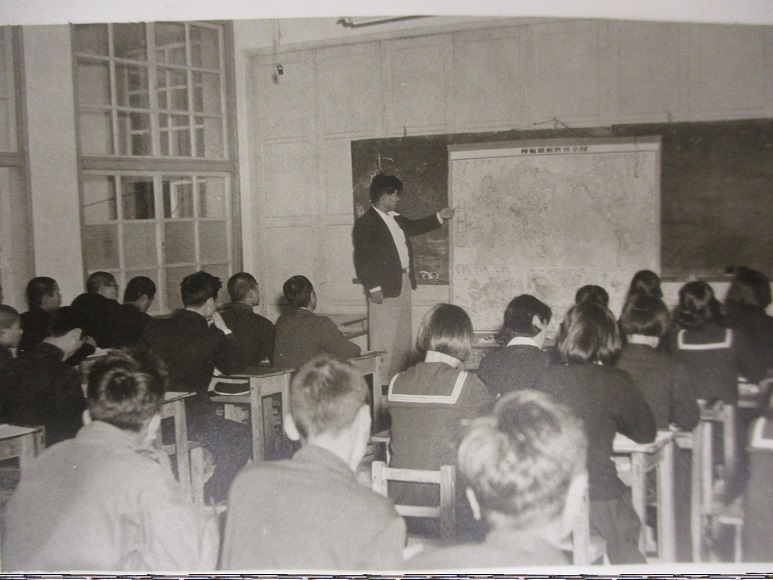

★「今帰仁方言における語頭母音の無声化」(『旅と伝説』)。

1933年(昭和8年)

名護の沖縄県立第三中学校に教授嘱託として赴任。伊波普猷先生から,蚕蛹の方言を調査してほしい旨の手紙を受け,さっそく生徒126名を対象に,国頭郡の各部落の方言を調査し報告する。方言使用禁止の風潮の中で,方言を調べ研究するのを,生徒たちから不思議に思われる。伊礼正次,サイ夫妻の長女敏代と結婚。

1934年(昭和9年)

★「国頭方言の音韻」(『方言』第4巻第10号)。

1936年(昭和11年)

折口信夫先生を嶋袋全幸氏と共に案内。正月を名護で迎える。北山城趾見学の帰り,与那嶺の実家に立ち寄る。

三中から沖縄女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校に転勤を命ぜられる。『姫百合のかおり』(沖縄県女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校,30周年記念号)の編集委員を勤める。

★「加行変格『来る』の国頭方言の活用に就いて」(『南島論叢』)。

1937年(昭和12年)

川平朝令校長から「国民精神文化研究所」に研修に行くことをすすめられ,あまり気のりがしなかったが, 東京へ転ずるきっかけをつかむことができるかも知れないとの希望があって,目黒長者丸にあった同研究所へ入所する。

伊波先生を塔の山の御宅に訪ね,入所報告をすると「紀平正美などが,『神ながらの』道を講じているようだが,あんなのを学問だと思っては大間違いだ。研究所に通うより,うちに来て勉強するがよい」と注意を受けて近くに宿を貸りる。先生に励まされ,研究意欲に燃えて,夏の終わりに帰省。

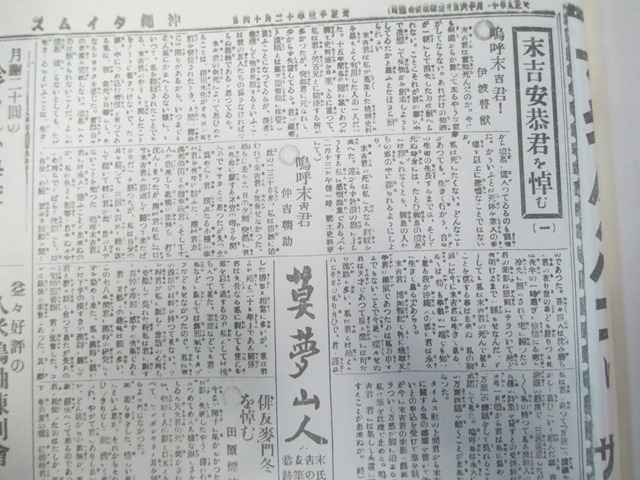

12/02: 莫夢忌/島袋全発

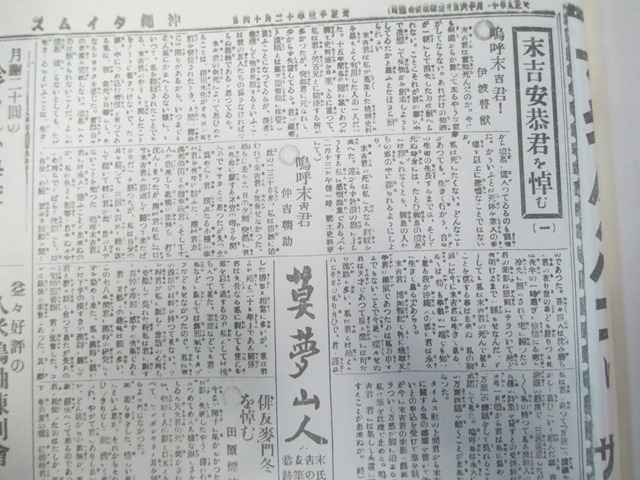

1920年代、琉球史随筆で大衆を喜ばせた新聞人、末吉麦門冬が24年11月に水死した。その追悼文で島袋全発は「友人麦門冬」と題し「私共の中学時代 客気に駆られ一種の啓蒙運動をなしつつあった頃 麦門冬は蛍の門を出でず静かに読書に耽って居た。あの頃の沖縄は随分新旧思想の衝突が激しかったが物外さんを初め私共の応援家も頗る多かった。氏も恐らく隠れたる同情者の1人であったに違いない。其後私が高等学校に入ってから氏と交わる様になったが一見旧知の如くやはり啓蒙運動家の群の1人たるを失わなかった。私共は苦闘して勝った。啓蒙運動とは何ぞと問われたら少し困る。文化運動と云ってもいい。それを近いうちに麦門冬氏が書くと云っていたそうだが遂に今や亡し。該博なる智識そのものよりも旺盛」なる智識欲が尊い。そして旺盛なる智識欲よりも二十年諭らざる氏の友情は更に尊い。私は稀にしか氏とは会わなかった。喧嘩もした。然し淡々たること水の如くして心底に流動する脉々たる友情はいつでも触知」されていたのである。去年の今頃は私の宅で忘年会をした。そして萬葉集今年の山上憶良の貧窮問答「鼻ひしひしに」や「しかとあらぬひげかきあげし」やに笑い した後 矢張り啓蒙運動の話に夢中になった。今年の春は大根の花咲くアカチラを逍遥し唐詩選の句などを口吟、波之上の茶亭に一夜の清遊を試み歓興湧くが如くであった。せめて晩年の往来をしたので良かったと思う。麦門冬氏の如き詩人は多い。氏の如き郷土史家は少ない。氏の如き友情に至っては今の世極めて稀。今や忽焉として亡し。噫」。

全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。

1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。

1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。

濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。

島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。

また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。

1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。

1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。

全発のペンネーム西幸夫は山城正忠が命名した。山城も追悼文「麦を弔う」を書いている。全発は戦後、東恩納寛惇の『南島風土記』の書評の中で「山城正忠君が上の蔵で初めて歯科医を開業した頃(1917年)、文学青年仲間の末吉麦門冬も居た。私が『お互い沖縄の郷土史もやって見ようではないか』と提唱したら麦門冬君が言下に『郷土史は殆ど研究の余地が無い。大日本地名辞書の琉球の部に全部収められている』と云った」ということを書いている。

1890年の『沖縄県統計書』を見ると、旅籠屋は那覇6、首里19.書肆は那覇と首里で2。写真屋は那覇2、首里2。蕎麦屋は那覇、首里3。古道具屋は那覇2、首里5であった。そのころ那覇にあった主な料理屋は海月、東家、吉武、小徳、京亀、常盤であった。93年9月に『琉球新報』が創刊。94年に日清戦争が始まった。95年には奥島憲順『袖珍沖縄旅行案内』が刊行された。96年、台湾が日本に領有されると、那覇の主な料理屋は台湾に移った。いろは亭、玉川屋、東家は残った。

1900年4月、東京沖縄青年会主催で「平良保一君卒業記念会」があった。その集合写真を見ると、当間重陳、東恩納寛文(寛惇の兄)、伊波普猷、伊波普成、伊江朝助、渡久地政瑚らの、後に沖縄新聞界を背負う面々がいる。この青年会には諸見里朝鴻や東恩納寛惇も出入りした。寛惇はやがて青年会の中心的存在となっていく。当間重陳は1904年に琉球新報記者を経て08年12月に『沖縄毎日新聞』を創刊する。11年、那覇区長に就任した。

濤韻・島袋全発は沖縄県立中学校を1905年に卒業。同期生に伊波普助、勝連盛英、古波倉正栄、佐渡山安勇、安元実発、千原成梧、山城正忠、仲宗根玄愷らが居た。1期先輩に志喜屋孝信が居た。全発は第七高等学校造士館を経て、京都帝大法科大学を1914年に卒業。帰郷して沖縄毎日新聞記者を経て15年4月、那覇区書記、18年、那覇市立商業学校教諭。23年、那覇市立実科高等女学校(27年、沖縄県立第二高等女学校と改称)校長。35年7月に沖縄県立図書館長に就任、40年までつとめた。以上が略歴である。

島袋全発の琉球学の歩みを見る。京都帝大卒業前後のころ、『沖縄毎日新聞』の文芸評論に全発は「解放は破壊と同時に建設であらねばならぬ。破壊のみを以って快なりなすは、無人格、無理想を意味する。破壊には悲しみが伴う。故に建設なき破壊の落ち付くところは、只、茫寞たる悲愁である。頽廃である。灰色の海である。寄るべき港のない放浪である。漂泊である。そこに矛盾がある。昔恋しさの追懐がある」と書いている。

また「民族性と経済との関係を論ず」と題して「特定の統治権に支配せらるる多数人類の団体を国民と云ふ。故に朝鮮人や台湾人や樺太人も皆日本国民であるけれども大和民族ではない。然らば琉球人は何であろう。琉球人はむろん日本国民であるけれども大和民族であるとするのには疑いがある」とも書いている。

1912年2月、伊波普猷は『古琉球』3冊を柳田國男に贈った。柳田は『郷土研究』を創刊した13年の3月に伊波に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡をおくっている。それから程なく沖縄県庁では筆耕に命じて「中山世譜」「球陽」などを写本させた。14年、伊波は真境名安興とともに大味沖縄県知事より沖縄県史編纂委員に任じられている。15年、沖縄県史編纂事務所(真境名安興主任)が沖縄県庁から県立沖縄図書館に移された。沖縄県庁が写本した資料は沖縄図書館の資料と重複する。そこへ伊波、真境名の共通の友人、麦門冬・末吉安恭が出入りする。重複した県庁の写本は麦門冬が貰い受けた。後に麦門冬はそのひとつ「球陽」を南方熊楠に贈る。

1921年6月、新潟県佐渡郡真野村生まれの島倉龍治が那覇地方裁判所検事正として赴任。島倉は在任中、地方文化を重視、人心を一つにするための県社(沖縄神社)の創立を企てた。県社は丸岡知事のとき奥武山に源為朝、舜天王を祭神として祀る計画があった。日比知事のときも尚泰侯爵を加えて祭神としての創立を試みたが何れも実現しなかった。22年1月、島倉は真境名安興らと沖縄史蹟保存会を創立、東宮行啓記念碑をはじめ20の記念碑を建碑。島倉は23年3月に、和田知事の賛成、沖縄県会・首里那覇2市会の賛同、尚侯爵、尚男爵の賛助を得て、内務省より県社沖縄神社創立許可を得た。それを置土産に4月、甲府に転任した。島倉は6月、真境名安興の『沖縄一千年史』を共同名義で日本大学から発行せしめた。

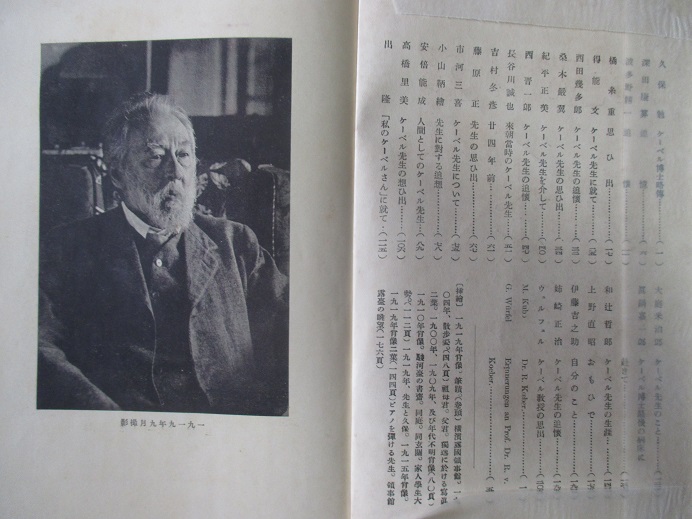

07/25: 1923年8月 『思想』「ケーベル先生追悼号」岩波書店

1923年8月 『思想』「ケーベル先生追悼号」岩波書店

新城良一氏の手にしているのは紀田順一郎『日本博覧人物史』(左)に載っている1928年6月再版発行の齋藤秀三郎『齋藤和英大辞典』東勇治

斎藤秀三郎○1880年(14歳) 工部大学校(現在の東京大学工学部)入学。純粋化学、造船を専攻。後に夏目漱石の師となるスコットランド人教師ディクソン (James Main Dixon) に英語を学ぶ。後々までイディオムの研究を続けたのは彼の影響だったと後年述べている。また、図書館の英書は全て読み、大英百科事典は2度読んだ、という逸話が残っている。/1883年(17歳) 工部大学校退学。/1884年(18歳) 『スウヰントン式英語学新式直訳』(十字屋・日進堂)を翻訳出版。その後、仙台に戻り、英語塾を開設(一番弟子は、伝法久太郎である。また、学生の中に土井晩翠がいる)。1885年に来日したアメリカ人宣教師W・E・ホーイの通訳を務める。その後、1887年9月第二高等学校助教授(1888年9月教授)、1889年11月岐阜中学校(この時代、、濃尾地震に遭遇。この体験は、その後、地震嫌いとして斎藤の生活に影響を及ぼすことになる)、1892年4月長崎鎮西学院、9月名古屋第一中学校を経て、1893年7月第一高等学校教授。1888年5月とら子と結婚。/1896年10月神田錦町に正則英語学校(現在の正則学園高等学校)を創立して校長。以後、死亡するまで、(一時期、第一高等学校に出講したが)、ここを本拠として教育・研究に生涯を尽くした。→ウィキ

1916年 石川正通、一中退学、私立麻布中学校へ転校。3月29日、真玉橋朝起、武元朝朗、竹内弘道たちに見送られて沖縄丸で上京、甲板上で明大受験の城間恒昌、杉浦重剛校長の日本中学に転校する我部政達と3人で雑談に耽る。4月3日東京駅に着く。翌日、比屋根安定が大八車で荷物を一緒に運んでくれる。斎藤秀三郎校長の抜擢で正則英語学校講師となる。後に比嘉春潮(荻窪)、島袋盛敏(成城)、比屋根安定(青山学院構内)、仲吉良光(鶴見)、八幡一郎(東中野)、金城朝永(大塚)、石川正通(本郷)の7人で七星会結成する。

1970年3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書 31』「齋藤秀三郎」

2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会

2014年1月21日『琉球新報』ピアニスト長堂奈津子のリサイタル「ピアノ協奏曲とケーベル歌曲の夕べ」が17日、南城市文化センター・シュガーホールであった。明治期、日本のピアノ界に大きな影響を与えたロシア出身の哲学者ラファエル・フォン・ケーベルの歌曲「9つの歌」を沖縄初演したほか、バッハ、シューマンのピアノ協奏曲をカンマーゾリステン21(指揮・庭野隆之、コンサートマスター・屋比久潤子)と共に演奏した。長堂はケーベル研究に没頭し、2011年に他界した父・島尻政長(ケーベル会初代会長)への追悼の思いを、厳かな演奏に重ね描いた。

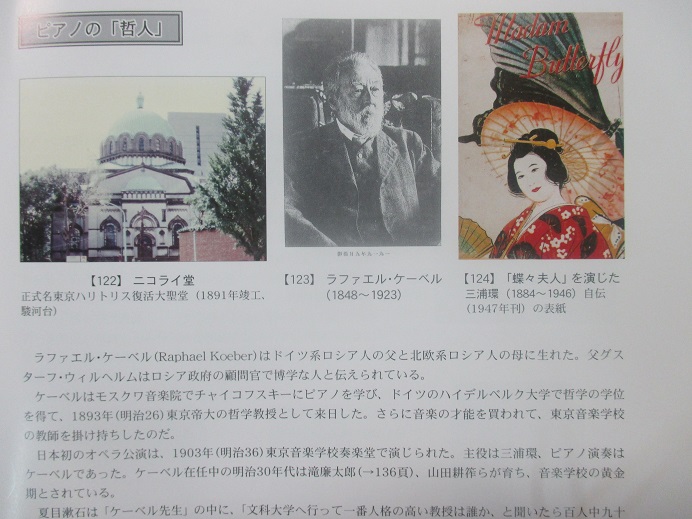

ラファエル・フォン・ケーベル(ドイツ語: Raphael von Koeber, 1848年1月15日 - 1923年6月14日)は、ロシア出身(ドイツ系ロシア人)の哲学者、音楽家。明治政府のお雇い外国人として東京帝国大学で哲学、西洋古典学を講じた。友人のエドゥアルト・フォン・ハルトマンの勧めに従って1893年(明治26年)6月に日本へ渡り、同年から1914年(大正3年)まで21年間東京帝国大学に在職し、イマヌエル・カントなどのドイツ哲学を中心に、哲学史、ギリシア哲学など西洋古典学も教えた。美学・美術史も、ケーベルが初めて講義を行った。学生たちからは「ケーベル先生」と呼ばれ敬愛された。夏目漱石も講義を受けており、後年に随筆『ケーベル先生』を著している。他の教え子には安倍能成、岩波茂雄、阿部次郎、小山鞆絵、九鬼周造、和辻哲郎、 深田康算、大西克礼、波多野精一、田中秀央など多数がいる。和辻の著書に回想記『ケーベル先生』がある。また漱石も寺田寅彦も、ケーベル邸に行くと深田がいたと記されている。→ウィキ

『本の街』1986年~87年の「ケーベル」を改めて見る。泊の島尻政長のケーベル会の「ケーベル会誌」はネットでも紹介されている。

本の街編集室『月刊文化情報誌 神田 御茶の水 九段 本の街』

2011年12月『本の街』第34巻1号〇村上泰賢(東善寺住職)「小栗上野介の日本改造」65/秋山岩夫「フォト・ージャーナリスト 林忠彦」⓺/山川正光「総和の旅人44 みどりの窓口/自動券売機」/世田谷文学館・世田谷美術館共同企画展「都市から郊外へ 1930年代の東京」/酒部一太郎「勝海舟追慕・首都圏散策17」/銭谷功「神田ディスカバリー 神田淡路っ子の小宇宙38 ボクは見た10秒間のマッカーサー/ボクら中学生は、世界の新知識を吸収しようと夢中になった。一番素晴らしかったにはリーダース・ダイジェスト日本版発行と、輸入映画の解禁だった。」/「古くて、一寸心に残るもの・・・・・176 辰年ですから龍の話です」/永井英夫「南米の旅 ペルー編・下」/井東冨二子「レコード屋のおかみさん65年」/朝山邦夫「♪神田の東工か♪東工の神田かー実学の達人 中尾哲二郎」/「アート情報」/戸田慎一「ジャズの周辺④ジャズ出版の全体像(前期)」

2012年1月『本の街』第34巻2号〇酒部一太郎「勝海舟追慕・首都圏散策18」/秋山岩夫「フォト・ージャーナリスト 林忠彦ー銀座・酒場『ルパン』を概説する」⑦/戸田慎一「ジャズの周辺⑤ジャズ出版の全体像(中期)」

2015年10月『本の街』第37巻11号〇酒部一太郎「樋口一葉②」

2016年1月『本の街』第38巻2号〇藤田瑞穂「ぼくの庭86 絵は究極のミニマリズム-人間の外付けハードディスクがすべてをまかなうといったところか。なにを今更という思いがする。古来日本には、最小限主義が伝統的にある。茶の湯、能や禅、短歌や俳句、方寸の庵での黙考、等等。」/酒部一太郎「樋口一葉④」

青空文庫ー夏目漱石「ケーベル先生」

木この葉はの間から高い窓が見えて、その窓の隅すみからケーベル先生の頭が見えた。傍わきから濃い藍色あいいろの煙が立った。先生は煙草たばこを呑のんでいるなと余は安倍あべ君に云った。

この前ここを通ったのはいつだか忘れてしまったが、今日見るとわずかの間まにもうだいぶ様子が違っている。甲武線の崖上がけうえは角並かどなみ新らしい立派な家に建て易かえられていずれも現代的日本の産み出した富の威力と切り放す事のできない門構もんがまえばかりである。その中に先生の住居すまいだけが過去の記念かたみのごとくたった一軒古ぼけたなりで残っている。先生はこの燻くすぶり返った家の書斎に這入はいったなり滅多めったに外へ出た事がない。その書斎はとりもなおさず先生の頭が見えた木の葉の間の高い所であった。

余と安倍君とは先生に導びかれて、敷物も何も足に触れない素裸すはだかのままの高い階子段はしごだんを薄暗がりにがたがた云わせながら上のぼって、階上の右手にある書斎に入った。そうして先生の今まで腰をおろして窓から頭だけを出していた一番光に近い椅子に余は坐すわった。そこで外面そとから射さす夕暮に近い明りを受けて始めて先生の顔を熟視した。先生の顔は昔とさまで違っていなかった。先生は自分で六十三だと云われた。余が先生の美学の講義を聴きに出たのは、余が大学院に這入った年で、たしか先生が日本へ来て始めての講義だと思っているが、先生はその時からすでにこう云う顔であった。先生に日本へ来てもう二十年になりますかと聞いたら、そうはならない、たしか十八年目だと答えられた。先生の髪も髯ひげも英語で云うとオーバーンとか形容すべき、ごく薄い麻あさのような色をしている上に、普通の西洋人の通り非常に細くって柔かいから、少しの白髪しらがが生えてもまるで目立たないのだろう。それにしても血色が元の通りである。十八年を日本で住み古した人とは思えない。(以下略)

01/04: 大阪・沖縄関係資料運動(3)

1965年5月 沖縄興信所(代表・大宜味朝徳)『琉球紳士録』「本土在住琉球紳士録」

写真左から外間盛安、仲嶺真助、安里貞雄/知念精吉、具志保男、天願保永/津嘉山朝吉、儀間真福、新里与旌

1965年12月 『守礼の光』「実現間近い家庭用原子力発電」

1966年5月ー『オキナワグラフ』「ハワイだよりー髙江洲敏子さん」

1966年10月 『守礼の光』坂本万七「写真・伊藤若冲」

1967年3月 『守礼の光』せそこ・ちずえ「琉球昔話 空を飛ぼうとした男(安里周当)」、比屋根忠彦「久高島のイザイホー」

1967年12月 『守礼の光』「5年後に110階建て 世界貿易センター出現」

1968年2月 『守礼の光』「現代にも呼びかけるエイブラハム・リンカーンのことば」「アジア地区米陸軍特殊活動隊 粟国・渡名喜両島で奉仕活動」「原子力科学者が語る未来の原子力『食品工場』」

1968年4月 『守礼の光』ジョン・A・バーンズ(ハワイ知事)「琉球の文化的姉妹島ハワイ」

1969年5月 『守礼の光』宮国信栄」「放射能はどこまで人体に安全か」

1969年10月3日『毎日新聞』「本土のなかの沖縄ー私設沖縄文庫」

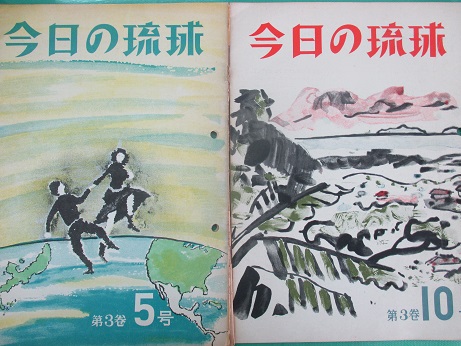

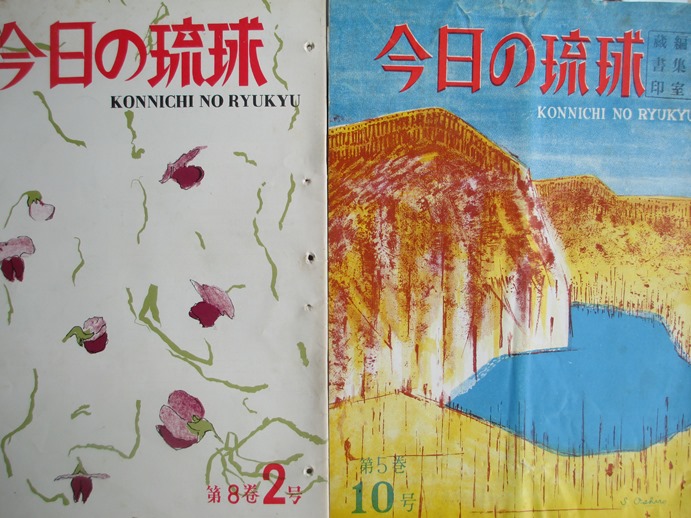

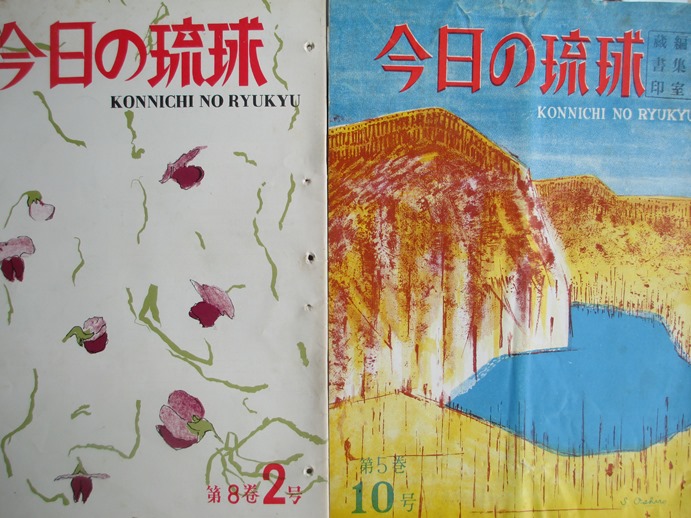

1969年7月 『今日の琉球』亀川正東「アメリカ文学の話(107)死んだアプトン・シンクレアのこと」

1969年9月 チェンバレン著/高梨健吉訳『日本事物誌』(東洋文庫)平凡社

○日本語(Language)琉球列島で話されている姉妹語を除けば、日本語には同族語はない。/琉球(Luchu)土地の人はドゥーチューと発音し、日本人はリューキューと呼ぶ。琉球人は、民族と言語の点で日本人と密接に結びついている。しかし多くの世紀のあいだ両民族はお互いに交渉がなかったように思われる。

1972年2月号『青い海』10号 「若者が集う『沖縄関係資料室』の西平守晴氏宅」

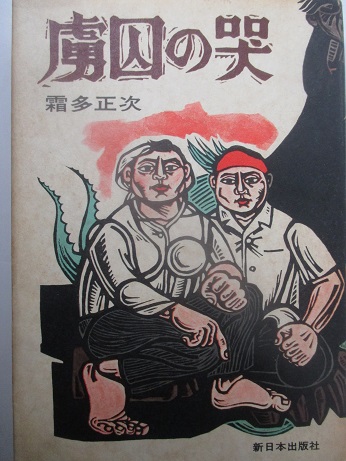

□ここで資料の内容の一部を紹介しよう。開設当時200冊足らずだった書籍・雑誌は、現在約3200冊。新聞や週刊誌などのスクラップが300冊。沖縄に関する資料については、関西隋一と言われる。▽人物関係ー「謝花昇伝」「平良辰雄回顧録」「伊波普猷選集」などの伝記、回顧録、全集もの。▽市町村関係ー「北谷村誌」「南大東村誌」 比嘉景常「久米島紀行」など。▽歴史関係ー「沖縄県史」(直接主席から贈呈される。関西では天理図書館と資料室ぐらいだろうとの話) 「琉球建築」 田代安定「沖縄結縄考」 金城朝永「異態習俗考」や戦史・戦記もの。▽文芸関係ー「山之口貘詩集」「新沖縄文学」や大城立裕、石野径一郎、霜田正次、石川文一などの諸作品。▽芸能関係ー「組踊大観」「工工四」など。▽政府刊行物ー「立法院議事録」 白書類。▽ミニコミー「沖縄差別」「石の声」「沖縄月報」「寮友」「琉大文学」や本土各大学の県学生会の機関誌・パンフなど。▽地図ー「首里古地図」その他。これらの資料を整理したり、購入したり目録をつくるなど、一人でするにはたいへんな仕事である。西平守晴さんは保育園の仕事もあり忙しいので、現在もっぱら新城栄徳君(23)が動きまわっている。

1972年6月の『豊川忠進先生の長寿を祝う会』では、沖縄の又吉真三氏から文化財の碑文の拓本を借りて展示して参加者を感動させ、平良盛吉翁らを豊川氏の隣りに座らせて感激させた。」

平良盛吉□→1991年1月『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)平良盛吉「村の先生」/平良盛吉(1890年8月28日~1977年6月28日)1912年、沖縄ではじめての総合文化誌『新沖縄』を創刊。琉球音楽研究家。『関西沖縄開発史』の著がある。□→2009年5月『うるまネシア』第10号/新城栄徳「失われた時を求めてー近鉄奈良線永和駅近くに平良盛吉氏が住んでおられた。息子が1歳のとき遊びに行ったら誕生祝をいただいた。袋は今もある」

1975年2月16日『沖縄タイムス』石原英夫「話題の広場/西平守晴ー離島の子供たちに文化の灯を」/6月23日石原英夫「がじゅまるの会」

1976年1月10日『サンデー沖縄』「沖縄資料室を開放ー西平守晴」

写真ー左・息子と西平守晴さん

1978年4月 友寄英一郎『西洋史稿』琉球大学史学会○異国船琉球来航史ノート

1980年5月15日『朝日新聞』(大阪版)「西平守晴ー琉歌でつづる沖縄戦後史」

1982年6月、沖縄県人会兵庫県本部『ここに榕樹ありー沖縄県人会兵庫県本部35年史』(新城栄徳資料提供)

1980年11月『南島史学』第一六号

○室町幕府と琉球との関係の一考察・・・・・・・・・・・・・・・・田中健夫

1980年11月24日ー豊中市立婦人会館で開かれた南島史学会第9回研究大会。右手前2人目が安良城盛昭氏と牧野清氏、左端が喜舎場一隆氏同日、受付の永峰眞名さんに安良城盛昭氏を確認してもらう。大会終了後、安良城氏を都島の沖縄関係資料室まで案内。色々と歓談する。資料室で自著を見つけた安良城氏が本代を払いそれに署名献本した。このとき以来、理論嫌いな私でも沖縄出身の理論家については、これ傾聴に努めることにした。

1981年ー第17回 沖縄県印刷人大会で、左端が西平守晴の従兄弟、西平守栄会長。隣が後の仲井眞知事

1982年2月『南島史学』第一九号

○原琉球語をたどるー鍬・蜻蛉・蚊などー・・・・・・・・・・・・・・・・・・中本正智

○奄美の民族に関する既刊文献の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下欣一

1982年9月『南島史学』第20号

○江戸時代の「琉球」認識ー新井白石・白尾国柱・伴信友ー・・・・・横山學

○ハワイ沖縄県人の団結力・・・・・・・・・・・・・・・・・・崎原貢

1984年9月『南島史学』第24号

○琉球の稀書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岸秋正

1986年7月 ベイジル・ホール著/春名徹 訳『朝鮮・琉球航海記』岩波文庫

沖縄都ホテルで新城栄徳と元沖縄都ホテル社長・桑原守也氏

1987年4月『南島史学』第29号

○続・琉球の稀書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岸秋正

写真左から外間盛安、仲嶺真助、安里貞雄/知念精吉、具志保男、天願保永/津嘉山朝吉、儀間真福、新里与旌

1965年12月 『守礼の光』「実現間近い家庭用原子力発電」

1966年5月ー『オキナワグラフ』「ハワイだよりー髙江洲敏子さん」

1966年10月 『守礼の光』坂本万七「写真・伊藤若冲」

1967年3月 『守礼の光』せそこ・ちずえ「琉球昔話 空を飛ぼうとした男(安里周当)」、比屋根忠彦「久高島のイザイホー」

1967年12月 『守礼の光』「5年後に110階建て 世界貿易センター出現」

1968年2月 『守礼の光』「現代にも呼びかけるエイブラハム・リンカーンのことば」「アジア地区米陸軍特殊活動隊 粟国・渡名喜両島で奉仕活動」「原子力科学者が語る未来の原子力『食品工場』」

1968年4月 『守礼の光』ジョン・A・バーンズ(ハワイ知事)「琉球の文化的姉妹島ハワイ」

1969年5月 『守礼の光』宮国信栄」「放射能はどこまで人体に安全か」

1969年10月3日『毎日新聞』「本土のなかの沖縄ー私設沖縄文庫」

1969年7月 『今日の琉球』亀川正東「アメリカ文学の話(107)死んだアプトン・シンクレアのこと」

1969年9月 チェンバレン著/高梨健吉訳『日本事物誌』(東洋文庫)平凡社

○日本語(Language)琉球列島で話されている姉妹語を除けば、日本語には同族語はない。/琉球(Luchu)土地の人はドゥーチューと発音し、日本人はリューキューと呼ぶ。琉球人は、民族と言語の点で日本人と密接に結びついている。しかし多くの世紀のあいだ両民族はお互いに交渉がなかったように思われる。

1972年2月号『青い海』10号 「若者が集う『沖縄関係資料室』の西平守晴氏宅」

□ここで資料の内容の一部を紹介しよう。開設当時200冊足らずだった書籍・雑誌は、現在約3200冊。新聞や週刊誌などのスクラップが300冊。沖縄に関する資料については、関西隋一と言われる。▽人物関係ー「謝花昇伝」「平良辰雄回顧録」「伊波普猷選集」などの伝記、回顧録、全集もの。▽市町村関係ー「北谷村誌」「南大東村誌」 比嘉景常「久米島紀行」など。▽歴史関係ー「沖縄県史」(直接主席から贈呈される。関西では天理図書館と資料室ぐらいだろうとの話) 「琉球建築」 田代安定「沖縄結縄考」 金城朝永「異態習俗考」や戦史・戦記もの。▽文芸関係ー「山之口貘詩集」「新沖縄文学」や大城立裕、石野径一郎、霜田正次、石川文一などの諸作品。▽芸能関係ー「組踊大観」「工工四」など。▽政府刊行物ー「立法院議事録」 白書類。▽ミニコミー「沖縄差別」「石の声」「沖縄月報」「寮友」「琉大文学」や本土各大学の県学生会の機関誌・パンフなど。▽地図ー「首里古地図」その他。これらの資料を整理したり、購入したり目録をつくるなど、一人でするにはたいへんな仕事である。西平守晴さんは保育園の仕事もあり忙しいので、現在もっぱら新城栄徳君(23)が動きまわっている。

1972年6月の『豊川忠進先生の長寿を祝う会』では、沖縄の又吉真三氏から文化財の碑文の拓本を借りて展示して参加者を感動させ、平良盛吉翁らを豊川氏の隣りに座らせて感激させた。」

平良盛吉□→1991年1月『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)平良盛吉「村の先生」/平良盛吉(1890年8月28日~1977年6月28日)1912年、沖縄ではじめての総合文化誌『新沖縄』を創刊。琉球音楽研究家。『関西沖縄開発史』の著がある。□→2009年5月『うるまネシア』第10号/新城栄徳「失われた時を求めてー近鉄奈良線永和駅近くに平良盛吉氏が住んでおられた。息子が1歳のとき遊びに行ったら誕生祝をいただいた。袋は今もある」

1975年2月16日『沖縄タイムス』石原英夫「話題の広場/西平守晴ー離島の子供たちに文化の灯を」/6月23日石原英夫「がじゅまるの会」

1976年1月10日『サンデー沖縄』「沖縄資料室を開放ー西平守晴」

写真ー左・息子と西平守晴さん

1978年4月 友寄英一郎『西洋史稿』琉球大学史学会○異国船琉球来航史ノート

1980年5月15日『朝日新聞』(大阪版)「西平守晴ー琉歌でつづる沖縄戦後史」

1982年6月、沖縄県人会兵庫県本部『ここに榕樹ありー沖縄県人会兵庫県本部35年史』(新城栄徳資料提供)

1980年11月『南島史学』第一六号

○室町幕府と琉球との関係の一考察・・・・・・・・・・・・・・・・田中健夫

1980年11月24日ー豊中市立婦人会館で開かれた南島史学会第9回研究大会。右手前2人目が安良城盛昭氏と牧野清氏、左端が喜舎場一隆氏同日、受付の永峰眞名さんに安良城盛昭氏を確認してもらう。大会終了後、安良城氏を都島の沖縄関係資料室まで案内。色々と歓談する。資料室で自著を見つけた安良城氏が本代を払いそれに署名献本した。このとき以来、理論嫌いな私でも沖縄出身の理論家については、これ傾聴に努めることにした。

1981年ー第17回 沖縄県印刷人大会で、左端が西平守晴の従兄弟、西平守栄会長。隣が後の仲井眞知事

1982年2月『南島史学』第一九号

○原琉球語をたどるー鍬・蜻蛉・蚊などー・・・・・・・・・・・・・・・・・・中本正智

○奄美の民族に関する既刊文献の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下欣一

1982年9月『南島史学』第20号

○江戸時代の「琉球」認識ー新井白石・白尾国柱・伴信友ー・・・・・横山學

○ハワイ沖縄県人の団結力・・・・・・・・・・・・・・・・・・崎原貢

1984年9月『南島史学』第24号

○琉球の稀書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岸秋正

1986年7月 ベイジル・ホール著/春名徹 訳『朝鮮・琉球航海記』岩波文庫

沖縄都ホテルで新城栄徳と元沖縄都ホテル社長・桑原守也氏

1987年4月『南島史学』第29号

○続・琉球の稀書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岸秋正

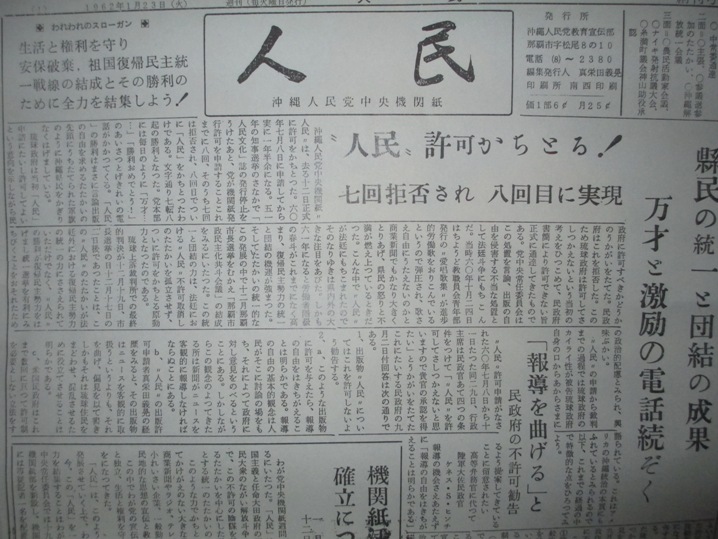

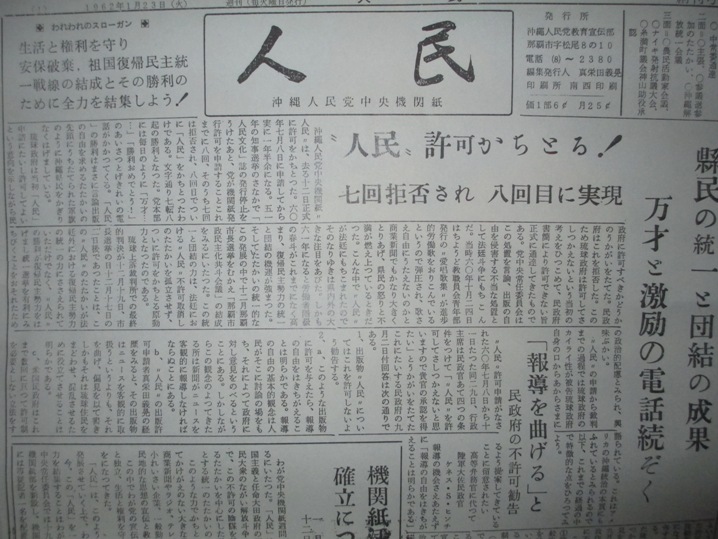

01/10: 沖縄人民党中央機関紙『人民』

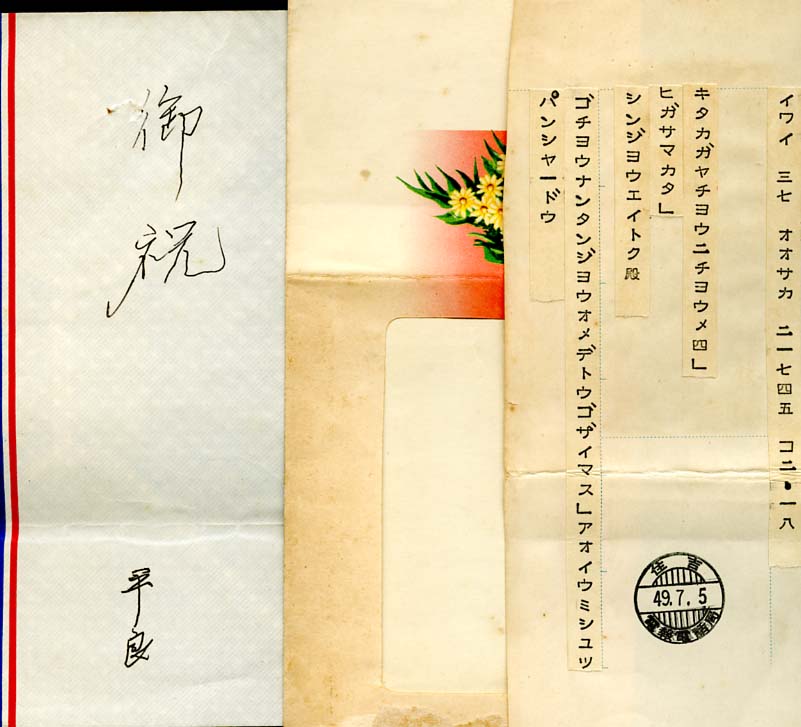

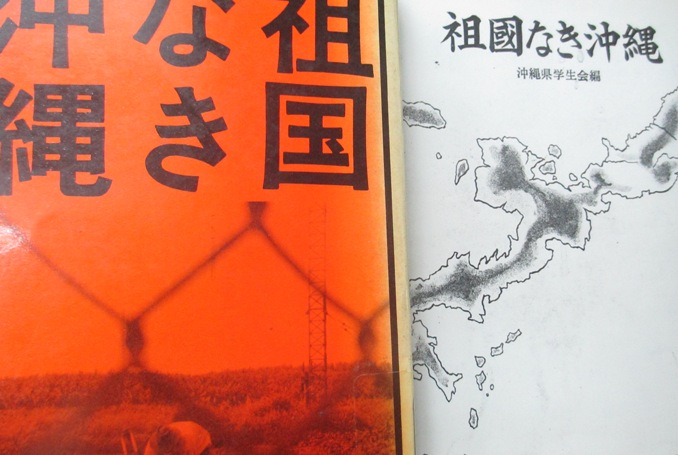

1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社

ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ

写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。

悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫

○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。

郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長

善意の記録として・・・・沖縄県学生会

○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。

第一部

拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人

第二部

土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道

島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永

あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光

1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」

1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』

1963年

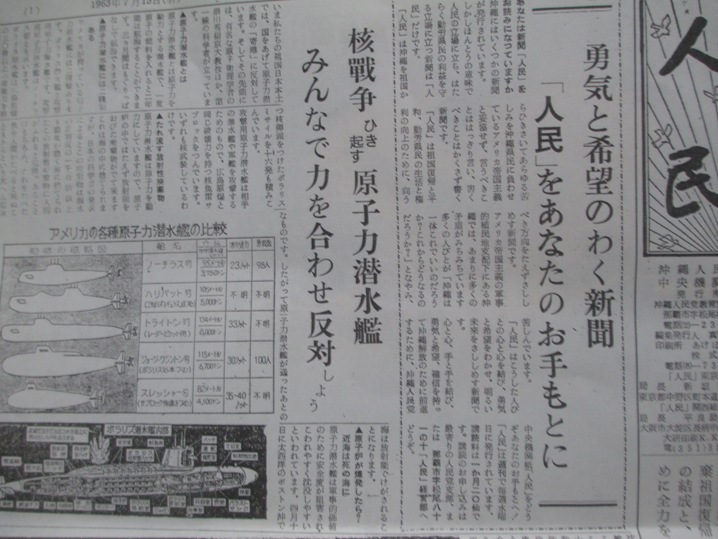

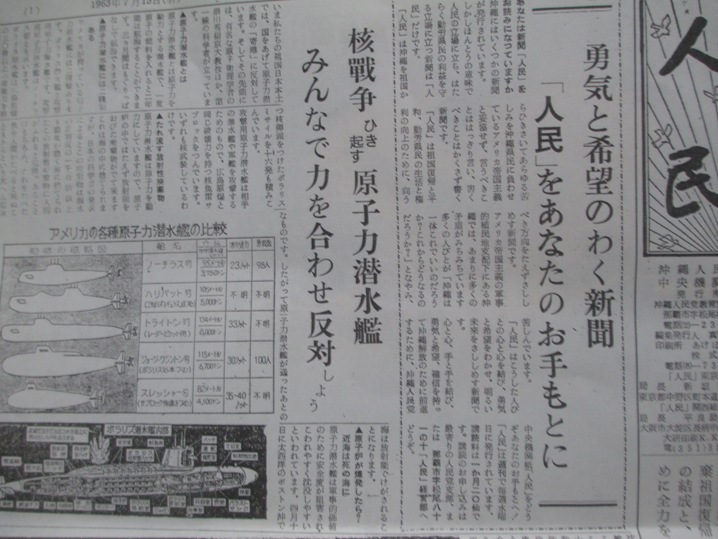

7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」

1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」

1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社

○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫

○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫

○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの

○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二

○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光

○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会

1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」

1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」

2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」

7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)

7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」

9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」

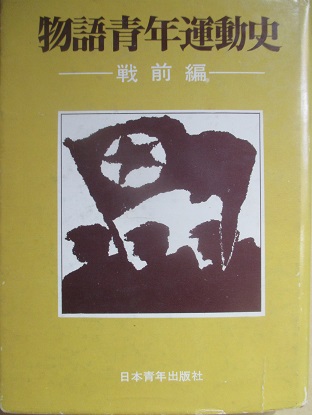

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社

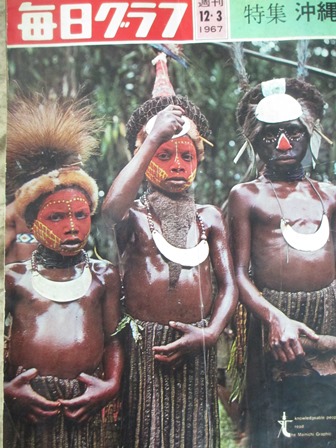

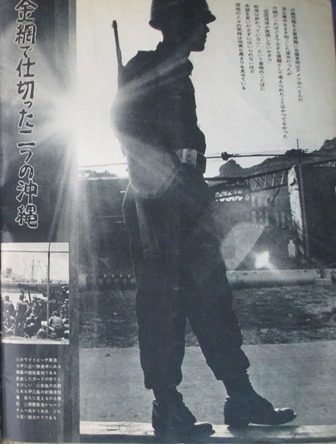

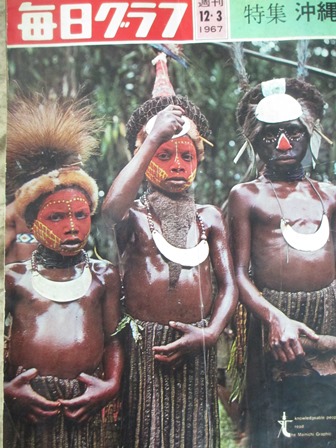

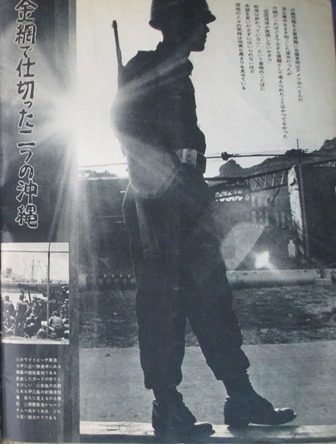

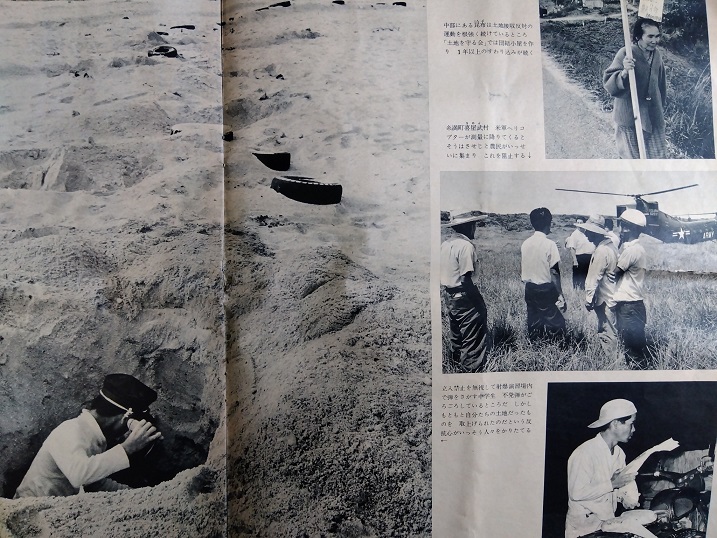

12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」

1968年

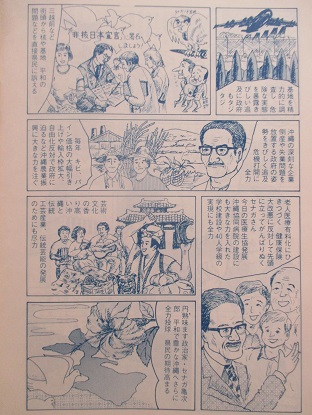

6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」

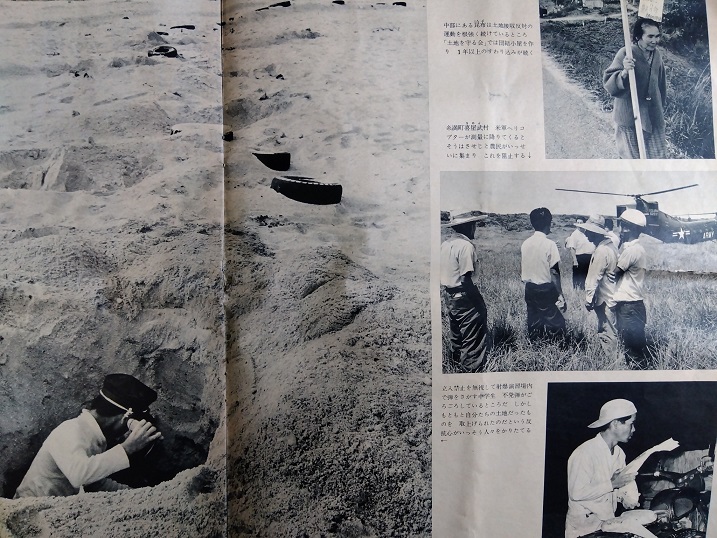

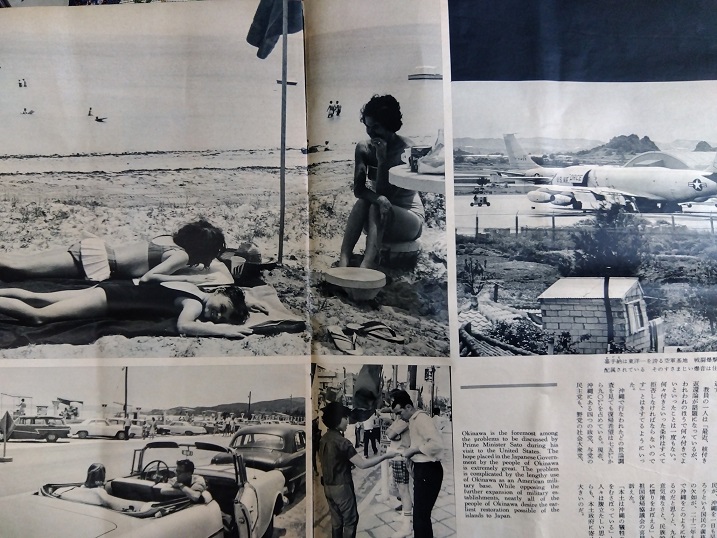

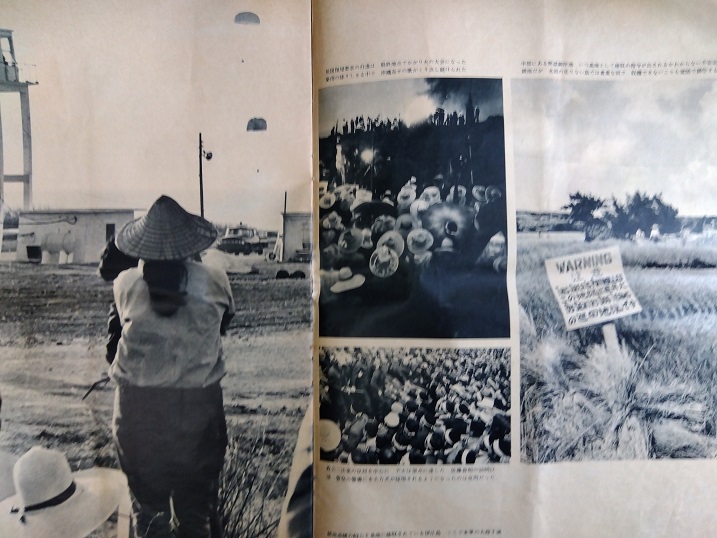

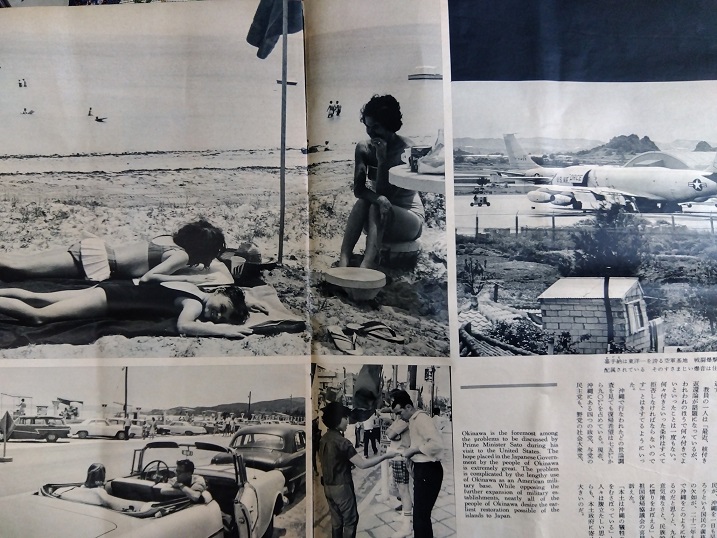

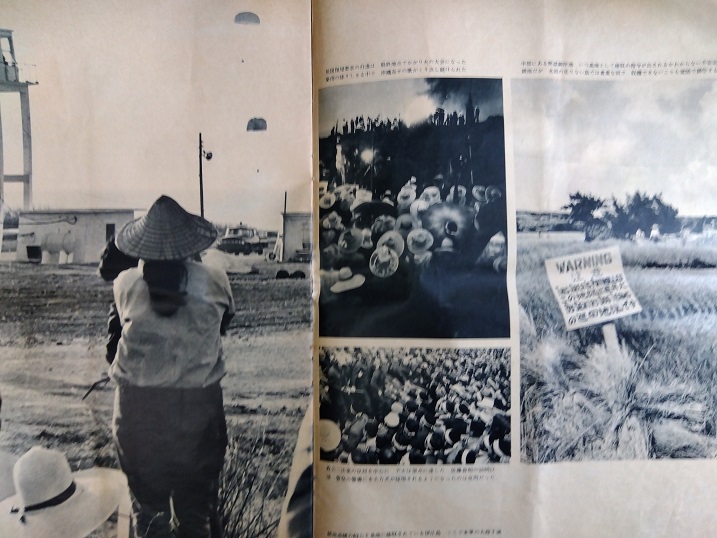

1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」

1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)

伊波廣定氏と新城栄徳

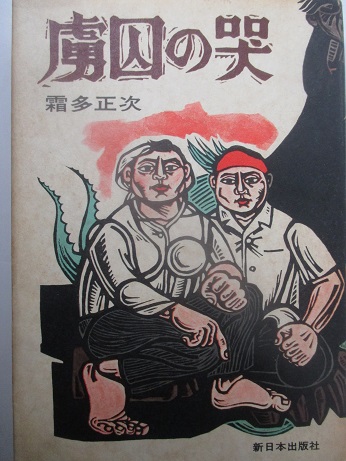

1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」

5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)

8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」

①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)

9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』

□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために

1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』

1971年

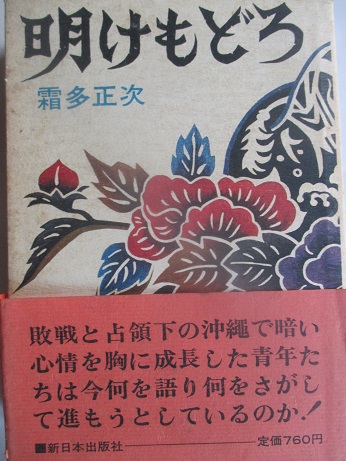

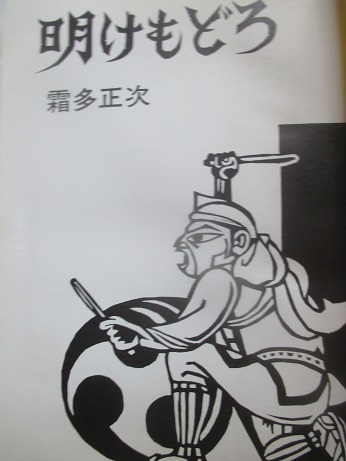

1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」

1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」

1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」

1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」

1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」

2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」

2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」

4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」

5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」

5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④

5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」

6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」

6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」

7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」

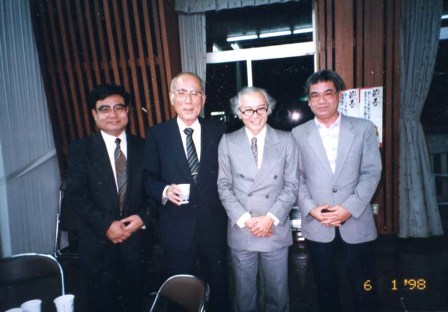

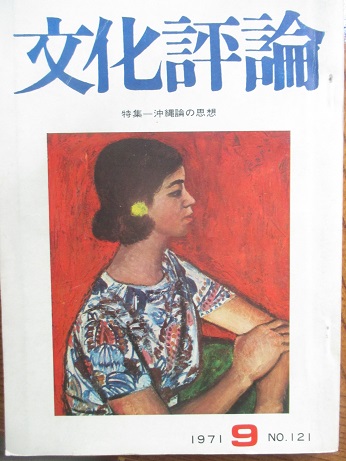

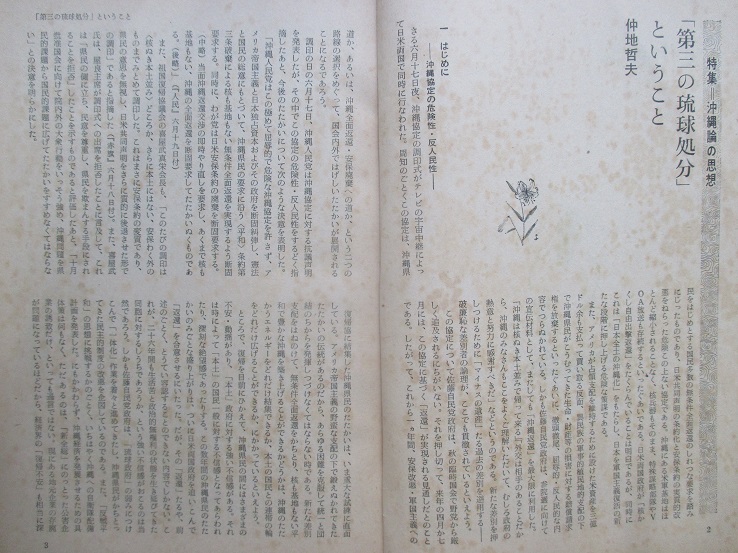

1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳

10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」

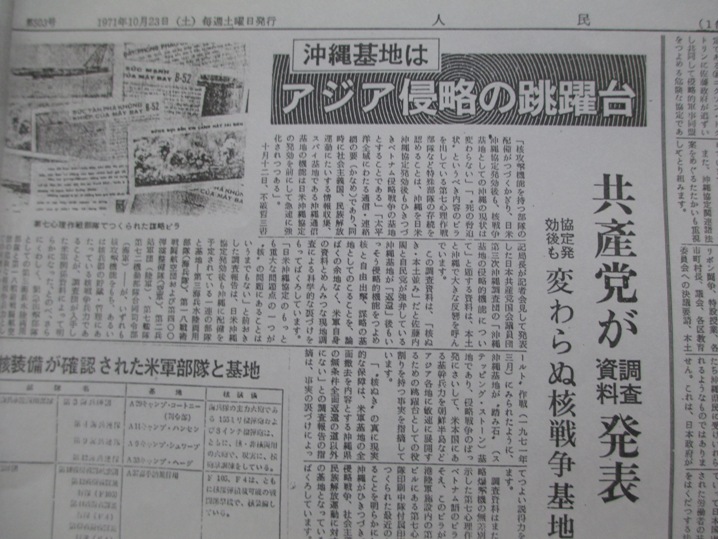

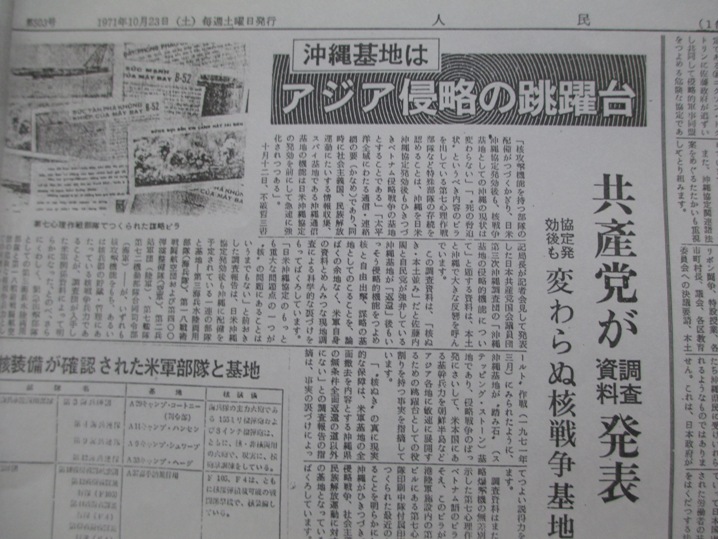

10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」

写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益

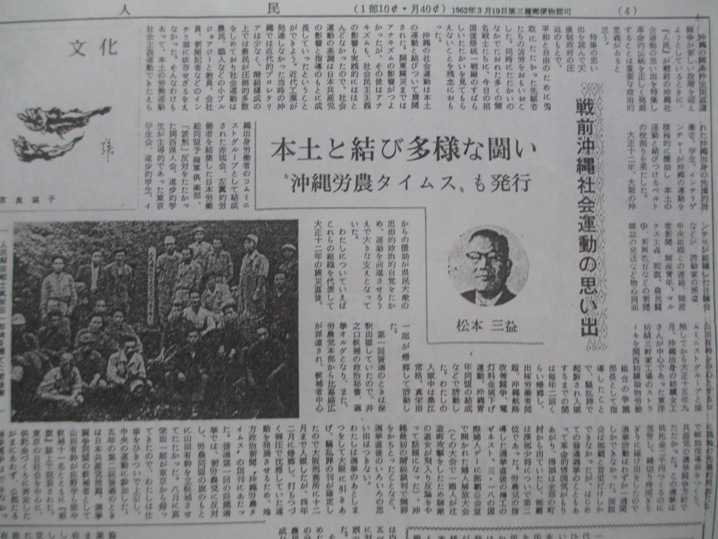

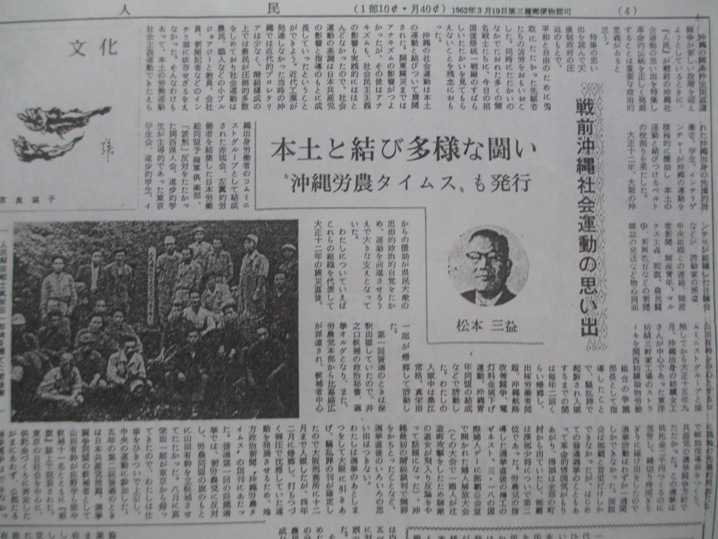

12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」

12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」

1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」

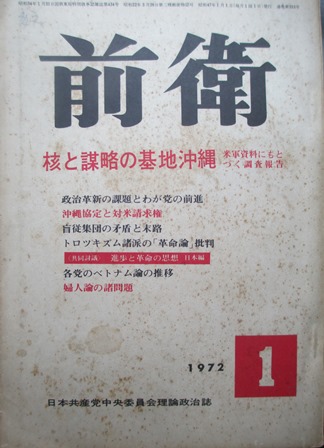

1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>

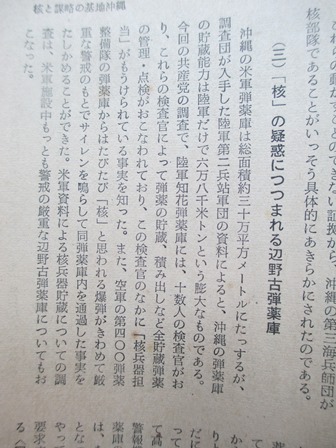

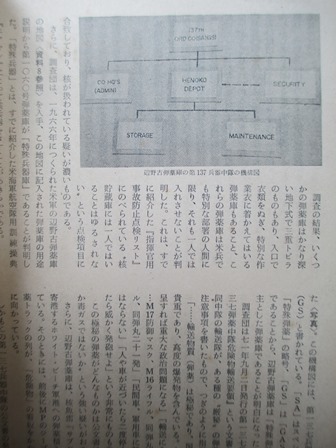

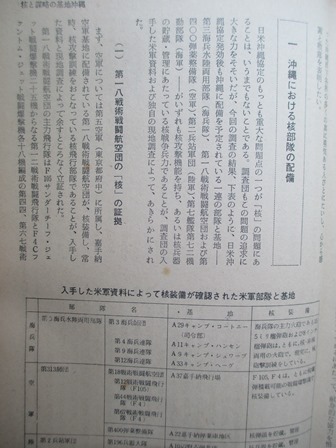

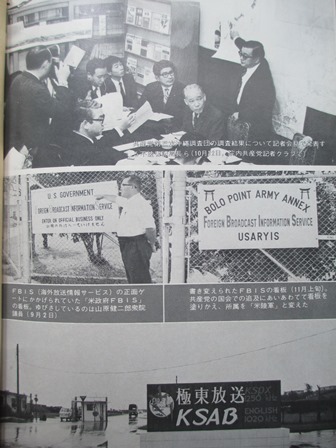

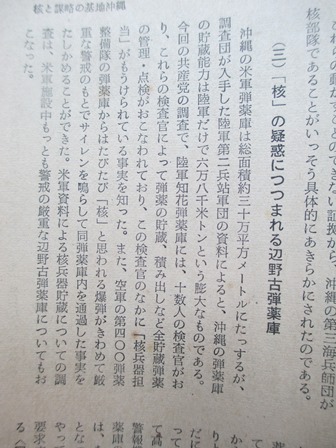

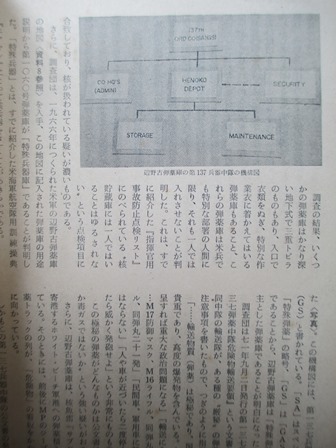

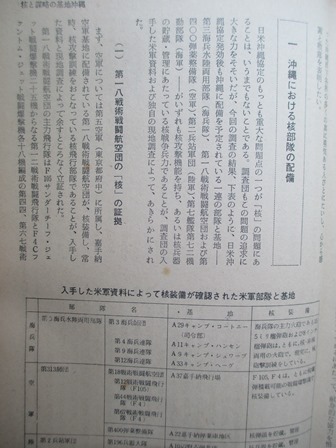

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫

1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」

1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」

2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」

1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」

1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』

1973年

1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」

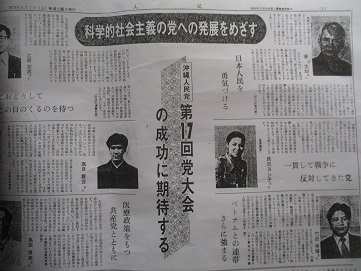

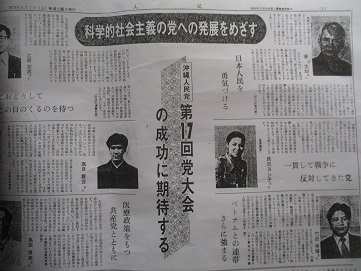

4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」

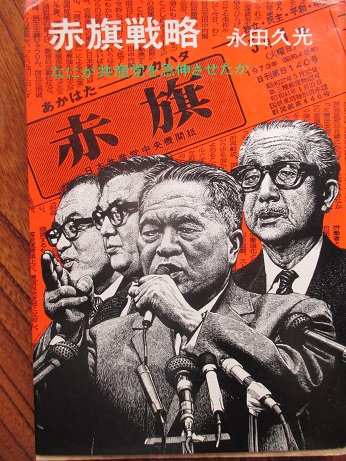

1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社

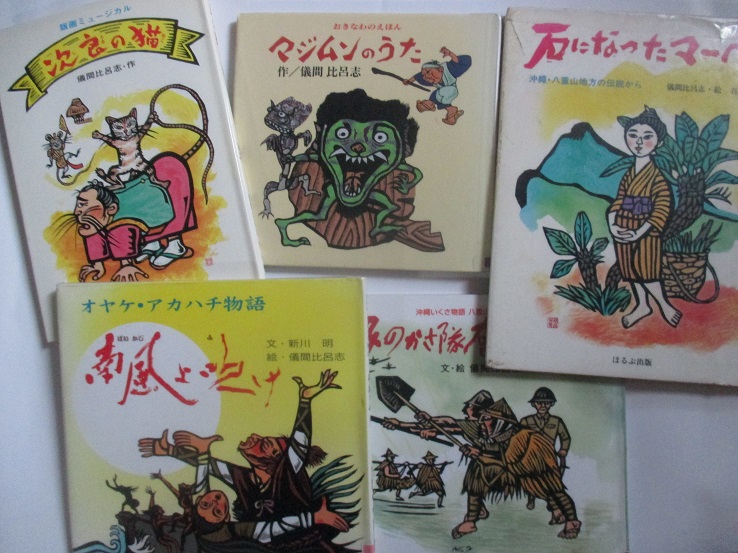

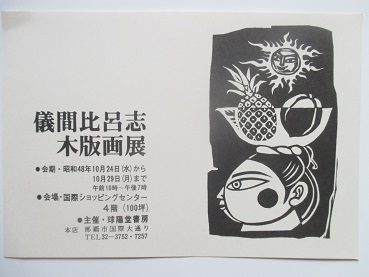

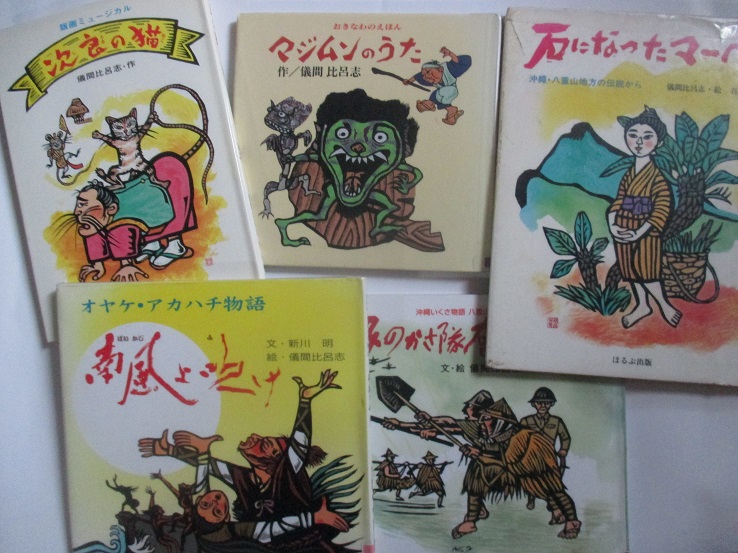

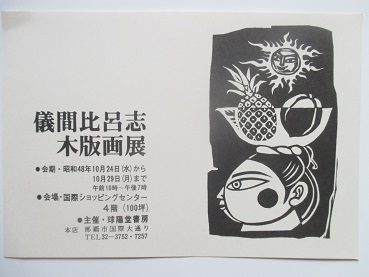

右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房

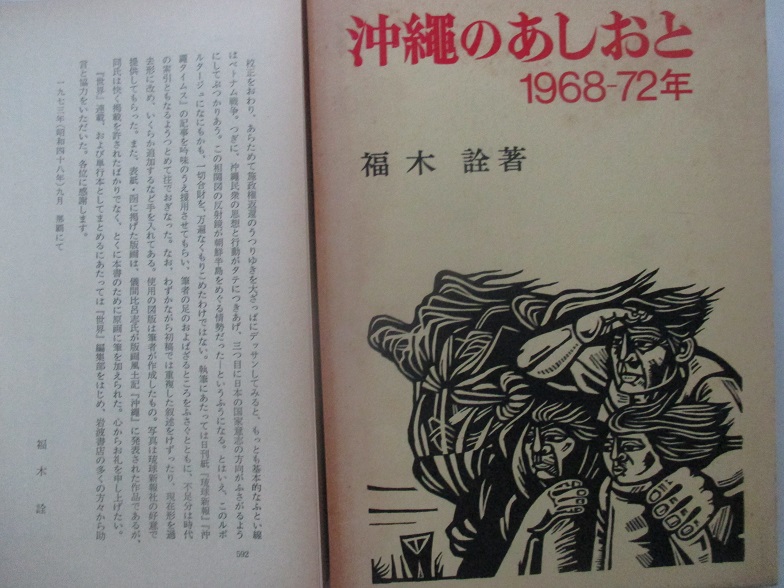

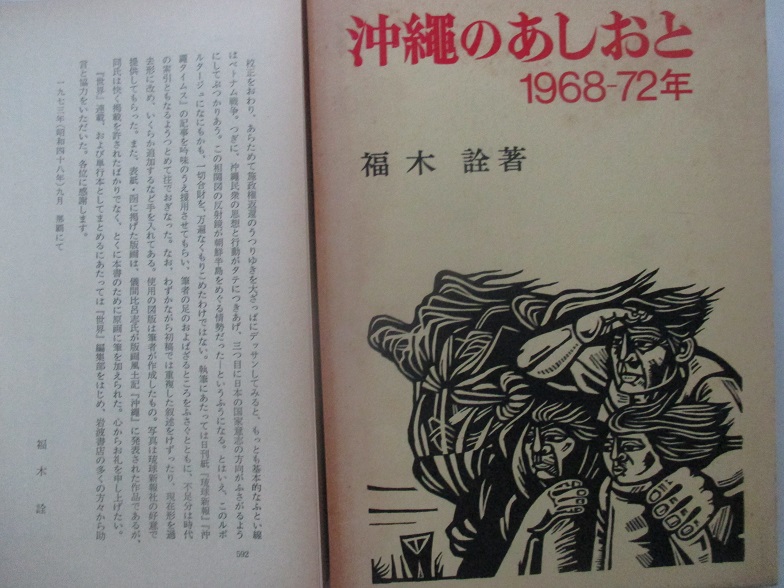

1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。

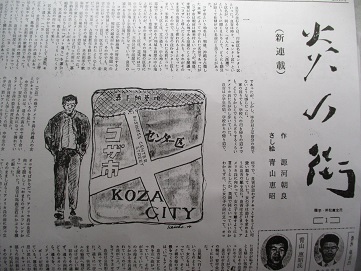

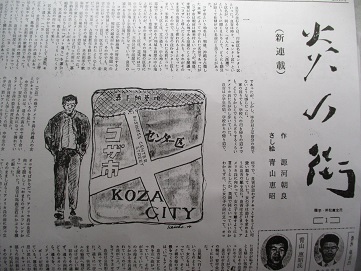

『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭

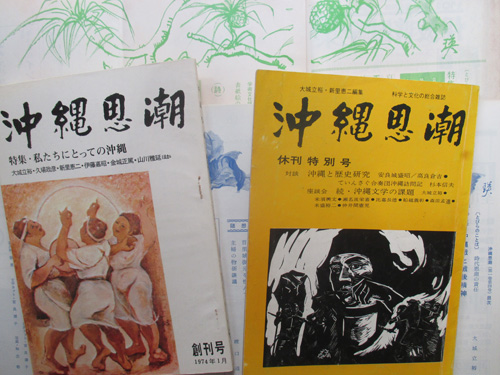

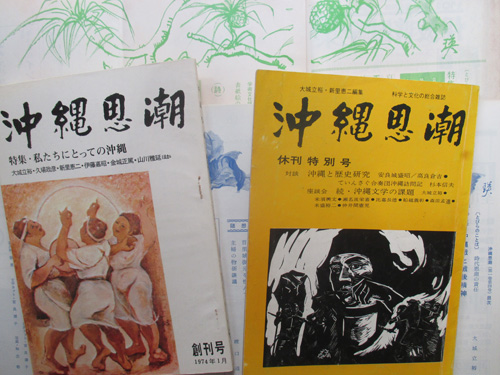

1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」

☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。

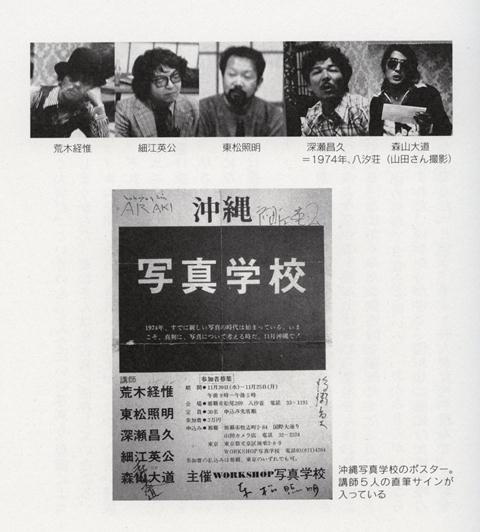

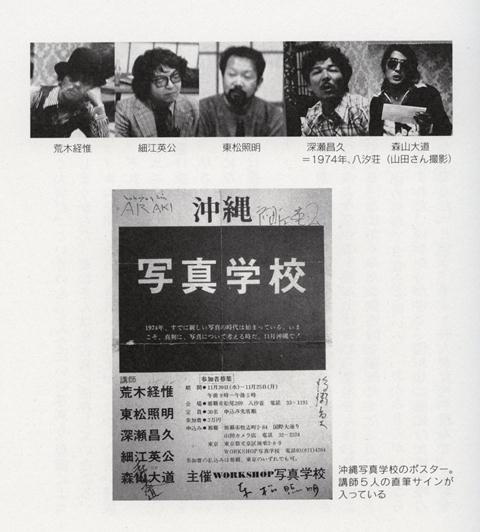

1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」

1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」

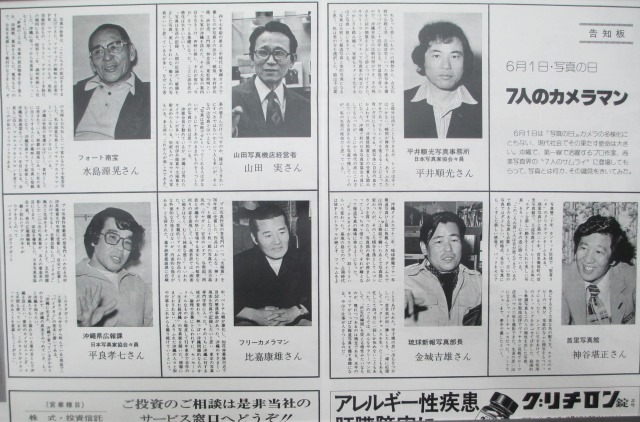

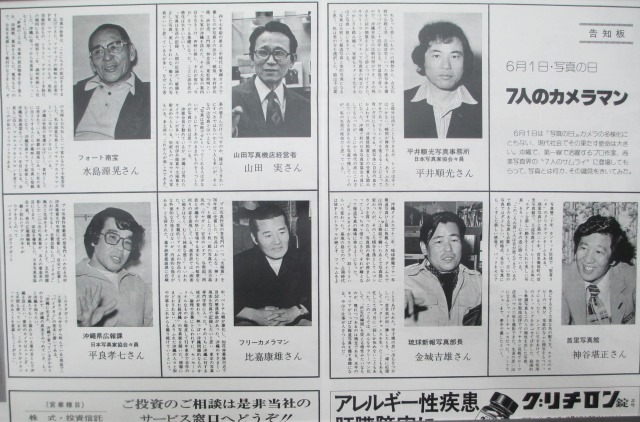

1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」

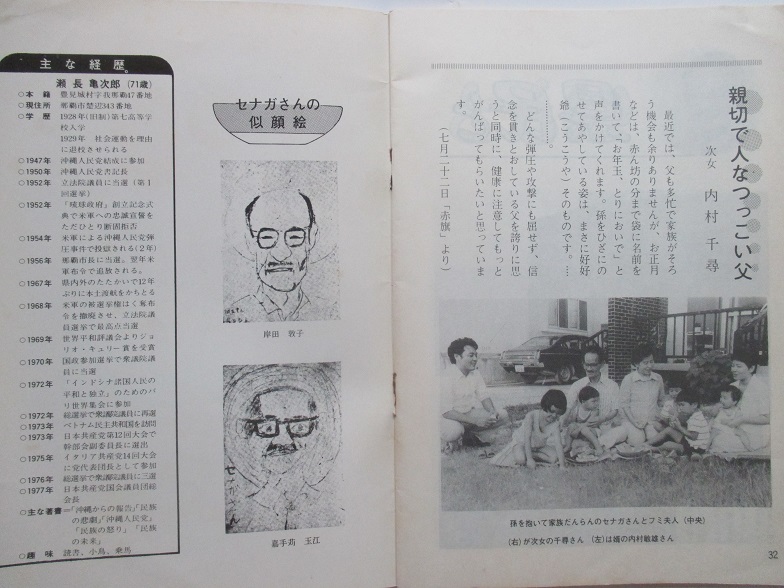

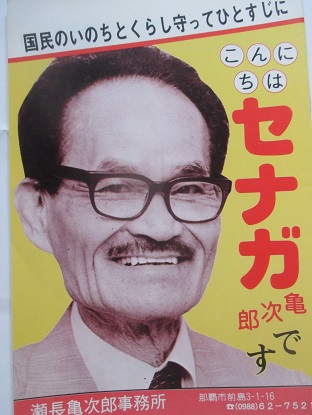

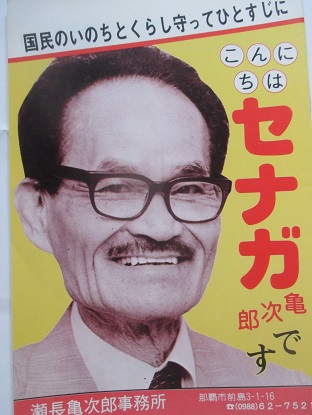

1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会

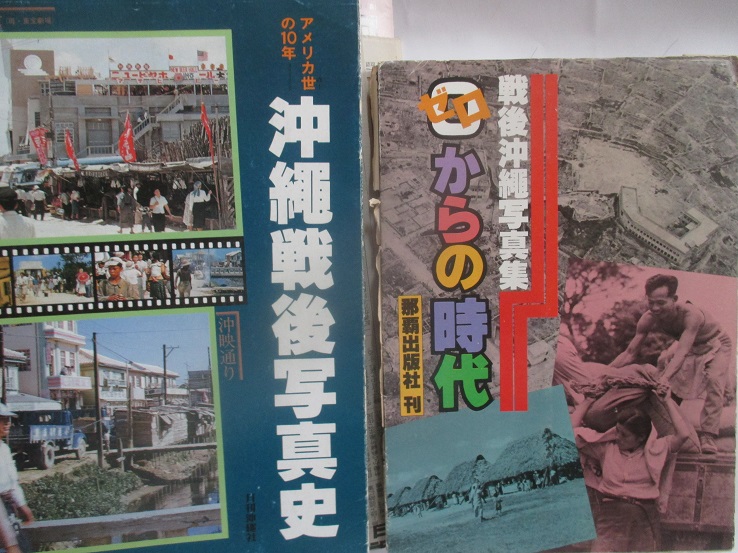

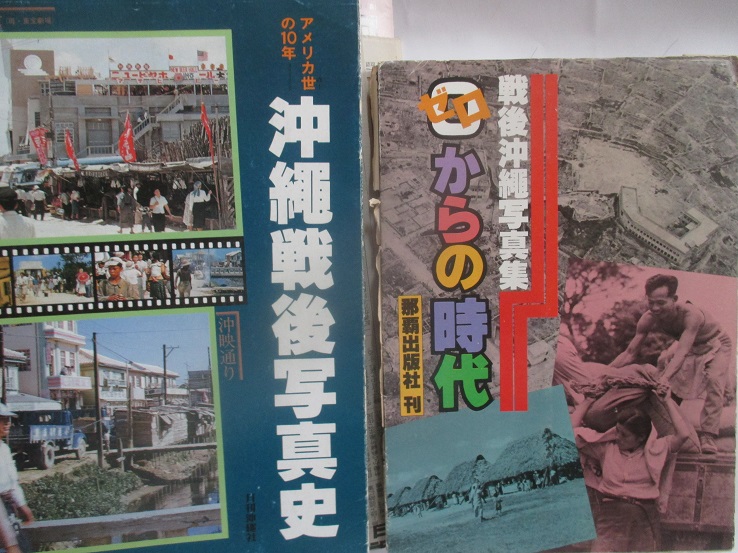

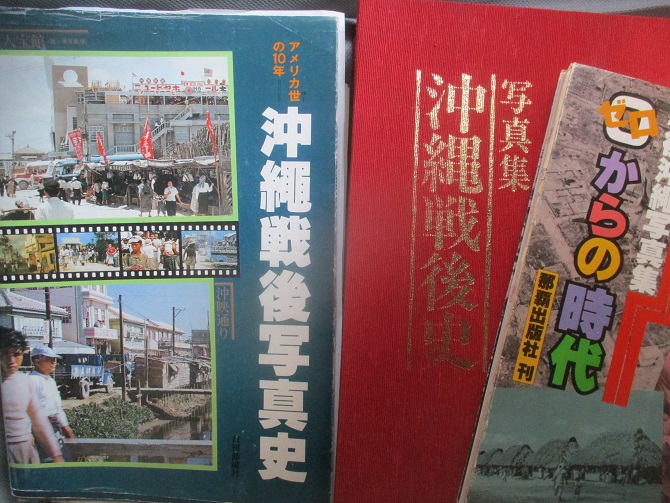

1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社

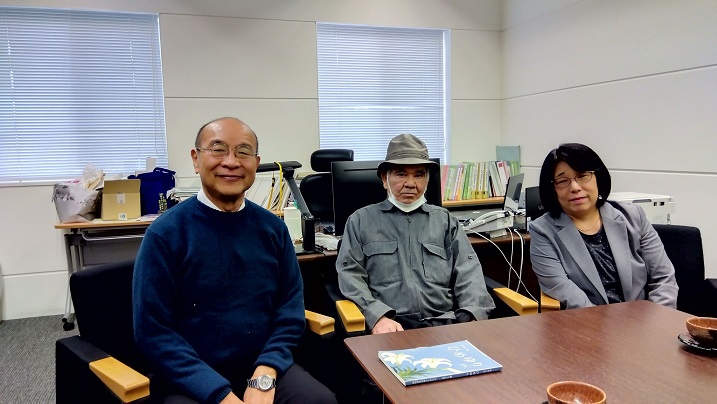

☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

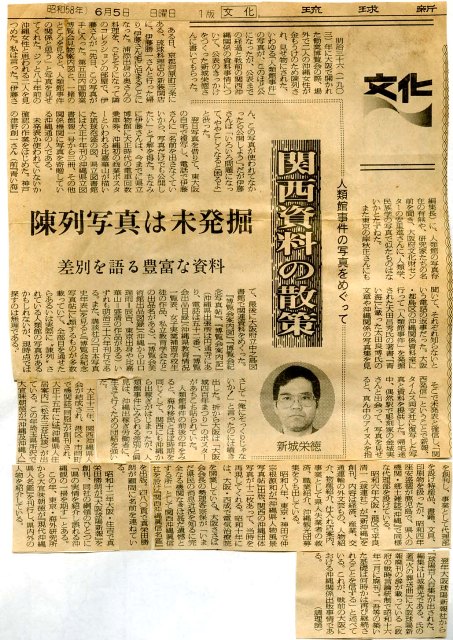

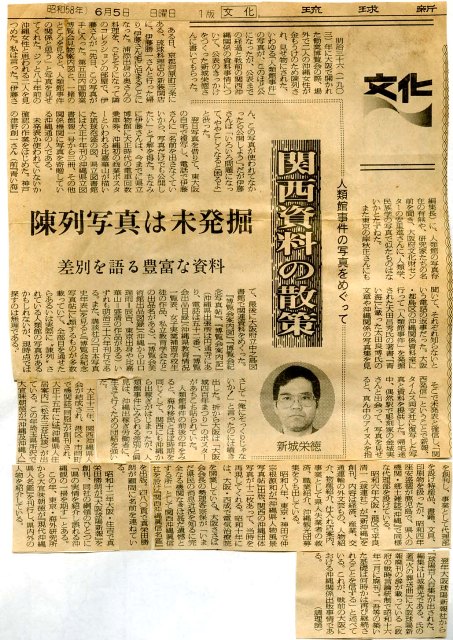

□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」

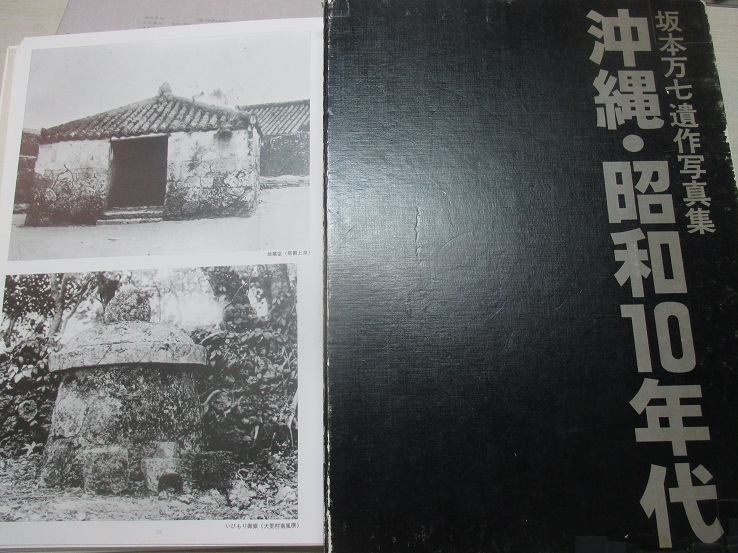

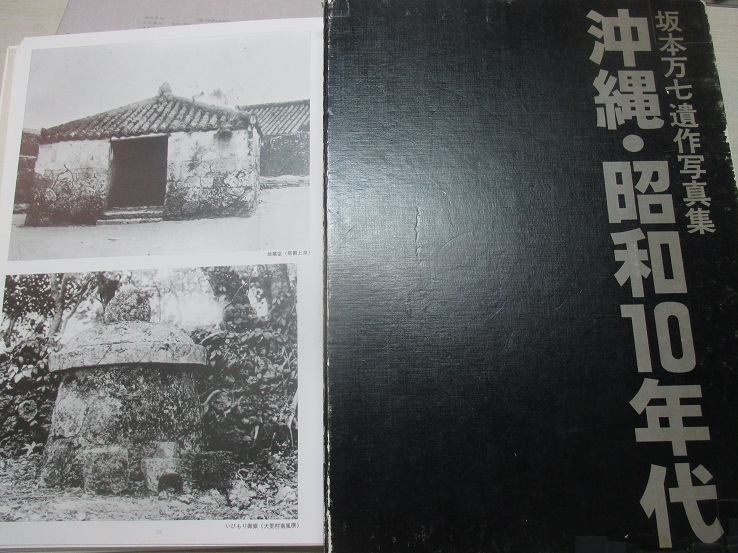

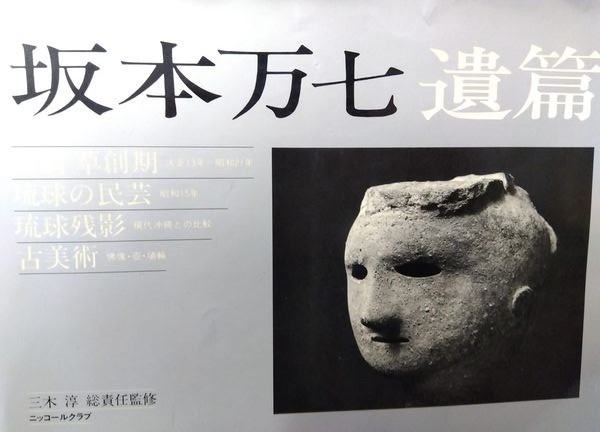

1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書

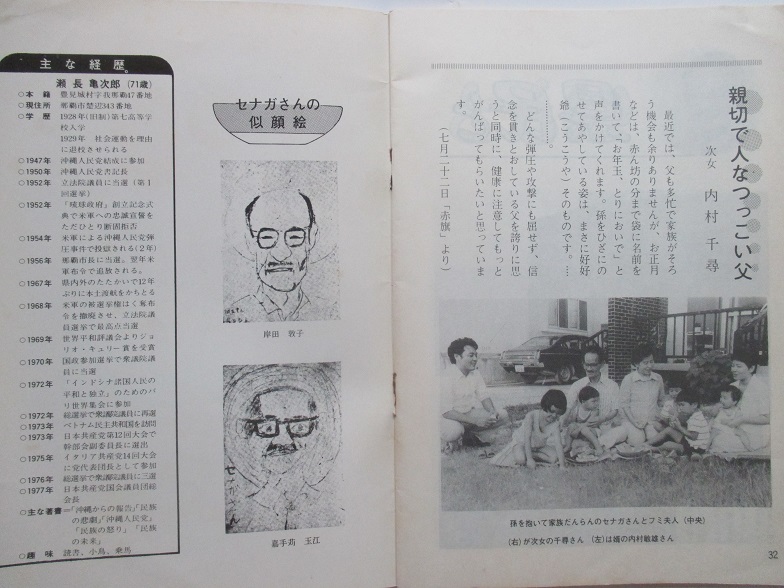

1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所

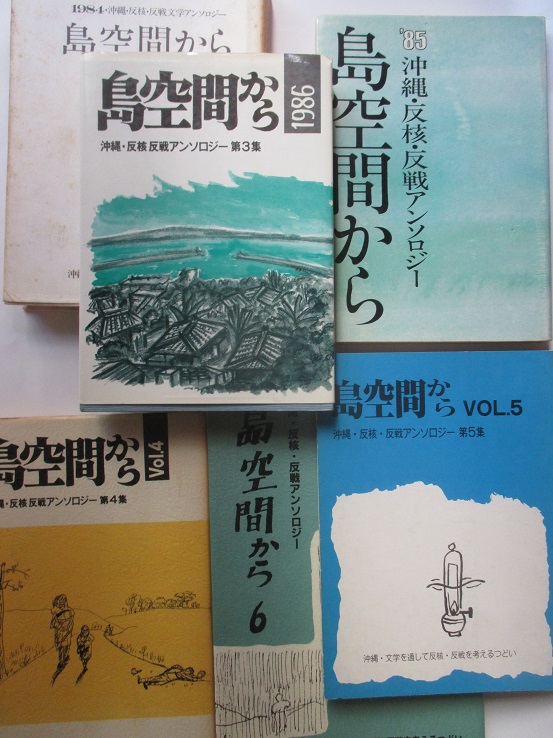

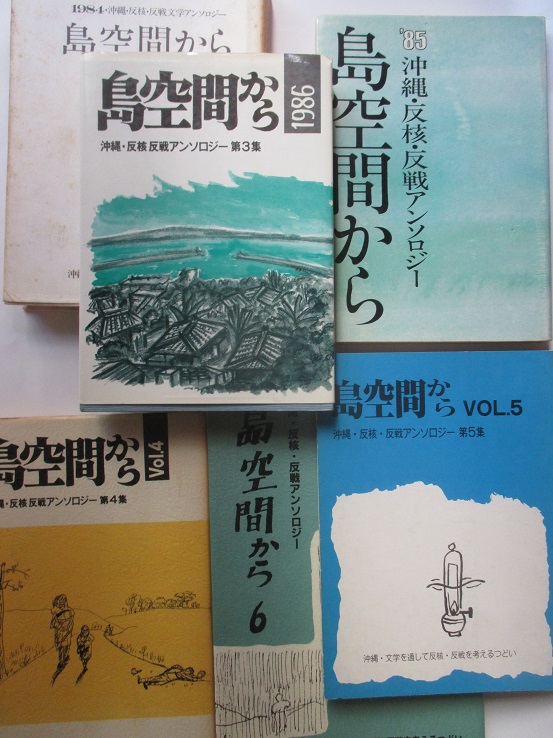

1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)

〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。

いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。

文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。

米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。

1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』

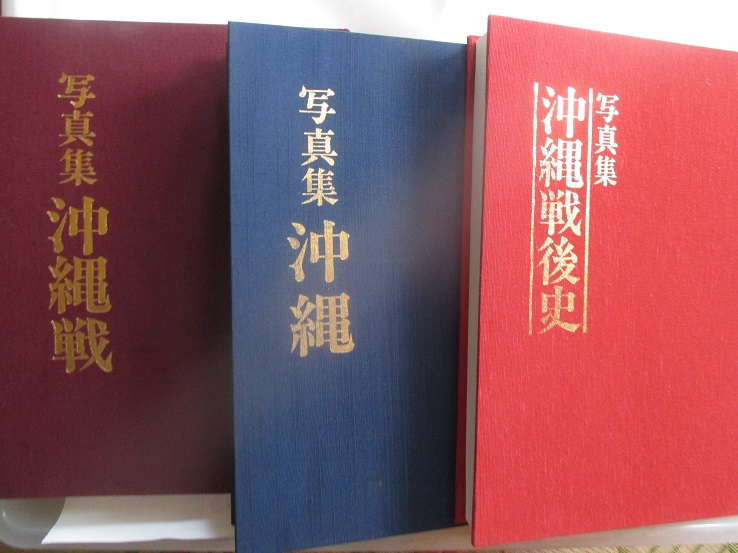

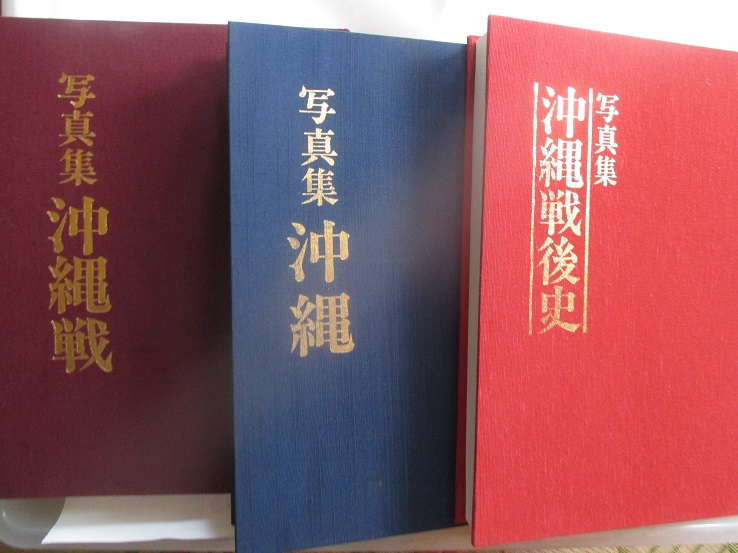

那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實

1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」

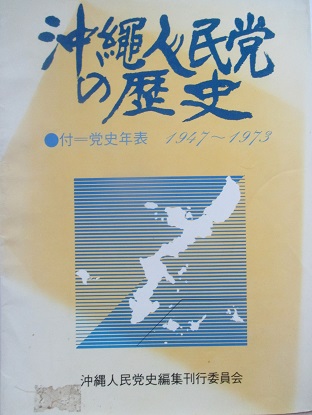

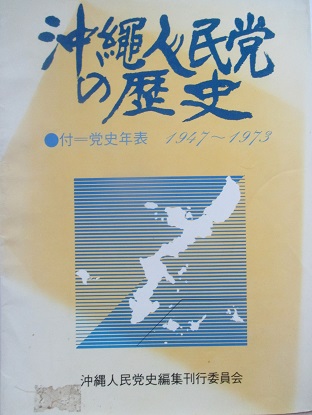

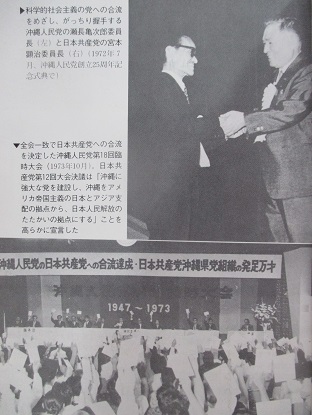

1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会

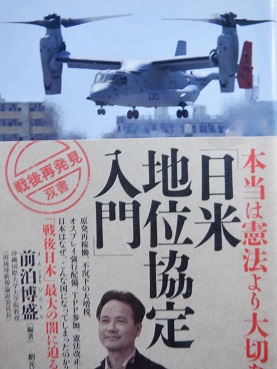

2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社

ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ

写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。

悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫

○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。

郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長

善意の記録として・・・・沖縄県学生会

○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。

第一部

拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人

第二部

土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道

島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永

あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光

1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」

1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』

1963年

7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」

1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」

1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社

○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫

○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫

○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの

○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二

○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光

○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会

1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」

1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」

2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」

7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)

7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」

9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社

12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」

1968年

6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」

1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」

1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)

伊波廣定氏と新城栄徳

1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」

5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)

8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」

①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)

9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』

□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために

1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』

1971年

1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」

1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」

1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」

1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」

1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」

2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」

2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」

4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」

5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」

5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④

5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」

6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」

6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」

7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」

1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳

10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」

10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」

写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益

12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」

12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」

1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」

1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫

1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」

1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」

2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」

1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」

1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』

1973年

1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」

4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」

1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社

右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房

1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。

『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭

1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」

☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。

1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」

1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」

1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」

1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会

1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社

☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」

1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書

1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所

1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)

〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。

いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。

文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。

米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。

1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』

那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實

1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」

1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会

2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社

04/14: 仲原善徳(1888年~1946)と仲原善忠

写真ー仲原善徳とバゴボ族の酋長

1933年6月ー仲原善徳『大南洋評論』第1巻第2巻(仲原善徳編集)□金城朝永「南洋関係図書目録」

1936年11月 『訓練』仲原善徳「フィリッピン観光記(上)」

1937年3月ー仲原善徳『南洋千一夜一夜物語』日本書房

1937年3月ー『国際パンフレット通信』第998号 仲原善徳「蘭領ニューギニアの実相」

1937年4月ー『改造』仲原善徳「蘭領ニューギニア」

1938年12月ー『比律賓年鑑』仲原善徳「比律賓群島の諸民族」

1942年2月ー仲原善徳『比律賓紀行』河出書房

1942年7月ー仲原善徳『比律賓群島の民族と生活』南方出版社

1942年7月ー仲原善徳『ボルネオとセレベス』寶雲社

1942年7月ー『海を越えて』仲原善徳「比律賓雑誌」

1942年10月ー『海を越えて』仲原善徳「新比律賓の面貌」

1942年11月ー仲原善徳『ミンダナオ島物語』興亜書房(寺内萬治郎・画)

寺内萬治郎ー洋画家生年明治23(1890)年11月25日

没年昭和39(1964)年12月14日 出生地大阪府大阪市

学歴〔年〕東京美術学校(現・東京芸術大学)西洋画科本科〔大正5年〕卒

主な受賞名〔年〕帝展特選(第6回)〔大正14年〕「裸婦」,帝展特選(第8回)〔昭和2年〕「インコと女」,日本芸術院賞〔昭和26年〕

経歴明治42年白馬会葵橋洋画研究所に入り黒田清輝に師事。東京美術学校では藤島武二の指導を受ける。大正7年文展に初入選。11年耳野卯三郎らと金塔社を結成。14年第6回帝展で「裸婦」が、昭和2年第8回帝展で「インコと女」が、それぞれ特選となる。昭和初期から埼玉県浦和に住む。4年光風会会員となり、同会をはじめ帝展、新文展の審査員を歴任。戦後は23年ころより裸婦制作一筋に打ち込み、26年第6回日展出品の「横臥裸婦」および一連の裸婦作品によって日本芸術院賞を受賞した。35年日本芸術院会員、日展理事。東京美術学校などの講師として後進の指導にも当たった。「コドモノクニ」「幼年倶楽部」の挿絵画家としても親しまれた。→ コトバンク

1943年1月ー『海を越えて』仲原善徳「比律賓を巡る島々」

1943年2月ー仲原善徳『日本人ミンダナオ島開拓略史』南洋経済研究所

1943年4月ー『海を越えて』仲原善徳「比律賓の諸問題」

1943年10月ー『海を越えて』仲原善徳「フィリッピン史上の二人物」

1943年10月ー仲原善徳『バコボ族覚書』改造社

1943年11月ー『海を越えて』仲原善徳「フィリッピン在留邦人気質」

本間雅晴「序文」、葛生能久「序文」/右ー頭山満「題字」

写真中央ー犬養毅、頭山満

1944年9月ー仲原善徳『フィリピン独立正史』中文館書店

04/02: 1940年の東京沖縄県人会②ーその周辺

戦前・戦後、常に東京沖縄県人会の指導者であった神山政良氏が1966年3月に『年表ー沖縄問題と在京県人の動き』を琉球新報社東京総局から発行している。その年表によると東京で沖縄県人会という名称は、1921年1月23日に明正塾にあった沖縄県青年会を改称した沖縄県人会が最初のものである。戦前の東京沖縄県人会①には在京の県人会幹部名を列記したが今回は個人別に紹介する。出典は1940年の東京沖縄県人会名簿。

安次富松蔵(済美中学校)ー杉並区方南町、安次富長英(森野商店東京支店)ー四谷区愛住町、安良城盛英(本郷元町小学校)ー板橋区練馬南町、安次富武集(専売局)ー葛飾区本田立石町、安谷屋長治ー(自動車修理製作)ー京橋区湊町、安仁屋政成(洋服商)ー淀橋区東大久保、安谷屋正伯(専売局)ー葛飾区上小松、有銘與明(文化工業所)ー浅草区壽町、安座間喜政(日本橋区箱崎尋常小学校)、安次富松山(警視庁)、安次富武雄(明治鉱業長井海水試験場)ー神奈川県三浦郡長井町、安次富福介(小原光学)、芝田町

伊波普猷(千代田女子専門学校講師)ー中野区塔ノ山、伊波興一(日暮里警察署)ー下谷区下根岸、伊波南哲(丸の内警察署)ー淀橋区角筈、伊江朝助(男爵、貴族院議員)ー中野区高根町、伊江朝睦(小菅刑務所所長)ー葛飾区小菅町、伊禮肇(弁護士、代議士)ー品川区大井山中町、伊元富爾(中外商業新報政治部次長)ー本郷区いが林町、伊集治宗(帝国無尽株式会社)ー世田谷区赤堤、石川正通(武蔵野女子学院教授、京華中学校教諭)ー本郷区浅嘉町、石原三覧(医師)ー渋谷区原宿、石原守規(中野第5小学校)、石原昌栄(警視庁)ー小石川区茗荷谷、石嶺傳亮(歯科医)ー赤坂区青山北、石垣永助(改造社)ー大森区馬込町東、糸嶺篤栄ー神田区松永町、石川正治(山口自転車工場販売部)ー日本橋区小傳馬町、伊志嶺朝良(東亜海運株式会社)ー大森区調布嶺町

上原恵道(三菱航空株式会社、海軍機関中佐)ー市外吉祥寺、上原健男(日本大学講師、弁護士)ー本郷区真砂町、上原隨昌(警視庁)、上原眞清ー板橋区板橋町、上江洲由英(下谷高等小学校)ー豊島区池袋、上間清享ー本所区小梅町、上間助三(東京地方専売局芝工場)、上里朝秀(成城学園高等女学校主事)ー世田谷区祖師ヶ谷、上里参治ー中野区打越町、宇久里清(板橋第二小学校)、浦崎永錫(美術界記者)ー埼玉県大宮町、内間仁徳(芝区三光小学校)ー芝区二本榎西町、内盛唯夫ー世田谷区太子堂

大濱信泉(早稲田大学教授)ー杉並区和田本町、大濱信恭(東京市厚生局)、大濱晧(帝京商業学校教諭)、大濱潔ー江戸川区小岩町、大濱孫詳(東京湾汽船株式会社)、大濱善勤ー淀橋区角筈、大濱正忠ー世田谷区鳥山町、翁長助俊(東京市総務局文書課)ー中野区昭和通り、翁長良保(旭硝子株式会社総務部長)ー杉並区馬橋、翁長長助(蒲田矢口東小学校)、翁長長圭(呉服商)、大塚長昌(東京府総務部人事課)、大城朝申(東京地方裁判所判事)ー杉並区松庵代町、大城兼義(東京無尽合名会社)ー世田谷区上北沢、大城兼眞(医師)ー小石川区下富坂町、大城仁輔(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、大城助十(城東区浅間小学校)ー豊島区巣鴨、大城盛隆ー麹町区平河町

大城幸清(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町、大城幸助(東京光学機械株式会社)ー板橋区志村本蓮沼町、大城川次郎(農林省林業試験場)ー荏原区戸越、大城太郎(榎本光学株式会社)ー豊島区長崎東町、大城永茂(豊島生田第二小学校)、大城源次郎ー渋谷区幡ヶ谷本町、大城孝清(板橋開進第二小学校)、大城幸英(小原光学株式会社)ー芝区田町、大城梅春(漢方医)ー荏原区下神明町、大城久栄(専売局)ー本所区横川橋、大城藤徳郎(専売局)ー品川区西品川、大城藤太郎(専売局)ー品川区西品川、大城伸夫(日本製鉄株式会社)ー品川区大井瀧王子町、大嶺三郎ー小石川区表町、大嶺詮次(京橋郵便局)ー豊島区池袋、大嶺英意ー麹町区永田町、大嶺英徳ー足立区千住柳町、大村寛康(小石川青柳小学校)

大宜味朝徳(海外研究所主宰)ー本郷区駒込蓬莱町、大浦英美ー深川区千田町、大谷次良(大村自動車商会主)ー麹町区麹町、大盛英意ー麹町区永田町、奥島憲仁(弁護士)ー小石川区柳町、奥間徳一(芝区南海小学校)ー荒川区日暮里町、奥平秀(大審院)ー蒲田区女塚、奥本養善(淀橋天神小学校)、親泊朝輝ー目黒区鷹番町、親泊朝省(陸軍参謀本部勤務少佐)、親泊康永(出版業)ー神田区小川町、恩河朝健(計理士)ー芝区白金今里町

漢那憲和(海軍少将、代議士)ー小石川区林町、漢那朝常(沖縄食品会社専務取締役)ー本郷区台町、神山政良(国際通運株式会社取締役)ー本郷区西片町、我謝秀裕(株式会社三省堂)ー杉並区成宗、我謝盡義(板橋第五小学校)、我部政達ー北多摩郡小金井、我部政任(小石川柳小学校)ー杉並区高円寺、我喜屋良喜(王子尋常高等小学校)、嘉手川重政(株式会社北辰電機製作所)ー荏原区戸越、嘉手川重國(簡易保険局)ー大森区雪ヶ谷町、嘉手苅信世(南方倶楽部専務理事)ー四谷区番衆町、嘉数詠勝つー淀橋区上落合、嘉数詠秀(世田谷深沢小学校)、嘉数英一(東京市水道局)、嘉味田朝武(淀橋第六小学校)、川上親助(京橋昭和小学校)ー蒲田区蒲田町、亀島靖治(泡盛商)ー神田区五軒町、垣花昌林ー渋谷区幡ヶ谷原町、亀川盛要(保健局)ー麻布区富士見町、柏常隆(横川橋梁株式会社)

金城時男(泡盛商)ー豊島区巣鴨町、金城紀昌(医師、鉄道病院)ー四谷区西信濃町、金城俊雄(品川小学校)ー品川区大井金子町、金城成宜ー豊島区豊島町、金城朝永(株式会社三省堂)ー豊島区西巣鴨町、金城唯温(東京地方専売局芝販売所)ー中野区昭和通り、金城清義(浅草田中小学校)、金城栄吉ー蒲田区糀谷町、金城待敬(英和商工社)ー麹町区永田町、金城武雄(荏原京陽小学校)、金城順隆(農林省)ー中野区昭和通り、金城珍網(杉並第六小学校)、金武朝睦(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、喜納朝徳(神田小学校)ー牛込区若宮町

喜納昌隆(蒲田区羽田第二尋常高等小学校)、喜友名成規(下谷黒門小学校)、儀間新(十五銀行)ー下谷区竹町、宜保友厚(泡盛商)ー京橋区槙町、宜保盛顕(板橋小学校)ー王子区稲付西町、木村春茂ー足立区千住町、許田善三郎ー足立区千住町、岸本賀勝(安田生命保険株式会社中野出張所)ー杉並区阿佐ヶ谷、喜久村潔秀(東京市電気共済組合)ー本郷区田町

國吉良寶(弁護士)ー杉並区馬橋、國吉眞俊(中外電業合資会社)ー芝区白金三光町、國吉眞禮ー本郷区金助、國吉眞文(大洋海運会社機関長)ー世田谷区三軒茶屋、國原賢徳(弁護士・弁理士)ー市外吉祥寺、具志堅實成(電機学校教授)ー杉並区大宮前、具志堅興實(警視庁)、久志助起(きくや書店主)ー神田区小川町、久志安彦ー本郷区、久高将吉(弁理士)ー世田谷区新町、久高朝清、久高清志ー滝野川区瀧野川、具志川朝著ー大森区入新井、具志幸慶(牛込高等小学校)ー牛込区若松町、具志川朝芳ー大森区大森、桑江文雄ー本所区東両国

東風平玄宗(警視庁警部補)ー蒲田区下丸子町、呉屋愛永(東京地方専売局)、呉屋芳春(深川元加賀小学校)、小嶺伸(荏原杜松小学校)ー荏原区中延、古謝盛義(板橋第五小学校)、小嶺幸和(警視庁)ー牛込区田町、幸地朝績(第百銀行神田支店)、幸地良昌(東京市厚生局)ー本郷区田町・喜久村方、鴻田康隆(東京市電気局電燈部)

呉屋博嗣(東京府経済部農林課)ー杉並区高円寺□→1938年『大阪球陽新報』「苦学力行の呉屋博嗣君ー大阪職業紹介所で職員として活動す。島尻郡西原村の出身、今年24歳の青年である。中央大学在学中、八幡一郎の世話で東京市役所職業課に入り、なお家庭教師もやりつつ卒業した」

崎原當升(東京鉄道局)ー市川市八幡宮ノ内、崎原淑人ー杉並区方南町、崎原成功ー葛飾区本田川端町、崎山用貴(警視庁)、佐久本嗣吉(下谷区西町小学校)、佐久田昌章(泡盛卸売商)ー神田区西神田町、澤田朝序(杉並桃井第五小学校)ー杉並区柿ノ木町、座間味朝永(エビス電球株式会社)ー杉並区天沼町

尚裕(侯爵)ー渋谷区南平臺、尚亘ー渋谷区南平臺、尚暢(日本勧業銀行)ー杉並区西荻窪、島袋源七(立正中学校教諭)、島袋盛繁(西巣鴨第二小学校)、島袋盛敏(成城高等女学校教諭)ー世田谷区成城町、島袋憲英(淀橋第一小学校)、島袋貞吉(中野野方東小学校)、島袋嘉英(東京市農会)ー足立区龍田町、島袋欣吉ー京橋区月島西月島通り、島袋欣章ー京橋区月島通り、島袋全吉(東京市財務局主税課)ー小石川区大塚坂下町

城間恒春(京橋明正小学校)、城間盛蒲(東中野小学校)、城間文徳(東京市厚生局衛生課)ー淀橋区下落合、城間朝宏(荒川第四峡田小学校)、城間義盛(警視庁)ー滝野川区西ヶ原町、識名盛亮(足立第七千寿小学校)、謝花寛廉(本所柳島小学校)、新城朝功ー淀橋区大久保、志賀進ー小石川区大塚坂下町、新屋敷幸繁(出版業)ー目黒区上目黒、末広幸次郎(日本曹達株式会社常務取締役)ー大森区馬込町

高嶺朝慶(株式会社島津製作所)ー淀橋区百人町、高嶺元英(高嶺製作所)ー荏原区中延町、高嶺元照(内閣印刷局)ー深川区石原町、高嶺朝和(葛飾上平井小学校)、高嶺朝詳(芝鞆絵小学校)ー淀橋区大久保、高良憲福(旭硝子株式会社工務部労務課長)ー板橋区練馬南町、高安正英(尚侯爵家勤務)ー渋谷区南平台、高江洲伸(浅草育英小学校)、高江洲朝和(本所高等小学校)ー荒川区日暮里町、嵩原安智(泡盛商)ー麹町区九段、嵩原安徳ー麹町区九段、高木玄栄ー小石川区関口台町、田港朝明(東京市女学校教諭)、田港景俊(本所区菊川小学校)、田里丕顕(料理業・沖那)ー芝区芝浦

田崎朝盛(医師)ー横浜市鶴見区潮田町、平良眞吉(医師)ー城東区亀戸町・平良医院、平良眞英(医師)ー城東区北砂町、平良治良(大井川電力株式会社)ー平塚市机浜町、平良兼路(本所区江東小学校)、平良恵序(深川区臨海小学校)、高里良英ー王子区堀舟町、多田喜導(専修商業学校教諭)ー杉並区上荻窪、玉那覇兼松(泡盛商)ー深川区森下町、玉盛栄八(シンセン本舗)、玉盛貫一(川崎菓子組合内)-川崎市宮前町、玉城正一(城東区第二大島小学校)、玉寄兼平(東京地方専売局芝工場)ー江戸川区西小松川町、谷口文雄(杉並区高井戸第四小学校)ー中野区江古田

知念亀千代(京橋区月島第一小学校)ー渋谷区代々木初台町、知念誠文ー渋谷区千駄ヶ谷、知念宏栄ー日本橋区茅場町、知念正次郎(東京アルミニウム工業株式会社)ー渋谷区景丘町、知念福永(日本電気株式会社)ー麻布区飯倉、知念武次郎(東京市厚生局)ー品川区下大崎、知念周章(栃元制作所)ー品川区東品川

津波古義正(小原光学株式会社)ー荏原区戸越町、津波古充計(東京府立第四中学校教諭)ー牛込区東五軒町、津波古正雄(東京本廠)ー荏原区戸越町、津嘉山朝弘(本所区菊川小学校)、津嘉山浩(荏原区延山小学校)ー荏原区中延町、津波富永(東海鉛管株式会社)ー荏原区戸越町、津堅房永ー横浜市鶴見区豊岡町、鶴初太郎(沖縄物産斡旋所長)ー淀橋区柏木、辻野誠一(旅館業)ー横浜市中区花咲町

照屋林仁(泡盛商)ー目黒区上目黒、照屋健六-芝区三田豊岡町、照屋南岸ー品川区大井小神町、照屋林明ー京橋区月島東仲通、照屋哲郎(東京ライト工業社)ー世田谷区世田谷、照屋清昌ー杉並区阿佐ヶ谷

渡口精鴻(医学博士・渡口研究所)ー蒲田区本蒲田、渡口精秀(医学博士・渡口研究所)、渡口精眞(東京市技師)ー渋谷区幡ヶ谷本町、渡口精勤(医師)ー蒲田区新宿、渡口政信(警視庁)ー京橋区新佃島東町、渡名喜守定(海軍中佐)ー中野区江古田町、渡名喜守雄ー豊島区駒込、渡嘉敷眞順(本郷元町小学校)ー豊島区千早町、渡嘉敷昧球ー荏原区戸越町、當山寛(弁護士)ー小石川区宮下町、當山武久(小原光学株式会社)ー荏原区下神明町

當山清香ー淀橋区戸塚町、當間恵栄(錦城中学生徒監長)ー川崎市生田、當間嗣珍(京橋郵便局)ー深川区古石場町、當眞正二(海軍省航空本部)ー芝区桜田町、當銘盛蒲ー目黒区下目黒、富盛寛孟(赤坂小学校)、富原守摸(深川区扇橋小学校)、友寄喜仁(弁護士)ー板橋区中新井、友寄英勝(目黒月光小学校)ー目黒区富士見台、友寄隆徳(東京市電気局)ー本郷区駒込神明町、友寄英成(東京地方専売局我孫子販売所長)ー千葉県我孫子、徳田安貞(本郷区昭和小学校)-豊島区長崎南町、徳田耕作ー杉並区阿佐ヶ谷、徳永朝益(西多摩郡南檜原小学校)ー西多摩郡檜原村、徳永盛和(東京地方専売局)ー浅草区三筋町、遠山眞信ー麻布区新綱町、豊川善包(本所牛島小学校)ー向島区寺島町、飛岡正信(陸軍省)、桃原昌一(東京市水道局)