11/14: 末吉安恭『麦門冬句集』②

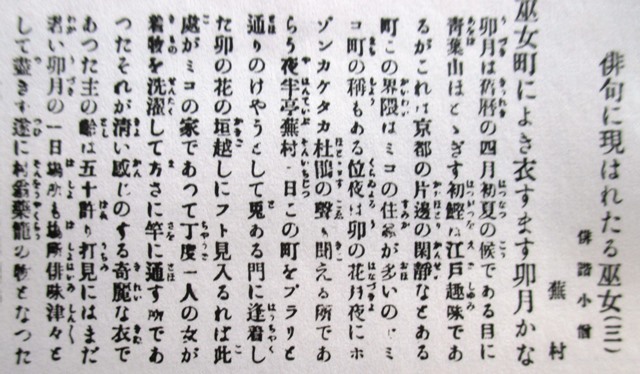

1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」

1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」

1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」

1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」

1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」

1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」

1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」

1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」

1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」

1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」

1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」

1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」

1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」

1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」

1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」

1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」

1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」

1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」

1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」

1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」

1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」

1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」

1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」

1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」

1909年11月『趣味』麦門冬「秋の蚊の溺れて乾く硯かな」

1909年12月『文庫』麦門冬「衝入の人驚きぬ大鏡/猪の子の眠れる穴や草暗し/鹽猪を苞にして山男かな/小夜更けて人のけはひや菊畑/旅にして扇を置けば淋しやな/帰んな里の妻々砧打つ/長き夜は又古き夜や思ひ事」

1909年12月『趣味』麦門冬「素車白馬粛々として露の中」

1910年2月『ホトトギス』麦門冬「魚蝦に富む家刀自艶に鴨の聲」

1910年4月『ホトトギス』麦門冬「薊喰はぬ馬のかぶりや牧の草」

1910年4月『趣味』麦門冬「春の水子別れ馬の顔洗へ/うつろ木の朽葉だまりや蛙なく」

1910年5月『趣味』麦門冬「椿落ちてまた廣がりし水輪かな」

1910年6月『文庫』麦門冬「親梅に子梅つれ咲く日和かな/朝寒の水にひらめく小鰕かな/鳥尽きて我武淋しき案山子かな」

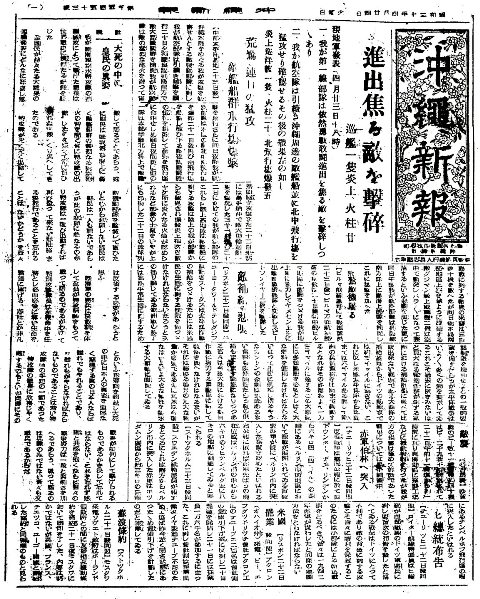

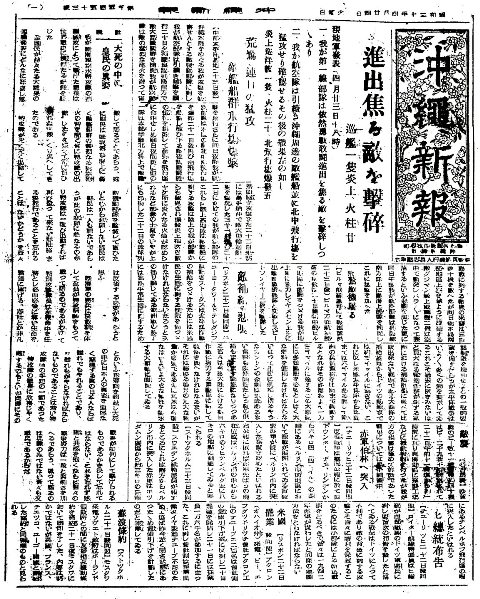

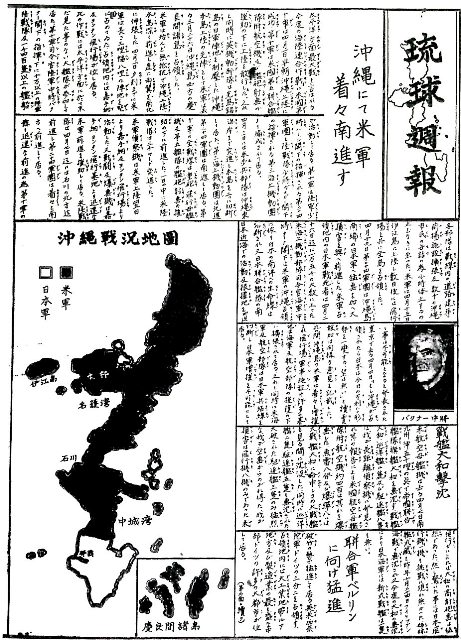

1912年11月25日『沖縄毎日新聞』麦門冬「落葉ー斧研かん今朝砥水落葉上□澄めり/焚火に足がつき落葉林に捕つたり/鶏の掘る種子物に垣す落葉かな/山寒に焔□ると登山落葉□もなき/落葉火佛に茶湯す勘当の子を思ふ/貧の窃み捨て置けと曰や庭落葉/旅の女性湯参らそ落葉山冷えに/駿馬化石の口牌見ればげに落葉も/錠錆び祠落葉積むに人の詣つると」

1912年12月7日『沖縄毎日新聞』麦門冬「時雨雲水仙の魂も伴ふか/句黙録黙水仙に冬籠る」

1912年12月20日『沖縄毎日新聞』麦門冬「隼の啼けり末枯野の空晴れて/友と二た昔を語る岩姫隈柳未枯野を」

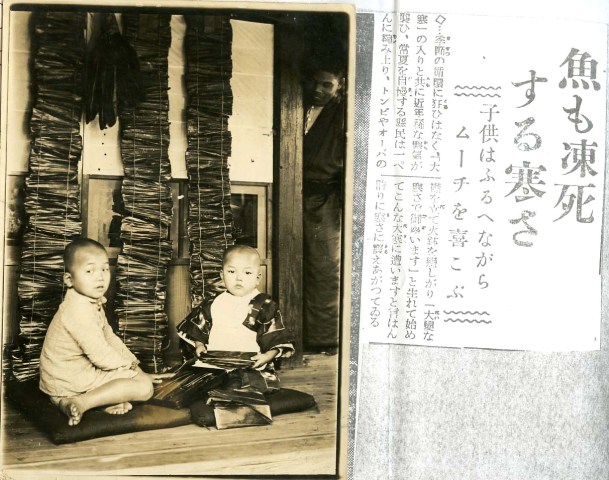

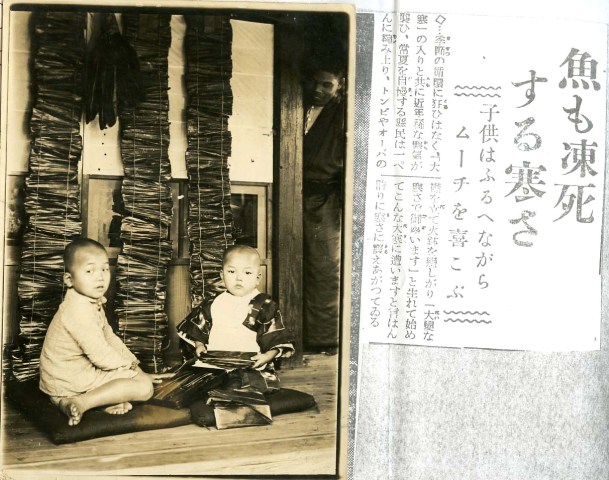

麦門冬「兎にも家してやらん冬近し/寒いぞや兎は籠に飢ふるぞや/筆持ちて物書く吾も海鼠ならん/一本の木橋渡らば枯野かな/天井に話の響く夜寒かな/冬構まづ障子より白うせり/冬も吊る蚊帳の煤けて哀れなり/掛取の来べき宵なり鎖ささん/貧厨の只打ち煙る年のくれ/角めだる妻を憎むや年の暮/親になき春省羨む年の暮/貧すれば悪の華咲く年の暮」

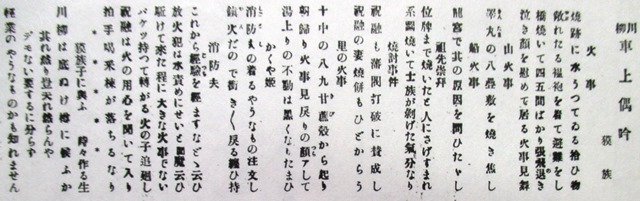

1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」

1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」

1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」

1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」

1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」

1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」

1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」

1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」

1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」

1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」

1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」

1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」

1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」

1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」

1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」

1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」

1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」

1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」

1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」

1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」

1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」

1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」

1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」

1909年11月『趣味』麦門冬「秋の蚊の溺れて乾く硯かな」

1909年12月『文庫』麦門冬「衝入の人驚きぬ大鏡/猪の子の眠れる穴や草暗し/鹽猪を苞にして山男かな/小夜更けて人のけはひや菊畑/旅にして扇を置けば淋しやな/帰んな里の妻々砧打つ/長き夜は又古き夜や思ひ事」

1909年12月『趣味』麦門冬「素車白馬粛々として露の中」

1910年2月『ホトトギス』麦門冬「魚蝦に富む家刀自艶に鴨の聲」

1910年4月『ホトトギス』麦門冬「薊喰はぬ馬のかぶりや牧の草」

1910年4月『趣味』麦門冬「春の水子別れ馬の顔洗へ/うつろ木の朽葉だまりや蛙なく」

1910年5月『趣味』麦門冬「椿落ちてまた廣がりし水輪かな」

1910年6月『文庫』麦門冬「親梅に子梅つれ咲く日和かな/朝寒の水にひらめく小鰕かな/鳥尽きて我武淋しき案山子かな」

1912年11月25日『沖縄毎日新聞』麦門冬「落葉ー斧研かん今朝砥水落葉上□澄めり/焚火に足がつき落葉林に捕つたり/鶏の掘る種子物に垣す落葉かな/山寒に焔□ると登山落葉□もなき/落葉火佛に茶湯す勘当の子を思ふ/貧の窃み捨て置けと曰や庭落葉/旅の女性湯参らそ落葉山冷えに/駿馬化石の口牌見ればげに落葉も/錠錆び祠落葉積むに人の詣つると」

1912年12月7日『沖縄毎日新聞』麦門冬「時雨雲水仙の魂も伴ふか/句黙録黙水仙に冬籠る」

1912年12月20日『沖縄毎日新聞』麦門冬「隼の啼けり末枯野の空晴れて/友と二た昔を語る岩姫隈柳未枯野を」

麦門冬「兎にも家してやらん冬近し/寒いぞや兎は籠に飢ふるぞや/筆持ちて物書く吾も海鼠ならん/一本の木橋渡らば枯野かな/天井に話の響く夜寒かな/冬構まづ障子より白うせり/冬も吊る蚊帳の煤けて哀れなり/掛取の来べき宵なり鎖ささん/貧厨の只打ち煙る年のくれ/角めだる妻を憎むや年の暮/親になき春省羨む年の暮/貧すれば悪の華咲く年の暮」

08/07: 末吉安恭「末吉麦門冬句集」

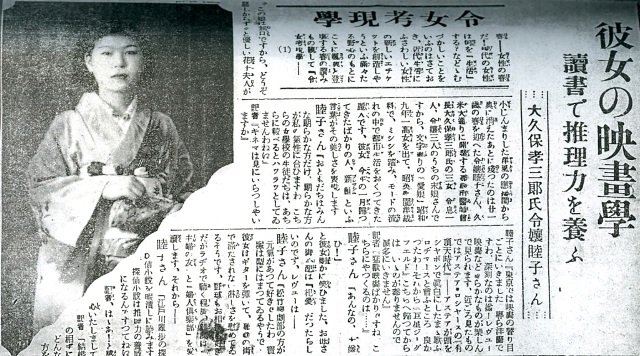

1910年5月、河東碧梧桐、岡本月村が来沖、沖縄毎日新聞記者が碧梧桐に「沖縄の俳句界に見るべき句ありや」と問うと「若き人には比較的に見るべきものあり其の中にも麦門冬の如きは将来発展の望みあり」と答えたという。

1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」

1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」

1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」

1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」

1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」

1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」

1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」

1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」

1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」

1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」

1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」

1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」

1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」

1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」

1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」

1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」

1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」

1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」

1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」

1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」

1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」

1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」

1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」

1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」

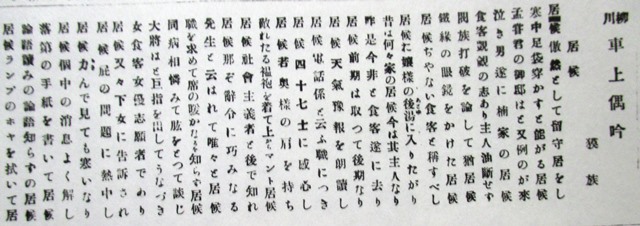

1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」

1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」

1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」

1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」

1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」

1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」

1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」

1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」

1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」

1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」

1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」

1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」

1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」

1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」

1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」

1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」

1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」

1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」

1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」

1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」

1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」

1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」

1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」

1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」

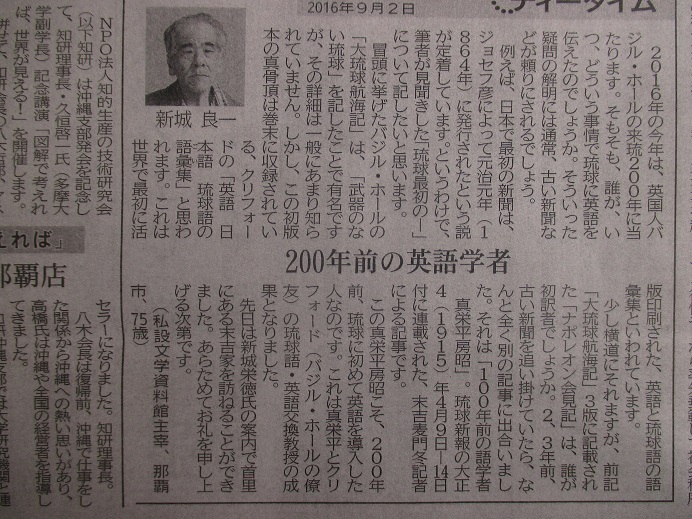

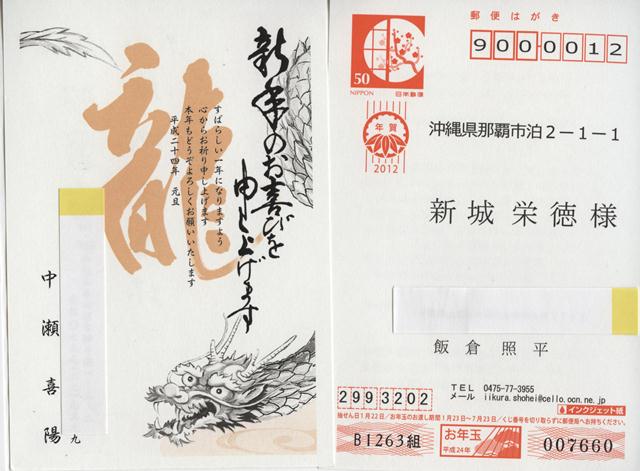

02/04: 新城栄徳「末吉安恭(麦門冬)没90年」研究発表に寄せて」

新城栄徳「末吉安恭(麦門冬)没90年」研究発表に寄せて」

18日の沖縄タイムス文化欄に、沖縄近代史家の伊佐眞一氏が県知事選の結果を読む、として、もはや翁長雄志氏に疑心暗鬼に精力を裂くときではない。基地問題は第2ステージに入っており、自恃(じじ)のウチナーンチュがひとりでも多くなればなるほど、私たちの郷土は真に自立した道を確実に歩めるはずだ、と書いている。

伊佐・比屋根照夫共編『太田朝敷選集』に、東恩納寛惇宛の書簡で太田は「私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云ふより寧(むし)ろ民族的団体と云ふ見地です。国民の頭から民族差別観念を消して仕舞ふことは吾々に取っては頗(すこぶ)る重要な問題だと考へて居ります」と書いているが、この太田の予言は現在の沖縄にも通底する。

このほか、太田選集には俳句や小説、歴史、民俗など近代沖縄文化の幅広い分野で活躍したジャーナリスト、末吉安恭(麦門冬)を追悼して「私が沖縄時事新報社を新設するに当たり君は私の微力なるを思ひ私の請に応じて快く助筆たるを承諾して呉れた(略)琉球社以来の同志も亦、又吉君を始め君を先輩として敬意を表するに吝(やぶさか)ならなかったのである」と載っている。社会運動家の東恩納寛敷も「沖縄タイムス」の追悼文で「波上軒で麦門冬が酔って興に乗じ幸徳秋水の漢詩を戸板一杯に書いた見事な筆蹟であった」と書いている。

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

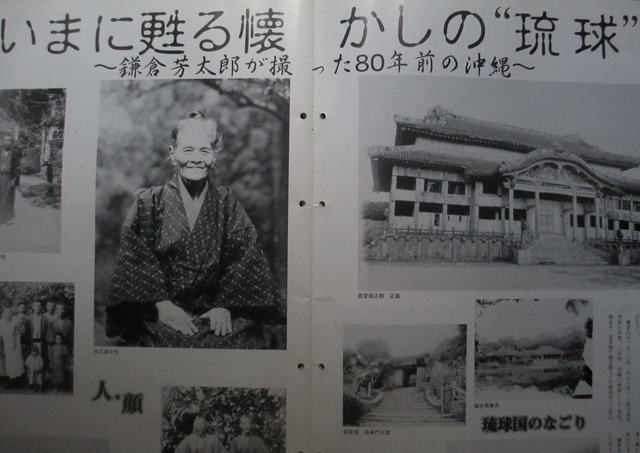

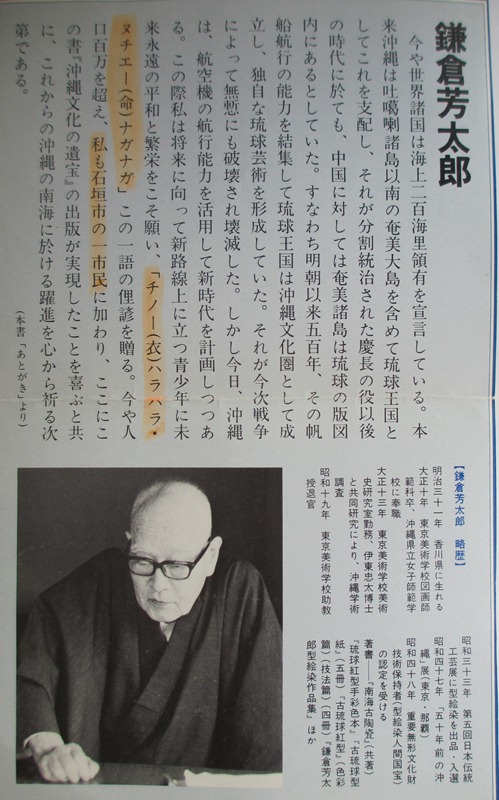

鎌倉芳太郎は麦門冬から沖縄美術史の手解きを受けたが、後年「大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、(略)またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育った。」(1977年・『国語科通信№36』)と当時を回想している。

末吉安恭を通して近代沖縄の歩みを振り返ることは、現在の私たちの沖縄社会を考え直す契機になる。 (「琉文21」主宰)

1924年12月20日『沖縄タイムス』東恩納寛敷「末吉安恭君を悼む」

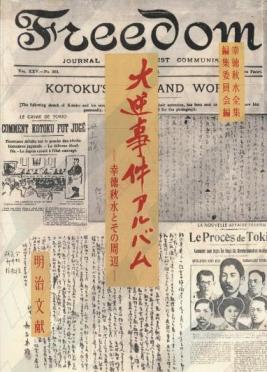

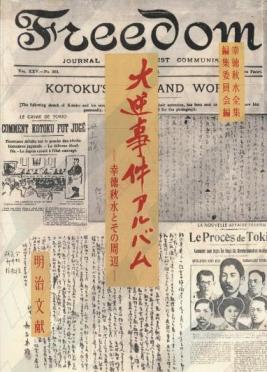

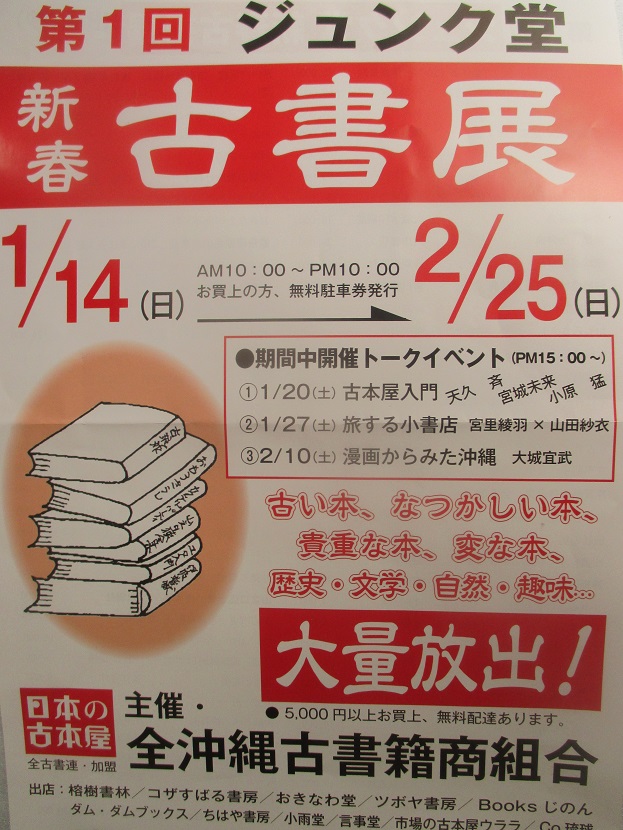

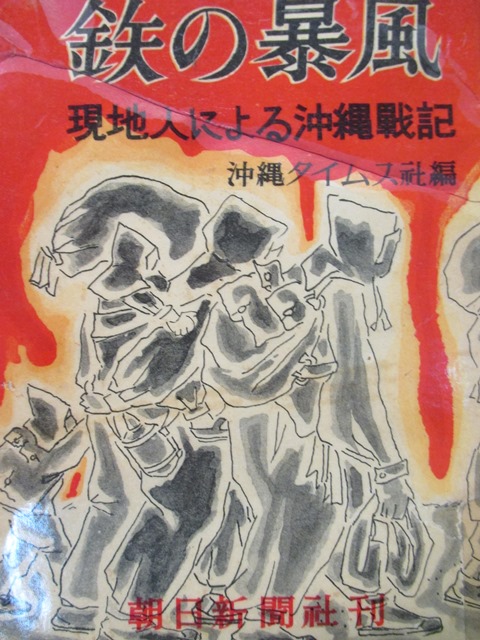

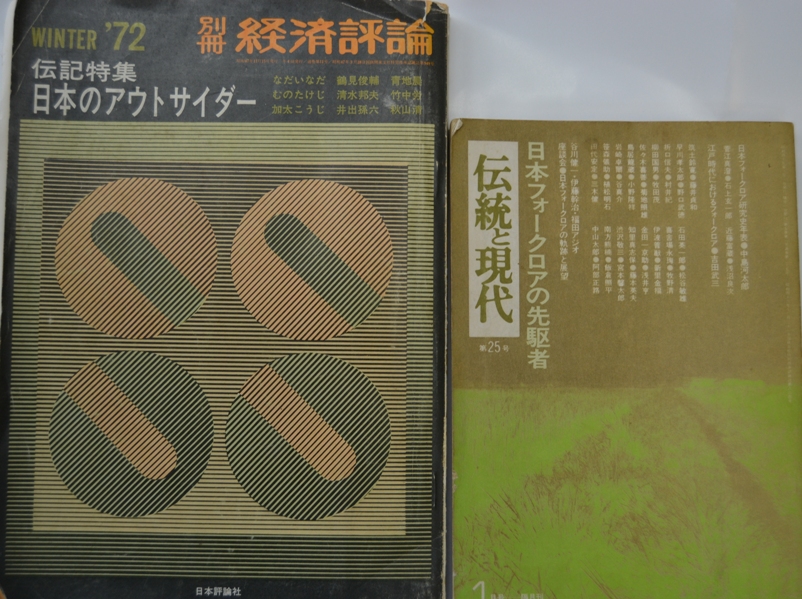

2011年1月ジュンク堂那覇店に行くと大逆事件100年ということで関係書籍が積まれていた。1972年、大阪梅田の古書店で入手したのが『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』であった。幸徳秋水はどういう人物かは知らなかったが写真集といこうことで買った。

1972年4月ー幸徳秋水全集編集委員会『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』明治文献

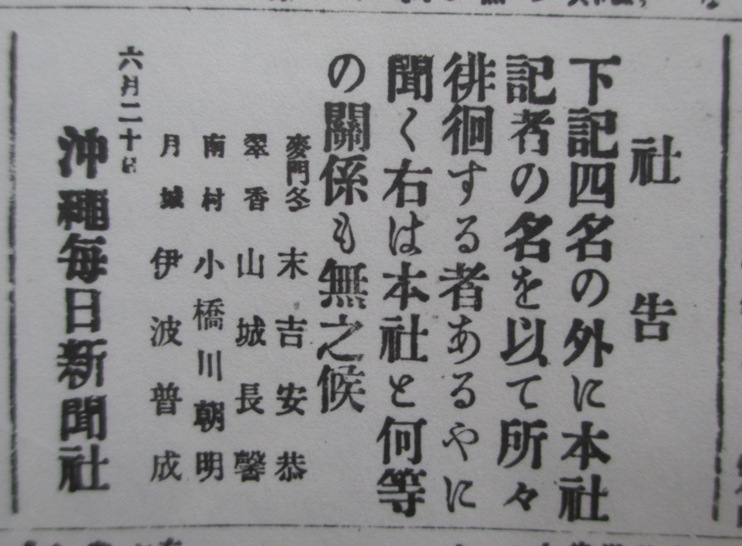

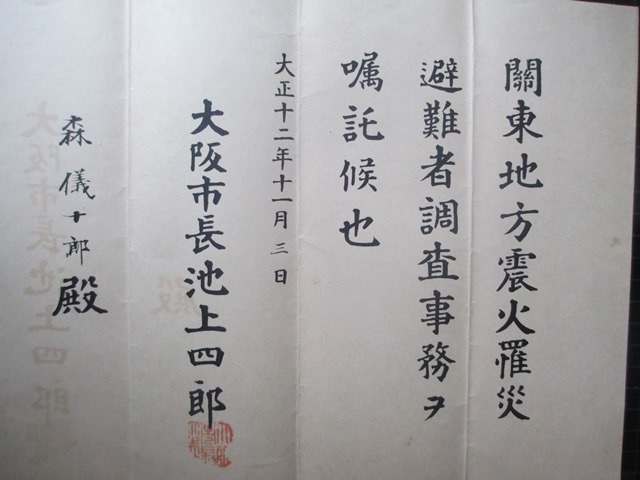

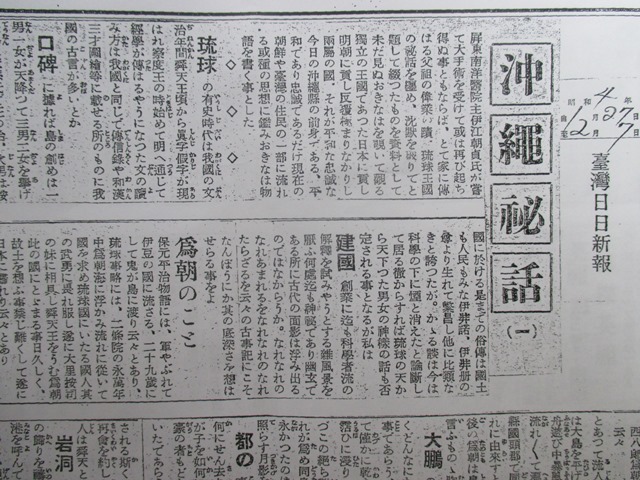

1910年6月28日『沖縄毎日新聞』「無政府黨の陰謀」

6月29日『沖縄毎日新聞』「本社発行人(伊舎良平吉)検事の取調べを受ける」

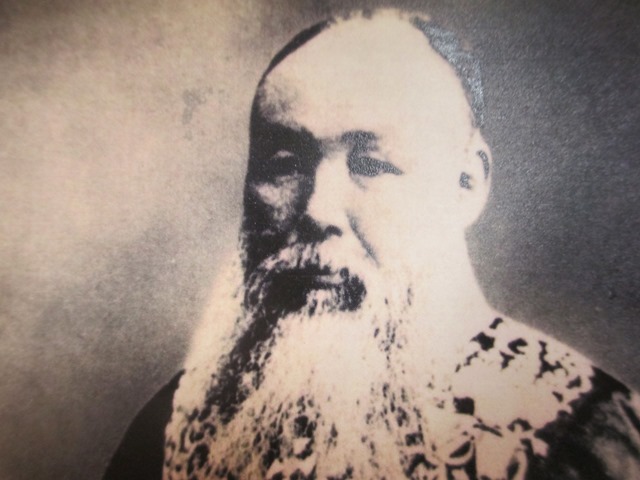

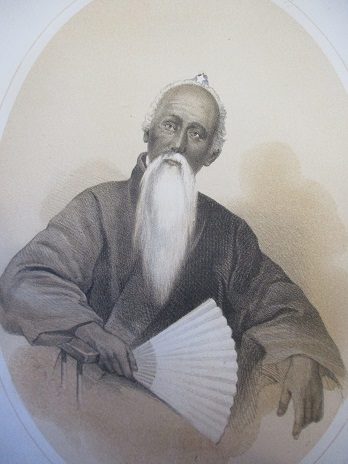

幸徳秋水

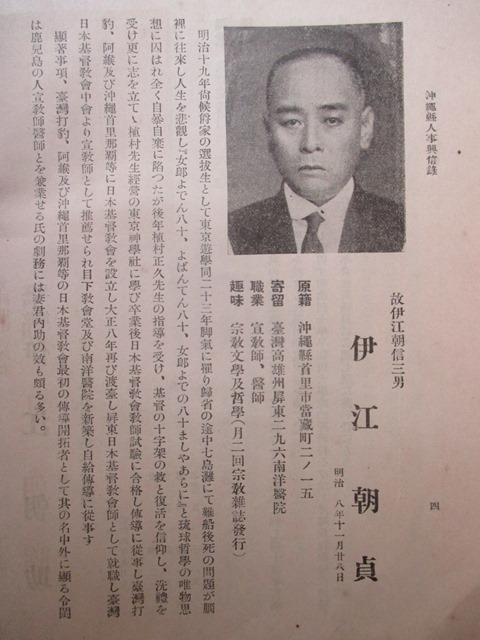

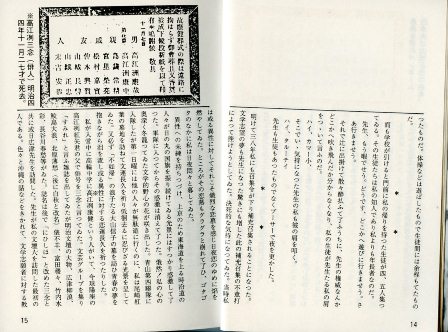

生年: 明治4.9.23 (1871.11.5) 没年: 明治44.1.24 (1911)

明治期の社会思想・運動家。高知県中村町の薬種業,酒造業篤明と多治の次男として生まれる。本名は伝次郎で,秋水は師・中江兆民から授かった号である。生後1年たらずで父を失い,維新の社会変動のなか家業も没落し,しかも生来病気がちで満足な教育を受けられなかったことが,秋水をして不平家たらしめ,他面では理想主義に向かわせた。高知県という土地柄もあり,幼くして自由民権思想の影響を受けた。明治21(1888)年より中江兆民のもとに寄寓し,新聞記者となることを目ざし,『自由新聞』『中央新聞』に勤めた。『万朝報』記者時代(1898~1903),社会主義研究会,社会主義協会の会員となり,社会主義者としての宣言を行う。34年5月,日本で最初の社会主義政党である社会民主党の創立者のひとりとして名を連ねた。秋水の著作『社会主義神髄』(1903)は当時の社会主義関係の著書としては最も大きな影響を与えた。36年,日露戦争を前にして戦争反対を唱え,堺利彦と平民社を結成。平和主義,社会主義,民主主義を旗印として週刊『平民新聞』を刊行したが,38年筆禍で5カ月間入獄。出獄後渡米し,権威的社会主義を否定し,クロポトキンなどの影響を受けて無政府共産主義に傾く。39年帰国。43年,説くところの政治的権力と伝統的権威を否定する思想,並びに労働者による直接行動の提唱が,宮下太吉らの明治天皇暗殺計画に結びつけられ,いわゆる大逆事件の首謀者とみなされ,絞首刑に処せられた。<著作>『廿世紀之怪物帝国主義』『基督抹殺論』『幸徳秋水全集』<参考文献>飛鳥井雅道『幸徳秋水』,神崎清『実録幸徳秋水』,大原慧『幸徳秋水の思想と大逆事件』,塩田庄兵衛『幸徳秋水』 (山泉進)□→コトバンク

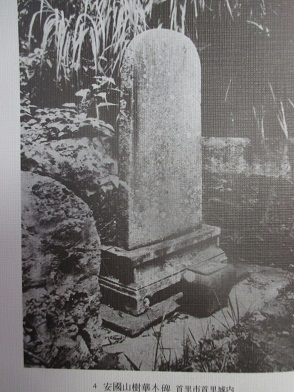

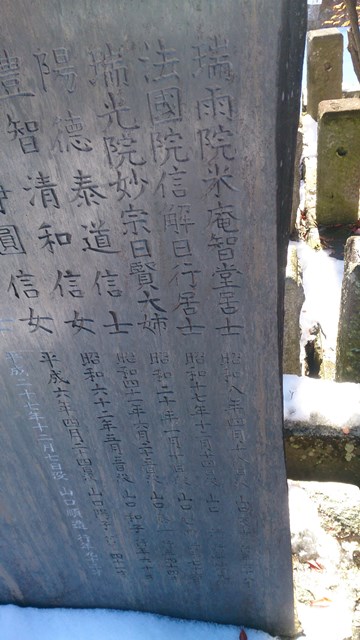

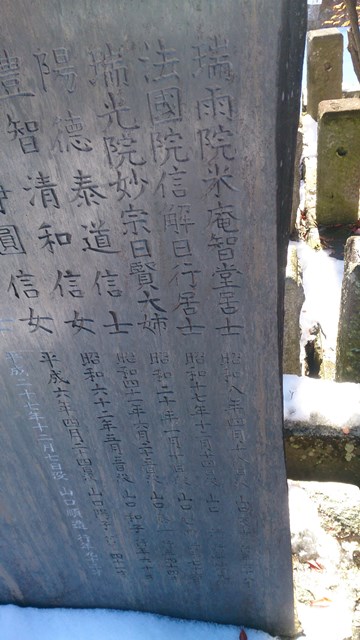

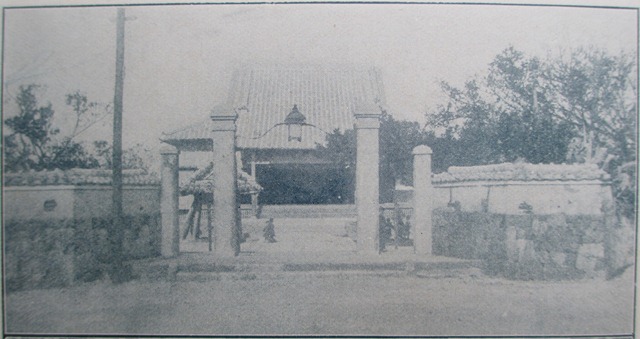

幸徳秋水の墓ー島袋和幸氏撮影

18日の沖縄タイムス文化欄に、沖縄近代史家の伊佐眞一氏が県知事選の結果を読む、として、もはや翁長雄志氏に疑心暗鬼に精力を裂くときではない。基地問題は第2ステージに入っており、自恃(じじ)のウチナーンチュがひとりでも多くなればなるほど、私たちの郷土は真に自立した道を確実に歩めるはずだ、と書いている。

伊佐・比屋根照夫共編『太田朝敷選集』に、東恩納寛惇宛の書簡で太田は「私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云ふより寧(むし)ろ民族的団体と云ふ見地です。国民の頭から民族差別観念を消して仕舞ふことは吾々に取っては頗(すこぶ)る重要な問題だと考へて居ります」と書いているが、この太田の予言は現在の沖縄にも通底する。

このほか、太田選集には俳句や小説、歴史、民俗など近代沖縄文化の幅広い分野で活躍したジャーナリスト、末吉安恭(麦門冬)を追悼して「私が沖縄時事新報社を新設するに当たり君は私の微力なるを思ひ私の請に応じて快く助筆たるを承諾して呉れた(略)琉球社以来の同志も亦、又吉君を始め君を先輩として敬意を表するに吝(やぶさか)ならなかったのである」と載っている。社会運動家の東恩納寛敷も「沖縄タイムス」の追悼文で「波上軒で麦門冬が酔って興に乗じ幸徳秋水の漢詩を戸板一杯に書いた見事な筆蹟であった」と書いている。

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

鎌倉芳太郎は麦門冬から沖縄美術史の手解きを受けたが、後年「大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、(略)またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育った。」(1977年・『国語科通信№36』)と当時を回想している。

末吉安恭を通して近代沖縄の歩みを振り返ることは、現在の私たちの沖縄社会を考え直す契機になる。 (「琉文21」主宰)

1924年12月20日『沖縄タイムス』東恩納寛敷「末吉安恭君を悼む」

2011年1月ジュンク堂那覇店に行くと大逆事件100年ということで関係書籍が積まれていた。1972年、大阪梅田の古書店で入手したのが『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』であった。幸徳秋水はどういう人物かは知らなかったが写真集といこうことで買った。

1972年4月ー幸徳秋水全集編集委員会『大逆事件アルバムー幸徳秋水とその周辺』明治文献

1910年6月28日『沖縄毎日新聞』「無政府黨の陰謀」

6月29日『沖縄毎日新聞』「本社発行人(伊舎良平吉)検事の取調べを受ける」

幸徳秋水

生年: 明治4.9.23 (1871.11.5) 没年: 明治44.1.24 (1911)

明治期の社会思想・運動家。高知県中村町の薬種業,酒造業篤明と多治の次男として生まれる。本名は伝次郎で,秋水は師・中江兆民から授かった号である。生後1年たらずで父を失い,維新の社会変動のなか家業も没落し,しかも生来病気がちで満足な教育を受けられなかったことが,秋水をして不平家たらしめ,他面では理想主義に向かわせた。高知県という土地柄もあり,幼くして自由民権思想の影響を受けた。明治21(1888)年より中江兆民のもとに寄寓し,新聞記者となることを目ざし,『自由新聞』『中央新聞』に勤めた。『万朝報』記者時代(1898~1903),社会主義研究会,社会主義協会の会員となり,社会主義者としての宣言を行う。34年5月,日本で最初の社会主義政党である社会民主党の創立者のひとりとして名を連ねた。秋水の著作『社会主義神髄』(1903)は当時の社会主義関係の著書としては最も大きな影響を与えた。36年,日露戦争を前にして戦争反対を唱え,堺利彦と平民社を結成。平和主義,社会主義,民主主義を旗印として週刊『平民新聞』を刊行したが,38年筆禍で5カ月間入獄。出獄後渡米し,権威的社会主義を否定し,クロポトキンなどの影響を受けて無政府共産主義に傾く。39年帰国。43年,説くところの政治的権力と伝統的権威を否定する思想,並びに労働者による直接行動の提唱が,宮下太吉らの明治天皇暗殺計画に結びつけられ,いわゆる大逆事件の首謀者とみなされ,絞首刑に処せられた。<著作>『廿世紀之怪物帝国主義』『基督抹殺論』『幸徳秋水全集』<参考文献>飛鳥井雅道『幸徳秋水』,神崎清『実録幸徳秋水』,大原慧『幸徳秋水の思想と大逆事件』,塩田庄兵衛『幸徳秋水』 (山泉進)□→コトバンク

幸徳秋水の墓ー島袋和幸氏撮影

03/15: 龍脈/麦門冬・末吉安恭

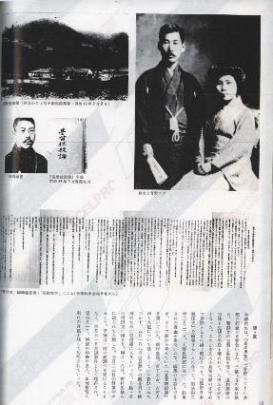

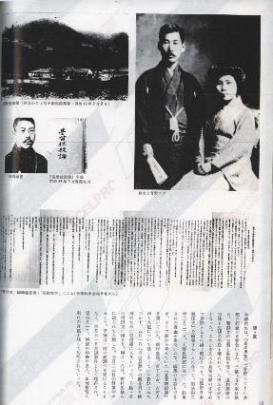

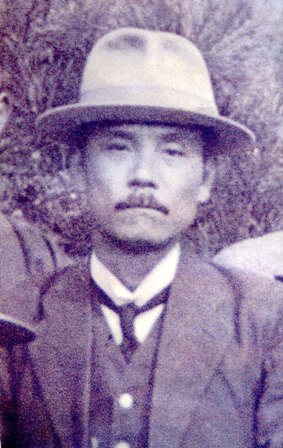

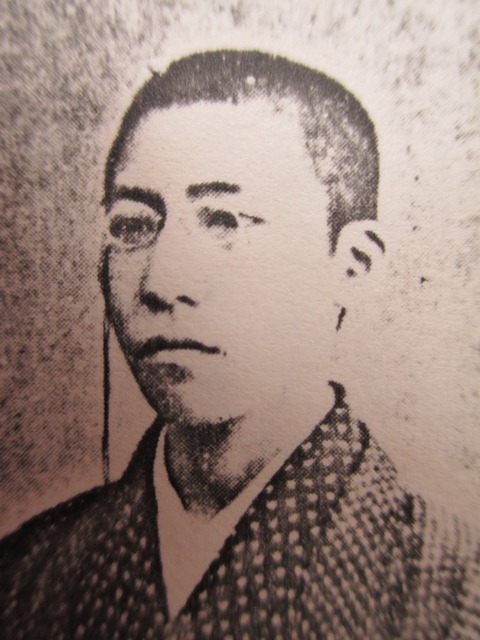

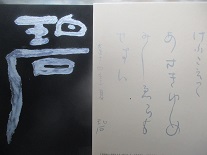

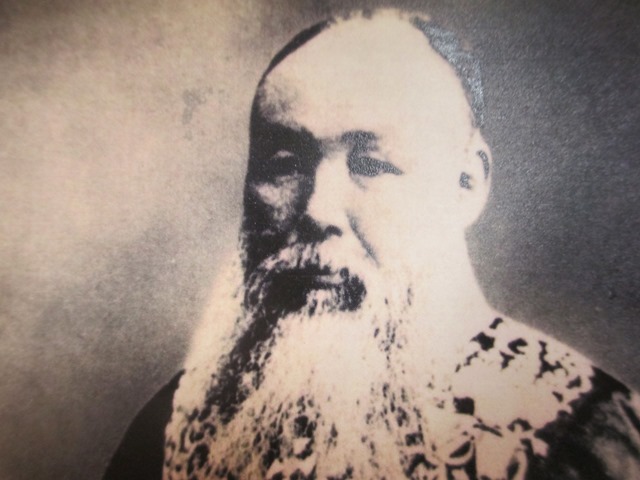

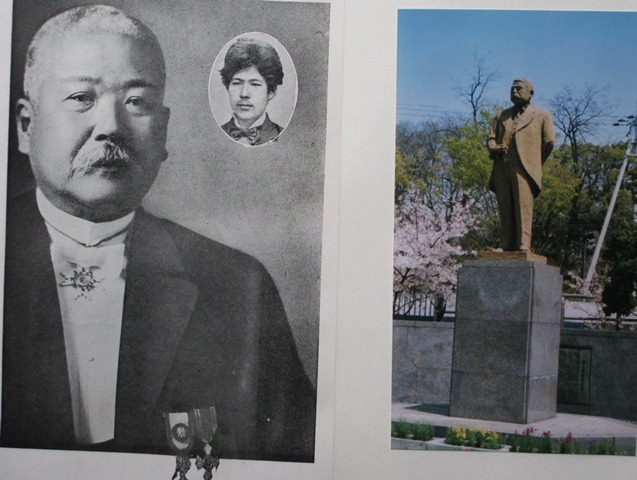

島袋百恵 画「末吉麦門冬」

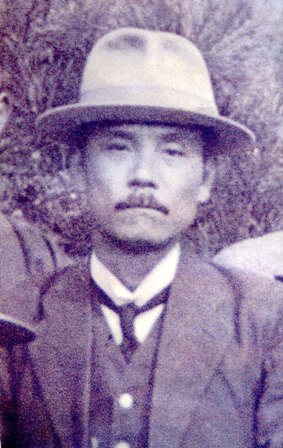

麦門冬・末吉安恭は1886年5月に首里儀保で生まれた。沖縄師範附属小学校を卒業後の1902年上京した。杉浦重剛の日本中学や、神田の英語学校に通いながら演説会に行ったり、図書館で好きな本を読んで抜書きしたりして新しい知識を貪欲に求めた。1904年に一時帰郷し、名護真松と結婚。1905年再上京、弟の安持と同居。1906年、長男・安慶が生まれると帰郷。

麦門冬(龍の鬚・ヤブラン藪蘭)とは俳号のことで、歌人として落紅、漢詩人として莫夢山人と色々と使い分けていた。麦門冬も身内(先祖)の毛鳳儀を1919年の『沖縄朝日新聞』に「王舅・池城毛公」として長期連載している。

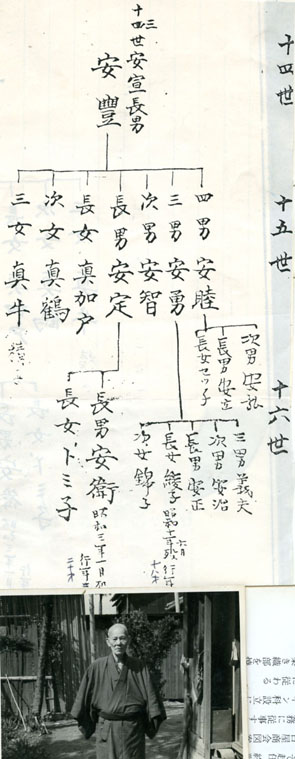

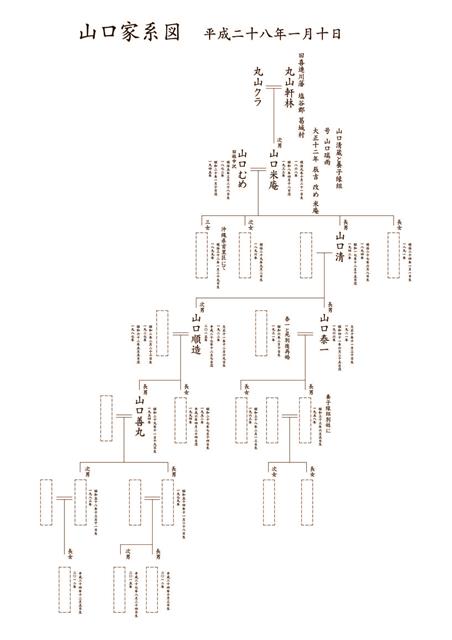

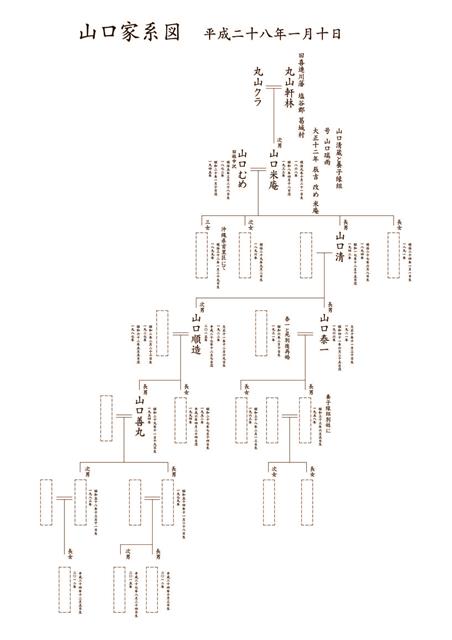

末吉麦門冬家は毛氏池城一門で、その始祖は新城親方安基、俗に<大新城>といい、トーナーは毛龍○<口+全>である。一門は八重山でも繁盛していて1928年9月の『先島朝日新聞』には「八重山毛氏一門の美挙 当地毛姓には本年大祖大新城親方の三百五十年忌に相当するを以って門族相図り記念運動場南の墓地に大祖の記念碑を建設し去る2日盛大に其の三百五十年祭を挙行せり」として毛姓・池城安伸の祭文まで記されている。

07/21: 年譜・末吉麦門冬/1914(大正3)年

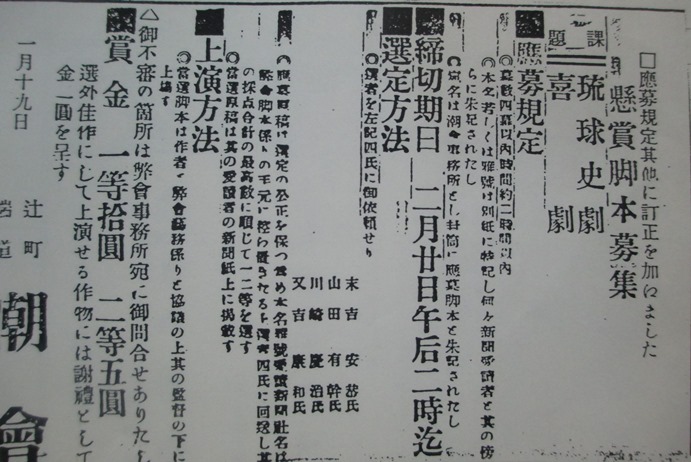

1月 親泊朝擢『沖縄県案内』発行/仲吉朝主、印刷/三秀舎「新聞雑誌ー琉球新報、沖縄毎日新聞、沖縄新聞、発展、撫子新聞、福音、沖縄教育、おきなは、演劇週報」

1月 横山健堂『薩摩と琉球』

1月 島津長丸男爵、観光で来沖

1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立

1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社

3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」

卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2

照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6

沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去

6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」

6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」

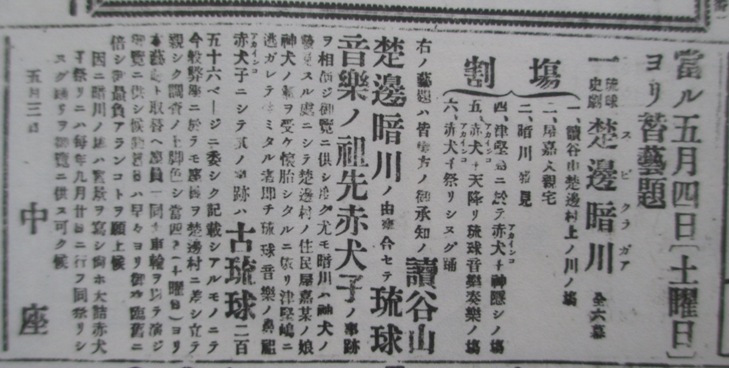

7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」

7月3日『琉球新報』笑古「初夏遊奥山」

7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」

7月7日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選」

7月11日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」

7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」

7月26日『琉球新報』麦門冬「弔薬師楽山君-

7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」

8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」、琉球歌壇ー草秋選 らくこう『球陽座を見て』」

8月3日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選 らくこう『中座の「さんげ劇』を見て』」

8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」

8月16日『琉球新報』「俳紫電」

8月18日『琉球新報』「俳紫電」

8月19日『琉球新報』「俳紫電」

8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」「俳紫電」

8月21日『琉球新報』「俳紫電」

8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」「俳紫電」

8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」「俳紫電」

8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」「俳紫電」

8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」「俳紫電」

8月29日『琉球新報』「俳紫電」

8月30日『琉球新報』「俳紫電」

1月 横山健堂『薩摩と琉球』

1月 島津長丸男爵、観光で来沖

1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立

1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社

3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」

卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2

照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6

沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去

6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」

6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」

7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」

7月3日『琉球新報』笑古「初夏遊奥山」

7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」

7月7日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選」

7月11日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」

7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」

7月26日『琉球新報』麦門冬「弔薬師楽山君-

7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」

8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」、琉球歌壇ー草秋選 らくこう『球陽座を見て』」

8月3日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選 らくこう『中座の「さんげ劇』を見て』」

8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」

8月16日『琉球新報』「俳紫電」

8月18日『琉球新報』「俳紫電」

8月19日『琉球新報』「俳紫電」

8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」「俳紫電」

8月21日『琉球新報』「俳紫電」

8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」「俳紫電」

8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」「俳紫電」

8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」「俳紫電」

8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」「俳紫電」

8月29日『琉球新報』「俳紫電」

8月30日『琉球新報』「俳紫電」

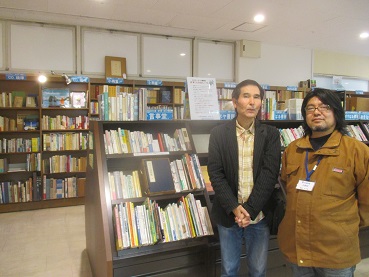

2018年1月29日ー榕樹書林(沖縄宜野湾市)の武石和美社長、ひより

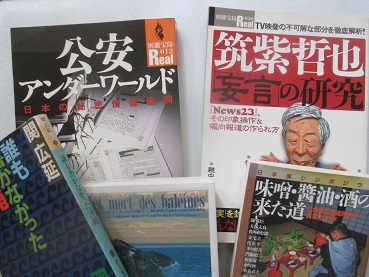

会場で、私は宝島社の出版物に興味があったので2001年4月『公安アンダーワールドー日本の秘密情報機関』と2004年2月 宝島社『筑紫哲也「妄言」の研究』を買った。宝島社『筑紫哲也「妄言」の研究』〇与那原恵「迷惑な沖縄愛 悲劇の島、癒しの島というステレオタイプー筑紫哲也のような、平和、人権を唱えるタイプの人間が興味を抱きつづける場所は『沖縄』である。沖縄には彼らが求めるさまざまなテーマがある。」

◎与那原恵・執筆記事・著書→ウィキペディア

『別冊宝島107号 女がわからない!』(JICC出版、1990年1月23日)に寄稿。AVギャルを取材した初の女性ライターとなる。

「AV撮影現場を体験するーモニターの中でだけ一瞬輝ける女の子たちがいた!」(『別冊宝島124号 セックスというお仕事ー女が見た女を売る女たち 』、JICC出版、1990年12月 )

「妻たちの、昼下がりの売春ー風の中の雌鶏」『別冊宝島224号 売春するニッポンー素人が売春する時代への処方箋』(JICC出版、1995年6月、『物語の海 揺れる島』収録)

「モデルの時間ー荒木経惟と過ごした冬の日の午後」(雑誌「Stwitchvol.10 No1 荒木経惟 写狂人日記」1992年3月号、『物語の海 揺れる島』収録)

「フェニミズムは何も答えてくれなかった<オウムの女性信者たち>」(『宝島30』1995年8月号、『物語の海 揺れる島』収録)

「ひめゆりの物語は、もういらない」( 『宝島30』1995年12月号、『物語の海 揺れる島』収録)

「メディア異人列伝」(岡留安則編集『噂の真相』1997年10月号、㈱噂の真相)

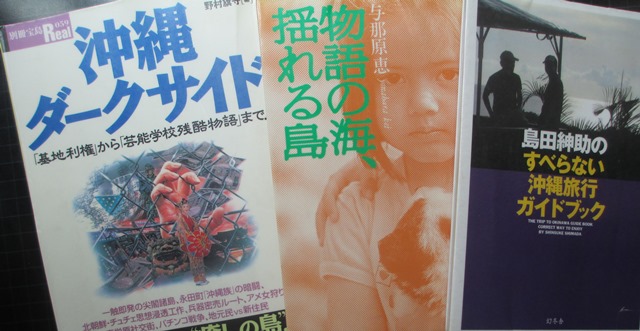

1997年4月ー与那原恵『物語の海、揺れる島』小学館

2018年1月16日ー左 銘苅和義(ツボヤ書房 ☎098-879-4545 携帯080-4315ー5437)、新垣英樹 (小雨堂 ☎098-894-5202) 右 宮城未来(言事堂 ☎fax098-864-0315)、新垣英樹、天久斉(Booksじのん ☎098-897-7241)、銘苅和義

トークショー 1月20日(土)15時~「古本屋入門」天久斉(BOOKSじのん)×宮城未来(言事堂)×小原猛(ダムダムブックス)

2月10日 ジュンク堂那覇店 大城宜武「漫画からみた沖縄」/写真左から武石和実氏、大城宜武さん、森本浩平ジュンク堂那覇店長

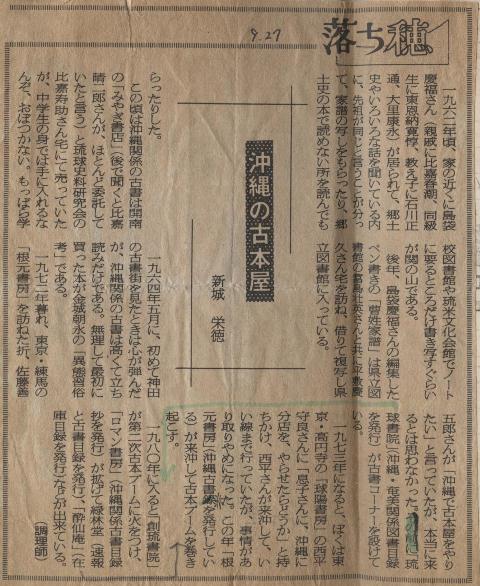

1983年ー『琉球新報』

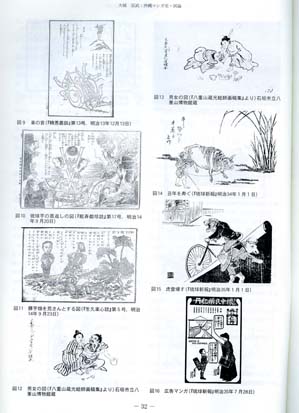

2010年12月ー『沖縄キリスト教学院大学論集』第7号□大城冝武「沖縄マンガ史・試論ー沖縄マンガの黎明期

1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」

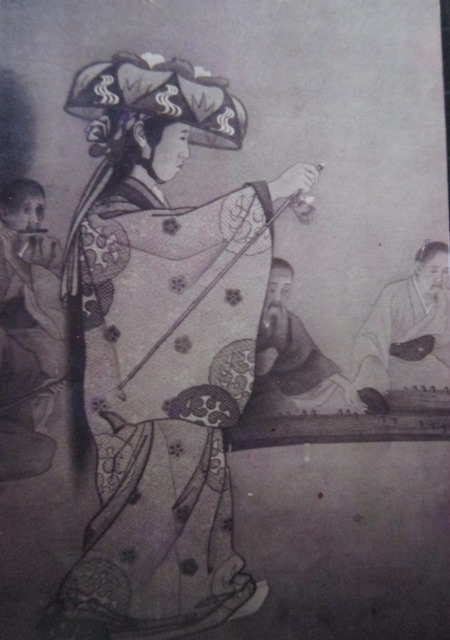

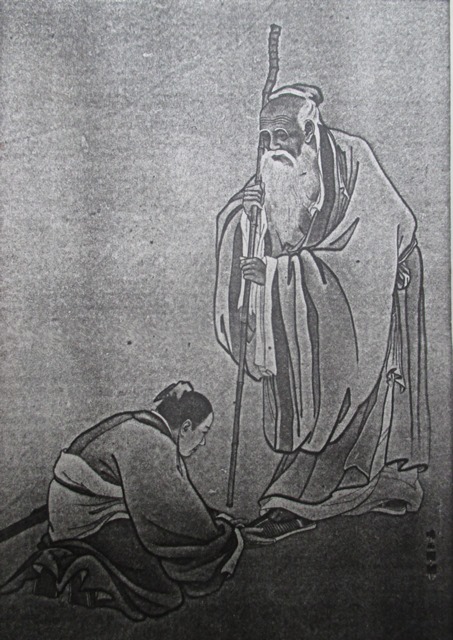

「華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽とか雪舟とか趙子昂とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代」もあったと安恭は記しているが、この美術家の夢は弟の安久によって実現された。

また大正末期、沖縄県立沖縄図書館長の伊波普猷がスキャンダルの最中、麦門冬の友人たちは後継館長に麦門冬と運動していた。山里永吉の叔父・比嘉朝健は最も熱心で、父の友人で沖縄政財界に隠然たる影響を持つ尚順男爵邸宅に麦門冬を連れていった。かつて麦門冬が閥族と新聞で攻撃した当人である。しかし麦門冬の語る郷土研究の情熱を尚順も理解を示し料理で歓待し長男・尚謙に酌をさせるなど好意を示した。それらは麦門冬の不慮の死で無に帰した。これも弟・安久が戦後、沖縄県立図書館の歴代図書館長に名を連ねている。

麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安久(1904年4月26日~1981年3月31日)

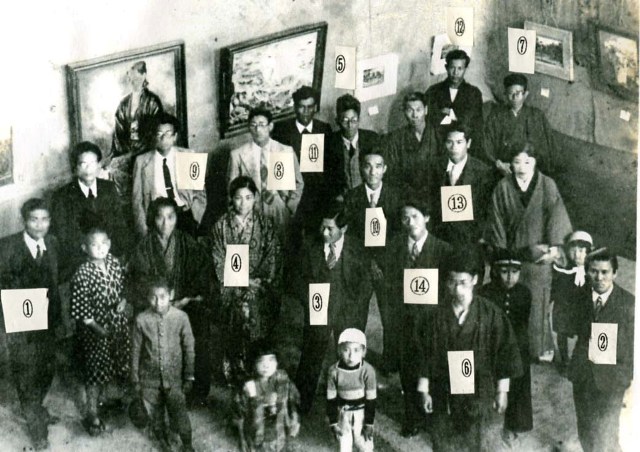

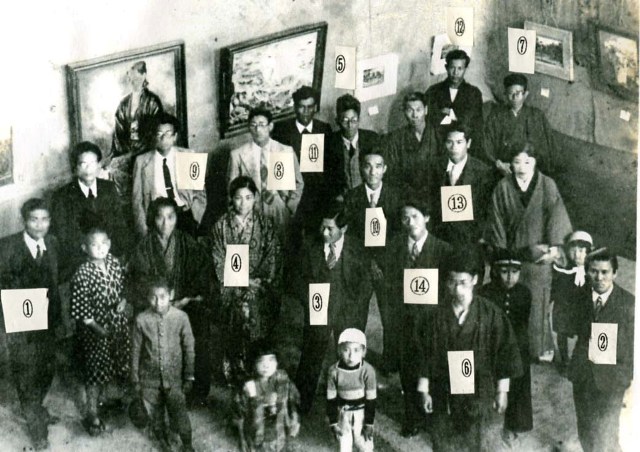

1935年4月「第一回沖縄洋画協会展」①大嶺政寛 ②大嶺政敏 ③大城皓也 ④大城皓也夫人 ⑤末吉安久 ⑥具志堅以徳 ⑦桃原思石 ⑧山田有昂 ⑨西銘生一 ⑩國吉眞喜 ⑪宮平清一⑫許田重勲 ⑬渡嘉敷唯盛 ⑭安仁屋政栄

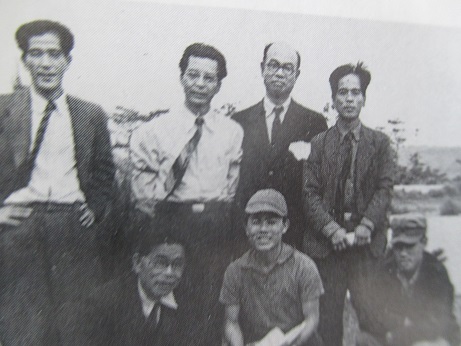

写真左から末吉安久、桃原思石、許田重勲

1944年ー夏 学童疎開の引率で宮崎に

1946年ー秋 首里高校美術科教官に就任するや沖縄民政府文教局にデザイン科の設置を要請し首里に伝わる紅型の復活を図りたい」と嘆願し実現に導いた。

右端が末吉安久

1949年3月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」

1949年4月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」

1949年5月 『月刊タイムス』№4□末吉安久「表紙・カット」

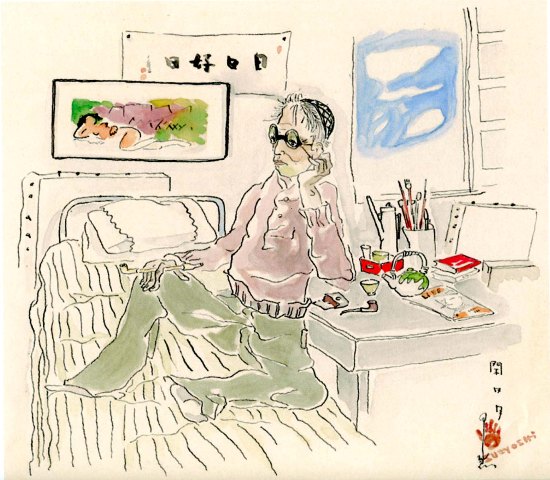

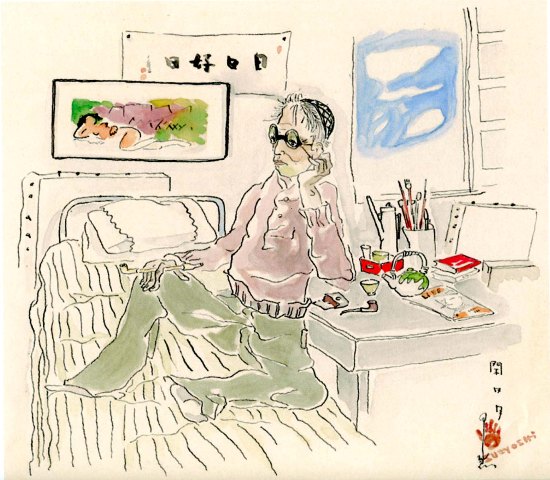

末吉安久「閑日月」

末吉安久「子供達」

1950年8月 朝日新聞社『鉄の暴風』末吉安久「装幀」/牧港篤三「挿絵」

1950年9月 末吉安久、首里図書館長就任(1957-4)

1951年11月 琉米文化会館「第3回沖縄美術展覧会」末吉安久「子供達」/金城安太郎「楽屋裏」

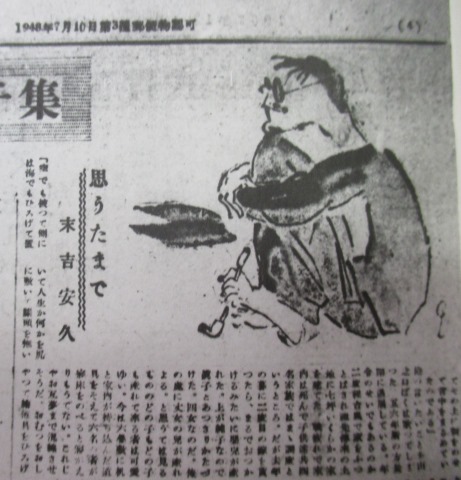

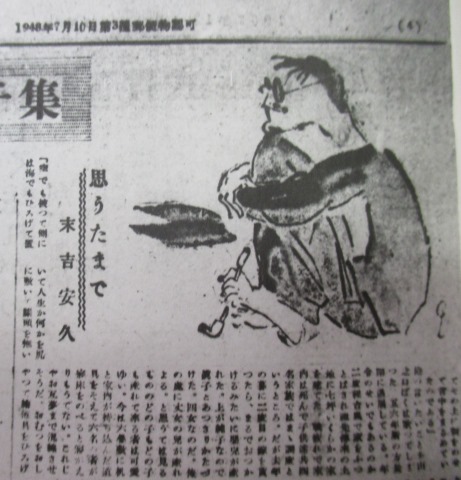

1952年1月1日『沖縄タイムス』末吉安久「思うたまで」

1952年1月1日『琉球新報』末吉安久(Q)「漫画漫詩」

1953年1月1日『沖縄タイムス』「漫画アンデパンダン展」末吉安久「乾かすのか掲げるのか」

1954年12月に写真集『基地沖縄』が東京新宿市ヶ谷加賀町の大日本印刷で印刷され沖縄タイムス社から発行された。編集は豊平良顕、上間正諭、牧港篤三、金城久重で、装幀が南風原朝光、末吉安久であった。零よりの出発と題して農夫の写真が掲載されていて、説明文に「戦争の破壊は、とにかく地上の人間の営みを根こそぎ奪い去った。戦後の復興はすべて零よりの出発と云ってよい。この老農夫の姿そのままが、零のスタート・ラインに立った終戦直後のオキナワを象徴している」とある。

1955年3月 第7回沖展に末吉安久「花」「サバニ」「静物」「金魚」

1956年3月 第8回沖展に末吉安久「黄色の部屋」「魚」「静物」

1956年8月15日 『沖縄タイムス』末ひさし「居タ居タ鳩ダ」

1956年8月19日 『沖縄タイムス』末ひさし(Q)「静かなデモ」

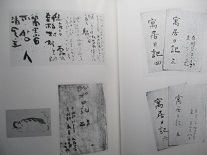

左から真境名安興、伊波普猷、末吉麦門冬(末吉安久画)

1956年11月 『沖縄タイムス』島袋盛敏「新遺老説傳 沖縄むかしばなし」末吉安久(Q)・絵

1957年3月 第9回沖展に末吉安久「静物」

1958年3月 第10回沖展に末吉安久「黒い月」「漁師たち」

1959年3月 第11回沖展に末吉安久「魚」「月」「大学の丘」「死せる生物」

1960年3月 第12回沖展に末吉安久「石」「根」「花」「珊瑚礁」

1961年3月 第13回沖展に末吉安久「作品」「墓場」

1961年3月 『養秀』養秀同窓会□養秀「表紙装丁カット」「金城紀光氏に聞くー聞き手/末吉安久」

1962年3月 第14回沖展に末吉安久「墓地A」「墓地B」「墓地C」

末吉安久/表紙絵 1962年8月『今日の琉球』58号「琉球の玩具」

写真ー末吉安久氏と大城皓也画伯

沖縄県立図書館の左側には「安冨祖流楽祖之碑」がある。安冨祖流絃聲会が1964年1月18日に建立しものだが、設計は末吉安久である。ちなみに、揮毫は島袋光裕、刻字が安里清謙、施行が安里清福である。沖縄県立図書館の館長室には歴代図書館長の一人として末吉安久の写真も飾られている。

1969年2月 『新沖縄文学』第12号 末吉安久「貘さんに る幻想」

1975年1月28日 山之口貘詩碑建立期成会発足(宮里栄輝会長、末吉安久副会長)

1975年7月23日 与儀公園で山之口貘詩碑除幕式

1975年9月7日 那覇文化センターで山之口貘記念会発足

1976年12月 『沖縄風俗絵図』月刊沖縄社□末吉安久「ケンケンパー」「足相撲」「ビー玉」「イットゥガヨー」「ジュークーティ」「クールーミグラセー」「クールーオーラセー」□末吉安久紅型「醜童舞い」「浜千鳥」「馬」「桃売りアングヮー」「カンドーフ売り」

1977年11月29日『沖縄タイムス』「佐渡山安健『名馬・仲田青毛』末吉安久宅に」

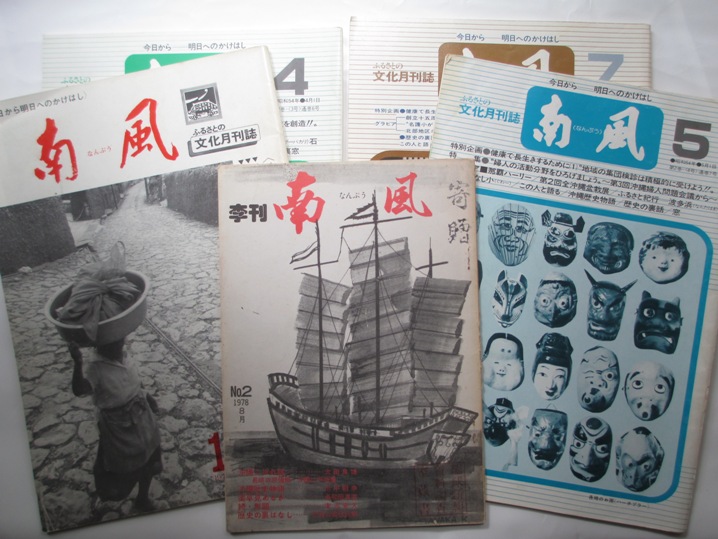

1978年8月 『季刊 南風』№2 末吉安久・絵と文「続・無題」

2015年10月16日『沖縄タイムス』大城冝武「沖縄マンガ史34(末ひさし)末吉安久/大嶺信一」

「華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽とか雪舟とか趙子昂とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代」もあったと安恭は記しているが、この美術家の夢は弟の安久によって実現された。

また大正末期、沖縄県立沖縄図書館長の伊波普猷がスキャンダルの最中、麦門冬の友人たちは後継館長に麦門冬と運動していた。山里永吉の叔父・比嘉朝健は最も熱心で、父の友人で沖縄政財界に隠然たる影響を持つ尚順男爵邸宅に麦門冬を連れていった。かつて麦門冬が閥族と新聞で攻撃した当人である。しかし麦門冬の語る郷土研究の情熱を尚順も理解を示し料理で歓待し長男・尚謙に酌をさせるなど好意を示した。それらは麦門冬の不慮の死で無に帰した。これも弟・安久が戦後、沖縄県立図書館の歴代図書館長に名を連ねている。

麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安久(1904年4月26日~1981年3月31日)

1935年4月「第一回沖縄洋画協会展」①大嶺政寛 ②大嶺政敏 ③大城皓也 ④大城皓也夫人 ⑤末吉安久 ⑥具志堅以徳 ⑦桃原思石 ⑧山田有昂 ⑨西銘生一 ⑩國吉眞喜 ⑪宮平清一⑫許田重勲 ⑬渡嘉敷唯盛 ⑭安仁屋政栄

写真左から末吉安久、桃原思石、許田重勲

1944年ー夏 学童疎開の引率で宮崎に

1946年ー秋 首里高校美術科教官に就任するや沖縄民政府文教局にデザイン科の設置を要請し首里に伝わる紅型の復活を図りたい」と嘆願し実現に導いた。

右端が末吉安久

1949年3月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」

1949年4月 『月刊タイムス』№2□末吉安久「表紙・カット」

1949年5月 『月刊タイムス』№4□末吉安久「表紙・カット」

末吉安久「閑日月」

末吉安久「子供達」

1950年8月 朝日新聞社『鉄の暴風』末吉安久「装幀」/牧港篤三「挿絵」

1950年9月 末吉安久、首里図書館長就任(1957-4)

1951年11月 琉米文化会館「第3回沖縄美術展覧会」末吉安久「子供達」/金城安太郎「楽屋裏」

1952年1月1日『沖縄タイムス』末吉安久「思うたまで」

1952年1月1日『琉球新報』末吉安久(Q)「漫画漫詩」

1953年1月1日『沖縄タイムス』「漫画アンデパンダン展」末吉安久「乾かすのか掲げるのか」

1954年12月に写真集『基地沖縄』が東京新宿市ヶ谷加賀町の大日本印刷で印刷され沖縄タイムス社から発行された。編集は豊平良顕、上間正諭、牧港篤三、金城久重で、装幀が南風原朝光、末吉安久であった。零よりの出発と題して農夫の写真が掲載されていて、説明文に「戦争の破壊は、とにかく地上の人間の営みを根こそぎ奪い去った。戦後の復興はすべて零よりの出発と云ってよい。この老農夫の姿そのままが、零のスタート・ラインに立った終戦直後のオキナワを象徴している」とある。

1955年3月 第7回沖展に末吉安久「花」「サバニ」「静物」「金魚」

1956年3月 第8回沖展に末吉安久「黄色の部屋」「魚」「静物」

1956年8月15日 『沖縄タイムス』末ひさし「居タ居タ鳩ダ」

1956年8月19日 『沖縄タイムス』末ひさし(Q)「静かなデモ」

左から真境名安興、伊波普猷、末吉麦門冬(末吉安久画)

1956年11月 『沖縄タイムス』島袋盛敏「新遺老説傳 沖縄むかしばなし」末吉安久(Q)・絵

1957年3月 第9回沖展に末吉安久「静物」

1958年3月 第10回沖展に末吉安久「黒い月」「漁師たち」

1959年3月 第11回沖展に末吉安久「魚」「月」「大学の丘」「死せる生物」

1960年3月 第12回沖展に末吉安久「石」「根」「花」「珊瑚礁」

1961年3月 第13回沖展に末吉安久「作品」「墓場」

1961年3月 『養秀』養秀同窓会□養秀「表紙装丁カット」「金城紀光氏に聞くー聞き手/末吉安久」

1962年3月 第14回沖展に末吉安久「墓地A」「墓地B」「墓地C」

末吉安久/表紙絵 1962年8月『今日の琉球』58号「琉球の玩具」

写真ー末吉安久氏と大城皓也画伯

沖縄県立図書館の左側には「安冨祖流楽祖之碑」がある。安冨祖流絃聲会が1964年1月18日に建立しものだが、設計は末吉安久である。ちなみに、揮毫は島袋光裕、刻字が安里清謙、施行が安里清福である。沖縄県立図書館の館長室には歴代図書館長の一人として末吉安久の写真も飾られている。

1969年2月 『新沖縄文学』第12号 末吉安久「貘さんに る幻想」

1975年1月28日 山之口貘詩碑建立期成会発足(宮里栄輝会長、末吉安久副会長)

1975年7月23日 与儀公園で山之口貘詩碑除幕式

1975年9月7日 那覇文化センターで山之口貘記念会発足

1976年12月 『沖縄風俗絵図』月刊沖縄社□末吉安久「ケンケンパー」「足相撲」「ビー玉」「イットゥガヨー」「ジュークーティ」「クールーミグラセー」「クールーオーラセー」□末吉安久紅型「醜童舞い」「浜千鳥」「馬」「桃売りアングヮー」「カンドーフ売り」

1977年11月29日『沖縄タイムス』「佐渡山安健『名馬・仲田青毛』末吉安久宅に」

1978年8月 『季刊 南風』№2 末吉安久・絵と文「続・無題」

2015年10月16日『沖縄タイムス』大城冝武「沖縄マンガ史34(末ひさし)末吉安久/大嶺信一」

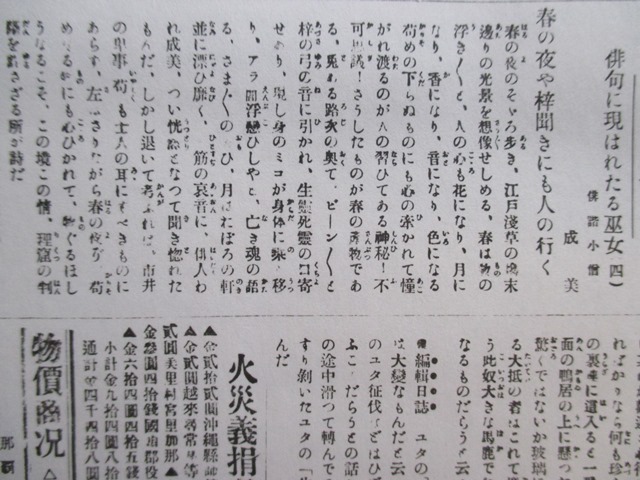

12/17: 年譜・末吉麦門冬/1919(大正8)年①

1919年1月1日ー『日本及日本人』747号□末吉麦門冬「再び琉球三味線に就いて」「小ぢよく」「かんから太鼓」(吉田芳輝氏提供)

1919年6月ー末吉麦門冬『沖縄時事新報』創刊に参画

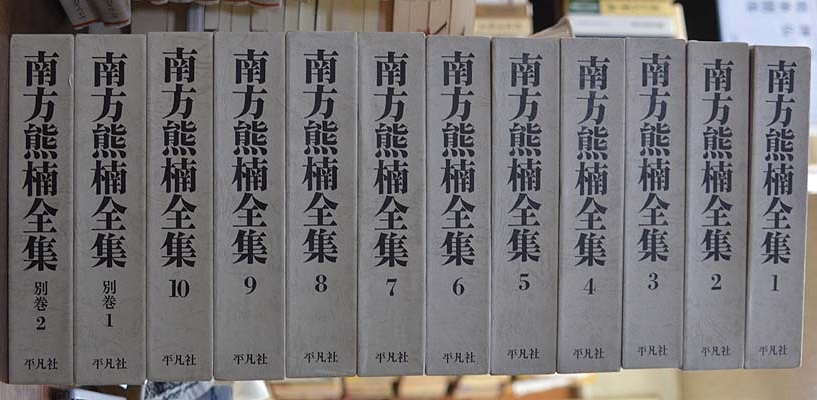

1919年6月『日本及日本人』759号 末吉麦門冬□「経済ーエコノミーを経済と譯するの適否は如らず、會澤正志の新論に「或毛擧細故、唯貨利是談、自称経済之學」云々とあり、政治が今日謂ふ所の経済に重きを置くことが、近世的傾向たるにより、訳者をして此の語を選ばしめ、敢て不適当を感ぜしめざるに至りしやも知るべからず。又支那にも後世に至り経済を倹約の意に用ひしことありや。清朝の詩人舒位の詩に「一屋荘厳妻子佛、六時経済米鹽花」とあり、猶ほ考ふべし。」□南方熊楠□「夜啼松ー佐夜の中山より十町斗りを過て夜啼の松あり、此松をともして見すれば子供の夜啼を止るとて往来の人削り取きり取ける程に、其松遂に枯て今根斗りに成けりと、絲亂記より六十二年前に成た東海道名所記三に見ゆ。其頃早く枯れ居たのだ。」

1919年7月15日ー『日本及日本人』761号□末吉麦門冬「琉球風と王子の歌」

1919年8月15ー『日本及日本人』763号□南方熊楠「ストライキー麦生君は自笑の常世誰が身の上に依って、徳川幕府の中葉既にストライキが多少本邦で行われたと立証されたー」

1919年8月26日 『沖縄朝日新聞』末吉麦門冬「偉人 毛鳳儀ー王舅池城毛公」」(喜安日記)

1919年9月 『沖縄時事新報』麦門冬「南山俗語考を見て(下)」

▲古賀精里の序文にも南山主人の跋文にもなくして、今一つの重要なる事があって、薩摩をして支那語研究をなさしむる動機となり目的となった。それが又南山俗語考を作らしむる動機ともなり目的ともなった。それは琉球を仲介としての支那貿易をなしている特殊の関係が薩摩にあったことだ。この特殊の関係がある故に彼等は色々の詭計を設けて、例えば藩士に琉装せしめ、琉球人と共に支那に派したりしたこともある従って支那語に堪能ならなければならぬ必要は琉球に劣らざるものがあった。23歳の一青年たる南山主人をして俗語考を著はす考を起さしめたのもこれが重大であらうと思ふ武藤長平氏の説に依ると、流石に大名が金をかけ長い年月を費やして作ったものだけありて、長崎辺から出た支那語の辞書などとは比較にならぬ程、この辞書は正確なものであるとの事だ。薩摩よりも官話ならこっちが本場だと思はれた、琉球人までがこの書を官話研究の唯一の手引としたのも又偶然にあらずと思ふ。

▲これより彼と琉球との関係の片影を一寸紹介して見たい、彼は延享2年の生まれであるから琉球の読谷山王子朝憲とは同庚である。それも一つの原因であったのだらう読谷山王子とは甚だ懇意であったらしい。明和元年11月21日「琉球國読谷山王子を携えて営に上る」と寛政重修諸家譜に出ている。其時に貰ったのか其後かは知らないが、読谷山家に彼の書が遺蔵されている「萬世之寶」と書いて南山主人の落款がついているとのことだが私はまだ拝見せぬ。南聘紀考に依ると安永2年当時太子であった中城王子尚温も、15歳に及びたるにより恒例の如く薩摩に往訪した。その時にも読谷山王子は随行した。文化3年に尚灝王は又読谷山王子を使して江戸に入貢すとあるから、同王子と重豪とは会する機会が多かったことが知られる。

▲武藤長平氏は其の目下琉球紙上に連載されている薩藩の琉球統治の中に「歴代の薩藩主中最も学問的に琉球を利用したのが、島津重豪で之を学問的にも、将た又経済的にも、利用したのが島津斉彬である」と云はれた。それは当っているだらうが、重豪は単に学問的ばかりでなく彼は又経済的にも琉球及び琉球人を利用している事実がある。利用し得たと云ふ程のものでなければ利用せんとしていた事実は明らかである。それは稿を改めて書こう。

1919年9月8日『沖縄時事新報』麦門冬「首里の製紙業ー其の隆替と変遷」

1919年9月14日ー『沖縄時事新報』末吉麦門冬「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人」(~9月22日)

○1990年3月 『新琉球史ー近世編(下)』琉球新報社

池宮正治「和文学の流れ」□さきに、『小門の汐干』に入集している、渡久山政順と渡久山政規の関係について、「親子か兄弟といった近い関係かと思われるが、琉歌集にも心あたりの人はいない。あるいは『沖縄集』の玻名城親方政順かとも考えられるが詳細は不明」と述べておいた。すると早速特異な資料ハンター新城栄徳氏から連絡があり、名護市立博物館に収蔵されている宮城真治氏の新聞切抜きにある、末吉麦門冬(1886~1924)が「沖縄時事新報」(1919~1925)に発表した「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人ー」のコピーを恵まれた。宮城真治切抜き資料については、沖縄県の組踊調査のさい見ているが、組踊関係の資料を収集しただけで、見過ごしてしまったようだ。この麦門冬論文は、私の積年の宿題を一挙に解消してくれるものであった。

1918年11月16日 大里村で「沖縄歴史地理講話会」

○この三山分裂に就いては説をなす者あり、もと方々に部落をなした住民が地勢によりて、山北は山北で一団、中山は中山で一団、南山は南山で一団になりて次第に発達して、その勢力が対敵行為をなすようになったので、嘗て中山に統一されたものが分離したものでないと。地勢によりて住民が割拠の勢いをなしたと云ふことは私も承認する、(略)英祖王の時代、遠く大島までが服従した位だから既にこのときは国内を漸く統一していたことが知れる。それが玉城王の時に中央の勢力が衰微に乗じて瓜分割拠の勢いを呈したのではあるまいか。

当日の真境名安興/末吉安恭

11月22日『沖縄時事新報』安良城盛雄(上海)「田島先生」(1)

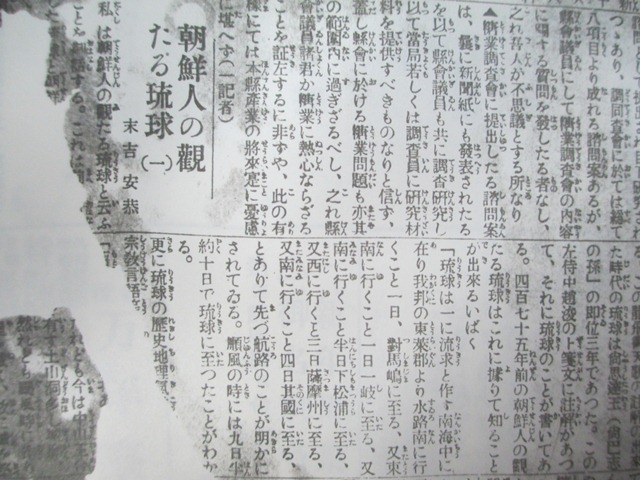

1919年12月8日 『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」

12月12日『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」(4)

12月 『沖縄時事新報』広告「神村朝忠薬店(首里儀保町酒ヤ知念小ノ向)ー1、諸売薬特ニ眼病ト梅毒ノ1、名薬/一枚コヨミト畧本暦/1、北斗中正暦ト柱コヨミ/1、東京神誠館発行御寿寶/1、易者一般ノ必要各種」

1919年6月ー末吉麦門冬『沖縄時事新報』創刊に参画

1919年6月『日本及日本人』759号 末吉麦門冬□「経済ーエコノミーを経済と譯するの適否は如らず、會澤正志の新論に「或毛擧細故、唯貨利是談、自称経済之學」云々とあり、政治が今日謂ふ所の経済に重きを置くことが、近世的傾向たるにより、訳者をして此の語を選ばしめ、敢て不適当を感ぜしめざるに至りしやも知るべからず。又支那にも後世に至り経済を倹約の意に用ひしことありや。清朝の詩人舒位の詩に「一屋荘厳妻子佛、六時経済米鹽花」とあり、猶ほ考ふべし。」□南方熊楠□「夜啼松ー佐夜の中山より十町斗りを過て夜啼の松あり、此松をともして見すれば子供の夜啼を止るとて往来の人削り取きり取ける程に、其松遂に枯て今根斗りに成けりと、絲亂記より六十二年前に成た東海道名所記三に見ゆ。其頃早く枯れ居たのだ。」

1919年7月15日ー『日本及日本人』761号□末吉麦門冬「琉球風と王子の歌」

1919年8月15ー『日本及日本人』763号□南方熊楠「ストライキー麦生君は自笑の常世誰が身の上に依って、徳川幕府の中葉既にストライキが多少本邦で行われたと立証されたー」

1919年8月26日 『沖縄朝日新聞』末吉麦門冬「偉人 毛鳳儀ー王舅池城毛公」」(喜安日記)

1919年9月 『沖縄時事新報』麦門冬「南山俗語考を見て(下)」

▲古賀精里の序文にも南山主人の跋文にもなくして、今一つの重要なる事があって、薩摩をして支那語研究をなさしむる動機となり目的となった。それが又南山俗語考を作らしむる動機ともなり目的ともなった。それは琉球を仲介としての支那貿易をなしている特殊の関係が薩摩にあったことだ。この特殊の関係がある故に彼等は色々の詭計を設けて、例えば藩士に琉装せしめ、琉球人と共に支那に派したりしたこともある従って支那語に堪能ならなければならぬ必要は琉球に劣らざるものがあった。23歳の一青年たる南山主人をして俗語考を著はす考を起さしめたのもこれが重大であらうと思ふ武藤長平氏の説に依ると、流石に大名が金をかけ長い年月を費やして作ったものだけありて、長崎辺から出た支那語の辞書などとは比較にならぬ程、この辞書は正確なものであるとの事だ。薩摩よりも官話ならこっちが本場だと思はれた、琉球人までがこの書を官話研究の唯一の手引としたのも又偶然にあらずと思ふ。

▲これより彼と琉球との関係の片影を一寸紹介して見たい、彼は延享2年の生まれであるから琉球の読谷山王子朝憲とは同庚である。それも一つの原因であったのだらう読谷山王子とは甚だ懇意であったらしい。明和元年11月21日「琉球國読谷山王子を携えて営に上る」と寛政重修諸家譜に出ている。其時に貰ったのか其後かは知らないが、読谷山家に彼の書が遺蔵されている「萬世之寶」と書いて南山主人の落款がついているとのことだが私はまだ拝見せぬ。南聘紀考に依ると安永2年当時太子であった中城王子尚温も、15歳に及びたるにより恒例の如く薩摩に往訪した。その時にも読谷山王子は随行した。文化3年に尚灝王は又読谷山王子を使して江戸に入貢すとあるから、同王子と重豪とは会する機会が多かったことが知られる。

▲武藤長平氏は其の目下琉球紙上に連載されている薩藩の琉球統治の中に「歴代の薩藩主中最も学問的に琉球を利用したのが、島津重豪で之を学問的にも、将た又経済的にも、利用したのが島津斉彬である」と云はれた。それは当っているだらうが、重豪は単に学問的ばかりでなく彼は又経済的にも琉球及び琉球人を利用している事実がある。利用し得たと云ふ程のものでなければ利用せんとしていた事実は明らかである。それは稿を改めて書こう。

1919年9月8日『沖縄時事新報』麦門冬「首里の製紙業ー其の隆替と変遷」

1919年9月14日ー『沖縄時事新報』末吉麦門冬「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人」(~9月22日)

○1990年3月 『新琉球史ー近世編(下)』琉球新報社

池宮正治「和文学の流れ」□さきに、『小門の汐干』に入集している、渡久山政順と渡久山政規の関係について、「親子か兄弟といった近い関係かと思われるが、琉歌集にも心あたりの人はいない。あるいは『沖縄集』の玻名城親方政順かとも考えられるが詳細は不明」と述べておいた。すると早速特異な資料ハンター新城栄徳氏から連絡があり、名護市立博物館に収蔵されている宮城真治氏の新聞切抜きにある、末吉麦門冬(1886~1924)が「沖縄時事新報」(1919~1925)に発表した「玻名城政順翁ー沖縄近世の歌人ー」のコピーを恵まれた。宮城真治切抜き資料については、沖縄県の組踊調査のさい見ているが、組踊関係の資料を収集しただけで、見過ごしてしまったようだ。この麦門冬論文は、私の積年の宿題を一挙に解消してくれるものであった。

1918年11月16日 大里村で「沖縄歴史地理講話会」

○この三山分裂に就いては説をなす者あり、もと方々に部落をなした住民が地勢によりて、山北は山北で一団、中山は中山で一団、南山は南山で一団になりて次第に発達して、その勢力が対敵行為をなすようになったので、嘗て中山に統一されたものが分離したものでないと。地勢によりて住民が割拠の勢いをなしたと云ふことは私も承認する、(略)英祖王の時代、遠く大島までが服従した位だから既にこのときは国内を漸く統一していたことが知れる。それが玉城王の時に中央の勢力が衰微に乗じて瓜分割拠の勢いを呈したのではあるまいか。

当日の真境名安興/末吉安恭

11月22日『沖縄時事新報』安良城盛雄(上海)「田島先生」(1)

1919年12月8日 『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」

12月12日『沖縄時事新報』末吉安恭「朝鮮人の観たる琉球」(4)

12月 『沖縄時事新報』広告「神村朝忠薬店(首里儀保町酒ヤ知念小ノ向)ー1、諸売薬特ニ眼病ト梅毒ノ1、名薬/一枚コヨミト畧本暦/1、北斗中正暦ト柱コヨミ/1、東京神誠館発行御寿寶/1、易者一般ノ必要各種」

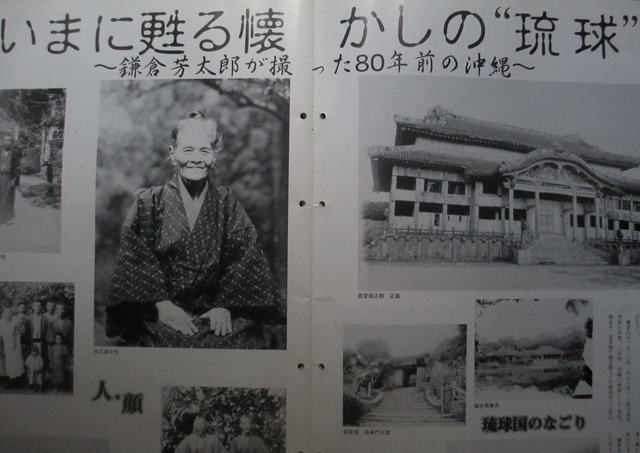

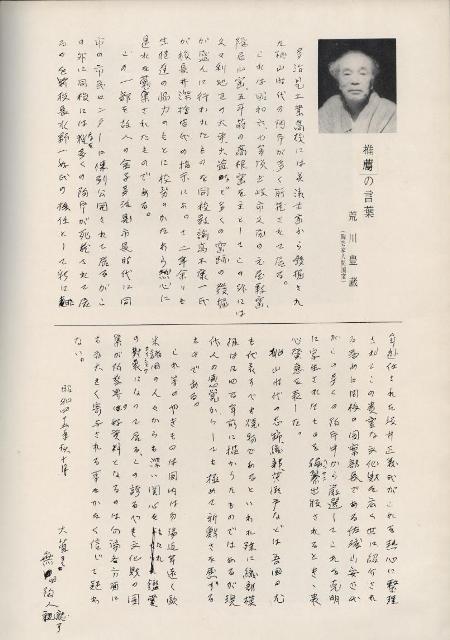

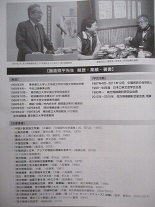

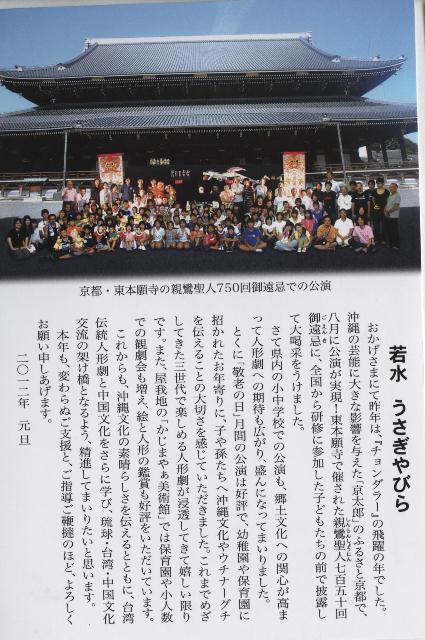

昨年暮れ、沖縄県立博物館・美術館指定管理者の「文化の杜共同企業体」から今年5月に開催される企画展「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した“美”」の図録に末吉麦門冬と鎌倉芳太郎についての原稿依頼があった。奇しくも今年11月25日は末吉麦門冬の没後90年で、展覧会場の沖縄県立博物館・美術館に隣接する公園北端はかつて末吉家の墓があった場所である。加えて、文化の杜には麦門冬曾孫の萌子さんも居る。私は2007年の沖縄県立美術館開館記念展図録『沖縄文化の軌跡』「麦門冬の果たした役割」の中で「琉球美術史に先鞭をつけたのは麦門冬・末吉安恭で、その手解きを受けた一人が美術史家・比嘉朝健である。安恭は1913年、『沖縄毎日新聞』に朝鮮小説「龍宮の宴」や支那小説「寒徹骨」などを立て続けに連載した。そして15年、『琉球新報』に『吾々の祖先が文字に暗い上に筆不精(略)流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の国ではある』と朝鮮の古書『龍飛御天歌』『稗官雑記』などを引用し、『朝鮮史に見えたる古琉球』を連載した。

画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬

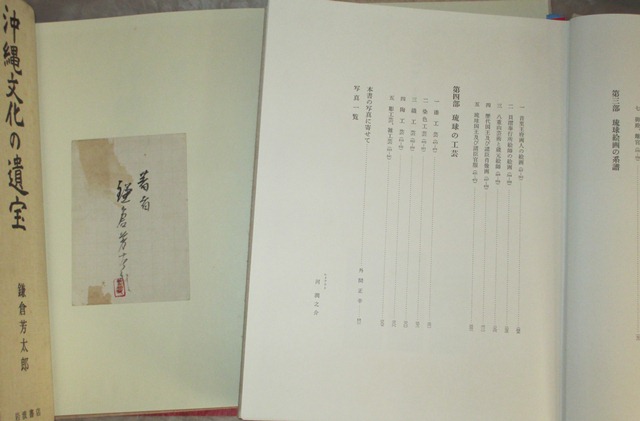

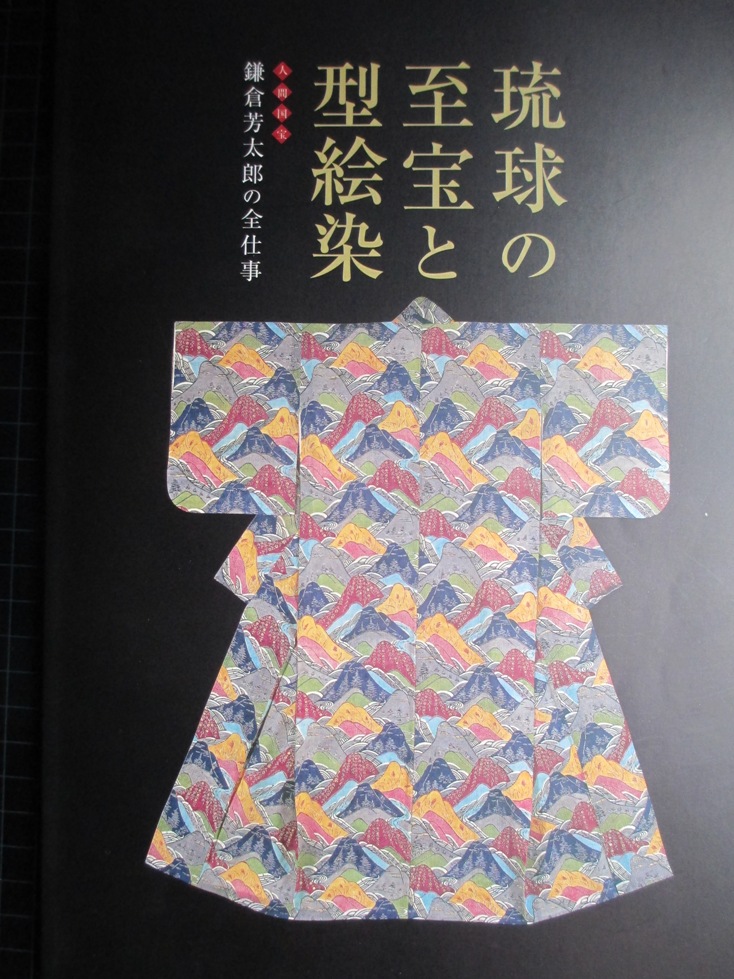

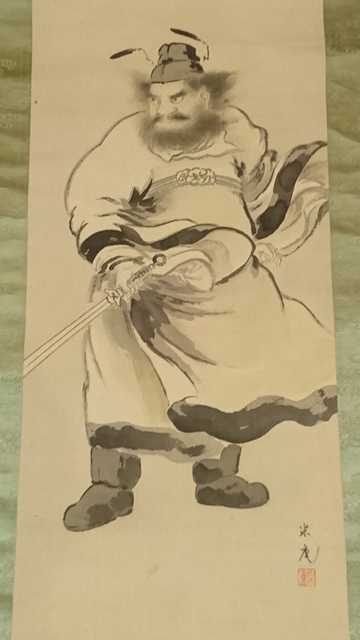

安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。

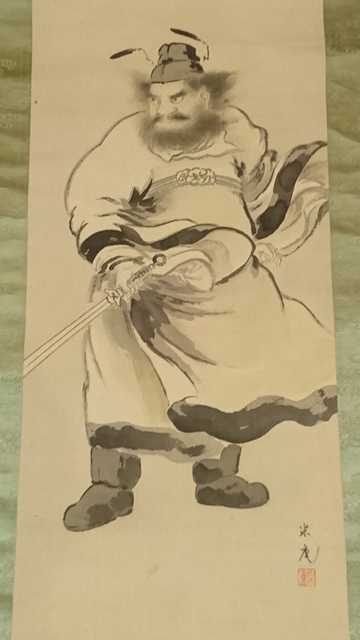

麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。

1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」

華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・

麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬

安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。

麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。

1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」

華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・

麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年

1917年(大正6)

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

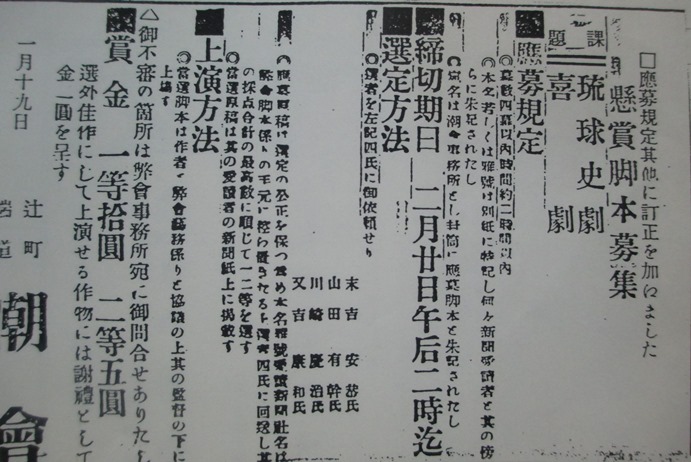

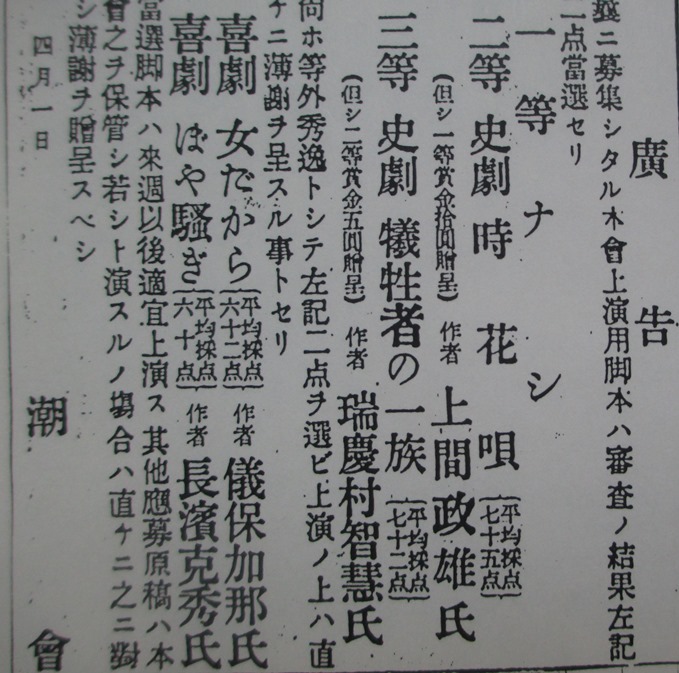

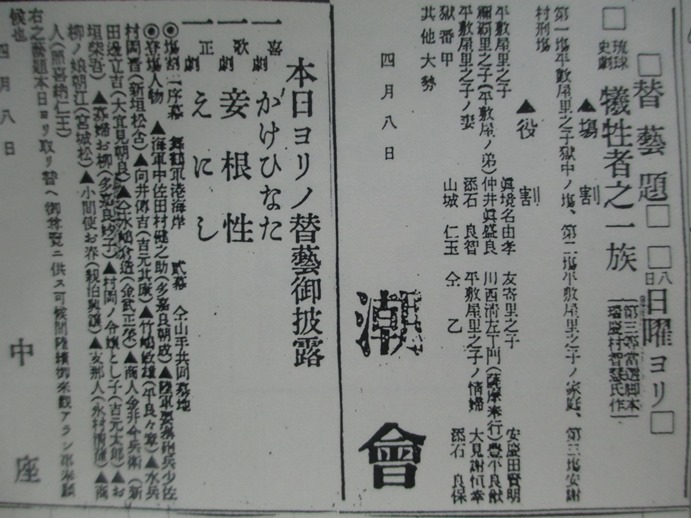

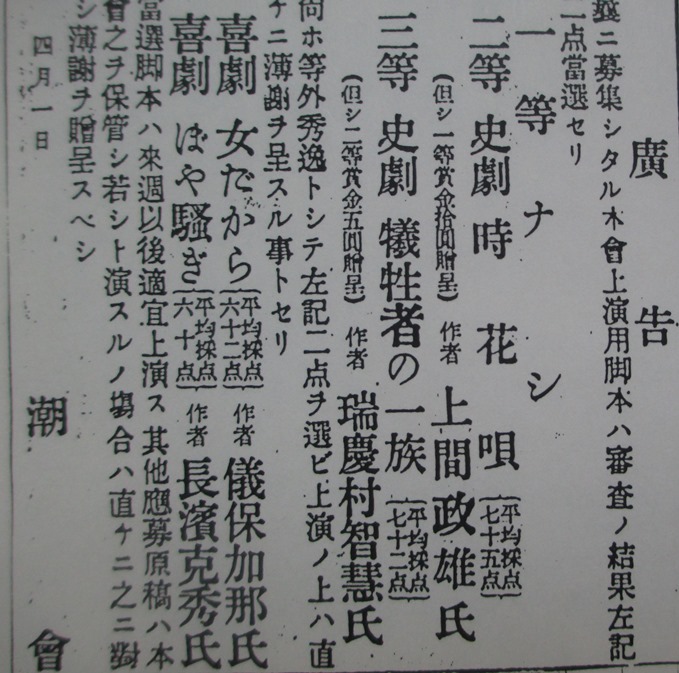

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

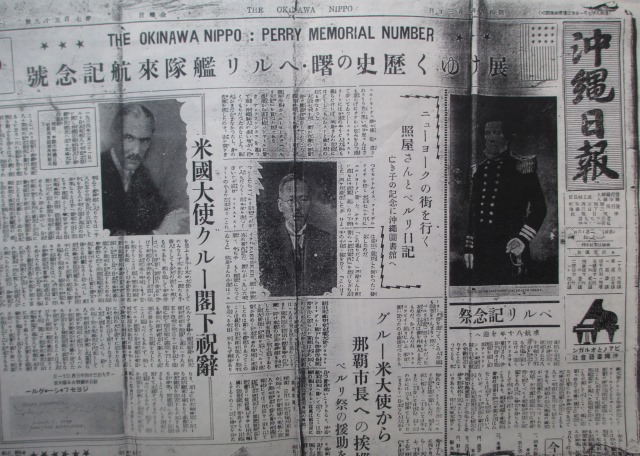

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

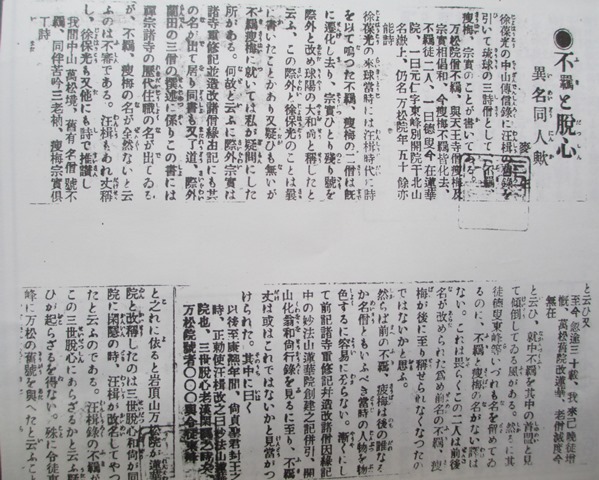

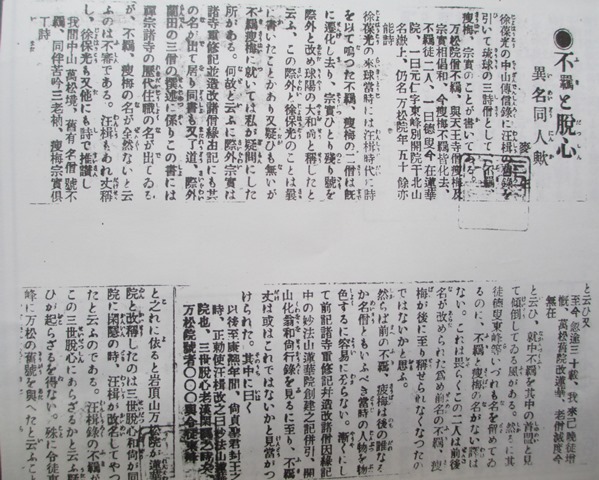

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

07/04: 麦門冬・末吉安恭の弟/末吉安持(1887年~1907年)

1905年3月25日『萬朝報』愛の家・末吉安持「心ひかるる九段の櫻 友の御魂は何の蕾」

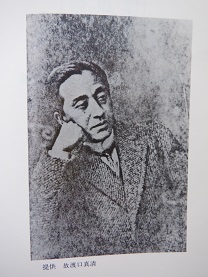

1905年『明星』7月号○下ー末吉詩華「この日」/上に石川啄木せつ子夫妻の歌

1907年『明星』3月号「故末吉安持」

与謝野寛○余は佐々木秀道を亡くして一箇月の後に、また新詩社同人末吉安持をうしなった。秀道の死も意外であったが、安持の死は突然であると共に、まことに語るに忍びざる程悲惨であった。氏は二月の九日に藝苑社の講演を聴いて飯田町の下宿に帰ったが、翌十日の午前三時頃、どうしたはづみか、机上の洋燈が落ち掛かり、全身三分の二を火傷して人事不省となり、同家の友人に送られて神保院と云ふ病院に入院した。医師は種々の治術を施したが、立会った友人等は皆な目を掩うて之を見るに忍びなかった。三日の後、氏は仰臥の儘身じろぎの成らぬに拘わらず非常に元気を回復したが、併し医師は其れを却て危険なる兆候だと云った。果たして十六日の夜から昏睡にに陥り、十七日の午前五時終に不帰の人と成った。享年二十一.このうら若い、将来のある詩人を、突然と過失のために、斯かる悲惨な最期に終わらしめたのは、痛嘆至極、何と慰むる言葉も無い。

氏は沖縄県首里区字儀保の素封家末吉安由氏の二男であった。中学にあった頃は常に優等の成績を示したと云ふ。父兄が文学の嗜好を以って居る所から、その感化を受けて文学を好むだが、父兄も氏が文学者となることを望み、氏も其積もりで三十七年の二月に出京し、爾来英語を国民英学会に学んで居た。初め長詩を前田林外氏等の雑誌『白百合』や『天鼓』に投じて居たが、三十八年の三月に新詩社に加わり、其後は専ら『明星』にのみ作物を載せた。氏は短歌を作らず、長詩のみの作者で、毎月必ず二三篇を余の手許に送った。十六歳から詩を作り始めたといふが、確かに詩人たる情熱と、独創の力と、物事に対して一種他人と異なった睨みかたとが有って、漫に先人の模倣を事とする無定見者流とは選を異にして居った。三十七年頃は児玉、平木二氏の詩風を慕ひ、三十八以後は薄田、蒲原二家の詩集を愛読し、殊に上田氏の『海潮音』に由って詩眼を開くことを得た一人であった。また能く余が厳格なる批判に聴いて『明星』に採録する氏の詩が、その所作の十が一にも過ぎざるに拘わらず、毫も不満に思ふ色なく、之に激励せられて益々慎重の心掛を加へ、精苦の作を試みた。その詩は昨年に入って頓に進境が見え出したが、本年三月の『明星』に載せた「ねたみ」一篇が、図らずも絶筆と成った。(以下略)

山城正忠○ああ、僕が詩歌の交際に於いて親しい友の一人なる詩華末吉安持君は、本年二月十七日二十一歳を一期に、燃ゆるやうな青春の希望を抱いて、空しく白玉楼中の人となってしまった。回顧すれば、僕が君を知ったのは、三十六年の夏の頃で、或友の紹介を得て、初めて君をその邸宅に訪ふたが、白百合を紫色した薬瓶に活けた氏の書斎に通され、親しくその風丰に接することを得た。『僕は山城といふものですが、以後どうぞ宜しく』と挨拶をすると、君は優しい眉根を、こころもち上げて『あ、さうですか・・・・・・』と云ったきり、何とも言って呉れぬ。そこで、僕は何だか気にくはなかった。少し横柄な人だなと、心中密かに氏の人格を疑った。併し、だんだん話して見ると、思ったよりはさばけた人で、僕の考は全く邪推に過ぎなかった。其日は面白く君の気焔にまかれて、帰ったが、それが縁となって、逢ふことが度かさなるにつれ、互いに胸襟を開いて話すやうになった。

時には徹夜して酒を飲みながら詩を語り、或る時は深夜奥の山公園の松林で月を賞して、清興を共にした。又或時は、たわいもない事から口論をやることもあったが、それもほんの一時で、直ぐあとは光風雲月といふ塩梅に、一笑に附して了った。君は情の人で意志」の人ではなかった。その情の厚かったことは、友達が一度困厄して居るのを見ると、実に萬腔の同情を以って之を慰籍し、且つ救護したのである。それから酒を飲むとなかなか面白い男で、いつでも団十郎や菊五郎の假色をつかふのが十八番であったらしい。その頃から君は新詩社の詩風に私淑して居って、詩の話になると、すぐ『紫』や『みだれ髪』を持出し、言葉を極めて賞讃した。それに僕も与謝野氏の歌は『東西南北』『天地玄黄』時代から、ひそかに景仰して居ったのであるから、互いに負けぬ気になって、讃辞を交換すると云ふ風であった。それからもう一人君の敬慕して居た詩人は薄田泣菫氏で、その『行く春』『暮笛集』は、いつ行っても氏の机の上に飾られてあった。その為め僕も君に感化せられては又泣菫氏の詩を愛読するやうになり愈愈両人は趣味が一致した。

これが僕等の交際をして益々親密ならしめた楔子である。泰国の詩人では、君はバイロンとダンテを称揚し、僕はアナクレオンを賛美した。今一人我国では、故人樗牛氏を崇拝して居たらしい。併し近頃は何う変わって居たか、琉球と東京と隔って居たから僕には分からない。なんでも夏目氏と上田敏氏とに大層私淑して居たといふことを外から聞いた。さうかうする内、君は突然上京して了ったので、僕は何だか離れ小島に独りとり残された思がした。爾来音信を絶つこと殆ど二年、時々友人からその消息の一端を聞くばかりで、氏からは端書一枚をも寄越してくれない。随って互いに疎遠に成って居た。然るに三十八年の四月、僕は補充兵で上京し、青山の第四聯隊に入営することになった。毎日練兵が忙しくって、つい君を尋ねることも出来ず、直ぐ近所の与謝野氏の御宅にさへ伺ふことが出来ぬと云ふ始末、それが殆ど七箇月に亘って、十月の中頃、病気に罹って召集解除となり、再び故山の人となった。

兵営を出て明日帰郷すると云ふ晩、神田の或る本屋の店頭で『天鼓』といふ雑誌を見た。何心なく披いて見ると、末吉詩花として『平和の歌』(たしかさうであったとおもふ)といふ新體詩が出ているので急になつかしい思がした。併し尋ねるにも君の下宿が分からないから終に其儘逢はずに帰国して了ったのは、今から思ふと実に遺憾である。それから僕が琉球に帰って、初めて末吉君は近来『明星』に筆を執って居るといふことを聞いて、愈愈素志の如くやり出したなと、密かに氏の努力を羨んだ。昨年の夏君は帰省したので、久し振りに某酒亭に会して、親しく新詩社の現状を聞き且つ与謝野氏の御話なども受売して貰った。その時氏の語る所によると『与謝野氏は一見何だかコハイやうな方だが、詩に就いては至極親切に指導して下さるから有難い。君も新詩社の一人に加わって真面目に詩を作りたまへ』とのことであった。併し、僕はまだ早からうと述べた。その日は月の佳い夜であった。その月の光が、君と僕と此世で一緒に浴びる最終のものだとは、両人ともつゆ想ひ及ばなかった。ああその夜の光景と君が音容とは、今猶ありありと想ひ泛べ得るのに、君は既に世に居ないのであらうか。僕はまだ何うも君が死を信じ得られない

○1987年8月『沖縄県図書館協会誌』弟12号 仲程昌徳「新詩社同人・詩崋の作品ー末吉安持ノートー」

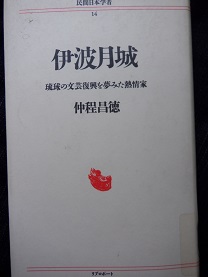

1988年5月 仲程昌徳『伊波月城ー琉球の文芸復興を夢見た熱情家』リプロポート

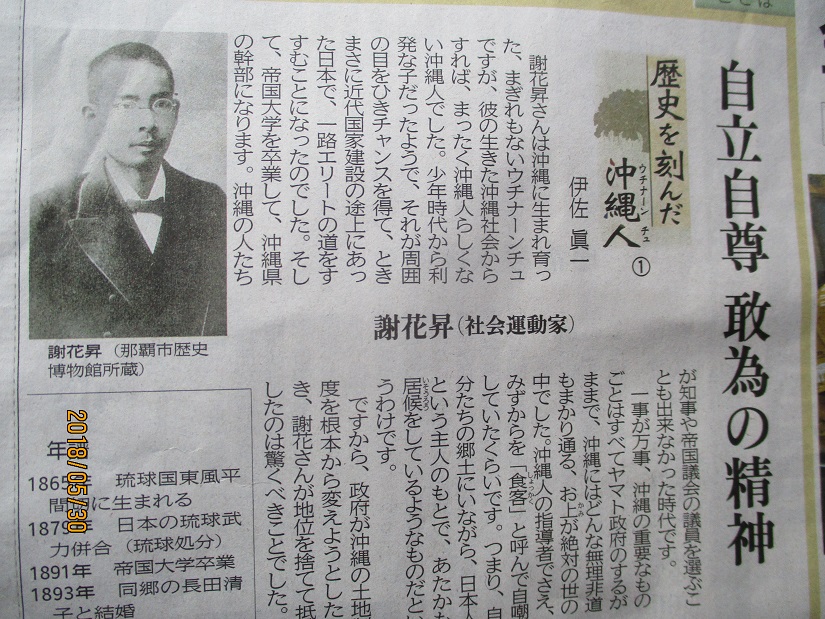

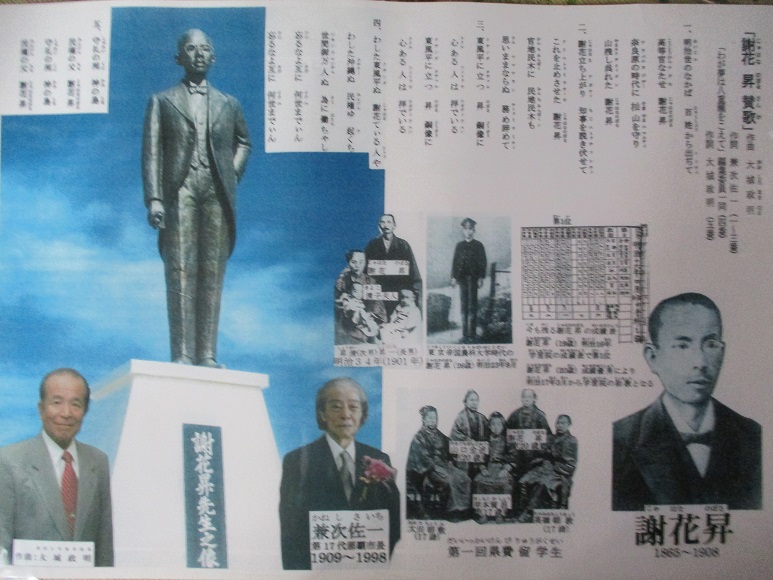

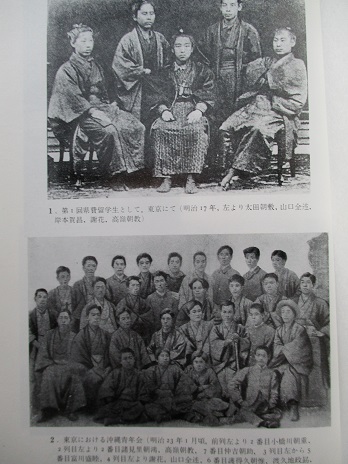

2018年4月8日『沖縄タイムス』伊佐眞一「歴史を刻んだ沖縄人①謝花昇 自立自尊 敢為の精神」

2018年5月13日『沖縄タイムス』伊佐眞一「末吉麦門冬(新聞記者)博覧強記 大人の風格」

2018年3月3日 『沖縄の軌跡』「《川崎・沖縄民権の会》=謝花昇顕彰会から発展・内地での沖縄民権を鼓舞した歴史=」181号 編集発行人・島袋和幸(葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952)

「謝花昇 賛歌」作詞・兼次佐一/作曲・大城政明/大城政明氏、伊佐眞一氏

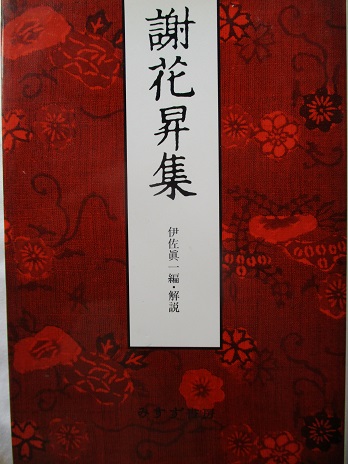

1998年6月 伊佐眞一『謝花昇集』みすず書房

1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号

1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)□古波津英興「方言使用スパイ処分文書」

1983年9月23日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「菊と仏桑華」第20号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)

2018年3月14日 みどり印刷前でー石川和男氏(左)、島袋和幸氏/南風原文化センター前で島袋和幸氏

「みどり印刷」←iここをクリック

1977年9月8日『琉球新報』「アシャギー『見直せ麦門冬』と鎌倉氏」

1977年 『国語科通信№36』角川書店□鎌倉芳太郎(重要無形文化財<紅型研究>・玉川大学名誉教授)「首里言葉と那覇言葉ー(略)大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、世の中の傾向がデモクラシーの社会運動にゆさぶられている時代であったので、またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育って行った。・・・」

1978-4 『人間国宝シリーズ14 鎌倉芳太郎』講談社

1982-10 鎌倉芳太郎『沖縄文化の遺宝』岩波書店

1998年 『沖縄県立博物館紀要』第24号□外間正幸、萩尾俊章「沖縄県立博物館草創期における文化財収集とその背景」

○1、首里博物館の時代 2、日本本土における文化財収集活動ー(1)1958年の文化財収集ー仲原善忠先生と我部政達氏 (2)1959年における文化財収集活動ー森政三氏、神山政良氏、東恩納寛惇先生 (3)1959年~61年の文化財収集ー鎌倉芳太郎先生

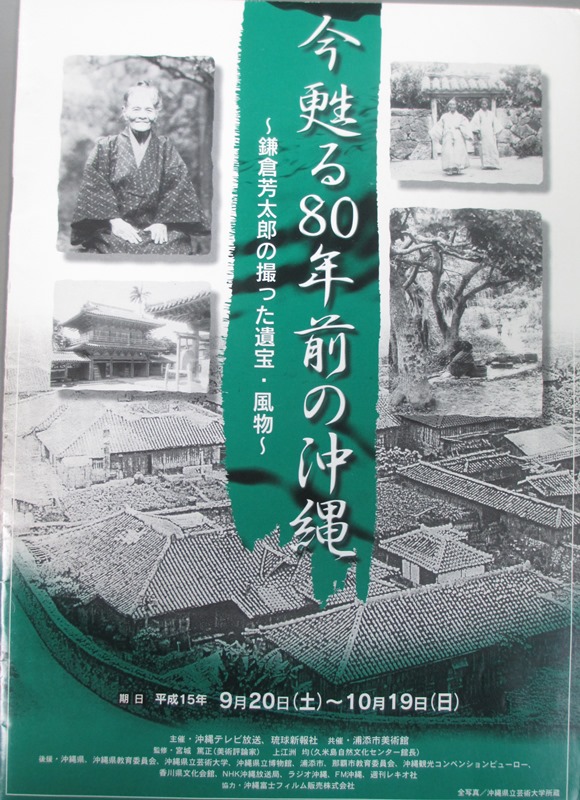

2003-9 浦添市美術館「今甦る80年前の沖縄~鎌倉芳太郎の撮った遺宝・風物~」沖縄テレビ・琉球新報社

2003-11

2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号/2008年3月『沖縄芸術の科学』第20号

2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号□粟国恭子「近代沖縄の芸術研究①-末吉安恭(麦門冬)と鎌倉芳太郎」

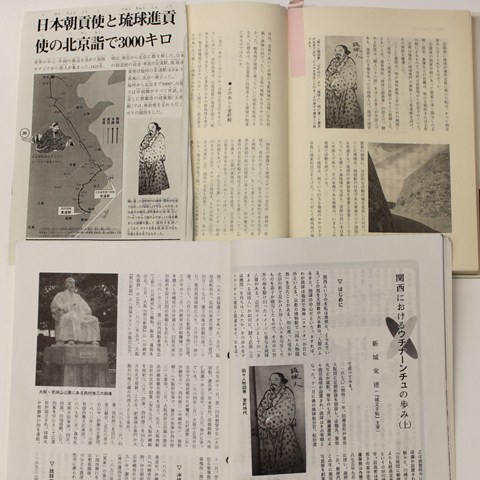

06/08: 関西沖縄誌

吉田 初三郎(よしだ はつさぶろう、1884年(明治17年)3月4日 - 1955年(昭和30年)8月16日)は、大正から昭和にかけて活躍した鳥瞰図絵師。元の姓は泉。生涯に約1600点とも3000点以上ともいわれる鳥瞰図を制作し、「大正の広重」と呼ばれた。→ウィキ

石原 正(いしはら ただし、1937年3月2日 - 2005年3月8日)は、日本の鳥瞰図絵師。北海道函館市出身。北海道函館西高等学校を経て、金沢美術工芸大学を卒業。広告会社に勤務していた時にヘルマン・ボルマンのニューヨーク鳥瞰図に出会い衝撃を受け、1969年に独立。以降、鳥瞰図制作の第一人者として活躍し続けた。→ウィキ

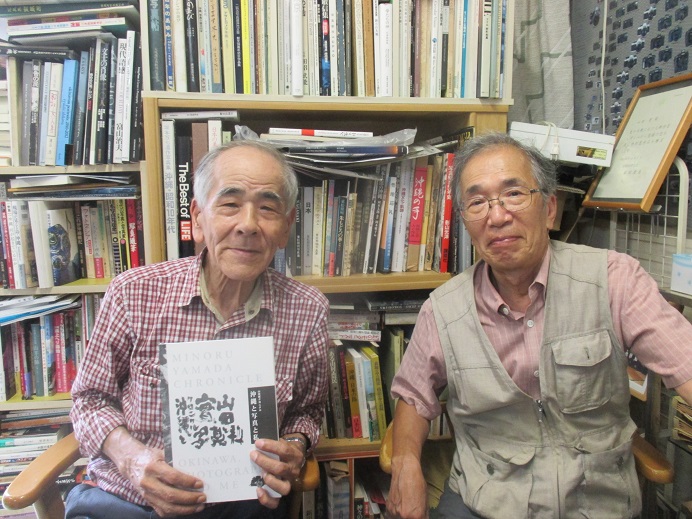

写真左/1999年5月11日沖縄ハーバービューホテルで神坂次郎氏(作家・熊野の生き字引で司馬遼太郎の文学仲間)、新城栄徳。麦門冬・末吉安恭の取材を終えての祝盃。撮影・末吉安允

写真右/1974年4月、司馬遼太郎が沖縄関係資料室に来室、西平守晴と対談司馬遼太郎『街道をゆく6』朝日新聞社

○大阪の都島本通で、篤志でもって「沖縄関係資料室」をひらいていおられる西平守晴氏にもきいてたしかめることができた。西平氏は、「そうです、そんな話があります」といって、南波照間の「南」を、パイと発音した。ついでながら本土語の南風(はえ)は沖縄でも「南」の意味につかう。本土語の古い発音では、こんにちのH音が古くはF音になり、さらに古くはP音になる。つまり花はパナである。八重山諸島の言葉はP音の古発音を残していて、南(ハエ)が南(パイ)になるらしい。西平氏はこのまぼろしの島を、「パイ・ハテルマ」と、いかにもその島にふさわしい発音で言った。

1158年 太宰大弐に任ぜられた平清盛は、太宰府に赴任することはなかったが、宋商船が運んでくる唐物に強い興味を抱き、やがて宋人を太宰府から瀬戸内海へと招いた。

☆神戸の灘の薬師さんの傍らで長年「国語」の研究に専念していた奥里将建翁、最後のまとめとして1964年「沖縄に君臨した平家」を沖縄タイムスに連載(10-8~12-11)した。□10月11日ー『沖縄タイムス』奥里将建「沖縄に君臨した平家」(4)怪傑・平清盛をして天寿を全うさせ、彼が抱いていた南宋貿易の夢を実現させ、中世日本の様相はすっかり一変していたかも知れない。(略)戦後のわが歴史学界において、清盛に対する評価が大分改まって来たのも、彼の経綸と人間的魅力を高く買って来たために外ならない」→「琉文21」雑誌『おきなわ』/1926年4月ー奥里将建『琉球人の見た古事記と萬葉』青山書店

1167年 平清盛、太政大臣となる

写真ー重要文化財本堂 昭和大修営落慶記念 昭和四十四年五月十八日 六波羅蜜寺(新城栄徳所蔵)

六波羅蜜寺は、天暦5年(951)醍醐天皇第二皇子光勝空也上人により開創された西国第17番の札所である。当時京都に流行した悪疫退散のため、上人自ら十一面観音像を刻み、御仏を車に安置して市中を曵き回り、青竹を八葉の蓮片の如く割り茶を立て、中へ小梅干と結昆布を入れ仏前に献じた茶を病者に授け、歓喜踊躍しつつ念仏を唱えてついに病魔を鎮められたという。(現在も皇服茶として伝わり、正月三日間授与している)

現存する空也上人の祈願文によると、応和3年8月(963)諸方の名僧600名を請じ、金字大般若経を浄写、転読し、夜には五大文字を灯じ大萬灯会を行って諸堂の落慶供養を盛大に営んだ。これが当寺の起こりである。上人没後、高弟の中信上人によりその規模増大し、荘厳華麗な天台別院として栄えた。平安後期、平忠盛が当寺内の塔頭に軍勢を止めてより、清盛・重盛に至り、広大な境域内には権勢を誇る平家一門の邸館が栄え、その数5200余りに及んだ。寿永2年(1183)平家没落の時兵火を受け、諸堂は類焼し、独り本堂のみ焼失を免れた。

源平両氏の興亡、北条・足利と続く時代の兵火の中心ともなった当寺はその変遷も甚だしいが、源頼朝、足利義詮による再興修復をはじめ火災に遭うたびに修復され、豊臣秀吉もまた大仏建立の際、本堂を補修し現在の向拝を附設、寺領70石を安堵した。徳川代々将軍も朱印を加えられた。現本堂は貞治2年(1363)の修営であり、明治以降荒廃していたが、昭和44年(1969)開創1,000年を記念して解体修理が行われ、丹の色も鮮やかに絢爛と当時の姿をしのばせている。なお、解体修理の際、創建当時のものと思われる梵字、三鈷、独鈷模様の瓦をはじめ、今昔物語、山槐記等に記載されている泥塔8,000基が出土した。重要文化財の質、量において文字どおり藤原、鎌倉期の宝庫と謂われる所以である。

1260年 英祖王、即位☆麦門冬・末吉安恭は、この時代を「仏教の起源と芸術の揺籃」と称した。

補陀落僧禅鑑、葦軽船で琉球に漂着、英祖王保護のもと極楽寺(のち龍福寺)を創建

1281年 島津長久ら薩摩国の兵を率いて壱岐にて元軍を攻める。

1372年 1月、楊載、来琉

1377年 琉球国王察度、南山王承察度ら明に使者を遣わし馬、方物を貢す。北山王帕尼芝、明に使者、方物を貢す。頼重法印(真言宗)、薩摩坊津から 来琉。

1402年 足利義満、島津伊久に明を侵す鎮西海賊の取締を命ず。

明使が北山第に足利義満を訪ね国書・大統暦、賜物を伝える。

1404年 時中、来琉し武寧に皮弁冠服が頒賜される。

1406年 武寧、寨官の子石達魯ら6人を明に遣わし国子監に学ばせる。

1410年 琉球国官生模都古ら2人、明の国子監に入り学を受ける。

1413年 中山王思紹、太勃奇を明に遣わし馬を貢し、寨官の子ウ同志久・周魯毎らを送り国子監で学ばせる

1415年 琉球国山南王汪応祖の世子他魯らを明朝に遣わす。足利義持、琉球国思紹に「りうきう国よのぬし」で書簡を送る。

1418年 琉球国中山王思紹、長史の懐機らを明に遣わす

1425年 柴山(中官)来琉、勅を齎らし巴志に中山王を嗣がせる。「中山門」扁額を掲げる。

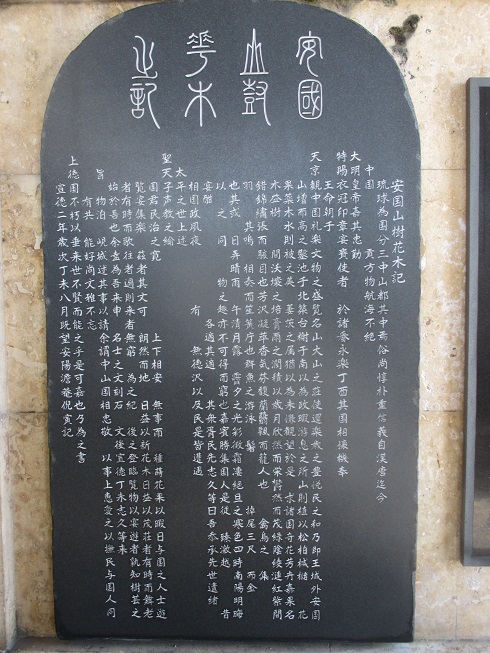

1427年 安国山樹華木之記碑「壮者時有りて舞ひ、老者時有りて歌ふ」

右ー沖縄県公文書館玄関にある安国山樹華木之記□首里王城の威容を増し、合わせて遊息の地とするため、王城の外の安国山に池(龍潭)を掘り、台を築き、松柏・花木を植え、太平の世のシンボルとして永遠の記念とする。

1429年 巴志、三山統一

1430年 巴志、明帝から尚姓を授けられる

1443年 朝鮮通信使の書状官として申叔舟が来日

1453年 朝鮮国、琉球国使者道安の齎らした日本琉球地図表装

1456年 尚泰久王、梵鐘を鋳造し大聖寺、天尊殿、相国寺、普門寺、建善寺、長寿寺、天竜寺、広厳寺、報恩寺、大安寺に寄進

1457年 尚泰久王、梵鐘を鋳造し霊応寺、永福寺、大禅寺、上天妃宮、天妃宮、竜翔寺、潮音寺、万寿寺、魏古(越来)に寄進

1458年 尚泰久王、万国津梁の鐘を正殿にかける。

万国津梁の鐘(沖縄県立博物館・美術館)

尚泰久王、梵鐘を鋳造し永代院に寄進

尚泰久王、梵鐘を鋳造し一品権現御宝殿、東光寺に寄進

1461年 島津立久、尚徳の国王即位を祝い太平書を賜う

1466年 琉球国王尚徳の使者芥隠承琥、足利義政に拝謁、方物を献ず。

□7月28日ー琉球の使者一行が将軍・足利義政に謁見、方物も献上する。

8月1日ー琉球正使・芥隠西堂から蔭涼軒(季瓊)真蘂に大軸(中国から琉球国王に贈られたもの)、南蛮酒を贈る。(義政時代6度目の琉球人 参洛)。

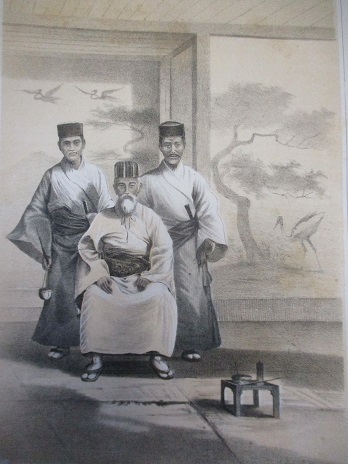

雪舟が描いた琉球人

『自治おきなわ』1996年7月号に私(新城栄徳)は「京都の博物館で『国々人物図巻』を見たことがある。明に渡った雪舟が北京の街で見かけた珍しい人びとを写生したものを弟子が模写したもので、その中に世界の海を駆け回ったイメージに重なる琉球人像がある。」と書いた。明代の類書『万金不求人』に和寇図と共に大琉球國人も載っている。長崎県立美術博物館の正保版『万国人物図』にも琉球人が登場している。多くの絵師たちが好んで万国人物図を画題にしていたようだ。私は雪舟の弟子の絵の写真(琉球人)を琉球新報の岡田輝雄記者に提供。これは1991年9月発行の『新琉球史』(古琉球編)に載った。同様に佐久田繁月刊沖縄社長に提供したものは99年9月発行の『琉球王国の歴史』に載った。

1474年 尚円、島津忠昌の家督相続を祝う

1480年 足利幕府、応仁・文明の乱が終わったので琉球に朝貢船を送るよう島津忠昌に催促させる。

1482年 琉球国尚真、奏して陪臣の子蔡賓ら5人を南京国子監において読書させることを乞う。

1492年 ドイツ人地理学者マルティン・ベハイム、地球儀を作成

1492年 尚真王、先王尚円を祀るため円覚寺建設に着手

1497年 万歳嶺記、官松嶺記を建設。円覚寺禅寺記碑

1502年 朝鮮王季揉から贈られた方冊蔵経収集のため円鑑池に小堂を建設(1621年に弁財天像を安置)

1507年 尚真王、書を島津忠昌に送り修好の意志を伝える

1508年 島津忠治、尚真に書を送り、島津氏の印判(琉球渡海朱印状)を持たない商人を点検し船財等を収公を許す

1510年 尚真王、官生蔡進ら5人を南京国子監において読書を乞う。

1527年 尚清王、智仙鶴翁を遣わし明皇帝の日本宛の国書を齎す。足利義晴、書を尚清に送り日明和与の斡旋を謝す。

1530年 月船寿桂、「鶴翁(智仙)字銘并序」で為朝伝、琉球附庸説に言及。

1531年 『おもろさうし』第一巻、成る

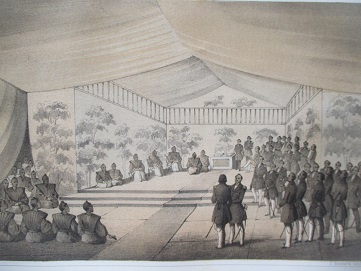

1534年 5陳侃(正史)、高澄(副史)那覇着。7尚清冊封の礼。9冊封使、開洋。10陳侃『使琉球録』著わす

1550年 5月4日ー足利義晴、近江穴太(現滋賀県大津市穴太)にて死去。享年40(満39歳没)。

1556年 島津貴久、尚元王が建善寺月泉を遣わしたことに答書し隣交を求める。

1561年 郭汝霖(正史)、李際春(副史)

1568年(永禄11)9月 織田信長、将軍足利義昭を奉じ上洛、当面の仮御所として義昭は本國寺に入り、信長は清水寺を宿所とした。

1569年(永禄12) 仮幕府のおかれた本國寺が襲撃にあったことから、信長は義昭のために二条城(二条御所)を築く。

1569年(永禄12年)、将軍・足利義昭を擁して台頭していた織田信長と二条城の建築現場で初めて対面。既存の仏教界のあり方に信長が辟易していたこともあり、ルイス・フロイスはその信任を獲得して畿内での布教を許可され、グネッキ・ソルディ・オルガンティノなどと共に布教活動を行い多くの信徒を得た。その著作において信長は異教徒ながら終始好意的に描かれている。フロイスの著作には『信長公記』などからうかがえない記述も多く、戦国期研究における重要な資料の一つになっている。その後は九州において活躍していたが、1580年(天正8年)の巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノの来日に際しては通訳として視察に同行し、安土城で信長に拝謁している。1583年(天正11年)、時の総長の命令で宣教の第一線を離れ、日本におけるイエズス会の活動の記録を残すことに専念するよう命じられる。以後フロイスはこの事業に精魂を傾け、その傍ら全国をめぐって見聞を広めた。この記録が後に『日本史』とよばれることになる。→ウィキ

松田 毅一(まつだ きいち、1921年5月1日 - 1997年5月18日)は、日本の歴史学者。香川県高松市出身、大阪市育ち。専門は戦国時代から江戸時代初期の日欧交渉史、特にポルトガル・スペインとの関係史。ヨーロッパ各地(ポルトガル・スペイン・バチカン等)やフィリピン、マカオ等の文書館に保存されている日本関係史料の発見・翻訳・紹介に取り組み、また多数の著書・論文を発表して日本における上記分野の研究の進展に貢献する一方、こうした研究成果の一般市民への啓発・普及、関係諸国との学術・文化交流にも尽力した。→ウィキ

1575年 琉球国の紋船(使僧天界寺南叔、使者金武大屋子)、鹿児島に着く。印判を持たない商船に交易を許したこと、島津使僧広済寺雪芩津興を粗略のことに島津氏に弁明。

1579年 簫崇業(正史)、謝杰(副史)来琉。簫崇業「那覇と首里の二ヶ所で、馬市(mashi)が設けられている。物を売るのはおおむね女-」。

1580年 琉球国尚真、島津義久に九州大半の帰伏を祝い隣交を求める。

1586年(天正14) 豊臣秀吉、聚楽第、方広寺大仏殿造営はじまる。

○国立博物館隣にある豊国神社は、豊臣秀吉死去の翌年の1599年、遺体が遺命により方広寺の近くの阿弥陀ヶ峰山頂に埋葬され、その麓に方広寺の鎮守社として廟所が建立されたのに始まる。後陽成天皇から正一位の神階と豊国大明神(ほうこくだいみょうじん)の神号が贈られ鎮座祭が盛大に行われた。方広寺にあった大仏は、天保年間に現在の愛知県の有志が、旧大仏を縮小した肩より上のみの木造の大仏像と仮殿を造り、寄進した。この大仏は私もよく見にいったが1973年3月28日深夜の火災によって焼失した。

方広寺の大仏

1587年 島津義久、豊臣秀吉に降伏。

1590年 豊臣秀吉、尚寧王に書を送り、全国統一を強調。政化を異域に弘め四海を一家となす志を述べる。

1594年 尚寧王、島津義久に国家衰微のため唐入りの軍役は調達できない旨答える。

1976年2月 神坂次郎『徳川家康ー物語と史蹟をたずねて』成美堂出版

○二百七十年の徳川王国を築いた鼻祖だけあって、家康の史料は膨大である。明治以降に書かれた伝記でさえ(史料や研究書は別にしても)数えてみれば五十余冊ある。しかし、書くときめた以上、手当たりしだい、目に触れるかぎり読み倒してやろうと勇猛心を奮いたたせたのだが、これは軽率であった。なにしろ生身の家康というのは、幕府が神格化し御用学者たちが三世紀にわたって阿諛(おもねりへつらう意)をきそい、目も鼻も弁じぬまでに”神君〟の厚化粧をほどこしてしまったような扁平な人間ではない。その心意は複雑で矛盾にみち、屈折している。・・・

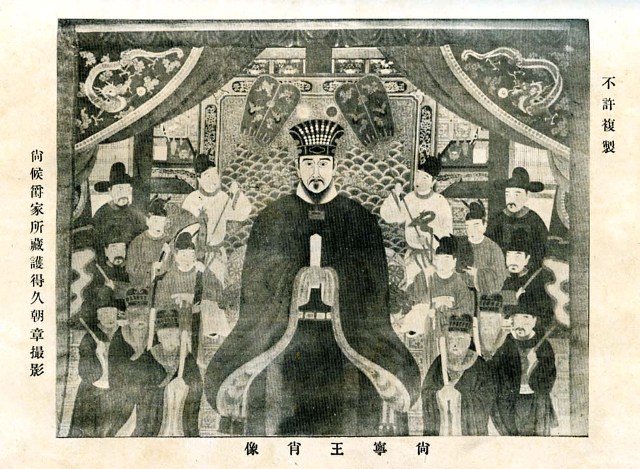

尚寧王

1602年 徳川家康、陸奥国伊達氏領に船で漂着した琉球人を島津忠恒に送還させる。

1604年 野国総官、渡唐、帰国(05年)のとき蕃薯を持ち帰る。

1605年 本多上野介正純、長崎奉行小笠原一庵に平戸漂着の琉球船の荷物没収を命ず。

1606年 山口駿河守直友、薩摩商人の渡海が琉球出兵の妨げにならないよう分別を促す。

1608年 山口駿河守直友、島津家久に、琉球出兵の準備と、再度琉球国王に家康への来聘を促す交渉を命ず。

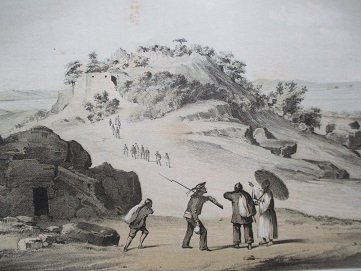

1609年 3-4島津軍、琉球出兵で山川湊を出帆。

1609年(慶長14)4月 薩摩軍、琉球侵攻/5月 鹿児島に中山王・尚寧を連れ帰る

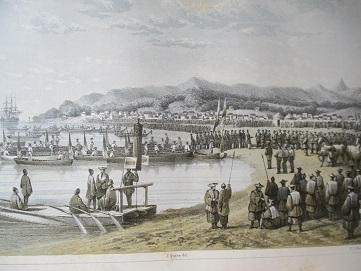

1610年(慶長15)8月2日 島津家久、中山王・尚寧を連れて駿府に参る/8日 島津家久、中山王・尚寧を連れて登城し徳川家康に拝謁/王弟、具志頭王子尚宏、家康に対面後に病死し興津の清見寺に葬られた。/18日 家久と中山王・尚寧に饗応で猿楽、頼宣、頼房が舞う。その間酒宴

1610年(慶長15)8月25日 島津家久、中山王・尚寧を連れて江戸に参着/28日 尚寧、登城し台徳院(秀忠)に拝謁/9月20日 島津家久、中山王・尚寧を連れて木曽路より帰国

〇大正13年12月 藤田親義『琉球と鹿児島』末吉莫夢「薩摩関係の琉球五異人ー鄭迵謝那利山/薩摩関係の異人として、私は先ず第一に鄭迵謝那親方利山を挙げる。彼は慶長役の時の三司官の一人で、琉球に於いて最も勢力を振い、遂に対薩摩外交を誤り、其身も薩摩に於いて戮された人であるが、琉球の歴史に於いては出色の人物である。」

1611年9月19日 鄭迵・謝名親方利山、斬首

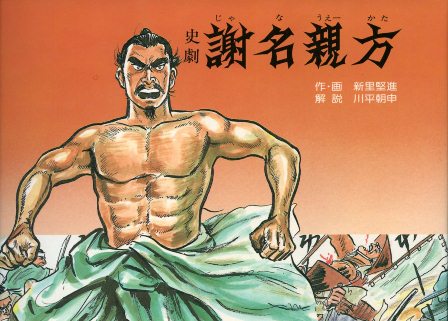

○1983年12月 新里堅進作画(川平朝申解説)『史劇 謝名親方』全教出版

謝名 利山(じゃな りざん、嘉靖28年(1549年/天文18年) - 万暦39年9月19日(1611年10月24日/慶長15年))は、琉球王国の政治家。謝名親方(ウェーカタ)の呼び方で一般に知られる。

唐名は鄭迵(ていどう)。称号は親方。鄭氏湖城家九世。久米村(現・那覇市久米)出身で久米三十六姓の末裔の一人。父・鄭禄の次男として生まれる。1565年、16歳のとき官生に選ばれて明に留学し、翌年、南京の国子監へ入学する。1572年、帰琉。その後は都通事をへて長史となり、進貢使者として数度渡唐する。1580年、総理唐栄司(久米村総役)となる。 1605年、城間親方盛久を讒言して百姓の身分に貶め、自らは三司官となった。薩摩侵略の際には三重城に陣取り那覇港の防衛を行うも尚寧王の降伏によりともに連行される。その後、薩摩藩から起請文に署名するよう求められるが、ただ一人これを拒否し処刑された。(→ウィキペディア)

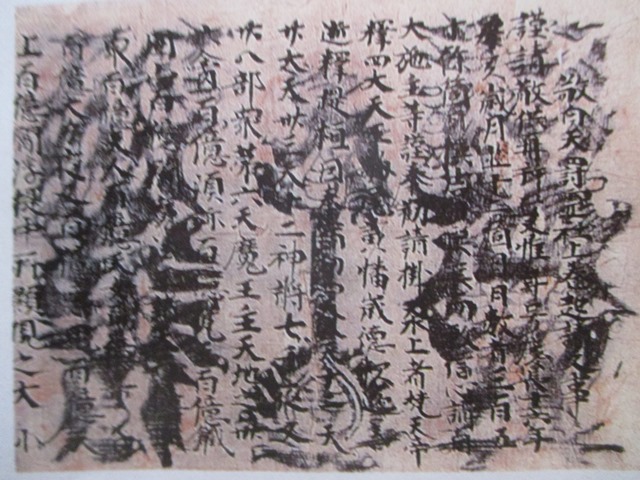

○琉球国中山王尚寧起請文(部分・島津家文書)。起請文は戦国時代、忠誠を誓うもの。豊臣秀吉の拾丸(秀頼)への忠節を尽くさせる血判誓紙も烏点の牛王(うてんのごおう)宝印があるので熊野信仰の流れのひとつであろう。

〇熊野那智大社は、那智山青岸渡寺とともに熊野信仰の中心地として栄華を極め、古来より多くの人々の信仰を集めました。今なお多くの参詣者が訪れ、熊野速玉大社・熊野本宮大社とともに熊野三山の一つ。夫須美神(ふすみのかみ)を御主神としてそれぞれに神様をお祀りしている。伊弉冉尊(いざなみのみこと)とも言われる夫須美神は、万物の生成・育成を司るとされ、農林・水産・漁業の守護神、縁結びの神様また、諸願成就の神としても崇められている。社殿は、仁徳天皇の御世(317年)に現在の位置に創建され、平重盛が造営奉行となってから装いを改め、やがて、織田信長の焼討に遭ったのを豊臣秀吉が再興した。徳川時代に入ってからは、将軍吉宗の尽力で享保の大改修が行われている。→「那智勝浦観光ガイド」参照

2008年10月15日~12月21日まで 大阪人権博物館で「アジア・大阪交流史ー人とモノがつながる街」(10月15日~12月21日)と題し展示会があった。見に行って学芸員の仲間恵子さんから『図録』を入手した。中に上田正昭氏が「アジアのなかの大阪ー東アジアと難波津」を執筆されて、完全な「鎖国」の時代はなかった、と説く。仲間さんはアジア・大阪交流史ー人とモノがつながる街と題して「近現代の大阪についても、生野区のコリアタウンや『リトル沖縄』と称される大正区を訪れることで、人と人との交流が生みだす文化に触れることができる。」と強調している。

○アジア・大阪交流史ー人とモノがつながる街・・・・・仲間恵子

○アジアのなかの大阪ー東アジアと難波津・・・・・・・上田正昭

1 大阪の渡来文化

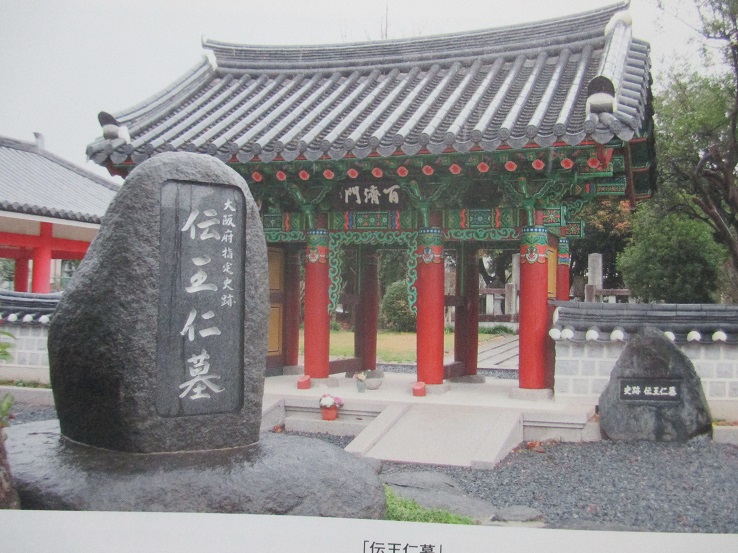

伝王仁墓 - 大阪府枚方市藤阪東町二丁目に王仁の墓が伝えられている。/王仁大明神 - 大阪府大阪市北区大淀中3丁目(旧大淀区大仁町)にある一本松稲荷大明神(八坂神社)は王仁大明神とも呼ばれ、王仁の墓と伝えられていた。また近辺に1960年代まであった旧地名「大仁(だいに)」は、王仁に由来していると伝えられている。→ウィキ

2 朝鮮、琉球からの使節

3 「東洋のマンチェスター」と海を越えた人びと

4 大阪のなかの多文化

2017年4月3日~7月17日 高麗美術館「上田正昭と高麗美術館」

萬野美術館/『2011年度 首里城公園管理センター 萬野裕昭コレクション調査報告書』

07/28: 2001年3月 榊莫山『莫山夢幻』世界文化社

2001年3月 榊莫山『莫山夢幻』世界文化社〇秘蔵の一冊/戦争に敗れた昭和20年(1945年)。沖縄へ行くはずで、九州の伊集院で運ばれる船を待っていた。船がなかなかこないうちに、戦争に敗れ、命ながらえて郷里・伊賀の家に帰った。世の中のすべて、価値観はひっくりかえって、しばらく呆然と暮らしていた。(略)その夏、京都の友人から一冊の本がとどいた。本といっても、ハガキほどの大きさで、和紙和とじの薄い本だった。が、それがなんと、表紙には、『雑草集 河上肇』とあるではないか。/〇芭蕉に想う、芭蕉わーるど、芭蕉の句碑

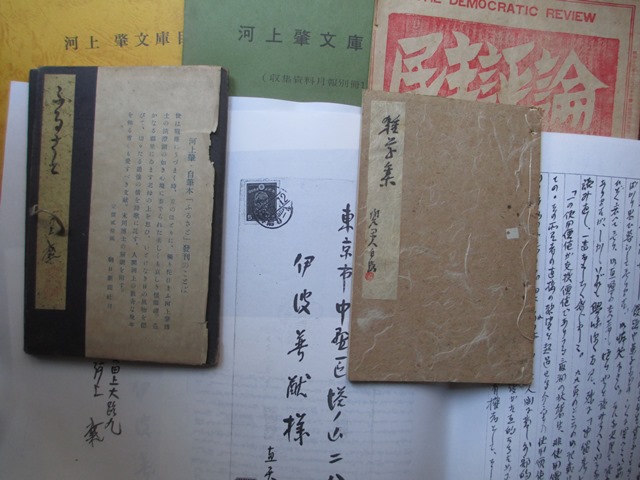

河上肇・資料ー右に1946年6月 河上肇『詩集・雑草集』大雅堂

河上肇ー経済学者・社会思想家。山口県生。東大卒。ヨーロッパに留学中法学博士号を受け、帰国後京大教授となる。またマルクス主義の研究と紹介に努め、青年層に多大の影響を及ぼした。のち大山郁夫らと実践運動に入り新労農党を結成したが、理論的誤りを認め大山らと別れた。獄中生活の後、自叙伝等の執筆に専念した。昭和21年(1946)歿、68才。

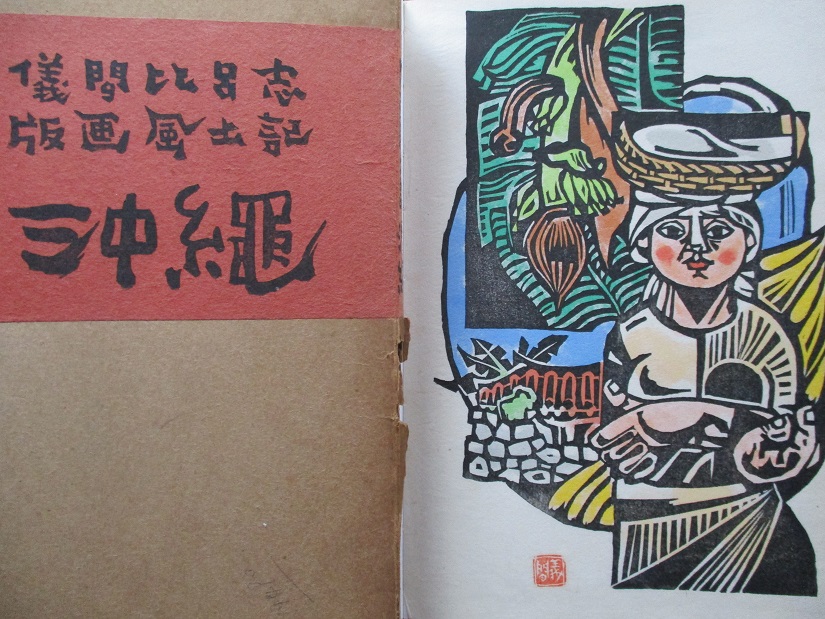

1966年1月 儀間比呂志『版画風土記 沖縄』題字/榊莫山 編集/高橋亨

05/27: 1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」

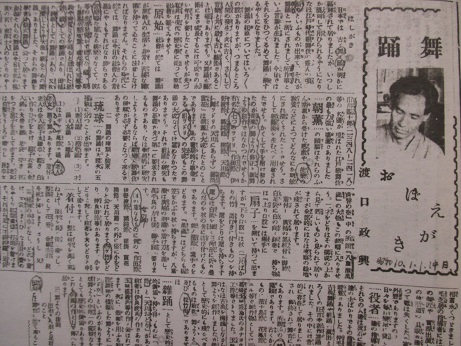

1937年9月『月刊琉球』山城正忠「麦門冬を語る」

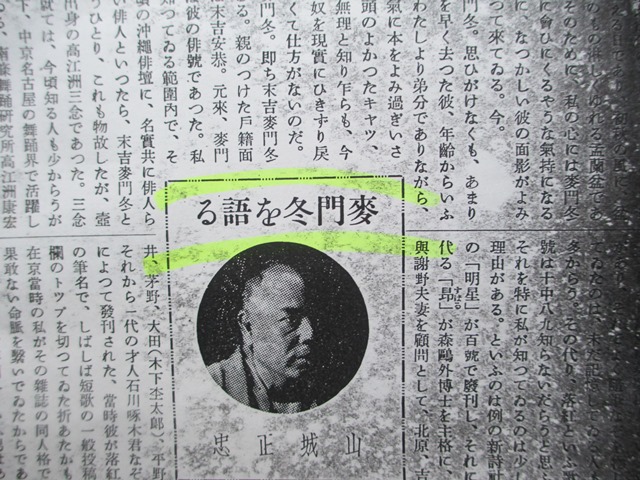

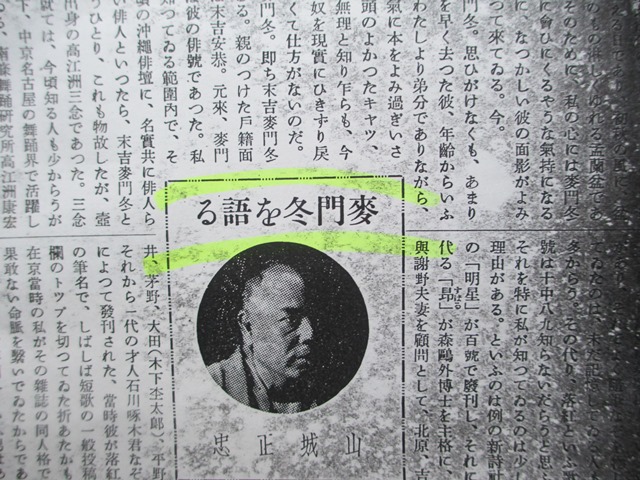

○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。

その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)

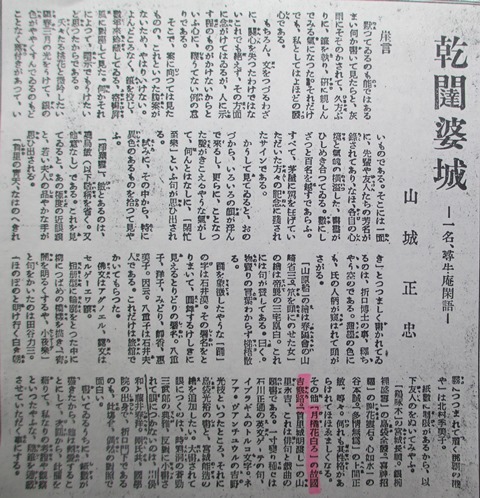

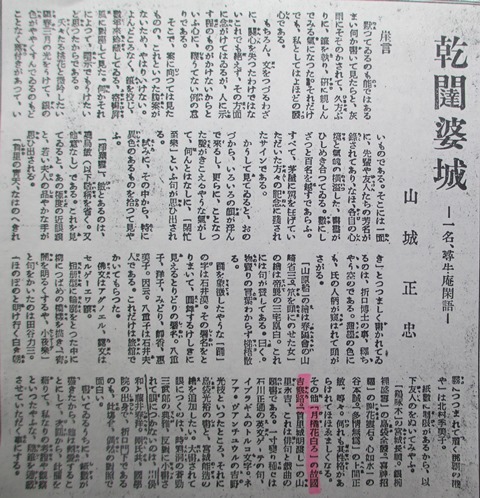

山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」

○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。

①灰雨ー國吉眞哲

夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。

「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。

②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア

③山崎省三 やまざき-しょうぞう

1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。

明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク

④石井漠いしいばく

[生]1886.12.25. 秋田,下岩川

[没]1962.1.7. 東京

舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク

⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長

短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。

書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。

1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」

○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。

文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。

同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。

以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)

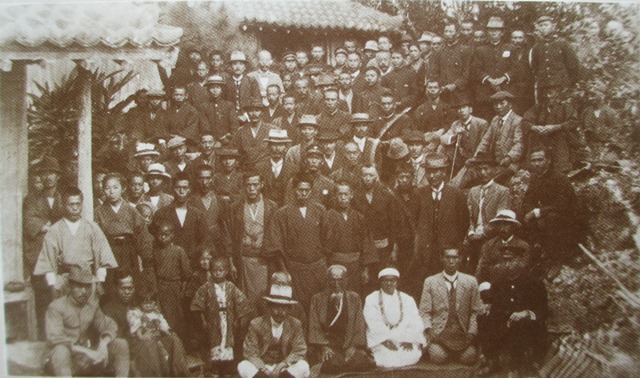

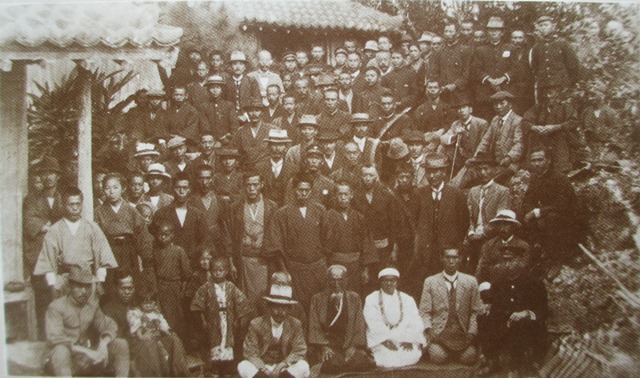

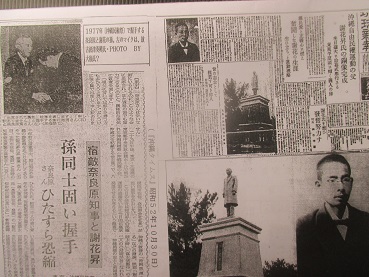

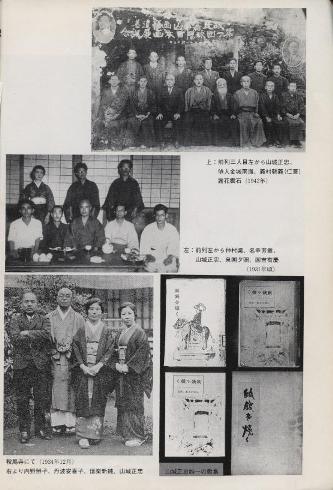

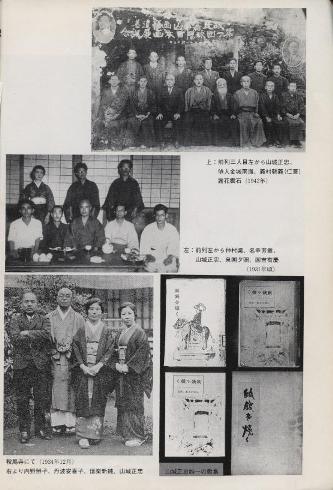

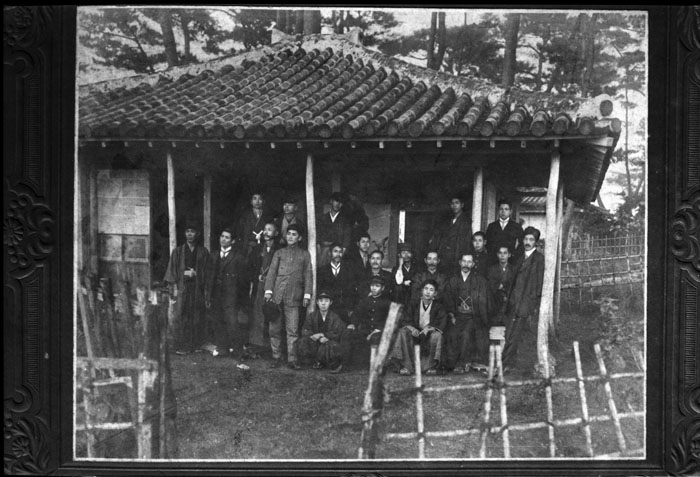

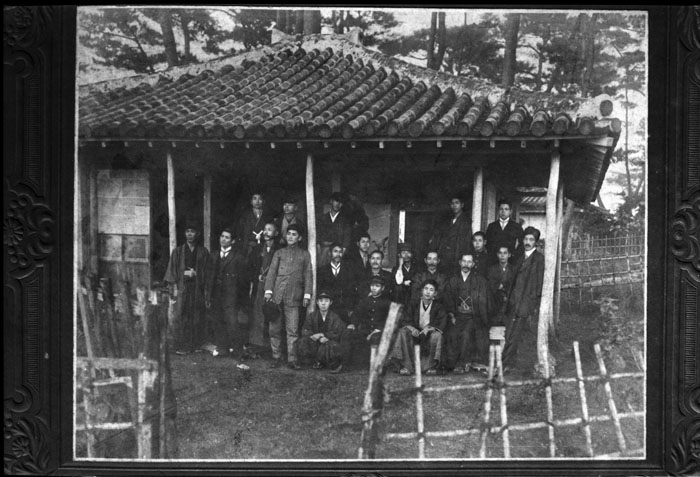

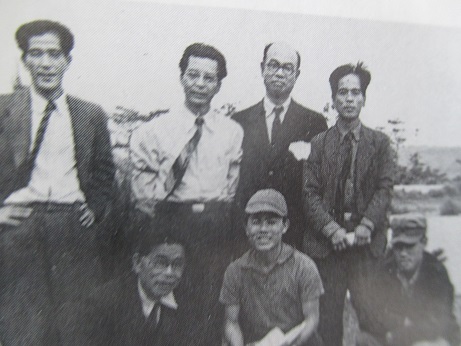

写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝

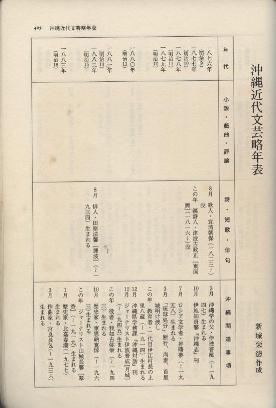

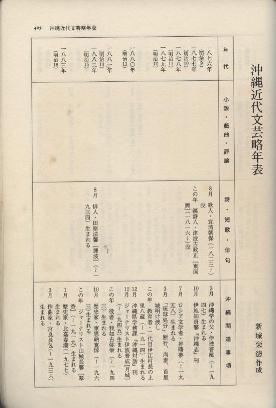

1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」

1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。

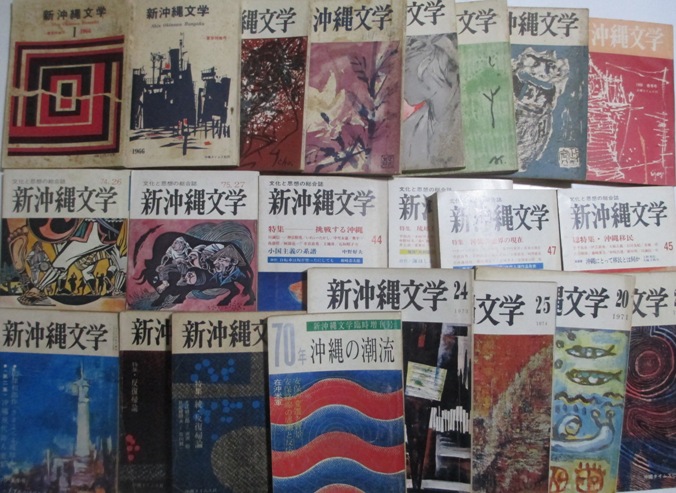

2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。

本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。

○けふは旧の7月13日、所謂精霊を迎える日であり、初秋の風に、盆灯篭のもの淋しくゆれる孟蘭盆である。そのために、私の心には麦門冬が今に会いにくるような気持ちになるまでに、なつかしい彼の面影がよみがへって来ている。今。麦門冬。思いがけなくも、あまりに世を早く去った彼、年齢からいふと、わたしより弟分でありながら、生意気に本を読み過ぎいささか頭のよかったキヤツ、私は無理と知り乍らも、今一度奴を現実にひき戻したくて仕方がないのだ。麦門冬。即ち』末吉麦門冬である。親のつけた戸籍面では末吉安恭。元来、麦門冬は彼の俳号であった。私の知っている範囲内で、その頃の沖縄俳壇に、名実共に俳人らしい俳人といったら、末吉麦門冬ともうひとり、これも物故したが、壷屋出身の高江洲三念であった。三念に就いては、今頃知る人も少なかろうが目下、中京名古屋の舞踊界で活躍している、南条舞踊研究所高江洲康宏君の兄である。したがって、麦と三念の間にはわれわれにもうかがひ知れない緊密な俳交があった。それから麦門冬には莫夢山人といふ号があり、それもよく随筆なぞを物していたのは、未だ記憶している人も多かろう。

その代わり、落紅といふ歌号は十中八九知らないだろうと思ふそれを特に私が知っているのは少し理由がある。といふのは例の新詩社の「明星」が百号で廃刊し、それに代わる「昴」が森鴎外博士を主格に、与謝野夫妻を顧問として、北原、吉井、茅野、大田(木下杢太郎)、平野それから一代の才人石川啄木君なぞによって発刊された、当時彼が落紅の筆名で、しばしば短歌の一般投稿欄のトップを切っていた折あたかも在京当時の私がその雑誌の同人格で果敢ない命脈を繋いでいたからである。とにかく、麦門冬といふ男はある一時、新聞記者といふ立場に於いて反対党の或政敵からは「化け者(モン)とう」といい囃された程、得体のわからない豪ら物だった。そもそも、末吉安恭が書斎から街頭に出た当初は、何の変哲もない一文学青年に過ぎなかったが、天稟と努力による彼の行くとし可ならざるは無き学殖と端倪すべからざるその才能は、いつしか県ソウコ界の寵児たらしめたのであった。おそろしく筆まめの男で、編輯締切間際になって記事が不足し、他の記者が徒に騒いでいる時でも彼は悠然として神速に、何かを書き上げてその穴を埋めていた。しかもそれが良い加減のものではなかった。酒と来たらそれこそ眼がなかった。飲むと矢鱈に煙草を吸ひその吐き出す煙で相手を巻くように能弁になり、雄弁になる彼であった。ふだんは割合におとなしかったが、酔ふとトラになって、武を演ずることが往々有った。(以下略)

山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」

○崖言ー黙っているのも能ではあるまい何か書いて見たらと、灰雨①にそそのかされて、久方ぶりに、筆を執り、研に親しんでみる気になった。それだけでも、私としてはよほどの発心である。もちろん、文をつづるわざに、関心を失ったわけではないこれでも絶えず、その方面に念がけているが、人に示す程のものがかけないからといふ心に、鞭うてない例の怠りである。そこで、案に向って見たものの、これといった腹案がないため、やはりいけない。よんどころなく、筆を投じ、数年来珍蔵している、寄書屏風に対座して見た。何かそれによって、暗示でもうけたいと思ったからである。

①灰雨ー國吉眞哲

夭々たる桃花と微吟したい陽春三月の光をうけて、銀の色がややすんでいるのもどことなく落付きがあって、いいものである。そこには一面に、先輩や友人たちの芳名が録されてあり、なほ、各自の心境と気魄の横溢した、書画がひしめき合っている。数にしざっと百名を越すであらふ。すべて、茅屋に駕を枉げていただいた方々の記念に残されたサインである。こうして見ていると、おのづから、いろいろの顔が浮かんで来るし、更らに、ことなった声がきこえるやうな気がして、何とはなしに、「閑忙至楽」といふ句が思ひ出される。試みに、その中から、特に異色のあるものを拾って見やふ。

「浄華雲」、敏とあるのは、暁烏敏②(以下敬称を省く。又他意なし)である。これを見ていると、あの極度の近眼鏡と、若い夫人の品やかな手が思ひ出される。「首里の青天、なはのへきれき」とつつましく書かれているのは、折口博士の事、釈ちやう空のである。薄墨の色にも、氏の人柄が窺はれて頭がさがる。「山原船」の絵は春陽会の山崎省三③。「笊を頭にのせた女」の絵は帝展の三宅凰白。これには句が賛してある。曰く。物売りの言葉わからず梯梧散る。踊を象徴したやうな「踊」の字は石井漠④。その署名をとりまいて、圓舞するけしきに見えるとりどりの署名。八重子、洋子、みどり、静香、恵美子。因云。八重子は石井夫人である。これだけは旅館でかいてもらった。佛文はアグノエル⑤、露文はセルゲーエワ嬢。

②暁烏 敏は、真宗大谷派の僧侶、宗教家である。院号は「香草院」。法名は「釈彰敏」。愛称は「念仏総長」。 真宗大学在学時から俳句を作り、号は「非無」。高浜虚子に師事し、詩や俳句も多く残した。 同じ加賀の藤原鉄乗、高光大船と暁烏敏を合わせて加賀の三羽烏という。 ウィキペディア

③山崎省三 やまざき-しょうぞう

1896-1945 大正-昭和時代前期の洋画家。

明治29年3月6日生まれ。日本美術院研究所にまなぶ。大正5年院展に初入選。村山槐多(かいた)とまじわる。11年春陽会創立会員。昭和12年より新文展に出品。山本鼎(かなえ)らと農民美術運動をすすめた。昭和20年6月7日ハノイで戦病死。50歳。神奈川県出身。作品に「午砲の火薬庫」など。→コトバンク

④石井漠いしいばく

[生]1886.12.25. 秋田,下岩川

[没]1962.1.7. 東京

舞踊家。本名石井忠純。日本の現代舞踊の父といわれる。文学を志して上京したが,のちに石井林郎の芸名で帝国劇場付属管弦楽部員,同歌劇部第1期生となり,ジョバンニ・V.ローシーにバレエを学ぶ。 →コトバンク

⑤シャルル・アグノエルは日本・朝鮮の言語・文化を担当したパリ大学教授。1924年から八年間日本に留学し30年に沖縄を調査。沖縄に関し「琉球における死の表象の特徴について」などの論文があり、著書「日本文明の起源」(56年)が久高島の風葬などを報告した。→森田琉大学長

短冊型に輪郭をとった中に柳につばめの模様を描き、「宵闇を明るくするや、小夜楽」と句をかいたのは田谷力三。「ほのぼのと明け行く白き朝霧につつまれて着く那覇の港や」は北村季美子。紙数に制限があるから、以下友人のをぬいてみやふ。「鶏啄木」の宮城長順。「銀椀裡盛雪」の島袋全発。「喜神招福」の謝花雲石。心如水一の谷本誠。「多情無為」の上間正敏。等々。何れも其性格があらはれてほほえましくなる。その他「月橘花白ろ」の故国吉寒路。「首里城明渡し」の山里永吉、これは俳句と戯曲の題書である。一寸変わり種では石川正通の英文ゲーテの句、イブラギムのトルコ文字。ネファ。ヴアンチュウルの吉野光枝といったところ、それに島袋光裕の書と、宮城能造の絵を追加したい。大書きされて眼につくのは、時君洞の蒼勁三武郎の典雅、反対に小書きされて眼につかないのは、川俣和と藤井春洋。両氏共、国学院の出身で、折口門下であるのも、此場合、偶然の対照で面白い。

書いているうちに、紙数が尽きたから、他は割愛することにして、次回から、此欄を藉りて、私なりの考証や観察といったやふな、随筆を連載させていただく事にする。

1936年4月 山城正忠「乾闥婆城ー一名、尋牛庵閑話ー」

○一茶と琉球人ー良寛と一茶とは、私にとって、もっとも嬉しい人生の旅人であり、又、遺された句や歌を通じて、知合になったいい途連れである。しかし、ここではその一茶に就いてのみ、かきとめておく。「一茶旅日記」ーこれはその名の示す如く自ら「革命の年」と呼んでいる。彼の42歳から46歳までの5年に亘る句集を兼ねた日乗である。島崎藤村先生は、江戸の仮住居の侘しい行灯のかげなぞでその日その日に書かれたらしい心覚えの手帳だと、いみじくも追想されている、越後入村家の襲蔵に係る稀こう本で、大正13年6月18日、斯道の権威、勝峰晋風氏の解説によって遍く世の同好者に頒れたもの、私は友人川俣和氏に借覧して思ひがけない眼福を得た次第。その中から事琉球に関するものだけを抜粋して、取り敢えず手控へにしたい。左記。

文化三年十二月十三日の条に、晴。北風。品川岡本屋にて琉球人を見る。砂明と外三人一座なり。

同二十三日。琉球人登城。同三十日琉球人上野に入。同十二月四日。晴。行徳川岸大阪屋に泊る。琉球の医師葬。

以上。これによって、江戸上り琉球使節一行の唐人行列が、如何に江戸市民に好奇心を以て迎へられたかといふことがよく窺はれる。(以下略)

写真左から二人目の立っているのが山城正忠、その下が上間正雄、4人目の立っているのが末吉麦門冬、その下の真ん中が渡嘉敷唯選。庭で左端に立っているのが池宮城積宝

1991年1月ー『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)新城栄徳「沖縄近代文芸略年表」

1991年1月発行の『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)には「アルバム 麦門冬と正忠ー近代沖縄文壇の二大山脈ー」がある。また正忠の文芸四作品、麦門冬の文芸一作品が収録されている。1997年1月発行の『近代日本社会運動史人物大事典』の「山城正忠」は私が担当した。山城正忠の研究は、2000年7月発行の大西照雄『啄木と沖縄』、2008年6月発行の渡英子『詩歌の琉球』(砂子屋書房)などで進んでいる。前著には「『沖縄の啄木享受の歴史』の探究はここで終わりにしたいと思います。以後は沖縄の戦前の文学・芸術などあらゆる分野で愚直なまでの資料収集を行い、国吉家とも深い交流のある新城栄徳、また学生の頃から啄木の研究を続け、生前の国吉真哲と親しく、国吉の唯一の歌集『ゲリラ』の出版にかかわった宮城義弘などの研究が公にされることを期待したいと思います。」と記して私に宿題を残してくれている。最近では屋部公子さんや真栄里泰山氏が石川啄木と正忠関連で『岩手日報』の取材を受けている。

2015年5月に沖縄タイムス1階ロビーで開かれた「琉球弧の雑誌展」を監修した。その図録に、その他の雑誌と題し次のように記した。

本編に解説出来なかった雑誌にふれておく。山里永吉の『月刊琉球』(1937年5月創刊)に1938年、本山豊が入社した。『月刊琉球』第2巻第4号は「観光沖縄号」の特集である。その本山が1940年8月に石川文一、金城安太郎を同人にして『月刊文化沖縄』を創刊している。1944年の10・10空襲、1945年の沖縄戦で、多くの文化遺産と同様に、戦前に刊行された雑誌の多くも失われた。現在は確認できない現物も多いため、本展では雑誌にかかわる人物も柱の一つに位置づけた。戦前の人脈を見ると、雑誌と新聞は密接に結びついており、人間のつながりはまた、雑誌の性質を物語ってくれる。人脈の流れの一つにジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬と、同じくジャーナリストで歌人の山城正忠を置いた。沖縄では『アソビ』や『五人』などの雑誌で文芸活動を行った山城正忠は、歌人の与謝野鉄幹、晶子の弟子であり、また石川啄木の友人でもあった。山城正忠を文学の師匠と仰いでいた国吉真哲は、山城の夢だった「啄木歌碑」建立を戦後に実現した。今回はその経緯も分かるように展示している。と、書いて戦時体制下の『月刊琉球』や『月刊文化沖縄』の解説は気が重くてふれなかった。

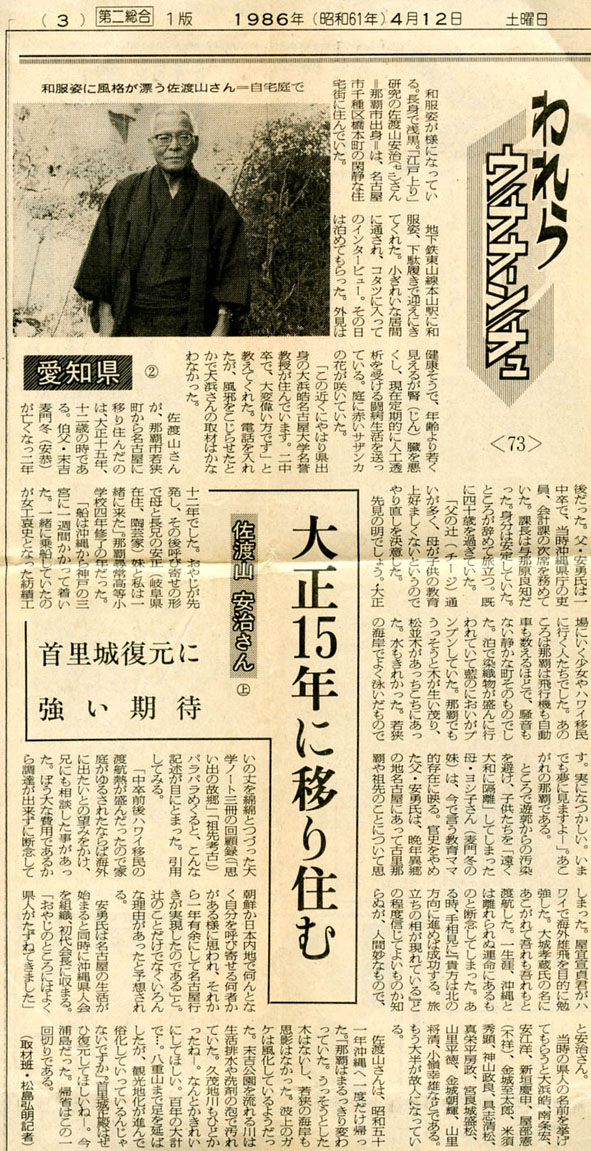

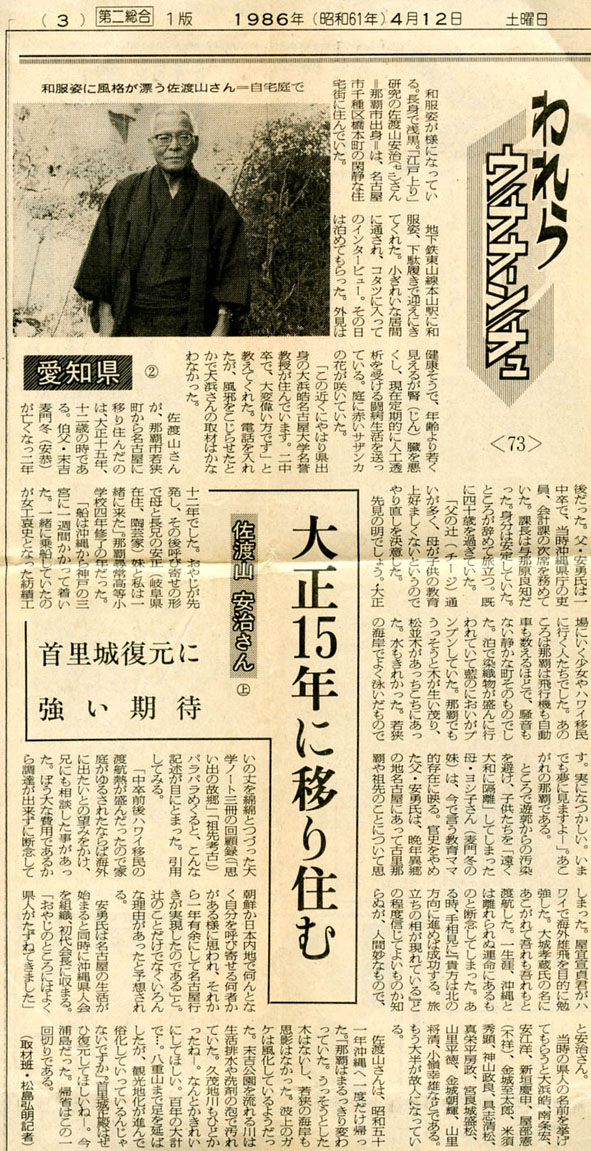

07/28: 愛知/麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安治

「江戸上り」研究家・佐渡山安治

後左ー佐渡山安治氏

麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安治著作目録(抄)

1935年 『紫煙』 佐渡山安治「俳諧からみた煙草」

1942年『日本及日本人』3月号 佐渡山生「楓橋夜泊の詩」/『日本及日本人』8月号 莫生「アルコールの原料」「鼓山の禅師」/『日本及日本人』9月号 莫生「生味噌の效」

1943年『日本及日本人』5月号 莫生「琉球馬」

1974年 5月ー『琉球の文化』第5号「辻の話(佐渡山安勇遺稿)」

1975年3月16日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー琉球の棋客」/7月13日ー『沖縄タイムス』「墨俣宿の灯籠」

1976年3月13日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー琉球塚」/7月2日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー程順則の片りん」/7月20日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー唐海賊情報」

1977年/3月15日ー『沖縄タイムス』「『富士山の漢詩』について」/ 6月ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー行路難」/8月18日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー雅懐」/12月ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー伊波普猷の憤慨」

1978年1月10日ー『沖縄タイムス』「ブサーばなし」/ 5月25日ー『沖縄タイムス』「『江戸上り』の吟行と萍水奇賞」

1979年5月17日ー『沖縄タイムス』「風禍」

1980年 8月ー『沖縄アルマナック』「江戸上り賛歌」

1982年11月22日ー『沖縄タイムス』「鞆の浦哀歌ー琉球司楽向生碑を訪ねて」/11月27日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー花売りの縁作者考」

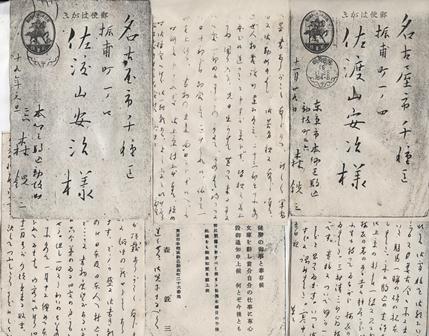

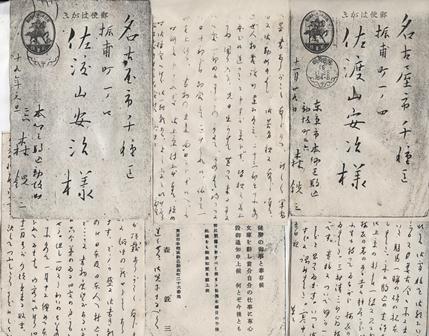

森銑三①→佐渡山安治宛葉書

①森 銑三モリ センゾウ-大正・昭和期の書誌学者,随筆家

生年明治28(1895)年9月11日 没年昭和60(1985)年3月7日

出生地愛知県碧海郡刈谷町(現・刈谷市)

学歴〔年〕文部省図書館講習所〔大正15年〕卒

主な受賞名〔年〕読売文学賞(第23回・研究翻訳部門)〔昭和46年〕「森銑三著作集」

経歴郷里の刈谷図書館開館に伴い寄贈された国学者・村上忠順の蔵書整理・目録編纂に従事。東京大道社、代用教員、市立名古屋図書館などを経て、東京帝大史料編纂所勤務。この間、三古会、伝記学会などを創立。昭和14年尾張徳川家・蓬左文庫主任。近世の埋もれた人物の発掘、研究に力を注ぎ、在野の歴史家として「平賀源内」「渡辺崋山」「池大雅」ら多くの人物研究、伝記を手がけたが、戦災により一切の研究資料を焼失し人物研究を断念。23年古典籍商である弘文荘に入社。傍ら、25〜40年早稲田大学講師として書誌学を講じたが、その間“西鶴の浮世草子は「好色一代男」だけで他は西鶴自身の著作ではない”と論じて学界に波紋をまき起こした。主著に「近世文芸史研究」「おらんだ正月」「井原西鶴」「明治東京逸聞史」などがあり、「森銑三著作集」(全12巻・別巻1 中央公論社)、「森銑三著作集続編」(全16巻・別巻1)がある。→コトバンク

後左ー佐渡山安治氏

麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安治著作目録(抄)

1935年 『紫煙』 佐渡山安治「俳諧からみた煙草」

1942年『日本及日本人』3月号 佐渡山生「楓橋夜泊の詩」/『日本及日本人』8月号 莫生「アルコールの原料」「鼓山の禅師」/『日本及日本人』9月号 莫生「生味噌の效」

1943年『日本及日本人』5月号 莫生「琉球馬」

1974年 5月ー『琉球の文化』第5号「辻の話(佐渡山安勇遺稿)」

1975年3月16日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー琉球の棋客」/7月13日ー『沖縄タイムス』「墨俣宿の灯籠」

1976年3月13日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー琉球塚」/7月2日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー程順則の片りん」/7月20日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー唐海賊情報」

1977年/3月15日ー『沖縄タイムス』「『富士山の漢詩』について」/ 6月ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー行路難」/8月18日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー雅懐」/12月ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー伊波普猷の憤慨」

1978年1月10日ー『沖縄タイムス』「ブサーばなし」/ 5月25日ー『沖縄タイムス』「『江戸上り』の吟行と萍水奇賞」

1979年5月17日ー『沖縄タイムス』「風禍」

1980年 8月ー『沖縄アルマナック』「江戸上り賛歌」

1982年11月22日ー『沖縄タイムス』「鞆の浦哀歌ー琉球司楽向生碑を訪ねて」/11月27日ー『沖縄タイムス』「茶のみ話ー花売りの縁作者考」

森銑三①→佐渡山安治宛葉書

①森 銑三モリ センゾウ-大正・昭和期の書誌学者,随筆家

生年明治28(1895)年9月11日 没年昭和60(1985)年3月7日

出生地愛知県碧海郡刈谷町(現・刈谷市)

学歴〔年〕文部省図書館講習所〔大正15年〕卒

主な受賞名〔年〕読売文学賞(第23回・研究翻訳部門)〔昭和46年〕「森銑三著作集」

経歴郷里の刈谷図書館開館に伴い寄贈された国学者・村上忠順の蔵書整理・目録編纂に従事。東京大道社、代用教員、市立名古屋図書館などを経て、東京帝大史料編纂所勤務。この間、三古会、伝記学会などを創立。昭和14年尾張徳川家・蓬左文庫主任。近世の埋もれた人物の発掘、研究に力を注ぎ、在野の歴史家として「平賀源内」「渡辺崋山」「池大雅」ら多くの人物研究、伝記を手がけたが、戦災により一切の研究資料を焼失し人物研究を断念。23年古典籍商である弘文荘に入社。傍ら、25〜40年早稲田大学講師として書誌学を講じたが、その間“西鶴の浮世草子は「好色一代男」だけで他は西鶴自身の著作ではない”と論じて学界に波紋をまき起こした。主著に「近世文芸史研究」「おらんだ正月」「井原西鶴」「明治東京逸聞史」などがあり、「森銑三著作集」(全12巻・別巻1 中央公論社)、「森銑三著作集続編」(全16巻・別巻1)がある。→コトバンク

左から東風平汀鳥、麦門冬、國吉朝秀、末吉安慶、名護朝扶、不詳

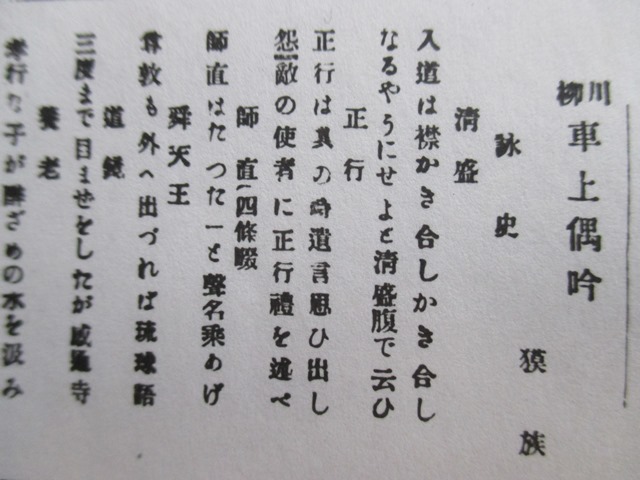

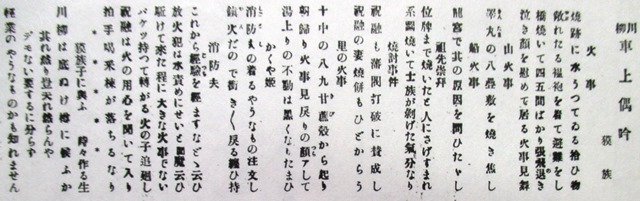

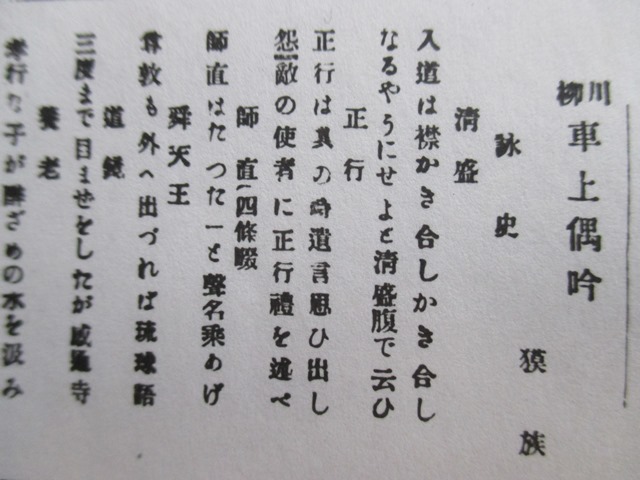

清盛ー入道は襟かき合しかき合しなるやうにせよと清盛腹で云ひ

正行ー正行は其の時遺言思い出し怨敵の使者に正行禮を述べ

師直(四条畷)ー師直はたった一ど声名乗あげ

舜天王ー尊敦も外へ出づれば琉球語

道鏡ー三度まで目まぜをしたが感通寺○

道鏡どうきょう[生]? [没]宝亀3(772).下野

奈良時代末期の法相宗の僧。義淵の弟子。その本貫は河内国志紀郡弓削 (ゆげ) 。そのためか弓削道鏡と呼ばれる。初め葛木山で修業,のち東大寺に入り,天平宝字5 (761) 年保良宮 (ほらのみや) で孝謙上皇の病気を癒やして以来信任され,少僧都となり,同8年恵美押勝 (藤原仲麻呂 ) 失脚後は仏教政治をしき,翌年太政大臣禅師,天平神護2 (766) 年法王となった。 →コトバンク

養老ー孝行な子が酔ざめの水を汲み一杯は息子も呑んで顔赤め

大公望ー文王が来るとあはてて釣る真似し

竹林七賢ー七賢のどの先生と薮医が来

白楽天ー門前の婆も到頭うるさがり

伯夷叔斉ー周の天下采邑の民二人ありしばらくと伯夷叔斉右左り冥途へば譲り合はぬで伴に行き

○伯夷・叔斉はくい・しゅくせいBo Yi Shu Qi

中国,殷周交代期 (前 1100頃) に現れた賢人の兄弟。孤竹国 (河北省?) の公子。父が弟の叔斉を世継ぎにしたが,叔斉は兄の伯夷に譲ろうとし,ついに2人とも位を捨て去った。彼らは周の文王を慕って,その地に行ったところ,武王の伐殷の役にあい,これを不仁な行いとして武王に諫言した。 →コトバンク

浦島ー浦島は尻まくりしてヒヨイと乗り

李太白ー出来が悪い詩白ふでふと詠じ

○李白りはくLi Bo

[生]長安1(701) [没]宝応1(762).当塗

中国,盛唐の詩人。字,太白。号,青蓮居士。若い頃は任侠を好み,四川を振出しに,江南,山東,山西を遊歴。 42歳のとき長安に出て賀知章らに推挙されて翰林供奉 (ぐぶ) となったが,高力士に憎まれてまもなく追われ,また放浪生活に入り,その間,杜甫とともに旅をしたこともある。 →コトバンク

頼朝ー頼朝は生まれながらに大頭

俊寛ー泣きやん 俊寛砂に文字を書き

熊谷ー熊谷は涙片手に首抱へ

羽衣ー天人のモデル口では話されず

謙信ー謙信のピカピカやんで夕立し

信玄ー信玄は膏薬張って出陣し

牛若ー牛若は母の乳房に歯形入れ

寒山拾得ー拾得が掃けば寒山尻を据え

竹取の翁ー胞桶に翁は火吹竹を入れ人形が這入って居ると初手思ひ

桃太郎ー黍団子鬼も一つと頂戴し犬猿雉の人員検査三ですみ土産物配られるやうなものもなし<

1972年10月 那覇市主催「前進座/平家女護島・俊寛」

僧俊寛の墓;平家転覆の陰謀が暴露し、喜界島に流罪された俊寛僧都は、赦免されることなく、この地に滅びました。坊主前(ボウズンメイ)と呼ぶこの地に墓があり、島の人々や観光客の供える花や線香は絶えません。→喜界町

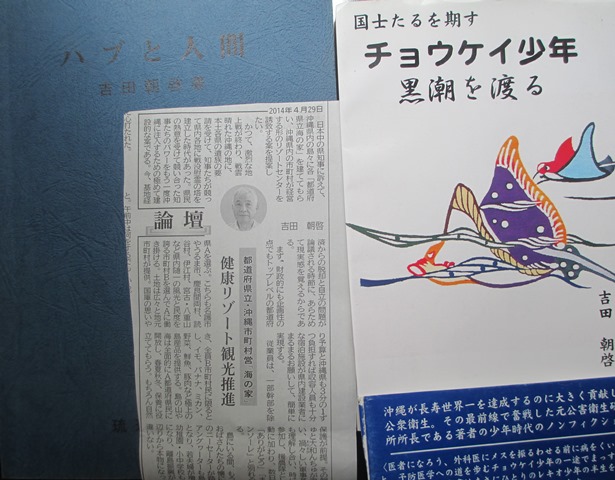

1977年9月 吉田朝啓『ハブと人間』麦門冬「飯匙蛇の綱曳き」琉球新報社

2014年4月29日『琉球新報』の論壇に吉田朝啓氏が「都道府県立・沖縄市町村経営『海の家』ー健康リゾート観光推進」を投稿しておられる。末尾に「カジノや基地関連収入よりもはるかに健全で、自然保護と公衆衛生の理念にもかなう健康リゾート観光を進めてほしいと考える。軍事基地撤去を訴えるだけでは、日本国民は動かせない」と、尤もな正論である。沖縄の革新も反戦平和を唱えるだけでは半グレ国民には通用しない、と考えるべきだ。また沖縄の地元紙も日頃のヤマトでも発言しても通用する文化論を少なくし、こう云う建設的な沖縄ならでの提案を論壇で済まさず特集を組むべきだ。

2014年5月4日『沖縄タイムス』吉田朝啓「論壇ー健康長寿センター構想ー沖縄の貴重な経験 観光活用」

2014年12月20日『琉球新報』吉田朝啓「論壇ーたばこ病の弊害ー国・県は強力な禁煙対策を」

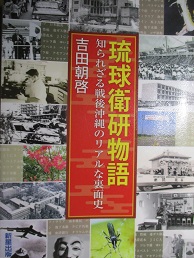

2018年1月 吉田朝啓『琉球衛研物語ー知られざる戦後沖縄のリアルな裏面史』新星出版

「未来の医師は薬を用いないで、人体の骨格構造・栄養・そして病気の原因と予防に注意を払うようになるだろう。」エジソン

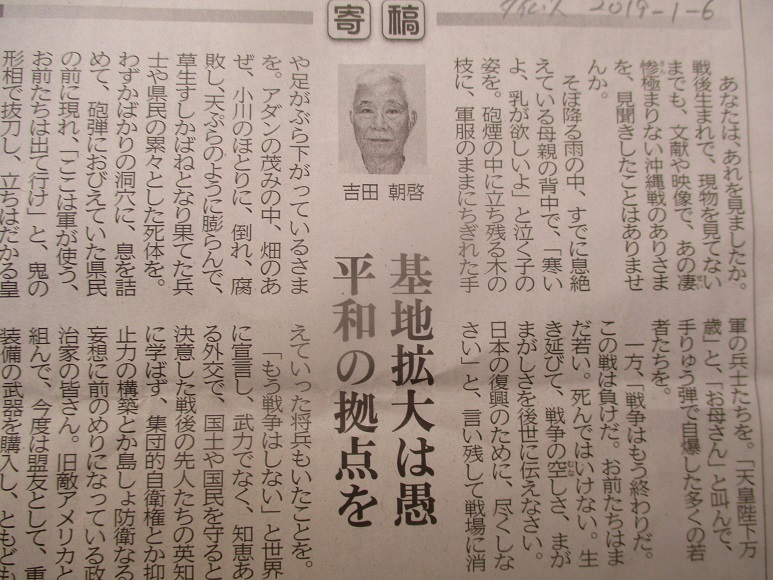

2019年1月6日『沖縄タイムス』吉田朝啓「寄稿ー基地拡大は愚 平和の拠点を」

『沖縄タイムス』2016年10月7日[大弦小弦]上京時、こんなに沖縄料理店があるのかと…

上京時、こんなに沖縄料理店があるのかと驚く人も多いだろう。銀座にもあちこちにあり、周辺都市でももれなく見つけられる。沖縄人気の象徴だろう

▼その料理店に県産の酒や野菜、鮮魚を卸している香那ホールセールの宇根良樹さん(40)と会った際に話題になった。もっと沖縄食材を広げる方策はないかと

▼宇根さんは「沖縄のメーカーは過去に成功体験があるので、営業が受け身になっていないか」と懸念を漏らした。人気に乗って商品はそこそこ売れてきた。でも、移り変わるニーズを把握しているか、東京の舌が欲するものとの乖離(かいり)はないか。要は、現場にもっと足を運んで情報収集してもいいとの提案である

▼ビジネスであれ、スポーツ、芸術の世界であれ、ちやほやされるまま努力を怠ると、いつの間にか消えてしまう。沖縄の作り手に限らず、こちらの沖縄料理店にも、宇根さんの提案は当てはまる

▼創意工夫があり、予約が取れない店もあれば、料理と値段を見て「ちょっとねー」とグチが出そうな店も案外ある。あとは市場が淘汰(とうた)する…、いやいや沖縄のイメージさえも損ないかねないから、座視できないであろう

▼沖縄の生産者が料理店に、新たな食材やメニューを提案しながら、販路を広げる手もある。まずは実情把握に、東京との往来を増やしてはいかがだろう。(宮城栄作)

『琉球新報』2016年10月7日<金口木舌>おにぎり捨てますか

おにぎり1~2個を1年間毎日捨て続けてください。こう言われたら、何をばかなと拒むだろう。しかし残念ながら、計算上は全国民がそれを実行しているのが今の日本だ

▼食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」の国内量は年間約500万~800万トン(2010年農水省統計)。1人当たりに換算すると、おにぎり1~2個に相当する。世界の食料援助量の年間約400万トンを軽く上回る

▼家庭での賞味期限切れや食べ残し、店頭での売れ残りなどによって、食べ物をごみに変えてしまっている。昨年の農水省調査では、宴会で14%、結婚披露宴で12%の食べ残しがあった

▼宴会の食品ロスを減らそうと、長野県松本市は11年から「30・10(さんまる・いちまる)運動」を始めた。宴会開始後30分間と終了前10分間は席に着き、料理を味わおうという呼び掛けだ。食品廃棄が半減した店もあり、効果は上々だ

▼「30・10運動」は全国に広がり今や約20自治体が取り組んでいる。“もったいない”の意識は日本にとどまらない。フランスでは今年2月に大型スーパーの食品廃棄を禁じる法律が成立した

▼国連によると、世界で飢餓に苦しむのは9人に1人。一方で先進国は飽食をむさぼる。食品ロスの半分は家庭から出たものだ。買い過ぎや冷蔵庫の詰め込みなど日常を見直すだけで、地球市民として小さな務めを果たせる。

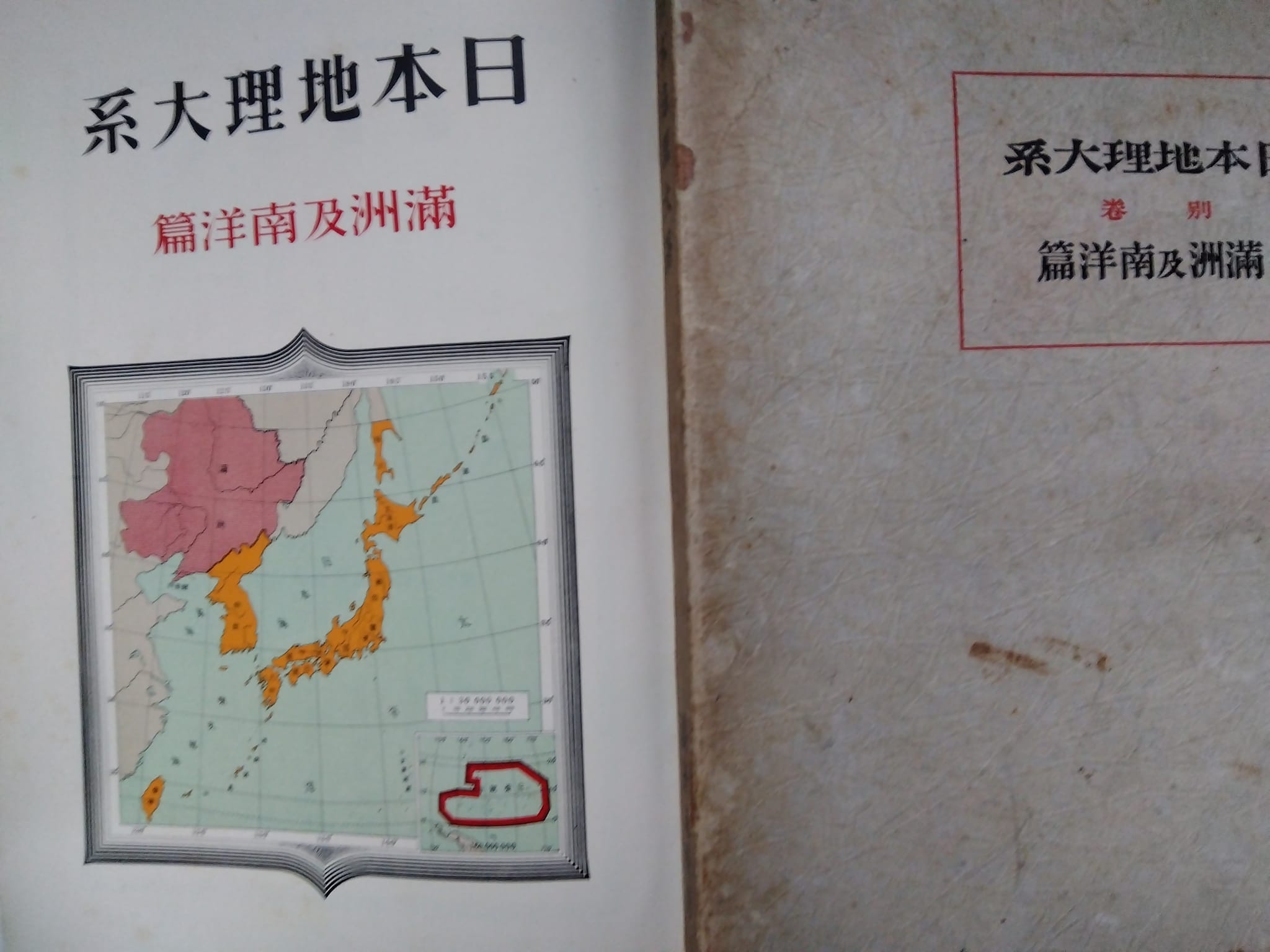

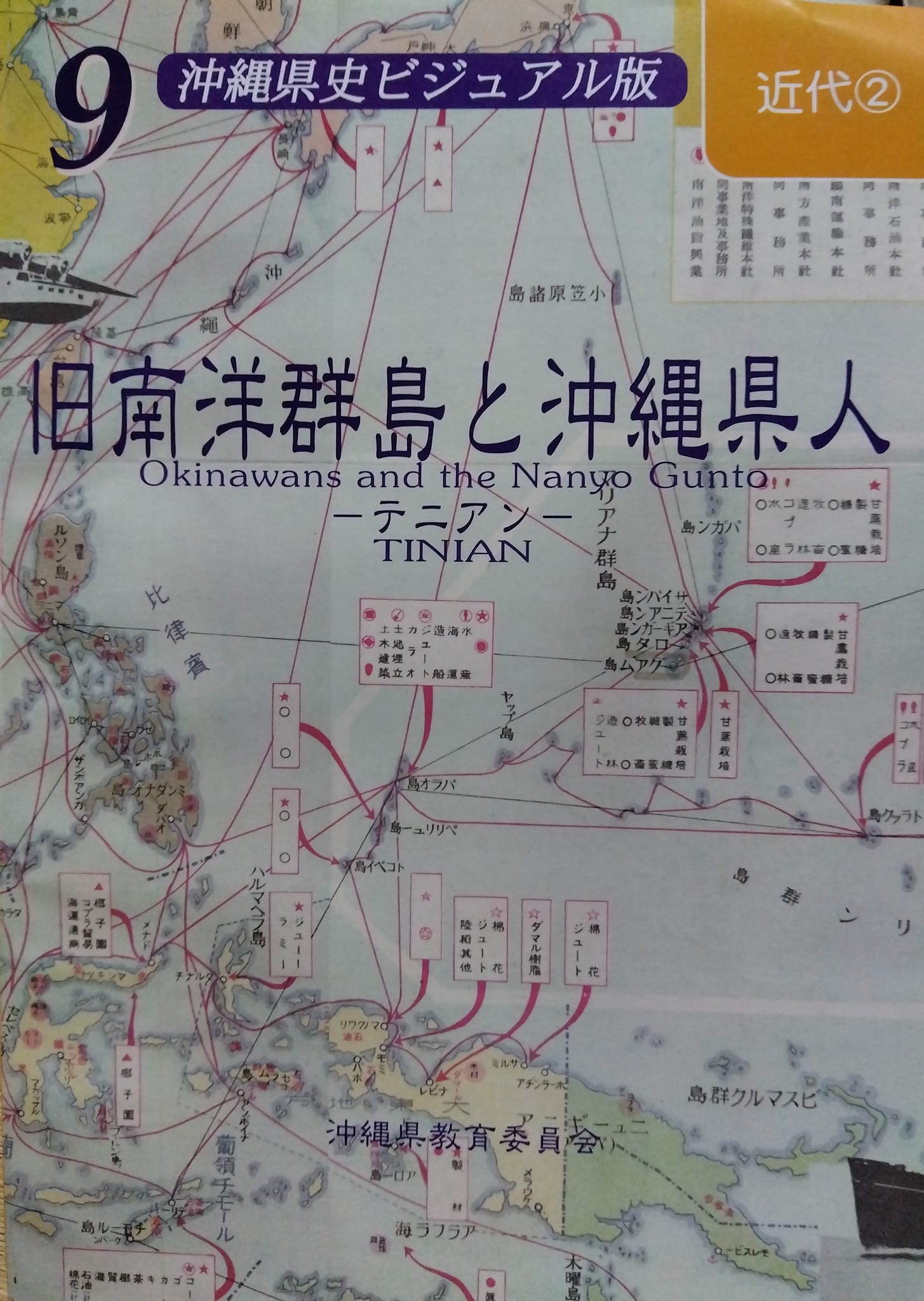

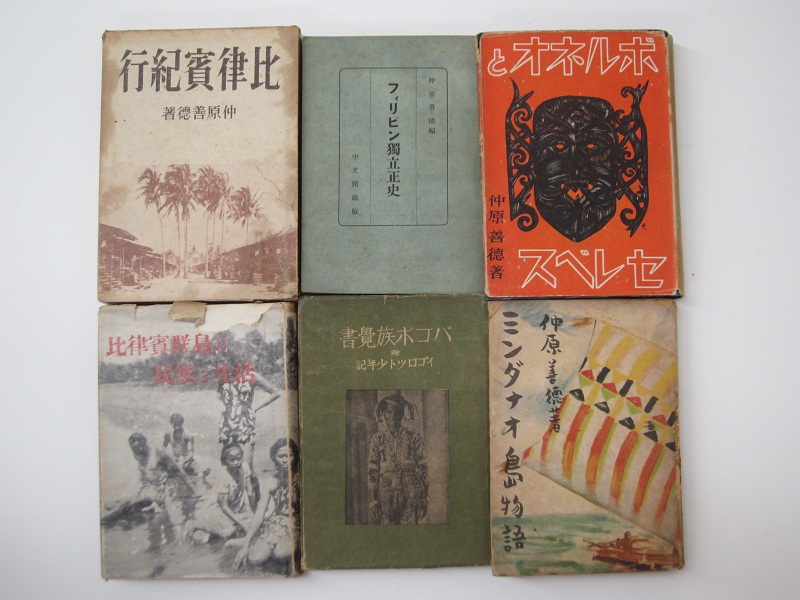

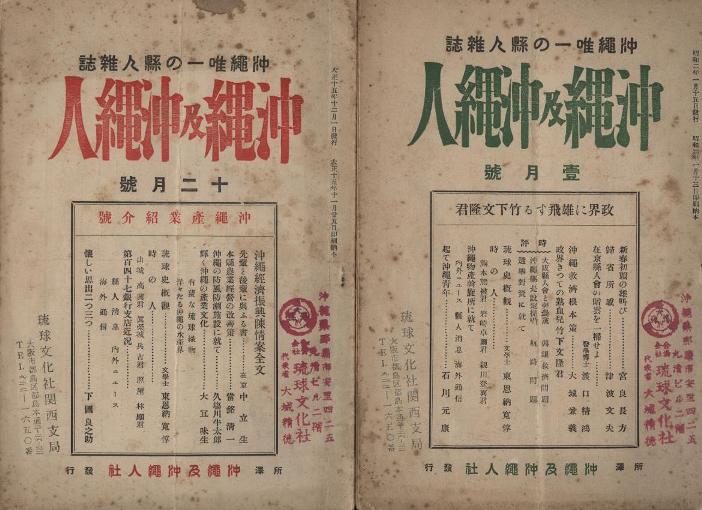

南洋群島○昭和5年12月 『日本地理大系別巻 満州及南洋篇』改造社○昭和17年5月 『南洋地理大系』ダイヤモンド社○2002年 『旧南洋群島と沖縄県人』沖縄県教育委員会

2020年6月 仲程昌徳『南洋群島の沖縄人たち 附・外地の戦争』ボーダーインク

仲原善徳の本

1926年5月ー大宜味朝徳『沖縄及沖縄人』<沖縄救済問題号>創刊号□埼玉公論社・埼玉県所沢町

2019年5月 仲程昌徳『ハワイと沖縄 日誌、映画、二世たち、捕虜たち』ボーダーインク

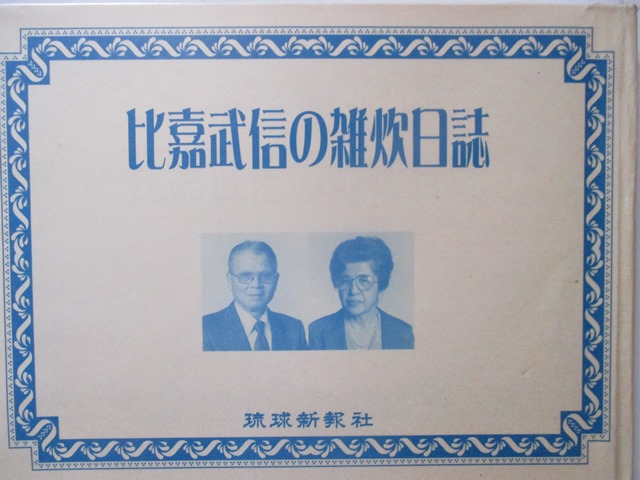

2004年4月 比嘉武信『比嘉武信の雑炊日誌』琉球新報社

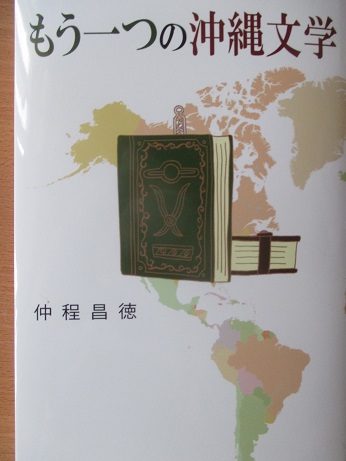

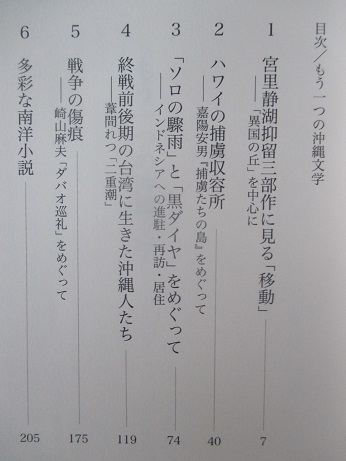

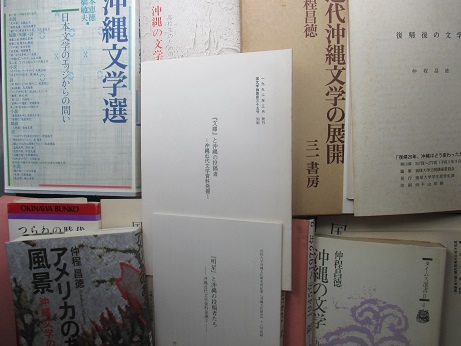

2017年4月 仲程昌徳『もう一つの沖縄文学』ボーダーインク

仲程昌徳の本

03/01: 1903年3月ー「学術人類館」開館

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

[『沖縄タイムス』大田昌秀「『人類館』事件は、当時、日本において沖縄及び沖縄人をどう考えていたかを示す一つの象徴的な出来事だ。写真があったとはこれまでの調べで分からなかった。大きな事件を裏付けるデータとして、貴重なものだ。具体的なとっかかりが得られた。人間を一つの動物として見せ物にし、金をかせごうとは基本的人権上許しがたいことだ。明治36年は、沖縄の土地整理事業が完了し、税も物納から貨幣にかわるなど、夜明けの時期だった。また本土においては、堺利彦らが平民主義、社会主義を主張した年だ。日本の思想が、きわめて偏り、アンバランスであったことを露呈した事件だった。」

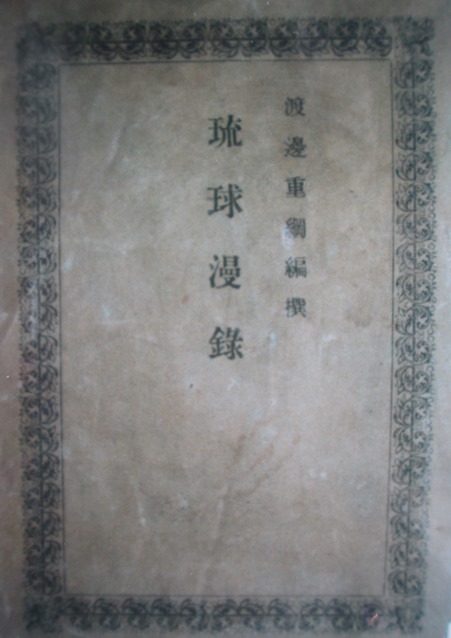

1879年2月 渡邊重綱『琉球漫録』小笠原美治

うつくしい日本のイメージとしてステレオタイプであるが「ゲイシャ、富士山、桜」が浮かび世界的にも古くから著名である。イギリスのカメラマン)ハーバート・G・ポンティングが明治時代に『この世の楽園 日本』という写真集を発行し「ゲイシャ」を紹介している。私は小学4年生のときに粟国島から出て那覇安里の映画館「琉映本館」の後にある伯母宅に居候していた。だから東映時代劇の総天然色映画は小学生ということで映写技師にも可愛がられ映写室でフィルムの切れ端を貰って遊び、映画は殆どタダで見た。東映時代劇には「ゲイシャ、富士山、桜」がフルに取り込まれていた。特に京都を舞台にした片岡知恵蔵(日本航空社長の植木義晴は息子)や市川歌右衛門(俳優北大路 欣也は息子)主演「忠臣蔵」や「新撰組」も見た。片岡や市川が顔で演技するのは今の世代は理解できるであろうか。美空ひばりが歌いながら男役もこなし縦横に活躍していた。

討ち入りを決意した大石内蔵助が、一力茶屋で豪遊したという話や、幕末には大和大路通りに営業していた「魚品」の芸妓、君尾が志士たちを新撰組の目から逃れさせたことは有名だ。近藤勇の愛妾と言われた深雪太夫(お幸)も。明治時代には「加藤楼」のお雪が、アメリカの実業家ジョージ・モルガンと結婚し、現在なら1億円ともいわれる高額で身受けされたことも伝わる。ほかに芸妓幾松(いくまつ)として維新三傑・桂小五郎(後の木戸孝允)の妻「木戸松子」も有名。西郷隆盛が奄美大島に流されたおり、愛加那(あいかな)との間にもうけた子供西郷菊次郎(後に京都市長)がいる。同じく妹に大山誠之助(大山巌の弟)の妻となる菊子(菊草)がいる。何れも明治の元勲たちは青春時代は明日も知れぬ身なので、愛人の出自には拘らない様であった。似たタイプに大田朝敷がいる。大田は連れあいに旅館を運営させている。旅館と似た業種に「料理屋・飲食店」がある。

1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。この年に名妓小三が鳥取藩士松田道之(後の琉球処分官)と祇園下河原の大和屋お里との間に生まれている。

仲里コレクション「友寄喜恒」

司馬江漢写(?)

兼城昌興

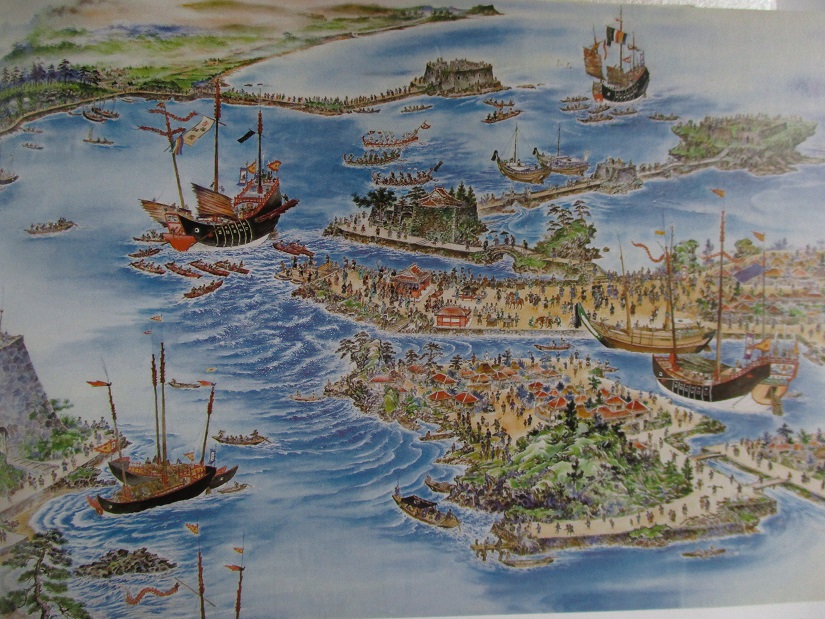

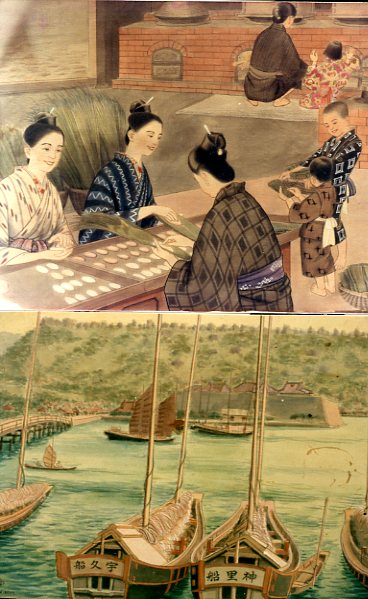

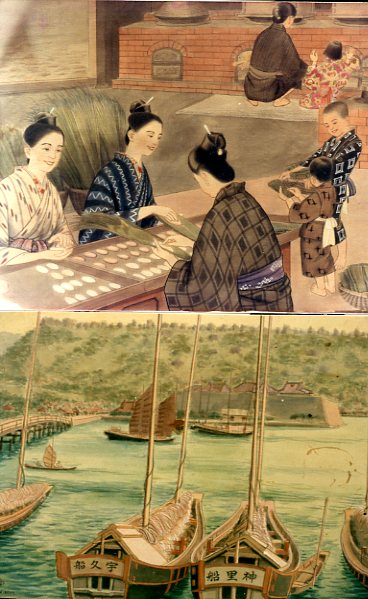

金城安太郎「王朝時代の那覇港風景」

06/14: 麦門冬/1912年 『沖縄毎日新聞』

2007年1月 『河東碧梧桐全集』第12巻「沖縄那覇紀行」 文藝書房

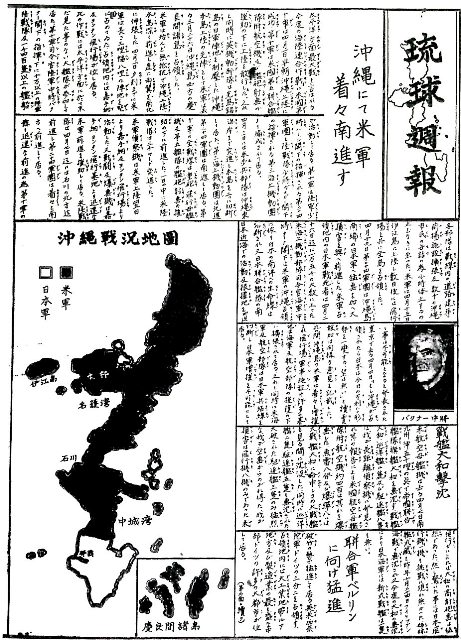

〇1910年5月18日に伊波普猷と会話した河東碧梧桐は「沖縄那覇紀行」で伊波の話を紹介している。□5月18日。半晴。臺灣、朝鮮には目下土着人を如何に馴致すべきかの重大な問題が何人の頭をも重圧しつつある。琉球のように多年親日の歴史ある土地に、さような社会問題があろうとは夢想だもせぬところであった。が、人種上に生ずる一種の敵愾心、表面に現れた痕跡は絶無であるにしても、心の奥底に拭うべからざるある印象の存することは争われぬ。伊波文学士ー沖縄人ーの観察はあるいは一方面であるかも知れぬが、這般の消息について多少聞くべきものがある。曰く琉球が親日に勤めたことは、すでに数百年前のことで、時の為政者は大抵そのために種々の施設をしておる。なかんずく向象賢などは時の名宰相であったのであるが、その親日に尽くしたことも一通りではなかった。下って宜湾朝保の如き、八田知紀の門下生となって三十一文字の道にも心を寄せたという位である。が、琉球人の方を主として見ると、島津氏の臨監は、これを支那の恩恵に比すると余り苛酷であった。支那は琉球から租税を徴したことがない。進貢船を派しても、必ずそれ以上の物と交易して呉れる。のみならず、能く諸生の教導をして、留学生なども懇篤な待遇をした。沖縄人が親日の束縛を受けながらも、暗に支那に欸を通じて、衷心その恩を忘れざるものはこれがためである。殊に廃藩置県の際における内地人の処置は、沖縄人の心あるものをして、新たなる敵愾心を起さしめた。蓋し土着の沖縄人を軽蔑することその極に達したからである。

爾来その敵愾心は学問の上に進展して、沖縄人と雖も習字次第内地と拮抗するに足ることを証拠立てた。今日如何に焦燥れても如何に運動しても一種の不文律は沖縄人に政治上及び実業上の権力は与えられぬ。已むなくさる制裁のない学問に向かって力を伸ばす外はないのである。この気風は殊に今日の青年間に隠約の勢力となっておる。今日小中学または師範学校などの教師ー内地人ーは内地で時代後れになった人が多い。新進気鋭の秀才が、かかる南洋の一孤島に来ぬのは自然の数であるけれども、現在の権力掌握者はまた余りに時勢に取り残され方が甚だしい。そこになると、青年の方が遥かに時代の推移を知っておる。如何に圧制的に新刊の書を読むなと禁じても、生徒は暗に、どういうことが書いてあるかも知らずに、と冷笑しておる始末である。殊に我々は沖縄人だという自覚の上に、このまま単に内地人の模倣に終わるべきであろうかという疑問がある。つまらぬ事のようであるけれども、島津氏に対する祖先伝来の一種の嫌悪心も手伝ふて来る。さらばというてもとより沖縄県庁に対して謀反を計るなどという馬鹿なこともないが、それらの暗々裡の不平は、いつか妙な方向に走らせて、青年に社会主義の書物や、露西亜小説の悲痛な物やなど読むものが多くなった。もしこの気風が段々助長して行けば、あるいは人種上の恐るべき争いとならぬとも限らぬ。要するにこの十年前までは単に旧物破壊、日本模倣の単純な社会であったのが、今日は沖縄人としての自覚が芽を萌して、旧物保存、模倣敗斥の端を啓いたのである。

1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」

1910年6月 『ホトトギス』岡本月村「琉球スケッチ」

□岡本月村(1876年9月10日~1912年11月11日)

上道郡西大寺(現、岡山市)の人。名は詮。幼くして画技を好み、13歳で徳島県の天蓋芝堂、次いで京都の今尾景年に、また洋画を浅井忠に学んだ。神戸新聞、大阪朝日新聞に俳味ある漫画を載せて異彩を放つ。旅行を好み俳句にも長ず。

麦門冬と河東碧梧桐

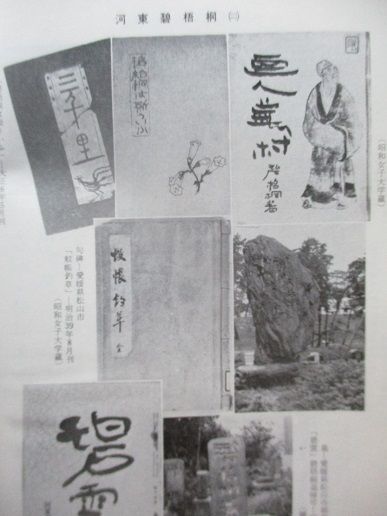

1984年12月発行の『琉文手帖』「文人・末吉麦門冬」で1921年以降の『ホトトギス』の俳句も末吉作として収録した。これは別人で熊本の土生麦門冬の作品であるという。土生麦門冬には『麦門冬句集』(1940年9月)があった。1910年5月、河東碧梧桐、岡本月村が来沖したとき、沖縄毎日新聞記者が碧梧桐に「沖縄の俳句界に見るべき句ありや」と問うと「若き人には比較的に見るべきものあり其の中にも麦門冬の如きは将来発展の望みあり」と答えたという。

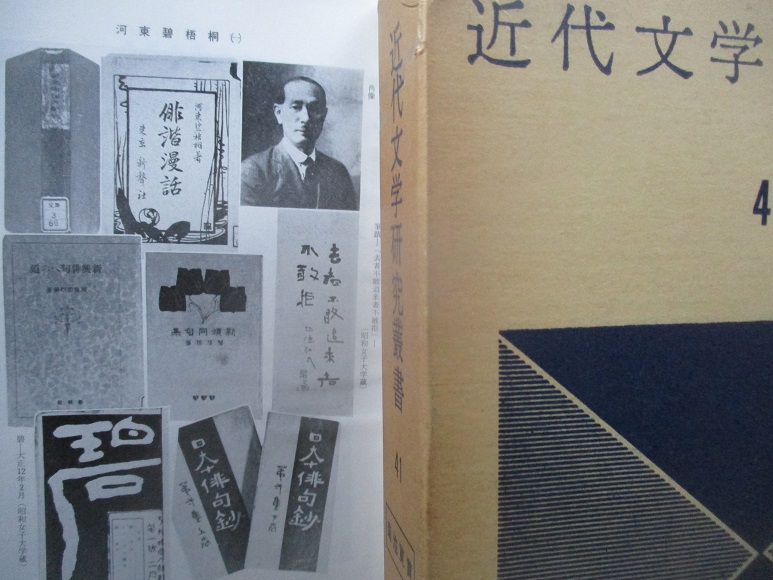

1975年5月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学叢書』41巻「河東碧梧桐」 昭和女子大学近代文化研究所

河東碧梧桐 かわひがし-へきごとう

1873-1937 明治-昭和時代前期の俳人。

明治6年2月26日生まれ。高浜虚子とともに正岡子規にまなび,新聞「日本」の俳句欄の選者をひきつぐ。のち新傾向俳句運動をおこし,中塚一碧楼(いっぺきろう)らと「海紅」を創刊,季題と定型にとらわれない自由律俳句にすすむ。大正12年「碧(へき)」,14年「三昧(さんまい)」を創刊。昭和12年2月1日死去。65歳。愛媛県出身。本名は秉五郎(へいごろう)。作品に「碧梧桐句集」,紀行文に「三千里」など。(コトバンク)

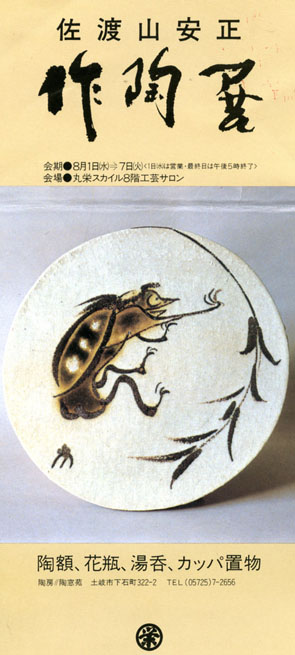

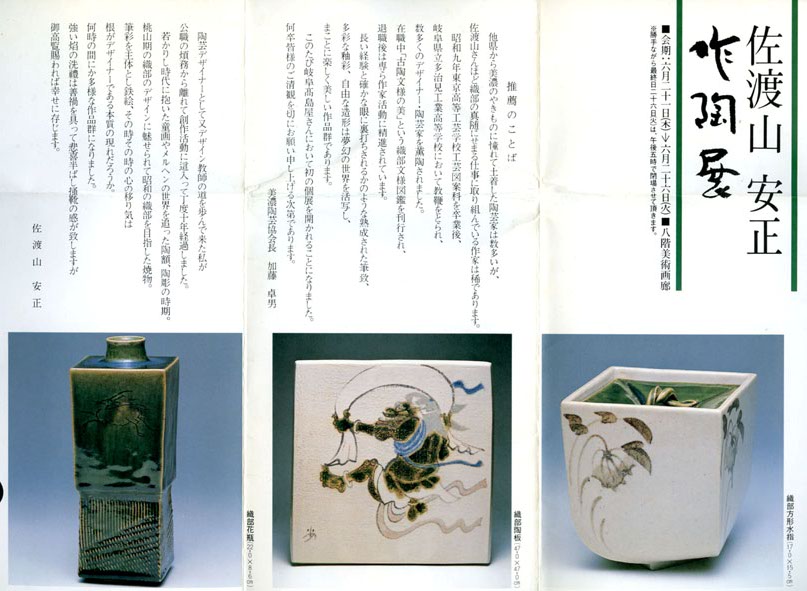

04/12: 麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安正

写真右・佐渡山安勇

写真・佐渡山安正

1970年12月ー佐渡山安正『古陶器文様の美』東文堂

○今日、岐阜県土岐市下石というところに行ってきました。

愛知の沖縄調査の仕事です。で、ついでに、この町を流れる川に架かる橋のたもとに据えられているシーサーを見てきました。しっかり橋と町を守っているようですね。これは、琉球王国時代の絵師佐渡山安健を先祖に持つ、故佐渡山安正の作品です。

町を守りながら、遠く故郷を望んでいるように見えました。写真ではわかりづらいですが、町を囲む山々の紅葉も見頃で、その紅葉をバックに、シーサーもとても見栄えがしました。→2007年12月01日「干瀬のまれびとの座ーまれびとの見る沖縄を語る」

横山葩生、余彌子夫妻来沖

□1936年4月ー台中丸で、帝展画家の横山葩生、余彌子夫妻来沖。「横山画伯夫妻けふ沖縄訪問ー氏の義姉は故末吉麦門冬氏の妹にあたり、古くから憧れていた南島沖縄訪問がやっとこの日実現されたものである。なお氏の来遊に就いて名古屋在住の佐渡山安勇氏より島袋全発図書館長へ世話方を依頼して来ている。」/「」10月ー『塔影』「青樹社第三回展ー名古屋伊藤銀行中支店楼上に開催。同社は横山葩生君を中心とする団体、葩生君の『南国風景』」

横山葩生 (よこやまはせい) 生年 / 没年 : 1899 / 1974

生地 / 没地 : 愛知県瀬戸市 / 愛知県名古屋市 第2回帝展(1920) 中京美術院 青樹社→愛知県美術館

写真ー金城安太郎氏と石垣さん親子(末吉麦門冬娘)

11/09: 末吉麦門冬没後90年/11月25日は「莫夢忌」①

1925年11月15日『沖縄タイムス』

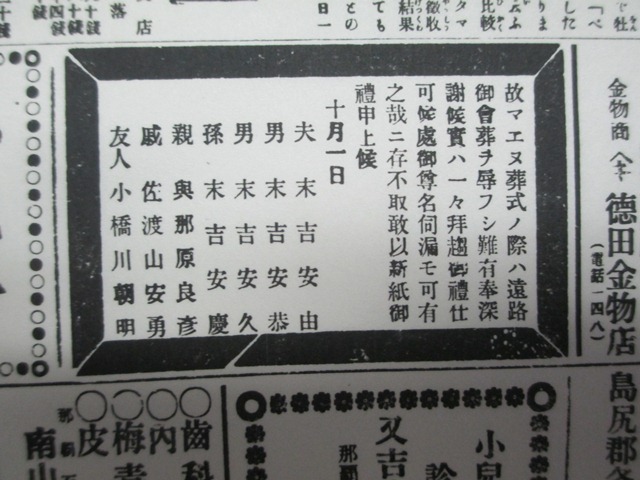

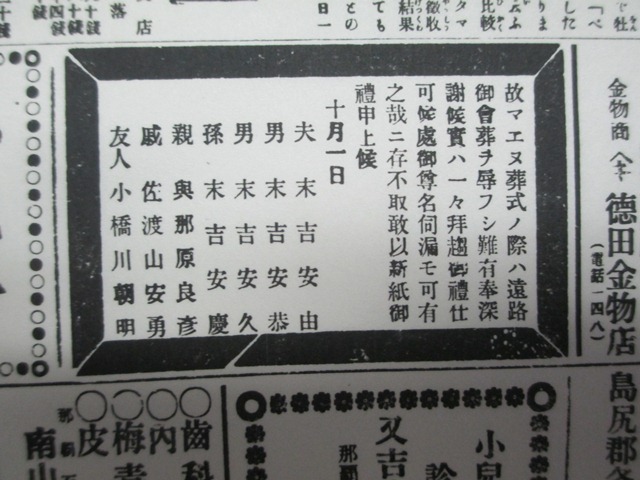

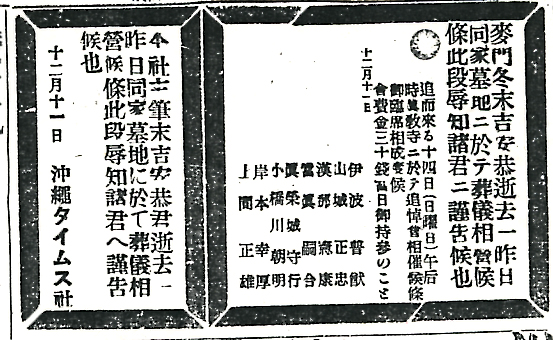

1924年12月11日『沖縄タイムス』「麦門冬末吉安恭逝去一昨日同家墓地ニ於テ葬儀相営候此段辱知諸君ニ謹告候也 追而来る14日(日曜日)午後時眞教寺ニ於テ追悼会相催候條御臨席)相成度候 会費金30銭当日御持参のこと/伊波普猷、山城正忠、漢那憲康、眞栄城守行、小橋川朝明、岸本幸厚、上間正雄」

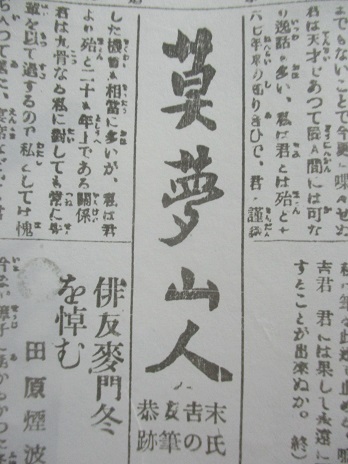

1924年12月15日『沖縄朝日新聞』「麦門冬・末吉安恭氏の追悼会は既報の如く昨14日午後2時より眞教寺佛堂に於いて執行されたが故人の知己友人等相会する者両市各方面の階級を網羅して百数十名に上り、主催者代表として岸本タイムス社長挨拶を述べ次いで田原法馨師以下役僧の讀経があり故人と近かった仲吉朝助、川平朝令の両氏は交々悲痛なる弔辞を述べ終わって参会者一同順次に焼香を済まし同4時散会した。清く咲き誇れる梅花を■に淋しくも法灯に護られたる『莫夢釈安居』の法名の白木の位牌は故人の在りし日の面影を偲ばせ人々の悲しみを新たならしめた。」

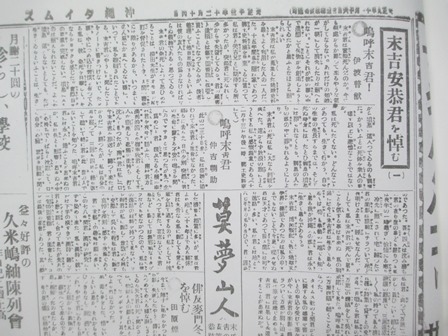

12月14日 『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む(1)ー伊波普猷、仲吉朝助、田原煙波」

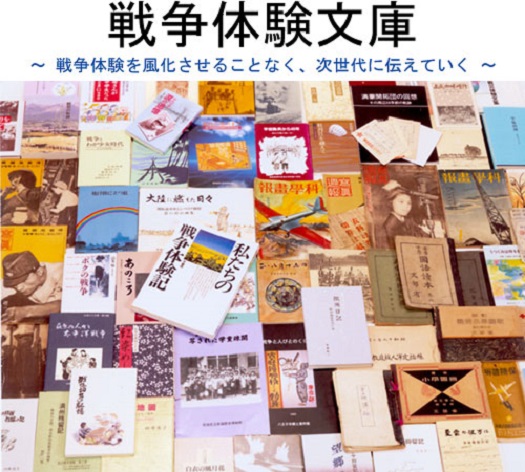

○伊波普猷ー末吉君は実際死んだのか。今にも何処からか帰って来るやうな気がしてならない。あれだけの知識が一朝にして消失したのは耐へられない。ことにそれが彼の頭の中で温醸して何物かを創造しょうとしていたかと思ふとなほさら耐へられない。末吉君は私が蒐集した琉球史料を最もよく利用した人の一人だった。15年間私の隠れ家であった郷土史料室を見棄てるに当って、私は君と笑古兄に期待する所が多かったが、突然君に死なれて、少からず失望している。君の蔵書と遺稿とは県立図書館に保管して貰ふことになっているが、後者を整理して他日出版するといふことは彼の友人たちの為さなければならぬ義務であると思っている。

1924年12月15日ー『沖縄タイムス』「末吉安恭君を悼む」(2)

□伊波月城「麦門冬君を弔ふ」

おお死ー死の旅路よ

理知の為めに瞬間の静けく

我を愛し失はしむる死の接触よ。

自ら、うつろになれ 體を

解き焚かれ粉にされ又 葬らる。

されどわが眞の體は

疑いもなく他界に行く為我と共に残る。

うつろになれるなきがら。

用なきなきがらは大 のとご いの用 他の必要

の為に、聖化の為に大地に帰り行く

ホイットマン

12月11日長途の旅から帰って旅装を解く間も待たずして耳にした事は先ず麦門冬末吉君の死であった。その日僕は自働車上 ロイス博士の宗教哲学をひもときつつ人生問題を考えつつ沖縄の更生期の曙に際して自分達は如何して生きて行く可きかを切実に考究せざるを得なかったのに麦門冬君の訃音は実に大能の神が僕の為 述べられ給うた無言の説教としか思われなかったのだ。ああ君は死んだ。然し死は第二の出産である。いで僕も亦君と共に新たな更生しよう。

麦門冬君が東京にいた頃、僕も又東京にいた。その時代飯田町のユニバーサリスト教会では自由神学の増野悦興師が土曜講演を開いて天下の思想家をここに招待して多くの新しい青年を此処ににひきつけていたのであるが此の会合に於いて僕は何時も麦門冬君の顔を見出さざるを得なかった。しかしお互いに口をきいた事はなかった。明治35年の頃君は故桃原君と共に小石川竹町の下宿に居住していて、僕も亦彼等と同じ下宿に住むようになった。其の時君は杉浦重剛先生の日本中学校に籍を置き、何処かの英語の塾にも通っていたが、学校には熱心の方ではなく、何時もすきな本を読んでいたようではあった。話をしたこともなければ勿論君の室に出入りした事もなかったので何ういう本を読んでいたかわからないが、新しい智識を求めていた事は確かであった。