05/08: 琉舞ん雑筆①

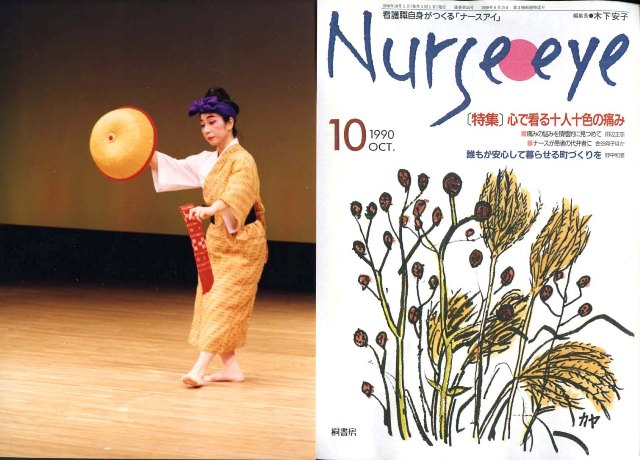

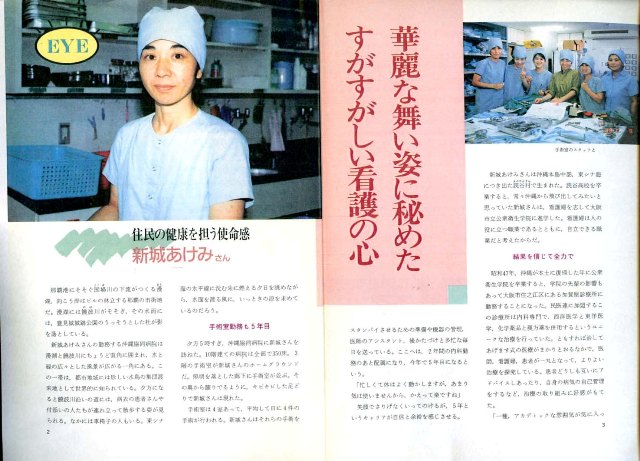

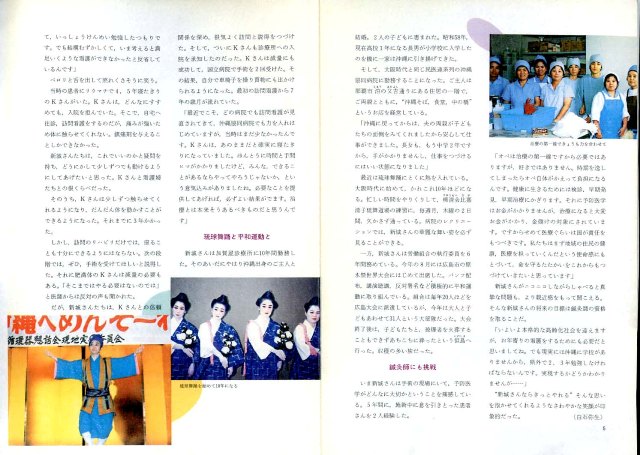

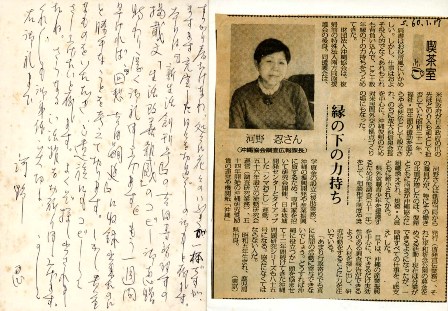

1990年10月ー桐書房『ナースアイ』第24号□白石弥生「住民の健康を担う使命感ー新城あけみさん」

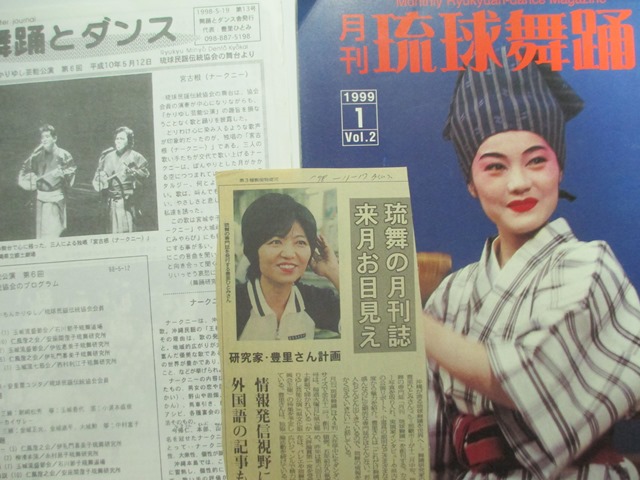

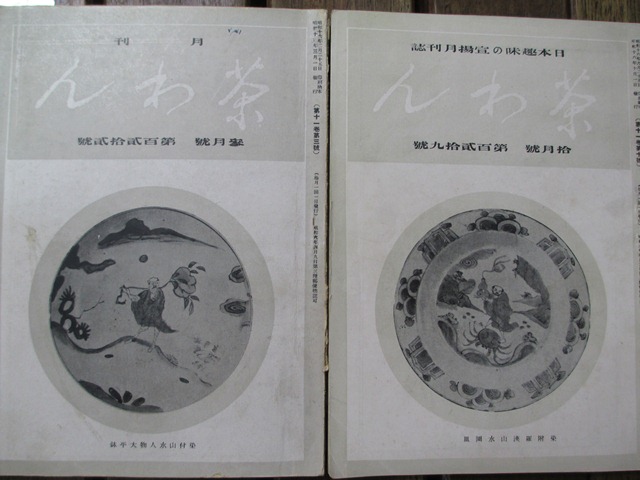

1998年11月17日『沖縄タイムス』「琉舞の月刊誌 来月お目見え 豊里ひとみさん計画」

1997年10月12日ー柳清本流・柳の会「雅びの会ー八重山民謡・沖縄民謡の集いー大城豊子、大城奈津子、新城あけみ他」

1981年11月22日ー関西沖縄芸能協会「第一回芸術祭ー舞台監督・宮城正雄、助監督・玉城利則、ナレーター・与那嶺伸枝/小浜節(藤間松豊琉舞研究所)藤間松豊、山本勝子、上間照美、新城あけみ、他9名」

1991年6月12日ーパレット市民劇場杮落とし記念公演「舞踊の祭典ー月夜浜(柳清会比嘉清子琉舞研究所)比嘉倫子、大城鶴子、新城恵子、長嶺江美、与那嶺順子、金城恵美子、金城博恵、新城あけみ」

2006年11月18日ー大阪沖縄県人会連合会創立60周年記念「大芸能祭ー夏姿(柳清本流柳豊会・大城豊子・大城奈津子琉舞研究所)新城あけみ他」

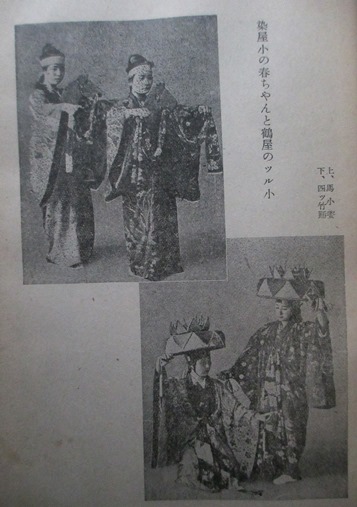

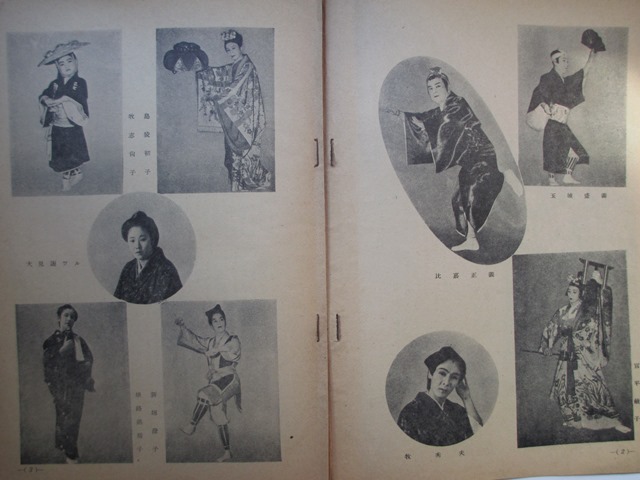

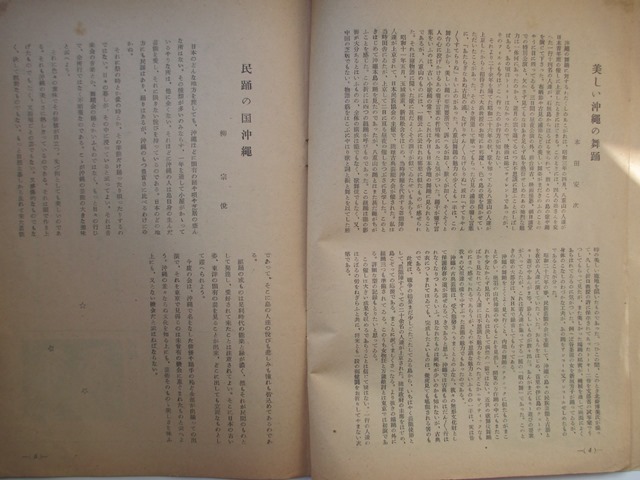

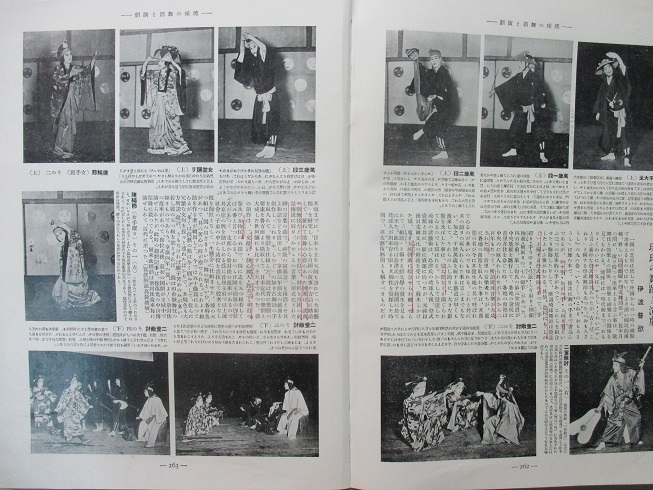

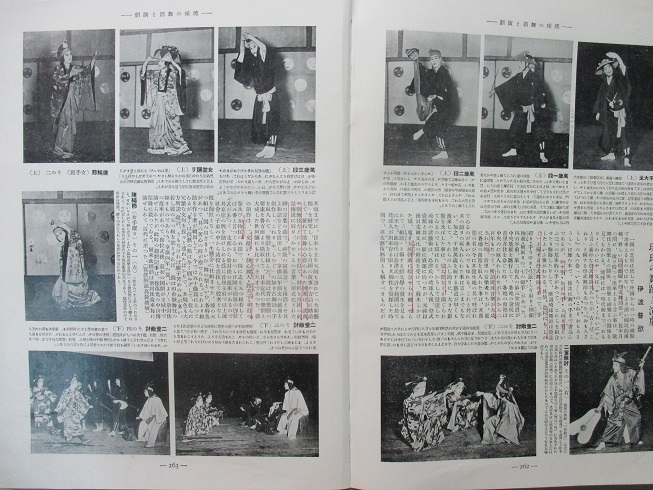

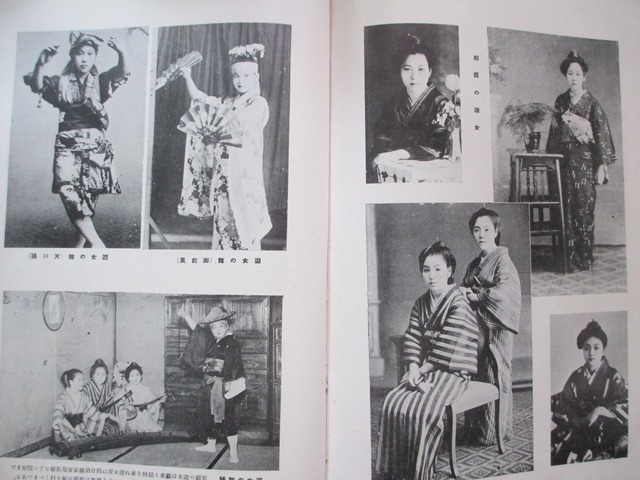

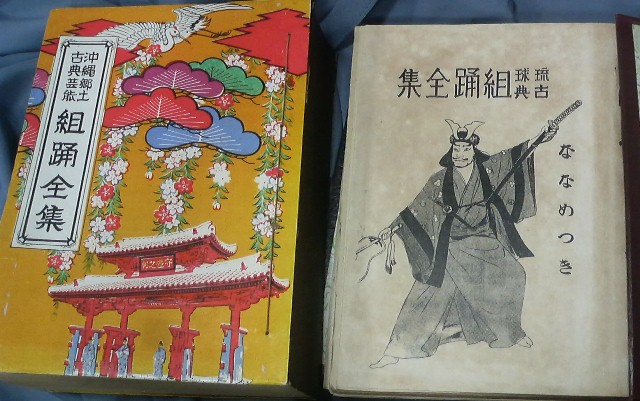

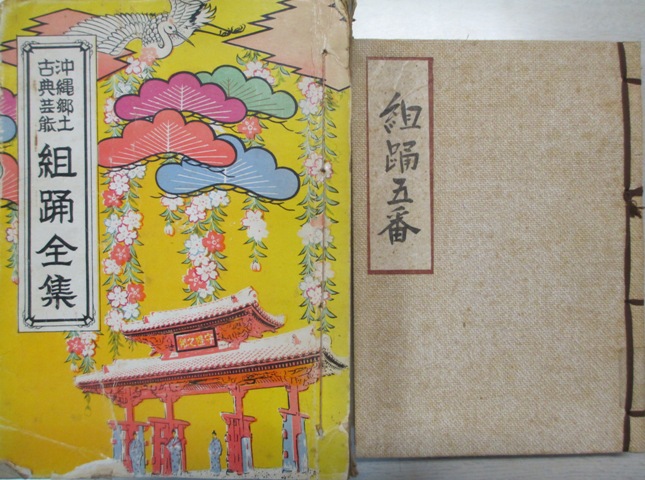

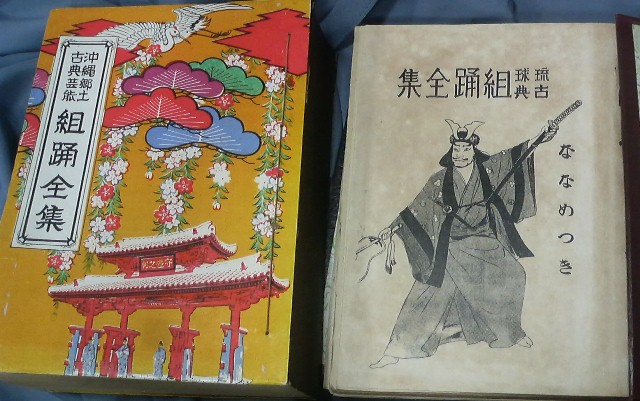

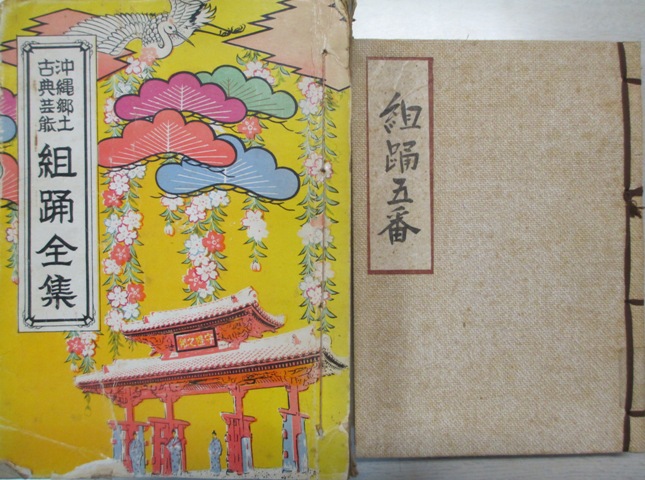

真境名本流/島袋本流

宮城流

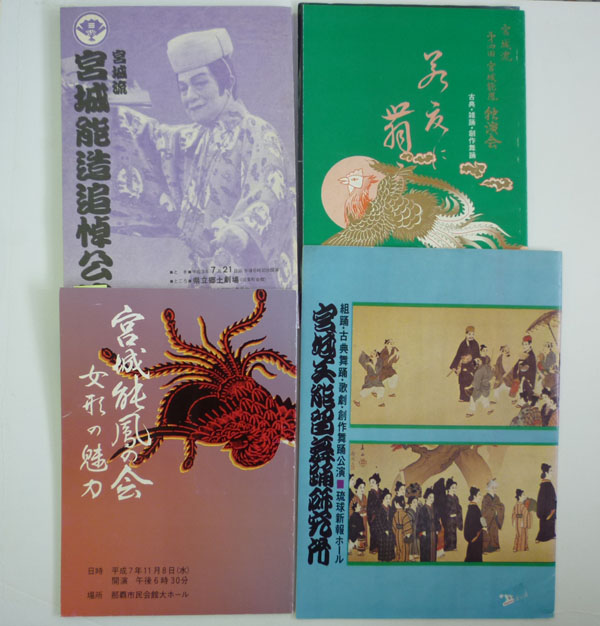

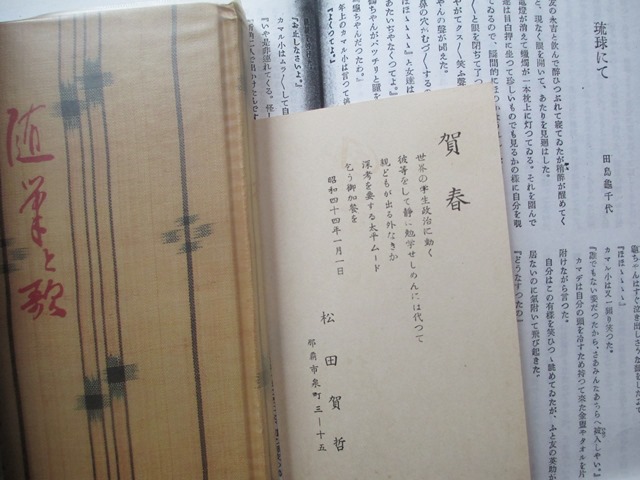

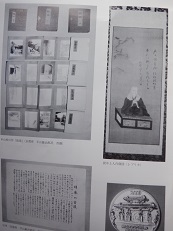

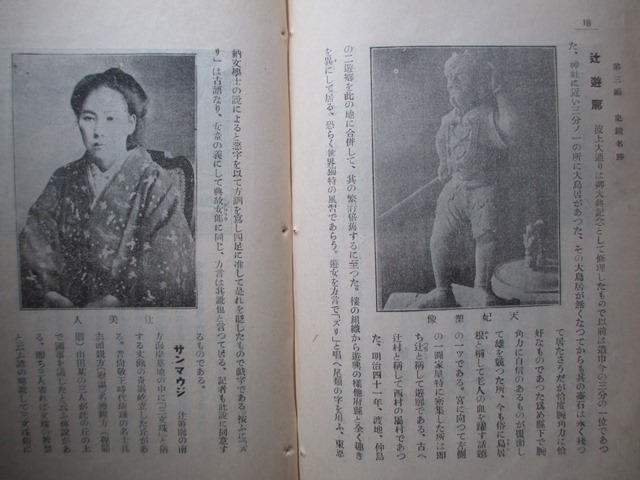

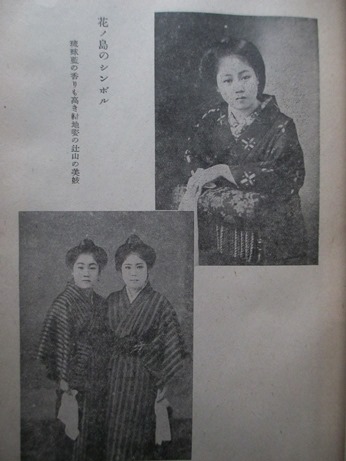

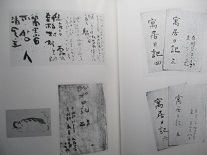

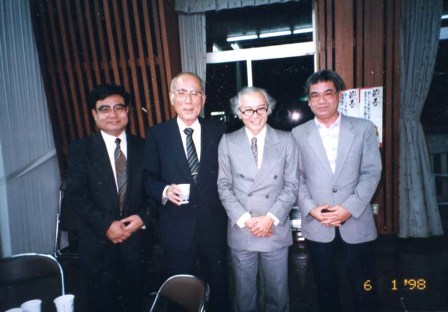

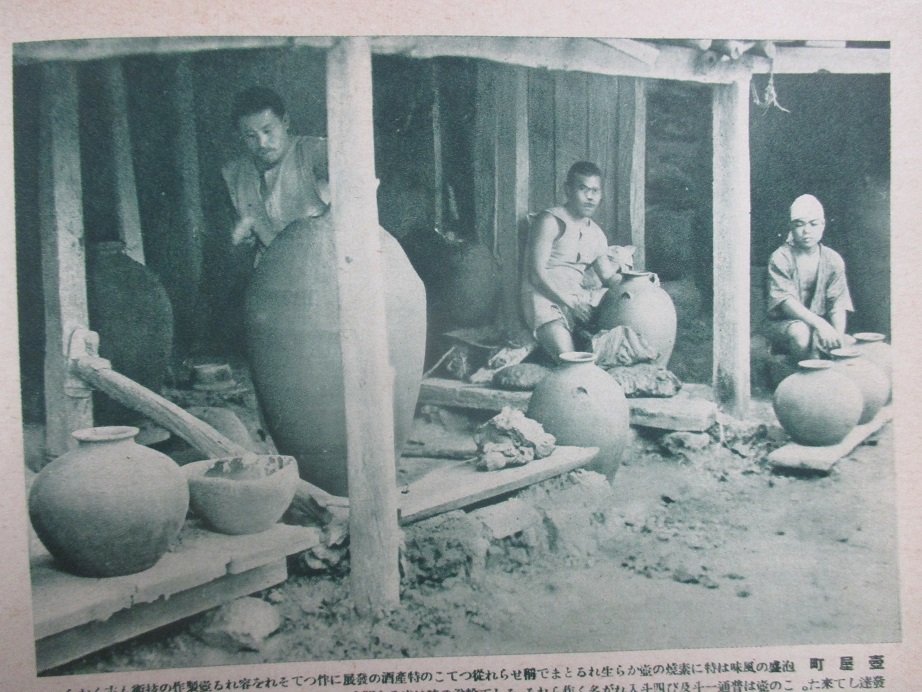

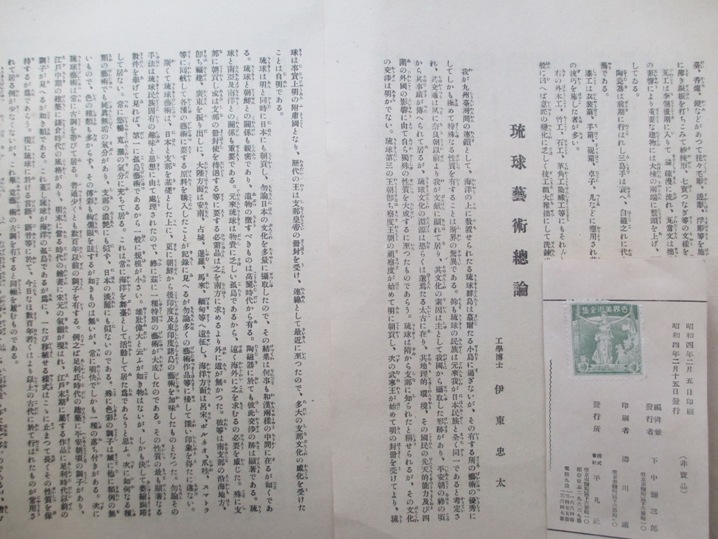

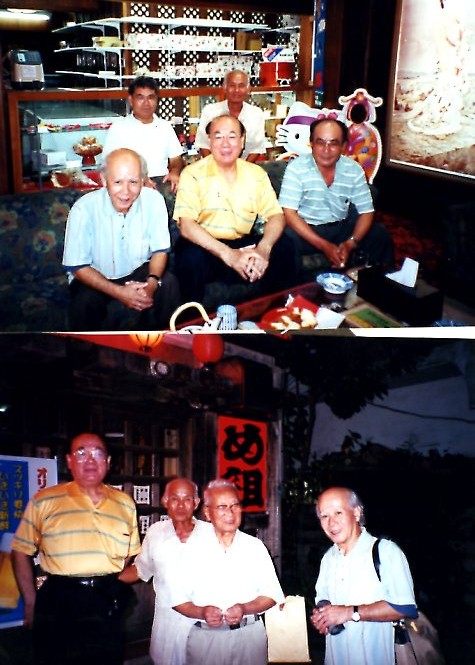

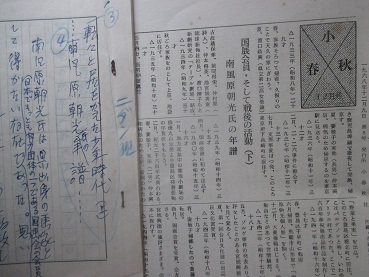

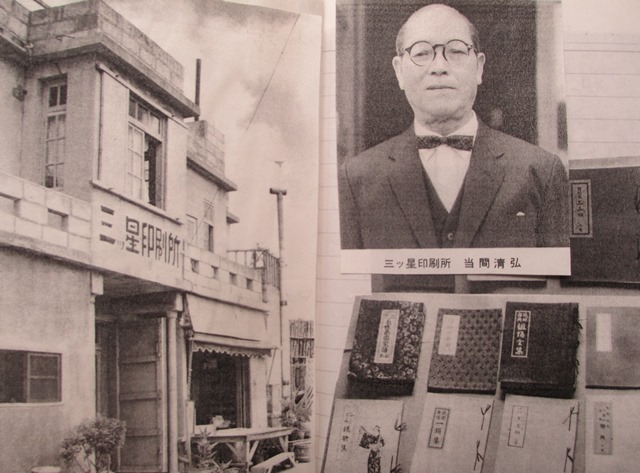

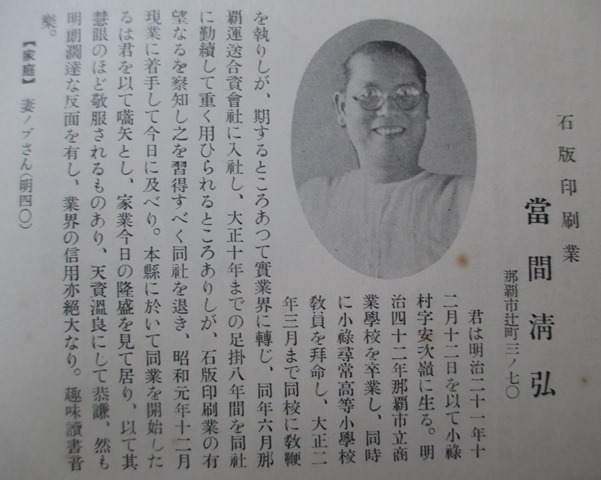

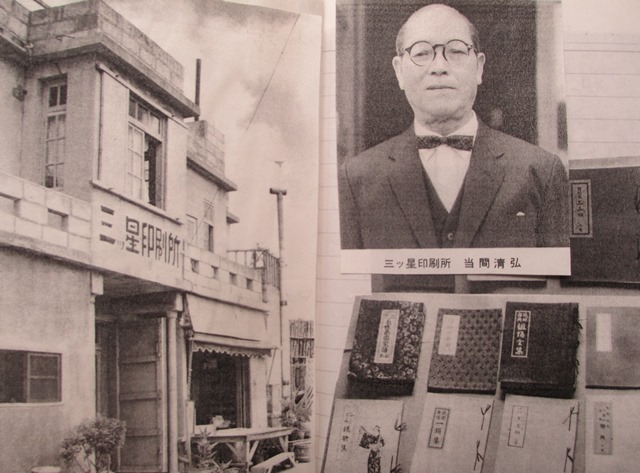

写真ー松田賀哲

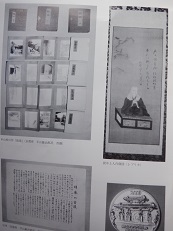

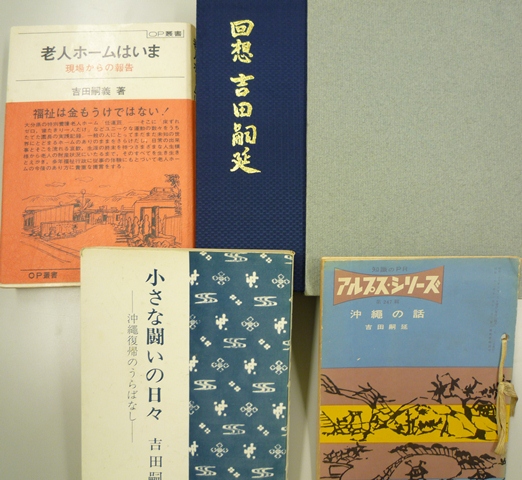

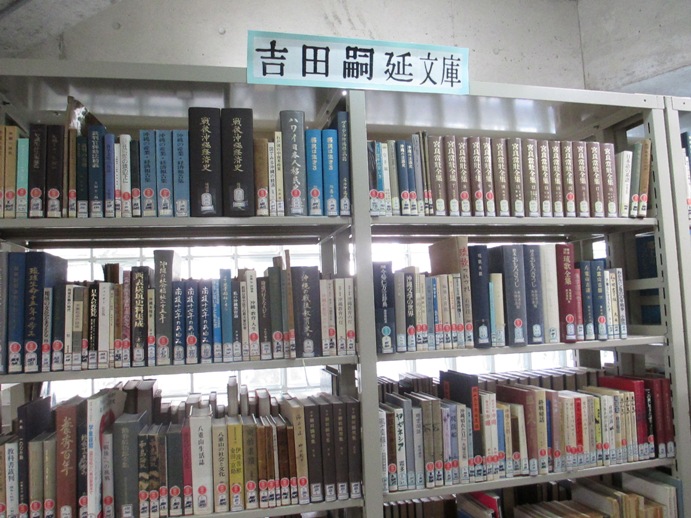

○1986年1月 松田賀哲『随筆と歌』

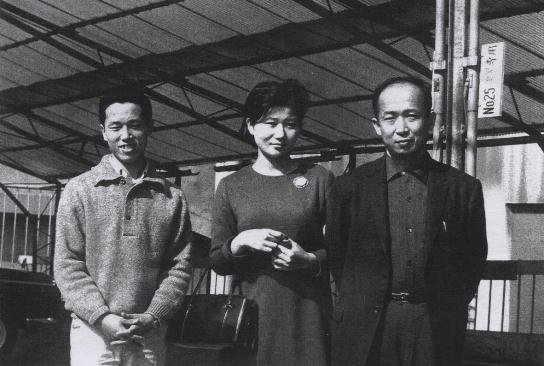

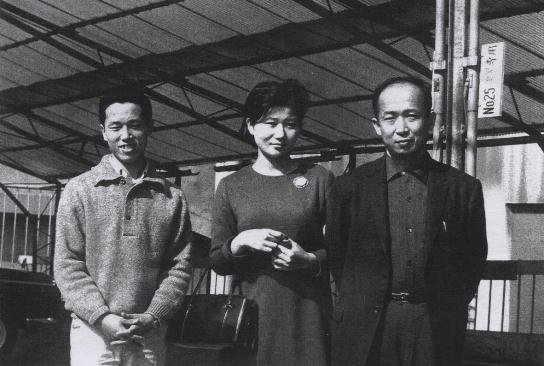

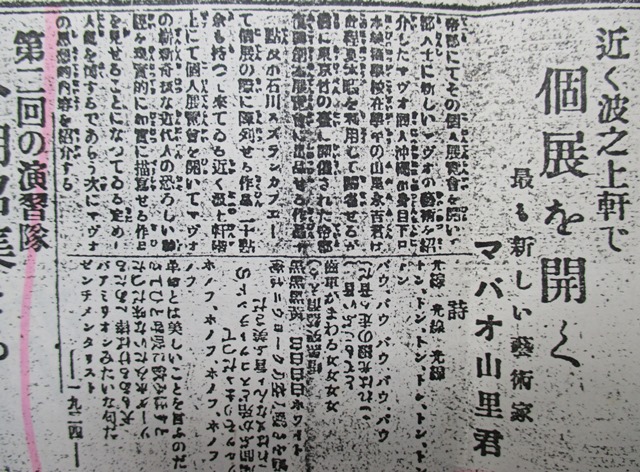

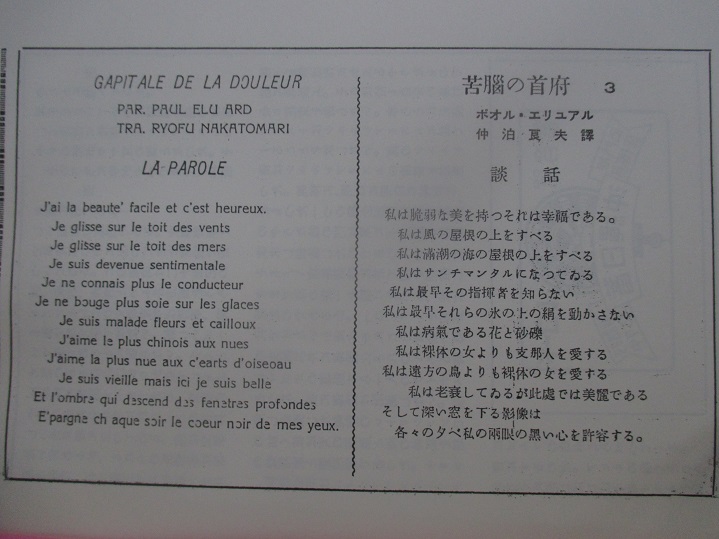

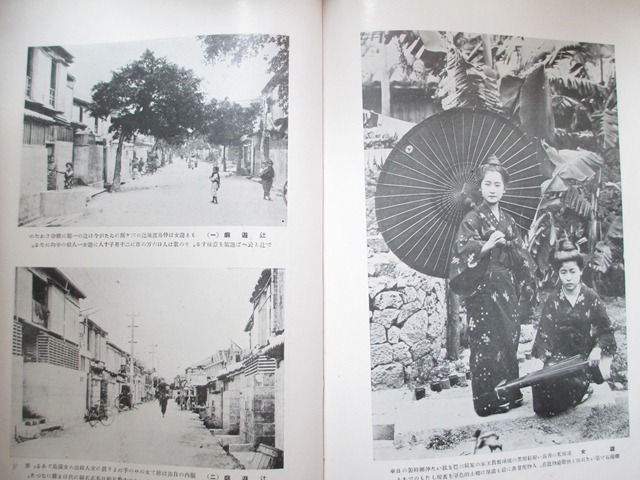

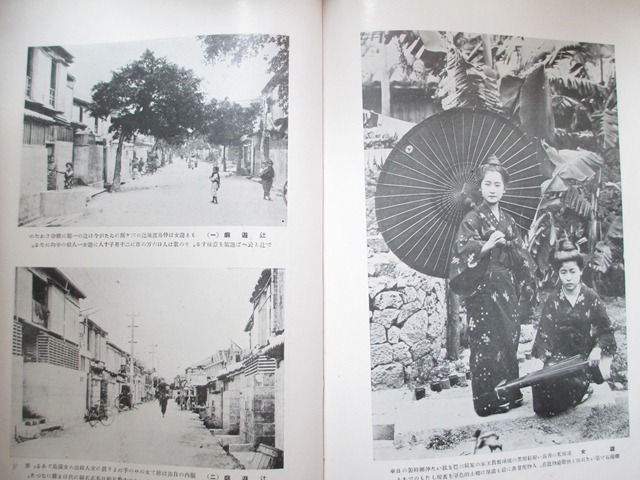

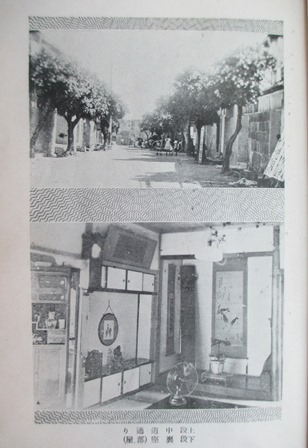

写真1935年頃辻ー後列右からー山里永吉、仲泊良夫 前列中央が松田枕流(賀哲の弟)

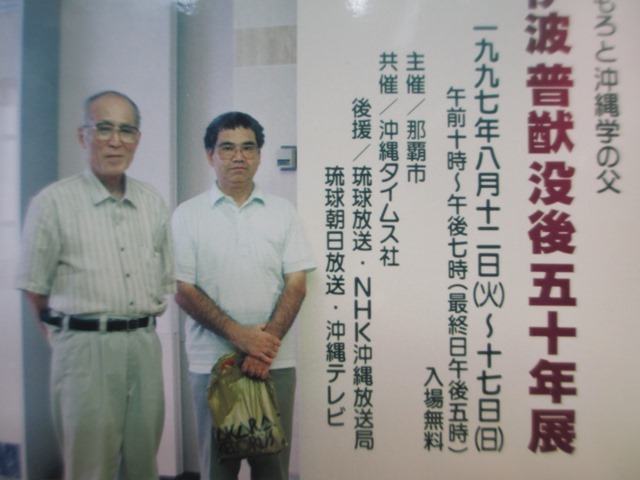

右ー松田賀孝氏(一橋大学経済学博士、琉球大学名誉教授)

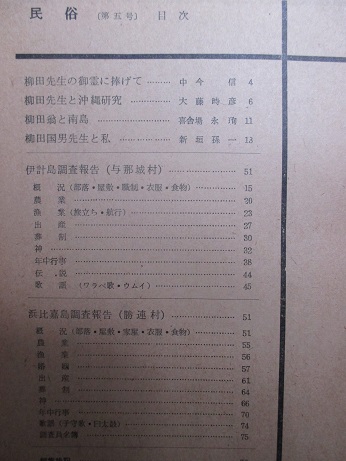

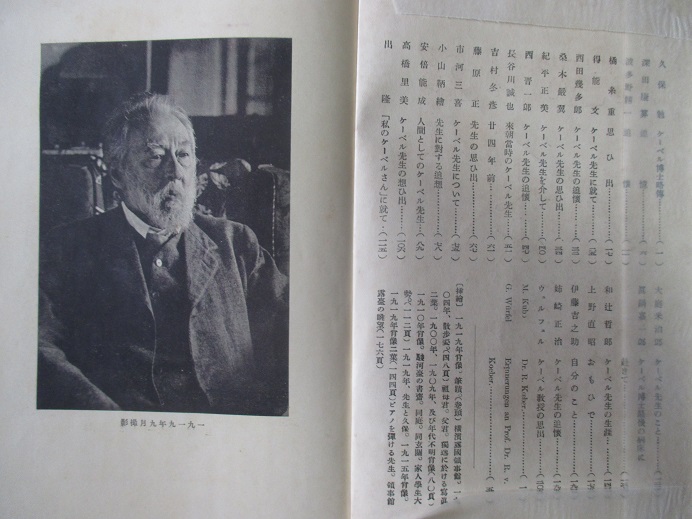

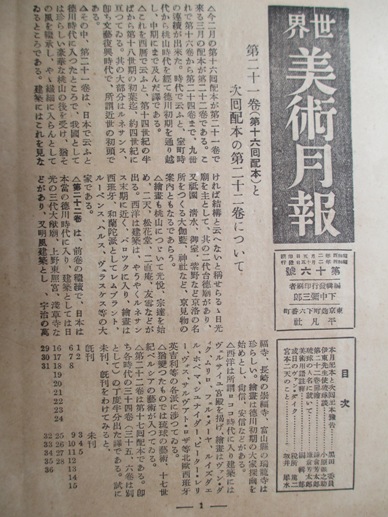

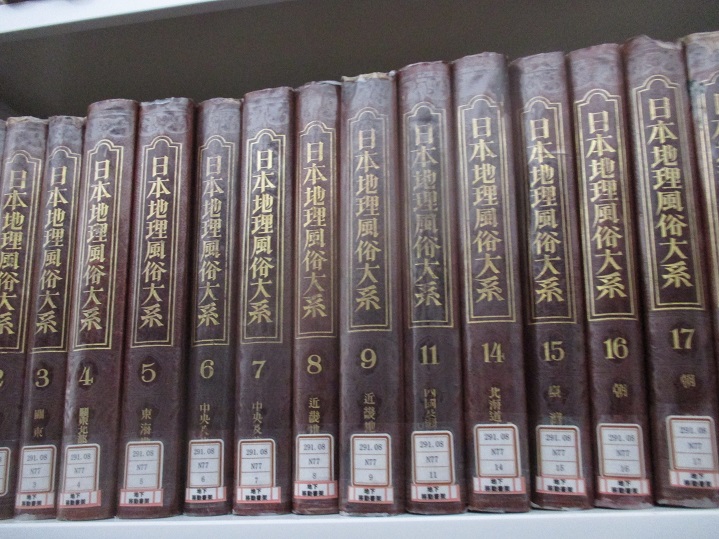

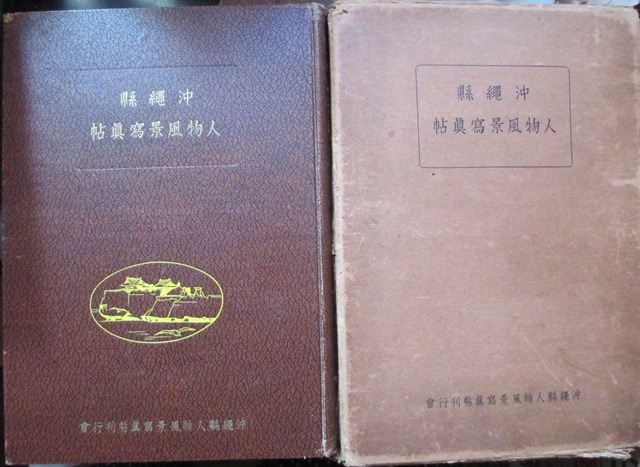

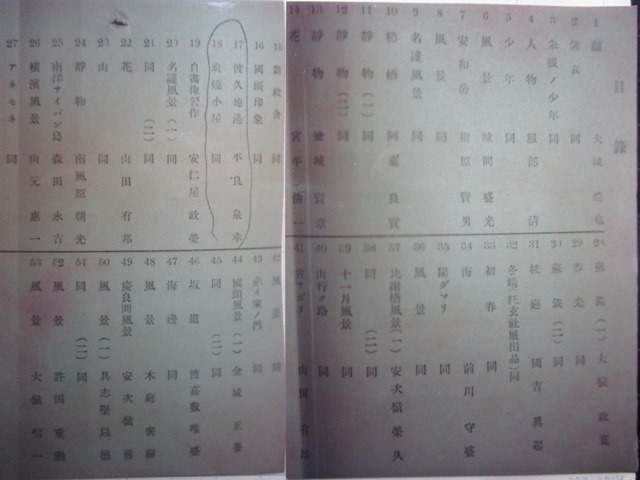

目次

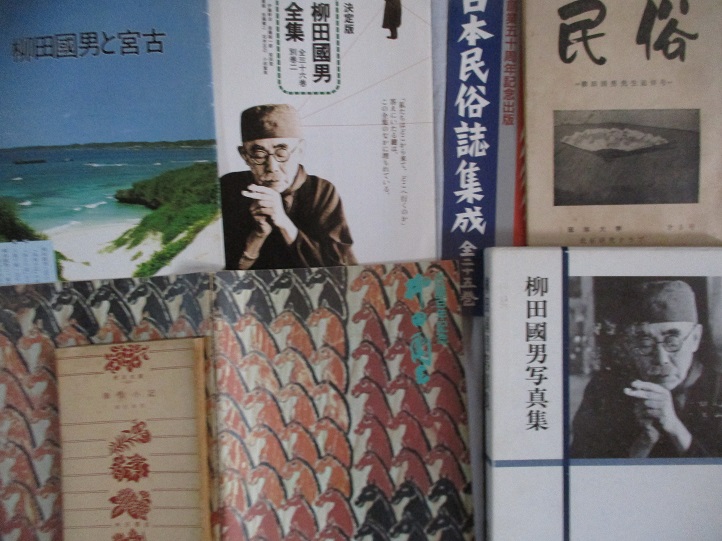

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

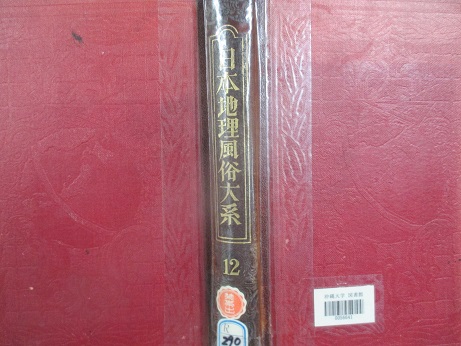

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

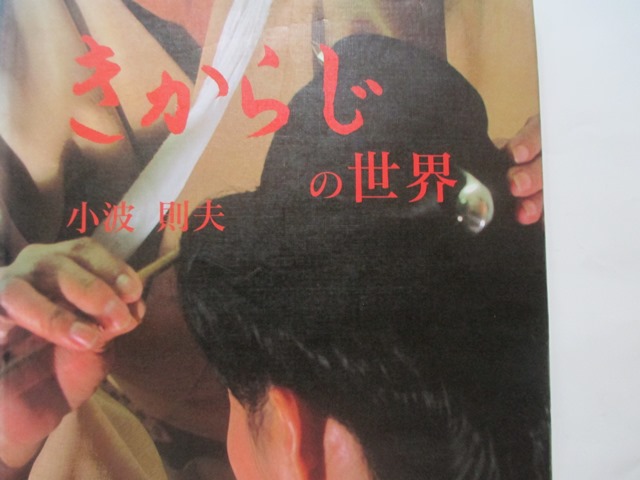

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

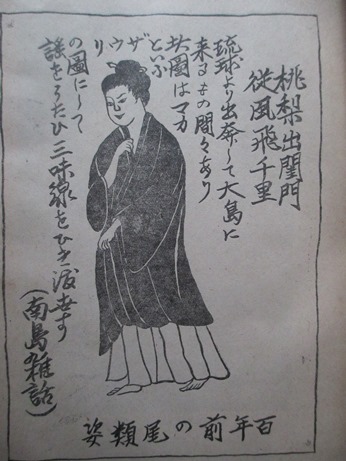

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

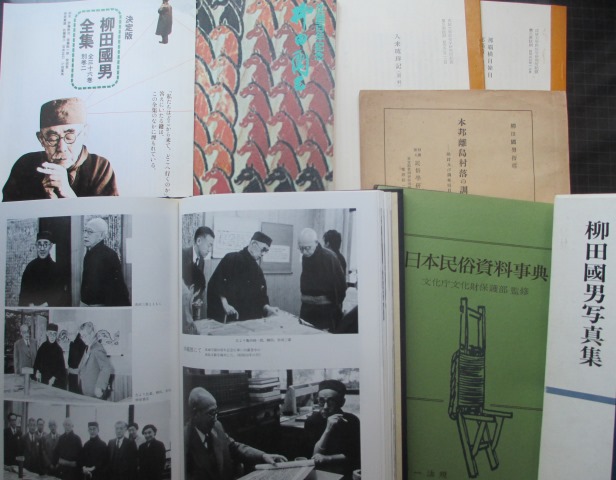

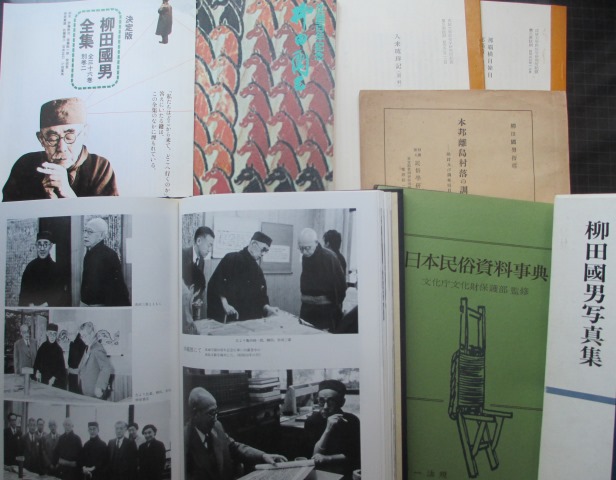

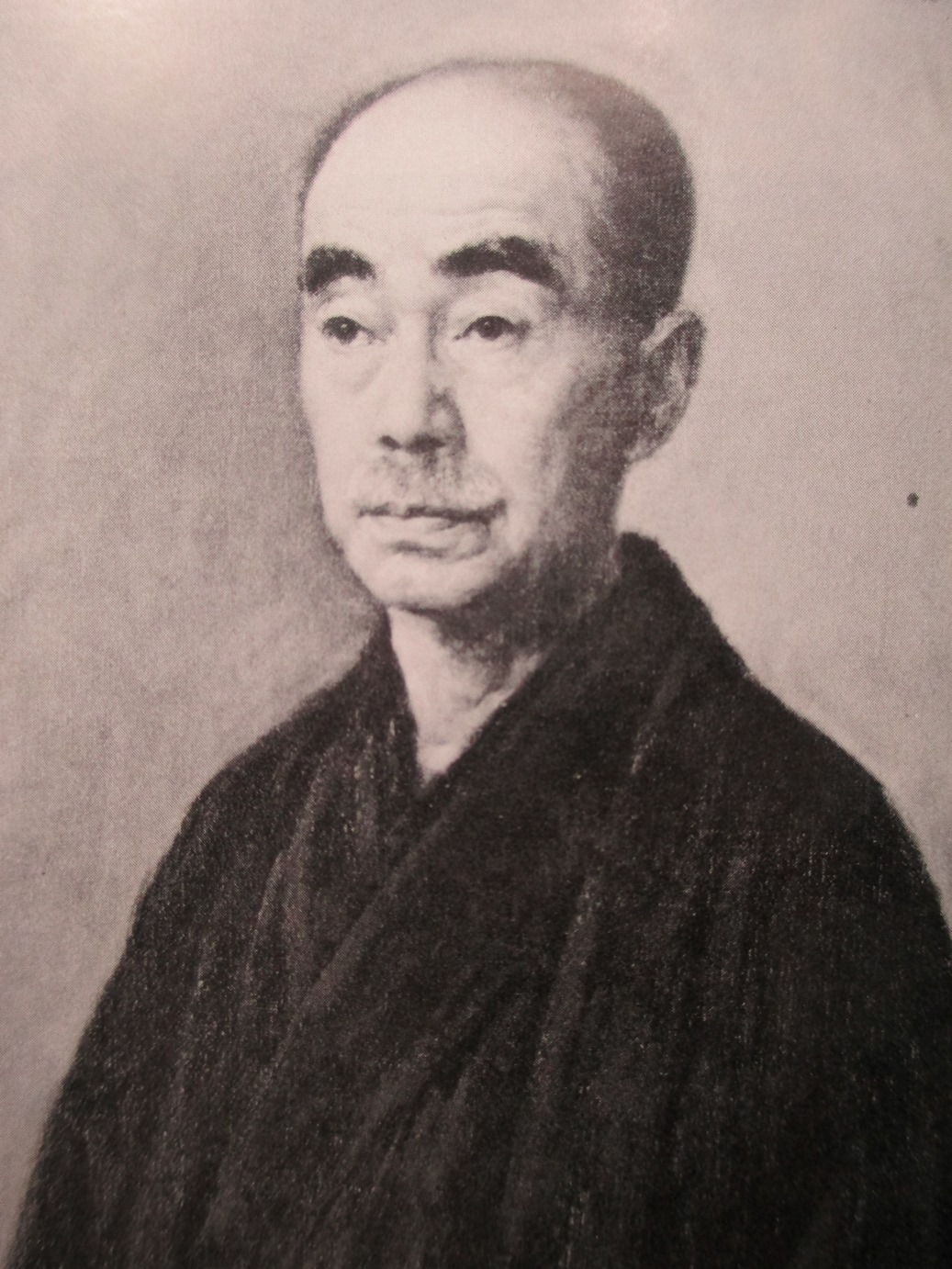

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

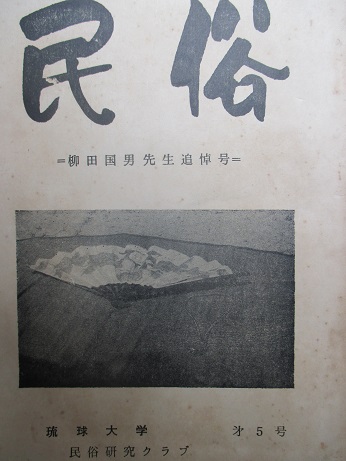

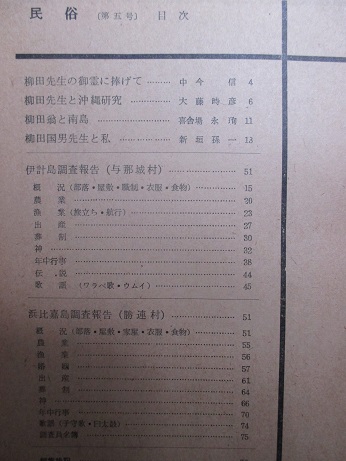

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

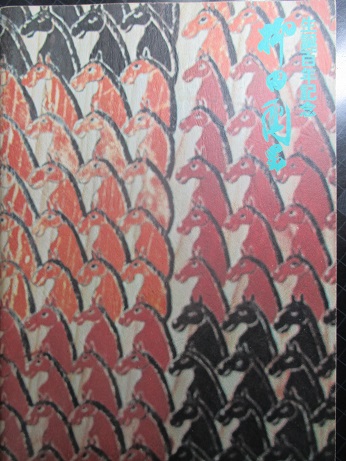

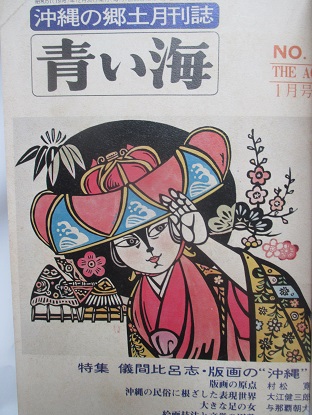

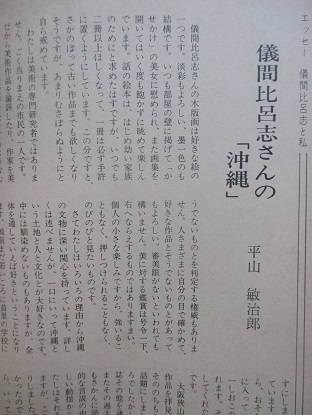

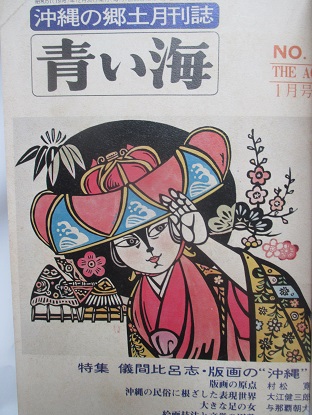

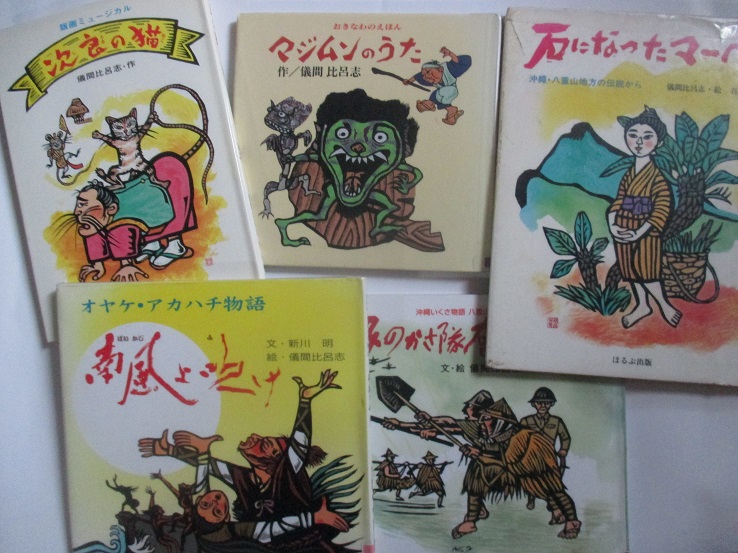

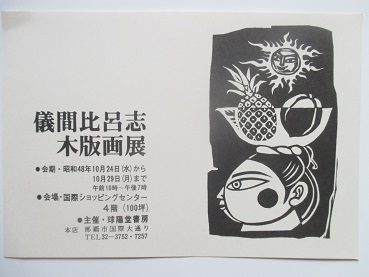

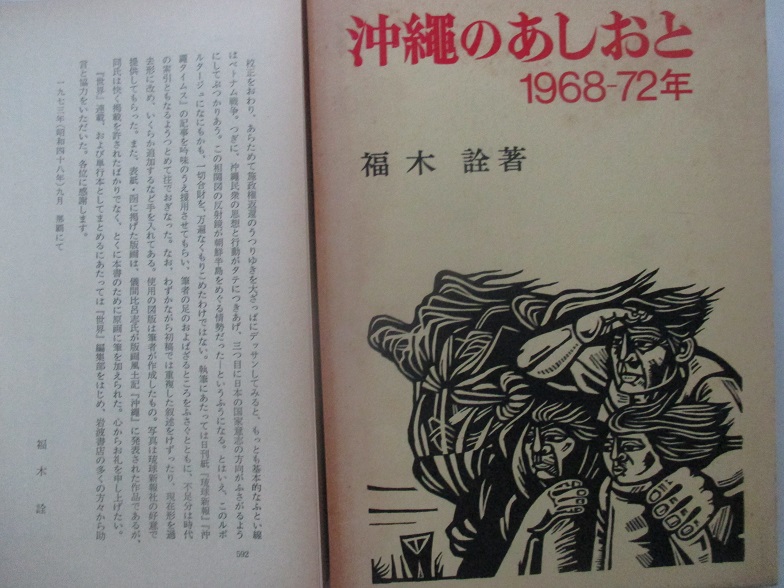

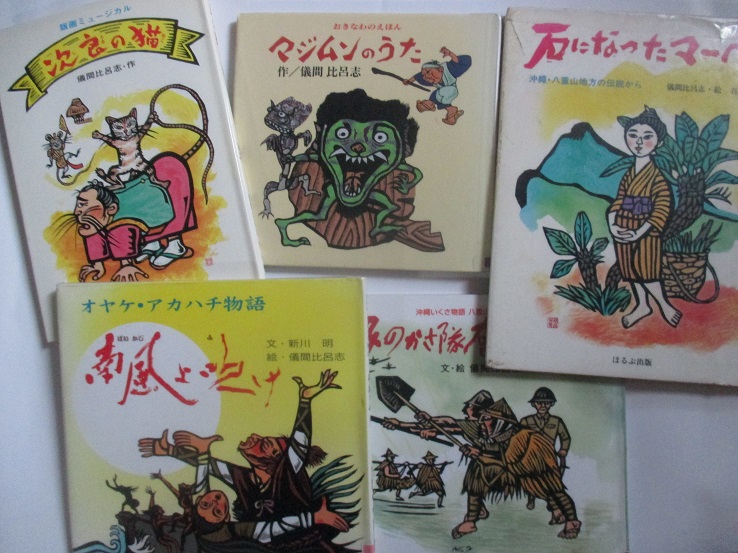

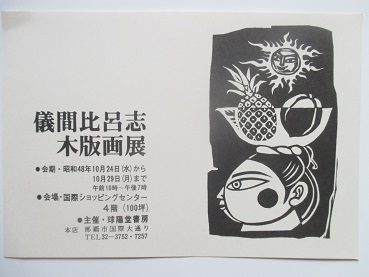

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

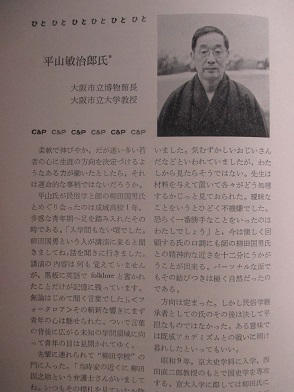

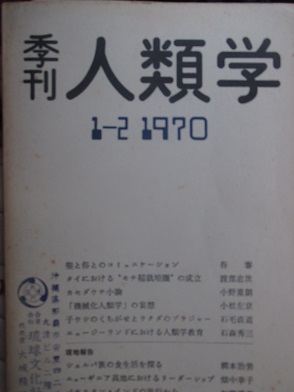

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

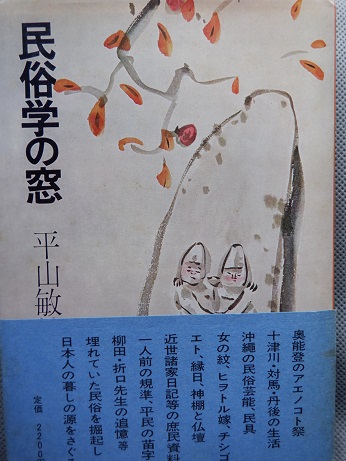

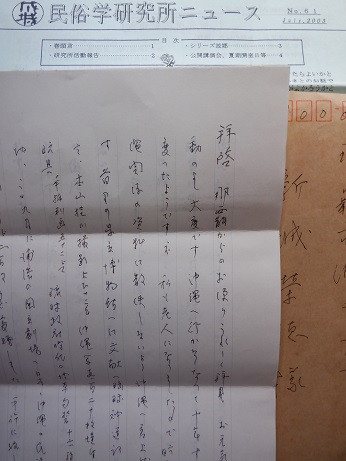

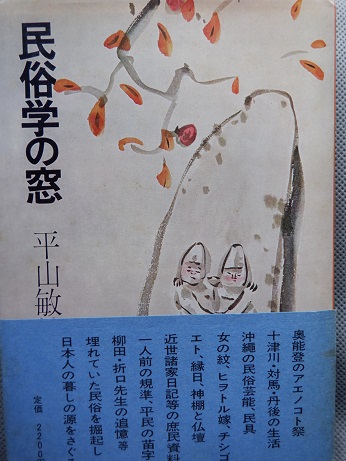

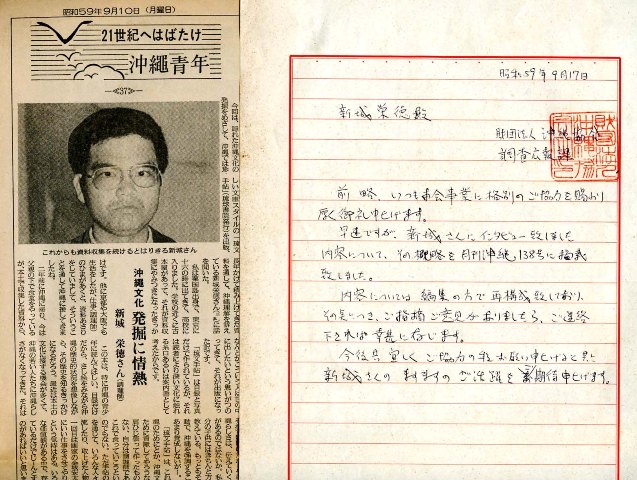

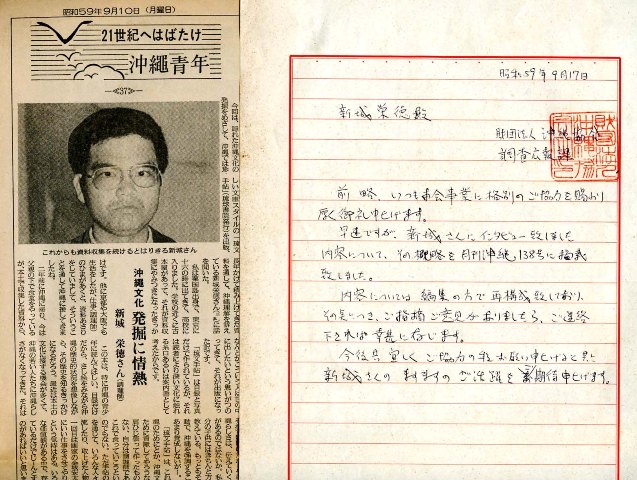

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

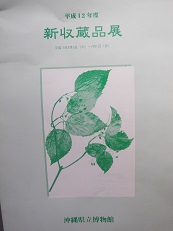

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

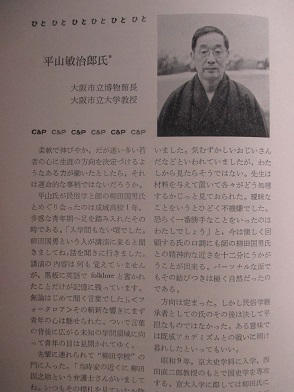

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

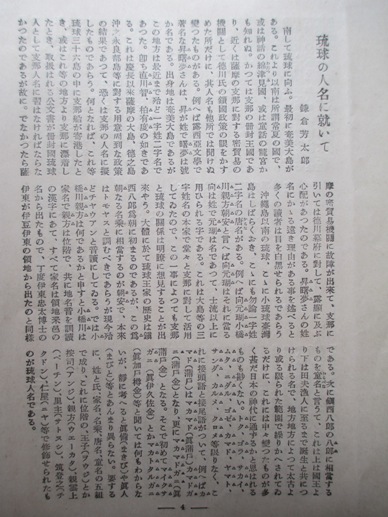

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

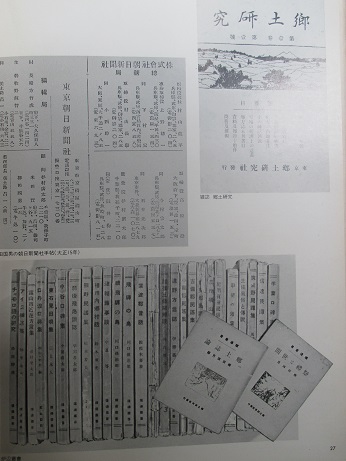

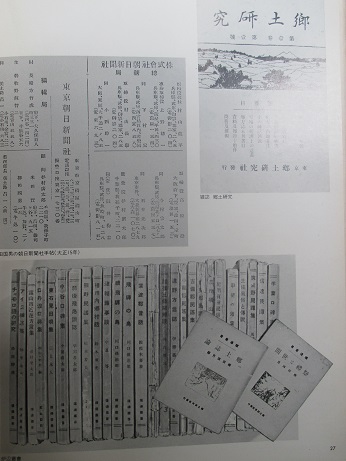

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

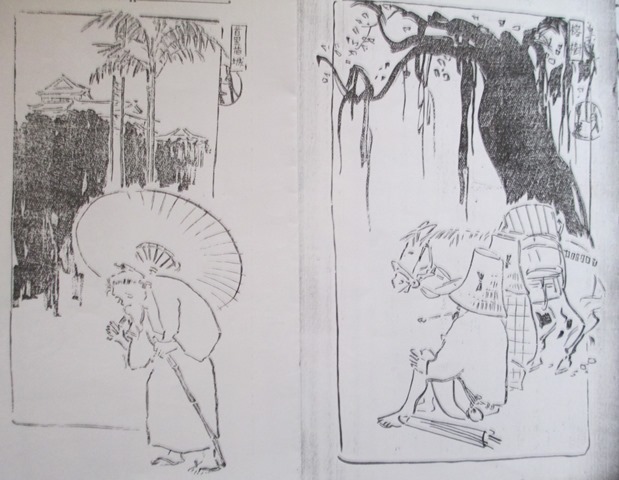

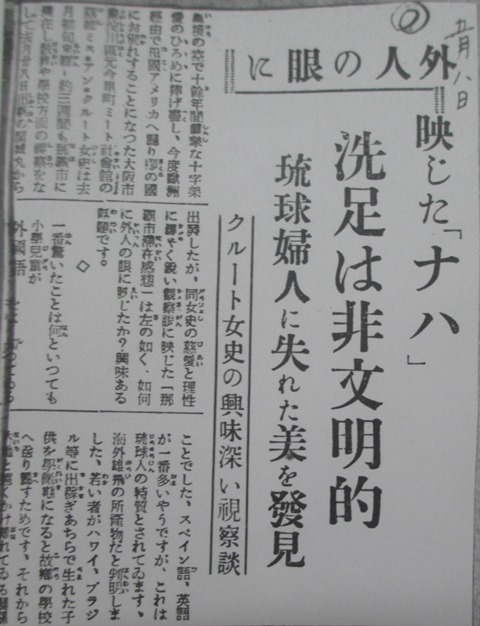

02/26: 観光文化/「描かれたジュリ」②

1913年6月5日、岡田雪窓 那覇港から鹿児島へ

1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

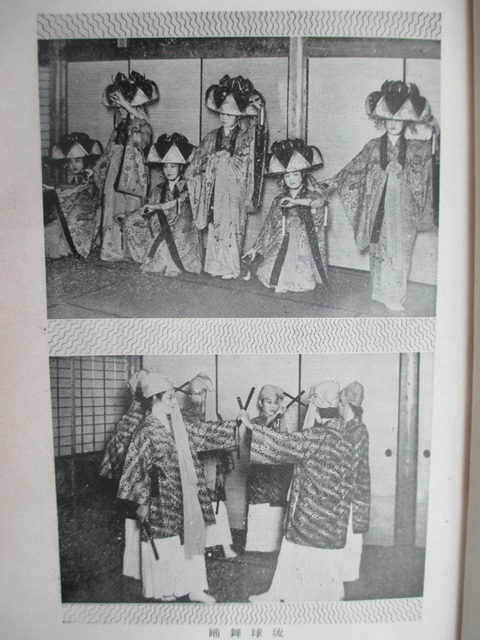

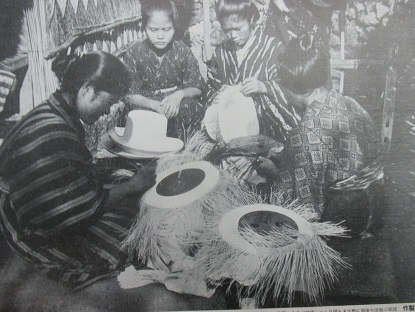

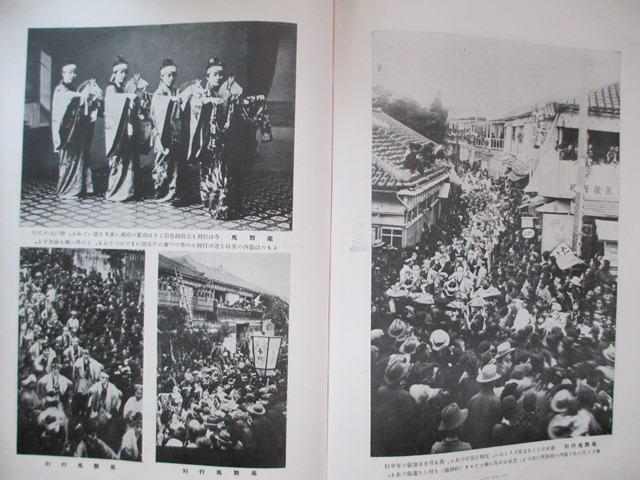

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り

□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」

1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」

1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」

1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」

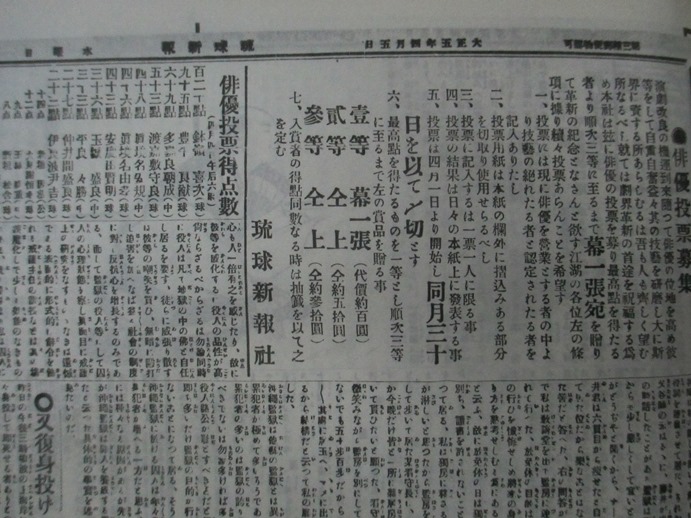

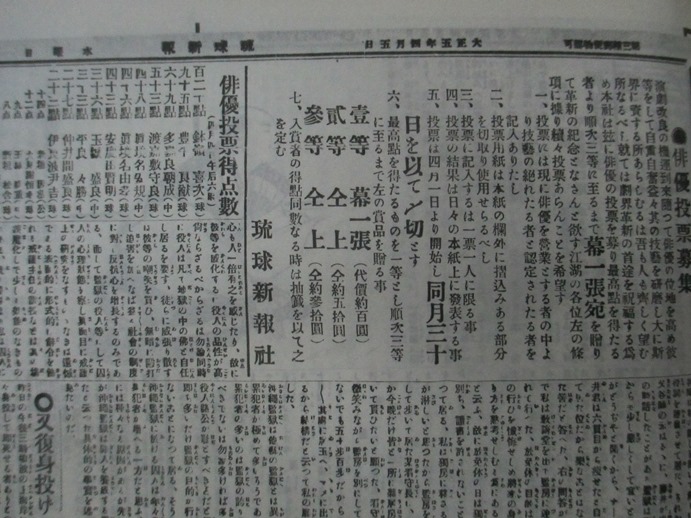

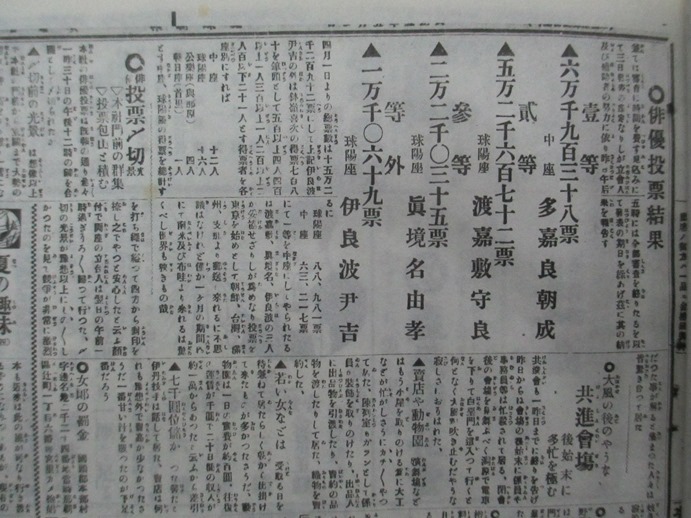

1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」

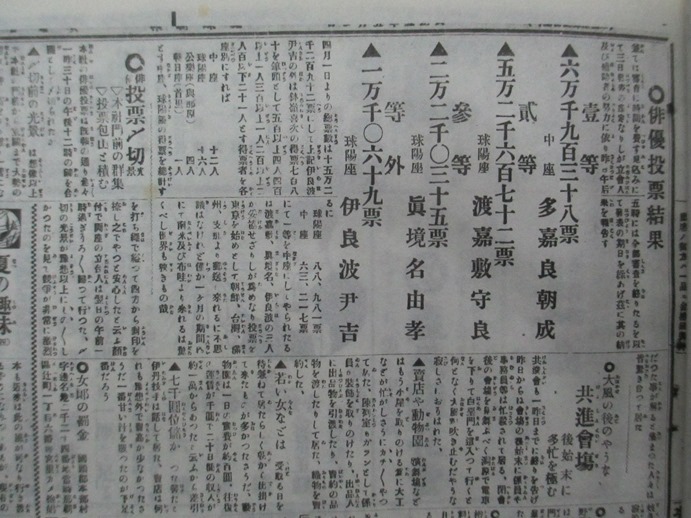

1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」

1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会

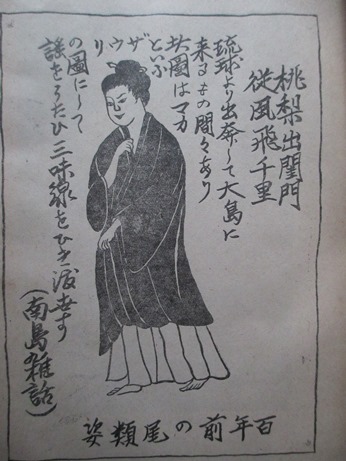

1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」

1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店

□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

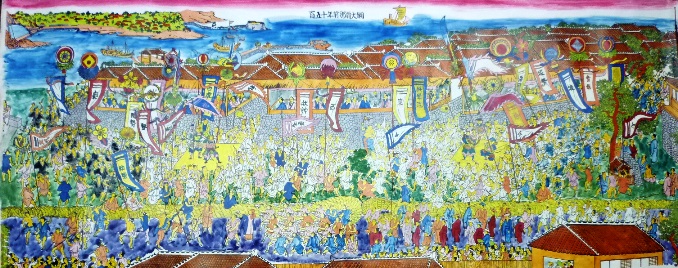

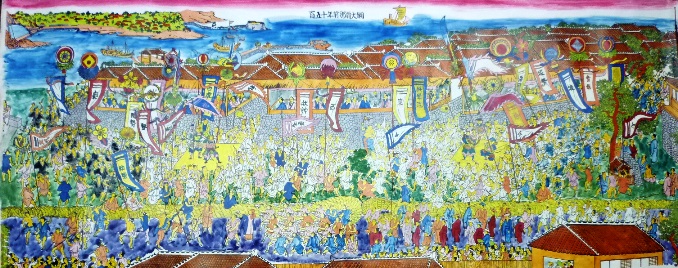

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」

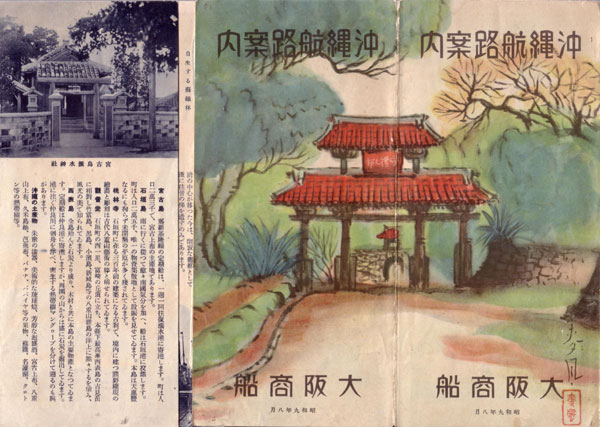

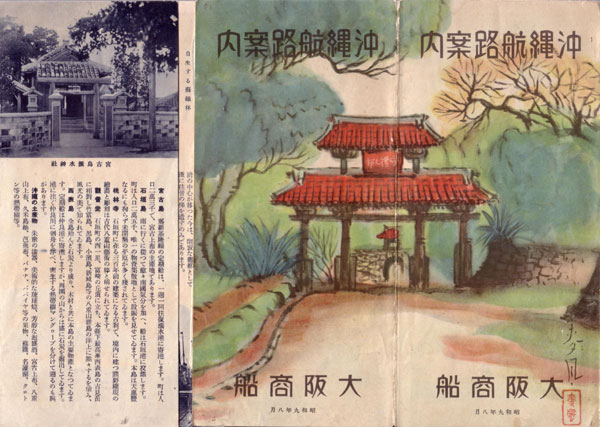

1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)

有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)

1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店

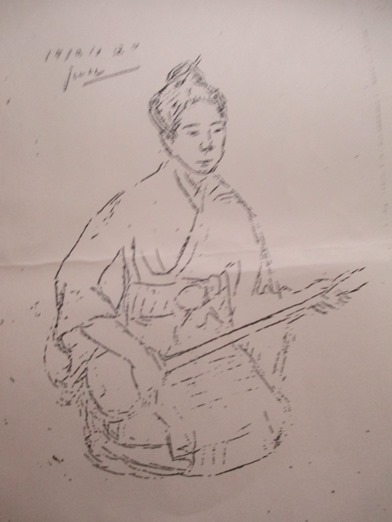

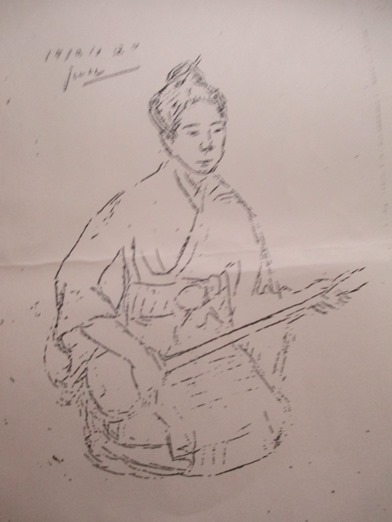

○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」

○ひなた、他九篇

ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。

○佛さま、他十篇

佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。

○母と子、他八篇

○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

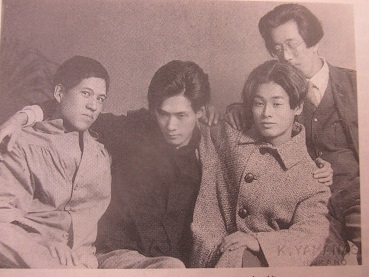

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)

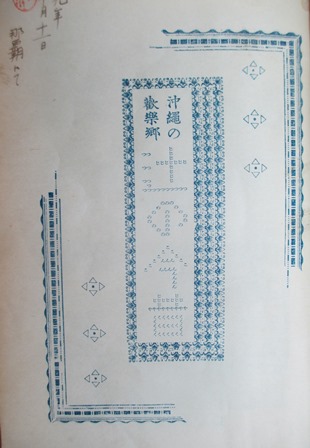

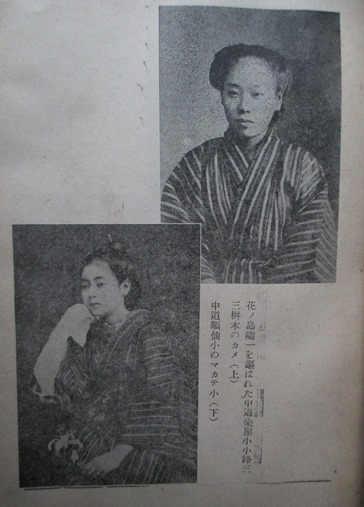

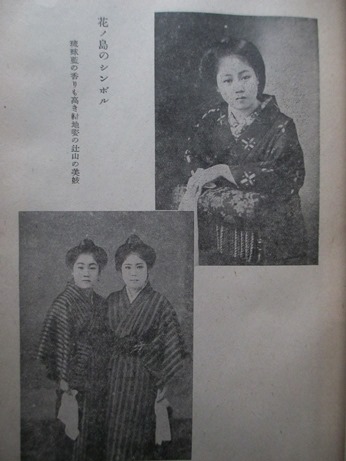

1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

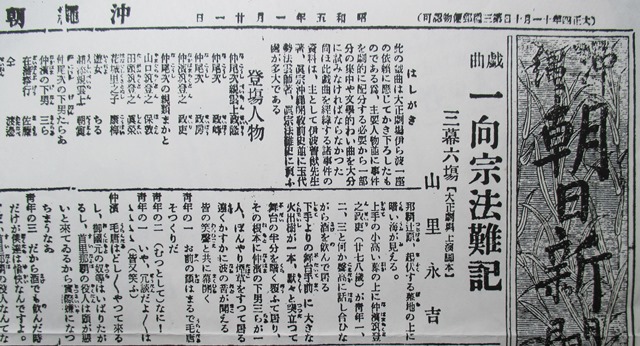

○一向宗の法難と廓

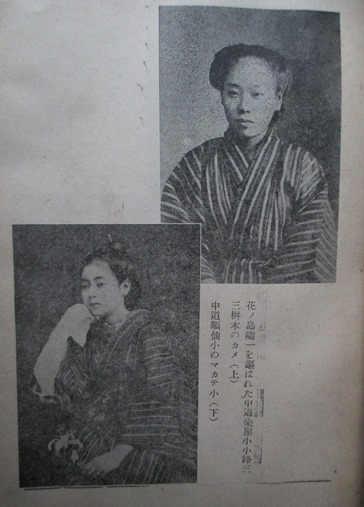

王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。

また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。

明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。

備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。

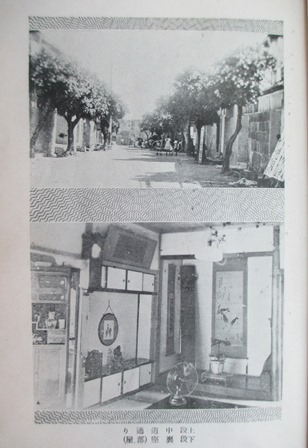

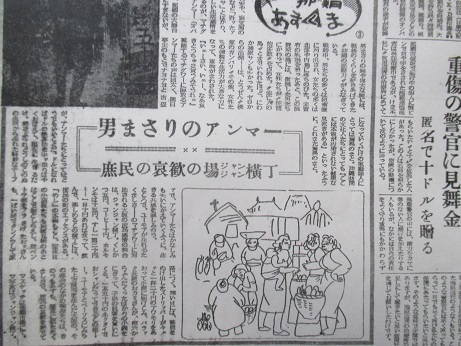

1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。

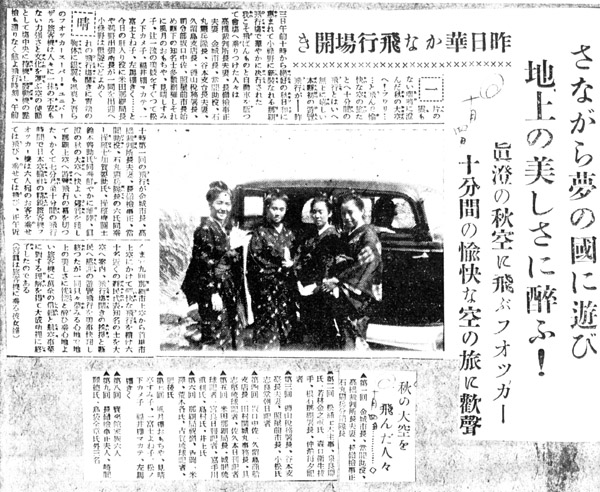

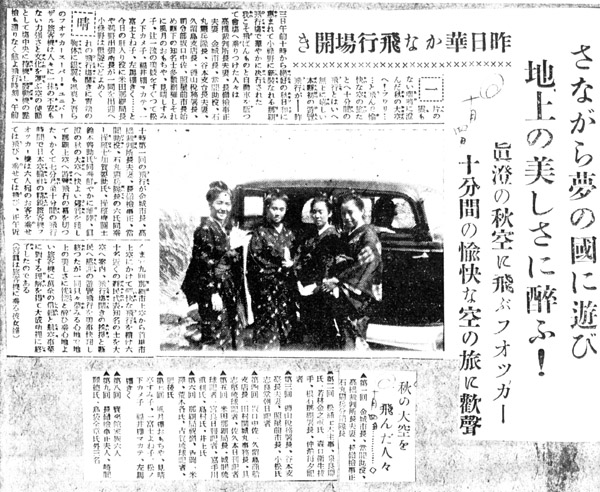

1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行

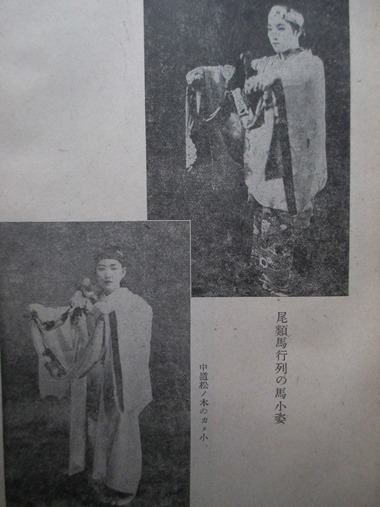

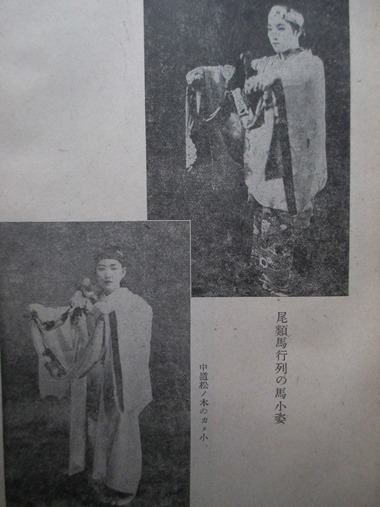

1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」

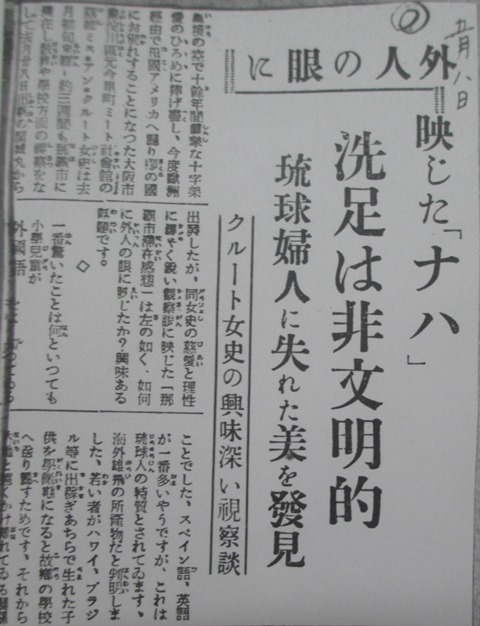

1938年9月15日『大阪球陽新報』

□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。

家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。

県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。

辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。

1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り

□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」

1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」

1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」

1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」

1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」

1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」

1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会

1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」

1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店

□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」

1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)

有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)

1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店

○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」

○ひなた、他九篇

ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。

○佛さま、他十篇

佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。

○母と子、他八篇

○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)

1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

○一向宗の法難と廓

王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。

また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。

明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。

備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。

1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。

1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行

1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」

1938年9月15日『大阪球陽新報』

□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。

家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。

県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。

辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。

03/08: ウチナー美の森「描かれたジュリ」③

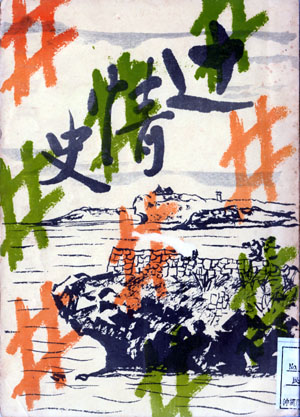

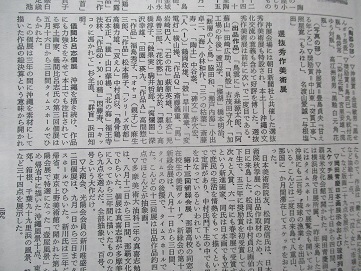

1966年12月ー神山邦彦『辻情史』神山青巧舎

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

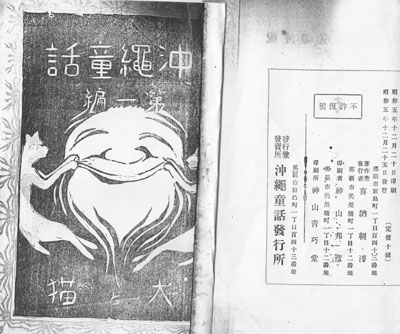

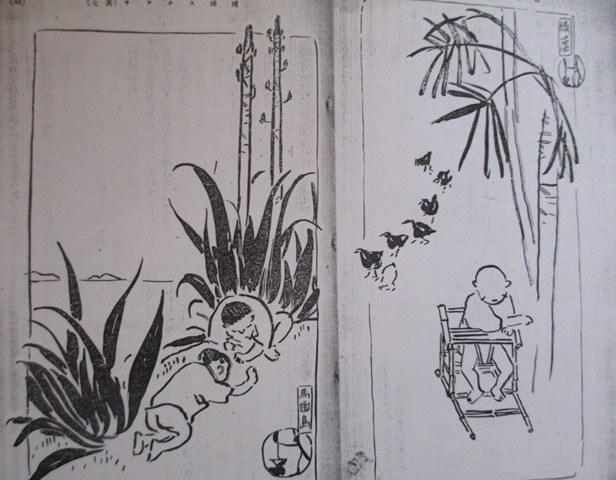

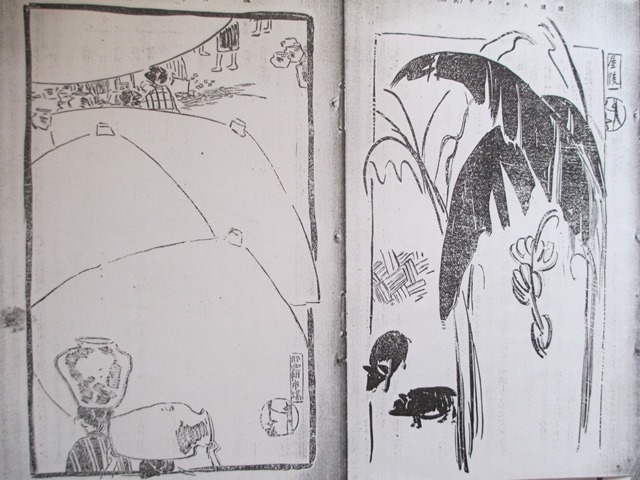

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

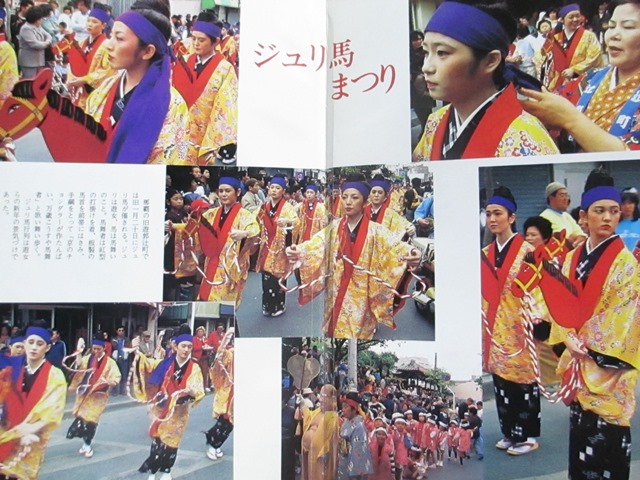

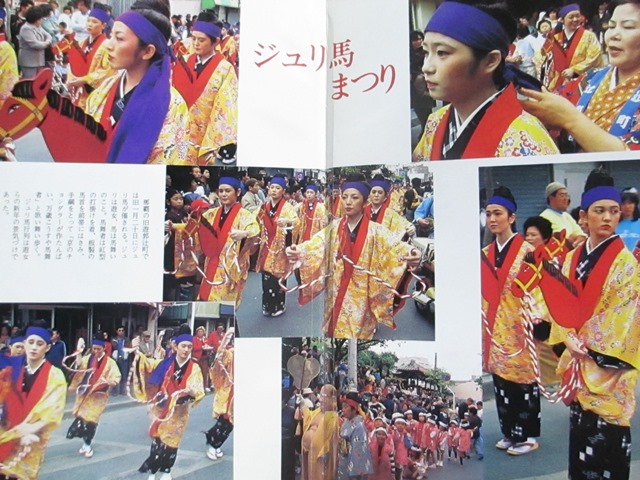

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

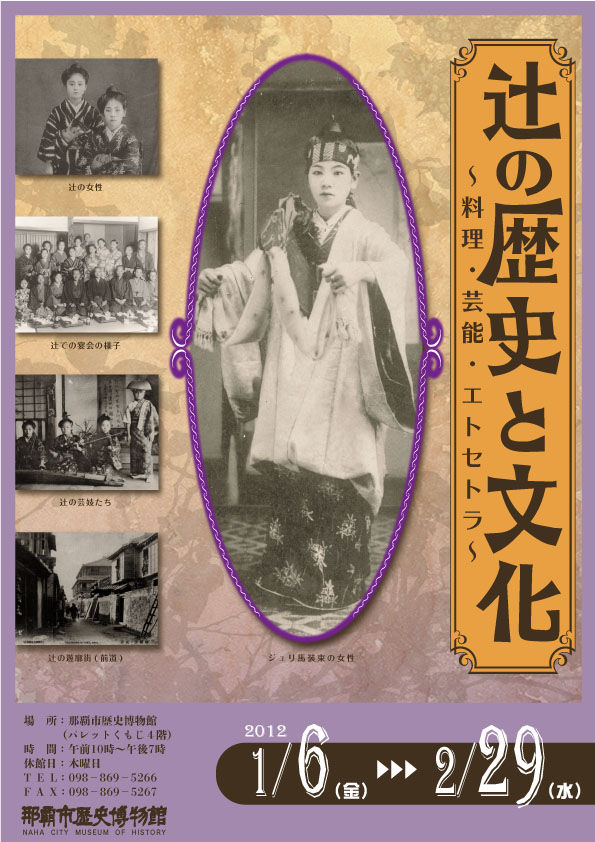

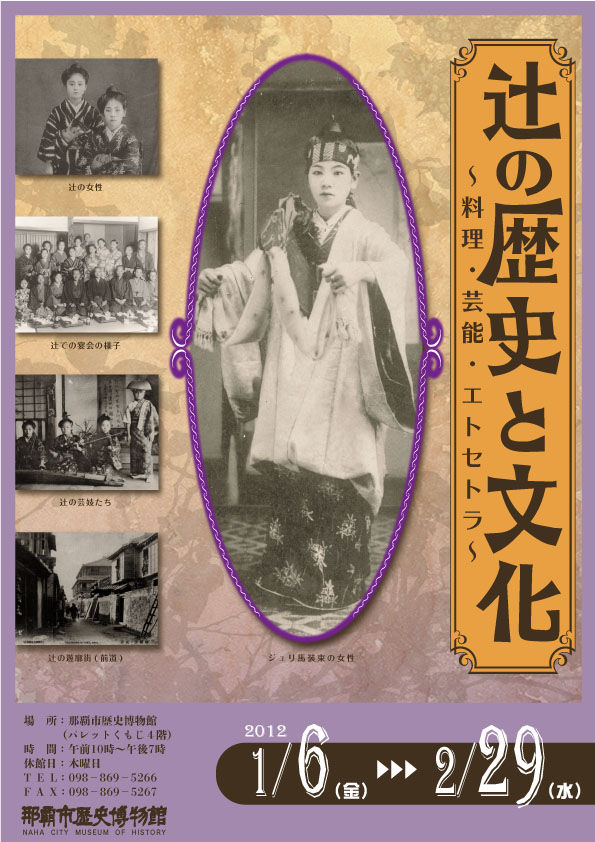

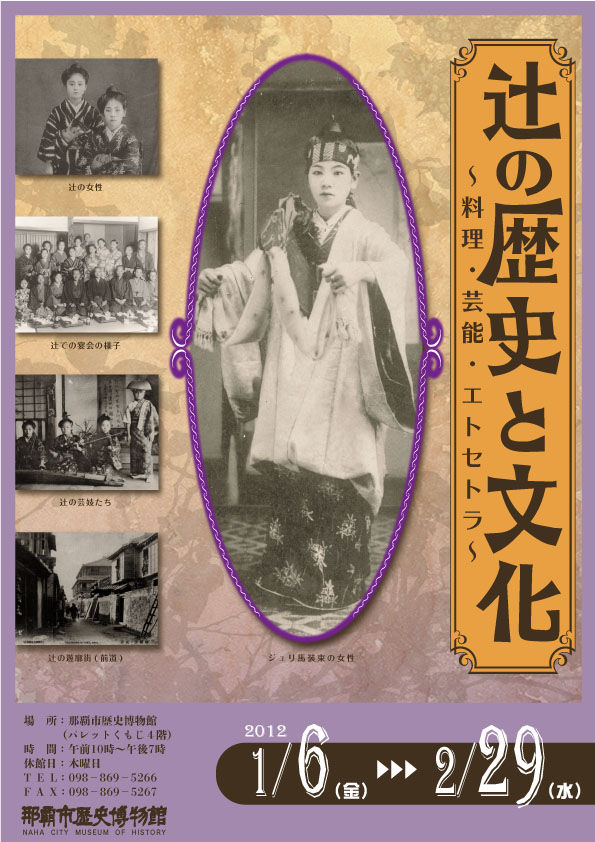

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

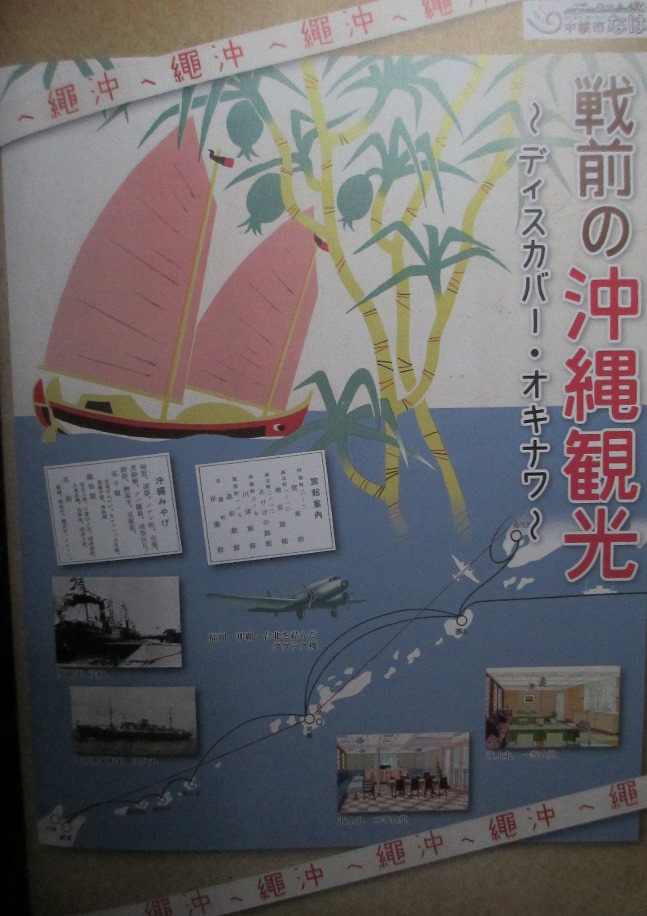

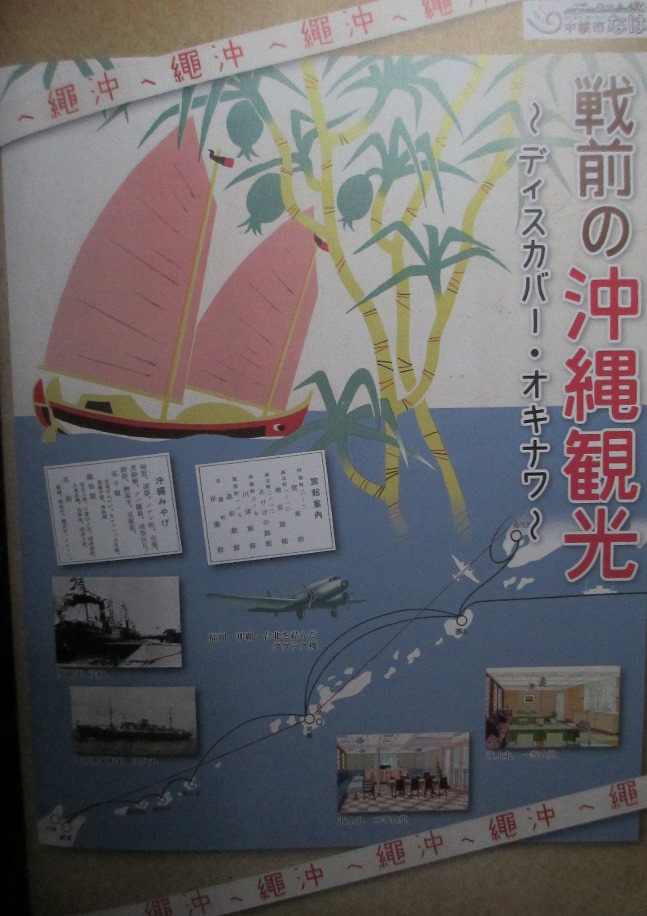

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

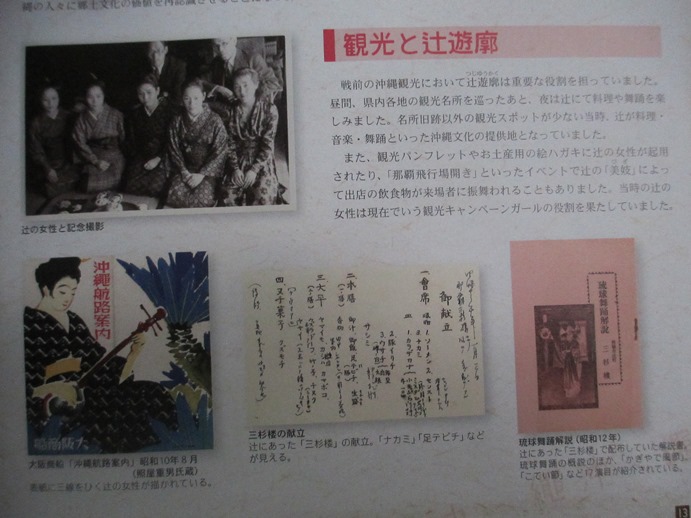

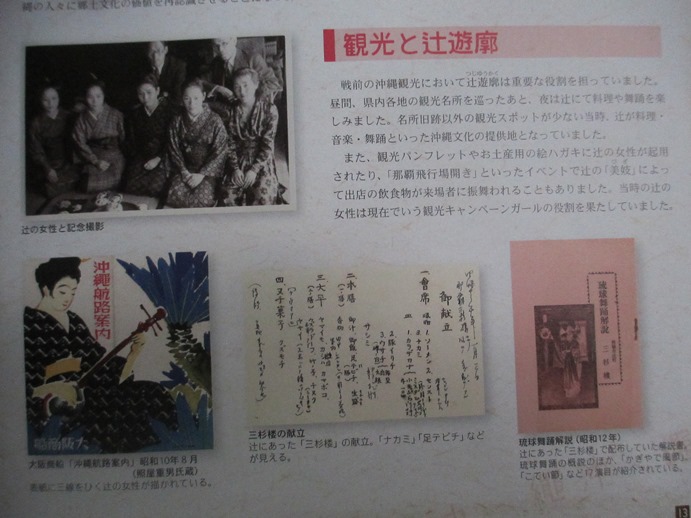

辻遊廓

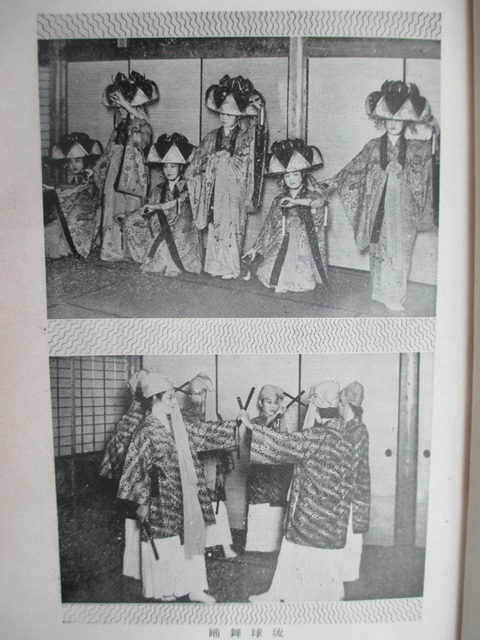

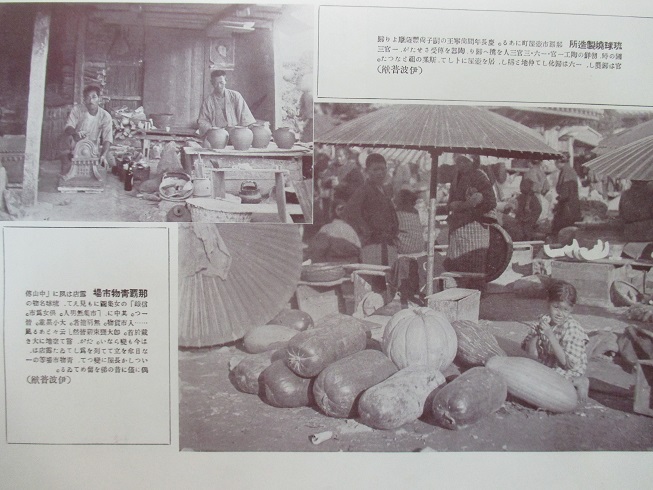

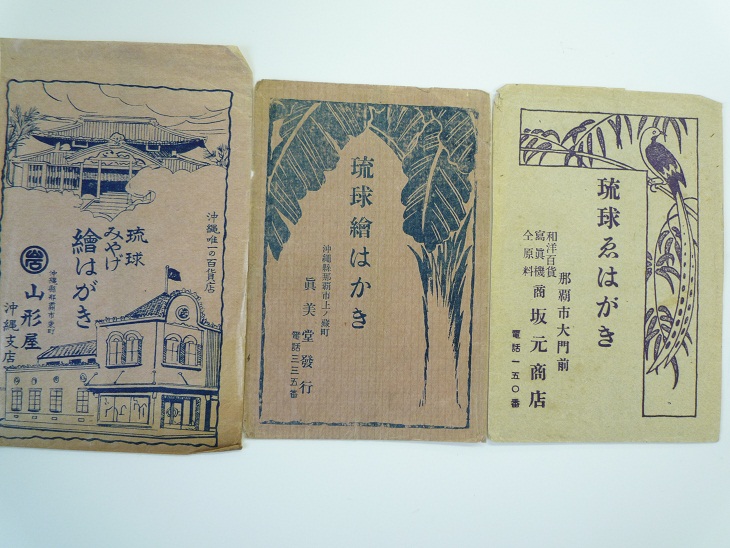

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

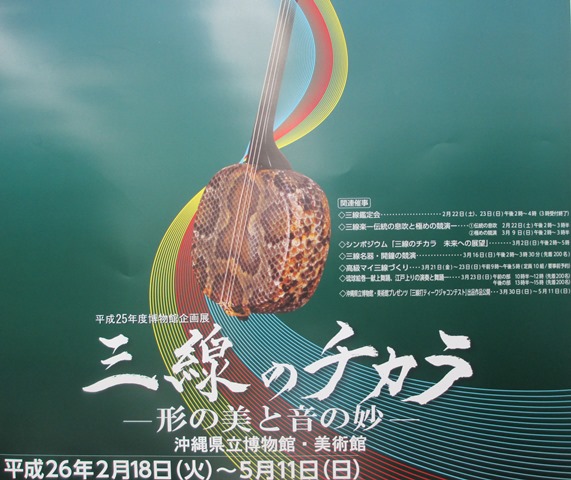

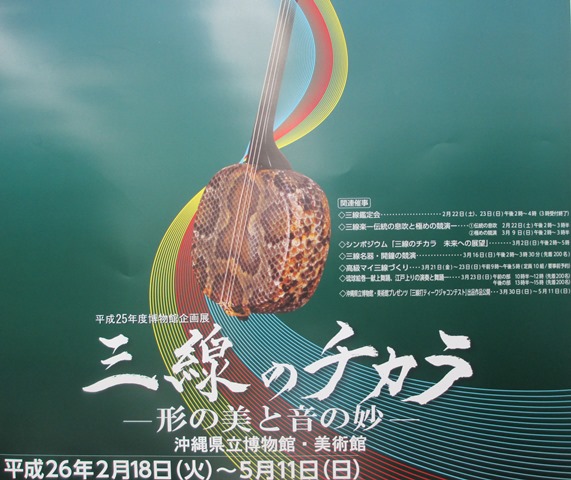

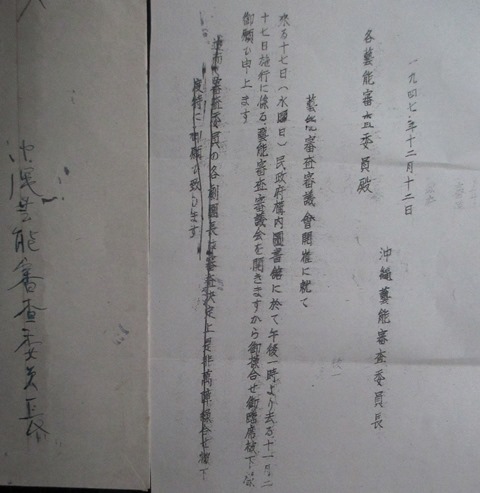

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

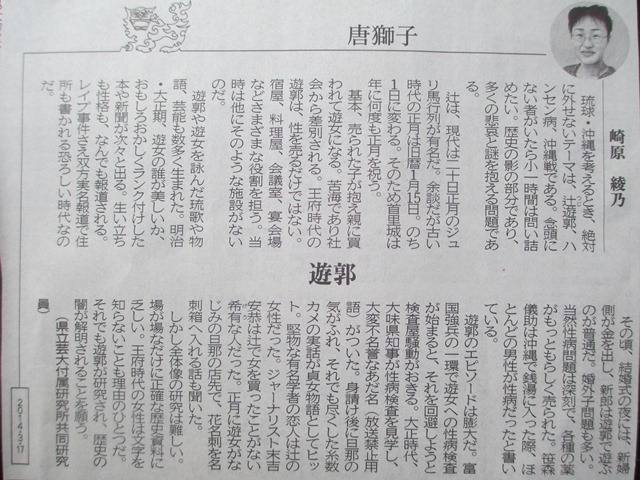

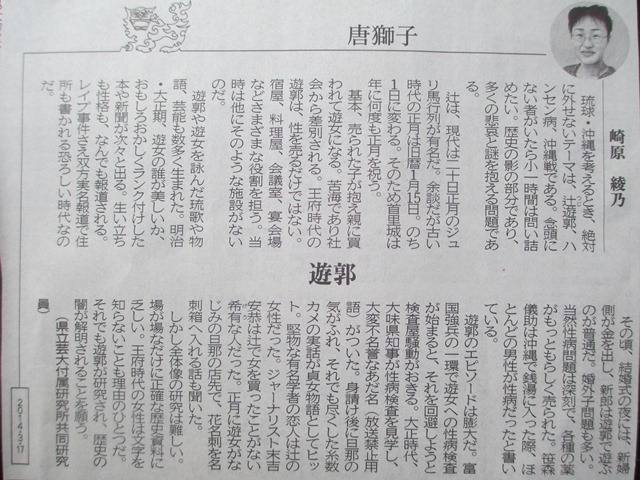

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

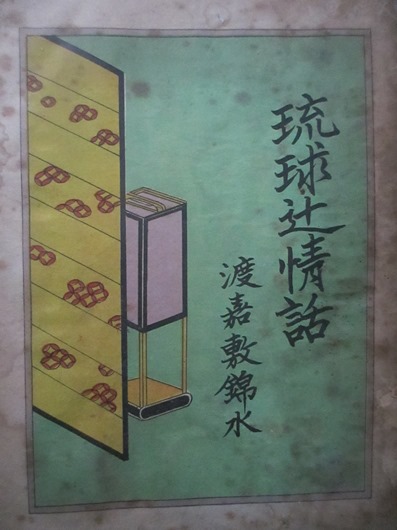

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

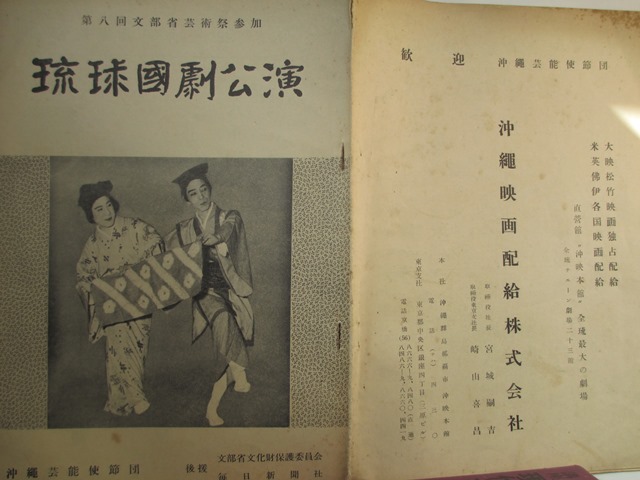

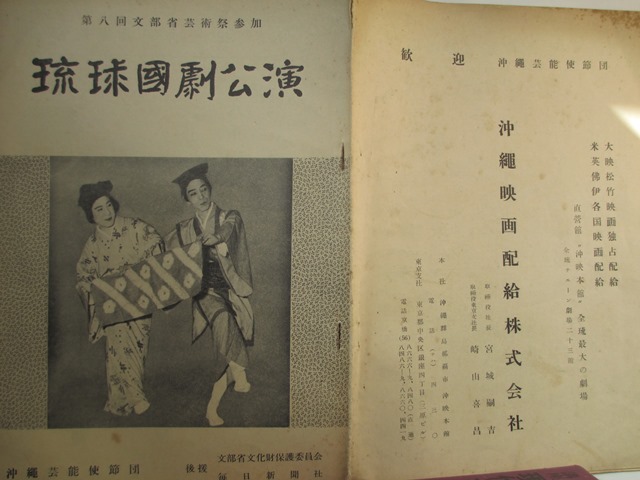

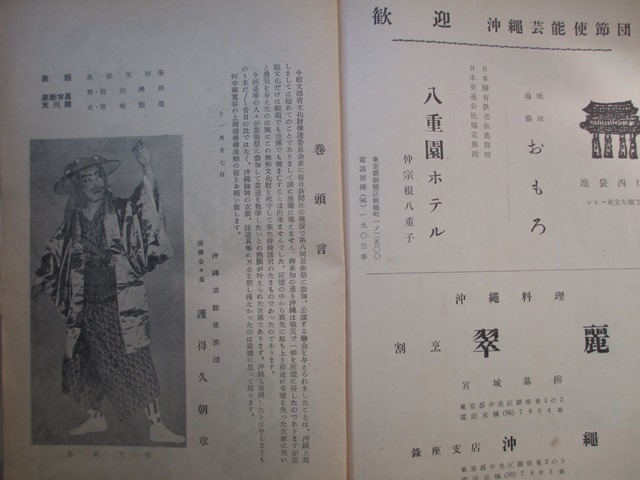

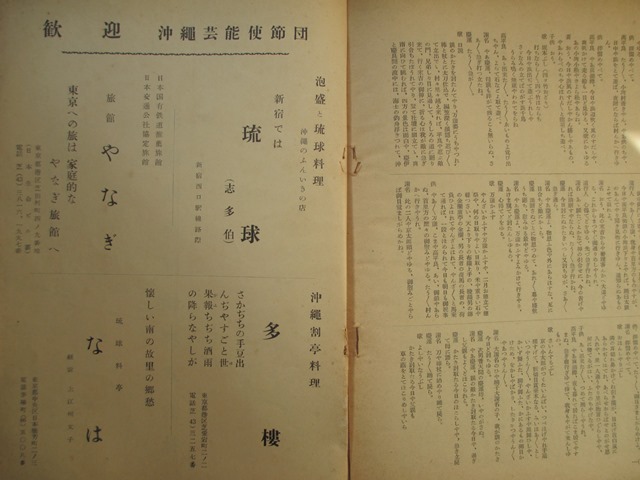

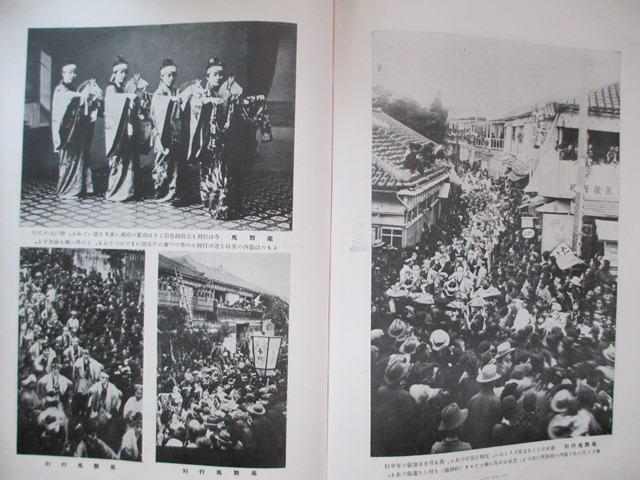

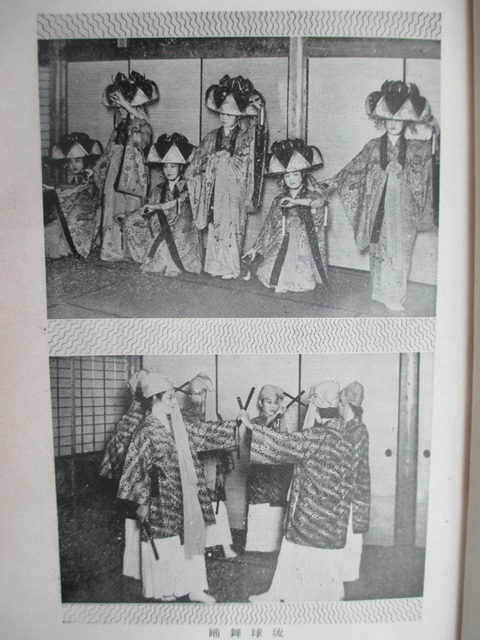

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

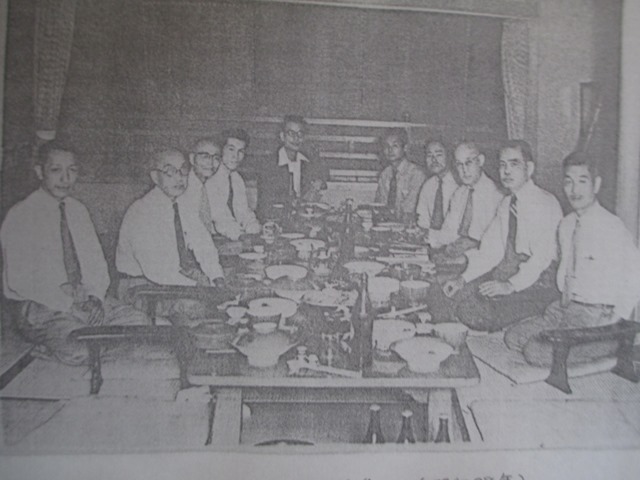

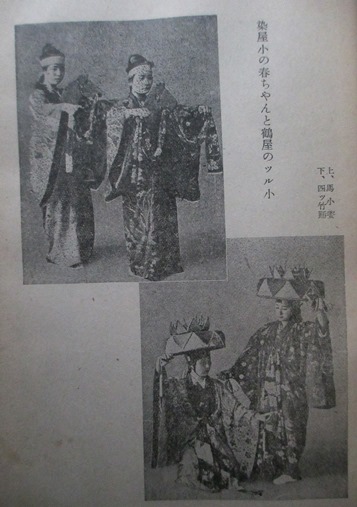

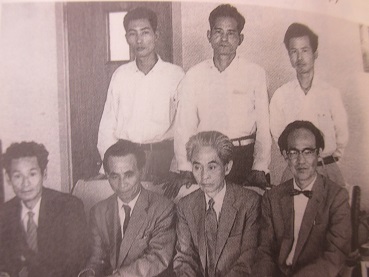

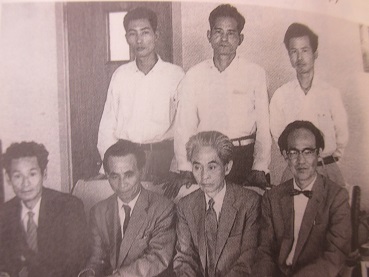

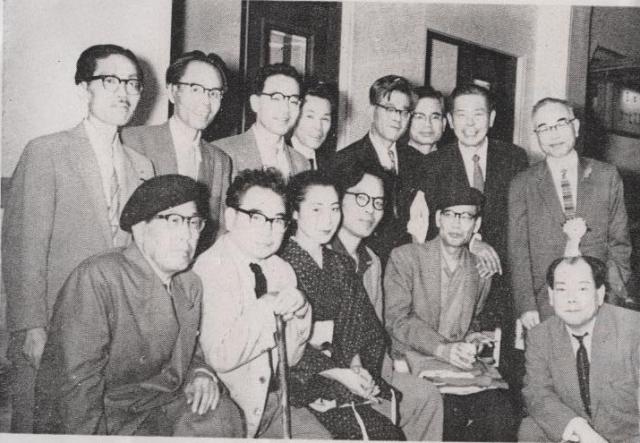

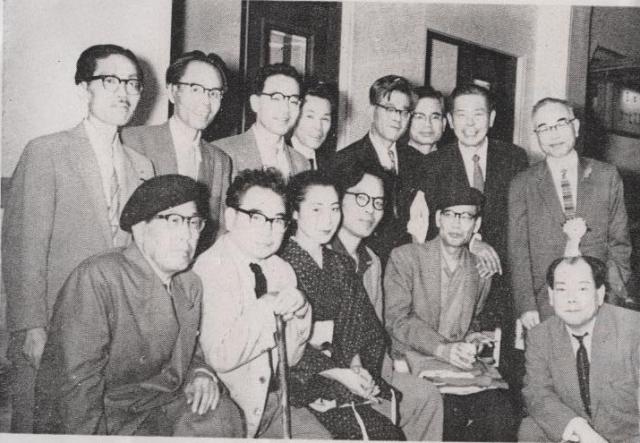

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

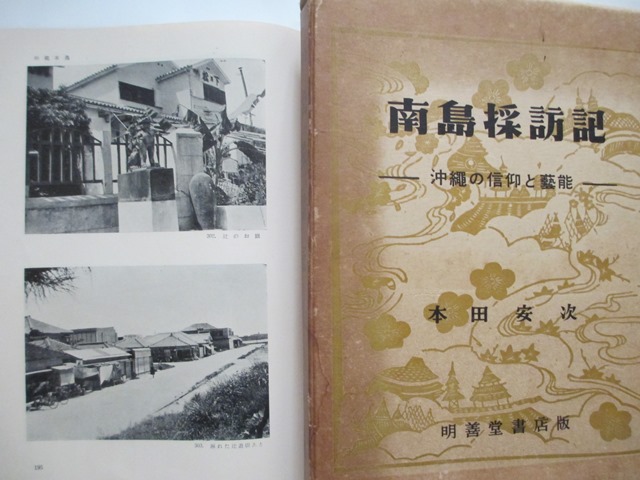

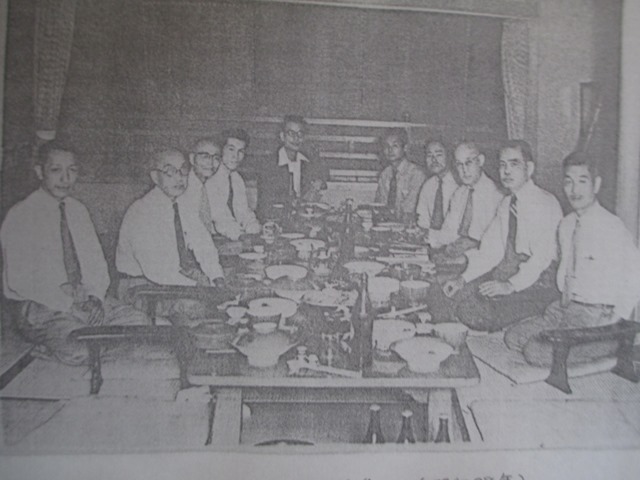

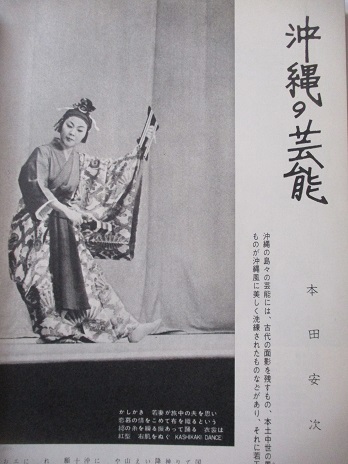

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

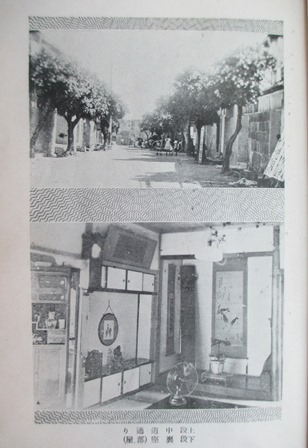

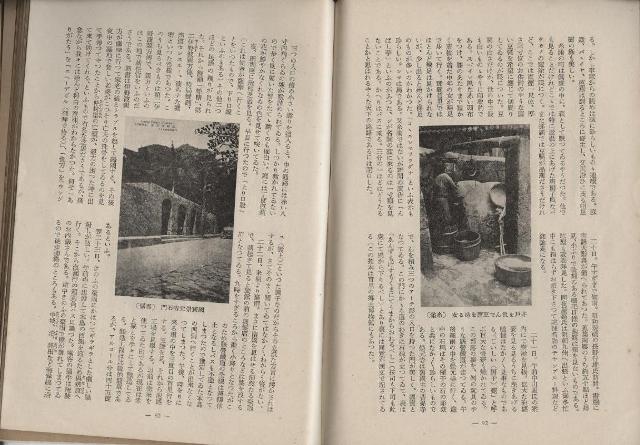

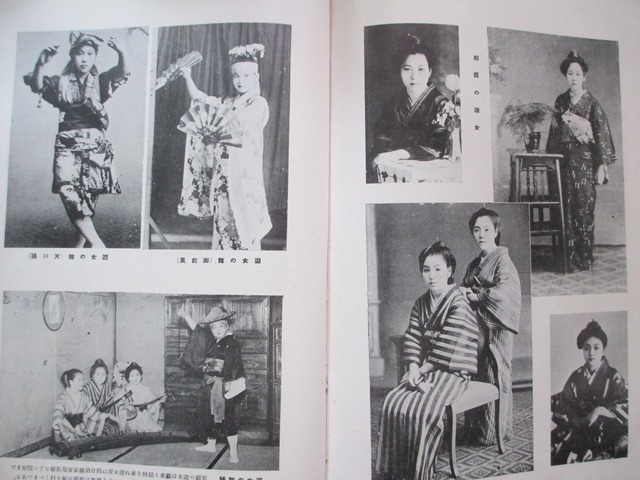

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

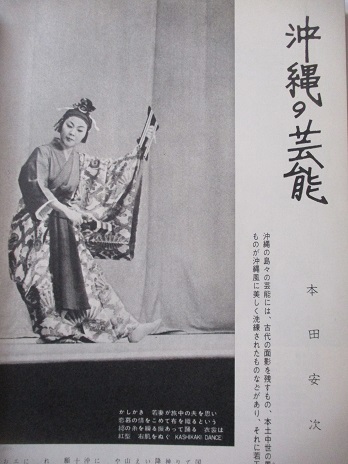

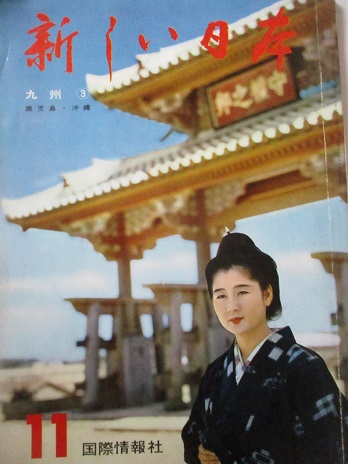

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

辻遊廓

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

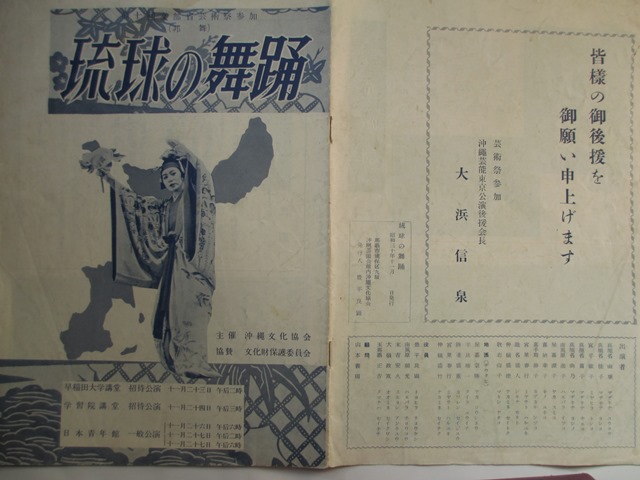

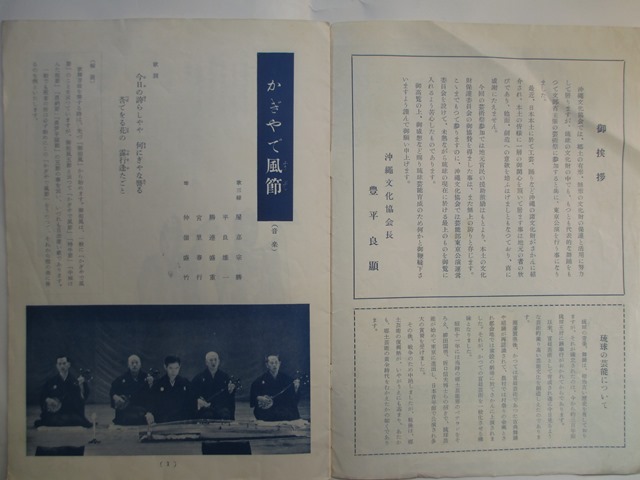

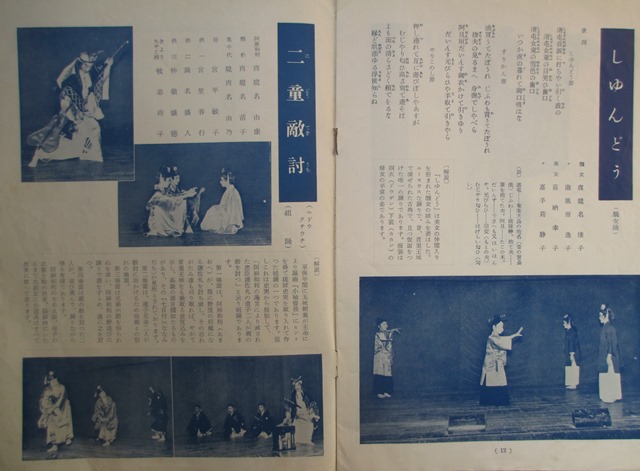

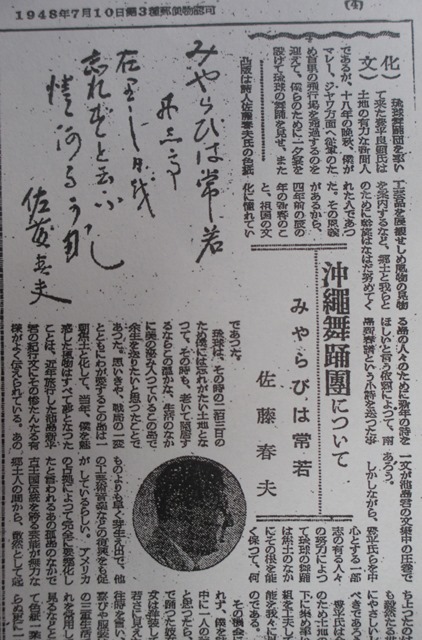

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

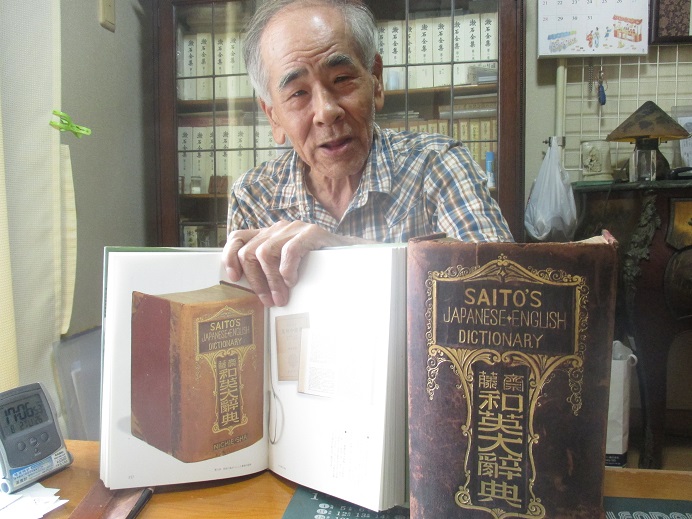

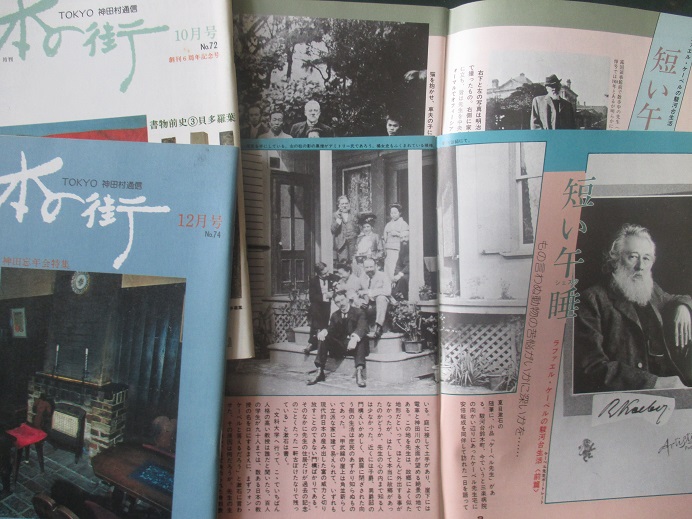

04/15: 沖縄コレクター友の会②

2007年10月、第4回沖縄コレクター友の会合同展示会が9月25日から10月7日まで西原町立図書館で開かれた。会員の照屋重雄コレクションの英字検閲印ハガキが『沖縄タイムス』の9月29日に報道され新たに宮川スミ子さんの集団自決証言も報道された。10月4日の衆院本会議で照屋寛徳議員が宮川証言を紹介していた。重雄氏は前にも琉球処分官の書簡で新聞で話題になったことがある。

照屋重雄さん

合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。

ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。

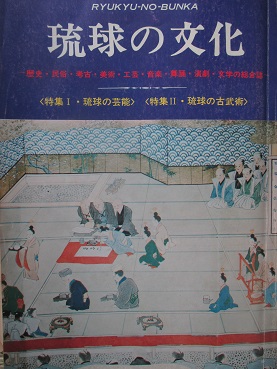

1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。

同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。

2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。

2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。

2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。

沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。

2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。

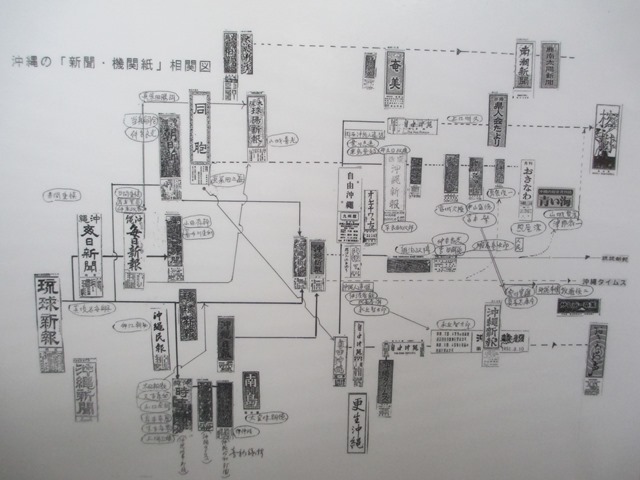

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。

那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

照屋重雄さん

合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。

ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。

1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。

同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。

2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。

2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。

2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。

沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。

2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。

那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

「みどり印刷」ここをクリック

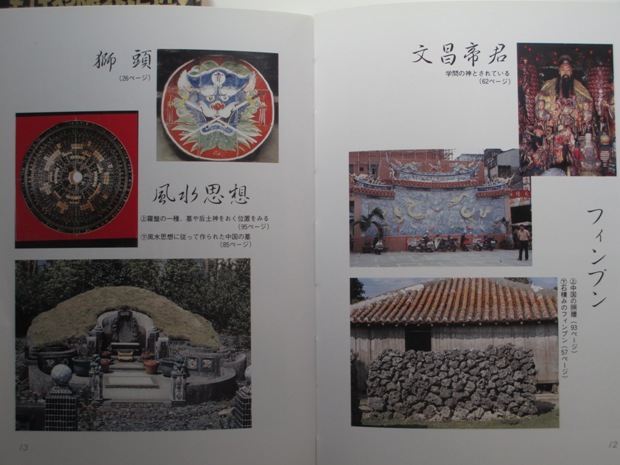

ミルクウンケー(琉球語 うちなーぐち)直訳すれば「弥勒様のお迎え」とすればいいのだろうか?今年は8月17日(日)午後4時30分、赤田首里殿内(アカタスンドゥンチ)跡の赤田クラブから弥勒様御一行がお出ましになる、僕もバイクに飛び乗り駆けつけた。「ミルクウンケー」については『沖縄タイムス大百科』から以下転載する。

弥勒菩薩(みろくぼさつ)の化生といわれる中国唐代の禅僧、布袋和尚(ほていおしょう)が、七福神の一つとして京都の祭礼の行列〈風流〉に登場したのは室町時代といわれる。

首里では350年程前、石川門中の祖、求道 〈ぐどう〉長老により、赤田首里殿内に弥勒面が祀られ、7月14日に泰安所を開き、16日に門中を中心に道ジュネー(行列)があった。赤田マチグチ(赤田市場口、今のウフカクジャー交差点から南に100メートル足らずの路肩一帯は赤田市の跡で沖縄戦まで、食肉、豆腐、野菜、雑穀など、主として食料品の相対売り市場であった。←久手堅憲夫著『首里の地名』より)突き当たり右に直角に曲がるあたりに舞台を設け、その中央に面や胴、衣装一式を安置し、まわりには弥勒御愛子(ミルクウミングヮ、ミルクングヮ)が並び大香炉に香を焚き、東に向かって(←ここ重要)世界風

ユガフ、豊作、健康を祈願した後、祭主の本家、大石川(ウフイシチャー、首里石川の宗家)の家長が面と作り物の胴をつけ、ドゥジン・袴をつけ胸をはだけて大団扇(うちわ)で豊年を招き寄せながら、舞台をしずしずと一周する。

弥勒面は戦災で焼失したが、平成6年に復元された。 行列は高張提灯一対を持ち、先頭に警護役、弥勒、路次楽隊(ろじがくたい)、ミルクングヮ、赤田の村人の順に、首里殿内跡の赤田クラブを出発して、弥勒節を歌い、且つ奏でながら赤田マチグチに向かう。(赤田市のない今では、赤田クラブの庭に舞台を設え、赤田クラブを出て赤田町の外周を1時間ほどかけて、マチマーイ(街廻り)をした後、クラブの舞台でのウトゥイムチとなる。 転載ここまで。( )の解説は筆者。

通り沿いには大人に混じって小さな子を抱いた人や、ベビーカーの赤ちゃんが詰めかけ弥勒の団扇の洗礼を待ち受けていた。2~3歳くらいの子等は弥勒様の大きな顔にビックリして泣き出したり、逃げだす子もいて、見ていて楽しい。今回見ていて、「時代だよなぁ~」と思ったのは、ペットの犬や猫を抱いて待ち受ける人達がいたことだ。でも心優しい吾ら弥勒加那志(ミルクガナシー〈ガナシーは尊称〉は人畜の分け隔てなく、その福の風を送るのでした。

ミルクのゆったりとした行列が移動するにつれて、笑顔や歓声の波が移って行く、それがやがて赤田町全体を包み込んでいく・・・・・極楽浄土の風が吹いているんだ!この光景を見ながら僕は例によって「俺は今、天の御国にいる!」と呟いたのだった。

ミルクングヮと チャンチャンと ピーラルラー

ミルクングヮはンカジバタ(百足旗)ムカデの足のようなヒラヒラの付いた三角旗を持っている。保育園児から小学校中学年(3~4年生)の児童からなる。僕のオヤジも2回でたと言っていた。(左写真)路次楽隊の端のメガネをかけた女子中学生が持っているのが「チャンチャン」中華シンバルと名付けておく。 (写真右) 主旋律を奏でるピーラルラー(確かにそのような音色がするが、チャンチャンといい、このピーラルラーといい、琉球の先人達の音色をそのままに、その楽器の名称にするセンスには笑っちゃうのだ)ピーラルラーはチャルメラともいうらしい。思わずインスタントラーメンの外装に描かれた屋台のオジサンを思い出した。「夜鳴きソバ屋」のない沖縄でも、あの「ソラシーラソ・ソラシラソラー」の旋律を思い出す。 チャルメラとあの旋律については面白いので調べて『番外編』を後付けする。

ウトゥイムチ

赤田町を一周して赤田クラブに帰ってくると、クラブの庭に設えたバンクと呼ばれるステージでのウトゥイムチ(ミルク様への お・も・て・な・し タイムです)歌や踊り、空手の演武などで、ミルク様と下界の衆生との年に一度の邂逅(かいこう)を供に歓び、その幸せを皆で分かち合うのです。直会(なおらい)、沖縄でいうウサンデーです。喜びも悲しみも、そして食べ物も供に分かち合い戴く、そしてその歓びを確認していく事はとても大切な事です・・・・ここをクリック

弥勒菩薩と布袋さん

今回、友人の一人と「赤田のミルクウンケー」の話しをしている中、「あれは、弥勒菩薩ではなく、布袋さんだぜ!」と意見が一致した。10歳を過ぎた頃から(もの心の付いた頃)から、ミルクの話は父から何度となく聴かされてきたが、布袋だの弥勒だのという話題になった事は無く石川門中でも「肥満体のジーチャンイコール 「ミルク様」と言う考えが固定化されているのだと思う。(ミルク様悪口じゃないのですゴメンナサイ!) とても新鮮な気付きであった。

弥勒菩薩といえば、京都広隆寺の半跏思惟像(はんかしいぞう)が有名である。(写真左、郵便切手にもなった)。修学旅行で半跏思惟像に初めて出会った時は、その美しさ、静けさに、しばし、動くのもためらわれた記憶がある。それにしても大きなお腹で明るく、豪放磊落な熱血漢、たくさんの子供たちを引き連れて旅をしていた布袋さんと、慈愛に満ちて思慮深そうな弥勒菩薩ではイメージのギャップは甚だしい。

そこで、この謎を解明しようと弥勒菩薩と布袋さんとの関係をネットで調べてみた。

インドで生まれ、中国を経て日本に伝来した仏教は、その時代や地域と複雑に絡み合い、変化し、日本の神仏習合まで併せると、とても僕のような凡人には他人に説明などできないと思い知った。そこで、おもいきりハショリ、平ベッタク云えば。弥勒菩薩が一般の衆生を救済する時には垂迹して(本地垂迹説の垂迹)布袋さんの姿を借りて人間世界に現れる化生としての布袋さん・・・というところに辿りついた。布袋和尚は800年代後半に生まれ、916年に没した実在の禅僧である。(神とキリストの関係に少し似ている。)

弥勒菩薩が七福神の一人となった今、そのご利益は、夢を育て、人格を磨き、円満な家庭を築いて、金運を招福するということで、慈恵(いつくしみ)と和合の神様、予知と金運の神様として信仰されているようである。

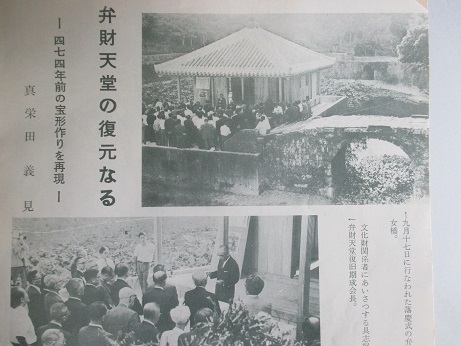

そういえば、七福神のなかの紅一点、弁財天も龍潭の東に、天女橋とともに弁財天堂として県民に親しまれている。

ミルクウンケー(琉球語 うちなーぐち)直訳すれば「弥勒様のお迎え」とすればいいのだろうか?今年は8月17日(日)午後4時30分、赤田首里殿内(アカタスンドゥンチ)跡の赤田クラブから弥勒様御一行がお出ましになる、僕もバイクに飛び乗り駆けつけた。「ミルクウンケー」については『沖縄タイムス大百科』から以下転載する。

弥勒菩薩(みろくぼさつ)の化生といわれる中国唐代の禅僧、布袋和尚(ほていおしょう)が、七福神の一つとして京都の祭礼の行列〈風流〉に登場したのは室町時代といわれる。

首里では350年程前、石川門中の祖、求道 〈ぐどう〉長老により、赤田首里殿内に弥勒面が祀られ、7月14日に泰安所を開き、16日に門中を中心に道ジュネー(行列)があった。赤田マチグチ(赤田市場口、今のウフカクジャー交差点から南に100メートル足らずの路肩一帯は赤田市の跡で沖縄戦まで、食肉、豆腐、野菜、雑穀など、主として食料品の相対売り市場であった。←久手堅憲夫著『首里の地名』より)突き当たり右に直角に曲がるあたりに舞台を設け、その中央に面や胴、衣装一式を安置し、まわりには弥勒御愛子(ミルクウミングヮ、ミルクングヮ)が並び大香炉に香を焚き、東に向かって(←ここ重要)世界風

ユガフ、豊作、健康を祈願した後、祭主の本家、大石川(ウフイシチャー、首里石川の宗家)の家長が面と作り物の胴をつけ、ドゥジン・袴をつけ胸をはだけて大団扇(うちわ)で豊年を招き寄せながら、舞台をしずしずと一周する。

弥勒面は戦災で焼失したが、平成6年に復元された。 行列は高張提灯一対を持ち、先頭に警護役、弥勒、路次楽隊(ろじがくたい)、ミルクングヮ、赤田の村人の順に、首里殿内跡の赤田クラブを出発して、弥勒節を歌い、且つ奏でながら赤田マチグチに向かう。(赤田市のない今では、赤田クラブの庭に舞台を設え、赤田クラブを出て赤田町の外周を1時間ほどかけて、マチマーイ(街廻り)をした後、クラブの舞台でのウトゥイムチとなる。 転載ここまで。( )の解説は筆者。

通り沿いには大人に混じって小さな子を抱いた人や、ベビーカーの赤ちゃんが詰めかけ弥勒の団扇の洗礼を待ち受けていた。2~3歳くらいの子等は弥勒様の大きな顔にビックリして泣き出したり、逃げだす子もいて、見ていて楽しい。今回見ていて、「時代だよなぁ~」と思ったのは、ペットの犬や猫を抱いて待ち受ける人達がいたことだ。でも心優しい吾ら弥勒加那志(ミルクガナシー〈ガナシーは尊称〉は人畜の分け隔てなく、その福の風を送るのでした。

ミルクのゆったりとした行列が移動するにつれて、笑顔や歓声の波が移って行く、それがやがて赤田町全体を包み込んでいく・・・・・極楽浄土の風が吹いているんだ!この光景を見ながら僕は例によって「俺は今、天の御国にいる!」と呟いたのだった。

ミルクングヮと チャンチャンと ピーラルラー

ミルクングヮはンカジバタ(百足旗)ムカデの足のようなヒラヒラの付いた三角旗を持っている。保育園児から小学校中学年(3~4年生)の児童からなる。僕のオヤジも2回でたと言っていた。(左写真)路次楽隊の端のメガネをかけた女子中学生が持っているのが「チャンチャン」中華シンバルと名付けておく。 (写真右) 主旋律を奏でるピーラルラー(確かにそのような音色がするが、チャンチャンといい、このピーラルラーといい、琉球の先人達の音色をそのままに、その楽器の名称にするセンスには笑っちゃうのだ)ピーラルラーはチャルメラともいうらしい。思わずインスタントラーメンの外装に描かれた屋台のオジサンを思い出した。「夜鳴きソバ屋」のない沖縄でも、あの「ソラシーラソ・ソラシラソラー」の旋律を思い出す。 チャルメラとあの旋律については面白いので調べて『番外編』を後付けする。

ウトゥイムチ

赤田町を一周して赤田クラブに帰ってくると、クラブの庭に設えたバンクと呼ばれるステージでのウトゥイムチ(ミルク様への お・も・て・な・し タイムです)歌や踊り、空手の演武などで、ミルク様と下界の衆生との年に一度の邂逅(かいこう)を供に歓び、その幸せを皆で分かち合うのです。直会(なおらい)、沖縄でいうウサンデーです。喜びも悲しみも、そして食べ物も供に分かち合い戴く、そしてその歓びを確認していく事はとても大切な事です・・・・ここをクリック

弥勒菩薩と布袋さん

今回、友人の一人と「赤田のミルクウンケー」の話しをしている中、「あれは、弥勒菩薩ではなく、布袋さんだぜ!」と意見が一致した。10歳を過ぎた頃から(もの心の付いた頃)から、ミルクの話は父から何度となく聴かされてきたが、布袋だの弥勒だのという話題になった事は無く石川門中でも「肥満体のジーチャンイコール 「ミルク様」と言う考えが固定化されているのだと思う。(ミルク様悪口じゃないのですゴメンナサイ!) とても新鮮な気付きであった。

弥勒菩薩といえば、京都広隆寺の半跏思惟像(はんかしいぞう)が有名である。(写真左、郵便切手にもなった)。修学旅行で半跏思惟像に初めて出会った時は、その美しさ、静けさに、しばし、動くのもためらわれた記憶がある。それにしても大きなお腹で明るく、豪放磊落な熱血漢、たくさんの子供たちを引き連れて旅をしていた布袋さんと、慈愛に満ちて思慮深そうな弥勒菩薩ではイメージのギャップは甚だしい。

そこで、この謎を解明しようと弥勒菩薩と布袋さんとの関係をネットで調べてみた。

インドで生まれ、中国を経て日本に伝来した仏教は、その時代や地域と複雑に絡み合い、変化し、日本の神仏習合まで併せると、とても僕のような凡人には他人に説明などできないと思い知った。そこで、おもいきりハショリ、平ベッタク云えば。弥勒菩薩が一般の衆生を救済する時には垂迹して(本地垂迹説の垂迹)布袋さんの姿を借りて人間世界に現れる化生としての布袋さん・・・というところに辿りついた。布袋和尚は800年代後半に生まれ、916年に没した実在の禅僧である。(神とキリストの関係に少し似ている。)

弥勒菩薩が七福神の一人となった今、そのご利益は、夢を育て、人格を磨き、円満な家庭を築いて、金運を招福するということで、慈恵(いつくしみ)と和合の神様、予知と金運の神様として信仰されているようである。

そういえば、七福神のなかの紅一点、弁財天も龍潭の東に、天女橋とともに弁財天堂として県民に親しまれている。

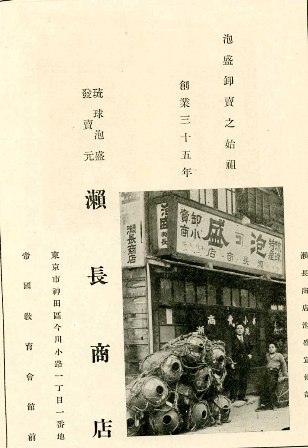

11/27: 1933東京の泡盛➁

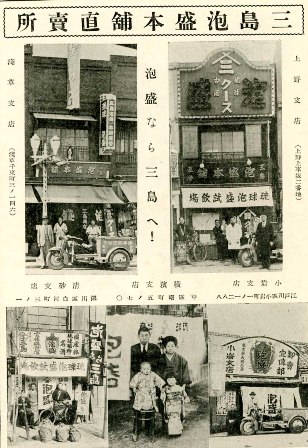

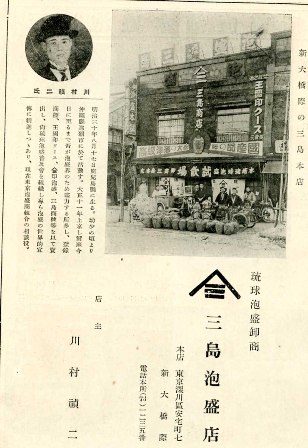

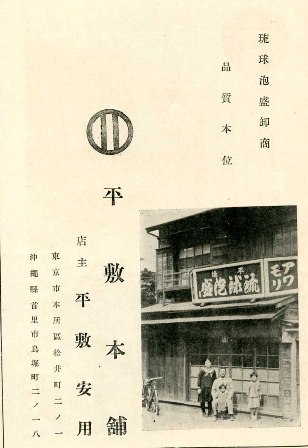

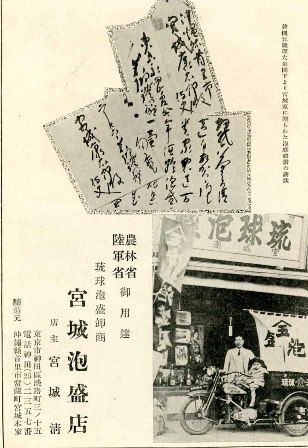

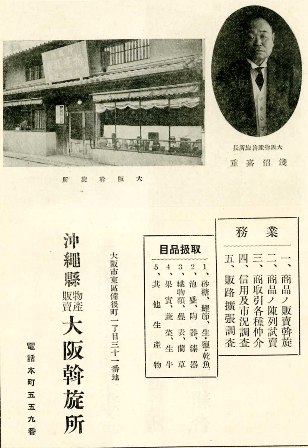

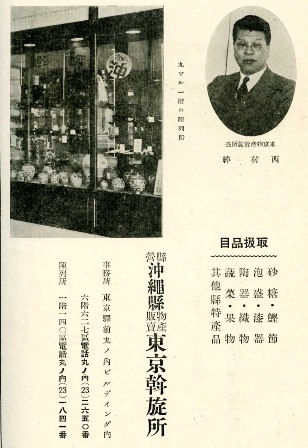

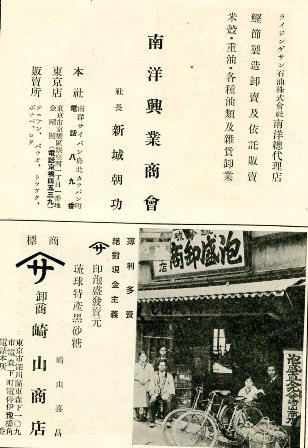

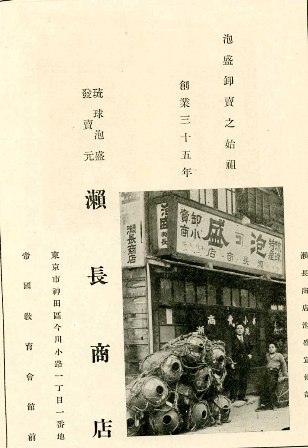

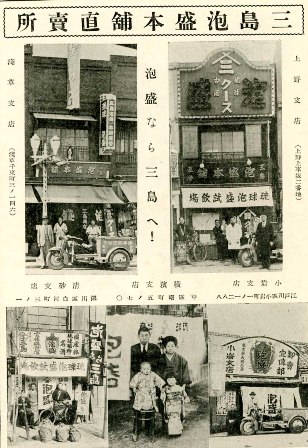

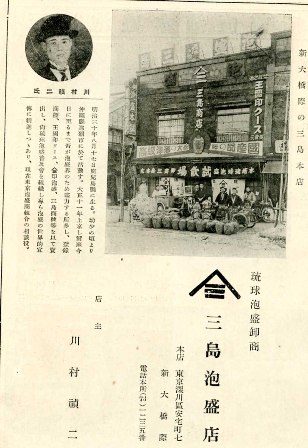

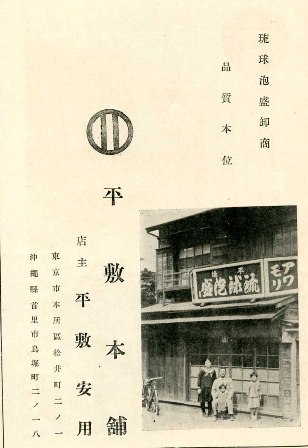

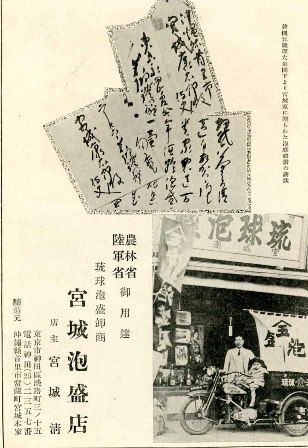

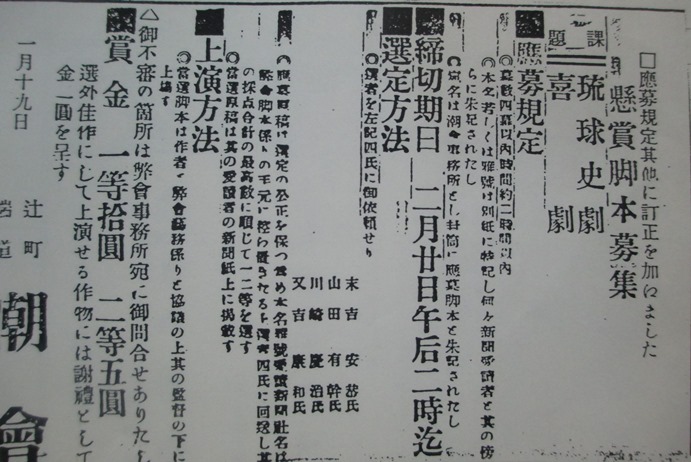

「東京琉球泡盛商一覧」(1933年3月5日ー大宜味朝徳『南島』第三号)

麹町区

飯田町1の9-嵩原安智/丸の内丸ビル2階264-恩河朝健

神田区

淡路町2の15-宮城清/錦町3の16-鵜木清治/北神保町17-二幸商店/松富町1-前里宗恭/五軒町35-亀島靖治/鍋町201-比嘉林繁/美土代町1の2-加納太三次/今川小路1の1-瀬長カナ/榮町2-儀間偸/西小川町2の5-吉岡宏/北神保町17-高島喜代治

日本橋区

鉄砲町24(眞人園)-山田眞山/蠣殻町(うるま)ー松山清之丞

京橋区

槇町3の5龍宮園ー宜保友厚/八丁堀4の2-渋谷三郎/八丁堀3の6-嘉手苅信世/月島通り1の7-新垣清次郎/湊町1の6南国屋ー伊藤辰巳/湊町1の3の3-入江藤五郎□「私は琉球泡盛を取り扱ってから30余年になるが、(略)何といっても泡盛の黄金時代は明治30年ごろから明治38,9年の日露戦争直後の頃であった。日露戦争の時には泡盛を火薬の原料にすると云うので僕は海江田の代人として三萬圓の保証金を陸軍に供託して泡盛を陸軍に納入したのであるが其のときは容器が不足し阪神から酒樽を買い集めて沖縄に送りそれに泡盛を詰め込んで直航船で輸送したものである。火薬の原料であるから色とか香には頓着なく45度の度さえあればどしどし納入出来たものであるから愉快なものであった。(略)泡盛が今日の如く盛大になったことは鹿児島商人の力もあづかって大きい。初め東京に鹿児島の商人の手を経て売り込んだもので、鹿児島の商人は沖縄の酒造家に米を供給し其の代償に酒を受け取っていたので応でも之を売り捌かねばならぬので、盛んに宣伝したものであった」/新富町2ー田島清

芝区

新橋7の2-北浦未次郎/琴平町31-宮城邦英/金杉町4の10-田里丕顕/浜松町2の2-小堀幾志/浜松町市電停留所前ー未廣屋泡盛店/浜松町13の7-根路銘安昌/札ノ辻市電終点際ー宇崎市蔵

麻布区

龍土町32-森川清次郎

小石川区

江戸川町1春海ー宮城新保/新諏訪町1-有岡豊次郎/柳町11うるまー渡邉亀吉/大塚坂下町187三喜ー坂本トヨ/音羽町1の8-石川甚太郎

本郷区

駒込蓬莱町5-大宜味朝徳/駒込千馱木町218-山口光輝/台町2-漢那朝常/駒込曙町17-本部朝基/元町ー太田洋酒店/根津八重垣町20三金ー關ハル/真砂町37-和田榮次郎

下谷区

金杉下町105-亀島商店/竹町131-崎原嘉子/上車坂2-三島支店/御徒町1の56-松永美三/竹町12-儀間新/谷中初音町4の187-松島泡盛店/上根岸58-王冠泡盛店

浅草区

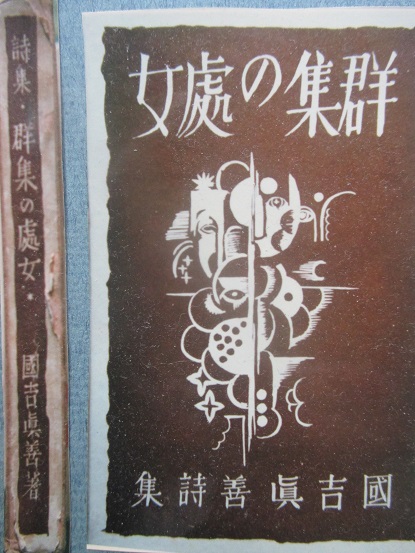

東仲町7-道政清次郎/北清島町25-小泉元松/七軒町2-外間則榮/山谷4の5-國吉眞善/千束3の146-三島支店/吉原裏門前ー佐原屋洋酒店/向柳原町1の11-小笠原ヒロ子/田中町72沖縄屋-矢賀宗友/新谷町12-スタンド呑樂/松清町4-寺田庄一

本所区

松井町2の1-平敷安用/亀澤町3の1ー川原田歳雄/緑町274-浦崎政永/江東橋町1の4寶屋ー久馬清光/吾妻橋2の1-宇辰重直/石原町4の26-小關信四郎

深川区

安宅町7電本1235-川村禎二/牡丹町3の11-新垣商店/東森下町40-山田利喜造/東森下町109-崎山喜昌/石島町163-平良幸盛/永代町1の10-屋宜盛繁

豊島区

巣鴨町2の34-金城時男/駒込6の535-山川喜蔵/駒込市電車庫下うるまー原口三次/巣鴨町3丁目ー増田屋泡盛店/池袋891-越中屋ー清水安次郎/駒込ー北島藤光

品川区

大井権現町3724-砂川泰教/東大崎居木橋際うるまー玉川庄右衛門

澁谷区

幡ケ谷本町679-仲本宗厚

中野区

打越25-上里参治

板橋区

清水町163-石川静子

淀橋区

東大久保290-河村高矩 /戸塚町3丁目うるまー杉本信夫/百人町うるまー北島三代吉/目黒区上目黒2の1963-照屋林仁

足立区

千住中居町6-小島金康

荒川区

南千住2の78-小林友次郎/北千住本町2の5-山盛泡盛店/南千住町2の76-鈴木長吉/日暮里旭町2の92-折原由太郎

瀧ノ川区

田端町380-八藤勅山/西ヶ原694-島田正義

荏原区

戸越350-大久保志郎

江戸川区

小松川2の60-今井清松/小岩町1の1288-三島支店

麹町区

飯田町1の9-嵩原安智/丸の内丸ビル2階264-恩河朝健

神田区

淡路町2の15-宮城清/錦町3の16-鵜木清治/北神保町17-二幸商店/松富町1-前里宗恭/五軒町35-亀島靖治/鍋町201-比嘉林繁/美土代町1の2-加納太三次/今川小路1の1-瀬長カナ/榮町2-儀間偸/西小川町2の5-吉岡宏/北神保町17-高島喜代治

日本橋区

鉄砲町24(眞人園)-山田眞山/蠣殻町(うるま)ー松山清之丞

京橋区

槇町3の5龍宮園ー宜保友厚/八丁堀4の2-渋谷三郎/八丁堀3の6-嘉手苅信世/月島通り1の7-新垣清次郎/湊町1の6南国屋ー伊藤辰巳/湊町1の3の3-入江藤五郎□「私は琉球泡盛を取り扱ってから30余年になるが、(略)何といっても泡盛の黄金時代は明治30年ごろから明治38,9年の日露戦争直後の頃であった。日露戦争の時には泡盛を火薬の原料にすると云うので僕は海江田の代人として三萬圓の保証金を陸軍に供託して泡盛を陸軍に納入したのであるが其のときは容器が不足し阪神から酒樽を買い集めて沖縄に送りそれに泡盛を詰め込んで直航船で輸送したものである。火薬の原料であるから色とか香には頓着なく45度の度さえあればどしどし納入出来たものであるから愉快なものであった。(略)泡盛が今日の如く盛大になったことは鹿児島商人の力もあづかって大きい。初め東京に鹿児島の商人の手を経て売り込んだもので、鹿児島の商人は沖縄の酒造家に米を供給し其の代償に酒を受け取っていたので応でも之を売り捌かねばならぬので、盛んに宣伝したものであった」/新富町2ー田島清

芝区

新橋7の2-北浦未次郎/琴平町31-宮城邦英/金杉町4の10-田里丕顕/浜松町2の2-小堀幾志/浜松町市電停留所前ー未廣屋泡盛店/浜松町13の7-根路銘安昌/札ノ辻市電終点際ー宇崎市蔵

麻布区

龍土町32-森川清次郎

小石川区

江戸川町1春海ー宮城新保/新諏訪町1-有岡豊次郎/柳町11うるまー渡邉亀吉/大塚坂下町187三喜ー坂本トヨ/音羽町1の8-石川甚太郎

本郷区

駒込蓬莱町5-大宜味朝徳/駒込千馱木町218-山口光輝/台町2-漢那朝常/駒込曙町17-本部朝基/元町ー太田洋酒店/根津八重垣町20三金ー關ハル/真砂町37-和田榮次郎

下谷区

金杉下町105-亀島商店/竹町131-崎原嘉子/上車坂2-三島支店/御徒町1の56-松永美三/竹町12-儀間新/谷中初音町4の187-松島泡盛店/上根岸58-王冠泡盛店

浅草区

東仲町7-道政清次郎/北清島町25-小泉元松/七軒町2-外間則榮/山谷4の5-國吉眞善/千束3の146-三島支店/吉原裏門前ー佐原屋洋酒店/向柳原町1の11-小笠原ヒロ子/田中町72沖縄屋-矢賀宗友/新谷町12-スタンド呑樂/松清町4-寺田庄一

本所区

松井町2の1-平敷安用/亀澤町3の1ー川原田歳雄/緑町274-浦崎政永/江東橋町1の4寶屋ー久馬清光/吾妻橋2の1-宇辰重直/石原町4の26-小關信四郎

深川区

安宅町7電本1235-川村禎二/牡丹町3の11-新垣商店/東森下町40-山田利喜造/東森下町109-崎山喜昌/石島町163-平良幸盛/永代町1の10-屋宜盛繁

豊島区

巣鴨町2の34-金城時男/駒込6の535-山川喜蔵/駒込市電車庫下うるまー原口三次/巣鴨町3丁目ー増田屋泡盛店/池袋891-越中屋ー清水安次郎/駒込ー北島藤光

品川区

大井権現町3724-砂川泰教/東大崎居木橋際うるまー玉川庄右衛門

澁谷区

幡ケ谷本町679-仲本宗厚

中野区

打越25-上里参治

板橋区

清水町163-石川静子

淀橋区

東大久保290-河村高矩 /戸塚町3丁目うるまー杉本信夫/百人町うるまー北島三代吉/目黒区上目黒2の1963-照屋林仁

足立区

千住中居町6-小島金康

荒川区

南千住2の78-小林友次郎/北千住本町2の5-山盛泡盛店/南千住町2の76-鈴木長吉/日暮里旭町2の92-折原由太郎

瀧ノ川区

田端町380-八藤勅山/西ヶ原694-島田正義

荏原区

戸越350-大久保志郎

江戸川区

小松川2の60-今井清松/小岩町1の1288-三島支店

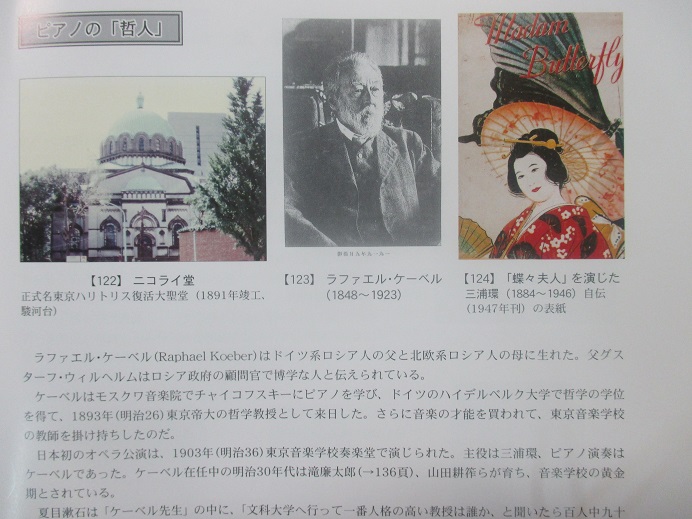

03/01: 1903年3月ー「学術人類館」開館

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

[『沖縄タイムス』大田昌秀「『人類館』事件は、当時、日本において沖縄及び沖縄人をどう考えていたかを示す一つの象徴的な出来事だ。写真があったとはこれまでの調べで分からなかった。大きな事件を裏付けるデータとして、貴重なものだ。具体的なとっかかりが得られた。人間を一つの動物として見せ物にし、金をかせごうとは基本的人権上許しがたいことだ。明治36年は、沖縄の土地整理事業が完了し、税も物納から貨幣にかわるなど、夜明けの時期だった。また本土においては、堺利彦らが平民主義、社会主義を主張した年だ。日本の思想が、きわめて偏り、アンバランスであったことを露呈した事件だった。」

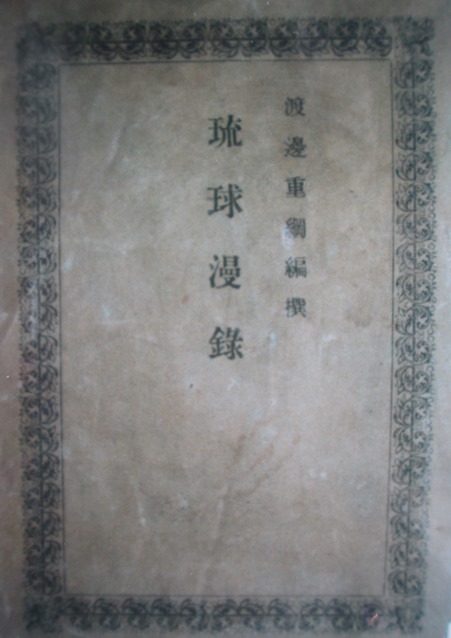

1879年2月 渡邊重綱『琉球漫録』小笠原美治

うつくしい日本のイメージとしてステレオタイプであるが「ゲイシャ、富士山、桜」が浮かび世界的にも古くから著名である。イギリスのカメラマン)ハーバート・G・ポンティングが明治時代に『この世の楽園 日本』という写真集を発行し「ゲイシャ」を紹介している。私は小学4年生のときに粟国島から出て那覇安里の映画館「琉映本館」の後にある伯母宅に居候していた。だから東映時代劇の総天然色映画は小学生ということで映写技師にも可愛がられ映写室でフィルムの切れ端を貰って遊び、映画は殆どタダで見た。東映時代劇には「ゲイシャ、富士山、桜」がフルに取り込まれていた。特に京都を舞台にした片岡知恵蔵(日本航空社長の植木義晴は息子)や市川歌右衛門(俳優北大路 欣也は息子)主演「忠臣蔵」や「新撰組」も見た。片岡や市川が顔で演技するのは今の世代は理解できるであろうか。美空ひばりが歌いながら男役もこなし縦横に活躍していた。

討ち入りを決意した大石内蔵助が、一力茶屋で豪遊したという話や、幕末には大和大路通りに営業していた「魚品」の芸妓、君尾が志士たちを新撰組の目から逃れさせたことは有名だ。近藤勇の愛妾と言われた深雪太夫(お幸)も。明治時代には「加藤楼」のお雪が、アメリカの実業家ジョージ・モルガンと結婚し、現在なら1億円ともいわれる高額で身受けされたことも伝わる。ほかに芸妓幾松(いくまつ)として維新三傑・桂小五郎(後の木戸孝允)の妻「木戸松子」も有名。西郷隆盛が奄美大島に流されたおり、愛加那(あいかな)との間にもうけた子供西郷菊次郎(後に京都市長)がいる。同じく妹に大山誠之助(大山巌の弟)の妻となる菊子(菊草)がいる。何れも明治の元勲たちは青春時代は明日も知れぬ身なので、愛人の出自には拘らない様であった。似たタイプに大田朝敷がいる。大田は連れあいに旅館を運営させている。旅館と似た業種に「料理屋・飲食店」がある。

1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。この年に名妓小三が鳥取藩士松田道之(後の琉球処分官)と祇園下河原の大和屋お里との間に生まれている。

仲里コレクション「友寄喜恒」

司馬江漢写(?)

兼城昌興

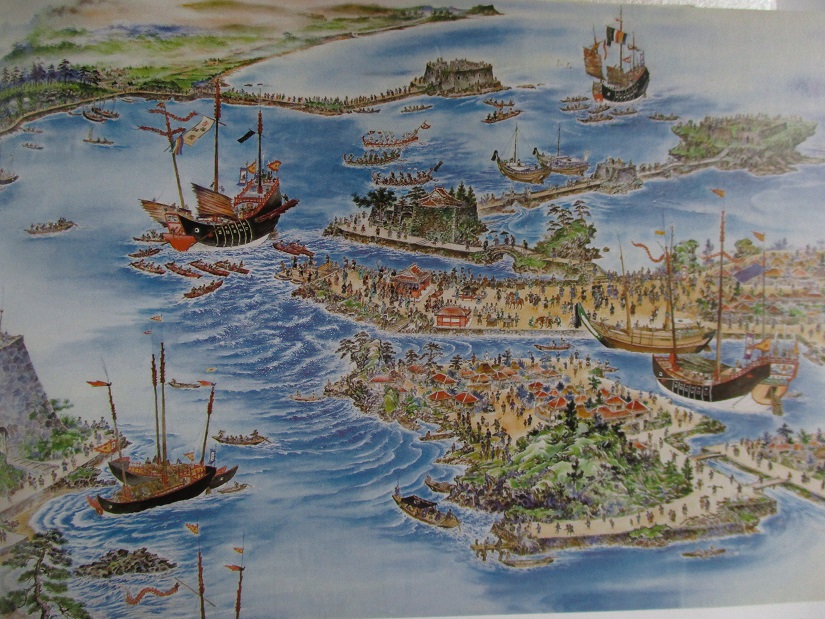

金城安太郎「王朝時代の那覇港風景」

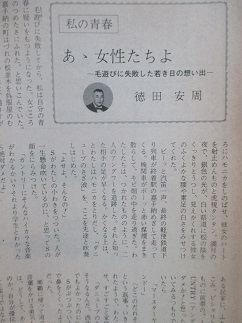

沖縄の雑誌『青い海』1971年5月号 徳田安周「私の青春/あゝ女性たちよー毛遊びに失敗した若き日の想い出ー」

1973年10月 『琉球の文化』第四号 徳田安周「琉球古神道への旅」

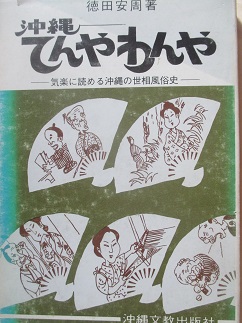

1975年8月 徳田安周『沖縄てんやわんやー気楽に読める沖縄の世相風俗史ー』沖縄文教出版社(神山吉光)

川平朝申

1960年ごろ料亭松の下にて野町良夫牧師(1937年、那覇日基教会牧師)歓迎会。前列右から3人目・当山正堅夫人、野町夫妻、古賀善次。後列右・山田實、4人目・川平朝申、大嶺政寛、一人置いて天願俊貞、一人置いて当山堅一。徳田安周も居る。

1951年11月 第3回沖展(琉米文化会館) 川平朝申「西陽射す頃」「思い出の丘」

1955年3月 第7回沖展(壷屋小学校) 川平朝申「旧知事官舎」

1958年3月 第10回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真「みーにし」「影」

1959年3月 第11回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真「河童」「古都の石畳道」「ビルとドブ川」「晩秋」

1960年3月 第12回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真「或る踊り」「暮色の国際通り」

1963年3月 第15回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真「富士とチャンパ葵」

1963年5月 『沖縄芸能マガジン』川平朝申「沖縄演劇の将来を思う!-現役俳優へ希うこと!」

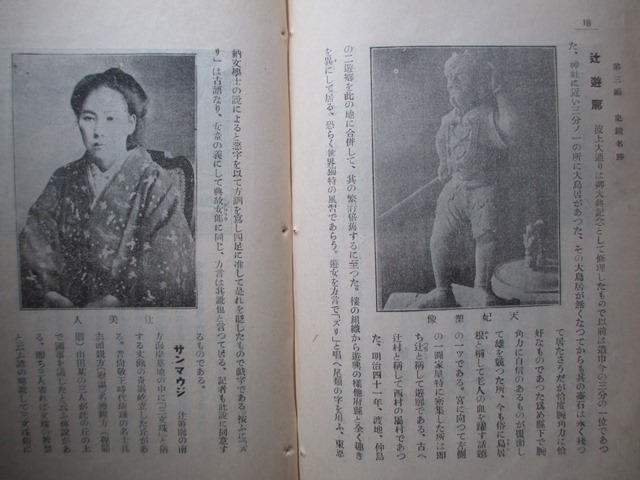

○私は若い頃から郷土史や郷土の民俗、土俗に就いて深い興味をもっていた。それは私が中学の頃、台湾に移住し、郷土に対する郷愁が、こうして私の心を郷土の総てに愛着をよせるようにしたのかもしれない。とりわけ郷土の演劇に対しては私の心をすっかり、とりこにしてしまった。それと云うのも私の父が非常に芝居好きで、よく父に連れられて辻町のはたみちの芝居に行ったものである。「球陽座」「中座」等、芝居がはねると父はきまったように楽屋まで足を運び、幹部俳優に挨拶をし、「今日の芝居は上出来だった!」等と激励をしていた。

1968年3月 第20回沖展(壷屋小学校) 川平朝申写真カラー「夕陽その1」 前原基男「旧家」

西村貞雄「S子の首」

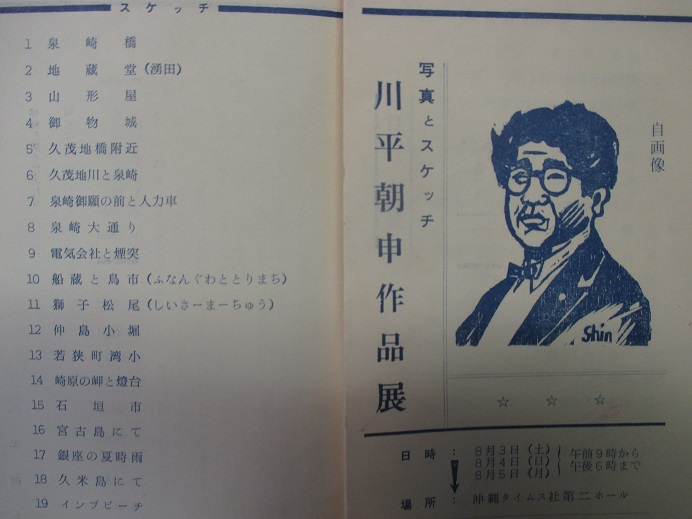

1968年8月 沖縄タイムス社ホール「川平朝申作品展ー写真とスケッチ」

1888年・第1回卒業ー高嶺朝申、仲吉朝助(農大乙科卒)、百名朝計(沖縄銀行頭取)/1889年・第2回卒業ー石原榮輔、村山盛福/1891年・第3回卒業ー伊地柴本(首里市役所)、恩河朝祐、金城紀長、仲吉朝紀、若山忠次郎/1893年3月・第4回卒業ー呉屋健哉」、重久雄吉(宮古郡税務署長)、谷川益太郎、與儀喜英(産業銀行) 同年5月・第5回卒業ー大城盛祐(長崎控訴院書記)、大城朝健、仲濱政数(台湾製糖会社那覇事務所)/1894年・第6回卒業ー新垣壽助(小倉電気商会)、赤嶺新竹、奥川鐘太郎(在東京)、島袋松、瀘名波起益、玉那覇重善、知念堅輝(農大実科卒産業銀行重役 大里村長)、照屋孚能、長嶺紀啓、橋本諭吉(在台湾)、安元實得(在米)/1895年・第7回卒業ー伊藤雅二(那覇池田店 那覇市議)、蒲原秀一、本村啓介、久場景述、崎間永行、玉城瑩(早稲田卒)、富盛寛卓(宮古小学校)、比嘉賀学(那覇市助役)、山城瑞喜

1896年・第8回卒業ー伊波普猷(文学士 県立図書館長)、小橋川朝松(八重山)、下地昌道/1897年・第9回卒業ー新垣隆永、伊波善思(県会議員)、伊差川英文、親泊朝輝(愛媛県宇和郡長)、金城紀光(医学士 元順病院 那覇市議)、小禄恵芝、酒井豊雄、松原寛功、祝嶺春棟、高嶺朝扶(早稲田大卒 首里)、武富良秀、照屋徳太郎、友寄善直、名嘉眞武煌、肥後傳熊、真境名安興、山内盛能、屋比久孟昌/1898年・第10回卒業ー浦崎康信、許田普永、久高友輔(首里郵便局長 首里市会議員)、兒玉銓吉、高山徹(元玉那覇 農学士 山本農相別邸)、天願貞靜、渡久地政瑚、田中豊彦、西弘海、根路眼恵頒(普天間)、野原春太郎、饒平名紀腆(名古屋医専卒 那覇波上病院)、東恩納盛亮(台湾高雄州旗山第二公学校)、平野益照(大島庁々書記)、藤田孝男(海軍機関大尉)、古堅宗祐、外間現篤(法学士 朝鮮大邱 弁護士)

1899年・第11回卒業ー新城源次郎、新川善義、新川善長(臺灣花蓮港林田駅内徳森製材所)、石川親忠、伊波普成(牧師 那覇)、喜屋武盛長(在米)、久場守益(那覇 石炭運送業)、熊谷照英、古波蔵信貞、小嶺幸欣(那覇東)、崎山宗秀(東京高等師範卒 文学士 京都大学院)、佐久原好傳(伝道師 メソジスト教会)、玉那覇平益、照屋孚至(久米島登記所)、宮城鐵夫(農学士 台南製糖社宅)、山代質、與古田良成/1900年・第12回卒業ー有川五郎(長崎医専卒)、赤嶺仁太、池ノ上嘉(在台北)、伊波興旺、岩城長蔵、糸数青盛(那覇市役所)、臺数弘榮(県立師範学校教諭)、漢那憲英(那覇甲辰小学校訓導)、國吉眞徳、小嶺幸慶(法学士 勧銀支店)、小波津清榮、崎浜秀主(早稲田高等師範卒 商銀専務取締役)、島袋慶福(真壁小学校長)、富原守昌、仲里貞助(宮崎小林税務署)、仲村渠寛忠、野村安保、東恩納寛惇(文学士 東京府立第一中学校教諭)、肥後武二郎(台南製糖会社西原工場)、比嘉盛珍(福岡県若松炭坑株式会社)、藤田猛(長崎医専卒 長崎開業)、福永兼吉(歩兵大尉 熊本十三聯隊中隊長)、福永福要、眞榮平房貞、山田朝常、與那覇政敷

1901年・第13回卒業ー安次嶺榮華(専修大学卒 那覇市役所)、糸数東榮(在布)、大山岩雄(早稲田大学文科卒 県立農学校教諭)、大山辰二(長崎医専卒 臺灣臺北市西門街開業)、小野榮(商業学校教諭)、大城元次郎(名護村長)、金城加那(那覇技芸学校)、金城盛行、神田橋榮助、金城普照(農大実科卒 島尻郡役所技手)、金城兼吉、城間恒用、城間宏恵(長崎医専卒 支那漢口医院)、桑江良行(早稲田大卒 県立二中教諭)、久場守友(与那原郵便局長)、酒井豊静(開業医)、座喜味盛彰、島袋盛昌、玉城濶(千葉医専卒 糸満開業)、平良仁五郎、玉城安盛、手登根順義、照屋久八(在台湾)、當山順吉(恩納村 役場員)、仲本興賀、仲村政哲(那覇商業銀行)、名嘉山安忠(長崎医専卒 撫臺街開業)、仲本政春(歩兵中尉 那覇市議)、仲村渠榮行(在米)、仲宗根新一郎、前田忠(高商卒 横浜正金銀行シンガポール支店長)、百名朝敏(青山学院卒 尚家家扶心得)、前堂昌俊、松元完榮(県師範学校書記)、宮城寛良(那覇港務所)、宮城嗣謹(八王子小学校教員)、宮里仁榮(大阪医専卒 秋田県山本郡扇淵村)、宮城助友(八重山炭鉱)、勝屋米雄(臺灣総督府通信局)、山城範益(首里市会議員 砂糖委託組合理事)、山城正鳴(臺灣公学校)、與儀正道(在米)

1902年・第14回卒業ー伊仲浩(農大実科卒 那覇)、稲福蒲戸、大橋敬二(巣鴨監獄看守長)、大濱保篤(農大実科卒 鹿児島専売局)、大城幸蔵(ヒリピン大田興行株式会社副社長)、神山政良(法学士 東京市外淀橋専売支局)、金城嘉保(金沢医専卒 那覇医院主)、賀数仁王(開業医 高嶺村與座)、我部政明、嘉手納並藝(後備歩兵少尉 那覇港務所)、喜瀬知彦(宮崎税務署)、國吉眞文(商船学校卒 神戸市日本郵船会社気付デラゴヤ丸)、久高唯忠(医専卒 東京大塚辻町愛仁堂)、小嶺幸輝(名古屋高工卒)、古波鮫唯仁、米須秀松、多嘉良憲(農学士)、玉城實雄(京都医専卒)、高宮城朝三(内閣印刷局)、高嶺朝安(早稲田専門卒)、平良淳榮、渡口精秀(商船学校卒)、渡嘉敷唯續(金沢医専卒 在臺灣)、渡嘉敷通達(県庁)、長嶺亀助(歩兵少佐 陸大卒 参謀本部)、仲本盛松、仲吉朝宏(中城小学校長)、長嶺但吉、仲尾次喜與(在米國桑港)、仲村渠良保、西村助八(農大実科卒 県産業技師物産検査所長)、毛嘉富良、平田直保(県属会計課)、比嘉盛敬、平敷安興(在米)、外間現長(大阪高医卒 大阪府技師)、外間現多(青山学院卒)、丸山芳樹(京大工学士 朝鮮総督府技師)、眞栄平房寛、牧港朝謙(首里市役所)、宮城幸安(商船学校卒 日本郵船会社機関長)、屋富祖徳次郎(金沢医専卒 泊開業)、山川朝棟(沖縄銀行首里支店長)、與儀正榮(農大実科卒 新高製糖会社農課長)

1896年・第8回卒業ー伊波普猷(文学士 県立図書館長)、小橋川朝松(八重山)、下地昌道/1897年・第9回卒業ー新垣隆永、伊波善思(県会議員)、伊差川英文、親泊朝輝(愛媛県宇和郡長)、金城紀光(医学士 元順病院 那覇市議)、小禄恵芝、酒井豊雄、松原寛功、祝嶺春棟、高嶺朝扶(早稲田大卒 首里)、武富良秀、照屋徳太郎、友寄善直、名嘉眞武煌、肥後傳熊、真境名安興、山内盛能、屋比久孟昌/1898年・第10回卒業ー浦崎康信、許田普永、久高友輔(首里郵便局長 首里市会議員)、兒玉銓吉、高山徹(元玉那覇 農学士 山本農相別邸)、天願貞靜、渡久地政瑚、田中豊彦、西弘海、根路眼恵頒(普天間)、野原春太郎、饒平名紀腆(名古屋医専卒 那覇波上病院)、東恩納盛亮(台湾高雄州旗山第二公学校)、平野益照(大島庁々書記)、藤田孝男(海軍機関大尉)、古堅宗祐、外間現篤(法学士 朝鮮大邱 弁護士)

1899年・第11回卒業ー新城源次郎、新川善義、新川善長(臺灣花蓮港林田駅内徳森製材所)、石川親忠、伊波普成(牧師 那覇)、喜屋武盛長(在米)、久場守益(那覇 石炭運送業)、熊谷照英、古波蔵信貞、小嶺幸欣(那覇東)、崎山宗秀(東京高等師範卒 文学士 京都大学院)、佐久原好傳(伝道師 メソジスト教会)、玉那覇平益、照屋孚至(久米島登記所)、宮城鐵夫(農学士 台南製糖社宅)、山代質、與古田良成/1900年・第12回卒業ー有川五郎(長崎医専卒)、赤嶺仁太、池ノ上嘉(在台北)、伊波興旺、岩城長蔵、糸数青盛(那覇市役所)、臺数弘榮(県立師範学校教諭)、漢那憲英(那覇甲辰小学校訓導)、國吉眞徳、小嶺幸慶(法学士 勧銀支店)、小波津清榮、崎浜秀主(早稲田高等師範卒 商銀専務取締役)、島袋慶福(真壁小学校長)、富原守昌、仲里貞助(宮崎小林税務署)、仲村渠寛忠、野村安保、東恩納寛惇(文学士 東京府立第一中学校教諭)、肥後武二郎(台南製糖会社西原工場)、比嘉盛珍(福岡県若松炭坑株式会社)、藤田猛(長崎医専卒 長崎開業)、福永兼吉(歩兵大尉 熊本十三聯隊中隊長)、福永福要、眞榮平房貞、山田朝常、與那覇政敷

1901年・第13回卒業ー安次嶺榮華(専修大学卒 那覇市役所)、糸数東榮(在布)、大山岩雄(早稲田大学文科卒 県立農学校教諭)、大山辰二(長崎医専卒 臺灣臺北市西門街開業)、小野榮(商業学校教諭)、大城元次郎(名護村長)、金城加那(那覇技芸学校)、金城盛行、神田橋榮助、金城普照(農大実科卒 島尻郡役所技手)、金城兼吉、城間恒用、城間宏恵(長崎医専卒 支那漢口医院)、桑江良行(早稲田大卒 県立二中教諭)、久場守友(与那原郵便局長)、酒井豊静(開業医)、座喜味盛彰、島袋盛昌、玉城濶(千葉医専卒 糸満開業)、平良仁五郎、玉城安盛、手登根順義、照屋久八(在台湾)、當山順吉(恩納村 役場員)、仲本興賀、仲村政哲(那覇商業銀行)、名嘉山安忠(長崎医専卒 撫臺街開業)、仲本政春(歩兵中尉 那覇市議)、仲村渠榮行(在米)、仲宗根新一郎、前田忠(高商卒 横浜正金銀行シンガポール支店長)、百名朝敏(青山学院卒 尚家家扶心得)、前堂昌俊、松元完榮(県師範学校書記)、宮城寛良(那覇港務所)、宮城嗣謹(八王子小学校教員)、宮里仁榮(大阪医専卒 秋田県山本郡扇淵村)、宮城助友(八重山炭鉱)、勝屋米雄(臺灣総督府通信局)、山城範益(首里市会議員 砂糖委託組合理事)、山城正鳴(臺灣公学校)、與儀正道(在米)

1902年・第14回卒業ー伊仲浩(農大実科卒 那覇)、稲福蒲戸、大橋敬二(巣鴨監獄看守長)、大濱保篤(農大実科卒 鹿児島専売局)、大城幸蔵(ヒリピン大田興行株式会社副社長)、神山政良(法学士 東京市外淀橋専売支局)、金城嘉保(金沢医専卒 那覇医院主)、賀数仁王(開業医 高嶺村與座)、我部政明、嘉手納並藝(後備歩兵少尉 那覇港務所)、喜瀬知彦(宮崎税務署)、國吉眞文(商船学校卒 神戸市日本郵船会社気付デラゴヤ丸)、久高唯忠(医専卒 東京大塚辻町愛仁堂)、小嶺幸輝(名古屋高工卒)、古波鮫唯仁、米須秀松、多嘉良憲(農学士)、玉城實雄(京都医専卒)、高宮城朝三(内閣印刷局)、高嶺朝安(早稲田専門卒)、平良淳榮、渡口精秀(商船学校卒)、渡嘉敷唯續(金沢医専卒 在臺灣)、渡嘉敷通達(県庁)、長嶺亀助(歩兵少佐 陸大卒 参謀本部)、仲本盛松、仲吉朝宏(中城小学校長)、長嶺但吉、仲尾次喜與(在米國桑港)、仲村渠良保、西村助八(農大実科卒 県産業技師物産検査所長)、毛嘉富良、平田直保(県属会計課)、比嘉盛敬、平敷安興(在米)、外間現長(大阪高医卒 大阪府技師)、外間現多(青山学院卒)、丸山芳樹(京大工学士 朝鮮総督府技師)、眞栄平房寛、牧港朝謙(首里市役所)、宮城幸安(商船学校卒 日本郵船会社機関長)、屋富祖徳次郎(金沢医専卒 泊開業)、山川朝棟(沖縄銀行首里支店長)、與儀正榮(農大実科卒 新高製糖会社農課長)

03/29: 作家・川端康成 ①

□笹川良一の父・鶴吉はかねてよりの碁敵川端三八郎(天保12<1841>年4月10日生まれ)を招き、碁盤を挟んで睨み合っていた。三八郎の孫が康成である。(略)ときに川端康成は、第四代日本ペンクラブ会長として国際ペンクラブ大会の招聘などに奔走し、資金調達に大いに腐心していた。そんな折、竹馬の友は進んで資金援助を申し出ている。(2010年10月 工藤美代子『悪名の棺 笹川良一伝』幻冬舎)

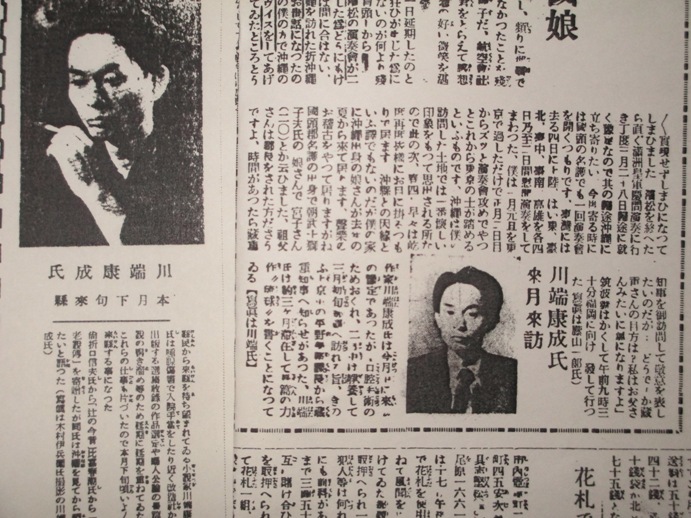

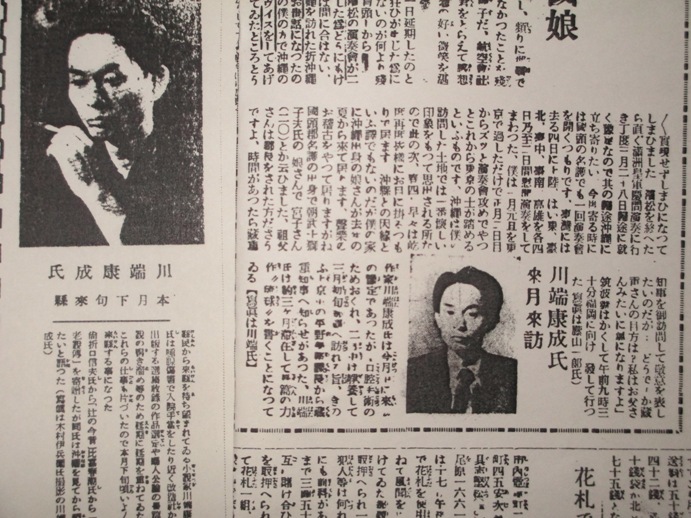

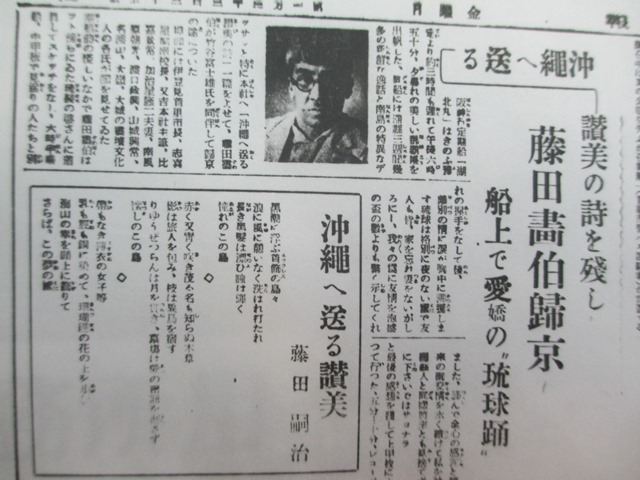

1938年2月」19日『沖縄日報』「懐しの歌手 藤山一郎君きのふ思出の那覇へ/川端康成氏来月来訪」

1938年3月『琉球新報』□東京の比嘉春潮から國吉眞哲に「川端康成が沖縄に行く予定で、折口信夫からは『辻の今昔』、比嘉春潮から『遺老説傳』を寄贈された。川端氏は沖縄を見てから読みたい、との話を知らせてきた。が、何らかの事情で来沖は実現しなかった。

1938年4月2日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(2)

1938年4月5日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(4)

1938年4月13日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(3)

1938年4月14日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(4)

1938年4月26日『琉球新報』「簪献納運動に悲鳴の金細工達」

石川正通□「ふりむん随筆」

「雪国」の作者川端康成は、その姉妹篇として沖縄に取材した南国物を書こうと意図して、在京の沖縄知名人に集まってもらって一夕の会談で沖縄に関する予備知識を得ようと会合を催した。何に怖気づいたのか、新感覚派で売り出した「伊豆の踊り子」のこの作家は沖縄行を思い止まって、現地における「沖縄の踊り子」を見る機会を自ら捨てた。

1958年6月3日『琉球新報』「川端康成氏きのう来島」

1958年6月3日『沖縄タイムス』「川端康成氏きのう来島ー誕生日は沖縄で」

1958年6月4日『沖縄タイムス』「二人の作家は沖縄を見るー川端康成氏、内村直也氏」

1958年6月5日『琉球新報』「川端康成氏ー民芸はすばらしい 身をもって沖縄を吸収」

1958年6月8日『沖縄タイムス』「座談会・川端康成氏を囲んでー川端康成、豊平良顕、宮城」聡、南風原朝光、牧港篤三、大城立裕、池田和、太田良博」(上)

1958年6月9日『沖縄タイムス』「々々」(下)

1958年6月9日 「川端康成氏を囲んで(座談会)川端康成、仲宗根政善、中今信、亀川正東、池宮城秀意、上原記者」→6月20日『琉球新報』

1958年6月10日『沖縄タイムス』「琉舞の粋に感慨 川端、鳥海氏ら迎え鑑賞会」

1958年6月11日『沖縄タイムス』「川端、鳥海、沢田、横山4氏の講演会」

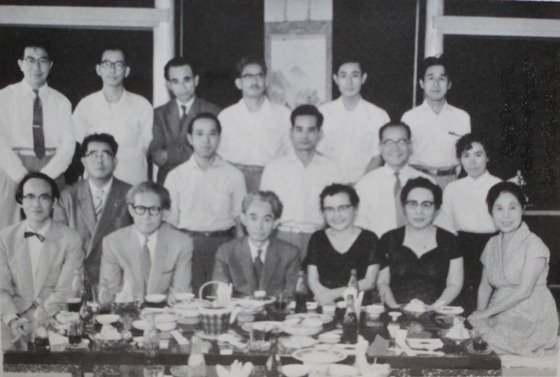

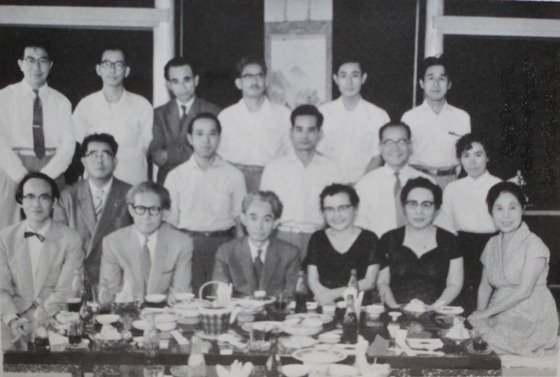

昭和53年9月 千原繁子『随想集 カルテの余白』□1958年6月11日ー前列左から豊平良顕、山里永吉、川端康成、千原繁子、新垣美登子。中列左から具志頭得助、仲本政基、太田良博、牧港篤三。後列左から亀川正東、当真荘平、宮城聡、池宮城秀意、嘉陽安男、船越義彰/写真ー山里永吉案内で糸満の門中墓を見学する川端康成(右)

2004年9月 『新生美術』13号「写真前列左よりー南風原朝光、宮城聰、川端康成、豊平良顕/後列左よりー池田和、太田良博、大城立裕」

1958年6月12日『琉球新報』「鳩笛ー川端康成氏は今日のノース・ウェスト機で帰京ーきのうはたまたま川端氏の59回目の誕生日で波上”新鶴”(我那覇文・佐久本嗣子)で、沖縄ペンクラブ主催の別パーティを兼ねた誕生祝」

1958年6月13日『沖縄タイムス』「すばらしい沖縄の踊り 川端氏帰る」/『琉球新報』「川端氏"沖縄独自の美しさ"」

1958年8月『オキナワグラフ』「ペンをかついだお客様ー川端康成氏 来島」

○篤之介のペンネームと感覚的な詩で知られる文学頭取、沖相銀具志頭得助氏の数次にわたる交渉の熱意が実を結び、国際ペンクラブ副会長、日本ペンクラブ会長の川端康成氏が6月2日ひる3時40分、那覇空港着のノースウエスト機で来島した。今回の来島は沖縄ペンクラブの招きによるものであったが、「伊豆の踊子」「雪国」などの作者として文壇でも特異な存在にある同氏の来島は今まで期待されながら不可能視されていただけに、沖縄文化人の喜びは大きく、ペンクラブ会員多数が出迎えた。滞在中はペンクラブの山里、亀川氏や具志頭氏に案内されて、沖縄視察を続けられたが、6月11日、はからずも沖縄で誕生日を迎えたペンの賓客は、ペンクラブ会員、具志頭氏、沖相銀、紅房、那覇薬品、沖縄火災の関係者多数に囲まれ、「私はこんなに誕生日を祝ってもらったのは初めてでしてねエ」と島人達の温かい心づくしにその喜びを語っていた。・・・・

1938年2月」19日『沖縄日報』「懐しの歌手 藤山一郎君きのふ思出の那覇へ/川端康成氏来月来訪」

1938年3月『琉球新報』□東京の比嘉春潮から國吉眞哲に「川端康成が沖縄に行く予定で、折口信夫からは『辻の今昔』、比嘉春潮から『遺老説傳』を寄贈された。川端氏は沖縄を見てから読みたい、との話を知らせてきた。が、何らかの事情で来沖は実現しなかった。

1938年4月2日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(2)

1938年4月5日『琉球新報』南風原リリ「東京の印象」(4)

1938年4月13日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(3)

1938年4月14日『琉球新報』當間光男「川端康成氏の琉球旅行」(4)

1938年4月26日『琉球新報』「簪献納運動に悲鳴の金細工達」

石川正通□「ふりむん随筆」

「雪国」の作者川端康成は、その姉妹篇として沖縄に取材した南国物を書こうと意図して、在京の沖縄知名人に集まってもらって一夕の会談で沖縄に関する予備知識を得ようと会合を催した。何に怖気づいたのか、新感覚派で売り出した「伊豆の踊り子」のこの作家は沖縄行を思い止まって、現地における「沖縄の踊り子」を見る機会を自ら捨てた。

1958年6月3日『琉球新報』「川端康成氏きのう来島」

1958年6月3日『沖縄タイムス』「川端康成氏きのう来島ー誕生日は沖縄で」

1958年6月4日『沖縄タイムス』「二人の作家は沖縄を見るー川端康成氏、内村直也氏」

1958年6月5日『琉球新報』「川端康成氏ー民芸はすばらしい 身をもって沖縄を吸収」

1958年6月8日『沖縄タイムス』「座談会・川端康成氏を囲んでー川端康成、豊平良顕、宮城」聡、南風原朝光、牧港篤三、大城立裕、池田和、太田良博」(上)

1958年6月9日『沖縄タイムス』「々々」(下)

1958年6月9日 「川端康成氏を囲んで(座談会)川端康成、仲宗根政善、中今信、亀川正東、池宮城秀意、上原記者」→6月20日『琉球新報』

1958年6月10日『沖縄タイムス』「琉舞の粋に感慨 川端、鳥海氏ら迎え鑑賞会」

1958年6月11日『沖縄タイムス』「川端、鳥海、沢田、横山4氏の講演会」

昭和53年9月 千原繁子『随想集 カルテの余白』□1958年6月11日ー前列左から豊平良顕、山里永吉、川端康成、千原繁子、新垣美登子。中列左から具志頭得助、仲本政基、太田良博、牧港篤三。後列左から亀川正東、当真荘平、宮城聡、池宮城秀意、嘉陽安男、船越義彰/写真ー山里永吉案内で糸満の門中墓を見学する川端康成(右)

2004年9月 『新生美術』13号「写真前列左よりー南風原朝光、宮城聰、川端康成、豊平良顕/後列左よりー池田和、太田良博、大城立裕」

1958年6月12日『琉球新報』「鳩笛ー川端康成氏は今日のノース・ウェスト機で帰京ーきのうはたまたま川端氏の59回目の誕生日で波上”新鶴”(我那覇文・佐久本嗣子)で、沖縄ペンクラブ主催の別パーティを兼ねた誕生祝」

1958年6月13日『沖縄タイムス』「すばらしい沖縄の踊り 川端氏帰る」/『琉球新報』「川端氏"沖縄独自の美しさ"」

1958年8月『オキナワグラフ』「ペンをかついだお客様ー川端康成氏 来島」

○篤之介のペンネームと感覚的な詩で知られる文学頭取、沖相銀具志頭得助氏の数次にわたる交渉の熱意が実を結び、国際ペンクラブ副会長、日本ペンクラブ会長の川端康成氏が6月2日ひる3時40分、那覇空港着のノースウエスト機で来島した。今回の来島は沖縄ペンクラブの招きによるものであったが、「伊豆の踊子」「雪国」などの作者として文壇でも特異な存在にある同氏の来島は今まで期待されながら不可能視されていただけに、沖縄文化人の喜びは大きく、ペンクラブ会員多数が出迎えた。滞在中はペンクラブの山里、亀川氏や具志頭氏に案内されて、沖縄視察を続けられたが、6月11日、はからずも沖縄で誕生日を迎えたペンの賓客は、ペンクラブ会員、具志頭氏、沖相銀、紅房、那覇薬品、沖縄火災の関係者多数に囲まれ、「私はこんなに誕生日を祝ってもらったのは初めてでしてねエ」と島人達の温かい心づくしにその喜びを語っていた。・・・・

06/12: 古美術・観宝堂

古美術 観宝堂2022-10-28 店主の吉戸直氏と屋良朝信氏

古美術 観宝堂2019-12-13 店主の吉戸直氏と新城栄徳。直氏の父君は吉戸 栄造.、満州から福岡県久留米市

古美術観宝堂は、1972年(昭和47年)沖縄本土復帰の記念すべき年に琉球古美術専門店として創業を開始しました。以来、39年の間より良い品物を求めて常に最善を尽くして参りました。1992年(平成4年)には東京の表参道(旧ハナエ・モリビル)に支店を出店し、現在は根津美術館横の南青山に移転し営業をしております。現在の当店の専門分野は琉球美術及び九州古陶磁であり、特に琉球古美術の分野においては非常に高い評価を受けており、国内外のコレクター様のみならず、県内外の美術館博物館へも多数の琉球古美術の優品を納入させて頂いております。ご興味のある方はお気軽にお立寄りください。

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-23-11-23-1 MatsuyamaNaha-city, Okinawa Japan.Tel. 098-863-2643, Fax. 098-863-0583

右ー40周年記念として発行された『八重山の古陶』

吉戸直氏の関西大学の先輩

辻合 喜代太郎(つじあい きよたろう、1908年6月25日 - 1993年7月2日)は、服飾史研究者。

大阪府出身。大阪天王寺師範学校卒、関西大学法文学部哲学科卒。1959年「日本上代文様の研究」で関西大学文学博士。大阪市立大学家政学部助教授、教授、京都府立大学教授。72年定年退官、琉球大学教授、帝国女子大学教授。→ウィキ

桑原守也(くわはら もりや)1918年6月17日 三重県熊野市生まれ。1942年9月 関西大学法学部卒業。1946年10月 近畿日本鉄道入社、局長。その後 近畿日本ツーリスト常務。1976年12月 沖縄都ホテル社長 2002年6月5日逝去

2017年12月17日ー昨日、息子夫婦が訪ねたというので、観宝堂に行く。店主の吉戸直氏と娘さんと息子の妻との関わり、吉戸氏の経歴などを聞く。国際通りに用があるというので同行す。明日東京だと話されるのでグーグルマップで南青山店を見ると、根津美術館が横にあって、岡本太郎記念館も近い。

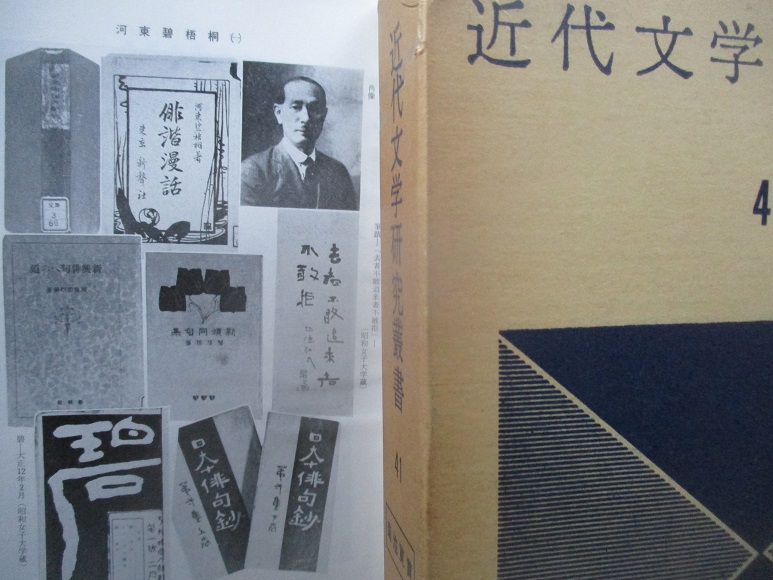

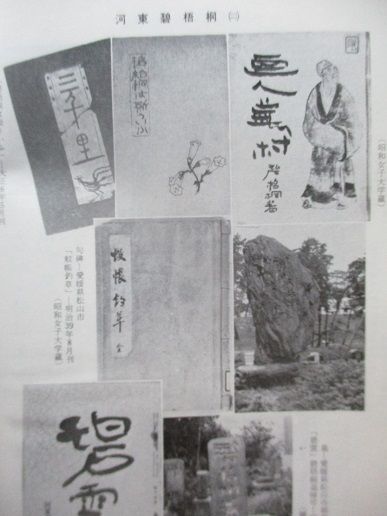

2007年1月 『河東碧梧桐全集』第12巻「沖縄那覇紀行」 文藝書房

〇1910年5月18日に伊波普猷と会話した河東碧梧桐は「沖縄那覇紀行」で伊波の話を紹介している。□5月18日。半晴。臺灣、朝鮮には目下土着人を如何に馴致すべきかの重大な問題が何人の頭をも重圧しつつある。琉球のように多年親日の歴史ある土地に、さような社会問題があろうとは夢想だもせぬところであった。が、人種上に生ずる一種の敵愾心、表面に現れた痕跡は絶無であるにしても、心の奥底に拭うべからざるある印象の存することは争われぬ。伊波文学士ー沖縄人ーの観察はあるいは一方面であるかも知れぬが、這般の消息について多少聞くべきものがある。曰く琉球が親日に勤めたことは、すでに数百年前のことで、時の為政者は大抵そのために種々の施設をしておる。なかんずく向象賢などは時の名宰相であったのであるが、その親日に尽くしたことも一通りではなかった。下って宜湾朝保の如き、八田知紀の門下生となって三十一文字の道にも心を寄せたという位である。が、琉球人の方を主として見ると、島津氏の臨監は、これを支那の恩恵に比すると余り苛酷であった。支那は琉球から租税を徴したことがない。進貢船を派しても、必ずそれ以上の物と交易して呉れる。のみならず、能く諸生の教導をして、留学生なども懇篤な待遇をした。沖縄人が親日の束縛を受けながらも、暗に支那に欸を通じて、衷心その恩を忘れざるものはこれがためである。殊に廃藩置県の際における内地人の処置は、沖縄人の心あるものをして、新たなる敵愾心を起さしめた。蓋し土着の沖縄人を軽蔑することその極に達したからである。

爾来その敵愾心は学問の上に進展して、沖縄人と雖も習字次第内地と拮抗するに足ることを証拠立てた。今日如何に焦燥れても如何に運動しても一種の不文律は沖縄人に政治上及び実業上の権力は与えられぬ。已むなくさる制裁のない学問に向かって力を伸ばす外はないのである。この気風は殊に今日の青年間に隠約の勢力となっておる。今日小中学または師範学校などの教師ー内地人ーは内地で時代後れになった人が多い。新進気鋭の秀才が、かかる南洋の一孤島に来ぬのは自然の数であるけれども、現在の権力掌握者はまた余りに時勢に取り残され方が甚だしい。そこになると、青年の方が遥かに時代の推移を知っておる。如何に圧制的に新刊の書を読むなと禁じても、生徒は暗に、どういうことが書いてあるかも知らずに、と冷笑しておる始末である。殊に我々は沖縄人だという自覚の上に、このまま単に内地人の模倣に終わるべきであろうかという疑問がある。つまらぬ事のようであるけれども、島津氏に対する祖先伝来の一種の嫌悪心も手伝ふて来る。さらばというてもとより沖縄県庁に対して謀反を計るなどという馬鹿なこともないが、それらの暗々裡の不平は、いつか妙な方向に走らせて、青年に社会主義の書物や、露西亜小説の悲痛な物やなど読むものが多くなった。もしこの気風が段々助長して行けば、あるいは人種上の恐るべき争いとならぬとも限らぬ。要するにこの十年前までは単に旧物破壊、日本模倣の単純な社会であったのが、今日は沖縄人としての自覚が芽を萌して、旧物保存、模倣敗斥の端を啓いたのである。

1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」

1910年6月 『ホトトギス』岡本月村「琉球スケッチ」

□岡本月村(1876年9月10日~1912年11月11日)

上道郡西大寺(現、岡山市)の人。名は詮。幼くして画技を好み、13歳で徳島県の天蓋芝堂、次いで京都の今尾景年に、また洋画を浅井忠に学んだ。神戸新聞、大阪朝日新聞に俳味ある漫画を載せて異彩を放つ。旅行を好み俳句にも長ず。

麦門冬と河東碧梧桐

1984年12月発行の『琉文手帖』「文人・末吉麦門冬」で1921年以降の『ホトトギス』の俳句も末吉作として収録した。これは別人で熊本の土生麦門冬の作品であるという。土生麦門冬には『麦門冬句集』(1940年9月)があった。1910年5月、河東碧梧桐、岡本月村が来沖したとき、沖縄毎日新聞記者が碧梧桐に「沖縄の俳句界に見るべき句ありや」と問うと「若き人には比較的に見るべきものあり其の中にも麦門冬の如きは将来発展の望みあり」と答えたという。

1975年5月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学叢書』41巻「河東碧梧桐」 昭和女子大学近代文化研究所

河東碧梧桐 かわひがし-へきごとう

1873-1937 明治-昭和時代前期の俳人。

明治6年2月26日生まれ。高浜虚子とともに正岡子規にまなび,新聞「日本」の俳句欄の選者をひきつぐ。のち新傾向俳句運動をおこし,中塚一碧楼(いっぺきろう)らと「海紅」を創刊,季題と定型にとらわれない自由律俳句にすすむ。大正12年「碧(へき)」,14年「三昧(さんまい)」を創刊。昭和12年2月1日死去。65歳。愛媛県出身。本名は秉五郎(へいごろう)。作品に「碧梧桐句集」,紀行文に「三千里」など。(コトバンク)

11/04: 土門拳(戦前)

1935年11月 写真館の見習いであった土門拳は『アサヒカメラ』掲載の求人広告に応募して日本工房の門をたたく。□→2006

年2月 毎日新聞社『名取洋之助と日本工房[1931-45]-報道写真とグラフィック・デザインの青春時代』

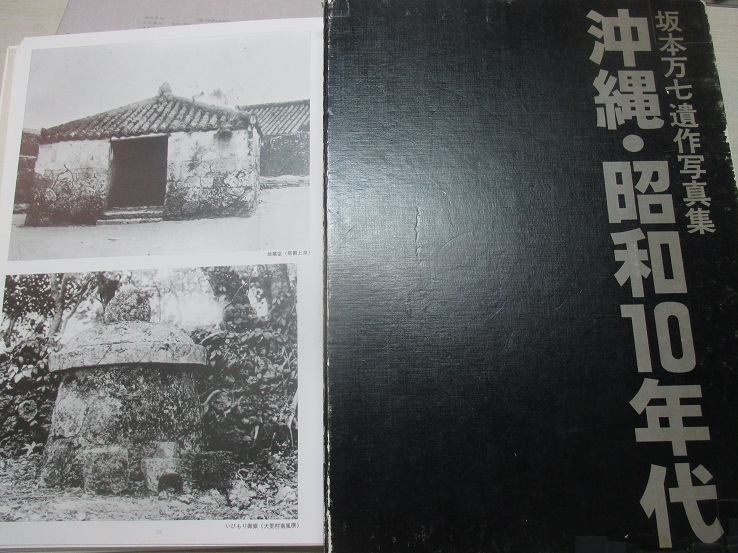

柳宗悦・第三回訪沖

12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。

1940年

1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。

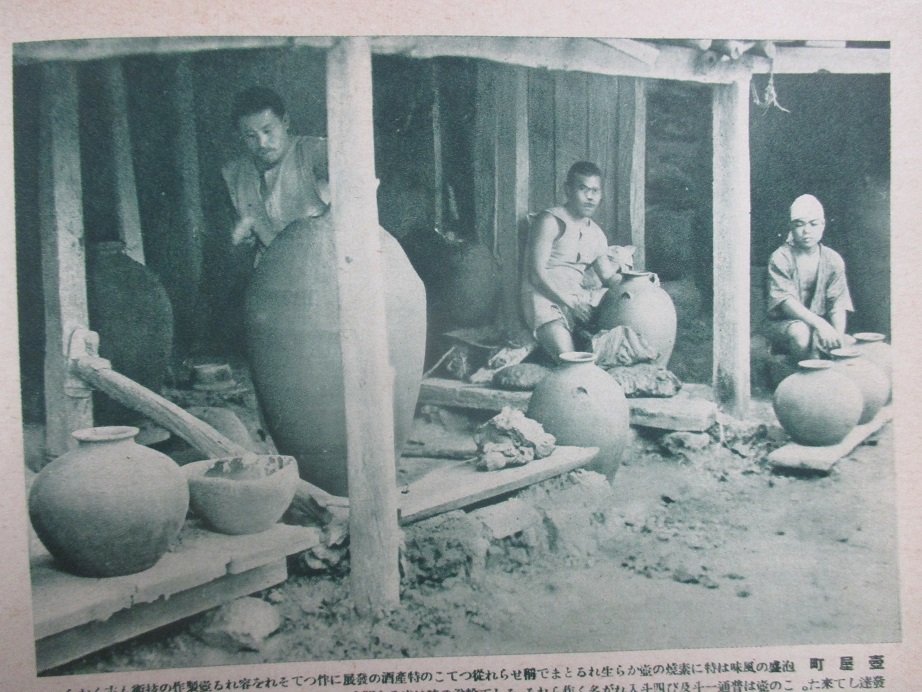

1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。

1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。

□那覇市歴史資料室収集写真に坂本万七「与那原の瓦窯」がある。それには山里永吉と土門拳が話しこんでいたり、柳宗悦が瓦を見ている、左上の方には????宮城昇が撮影の坂本を見ている光景が確認できる。

1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。

1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。

1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。

1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。

1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。

1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。

1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。

1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。

年2月 毎日新聞社『名取洋之助と日本工房[1931-45]-報道写真とグラフィック・デザインの青春時代』

柳宗悦・第三回訪沖

12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。

1940年

1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。

1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。

1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。

□那覇市歴史資料室収集写真に坂本万七「与那原の瓦窯」がある。それには山里永吉と土門拳が話しこんでいたり、柳宗悦が瓦を見ている、左上の方には????宮城昇が撮影の坂本を見ている光景が確認できる。

1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。

1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。

1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。

1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。

1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。

1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。

1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。

1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。

03/21: 平姓・山田家②

1937年10月の『月刊琉球』の葉書回答に山田有登の返事がある。「子供たちの名をお尋ねですが、夫々生まれた土地とも関係します。長女は石川県金沢市で宿し三州田原町の生まれ、女は貞操が第一と貞子、長男は三河武士家内の里が勝の通り名ゆえ有勝。次女は兵庫県鳴尾生まれ信子、次男も鳴尾で10月生まれ宅の前が一面稲田が實っていたので實。三男は城崎温泉近くの竹野鉱山で9月生まれ、田舎は豊年満作なりしゆえ豊。四男は竹野で宿し博々たる海を越え沖縄での初児。五男は大正14年2月純沖縄産で昭としたら次年が昭和となり偶然でした。六男は保、よく保つように」と記されている。

長女貞は一高女卒業で、那覇泉崎の旧家・仲尾次家の二男に嫁ぎ、その子孫は東京に男4人、女3人が居る。豊は精神科の医者で、戦争中は軍医、ニューギニア戦線で2回も乗っていた軍艦が沈没させられ無事だった。戦後は名古屋医大、国立の病院に勤めた。昭は戦前、那覇の自宅で柳宗悦、棟方志功を見た。またビルマ戦線での生き残りだ。戦後は中学校の教諭をつとめた。昭氏の詩集『老人戯画』に「ふるさとの那覇の人混みを歩きながら/わたしは独りユーラシア大陸のことを考えていた/友らはみんな死んで/わたしばかりが避難したのか/林立するビル群には少年の日のかけらもなく/迷路のような市場の辻を/わずかにつむじ風が動いて消えた」と戦争を引きずっている。

保は歯医者で兄のバトラー歯科医院につとめた。長女に山田美保子が居る。その兄・山田有勝は同人誌『カルト・ブランシュ』を1938年に創刊した。稲垣足穂(注2)はその第14号に「あべこべになった世界に就いて」を書いた。足穂に原稿を依頼したのが編集発行人の山田有勝である。有勝は詩集『残照』で「我が家の明治大正期の古い本は既に色あせ 古い辞書の皮革はボロボロとなる/岩本修蔵さんのロイドメガネ イナガキタルホさんの鼻メガネ」と足穂が出てくる。また過ぎた日と題し「六十三年前の思い出 阪神電車の鳴尾駅を降りて 右へつきあたり 左へ折れて 一町先の左側 白壁の四軒長屋 その端のガチョウが二羽いた家」が山田實さんの出生地である。

いながきたるほ【稲垣足穂】

1900‐77(明治33‐昭和52)

プランクの量子定数の発見とともに大阪に生まれ,少年期の飛行機幻想をそのまま70余年の孤高の日々にもちこんだ異色作家。10代後半に構想をまとめたという代表作《一千一秒物語》(1923)や,日本文学大賞受賞作の《少年愛の美学》(1968)にみられる〈人間をオブジェとして扱う手法〉は,タルホ・コスモロジーと言われる宇宙論的郷愁とあいまって,全作品に共通する特徴である。都市の幾何学,飛行精神,人工模型,英国ダンディズム,男色趣味,謡曲の幻想世界,物理学的審美主義,ヒンドゥーイズム,キネティックな手法,月光感覚などを駆使した作品群は,世界文芸史上にも類がない。(→コトバンク)

写真左から山田晋氏、太田治子さん(桜庭氏、教員時代の教え子)、山田實氏の弟・桜庭昭氏ー1968年

◎はじめまして。桜庭暁子と申します。桜庭昭の娘です。この度は、琉文21に父のことを紹介して戴きまして

ありがとうございました。父も喜んでおりました。山田勉氏(従兄)から連絡を受け知りました。實伯父がいつまでも元気でいることを願っております。

これからもどうぞよろしくお願い致します。(2012-3-27)

太田治子 おおた-はるこ

1947- 昭和後期-平成時代の小説家。

昭和22年11月12日生まれ。太宰治(だざい-おさむ)と太田静子の娘。結婚して高木姓となる。高校2年のとき手記「十七歳のノート」を発表。昭和61年亡母を追想した小説「心映えの記」で坪田譲治文学賞。神奈川県出身。明治学院大卒。著作はほかに「石の花」「恋する手」「母の万年筆」「私のヨーロッパ美術紀行」など。(→コトバンク)

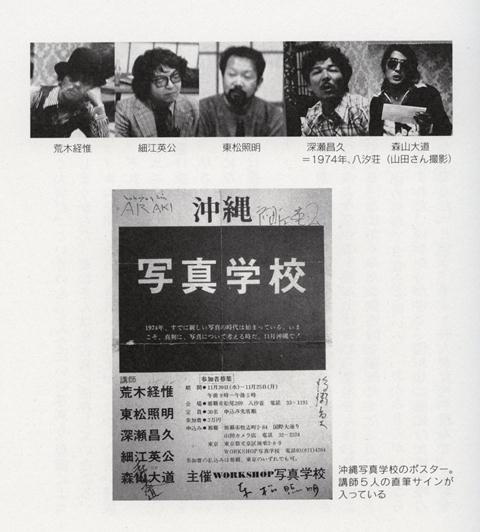

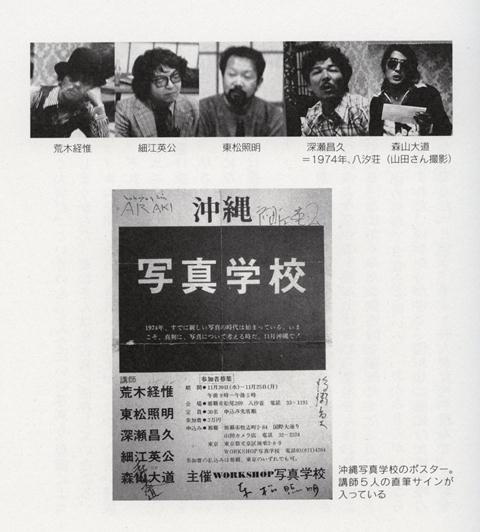

東松照明写真集発刊の集いー前列左から2人目が山田實氏,]3人目・東松照明氏

長女貞は一高女卒業で、那覇泉崎の旧家・仲尾次家の二男に嫁ぎ、その子孫は東京に男4人、女3人が居る。豊は精神科の医者で、戦争中は軍医、ニューギニア戦線で2回も乗っていた軍艦が沈没させられ無事だった。戦後は名古屋医大、国立の病院に勤めた。昭は戦前、那覇の自宅で柳宗悦、棟方志功を見た。またビルマ戦線での生き残りだ。戦後は中学校の教諭をつとめた。昭氏の詩集『老人戯画』に「ふるさとの那覇の人混みを歩きながら/わたしは独りユーラシア大陸のことを考えていた/友らはみんな死んで/わたしばかりが避難したのか/林立するビル群には少年の日のかけらもなく/迷路のような市場の辻を/わずかにつむじ風が動いて消えた」と戦争を引きずっている。

保は歯医者で兄のバトラー歯科医院につとめた。長女に山田美保子が居る。その兄・山田有勝は同人誌『カルト・ブランシュ』を1938年に創刊した。稲垣足穂(注2)はその第14号に「あべこべになった世界に就いて」を書いた。足穂に原稿を依頼したのが編集発行人の山田有勝である。有勝は詩集『残照』で「我が家の明治大正期の古い本は既に色あせ 古い辞書の皮革はボロボロとなる/岩本修蔵さんのロイドメガネ イナガキタルホさんの鼻メガネ」と足穂が出てくる。また過ぎた日と題し「六十三年前の思い出 阪神電車の鳴尾駅を降りて 右へつきあたり 左へ折れて 一町先の左側 白壁の四軒長屋 その端のガチョウが二羽いた家」が山田實さんの出生地である。

いながきたるほ【稲垣足穂】

1900‐77(明治33‐昭和52)

プランクの量子定数の発見とともに大阪に生まれ,少年期の飛行機幻想をそのまま70余年の孤高の日々にもちこんだ異色作家。10代後半に構想をまとめたという代表作《一千一秒物語》(1923)や,日本文学大賞受賞作の《少年愛の美学》(1968)にみられる〈人間をオブジェとして扱う手法〉は,タルホ・コスモロジーと言われる宇宙論的郷愁とあいまって,全作品に共通する特徴である。都市の幾何学,飛行精神,人工模型,英国ダンディズム,男色趣味,謡曲の幻想世界,物理学的審美主義,ヒンドゥーイズム,キネティックな手法,月光感覚などを駆使した作品群は,世界文芸史上にも類がない。(→コトバンク)

写真左から山田晋氏、太田治子さん(桜庭氏、教員時代の教え子)、山田實氏の弟・桜庭昭氏ー1968年

◎はじめまして。桜庭暁子と申します。桜庭昭の娘です。この度は、琉文21に父のことを紹介して戴きまして

ありがとうございました。父も喜んでおりました。山田勉氏(従兄)から連絡を受け知りました。實伯父がいつまでも元気でいることを願っております。

これからもどうぞよろしくお願い致します。(2012-3-27)

太田治子 おおた-はるこ

1947- 昭和後期-平成時代の小説家。

昭和22年11月12日生まれ。太宰治(だざい-おさむ)と太田静子の娘。結婚して高木姓となる。高校2年のとき手記「十七歳のノート」を発表。昭和61年亡母を追想した小説「心映えの記」で坪田譲治文学賞。神奈川県出身。明治学院大卒。著作はほかに「石の花」「恋する手」「母の万年筆」「私のヨーロッパ美術紀行」など。(→コトバンク)

東松照明写真集発刊の集いー前列左から2人目が山田實氏,]3人目・東松照明氏

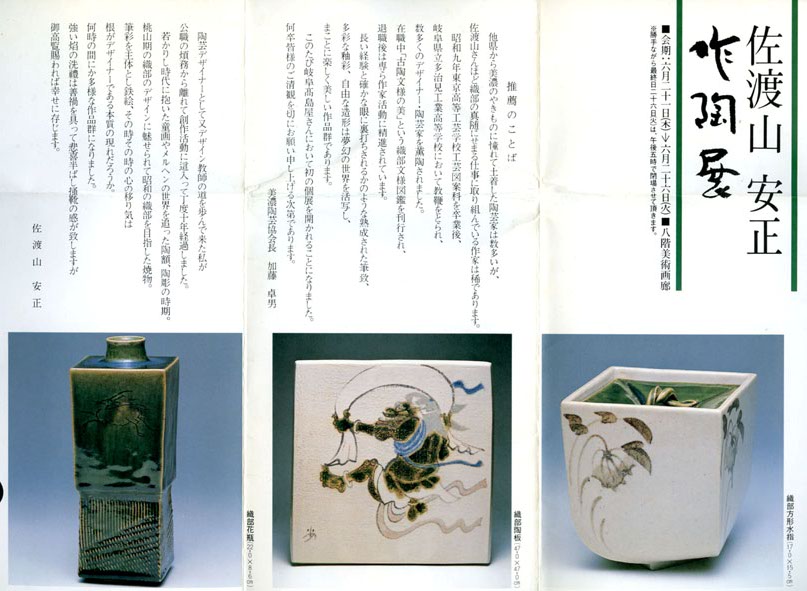

04/12: 麦門冬・末吉安恭の甥/佐渡山安正

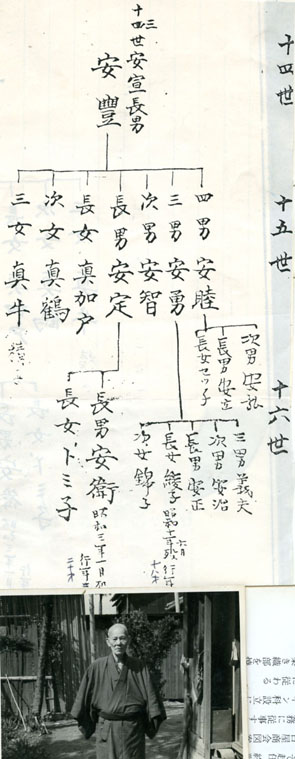

写真右・佐渡山安勇

写真・佐渡山安正

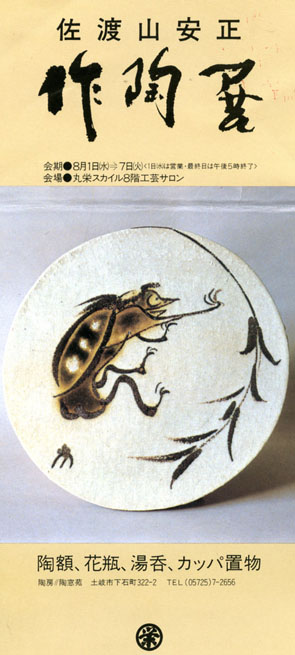

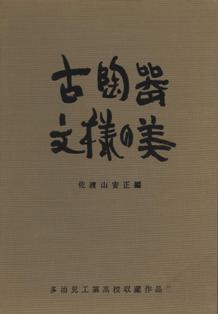

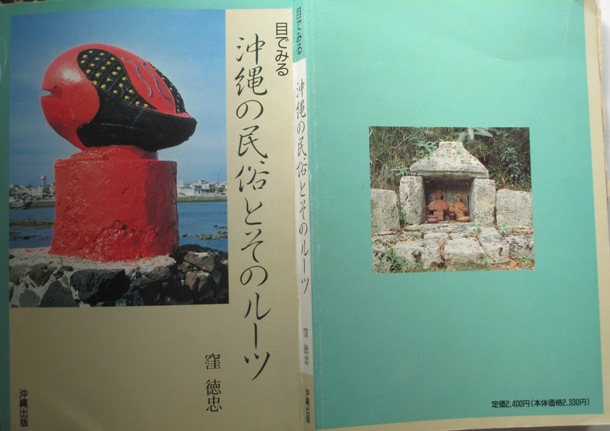

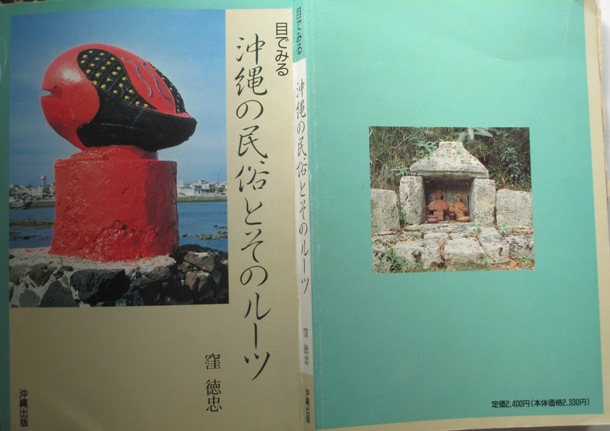

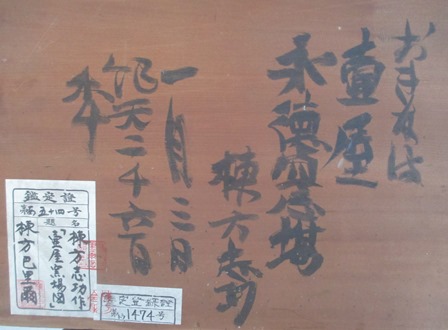

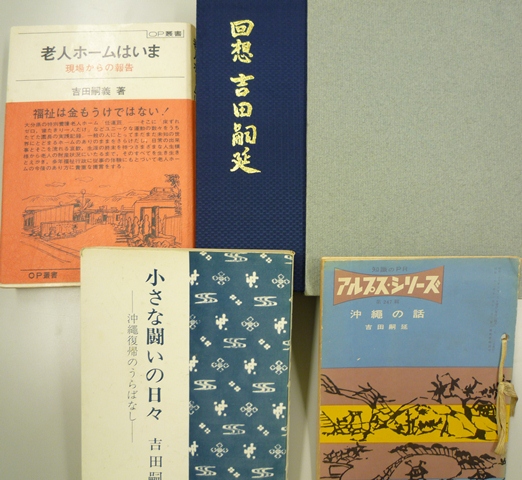

1970年12月ー佐渡山安正『古陶器文様の美』東文堂

○今日、岐阜県土岐市下石というところに行ってきました。

愛知の沖縄調査の仕事です。で、ついでに、この町を流れる川に架かる橋のたもとに据えられているシーサーを見てきました。しっかり橋と町を守っているようですね。これは、琉球王国時代の絵師佐渡山安健を先祖に持つ、故佐渡山安正の作品です。

町を守りながら、遠く故郷を望んでいるように見えました。写真ではわかりづらいですが、町を囲む山々の紅葉も見頃で、その紅葉をバックに、シーサーもとても見栄えがしました。→2007年12月01日「干瀬のまれびとの座ーまれびとの見る沖縄を語る」

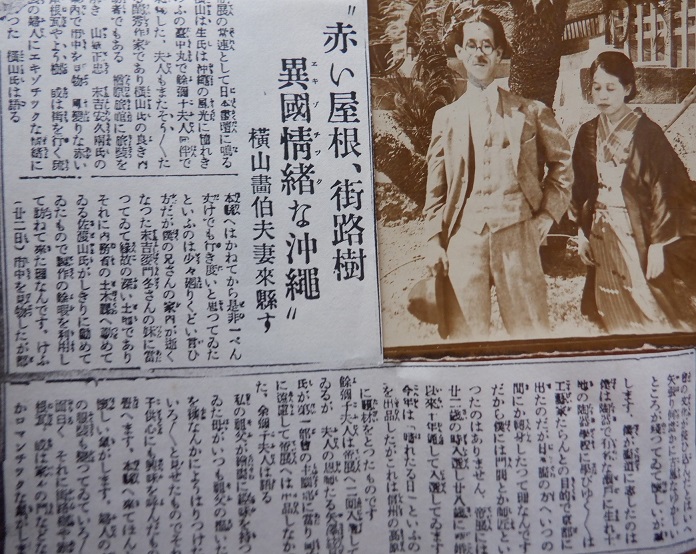

横山葩生、余彌子夫妻来沖

□1936年4月ー台中丸で、帝展画家の横山葩生、余彌子夫妻来沖。「横山画伯夫妻けふ沖縄訪問ー氏の義姉は故末吉麦門冬氏の妹にあたり、古くから憧れていた南島沖縄訪問がやっとこの日実現されたものである。なお氏の来遊に就いて名古屋在住の佐渡山安勇氏より島袋全発図書館長へ世話方を依頼して来ている。」/「」10月ー『塔影』「青樹社第三回展ー名古屋伊藤銀行中支店楼上に開催。同社は横山葩生君を中心とする団体、葩生君の『南国風景』」

横山葩生 (よこやまはせい) 生年 / 没年 : 1899 / 1974

生地 / 没地 : 愛知県瀬戸市 / 愛知県名古屋市 第2回帝展(1920) 中京美術院 青樹社→愛知県美術館

写真ー金城安太郎氏と石垣さん親子(末吉麦門冬娘)

10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年

1917年(大正6)

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

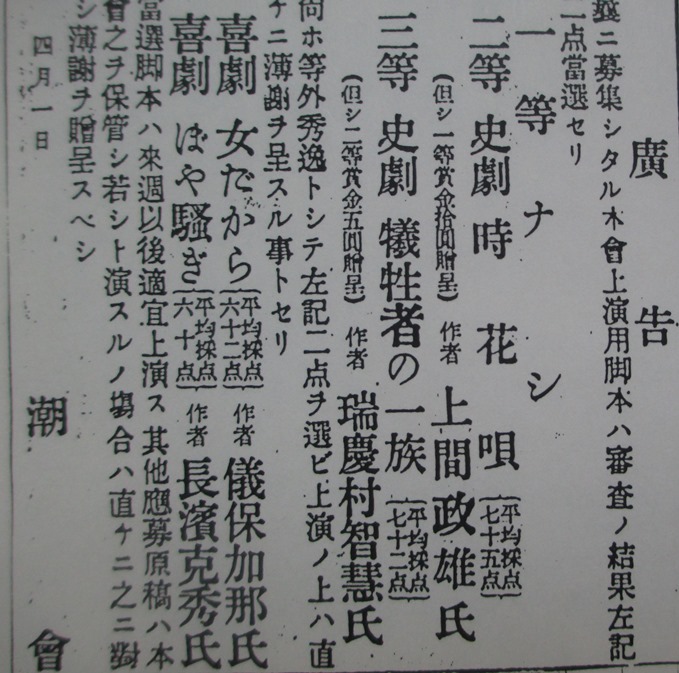

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

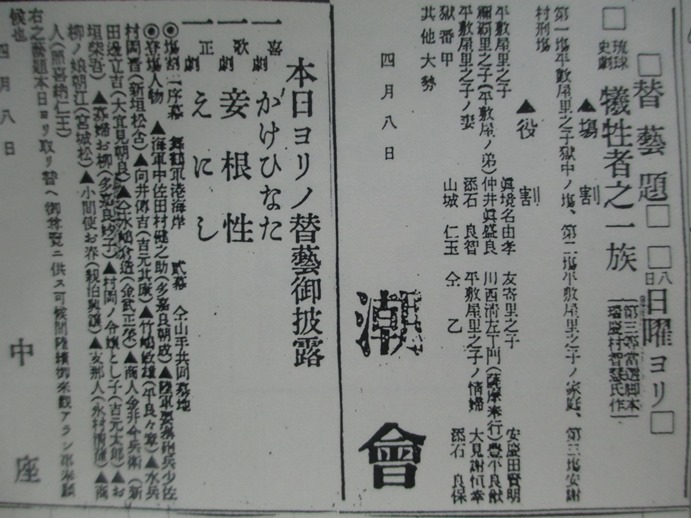

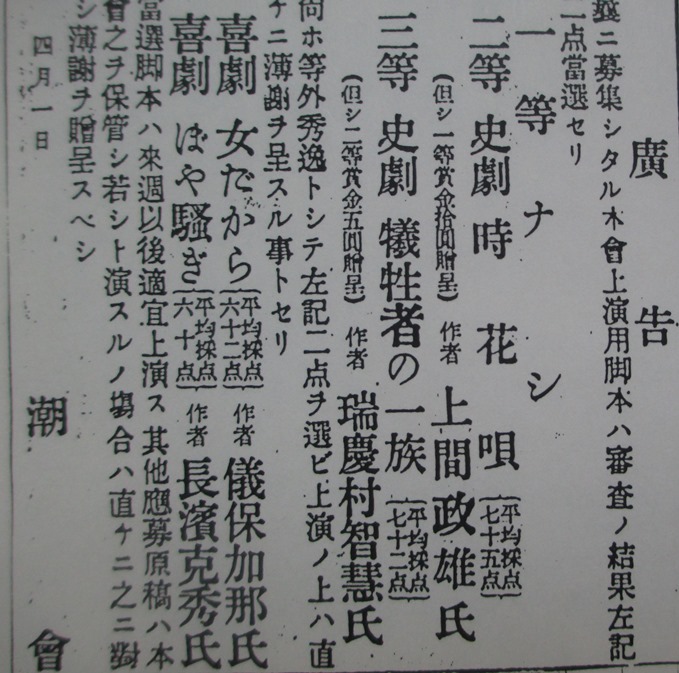

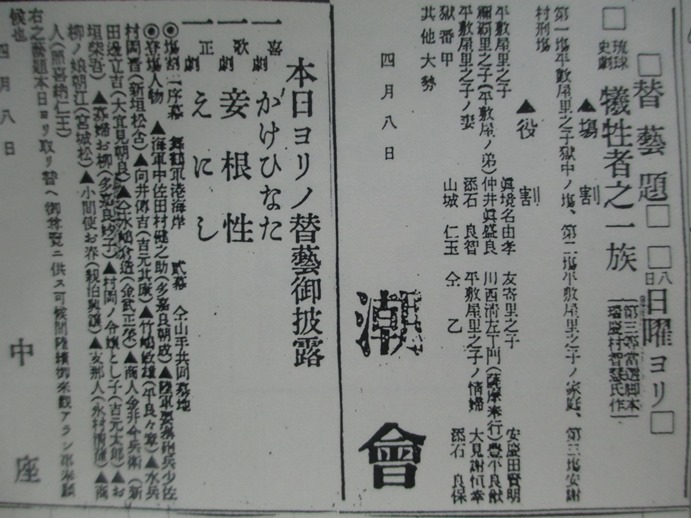

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

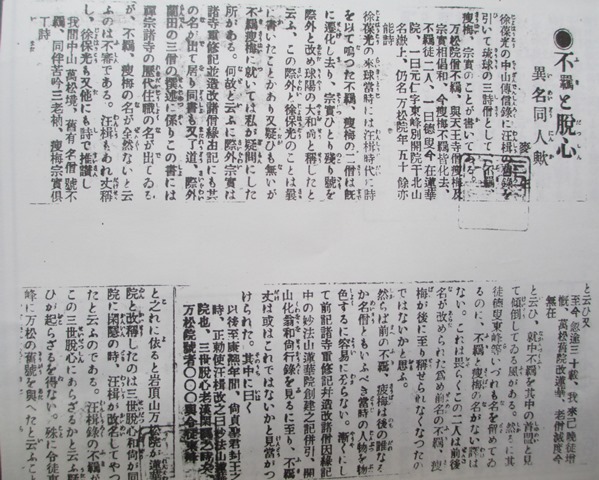

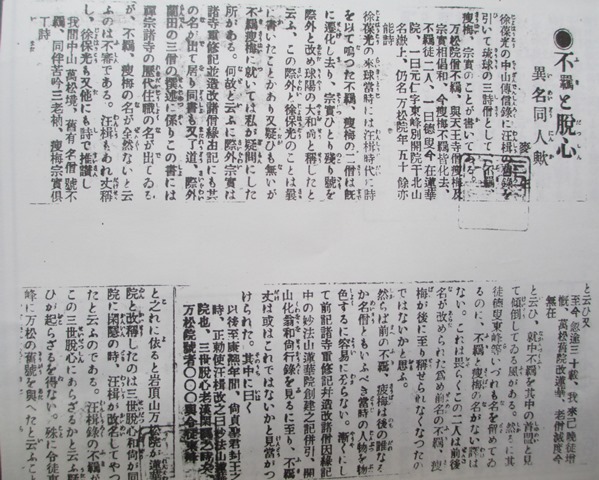

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

11/14: 末吉安恭『麦門冬句集』②

1908年1月『文庫』麦門冬「垣越えて鶏逃ぐる木の芽かな/乳呑児の母の昼寝を這ひありく/旅旅籠の女幮吊る無口かな/短夜の酒の香臭き畳かな/奪はれて男にうたす砧かな/許されて山雀しばし庭ありき」

1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」

1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」

1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」

1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」

1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」

1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」

1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」

1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」

1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」

1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」

1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」

1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」

1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」

1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」

1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」

1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」

1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」

1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」

1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」

1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」

1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」

1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」

1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」

1909年11月『趣味』麦門冬「秋の蚊の溺れて乾く硯かな」

1909年12月『文庫』麦門冬「衝入の人驚きぬ大鏡/猪の子の眠れる穴や草暗し/鹽猪を苞にして山男かな/小夜更けて人のけはひや菊畑/旅にして扇を置けば淋しやな/帰んな里の妻々砧打つ/長き夜は又古き夜や思ひ事」

1909年12月『趣味』麦門冬「素車白馬粛々として露の中」

1910年2月『ホトトギス』麦門冬「魚蝦に富む家刀自艶に鴨の聲」

1910年4月『ホトトギス』麦門冬「薊喰はぬ馬のかぶりや牧の草」

1910年4月『趣味』麦門冬「春の水子別れ馬の顔洗へ/うつろ木の朽葉だまりや蛙なく」

1910年5月『趣味』麦門冬「椿落ちてまた廣がりし水輪かな」

1910年6月『文庫』麦門冬「親梅に子梅つれ咲く日和かな/朝寒の水にひらめく小鰕かな/鳥尽きて我武淋しき案山子かな」

1912年11月25日『沖縄毎日新聞』麦門冬「落葉ー斧研かん今朝砥水落葉上□澄めり/焚火に足がつき落葉林に捕つたり/鶏の掘る種子物に垣す落葉かな/山寒に焔□ると登山落葉□もなき/落葉火佛に茶湯す勘当の子を思ふ/貧の窃み捨て置けと曰や庭落葉/旅の女性湯参らそ落葉山冷えに/駿馬化石の口牌見ればげに落葉も/錠錆び祠落葉積むに人の詣つると」

1912年12月7日『沖縄毎日新聞』麦門冬「時雨雲水仙の魂も伴ふか/句黙録黙水仙に冬籠る」

1912年12月20日『沖縄毎日新聞』麦門冬「隼の啼けり末枯野の空晴れて/友と二た昔を語る岩姫隈柳未枯野を」

麦門冬「兎にも家してやらん冬近し/寒いぞや兎は籠に飢ふるぞや/筆持ちて物書く吾も海鼠ならん/一本の木橋渡らば枯野かな/天井に話の響く夜寒かな/冬構まづ障子より白うせり/冬も吊る蚊帳の煤けて哀れなり/掛取の来べき宵なり鎖ささん/貧厨の只打ち煙る年のくれ/角めだる妻を憎むや年の暮/親になき春省羨む年の暮/貧すれば悪の華咲く年の暮」

1908年4月『文庫』麦門冬「庭の隅古根の椿咲きにけり/院々の晝静かなり鳥交る/恋知らぬ子猫よ来たれ日向ほこ」

1908年6月『文庫』麦門冬「狛犬の眼鼻に梅の落花かな/病癒まし小姓召さるる梅の花/下張りの屏風乾きぬ小六月/葱畑に先生おはす懐手/甘蔗の干殻白き枯野かな/道草にちぎり馴れにし薄かな」

1908年9月13日□麦門冬「糸瓜忌や叱咤に漏れし人ばかり」

1908年9月『文庫』麦門冬「禅単をすべり出づれば夏の月/蝙蝠や傾城老いて里に住む/炎天や騎馬の法師が頬冠り/お給仕の振袖つづく夏座敷/物の怪の落ちて眠りぬ蚊帳の人/佛へは白き桔梗をまいらせん/南山を見る立膝の主人哉/月の方へ蔭の方へと踊りけり/恋さまざま古文殻の紙魚ぞ知る/かしましき傾城共や嘉定喰/面白うわらひ薬やけさの秋/松風の心動きぬ墓参/平新皇河鹿の歌を詠まれけり/蜻蛉飛んで辻説教の供赤し」

1908年8月『文庫』麦門冬「晒女の邊に泳ぐ家鴨かな/夏痩や柱鏡に向ひ立つ/膳椀の漆輝く暑さかな」

1908年11月『文庫』麦門冬「草紅葉蔵と蔵との間かな/力石夜毎に蚯蚓遶り啼く/芋の子の尻にしかれて鳴く蚯蚓/柳ちりて店鎖しけり姨が酒/花葱に八日の月や夕明り/草花を鉢に培ふ姉妹/立ちながら杯を重ぬる濁酒哉/猿酒を盗みに行くや雲深く」

1908年12月『文庫』麦門冬「まめまめしく硯洗ふや小傾城/魂のぬくもりを出る蒲団かな/頭巾脱いで故郷の山に別れけり/蛤になれず雀の飛びにけり/海に入る勧学院の雀かな/落人の跡かぐ犬や枯野原/傾城に物ねだれし夜長かな/うそつきの唇薄き寒さ哉/梅干を碓つく庭の小春かな」

1909年3月『ホトトギス』麦門冬「粥杖や人の妬みに打たれけり」

1909年2月『文庫』麦門冬「屁を放つて空々如たり冬籠/霜の夜を焼鳥すなる翁かな/寒月に着る火鼠の裘/汲みこぼす水一条や冬の月/寒月に身をすぼめ行く女かな/袋して髯を養ふ冬籠り/船に乗す贄の乙女や枯柳/冬木立祠あらはに石寒し」

1909年4月『文庫』麦門冬「松の内を灯しつづけて石燈籠/女郎衆の艶書合せや松の内/水視我が身の上の今年かな/菜畑水鳥のぼる朝かな」

1909年4月『文庫』麦門冬「粥杖のどつと笑ふや打たれけん/打笑ひて粥杖隠し待つ君よ/交りは手毬を替へてつきにけり」

1909年5月『現今俳家人名辞書』(紫芳社)麦門冬「院々の晝静かなり鳥交る/月の方へ蔭の方へと踊りけり」

1909年5月『文庫』麦門冬「湖近く住みて書楼の柳かな/鳳輦を拝する市の柳かな/木蓮に春の簾を半ば巻く/供養すんで撞き出す鐘や夕桜/さを鹿の八つの角振り落しけり/蛇穴を窈窕として出づる哉/小人も君子も春の日永かな/鶯に崖高うして噴井かな/鶯や天の岩戸に谺して/野遊や火縄に焦げる春の草/泥の香をほのかに嬉し田螺汁/打果てて我が畑廣く眺めけり/三畳に夕日さして梨の花」

1909年5月『趣味』麦門冬「春を惜む柱に屋根の重かつし」

1909年5月『ホトトギス』麦門冬「うららかや低き家並の田舎町」

1909年6月『ホトトギス』麦門冬「磯山を焼き下しけり波白し」

1909年7月『ホトトギス』麦門冬「夏百日梁の袋糧やある」

1909年8月『ホトトギス』麦門冬「翡翠や釣人去りし忘れ笠」

1909年8月『趣味』麦門冬「短夜のすさびにやあらん團扇の絵/傘たたむ雫に闇の蛍かな」

1909年9月『趣味』麦門冬「人訪へば留守とばかりや青簾/青簾湖紅いに旭の出づる/山眼前に聳えて暗し青簾」

1909年9月『文庫』麦門冬「摘み残す煙草畑の小雨かな/裏畑や枯木の枝も掛煙草/蝶々や梅に餘寒の羽づくろひ/南天の葉にさめざめと春の雨/春寒う人元服す神の前/御秘蔵の鶏抱き来る小姓哉/鶏の垂尾美し木の芽垣/山佛焼けてふすぶりおはしけり/山焼くる今朝や匂ひの一しきり/燃尽きて夕になりぬ山寒き」

1909年10月『ホトトギス』麦門冬「庫あけて人のあらざる日永かな/露の野に草刈りおはす王子かな」

1909年10月『文庫』麦門冬「釣床の揺るるに人は寝入りけり/碁敵を迎へて涼し箪/すいと立つ竹一本や露重し/露の野に草刈りたまふ王子かな/木犀に玄関先の月夜かな/風の葦物馴れ顔に行々子/風死して黒き林や三日の月/古雛の首ぐらぐらと動き給ふ/爐塞ぎて疎々しさや老夫婦/家康も組する蛙合戦かな/長閑さや大宮人の長尿/づかづかと小男出でて絵踏かな/狂女とて扶掖して来る絵踏かな/野遊や八重垣の妻見つけたり/城外にぬける泉や草萠ゆる/畑打の木に忘れたる茶瓶かな/山の人駕籠舁き馴れて霞かな/屋根草をしもべに取らす日永哉/摘み行けば摘み来る人や春の草/庫々の白きに柳青みけり/鶯の小さき枝をふみ馴れし/昼寝して彼岸の鐘や夢うつつ」

1909年11月『趣味』麦門冬「秋の蚊の溺れて乾く硯かな」

1909年12月『文庫』麦門冬「衝入の人驚きぬ大鏡/猪の子の眠れる穴や草暗し/鹽猪を苞にして山男かな/小夜更けて人のけはひや菊畑/旅にして扇を置けば淋しやな/帰んな里の妻々砧打つ/長き夜は又古き夜や思ひ事」

1909年12月『趣味』麦門冬「素車白馬粛々として露の中」

1910年2月『ホトトギス』麦門冬「魚蝦に富む家刀自艶に鴨の聲」

1910年4月『ホトトギス』麦門冬「薊喰はぬ馬のかぶりや牧の草」

1910年4月『趣味』麦門冬「春の水子別れ馬の顔洗へ/うつろ木の朽葉だまりや蛙なく」

1910年5月『趣味』麦門冬「椿落ちてまた廣がりし水輪かな」

1910年6月『文庫』麦門冬「親梅に子梅つれ咲く日和かな/朝寒の水にひらめく小鰕かな/鳥尽きて我武淋しき案山子かな」

1912年11月25日『沖縄毎日新聞』麦門冬「落葉ー斧研かん今朝砥水落葉上□澄めり/焚火に足がつき落葉林に捕つたり/鶏の掘る種子物に垣す落葉かな/山寒に焔□ると登山落葉□もなき/落葉火佛に茶湯す勘当の子を思ふ/貧の窃み捨て置けと曰や庭落葉/旅の女性湯参らそ落葉山冷えに/駿馬化石の口牌見ればげに落葉も/錠錆び祠落葉積むに人の詣つると」

1912年12月7日『沖縄毎日新聞』麦門冬「時雨雲水仙の魂も伴ふか/句黙録黙水仙に冬籠る」

1912年12月20日『沖縄毎日新聞』麦門冬「隼の啼けり末枯野の空晴れて/友と二た昔を語る岩姫隈柳未枯野を」

麦門冬「兎にも家してやらん冬近し/寒いぞや兎は籠に飢ふるぞや/筆持ちて物書く吾も海鼠ならん/一本の木橋渡らば枯野かな/天井に話の響く夜寒かな/冬構まづ障子より白うせり/冬も吊る蚊帳の煤けて哀れなり/掛取の来べき宵なり鎖ささん/貧厨の只打ち煙る年のくれ/角めだる妻を憎むや年の暮/親になき春省羨む年の暮/貧すれば悪の華咲く年の暮」

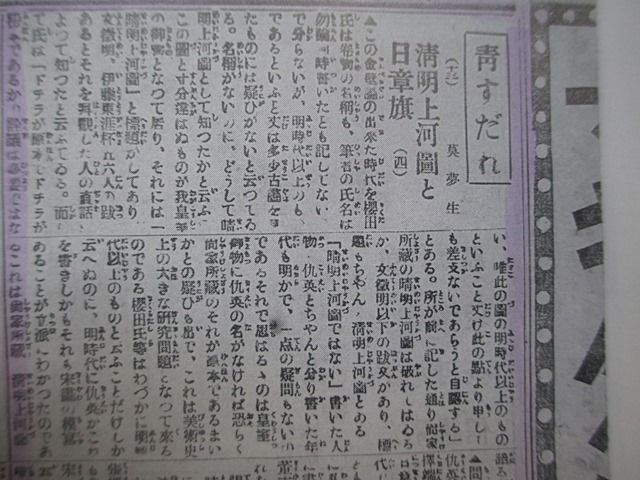

5月11日莫夢生「青すだれー清明上河図と日章旗(4)」

▲問題は日章旗に移って行くが、仇英の清明上河図の原本は宋の張択端のそれである。然らば支那の日章旗を初めて用ひたのは、明時代でなくて宋時代であると云ふことも、明瞭になったのである。更に私は張択端のことを調べる為めに画論画史を猟って見たら、明の董玄宰の画禅室随筆に端なくもそれを見出した。 張択端が清明上河図、皆南宋時、 京の景物を追慕せしも にして、西方美人の思あり、筆法の繊細なる、亦季昭 に近きか、惜むらくは骨力乏しきのみ

張択端に就いてはこの外に書いたものは見ないが、清明上河図は南宋 京の景物を追慕せしものだと云ふことがわかり、日章旗もその時のものであると云ことだけは明瞭になった。而して桜田氏は日章旗に就いては、前に西村天囚氏にが書いたものに、島津斉彬公が船印に用ひられたのが抑も初めであると記してあったのを、憶えていると云ひ、若し斉彬公が用ひられた事実がありとすれば、我帝国の日章旗は、この明時代の日章旗と没交渉のものではあるまいと云った。

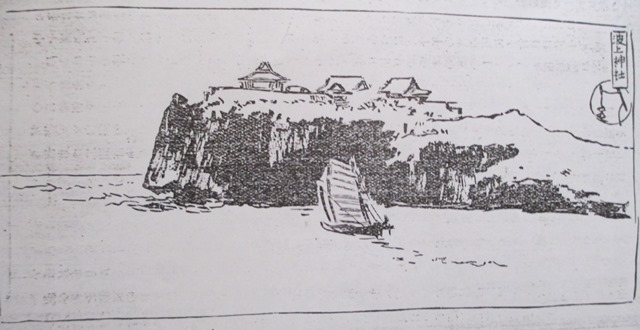

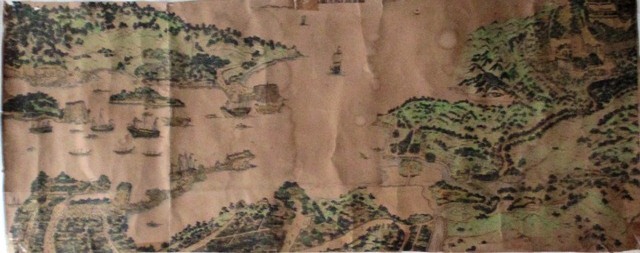

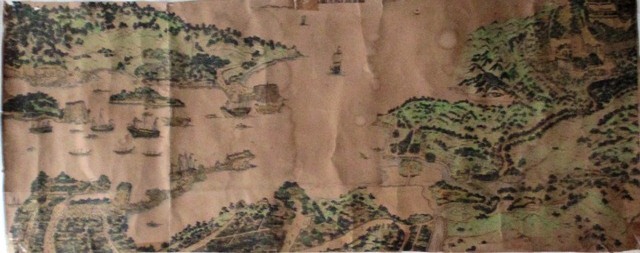

▲清明上河図の日章旗は南宋のものであって、明時代のものではない。或は明時代にもあったかは知らないが、島津斉彬が日章旗を船印に用ひたのは、私は琉球から行ったものではないかと疑ふのである。琉球の船に日章旗を用ひたことはこれまた船舶の図がそれを証する。那覇市役所にある首里那覇の図及び浦添朝顕氏の蔵する同じ図等にも日章旗がある。

國立故宮博物院

5月14日『沖縄タイムス』莫夢生「青すだれー東西刺客観」

1923年5月 『沖縄タイムス』莫夢生「青すだれー東西刺客観」

○在独逸の高田義一郎氏が日本及日本人に感想を寄せられたのを見ると、「日本の刺客は皆申し合わせたように斬姦状を懐にして理由を明らかにし名を名乗って先ず自分の身体を投げ出してかかっている。」「西洋の刺客は辻斬り強盗のそれと同じ・・・」

1922年10月 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー琉儒と道教」

○李鼎元の使琉球記を読んでー沖縄には道教の寺はない。即ち支那にあるような道観、道士こそなけれ、道家の思想は早くからあったのである。○唐御竈、他に天妃、関帝王、文昌帝君、土地君などは道教の神様。久米の学者先生達は支那伝来の天妃廟を敬すること孔子廟同様である。○道教思想のあらわれとして、現世的因果応報の最も面白い例は、私は組踊の孝行巻に於いてこれを発見する。

○蔡温はまた蓑翁片言の中にも弁妄を試みている。○東汀随筆を仔細に見ると翁は矢張り道教的思想が深く頭脳にこびりついて離れなかった人・・・○これは蔡温が程順則への書簡、これに依ると流石の順則も積もる身の不幸に対し、哀悼尤怒の意なき能わなかったようである。

▲問題は日章旗に移って行くが、仇英の清明上河図の原本は宋の張択端のそれである。然らば支那の日章旗を初めて用ひたのは、明時代でなくて宋時代であると云ふことも、明瞭になったのである。更に私は張択端のことを調べる為めに画論画史を猟って見たら、明の董玄宰の画禅室随筆に端なくもそれを見出した。 張択端が清明上河図、皆南宋時、 京の景物を追慕せしも にして、西方美人の思あり、筆法の繊細なる、亦季昭 に近きか、惜むらくは骨力乏しきのみ

張択端に就いてはこの外に書いたものは見ないが、清明上河図は南宋 京の景物を追慕せしものだと云ふことがわかり、日章旗もその時のものであると云ことだけは明瞭になった。而して桜田氏は日章旗に就いては、前に西村天囚氏にが書いたものに、島津斉彬公が船印に用ひられたのが抑も初めであると記してあったのを、憶えていると云ひ、若し斉彬公が用ひられた事実がありとすれば、我帝国の日章旗は、この明時代の日章旗と没交渉のものではあるまいと云った。

▲清明上河図の日章旗は南宋のものであって、明時代のものではない。或は明時代にもあったかは知らないが、島津斉彬が日章旗を船印に用ひたのは、私は琉球から行ったものではないかと疑ふのである。琉球の船に日章旗を用ひたことはこれまた船舶の図がそれを証する。那覇市役所にある首里那覇の図及び浦添朝顕氏の蔵する同じ図等にも日章旗がある。

國立故宮博物院

5月14日『沖縄タイムス』莫夢生「青すだれー東西刺客観」

1923年5月 『沖縄タイムス』莫夢生「青すだれー東西刺客観」

○在独逸の高田義一郎氏が日本及日本人に感想を寄せられたのを見ると、「日本の刺客は皆申し合わせたように斬姦状を懐にして理由を明らかにし名を名乗って先ず自分の身体を投げ出してかかっている。」「西洋の刺客は辻斬り強盗のそれと同じ・・・」

1922年10月 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー琉儒と道教」

○李鼎元の使琉球記を読んでー沖縄には道教の寺はない。即ち支那にあるような道観、道士こそなけれ、道家の思想は早くからあったのである。○唐御竈、他に天妃、関帝王、文昌帝君、土地君などは道教の神様。久米の学者先生達は支那伝来の天妃廟を敬すること孔子廟同様である。○道教思想のあらわれとして、現世的因果応報の最も面白い例は、私は組踊の孝行巻に於いてこれを発見する。

○蔡温はまた蓑翁片言の中にも弁妄を試みている。○東汀随筆を仔細に見ると翁は矢張り道教的思想が深く頭脳にこびりついて離れなかった人・・・○これは蔡温が程順則への書簡、これに依ると流石の順則も積もる身の不幸に対し、哀悼尤怒の意なき能わなかったようである。

10/09: 辻/松村梅叟 まつむら-ばいそう

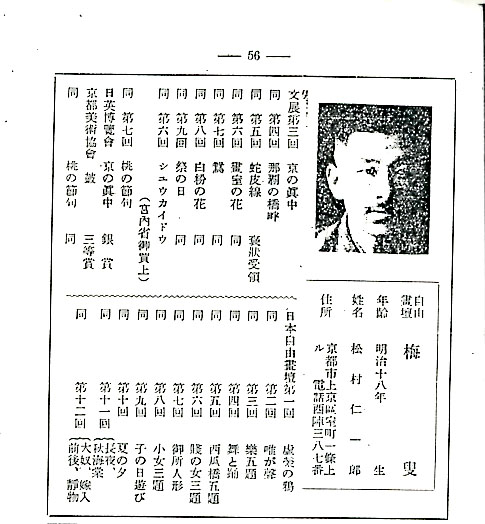

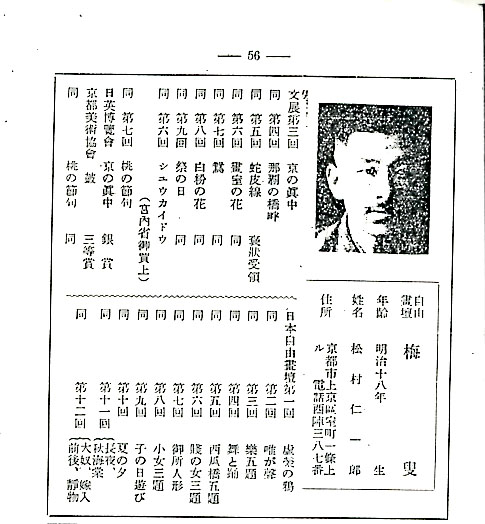

1885-1934 明治-昭和時代前期の日本画家。

明治18年8月生まれ。円山派の今尾景年にまなび,京都市立絵画専門学校(現京都市立芸大)を卒業。文展でたびたび褒状をうける。のち日本自由画壇の同人。昭和9年3月2日死去。50歳。京都出身。本名は仁一郎。作品に「画室の花」など。(コトバンク)

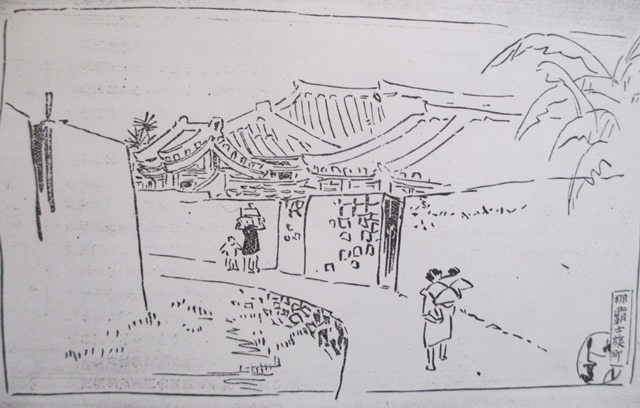

□1910年8月9日ー馬山丸で第2観光団(70人余)の一人、松村梅叟(京都市立絵画専門学校生徒)来沖

.jpg)

1930年代ー首里城 歓会門

首里城の城郭内へ入る第一の正門で、俗に「あまへ御門(あまえうじょう)」といいます。「あまへ」は古い言葉で「よろこび」を意味しており、「歓会」はその漢訳になります。第二尚氏尚真王代(1477~1526)に創建されたといわれるこの門は、中央部に木造の櫓があります。

沖縄戦で焼失しましたが、1974年(昭和49)に復元されました。□→「首里城公園」

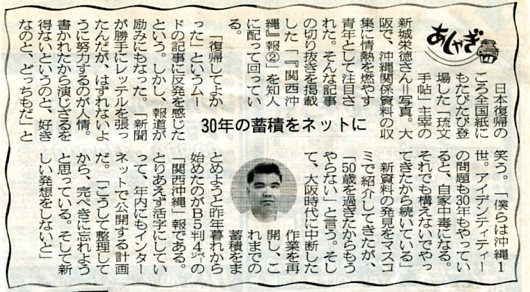

2003年1月15日『琉球新報』「あしゃぎー新城栄徳さん・30年の蓄積をネットに」

明治18年8月生まれ。円山派の今尾景年にまなび,京都市立絵画専門学校(現京都市立芸大)を卒業。文展でたびたび褒状をうける。のち日本自由画壇の同人。昭和9年3月2日死去。50歳。京都出身。本名は仁一郎。作品に「画室の花」など。(コトバンク)

□1910年8月9日ー馬山丸で第2観光団(70人余)の一人、松村梅叟(京都市立絵画専門学校生徒)来沖

.jpg)

1930年代ー首里城 歓会門

首里城の城郭内へ入る第一の正門で、俗に「あまへ御門(あまえうじょう)」といいます。「あまへ」は古い言葉で「よろこび」を意味しており、「歓会」はその漢訳になります。第二尚氏尚真王代(1477~1526)に創建されたといわれるこの門は、中央部に木造の櫓があります。

沖縄戦で焼失しましたが、1974年(昭和49)に復元されました。□→「首里城公園」

2003年1月15日『琉球新報』「あしゃぎー新城栄徳さん・30年の蓄積をネットに」

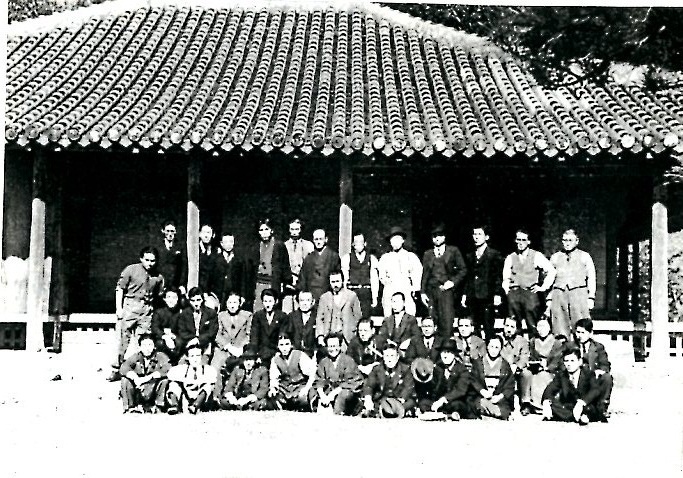

1940年 日本民藝協会同人(識名園で)ー2列目右から5人目が島袋源一郎、前列左から2人目が田中俊雄、左端が土門拳から3人目が式場隆三郎、3列目左が山里永吉、右へ3人目が保田與重郎。3列目右2人目が坂本万七、中央が柳宗悦、前が棟方志功(坂本、土門が写っているので、撮影者は????宮城昇であろう)

第三回訪沖

12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。

井上昇三(日本旅行協会)/1940年3月ー『月刊民藝』□観光地としての沖縄ー今回、日本民藝協会が主体となって沖縄見学団が組織された際、水沢氏と小生とは観光方面の仕事に協力する目的で参加したのであった。そして幾多の収穫を得て帰ることが出来た。見学の一端は雑誌「旅」に発表する義務があったのだが、それを果たすに際して非常なる困難に逢着したのである。沖縄を琉球と云はぬ様、沖縄県を物珍しく取り扱はぬ様、特異の風俗・言語を他府県と比較したりその差を強調したりしない様等の注意を払ふ必要を感じたのである。他府県の者として沖縄を旅しての印象を正直に記したり、まだ沖縄を知らぬ人々に出来るだけ沖縄に興味を抱かせる様に紹介しようとしたら、恐らく其の筆者は沖縄県民の多大の激怒を買ふに至るのであらうといふ不安があつたのである。

かかる不徹底なる態度で書かなければならなかつた事は私としては誠に不愉快であり、執筆を終わりても其の後味の悪さは日が経過しても薄くならなかつた。所が本誌から原稿を求められて、ここに「旅」には発表し得なかつた部分と、鮮明な態度をとつている本誌に発表するの機会を与へられた事は深く感謝する次第である。

沖縄は気象学、動物学、植物学、言語学、民俗学殊に最近は工藝等の領域に於いては相当の研究がなされ且つ学界には発表せられている様ではあるが、観光学の分野に於いては他の諸学に比して数段遅れている事は否めない。何故かくもこの沖縄県のみ観光的に残されていたのかといふと、他に種々の理由もあらうけれども第一に本州の諸島と余りにも離れていたといふ簡単な理由に過ぎないと思ふ。同じ島でも佐渡の如くに近いと観光的に発展し過ぎてしまふ位にまでなつてしまふのである。この地理的条件は不幸でもあつたらうが他面に発展を伴ふ堕落から免れる幸福もあつたわけである。

次に兎角観光地といふ所では他から来た観光客の好んで見たがる箇所は地元では見せたくない場所が多いといふ問題がある。之は何処でも起こる問題で日本全体としても考慮しなければならないのである。何も沖縄県だけが考へなければならない問題ではないし、何処の府県でもお互い様である。之はもつと気楽に考へて宜しい問題だと思ふ。唯、好意的に観察して貰ふ様に充分なる説明をして納得して行く事は望ましい事である。之は案内記の書き方に依つて相当の効果は挙げる事が可能だらうと思はれる。

以上先ず云ひ難い点を敢て云つておいて本題に入る事としよう。

今回の沖縄の旅ほど、旅は有益であると知つた経験は従来無かつた。百閒も一見に如かざるの真理も充分に知る事が出来た。沖縄県の観光資源の豊富に恵まれていたのには驚嘆した。一月といふ時季に行つた為に特に感じたのかと思ふが、冬季の温暖な事は強味だと思ふ。霜雪を知らぬ土地に育つ植物の見事さ、沖縄全体が温室の如きではないか。寒中に露地で赤々と花の咲いている國が他にあらうか。海の水は空を溶かした様に綺麗だし、海岸の風景は到る処絵の様に美しい。島全体を風致地区として保存したい位だ。口腹の満足せしむる沖縄料理の美味に泡盛の清烈は此の土地で味つてこそ意義がある。加之、目と耳を楽しませるものには民謡と踊りと芝居がある。其の各々に有機的な機関があつて地方色が強くしみ込んで居り、且つ、にじみ出して居る。之等は一つ一つ切り離すべきではない。だから、どうしても沖縄に来られよ、と呼びかけなければいけない。呼びかける以上は相当の自信を以て臨むべきであらう。

観光地沖縄として出来るなれば次の3項目を実行し得たら立派な観光地として自慢出来ると思ふ。現在の社会、経済事情として早急の実現は困難であらうとは思ふが、なるべく其の実現に努力して完成の日の近からむ事を希望する次第である。何でもかんでも作れるなど無理な事を云ふのではない。出来る時にやれる様に常に心掛けておく事が必要なのである。

交通機関の完備 現在の県営鉄道は観光客には利用されていない様である。船は那覇名護間も毎日は通っていない様であるから、どうしても一番頼りにするのは乗合自動車といふ事にならう。そのバスが常に満員であつた事は、時節柄減車の已むなき為でもあつたらうが、もつと運転回数を多くする必要を示すものであらう。バスの能率増進は道路次第であるから、島内の道路網の拡充は他の意味から云つても重要な事業と云へよう。坂の比較的少ない路線は木炭車でも配してみては如何であらうか。一方には遊歩道も欲しいものである。首里と那覇の間は自動車で早々に過ぎ去るには残念な位眺望の良い所がある。殊に首里から那覇へ下りて来る道が良い。私はわざわざ一度人力車で下つてみた。尤も之はバスに乗れなかつたからでもあつたのだけれども、想像以上によい景色に感嘆の声を発した程であつた。道路は全部ペーヴメントとはならなくても今日国頭方面でも自由にバスを通じてる程度のものがあるのだから、其の完成には比較的困難を感じないですむのではないかとも思はれる。そして自由にバスが走り廻れれば申し分ない。

宿泊設備 旅館は現在に於いては余り優秀とは云い難い様に思はれる。旅館の発達しない理由の一に辻の存在が考へられるかも知れない。が、然し、それとは別に切離しても設備の整つた旅館がもう少し欲しい。何も外国人向きのホテルを建てよと叫ぶわけでは決してない。短期滞在の客はいいとして長期滞在の客に対する設備が不完全ではないだらうか。下宿をするといふ事は事実上不可能らしい。この方面の要望は従来なかつたものか、将来の客一に後考を煩したい問題の一である。僅か20数名の団体客が2軒の旅館に下宿しなければならないといふ事は遺憾であつた。せめて30名は一軒に泊まれなくては不便である。

序でに旅館の食事に就いて一言しておく。旅館に泊まる人といへば原則としてその土地の人ではないのであるから、其の土地の料理を出して貰ひたいものである。この事は沖縄だけの問題ではなく、全国的に共通の大問題なのである。某先生が「旅とは米の飯と鮪の刺身と灘の酒の全国的統一である」と云はれるのを聞いた事がある。が現在では白米が7分搗きに代つただけで他は同様である。尤も沖縄では灘の酒より泡盛が幅を利かしているのは僅かな地方差である。旅館では土地で採れるものを土地風に料理して出せ、といふ要望はこの10数年来幾度か叫ばれて来ながら少しも実行されていない。沖縄でも此の例に洩れなかった。沖縄料理を出してくれと特別に注文しても「豚の角煮」が一度出た位のものであつた。もう我々はうんざりしてしまつて、なるべく旅館では朝飯以外に食はない様に努力せざるをえなかつた。郷に入っては郷に従へといふ事もあるのだから、他の土地に来た者には一度は黙つて土地の料理を食はせる。それではいかんといふ客には所謂旅館の料理ー之を標準料理と云つた友人がいたが一寸面白いと思つたーを出せばよい。少なくとも郷土料理か標準料理か何れを希望するか位は聞いて貰ひたい。況や特に注文しても出さないのは言語道断である。古くなつた鮪の刺身を出して特にもてなしたつもりで居られたのではこつちは大迷惑である。聊か脱線したが、沖縄の如く郷土色の豊かで而も美味な料理が残つている所では一層注意して頂きたいと敢えて述べる次第である。

観光地の施設 崇元寺の電柱や旧首里城の龍樋の柵の如き悪例は出来るだけ速やかに改善して頂きたい。将来は棒杭一本、案内板一枚を立てるのにも注意して頂けば結構である。同じ表示板を立てるにしても、風致を破壊する事も出来れば風致を増す事も出来るのである。ぶちこはしは容易だが、其の回復は困難である。例へば万座毛の鳥居の如きである。故に最初の施設が肝要である。ペンキ塗りの棒杭を立てるよりは豊富に産する石材を用いて工夫すれば却つて効果をあげる事さへ出来はしないだらうか。然し徒に風致保存を唱へて住民の生活を犠牲にしてまでも実行せよなどなどわけのわからない事は云はない。ただ何れにしても建てるものであつたら良きものを建てる事にするといふ心掛けは常に失つて頂き度くないのである。

最後に念を押して申上げておきたい事は観光施設の行き過ぎにならぬ様に戒しむ可き事である。観光地として流行した場所で堕落しなかつた土地は先ず無いといつてよい位である。大阪商船の案内書ではないが「観光処女地」沖縄を汚したくないのは県民・観光客共に望む所でなくてはなるまい。尚一言したい事は、沖縄を観光的に発展せしめて一体どうするのか、といふ質問が出るかも知れないので、敢へて述べるならば、之は県の発展、県民の幸福にまで導かれる事だと云ひたいのである。県として最も恵まれたる観光資源を活用して観光客を吸収し、他府県人に金を落させて、而して県として裕福になれば之が県民の幸福にならないものであらうか。妄言多謝(15、2、9)

1940年

1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。

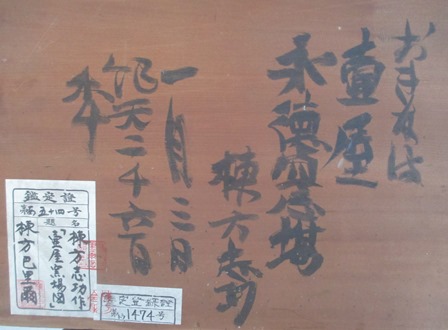

棟方志功「壺屋窯場の図」サエラ(携帯080-1533-3859)所蔵

1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。

1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。

1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。

1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。

1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。

1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。

1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。

1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。

1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。

1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。

第四回訪沖

7月24日ー11月開催予定の皇紀二千六百年奉祝事業の「琉球工藝文化大展覧会」準備のため田中俊雄、坂本万七を伴ない、4回目の訪沖に出発。 沖縄では、言語問題論争がなお続いていた。

8月2日ー沖縄県庁で知事渕上房太郎氏と会見し、標準語絶対反対論者と決めつけられた理由の説明を求める。この日「敢えて学務部の責任を問ふ」を琉球新報に載せる。 展覧会への出品依頼に、尚家をはじめ各方面から古作優品が出さ、陶器百点の外、絵画、染織も加わる。

写真撮影は、主として、「琉球風物写真展」(銀座三越)用の風物撮影を行う。 この間、坂本と撮影した海岸の写真が、海洋警備上の秘密を撮したとされ、警察に連行され、坂本は一夜留置された。

8月22日ー浮島丸にて那覇を発つ。

8月24日ー神戸着

12/23: 莫夢忌/『日本及日本人』誌上での末吉麦門冬と南方熊楠

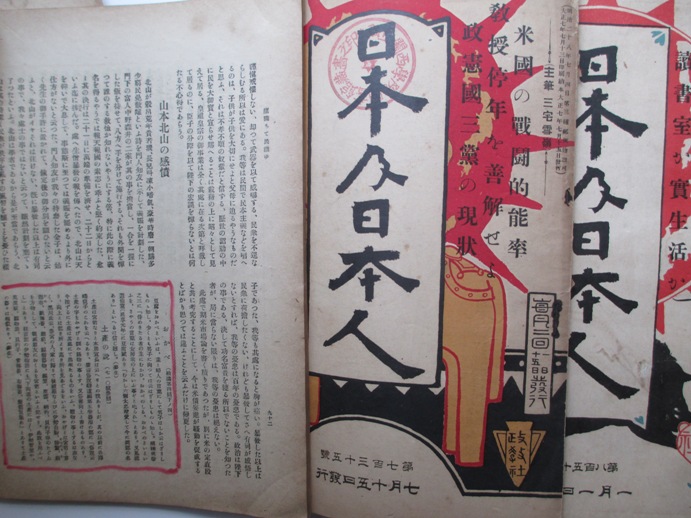

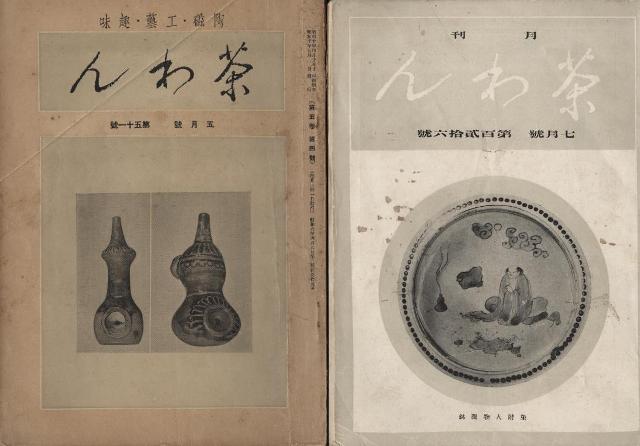

『日本及日本人』赤線内が麦門冬執筆

○この雑誌は、政教社の日本人誌と陸羯南の日本新聞とを継いでいる。これらは元々兄弟のような間柄だったが、1906年、日本新聞社の後任社長伊藤欽亮の運営を不服として、社員12人が政教社に移り、三宅雪嶺が『日本人』誌と『日本新聞』との伝統を継承すると称して、翌年元日から『日本人』誌の名を『日本及日本人』と変え、彼の主宰で発行したのである。創刊号の号数も、『日本人誌』から通巻の第450号だった。雪嶺は1923年(大正12年)秋まで主筆を続けたが、関東大震災後の政友社の再建を巡る対立から、去った。それまでが盛期だった。雪嶺は、西欧を知り、明治政府の盲目的な西欧化を批判する開明的な国粋主義者で、雑誌もその方向に染まっていた。題言と主論説は雪嶺、漢詩の時評の『評林』は日本新聞以来の国分青崖、時事評論の『雲間寸観』は主に古島一雄、俳句欄は内藤鳴雪、和歌欄は三井甲之が担当し、一般募集の俳句欄『日本俳句』は河東碧梧桐が選者で、彼は俳論・随筆も載せた。ほかに、島田三郎、杉浦重剛、福本日南、池辺義象、南方熊楠、三田村鳶魚、徳田秋声、長谷川如是閑、鈴木虎雄、丸山幹治、鈴木券太郎らの在野陣が執筆した。月2回刊、B5より僅か幅広の判だった。たびたび発禁処分を受けた。大正期に入ってからは、三井甲之の論説が増え、中野正剛、五百木良三、植原悦二郎、安岡正篤、土田杏村、布施辰治、寒川鼠骨らが書いて、右翼的色彩も混ざった。1923年(大正12年)の関東大震災に、発行所の政教社は罹災した。雪嶺と女婿の中野正剛とは、社を解散し新拠点から雑誌を継続発行すべきとし、他の同人が反対し、碧梧桐・如是閑が調停したが、雪嶺は去った。以降の『日本及日本人』は、同名の無関係の雑誌とする論もある。1924年年初、政教社が発行し直した『日本及日本人』は、体裁はほぼ以前通りだったが、内容は神秘的国粋論が多くなった。1930年(昭和5年)、五百木良三が政教社社長となって『日本及日本人』を率いた、1935年からは月一回発行になった。(ウィキペディア)

1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」

1912年2月ー柳田国男、伊波普猷より『古琉球』3冊寄贈される。

1913年4月ー沖縄県庁でこの程、筆耕に令し『中山世譜』の筆写をなさしめつつある。

1914年7月ー沖縄県知事より、伊波普猷、真境名安興ら沖縄県史編纂委員拝命

1915年1月ー沖縄県史編纂事務所が沖縄県庁より沖縄県立沖縄図書館に移される(真境名安興主任)

1917年7月15日ー『日本及日本人』709号□末吉麦門冬「十三七つに就いて」「雲助」「劫の虫より経水」(南方熊楠と関連)

1917年9月1日ー『日本及日本人』712号□末吉麦門冬「楽屋の泥亀汁」

1918年2月12日ー東京日本橋区本町三丁目博文館・南方熊楠殿、末吉安恭書簡「拝啓 先生の御執筆の十二支伝説は古今東西に渡りて御渉猟のこととて毎年面白く拝読いたし候(略)琉球にも馬に関する伝説、少なからず候み付、茲に小生の存知の分を記録に出でたるものは原文の侭、然らざるは、簡単に記述いたし候間、御採択なされ候はば幸甚に候。失礼には候へど、御ねがひいたし度きこと沢山これあり候につき御住所御知らせ下さるまじくや(略)」(『球陽』『琉球国旧記』引用)

1918年8月15日ー『日本及日本人』737号□末吉麦門冬/しなだれ(輪講第二回中)第70号141にしなだれの解出づるも、その語源に就いては更に考ふべきものなきか、松屋筆記に日本霊異記等を引きて詳しく解釈せり、霊異記の■(門+也)は訓註に「シナダリクボ」と見ゆ「シナダリ」はシナダリの通音也。婬汁はしシタダリナガル、物なればシタダリと云ひ、クボ」は玉門のことにいへりとし、又今昔物語の婬もシナダリと訓むべしと云へり、これに依ればしなだれかかると云ふ語も、■れかかる義には相違なけれど、其の出所の元は婬汁のシナダリよりせしとすべきか。/焼餅の値(輪講参照)竹田出雲の小栗判官車街道(元文3年)に、桔梗屋の常陸といふ女郎が千二百両で身請けされたと聞き、二条樋の口の焼餅屋曰く「千二百両の金目を二文賣の焼餅の数に積って見れば、百五十四萬五千六百といふ焼餅が買われるげな」とあり、焼餅の値が二文づつなりしことが知らる。

1918年10月1日ー『日本及日本人』741号□末吉麦門冬/おかべ(輪講第四回下ノ四)豆腐をおかべといふは、素の婦人の言葉にして男子はしか云はざりしものの如し、少なくとも男子に向かっては云はざりしものの如し。醒睡笑巻之三に「侍めきたる者の主にむかひ、おかべのしる、おかべのさいといふを、さやうの言葉は女房衆の上にいふ事ぞと叱られ」とあり。又風流遊仙窟(延び享元年)に豆腐賦あり「むかし六弥田忠澄愛して今に岡部の名あり」といへるは信じ難し。/土産の説(七一〇号参照)土産は宮笥なりと本居宣長は云へりとの説ありしが、其の以前に井澤幡龍子①のこれを云へるあり、廣益俗説辯遺編第五巻期用の部に「俗説云土産の字をみやげと訓み賜物の事とす、又俗書向上と書けるものあり、今按ずるに土産は其処にて出来たるものをいふ、贈物の事とするは非なり、向上とは低き所より高き所を見あぐるをいふ、みやげとは宮笥と書く、黒川氏云、参宮の人、家に帰りて後祓箱ならびに伊勢白粉、陟のり、弱海布、麩海苔、鰹節、鯨髯器物、編笠、笙笛、柄杓、貝柄杓等のたぐいを方物として、親戚朋友におくるを宮笥といふと記せり、此説を用ふべし」とあり、狂言記の伊勢物語にも「下向道の土産には土産には伊勢菅笠や、萬度祓、鯨物差、貝柄杓、青海苔、布海苔、笙笛買集め」とありて土産の品々は相似たり。

①井沢 蟠竜『廣益俗説辨コウエキ ゾクセツベン 』 広益俗説弁, 序目1巻正編20巻後編5巻遺編5巻附編7巻殘編8巻

1919年1月1日ー『日本及日本人』747号□末吉麦門冬「再び琉球三味線に就いて」/「小ぢよくー近松の栬狩劔本地に『親をだしに遺ふは、物どりの奥の手、ヤイ小童今度は是を喰ふかと、杵振上れば』とあり、小童と云はれたのは男の子なり」/「かんから太鼓ー八笑人三編追加上の巻、頭武『イヨイヨヤンヤヤンヤのお声がたよりぢやァ、是はカンカラ太鼓をかりて行かうか』とあり、此編文政7年の作なりと云へば、その以前既にカンカラ太鼓ありと知るべし。安政3年よりも三十三年前なり。」(吉田芳輝氏提供)