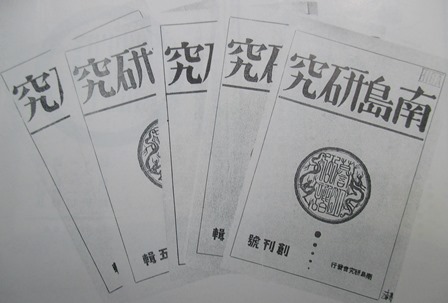

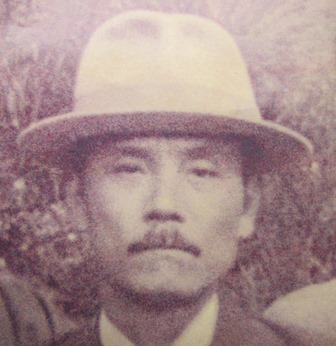

06/22: 鎌倉芳太郎①

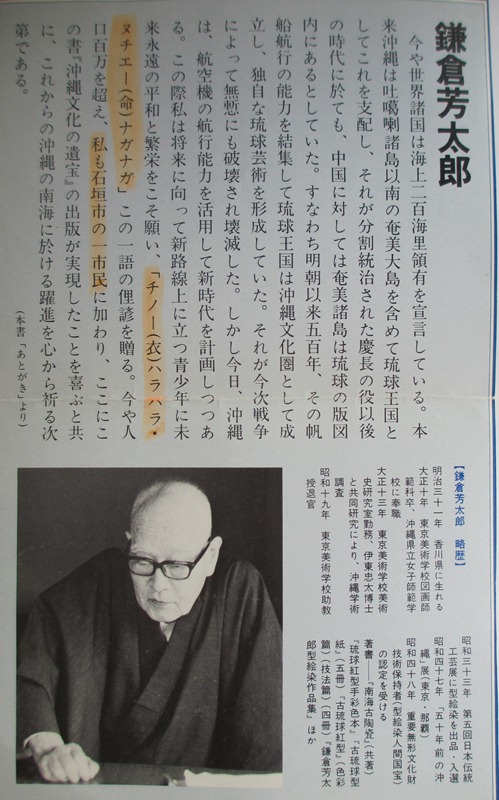

鎌倉芳太郎年譜

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男

1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業

1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。

1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。

○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。

①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)

な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)

1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。

②平田松堂 ひらた-しょうどう

1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。

明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)

③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)

東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)

④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)

美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)

1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立

赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。

①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ

1853-1904 明治時代の実業家。

嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)

②赤星鐵馬

1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。

1901年(明治34年) 東京中学卒。

渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。

1910年(明治43年) 帰国。

1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。

1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。

1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)

③平山成信 ひらやま-なりのぶ

1854-1929 明治-大正時代の官僚。

嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)

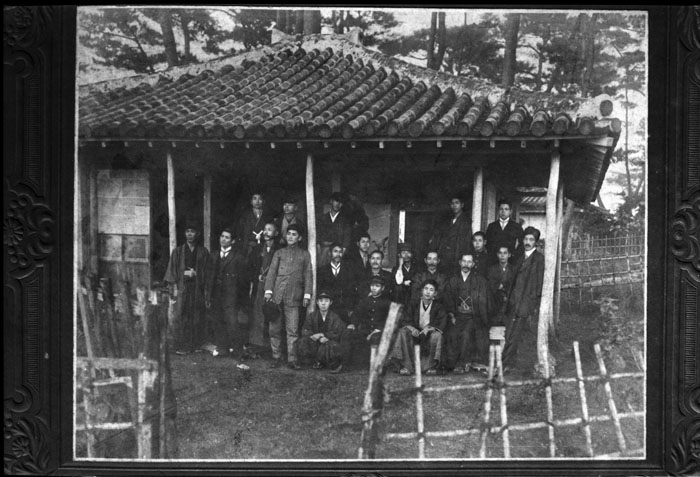

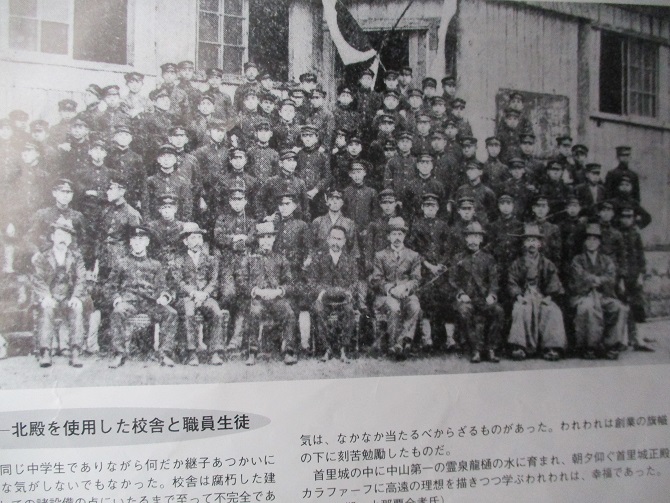

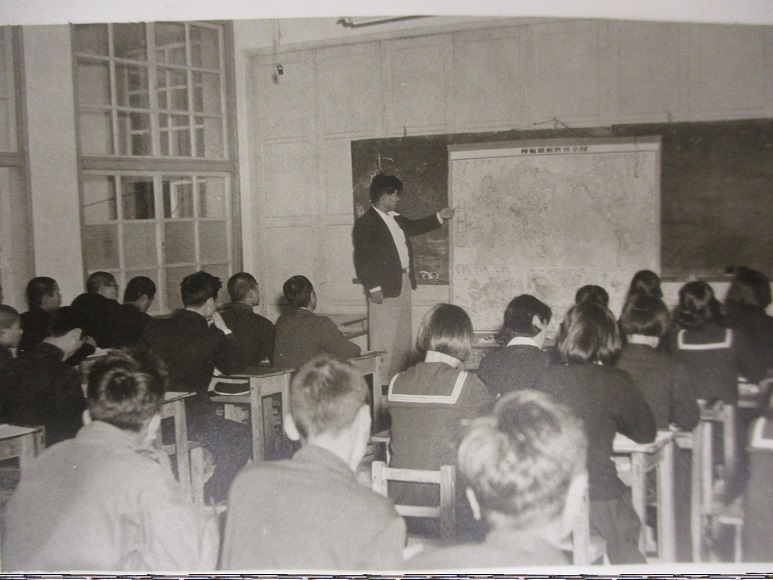

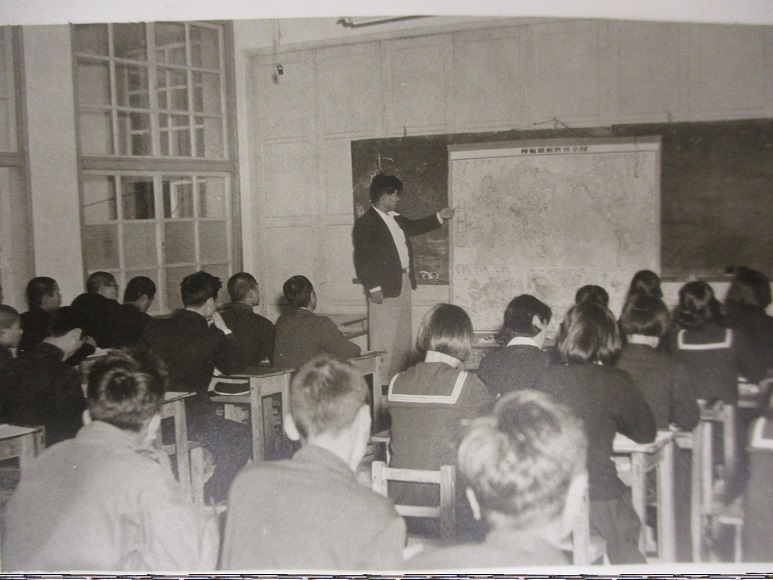

1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。

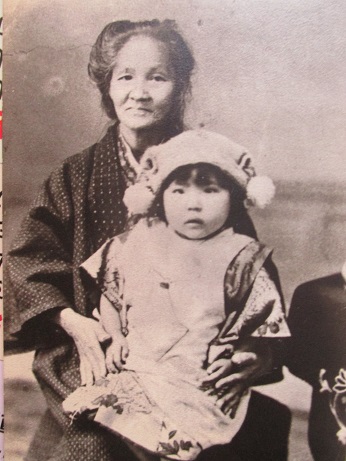

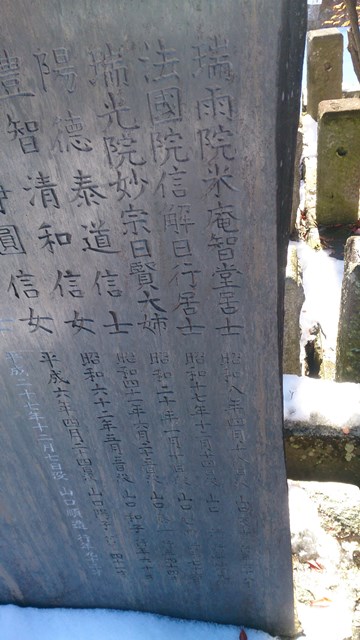

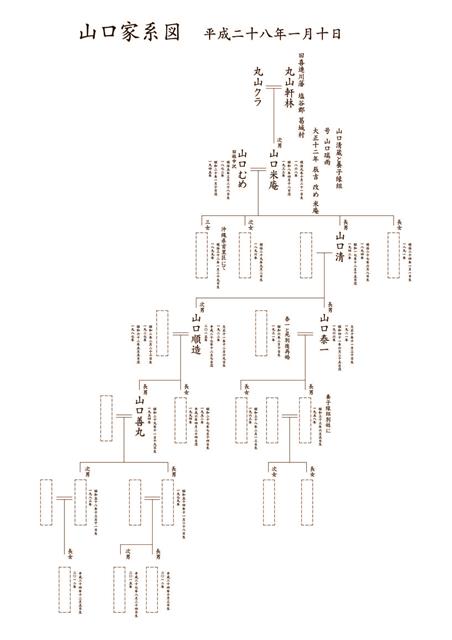

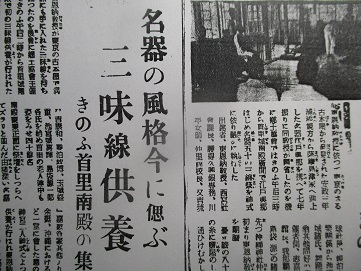

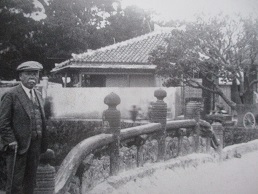

鎌倉芳太郎、首里の座間味家に

□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄

1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。

9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。

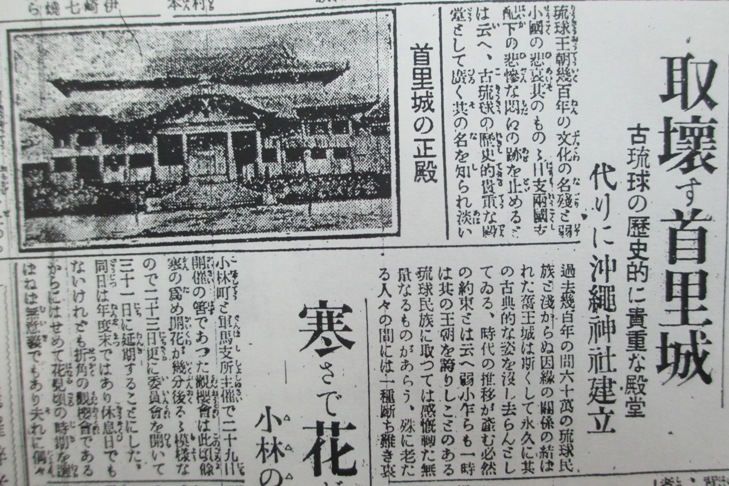

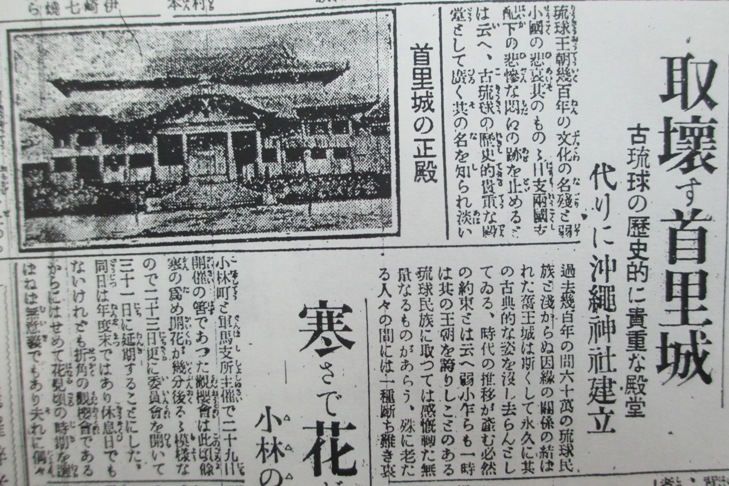

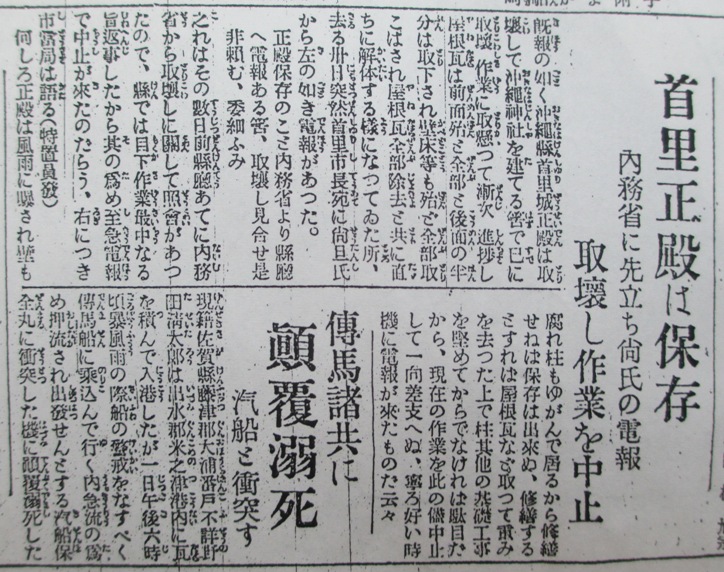

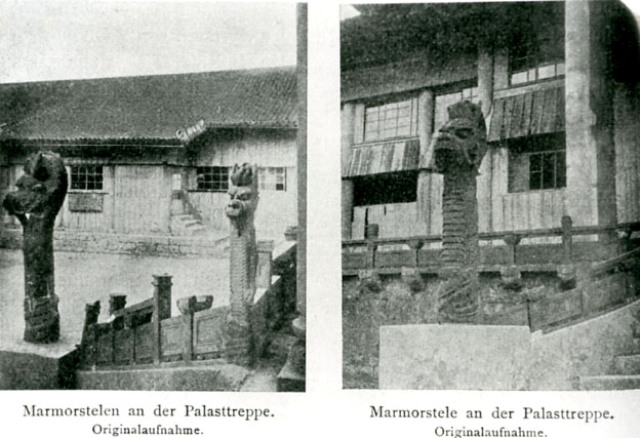

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

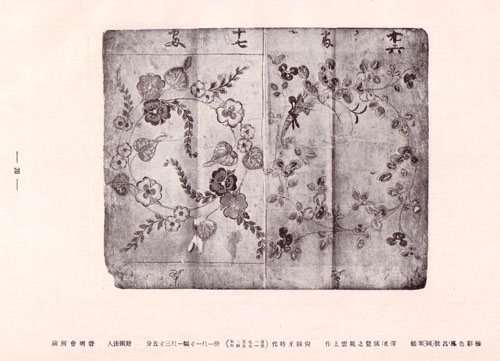

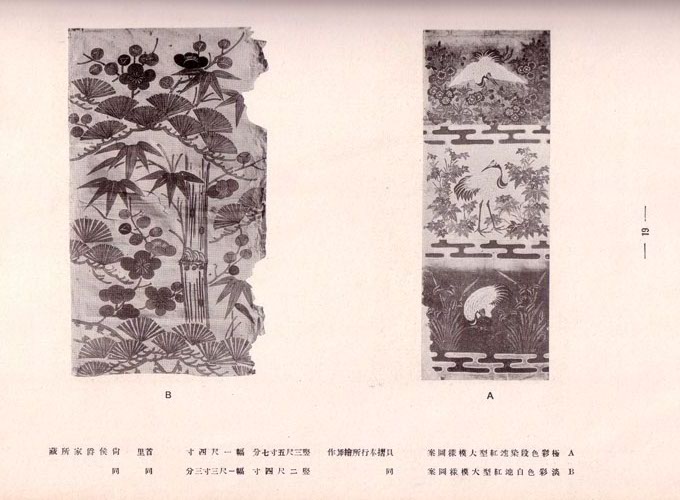

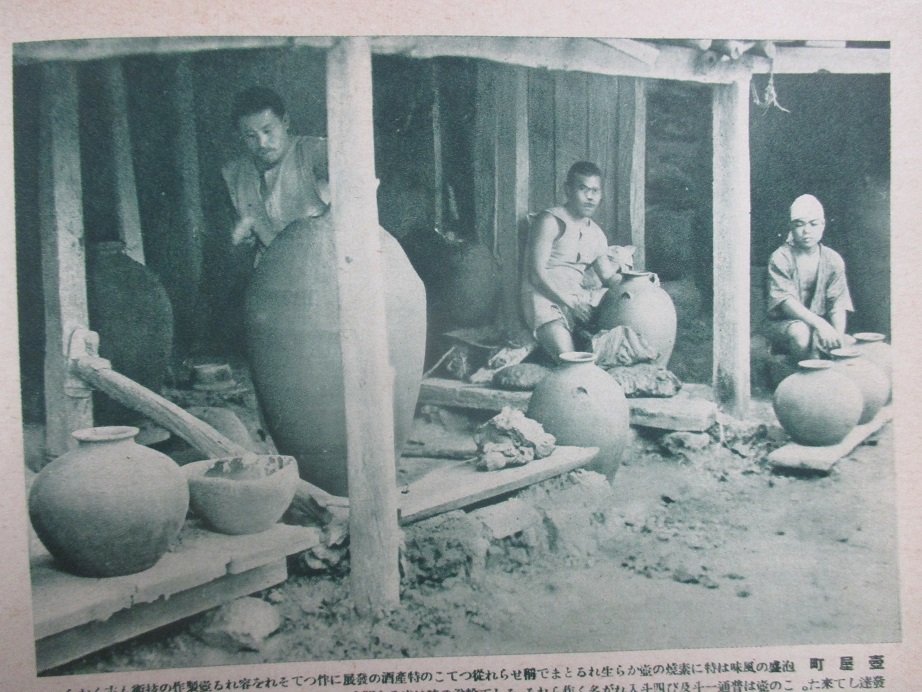

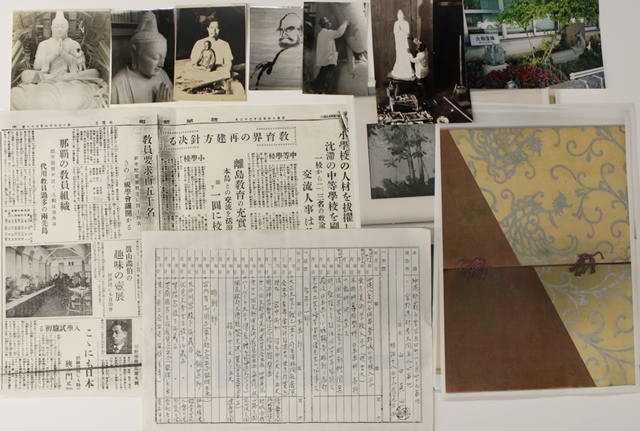

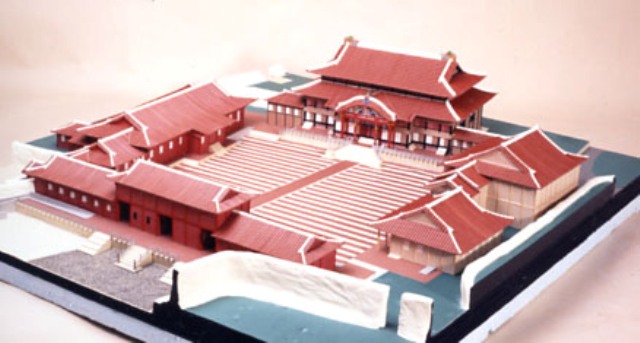

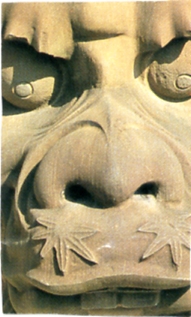

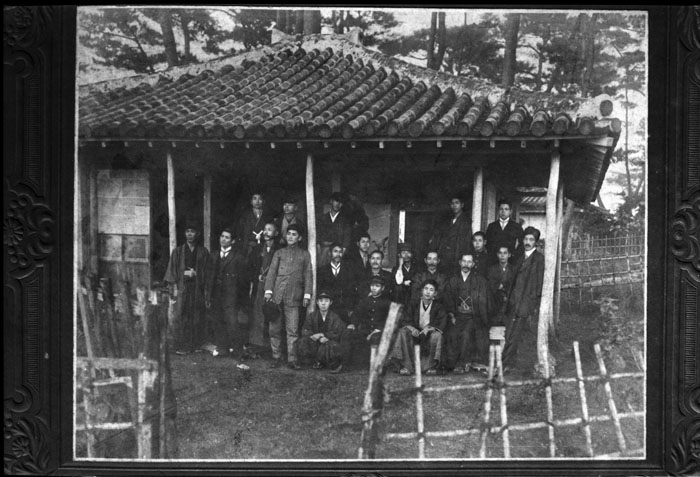

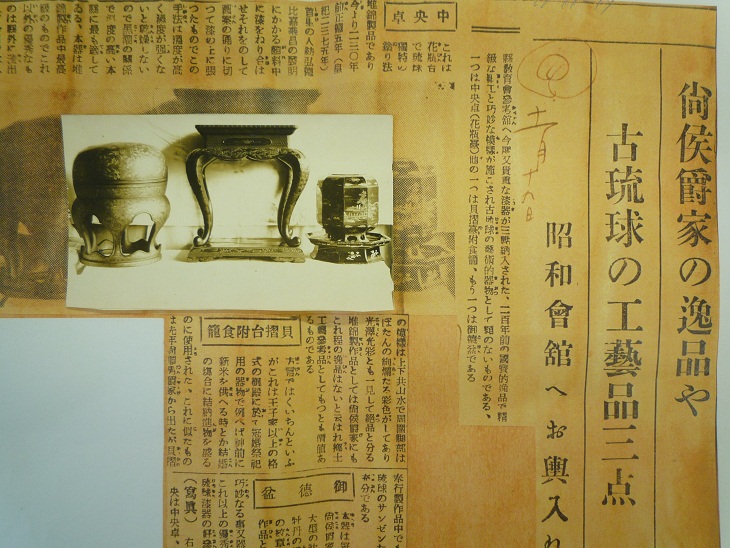

4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。

1924-4

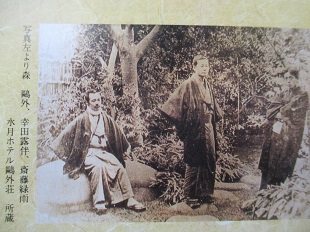

1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。

1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」

1925(大正14)年

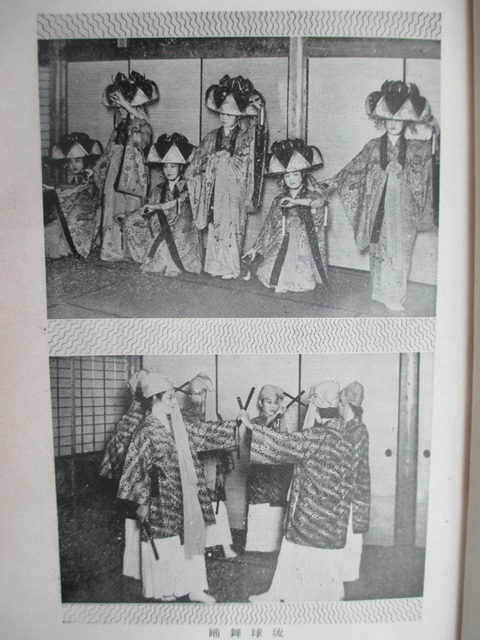

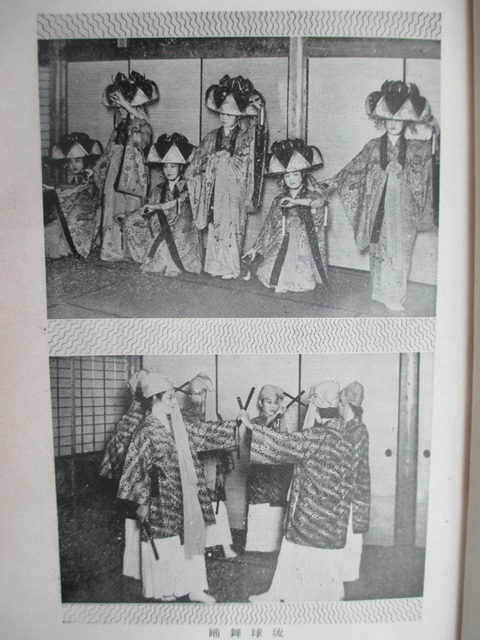

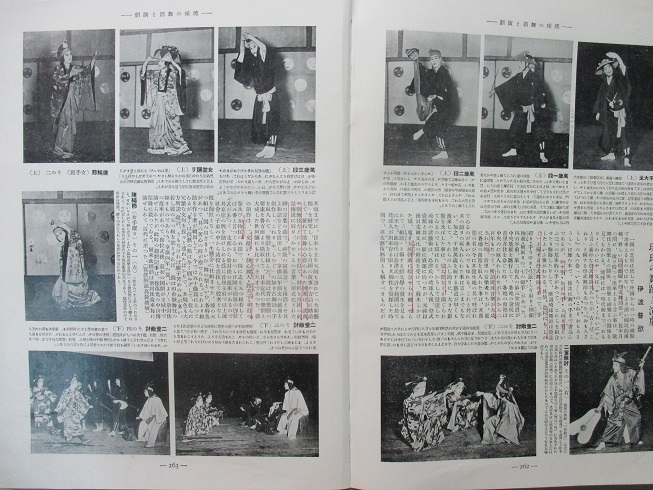

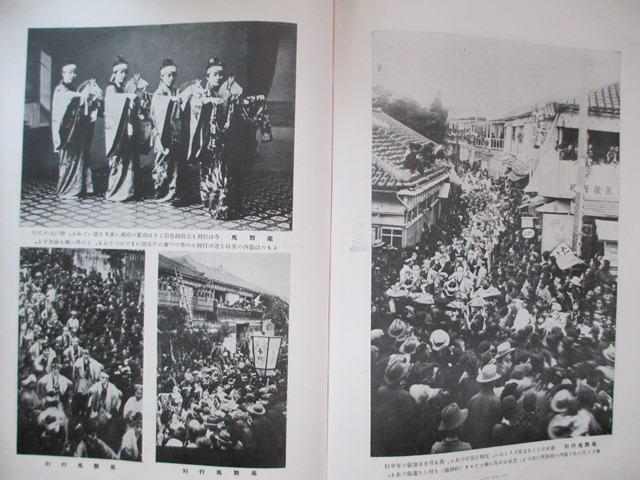

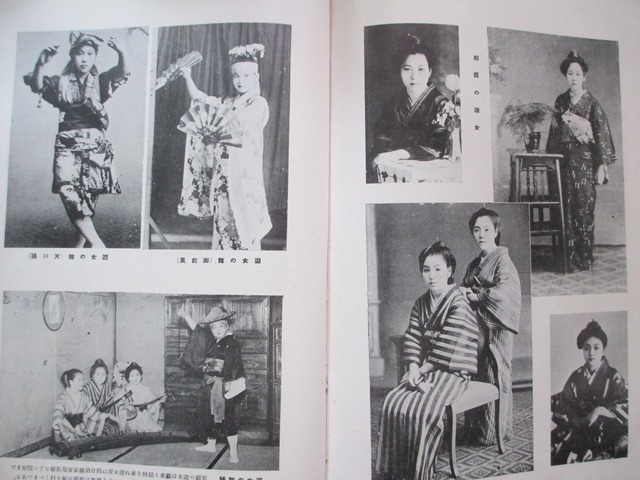

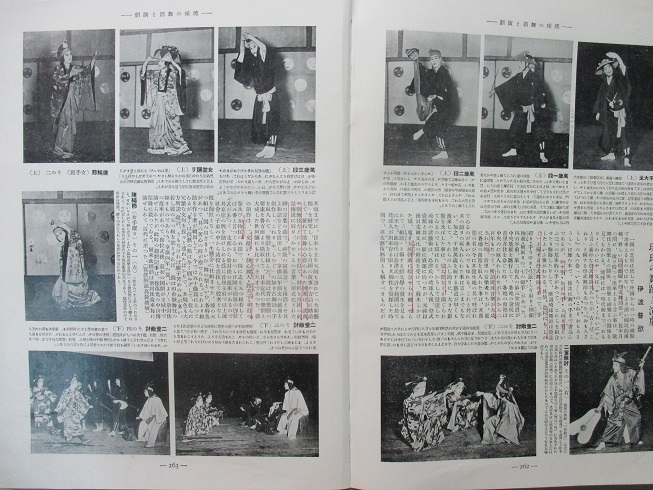

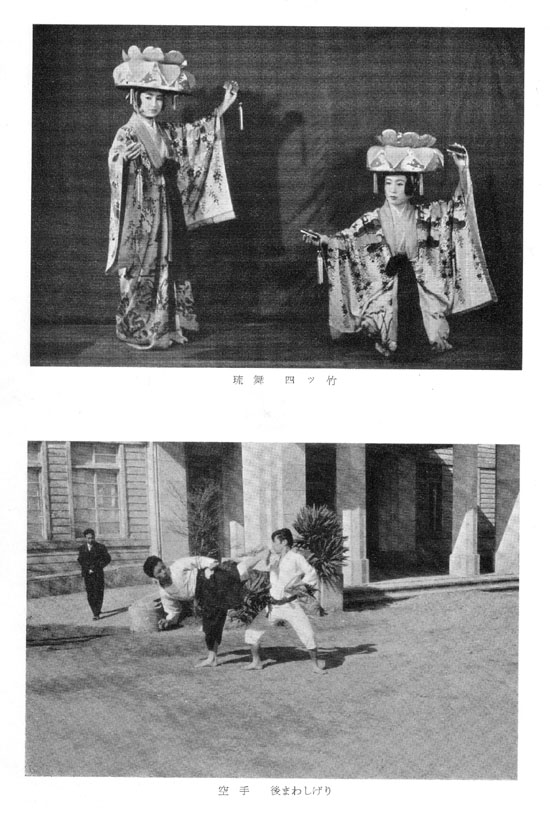

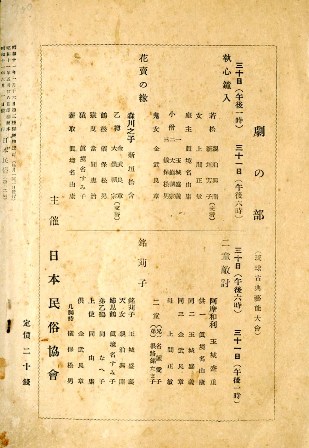

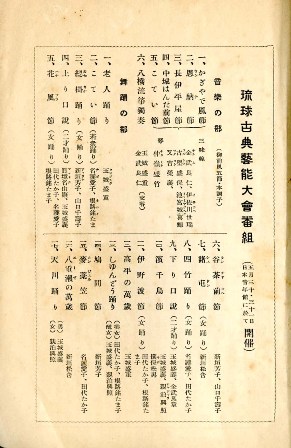

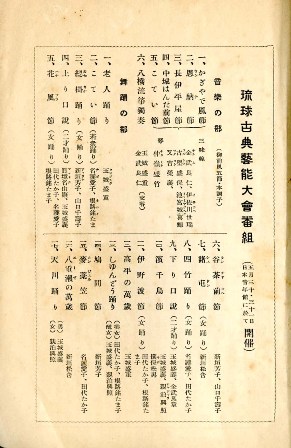

9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)

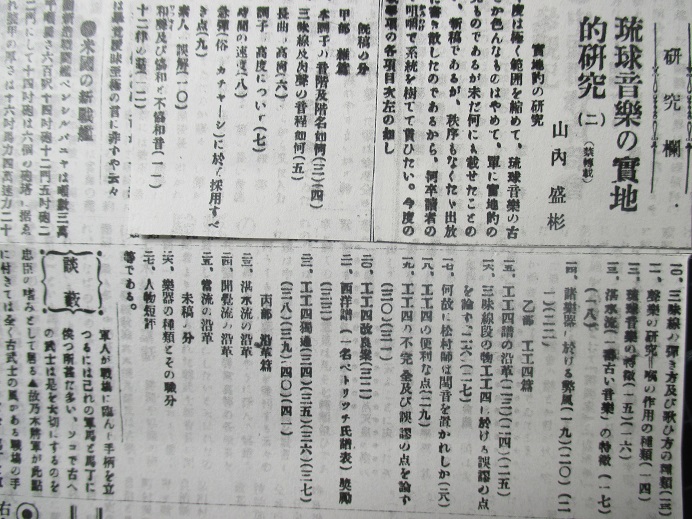

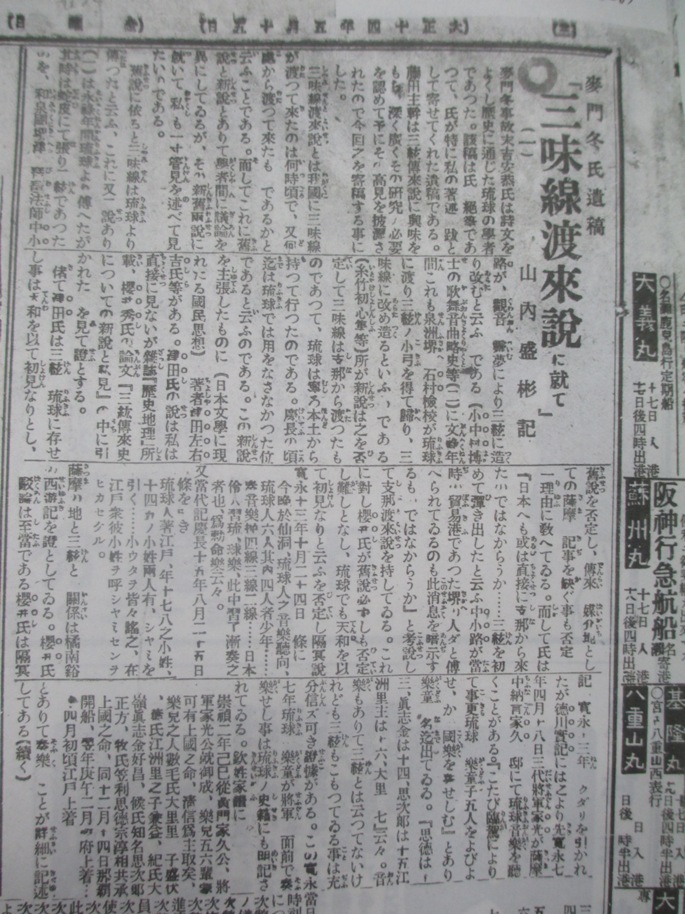

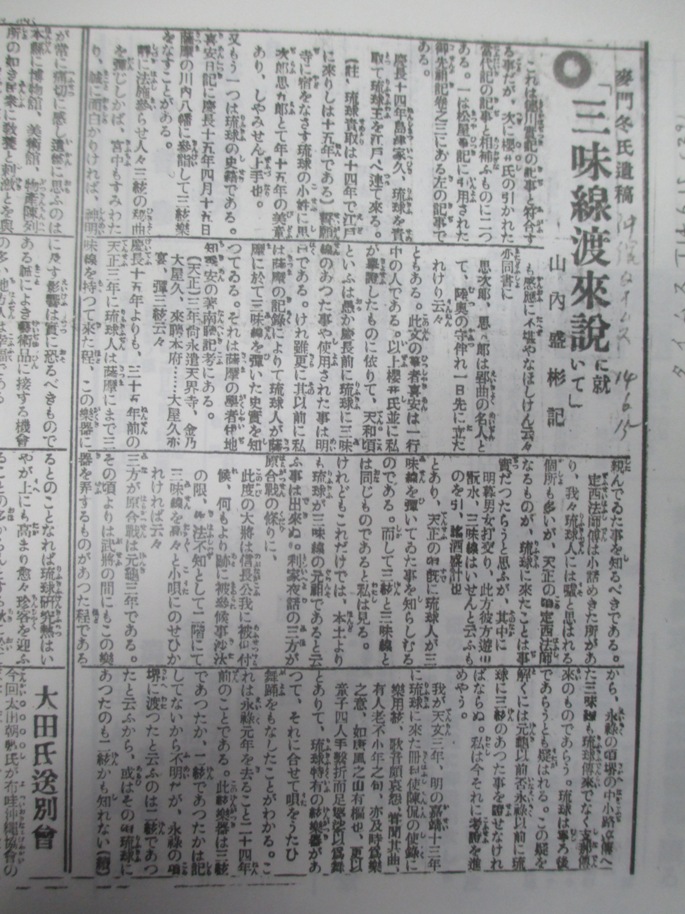

12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて

12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」

1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」

1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。

9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。

12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」

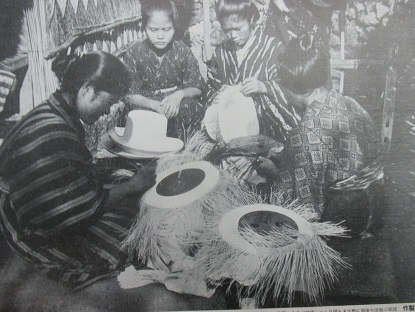

1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。

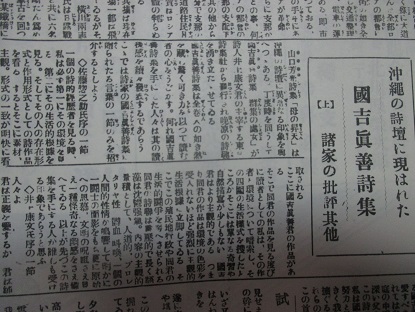

1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」

1927年

9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。

1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」

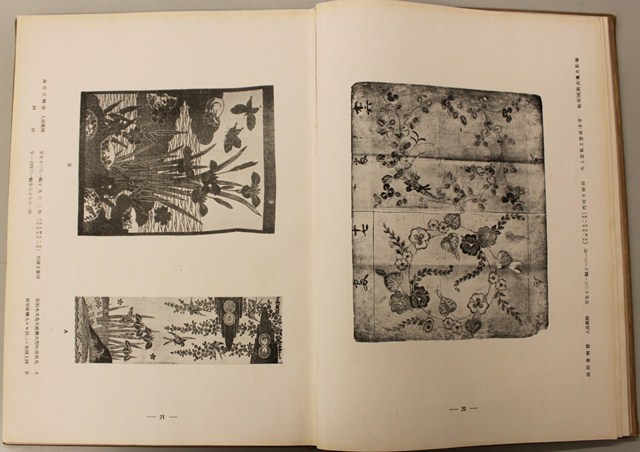

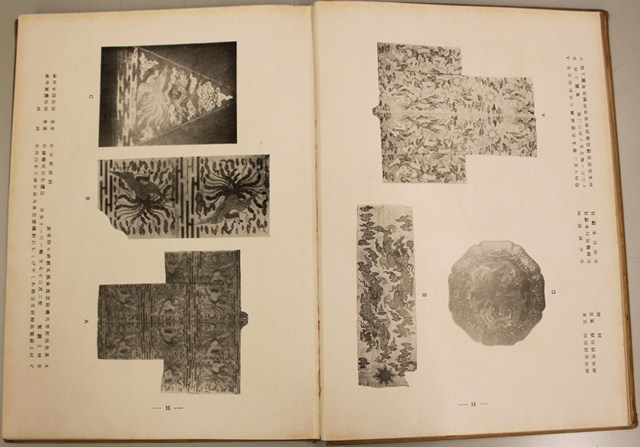

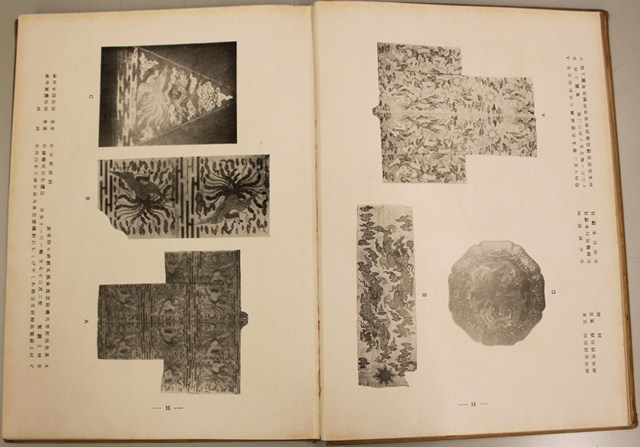

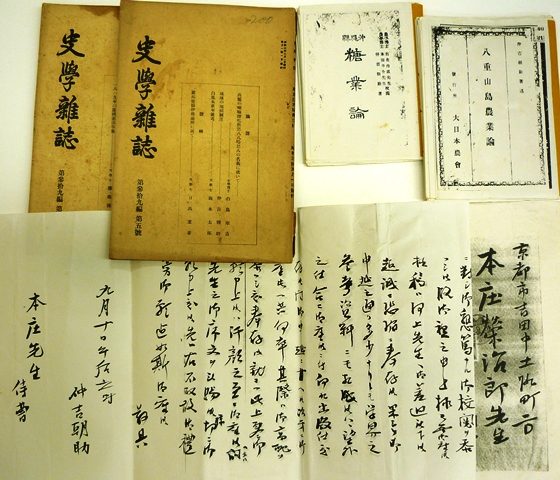

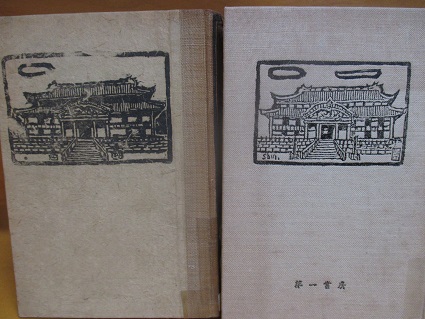

1928-12 『東洋工藝集粋』

『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」

1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」

1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社

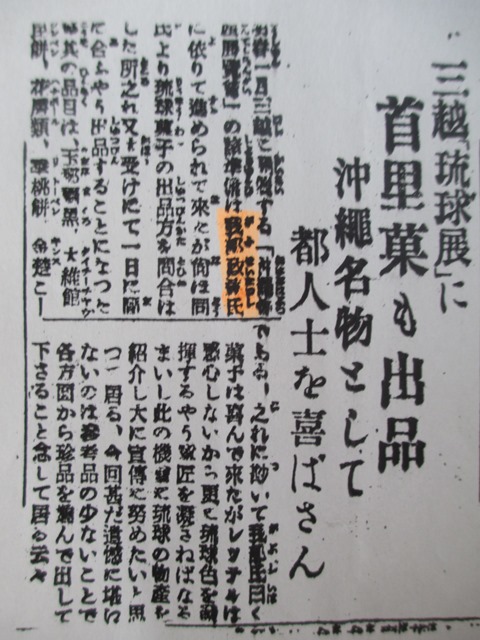

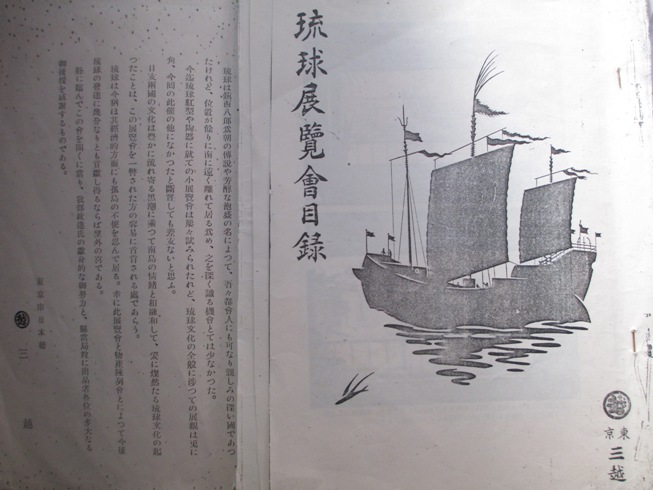

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

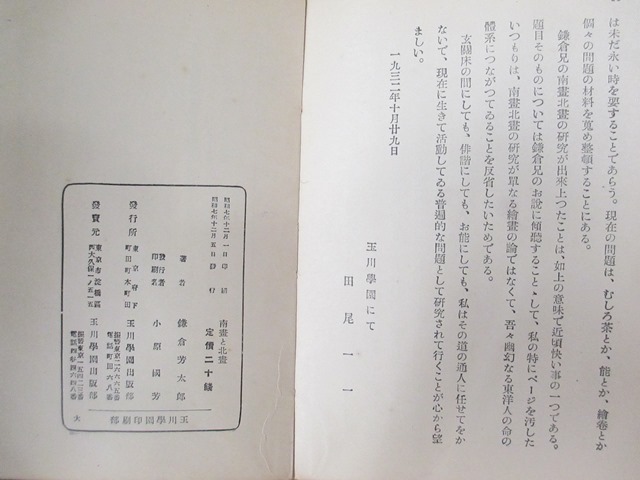

1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部

1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』

1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)

(粟国恭子所蔵)

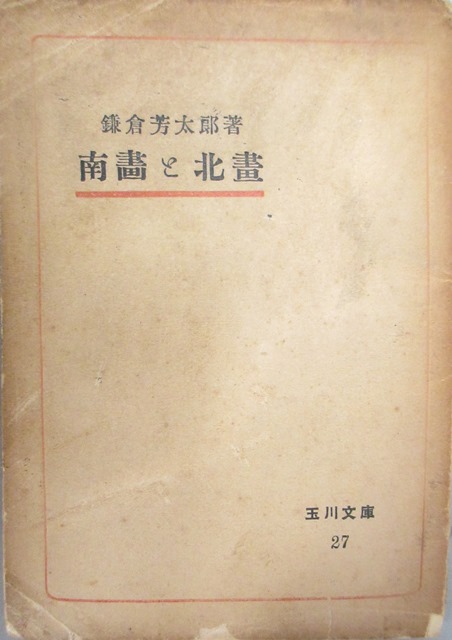

1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫

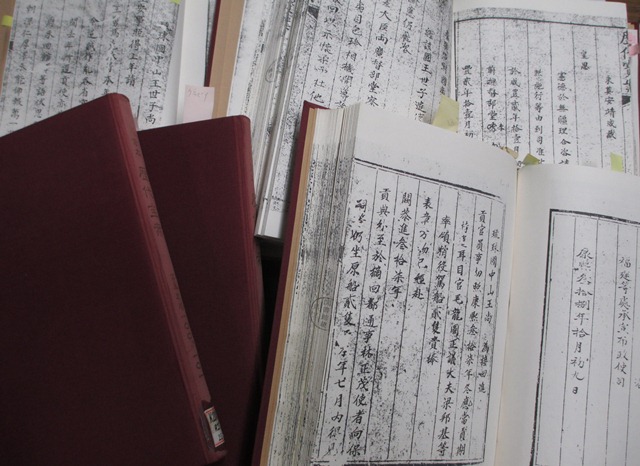

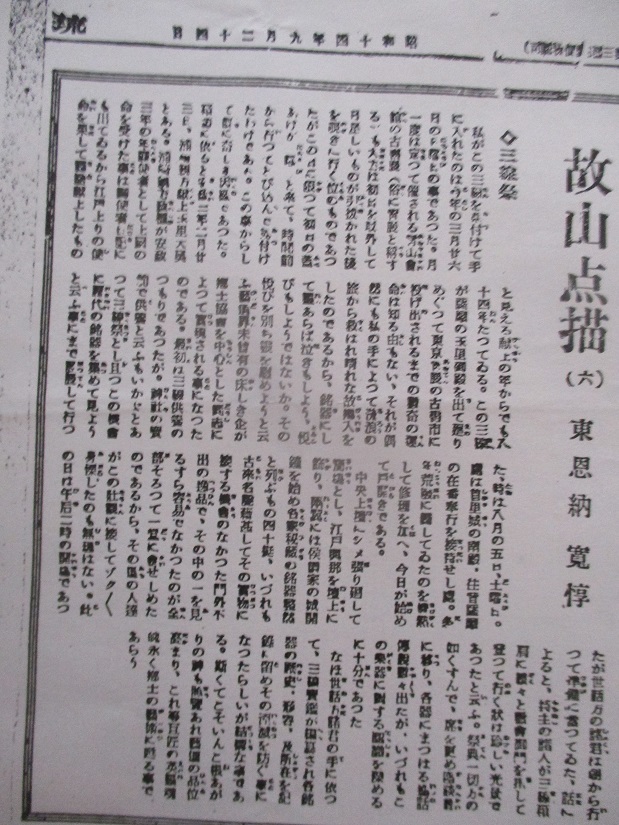

1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。

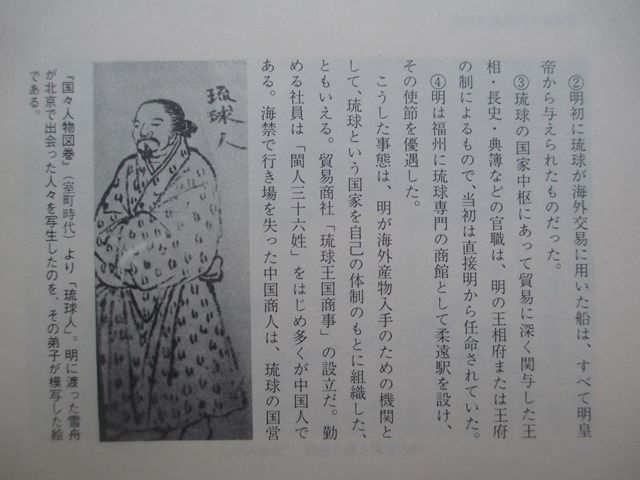

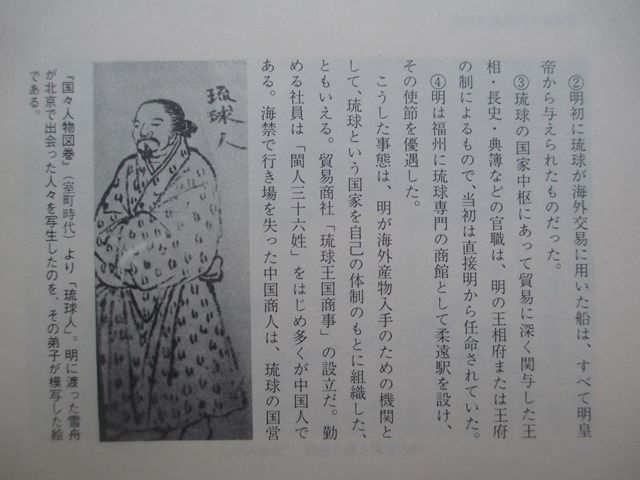

れきだいほうあん【歴代宝案】

琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)

1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」

1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』

1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」

1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖

1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。

1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)

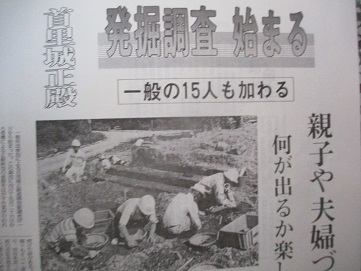

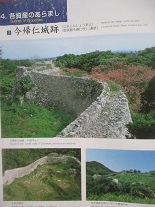

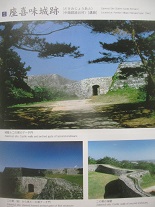

1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。

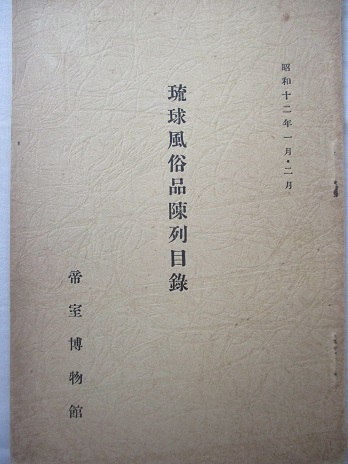

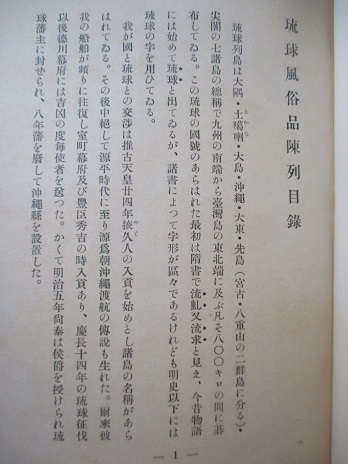

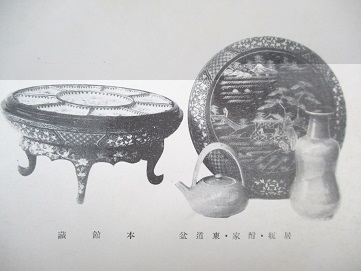

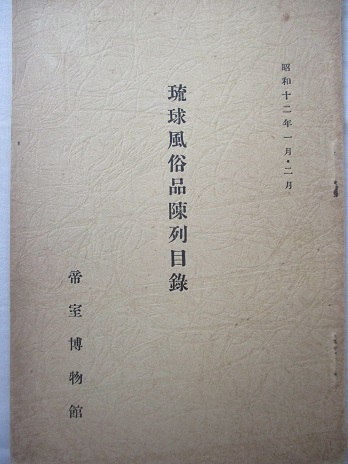

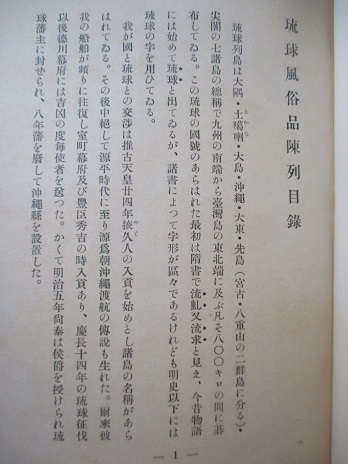

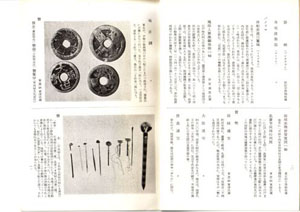

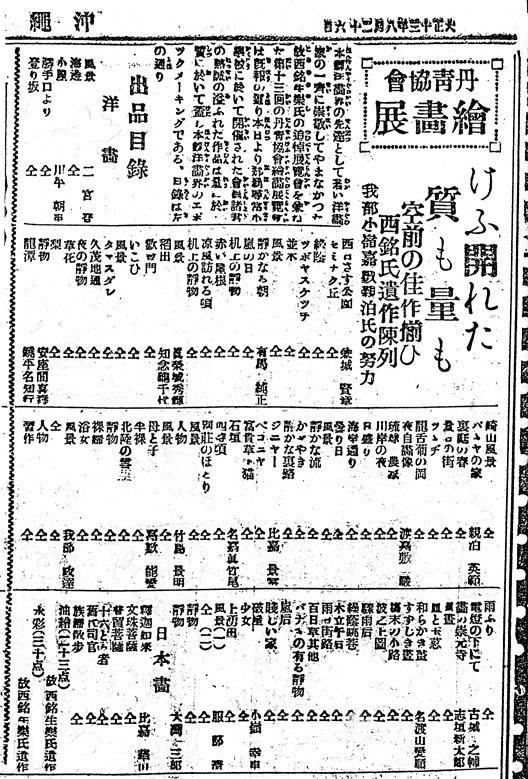

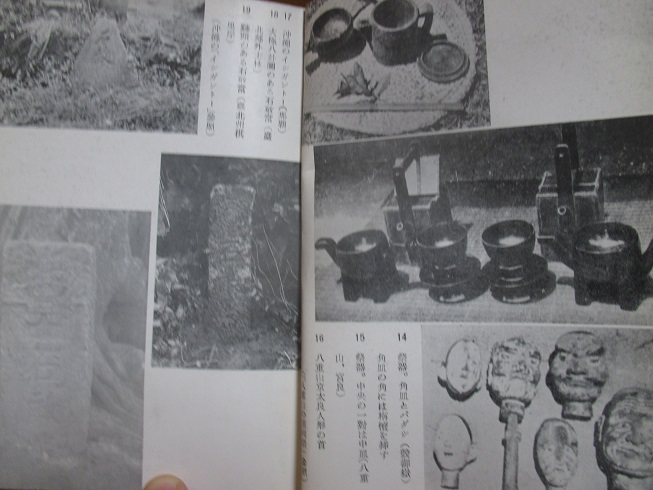

1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』

1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』

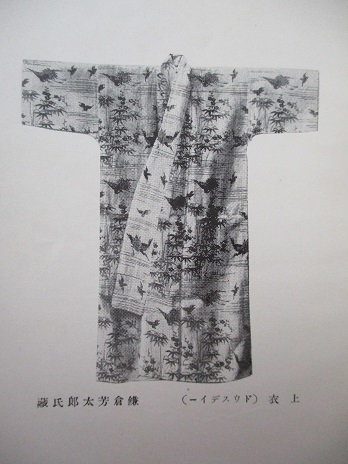

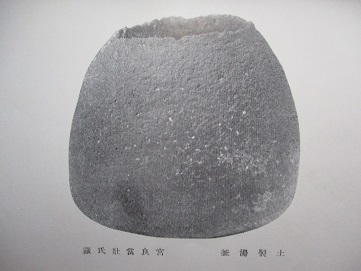

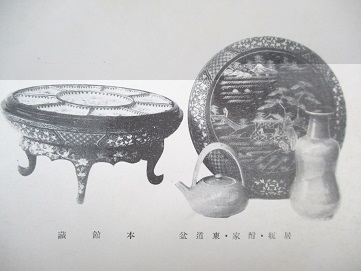

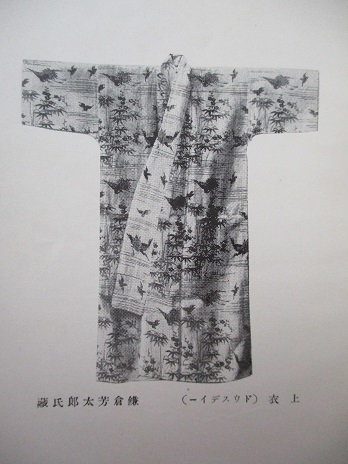

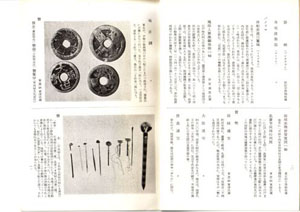

○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男

1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業

1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。

1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。

○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。

①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)

な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)

1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。

②平田松堂 ひらた-しょうどう

1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。

明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)

③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)

東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)

④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)

美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)

1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立

赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。

①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ

1853-1904 明治時代の実業家。

嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)

②赤星鐵馬

1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。

1901年(明治34年) 東京中学卒。

渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。

1910年(明治43年) 帰国。

1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。

1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。

1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)

③平山成信 ひらやま-なりのぶ

1854-1929 明治-大正時代の官僚。

嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)

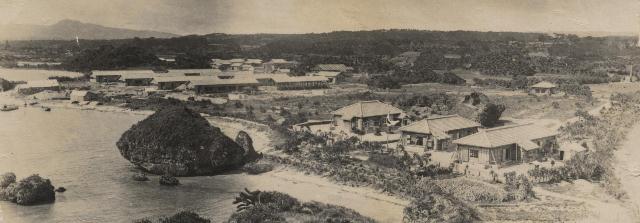

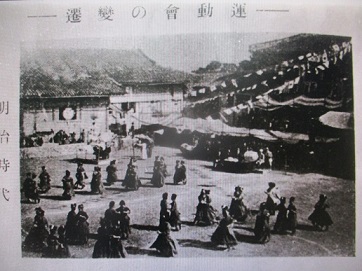

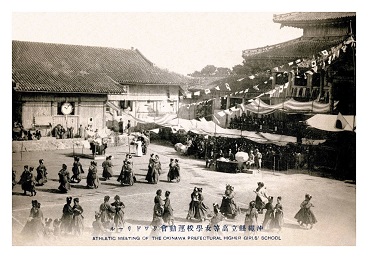

1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。

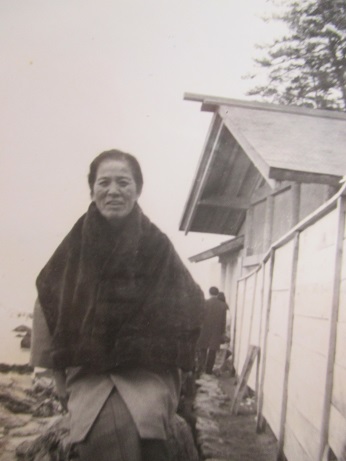

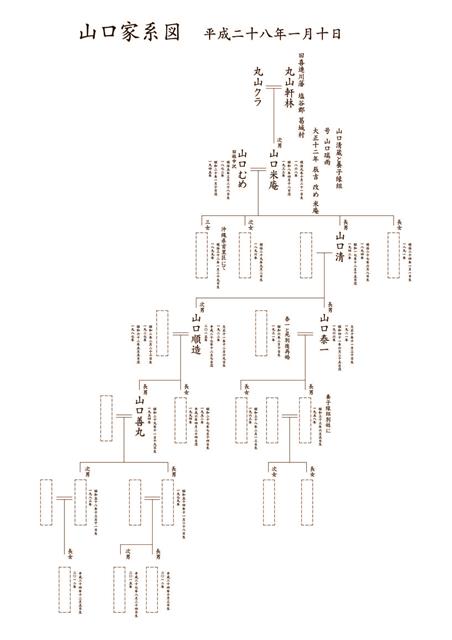

鎌倉芳太郎、首里の座間味家に

□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄

1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。

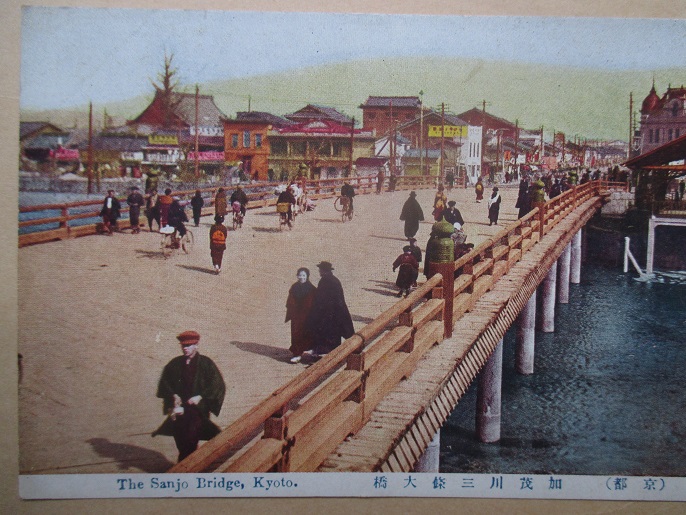

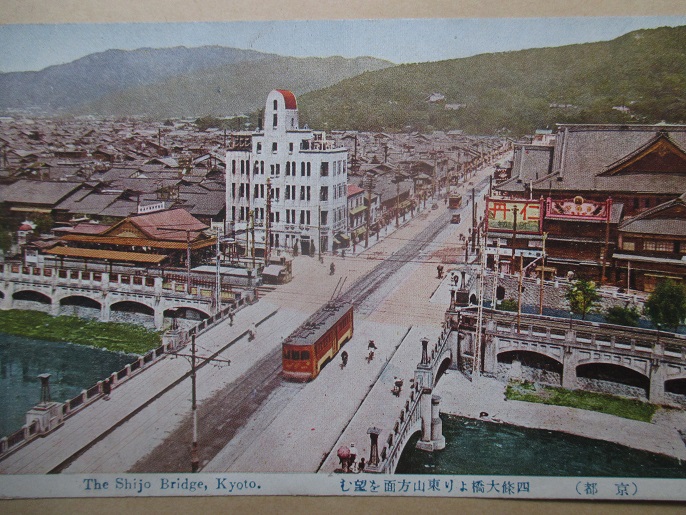

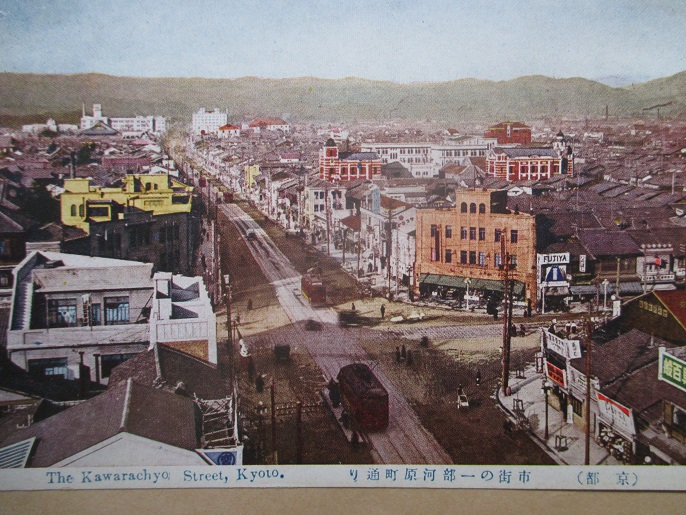

9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。

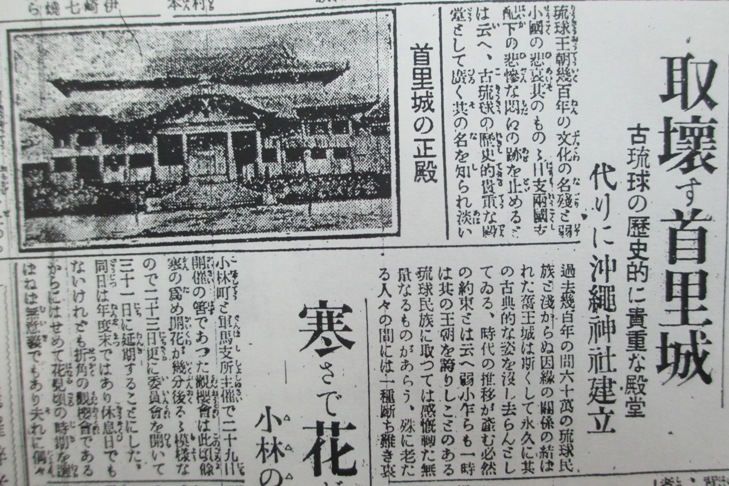

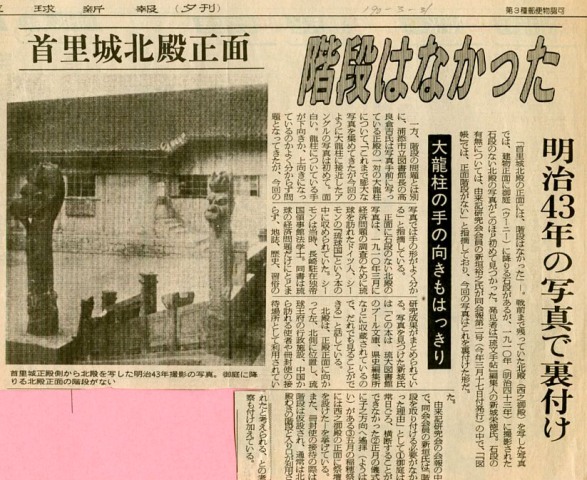

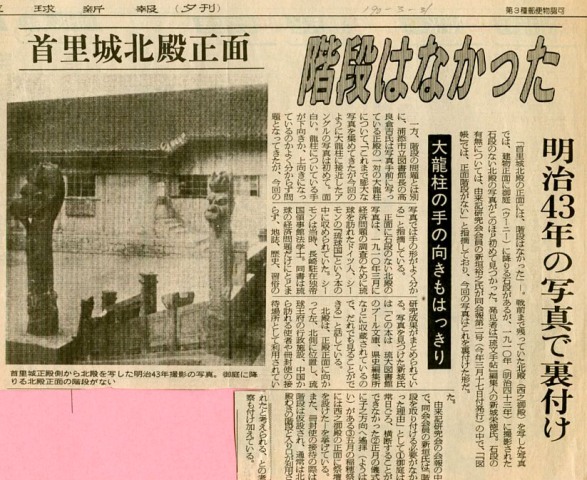

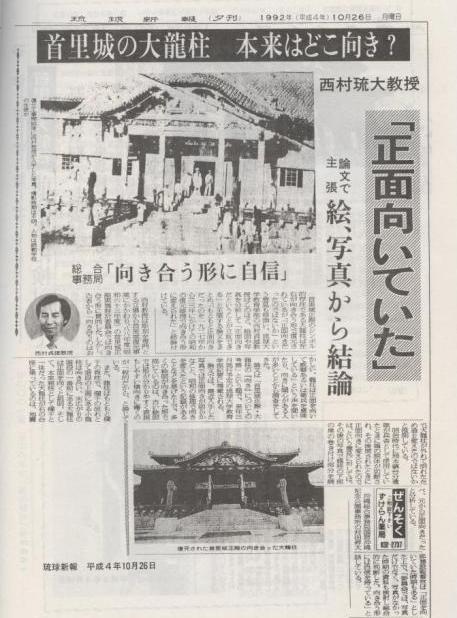

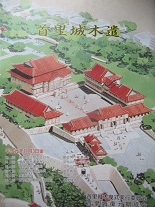

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

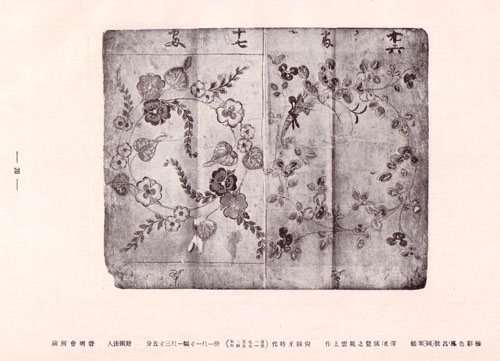

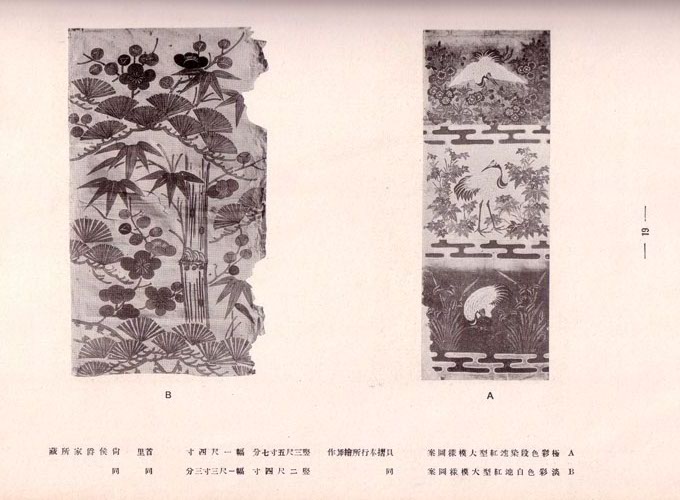

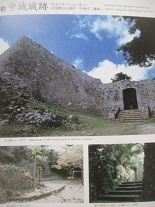

4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。

1924-4

1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。

1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」

1925(大正14)年

9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)

12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて

12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」

1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」

1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。

9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。

12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」

1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。

1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」

1927年

9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。

1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」

1928-12 『東洋工藝集粋』

『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」

1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」

1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部

1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』

1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)

(粟国恭子所蔵)

1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫

1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。

れきだいほうあん【歴代宝案】

琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)

1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」

1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』

1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」

1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖

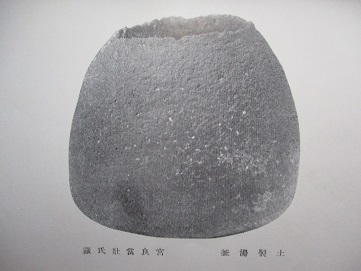

1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。

1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)

1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。

1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』

1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』

○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

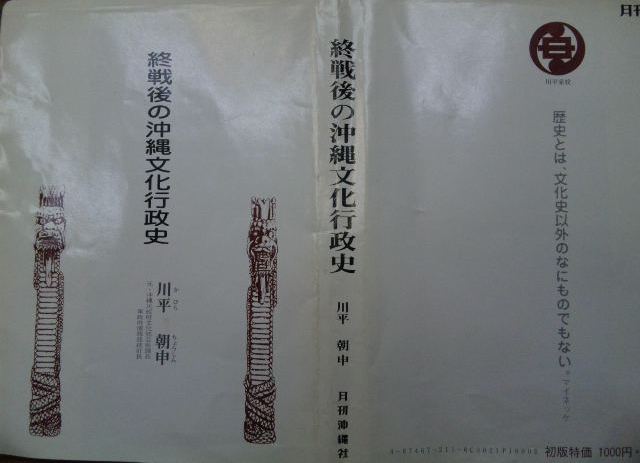

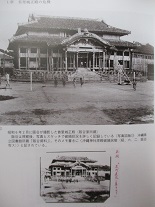

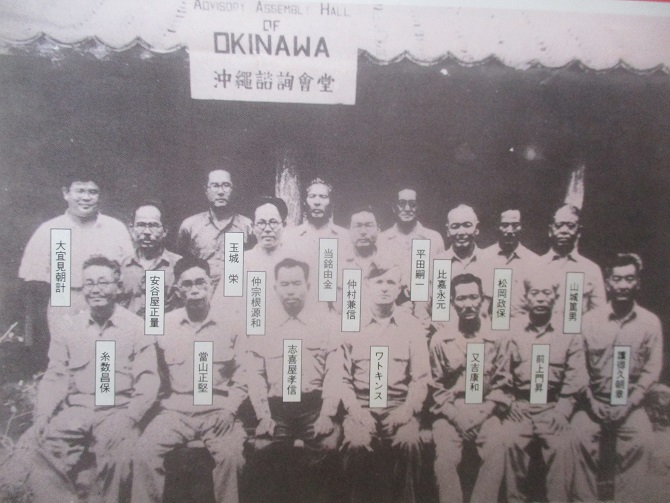

09/05: 鎌倉芳太郎②

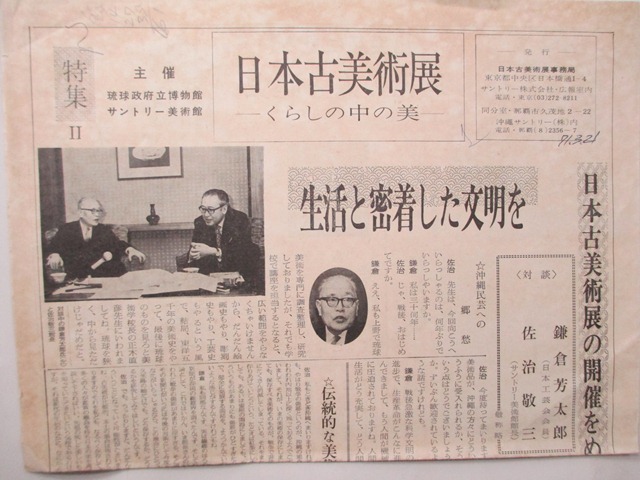

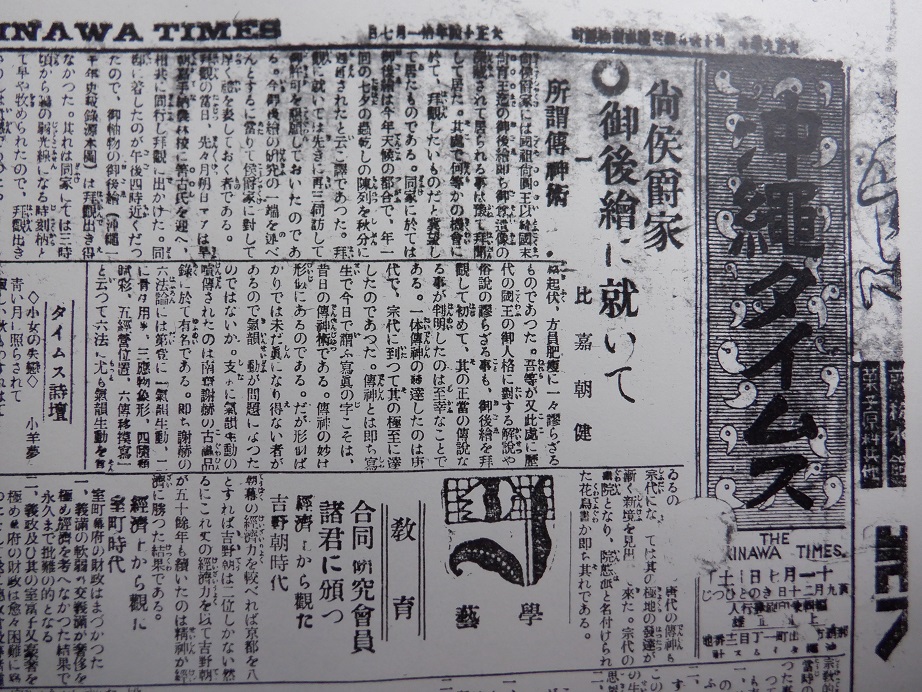

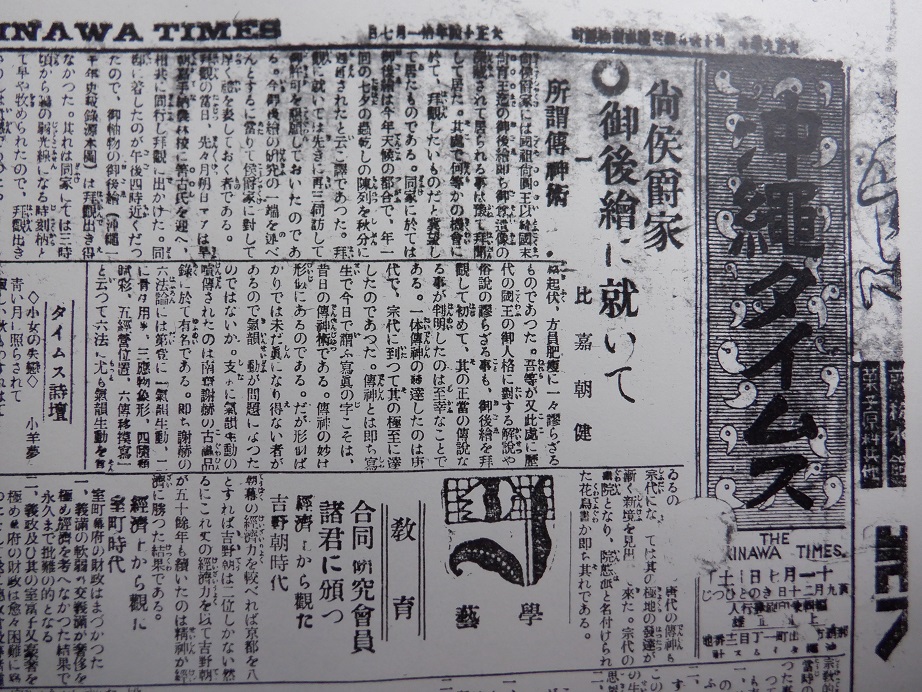

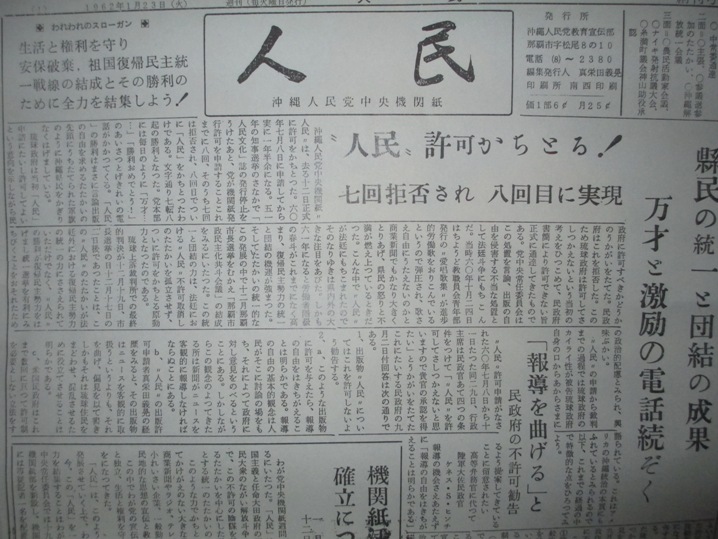

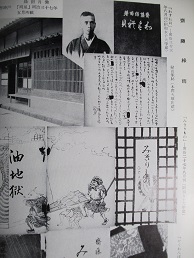

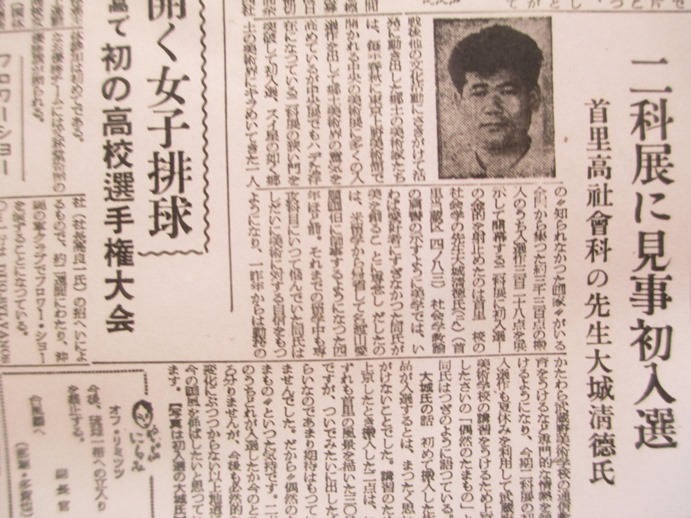

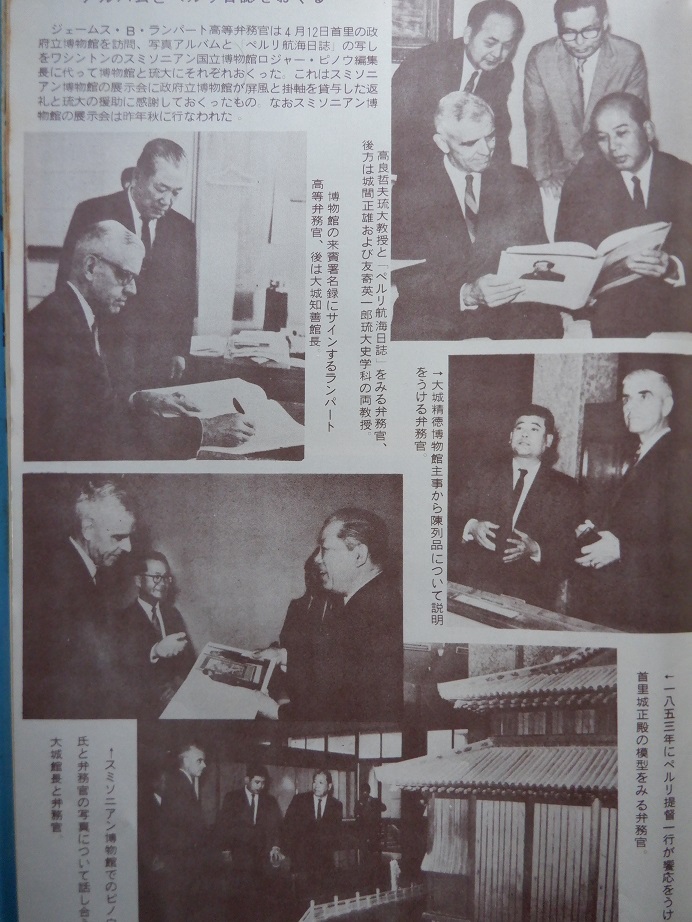

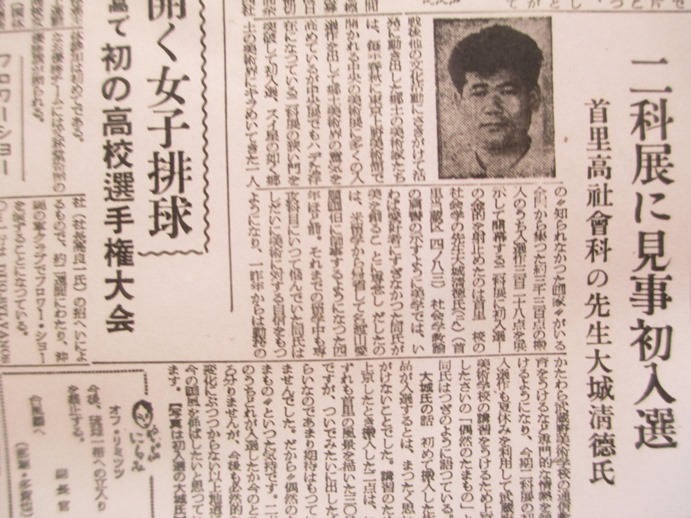

1954年11月14日『沖縄タイムス』「琉球藝術論を脱稿ー胡屋琉大学長と同大名義出版を約すー世に出るか、鎌倉芳太郎教授の著書(本文・千二百頁、図版五百頁)」

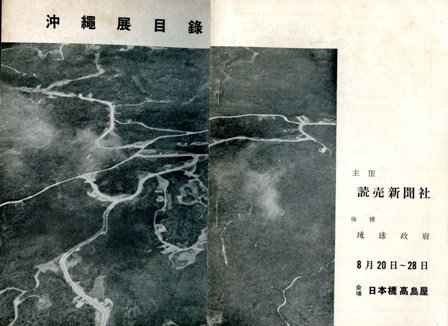

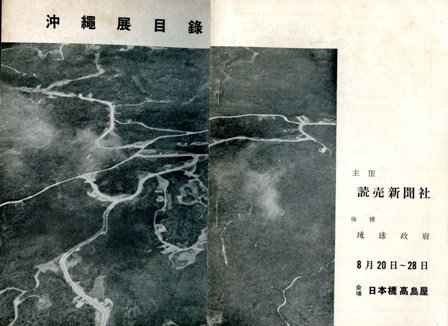

1955-8 日本橋高島屋「沖縄展」鎌倉芳太郎、型紙出品

8月ー東京日本橋高島屋で読売新聞主催「沖縄展」

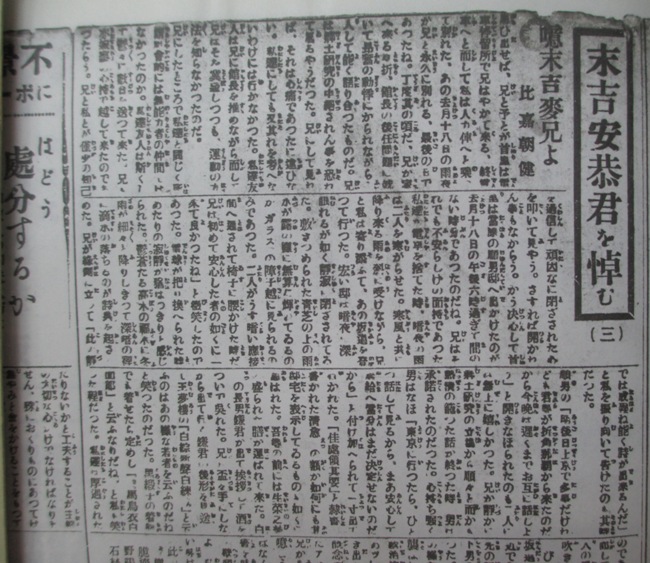

1957-12-1 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「私と沖縄」□交友関係では末吉麦門冬(末吉安久氏の実兄)と意気投合。いろいろ啓発し、されたもの

1958-7-16 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「沖縄の美しいもの」(1)6-15川崎市沖縄文化同好会第8回沖縄文化講座で講演したもの。~7-26(10)

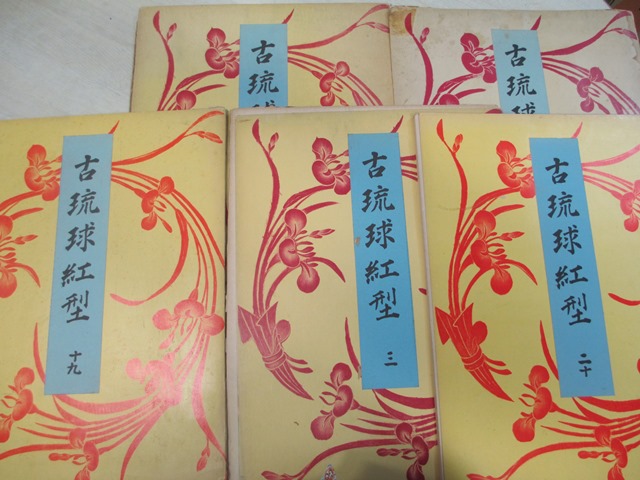

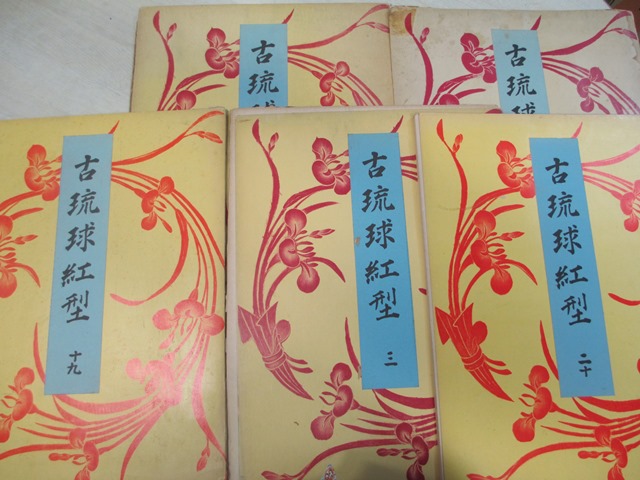

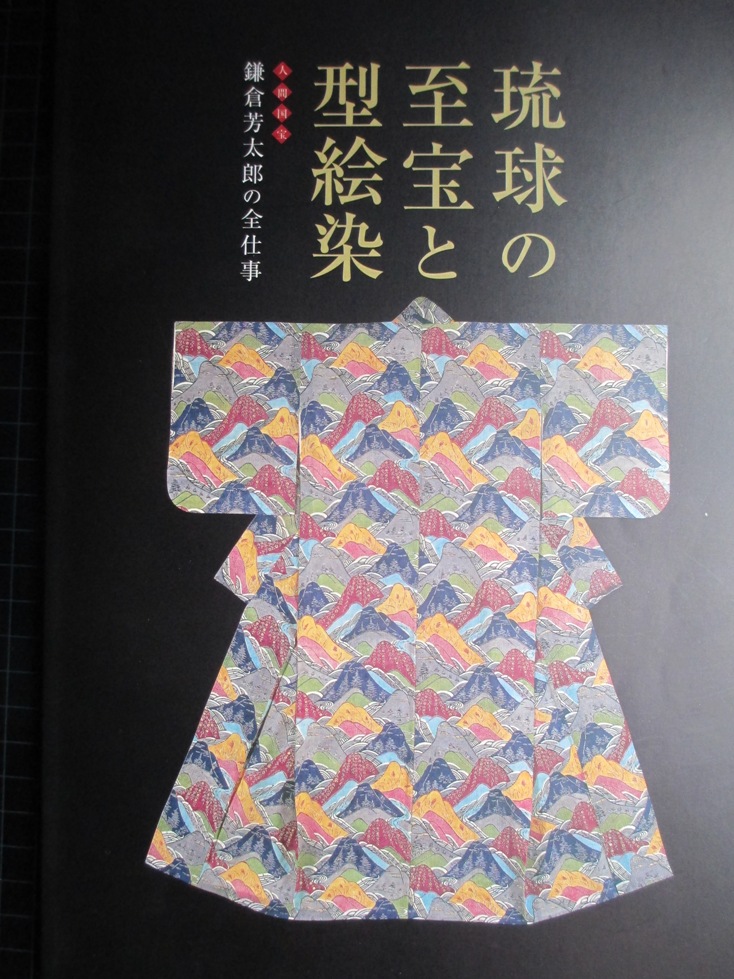

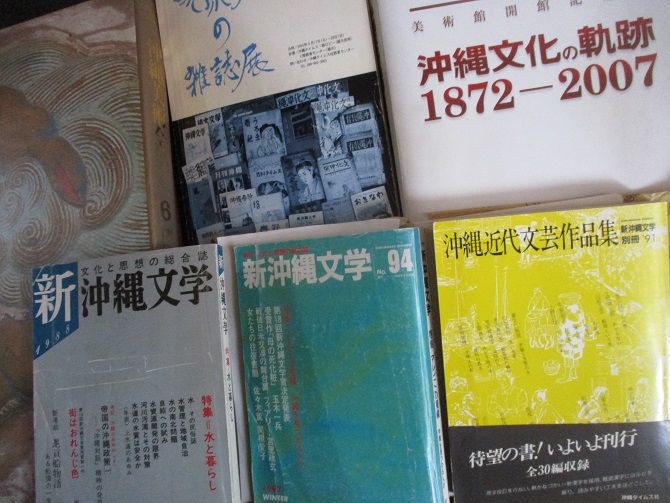

1960-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型型紙の研究』京都書院

1961年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「円覚寺大雄殿壁画」(鎌倉芳太郎模写)、「大島祝女服装図」(鎌倉芳太郎模写)寄贈。鎌倉芳太郎から「ときさうし」「古代祝女衣裳カカン」「古代芭蕉地カカン」、鎌倉秀雄から「進貢船図」購入

1963-9月 鎌倉芳太郎『琉球の織物』京都書院

1964年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「三平等兼題文言集」「呈禀文集」「寺社由来記」「琉球事件 上」「球陽外巻(遺老説伝)」「萬集」「覚世真経」「廃藩後旧例相変り候事件」「浦添御殿本 『王代記』」「大上感応篇大意の序」を寄贈。鎌倉秀雄から「琉球詩集」「琉球官生詩集」「琉球詩録」「毛世輝詩集」「東子祥先生詩集」「平敷屋朝敏文集」「中山王府相卿伝職年譜」「御書院並南風原御殿御床飾」「御座飾帳」「御書院御物帳」「琉球俗語 巻之一」購入

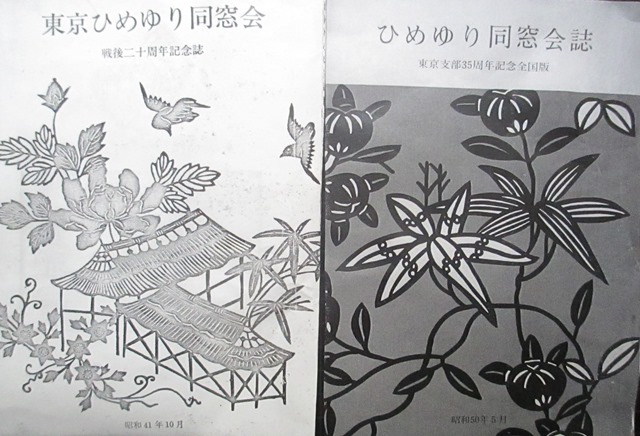

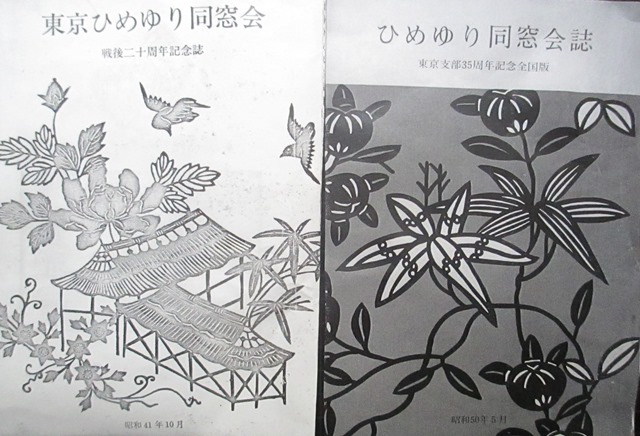

1966ー10 東京ひめゆり同窓会『戦後二十周年記念誌』(表紙・鎌倉芳太郎)□鎌倉芳太郎「回想記ー廃藩置県時代以前の琉球王国時代の美術研究に従事した。その関係で沖縄タイムス主筆 麦門冬末吉安恭氏と親交を続けた。またその縁戚の南村氏とも顔を合わせる機会が多く、したがって当時の沖縄における共産社会主義の猛者連中の思想運動にもふれた・・・」

1966年10月/1975年10月

1968年2月 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』京都書院

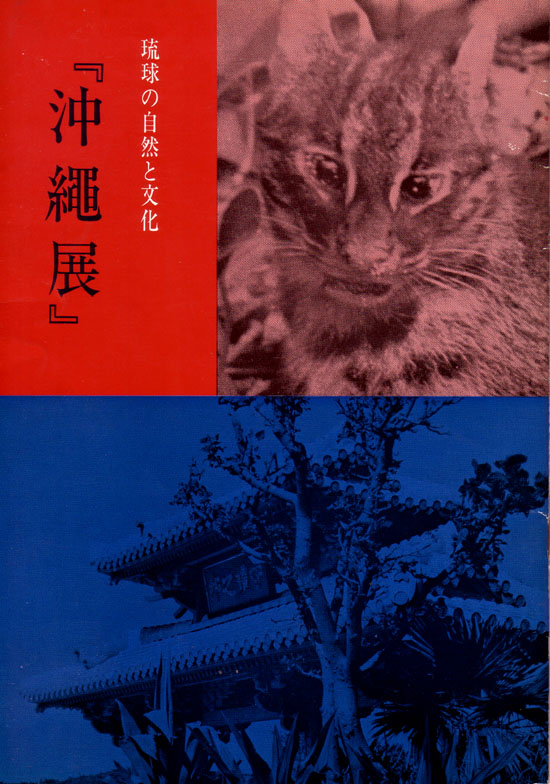

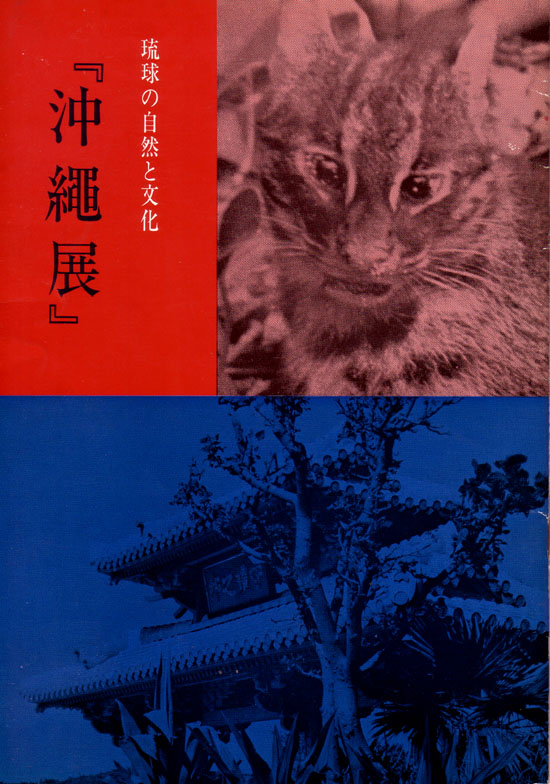

1968-4 日本橋東急百貨店「沖縄展」図録 鎌倉芳太郎「琉球造形美術について」→名古屋の徳川美術館でも中日新聞社共催で開催された。

4月ー東急百貨店日本橋店7階で「沖縄展ー琉球の自然と文化」

1971-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』上下 京都書院

1971 鎌倉芳太郎『古琉球型紙』京都書院

1955-8 日本橋高島屋「沖縄展」鎌倉芳太郎、型紙出品

8月ー東京日本橋高島屋で読売新聞主催「沖縄展」

1957-12-1 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「私と沖縄」□交友関係では末吉麦門冬(末吉安久氏の実兄)と意気投合。いろいろ啓発し、されたもの

1958-7-16 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「沖縄の美しいもの」(1)6-15川崎市沖縄文化同好会第8回沖縄文化講座で講演したもの。~7-26(10)

1960-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型型紙の研究』京都書院

1961年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「円覚寺大雄殿壁画」(鎌倉芳太郎模写)、「大島祝女服装図」(鎌倉芳太郎模写)寄贈。鎌倉芳太郎から「ときさうし」「古代祝女衣裳カカン」「古代芭蕉地カカン」、鎌倉秀雄から「進貢船図」購入

1963-9月 鎌倉芳太郎『琉球の織物』京都書院

1964年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「三平等兼題文言集」「呈禀文集」「寺社由来記」「琉球事件 上」「球陽外巻(遺老説伝)」「萬集」「覚世真経」「廃藩後旧例相変り候事件」「浦添御殿本 『王代記』」「大上感応篇大意の序」を寄贈。鎌倉秀雄から「琉球詩集」「琉球官生詩集」「琉球詩録」「毛世輝詩集」「東子祥先生詩集」「平敷屋朝敏文集」「中山王府相卿伝職年譜」「御書院並南風原御殿御床飾」「御座飾帳」「御書院御物帳」「琉球俗語 巻之一」購入

1966ー10 東京ひめゆり同窓会『戦後二十周年記念誌』(表紙・鎌倉芳太郎)□鎌倉芳太郎「回想記ー廃藩置県時代以前の琉球王国時代の美術研究に従事した。その関係で沖縄タイムス主筆 麦門冬末吉安恭氏と親交を続けた。またその縁戚の南村氏とも顔を合わせる機会が多く、したがって当時の沖縄における共産社会主義の猛者連中の思想運動にもふれた・・・」

1966年10月/1975年10月

1968年2月 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』京都書院

1968-4 日本橋東急百貨店「沖縄展」図録 鎌倉芳太郎「琉球造形美術について」→名古屋の徳川美術館でも中日新聞社共催で開催された。

4月ー東急百貨店日本橋店7階で「沖縄展ー琉球の自然と文化」

1971-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』上下 京都書院

1971 鎌倉芳太郎『古琉球型紙』京都書院

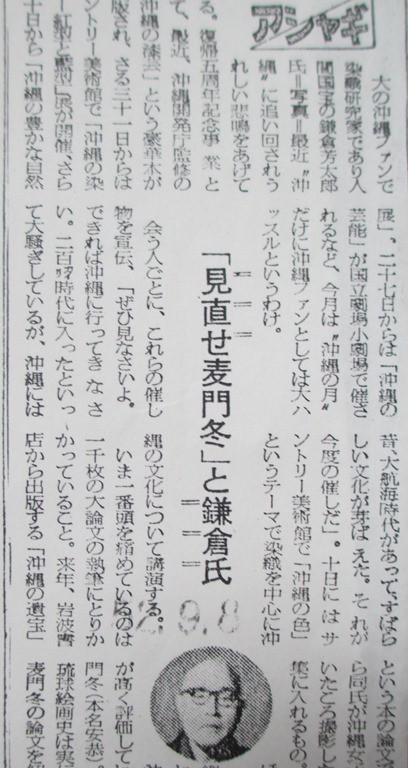

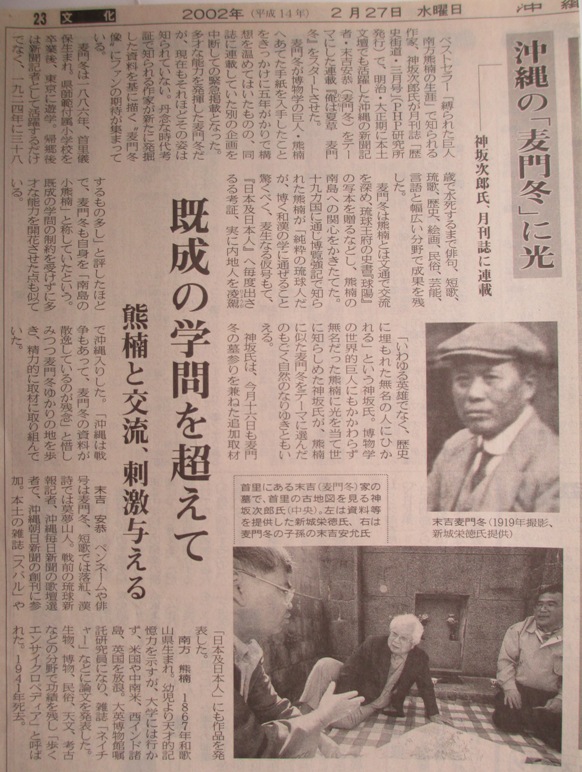

1977年9月8日『琉球新報』「アシャギー『見直せ麦門冬』と鎌倉氏」

1977年 『国語科通信№36』角川書店□鎌倉芳太郎(重要無形文化財<紅型研究>・玉川大学名誉教授)「首里言葉と那覇言葉ー(略)大正10年といえば、いわゆる大正デモクラシーの興った年で、沖縄でも社会主義運動が起こり、師範学校の教師であった私も、『沖縄タイムス』主筆の末吉麥門冬からマルクスやエンゲルスといったいわゆる赤い本を借りて来て、深夜コッソリ読んで興奮を覚えたりした。それが当時の沖縄の情勢であった。(略)殊に師範学校の教師が内務省の中央集権化の方向に反対するような研究(琉球王国の文化)をやる、そんなことは許されるはずがなかった。ところが、世の中の傾向がデモクラシーの社会運動にゆさぶられている時代であったので、またありがたいことに末吉麦門冬が『沖縄タイムス』でバックアップしてくれたので、私の琉球研究の芽は日一日と育って行った。・・・」

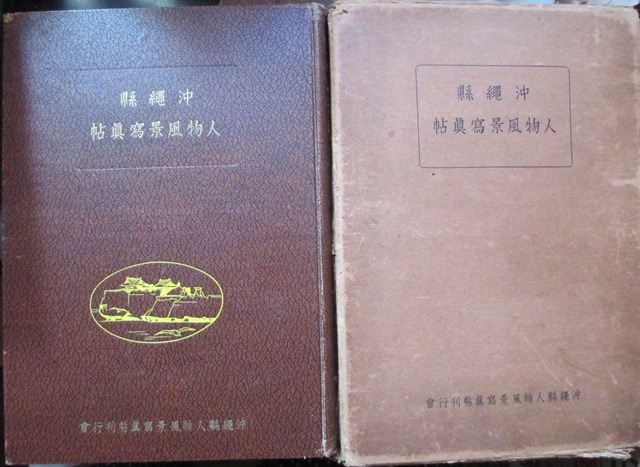

1978-4 『人間国宝シリーズ14 鎌倉芳太郎』講談社

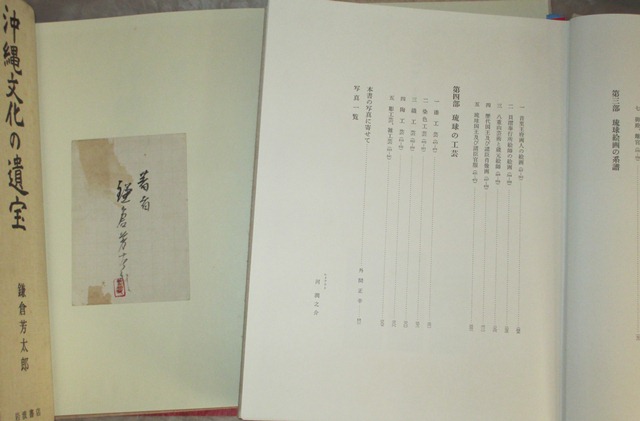

1982-10 鎌倉芳太郎『沖縄文化の遺宝』岩波書店

1998年 『沖縄県立博物館紀要』第24号□外間正幸、萩尾俊章「沖縄県立博物館草創期における文化財収集とその背景」

○1、首里博物館の時代 2、日本本土における文化財収集活動ー(1)1958年の文化財収集ー仲原善忠先生と我部政達氏 (2)1959年における文化財収集活動ー森政三氏、神山政良氏、東恩納寛惇先生 (3)1959年~61年の文化財収集ー鎌倉芳太郎先生

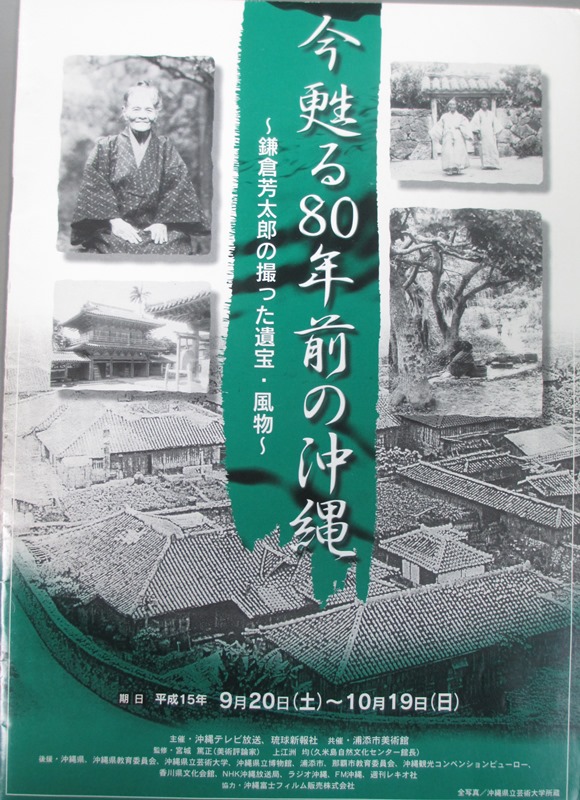

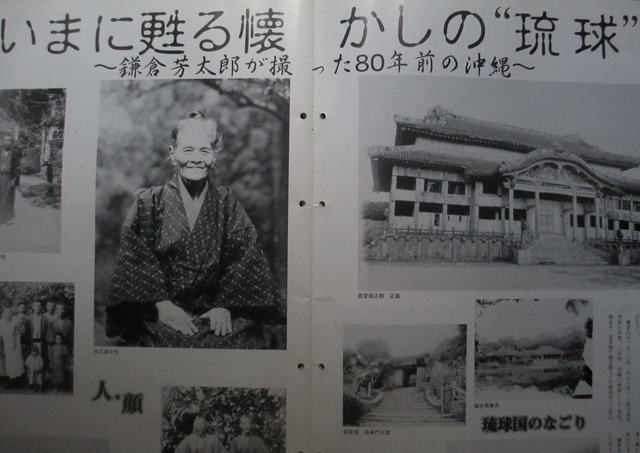

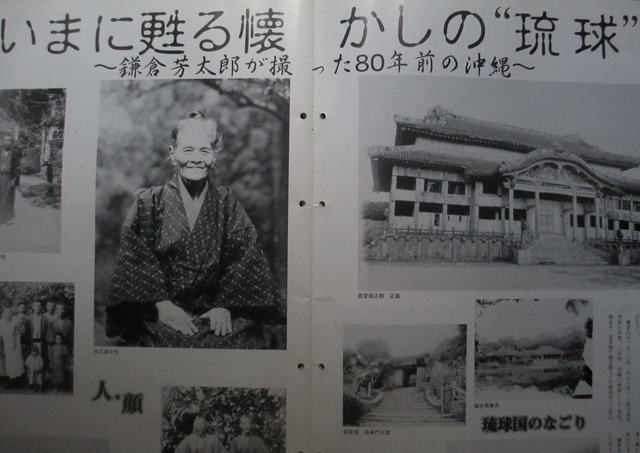

2003-9 浦添市美術館「今甦る80年前の沖縄~鎌倉芳太郎の撮った遺宝・風物~」沖縄テレビ・琉球新報社

2003-11

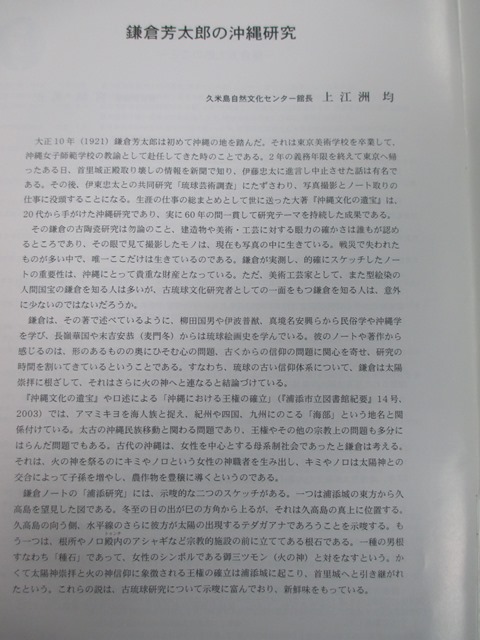

2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号/2008年3月『沖縄芸術の科学』第20号

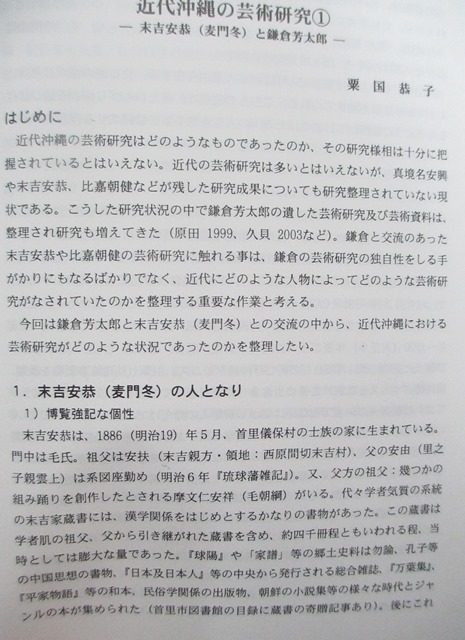

2007年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』第19号□粟国恭子「近代沖縄の芸術研究①-末吉安恭(麦門冬)と鎌倉芳太郎」

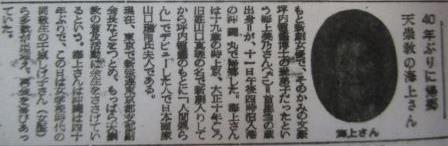

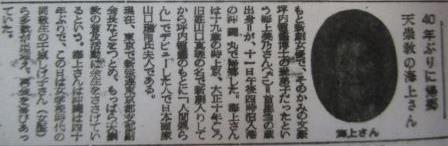

09/01: 水上泰生

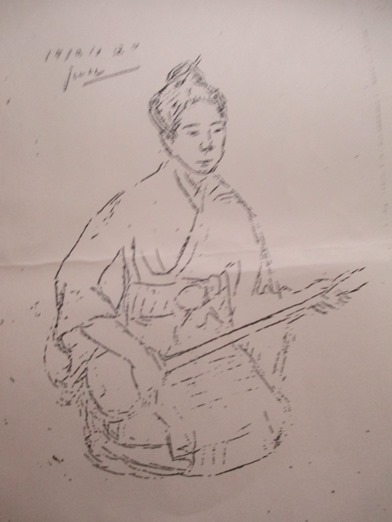

『琉文手帖』(1999年5月)「沖縄近代文化年表」の1914年(大正3)の2月5日のところに、画家・水上泰生 平壌丸で来沖とある。

水上泰生 みなかみ-たいせい

1877-1951 大正-昭和時代の日本画家。

明治10年10月24日生まれ。寺崎広業(こうぎょう)に師事。大正3年「琉球の花」,4年「樺太の夏」が文展三等賞をうける。5年上京。昭和2年帝展委員。写実的な花鳥画を得意とした。昭和26年2月21日死去。73歳。福岡県出身。東京美術学校(現東京芸大)卒。本名は泰生(やすお)。⇒コトバンク

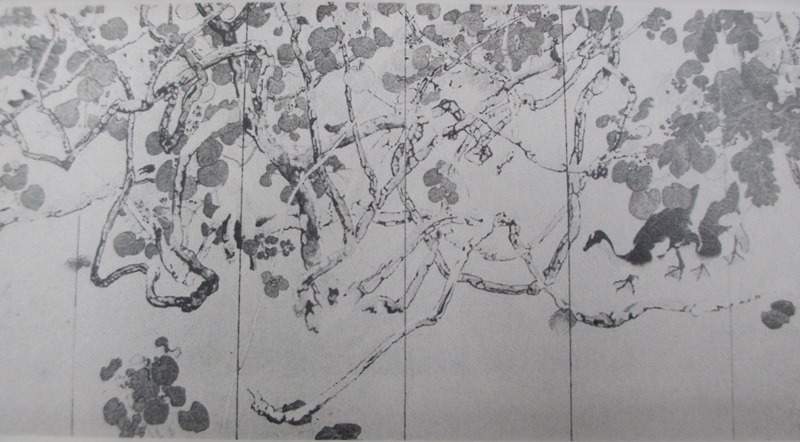

大正3年・第八回文展 水上泰生「琉球の花」(六曲一双)

○1999年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』題1号 原田あゆみ「鎌倉芳太郎略年譜」(参考文献に『琉文手帖』「沖縄近代文化年表」もある)

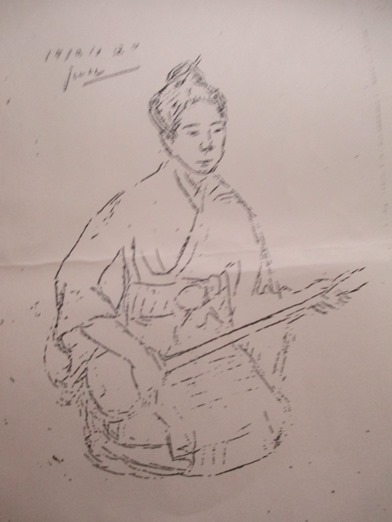

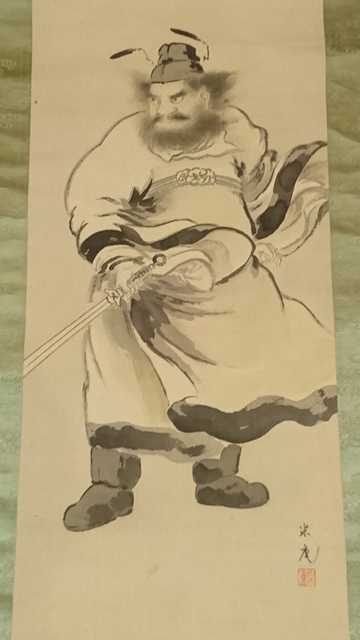

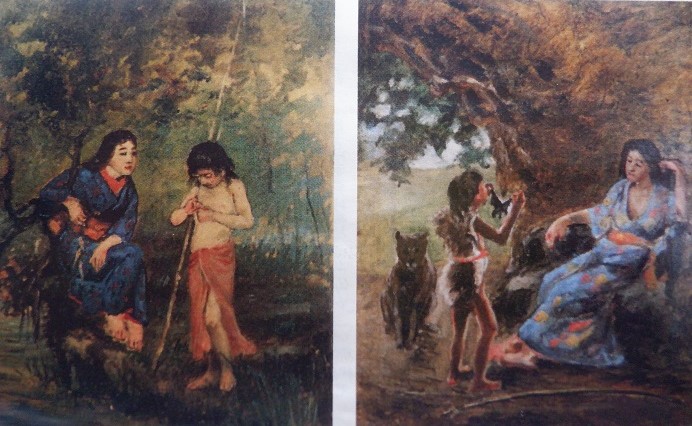

□1914年 鎌倉芳太郎、第8回文展にて水上泰生の『琉球の花』(3等賞)を見る。1918年 鎌倉芳太郎、水上泰生を麻布本村町の邸宅に訪ねる。早速その日から宿泊し、製作の手伝いをすることになる。狩野派の彩色原理は水上泰生から学ぶ。

水上泰生 みなかみ-たいせい

1877-1951 大正-昭和時代の日本画家。

明治10年10月24日生まれ。寺崎広業(こうぎょう)に師事。大正3年「琉球の花」,4年「樺太の夏」が文展三等賞をうける。5年上京。昭和2年帝展委員。写実的な花鳥画を得意とした。昭和26年2月21日死去。73歳。福岡県出身。東京美術学校(現東京芸大)卒。本名は泰生(やすお)。⇒コトバンク

大正3年・第八回文展 水上泰生「琉球の花」(六曲一双)

○1999年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所紀要『沖縄芸術の科学』題1号 原田あゆみ「鎌倉芳太郎略年譜」(参考文献に『琉文手帖』「沖縄近代文化年表」もある)

□1914年 鎌倉芳太郎、第8回文展にて水上泰生の『琉球の花』(3等賞)を見る。1918年 鎌倉芳太郎、水上泰生を麻布本村町の邸宅に訪ねる。早速その日から宿泊し、製作の手伝いをすることになる。狩野派の彩色原理は水上泰生から学ぶ。

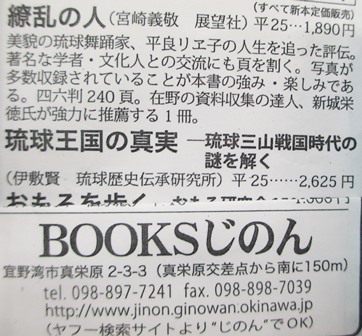

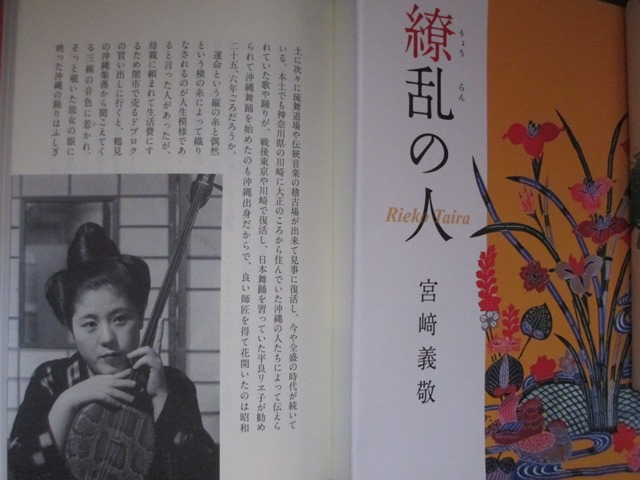

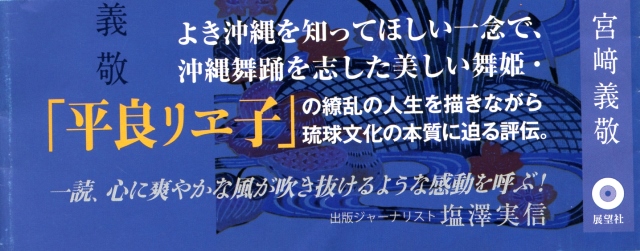

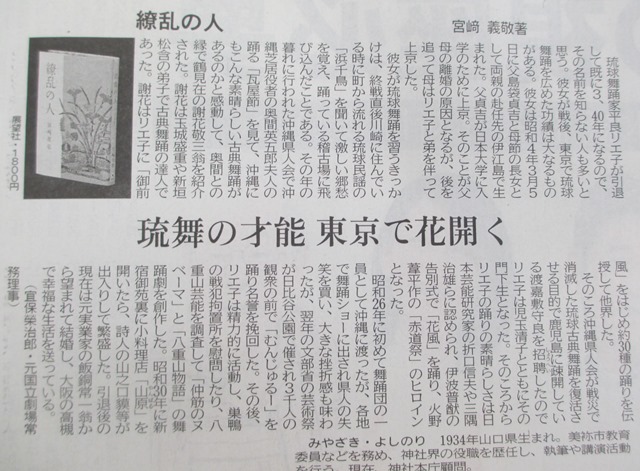

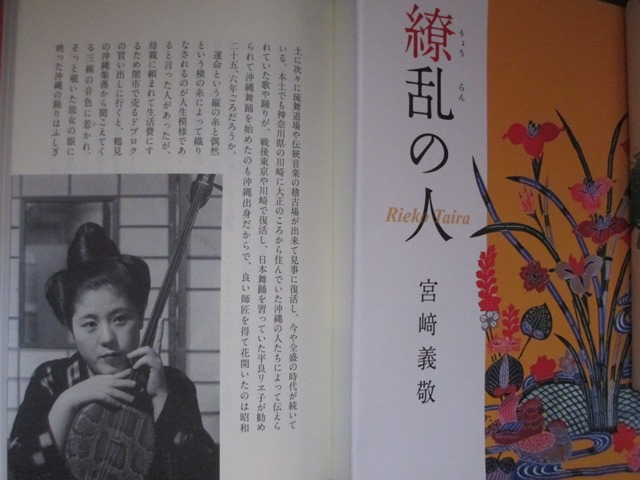

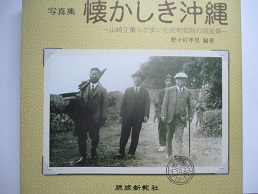

08/21: 2013年7月ー宮﨑義敬『繚乱の人』展望社

お盆前、BOOKS じのんで渡久山朝章『周遊快々 片雲有情』を買う。

2012年3月18日『沖縄タイムス』30面「高江判決を問う(下)比屋根照夫さん『規制の網 戦前を想起』/31面「32軍壕問題で学習会ー鉄血勤皇隊師範隊として壕掘りをさせられた渡久山朝章さん(83)読谷村などが従軍慰安婦について証言した。」

2013年9月14日『琉球新報』(ジュンク堂那覇店は新聞に書評が出ると、書評本のところに並べるはずだが在庫が無いので並べてない。)

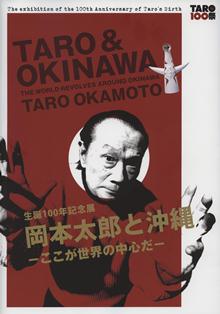

タイミングよく本ブログで平良リヱ子さんをアップしたばかりでこの評伝の登場である。神様の引き合わせというべきか、ちなみに著者は神主さんでもある。先ず評伝の基礎資料というべき写真が豊富である。これだけでも本書の価値は十分だが何より著者と平良りヱ子さんとの交流が昭和28年12月以来だから驚く。評伝を書くのに平良さん本人以外にこれ以上の適任者は居ないであろう。欠点をいうと、写真のキャプションの誤植が少々あるのと、リヱ子評伝だから当然ではあるがトラブル問題の殆どが平良さん側の肩を持っていることだろうか。ジュンク堂那覇店をのぞくとこの本が無いのでここで紹介する(2013年9月7日現在ー1冊。じのん□TEL:(098)897-7241 )には在庫がある。この本で岡本太郎、本田安次、鎌倉芳太郎など東京での学者・文化人とリヱ子さんとの交流が活写される。

2013年7月ー宮﨑義敬『繚乱の人』展望社(東京都文京区小石川3-1-7 エコービル202 ☎03-3814-1997)

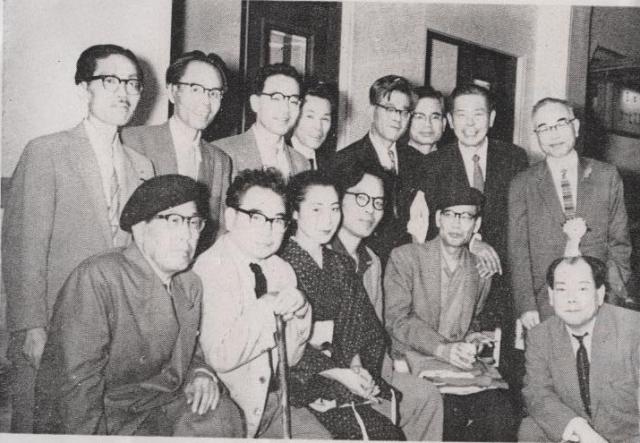

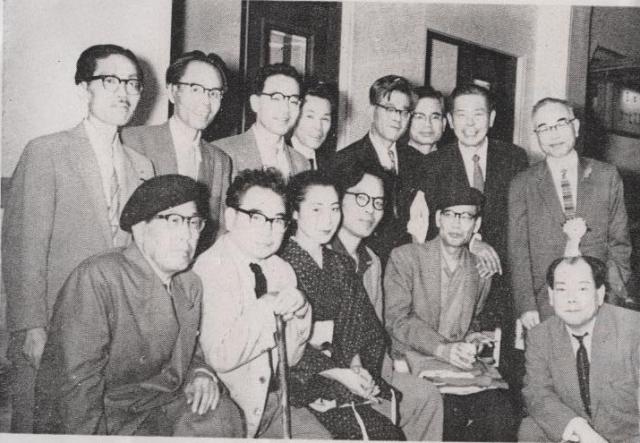

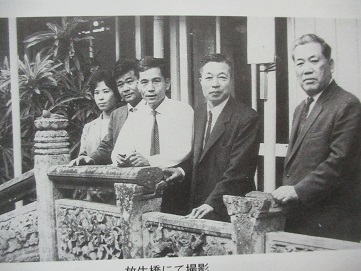

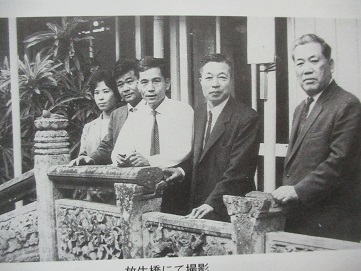

同書よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

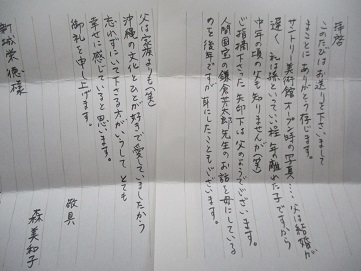

□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

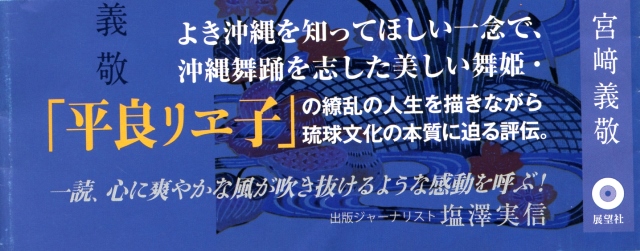

2013年9月22日『琉球新報』宜保榮治郎(元国立劇場常務理事)「綾乱の人ー琉舞の才能 東京で花開く」

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

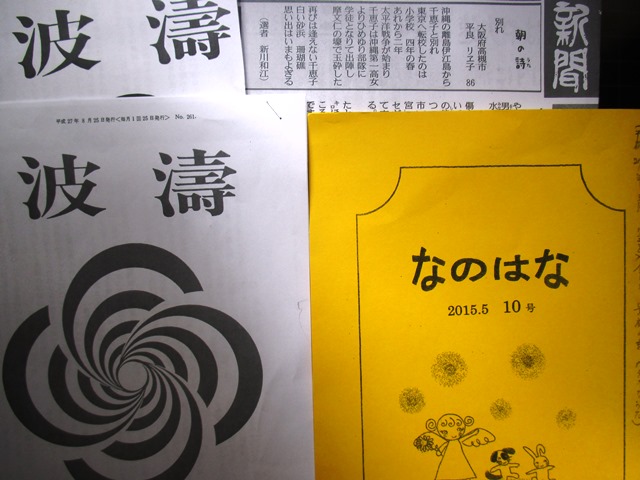

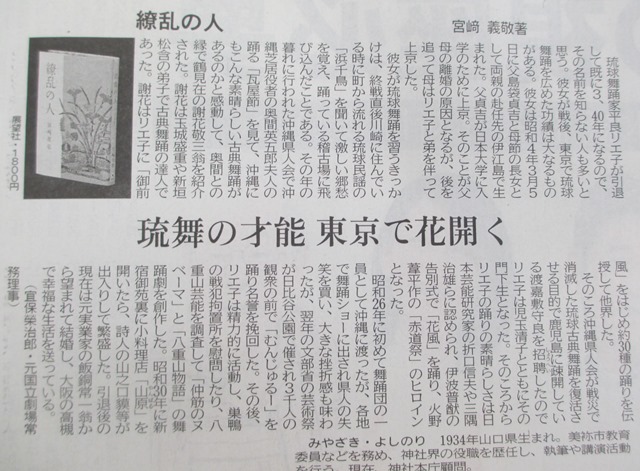

2015年5月『なのはな』10号 平良リヱ子「病い」

2015年6月19日『産経新聞』平良リヱ子「別れ」

2015年7月『波濤』№260 平良リヱ子「グランドを駆け回る児ら窓越しに眺めておれば心しずまる」「わが詩の掲載されたる朝刊に目を疑いてくりかへし見つ」

2015年8月『波濤』№261 平良リヱ子「リハビリに通う日課も楽しかり加齢の友らと癒しのサロン」「老いの身に孤独のしみいる雨の夜はうからの電話に心癒さる」

2012年3月18日『沖縄タイムス』30面「高江判決を問う(下)比屋根照夫さん『規制の網 戦前を想起』/31面「32軍壕問題で学習会ー鉄血勤皇隊師範隊として壕掘りをさせられた渡久山朝章さん(83)読谷村などが従軍慰安婦について証言した。」

2013年9月14日『琉球新報』(ジュンク堂那覇店は新聞に書評が出ると、書評本のところに並べるはずだが在庫が無いので並べてない。)

タイミングよく本ブログで平良リヱ子さんをアップしたばかりでこの評伝の登場である。神様の引き合わせというべきか、ちなみに著者は神主さんでもある。先ず評伝の基礎資料というべき写真が豊富である。これだけでも本書の価値は十分だが何より著者と平良りヱ子さんとの交流が昭和28年12月以来だから驚く。評伝を書くのに平良さん本人以外にこれ以上の適任者は居ないであろう。欠点をいうと、写真のキャプションの誤植が少々あるのと、リヱ子評伝だから当然ではあるがトラブル問題の殆どが平良さん側の肩を持っていることだろうか。ジュンク堂那覇店をのぞくとこの本が無いのでここで紹介する(2013年9月7日現在ー1冊。じのん□TEL:(098)897-7241 )には在庫がある。この本で岡本太郎、本田安次、鎌倉芳太郎など東京での学者・文化人とリヱ子さんとの交流が活写される。

2013年7月ー宮﨑義敬『繚乱の人』展望社(東京都文京区小石川3-1-7 エコービル202 ☎03-3814-1997)

同書よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

2013年9月22日『琉球新報』宜保榮治郎(元国立劇場常務理事)「綾乱の人ー琉舞の才能 東京で花開く」

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

2015年5月『なのはな』10号 平良リヱ子「病い」

2015年6月19日『産経新聞』平良リヱ子「別れ」

2015年7月『波濤』№260 平良リヱ子「グランドを駆け回る児ら窓越しに眺めておれば心しずまる」「わが詩の掲載されたる朝刊に目を疑いてくりかへし見つ」

2015年8月『波濤』№261 平良リヱ子「リハビリに通う日課も楽しかり加齢の友らと癒しのサロン」「老いの身に孤独のしみいる雨の夜はうからの電話に心癒さる」

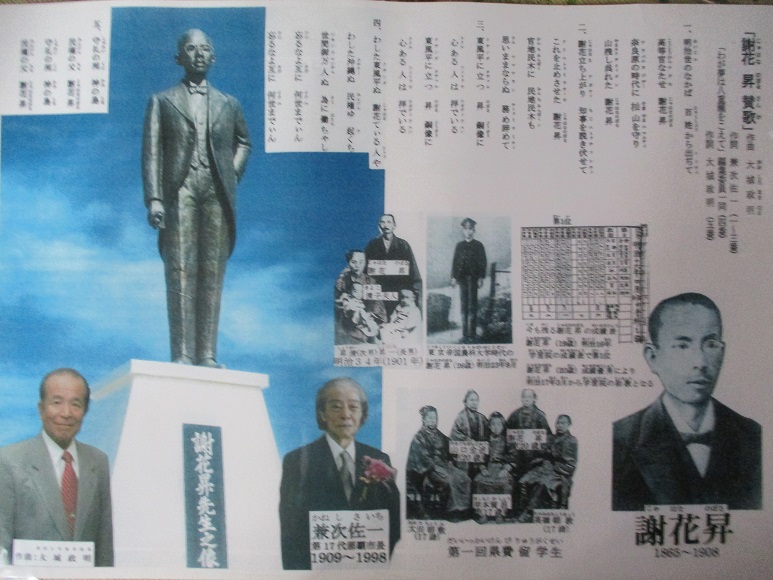

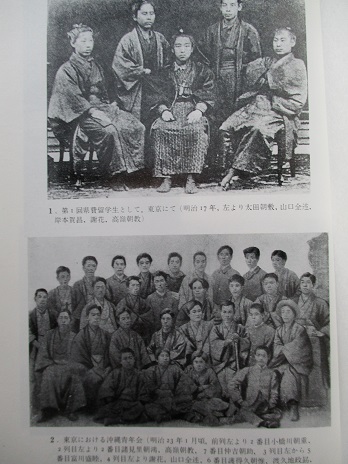

2018年4月8日『沖縄タイムス』伊佐眞一「歴史を刻んだ沖縄人①謝花昇 自立自尊 敢為の精神」

2018年5月13日『沖縄タイムス』伊佐眞一「末吉麦門冬(新聞記者)博覧強記 大人の風格」

2018年3月3日 『沖縄の軌跡』「《川崎・沖縄民権の会》=謝花昇顕彰会から発展・内地での沖縄民権を鼓舞した歴史=」181号 編集発行人・島袋和幸(葛飾区四ツ木4-18-10 携帯090-4920-6952)

「謝花昇 賛歌」作詞・兼次佐一/作曲・大城政明/大城政明氏、伊佐眞一氏

1998年6月 伊佐眞一『謝花昇集』みすず書房

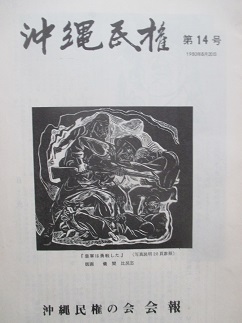

1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号

1980年8月20日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「皇軍は勇戦した」第14号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)□古波津英興「方言使用スパイ処分文書」

1983年9月23日ー『沖縄民権』表紙・儀間比呂志「菊と仏桑華」第20号(川崎市川崎区田町3-12-3 古波津英興方)

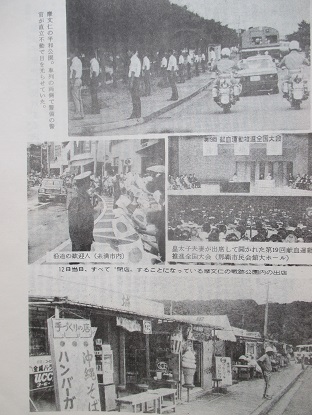

2018年3月14日 みどり印刷前でー石川和男氏(左)、島袋和幸氏/南風原文化センター前で島袋和幸氏

「みどり印刷」←iここをクリック

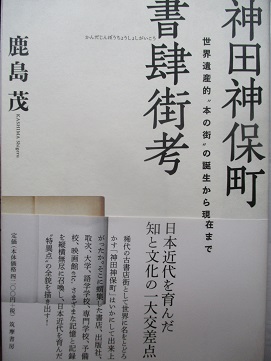

「鎌倉芳太郎顕彰碑」甥御さんの鎌倉佳光氏案内/「アートギャラリーかまくら 南米珈琲」鎌倉芳太郎生家(島袋和幸提供)

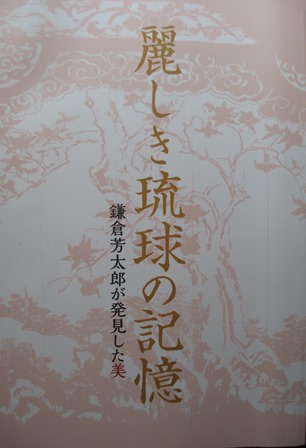

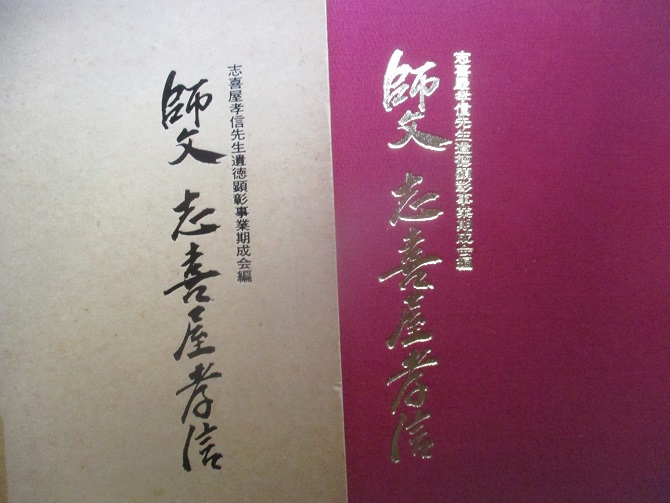

2014年5月 図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』

沖縄県立博物館・美術館ミュージアムショップ「ゆいむい」電話:098-941-0749 メール:yuimui@bunkanomori.jp

図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』 販売価格(税込): 1,620 円

図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁く」

図録『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」

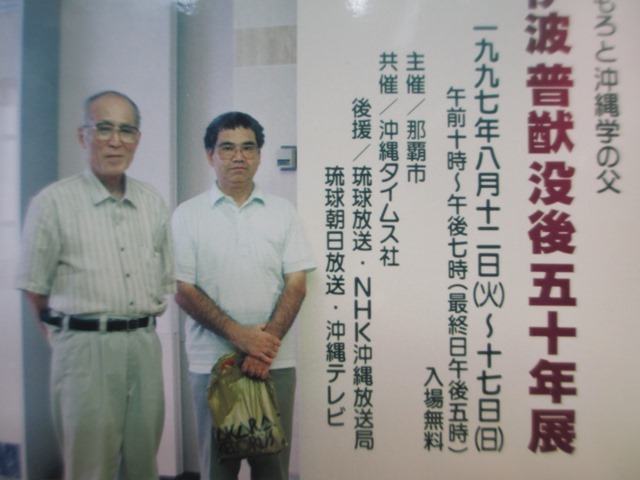

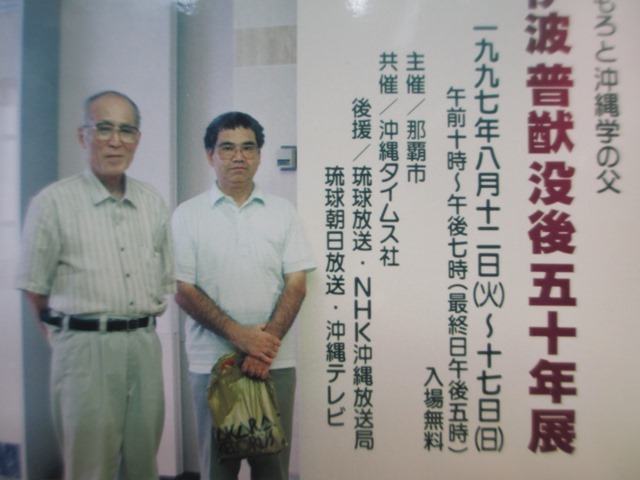

高草茂氏と新城栄徳

2015年3月 沖縄県立芸術大学附属研究所『沖縄芸術の科学』第27号 高草茂「琉球芸術ーその体系的構造抄論」

「麗しき琉球の記憶-鎌倉芳太郎が発見した“美”-」関連催事

【日時】5月31日(土)14:00~ 15:30 (開場13:30)

特別講演会/クロストーク

鎌倉芳太郎氏の大著『沖縄文化の遺宝』の編集者である高草茂氏による編集当時のエピソードなどを交えた講演と、「鎌倉ノート」の編集・刊行に携わる波照間永吉氏とのクロストークから、鎌倉氏の沖縄文化に寄せた情熱や思いなどを聞く機会とします。

【講師】高草茂 氏(元岩波書店 顧問)

波照間永吉 氏(沖縄県立芸術大学附属研究所 教授)

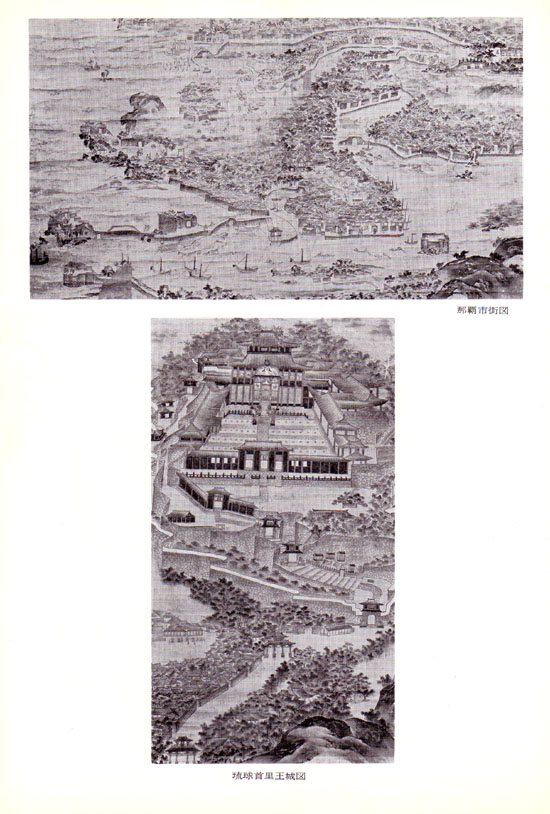

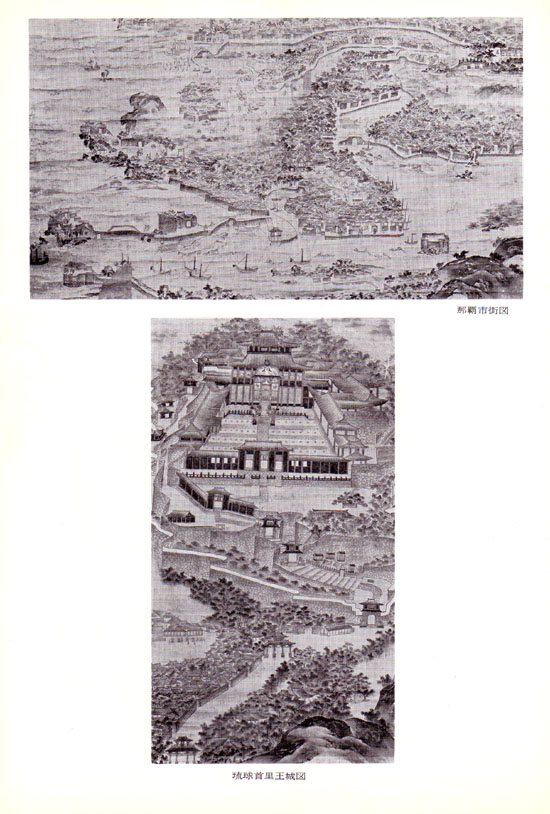

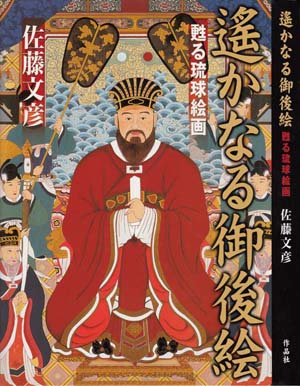

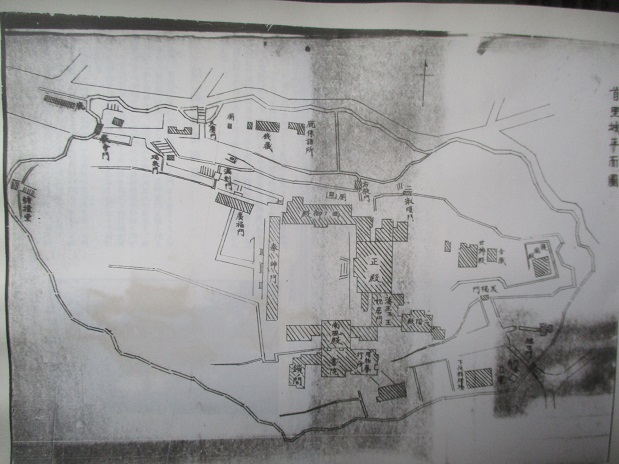

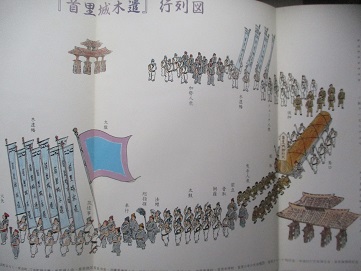

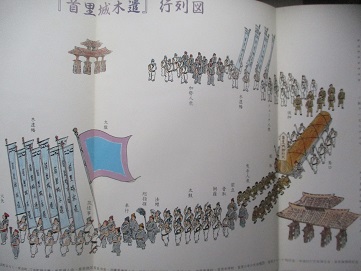

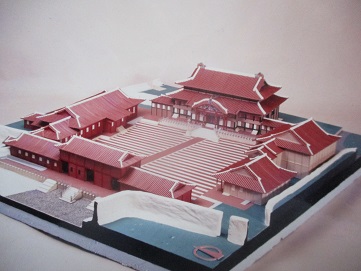

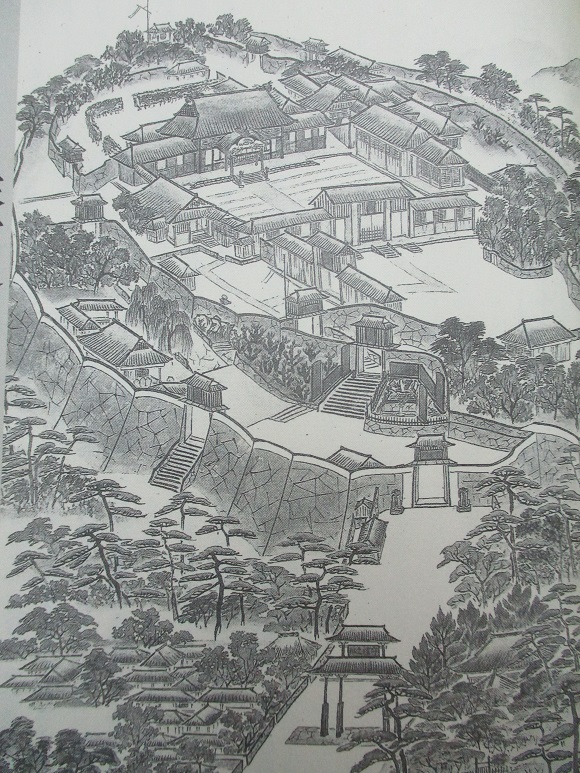

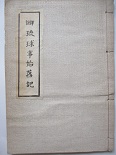

「首里那覇泊全景図」慎思九筆だが印章は慎克熈

沖縄文化工芸研究所□図録の内容を紹介します。

ご遺族や鎌倉自身と交流のあった方、鎌倉資料整理(沖縄県立芸術大学所蔵)に直接に関わった方々が文章を寄せています。記録資料としては将来価値のある図録だと思います。

*波照間永吉「芳太郎収集の沖縄文化関係資料」

*高草茂「沖縄文化の甦りを願うー鎌倉芳太郎が写真で今に伝えるものー」

*佐々木利和「鎌倉芳太郎氏<琉球芸術調査写真>の指定」

*西村貞雄「鎌倉芳太郎がみた琉球の造形文化」

*柳悦州「鎌倉芳太郎が寄贈した紅型資料」

*波照間永吉「古琉球の精神を尋ねてー鎌倉芳太郎の琉球民俗調査ー」

*粟国恭子「鎌倉芳太郎が残した琉球芸術の写真」

*謝花佐和子「鎌倉芳太郎と<沖縄>を取り巻くもの」

*鎌倉秀雄「父の沖縄への思い」

*宮城篤正「回想「50年前の沖縄・写真でみる失われた遺宝」展

*新城栄徳「末吉麦門冬ー芸術家の名は音楽のように囁くー」

*三木健「<鎌倉資料>が世に出たころ」

○図版

○年譜

○主要文献等一覧

○写真図版解説

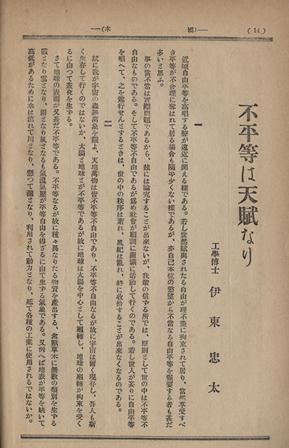

1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」

1893年、京都で平安神宮の地鎮祭が行われ西村捨三が記念祭協賛会を代表し会員への挨拶の中で尚泰侯爵の金毘羅宮参詣時の和歌「海山の広き景色を占め置いて神の心や楽しかるらん」を紹介し、平安神宮建設に尚家から五百圓の寄附があったことも報告された。ちなみに、この時の平安神宮建築技師が伊東忠太。

1927年12月『國本』伊東忠太「不平等は天賦なり」

□翻って考ふれば、宇宙の諸現象は皆不平等、不自由なるが為に生ずるので、一現象毎に一歩づつ平等と自由とに近づくのである。斯くて幾億劫の後には絶対の平等自由が実現されて宇宙は亡びるのである。社会の現象も亦た不平等、不自由の力に由て起こるので、一現象毎に一歩づつ平等自由に近づくのである。斯くて幾万年の後には絶対の平等自由が実現されて社会は滅亡するのである。個人の一生も亦不平等不自由の為に支配せられて活動して居るのである。吾人の一挙一動毎に一歩づつ平等自由に近づくのを以て原則とする。斯くて百年の後絶対の平等自由が得られた時は即ち吾人の死んだ時である。

人は生まれた瞬間より一歩づつ死に向かって進むので、同時に又自由平等に向かって進むのである。絶対の平等自由を強要するのは即ち死を強要する所以である。要するに吾人は各自の職貴を竭して社会文化の向上に貢献すれば善いので社会の安寧秩序を保つべき条件の下に吾人の平等自由が適当に制限さるべきことを認容しなければならぬ。制限なき平等自由は假令之が與えられても吾人は之を受けることを欲せぬものである。何となれば之を與ふる者は悪魔であり、之を受くる者は之が為に身を亡ぼすからである。

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

1924年

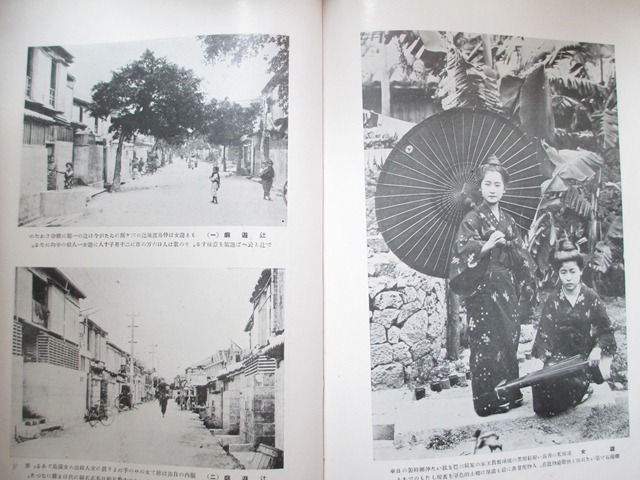

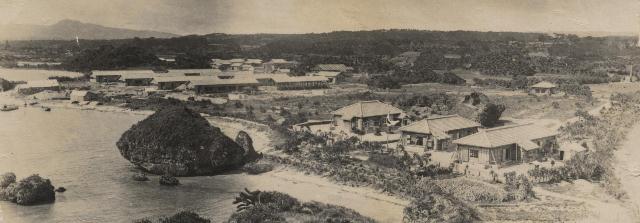

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

①『科学知識』「琉球紀行」□余は沖縄到着の第五日目の晩に脚の関節に鈍痛を覚えたので、テッキリやられたと直覚して寝に就いたが、夜半過ぎから疼痛が全身の関節に瀰漫し来り、朝になって見ると起きかえることは愚、寝返りも出来ぬ程の痛さである。(略)兼ねて東京を出発する時、琉球に悪疫の流行して居ることを聞知して居たので、入澤達吉博士に注意事項を問うた処が、博士は若しも沖縄で病気に罹ったら金城医学士の診療を受けるがよいと教えて呉れた。そこで早速同学士の来診を求めた所が、学士は直ちに来て呉れた。一診してこれは軽いデング熱である、2,3日で快癒すると事もなげに断言して呉れたので大いに安心した。(略)金城学士の話によれば、那覇市では殆ど毎戸に患者があって、一家一人も残らず感染した例も珍しくない。那覇6万の人口中、少なくともその三分の二は感染したものと思われるが死者は今の所43人である。夫は何れも嬰児で脳膜炎を併発したのであると云う。余が全治した頃は那覇の方は下火になり、追々田舎の方へ蔓延する模様であった。土地ではこれを「三日熱」と唱えて居る。夫は熱が大抵三日位で去るからである。

8月20日午後3時 大阪商船の安平丸で鹿児島へ。8月22日ー『沖縄タイムス』伊東忠太「琉球を去るに臨みて」。8月25日に東京着□→1925年1月~8月『科学知識』に琉球紀行を連載□1928年5月ー伊東忠太『木片集』萬里閣書房(写真・首里城守礼門)

1925年

1月ー鎌倉芳太郎、沖縄の新聞に啓明会から発行予定の「琉球芸術大観」発表。□(イ)序論ー分布の範囲、遺存の概況、調査物件の項目 (ロ)総論ー史的考察、時代分期

(ハ)各論①建築ー1王宮建築、2廟祠建築、3寺院建築、4住宅建築、5陵墓建築、6橋梁建築 ②琉球本島の部ーイ純止芸術(美術)篇ー1紋様、2絵画、3彫刻 ロ応用芸術(工芸)篇ー1漆工、2陶磁、3織工、4染工、5金工鋳造、6雑工 ③宮古八重山の部 ④奄美大島の部

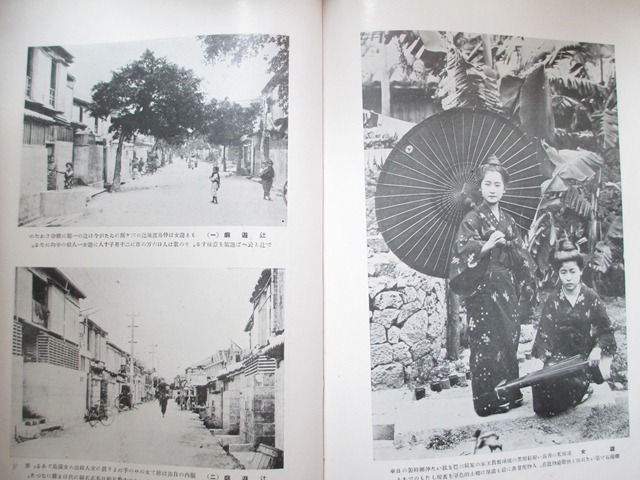

1925年2月 坂口総一郎『沖縄写真帖』第一輯 画・伊東忠太

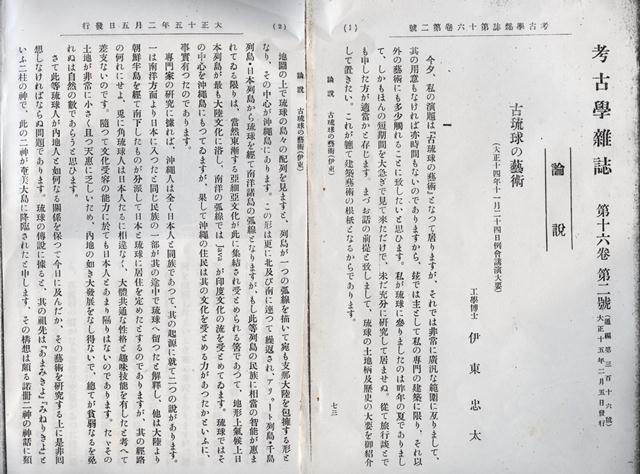

1926年2月『考古学雑誌』第16巻第2号 伊東忠太「古琉球の芸術」

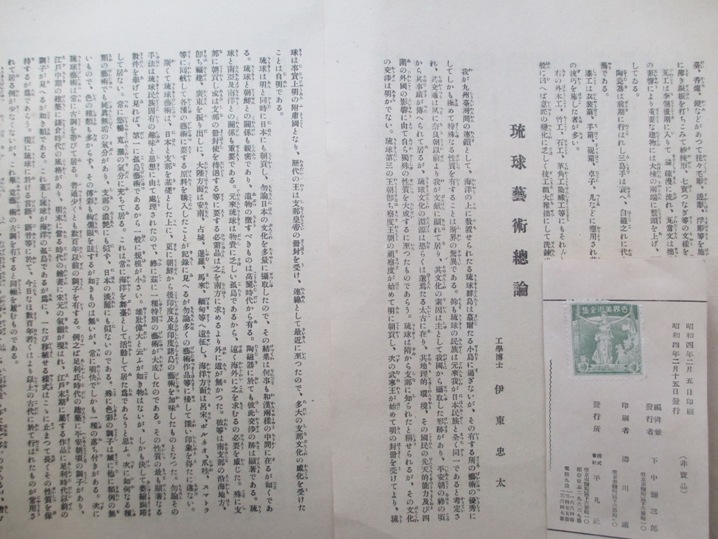

1929(昭和4)年

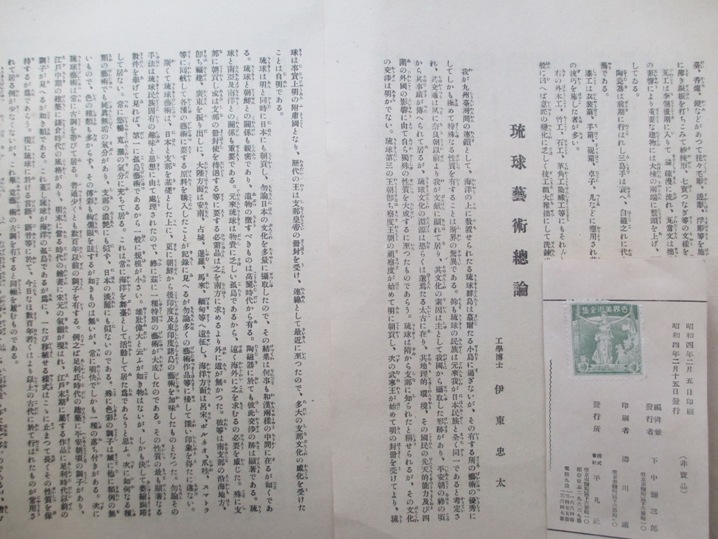

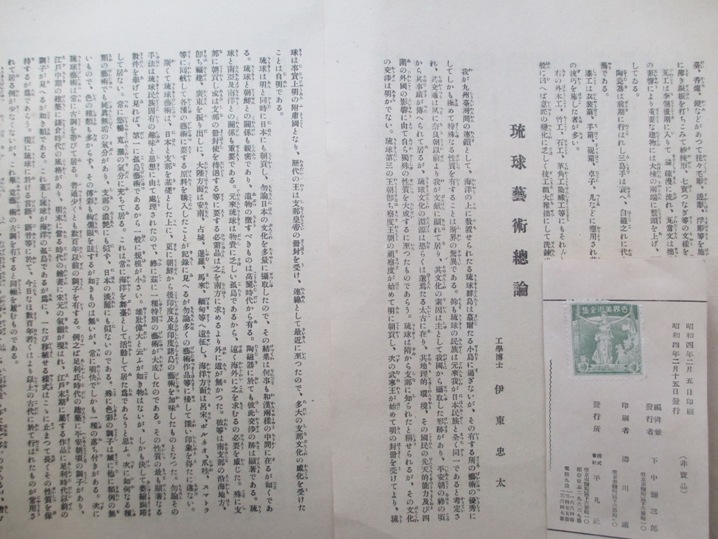

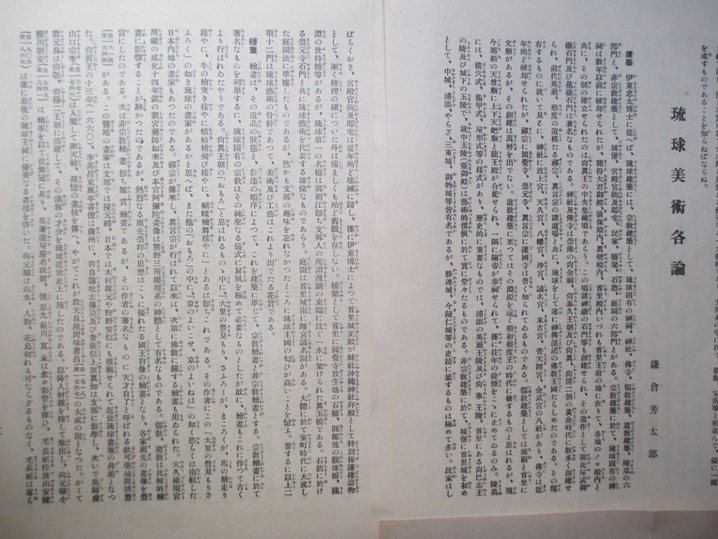

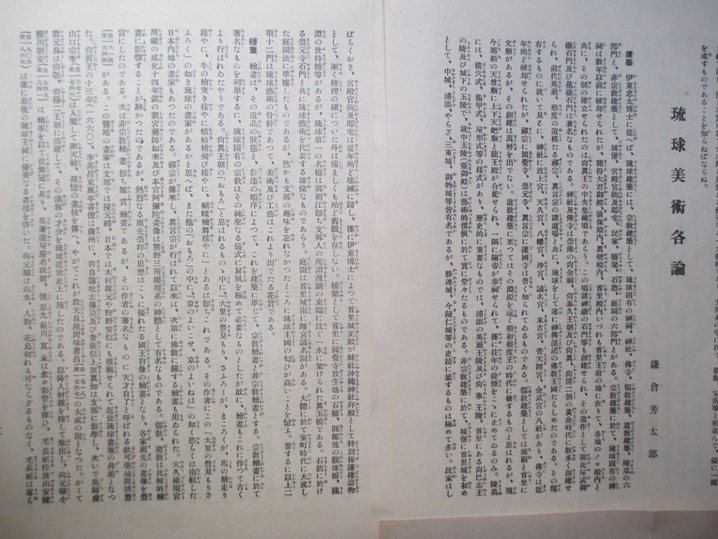

『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」

□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」

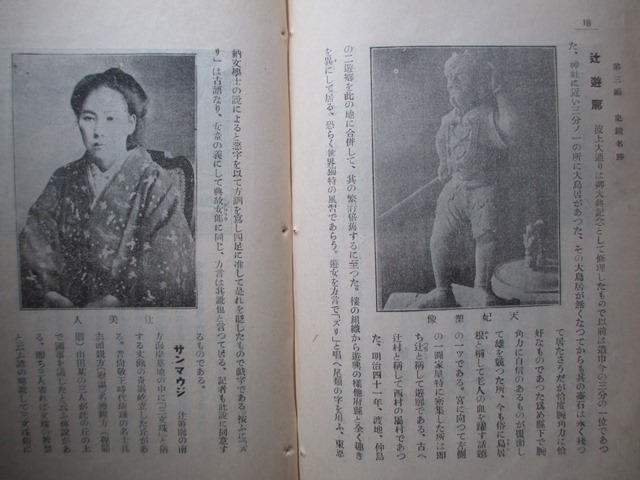

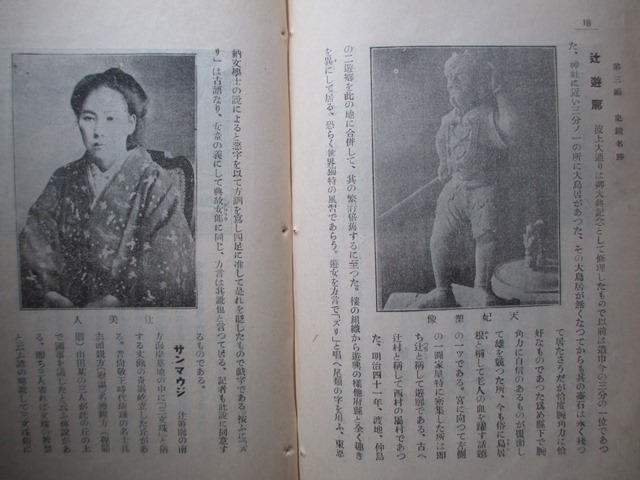

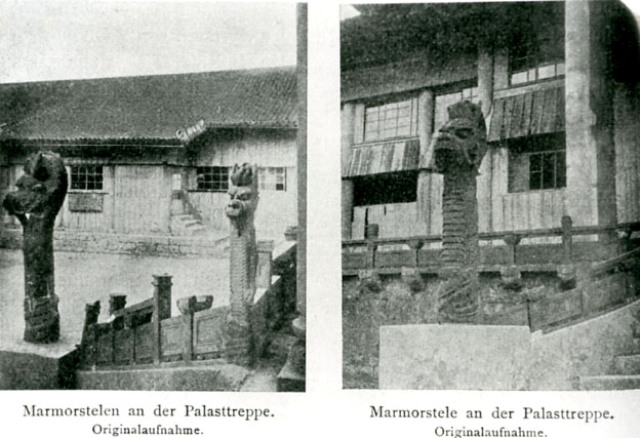

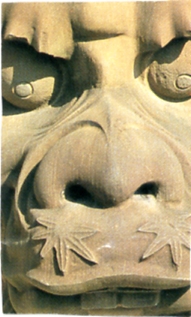

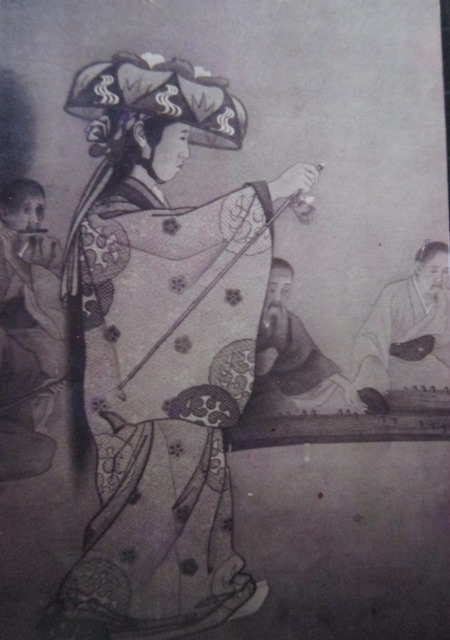

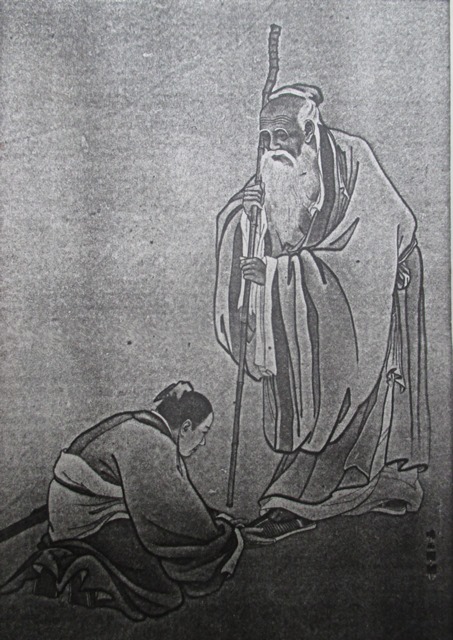

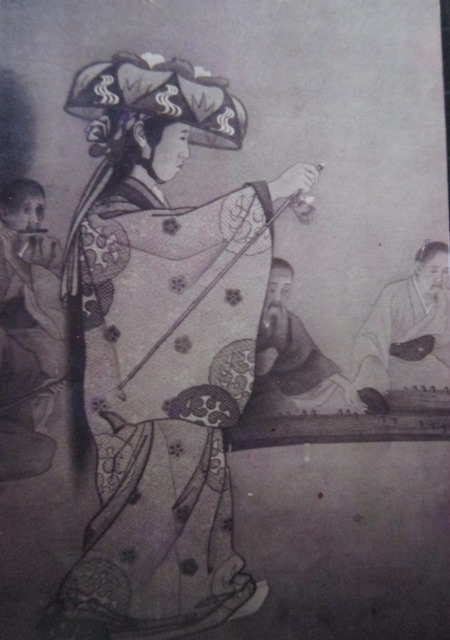

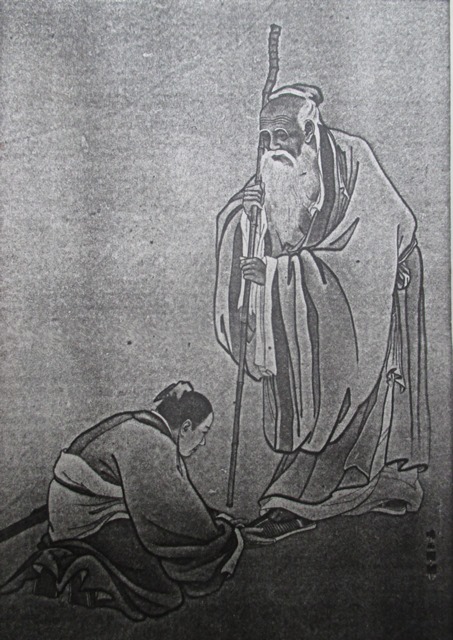

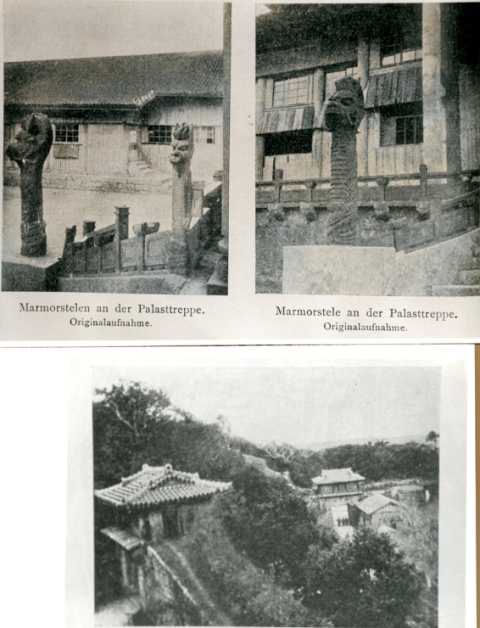

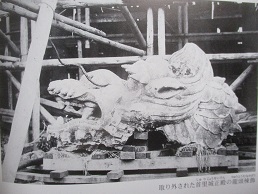

2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)

1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社

1929年

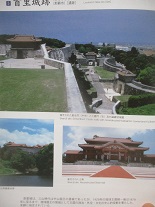

2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」

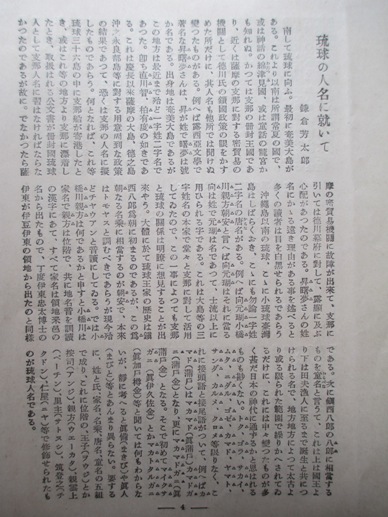

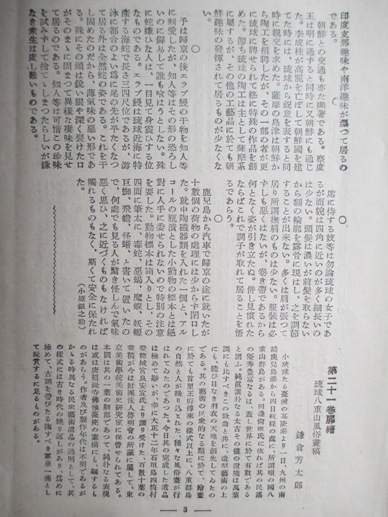

3月ー新光社『日本地理風俗体系』第12巻(カラーの守礼門)□伊波普猷「守礼門ー首里府の第一坊門を中山門と言ひ、王城の正門に近い第二坊門を守礼門と言ふ。前者は三山統一時代の創立で、『中山』の扁額を掲げたが、一時代前に毀たれ、後者はそれより一世紀後の創立で、待賢門と称して『首里』の扁額を掲げたが、万暦八年尚永即位の時、明帝の詔勅中より『守礼之邦』の四字を取って『首里』に代えた。以後守礼は首里の代りに用ひられる」

10月ー鎌倉芳太郎・田邊孝次『東洋美術史』玉川学園出版部

10/27: 年譜・末吉麦門冬/1917(大正6)年

1917年(大正6)

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

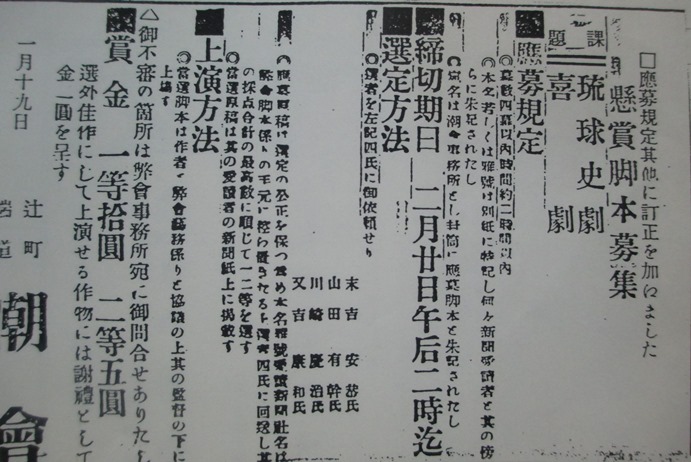

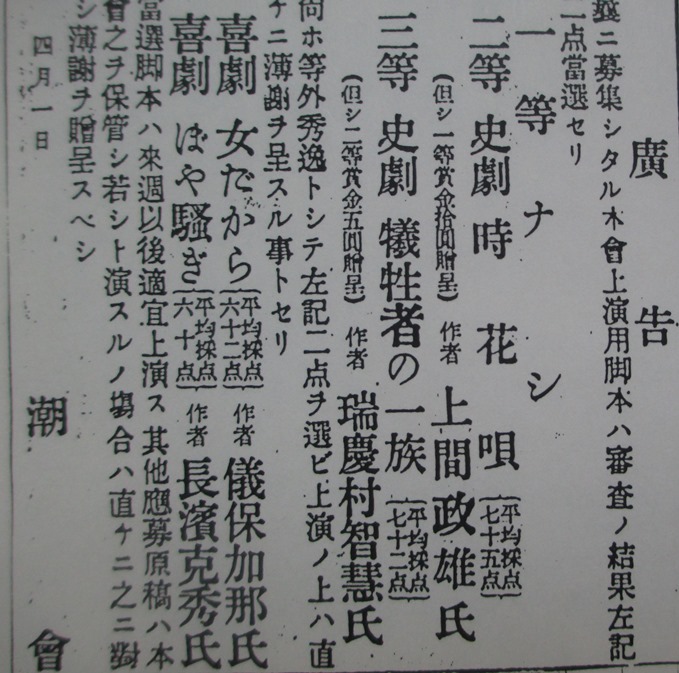

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

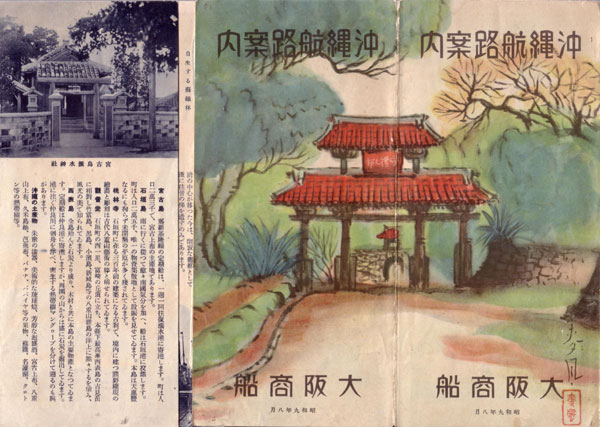

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

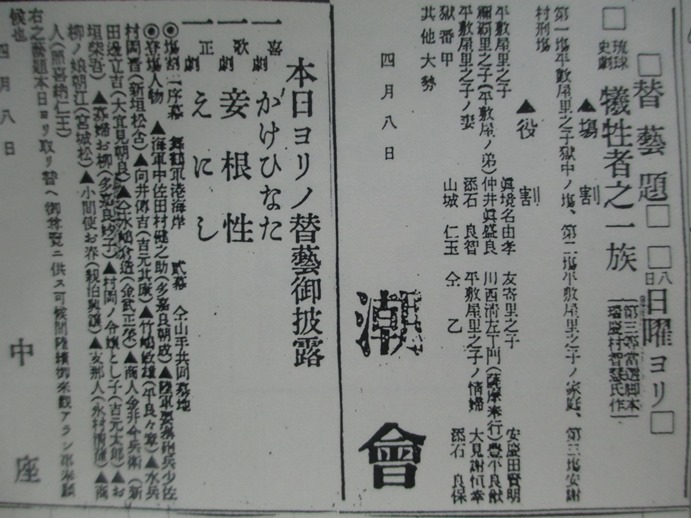

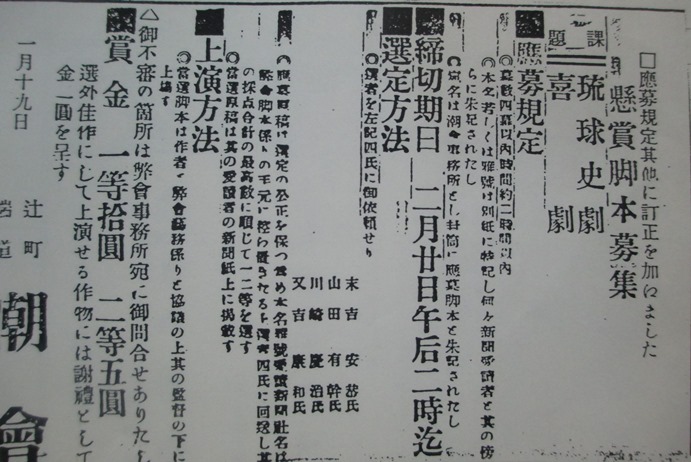

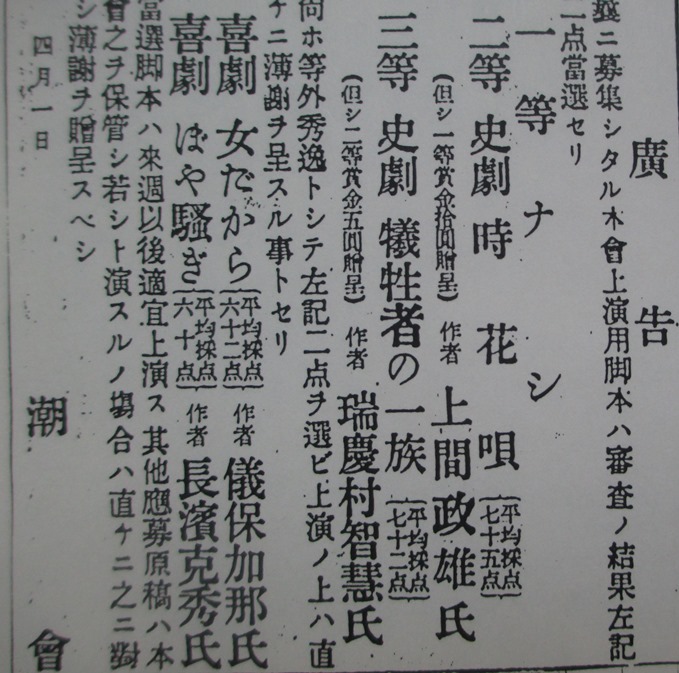

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

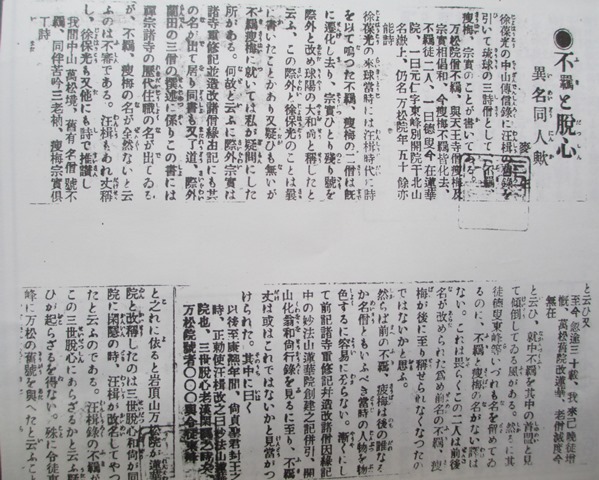

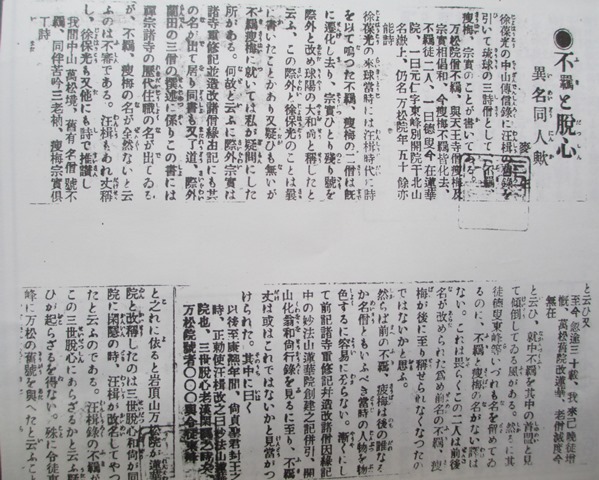

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

1月 『沖縄新公論』創刊

1月 沖縄県立第一中学校学友会『学友會雑誌』第25号□島袋盛範「物理化学の学習に就いて」、安良城盛雄「即位御大典に対する感想」、東恩納寛敷「書/松籟」、宮里栄輝「沖縄の将来」、見里朝慶「日誌の一節」、眞栄田之き「我が家」

1月1日 『琉球新報』鈴木邦義(顔写真)「本県民と国家的観念」、東恩納寛惇「組踊に現れたる組織階級」連載。「大蛇ロオマンスー諸国大蛇物語」(挿絵)。志賀重昴「謹賀新年」

潮座ー懸賞脚本募集(選者 末吉安恭、山田有幹、川崎慶治、又吉康和)

2月 ハワイ沖縄県人同志会結成□常務理事・当山善真、会計・宮里貞寛

3月19日 『琉球新報』「正倉院御物の怪事」

3月20日 『琉球新報』藤島武二「女の顔 私の好きな・・・」

3月21日 『琉球新報』「ペルリに随行した老水夫ー黒船ウアンダリア号の水夫なりしがパトリック、ムアーは本月1日米国シャール養育院に於いて死亡せり年91これにて当時一行中の生残者はポートランドに住むハーデー老人唯一人となれり」

3月26日 『琉球新報』「新女優の初舞台ー中座に於ける多嘉良妙子の音無瀬姫」(写真)

3月27日 『琉球新報』満谷國四郎「女の顔 ー私の好きなー」

4月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「画聖自了ーミケランジェロ曰く『予が吾が芸術に妻以上のもの有す』と彼は遂に妻を娶らなかった(略)『是等の人々には祖先もなければ後裔もなし彼等は己ひとりが家系のすべてとなるのである』」

4月2日 『琉球新報』師範旅行生「旅行たより」

4月3日 『琉球新報』東恩納寛惇「修学旅行生及び其の周囲の人々へ」、岡田三郎助「女の顔 私の好きな」

4月5日 『琉球新報』「東町の火事ー両芝居も活動も中止・勇敢な糸満女の活動」

4月13日 『琉球新報』「本県人と米国婦人との結婚ー花婿は今帰仁村生まれの平良幸有(51)」

4月14日 『琉球新報』「寺内評判記ーお里の山口懸でさへ不人気」

4月1日『琉球新報』潮座ー審査発表/2等 上間正雄「史劇・時花唄」(6月21日「汀間と」改題して上演) 3等 瑞慶村智慧「史劇・犠牲者の一族」

4月18日 『琉球新報』梅泉「戯曲 時花唄 3幕5場」連載

4月24日 『琉球新報』「惨ましき露國廃帝の近状」

5月21日 『琉球新報』「尚昌氏夫人百子の方に姫君ご誕生」

5月25日 『琉球新報』「夏の窓飾ー偕楽軒」

6月3日 『琉球新報』「鈴木知事の地方自慢」

6月4日 『琉球新報』「野口英世博士重体」

6月5日 『琉球新報』「哀れ牢獄生活の前皇帝ー痛恨悲惨の境遇に泣くロマノフ皇家の方々」

6月11日 『琉球新報』「首里の孔子講演会ー真境名安興「沖縄に於ける孔子教の沿革」→6月13日『琉球新報』「沖縄に於ける孔子教の沿革」

6月21日 『琉球新報』「方言を使った生徒に罰札ー一中の普通語奨励」

6月22日 『琉球新報』「歯科開業試験に合格したる山城正忠氏は昨日の便船にて帰郷せり」

6月25日 『琉球新報』「文昌茶行(台湾)・林文昌支店久米町に開店」

1917年7月 『日本及日本人』末吉麦門冬「十三七つに就て」

膝栗毛輪講第三回中に「お月様いくつ十三七つ」の俗謡の意味に就き諸先生の御意見ありしが、其の意味の尤も明瞭なるは琉球八重山の童謡なるべしと思ふ。この唄の原意は八重山のが保存して居りはせずや、文學士伊波普猷氏の著「古琉球」にも論ぜられ、又八重山測候所の岩崎卓爾氏編「八重山童謡集」等にも出て居る。今「八重山童謡集」を茲に引用して御参考に供すとせむ。

○つきのかいしや、や、とぅかみか、みやらび、かいしゃ、や、とうななつ 譯 こは内地にて歌ふ「お月様いくつ十三七ツまだ年若いな・・・・・・・」の原歌なるべし、中央にて意味を失へる歌が西南の孤島にて、その意味を保存せるは注意すべきことなり、琉球群島は宛然古物博物館とも云ふべきか云々

8月 『沖縄新公論』末吉麦門冬「古語と方言に就いて」

9月『沖縄朝日新聞』麥生「不羈と脱心ー異名同人歟」

末吉麦門冬(麦生)「不羈脱心に就いて」□不羈と脱心が異名同人ならん歟と私の書いたのに対し、過日糸満の蓮華院の住持岱嶺和尚より高教を賜ったことを私は深く感謝する。岱嶺和尚も愚説に賛成され、間違い無かろうと云われ更に脱心に就いて語りて曰く「脱心は古波津家から出られた。この古波津が沖縄で算数の名人として有名であった古波津大主を出した家で、脱心は即ち大主の伯父に当たるのである。脱心は其の家の総領であったが、、夙に俗を厭ひ仏道を慕ふて遂に万松院の二世松屋和尚の得度を受けて剃髪したと伝えられている。尚貞王から賜ったという黄色浮織五色の袈裟同色の掛落があって掛落だけは今も私が寺宝として保存している。詩稿その他記録と云っては何も無い。廃藩前までは掛物や巻物などもあって箱一杯色々のものがあったが、悉く虫や鼠に食い散らされて、今日一つも残っていない(略)」と、麦門冬は岱嶺和尚の話を紹介し、矢袋喜一『琉球古代数学』の益氏古波津と諸寺重修記並造改諸僧縁由記の喬氏古波津と合わないのは何故かと疑問を呈している。喬氏だと名乗りは宣であるから、また喬氏は屋宣家だけである。したがって前者が合っている。

9月2日 『琉球新報』「明治大学学生募集」

9月3日 『琉球新報』「波ノ上みはらし(元十八番跡)開店」

9月6日 『琉球新報』「来る20日より若狭町電車通りで開院ー山城歯科医院(山城正忠)」「七福堂(菓子・饅頭)ー辻端道で開店」

9月8日 『琉球新報』「唐美人(石川寅治氏夫人の美術院出品)写真」「一味亭支店(東京てうち生そば、琉球そば)、東古義市場前に開店」「中央大学学生募集」

9月10日 『琉球新報』「秋近し・・・隅田川のほとり 向島白髭より山谷を望むー写真」

9月13日 『琉球新報』「家庭ー珍味お芋料理」「楚南明徳氏葬儀」

9月14日 『琉球新報』「製作室に於ける小杉未醒画伯 写真」

9月18日 『琉球新報』「横山大観氏筆『秋色』院展出品 写真」

9月21日 『琉球新報』「本日より県会議事堂で開催『第四回水産集談会』で講演する岡村博士語る『本県の海草』」

9月23日 『琉球新報』「与謝野鉄幹氏晶子夫人が歌に詠まれた伊波普猷氏と山城正忠氏(9月24日に色紙写真)」

9月24日 『琉球新報』「琉球新報創立第二十五年紀念号」「二十五年前の遊廓ー当時の料理」、山城正忠「薬秘方ーヤマトカナソメ」連載。

9月28日 『琉球新報』「化學工業博覧会開場式 写真」

10月2日 『琉球新報』「飯粒 奇行に富んだ首里の青年歌人摩文仁朝信①が逝いてもう5年・・」

□①一世・大里王子朝亮 二世・大里王子朝彝 三世・新里按司朝隆 四世・大里按司朝頼 五世・大里按司朝卿 六世・大里按司朝宜 七世・摩文仁按司朝祥 八世・摩文仁按司朝健 九世・石原按司朝藩 十世・摩文仁按司朝位 十一世・摩文仁朝信

10月3日 『琉球新報』「東京の暴風被害ー明正塾は幸いにして損害なしと東恩納寛惇氏より護得久朝惟代議士宛電報」「卓上小話ー蔡温と牛肉」

10月4日 『琉球新報』「鈴木邦義『沖縄の開発』(大阪朝日新聞掲載)」

10月5日 『琉球新報』「財界の奇傑ー鈴木商店の金子直吉」卓上小話

10月6日 『琉球新報』「卓上小話ー馬」

10月7日 『琉球新報』「大阪大暴風雨の惨状ー淀川氾濫」「徳之島平天城村土野に大火 370棟を焼く」

10月11日 『琉球新報』「暴風雨概況ー那覇測候所の観測」「暴風雨に弄ばれて運輸丸名護湾に沈没ー船客150名の中50名は助かり死体次々漂流発見」

10月16日 『琉球新報』「高橋琢也氏の主宰せる『國論』沖縄號発行」

10月23日 『琉球新報』「沖縄県立図書館の近況」「潮会の本荘幽蘭と藤川秀奴」

11月23日 『琉球新報』「写真ー県会議事堂」

11月27日 『琉球新報』「写真ー逝ける世界的芸術家佛國ロダン翁」「写真ー聖上陛下の握手を給ひたるハーデー翁」

12月1日 『琉球新報』「初めての女医ー杏フク子女史」

12月7日 『琉球新報』「写真ー退京したるハーデー翁」、山城正忠「歯医者とは」

12月18日 『琉球新報』「和洋あべこべー日本では嫁が姑を怖がるけれども、西洋では夫が姑を嫌がる。/日本では夫の家で結婚の披露をする、西洋では嫁の家でする。/日本では食事中に話をするなと教へ、西洋では盛んに話をせよと教ふ。/日本では立ち食ひを悪い行儀とすれども、西洋では立って食べることをなんとも思はない・・・・」

12月19日 『琉球新報』「小野武夫氏逝去」

12月24日 『琉球新報』「一昨夜の県庁員及記者団大親睦会ー辻花崎で、末吉麥門冬君は内海さんをつかまえて大男会をやろうじゃないかと双肌を抜いて胸を叩く・・・」

12月25日 『琉球新報』「今日は降誕祭ー其の起源」

12月29日 『琉球新報』「新年を待つ・・・雑誌屋の店頭」

10/29: 年譜・末吉麦門冬/1922(大正11)年②

1922(大正11)年

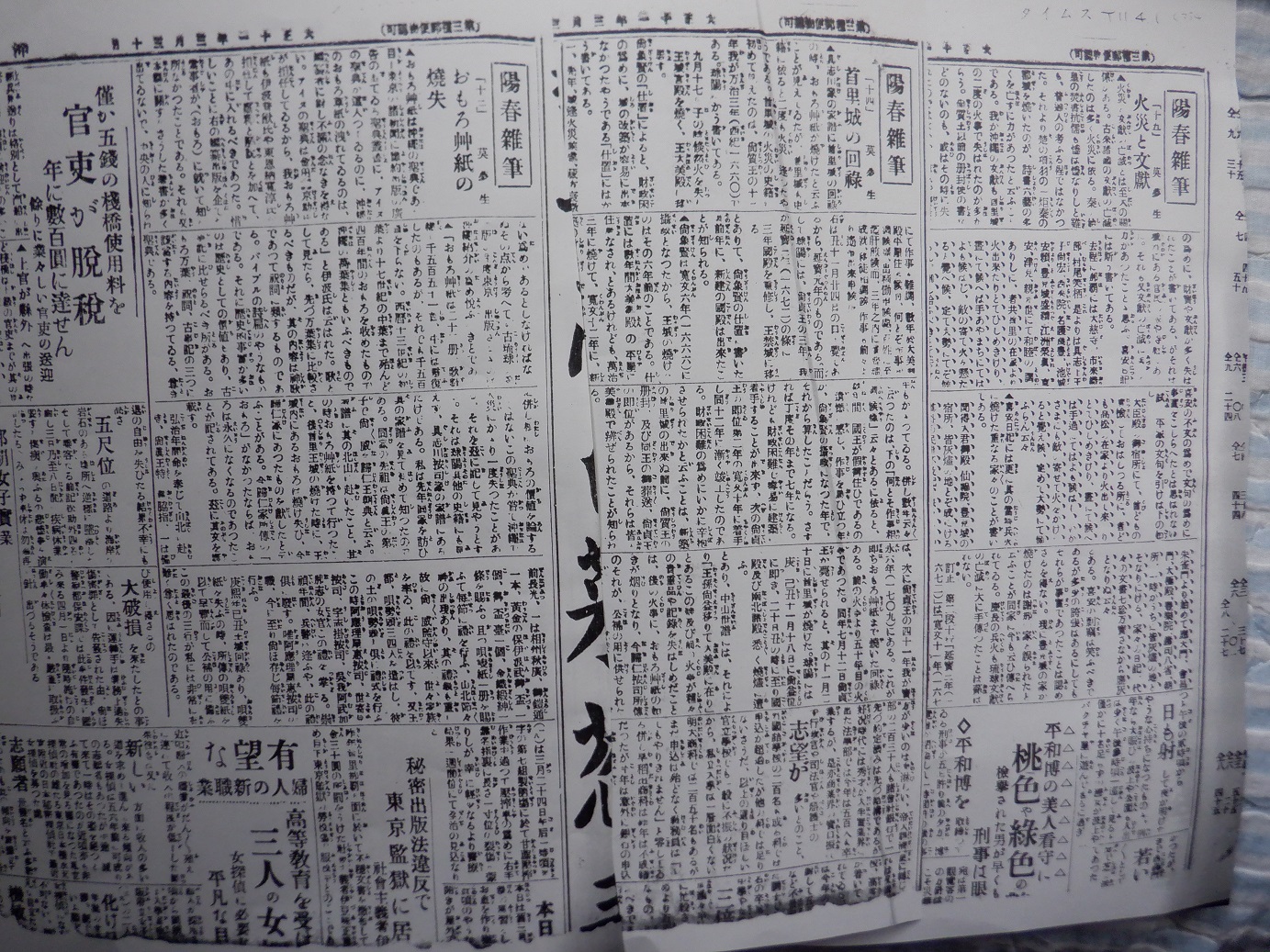

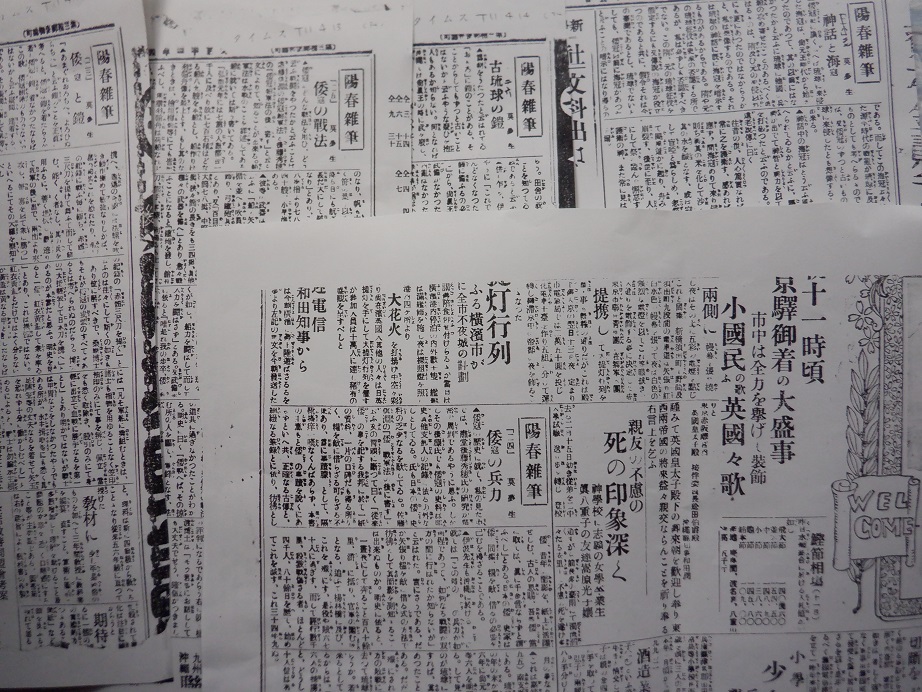

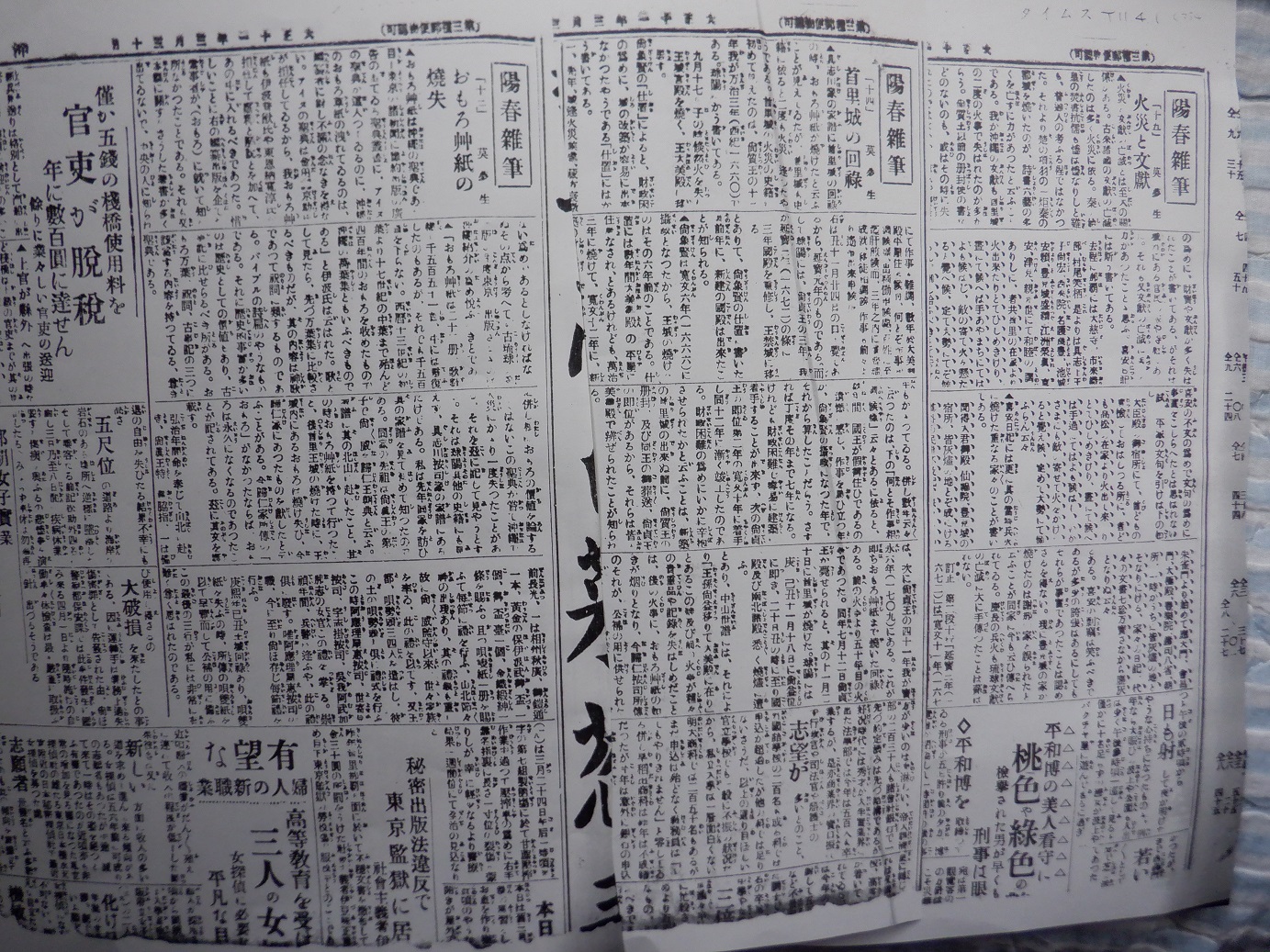

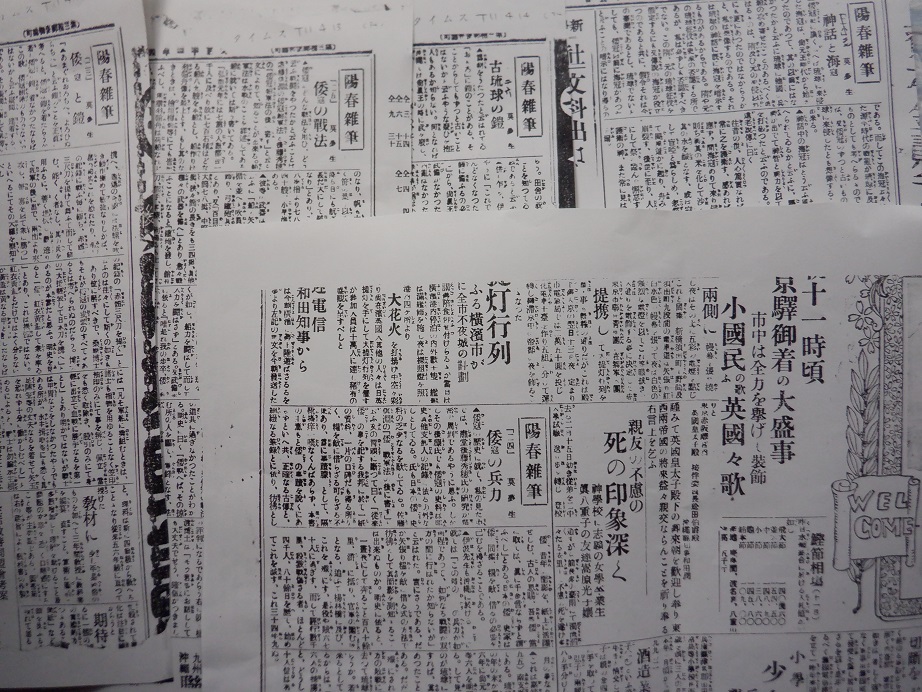

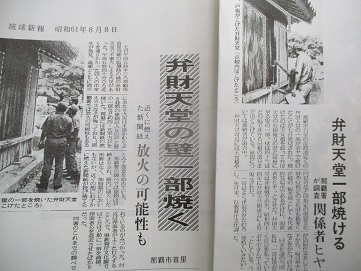

3月30日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<12>ーおもろ双紙の焼失」

3月31日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<14>ー首里城の回禄」

4月1日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<15>ー火災と文献」

4月2日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<16>ー喜安日記と為朝伝説」

4月4日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<17>ー喜安日記と為朝伝説」

4月5日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<18>ー喜安日記と為朝伝説」

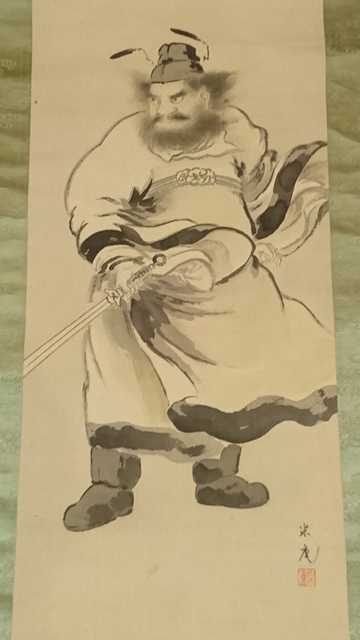

4月7日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<20>ー鎧武者」(『中山世譜』)

4月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<21>ー鎧武者」

4月9日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<22>ー鎧武者」

4月11日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<23>ー倭寇と鎧」

4月12日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<24>ー倭寇の兵力」

4月13日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<25>ー倭寇の戦法」

4月14日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<26>ー古琉球の鎧」

4月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<27>ー神話と海寇」

4月17日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<28>ー神遊は神舞」

4月18日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<29>ー詫遊は神舞」(『琉球神道記』)

4月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<30>ー詫遊は神舞」

4月21日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<32>ー詫遊は神舞」

4月22日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<33>ー詫遊は神舞」

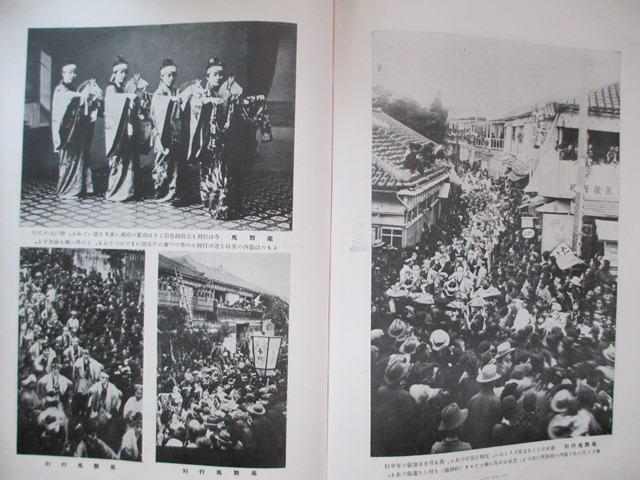

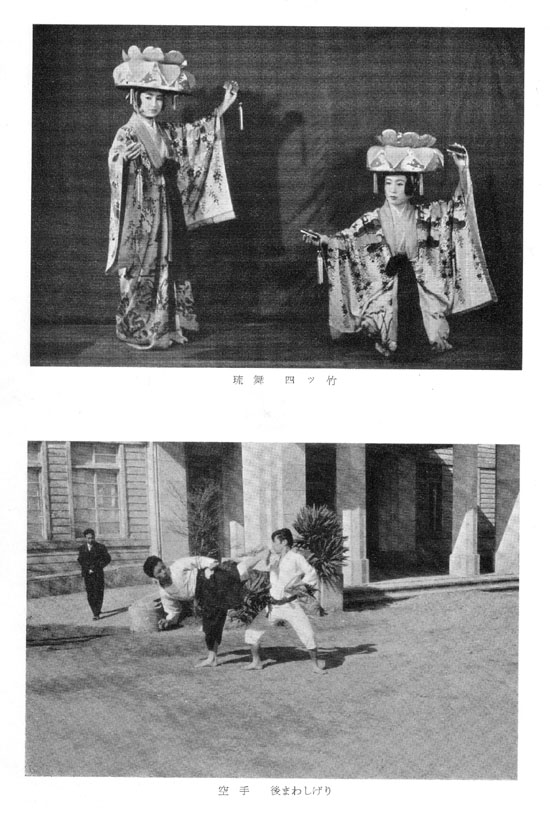

4月23日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<34>ー琉球の戦舞」/「中央に紹介さるる沖縄の武術ー東京博物館に於いて開かれる文部省主催の運動体育展覧会へ本県より沖縄尚武会長 富名腰義珍氏が準備整え県を介し発送。書も本県一流の青年書家 謝花雲石氏に依頼・・・・」

4月24日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<35>ー唐手の伝来」(『大島筆記』)/「禁止された琉球歌劇が復活の傾向」

4月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<37>ー唐手の伝来」

4月28日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<38>ー仕合」/「本県農業の大恩人 甘藷金城を紹介ー龜島有功翁の苦心」

4月29日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<39>ー古琉球の政治」

5月6日 『沖縄朝日新聞』「家扶 伊是名朝睦、内事課長 伊波興庭は老体の故もって辞職、総監督の尚順男は引退。今後は護得久朝惟、会計課長 百名朝敏が尚家家政を掌ることとなる。」

1922年6月 佐藤惣之助(詩人)来沖

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

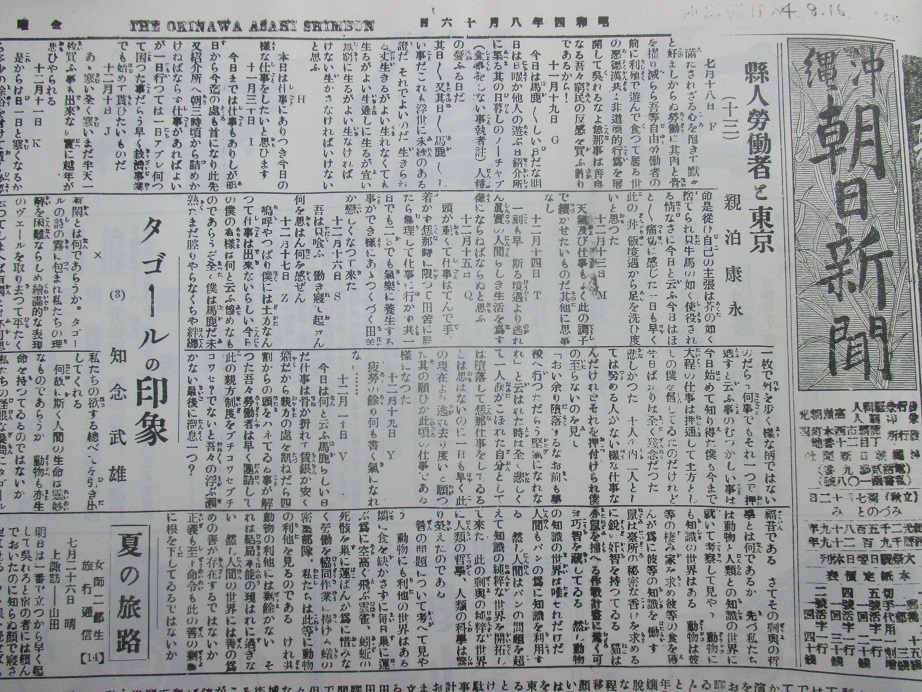

8月 『日本及日本人』842号 麦生「支那古代の埋葬法」

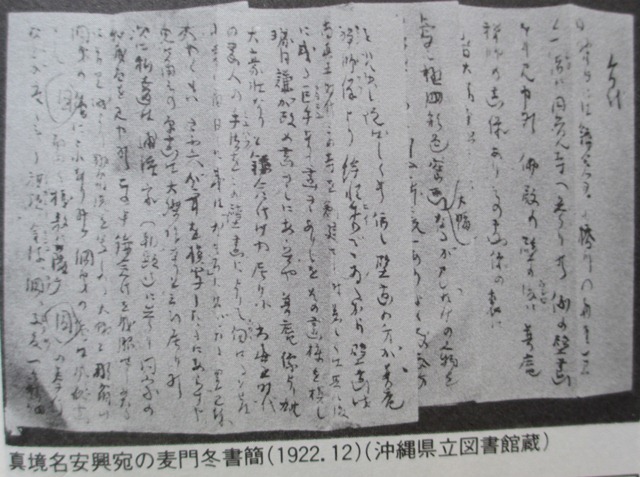

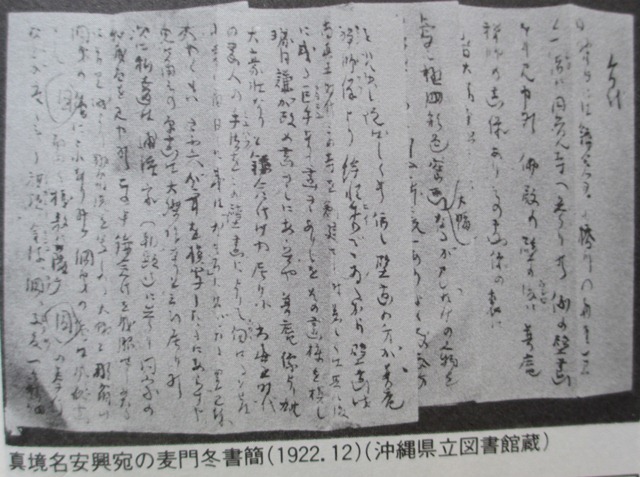

8月22日 鎌倉芳太郎、麦門冬の紹介状を持って首里儀保の華國・長嶺宗恭を訪ねる。

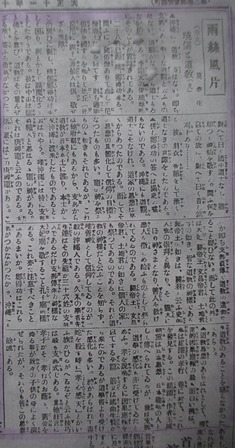

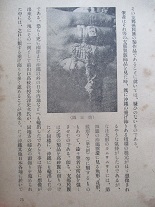

1922年9月15日『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー慎思九(中)」

〇新城栄徳ー私は1991年12月『真境名安興全集刊行だより№、1』の「笑古漫筆の魅力」で、笑古漫筆には「久米村例寄帳」から抜き書きが多く貴重であると書いた。麦門冬も本随筆で久米村例寄帳から引用している。道路での子どもの遊び、泊阿嘉物語の放歌者は駄目というのがある。

9月 平良盛吉『沖縄民謡集』(上巻)刊

9月 許田普敦『通俗琉球史』(序文・末吉安恭)

10月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(37)ー琉儒と道教」

10月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(39)ー琉儒と道教」

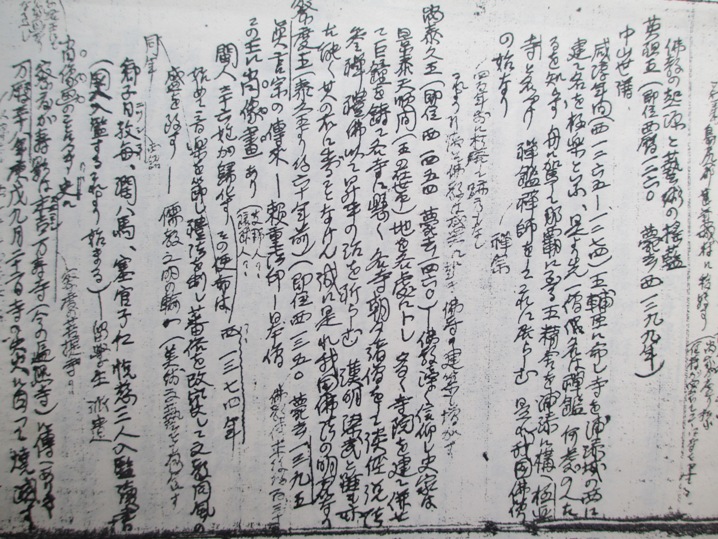

1922年 『沖縄タイムス』末吉莫夢「琉球画人伝」(表題は本朝画人傳を念頭に鎌倉芳太郎が付けたもの)を鎌倉が筆記したもの。

11月 富名腰義珍『琉球拳法唐手』(序文・末吉安恭)

3月30日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<12>ーおもろ双紙の焼失」

3月31日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<14>ー首里城の回禄」

4月1日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<15>ー火災と文献」

4月2日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<16>ー喜安日記と為朝伝説」

4月4日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<17>ー喜安日記と為朝伝説」

4月5日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<18>ー喜安日記と為朝伝説」

4月7日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<20>ー鎧武者」(『中山世譜』)

4月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<21>ー鎧武者」

4月9日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<22>ー鎧武者」

4月11日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<23>ー倭寇と鎧」

4月12日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<24>ー倭寇の兵力」

4月13日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<25>ー倭寇の戦法」

4月14日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<26>ー古琉球の鎧」

4月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<27>ー神話と海寇」

4月17日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<28>ー神遊は神舞」

4月18日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<29>ー詫遊は神舞」(『琉球神道記』)

4月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<30>ー詫遊は神舞」

4月21日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<32>ー詫遊は神舞」

4月22日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<33>ー詫遊は神舞」

4月23日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<34>ー琉球の戦舞」/「中央に紹介さるる沖縄の武術ー東京博物館に於いて開かれる文部省主催の運動体育展覧会へ本県より沖縄尚武会長 富名腰義珍氏が準備整え県を介し発送。書も本県一流の青年書家 謝花雲石氏に依頼・・・・」

4月24日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<35>ー唐手の伝来」(『大島筆記』)/「禁止された琉球歌劇が復活の傾向」

4月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<37>ー唐手の伝来」

4月28日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<38>ー仕合」/「本県農業の大恩人 甘藷金城を紹介ー龜島有功翁の苦心」

4月29日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<39>ー古琉球の政治」

5月6日 『沖縄朝日新聞』「家扶 伊是名朝睦、内事課長 伊波興庭は老体の故もって辞職、総監督の尚順男は引退。今後は護得久朝惟、会計課長 百名朝敏が尚家家政を掌ることとなる。」

1922年6月 佐藤惣之助(詩人)来沖

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

8月 『日本及日本人』842号 麦生「支那古代の埋葬法」

8月22日 鎌倉芳太郎、麦門冬の紹介状を持って首里儀保の華國・長嶺宗恭を訪ねる。

1922年9月15日『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー慎思九(中)」

〇新城栄徳ー私は1991年12月『真境名安興全集刊行だより№、1』の「笑古漫筆の魅力」で、笑古漫筆には「久米村例寄帳」から抜き書きが多く貴重であると書いた。麦門冬も本随筆で久米村例寄帳から引用している。道路での子どもの遊び、泊阿嘉物語の放歌者は駄目というのがある。

9月 平良盛吉『沖縄民謡集』(上巻)刊

9月 許田普敦『通俗琉球史』(序文・末吉安恭)

10月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(37)ー琉儒と道教」

10月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(39)ー琉儒と道教」

1922年 『沖縄タイムス』末吉莫夢「琉球画人伝」(表題は本朝画人傳を念頭に鎌倉芳太郎が付けたもの)を鎌倉が筆記したもの。

11月 富名腰義珍『琉球拳法唐手』(序文・末吉安恭)

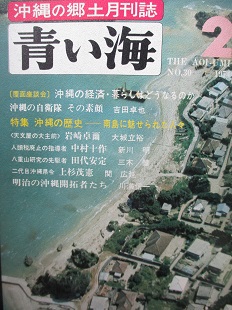

1974年2月号 雑誌『青い海』30号 大城立裕「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」

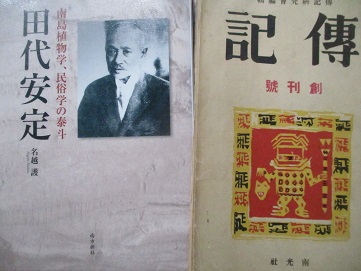

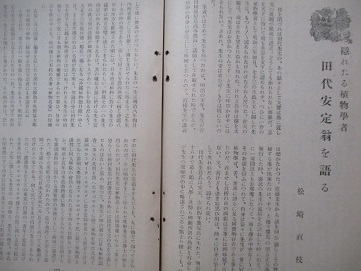

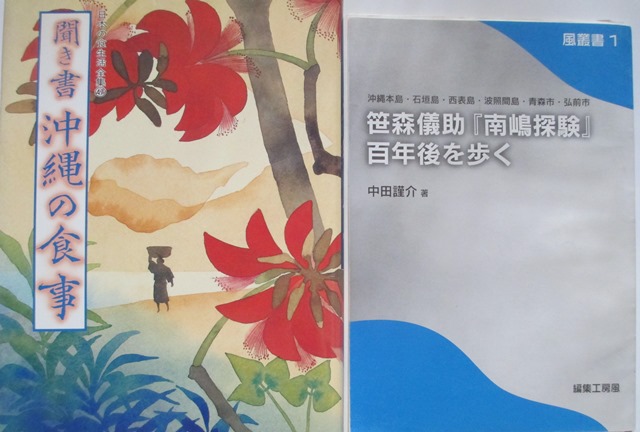

2017年3月 名越護『南島植物学、民俗学の泰斗 田代安定』南方新社/1934年年10月 南光社『傳記』創刊

1974年1月『伝統と現代』谷真介「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」

1974年1月『伝統と現代』「日本フォークロアの先駆者」

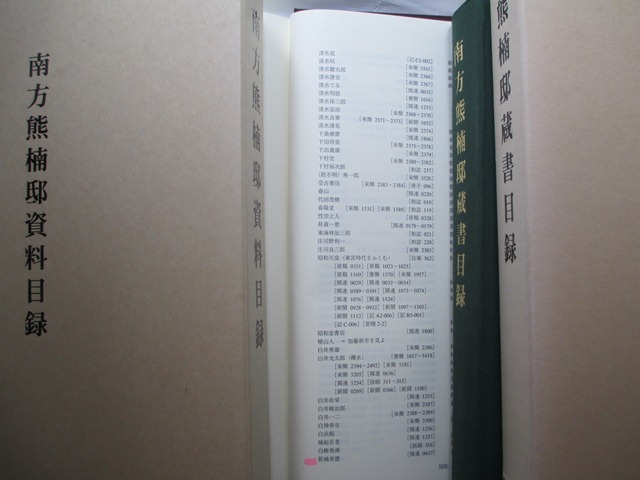

田代安定(三木健)/笹森儀助(植松明石)/岩崎卓爾(谷真介)/鳥居龍蔵(小野隆祥)/佐々木喜善(菊池照雄)/柳田国男(牧田茂)/折口信夫(村井紀)/早川孝太郎(野口武徳)/筑土鈴寛(藤井貞和)/中山太郎(阿部正路)/南方熊楠(飯倉照平)/渋沢敬三(宮本馨太郎)/金田一京助(浅井亨)/知里真志保(藤本英夫)/伊波普猷(新里金福)/喜捨場永珣(牧野清)/石田英一郎(松谷敏雄)/菅江真澄(石上玄一郎)/近藤富蔵(浅沼良次)

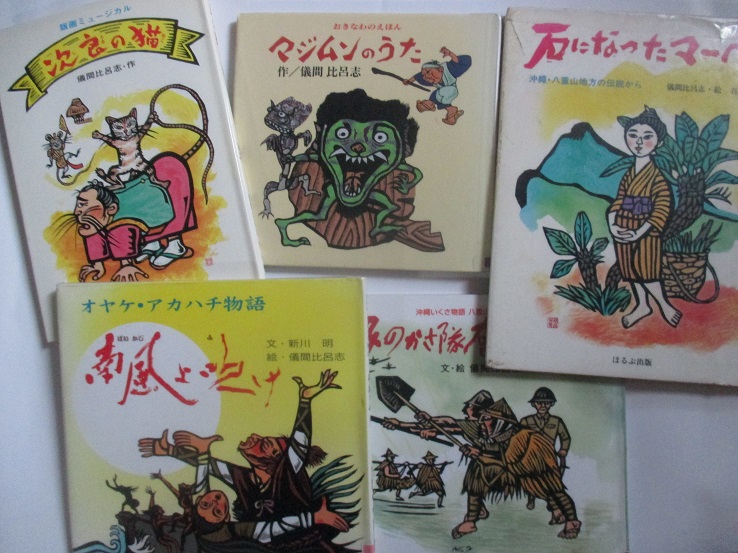

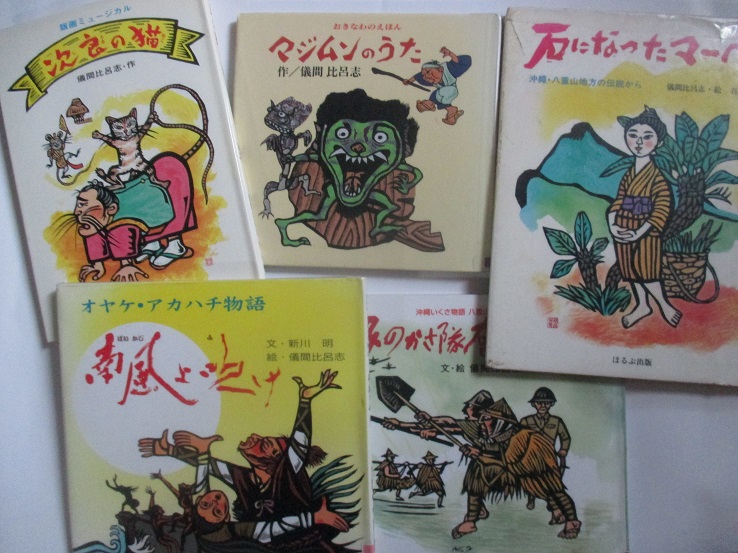

1985年5月 儀間比呂志・絵 谷真介・文『石になったマーペー 沖縄・八重山地方の伝説から』ほるぷ出版

1974年6月 『岩崎卓爾一巻全集』伝統と現代社

ひるぎの一葉/八重山研究/やえまカブヤー/石垣島気候篇/新撰八重山月令/気候雑纂/作品(俳句・短歌・詩)・その他。

註(語彙註)・・・西平守晴・沖縄関係資料室/岩崎卓爾と気候・・・畠山久尚・元気象庁長官/岩崎卓爾と八重山・・・谷川健一・民俗学者/岩崎卓爾翁のことども・・・瀬名波長宣・元石垣島測候所長/父・岩崎卓爾・・・菊池南海子・岩崎卓爾次女/年譜・書誌・・・谷真介①/後記

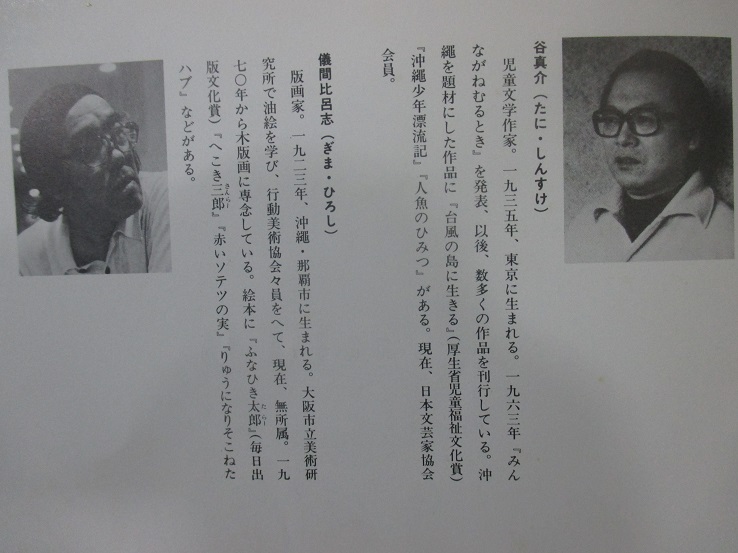

①谷真介 たに-しんすけ

1935- 昭和後期-平成時代の児童文学作家。

昭和10年9月7日生まれ。子どもの遊びから生まれた冒険世界を多彩な手法でえがき,作品に「みんながねむるとき」「ひみつの動物園」など。「沖縄少年漂流記」,「台風の島に生きる」(昭和51年児童福祉文化奨励賞)など,ノンフィクションも手がける。東京出身。中央大中退。本名は赤坂早苗。→コトバンク

岩崎卓爾年譜(抄録)ー谷真介

1882年ー8月、上杉茂憲、沖縄県令として八重山(石垣島)を巡回。この年、鹿児島の植物学者・田代安定が農商務省官吏として最初の八重山踏査を行う。

1891年ー10月、岩崎卓爾、第二高等中学校を退学し、北海道庁札幌一等測候所に気象研究生として入所。

1893年ー11月、岩崎卓爾、根室一等測候所に配属。この年、青森の笹森儀助が沖縄本島・先島諸島の民情踏査に赴く。

1894年ー5月、笹森儀助『南島探険』刊。8月、日清戦争始まる。

1897年ー6月、岩崎卓爾、富士山頂の測候を命じられる。10月、岩崎卓爾、中央気象台附属石垣島測候所勤務を拝命。12月、石垣島測候所長心得となる。

1899年ー4月、大島測候所長心得として奄美大島名瀬へ赴く。6月、妻・貴志子が仙台より来る。9月、石垣島測候所長として石垣島に帰任。

1900年ー5月、古賀辰四郎は、黒岩恒、宮島幹之助に協力を仰いで尖閣列島を調査。(尖閣列島の命名は黒岩恒)

1902年ーこの年の末、266年にわたって八重山島民を搾取しつづけていた人頭税廃止となる。

1904年ー2月、日露開戦。7月、鳥居龍造、川平仲間嶽貝塚を発掘調査。

1906年ー2月、菊池幽芳、川平大和墓発掘調査。春、岩崎卓爾、蝶の標本として「アカタテハ」「ヤマトシジミ」を岐阜の名和昆虫研究所へ送る。この年、岩崎卓爾、台北より来島した田代安定と会う。

1910年ーこの年。石垣島に白蟻の被害拡がる。イギリスのノルス来島。

1911年ー1月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻に関する通信」、6月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻群飛」。6月、強度の地震あり。岩崎卓爾、名蔵川良峡で「イワサキコノハチョウ」発見。

1912年ー4月、岩崎卓爾『八重山童謡集』刊。5月、岩崎卓爾、粟、稲、麦など害する夜盗虫(アハノヨトウムシ)の駆除法を名和昆虫研究所に問い合わせる。

1913年ー2月、貴志子夫人 7人の子を連れて仙台へ帰る。岩崎卓爾、「イワサキゼミ」「イワサキヒメハルゼミ」の新種発見。

1914年ー3月、岩崎卓爾、八重山通俗図書館を創設。5月、御木本幸吉が石垣島富崎で真珠養殖事業を始める、卓爾に協力を仰ぐ。

1916年ー8月、武藤長平七高教授が来島。

1920年ー9月ごろ岩崎卓爾、台風観測中に右眼を失明す。この年、岩崎卓爾『ひるぎの一葉』刊。

1921年ー岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに柳田国男を石垣港桟橋に迎える。

1922年ー4月17日、岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに上京、柳田国男を訪ねる。4月21日、一ツ橋如水館で開かれた「南島談話会」、出席者、岩崎卓爾、喜舎場永珣、上田万年、白鳥庫吉、三浦新七、新村出、幣原坦、本山桂川、移川子之蔵、中山太郎、折口信夫、金田一京助、東恩納寛惇、松本信広、松本芳夫その他。8月1日、暴風警報が出ているなかを田辺尚雄が民謡研究のため来島。

1923年ー2月、鎌倉芳太郎、桃林寺権現堂の芸術調査で来島。7月、岩崎卓爾、『やえまカブヤー』を八重山通俗図書館から刊行。8月、折口信夫が民俗採集のため来島。

1924年ー9月、岩崎卓爾、文芸同人結社セブン社を主宰、同人誌『せぶん』を創刊。本山桂川、民俗採集で来島、卓爾のすすめに応じて与那国島踏査に赴く→1925年『南島情趣』『与那国島図誌』『与那国島誌』刊行。

2016年6月 備仲臣道『紙碑ー本の周辺 坂本篤 艶本狂詩曲』皓星社〇1926(大正15・昭和元)年、坂本書店出版部から、民俗学者であり文学碑研究家でもある本山桂川を編集者に据えて、南方熊楠の『南方閑話』を発刊したのを手はじめに、中山太郎の『土俗私考』にはじまる「閑話叢書」を刊行

〇2017年3月 『平成27年度 市立市川歴史博物館館報』三村宜敬(市川歴史博物館学芸員)「本山桂川の足跡を探る」

1926年ー1月、八重山に始めてラジオ受信器設置。

1928年ー4月13日、東京代々木の日本青年館、18日が朝日新聞講堂で初めて八重山芸能(第三回郷土舞踊大会)が公演。

□1974年3月 大城立裕『風の御主前 小説・岩崎卓爾伝』日本放送出版協会

□岩崎卓爾 いわさき-たくじ

1869-1937 明治-昭和時代前期の気象技術者,民俗学者。

明治2年10月17日生まれ。32年沖縄石垣島初代測候所長となる。気象観測のかたわら,八重山の民俗,歴史,生物などを研究。退職後も石垣島にとどまり,「天文屋の御主前(うしゆまい)」としたしまれた。昭和12年5月18日死去。69歳。陸前仙台出身。第二高等学校中退。著作に「ひるぎの一葉」「八重山研究」など。→コトバンク

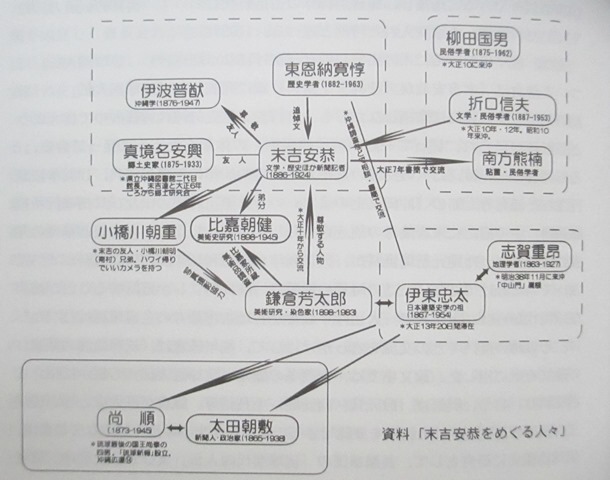

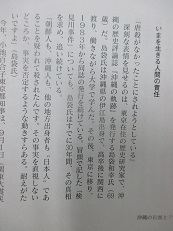

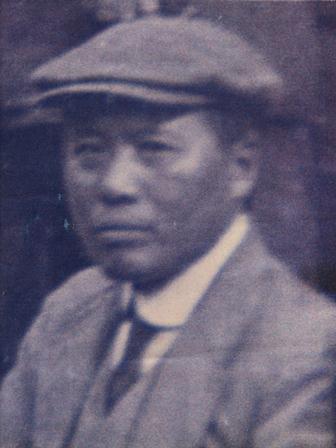

昨年暮れ、沖縄県立博物館・美術館指定管理者の「文化の杜共同企業体」から今年5月に開催される企画展「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した“美”」の図録に末吉麦門冬と鎌倉芳太郎についての原稿依頼があった。奇しくも今年11月25日は末吉麦門冬の没後90年で、展覧会場の沖縄県立博物館・美術館に隣接する公園北端はかつて末吉家の墓があった場所である。加えて、文化の杜には麦門冬曾孫の萌子さんも居る。私は2007年の沖縄県立美術館開館記念展図録『沖縄文化の軌跡』「麦門冬の果たした役割」の中で「琉球美術史に先鞭をつけたのは麦門冬・末吉安恭で、その手解きを受けた一人が美術史家・比嘉朝健である。安恭は1913年、『沖縄毎日新聞』に朝鮮小説「龍宮の宴」や支那小説「寒徹骨」などを立て続けに連載した。そして15年、『琉球新報』に『吾々の祖先が文字に暗い上に筆不精(略)流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の国ではある』と朝鮮の古書『龍飛御天歌』『稗官雑記』などを引用し、『朝鮮史に見えたる古琉球』を連載した。

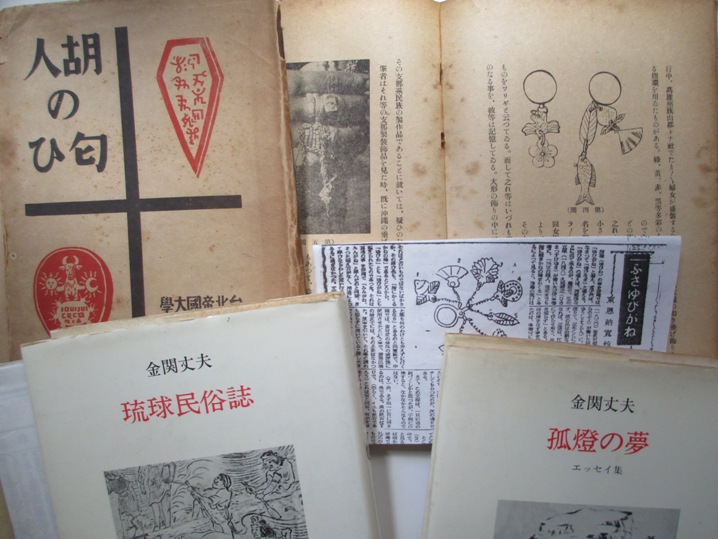

画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬

安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。

麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。

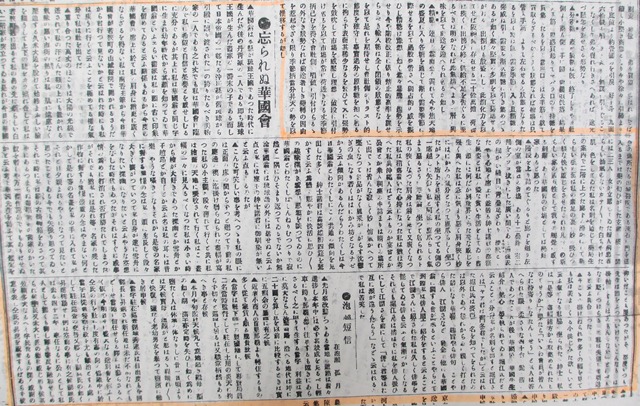

1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」

華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・

麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬

安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。

麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。

1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」

華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・

麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

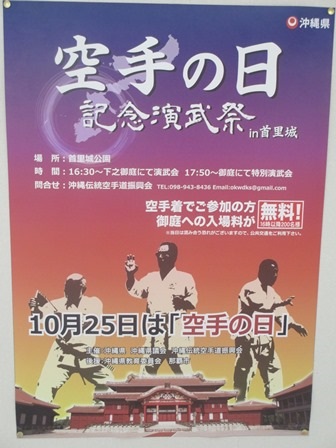

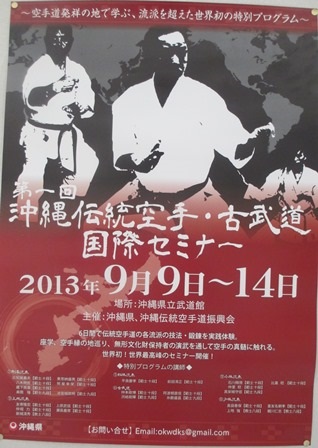

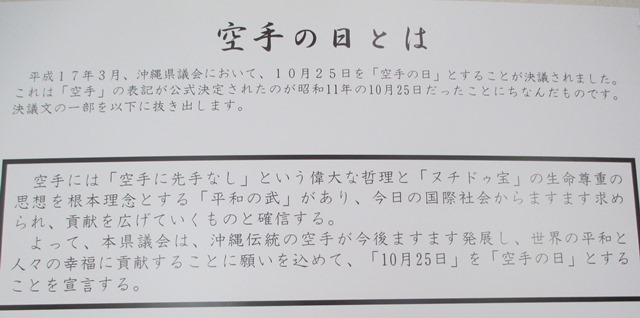

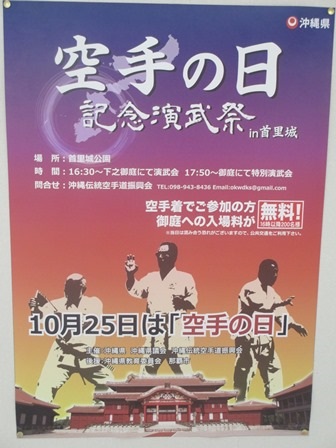

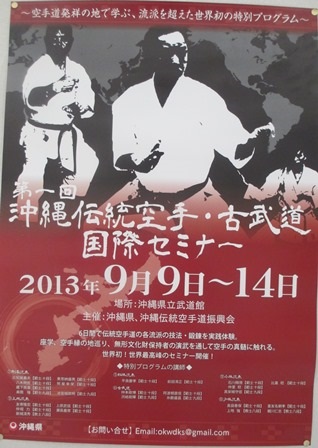

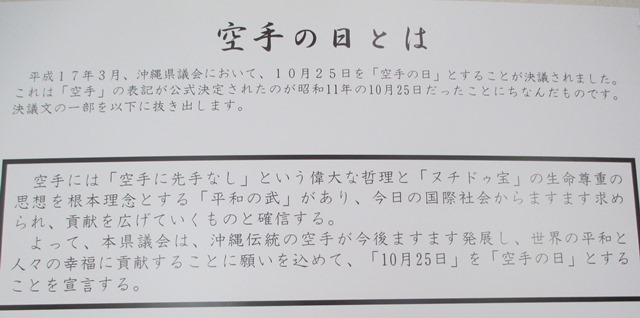

10/20: 10月25日は「空手の日」

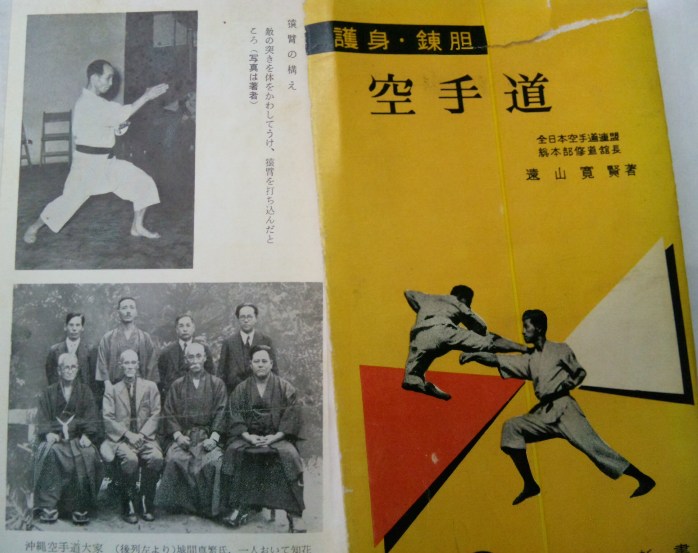

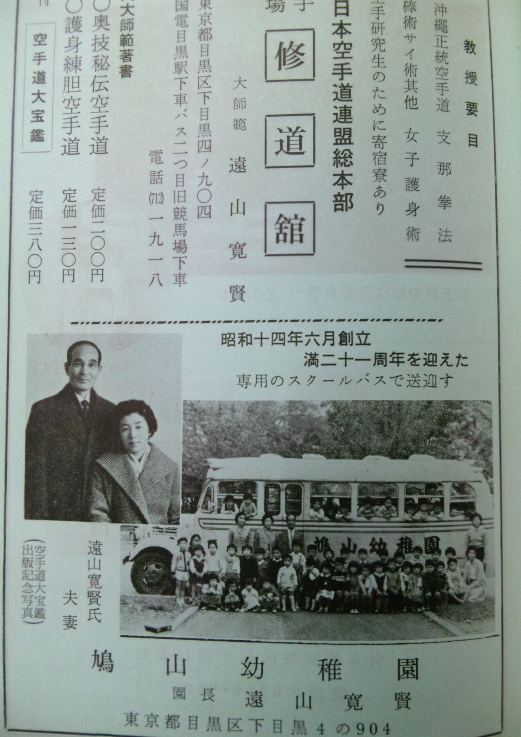

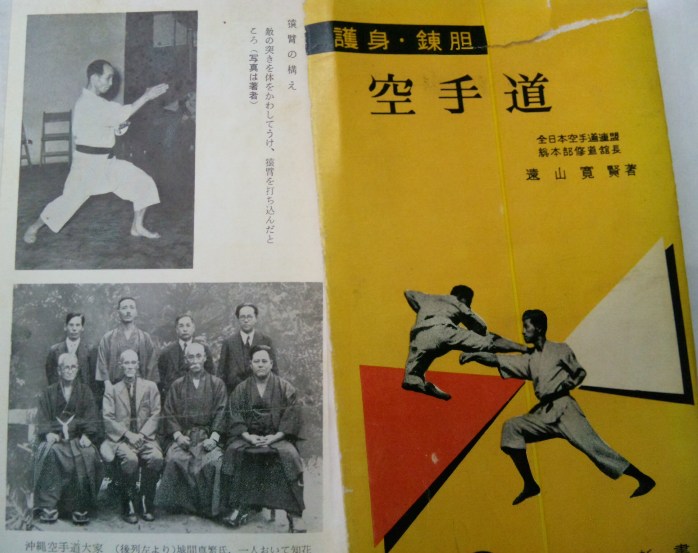

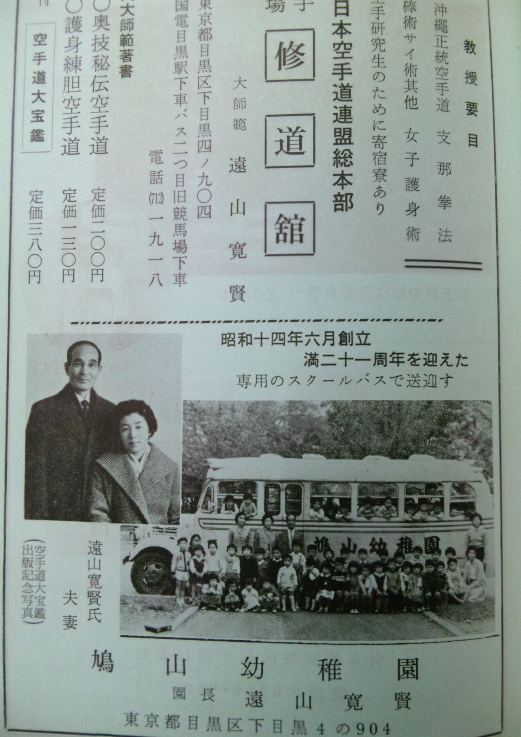

1951年2月 雑誌『おきなわ』遠山寛賢(1888年~1966年)「琉洋両楽の発展史」

遠山寛賢(1888年~1966年)は、旧姓を親泊といい、1888年(明治21年)、沖縄県首里市に生まれた。幼少の頃から、板良敷某、糸洲安恒、東恩納寛量らに師事した。それぞれ、どの時期に師事したかは不明であるが、糸洲に師事したのは、遠山が沖縄県師範学校へ入学(1906年)してからであると考えられる。当時の師範学校の唐手師範は糸洲安恒、師範代は屋部憲通が務めていた。在校中の1908年(明治41年)から3年間、遠山は糸洲、屋部の助手を務めた。1911年(明治44年)、師範学校を卒業した。遠山は、徳田安文、真喜屋某らとともに、俗に「糸洲安恒の三羽烏」と呼ばれた。遠山は、ほかに大城某から棒術、釵術を、初代首里区長を務めた知花朝章(知花朝信の本家叔父)から「知花公相君」の型を教わった。1924年(大正13年)には台湾へ渡り、台北の陳仏済、台中の林献堂から中国拳法を学んだ。(→ウィキペディア)

1956年4月 遠山寛賢『空手道』鶴書房

1962年6月 沖縄興信所『琉球紳士録』

1960年1月『オキナワグラフ』

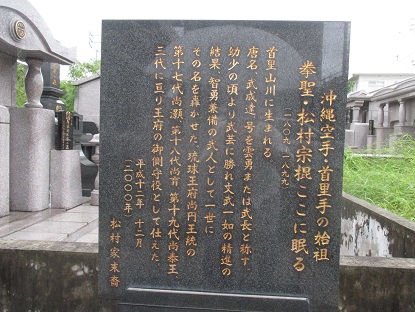

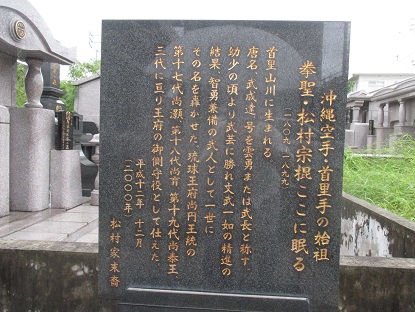

沖縄空手の首里手系の流派、小林流をつくった知花朝信氏(1885~1969年)の没後50周年を記念した「小林流開祖拳聖知花朝信顕彰碑」の除幕式が29日、那覇市首里山川町公民館であった。沖縄小林流空手道協会の宮城驍(たけし)会長をはじめ、門弟代表の上原耕作錬士六段ら国内外約80人が新たな空手の聖地誕生を祝った。

知花朝信は1918年ごろ道場を開設。33年に小林流を命名したとされ、戦後一時期、山川公民館を道場としていたという。宮城会長は「山川公民館は小林流の発祥地。知花先生が指導した門弟らが国内外で活躍している。その功績をたたえたい」と喜んだ。式では知花氏の門下生らが「松村のパッサイ」「クーサンクー大」など伝統の型を演武。山川町自治会の島袋正則会長は「山川町に新たな名所ができた」と歓迎した。→沖縄タイムス2018-7-30

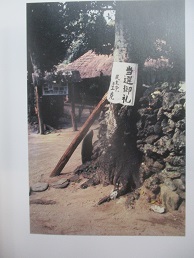

洲安恒の墓。正面右手に「糸洲安恒先生顕彰碑」が建つ

糸洲安恒の墓。正面右手に「糸洲安恒先生顕彰碑」が建つ

松村宗棍も眠る武氏墓

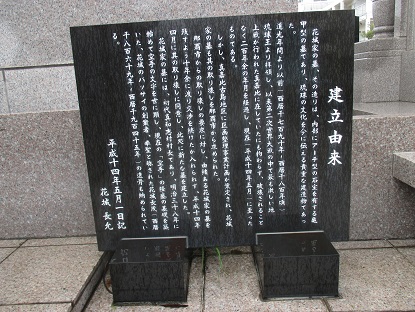

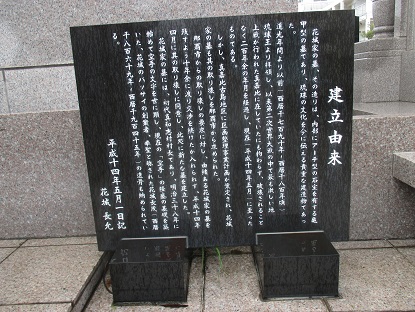

花城家(花城長茂)の墓、その造りは、内部にアーチ型の石室を有する亀甲型の墓であり、琉球の文化を今に伝える貴重な建造物あった。道元年間より以前(西暦千七百九十年・西暦千八百年頃)琉球王より拝領し、以来第二次世界大戦の中で最も激しい地上戦が行われた真嘉比に存していたにも拘わらず、破壊されることなく二百年余の年月を経過し現在(平成十四年五月)に至ったものである。しかし、真嘉比古島地区に区画整理事業計画が策定され、花城家の墓も其の取り壊しを那覇市から求められた。

那覇市からの取り壊しの要求に対し、由緒ある花城家の墓を残すよう十年余に渡り交渉を続けたが入れられず、平成十四年四月に其の取り壊しに同意し、此処に新たな墓を建立した。花城家の墓には、初代真和志村村長であり、明治三十八年に初めて空手の文字を世に顕し、現在の「空手」の隆盛の基礎を築いた、花城のバッサイの創案者、拳聖と称された花城長茂(西暦千八百六十九年ー西暦千九百四十五年)の遺骨も納められている。 平成十四年五月一日記 花城長允

フランスの空手人と新城三郎

遠山寛賢(1888年~1966年)は、旧姓を親泊といい、1888年(明治21年)、沖縄県首里市に生まれた。幼少の頃から、板良敷某、糸洲安恒、東恩納寛量らに師事した。それぞれ、どの時期に師事したかは不明であるが、糸洲に師事したのは、遠山が沖縄県師範学校へ入学(1906年)してからであると考えられる。当時の師範学校の唐手師範は糸洲安恒、師範代は屋部憲通が務めていた。在校中の1908年(明治41年)から3年間、遠山は糸洲、屋部の助手を務めた。1911年(明治44年)、師範学校を卒業した。遠山は、徳田安文、真喜屋某らとともに、俗に「糸洲安恒の三羽烏」と呼ばれた。遠山は、ほかに大城某から棒術、釵術を、初代首里区長を務めた知花朝章(知花朝信の本家叔父)から「知花公相君」の型を教わった。1924年(大正13年)には台湾へ渡り、台北の陳仏済、台中の林献堂から中国拳法を学んだ。(→ウィキペディア)

1956年4月 遠山寛賢『空手道』鶴書房

1962年6月 沖縄興信所『琉球紳士録』

1960年1月『オキナワグラフ』

沖縄空手の首里手系の流派、小林流をつくった知花朝信氏(1885~1969年)の没後50周年を記念した「小林流開祖拳聖知花朝信顕彰碑」の除幕式が29日、那覇市首里山川町公民館であった。沖縄小林流空手道協会の宮城驍(たけし)会長をはじめ、門弟代表の上原耕作錬士六段ら国内外約80人が新たな空手の聖地誕生を祝った。

知花朝信は1918年ごろ道場を開設。33年に小林流を命名したとされ、戦後一時期、山川公民館を道場としていたという。宮城会長は「山川公民館は小林流の発祥地。知花先生が指導した門弟らが国内外で活躍している。その功績をたたえたい」と喜んだ。式では知花氏の門下生らが「松村のパッサイ」「クーサンクー大」など伝統の型を演武。山川町自治会の島袋正則会長は「山川町に新たな名所ができた」と歓迎した。→沖縄タイムス2018-7-30

洲安恒の墓。正面右手に「糸洲安恒先生顕彰碑」が建つ

糸洲安恒の墓。正面右手に「糸洲安恒先生顕彰碑」が建つ

松村宗棍も眠る武氏墓

花城家(花城長茂)の墓、その造りは、内部にアーチ型の石室を有する亀甲型の墓であり、琉球の文化を今に伝える貴重な建造物あった。道元年間より以前(西暦千七百九十年・西暦千八百年頃)琉球王より拝領し、以来第二次世界大戦の中で最も激しい地上戦が行われた真嘉比に存していたにも拘わらず、破壊されることなく二百年余の年月を経過し現在(平成十四年五月)に至ったものである。しかし、真嘉比古島地区に区画整理事業計画が策定され、花城家の墓も其の取り壊しを那覇市から求められた。

那覇市からの取り壊しの要求に対し、由緒ある花城家の墓を残すよう十年余に渡り交渉を続けたが入れられず、平成十四年四月に其の取り壊しに同意し、此処に新たな墓を建立した。花城家の墓には、初代真和志村村長であり、明治三十八年に初めて空手の文字を世に顕し、現在の「空手」の隆盛の基礎を築いた、花城のバッサイの創案者、拳聖と称された花城長茂(西暦千八百六十九年ー西暦千九百四十五年)の遺骨も納められている。 平成十四年五月一日記 花城長允

フランスの空手人と新城三郎

02/26: 観光文化/「描かれたジュリ」②

1913年6月5日、岡田雪窓 那覇港から鹿児島へ

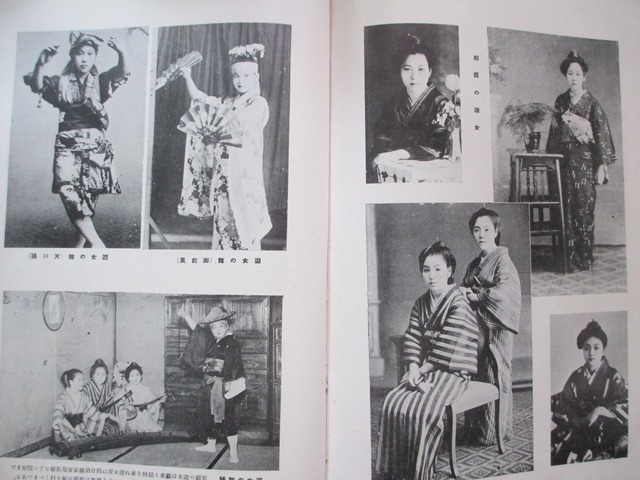

1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り

□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」

1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」

1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」

1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」

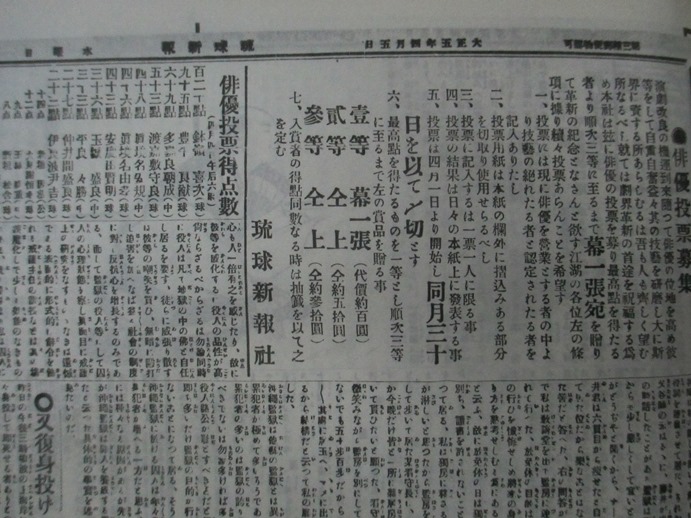

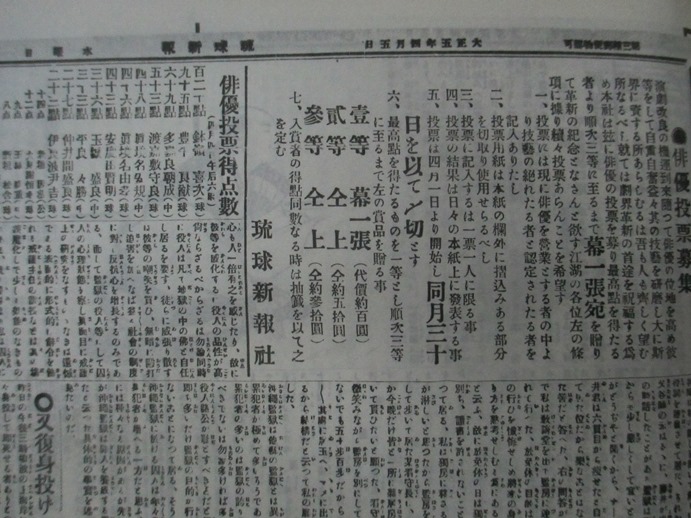

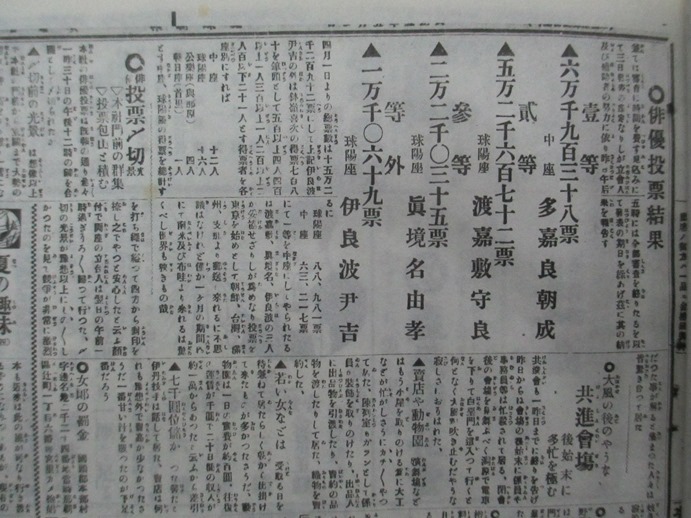

1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」

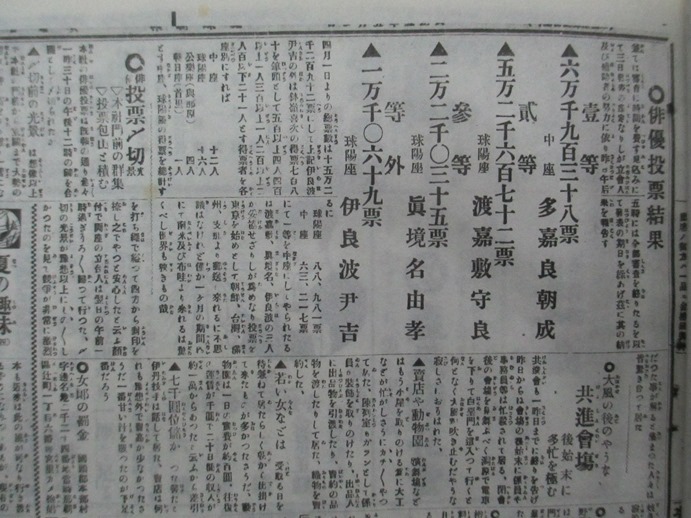

1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」

1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会

1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」

1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店

□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

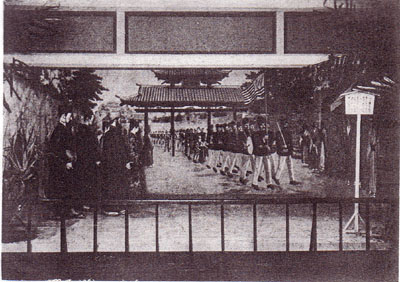

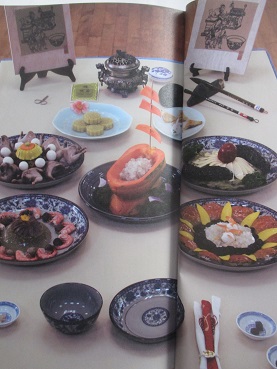

「二十日正月踊」のジオラマ

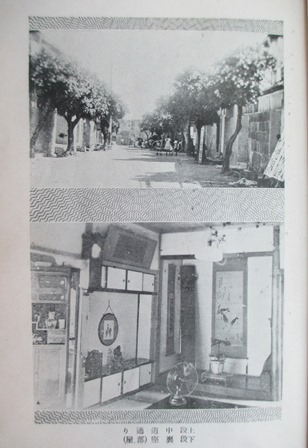

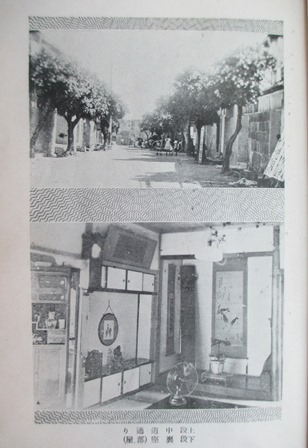

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」

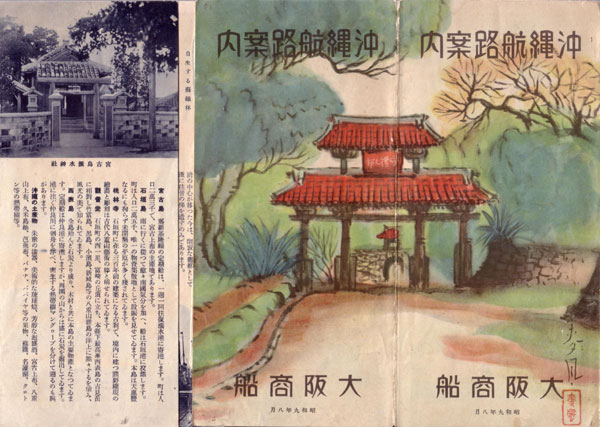

1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)

有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)

1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店

○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」

○ひなた、他九篇

ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。

○佛さま、他十篇

佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。

○母と子、他八篇

○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)

1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

○一向宗の法難と廓

王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。

また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。

明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。

備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。

1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。

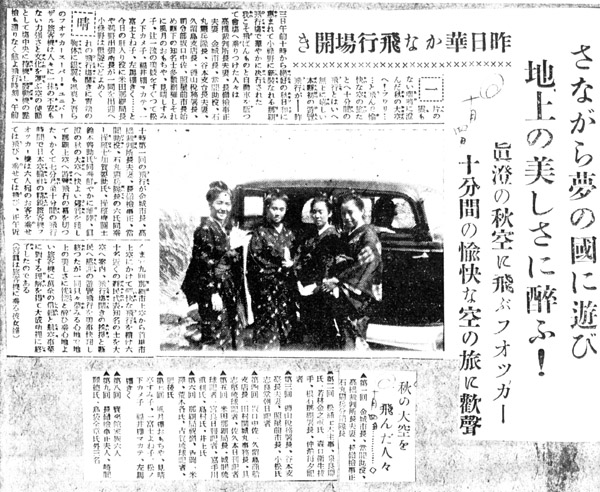

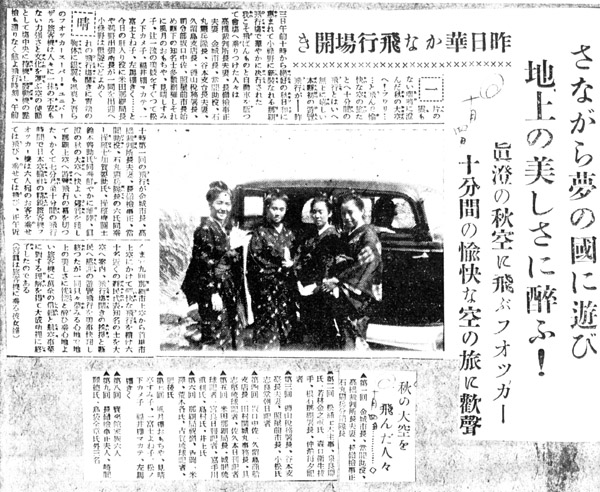

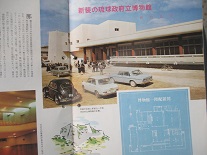

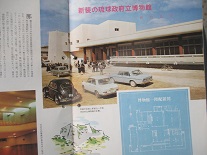

1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行

1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」

1938年9月15日『大阪球陽新報』

□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。

家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。

県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。

辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。

1919年ー京都都踊りで琉球太鼓踊り

上ー1995年1月19日『琉球新報』「人気あった琉球の太鼓踊りー大正8年 京都の都おどりで」/下はその時の絵葉書、左が巴紋の幕の前で万国旗をかざす踊子たち。右が太鼓踊り

□1919年3月12日『日出新聞』「都踊ー『今紫四季栄』平和踊・御越わん、里前御扶齎したぼれエイヤヨヌ平和の日(ひゃるがひー)ー」

1916年3月19日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(1)」

1916年3月20日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(2)」

1916年3月21日『琉球新報』素月生「入獄記ー同性間の恋物語(3)」

1916年4月1日『琉球新報』「俳優投票募集」

1916年5月2日『琉球新報』「俳優投票結果ー多嘉良朝成・六万千九百三十八票、渡嘉敷守良・五万2千六百七十二票、真境名由孝・二万二千三十五票、伊良波尹吉・一万千六十九票」

1917年10月 『沖縄毎日新聞』伊波普猷「仲尾次政隆と其背景」→1926年7月 伊波普猷『真宗沖縄開教前史』明治聖徳記念学会

1919年10月 伊波普猷・真境名安興『沖縄女性史』「尾類の歴史」小沢書店→1926年9月 『新小説』伊波普猷「琉球の売笑婦」

1925年10月 沖縄県教育会同人(又吉康和)『琉球』小沢書店

□鎌倉芳太郎氏は寫眞や装幀に助言され・・・、表紙は羽田会長の案に出たもので、若狭町の知念と云ふ老舗の作製に成る純琉球物です。

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

「二十日正月踊」のジオラマ

那覇市天妃町 料理屋「一味亭」

1934年8月ー大阪商船「沖縄航路案内」(大野麦風「守礼門」)

有馬潤(1906年10月18日~1945年5月8日)

1931年4月 有馬潤『詩集・ひなた』青山書店

○有馬潤・口絵「蛇皮線を持つ女」

○ひなた、他九篇

ひなたー陽の きらきら する/ぬくい/えんがわにすわって/母とはなしてゐると、/なんにも/ほしいとはおもはない。

○佛さま、他十篇

佛さまーお母あさんが/ぶつだんの前にすわって/なにかお祈りして いらっしゃる/ほとけさまは/きっと 願ひをかなえてくださると おもふ。

○母と子、他八篇

○佐藤惣之助「序」/菊地亮「跋」/伊波南哲「跋」

向かって左から山田有邦、川平朝申、有馬潤、名渡山愛順、志垣新太郎、仲間武雄(樹緑会1924年夏)

1934年10月 久志助善『沖縄の歓楽郷 辻の今昔』

○一向宗の法難と廓

王朝時代の沖縄では御國元(薩摩)にならって一向宗の信仰を厳禁されていたが泉崎の名家仲尾次親雲上政隆や、備瀬筑登之などに依って密かに布教されその信者も相当の数を得ていたが遂に発覚されて仲尾次翁を始めその信者が処罰されたことがある。この仲尾次翁は初め辻の女郎屋に御本尊を安置して熱心に信仰し、また布教していたが、次第に信者も多くなり遊廓では都合が悪く自宅にこれを移したが、遂に発覚されて八重山に流刑されたのであるこの仲尾次翁の「法難日記」の一節に 荒神之前の牛あんま、真中のさまのかめあんま、雲登留の牛あんぐわ、も座窂より同日出窂云々とあるから処罰された信者の内には遊女だちもおたようである。

また、仲尾次翁の法難当時、大島あたりに行っていたので難をのがれたが明治10年10月 田原法水師の法難事件に殉した、備瀬筑登之の白状した所によると弘化元年渡地傾城荒神の前ウシ方で始めて一向宗を信仰したが、文久元年12月本山から御本尊を請受けて自宅で内秘に信仰していたが、元治元年に露顕を恐れて一旦本尊を本山に還したことにして、辻の染屋のカマ方に預けそこで法話をしたり経典を講じたりしていた。

明治9年5月に眞教寺の先代、田原法水師が商人田原里治と偽って大有丸で那覇に着き、長嶺筑登之の宅に宿して密かに辻遊郭で布教をし10月ごろまでに遊廓で78十人の信者を得た。

備瀬筑登之はその年の6月ごろ、辻の亀の油香々小で始めて法水師と会って、ともに布教につとめていたが遂に彼の法難に逢ったのである。このように禁制当時の一向宗の信仰や布教が遊廓を中心としてなされたことは、当時の遊廓がその取締もゆるくまた彼女だちが秘密を洩らすことなきを信頼してこの場所を選定されたのであろう。

1936年10月2日 『大阪朝日新聞』島袋源一郎「遊子を魅する南島芸妓の美声ー猫額大の土地に貸座敷およそ5百戸」芸娼妓、酌婦合わせて1千人も住んでいる/料理屋と待合、貸座敷の三つをゴッチャにしたものといってよい。料理を出したり、宴会を催したりしている点からいうと料理屋に当たり、歌舞、音楽が行われ商談でも政治の駆け引きでも行われているのは待合のようである/妓女が一人前になるまでは抱親が一切の面倒を見てやるが、成人すると月極め4,50圓乃至6,70圓を抱え親に納めて部屋持になる/聖代の今日、人身売買の陋習は人道上の大問題でありあり、殊に遊里は波之宮の神域に近く、最適の納涼地であるから、本県風教上速やかに移転または改革を断行しなければならない。

1936年10月3日ー華やかな飛行場開き、本県初の遊覧飛行

1937年3月1日 『沖縄朝日新聞』島袋源一郎「南島春爛漫ー女郎馬行列とその歴史」

1938年9月15日『大阪球陽新報』

□行雲流水ー辻遊廓問題は一応ケリが着いたかと思ったが余燼はまだブスブス燻って却々消えそうにもない。その顕著な一例は沖縄基督教聯盟の真剣な粛正運動である。同聯盟の熱意の籠った純理論には如何なる有力者も眞ッ向から反対を唱えることは出来まいだろうが其処が多年の因習と利害関係の錯綜した辻遊廓の事だからそう簡単に解決はつくまい。

家主や廓内の商売人からすれば全くの死活問題に違いないから凡ゆる手段を講じて之が阻止運動に出づべきは逆賭するに難くはない。然し改善論者側ではそんな個人的の利害問題などテンで眼中に置かず県の体面問題及び明日の沖縄を担ふべき青年の死生問題として重大視しているから決して馬鹿には出来ない。

県外識者中には沖縄から大人物が出ないのは辻と泡盛の為だと嘆いている人もあり「人生をテーゲードヤル」と茶化している不真面目の壮年老人連中は何うでもいいが未来ある青年だけは救わねばならぬと叫んでいる。大阪湯浅商店主の山川氏などは那覇市が辻遊廓から上がる公課を唯一の財源として之を擁護するのは淫売した不浄の金を重要予算として奨励しているようなもので市の不面目是より甚だしきはなく恥を天下に曝すものだと慨嘆している。

辻を市経済の有力機関だとの考え方が抑々の間違いで寧ろ家庭経済の破壊者であり産業発展の敵といっても過言ではない。那覇、首里の名家で辻のために産を破ったもの幾何なるを知らず農村民にして粒々辛苦折角儲けた虎の子を遊女に奪われて帰る旅費もなくなったという実例はザラにある。中には農村青年の娯楽機関として辻必要論を叫ぶ者もあるが以ての外の暴論で慰安の方法は演劇、映画等其他情操方面に幾らでもある。沖縄の都鄙を通じて演劇が発達しないのも辻許りに関心を持っている為で、この意味から云っても辻は精神文化の阻害者であり県民を亡国の民たらしむる囮である。

11/08: 年譜・末吉麦門冬/1924(大正13)年 ①

2月 関西沖縄県人会結成

2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行

2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

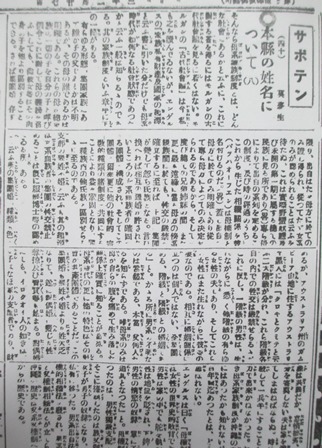

2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)

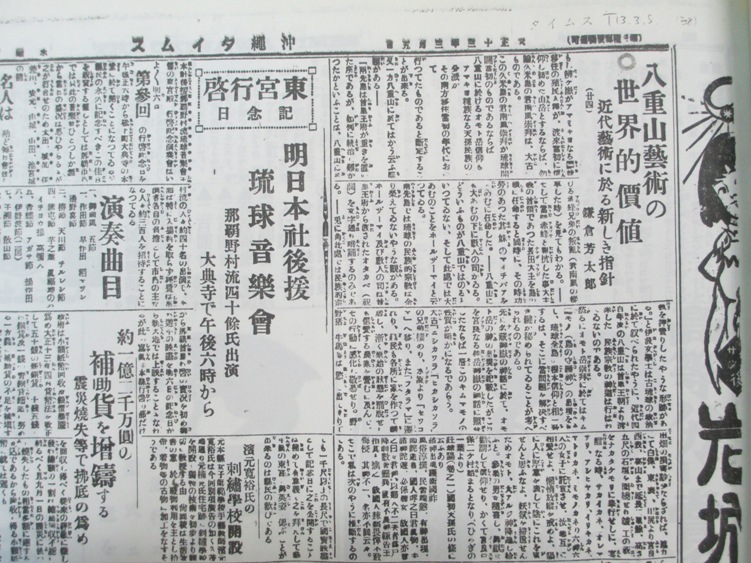

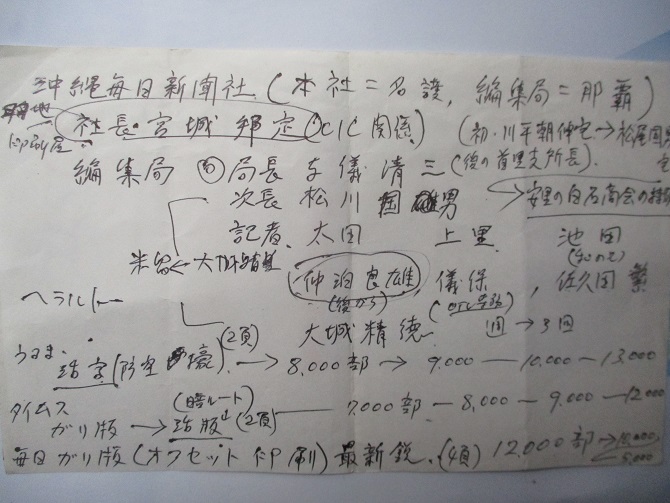

2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」

3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。

1924-3

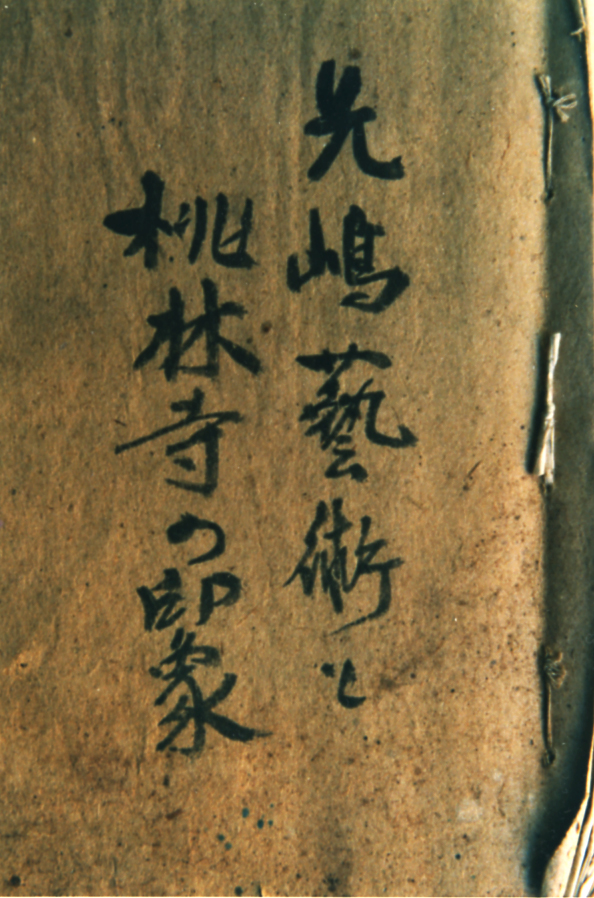

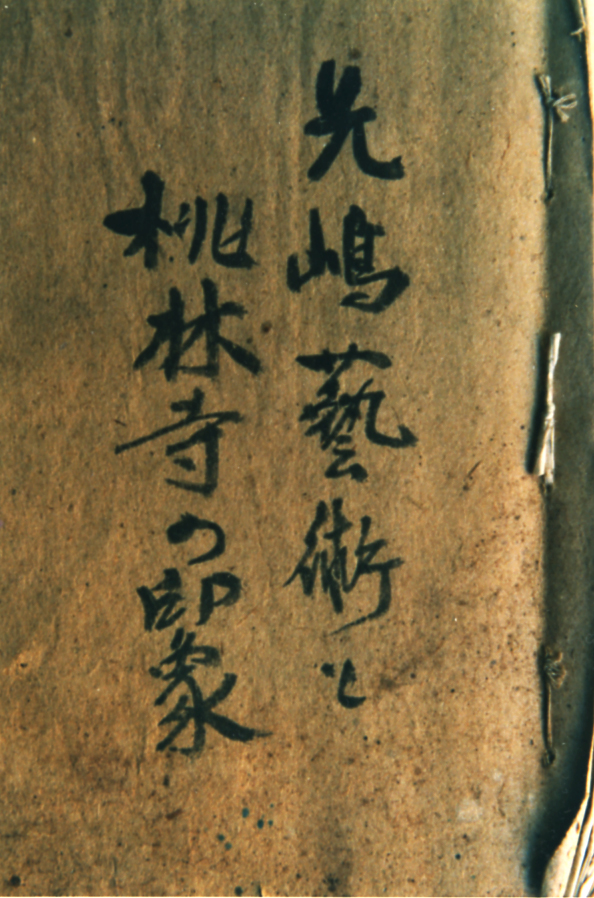

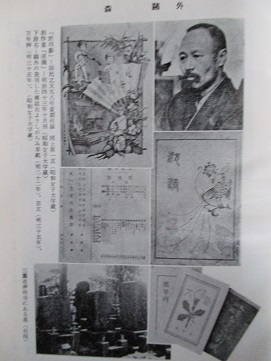

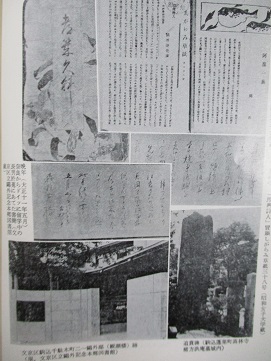

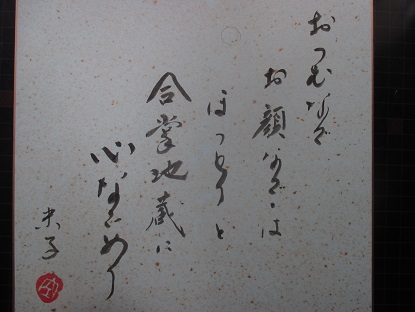

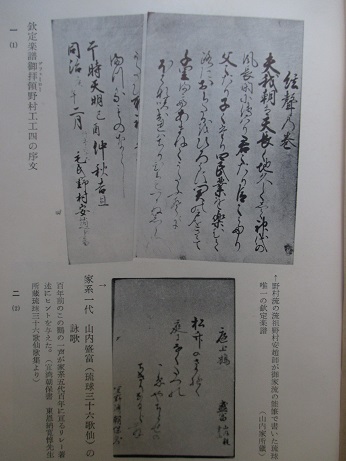

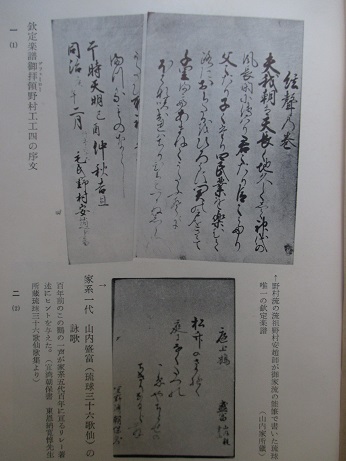

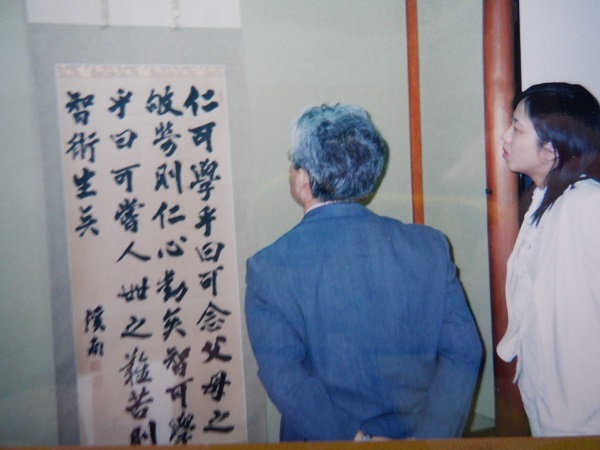

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)

5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」

6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演

7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店

7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地

7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」

7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港

7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」

7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状

7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。

7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会

8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)

8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京

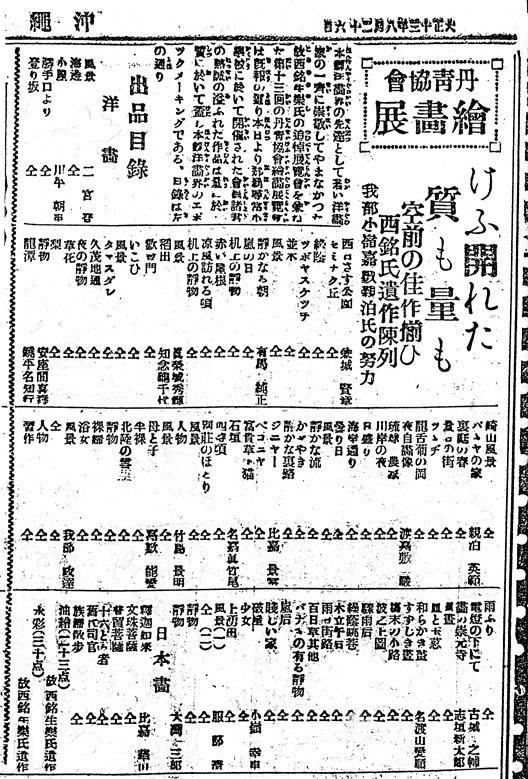

1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会

1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)

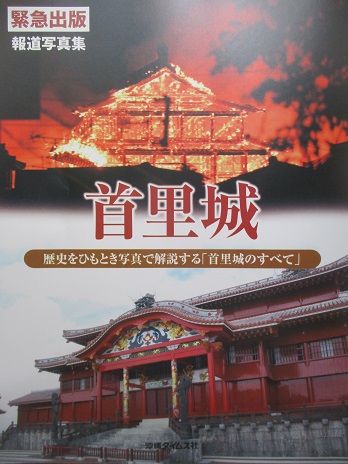

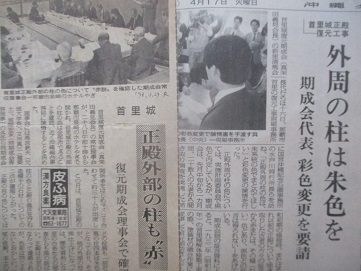

2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。

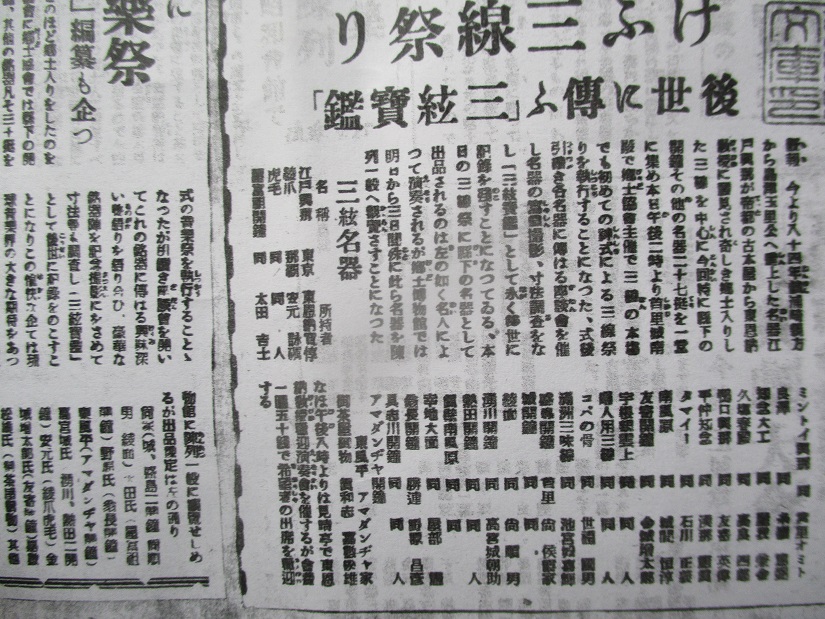

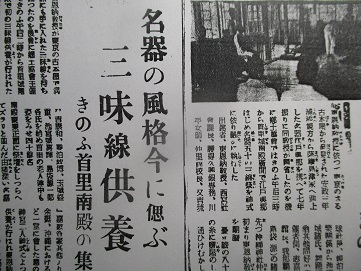

1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。

莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。

〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。

1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」

□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)

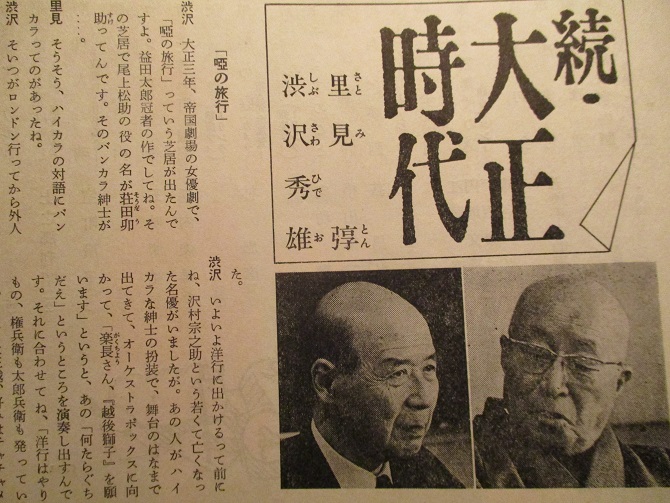

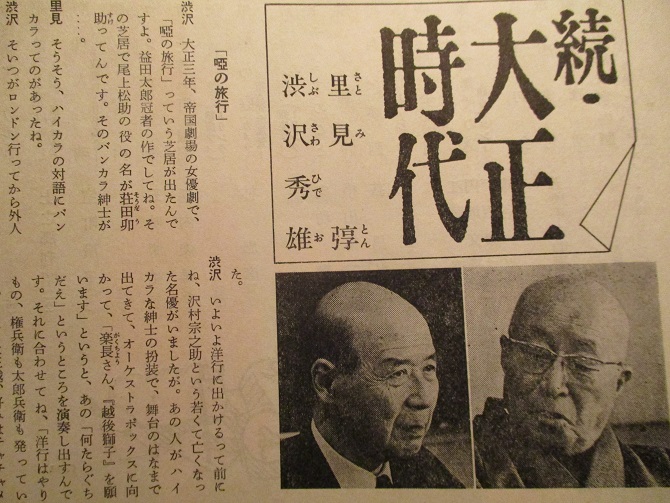

2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」

2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行

2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)

2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」

3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。

1924-3

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)

5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」

6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演

7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店

7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地

7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」

7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港

7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」

7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状

7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。

7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会

8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)

8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京

1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会

1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)

2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。

1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。

莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。

〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。

1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」

□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)

2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」

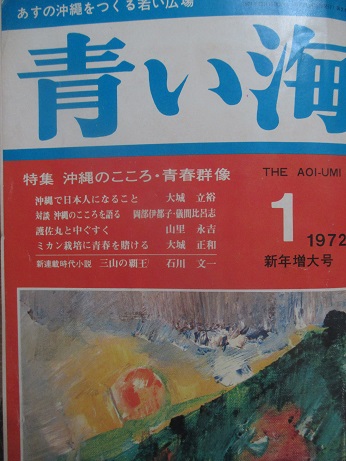

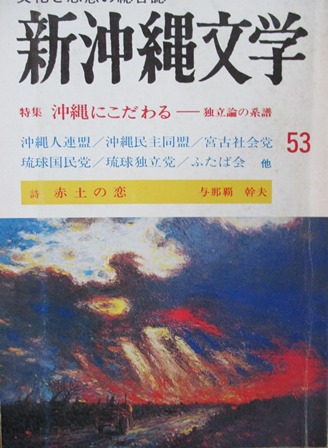

1972年1月 沖縄の雑誌『青い海』9号 山里永吉「沖縄の史跡 護佐丸と中ぐすく」

1982年(昭和57) 9月 「山里永吉瞥見」『新沖縄文学』第53号 沖縄タイムス社

【内容】 石鼓 教科書問題の本質 (特集)沖縄にこだわる -独立論の系譜 独立論の位相 川満信一著. 沖縄人連盟 新崎盛暉著.沖縄民主同盟 仲宗根勇著. 宮古社会党 平良好児著. 不発の独立論 大田静男著. 琉球国民党 島袋邦著. 琉球独立党 平良良昭著. ふたば会 太田良博著. 琉球巴邦・永世中立国構想の挫折 仲程昌徳著. 山里永吉暼見 岡本恵徳著.コラム 帰属問題めぐり街の声を聴く/ /反映させよ住民の希望 沖縄自立・独立論関係図書目録 潮流 私学問題と官尊民卑(教育) 「一坪反戦地主会」の発足(住民運動) 多様化する反戦運動(社会) 検定に対する検定を(文化) 沖縄史そぞろある記(10) 嘉手納宗徳著. 動物の鳴き声 儀間進著. 日本人の沖縄人像 親泊寛信著. 琉球の地頭性(3) 宮城栄昌著. 海外ジャーナル 話題ふたつ(アメリカ) 宮城悦二郎著. 新聞とのつきあい(フランス) 大下祥枝著. 香港の漁村にて(東南アジア) 比嘉政夫著. 書評 「地図の風景」 「蝶の島」 「聞書西表炭坑」 「ある二世の轍」 「石扇回想録」 「ふるさとばんざい」 「沖縄の悲哭」 「瞳詩篇」「芝憲子詩集」 「沖縄-戦争と平和」 「沖縄の戦記」 「対馬丸」 「句集琉球切手」 「わが沖縄ノート」 「琉球文学小見」 「琉球の言語と文化」 「沖縄行政機構変遷史料」 「生贄は今」 「沖縄資料センター目録」 第8回「新沖縄文学賞」予選発表 詩 赤土の恋 与那覇幹夫著※与那覇幹男1939年11月26日~2020年1月20日。『赤土の恋』で1983年、第七回山之口貘賞。与那嶺さんは新報でよく出会ったが、2019年に初めての長い電話をくれた。お別れのつもりだっただろう。晶子夫人から僕のことを聞いていたからであろうか。亡くなられたのを知ったのは森口豁さんのFacebook2020-9であった。

1924年7月18日『沖縄タイムス』

山里永吉が1924年、那覇の波之上軒で開いた個展には「村山知義によって踊られたるワルツ」「インペコーフェンの踊り」もあった。山里永吉自伝□東京では『マヴォ』の雑誌が発売禁止になり、同人は全員、警察の身元調査を受けていて、警視庁からの連絡で私の家にも那覇署員がやってきた。息子の身元調査に親父はびっくりしたらしい。幸い私はその時東京に帰っており行きちがいであった。そんなことがあって親父は東京にいた山田真山先生へ手紙を出し息子を預かってくれと依頼した。真山先生は那覇で展覧会を開いたとき、私の家に泊まっていたので父とは旧知の間柄だった。早速、使いがきて、私は荻窪の先生の家へ引き取られ、お預けの身になった。一年そこら御世話になったが、父が死んで、東京にいてもつまらないので、沖縄へ引き揚げた。昭和2年4月のことである。

1926年9月 『沖縄教育』156号 山里永吉「小説ゆめ」

1933年5月 『沖縄教育』201号 山里永吉「明治神宮壁画『琉球藩設置』」

大火で辻にあった貸家は全部まる焼け、保険金は一文もかけていない。それで父は農工銀行を辞めて生前、漆器店(丸山漆器店ー那覇市上ノ蔵町・電話441番)を始めており、兄貴は勧業銀行の那覇支店に勤めて高給をとっているので辞めようとしない。「お前店番をしろ」というわけで東京から帰った私に申しつけたが、私はそういう仕事は向かない。店のことはいい加減にして、脚本や評論などを新聞に発表したりしていた。

丸山漆器

それからしばらくして伊良波尹吉、真境名由康、島袋光裕の俳優3人が、顔をそろえてやってきて「芝居の脚本を書いてくれ」と懇請された。沖縄芝居はそのころ衰退気味で、新聞を読むほどの人なら芝居を見にいかない。「これじゃ、どうにもならん、ひとつ協力してくれ」と持ちかけてきたものである。最初に書いたのが「一向宗法難記」だった。2作目が「首里城明け渡し」で大当たりに当たった。

.jpg)

1960年3月30日ー崇元寺調査、黒板、杢、中央の顔が隠れているのが山里永吉

□1960年3月28日ー琉球文化財保護のため文部省文保委会「第一次琉球文化財調査団」の黒板昌夫調査官、杢正夫技官が来沖。

写真左から具志堅宗精復旧期成会長、真栄田義見、川平朝申、不詳、山里永吉

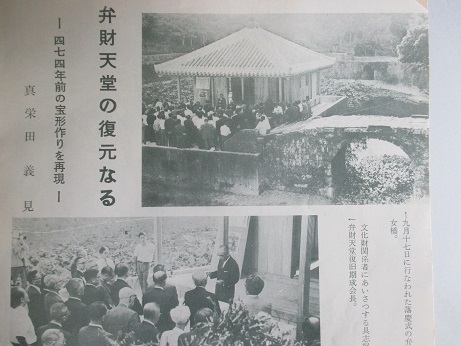

1968年11月『今日の琉球』真栄田義見「弁財天堂の復元なるー474年前の宝形作りを再現」

1971年1月6日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー中央集権とも関連 半世紀の内乱にこりる」<上>

1971年1月7日『琉球新報』山里永吉「尚真王の武器撤廃と百浦添欄干之銘ー撤廃は歴史家の定説 『反戦平和』の思想思い起こせ」<下>

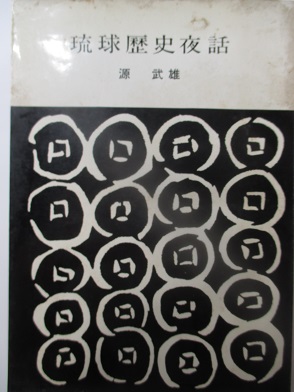

□1972年9月ー『佛教藝術』88<沖縄の文化と美術特集> 毎日新聞社

沖縄の歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新屋敷幸繁

沖縄文化史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・比嘉 春潮

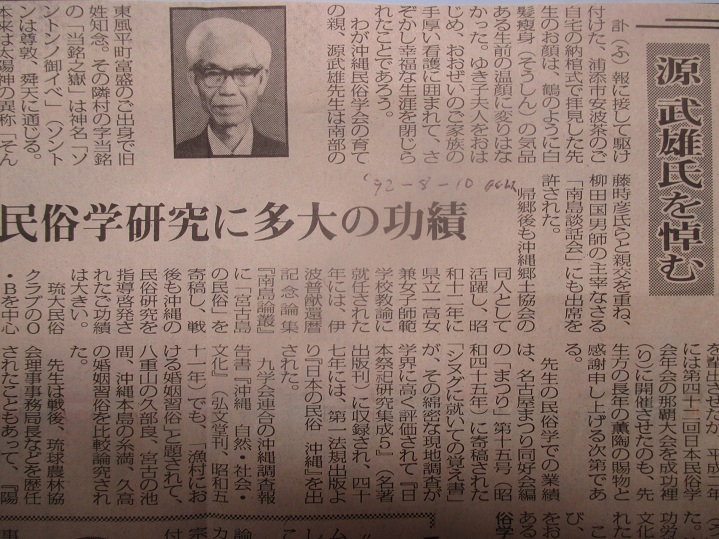

沖縄の宗教・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・源 武雄

おもろ十首・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外間 守善

沖縄の梵鐘と金石文・・・・・・・・・・・・・外間 正幸

琉球漆器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡田 譲

沖縄の陶芸史・・・・・・・・・・・・・・・・・・山里 永吉

琉球紅型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鎌倉芳太郎

沖縄の舞踊と楽器・・・・・・・・・・・・・・・仲井真元楷

琉球の建築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田辺 泰

沖縄文化財建造物等の復旧事業・・・杢 正夫

口絵解説・殷元良筆「鶉図」・・・・・・・・真保 亨

沖縄の重要文化財

1960年6月6日 伊野波節石くびれ 左より池宮喜輝、国吉真哲(山里永吉文化財保護委員長・撮影)

.jpg)

石くびりと山里永吉

1989年5月8日『琉球新報』川平朝申「山里永吉氏の逝去を悼む」

1989年5月8日『沖縄タイムス』船越義彰「追悼ー那覇人に徹した山里氏」

04/08: 新城栄徳「琉球文化史散歩」②

1929(昭和4)年

『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」

□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」

2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)

1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社

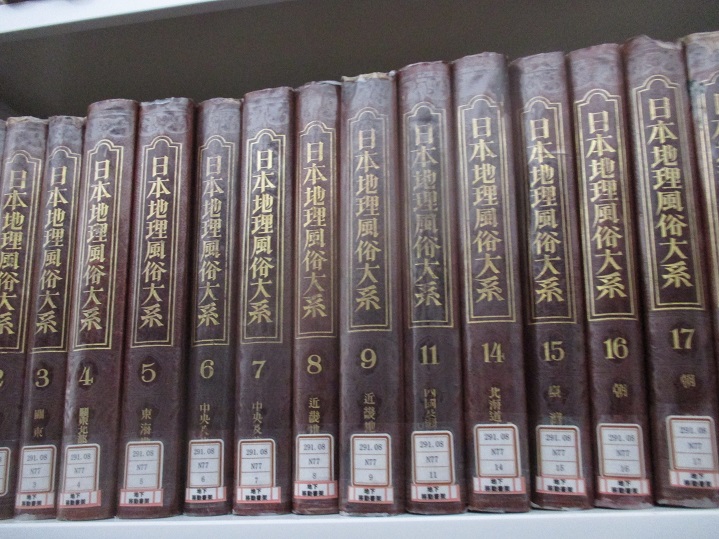

沖縄大学図書館所蔵

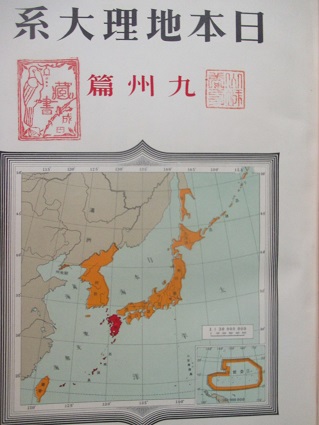

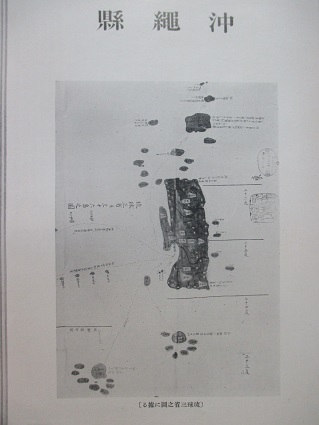

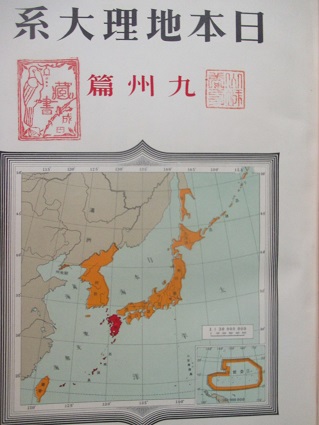

1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社

目次

琉球列島ー概説

地形ー列島と海溝/三列の地質構成/珊瑚礁の発達/古生層と珊瑚礁/宮古諸島と八重山諸島

気候と生物ー気温/降水量と風速/季節風/ハブとマングース/亜熱帯性植物

沿革ー開闢伝説/内地との交通/支那との交渉/明治以後

生産ー概説

甘蔗糖/水産物/甘蔗/穀物/林産物/牧場/その他の生産物

薩南諸島ー大隅諸島/土噶喇諸島/大島諸島/島の産物/大島の気温

沖縄諸島ー沖縄島/国頭山岳地域/中頭、島尻丘陵地域/那覇首里の都会地域/人口の減少/属島/大東諸島/先島諸島/八重山群島/尖閣諸島

琉球婦人の黥ー伝説に現れた起原/古文書中の入墨/記事の有無/他島との比較/その宗教的意義

墓ー風葬の俗/古代と風葬/墓の発達/その中間物/板が門/近代式墳墓/その起原

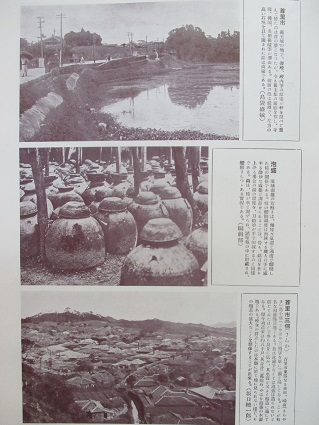

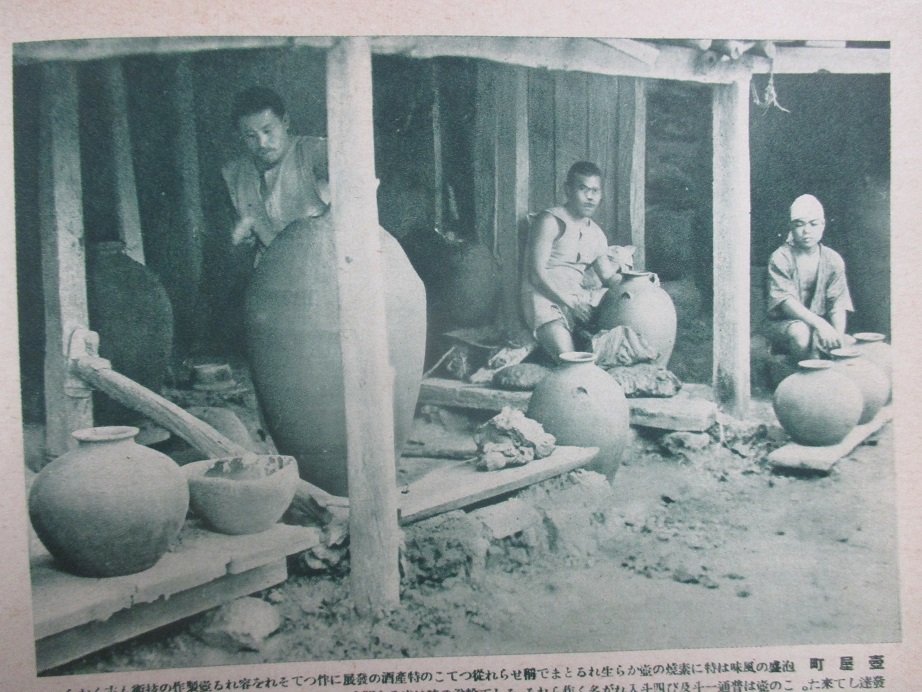

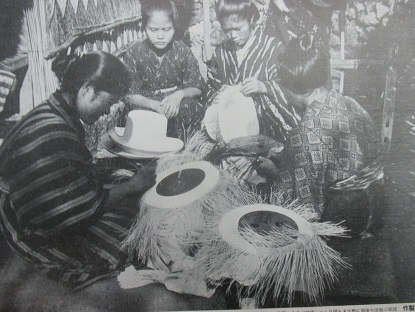

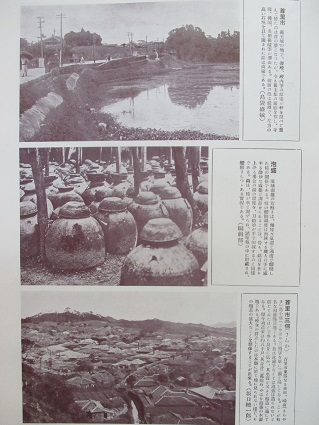

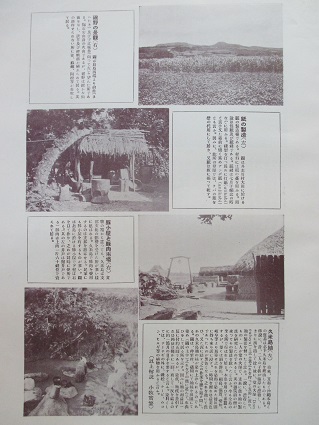

グラヴィアー守礼門/首里附近の聚落状態/奥武山公園/首里附近の民家/野生の蘇鉄/沖縄県庁/沖縄測候所/測候所附近より那覇を望む/天水甕/ハブの毒素採集/ハブ捕り/ハブ/芭蕉の花の咲く頃/辨岳の御願所/識名園の泉水/首里城の正殿/亀甲形の墳墓/尚家の門/波上神社と石筍崖/真玉橋の風光/護国寺の仁王門/聖廟/護国寺境内/末吉神社/辨財天堂と観蓮橋/ベッテルハイム記念碑/識名園/琉球の刳舟/爬龍船競漕図/琉球の甘蔗畑/盆の甘蔗市/農家の製糖小屋/パナマ帽の制作

蘇鉄林/パパイヤの樹/辻町の遊女/機を巻く首里の婦人/屋久の杉森/杉の巨木/大島の闘牛/シャリンパイ/大島名瀬港/大島紬工場/奄美大島の蘇鉄林/奄美大島の百合園/那覇港の入口/那覇港第一桟橋/先原崎の灯台/波上神社の石段/首里市内の民屋/那覇市全景/琉球美人

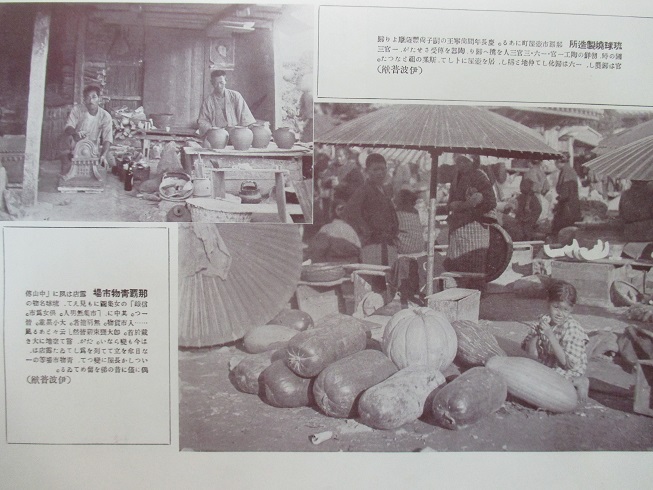

屋上の唐獅子/壺屋町/壺作り/泥藍の紺屋/藍の香高い琉球絣/泡盛製造所/諸味貯蔵場/豚肉販売所/甘蔗売の集り/独特の武術唐手/郷土スポーツ唐手/ズリ馬行列/歓会門/円覚寺本殿/龍潭池附近/円覚寺境内放生池橋/琉球の民家/那覇市附近の露店/那覇旧市街/崇元寺の門/那覇一の商店街/那覇辻遊廓/真玉橋の石橋/沖縄測候所/円覚寺の山門/熱帯植物榕樹/漁村糸満の浜/名物朱塗りの漆器/芭蕉の実り/萬歳舞踊/舞踊/婦人の黥/綱曳遊戯/湧田の旗頭/壮麗な旗頭/浜の賑ひ/野国総官の墓/久志村の山中にあった墓/久高島の墓/破風式の墓/亀の子式の墓/墓と死者の交会/墳墓のストリート/墓のにぎはい/玉陵/墓の平面図/壺屋産の霊置甕/英祖陵

守礼門がカラーで載っている。この本を1987年に安良城盛昭(大阪府立大学教授)氏が沖縄県立博物館に寄贈された。氏のものは父盛英が東京で教師をしていたとき購入したもので氏も愛読し親しんできたものであった。□1929年2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」

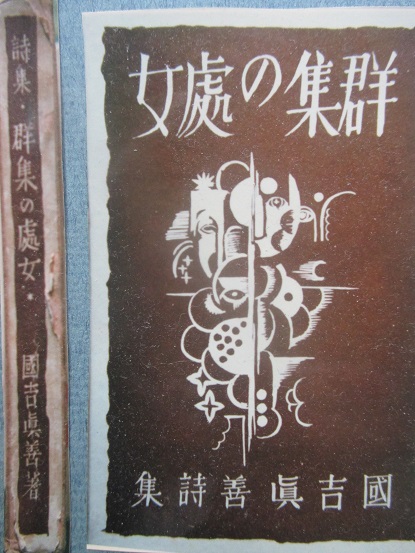

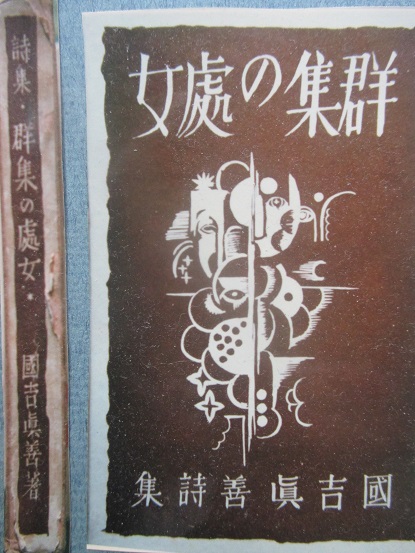

1930年5月 国吉真善『群衆の処女』

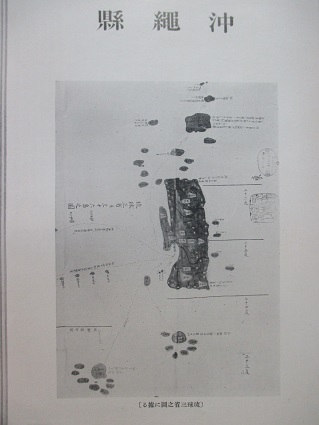

1930年8月 改造社『日本地理大系・九州篇 沖縄県』

目次

沖縄県扉「古地図」

沖縄県概説

ダブルトーン版ー筆架山より見たる那覇港 那覇市街/隆起珊瑚礁と波上神社/琉球焼製造所 那覇青物市場/おてんだの水取舟 崇元寺/金石文と真玉橋/守礼門 歓会門 首里城正殿/首里市 泡盛 首里三個/識名園 首里市/運天港 糸満 糸満町/パパヤ売 金武大川/七島藺の刈取 砂糖の製造 八重山鰹節製造所/久米島(新村 支那式の家屋 久米島の男女 久米島具志川村 仲村渠)/久米島(裾野の景観 紙の製造 豚小屋と豚肉市場 久米島紬)/琉球の墳墓/那覇市郊外の墓 国主より功臣に賜りたる御拝領の墓/田舎の墓 首里郊外貴族の墓/ヤツチのがま 石垣島より竹富島を望む屋我地ヲフルギの純林 甘蔗の栽培 ガジュマル/琉球の舞踊と演劇ー波平大主 萬歳一段 同二段 同三段 女笠踊 諸純節 二童敵討 同二 同三 同四/琉球の年中行事ー八重山の民族舞踊 祭式舞踊 那覇市の綱引行列

綜合解説

1930年8月5日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(1)凡そ神秘的な共産の久高島 島民総出で原始的な出迎 苦熱を忘れるローマンス」

1930年8月6日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(2)凡そ神秘的な共産の久高島 島の由来記と名所旧蹟 苦熱を忘れるローマンス」

1930年8月7日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(3)凡そ神秘的な共産の久高島 原始共産制の名残を観る 苦熱を忘れるローマンス」

1930年8月8日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(4)どこ探しても無い久高島の奇習 珍しい風葬と婦人の貞操試験 『グショウ』見物の巻」

1933年7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』

1934年4月17日『琉球新報』広告□那覇市東町 明視堂写真部ー佐和九郎『正則写真術』『密着と引伸』『現像の実際』『露出の秘訣』『整色写真の研究』『整色写真術』/三宅克巳『写真随筆 籠の中より』『写真のうつし方』『私の写真』『趣味の写真術』/高桑勝雄『フイルム写真術』『写真術五十講』『写真問答』/宇高久敬『写真の新技法』/霜田静志『写真の構図』/南實『原板の手入』/加藤直三郎『中級写真術』/石田喜一郎『プロモイル印画法』/小池晩人『山岳写真の研究』/金丸重嶺『新興写真の作り方』、金丸重嶺・鈴木八郎『商業写真術』/勝田康雄『人物写真のうつし方』/中島謙吉『芸術写真の知識』/吉川速男『写真術の第一歩』『小形カメラの第一歩』『図解写真術初歩』『私のライカ』『十六ミリの第一歩』/鈴木八郎『写真の失敗と其原因』『写真処方集』『整色写真のうつし方』『引伸の実際』/中戸川秀一『写真百科辞典』/寺岡徳二『印画修整の実際』/斎藤こう兒『撮影第一課』『引伸写真の作り方』『芸術写真の作り方』/額田敏『山岳写真のうつし方』/眞継不二夫『芸術写真作画の実際』『アマチュア写真の修整』/山崎悦三郎『修整の実際』/高山正隆『芸術写真入門』『ベストコダック写真術』/石動弘『小形活動フイルム現像法』

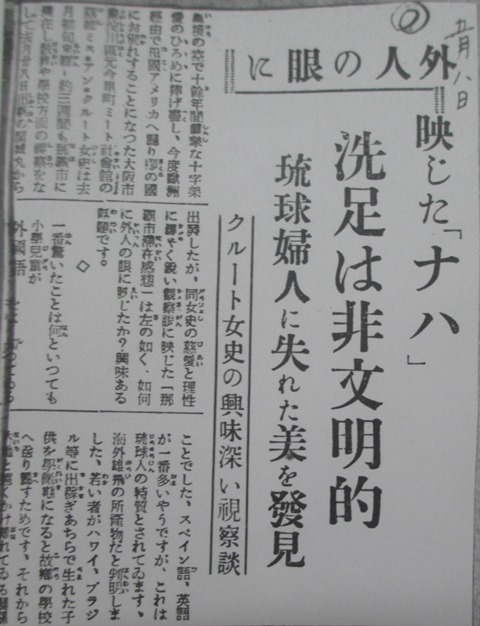

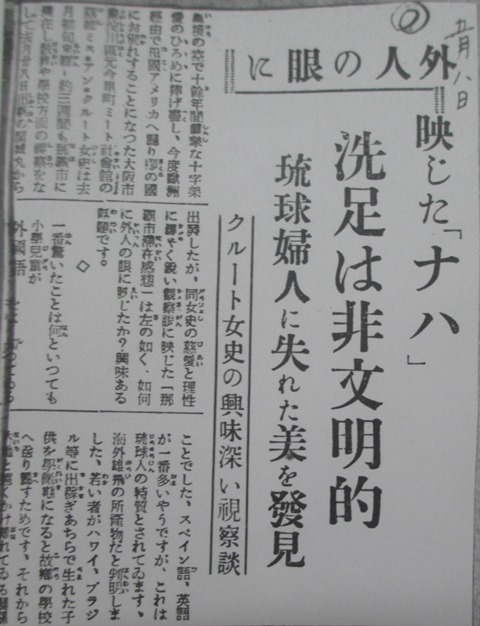

1934年5月5日『大阪朝日新聞 九州朝日』「外人の眼に映じた”ハブの國„ クルート女史の興味を晙る視察談」

1934年5月8日『琉球新報』?

4月、欧州経由でアメリカに帰途、来沖したミス・アン・クルート(大阪東淀川区ミード社会館)が新聞記者に「那覇の児童がスペイン語、英語を知っているのに驚いた、これは海外雄飛の諸産物で若い者がハワイ・ブラジルらに出稼ぎ、そこで生まれた子を故郷沖縄の学校に送り帰すためです」と答える。

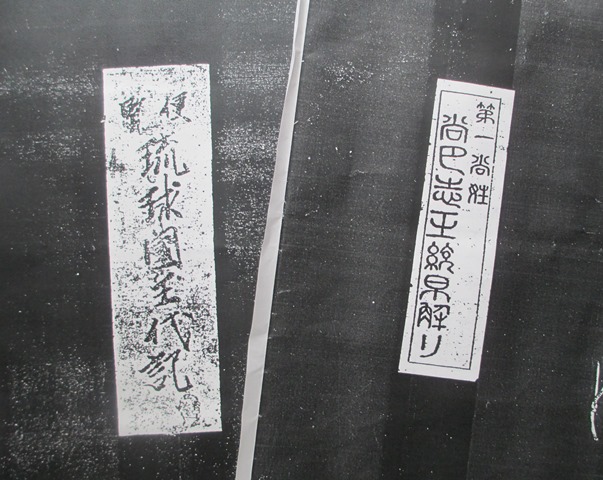

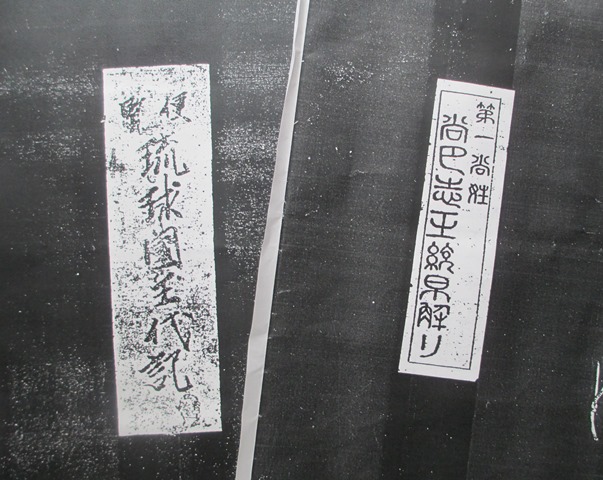

1934年11月 神村朝儀『便覧 琉球國王代記』神村朝忠/1937年3月 神村朝儀『第一尚姓 尚巴志王統早分解り』神村朝忠薬店

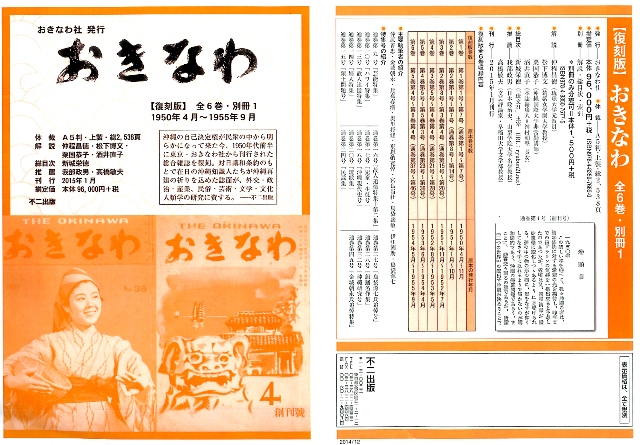

○雑誌『おきなわ』復刻版解説に酒井直子さんが「回想ー父 神村朝堅」を書かれていて、「向氏神村家家系図」も添えられていた。13世 朝睦の子供たちが省略されていたので詳しく記入してもらった。その結果、上記の著者・朝儀は叔父で、発行人の朝忠は朝堅氏の父と判明した。

『世界美術全集』第21巻 平凡社「琉球美術各論」

□伊東忠太「琉球芸術総論」 鎌倉芳太郎「琉球美術各論」

2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻□鎌倉芳太郎ー(彫)天尊像、(絵)尚円王御後絵、尚貞王御後絵、尚純公御後絵、金剛法会図細部、渡海観音像(自了)、高士逍遥図(自了)、(工)放生池石橋欄羽目、観蓮橋石欄羽目、瑞泉門石獅、歓会門石獅、正殿唐破風前石龍柱、御盃及御酒台並浮彫金箔磨大御菓子盆及小御菓子盆、美花御小飯並浮彫金箔磨大御菓子盆、あしやげこむね橙紅色 子地雲龍鳳文綵繍牡丹雉子文綵繍□伊東忠太ー(建)守礼門・冕ヶ嶽石門、沖宮、天久宮、円覚寺仏殿、円覚寺三門、崇元寺石門、霊御殿(玉陵)

1929-3 『世界美術全集』第22巻 平凡社

沖縄大学図書館所蔵

1930年3月『日本地理風俗大系 弟12巻/九州地方<上>琉球列島』新光社

目次

琉球列島ー概説

地形ー列島と海溝/三列の地質構成/珊瑚礁の発達/古生層と珊瑚礁/宮古諸島と八重山諸島

気候と生物ー気温/降水量と風速/季節風/ハブとマングース/亜熱帯性植物

沿革ー開闢伝説/内地との交通/支那との交渉/明治以後

生産ー概説

甘蔗糖/水産物/甘蔗/穀物/林産物/牧場/その他の生産物

薩南諸島ー大隅諸島/土噶喇諸島/大島諸島/島の産物/大島の気温

沖縄諸島ー沖縄島/国頭山岳地域/中頭、島尻丘陵地域/那覇首里の都会地域/人口の減少/属島/大東諸島/先島諸島/八重山群島/尖閣諸島

琉球婦人の黥ー伝説に現れた起原/古文書中の入墨/記事の有無/他島との比較/その宗教的意義

墓ー風葬の俗/古代と風葬/墓の発達/その中間物/板が門/近代式墳墓/その起原

グラヴィアー守礼門/首里附近の聚落状態/奥武山公園/首里附近の民家/野生の蘇鉄/沖縄県庁/沖縄測候所/測候所附近より那覇を望む/天水甕/ハブの毒素採集/ハブ捕り/ハブ/芭蕉の花の咲く頃/辨岳の御願所/識名園の泉水/首里城の正殿/亀甲形の墳墓/尚家の門/波上神社と石筍崖/真玉橋の風光/護国寺の仁王門/聖廟/護国寺境内/末吉神社/辨財天堂と観蓮橋/ベッテルハイム記念碑/識名園/琉球の刳舟/爬龍船競漕図/琉球の甘蔗畑/盆の甘蔗市/農家の製糖小屋/パナマ帽の制作

蘇鉄林/パパイヤの樹/辻町の遊女/機を巻く首里の婦人/屋久の杉森/杉の巨木/大島の闘牛/シャリンパイ/大島名瀬港/大島紬工場/奄美大島の蘇鉄林/奄美大島の百合園/那覇港の入口/那覇港第一桟橋/先原崎の灯台/波上神社の石段/首里市内の民屋/那覇市全景/琉球美人

屋上の唐獅子/壺屋町/壺作り/泥藍の紺屋/藍の香高い琉球絣/泡盛製造所/諸味貯蔵場/豚肉販売所/甘蔗売の集り/独特の武術唐手/郷土スポーツ唐手/ズリ馬行列/歓会門/円覚寺本殿/龍潭池附近/円覚寺境内放生池橋/琉球の民家/那覇市附近の露店/那覇旧市街/崇元寺の門/那覇一の商店街/那覇辻遊廓/真玉橋の石橋/沖縄測候所/円覚寺の山門/熱帯植物榕樹/漁村糸満の浜/名物朱塗りの漆器/芭蕉の実り/萬歳舞踊/舞踊/婦人の黥/綱曳遊戯/湧田の旗頭/壮麗な旗頭/浜の賑ひ/野国総官の墓/久志村の山中にあった墓/久高島の墓/破風式の墓/亀の子式の墓/墓と死者の交会/墳墓のストリート/墓のにぎはい/玉陵/墓の平面図/壺屋産の霊置甕/英祖陵

守礼門がカラーで載っている。この本を1987年に安良城盛昭(大阪府立大学教授)氏が沖縄県立博物館に寄贈された。氏のものは父盛英が東京で教師をしていたとき購入したもので氏も愛読し親しんできたものであった。□1929年2月ー平凡社『世界美術全集』第21巻(写真・守礼門)□伊東忠太「首里城守禮門ー殆ど支那式の三間は牌楼の型の様であるが、また支那式と大いに異なる点がある。その四本の柱を立てて之に控柱を添えた意匠は支那から暗示を得たのであるが、斗栱の取扱い方は寧ろ日本趣味である。中の間の上に当たって、屋根の上に更に一間の第二層の構架が加えられ、その軒下に守禮之邦と書かれた扁額が懸げられて居る。細部の手法は一體に甚だ自由であり、行く処として苦渋の跡を示さない。門の広さは中の間十一尺五寸、脇の間七尺六寸に過ぎぬ小規模のものであるが、悠然として迫らざる風貌強いて技巧を弄せざる態度は誠に平和の感を現すものである」

1930年5月 国吉真善『群衆の処女』

1930年8月 改造社『日本地理大系・九州篇 沖縄県』

目次

沖縄県扉「古地図」

沖縄県概説

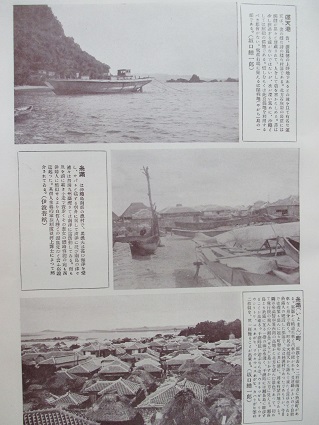

ダブルトーン版ー筆架山より見たる那覇港 那覇市街/隆起珊瑚礁と波上神社/琉球焼製造所 那覇青物市場/おてんだの水取舟 崇元寺/金石文と真玉橋/守礼門 歓会門 首里城正殿/首里市 泡盛 首里三個/識名園 首里市/運天港 糸満 糸満町/パパヤ売 金武大川/七島藺の刈取 砂糖の製造 八重山鰹節製造所/久米島(新村 支那式の家屋 久米島の男女 久米島具志川村 仲村渠)/久米島(裾野の景観 紙の製造 豚小屋と豚肉市場 久米島紬)/琉球の墳墓/那覇市郊外の墓 国主より功臣に賜りたる御拝領の墓/田舎の墓 首里郊外貴族の墓/ヤツチのがま 石垣島より竹富島を望む屋我地ヲフルギの純林 甘蔗の栽培 ガジュマル/琉球の舞踊と演劇ー波平大主 萬歳一段 同二段 同三段 女笠踊 諸純節 二童敵討 同二 同三 同四/琉球の年中行事ー八重山の民族舞踊 祭式舞踊 那覇市の綱引行列

綜合解説

1930年8月5日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(1)凡そ神秘的な共産の久高島 島民総出で原始的な出迎 苦熱を忘れるローマンス」

1930年8月6日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(2)凡そ神秘的な共産の久高島 島の由来記と名所旧蹟 苦熱を忘れるローマンス」

1930年8月7日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(3)凡そ神秘的な共産の久高島 原始共産制の名残を観る 苦熱を忘れるローマンス」

1930年8月8日『沖縄朝日新聞』豊平良顕「憧れの離島訪問(4)どこ探しても無い久高島の奇習 珍しい風葬と婦人の貞操試験 『グショウ』見物の巻」

1933年7月 仲宗根源和『沖縄県人物風景写真帖』

1934年4月17日『琉球新報』広告□那覇市東町 明視堂写真部ー佐和九郎『正則写真術』『密着と引伸』『現像の実際』『露出の秘訣』『整色写真の研究』『整色写真術』/三宅克巳『写真随筆 籠の中より』『写真のうつし方』『私の写真』『趣味の写真術』/高桑勝雄『フイルム写真術』『写真術五十講』『写真問答』/宇高久敬『写真の新技法』/霜田静志『写真の構図』/南實『原板の手入』/加藤直三郎『中級写真術』/石田喜一郎『プロモイル印画法』/小池晩人『山岳写真の研究』/金丸重嶺『新興写真の作り方』、金丸重嶺・鈴木八郎『商業写真術』/勝田康雄『人物写真のうつし方』/中島謙吉『芸術写真の知識』/吉川速男『写真術の第一歩』『小形カメラの第一歩』『図解写真術初歩』『私のライカ』『十六ミリの第一歩』/鈴木八郎『写真の失敗と其原因』『写真処方集』『整色写真のうつし方』『引伸の実際』/中戸川秀一『写真百科辞典』/寺岡徳二『印画修整の実際』/斎藤こう兒『撮影第一課』『引伸写真の作り方』『芸術写真の作り方』/額田敏『山岳写真のうつし方』/眞継不二夫『芸術写真作画の実際』『アマチュア写真の修整』/山崎悦三郎『修整の実際』/高山正隆『芸術写真入門』『ベストコダック写真術』/石動弘『小形活動フイルム現像法』

1934年5月5日『大阪朝日新聞 九州朝日』「外人の眼に映じた”ハブの國„ クルート女史の興味を晙る視察談」

1934年5月8日『琉球新報』?

4月、欧州経由でアメリカに帰途、来沖したミス・アン・クルート(大阪東淀川区ミード社会館)が新聞記者に「那覇の児童がスペイン語、英語を知っているのに驚いた、これは海外雄飛の諸産物で若い者がハワイ・ブラジルらに出稼ぎ、そこで生まれた子を故郷沖縄の学校に送り帰すためです」と答える。

1934年11月 神村朝儀『便覧 琉球國王代記』神村朝忠/1937年3月 神村朝儀『第一尚姓 尚巴志王統早分解り』神村朝忠薬店

○雑誌『おきなわ』復刻版解説に酒井直子さんが「回想ー父 神村朝堅」を書かれていて、「向氏神村家家系図」も添えられていた。13世 朝睦の子供たちが省略されていたので詳しく記入してもらった。その結果、上記の著者・朝儀は叔父で、発行人の朝忠は朝堅氏の父と判明した。

1980年6月 雑誌『青い海』94号 「広告ー岡本太郎の世界ー芸術は爆発だ。-」

1980年7月 沖縄山形屋設立30周年記念『芸術は爆発だー岡本太郎の世界』

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

『新沖縄文学』と岡本太郎

超タイフー「タロウ」オキナワに上陸か

山田實撮影1963-浜田庄司と豊平良顕/1966-岡本太郎

2008年4月ー川崎市市民ミュージアム「オキナワ/カワサキー二つの地をつなぐ人と文化」展

□ごあいさつ・川崎市には戦前から多くの沖縄出身者が在住し、川崎市の産業発展の一翼を担われてきました。大正13(1924)年の発足から84年という長い歴史を有し、戦後すぐから沖縄芸能の保存にも大きく貢献してきました。

川崎市出身の陶芸家・濱田庄司や詩人・佐藤惣之助などは、沖縄の文化と深い関わりを持ったことが知られています。濱田庄司は、自身の作風を確立する上で、沖縄の壺屋の焼物だけでなく、沖縄の風土・生活様式から大きな影響を受けました。佐藤惣之助も沖縄に魅せられた一人で、「おもろさうし」などに刺激され、詩集を出版しています。戦後には、岡本太郎が占領下の沖縄を訪れ、その文化と伝統に触れて強い衝撃を受けています。このように、川崎と沖縄のつながりはきわめて深いものがあり、市民ミュージアムにも壺屋焼の陶器や琉球政府から贈られた石敢当などの沖縄関連資料が収蔵されています。

そこで本展では、沖縄と川崎、この二つの地のつながりをテーマに、沖縄の伝統的な芸術文化を伝える資料と、それらに影響を受けて創造された美術工芸品などを紹介します。琉球文化の美と魅力に触れていただき、人々の手で長年にわたり築きあげられてきた沖縄と川崎の絆を感じ取っていただけば幸いです。 川崎市市民ミュージアム

□川崎市出身の芸術家と沖縄・佐藤惣之助と沖縄/濱田庄司と沖縄/岡田青慶と沖縄/岡信孝と沖縄/岡本太郎と沖縄

□川崎の工場と沖縄県出身労働者

1966年1月10日ー『琉球新報』「川崎市でビル火災ー沖縄出身者4人が焼死」

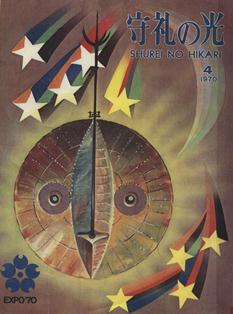

1968年1月5日ー『毎日グラフ』「本土の中の沖縄(南風サークル/大城真栄/普久原朝喜/金城良明)」「万国博へ全力投球(岡本太郎「抵抗あるものを」)」

1969年12月30日ー『沖縄タイムス』真栄田義見「古江亮仁(川崎民家園長)氏と語る」

1983年2月10日ー『琉球新報』「川崎の沖縄県人 70年の歩みー2年がかりで完成」、11日ー『沖縄タイムス』「県人の苦難の歴史綴る『七十年の歩み』出版」

1983年8月1日ー『沖縄タイムス』「川崎沖縄青少年京浜会館」「川崎沖縄県人会」

1984年2月11日ー『琉球新報』福地嚝昭「女工哀史(関東大震災)ー富士瓦斯紡績川崎工場の名簿について」

1984年

10月19・20日ー川崎市立労働会館で川崎市制60周年記念「全国地名シンポジウム」開かれる。□谷川健一/仲松弥秀対談「沖縄地名の特色」、山下欣一「奄美のシャーマニズム」、宮田登「ミロク信仰と黒潮」

10月26日ー『琉球新報』「黒潮の流れに沿って 南島と本土の交流史探る」、『沖縄タイムス』「黒潮の流れに沿って沖縄・奄美と川崎結ぶ」「話題ー古江亮仁さんー1957年には県人の古波津英興氏とはかって沖縄文化同好会を作る。月一回、東恩納寛惇(歴史)、比嘉春潮(同)、仲原善忠(同)、芹沢圭介(紅型)、濱田庄司(陶芸)、柳悦孝(織物)等々多彩な沖縄研究者を講師に文化の灯をともした。土地問題で沖縄の大衆運動が燃えていた。」

石川和男氏、松島弘明氏

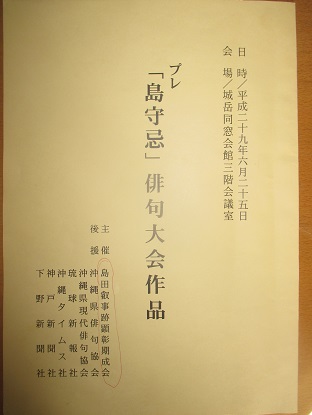

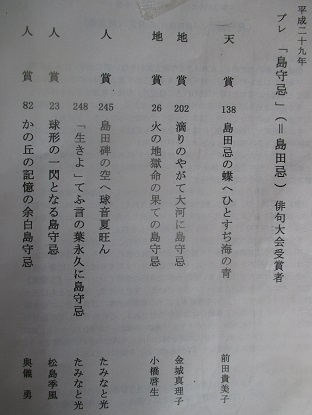

2017年6月 島田叡氏事跡顕彰期成会(嘉数昇明会長)『プレ「島守忌」俳句大会作品』印刷・みどり印刷(石川和男)

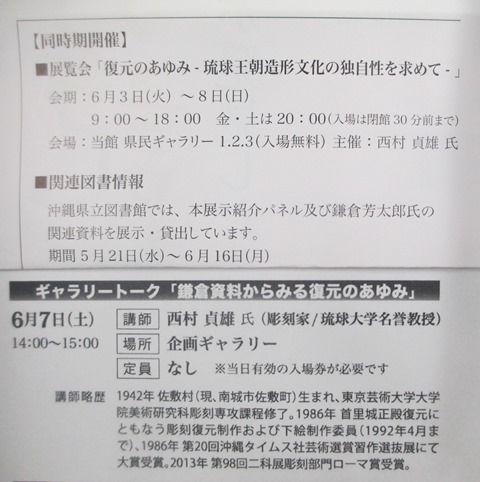

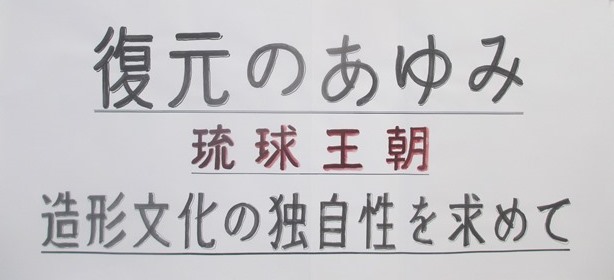

同時期開催/6月3日~8日 西村貞雄主催「復元のあゆみー琉球王朝造形文化の独自性を求めてー」

2014年6月7日

早速に那覇市内には「翁長追い落とし」の安倍政権(核押しつけ)追従の謀略ビラが沖縄電力の電信柱に堂々と貼られていたが、翁長那覇市長の沖縄県知事選出馬という想定外に慌てて作ったのか故意か知らないが龍の爪は5本としている。これで翁長市長が沖縄県知事候補辞退という事態になれば儲けものだ。いや、却って辞退ということになったらビラに書かれていることが事実と認めたことになるではないか。安倍政権や黒人大統領のアメリカも余り度がすぎた「核押し付け」をすると、本体の「嘉手納基地」や他の米軍基地、自衛隊基地にもウチナーンチュの「怒り」に油を注ぎ基地存続に重大な結果になりかねない。こういうかつての同志のウラガネを暴露するヒマがあれば、膨大なウラガネ①「思いやり予算」②「政党助成金」が「秘密保護法」が出来ると安倍政権は勝手に税を増やし、使い道も秘密だから自党の選挙資金や反対派懐柔にも使える。。つまり「官房機密費」などを含めて国民からの税を勝手気ままに使える(何に使うかも秘密)ということになる。</b

02/05: 大城精徳と『琉球の文化』③

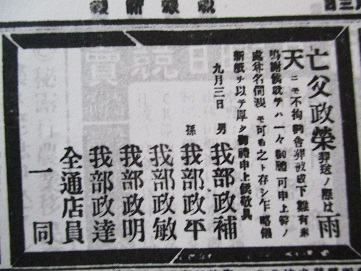

1908年9月ー愼氏我部家7代目・我部政榮葬儀/1929年9月1日『沖縄朝日新聞』「昭和5年1月、三越において本県物産の展覧会を開催することについては斡旋者たる我部政達氏・・・」(この頃、三越に1919年入店の瀬長良直が居る。1934年、銀座支店長。1937年、大阪支店長)

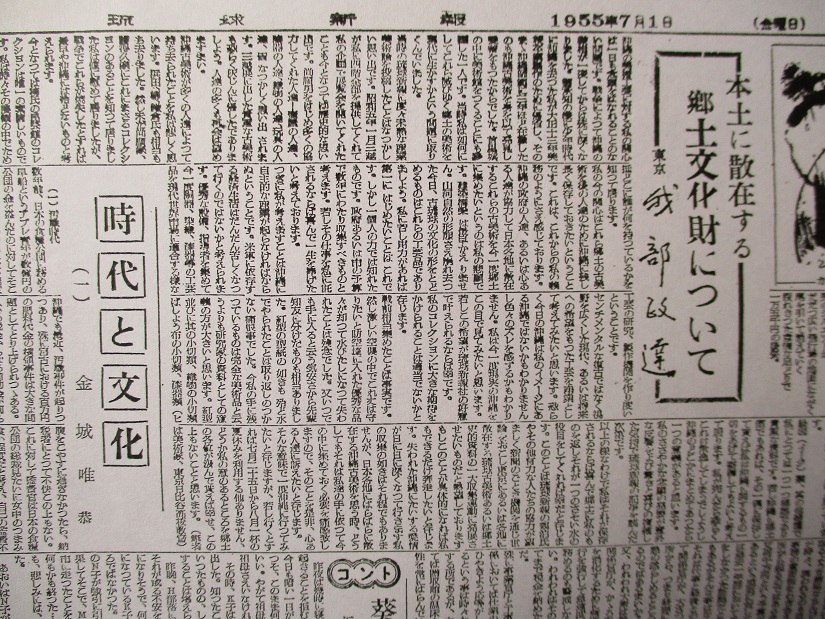

1955年7月1日『琉球新報』我部政達「本土に散在する郷土文化財について」

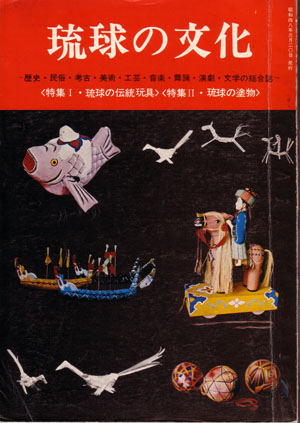

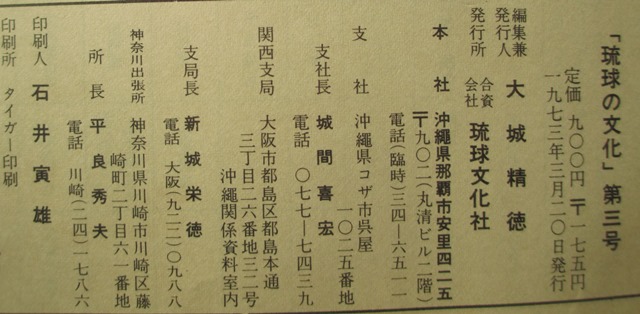

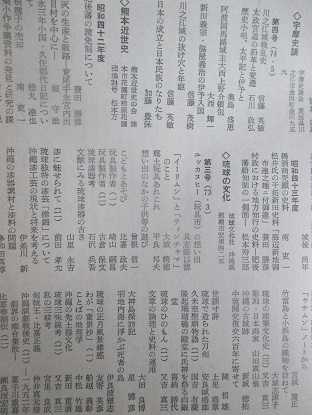

1973年3月ー『琉球の文化』第三号<特集・琉球の伝統玩具/琉球の塗物>□琉球文化社〒902那覇市安里425丸清ビル2階/コザ支社(城間喜宏)/関西支局(沖縄関係資料室・新城栄徳)/神奈川出張所(平良秀夫)

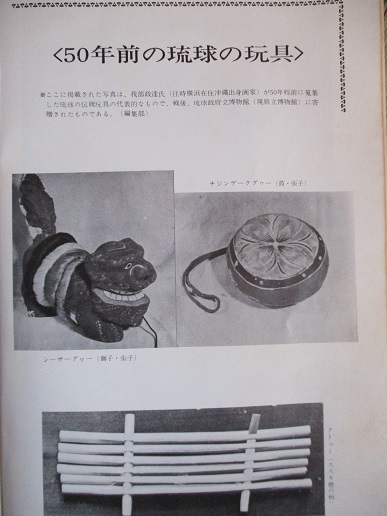

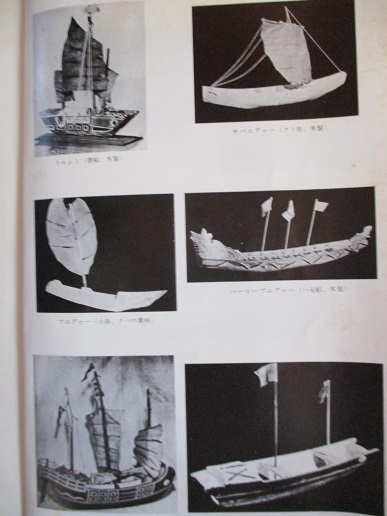

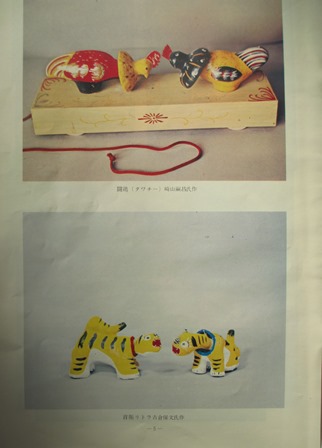

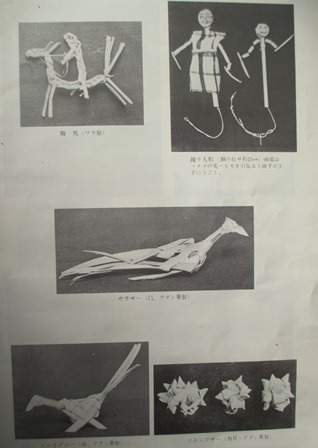

<50年前の琉球の玩具>我部政達が1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」に出品したもの。

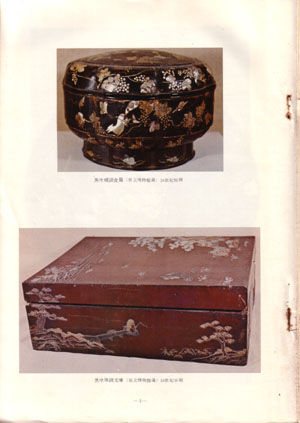

特集Ⅱ・琉球の漆器

琉球漆器考(再録)ー石沢兵吾

文献にみる琉球漆器の古さー山里永吉

漆に魅せられてー前田孝允

琉球独得の漆芸「堆錦」についてー編集部

沖縄漆工芸の現状と将来を考えるー伊差川新

沖縄の漆器素材と漆料の問題ー多和田眞淳

琉球の漆工芸・郷土玩具に関する文献ー新城安善

現代沖縄の工芸家ー漆芸家・前田孝允さん

左のカラー図は、崎山嗣昌「闘鶏」/古倉保文「首振りトラ」、

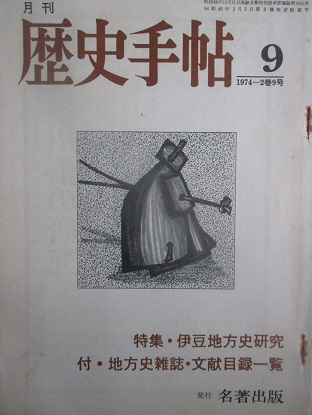

1974年9月 『月刊 歴史手帖』名著出版「地方史雑誌・文献目録ー◇琉球の文化 第三号」

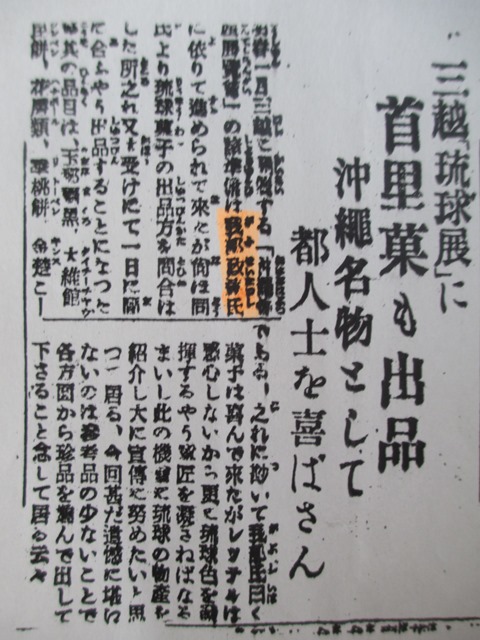

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」

沖縄県立図書館出品の「程順則肖像」が見える

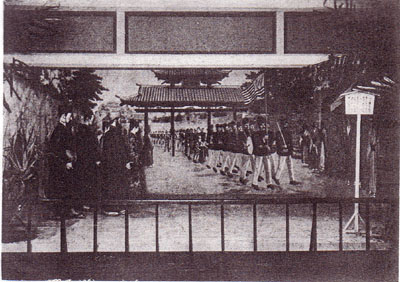

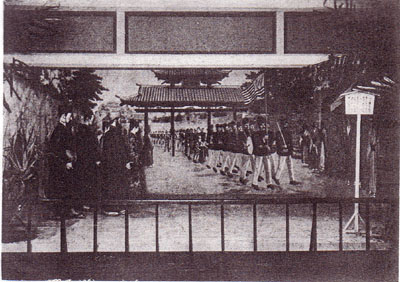

1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」、写真・ペルリ提督の首里城訪問のジオラマ

「二十日正月踊」のジオラマ

1月ー『琉球展覧会出品目録』□永見徳太郎ー琉球女日本男遊楽の図、琉球船競漕の図、琉球人行列/島田佳矢ー琉球木彫聯、琉球木彫額、琉球竹花生、琉球細麻衣(笠、片袖、秋夏模様)、新月型酒入、龍模様花瓶/銘苅正太郎ー東道盆

山村耕花ー麻紅格子衣裳、麻茶地縦格子衣裳、麻紺地蝶梅模様衣裳、麻紺地花笠模様衣裳、麻紺地茄子模様衣裳、麻薄藍地松梅紅葉模様衣裳、木綿薄藍地牡丹鳳凰模様衣裳、木綿白地ドジン、麻風呂敷(三ツ巴に一紋付柳にのし模様)、鼈甲 (廃藩以前婦人使用のもの)、蛇皮線(爪付)、琉球胡弓(弓付)/啓明会ー琉球風俗絵、唐船渡来図、古代紅型裂地(300余年前のもの)、焼物製作に関する証書、紅型型紙図案(15枚)、紅型型紙(11枚)、絣図案(16枚)、絣図案(19枚)、手拭図案(2枚)、墨すり紅型図案(5枚)、風呂敷図案集(2枚)、紅型衣裳(3枚)、古代面 能面(4面)・・・比嘉華山は唐船入港ノ図、尚順は「神猫の絵」、富名腰義珍は唐手軸物、唐手本、唐手写真貼、巻藁(板付)、木刀、十手、唐手術写真、六尺棒などを出品している。①杉浦非水は琉球壺(芳月窯・唐草彫)、琉球壺(南蛮模様彫)を出品。

①杉浦非水 すぎうら-ひすい 1876-1965 明治-昭和時代の図案家。

明治9年5月15日生まれ。グラフィックデザインの開拓者のひとり。地下鉄(昭和2年の開通時)や三越のポスター,たばこのパッケージなどを手がける。図案家の団体「七人社」を設立。昭和10年多摩帝国美術学校(現多摩美大)校長。30年芸術院恩賜賞。光風会会員。昭和40年8月18日死去。89歳。愛媛県出身。東京美術学校(現東京芸大)卒。本名は朝武(つとむ)。(→コトバンク)/日本のデザイン史に燦然と輝くモダンポスターの傑作『三越呉服店 春の新柄陳列会』です。描いたのは、三越の図案部員として次々と傑作ポスターを世に送り出し、「三越の非水か、非水の三越か」と言われるほどの名声を得た近代グラフィックデザインの父・杉浦非水。日本で最初に商業美術という分野を切り拓き、多摩美術学校の初代校長兼図案科主任教授として日本にデザインを根付かせる為に生涯尽力した人物です。(→美の巨人たち)

ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

山田真山・住所変遷

山田泰雲君は元篆刻てんこく師の弟子であったが、芦野楠山先生の世話で師の許しを得て私の門下となった。大分出来て来て、これからという処で病歿しました。→青空文庫/高村光雲「幕末維新懐古談・その後の弟子の事」

1916年 東京府下日暮里谷中本1017

□石野瑛『南島の自然と人』表紙・山田真山画「オメントー」

1918年 東京市下谷区三崎南町60

1929年 東京市外井萩町上荻窪963

□2001年3月『新生美術』山田博「具志堅(聖児)先生の思い出」

□真山家族ー妻・博子(小堀鞆音の娘)、長男・真、次男・博、長女・栄子、3男・光三

小堀鞆音 こぼり-ともと

1864-1931 明治-昭和時代前期の日本画家。

文久4年2月19日生まれ。川崎千虎(ちとら)にまなび,歴史画を得意とした。明治31年日本美術院の創立に参加。41年東京美術学校(現東京芸大)教授。大正8年帝国美術院会員。門下に安田靫彦(ゆきひこ),川崎小虎(しょうこ)ら。昭和6年10月1日死去。68歳。下野(しもつけ)(栃木県)出身。旧姓は須藤。本名は桂三郎(けいざぶろう)。作品に「宇治橋合戦」「武士」など。(→コトバンク)

1937年 名古屋市中区米野町居屋敷52

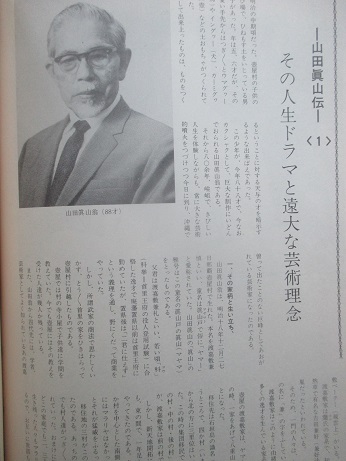

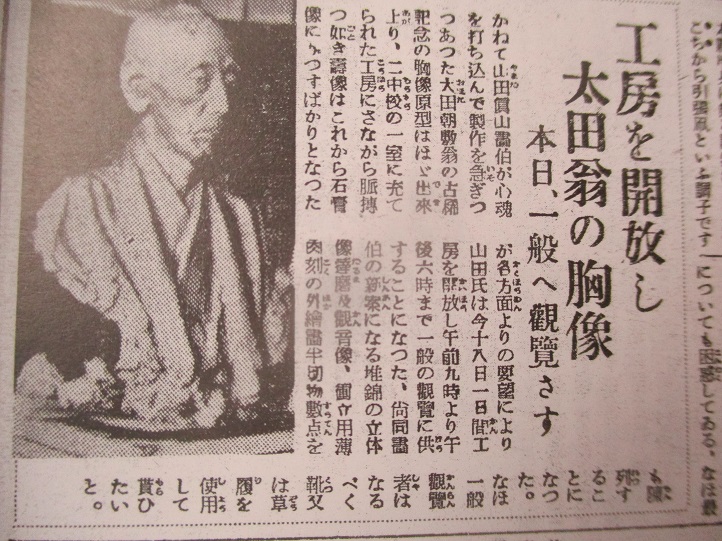

1937年7月18日『琉球新報』「工房を開放し太田翁の胸像 本日、一般へ観覧さす」

山田真山、太田朝敷像制作

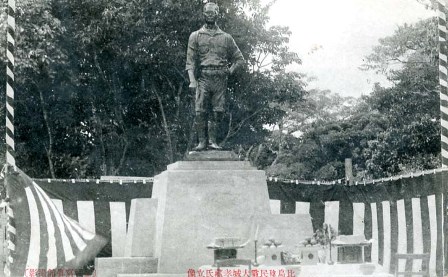

比島移民翁・大城孝蔵立像

先月、芸大の小林純子准教授研究室に遊びに行くと山田真山資料がまとまってあった。沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館には真山の下絵、スケッチ、平和祈念像の構想図が、1986年に遺族から寄贈された。今回、その整理が終わったので報告を書いているのだと小林さんは言う。小林純子「山田真山による下絵資料について」に真山の略歴がある。私も以前、那覇市が真山の日本画、彫刻作品を購入するにあたって参考資料を提供したことがある。

07/21: 森政三(1895年4月17日~1981年1月6日)

新城栄徳 2020-4-15 私の敬愛する編集者に上間常道氏が居た。氏は大阪生まれの今帰仁2世。東京大学文学部卒。『現代の理論』編集部、その発売元の河出書房新社に無試験で入社。『ドストエーフスキー全集』『トルストイ全集』などを編集する。復帰を機に沖縄に移住。出版社などを経て沖縄タイムスに入る。沖縄タイムス発刊35周年記念で『沖縄大百科事典』(上中下の3巻別刊1巻、約17000項目を収録)の編集を担当、同社より83年5月刊行。06年より出版舎Mugenを主宰。私は河出書房の話は聞いたかもしれないが記憶にない。

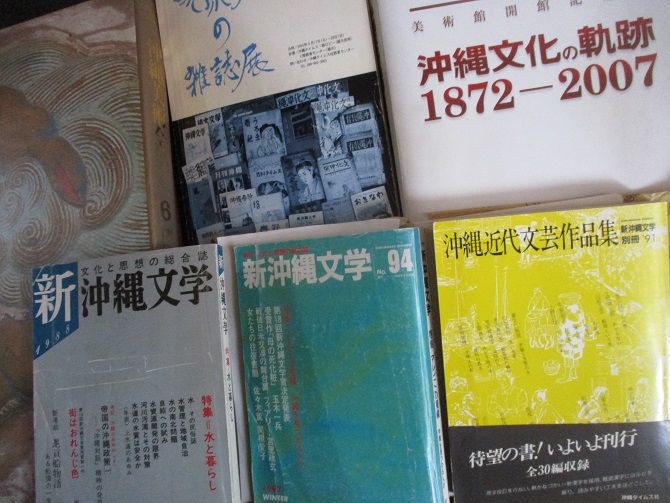

新城栄徳と上間常道氏の共同作業『沖縄美術全集』「年表」/『沖縄近代文芸作品集』/『琉球弧の雑誌展』

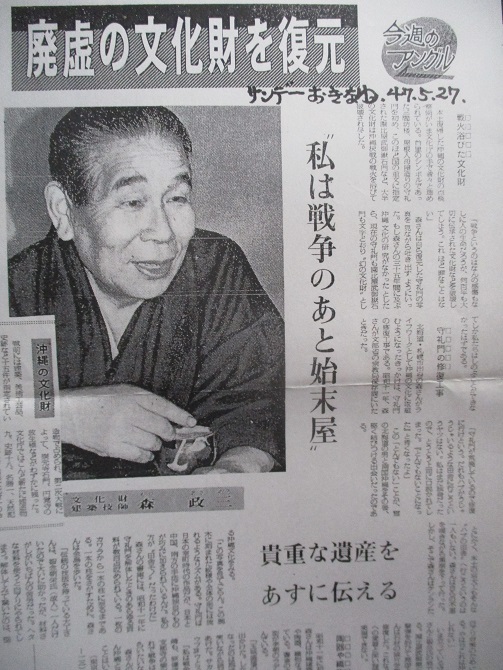

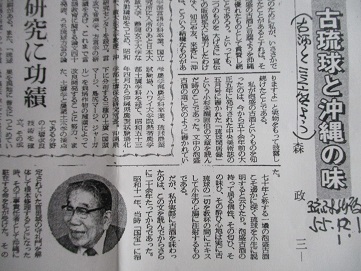

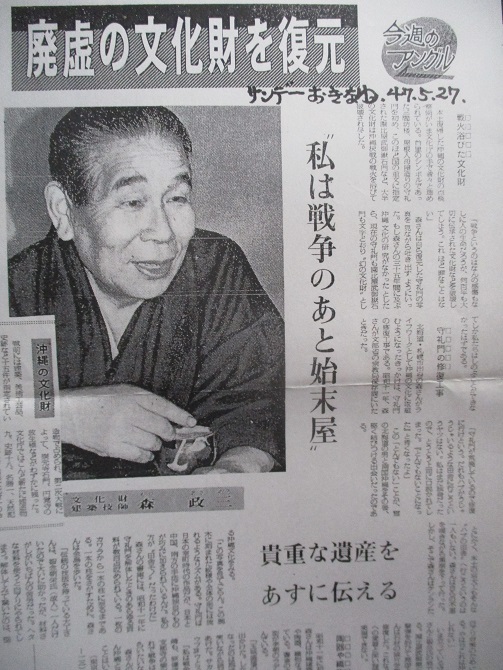

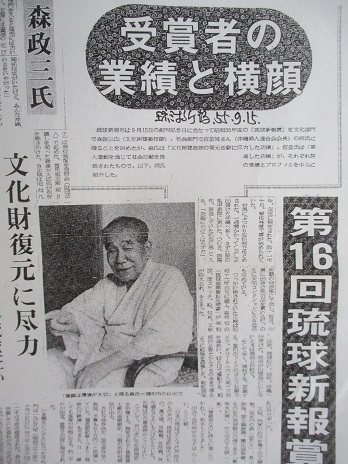

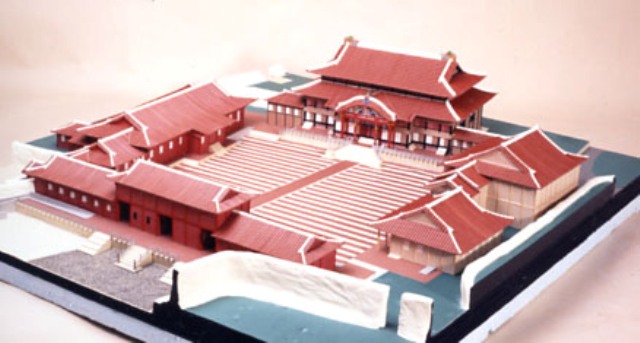

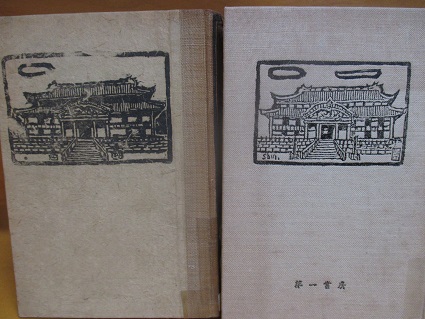

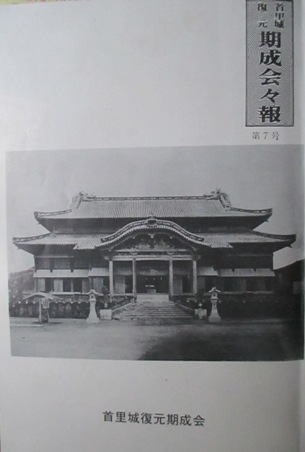

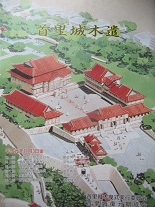

森政三ー北海道札幌市に生まれる。東京の中学を終え、蔵前高専工業図案科入学。療養のため中退。1925年、東京美術学校建築学科卒業。歌舞伎座、都美術館、明治生命ビルの設計者・岡田信一郎①早稲田大学教授に師事して和洋建築の実技を習得。和風建築に興味をもち1929年「国宝保存法」の制定にともない文部省技官となる。国宝、重要文化財の調査、記録、修復を担当。1936年に国宝首里城正殿の解体修理工事を担当、1937年、初めて来沖し仲座久雄らと工事に従事。以後、毎年来沖して国宝、重要美術品の指定申請を提出、約20件が指定される。1945年から18年間ー日光東照宮修復の技師長になったほか、二荒山神社、神王寺や長崎の大浦天主堂、出羽三山の建造物などの修復を手掛けた。1955年、戦災沖縄文化財の実情調査と復興計画案を立てる。1956年、園比屋武御嶽石門設計監督、翌年竣工。1957年、守礼門復元工事の設計工事の設計監督委嘱、翌年竣工。泰子夫人との間に1男1女。

①岡田信一郎 おかだ-しんいちろう

1883-1932 明治-昭和時代前期の建築家。

明治16年11月20日生まれ。大正元年大阪市中之島中央公会堂の設計競技で1等当選。ニコライ堂修復のほか,歌舞伎座,東京府美術館,明治生命ビルなど,おおくの洋式建築を設計した。東京美術学校(現東京芸大)教授。昭和7年4月4日死去。50歳。東京出身。東京帝大卒。→コトバンク

2004年2月 沖縄県立博物館・美術館[企画展] 図録『戦前・戦後の文化財保護 ~仲座久雄の活動をとおして~ |』

写真右から国吉真哲、亀川正東、森政三、名渡山愛順、仲座久雄

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

日光東照宮でー中央に森政三、その右へ仲座久雄、一人置いて又吉眞三

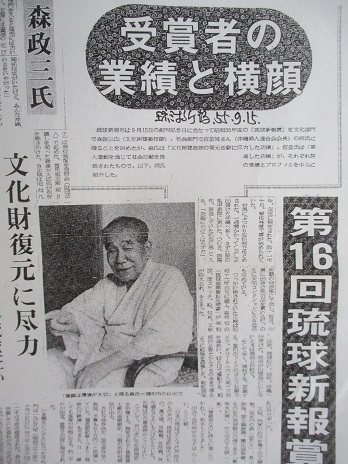

1980年9月15日『琉球新報』

2010年7月28日那覇市歴史博物館「沖縄のシンボル 守礼門」展〇ギャラリートーク 湖城英知「2、000円札発行について」写真・左から、新城栄徳、渡口彦邦氏、講師の湖城英知氏(沖縄海邦銀行元頭取、沖縄都市モノレール元社長)、大城宗憲氏(株式会社南都会長)、那覇市民文化部の島田さん。会場には湖城氏の幼馴染の渡口万年筆の渡口彦邦氏や、南都社長の大城宗憲氏も居られコメントも出た。

講演終了後、大城氏はかつて松尾書店を経営して居られたのと『沖縄春秋』の話をするとパレット地下の日本料理店・彦に誘われた。何を注文するかと聞かれたので、大城さんと同じものでいいですよ、大城さんは年配だしそう食べないだろうと思ったら2段重ねの膳で出てきた。松尾書店から1965年4月に真境名安興『沖縄1千年史』を新城安善作成の索引をつけて発行している。同年11月には雑誌『沖縄春秋』も創刊。

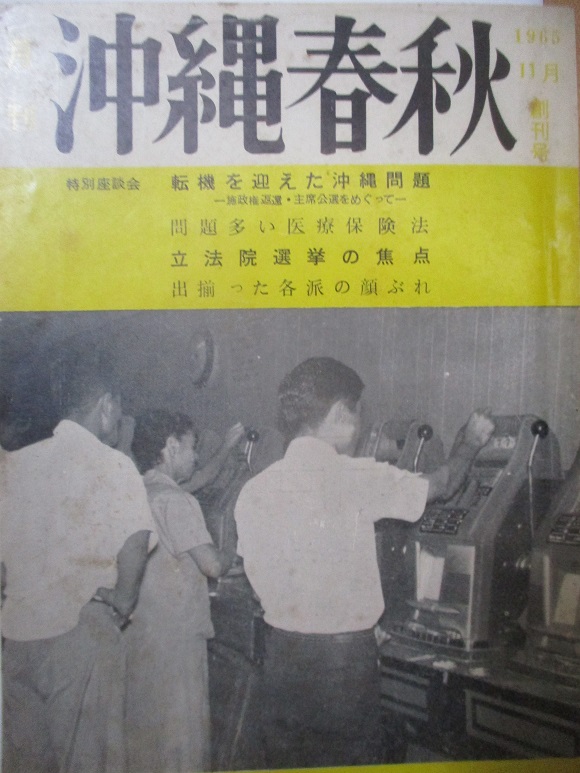

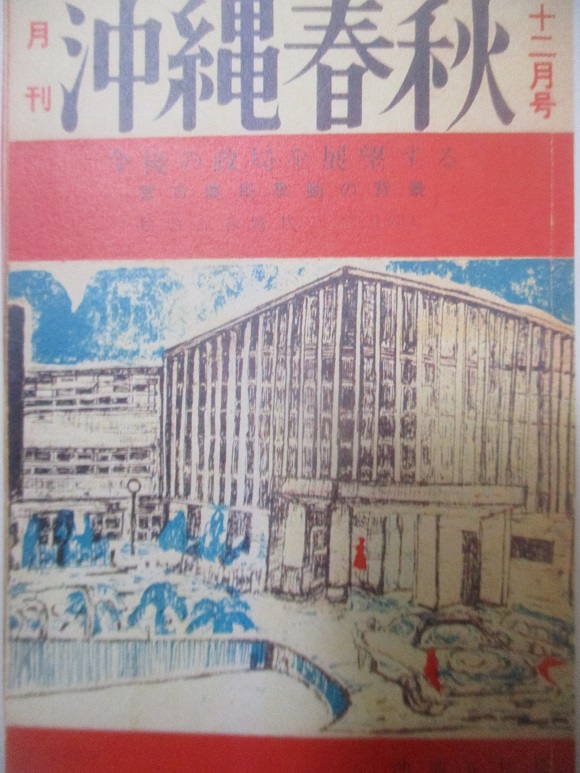

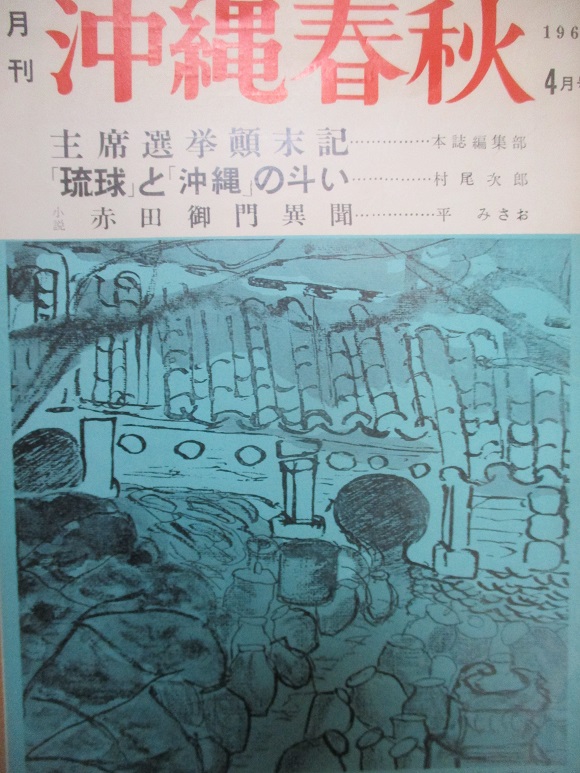

創刊号には「特別座談会・転機を迎えた沖縄問題」が組まれ小渕恵三、宇野宗祐、中村晄兆、翁長助裕が参加、司会が比嘉幹郎であった。『沖縄春秋』第2号にはカメラマンの岡村昭彦氏が来社した記事がある。日本料理屋には湖城英知氏と夫人も居られた。2000円札は沖縄観光のシンボルでもある。これを活かさない手はない。大城宗憲氏も沖縄観光を産業化にして居られる。

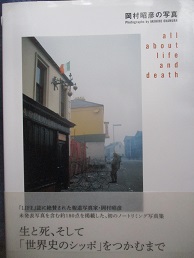

2014年7月 東京都写真美術館(金子隆一、藤村里美 他)『岡村昭彦の写真 生きること死ぬことのすべて』美術出版社

1965年11月『沖縄春秋』第1号 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲

1965年12月『沖縄春秋』第2号「戦争報道写真家の岡村昭彦氏 本社を訪問」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲5丁目

1966年4月『沖縄春秋』第2巻第2号 徳田安周「小説・写真記者物語<2>(宝くじ50万円当たって)悪いけれども亡き親友の弟、山川岩美君に行ってもらうことにした。彼は沖縄から上京したばかりであったが、この話を聞くとフントーナーサイ(ほんとですか)とはじめは信用しなかった。(略)」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲

新城栄徳と上間常道氏の共同作業『沖縄美術全集』「年表」/『沖縄近代文芸作品集』/『琉球弧の雑誌展』

森政三ー北海道札幌市に生まれる。東京の中学を終え、蔵前高専工業図案科入学。療養のため中退。1925年、東京美術学校建築学科卒業。歌舞伎座、都美術館、明治生命ビルの設計者・岡田信一郎①早稲田大学教授に師事して和洋建築の実技を習得。和風建築に興味をもち1929年「国宝保存法」の制定にともない文部省技官となる。国宝、重要文化財の調査、記録、修復を担当。1936年に国宝首里城正殿の解体修理工事を担当、1937年、初めて来沖し仲座久雄らと工事に従事。以後、毎年来沖して国宝、重要美術品の指定申請を提出、約20件が指定される。1945年から18年間ー日光東照宮修復の技師長になったほか、二荒山神社、神王寺や長崎の大浦天主堂、出羽三山の建造物などの修復を手掛けた。1955年、戦災沖縄文化財の実情調査と復興計画案を立てる。1956年、園比屋武御嶽石門設計監督、翌年竣工。1957年、守礼門復元工事の設計工事の設計監督委嘱、翌年竣工。泰子夫人との間に1男1女。

①岡田信一郎 おかだ-しんいちろう

1883-1932 明治-昭和時代前期の建築家。

明治16年11月20日生まれ。大正元年大阪市中之島中央公会堂の設計競技で1等当選。ニコライ堂修復のほか,歌舞伎座,東京府美術館,明治生命ビルなど,おおくの洋式建築を設計した。東京美術学校(現東京芸大)教授。昭和7年4月4日死去。50歳。東京出身。東京帝大卒。→コトバンク

2004年2月 沖縄県立博物館・美術館[企画展] 図録『戦前・戦後の文化財保護 ~仲座久雄の活動をとおして~ |』

写真右から国吉真哲、亀川正東、森政三、名渡山愛順、仲座久雄

宮﨑義敬『繚乱の人』展望社よりーサントリー美術館で中央に平良リヱ子、左に森政三①、右に岡本太郎、鎌倉芳太郎,金井喜久子、矢野克子が並ぶ

□①森氏の娘・美和子さん来信「父は結婚が遅く 私は孫といっていい程 年の離れた子ですから中年の頃の父も知りませんが ご指摘下さった人物は父のようでございます。人間国宝の鎌倉芳太郎先生のお話を母にしていました。」

日光東照宮でー中央に森政三、その右へ仲座久雄、一人置いて又吉眞三

1980年9月15日『琉球新報』

2010年7月28日那覇市歴史博物館「沖縄のシンボル 守礼門」展〇ギャラリートーク 湖城英知「2、000円札発行について」写真・左から、新城栄徳、渡口彦邦氏、講師の湖城英知氏(沖縄海邦銀行元頭取、沖縄都市モノレール元社長)、大城宗憲氏(株式会社南都会長)、那覇市民文化部の島田さん。会場には湖城氏の幼馴染の渡口万年筆の渡口彦邦氏や、南都社長の大城宗憲氏も居られコメントも出た。

講演終了後、大城氏はかつて松尾書店を経営して居られたのと『沖縄春秋』の話をするとパレット地下の日本料理店・彦に誘われた。何を注文するかと聞かれたので、大城さんと同じものでいいですよ、大城さんは年配だしそう食べないだろうと思ったら2段重ねの膳で出てきた。松尾書店から1965年4月に真境名安興『沖縄1千年史』を新城安善作成の索引をつけて発行している。同年11月には雑誌『沖縄春秋』も創刊。

創刊号には「特別座談会・転機を迎えた沖縄問題」が組まれ小渕恵三、宇野宗祐、中村晄兆、翁長助裕が参加、司会が比嘉幹郎であった。『沖縄春秋』第2号にはカメラマンの岡村昭彦氏が来社した記事がある。日本料理屋には湖城英知氏と夫人も居られた。2000円札は沖縄観光のシンボルでもある。これを活かさない手はない。大城宗憲氏も沖縄観光を産業化にして居られる。

2014年7月 東京都写真美術館(金子隆一、藤村里美 他)『岡村昭彦の写真 生きること死ぬことのすべて』美術出版社

1965年11月『沖縄春秋』第1号 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲

1965年12月『沖縄春秋』第2号「戦争報道写真家の岡村昭彦氏 本社を訪問」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲5丁目

1966年4月『沖縄春秋』第2巻第2号 徳田安周「小説・写真記者物語<2>(宝くじ50万円当たって)悪いけれども亡き親友の弟、山川岩美君に行ってもらうことにした。彼は沖縄から上京したばかりであったが、この話を聞くとフントーナーサイ(ほんとですか)とはじめは信用しなかった。(略)」 編集人・宮城宏光、発行人・大城宗憲

1962 三重県立博物館「沖縄文化展」沖縄展後援組織委員会 鎌倉芳太郎、東恩納寛惇・・

4月ー三重県立博物館で「沖縄文化展」(沖縄民謡観賞会、空手演武)

1994年9月 三重県立美術館『年報』/1991年3月 三重県立美術館『研究論集』第3号

4月ー三重県立博物館で「沖縄文化展」(沖縄民謡観賞会、空手演武)

1994年9月 三重県立美術館『年報』/1991年3月 三重県立美術館『研究論集』第3号

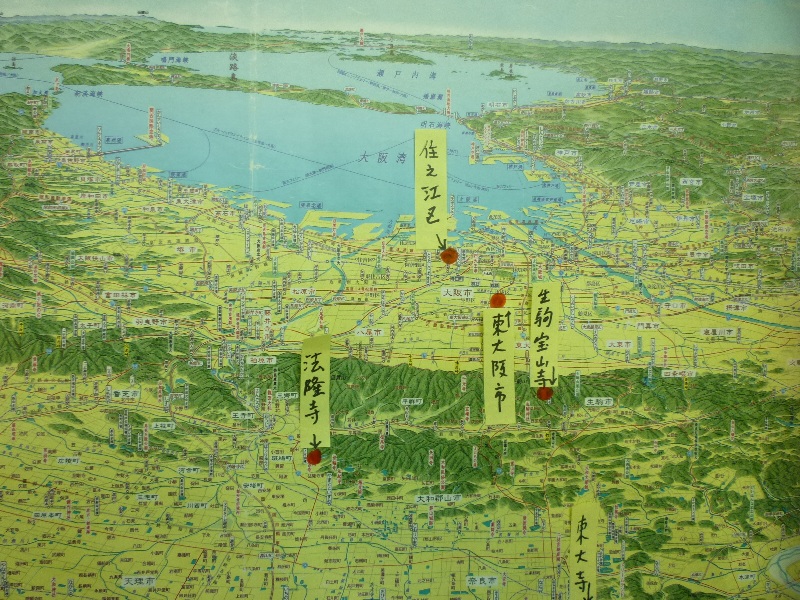

08/21: 奈良ーシルクロードの終点

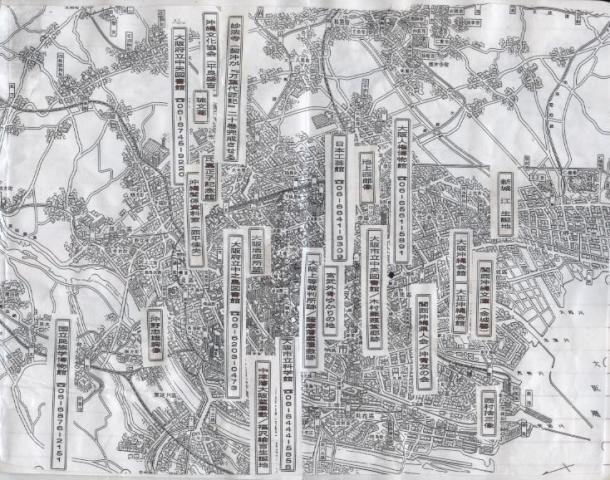

大阪沖縄絵図

テレホンカード

私の17歳は東京一の繁華街、新宿歌舞伎町の大衆居酒屋「勇駒」で働いた事もある。その頃は若くてパワーもあった。20年ほど前、浅草寺初詣に行ったとき参拝者の列に入ったら全く身動きが取れなく離脱したこともある。とにかく過密都市でのオリンピック開催は気が知れない。いずれにせよ静かな場所に憧れて京都に住み着いたのが1969年であったが、盆地だから夏は暑く、冬は底冷えに寒い。復帰前、沖縄関係資料室主宰の西平守晴さん一家と同行、生駒聖天に初詣したのが生駒との出会いである。その後、私の家族は生駒に直通する近鉄奈良線の布施駅近くに住むことになる。

2022年7月 あけみ、こうた/ユンタンの孫

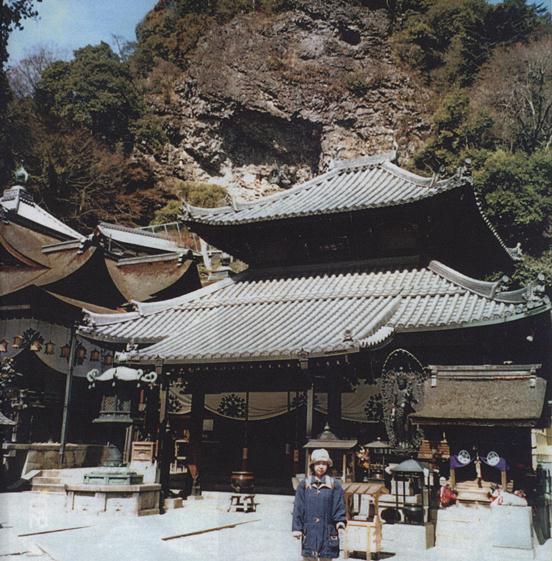

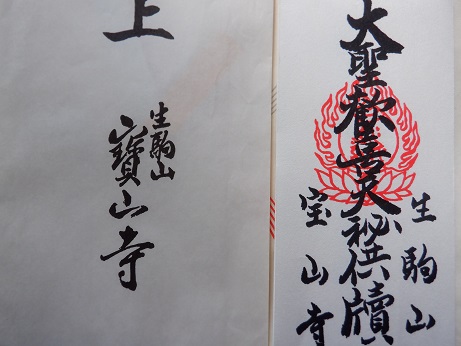

宝山寺と新城あけみ

宝山寺(ほうざんじ)は、奈良県生駒市門前町にある真言律宗大本山の寺院。生駒聖天(いこましょうてん)とも呼ばれる。山号は生駒山(いこまさん)。1678年に湛海律師によって開かれた。本尊は不動明王。鎮守神として歓喜天(聖天)を天堂(聖天堂)に祀っている。仏塔古寺十八尊第十五番。(→ウィキ)

1985年10月 宗教社会学の会編『生駒の神々ー現代都市の民俗宗教』創元社〇朝鮮寺ー在日韓国・朝鮮人の巫俗と信仰ー

2006「トンビの目のパノラマ地図」

写真ー『沖縄美術全集』4絵画・書 山口宗季「花鳥図」大和文華館所蔵

○我が家は近鉄奈良線の布施駅近く(上の赤丸・東大阪市)にある。奈良公園や、唐招提寺・薬師寺、大和文華館(山口宗季の花鳥図、座間味庸昌の人物画が所蔵されている)、近鉄資料室や大阪ミナミ(道頓堀)に出るのに便利である。奈良はシルクロードの終点と言われているが、1977年発行の辛島昇①編『インド入門』に「日本人のシルクロード好きは、毎秋奈良でひらかれる正倉院展にどっと人があつまる事情と軌を一にしたものである」とし「むかし大東亜共栄圏という日本を扇の要においたひろい意味での文化圏を捏造した国粋主義に通じる」とする。奈良は東大寺の大仏や興福寺の五重塔、阿修羅像でも知られ世界遺産でもある。

①辛島昇 からしま-のぼる

1933- 昭和後期-平成時代の南アジア史学者,インド史学者。

昭和8年4月24日生まれ。専門は南アジア史。昭和50年東大教授。のち大正大教授。平成15年「History and Society in South India:The Cholas to Vijiayanagar(南インドの歴史と社会─チョーラ朝からビジャヤナガル王国へ)」で学士院賞。19年文化功労者。東京出身。東大卒。著作に「インド入門」など。→コトバンク

東大寺大仏殿ー2017年1月/ 『毎日新聞』2019-11-1 那覇市の首里城で起きた火災を受け、奈良県内の文化財でも31日、防火設備の緊急点検などが行われた。 奈良市の東大寺大仏殿では同市中央消防署員ら7人が緊急査察を行い、建物や周辺に設置された消火器や放水銃、自動火災報知機などの防火設備約30カ所を点検した。特に問題はなかったという。

奈良近鉄駅ビル3・4階に歴史・観光の展示館「なら奈良館」(旧・奈良歴史教室)

源平争乱によって焼失した東大寺を、重源はその資金を広く寄付にあおいで各地をまわる勧進上人となって、宋人陳和卿の協力を得て再建にあたりました。そのとき採用されたのが、大仏様の建築様式で、大陸的な雄大さ、豪放な力強さを特色するもので、この東大寺南大門が代表的遺構です。

国宝・銅造盧舎那仏坐像/重文・如意輪観音坐像

大仏殿にある広目天像 多聞天像

小説家して有名な森鴎外は、大正6年に帝室博物館の総長に任命され、東京・京都・奈良の帝室博物館を統括する要職でした。大正7年から10年まで、秋になると鴎外は正倉院宝庫の開封に立ち合うため奈良を訪れており、滞在中の宿舎はこの場所にありました。

1972月3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書』「森鴎外」第二十巻

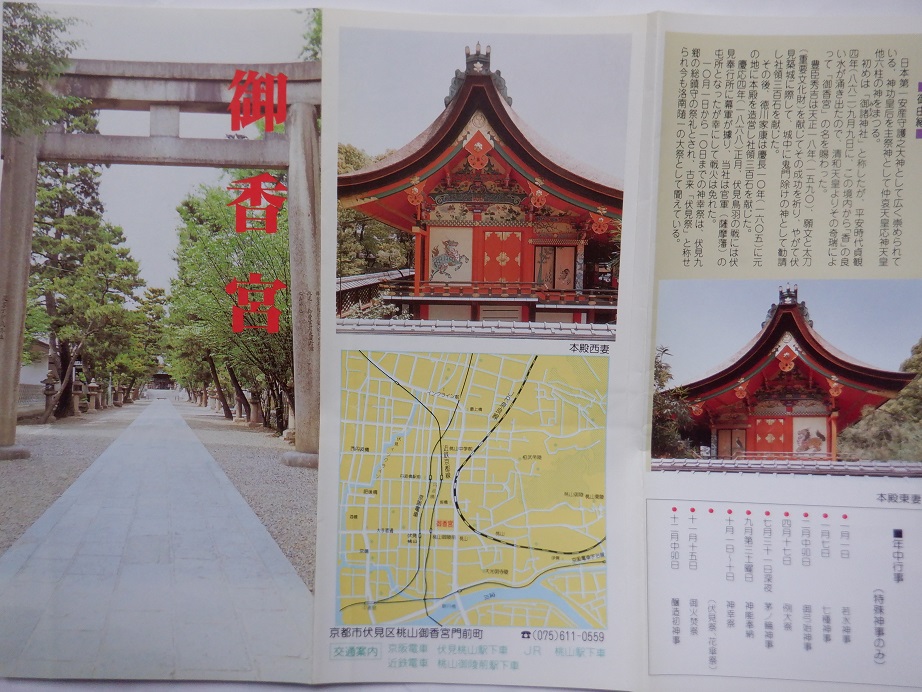

2006年5月13日ー午後は、近鉄丹波橋で降りて、御香宮神社に行く。名水「御香水」が境内にある。この神社には京都市天然記念物のソテツがあり、その実は「延命厄除そてつ守」になっている。鳥せい本店側では名水「白菊水」、月桂冠大倉記念館では名水「さかみづ」を飲んだ。同時に昼間からきき酒で顔が赤くなった。

御香宮神社

近鉄奈良駅西口を出て地下道を通って近鉄高天ビルに出て歩道を西の方に歩くと直ぐ通称「山の寺」という看板が見える。奧まったところに「葵」の紋を打った山門が建っているところが浄土宗降魔山「念仏寺」である。門をくぐると降魔山と記された燈篭がある。その傍らに蘇鉄。1614年(慶長19年)11月15日徳川家康が大阪冬の陣の折、木津の戦いで真田幸村の軍勢に敗れ、奈良へ逃げ延び、この地の小字山の寺に至って、桶屋の棺桶の中に隠れ、九死に一生を得た。その後に、家康が豊臣方を破って、天下が治まった、1622年(元和8年)徳川家康の末弟で当時伏見城代を務めていた松平隠岐守定勝が、ここ油坂・漢国町を買い受け、袋中上人を開山として諸堂を建立したのが、山の寺「念仏寺」の始めである。

浄土宗降魔山「念仏寺」

〇御香宮神社は徳川家と深い関わりがある。徳川家康が豊臣秀吉のあとをうけ伏見城で天下の政事をとったおり、尾張、紀伊、水戸の御三家の藩祖と、秀忠の娘千姫はこの伏見で誕生している。御香宮を産土神として特別な崇敬を払っている。御香宮の神門は1622年に水戸中納言頼房(水戸光圀の父)が伏見城大手門を寄進したものと言われている。

□御香宮神社は江戸末期の慶応4年(1868)正月に勃発した「伏見・鳥羽の戦」では、吉井孝助率ら官軍(薩摩藩など)の屯所となった。片や幕府軍は大手筋通りを隔てた南側200mほど離れた伏見奉行所に陣(伝習隊、会津藩、桑名藩、新撰組などが)を構えた。大砲・鉄砲などの弾が激しく飛び交ったが、御香宮は幸いにして戦火には免れている。官軍の屯所となった境内には「明治維新伏見の戦跡」の石碑がある。

寺田屋事件(てらだやじけん)は、江戸時代末期の文久2年4月23日(1862年5月21日)に、伏見の旅館・寺田屋に滞在していた尊皇攘夷の過激派志士が弾圧された事件。薩摩藩の事実上の指導者で藩主茂久の父島津久光はこのとき公武合体を推進する立場で、自らの入京を機に勝手に挙兵討幕を企てる薩摩藩士有馬新七らを快く思わず、志士らの暴発を防止しようと、藩士に命じて従わぬものを上意討ちさせた。同郷の藩士同士が斬り合う凄惨な乱闘となり、7名が死亡して2名が致命傷を負い、後に切腹したものを含めて9人の殉難者を出した。事件後、久光は多くの志士を京都から追放し、勅使大原重徳を擁して江戸に向い、一橋慶喜を将軍後見職、松平慶永を政事総裁職とする幕政改革を行った。→ウィキ

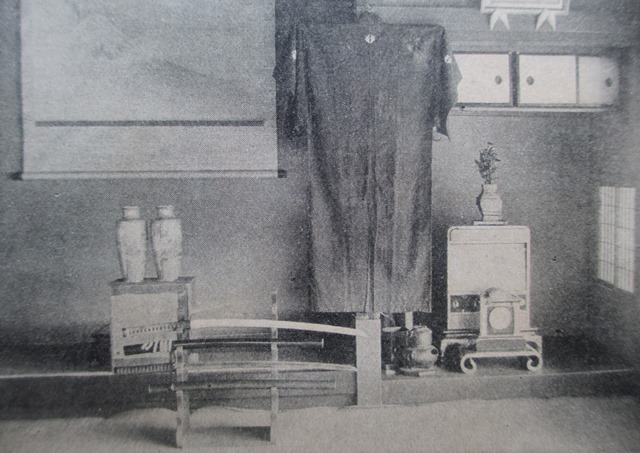

上図単衣は木綿にして奈良原男爵が寺田屋騒動の時着用せられしもの、右肩の白みたる処は血のにじみ付きしものにて五六寸の刀痕あるものなり。/刀ー上段は寺田屋事件の時に用いたもの、下は兄喜左衛門が生麦事件に用いたもの

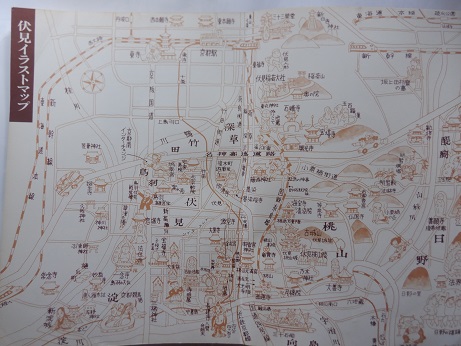

1983年9月 山本眞嗣著・水野克比古撮影『京都伏見歴史紀行』山川出版社

奈良・飛鳥の本

平良盛吉□→1991年1月『沖縄近代文芸作品集』(新沖縄文学別冊)平良盛吉「村の先生」/平良盛吉(1890年8月28日~1977年6月28日)1912年、沖縄ではじめての総合文化誌『新沖縄』を創刊。琉球音楽研究家。『関西沖縄開発史』の著がある。□→2009年5月『うるまネシア』第10号/新城栄徳「失われた時を求めてー近鉄奈良線永和駅近くに平良盛吉氏が住んでおられた。息子が1歳のとき遊びに行ったら誕生祝をいただいた。袋は今もある」

右の電報は青い海出版社から「息子誕生」の祝電である。

2020-8 こうたろう/1974-7 こうたろうのパパ

伏見桃山城、息子と娘

大阪、奈良の双方から望める金剛生駒国定公園内の大阪生駒霊園に阿氏西平家の墓、近くには大阪沖縄県人会の共同墓地「かりゆしの郷」もある。

元祖阿姓南風原按磁司守忠七世西平親雲上守安四男守秀ー守朋ー守保ー守孝ー守紀ー守諄ー

02/20: 東京/1930(昭和5)年①

1928年11月 エグ・オグニヨフ著/饒平名智太郎・訳『ソウェート学生の日記』世界社

1928年11月『中央公論』饒平名智太郎「出版会のリーダー四人男 講談社の野間氏、改造社の山本氏、新潮社の佐藤氏、平凡社の下中氏其の人と事業の短評。 野間氏は僕の中学時代の国語の先生だ。其頃の野間氏は快活な放胆な、教育者といふよりは一個の遊子ローマンテイストだった。国語の時間に、よく八犬伝を聞かせてくれたものだ。氏の放蕩は、学生の間にも知れ亘っていたから余程遊んだものらしい。それの快打策として当時の中学校長だった大久保氏に世話して貰ったのが、今の野間夫人だ。(以下略)」

1929年7月 饒平名智太郎『プロレタリア芸術教程 第一輯』世界社

1929年11月 饒平名智太郎『プロレタリア芸術教程 第二輯』世界社