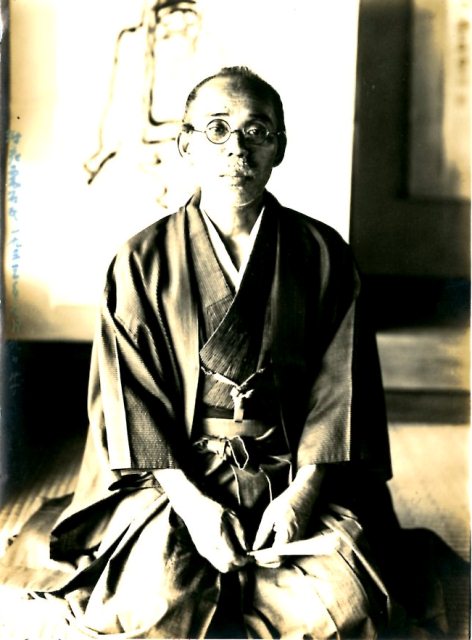

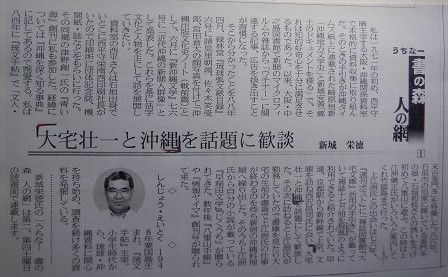

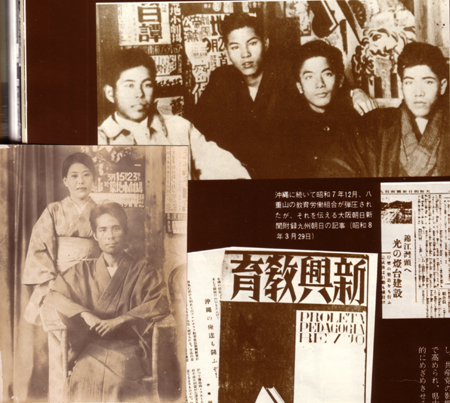

11/04: 土門拳(戦前)

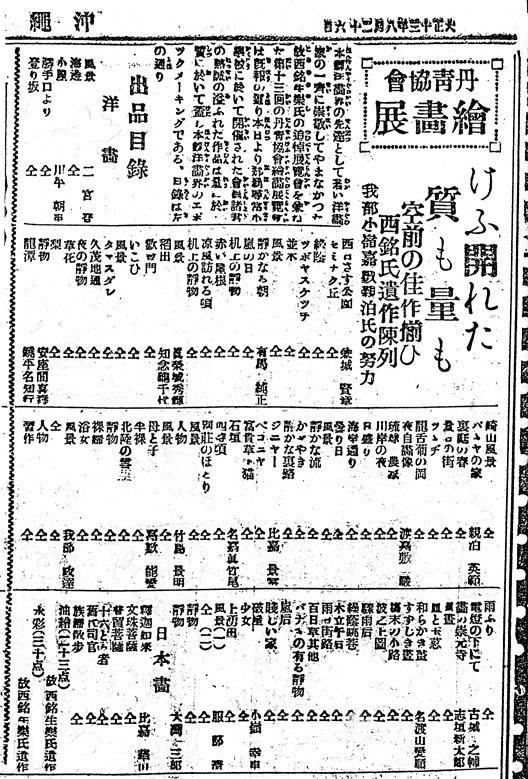

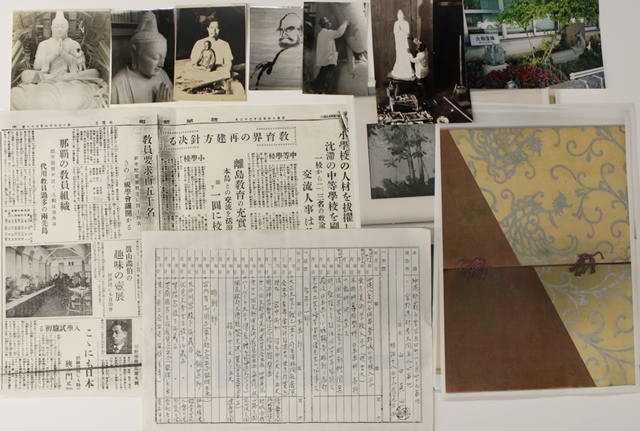

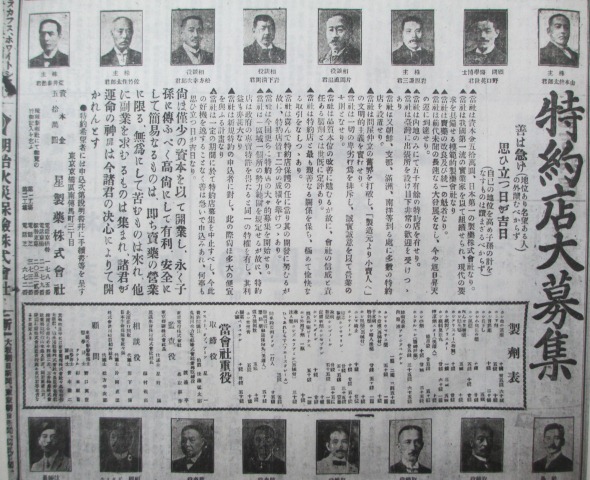

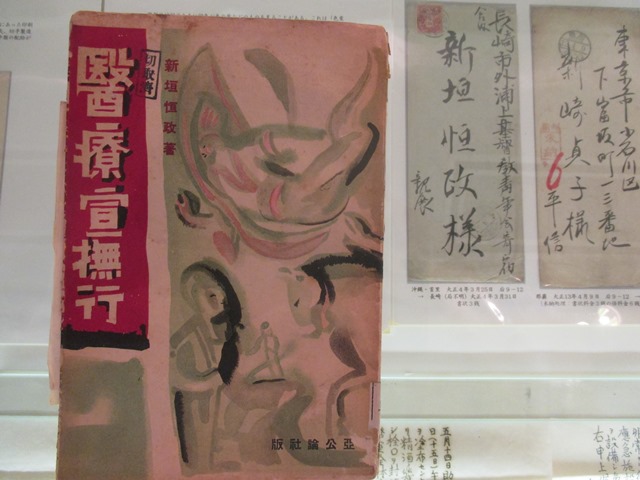

1935年11月 写真館の見習いであった土門拳は『アサヒカメラ』掲載の求人広告に応募して日本工房の門をたたく。□→2006

年2月 毎日新聞社『名取洋之助と日本工房[1931-45]-報道写真とグラフィック・デザインの青春時代』

柳宗悦・第三回訪沖

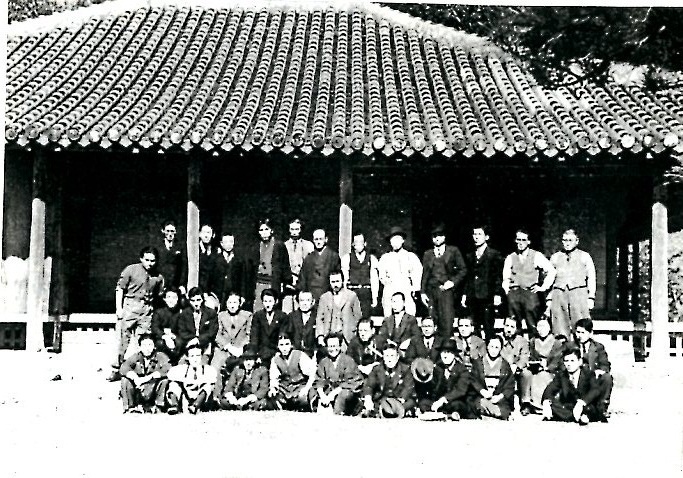

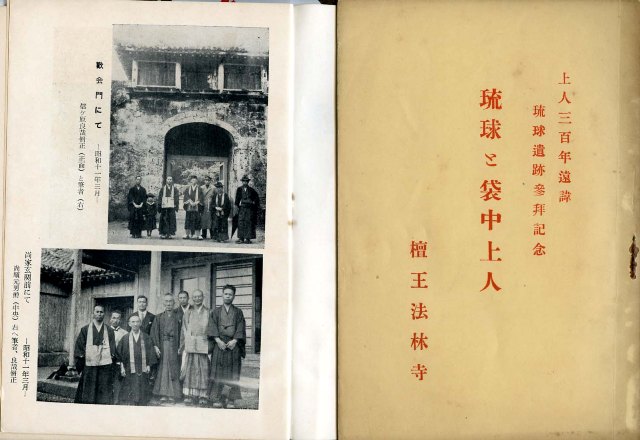

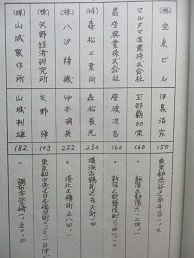

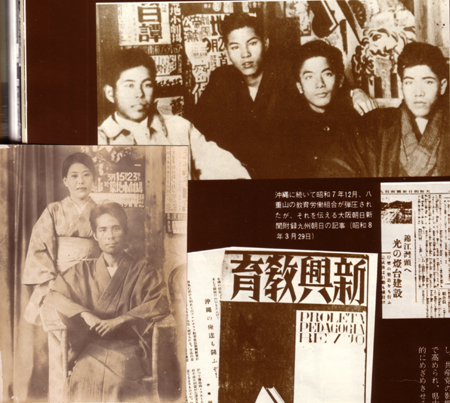

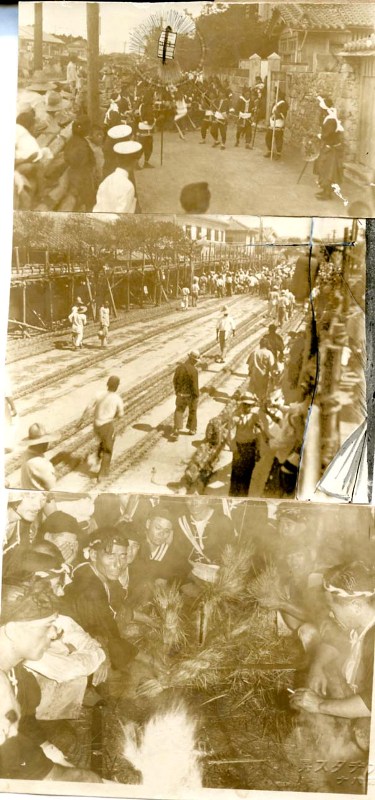

12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。

1940年

1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。

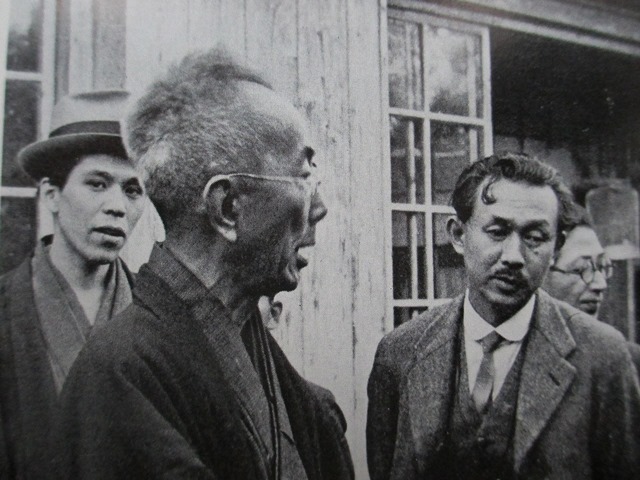

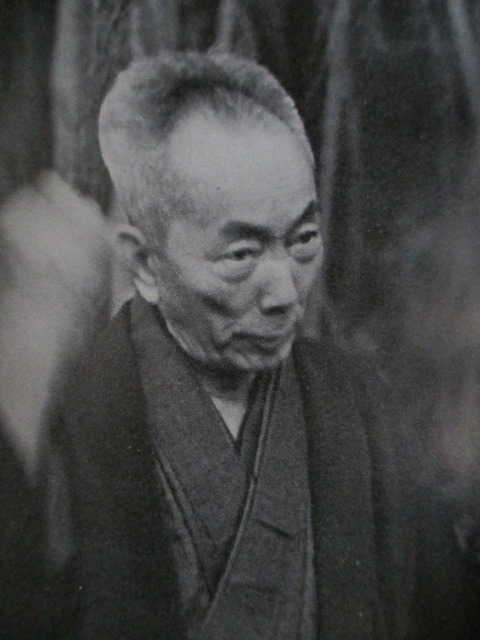

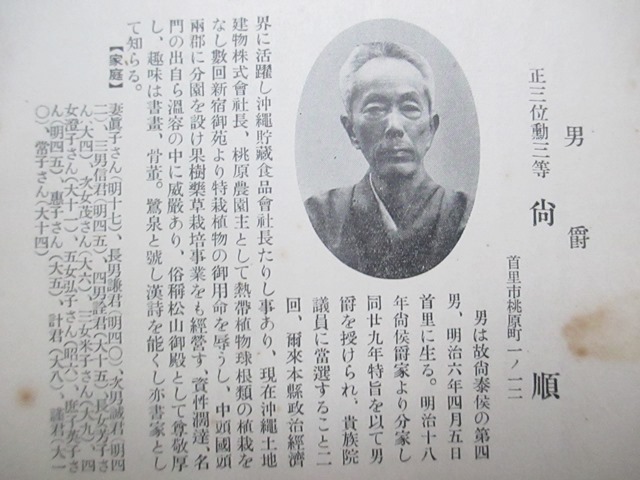

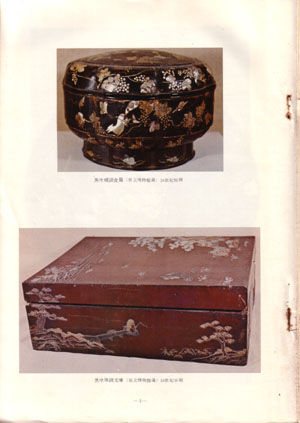

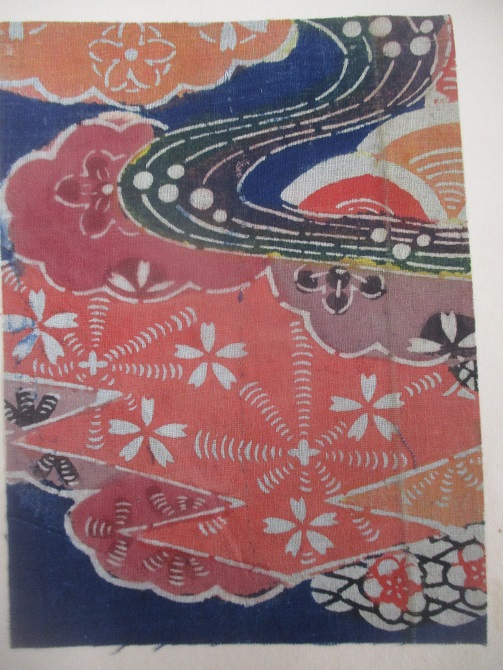

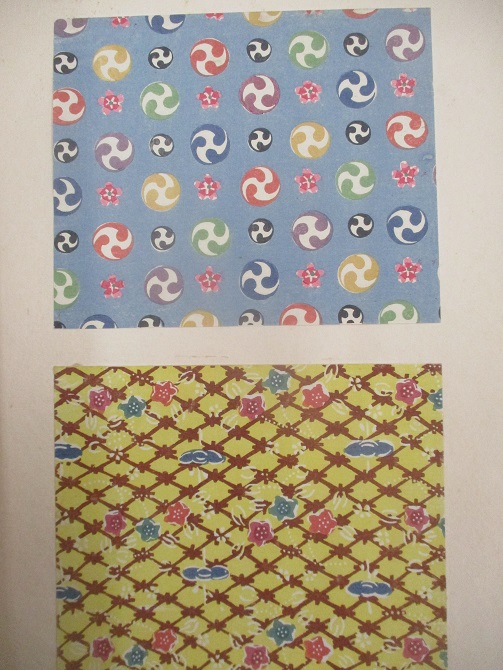

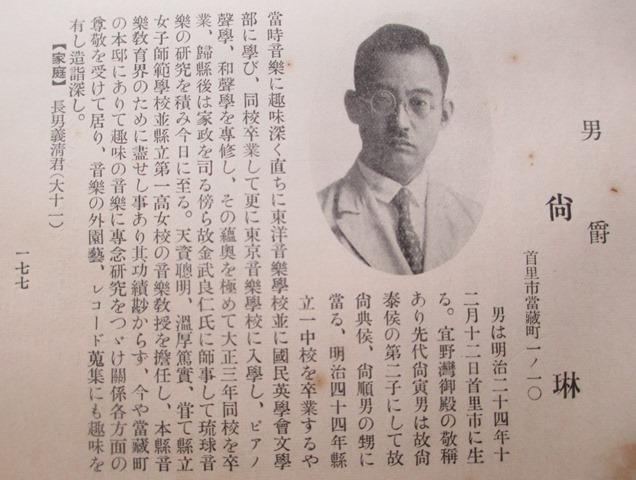

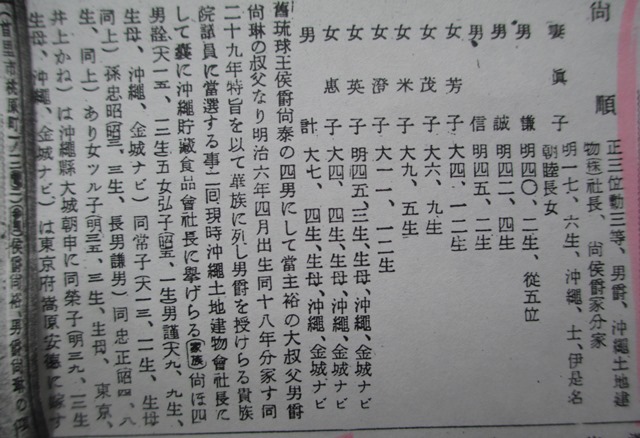

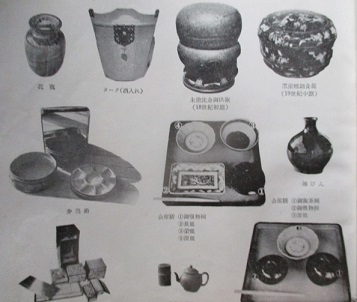

1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。

1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。

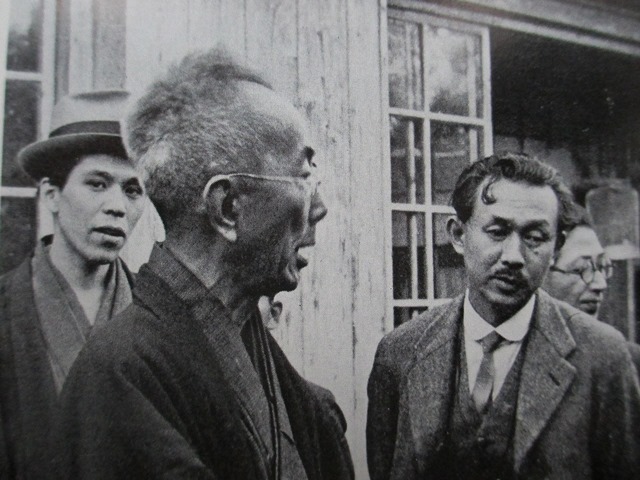

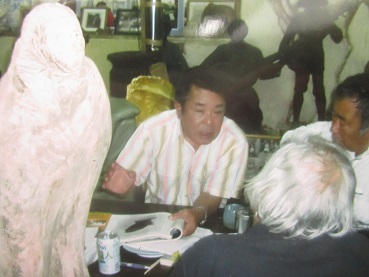

□那覇市歴史資料室収集写真に坂本万七「与那原の瓦窯」がある。それには山里永吉と土門拳が話しこんでいたり、柳宗悦が瓦を見ている、左上の方には????宮城昇が撮影の坂本を見ている光景が確認できる。

1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。

1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。

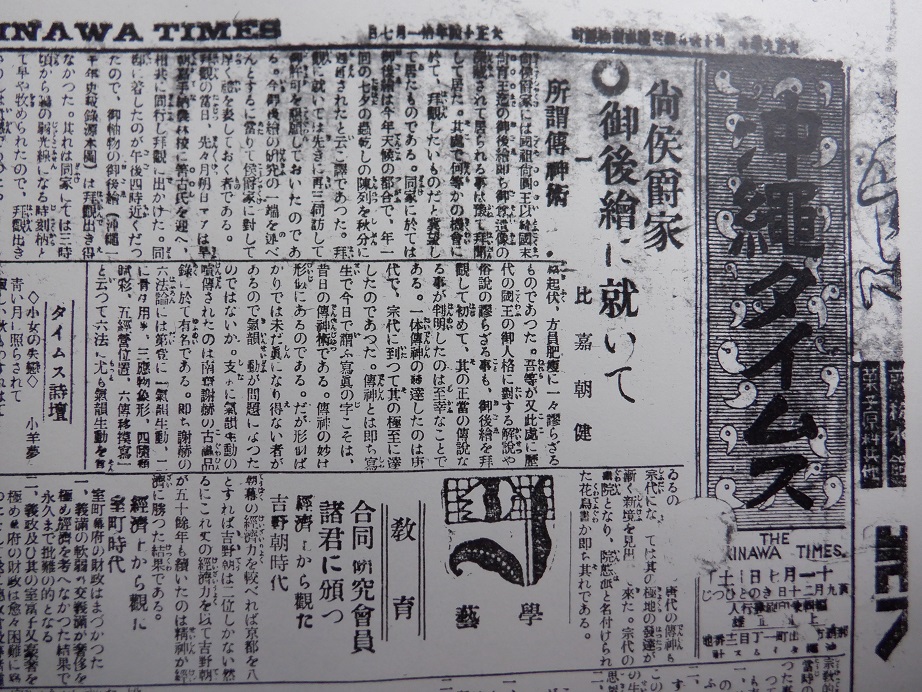

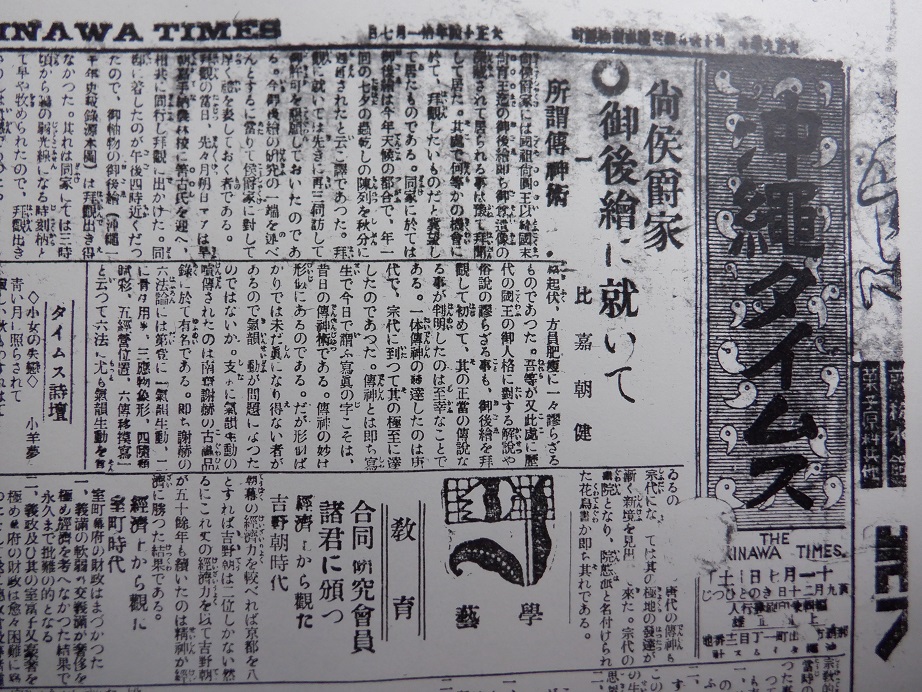

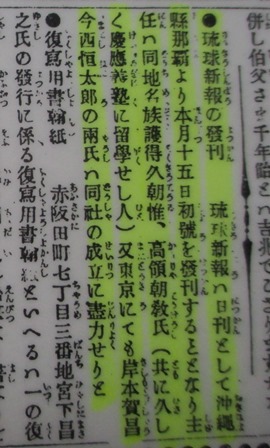

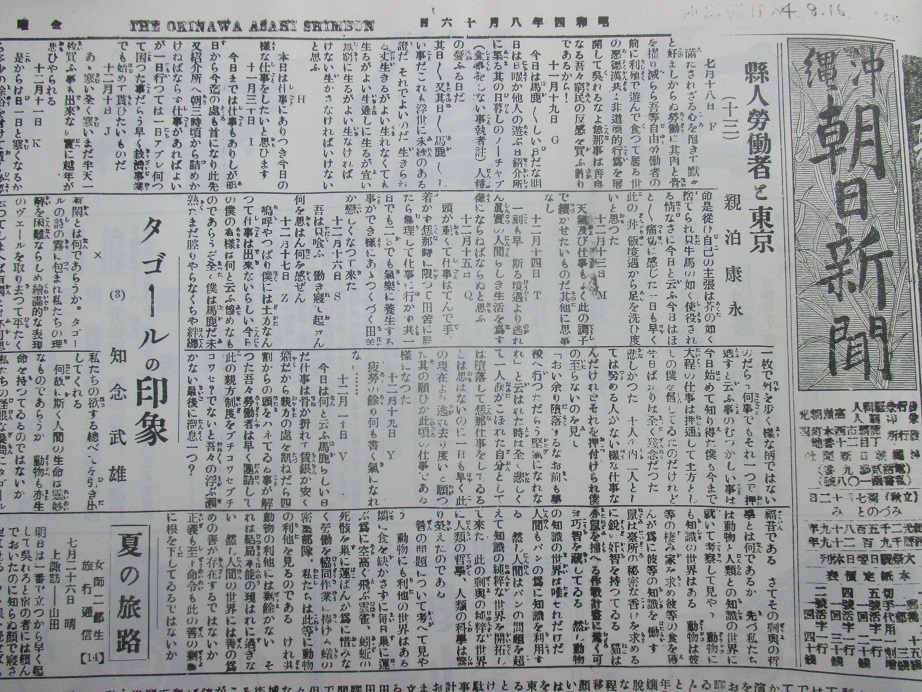

1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。

1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。

1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。

1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。

1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。

1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。

年2月 毎日新聞社『名取洋之助と日本工房[1931-45]-報道写真とグラフィック・デザインの青春時代』

柳宗悦・第三回訪沖

12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。

1940年

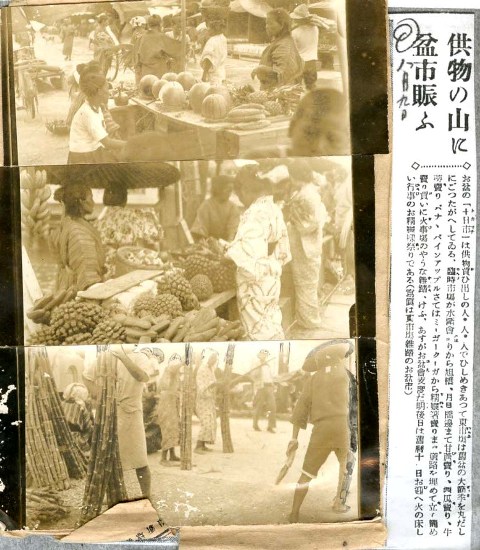

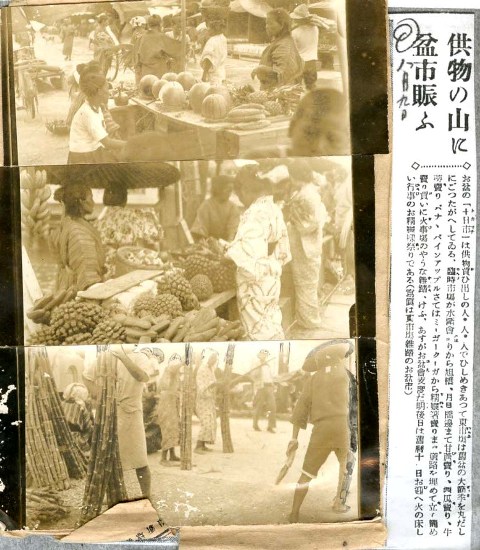

1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。

1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。

1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。

□那覇市歴史資料室収集写真に坂本万七「与那原の瓦窯」がある。それには山里永吉と土門拳が話しこんでいたり、柳宗悦が瓦を見ている、左上の方には????宮城昇が撮影の坂本を見ている光景が確認できる。

1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。

1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。

1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。

1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。

1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。

1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。

1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。

1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。

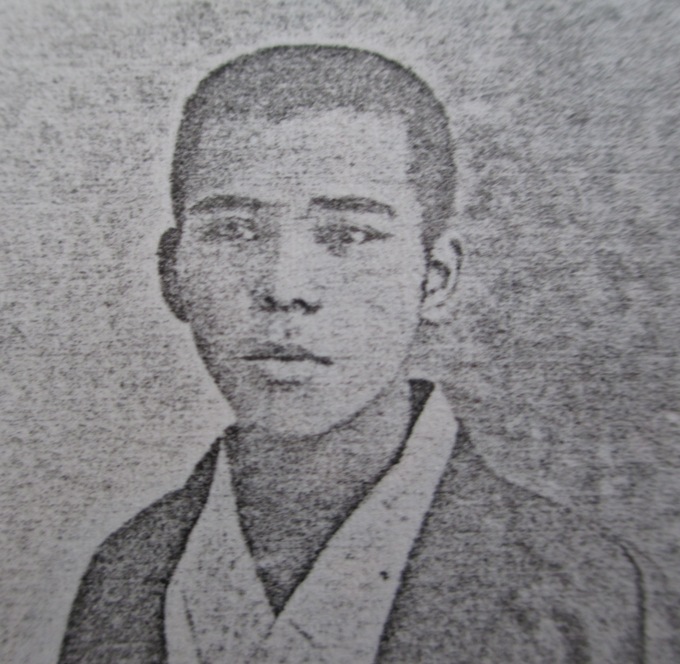

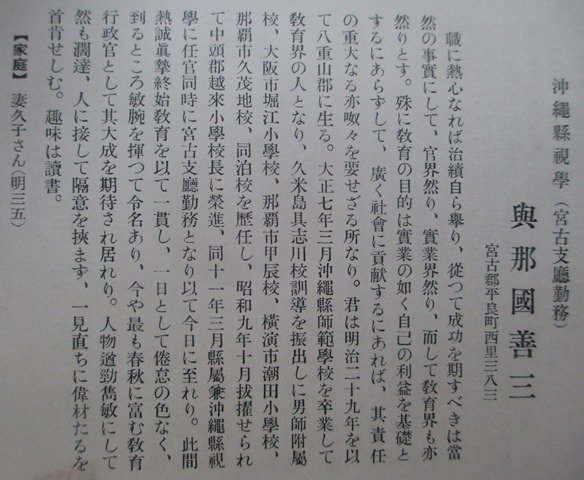

1892年4月 島袋源一郎、今帰仁尋常小学校入学

1896年4月 島袋源一郎、名護の国頭高等小学校に入学

1904年10月20日 『東京人類学会雑誌』第223号 鳥居龍蔵「沖縄人の皮膚の色に就てー余は本年夏期、沖縄諸島を巡回せしが、其那覇滞在中、首里なる同県師範学校、及び高等女学校に於て、男女学徒の皮膚の色を調査なしたり。(助手は伊波普猷で、師範学校の学徒に島袋源一郎・今帰仁間切20歳、仲原善忠・久米島18歳、比嘉春潮・首里21歳、徳元八一・玉城間切20歳、宮城栄昌・久志22歳、諸見里朝清・首里20歳山城篤男・高嶺間切17歳,

新垣信一などの名前がある。)

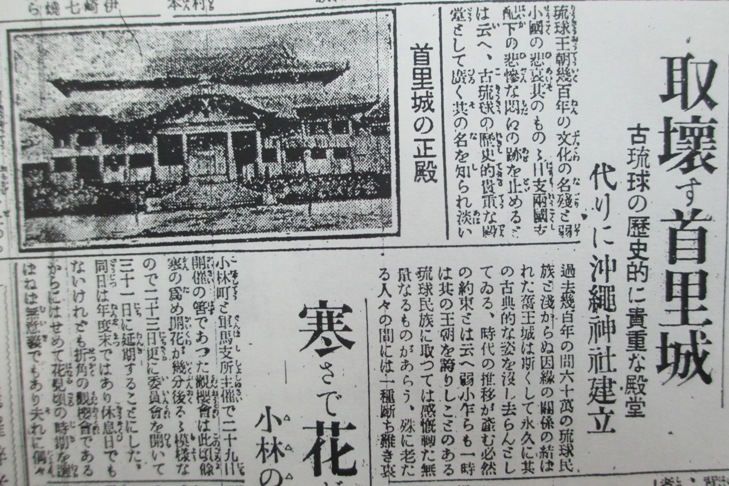

□当山正堅「時の図画の先生は日本画に堪能な山口瑞雨先生でありましたが、あの頃から洋画も課さねばならなかったので、先生は予め其の描写法を授けることなしに漫然と首里城を写生して来るようにとの日曜宿題を命ぜられたのであります。すると、島袋源一郎氏は唐破風の棟上に登って屋根の大きさから、両端の龍の胴体、髭の長さを測り更に瓦の数まで一々数えて来てから構想を練って描写に取りかかったと云う熱心さに先生も同級生一同も驚いたと云うことでありました。」

1907年3月 島袋源一郎、沖縄県師範学校卒業。 4月 名護訓導

1926年8月 那覇松山校に於いて西村真次「家族国家としての日本」講演

1927年1月 那覇尋高に於いて嘉納治五郎「柔道の原理と精力善用」講演

1927年4月 『沖縄教育』161号 「教育参考館の建設に就いて」「教育参考館記事」

1927年8月26日~4日間 松山小学校で小原國芳「教育道」講演

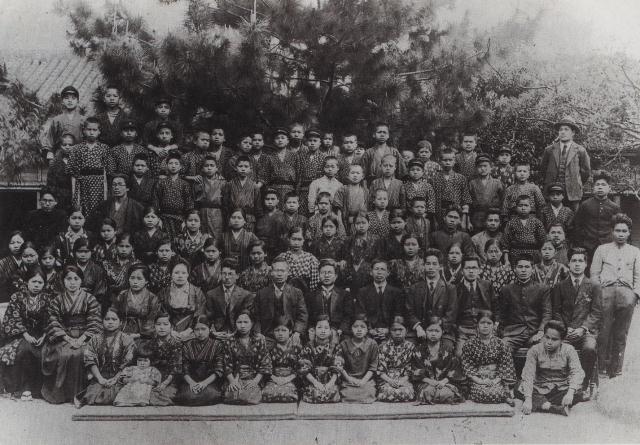

1928年3月

名護東江小学校卒業式ー前列右から5番目が仲原照子(源一郎の妹)、2列目左から7番目が島袋源一郎(当時校長)→1997年4月 仲原照子『想いの中からー随筆・短歌・俳句など』「戦前の郷土博物館ー首里城内の正殿に向かって、右側南殿があり、左側に博物館に使われた北殿がありました。北殿はかつて冊封使の歓待に利用されたところで中国風の造りになっていました。館内の柱は、円柱の大木が使われ左端に昇り龍、右端に降り龍が彫られ、朱色とややくすんだ赤色が塗られていました。館内には尚家の宝物をはじめ、紅型・陶器・漆器・三味線・書画・馬具・龕などが所狭しと展示されていました。」

1928年10月 城青年団同人雑誌『創造青年』創刊号 島袋源一郎「(略)余は只諸君個人個人が各自自己を完成し生まれた価値のある立派な人となり、更に社会的に何か貢献し死後も地球に足跡を印刻し得る偉大な人物になられんことを冀望して擱筆する次第である。」

1929年3月 『南島研究』島袋源一郎『名護城史考』

□(略)沖縄の祖霊崇拝教では之を信じて居るのである。此の宗教は多神教の程度迄発達しているが種々の障碍の為に停頓状態に陥っているのは寔に遺憾である。若し沖縄の宗教が、すべての祈りを吾等の祖神を通じて大宇宙の支配者たる宗教意識に導き得るならば、自然教の境地を脱却して立派な文明教の中に入ることが出来るのである。

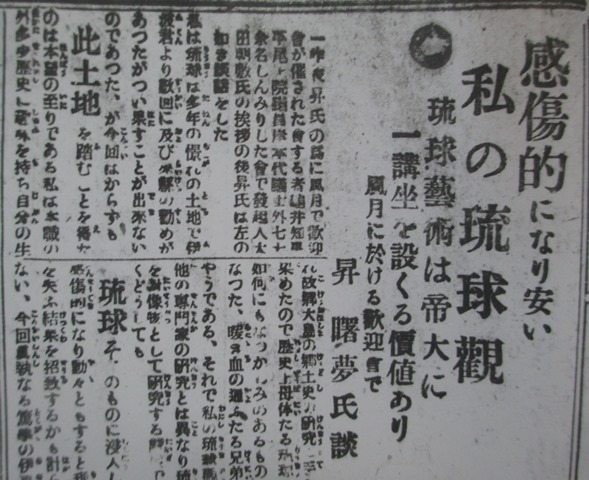

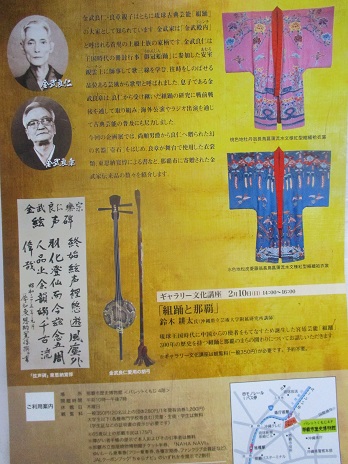

1936年7月 『沖縄教育』第239号(表紙・琉球組踊「銘苅子」の天女) 島袋盛敏「琉球芸能感想記」/上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」

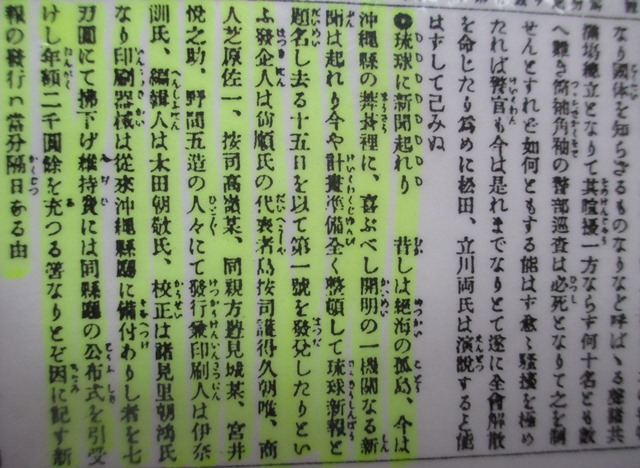

1912年10月8日 『琉球新報』伊波普猷「明治聖代紀念事業(本県に於いて如何なる事業を実行す可きか)・博物館が一番よいー明治時代の紀念事業としては博物館が一番よいと思ひますそして其処には主に教育の参考品を集めついでに沖縄の古物も集めたい壁には明治時代に輩出した名高い政治家軍人実業家教育家文学者宗教家美術家俳優等の肖像を掲げついでに明治時代に輩出した沖縄の名士の肖像迄は掲げるやうにしたい」

1916年2月8日『琉球新報』「大典紀念事業ー首里区では旧城『西ノ殿』に大修理を施し以って公会堂を設置すべく其の経費1千円圓を計上して愈愈5年度より2ヵ年継続を以って起工する事になっている。」

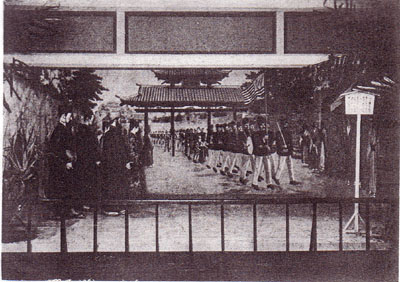

1926年5月2日ーベッテルハイム記念碑(ベッテルハイム師が歴訪した10カ国の石をちりばめた記念碑)除幕式。右端上が島袋源一郎

□ベッテルハイム記念碑除幕式は午後3時より波上護国寺境内に於いて挙行。来賓は亀井知事、佐伯裁判所長、志賀重昴、羽田内務部長、岸本那覇市長、知花朝章、里見学務部長、金城那覇市会議長ら。司会者は伊東平次、聖書朗読は佐久原好伝、祈祷が芹澤浩、除幕が知花朝章、建碑之辞、決算報告がイー・アール・ブル、讃美歌は合唱隊、祝祷が神山本淳。記念写真は久志写真館。

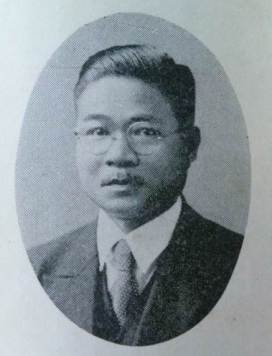

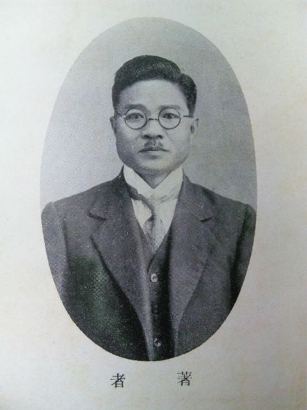

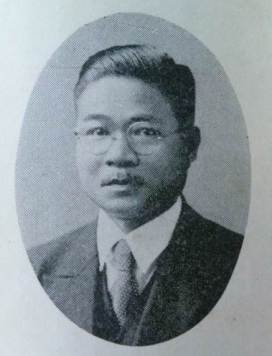

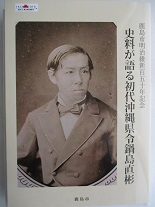

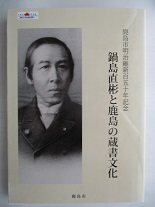

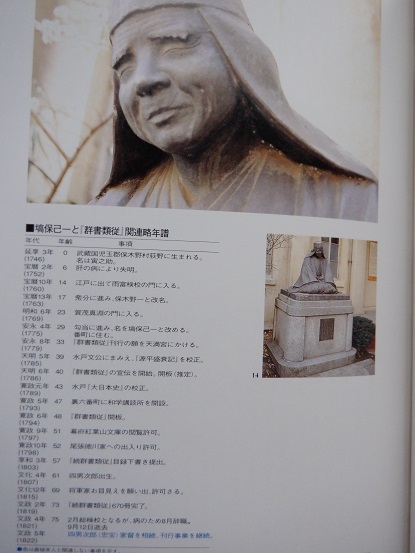

島袋源一郎

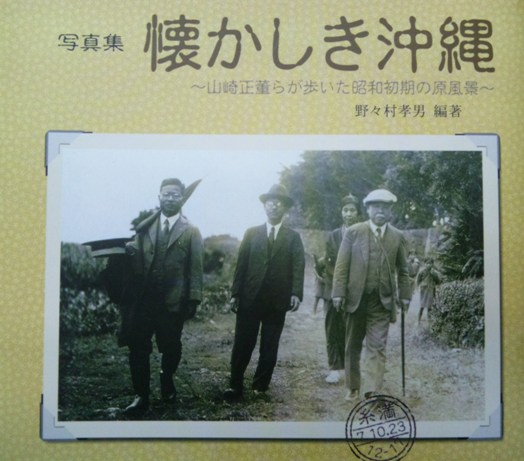

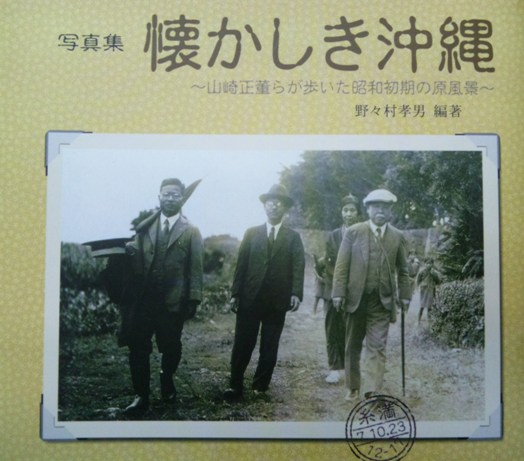

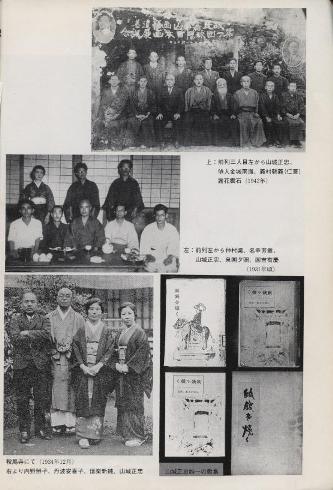

1932年10月23日ー南山城址南側を歩く。写真左から島袋源一郎、宜保、山崎正董、山崎とね →『写真集 懐かしき沖縄』琉球新報社2000年11月

1937年11月 沖縄師範学校龍潭同窓会『會報』 □仲吉朝睦(県社沖縄神社社司)「惟神の大道」/袋源一郎(沖縄県教育会主事)「同窓の誇と悲」/知念亀千代(東京市月島第一小学校訓導)「手工教育より観たる吾が郷土」

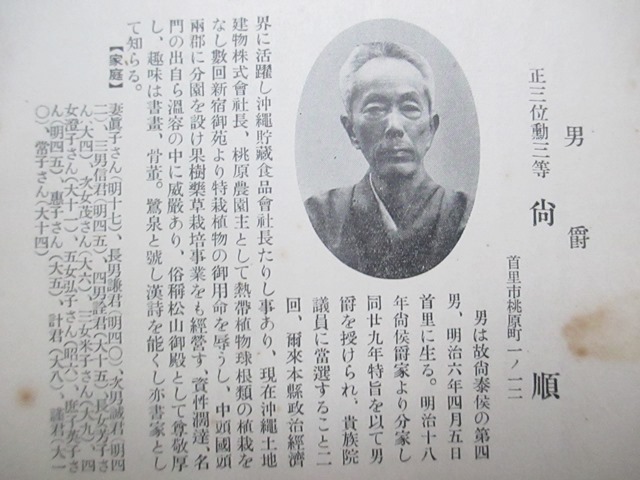

1938年8月28日 午後ー昭和会館で沖縄生活更新協会発会式。式は沖縄県教育会主事島袋源一郎司会のもと進められた。理事長・大城兼義、/理事・當間那覇市助役、勝連首里市助役、上原、眞栄城、新垣各島尻町村会役員、玉井、宮平、伊佐各中頭町村長会役員、仲宗根、山城、池原各国頭町村長会役員、石原宮古町村長会長、大濱八重山町村会長、吉田県社会事業主事、諸見里県社会教育主事、川平女師一高女校長、志喜屋海南中学校長、宮城島尻教育部会長、渡嘉敷中頭教育部会長、比嘉国頭教育部会長、島袋図書館長、金城県農会技師、當眞朝日社長、又吉琉球主筆、親泊日報理事、大城兼義、島袋源一郎、当山正堅、湧上聾人、親泊康永/監事・島袋源一郎、親泊政博/主事・当山正堅/顧問・淵上知事、尚順男、伊江男、平尾貴族院議員、漢那、伊禮、仲井間、崎山、小田各代議士、金城那覇、伊豆見首里両市長、嵩原県会議長、照屋宏、宜保成晴、我如古楽一郎、仲田徳三、盛島明長、長野時之助

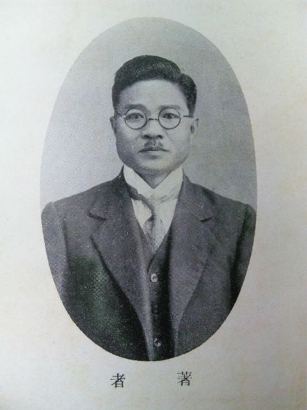

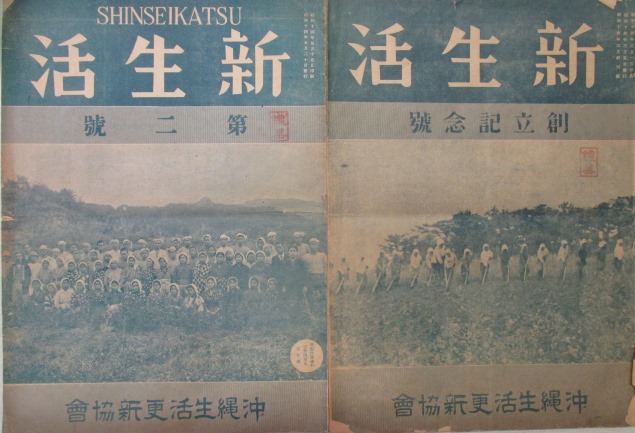

1939年3月 沖縄生活更新協会『新生活』(当山正堅)

島袋源一郎□須らく勇往邁進せよー今は我ら大和民族の同胞が八紘一宇の大理想の下に、世界的に飛躍すべき重大な時機に際会している国民の一人一人が最善を尽くして皇国に貢献すべき時である。我等は日本人たるの誇りを持って勇往邁進しなければならぬ。退嬰・卑屈・消極・卑下は禁物である。我等沖縄人は人種学、血清学、言語学、風俗、土俗其他有ゆる角度から考察しても立派な大和民族であり、其の一地方集団であることは各方面の学者が証明している。何を自ら卑下する必要があるか?。然も我等の祖先は激浪と戦って此の南島に渡って来た丈けに実に勇剛であり、驍健であった。四世紀ばかり前欧州人がマラッカ海峡以東に進出して来なかった時代迄日本本土から朝鮮、支那、安南、シャム、呂宋、ボルネオあたり迄の所謂東洋貿易の覇権を掌握していたのは実に我が琉球人であった。西暦1454年以来琉球王は其の港を東亜貿易の一大市場にしょうと努力していたという。

天文の頃葡萄牙人は琉球を「黄金の島大琉球」と称し日本を「銀の島ジャパン」と称していた。目下眞教寺に吊るされている大鐘「中山王殿前に懸くる鐘」の銘に、

琉球國は南海の勝地にして三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車と為し、日域を以て唇歯と為し

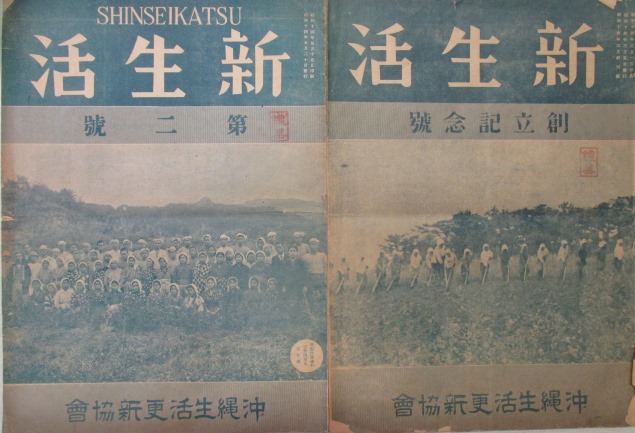

1939年3月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』創刊号

1939年5月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』第2号

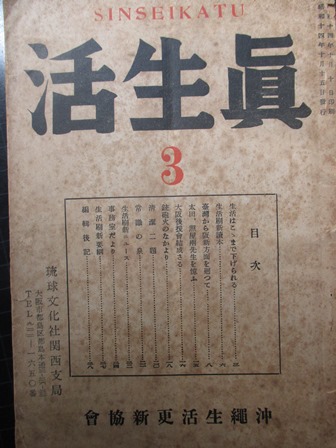

1939年10月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『眞生活』第3号

1939年5月 沖縄生活更新協会『新生活』第2号(当山正堅)

□最近改めたる県内名士の復姓

勝連盛常→山田盛常

嘉数詠俊→日高詠俊

饒平名紀腆→長田紀腆

玻名城長好→山田長好

勢理客宗正→町田宗正

我謝昌饒→重久昌饒

渡嘉敷唯秀→新川唯秀

仲兼久吉盛→宮里吉盛

□式場隆三郎 しきば-りゅうざぶろう

1898-1965 大正-昭和時代の精神医学者。

明治31年7月2日生まれ。静岡脳病院院長などをへて式場病院をひらく。昭和21年ロマンス社社長となり,「ロマンス」「映画スター」などを発行。ゴッホ研究家,放浪の画家山下清の後援者としても知られる。昭和40年11月21日死去。67歳。新潟県出身。新潟医専卒。著作に「ヴァン・ゴッホの生涯と精神病」など。(→コトバンク)

1896年4月 島袋源一郎、名護の国頭高等小学校に入学

1904年10月20日 『東京人類学会雑誌』第223号 鳥居龍蔵「沖縄人の皮膚の色に就てー余は本年夏期、沖縄諸島を巡回せしが、其那覇滞在中、首里なる同県師範学校、及び高等女学校に於て、男女学徒の皮膚の色を調査なしたり。(助手は伊波普猷で、師範学校の学徒に島袋源一郎・今帰仁間切20歳、仲原善忠・久米島18歳、比嘉春潮・首里21歳、徳元八一・玉城間切20歳、宮城栄昌・久志22歳、諸見里朝清・首里20歳山城篤男・高嶺間切17歳,

新垣信一などの名前がある。)

□当山正堅「時の図画の先生は日本画に堪能な山口瑞雨先生でありましたが、あの頃から洋画も課さねばならなかったので、先生は予め其の描写法を授けることなしに漫然と首里城を写生して来るようにとの日曜宿題を命ぜられたのであります。すると、島袋源一郎氏は唐破風の棟上に登って屋根の大きさから、両端の龍の胴体、髭の長さを測り更に瓦の数まで一々数えて来てから構想を練って描写に取りかかったと云う熱心さに先生も同級生一同も驚いたと云うことでありました。」

1907年3月 島袋源一郎、沖縄県師範学校卒業。 4月 名護訓導

1926年8月 那覇松山校に於いて西村真次「家族国家としての日本」講演

1927年1月 那覇尋高に於いて嘉納治五郎「柔道の原理と精力善用」講演

1927年4月 『沖縄教育』161号 「教育参考館の建設に就いて」「教育参考館記事」

1927年8月26日~4日間 松山小学校で小原國芳「教育道」講演

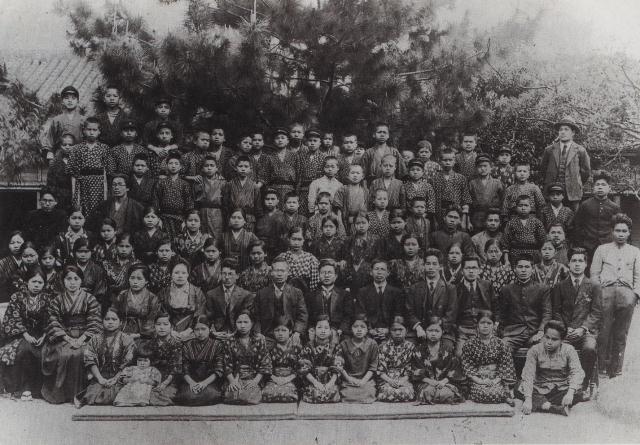

1928年3月

名護東江小学校卒業式ー前列右から5番目が仲原照子(源一郎の妹)、2列目左から7番目が島袋源一郎(当時校長)→1997年4月 仲原照子『想いの中からー随筆・短歌・俳句など』「戦前の郷土博物館ー首里城内の正殿に向かって、右側南殿があり、左側に博物館に使われた北殿がありました。北殿はかつて冊封使の歓待に利用されたところで中国風の造りになっていました。館内の柱は、円柱の大木が使われ左端に昇り龍、右端に降り龍が彫られ、朱色とややくすんだ赤色が塗られていました。館内には尚家の宝物をはじめ、紅型・陶器・漆器・三味線・書画・馬具・龕などが所狭しと展示されていました。」

1928年10月 城青年団同人雑誌『創造青年』創刊号 島袋源一郎「(略)余は只諸君個人個人が各自自己を完成し生まれた価値のある立派な人となり、更に社会的に何か貢献し死後も地球に足跡を印刻し得る偉大な人物になられんことを冀望して擱筆する次第である。」

1929年3月 『南島研究』島袋源一郎『名護城史考』

□(略)沖縄の祖霊崇拝教では之を信じて居るのである。此の宗教は多神教の程度迄発達しているが種々の障碍の為に停頓状態に陥っているのは寔に遺憾である。若し沖縄の宗教が、すべての祈りを吾等の祖神を通じて大宇宙の支配者たる宗教意識に導き得るならば、自然教の境地を脱却して立派な文明教の中に入ることが出来るのである。

1936年7月 『沖縄教育』第239号(表紙・琉球組踊「銘苅子」の天女) 島袋盛敏「琉球芸能感想記」/上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」

1912年10月8日 『琉球新報』伊波普猷「明治聖代紀念事業(本県に於いて如何なる事業を実行す可きか)・博物館が一番よいー明治時代の紀念事業としては博物館が一番よいと思ひますそして其処には主に教育の参考品を集めついでに沖縄の古物も集めたい壁には明治時代に輩出した名高い政治家軍人実業家教育家文学者宗教家美術家俳優等の肖像を掲げついでに明治時代に輩出した沖縄の名士の肖像迄は掲げるやうにしたい」

1916年2月8日『琉球新報』「大典紀念事業ー首里区では旧城『西ノ殿』に大修理を施し以って公会堂を設置すべく其の経費1千円圓を計上して愈愈5年度より2ヵ年継続を以って起工する事になっている。」

1926年5月2日ーベッテルハイム記念碑(ベッテルハイム師が歴訪した10カ国の石をちりばめた記念碑)除幕式。右端上が島袋源一郎

□ベッテルハイム記念碑除幕式は午後3時より波上護国寺境内に於いて挙行。来賓は亀井知事、佐伯裁判所長、志賀重昴、羽田内務部長、岸本那覇市長、知花朝章、里見学務部長、金城那覇市会議長ら。司会者は伊東平次、聖書朗読は佐久原好伝、祈祷が芹澤浩、除幕が知花朝章、建碑之辞、決算報告がイー・アール・ブル、讃美歌は合唱隊、祝祷が神山本淳。記念写真は久志写真館。

島袋源一郎

1932年10月23日ー南山城址南側を歩く。写真左から島袋源一郎、宜保、山崎正董、山崎とね →『写真集 懐かしき沖縄』琉球新報社2000年11月

1937年11月 沖縄師範学校龍潭同窓会『會報』 □仲吉朝睦(県社沖縄神社社司)「惟神の大道」/袋源一郎(沖縄県教育会主事)「同窓の誇と悲」/知念亀千代(東京市月島第一小学校訓導)「手工教育より観たる吾が郷土」

1938年8月28日 午後ー昭和会館で沖縄生活更新協会発会式。式は沖縄県教育会主事島袋源一郎司会のもと進められた。理事長・大城兼義、/理事・當間那覇市助役、勝連首里市助役、上原、眞栄城、新垣各島尻町村会役員、玉井、宮平、伊佐各中頭町村長会役員、仲宗根、山城、池原各国頭町村長会役員、石原宮古町村長会長、大濱八重山町村会長、吉田県社会事業主事、諸見里県社会教育主事、川平女師一高女校長、志喜屋海南中学校長、宮城島尻教育部会長、渡嘉敷中頭教育部会長、比嘉国頭教育部会長、島袋図書館長、金城県農会技師、當眞朝日社長、又吉琉球主筆、親泊日報理事、大城兼義、島袋源一郎、当山正堅、湧上聾人、親泊康永/監事・島袋源一郎、親泊政博/主事・当山正堅/顧問・淵上知事、尚順男、伊江男、平尾貴族院議員、漢那、伊禮、仲井間、崎山、小田各代議士、金城那覇、伊豆見首里両市長、嵩原県会議長、照屋宏、宜保成晴、我如古楽一郎、仲田徳三、盛島明長、長野時之助

1939年3月 沖縄生活更新協会『新生活』(当山正堅)

島袋源一郎□須らく勇往邁進せよー今は我ら大和民族の同胞が八紘一宇の大理想の下に、世界的に飛躍すべき重大な時機に際会している国民の一人一人が最善を尽くして皇国に貢献すべき時である。我等は日本人たるの誇りを持って勇往邁進しなければならぬ。退嬰・卑屈・消極・卑下は禁物である。我等沖縄人は人種学、血清学、言語学、風俗、土俗其他有ゆる角度から考察しても立派な大和民族であり、其の一地方集団であることは各方面の学者が証明している。何を自ら卑下する必要があるか?。然も我等の祖先は激浪と戦って此の南島に渡って来た丈けに実に勇剛であり、驍健であった。四世紀ばかり前欧州人がマラッカ海峡以東に進出して来なかった時代迄日本本土から朝鮮、支那、安南、シャム、呂宋、ボルネオあたり迄の所謂東洋貿易の覇権を掌握していたのは実に我が琉球人であった。西暦1454年以来琉球王は其の港を東亜貿易の一大市場にしょうと努力していたという。

天文の頃葡萄牙人は琉球を「黄金の島大琉球」と称し日本を「銀の島ジャパン」と称していた。目下眞教寺に吊るされている大鐘「中山王殿前に懸くる鐘」の銘に、

琉球國は南海の勝地にして三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車と為し、日域を以て唇歯と為し

1939年3月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』創刊号

1939年5月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』第2号

1939年10月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『眞生活』第3号

1939年5月 沖縄生活更新協会『新生活』第2号(当山正堅)

□最近改めたる県内名士の復姓

勝連盛常→山田盛常

嘉数詠俊→日高詠俊

饒平名紀腆→長田紀腆

玻名城長好→山田長好

勢理客宗正→町田宗正

我謝昌饒→重久昌饒

渡嘉敷唯秀→新川唯秀

仲兼久吉盛→宮里吉盛

□式場隆三郎 しきば-りゅうざぶろう

1898-1965 大正-昭和時代の精神医学者。

明治31年7月2日生まれ。静岡脳病院院長などをへて式場病院をひらく。昭和21年ロマンス社社長となり,「ロマンス」「映画スター」などを発行。ゴッホ研究家,放浪の画家山下清の後援者としても知られる。昭和40年11月21日死去。67歳。新潟県出身。新潟医専卒。著作に「ヴァン・ゴッホの生涯と精神病」など。(→コトバンク)

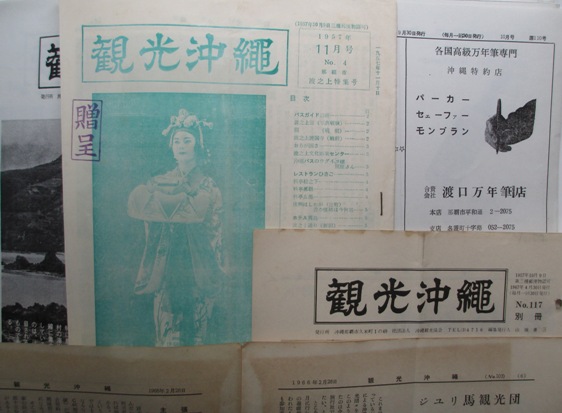

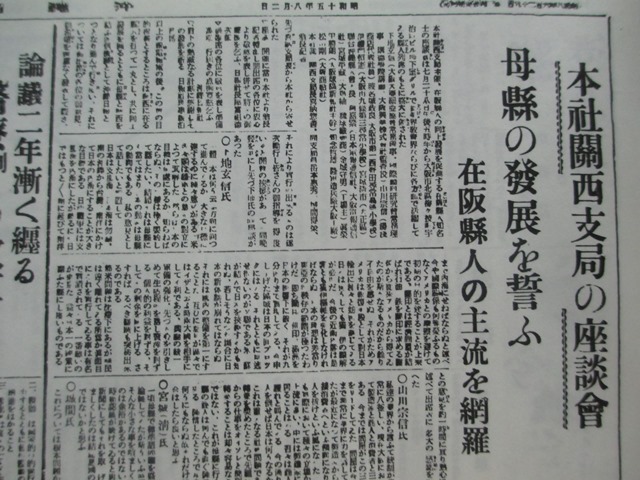

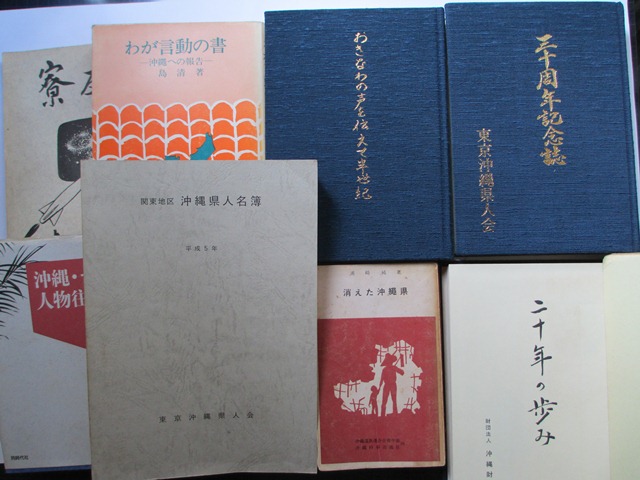

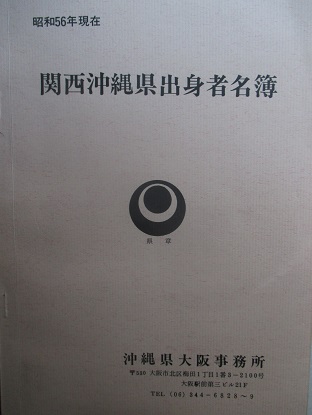

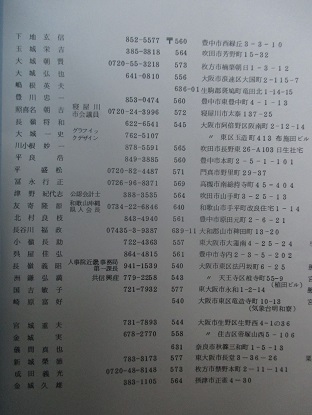

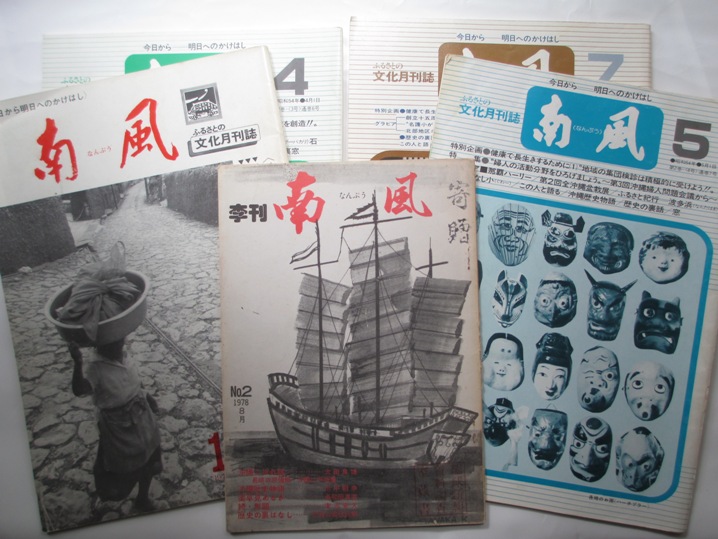

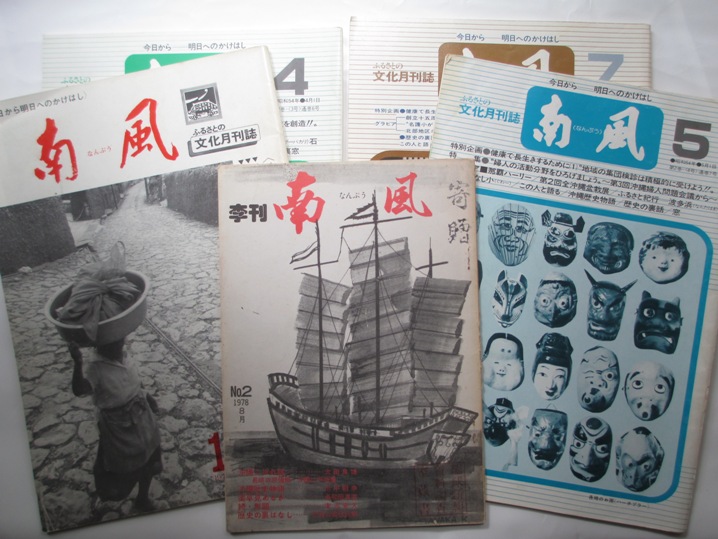

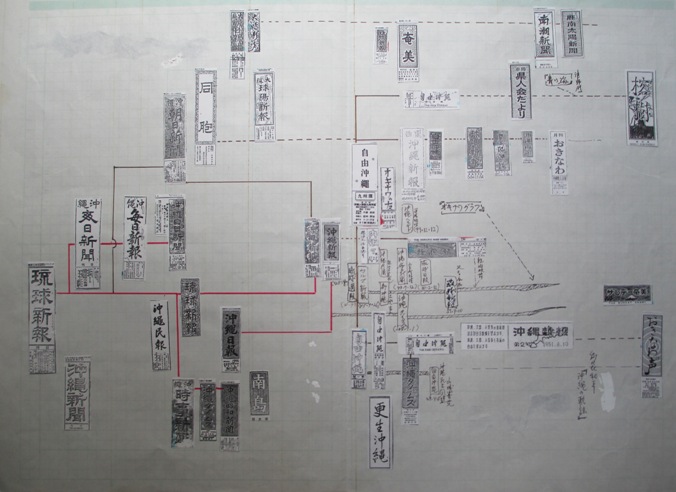

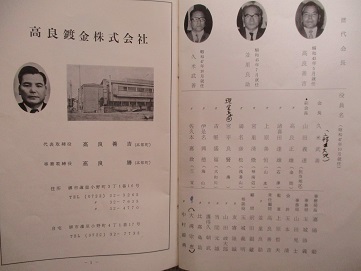

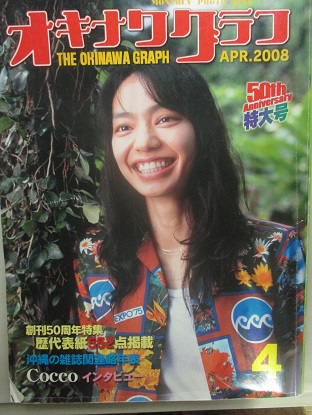

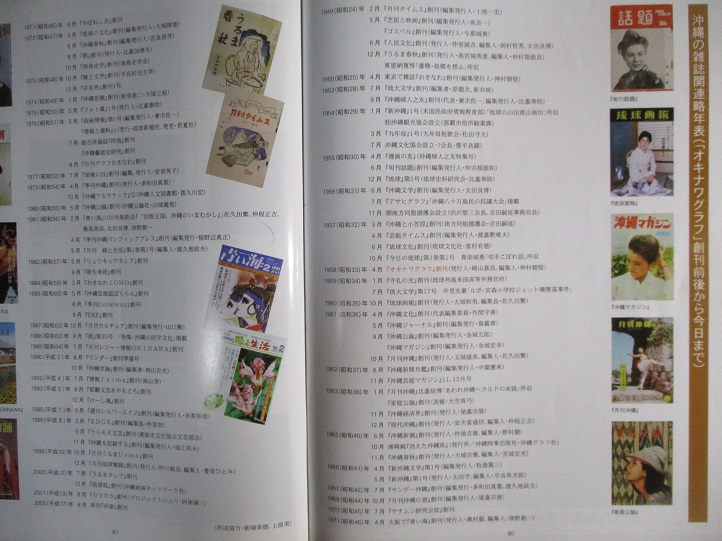

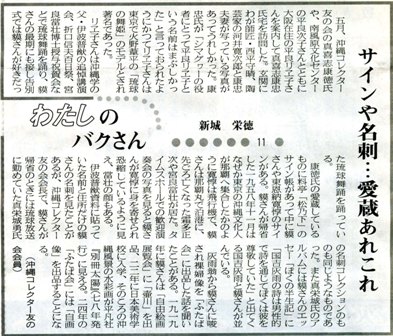

10/22: 関西/沖縄誌

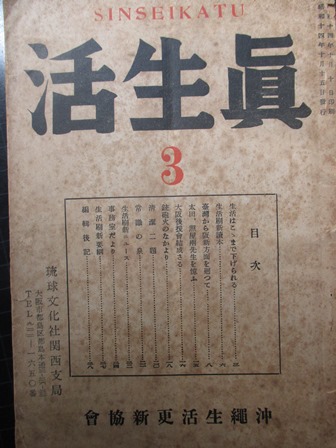

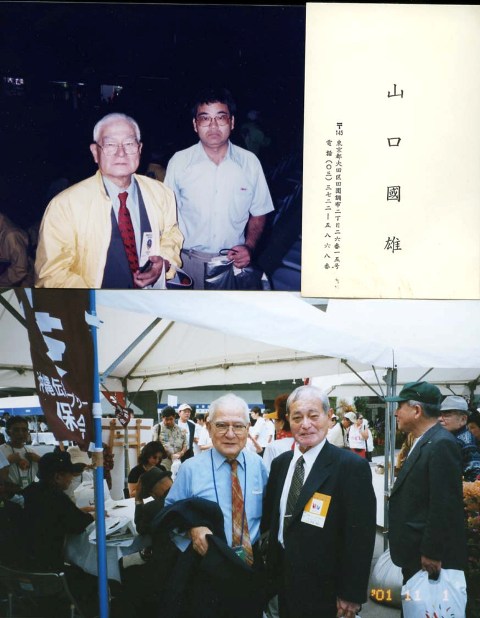

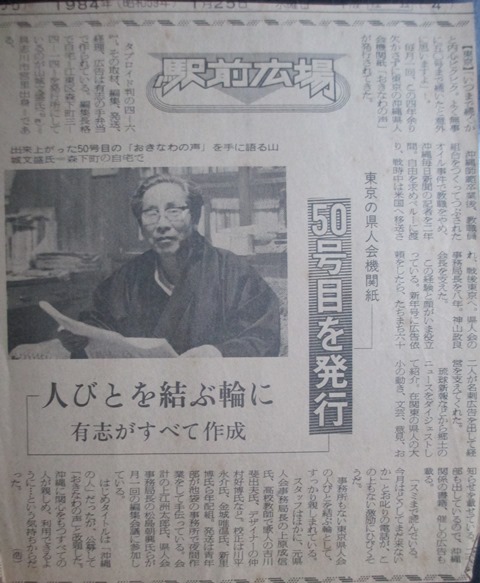

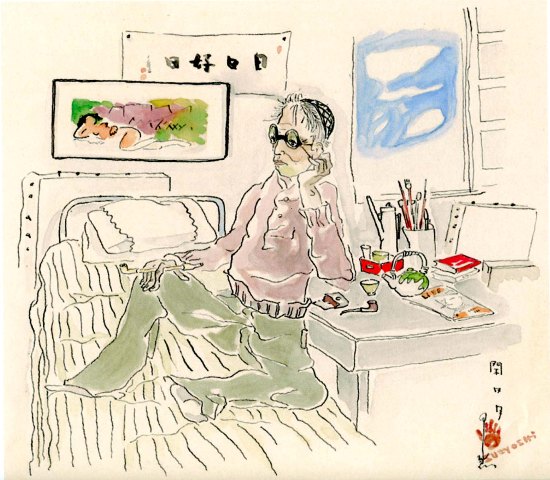

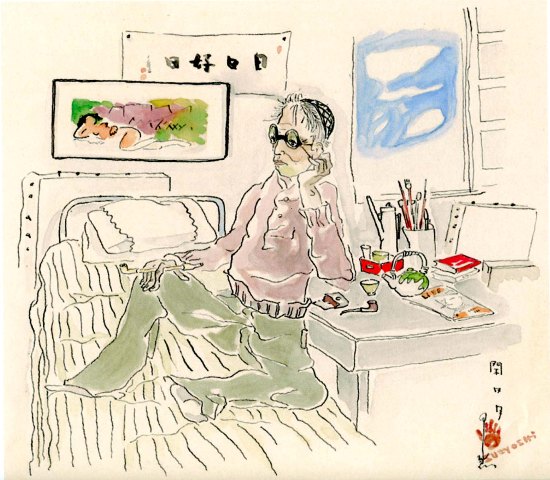

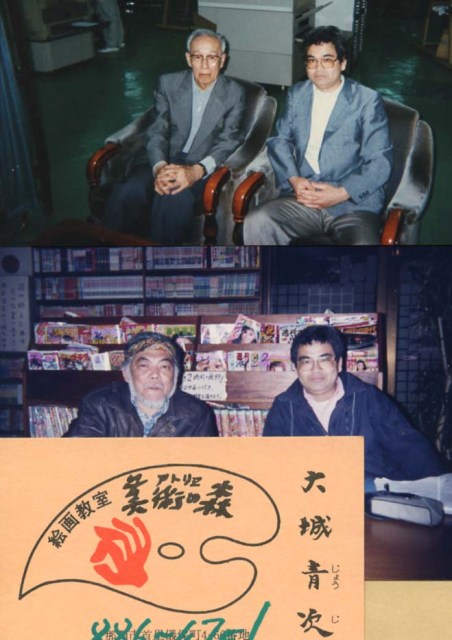

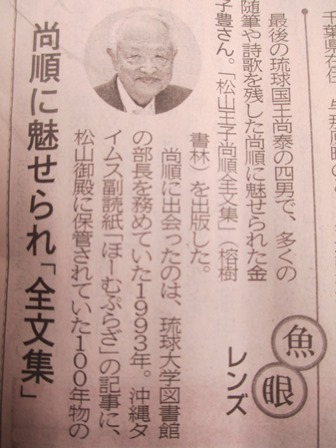

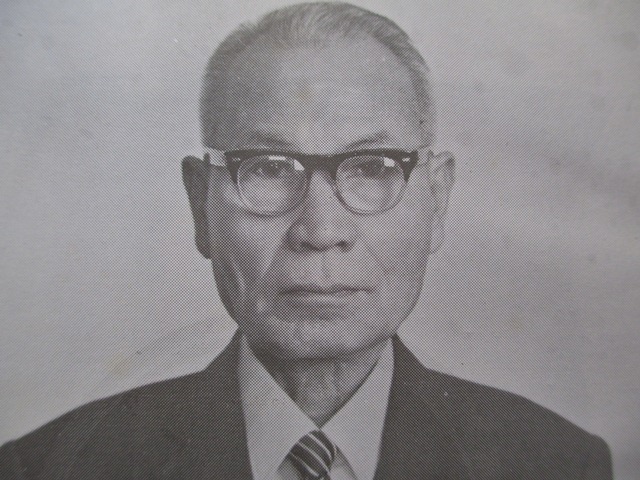

宮城桃幸ー西宮・自宅書斎にて

宮城桃幸は戦前から戦争中にかけての沖縄県物産販売大阪斡旋所長、戦後の1951年7月に沖縄連盟兵庫県本部会長、1952年の沖縄協会兵庫本部会長(~54年10月)などとして、県、および関西の沖縄同胞のために力を注いだ代表的な先達。明治39年に沖縄県唯一の農学校「国頭郡各間切組合立農学校」に入学、校長の黒岩恒、教頭の宮城鉄夫から教訓を受けた。卒業後、園芸研究のたま興津園芸試験場練習生を経て徴兵、大正9年に中国山東省の青島に赴任した。林務署園芸主任として11年まで勤める。その間に末弟の桃郁を呼び寄せ、中学から東京医学専門学校までの学費の面倒をみた。

4年間の宮崎県立農事試験場勤務をおえて15年6月、沖縄農事試験場へ出向する。園芸作物試験費が農林省から交付されたため、その事業を担当することになったのだ。成果や当時の記録などは昭和54年に刊行委員会から発行された『昭和沖縄園芸発達史』にくわしい。

園芸研究から販売斡旋、販売開拓に力を注ぐため大阪の斡旋所に赴任したのが昭和15年。以来、終戦をはさんで23年11月まで所長として任務を全うした。大阪大空襲で事務所が焼失すると、西宮の自宅で執務にあたったことも。とくに戦後の混乱期に、桃幸の努力で在関西の沖縄県人に罹災証明書(沖縄での)を発行、23年の1年間だけでも1万5千人の県人が2千250万円の戦災給与金を受けた。一戸に千500円は、生活に苦しむ県人をうるおしたという。

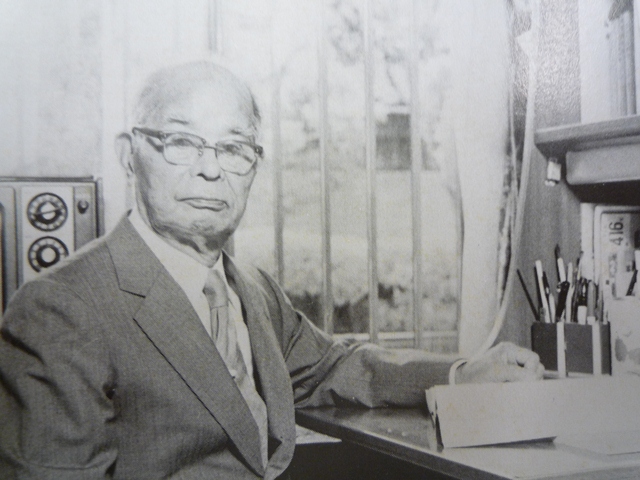

退官後は”消えた沖縄県”に代って県人会活動に力を入れ、故郷のための、とくに復帰運動や渡航問題などに積極的にとり組み、各界から高く評価された。57年6月、91歳で惜しまれて永眠する。□→『やまとの群星/関西に生きる沖縄の県人たち』(琉球新報1987年8月)。

1987年8月 『やまとの群星/関西に生きる沖縄のたち』琉球新報社

1939年7月 沖縄日報、松村実記者を中支・漢口へ特派

1940年1月 石川正通夫妻、来阪

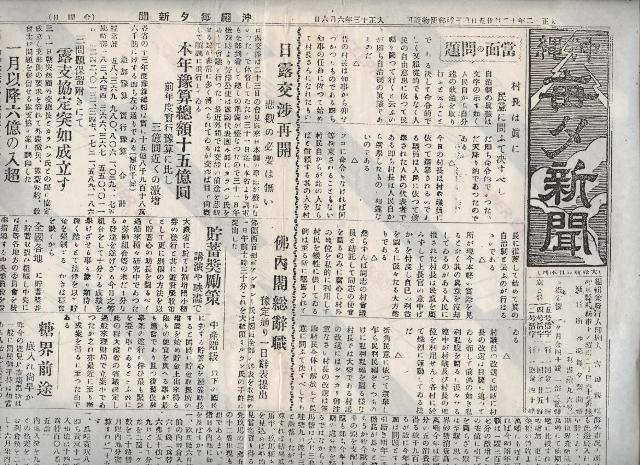

1940年7月29日『沖縄日報』

1940年8月2日『沖縄日報』

1940年8月 関西泡盛販売業組合結成。組合長・嘉手納順吉、副組合長・金城南邦

金城南邦、戎座で真楽座(大宜見小太郎)興行

この頃 真喜志康忠、来阪

1940年11月 大阪高島屋で「尚順男爵家御所蔵品展観」

1940年12月 宮城桃幸、沖縄県大阪物産斡旋所所長

1941年5月 宮良高夫、毎日新聞大阪本社・社会部(宝塚詰)

1942年4月 仲井眞元楷、琉球歌舞団主宰、戎座で公演

1944年月 大阪港区の浪花劇場で金城南邦一座、仲井眞元楷の琉球歌舞団合同公演

1945年3月 大阪夜間大空襲ーB29約90機が約7万個の油脂焼夷弾投下で19区の大部分焼失、死者3115人/3月 ニミッツ元帥、海軍軍政府布令第1号(日本政府の沖縄への権限停止)/井伊文子夫妻、彦根に疎開/山口國雄、京都帝国大学法学部卒業

「1945年5月25日、沖縄新報の私たち一行は豊平良顕君、具志堅政冶君(妻子同伴)、前田宗信君に牧港篤三、大山一雄、稲嶺盛国、仲本政基、島袋俊一、与儀清三君らが加わって首里城から脱出した。(略)捕虜になるー私の知人で首里第一国民小学校の教頭だった座波嘉永氏が米軍の命令を受けて学校を開いていたので、これさいわいと頼み込んで豊平君を始め牧港、島袋俊一君らを教員に引きとってもらった。(略)沖縄タイムス創刊ー発行日の二日前に上間正諭、牧港篤三、大山一雄、仲本政基、稲嶺盛国、島袋俊一君らは編集の作業をすませた」。高嶺朝光『新聞五十年』(沖縄タイムス社1973年)

1945年10月 比嘉正子、鴻池主婦の会発足させ、主婦の店をつくり消費者運動の草分けとなった

1945年11月 尼崎中学校で尼崎沖縄人連盟結成大会/11月11日、東京丸の内の沖縄県事務所で 沖縄人連盟創立総会/11月26日、中之島公会堂で関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄

1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、 金城和彦

1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。

2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」

3月、『関西沖縄新報』創刊

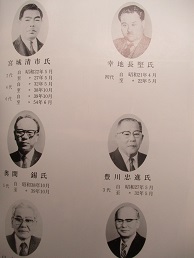

4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長義隆、大江三子雄、大山朝繁、宮城清市、屋良朝陳

4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良 朝光、山田義信、高良武勇

8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久

空手の人物事典や上地流の本を見ると赤嶺嘉栄が出てくる。沖縄人連盟史関連にも名前が出てくる。その沖縄人連盟では赤嶺が中心となりヤクザ鴻池組系井上組に抗議している。また又吉世喜(1975年)や喜舎場朝信(1977年)の葬儀に、宮城嗣吉と共に友人代表のひとりに名をつらねている。また赤嶺の葬儀のとき友人代表のひとりとして東京の万年東一の名がある。万年は横井英樹銃撃事件で知られる安藤昇の親分である。

写真ー赤嶺嘉栄

万年東一の名刺/安藤組組織図、上の方に万年東一の名がある。

1946年8月 沖縄人連盟兵庫県本部結成大会

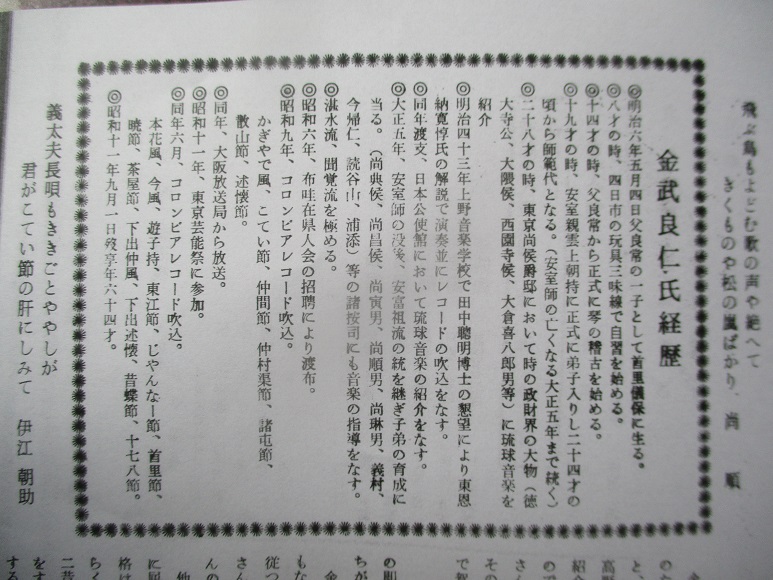

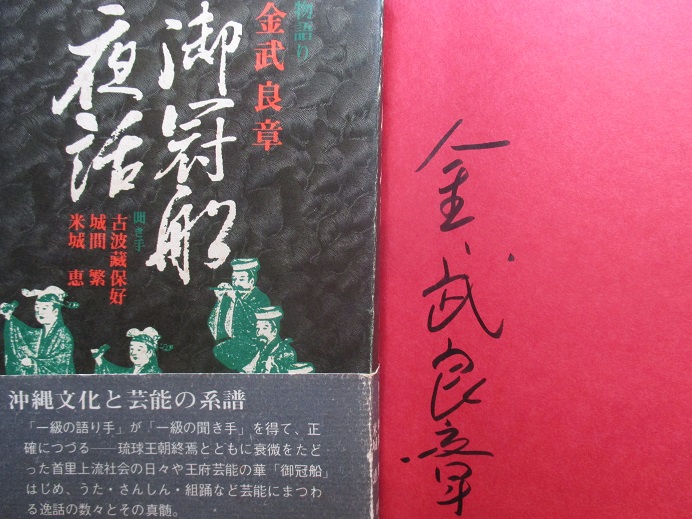

1946年9月 大阪毎日会館で帰還惜別沖縄芸能公演ー真境名由康、金武良章、池宮城喜輝ら参加

1947年2月 大阪市文化会館で沖縄青年同盟結成大会

1951年8月 沖縄タイムス西部支局(松村実自宅)/琉球新報関西支局(塩浜政光の自宅)

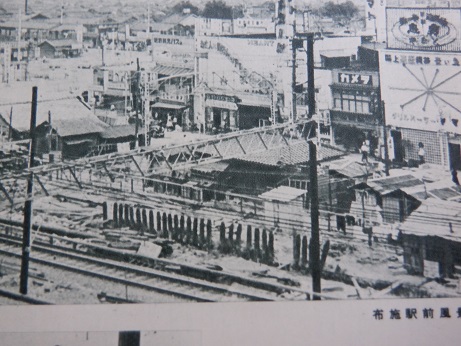

1956年9月 『写真で見る日本 第4巻 近畿篇(大阪)』世光社

布施市/布施駅前/府下最高を示す映画の看板/小阪本通商店街

1957年6月 『琉球新報』石野朝季「関西の沖縄地帯」/10月、『琉球新報』石野朝季「商都に生きる」(儀間比呂志、島晴美、宮城良浚、比嘉正子)

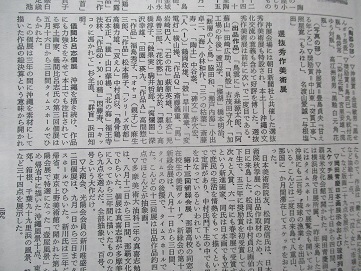

1959年2月 『琉球新報』石野朝季「大阪と那覇あまくま」(スケッチ・儀間比呂志)/沖縄タイムス鹿児島支局の」新川明記者、関西支社の島袋俊一記者と入れ替わり赴任。

1961年8月 津野創一、琉球新報関西支局に赴任

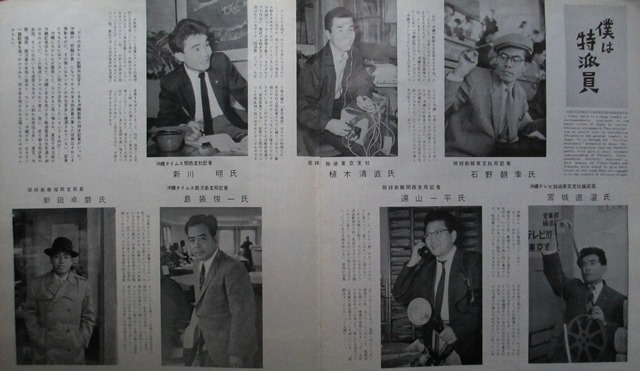

1960年1月『オキナワグラフ』「僕は特派員ー石野朝季(琉球新報東京総局記者)、植木清直(琉球放送東京支社)、宮城直温(沖縄テレビ放送東京支社編成部)、遠山一平(琉球新報関西支局記者)、新川明(沖縄タイムス関西支社記者)、島袋俊一(沖縄タイムス鹿児島支局記者)、新田卓磨(琉球新報福岡支局記者)

1960年1月 戦後初の大阪からの観光団52名、日航機をチャーターして来沖。団長・徳大寺実篤平安神宮宮司、蜷川虎三京都府知事から兼次那覇市長へのメッセージ朗読

1961年5月20日 球友会(瑞慶覧長康会長)主催「朝日座公演」

1962年4月 石原昌家、入学で来阪

1966年12月8日『沖縄新報』創刊(編集発行・島袋俊一)

1963年6月30日の『沖縄タイムス』に「関西の郷土地図」がある。3面にわたっての特集である。関西の住人大いに語るとして翁長良孝(淀川映画興行社長、羽地村出身)、比嘉正子(関西主婦蓮合会会長、首里出身)、宮城清市(大阪沖縄県人連合会会長、羽地村出身)、上江洲久(兵庫沖縄県人会会長、尼崎市会議会副議長、久米島出身)、伊差川寛(大正区沖縄県人会青年会長、大正区生まれ)が座談会に参加している。司会は沖縄タイムス関西支社長の松村実がつとめている。

1963年6月30日『沖縄タイムス』「座談会・関西の住人 大いに語る」

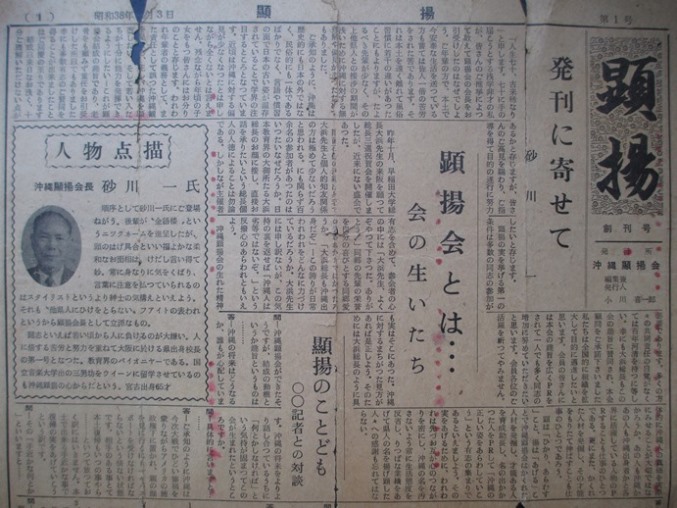

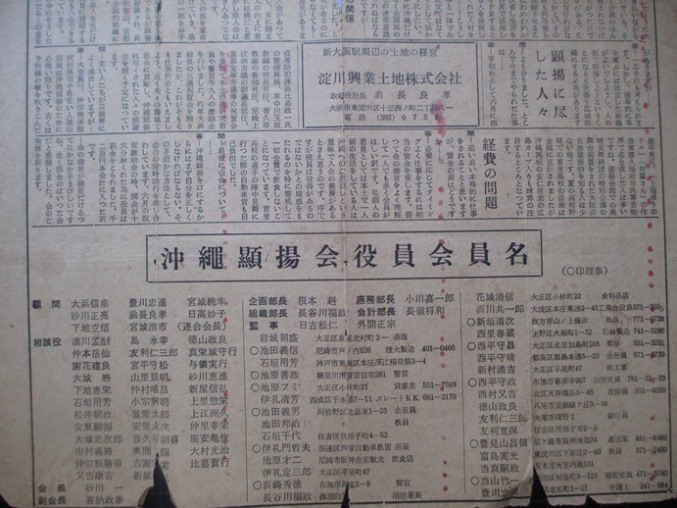

1963年11月3日 沖縄顕揚会(砂川一会長)機関紙『顕揚』創刊号

1966年5月22日『琉球新報』「にぎわう”名古屋の沖縄〝文化展・観光と物産展」

1971年9月のある日、私たち「沖青友の会」会員は女性3人、男性4人で機関誌『石の声』八号のガリを徹夜で切っていた。変色した1963年6月3.0日の『沖縄タイムス』3面にわたっての特集「関西の郷土地図」を転載し、主張に「沖縄の禁断の書『さまよへる琉球人』の封を自ら、はがしたように、われわれは自らの心のヤミを見据えよう」と記した。そして偶然のことだが、ガリ切り作業をやっていた嘉陽宗博(沖青友の会会長)の間借り先の、その小さな部屋の番地は、大阪市港区市岡元町で、戦前の関西沖縄県人会本部の近くの番地であった。そして10月19日、佐藤首相が所信表明演説の最中の衆議院本会議場で、沖縄青年同盟3人が<沖縄返還協定粉砕>を叫びビラをまいた。これも「基地つき返還」にたいする当然の行為であったが、3人には裁判で前科がついた。今の沖縄の現状は青年たちの危惧したとおりアメリカ軍の無法状態が続いている。その後、沖縄青年たちは「ゆうなの会」を結成、1975年9月、川崎市鶴見区潮田公園で「第1会エイサーの夕べ」(真久田正のアイディア)を開催している。同月、大阪でも「がじゅまるの会」が大正区千島グラウンドで「第1回沖縄の青年の祭り エイサー」が開催された。

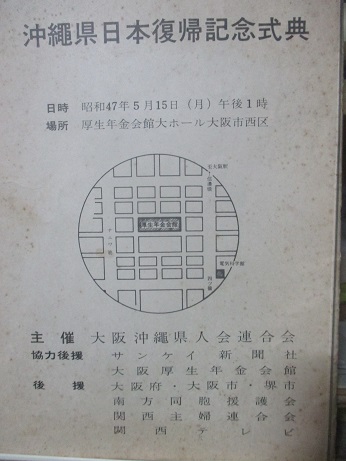

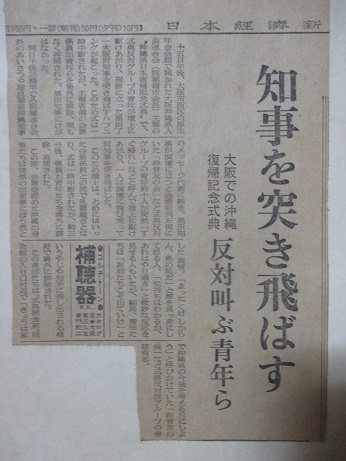

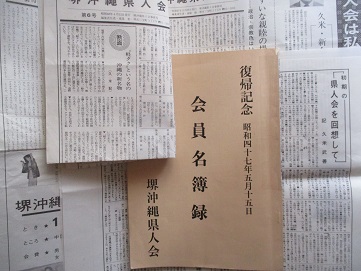

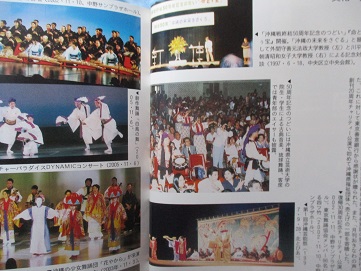

1972年5月15日 大阪沖縄県人会連合会主催「沖縄県日本復帰記念式典」大阪西区・厚生年金会館/当時の在阪新聞社の記事○『朝日新聞』「大阪 古典音楽など織り込み式典/兵庫 21日に身分証明書焼捨て」○『日本経済新聞』「黒田了一知事を突き飛ばすー反対叫ぶ 沖青友の会など」○「このあと黒田了一知事は『理想的な復帰ではなく(アメリカ基地付き)、私も複雑な気持ちだが、豊かで明るい平和な沖縄づくりに、みなさんと手をたずさえていきたい』と挨拶して引揚げた。若者たちは『デイゴの会』『沖青友の会』『関西沖縄差別問題研究会』の会員、『基地つきで、いつ戦争にまき込まれるか分からない復帰で行われた日を、歌や踊りで祝うべきではない』」□今のオキナワの現状を見通した青年(現・前期高齢者)たちの当然の行動であった。今はオキナワ現地でも「基地つき復帰」したことに不満を持つ若者も増え「独立」を唱えるものが増えている。

『石の声』10号を出して休刊した。この頃から、それぞれが結婚し、子育てに忙しく沖青友の会も役目を終える。1975年1月26日に、新たな関西沖縄青少年の集い「がじゅまるの会」(会長・玉城利則)発足。大阪沖縄会館での発会式には、青年会のOBということで私も参加した。9月には機関誌『がじゅまる』が創刊された。歴史はくりかえかえすという事であろうか。

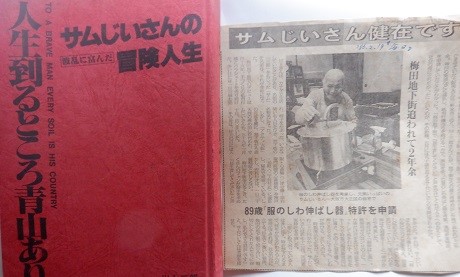

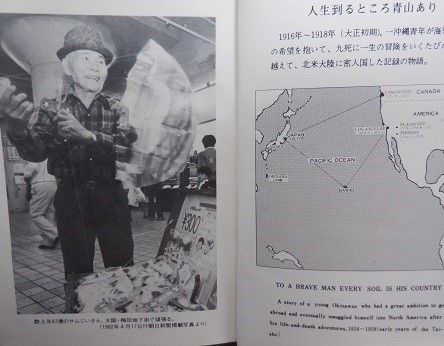

1982年7月 川上三郎『人生到るところ青山あり』関西図書出版/1986年2月19日 大阪『毎日新聞』「サムじいさんー川上三郎」

1983年2月 大正区地域振興会 沖縄研修視察旅行 桐山克己大正区長も参加

1984年4月 大城真栄『私の役員生活五十年』あゆみ写植印刷

1989年6月ー宮城清市『回想録 八十余年の歩み』

1991年3月 『大阪春秋』第63号<特集 港区・大正区> □西口忠「大阪と沖縄」

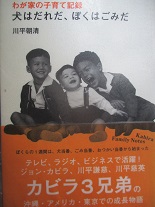

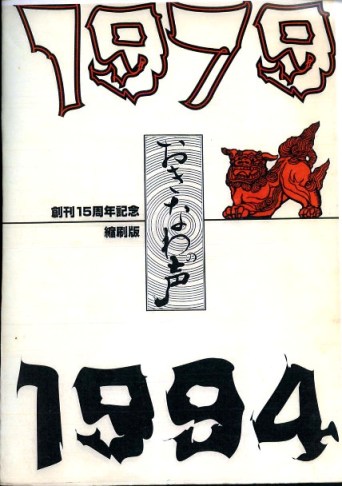

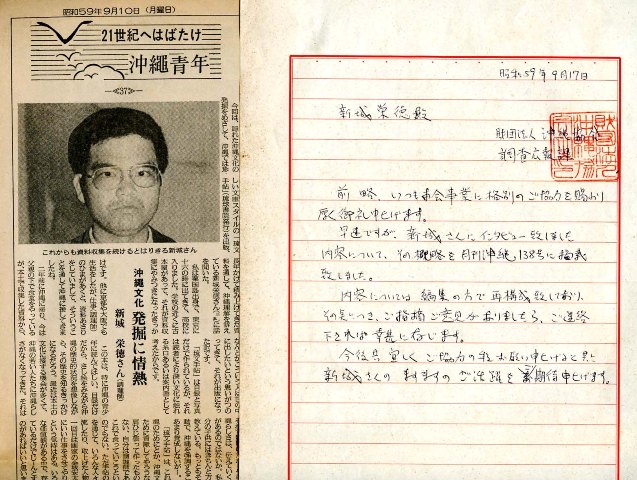

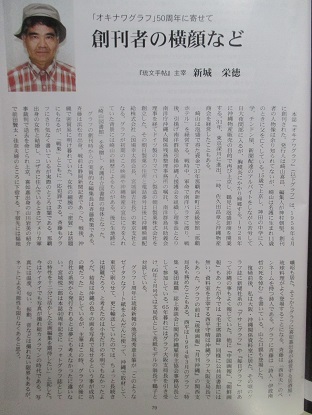

1994年に出た国吉真永『沖縄・ヤマト人物往来録』の最初のところに守礼門の写真がある。それとシーサーと那覇の大綱引きの写真もある。1986年1月から「ヤマトに生きる・東京沖縄県人会」のタイトルで『沖縄タイムス』に連載したものを補筆加正したものが本書である。東京沖縄県人会の機関紙『おきなわの声』のところに「4面は投稿されてくるエッセー、詩、和歌・琉歌などが中心。新年号は珍しくそれが少なく、『県がこども未来館を計画』『西表開発友の会が記念誌発行』と自主取材もの。また大阪の沖縄関係資料室を支えた新城栄徳(在大阪)が『琉文手帖』を3号まで発行した、と近況を伝えている。月刊『おきなわの声』の創刊は1979(昭和54)年12月10日で、紙名も『東京沖縄の人』(城間得栄編集長)だった。いまの紙名に改称したのは1981年10月である」と記している。

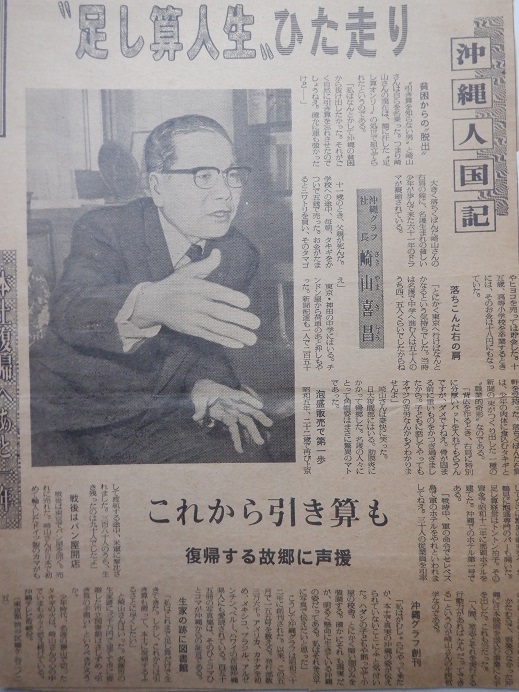

この沖縄タイムスの連載は大阪でも1987年から「ヤマトに生きるー関西沖縄人国記」として連載された。担当は沖縄タイムス関西支社の幸地建一記者で、私も島晴美さんを紹介、大正区などには同行した。連載の27回目が大正区①で沖縄そばやの小橋川豊正・幸子夫妻らが紹介されて「現在の大正区は那覇より風情があるのではないか」との感想も。

大正区②は本部出身の平岡行秀三味線製作の大湾政一、三味線弾きの名手の金城清範、仲村昇の諸氏が登場。大正区③はユタも健在と山下ヨシエ、仲里トミ子が紹介されている。琉舞の大城豊子(私の妻の師匠である)、野村流古典音楽保存会関西支部長の与那嶺福松、関西を代表する琉舞の金城康子、玉城義隆、空手の福元英吉の諸氏が紹介された。④には関西沖縄文庫、大正区沖縄会館が紹介されている。⑤は大城真栄、新城重光、渡慶次恒徳、仲尾清の諸氏が登場しているが、仲尾以外は私は皆会っている。

1999年12月 宇多滋樹『豚の神さまー渡慶次恒徳の半生』

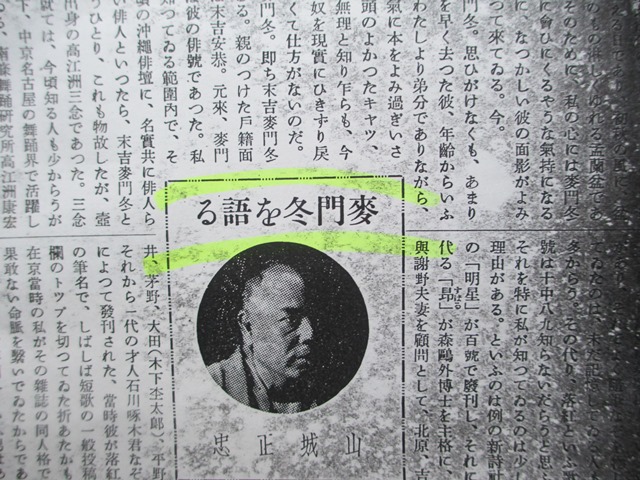

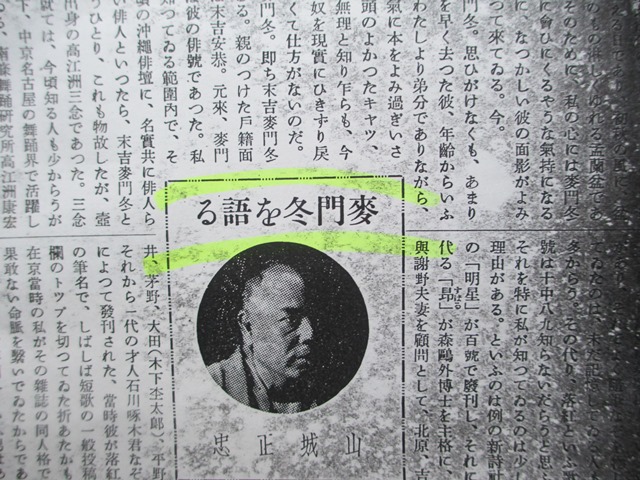

05/29: 麦門冬と上間朝久

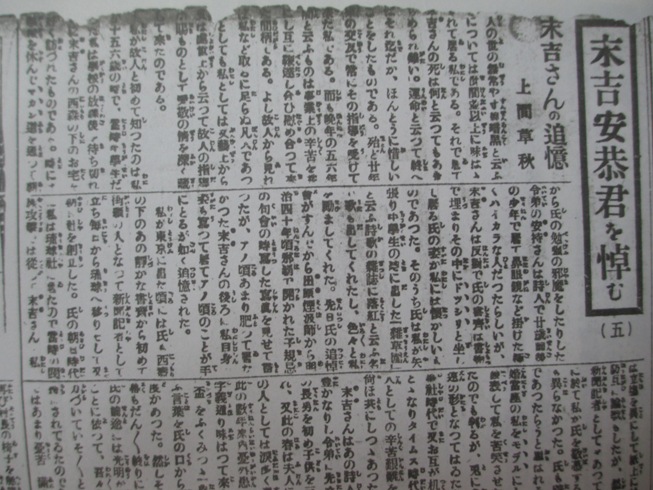

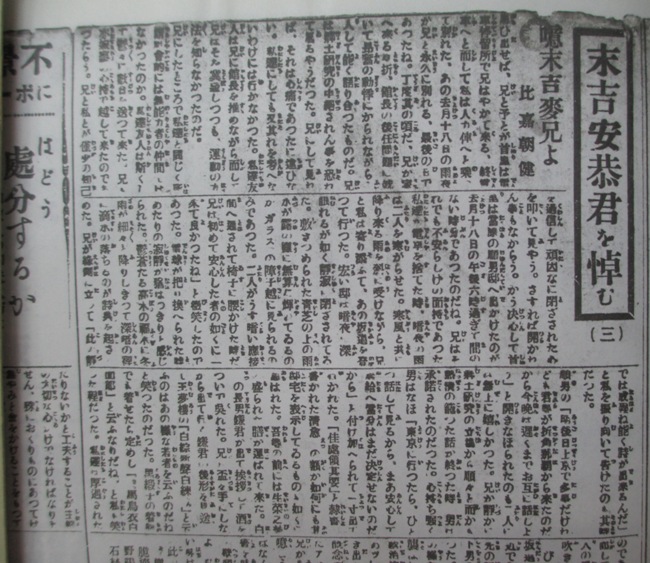

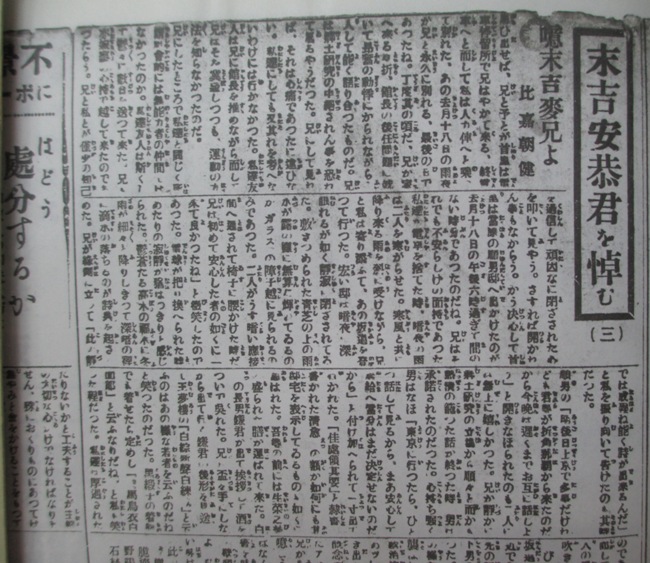

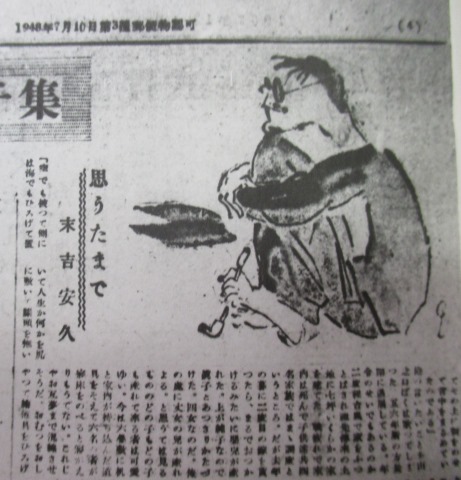

1924年12月18日『沖縄タイムス』上間草秋「末吉安恭君を悼む」

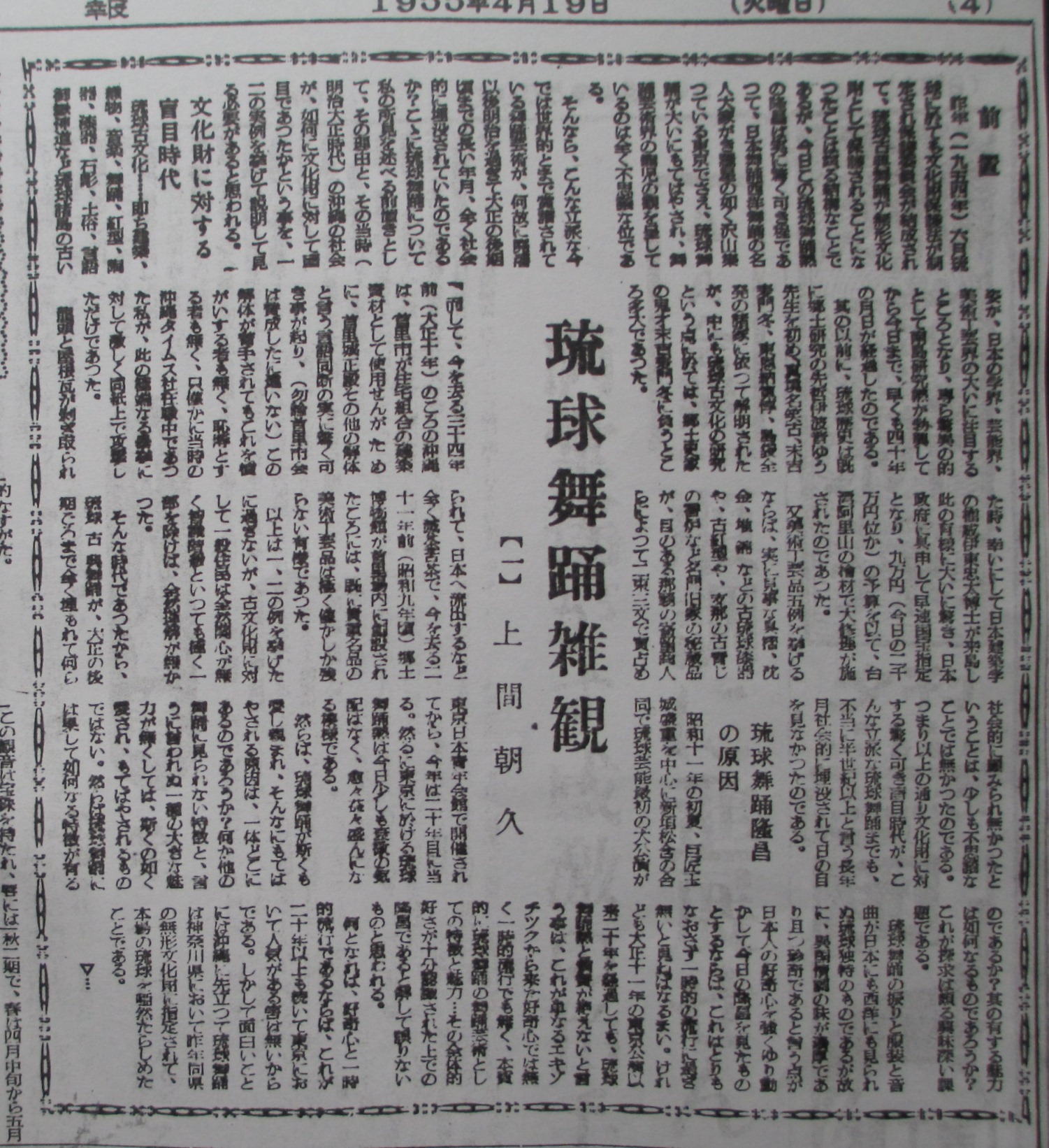

1955年4月19日『琉球新報』上間朝久「琉球舞踊雑観」(1)

○琉球歴史は既に郷土研究の先哲 伊波普猷先生を初め、真境名笑古、末吉麦門冬、東恩納寛惇、島袋全発の諸家に依って解明されたが、中にも琉球古文化の研究という点に於いては、郷土史家の鬼才 末吉麦門冬に負うところ多大であった。

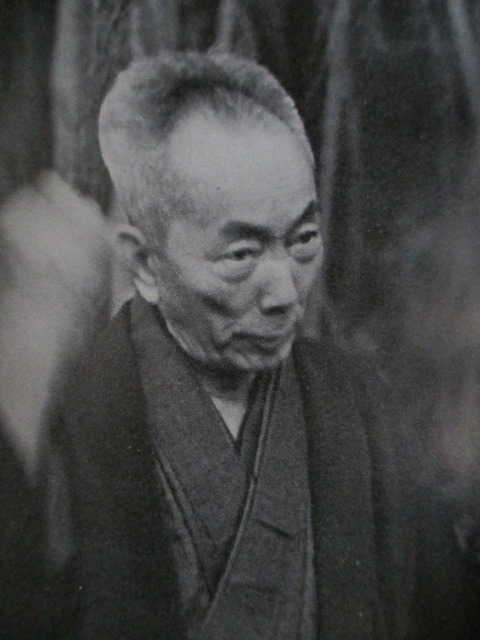

上間正雄(1890・6・29~1971・4・12)

別名ー草秋、朝久

実父上間正富は松山王子尚順の守役であった。後に那覇上之蔵の亀山朝奉の養子となる。沖縄県立中学校在学中から詩や歌を作り、1910年に同人誌『雑草園』を発行。同年上京。帰郷して樗花、夏鳥、梅泉、正敏のペンネームで新聞雑誌に文芸・美術・芸能の評論や創作を発表する。特に12年に『三田文学』に発表した「ペルリの船」は注目された。14年琉球新報歌壇選者、16年琉球新報記者、19年沖縄時事新報記者、20年沖縄タイムス編集長。→1991年1月 新沖縄文学別冊『沖縄近代文芸作品集』「上間正雄」

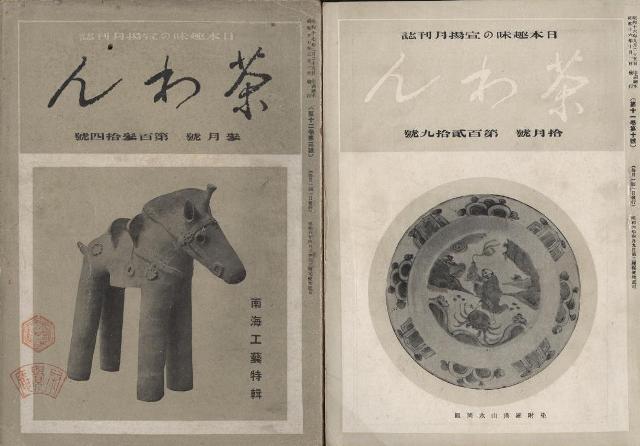

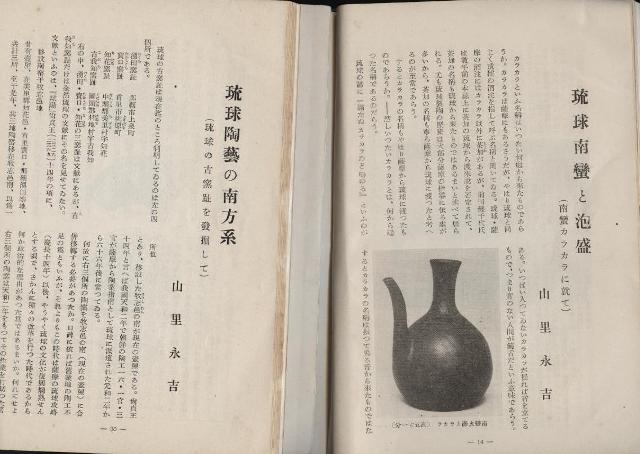

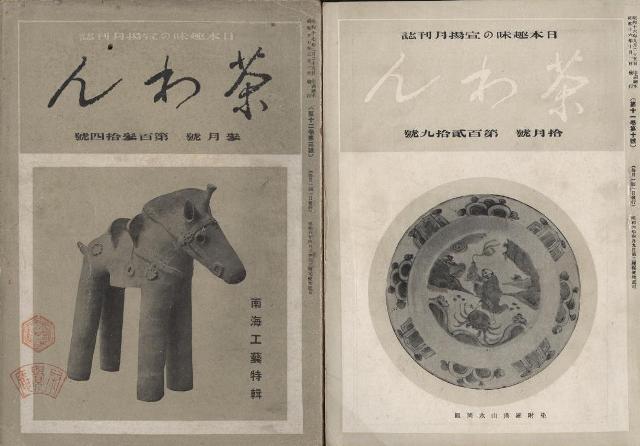

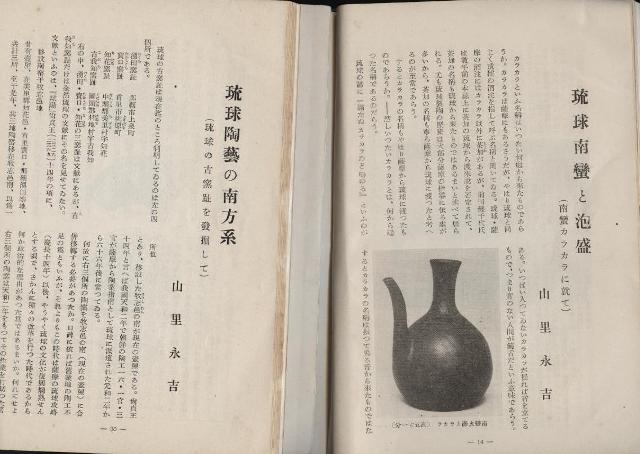

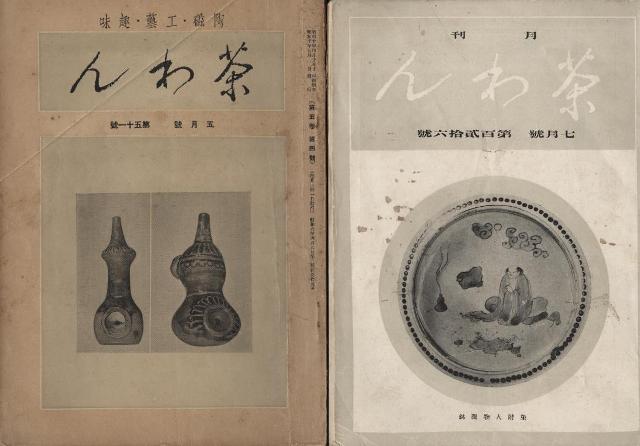

06/12: 山里永吉と古陶

翁長良明コレクション

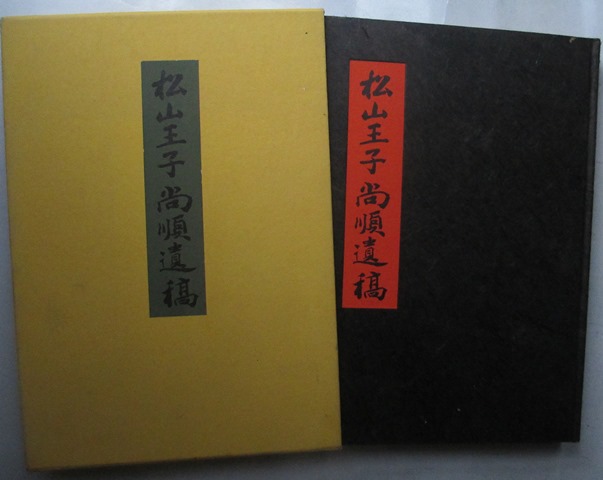

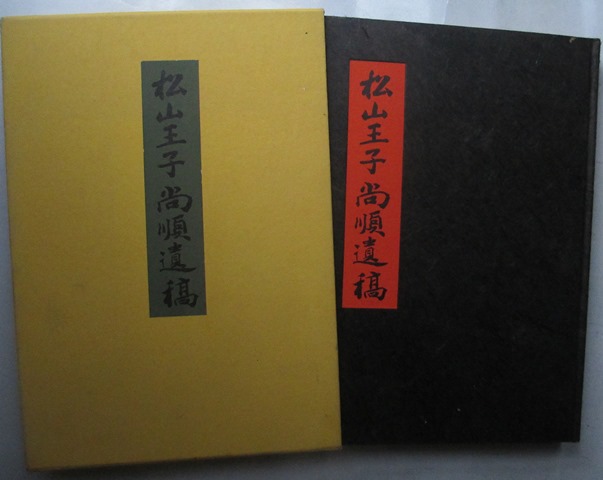

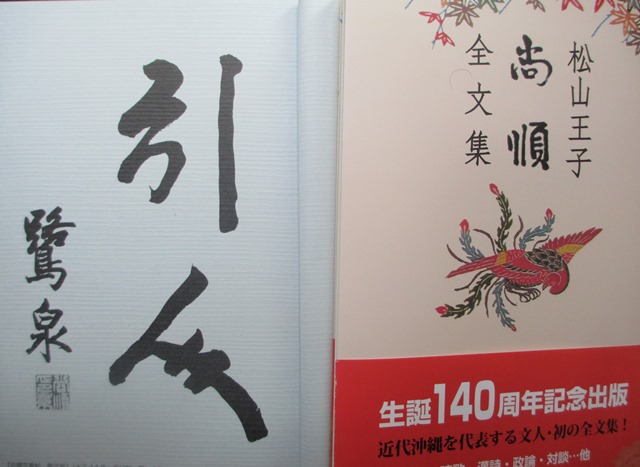

〇山里永吉編『松山王子尚順遺稿』(1969年8月)に「古酒の話」が載っているが、上記の山里永吉「琉球南蛮と泡盛」には尚順の泡盛古酒壺の写真がある。

古美術なるみ堂 ☏098-987-5530

〇山里永吉編『松山王子尚順遺稿』(1969年8月)に「古酒の話」が載っているが、上記の山里永吉「琉球南蛮と泡盛」には尚順の泡盛古酒壺の写真がある。

古美術なるみ堂 ☏098-987-5530

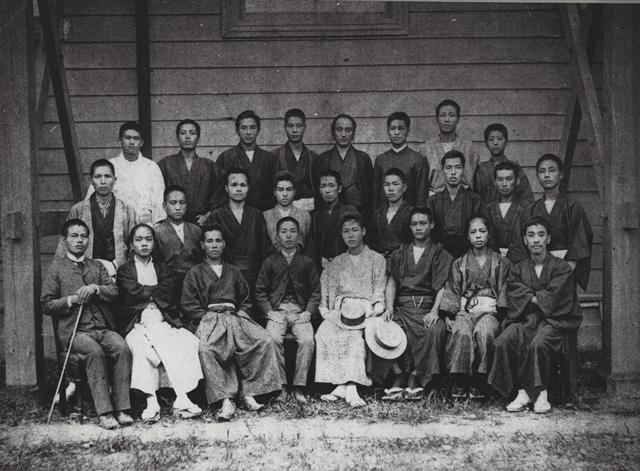

01/08: 1886年11月 在京沖縄学生「勇進社」結成

1886年11月 在京沖縄学生「勇進社」結成。(1888年3月沖縄学生会と改称)

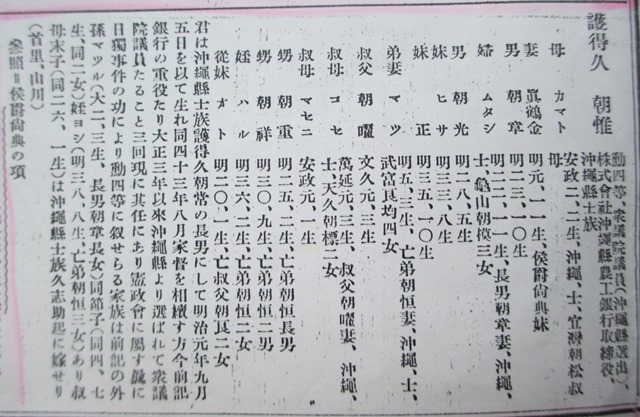

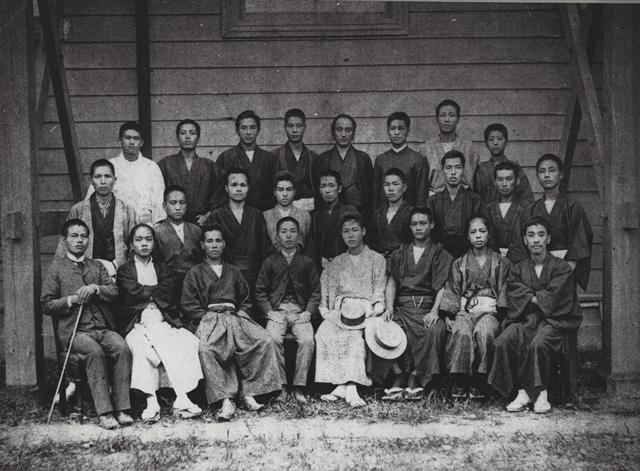

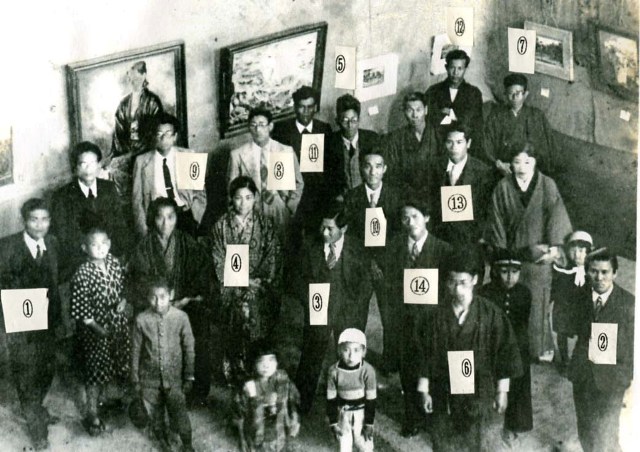

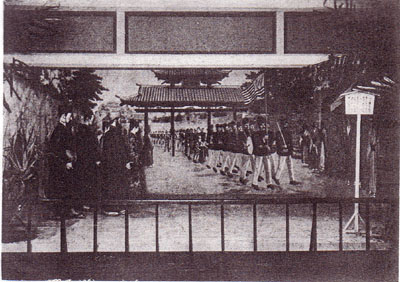

前列向かって右から宮平良応、大宜見朝英、小橋川朝重、渡慶次柴起。2列目ー和宇慶良忠、仲吉朝助、高宮城朝文、花城長清、新城安定、高嶺朝教、諸見里朝鴻、比嘉。3列目ー富永實益、富島良功、糸満盛三郎、富川盛睦、岡崎、嘉数詠清、花城、山口全述。後列ー真境名安宏、大田朝敷、渡久地政勗、護得久朝惟、桃原良得、高嶺朝申、百名朝申、百名朝計、謝花昇

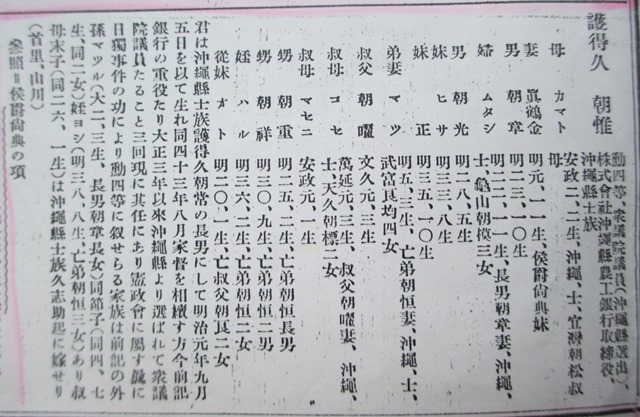

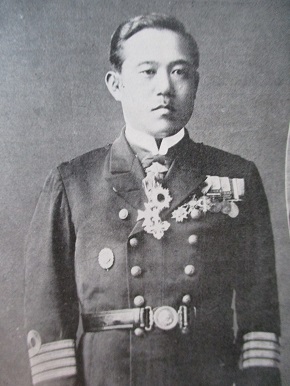

護得久朝惟(1868・9・5~1923・7・30)

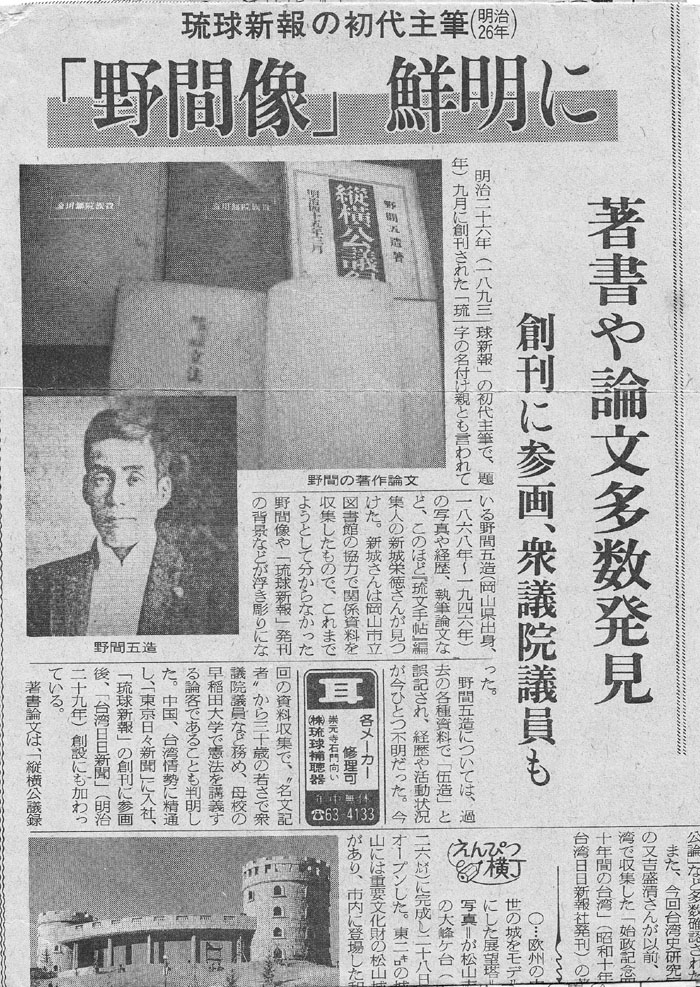

中学時代、大田朝敷、仲吉朝助とともに又吉全道に漢学を学ぶ。中学を中退し上京。慶応義塾で学ぶ。1887年旧藩王尚泰の長女と結婚。89年帰郷。93年5月『琉球新報』を義兄弟の尚順を発起人代表にし、奈良原県知事から「目付」として送りこまれた野間五造を主筆に発足。専従の編集人には護得久一門の大田朝敷をすえた。野間が退社すると自ら主筆となって経営し、公同会(愛国協会)運動を展開する。その挫折後は尚家の財政的支柱である丸一商店、広運会社の経営に専念。1914年衆議院議員。

富川盛睦(1869~1930)

琉球王府最後の三司官富川盛奎(1882年中国亡命し90年没す)の4男として首里儀保に生まれる。1886年17歳で慶応義塾に学び、帰郷して『琉球新報』記者。1911年に渡口政成、仲里朝敦らと共同経営する丸三活版所から『古今琉歌集』を再刊。12年ごろ琉球新報社を退社。41歳で妻と5人の子供を残して渡米。皿洗いなどで生活しながら毎月家族に送金。ロサンゼルスでは邦字新聞記者の仲吉良光に会い、ニューヨークでは小橋川朝重に写真を撮ってもらっている。アメリカで死去。

前列向かって右から宮平良応、大宜見朝英、小橋川朝重、渡慶次柴起。2列目ー和宇慶良忠、仲吉朝助、高宮城朝文、花城長清、新城安定、高嶺朝教、諸見里朝鴻、比嘉。3列目ー富永實益、富島良功、糸満盛三郎、富川盛睦、岡崎、嘉数詠清、花城、山口全述。後列ー真境名安宏、大田朝敷、渡久地政勗、護得久朝惟、桃原良得、高嶺朝申、百名朝申、百名朝計、謝花昇

護得久朝惟(1868・9・5~1923・7・30)

中学時代、大田朝敷、仲吉朝助とともに又吉全道に漢学を学ぶ。中学を中退し上京。慶応義塾で学ぶ。1887年旧藩王尚泰の長女と結婚。89年帰郷。93年5月『琉球新報』を義兄弟の尚順を発起人代表にし、奈良原県知事から「目付」として送りこまれた野間五造を主筆に発足。専従の編集人には護得久一門の大田朝敷をすえた。野間が退社すると自ら主筆となって経営し、公同会(愛国協会)運動を展開する。その挫折後は尚家の財政的支柱である丸一商店、広運会社の経営に専念。1914年衆議院議員。

富川盛睦(1869~1930)

琉球王府最後の三司官富川盛奎(1882年中国亡命し90年没す)の4男として首里儀保に生まれる。1886年17歳で慶応義塾に学び、帰郷して『琉球新報』記者。1911年に渡口政成、仲里朝敦らと共同経営する丸三活版所から『古今琉歌集』を再刊。12年ごろ琉球新報社を退社。41歳で妻と5人の子供を残して渡米。皿洗いなどで生活しながら毎月家族に送金。ロサンゼルスでは邦字新聞記者の仲吉良光に会い、ニューヨークでは小橋川朝重に写真を撮ってもらっている。アメリカで死去。

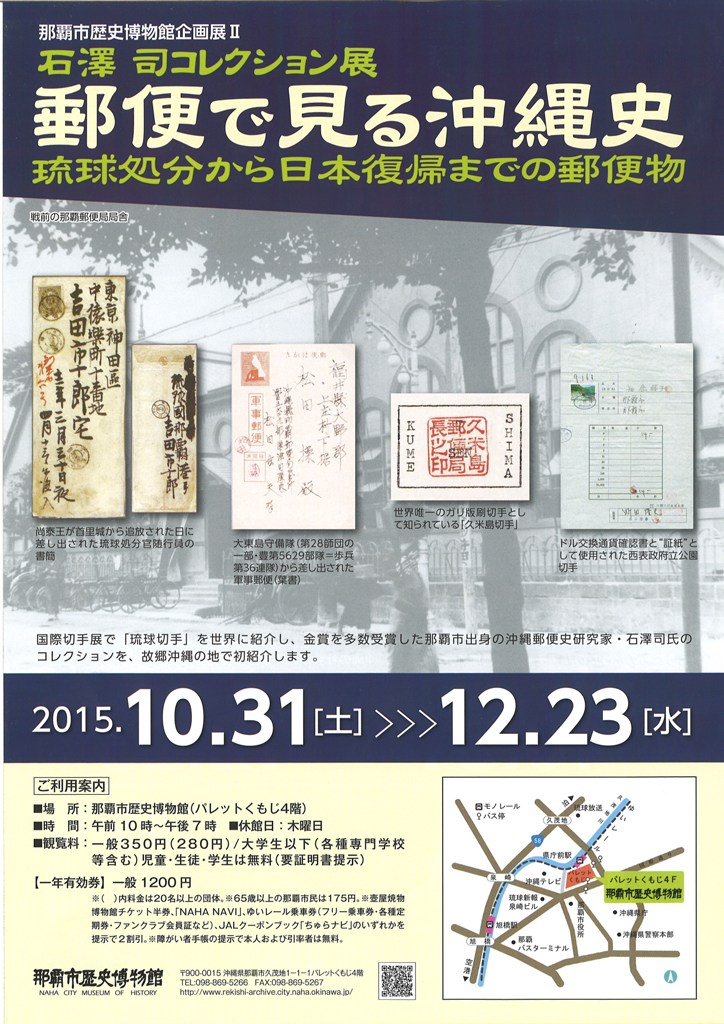

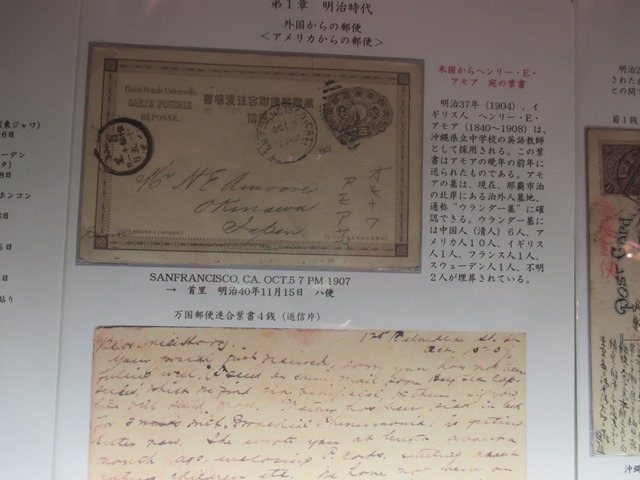

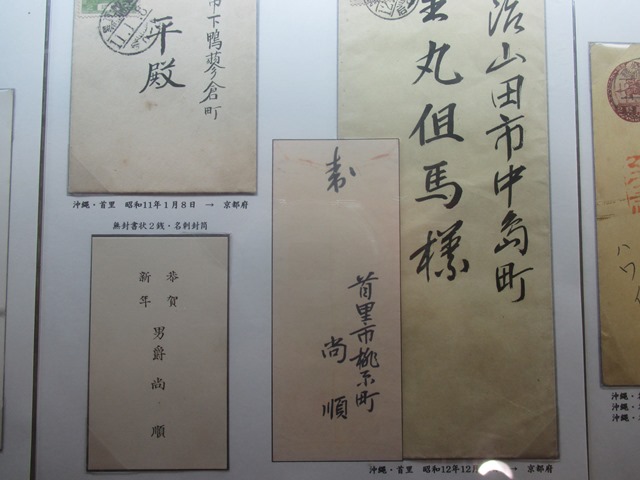

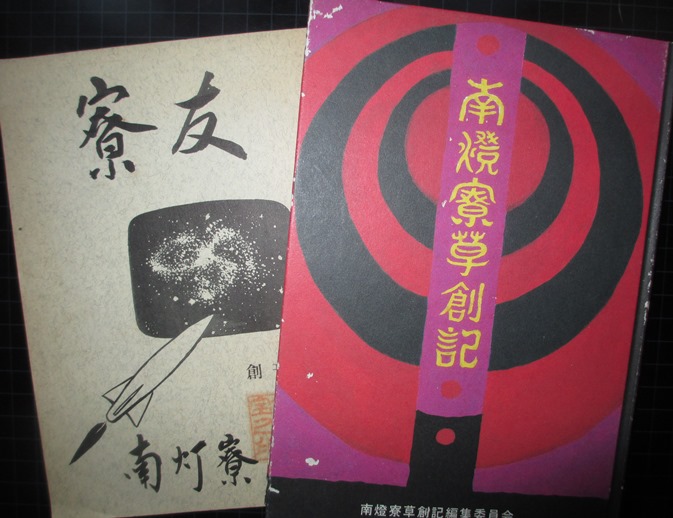

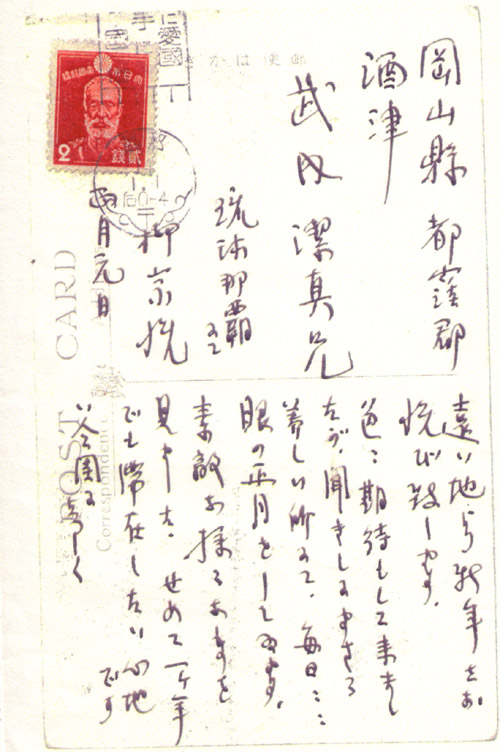

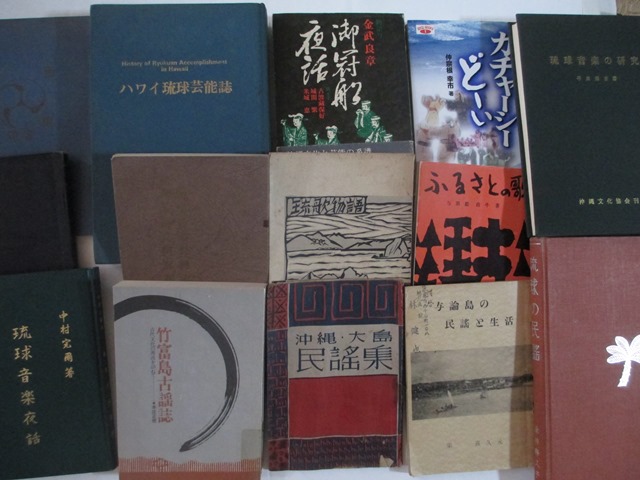

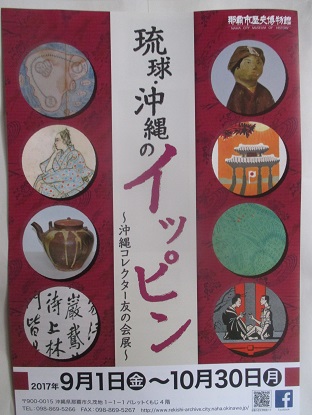

04/15: 沖縄コレクター友の会②

2007年10月、第4回沖縄コレクター友の会合同展示会が9月25日から10月7日まで西原町立図書館で開かれた。会員の照屋重雄コレクションの英字検閲印ハガキが『沖縄タイムス』の9月29日に報道され新たに宮川スミ子さんの集団自決証言も報道された。10月4日の衆院本会議で照屋寛徳議員が宮川証言を紹介していた。重雄氏は前にも琉球処分官の書簡で新聞で話題になったことがある。

照屋重雄さん

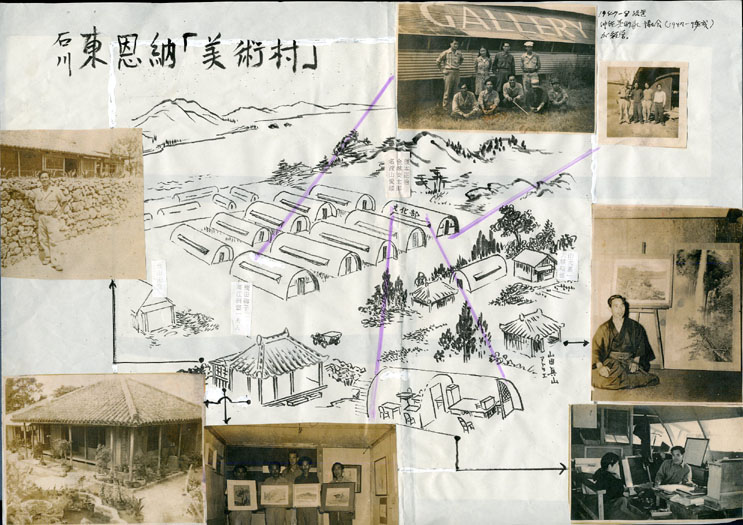

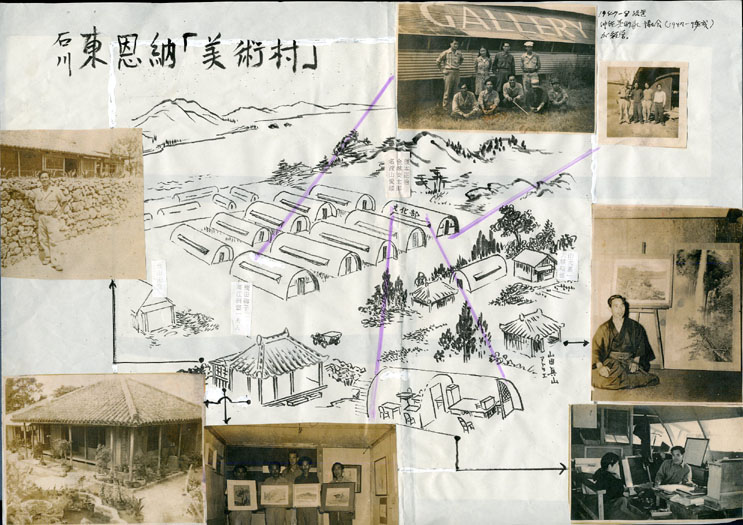

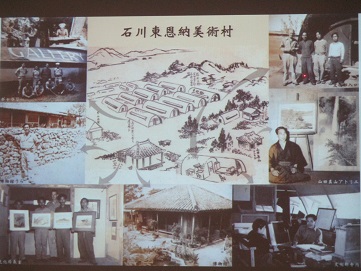

合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。

ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。

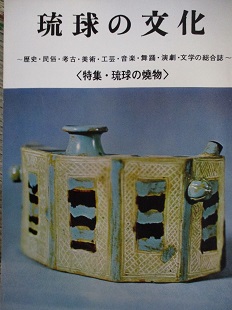

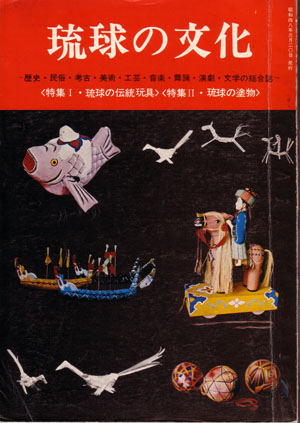

1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。

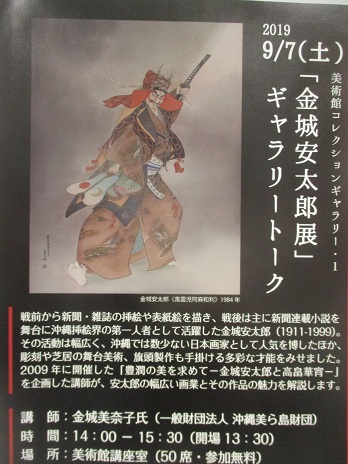

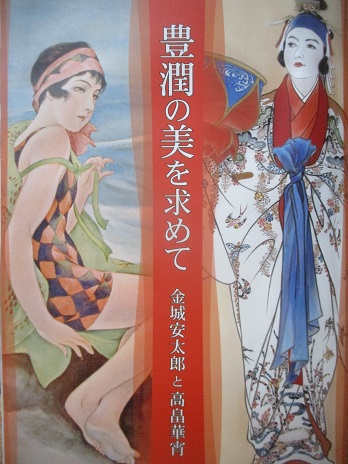

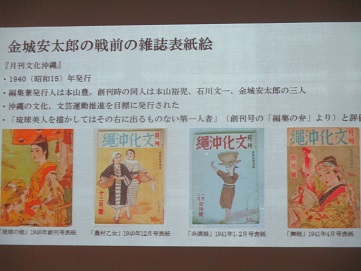

同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。

2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。

2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。

2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。

沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。

2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。

那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

照屋重雄さん

合同展の最終日は読谷の義父の米寿祝いがあった。途次、息子の運転で母も連れ合同展を見た。上原会長、翁長副会長、宮城図書館長に息子を紹介した。米寿祝いは読谷「体験王国むら咲むらククルホール」であった。友の会副会長の翁長良明氏は36年間「芸大」近くで、なるみ弁当を営んできたが2007年に車道拡張で立ち退きを迫られ廃業に至った。本人は至って意気軒昂で古美術商の免許も取り第二の人生スタートと張り切っている。10月放送の「なんでも鑑定団」に出演したが10月3日の『沖縄タイムス』ダーヴァにテレビ出演の予告と「戦中のお宝ざっくざっく」と題してコレクションの一部が紹介された。10月5日の『琉球新報』に翁長氏は「戦後の象徴『石川』(東恩納博物館)」を書いた。

ここで沖縄コレクター友の会の歩みを示す。

1974年発行の『琉球の文化』第5号の特集は<沖縄戦と終戦直後の生活>であった。掲載の戦後沖縄の写真はハンナ少佐が撮ったもので、少佐の友人ジョージ・H・ケアから博物館研修で渡米中の大城精徳に譲られ沖縄の博物館に収蔵されたものである。

同誌には画家・大嶺信一の戦後回顧が載って「終戦後の行政の中心地は石川市であったが、当時沖縄最大の人口密集地帯で、バラックやテントの人家がまるでカスパの街のようにひしめきあっていた」と記し続けて「諮詢委員会が東恩納に軍政府の下に設立され、志喜屋孝信氏を長として多くの部が作られ、その中に文化部があって故当山正堅を部長として、官費の芸能団が組織され、官費の画家が誕生して、荒んだ戦後の人心に慰安を与えた。軍政府の文化部担当将校がハンナ少佐で、理解の深い人であったらしく、大城皓也、山元恵一、金城安太郎の3氏が毎日出勤して絵画に専念」と記した。

2002年2月、会員の真喜志康徳氏が南風原文化センターで「真喜志康徳の世界展」を開いた。5月には会員の上原実氏が糸満中央図書館で復帰30周年特別記念展として「上原実コレクションに見る沖縄の人々と祖国復帰」を開いた。同月、リュウボウ沖縄広告協会創立20周年記念事業「沖縄の広告展」には会員5名がコレクションを出品した。2003年に会員の伊禮吉信氏が運営する諸見民芸館で「懐かしのガラスビン展」が開かれた。

2004年8月、会員の翁長良明氏が宜野湾市立博物館で「世界のお金展」、沖縄県立博物館で友の会の第一回合同展「沖縄歴史を綴る秘宝展」、壷屋焼物博物館で翁長氏出品の「沖縄の酒器・沖縄の古陶コレクション」が相前後して開かれた。2005年5月、新城栄徳、上原実出品「琉球弧の雑誌展」が沖縄タイムスロビーで開かれた。6月、諸見民芸館で「あの時、あのころ、なつかしのレコード展」、8月には西原町立図書館で第二回の合同展「コレクター収集資料展」、10月に琉球新報本社で真栄城勇、上原実出品「号外に見る沖縄戦後60年」が開かれた。

2006年2月、宜野湾市立博物館で伊禮吉信出品「パッチーの世界」、8月の宜野湾市立博物館の「あわもり展」には会員5名が出品した。9月には沖縄市立郷土博物館で第三回の合同展「私のコレクション」を開催した。12月、名護市立中央公民館で翁長氏の講演「私のコレクション」があった。

沖縄コレクター友の会の新城栄徳は、1988年の緑林堂書店発行『琉球弧文献目録』No.6に「沖縄出版文化史ノート」を書き諸見里朝鴻、佐々木笑受郎、宮田倉太の顔写真も入れた。緑林堂店主の武石和実さんの紹介で新城は、古書店の業界誌『彷書月刊』(1990年2月)に「沖縄に来た画家たち」、「全国古書店案内65沖縄那覇・宜野湾」を2006年5月に書いた。後の古書店紹介では、古美術・観宝堂(TEL:098-863-0583)と諸見民芸館(TEL:098-932-0028)も取り上げた。諸見民芸館館長の伊禮吉信さんは沖縄コレクター友の会のメンバーである。

2007年のコレクター友の会の例会に県立芸大の粟国恭子さん、浦添市美術館の岡本亜紀さんが参加し「沖縄の金細工展実行委員会」にコレクター友の会も参加を要請された。8月、浦添市美術館での「沖縄の金細工ー失われようとするわざ・その輝き」に会員有志が出品した。

沖縄コレクター友の会副会長の翁長良明氏は、2008年9月13日~23日まで沖縄市・沖縄こども未来ゾーンのワンダーミュージアムでふるさと園ちゃーがんZOOまつりの一環として「沖縄のお金、世界のお金展」の開催に協力した。翁長氏は首里の雨乞森にあったテレビ塔を持っている。無論、鉄骨全部の保存となると部屋いっぱいになる。肝要な部分と、写真、内部文書を所蔵している。それらのモノは生きた沖縄放送史の証言者ともなっている。翁長氏は戦時中の伝単(宣伝謀略ビラ)や、『ウルマ新報』創刊号を始めとして、新聞人の手書きの原稿(伊江朝助、池宮城秀意)、内部文書などを所蔵している。

那覇市の平和通りから壷屋焼物通りに抜ける界隈は古美術なるみ堂や、成美堂(TEL:098-862-0041)、琉球文化屋(TEl:090-9656-6155)などが集まっている。旧グランドオリオン通りに沖縄コレクター友の会の仲里康秀さんが「しんあいでんき」(TEL:090-3322-9908)を開いた・古いラジオ、カメラ、時計や戦前の沖縄風景写真が並んでいる。仲里さんに関して新城栄徳が2004年3月の『沖縄タイムス』・「うちなー書の森 人の網」に書いた。「先月、沖縄コレクター友の会ドゥシ真喜志康徳氏と共に南風原町の仲里康秀氏宅へ遊びに行った。古いジュークボックスなどに囲まれた部屋で1968年の『知念高校卒業アルバム』を見た。恩師の当間一郎、山内昌尚、饒平名浩太郎、津留健二。卒業生の物理・放送・無線クラブの仲里康秀、社会クラブ大城和喜、上江洲安昌、宮平実、高嶺朝誠らの諸氏の顔が並ぶ」。

10/29: 年譜・末吉麦門冬/1922(大正11)年②

1922(大正11)年

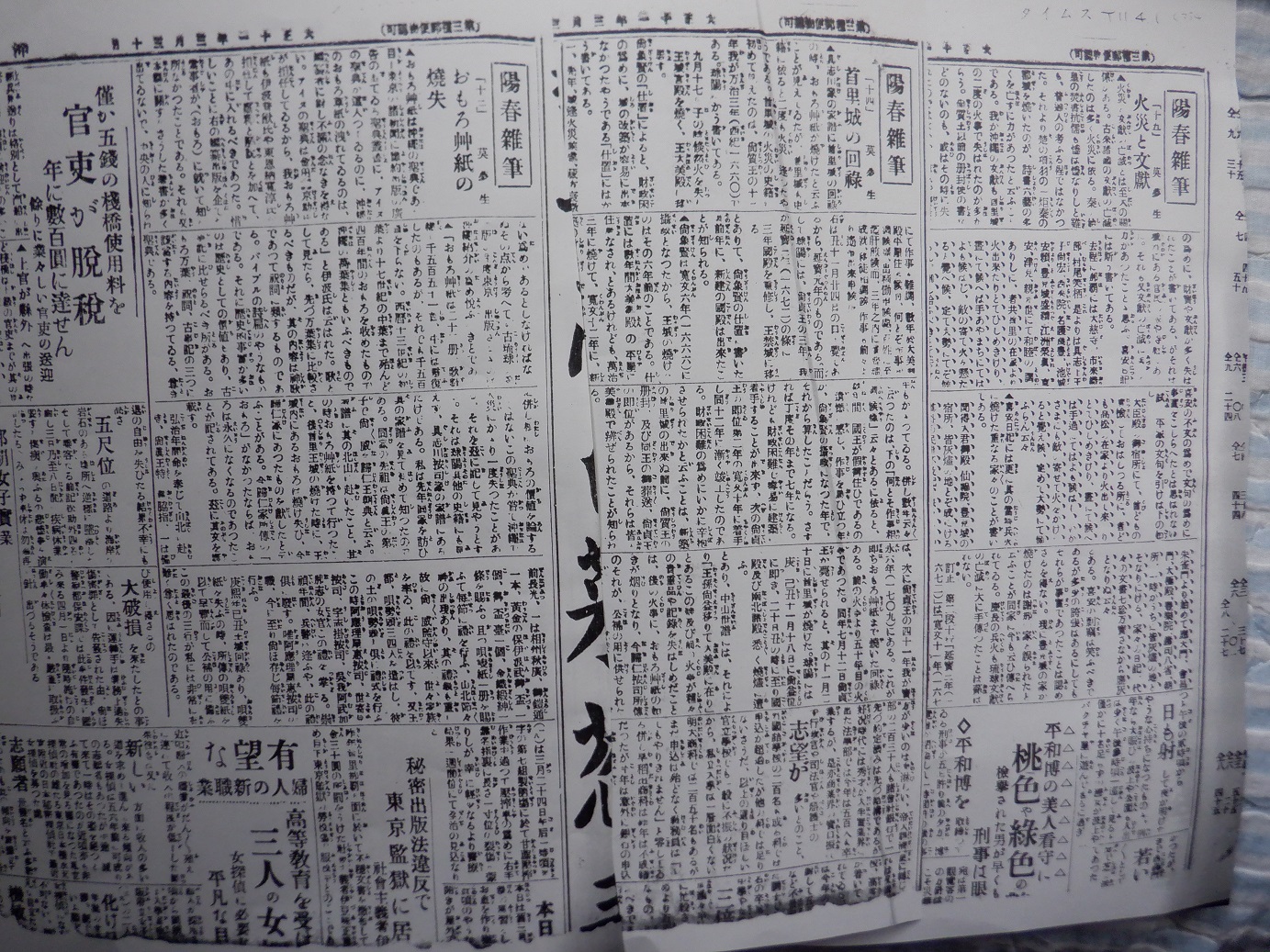

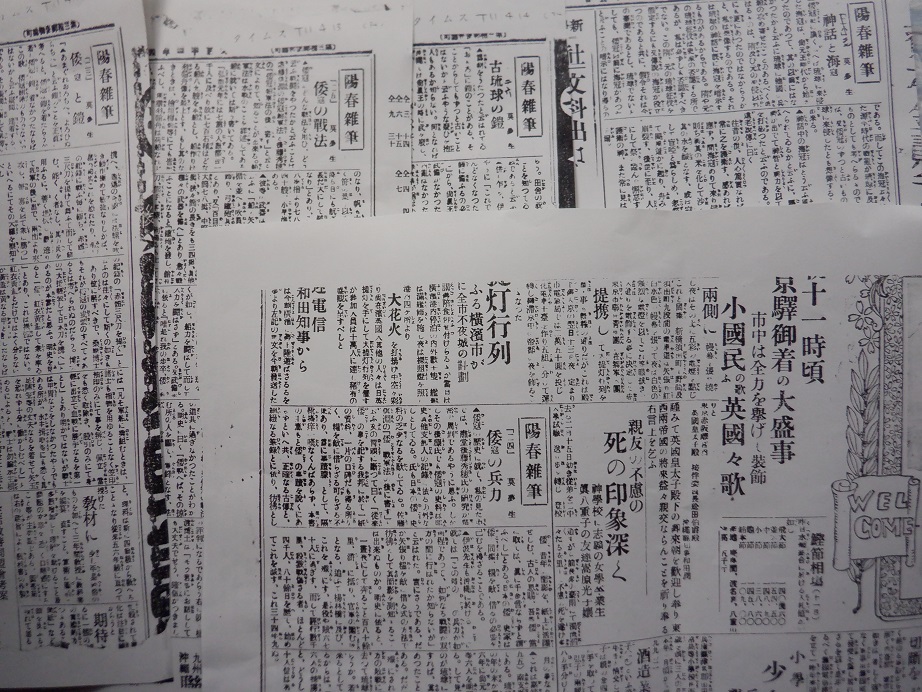

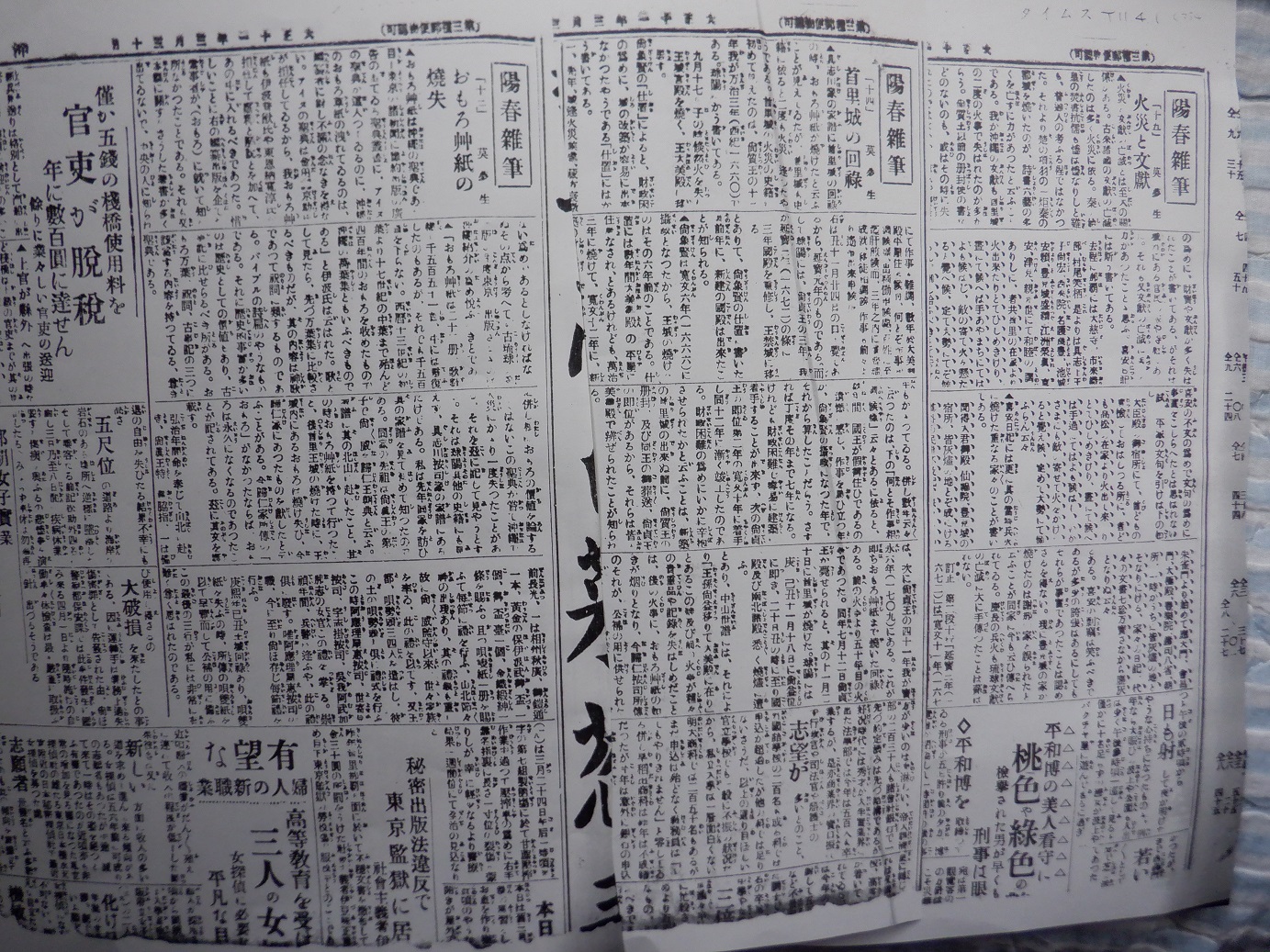

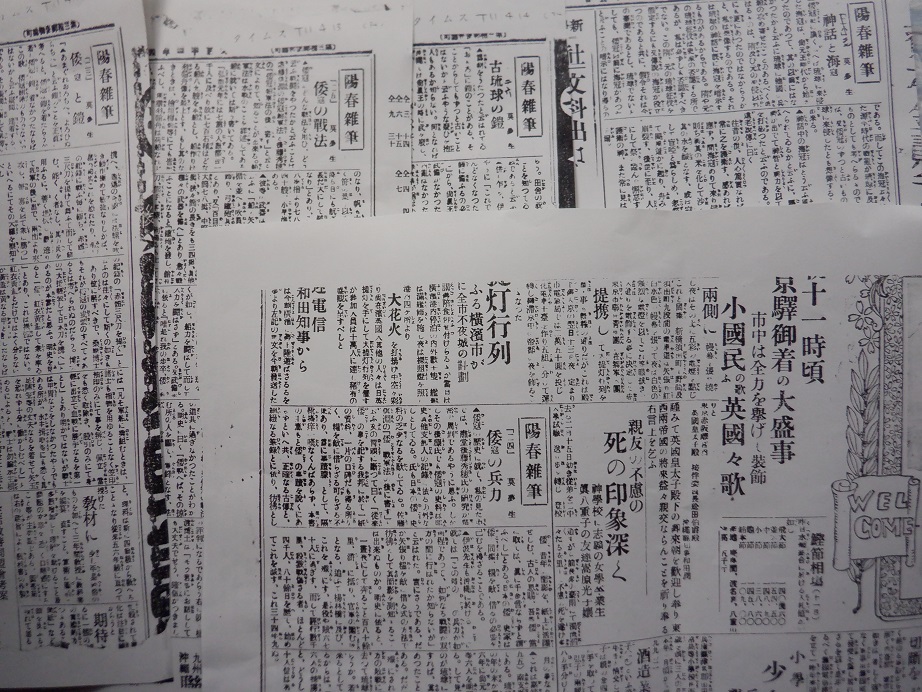

3月30日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<12>ーおもろ双紙の焼失」

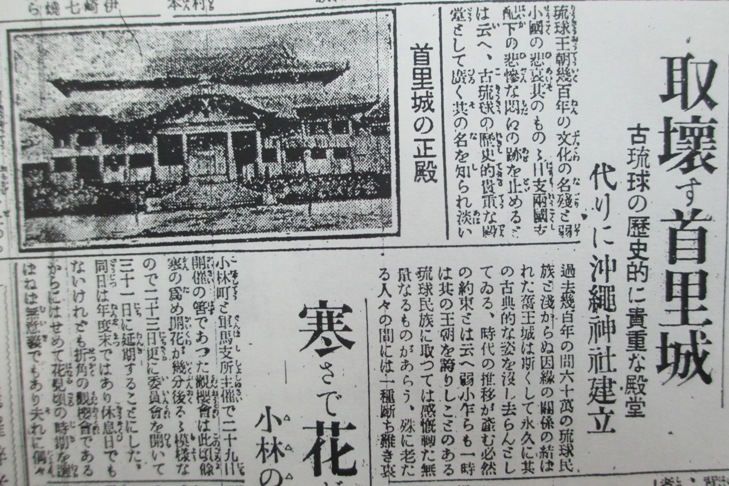

3月31日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<14>ー首里城の回禄」

4月1日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<15>ー火災と文献」

4月2日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<16>ー喜安日記と為朝伝説」

4月4日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<17>ー喜安日記と為朝伝説」

4月5日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<18>ー喜安日記と為朝伝説」

4月7日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<20>ー鎧武者」(『中山世譜』)

4月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<21>ー鎧武者」

4月9日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<22>ー鎧武者」

4月11日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<23>ー倭寇と鎧」

4月12日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<24>ー倭寇の兵力」

4月13日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<25>ー倭寇の戦法」

4月14日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<26>ー古琉球の鎧」

4月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<27>ー神話と海寇」

4月17日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<28>ー神遊は神舞」

4月18日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<29>ー詫遊は神舞」(『琉球神道記』)

4月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<30>ー詫遊は神舞」

4月21日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<32>ー詫遊は神舞」

4月22日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<33>ー詫遊は神舞」

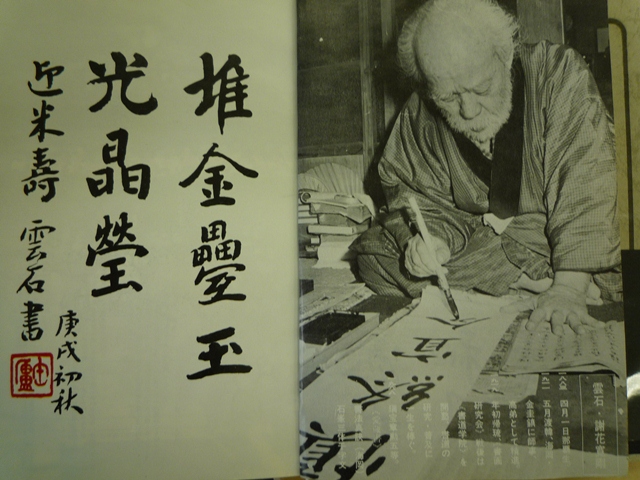

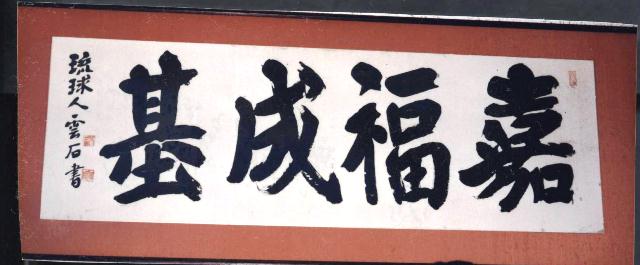

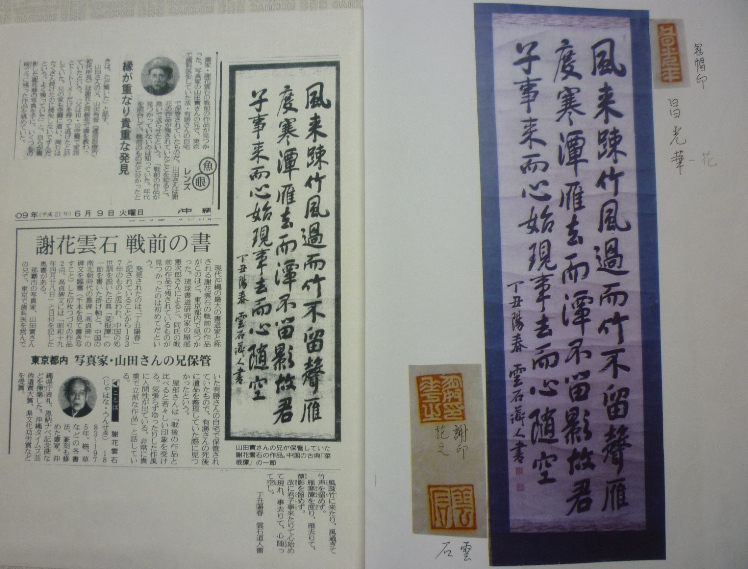

4月23日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<34>ー琉球の戦舞」/「中央に紹介さるる沖縄の武術ー東京博物館に於いて開かれる文部省主催の運動体育展覧会へ本県より沖縄尚武会長 富名腰義珍氏が準備整え県を介し発送。書も本県一流の青年書家 謝花雲石氏に依頼・・・・」

4月24日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<35>ー唐手の伝来」(『大島筆記』)/「禁止された琉球歌劇が復活の傾向」

4月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<37>ー唐手の伝来」

4月28日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<38>ー仕合」/「本県農業の大恩人 甘藷金城を紹介ー龜島有功翁の苦心」

4月29日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<39>ー古琉球の政治」

5月6日 『沖縄朝日新聞』「家扶 伊是名朝睦、内事課長 伊波興庭は老体の故もって辞職、総監督の尚順男は引退。今後は護得久朝惟、会計課長 百名朝敏が尚家家政を掌ることとなる。」

1922年6月 佐藤惣之助(詩人)来沖

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

8月 『日本及日本人』842号 麦生「支那古代の埋葬法」

8月22日 鎌倉芳太郎、麦門冬の紹介状を持って首里儀保の華國・長嶺宗恭を訪ねる。

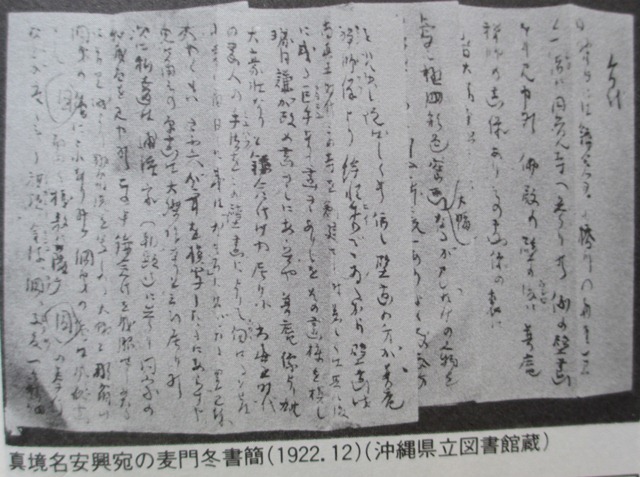

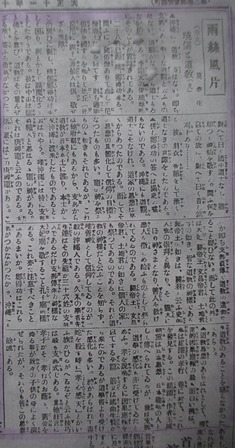

1922年9月15日『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー慎思九(中)」

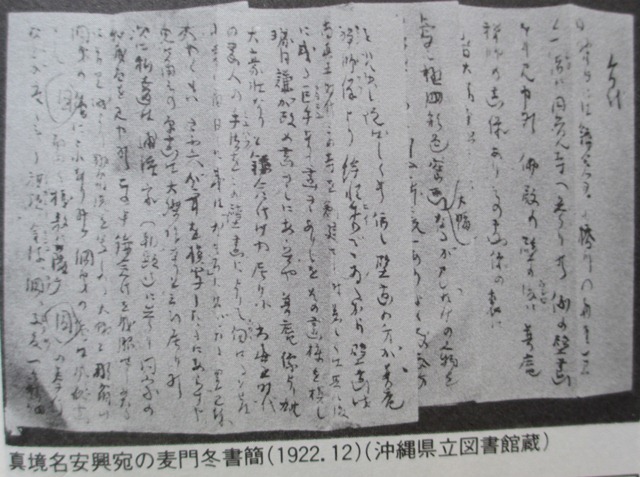

〇新城栄徳ー私は1991年12月『真境名安興全集刊行だより№、1』の「笑古漫筆の魅力」で、笑古漫筆には「久米村例寄帳」から抜き書きが多く貴重であると書いた。麦門冬も本随筆で久米村例寄帳から引用している。道路での子どもの遊び、泊阿嘉物語の放歌者は駄目というのがある。

9月 平良盛吉『沖縄民謡集』(上巻)刊

9月 許田普敦『通俗琉球史』(序文・末吉安恭)

10月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(37)ー琉儒と道教」

10月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(39)ー琉儒と道教」

1922年 『沖縄タイムス』末吉莫夢「琉球画人伝」(表題は本朝画人傳を念頭に鎌倉芳太郎が付けたもの)を鎌倉が筆記したもの。

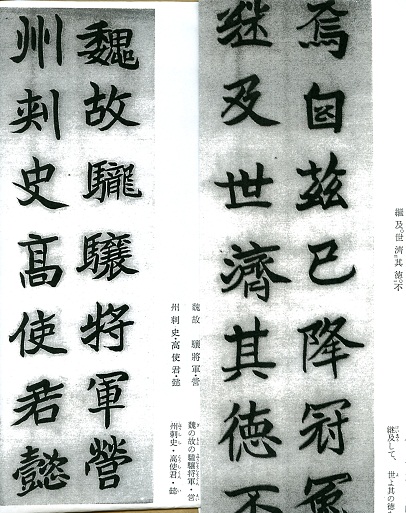

11月 富名腰義珍『琉球拳法唐手』(序文・末吉安恭)

3月30日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<12>ーおもろ双紙の焼失」

3月31日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<14>ー首里城の回禄」

4月1日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<15>ー火災と文献」

4月2日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<16>ー喜安日記と為朝伝説」

4月4日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<17>ー喜安日記と為朝伝説」

4月5日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<18>ー喜安日記と為朝伝説」

4月7日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<20>ー鎧武者」(『中山世譜』)

4月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<21>ー鎧武者」

4月9日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<22>ー鎧武者」

4月11日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<23>ー倭寇と鎧」

4月12日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<24>ー倭寇の兵力」

4月13日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<25>ー倭寇の戦法」

4月14日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<26>ー古琉球の鎧」

4月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<27>ー神話と海寇」

4月17日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<28>ー神遊は神舞」

4月18日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<29>ー詫遊は神舞」(『琉球神道記』)

4月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<30>ー詫遊は神舞」

4月21日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<32>ー詫遊は神舞」

4月22日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<33>ー詫遊は神舞」

4月23日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<34>ー琉球の戦舞」/「中央に紹介さるる沖縄の武術ー東京博物館に於いて開かれる文部省主催の運動体育展覧会へ本県より沖縄尚武会長 富名腰義珍氏が準備整え県を介し発送。書も本県一流の青年書家 謝花雲石氏に依頼・・・・」

4月24日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<35>ー唐手の伝来」(『大島筆記』)/「禁止された琉球歌劇が復活の傾向」

4月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<37>ー唐手の伝来」

4月28日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<38>ー仕合」/「本県農業の大恩人 甘藷金城を紹介ー龜島有功翁の苦心」

4月29日 『沖縄タイムス』莫夢生「陽春雑筆<39>ー古琉球の政治」

5月6日 『沖縄朝日新聞』「家扶 伊是名朝睦、内事課長 伊波興庭は老体の故もって辞職、総監督の尚順男は引退。今後は護得久朝惟、会計課長 百名朝敏が尚家家政を掌ることとなる。」

1922年6月 佐藤惣之助(詩人)来沖

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

1922年6月23日『沖縄タイムス』莫夢生「葉隠餘滴ー昔の道路取締」

8月 『日本及日本人』842号 麦生「支那古代の埋葬法」

8月22日 鎌倉芳太郎、麦門冬の紹介状を持って首里儀保の華國・長嶺宗恭を訪ねる。

1922年9月15日『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片ー慎思九(中)」

〇新城栄徳ー私は1991年12月『真境名安興全集刊行だより№、1』の「笑古漫筆の魅力」で、笑古漫筆には「久米村例寄帳」から抜き書きが多く貴重であると書いた。麦門冬も本随筆で久米村例寄帳から引用している。道路での子どもの遊び、泊阿嘉物語の放歌者は駄目というのがある。

9月 平良盛吉『沖縄民謡集』(上巻)刊

9月 許田普敦『通俗琉球史』(序文・末吉安恭)

10月15日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(37)ー琉儒と道教」

10月19日 『沖縄タイムス』莫夢生「雨絲風片(39)ー琉儒と道教」

1922年 『沖縄タイムス』末吉莫夢「琉球画人伝」(表題は本朝画人傳を念頭に鎌倉芳太郎が付けたもの)を鎌倉が筆記したもの。

11月 富名腰義珍『琉球拳法唐手』(序文・末吉安恭)

11/08: 年譜・末吉麦門冬/1924(大正13)年 ①

2月 関西沖縄県人会結成

2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行

2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

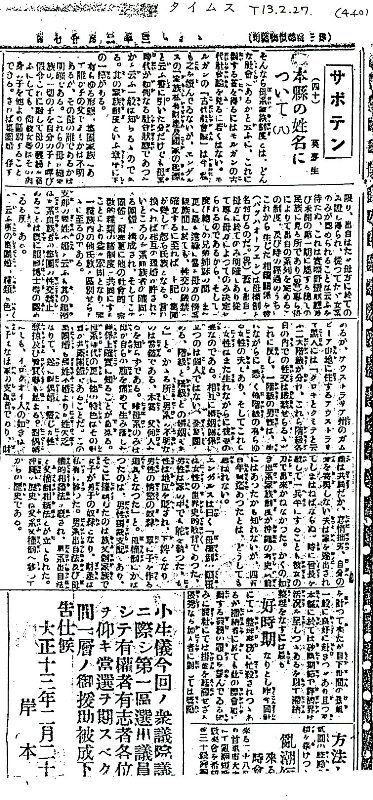

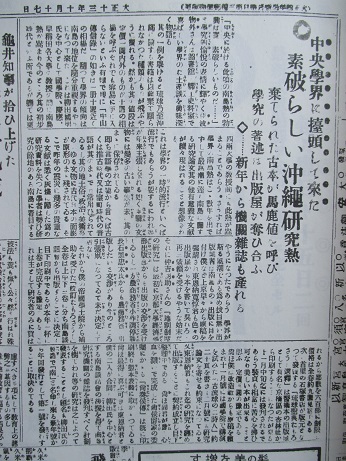

2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)

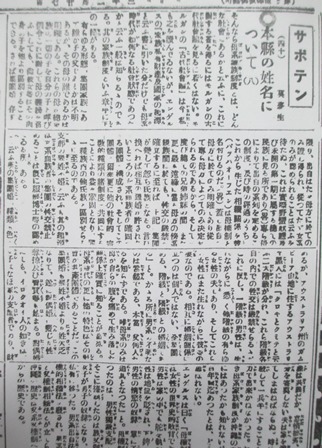

2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」

3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。

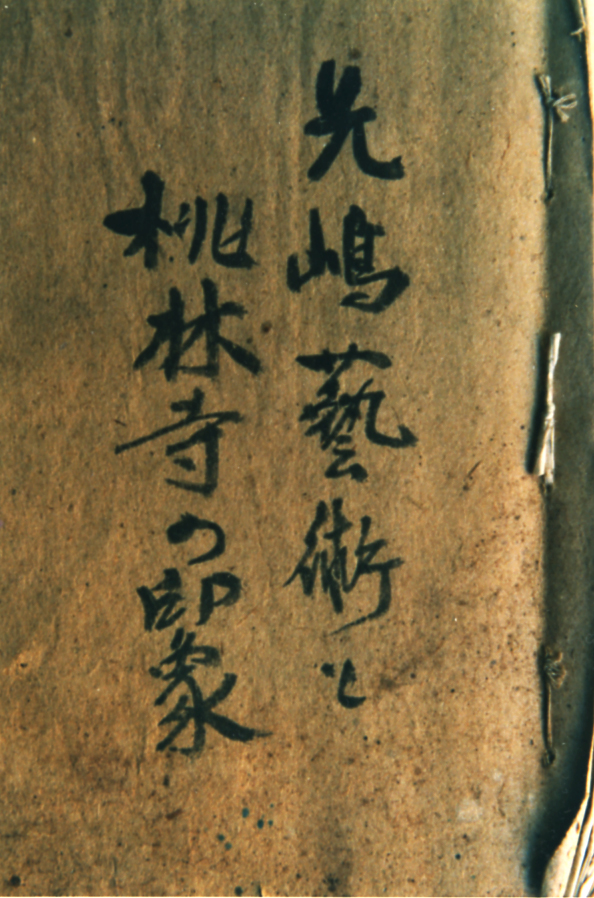

1924-3

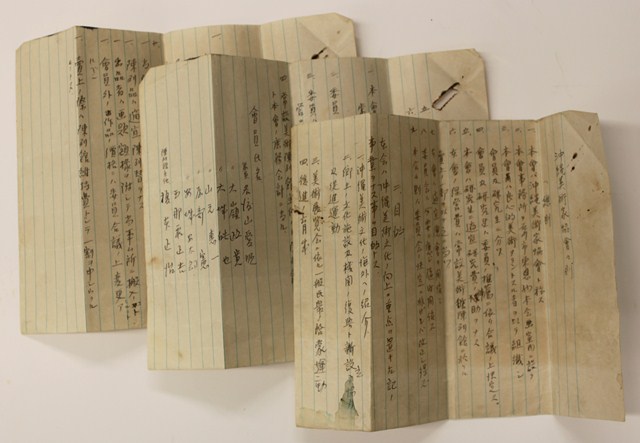

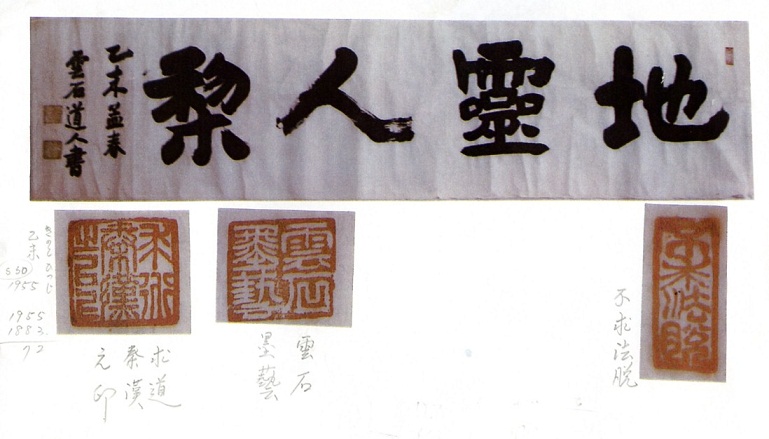

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

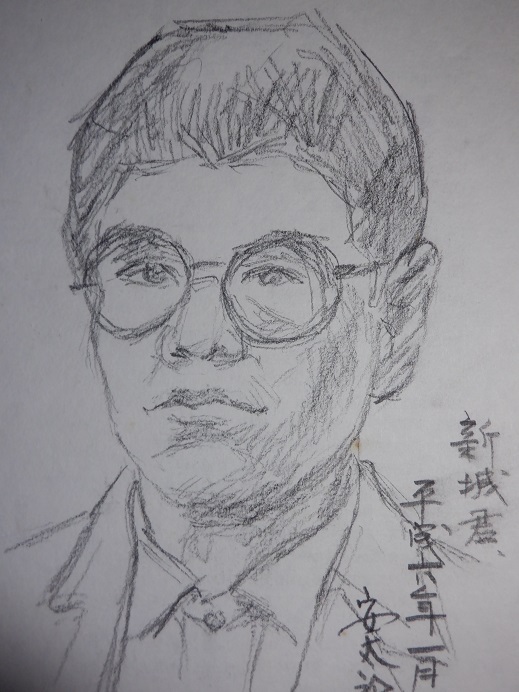

4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)

5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」

6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演

7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店

7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地

7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」

7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港

7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」

7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状

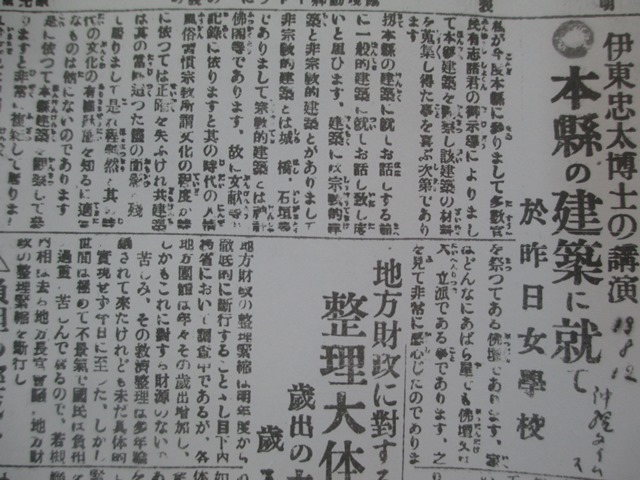

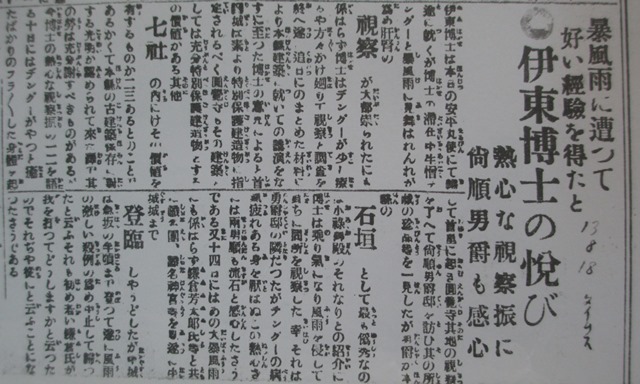

7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。

7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会

8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)

8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京

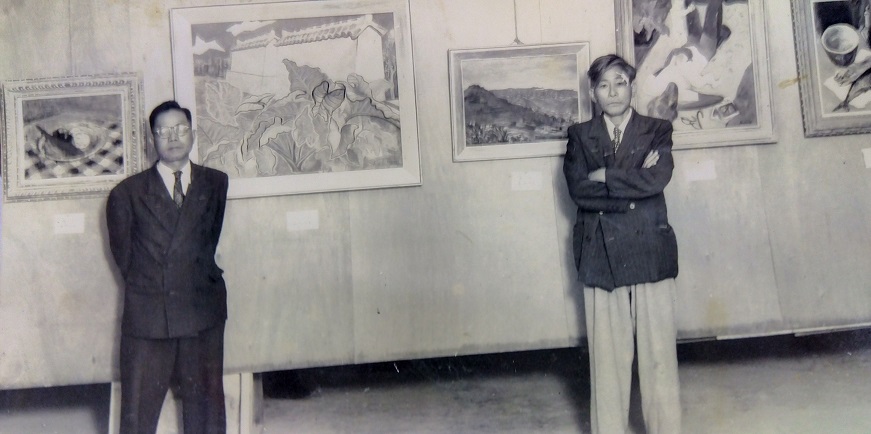

1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会

1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)

2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。

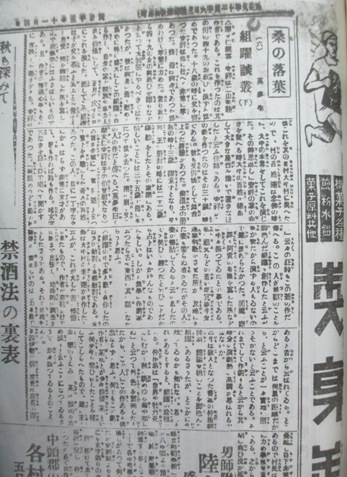

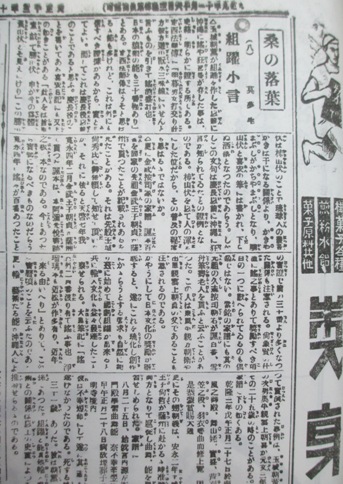

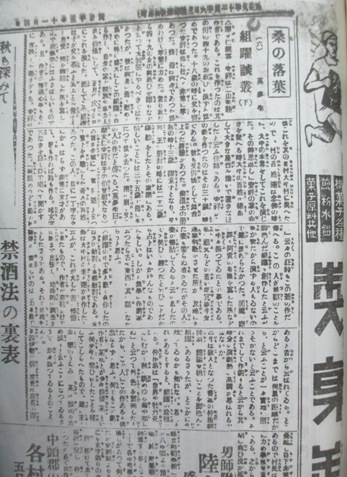

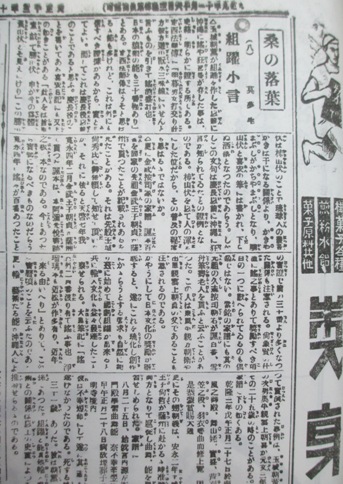

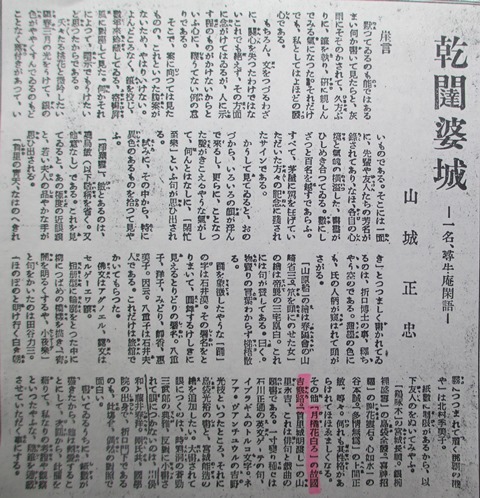

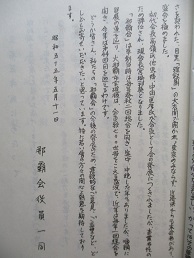

1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。

莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。

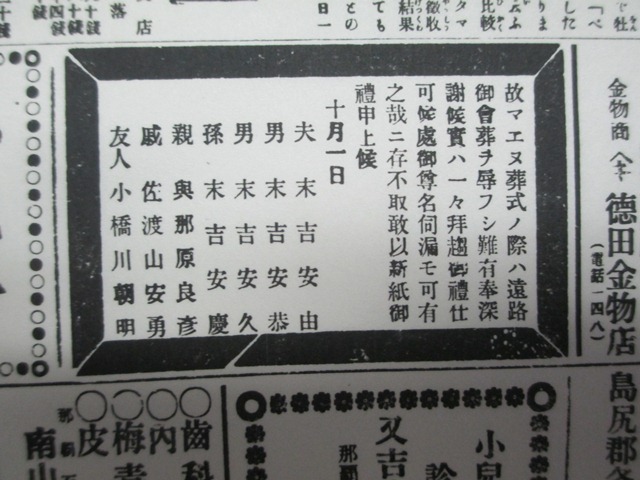

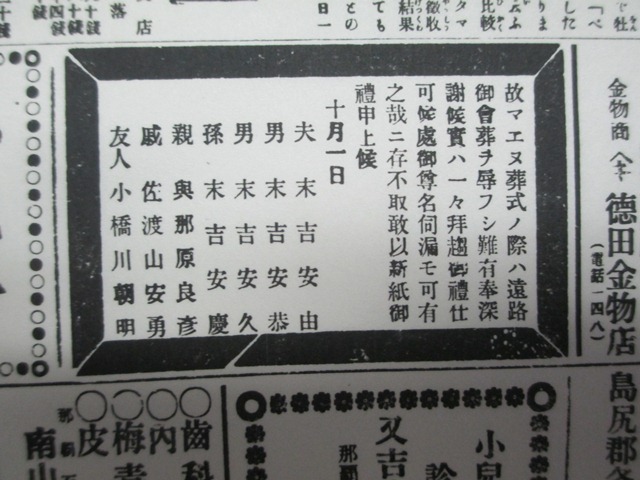

〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。

1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」

□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)

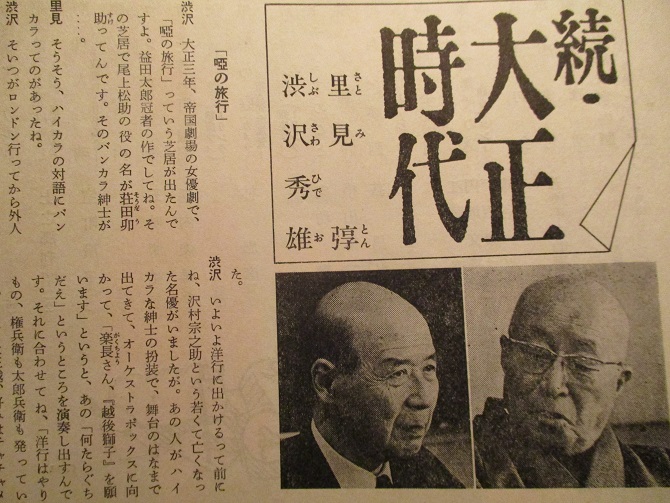

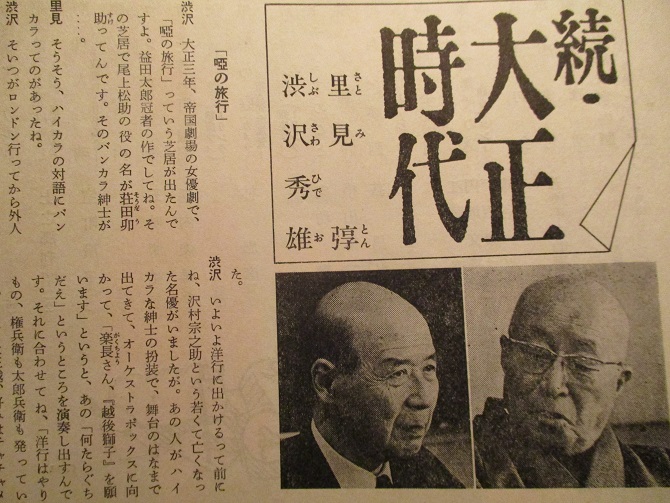

2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」

2月 比嘉静観、ハワイで『赤い戀』(實業之世界社)発行

2月 伊佐早謙(米沢図書館長)、上杉茂憲の事跡調査のため来沖

2月27日 『沖縄タイムス』莫夢生「サボテンー本県の姓名について」(エンゲルス「家族私有財産及国家の起源」)

2月29日 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「八重山藝術の世界的価値ー近代藝術に於る新しき指針」

3月 沖縄県人同胞会(関西沖縄県人会)機関誌『同胞』(ガリ版)創刊

3月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太との共同名義での琉球芸術調査が啓明会の補助を受ける。

1924-3

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの

原稿ー麦門冬が題字を揮毫したもの4月 琉球歌人連盟発足(会長・山城正忠)

5月ー鎌倉芳太郎(東京美術学校助手)、沖縄出張し首里市役所内に「美術研究室」(写真暗室)を設ける。

5月 『科学画報』宮里良保「飛行機ものがたり」

6月23日 岸本賀昌、神村吉郎、宜保成晴、和歌山紡績会社で沖縄女工に対し講演

7月 田島利三郎『琉球文学研究』(伊波普猷・編)青山書店

7月1日 アメリカで日本人移民らを全面的に締め出す「排日移民法」実地

7月3日 『沖縄タイムス』莫夢生「地蔵漫筆ー水に住む蛙」

7月5日 フランス艦アルゴール号、那覇入港

7月8日 『沖縄タイムス』莫夢生「百日紅ー仏蘭西と琉球」

7月 山城正択、(財)生活改善同盟会から「時の功労者」の表彰状

7月25日ー伊東忠太、東京出発。7月29日ー開聞岳は古来海上交通の目標として薩摩半島の南端にそびえ、三角錐の美しい山容から「薩摩富士」の名を持ち、錦江湾の入口にあたる海門にあることから海門岳とも呼ばれ、舟人たちに大きな安堵感を与えていた。7月30日ー大島。8月1日ー那覇・首里「守礼門」「園比屋武御嶽石門」「歓會門」「「久慶門」「瑞泉門」「漏刻門」「百浦添御本殿」。8月2日ー「波上宮」「聖廟(浦添朝顕邸内)」「辧嶽」。8月10日ーデング①ーがやっと治ったばかりの身体で首里に赴き円覚寺、尚順邸、小禄御殿の石垣を見る。8月11日ー高等女学校で伊東忠太 講演「本県の建築に就いて」。8月14日ー暴風雨の中、鎌倉芳太郎と識名園、識名神宮を見る。中城城は中途で止める。

7月28日 関西沖縄県人会、那覇市公会堂で演説会

8月22日 第四回ふたば会絵画展覧会(那覇尋常高等小学校)

8月25日 黒板勝美、基隆丸で帰京

1924年8月26日ー第13回丹青協会絵画展覧会

1924年9月1日ー『日本及日本人』55号□末吉麦門冬「似せ涙」(南方熊楠と関連)

2019年も後わずか。組踊上演300周年でもあったが、その舞台の首里城が焼けてしまった。首里城大火を暗示するかのように、今年の1月には国梓としひで『太陽を染める城』「(1)城が燃えている」、3月は与並岳生戯曲集2『火城』「首里城炎上、大飢饉・・・・・未曾有の国難を越えて、新生琉球の気概を示す国劇は、こうして誕生した!」が出されていた。なお、与並氏は琉球新報12月発行の『蘇れ!首里城』も編集している。

1929年10月に東京の春陽堂から発行された『校註琉球戯曲集』には末吉安恭(莫夢生)の「組踊談叢」「組踊小言」が収録されていることは夙に知られている。この組踊談の初出は1924年の11月3日『沖縄タイムス』からである。

莫夢生「組踊談叢」「組踊小言」ー沖縄タイムス紙上では「組踊小言」は11月21日まで連載された。末吉は25日には水死している。おそらくまた題を変え組踊談を述べるつもりであっただろう。

〇1924年11月4日の「組踊談叢」に麦門冬は「今は故人となった書家の仲田朝棟」とあるが、これは朝株である。1907年4月の『琉球新報』に本県書家の1人として仲田朝株とある。仲田は首里区会議員(1896年~1910年)も務めた。1912年2月の新聞の死亡広告に友人として伊江朝助の名もある。朝助は戦後の1953年7月大阪『球陽新報』に七流老人名で「狂歌のやりとりー男色で有名な仲田朝株・・・」を書いている。

1924(大正13)年2月27日『沖縄タイムス』莫夢生(末吉安恭)「サボテンー本県の姓名について」

□そんなら母系家族制度とは、どんな社会であるかと云うに、これに対する答を得るにはモルガンの古代社会論を若しくはない。モルガンの「古代社会論」は今私も之を読んでいないが、エンゲルスの「家族私有財産及國家の起源」と云う書に引いた分だけでも母系時代が如何なる社会状態であったかと云う一般は知らるるのである。其の家族制度という章中に下の一節がある。(以下略)

2022-2-3沖縄県立博物館・美術館横の新城良一さんから1974年2月発行『銀座百点』№231を借りた。中に里見弴×渋沢秀夫「続・大正時代」で、渋沢が「私は一高寄宿舎にいた。新渡戸稲造先生が校長。あるとき徳富蘆花が来て『明治維新で封建諸侯が天皇のもとへ統一されたごとく、自分はクリスチャンだから、将来天の神様のもとに世界各国が統一されることを信じてる』『反逆者として井伊大老に処罰された吉田松陰が、現在は神社に祭られてる。だから幸徳秋水も遠い将来神社に祭られないとだれがいえるか』ということですよ。それをあんた、明治時代にいったんですからね。」

幸徳秋水は末吉安恭がいつも気にしていた人物だ。1912年の「沖縄毎日新聞」元旦号に麦門冬は鑿(のみ)と題し「浦島太郎が龍宮へ行こうとすると声がするので振り返って『ヤア誰かと思ったら幸徳秋水君か君は又地獄の牢(ろう)破りをやったな』『急行列車で今着いたばかりさ』『君も浮かばれない亡者だナア』『ナアにこれから沈もうと思っている』」と書いているが本人も後年、那覇港で沈んでしまった。

12月 『琉球と鹿児島』莫夢「薩摩関係の琉球五異人」

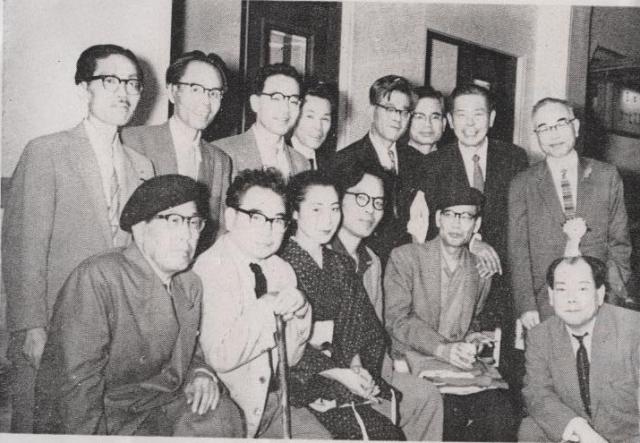

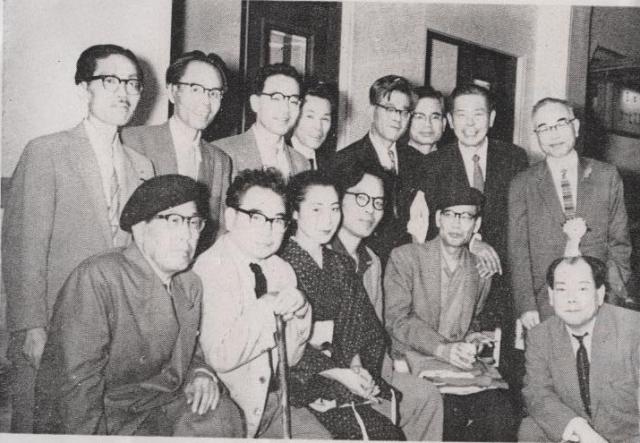

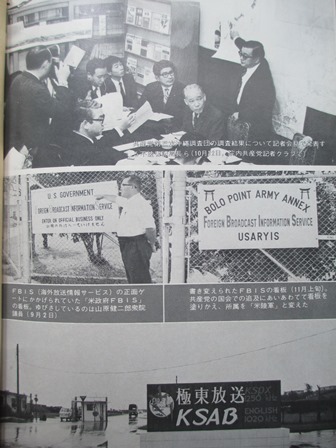

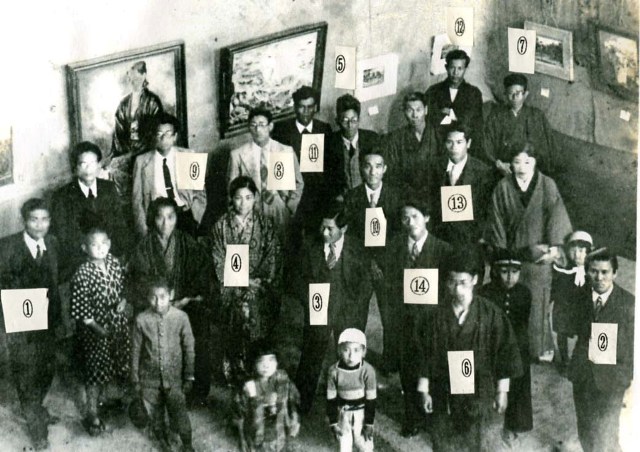

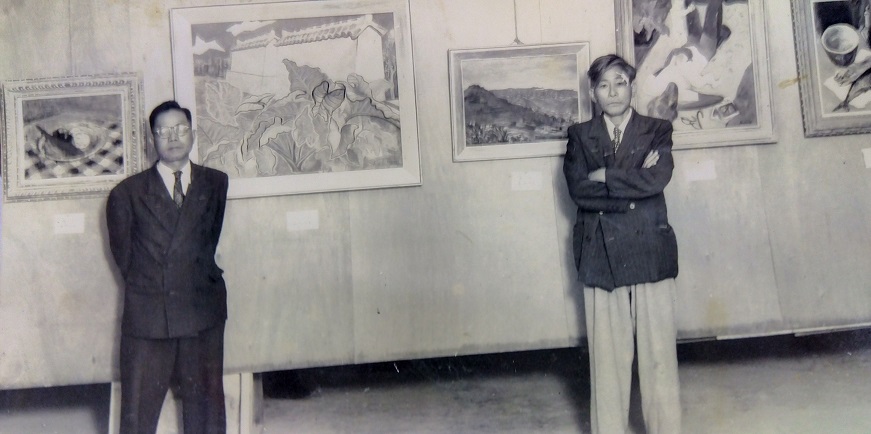

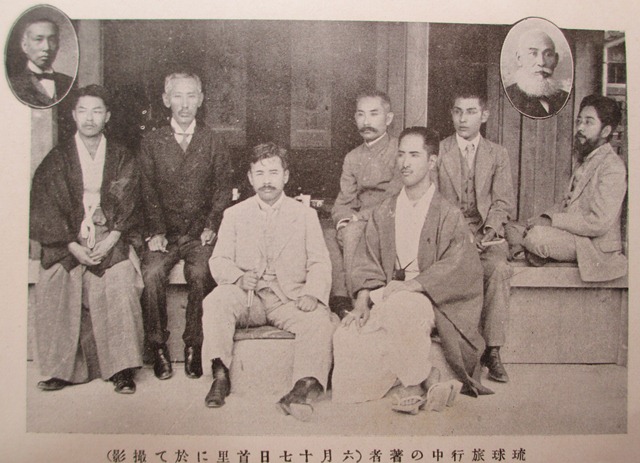

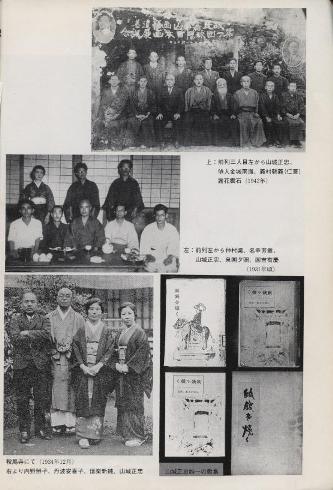

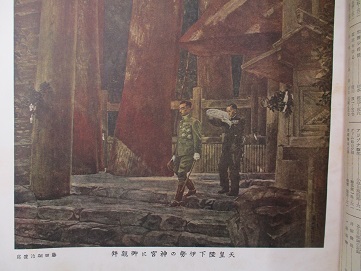

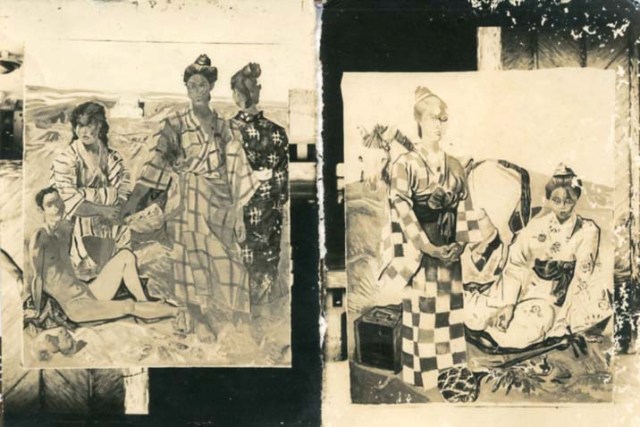

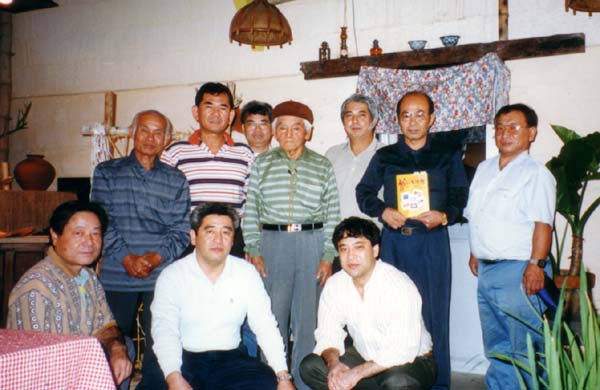

1940年 日本民藝協会同人(識名園で)ー2列目右から5人目が島袋源一郎、前列左から2人目が田中俊雄、左端が土門拳から3人目が式場隆三郎、3列目左が山里永吉、右へ3人目が保田與重郎。3列目右2人目が坂本万七、中央が柳宗悦、前が棟方志功(坂本、土門が写っているので、撮影者は????宮城昇であろう)

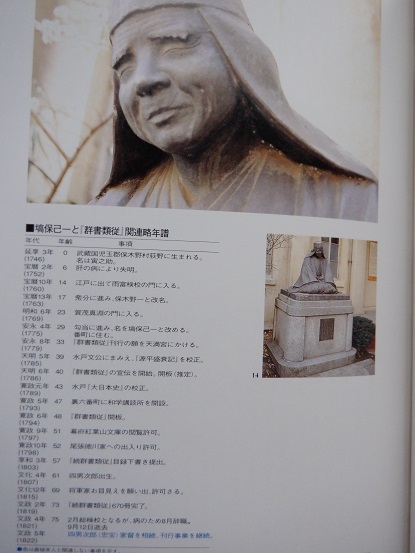

第三回訪沖

12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。

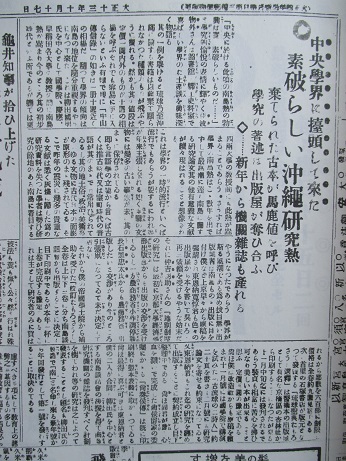

井上昇三(日本旅行協会)/1940年3月ー『月刊民藝』□観光地としての沖縄ー今回、日本民藝協会が主体となって沖縄見学団が組織された際、水沢氏と小生とは観光方面の仕事に協力する目的で参加したのであった。そして幾多の収穫を得て帰ることが出来た。見学の一端は雑誌「旅」に発表する義務があったのだが、それを果たすに際して非常なる困難に逢着したのである。沖縄を琉球と云はぬ様、沖縄県を物珍しく取り扱はぬ様、特異の風俗・言語を他府県と比較したりその差を強調したりしない様等の注意を払ふ必要を感じたのである。他府県の者として沖縄を旅しての印象を正直に記したり、まだ沖縄を知らぬ人々に出来るだけ沖縄に興味を抱かせる様に紹介しようとしたら、恐らく其の筆者は沖縄県民の多大の激怒を買ふに至るのであらうといふ不安があつたのである。

かかる不徹底なる態度で書かなければならなかつた事は私としては誠に不愉快であり、執筆を終わりても其の後味の悪さは日が経過しても薄くならなかつた。所が本誌から原稿を求められて、ここに「旅」には発表し得なかつた部分と、鮮明な態度をとつている本誌に発表するの機会を与へられた事は深く感謝する次第である。

沖縄は気象学、動物学、植物学、言語学、民俗学殊に最近は工藝等の領域に於いては相当の研究がなされ且つ学界には発表せられている様ではあるが、観光学の分野に於いては他の諸学に比して数段遅れている事は否めない。何故かくもこの沖縄県のみ観光的に残されていたのかといふと、他に種々の理由もあらうけれども第一に本州の諸島と余りにも離れていたといふ簡単な理由に過ぎないと思ふ。同じ島でも佐渡の如くに近いと観光的に発展し過ぎてしまふ位にまでなつてしまふのである。この地理的条件は不幸でもあつたらうが他面に発展を伴ふ堕落から免れる幸福もあつたわけである。

次に兎角観光地といふ所では他から来た観光客の好んで見たがる箇所は地元では見せたくない場所が多いといふ問題がある。之は何処でも起こる問題で日本全体としても考慮しなければならないのである。何も沖縄県だけが考へなければならない問題ではないし、何処の府県でもお互い様である。之はもつと気楽に考へて宜しい問題だと思ふ。唯、好意的に観察して貰ふ様に充分なる説明をして納得して行く事は望ましい事である。之は案内記の書き方に依つて相当の効果は挙げる事が可能だらうと思はれる。

以上先ず云ひ難い点を敢て云つておいて本題に入る事としよう。

今回の沖縄の旅ほど、旅は有益であると知つた経験は従来無かつた。百閒も一見に如かざるの真理も充分に知る事が出来た。沖縄県の観光資源の豊富に恵まれていたのには驚嘆した。一月といふ時季に行つた為に特に感じたのかと思ふが、冬季の温暖な事は強味だと思ふ。霜雪を知らぬ土地に育つ植物の見事さ、沖縄全体が温室の如きではないか。寒中に露地で赤々と花の咲いている國が他にあらうか。海の水は空を溶かした様に綺麗だし、海岸の風景は到る処絵の様に美しい。島全体を風致地区として保存したい位だ。口腹の満足せしむる沖縄料理の美味に泡盛の清烈は此の土地で味つてこそ意義がある。加之、目と耳を楽しませるものには民謡と踊りと芝居がある。其の各々に有機的な機関があつて地方色が強くしみ込んで居り、且つ、にじみ出して居る。之等は一つ一つ切り離すべきではない。だから、どうしても沖縄に来られよ、と呼びかけなければいけない。呼びかける以上は相当の自信を以て臨むべきであらう。

観光地沖縄として出来るなれば次の3項目を実行し得たら立派な観光地として自慢出来ると思ふ。現在の社会、経済事情として早急の実現は困難であらうとは思ふが、なるべく其の実現に努力して完成の日の近からむ事を希望する次第である。何でもかんでも作れるなど無理な事を云ふのではない。出来る時にやれる様に常に心掛けておく事が必要なのである。

交通機関の完備 現在の県営鉄道は観光客には利用されていない様である。船は那覇名護間も毎日は通っていない様であるから、どうしても一番頼りにするのは乗合自動車といふ事にならう。そのバスが常に満員であつた事は、時節柄減車の已むなき為でもあつたらうが、もつと運転回数を多くする必要を示すものであらう。バスの能率増進は道路次第であるから、島内の道路網の拡充は他の意味から云つても重要な事業と云へよう。坂の比較的少ない路線は木炭車でも配してみては如何であらうか。一方には遊歩道も欲しいものである。首里と那覇の間は自動車で早々に過ぎ去るには残念な位眺望の良い所がある。殊に首里から那覇へ下りて来る道が良い。私はわざわざ一度人力車で下つてみた。尤も之はバスに乗れなかつたからでもあつたのだけれども、想像以上によい景色に感嘆の声を発した程であつた。道路は全部ペーヴメントとはならなくても今日国頭方面でも自由にバスを通じてる程度のものがあるのだから、其の完成には比較的困難を感じないですむのではないかとも思はれる。そして自由にバスが走り廻れれば申し分ない。

宿泊設備 旅館は現在に於いては余り優秀とは云い難い様に思はれる。旅館の発達しない理由の一に辻の存在が考へられるかも知れない。が、然し、それとは別に切離しても設備の整つた旅館がもう少し欲しい。何も外国人向きのホテルを建てよと叫ぶわけでは決してない。短期滞在の客はいいとして長期滞在の客に対する設備が不完全ではないだらうか。下宿をするといふ事は事実上不可能らしい。この方面の要望は従来なかつたものか、将来の客一に後考を煩したい問題の一である。僅か20数名の団体客が2軒の旅館に下宿しなければならないといふ事は遺憾であつた。せめて30名は一軒に泊まれなくては不便である。

序でに旅館の食事に就いて一言しておく。旅館に泊まる人といへば原則としてその土地の人ではないのであるから、其の土地の料理を出して貰ひたいものである。この事は沖縄だけの問題ではなく、全国的に共通の大問題なのである。某先生が「旅とは米の飯と鮪の刺身と灘の酒の全国的統一である」と云はれるのを聞いた事がある。が現在では白米が7分搗きに代つただけで他は同様である。尤も沖縄では灘の酒より泡盛が幅を利かしているのは僅かな地方差である。旅館では土地で採れるものを土地風に料理して出せ、といふ要望はこの10数年来幾度か叫ばれて来ながら少しも実行されていない。沖縄でも此の例に洩れなかった。沖縄料理を出してくれと特別に注文しても「豚の角煮」が一度出た位のものであつた。もう我々はうんざりしてしまつて、なるべく旅館では朝飯以外に食はない様に努力せざるをえなかつた。郷に入っては郷に従へといふ事もあるのだから、他の土地に来た者には一度は黙つて土地の料理を食はせる。それではいかんといふ客には所謂旅館の料理ー之を標準料理と云つた友人がいたが一寸面白いと思つたーを出せばよい。少なくとも郷土料理か標準料理か何れを希望するか位は聞いて貰ひたい。況や特に注文しても出さないのは言語道断である。古くなつた鮪の刺身を出して特にもてなしたつもりで居られたのではこつちは大迷惑である。聊か脱線したが、沖縄の如く郷土色の豊かで而も美味な料理が残つている所では一層注意して頂きたいと敢えて述べる次第である。

観光地の施設 崇元寺の電柱や旧首里城の龍樋の柵の如き悪例は出来るだけ速やかに改善して頂きたい。将来は棒杭一本、案内板一枚を立てるのにも注意して頂けば結構である。同じ表示板を立てるにしても、風致を破壊する事も出来れば風致を増す事も出来るのである。ぶちこはしは容易だが、其の回復は困難である。例へば万座毛の鳥居の如きである。故に最初の施設が肝要である。ペンキ塗りの棒杭を立てるよりは豊富に産する石材を用いて工夫すれば却つて効果をあげる事さへ出来はしないだらうか。然し徒に風致保存を唱へて住民の生活を犠牲にしてまでも実行せよなどなどわけのわからない事は云はない。ただ何れにしても建てるものであつたら良きものを建てる事にするといふ心掛けは常に失つて頂き度くないのである。

最後に念を押して申上げておきたい事は観光施設の行き過ぎにならぬ様に戒しむ可き事である。観光地として流行した場所で堕落しなかつた土地は先ず無いといつてよい位である。大阪商船の案内書ではないが「観光処女地」沖縄を汚したくないのは県民・観光客共に望む所でなくてはなるまい。尚一言したい事は、沖縄を観光的に発展せしめて一体どうするのか、といふ質問が出るかも知れないので、敢へて述べるならば、之は県の発展、県民の幸福にまで導かれる事だと云ひたいのである。県として最も恵まれたる観光資源を活用して観光客を吸収し、他府県人に金を落させて、而して県として裕福になれば之が県民の幸福にならないものであらうか。妄言多謝(15、2、9)

1940年

1月3日ー正午那覇着。自動車7台で波上宮へ参拝。糸満町へ赴き、白銀堂参拝。魚市場を見る。辻原の墓に参り、6時半より辻の三杉楼で那覇・首里両市、商船会社主催の歓迎会に出席。琉球料理、四つ竹踊、絣掛踊などを観賞。川津、宝来両館に分宿する。

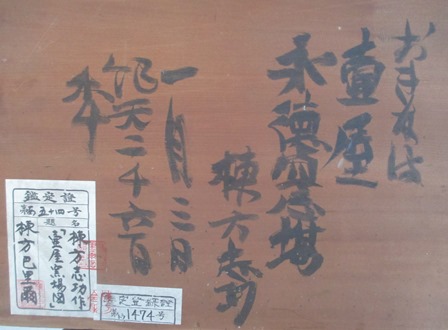

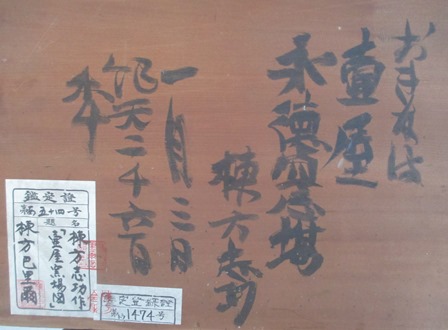

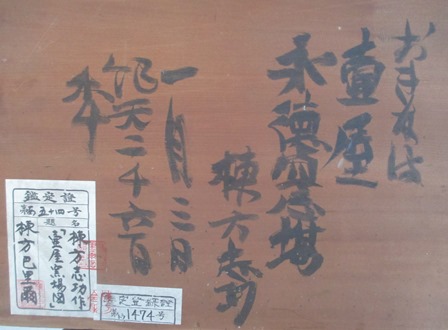

棟方志功「壺屋窯場の図」サエラ(携帯080-1533-3859)所蔵

1月4日ー工業指導所及紅房で、織物と漆器など陳列品を見学。壺屋、郷土博物館、円覚寺、泡盛工場、尚順男爵邸の桃原農園、夜は真楽座を観る。

1月5日ー尚家霊廟玉御殿拝観、ヨードレの墓に詣で、普天間宮、鍾乳洞から車で万座毛、残波岬へ。7時より珊瑚座で「柳先生御一同歓迎特別興行」を観る。

1月6日ー師範学校講堂で空手術を見学。正午で観光日程を終了。

1月7日ー正午、支那料理屋別天閣で一同昼食、民謡を聞く。3時より那覇市役所における座談会に出席。言語問題にふれ一時警察部長と論戦となる。

1月8日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報紙上に、前日の論戦が大きく報道される。

1月11日ー沖縄県学務部、三新聞紙上に「敢えて県民に訴ふ 民藝運動に迷ふな」を発表する。以後、連日賛否両論が報道される。

1月12日ー団体一行は帰り、浜田、外村、坂本、鈴木らと残留する。

1月14日ー琉球新報、沖縄朝日新聞、沖縄日報に「沖縄県学務部に答ふるの書」を発表。言語問題論争いよいよ沸騰する。

1月18日ー民藝同人に対する地元有志らの感謝会が、午後6時半より三杉楼で催され、浜田、外村、坂本、鈴木らと出席。五、六十人の人々の真情あふれる感謝のもてなしに感銘する。

1月21日ー尚家より借りた「神猫図」を持ち、飛行機で帰京する。この旅行中、坂本、土門と各地を撮影、二千枚にも達する。また文化映画「琉球の民藝」「琉球の風物」の製作の指導を行う。

第四回訪沖

7月24日ー11月開催予定の皇紀二千六百年奉祝事業の「琉球工藝文化大展覧会」準備のため田中俊雄、坂本万七を伴ない、4回目の訪沖に出発。 沖縄では、言語問題論争がなお続いていた。

8月2日ー沖縄県庁で知事渕上房太郎氏と会見し、標準語絶対反対論者と決めつけられた理由の説明を求める。この日「敢えて学務部の責任を問ふ」を琉球新報に載せる。 展覧会への出品依頼に、尚家をはじめ各方面から古作優品が出さ、陶器百点の外、絵画、染織も加わる。

写真撮影は、主として、「琉球風物写真展」(銀座三越)用の風物撮影を行う。 この間、坂本と撮影した海岸の写真が、海洋警備上の秘密を撮したとされ、警察に連行され、坂本は一夜留置された。

8月22日ー浮島丸にて那覇を発つ。

8月24日ー神戸着

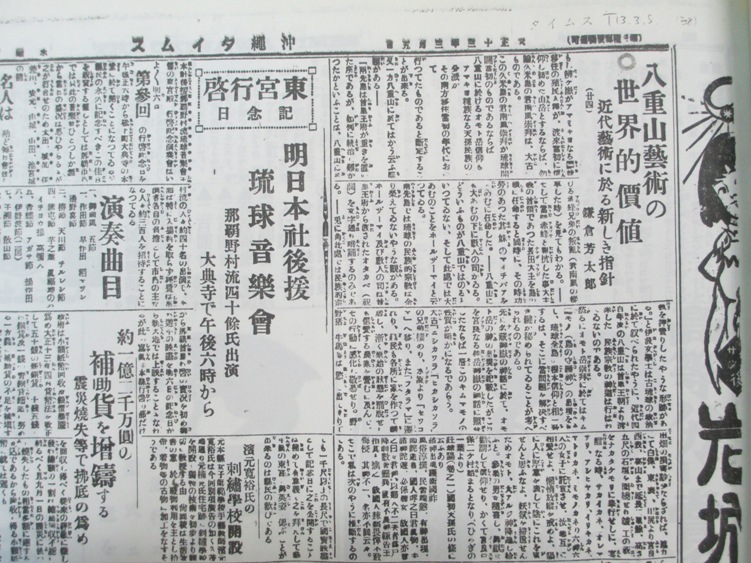

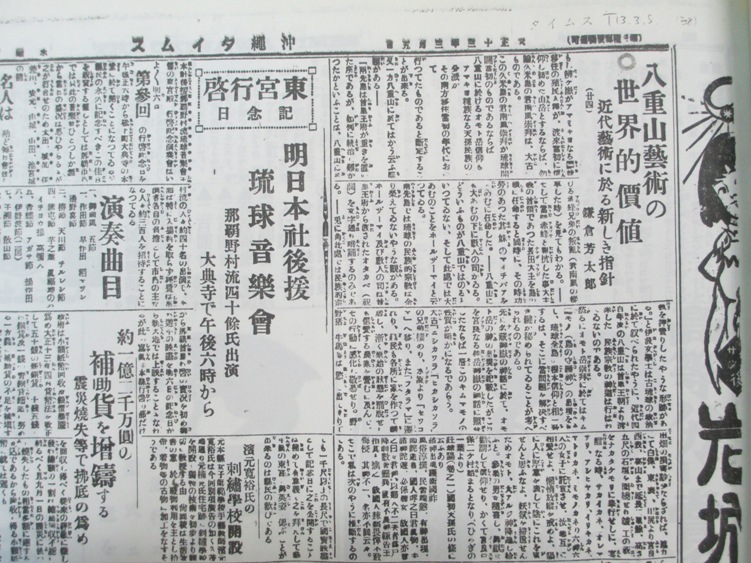

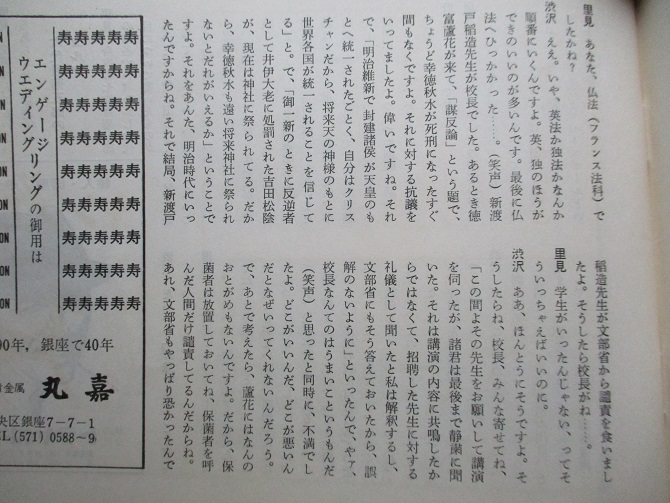

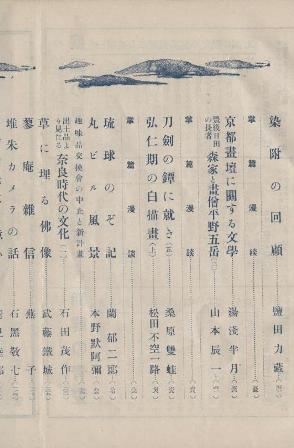

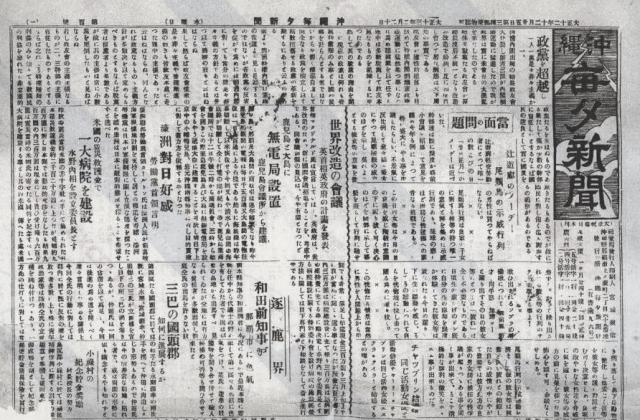

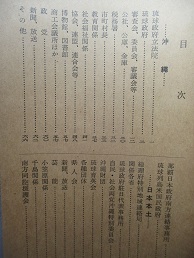

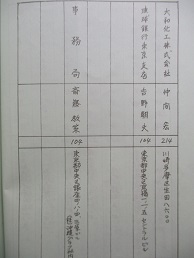

編輯発行兼印刷人・馬上太郎

月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳

首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11

○国難が愈々具体化し、学徒出陣の強い羽搏ちは洵に歴史的壮観であり、全国民の覚悟を新たにした。此の時、此の島に於いて由緒深い首里城正殿の巨鐘を元の御城に迎へ郷土博物館に安置することが出来たのは戦勝の前兆であり、大東亜共存共栄圏建設の暗示であらねばならない。

荒井警察部長が仲吉市長と鐘銘に三嘆したと云ふ晩、偶々或る会場で一緒になり、部長は余程感激したと見へ重ねて大鐘の由来を諮かれたから、親泊政博君と二人で交々その経緯までもお話し、尚ほ国民精神の昂揚に資すべく眞教寺から首里城内に還元するやう御尽力を願ったところ、数日の後親泊壮年団長の案内で実物実見に及び一入感銘を深くし、早速非公式に交渉したら、田原住職を始め信徒総代も快諾された。(略)東恩納先生が喜ぶであらう。源一郎君が生きて居たらと全発君等と話し合って法悦に浸た。回顧すれば昭和8年東恩納教授は英独佛に調査研究を命じられたが、希望して支那及び南洋諸国に変更されたことは一大見識であらねばならない。その鹿島立に際し「私は之から祖先の偉大なる魄を迎へにまなんばんへ参ります」と郷土の人々にメッセーヂーを送られた、其の偉大なる魂は此の鐘銘にも躍動している。

追記 伊江男と東恩納教授から左記の如き祝辞と感謝の御芳書を戴いた。

鐘を無事に元の御城に美御迎へしたことは近来の大快亊ですから尽力せられし各位に衷心より感謝と敬意を表します。(伊江朝助)

豫々念願の大鐘漸く旧棲に戻り候趣落花流水其根源に帰し候段本懐至極偏に御尽力の責と感謝に不耐第一回の御書面は17日落手その為に祝意間に不合遺憾に存居候何卒諸君へもよろしく御伝声被下度願上候(東恩納寛惇)

梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26

月刊文化沖縄社 那覇市上之蔵町1ノ21 東京支社 東京市淀橋区東大久保2ノ278 南洋支局 パラオ島コロール町 大宜味朝徳

首里城正殿の鐘を迎へて・・・・・・・・・・・・・・・・・又吉康和・・・・11

○国難が愈々具体化し、学徒出陣の強い羽搏ちは洵に歴史的壮観であり、全国民の覚悟を新たにした。此の時、此の島に於いて由緒深い首里城正殿の巨鐘を元の御城に迎へ郷土博物館に安置することが出来たのは戦勝の前兆であり、大東亜共存共栄圏建設の暗示であらねばならない。

荒井警察部長が仲吉市長と鐘銘に三嘆したと云ふ晩、偶々或る会場で一緒になり、部長は余程感激したと見へ重ねて大鐘の由来を諮かれたから、親泊政博君と二人で交々その経緯までもお話し、尚ほ国民精神の昂揚に資すべく眞教寺から首里城内に還元するやう御尽力を願ったところ、数日の後親泊壮年団長の案内で実物実見に及び一入感銘を深くし、早速非公式に交渉したら、田原住職を始め信徒総代も快諾された。(略)東恩納先生が喜ぶであらう。源一郎君が生きて居たらと全発君等と話し合って法悦に浸た。回顧すれば昭和8年東恩納教授は英独佛に調査研究を命じられたが、希望して支那及び南洋諸国に変更されたことは一大見識であらねばならない。その鹿島立に際し「私は之から祖先の偉大なる魄を迎へにまなんばんへ参ります」と郷土の人々にメッセーヂーを送られた、其の偉大なる魂は此の鐘銘にも躍動している。

追記 伊江男と東恩納教授から左記の如き祝辞と感謝の御芳書を戴いた。

鐘を無事に元の御城に美御迎へしたことは近来の大快亊ですから尽力せられし各位に衷心より感謝と敬意を表します。(伊江朝助)

豫々念願の大鐘漸く旧棲に戻り候趣落花流水其根源に帰し候段本懐至極偏に御尽力の責と感謝に不耐第一回の御書面は17日落手その為に祝意間に不合遺憾に存居候何卒諸君へもよろしく御伝声被下度願上候(東恩納寛惇)

梵鐘を送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原惟信・・・・・26

07/19: 年譜・末吉麦門冬/1912(明治45)年

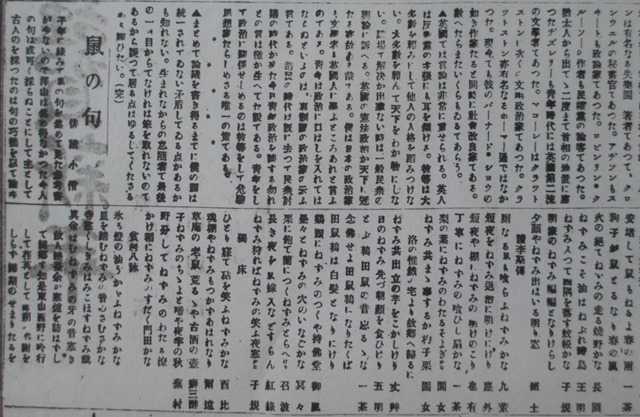

1914年1月1日『沖縄毎日新聞』俳諧小僧(末吉安恭)「俳諧 鼠の句」

○俳諧 鼠の句ー子年に縁みて鼠の句を集めて見た。参考書が少ないので沢山は集め得なかった今人の句は成可く採らぬことにして主として古人のを採ったのは句の巧拙を以て論せずに古いのが有難いといふ骨董味から出た為めである。それから新年の鼠に嫁が君と云ふ異称があるが、それは俳諧では独立の題になっているので茲にはわざと省いたのである。

1月 親泊朝擢『沖縄県案内』発行/仲吉朝主、印刷/三秀舎「新聞雑誌ー琉球新報、沖縄毎日新聞、沖縄新聞、発展、撫子新聞、福音、沖縄教育、おきなは、演劇週報」

1月 横山健堂『薩摩と琉球』

1月 島津長丸男爵、観光で来沖

1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立

1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社

3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」

卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2

照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6

沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去

6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」

6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」

7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」

7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」

711日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」

7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」

7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」

8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」

8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」

8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」

8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」

8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」

8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」

8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」

9月2日『琉球新報』「我海軍の精華▽悉是れ良智驍勇」「常設活動写真帝国館ー女馬賊」

9月4日『琉球新報』「太平洋に於ける独墺洪海軍力」

9月5日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写着色・ベルサイユ宮殿」

9月6日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・黒金座主(電気応用)、踊り・七月ゑひさあ、歌劇・可憐児(継親念仏)」

9月12日『琉球新報』「球陽座ー琉球史劇・琉球と薩摩」「常設活動写真帝国館ー実写・ピスピユス山噴火」

9月14日『琉球新報』「本社記者 渡口政成退社し沖縄民報社に入社」

9月15日『琉球新報』「『月刊雑誌 五人』ーダヌンチョの死せる街ー嘉手川重利/白き血ー山城正忠/脚本時計ー上間正男/小説題未定ー安次嶺栄裕/芭蕉の恋ー末吉麦門冬/本県婦人観ー美鳩楓渓/希臘思想ー仲吉良光/音楽論ー矢野勇雄/小説帽子ー池宮城寂泡/題未定ー漢那浪笛/サヨリ釣ー潮東庵主人/完成の人孔子ー山田有幹」

9月18日『琉球新報』「粟国事情」「斎藤用之助島尻郡長令弟、中頭郡書記・斎藤熊太郎死去、」

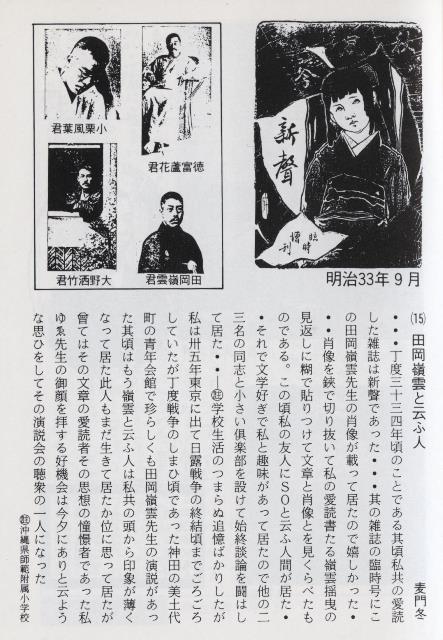

1912年9月23日、26『沖縄毎日新聞』麦門冬「田岡嶺雲と云ふ人」

○・・・丁度三十三年の頃のことである其頃私共の愛読した雑誌は新聲であった・・・其の雑誌の臨時号にこの田岡嶺雲①先生の肖像が載って居たので嬉しかった・・・肖像を鋏で切り抜いて私の愛読書たる嶺雲揺曳の見返しに糊で貼りつけて文章と肖像を見比べたものである。この頃私の友人にSOと云ふ人間が居た・・それで文学好きで私と趣味があって居たので他の二三名の同志と小さい倶楽部を設けて始終談論を闘わして居た・・学校生活のつまらぬ追憶ばかりしたが私は卅五年東京に出て日露戦争の終結頃までごろごろしていたが丁度戦争のしまひ頃であった神田の美土代町の青年会館で珍しくも田岡嶺雲先生の演説があった其頃はもう嶺雲と云ふ人は私共の頭から印象が薄くなって居た此人もまだ生きて居たか位に思って居たが曾てはその文章の愛読者その思想の憧憬者であった私ゆえ御顔を拝する好機会は今夕にありと云ような思ひをしてその演説会の聴衆の一人になった。

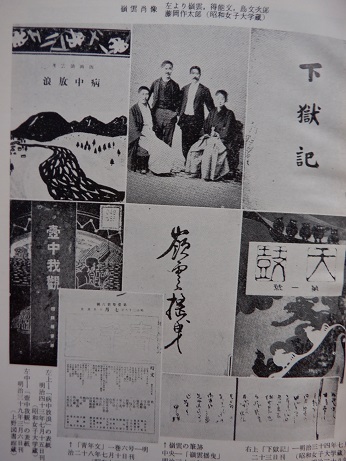

①田岡嶺雲

明治時代の文芸・社会評論家・漢学者。本名佐代治。高知県生。教員等を経て『万朝報』『九州日報』の記者となる。文芸批評における社会主義的評論の先駆者。その著書は度々発禁処分を受けた。大正元年(1912)歿、43才。→コトバンク

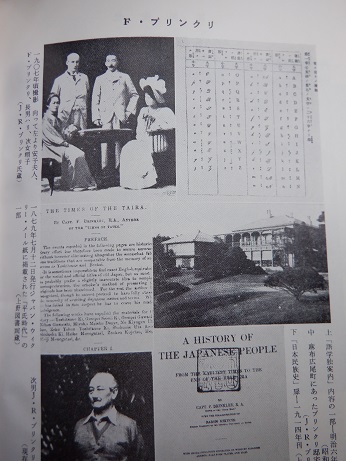

1972年3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書13』「石川啄木 田岡嶺雲 F・ブリンクリ 鹽井両江 木村正辞」

9月26日『琉球新報』素位「泡津海記ーテラの岩屋、日本一の墓、マハナ崎」「球陽座ー琉球史劇・普天間権現之由来記」

10月3日 『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・ノールウェ汽車旅行」「球陽座ー喜利 狂言・伊賀の水月(荒木又右エ門武勇伝)渡嘉敷守禮脚色 」

10月8日 『琉球新報』清村泉水「宮古女性史」①

10月11日 『琉球新報』「三越の新館成る」「常設活動写真帝国館ー実写・伊多利シシリー市街」」「球陽座ー琉球史劇・大濱赤八」

10月15日 『琉球新報』らくこう「琉球歌壇 印度古詩まはばらだ物語を読みて(1)ー我が情我れの衣につつみ行くシャンタヌ王の面白きかな/この河を渡らん人に舟漕かん王者も渡れ乞食人も/絶ち難き情の絆王もなほ黒き瞳の忘れかねつも/天人は樂を奏しぬ花降りぬ若きピスマの願ひの浄きに/仙人の神通力もいかにせむ美人を見て破れけるかも/呪はるることの恐ろしサチヤワチは岸の浮草靡かんとする/十万の矢を空中に射返して流れを下る婿選ひ舟」

10月17日 『琉球新報』「悲惨極まるラサ島移民①」「球陽座ー大喜利・英雄ト美人ーナポレオン(真境名由孝土産)」

10月21日 『琉球新報』らくこう「琉球歌壇 印度古詩まはばらだ物語を読みて(2)ーカミアカの森に入りぬる一千の宮女の群よ夕日春●/五王子は雲を支へて立てるてふサミが木ぬれに刃隠しぬ/あはれなるドラウバテイの艶なるに王妃はめでぬ且つ嫉みつつ/美しき者にともなふ禍を神よ解き去れドラウバテイに/兄嫁の為めにはかりて猛きピーマ敵を取りぬ肉丸にして/アルジユナは怖るる所ろ更にな●一騎手に持つカンデイワの弓/クリシナは高く叫びぬ天神地祇我と共にあり愚かなもの哉/武士の魂さこうカルナ行かず仕ふる家と運を共にせむ」

□『マハーバーラタ』(サンスクリット語: महाभारतम् Mahābhārata)は、古代インドの宗教的、哲学的、神話的叙事詩。ヒンドゥー教の聖典のうちでも重視されるものの1つで、グプタ朝の頃に成立したと見なされている。「マハーバーラタ」は、「バラタ族の物語」という意味であるが、もとは単に「バーラタ」であった。「マハー(偉大な)」がついたのは、神が、4つのヴェーダとバーラタを秤にかけたところ、秤はバーラタの方に傾いたためである。→ウィキペディア

10月31日 『琉球新報』「秦蔵吉、樺山氏主宰の沖縄社に入社」

07/21: 年譜・末吉麦門冬/1914(大正3)年

1月 親泊朝擢『沖縄県案内』発行/仲吉朝主、印刷/三秀舎「新聞雑誌ー琉球新報、沖縄毎日新聞、沖縄新聞、発展、撫子新聞、福音、沖縄教育、おきなは、演劇週報」

1月 横山健堂『薩摩と琉球』

1月 島津長丸男爵、観光で来沖

1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立

1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社

3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」

卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2

照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6

沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去

6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」

6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」

7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」

7月3日『琉球新報』笑古「初夏遊奥山」

7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」

7月7日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選」

7月11日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」

7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」

7月26日『琉球新報』麦門冬「弔薬師楽山君-

7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」

8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」、琉球歌壇ー草秋選 らくこう『球陽座を見て』」

8月3日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選 らくこう『中座の「さんげ劇』を見て』」

8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」

8月16日『琉球新報』「俳紫電」

8月18日『琉球新報』「俳紫電」

8月19日『琉球新報』「俳紫電」

8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」「俳紫電」

8月21日『琉球新報』「俳紫電」

8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」「俳紫電」

8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」「俳紫電」

8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」「俳紫電」

8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」「俳紫電」

8月29日『琉球新報』「俳紫電」

8月30日『琉球新報』「俳紫電」

1月 横山健堂『薩摩と琉球』

1月 島津長丸男爵、観光で来沖

1月 那覇松田橋の傍で徳田鉄工所設立

1月 我謝盛翼、おきなは社に記者として入社

3月 『おきなは』第2巻第3号□口絵写真「二十余年前の沖縄の名士ー美里親方、波上宮司保榮茂、玉城按司、美里按司、護得久朝惟、尚順、勝連按司、今帰仁朝和、高嶺朝申、知花朝章、伊是名朝睦、大城朝詮、大田朝敷、高嶺朝教」

卒業生諸君へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

鬼が島漂流実話ー危うく一命を助かりし奇談 台湾遭難者の一人 島袋松 伊波文学士の写真・・・・・・・・2

照屋君はどうして大学に入る気になったか・・・・・おきなは社顧問・伊波普猷・・・・・・6

沖縄演習実記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・従軍記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

6月2日 『琉球新報』「更衣・座喜味夢香ー桃紅季白去

6月3日 『琉球新報』「末吉麦門冬入社」「故尚泰侯令姉(末吉御殿)葬儀」「母葬式ー男・與那城朝俊、孫・與那城朝敬、次男・與那城朝永、孫・與那城朝淳、親戚・読谷山朝法、識名朝信、佐渡山安亮、尚順、伊江朝眞、読谷山朝慶」 高相杰「送春有感」「薬師吾吉ー転地療養のため鹿児島へ」「球陽座ー歌劇ハワイ行、狂言爬龍船」「中座ー歌劇 新夫婦電車の初乗り、琉球と為朝(弓張月)」

6月4日 『琉球新報』「金口木舌ー近頃加奈陀では日本人の漁業権剥奪を企てるし、又仝地コロンビヤでは印度人支那人と共に日本人の入国拒絶をやって居る・・・」「首里喜舎場朝賢翁琉球見聞録発売ー沖縄毎日新聞名城嗣治へ」「サクラビール王冠(口金)5個で活動写真が見られます」

7月1日『琉球新報』「中座ー琉球史劇・察度王/歌劇・残花の錦き」「球陽座ー歌劇・松之精/喜劇・主人が留守/琉球古事・南山昔物語」

7月3日『琉球新報』笑古「初夏遊奥山」

7月4日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都北野神社と平野の桜」

7月7日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選」

7月11日『琉球新報』「漢詩ー潤色者・高相杰」「琉球歌壇ー草秋選」

7月18日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写彩色・エジプト古跡アラビヤ風俗/新派探偵大冒険・噫名探偵」

7月26日『琉球新報』麦門冬「弔薬師楽山君-

7月30日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・大阪南地芸者/実写・夏のモスコー/日本喜劇・ピリケン」

8月1日『琉球新報』「常設活動写真帝国館ー実写・京都清水寺/実写・米国ダーリング燐寸製造所大火」、琉球歌壇ー草秋選 らくこう『球陽座を見て』」

8月3日『琉球新報』「琉球歌壇ー草秋選 らくこう『中座の「さんげ劇』を見て』」

8月8日『琉球新報』「中座ー創立紀念興行長者ノ大主/旧喜劇・二人大名/踊リ・金細工/組踊・執心鐘入/踊リ・交遊/新喜劇・黄金一枚/歌劇・瀬長詣リ/踊リ・ムンズル笠/踊リ・諸純/組踊・花売之縁/組踊・二童敵討/踊リ・萬歳/踊リ・天川」

8月16日『琉球新報』「俳紫電」

8月18日『琉球新報』「俳紫電」

8月19日『琉球新報』「俳紫電」

8月20日『琉球新報』「専修大学 学生募集」「俳紫電」

8月21日『琉球新報』「俳紫電」

8月22日『琉球新報』「森屋本店ー和洋楽器類開店」「俳紫電」

8月23『琉球新報』「球陽座ー歌劇・人生の春/琉球史劇・宝剣地金丸 京阿波根出世伝」「常設活動写真帝国館ー日本喜劇・未来の芸者/実写・ナイヤガラ瀑布/実写・空中飛行船」「俳紫電」

8月25『琉球新報』「明治大学 学生募集」「俳紫電」

8月28『琉球新報』「中央大学 学生募集」「俳紫電」

8月29日『琉球新報』「俳紫電」

8月30日『琉球新報』「俳紫電」

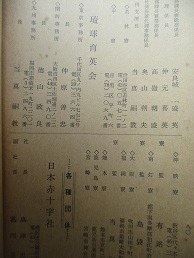

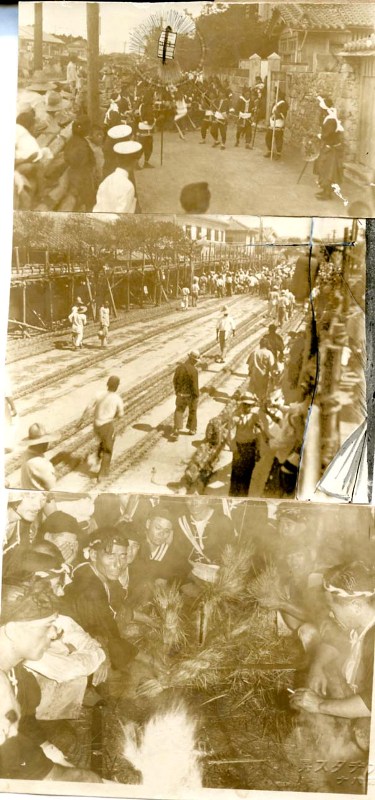

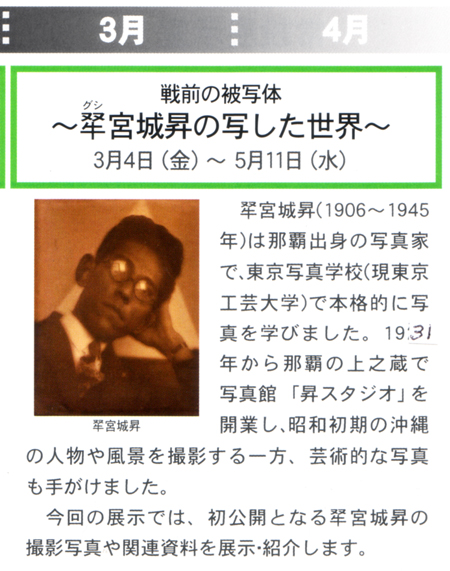

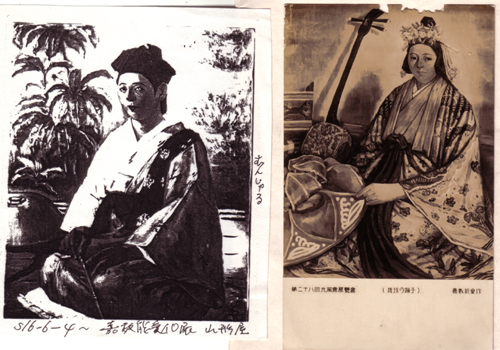

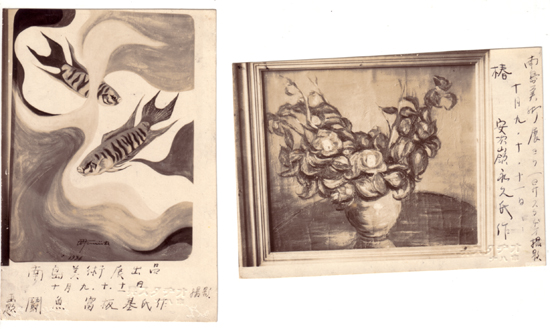

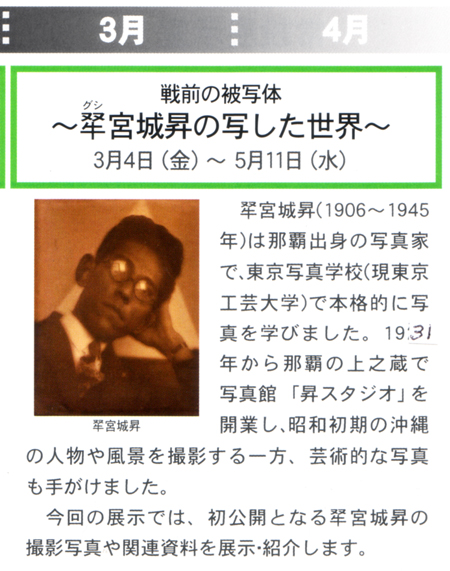

03/03: 写真家・????宮城昇①

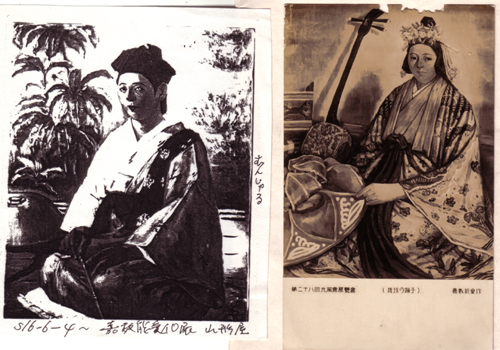

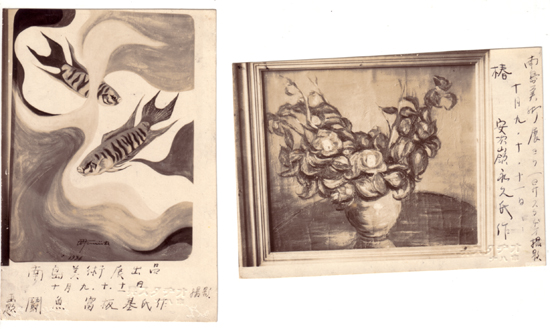

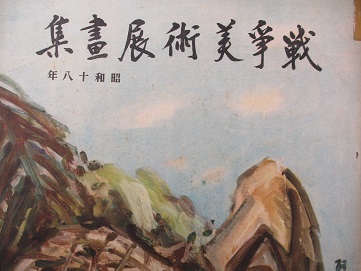

2001年10月ー沖縄県写真協会『おきなわ写真の歩み』□新城栄徳ー沖縄写真史散歩ー前に写真家・山田實さんから、父山田有登とその沖縄県立中学校同窓の山川文信、翁長助成、山城正好、宮里良貞、????宮城宗倫が写っている1907(明治40)年の識名園園遊会での写真①を見せてもらった。中のひとり????宮城宗倫の息子が????宮城昇である。他に1904年の同窓生は川平朝令、志喜屋孝信、比嘉徳、久高将旺が居る。昇は東京写真専門学校在学中の1927(昭和2)年に東京写真研究会主催の展覧会に応募、入選するなど意欲的に写真に取り組んだ。沖縄に帰り写真館・昇スタジオを那覇市上之蔵に開業。明視堂写真部と共催で写真展を開いたり、新聞に作品を発表したり、短編小説を<時計の宣告>と題し「今日は昨日の連続である。人生は瞬間の連続である。その瞬間をいかに朗らかに楽しむか」などを発表した。とにかくいろいろな表現を試み写真も芸術写真を志向したー。

①識名園遊会での写真

1919年9月ー『鹿児島新聞』で「古き薩琉親善の家門」として????宮城家当主の宗倫が紹介され「宮城宗倫といって、長崎医専の出身で、今は薬種商を営み(略)訪古採訪の客を請じてその家譜や在番奉行請待の客室や、当時薩藩の名士よりもらい受けたる書簡、刀剣、茶器等を一切開放して閲覧せしむるー」と出て一般に家宝を公開していることがわかる。下の写真は????宮城宗倫を中心に左に真境名安興、右に冨名腰義珍も見える。

1926年1月ー坂口総一郎『沖縄写真帖』/池野成一郎□序ー私は大正14年1月沖縄本島を旅行した。しかも此写真帖の著者坂口君の御親切な案内を受けて、その旅は実に愉快であった。その旅の事を考えると今でもその時の愉快さがありありと頭の中に浮み出でて胸のあたりがすつとする。私は旅が大好きだ。明治21年生まれて初めての旅をして以来私は毎年多少の旅行をしない事はない。外国の旅行は別として日本内地は勿論、台湾、朝鮮、樺太その外小笠原島や対馬、隠岐の様な離れ島でも私の足はその土を踏んでいる。その数百回に亘る旅行はいつでも多少面白かつたに相違ないが併し大正14年1月の沖縄旅行は私が尤も面白いと思つた旅行の中の一つである。沖縄にはフルギがある、ヘゴがある、アダンがある、ガジュマルがある、植物の平凡な東京に住む植物学者の私に取つて沖縄が面白いのは当然だが併し沖縄の面白いのはただ植物ばかりでは無い。動物も面白い、風俗、建物、言語、風景皆内地と違つているから面白い隋つて植物学者も行くべし、動物学者も行くべし、人類学者も、建築学者も、博言学者も誰れも彼れも、苟くも珍奇な事物を見て智識を得ようと思ふ人は皆行くべしだ。併し如何に沖縄へ旅行したくとも暇のない人もあり、又旅費が思ふ様にならない人もある。それ等の人は此写真帖を見て沖縄の動植物や、建物、風俗抔の一班を知るがよい。尚ほ沖縄も内地との交通が繁くなるにつれ、風俗等も段々内地のものに近くなり、古い建築物も追々朽ちはて、おまけにヘゴやヒルギの様な珍しい植物がやたらに切り倒される今日だから今の内に此写真帖が出版されるのは誠に時を得たものだと思ふ。此点に於て坂口君の御骨折を感謝すると同時に此写真帖が第三輯以下次々と出版される事を祈る。

1936年

1938年

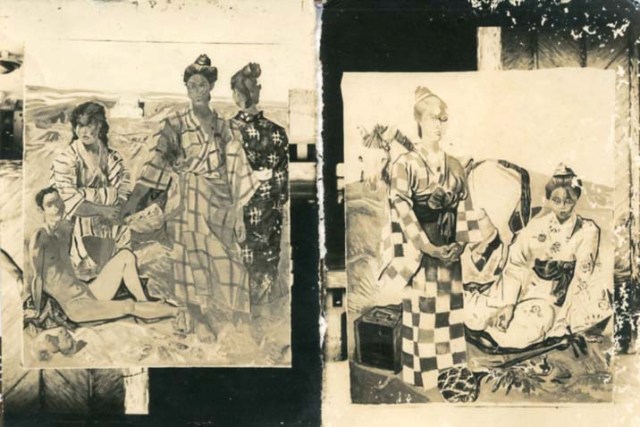

9月ー『アトリエ』<二科会特集>藤田嗣治「孫」、藤川栄子「琉球のキモノ」、加治屋隆二「糸満の井戸」

11月ー大阪阪急百貨店で「琉球漆器陳列会」

1939年

5月17日ー日本民芸協会一行、尚順邸で歓待を受ける。

5月19日ー又吉康和の招待で辻正鶴楼で歓迎会

11月ー『月刊民芸』<琉球特集>□尚順「古酒」、比嘉景常「石」、山田有邦「芝居」、島袋源一郎「郷土博物館」、仲里誠吉「市場」、世禮國男「三線」、島袋全発「童謡」、石野径一郎「うた」、比嘉春潮「衣・食・住」

1940年3月ー『月刊民藝』水澤澄夫(国際観光局)「沖縄の風物と観光」□1月7日ー午後、那覇市公会堂で、「観光座談会」が催された。両市(首里・那覇)の主だった人達はじめ県警察部長、師範学校長、図書館長、大阪商船支店長等が地元から出られ、こちら側からは柳(宗悦)先生はじめ濱田庄司氏、式場隆三郎博士、日本旅行協会の井上昇三氏、わたしなど十人余り出席した。話は崇元寺前の折角の美しい石門の風致を害する電柱の取りつけのことから端を開き、わたしは、四日間だまって見物して得たところを材料として、1、開発していただきたいもの、2、保存してもらいたいもの、3、禁止してほしいもの、これら3者について具体例をあげて希望を述べた。すなわち、旅館、道路、下水の問題、標準語の問題、勝地に於いて風趣を損ずる立札等の問題(糸満白銀堂の寄進名表、満座毛のコンクリートの鳥居と卓、首里城々門下の井戸柵など)。結局沖縄は観光地として資源の上から十分発展の可能性がある。現下の世界情勢において急に国際観光地として立つわけには行くまいが、国際観光事業は「見えざる輸出」として貿易外収入の道として忽せに出来ぬ事業であるから、御考慮願いたい。このことは国内観光事業の場合、一県を主体にとって考えれば同じ趣旨が成り立つものである、というようなことを言った。

この会ではわたしの持ち出した標準語問題と式場博士の言い出した墓保存の意見とがはしなくも論議の種になり、御数日は賑やかな沖縄ジャーナリズムの問題となった。標準語問題というのは、女学校の壁に張られた県で募集した標準語励行当選標語に、「沖縄を明るく伸ばす標準語」「一家そろって標準語」「いつもはきはき標準語」などというものがあり、県当局の意向も判りはするが、少し行きすぎたところがありはしないか言い出したのに端を発する。標語というものは概していくらか滑稽なところがあり行きすぎがちなものである。そして、その割に効果少ないものである。この問題も県としては重大な問題に相違ないが、実際的な正しい効果をあげる方法は多分他にあるのではなからうか。前にもしるしたように沖縄語は一方言としてとりあつかうにはあまりに古格のある言葉である。人は郷土の言葉にこそ生き生きした息吹を感ずる。標準語は方便である。沖縄の人も冷静に考えればこのことは十分判ることであろう。わたくしの言から緒を発した県当局の意見と柳先生の論旨とは根本的に論拠がちがうのである。そのことを県の人々も一般人士も気づいてほしい。観光的観点から見れば、言葉も亦郷土色を彩る重大な要素の一つである。切に沖縄語の正しい保存を希求して止まない。墓の問題も同然、論点が異なるのである。式場博士の説を十分に咀嚼してもらいたいと思う。

出立の前日人づてに尚順男があいたいと言って来られたので首里桃原の邸に伺った。尚順男は現尚侯爵の叔父に当たる方で69歳、嘗ては貴族院議員として又銀行頭取として県下に威を振った人である。いまは博学多識な老紳士として、しかもなお衰えを見せぬ県内第一の人物である。話は男の経営にかかる那覇市西新町の埋立地に関してであった。現在約六千坪であるが3年後には約3倍の面積に達する。ここに小公園を置き、水族館を設ける予定であるが、更にホテルを築造してはどうかと言われるのである。-相当の室数と宴会場を持ったホテルは実際那覇にとっては必要なのだ。ここには辻という特殊な花街があるが、そこは待合娼家旅館料理屋宴会場を兼ねている。その組織も独特なものである。それが現在旅館の少ない那覇の不備を補っているし、宴会といえば知事の招宴でもここを用いなければならない。しかも一方、県当局はここの廃止を企てたりする。これは現在の状態においては一つの矛盾ではないか。そこで私は宴会場をもったホテルを提唱するのである。そこにはステージをつくって沖縄舞踊の見聞に便ならしめ、琉球料理、洋食、支那料理を設備する。沖縄においても最も簡単に出来るのは材料の関係からいって琉球料理はともかくとして西洋料理である。又、遊覧の為には那覇湾頭珊瑚礁には約二千種の魚介類が棲息するから、、ガラス底の船を出して之を見せる。

一里程離れた小湾は最もよい海水浴場であり、尚侯、尚男の別荘がある。そこへサンドイッチくらい持ってドライブするのもいいだろう。又山の方は桃原農園にもっと、熱帯植物を養殖して一大植物園とし、ホテルの別館を置くのもいい。ゴルフ場も出来るし、例えば恩納岳に螺旋状自動車をつくるのも面白いと思う。沖縄はよき観光地である。殊に冬季は絶好の避寒地である。-男の話は雄大であり、実際的であり、傾聴すべき意見であった。古稀に垂れんとする老紳の熱情をかたむけての話をわたくしはゆるがせには聞けなかった。しかもその老紳士たる、沖縄においては声威並びない人なのである。この人の夢が実現しない筈がない。わたくしは微力ながら出来るだけの努力は惜しまない旨答えて辞去したのであった。

①識名園遊会での写真

1919年9月ー『鹿児島新聞』で「古き薩琉親善の家門」として????宮城家当主の宗倫が紹介され「宮城宗倫といって、長崎医専の出身で、今は薬種商を営み(略)訪古採訪の客を請じてその家譜や在番奉行請待の客室や、当時薩藩の名士よりもらい受けたる書簡、刀剣、茶器等を一切開放して閲覧せしむるー」と出て一般に家宝を公開していることがわかる。下の写真は????宮城宗倫を中心に左に真境名安興、右に冨名腰義珍も見える。

1926年1月ー坂口総一郎『沖縄写真帖』/池野成一郎□序ー私は大正14年1月沖縄本島を旅行した。しかも此写真帖の著者坂口君の御親切な案内を受けて、その旅は実に愉快であった。その旅の事を考えると今でもその時の愉快さがありありと頭の中に浮み出でて胸のあたりがすつとする。私は旅が大好きだ。明治21年生まれて初めての旅をして以来私は毎年多少の旅行をしない事はない。外国の旅行は別として日本内地は勿論、台湾、朝鮮、樺太その外小笠原島や対馬、隠岐の様な離れ島でも私の足はその土を踏んでいる。その数百回に亘る旅行はいつでも多少面白かつたに相違ないが併し大正14年1月の沖縄旅行は私が尤も面白いと思つた旅行の中の一つである。沖縄にはフルギがある、ヘゴがある、アダンがある、ガジュマルがある、植物の平凡な東京に住む植物学者の私に取つて沖縄が面白いのは当然だが併し沖縄の面白いのはただ植物ばかりでは無い。動物も面白い、風俗、建物、言語、風景皆内地と違つているから面白い隋つて植物学者も行くべし、動物学者も行くべし、人類学者も、建築学者も、博言学者も誰れも彼れも、苟くも珍奇な事物を見て智識を得ようと思ふ人は皆行くべしだ。併し如何に沖縄へ旅行したくとも暇のない人もあり、又旅費が思ふ様にならない人もある。それ等の人は此写真帖を見て沖縄の動植物や、建物、風俗抔の一班を知るがよい。尚ほ沖縄も内地との交通が繁くなるにつれ、風俗等も段々内地のものに近くなり、古い建築物も追々朽ちはて、おまけにヘゴやヒルギの様な珍しい植物がやたらに切り倒される今日だから今の内に此写真帖が出版されるのは誠に時を得たものだと思ふ。此点に於て坂口君の御骨折を感謝すると同時に此写真帖が第三輯以下次々と出版される事を祈る。

1936年

1938年

9月ー『アトリエ』<二科会特集>藤田嗣治「孫」、藤川栄子「琉球のキモノ」、加治屋隆二「糸満の井戸」

11月ー大阪阪急百貨店で「琉球漆器陳列会」

1939年

5月17日ー日本民芸協会一行、尚順邸で歓待を受ける。

5月19日ー又吉康和の招待で辻正鶴楼で歓迎会

11月ー『月刊民芸』<琉球特集>□尚順「古酒」、比嘉景常「石」、山田有邦「芝居」、島袋源一郎「郷土博物館」、仲里誠吉「市場」、世禮國男「三線」、島袋全発「童謡」、石野径一郎「うた」、比嘉春潮「衣・食・住」

1940年3月ー『月刊民藝』水澤澄夫(国際観光局)「沖縄の風物と観光」□1月7日ー午後、那覇市公会堂で、「観光座談会」が催された。両市(首里・那覇)の主だった人達はじめ県警察部長、師範学校長、図書館長、大阪商船支店長等が地元から出られ、こちら側からは柳(宗悦)先生はじめ濱田庄司氏、式場隆三郎博士、日本旅行協会の井上昇三氏、わたしなど十人余り出席した。話は崇元寺前の折角の美しい石門の風致を害する電柱の取りつけのことから端を開き、わたしは、四日間だまって見物して得たところを材料として、1、開発していただきたいもの、2、保存してもらいたいもの、3、禁止してほしいもの、これら3者について具体例をあげて希望を述べた。すなわち、旅館、道路、下水の問題、標準語の問題、勝地に於いて風趣を損ずる立札等の問題(糸満白銀堂の寄進名表、満座毛のコンクリートの鳥居と卓、首里城々門下の井戸柵など)。結局沖縄は観光地として資源の上から十分発展の可能性がある。現下の世界情勢において急に国際観光地として立つわけには行くまいが、国際観光事業は「見えざる輸出」として貿易外収入の道として忽せに出来ぬ事業であるから、御考慮願いたい。このことは国内観光事業の場合、一県を主体にとって考えれば同じ趣旨が成り立つものである、というようなことを言った。

この会ではわたしの持ち出した標準語問題と式場博士の言い出した墓保存の意見とがはしなくも論議の種になり、御数日は賑やかな沖縄ジャーナリズムの問題となった。標準語問題というのは、女学校の壁に張られた県で募集した標準語励行当選標語に、「沖縄を明るく伸ばす標準語」「一家そろって標準語」「いつもはきはき標準語」などというものがあり、県当局の意向も判りはするが、少し行きすぎたところがありはしないか言い出したのに端を発する。標語というものは概していくらか滑稽なところがあり行きすぎがちなものである。そして、その割に効果少ないものである。この問題も県としては重大な問題に相違ないが、実際的な正しい効果をあげる方法は多分他にあるのではなからうか。前にもしるしたように沖縄語は一方言としてとりあつかうにはあまりに古格のある言葉である。人は郷土の言葉にこそ生き生きした息吹を感ずる。標準語は方便である。沖縄の人も冷静に考えればこのことは十分判ることであろう。わたくしの言から緒を発した県当局の意見と柳先生の論旨とは根本的に論拠がちがうのである。そのことを県の人々も一般人士も気づいてほしい。観光的観点から見れば、言葉も亦郷土色を彩る重大な要素の一つである。切に沖縄語の正しい保存を希求して止まない。墓の問題も同然、論点が異なるのである。式場博士の説を十分に咀嚼してもらいたいと思う。

出立の前日人づてに尚順男があいたいと言って来られたので首里桃原の邸に伺った。尚順男は現尚侯爵の叔父に当たる方で69歳、嘗ては貴族院議員として又銀行頭取として県下に威を振った人である。いまは博学多識な老紳士として、しかもなお衰えを見せぬ県内第一の人物である。話は男の経営にかかる那覇市西新町の埋立地に関してであった。現在約六千坪であるが3年後には約3倍の面積に達する。ここに小公園を置き、水族館を設ける予定であるが、更にホテルを築造してはどうかと言われるのである。-相当の室数と宴会場を持ったホテルは実際那覇にとっては必要なのだ。ここには辻という特殊な花街があるが、そこは待合娼家旅館料理屋宴会場を兼ねている。その組織も独特なものである。それが現在旅館の少ない那覇の不備を補っているし、宴会といえば知事の招宴でもここを用いなければならない。しかも一方、県当局はここの廃止を企てたりする。これは現在の状態においては一つの矛盾ではないか。そこで私は宴会場をもったホテルを提唱するのである。そこにはステージをつくって沖縄舞踊の見聞に便ならしめ、琉球料理、洋食、支那料理を設備する。沖縄においても最も簡単に出来るのは材料の関係からいって琉球料理はともかくとして西洋料理である。又、遊覧の為には那覇湾頭珊瑚礁には約二千種の魚介類が棲息するから、、ガラス底の船を出して之を見せる。

一里程離れた小湾は最もよい海水浴場であり、尚侯、尚男の別荘がある。そこへサンドイッチくらい持ってドライブするのもいいだろう。又山の方は桃原農園にもっと、熱帯植物を養殖して一大植物園とし、ホテルの別館を置くのもいい。ゴルフ場も出来るし、例えば恩納岳に螺旋状自動車をつくるのも面白いと思う。沖縄はよき観光地である。殊に冬季は絶好の避寒地である。-男の話は雄大であり、実際的であり、傾聴すべき意見であった。古稀に垂れんとする老紳の熱情をかたむけての話をわたくしはゆるがせには聞けなかった。しかもその老紳士たる、沖縄においては声威並びない人なのである。この人の夢が実現しない筈がない。わたくしは微力ながら出来るだけの努力は惜しまない旨答えて辞去したのであった。

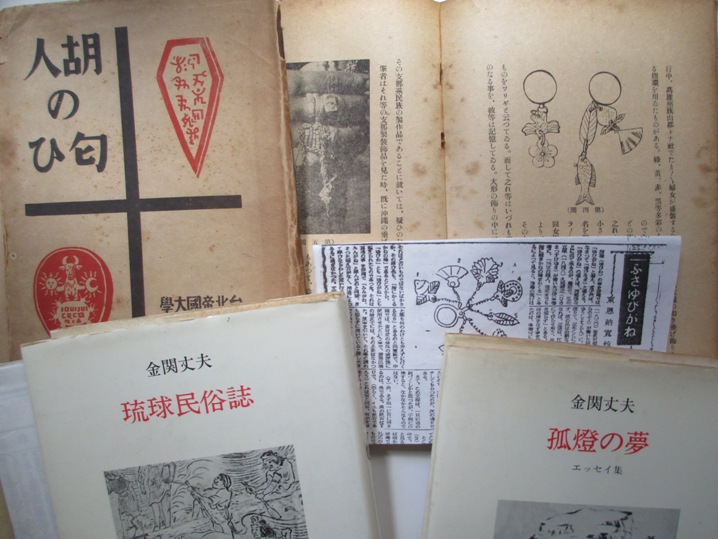

05/06: 1943年3月 金関丈夫『胡人の匂ひ』東都書籍台北支店

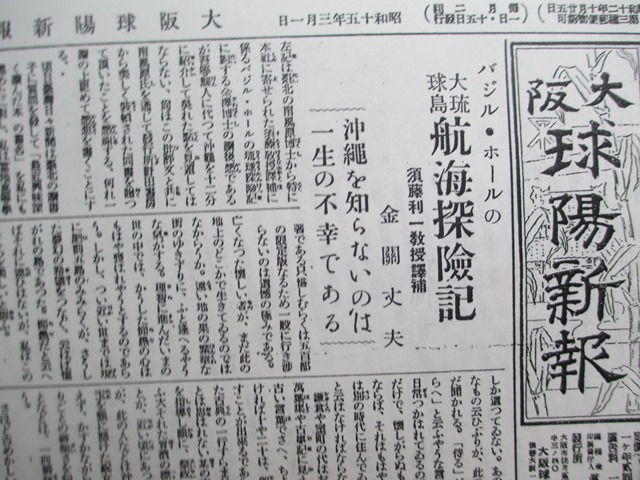

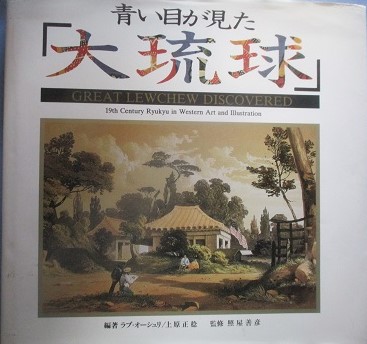

1938年8月から須藤利一は『沖縄教育』に「ベージル・ホール大琉球航海記」を1939年まで連載。1938年12月には台湾愛書会の『愛書』に須藤利一は「琉球の算法書」を発表。

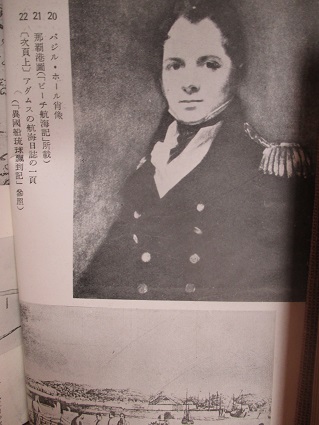

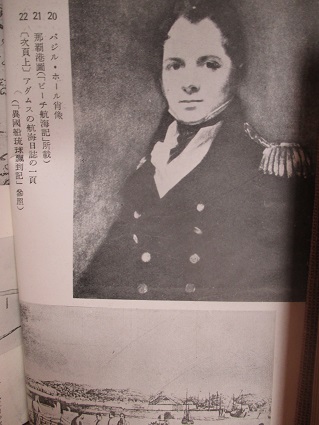

1940年1月、須藤利一は野田書房から『大琉球島探検航海記』を出した。発売所は東京は日本古書通信社代理部、那覇は沖縄書籍となっている。この本は天野文庫と比嘉文庫にあるが口絵に「バジル・ホール肖像」が付いていないが、戦後復刻本には付いている。また川平装幀も微妙に違う。

1940年3月1日『大阪球陽新報』金関丈夫

1940年8月、台湾で川平朝申、須藤利一、比嘉盛章、宮良賢貞が編集して『南島』第1輯が野田裕康(台北市兒玉町3ノ9野田書房内)より発行され須藤利一の「アダムスの那覇見聞録」が載っている。1941年、須藤は那覇で発行されている『月刊 文化沖縄』にも「w・ビーチ 琉球記」を連載。1942年3月『南島』第2輯には口絵に「バジル・ホール肖像」、中村忠行が口絵解説(バジル・ホール略傳)をなしている。

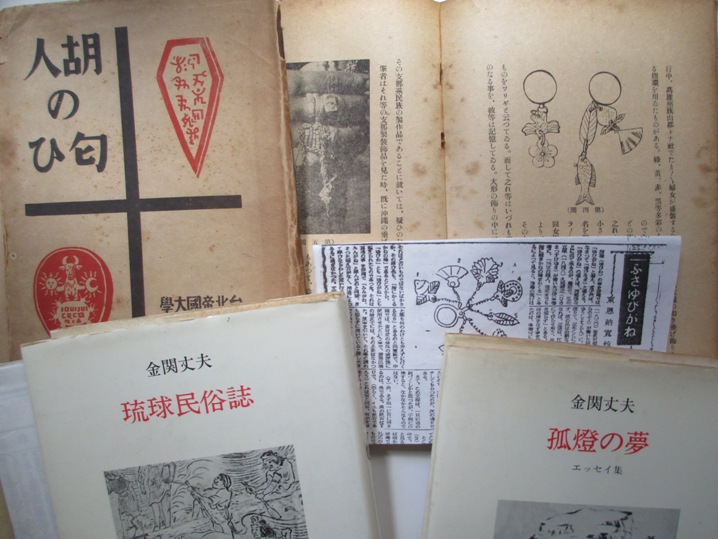

1943年3月 金関丈夫『胡人の匂ひ』東都書籍台北支店

金関丈夫 かなせき-たけお

1897-1983 昭和時代の人類学者,解剖学者。

明治30年2月18日生まれ。九大,鳥取大などの教授をつとめ,のち手塚山(てづかやま)学院大教授となる。弥生(やよい)遺跡出土人骨を研究して日本人渡来説を主張。昭和53年朝日賞受賞。昭和58年2月27日死去。86歳。香川県出身。京都帝大卒。筆名は山中源二郎。著作に「木馬と石牛」「日本民族の起源」など。(コトバンク)

1944年2月 須藤利一『南島覺書』東都書籍

金関丈夫編集『民俗台湾』

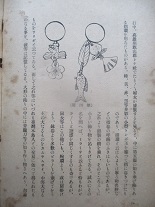

□金関丈夫「琉球の旅」ー1928年12月29日、京都駅を発する夜行列車で西下。1930年1月5日、左舷に巨大な島影を見る。これが沖縄本島である。那覇の散策ー沖縄の劇場1・2・3ー黒田理平庵訪問ー沖縄県立図書館ー京都帝国大学教授 武田五一博士ー首里 1月16日ー帰路図書館に立寄って、鎌倉芳太郎氏撮影の琉球古美術写真数十種があるのを知る。これを借用して、先日来預けておいた書籍、人骨等とともに宿に運ぶ。夜は西本町の活動写真館をしばらく覗く。河部・大河内の「弥次喜多」というのをやっていた。9時、宿に帰って写真を見る。

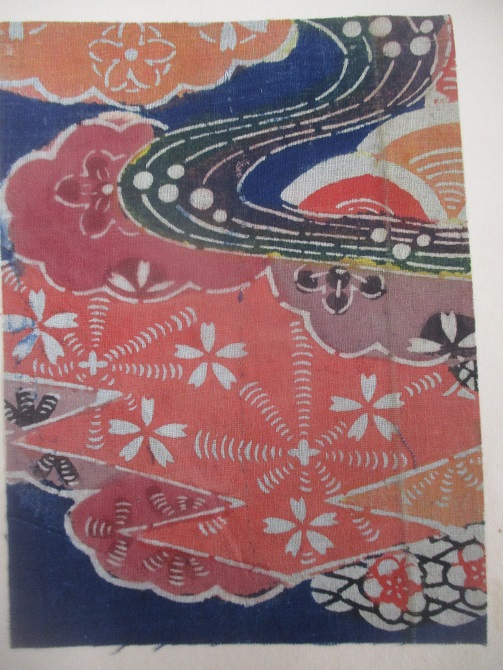

琉球古絵画としては、筆者不明の歴代王像いわゆる「御後絵」や、円覚寺、天久宮、首里観音堂等の仏画の他に、著名な画家の手になるものも多い。欽可聖城間清豊自了(1616~1644)はその最たるもの。冊封使杜三策が顧愷之や王摩詰に比したというのもヨタすぎるが、狩野安信が友とせんといったくらいの値打ちは十分にある。自了と伝えられるものにはほぼ2風ある。一つは玉城盛朝氏所蔵の高士逍遥図や、図書館所蔵の李白観瀑図のように、まず梁楷風のもの、これには落款あるいは印章がある。他は臨海寺渡海観音や、尚順男爵家の陶淵明像のような描線やや繊細のもの、いずれも伝自了である。

自了以後で見るべきものは殷元良(座間味庸昌1718~1767)であろう。遺品、屋慶名氏蔵、松下猛虎図、比嘉氏蔵山水等はいずれも佳品である。ややおくれて呉著温(屋慶名政賀1737~1800)、向元湖(小橋川朝安1748~1841)および毛長禧(佐渡山安健1806~1865)がある。中でも呉著温は山水に巧みで、最も傑出している。自了以下すべて日本画の影響がむしろ大なるものあることは注意すべきである。他に画師査秉徳(上原筑登之親雲上)康煕14年の銘ある久米聖廟の壁画も注意すべきもの。ただしこれは同55年呉師虔というものの修飾を経ている。八重山画家大浜善繁(1761~1815)、喜友名安信(1831~1892)、山里朝次(1848年頃)等の板障画も面白い。彫刻は建築物付属の石刻の他に、仏像、天尊像、古陶人像等あり、手腕は一般に絵画よりも一段優れている。

1939年12月、台湾詩人協会『華麗島』創刊号□川平朝申「幼年思ひ出詩抄」(版画「守礼門」)

1968年、金関丈夫博士古希記念に『日本民族と南方文化』が刊行された。国分直一、須藤利一、三島格らに交じって川平朝申も「さーじ考」を寄稿。那覇市中央図書館の沖縄資料には、川平と台湾で懇意であった金関が台湾から引き揚げのとき「日本には持ち帰れないから」と琉球資料(曼珠沙華艸蔵)を川平に託したのも多い。川平は当時、沖縄同郷会連合会を組織し疎開者救援運動にも関わり、沖縄県立図書館の再建を目指し献本運動も展開していた。

遊学の松岡正剛がブログで「金関丈夫がむちゃくちゃおもしろいということを、どうやって説明したらいいか、困る。ともかく読み耽りたくなる。なかなかの南方熊楠でも、こうはいかない」と金関を紹介している。

3月18日、東京の日本経済評論社から来間泰男『稲作の起源・伝来と”海上の道”』がおくられてきた。本書でも、金関丈夫と宮良當壮の間で展開された起源論争についてふれている。本書の結論はこうである。沖縄では「弥生文化の影響を受けながらも『弥生時代』はなく、農耕が始まっても『農耕中心の社会』にはならなかったのである」。これらをふまえて、沖縄型農耕は「日本型農耕とは異なった、熱帯島嶼的農耕と共通性の強いものとなって展開してきたし、今なお展開しつつある」とする。

1940年1月、須藤利一は野田書房から『大琉球島探検航海記』を出した。発売所は東京は日本古書通信社代理部、那覇は沖縄書籍となっている。この本は天野文庫と比嘉文庫にあるが口絵に「バジル・ホール肖像」が付いていないが、戦後復刻本には付いている。また川平装幀も微妙に違う。

1940年3月1日『大阪球陽新報』金関丈夫

1940年8月、台湾で川平朝申、須藤利一、比嘉盛章、宮良賢貞が編集して『南島』第1輯が野田裕康(台北市兒玉町3ノ9野田書房内)より発行され須藤利一の「アダムスの那覇見聞録」が載っている。1941年、須藤は那覇で発行されている『月刊 文化沖縄』にも「w・ビーチ 琉球記」を連載。1942年3月『南島』第2輯には口絵に「バジル・ホール肖像」、中村忠行が口絵解説(バジル・ホール略傳)をなしている。

1943年3月 金関丈夫『胡人の匂ひ』東都書籍台北支店

金関丈夫 かなせき-たけお

1897-1983 昭和時代の人類学者,解剖学者。

明治30年2月18日生まれ。九大,鳥取大などの教授をつとめ,のち手塚山(てづかやま)学院大教授となる。弥生(やよい)遺跡出土人骨を研究して日本人渡来説を主張。昭和53年朝日賞受賞。昭和58年2月27日死去。86歳。香川県出身。京都帝大卒。筆名は山中源二郎。著作に「木馬と石牛」「日本民族の起源」など。(コトバンク)

1944年2月 須藤利一『南島覺書』東都書籍

金関丈夫編集『民俗台湾』

□金関丈夫「琉球の旅」ー1928年12月29日、京都駅を発する夜行列車で西下。1930年1月5日、左舷に巨大な島影を見る。これが沖縄本島である。那覇の散策ー沖縄の劇場1・2・3ー黒田理平庵訪問ー沖縄県立図書館ー京都帝国大学教授 武田五一博士ー首里 1月16日ー帰路図書館に立寄って、鎌倉芳太郎氏撮影の琉球古美術写真数十種があるのを知る。これを借用して、先日来預けておいた書籍、人骨等とともに宿に運ぶ。夜は西本町の活動写真館をしばらく覗く。河部・大河内の「弥次喜多」というのをやっていた。9時、宿に帰って写真を見る。

琉球古絵画としては、筆者不明の歴代王像いわゆる「御後絵」や、円覚寺、天久宮、首里観音堂等の仏画の他に、著名な画家の手になるものも多い。欽可聖城間清豊自了(1616~1644)はその最たるもの。冊封使杜三策が顧愷之や王摩詰に比したというのもヨタすぎるが、狩野安信が友とせんといったくらいの値打ちは十分にある。自了と伝えられるものにはほぼ2風ある。一つは玉城盛朝氏所蔵の高士逍遥図や、図書館所蔵の李白観瀑図のように、まず梁楷風のもの、これには落款あるいは印章がある。他は臨海寺渡海観音や、尚順男爵家の陶淵明像のような描線やや繊細のもの、いずれも伝自了である。

自了以後で見るべきものは殷元良(座間味庸昌1718~1767)であろう。遺品、屋慶名氏蔵、松下猛虎図、比嘉氏蔵山水等はいずれも佳品である。ややおくれて呉著温(屋慶名政賀1737~1800)、向元湖(小橋川朝安1748~1841)および毛長禧(佐渡山安健1806~1865)がある。中でも呉著温は山水に巧みで、最も傑出している。自了以下すべて日本画の影響がむしろ大なるものあることは注意すべきである。他に画師査秉徳(上原筑登之親雲上)康煕14年の銘ある久米聖廟の壁画も注意すべきもの。ただしこれは同55年呉師虔というものの修飾を経ている。八重山画家大浜善繁(1761~1815)、喜友名安信(1831~1892)、山里朝次(1848年頃)等の板障画も面白い。彫刻は建築物付属の石刻の他に、仏像、天尊像、古陶人像等あり、手腕は一般に絵画よりも一段優れている。

1939年12月、台湾詩人協会『華麗島』創刊号□川平朝申「幼年思ひ出詩抄」(版画「守礼門」)

1968年、金関丈夫博士古希記念に『日本民族と南方文化』が刊行された。国分直一、須藤利一、三島格らに交じって川平朝申も「さーじ考」を寄稿。那覇市中央図書館の沖縄資料には、川平と台湾で懇意であった金関が台湾から引き揚げのとき「日本には持ち帰れないから」と琉球資料(曼珠沙華艸蔵)を川平に託したのも多い。川平は当時、沖縄同郷会連合会を組織し疎開者救援運動にも関わり、沖縄県立図書館の再建を目指し献本運動も展開していた。

遊学の松岡正剛がブログで「金関丈夫がむちゃくちゃおもしろいということを、どうやって説明したらいいか、困る。ともかく読み耽りたくなる。なかなかの南方熊楠でも、こうはいかない」と金関を紹介している。

3月18日、東京の日本経済評論社から来間泰男『稲作の起源・伝来と”海上の道”』がおくられてきた。本書でも、金関丈夫と宮良當壮の間で展開された起源論争についてふれている。本書の結論はこうである。沖縄では「弥生文化の影響を受けながらも『弥生時代』はなく、農耕が始まっても『農耕中心の社会』にはならなかったのである」。これらをふまえて、沖縄型農耕は「日本型農耕とは異なった、熱帯島嶼的農耕と共通性の強いものとなって展開してきたし、今なお展開しつつある」とする。

05/29: 麦門冬と比嘉朝健

比嘉朝健(1899年11月22日~1945年)

1899年向氏亀山、比嘉カナの間に比嘉次良(次郎)妻はカマド。朝健は父次良、母は辻の女。

1900年7月『琉球新報』「広告ー1、唐茶類 1、銅鑼かね 其他種々ー小生儀此迄諸品買入の為福州へ渡航滞在候處這般帰県右品々廉価に差上げ申候間続々御購求被成下度偏に奉希候也 茶商 比嘉次郎 那覇警察署後通西詰」

1911年1月26日 『琉球新報』「亀山朝恆儀転地療養ノ為メ実父所国頭郡金武村字漢那ニ於テ静養中薬石効ナク去ル二十日死去致シ候此段生前巳知諸君ニ謹告ス 亀山朝奉/朝矩/朝摸/比嘉次郎/朝盛」

沖縄県立第一中学校中退

「女学校の三年生のころ、私はある裕福な家の息子(比嘉朝健)と縁談が進み、卒業までにウブクイ(結納)もとりすましていた。これは松山小学校の教師時代と思うが、解消した。当の婚約者も組合教会に来ていて、私とは話も交わしたりしたが、どうもピンとこない。とっかかりもひっかかりもない感じなのだ。もうこのころ私は、恋愛をへない結婚なんてあるものかとはっきり思っていたので、自分の気持ちが動かないのに困惑した。(略)私は意を決して、二人はどうも合わないと思うので、結婚はやめた方がいいのではと、自分で婚約者に申し出た。ところが相手は母親とは生さぬ仲だったので、自分の方からはどうしても言い出せないから、君の方から直接言い戻してくれという。」金城芳子『なはをんな一代記』(沖縄タイムス社1977年9月)

1920年 沖縄タイムス記者

1924年12月16日『沖縄タイムス』比嘉朝健「末吉安恭君を悼む」

1926年3月、那覇市役所庶務課

1927年6月20日、帝国大学文学部史料編纂掛雇(~1932年1月)

□同僚に森銑三.史料編纂官ー中山久四郎(東洋諸国史料調査)

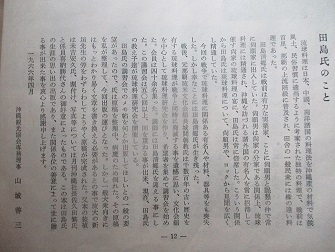

1937年3月『沖縄教育』第247号/仲吉朝宏「雲海空青録ー博物館たより」

□3月5日帰省中の比嘉朝健氏来訪、之で第2回目である。氏は多年東京に生活せられ、芸術方面の蘊蓄の深い人『陶器講座』第2巻に「琉球の陶器」を紹介せられ、嘗ては自己所有の殷元良の「墨山山水図」を帝室博物館に寄贈せられた特志の人である。今帝室博物館年報の殷元良の記事を録すると

隼者、殷元良は琉球の代表的画人であって、清朝、乾隆帝時代に活躍し、その画風は宗元画風の影響に成り、墨 画彩絵ともに能くした。本図の如きは琉球画の山水図として逸品といふべく、その趣致また日本画と一脈相通ずるも のあるは、日支間に位置する琉球の芸術として感興深きものである。

殷元良の面目躍如たりである。又氏は今迄多数の人が疑問にしていた首里城正殿前の龍柱についても、その作者が謝敷宗相なること、石材が瀬長島海岸から採掘したものなることを、已に大正10年頃に発表せられたとのこと。日支琉の古代芸術の逸品などについて語らるる豊富な話題には只目をみはるのみである。『沖縄などには逸品はありませんよ』と捨台詞のやうな言葉を残して、佐敷方面へ殷元良の先生であった山口呉師虔の子孫を訪問すべく出かけられました。

1899年向氏亀山、比嘉カナの間に比嘉次良(次郎)妻はカマド。朝健は父次良、母は辻の女。

1900年7月『琉球新報』「広告ー1、唐茶類 1、銅鑼かね 其他種々ー小生儀此迄諸品買入の為福州へ渡航滞在候處這般帰県右品々廉価に差上げ申候間続々御購求被成下度偏に奉希候也 茶商 比嘉次郎 那覇警察署後通西詰」

1911年1月26日 『琉球新報』「亀山朝恆儀転地療養ノ為メ実父所国頭郡金武村字漢那ニ於テ静養中薬石効ナク去ル二十日死去致シ候此段生前巳知諸君ニ謹告ス 亀山朝奉/朝矩/朝摸/比嘉次郎/朝盛」

沖縄県立第一中学校中退

「女学校の三年生のころ、私はある裕福な家の息子(比嘉朝健)と縁談が進み、卒業までにウブクイ(結納)もとりすましていた。これは松山小学校の教師時代と思うが、解消した。当の婚約者も組合教会に来ていて、私とは話も交わしたりしたが、どうもピンとこない。とっかかりもひっかかりもない感じなのだ。もうこのころ私は、恋愛をへない結婚なんてあるものかとはっきり思っていたので、自分の気持ちが動かないのに困惑した。(略)私は意を決して、二人はどうも合わないと思うので、結婚はやめた方がいいのではと、自分で婚約者に申し出た。ところが相手は母親とは生さぬ仲だったので、自分の方からはどうしても言い出せないから、君の方から直接言い戻してくれという。」金城芳子『なはをんな一代記』(沖縄タイムス社1977年9月)

1920年 沖縄タイムス記者

1924年12月16日『沖縄タイムス』比嘉朝健「末吉安恭君を悼む」

1926年3月、那覇市役所庶務課

1927年6月20日、帝国大学文学部史料編纂掛雇(~1932年1月)

□同僚に森銑三.史料編纂官ー中山久四郎(東洋諸国史料調査)

1937年3月『沖縄教育』第247号/仲吉朝宏「雲海空青録ー博物館たより」

□3月5日帰省中の比嘉朝健氏来訪、之で第2回目である。氏は多年東京に生活せられ、芸術方面の蘊蓄の深い人『陶器講座』第2巻に「琉球の陶器」を紹介せられ、嘗ては自己所有の殷元良の「墨山山水図」を帝室博物館に寄贈せられた特志の人である。今帝室博物館年報の殷元良の記事を録すると

隼者、殷元良は琉球の代表的画人であって、清朝、乾隆帝時代に活躍し、その画風は宗元画風の影響に成り、墨 画彩絵ともに能くした。本図の如きは琉球画の山水図として逸品といふべく、その趣致また日本画と一脈相通ずるも のあるは、日支間に位置する琉球の芸術として感興深きものである。

殷元良の面目躍如たりである。又氏は今迄多数の人が疑問にしていた首里城正殿前の龍柱についても、その作者が謝敷宗相なること、石材が瀬長島海岸から採掘したものなることを、已に大正10年頃に発表せられたとのこと。日支琉の古代芸術の逸品などについて語らるる豊富な話題には只目をみはるのみである。『沖縄などには逸品はありませんよ』と捨台詞のやうな言葉を残して、佐敷方面へ殷元良の先生であった山口呉師虔の子孫を訪問すべく出かけられました。

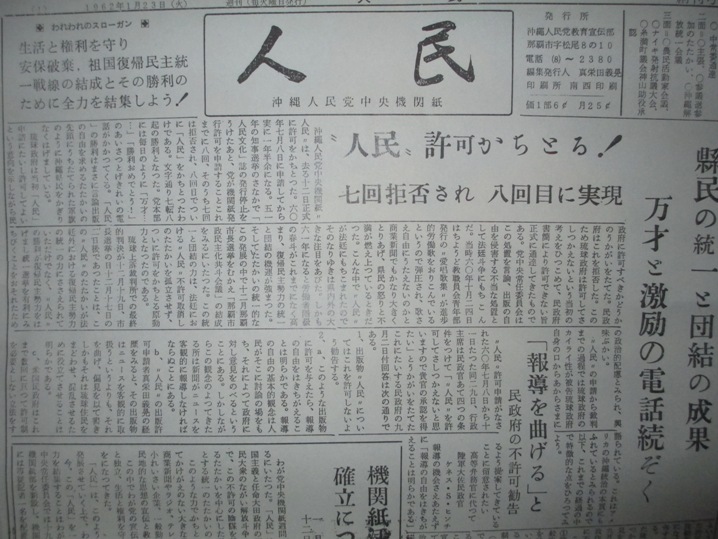

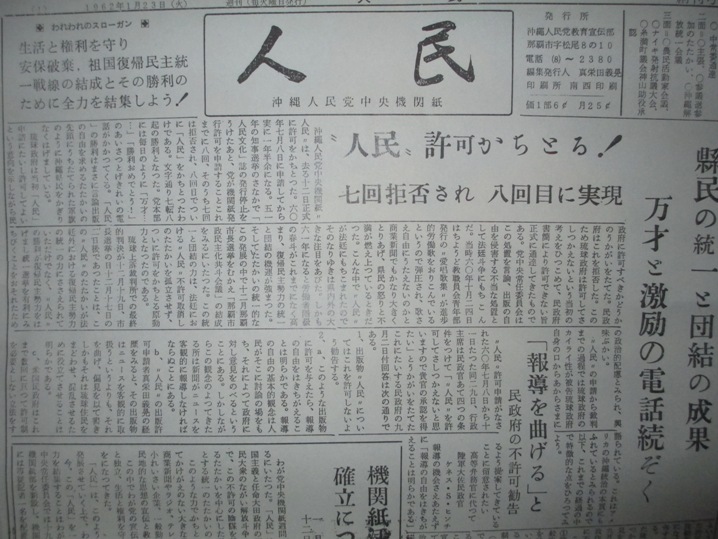

01/10: 沖縄人民党中央機関紙『人民』

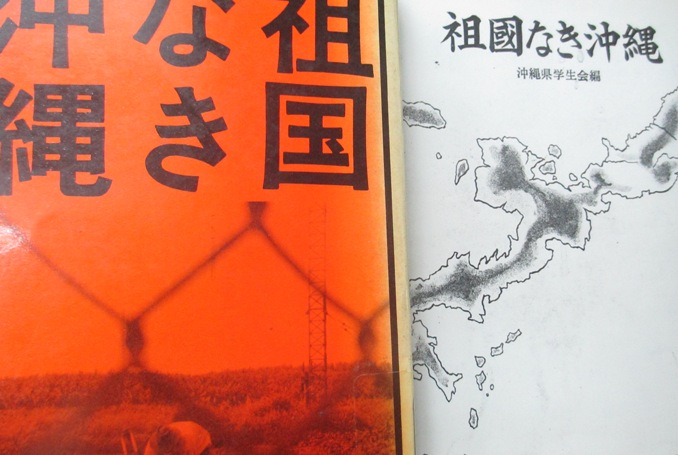

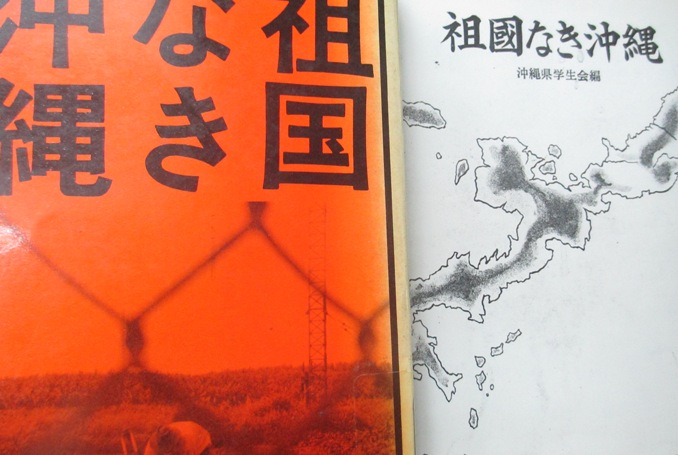

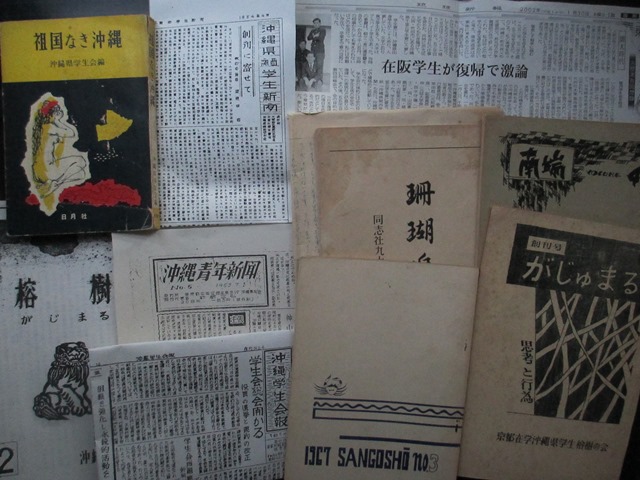

1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社

ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ

写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。

悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫

○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。

郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長

善意の記録として・・・・沖縄県学生会

○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。

第一部

拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人

第二部

土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道

島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永

あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光

1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」

1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』

1963年

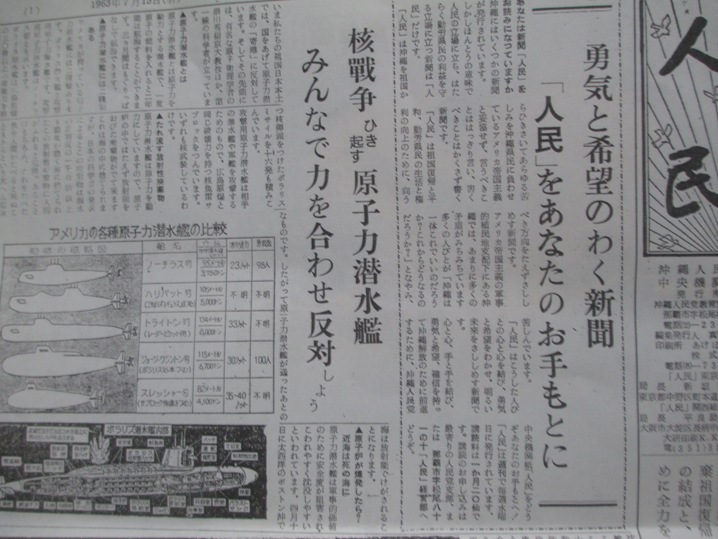

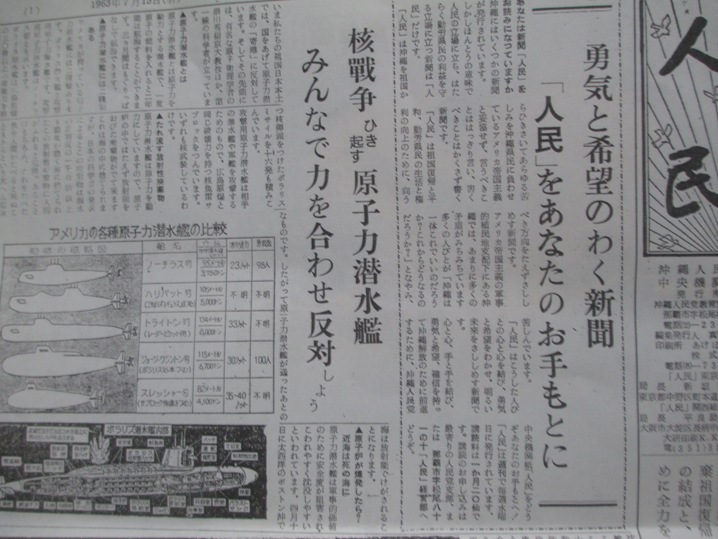

7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」

1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」

1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社

○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫

○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫

○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの

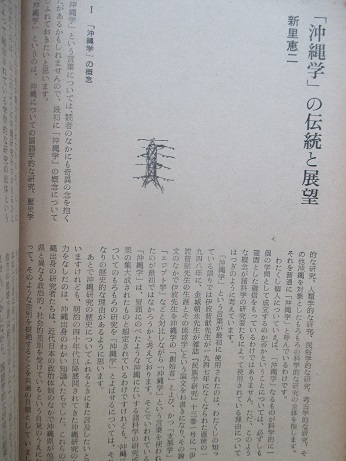

○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二

○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光

○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会

1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」

1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」

2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」

7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)

7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」

9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」

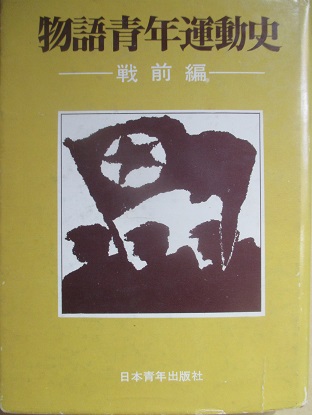

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社

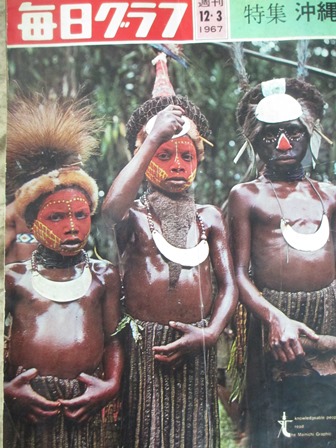

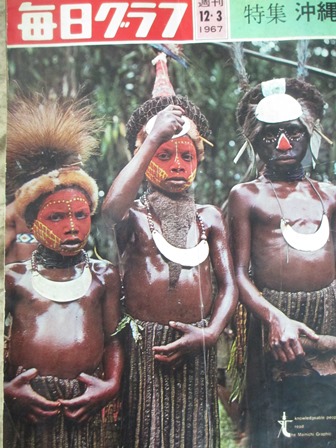

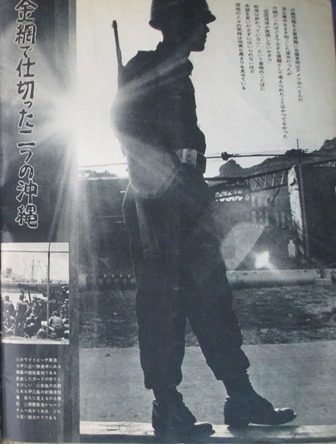

12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」

1968年

6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」

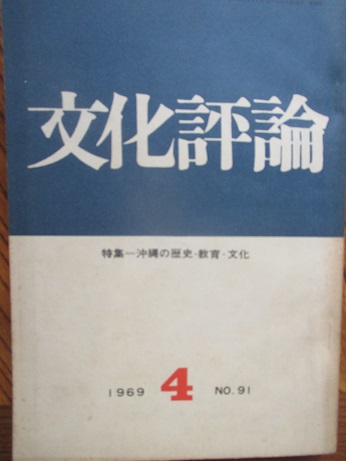

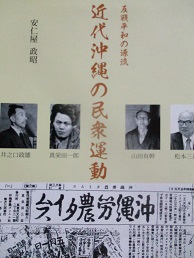

1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」

1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)

伊波廣定氏と新城栄徳

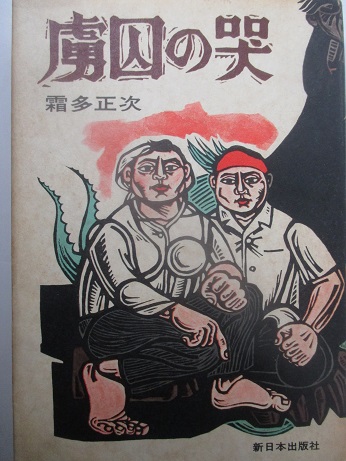

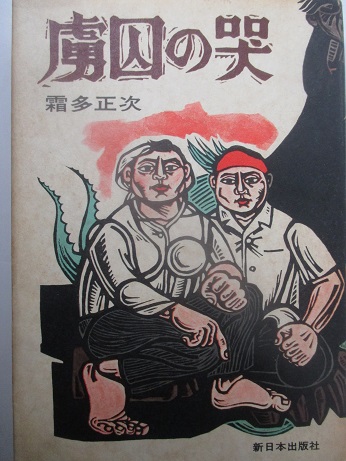

1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」

5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)

8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」

①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)

9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』

□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために

1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』

1971年

1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」

1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」

1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」

1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」

1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」

2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」

2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」

4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」

5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」

5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④

5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」

6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」

6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」

7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」

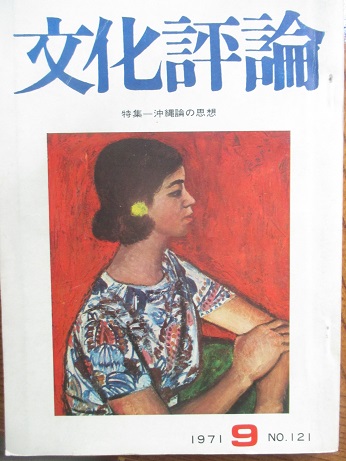

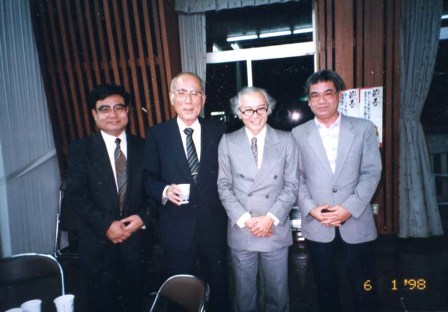

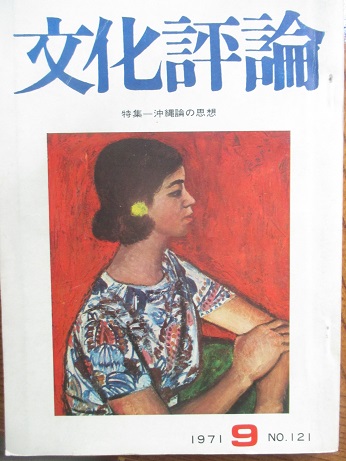

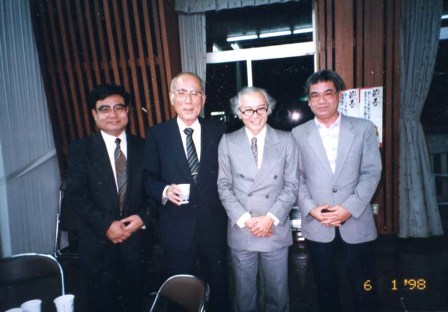

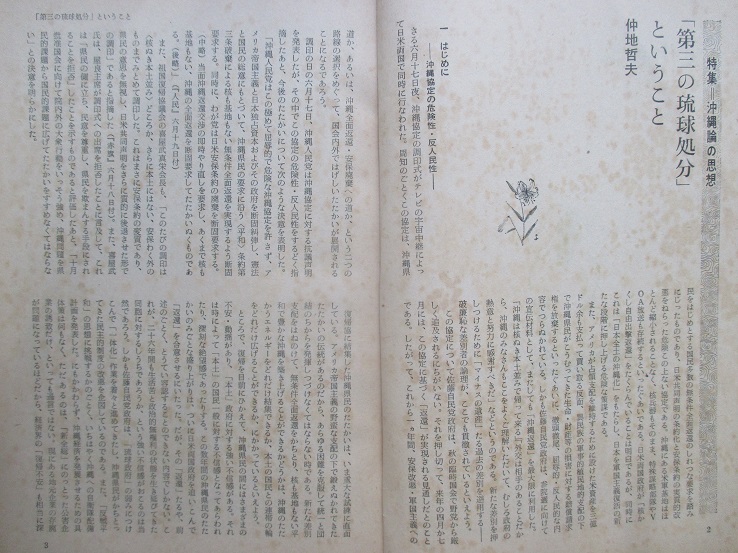

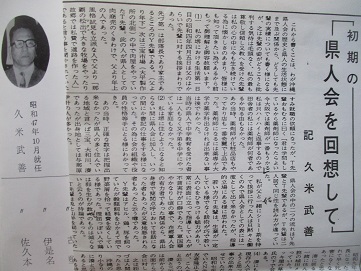

1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳

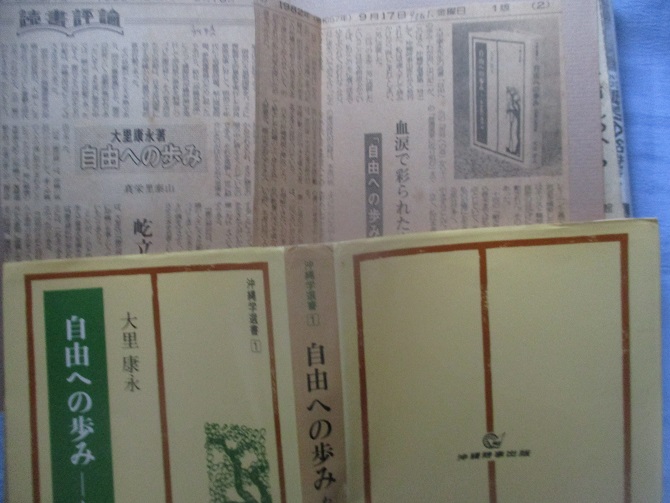

10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」

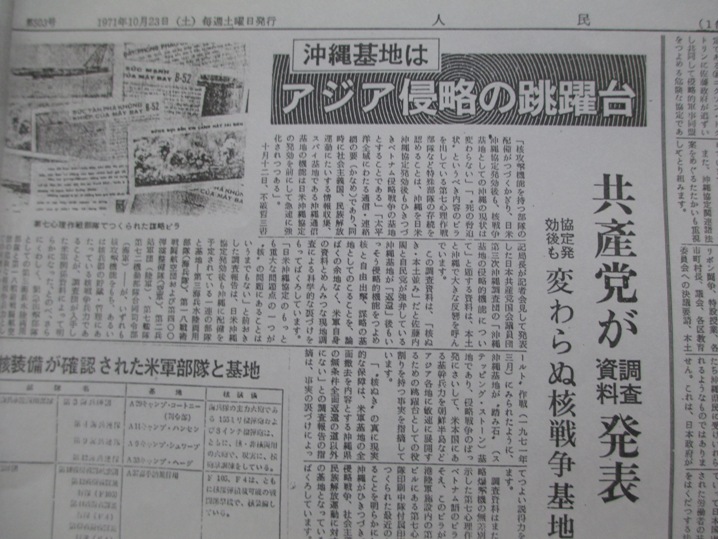

10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」

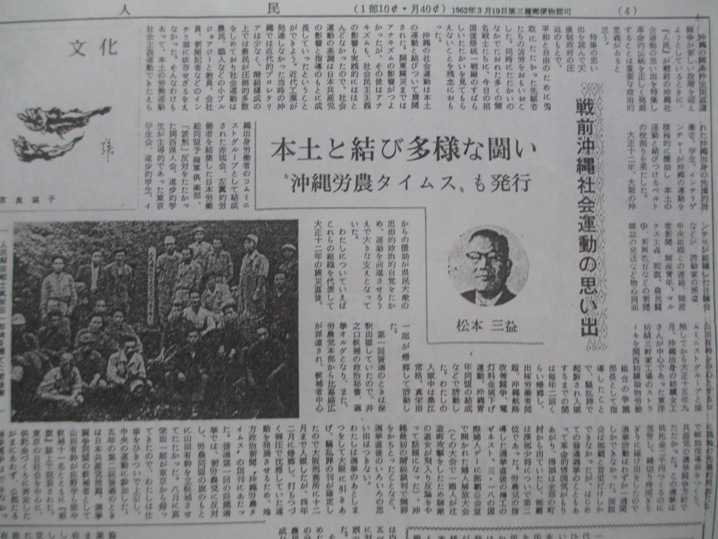

写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益

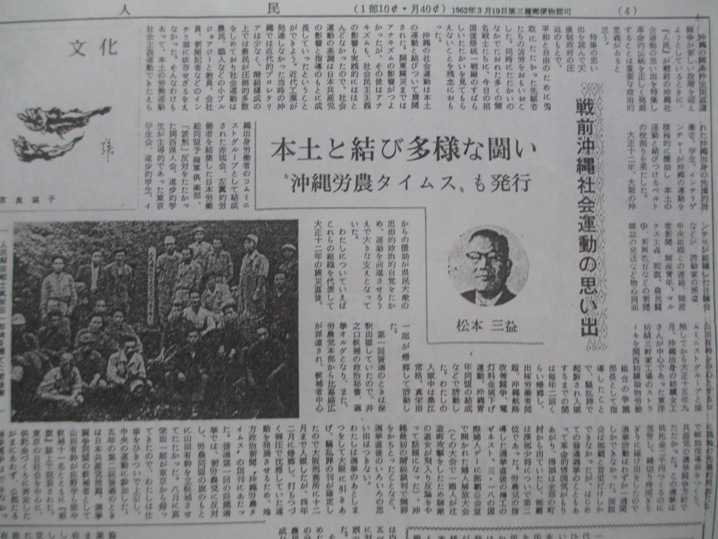

12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」

12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」

1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」

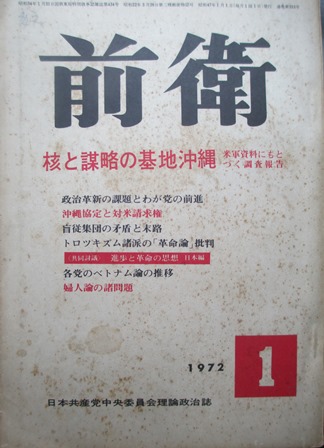

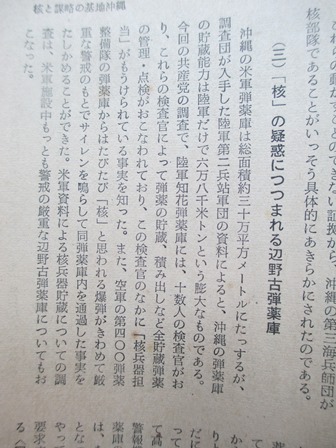

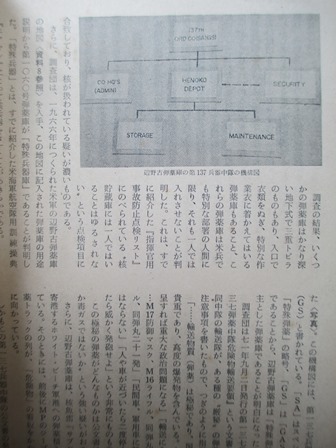

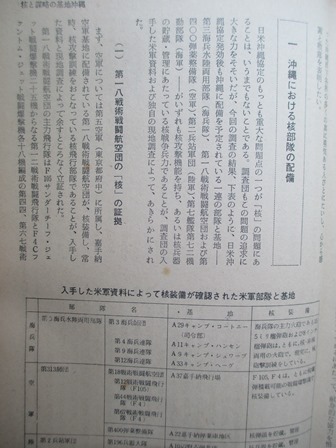

1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>

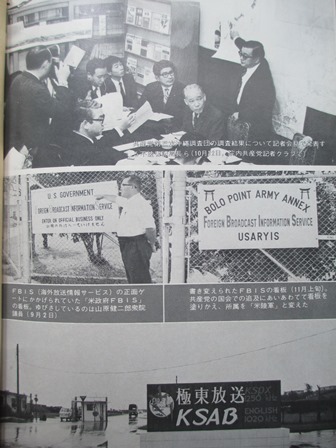

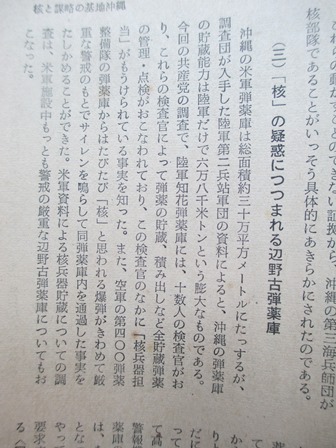

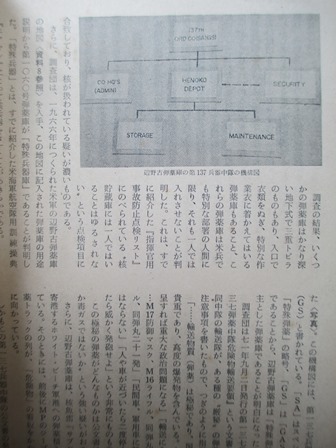

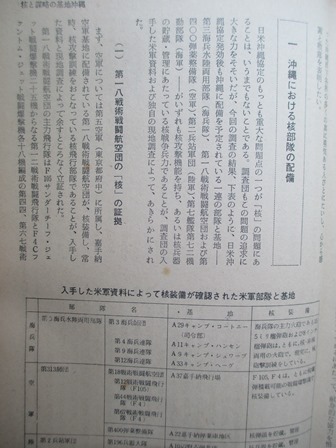

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫

1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」

1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」

2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」

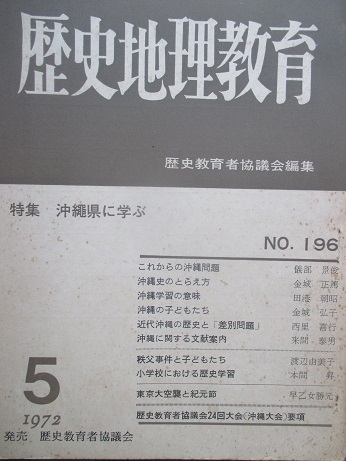

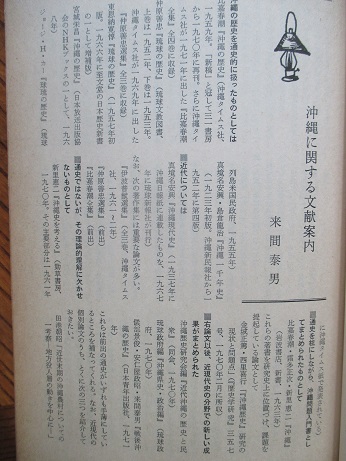

1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」

1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』

1973年

1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」

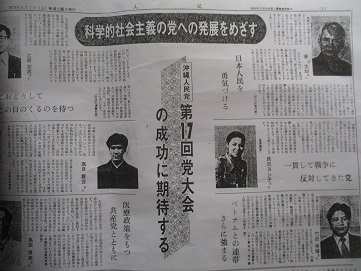

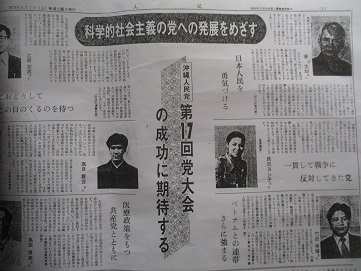

4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」

1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社

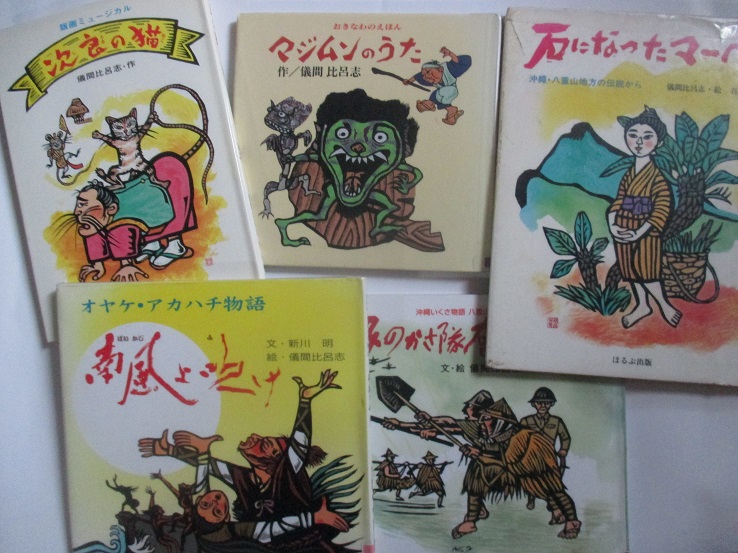

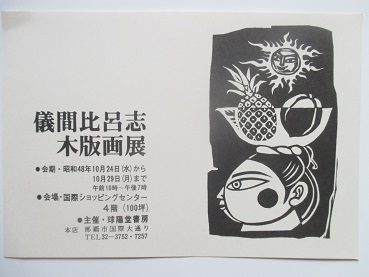

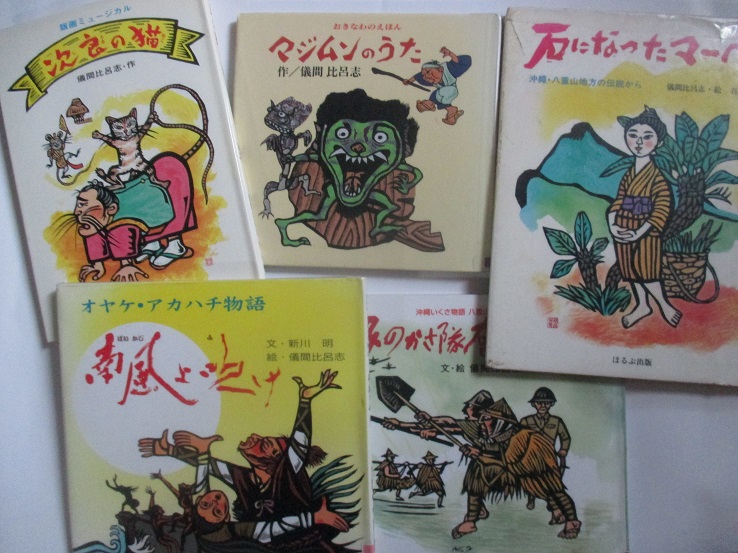

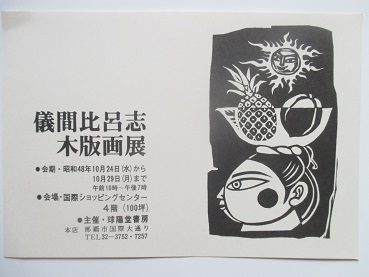

右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房

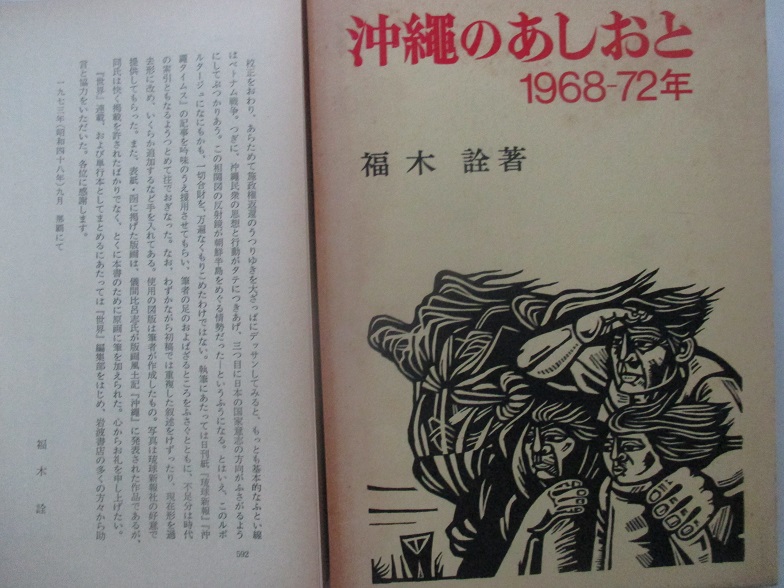

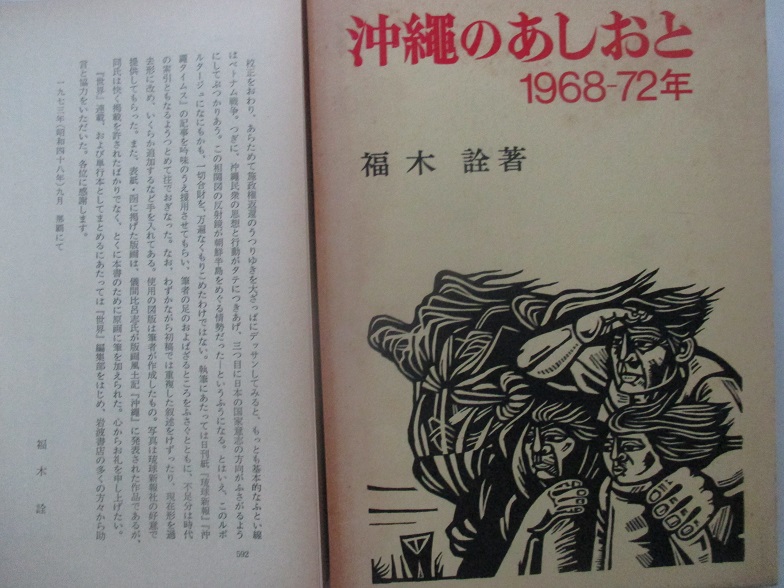

1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。

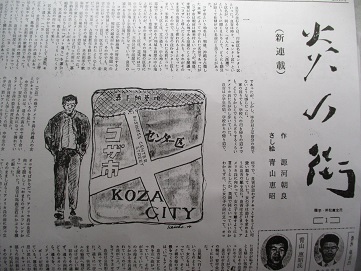

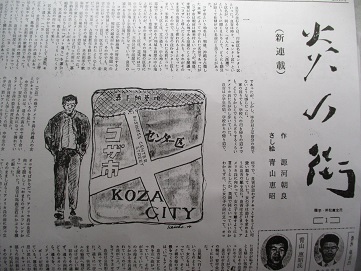

『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭

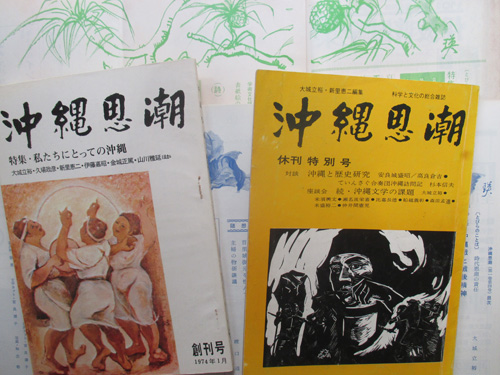

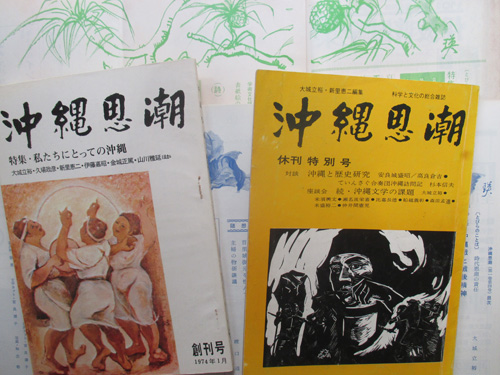

1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」

☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。

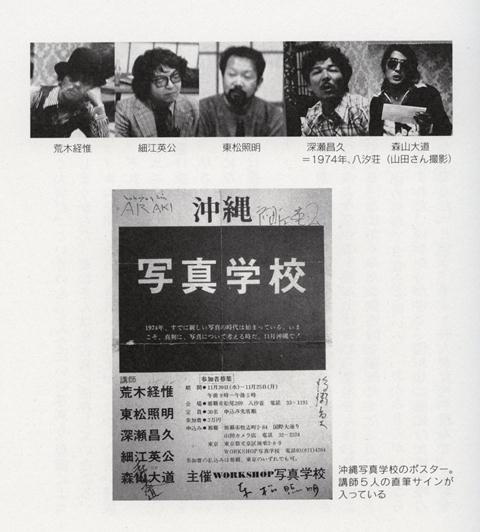

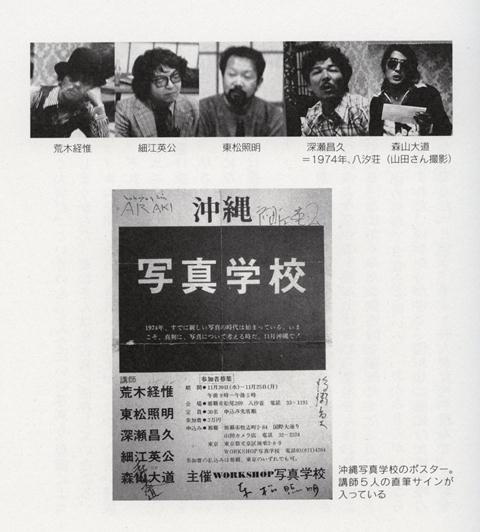

1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」

1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」

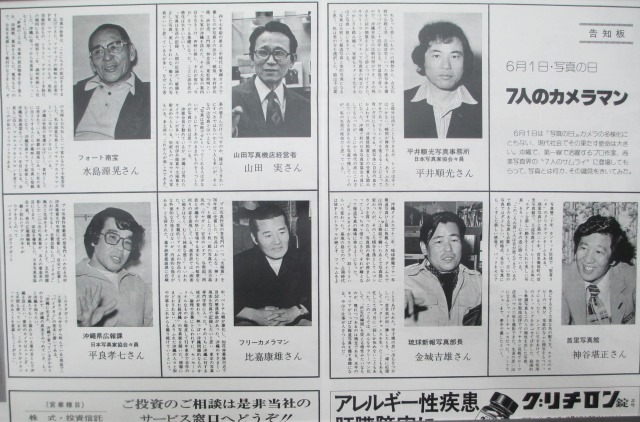

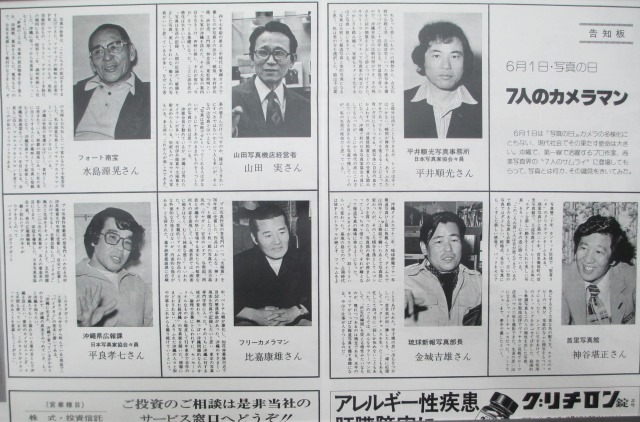

1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」

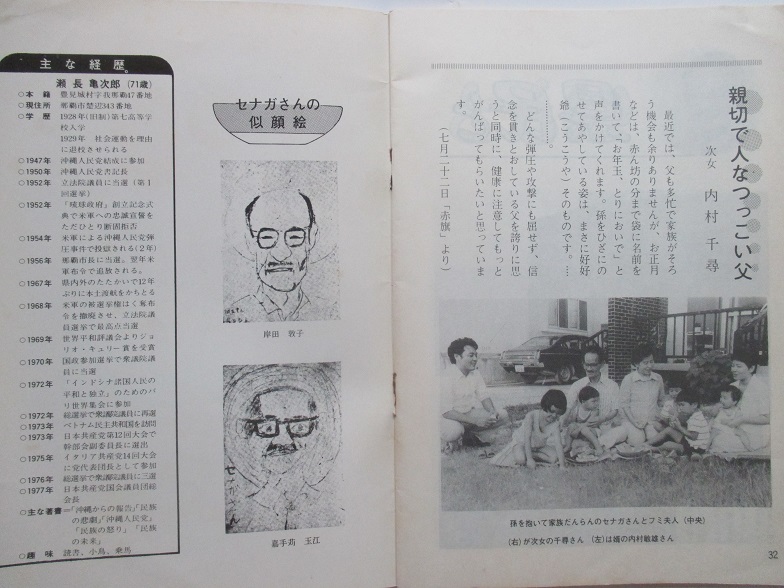

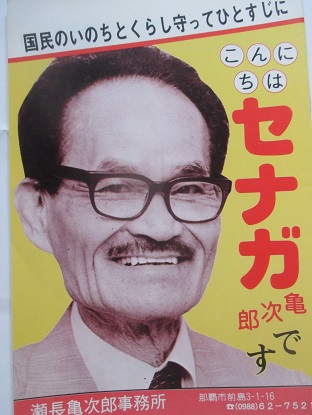

1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会

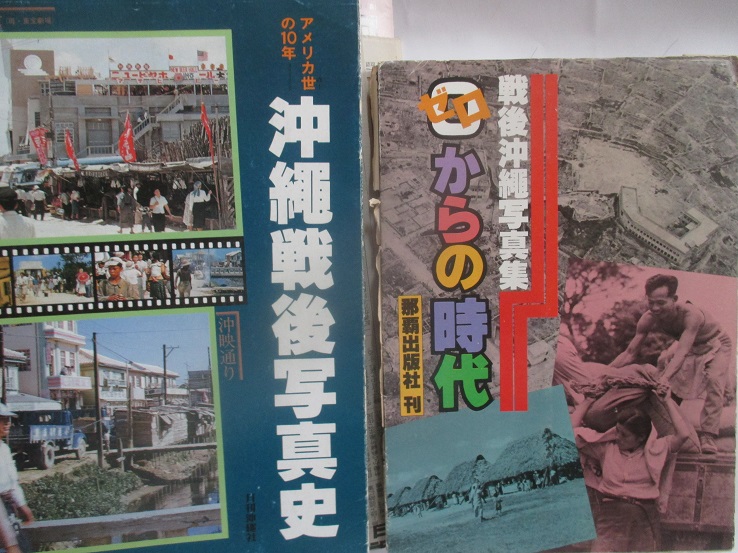

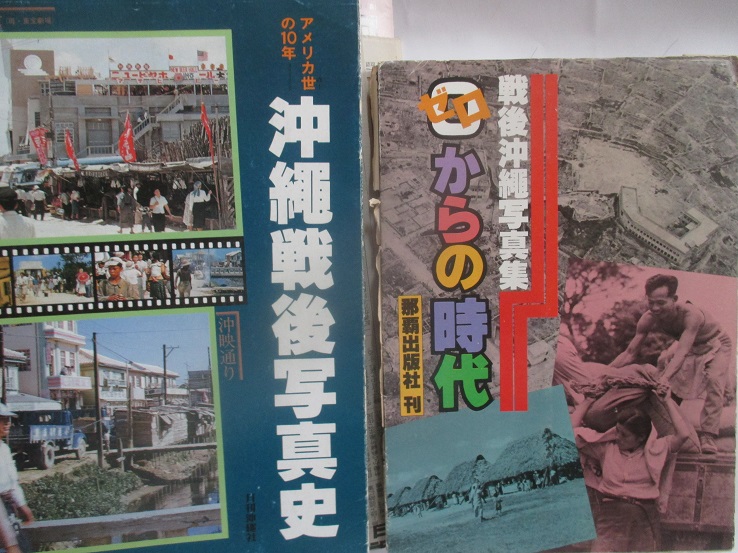

1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社

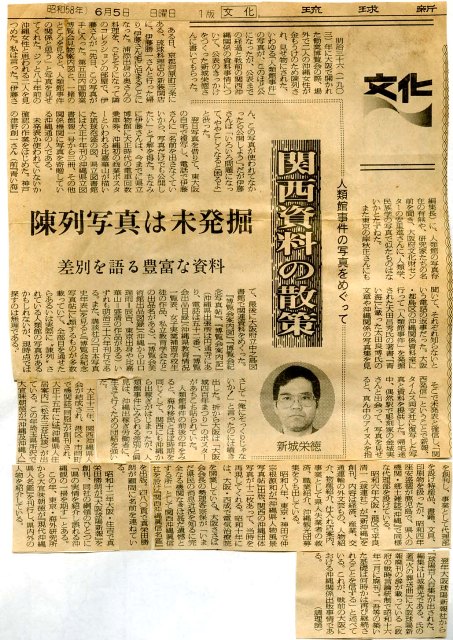

☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

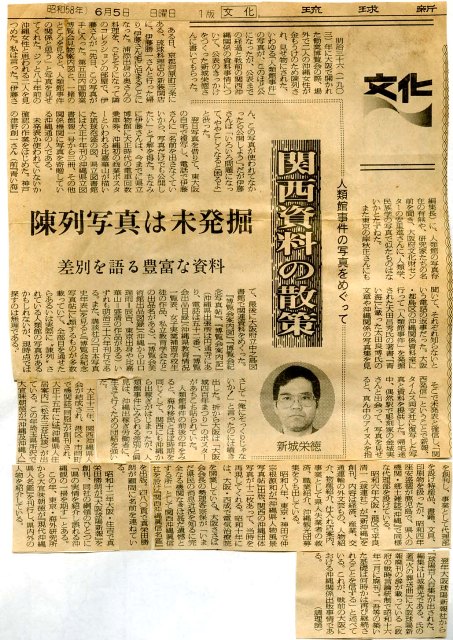

□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」

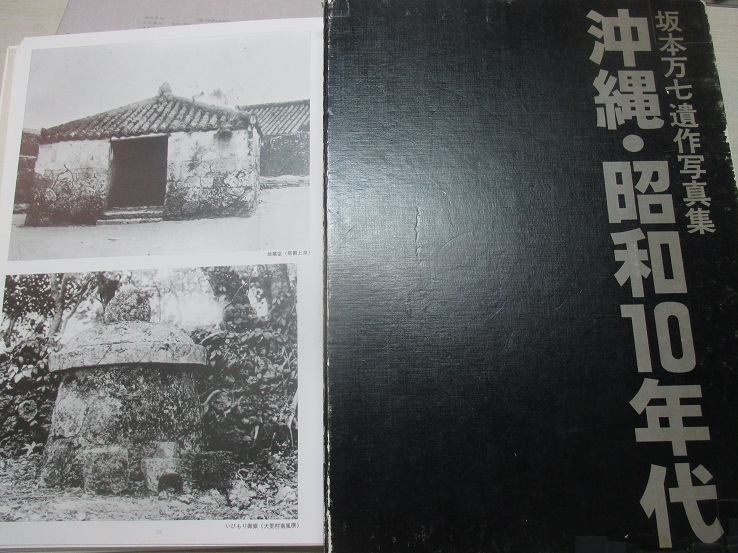

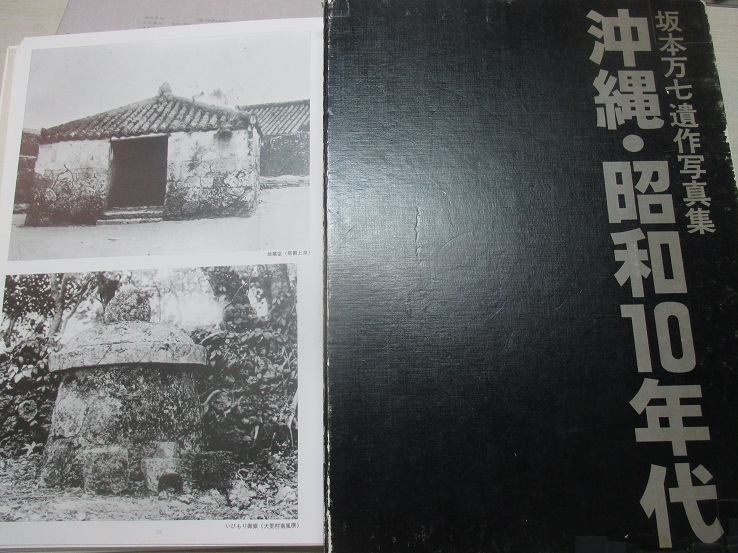

1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書

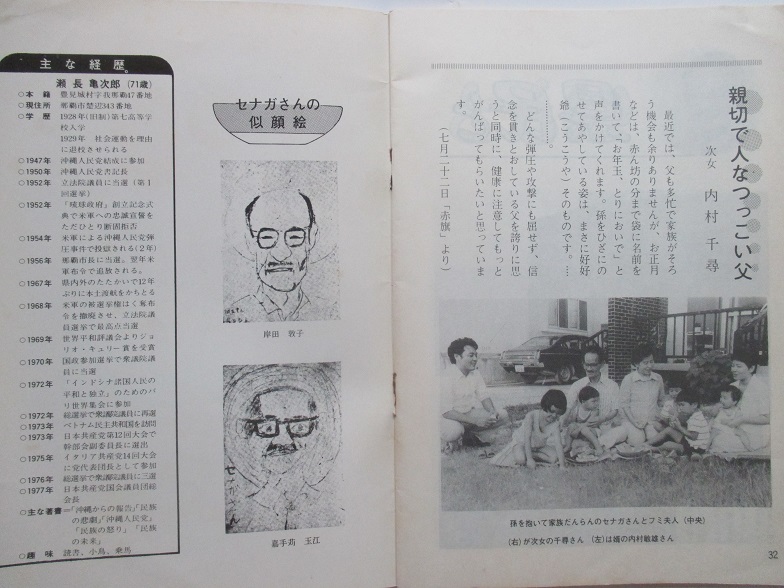

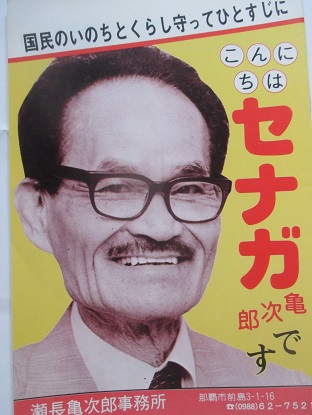

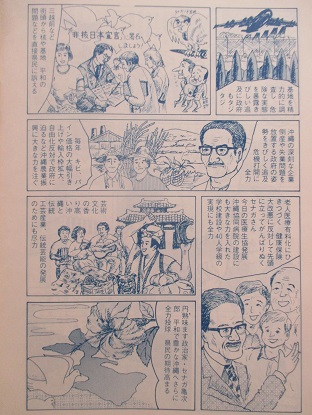

1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所

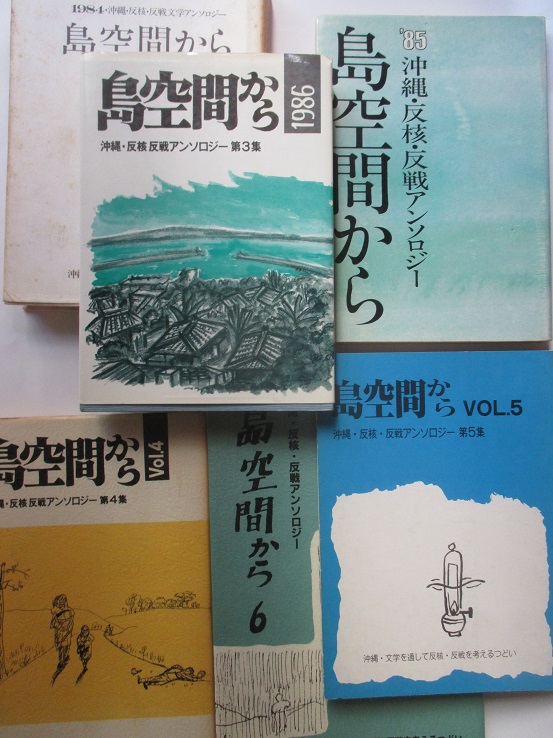

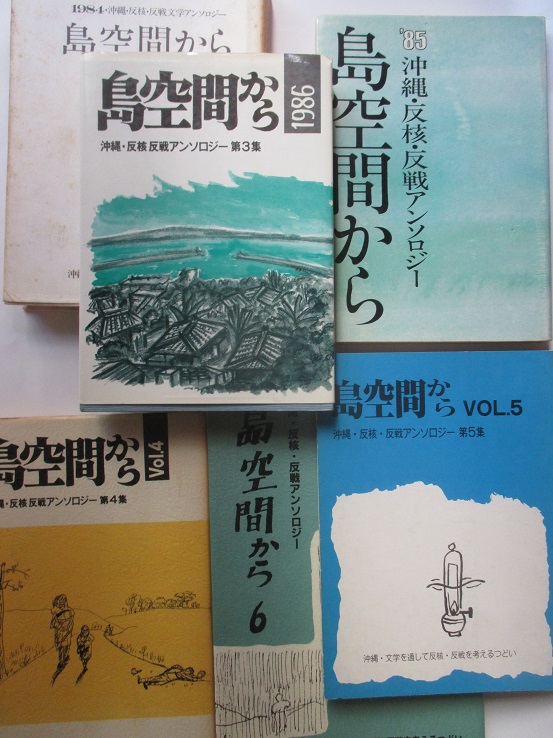

1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)

〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。

いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。

文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。

米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。

1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』

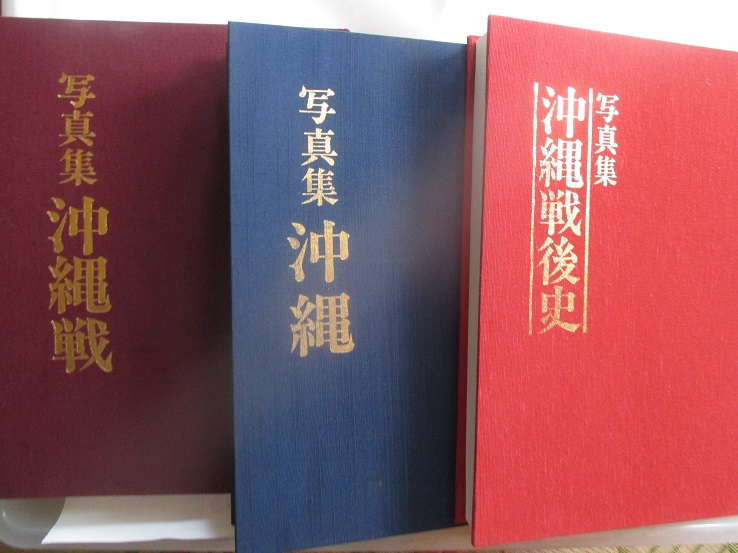

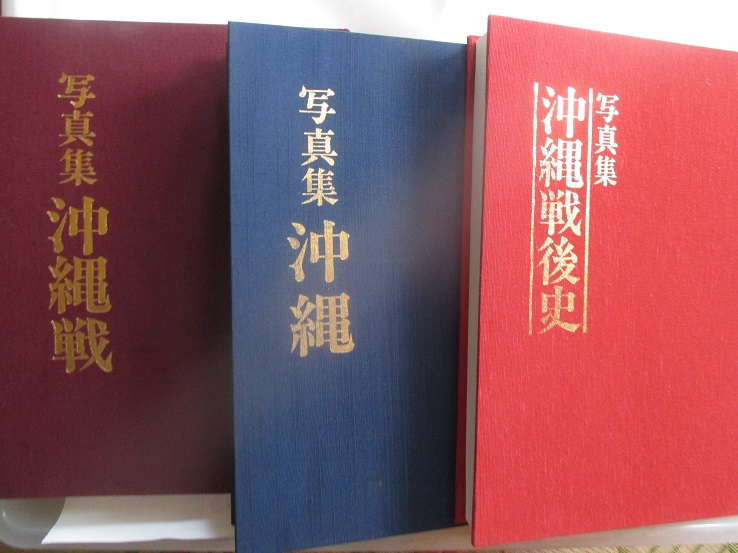

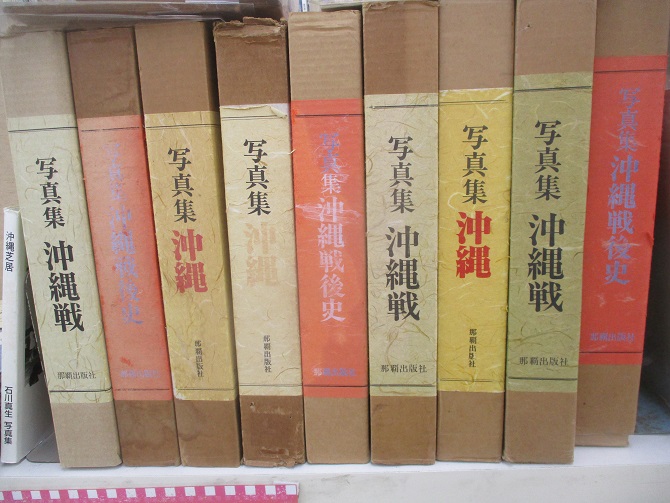

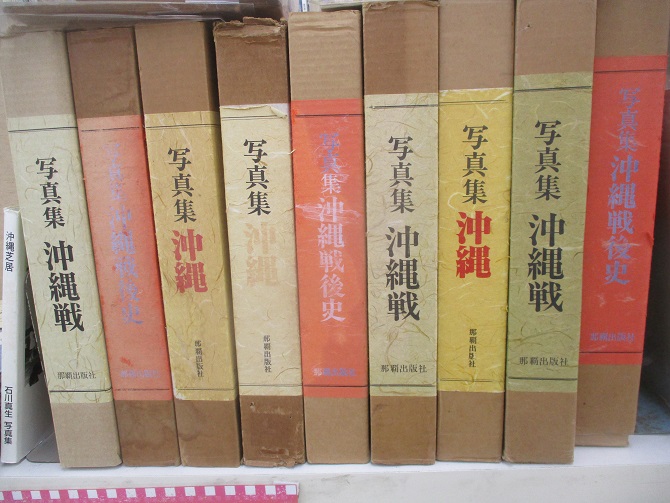

那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實

1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」

1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会

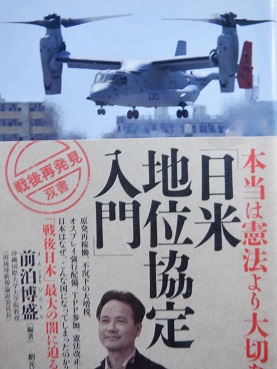

2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社

ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ

写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。

悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫

○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。

郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長

善意の記録として・・・・沖縄県学生会

○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。

第一部

拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人

第二部

土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道

島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永

あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光

1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」

1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』

1963年

7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」

1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」

1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社

○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫

○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫

○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの

○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二

○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光

○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会

1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」

1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」

2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」

7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)

7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」

9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社

12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」

1968年

6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」

1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」

1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)

伊波廣定氏と新城栄徳

1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」

5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)

8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」

①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)

9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』

□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために

1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』

1971年

1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」

1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」

1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」

1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」

1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」

2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」

2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」

4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」

5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」

5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④

5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」

6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」

6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」

7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」

1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳

10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」

10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」

写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益

12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」

12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」

1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」

1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫

1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」

1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」

2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」

1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」

1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』

1973年

1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」

4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」

1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社

右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房

1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。

『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭

1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」

☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。

1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」

1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」

1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」

1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会

1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社

☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」

1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書

1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所

1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)

〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。

いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。

文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。

米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。

1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』

那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實

1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」

1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会

2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社

02/01: 新城栄徳「琉球文化史散歩」③

第三回訪沖

12月31日ー日本民藝協会主催の「琉球観光団」の団長として、三たび琉球に向け、神戸より湖北丸で出帆。団員26名。<民藝協会同人>柳宗悦、式場隆三郎、浅野長量、浜田庄司、船木道忠、佐久間藤太郎、棟方志功、鈴木繁男、田中俊雄 <販売事務>鈴木訓治、佐々倉健三 <写真>坂本万七、土門拳、越寿雄 <映画>細谷辰雄、猪飼助太郎 <観光事業>水沢澄夫、井上昇三 <その他>遊佐敏彦、同夫人、保田与重郎、浜徳太郎、相馬貞三、宮田武義、鈴木宗平、福井右近。船中で、毎夜、琉球に関する講話を行う。

井上昇三(日本旅行協会)/1940年3月ー『月刊民藝』□観光地としての沖縄ー今回、日本民藝協会が主体となって沖縄見学団が組織された際、水沢氏と小生とは観光方面の仕事に協力する目的で参加したのであった。そして幾多の収穫を得て帰ることが出来た。見学の一端は雑誌「旅」に発表する義務があったのだが、それを果たすに際して非常なる困難に逢着したのである。沖縄を琉球と云はぬ様、沖縄県を物珍しく取り扱はぬ様、特異の風俗・言語を他府県と比較したりその差を強調したりしない様等の注意を払ふ必要を感じたのである。他府県の者として沖縄を旅しての印象を正直に記したり、まだ沖縄を知らぬ人々に出来るだけ沖縄に興味を抱かせる様に紹介しようとしたら、恐らく其の筆者は沖縄県民の多大の激怒を買ふに至るのであらうといふ不安があつたのである。

かかる不徹底なる態度で書かなければならなかつた事は私としては誠に不愉快であり、執筆を終わりても其の後味の悪さは日が経過しても薄くならなかつた。所が本誌から原稿を求められて、ここに「旅」には発表し得なかつた部分と、鮮明な態度をとつている本誌に発表するの機会を与へられた事は深く感謝する次第である。

沖縄は気象学、動物学、植物学、言語学、民俗学殊に最近は工藝等の領域に於いては相当の研究がなされ且つ学界には発表せられている様ではあるが、観光学の分野に於いては他の諸学に比して数段遅れている事は否めない。何故かくもこの沖縄県のみ観光的に残されていたのかといふと、他に種々の理由もあらうけれども第一に本州の諸島と余りにも離れていたといふ簡単な理由に過ぎないと思ふ。同じ島でも佐渡の如くに近いと観光的に発展し過ぎてしまふ位にまでなつてしまふのである。この地理的条件は不幸でもあつたらうが他面に発展を伴ふ堕落から免れる幸福もあつたわけである。

次に兎角観光地といふ所では他から来た観光客の好んで見たがる箇所は地元では見せたくない場所が多いといふ問題がある。之は何処でも起こる問題で日本全体としても考慮しなければならないのである。何も沖縄県だけが考へなければならない問題ではないし、何処の府県でもお互い様である。之はもつと気楽に考へて宜しい問題だと思ふ。唯、好意的に観察して貰ふ様に充分なる説明をして納得して行く事は望ましい事である。之は案内記の書き方に依つて相当の効果は挙げる事が可能だらうと思はれる。

以上先ず云ひ難い点を敢て云つておいて本題に入る事としよう。

今回の沖縄の旅ほど、旅は有益であると知つた経験は従来無かつた。百閒も一見に如かざるの真理も充分に知る事が出来た。沖縄県の観光資源の豊富に恵まれていたのには驚嘆した。一月といふ時季に行つた為に特に感じたのかと思ふが、冬季の温暖な事は強味だと思ふ。霜雪を知らぬ土地に育つ植物の見事さ、沖縄全体が温室の如きではないか。寒中に露地で赤々と花の咲いている國が他にあらうか。海の水は空を溶かした様に綺麗だし、海岸の風景は到る処絵の様に美しい。島全体を風致地区として保存したい位だ。口腹の満足せしむる沖縄料理の美味に泡盛の清烈は此の土地で味つてこそ意義がある。加之、目と耳を楽しませるものには民謡と踊りと芝居がある。其の各々に有機的な機関があつて地方色が強くしみ込んで居り、且つ、にじみ出して居る。之等は一つ一つ切り離すべきではない。だから、どうしても沖縄に来られよ、と呼びかけなければいけない。呼びかける以上は相当の自信を以て臨むべきであらう。

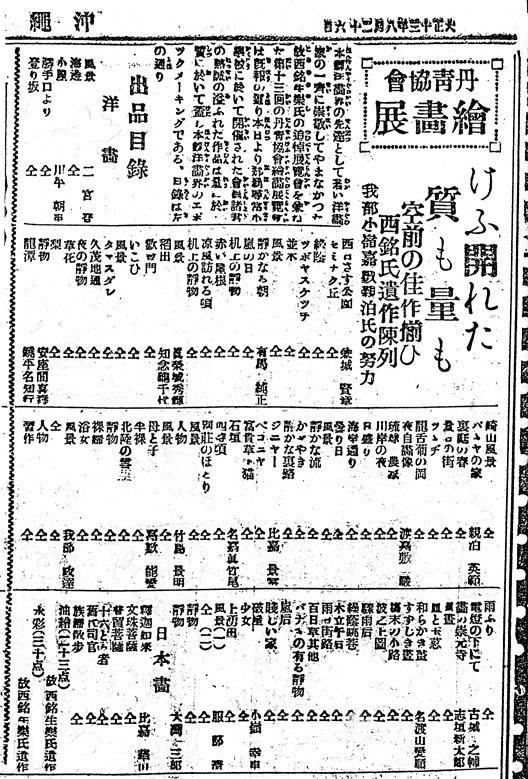

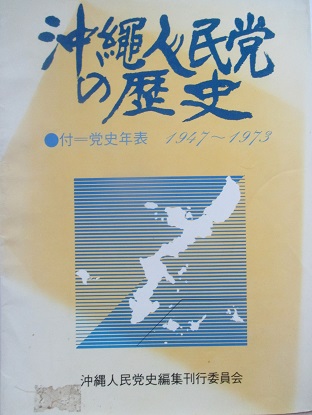

観光地沖縄として出来るなれば次の3項目を実行し得たら立派な観光地として自慢出来ると思ふ。現在の社会、経済事情として早急の実現は困難であらうとは思ふが、なるべく其の実現に努力して完成の日の近からむ事を希望する次第である。何でもかんでも作れるなど無理な事を云ふのではない。出来る時にやれる様に常に心掛けておく事が必要なのである。