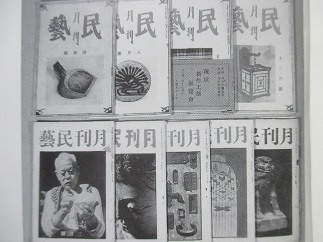

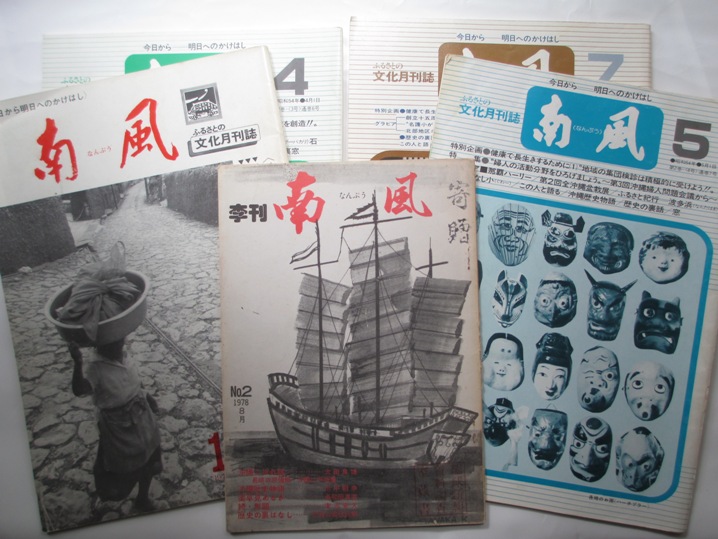

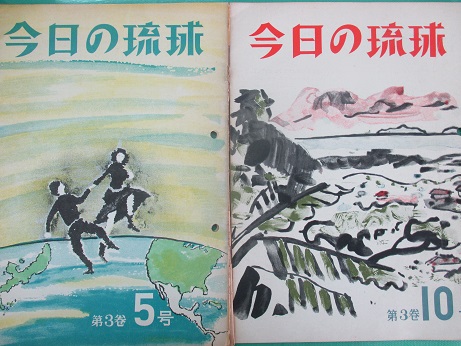

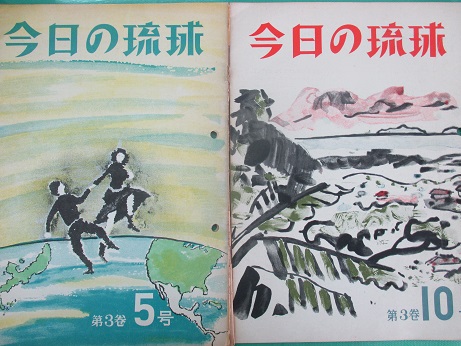

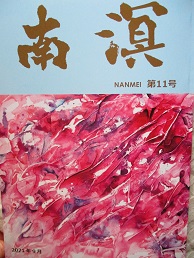

2015年6月『月刊琉球』 <500円+消費税> Ryukyu企画〒901-2226 宜野湾市嘉数4-17-16 ☎098-943-6945 FAX098-943-6947

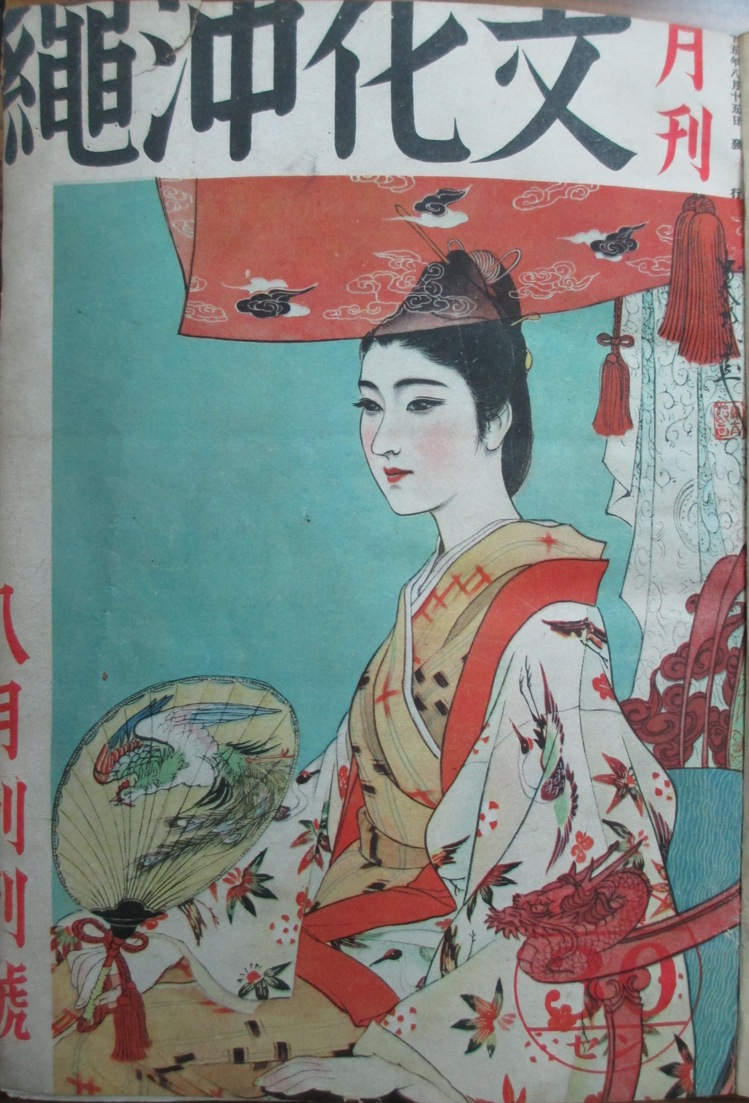

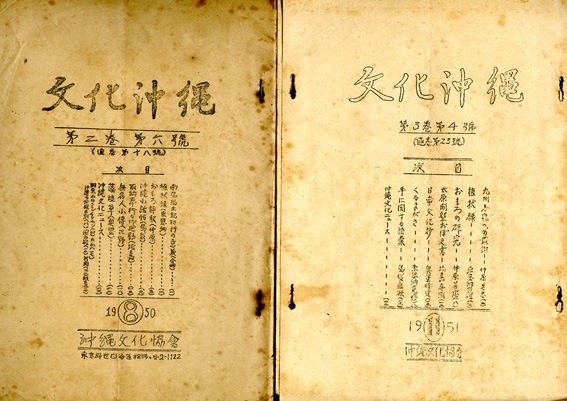

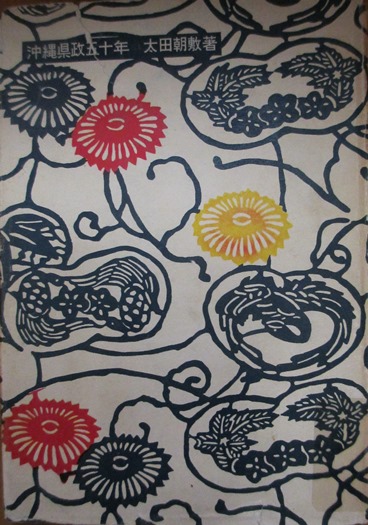

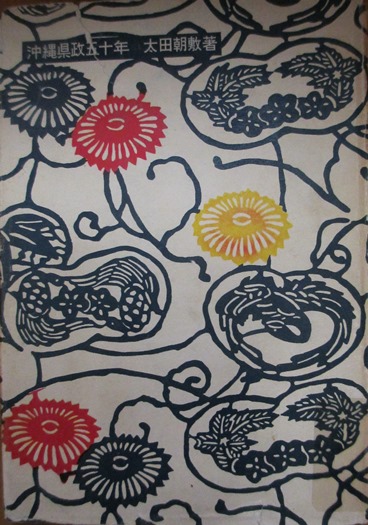

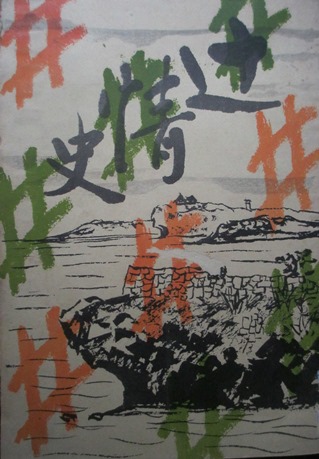

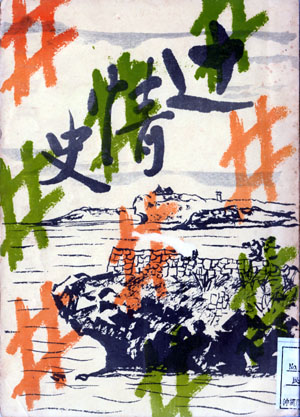

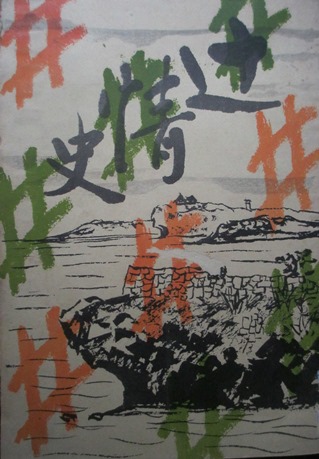

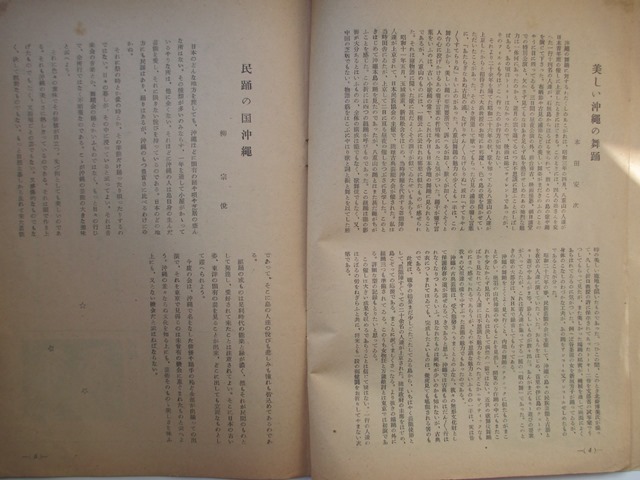

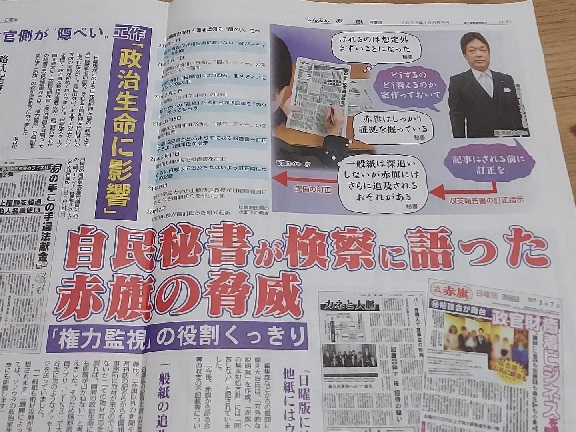

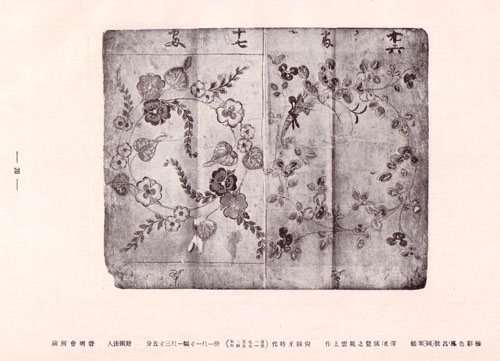

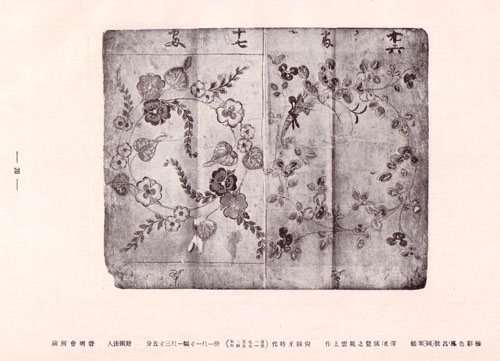

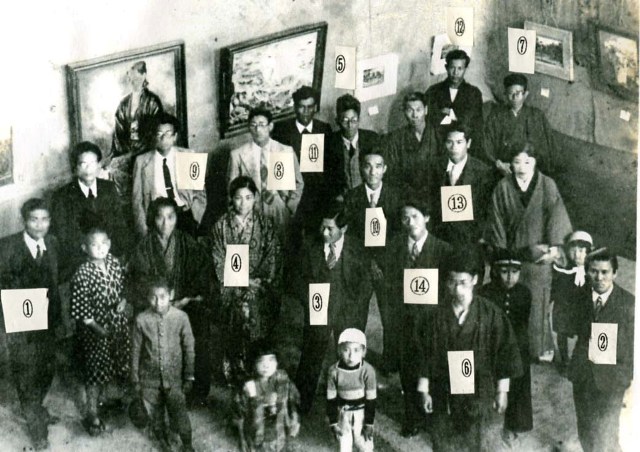

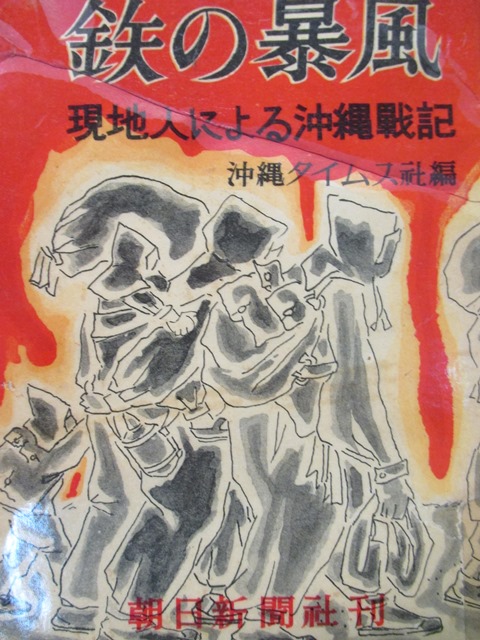

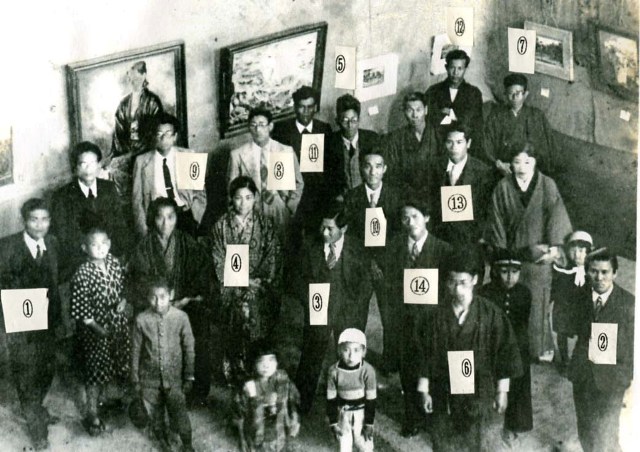

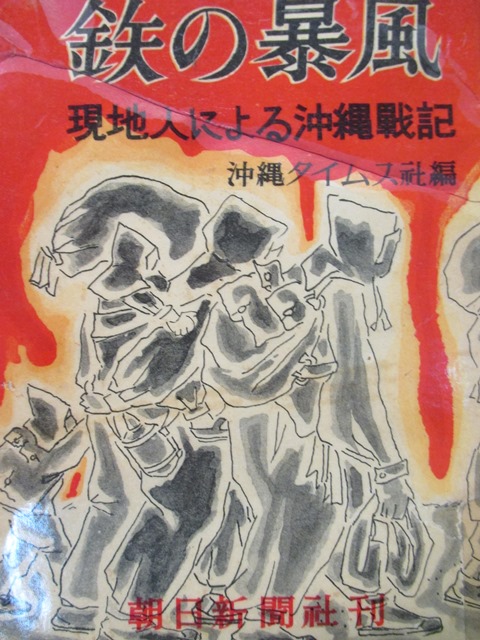

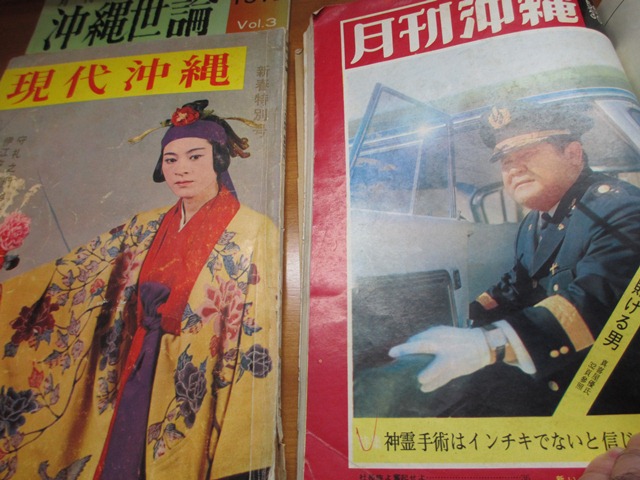

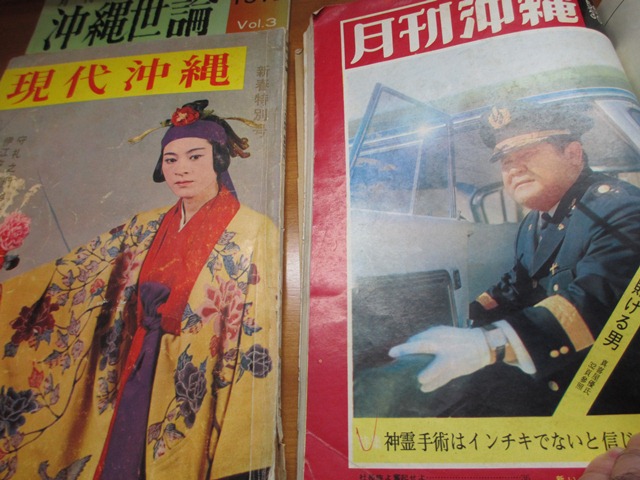

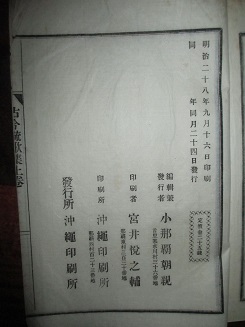

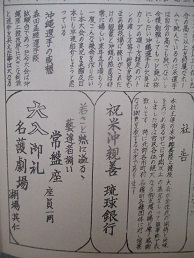

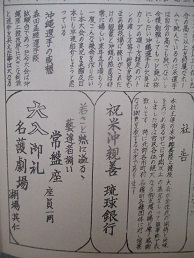

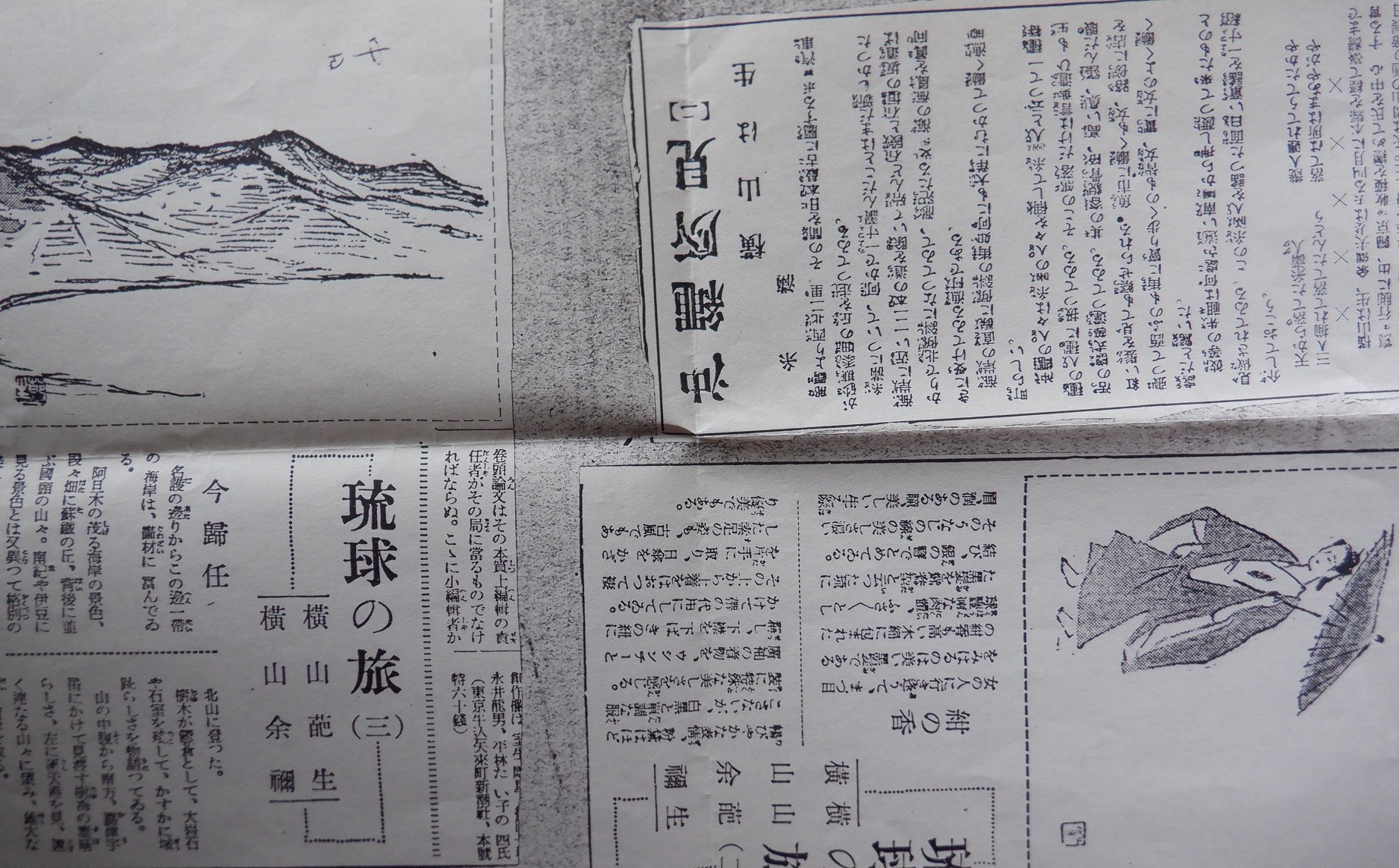

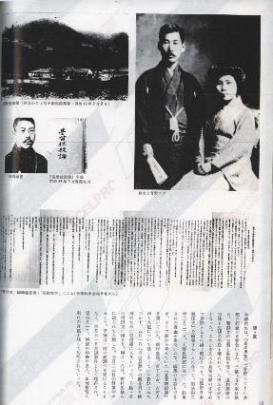

①1940年8月 『月刊文化沖縄』創刊号

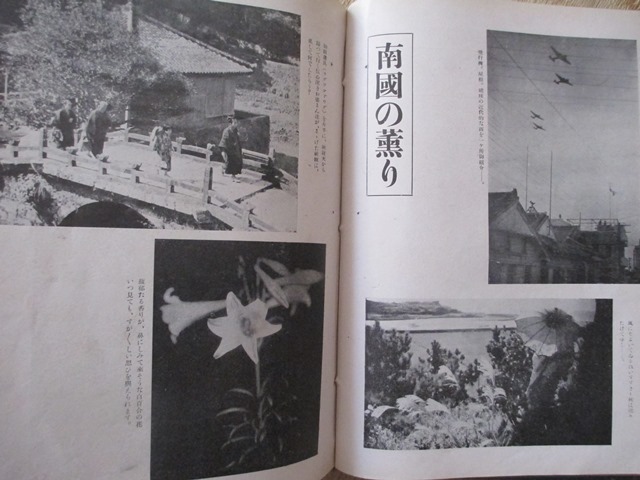

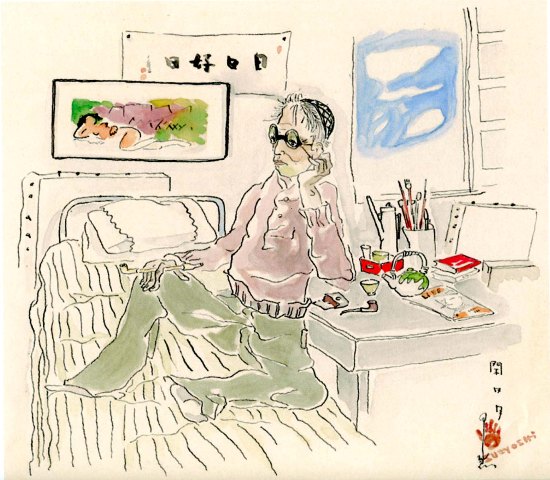

1940年10月号の表紙絵も創刊号と同じ金城安太郎「琉球の姫」

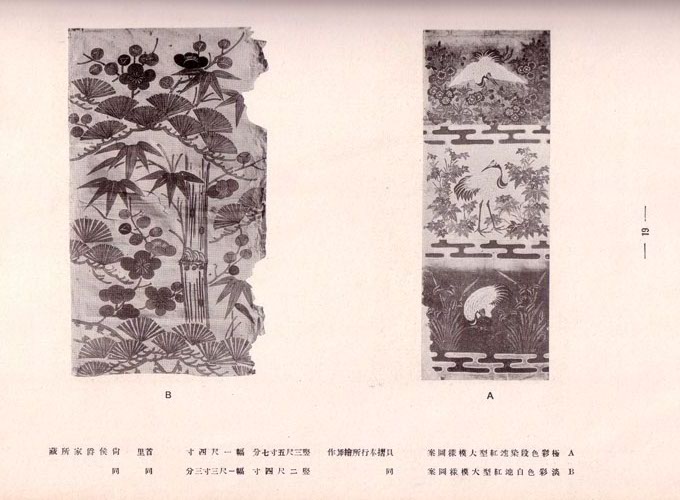

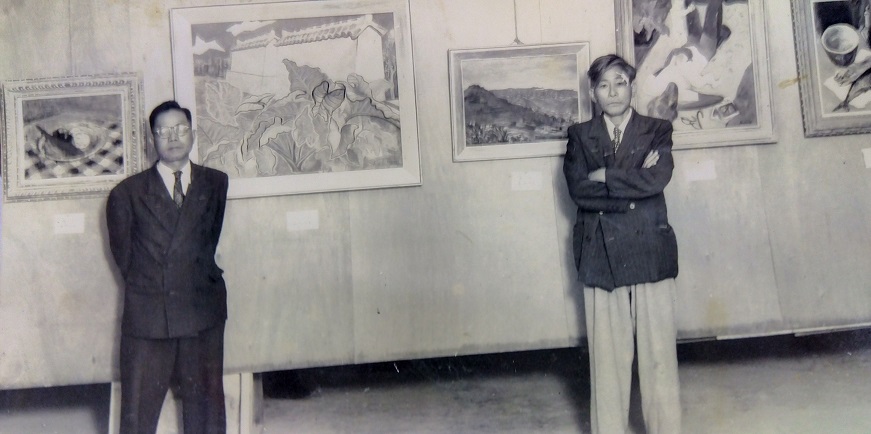

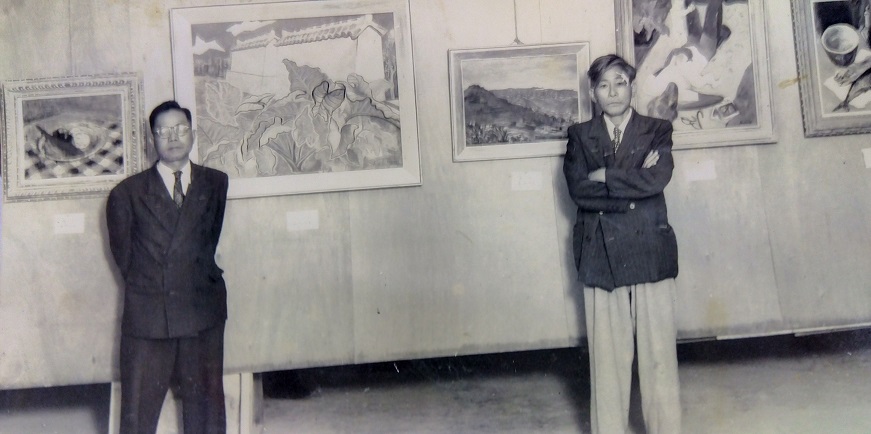

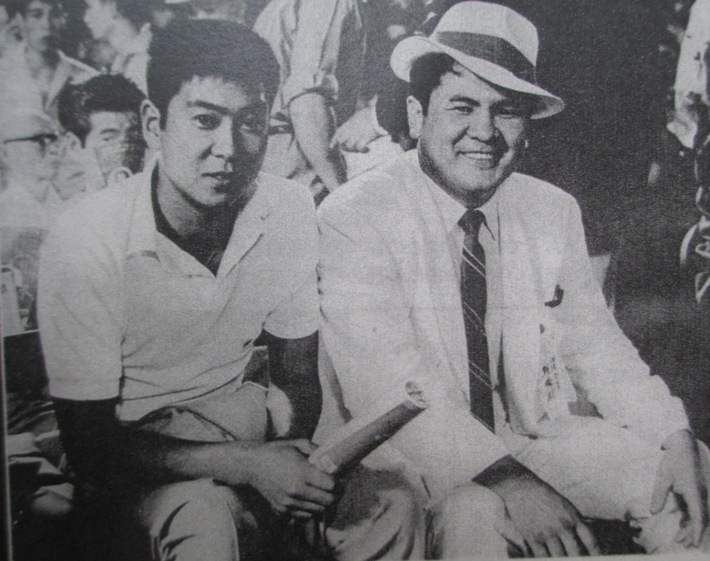

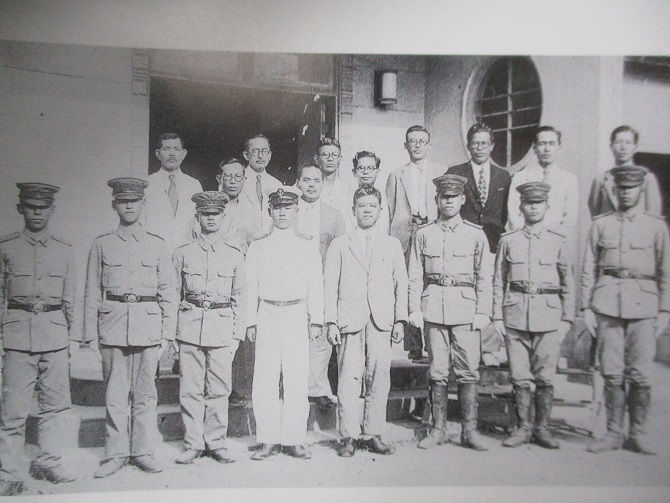

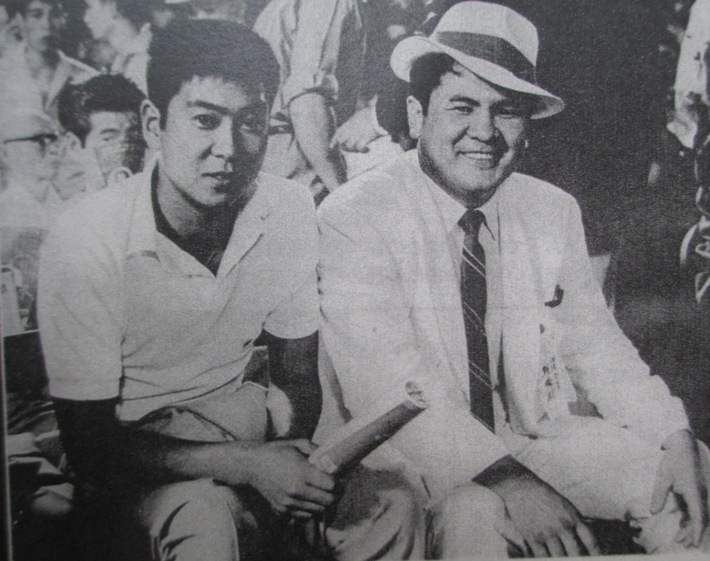

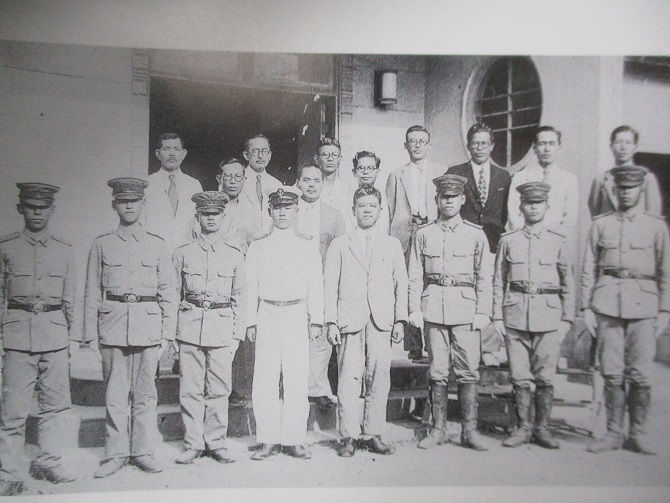

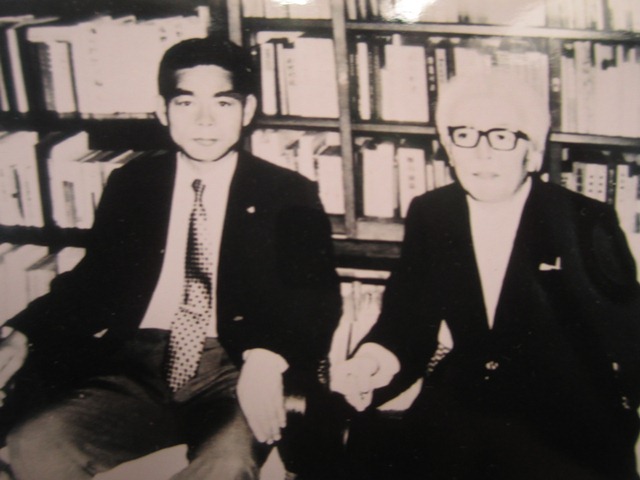

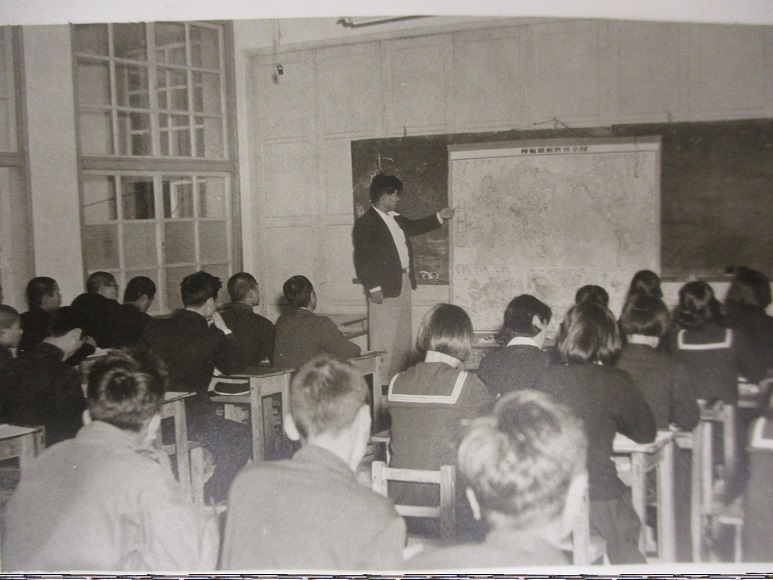

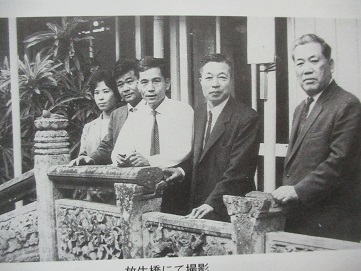

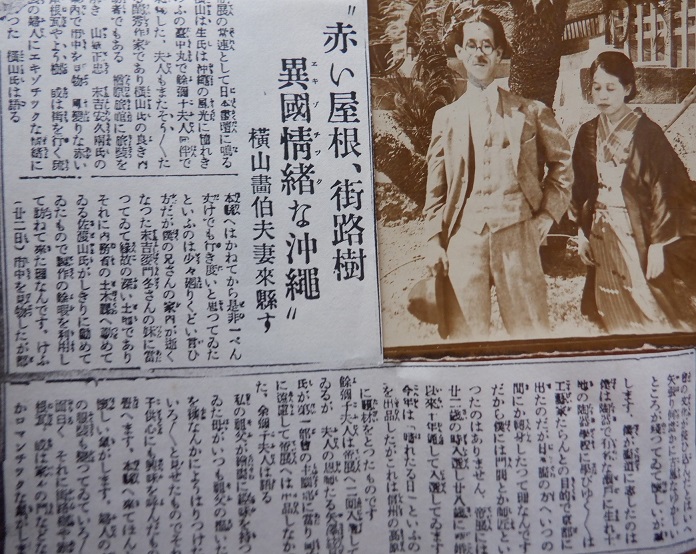

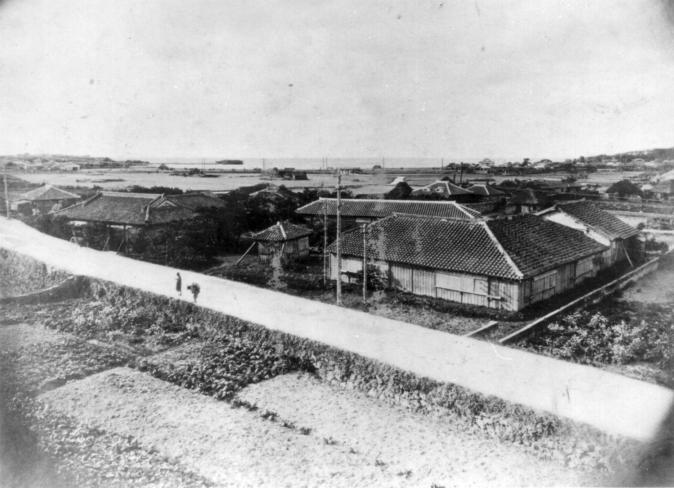

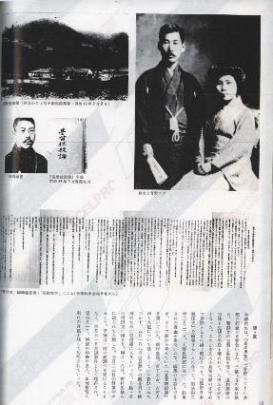

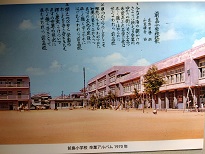

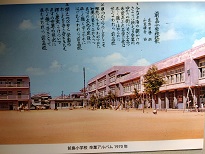

沖縄朝日新聞社前でー左が金城安太郎、本山裕児

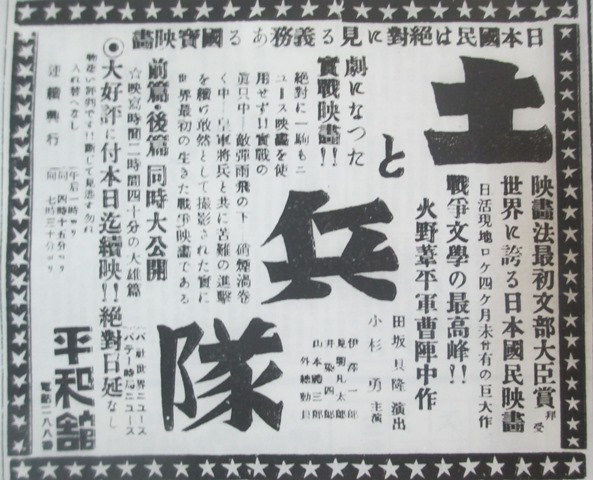

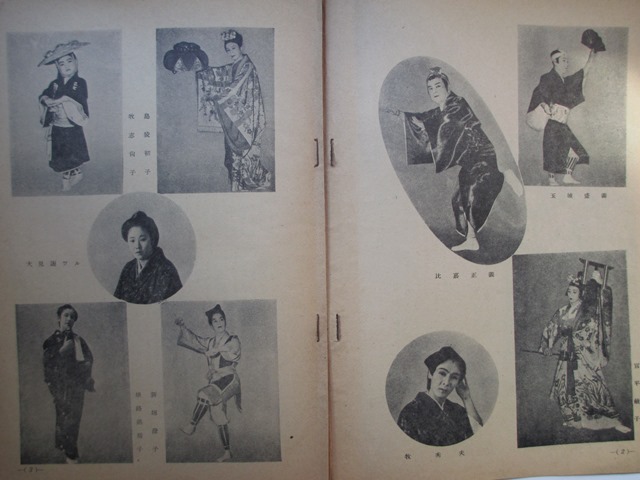

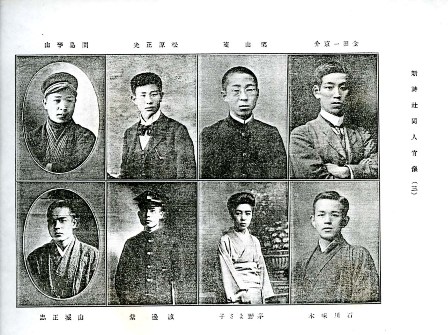

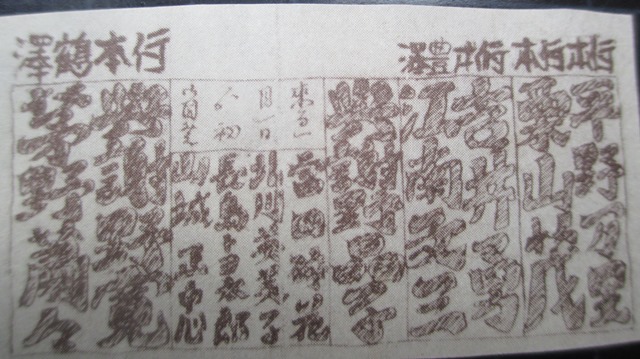

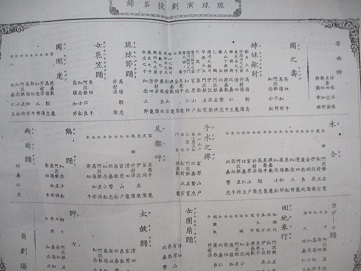

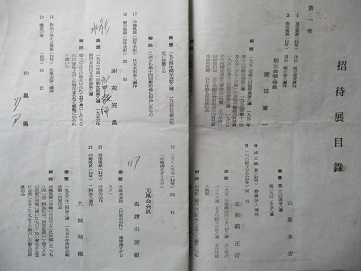

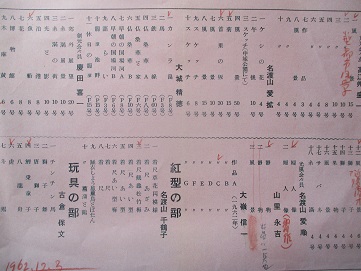

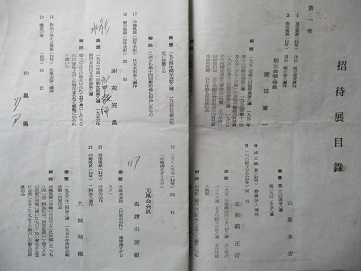

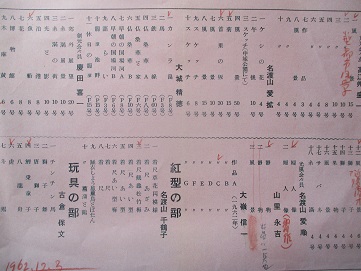

=祝 創 刊=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①上山草人をめぐる会(東京市淀橋区東大久保2ノ278) 三村伸太郎・川崎 弘子・山本礼三郎・沼波功雄・前沢末弥・上山草人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 表紙裏

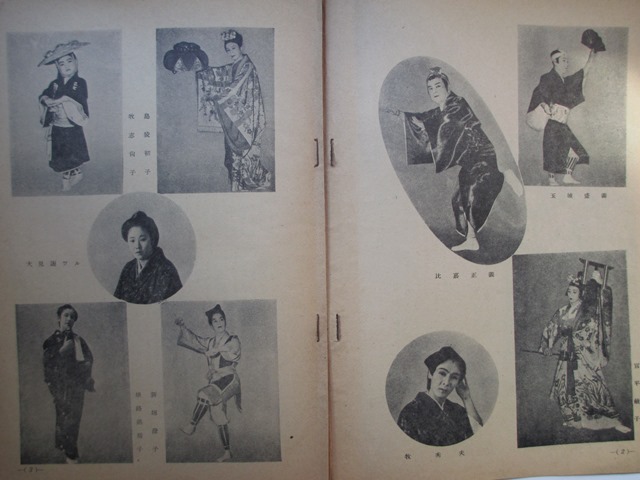

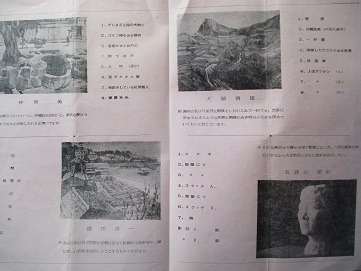

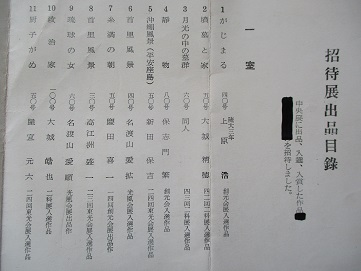

特輯グラビヤ「デイゴ樹の花」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・撮影/今井小四郎・・・・・・・・・・・・(1)

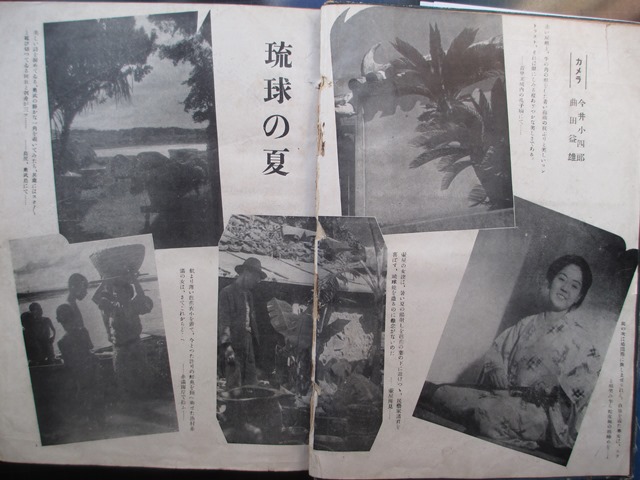

特輯グラビヤ・琉球の夏「蘇鉄ー首里王城内の孔子廟にて」「美女ー蛇皮線の根締」「壷屋所見」「島尻、奥武島にて」「鮮魚を頭へ乗せた糸満の女」「琉球美人」・・・・撮影/今井小四郎、曲田益雄・・・(2)(3)(4)

目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

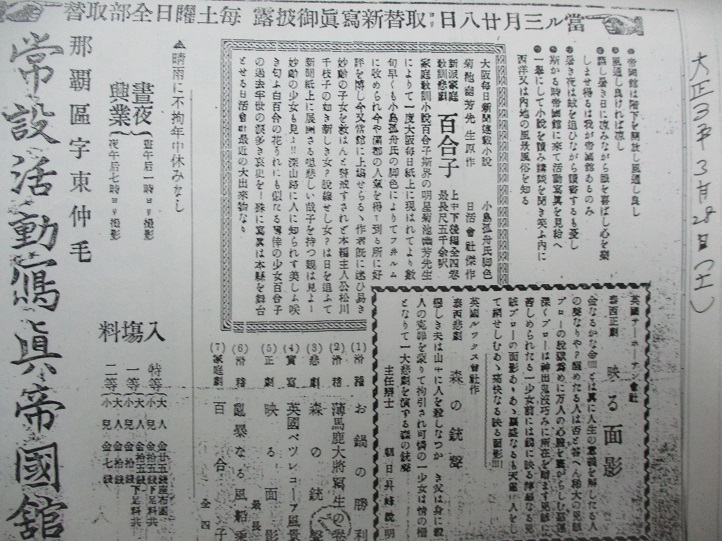

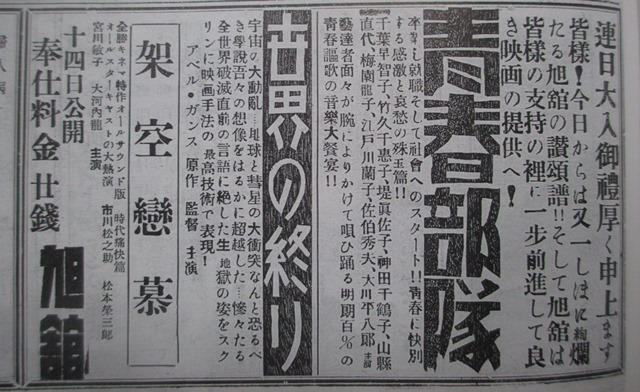

郷土の映画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北川鉄夫・全日本映画人連盟書記長 6ー8

琉球研究資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・N・O・N 8

沖縄語彙(絶筆)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・馬天居士 9ー11

初夏の故郷へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊波南哲 11-12

蛙鳴蝉噪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本山裕児 13

東北方言の調査を終りて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮 14-15

日劇の『八重山群島』を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内田岐三雄 15

あの頃の話・琉球の佐倉宗五郎(城間正安)・・・・・・・・・・・・・大城朝貞 16-19

文化沖縄抄/映画鑑賞会生る・ロードショウ・石井みどり・沖縄の姿・土と兵隊・海洋飛躍史・標準語問題 18

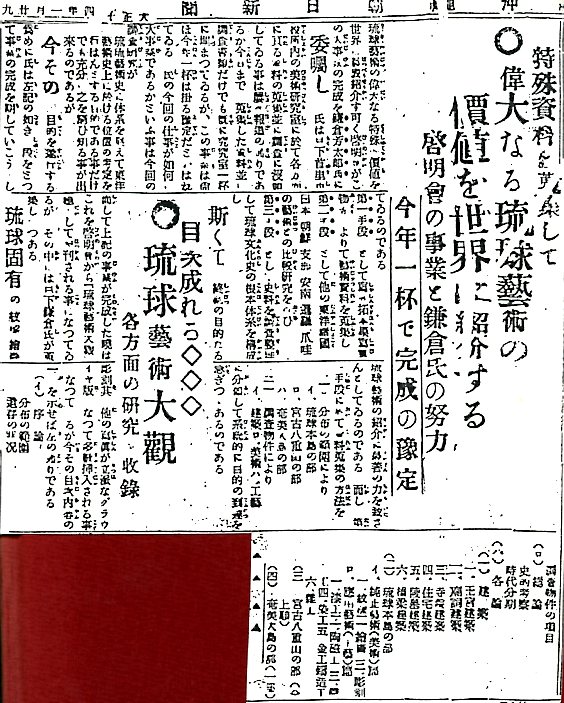

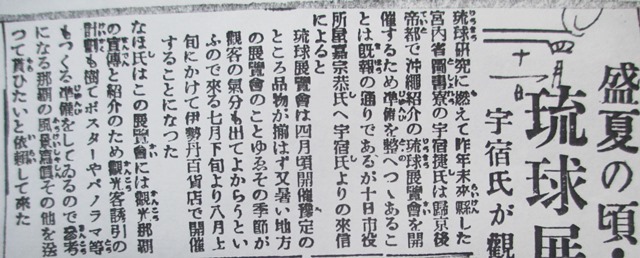

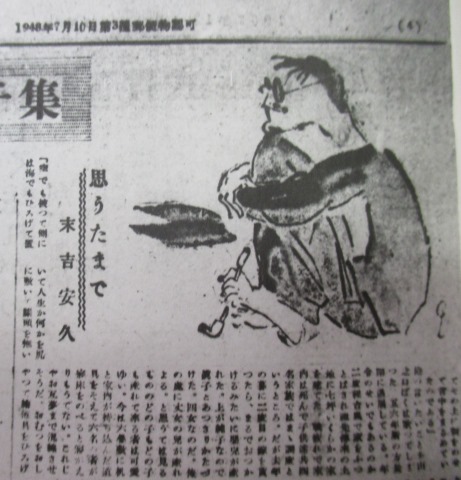

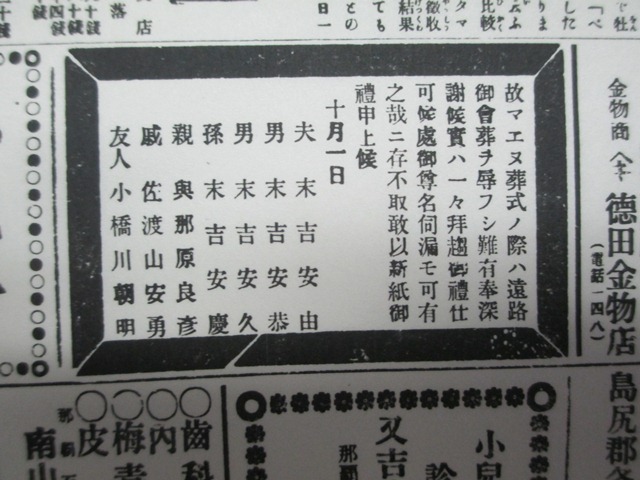

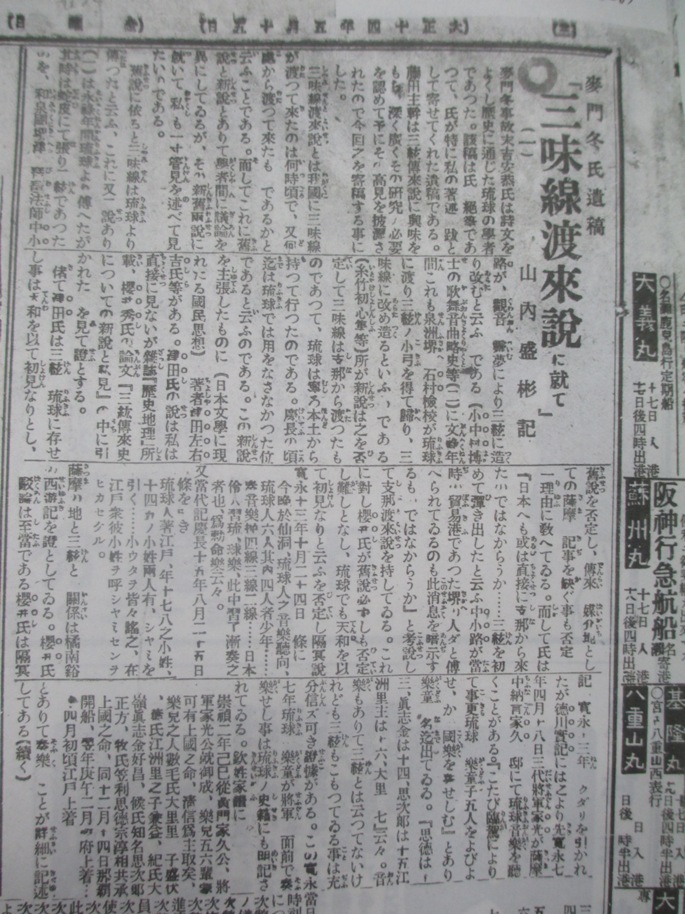

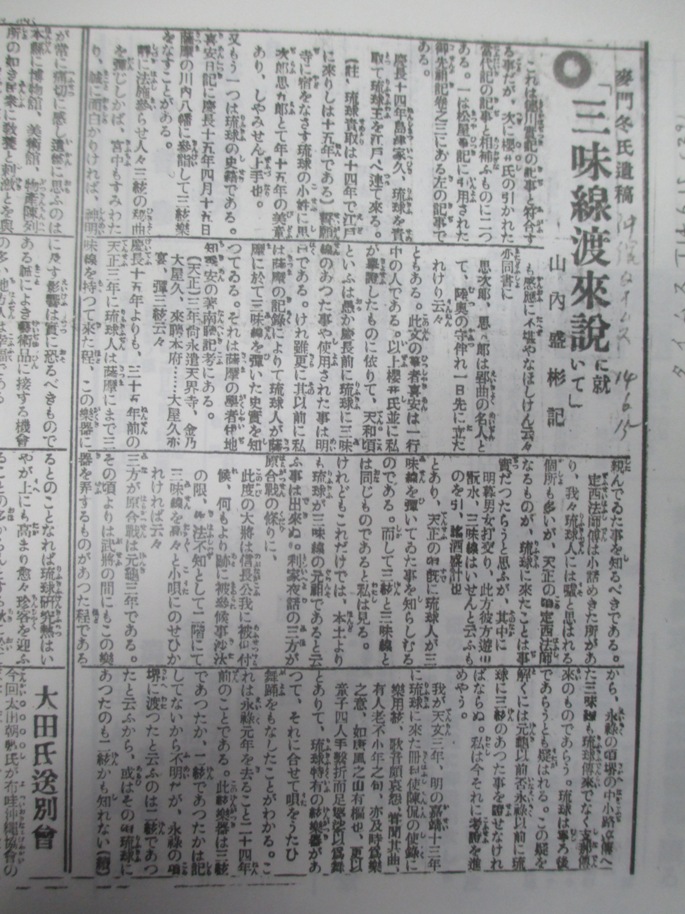

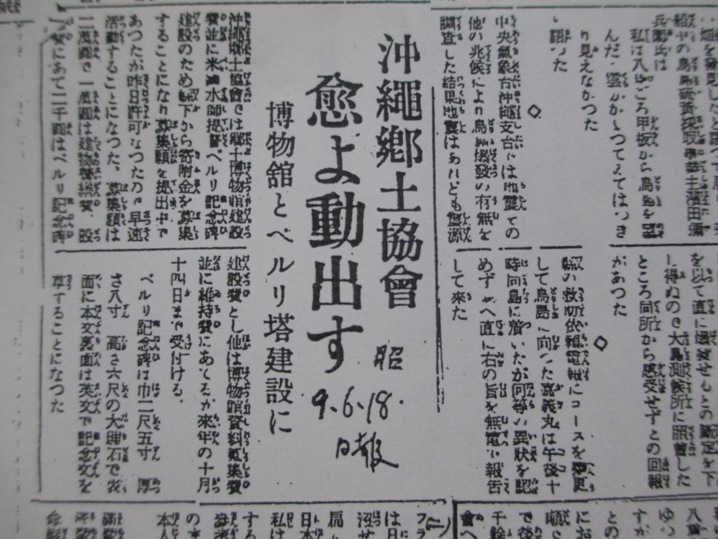

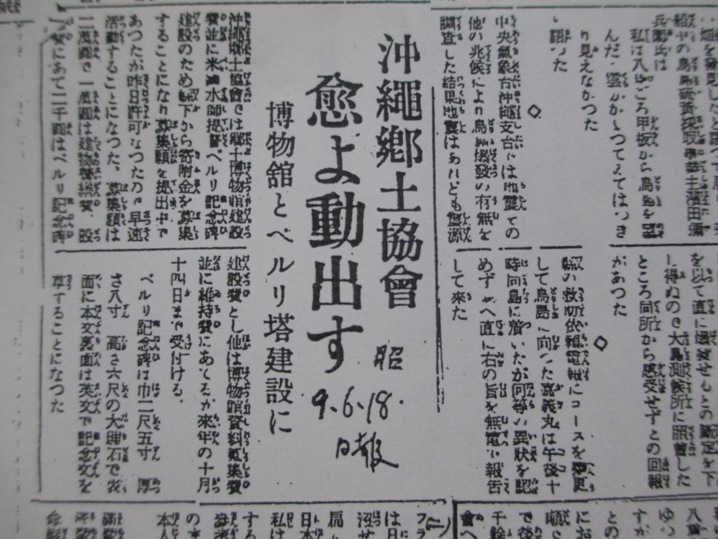

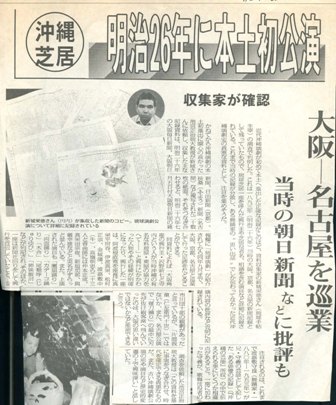

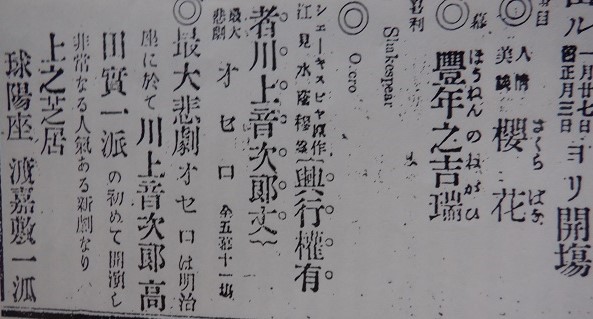

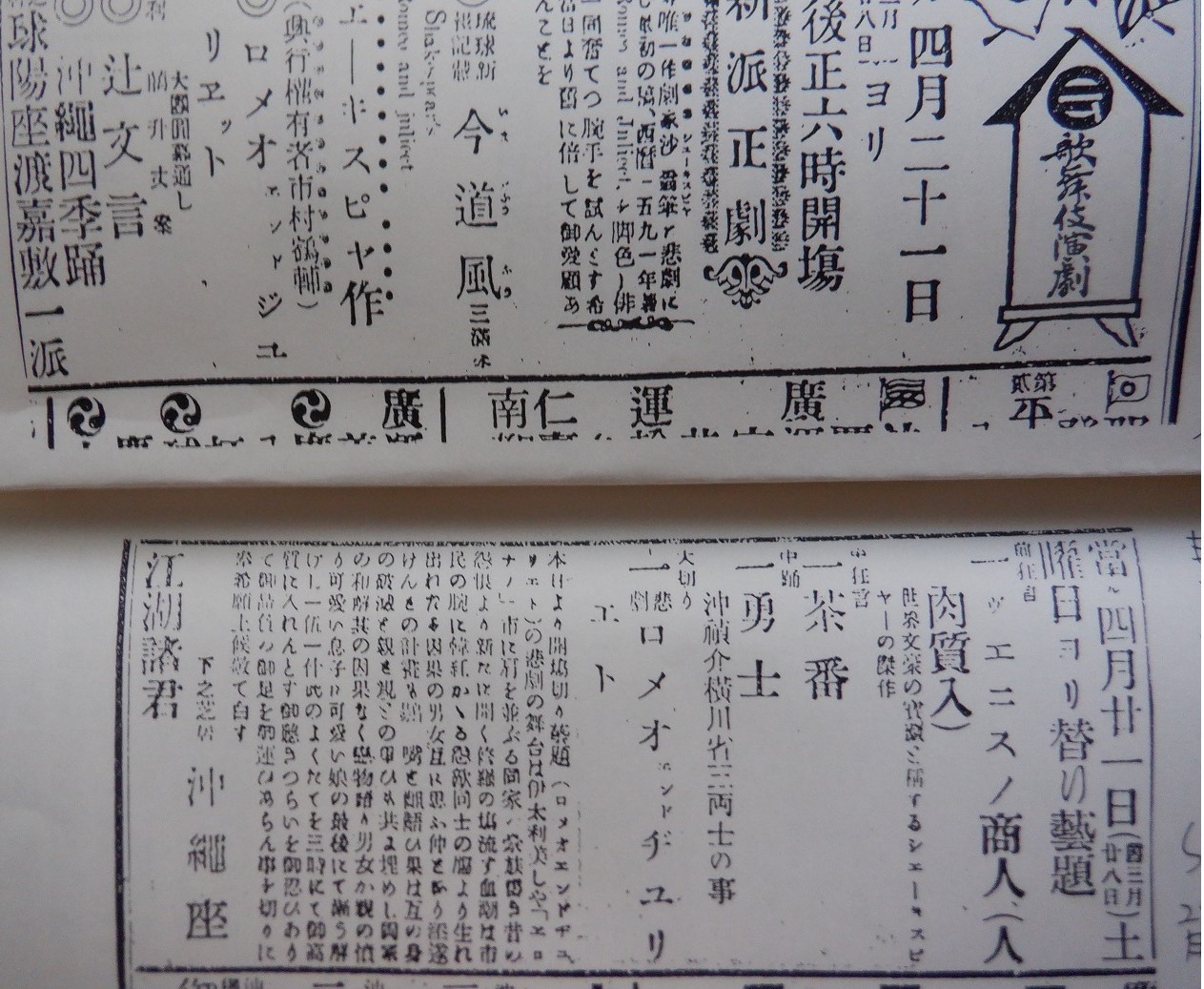

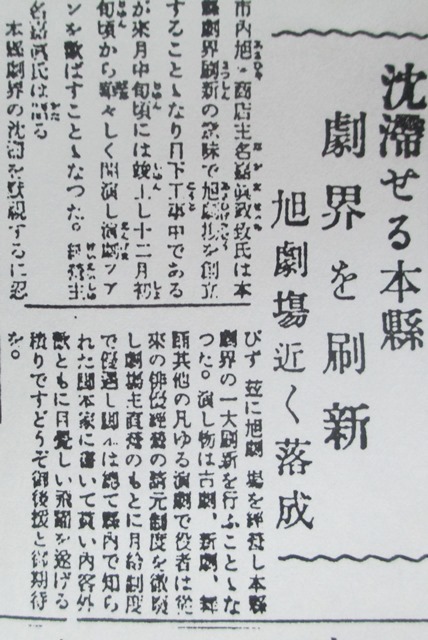

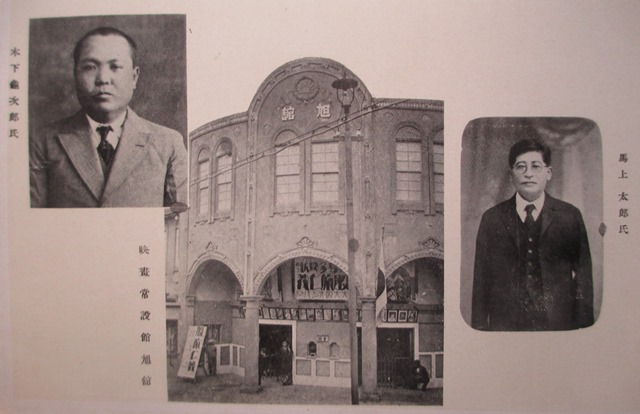

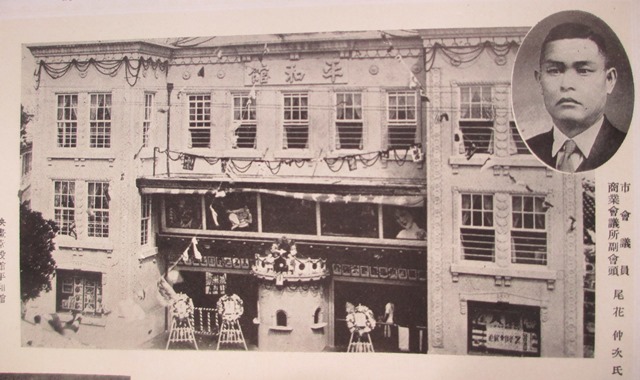

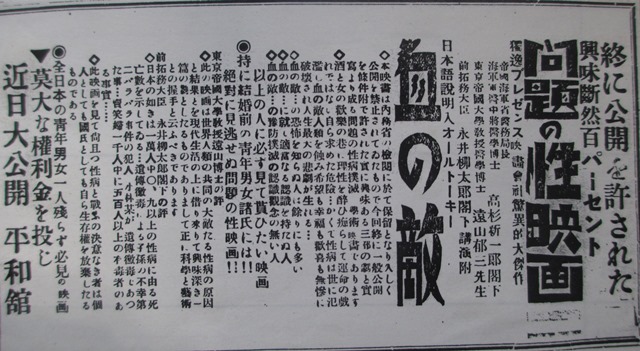

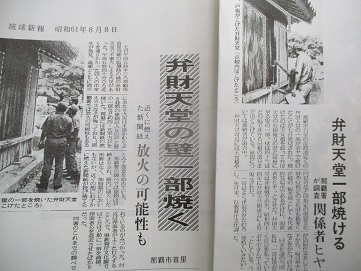

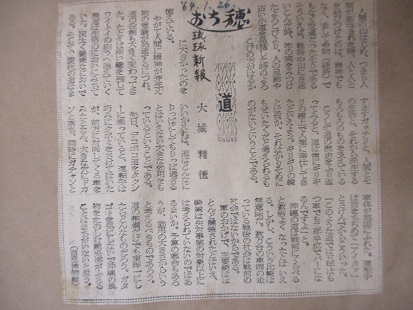

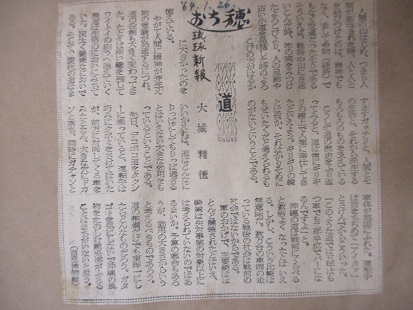

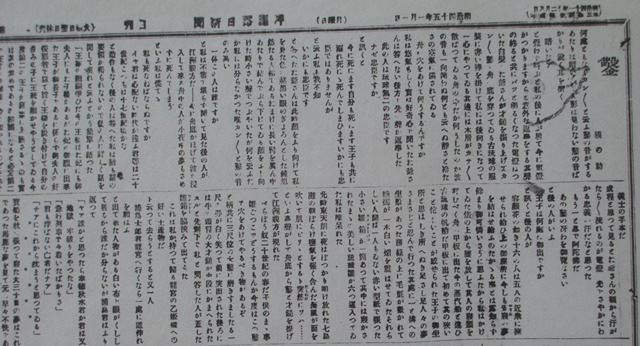

1940年5月11日『琉球新報』

1940年6月20日『琉球新報』

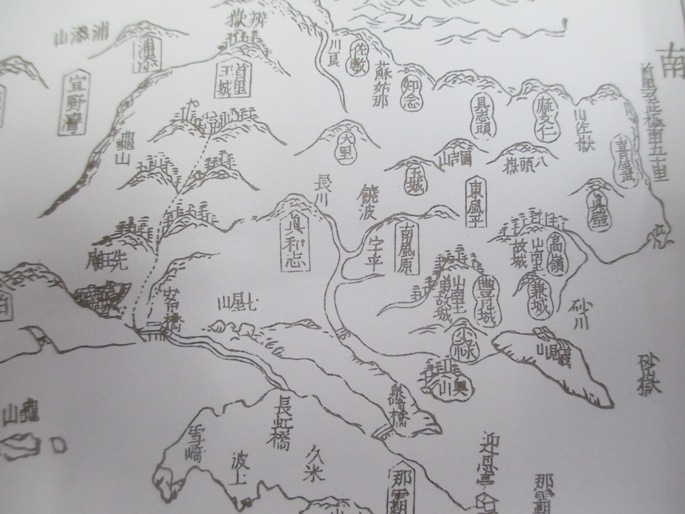

琉球歴史読本・大章 天孫子時代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石川文一 20-21

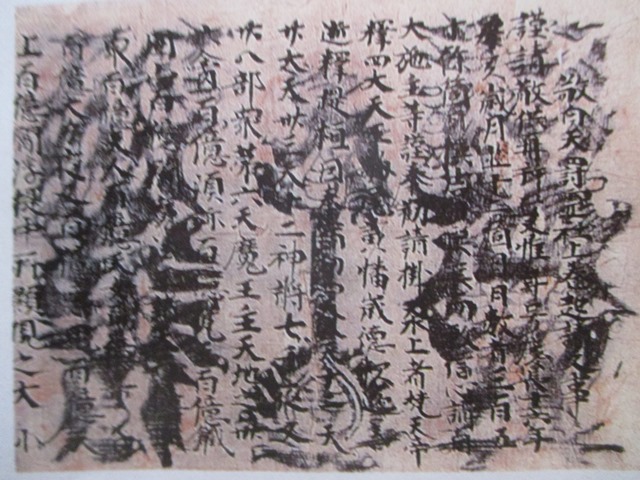

琉球王国『御法條』より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

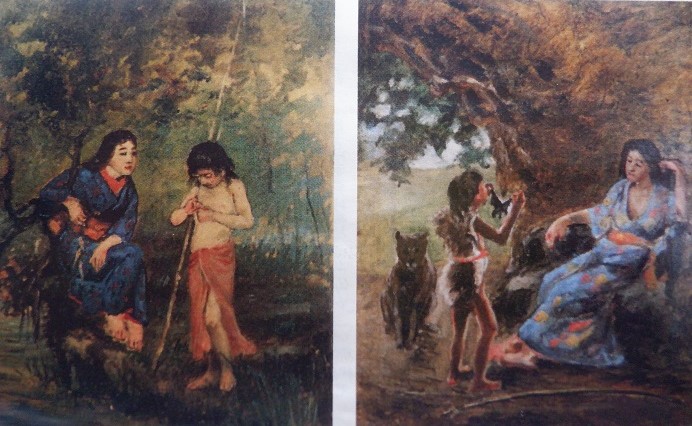

読切時代小説・復習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石川文一/挿絵・金城安太郎 22-32

編輯の弁

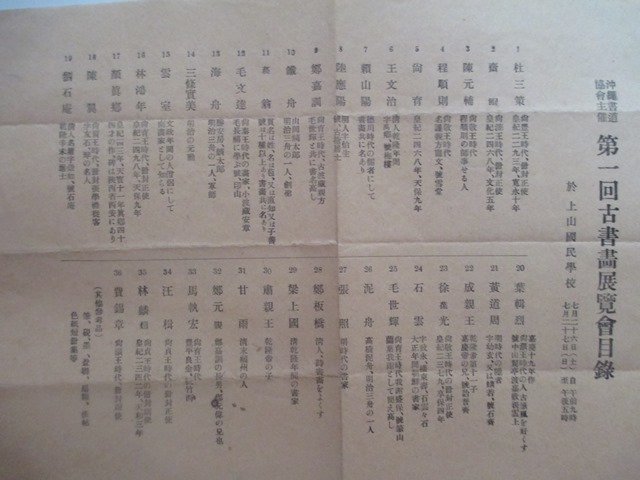

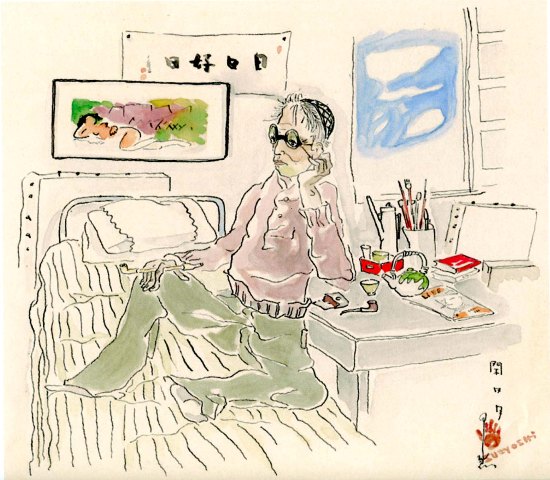

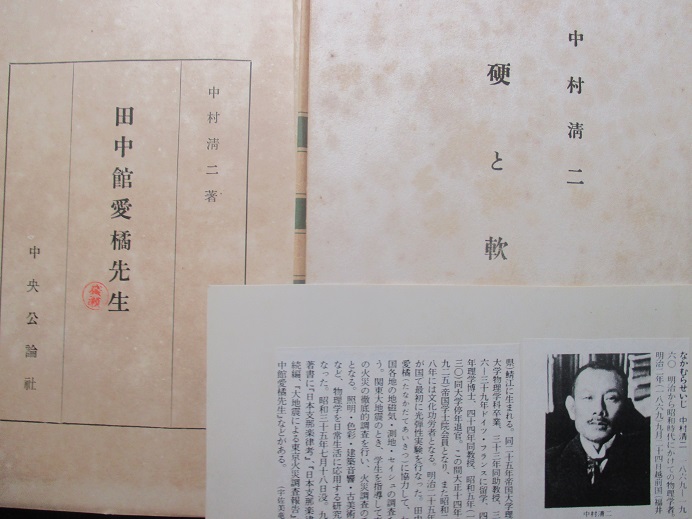

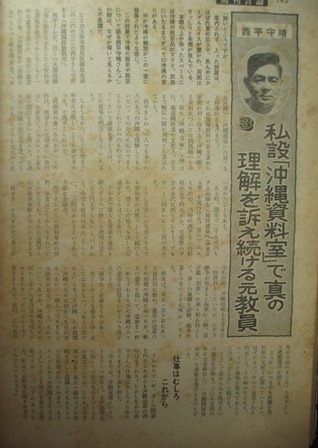

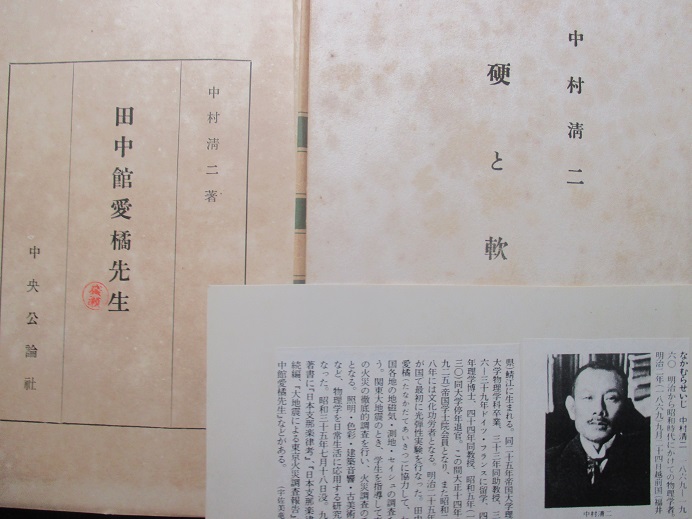

上山草人 かみやま-そうじん

1884-1954 大正-昭和時代の映画俳優。

明治17年1月30日生まれ。45年近代劇協会設立に参加。新劇俳優として活躍後,大正8年渡米し,ハリウッドで「バグダッドの盗賊」などおおくの映画に出演。昭和4年帰国後,「赤西蠣太(かきた)」「七人の侍」などに脇役で出演。昭和29年7月28日死去。70歳。宮城県出身。東京美術学校(現東京芸大)中退。本名は三田貞(ただし)。→コトバンク

1939 昭和14年4.5. 映画法公布。全日本映画人連盟に統合される。→日本映画監督協会

○6月22日 石川和男ー今、思い出したのですが、父、石川逢正は首里第二高等小学校を卒業して勤めた向春商会印刷部に居た頃、当時(多分昭和8~10年頃)、垣花にお住まいの金城安太郎氏のお宅に、東町から自転車に乗ってイラスト原稿を貰いに行った、と言っていました。だから僕は以前から金城氏の名前だけは知っていました。又、沖縄向学の先代校長名城政治郎氏の父君がよく、教材の印刷の依頼に来ていたとも言っていました。沖縄で最も古い予備校なのだと思います。

●は未確認

●北川 鉄夫(きたがわ てつお、1907年(明治40年) - 1992年)は、日本の映画評論家。本名は西村龍三。北川鉄夫とは、京都宇治の花やしきの北側を宇治川が流れているところから「北川」、山本宣治追悼歌の歌詞「鉄をも砕く」から「鉄」をとった筆名で、山本宣治の同志の田村敬男が命名した。→ウィキペディア

●内田岐三雄

映画評論家。(1901-45)府立第四中学校、第一高等学校、『キネマ旬報』創刊翌年に同人。東京帝国大学法学部卒。大学で飯島正と知り、『キネマ旬報』同人に誘う。1930年からパリに学ぶ。戦時下、疎開中の平塚の妻の実家で被災死。著書 「映画学入門」前衛書房 1928「欧米映画論」書林絢天洞 1935「モダン都市文学 9.モンタアジュ巴里 平凡社,1991.2→はてなキーワード

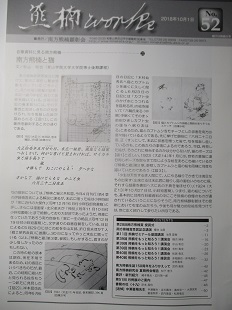

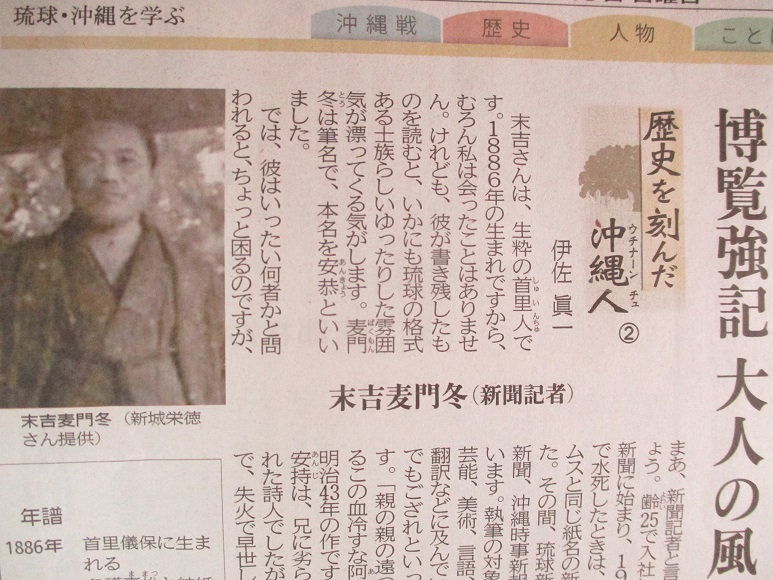

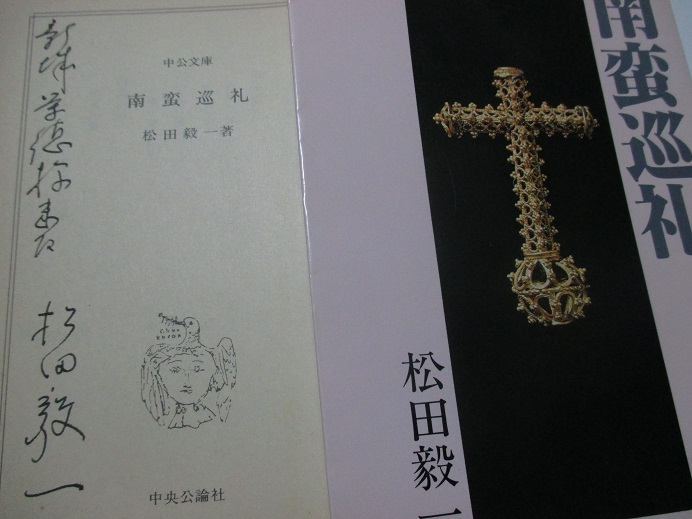

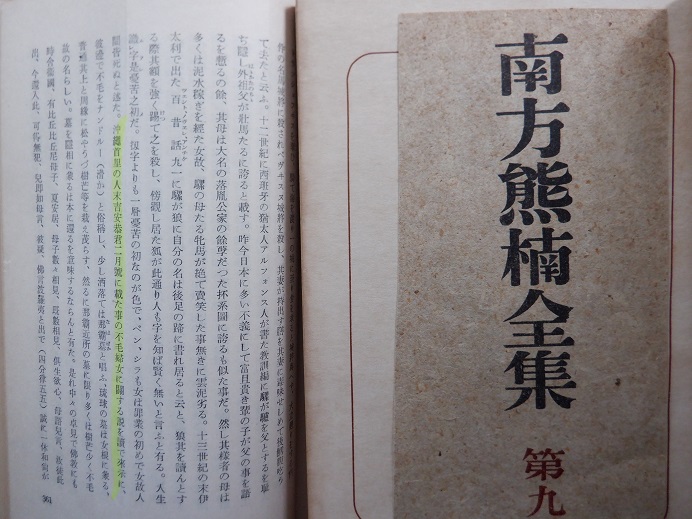

2018年10月4日-『熊楠ワークス』№52に「[追悼]中瀬喜陽先生」が載っている。飯倉照平氏の「先駆的な仕事」の追悼文も載っている。このお二人と神坂次郎氏は、1964年以降、南方熊楠と末吉麦門冬との交流を追及(研究ではない)する過程で出会った。私の熊楠イメージ形成には飯倉氏が1972年『別冊経済評論ー伝記特集・日本のアウトサイダー』に書いた熊楠伝が大半を占める。特に中瀬氏には氏の主宰する俳句雑誌『貝寄風』にエッセイを書かせてもらった。

俳句雑誌『貝寄風』

□27年間発行されてきた俳誌「貝寄風(かいよせ)」が、8月号(通巻326号)で終刊となる。主宰の中瀬喜陽さん(78)=和歌山県田辺市神子浜1丁目=は「残念に思うがやむを得なかった。後に残る活動ができた」と振り返っている。貝寄風は、中瀬さんが編集を担当していた俳誌「花蜜柑」の主宰者が亡くなり、中瀬さんが知人の田辺市の串上青蓑さんに声を掛け、1984年7月、串上さんを主宰者として創刊。以来月1回発行し、串上さんが亡くなった後に中瀬さんが主宰を引き継いだ。終刊を惜しむ声もあるが、中瀬さんの体調による理由でやむを得ず決めた。

俳誌には会員の俳句や、中瀬さんによる俳句や短歌の紹介などを掲載している。会員が俳句を作った経緯や思いを掲載しているコーナー「一句の周辺」は、作った俳句を見つめ直すきっかけにしようと設けた。俳句の作り方が分かるという声もあり、人気があるという。会員は創刊当初と同程度の約200人。田辺市や周辺町の住民を中心に、ふるさとについて知ることができるということで県外に住む県出身者らもいる。俳誌のほか、会員で句集「熊野九十九王子」や、創刊20周年を記念した「紀州田辺の俳壇」も発行してきた。また、中瀬さんが研究する南方熊楠を追悼する意味の「熊楠忌」は約10年前、俳人協会に季語として登録された。登録できた背景について中瀬さんは「貝寄風というグループの力があったからこそ」と話している。(→紀伊民報2012年5月19日土曜日)

『貝寄風』 - 新城栄徳「琉球の風」

Category: 99-未分類 Posted by: ryubun

「琉球の風」第1回は2005年4月発行で、作家・神坂次郎氏との出会いを記し「その昔、外様大名の島津家久が徳川家康の許可を得て琉球に出兵し支配下に置いた。そして中国との交易のため『琉球王国』はのこした。島津氏は琉球士族に対して琉球人らしく振舞うよう奨励した。琉球士族は歴史書編纂などで主体性の確立につとめた。清朝から琉球久米村の程順則が持ち帰った『六諭衍義』は島津を介して徳川吉宗に献上された。幕府によって『六諭衍義』は庶民教育の教科書として出版された。それが江戸文学への遠因ともなり滝沢馬琴のベストセラー小説『椿説弓張月』(北斎挿絵)にもつながる。また、清朝の使者歓待のため玉城朝薫がヤマト芸能を参考に『組踊』が生まれるなど新たな琉球文化が展開された」と記した。

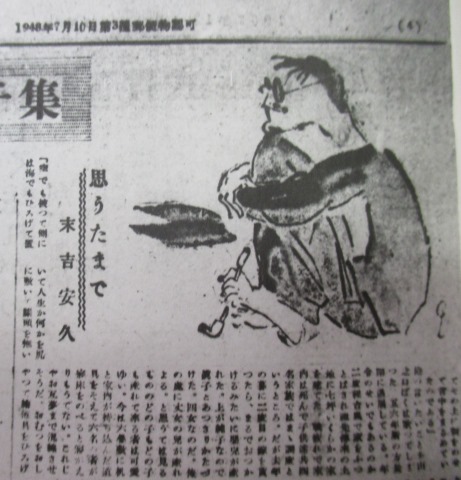

平成17年12月 俳句誌『貝寄風』』(編集発行・中瀬喜陽)新城栄徳「琉球の風③末吉安恭と南方熊楠」

7月、立教大学の小峯和明氏と奈良女子大学の千本英史氏から南方熊楠特集『國文学』8月号を恵まれた。小峯氏は「熊楠と沖縄」を執筆され「それにしても、末吉安恭との文通が半年(1918年2月~9月)あまりでとだえてしまったのはなぜであろうか」と疑問を呈しておられる。千本氏は「等身大の熊楠へ」で「熊楠はいたずらに祀り上げるのでなく、その、すぐれた可能性を引き継いでいくことが求められている」としている。

そこで熊楠と末吉安恭の文通の周辺をみてみたい。柳田国男が『郷土研究』を創刊した1913年3月に柳田は伊波普猷に「琉球の貴重文書の刊行」についての書簡を送っている。程なく沖縄県庁では筆耕に『中山世譜』など写本を命じている。6月、黒頭巾・横山健堂が来沖し伊波普猷や安恭らと親しく交わり『大阪毎日新聞』に「薩摩と琉球」を連載。無論、沖縄の新聞にも転載された。

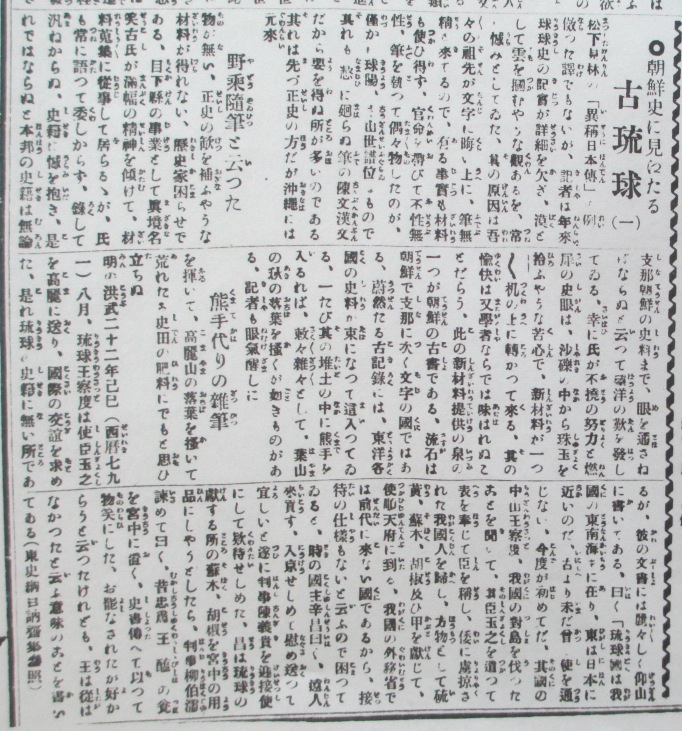

1914年に安恭らは同人雑誌『五人』を創刊、安恭は古手帖(抜書き)をもとに男色をテーマに「芭蕉の恋」を書いた。7月、伊波普猷、真境名安興らは県知事から沖縄史料編纂委員を拝命。1915年の1月に沖縄県史編纂事務所が沖縄県庁から沖縄県立図書館に移された。主任は安恭の友人で同じ池城毛氏一門の真境名安興である。当然、先の『中山世譜』などは県立沖縄図書館のものとダブルことになる。安恭は安興から『中山世譜』『球陽』などの写本を譲り受けた。安恭は『球陽』などを引用して『琉球新報』に「定西法師と琉球」「琉球飢饉史」、朝鮮史料で「朝鮮史に見えたる古琉球」を書き琉球学の開拓にこれつとめた。

熊楠宛の書簡で安恭は前出の「芭蕉の恋」に関連して「芭蕉翁も男色を好みし由自ら云へりと鳴雪翁の説なりしが、芭蕉がそれを文章に書き著せるもの見当たらず候が、御承知に候はば、御示し下され度候」とある。いかにも見た目には学究的だがその気質は芸術家である。安恭は俳人として麦門冬、歌人として落紅、漢詩人として莫夢山人と号したが俳諧が気質に合っていたようだ。前出の古手帖には「芭蕉」「子規」「俳句に詠まれた琉球」「俳句の肉欲描写」「沖縄の組踊の男色」などが記されている。

安恭は熊楠と文通を通じてお互いに聞きたいことは殆ど聞いたと思う。文通が直接には途絶えても沖縄の事は安恭贈呈の『球陽』で当面間に合う。『日本及日本人』誌上では安恭は亡くなるまで熊楠と投稿仲間であった。1919年1月、折口信夫編集『土俗と伝説』には熊楠の「南方随筆」と並んで安恭の「沖縄書き留め」がある。しかも同年6月、安恭は安興らと「沖縄歴史地理談話会」を設置し活動に入り安恭も自ら企画・講演をなしその内容を新聞記者として、創刊メンバーとして『沖縄時事新報』にも書く忙しさである。

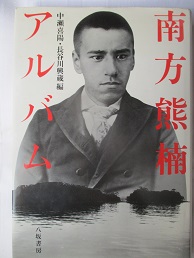

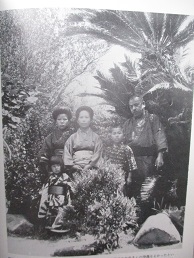

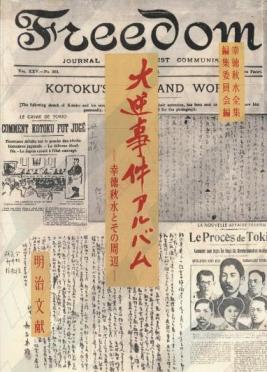

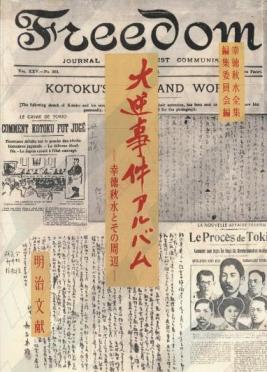

1990年6月 中瀬喜陽・長谷川興蔵編『南方熊楠アルバム』八坂書房

私の手元に中瀬喜陽さん編著『紀州田辺の俳壇』がある。序に「田辺に俳人が訪れたであろう最初を大淀三千風の『行脚文集』に依るのが従来の定説だった」とある。安恭も1917年9月の『日本及日本人』に「大淀三千風の日本行脚文集に『雨雲をなとかは横に寝さすらむ名は正直(ろく)な神風』といふ歌あり、ろくに正直といふ意味ありしか」と『行脚文集』を引用している。同じく中瀬さん共著『南方熊楠アルバム』の1911年3月・熊楠日記には河東碧梧桐俳句「木蓮が蘇鉄の側に咲く所」」と河東写真が並んでいる。碧梧桐は1910年5月に来沖し安恭の俳句は「将来有望」と述べた。

09/29: 世相ジャパン㊾

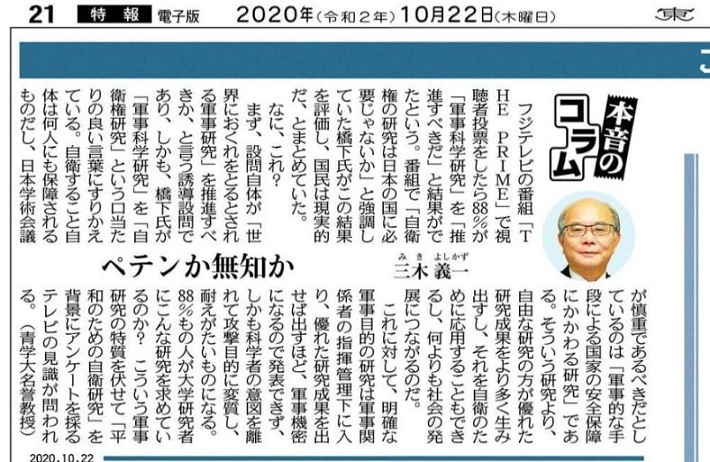

「くろねこの短語」2020年10月24日 (前略)ところで、年末年始休暇を延長・分散して、初詣などで予想される密を避けようって話が出てきたってね。「1月11日の成人の日まで休みを採るのも一案」てなことを新型コロナ感染症対策分科会が提言しているんだが、そりゃあ正社員はいいでしょうよ。でも、日給の非正規はどうなるんだ。休めば給料貰えないんだから、それこそ年越しテント村の再現ってことになりますよ。年末年始休暇の延長・分散なんてことが語られるほどコロナの先行きってのは誰にも見えていないないわけで、こんなんでオリンピックなんかやれるのかねえ。あっ、そうか・・・このところオリンピック中止とか2032年に先延ばしとかいろいろ噂が飛んでるけど、既にオリンピック中止が織り込み済みの政策ってわけか。妄想だけど。

「くろねこの短語」2020年10月19日 おかしな話だ。何がって、所信表明演説もしないで、国会を無視したままだってのに、特高顔の自称苦労人・カス総理が外遊したことだ。そうした視点をまったくスルーしたまま、「首相、初の外遊スタート」なんてヨイショ報道する新聞・TVもどうなってるんだろうねえ。

コロナ禍の真っ最中にあって、総理大臣が代わり、その直後に「学問の自由」を揺るがしかねない日本学術会議問題が勃発したってのに、国会が閉じたままってのがどれだけ異常なことか。そのくせ、携帯電話料金値下げだの、マイナンバーカードと免許証の一体化だの、地方銀行や中小企業の再編だの、個別な政策は国会での議論もなしに勝手に動き出している。(略)

「くろねこの短語」2020年10月18日 (前略)、いまのタイミングで処理水の海外放出なんてことが俎上に上がること自体おかしな話なのだ。本来なら、国会で議論すべきことなのに、特高顔の自称苦労人・カス総理は国会を開くこともなく、今週は総理就任後初の外遊へお出ましときたもんだ。

でもって、そんなカス総理に阿るように、大阪府知事のイソジン吉村君が「大阪湾で1発目を放出することが必要で、国からの要請があれば、協力すべきだと思う」だとさ。大阪湾に汚染処理水を垂れ流そうってんだが、こいつもまたカス総理と一緒で何でも自分一人の判断でできると勘違いしてるんだね。ひょっとして、イソジン混ぜて流すつもりだったりして・・・妄想ですよ。そう言えば、イソジン吉村君のオヤビンであるお子ちゃま・橋↓も「関西にも米軍の基地負担を」なんてことを口にして顰蹙を買ったことがある。子の親にしてこの子あり、ってなものか。

菅 義偉2012-01-28- 民主党は野党時代に政府の文書管理の不備を責め、情報公開を声高に叫んでいました。しかし政権交代後、政治主導の象徴とした政務三役会議など、政策決定過程の多くは非公開で議事録も作成されず、「密室政治」となっています。議事録作成という基本的な義務も果たさず、「誤った政治主導」をふりかざして恣意的に国家を運営する民主党には、政権を担う資格がないのは明らかです。

黒手人 2020年10月16日ーはいさい、やっちー!ちゅーぬ タイムスんかい、高良とぅ与那原恵が 講演・対談 すんでぃぬ 広告が ぬとーん。タイムス「首里城取材班」がやるはじ。14日ぬ タイムス記事や、まったくぬ 高良ぬ「露払い」! ちゅーぬ タイムス文化面かい ぬとーる 知念勇さん意見のー 正当やんやー。なまから うむしるく ないぐとぅ、んーちょーてぃ くぃみそーりよー。

「くろねこの短語」2020年10月14日 (前略)どうやら、警察官僚による官邸支配ってのが、カス政権の本質ってことのようだ。運転免許とマイナンバーカードの一体化なんてのも、警察官僚がバックについているからこそで、昨日のTBS『Nスタ』なんか臆面もなくそうした報道をしてましたからね。

日本学術会議問題は「学問の自由」に手を突っ込んだわけだけど、カス総理が必死こいている携帯電話の料金値下げってのは行きつくところは「表現の自由」への弾圧につながりかねないんだよね。なんとなれば、携帯電話料金ってのは電波の許認可に関わってくる問題で、許認可権を利用すれば放送局への規制も容易にできちゃうんだから。日本学術会議問題は警察国家への手始めで、メディアや一般大衆労働者諸君がどんな反応をするか試してるんじゃないのかねえ。

ところで、あっせん利得疑惑の布袋頭・甘利君が、「日本学術会議は中国の『千人計画』に協力している」ってデマを流したブログをこっそりと書き換えてたってね。睡眠障害とやらで国会から逃亡したように、なんとも姑息な野郎だこと。

2020-10-12 森美琴ちゃん誕生

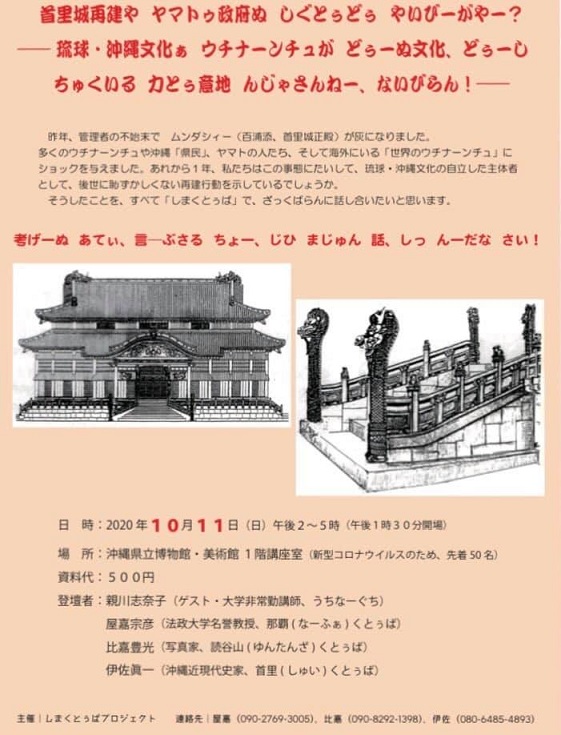

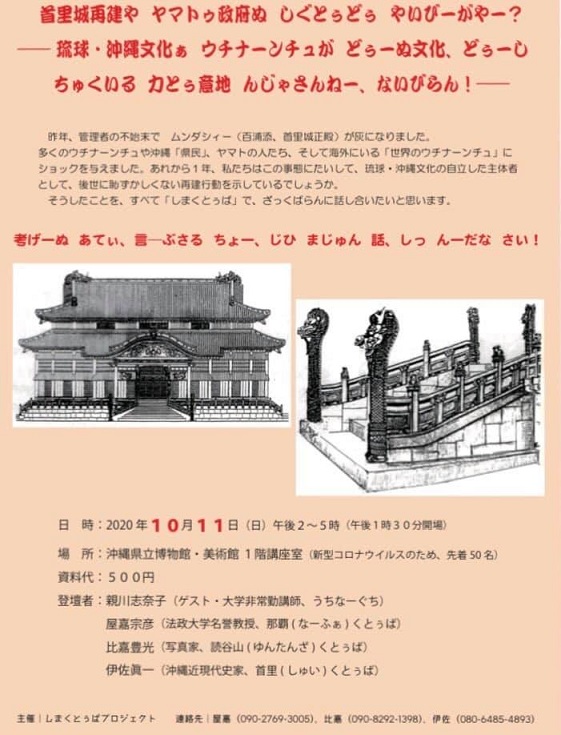

2020-10-11 沖縄県立博物館・美術館講堂 しまくとぅばプロジェクト「しまくとぅば鼎談」親川志奈子、屋嘉宗彦、比嘉豊光、伊佐眞一

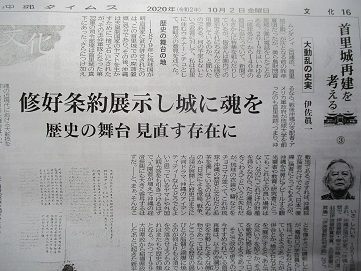

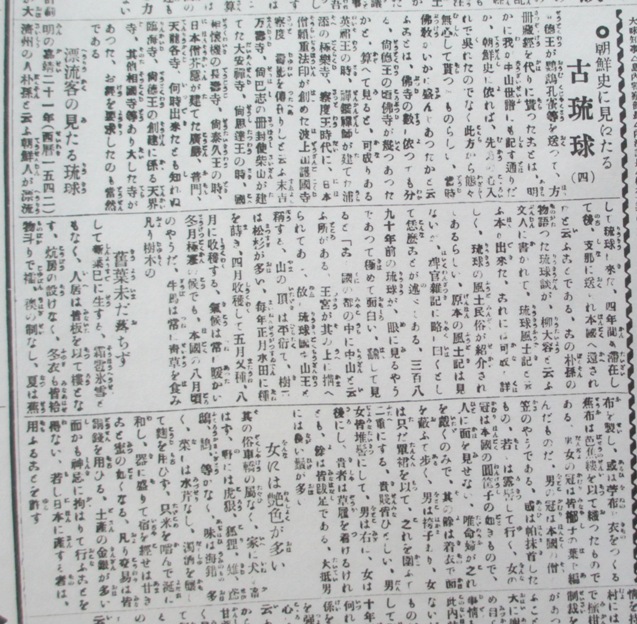

2020-10-2 『沖縄タイムス』伊佐眞一「首里城再建を考える③大動乱の史実」/2020-10-7 『沖縄タイムス』後田多敦「首里城再建を考える⑤沖縄神社」

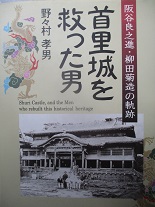

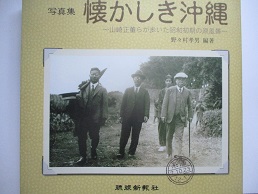

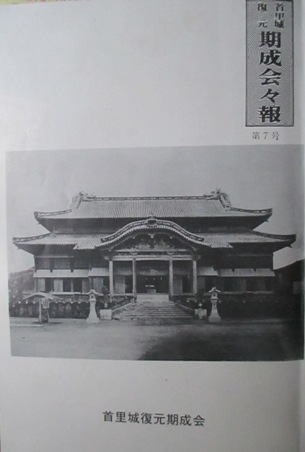

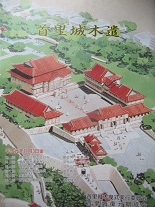

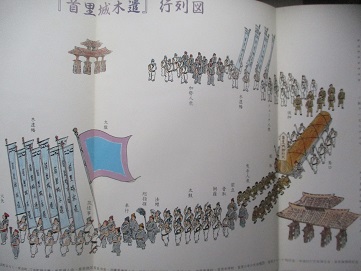

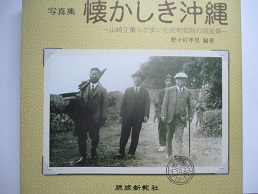

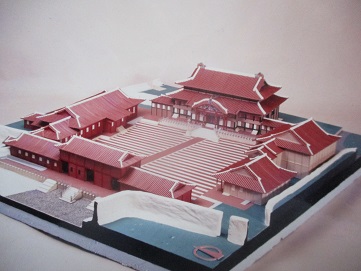

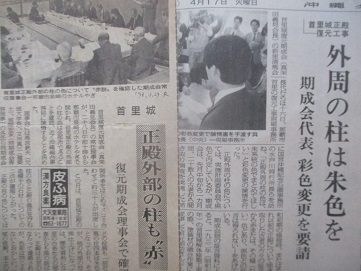

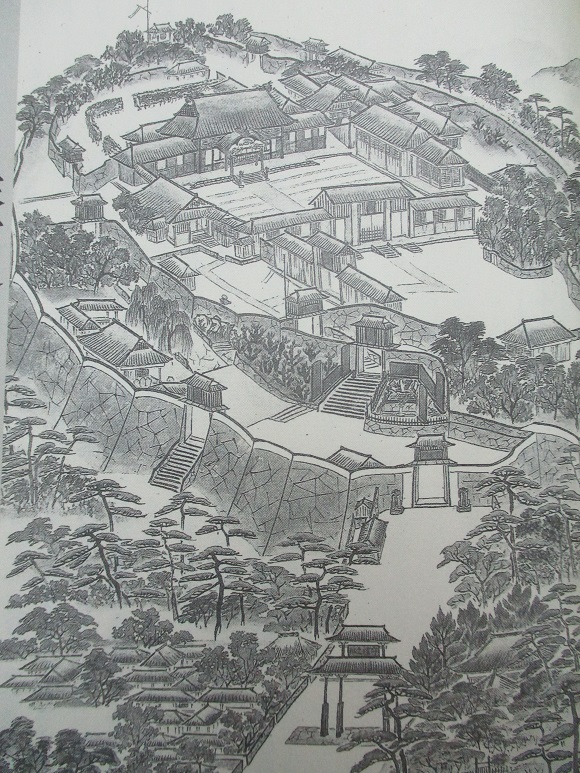

1999年10月 野々村孝男『首里城を救った男ー阪谷良之進・柳田菊造の軌跡』ニライ社/2000年11月 野々村孝男『写真集 懐かしき沖縄~山崎正董らが歩いた昭和初期の原風景から』琉球新報社

1999年3月 (財)南西地域活性化センター(会長・仲井真弘多)『Ⅱ.沖縄県における文化諸施設との現況と課題 調査報告書』

1、第1回 『沖縄と日本、これからの関係は?』出席者:仲井真弘多(沖縄電力)、牧野浩隆(琉銀)、平良朝敬(平盛リゾート)、高良倉吉(琉大)

〇高良倉吉:沖縄が独立した場合のメリット、デメリットについて自分なりに考えてみると、デメリットが多い気がする。したがって、独立ということを担保し、とりあえず留保しておいて、デメリットの方が高まってきたときにはその担保をはずして、いつでも使える状態にしておけばいいと思う。

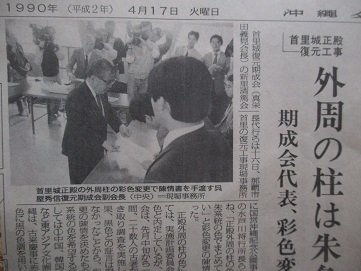

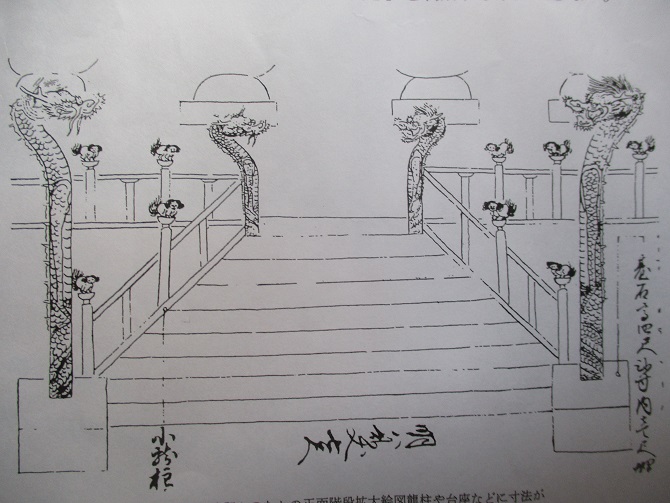

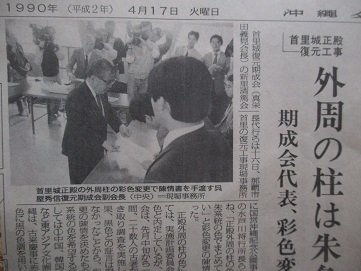

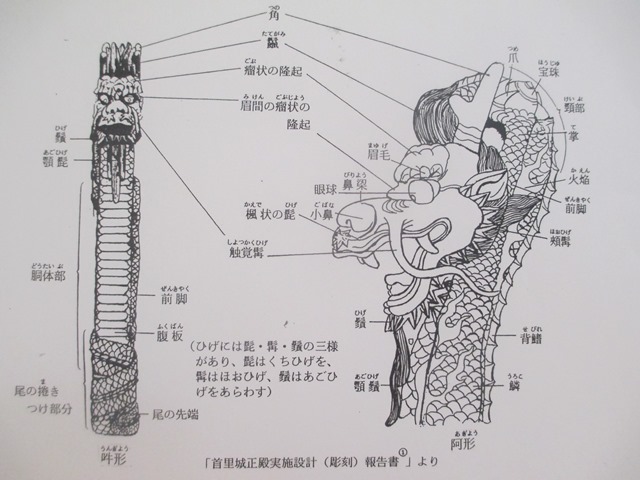

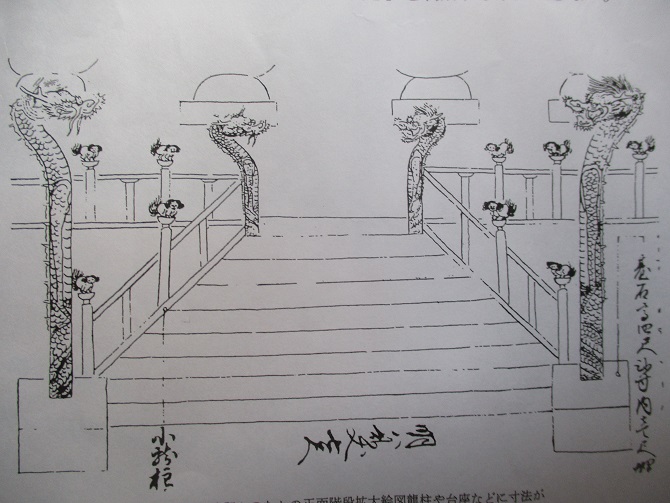

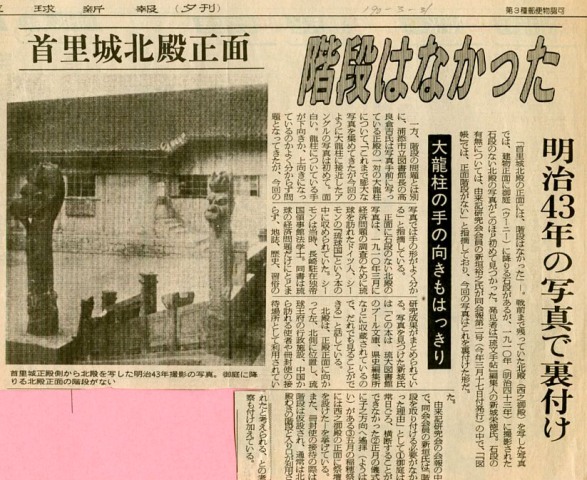

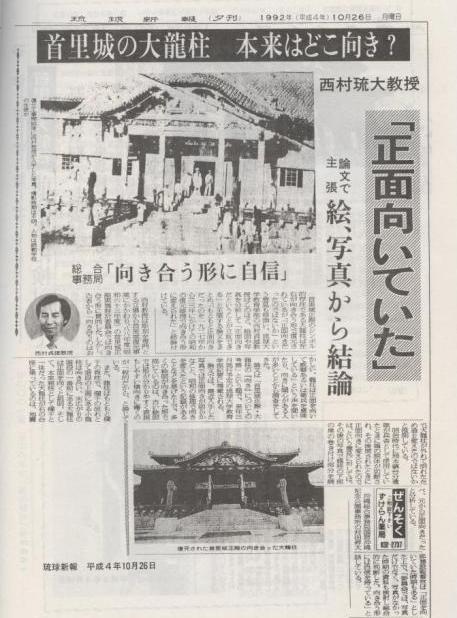

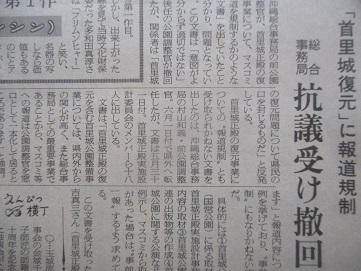

1993年1月22日『琉球新報』「大龍柱を考える会(会長・宮里朝光)発足」/1991年1月 伊佐眞一『アール・ブール人と時代』編集後記/西村氏の抗議にたいする当局の返答

2020-9-11沖縄県立博物館・美術館

特別展「岩石」-石ころから見える地球のダイナミズム―2020年2020年09月08日(火) ~ 2020年11月15日2020

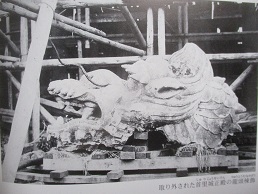

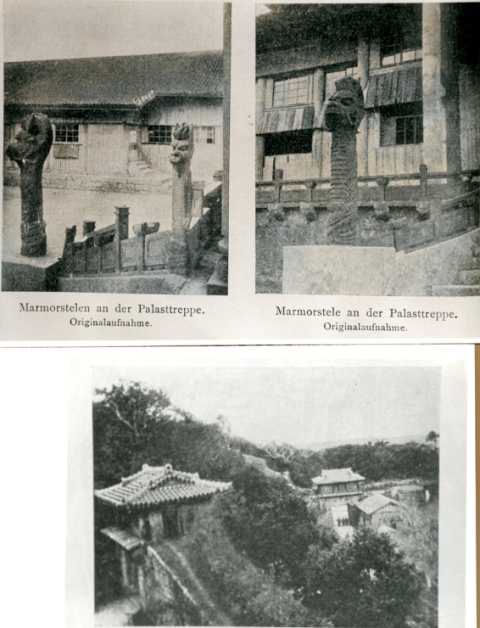

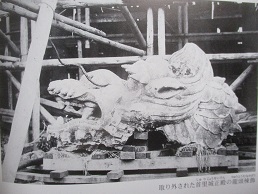

1910年3月 シーモン

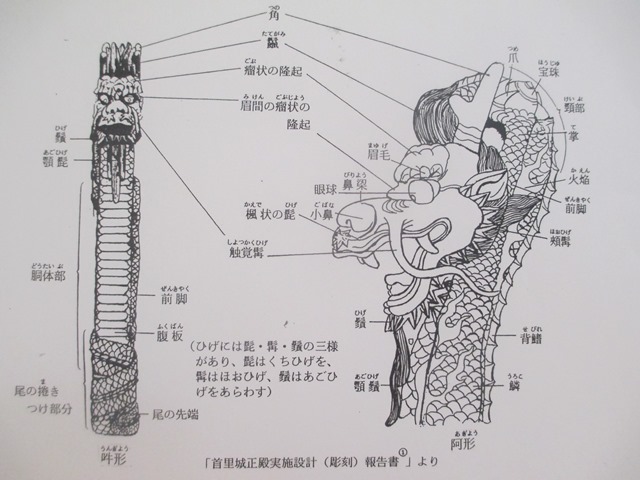

「寸法記」向き合ったら宝珠を持った手がみえるが、これは手を降ろしていて見えない。

2020-9-17 龍柱を考える会

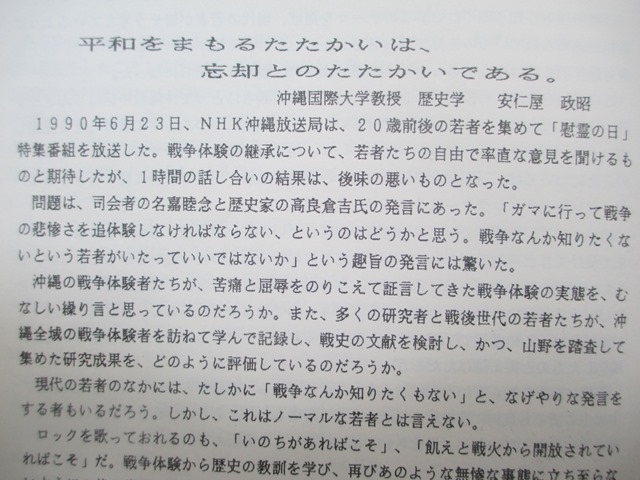

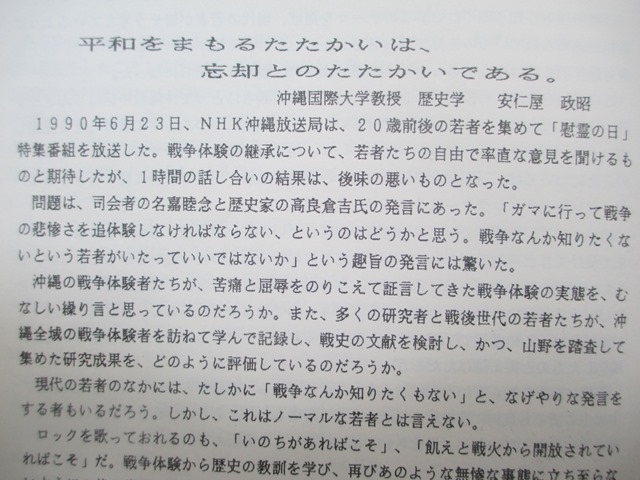

1990年8月 戦争体験記録研究会『次代へ』安仁屋政昭「平和をまもるたたかいは、忘却とのたたかいである。」

「くろねこの短語」2020年10月19日 おかしな話だ。何がって、所信表明演説もしないで、国会を無視したままだってのに、特高顔の自称苦労人・カス総理が外遊したことだ。そうした視点をまったくスルーしたまま、「首相、初の外遊スタート」なんてヨイショ報道する新聞・TVもどうなってるんだろうねえ。

コロナ禍の真っ最中にあって、総理大臣が代わり、その直後に「学問の自由」を揺るがしかねない日本学術会議問題が勃発したってのに、国会が閉じたままってのがどれだけ異常なことか。そのくせ、携帯電話料金値下げだの、マイナンバーカードと免許証の一体化だの、地方銀行や中小企業の再編だの、個別な政策は国会での議論もなしに勝手に動き出している。(略)

「くろねこの短語」2020年10月18日 (前略)、いまのタイミングで処理水の海外放出なんてことが俎上に上がること自体おかしな話なのだ。本来なら、国会で議論すべきことなのに、特高顔の自称苦労人・カス総理は国会を開くこともなく、今週は総理就任後初の外遊へお出ましときたもんだ。

でもって、そんなカス総理に阿るように、大阪府知事のイソジン吉村君が「大阪湾で1発目を放出することが必要で、国からの要請があれば、協力すべきだと思う」だとさ。大阪湾に汚染処理水を垂れ流そうってんだが、こいつもまたカス総理と一緒で何でも自分一人の判断でできると勘違いしてるんだね。ひょっとして、イソジン混ぜて流すつもりだったりして・・・妄想ですよ。そう言えば、イソジン吉村君のオヤビンであるお子ちゃま・橋↓も「関西にも米軍の基地負担を」なんてことを口にして顰蹙を買ったことがある。子の親にしてこの子あり、ってなものか。

菅 義偉2012-01-28- 民主党は野党時代に政府の文書管理の不備を責め、情報公開を声高に叫んでいました。しかし政権交代後、政治主導の象徴とした政務三役会議など、政策決定過程の多くは非公開で議事録も作成されず、「密室政治」となっています。議事録作成という基本的な義務も果たさず、「誤った政治主導」をふりかざして恣意的に国家を運営する民主党には、政権を担う資格がないのは明らかです。

黒手人 2020年10月16日ーはいさい、やっちー!ちゅーぬ タイムスんかい、高良とぅ与那原恵が 講演・対談 すんでぃぬ 広告が ぬとーん。タイムス「首里城取材班」がやるはじ。14日ぬ タイムス記事や、まったくぬ 高良ぬ「露払い」! ちゅーぬ タイムス文化面かい ぬとーる 知念勇さん意見のー 正当やんやー。なまから うむしるく ないぐとぅ、んーちょーてぃ くぃみそーりよー。

「くろねこの短語」2020年10月14日 (前略)どうやら、警察官僚による官邸支配ってのが、カス政権の本質ってことのようだ。運転免許とマイナンバーカードの一体化なんてのも、警察官僚がバックについているからこそで、昨日のTBS『Nスタ』なんか臆面もなくそうした報道をしてましたからね。

日本学術会議問題は「学問の自由」に手を突っ込んだわけだけど、カス総理が必死こいている携帯電話の料金値下げってのは行きつくところは「表現の自由」への弾圧につながりかねないんだよね。なんとなれば、携帯電話料金ってのは電波の許認可に関わってくる問題で、許認可権を利用すれば放送局への規制も容易にできちゃうんだから。日本学術会議問題は警察国家への手始めで、メディアや一般大衆労働者諸君がどんな反応をするか試してるんじゃないのかねえ。

ところで、あっせん利得疑惑の布袋頭・甘利君が、「日本学術会議は中国の『千人計画』に協力している」ってデマを流したブログをこっそりと書き換えてたってね。睡眠障害とやらで国会から逃亡したように、なんとも姑息な野郎だこと。

2020-10-12 森美琴ちゃん誕生

2020-10-11 沖縄県立博物館・美術館講堂 しまくとぅばプロジェクト「しまくとぅば鼎談」親川志奈子、屋嘉宗彦、比嘉豊光、伊佐眞一

2020-10-2 『沖縄タイムス』伊佐眞一「首里城再建を考える③大動乱の史実」/2020-10-7 『沖縄タイムス』後田多敦「首里城再建を考える⑤沖縄神社」

1999年10月 野々村孝男『首里城を救った男ー阪谷良之進・柳田菊造の軌跡』ニライ社/2000年11月 野々村孝男『写真集 懐かしき沖縄~山崎正董らが歩いた昭和初期の原風景から』琉球新報社

1999年3月 (財)南西地域活性化センター(会長・仲井真弘多)『Ⅱ.沖縄県における文化諸施設との現況と課題 調査報告書』

1、第1回 『沖縄と日本、これからの関係は?』出席者:仲井真弘多(沖縄電力)、牧野浩隆(琉銀)、平良朝敬(平盛リゾート)、高良倉吉(琉大)

〇高良倉吉:沖縄が独立した場合のメリット、デメリットについて自分なりに考えてみると、デメリットが多い気がする。したがって、独立ということを担保し、とりあえず留保しておいて、デメリットの方が高まってきたときにはその担保をはずして、いつでも使える状態にしておけばいいと思う。

1993年1月22日『琉球新報』「大龍柱を考える会(会長・宮里朝光)発足」/1991年1月 伊佐眞一『アール・ブール人と時代』編集後記/西村氏の抗議にたいする当局の返答

2020-9-11沖縄県立博物館・美術館

特別展「岩石」-石ころから見える地球のダイナミズム―2020年2020年09月08日(火) ~ 2020年11月15日2020

1910年3月 シーモン

「寸法記」向き合ったら宝珠を持った手がみえるが、これは手を降ろしていて見えない。

2020-9-17 龍柱を考える会

1990年8月 戦争体験記録研究会『次代へ』安仁屋政昭「平和をまもるたたかいは、忘却とのたたかいである。」

研究会と交流。

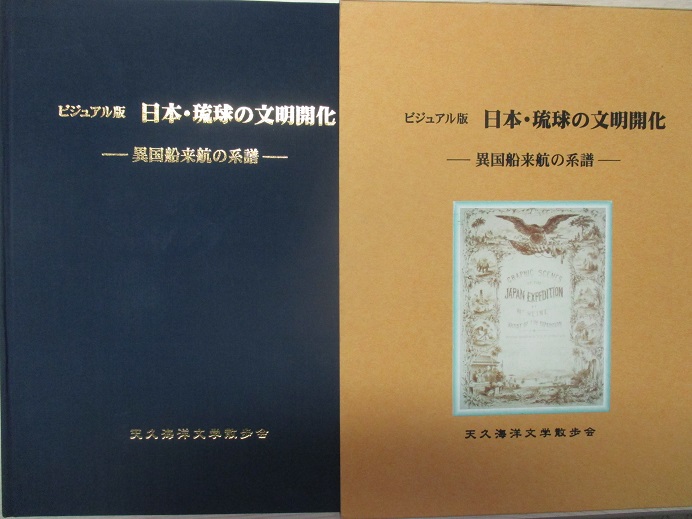

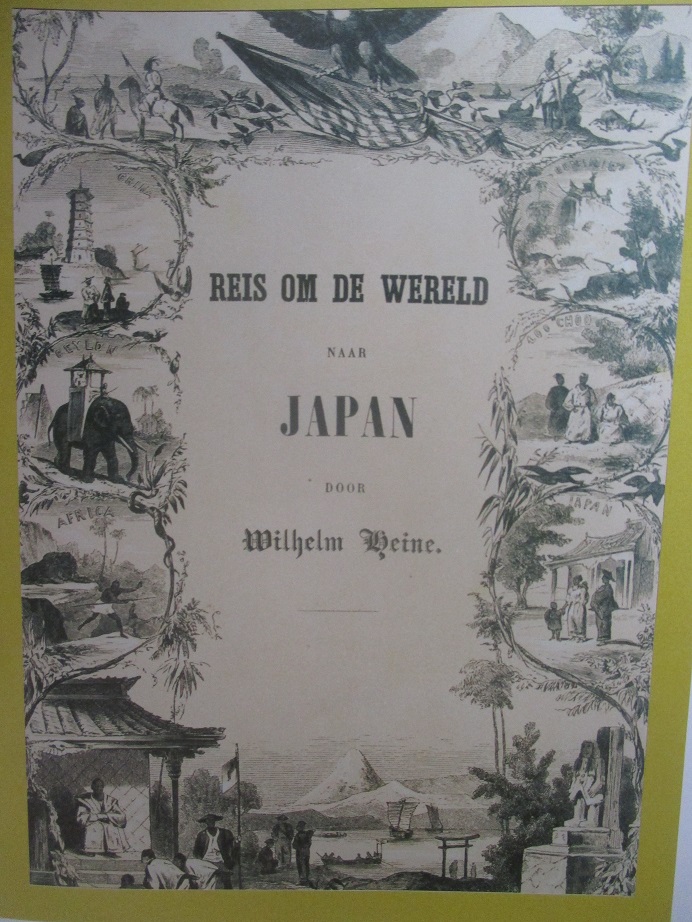

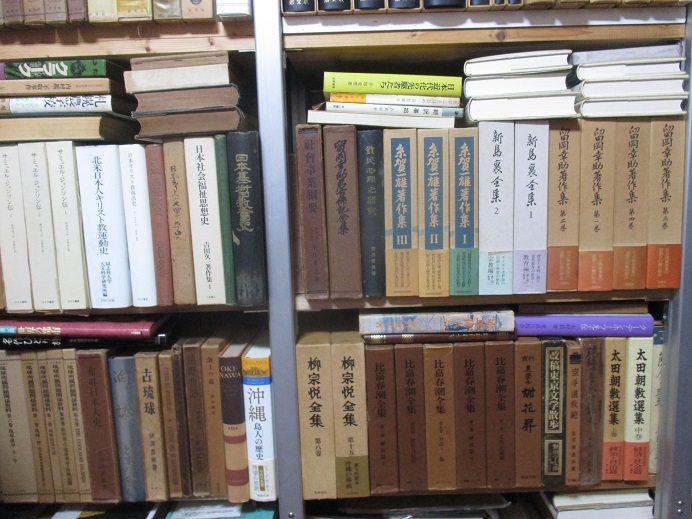

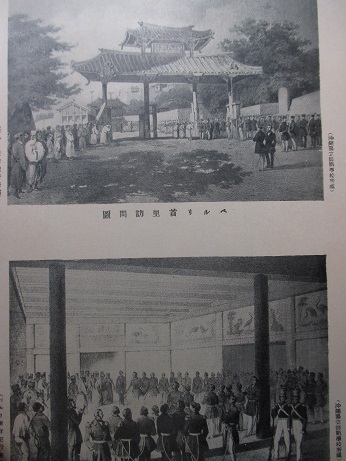

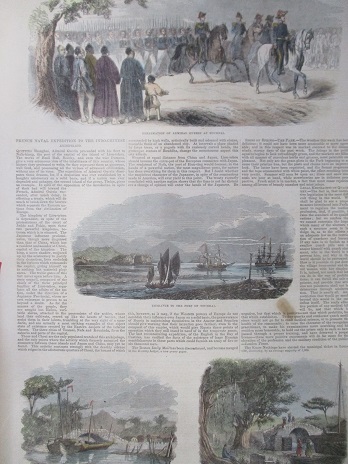

研究会と交流。2005年5月 新城良一・編『ビジュアル版 日本・琉球の文明開化ー異国船来航の系譜』天久海洋文学散歩会

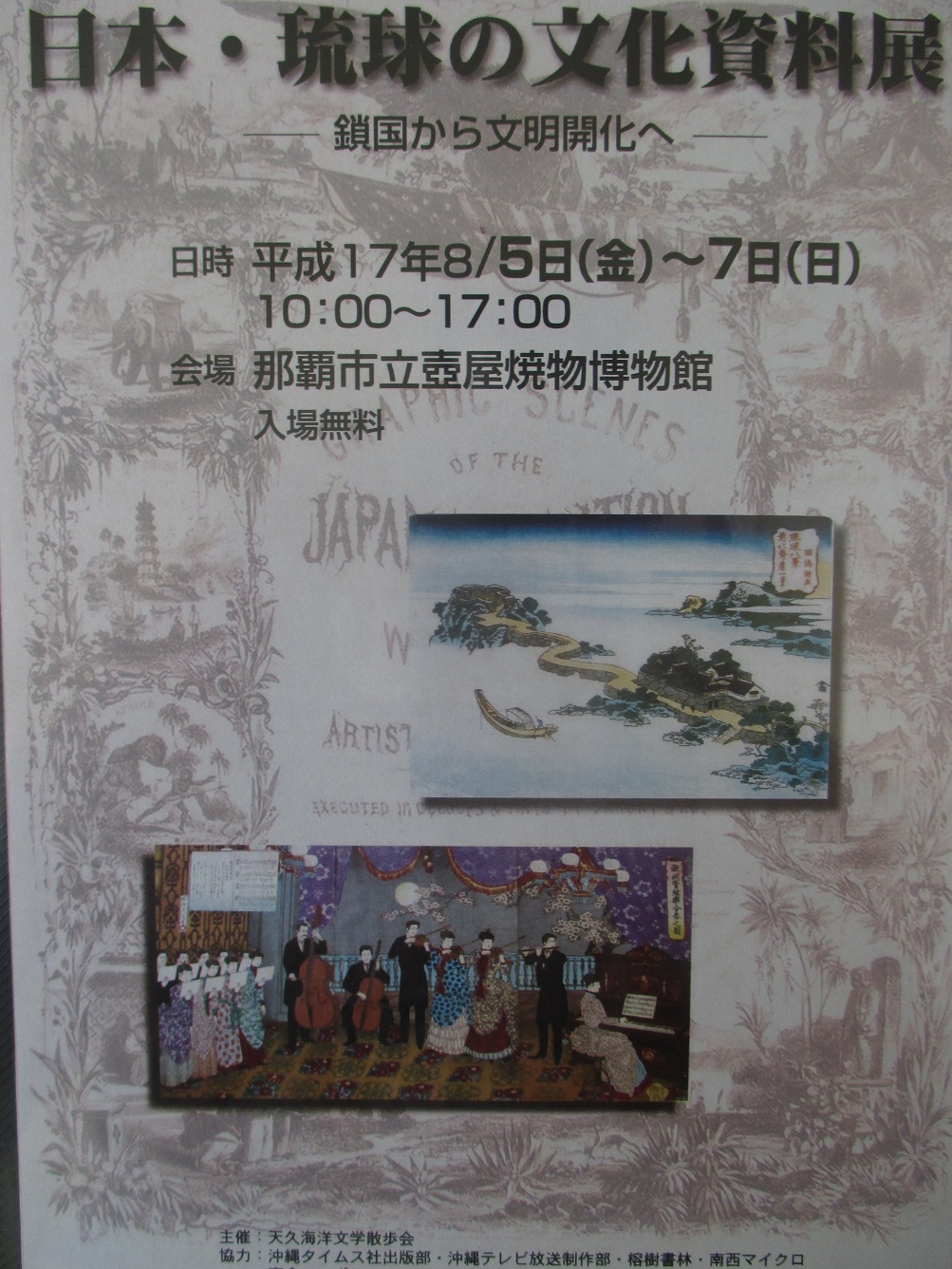

2005年8月 那覇市立壺屋焼物博物館 「日本・琉球の文化資料展ー鎖国から文明開化へー」主催/天久海洋文学散歩会(新城良一)

左が喜納勝代さん

渡口万年筆の渡口彦邦氏と新城良一氏(右)

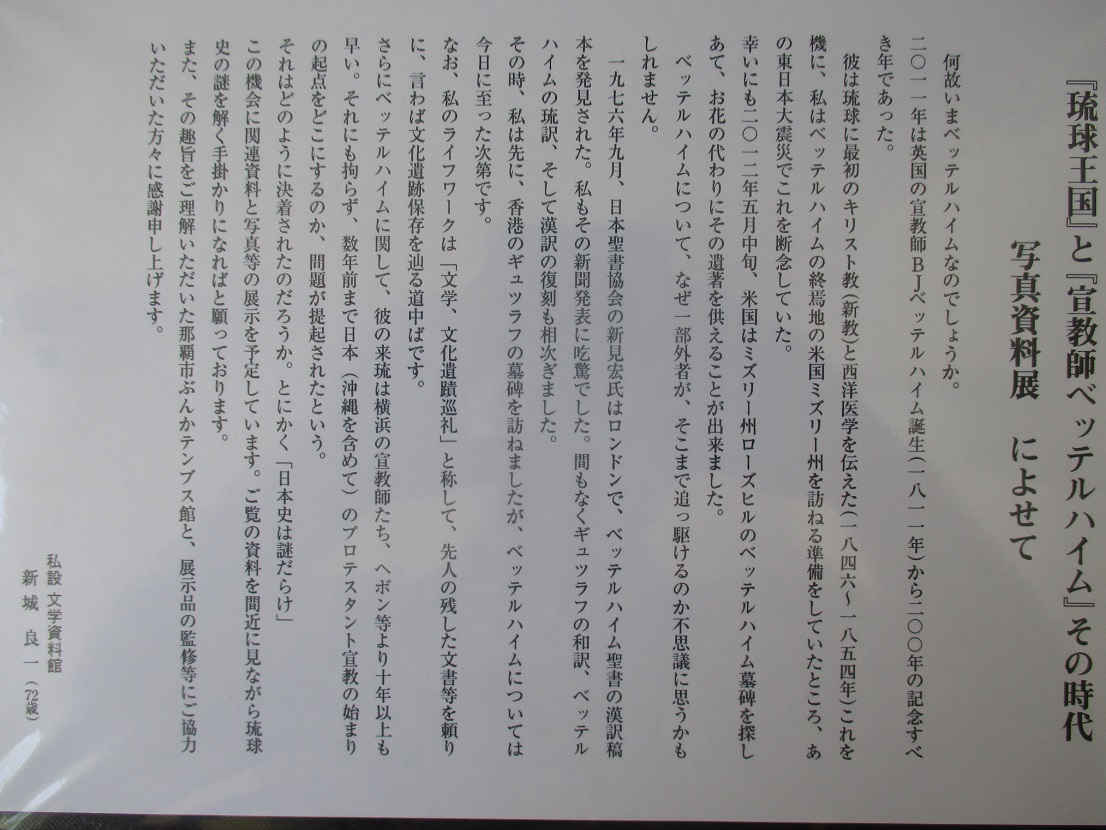

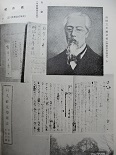

2012年5月ミズリー州ブルックフィールド(ローズヒル墓地) ベッテルハイム墓碑で新城良一氏

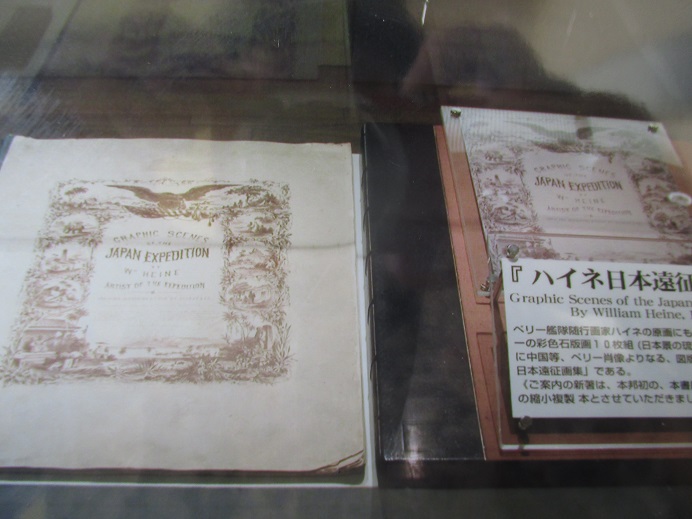

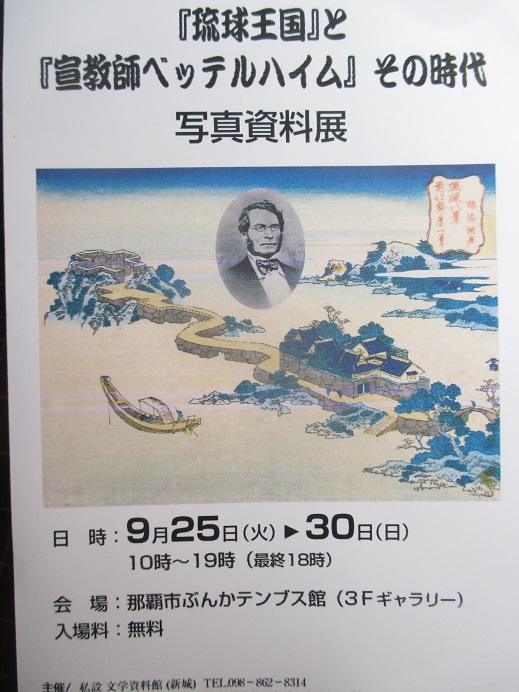

2012年9月 那覇市ぶんかテンブス館3Fギャラリー「写真資料展・『琉球王国』と『宣教師ベッテルハイム』その時代」主催/新城良一「私設・文学資料館」

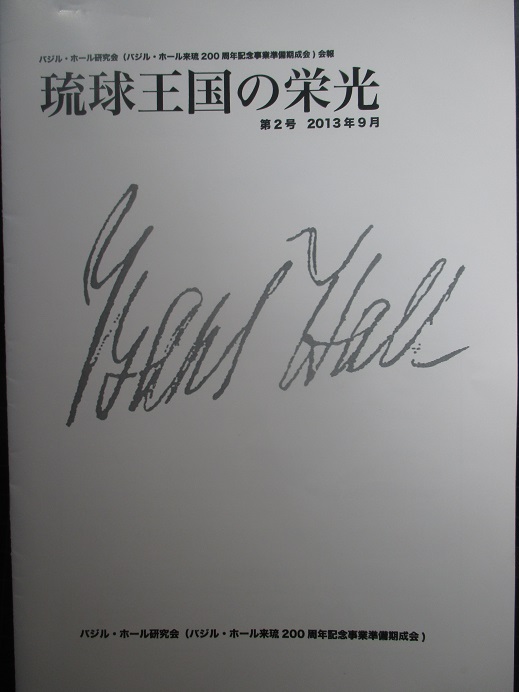

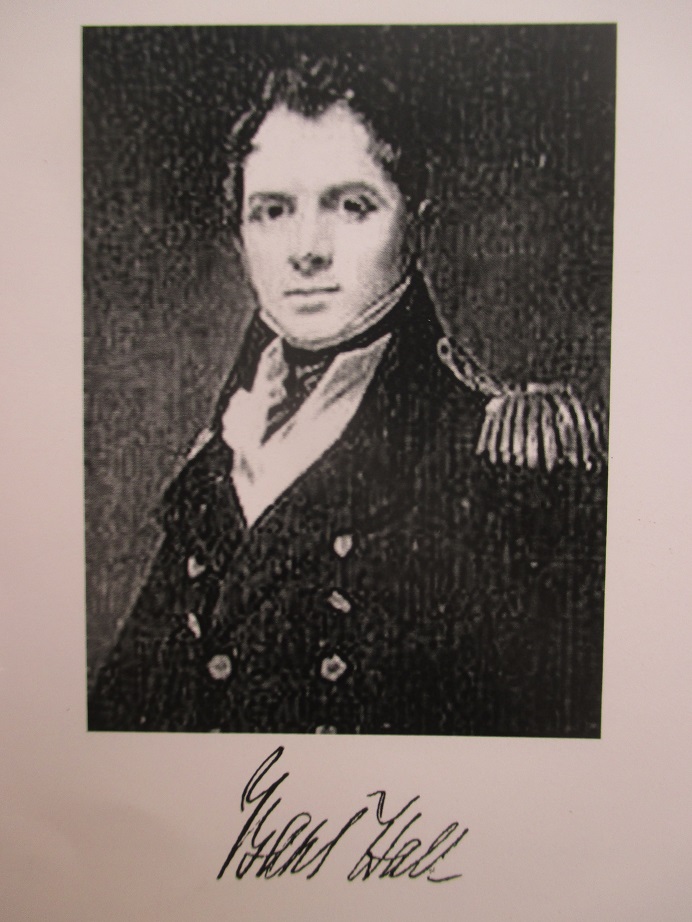

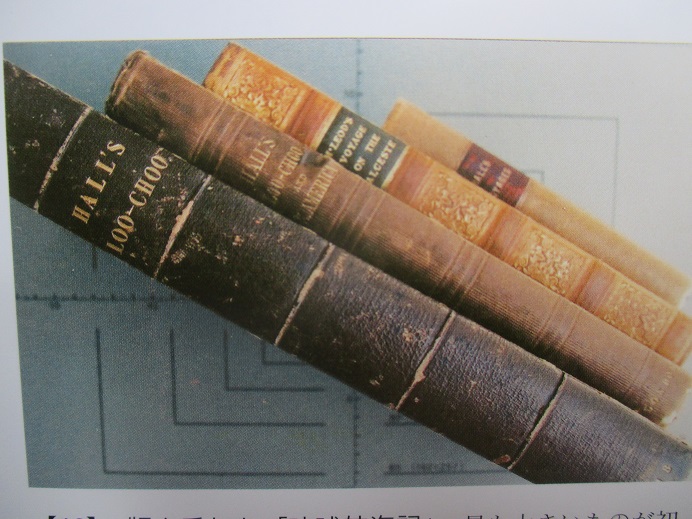

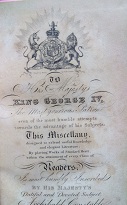

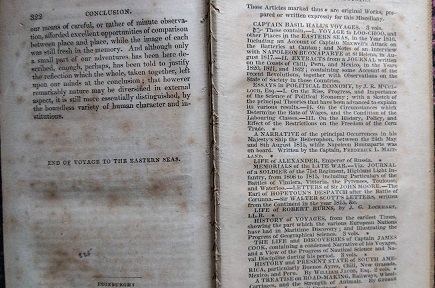

2013年9月 バジル・ホール研究会『琉球王国の栄光』第2号□写真/バジルホールとその自筆署名(新城良一所蔵)

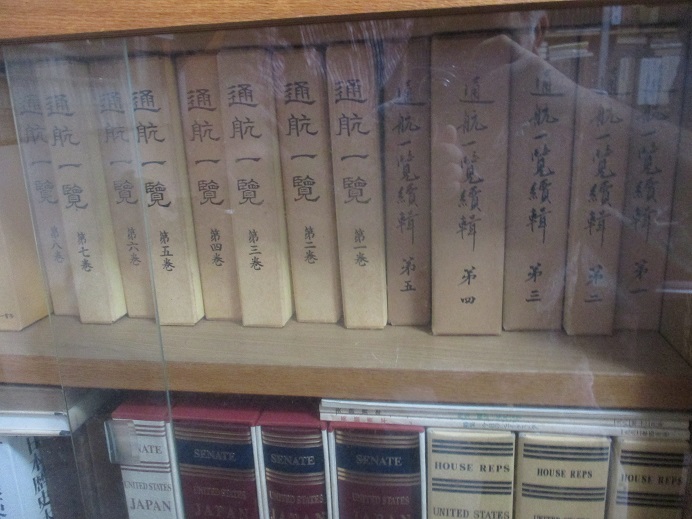

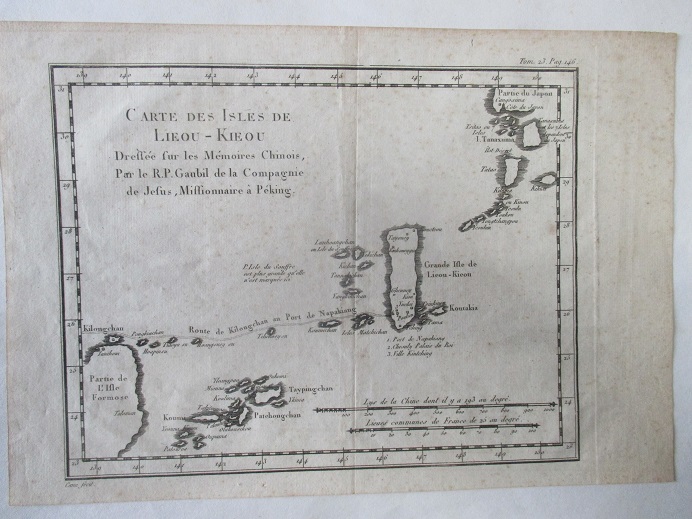

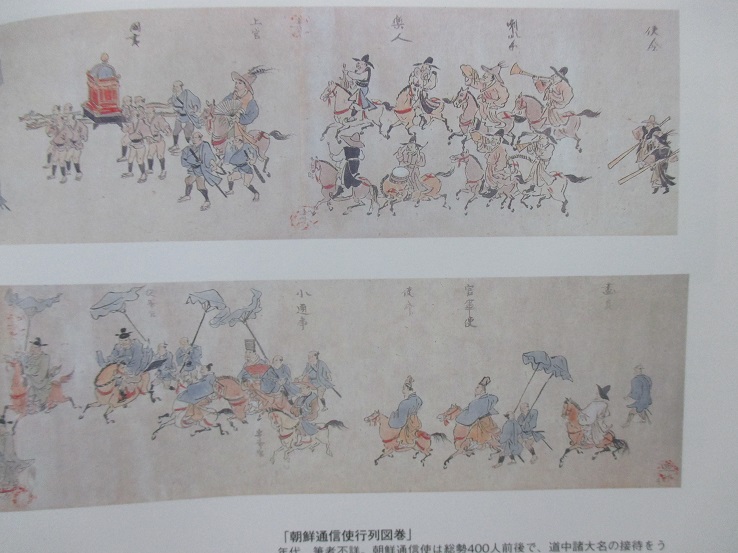

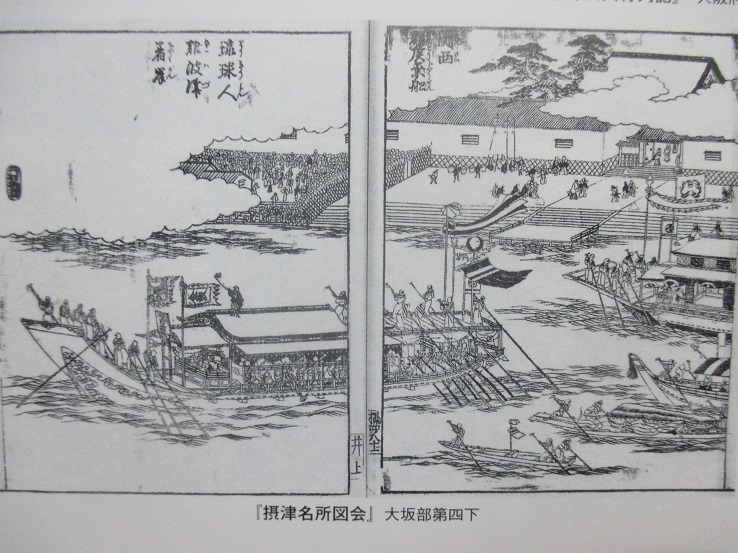

通航一覧つうこういちらんー江戸時代の外交関係史料集。本文 350巻,付録 23巻,凡例総目2巻。幕府の命を受けて,大学頭林あきら (復斎) が史料を収集整理して嘉永3 (1850) 年に完成したもの。琉球,朝鮮,中国をはじめ,東南アジア,欧米諸国の国号の起源,統治者の世系,日本との交通などを,いくつかの項目に分けて書いてある。コトバンク

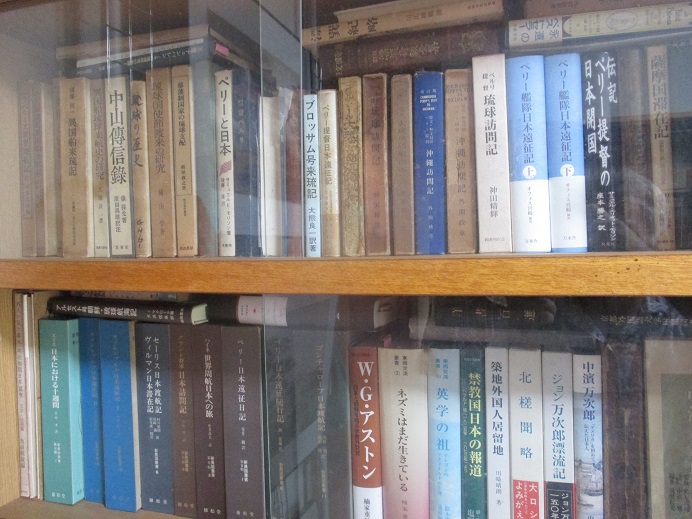

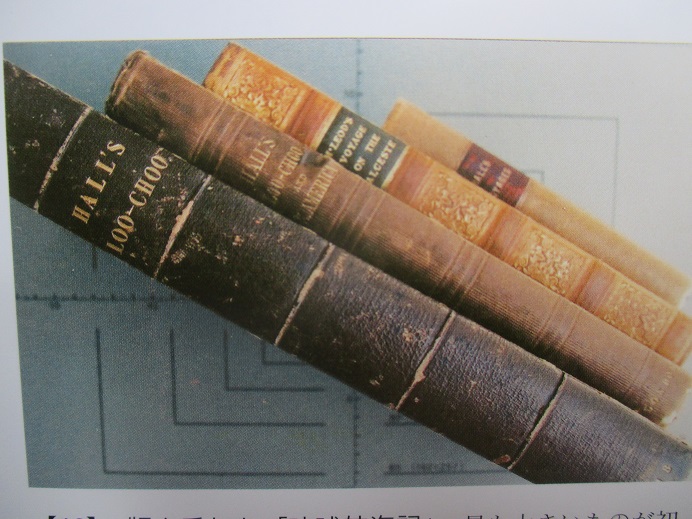

1938年8月から須藤利一は『沖縄教育』に「ベージル・ホール大琉球航海記」を1939年まで連載。(抜き刷りを新城良一氏所蔵)1940年1月、須藤利一は野田書房から『大琉球島探検航海記』を出した。発売所は東京は日本古書通信社代理部、那覇は沖縄書籍となっている。

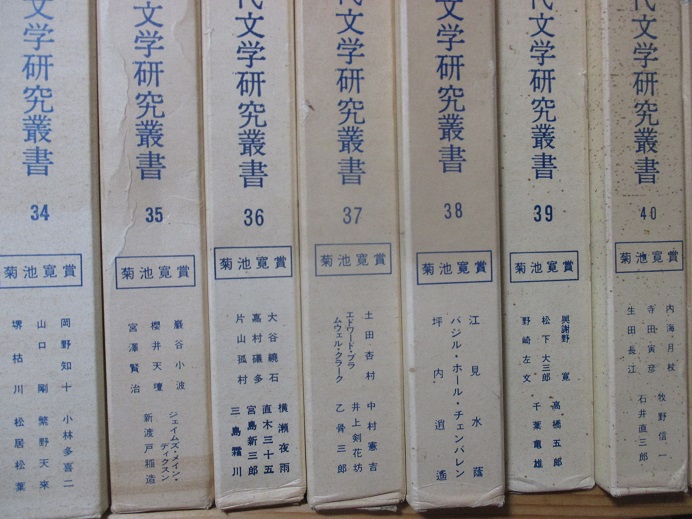

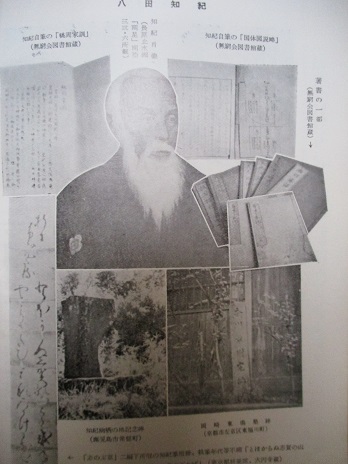

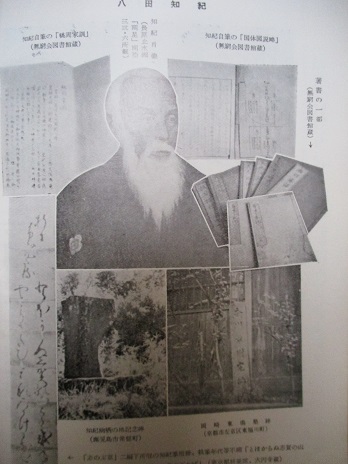

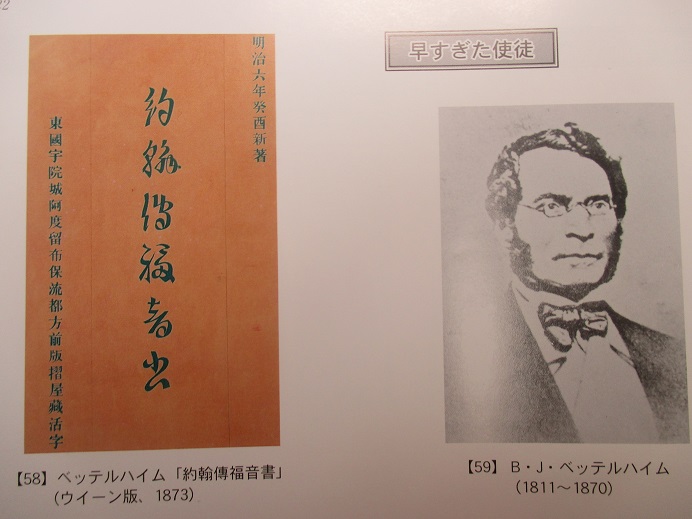

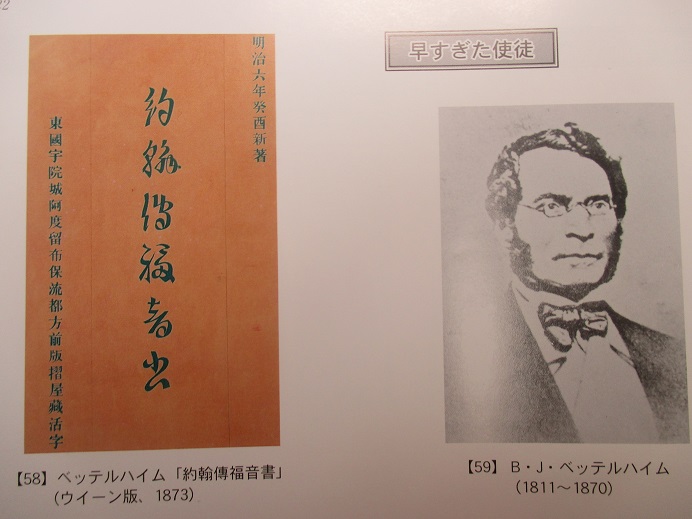

1969年3月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学研究叢書1』「B・J・ベッテルハイム」「八田知紀」「中村正直」

昭和女子大学「近代文化研究所」の中心事業であった『近代文学研究叢書』の刊行は、創立者人見円吉の企画・立案によるもので、大学が誇る図書館(近代文庫)の充実した蔵書を生かして調査研究が開始。38巻は「江見水蔭 B・H・チェンバレン 坪内逍遙」である

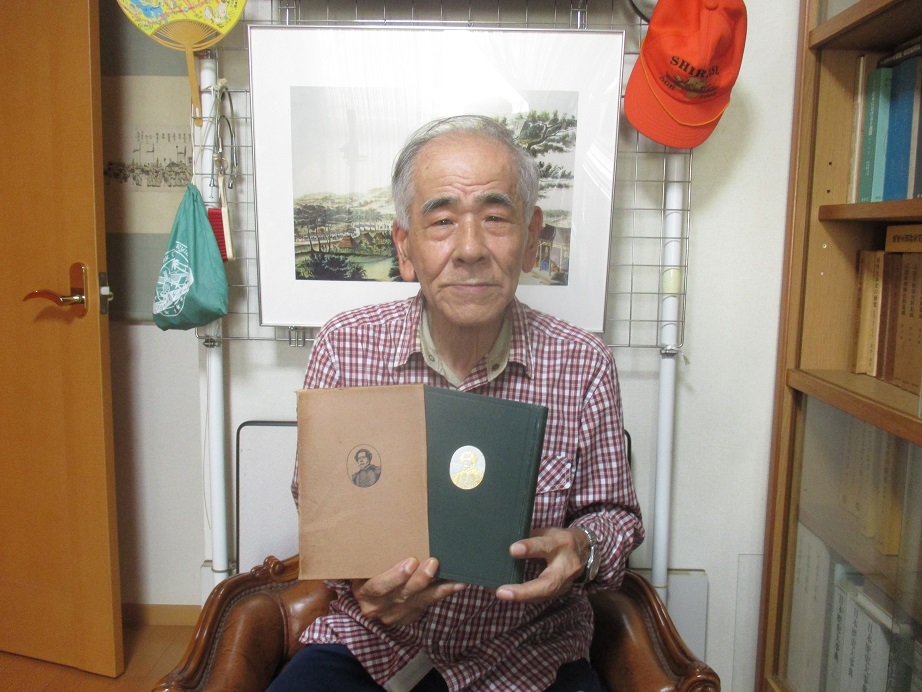

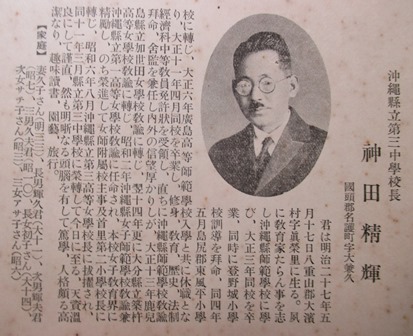

新城良一氏が手にしているのは神田 精輝 訳『ペルリ提督琉球訪問記 』の初版本

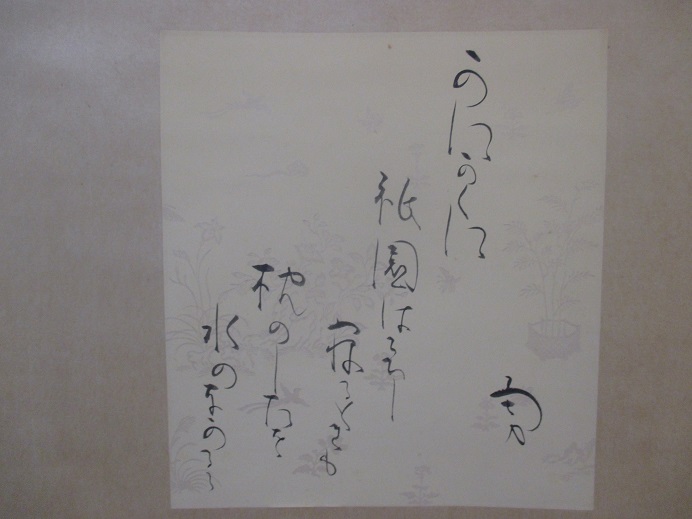

吉井勇の作「かにかくに 祇園はこひし寝(ぬ)るときも 枕のしたを水のながるる」

13:30 開場

14:00 {トーク}(15分×4人)「それぞれの立場から見た山田實」

15::05~15:15 休憩

15:15 {パネルディスカッション}(100分)・質疑応答

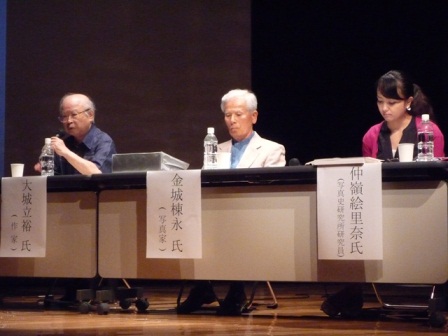

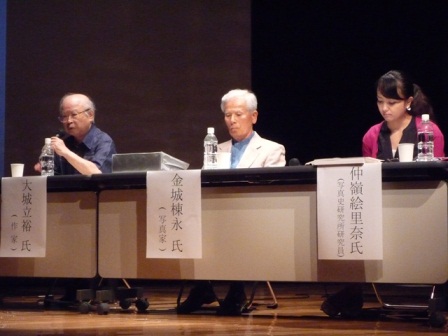

パネリスト:大城立裕氏(作家)、金城棟永氏(写真家)、仲里効氏(映像批評家)、仲嶺絵里奈氏(写真史研究所研究員)

コーディネーター:大城仁美(展覧会担当学芸員)

17:00 終了

写真左から大城立裕氏、金城棟永氏、仲嶺絵里奈さん

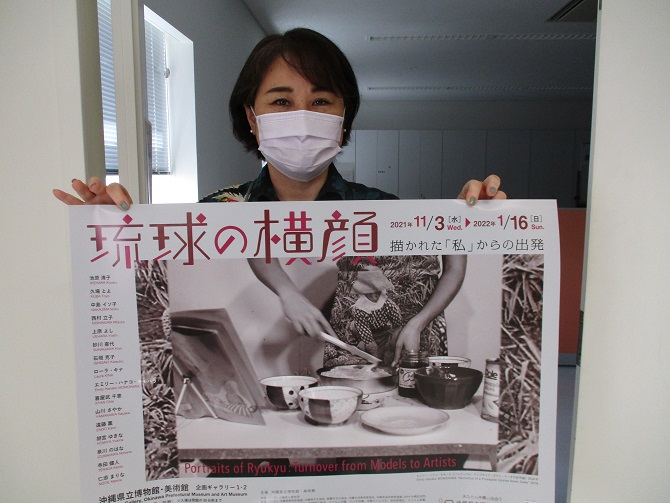

□2012年10月10日『琉球新報』仲嶺絵里奈「美術月報ー今年94歳にして現役の写真家として活動を続ける、山田實の大規模な写真展『山田實展ー人と時の往来』(沖縄県立博物館・美術館企画ギャラリー1・2、9月」11日~11月4日)が開催されている。-」

□2012年10月11日『沖縄タイムス』「展覧会でシンポー山田實作品 本質探るー『原点にシベリア抑留体験』」

14:00 {トーク}(15分×4人)「それぞれの立場から見た山田實」

15::05~15:15 休憩

15:15 {パネルディスカッション}(100分)・質疑応答

パネリスト:大城立裕氏(作家)、金城棟永氏(写真家)、仲里効氏(映像批評家)、仲嶺絵里奈氏(写真史研究所研究員)

コーディネーター:大城仁美(展覧会担当学芸員)

17:00 終了

写真左から大城立裕氏、金城棟永氏、仲嶺絵里奈さん

□2012年10月10日『琉球新報』仲嶺絵里奈「美術月報ー今年94歳にして現役の写真家として活動を続ける、山田實の大規模な写真展『山田實展ー人と時の往来』(沖縄県立博物館・美術館企画ギャラリー1・2、9月」11日~11月4日)が開催されている。-」

□2012年10月11日『沖縄タイムス』「展覧会でシンポー山田實作品 本質探るー『原点にシベリア抑留体験』」

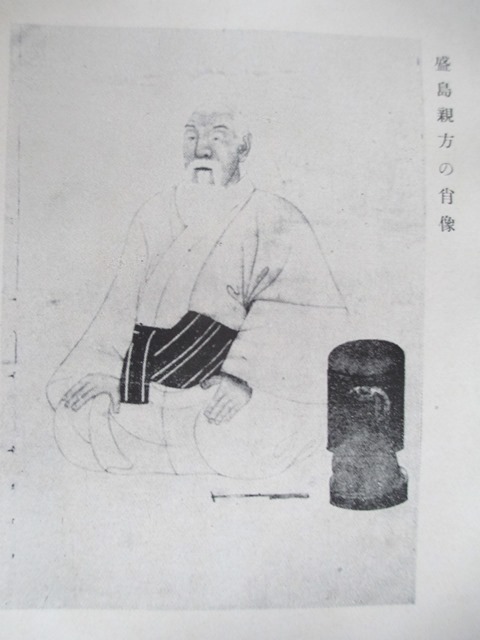

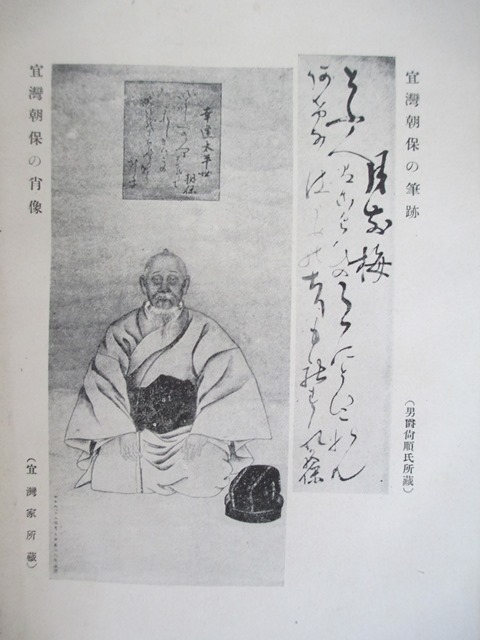

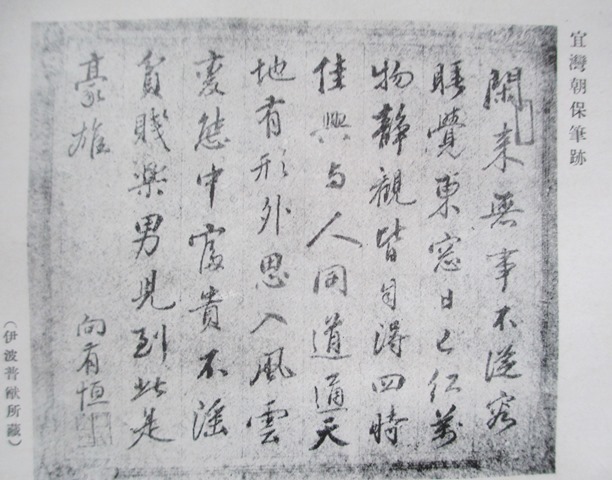

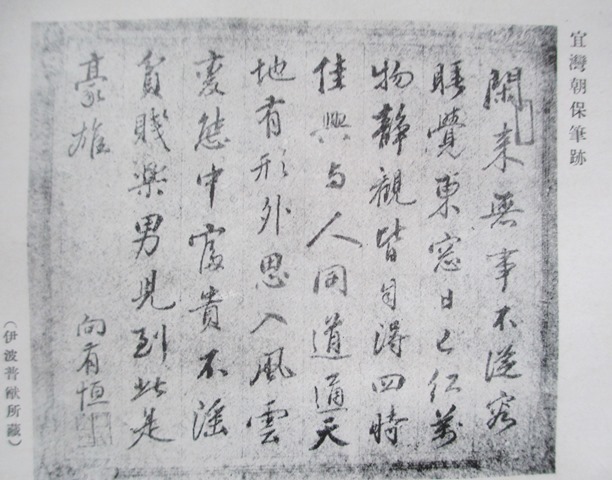

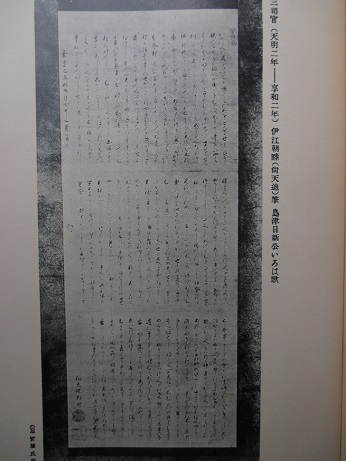

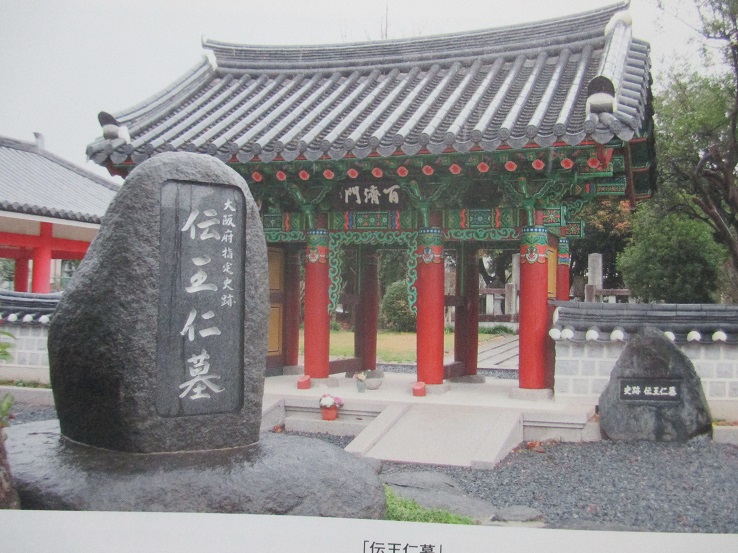

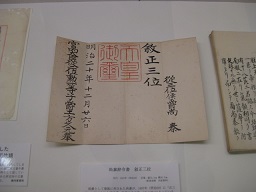

09/19: 宜湾朝保(1823年3月5日~1876年8月6日)

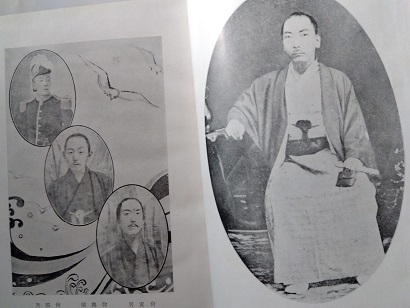

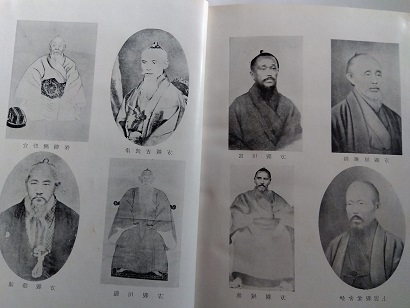

宜湾朝保

近世末期琉球の政治家,歌人。唐名は向有恒。明治政府が樹立し,廃藩置県が行われると,維新慶賀副使として上京,琉球藩王を受けて,琉球王国の日本への編入の道を開く。琉球の名門の家に生まれ,父親は幼時に死去したものの,やはり三司官(本土の家老などに相当する首里王府の要職)だった。本人も尚泰15(1862)年から死の前年まで三司官を務める。歌を,香川景樹の高弟で薩摩藩士八田知紀に師事し,『沖縄集』(尚泰23年刊),『沖縄集二編』(同29年刊)を編集刊行するなど大いに歌道を興す。家集に『松風集』がある。

(池宮正治)→コトバンク

宜湾朝保の父ー向延楷・盛島親方朝昆

1969年3月 昭和女子大学近代文学研究室『増訂 近代文学叢書』「八田知紀」第一巻 昭和女子大学

近世末期琉球の政治家,歌人。唐名は向有恒。明治政府が樹立し,廃藩置県が行われると,維新慶賀副使として上京,琉球藩王を受けて,琉球王国の日本への編入の道を開く。琉球の名門の家に生まれ,父親は幼時に死去したものの,やはり三司官(本土の家老などに相当する首里王府の要職)だった。本人も尚泰15(1862)年から死の前年まで三司官を務める。歌を,香川景樹の高弟で薩摩藩士八田知紀に師事し,『沖縄集』(尚泰23年刊),『沖縄集二編』(同29年刊)を編集刊行するなど大いに歌道を興す。家集に『松風集』がある。

(池宮正治)→コトバンク

宜湾朝保の父ー向延楷・盛島親方朝昆

1969年3月 昭和女子大学近代文学研究室『増訂 近代文学叢書』「八田知紀」第一巻 昭和女子大学

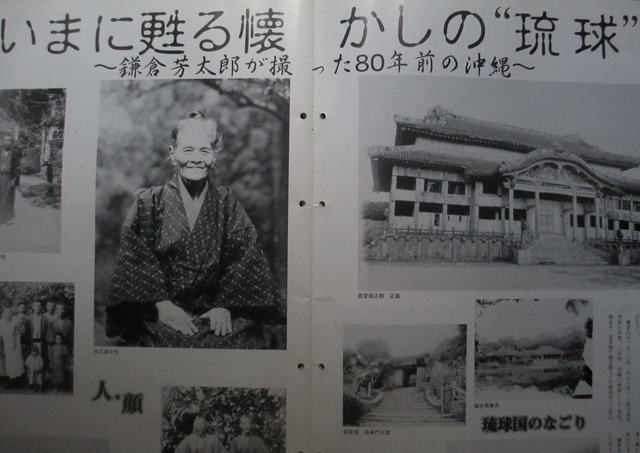

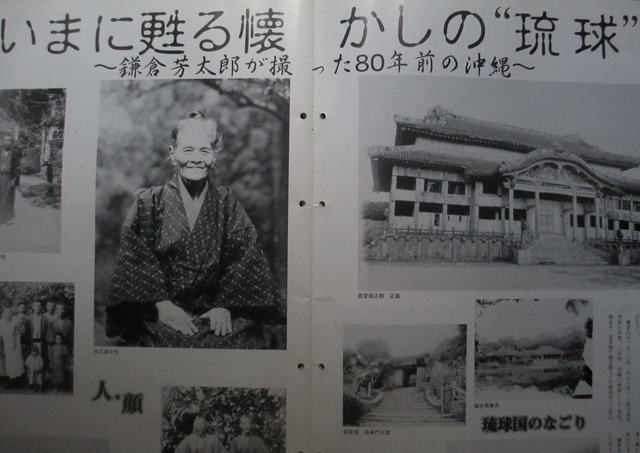

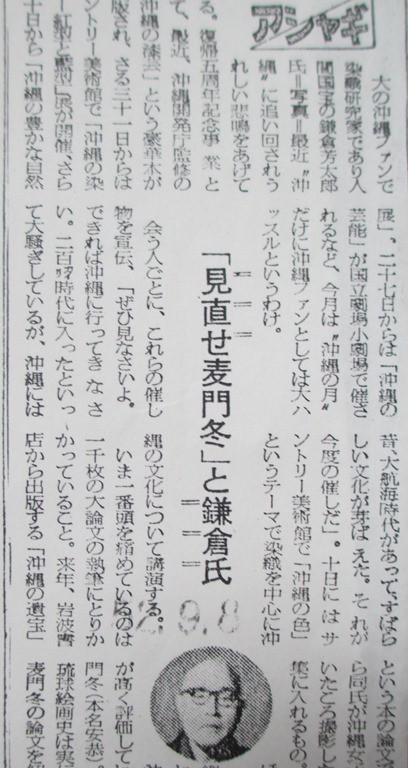

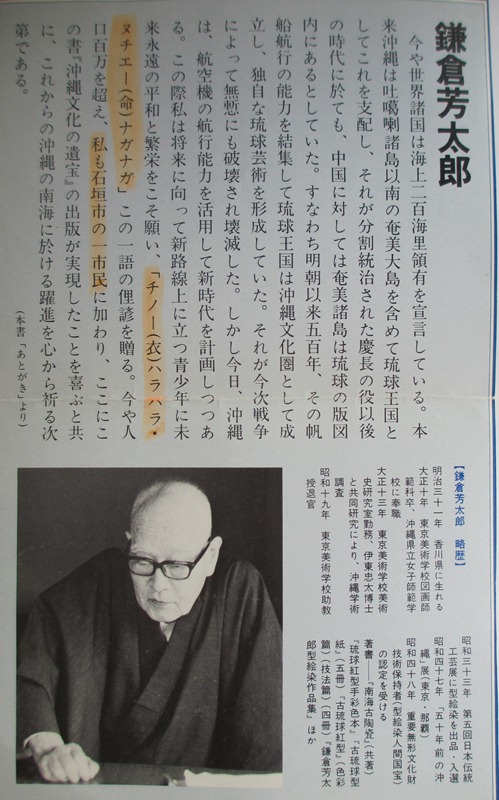

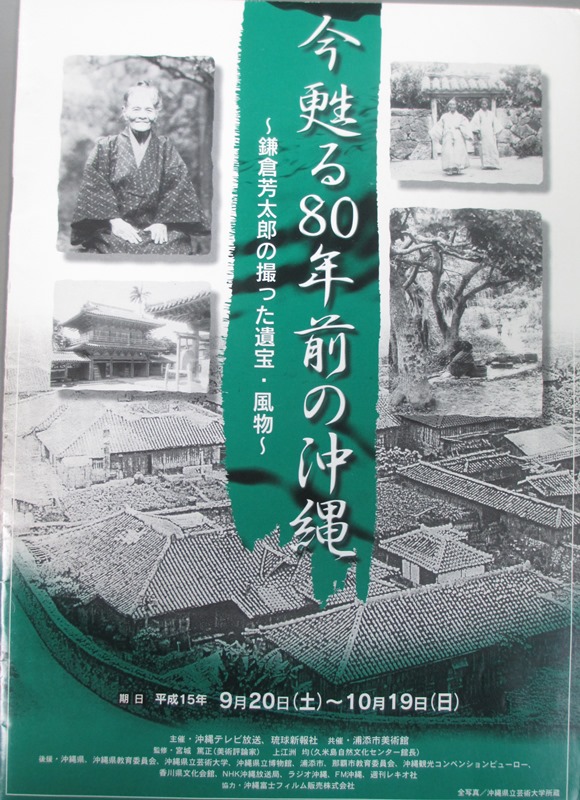

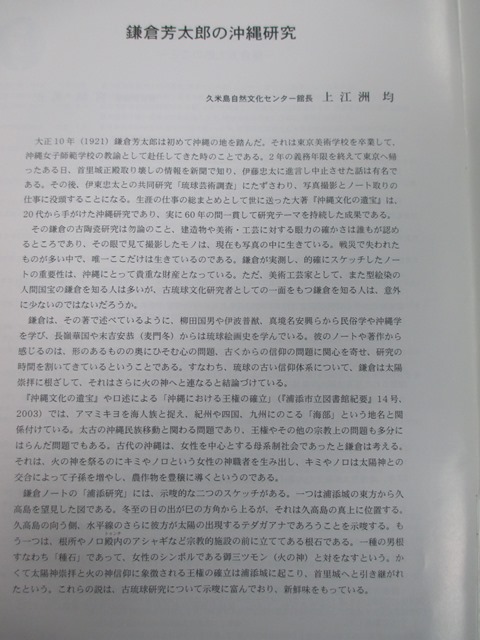

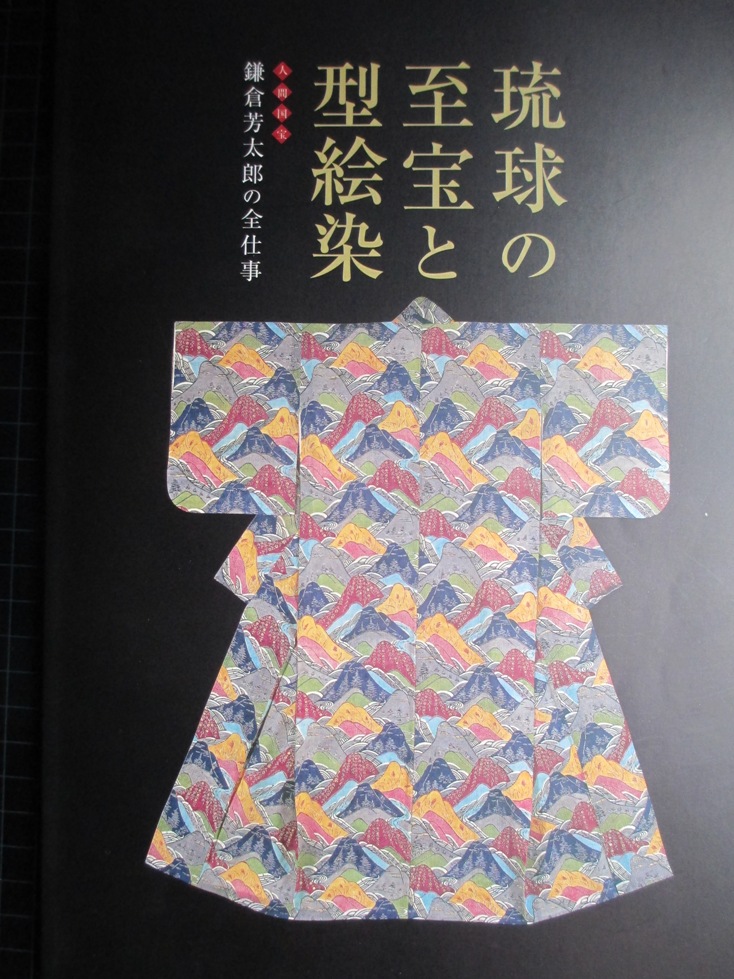

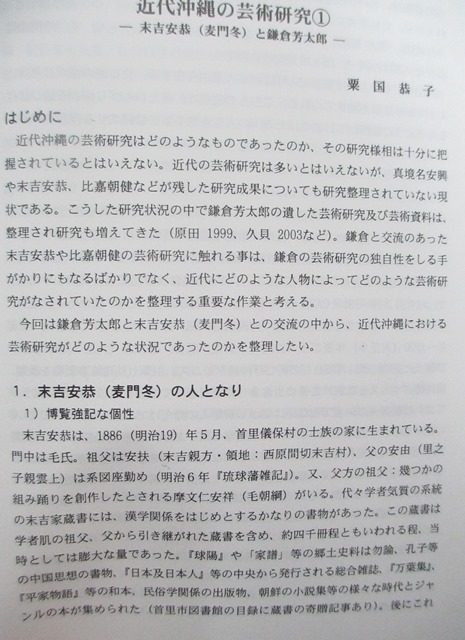

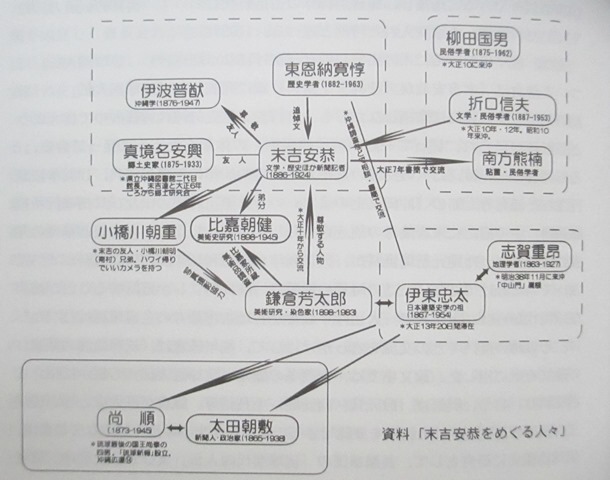

昨年暮れ、沖縄県立博物館・美術館指定管理者の「文化の杜共同企業体」から今年5月に開催される企画展「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した“美”」の図録に末吉麦門冬と鎌倉芳太郎についての原稿依頼があった。奇しくも今年11月25日は末吉麦門冬の没後90年で、展覧会場の沖縄県立博物館・美術館に隣接する公園北端はかつて末吉家の墓があった場所である。加えて、文化の杜には麦門冬曾孫の萌子さんも居る。私は2007年の沖縄県立美術館開館記念展図録『沖縄文化の軌跡』「麦門冬の果たした役割」の中で「琉球美術史に先鞭をつけたのは麦門冬・末吉安恭で、その手解きを受けた一人が美術史家・比嘉朝健である。安恭は1913年、『沖縄毎日新聞』に朝鮮小説「龍宮の宴」や支那小説「寒徹骨」などを立て続けに連載した。そして15年、『琉球新報』に『吾々の祖先が文字に暗い上に筆不精(略)流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の国ではある』と朝鮮の古書『龍飛御天歌』『稗官雑記』などを引用し、『朝鮮史に見えたる古琉球』を連載した。

画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬

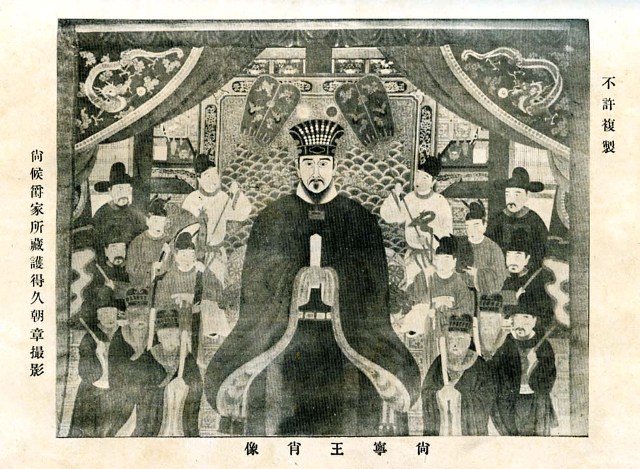

安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。

麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。

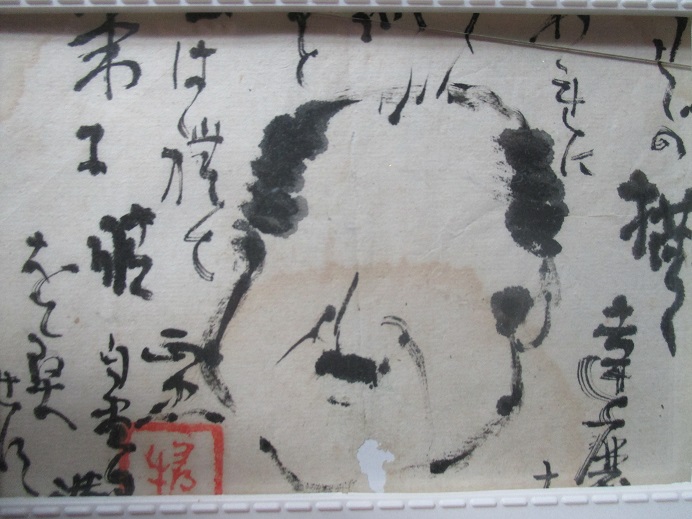

1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」

華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・

麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬

安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。

麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。

1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」

華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・

麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

02/19: 神村朝堅 雑誌『おきなわ』創刊への道

1945年8月、国吉真哲・宮里栄輝・源武雄が早く帰還できるよう「県人会」結成を相談。宮里栄輝、熊本沖縄県人会長になる。/女子挺身隊救済で尼崎沖縄県人会結成。

9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。

11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎

11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会

11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行

12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)

1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦

1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。

2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」

3月、『関西沖縄新報』創刊

4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳

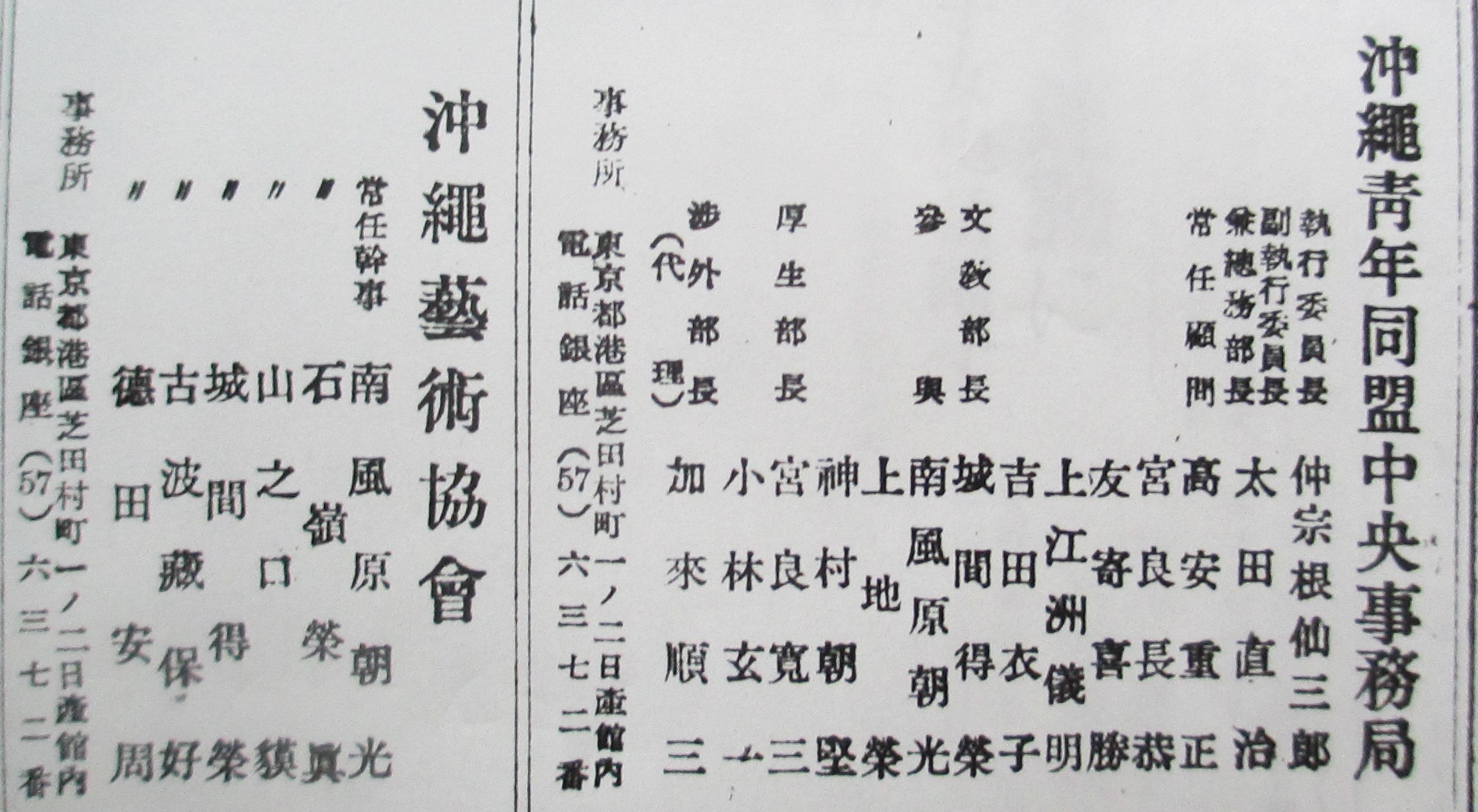

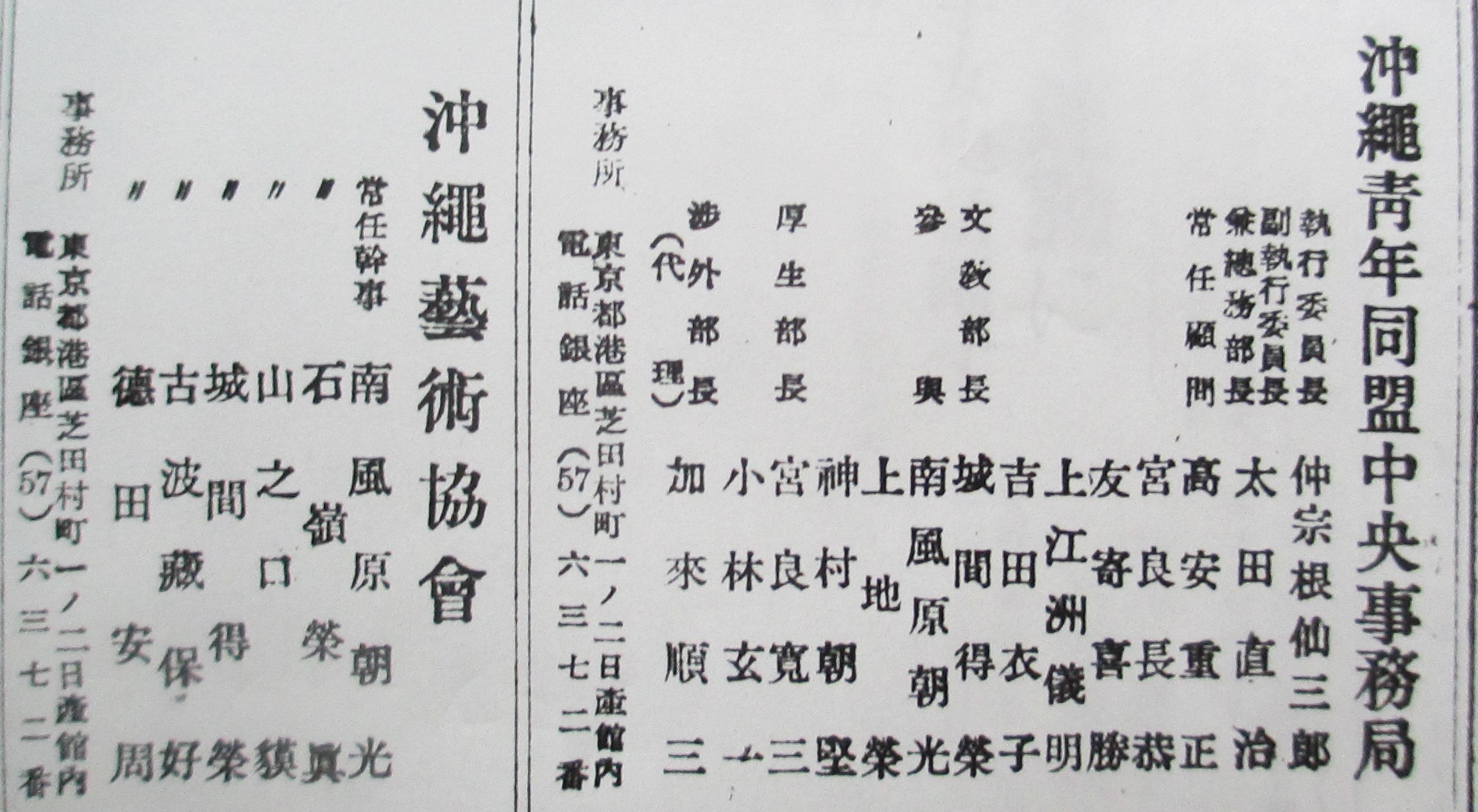

4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇

8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久

1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正

1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称

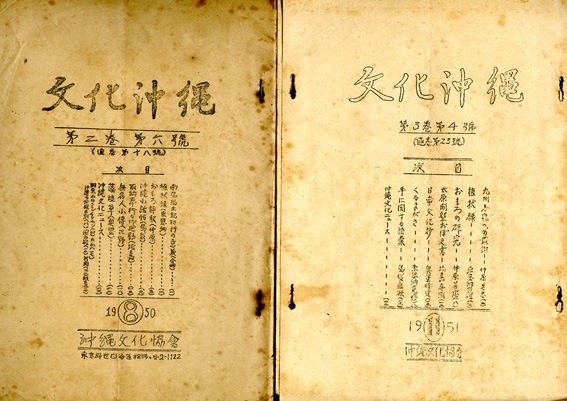

1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮

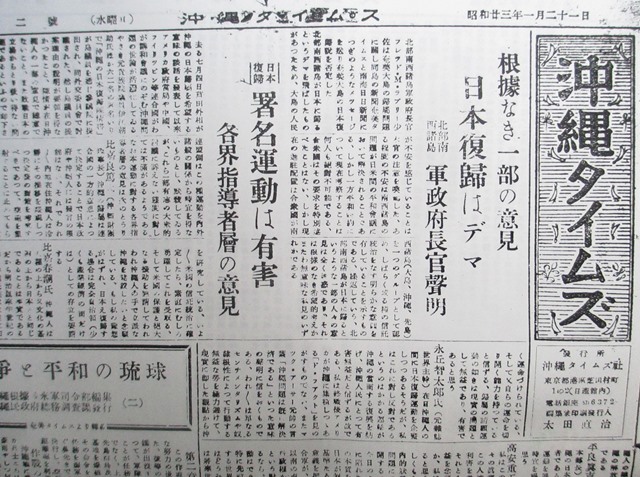

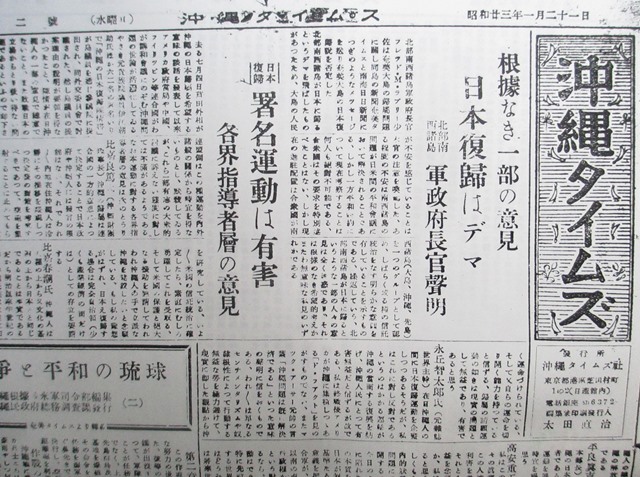

1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。

1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」

1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。

この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

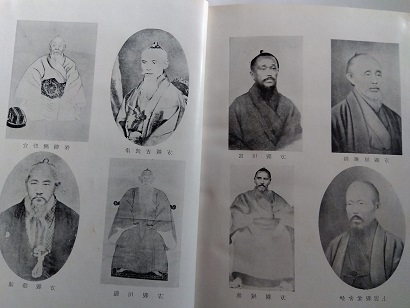

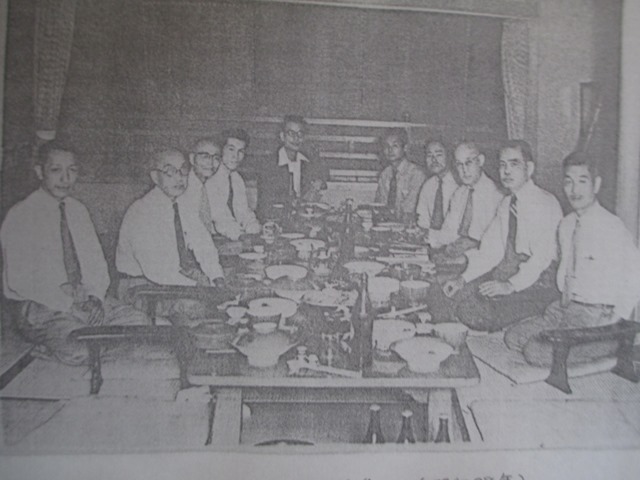

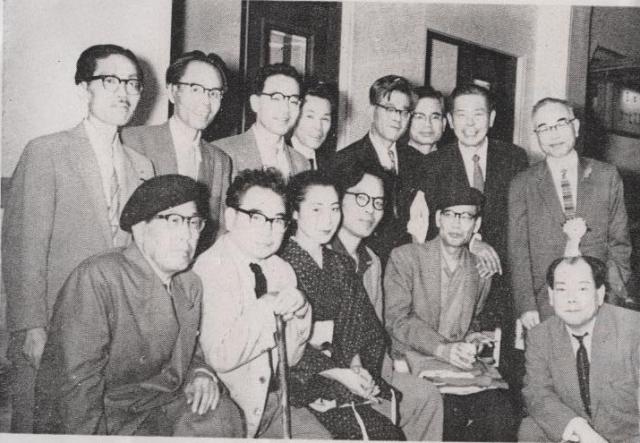

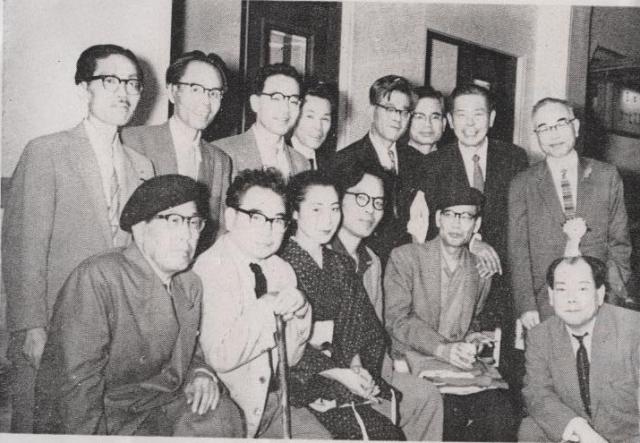

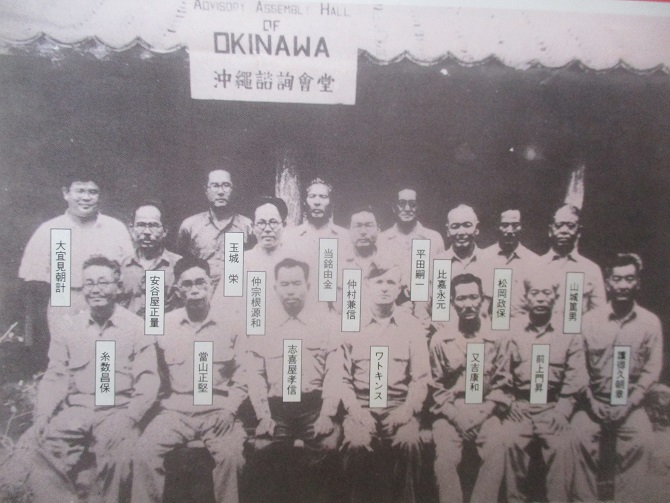

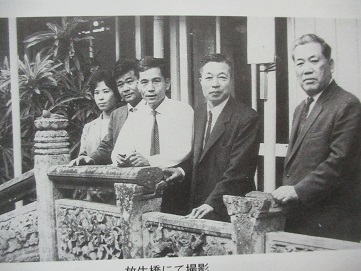

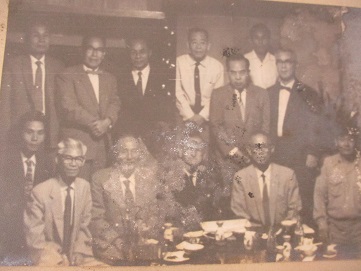

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝

1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号

1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号

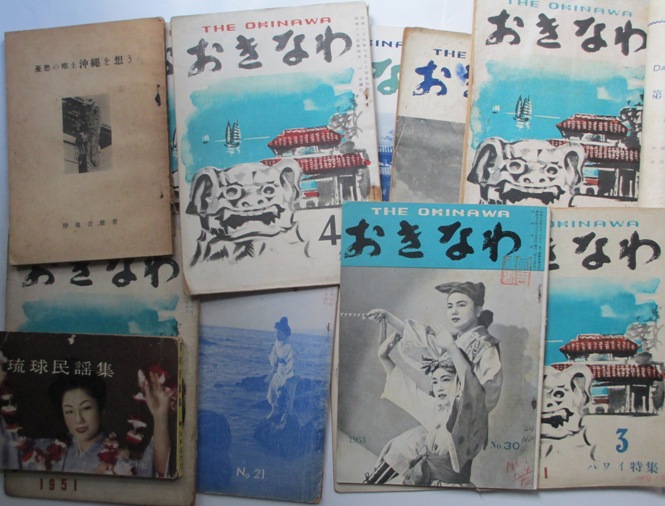

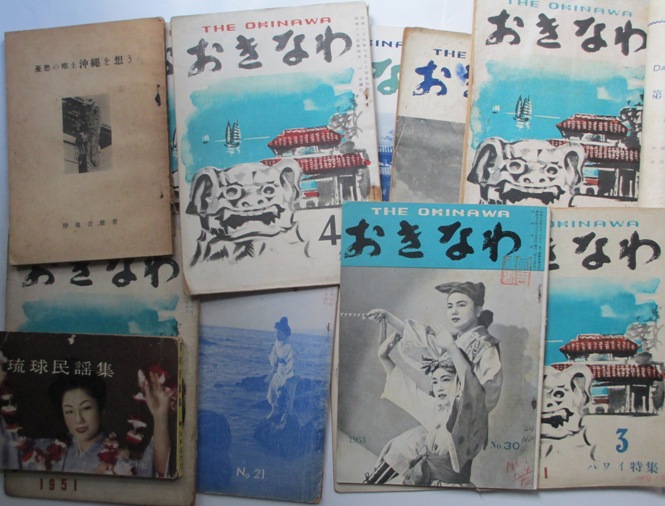

1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。

②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。

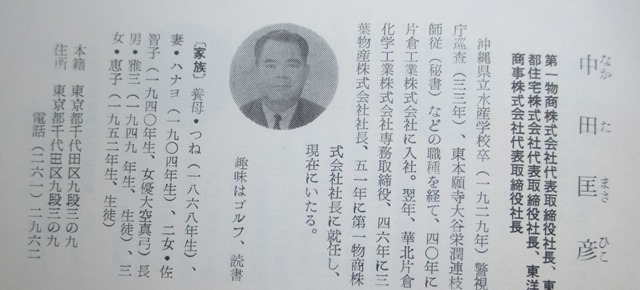

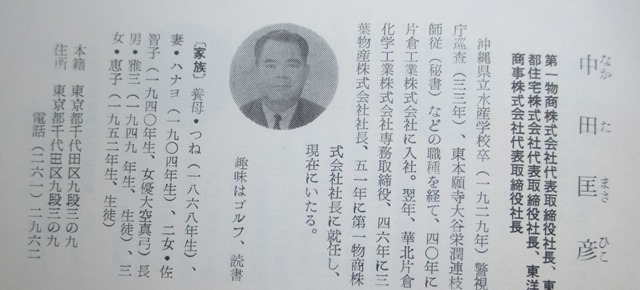

1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

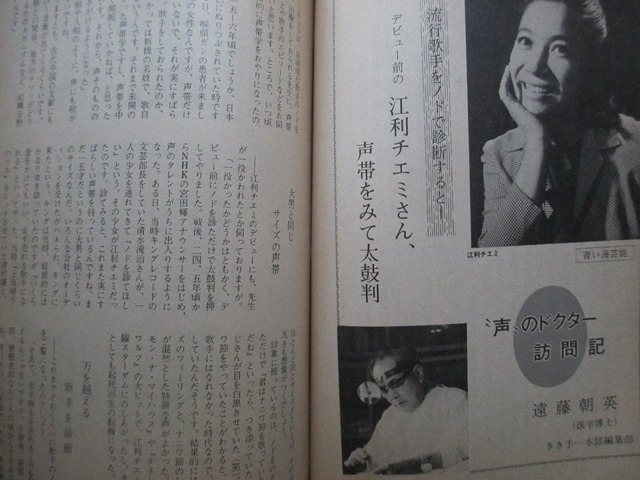

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。

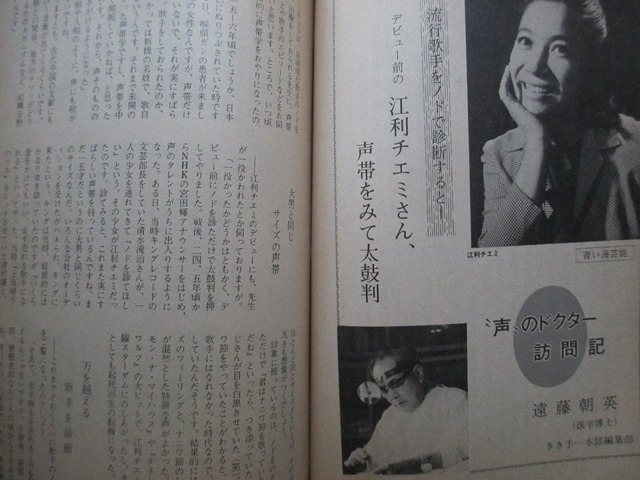

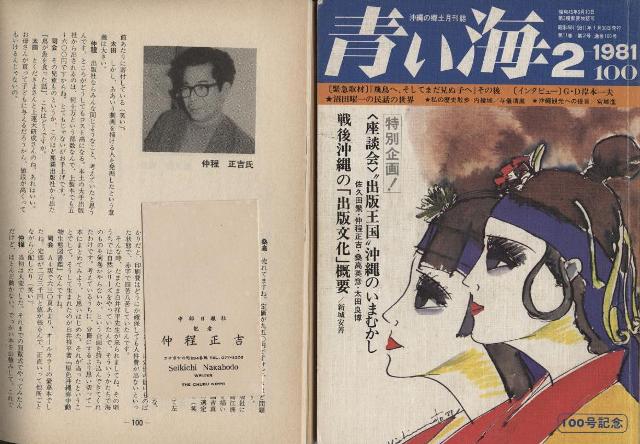

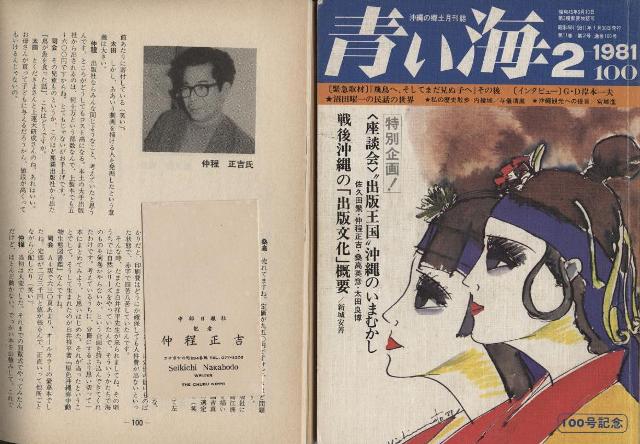

『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士

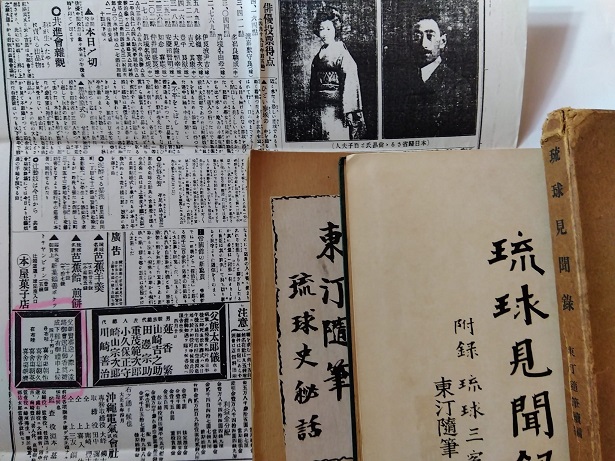

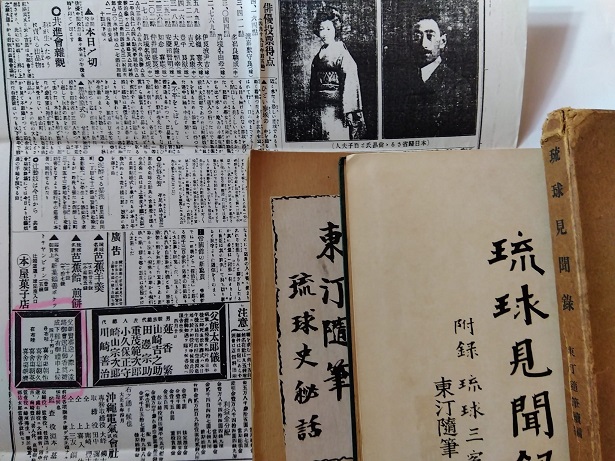

『琉球見聞録』東汀遺著刊行会、1952年11月。

喜舎場 朝賢(きしゃば ちょうけん、1840年〈天保11年〉 - 1916年〈大正5年〉4月14日)は、琉球王国末期の官僚。琉球処分の過程を琉球側の視点で記録し、『琉球見聞録』を著した。童名は次郎。唐名は向(しょう)延翼。号は東汀。

晩年の1914年(大正3年)、琉球処分時の記録を『琉球見聞録』として出版したが、これには沖縄学の父として知られる伊波普猷が「序に代えて 琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文を、巻末には発行者の親泊朝擢が「喜舎場朝賢翁小伝」をそれぞれ寄せている。波平恒男は、『琉球見聞録』の文章の大部分は1879年の末には出来上がっていたと指摘しており、発刊が30年以上も遅れた理由として、当時は多くの関係者が健在で、差し障りがあったのではないかと推測している。→ウイキ

1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』

大空真弓 おおぞら-まゆみ

1940- 昭和後期-平成時代の女優。

昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。

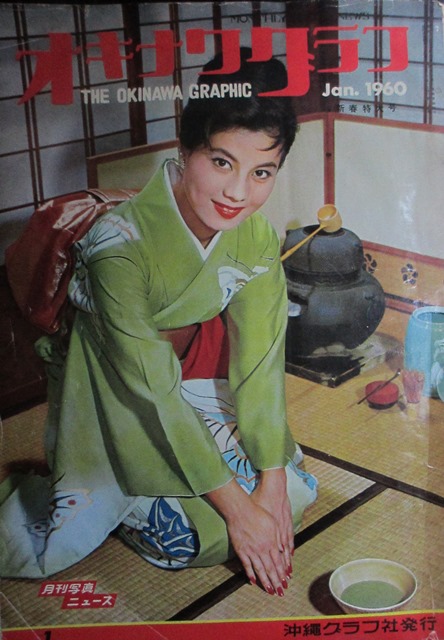

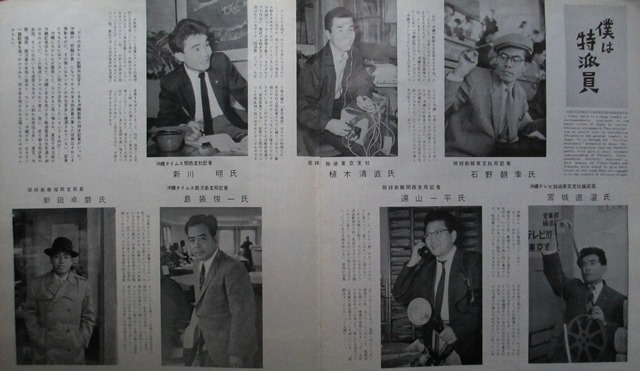

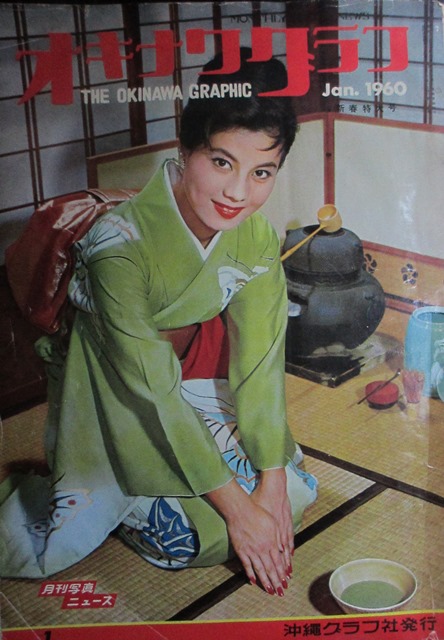

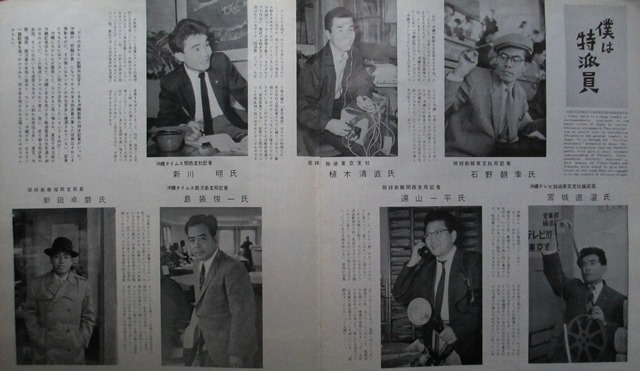

『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。

1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社

1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅

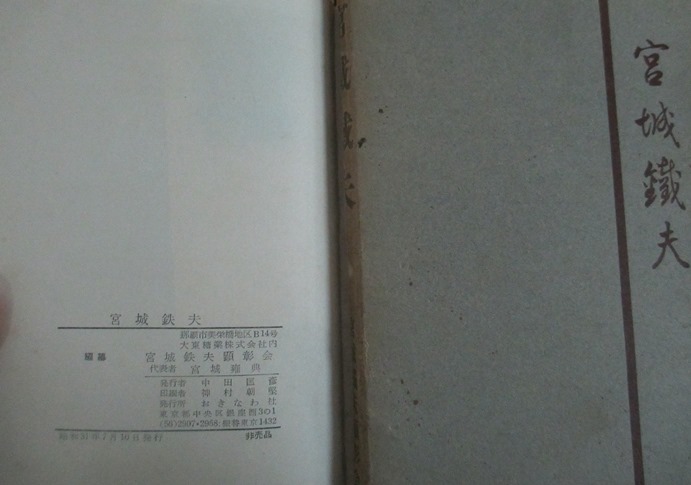

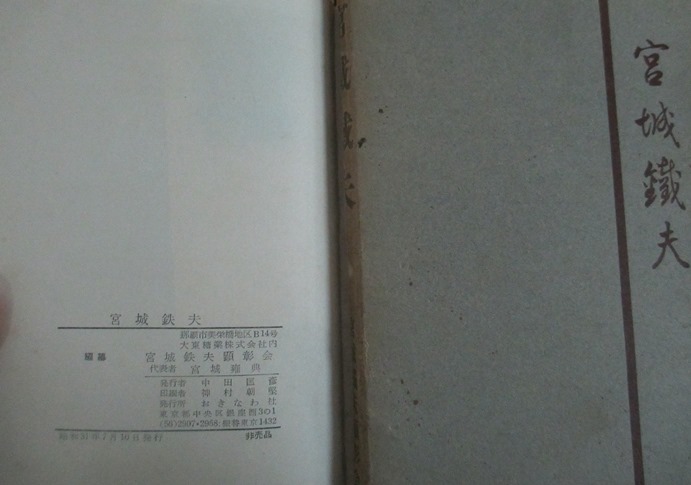

1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社

(BOOKSじのん在庫)

(BOOKSじのん在庫)

平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)

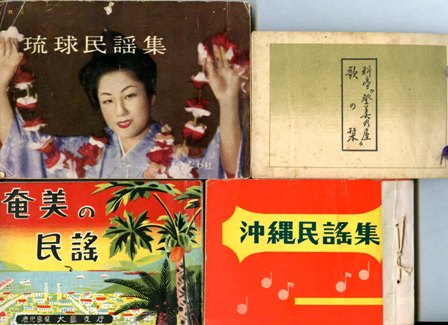

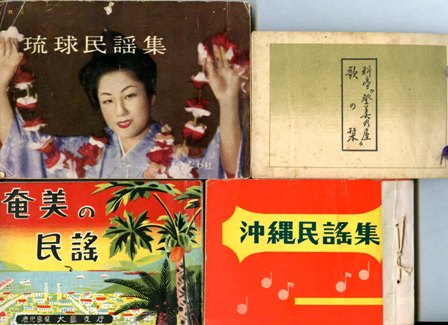

1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)

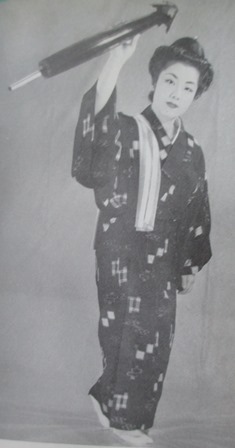

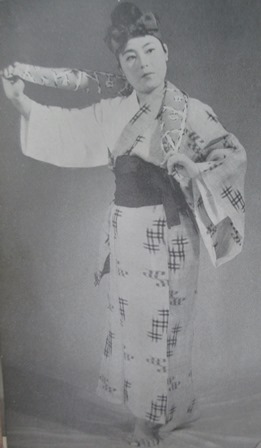

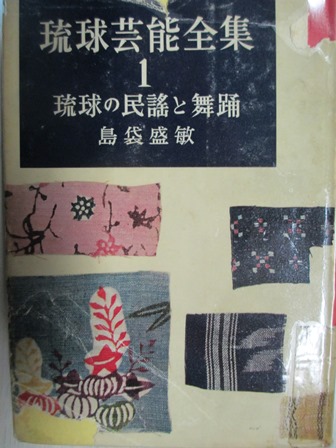

1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅

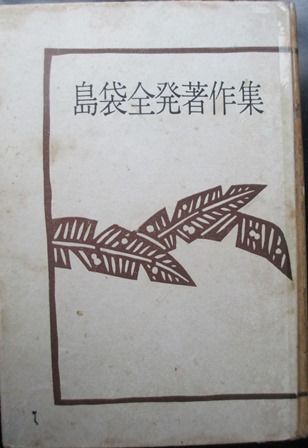

1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社

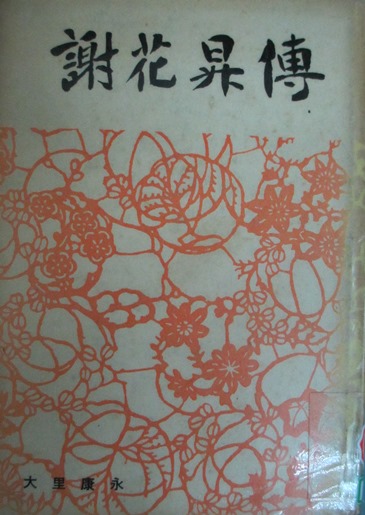

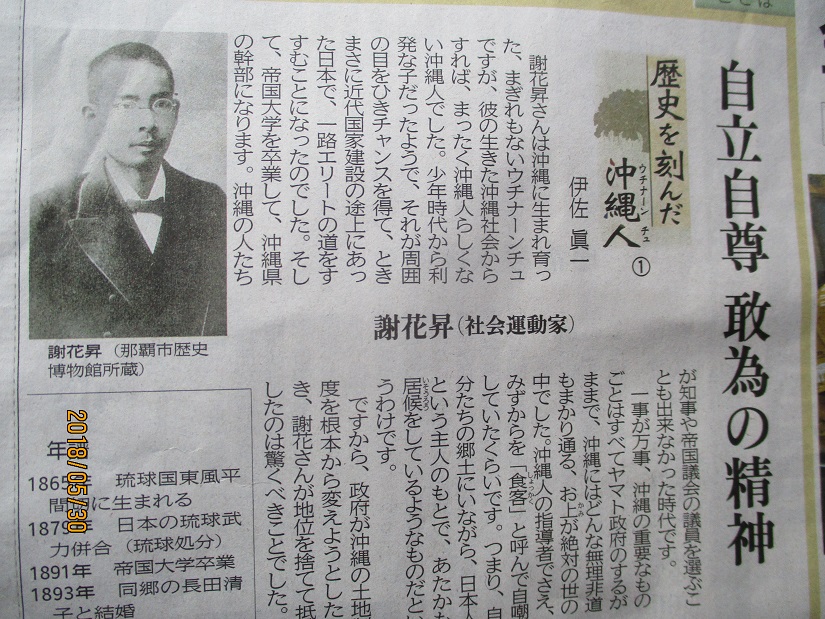

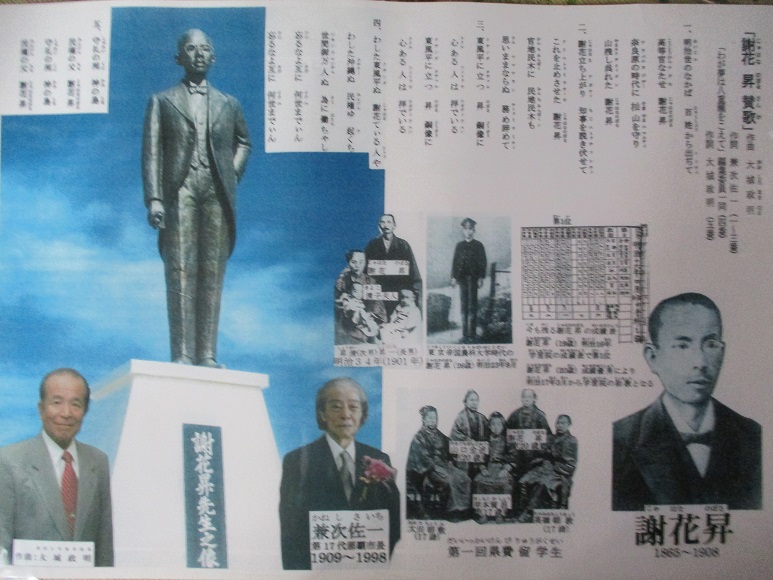

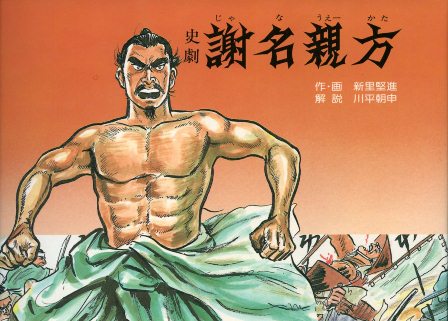

1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社

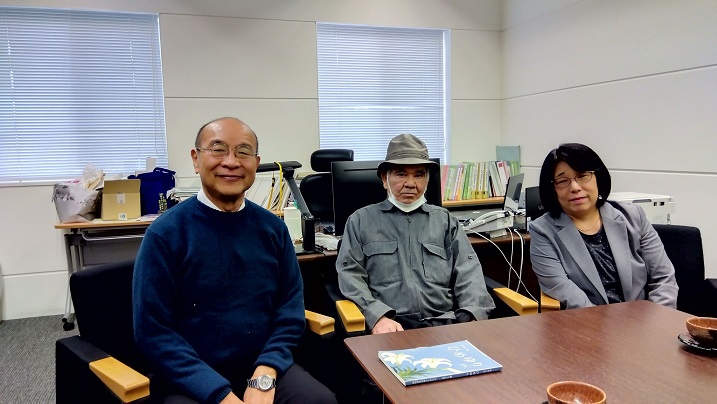

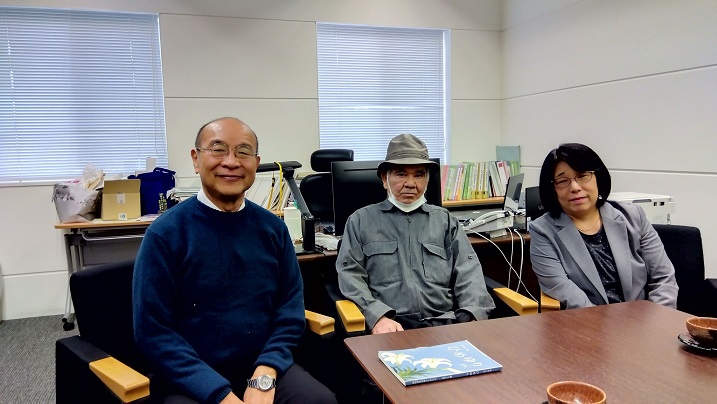

2025-2-5 沖縄県立博物館・美術館館長室:里井洋一館長、新城栄徳、大里知子法政大学沖縄文化研究所 准教授・専任所員

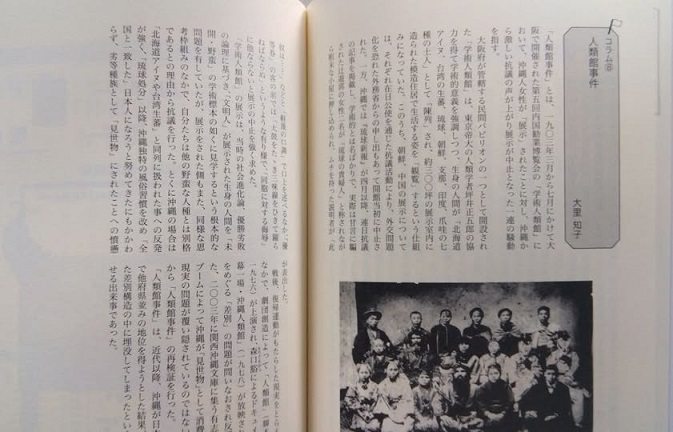

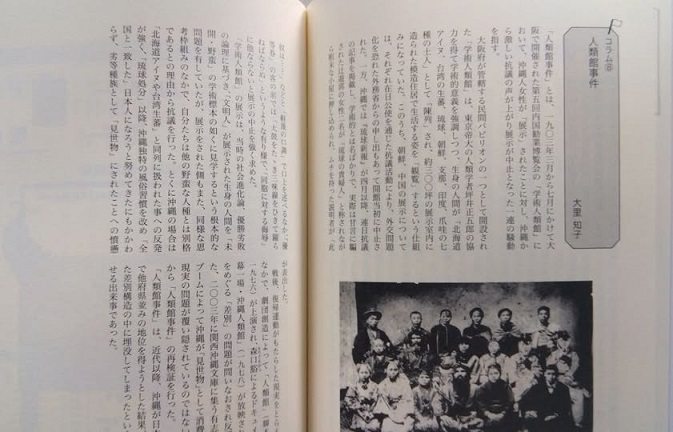

2021-11 『沖縄近現代史』ボーダーインク 大里知子「人類館事件」

1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社

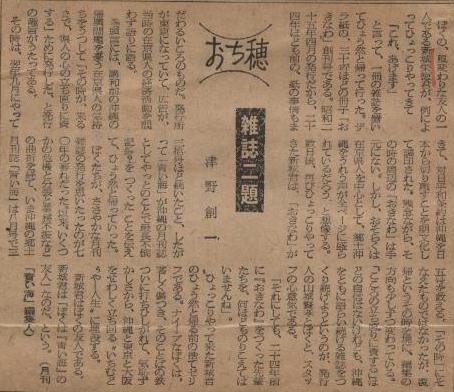

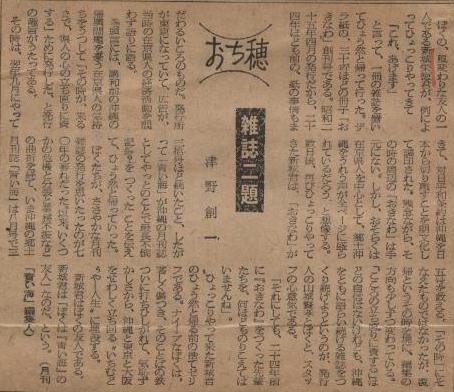

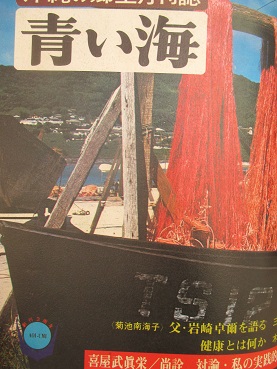

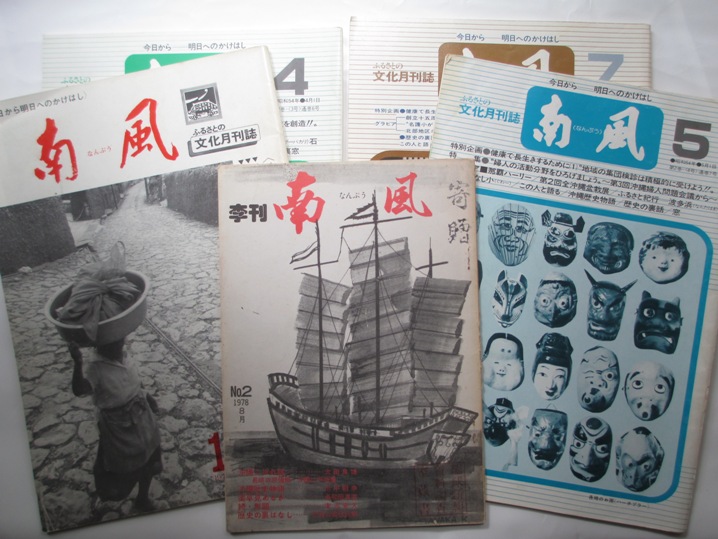

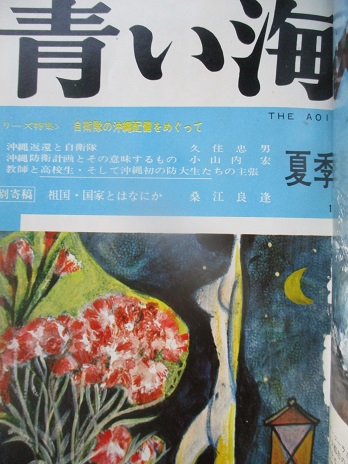

1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」

○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。

巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。

数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。

「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。

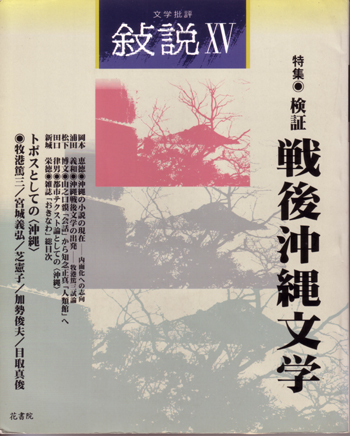

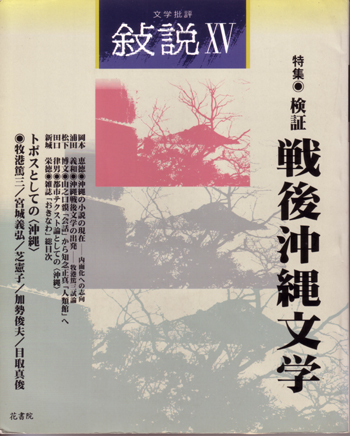

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」

雑誌『おきなわ』

9月、松本三益が比嘉春潮を訪ね、伊波普猷を代表に推し「沖縄人連盟」結成を相談。

11月11日、沖縄人連盟創立総会。総務委員・伊波普猷(代表)、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎

11月26日、関西沖縄人連盟創立大会。代表・豊川忠進、兼島景毅、井之口政雄 参加・良元村(のち宝塚)、神崎川、城東、泉州、堺、和歌山の県人会

11月、九州沖縄県人連合会結成。大分、熊本、宮崎、鹿児島の沖縄県人会が参加。会長・真栄城守行

12月6日、沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』第一号(比嘉春潮)

1946年1月26日、中央大学講堂で沖縄学生会発足、会長・山川武正、評議員・上地栄、神村朝堅、金城和彦

1月28日、関西沖縄人連盟大会(尼崎難波自由市場内)徳田球一を招く。

2月24日、日本共産党第五回党大会「沖縄民族の独立を祝うメッセージ」

3月、『関西沖縄新報』創刊

4月1日、沖縄人連盟(沖縄大島人連盟)関西本部結成大会。会長・幸地長堅 副会長・翁長良孝、大江三子雄、大山朝繁、宮城 清市、屋良朝陳

4月、関西沖縄青年同盟結成大会。委員長・大湾宗英 顧問格・高安重正 執行部・屋良朝光、山田義信、高良武勇

8月4日、沖縄人連盟兵庫県本部結成大会。会長・大山朝繁 副会長・赤嶺嘉栄①、安里嗣福、大城清蓮 書記長・上江洲久

1947年2月、大阪で「沖縄青年同盟」結成大会(全国組織)。中央執行委員長・仲宗根仙三郎、副委員長・大田直治(関東)、宮城春潮(中京)、宮城清市(関西)、山城善貞(兵庫)、具志清雲(九州)、顧問・高安重正

1947年3月、沖縄学生会、沖縄人連盟から離脱して沖縄学生同盟に改称

1947年8月15日、沖縄人連盟総本部部長会議で沖縄文化協会設置を決定、会長格・宮良當壮

1947年11月、沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』創刊。

1947年12月、駒場の日本民芸館で「沖縄民藝展覧会」、沖縄文化協会「沖縄文化記念講演会」

1947年12月に柳宗悦氏がその駒場の民芸館で沖縄民芸展覧会を開催した時、宮良氏に連絡があって沖縄文化記念講演会を一緒に開くこととなり、「沖縄語と日本語の関係」(宮良当壮)、「沖縄の歴史と文化」(東恩納寛惇)の講演があった。この時柳氏から文化協会の講演会を定期的開く提唱があり、その斡旋を宮良氏がすることになった。1948年の4月から毎日第一土曜日に民芸館で講演会を開いた。9月、沖縄連盟から離れて独自の沖縄文化協会に改組。比嘉春潮、仲原善忠、島袋源七、金城朝永、宮良当壮の5人が運営委員となり、仮事務所を比嘉春潮の所に置いて発足した。

この新しい沖縄文化協会が出来ると私(比嘉春潮)は自ら進んで、会報『沖縄文化』の編集、印刷、頒布を引受け、その第一号を1948年11月1日に出した。『沖縄文化』はタブロイド半截判4頁、誌名に「沖縄文化協会会報」の肩書を加え、毎月1日発行とした。内容は会の主張・研究ものに文化ニュース(又は文化だより)等を載せた。→沖縄文化協会『沖縄文化叢論』(法政大学出版局1970年5月)

沖縄文化協会の人びとー右から仲原善忠、伊波南哲、比嘉春潮、宮良当荘、金城朝永、志多伯克進、東恩納寛惇、神村朝堅、柳悦孝

1948年1月21日 沖縄青年同盟準機関紙『沖縄タイムズ』第二号

1948年3月15日『沖縄タイムズ』第3号

1950年4月 『おきなわ』創刊□巻頭言ー1950年 この新しい年を迎へて、我々沖縄の者は、講和条約に対する希望の光を期待し、昨年までの宙ブラリンの気持ちを一掃出来ると予想したのであったが、近頃は又、国際情勢が微妙複雑に変化しつつあるように見受けられる、夢の中の物の形の様に、形をなすが如くしてなさず手に取れるようで届かないのが講和条約であり、沖縄の帰属問題であらう。まことに、悲喜交々到るの態であるが、所謂『二つの世界』②の醸出す空気が決めることであり、我々は、沖縄の人間は、能の無い話であるが、その時が来るまで待つの外仕方の無い事であらう、『その時』が来るまで我々沖縄人は充分に智識を蓄へ、心を澄まして待つ可きであらうし、その間に、歴史をふり返り新しい沖縄の立上りに備へ、心を戦前の豊かさに立戻らせるなど、感情の整理、感覚の研磨を完了して晴れの日を待つ準備が必要であらう、私達のこのささやかな小誌が、これ等の心の立直りに幾分でも役立つことが出来れば幸である。希くば私達の微力に、諸賢の鞭撻と教示を加へて下さらん事を祈ります。これが私達の小さな野心、大きなのぞみである。

②第二次世界大戦後の世界を二分した、アメリカ合衆国を盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソビエト連邦を盟主とする共産主義・社会主義陣営との対立構造は「冷戦」という。1945年から1989年までの44年間続き、アメリカ合衆国とソビエト連邦が軍事力で直接戦う戦争は起こらなかったので、軍事力で直接戦う「熱戦」「熱い戦争」に対して、「冷戦」「冷たい戦争」と呼ばれた。

1952年9月 『おきなわ』第31号○おきなわ社ー東京都中央区銀座西2-3に変わり、発行人に中田匤彦(第一物商株式会社社長で、女優の大空真弓の父)。神村朝堅は編集人

中田匤彦(國場功三/大空真弓の父)ー『おきなわ』第39号から第41号まで森英夫(遠藤朝英)が伝記を書いている。

『青い海』2号に紹介された遠藤朝英・医学博士

『琉球見聞録』東汀遺著刊行会、1952年11月。

喜舎場 朝賢(きしゃば ちょうけん、1840年〈天保11年〉 - 1916年〈大正5年〉4月14日)は、琉球王国末期の官僚。琉球処分の過程を琉球側の視点で記録し、『琉球見聞録』を著した。童名は次郎。唐名は向(しょう)延翼。号は東汀。

晩年の1914年(大正3年)、琉球処分時の記録を『琉球見聞録』として出版したが、これには沖縄学の父として知られる伊波普猷が「序に代えて 琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文を、巻末には発行者の親泊朝擢が「喜舎場朝賢翁小伝」をそれぞれ寄せている。波平恒男は、『琉球見聞録』の文章の大部分は1879年の末には出来上がっていたと指摘しており、発刊が30年以上も遅れた理由として、当時は多くの関係者が健在で、差し障りがあったのではないかと推測している。→ウイキ

1966年 沖縄タイムス社『現代沖縄人物3千人』

大空真弓 おおぞら-まゆみ

1940- 昭和後期-平成時代の女優。

昭和15年3月10日生まれ。昭和33年新東宝に入社,「坊ちゃん天国」でデビュー。その後東宝の「駅前」シリーズなどに出演。39年テレビドラマ「愛と死をみつめて」が大ヒットし茶の間の人気者となる。舞台では「黒蜥蜴(くろとかげ)」などに出演。東京出身。東洋音楽高(現東京音大付属高)卒。本名は中田佐智子。

『オキナワグラフ』1960年1月号の表紙を飾った大空真弓/同号に「僕は特派員」に新川明、石野朝季、島袋俊一らが登場する。

1954年11月 仲地吉雄『憂愁の郷土沖縄を想う』おきなわ社

1955年12月1日ー沖縄市町村長会『地方自治七周年記念誌』□印刷・琉球新報社 □デザイン安谷屋正義 □編集ー比嘉春潮、伊豆味元一、神村朝堅

1956年7月 宮城鉄夫顕彰会編『宮城鉄夫』おきなわ社

(BOOKSじのん在庫)

(BOOKSじのん在庫)

平成13年10月 『顕彰記念誌 宮城鐵夫先生』同顕彰記念事業期成会(BOOKSじのん在庫)

1956年8月ー『琉球民謡集』おきなわ社(神村朝堅)

1956年8月 島袋盛敏『琉球芸能全集1 琉球の民謡と舞踊』おきなわ社(中田匡彦)□琉球芸能全集編集委員ー比嘉春潮、島袋盛敏、山内盛彬、伊波南哲、山之口貘、高嶺朝盛、神村朝堅

1956年11月 島袋全発遺稿刊行会編『島袋全発著作集』おきなわ社

1957年12月 大里康永『謝花昇伝 沖縄自由民権運動の記録』おきなわ社

2025-2-5 沖縄県立博物館・美術館館長室:里井洋一館長、新城栄徳、大里知子法政大学沖縄文化研究所 准教授・専任所員

2021-11 『沖縄近現代史』ボーダーインク 大里知子「人類館事件」

1957年12月 太田朝敷『沖縄県政五十年』おきなわ社

1974年7月31日『琉球新報』津野創一(月刊「青い海」編集人)「おち穂ー雑誌二題」

○ぼくの、風変わりな友人の一人である新城栄徳君が、例によってひょっこりやってきて「これ、あげます」と言って、一冊の雑誌を置いてひょう然と帰って行った。ザラ紙の、30ペ-ジほどの冊子「おきなわ」創刊号である。昭和25年4月の発行だから、24年ほども前の、紙の事情もまだわるいころのものだ。発行所が東京になっていて、広告が、当時の在京県人の経済活動を問わず語りに語る。

巻頭言には、講和前の沖縄の帰属問題を憂う在京県人の気持ちをうつして「その時が、来るまで、県人の心の立ち直りに資する」ために発行した、とはっこうの趣旨がうたってある。その時は、翌年9月にやってきて、対日平和条約は沖縄を日本から切り離すことを明文化して調印された。残念ながら、その時の周辺の「おきなわ」は手元にない。しかし、おそらくは在京県人を中心として、郷土沖縄をうれう声が全ページに盛られているだろう、と想像する。

数日後、再びひょっこりやってきた新城君は、「おきなわ」が30号ほど続いたこと、したがって「青い海」が沖縄の月刊誌としてやっとのことで最長不倒記録?をつくったことを伝えて、ひょう然と帰っていった。ぼくたちが、ささやかな月刊雑誌の発行を思いたったのが70年の暮れだった。以来、いくつかの危機と分裂と業務不振などの曲折を経て、いま沖縄の郷土月刊誌「青い海」は8月号で35号を数える。「その時」にそなえたものではなかったが、復帰というその時を境に、編集の方向も少しずつ変わっている。「こころの立ち直りに資する」ほどの自信はないけれども、沖縄をともに語らい続けようというのが、発行人の山城賢孝とぼくと、スタッフの心意気である。

「それにしても、24年前に『おきなわ』をつくった先輩たちを、何ほどものりこえてはいませんね」。ひょっこりやって来た新城君のひょう然と帰る前の捨てゼリフである。ナイーブなぼくは、著しく傷つき、そのことばの鉄ついにうちひしがれて、気恥ずかしさから、沖縄と東京と大阪をせわしく立ち回る”いちむどぅやー人生”に埋没する。新城君はぼくの友人である。新城君は「ぼくは『青い海』の友人」なのだ、という。

1997年8月ー『敍説』新城栄徳「雑誌『おきなわ』総目次」

雑誌『おきなわ』

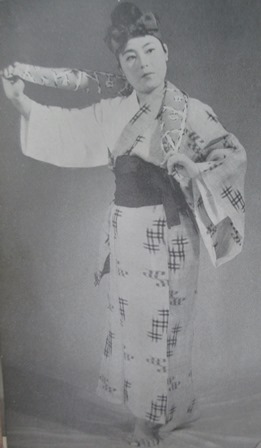

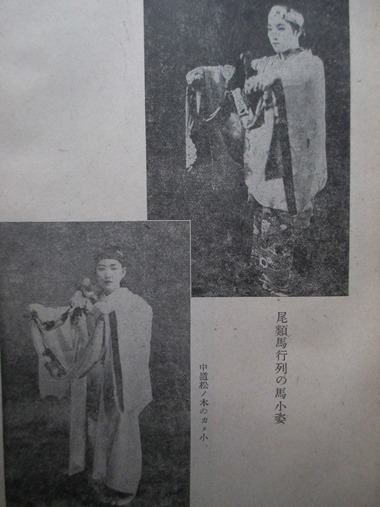

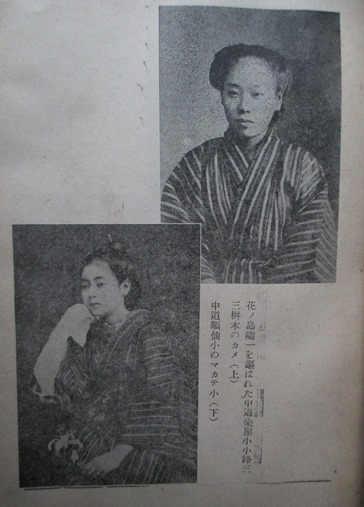

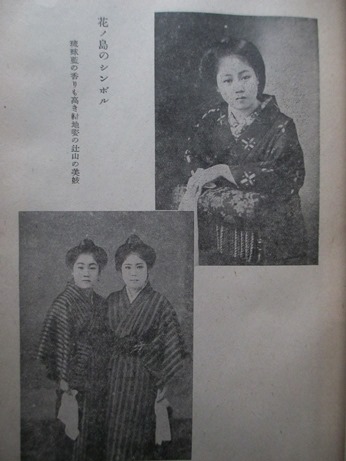

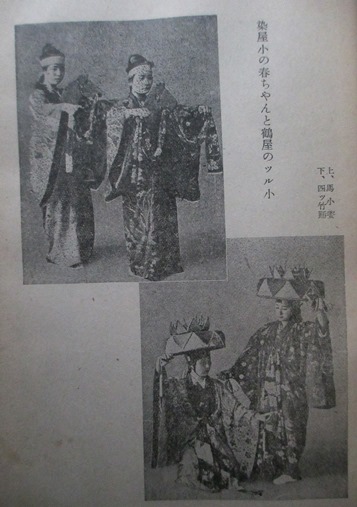

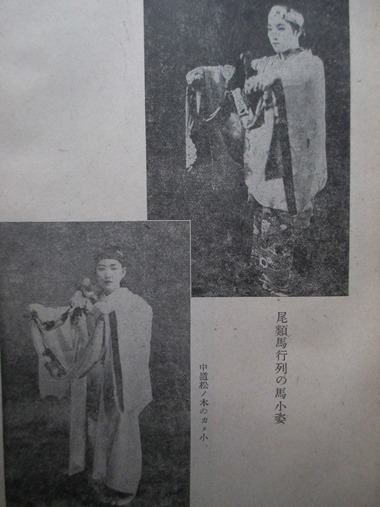

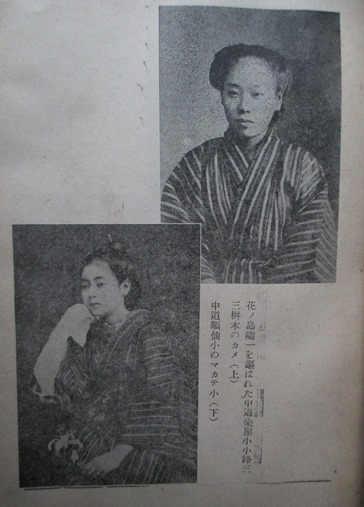

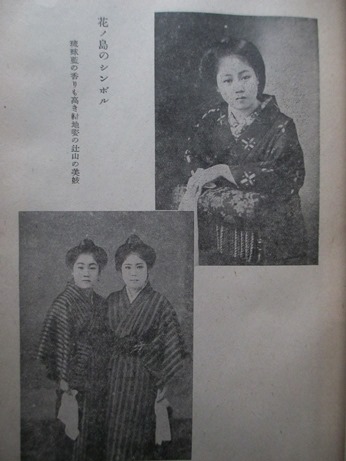

03/08: ウチナー美の森「描かれたジュリ」③

1966年12月ー神山邦彦『辻情史』神山青巧舎

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

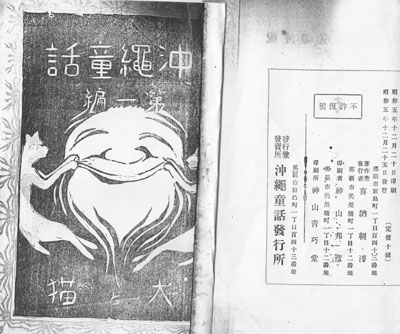

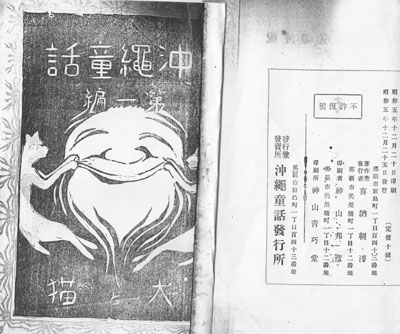

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

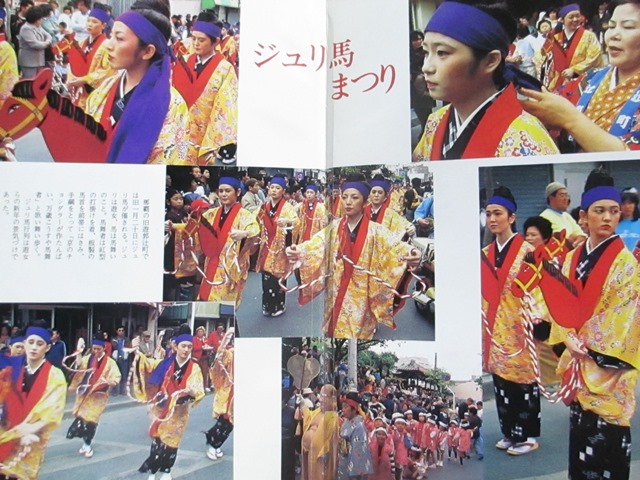

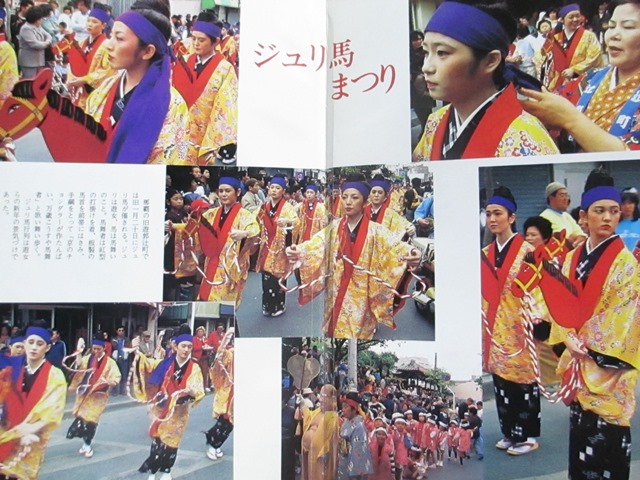

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

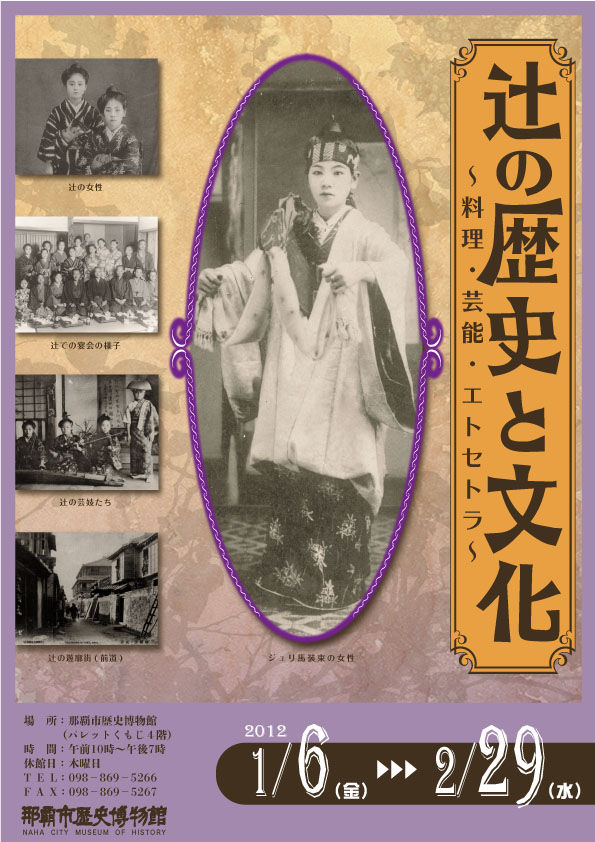

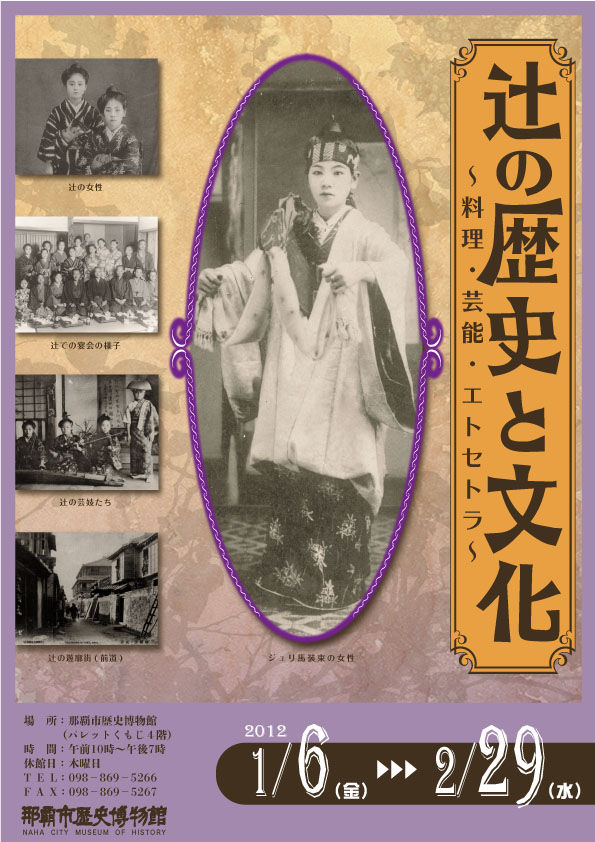

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

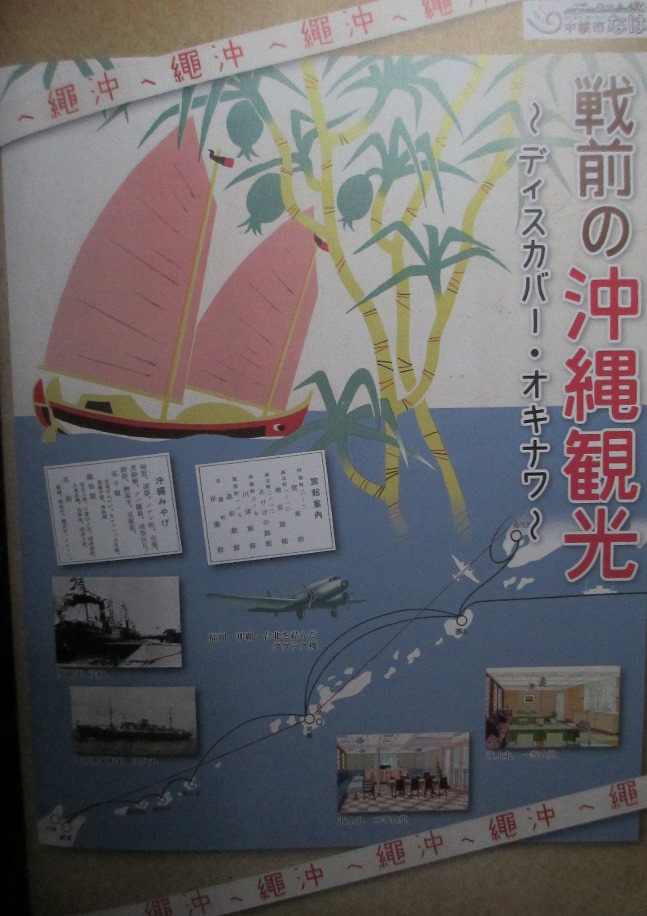

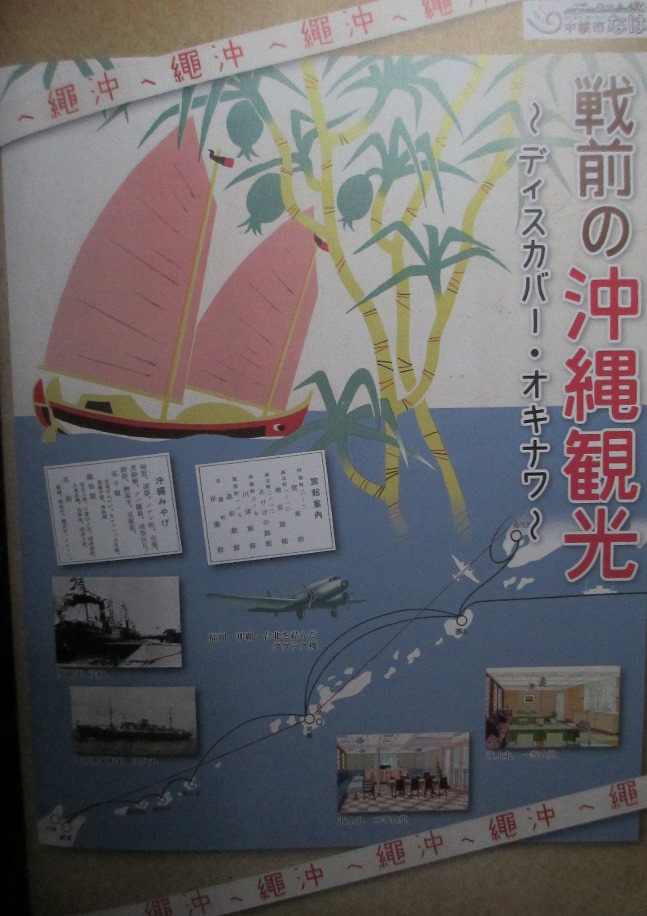

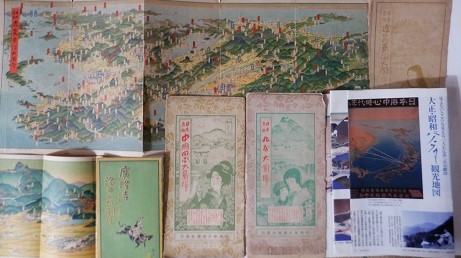

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

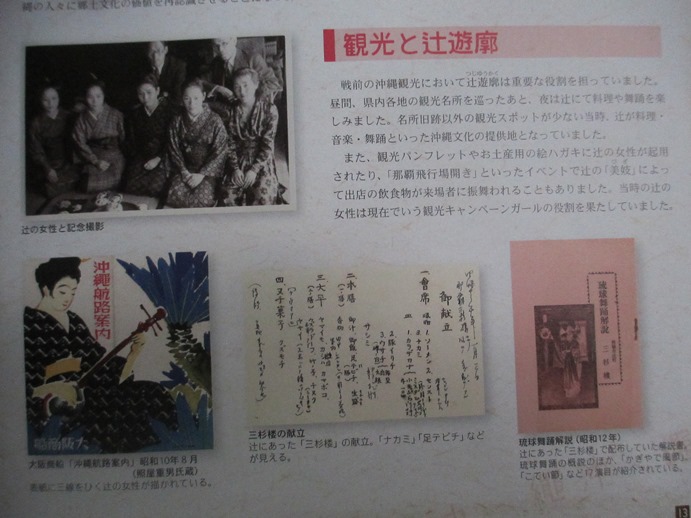

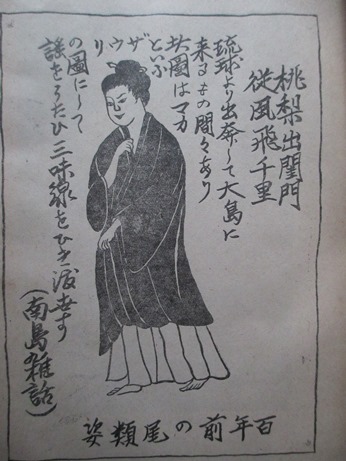

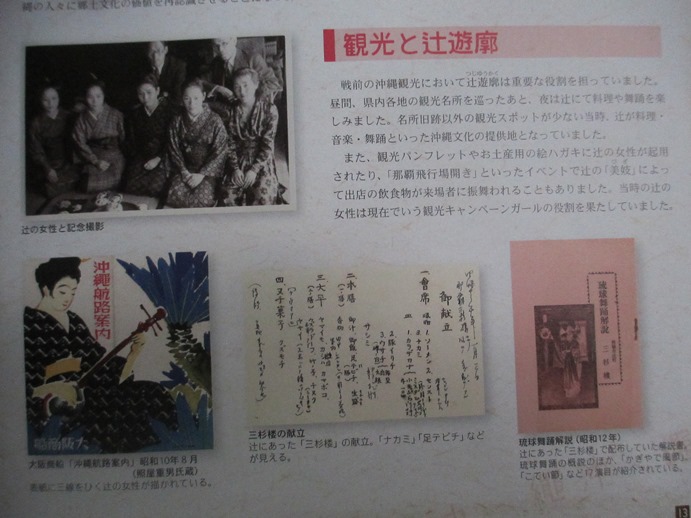

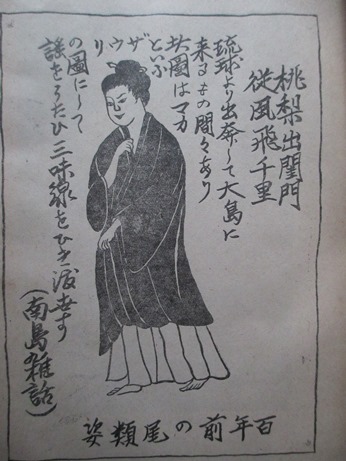

辻遊廓

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

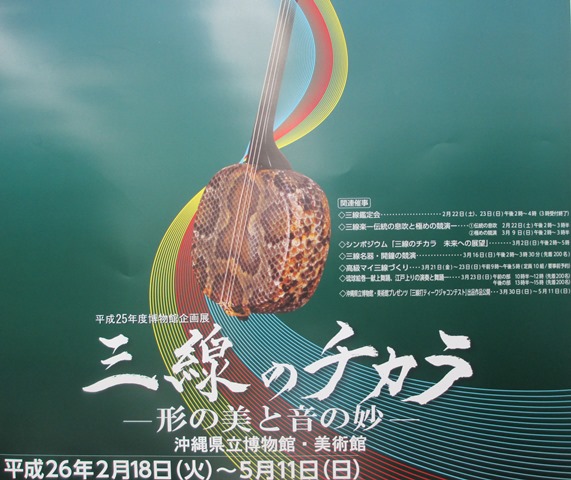

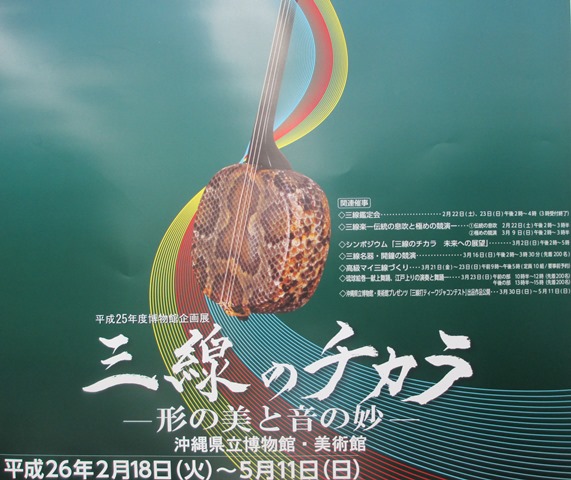

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

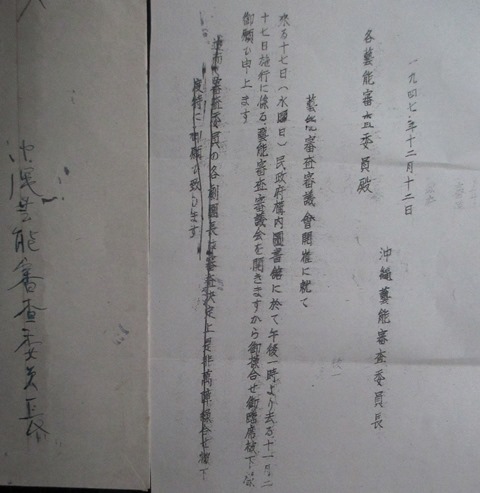

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

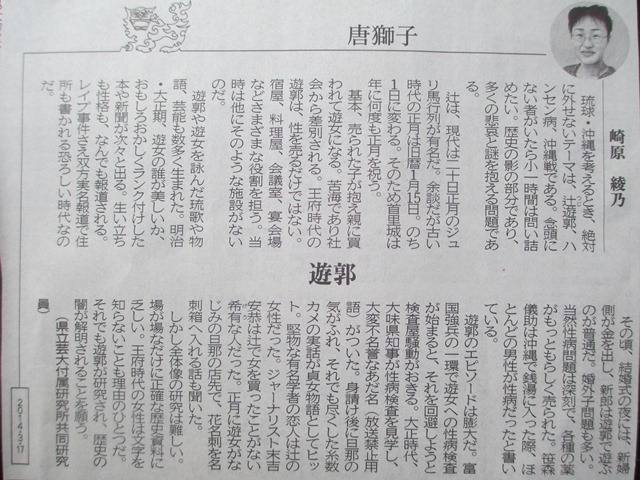

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

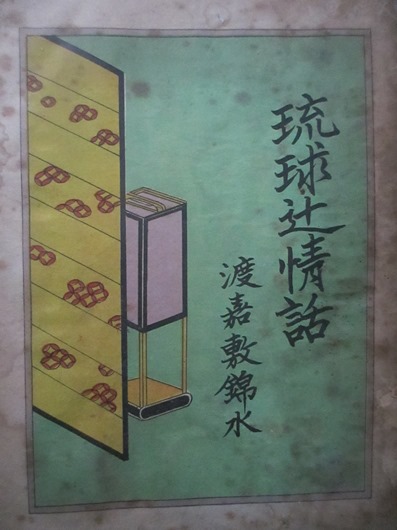

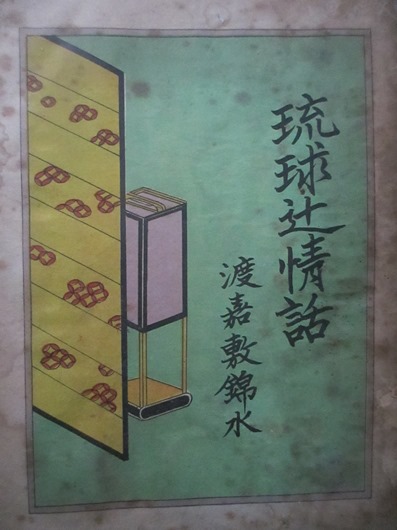

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

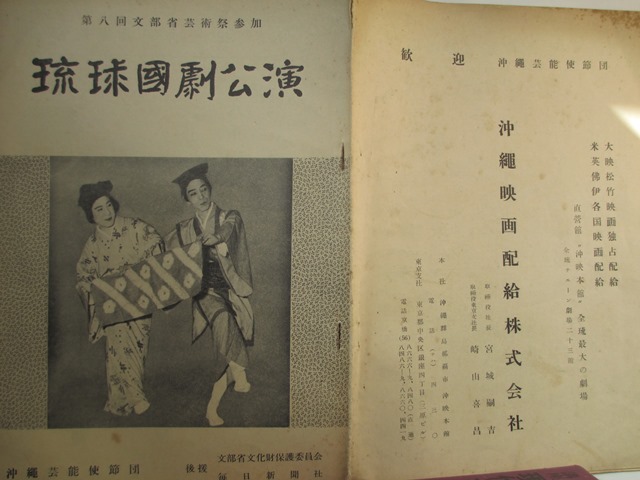

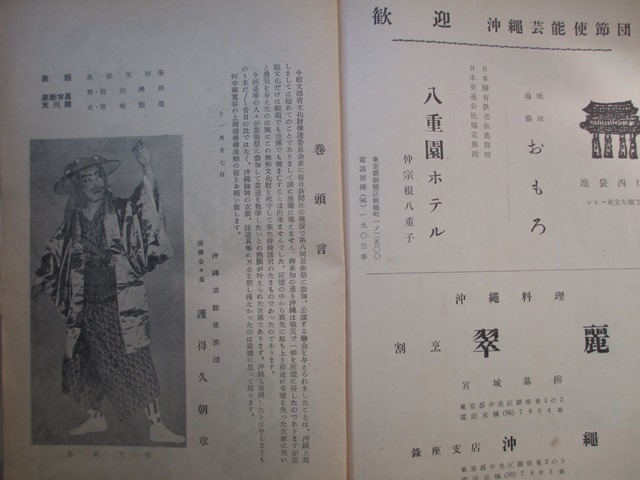

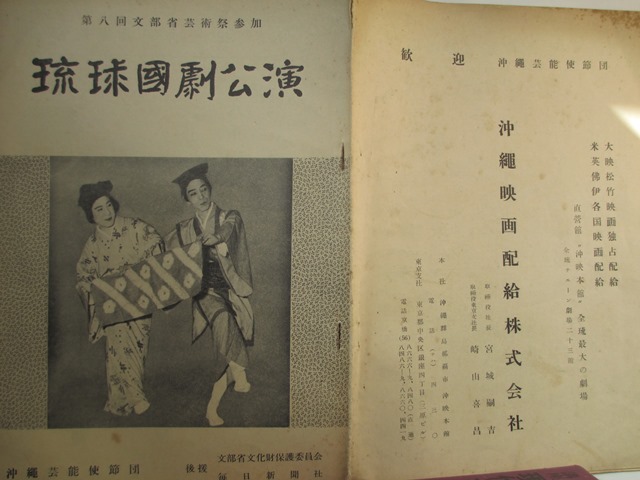

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

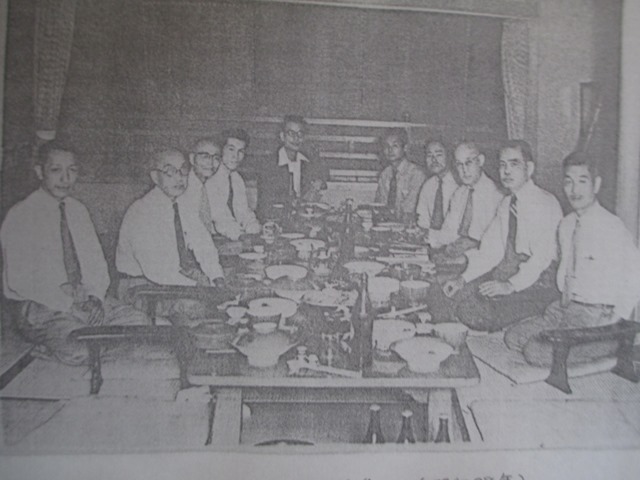

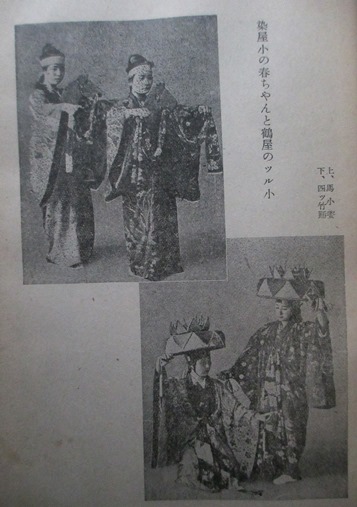

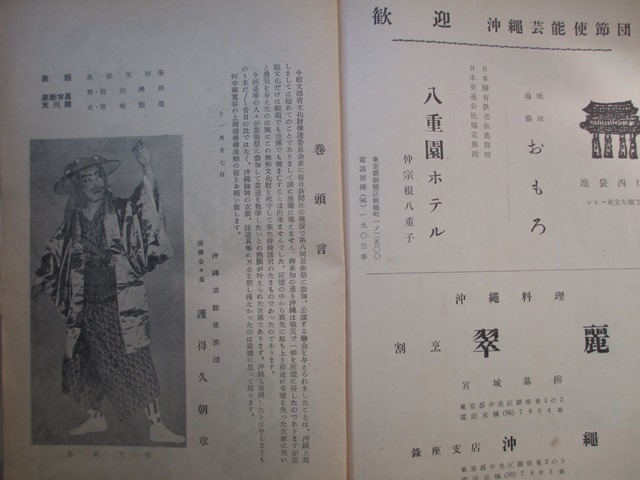

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

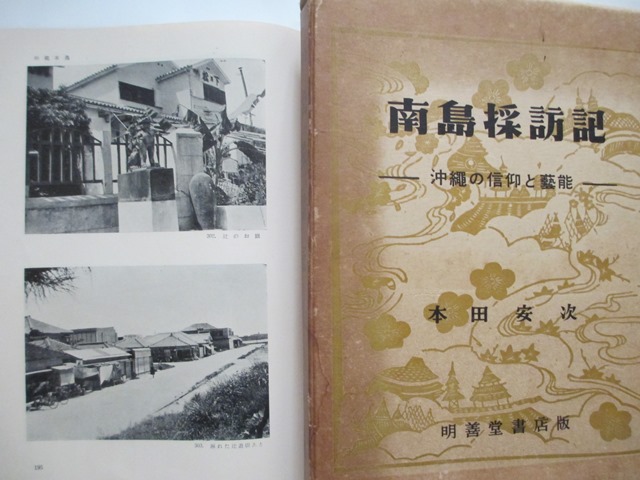

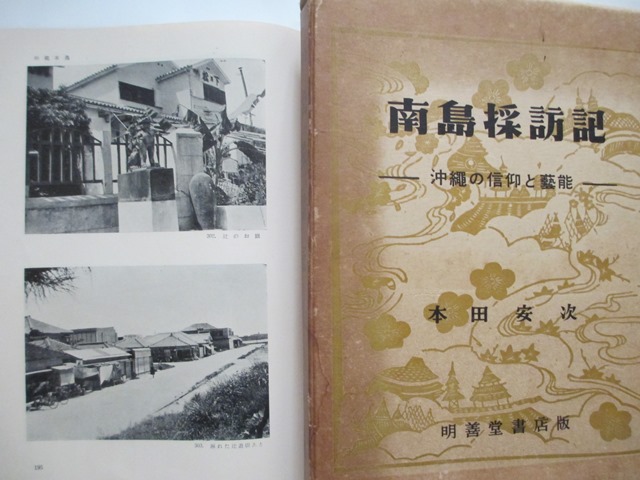

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

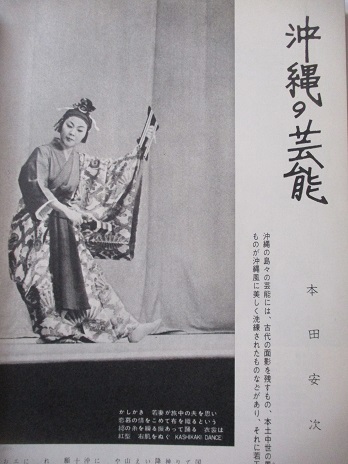

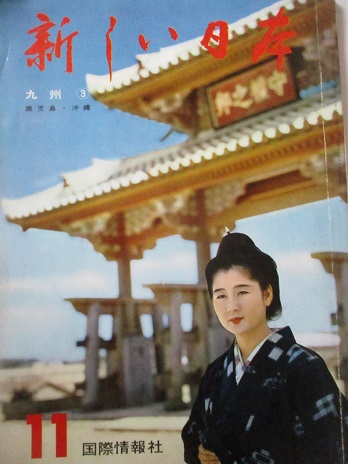

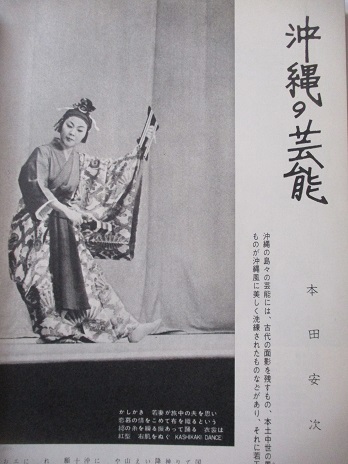

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

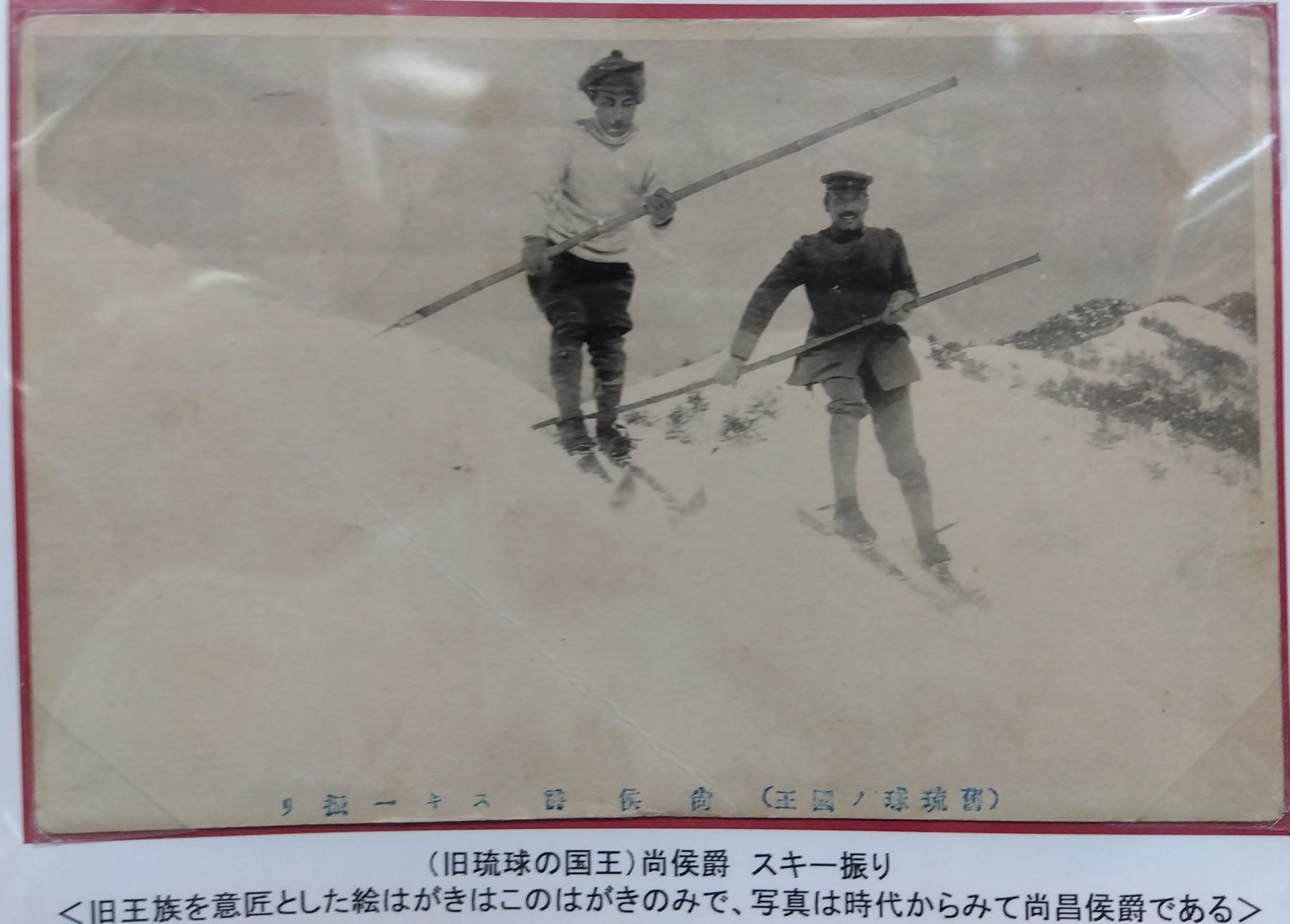

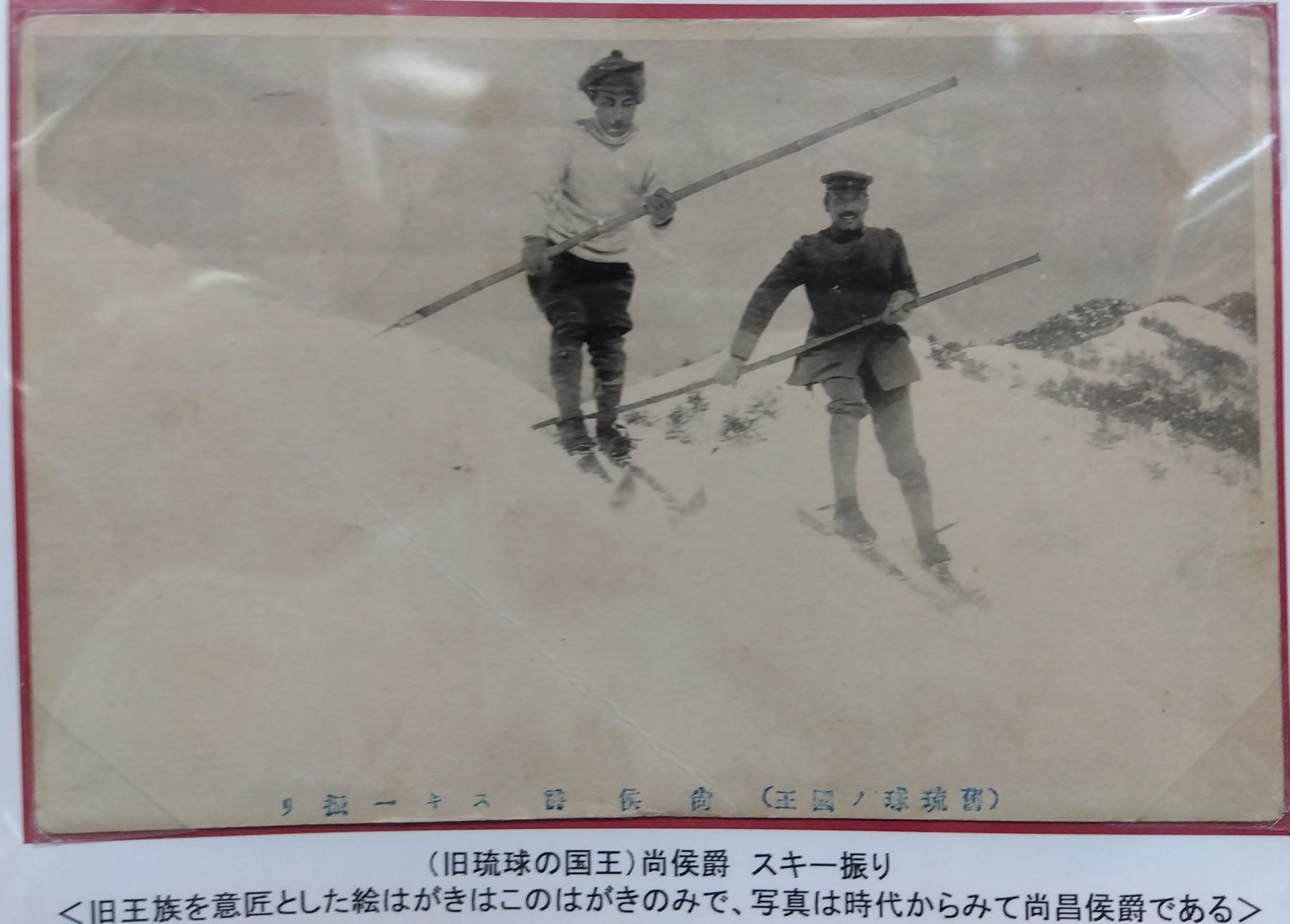

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

神山邦彦(久米蔡氏1894年~1977年)/著書

1930年12月ー喜納緑淳・津嘉山栄興画『沖縄童話第一編・犬と猫』印刷・神山青巧堂

1984年3月 沖縄の雑誌『青い海』130号 「カラーグラビア/ジュリ馬まつり」

□1970年11月 有川董重『歓楽郷 辻情話史集』沖縄郷土文化研究会

□1971年8月4日『沖縄タイムス』阿波根朝松「『辻の今昔』と著者」

2012年1月6日~2月29日 那覇市歴史博物館「辻の歴史と文化~料理・芸能・エトセトラ~」

2013-8『戦前の沖縄観光~ディスカバー・オキナワ~』

辻遊廓

戦前の沖縄観光において辻遊廓は重要な役割を担っていました。昼間、県内各地の観光名所を巡ったあと、夜は辻にて料理や舞踊を楽しみました。名所旧跡以外の観光スポットが少ない当時、辻が料理・音楽・舞踊といった沖縄文化の提供地となっていました。また、観光パンフレットやお土産用の絵ハガキに辻の女性の起用や、「那覇飛行場開き」といったイベントで辻の「美妓」によって、出店の飲食物が来場者に振舞われることもありました。当時の辻の女性は現在でいう観光キャンペーンガールの役割を果たしていました。

2014年2月18日~5月11日 沖縄県立博物館・美術館「三線のチカラー形の美と音の妙ー」

□三線をひくジュリの絵も展示されている。

沖縄の文化表象に見るジュリ(遊女)の諸相

場所:沖縄県立博物館・美術館

日時:2014年3月8日(土) 14:00-18:30

2014年3月17日『沖縄タイムス』崎原綾乃「唐獅子ー遊郭」

1947年12月 柳田國男編『沖縄文化叢説』中央公論社には編纂者の言葉を柳田國男が「比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。」と記している。また柳田國男は「尾類考」を執筆「見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)」と述べている。関連して柳田は『南島旅行見聞記』(1921年1月)でも「地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷」と尾類(ジュリ)の居る辻などにふれている。

1949年9月 渡嘉敷唯錦『琉球辻情話』銀嶺閣

1953年 沖縄芸能使節団「琉球国劇公演」(第八回文部省芸術祭参加)

第1回沖縄芸能使節団東京上演打合会ー左から山城善光、比嘉春潮、比嘉良篤、陳而松、山之口貘、南風原朝光、本田安次、田辺尚雄、東恩納寛惇、仲原善忠

1962年3月 本田安次『南島採訪記ー沖縄の信仰と藝能』明善堂書店

上・辻のお嶽 下・淋れた辻遊廓あと

1970年2月 『新しい日本 九州③』国際情報社 本田安次「沖縄の芸能」

本田安次 ほんだ-やすじ

1906-2001 昭和-平成時代の民俗芸能史学者。

明治39年3月18日生まれ。宮城県石巻中学教諭時代に東北地方の山伏神楽を知る。のち全国調査により民俗芸能の体系的研究をおこなう。昭和35年早大教授。49年「日本の民俗芸能」で芸術選奨。平成7年文化功労者。平成13年2月19日死去。94歳。福島県出身。早大卒。著作に「能及狂言考」「沖縄の祭りと芸能」など。→コトバンク

(翁長良明コレクション)

1953年11月17日『琉球新報』「芸能団きのう出発ー誇り高い郷土芸術公演」

11月22日『琉球新報』「平和を招く地蔵尊ー旭ヶ岡できのう除幕式」「名幸氏大僧正にー寺院も大本山に昇格」

11月29日『琉球新報』名嘉地宗直「手水之縁」連載

12月6日『琉球新報』東恩納寛惇「琉球芸能東京公演感想」連載

12月7日『琉球新報』「芸能祭トピックス」(写真)

12月11日『琉球新報』「琉球芸能の饗宴ー大阪公演超満員の盛況」

1954年6月8日 『琉球新報』「あの頃この頃ー辻町ー料亭松華ー宮平ツルさん/松の下ー上原えい子さん」

1954年6月26日『琉球新報』「あの頃この頃ー料亭ー元風月芸者おもちゃ姐さん/松華楼ー宮平敏子さん」

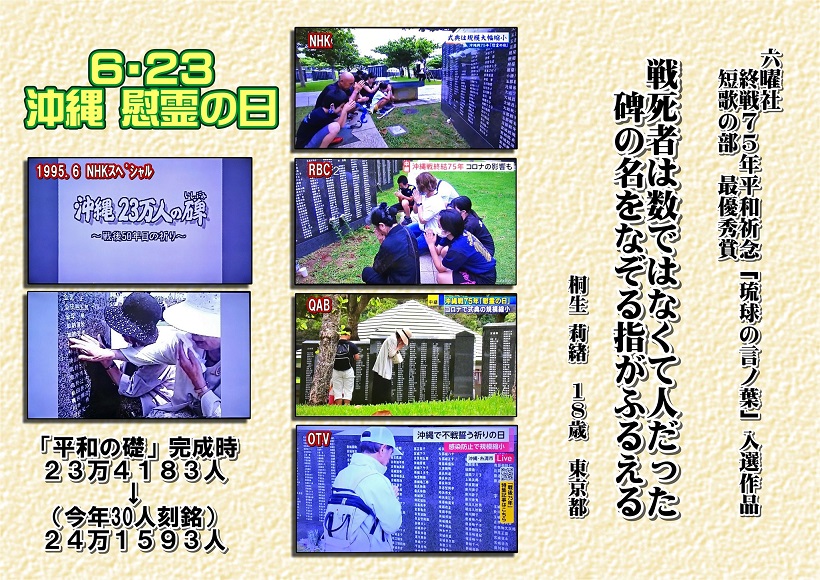

06/24: 翁長助静(歌人・原神青醉/翁長沖縄県知事の父)の沖縄戦

慰霊の日で翁長沖縄県知事が「平和宣言」

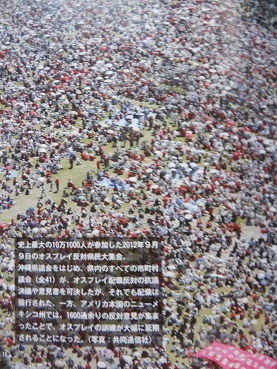

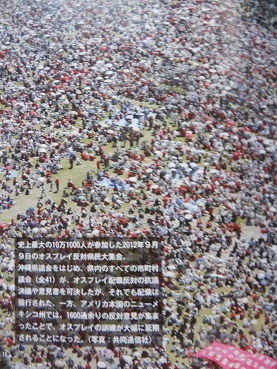

(略)それは、私たち沖縄県民が、その目や耳、肌に戦のもたらす悲惨さを鮮明に記憶しているからであり、戦争の犠牲になられた方々の安らかであることを心から願い、恒久平和を切望しているからです。戦後、私たちは、この思いを忘れることなく、復興と発展の道を力強く歩んでまいりました。しかしながら、国土面積の0・6%にすぎない本県に、日米安全保障体制を担う米軍専用施設の73・8%が集中し、依然として過重な基地負担が県民生活や本県の振興開発に様々な影響を与え続けています。米軍再編に基づく普天間飛行場の辺野古への移設をはじめ、嘉手納飛行場より南の米軍基地の整理縮小がなされても、専用施設面積の全国に占める割合はわずか0・7%しか縮小されず、返還時期も含め、基地負担の軽減とはほど遠いものであります。

沖縄の米軍基地問題は、我が国の安全保障の問題であり、国民全体で負担すべき重要な課題であります。特に、普天間飛行場の辺野古移設については、昨年の選挙で反対の民意が示されており、辺野古に新基地を建設することは困難であります。そもそも、私たち県民の思いとは全く別に、強制接収された世界一危険といわれる普天間飛行場の固定化は許されず、「その危険性除去のため辺野古に移設する」「嫌なら沖縄が代替案を出しなさい」との考えは、到底県民には許容できるものではありません。国民の自由、平等、人権、民主主義が等しく保障されずして、平和の礎を築くことはできないのであります。政府においては、固定観念に縛られず、普天間基地を辺野古へ移設する作業の中止を決断され、沖縄の基地負担を軽減する政策を再度見直されることを強く求めます。翁長沖縄県知事の宣言に会場からひときわ大きな拍手が沸き起こったが、安倍首相が登壇すると空気が一変。「帰れ」「戦争屋は出て行け」とブーイング。

知事の父・翁長助静が沖縄戦にふれている文章がある。

1944年4月 南風原青年学校長としての転勤命令が来た。若手教員抜てきの美名の下、大山朝常氏、長嶺秋夫氏ら多数も青年学校長に回された。着任当時はまだ週3回、教練だけでなく学科も教えていた。しかし戦局の悪化につれて毎日授業に広げられ、次第に陣地構築、壕堀りの作業が日課に。まさに”壕堀り隊長〝だ。同校では約1年の在任。8月、今や戦場必至の情勢と見た私は妻子4人を台湾に疎開させ、単身で学校長を続けた。翌年4月になると生徒も登校できない状態となり自然解散の状態。3月、田端一村先生が訪ねてこられ「沖縄翼賛会に来て加勢してくれ給え」。師範学校で編成した鉄血勤皇隊千早隊の十数人を部下とする情報宣伝部長が私の役目。翼賛会での私は国民服に戦闘帽、日本刀のいでたち。(略)途中、当時那覇署長をしておられた具志堅宗精氏、山川泰邦署僚などが、兼城の墓の中で署員の指揮をとっており、いまのひめゆりの塔近くでは金城増太郎三和村長が墓地に避難している。こうした人たちに「ここは戦場になるから早く避難して方がいい」と指示したが、行政も警察ももはや指揮系統はめちゃくちゃの状態。そんな所に妹の夫、国吉真政君と出会ったところ「負け戦にになっているのに親を放ったらかして何をしている」という。早速付近をうろうろしている父を見つけ、その日はヤギ小屋で一泊。翌日夕方摩文仁に移動しながら喜屋武岬近くで簡単な壕をつくって小休止。このとき突然米軍の砲撃を受け、目前で父助信が戦死した。同じ壕にいた十数人の避難民のなかで、父だけに破片が命中したのだから悲運としか言いようがない。日本の勝利を信じ命をかけて行動した私にも敗戦思想が強まってきた。敗残兵が住民を壕から追い出し、食糧を奪い取る光景も何度も見てきている。→沖縄タイムス社『私の戦後史 第5集』「翁長助静」

翁長助静(1907年8月25日、真和志村真嘉比生まれ~1983年2月6日)

1925年、沖縄県立第一中学校卒業。一中在学中、高江洲朝和(石野径一郎)、平良良松(那覇市長)らとガリ版の同人誌『はるがん』を発行。1926年、沖縄県師範学校本科二部卒業。第一豊見城、安里、本部、瀬底、の各尋常高等小学校訓導、南風原青年学校長を経て、戦後は大道小学校長、真和志村長、真和志市長、移民金庫専務理事、倉庫公社専務理事、立法院議員などを歴任。のち沖縄都市建設株式会社取締役社長となる。妻・和子(1914年生)、長男・助裕(1936年生)、二男・健二(1947年生)、三男・雄志(1950年生)。

歌人・原神青醉

1930年6月6日『沖縄朝日新聞』原神青醉「『新しさ』の否定ー旧概念で腐食した/生活から/生れ出た型!/そンにほんとうの/新しさがあらうか×トップを切る!/尖端を行く!要するに/旧生活からのつながりはないか ×明日への新しさは/先づ地球の引力から/すばらしい跳躍をしなければ/ならない/先づ旧生活を根本から/破壊しつくさねばならない×やがてそこから/生れて来る/何らかの型!/それこそほんとうの/新しさである 5・31 」

1931年1月26日『琉球新報』原神青醉「みちしほ短歌会」

1931年4月12日『琉球新報』原神青醉「さびしい反逆」

1933年9月『沖縄教育』

原神青醉「文苑ー車中行抄」

夜汽車

ふかぶかといねしづもれる大牟田のまちを/つらぬき汽車はゆくなり/をとこ二人何やら動きゐたりけりいねしづもれる街並みの一つ家に/ふなごやの駅にて乗りし男のめ つめたそうにもわれ見てありき/くらやみの果てのひかげのよびさます 旅愁にひたりて汽車窓にあり/汽車窓ごし見しは一つの燈なりけりくらやみの果てにともりてありき/呼びなれし久留米ときけば親しかりしまどをひらきて夜の街をみる/午前四時うすむらさきの空のもと久留米の街はただありけるも/漸くに暁けになりたるうれしさに座りなほりて煙草を吸ひける/朝あけのみどりうつるガラス戸に煙草のけむりふきかけて居り/博多駅近くの踏切番の四人まで姙婦にてありしは忘れ得られず/ささやかなみづき駅かもみづみづしき早稲のみのりのゆたかなるあたり/刑事ならむ 肩つつきざま職間ふなり/教員といへば笑ひて去りぬ

1933年5月14日『琉球新報』原神青醉「みちしほ短歌会」

1936年2月 『琉球新報』翁長助静「話方教育の一部分ー島尻郡第一区域童話会印象記」連載

沖縄県立博物館・美術館横にある翁長助静、真栄城守行/真和志村立安里尋常高等小学校(現在の安謝小学校)跡の碑

立法院

真喜志好一氏らと「立法院棟保存」を自民党の翁長雄志県議会議員に要望する。

沖縄県公文書館入口に保存されている立法院棟柱

仲村顕さんの調べによると、1932年の「婦人公論」に「滅びゆく琉球女の手記」を書いた作家の久志芙沙子(1903―86年)の父は久志助保(?―1915年)、祖父は久志助法(1835―1900年)でいずれも漢詩人。助法は「顧国柱(ここくちゅう)詩稿」などを書き、漢詩人の森槐南(もりかいなん)とも交流があった。また、琉球王国の評定所で中国や日本への文書を作成する「筆者主取」を廃藩置県(1879年)まで務めた最後の人。那覇市歴史博物館収蔵の尚家関係資料に助法直筆文書が残る。氏集によると、顧氏は大宗顧保安比嘉筑登之親雲上助輝。その四世が久志親方助豊支流二子顧天祐久志里之子助眞が翁長家の祖となっている。他に普天間、名嘉山、津波古などがある。

(略)それは、私たち沖縄県民が、その目や耳、肌に戦のもたらす悲惨さを鮮明に記憶しているからであり、戦争の犠牲になられた方々の安らかであることを心から願い、恒久平和を切望しているからです。戦後、私たちは、この思いを忘れることなく、復興と発展の道を力強く歩んでまいりました。しかしながら、国土面積の0・6%にすぎない本県に、日米安全保障体制を担う米軍専用施設の73・8%が集中し、依然として過重な基地負担が県民生活や本県の振興開発に様々な影響を与え続けています。米軍再編に基づく普天間飛行場の辺野古への移設をはじめ、嘉手納飛行場より南の米軍基地の整理縮小がなされても、専用施設面積の全国に占める割合はわずか0・7%しか縮小されず、返還時期も含め、基地負担の軽減とはほど遠いものであります。

沖縄の米軍基地問題は、我が国の安全保障の問題であり、国民全体で負担すべき重要な課題であります。特に、普天間飛行場の辺野古移設については、昨年の選挙で反対の民意が示されており、辺野古に新基地を建設することは困難であります。そもそも、私たち県民の思いとは全く別に、強制接収された世界一危険といわれる普天間飛行場の固定化は許されず、「その危険性除去のため辺野古に移設する」「嫌なら沖縄が代替案を出しなさい」との考えは、到底県民には許容できるものではありません。国民の自由、平等、人権、民主主義が等しく保障されずして、平和の礎を築くことはできないのであります。政府においては、固定観念に縛られず、普天間基地を辺野古へ移設する作業の中止を決断され、沖縄の基地負担を軽減する政策を再度見直されることを強く求めます。翁長沖縄県知事の宣言に会場からひときわ大きな拍手が沸き起こったが、安倍首相が登壇すると空気が一変。「帰れ」「戦争屋は出て行け」とブーイング。

知事の父・翁長助静が沖縄戦にふれている文章がある。

1944年4月 南風原青年学校長としての転勤命令が来た。若手教員抜てきの美名の下、大山朝常氏、長嶺秋夫氏ら多数も青年学校長に回された。着任当時はまだ週3回、教練だけでなく学科も教えていた。しかし戦局の悪化につれて毎日授業に広げられ、次第に陣地構築、壕堀りの作業が日課に。まさに”壕堀り隊長〝だ。同校では約1年の在任。8月、今や戦場必至の情勢と見た私は妻子4人を台湾に疎開させ、単身で学校長を続けた。翌年4月になると生徒も登校できない状態となり自然解散の状態。3月、田端一村先生が訪ねてこられ「沖縄翼賛会に来て加勢してくれ給え」。師範学校で編成した鉄血勤皇隊千早隊の十数人を部下とする情報宣伝部長が私の役目。翼賛会での私は国民服に戦闘帽、日本刀のいでたち。(略)途中、当時那覇署長をしておられた具志堅宗精氏、山川泰邦署僚などが、兼城の墓の中で署員の指揮をとっており、いまのひめゆりの塔近くでは金城増太郎三和村長が墓地に避難している。こうした人たちに「ここは戦場になるから早く避難して方がいい」と指示したが、行政も警察ももはや指揮系統はめちゃくちゃの状態。そんな所に妹の夫、国吉真政君と出会ったところ「負け戦にになっているのに親を放ったらかして何をしている」という。早速付近をうろうろしている父を見つけ、その日はヤギ小屋で一泊。翌日夕方摩文仁に移動しながら喜屋武岬近くで簡単な壕をつくって小休止。このとき突然米軍の砲撃を受け、目前で父助信が戦死した。同じ壕にいた十数人の避難民のなかで、父だけに破片が命中したのだから悲運としか言いようがない。日本の勝利を信じ命をかけて行動した私にも敗戦思想が強まってきた。敗残兵が住民を壕から追い出し、食糧を奪い取る光景も何度も見てきている。→沖縄タイムス社『私の戦後史 第5集』「翁長助静」

翁長助静(1907年8月25日、真和志村真嘉比生まれ~1983年2月6日)

1925年、沖縄県立第一中学校卒業。一中在学中、高江洲朝和(石野径一郎)、平良良松(那覇市長)らとガリ版の同人誌『はるがん』を発行。1926年、沖縄県師範学校本科二部卒業。第一豊見城、安里、本部、瀬底、の各尋常高等小学校訓導、南風原青年学校長を経て、戦後は大道小学校長、真和志村長、真和志市長、移民金庫専務理事、倉庫公社専務理事、立法院議員などを歴任。のち沖縄都市建設株式会社取締役社長となる。妻・和子(1914年生)、長男・助裕(1936年生)、二男・健二(1947年生)、三男・雄志(1950年生)。

歌人・原神青醉

1930年6月6日『沖縄朝日新聞』原神青醉「『新しさ』の否定ー旧概念で腐食した/生活から/生れ出た型!/そンにほんとうの/新しさがあらうか×トップを切る!/尖端を行く!要するに/旧生活からのつながりはないか ×明日への新しさは/先づ地球の引力から/すばらしい跳躍をしなければ/ならない/先づ旧生活を根本から/破壊しつくさねばならない×やがてそこから/生れて来る/何らかの型!/それこそほんとうの/新しさである 5・31 」

1931年1月26日『琉球新報』原神青醉「みちしほ短歌会」

1931年4月12日『琉球新報』原神青醉「さびしい反逆」

1933年9月『沖縄教育』

原神青醉「文苑ー車中行抄」

夜汽車

ふかぶかといねしづもれる大牟田のまちを/つらぬき汽車はゆくなり/をとこ二人何やら動きゐたりけりいねしづもれる街並みの一つ家に/ふなごやの駅にて乗りし男のめ つめたそうにもわれ見てありき/くらやみの果てのひかげのよびさます 旅愁にひたりて汽車窓にあり/汽車窓ごし見しは一つの燈なりけりくらやみの果てにともりてありき/呼びなれし久留米ときけば親しかりしまどをひらきて夜の街をみる/午前四時うすむらさきの空のもと久留米の街はただありけるも/漸くに暁けになりたるうれしさに座りなほりて煙草を吸ひける/朝あけのみどりうつるガラス戸に煙草のけむりふきかけて居り/博多駅近くの踏切番の四人まで姙婦にてありしは忘れ得られず/ささやかなみづき駅かもみづみづしき早稲のみのりのゆたかなるあたり/刑事ならむ 肩つつきざま職間ふなり/教員といへば笑ひて去りぬ

1933年5月14日『琉球新報』原神青醉「みちしほ短歌会」

1936年2月 『琉球新報』翁長助静「話方教育の一部分ー島尻郡第一区域童話会印象記」連載

沖縄県立博物館・美術館横にある翁長助静、真栄城守行/真和志村立安里尋常高等小学校(現在の安謝小学校)跡の碑

立法院

真喜志好一氏らと「立法院棟保存」を自民党の翁長雄志県議会議員に要望する。

沖縄県公文書館入口に保存されている立法院棟柱

仲村顕さんの調べによると、1932年の「婦人公論」に「滅びゆく琉球女の手記」を書いた作家の久志芙沙子(1903―86年)の父は久志助保(?―1915年)、祖父は久志助法(1835―1900年)でいずれも漢詩人。助法は「顧国柱(ここくちゅう)詩稿」などを書き、漢詩人の森槐南(もりかいなん)とも交流があった。また、琉球王国の評定所で中国や日本への文書を作成する「筆者主取」を廃藩置県(1879年)まで務めた最後の人。那覇市歴史博物館収蔵の尚家関係資料に助法直筆文書が残る。氏集によると、顧氏は大宗顧保安比嘉筑登之親雲上助輝。その四世が久志親方助豊支流二子顧天祐久志里之子助眞が翁長家の祖となっている。他に普天間、名嘉山、津波古などがある。

05/29: 世相ジャパン①/1960年

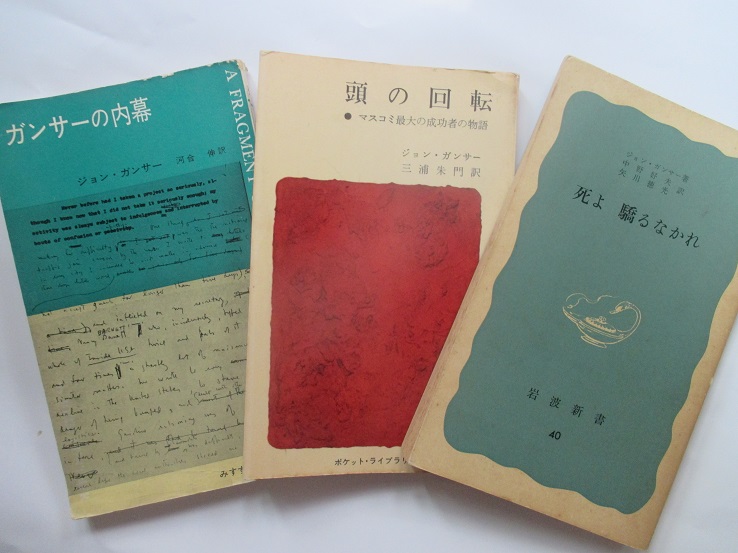

1961年7月 ジョン・ガンサー 三浦朱門 訳『頭の回転=マスコミ最大の成功者の物語=』新潮社

1964年12月7日、カーチス・エマーソン・ルメイ(Curtis Emerson LeMay,)勲一等旭日大綬章を入間基地で浦茂航空幕僚長から授与された。理由は日本の航空自衛隊育成に協力があったためである。12月4日の第1次佐藤内閣の閣議で決定された。叙勲は、浦茂幕僚長がルメイを航空自衛隊創立10周年式典に招待したことを発端とした防衛庁の調査、審査に基づく国際慣例による佐藤内閣の決定であることが明かされている。推薦は防衛庁長官小泉純也と外務大臣椎名悦三郎の連名で行われる。→ウィキ

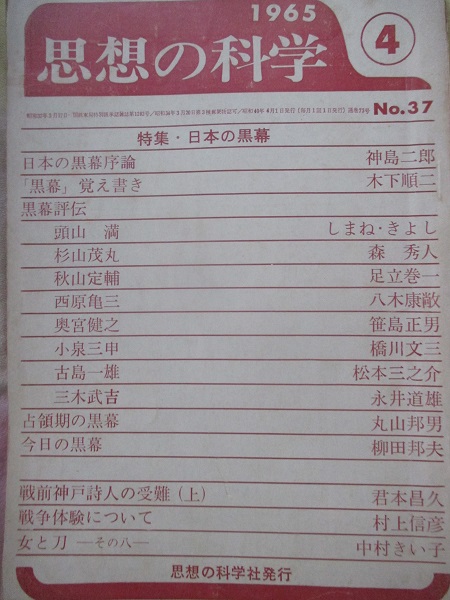

1965年4月 『思想の科学』№37<特集・日本の黒幕>思想の科学社

丸山邦男〇占領期の黒幕ー「総指令部は、日本の国内政治の運営を実際に支配しているわけではない。わたしがきいた、あるアメリカ人の話によると、日本には、今日でもなお<日本地下政府>が存在しているということだった・・・・」。これは1951年に出版されたJ・ガンサーの『マッカーサーの謎』(木下・安保共訳)に出てくる一節である。占領下の日本の政治を直接間接にコントロールしたものはGHQだが、占領期間中の重要な時期あるいは事件に関連する政治にたいして、最高責任を負った代表的人物といえば、いうまでもなく吉田茂の名を挙げられる。

神島二郎〇日本の黒幕序論ー(前略)今後の黒幕は、ヒトや限られた党派を操る黒幕ではなくて、大衆だとか経済構造を操作できるブレーンという形が」、重要になるのではないか。操作というのは、権謀術数でだますというのとは違って、大衆のイメージに合わせて、政治をつくってゆくということだし、そういうことの専門家が政治に参画しだしているということは、新しい問題だね。

1965年8月 大野達三『アメリカから来たスパイたち』新日本出版社□図ー「連合軍総司令部機構」「G2・CIC関係図」「」

1965年6月11日 読谷村喜名小学校5年生の棚原隆子さんが自宅前で米軍演習トレーラーが空から落下し圧死した。

1965年12月 『守礼の光』「実現間近い家庭用原子力発電」

1966年5月25日、アメリカの作家ジョン・トーランド、とし子夫人と来沖□5月30日『沖縄タイムス』「作家トーランド氏の講演・生きた歴史を強調」

1966年5月ー『オキナワグラフ』「ハワイだよりー髙江洲敏子さん」

1966年10月 『守礼の光』坂本万七「写真・伊藤若冲」

1967年3月 『守礼の光』せそこ・ちずえ「琉球昔話 空を飛ぼうとした男(安里周当)」、比屋根忠彦「久高島のイザイホー」

1967年6月 カール・ヨネダ『在米日本人労働者の歴史』新日本出版社□塩田庄兵衛・中林賢二郎「序ーアメリカ合衆国は、もともといわば移民によってきずきあげられた国であるが、ヨーロッパの先進資本主義国から渡航して新しい国の主人公となった白人と、アジアを中心とする『後進地域』から渡航した移民との間には、人種差別という形をとった差別待遇がはっきりみられた。そのなかで日本人は、中国人、朝鮮人などとともに、低賃金労働者として下積みの扱いをうけた黄色人種であった。わが同胞は、アメリカ西部とハワイの農園・鉱山・鉄道・森林・漁場にその労働力をそそぎこみ、今日のアメリカ独占資本主義の富の少なからぬ部分をつくり出した。今日のアメリカの富について考えるばあい、中国人・朝鮮人などとともに、日本人が流した血と汗と涙を無視することはできないのである。・・・・」

1967年12月 『守礼の光』「5年後に110階建て 世界貿易センター出現」

1968年2月 『守礼の光』「現代にも呼びかけるエイブラハム・リンカーンのことば」「アジア地区米陸軍特殊活動隊 粟国・渡名喜両島で奉仕活動」「原子力科学者が語る未来の原子力『食品工場』」

1968年4月 『守礼の光』ジョン・A・バーンズ(ハワイ知事)「琉球の文化的姉妹島ハワイ」

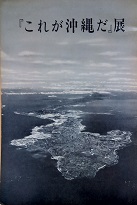

1968年(昭和43)4月 朝日新聞社/沖縄タイムス社『これが沖縄だ』展

執筆者:新崎盛暉・新里恵二・高橋磌一・外間守善 会場:東京三越本店/名古屋名鉄百貨店/大阪アベノ近鉄百貨店/福岡岩田屋/熊本鶴屋

1968年

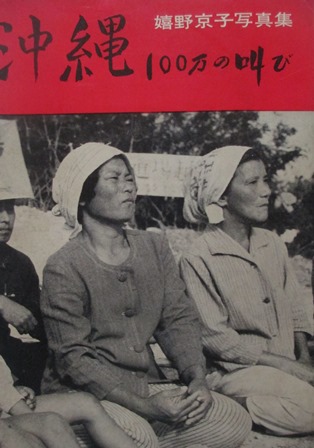

沖縄100万の叫び―嬉野京子写真集 (1968年) →菅原恭正ブログ2016-4-27:【第1660回】

1969年 アメリカ国防省がコンピュータネットワークの実験(UCLA、ユタ大学などを「ARPANET」)で連結に成功

1969年5月 『守礼の光』宮国信栄」「放射能はどこまで人体に安全か」

1969年7月 朝日新聞西部本社企画部『原爆展』(主催・広島市・長崎市・朝日新聞社)

1969年8月 『守礼の光』「四か国で開発中の原子力商船」

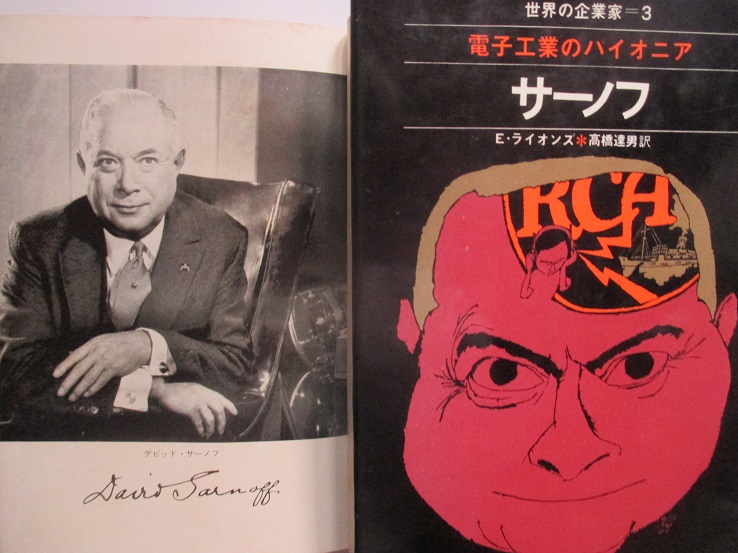

1969年8月 E・ライオンズ/高橋達男 訳『世界の企業家=3 電子工業のパイオニア サーノフ』河出書房新社→デビッド サーノフ1891.2.271971.12.12 米国の無線技術者,実業家。元・RCA社長。ロシア生まれ。1900年にアメリカに移住し、’06年RCAの前進であるマルコニー社に入り、’12年電信技士、’18年検査主任、主任技師となる。同年RCAを設立し、’21年総支配人を経て、’25年副社長、’30年社長となる。アメリカテレビの先駆者として知られ、第二次大戦中は、通信隊顧問として活躍した事もある。→コトバンク

1969年9月 『守礼の光』「フィリピンの発展に役だつ原子力」「コンピューター しくみと働き」

1969年10月 『守礼の光』「宇宙にかける人類の冒険」「期待される放射線」「巨人ジェット機(ボーイング747)の登場」

1972年9月に沖縄キリスト教協議会(比嘉盛仁)から『沖縄キリスト教史料』が発行されている。中に植村正久先生来島記念(1923年)やベッテルハイム記念碑除幕式(1926年)の写真がある。前記には新垣信一、大城カメ、比嘉盛仁、比嘉盛久、久場政用、眞栄田義見ら、後記には島袋源一郎、岸本賀昌、知花朝章、志喜屋孝信、佐久原好伝、アール・ブールらが写っている。

1972年11月 『断悪ー原爆被爆者救援のための実体験の記録』沖縄県原爆被爆者協議会

1973年4月7日 『沖縄タイムス』「海洋博を点検する<21>肥大する三次産業 大阪万博倒産の教訓生かせ 陸は観光スラム 海は石油汚染」

1973年5月15日 『日本経済新聞』「第二部 沖縄特集ー珊瑚礁に夢結ぶ海洋博’75」

1974年1月『基地情報』第4号 基地対策全国連絡会議「国民主権を侵害するもの」/2月『基地情報』第5号「沖縄基地調査特集」

1974年1月 レイチェル・カーソン/青樹簗一 訳『沈黙の春ー生と死の妙薬ー』新潮文庫→レイチェル・カーソン日本協会ー組織運営をめぐり、発足から20年が経過するなかで、組織のリフレッシュをはかる必要性が指摘されることが増えてきた。総会、理事会で「日本協会の今後の在り方」をめぐり意見交換を深めた結果、2008年3月15日、特定非営利活動法人格を返上するための「解散総会」を持つと共に、当面、関東フォーラム、関西フォーラムを拠点にした「ゆるやかなネットワーク組織」としてレイチェル・カーソン日本協会が再発足した。

1975年4月4日 ビル・ゲイツ氏とポール・アレン氏らによってMicrosoft(現在の本社所在地ーワシントン州 レドモンド)が設立された。

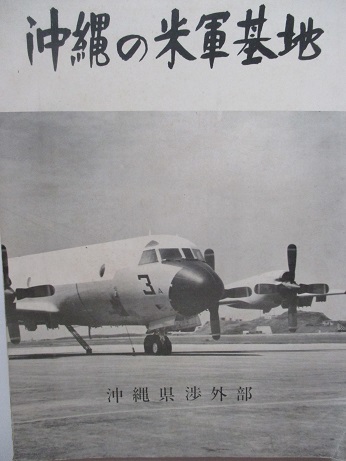

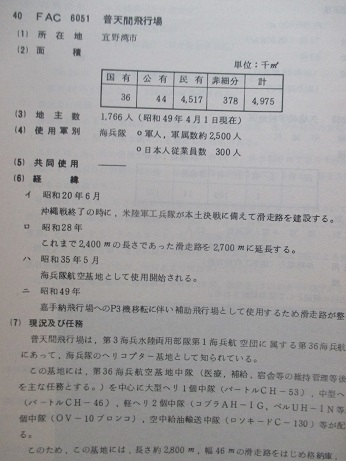

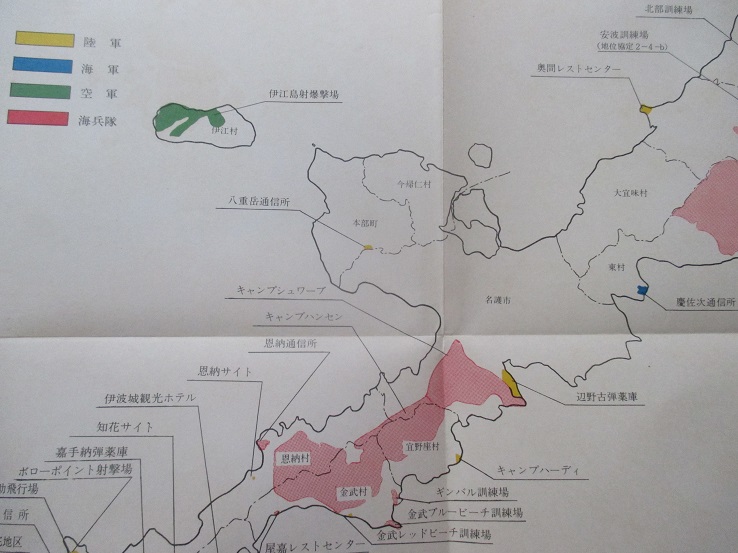

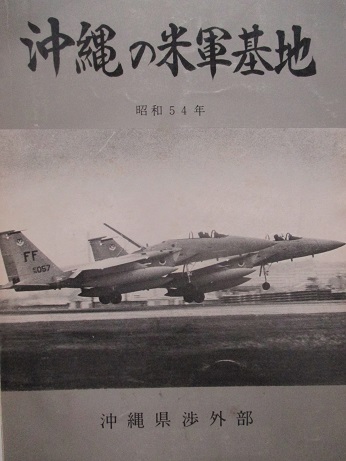

1975年2月 『沖縄の米軍基地』沖縄県渉外部基地渉外課

1975年5月23日 『毎日グラフ』「緊急増刊 勝利した解放戦線」

1975年6月14日 『沖縄タイムス』「原子力と人間<1>核ジャックの恐怖 プルトニウム放射能半減期2万4千年」

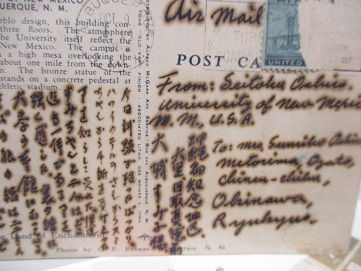

1975年8月15日 『週刊読売』「臨時増刊 日本人の戦歴ーソ連側撮影 シベリアの日本兵捕虜」

1975年9月15日 『朝日ジャーナル』「あなたは核兵器を知っているかー1945年7月16日午前5時30分、人類初の原爆、プルトニウム爆弾が実験された実験の暗号名は「トリニティ」(三位一体) アラモゴルドの砂漠の中に記念碑が立っている/米ニューメキシコ州アルバカーキー市に、国立アトミック博物館がある。」

1976年、スティーブ・ウォズニアックがApple Iを製作。これを見たスティーブ・ジョブズは、新しいビジネスになると考え、1977年スティーブ・ウォズニアックと共にApple社(現在の本社所在地ーカリフォルニア州クパチーノ)を設立した。その後発売したApple IIは表計算ソフトVisiCalcと共に大ヒットとなり、これまで一部のマニアのおもちゃでしかなかった「パソコン」が仕事にも使える道具だということが分かり、パソコン市場が出来上がった。→はてなキーワード ????2012年7月『徹底解析!!アップルvsグーグル』洋泉社

1976年4月17日『週刊ピーナツ』「追跡 巣鴨プリズンからのCIAヒモつき出所全リスト 岸信介、児玉誉士夫、笹川良一、他」

1976年5月15日、沖縄ハワイ協会(仲村亀助会長)主催「アメリカ建国200年祭」が那覇市内パシフィックホテルで開催、ノールズ在沖米国総領事夫妻、平良那覇市長らが招かれる。与世盛智郎が挨拶。→与世盛智郎『沖縄仏教読本』(久米島本願寺1976年5月)「戦後、沖縄の世替わりに際し、進駐軍が、アメリカ建国の精神にのっとって宗教政策を重視して、沖縄の寺院に活を入れ、その活動に力をかしていたら民主主義も不消化とならず、従来の守礼の邦の美風を堅持し、一部にある反米思想も起きなかったと思われます」。

1976年6月 『三悪政治とCIA』日本共産党中央委員会出版局→三悪政治(戦犯・金権・売国)ー松川事件、下山事件をめぐるCIAへの疑惑といい、自民党をはじめとする反共政党とCIAの関係といい、今後白日のもとにさらさなければならないことが、あまりにもたくさんあります。

安倍晋三、1977年春に渡米し、カリフォルニア州ヘイワードの英語学校に通うが、日本人だらけで勉強に障害があると判断して通学を止め、その後イタリア系アメリカ人の家に下宿しながらロングビーチの語学学校に通った。秋に南カリフォルニア大学への入学許可が出され、1978年から1979年まで政治学を学んだ。

□横浜・米軍機墜落事故

1977年9月27日午後1時すぎ、厚木基地を飛び立った米軍のファントム偵察機が横浜市緑区(現・青葉区)の住宅地に墜落した。土志田勇さんの娘、和枝さん(当時26)の息子の裕一郎君(3)と康弘君(1)が翌日未明に相次いで死亡。和枝さんも重度のやけどを負い、闘病生活の末、4年4カ月後に亡くなった。勇さんは、和枝さんの遺志を継いで社会福祉法人を設立。「和枝園」と名付けたハーブ園も開くなど「社会への恩返し」を続けている。

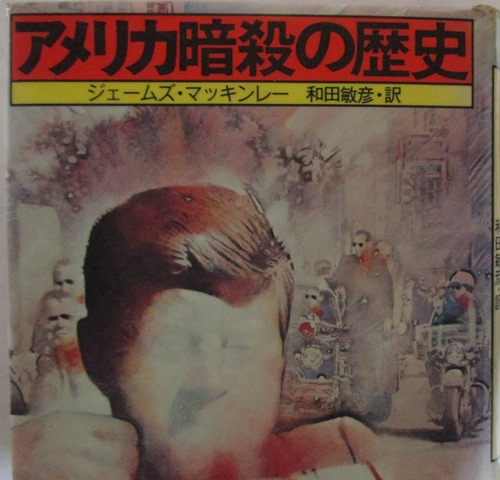

1979年1月 ジェームズ・マッキンレー著/和田敏彦・訳『アメリカ暗殺の歴史』集英社

○アメリカにはじめて移民たちが着いたとき、彼らはここに将来を決する二つのものを持ち込んだ。一つは自分たちが祝福された民であるという神がかり的な夢であり、もう一つは銃である。彼らは艱難に耐えていくためにはこの夢が、またこの夢を新世界に押しつけるには銃が必要だと信じていた。彼らは聖者と銃弾、それに狡猾な取引でこの夢を広めていったから、彼らは間違ってはいなかった。そして彼らが正しかったことは、百六十九年後に独立宣言の署名によって証明された。あの日、市民は家に駆け込むなり、銃を取り、まず祝砲で、ついでアメリカ革命でアメリカの夢を永久的に確認した。・・・・・

1979年3月 『沖縄の米軍基地』(表紙写真・国吉和夫)沖縄県渉外部基地渉外課

1979年、祖父新一郎に代わって、孫である現店主天牛高志が、 まだほとんど商店がなかった大阪心斎橋西のアメリカ村に、90坪の天牛書店新店舗を開きました。元々は駐車場であった建物を改装し、むき出しの鉄骨の梁、本棚は赤く塗装し、自動販売機を置いた休憩スペースを設け、古くから敷地にあった稲荷祠はそのまま店内に残すなどといった、従来の古本屋のイメージを一新する店作りに挑戦したアメリカ村店は、新しい感覚が若いお客様にもご好評をいただき連日の盛況となります。 しかし、時代の流れとともにアメリカ村が賑やかなファッションの街へと変貌し、古書を売る

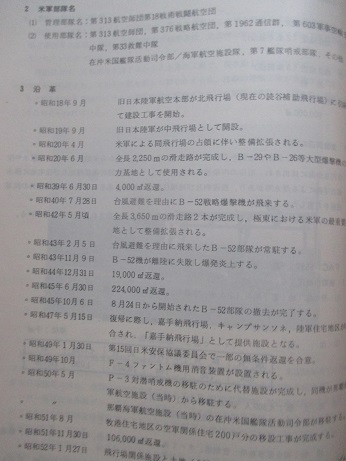

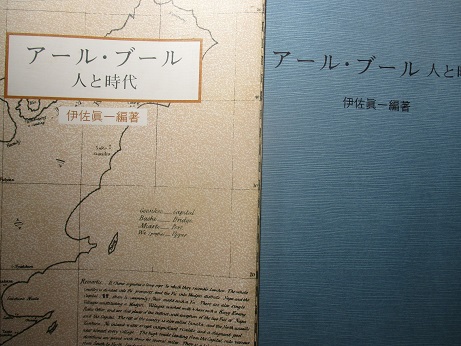

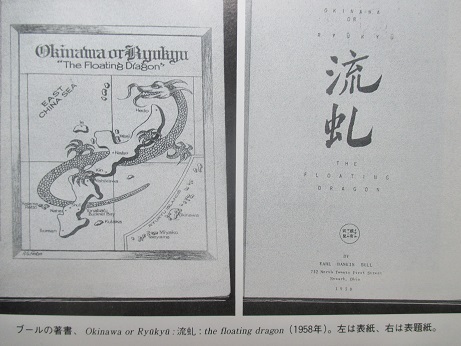

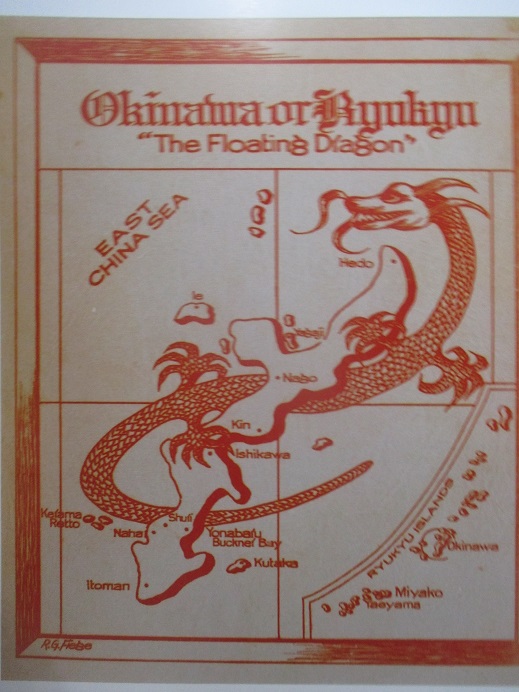

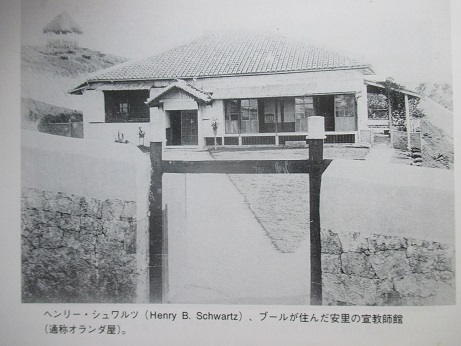

1991年1月 伊佐眞一 編著『アール・ブール : 人と時代』伊佐牧子

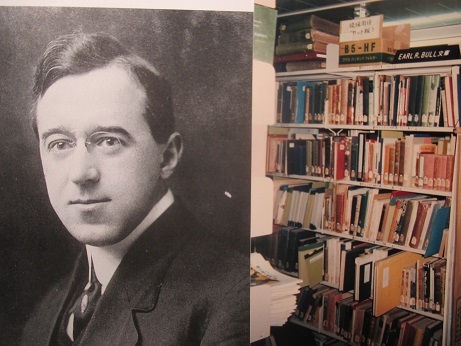

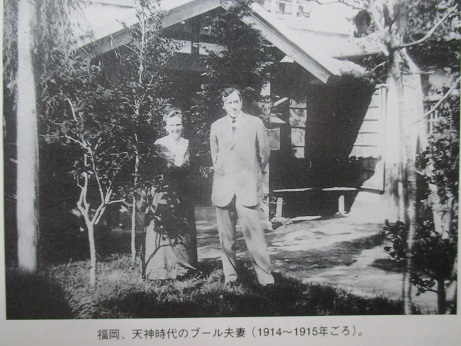

写真・ブール師(the Rev. Earl Rankin Bull,1876~1974)/ブール文庫

伊佐眞一[アール・ブールと伊波普猷]

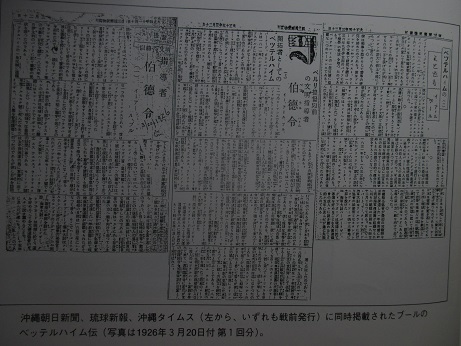

伊波普猷は,アール・R・プール宛て1926年1月30日付の手紙で, その末尾を次の言葉で閉じている。 「琉球は昨今非常な窮境に陥って国家の手で救済されなければ ならないやうになってゐますが何だかもう助からないやうな気がします。 この不幸なる民族の為に尚一層御奮闘下さることをお願ひします。」 この書翰は,その年,大正15年5月に, プールが中心になって準備をすすめていた ベッテルハイム渡琉80周年記念事業にちなむ2つのモニュメント, つまり石材記念碑の建立と一対をなす, ブールのベッテルハイム伝への序文を求められたことに対する返信であった。 「一月十一日附の御手紙は,方々まわりまわって, 今朝やっと手許に届きました」というのは,たぶんにブールが, 前年の伊波の上京を知らないで, 沖縄の住所に向けて出したためであろう。 かくて30日の朝になってやっと手紙を読んだ伊波は, その日のうちにペンをとったのであるが,この最後の一節には, 当時の沖縄経済の疲弊状態と, かくなるまでに至った真因についての伊波の認識が 端的にあらわれていると同時に, ブールを媒介にしたキリスト教とのかかわり, さらには沖縄「救済」についての思考のパターンが, くっきりと浮き出ているように思える。 ・・・

2016年2月26日 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ「第33回 東恩納寛惇賞 贈呈式」祝賀会写真右から嵩元政秀氏(第32回東恩納寛惇賞)、新城栄徳、①照屋善彦氏(第24回東恩納寛惇賞)

①照屋善彦[資料収集の鬼:ブール師]

ブール師(the Rev. Earl Rankin Bull,1876~1974)は, 米国のメソジスト監督教会から,1911年, 九州・沖縄地区へ派遣され延べ15年間日本で伝道をした宣教師である。 師は沖縄での本務であるキリスト教の布教のほかに, 中学校での英語を教え, また幕末に来琉した英宣教医ベッテルハイムの記念碑を建立 (大正15年)したりして,大正時代の沖縄で顕著な活動をした。 また師は戦後, 琉球大学附属図書館に「ブール文庫」を寄贈した人としても知られている。 当文庫が設置された1958年頃の琉球大学附属図書館には 蔵書数が著しく少なく, 大学の使命である教育と研究にも支障をきたす状態であった。 特に,洋書の蔵書に至っては寥々たるものであったので, ブール文庫が琉球大学に寄贈された意義は大きい。 筆者や同僚で沖縄の対外関係史を研究していた者にとって, 当文庫はまさに干天に慈雨の如く有り難い贈り物であった。

ブール師は,沖縄への派遣が決定した1911年以後, 終生異常なほどの情熱と執念をもって, 「沖縄」と沖縄における プロテスタント宣教の開拓者ベッテルハイム研究に打ち込んだ。 19世紀中葉,ベッテルハイムが派遣(1846 ~54)された沖縄こそ, 日本キリスト教史における最初のプロテスタント伝道が 開始された場所であったからであろう。 アヘン戦争(1840 ~42) 後のアジアにおける国際情勢の大変化をうけて, カトリック・プロテスタントの中国をはじめ東アジアでの伝道活動が活発になった。 幕末の激動する琉球で, ベッテルハイムが フランスのカトリック宣教師と伝道活動を展開した史的意義は大きい。

師は,ベッテルハイムの研究に着手するや, 精力的に関係資料の大部分を収集し, その研究の成果を英文や邦文で次々と雑誌や新聞紙上で発表した。 特にベッテルハイムの日記・書簡や,彼を派遣した琉球海軍伝道会 (Loo Choo Naval Mission,本部はロンドン在)の報告書等の マイクロフィルム・コピーを師が自費で取り寄せたことは, ベッテルハイム研究史上での最大の功績である。 永い歴史があり公共機関でもない宗教団体から外国人や部外者が, 個人の研究に必要な関係資料を入手することが 如何に至難の技であるかということを, 筆者自身イギリスやフランスで身をもって体験したからである。 恐らくブール師は,欲しい資料に対する鋭い臭覚と 持ち前の粘り強さを発揮して入手したに違いない。 このような彼の精力的な資料収集活動については, 伊佐眞一氏の好著『アール・ブール - 人と時代』 (1991年)で詳しく述べられている。

ベッテルハイム研究は,琉球が置かれた当時の複雑な国際情勢の下で, 基本資料も多彩である。 (1)ベッテルハイムの日記・書簡と琉球海軍伝道会の報告書等, (2)ベッテルハイムが滞在中に接触した欧米人関係の関連資料。 例えばイギリス政府関係(本国・香港政庁・英国東洋艦隊等), 米国のペリー提督の合衆国艦隊,フランスの宣教師や同国艦隊, 欧米の民間船,ロシアのプチャーチン提督の関係資料等である。 さらに, (3)伝道地である琉球の王府(評定所文書等)と薩摩藩や幕府の関連資料, (4)琉球王国の宗主国である清国に関連した資料などがある。 これらの多岐にわたる膨大な資料群の中で, ブール師は(1)と(2)の関係資料の大半を収集している。 その他に琉球海軍伝道会の創立者のクリフォードは, 1816年に沖縄島を訪れたバジル・ホール一行に随行したので, バジル・ホールやマクラウドの航海記も参考にする必要がある。 その他ホールの前後に多数沖縄に来航した英国船関係の資料や, 当時の琉球を中心にした東アジア関係の欧文資料も研究に必要だが, ブール師はこれらの関係資料を戦前・戦後とも精力的に収集している。 年々充実していく本附属図書館で, ブール文庫は依然として貴重な資料の宝庫である.

(琉球大学人文学科教授)

2021-11-24 『琉球新報』伊佐眞一「主体性を問うー首里城復興基金と大龍柱」

記録は記憶を甦生する。トマトの成長過程記録写真495枚を見ると、32年前の撮影時の 庭先やトマトや私自身の様子が鮮明に甦る。生命の戴きの時とお返しの時。トマトの一生を 9点に絞り筆で描いた。祈りのテーマでもある定点PRAYERシリーズから「トマト」を発表。

写真左から、玉城徳正氏、久貝清次氏、岸本徹也氏

2015年12月22日 市民ギャラリー「『戦後70年オキナワ』久貝清次展」

久貝清次氏→ここをクリック「久貝清次ウェブ美術館」

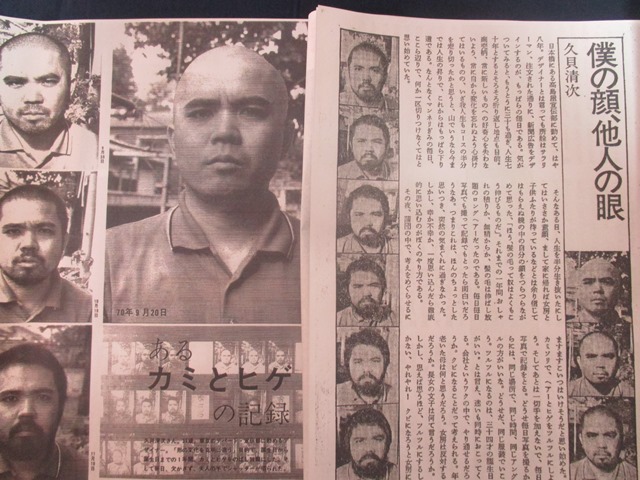

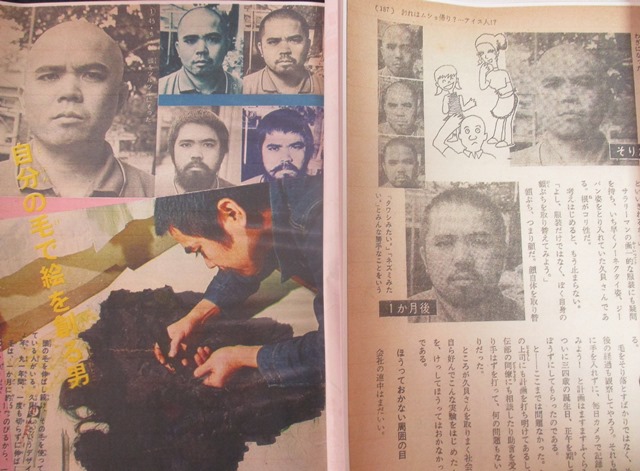

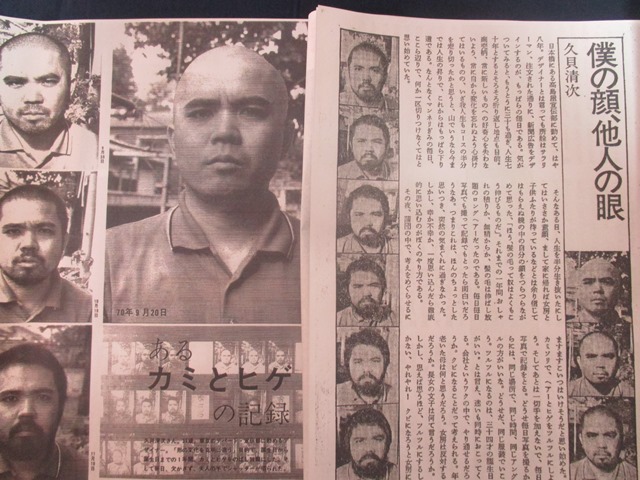

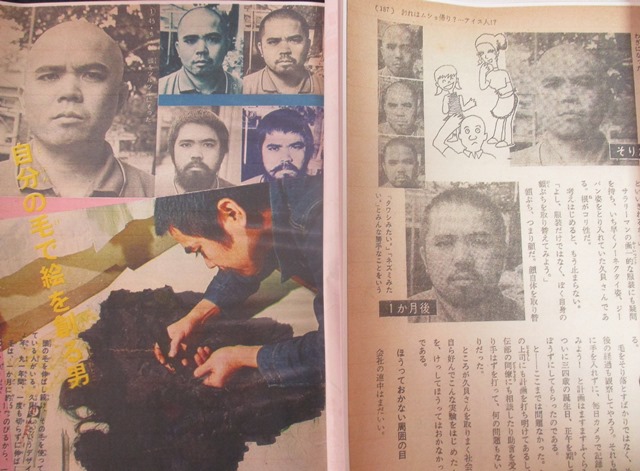

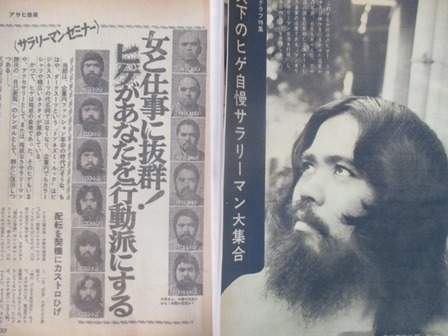

2015年12月24日『琉球新報』「あしゃぎー記録写真の現場を描くー久貝清次さん 東京の百貨店でデザイナーをしていた1970年~71年、丸坊主から髪もひげも伸ばしっぱなしにして1年間、毎日、同じ構図、服装で写真を撮り続けた。周囲の波紋とともに面白がられ、新聞、週刊誌、テレビで時の人になった。・・・・」

1970年9月23日『朝日新聞』「体験的長髪論」

1971年

10月『アサヒグラフ』/12月『話の特集』

1972年

2月『少年サンデー』/3月『中学三年コース』

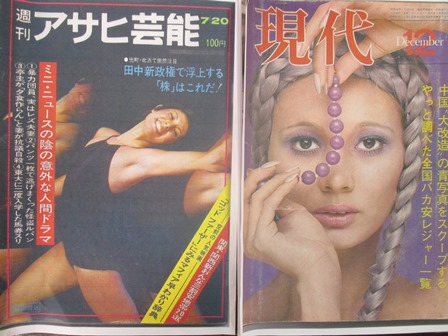

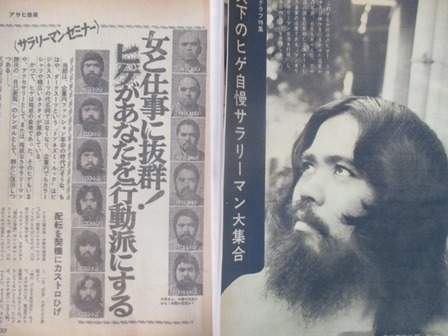

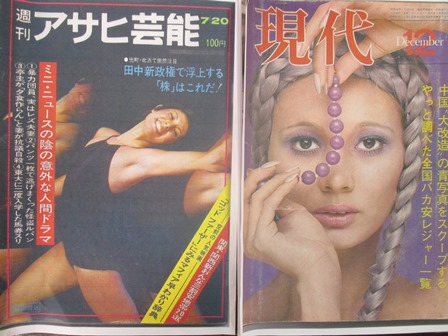

1972年7月『アサヒ芸能』「女と仕事に抜群!ヒゲがあなたを行動派にする」/1970年12月『現代』「ヒゲ自慢サラリーマン大集合」

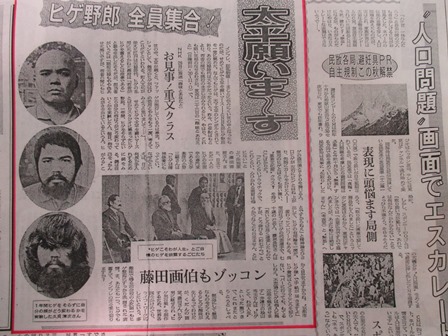

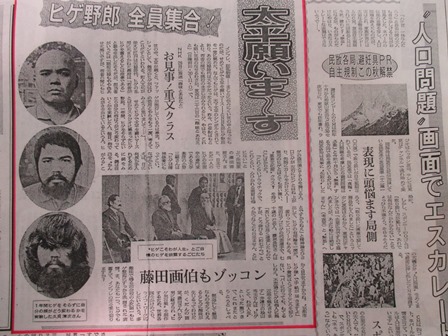

1975年1月23日日『日刊スポーツ』「太平願いまーす」

1975年1月26日NHK

写真左から、玉城徳正氏、久貝清次氏、岸本徹也氏

2015年12月22日 市民ギャラリー「『戦後70年オキナワ』久貝清次展」

久貝清次氏→ここをクリック「久貝清次ウェブ美術館」

2015年12月24日『琉球新報』「あしゃぎー記録写真の現場を描くー久貝清次さん 東京の百貨店でデザイナーをしていた1970年~71年、丸坊主から髪もひげも伸ばしっぱなしにして1年間、毎日、同じ構図、服装で写真を撮り続けた。周囲の波紋とともに面白がられ、新聞、週刊誌、テレビで時の人になった。・・・・」

1970年9月23日『朝日新聞』「体験的長髪論」

1971年

10月『アサヒグラフ』/12月『話の特集』

1972年

2月『少年サンデー』/3月『中学三年コース』

1972年7月『アサヒ芸能』「女と仕事に抜群!ヒゲがあなたを行動派にする」/1970年12月『現代』「ヒゲ自慢サラリーマン大集合」

1975年1月23日日『日刊スポーツ』「太平願いまーす」

1975年1月26日NHK

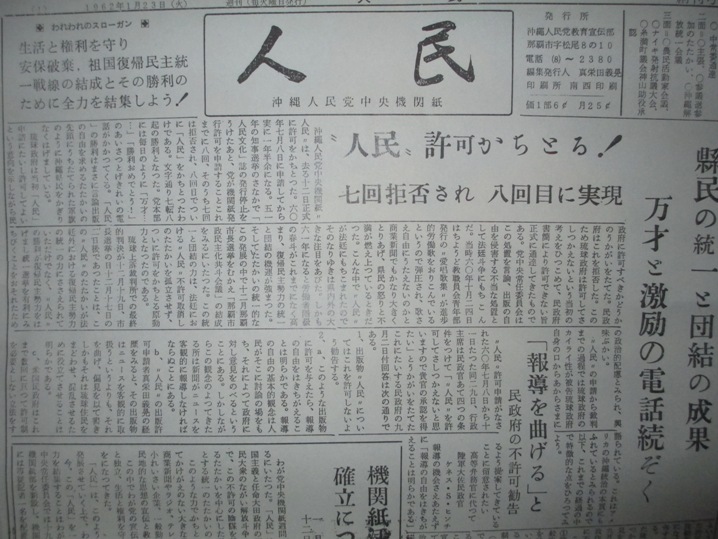

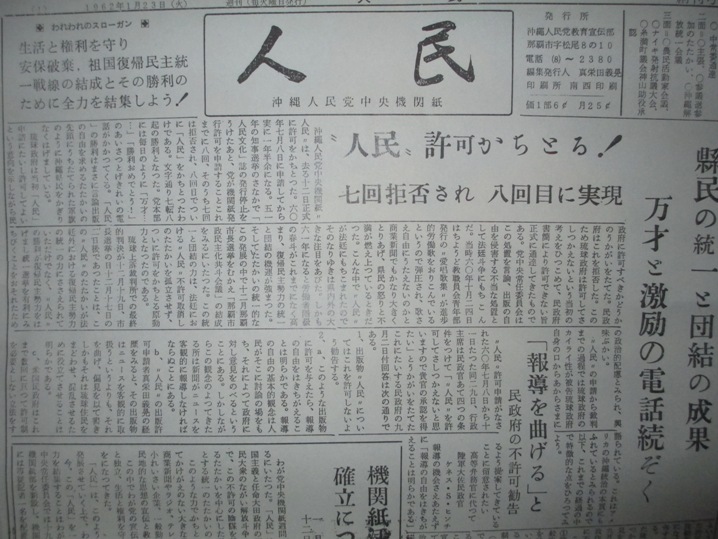

01/10: 沖縄人民党中央機関紙『人民』

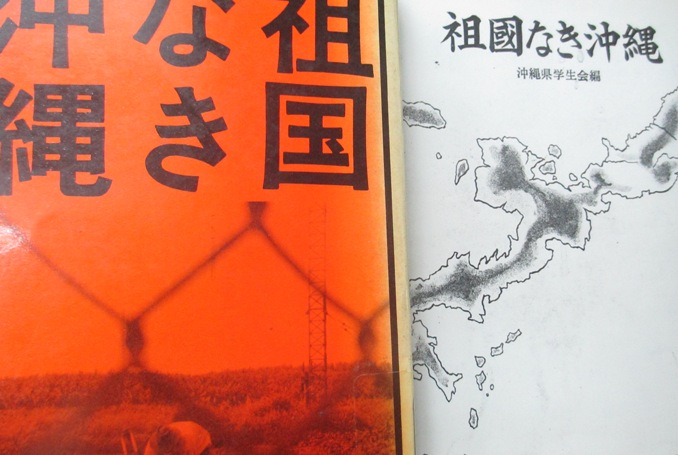

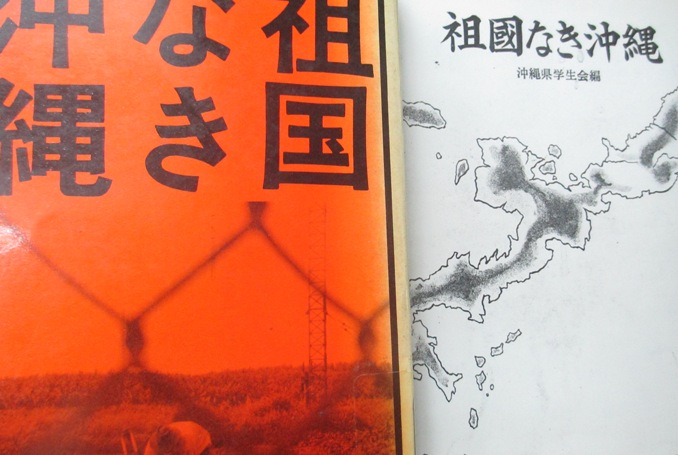

1954年6月 沖縄県学生会編『祖國なき沖縄』日月社

ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ

写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。

悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫

○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。

郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長

善意の記録として・・・・沖縄県学生会

○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。

第一部

拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人

第二部

土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道

島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永

あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光

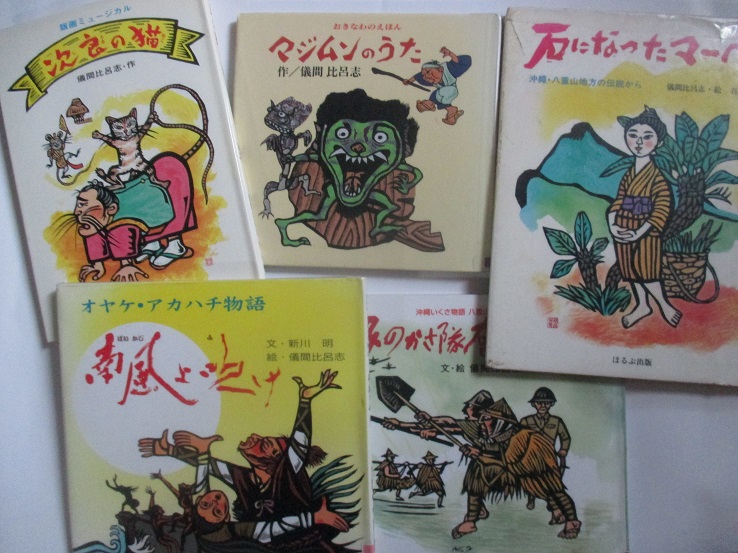

1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」

1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』

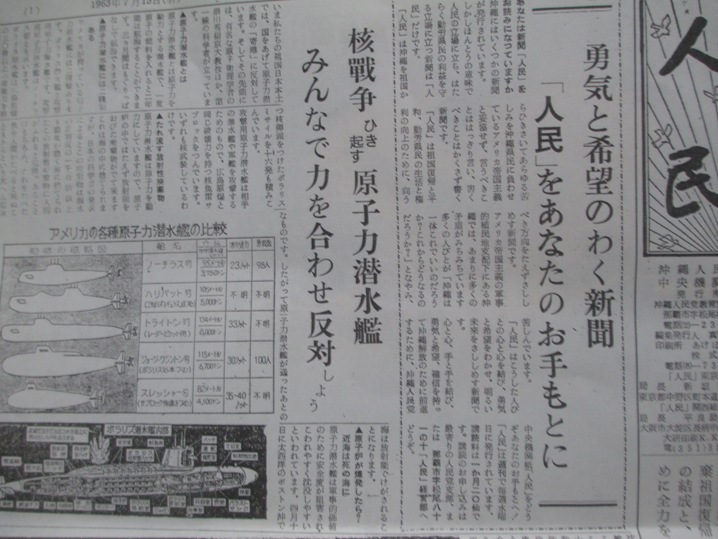

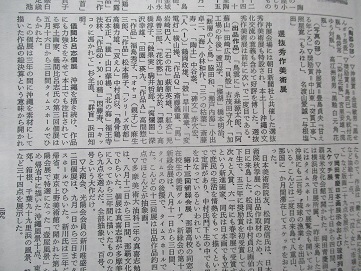

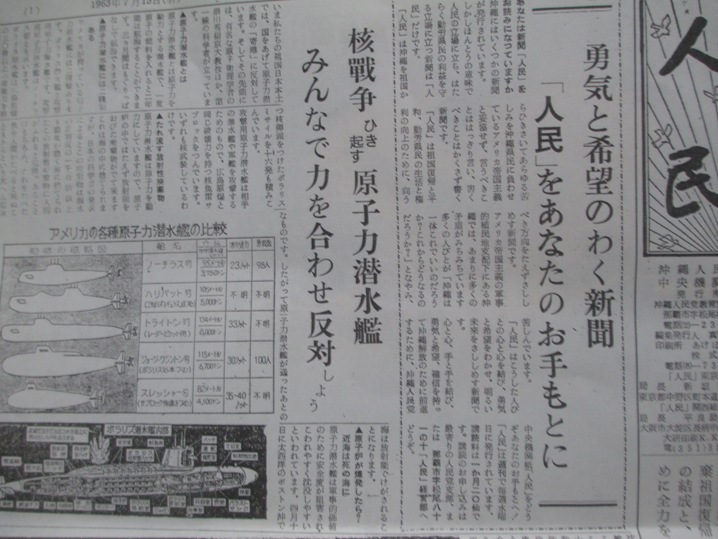

1963年

7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」

1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」

1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社

○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫

○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫

○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの

○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二

○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光

○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会

1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」

1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」

2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」

7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)

7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」

9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社

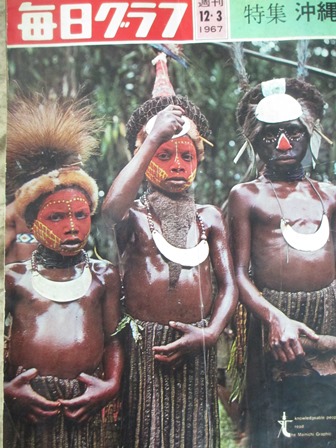

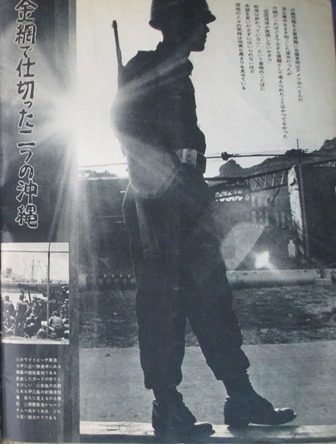

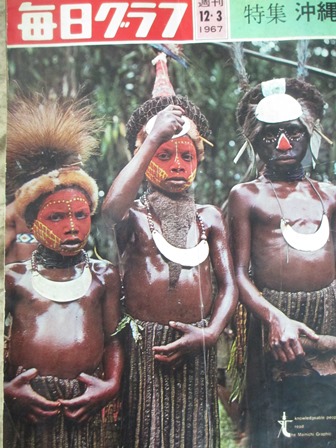

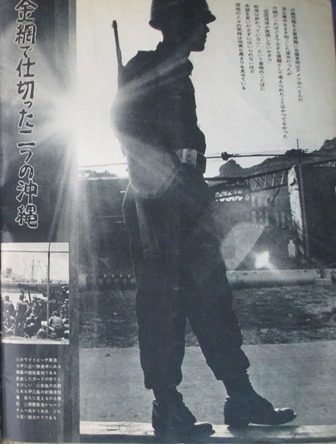

12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」

1968年

6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」

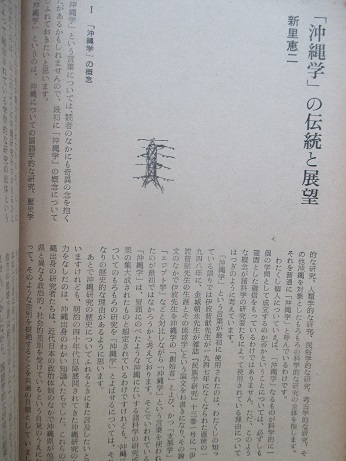

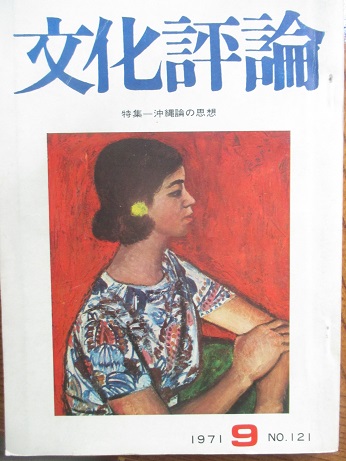

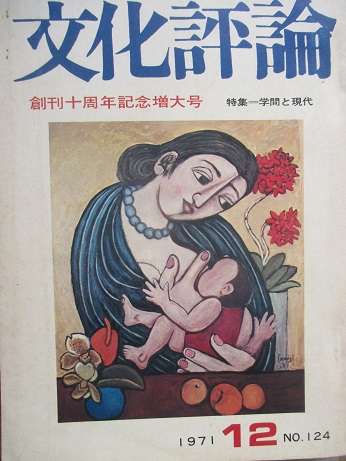

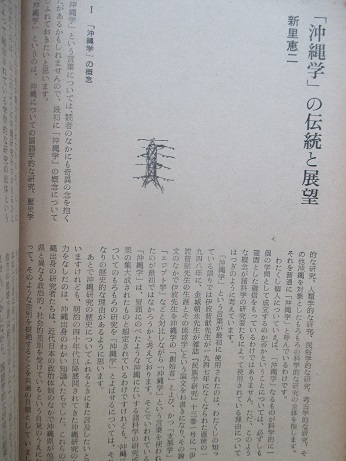

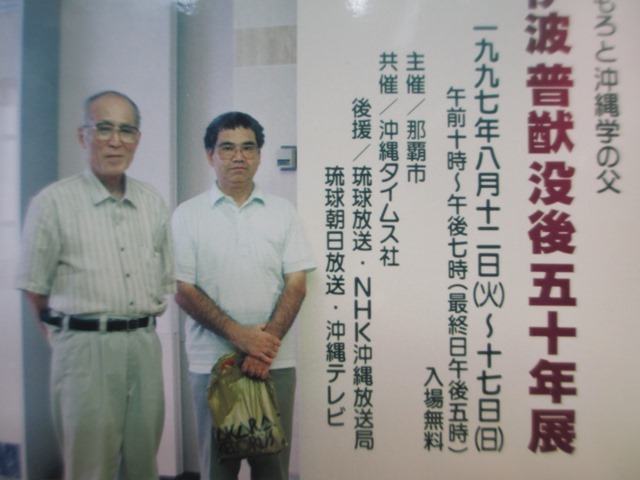

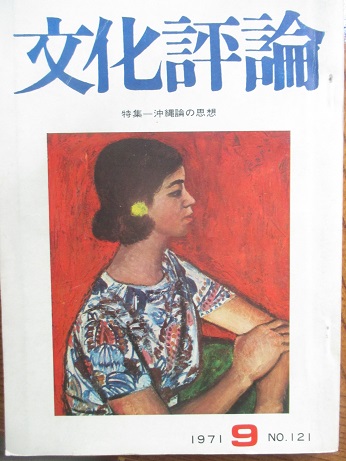

1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」

1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)

伊波廣定氏と新城栄徳

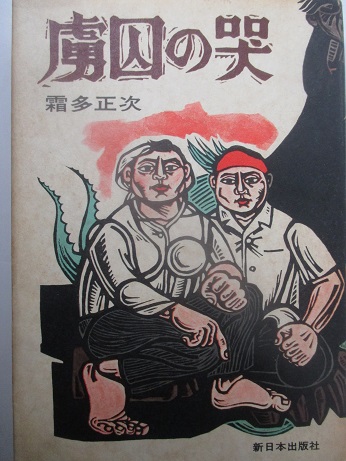

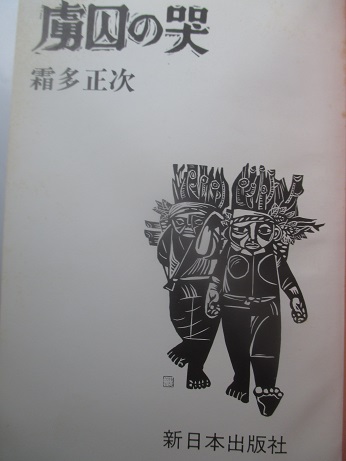

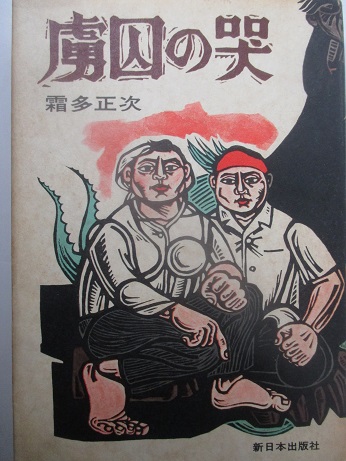

1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」

5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)

8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」

①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)

9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』

□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために

1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』

1971年

1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」

1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」

1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」

1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」

1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」

2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」

2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」

4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」

5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」

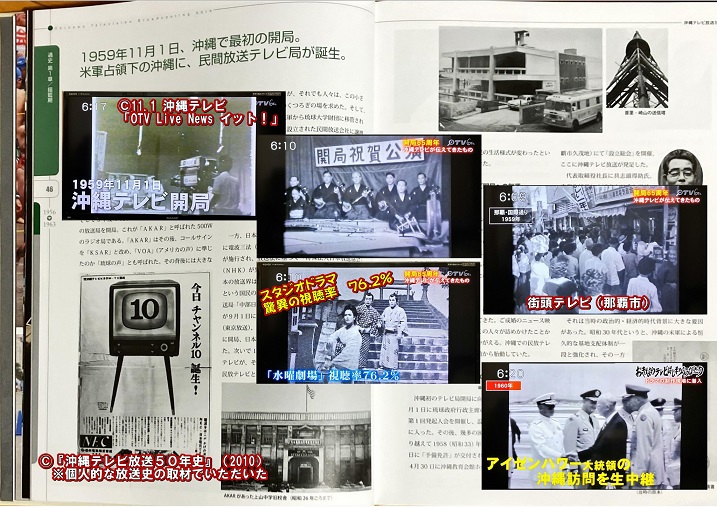

5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④

5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」

6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」

6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」

7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」

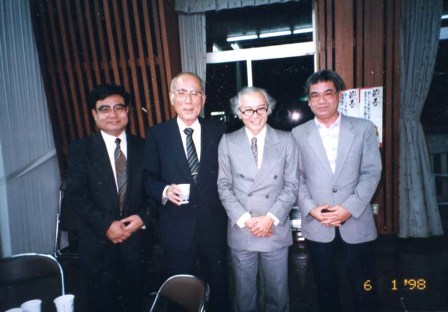

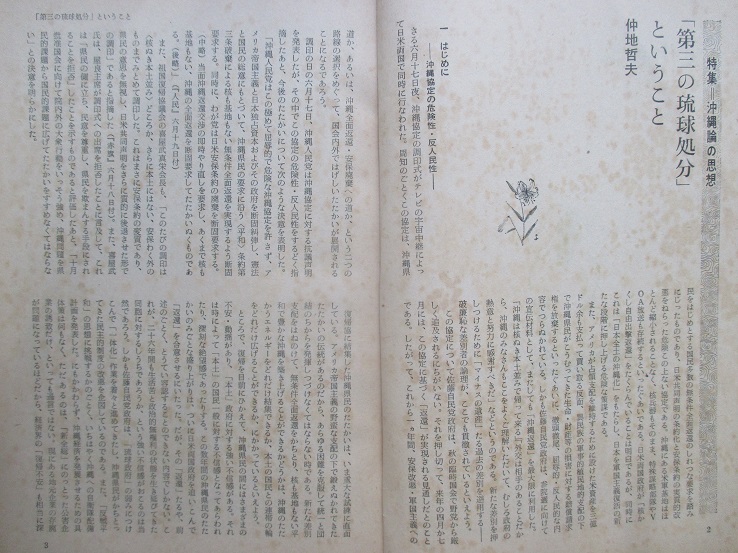

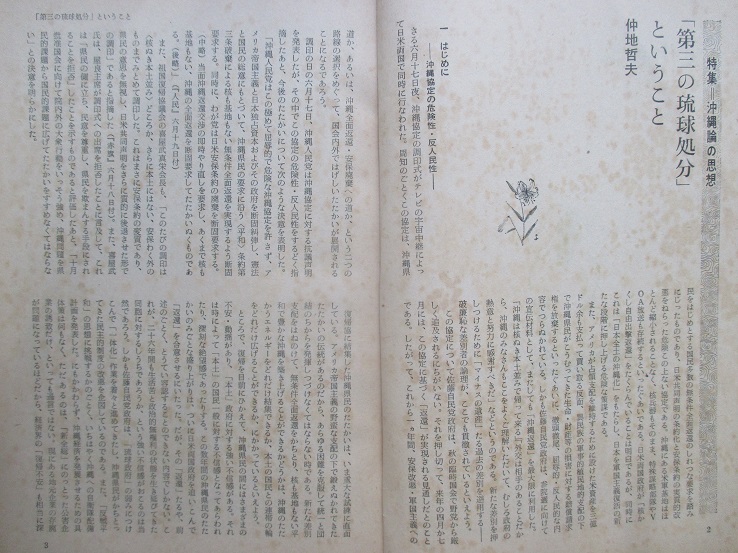

1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳

10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」

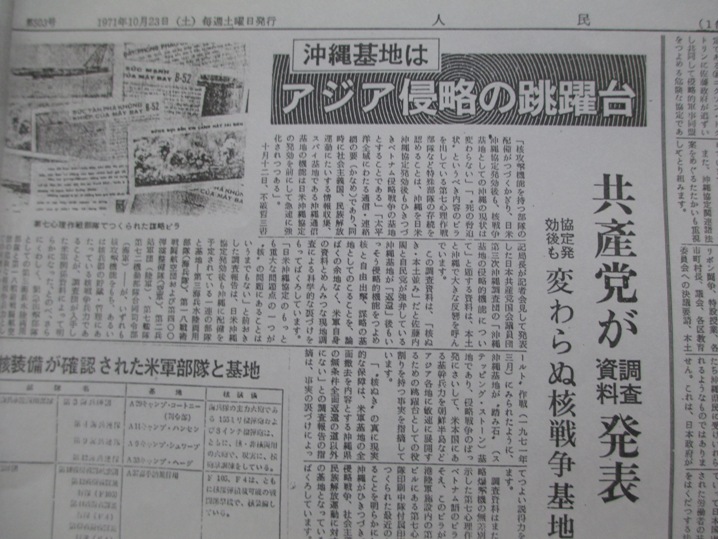

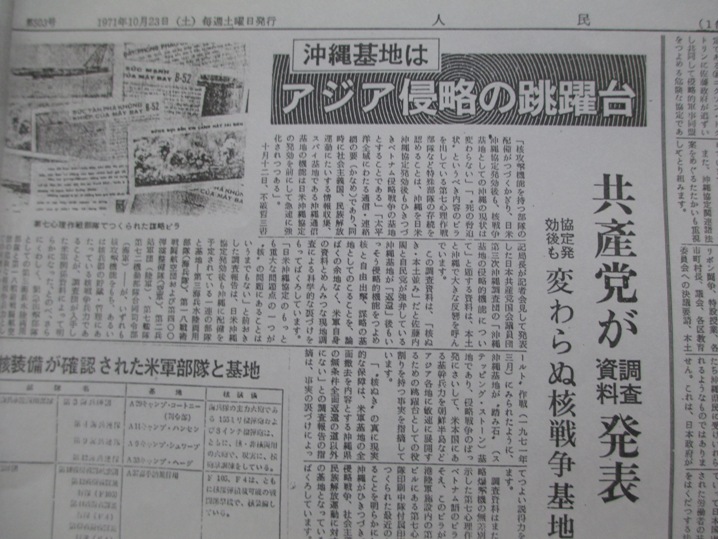

10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」

写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益

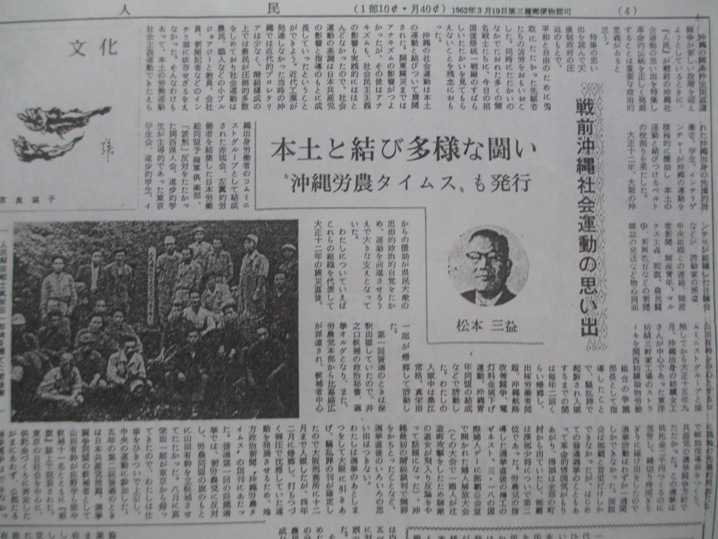

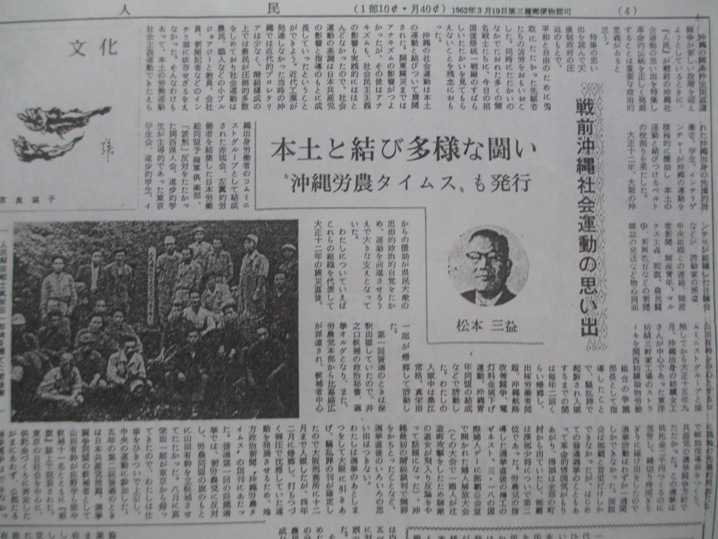

12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」

12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」

1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」

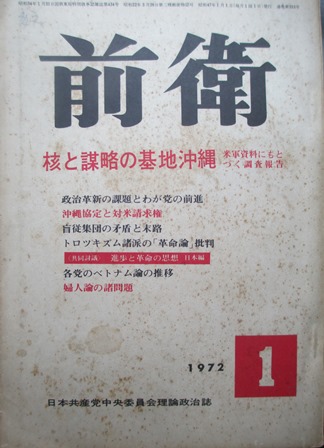

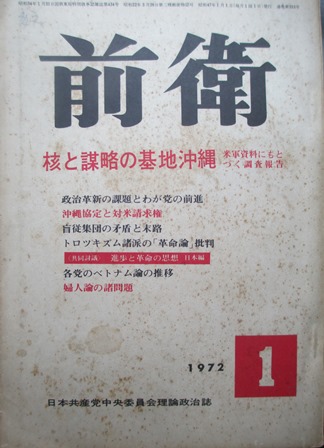

1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>

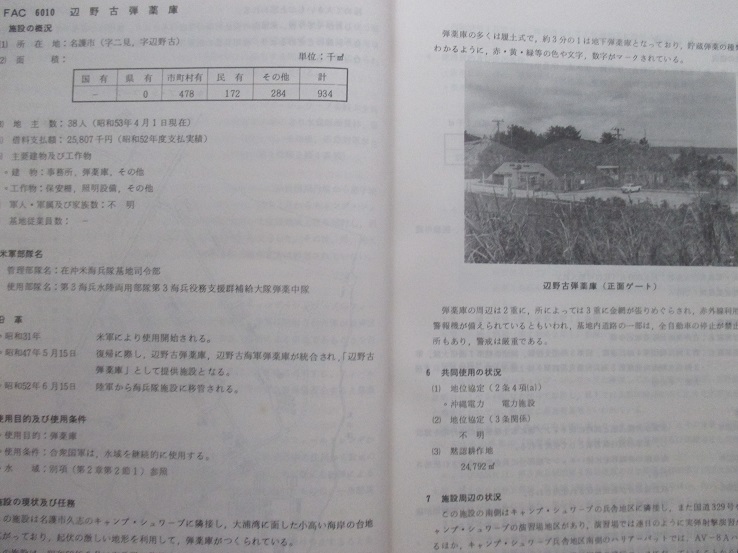

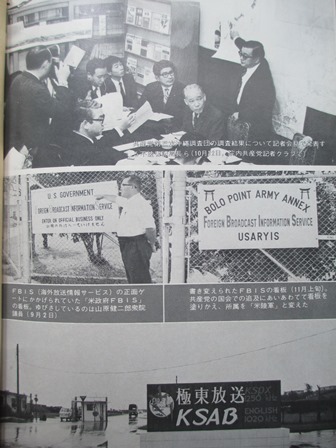

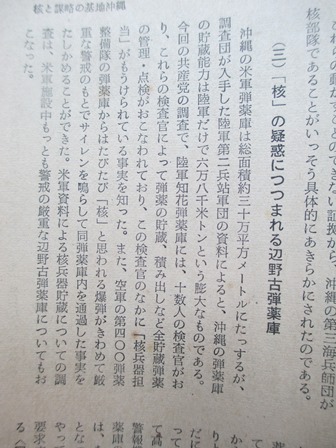

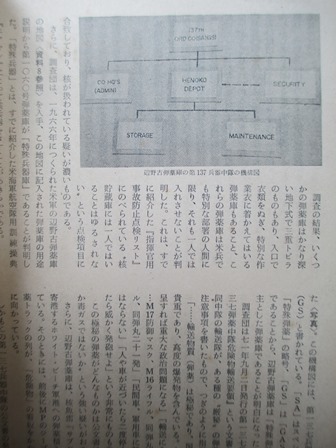

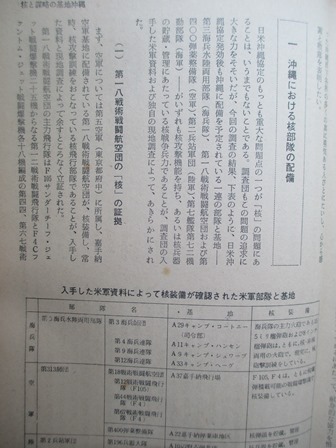

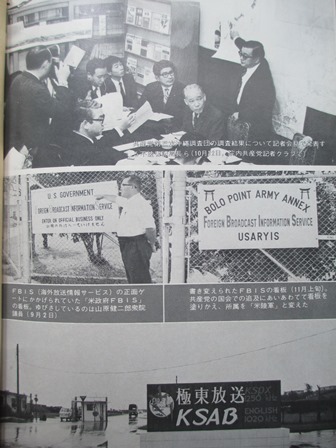

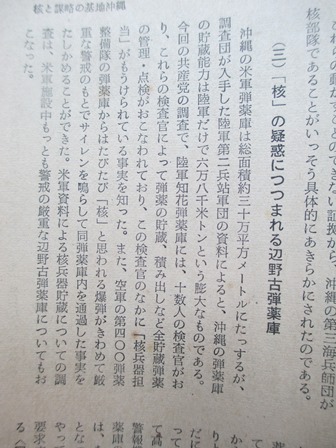

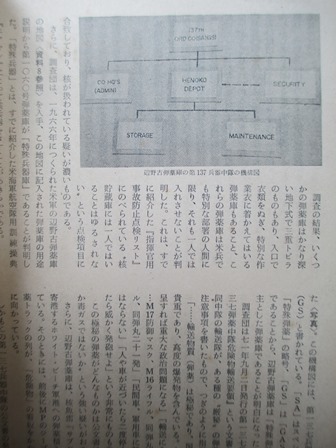

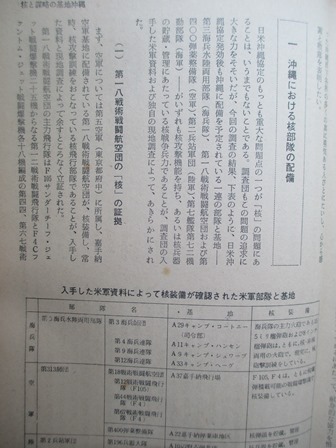

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫

1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」

1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」

2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」

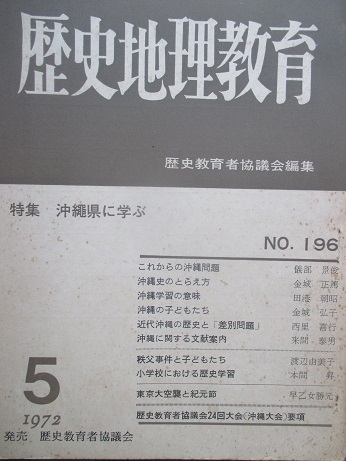

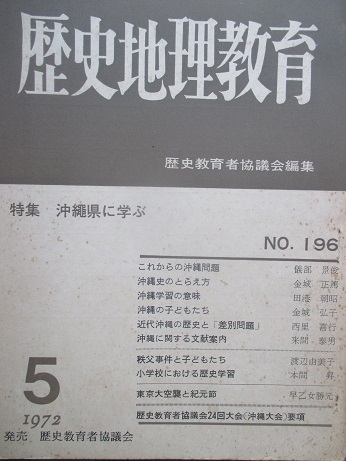

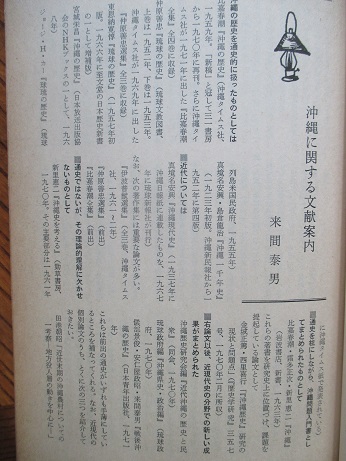

1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」

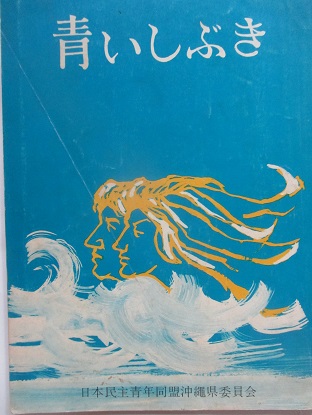

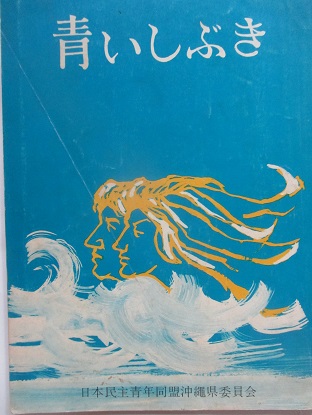

1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』

1973年

1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」

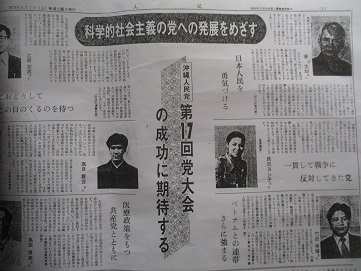

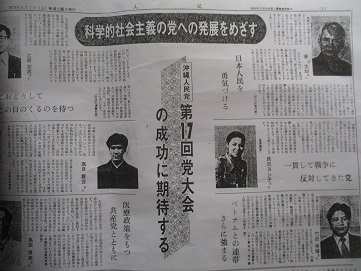

4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」

1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社

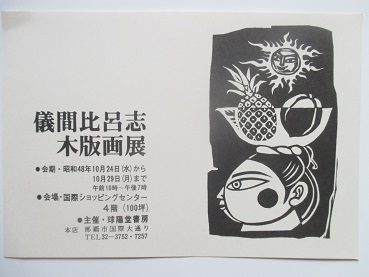

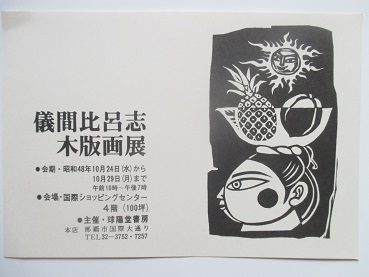

右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房

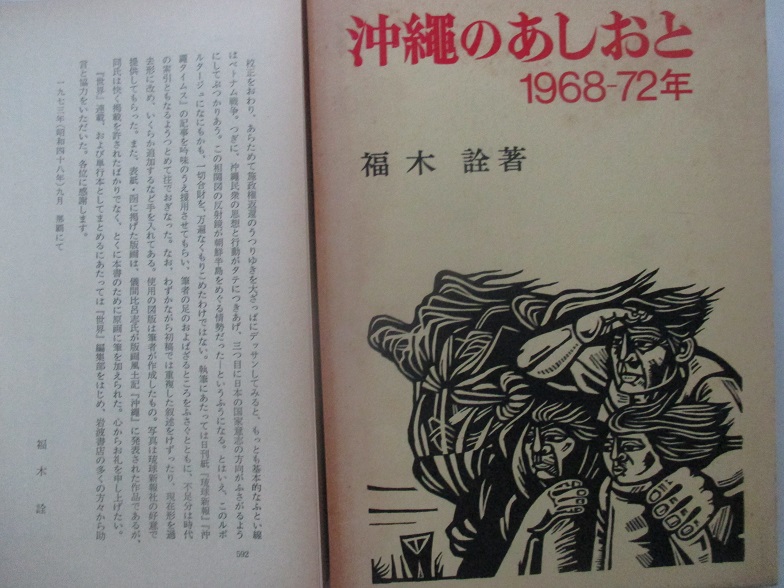

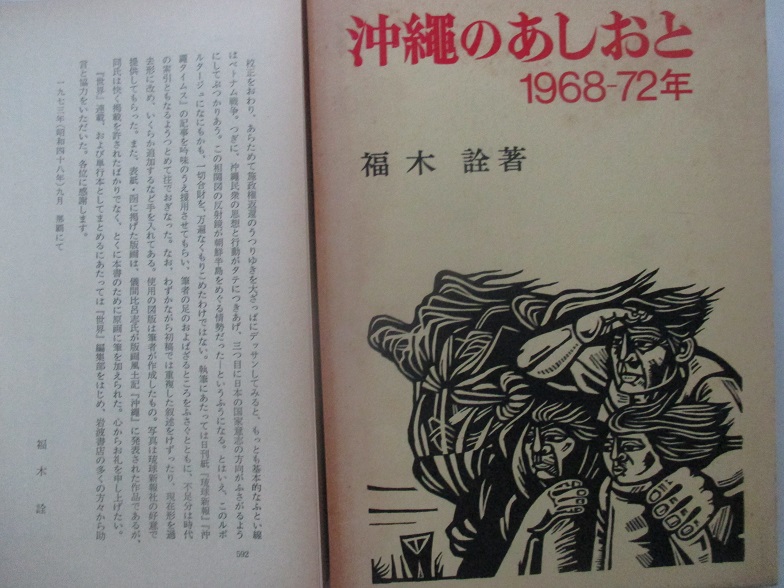

1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。

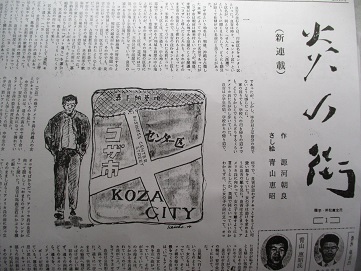

『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭

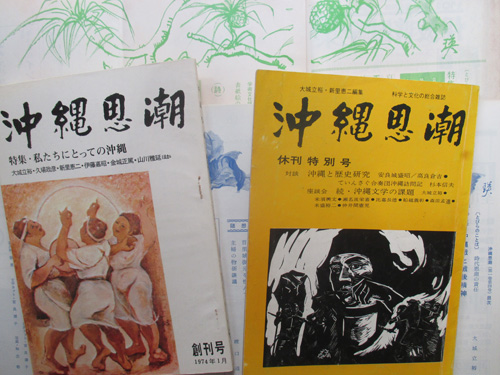

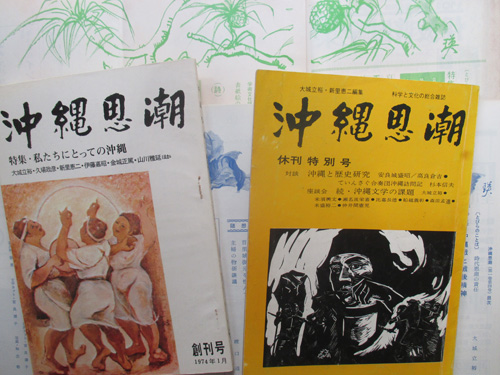

1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」

☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。

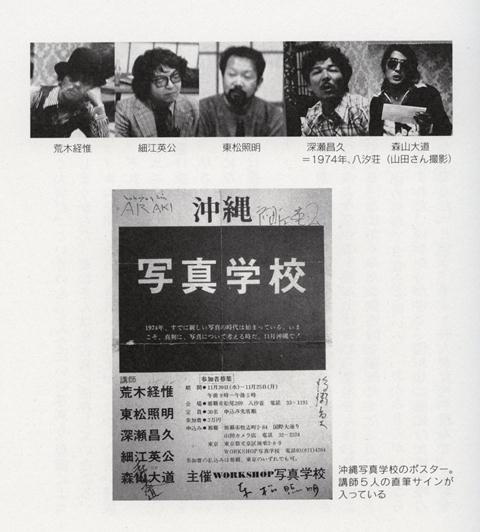

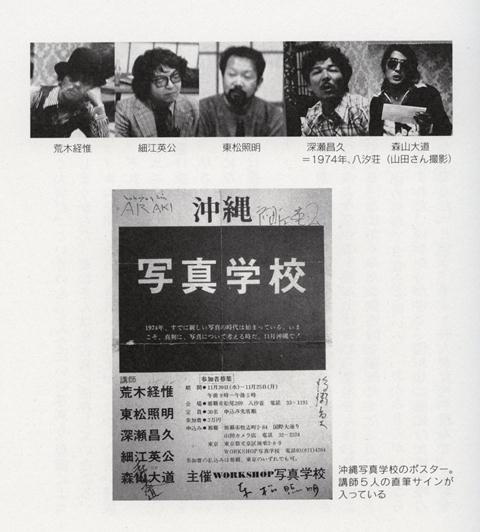

1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」

1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」

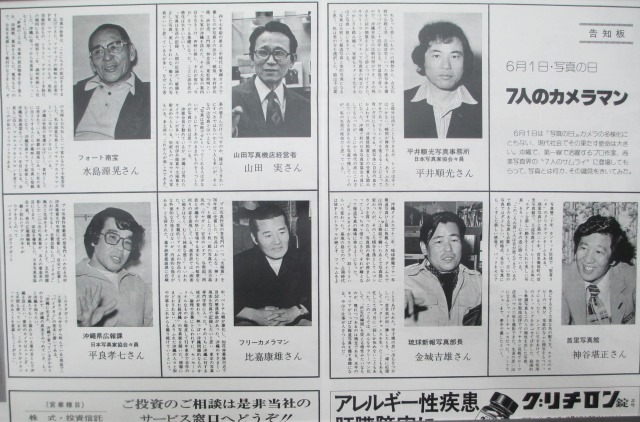

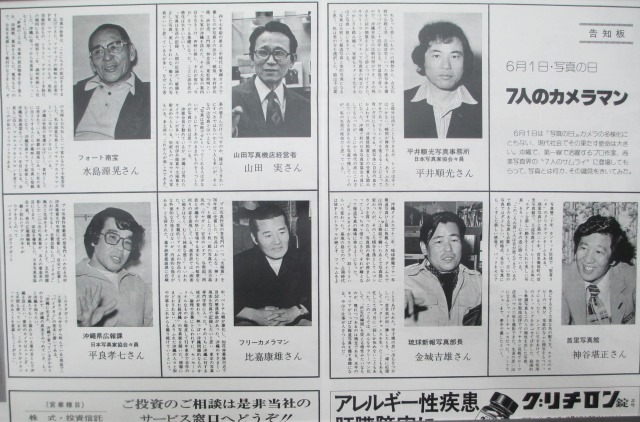

1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」

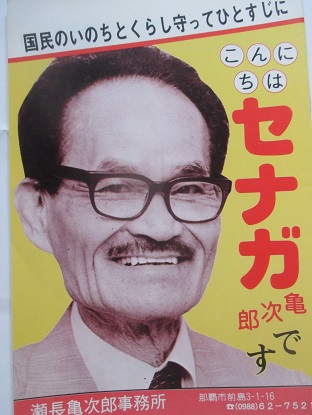

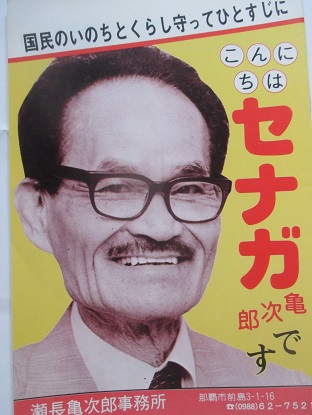

1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会

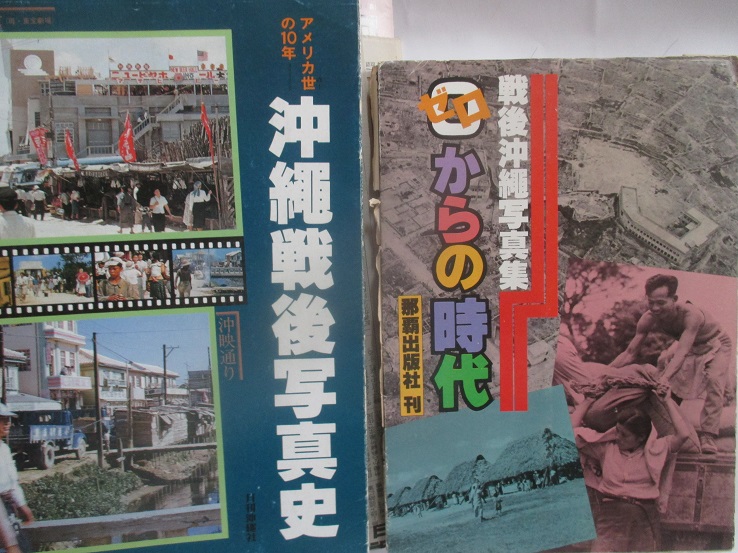

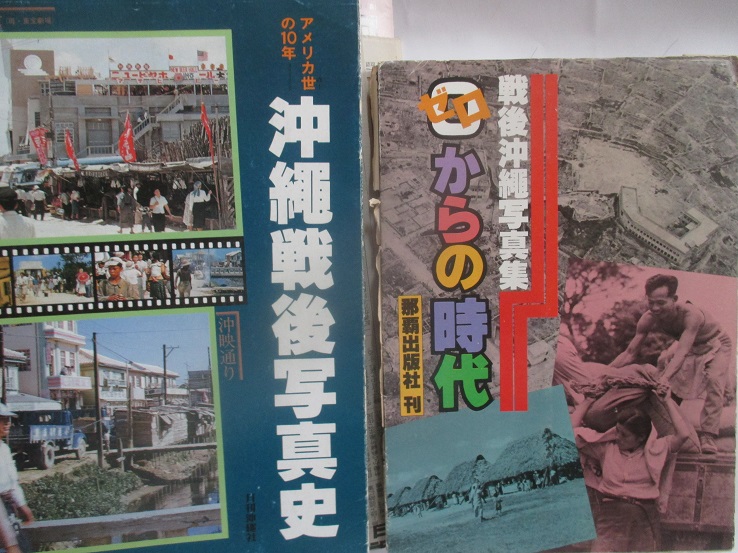

1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社

☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

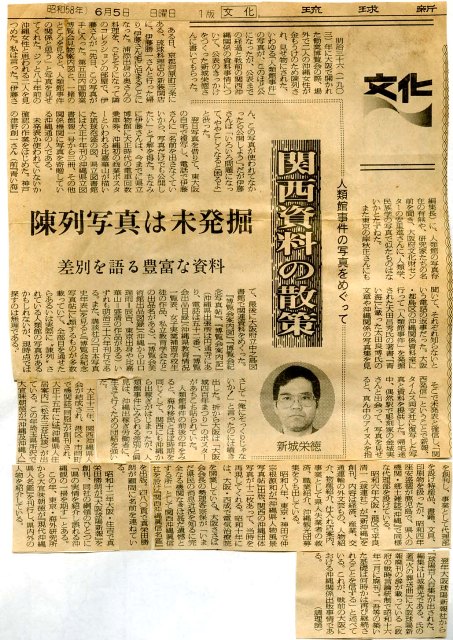

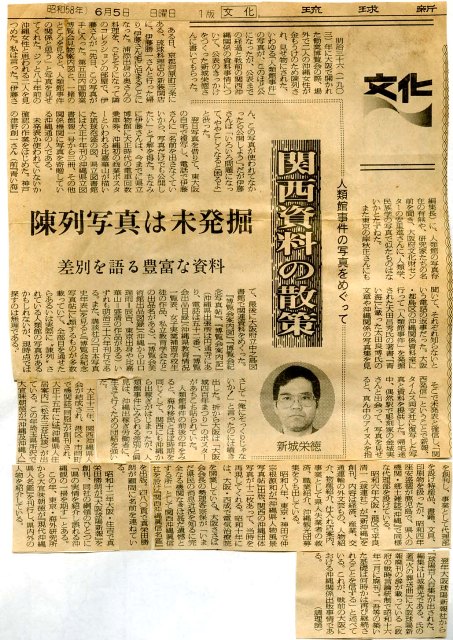

□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」

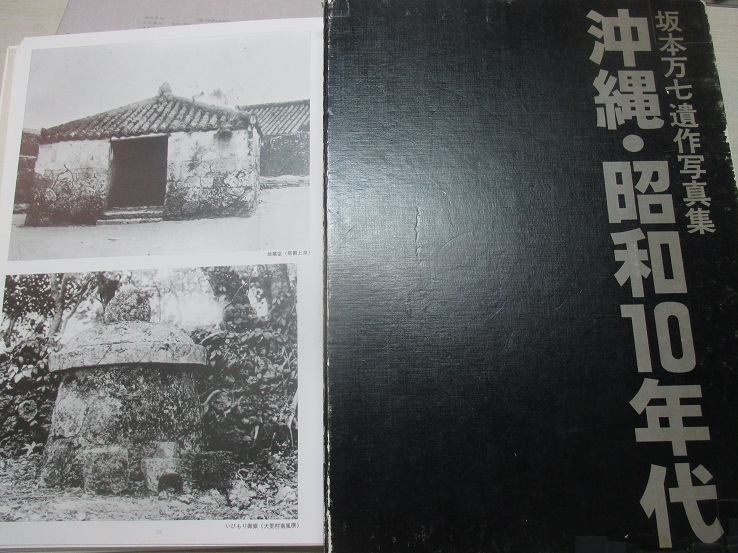

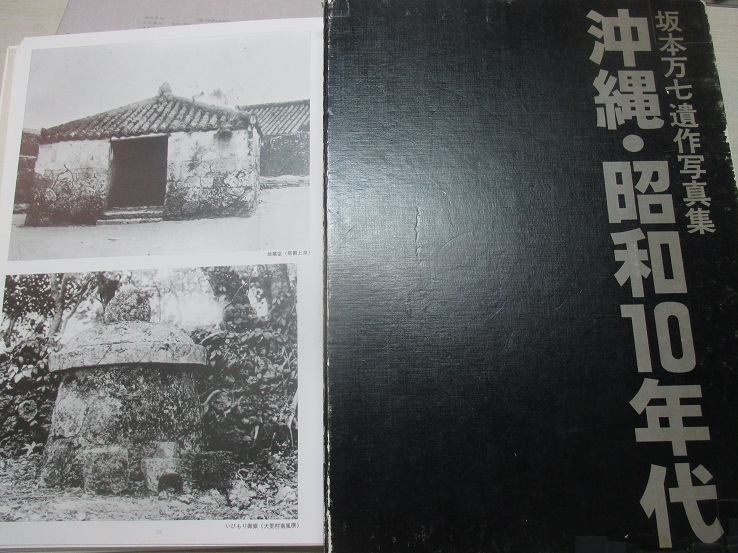

1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書

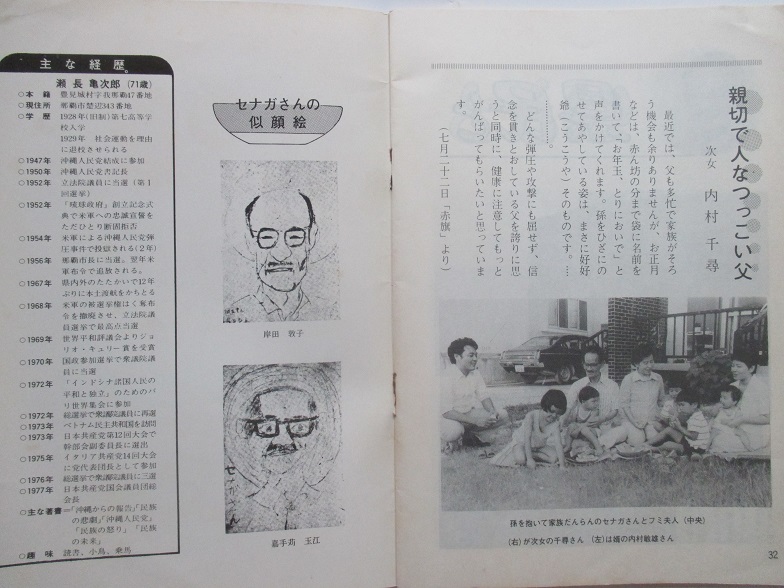

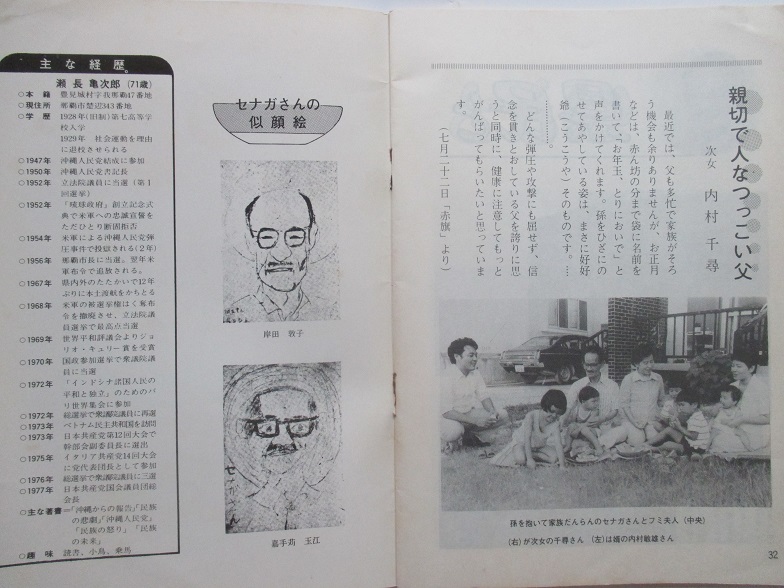

1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所

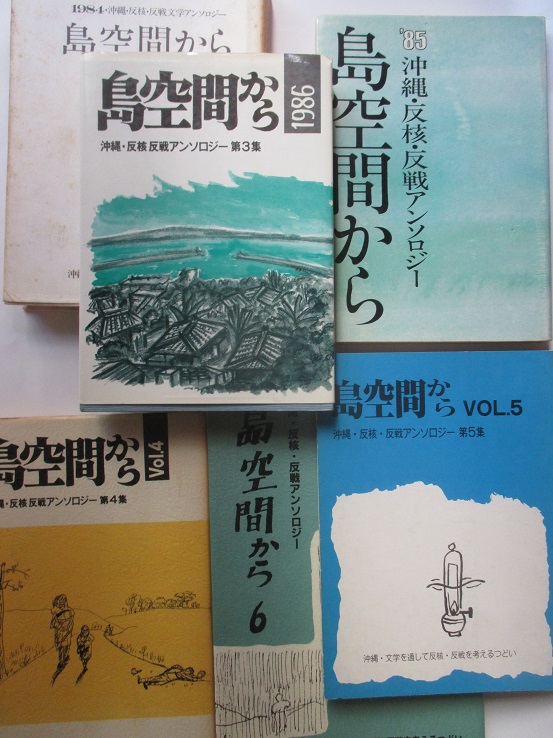

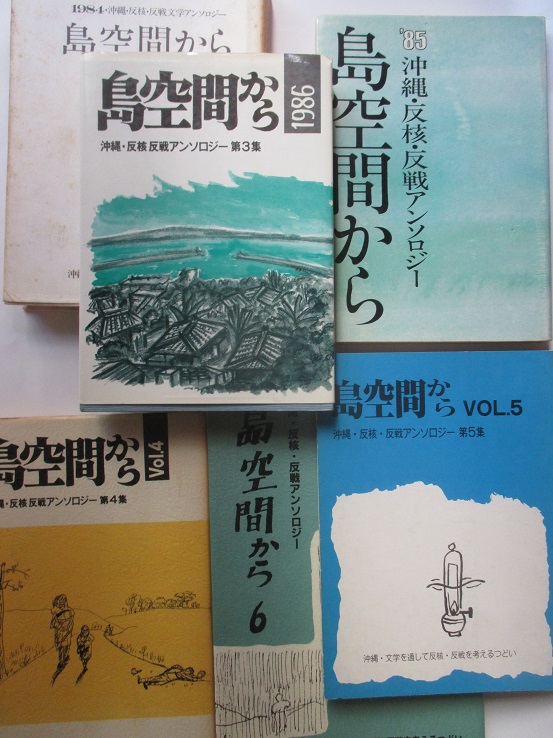

1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)

〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。

いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。

文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。

米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。

1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』

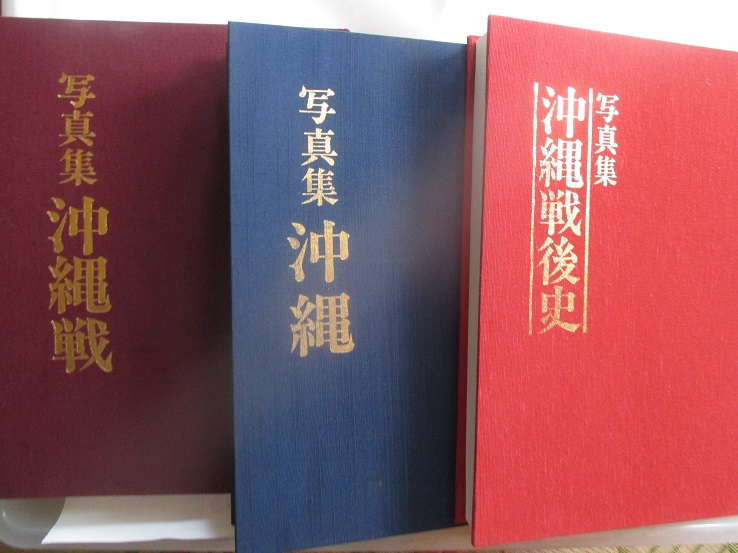

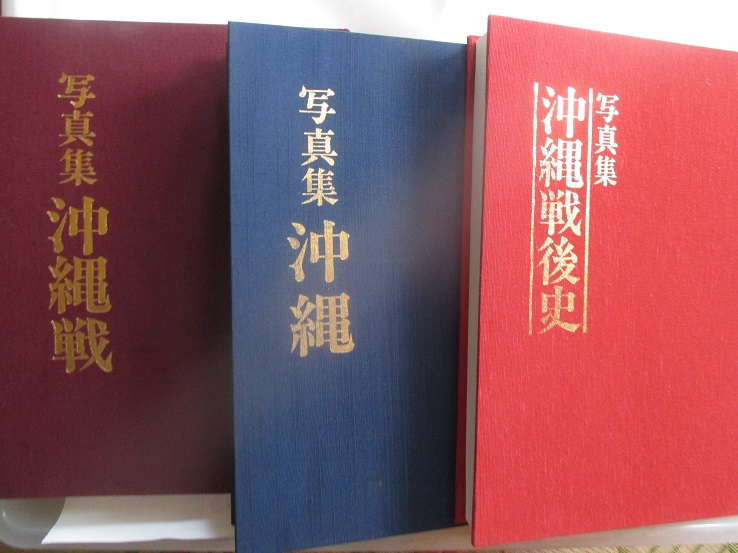

那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實

1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」

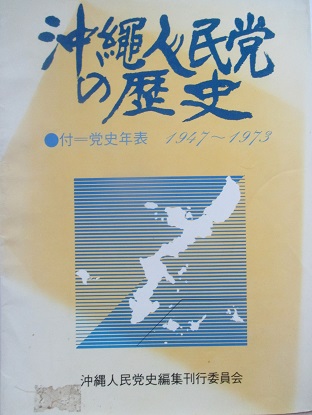

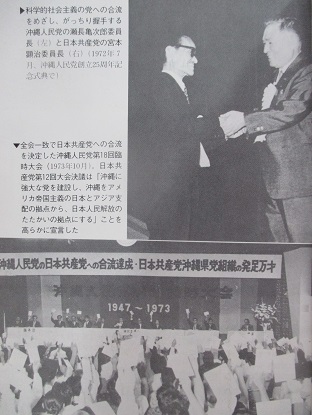

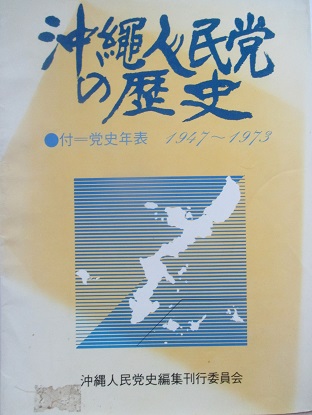

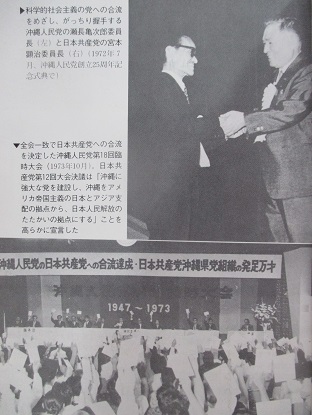

1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会

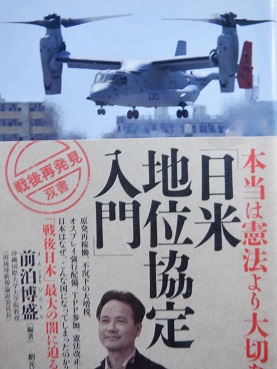

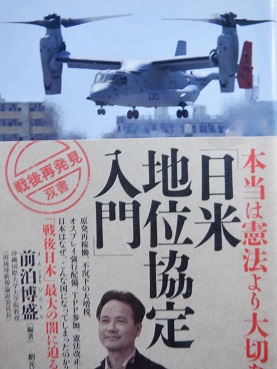

2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社

ーなちかしや沖縄戦さ場になとて 世間おまん人(ちゅ)ぬ流す泪ー この本を祖国日本と沖縄の同胞に捧ぐ

写真ー米軍家族住宅(ずけらん)/日本復帰活動の帰省学生の宣伝隊/これが今なお各地にある小学校校舎である。/第一号線軍用道路/平和を訴える琉球大学生、これがいわゆる琉大事件の発端となった/踏みにじられた稲田に乱立する鉄塔、農民達の訴えをよそに/琉球列島米国民政府長官オグデン少将と握手する琉球政府比嘉任命主席/見るかげもなく破壊された首里高校(旧沖縄一中)/無残にも破壊されたままになっている旧那覇市の廃墟。前方に見える鳥居は波の上神社跡。

悲憤の島オキナワの記録・・・・中野好夫

○あらゆる意味において、オキナワは日本の縮図だとは、オキナワから帰ったすべての人の口から、わたしの直接聞いた言葉である。物質的生活の極度の困難から、やむなく精神的荒廃にまで追い込まれてゆく大多数の庶民、それらの犠牲の上にのっかって私腹を肥やす一部少数の追随的権力盲者、利権屋、享楽業者、そしてまた火事場稼ぎ組の渡来日本人、-まさしくこれは日本の縮図でなければならぬ。(略)わたしは本書にあって、一人でも多くの日本人が、悲しみの島オキナワの実情と、その県民の熱望とを、自分たちの問題として知ってくれることを、もう一度あらためて心から祈る。

郷土愛の結晶・・・・・・・神山政良・沖縄諸島祖国復帰促進協議会会長

善意の記録として・・・・沖縄県学生会

○またこの書の刊行に多大な支援を寄せられた宮城聰、神山政良、比嘉春潮、金城朝永の諸先生に感謝いたします。殊に金城先生には玉稿をいただいてお礼申し上げます。なお、この書の監修に当たられた新日本文学会員の霜多正次兄、同じく当間嗣光兄、それに城間得栄兄に感謝します。殊に当間兄には終始御尽力を煩わしました。

第一部

拳銃におののく村/百鬼夜行/琉球王国を夢みる人たち/ひき殺された二少年/琉球古文化財の行方/帰省学生の日記/沖縄の子供たち/売春の町/沖縄基地図/海なき海人

第二部

土地なき民/労働者と労働組合/ドルとB円経済のからくり/琉球大学事件/日本復帰への道

島の歩み(琉球の歴史と文化)・・・・・・金城朝永

あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当間嗣光

1959年3月『琉球新報』写真と文・石野朝季、スケッチ・儀間比呂志「大阪と那覇 あまくま」

1959年10月ー東京沖縄県人会会場の廊下で、貘、伊波南哲、霜多正次、当間嗣光、平良真英、新崎盛敏(東京沖縄県人会3代会長)、金城唯温、「志多伯」「おもろ」「紅型」など泡盛屋のオヤジ、紅一点の山口一子

『沖縄年鑑』「文化・絵画ー儀間比呂志 第三回個展は5月16日から三日間タイムスホールでひらかれた」/1961年8月『琉球のあゆみ』

1963年

7月15日『人民』 「核戦争をひき起こす原子力潜水艦 みんなで力を合わせ反対しよう」

1965年12月『沖縄春秋』「去る22日正午、 カメラマン岡村昭彦氏が本社を訪れ、およそ1時間にわたって(大城宗憲と)懇談した。」

1968年11月 東京沖縄県学生会『祖国なき沖縄』太平出版社

○沖縄百万同胞の苦悩の歴史を知るためにー『祖国なき沖縄』の再刊にあたって・・・・・・・中野好夫

○悲憤の島オキナワの記録ー初版序文・・・・・・・・・中野好夫

○売春の街ー女中からパンパンへ/悪魔のような仲介人/借金のある女が使いやすい/収入は半分わけ/妻はパンパン/夫は居候/パンパン街を育てるもの

○解題『祖国なき沖縄』以後の14年…・・・新里恵二

○『祖国なき沖縄』の再刊にあたってー初版の監修者として…・・・・当間嗣光

○即時祖国復帰をたたかいとるためにーあとがきに代えて・・・東京沖縄県学生会

1967年1月1日「『人民』「わらび座で勉強中の瀬長千尋さんの便り」

1月14日 『人民』「宮里政秋「入党のころー南灯寮で民謡サークル結成」

2月『月刊タウン』「岡村昭彦ヒューマン報告 №2ハワイ 観光地の裏側」

7月8日 『人民』 「神山孝標「党史を語る」(1)

7月15日 『人民』「沖縄で生まれた解放の闘士ー井之口政雄」

9月9日 『人民』「基地経済の実態ーその内幕をのぞく 米兵相手に売春」

1967年11月 『物語青年運動史ー戦前編ー』日本青年出版社

12月・3日『毎日グラフ』笠原友和「東京から飛んで3時間だが遠のく島」

1968年

6月22日『人民』 瀬長亀次郎「12年ぶりの本土ー売国奴 吉田茂を英雄に、国葬に怒り」

1969年4月 『文化評論』№91<特集・沖縄の歴史・教育・文化>安仁屋政昭「沖縄の近代をささえた人びと」/1970年11月 『文化評論』№110<特集・日本文化における沖縄> 新里恵二「沖縄学の伝統と展望」

1970年1月1日『人民』 伊波広定「わが映画物語」(1)

伊波廣定氏と新城栄徳

1970年4月 霜多正次『虜囚の哭』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

4月4日 『人民』「渡嘉敷島自決の責任者 赤松の来県」

5月2日 『人民』「タクシー乗っ取りにやっきになる右翼『東声会』ー公共企業であるタクシーが行動右翼『東声会』(宜保俊夫支部長)の手につぎつぎ渡るという事態がおき問題になっています。・・・」「謀略基地をあばくー4-」

1970年7月『アサヒグラフ』「被爆直後の広島・長崎」(山端庸介撮影)山端庸介 1936年 - 法政大学中退。父が経営するジーチーサン商会(サン商会を改称)にカメラマンとして就職。ジーチーサン商会は戦時中に山端写真科学研究所(□1943年ー????宮城昇も勤めた)と改称。1943年に東京有楽町の日劇および大阪高島屋の正面に掲げられた100畳敷写真大壁画「撃ちてし止まむ」の撮影・制作に関わったことで知られる。その後敗戦にともない解散。(→ウィキペディア)

8月8日 『人民』「東京都の美濃部亮吉①知事は7月29日来沖、4日間にわたって沖縄各地を視察し8月1日帰京ー基地・公害で多くの示唆」

①美濃部亮吉 【みのべ りょうきち】1904〜1984(明治37年〜昭和59年)【政治家】「都政の主人は都民」。 美濃部スマイルで親しまれた、革新都知事。昭和期の経済学者・政治家。東京都出身。父は天皇機関説で知られる美濃辺達吉派。東大卒。1932年法政大学教授となるが、1938年人民戦線事件で解雇。第二次大戦後は、東京教育大学教授から統計委員会事務局長などを務めた。1967年(昭和42)東京都知事に当選、以後住民との対話路線と高福祉政策で革新都政を3期12年務めた。1980年衆議院議(コトバンク)

9月ー『国政参加選挙の争点と沖縄人民党の四大基本政策』

□重大な意義をもつ国政参加選挙/沖縄県の無条件全面返還のために-核も毒ガスも基地もない沖縄を/平和で豊かな沖縄の復興と民主的な県づくりのために-基地も公害もない豊かな経済復興を/国政にたいする人民党の態度と政策ー独立、民主、平和、中立の日本を実現するために/新米・反動の自由民主党をうちやぶり、人民党をはじめとする祖国復帰統一戦線勢力の勝利をかちとるために

1970年5月8日 写真家・杉山吉良来沖/1977年 杉山吉良『讃歌Ⅱ』

1971年

1971年1月 霜多正次『明けもどろ』新日本出版社(儀間比呂志・装幀)

1月1日 『人民』小渡清孝「随想ー伊良部の心」/「金武湾を守る婦人たち」

1月9日『人民』 「米軍演習阻止に決起する国頭村民」

1月16日『人民』「毒ガス移送ー不安と恐怖になかで」/「反復帰の迷走ー新沖縄文学の特集にみる」

1月23日『人民』「敗北の思想『反復帰論』」

1月30日『人民』徳吉裕「前原穂積『戦後沖縄の労働運動』を読んで」

2月6日『人民』 仲松庸全「公害調査旅行を終って」/「新里恵二『沖縄史を考える』」

2月13日『人民』「政党否定と『反復帰論』」

4月17日『人民』「軍事占領支配下26年 沖縄の請求書 その1」「米軍”特殊基地”の実 態」/「『四月の炎』創刊を祝す」

5月1日 『人民』宮城倉啓「ストでかちとった労働三法」

5月8日 『人民』松村拳「沖縄の放送ーフジ系『沖縄TV』の開局」④

5月22日 『人民』「沖縄の放送 言論統制しくむOHKの設立」

6月5日 『人民』 外間政彰「歴史民俗資料展の成果ー那覇市民の力の結実」

6月19日 『人民』伊波広定「新里惠二氏に聞く」

7月10日 『人民』「沖縄防衛とりきめによる自衛隊配備計画ー自衛隊はくるな、高まり広がる 反対運動」

1971年9月『文化評論』№121<特集・沖縄論の思想>仲地哲夫「第三の琉球処分ということ」、西里喜行「近代沖縄の課題と差別問題」、安仁屋政昭「沖縄戦の記録とその思想」、津田孝「沖縄問題と現代の作家」、嶋津与志「沖縄協定調印前後」/写真・左から来間泰男氏、伊波広定氏、謝名元慶福氏、新城栄徳

10月2日 『人民』砂川栄「謝花昇と自由民権運動」、大里康永「伝記を書いた動機」

10月23日『人民』 「沖縄基地はアジア侵略の跳躍台ー協定発効後も変わらぬ核戦争基地」 10月30日 『人民』山田有幹「社会主義運動―沖縄青年同盟の結成 『無産者新聞』がパイプ」「特修ー戦前沖縄の社会運動 関係各氏に聞く(平文吉/兼城賢松/島袋良繁/比嘉光成/久高将憲)」

写真、山田有幹夫妻を囲んで左から浦崎康華、松本三益/浦崎康華、松本三益

12月11日 『人民』 松本三益「戦前沖縄社会運動の思い出」

12月18日 『人民』 幸喜達道「戦前の社会運動ー印刷職工組合の結成と無産者のたたか い」

1971年12月 『文化評論』№124 北川民次「表紙絵」、伊藤嘉昭「侵略戦争と自然科学者の責任ーベトナムの枯葉作戦に反対する日米科学者の運動」、新里恵二「沖縄近代史の諸問題」、河邑重光「トロツキストの沖縄論」、鹿地亘「キャノンの横顔」、仲地哲夫「読書ノート 儀部景俊・安仁屋政昭・来間泰男『戦後沖縄の歴史』日本青年出版社」

1972年1月 『前衛』<核と謀略の基地沖縄>

◇沖縄における核部隊の配備ー日米協定のもっとも重大な問題点の一つが「核」の問題にあることは、いうまでもないことである。調査団もこの問題の追及に大きな力をそそいだが、今回の調査の結果、日米沖縄協定発効後も沖縄に配備を予定されている。一連の部隊と基地ー第三海兵水陸両用部隊(海兵隊)、第一八戦術戦闘航空団および第400弾薬整備隊(空軍)、第二兵站軍団(陸軍)、第七艦隊第七二機動部隊(海軍)ーいずれも核攻撃機能を持ち、あるいは核兵器の貯蔵・管理にあたっている核戦争兵力であることが、調査団の入手した米軍資料および独自の現地調査によって、あきらかにされた。◇「核」の疑惑につつまれる辺野古弾薬庫

1972年 1月1日 『人民』 沖縄県民のみなさん 1972年 あけましておめでとうございますー蜷川虎三京都府知事・黒田了一①大阪府知事・美濃部亮吉東京都知事」

1月22日『人民』 山田英盛「戦前の社会運動ー本のなかに『赤旗』が」

2月5日 『人民』 国吉真哲「戦前の社会運動」

1972年5月 『歴史地理教育』№196<特集・沖縄県に学ぶ>儀部景俊「これからの沖縄問題」、金城正篤「沖縄史のとらえ方」、田港朝昭「沖縄学習の意味」、金城弘子「沖縄の子どもたち」、西里喜行「近代沖縄の歴史と差別問題」、来間泰男「沖縄に関する文献案内」/早乙女勝元「東京大空襲と紀元節」

1072年7月 日本民主青年同盟『青いしぶき』小渡清孝「発刊にあたって」

写真ー中列左から小渡清孝氏、→阿里山森林鉄道/沖縄人民党中央委員会書記局『沖縄基地の実態と機能』

1973年

1月27日 『人民』「話題の人ー竹田秀輝さん」

4月7日 『人民』 「沖縄人民党第17回党大会の成功に期待する」

1973年6月 永田久光『赤旗戦略』講談社

右ー1973年10月 国際ショッピングセンター4階「儀間比呂志木版画展」主催・球陽堂書房

1973年12月 福木詮『沖縄のあしあと1968-72年』岩波書店、福木が、あとがきで表紙・函に掲げた版画は、儀間比呂志氏が版画風土記『沖縄』に発表された作品であるが、同氏は快く掲載を許されたばかりでなく、とくに本書のために原画に筆を加えられた。心からお礼を申し上げたい。

『人民』1973年4月7日「科学的社会主義の党への発展をめざす」/『人民』1974年1月1日「炎の街」(題字・仲松庸全)作・源河朝良 さし絵・青山恵昭

1974年1月 『沖縄思潮』創刊号 島袋光裕「題字」 宮良瑛子「表紙絵」 城間喜宏「目次カット」 安次嶺金正「とびらカット」

☆私が写真機を手にするようになったのは息子が誕生(1974年)したときで、成長ぶりを記録しょうと住吉大社近くのカメラ屋さんで中古のオリンパス一眼レフカメラを購入したのが最初である。

1974年11月20日~25日 那覇・八汐荘「写真学校WORKSHOPin沖縄」

1976年『中央公論』12月号 濱谷浩「昭和女人集ー玉城美千代(大城政子琉舞道場)/大宜味静子(小太郎夫人)/糸数カメと愛弟子の仲宗根玲子/島袋光史と高良ベテイ/久高恵子(民謡クラブ)/エイサー謝苅青年会/カチャシーの与那城カナ(82)/藤村玲子紅型工房での玉那覇弘美、伊佐静子、堀川文子/宮平初子染織工房の具志堅清子/新垣栄三郎の妹・菊/吹硝子の宮城嗣俊夫人・静子/菓子天ぷら揚げの照屋林徳夫人・千代/市場の女性たち/市場の一角の化粧品店/守礼門前の宜保清美/東京コンパの武美、アキ/コンパバブロの絹江/那覇まつり・第一回ミス那覇選出大会/国際通りを口笛を吹いて歩く老女/斎場御嶽の中村美津」(敬称略)同誌には上原栄子「辻(くるわ)の女たち」も載っている。」

1978年6月『オキナワグラフ』「6月1日・写真の日/7人のカメラマン」

1978年10月 『たげぇに ちばやびら』瀬長亀次郎後援会

1979年3月『沖縄戦後史 アメリカ世の10年』月刊沖縄社/1979年2月 『戦後沖縄写真集 0ゼロからの時代』那覇出版社

☆1983年、人類館事件の写真を見つけ、その背景を調べはじめて写真史に興味を持った

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

□1983年6月5日『琉球新報』新城栄徳「関西資料の散策・人類館事件の写真をめぐってーある日、京都河原町三条にある琉球料理店の新装開店に伊藤勝一さんと行った帰り、伊藤さん宅に泊まることになった。浦添出身の奥さんの料理をご馳走になって、隣のコレクションの部屋で、伊藤さんが『先日、この写真が手に入った。第五回内国勧業博覧会案内図と一緒のところを見ると人類館事件のものと思う』と写真を見せられた。(略)翌日、写真を借りて東大阪の自宅で複写し、電話で伊藤さんに『伊藤さんの名前は出さなくても良いから写真だけでも公開したい』と了解を強引に得たー」

1983年10月 『坂本万七遺作写真集 沖縄・昭和10年代』新星図書

1983年10月 『こんにちはセナガ亀次郎です』瀬長亀次郎事務所

1984年8月『島空間からー1984年・沖縄・反核・反戦文学アンソロジー』沖縄・文学を通して反核反戦を考える集い(編集委員・あしみねえいいち,大湾雅常,国吉真哲,新城太石,芝憲子,瀬底月城,知念清栄,知念光男,仲松庸全,牧港篤三,安嶋涼人/編集委員会事務局・加勢俊夫,来間富男,芝憲子,富山嘉泰,宮城義弘)

〇私たちの、日常の営為は、それは本来的に単なる日常でしかありません。しかし、今や私たちは核時代に生きています。「破滅か、救済か、何とも知れぬ未来に向かって人類は邁進して行く」(峠三吉)こうした日常は、解き放つことのできない矛盾と無力感に掩われています。

いまから40年前、沖縄であった戦争の影を背負っている者にとってはなおさらのことです。

文学をする私たちにとって本来的には、もはやこうした虚構の中では、文学行為を半ば喪っているかも知れません。なぜ考え且つ書き、創るのか、誰に向かって何を伝え、そして言おうとしているのか。私たちの自由を奪い、個人の死をも無意味にする突然の大量死、ぢりぢりと用意されていく戦争をフィクションの世界に押し込めてよいものでしょうか。

米ソの核軍拡競争の谷間で、核攻撃指令機能をもつ米軍基地をかかえる沖縄は、日本でもっとも危険な地域だといってもよいと思います。自衛隊の演習もエスカレートしています。沖縄戦の苦い体験をもち、今もこのような現状の地で、文学にたずさわる私たちは、私たちの仕事を通じて、平和へのねがいを訴えたいと思います。芸術家だからといって、目をつぶってはいられない危機的な時期にきていると思います。過去の15年戦争時代、多くの詩人、歌人、俳人、作家らは、時代に流され、戦争を讃美するような戦争協力の作品を書きました。私たちは、あの過ちをくり返したくはありません。「殺されるときはいっしょ」という、戦争のような強大な動きに対しては、芸術分野でも、個々人の力を合わせないと対抗できないと思います。個々人がテーマも題材も全く自由に創作し、それらを「反核反戦」のタイトルのもとに、ここにアンソロジー『島空間から』を出版致しました。 1984年8月15日

『コミックおきなわ』1987年に創刊された沖縄初の月刊まんが雑誌。B5判、約200ページ。第23号より隔月刊。90年の第30号の後休刊。新里堅進、田名俊信、大城ゆか等、県内20人余のまんが家の作品を掲載する他、新人も発掘した。

1980年3月 那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ』

那覇出版社1990年3月 『写真集 沖縄戦』/1984年9月『写真集 沖縄●失われた文化財と風俗』 /1986年5月『写真集 沖縄戦後史』

1985年1月21日『沖縄タイムス』

1985年ー那覇市役所にて写真中央・親泊那覇市長、その右・秋山庄太郎、新垣典子、右端・山田實

1985年5月 『政界往来』小板橋二郎「激写で勝負する『フォーカス』と『フライデー』の完全比較」

1985年11月 『沖縄人民党の歴史』日本共産党沖縄県委員会

2013年3月 前泊博盛・編『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』創元社

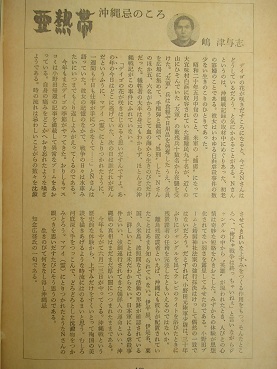

沖縄の雑誌『青い海』1974年6月号 嶋津与志(大城将保)「亜熱帯<沖縄忌>」

1971年『青い海』9月号に星雅彦「沖縄戦からの発想」、間宮則夫(映画監督)「集団自決の思想」が載っている。74年6月号には大城将保が「亜熱帯ー小野田帰還のブームと靖国神社法案の強行採決はけっして偶然の一致ではないだろう。だとすれば残置諜報者の任務を完遂したといえるではないか」と記し沖縄にも離島残置諜報者が配備されていた説く。で、離島残置諜報者の子供たちはー。

大城 将保(おおしろ まさやす、昭和14年(1939年) - )は、沖縄県出身の歴史研究者、作家。ペンネーム「嶋津与志」(しま つよし)で作家活動を行っている。沖縄国際大学講師。「沖縄平和ネットワーク」代表世話人。特定非営利活動法人沖縄県芸術文化振興協会理事長、新沖縄県史編集委員。

沖縄戦での住民の被害調査、平和研究、小説執筆などを行っている。沖縄戦研究では沖縄県史の編集に携わった後、県立博物館長などをつとめた。嶋津与志名では『琉球王国衰亡史』や映画『GAMA 月桃の花』のシナリオ作品などがある。→ウィキ

沖縄戦資料

2000年3月 沖縄県教育委員会『沖縄の歴史と文化』ー大城将保・沖縄県立博物館長「4沖縄戦」

□沖縄戦の特徴

沖縄戦は、勝者のアメリカ軍でさえ「地獄の戦場」と呼んだように、長い激しいみにくい戦闘でした。南北約130キロの細長い沖縄本島にうちこまれた砲弾の数だけでも艦砲弾約60万発、地上砲弾約176万発といわれ、山の形が変わるまでに「鉄の暴風」が3カ月以上も吹き荒れたのです。対抗する日本軍は、九州や台湾から約2400機の特攻機、沖縄諸島の海岸からは数百の特攻艇を出撃させ、また陸上では爆雷」を背負って戦車に体当たりするなど、徹底した肉弾攻撃で時間かせぎの抵抗を続けました。その結果、20数万の人々が悲惨な最後をとげました。日本軍将兵(沖縄県人をのぞく)約7万2,900人、アメリカ軍将兵約1万4,000人が戦死し、軍人や軍属をふくむ沖縄県民の犠牲者数はまだ不明ですが13~14万人にのぼるものと推定されます。正規軍人よりも沖縄住民の犠牲者がはるかに多かったことが沖縄戦の特徴の一つでした。

沖縄住民の犠牲をさらに悲劇的なものにしたのは、日本軍による住民の犠牲が各地で数多く発生したことでした。軍と一体となって戦闘準備に協力したきた40数万の住民は、いざ敵軍が上陸してくると前線に放置されてパニックにおちいりました。日本軍は避難民を保護するどころか、「沖縄人はスパイになるおそれがある」と警戒して「捕虜」になることを禁じ、ついには「集団自決」や「住民殺害」などの惨劇においこんで行きました。

(略)

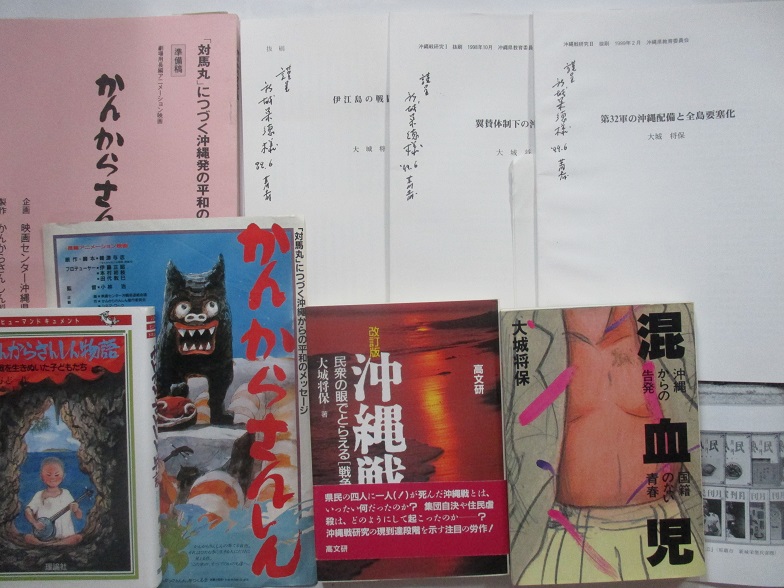

大城将保の本

写真ー左が大城将保氏、向かいに儀間比呂志さん、石堂徳一さん/潮平正道さん中央が大城将保氏

1999年、博物館に『月刊民藝』を寄贈、大城将保・沖縄県立博物館長名で感謝状

03/01: 1903年3月ー「学術人類館」開館

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

[『沖縄タイムス』大田昌秀「『人類館』事件は、当時、日本において沖縄及び沖縄人をどう考えていたかを示す一つの象徴的な出来事だ。写真があったとはこれまでの調べで分からなかった。大きな事件を裏付けるデータとして、貴重なものだ。具体的なとっかかりが得られた。人間を一つの動物として見せ物にし、金をかせごうとは基本的人権上許しがたいことだ。明治36年は、沖縄の土地整理事業が完了し、税も物納から貨幣にかわるなど、夜明けの時期だった。また本土においては、堺利彦らが平民主義、社会主義を主張した年だ。日本の思想が、きわめて偏り、アンバランスであったことを露呈した事件だった。」

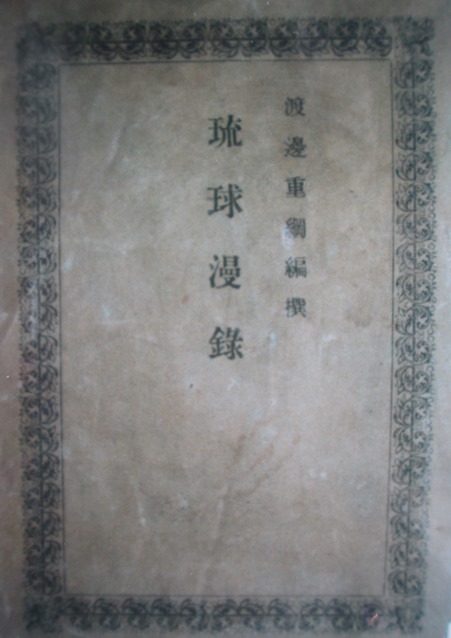

1879年2月 渡邊重綱『琉球漫録』小笠原美治

うつくしい日本のイメージとしてステレオタイプであるが「ゲイシャ、富士山、桜」が浮かび世界的にも古くから著名である。イギリスのカメラマン)ハーバート・G・ポンティングが明治時代に『この世の楽園 日本』という写真集を発行し「ゲイシャ」を紹介している。私は小学4年生のときに粟国島から出て那覇安里の映画館「琉映本館」の後にある伯母宅に居候していた。だから東映時代劇の総天然色映画は小学生ということで映写技師にも可愛がられ映写室でフィルムの切れ端を貰って遊び、映画は殆どタダで見た。東映時代劇には「ゲイシャ、富士山、桜」がフルに取り込まれていた。特に京都を舞台にした片岡知恵蔵(日本航空社長の植木義晴は息子)や市川歌右衛門(俳優北大路 欣也は息子)主演「忠臣蔵」や「新撰組」も見た。片岡や市川が顔で演技するのは今の世代は理解できるであろうか。美空ひばりが歌いながら男役もこなし縦横に活躍していた。

討ち入りを決意した大石内蔵助が、一力茶屋で豪遊したという話や、幕末には大和大路通りに営業していた「魚品」の芸妓、君尾が志士たちを新撰組の目から逃れさせたことは有名だ。近藤勇の愛妾と言われた深雪太夫(お幸)も。明治時代には「加藤楼」のお雪が、アメリカの実業家ジョージ・モルガンと結婚し、現在なら1億円ともいわれる高額で身受けされたことも伝わる。ほかに芸妓幾松(いくまつ)として維新三傑・桂小五郎(後の木戸孝允)の妻「木戸松子」も有名。西郷隆盛が奄美大島に流されたおり、愛加那(あいかな)との間にもうけた子供西郷菊次郎(後に京都市長)がいる。同じく妹に大山誠之助(大山巌の弟)の妻となる菊子(菊草)がいる。何れも明治の元勲たちは青春時代は明日も知れぬ身なので、愛人の出自には拘らない様であった。似たタイプに大田朝敷がいる。大田は連れあいに旅館を運営させている。旅館と似た業種に「料理屋・飲食店」がある。

1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。この年に名妓小三が鳥取藩士松田道之(後の琉球処分官)と祇園下河原の大和屋お里との間に生まれている。

仲里コレクション「友寄喜恒」

司馬江漢写(?)

兼城昌興

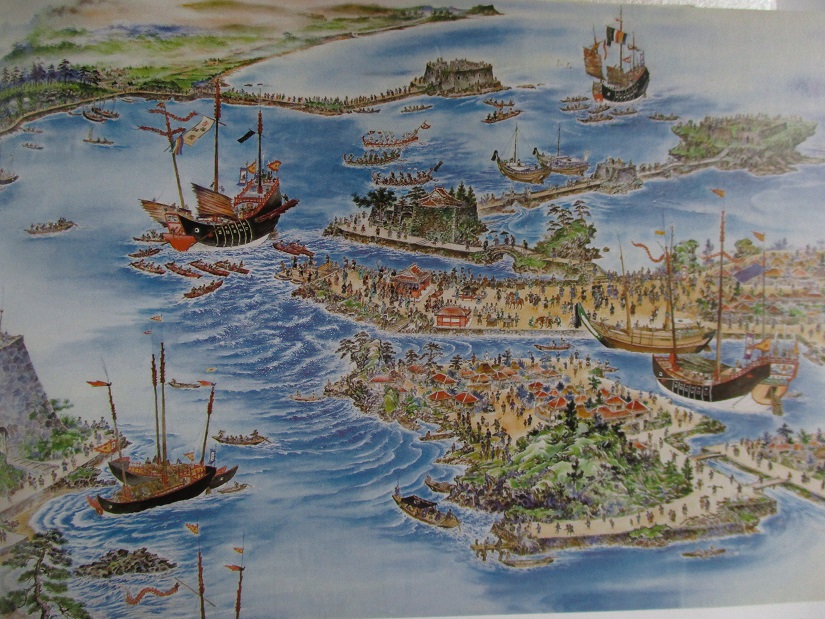

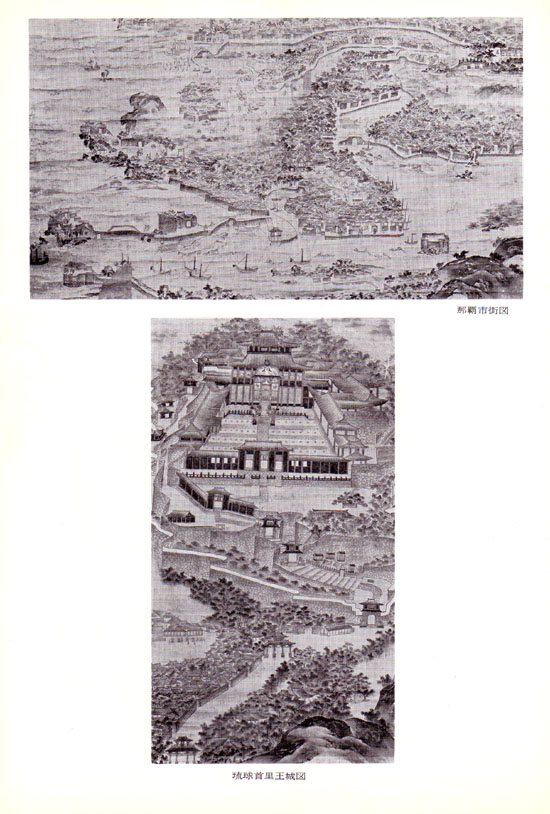

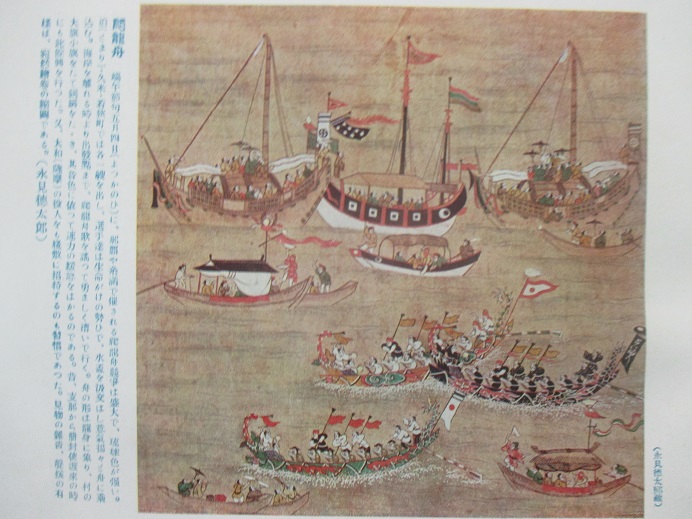

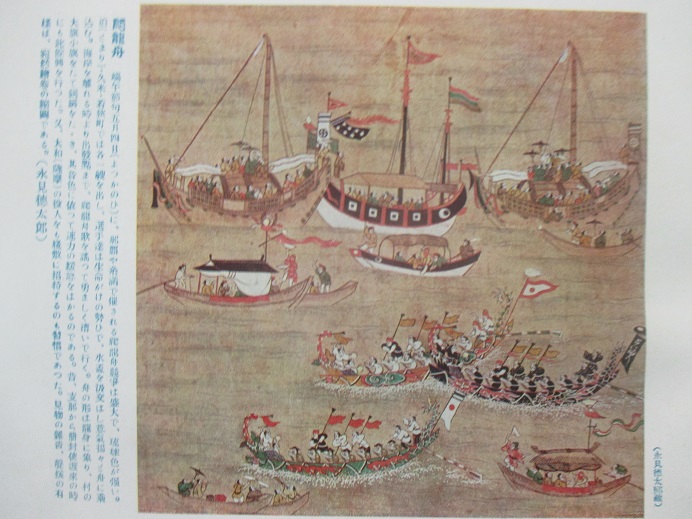

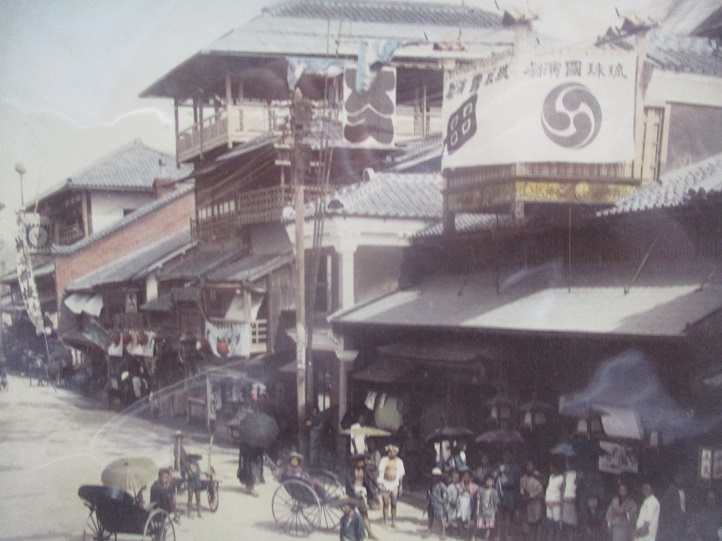

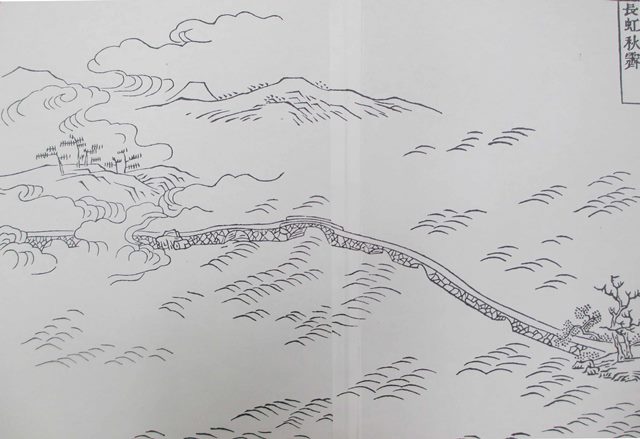

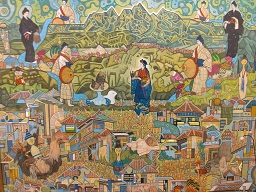

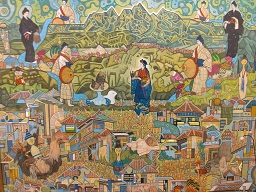

金城安太郎「王朝時代の那覇港風景」

06/22: 鎌倉芳太郎①

鎌倉芳太郎年譜

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男

1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業

1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。

1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。

○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。

①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)

な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)

1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。

②平田松堂 ひらた-しょうどう

1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。

明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)

③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)

東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)

④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)

美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)

1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立

赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。

①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ

1853-1904 明治時代の実業家。

嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)

②赤星鐵馬

1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。

1901年(明治34年) 東京中学卒。

渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。

1910年(明治43年) 帰国。

1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。

1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。

1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)

③平山成信 ひらやま-なりのぶ

1854-1929 明治-大正時代の官僚。

嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)

1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。

鎌倉芳太郎、首里の座間味家に

□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄

1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。

9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。

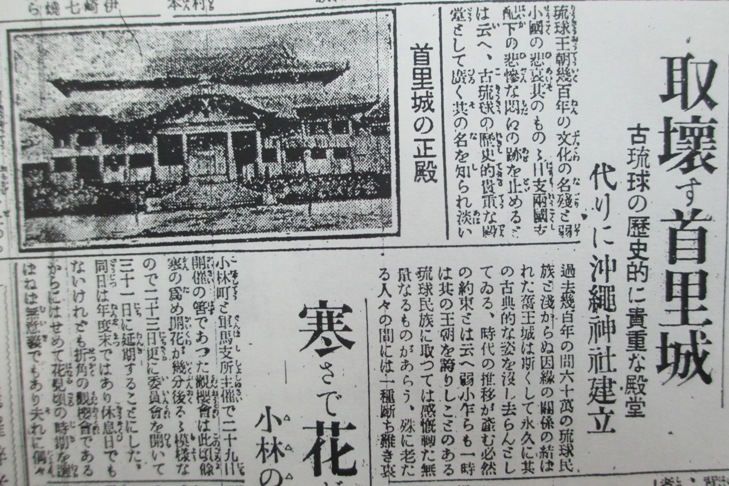

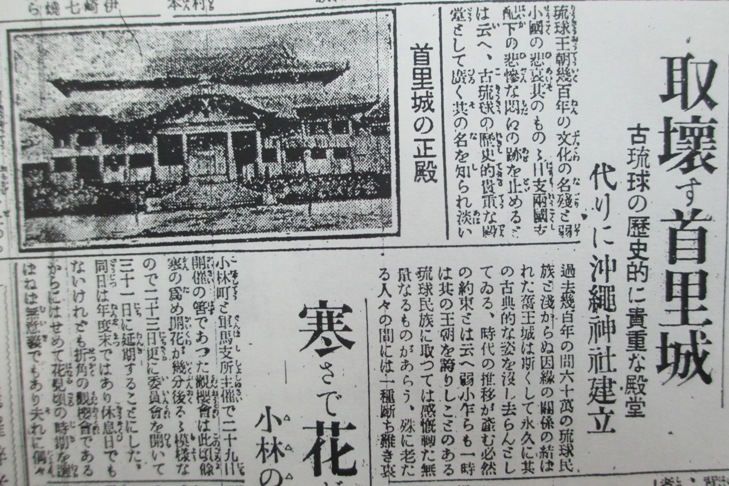

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

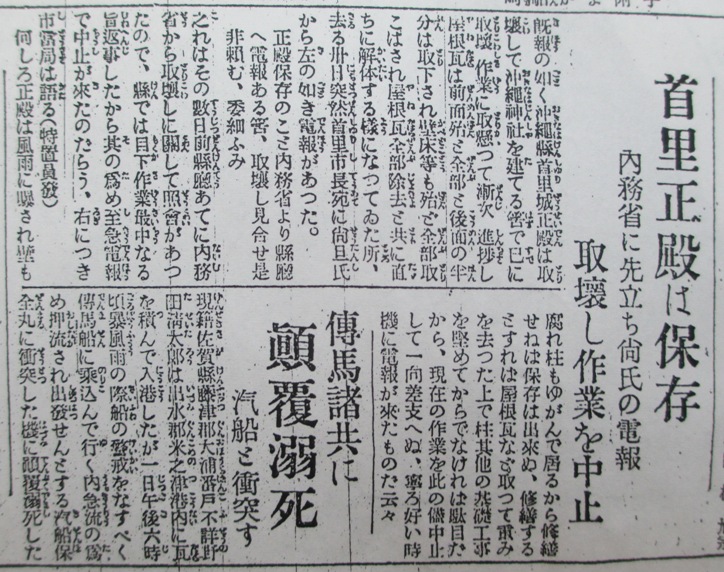

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

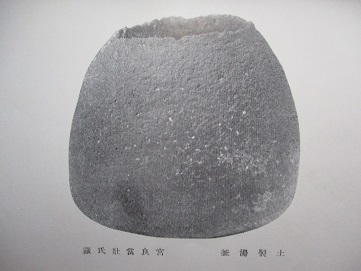

4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。

1924-4

1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。

1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」

1925(大正14)年

9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)

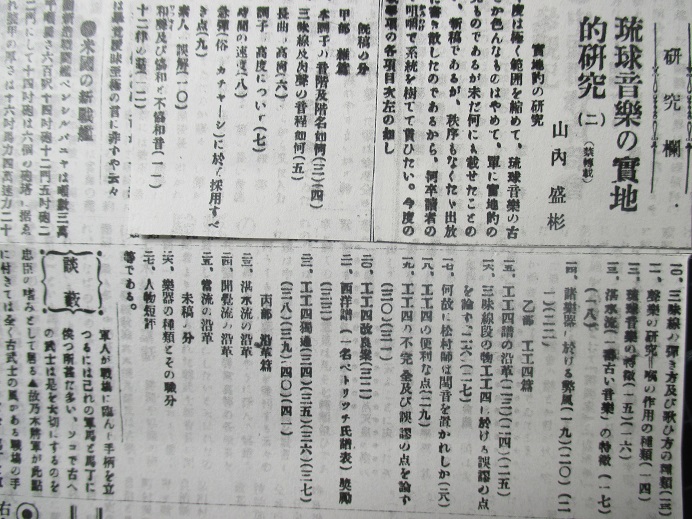

12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて

12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」

1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」

1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。

9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。

12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」

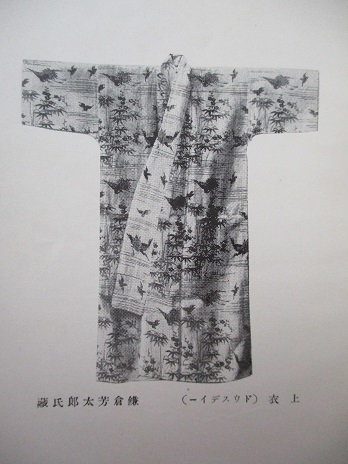

1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。

1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」

1927年

9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。

1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」

1928-12 『東洋工藝集粋』

『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」

1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」

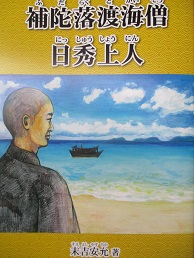

1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

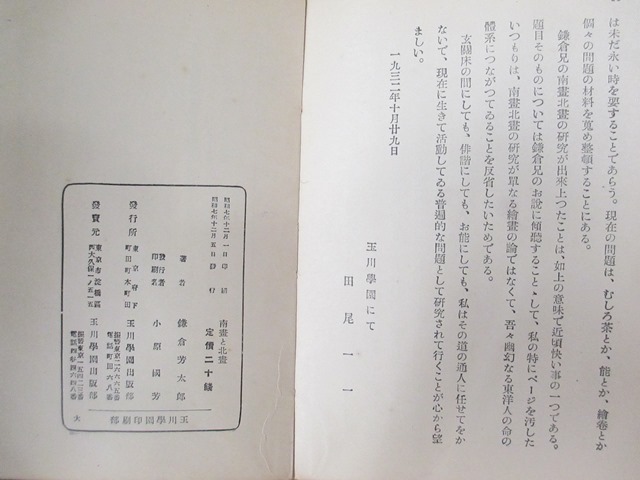

1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部

1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』

1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)

(粟国恭子所蔵)

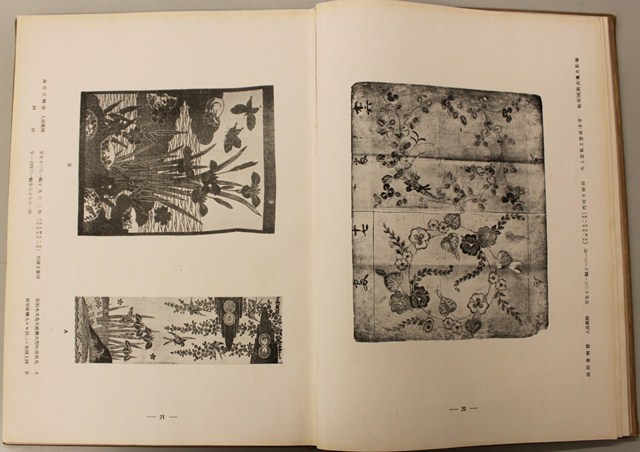

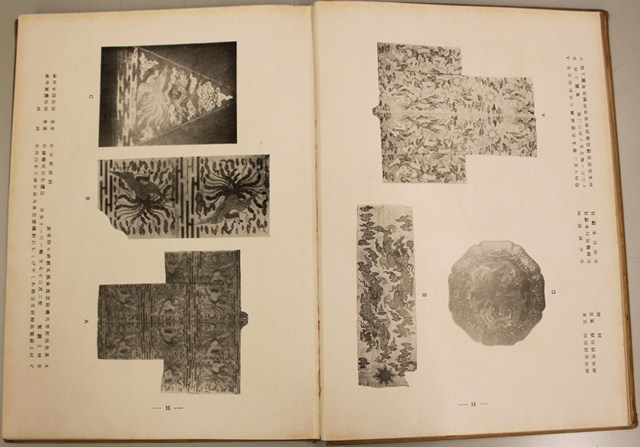

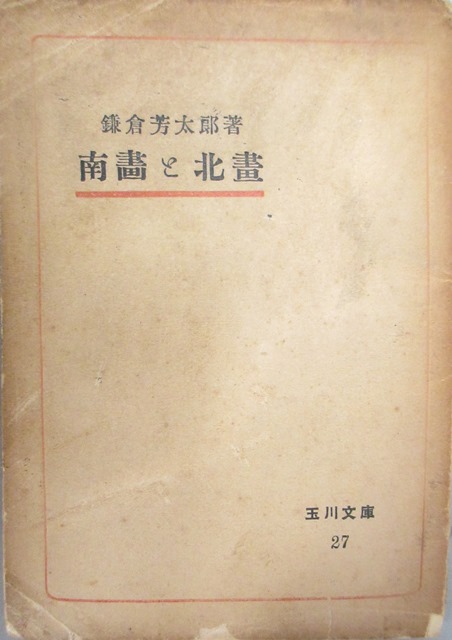

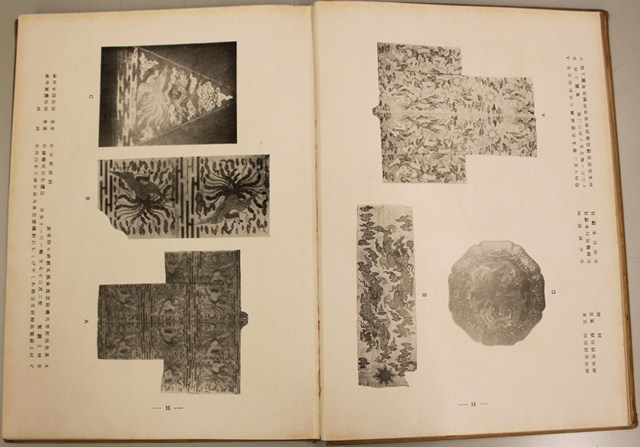

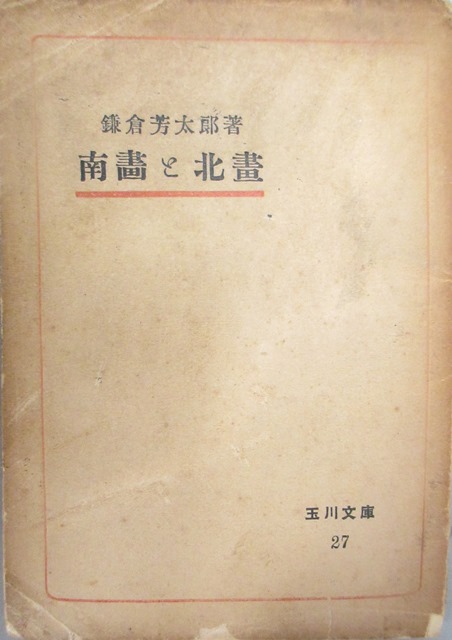

1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫

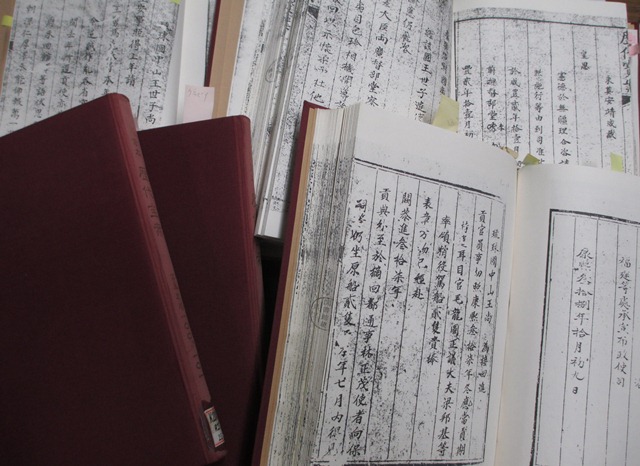

1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。

れきだいほうあん【歴代宝案】

琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)

1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」

1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』

1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」

1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖

1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。

1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)

1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。

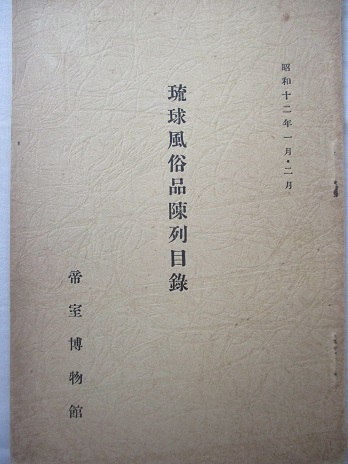

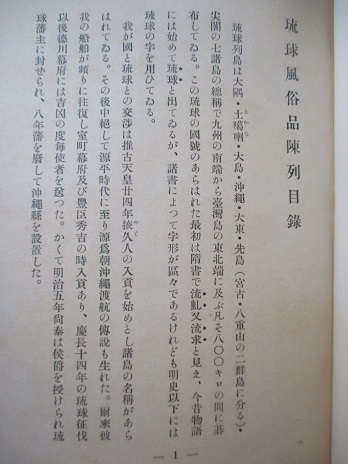

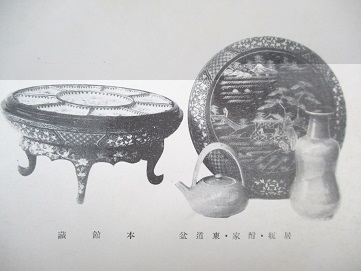

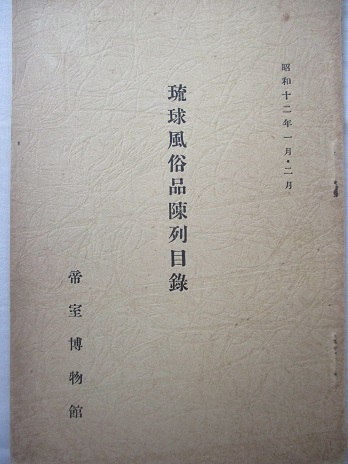

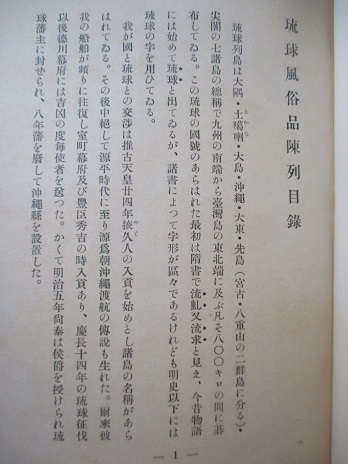

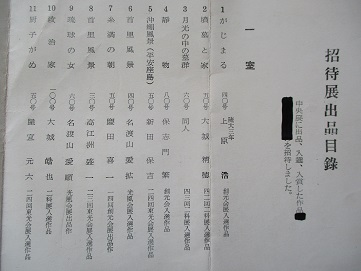

1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』

1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』

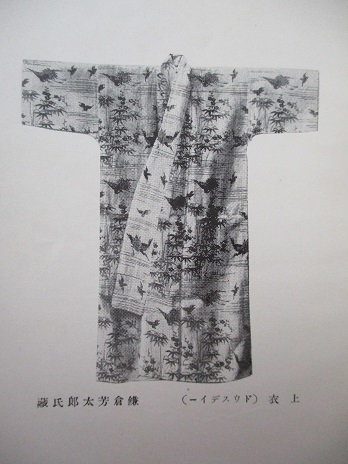

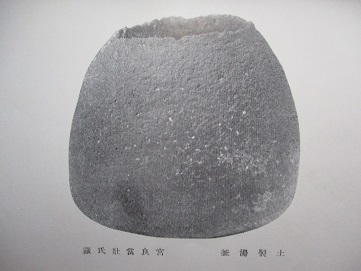

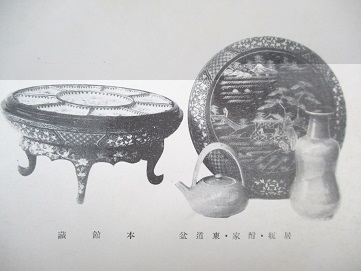

○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男

1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業

1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。

1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。

○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。

①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)

な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)

1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。

②平田松堂 ひらた-しょうどう

1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。

明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)

③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)

東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)

④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)

美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)

1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立

赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。

①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ

1853-1904 明治時代の実業家。

嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)

②赤星鐵馬

1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。

1901年(明治34年) 東京中学卒。

渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。

1910年(明治43年) 帰国。

1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。

1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。

1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)

③平山成信 ひらやま-なりのぶ

1854-1929 明治-大正時代の官僚。

嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)

1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。

鎌倉芳太郎、首里の座間味家に

□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄

1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。

9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。

1924-4

1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。

1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」

1925(大正14)年

9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)

12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて

12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」

1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」

1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。

9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。

12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」

1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。

1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」

1927年

9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。

1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」

1928-12 『東洋工藝集粋』

『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」

1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」

1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部

1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』

1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)

(粟国恭子所蔵)

1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫

1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。

れきだいほうあん【歴代宝案】

琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)

1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」

1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』

1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」

1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖

1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。

1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)

1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。

1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』

1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』

○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

09/05: 鎌倉芳太郎②

1954年11月14日『沖縄タイムス』「琉球藝術論を脱稿ー胡屋琉大学長と同大名義出版を約すー世に出るか、鎌倉芳太郎教授の著書(本文・千二百頁、図版五百頁)」

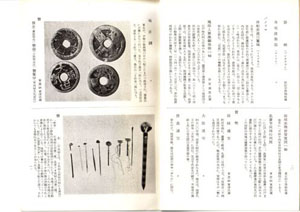

1955-8 日本橋高島屋「沖縄展」鎌倉芳太郎、型紙出品

8月ー東京日本橋高島屋で読売新聞主催「沖縄展」

1957-12-1 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「私と沖縄」□交友関係では末吉麦門冬(末吉安久氏の実兄)と意気投合。いろいろ啓発し、されたもの

1958-7-16 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「沖縄の美しいもの」(1)6-15川崎市沖縄文化同好会第8回沖縄文化講座で講演したもの。~7-26(10)

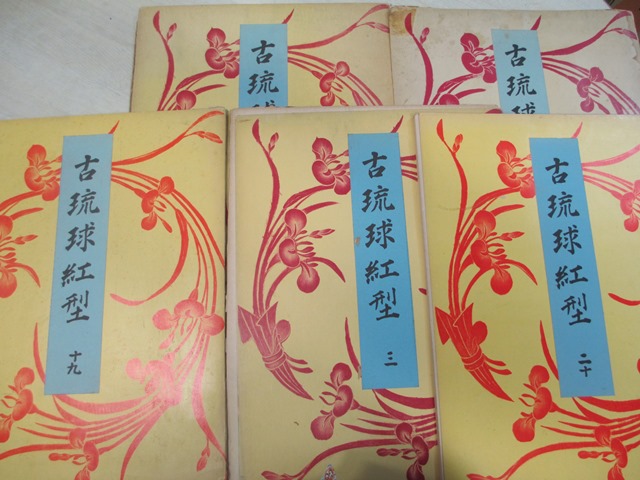

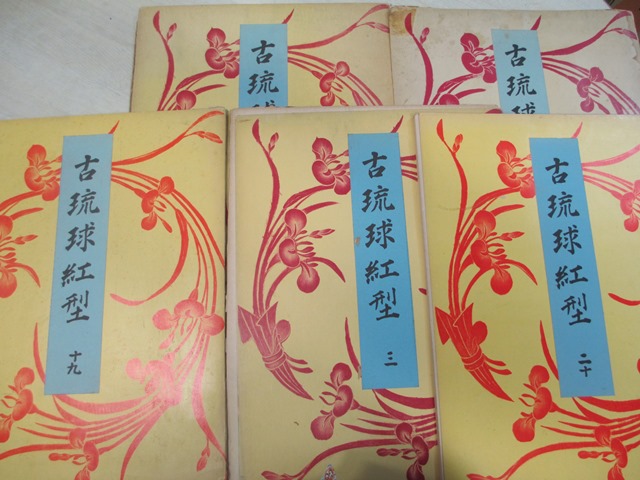

1960-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型型紙の研究』京都書院

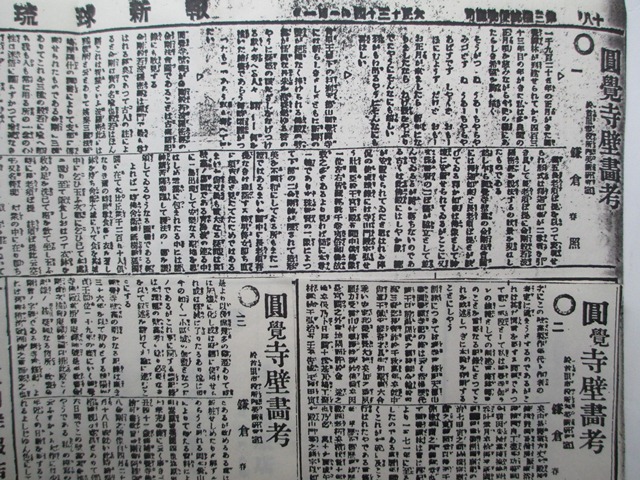

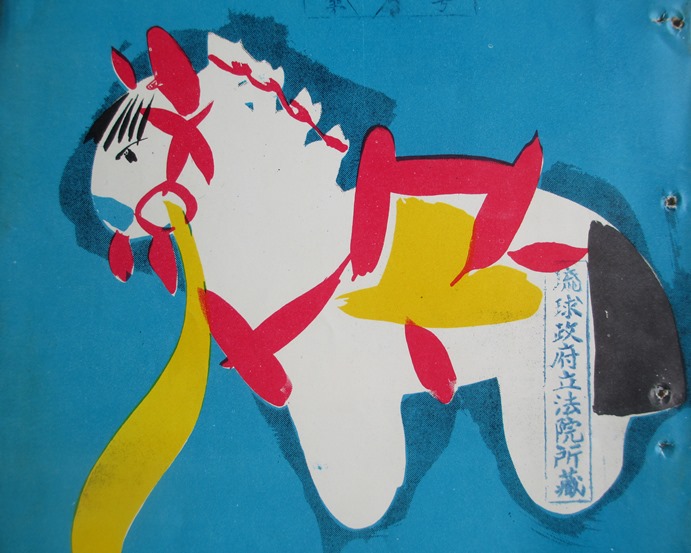

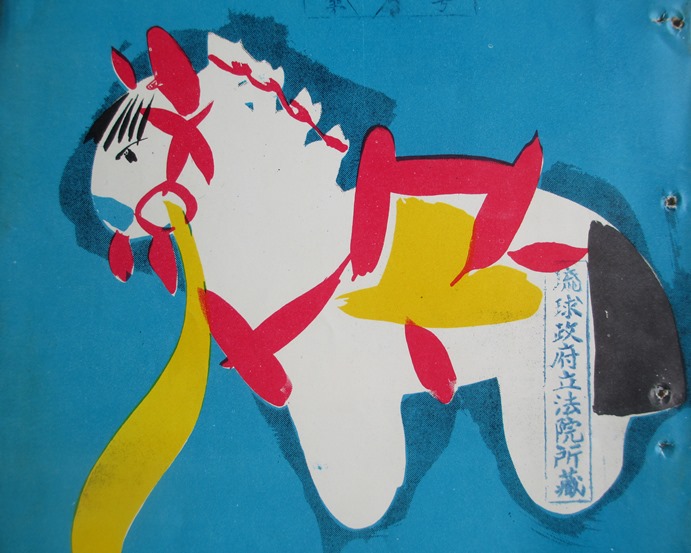

1961年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「円覚寺大雄殿壁画」(鎌倉芳太郎模写)、「大島祝女服装図」(鎌倉芳太郎模写)寄贈。鎌倉芳太郎から「ときさうし」「古代祝女衣裳カカン」「古代芭蕉地カカン」、鎌倉秀雄から「進貢船図」購入

1963-9月 鎌倉芳太郎『琉球の織物』京都書院

1964年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「三平等兼題文言集」「呈禀文集」「寺社由来記」「琉球事件 上」「球陽外巻(遺老説伝)」「萬集」「覚世真経」「廃藩後旧例相変り候事件」「浦添御殿本 『王代記』」「大上感応篇大意の序」を寄贈。鎌倉秀雄から「琉球詩集」「琉球官生詩集」「琉球詩録」「毛世輝詩集」「東子祥先生詩集」「平敷屋朝敏文集」「中山王府相卿伝職年譜」「御書院並南風原御殿御床飾」「御座飾帳」「御書院御物帳」「琉球俗語 巻之一」購入

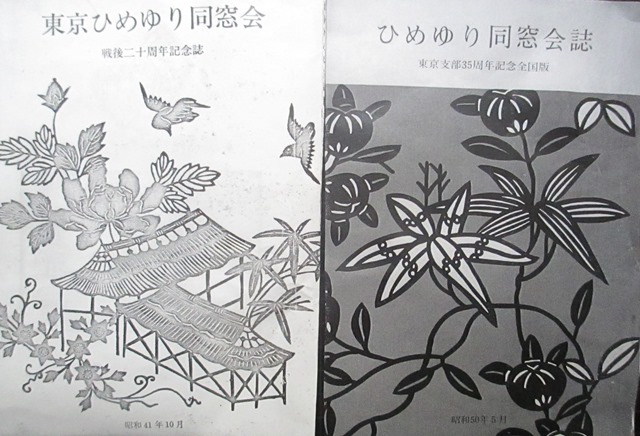

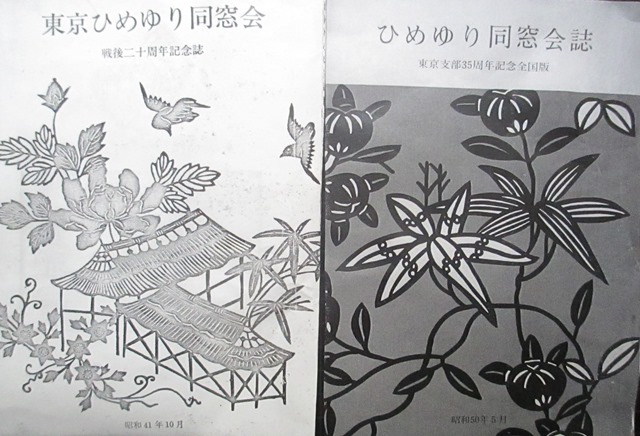

1966ー10 東京ひめゆり同窓会『戦後二十周年記念誌』(表紙・鎌倉芳太郎)□鎌倉芳太郎「回想記ー廃藩置県時代以前の琉球王国時代の美術研究に従事した。その関係で沖縄タイムス主筆 麦門冬末吉安恭氏と親交を続けた。またその縁戚の南村氏とも顔を合わせる機会が多く、したがって当時の沖縄における共産社会主義の猛者連中の思想運動にもふれた・・・」

1966年10月/1975年10月

1968年2月 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』京都書院

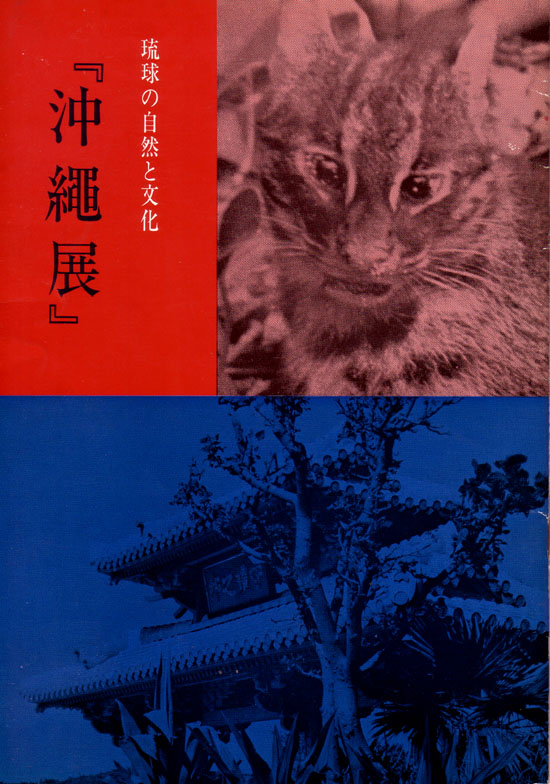

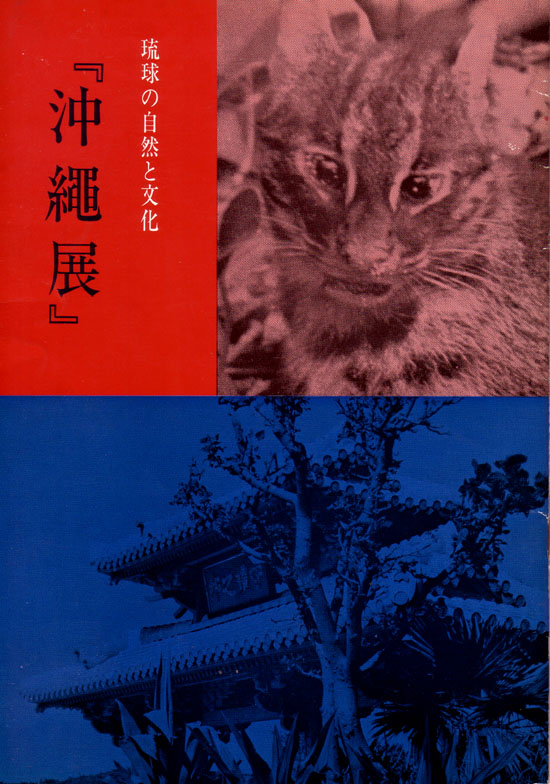

1968-4 日本橋東急百貨店「沖縄展」図録 鎌倉芳太郎「琉球造形美術について」→名古屋の徳川美術館でも中日新聞社共催で開催された。

4月ー東急百貨店日本橋店7階で「沖縄展ー琉球の自然と文化」

1971-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』上下 京都書院

1971 鎌倉芳太郎『古琉球型紙』京都書院

1955-8 日本橋高島屋「沖縄展」鎌倉芳太郎、型紙出品

8月ー東京日本橋高島屋で読売新聞主催「沖縄展」

1957-12-1 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「私と沖縄」□交友関係では末吉麦門冬(末吉安久氏の実兄)と意気投合。いろいろ啓発し、されたもの

1958-7-16 『沖縄タイムス』鎌倉芳太郎「沖縄の美しいもの」(1)6-15川崎市沖縄文化同好会第8回沖縄文化講座で講演したもの。~7-26(10)

1960-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型型紙の研究』京都書院

1961年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「円覚寺大雄殿壁画」(鎌倉芳太郎模写)、「大島祝女服装図」(鎌倉芳太郎模写)寄贈。鎌倉芳太郎から「ときさうし」「古代祝女衣裳カカン」「古代芭蕉地カカン」、鎌倉秀雄から「進貢船図」購入

1963-9月 鎌倉芳太郎『琉球の織物』京都書院

1964年 琉球政府立博物館、鎌倉芳太郎から「三平等兼題文言集」「呈禀文集」「寺社由来記」「琉球事件 上」「球陽外巻(遺老説伝)」「萬集」「覚世真経」「廃藩後旧例相変り候事件」「浦添御殿本 『王代記』」「大上感応篇大意の序」を寄贈。鎌倉秀雄から「琉球詩集」「琉球官生詩集」「琉球詩録」「毛世輝詩集」「東子祥先生詩集」「平敷屋朝敏文集」「中山王府相卿伝職年譜」「御書院並南風原御殿御床飾」「御座飾帳」「御書院御物帳」「琉球俗語 巻之一」購入

1966ー10 東京ひめゆり同窓会『戦後二十周年記念誌』(表紙・鎌倉芳太郎)□鎌倉芳太郎「回想記ー廃藩置県時代以前の琉球王国時代の美術研究に従事した。その関係で沖縄タイムス主筆 麦門冬末吉安恭氏と親交を続けた。またその縁戚の南村氏とも顔を合わせる機会が多く、したがって当時の沖縄における共産社会主義の猛者連中の思想運動にもふれた・・・」

1966年10月/1975年10月

1968年2月 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』京都書院

1968-4 日本橋東急百貨店「沖縄展」図録 鎌倉芳太郎「琉球造形美術について」→名古屋の徳川美術館でも中日新聞社共催で開催された。

4月ー東急百貨店日本橋店7階で「沖縄展ー琉球の自然と文化」

1971-1 鎌倉芳太郎『古琉球紅型』上下 京都書院

1971 鎌倉芳太郎『古琉球型紙』京都書院

09/16: 那覇市歴史博物館 「沖縄のシンボル 守礼門」展②

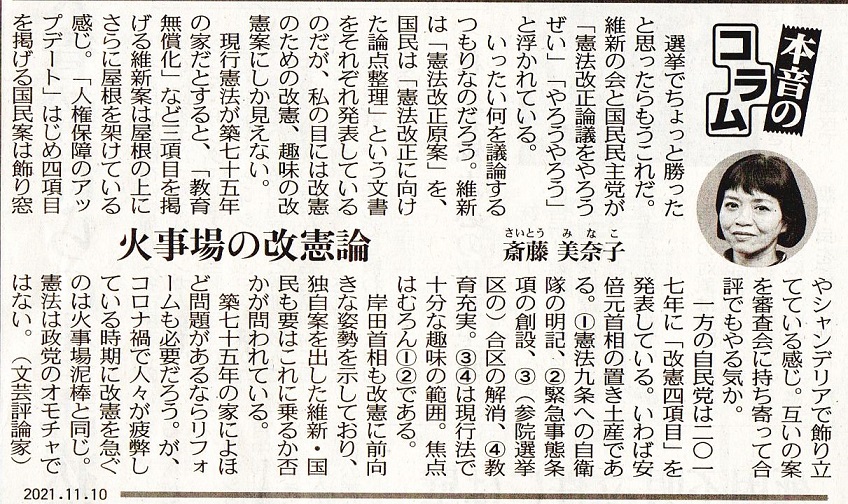

守礼門