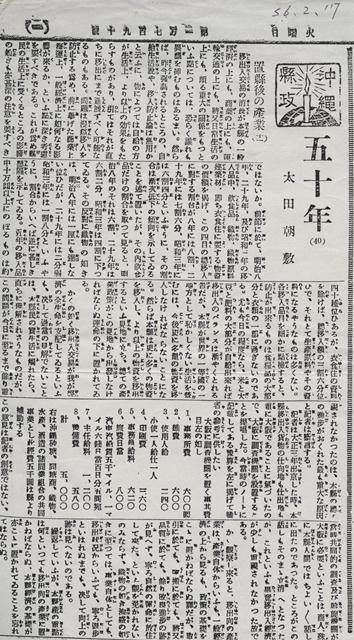

03/03: 日米誌②

1940年1月、在米沖縄県人会『琉球』7号□幸地新政「太平洋の危機と在米同胞ー第一次世界大戦の終わりと共に、来るべき世界制覇の舞台は、周知の如く太平洋に移動したのである。(略)若し、日米間に万一のことがあれば、その直接の発火点は疑いもなく蘭印問題であろう。(略)米国政府は1939年7月26日に日本政府に向かって日米通商航海条約の廃止を通告した。これは日支事変に対する米国の日本への抗議の一形態であり、さらに軍需品禁輸断行の事前工作である。米国にも日米開戦論があると同時に又、日米非戦論即ち日米親善論も決して侮るべからざるものを内包している」

1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。

アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)

1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官

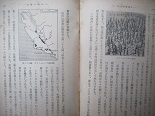

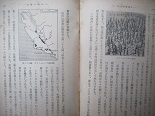

1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。

□731部隊 - Wikipediaja

初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。

原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)

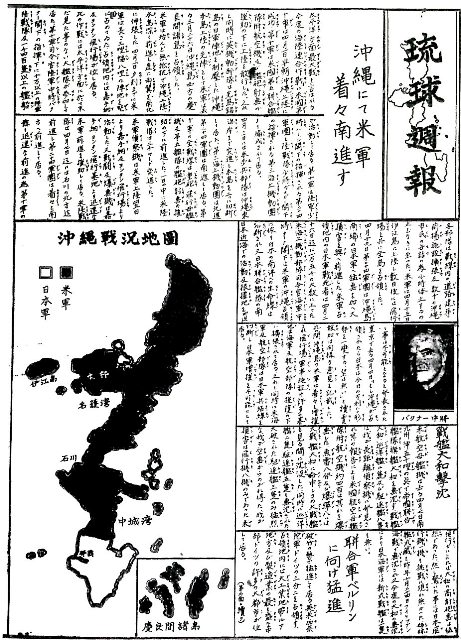

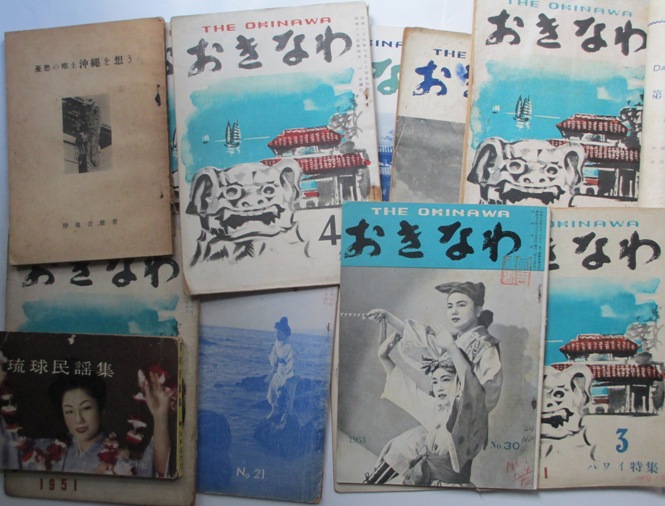

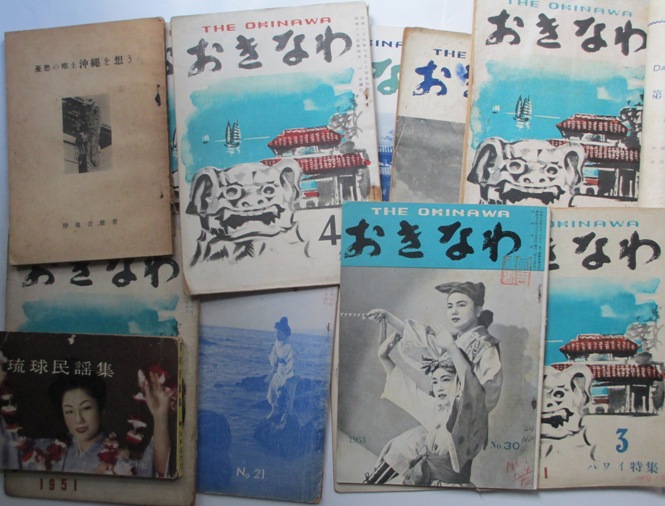

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年

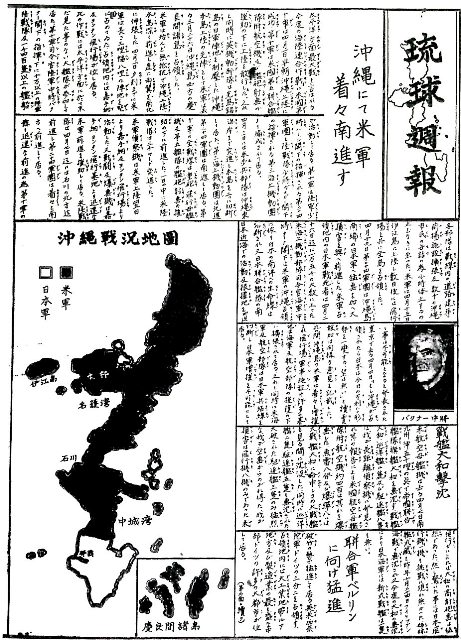

1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ

1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸

1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ

1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。

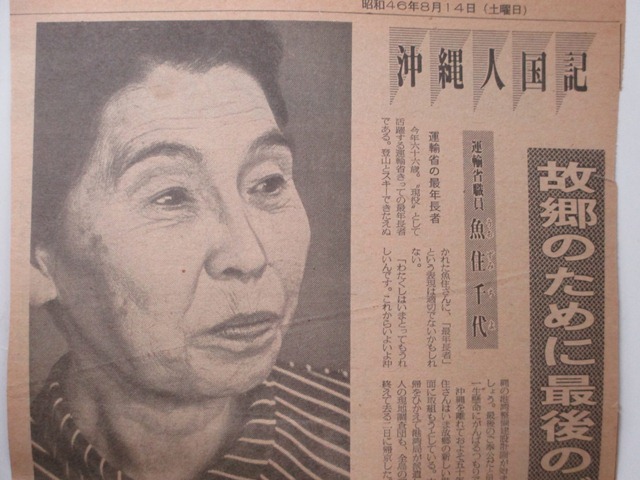

1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」

1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)

1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」

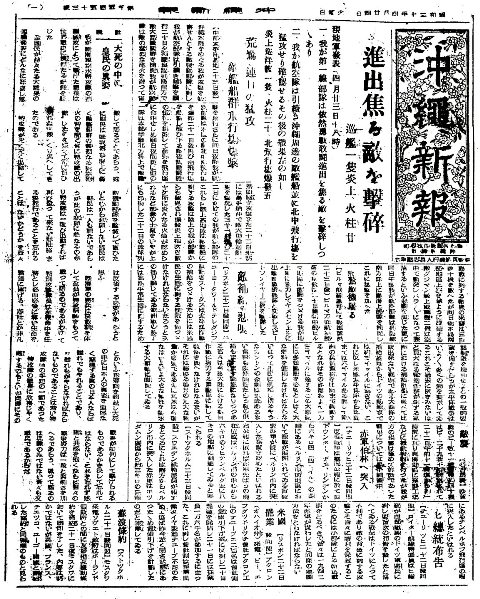

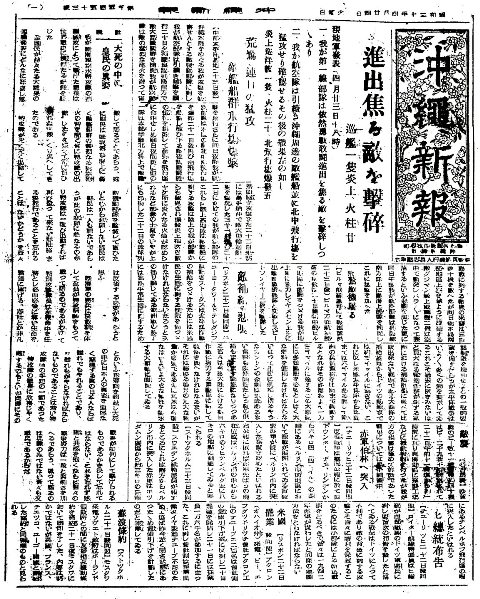

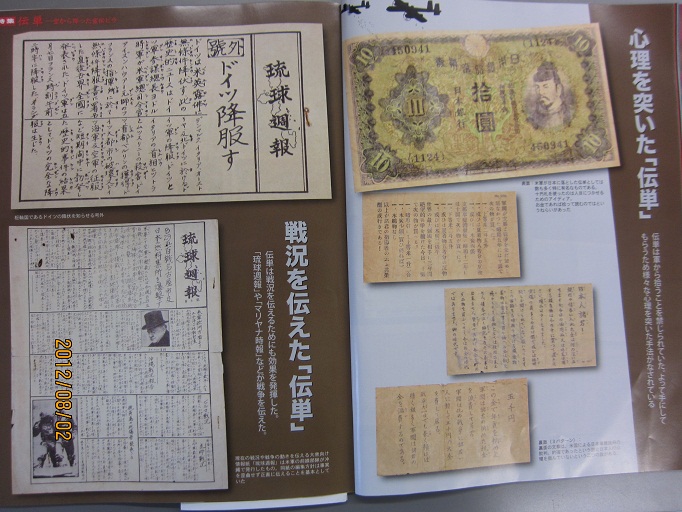

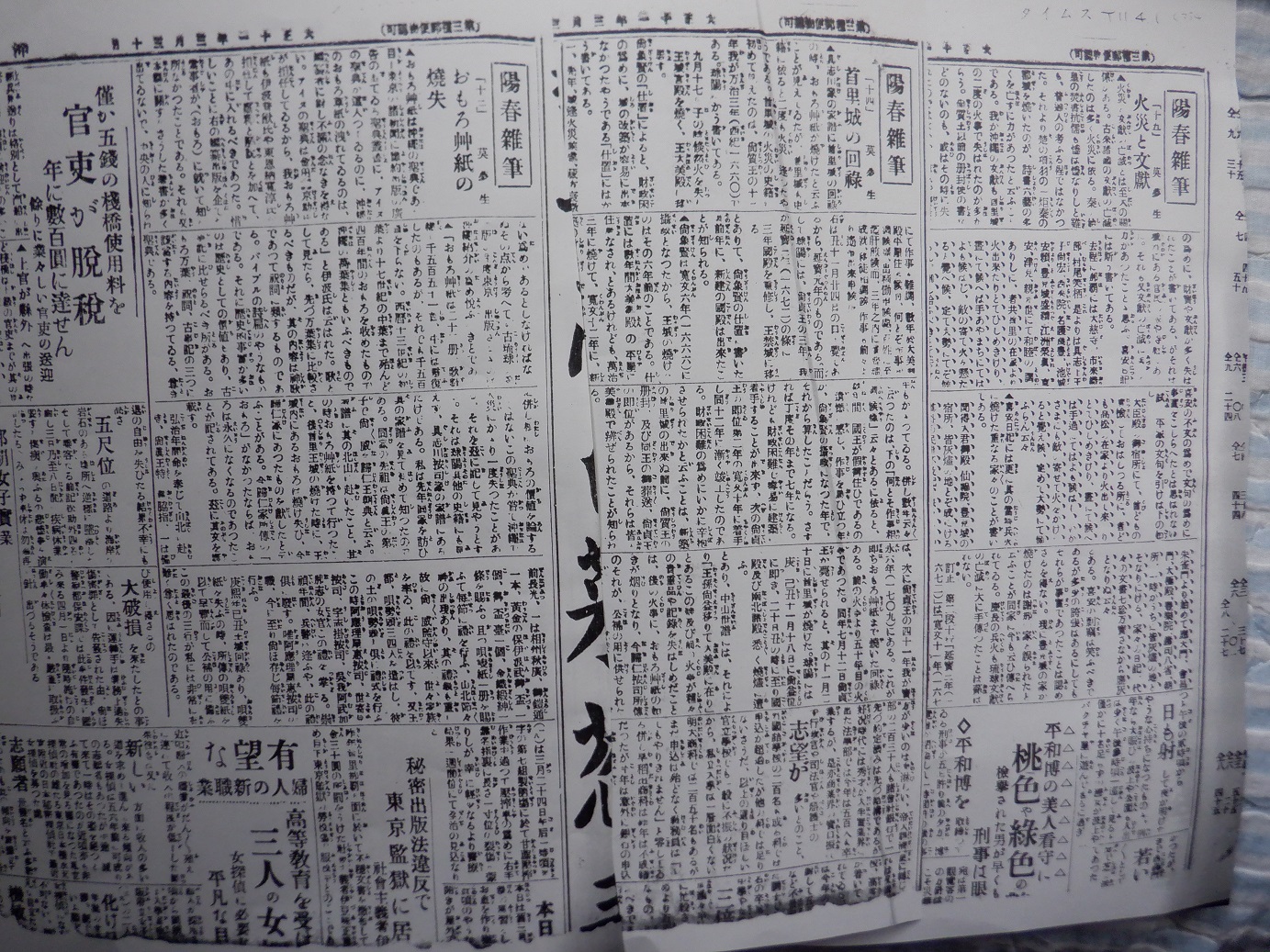

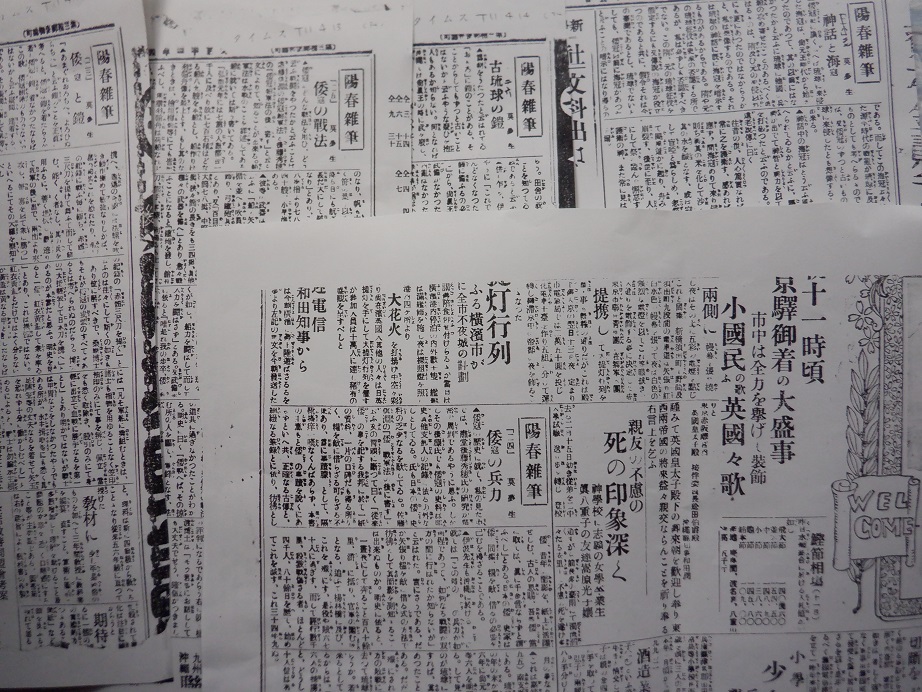

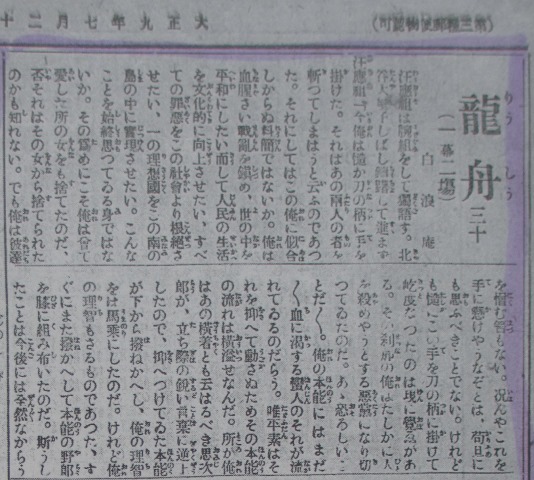

1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号

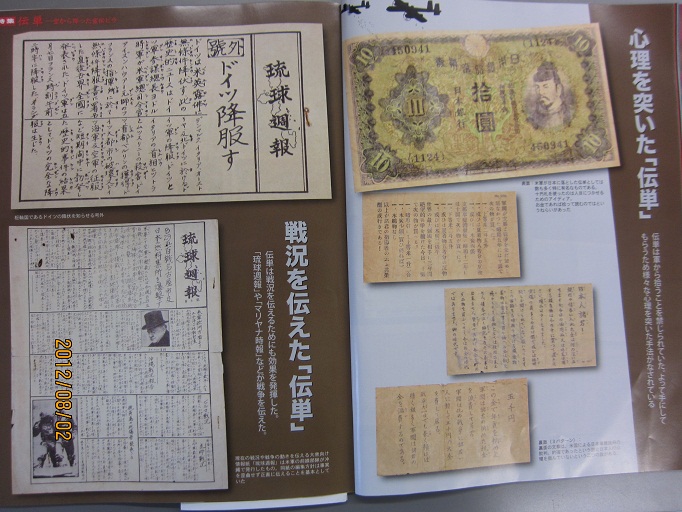

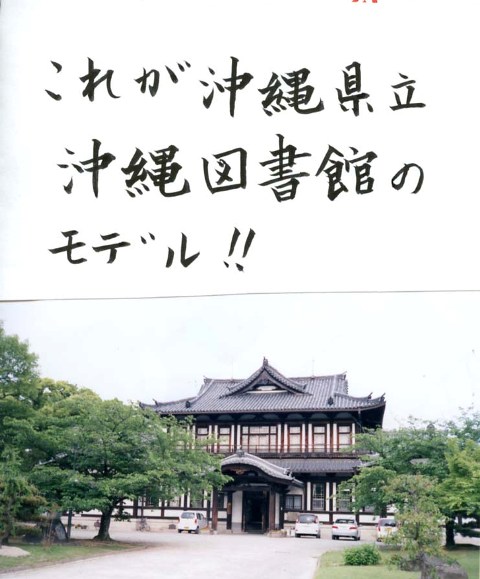

□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。

□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』

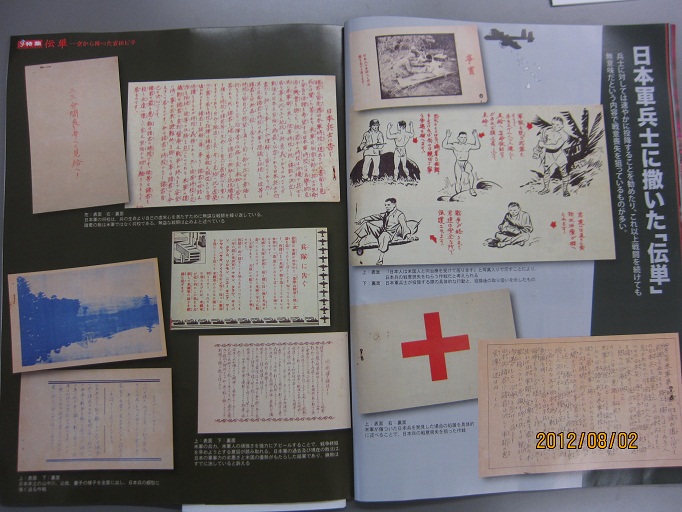

参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店

1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア

1945年5月7日 石川に城前初等学校開校

1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」

1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動

1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」

1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人

1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」

1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」

1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足

1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」

1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)

1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」

1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」

NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。

ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ

参考資料ー

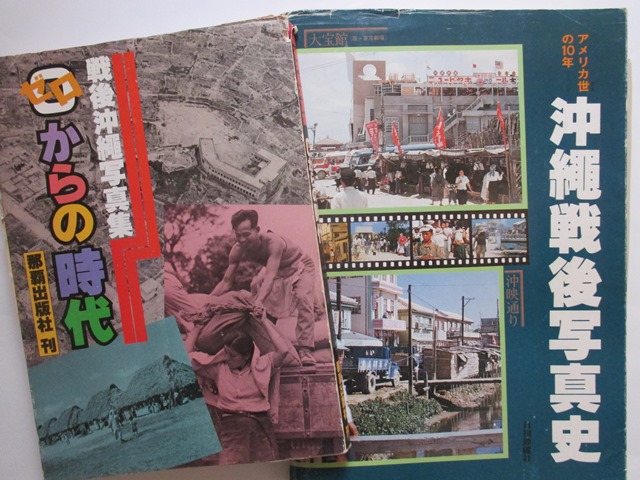

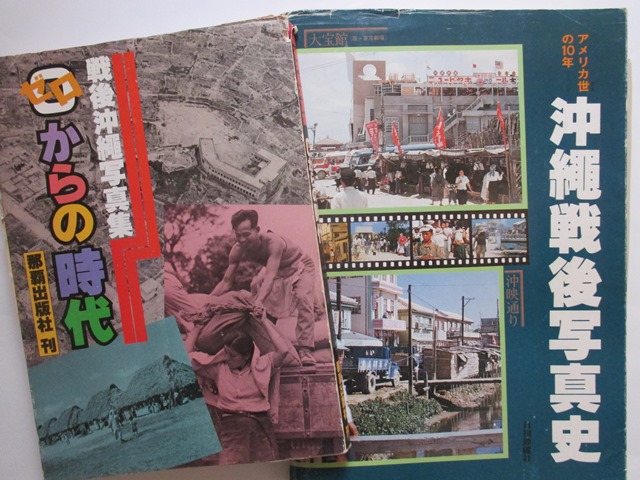

1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社

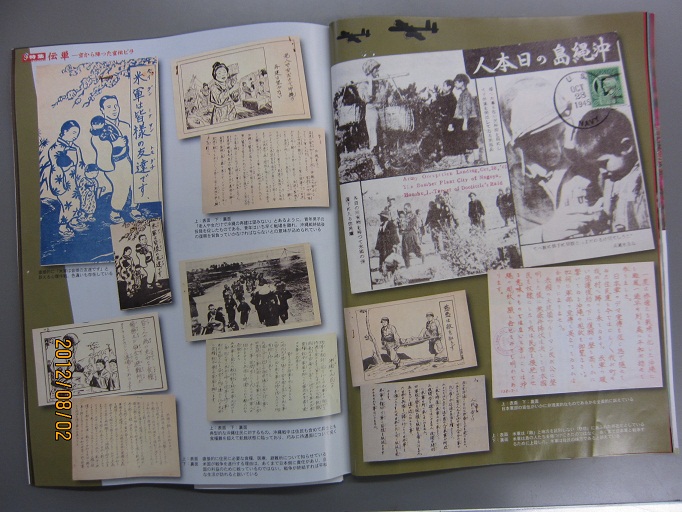

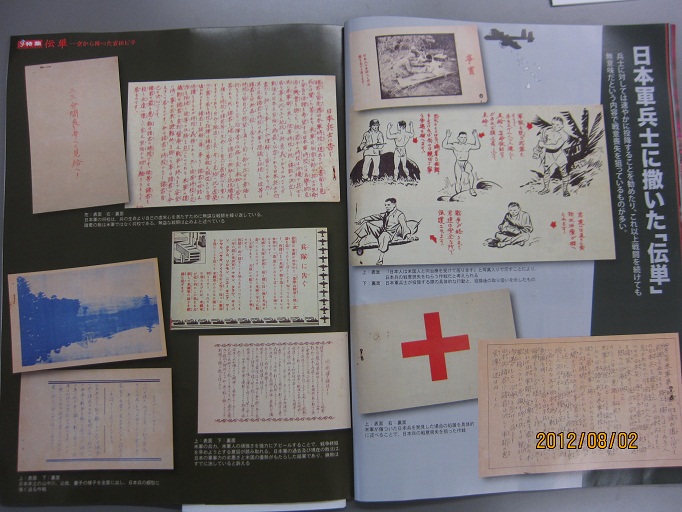

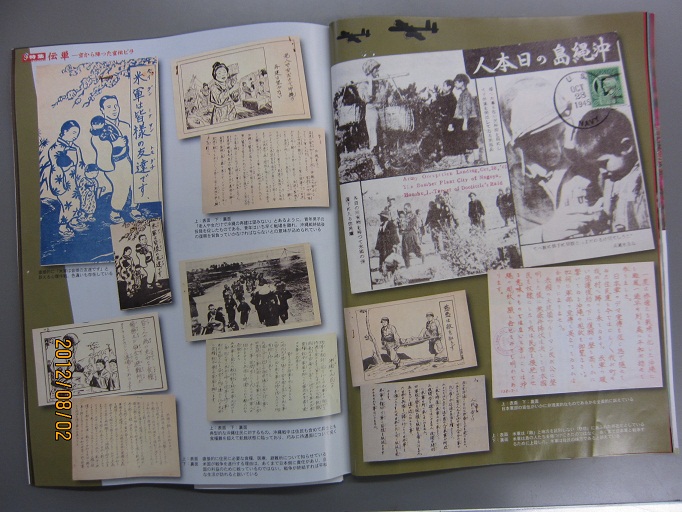

2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」

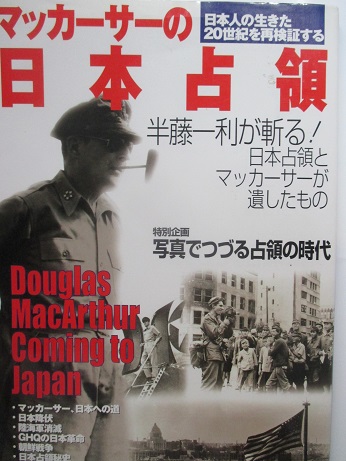

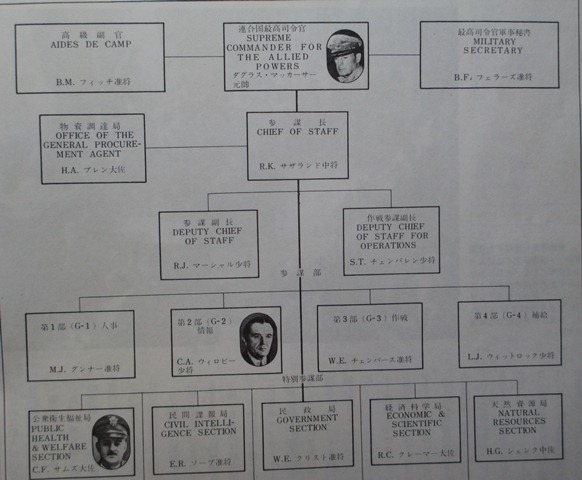

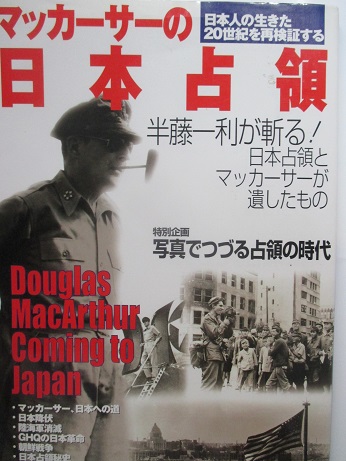

2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社

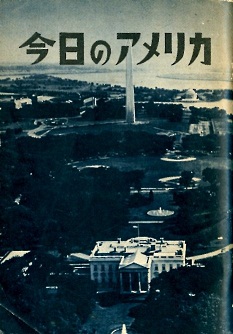

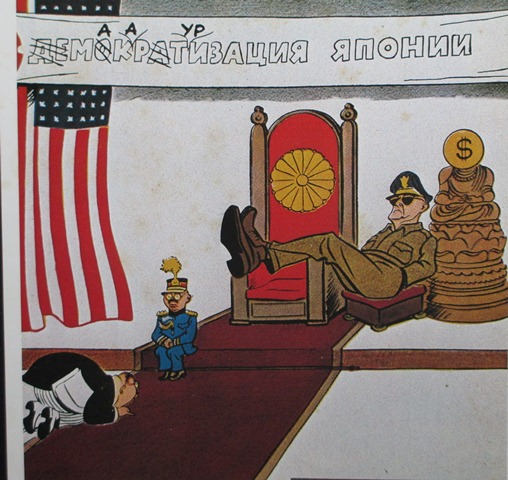

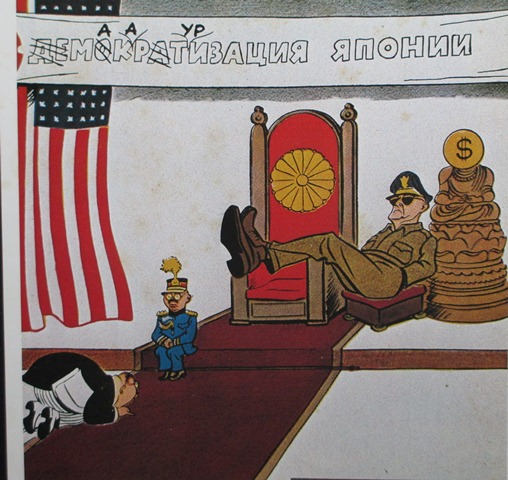

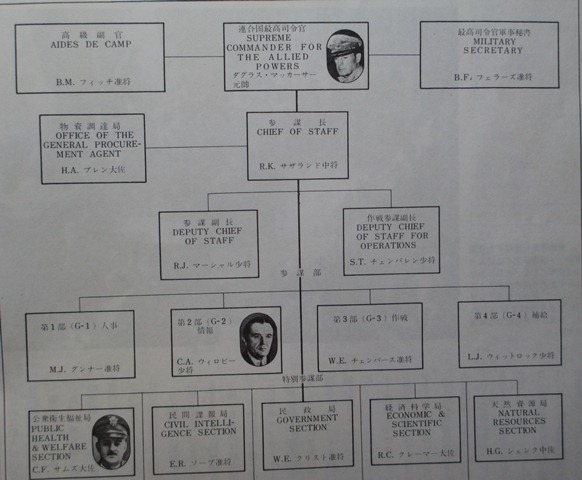

マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月

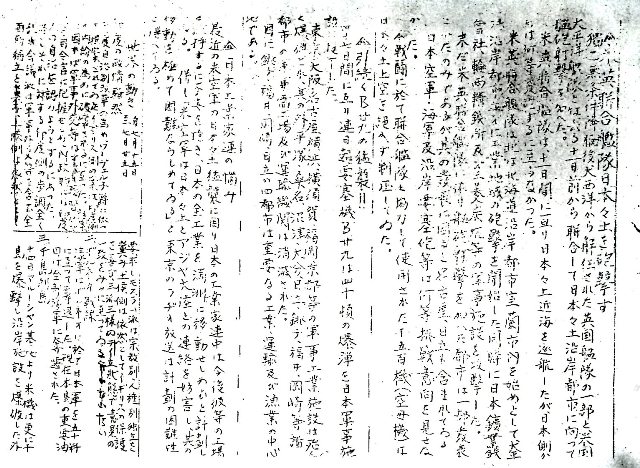

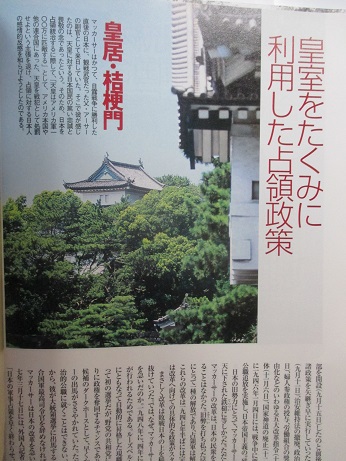

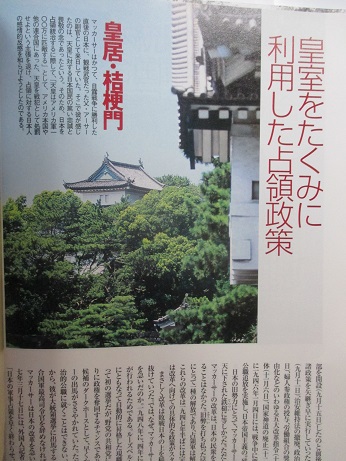

。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)

○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。

1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。

1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。

石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」

1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ

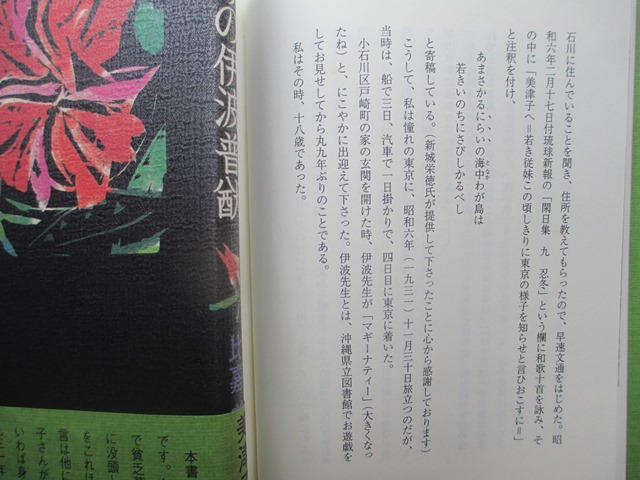

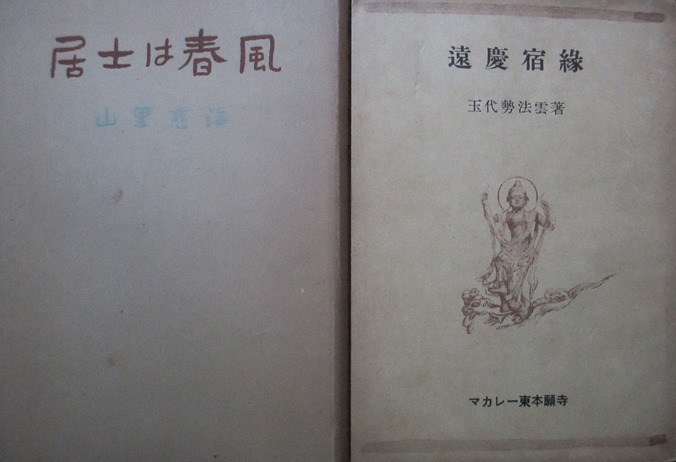

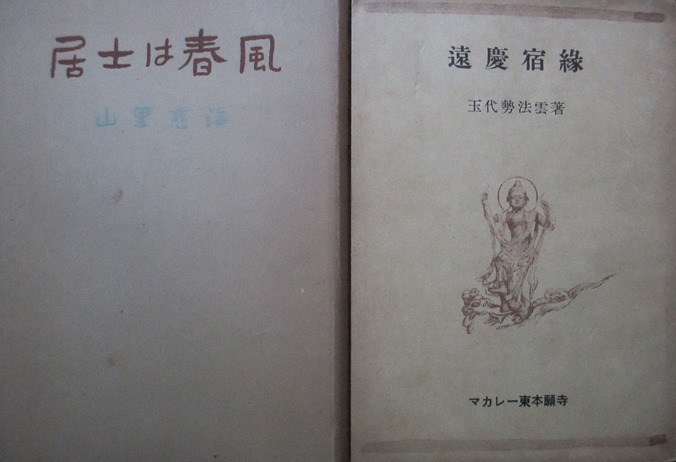

1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺

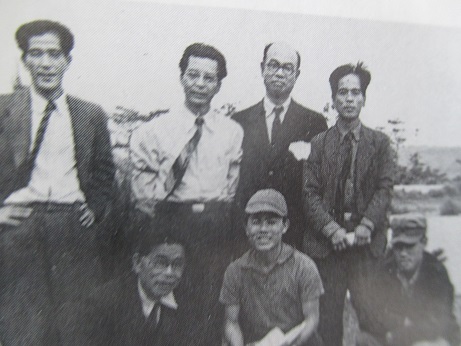

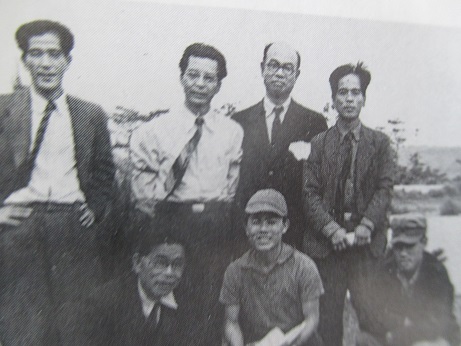

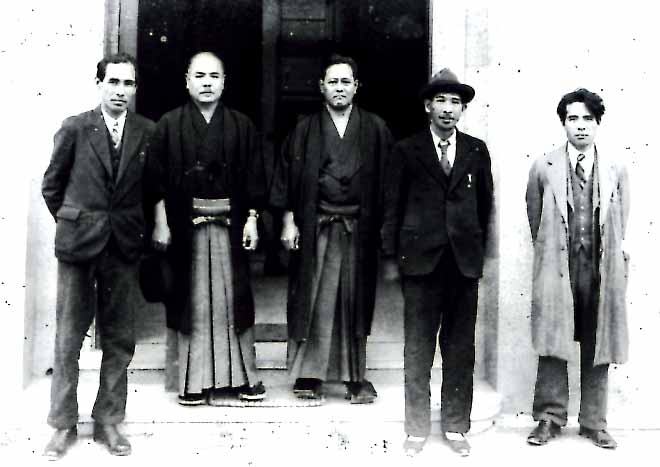

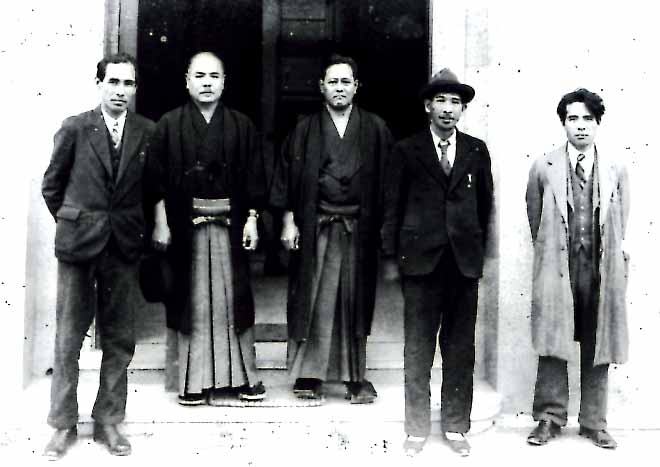

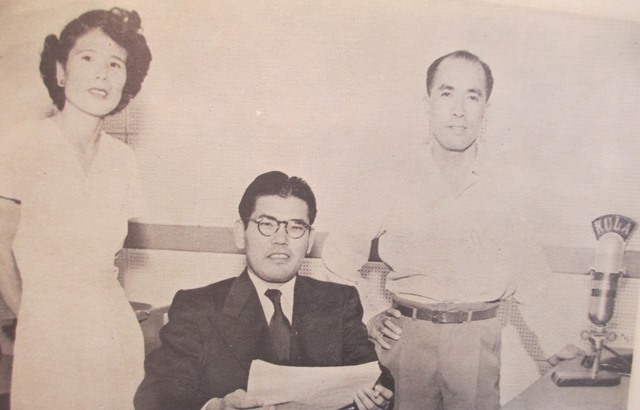

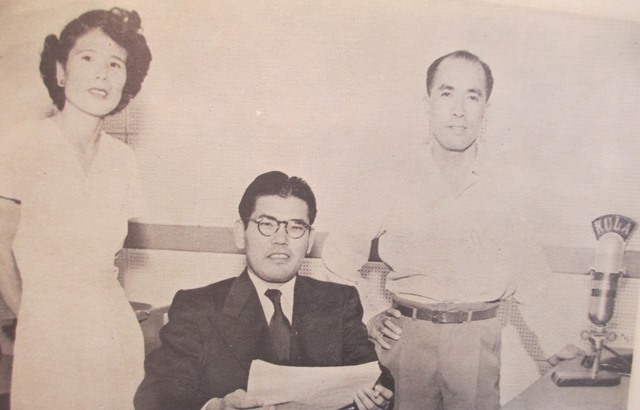

1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝

1940年5月 伊藤郷平『外国地理 北米』研究社学生文庫510◇サンフランシスコ/ー油田と映画・果物のロサンゼルス/この地方は又本邦人発展の最後のとどめを打った地で、ロサンゼルスの驚異的な大膨張と共に日本人の進出も著しく、現在では本市を中心に約3万人が活躍している。市内には北米最大の日本人街がつくられ、本願寺も建てられている。

アメリカ合衆国ワシントン州のタコマナローズ海峡に架かるつり橋で、1940年11月7日に強風の共振による影響で崩落しました。(いちらん屋)

1941年7月、フランクリン・ルーズベルト大統領(民主党)行政命令でCOI(情報調整局)設置。ウィリアム・ドノバン(アイルランド系)長官→1942年6月、大統領行政命令でCOIが廃止、OSS(戦略事務局)設置。ウィリアム・ドノバン長官

1941年、第二次大戦勃発と同時に、アメリカ政府によって、日系人11万人余は永年住みなれた家を追い立てられるように着のみ着のまま家族と共に僻地に設けられた10ヶ所の収容所に送られた。(アリゾナ州のボストン収容所とギラ収容所、アーカンサス州のジェローム収容所とロワ収容所、ユタ州のトバズ収容所、コロラド州のグラナダ収容所、ワイオミング州のハートマウンテン収容所、アイダホ州のミネドカ収容所、カリフォルニア州のツールレイク収容所とマンザナー収容所)。この日系人の収容にあたってはドイツのユダヤ人検索同様にIBMの機械が活躍した。

□731部隊 - Wikipediaja

初代部隊長の石井四郎(陸軍軍医中将)にちなんで石井部隊とも呼ばれる。 満州に拠点をおいて、防疫給水米軍 (GHQ)との取引 [編集]終戦時に特別列車で日本に逃げ帰った石井ら幹部は、実験資料を金沢市に保管、千葉の石井の実家にも分散して隠し持っていた。戦後、石井は戦犯追及を恐れ、病死を装い、千葉で偽の葬式まで行い行方をくらます。

原子力ー1942年12月2日、最初の自律核連鎖反応ーこれが原子力の鍵であるーが、イリイノ州シカゴのウラニウム炉の中で発生した。これは、人類の幸福のために発展せしめ得る巨大な力の新しい源であった。第二次世界大戦の終結の時、合衆国は、この原子エネルギーの平和的利用に関する計画を国内及び海外において進展させるための方法を研究し始めた。(以下略)

アメリカ軍統治下の「オキナワ」1945年

1945年3月26日 アメリカ軍、慶良間諸島に上陸開始(~28)/島民の「集団自決」あいつぐ

1945年4月1日 アメリカ軍、北谷村嘉手納の渡具知浜に上陸

1945年4月2日 読谷村チビチリガマで住民の「集団自決」おこる。村内数ヶ所でもあいつぐ

1945年4月5日 アメリカ海軍、読谷山村比謝に軍政府樹立。ニミッツ布告を発して軍政に着手した。

1945年4月13日 『台湾新報』「敵米の陣営に蠢くB29の元凶カーチス・ルメー」

1945年4月16日 アメリカ軍、伊江島に上陸。ついで本部半島制圧(~18)

1945年4月22日 『週刊朝日』大仏次郎「沖縄決戦を直視して」

1945年7月26日『ウルマ新報』(ガリ版)創刊号

□第二号ー7月26日/第三号ー8月1日/第四号「原子爆弾太平洋戦線に現る」ー8月15日/第五号ー8月22日/第六号(この号から活字)8月22日=翁長良明氏所蔵□沖縄県立図書館は「大嶺薫資料」に入っている。

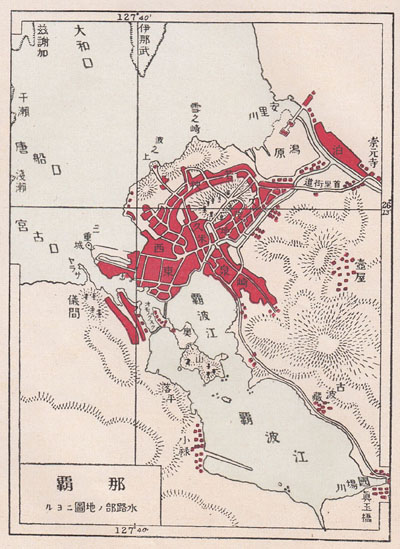

□琉球週報は米軍の前線部隊が捕虜となった日本人の協力をえながら発行した新聞である。創刊号が出た4月29日は奇しくも「沖縄新報」の終刊号が出た日であった。1980年3月ー那覇市企画部市史編集室『写真集・那覇百年のあゆみ1879~1979年』

参考ー2004年12月大田昌秀『沖縄戦下の米国心理作戦』岩波書店

1945年7月28日9時49分、濃い霧の中をニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25が、エンパイア・ステート・ビルディング(英: the Empire State Building)内79階の北側に衝突して機体が突入するという事故が起こった。79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが破壊したエレベーター扉と同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかっことから建物自体への損は比較的少なく、事故後2日で営業を再開している。→ウィキペディア

1945年5月7日 石川に城前初等学校開校

1945年5月20日 『週刊朝日』親泊朝省「敵の恐怖、わが沖縄特攻隊」

1945年5月26日 南風原の野戦病院、真壁村に移動

1945年5月27日 第三十二軍司令部、首里から津嘉山へ、ついで摩文仁に移動(~30)/『週刊朝日』土屋文明「琉球阿嘉島国民学校生徒の勇戦を讃ふ」

1945年6月23日 沖縄戦終結ー戦没者 一般住民9万4000人、日本軍将兵9万4136人、アメリカ軍将兵1万2281人 計20万417人

1945年9月5日『ウルマ新報』(活字)「ミズリー号で歴史的署名式、劇的に終了」「日本に於いては闇取引が盛ん」」「軍政府に於いては本島民待望の通信事務開始」

1945年9月26日『ウルマ新報』「マッカサー元帥の語る日本の現在と将来」「アメリカ国務長官代理アチソン氏『マッカーサーは単なる管理者で政策決定の権限なし』」「各地区市会議員当選者」

1945年11月11日 東京丸ビルの沖縄県事務所で沖縄人連盟発足

1945年11月21日『ウルマ新報』「米英加の三国首脳 原子エネルギー会談」

1945年12月6日 沖縄人連盟機関紙『自由沖縄』創刊(編集発行・比嘉春潮)

1945年12月19日『ウルマ新報』「山下泰文大将 死刑の宣告」「糸満市建設着々」

1945年12月26日『ウルマ新報』アメリカ合衆国マリン軍大佐・軍政府副長シー・アイ・マレー「年末の挨拶」

NHKが、2010年8月6日NHKスペシャル『封印された原爆報告書』にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕:昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。

ナレーター:広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾、その年だけで、合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦と共に、その規模を一気に拡大します。国の大号令で全国の大学などから、1300人を超す医師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は、181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が、放射能によって被曝者の体にどのような症状が出るのか、調べた記録です。日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。→ウィキ

参考資料ー

1979年2月『戦後沖縄写真記録ーゼロからの時代』那覇出版社/1979年3月『沖縄戦後写真史ーアメリカ世ーの10年』月刊沖縄社

2012年8月 『オキナワグラフ』「伝単ー翁長良明コレクション(携帯090-3793-8179)」

2001年1月 『マッカーサーの日本占領』世界文化社

マッカーサーの日本 1945年8月ー1951年4月

。1945年8月14日、日本は連合国に対し、ポツダム宣言を受諾した。日本を占領する連合国軍の最高司令官にはダグラス=マッカーサー元帥が任命された。占領行政がスムーズにいったのは、一つにその中枢神経が東京の都心に集中していたからである。もし、占領を司るこれらのセクションがはいる建物がなかったら、占領の性格そのものが大きくかわっていたことであろう。もともと米空軍は都心部の爆撃を避けるよう命令されていた。/ワンマン宰相・吉田茂ー反対者を罵倒するその姿は「ワンマン」の名にふさわしい。ただしそれができたのは、マッカーサーの権威を借りたからである。(袖井林二郎)

○現代に至る日米関係はすべてマッカーサーが作り上げたと云って過言ではない。日本は敗戦国のトラウマを未だに引きずっている。

1946年5月15日、『リーダーズ・ダイジェスト』日本語版が創刊。

1947年1月、東京裁判ソ連側検事のヴァシリエフ少将が石井らの身柄の引渡しを要求。ソ連は既に731部隊柄沢(からさわ)班班長であった柄沢十三夫少佐を尋問し、アメリカが把握していなかった中国での細菌戦と人体実験の事実を聞き出していた。 同年2月10日、GHQはワシントンへ「石井達をソ連に尋問させて良いか」と電文を出す。同年3月20日、それに対しワシントンは「アメリカの専門家に石井達を尋問させる。重要な情報をソ連側に渡してはならない」と回答。

石井は再度のGHQの尋問に対し、人体実験の資料はなくなったと主張。さらに、アメリカの担当者ノーバート・フェル博士に文書での戦犯免責を求めると共に、「私を研究者として雇わないか」と持ちかけた。近年アメリカで公開された資料によると神奈川県鎌倉での交渉で731部隊関係者側が戦犯免責等9か条の要求をしていたことが判明。「日本人研究者は戦犯の訴追から絶対的な保護を受けることになる」、「報告はロシア人には全く秘密にされアメリカ人にのみ提供される」等と書かれており、731部隊の幹部たちは戦犯免責と引き換えに人体実験の資料をアメリカに引き渡した。最終報告を書いたエドウィン・V・ヒル博士は「こうした情報は人体実験に対するためらいがある(人権を尊重する)我々(アメリカ)の研究室では入手できない。これらのデータを入手するため今日までかかった費用は総額25万円(当時)である。これらの研究の価値と比べれば、はした金に過ぎない」と書いている。結局、東京裁判においても731部隊の関係者は誰1人として裁かれていない。なお、ソ連によるハバロフスク裁判では訴追が行われている。

1947年4月 『現代アメリカ読本 政経篇』コバルト社◇細入藤太郎「新聞」/坂西志保「教育」

1947年7月に日本社会党の片山哲を首班とする片山内閣が発足したが、片山はクリスチャンであり、マッカーサーはクリスチャン片山の総理大臣就任を喜び「今や東洋の三大強国にキリスト教徒出身の首相、中国の蒋介石、フィリピンのマニュエル・ロハス、日本の片山哲が誕生してことは広く国際的な観点から見ても意義が深い。これは聖なる教えが確実に広まっている証である・・・これは人類の進歩である。」と断言し、片山内閣発足を祝福したが、マッカーサーの期待も空しく、片山内閣はわずか9ヶ月で瓦解した。マッカーサーはその権力をキリスト教布教に躊躇なく行使し、当時の日本は外国の民間人の入国を厳しく制限していたが、マッカーサーの命令によりキリスト教の宣教師についてはその制限が免除された。その数は1951年にマッカーサーが更迭されるまでに2,500名にもなり、宣教師らはアメリカ軍の軍用機や軍用列車で移動し、米軍宿舎を拠点に布教活動を行うなど便宜が与えられた。またポケット聖書連盟に要請して、日本語訳の聖書約1,000万冊を日本で無償配布している。→ウイキ

1948年2月 伊波普猷『沖縄歴史物語』「奈翁と英艦長との琉球問答ーセントヘレナに於ける1817年8月13日の昼過ぎー」マカレー東本願寺

1948年夏 比屋根安定(中央)、その左が岩原盛勝

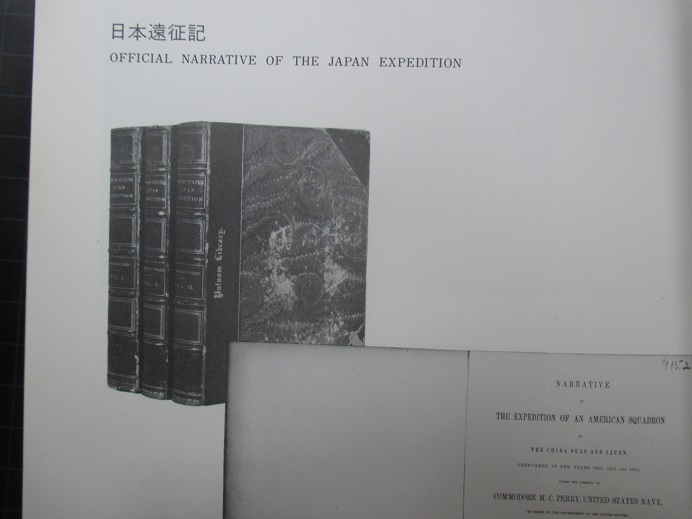

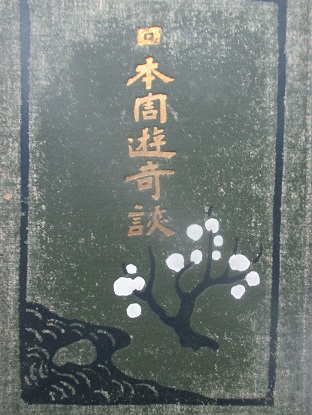

04/10: 『ペリー提督日本遠征記 』1856年アメリカ政府発刊

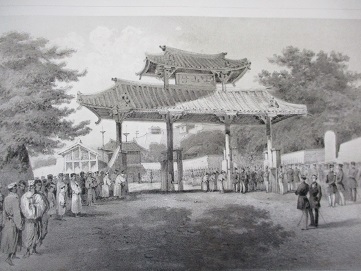

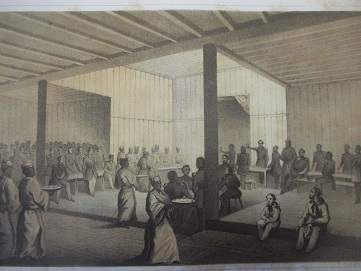

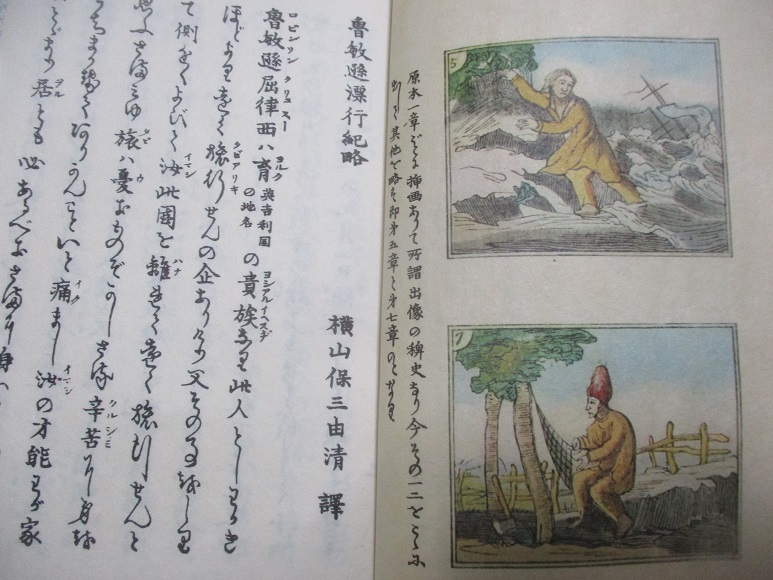

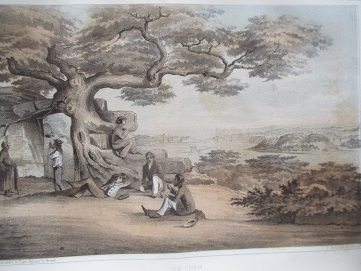

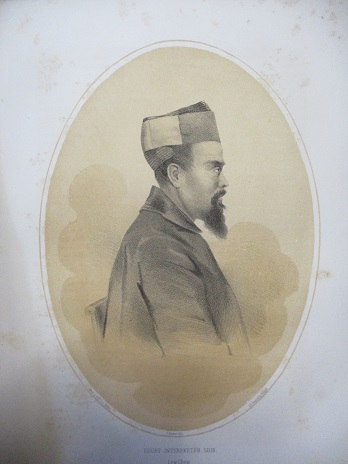

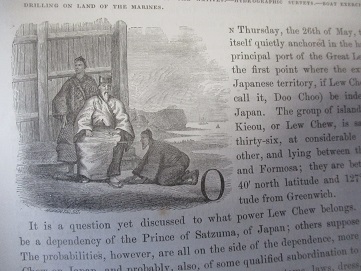

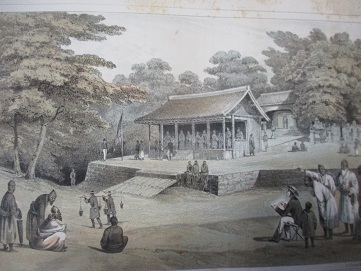

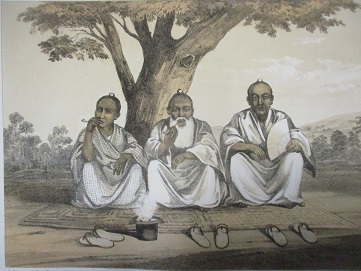

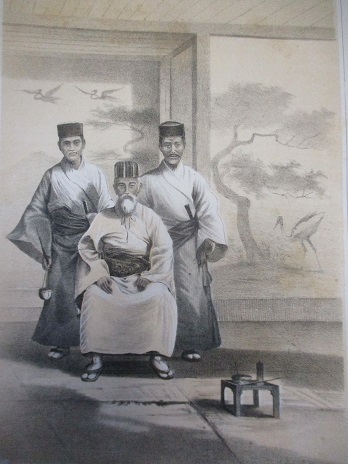

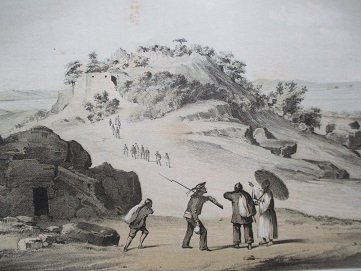

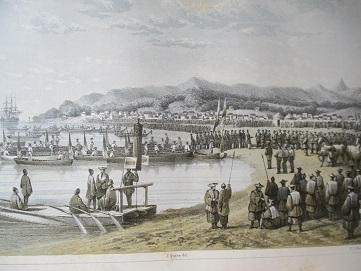

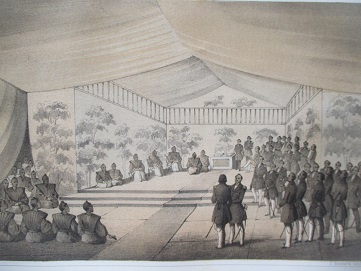

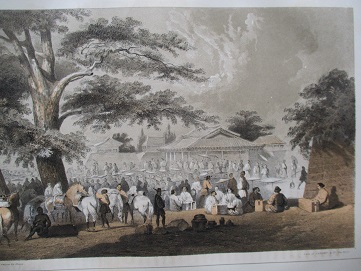

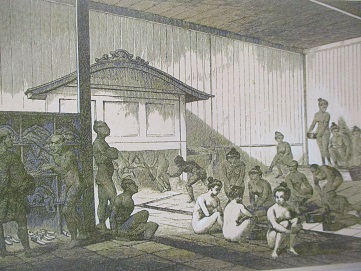

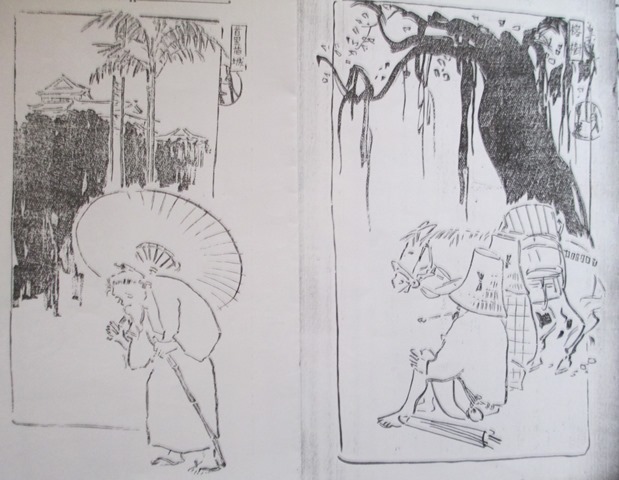

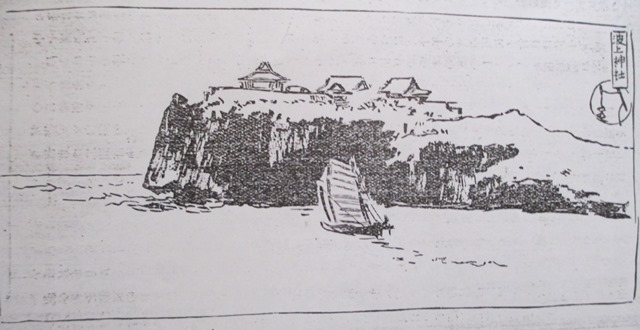

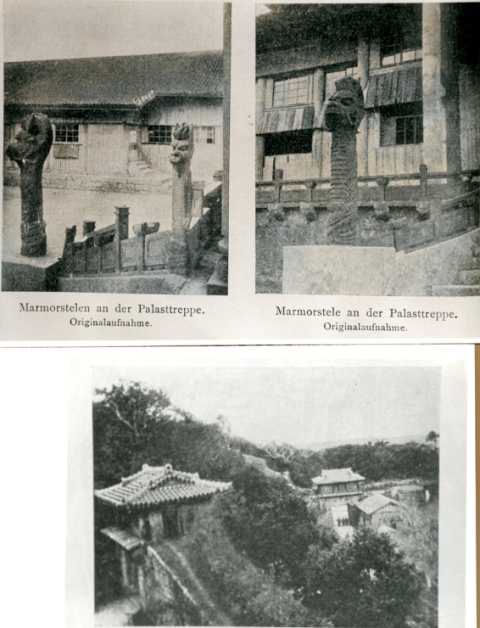

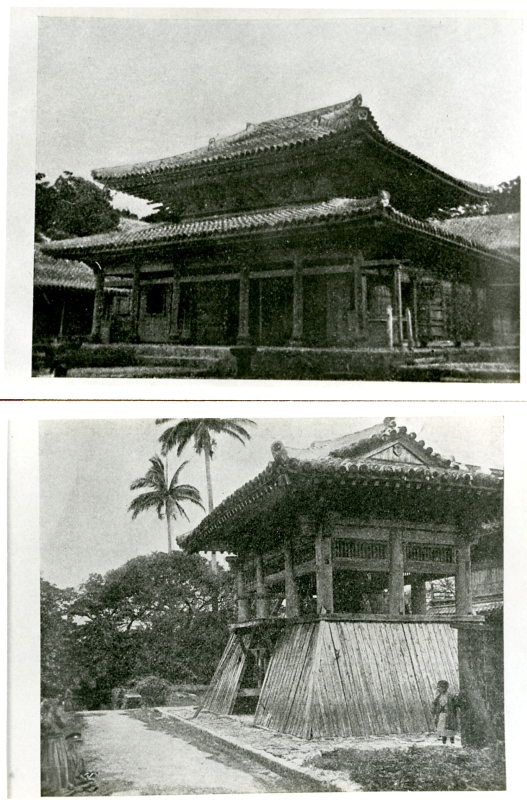

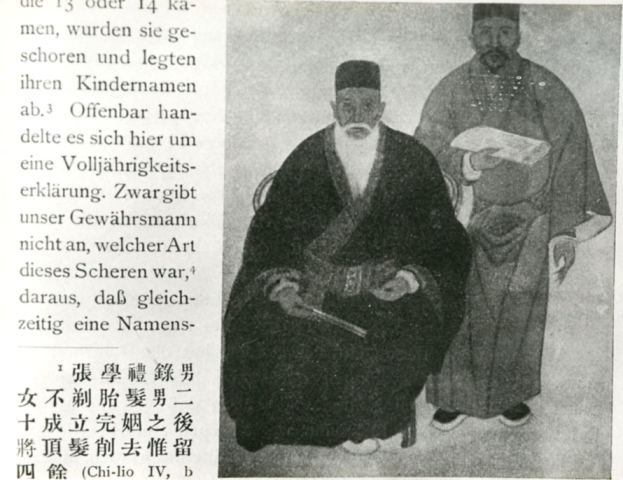

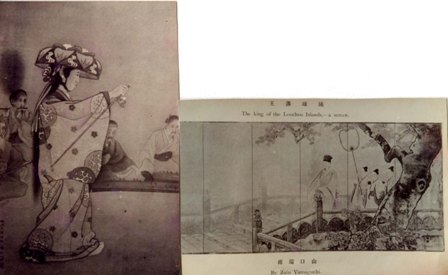

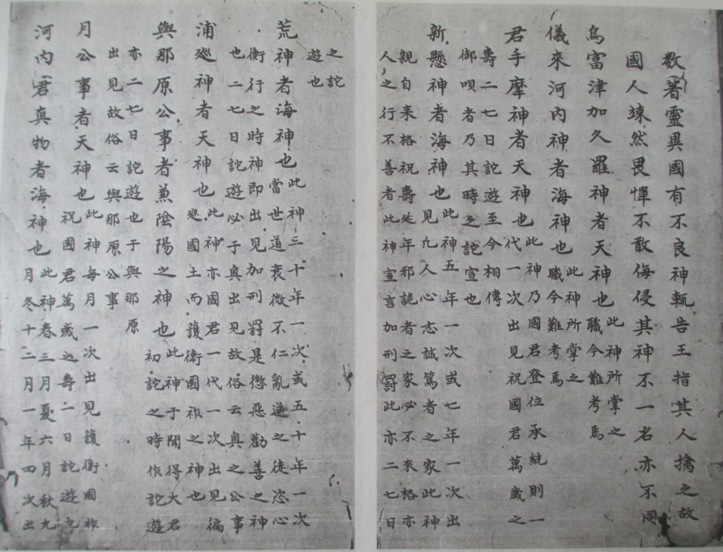

『ペリー提督日本遠征記』はペリー提督自身の日記とその部下の日誌や報告書などから編集された記録。同書には、琉球や小笠原諸島、浦賀や横浜、下田や箱館での様々な出来事が記され、多くの石版画や木版画の挿絵が掲載されている。挿絵は、艦隊に従軍した写真家のエリファレット・ブラウン・ジュニアが撮影したダゲレオタイプや、画家のウィリアム・ハイネらが描いた絵をもとに作成されたもの。エリファレットが当時撮影したダゲレオタイプは数枚の現存が確認できるのみで、ほとんどがいまだに発見されていない。石版画や木版画には、ダゲレオタイプをもとに作成された鮮明な画像が描かれている。→JCIIフォトサロン2019年7月

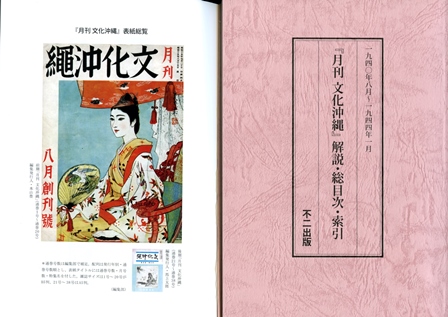

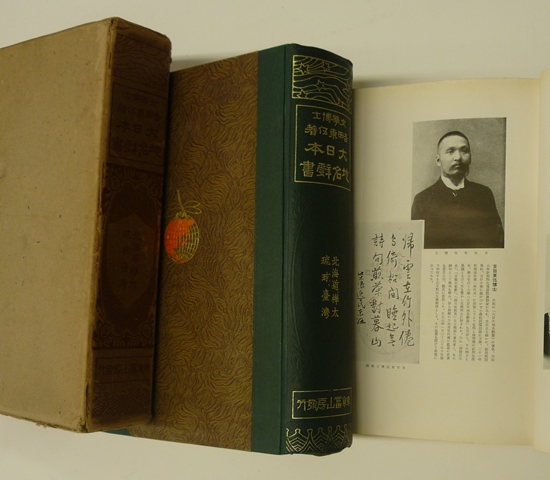

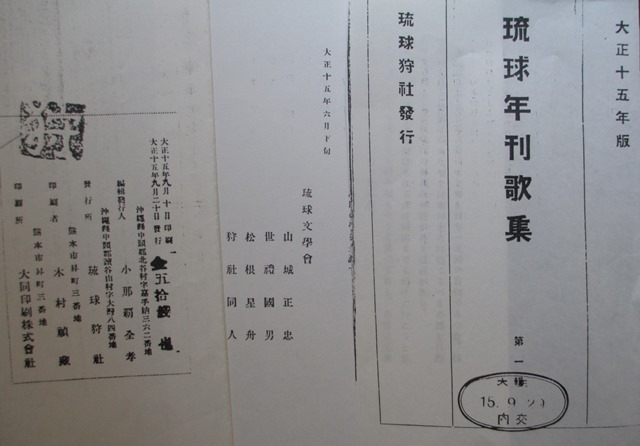

左、復刻版、右、『ペリー提督日本遠征記 』1856年アメリカ政府発刊

講談社の『日本写真年表』に「1853年(嘉永6)年、5月アメリカのペリー艦隊の従軍写真師Eブラウン.Jr琉球を撮影する」とあり、また那覇のニライ社から刊行された『青い眼が見た「大琉球」』の中にその撮影状況の石版刷りが掲載されている。

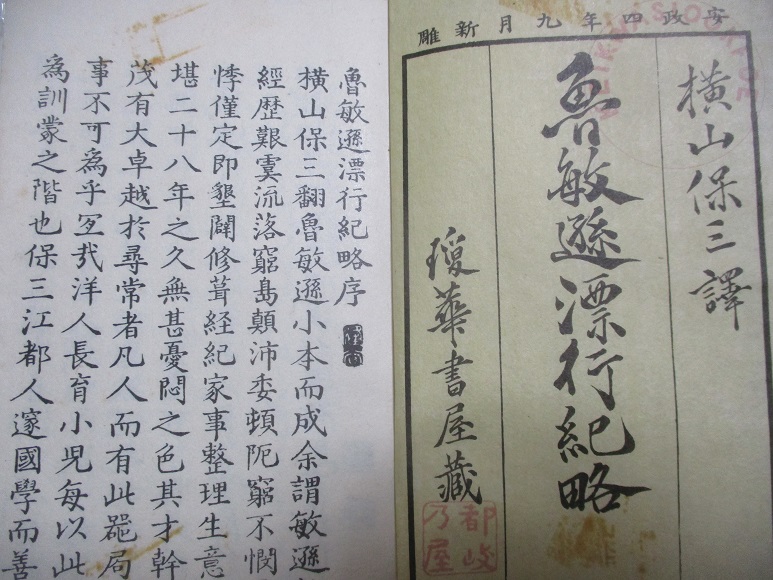

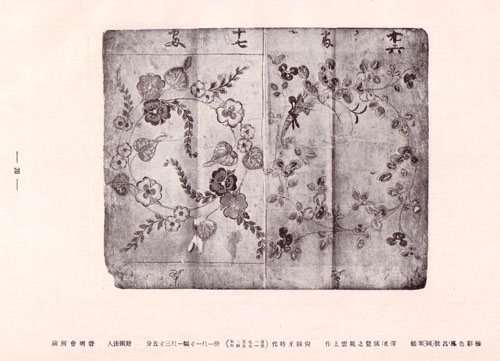

1857年年9月、横山由清訳『魯敏遜漂行紀略』。川上冬崖の色刷木版挿絵

ミシシッピ号(USS Mississippi)は、米国海軍の蒸気外輪フリゲート艦である。名前はミシシッピ川に由来する。マシュー・ペリー代将の個人的な監督の下、フィラデルフィア海軍工廠で起工。1841年12月に就役した。嘉永6年(1853年)のペリーの日本来航の際の四隻の黒船の1隻。 →ウィキ

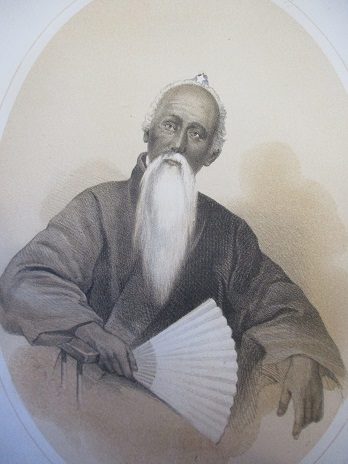

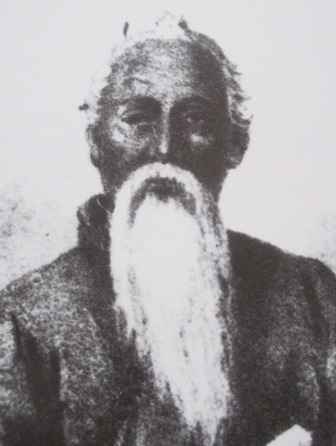

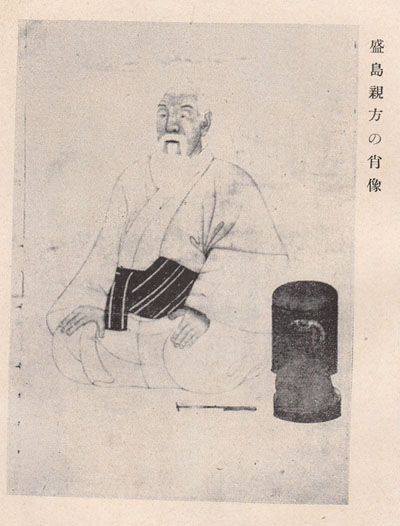

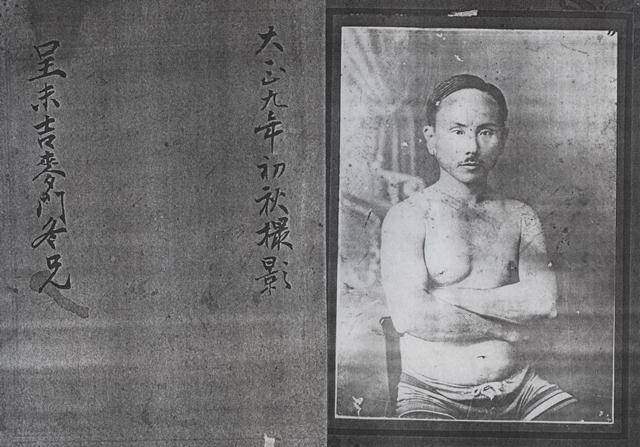

□左の石版画より右の方が末吉安扶に似ていると思われる。

1981年9月 山口栄鉄『異国と琉球』本邦書籍□付録「琉球を語る」ー師弟交信録より(外間政章先生との往復書簡)

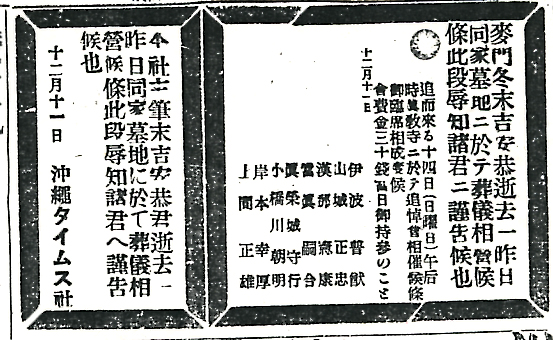

外間ー私は先日首里儀保在住の末吉安久氏を訪ねました。氏は元首里高校の美術の先生だった方で、この方の祖父が毛玉麟のようであります。那覇長官を勤めた人は安久氏の祖父安扶だったとのこと。(略)安久氏の長兄安恭は麥門冬と号し新聞記者で有名な作家でしたが、那覇港での事故で溺死された方です。安恭氏は存命中、ブラウン(ペルリ提督一行)の描いたあの威厳のある琉球人の肖像画を見て、これは自分達のタンメーを描いたものといつも話していたそうです。(1901年6月ー末吉安扶没)

末吉麦門冬の甥で「江戸上り」研究家・佐渡山安治氏は本邦書籍発行の『江戸期琉球物資料集覧』第4巻に「琉球使節使者名簿」で1850年(嘉永3)の琉球使節の正使・玉川王子尚愼、副使・野村親方 向元模、儀衛正・魏國香ら99名の一人賛渡使・末吉親雲上を安扶としている。中に後の三司官・与那原良傑も居る。

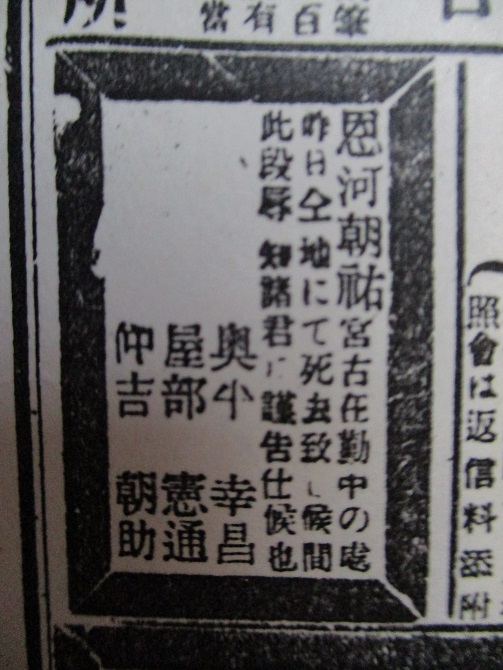

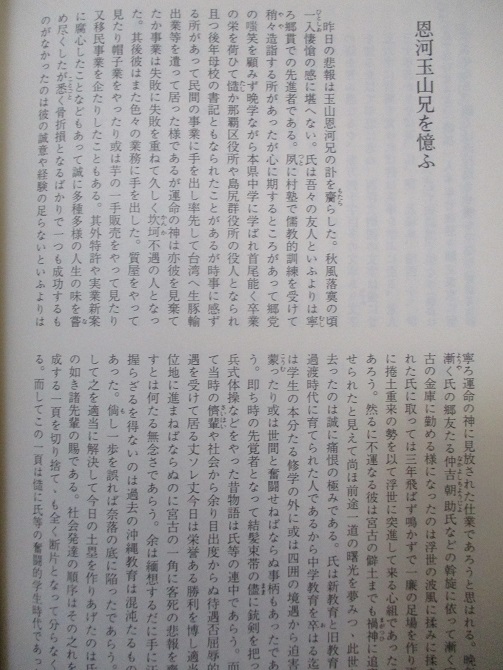

牧志朝忠 生年:尚灝15(1818)没年:尚泰15.7.19(1862.8.14)幕末期の琉球国末期の首里士族。当初は板良敷,次いで大湾,のちに牧志と称した。中国語や英語に堪能で異国通事となる。開化路線を展開した薩摩藩主島津斉彬 から目をかけられ,尚泰10(1857)年には軽輩出ながら表十五人(首里王府の評議機関)の内の日帳主取にまでのぼった。しかし,斉彬の死(1858)を契機に,首里王府内の守旧派は斉彬によって罷免された三司官座喜味盛普の後任人事をめぐる疑獄事件の首謀者として牧志,御物奉行恩河朝恒,三司官小禄良忠を逮捕・投獄した(牧志・恩河事件)。事件は牧志が鹿児島で座喜味を誹謗したことや,その後任選挙において贈賄などによる画策を図ったとの風聞に端を発していた。首里王府の守旧派は,フランス艦船購入の対外政策や斉彬路線に難色を示す座喜味の追放,国王廃立の陰謀を企てたものとの嫌疑をかけたが,明白な証拠をあげることができず,すべて牧志の自白によって審理が展開された。その結果,牧志は久米島へ10年の流刑,小禄は伊江島の照泰寺へ500日の寺入れ,恩河は久米島へ6年の流刑とされた。だが恩河は尚泰13年閏3月13日に獄死。牧志は薩摩藩によって英語教授役とするため保釈されたが,鹿児島への途上,伊平屋島沖合いで投身自殺したとされる。<参考文献>金城正篤「伊江文書牧志・恩河事件の記録について」(『歴代宝案研究』2号) (豊見山和行)

金武番所/

→琉球切手

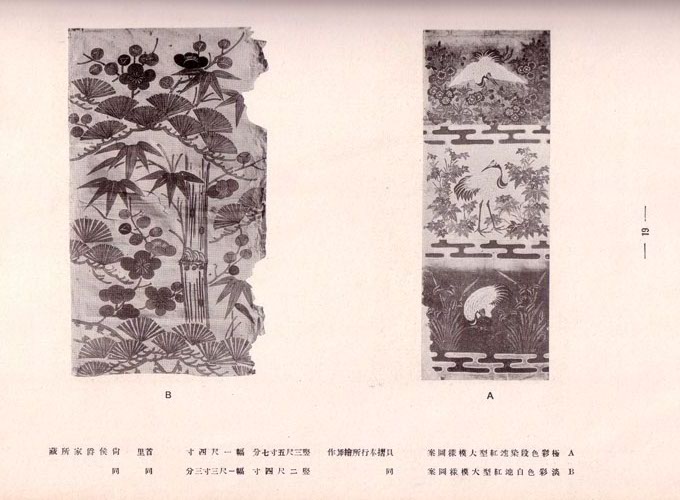

画家ハイネが実景から写生したものを、黄・淡藍・墨の3色刷の砂目石版に複製した「下田の公衆浴場の図」

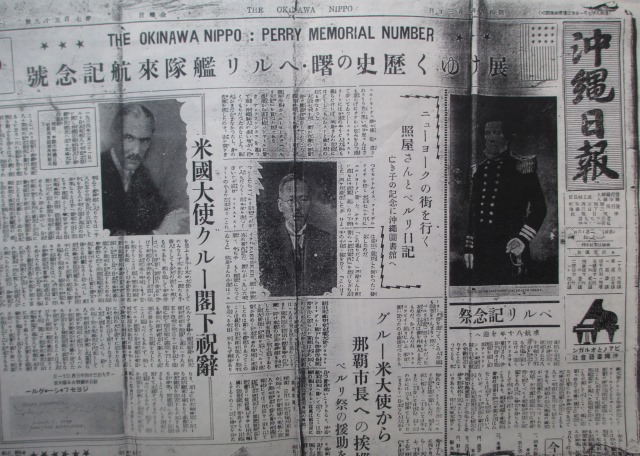

1934年3月30日ー『沖縄日報』「展けゆく歴史の曙・ペルリ艦隊来航記念号」/沖縄日報主催「ペルリ日本来航80年記念祭」講演/神田精輝・島袋源一郎

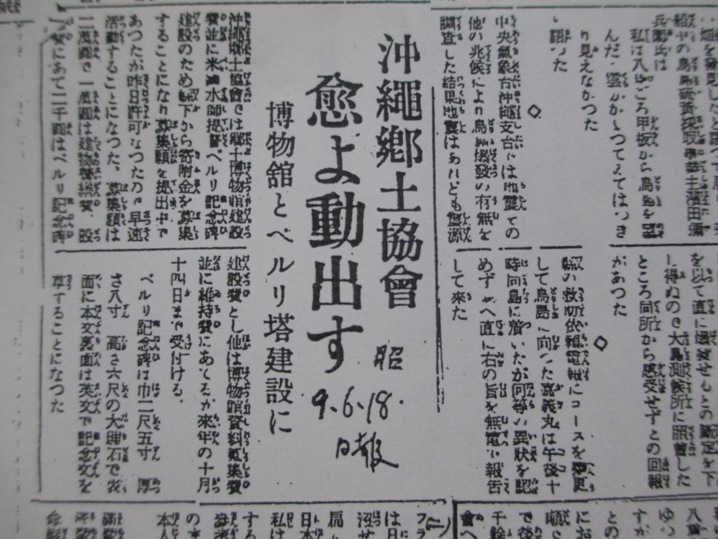

1934年7月30日 沖縄郷土協会評議員会(昭和会館)、郷土博物館の建設とペルリ提督上陸記念碑建設のため県下から2万円の募集を協議。

関連○2015年3月 『記憶と忘却のアジア』青弓社 泉水英計「黒船来航と集合的忘却ー久里浜・下田・那覇」

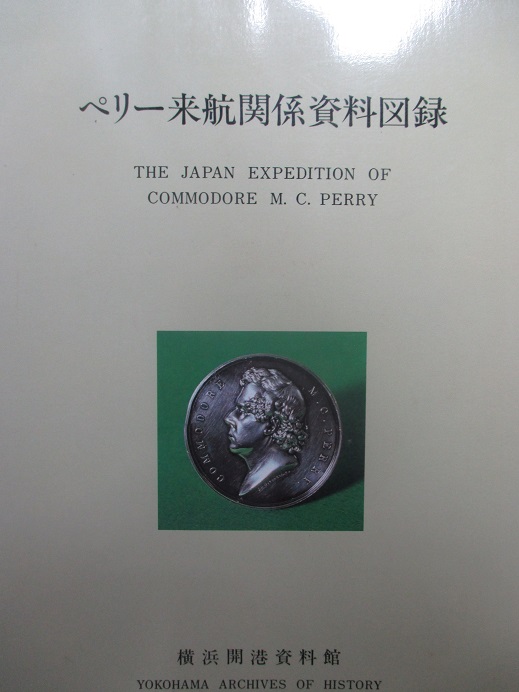

1982年3月 『ペリー来航関係資料図録』横浜開港資料普及協会

1982年3月『沖縄県史料 前近代2 ペリー来航関係記録1』沖縄県教育委員会

2003年5月30日『琉球新報』「ペリー来琉150周年」

1849年に始まる”ゴールドラッ シュ”に唯一、日本人として足 跡を残したのはジョン万次郎 だといわれる。1841年、14歳の とき漁に出て足摺岬沖で漂流、 鳥島に漂着し、幸運にも米捕鯨 船に救出されその後、捕鯨船長 他の庇護もありアメリカ暮らしと なる。当時は鎖国政策のため、 うかつに本国に戻れなかった時 代だ。望郷の念、止みがたく、帰国 に必要な資金を稼ぎ出すため ゴールドラッシュの噂を耳にし た万次郎はカリフォルニアを目 指した。金鉱で働き二カ月余り で600ドル(当時)の金を得て 1 8 5 2 年 に 首 尾 よく 帰 国 を 果 た す 。

アメ リ カ 移 民 の日 本 女 性 第 1 号ー 同じころの日本、1868年秋、 会津藩が薩摩藩・土佐藩を中心とする明治新政府軍に攻め入られ 鶴ヶ城が陥落した。翌年の春、会津に見切りをつけ、新天地カリフォルニアに渡った藩の一団があっ た。当時、会津藩に使えていたオランダ国籍のヘンリー・シュネル という人物が、農園をつくるため カリフォルニアに土地を購入「Wakamatsu Tea & Silk Farm Colony」と名付け、養蚕やお茶な どの栽培を計画したのだ。藩士と 家族37名が、開拓団に加わった。 長らく知られていなかったが、こ の一団にシュネルとその子どもの 世話係として加わった”おけい”と呼ばれる少女がいた。横浜から米船籍のチャイナ号という船に乗った 一行は、サンフランシスコに到着。 そこからは蒸気船でサクラメント 川を遡り、さらに荷馬車でゴールド ラッシュに沸くコロマ村のゴールド ヒルという原野に落ち着いた。天候 不順(干ばつ)や資金不足から、わずか2年でこの事業は失敗し解体に至る。一説には鉱山作業の影響 で近くの水源が「鉄分と硫黄」に 汚染されていたためともいわれる。

若松コロニーの存在の風化とともに人々の記憶から遠ざかる。コ ロニーも消滅して40年余が過ぎ た1915年(大正4年)の初夏、現地で農園を経営する日本人と邦字新聞「日米新聞」の記者によって, この墓が発見される。最初はなぜこんなところに19歳 の日本人女性の墓があるのか分か らなかったが、近くに住むビーアカ ンプ家を訪ねたところ、そこでおけいの存在と若松コロニーのことを知る。コロニーがなくなった後、おけいはこのビーアカンプ家に引き 取られ働き、同じように引き取られた日本人の桜井松之助らが、おけいのために現地に墓を建てたこ ともわかった。翌年、日系新聞の記 事が掲載され、大きな反響を呼び 世間の知るところとなった。訪れる人もいない墓には、「OKEI」と刻まれていた。「In Memory of OKEI Died 1871, Aged19 years, (A Japanese Girl)おけいの墓 行年一九才」。 2014年 12月、友人とコロマを訪ねた折におけいの墓のある ゴールドヒルに立ち寄った。 コロマから南に8キロほどか。

関連右〇おけいは、会津藩軍事顧問のプロシア人、ヘンリー・スネル家の子守役でした。戊辰戦争後、スネルをリーダーとする会津藩士らとともにカリフォルニアに入植しましたが、開拓に失敗、移民団は離散してしまいました。残されたおけいは、アメリカ人に引き取られましたが、熱病にかかり、19歳の短い生涯を終えました。カリフォルニア州ゴールドヒルと同様の墓が背あぶり山にたてられています。 →会津若松観光ナビ

ゴールドラッシュ時代、数多い絞首刑が行われたので、「ハングタ ウン」とも呼ばれるプラサビルへ の途中の田園地帯だ。移民団入植 から100周年を迎えた1969年には、 当時カリフォルニア州知事だった ロナルド・レーガンが若松コロ ニーの跡地をカリフォルニア州の歴史史跡に指定。同年、ゴールド・ トレイル小学校に隣接する敷地に 「日本移民百周年記念碑」が建立された。カリフォルニア州エルドラ ド郡の小学4年生は読書プログラ ムの一環で、日本からカリフォルニ アに来たおけいの生涯を伝える本 「Okei-san: A Girl’s Journey, Japan to California, 1868-1871」を読むという。 記念碑を訪ねた後、すぐ先のゴー ルドヒルに向かった。入口には倉庫 と思しき大きな木造の家があり、 Okeiに因んだフェスティバル開催 のポスターがあちこちに貼られてい た。30代ぐらいの青年と行きあっ たので”地元の方か?”と聞くと” ここに土地を借りて住んでいるが、 特段おけいとのつながりでここに いるわけではない”とのことだった。 さぁ、だいぶ先に見える丘の上まで30分とみて頂上に向かった。途中、ぬかるみや藪道もあったがのんびり歩き進むうちに丘の上についた。

丘の上にある大木は、元は150年前 に、若松コロニー開拓団が日本から 持参し植えたケヤキの苗木が育っ たものだという。西に向かって遥か 先にサンフランシスコ湾、太平洋を 挟んでその向こうが会津だ。サン フランシスコ湾まで200-300キロか。 晴れていれば海を望めるだろう。 おけいはビーアカンプ家に世話に なっていた時にもこの丘の上まで 足を運んだ。ひとしきり登り道を歩 いて汗をかいた。四方を見渡して 150年前も今もこのあたりの風景は あまり変っていないのかも知れな いと思った。 補遺;2019-6-19日本から最初 にアメリカ本土に入植した移民団 がカリフォルニア州北部ゴールド ヒルにアメリカ本土初の日本人入 植地「若松コロニー」を形成してから8日で150年を迎えた。同日、跡地では記念式典が行われ、日米にいる移民団の末裔や関係者らが 出席。会津松平家の末裔も日本から訪れた。→『鍍金の世界』2019年11月号 屋良朝信「旅の記憶」

10/17: 1926年10月ー伊波普猷『孤島苦の琉球史』春陽堂

1983年4月ー小島瓔禮『琉球学の視角』柏書房

小島瓔禮琉大教授に柳田賞/著作「太陽と稲の神殿」が評価 2000年8月29日『琉球新報』

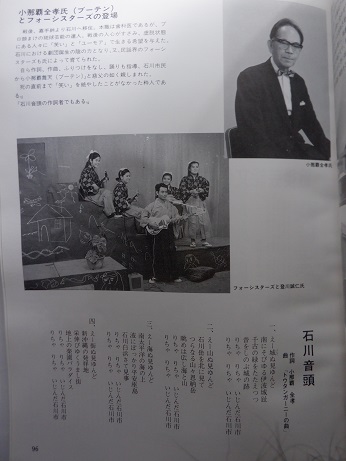

優れた民俗学研究者に贈られる第39回柳田賞(成城大学・柳田賞委員会主催)が25日決まった。受賞者は、「太陽と稲の神殿」(白水社)を著した小島瓔禮(よしゆき)・琉球大学教授と、「日本人と宗教」(岩波書店)などを著した故宮田登・筑波大学名誉教授の二氏。賞金は各30万円。小島教授は「高校時代に柳田國男の『田社考』を読んで民俗学を志したので、この賞は大変感慨深い」と喜びを語った。

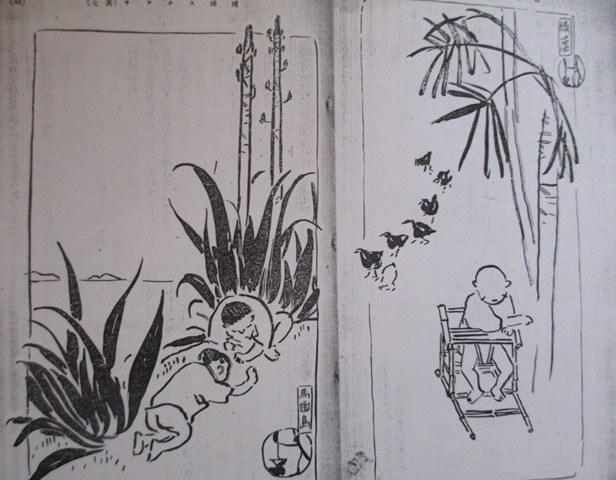

受賞対象となった小島教授の「太陽と稲の神殿」は、朝廷の稲作儀礼の奥に、狩猟時代の面影を伝える儀式があることを指摘し、それが沖縄の民俗行事に残っていることを紹介している。その行事というのは、動物の骨を縄に挟んで村の入り口などに張る「シマクサラシ」と呼ばれているもので、本島南部のある村では現在でも旧暦2月に牛を殺して各戸に配る行事が残っており、与那国島では田を開いた時に鶏か牛の肉を供えたという伝承が残っている、と例を挙げている。

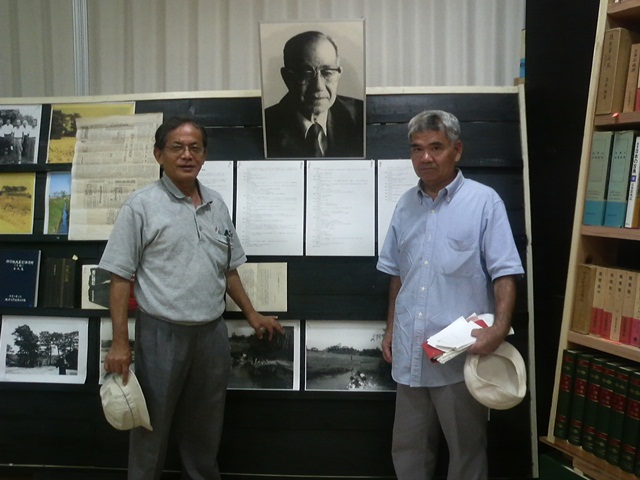

新城栄徳(左)、小島摩文氏

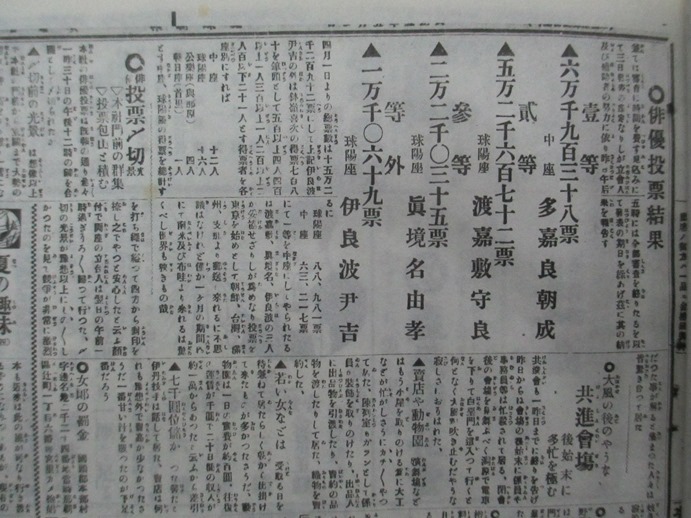

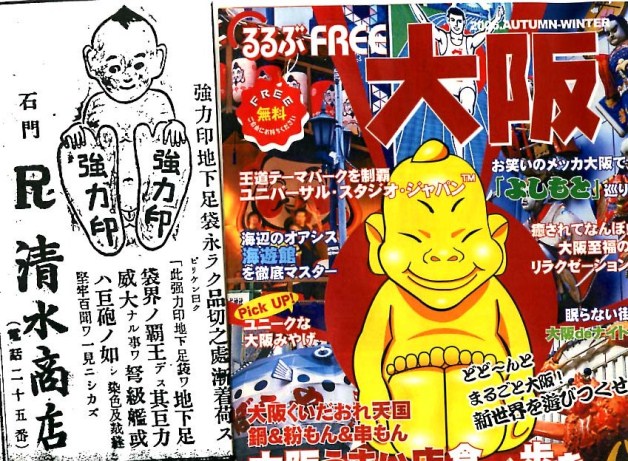

03/01: 1903年3月ー「学術人類館」開館

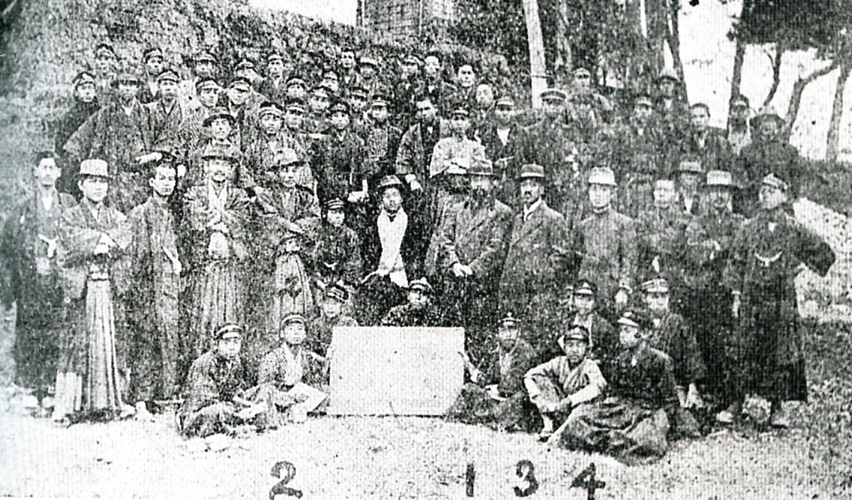

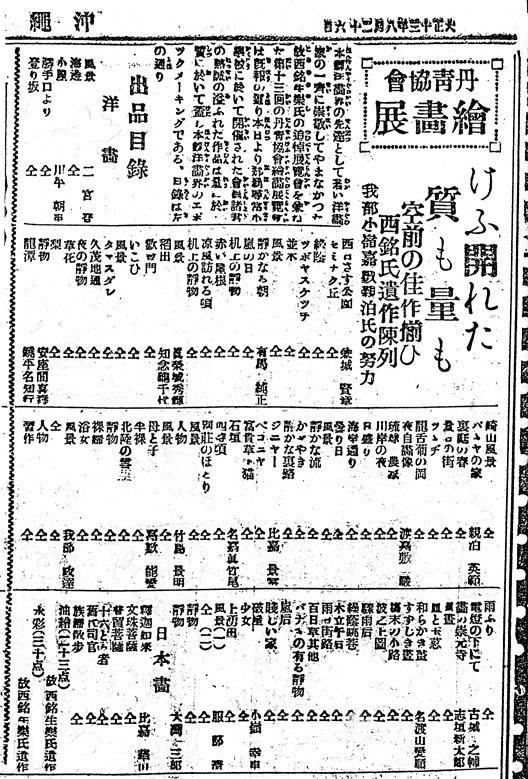

1983年5月に大阪で発見されて以来の2枚目の写真。出品者は仲里康秀氏(〒901-1117南風原町字津嘉山100電話090-3322-9908)

[『沖縄タイムス』大田昌秀「『人類館』事件は、当時、日本において沖縄及び沖縄人をどう考えていたかを示す一つの象徴的な出来事だ。写真があったとはこれまでの調べで分からなかった。大きな事件を裏付けるデータとして、貴重なものだ。具体的なとっかかりが得られた。人間を一つの動物として見せ物にし、金をかせごうとは基本的人権上許しがたいことだ。明治36年は、沖縄の土地整理事業が完了し、税も物納から貨幣にかわるなど、夜明けの時期だった。また本土においては、堺利彦らが平民主義、社会主義を主張した年だ。日本の思想が、きわめて偏り、アンバランスであったことを露呈した事件だった。」

1879年2月 渡邊重綱『琉球漫録』小笠原美治

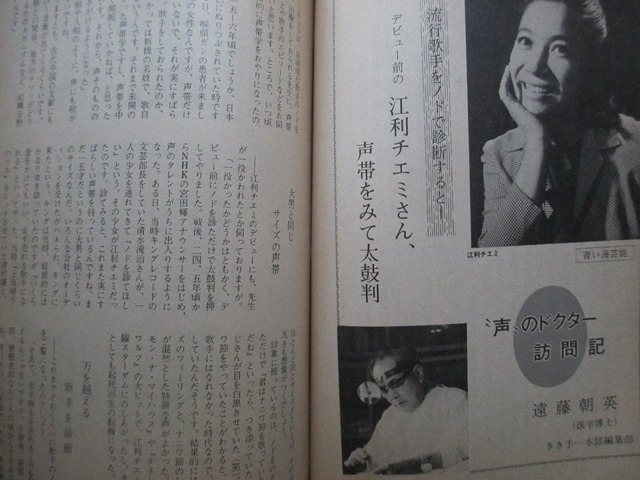

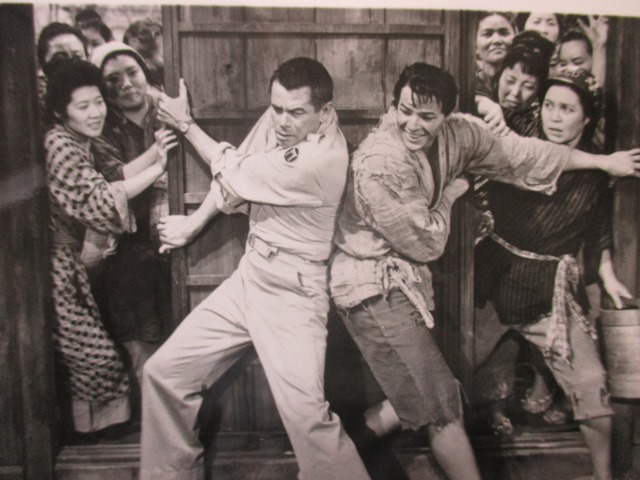

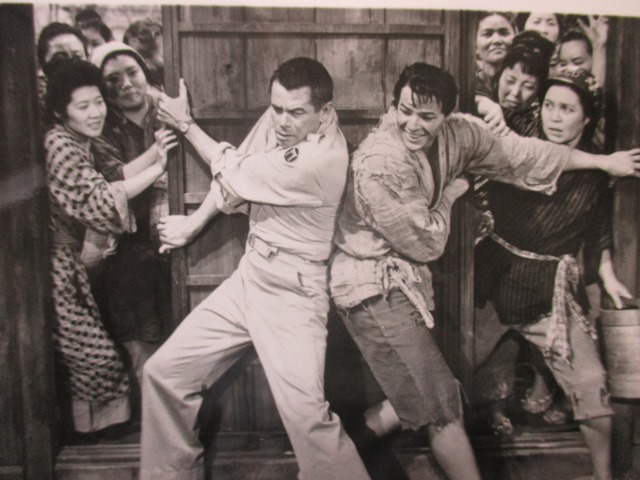

うつくしい日本のイメージとしてステレオタイプであるが「ゲイシャ、富士山、桜」が浮かび世界的にも古くから著名である。イギリスのカメラマン)ハーバート・G・ポンティングが明治時代に『この世の楽園 日本』という写真集を発行し「ゲイシャ」を紹介している。私は小学4年生のときに粟国島から出て那覇安里の映画館「琉映本館」の後にある伯母宅に居候していた。だから東映時代劇の総天然色映画は小学生ということで映写技師にも可愛がられ映写室でフィルムの切れ端を貰って遊び、映画は殆どタダで見た。東映時代劇には「ゲイシャ、富士山、桜」がフルに取り込まれていた。特に京都を舞台にした片岡知恵蔵(日本航空社長の植木義晴は息子)や市川歌右衛門(俳優北大路 欣也は息子)主演「忠臣蔵」や「新撰組」も見た。片岡や市川が顔で演技するのは今の世代は理解できるであろうか。美空ひばりが歌いながら男役もこなし縦横に活躍していた。

討ち入りを決意した大石内蔵助が、一力茶屋で豪遊したという話や、幕末には大和大路通りに営業していた「魚品」の芸妓、君尾が志士たちを新撰組の目から逃れさせたことは有名だ。近藤勇の愛妾と言われた深雪太夫(お幸)も。明治時代には「加藤楼」のお雪が、アメリカの実業家ジョージ・モルガンと結婚し、現在なら1億円ともいわれる高額で身受けされたことも伝わる。ほかに芸妓幾松(いくまつ)として維新三傑・桂小五郎(後の木戸孝允)の妻「木戸松子」も有名。西郷隆盛が奄美大島に流されたおり、愛加那(あいかな)との間にもうけた子供西郷菊次郎(後に京都市長)がいる。同じく妹に大山誠之助(大山巌の弟)の妻となる菊子(菊草)がいる。何れも明治の元勲たちは青春時代は明日も知れぬ身なので、愛人の出自には拘らない様であった。似たタイプに大田朝敷がいる。大田は連れあいに旅館を運営させている。旅館と似た業種に「料理屋・飲食店」がある。

1870年、回漕会社が東京-大阪間に定期航路を開設し、赤龍丸、貫効丸などが就航した。翌年の7月、廃藩置県が断行され琉球は鹿児島県の管轄となった。この年、のちの琉球処分官・松田道之は滋賀県令に就任。1872年9月に琉球藩が設置されると川崎正蔵も戸籍寮の根本茂樹らと来琉し沖縄物産調査を行った。川崎は「日琉間に郵便定期航路を開き、武断政策よりも経済交流で琉球を日本に依存させよ」と主張して前島密に認められた。この年に名妓小三が鳥取藩士松田道之(後の琉球処分官)と祇園下河原の大和屋お里との間に生まれている。

仲里コレクション「友寄喜恒」

司馬江漢写(?)

兼城昌興

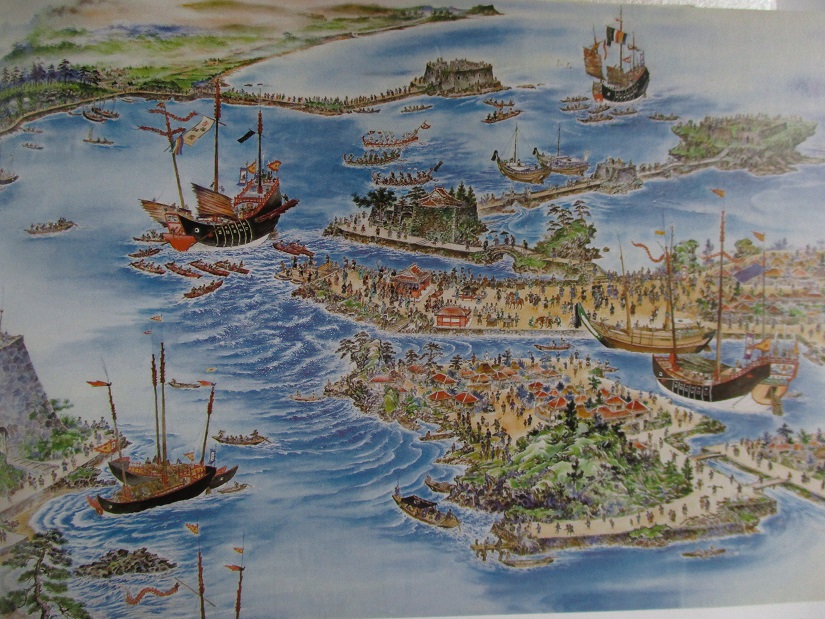

金城安太郎「王朝時代の那覇港風景」

1892年4月 島袋源一郎、今帰仁尋常小学校入学

1896年4月 島袋源一郎、名護の国頭高等小学校に入学

1904年10月20日 『東京人類学会雑誌』第223号 鳥居龍蔵「沖縄人の皮膚の色に就てー余は本年夏期、沖縄諸島を巡回せしが、其那覇滞在中、首里なる同県師範学校、及び高等女学校に於て、男女学徒の皮膚の色を調査なしたり。(助手は伊波普猷で、師範学校の学徒に島袋源一郎・今帰仁間切20歳、仲原善忠・久米島18歳、比嘉春潮・首里21歳、徳元八一・玉城間切20歳、宮城栄昌・久志22歳、諸見里朝清・首里20歳山城篤男・高嶺間切17歳,

新垣信一などの名前がある。)

□当山正堅「時の図画の先生は日本画に堪能な山口瑞雨先生でありましたが、あの頃から洋画も課さねばならなかったので、先生は予め其の描写法を授けることなしに漫然と首里城を写生して来るようにとの日曜宿題を命ぜられたのであります。すると、島袋源一郎氏は唐破風の棟上に登って屋根の大きさから、両端の龍の胴体、髭の長さを測り更に瓦の数まで一々数えて来てから構想を練って描写に取りかかったと云う熱心さに先生も同級生一同も驚いたと云うことでありました。」

1907年3月 島袋源一郎、沖縄県師範学校卒業。 4月 名護訓導

1926年8月 那覇松山校に於いて西村真次「家族国家としての日本」講演

1927年1月 那覇尋高に於いて嘉納治五郎「柔道の原理と精力善用」講演

1927年4月 『沖縄教育』161号 「教育参考館の建設に就いて」「教育参考館記事」

1927年8月26日~4日間 松山小学校で小原國芳「教育道」講演

1928年3月

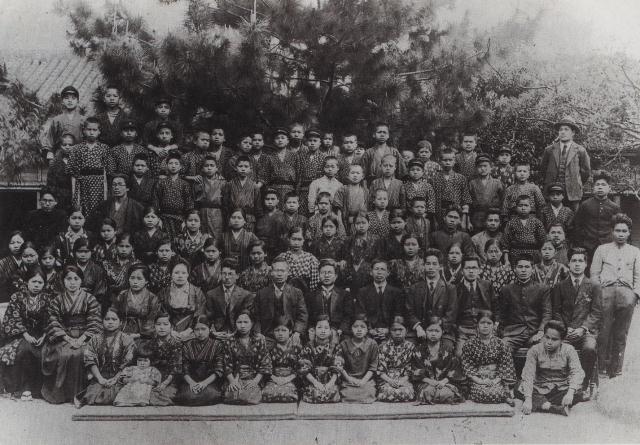

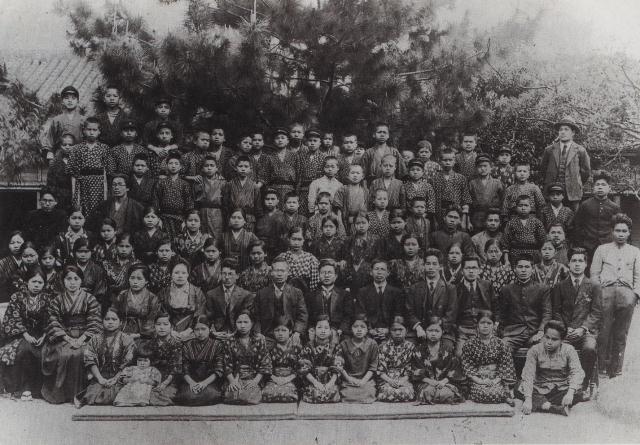

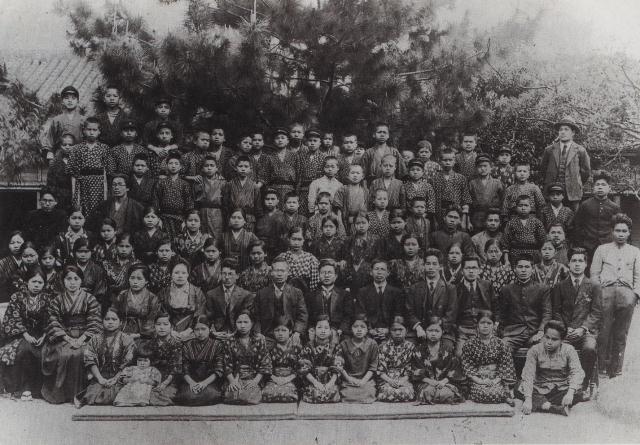

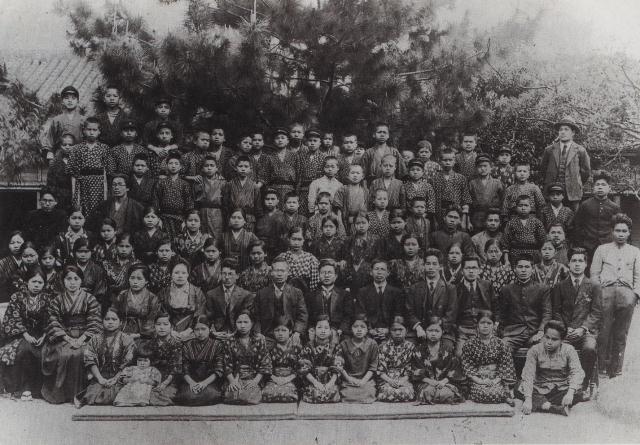

名護東江小学校卒業式ー前列右から5番目が仲原照子(源一郎の妹)、2列目左から7番目が島袋源一郎(当時校長)→1997年4月 仲原照子『想いの中からー随筆・短歌・俳句など』「戦前の郷土博物館ー首里城内の正殿に向かって、右側南殿があり、左側に博物館に使われた北殿がありました。北殿はかつて冊封使の歓待に利用されたところで中国風の造りになっていました。館内の柱は、円柱の大木が使われ左端に昇り龍、右端に降り龍が彫られ、朱色とややくすんだ赤色が塗られていました。館内には尚家の宝物をはじめ、紅型・陶器・漆器・三味線・書画・馬具・龕などが所狭しと展示されていました。」

1928年10月 城青年団同人雑誌『創造青年』創刊号 島袋源一郎「(略)余は只諸君個人個人が各自自己を完成し生まれた価値のある立派な人となり、更に社会的に何か貢献し死後も地球に足跡を印刻し得る偉大な人物になられんことを冀望して擱筆する次第である。」

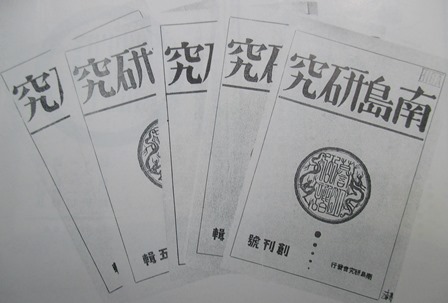

1929年3月 『南島研究』島袋源一郎『名護城史考』

□(略)沖縄の祖霊崇拝教では之を信じて居るのである。此の宗教は多神教の程度迄発達しているが種々の障碍の為に停頓状態に陥っているのは寔に遺憾である。若し沖縄の宗教が、すべての祈りを吾等の祖神を通じて大宇宙の支配者たる宗教意識に導き得るならば、自然教の境地を脱却して立派な文明教の中に入ることが出来るのである。

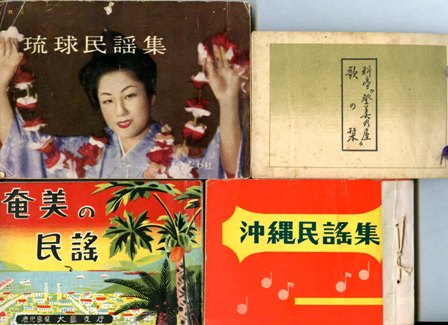

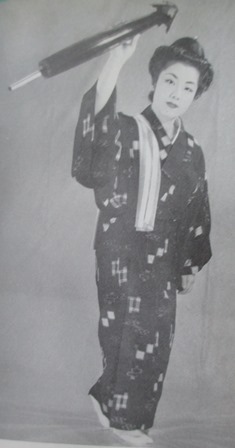

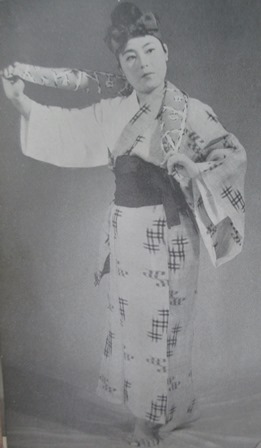

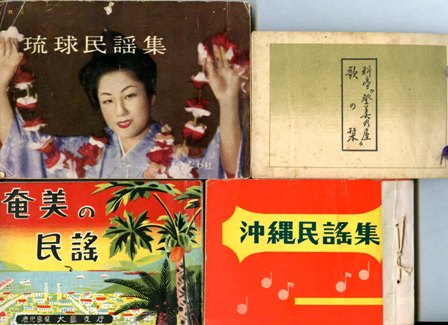

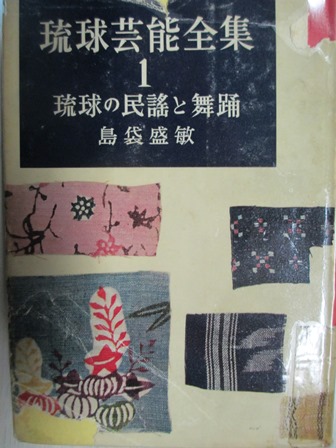

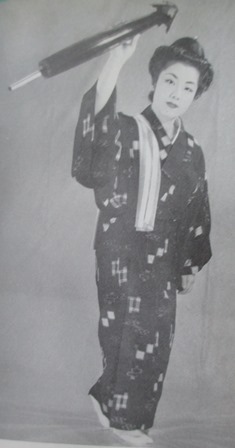

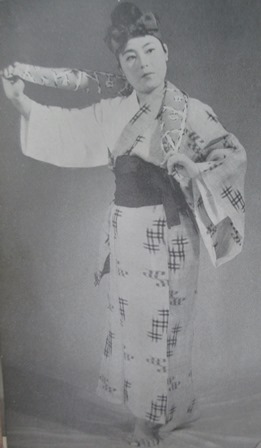

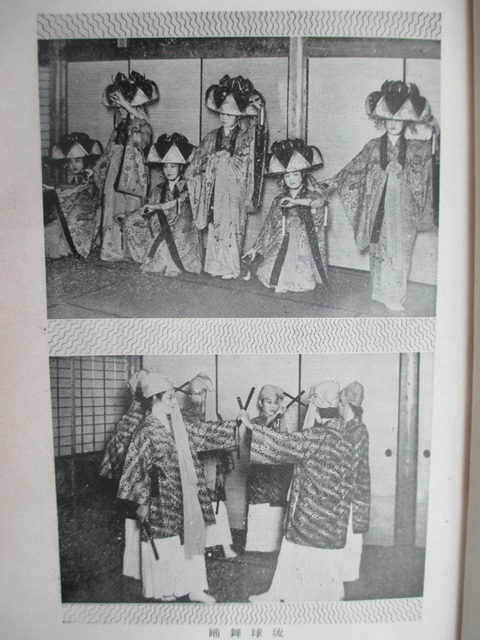

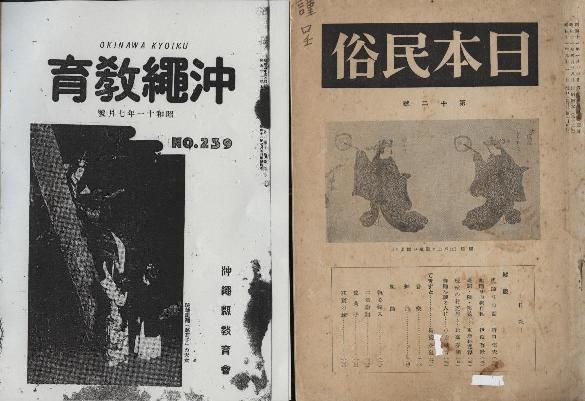

1936年7月 『沖縄教育』第239号(表紙・琉球組踊「銘苅子」の天女) 島袋盛敏「琉球芸能感想記」/上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」

1912年10月8日 『琉球新報』伊波普猷「明治聖代紀念事業(本県に於いて如何なる事業を実行す可きか)・博物館が一番よいー明治時代の紀念事業としては博物館が一番よいと思ひますそして其処には主に教育の参考品を集めついでに沖縄の古物も集めたい壁には明治時代に輩出した名高い政治家軍人実業家教育家文学者宗教家美術家俳優等の肖像を掲げついでに明治時代に輩出した沖縄の名士の肖像迄は掲げるやうにしたい」

1916年2月8日『琉球新報』「大典紀念事業ー首里区では旧城『西ノ殿』に大修理を施し以って公会堂を設置すべく其の経費1千円圓を計上して愈愈5年度より2ヵ年継続を以って起工する事になっている。」

1926年5月2日ーベッテルハイム記念碑(ベッテルハイム師が歴訪した10カ国の石をちりばめた記念碑)除幕式。右端上が島袋源一郎

□ベッテルハイム記念碑除幕式は午後3時より波上護国寺境内に於いて挙行。来賓は亀井知事、佐伯裁判所長、志賀重昴、羽田内務部長、岸本那覇市長、知花朝章、里見学務部長、金城那覇市会議長ら。司会者は伊東平次、聖書朗読は佐久原好伝、祈祷が芹澤浩、除幕が知花朝章、建碑之辞、決算報告がイー・アール・ブル、讃美歌は合唱隊、祝祷が神山本淳。記念写真は久志写真館。

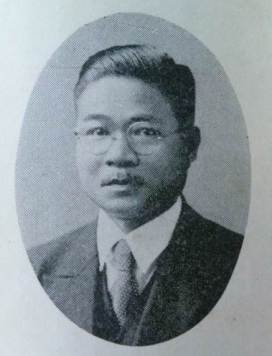

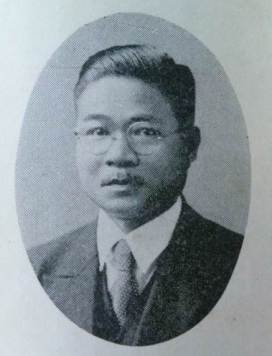

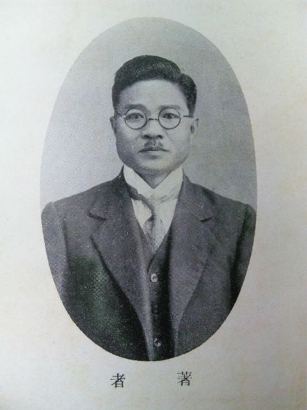

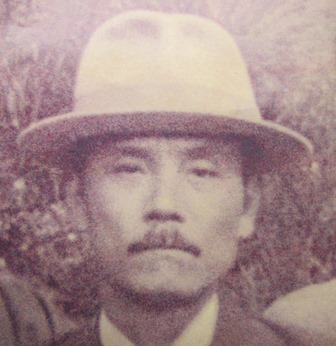

島袋源一郎

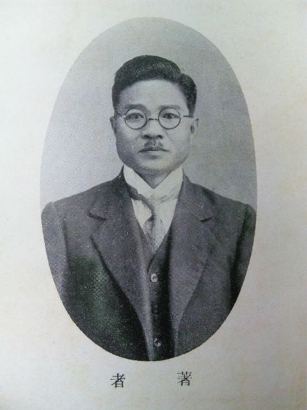

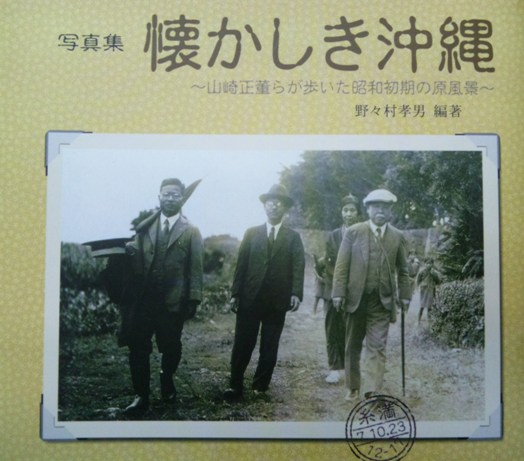

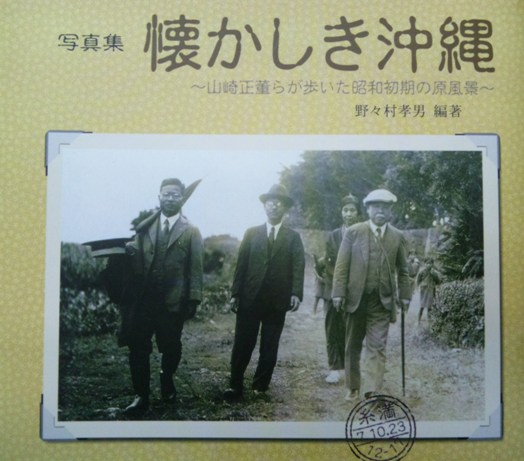

1932年10月23日ー南山城址南側を歩く。写真左から島袋源一郎、宜保、山崎正董、とねく →『写真集 懐かしき沖縄』琉球新報社2000年11月

1937年11月 沖縄師範学校龍潭同窓会『會報』 □仲吉朝睦(県社沖縄神社社司)「惟神の大道」/袋源一郎(沖縄県教育会主事)「同窓の誇と悲」/知念亀千代(東京市月島第一小学校訓導)「手工教育より観たる吾が郷土」

1938年8月28日 午後ー昭和会館で沖縄生活更新協会発会式。式は沖縄県教育会主事島袋源一郎司会のもと進められた。理事長・大城兼義、/理事・當間那覇市助役、勝連首里市助役、上原、眞栄城、新垣各島尻町村会役員、玉井、宮平、伊佐各中頭町村長会役員、仲宗根、山城、池原各国頭町村長会役員、石原宮古町村長会長、大濱八重山町村会長、吉田県社会事業主事、諸見里県社会教育主事、川平女師一高女校長、志喜屋海南中学校長、宮城島尻教育部会長、渡嘉敷中頭教育部会長、比嘉国頭教育部会長、島袋図書館長、金城県農会技師、當眞朝日社長、又吉琉球主筆、親泊日報理事、大城兼義、島袋源一郎、当山正堅、湧上聾人、親泊康永/監事・島袋源一郎、親泊政博/主事・当山正堅/顧問・淵上知事、尚順男、伊江男、平尾貴族院議員、漢那、伊禮、仲井間、崎山、小田各代議士、金城那覇、伊豆見首里両市長、嵩原県会議長、照屋宏、宜保成晴、我如古楽一郎、仲田徳三、盛島明長、長野時之助

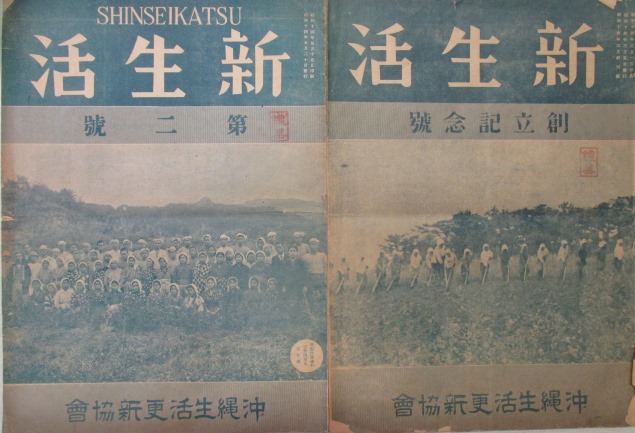

1939年3月 沖縄生活更新協会『新生活』(当山正堅)

島袋源一郎□須らく勇往邁進せよー今は我ら大和民族の同胞が八紘一宇の大理想の下に、世界的に飛躍すべき重大な時機に際会している国民の一人一人が最善を尽くして皇国に貢献すべき時である。我等は日本人たるの誇りを持って勇往邁進しなければならぬ。退嬰・卑屈・消極・卑下は禁物である。我等沖縄人は人種学、血清学、言語学、風俗、土俗其他有ゆる角度から考察しても立派な大和民族であり、其の一地方集団であることは各方面の学者が証明している。何を自ら卑下する必要があるか?。然も我等の祖先は激浪と戦って此の南島に渡って来た丈けに実に勇剛であり、驍健であった。四世紀ばかり前欧州人がマラッカ海峡以東に進出して来なかった時代迄日本本土から朝鮮、支那、安南、シャム、呂宋、ボルネオあたり迄の所謂東洋貿易の覇権を掌握していたのは実に我が琉球人であった。西暦1454年以来琉球王は其の港を東亜貿易の一大市場にしょうと努力していたという。

天文の頃葡萄牙人は琉球を「黄金の島大琉球」と称し日本を「銀の島ジャパン」と称していた。目下眞教寺に吊るされている大鐘「中山王殿前に懸くる鐘」の銘に、

琉球國は南海の勝地にして三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車と為し、日域を以て唇歯と為し

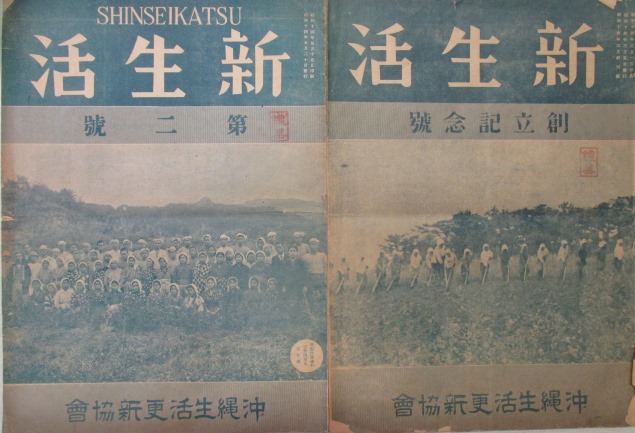

1939年3月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』創刊号

1939年5月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』第2号

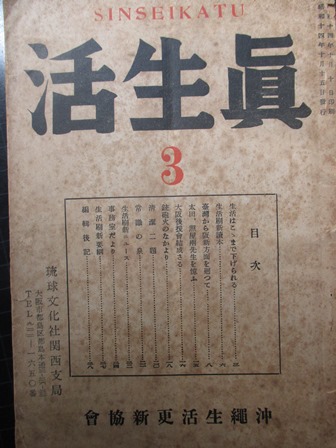

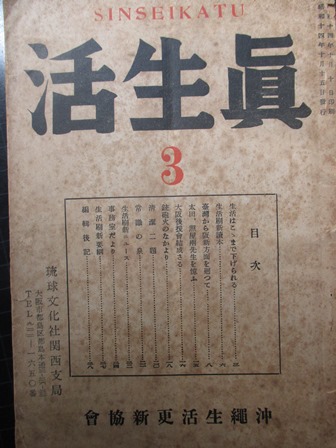

1939年10月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『眞生活』第3号

1939年5月 沖縄生活更新協会『新生活』第2号(当山正堅)

□最近改めたる県内名士の復姓

勝連盛常→山田盛常

嘉数詠俊→日高詠俊

饒平名紀腆→長田紀腆

玻名城長好→山田長好

勢理客宗正→町田宗正

我謝昌饒→重久昌饒

渡嘉敷唯秀→新川唯秀

仲兼久吉盛→宮里吉盛

□式場隆三郎 しきば-りゅうざぶろう

1898-1965 大正-昭和時代の精神医学者。

明治31年7月2日生まれ。静岡脳病院院長などをへて式場病院をひらく。昭和21年ロマンス社社長となり,「ロマンス」「映画スター」などを発行。ゴッホ研究家,放浪の画家山下清の後援者としても知られる。昭和40年11月21日死去。67歳。新潟県出身。新潟医専卒。著作に「ヴァン・ゴッホの生涯と精神病」など。(→コトバンク)

1896年4月 島袋源一郎、名護の国頭高等小学校に入学

1904年10月20日 『東京人類学会雑誌』第223号 鳥居龍蔵「沖縄人の皮膚の色に就てー余は本年夏期、沖縄諸島を巡回せしが、其那覇滞在中、首里なる同県師範学校、及び高等女学校に於て、男女学徒の皮膚の色を調査なしたり。(助手は伊波普猷で、師範学校の学徒に島袋源一郎・今帰仁間切20歳、仲原善忠・久米島18歳、比嘉春潮・首里21歳、徳元八一・玉城間切20歳、宮城栄昌・久志22歳、諸見里朝清・首里20歳山城篤男・高嶺間切17歳,

新垣信一などの名前がある。)

□当山正堅「時の図画の先生は日本画に堪能な山口瑞雨先生でありましたが、あの頃から洋画も課さねばならなかったので、先生は予め其の描写法を授けることなしに漫然と首里城を写生して来るようにとの日曜宿題を命ぜられたのであります。すると、島袋源一郎氏は唐破風の棟上に登って屋根の大きさから、両端の龍の胴体、髭の長さを測り更に瓦の数まで一々数えて来てから構想を練って描写に取りかかったと云う熱心さに先生も同級生一同も驚いたと云うことでありました。」

1907年3月 島袋源一郎、沖縄県師範学校卒業。 4月 名護訓導

1926年8月 那覇松山校に於いて西村真次「家族国家としての日本」講演

1927年1月 那覇尋高に於いて嘉納治五郎「柔道の原理と精力善用」講演

1927年4月 『沖縄教育』161号 「教育参考館の建設に就いて」「教育参考館記事」

1927年8月26日~4日間 松山小学校で小原國芳「教育道」講演

1928年3月

名護東江小学校卒業式ー前列右から5番目が仲原照子(源一郎の妹)、2列目左から7番目が島袋源一郎(当時校長)→1997年4月 仲原照子『想いの中からー随筆・短歌・俳句など』「戦前の郷土博物館ー首里城内の正殿に向かって、右側南殿があり、左側に博物館に使われた北殿がありました。北殿はかつて冊封使の歓待に利用されたところで中国風の造りになっていました。館内の柱は、円柱の大木が使われ左端に昇り龍、右端に降り龍が彫られ、朱色とややくすんだ赤色が塗られていました。館内には尚家の宝物をはじめ、紅型・陶器・漆器・三味線・書画・馬具・龕などが所狭しと展示されていました。」

1928年10月 城青年団同人雑誌『創造青年』創刊号 島袋源一郎「(略)余は只諸君個人個人が各自自己を完成し生まれた価値のある立派な人となり、更に社会的に何か貢献し死後も地球に足跡を印刻し得る偉大な人物になられんことを冀望して擱筆する次第である。」

1929年3月 『南島研究』島袋源一郎『名護城史考』

□(略)沖縄の祖霊崇拝教では之を信じて居るのである。此の宗教は多神教の程度迄発達しているが種々の障碍の為に停頓状態に陥っているのは寔に遺憾である。若し沖縄の宗教が、すべての祈りを吾等の祖神を通じて大宇宙の支配者たる宗教意識に導き得るならば、自然教の境地を脱却して立派な文明教の中に入ることが出来るのである。

1936年7月 『沖縄教育』第239号(表紙・琉球組踊「銘苅子」の天女) 島袋盛敏「琉球芸能感想記」/上間正敏「古典芸能帝都公演に就て」

1912年10月8日 『琉球新報』伊波普猷「明治聖代紀念事業(本県に於いて如何なる事業を実行す可きか)・博物館が一番よいー明治時代の紀念事業としては博物館が一番よいと思ひますそして其処には主に教育の参考品を集めついでに沖縄の古物も集めたい壁には明治時代に輩出した名高い政治家軍人実業家教育家文学者宗教家美術家俳優等の肖像を掲げついでに明治時代に輩出した沖縄の名士の肖像迄は掲げるやうにしたい」

1916年2月8日『琉球新報』「大典紀念事業ー首里区では旧城『西ノ殿』に大修理を施し以って公会堂を設置すべく其の経費1千円圓を計上して愈愈5年度より2ヵ年継続を以って起工する事になっている。」

1926年5月2日ーベッテルハイム記念碑(ベッテルハイム師が歴訪した10カ国の石をちりばめた記念碑)除幕式。右端上が島袋源一郎

□ベッテルハイム記念碑除幕式は午後3時より波上護国寺境内に於いて挙行。来賓は亀井知事、佐伯裁判所長、志賀重昴、羽田内務部長、岸本那覇市長、知花朝章、里見学務部長、金城那覇市会議長ら。司会者は伊東平次、聖書朗読は佐久原好伝、祈祷が芹澤浩、除幕が知花朝章、建碑之辞、決算報告がイー・アール・ブル、讃美歌は合唱隊、祝祷が神山本淳。記念写真は久志写真館。

島袋源一郎

1932年10月23日ー南山城址南側を歩く。写真左から島袋源一郎、宜保、山崎正董、とねく →『写真集 懐かしき沖縄』琉球新報社2000年11月

1937年11月 沖縄師範学校龍潭同窓会『會報』 □仲吉朝睦(県社沖縄神社社司)「惟神の大道」/袋源一郎(沖縄県教育会主事)「同窓の誇と悲」/知念亀千代(東京市月島第一小学校訓導)「手工教育より観たる吾が郷土」

1938年8月28日 午後ー昭和会館で沖縄生活更新協会発会式。式は沖縄県教育会主事島袋源一郎司会のもと進められた。理事長・大城兼義、/理事・當間那覇市助役、勝連首里市助役、上原、眞栄城、新垣各島尻町村会役員、玉井、宮平、伊佐各中頭町村長会役員、仲宗根、山城、池原各国頭町村長会役員、石原宮古町村長会長、大濱八重山町村会長、吉田県社会事業主事、諸見里県社会教育主事、川平女師一高女校長、志喜屋海南中学校長、宮城島尻教育部会長、渡嘉敷中頭教育部会長、比嘉国頭教育部会長、島袋図書館長、金城県農会技師、當眞朝日社長、又吉琉球主筆、親泊日報理事、大城兼義、島袋源一郎、当山正堅、湧上聾人、親泊康永/監事・島袋源一郎、親泊政博/主事・当山正堅/顧問・淵上知事、尚順男、伊江男、平尾貴族院議員、漢那、伊禮、仲井間、崎山、小田各代議士、金城那覇、伊豆見首里両市長、嵩原県会議長、照屋宏、宜保成晴、我如古楽一郎、仲田徳三、盛島明長、長野時之助

1939年3月 沖縄生活更新協会『新生活』(当山正堅)

島袋源一郎□須らく勇往邁進せよー今は我ら大和民族の同胞が八紘一宇の大理想の下に、世界的に飛躍すべき重大な時機に際会している国民の一人一人が最善を尽くして皇国に貢献すべき時である。我等は日本人たるの誇りを持って勇往邁進しなければならぬ。退嬰・卑屈・消極・卑下は禁物である。我等沖縄人は人種学、血清学、言語学、風俗、土俗其他有ゆる角度から考察しても立派な大和民族であり、其の一地方集団であることは各方面の学者が証明している。何を自ら卑下する必要があるか?。然も我等の祖先は激浪と戦って此の南島に渡って来た丈けに実に勇剛であり、驍健であった。四世紀ばかり前欧州人がマラッカ海峡以東に進出して来なかった時代迄日本本土から朝鮮、支那、安南、シャム、呂宋、ボルネオあたり迄の所謂東洋貿易の覇権を掌握していたのは実に我が琉球人であった。西暦1454年以来琉球王は其の港を東亜貿易の一大市場にしょうと努力していたという。

天文の頃葡萄牙人は琉球を「黄金の島大琉球」と称し日本を「銀の島ジャパン」と称していた。目下眞教寺に吊るされている大鐘「中山王殿前に懸くる鐘」の銘に、

琉球國は南海の勝地にして三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車と為し、日域を以て唇歯と為し

1939年3月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』創刊号

1939年5月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『新生活』第2号

1939年10月 沖縄生活更新協会(昭和会館内)『眞生活』第3号

1939年5月 沖縄生活更新協会『新生活』第2号(当山正堅)

□最近改めたる県内名士の復姓

勝連盛常→山田盛常

嘉数詠俊→日高詠俊

饒平名紀腆→長田紀腆

玻名城長好→山田長好

勢理客宗正→町田宗正

我謝昌饒→重久昌饒

渡嘉敷唯秀→新川唯秀

仲兼久吉盛→宮里吉盛

□式場隆三郎 しきば-りゅうざぶろう

1898-1965 大正-昭和時代の精神医学者。

明治31年7月2日生まれ。静岡脳病院院長などをへて式場病院をひらく。昭和21年ロマンス社社長となり,「ロマンス」「映画スター」などを発行。ゴッホ研究家,放浪の画家山下清の後援者としても知られる。昭和40年11月21日死去。67歳。新潟県出身。新潟医専卒。著作に「ヴァン・ゴッホの生涯と精神病」など。(→コトバンク)

1940年8月 『南島』第1輯 編集兼発行者・野田裕康(台北市兒玉町3ノ9野田書房内)南島発行所目次カット・川平朝申

□編集顧問・浅井恵倫、移川子之蔵、上原景爾、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、喜舎場永珣、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉春潮、萬造寺龍、山中樵

□編集係・川平朝申、須藤利一、比嘉盛章、宮良賢貞

□口絵ー八重山の御嶽と拝殿・西表の節祭とアンガマ踊/進貢船の図/弘化年間来琉の英国船(表紙の地図は中山伝信録より)

□比嘉盛章「西表島の節祭とアンガマ踊」/喜舎場永珣「爬龍船の神事」(黒島)/宮良賢貞「黒島船造りののりと・小濱島のニロー神」/瀬名波長宣「進貢船接貢竝朝鮮船異国船日本他領の船漂着破損等の在番役役公事」/正木任「サマラン號八重山来航事記録」/須藤利一「サマラン號航海記附記」/須藤利一「アダムスの那覇見聞録」/付録ー八重山島由来記・八重山島大阿母由来記・八重山島諸記帳・慶来慶田城由来記・・・解説並びに語句解(比嘉盛章)

1942年3月 『南島』第2輯 編集兼発行者・野田裕康(台北市兒玉町3ノ9)目次カット・川平朝申

□編集顧問・浅井恵倫、伊波普猷、移川子之蔵、上原景爾、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、川平朝令、喜舎場永珣、志喜屋孝信、玉城尚秀、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉春潮、萬造寺龍、柳田国男、山中樵

□編集係・川平朝申、須藤利一、中村忠行、三島格①、宮良賢貞

口絵ーバジル・ホール肖像/日本国古地図(海東諸国記所載)

李朝実録・中世琉球史料・・・・・小葉田淳

久米島おもろに就いて・・・・・・・世禮国男

与那国島の童謡・・・・・・・・・・前新加太郎

孤島武富覚書(八重山)・・・・・・宮良賢貞

岩崎翁のことども・・・・・・・・・・・瀬名波長宜

「沖縄の文化を語る」(座談会)・小葉田、金関、比嘉、須藤、南風原、松村、三島、川平

親雲上の音義に就て・・・・・・・・比嘉盛章

おもろさうし研究(第1回)・・・・・小葉田、金関、松村、木藤、川平、中村、比嘉、須藤、三島

口絵解説(バジル・ホール略傳)中村忠行

新刊紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

沖縄関係最近文献資料(2)

写真ー1998年10月18日うりずん 左から新城亘氏、①三島格・肥後考古学会会長、新城栄徳、佐藤善五郎氏(那覇市文化協会)

1944年9月 『南島』第3輯 編集者・南島発行所(台北市表町1丁目11番地)発行所・台湾出版文化株式会社目次カット・川平朝申

□編集顧問・浅井恵倫、伊波普猷、移川子之蔵、上原景爾、川平朝令、志喜屋孝信、玉城尚秀、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、喜舎場永珣、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉盛章、柳田国男、比嘉春潮、萬造寺龍、山中樵

□編集・須藤利一、川平朝申、木藤才蔵、中村忠行、松村一雄、三島格、宮良賢貞

□口絵ーロベルト・ゾーン號遭難救助の記念碑・海上から見た同碑のスケッチ・独逸皇帝より贈られた記念品の数々・西郷提督・保力庄の楊友旺・宮古島民遭害の山地・石門の険・墓碑・水野遵氏書簡

□江崎梯三「宮古島のドイツ商船遭難救助記念碑」/石本岩根「独帝謝恩記念品その他」、下地馨「宮古曲玉の研究」、山中樵(台湾総督府図書館長)「宮古島民の台湾遭害」、川平朝健(沖縄新報社員)「宮古の民謡について」、垣花良香「多良間島雑記」

□おもろさうし研究(第2回)・・・・・小葉田、金関、松村、木藤、川平、中村、比嘉、須藤、三島、小山

前列左からー比嘉春潮、川平朝申、柳田国男

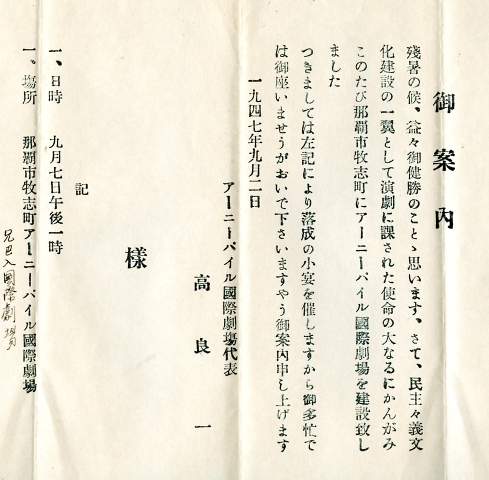

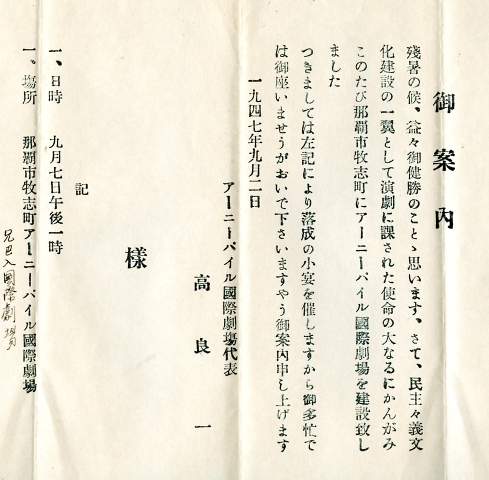

□1947年9月7日 アーニパイル國際劇場落成

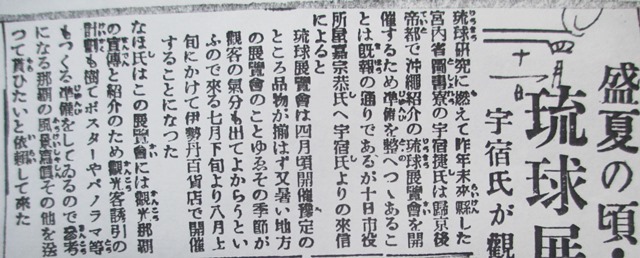

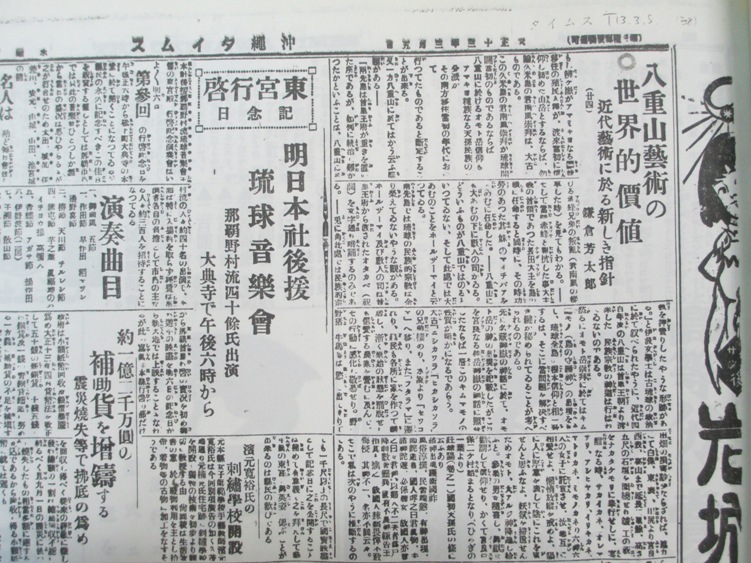

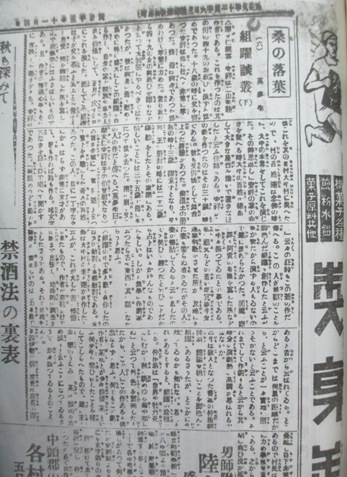

1947年9月5日 『うるま新報』「”國際劇場”那覇に設立ー那覇市牧志町に今回アーニーパイル國際劇場と称する劇場が新設されたが、鉄骨張りの堂々たる建物で収容人員三千五百人とされ9月7日1時より落成式を挙行、沖縄文化連盟主催で西洋音楽、古典舞踊を上演する筈」

1948年2月27日『うるま新報』「映画常設館那覇に出現ーアーニパイル國際劇場は今回映画常設館として娯楽に飢えた那覇っ子を喜ばすことになったが1月21日には文化部主催で盛大な開館式を挙行、当日は軍政府より・・」

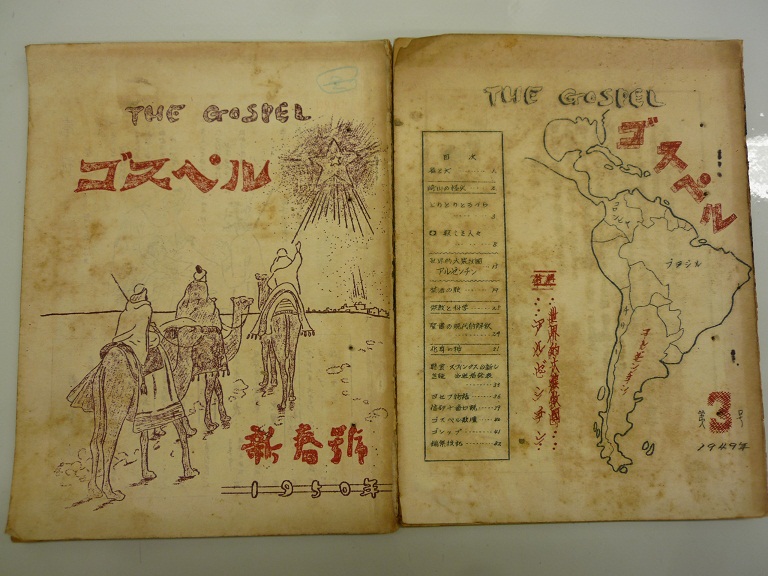

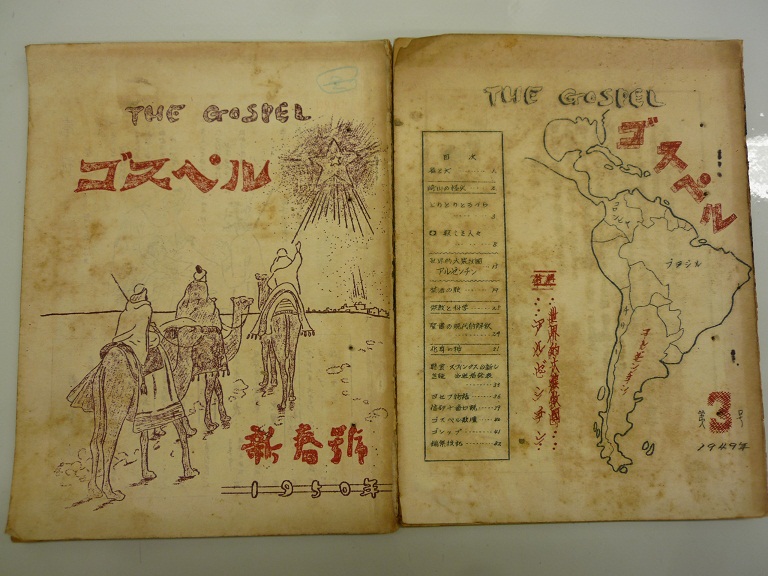

□MG会副会長で米軍政府経済部の翻訳官の大城つる女史が、『宗教雑誌を出版したいという人がいるが許可できますか』と訪ねてきた。数日後、本人から出版申請書が出された。終戦直後糸満で壕から這い出した虚脱状態の同胞に希望と笑いをとりもどさせる働きをした与那城勇氏『ゴスペル』(福音)という神の国建設への啓蒙雑誌であり、聖書の解説や迷信の解明など政治色のない編集内容だったので私は喜んで許可した。この月刊誌も『月刊タイムス』と同じ謄写版刷り四六判の30頁、与那城氏が糸満教会に勤務している数年間、根気強く発行した。与那城氏はのち糸満教会を辞し、小禄で歯科医院を開業したが、『ゴスペル』の中jから抜粋した主張や随筆、解説など集めた単行本『琉球エデンの物語』を上梓した。

『ゴスペル』

『ゴスペル』

■2012年8月8日、平和通りで我が古里・粟国島に縁故がある玉寄哲永氏と出会い話を聞いた。この与那城勇氏も粟国島と縁故がある。本人が『南歯の歩み』に記した経歴に「14才の時から洋服屋の丁稚、16才で大阪に渡り、回覧雑誌(貸本)の配達をしながら独力で学費を稼いで夜間中学に通っていた私の様な貧しい少年にとってはまさに希望の灯火そのものでありました。私はその頃から『救世軍』という名のキリスト教の一派に加わっていましたが、ゆくゆくは伝道者になろうと心に決めておりました。その計画遂行には独り立ちできる生活力を身につける事が先決だと考えたのですが、たまたま書生として住み込んでいた歯科医院の先生の影響もあって歯科の道を志したのでした。」として猛勉強して朝鮮総督府の歯科医師検定試験に合格した。

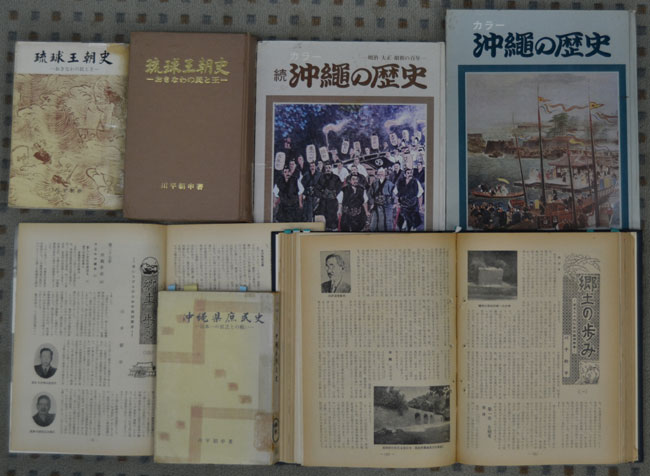

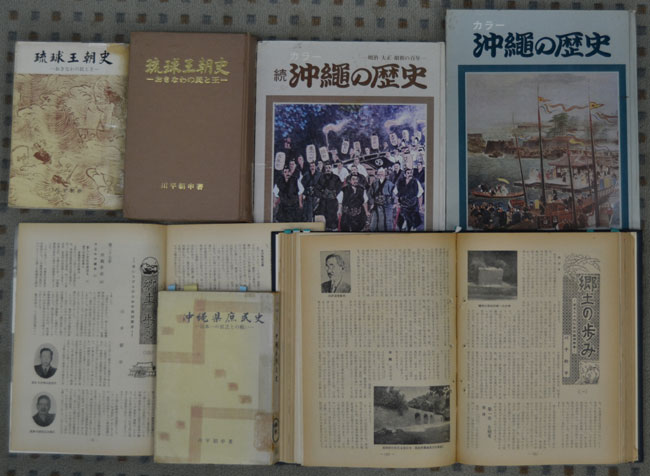

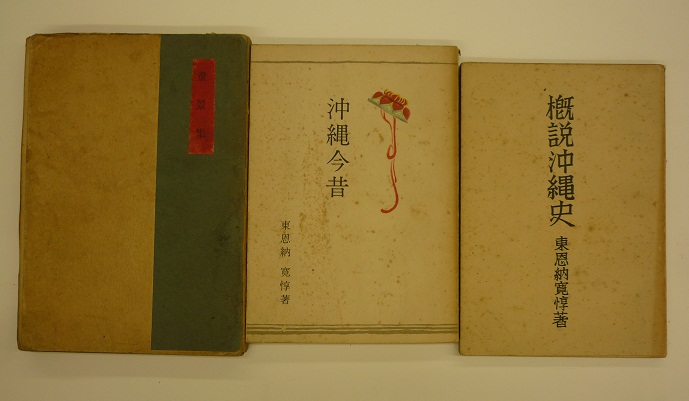

川平朝申の歴史書/下右の1959年7月発行の『今日の琉球』から始まった川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史ー」が私に琉球史へ関心を持たせたもの。②では「人間のおこり」から始まっていた。

2012年9月3日 『沖縄タイムス』斎木喜美子「川平朝申の児童文学①」

□編集顧問・浅井恵倫、移川子之蔵、上原景爾、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、喜舎場永珣、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉春潮、萬造寺龍、山中樵

□編集係・川平朝申、須藤利一、比嘉盛章、宮良賢貞

□口絵ー八重山の御嶽と拝殿・西表の節祭とアンガマ踊/進貢船の図/弘化年間来琉の英国船(表紙の地図は中山伝信録より)

□比嘉盛章「西表島の節祭とアンガマ踊」/喜舎場永珣「爬龍船の神事」(黒島)/宮良賢貞「黒島船造りののりと・小濱島のニロー神」/瀬名波長宣「進貢船接貢竝朝鮮船異国船日本他領の船漂着破損等の在番役役公事」/正木任「サマラン號八重山来航事記録」/須藤利一「サマラン號航海記附記」/須藤利一「アダムスの那覇見聞録」/付録ー八重山島由来記・八重山島大阿母由来記・八重山島諸記帳・慶来慶田城由来記・・・解説並びに語句解(比嘉盛章)

1942年3月 『南島』第2輯 編集兼発行者・野田裕康(台北市兒玉町3ノ9)目次カット・川平朝申

□編集顧問・浅井恵倫、伊波普猷、移川子之蔵、上原景爾、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、川平朝令、喜舎場永珣、志喜屋孝信、玉城尚秀、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉春潮、萬造寺龍、柳田国男、山中樵

□編集係・川平朝申、須藤利一、中村忠行、三島格①、宮良賢貞

口絵ーバジル・ホール肖像/日本国古地図(海東諸国記所載)

李朝実録・中世琉球史料・・・・・小葉田淳

久米島おもろに就いて・・・・・・・世禮国男

与那国島の童謡・・・・・・・・・・前新加太郎

孤島武富覚書(八重山)・・・・・・宮良賢貞

岩崎翁のことども・・・・・・・・・・・瀬名波長宜

「沖縄の文化を語る」(座談会)・小葉田、金関、比嘉、須藤、南風原、松村、三島、川平

親雲上の音義に就て・・・・・・・・比嘉盛章

おもろさうし研究(第1回)・・・・・小葉田、金関、松村、木藤、川平、中村、比嘉、須藤、三島

口絵解説(バジル・ホール略傳)中村忠行

新刊紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

沖縄関係最近文献資料(2)

写真ー1998年10月18日うりずん 左から新城亘氏、①三島格・肥後考古学会会長、新城栄徳、佐藤善五郎氏(那覇市文化協会)

1944年9月 『南島』第3輯 編集者・南島発行所(台北市表町1丁目11番地)発行所・台湾出版文化株式会社目次カット・川平朝申

□編集顧問・浅井恵倫、伊波普猷、移川子之蔵、上原景爾、川平朝令、志喜屋孝信、玉城尚秀、江崎梯三、小葉田淳、大島廣、金関丈夫、喜舎場永珣、島袋源一郎、島袋全発、豊川博雅、南風原朝保、東恩納寛惇、比嘉盛章、柳田国男、比嘉春潮、萬造寺龍、山中樵

□編集・須藤利一、川平朝申、木藤才蔵、中村忠行、松村一雄、三島格、宮良賢貞

□口絵ーロベルト・ゾーン號遭難救助の記念碑・海上から見た同碑のスケッチ・独逸皇帝より贈られた記念品の数々・西郷提督・保力庄の楊友旺・宮古島民遭害の山地・石門の険・墓碑・水野遵氏書簡

□江崎梯三「宮古島のドイツ商船遭難救助記念碑」/石本岩根「独帝謝恩記念品その他」、下地馨「宮古曲玉の研究」、山中樵(台湾総督府図書館長)「宮古島民の台湾遭害」、川平朝健(沖縄新報社員)「宮古の民謡について」、垣花良香「多良間島雑記」

□おもろさうし研究(第2回)・・・・・小葉田、金関、松村、木藤、川平、中村、比嘉、須藤、三島、小山

前列左からー比嘉春潮、川平朝申、柳田国男

□1947年9月7日 アーニパイル國際劇場落成

1947年9月5日 『うるま新報』「”國際劇場”那覇に設立ー那覇市牧志町に今回アーニーパイル國際劇場と称する劇場が新設されたが、鉄骨張りの堂々たる建物で収容人員三千五百人とされ9月7日1時より落成式を挙行、沖縄文化連盟主催で西洋音楽、古典舞踊を上演する筈」

1948年2月27日『うるま新報』「映画常設館那覇に出現ーアーニパイル國際劇場は今回映画常設館として娯楽に飢えた那覇っ子を喜ばすことになったが1月21日には文化部主催で盛大な開館式を挙行、当日は軍政府より・・」

□MG会副会長で米軍政府経済部の翻訳官の大城つる女史が、『宗教雑誌を出版したいという人がいるが許可できますか』と訪ねてきた。数日後、本人から出版申請書が出された。終戦直後糸満で壕から這い出した虚脱状態の同胞に希望と笑いをとりもどさせる働きをした与那城勇氏『ゴスペル』(福音)という神の国建設への啓蒙雑誌であり、聖書の解説や迷信の解明など政治色のない編集内容だったので私は喜んで許可した。この月刊誌も『月刊タイムス』と同じ謄写版刷り四六判の30頁、与那城氏が糸満教会に勤務している数年間、根気強く発行した。与那城氏はのち糸満教会を辞し、小禄で歯科医院を開業したが、『ゴスペル』の中jから抜粋した主張や随筆、解説など集めた単行本『琉球エデンの物語』を上梓した。

『ゴスペル』

『ゴスペル』■2012年8月8日、平和通りで我が古里・粟国島に縁故がある玉寄哲永氏と出会い話を聞いた。この与那城勇氏も粟国島と縁故がある。本人が『南歯の歩み』に記した経歴に「14才の時から洋服屋の丁稚、16才で大阪に渡り、回覧雑誌(貸本)の配達をしながら独力で学費を稼いで夜間中学に通っていた私の様な貧しい少年にとってはまさに希望の灯火そのものでありました。私はその頃から『救世軍』という名のキリスト教の一派に加わっていましたが、ゆくゆくは伝道者になろうと心に決めておりました。その計画遂行には独り立ちできる生活力を身につける事が先決だと考えたのですが、たまたま書生として住み込んでいた歯科医院の先生の影響もあって歯科の道を志したのでした。」として猛勉強して朝鮮総督府の歯科医師検定試験に合格した。

川平朝申の歴史書/下右の1959年7月発行の『今日の琉球』から始まった川平朝申「郷土の歩みー若き人々のための琉球歴史ー」が私に琉球史へ関心を持たせたもの。②では「人間のおこり」から始まっていた。

2012年9月3日 『沖縄タイムス』斎木喜美子「川平朝申の児童文学①」

今帰仁村歴史文化センターでー左が館長・仲原弘哲氏と新城栄徳(渚さん撮影)

本日、文化の杜の渚さん運転のクルマで今帰仁と本部を廻った。渚さんは本部生まれで北山高校出身。今帰仁村教育委員会で、今帰仁城発掘や『百按司墓木棺修理報告書』編集にも関わっていて今帰仁に詳しい。今帰仁村歴史文化センターで館長の仲原弘哲氏が出迎えた。仲原氏は渚さんとも旧知の間柄。2012年8月22日寄贈された仲宗根政善の資料・本(100箱余.り)が地下書架に並んでいた。ガラスケースにある『琉球国由来記』(「1946年、山城善光氏帰沖,伊波先生からの手紙と『琉球国由来記』の写本,服部四郎氏から米語辞典が届けられる」と略年譜にある)には仲宗根宛の伊波普猷の署名がある。東江長太郎『通俗琉球北山由来記』(1935年11月)もある。□→1989年3月、東江哲雄、金城善編により那覇出版社から『古琉球 三山由来記集』が刊行された。

全集類は『比嘉春潮全集』(新聞スクラップが貼りこまれている。)『宮良當壮全集』『仲原善忠全集』『琉球史料叢書』などが目についたが、とくに日本図書センターの『GHQ日本占領史』はかなりの巻数である。安良城盛昭『天皇制と地主制』上下もある。

今帰仁関係を始めとして国文学雑誌や、琉球大学関係資料、同僚であった大田昌秀の著書も多数。また伊波普猷との関連で那覇女トリオの新垣美登子、金城芳子、千原繁子の署名入りの贈呈本もある。平山良明の論文原稿①、仲程昌徳『お前のためのバラード』、我部政男、渡邊欣雄、池宮正治、比屋根照夫、野口武徳、川満信一などの本も署名入りが並んでいた。娘婿が編集した『島田寛平画文集 1898-1967」 寛平先生を語る会1994年11月も目についた。

①

□

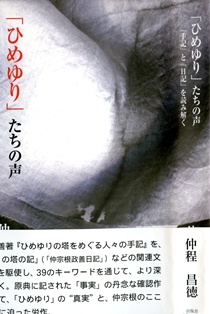

□ □2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)

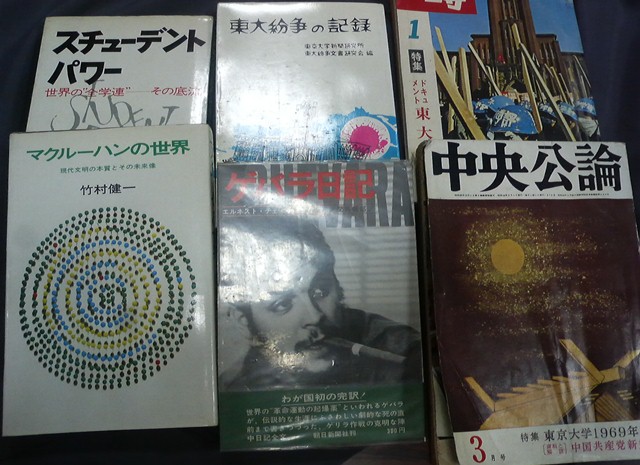

□2012年6月 仲程昌徳『「ひめゆり」たちの声ー『手記』と「日記」を読み解く』出版舎Muɡen(装丁・真喜志勉/墨染織・真喜志民子/写真・真喜志奈美)天皇関係、大学紛争を特集した雑誌もある。マクルーハン②の本もあった。マクルーハンは、もともとは文学研究者として出発したが、その後メディア論を論じる(挑発的にして示唆に富んだ)社会科学者として名を成した。60年代後半~80年代前半にかけて爆発的な影響力を誇った。「内容ではなく、むしろそのメディア自身の形式にこそ、人びとに多くをつたえているのだ」と訴えることをつうじて、それまでの活字文化と、ラジオ文化、テレビ文化 相互のあいだにかれが差異線をひいたことは、いまだに重要である。 (ウィキペディア)

②

沖縄言語研究センターの「仲宗根政善 略年譜」を見ながら今帰仁村歴史文化センター書架に並んでいる本を思いつくまま記していくことにする。()内・写真・□は新城追加。

1907年(明治40年4月26日)

沖縄県国頭郡今帰仁村字与那嶺にて,父仲宗根蒲二,母カナの長男として生まれる 。生家は農業を営む。母カナは,名護の町を一度見たいというのが夢であったが,終生ついにかなえられなかった。祖父政太郎は,謝花昇(1908年死亡)に私淑していた。謝花は近在まで出張してくる都度,仲宗根家に宿をとった。

□1913年

9月5日 今帰仁村字与那嶺715番地に、父島袋松次郎(教師)、母静子(教師)の長男として霜多正次生まれる。→書架には霜多作品もある。

1914年~1919年(大正3年~8年)

兼次尋常小学校(大正8年4月1日,高等科併置,校名を兼次尋常高等小学校と改名する)に入学。桃原良明校長(4代),安里萬蔵校長(5代),安冨祖松蔵校長(6代),上里堅蒲校長(7代),当山美津(正堅夫人)等から直接教えを受ける。32歳の若さで赴任してきた上里校長に出会ったことによって,生涯を決定される。伊波普猷「血液及び文化の負債」の民族衛生講演で兼次小を訪れる。

1920年(大正9年)

沖縄県立第一中学校に入学。大宜見朝計(書架に1979年発行『大宜見朝計氏を偲ぶ』これに政善は「二人でたどった道」を書いている。川平朝申の文章もある。),島袋喜厚,上地清嗣等, 国頭郡から7名。中城御殿(現博物館)裏にあった駕籠屋新垣小に最初下宿。

母カナ死亡(享年40歳)。14歳になるまで,一晩中目がさえて一睡もできなかったということは一度もなかったが,虫のしらせか母の亡くなった夜だけは,蚊帳の上をぐるぐる飛んでいるホタルが妙に気になって,とうとう一睡もできなかったという経験をする。

泉崎橋の近くで,初めて伊波普猷の姿に接する。4年から5年にかけて,英語を担当していた胡屋朝賞先生の感化を受ける。

1926年(大正15,昭和元年)

福岡高等学校文科乙類に入学。沖縄から最初の入学者であった。級友から珍しがられ,親切にされる。翌27年には,大宜見朝計が入学。

伊波普猷著『孤島苦の琉球史』と『琉球古今記』を買い求め貧り読む。

安田喜代門教授から『万葉集』の講義を聞き,万葉の中に,日常用いている琉球方言がたくさん出て来るのに興味を覚える。また,考古学の玉泉大梁教授から,日本史の中ではじめて琉球史の概要を聞く。ドイツ語担当白川精一教授の感化を受け,ドイツ語に興味を持つ。

1929年(昭和4年)

東京帝国大学文学部国文学科入学。同年入学者に林和比古,永積安明, 吉田精一,犬養孝,岩佐正,西尾光雄等がいた。

本郷妻恋町に最初下宿。2年の時から国語学演習で,橋本進吉教授に厳しく鍛えられる。同ゼミに先輩の服部四郎,有坂秀世氏等がいた。服部氏が,今帰仁村字与那嶺方言のアクセントを調査し整理して,法則を示してくれたことによって, 郷里の方言に一層興味を持つようになる。金田一京助助教授のアイヌ語の講義,佐々木信綱講師の万葉集の講義を受ける。

伊波普猷先生宅に出入りするようになる。

1931(昭和6年)

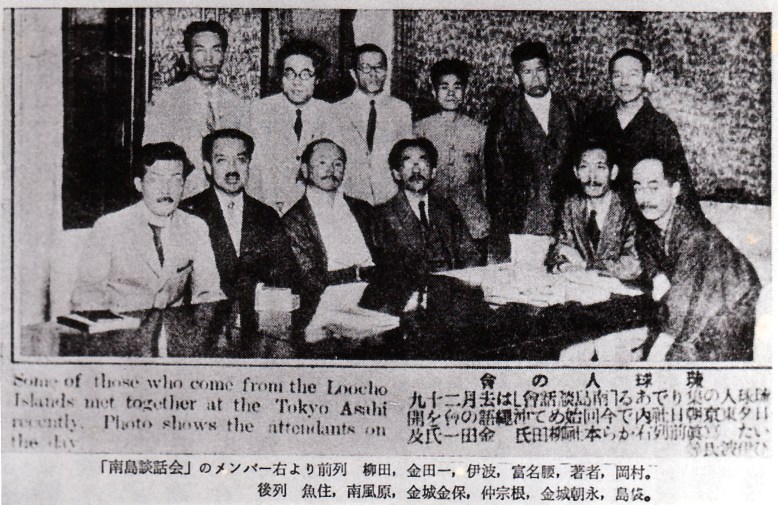

第二回南島談話会で,はじめて柳田国男,比嘉春潮,仲原善忠, 金城朝永,宮良当壮に会う。

1932(昭和7年)

東京帝国大学文学部国文学科卒業。世は不況のどん底にあって,町にはルンペンがあふれていた。就職口もなく,朝日新聞に広告を出しても家庭教師の口すら年の暮れまで見つけることができないというような状況であった。

たまたま,県視学の幸地新蔵氏から,郷里の第三中学校に来ないかとの手紙があって,伊波普猷先生に相談。「東京でいくら待っても職はないし,2,3年資料でも集めて来てはどうか」と言われ,帰郷する気になる。

★「語頭母音の無声化」(『南島談話』第5号)。

★「今帰仁方言における語頭母音の無声化」(『旅と伝説』)。

1933年(昭和8年)

名護の沖縄県立第三中学校に教授嘱託として赴任。伊波普猷先生から,蚕蛹の方言を調査してほしい旨の手紙を受け,さっそく生徒126名を対象に,国頭郡の各部落の方言を調査し報告する。方言使用禁止の風潮の中で,方言を調べ研究するのを,生徒たちから不思議に思われる。伊礼正次,サイ夫妻の長女敏代と結婚。

1934年(昭和9年)

★「国頭方言の音韻」(『方言』第4巻第10号)。

1936年(昭和11年)

折口信夫先生を嶋袋全幸氏と共に案内。正月を名護で迎える。北山城趾見学の帰り,与那嶺の実家に立ち寄る。

三中から沖縄女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校に転勤を命ぜられる。『姫百合のかおり』(沖縄県女子師範学校・沖縄県立第一高等女学校,30周年記念号)の編集委員を勤める。

★「加行変格『来る』の国頭方言の活用に就いて」(『南島論叢』)。

1937年(昭和12年)

川平朝令校長から「国民精神文化研究所」に研修に行くことをすすめられ,あまり気のりがしなかったが, 東京へ転ずるきっかけをつかむことができるかも知れないとの希望があって,目黒長者丸にあった同研究所へ入所する。

伊波先生を塔の山の御宅に訪ね,入所報告をすると「紀平正美などが,『神ながらの』道を講じているようだが,あんなのを学問だと思っては大間違いだ。研究所に通うより,うちに来て勉強するがよい」と注意を受けて近くに宿を貸りる。先生に励まされ,研究意欲に燃えて,夏の終わりに帰省。

1909年3月19日ー『沖縄毎日新聞』伊波月城「誓閑寺時代の回顧」(以って入社の辞に代ふ)9年前のことである。家兄が京都に行った後で、迷子同様になった自分は、当時國光社に居られた恩師田島隋々庵氏の京橋南小田原町の僑居に這入り込むことになった所が、元来閑静な所が好きな自分は、間もなく牛込は喜久井なる誓閑寺に、今の甲辰の校長東恩納氏と同居して自炊することになった。お寺に引越したのは8月の上旬である。日はよくは覚えていないが、恰度同郷の友人を誓閑寺の隣なる大龍寺の墓地に葬ってから2日目の夕暮れであった。お寺は浄土宗で、住職の外に、小学校に通う子供と仙台辺の田舎者だと云う婆さんがいた。その婆さんが住職の梵妻なので、住職より10歳も老けて見えた。自分は三畳の室をあてがわれた。室は南向きで風通しはよかったが、戸端から一間先に、墳墓が並んでいたのには、聊か閉口した。併し後では墳墓と親しむようになった。自分が今日墓畔を逍遥するを一種の快楽とするようになったのは詩人イプセンの感化ばかりでもないのである。10日位たつと当間浮鷗氏が其の親戚の外間氏と共に引越して来て仲間になった。それから間もなく諸見里南香氏が上京された。沖縄時論が解散したので、この10年間は郷里には帰れないといって居られた。南香氏は10日ばかりすると日本新聞の記者となられた。誓閑時は俄かに賑わったのである。

8月中は、学校が休みなので、何れものんきに法螺を吹いて暮らしていた。朝は木魚の音と読経の声に目が覚める。総がかりで朝飯の支度をする。朝飯がすむと銘々で散歩に出かける。散歩から帰って来ると昼飯の用意に取りかかる。昼飯がすむと、下町の方に出かけるものもあれば、華胥の國に遊ぶのもいた。共同生活の快楽は一つ釜から飯を食べるということである。併し社会主義というものが、到底地上で行われるべきでないと思ったのはこの時である。一番戦闘力が強かったのは東恩納氏で、一番戦闘力が弱かったのは外間氏であった。外間氏は列強の略奪に遭って泣き出したこともある。浮鷗氏は此頃からの潔癖家である。東恩納氏は有名な無精者で、自分が座っていた2尺平方の掃除も碌にしなかった位である。南香氏は郷里で奮闘した結果、意気消沈してしまって、何らの特色も発揮しなかった。自分は其時からの酔漢で、5名のうちで酒屋の信用が一番重かった方である。

木魚の音と読経の声は聞きなれると心持のよいものである。浮鷗氏が禅味を帯び始めたのもこの頃からであろう。自分が耶蘇に帰依したのも此頃である。誓閑寺時代は自分に取っては忘れることの出来ない時代である。今から考えて見ると誓閑寺の一隅は沖縄の社会の或る一部の縮図であった。9月になって皆下町の方に引越した。思えば昨今のことのようであるが、足かけた年になる。自分は依然たる呉下の旧阿の蒙である。

毎日紙の発刊当時、自分は社友となって、いかがわしい翻訳物を出して世の物笑となって居る所に、去る15日の朝、當間氏から来て呉れとの手紙を受けて、早速いって見ると記者にするつもりであるが如何かとのことであった。自分は一人で決定が出来ないので、帰ってきて家兄と相談した後で承諾と云う意味の手紙を出した。所が文章一つ書けけない自分がどうして記者などになれる。家兄に聞くと君が平常使用している普通語で、君の思想感情を飾りなく、、偽りなくせんじつめて吐き出せ。形容詞も知らなければ知らないでいい。漢字も知らなければ知らなくてもいい。只だ耳障りにならないように書け、10年も書いたらいくらか物になるとのことである。自分は此教訓に遵って書くつもりである。

新聞を起こして見ようということは誓閑寺時代から先輩諸氏が口ぐせのようにいっていたことであるが、10年後の今日この小理想は漸く実現せられて、自分までが編集室の一椅子を占めるようになった。さアこれから自分は、どういう方面に、どう働いたらよかろう?心配でたまらない。(をはり)

◇新宿区喜久井町61 亀鶴山易行院誓閑寺 深川靈嚴寺末

寛永七年靈岸嶋に起立、明暦大火後宗参寺領の内庚申塚に借地移轉。寛文六年七月喜久井町に移る。開山重蓮社本譽上人誓閑和尚、寛永二年五月十五日卒。舊境内借地二千百八十一坪、古跡年貢地済松寺領百三十三坪。境内に直径二尺六寸の大鐘があり、元和二年二月藤原兼長の作で、鐘銘に『荏原郡』と記入してあるので、史家の間に注意されたものである。書上に『境内小川あり、荏原郡と豊島郡との境なり、本堂のある方を荏原と云』とある。(「牛込區史」より)/夏目漱石は自宅すぐ近くの誓閑寺の鉦の音について、随筆「硝子戸の中」でふれている。今は近くに漱石山房記念館、草間彌生美術館。

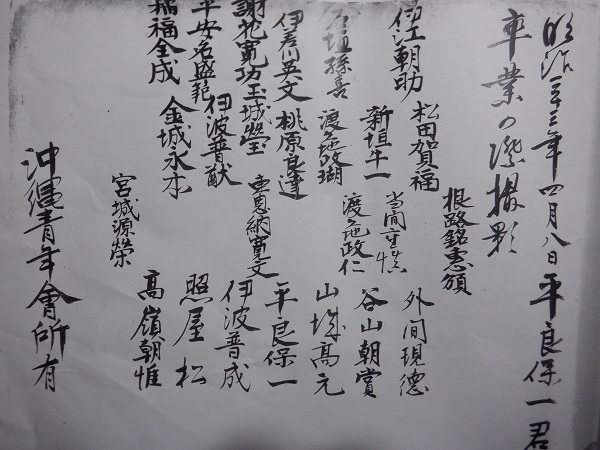

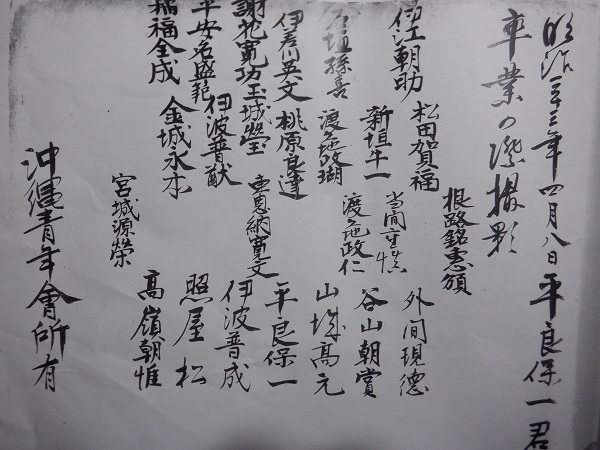

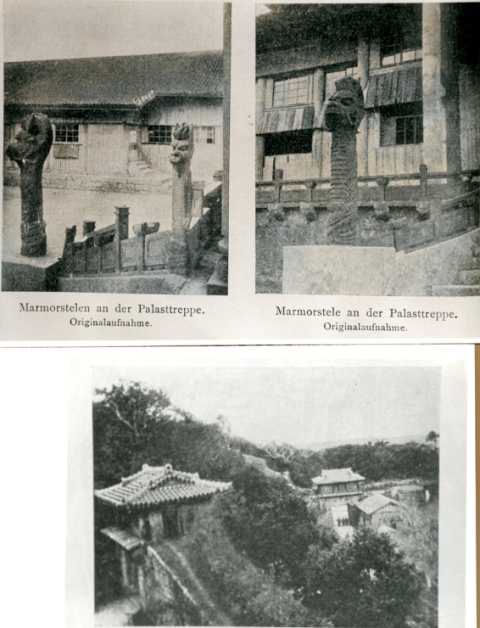

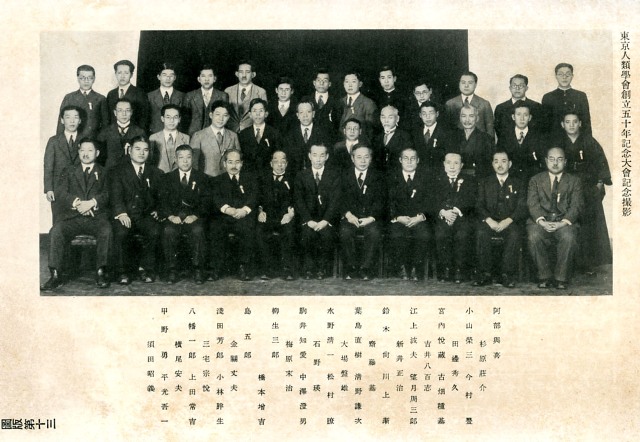

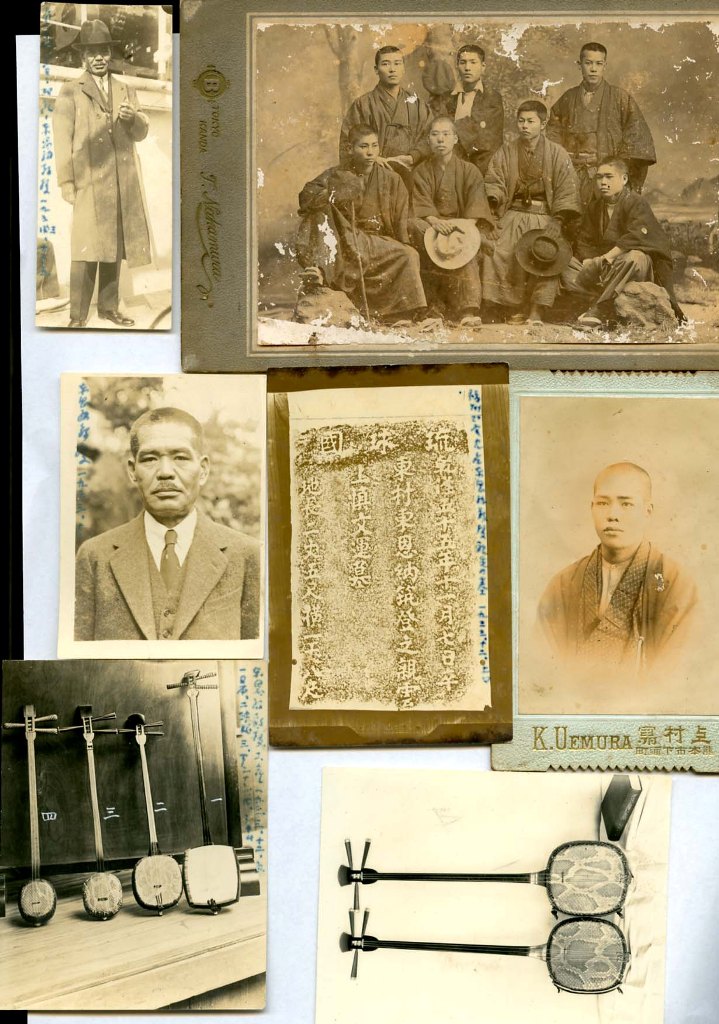

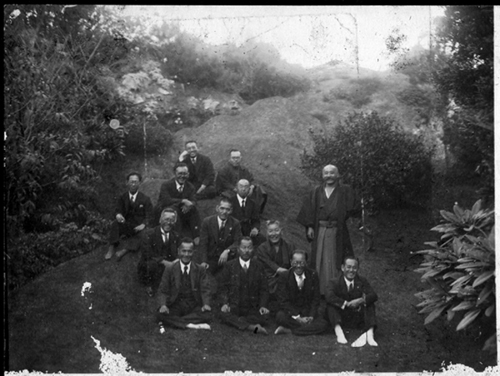

1900年4月8日「東京・沖縄青年会ー平良保一君卒業記念」

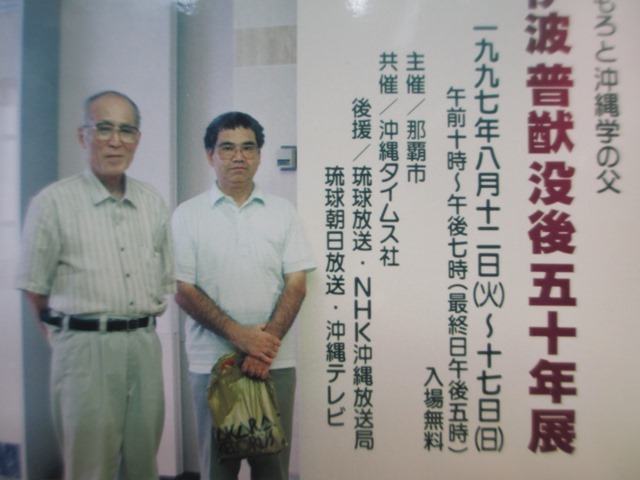

〇伊江朝助、伊波普猷、伊波普成、當間重慎、渡久地政瑚、東恩納寛文ら後に沖縄の新聞界で活躍する面々が居並ぶ。ちなみに外間現徳は前列左端、この写真は沖縄県立図書館の東恩納洋資料にあるもの。この写真の時代背景は伊波普成が1909年3月19日『沖縄毎日新聞』に書いた入社の辞「誓閑寺時代の回顧」でよく分かる。私が最初にこの写真を紹介したのは1994年『沖縄タイムス』粟国恭子「末吉麦門冬」の8月8日。次いで1997年、那覇市文化局資料室の『おもろと沖縄学の父・伊波普猷ー没後50年』に収録した。

8月中は、学校が休みなので、何れものんきに法螺を吹いて暮らしていた。朝は木魚の音と読経の声に目が覚める。総がかりで朝飯の支度をする。朝飯がすむと銘々で散歩に出かける。散歩から帰って来ると昼飯の用意に取りかかる。昼飯がすむと、下町の方に出かけるものもあれば、華胥の國に遊ぶのもいた。共同生活の快楽は一つ釜から飯を食べるということである。併し社会主義というものが、到底地上で行われるべきでないと思ったのはこの時である。一番戦闘力が強かったのは東恩納氏で、一番戦闘力が弱かったのは外間氏であった。外間氏は列強の略奪に遭って泣き出したこともある。浮鷗氏は此頃からの潔癖家である。東恩納氏は有名な無精者で、自分が座っていた2尺平方の掃除も碌にしなかった位である。南香氏は郷里で奮闘した結果、意気消沈してしまって、何らの特色も発揮しなかった。自分は其時からの酔漢で、5名のうちで酒屋の信用が一番重かった方である。

木魚の音と読経の声は聞きなれると心持のよいものである。浮鷗氏が禅味を帯び始めたのもこの頃からであろう。自分が耶蘇に帰依したのも此頃である。誓閑寺時代は自分に取っては忘れることの出来ない時代である。今から考えて見ると誓閑寺の一隅は沖縄の社会の或る一部の縮図であった。9月になって皆下町の方に引越した。思えば昨今のことのようであるが、足かけた年になる。自分は依然たる呉下の旧阿の蒙である。

毎日紙の発刊当時、自分は社友となって、いかがわしい翻訳物を出して世の物笑となって居る所に、去る15日の朝、當間氏から来て呉れとの手紙を受けて、早速いって見ると記者にするつもりであるが如何かとのことであった。自分は一人で決定が出来ないので、帰ってきて家兄と相談した後で承諾と云う意味の手紙を出した。所が文章一つ書けけない自分がどうして記者などになれる。家兄に聞くと君が平常使用している普通語で、君の思想感情を飾りなく、、偽りなくせんじつめて吐き出せ。形容詞も知らなければ知らないでいい。漢字も知らなければ知らなくてもいい。只だ耳障りにならないように書け、10年も書いたらいくらか物になるとのことである。自分は此教訓に遵って書くつもりである。

新聞を起こして見ようということは誓閑寺時代から先輩諸氏が口ぐせのようにいっていたことであるが、10年後の今日この小理想は漸く実現せられて、自分までが編集室の一椅子を占めるようになった。さアこれから自分は、どういう方面に、どう働いたらよかろう?心配でたまらない。(をはり)

◇新宿区喜久井町61 亀鶴山易行院誓閑寺 深川靈嚴寺末

寛永七年靈岸嶋に起立、明暦大火後宗参寺領の内庚申塚に借地移轉。寛文六年七月喜久井町に移る。開山重蓮社本譽上人誓閑和尚、寛永二年五月十五日卒。舊境内借地二千百八十一坪、古跡年貢地済松寺領百三十三坪。境内に直径二尺六寸の大鐘があり、元和二年二月藤原兼長の作で、鐘銘に『荏原郡』と記入してあるので、史家の間に注意されたものである。書上に『境内小川あり、荏原郡と豊島郡との境なり、本堂のある方を荏原と云』とある。(「牛込區史」より)/夏目漱石は自宅すぐ近くの誓閑寺の鉦の音について、随筆「硝子戸の中」でふれている。今は近くに漱石山房記念館、草間彌生美術館。

1900年4月8日「東京・沖縄青年会ー平良保一君卒業記念」

〇伊江朝助、伊波普猷、伊波普成、當間重慎、渡久地政瑚、東恩納寛文ら後に沖縄の新聞界で活躍する面々が居並ぶ。ちなみに外間現徳は前列左端、この写真は沖縄県立図書館の東恩納洋資料にあるもの。この写真の時代背景は伊波普成が1909年3月19日『沖縄毎日新聞』に書いた入社の辞「誓閑寺時代の回顧」でよく分かる。私が最初にこの写真を紹介したのは1994年『沖縄タイムス』粟国恭子「末吉麦門冬」の8月8日。次いで1997年、那覇市文化局資料室の『おもろと沖縄学の父・伊波普猷ー没後50年』に収録した。

1888年・第1回卒業ー高嶺朝申、仲吉朝助(農大乙科卒)、百名朝計(沖縄銀行頭取)/1889年・第2回卒業ー石原榮輔、村山盛福/1891年・第3回卒業ー伊地柴本(首里市役所)、恩河朝祐、金城紀長、仲吉朝紀、若山忠次郎/1893年3月・第4回卒業ー呉屋健哉」、重久雄吉(宮古郡税務署長)、谷川益太郎、與儀喜英(産業銀行) 同年5月・第5回卒業ー大城盛祐(長崎控訴院書記)、大城朝健、仲濱政数(台湾製糖会社那覇事務所)/1894年・第6回卒業ー新垣壽助(小倉電気商会)、赤嶺新竹、奥川鐘太郎(在東京)、島袋松、瀘名波起益、玉那覇重善、知念堅輝(農大実科卒産業銀行重役 大里村長)、照屋孚能、長嶺紀啓、橋本諭吉(在台湾)、安元實得(在米)/1895年・第7回卒業ー伊藤雅二(那覇池田店 那覇市議)、蒲原秀一、本村啓介、久場景述、崎間永行、玉城瑩(早稲田卒)、富盛寛卓(宮古小学校)、比嘉賀学(那覇市助役)、山城瑞喜

1896年・第8回卒業ー伊波普猷(文学士 県立図書館長)、小橋川朝松(八重山)、下地昌道/1897年・第9回卒業ー新垣隆永、伊波善思(県会議員)、伊差川英文、親泊朝輝(愛媛県宇和郡長)、金城紀光(医学士 元順病院 那覇市議)、小禄恵芝、酒井豊雄、松原寛功、祝嶺春棟、高嶺朝扶(早稲田大卒 首里)、武富良秀、照屋徳太郎、友寄善直、名嘉眞武煌、肥後傳熊、真境名安興、山内盛能、屋比久孟昌/1898年・第10回卒業ー浦崎康信、許田普永、久高友輔(首里郵便局長 首里市会議員)、兒玉銓吉、高山徹(元玉那覇 農学士 山本農相別邸)、天願貞靜、渡久地政瑚、田中豊彦、西弘海、根路眼恵頒(普天間)、野原春太郎、饒平名紀腆(名古屋医専卒 那覇波上病院)、東恩納盛亮(台湾高雄州旗山第二公学校)、平野益照(大島庁々書記)、藤田孝男(海軍機関大尉)、古堅宗祐、外間現篤(法学士 朝鮮大邱 弁護士)

1899年・第11回卒業ー新城源次郎、新川善義、新川善長(臺灣花蓮港林田駅内徳森製材所)、石川親忠、伊波普成(牧師 那覇)、喜屋武盛長(在米)、久場守益(那覇 石炭運送業)、熊谷照英、古波蔵信貞、小嶺幸欣(那覇東)、崎山宗秀(東京高等師範卒 文学士 京都大学院)、佐久原好傳(伝道師 メソジスト教会)、玉那覇平益、照屋孚至(久米島登記所)、宮城鐵夫(農学士 台南製糖社宅)、山代質、與古田良成/1900年・第12回卒業ー有川五郎(長崎医専卒)、赤嶺仁太、池ノ上嘉(在台北)、伊波興旺、岩城長蔵、糸数青盛(那覇市役所)、臺数弘榮(県立師範学校教諭)、漢那憲英(那覇甲辰小学校訓導)、國吉眞徳、小嶺幸慶(法学士 勧銀支店)、小波津清榮、崎浜秀主(早稲田高等師範卒 商銀専務取締役)、島袋慶福(真壁小学校長)、富原守昌、仲里貞助(宮崎小林税務署)、仲村渠寛忠、野村安保、東恩納寛惇(文学士 東京府立第一中学校教諭)、肥後武二郎(台南製糖会社西原工場)、比嘉盛珍(福岡県若松炭坑株式会社)、藤田猛(長崎医専卒 長崎開業)、福永兼吉(歩兵大尉 熊本十三聯隊中隊長)、福永福要、眞榮平房貞、山田朝常、與那覇政敷

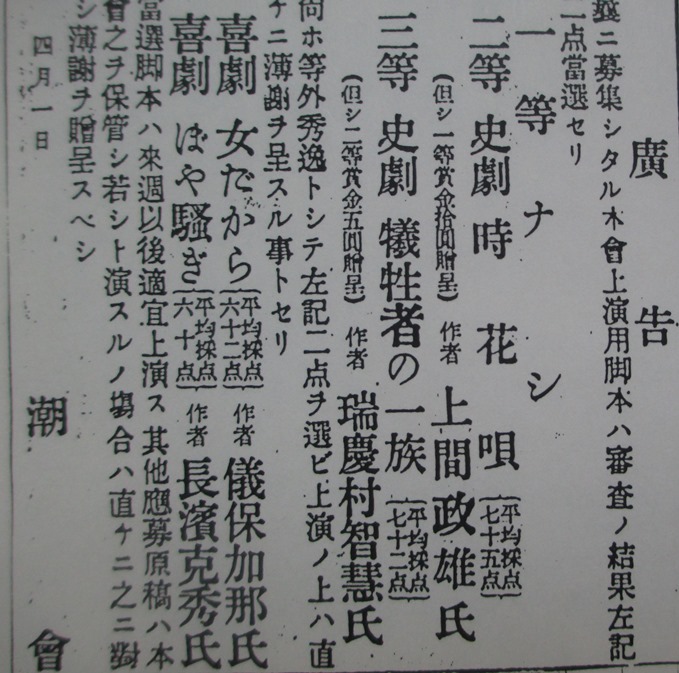

1901年・第13回卒業ー安次嶺榮華(専修大学卒 那覇市役所)、糸数東榮(在布)、大山岩雄(早稲田大学文科卒 県立農学校教諭)、大山辰二(長崎医専卒 臺灣臺北市西門街開業)、小野榮(商業学校教諭)、大城元次郎(名護村長)、金城加那(那覇技芸学校)、金城盛行、神田橋榮助、金城普照(農大実科卒 島尻郡役所技手)、金城兼吉、城間恒用、城間宏恵(長崎医専卒 支那漢口医院)、桑江良行(早稲田大卒 県立二中教諭)、久場守友(与那原郵便局長)、酒井豊静(開業医)、座喜味盛彰、島袋盛昌、玉城濶(千葉医専卒 糸満開業)、平良仁五郎、玉城安盛、手登根順義、照屋久八(在台湾)、當山順吉(恩納村 役場員)、仲本興賀、仲村政哲(那覇商業銀行)、名嘉山安忠(長崎医専卒 撫臺街開業)、仲本政春(歩兵中尉 那覇市議)、仲村渠榮行(在米)、仲宗根新一郎、前田忠(高商卒 横浜正金銀行シンガポール支店長)、百名朝敏(青山学院卒 尚家家扶心得)、前堂昌俊、松元完榮(県師範学校書記)、宮城寛良(那覇港務所)、宮城嗣謹(八王子小学校教員)、宮里仁榮(大阪医専卒 秋田県山本郡扇淵村)、宮城助友(八重山炭鉱)、勝屋米雄(臺灣総督府通信局)、山城範益(首里市会議員 砂糖委託組合理事)、山城正鳴(臺灣公学校)、與儀正道(在米)

1902年・第14回卒業ー伊仲浩(農大実科卒 那覇)、稲福蒲戸、大橋敬二(巣鴨監獄看守長)、大濱保篤(農大実科卒 鹿児島専売局)、大城幸蔵(ヒリピン大田興行株式会社副社長)、神山政良(法学士 東京市外淀橋専売支局)、金城嘉保(金沢医専卒 那覇医院主)、賀数仁王(開業医 高嶺村與座)、我部政明、嘉手納並藝(後備歩兵少尉 那覇港務所)、喜瀬知彦(宮崎税務署)、國吉眞文(商船学校卒 神戸市日本郵船会社気付デラゴヤ丸)、久高唯忠(医専卒 東京大塚辻町愛仁堂)、小嶺幸輝(名古屋高工卒)、古波鮫唯仁、米須秀松、多嘉良憲(農学士)、玉城實雄(京都医専卒)、高宮城朝三(内閣印刷局)、高嶺朝安(早稲田専門卒)、平良淳榮、渡口精秀(商船学校卒)、渡嘉敷唯續(金沢医専卒 在臺灣)、渡嘉敷通達(県庁)、長嶺亀助(歩兵少佐 陸大卒 参謀本部)、仲本盛松、仲吉朝宏(中城小学校長)、長嶺但吉、仲尾次喜與(在米國桑港)、仲村渠良保、西村助八(農大実科卒 県産業技師物産検査所長)、毛嘉富良、平田直保(県属会計課)、比嘉盛敬、平敷安興(在米)、外間現長(大阪高医卒 大阪府技師)、外間現多(青山学院卒)、丸山芳樹(京大工学士 朝鮮総督府技師)、眞栄平房寛、牧港朝謙(首里市役所)、宮城幸安(商船学校卒 日本郵船会社機関長)、屋富祖徳次郎(金沢医専卒 泊開業)、山川朝棟(沖縄銀行首里支店長)、與儀正榮(農大実科卒 新高製糖会社農課長)

1896年・第8回卒業ー伊波普猷(文学士 県立図書館長)、小橋川朝松(八重山)、下地昌道/1897年・第9回卒業ー新垣隆永、伊波善思(県会議員)、伊差川英文、親泊朝輝(愛媛県宇和郡長)、金城紀光(医学士 元順病院 那覇市議)、小禄恵芝、酒井豊雄、松原寛功、祝嶺春棟、高嶺朝扶(早稲田大卒 首里)、武富良秀、照屋徳太郎、友寄善直、名嘉眞武煌、肥後傳熊、真境名安興、山内盛能、屋比久孟昌/1898年・第10回卒業ー浦崎康信、許田普永、久高友輔(首里郵便局長 首里市会議員)、兒玉銓吉、高山徹(元玉那覇 農学士 山本農相別邸)、天願貞靜、渡久地政瑚、田中豊彦、西弘海、根路眼恵頒(普天間)、野原春太郎、饒平名紀腆(名古屋医専卒 那覇波上病院)、東恩納盛亮(台湾高雄州旗山第二公学校)、平野益照(大島庁々書記)、藤田孝男(海軍機関大尉)、古堅宗祐、外間現篤(法学士 朝鮮大邱 弁護士)

1899年・第11回卒業ー新城源次郎、新川善義、新川善長(臺灣花蓮港林田駅内徳森製材所)、石川親忠、伊波普成(牧師 那覇)、喜屋武盛長(在米)、久場守益(那覇 石炭運送業)、熊谷照英、古波蔵信貞、小嶺幸欣(那覇東)、崎山宗秀(東京高等師範卒 文学士 京都大学院)、佐久原好傳(伝道師 メソジスト教会)、玉那覇平益、照屋孚至(久米島登記所)、宮城鐵夫(農学士 台南製糖社宅)、山代質、與古田良成/1900年・第12回卒業ー有川五郎(長崎医専卒)、赤嶺仁太、池ノ上嘉(在台北)、伊波興旺、岩城長蔵、糸数青盛(那覇市役所)、臺数弘榮(県立師範学校教諭)、漢那憲英(那覇甲辰小学校訓導)、國吉眞徳、小嶺幸慶(法学士 勧銀支店)、小波津清榮、崎浜秀主(早稲田高等師範卒 商銀専務取締役)、島袋慶福(真壁小学校長)、富原守昌、仲里貞助(宮崎小林税務署)、仲村渠寛忠、野村安保、東恩納寛惇(文学士 東京府立第一中学校教諭)、肥後武二郎(台南製糖会社西原工場)、比嘉盛珍(福岡県若松炭坑株式会社)、藤田猛(長崎医専卒 長崎開業)、福永兼吉(歩兵大尉 熊本十三聯隊中隊長)、福永福要、眞榮平房貞、山田朝常、與那覇政敷

1901年・第13回卒業ー安次嶺榮華(専修大学卒 那覇市役所)、糸数東榮(在布)、大山岩雄(早稲田大学文科卒 県立農学校教諭)、大山辰二(長崎医専卒 臺灣臺北市西門街開業)、小野榮(商業学校教諭)、大城元次郎(名護村長)、金城加那(那覇技芸学校)、金城盛行、神田橋榮助、金城普照(農大実科卒 島尻郡役所技手)、金城兼吉、城間恒用、城間宏恵(長崎医専卒 支那漢口医院)、桑江良行(早稲田大卒 県立二中教諭)、久場守友(与那原郵便局長)、酒井豊静(開業医)、座喜味盛彰、島袋盛昌、玉城濶(千葉医専卒 糸満開業)、平良仁五郎、玉城安盛、手登根順義、照屋久八(在台湾)、當山順吉(恩納村 役場員)、仲本興賀、仲村政哲(那覇商業銀行)、名嘉山安忠(長崎医専卒 撫臺街開業)、仲本政春(歩兵中尉 那覇市議)、仲村渠榮行(在米)、仲宗根新一郎、前田忠(高商卒 横浜正金銀行シンガポール支店長)、百名朝敏(青山学院卒 尚家家扶心得)、前堂昌俊、松元完榮(県師範学校書記)、宮城寛良(那覇港務所)、宮城嗣謹(八王子小学校教員)、宮里仁榮(大阪医専卒 秋田県山本郡扇淵村)、宮城助友(八重山炭鉱)、勝屋米雄(臺灣総督府通信局)、山城範益(首里市会議員 砂糖委託組合理事)、山城正鳴(臺灣公学校)、與儀正道(在米)

1902年・第14回卒業ー伊仲浩(農大実科卒 那覇)、稲福蒲戸、大橋敬二(巣鴨監獄看守長)、大濱保篤(農大実科卒 鹿児島専売局)、大城幸蔵(ヒリピン大田興行株式会社副社長)、神山政良(法学士 東京市外淀橋専売支局)、金城嘉保(金沢医専卒 那覇医院主)、賀数仁王(開業医 高嶺村與座)、我部政明、嘉手納並藝(後備歩兵少尉 那覇港務所)、喜瀬知彦(宮崎税務署)、國吉眞文(商船学校卒 神戸市日本郵船会社気付デラゴヤ丸)、久高唯忠(医専卒 東京大塚辻町愛仁堂)、小嶺幸輝(名古屋高工卒)、古波鮫唯仁、米須秀松、多嘉良憲(農学士)、玉城實雄(京都医専卒)、高宮城朝三(内閣印刷局)、高嶺朝安(早稲田専門卒)、平良淳榮、渡口精秀(商船学校卒)、渡嘉敷唯續(金沢医専卒 在臺灣)、渡嘉敷通達(県庁)、長嶺亀助(歩兵少佐 陸大卒 参謀本部)、仲本盛松、仲吉朝宏(中城小学校長)、長嶺但吉、仲尾次喜與(在米國桑港)、仲村渠良保、西村助八(農大実科卒 県産業技師物産検査所長)、毛嘉富良、平田直保(県属会計課)、比嘉盛敬、平敷安興(在米)、外間現長(大阪高医卒 大阪府技師)、外間現多(青山学院卒)、丸山芳樹(京大工学士 朝鮮総督府技師)、眞栄平房寛、牧港朝謙(首里市役所)、宮城幸安(商船学校卒 日本郵船会社機関長)、屋富祖徳次郎(金沢医専卒 泊開業)、山川朝棟(沖縄銀行首里支店長)、與儀正榮(農大実科卒 新高製糖会社農課長)

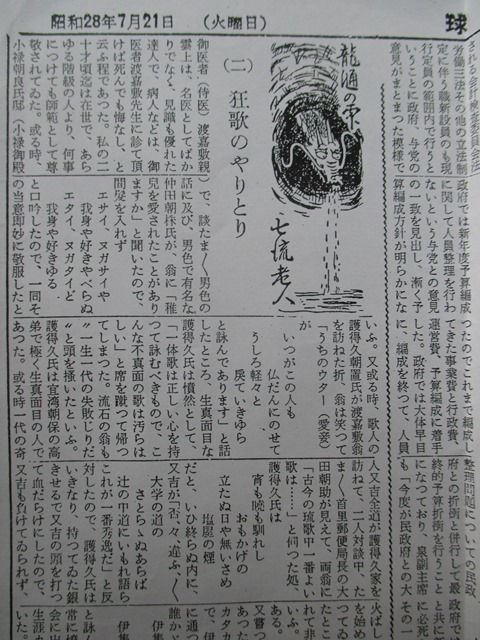

06/06: 龍脈/沖縄の大本系の教団

私は1999年5月発行の『沖縄近代文化年表』(琉文手帖4号)に「1916(大正5)年9月10日ー暁烏敏来沖」と記した。このときは琉球新報が11日に「暁烏敏先生を訪ふ」が載っている。公文書館が収集した1925(大正14)年3月4日『沖縄朝日新聞』に「暁烏敏 昨日来県、西新町南陽旅館へ」が載っている。

暁烏敏 あけがらす-はや

1877-1954 明治-昭和時代の僧,仏教学者。

明治10年7月12日生まれ。清沢満之(まんし)に師事して浩々洞(こうこうどう)にはいり,明治34年雑誌「精神界」を発刊,精神主義をとなえる。のち生家の石川県真宗大谷派明達寺の住職となり,布教と著述につとめた。昭和26年同派宗務総長。昭和29年8月27日死去。77歳。真宗大(現大谷大)卒。法名は恵祐。著作に「歎異抄講話」など。

【格言など】人が自分を軽蔑して居るというて憤慨するのは自分自らが軽蔑しているのだ。→コトバンク

1971年5月 『建替え建直しー人類愛善世界の提唱』出口王仁三郎生誕百年記念会

2003年正月 沖縄県護国神社に行くと鳥居に日本民主同志会/松本明重とあった。懐かしい名前である。平良盛吉翁の『関西沖縄開発史 : 第二郷土をひらく 』1971を援助し日本民主同志会本部名で発行していた。松本氏は世界救世教外事対策委員長、祇園すえひろ会長だが、沖縄に関わり、「京都の塔」「小桜の塔」に碑を建てている。この人とダブって思い出したのが、「元祖スエヒロ」という「しゃぶしゃぶ」の店を経営している大阪日本工芸館長の三宅忠一氏である。この人も沖縄民芸などに力を入れていた。

松本氏は東本願寺紛争にも名が出てくる。相対する西本願寺と云えば弟22世門主・大谷光瑞が思い出される。戦前沖縄の新聞に、光瑞来沖かと云う記事を見たことがあるが、結局来なかったようである。その代わりというか弟の大谷尊由が1918年2月に来沖し相当に歓迎されたようである。光瑞と同じく宗教界の怪物と知られる人物に大本の出口王仁三郎が居る。その大本宣教場の亀岡「天恩郷」は明智光秀の居城跡で、そこに沖縄から奉仕活動に来ていた金城ひろこさんを大城敬人(現名護市会議員)氏に紹介されて遊びによく行った。

虎瀬公園は、モノレール儀保駅から歩いて15分くらいの ところにある公園。 遊具は滑り台や幼児遊具があるので小さい子でも 楽しく遊ぶことが出来る。 園内には、緑が多くとても見ているだけでも気持 ちいい。 公園の隣りには世界救世教の建物がある。

蘇鉄

佐藤惣之助詩碑。1959年五月、惣之助の出身地である川崎市民の厚意によって建立されたものである。当初、首里当之蔵町、旧琉球大学構内(現首里城公園)にあったものを、公園の整備に伴い、当地へ移築したものである。建立に際しては、同じ神奈川県出身の陶芸家浜田庄司の手による陶板が用いられている。碑の文言は「宵夏」。

○せかいきゅうせいきょう 【世界救世教】

岡田茂吉(一八八二~一九五五)が開いた大本教系の新宗教。もと大本教布教師だった岡田が、岡田式神霊指圧療法を始めて大日本観音会を一九三五年に発足させたのが始まり。宇宙の主神を大光明真神とし、岡田の掌から放射する観音力で浄霊が行われ、万病が治るとする。のち大日本健康協会・世界メシヤ教などと変わり現名に。岡田は信者から「お光様」と呼ばれた。所在地・静岡県熱海市桃山町。MOA美術館 創立者の「熱海にも世界的な美術館を建設し、日本の優れた伝統文化を世界の人々に紹介したい」との願いを継承し、1982年にMOA美術館を開館しました。その成り立ちは、昭和32年にまず、熱海市に熱海美術館を開き、昭和57年の創立者生誕百年の年に、現在の美術館を開館、「Mokichi Okada Association」の頭文字を冠するMOA美術館と改め、財団の中心拠点として、美術品の展観をはじめ、いけばな、茶の湯、芸能、児童の創作活動などを通して、幅広い文化活動を展開。

那覇市泊の光明会館(生長の家沖縄県教化部)の蘇鉄

○生長の家は、大本で機関紙の編集主幹をしていた谷口雅春が起こした教団です。生長の家は岡田茂吉の系統と違い、大きな分裂もなく現在に至っています。この教団の特徴は、設立の経緯が同人雑誌だったので現在でも機関紙を定期購読することが信者の勤めとなっていること、またメディア・マスコミには非常に敏感です。マスコミの取材に対してまともに答えを出さない(出せない)新宗教団体が多い中、生長の家だけは毎度ながらもっとも丁寧に回答を出します。生長の家のホームページにも、教義から組織から歴史から沿革その他にいたるまで、丁寧に解説されています。(はてなキーワード)

暁烏敏 あけがらす-はや

1877-1954 明治-昭和時代の僧,仏教学者。

明治10年7月12日生まれ。清沢満之(まんし)に師事して浩々洞(こうこうどう)にはいり,明治34年雑誌「精神界」を発刊,精神主義をとなえる。のち生家の石川県真宗大谷派明達寺の住職となり,布教と著述につとめた。昭和26年同派宗務総長。昭和29年8月27日死去。77歳。真宗大(現大谷大)卒。法名は恵祐。著作に「歎異抄講話」など。

【格言など】人が自分を軽蔑して居るというて憤慨するのは自分自らが軽蔑しているのだ。→コトバンク

1971年5月 『建替え建直しー人類愛善世界の提唱』出口王仁三郎生誕百年記念会

2003年正月 沖縄県護国神社に行くと鳥居に日本民主同志会/松本明重とあった。懐かしい名前である。平良盛吉翁の『関西沖縄開発史 : 第二郷土をひらく 』1971を援助し日本民主同志会本部名で発行していた。松本氏は世界救世教外事対策委員長、祇園すえひろ会長だが、沖縄に関わり、「京都の塔」「小桜の塔」に碑を建てている。この人とダブって思い出したのが、「元祖スエヒロ」という「しゃぶしゃぶ」の店を経営している大阪日本工芸館長の三宅忠一氏である。この人も沖縄民芸などに力を入れていた。

松本氏は東本願寺紛争にも名が出てくる。相対する西本願寺と云えば弟22世門主・大谷光瑞が思い出される。戦前沖縄の新聞に、光瑞来沖かと云う記事を見たことがあるが、結局来なかったようである。その代わりというか弟の大谷尊由が1918年2月に来沖し相当に歓迎されたようである。光瑞と同じく宗教界の怪物と知られる人物に大本の出口王仁三郎が居る。その大本宣教場の亀岡「天恩郷」は明智光秀の居城跡で、そこに沖縄から奉仕活動に来ていた金城ひろこさんを大城敬人(現名護市会議員)氏に紹介されて遊びによく行った。

虎瀬公園は、モノレール儀保駅から歩いて15分くらいの ところにある公園。 遊具は滑り台や幼児遊具があるので小さい子でも 楽しく遊ぶことが出来る。 園内には、緑が多くとても見ているだけでも気持 ちいい。 公園の隣りには世界救世教の建物がある。

蘇鉄

佐藤惣之助詩碑。1959年五月、惣之助の出身地である川崎市民の厚意によって建立されたものである。当初、首里当之蔵町、旧琉球大学構内(現首里城公園)にあったものを、公園の整備に伴い、当地へ移築したものである。建立に際しては、同じ神奈川県出身の陶芸家浜田庄司の手による陶板が用いられている。碑の文言は「宵夏」。

○せかいきゅうせいきょう 【世界救世教】

岡田茂吉(一八八二~一九五五)が開いた大本教系の新宗教。もと大本教布教師だった岡田が、岡田式神霊指圧療法を始めて大日本観音会を一九三五年に発足させたのが始まり。宇宙の主神を大光明真神とし、岡田の掌から放射する観音力で浄霊が行われ、万病が治るとする。のち大日本健康協会・世界メシヤ教などと変わり現名に。岡田は信者から「お光様」と呼ばれた。所在地・静岡県熱海市桃山町。MOA美術館 創立者の「熱海にも世界的な美術館を建設し、日本の優れた伝統文化を世界の人々に紹介したい」との願いを継承し、1982年にMOA美術館を開館しました。その成り立ちは、昭和32年にまず、熱海市に熱海美術館を開き、昭和57年の創立者生誕百年の年に、現在の美術館を開館、「Mokichi Okada Association」の頭文字を冠するMOA美術館と改め、財団の中心拠点として、美術品の展観をはじめ、いけばな、茶の湯、芸能、児童の創作活動などを通して、幅広い文化活動を展開。

那覇市泊の光明会館(生長の家沖縄県教化部)の蘇鉄

○生長の家は、大本で機関紙の編集主幹をしていた谷口雅春が起こした教団です。生長の家は岡田茂吉の系統と違い、大きな分裂もなく現在に至っています。この教団の特徴は、設立の経緯が同人雑誌だったので現在でも機関紙を定期購読することが信者の勤めとなっていること、またメディア・マスコミには非常に敏感です。マスコミの取材に対してまともに答えを出さない(出せない)新宗教団体が多い中、生長の家だけは毎度ながらもっとも丁寧に回答を出します。生長の家のホームページにも、教義から組織から歴史から沿革その他にいたるまで、丁寧に解説されています。(はてなキーワード)

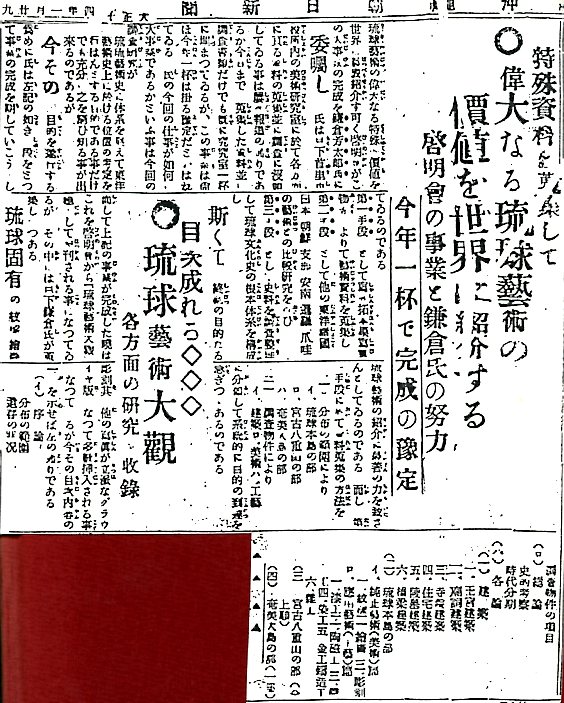

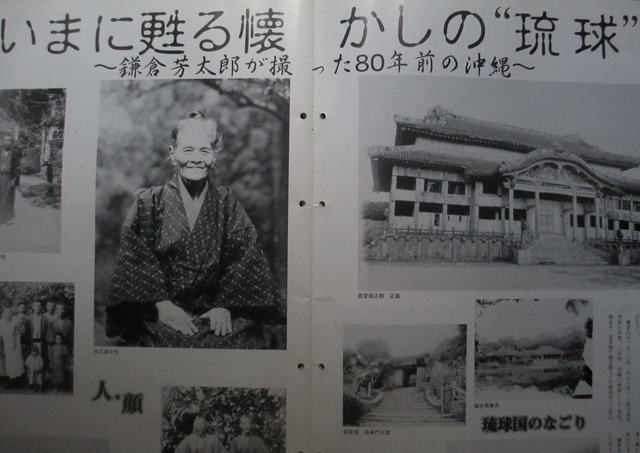

06/22: 鎌倉芳太郎①

鎌倉芳太郎年譜

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男

1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業

1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。

1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。

○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。

①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)

な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)

1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。

②平田松堂 ひらた-しょうどう

1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。

明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)

③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)

東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)

④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)

美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)

1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立

赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。

①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ

1853-1904 明治時代の実業家。

嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)

②赤星鐵馬

1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。

1901年(明治34年) 東京中学卒。

渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。

1910年(明治43年) 帰国。

1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。

1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。

1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)

③平山成信 ひらやま-なりのぶ

1854-1929 明治-大正時代の官僚。

嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)

1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。

鎌倉芳太郎、首里の座間味家に

□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄

1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。

9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。

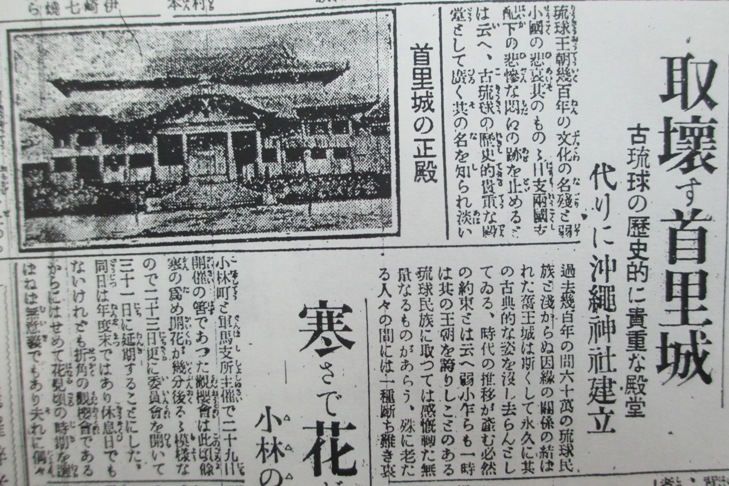

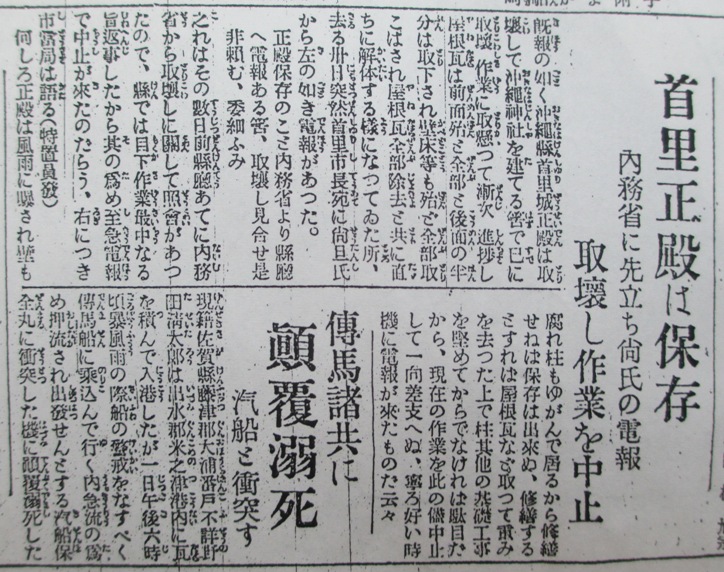

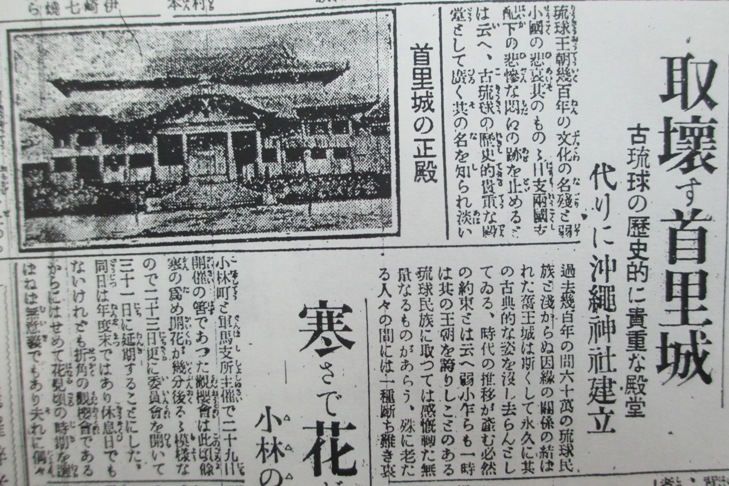

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

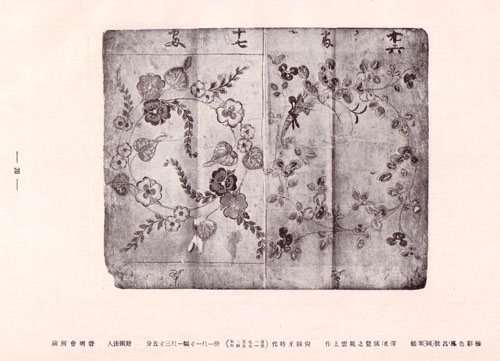

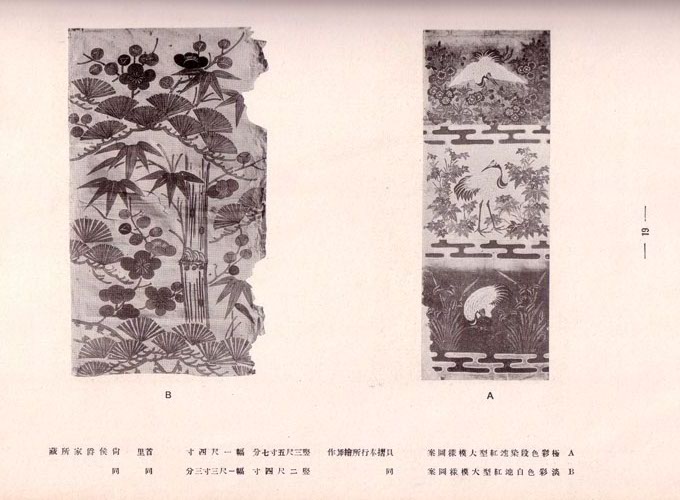

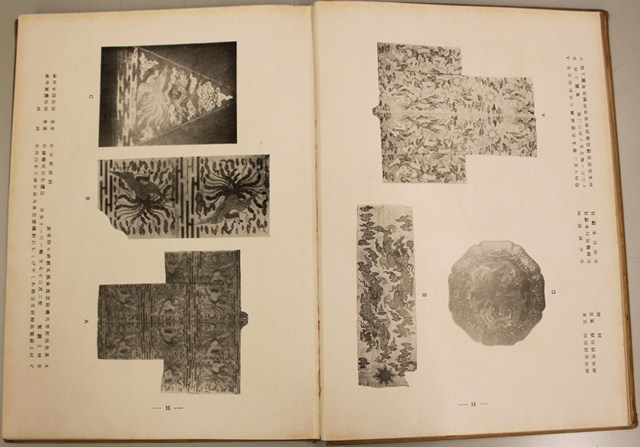

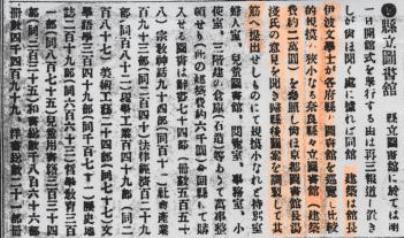

4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。

1924-4

1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。

1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」

1925(大正14)年

9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)

12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて

12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」

1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」

1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。

9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。

12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」

1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。

1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」

1927年

9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。

1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」

1928-12 『東洋工藝集粋』

『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」

1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」

1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部

1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』

1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)

(粟国恭子所蔵)

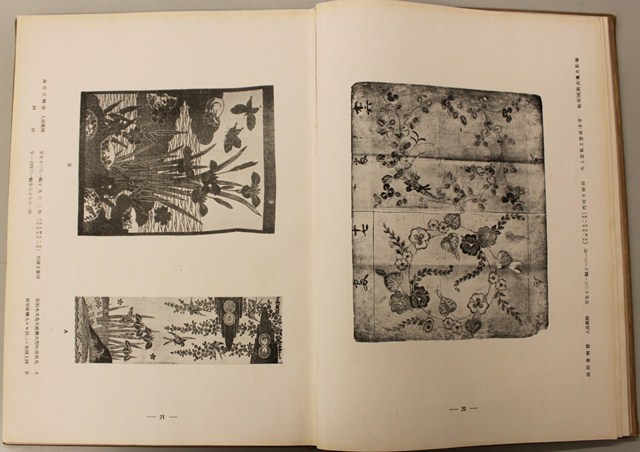

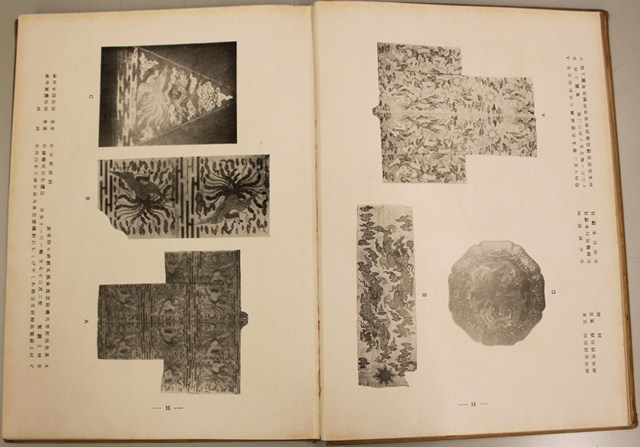

1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫

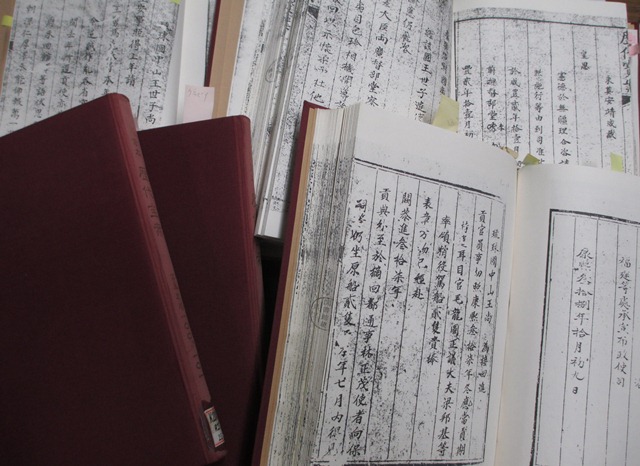

1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。

れきだいほうあん【歴代宝案】

琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)

1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」

1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』

1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」

1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖

1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。

1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)

1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。

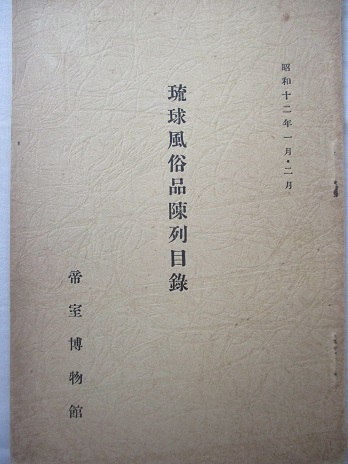

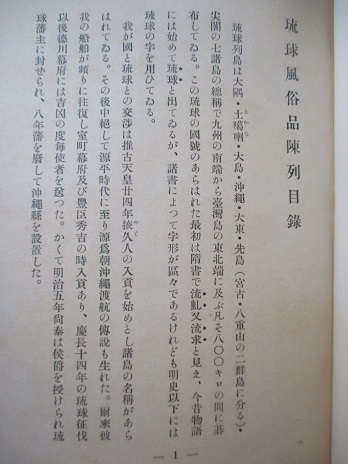

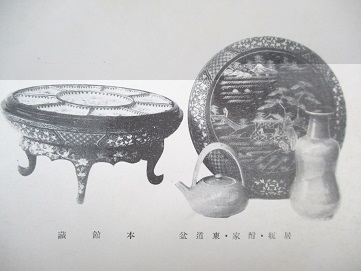

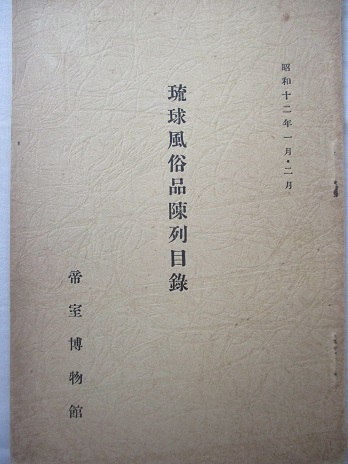

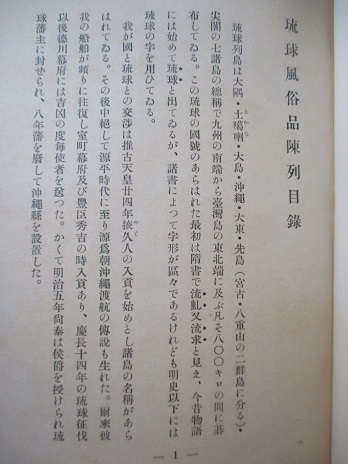

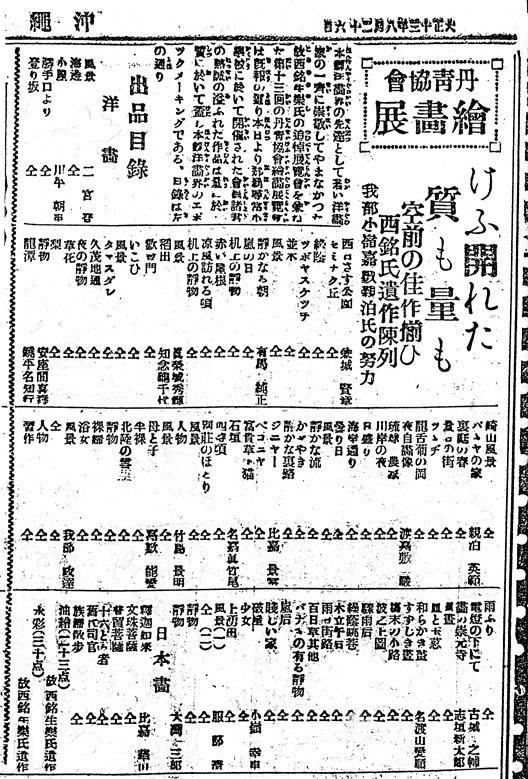

1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』

1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』

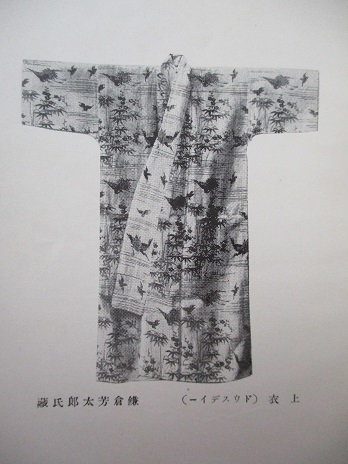

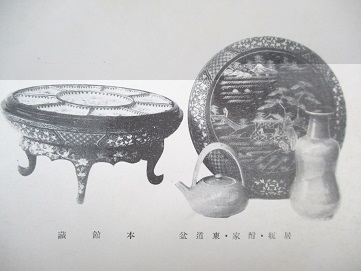

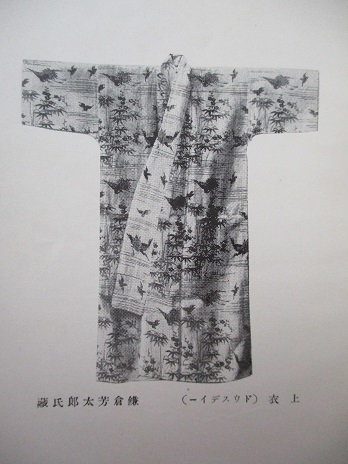

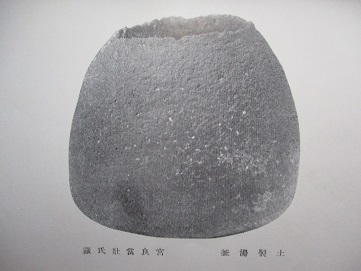

○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

1898年10月19日 鎌倉芳太郎、香川県本田郡氷上村字長生(上の紫矢印)に生まれる。父宇一、母ワイの長男

1811年3月 鎌倉芳太郎、平井尋常小学校を卒業

1913年3月ー鎌倉芳太郎、白山高等小学校を卒業。

1913年4月ー鎌倉芳太郎、香川県師範学校本科第1部入学。この頃 江村晴三郎(東京美術学校日本画卒業・白山高等女学校教諭)の知遇を得て日本画の技法を学ぶ。在学中は同郷出身で竹内梄鳳門下の穴吹香村に運筆や写生法を学ぶ。また中央美術社発行の日本画講義録により、結城素明、松岡映丘、鏑木清芳、安田靫彦の写生、臨模、色彩技法等を学ぶ。

○英語教師の小原國芳①の影響を受ける。

①おばらくによし【小原国芳】 1887‐1977(明治20‐昭和52)

な役割を果たした。その学校経営事業の手腕も抜群で,大正末期には成城小学校を都心の牛込から郊外の砧村に移し,そこに成城学園を中心とした学園都市をつくった。29年には,東京町田に玉川学園を創設,33年以後は成城を離れてもっぱら玉川学園での教育経営に力を注ぎ,ここを国際的にも注目をあびるすぐれた総合学園とした。 (コトバンク)

1918年4月ー東京美術学校図画師範科に入学。在学中、日本画は結城素明教授、平田松堂教授②、洋画は田辺至助教授、彫塑は水谷鉄也教授、沼田一雅教授、書道は岡田起作講師、東洋美術史は大村西崖教授③、西洋美術史は矢代幸雄教授④、色彩学は菅原教造講師より学ぶ。ゲーテの色彩論に興味をもつ。

②平田松堂 ひらた-しょうどう

1882-1971 明治-昭和時代の日本画家。

明治15年2月2日生まれ。平田東助(とうすけ)の長男。ちなみに東助の実兄は伊東祐順(伊東忠太の父)。松下正治の父(1940年4月22日 - 松下幸之助の娘、松下幸子と結婚し、松下電器産業・現・パナソニックに入社)。川合玉堂(かわい-ぎょくどう)に師事。明治40年第1回文展に「ゆく秋」が入選。大正10年母校東京美術学校(現東京芸大)の教授。大日本図画手工協会会長などもつとめた。昭和46年6月9日死去。88歳。東京出身。本名は栄二。作品はほかに「小鳥の声」「群芳競妍」など。(コトバンク参照)

③おおむらせいがい【大村西崖】 1868‐1927(明治1‐昭和2)

東洋美術史家。静岡県に生まれる。1893年東京美術学校彫刻科を卒業。1902年母校の教授となり,東洋美術史を講ずる。06年審美書院の設立に加わり,《東洋美術大観》15冊,《真美大観》《東瀛(とうえい)珠光》《支那美術史彫塑編》など,中国美術史の図録,研究書を刊行・執筆して,中国美術史研究に大きな足跡を残した。後年の《密教発達志》は帝国学士院賞を受賞。また,晩年,フェノロサ,岡倉天心が排撃した文人画の復興を主張して,白井雨山らと又玄社を結成した。 (コトバンク)

④やしろゆきお【矢代幸雄】 1890‐1975(明治23‐昭和50)

美術史家。横浜市生れ。1921年渡欧し,ロンドン留学を経てフィレンツェのベレンソンのもとで修業。師に学んだ様式批判的方法と世紀末的唯美主義の融合した立場から,日本人としてはほとんど唯一の英文美術史の大著《サンドロ・ボッティチェリ》(全3巻)を著す(ロンドン,1925,邦訳1977)。25年の帰国後は主として日本・東洋美術を対象とし,《日本美術の特質》(1943),《水墨画》(1969)などを著すとともに,欧文の論文や海外での講義を通じて,日本・東洋美術の海外への紹介につとめた。 (コトバンク)

1918年8月8日ー財団法人・啓明会創立

赤星弥之助①の子で永くアメリカなどに留学した赤星鐵馬②が同郷の牧野伸顕に相談して寄附金・壹百萬圓で1918年8月8日創立。初代理事長に平山成信③。2代目が大久保利武であった。伊東忠太をはじめ鎌倉芳太郎、田辺尚雄、岡村金太郎、池野成一郎、鳥居龍蔵などが援助を受けた。

①赤星弥之助 あかぼし-やのすけ

1853-1904 明治時代の実業家。

嘉永(かえい)6年生まれ。磯長孫四郎(生家は代々天文方で、磯永孫四郎は儒学者)の子で赤星家の養子となる。東京にでて,金貸し業その他の事業に関係し財をなした。明治37年12月19日死去。52歳。薩摩(さつま)(鹿児島県)出身。兄に□長澤 鼎(ながさわ かなえ、本名:磯永彦輔、1852年 - 1934年3月1日)は江戸時代の薩摩藩士。薩摩国出身。13歳の時藩命でイギリスに留学し、後にカリフォルニアに渡り「カリフォルニアのワイン王」「葡萄王」「バロン・ナガサワ」と呼ばれる。(→コトバンク)

②赤星鐵馬

1883年(明治16年)1月11日 - 1951年(昭和26年)11月9日)は、日本の実業家である。大正銀行頭取。

1901年(明治34年) 東京中学卒。

渡米。ロレンスビル(Lawrence Bill)高校、ペンシルベニア大学卒。

1910年(明治43年) 帰国。

1917年 (大正6年) 父・弥之助死去に伴い、保有していた美術コレクションを売却。後に国宝となった物件が多数含まれた事から『赤星家売立』と呼ばれた。

1918年(大正7年)8月8日 財団法人啓明会設立。

1925年(大正14年) 芦ノ湖へブラックバスを移入。(→ウィキペディア)

③平山成信 ひらやま-なりのぶ

1854-1929 明治-大正時代の官僚。

嘉永(かえい)7年11月6日生まれ。平山省斎の養子。第1次松方内閣の書記官長,枢密院書記官長,大蔵省官房長などを歴任。帝国女子専門学校(現相模女子大)校長,日本赤十字社社長をつとめる。帝展の創設につくした。貴族院議員,枢密顧問官。昭和4年9月25日死去。76歳。江戸出身。本姓は竹村。(→コトバンク)

1921年3月 東京美術学校図画師範科を卒業。奈良古美術見学。唐招提寺で開山鑑真和上が「阿児奈波」に漂着したことを知る。4月、文部省より沖縄県に出向を命ぜられ、沖縄県女子師範学校教諭兼沖縄県立高等女学校教諭に任ぜられる。/東京美術学校同期には米須秀亀(西洋画科)、野津唯尹(日本画科)が居た。翌年には我部政達、嘉数能愛、平田善吉、古謝景明も居た。

鎌倉芳太郎、首里の座間味家に

□向姓ー尚清王弟王子尚垣北谷王子朝里9世向榮大宜味按司朝季次男也 小宗 10世・朝三 和宇慶親雲上ー11世・朝傑 =10世・朝良(父・朝良)ー11世・朝記(健)ー12世・朝鎮(正)・・・・・座間味朝佳 ツル-座間味朝雄

1922年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校研究科(美術史研究室)入学。琉球研究資料を正木直彦校長に提出、同校長の紹介により、東京帝国大学伊東忠太教授の指導を受け、研究を続行する。

9」月 関東大震災のため東京を離れ、三カ月間ほど、奈良、京都の古美術の研究に従事する。

1924年3月25日『鹿児島新聞』「取壊す首里城」

1924年4月4日『鹿児島新聞』「首里正殿は保存」

4月ー鎌倉芳太郎、伊東忠太博士と共同研究の名義で、財団法人啓明会より琉球芸術調査事業のため、一カ年間金3千円の補助を受ける。以降2回追加補助を受け、合計1万円となる。鎌倉芳太郎、東京美術学校助手(美術史研究室勤務)として、沖縄県に出張。首里市の援助により、同市役所(高嶺朝教市長)内に写真暗室を設備し、尚侯爵家、その他首里、那覇の名家の所蔵品を調査、撮影。首里城正殿その他の歴史的建造物については、伊東忠太博士の希望により国宝指定のための参考資料として、これらを撮影する。その他、文献、各種資料の調査のため、尚侯爵家文庫、沖縄県立沖縄図書館、御殿、殿内等各家を歴訪する。工芸資料中の染色は、旧首里王府所属の紺屋を捜究し、型紙、染手本等を蒐集する。一カ年に、写真(四ッ切・キャビネ判)千五百点、実物資料三千点に及ぶ。

1924-4

1924- 伊東忠太『琉球紀行』□聞くところによれば日本リーバー・ブラザース株式会社の取締役ジョン・ガスビー氏は英国博物館に送付する目的で、琉球陶器其の他の工芸品を買収の為め琉球に渡り、数千金を投じて古代陶器を買い入れたが、彼は東洋に於ける最も生きたる作品だと激賞し、以前は四五十銭位で売買した古陶器を数十圓で買い集めたそうである。鎌倉芳太郎君も負けずに蒐集しておられるから、稀有の珍品をみすみす外人に奪われることはあるまいと思うが、結局金の競争になるので、聊か心細い感がある。

1925-2-18 『沖縄朝日新聞』「来る28日、古琉球芸術の粋を一堂に陳列して 首里市教育部会が一般公開ー鎌倉芳太郎氏苦心の撮影になる」

1925(大正14)年

9月5日ー東京美術学校で啓明会主催「琉球芸術展覧会」「琉球講演会」「琉球舞台」(登リ口説、カラヤ節、前ノ濱節、童謡踊、千鳥節、萬歳、コテイ節、八重瀬萬歳、ハトマ節、天川節)

12月ー『啓明会第十五回講演集』□東恩納寛惇「琉球史概説」、柳田國男「南島研究の現状」、伊波普猷「古琉球の歌謡に就きて」、鎌倉芳太郎「琉球美術工芸に就きて」、伊東忠太「琉球芸術の性質」、山内盛彬「琉球音楽に就きて

12月ー啓明会『財団法人啓明会創立十年記念会図録』□「第一部 琉球」

1925-9月30日『沖縄朝日新聞』おた「琉球展を観るー9月7日の午後、東京美術学校の大講堂には琉球の舞踊が琉球音楽の伴奏の下に独自な情調と気分を醸しつつ行われていた・・・・」

1925年3月 鎌倉芳太郎、東京美術学校美術史研究室に帰校す。

9月 東京美術学校において、財団法人啓明会主催の琉球芸術展覧会並びに講演会が開催される。鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」を講演。

12月 『財団法人啓明会第15回講演集』鎌倉芳太郎「琉球工芸に就きて」

1926年4月 鎌倉芳太郎、再度前事業継続のため、沖縄島を中心にして、奄美大島、宮古島、八重山諸島を調査する。この間、琉球王府紺屋の大宗家沢岻家より、型紙、染手本等の実物資料を譲り受け、同家において、紅型の型置及び顔料色差法を実地に演習、会得する。

1926ー10 『沖縄教育』(國吉眞哲)鎌倉春熈「琉球神座考断章」

1927年

9月 鎌倉芳太郎、八重山より台湾に渡って調査旅行し、上海を経て帰国、東京美術学校に帰校す。正木直彦校長担当の「東洋絵画史」講座のため、有給助手となる。

1927-10 『沖縄教育』165号 鎌倉芳太郎「私立琉球炭鉱尋常小学校参観紀」、小原國芳(成城学園主事)「教育道」

1928-12 『東洋工藝集粋』

『財団法人啓明会創立10年記念講演集』鎌倉芳太郎「琉球染色に就きて」

1928年 『財団法人 啓明会創立10年記念会図録』「東洋工藝集醉」

1929年8月 『芸苑巡礼』伊東忠太・鎌倉芳太郎「琉球に於ける日秀上人造像考」巧芸社

1930年1月20日~28日ー東京三越4階西館で「琉球展覧会」○ホール催物 講演 東恩納寛惇「琉球の歴史と地理に就て」/鎌倉芳太郎「琉球の文化に就て」

1930-10 鎌倉芳太郎共著『東洋美術史』玉川学園出版部

1931-7 『財団法人啓明会第41回講演集』

1931年 結城素明『東京美術家墓所考』 巧芸社 (鎌倉編)

(粟国恭子所蔵)

1932年12月 鎌倉芳太郎『南畫と北畫』玉川文庫

1933年4月 鎌倉芳太郎、東京美術学校にて「東洋絵画史」講座を担当。8月ー沖縄県那覇市天尊廟において、『歴代宝案』を調査し、理研陽光印画紙を用いて複写本を作る。

れきだいほうあん【歴代宝案】

琉球王国の外交文書を集めたもの。第1~3集,約250冊からなる膨大な記録。1424年(尚巴志王代)から1867年(尚泰王代)まで440年余に及ぶ文書が含まれ,全文漢文で記されている。17世紀末から18世紀初期,前後3回にわたって首里王府の手で編集された。内容は対中国関係(明・清2代)のものが大半を占めるが,中世(古琉球)のものには朝鮮をはじめ,シャム,マラッカ,ジャワ,スマトラ,アンナンなど東南アジア諸国関係のものもあり,琉球王国の対外交流の範囲とその内容を知ることができる。(コトバンク)

1934-3 『南画鑑賞』第3巻第3号 鎌倉芳太郎「醒斎先生語録を読みて」

1935-1 『財団法人啓明会第48回講演集』

1936-6 『南画鑑賞』第5巻第6号 鎌倉芳太郎「将来の画祖たる覚悟」

1936-12 宇宿捷(宮内省図書寮)来沖

1936年12月から翌年1月 鎌倉芳太郎、琉球の城址で古陶器を発掘。

1936年 結城素明『東京美術家墓所誌』 (鎌倉編)

1937-1 鎌倉芳太郎、沖縄県に赴き、首里城、浦添城、照屋城跡等、各所を発掘調査。

1937年1月 帝室博物館『琉球風俗品陳列目録』

1937-7 宇宿捷『琉球と薩摩の文化展覧会目録』

○鎌倉芳太郎「時双紙」「赤絵小皿」「赤絵小鉢」「赤絵焼酎入」「女子用簪」「上着」

2007年1月 『河東碧梧桐全集』第12巻「沖縄那覇紀行」 文藝書房

〇1910年5月18日に伊波普猷と会話した河東碧梧桐は「沖縄那覇紀行」で伊波の話を紹介している。□5月18日。半晴。臺灣、朝鮮には目下土着人を如何に馴致すべきかの重大な問題が何人の頭をも重圧しつつある。琉球のように多年親日の歴史ある土地に、さような社会問題があろうとは夢想だもせぬところであった。が、人種上に生ずる一種の敵愾心、表面に現れた痕跡は絶無であるにしても、心の奥底に拭うべからざるある印象の存することは争われぬ。伊波文学士ー沖縄人ーの観察はあるいは一方面であるかも知れぬが、這般の消息について多少聞くべきものがある。曰く琉球が親日に勤めたことは、すでに数百年前のことで、時の為政者は大抵そのために種々の施設をしておる。なかんずく向象賢などは時の名宰相であったのであるが、その親日に尽くしたことも一通りではなかった。下って宜湾朝保の如き、八田知紀の門下生となって三十一文字の道にも心を寄せたという位である。が、琉球人の方を主として見ると、島津氏の臨監は、これを支那の恩恵に比すると余り苛酷であった。支那は琉球から租税を徴したことがない。進貢船を派しても、必ずそれ以上の物と交易して呉れる。のみならず、能く諸生の教導をして、留学生なども懇篤な待遇をした。沖縄人が親日の束縛を受けながらも、暗に支那に欸を通じて、衷心その恩を忘れざるものはこれがためである。殊に廃藩置県の際における内地人の処置は、沖縄人の心あるものをして、新たなる敵愾心を起さしめた。蓋し土着の沖縄人を軽蔑することその極に達したからである。

爾来その敵愾心は学問の上に進展して、沖縄人と雖も習字次第内地と拮抗するに足ることを証拠立てた。今日如何に焦燥れても如何に運動しても一種の不文律は沖縄人に政治上及び実業上の権力は与えられぬ。已むなくさる制裁のない学問に向かって力を伸ばす外はないのである。この気風は殊に今日の青年間に隠約の勢力となっておる。今日小中学または師範学校などの教師ー内地人ーは内地で時代後れになった人が多い。新進気鋭の秀才が、かかる南洋の一孤島に来ぬのは自然の数であるけれども、現在の権力掌握者はまた余りに時勢に取り残され方が甚だしい。そこになると、青年の方が遥かに時代の推移を知っておる。如何に圧制的に新刊の書を読むなと禁じても、生徒は暗に、どういうことが書いてあるかも知らずに、と冷笑しておる始末である。殊に我々は沖縄人だという自覚の上に、このまま単に内地人の模倣に終わるべきであろうかという疑問がある。つまらぬ事のようであるけれども、島津氏に対する祖先伝来の一種の嫌悪心も手伝ふて来る。さらばというてもとより沖縄県庁に対して謀反を計るなどという馬鹿なこともないが、それらの暗々裡の不平は、いつか妙な方向に走らせて、青年に社会主義の書物や、露西亜小説の悲痛な物やなど読むものが多くなった。もしこの気風が段々助長して行けば、あるいは人種上の恐るべき争いとならぬとも限らぬ。要するにこの十年前までは単に旧物破壊、日本模倣の単純な社会であったのが、今日は沖縄人としての自覚が芽を萌して、旧物保存、模倣敗斥の端を啓いたのである。

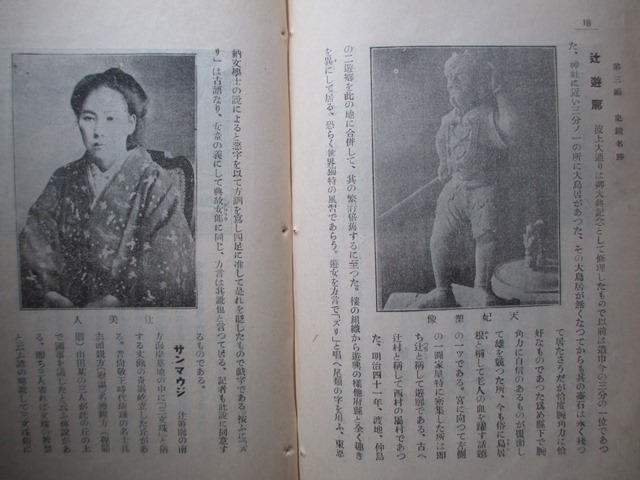

1910年5月15日ー『日本及日本人』第573号 碧悟桐「那覇での社会問題として第一に指を屈せられるべきものは辻遊郭である」

1910年6月 『ホトトギス』岡本月村「琉球スケッチ」

□岡本月村(1876年9月10日~1912年11月11日)

上道郡西大寺(現、岡山市)の人。名は詮。幼くして画技を好み、13歳で徳島県の天蓋芝堂、次いで京都の今尾景年に、また洋画を浅井忠に学んだ。神戸新聞、大阪朝日新聞に俳味ある漫画を載せて異彩を放つ。旅行を好み俳句にも長ず。

麦門冬と河東碧梧桐

1984年12月発行の『琉文手帖』「文人・末吉麦門冬」で1921年以降の『ホトトギス』の俳句も末吉作として収録した。これは別人で熊本の土生麦門冬の作品であるという。土生麦門冬には『麦門冬句集』(1940年9月)があった。1910年5月、河東碧梧桐、岡本月村が来沖したとき、沖縄毎日新聞記者が碧梧桐に「沖縄の俳句界に見るべき句ありや」と問うと「若き人には比較的に見るべきものあり其の中にも麦門冬の如きは将来発展の望みあり」と答えたという。

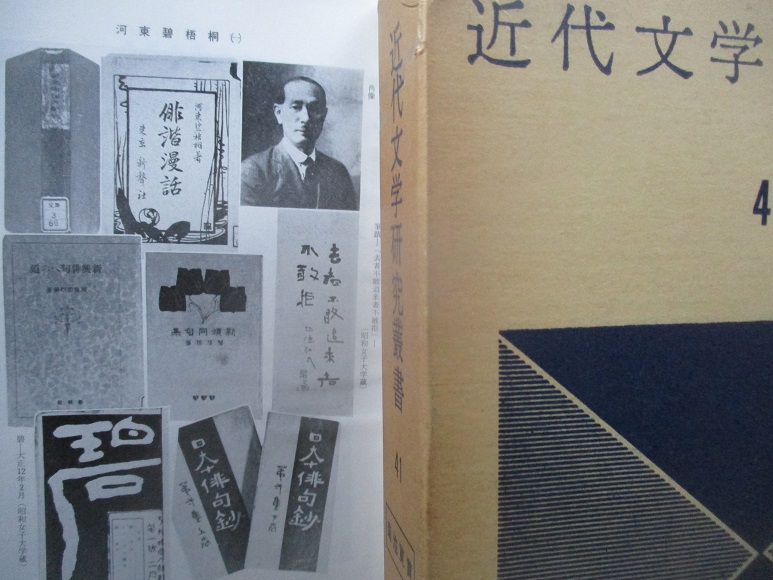

1975年5月 昭和女子大学近代文学研究室『近代文学叢書』41巻「河東碧梧桐」 昭和女子大学近代文化研究所

河東碧梧桐 かわひがし-へきごとう

1873-1937 明治-昭和時代前期の俳人。

明治6年2月26日生まれ。高浜虚子とともに正岡子規にまなび,新聞「日本」の俳句欄の選者をひきつぐ。のち新傾向俳句運動をおこし,中塚一碧楼(いっぺきろう)らと「海紅」を創刊,季題と定型にとらわれない自由律俳句にすすむ。大正12年「碧(へき)」,14年「三昧(さんまい)」を創刊。昭和12年2月1日死去。65歳。愛媛県出身。本名は秉五郎(へいごろう)。作品に「碧梧桐句集」,紀行文に「三千里」など。(コトバンク)

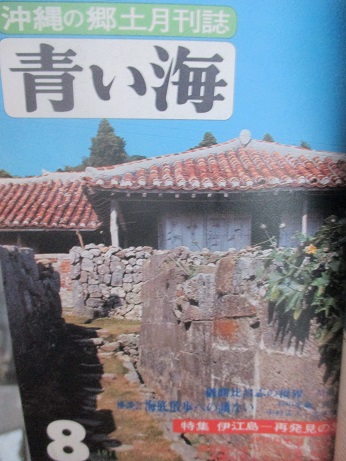

1974年2月号 雑誌『青い海』30号 大城立裕「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」

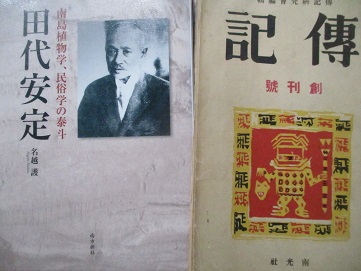

2017年3月 名越護『南島植物学、民俗学の泰斗 田代安定』南方新社/1934年年10月 南光社『傳記』創刊

1974年1月『伝統と現代』谷真介「岩崎卓爾」、三木健「田代安定」

1974年1月『伝統と現代』「日本フォークロアの先駆者」

田代安定(三木健)/笹森儀助(植松明石)/岩崎卓爾(谷真介)/鳥居龍蔵(小野隆祥)/佐々木喜善(菊池照雄)/柳田国男(牧田茂)/折口信夫(村井紀)/早川孝太郎(野口武徳)/筑土鈴寛(藤井貞和)/中山太郎(阿部正路)/南方熊楠(飯倉照平)/渋沢敬三(宮本馨太郎)/金田一京助(浅井亨)/知里真志保(藤本英夫)/伊波普猷(新里金福)/喜捨場永珣(牧野清)/石田英一郎(松谷敏雄)/菅江真澄(石上玄一郎)/近藤富蔵(浅沼良次)

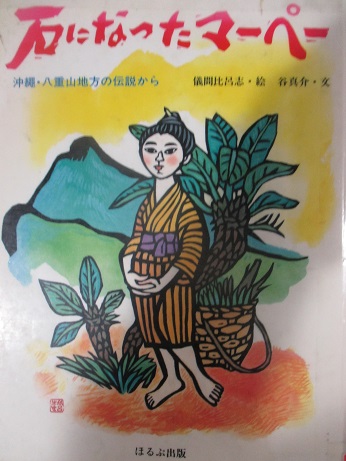

1985年5月 儀間比呂志・絵 谷真介・文『石になったマーペー 沖縄・八重山地方の伝説から』ほるぷ出版

1974年6月 『岩崎卓爾一巻全集』伝統と現代社

ひるぎの一葉/八重山研究/やえまカブヤー/石垣島気候篇/新撰八重山月令/気候雑纂/作品(俳句・短歌・詩)・その他。

註(語彙註)・・・西平守晴・沖縄関係資料室/岩崎卓爾と気候・・・畠山久尚・元気象庁長官/岩崎卓爾と八重山・・・谷川健一・民俗学者/岩崎卓爾翁のことども・・・瀬名波長宣・元石垣島測候所長/父・岩崎卓爾・・・菊池南海子・岩崎卓爾次女/年譜・書誌・・・谷真介①/後記

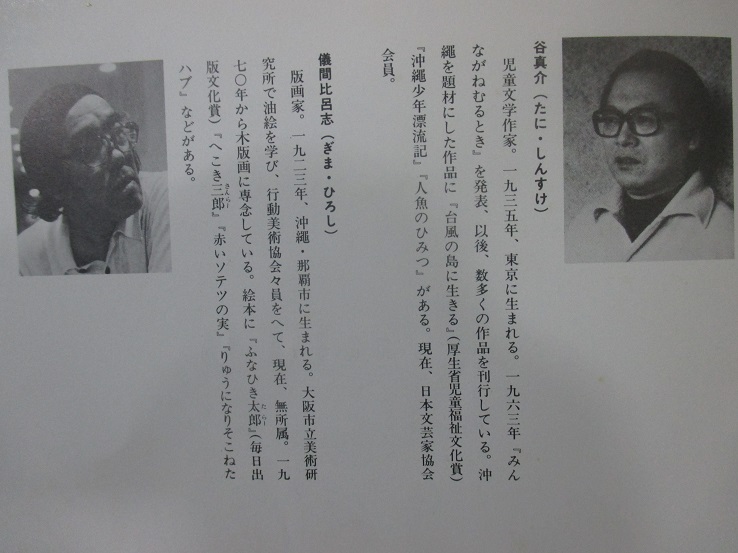

①谷真介 たに-しんすけ

1935- 昭和後期-平成時代の児童文学作家。

昭和10年9月7日生まれ。子どもの遊びから生まれた冒険世界を多彩な手法でえがき,作品に「みんながねむるとき」「ひみつの動物園」など。「沖縄少年漂流記」,「台風の島に生きる」(昭和51年児童福祉文化奨励賞)など,ノンフィクションも手がける。東京出身。中央大中退。本名は赤坂早苗。→コトバンク

岩崎卓爾年譜(抄録)ー谷真介

1882年ー8月、上杉茂憲、沖縄県令として八重山(石垣島)を巡回。この年、鹿児島の植物学者・田代安定が農商務省官吏として最初の八重山踏査を行う。

1891年ー10月、岩崎卓爾、第二高等中学校を退学し、北海道庁札幌一等測候所に気象研究生として入所。

1893年ー11月、岩崎卓爾、根室一等測候所に配属。この年、青森の笹森儀助が沖縄本島・先島諸島の民情踏査に赴く。

1894年ー5月、笹森儀助『南島探険』刊。8月、日清戦争始まる。

1897年ー6月、岩崎卓爾、富士山頂の測候を命じられる。10月、岩崎卓爾、中央気象台附属石垣島測候所勤務を拝命。12月、石垣島測候所長心得となる。

1899年ー4月、大島測候所長心得として奄美大島名瀬へ赴く。6月、妻・貴志子が仙台より来る。9月、石垣島測候所長として石垣島に帰任。

1900年ー5月、古賀辰四郎は、黒岩恒、宮島幹之助に協力を仰いで尖閣列島を調査。(尖閣列島の命名は黒岩恒)

1902年ーこの年の末、266年にわたって八重山島民を搾取しつづけていた人頭税廃止となる。

1904年ー2月、日露開戦。7月、鳥居龍造、川平仲間嶽貝塚を発掘調査。

1906年ー2月、菊池幽芳、川平大和墓発掘調査。春、岩崎卓爾、蝶の標本として「アカタテハ」「ヤマトシジミ」を岐阜の名和昆虫研究所へ送る。この年、岩崎卓爾、台北より来島した田代安定と会う。

1910年ーこの年。石垣島に白蟻の被害拡がる。イギリスのノルス来島。

1911年ー1月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻に関する通信」、6月、『昆虫世界』岩崎卓爾「白蟻群飛」。6月、強度の地震あり。岩崎卓爾、名蔵川良峡で「イワサキコノハチョウ」発見。

1912年ー4月、岩崎卓爾『八重山童謡集』刊。5月、岩崎卓爾、粟、稲、麦など害する夜盗虫(アハノヨトウムシ)の駆除法を名和昆虫研究所に問い合わせる。

1913年ー2月、貴志子夫人 7人の子を連れて仙台へ帰る。岩崎卓爾、「イワサキゼミ」「イワサキヒメハルゼミ」の新種発見。

1914年ー3月、岩崎卓爾、八重山通俗図書館を創設。5月、御木本幸吉が石垣島富崎で真珠養殖事業を始める、卓爾に協力を仰ぐ。

1916年ー8月、武藤長平七高教授が来島。

1920年ー9月ごろ岩崎卓爾、台風観測中に右眼を失明す。この年、岩崎卓爾『ひるぎの一葉』刊。

1921年ー岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに柳田国男を石垣港桟橋に迎える。

1922年ー4月17日、岩崎卓爾、喜舎場永珣とともに上京、柳田国男を訪ねる。4月21日、一ツ橋如水館で開かれた「南島談話会」、出席者、岩崎卓爾、喜舎場永珣、上田万年、白鳥庫吉、三浦新七、新村出、幣原坦、本山桂川、移川子之蔵、中山太郎、折口信夫、金田一京助、東恩納寛惇、松本信広、松本芳夫その他。8月1日、暴風警報が出ているなかを田辺尚雄が民謡研究のため来島。

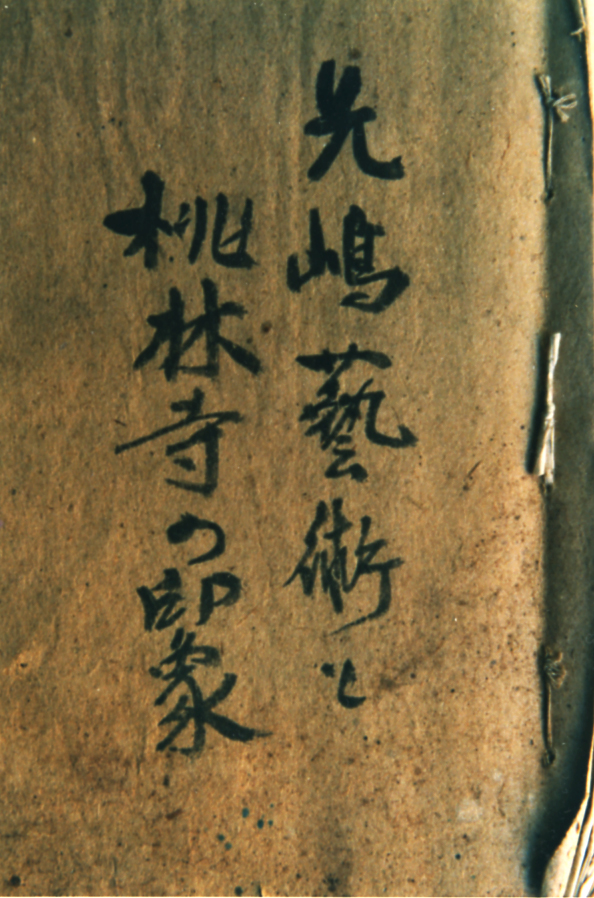

1923年ー2月、鎌倉芳太郎、桃林寺権現堂の芸術調査で来島。7月、岩崎卓爾、『やえまカブヤー』を八重山通俗図書館から刊行。8月、折口信夫が民俗採集のため来島。

1924年ー9月、岩崎卓爾、文芸同人結社セブン社を主宰、同人誌『せぶん』を創刊。本山桂川、民俗採集で来島、卓爾のすすめに応じて与那国島踏査に赴く→1925年『南島情趣』『与那国島図誌』『与那国島誌』刊行。

2016年6月 備仲臣道『紙碑ー本の周辺 坂本篤 艶本狂詩曲』皓星社〇1926(大正15・昭和元)年、坂本書店出版部から、民俗学者であり文学碑研究家でもある本山桂川を編集者に据えて、南方熊楠の『南方閑話』を発刊したのを手はじめに、中山太郎の『土俗私考』にはじまる「閑話叢書」を刊行

〇2017年3月 『平成27年度 市立市川歴史博物館館報』三村宜敬(市川歴史博物館学芸員)「本山桂川の足跡を探る」

1926年ー1月、八重山に始めてラジオ受信器設置。

1928年ー4月13日、東京代々木の日本青年館、18日が朝日新聞講堂で初めて八重山芸能(第三回郷土舞踊大会)が公演。

□1974年3月 大城立裕『風の御主前 小説・岩崎卓爾伝』日本放送出版協会

□岩崎卓爾 いわさき-たくじ

1869-1937 明治-昭和時代前期の気象技術者,民俗学者。

明治2年10月17日生まれ。32年沖縄石垣島初代測候所長となる。気象観測のかたわら,八重山の民俗,歴史,生物などを研究。退職後も石垣島にとどまり,「天文屋の御主前(うしゆまい)」としたしまれた。昭和12年5月18日死去。69歳。陸前仙台出身。第二高等学校中退。著作に「ひるぎの一葉」「八重山研究」など。→コトバンク

東京の島袋和幸氏から『日本エスペラント運動史』がおくられてきた。島袋氏は豊川善曄も調べていたから、同書の人名索引には豊川の名前も載っている。

ザメンホフ【Lazaro Ludoviko Zamenhof】

1859‐1917

今日もっとも広く使用されている人工語・国際語エスペラントの創始者。ユダヤ系ポーランド人でワルシャワの眼科医。ペンネームを〈ドクトーロ・エスペラントDro Esperanto〉といい,これより人工語の名前がエスペラントと呼ばれるようになった。ザメンホフは生涯をエスペラントの普及に尽くし,旧約聖書,アンデルセンの童話などをはじめ,多くの文学作品をエスペラントに翻訳した。また,国際的に中立な言語のほかに,すべての宗教に共通である道徳原理の総和ともいうべき中立的な宗教を人類が採用すれば,人間間の関係はよくなるに違いないとする〈ホマラニスモ〉という学説も提唱した。(→コトバンク)

1917年12月ー伊波普猷らが主催したエスペラント研究会の記念写真。中央のヒゲをたくわえているのが伊波、その右が比嘉春潮

1918年1月29日ー日本エスペラント協会は四ツ谷見附の三河屋で理事幹事会を開催し、年々の収入不足に対応するための会費値上げの提案をこの年は見送り、会費(年1円20銭)は前金で納入してもらうことに決めた。また、黒板幹事長の提案で理事を評議員と改称して地方からも選ぶこととし、さらに幹事を改選し、幹事長・黒板、幹事・小坂、浅井を選任した。評議員に、伊波普猷(那覇)、速水真曹(横浜)、千布利雄(神戸)、大石和三郎、高橋邦太郎(広島)、高楠順次郎、田川大吉郎、中村精男、黒板勝美、安孫子貞次郎、斯波貞吉、志村保一の12名が選ばれた。

地方支部は、東京(後藤敬三)、横浜(速水真曹)、横須賀(小林茂吉)、金沢(吉川友吉)、大阪(山口末次郎)、堺(坂上佐兵衛)、広島(高橋邦太郎)、沖縄(比嘉春潮)、台湾(蘇壁輝)が活動し、協会の会員数は8月で286名に回復した。広島の高橋邦太郎は10月に静岡に転居し、静岡支部を設立した。

ザメンホフ【Lazaro Ludoviko Zamenhof】

1859‐1917

今日もっとも広く使用されている人工語・国際語エスペラントの創始者。ユダヤ系ポーランド人でワルシャワの眼科医。ペンネームを〈ドクトーロ・エスペラントDro Esperanto〉といい,これより人工語の名前がエスペラントと呼ばれるようになった。ザメンホフは生涯をエスペラントの普及に尽くし,旧約聖書,アンデルセンの童話などをはじめ,多くの文学作品をエスペラントに翻訳した。また,国際的に中立な言語のほかに,すべての宗教に共通である道徳原理の総和ともいうべき中立的な宗教を人類が採用すれば,人間間の関係はよくなるに違いないとする〈ホマラニスモ〉という学説も提唱した。(→コトバンク)

1917年12月ー伊波普猷らが主催したエスペラント研究会の記念写真。中央のヒゲをたくわえているのが伊波、その右が比嘉春潮

1918年1月29日ー日本エスペラント協会は四ツ谷見附の三河屋で理事幹事会を開催し、年々の収入不足に対応するための会費値上げの提案をこの年は見送り、会費(年1円20銭)は前金で納入してもらうことに決めた。また、黒板幹事長の提案で理事を評議員と改称して地方からも選ぶこととし、さらに幹事を改選し、幹事長・黒板、幹事・小坂、浅井を選任した。評議員に、伊波普猷(那覇)、速水真曹(横浜)、千布利雄(神戸)、大石和三郎、高橋邦太郎(広島)、高楠順次郎、田川大吉郎、中村精男、黒板勝美、安孫子貞次郎、斯波貞吉、志村保一の12名が選ばれた。

地方支部は、東京(後藤敬三)、横浜(速水真曹)、横須賀(小林茂吉)、金沢(吉川友吉)、大阪(山口末次郎)、堺(坂上佐兵衛)、広島(高橋邦太郎)、沖縄(比嘉春潮)、台湾(蘇壁輝)が活動し、協会の会員数は8月で286名に回復した。広島の高橋邦太郎は10月に静岡に転居し、静岡支部を設立した。

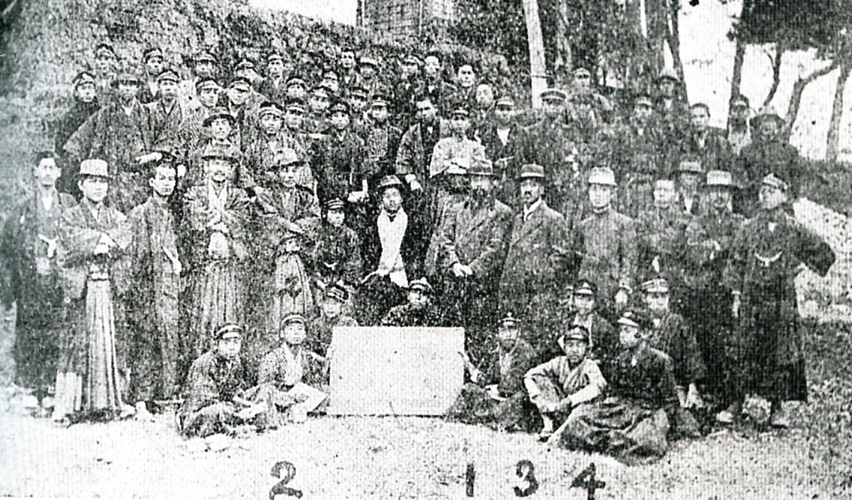

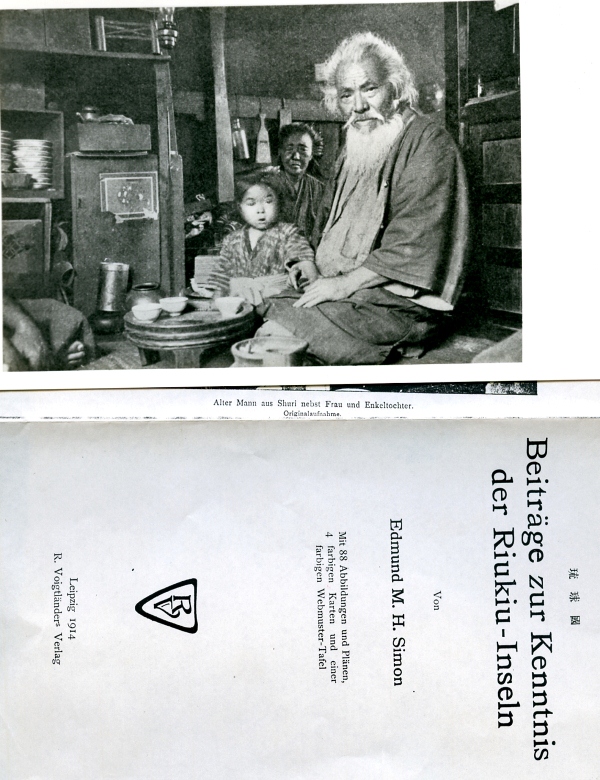

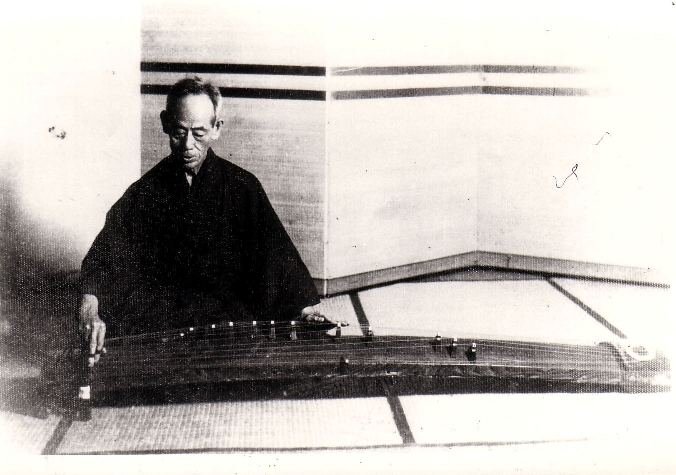

写真下ー金城真三良(1834年~1916年)首里桃原村に生まれる。武術家、通称・金城大筑

1925年8月」25日 『帝国大学新聞』伊波普猷「独逸に於ける唯一の南島研究者(エドムンド・シーモンの事)」これにはシーモンの伊波宛の手紙が紹介されている。「私が美しい琉球諸島に二度も幸福な数日を過ごしてから長い長い年月になりました。(略)歴史は独逸を消滅させるべく決定をして了ひました。 どうか琉球に関するあなたの新著をご恵与下さい。私はこの愛らしい島には、今だに興味を有っていますから、『名護や山原の』といふ歌は、今なほはっきりと私の耳に響いています。それから私は写真を沢山とったのを嬉しく思ひます。私は時たまそれを取りだして、家のランプの側で見ています・・・」

1925年8月」25日 『帝国大学新聞』伊波普猷「独逸に於ける唯一の南島研究者(エドムンド・シーモンの事)」これにはシーモンの伊波宛の手紙が紹介されている。「私が美しい琉球諸島に二度も幸福な数日を過ごしてから長い長い年月になりました。(略)歴史は独逸を消滅させるべく決定をして了ひました。 どうか琉球に関するあなたの新著をご恵与下さい。私はこの愛らしい島には、今だに興味を有っていますから、『名護や山原の』といふ歌は、今なほはっきりと私の耳に響いています。それから私は写真を沢山とったのを嬉しく思ひます。私は時たまそれを取りだして、家のランプの側で見ています・・・」

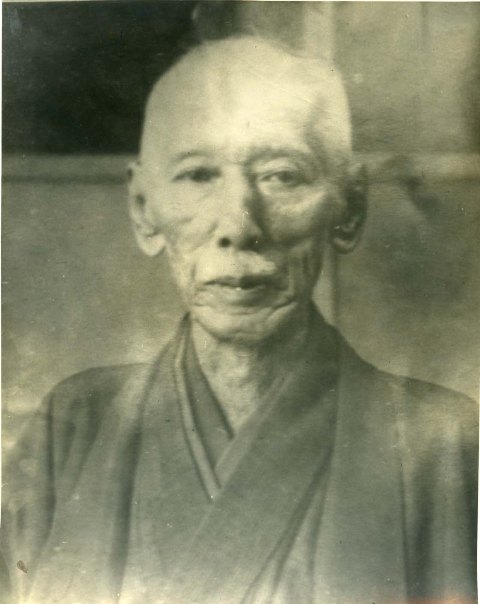

11/27: 沖縄郷土協会初代会長・太田朝敷

1926年7月8日『沖縄朝日新聞』太田潮東「布哇の其の後」

□ヒロの滞在は悠々保養のつもりであったがヒロ市在留の県人もなを 席の宗教談でも聞きたいという希望があり、ホノムの佛教婦人会からも今一回講演して貰いたいと云う頼みが来たので、これも何かの因縁と思うて快く引き受け、この二席の講演は愈々お名残の講演であるから、多少趣きを加え金儲けと宗教を結びつけて話した。

ハワイに来て居る人々の多くは何れも金儲けを目的として来たに相違ないが、さて佛教に於いてもキリスト教に於いても、その他の宗教に於いても、教壇から金儲けの話しをすることは余りしないようだ。ところが金と云う奴は実に重宝なもので、誰でもこれが嫌いなものは居ない。佛教の或る開教師がしこたま金をためて帰ったそうだが或る人がそれを難したら、その坊さん平然として曰く「佛と云う字は人偏に弗と云う字じゃないか」この坊さんの如きは寧ろ正直の方で、金に執着がないような顔をして居る宗教家中にも、その実内ふくのものが可なり居るようだ。

要するに金を得たいというのは万人が万人共通の欲望だ。吾々の前に開けられている広い広い道は、只この欲望を満足する活動の為に開かれたかのように思わるる位いだ。ところがこの広い道には人の目に見えぬ陥穽もあれば深淵もあり所によっては毒蛇も居れば猛獣も居る。世の中には金儲けの上手と言わるる人が随分多いが、これらの人々は畢竟この危険極まる道の案内をよく知って居るのだ。

陥穽や深淵をよけて通り、毒蛇や猛獣を避け、然も相当に欲望を充たし得るのがマア世渡り上手と言ってよかろう。世渡り上手と云へば一種狡猾なわるがしこい人間のように考えるものが多いようだがこの種の人間はうまく世を渡ろうが、儲け口にありつこうが、それは外面だけのことで内面に於いては常に四苦八苦で少しも満足を得て居ない。

佛教に自利々他の覚行 云うことがあるが、ここに利と云うのは坊さん達に言わすと物質から離脱した精神的の利に局限されて居るが私はそうは見て居ない。詰まり二方に渉った自利々他である。自らも利し他も利する自利共利の道を求むる所に宗教もあり道徳もあるのだ。宗教家はややもすれば消極的にこの危険を避けようとする。殊に佛教徒中には禁欲を根本本義と考えて居るものが多いが、それは佛教の根本義を知らないからだ。

これは私独創の見ではない、佛も一切法は観を根本と為すと説かれてある。欲を殺してしまったら活動はないのだ。既に活動がなければこの世界に生命と称すべきもののある筈はない、即ち世界の死滅だ。然もこの欲を充たす道は自らも利し他も利し自他共に利する所に佛教の眞精神は存するのである。危険を避けて安全に通られる世渡りの自道も此の処に開かれているのである。私の信ずる所の佛教はこれであるから私はこの根本義を宣伝したのだ。

ハワイ各島の中でハワイ島は近来非常に宗教熱が盛んで我が県人を中心とする「真宗深信協会」と称する団体もありその例会の時には三四十哩から出席するのもある。私はかかる状態を見て私が佛教を味わって居たことを多幸と思うた。若し私に佛教の思想がなかったならばハワイ各島の巡講中県人に対するのは兎や角お茶を滑し得たとしても所謂一般講演の場合には聊か困ったらうと思った。

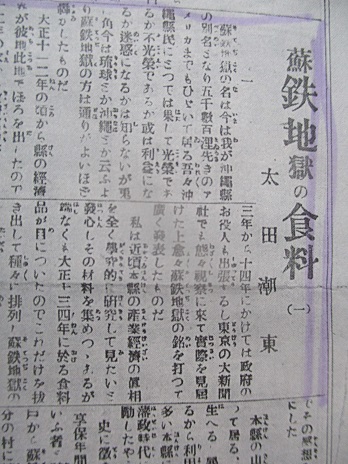

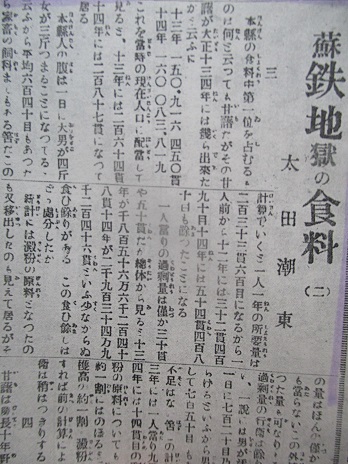

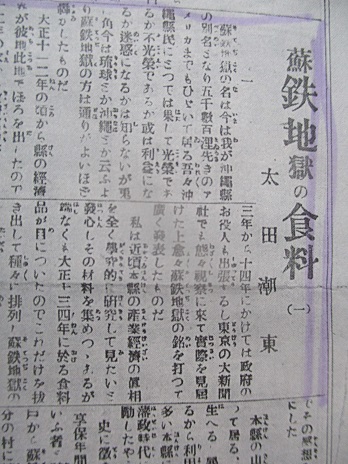

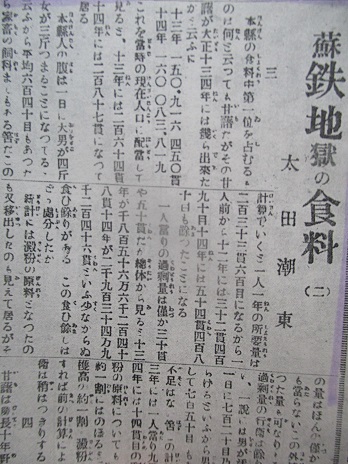

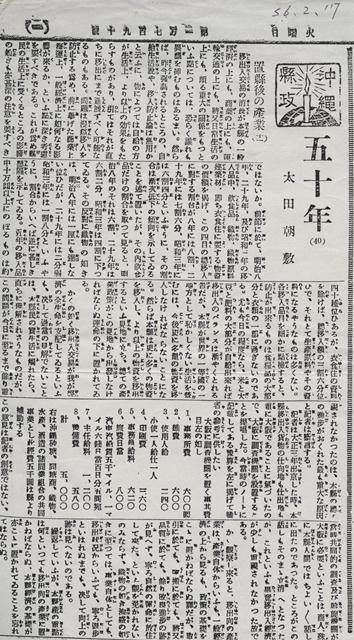

1927年10月13日『沖縄朝日新聞』太田潮東「蘇鉄地獄の食料」

1934年4月27日ー沖縄郷土研究会(1931年1月発足。真境名安興発起)と沖縄県文化協会(1933年8月発足。太田朝敷会長)が合同、沖縄郷土協会が発足し初代会長に太田朝敷が就任。

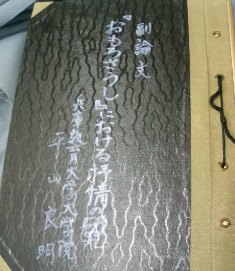

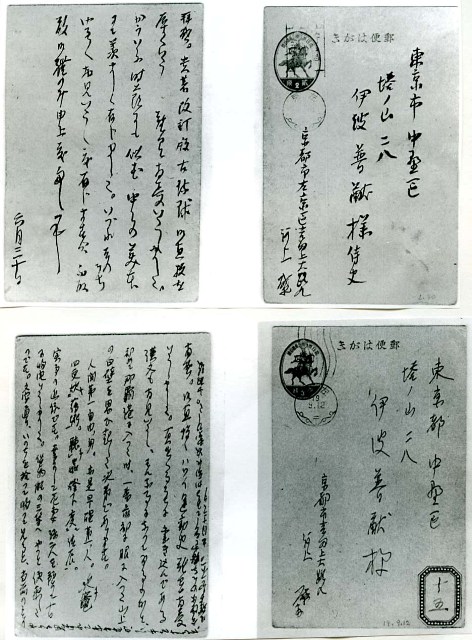

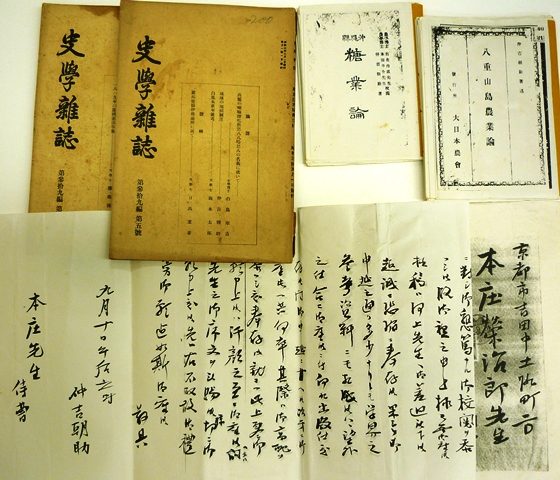

東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡

□その後はご無沙汰致して居ります。琉球紙の25周年の記念号には広告を通しての社会観を深き興味を以って拝見しましたが今又「離れて観たるその後の沖縄」今朝は只一回しか見ないが物質生活の方面より思想の方面より政治の方面より道徳の方面より種々の形をとって現れた所謂蘇鉄地獄の種々相をえがかれた所一読直ちに「さすがは」と独り叫びました。(略)適者生存の理法は遂にこの士魂を駆逐してしまい物質主義に対しては何らこれを裁制する法則もなく、今日では全く物質的享楽という唯一残された、この思想を最も鮮明に最も適切に見ようとするなら我が沖縄が即ち帝国の縮図です。この縮図の中に一年も生活して居ると夫子自らも矢張り画中の人となり当初の感じは漸次薄らいでくるのです。環境の力の恐ろしさを今更ながら適切に感じます。

□東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡

私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云うより寧ろ民族的団体と云う見地です。(日本)国民の頭から民族的差別観念を消してしまうことは吾々に取っては頗る重要な問題だと考えて居ります。

□1991年1月 伊佐真一編『アール・ブール 人と時代』伊佐牧子

○(略)赤と黒の綱引きは相拮抗しており、それはそれで学問的に大いに議論をすればよいことである。だが、時として世の中にはこうした自由な言論・報道を封じ込めようとする者がいるものである。たとえばその一例、この赤黒論争が新聞紙上や巷間でにぎわっていたころ、沖縄総合事務局開発建設部の村山和義公園調整官から、18名の元委員に宛て、首里城にかかわる発言を統制しようという文書が出されている。その内容は、首里城正殿及び公園に関する出版物の刊行、公演、取材等多岐にわたる「マスコミ等への報道」を「公園調整官を窓口として一本化」するというものであった。これに対して、又吉真三氏と前田氏と前田氏はただちに抗議を行ったが、事の重大さに気づいた当局は6月12日付で、先の文書の廃棄処分するに至った(『琉球新報』1989年7月25日付夕刊)。戦前の大政翼賛会まがいの行為をしたわけであるから当然といえば当然である。(略)

□2009年10月 屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす』世織書房

○(略)高良倉吉氏のそのような直接的な政治的役割にかんしてではない。琉球史研究という学問的意匠による非政治的立場を装いながら、きわめて政治的な役割を果たしている、その<政治性>の問題についてである。それは、党派的な主義主張やイデオロギーなどの「政治性」とは位相」を異にした、関係における認識や解釈などの<政治性>の問題である。

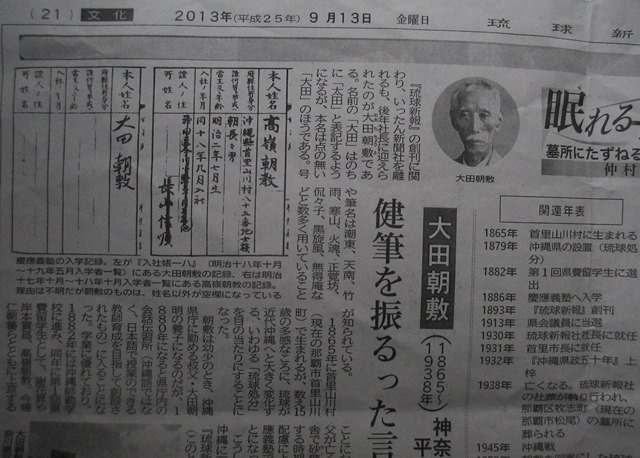

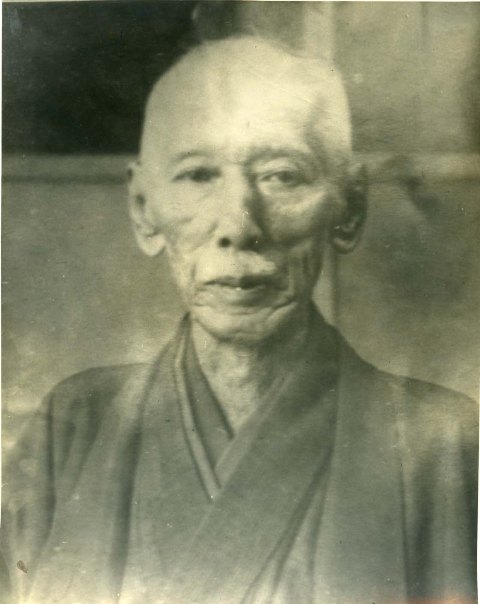

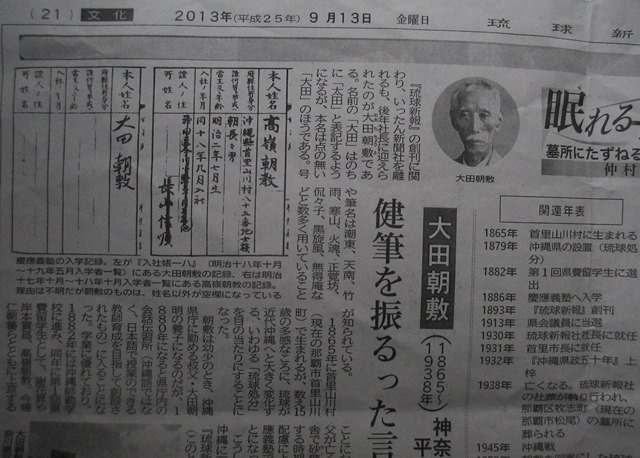

2013年9月13日『琉球新報』仲村顕「眠れる先人たちー大田朝敷」

□ヒロの滞在は悠々保養のつもりであったがヒロ市在留の県人もなを 席の宗教談でも聞きたいという希望があり、ホノムの佛教婦人会からも今一回講演して貰いたいと云う頼みが来たので、これも何かの因縁と思うて快く引き受け、この二席の講演は愈々お名残の講演であるから、多少趣きを加え金儲けと宗教を結びつけて話した。

ハワイに来て居る人々の多くは何れも金儲けを目的として来たに相違ないが、さて佛教に於いてもキリスト教に於いても、その他の宗教に於いても、教壇から金儲けの話しをすることは余りしないようだ。ところが金と云う奴は実に重宝なもので、誰でもこれが嫌いなものは居ない。佛教の或る開教師がしこたま金をためて帰ったそうだが或る人がそれを難したら、その坊さん平然として曰く「佛と云う字は人偏に弗と云う字じゃないか」この坊さんの如きは寧ろ正直の方で、金に執着がないような顔をして居る宗教家中にも、その実内ふくのものが可なり居るようだ。

要するに金を得たいというのは万人が万人共通の欲望だ。吾々の前に開けられている広い広い道は、只この欲望を満足する活動の為に開かれたかのように思わるる位いだ。ところがこの広い道には人の目に見えぬ陥穽もあれば深淵もあり所によっては毒蛇も居れば猛獣も居る。世の中には金儲けの上手と言わるる人が随分多いが、これらの人々は畢竟この危険極まる道の案内をよく知って居るのだ。

陥穽や深淵をよけて通り、毒蛇や猛獣を避け、然も相当に欲望を充たし得るのがマア世渡り上手と言ってよかろう。世渡り上手と云へば一種狡猾なわるがしこい人間のように考えるものが多いようだがこの種の人間はうまく世を渡ろうが、儲け口にありつこうが、それは外面だけのことで内面に於いては常に四苦八苦で少しも満足を得て居ない。

佛教に自利々他の覚行 云うことがあるが、ここに利と云うのは坊さん達に言わすと物質から離脱した精神的の利に局限されて居るが私はそうは見て居ない。詰まり二方に渉った自利々他である。自らも利し他も利する自利共利の道を求むる所に宗教もあり道徳もあるのだ。宗教家はややもすれば消極的にこの危険を避けようとする。殊に佛教徒中には禁欲を根本本義と考えて居るものが多いが、それは佛教の根本義を知らないからだ。

これは私独創の見ではない、佛も一切法は観を根本と為すと説かれてある。欲を殺してしまったら活動はないのだ。既に活動がなければこの世界に生命と称すべきもののある筈はない、即ち世界の死滅だ。然もこの欲を充たす道は自らも利し他も利し自他共に利する所に佛教の眞精神は存するのである。危険を避けて安全に通られる世渡りの自道も此の処に開かれているのである。私の信ずる所の佛教はこれであるから私はこの根本義を宣伝したのだ。

ハワイ各島の中でハワイ島は近来非常に宗教熱が盛んで我が県人を中心とする「真宗深信協会」と称する団体もありその例会の時には三四十哩から出席するのもある。私はかかる状態を見て私が佛教を味わって居たことを多幸と思うた。若し私に佛教の思想がなかったならばハワイ各島の巡講中県人に対するのは兎や角お茶を滑し得たとしても所謂一般講演の場合には聊か困ったらうと思った。

1927年10月13日『沖縄朝日新聞』太田潮東「蘇鉄地獄の食料」

1934年4月27日ー沖縄郷土研究会(1931年1月発足。真境名安興発起)と沖縄県文化協会(1933年8月発足。太田朝敷会長)が合同、沖縄郷土協会が発足し初代会長に太田朝敷が就任。

東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡

□その後はご無沙汰致して居ります。琉球紙の25周年の記念号には広告を通しての社会観を深き興味を以って拝見しましたが今又「離れて観たるその後の沖縄」今朝は只一回しか見ないが物質生活の方面より思想の方面より政治の方面より道徳の方面より種々の形をとって現れた所謂蘇鉄地獄の種々相をえがかれた所一読直ちに「さすがは」と独り叫びました。(略)適者生存の理法は遂にこの士魂を駆逐してしまい物質主義に対しては何らこれを裁制する法則もなく、今日では全く物質的享楽という唯一残された、この思想を最も鮮明に最も適切に見ようとするなら我が沖縄が即ち帝国の縮図です。この縮図の中に一年も生活して居ると夫子自らも矢張り画中の人となり当初の感じは漸次薄らいでくるのです。環境の力の恐ろしさを今更ながら適切に感じます。

□東恩納寛惇宛・太田朝敷書簡

私は近頃本県を見るについて以前とは少しく違った見地から見ています。即ち日本帝国の一地方と云うより寧ろ民族的団体と云う見地です。(日本)国民の頭から民族的差別観念を消してしまうことは吾々に取っては頗る重要な問題だと考えて居ります。

□1991年1月 伊佐真一編『アール・ブール 人と時代』伊佐牧子

○(略)赤と黒の綱引きは相拮抗しており、それはそれで学問的に大いに議論をすればよいことである。だが、時として世の中にはこうした自由な言論・報道を封じ込めようとする者がいるものである。たとえばその一例、この赤黒論争が新聞紙上や巷間でにぎわっていたころ、沖縄総合事務局開発建設部の村山和義公園調整官から、18名の元委員に宛て、首里城にかかわる発言を統制しようという文書が出されている。その内容は、首里城正殿及び公園に関する出版物の刊行、公演、取材等多岐にわたる「マスコミ等への報道」を「公園調整官を窓口として一本化」するというものであった。これに対して、又吉真三氏と前田氏と前田氏はただちに抗議を行ったが、事の重大さに気づいた当局は6月12日付で、先の文書の廃棄処分するに至った(『琉球新報』1989年7月25日付夕刊)。戦前の大政翼賛会まがいの行為をしたわけであるから当然といえば当然である。(略)

□2009年10月 屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす』世織書房

○(略)高良倉吉氏のそのような直接的な政治的役割にかんしてではない。琉球史研究という学問的意匠による非政治的立場を装いながら、きわめて政治的な役割を果たしている、その<政治性>の問題についてである。それは、党派的な主義主張やイデオロギーなどの「政治性」とは位相」を異にした、関係における認識や解釈などの<政治性>の問題である。

2013年9月13日『琉球新報』仲村顕「眠れる先人たちー大田朝敷」

目次

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

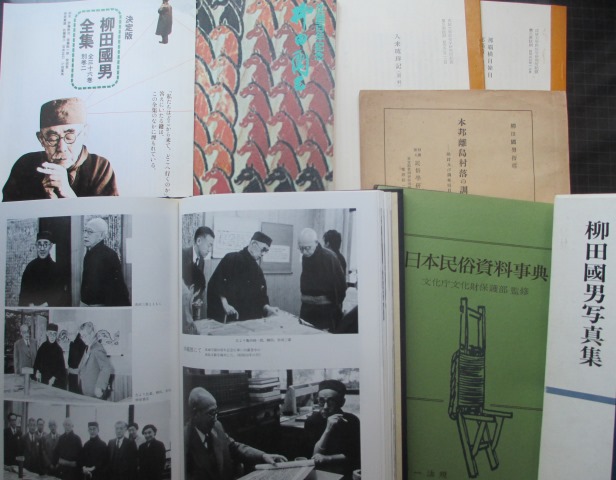

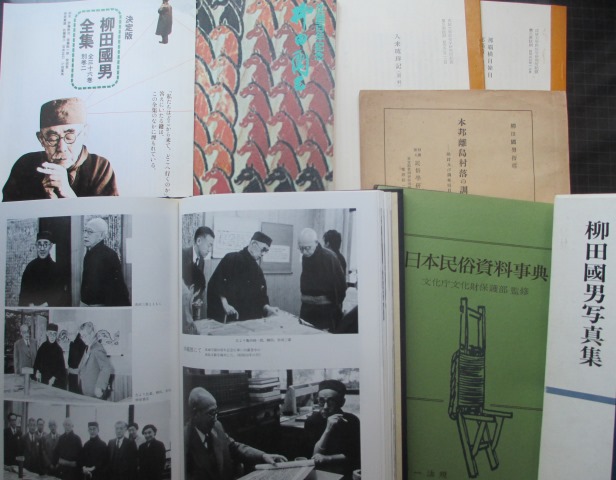

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

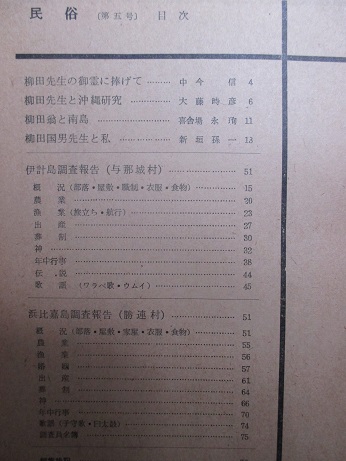

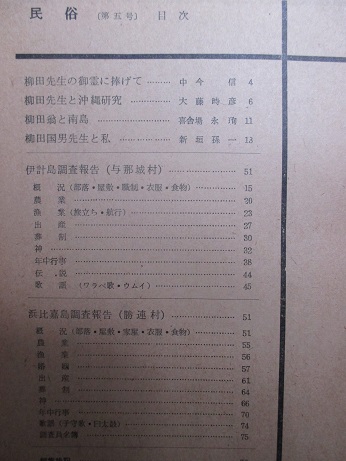

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

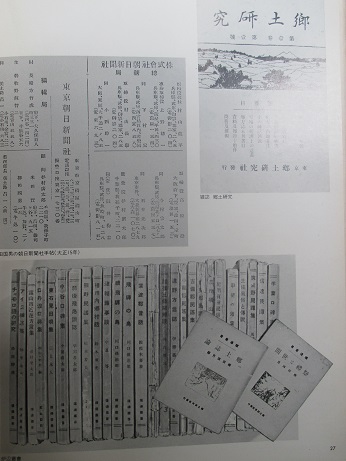

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

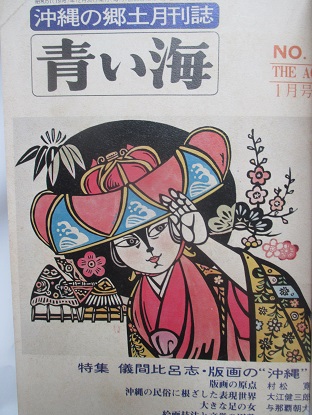

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

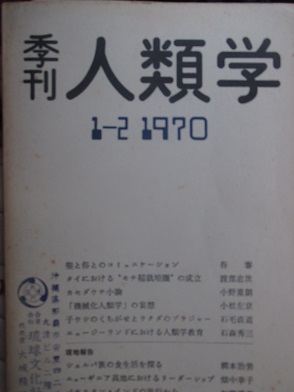

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

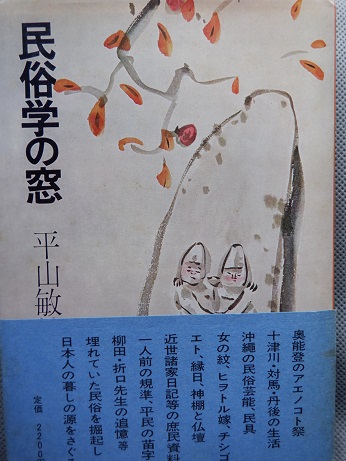

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

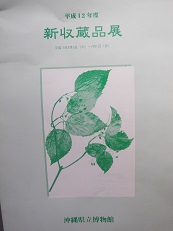

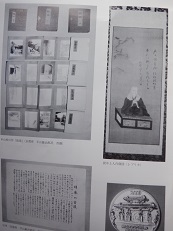

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

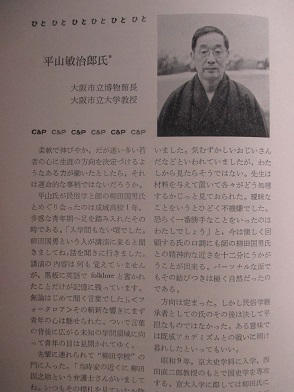

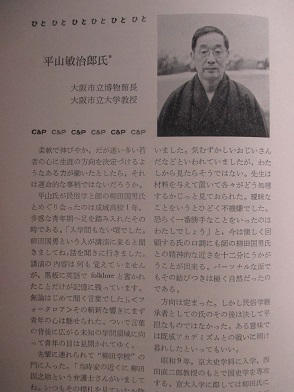

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

編纂者の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○比嘉春潮・島袋源七の二君は、最初からの援助者であった。と云はうよりも私は寧ろこの二人の沖縄衆によって、動かされたやうな気持ちである。各篇の配列は大体に筆者の年齢順によることにして見た。但し終りの両君だけは、それ程に年が若くはないのである。

沖の泡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幣原坦

ウルマは沖縄の古称なりや・・・・・・・・・・・・・・・・伊波普猷

沖縄の土俗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣國三郎

地割制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東恩納寛惇

岩崎卓爾翁と正木任君・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大島廣

女の香爐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折口信夫

性的結合の自由とミソギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥野彦六郎

セヂ(霊力)の信仰について・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲原善忠

耳学問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋盛敏

万葉と神座 附・沖縄神道の日本古代神道史性・・・奥里将建

八重山を憶ふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮良當壮

琉球の地方算法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須藤利一

琉球の同族団構成(門中研究)・・・・・・・・・・・・渡邊萬壽太郎

南島の入墨(針突)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・小原一夫

阿兒奈波の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島袋源七

尾類考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳田國男

○見やうによっては婚姻制の進歩であるが、その為に女の地位の又少し悪くなったまでは否むことが出来ない。是に対して他の一方の自由な女、幾度もツレアヒをかへて活きて行く者は、近畿地方ではジダラクといひ、隠岐の島などではタマダレ者又はドウラク者とも言って居たが、それもぢっとはして居ないで、新たに基礎を作り又組織を設けようとしたのである。我々の如く旧い一方の世界に住む者には、其當否を批判する力も無いが、是が幾つかの面白くないことの原因になって居ることだけは確かなやうである。だから改めて原因に遡って、もう一度詳しく知る必要があるわけで、斯んな疑問にすら答へられぬやうだったら、實は文化史などは尊敬するにも足らぬのである。(22,1,7)

□柳田國男『南島旅行見聞記』○1921念1月 地方小説の舞台 那覇には日刊四つあり。文学好きの青年多く之に参与せり。/渡地と思案橋 渡地中島の二遊郭は十数年前に廃せられ、今は辻一箇所となる。中島は停車場辺、渡地は旧宅存す。思案橋のありし地は久しき以前埋立てられ、今通堂より西本町に入る大通なり。県庁はもとこの此近くに在りき。在番屋敷。

柳田国男 やなぎた-くにお

1875-1962 明治-昭和時代の民俗学者。

明治8年7月31日生まれ。井上通泰(みちやす)の弟。松岡静雄,松岡映丘(えいきゅう)の兄。農商務省にはいり,法制局参事官をへて貴族院書記官長を最後に官を辞し,朝日新聞社客員論説委員,国際連盟委員として活躍。かたわら雑誌「郷土研究」の刊行,民俗学研究所の開設などをすすめ,常民の生活史をテーマに柳田学とよばれる日本民俗学を創始。昭和24年学士院会員,同年日本民俗学会初代会長。26年文化勲章。昭和37年8月8日死去。87歳。兵庫県出身。東京帝大卒。旧姓は松岡。著作に「遠野(とおの)物語」「海上の道」など。

【格言など】我々が空想で描いて見る世界よりも,隠れた現実の方が遥かに物深い(「山の人生」)→コトバンク

1962年10月 琉球大学民俗研究クラブ『民俗=柳田国男先生追悼号=』第5号

1975年8月10日 大阪市立博物館「生誕百年記念 柳田国男」展

1976年12月 雑誌『青い海』59号 平山敏治郎・大阪市立博物館長 「儀間比呂志さんの『沖縄』」

1970年4月 『季刊人類学』1巻2号 馬場功「ひとー平山敏治郎氏」

1981年8月 平山敏治郎『民俗学の窓』學生社/新城栄徳宛、平山先生書簡

2001年6月 沖縄県立博物館『新収蔵展』平山先生は「琉球神道記」「琉球玩具図譜」「本山桂川『琉球』」「袋中上人肖像図」を寄贈

平山敏治郎

歴史学(日本文化史)・民俗学者 (1913~)

**略歴

大正2年(1913)東京都生まれ。昭和6(1931)年、旧制成城高校において柳田国男の講演を聴く。昭和9(1934)年、京都帝国大学史学科入学。西田直二郎のもとで文化史学を学ぶ。また在学中、柳田のすすめで倉田一郎・大間知篤三・守随一らとともに山村生活調査に随行する。また澤田四郎作らによる「大阪民俗談話会」の発足に立ち会い、のちの「近畿民俗学会」において初期のメンバーとして活躍する。

昭和12(1937)年卒業(卒業論文「農民生活の歴史的展開」)、同大学院入学。同大学院終了後、同学の副手・助手・講師などを経て、大阪市立大学教授。その後、大阪市立博物館長・成城大学教授・成城大学民俗学研究所長を歴任。

**おもな著書

『日本中世家族の研究』(1980)

『民俗学の窓』(1981)

『歳時習俗考』(1984)

『大和国無足人日記―山本平左衛門日並記 (上・下)』(1988)

押入れの奥から1974年5月発行の『週刊FM西版』が出てきた。中に文・平山弓月、写真・東島安信「ヤング・スパーク’74 初の本土公演・・・琉球八重山芸能研究会」が載っている。当時、大阪市博物館長の平山敏治郎さんから「息子が琉球大学八重山芸能研究会を取材したいといっているので根回しをお願いしたい」と電話だったか忘れたが言ってこられた。すぐ沖縄関係資料室主宰の西平守晴さんに相談し琉大の学生たちに連絡が行き、音楽雑誌の記事になった。「会長の亀井保信クンは、さわやかに、こう言いきる。長い髪を指でかき上げる精悍な表情には、いささかの気負いもない。『八重山の民謡は、<節歌>と<労働歌>との二つに分けられると思うんです。<節歌>は、三味線(さんしん)や笛・太鼓の伴奏のつく歌で、これには首里の宮廷舞踊の影響がつよいようです。<労働歌>のほうは、これはもう純粋に八重山のものですね・・・』」(略)亀井クンはサンシンという。蛇皮線なんて言われると、いやな気がするそうだ。」(2011-10-2記)

岡田良平の実弟・一木喜徳郎は1894年に旧慣調査と人心動向の調査で来沖。その「取調書」に「藩政復旧ノ論徒タリ而シテ彼等黒党頑固党開化党ノ3派ニ分レ」と記して脱清者の一人として浦添朝忠を挙げる。新聞に「浦添朝憙直筆の扁額が見つかる」の記事があった。沖縄県立博物館の入口にある浦添朝憙書の扁額「徳馨」は平山敏治郎大阪市立博物館長が仲介役となって大阪天満宮から寄贈されたものだ。□→渡辺美季HP「扁額『大日本國浪華天満菅廟奉呈/徳馨/天保十四年癸卯王政/琉球國摂政尚元魯謹書』・1843年に尚元魯(浦添王子朝憙)が大阪天満宮へ奉納したものと見られる」。

浦添朝憙の子が前記の浦添朝忠だ。朝忠は清国から帰ると奈良原知事を自宅に招き沖縄料理で懐柔。1910年の沖縄県立沖縄図書館の開館に際し蔵書『資治通鑑』『源氏物語』ほか七百冊を寄贈。首里の「孔子廟」存続にもつくした。義村朝義も清国福州で病没した父・朝明の蔵書八百冊を寄贈している。同じく中国で客死した幸地朝常の息子・朝瑞も中国から帰沖し「尚財閥」の商社「丸一」の支配人として沖縄実業界で活躍した。

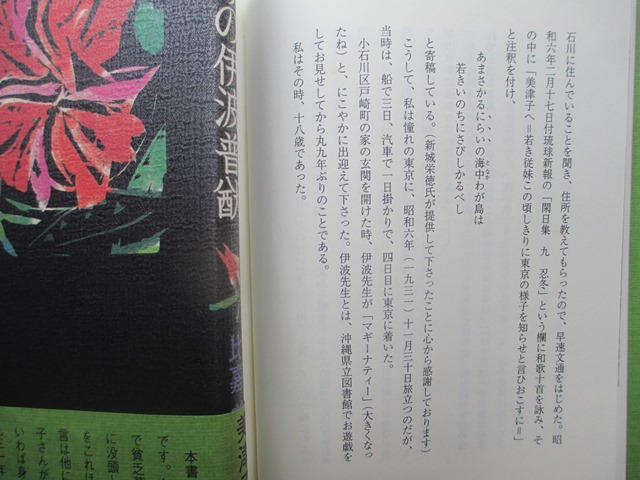

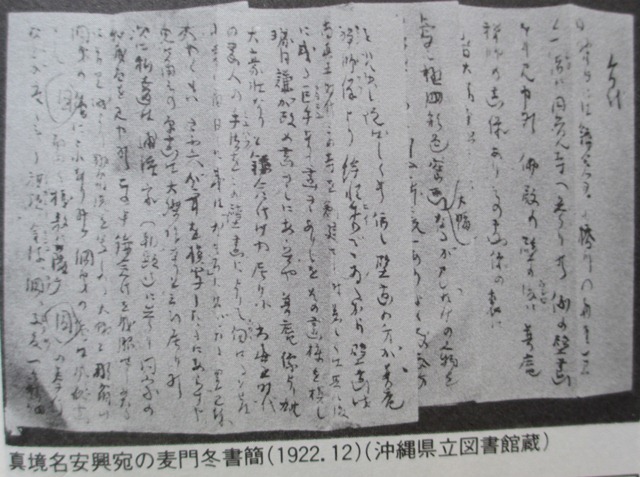

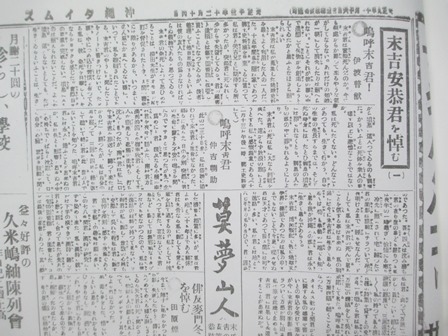

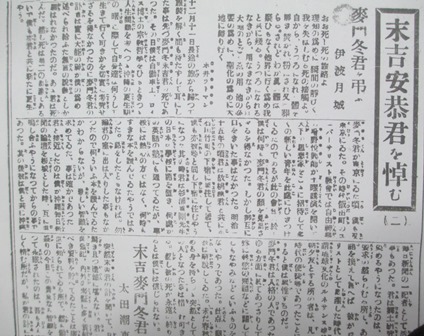

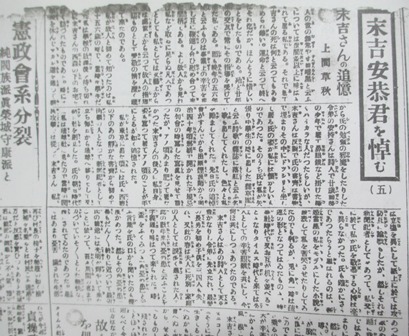

昨年暮れ、沖縄県立博物館・美術館指定管理者の「文化の杜共同企業体」から今年5月に開催される企画展「麗しき琉球の記憶ー鎌倉芳太郎が発見した“美”」の図録に末吉麦門冬と鎌倉芳太郎についての原稿依頼があった。奇しくも今年11月25日は末吉麦門冬の没後90年で、展覧会場の沖縄県立博物館・美術館に隣接する公園北端はかつて末吉家の墓があった場所である。加えて、文化の杜には麦門冬曾孫の萌子さんも居る。私は2007年の沖縄県立美術館開館記念展図録『沖縄文化の軌跡』「麦門冬の果たした役割」の中で「琉球美術史に先鞭をつけたのは麦門冬・末吉安恭で、その手解きを受けた一人が美術史家・比嘉朝健である。安恭は1913年、『沖縄毎日新聞』に朝鮮小説「龍宮の宴」や支那小説「寒徹骨」などを立て続けに連載した。そして15年、『琉球新報』に『吾々の祖先が文字に暗い上に筆不精(略)流石は朝鮮で支那に次ぐ文字の国ではある』と朝鮮の古書『龍飛御天歌』『稗官雑記』などを引用し、『朝鮮史に見えたる古琉球』を連載した。

画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬

安恭の琉球風俗にふれた随筆は1915年の『琉球新報』「薫風を浴びて」が最初であるが、美術評論を試みたのは1912年である。第6回文展に入選した山口瑞雨作「琉球藩王」を見た安恭は『沖縄毎日新聞』で「王の顔に見えた表情は無意味であり無意義である。冠がどうのといっては故実家の後塵を拝するに過ぎない。作者が琉球と目ざす以上はもっと深く強く琉球人の歴史、民情、個性を研究してから筆を執らねばならなかった」と酷評。しかし長嶺華国に対しては「翁の存在は私に希望と自信と栄誉とを載せしむるに充分である」と理屈抜きで讃美している。1983年1月、鎌倉の畢生の著『沖縄文化の遺宝』(岩波書店)が第10回伊波普猷賞を受賞したとき、鎌倉は談話として「沖縄美術や沖縄文化の手解きを私にしてくれた偉大な文化人、末吉安恭氏にふれたい。末吉氏に出会わなかったら、この本は世に出なかったかもしれません」と述べている。

麦門冬を一言で説明すると、鎌倉芳太郎(人間国宝)が『沖縄文化の遺宝』の中で「末吉は俳諧を能くして麦門冬と号し、学究的ではあったがその資質は芸術家で、特に造形芸術には深い関心を持ち、琉球文化の研究者」であると述べたことに尽きる。鎌倉は続けて麦門冬の分厚い手の感触を懐いながら「この(琉球美術史)研究のための恩人」と強調しているように、鎌倉は『沖縄文化の遺宝』の殷元良のところで鎌倉ノートには記されてないが次のように補足、「末吉は更に加えて、孫億、殷元良の如き画の傾向は、此の時代において、東洋絵画として、南中国閩派琉球絵画の独自の伝統として、大いに尊重すべきであるのに、深元等がこれを軽んじているのは、一つには尊大なる薩摩人の性格からであり、一つには徳川幕府の御用絵師狩野の流派を守る者として、その画風や主義の相違から来ている、例えば雲谷派の簫白が写生派の応挙を評するに似ている、という。末吉も探元の酷評に腹の虫がおさまらなかったようである。」と、麦門冬の芸術家としての側面を表している。

1911年7月27日『沖縄毎日新聞』麦門冬「忘られぬ華國會」

華國翁は本県が琉球王国であった時代に生んだ最後の丹青家の一人である。即ち琉球王国が生んだ画家の一番末の子である、そして日本帝国の一部たる沖縄県が旧琉球から引継に譲り渡された一の誇りたるべき美術家の一人である。これだけでも私は華國會に臨んで私に希望と自信とを感せしむるに充分であるが、その上に私は華國翁と同じ字に生まれ幼年時代から其顔を知っていて華國翁というえらい画家は私の頭に古い印象を留めていると云ふ関係もあるから今度の華國會の席上に於いて私の肩身に猶更に広くならざるを得ない。私は南香主筆から今日華國會が若狭町の山城(正忠)医院で開かれるそうだから君行って見ないかと云はれた時にも私は疾うに行くと云ふことを極めてる様な気分で社を出てた。(略)私は小さい時から絵が大好きであった、探幽①とか雪舟②とか趙子昂③とか自了とか云ふ名は私の耳には音楽のような囁きとなりそれからこれ等の名家に対する憧憬の念は私の頭に生長して段々大きく拡がっていって私自身が遂に雪舟になりたい探幽になりたいと云ふような空想をなした時代もあったがそれはすぐに或事情の為に打ち消されてしまったがそれでも猶私にはこれ等の名家の残した作物に対する憧憬崇重の念はやまない。何とかしてこれ等の名画を私の手に入れて、私がそれと日夕親しまれるようになって見たいと思ったこともある。今でもやっぱり思っている。・・・

麦門冬が、私は華国翁と同じ字というのは首里は儀保村のことである。1960年10月の『琉球新報』に中山朝臣が「麦門冬作の『儀保の大道や今見れば小道、かんし綱引きゃめ儀保の二才達』を紹介。儀保は平地に恵まれ『儀保大道』は首里三平でも自他共に認められた大通りであった。この村の二才達(青年達)は総じて磊落、飲み、食い、歌い、踊り傍若無人の振舞で鳴らしたものである。したがって儀保村の綱引きは道路と二才達の心意気に恵まれて荒っぽい綱として有名だったという」。朝臣は11月にも麦門冬が那覇泉崎で愛妻を失って『無蔵や先立てて一人この五界に、酒と楽しみることの恨めしや』も紹介している。

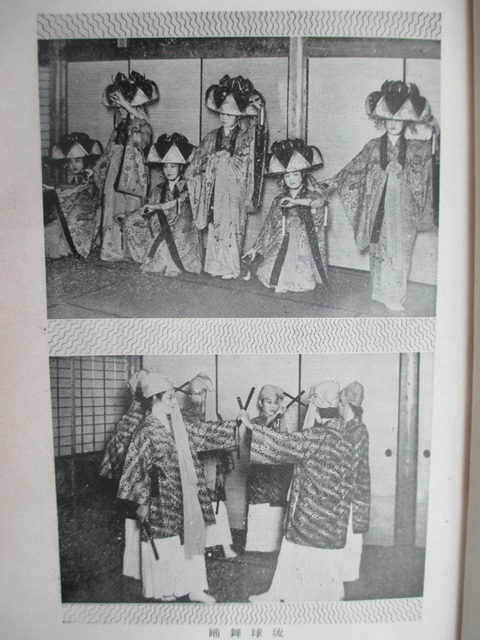

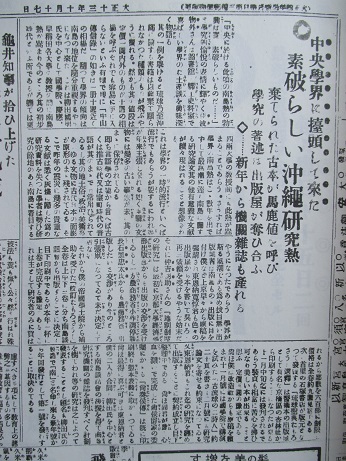

画家の名は音楽のように囁くー末吉麦門冬